Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 126 человек из 50 регионов

- Сейчас обучается 257 человек из 57 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

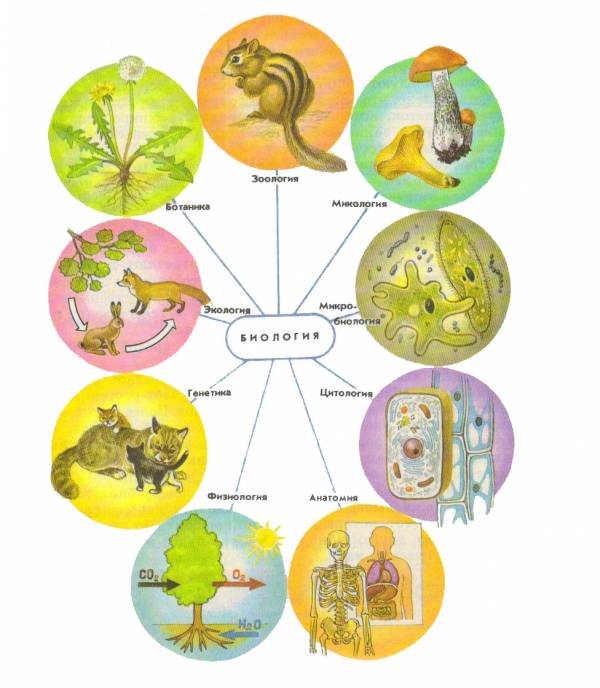

Научно-исследовательская работа

«Биологические ошибки

в литературе»Автор: Ломтева Анастасия, ученица 8 класса

Научный руководитель:

Люлина Наталья Николаевна учитель биологии МКОУ Староустинская ОШ,

Сучкова Вера Леонидовна учитель русского языка и литературыс. Староустье 2014 год

МКОУ Староустинская ООШ

-

2 слайд

« Книга — источник знаний»

М. ГорькийЦель работы: анализ допускаемых биологических неточностей, ошибок в художественной литературе.

Задачи:

1. Изучить тексты литературных произведений;

2. Провести сравнительный анализ допускаемых биологических ошибок, используя научные источники. -

3 слайд

Методы исследования

Систематизация- приведение в систему полученных теоретических и практических знаний.

Сравнение- сопоставление изученного теоретического материала с научными изданиями.

Обобщение и анализ теоретического материала с рекомендациями и выводами.

Гипотеза исследования

Если художественное литературное произведение часто содержит вымысел автора, то всегда ли в ней содержится достоверная научная информация? -

4 слайд

Анализ отрывков художественных произведений

А.Н.ПлещеевТравка зеленеет,

Солнышко блестит,

Ласточка с весною

В сени к нам летит.

Дам тебе я зерен,

А ты песню спой,

Что из стран далеких.

Принесла с собой

Ошибка: Ласточка- насекомоядная птица, а не зерноядная -

5 слайд

К.И. Чуковский. «Телефон»

— Ох! Нелёгкая это работа

– из болота

тащить бегемота!Ошибка: не живут бегемоты в болотах. Бегемоты обитают в реках и озерах,

предпочитая неглубокие водоемы с отлогими берегами и околоводной

растительностью. -

6 слайд

М.Митчел, роман «Унесённые ветром»

«…Эти люди занимались тем же, что и канюки,

обгладывающие падаль. Они издали чуют место,

где можно нажраться до отвала»

Ошибка: канюк питается не падалью,

а живыми мышами (ловит их), чем приносит пользу человеку. -

7 слайд

С.Есенин

Выткался над озером алый цвет зари,

На бору со звоном плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло,

Только мне не плачется — на душе светло… -

-

9 слайд

Пьеса Р.Б. Шеридана «Школа злословия»,

где главные герои поют песенку:

Голубок и горлица

Никогда не ссорятся,

Мирно живут,

Целый день целуются.

Ошибка: брачные пары создаются только между представителями одного вида;

горлица не может быть «подружкой» голубя, так как это два разных вида

(так же, как ворон и ворона) -

10 слайд

М.Ю.Лермонтов

«Терек прыгает, как львица с косматой гривой на хребте»

Ошибка: грива бывает только у самцов львов.

-

11 слайд

Важно ли обращать внимание на биологические

неточности и ошибки в описании природы

в различных литературных произведениях?

II. Социологические исследования -

12 слайд

2. Какое влияние на восприятие художественного произведения,

на ваш взгляд, оказывают допущенные автором

биологические неточности? -

13 слайд

3. Приведите примеры биологических ошибок,

с которыми вы сталкивались

при чтении художественных произведений.Сказка «Мальчик с пальчик»:

«…Он переложил руку на левое плечо и

услышал стук сердца»;Ученик автора и названия произведения не помнит,

но указывает, что в тексте упоминалось

природное явление – молния,

которая ударила зимой. -

14 слайд

… лошадь екает селезенкой.

Болтала лошадь селезенкой,

И звону шлепавших подков

Дорогой вторила вдогонку

Вода в воронках родников

ПастернакОшибка:

Екает не селезенка. Это с шумом выходит воздух из препуциального мешка (препуций — крайняя плоть). Так что жеребец еще может екать (но не селезенкой), а кобыла — никак -

15 слайд

…и в тот же день Билл Уорнер сам примчался на своей старой белой кобыле, которая екала селезенкой, ворвался в лавку и так орал, что было слышно даже в …

Фолкнер. Деревушка -

16 слайд

И мальчик мне сказал боясь,

Совсем взволнованно и тихо,

Что там живет большой карась

И с ним большая карасиха

Ахматова

Ошибка:

Если карась большой, то это серебряный карась, который значительно крупнее золотого. Взрослые золотые караси в прудах имеют длину от 3 до 20 см — маленькие.

Все серебряные караси, обитавшие до середины 20 века в Европейской части СССР были представлены только самками. -

17 слайд

И глухо, как от подачки,

Когда бросят ей камень в смех,

Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег

ЕсенинОшибка:

Это означает, что у собаки потекли слезы, но у собак нет слезных желез -

18 слайд

Биологические ошибки в мультфильмах

Ошибка: биологическая ошибка наших мультипликаторов состоит в том, что они никогда не подозревали, что животные не обладают способностями к человеческой речи!

-

19 слайд

Степан Злобин в романе

«Степан Разин» устами героя повествует, что тот на кладбище увидел вьюнок-повилику, заплетавшую растения.

В одной из книг трилогии «Чингиз-Хан» В.Ян рисует такую картину, происходящую в 1200 г.: «Так же над забором свесились белые ветви цветущей акации…»А.Ладинский в романе «Последний путь Владимира Мономаха» описывал жизнь инока Прохора: «Он питался только лебедою, собирая горький злак на полях».

Ошибка: Повилика – это карантинный сорняк, завезен к нам недавно, и вряд ли его мог видеть Разин.

Белая акация завезена к нам из Америки. Следовательно, ее не могло быть в Евразии до путешествия Х.Колумба.

Лебеда относится к семейству маревых, а не к злакам. -

20 слайд

III. 3аключение.

Пользуясь дополнительной литературой

и школьными учебниками по биологии,

были выявлены ошибки, допускаемые

в литературных произведениях.

Мной проанализировано 19 художественных произведений,

в которых выявлено 20 биологических неточностей и ошибок.

Проведён сравнительный анализ,

сделаны собственные выводы и рекомендации.

Выводы:

Признанные мастера слова мировой классической прозы и поэзии оказались недостаточно грамотными в знаниях биологических законов природы. Это не мешает читателю наслаждаться красотой описания природы в художественных произведениях, но побуждает любителей и знатоков природы обращаться за достоверной информацией к научным источникам. -

21 слайд

Рекомендации:

Рекомендую проявлять научную грамотность при прочтении и изучении произведений мировой классической литературы. Это призывает еще раз вдумчивому читателю обратиться за помощью к научным энциклопедическим и справочным изданиям по биологии, для того, чтобы еще раз подтвердить свои знания. Наиболее достоверная информация содержится в печатных энциклопедических изданиях серии «Аванта+», электронных энциклопедиях «Кирилла и Мефодия».

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 275 561 материал в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 12.11.2015

- 1164

- 8

- 12.11.2015

- 1856

- 9

Рейтинг:

4 из 5

- 12.11.2015

- 17914

- 1142

- 12.11.2015

- 3753

- 5

- 12.11.2015

- 989

- 5

- 12.11.2015

- 1264

- 5

- 12.11.2015

- 1077

- 5

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»

-

Курс повышения квалификации «Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»

-

Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технических направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС медицинских направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Деловой русский язык»

-

Курс профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Использование активных методов обучения в вузе в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания русского языка как иностранного»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»

Биологические ляпсусы

или

«Цирк уродов»

Раньше, в конце советской эпохи, когда я учился в школе, познавательные

книги о природе были редкостью. Каждая покупка или удачная мена в книгообмене

становилась

маленьким праздником. Этим книгам практически всегда можно было доверять –

они были написаны и редактировались грамотными людьми, специалистами в своей

области знаний. После распада Советского Союза

в издании

книг такого рода начался полнейший бардак. Конечно, мощности и технические

возможности современных книжных издательств позволяют издавать прекрасные книги

с великолепными цветными иллюстрациями. Но зачастую эти иллюстрации слишком

отвлекают читателя от главного – от содержания самих книг. А в текстах встречаются

грубейшие ошибки (зачастую по вине переводчиков), и самые настоящие «словесные

уроды», несовместимые с научно-популярным характером изложения материала. Вот

я и решил создать небольшую коллекцию подобных «ляпов», чтобы предостеречь

несведущих читателей от слепого доверия к содержанию слишком ярких и глянцевых

книг. Также я хочу размещать здесь разного рода «биологические курьёзы» иного

происхождения — игрушки и пр.

Ужасно сознавать эту мысль, но я больше чем уверен, что эта страничка будет

пополняться. Поэтому я прошу посетителей сайта по возможности присылать

подобные примеры «ляпсусов» для пополнения «коллекции». Если имеет место «ляп»

в книге,

я прошу присылать также информацию об издательстве и названии книги. Если ляпсус

найден на сайте, указывайте конкретный адрес страницы, а не общий адрес сайта

(«поищите, там столько этой фигни…»). Лучше всего, конечно, воспользоваться

кнопкой Print Screen и сделать копию с экрана, но так, чтобы были видны сразу

и адрес

страницы,

и

сам ляп.

Как

говорил Альберт Эйнштейн, «две вещи не имеют границ — человеческая глупость

и Вселенная;

причём насчёт второй я не уверен».

С уважением, Павел Волков.

Другая версия данного раздела на движке «Живого журнала» находится

по адресу:

http://biolapsus.livejournal.com/

В ней реализована возможность поиска по тегам и добавления комментариев.

Содержание во многом совпадает, но некоторые темы раскрыты шире.

681. Пятнистая загадка

Неспособность различать крупных пятнистых кошек — это одна из традиционных

«болезней» заметок о природе в Интернете. И если гепарда трудно спутать с другими

кошками (тем не менее, и такое бывает!), то две другие кошки традиционно подменяют

друг друга в иллюстрациях к статьям. Например, здесь:

Честно говоря, ягуару (на фото) глубоко начхать на проблемы отношений тигров

и леопардов: он живёт в Америке, и у него своих проблем хватает.

Выражаю глубокую благодарность Тони Джонсу, участнику форума,

за обнаруженный биоляп.

682. Глава, в которой пьют чай, как ненормальные

Люди старшего поколения хорошо помнят индийский чай «со слоном». Новые времена

— новый дизайн. И на пачках чая появились другие представители фауны:

Видимо, производители чаёв испытывают большой недостаток сюжетов для упаковок

чая. Ну, или просто не знают, что в Индии не водятся африканский слон и чёрный

носорог. Там свои виды, отличающиеся даже силуэтами.

Выражаю глубокую благодарность Алексею Татаринову, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

683. Впервые на арене!

Интересно, в курсе ли дрессировщики, с какими зверями работают? Вот парочка

цирковых афиш, судя по которым, работники цирка явно не в курсе, кто выступает

на арене:

На показ дрессированного морского слона не грех и сходить: это крупнейший вид

ластоногих, внушительное зрелище. А вот на афишах — просто сивуч, представитель

совсем иного семейства водных хищников и частый гость цирков.

Цирк, да и только!

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

684. Летучий пингвин

Помните эпизод из мультфильма «Мадагаскар» с изящно взлетающими

пингвинами? Видимо, этот сюжет пустил глубокие корни в мозгах простых обывателей.

Вот романтичная зарисовка из путешествия в «Музей Арктики и Антарктики» в Питере:

И никого не смутило, что пингвинов заставили… летать? Впрочем,

думаю, сотрудники музея прекрасно отличают кайру (она и представлена в этой

экспозиции) от пингвина. А вот блоггеры, как видим, не всегда.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженный биоляп.

685. Электрическая манта

Зоологические открытия можно сделать где угодно. Даже на сайте с игрушками.

Вот такое, например:

Не знаю, как насчёт Нобелевской, а вот на Шнобелевскую премию такое открытие

вполне потянет.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженный биоляп.

686. Новости ихтиологии

Рыбную тему продолжают очередные ихтиологические сенсации от Интернета:

Просто удивительно невежество журналистов! Рогозуба обнаружили,

почитай, ещё в 19 веке, так что это не новость. А вот найти его в Африке — это

открытие мирового масштаба, поскольку учёные в своём невежестве полагают его

сугубо австралийским жителем. В Африке же, по их мнению, обитает протоптер (он

и изображён на фото). Указанные в тексте навыки выживания для рогозуба не характерны

— он быстро погибает вне воды. А вот протоптеры как раз и славятся подобной

живучестью. И у четвероногих найдутся более близкие современные родственники

из числа рыб — те же кистепёрые рыбы латимерии, например.

687. И вновь занимательная зоология

Не покидаем воду: там ещё найдётся немало интересного. Вот, что нам повествует

сайт Animalreader:

Стопудово серый кит не так выглядит. Так, как на фото, выглядит горбач — кит

из совсем другого семейства. Собственно, он и есть на фото: такие длинные плавники

не встретишь ни у одного другого современного кита. И не скачет серый кит из

воды так лихо. А вот горбач — скачет.

Даже если уменьшить фото обыкновенного кашалота (именно они на фото), карликовым

он не станет. Карликовый кашалот, или когия, даже выглядит иначе, чем изображённые

киты.

И опять обознатушки-перепрятушки. На фото — дельфин-афалина. Белобочка выглядит

иначе, и окраска у неё совсем другая, более контрастная.

Впрочем, плохо у авторов сайта со знанием китообразных. Стукнем-ка мы любезного

читателя пыльным мешком из-за угла:

Вот и думайте, кого имели в виду авторы сайта — утку, или кита?

Ну, и в довесок немного о доисторической жизни. Ничего, что на очень известной

картине Зденека Буриана изображён не хищный диметродон (у него голова совсем

иначе выглядит), а растительноядный эдафозавр? Да, спасает автороа сайта то,

что оба животных вымерли. Иначе ошибка обернулась бы конфузом (или смертью —

смотря, кого из них первым встретишь).

Не устали сказки слушать? Тогда вот вам ещё немного о бронто… а, хрен его

знает, о ком. Тут так просто не скажешь:

Вполне себе птицу бронторниса почему-то окрестили «птицеящером» и, судя по

картинке, явно спутали с бронтозавром. Невероятный тупизм, нечего сказать. Но

он на этом сайте, к сожалению, не единственный:

В роли ихтиорниса — вообще не птица, а птерозавр птеродаустро. И в описании

размеров птицы явно что-то не то: у него что, ноги были как у микро-страуса?

Эта птица точно умела летать? Статья про ихтиорниса, а на рисунке — нелетающий

гесперорнис с крылышками-обрубками.

И здесь снова гесперорнис. А вот по поводу силы лап у ихтиорниса как раз можно

поспорить — не такими уж и сильными они были, судя по настоящим рисункам

и образцам этой птицы.

688. Афротигры

Добрый докторАайболит, судя по детским книжкам, приезжал в

Африку лечить зверей, и его пациентами там бывали и тигрята. Во всяком случае,

Корней Чуковский на голубом глазу перечислял их среди пациентов доктора на далёкой

Лимпопо. Видимо, детские впечатления глубоко въелись в подкорку нашим соотечественникам,

поскольку, судя по их словам, тигры появляются в Африке с удручающей частотой:

Захочет вот так двоечник скачать реферат, и не поймёт, где случился попандос…

Ну, хоть пираний не поселили по соседству.

А тут, похоже, хозяева гостиницы мутки мутят за хорошие деньги с постояльцев.

Во всяком случае, к этому предложению лучше отнестись с разумным скепсисом.

Деньги целее будут.

Достаточно ли в Африке тигров? Думаю, не больше, чем слонов в Норвегии.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

689. Ректальный попугай

И в довесочек с того же сайта molomo.ru — об удивительных повадках попугаев:

Представить себе попугая, путешествующего в кишках слона — это мало кто способен.

Тем не менее, это возможно — несть границ фантазии человека.

На самом же деле это пересказ куска «Книги о слонах» Г. Бауэра, только там вместо

попугая был упомянут марабу, пристрастие которого к мертвечине сомнений не вызывает.

И проникают они туда только клювами.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженный биоляп.

690. Сова строго 18+

Плохи пока дела у искусственного интеллекта с распознанием текстов. Вот так

распознаётся автоматически серия книг «Птицы СССР», и описание безобидной птицы

начинает… хмммм… выглядеть как-то странно:

Похоже, орнитологи что-то нам не договаривают об образе жизни этой удивительной

птицы.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженный биоляп.

691. Чудеса страны динозавров

Детские наборы игрушек-динозавров преподносят нам множество

сюрпризов. Впрочем, как всегда. Без этого просто не обойтись. Например, вот

этот ставший уже традиционным химерический летающий ящер с головой птеранодона,

хвостом… наверное, кого-то ещё, но не птеранодона, и до кучи — с крыльями

летучей мыши:

Помните воротникового дилофозавра из «Парка юрского периода» Спилберга? Вот

в этом наборе его пытается изображать современная плащеносная ящерица:

А здесь в своём логотипе компания божится, что «Ничего, кроме динозавров»:

А вот тут мы вам, господа буржуи, и попеняем несоблюдением собственного лозунга,

поскольку плезиозавр, диметродон и птеранодон, хоть и вымершие рептилии, но

динозаврами не являются, даже если на коробочке написать это слово.

Вот игрушка от фирмы Wild Republic. Мы видим в коробочке с надписью «Dinosauria»…

… модель скелета эдафозавра, который крайне далёк от динозавров, хоть и заканчивается

на «-завр».

А вот ещё набор доисторических существ от этой же фирмы:

Поскольку сказано, что это набор именно динозавров, будем придирчивыми.

Трудно сказать, какое животное изображает тут нечто с парусом на спине и на

слоновьих ножках. Во всяком случае, ни диметродона, ни эдафозавра в этой химере

не признать. Крылатая тварь — это вообще нечто. Нечто среднее между птеранодоном

и археоптериксом, например. И трепещите, японцы! Годзилла существует! Во всяком

случае, он на равных находится среди реальных животных, пусть и вымерших. И

уж совсем мелочью в этом зверинце является кактус — дитя кайнозойской эры.

Не нравилось, что птеранодону лепили длинный крысиный хвост?

А вот вам совсем без хвоста!

Из крайности в крайность мечутся игроделы, но почему-то не догадываются заглянуть

в книги перед тем, как ваять очередной набор монстрятины.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

692. Таможня и наука

Работа таможни трудная и часто неблагодарная. А уж какие стереотипы

таможенника складываются в обществе — это отдельная песня. Тем не менее, люди

работают, выявляют контрабанду, и… делают между делом неожиданные биологические

открытия!

Отыскать сельдевидную рыбу в девонских отложениях — на это

не каждый учёный способен, с учётом того, что весь отряд Сельдеобразные появился

лишь в конце мезозоя. А тут, как видите, это не просто получилось, но и удалось

не допустить вывоза такой редкости в чужую заграницу!

693. Свой среди чужих

Фирма Wild Republic продолжает радовать нас косяками. Вот набор, по их мнению,

африканских животных, о чём даже на коробке написано:

Вот только что на африканском сафари делает индийский панцирный

носорог?

Продолжим тему африканской фауны?

Снова наш старый знакомый — индийский носорог. И до кучи — вполне американский

ягуар в роли леопарда.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженный биоляп.

694. Полярные приключения

А здесь целая серия ляпов приглашает нас в путешествие на далёкий

полюс. На северный или на южный? А чёрт его знает, этот вопрос совсем не так

просто решить, как кажется. Впрочем, заходите на специальную

страничку и посудите сами.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

695. Выдыхай, бобёр! или Музей деревянного зодчества

Мир динозавров не перестаёт нас удивлять. Особенно — в интертрепации

людей, которые, мягко говоря, не являются особо сведущими в теме. И вместо того,

чтобы проявить осторожность и свериться лишний раз с первоисточниками, ребята

идут напролом и чудят, как только могут. Другие существа, чуть-чуть выпадающие

за рамки страниц школьного учебника, тоже ставят людей в тупик. Именно поэтому

специальная страничка на сей раз посвящена

галерее сборных деревянных моделей динозавров и иже с ними.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

696. О слоновьем чадолюбии

Можно лишь порадоваться за подвиг родителей, берущих под опеку чужих детей

и заботящихся о них, как о своих собственных. Иногда это не чуждо даже животным.

Вот, например, один пазл:

Здесь африканская слониха усыновила детёныша индийского слона.

А здесь семейные отношения крайне сложные, на уровне межродовой гибридизации.

Во всяком случае, мама и папа явно представляют разные биологические виды.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

697. Кстати, о гибридизации

Вопрос любителям зоологии: сможете ли вы с ходу сказать, что за колючий зверёк

изображён на этой рекламе?

В общем-то, версий немного: мордочкой это ёжик (насекомоядное), а иглами —

дикобраз (грызун). Но добрый волшебник Фотошоп в очередной раз сотворил чудо.

698. Школьные тетрадки

В нашем детстве школьные тетради были одинаковыми — зелёного цвета и без рисунков.

Но сейчас производители канцтоваров в поисках рынка сбыта привлекают школьников

ярким дизайном своих товаров. Вот только иной раз этот дизайн бывает странноватым.

Примеры таких косяков неисчерпаемы (к сожалению).

Тетрадь в клетку (48 листов) от издательства «Проф-Пресс»:

Раз у нас тут Африка, тигр явно оказывается лишним, да и слоны тоже — индийских

слонов в природе Африки не наблюдается.

А вот серия 48-листовых тетрадей «Удивительные животные»:

Народ, вы на каком языке названия пишете? Если это латынь, то коала названа

по-английски, а лемуру присвоено название инфраторяда, включающего множество

родов. Непоследовательно как-то.

А что в саванне делает тигр? Это же лесное животное!

И вот немного цирка от других производителей:

ООО «Хатбер» всерьёз полагает, что в Африке водятся бизоны и паукообразные

обезьяны (см. силуэты внизу), ну и индейцы до кучи:

В тетради от неустановленного производителя вместо означенного тираннозавра

гордо позирует цератозавр:

И вот ещё одна тетрадь: тетрадь общая 96л,клет,Серия Африка ТО-96-06 Арт. 329414

Африканские тигры уже порядком утомили…

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

699. Детские ляпы

И снова детишкам исподволь подсовывают… скажем так, не самого лучшего качества

знания. Как говорилось в мультфильме про Карлсона, «уберите ваших детей от наших

голубых экранов», потому что мы начинаем.

Африканский попугай ара от издательства ООО «С-Трейд»:

Кто же ещё водится в жаркой Африке?

Оказывается (по мнению того же ООО «С-Трейд»), там можно найти двугорбого верблюда

(Азия), попугая ара (Америка) и павлина. Нет, не африканского, а индийского.

Может, стоит перепроверить по другой книге? Давайте, спросим у Короля льва о

его подданных.

Как видим, индийский павлин там всё-таки водится. Ну, или считается, что должен

водиться. И аллигатор тоже (см. на врезке справа). Кстати, в самом мультфильме

про Короля льва аниматоры студии Диснея тоже прокололись:

Большой муравьед в Африке?

Продолжаем гулять по Африке? Пожалуй. Перед нами не очень умная книжка (Рипол-Классик,

2013 г.) Аффтар отсутствует. Художник: Любушкина В. А., Лебединская Анастасия

Редактор: Карякина О.

Ара (Америка), саймири (Америка) и тигр (Азия) совсем не к

месту. Далее, у африканских обезьян хвост не бывает хватательным, в отличие

от южноамериканских. Судя по страницам книги, авторы уверены, что в Африке живёт

именно попугай ара (не просто некий абстрактный сборный «попугай»), о чём русским

по белому написано в тексте. Даже южноамериканская монстера заботливо подрисована.

И пеликан с утиными лапками выглядит на фоне этих ляпов как-то скромно. Тем

не менее, это тоже ляп: у пеликана перепонка объединяет четыре пальца, а не

три, как у уток.

Если продолжить тему попугаев, то вот ещё занимательная обложка

книги (слева — книга издательства «Бамбук» 1999 года выпуска). Кто сумеет определить

вид этого странного трёхпалого попугая? Судя по левой обложке, он должен изображать

какаду. Удивительного какаду с хвостом и окраской красного ары. Ну, или с претензией

на эту окраску.

Обидно, когда маленьким читателям исподволь впихивают обидные и вполне исправимые

ляпсусы.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

700. Искусство плаката

Вот и дорос раздел до семисотого очерка ляпсусов и косяков.

И этот рубеж явно не обещает быть последним — к сожалению. А поговорить здесь

хочется о разнообразных дидактических плакатах и картах мира для детей. Тема

эта крайне болезненная, потому что к ней на страницах раздела обращались уже

много раз. И всё равно она неисчерпаема. К сожалению.

Плакат от ООО «Веселая ракета» демонстрирует типичную «болезнь» изделий этого

жанра:

Зайца хронически изображает кролик.

А на этом плакате, «родителей» которого установить не удалось, глухарь изображает

тетерева, хотя отличать их друг от друга очень просто.

Плакат от издательства «Линг» снова селит ласточку в океане:

Пусть он детский, но грамотность никто не отменял.

На их же плакате с экзотическими зверями нетрудно убедиться, что некоторые звери

по-прежнему остаются настолько экзотичными и малоизвестными, что их путают даже

взрослые люди:

«Проклятие пятнистой кошки» в действии: ягуар в роли леопарда.

А этот плакат отметился и в России, и в/на Украине, и даже в виде пазла:

Наблюдаем серого кита в Южном полушарии (Индийский океан), капуцина в Юго-Восточной

Азии, чепрачного тапира в Африке и золотоволосого пингвина в континентальной

Антарктиде.

Продолжает коллекцию серия «биогеографических» плакатов от издательства «Линг».

Большей частью фауна Евразии нам известна — мы же живём там. Тем не менее,

насажать косяков авторы умудрились и здесь. В роли морского котика — представитель

настоящих тюленей (угадывается по форме задних ластов), тигровую акулу изображает…

судя по окраске — безобидная китовая, в Индии обосновался африканский слон (скромно

названный просто «слон»). Буйвол изображает овцебыка, и что занесло овцебыка

так далеко на юг — непонятно. Горного козла изображает американская снежная

коза. А уж гиббон шедеврален, как никогда: здесь его изображает павиан. И дополняет

эту ассамблею не подписанная, но достаточно узнаваемо нарисованная гремучая

змея (из Америки). Гуляем дальше? Дык…

Что делает двугорбый верблюд (азиатский) в Африке. И почему его не назвали

бактрианом, если одногорбый верблюд здесь дромадер? И «африканская мышь» выглядит

больше похожей на песчанку.

Сумчатый волк упорно селится на севере материка, хотя его последней

вотчиной была Тасмания. Его нахождение на севере материка было верным, разве

что, для доисторической эпохи. А какаду на плакате отрастил просто чудесный

длинный хвост. Голубая акула больше напоминает белую акулу.

Гриф в роли кондора, снова тигрово-китовая акула, «ласточка»-косатка, неназванная

«просто обезьяна», напоминающая макак с рисунков из книг Брема. «Просто попугаи»

— явно попугаи ара, но каких-то химерических расцветок. Местный ягуар и леопард

из Евразии явно близнецы-братья (помним о «проклятии пятнистой кошки»).

В северной Америке мы видим тех же грифа в роли кондора (хотя

там должен быть вообще другой вид кондора) и ягуара-близнеца леопарда. В роли

оленя вапити (подвид благородного оленя) выступает белохвостый олень, а сам

вапити — это «просто олень» рядом с ним. Иглошёрст — опять же «просто» дикобраз,

хотя систематически очень далёк от него. Белоголовый орлан стал «просто орлом»,

хотя орлы и орланы — это разные птицы. И белочка в Северной Америке почему-то

евразийская рыжая, хотя там и своих видов белок хватает. А луговая собачка превратилась

в «суслика».

Пингвинов «повысили в звании»: королевского — до императорского,

а папуанского — до королевского. Впрочем, папуанский пингвин изображает и магелланова.

Ни один из этих видов не обитает в материковой части Антарктиды. Радует, что

котик обрёл нормальный вид (см. плакат с животными Евразии), но вот «кито-ласточка»

осталась.

Вот ещё плакат издательства «Линг»:

На сто рублей спорим, виргинского филина (здесь он снялся в роли совы) детишки

точно не знают.

Издательство «Геодом» радует нас картой «Животный и растительный мир Земли»:

Даже на маленьком кусочке карты поместилось несколько косяков:

слоновая черепаха с Галапагосов уехала аж в Центральную Америку, в роли «белого

дельфина» снялся ныне вымерший китайский озёрный дельфин. И вы уверены, что

растение на плакате действительно изображает кофе? Есть обоснованные подозрения,

что и на других частях плаката можно обнаружить косяки такого рода.

Фирма ООО «Рыжий кот» дарит нам вот такого говорящего кота в мешке:

Смотрим и удивляемся: зубр в Сибири, дельфины в Каспийском море и белоголовый

орлан как типичный житель Дальнего Востока. Странный белый голубь в дикой природе

уже кажется мелочью рядом с этими косяками.

А вот плакат от издательства «Проф-пресс»:

В роли тюленя — морской лев (это далеко не одно и то же). И ещё «просто кит»

(на картинке — горбач), хотя кашалот персонально назван своим именем.

От них же ещё один плакат:

Опоссум здесь не виргинский (это единственный вид в тех местах), и в роли иглошёрста

(американского дикобраза) выступает азиатский дикобраз, который там водится,

разве что, в зоопарке. Тапир? Ну, формально он заходит в Северную Америку краем

ареала. Ошибки нет, но можно было бы подобрать и более типичный для этого материка

вид. Кстати, у их набора дидактических карточек та же беда, как минимум, с дикобразом.

Что онцилла забыла в Австралии? Местные сумчатые «кошки» — на самом деле сумчатые

куницы, выглядящие совершенно иначе.

Деревенский диалект слова «бобёр»

откровенно режет глаз. В биологии есть «бобр», но не «бобёр». А насчёт зайца…

Да сотрите же у себя этот файл и найдите фотографию нормального зайца! А этот

файл можете переназвать как «кролик», если прикипели к нему душой. Только не

плодите ошибок!

А вот штучка от издательства «Дрофа-медиа»:

Никого не смущает африканская страусиха в роли нанду? Она даже любезно демонстрирует

нам характерную двухпалую лапу, чтобы мы не ошиблись. Ан, нет, всё равно накосорезили.

Издательство «Эксмо» радует нас таким плакатом:

Снова заяц = кролик, а вместо бурундука какой-то вид земляной белки.

У этого плаката не удалось определить производителя:

Вместо толстенького добродушного ламантина перед нами предстаёт его родственник

дюгонь (судя по форме хвоста), причём на очень жёсткой диете на грани анорексии.

Электронный плакат от фирмы Kribly Boo тоже таит немало интересного:

Трёхпалый непарнокопытный верблюд и однопалый жираф. А на попугая посмотреть

страшно: его мама-ара явно грешила с туканом. Во всяком случае, роскошный клюв

у этой химеры явно от тукана.

А в местном озере-море живёт рыба-пила… Или нет? Во всяком случае, здесь

она на себя не похожа, потому что её изображает парусник, обычно играющий на

косячных картинках роль меч-рыбы.

Постер с наклейками «Животные Африки» от издательства «Азбука-Аттикус» можно

использовать как загадочную картинку «найди все ляпы»:

Среди попугаев наблюдаем дикую фаунистическую мешанину: благородные

попугаи из Австралии и Индонезии, красные ара из Южной Америки и азиатские лори.

Горилла улыбается нам подозрительно шимпанзиной улыбкой, скорпиону явно не хватает

ещё одной пары ног. Кактус в Африке терпим лишь со скрежетом зубовным, поскольку

это растение натурализовалось там лишь после завоза из Америки. А вот роскошный

цветок раффлезии вызывает недоумение — это растение характерно для тропической

Азии. Хочется воскликнуть вслед за героями Корнея Чуковского: «Ну и Африка!

Вот так Африка!»

Этот плакат (издательство «Сфера», автор — Татьяна Шорыгина)

уместил в небольшом объёме информации сразу несколько ляпсусов. Несмотря на

название, на плакате присутствуют золотистый (сирийский) хомячок и хорёк вполне

домашних окрасок. И золотистый хомячок вообще не встречается на территории России

в диком виде. И он сильно отличается внешне от полевого хомяка, которого изображает.

Овцебык рядом с ними призван играть роль яка.

Первая часть этого же плаката выдаёт хроническую неспособность городских жителей

отличать зайцев от кроликов.

На плакате «Птицы России» оказывается, что в фауне России присутствует

дятел американская хохлатая желна (возможно, с «краплёной» при помощи «Фотошопа»

спиной). И не всякая хищная птица называется «сокол» — во всяком случае, не

та, что изображена на плакате.

Плакат от фирмы «Мир поздравлений», 2014 год. Наши вам поздравления: цапля

— далеко не серая (какая-то явно экзотическая, хоть и серого цвета), в роли

иволги — американский чиж, и поползень — не из России.

И напоследок (в этот раз) ещё один плакат — АСТ, Астрель, Харвест 2002 г:

Тут уж либо пишите «орлан», либо рисуйте орла — это всё же

разные птицы. И найдите хотя бы ещё одного детёныша у носорога, чтобы подпись

была грамматически верной. Ну, и в настоящее время воробей уже не относится

к ткачиковым, хотя на момент выпуска плаката это могло быть признанным мнением.

На карте от издательства «ДИК» золотоволосый пингвин стал «каменным»

(неудачная калька с английского названия rockhopper). И вызывают очень большие

сомнения данные о высоте секвойи: деревьев выше 110 метров в литературе не упоминается).

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

701. «У меня самые большие паразиты!»

Эта фраза из экранизации «Хоббита» очень подходит к такой вот «шоковой» рекламе,

сопровождающейся призывом покупать специальный патентованный и очень

нужный всем продукт:

Вот только миксина (на фото) не паразитирует на человеке, хоть и выглядит крайне

неаппетитно. Поэтому Очень Нужным Продуктом её не выведешь.

702. Биологический калейдоскоп

Очередная подборка разных удивительных фактов из различных книг.

«Атлас животного мира» (Переводчик: Михеев Анатолий Михайлович, редактор: Бологова

Валентина, издательство: Махаон, 2014 г.) явно путает двух широко известных

птиц:

На фото справа внизу изображён тетерев, описание биологии относится к тетереву,

но на врезке с описанием тетеревиной песни мы видим портрет глухаря.

«Атлас животных» (авторы: Цеханская Александра Федоровна (зам. директора по

науке Харьковского зоопарка), Стрелков Дмитрий Георгиевич (зав. отделом научных

исследований Харьковского зоопарка), редактор: Скляр С. С., издательство: Клуб

семейного досуга, 2011 г.) немного запутался с биогеографией, а заодно и с грамматикой:

«Галапагоссы»? Не лишняя ли там

буква? Есть здесь, помимо буквы, и более серьёзный ляпсус: чёрный хохлатый павиан

(он же — хохлатый макак) и бабирусса не водятся ни в одном из мест, упомянутых

в названии разворота. Их родина — острова Индонезии (о. Сулавеси).

Мы же не рисуем домашнюю корову вместо быка тура? Тогда зачем же здесь домашний

двугорбый верблюд вместо дикого?

В книге «Почему дельфины улыбаются? Животные в вопросах и ответах»

(переводчик: Кочеткова Е. И., Герасимова О. М., редактор: Цветкова Наталья В.,

издательство: Эксмо, 2010 г.) нет ясности в образе жизни кенгуру:

Валлаби и древесные кенгуру — это совсем разные животные. И валлаби на деревьях

не живут.

«Атлас динозавров и тех, кто пришёл вслед за ними» (автор:

Лоренте М., год издания: 2009; издательство: Лабиринт, переводчик: Наталья Кириллова

) словно призван посеять у детей в голове семена недоверия к книге как к источнику

знаний. На каждом развороте красуется подленькая оговорка о том, что изображения

животных размещены по странице в произвольном порядке. Тогда зачем развороты

книги оформлять в виде карты? Глупость. Но не единственная.

Олень тут, конечно, не торфяной, а большерогий. Но самое гнусное здесь — изображение

басилозавра. Между прочим, это кит, хотя по рисунку этого не скажешь: на нём

изображена какая-то уродливая морская змея. Задняя пара плавников у него куда-то

делась, хотя именно ими он и знаменит. И от бедняги пакицетуса, за которым он

злобно гонится, его отделяют миллионы лет. Тем более, что пакицетус — это не

морское животное, а житель пресных вод на материке. Соответственно, оба они

жили в тёплом раннем кайнозое, когда ледниковым периодом ещё не пахло.

Эксмурский пони — это не особый вид лошадей, а всего лишь порода, пусть и редкая.

При наличии на карте орлана (слово знаем, это радует) белоголовый орлан почему-то

назван «орлом». И «тибетский» медведь — всё же белогрудый, или гималайский.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

703. Отыщи все косяки.

Серия книг «Найди и покажи» (автор: Лаваль Тьерри, Кувэн Ян, переводчик: Соколова

Дарья, издательство: Клевер Медиа Групп, 2013 г.) позволяет продолжить занимательную

игру «найди косяки». В книге «Мир животных» из этой серии можно найти вот такие

ляпы:

Какой-то из видов туканов получил название «краснобрюхий калао»,

хотя калао — это азиатские птицы-носороги, отличающиеся обликом от нарисованной

птицы. «Морская чайка» подозрительно напоминает альбатроса, а «виргинский филин»

больше похож на рыбного филина. Серая цапля лишилась заднего пальца на ногах,

андский кондор — гребешка. Зато африканский страус заимел третий палец на лапе.

Шлемоносный казуар стал «шлемоносым».

Ищем дальше? Ищем.

Гиеновая собака стала «восточным волком», долгопят лишился

хвоста, появились словесные уроды «мадрил» и «дикообраз». «Медведь-ленивец»

на самом деле медведь-губач (явно калька с названия: например, в английском

языке именно так он и назван).

Ласточка, ласточка… Нет, всё же кит. И «тряпичник» тут немного

не тот, за кого себя выдаёт: это рыба Phyllopteryx, отличающаяся от тряпичника

обликом и густотой выростов.

Не всё ладно в рыбьем королевстве. Парусник лишился всех парных

плавников, а зубатка получила чужое имя «лаврак» (явная ошибка перевода). Морская

свинья стала дельфином, хотя это животное совершенно другого семейства. Ну,

и рыбу-удильщика всё же правильнее было бы назвать «морским чёртом» — в русском

языке удильщиками называют скорее глубоководных родичей этой рыбы.

«Грифова» черепаха? Наверное, не «чья?», а «какая?». Комодскому

варану слишком осветлили голову, а гавиалу «отрубили» хвост. Плащеносная ящерица

стала «воротниковой». И какие, к чёрту, вараны в Америке? Скорее всего, имеется

в виду тегу или кто-то из его родственников. И земноводное — всё же «сирен»,

а не «сирена».

Насекомые и другие беспозвоночные в детских книгах — урожайная

на ляпы тема, если книгу пишет не профессиональный энтомолог. Примета такая.

Вот и здесь мы видим «обыкновенного паука» (скорее всего, кто-то из пауков-скакунов).

В роли жука-скарабея — какой-то неопознанный жук (скарабей чёрный с зазубренными

«лопатками» на передних ногах). «Клоп-убийца» — калька с названия клопа-хищнеца,

а жук-носорог — это экзотический вид Golofa pizarro.

Продолжаем путешествие с книгой «Вокруг света» той же серии:

«Лангуста» коробит

не по-детски. Пингвин выглядит крайне подозрительно: возможно, имелась в виду

какая-то гагарка или кайра, но из-за уродливой манеры рисования этого не сказать

точно. Радует, что зубатка нашлась. Правда, в её роли выступает большеротый

угорь. У рыбы-пилы (ската по природе своей) жаберные щели нарисованы — как бог

на душу положит. А манта тут — скат, просто скат.

Мрачное название у картинки — что-то покойницкое чувствуется

в нём. В саване здесь окажется

окапи: в саванне он — явно чуждый

элемент, а потому не жилец. Зато страус обрёл аж четыре пальца на лапе вместо

двух положенных.

Малайский тапир в Южной Америке? Азиатский дикобраз там же?

Птицеед, обозванный «тарантулом», тоже не приносит радости, не говоря уже об

условной рыбке с зубами, призванной изображать пиранью.

Продолжает серию ляпов книга «Океаны» из этого же цикла. Радует, что хоть в

ней зубатка идентифицирована правильно.

Как же по-уродски названа крылатка!

Радует, что парусника назвали правильно и нарисовали ему все

плавники. Но вместо бутылконоса у нас, судя по выступающим зубам, ремнезуб.

Гринду явно обозвали калькой с её французского названия. Манту, сиречь морского

дьявола, «понизили» до звания морского чёрта, хотя это название в русском языке

носит другая рыба. У кашалота вместо нескольких горбов на спине нарисован один

плавник, как у усатых китов.

В книге «На природе» мы отправляемся побродить за городом:

С выбором сома не согласимся: это кошачий сомик из северной

Америки, не местный ни у нас, ни во Франции. Между тем по всей Европе обитает

обыкновенный сом, куда более внушительный. Но не это ляп, а так называемый «кулик»:

его изображает султанка, или болотная курочка, биологически очень далёкая от

куликов.

В горах нас встретит тетерев, подозрительно похожий на глухаря.

У нас есть осинное гнездо, вот и думаем: то ли это гнездо из

осины, то ли переводчики грамотеи те ещё. И «жук-пожарник» — это всё же мягкотелка.

Выражаю глубокую благодарность Elephas Maximus, участнику

форума, за обнаруженные биоляпы.

704. Рога и копыта

В иностранных источниках встречаются ляпы, которые по достоинству оценят знатоки

иностранных языков. Например, вот такой:

Из статьи мы с удивлением узнаём, что антилопы — это непарнокопытные, вместе

с остальными полорогими, а также с примкнувшими к ним свиньями.

Выражаю глубокую благодарность Bhut’у, участнику форума,

за обнаруженный биоляп.

705. Гламурная ихтиология

Умение немножко готовить что-нибудь этакое стало частью гламурного

образа жизни, и специальные сайты всегда готовы помочь нашим милым дамам стать

ещё милее, румянее и белее. А заодно баловать семью чем-то вкусненьким и даже

экзотичным. Например, мясом рыбы-меча:

Здесь самое главное — уметь отличить эту рыбу от того, что пытаются подсунуть

под видом желаемого. Например, саргана, как на фото. Никого не насторожило,

что меч не с той челюсти отрастает?

706. Негламурная ихтиология

Трудно ожидать от рафинированных красоток с обложек глянцевых журналов сколько-нибудь

глубоких познаний в ихтиологии. Но вот профессиональные рыболовы должны как-то

получше разбираться в рыбах.

Во всяком случае, они должны как-то отличать китовую акулу от сома, даже от

очень большого.

707. Палео-ляпы

Информационный портал «Мир тесен» радует читателей подборкой интересных фактов

об ископаемых животных. Факты эти настолько интересны, что профессиональные

палеонтологи вряд ли знакомы с ними:

Вы не поверите, но геликоприон — это рептилия! Причём крайне удачно маскирующаяся

под хрящевую рыбу.

Судя по этому тексту, царство динозавров рухнуло где-то в олигоцене, который

как раз предшествовал миоцену.

Не каждый сокол разовьёт такую скорость, которую приписали этой птице журналисты.

Но чем чудесатее, тем крепче запомнится содержание сайта, даже если это откровенный

бред.

708. Школьникам на заметку

Обидно, когда ляпсусы встречаются в учительских презентациях. И ещё обиднее,

когда они слишком явные и не относятся к области очень специальных знаний. Вот

пример такой презентации:

Пингвины и морские млекопитающие — прекрасный пример явления

конвергенции. Тем не менее, сходство их не настолько сильное, чтобы сделать

их практически неотличимыми друг от друга. И морской котик на фото никак не

тянет на пингвина, даже если нырнёт в воду.

В отличие от молей или мошек, уверенно определить которых до

вида могут лишь специалисты, киты не являются такой трудноопределимой группой

животных. Видов китов немного, особенности облика у них весьма характерны, и

распознание видов по картинке точно не должно вызывать трудностей. Во всяком

случае, отличить горбача (представителя полосатиков) от гренландского кита (гладкие

киты) можно достаточно уверенно. Но слайд говорит об обратном.

И ещё один слайд «до кучи». Далеко от холодных морей, но близко к школьникам:

Вы действительно уверены, что головнёвые и спорыньёвые грибы

уместны в презентации, посвящённой одноклеточным организмам? Может, стоит лишний

раз перечитать умные книги?

709. Цветы для Немо

Умеете ли вы отличать животных от растений? Думаю, это достаточно просто. Но,

увы, не у всех это получается. Вот, что нам советуют, если мы завели дома морскую

рыбу-клоуна:

Да, актиния, оказывается, это такое непростое в уходе растение. Школьный курс

биологии успешно забыт.

710. Поплачем вместе?

Посетители развлекательного сайта «ЯПлакал» часто размещают темы, посвящённые

тем или иным животным. Факты бывают очень интересными, а бывают такими, что

годятся именно для этой странички.

Рыба фугу стала беспозвоночным. Народ, вы рыбу, вообще, ели? У неё там хребет

есть. Он же — позвоночник.

Определить возраст беззубого кита по зубам — бесценный навык для зоолога.

В очередной раз мимикрия обманывает человека. В роли шершня снимается бабочка-стеклянница.

Народ, вы хоть перечитывайте сообщения, которые размещаете. Вас же читают.

711. Цветущая ёлка

Ляпы с сайтов обоев для рабочего стола часто попадают в этот раздел. Вот ещё

пример:

Человек, расставлявший ключевые слова к этому изображению, похоже, мыслил на

редкость прямолинейно. Откуда у ёлки цветы? На фото — галл, вызванный деятельностью

личинки насекомого. И пусть он похож на цветок, ёлка пока ещё не цветковое растение.

Для пополнения коллекции биоляпов пишите

мне, присылайте фотографии и сканированные рисунки.

Это страшно сознавать, но коллекции просто придётся пополняться…

Предыдущие страницы биоляпов

|

«Биоляпы» |

«Биоляпы» №№ 11 |

«Биоляпы» |

|

«Биоляпы» |

«Биоляпы» №№ 41 |

«Биоляпы» |

|

«Биоляпы» |

«Биоляпы» №№ 71 |

«Биоляпы» |

|

«Биоляпы» |

«Биоляпы» №№ 101 |

«Биоляпы» |

|

«Биоляпы» |

«Биоляпы» №№ 131 |

«Биоляпы» |

|

«Биоляпы» |

«Биоляпы» №№ 161 |

«Биоляпы» |

|

«Биоляпы» №№ 181 |

«Биоляпы» №№ 191 |

«Биоляпы» №№ 201 |

|

«Биоляпы» №№ 211 |

«Биоляпы» №№ 221 |

«Биоляпы» №№ 231 |

|

«Биоляпы» №№ 241 |

«Биоляпы» №№ 251 |

«Биоляпы» №№ 261 |

|

«Биоляпы» №№ 271 |

«Биоляпы» №№ 281 |

«Биоляпы» №№ 291 |

|

«Биоляпы» №№ 301 |

«Биоляпы» №№ 311 |

«Биоляпы» №№ 321 |

|

«Биоляпы» №№ 331 |

«Биоляпы» №№ 341 |

«Биоляпы» №№ 351 |

|

«Биоляпы» №№ 361 |

«Биоляпы» №№ 371 |

«Биоляпы» №№ 381 |

|

«Биоляпы» №№ 391 |

«Биоляпы» №№ 401 |

«Биоляпы» №№ 411 — 420 |

|

«Биоляпы» №№ 421 — 430 |

«Биоляпы» №№ 431 — 440 |

«Биоляпы» №№ 441 — 450 |

|

«Биоляпы» №№ 451 — 460 |

«Биоляпы» №№ 461 — 470 |

«Биоляпы» №№ 471 — 480 |

|

«Биоляпы» №№ 481 — 490 |

«Биоляпы» №№ 491 — 500 |

«Биоляпы» №№ 501 — 510 |

|

«Биоляпы» №№ 511 — 520 |

«Биоляпы» №№ 521 — 530 |

«Биоляпы» №№ 531 — 540 |

|

«Биоляпы» №№ 541 — 550 |

«Биоляпы» №№ 551 — 560 |

«Биоляпы» №№ 561 — 570 |

|

«Биоляпы» №№ 571 — 580 |

«Биоляпы» №№ 581 — 590 |

«Биоляпы» №№ 591 — 600 |

|

«Биоляпы» №№ 601 — 610 |

«Биоляпы» №№ 611 — 620 |

«Биоляпы» №№ 621 — 630 |

|

«Биоляпы» №№ 621 — 630 |

«Биоляпы» №№ 631 — 640 |

«Биоляпы» №№ 641 — 650 |

|

«Биоляпы» №№ 651 — 660 |

«Биоляпы» №№ 661 — 670 |

«Биоляпы» №№ 671 — 680 |

Для работы ищутся источники ляпов

К сожалению, не всё виденное когда-либо удавалось изучить в

спокойной обстановке и зафиксировать для этого раздела. Бдительная охрана книжных

магазинов и отсутствие фотокамеры наготове не позволили изловить некоторые смачные

ляпсусы, достойные этой страницы. Посему очень большая просьба ко всем людям

доброй воли — помочь в поиске ляпов из следующих изданий:

1) Альбомы с наклейками для детей, рассказывающие о природе

разных материков — серия, выходившая как отдельными книжечками, так и про все

материки под одной обложкой — вот

этот самый сборник. Масса ляпов типа колибри на Новой Гвинее и серого кита

в Антарктиде. Достойная жертва, но пока не обстрелянная здесь.

2) …

3) …

…И далее по вкусу — что найдёте сами.

«»

Муниципальное

общеобразовательное автономное учреждение

средняя

общеобразовательная школа с. Возжаевки

XII муниципальная научно-практическая конференция учащихся

«Меня оценят в XXI

веке»

Исследовательская

работа

БИОЛЯПЫ

Гайдук

ТатьянаАндреевна

Обучающаяся 7кл.

МОАУ

СОШ с. Возжаевки

Адрес образовательной организации

Руководитель:

Вавилова Ольга Григорьевна

Учитель биологии

МОАУ

СОШ с. Возжаевки

Возжаевка,

2017г.

Содержание.

Стр.

1.

Введение

3-4

2. Биоляпы

литературных произведений 5-10

3. «Тараканы»

между страницами учебников 11-13

4.

Биоляпы на обложках книг

14-15

5. Биоляпы

наших учеников. 16

6. Социологические

исследования 17

7. 3аключение

18

8.

Приложение 21-22

Введение

С

раннего детства человек знакомится с книгами. Они будут сопровождать его всю

жизнь. Они будут его постоянными спутниками, помогут разобраться в трудных

вопросах, решить важнейшие жизненные проблемы.

Книга.

Она открывает нам окно в новый неизведанный мир. Этот мир заманчивый, он зовёт

нас в свои бескрайние просторы. Важна любая книга, какой бы области она не

была.

Книга

о природе – позволит нам приобщиться к пониманию красоты и уникальности

природы, необходимости бережного отношения, расскажет нам об

удивительном мире живых организмов. Сидя за школьной партой, мы постоянно

сталкиваемся с художественной и научной литературой. Книги по физике, химии,

биологии становятся нашими справочниками. Они молчаливы, но, сколько тайн

содержат в себе и с радостью они делятся с нами своим содержанием! Нам только

надо научиться читать их и брать самое ценное.

При подготовке к уроку биологии сообщения

о птице зимородок мне вспомнилось стихотворение: Зимородок — друг зимы

Зимородка

любим мы,

Потому

что он на юг

Не

летит от зимних вьюг. (В. А. Степанов)

Зимородок всё же улетает от нас

туда, где реки на зиму не замерзают. А иначе как бы он, птаха размером с

воробья, смог бы добывать пищу подо льдом на реке?

Оказалось, что книги

содержат некоторые биологические ошибки — биоляпсусы.

Вооружившись научными энциклопедическими

и справочными изданиями по биологии, я решила проанализировать некоторые

произведения и найти в них биологические ошибки.

Гипотеза: всегда

ли в художественной, научно-популярной литературе и школьных учебниках

содержится достоверная научная информация?

Цель работы:

анализ допускаемых биологических неточностей, ошибок в художественной,

научно-популярной литературе и школьных учебниках.

Задачи:

1. Изучить тексты литературных

произведений, учебников и их оформление;

2. Провести сравнительный анализ

допускаемых биологических ошибок, используя научные источники.

Методы исследования:

1.

Систематизация — приведение в систему полученных

теоретических и практических знаний.

2.

Сравнение — сопоставление изученного

теоретического материала с научными изданиями.

3.

Социологический опрос (анкетирование) — получения первичной информации для обоснования принимаемых решений.

4.

Обобщение и анализ теоретического

материала с рекомендациями и выводами.

Биоляпы

литературных произведений

Неповторимая красота родной природы во все

времена побуждала браться за перо. Сколько писателей в стихах и в прозе воспели

эту красоту. Читая, описания природы в стихах и прозе мы больше обращаем

внимания на эмоциональное восприятие произведения. Если рассмотреть их с

«биологической» точки зрения, то можно обнаружить некоторые неточности.

«Причиной таких огрехов в одних случаях

является авторская небрежность, в других — то обстоятельство, что увлечение

главной задачей ослабляет внимание автора к отдельным деталям. «Пятнами на

солнце» образно называют подобные ошибки у классиков» /1/

Например, у А. А.

Фета в стихотворении «Первый ландыш»

О первый ландыш! Из-под снега

Ты просишь солнечных лучей.

·

Из-под снега вырастает подснежник, а не

ландыш, который появляется уже в разгар весны.

А. Фет. — Ты прав. Одним воздушным

очертаньем

Я так мила.

Весь бархат мой с его живым миганьем –

Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась?

Куда спешу?

Здесь на цветок я летний опустилась

И вот дышу…

·

У бабочек не два, а четыре крыла.

А.Н. Плещеев. Травка

зеленеет,

Солнышко

блестит,

Ласточка

с весною

В

сени к нам летит.

Дам

тебе я зерен,

А

ты песню спой,

Что

из стран далеких.

Принесла

с собой.

·

Ласточка — насекомоядная птица, а не

зерноядная.

«Как и

другие виды ласточек, питается летающими насекомыми, за которыми охотится только в воздухе» /2/

С.

Есенин.«Певущий зов»

Радуйтесь!

Земля предстала

Новой купели!

Догорели

Синие метели,

И змея потеряла

Жало.

· Никакого жала у змеи нет — этим органом обладают лишь насекомые.

«Жало- орган защиты и нападения у насекомых — самок

пчел, ос, муравьев, шершней, шмелей и др. перепончатокрылых, в виде заостренных

пластинок, из которого во время укуса выпрыскивается ядовитая жидкость.

Называть же жалом язык змеи- неправильно. К

нанесению раны и отравлению он не имеет ни малейшего отношения. Ядовитый зуб у

змей имеет канал, по которому и стекает яд при укусе»/3/

С.А. Есенин. Выткался на

озере алый свет зари.

На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.

Только мне не плачется – на душе светло.

В данном

произведении допущено три биологические ошибки:

·

«Плачут глухари» Глухарь — это

довольно молчаливая птица, которая не отличается разнообразием звуковых

сигналов.

«В брачный

период токуют, устроившись на земле и на деревьях.

Глухари

издают громкие хриплые звуки “хуЭррру, хуЭррру…”, повторяемые много раз

подряд, причем часто дуэтом.

Токование

начинается рядом щёлкающих звуков. Затем после главного «удара» следуют особые

шипящие звуки, похожие на точение железных предметов, — глухарь «точит».

Слышная для человеческого уха часть брачной песни распространяется на 500 м. У

глухаря есть два направленных звука, которые сопровождают его весеннюю песню.

Один из звуков — это «дребезжание» перьев хвоста в период 2-го колена песни.

Вблизи этот звук слышен как тихое «пуррр», Второй направленный звук глухарь

производит во время песни «на полу», заменяя глухую часть песни, подлетает на

1-1,5 м и громко хлопает крыльями» /2/

2. «Плачет

где-то иволга» В песне обыкновенной иволги мы слышим «флю-тиу-лиу», а

у черноголовой «грии-горий». Помимо этих великолепных громких звуков,

слышных издалека, иволга издает еще и очень неприятные «кошачьи»

вопли — резкие «вжяяаа». В весеннее время самцы поют совершенно по

особенному. Вот как описывает их песню известный орнитолог и натуралист

Л.Семаго: «Послушать настоящее весеннее пение самца иволги удается

нечасто. Оно совершенно не вяжется с роскошной внешностью певца и похоже на

зимнее пение сойки, домового воробья или большой синицы. В этом негромком и

нескладном щебетании можно уловить отрывки из песен юлы, дрозда, конька и

овсянки. Словно стыдясь своего неумения, поет эту песню иволга-отец в стороне

от гнезда, укрывшись в гуще листвы». /2/

·

«Схоронясь в дупло» Иволга

в дупле не живет, она всю жизнь проводит в кроне деревьев, где в развилке веток

и прячется, и строит гнездо.Гнезда напоминают гамаки

с валиком из растительных волокон по их внутреннему краю. Строит гнездо самка»

/2/

С.А. Есенин. Нощь и поле,

и крик петухов…

С златной тучки глядит Саваоф.

Хлесткий ветер в равнинную синь

Катит яблоки с тощих осин.

·

Яблоки на осинах не растут.

Книжка «Здравствуйте,

птицы!» за авторством поэта В. А. Степанова, выпущенная издательством «Махаон»,

знакомит нас ещё с одной птицей:

Зимородок — друг зимы

Зимородка

любим мы,

Потому

что он на юг

Не

летит от зимних вьюг.

·

Зимородок всё же улетает от нас туда, где

реки на зиму не замерзают. А иначе как бы он, птаха размером с воробья, смог бы

добывать пищу подо льдом на реке?

«Зимородок обыкновенный не зря живет около

водоемов, ведь он любит полакомиться мелкой рыбешкой, например

бычками-подкаменщиками и уклейкой. Также в рационе зимородка могут быть

насекомые, живущие у воды, лягушата или личинки стрекоз.

Норма потребления 10-12 рыбок в

сутки при отсутствии семьи. За рыбой охотится с воздуха.

После взросления второго выводка, зимородки

начинают перелёт на зимовку. Он начинается и в конце августа, и в сентябре и

даже октябре.

В Южную Европу и Северную Африку зимородки перелетают из европейской части России, в Южную Азию — из Сибири» /2/

«Почему же этих птичек называют зимородками,

если гнездятся они у нас совсем не зимой, а в теплое время года? Оказывается,

зимородки не особенно боятся холода и не все птички отлетают от нас на зиму. В

некоторых местах на юге они остаются у незамерзающих водоемов, если в них можно ловить рыбу. Иногда они посещают норки, где

летом были их гнезда. Поэтому, вероятно, и назвали их зимородками» /3/

Еще одна биологическая

неточность в детском стихотворении.

Т. Бокова. Тук-тук-тук,

стучит тукан:

Дятел я, но южных

стран.

Здесь деревья я лечу.

И стучу, стучу,

стучу.

·

Клюв у тукана не приспособлен для питания насекомыми.

«Туканы, конечно, относятся к отряду

Дятлообразные, но их образ жизни всё-таки отличается от дятлов: по деревьям они

не стучат, личинок из-под коры не выковыривают. У туканов лёгкий клюв с

полостями, попросту не приспособленный для этого ни по форме, ни по прочности.

Кроме того, туканы — это главным образом растительноядные птицы, питающиеся

сочными плодами, и лишь изредка поедающие мелких животных»./2/

Мелочь? Дети запоминают многое с раннего возраста, и в этот момент не стоит

пичкать их, мягко говоря, сомнительными сведениями.

К.И. Чуковский.

«Телефон»

Ох! Нелёгкая это работа

Из

болота тащить бегемота!

·

Не живут бегемоты в болотах.

«Бегемот

или гиппопотам. Арабы его называют «речным буйволом», но более точно неуклюжего

великана называли древние египтяне – «речная свинья» /3/

«Бегемоты сильно привязаны к воде, поэтому встречаются только по берегам

рек с небыстрым течением. Живут эти звери стадами по 10-30 особей (многие

взрослые самцы держатся отдельно). Большую часть времени бегемоты либо питаются

на берегу (обычно в темное время суток), либо отдыхают в воде (днем). На берегу

бегемоты медлительны и передвигаются неспешным шагом. В тех местах, где

животные бывают часто они протаптывают тропы, причем глубина колеи может

достигать полуметра. В случае опасности бегемоты спешат к воде со скоростью до

40 км/ч! В воде бегемоты плохо плавают, предпочитая перебирать по дну ногами. Зато

они могут много времени провести под водой (3-5 минут не выныривая), они даже

спят под водой, автоматически подымаясь к поверхности для вдоха./2/

М.Ю. Лермонтов

Поэма «Демон»

«Терек

прыгает, как львица.

С

косматой гривой на хребте, …»

·

Грива бывает только у самцов львов

«Своеобразным

отличием львов является исключительный половой диморфизм. Львы самцы по размеру

гораздо крупнее самок и наделены роскошной гривой, появляющейся уже у

шестимесячных львят. К трем годам ворс на гриве льва вырастает до 35-40 см.

Цвет, длина и пышность зависят от генетики, ареала и количества тестостерона.

Старые матерые львы имеют самую густую и лохматую гриву»/3/

А.К.

Толстой в былине «Садко»: «А здесь на него любопытно глядит Белуга, глазами

моргая…»

·

Белуга – это рыба, и ей, конечно, не

свойственно моргание – у рыб нет век.

Книга М. А. Несмеяновой «Здравствуйте,

насекомые» из серии «Первый шаг в науку» издательства «Наука».

«Клещ — кровососущее насекомое: высасывающее

кровь у человека и животных, и даже у птиц. При этом ввинчивается в кожу

незаметно для жертвы. Поэтому возвращаясь летом после прогулки в лесу,

обязательно проверьте, нет ли у вас на теле или одежде черненького насекомого,

похожего на паучка, но только с 4 ножками, а не с 6!»

· Только

вот у клеща всё же восемь ног, а не четыре. И относится он не к насекомым, а к

паукообразным.

Очень точно “нарисовал” портрет стрекозы

Р.Баумволь в своем стихотворении “Стрекоза”.

Стрекоза,

Стрекоза,

Две горошинки-глаза.

Ножки –

грабелькой,

Хвостик –

сабелькой,

Крылья –

бантиком.

·

Вот только для описания глаз больше

подошло бы сравнение не с горошинками, а с большими блюдцами.

«Стрекоза — это насекомое с

длинным тонким телом и огромными глазищами, которые занимают более

половины головы» /2/

В.Г. Шайкин «Николай Вавилов» серия «Жизнь

замечательных людей».

«Караван шел то по черным базальтовым

скалам, то по рыхлым тропам, осыпавшимся под ногами. Особенно трудным оказался

переход через Голубой Нил, чуть поблескивающий в глубине пропасти, по крутому

зигзагообразному спуску. Ночевали на высоком уступе. В реке было полно крокодилов.

Проводники спустились туда, загремели выстрелы. Десятки аллигаторов всплыли

вверх брюхом, как сучковатые бревна, и караван начал переходить реку вброд».

·

Вот так: стреляли в крокодилов, а всплыли

кверху брюхом… аллигаторы! Чем же они отличаются?

«Первое, что бросается в глаза – это зубы крокодила. Строение

челюсти у этих рептилий такое, что даже при закрытой пасти зубы всегда торчат

наружу. При сомкнутых челюстях особенно бросается в глаза четвёртый зуб. Морда

крокодила, или, как принято называть, рыло, имеет острую V-образную форму.

Крокодилы достаточно крупные хищники, они могут достигать 7 метров в длину

(морские крокодилы). Крокодилы имеют соляные железы, которые предназначены для

того, чтобы выводить из организма накопившуюся соль. Именно благодаря их работе

возникло устойчивое выражение «крокодиловы слёзы». Аллигаторы мельче своих

собратьев, их длина редко превышает 4 метра. Рыло аллигаторов тупое и короткое,

слегка сплющенное. Челюсти имеют обычное строение. Так как аллигаторы соляных

желез не имеют, и вывести накопившуюся соль не могут, их обитание в солёной

воде невозможно. Крокодилы распространены в Африке, Азии, Америке и Австралии.

Аллигаторы встречаются только на территории Китая и Америки» /2/

«Тараканы»

между страницами учебников

Да, и в школьные учебники как тараканы

пробираются биоляпсусы.

Для начала заглянем в учебник «Окружающий мир. 4 класс. Человек и

природа» в 2 частях. Часть 1. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В.,

Раутиан А.С. 3-е изд., перераб. — М.: 2010. — 144 с. Между прочим,

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации!

Тема1. Как устроен организм человека. Задание: рассмотри строение

основных систем человека. (рис. Опорно-двигательная система, стр. 9)

Ошибка. На скелете названием

«позвоночник» совершенно явственно отмечена грудина, а вот дельтовидная мышца

почему-то перекочевала с плеча на голень.

(Приложение

1. Рис.1)

Добавляет горькую пилюлю учебник «Биология: учебник для 6 класса»

(авторы: Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Малеева Ю.В., Чуб В.В., М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010)

На

рисунке 27.3 изображены верблюд, ламантин и пингвин. Судя по подписи к

рисунку, авторы не изучали биологию в школе.

Ошибка.У разных млекопитающих

жир откладывается в разных частях тела — у верблюда в горбах (а), у ламантина

(б) и пингвина (в) под кожей.

·

Пингвин относится к классу птиц, а не к

млекопитающим и не вскармливает своих детёнышей молоком./2/

(Приложение 1. Рис. 2)

Цветение

лотоса одно из красивейших явлений природы,не

менее красивые и цветущие лилии на прудах. Поэтому трудно будет найти хоть

один лотос среди цветущих белых лилий на рисунке (с.177) «Цветение лотоса» в

учебнике для 8 класса География России.В. П. Дронов, И. И.

Баринова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе; под ред. В. П. Дронова. — 9-е изд.,

стереотип. — М. : Дрофа, 2011. Учебник является победителем конкурса

Национального фонда подготовки кадров (НФПК). Учебник рекомендован к изданию

Министерством образования и науки Российской Федерации, включен в состав

Федерального перечня учебников.

(Приложение

1. Рис 3. Фото 1. — рисунок «Цветение лотоса» и фото лотоса)

Иногда

в учебниках мы встречаемся с не менее интересными подписями рисунков или

фотографий животных. Многие подумают, что это, скорее всего опечатка. Но разве это не обязывает коллектив,

работающий над ними, быть особенно точным? Ведь дети на этих книжках именно

УЧАТСЯ! А как они будут доверять книгам, если в них встречаются такие глупые

ошибки?

Например,

в учебнике для 10-11 классов, издательство «Дрофа» Общая биология появились корешковые

звери. Понятно, что имелись в виду «карликовые» (Приложение1. Рис. 4.)

А вот ещё один

учебник: «Зоология. Хордовые» В. Р. Дольник, М. А. Козлов, — СПб, Специальная

литература, 1997. Многоуровневый учебник для средней школы, гимназий и лицеев.

Допущено министерством общего и профессионального образования Российской

Федерации. Но эти надписи, к сожалению, не застраховали учебник от обидных биоляпсусов.

«Вторичноротые животные представлены иглокожими (морские огурцы,

….. ) и оболочниками (асцидии, …) Все верно, но судя по рисунку 3 стр.217 голотурия (морской огурец) относится

к оболочникам. Это разные типы в царстве животных. (Приложение 1. Рис.5)

Намбат

или комбат? Такой вопрос возникает, когда мы смотрим рисунок 217 на стр. 328 (Приложение 1. Рис. 6)

Интересно,

который из них? Батяня или мортал? Так-то это намбат (нумбат), сумчатый

муравьед. Но присвоить зверьку воинское звание — это достижение.

Сумчатый муравьед, или намбат,—

сумчатое млекопитающее из отряда хищных сумчатых. Вид выделяется в монотипное семейство Сумчатые муравьеды. /2/

Касатка

или косатка? Рис 247, стр. 375 (Приложение1. Рис. 7)

Ошибка

не только на рисунке, но и в тексте. «Самый крупный дельфин – касатка

(до 10 м. длиной)»

Касатка

— это деревенская ласточка. А тут имеется в виду всё же косатка (от

слова «коса», по внешнему виду спинного плавника). Одна буква, а какая разница!

Да и у косатки нет оранжевого пятна за спинным плавником.

(Приложение

1. Фото 2)

А

теперь представьте себе, что вы пишете статью про «кита-убийцу», но его

название печатаете как КАСАТКА? Ничего нелепее этого представить просто

невозможно! Деревенская ласточка, которая обитает в морях и океанах и поедает

ластоногих.

«Коса́тка — морское млекопитающее, отряда китообразных, подотряда зубатых китов, семейства дельфиновых. Единственный современный представитель рода косаток» /2/

«Деревенская ласточка, или ласточка-касатка — маленькая перелётная птица, живущая в Европе, Азии, Африке и Америке. Отличается длинным хвостом с глубоким разрезом в форме

вилки и изогнутыми длинными острыми крыльями» /3/

Леопард

или гепард? Рис.243

стр.368

·

Пятнышки

одиночные, а не по пять, и характерные чёрные полосы под глазами. Это гепард.

«Окраска у гепардов песочно-жёлтая, с

разбросанными по всему телу мелкими чёрными пятнами, по бокам морды — тонкие

чёрные полосы» /3/

«О происхождении этих полосок существует такая

легенда: когда Господь сотворил гепарда, тот стал относиться к другим животным

злобно и надменно. За это хищник получил от Всевышнего выговор и плакал черными

слезами, которые оставили на его морде след, напоминающий о Божьем гневе.

На самом же деле гепард — очень миролюбивое и

ласковое животное, он легко приручается, и не было еще случая, когда гепард

напал бы на человека» /3/

(Приложение 1. рис.

Вот так лёгким движением руки

при полном попустительстве со стороны головного мозга мы видим странные

превращения одних животных в другие.

Биоляпы на обложках книг

Покупая книги,

мы всегда обращаем внимание на красочную обложку, но и здесь обнаруживаем

биоляпы.

Книга «Сельва.

Жизнь на деревьях» (пер. снем. Одинцовой С. Н., серия «Планета животных»,

издательство «Мир Книги», 2009).

Сельвой

называется влажный тропический лес Южной Америки, поэтому выбор портрета

африканской гориллы для обложки выглядит странным.

·

Гориллы обитают в экваториальной Африке. (Приложение2. Фото1.)

С переселением в леса Амазонки не только африканской гориллы, но и

австралийского какаду и веслоногой лягушки из Юго-Восточной

Азии мы можем познакомиться, купив диск «Бегство в леса Амазонки».

Единственное правильно изображенный на обложке представитель животного мира —

это собакоголовый удав. Что остальные делают в лесах Амазонки — ума не

приложу.

(Приложение 2. Фото 2.)

«Собакоголовый удав обитает во влажных тропических лесах Южной Америки» /2/

«Веслоногие лягушки встречаются в Центральной и

Южной Африке, Мадагаскаре, Южной и Юго-Восточной Азии, Малайском архипелаге.

Большинство видов ведёт древесный образ жизни; /2/

«В природе гориллы обитают в экваториальных лесах западной и центральной Африки» /2/

«Какаду — обитают в Австралии и Новой Зеландии» /2/

Серия

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи» предлагает наглядное пособие

для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. «Животные Севера в

картинках» Каким-то чудесным образом пингвин с южного полюса переселился на

северный полюс.

(Приложение 2.Фото 3.)

«Пингвины обитают в открытом море Южного

полушария: в прибрежных водах Антарктики, Новой Зеландии, южной части Австралии, Южной Африке, по всему побережью Южной Америки от Фолклендских островов до Перу, Галапагосских

островах вблизи

экватора. Пингвины предпочитают прохладу, поэтому в тропических широтах

появляются только с холодными течениями — течением Гумбольдта на западном побережье Южной Америки или Бенгельским

течением, возникающим у мыса Доброй Надежды и омывающим западное побережье Южной Африки. Большинство

видов обитают между 45° и 60° южной широты; самое большое скопление особей

находится в Антарктике и на прилегающих к ней островах. Самое тёплое место

обитания пингвинов — Галапагосские острова, расположенные у экватора» /2/

В издательстве

лабиринт мы можем приобрести вот такую книгу Нико Тинбергена «Мир серебристой чайки»

Не

сомневаюсь, что Нико Тинберген уверенно отличал чайку от альбатроса, но

издатели книги, к сожалению, не сумели этого сделать. Кроме того, они

умудрились прифотошопить альбатроса к гнезду чайки (на рисунке справа внизу).

Радуйтесь, орнитологи и просто любители птиц!

(Приложение 2. Фото 4, фото 5)

«Альбатрос

отличается размерами, они больше, и огромными крыльями. Кроме того у альбатроса

и клюв длиннее с крючком на конце» /2/

Биоляпы

наших учеников.

§

Кора

головного мозга — это самое главное место чтобы не ударится.

§

Диффузия-

это когда што-то слипается.

§

Чтобы

сохранить влагу в почве ее следует растрепать.

§

Череп

помогает держать мышцы и передвигаться.

§

Главные

части цветка – столбняк

§

Счупальцы

§

Дышать

нельзя так, как гортань перекрывает вход в трахею.

§

Наследственность

у человека это когда у него совпадает

форма боловы или лица.

§

Жидкость

которой смачивает глаз уходит по сливному канальцу в слизистую (например в

нос, горло) и превращается в сопли.

§

Кенгуренок

в сумке питается молоком. Там есть соска,

сделанная как пустышка.

Социологические

исследования

Мною было проведено социологические

исследования среди обучающихся и педагогов. В опросе участвовало 37 человек.

48.6% ответили, что обращать внимание на биологические неточности и ошибки

в описании природы в различных литературных произведениях это важно, 43.2%

сказали, что не задумывались над этим вопросом и для 3% не важно есть ли

биологические ошибки или нет.

(Приложение 2, диаграмма 1)

Какое влияние на восприятие