Говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Руководители советского государства работали много и ошибались часто. Некоторые ошибки сыграли роковую роль в истории СССР…

Поддержка «революционного коммунистического движения» во всем мире

На это Советский Союз потратил многие миллиарды долларов. Однако борьба с США за влияние на каждой «клеточке глобуса», оказалась неэффективной.

Сразу после того, как СССР, а затем Российская Федерация прекратили финансирование, «революционное коммунистическое» движение в конкретных государствах либо свернулось совсем, либо приобрело далеко «некоммунистические» формы.

Подавление Венгерского восстания, 1956 год

Осенью 1956 года армия СССР жестоко подавила восстание в Венгрии. На заседании Политбюро ЦК КПСС, которое должно было принять решение по Венгрии, Хрущев заявил:

“…войска не выводить из Венгрии и Будапешта и проявить инициативу в наведении порядка в Венгрии. Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов — всех империалистов. Они поймут (это) как нашу слабость и будут наступать. Нас не поймет наша партия”.

Это решение негативно повлияло на романтический образ СССР, который сформировался на Западе после Второй мировой войны.

Расстрел в Новочеркасске, 1962 год

Весной 1957 года Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев фактически объявил внутренний дефолт в стране, приняв решение о прекращении выплат по всем выпускам «сталинских» облигаций, которые были в свое время «обязательными» и на подписки на них ежегодно у советского гражданина уходило порой до трех месячных окладов.

Ну, а вскоре, «по просьбе трудящихся», было решено повысить розничные цены на мясо и мясные продукты на 30 %. Это привело к массовым волнениям во многих городах.

Но самая страшная трагедия произошла весной 1962 года в Новочеркасске, когда демонстрация рабочих была подавлена с помощью пулеметных очередей. С этого момента у большой части советских граждан навсегда пропало доверие к власти. Это чувство наследовали и граждане современной России.

Подавление «Пражской весны», 1968 год

В конце 60-х «мировая система социализма» испытывала себя на прочность. Отношения с братскими народами были непростыми, зато в отношениях с Западом наблюдалась патовая «разрядка». Можно было вздохнуть легко и обратить внимание на Восточную Европу.

Битва за «правильное» понимание Союза союзных стран в кулуарах НАТО звалось «доктриной Брежнева». Доктрина и стала правом на вторжение в провинившуюся Чехословакию. 20 августа 1968 года началась военная операция «Дунай».

Интернациональные (в основном, советские) войска в рекордно-короткие сроки «взяли» Прагу, захватив все стратегически-важные объекты. Так закончилась Пражская весна. Среди граждан восточноевропейских стран закончилась и репутация СССР, как оплота социальной справедливости.

Ввод войск в Афганистан

В 1979 году руководство СССР, дабы пресечь развитие гражданской войны в соседнем Афганистане, ввела туда ограниченный контингент войск. Это вызвало бурную реакцию на Западе: в частности, в знак протеста США и некоторые другие страны объявили бойкот московской Олимпиаде, которая прошла в 1980 году.

Ввод советских войск в Афганистан

Спустя два десятилетия, когда Советского Союза уже не было на карте мира, американские спецслужбы признали, что сыграли не самую последнюю роль в вовлечении СССР в военный конфликт. Так, бывший директор ЦРУ в своих мемуарах признал, что американцы стали оказывать военную помощь афганским моджахедам еще до ввода советский войск, провоцируя решение советского руководства.

Вывод советских войск из Афганистана

Ежегодно на афганский конфликт СССР тратил порядка 2-3 млрд американских долларов. Советский Союз мог себе это позволить при пике цен на нефть, который наблюдался в 1979-1980 годах. Однако в период с ноября 1980 год по июнь 1986 год цены на нефть упали почти в 6 раз! Участие в афганском конфликте стало непомерно дорогим удовольствием в фактически обескровленной экономике.

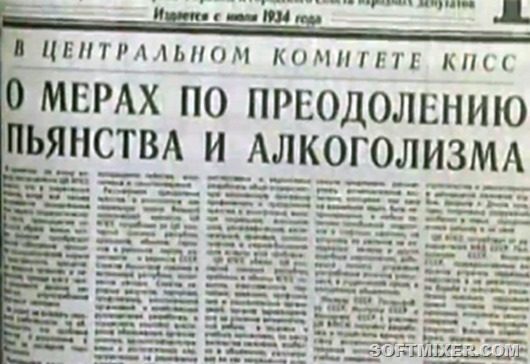

Антиалкогольная кампания

К 1984 году уровень потребления алкоголя в СССР превышал 14 литров чистого спирта на душу населения. Это заставило советское руководство принимать серьезные меры по предотвращению спаивания страны.

В мае 1985 года стартовала беспрецедентная по размаху антиалкогольная кампания: водка подорожала почти в два раза, вырубались уникальные виноградники, искусственно сокращалось производство винно-водочной продукции.

Государство добровольно лишало себя важной статьи доходов, которой продажа алкоголя являлась со сталинских времен. Но вскоре цены на нефть и газ, составлявшие почти 60% всех доходов в советском бюджете, рухнули, а «финансовой подушки» в виде доходов от продажи водки на внутреннем рынке уже не было. СССР оказался в экономическом коллапсе.

Создание ГКЧП, август 1991 года

Неизвестно, сколько бы просуществовала страна с названием «СССР», если бы 19 августа на улицах Москвы не появились танки. «Телевизор», сообщив о болезни Президента СССР, «ушел» на балет, а всю ответственность за происходящее в стране взял на себя Государственный комитет по чрезвычайному положению. Правда, ненадолго.

Алексей Плешанов

Одна из главных проблем с анализом ошибок СССР состоит в том, что все они делятся на 5 существенно различающихся категорий:

1. Настоящие т.е. невынужденные ошибки Советской власти и коммунистов (то есть те, которых вполне возможно было избежать).

2. Вынужденные ошибки, продиктованные обстоятельствами или недоступностью необходимых знаний (сейчас это не всегда очевидно, но если подумать…).

3. Замаскированные под «ошибки» результаты диверсионной деятельности предателей и антисоветчиков (то, что в СССР их всегда было в количествах, сейчас, после 1991 года, уже очевидно).

4. Совершенно верные действия, которые объявлены (считаются) «ошибками» благодаря подтасовкам и клевете современных антисоветчиков.

5. Фантазии и прямая клевета антисоветчиков и антикоммунистов (то есть «ошибки», не имевшие места в действительности вообще).

Всё это тщательно перемешано. Причем далеко не всегда можно однозначно понять, к какой именно категории следует отнести ту или иную «ошибку». Кроме того, антисоветчики и антикоммунисты любую из ошибок стремятся представить, как преступление (фактически). Т.е. без разбора, изначально подразумевают и приписывают злой умысел со стороны коммунистов (или проявление бесчеловечности и злодейства коммунизма вообще).

В ответ коммунисты (и многие сторонники СССР) начинают отрицать какие-либо ошибки вообще, справедливо указывая на исключительно положительную мотивацию коммунистической идеологии (природное злодейство характерно как раз для капитализма, потому что для капитала люди являются лишь одним из ресурсов).

При этом когда здравомыслящие люди стараются объективно анализировать известные ошибки, никого не обвиняя и не оправдывая, они невольно оказываются в плену мифов, путая настоящие ошибки (по п.1), со всеми остальными. Кроме того, проблема усугубляется тем, что искажение исходной информации (в том числе, и фальсификация исторических документов) происходила не только в буржуазной РФ, но еще в СССР (и возможно, что неоднократно). И здесь можно выделить несколько причин таких искажений, как в ту, так и в другую сторону:

1. Отрицание и сокрытие неудобных для СССР фактов (следствие ошибок или преступлений отдельных представителей власти по п.1-3), происходившие якобы из лучших побуждений.

2. Отрицание или фальсификация событий в рамках межклановой и внутриполитической борьбы (по п.3-4).

3. Соучастие в антисоветских вражеских фальсификациях, инспирированных извне, в рамках подготовки контрреволюционного госпереворота (по п.4-5).

В результате, верно оценить деятельность коммунистической партии и Советской власти (особенно в начальный период истории страны) оказывается очень непросто. К примеру, до сих пор нет ясности с человеческими потерями в результате практически всех крупных событий в истории СССР (ГВ, коллективизация, «репрессии», «голодомор», ВОВ). Практически все исследования в этих темах имеют и/или выявляют явные признаки ангажированности, фальсификации и подтасовок в сторону завышения потерь (причем, многократно). Примерно та же картина возникает практически по всем спорным вопросам.

Многие из позднесоветских трудностей, и в идеологии, и в экономике, были искусственно созданы, и являлись не причиной, а лишь симптомами подготовки и поводом для обоснования и маскировки контрреволюционного государственного переворота. Сейчас, в этом уже нет никаких сомнений. Главное же, что привело СССР к «крушению», это:

1. Перерождение элит — Элиты в социальных иерархиях всегда деградируют и перерождаются. Весь вопрос лишь в скорости. Особенно злокачественным этот процесс является в иерархиях образовавшихся на эгалитарной основе и/или при наличии изначального отрицательного отбора при формировании элит. Хотя, на начальном этапе создания советской страны и выживания государства во враждебной капиталистической среде, создание элитарных структур было неизбежно и необходимо. Однако, в дальнейшем нужно было, либо переходить к эгалитарному общественному устройству, либо осуществлять энергичную ротацию элит (вплоть до их полной периодической смены). К сожалению, в здоровой части руководства в СССР не поняли, или слишком поздно заметили, что все сформировавшиеся советские элиты, быстро переродились в антисоветские. Практически никаких мер, в связи с этим, предпринято не было. Изначально, формированием структуры препятствующей образованию социальной иерархии и обеспечивающей эгалитарное общественное устройство, никто не озаботился или не было возможности этим заняться, но в результате такого пренебрежения возник быстро обуржуазившийся и морально деградировавший господствующий псевдо класс. Главным образом, именно его усилиями и был уничтожен СССР. Теперь же антисоветскую деятельность этих ренегатов и дегенератов, образовавшихся в рамках советского проекта, современная буржуазия всего мира активно использует для дискредитации идей социализма и коммунизма в целом. Причем, большинство этих предателей и убийц, гармонично вписались в современные антисоветские элиты и продолжает успешно паразитировать на бывшем советском народе, хотя и в новом качестве. Не забывая обвинять в «крушении СССР», уничтоженном их собственными усилиями, советскую власть, коммунизм, а то и сам советский народ.

2. Вырождение иерархий — Сама природа иерархических структур, когда начинается их естественная эволюция и врастание в социальную структуру общества, неизбежно приводит к их тотальной деградации. Причем, быстрее и качественнее всех деградируют именно элитарии, особенно, находящиеся на самых верхних ступеньках иерархических пирамид. Наиболее фатальной для СССР оказалась деградация идеологических и силовых иерархических структур. К примеру, успех буржуазной контрреволюции во многом оказался предопределен предательством КГБ, который не только никак не попытался предотвратить государственный переворот, но и энергично его поддержал. Мало того, многие честные «большевики», еще сохранившиеся в тот момент в руководстве партии и страны, были быстро и незаметно уничтожены силами спецслужб, благодаря чему, контрреволюционерам практически удалось избежать организованного сопротивления со стороны настоящих идейных коммунистов. Но, и армия тоже «сохранила нейтралитет», практически все советское командование без сомнений нарушило присягу, предав свою страну и народ. Поскольку все силовые структуры изначально иерархические, по своей природе, и другие схемы здесь не работают, решение этой проблемы, на будущее, представляет наибольшую сложность. Единственный путь избежать предательства здесь просматривается в энергичной ротации кадров и формированию не только рядового состава, но и офицерского, и командного, на временной основе, по призыву. И не только армии, но и органов правопорядка, и внутренних войск, и спецслужб. Это заметно снизит их эффективность, но результат предательства, в любом случае, будет несопоставимо хуже.

3. Отсутствие реального народовластия — Полноценное народовластие в Советском Союзе так и не было сформировано. Несмотря на то, что система власти в СССР постоянно реформировалась, не было никаких попыток создания системы препятствующей попаданию туда всевозможных проходимцев. Скорее, наоборот. Людям умным и увлеченным, участие в бюрократизированных властных структурах, претило, и поэтому практически вся властная иерархия оказалась отдана на откуп тупым карьеристам и властолюбивым подонкам. Социальные лифты лишь усугубили положение. Хотя, устройство системы подбора кадров, позволяющей комплектовать властные структуры исключительно из честных и порядочных людей, изначально было достаточно очевидным и простым. И если на заре Советской власти, полностью эгалитарное общество было нереализуемо, то уже в 30-х годах проблема ликвидации «новой аристократии» и перехода к социально-плоской организации общества, назрела и перезрела. Однако, никаких попыток движения в этом направлении так и не было сделано. Впрочем, причиной этому, явно были именно первые две из перечисленных ошибок, которые, с другой стороны, стали возможны только из-за этой, третьей. Причем, если в середине 20 века создание системы подлинного народовластия было весьма непростой задачей, то при современном уровне развития общества и информационных технологий, создание такой системы никаких проблем уже не представляет и должно быть реализовано в первую очередь.

Совершенно очевидно, что эти неприятности могли быть успешно преодолены при наличии современных знаний об их происхождении, природе и приоритетности. Отчасти, становится понятной и относительная терпимость капитала по отношению к СССР, когда он не пошел ва-банк, не сделал попытку уничтожить своего прямого конкурента и опаснейшего врага военным путем, когда еще мог это сделать, хотя бы и с потерями. Вероятно, что простое и очевидное знание о природе элитаризма (возможно, что неписанное, передаваемое «из уст в уста», иначе бы эта информация, став достоянием общественности, если бы и не спасла СССР, то помогла создать теорию решения подобных проблем в будущем) позволило западным элитам надежно прогнозировать неизбежное будущее вырождение и предательство советской верхушки. Им достаточно было лишь сохранять внешнюю угрозу и негласно поощрять сторонников силового доминирования и централизации власти в руководстве КПСС и советском правительстве, чтобы быть уверенными в своей окончательной будущей победе. Которая сама должна была свалиться им в руки. Так оно и произошло… Парадокс, но, рано или поздно, судьба СССР постигнет любое общество, построенному по иерархическому элитарному принципу. Даже если предпринимать все необходимые меры, чтобы предотвратить предательство элит, безопасность любой социалистической страны, сохранившей иерархическую структуру, всегда будет под угрозой. Надежно защищено от вырождения и предательства элит может быть лишь эгалитарное общество.

Единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок.

Это сказал Конфуций.

Президент Владимир Путин заявил, что Афганская кампания СССР была ошибкой, вместе с тем отметить, что советские военные находились в стране по просьбе действующего президента. Советские войска вошли в Афганистан 25 декабря 1979 года и пробыли там 9 лет и 1 месяц. Сам конфликт в Афганистане продолжается по сей день. Многие политологи и историки критикуют вторжение советских войск и называют это катализатором внутреафганских конфликтов. Действительно ли это так и была ли Афганская компания ошибкой — Diletant. media спросил у экспертов.

Вопросы:

1

Была ли Афганская кампания ошибкой СССР?

Станислав Еремеев

Как вы помните, у Советского Союза с Афганистаном всегда были хорошие отношения, и когда в Афганистане произошло свержение к власти, и к власти пришли вооруженные силы, мне кажется, это был тот случай, когда революция со всей наглядностью показала всю свою порочность. Как мы знаем, экспорт революции нигде не возможен.. Геополитически, и мне кажется, об этом говорил Путин, всякая попытка ускорить историческое развитие, попытаться навязать тому или иному этносу те или иные ценности без учетов особенности этого народа, обречены на провал. Современная история тому подтверждение.

Геннадий Гудков

Это была абсолютная ошибка, которая привела к изменению отношения к нам афганского народа, поскольку Советский Союз раньше был самой желанной страной там, советские люди были в Афганистане самыми желанными гостями. Нам там был позволено абсолютно все, что угодно. Это было то отношение, которое редко бывает в международных отношениях. Когда наша армия вторглась в Афганистан, это отношение резко поменялось. Причем известно, что резидентура была категорически против ввода войск, по крайней мере, я слышал об этом от наших преподавателей. По крайней мере, реакция на информацию резидентуры и посольства была очень резкой со стороны политбюро, и даже кто-то был наказан за «необъективную» и «неточную» информацию. Как мы видим сейчас, они оказались правы, а советское политическое руководство, которое затеяло эту войну ради своих целей и амбиций — нет. Война эта ничего не дала и ввергла хаос в сам Афганистан, сегодня мы видим там нелегальных исламистов, непрекращающиеся войны между различными частями страны и так далее. Такую же ошибку сделали американцы, войдя в Афганистан уже после нас. Сейчас мы знаем, что там процветает производство наркотика, который сейчас хлынул в нашу страну и Европу. Поэтому совершенно очевидно, что это ошибка, которая очень много принесла горя даже не столько Советскому Союзу, сколько афганскому населению, которое понесло колоссальные потери.

4

поддержать

11

2

Мог ли военный переворот в Афганистане в 1978 году, как и последующее вторжение советских войск, быть спланировано Советским руководством?

Станислав Еремеев

Об Афганской войне написано много книг, существует множество версий. Но главная проблема в том, что, свергнув ту власть, которая была там официальной, свергнув короля и приведя к власти вооруженные силы, они столкнулись с тем, что внутри самого Афганистана пришли в движение те силы, которые раньше молчали, свергнув те массы тоталитарного режима, которые правили этой страной. Это дает нам параллели, например, вспомним Ближний Восток. Будь то Хуссейн, будь то Кадаффи, эти режимы скрепляли государственность этих регионов, с их уходом с политической арены мы получили хаос. То же самое произошло и в Афганистане.

Геннадий Гудков

Я боюсь, что да. Насколько я знаю, этот переворот произошел потому, что Советский Союз обещал вооруженную поддержку. Если бы этих переговоров, консультаций и обещаний не было, такой военный переворот вряд ли произошел бы. Понятно, что там был король и великолепные отношения, но мне кажется, что афганцы должны были разобраться в своей стране сами, без нашего вмешательства, без нашей опеки. Я уже не так хорошо помню нюансы, но совершенно очевидно, что это была серьезная ошибка, и многие серьезные перевороты, в том числе, штурм дворца Амина — это серьезная ошибка. Амин же был «нашим человеком», поэтому я думаю, что много было того в Афганской кампании, что может всплыть только при последующем глубоком изучении истории.

4

поддержать

9

3

Насколько велик сейчас отголосок от Афганской кампании в Афганистане и современной России?

Станислав Еремеев

Неслучайно в свое время советское руководство принимало решение о вводе войск. Давайте не забывать те опасения, что именно из той страны в нашу будут идти не только идеологическая, но и военная угроза . Наши сопредельные республики испытывали это давление. Основной проблемой был наркотрафик, и этот фактор тоже нельзя было не учитывать. В условиях глобального противостояния холодной войны на многих точках нашей планеты возникали реальные, уже не холодные войны. Вот эта холодная война и нашла свое отражение в принятии решений.

Геннадий Гудков

Сейчас последствия, конечно, не такие острые, как это было тогда. Раньше у нас существовало выражение «афганский синдром» — было целое поколение, страдающее от него, поколение, сражающееся непонятно за кого и за что, и на Родине оказавшееся потом никому не нужным, особенно, когда произошла смена формаций. И вот этот «Афганский синдром» — я много знаю об этом, потому что в нашем предприятии работало очень много сотрудников, в том числе, прошедших Афганистан, и мы видели, насколько эти ребята отличаются по своему психотипу поведения. Мы, сейчас уже можно честно об этом сказать, не очень охотно брали на работу людей, прошедших такие горячие точки. От них можно было ожидать любых непредсказуемых реакций, а в бизнесе это недопустимо. В целом «афганский синдром» отдаленно напоминал то, что описывал в своих романах Ремарк.

3

поддержать

8

4

Могла ли Афганская кампания поспособствовать развалу СССР?

Станислав Еремеев

В условиях системного кризиса никогда не бывает одной причины, это целая цепочка причин. В данном случае надо прямо признать, что навязанная нам «холодная война» оказалась тяжелым бременем для нашей страны, направленный США на ослабление Советского Союза. То перенапряжение, которое принесла эта война, стало последней каплей.

Геннадий Гудков

Афганская кампания была катализатором краха Советского Союза. СССР погиб не из-за того, что проиграл войну в Афганистане и не из-за того, что проиграл гонку вооружений, и даже не из-за того, что были какие-то другие международные факторы, но только потому, что была порочна сама система власти. Она была несменяемой, строилась на доктринах, идеологических догмах, очковтирательстве, формализме и бюрократии. Советский Союз сгнил изнутри. Афганистан лишь ускорил процесс, который мог продолжаться еще десять лет.

5

поддержать

7

5

Афганская кампания СССР длилась 9 лет и 1 месяц. Могли ли советские войска покинуть Афганистан раньше, и сделало бы это последствия менее разрушительными?

Станислав Еремеев

Сегодня, конечно, по прошествии времени, трудно говорить в сослагательном наклонении. Я думаю, что те наши граждане, которые участвовали в этой войне, вели себя как герои, и не хотелось бы обижать их память. Они защищали те ценности, которые были смыслом того времени.

Геннадий Гудков

Я думаю, что крайне сложно было бы покинуть Афганистан раньше, потому что политическое руководство СССР оказалось в капкане, те, кто казались друзьями навек и «нашими людьми», вдруг оказывались людьми, которые работали на себя и свои интересы, Советскому Союзу приходилось занимать то одну, то другую сторону во внутриафганских конфликтах, в которых не было идеальных людей, абсолютно правых и абсолютно неправых. Мы оказались в центре конфликта между афганскими кланами, на который мы никак не могли повлиять. Мы думали, что принесем туда идеи социализма, а оказалось, что они используются для борьбы за власть.

3

поддержать

8

Попытаюсь здесь кратко сформулировать главные из тех причин, которые привели к гибели СССР. Многие, казалось бы очевидные, проблемы и ошибки советского времени, известные всем, я не стал даже упоминать, потому что считаю, что они являются прямым следствием нижеуказанных, и сами по себе не представляли для СССР никакой опасности или могли быть легко решены. Даже наоборот, многие из позднесоветских трудностей, и в идеологии, и в экономике, были искусственно созданы, и являлись не причиной, а лишь симптомами подготовки и поводом для обоснования и маскировки контрреволюционного государственного переворота. Сейчас, в этом уже нет никаких сомнений. Главное же, что привело СССР к «крушению», это:

1. Перерождение элит — Элиты в социальных иерархиях всегда деградируют и перерождаются. Весь вопрос лишь в скорости. Особенно злокачественным этот процесс является в иерархиях образовавшихся на эгалитарной основе и/или при наличии изначального отрицательного отбора при формировании элит. Хотя, на начальном этапе создания советской страны и выживания государства во враждебной капиталистической среде, создание элитарных структур было неизбежно и необходимо. Однако, в дальнейшем нужно было, либо переходить к эгалитарному общественному устройству, либо осуществлять энергичную ротацию элит (вплоть до их полной периодической смены). К сожалению, в здоровой части руководства в СССР не поняли, или слишком поздно заметили, что все сформировавшиеся советские элиты, быстро переродились в антисоветские. Практически никаких мер, в связи с этим, предпринято не было. Изначально, формированием структуры препятствующей образованию социальной иерархии и обеспечивающей эгалитарное общественное устройство, никто не озаботился или не было возможности этим заняться, но в результате такого пренебрежения возник быстро обуржуазившийся и морально деградировавший господствующий псевдо класс. Главным образом, именно его усилиями и был уничтожен СССР. Теперь же антисоветскую деятельность этих ренегатов и дегенератов, образовавшихся в рамках советского проекта, современная буржуазия всего мира активно использует для дискредитации идей социализма и коммунизма в целом. Причем, большинство этих предателей и убийц, гармонично вписались в современные антисоветские элиты и продолжает успешно паразитировать на бывшем советском народе, хотя и в новом качестве. Не забывая обвинять в «крушении СССР», уничтоженном их собственными усилиями, советскую власть, коммунизм, а то и сам советский народ.

2. Вырождение иерархий — Сама природа иерархических структур, когда начинается их естественная эволюция и врастание в социальную структуру общества, неизбежно приводит к их тотальной деградации. Причем, быстрее и качественнее всех деградируют именно элитарии, особенно, находящиеся на самых верхних ступеньках иерархических пирамид. Наиболее фатальной для СССР оказалась деградация идеологических и силовых иерархических структур. К примеру, успех буржуазной контрреволюции во многом оказался предопределен предательством КГБ, который не только никак не попытался предотвратить государственный переворот, но и энергично его поддержал. Мало того, многие честные «большевики», еще сохранившиеся в тот момент в руководстве партии и страны, были быстро и незаметно уничтожены силами спецслужб, благодаря чему, контрреволюционерам практически удалось избежать организованного сопротивления со стороны настоящих идейных коммунистов. Но, и армия тоже «сохранила нейтралитет», практически все советское командование без сомнений нарушило присягу, предав свою страну и народ. Поскольку все силовые структуры изначально иерархические, по своей природе, и другие схемы здесь не работают, решение этой проблемы, на будущее, представляет наибольшую сложность. Единственный путь избежать предательства здесь просматривается в энергичной ротации кадров и формированию не только рядового состава, но и офицерского, и командного, на временной основе, по призыву. И не только армии, но и органов правопорядка, и внутренних войск, и спецслужб. Это заметно снизит их эффективность, но результат предательства, в любом случае, будет несопоставимо хуже.

3. Отсутствие реального народовластия — Полноценное народовластие в Советском Союзе так и не было сформировано. Несмотря на то, что система власти в СССР постоянно реформировалась, не было никаких попыток создания системы препятствующей попаданию туда всевозможных проходимцев. Скорее, наоборот. Людям умным и увлеченным, участие в бюрократизированных властных структурах, претило, и поэтому практически вся властная иерархия оказалась отдана на откуп тупым карьеристам и властолюбивым подонкам. Социальные лифты лишь усугубили положение. Хотя, устройство системы подбора кадров, позволяющей комплектовать властные структуры исключительно из честных и порядочных людей, изначально было достаточно очевидным и простым. И если на заре Советской власти, полностью эгалитарное общество было нереализуемо, то уже в 30-х годах проблема ликвидации «новой аристократии» и перехода к социально-плоской организации общества, назрела и перезрела. Однако, никаких попыток движения в этом направлении так и не было сделано. Впрочем, причиной этому, явно были именно первые две из перечисленных ошибок, которые, с другой стороны, стали возможны только из-за этой, третьей. Причем, если в середине 20 века создание системы подлинного народовластия было весьма непростой задачей, то при современном уровне развития общества и информационных технологий, создание такой системы никаких проблем уже не представляет и должно быть реализовано в первую очередь.

Совершенно очевидно, что эти неприятности могли быть успешно преодолены при наличии современных знаний об их происхождении, природе и приоритетности. Отчасти, становится понятной и относительная терпимость капитала по отношению к СССР, когда он не пошел ва-банк, не сделал попытку уничтожить своего прямого конкурента и опаснейшего врага военным путем, когда еще мог это сделать, хотя бы и с потерями. Вероятно, что простое и очевидное знание о природе элитаризма (возможно, что неписанное, передаваемое «из уст в уста», иначе бы эта информация, став достоянием общественности, если бы и не спасла СССР, то помогла создать теорию решения подобных проблем в будущем) позволило западным элитам надежно прогнозировать неизбежное будущее вырождение и предательство советской верхушки. Им достаточно было лишь сохранять внешнюю угрозу и негласно поощрять сторонников силового доминирования и централизации власти в руководстве КПСС и советском правительстве, чтобы быть уверенными в своей окончательной будущей победе. Которая сама должна была свалиться им в руки. Так оно и произошло… Парадокс, но, рано или поздно, судьба СССР постигнет любое общество, построенному по иерархическому элитарному принципу. Даже если предпринимать все необходимые меры, чтобы предотвратить предательство элит, безопасность любой социалистической страны, сохранившей иерархическую структуру, всегда будет под угрозой. Надежно защищено от вырождения и предательства элит может быть лишь эгалитарное общество.

Кстати, заметил забавный момент. Как только, опубликовали данные статистики, свидетельствующей о росте просоветских настроений, как тут же появились антисоветские заметки. Даже у тех авторов, от которых этого никак не ожидал. Очевидно, что антисоветская власть решила раскошелиться и улучшить качество антикоммунистической пропаганды. Решив очередной раз сразиться с «мертвым львом»… Хотя, это просто глупо. Лучшим агитатором за советскую власть является сама наша мрачная антисоветская действительность, которую уже не по силам отмыть до бела никаким продажным борзописцам. Как видно из статистики, главным достижением нашей современной буржуазной пропаганды, является создание впечатления необратимости реставрации капитализма, его мнимой непобедимости. Внушения народу страха перед издержками революционных преобразований. По всем остальным направлениям конкурировать с действительностью им оказалось не по силам. Несмотря на это, уровень антисоветской пропаганды постоянно растет, и сейчас ей часто занимаются не только явные буржуазные прихвостни, но и люди, называющие себя «патриотами», «советскими», а то даже и «коммунистами»…

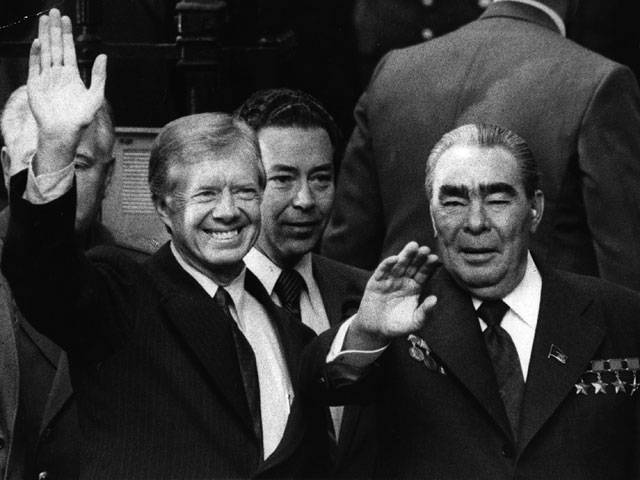

В хозяйственном строительстве Л. И. Брежнев не допускал серьёзных ошибок, но в тоже время во внешней международной политике он повторял те же ошибки, которые до него допускали все руководители советского государства, пришедшие к власти после смерти И. В. Сталина.

Л. И. Брежнев поверил в возможность дружбы с Западом и стремился наладить с западными странами добрососедские отношения. Он не понимал, что западные страны, во-первых, в своей политике вообще не применяют такого понятия как дружба, а, во-вторых, что на Западе у России за всё время её существования настоящих друзей никогда не было и нет даже среди славянских народов, кроме мужественных православных сербов. И можно было бы оправдать внешнюю политику Брежнева, если бы мы были слабы, но во время его правления СССР по силе не уступал Западу. В международной политике Л. И. Брежнев допустил серьёзные ошибки и тем самым нанёс по СССР свой брежневский удар.

Со странами Восточной Европы сотрудничество развивалось через Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). В 1971 году СЭВ принял двадцатилетнюю программу сотрудничества и развития. Торговый оборот со странами СЭВ составил 50% всего торгового оборота СССР. Был построен нефтепровод «Дружба», газопровод «Союз», создана энергосистема «Мир». Многие советские люди носили одежду и обувь, сшитую и изготовленную в странах СЭВ. Даже производство вертолётов с газотурбинными двигателями «Ми-2» было передано стране СЭВ – Польше. Не сборка, а именно всё производство. Было передано и производство самолётов «Ан-2».

СССР размещал в странах СЭВ заказы на производство гражданских кораблей и другой продукции тяжёлой промышленности, стремясь создать и сохранить высокий уровень промышленного развития стран Восточной Европы. Чехословакия поставляла в СССР огромное количество замечательных мотоциклов «Ява». Такие действия Советского Союза скрепляли страны СЭВ воедино, и при отсутствии вмешательства Запада во внутренние дела стран Восточной Европы СССР мог бы жить с ними в дружбе и согласии многие десятки лет.

В отношениях с западными странами СССР пошёл на совершенно не оправданные уступки. 1 июля 1968 года СССР подписал договор о нераспространении ядерного оружия с Англией, а затем с США и другими странами. Договор подписало 100 стран. Одни обещали не распространять оружие, другие – не принимать его и не производить. Не подписали договор ядерные державы – Франция и КНР, а также такие страны как Пакистан, Израиль, ЮАР, Индия. СССР этот договор не был нужен. Договор был нужен США, которые боялись, что страны с ядерным оружием выйдут из под диктата Америки.

30 сентября 1971 года между СССР и США было подписано соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны. Оно предусматривало целый ряд мер по защите ядерного оружия, а также предусматривало усовершенствование линии прямой связи между руководителями СССР и США.

Ранее, в марте 1966 года Франция вышла из НАТО и её президента Шарля де Голля принимали в Кремле с русским радушием. А. Н. Косыгин совершил ответный визит во Францию. Со сменившим де Голля президентом Франции Ж. Помпиду в 1971 году Л. И. Брежнев подписал соглашение о сотрудничестве.

Реально СССР дружба с Францией ни политической, ни экономической выгоды не давала. Но Франция демаршем выхода из НАТО и соглашением с СССР укрепляла свой статус независимой страны по сравнению с другими странами Западной Европы, которые целиком и полностью выполняли волю США. Думаю, что Брежнев даже не понимал, с кем имеет дело.

Проектом де Голля, Франции была Европа от Бреста до Урала. Этот проект потом подхватят предатели национальных интересов России Горбачёв и Шеварнадзе. Но если рассматривать проект глубже, то он принадлежит не трём названным политическим деятелям.

Проект «Европа от Бреста до Урала» является проектом А. Гитлера и для его реализации в 1941 году границу СССР перешли 5,5 миллиона вооружённых до зубов солдат и офицеров Германии, Венгрии, Румынии, Италии и Финляндии! Ради этого проекта они вели с нашей страной войну на истребление народов Советского Союза. Гитлер об этом говорил и писал неоднократно и открыто, а Л. И. Брежнев радовался своим дипломатическим успехам.

Но, на мой взгляд, самый большой урон СССР нанёс подписанный 12 августа 1970 года в Москве договор между СССР и ФРГ о ненападении. Этот договор был только началом подписания документов, официально разрешающих западным странам вмешиваться во внутренние дела Советского Союза. Да и сам по себе он не давал СССР никаких выгод, так как ФРГ была весьма и весьма значительно слабее СССР, и договор только развязывал руки Бонну и связывал СССР.

Запад всё продумал. СССР не мог не подписать договор, в котором ФРГ официально признаёт послевоенные границы в Европе, не претендует на Калининградскую область и признаёт границу по Одеру-Нейсе. ФРГ признала послевоенные польские границы, то есть право владения поляками землями, отторгнутыми в 1945 году у Германии Красной Армией и переданными правительством СССР Польше, не смотря на возражения США, Англии и Франции.

Надо сказать, что Польша не помнит ни предоставленной ей Советской Республикой независимости после революций 1917 года, ни передачи ей земель Советским Союзом в 1945 году. Польша предпочитает нас ненавидеть, как нас ненавидит Западный мир. ФРГ сняло претензии Германии на эти земли. Исторически они действительно принадлежали Польше. ФРГ пошла дальше и 21 ноября 1972 года признала ГДР, а в 1973 году ФРГ и ЧССР денонсировали мюнхенское соглашение.

Данные договоры без сомнения не являлись инициативой канцлера Западной Германии Вили Брандта, который без разрешения США не мог сделать и шага. А США всё продумали и были твёрдо уверены, что СССР ради подтверждения незыблемости послевоенных границ подпишет договор с любыми оговорками. Так оно и вышло.

Следующим шагом по приданию договорам формата международного права было Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Совещание позднее перерастёт в «Организацию по сотрудничеству и безопасности в Европе» (ОСБЕ).

Вот тут то к переговорному процессу подключились США и Канада с «гуманитарным пакетом». Совещание проходило в период с 1973 по 1975 годы сначала в Хельсинки, затем в Женеве и потом снова в Хельсинки. Заключительный акт совещания был подписан 1 августа 1975 года главами 33 европейских государств, а также США и Канадой. Странами, подписавшими акт, устанавливались и утверждались важнейшие принципы международного права, в том числе поведения на европейской и мировой арене.

Кроме мирных заверений, принципов неприменения силы, уважения суверенитета был в пакете и пункт «Уважения прав и основных свобод человека». Этот пункт под видом защиты прав человека давал США право вмешиваться во внутренние дела любой страны. Такое вмешательство в дальнейшем назвали «гуманитарной интервенцией».

В ХХI веке к примату сверхценности «прав человека» США добавили борьбу с терроризмом, окончательно развязав себе руки на пути к мировому господству или как принято сейчас говорить – к глобализации.

Подписанный 1 августа 1975 года вышеуказанный акт наносил ещё один удар по СССР. Американцы провозгласили демократизацию и права человека главными целями внешней политики США и ими прикрывали свои агрессивные намерения и действия. Их дополняли ранее провозглашённые целями внешней политики США – национальная безопасность и торговля. Акт трактовался и как право народов на самоопределение.

Этот удар, конечно, был намного слабее вражеского удара ложью о массовых сталинских репрессиях, но вместе с ложью о нашем сельском хозяйстве, 1930-х годах, военном и послевоенном временах разрушал Советский Союз, как множеством разных бомб, снарядов, мин, гранат и пуль разрушали прекрасные города и сёла СССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов гитлеровцы. Американцы продолжали дело разбитых Красной Армией гитлеровских орд, но другим путём.

В некоторых городах Советского Союза возникли весьма однородные по национальному составу «хельсинские группы», которые якобы наблюдали за выполнением хельсинских обязательств. Эти группы свои наблюдения передавали за рубеж, а там печатали и тиражировали по всем каналам СМИ сведения о якобы существовавших нарушениях прав человека в СССР.

К ним обращались представители 5-й колонны, которых советское правительство в соответствии с законами страны начинало привлекать к ответственности за совершение противоправных действий. К ним обращались евреи, не получившие разрешение на эмиграцию, крымские татары, желавшие отдать Крым туркам, турки-месхетинцы, католики, баптисты, пятидесятники, адвентисты и прочие настроенные против СССР жители страны.

Таким образом, внутренние враги России получили международный правовой статус на борьбу с нашей страной. И на документе, придающем легитимность разрушителям СССР, стояла подпись руководителя Советского Союза. Вот к чему приводит политическая близорукость. Гениальный политик И. В. Сталин такого бы не допустил. Да, сила у нас была, и развивать страну брежневское руководство умело, а вот политической дальнозоркости не хватало.

Члены ЦК КПСС А. Н. Шелепин и П. Е. Шелест понимали к чему ведут США и высказывали своё мнение. Но определённые политические круги воздействовали на Л. И. Брежнева и в 1976 году оба указанных противника проамериканского курса были выведены из состава ЦК КПСС.

29 мая 1972 года в Москве Р. Никсон и Л. И. Брежнев подписали договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), а также договор об ограничении противоракетной обороны (ПРО).

Кроме этого были подписаны документы о советско-американском сотрудничестве в торговле, науке, образовании, освоении космоса. Не зря Р. Никсон прилетел в Москву и стал «другом» СССР. Он прилетал и в 1974 году, а Л. И. Брежнев летал в Америку. В 1974 году Л. И. Брежнев встречался во Владивостоке с новым президентом США Д. Фордом. Было достигнуто соглашение о заключении нового договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2).

Таким образом, за три года американские президенты трижды прибывали в СССР. Только этот факт должен был насторожить руководство Советского Союза. Но нет, не насторожил.

Члены нашего правительства должны бы были знать о заявлениях Никсона, который говорил, что главный интерес США – это делать то, что больше всего навредит СССР. Советское правительство и лично Л. И. Брежнев не были предупреждены о намерениях Никсона. Ответственность за это ложится на председателя комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Ю. В. Андропова.

Изучить и понять намерения Запада советское руководство могло, прежде всего, через службы КГБ, а они бездействовали и тем самым не защищали интересы своей родины, не препятствовали уменьшению её безопасности. Наши члены правительства многого не знали и не понимали и поэтому снова подписали договоры, наносящие ущерб Советскому Союзу.

А было ясно, что руководители США летали в СССР от страха перед изо дня в день нарастающей мощью СССР. Надо было немедленно сдержать нарастание военной мощи нашей страны, ибо США значительно отставали от нас в количестве и качестве стратегических вооружений.

Америке недоставало научно-технического уровня в ракетно-ядерных областях, и она проигрывала гонку вооружений в создании самого сложного и решающего исход войны стратегического оружия. В области стратегических вооружений она могла отстать навсегда и, таким образом, проиграть холодную войну. Фактически она её уже проигрывала.

Вот поэтому президент Никсон смерил гордыню, сел в самолёт и полетел в Москву. Договором ОСВ-1, подписанным советской стороной Америка ограничивала количество ракет с ядерными боеголовками до 1300 штук. Для нас первый договор означал сворачивание производства стратегических ракет, а для Америки — возможность нас догнать.