Оборона Шипки: дата, ход событий и итоги

- 13 Января, 2020

- События

Мир пережил множество великих войн, как скоротечных, так и очень продолжительных. В рамках каждого военного конфликта были события, от исхода которых зависело очень многое. Однако нельзя сказать, что, несмотря на всю свою важность, они остались в памяти всех людей. Дабы устранить сию историческую несправедливость, вернемся на более чем 140 лет назад в прошлое и вспомним, с кем сражались русские солдаты и какие цели ставила перед собой Российская империя.

История о том, как Россия за Болгарию и Сербию заступилась

Что это была за оборона Шипкинского перевала и какая война проходила в то время? Чтобы связать воедино все события, перенесемся в конец апреля — начало мая 1876 года, когда болгарский народ предпринял попытку освободиться из-под гнета Османской империи.

Речь идет об Апрельском восстании, организованном членами Болгарского революционного центрального комитета. Турки отреагировали на происходящее максимально жестко: бунт унес жизни более 30 тысяч человек, включая мирных жителей, и вызвал огромное недовольство со стороны ряда европейских стран, и особенно Российской империи, ведь в Болгарии жили по большей части православные люди. Многие выдающиеся писатели, политики и другие общественные деятели, в частности Дмитрий Менделеев, Виктор Гюго, Джузеппе Гарибальди, Отто фон Бисмарк, вставали на защиту балканцев.

Если копаться глубже, можно прийти к выводу, что целью восстания было даже не свержение османского ига, а возможность дать событию широкий резонанс и получить военную поддержку со стороны «братьев-славян». Недаром один из лидеров бунта, Георгий Бенковский, говорил, что цели он достиг, нанес Османской империи рану, которая не сможет зажить, а также взывал прийти Россию.

Спустя всего месяц активность балканских стран стала расти в геометрической прогрессии. Сербия и Черногория, будучи уверенными в помощи со стороны Российской империи, объявили войну Турции. Многие державы на европейской арене продолжали верить в мирное урегулирование событий, но, как и в случае с Болгарией, османцы действовали жестоко и без колебаний. Нанеся ряд разгромных поражений, сербы взмолились о помощи. Несколько стран выдвинули совместный ультиматум правительству мусульман, и стороны конфликта заключили перемирие сроком на 1 месяц. Турция на этом не остановилась и выдвинула условия для заключения мирного договора, условия которого, естественно, не устраивали Европу.

Создание Константинопольской конференции

Попытки мирного урегулирования балканского конфликта продолжились с новой силой со стороны России. Однако паритета с Австро-Венгрией и Великобританией не удавалось достичь, а тем временем срок перемирия Сербии и Османской империи подошел к концу, и последние возобновили нападения. С каждым днем положение сербов усложнялось и уже успело стать катастрофическим, но в конце октября Российская империя выдвинула туркам новый ультиматум с требованием заключить очередное перемирие, а в противном случае обещала поднять оружие отдельных армейских единиц. Как результат военные действия на Балканах вновь прекратились.

В декабре все того же 1876 года в столице Турции, Константинополе, была организована конференция с целью прекращения вооруженного конфликта с Сербией и Черногорией. Со стороны Европы единым фронтом выступали Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австро-Венгрия и инициатор переговоров — Российская империя.

За тот месяц, что длилось собрание политических деятелей семи держав, стороны не смогли достичь никаких договоренностей. На предложения Европы Османская империя принимала контр-решения, которые совершенно не устраивали первых. Явное упрямство турецкого правительства полностью развязывало руки России в действиях: государства Старого Света были готовы принять нейтральную сторону в случае возникновения прямого конфликта между империями. Фактически своими действиями мусульманская держава отменяла положения Парижского договора двадцатилетней давности, и стало очевидно, что новая война между двумя державами — лишь вопрос времени.

24 апреля 1877 года Российская империя объявила войну Османской.

Начало Русско-турецкой войны

По плану отечественных командиров, конфликт необходимо было решать быстро. Глава государства, император Александр II, понимал, что затяжные действия сыграют только в пользу мусульман, потому что наверняка европейские державы не бросят их в сети российской армии. Уже давно прошли времена могущества и величия османцев, теперь это тяжело больная страна, которая в ходе разных военных столкновений теряла свое влияние на занимаемых территориях. Вследствие этого Европа понимала, что Российская империя победит в очередной войне и, самое главное, сможет взять под контроль проливы Босфор и Дарданеллы, обеспечив себе прямой выход в Средиземное море.

Стоит отметить, что во всей войне в целом между армиями держав было определенное неравенство. По общей численности войск турки намного превосходили россиян, однако последние были лучше обучены ратному делу и имели больше профессионального опыта. Также последних поддерживали сербы, болгары, черногорцы и многие другие — одним словом, ополченцы из самых разных стран. Такое единодушие народов укрепляло общий моральный дух. Что касательно вооружения, то здесь сложилась обратная картина: османцы были вооружены новейшими английскими и американскими винтовками.

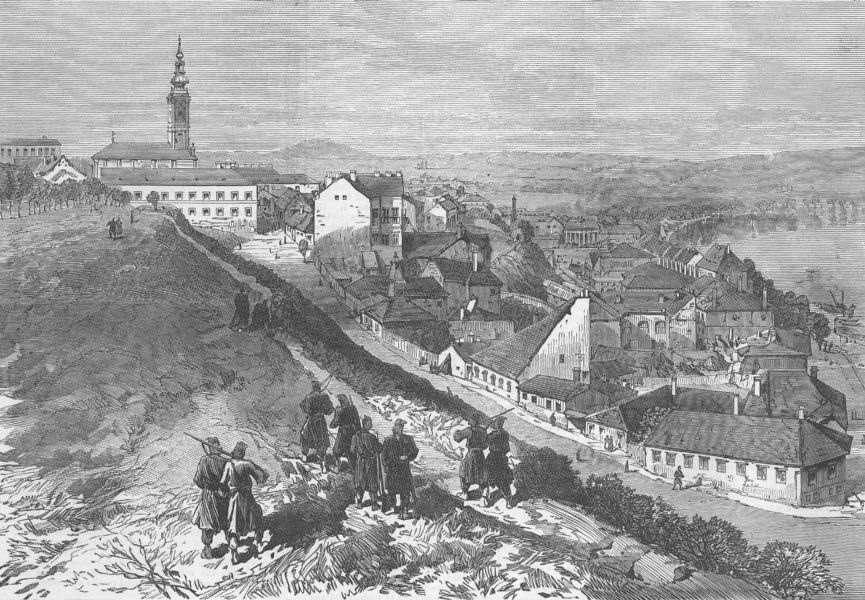

Самый первый этап наступления прошел полностью по плану русских командиров. Успев договориться с Румынией о вводе войск в страну, армия должна была быстро перейти через реку Дунай и занять ключевые позиции в районе. Переправа происходила под Зимчиной (город на юге современной страны) и не встретила практически никакого сопротивления со стороны турок.

После операции российские войска стали разделяться по разным направлениям. Первый отряд под командованием генерала Иосифа Ромейко-Гурко отправился на захват позиций в Стару-Планину, болгарскую горную систему, второй под руководством Александра Романова, будущего российского императора, должен был захватить крепость Рущук. Третьим направлением в атаке был захват города Никополя, а четвертая группа войск была не иначе как резервной.

Наступление передовых сил продолжалось быстрым темпом. В конце июня императорская армия заняла города Бяла, Тырнов и вплотную подошла к Никополю. Спустя несколько дней и эта крепость была взята, однако торопившееся турецкое командование, по сути, сдало позицию и перенаправило батальоны в сторону Плевны. И вот уже здесь начались первые проблемы России.

Первая осада Плевны

Отряд под руководством генерала Юрия Шильдер-Шульднера был направлен на взятие крепости, которая была ключевым звеном дорожной цепи и была фактически на пересечении множества направлений, включая путь в Софию, Рущук и к Ловче. Также его отряд должен был соединиться с группой полковника Клейнгауза, но из-за неверно составленных карт и плохой разведки они не только не встретились, а еще больше отдалились. Генерал приказал наступать на Плевну, однако город был уже занят турками. В первые минуты боя обе стороны открыли артиллерийский огонь, затем османцы перешли в контр-наступление, но попытка отбросить русскую армию не увенчалась успехом. По-прежнему не имея никаких данных о положении дел полковника Клейнгауза, полки Шильдер-Шульднера остались на своих позициях.

Между тем полковник послал несколько отрядов на разведку занятого города, однако провести ее не удалось, ровно как и занять деревню Гривицу. В течение дня командиры собирали силы в Сгаловце, но опять-таки из-за несогласованности действий многие боевые единицы далеко не сразу прибывали к месту сбора.

На следующий день оба командира начали штурм Плевны. Полки Шильдера-Шульднера наступали со стороны Бресляницы, а войско Клейнгауза — из деревни Гривицы. Основные силы турок располагались немного севернее самого города и, находясь на высоте, имели прекрасный обзор обоих направлений. Обе группы русских, так же как и раньше, находились достаточно далеко от группы и не имели возможности соединиться. Более того, колонна, которая осталась на позиции после попытки осады днем ранее, не имела никаких вариантов, кроме как наступать по прямой.

Рано утром русская артиллерия открыла огонь по правому флангу турецких оборонительных позиций. Начав стремительную атаку, отряды Шильдера-Шульднера заняли деревню Буковлек и контролировали дорогу к Плевне. Реакция обороняющихся не заставила долго ждать: турки, обладая большой численностью армии, перешли в контратаку, вынудив генерала отступить, так и не получившего поддержки полковника Клейнгауза. Последний тем временем организовал новую атаку на деревню Гривицу. Отряд попал под артиллерийский обстрел, однако смог занять деревню. Полковник погиб во время наступления, и вечером сменивший его офицер Седлецкий начал выдвигаться со стороны деревни на обороняющихся османцев. Последние в свою очередь побежали в Плевну, а полковник Седлецкий также отступил, поскольку не имел представления, как идут дела у отрядов Шильдера-Шульднера.

Как итог первое серьезное сражение между турками и русскими ничего не принесло, кроме человеческих жертв. Из-за плохой разведки и ошибки командования в определении численности армии османцев атака захлебнулась, по сути, не успев перейти к непосредственной осаде. Обе стороны потеряли свыше 2000 человек каждая.

События на Балканском хребте

Штурм Плевны и оборона Шипки, по факту, происходили одновременно. Немного заглядывая в будущее, можно отметить, что в обоих театрах боевых действий события складывались по совершенно незапланированному сценарию. Время играло на руку исключительно Османской империи.

Однако вернемся в настоящее, и пока Плевна продолжала отражать нападения армии Шильдера-Шульднера, генерал Ромейко-Гурко в начале июля, успев выбить турок с нескольких позиций, подошел к Шипкинскому перевалу. Русско-турецкая война в связи с событиями под Плевной начинала затягиваться, а ведь боевые действия на Старе-Планине косвенно зависели от успехов штурма города.

Все началось с атаки генерала Святополка-Мирского на северную часть возвышенности. С юга на нее же выдвинулись отряды Ромейко-Гурко. Оба наступления русских были отбиты обороняющимися османцами, однако командующий боевым единицами турок Хулюсси-паша, посчитал, что оставаться на Шипке слишком рискованно, и отошел в город Калофер.

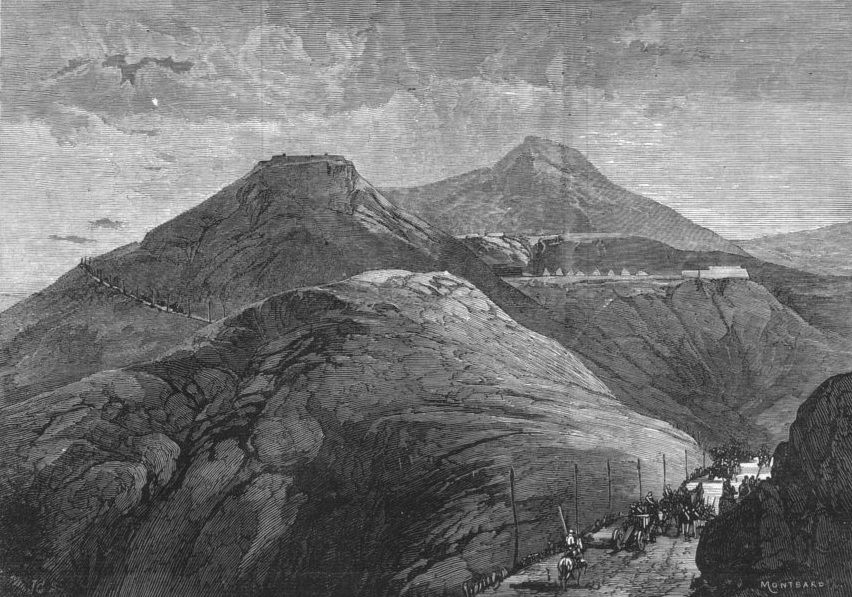

На следующий день Святополк-Мирский без боя занял возвышенность, а с юга перевал стал охранять передовой отряд генерала Федора Радецкого. Сама позиция со стратегической точки зрения была очень важна, однако переходить от нее в наступление и вести оборону было очень затруднительно. Сами проходы по хребту были очень узкими, что делало Шипку труднодоступной, но в то же время она вполне могла подвергаться перекрестному огню с соседних высот. Естественных укрытий место также не имело.

План турецкого командования был прост: захватить вершину и пройти в северную часть Болгарии. Общее число турецкой армии перед осадой Шипки насчитывало почти 30 000 человек и более 30 орудий. Число обороняющихся русских на перевале составляло порядка 6000 солдат, включая болгарских добровольцев, а также два с половиной десятка боевых орудий. Таким образом, до начала боевых действий обе стороны усилились подкреплениями.

21 августа 1877 года оборона Шипки приобрела статус настоящего военного столкновения. Российские отряды более месяца не сдвигались с позиции и не организовывали даже попыток наступления, поскольку важный транспортный узел до сих пор был в руках турок.

Второй и третий штурмы Плевны

Войска Шильдера-Шульднера получили подкрепление. Вместе с ним прибыл и новый командир, генерал Николай Павлович Криденер. Подготовка ко второму нападению на город шла полным ходом. В конце июля отряды Скобелева и Бакланова провели разведку, однако, как и раньше, никакой конкретной информации об обороняющихся османцах получить не удалось.

Число неприятеля уже составило более 20 000 человек, включая наемников — башибузуков и черкесов. Поскольку осада была лишь вопросом времени, турки занимались созданием укреплений, даже несмотря на острую нехватку материалов и инструментов.

В конце июля началась вторая осада Плевны. По приказу генерала Криденера первой открыла огонь артиллерия. Уничтожив несколько недостроенных позиций с орудиями противника, пехота пошла вперед. Наступая по двум флангам и по обоим направлениям, русские испытывали огромные проблемы. Очередная несогласованность действий, а также малознакомая местность привели к тому, что турки, мало того что смогли дать отпор российской армии, так еще и сами перешли в контратаку. Особенно это коснулось левого фланга, где вели боевые действия отряды генерала Скобелева.

По истечении дня Криденер приказал отступать. Со стороны русских были очень большие человеческие потери, несоизмеримые с турецкими. Вдобавок ко всему около тысячи солдат попали к туркам в плен. Российская империя оказалась вынуждена просить подкрепления у Румынии.

Все, чего удалось достичь в августе, это захватить город Ловеч, который связывал подходы к Плевне и не давал возможности туркам получать поддержку и провизию. Командовал операцией генерал Скобелев.

В сентябре на этот раз турки организовали наступление. Осман-паша со своей армией напал на русские аванпосты и даже на некоторое время смог захватить один из редутов, но вскоре был отброшен обратно в Плевну.

В середине сентября отряд Скобелева вместе с румынской поддержкой под командованием генерала Ангелеску после неудачного артиллерийского обстрела Плевны выдвинулся на очередной штурм. Численность атакующих была свыше 80 000 человек и более 400 орудий. Турок же было меньше почти в два раза — около 35 000, а орудий — в 6 раз, немногим больше 70.

Даже после захвата линий траншей и Гривицкого редута Скобелев с русско-румынской армией вынужден был отступить. Не захваченная Плевна продолжала сдерживать напор русских. А последние тем временем не могли продвинуться дальше и никак не влияли на события, происходящие тем временем в рамках битвы на Шипке. Как и ранее, атака снова не принесла результатов.

Продолжение обороны на Балканском хребте

21 августа 1877 года артиллерия врага атаковала позиции русских с востока. Там возвышалась гора Малый Бедек, откуда чуть позже начала штурм Шипки и пехота. Успешно отразив нападение, которое продолжалось до ночи, обороняющиеся начали спешно заниматься укреплением занимаемых позиций. На следующий день османцы не форсировали событий, но 23 августа вновь организовали наступление.

На рассвете операция по взятию Шипки велась уже по трем направлениям. Действуя более ожесточенно, отдельные части турецкой армии смогли днем зайти в тыл, а к вечеру почти прорвали центральный рубеж обороняющихся. Лишь подоспевшие резервные стрелковые батальоны во главе с генералом Адамом Цвецинским смогли склонить чашу весов в пользу русских. Однако оборона Шипки на этом не завершилась, турецким войскам удалось остаться на своих позициях.

Ночью подошло еще несколько отрядов русской пехоты, и на следующий день генерал Радецкий решил организовать атаку на западные позиции турок, Лесной курган и Лысую гору. Такое решение объяснялось тем, что неприятель был в шаговой доступности от тыла, где еще двумя днями ранее шло ожесточенное сопротивление, завершившееся благополучно только из-за подошедших резервных частей. Войска Сулеймана-паши также не сидели сложа руки и возобновили атаки на позиции обороняющихся. Неприятель был отбит, однако и Лесной курган Радецкому взять не удалось.

Новые наступления на две возвышенности начались на следующий день. Успев серьезнее укрепить Лысую гору, отряды Сулеймана-паши отбили русских, но при этом сдали Лесной курган. Последний, впрочем, был под контролем Радецкого лишь несколько часов: напор османцев на потерянную позицию не прекращался, и, понеся очень серьезные потери, генерал отступил, уступив курган туркам обратно.

Оборона Шипки стала плавно приобретать пассивный характер. В конце августа на перевал прибыли новые части русского резерва, которые заменили солдат, принимавшие участие в боях.

От «Шипкинского сидения» до взятия Плевны

Солдаты, оставшиеся на перевале, стали испытывать трудности не только от османцев, регулярно проводивших обстрелы русских позиций, но еще и со стороны погоды. Началась осень, плавно переходящая в зиму. В середине сентября турецкие отряды взяли вершину около горы Святого Николая, мыс Орлиное гнездо, однако вскоре после преимущественно рукопашной схватки были оттуда выбиты.

До конца года серьезных сражений между противниками больше не было, однако в оборону Шипкинского перевала вмешалась погода. На высоте регулярно выпадал снег, сопровождающийся сильными ветрами. За три месяца «сидения» из-за болезней выбыло из строя почти 10 000 пехотинцев.

Тем временем город Плевна находился в блокаде. Турецкие защитники города успели заранее пополниться очередным подкреплением и провизией. Гарнизон Османа-паши увеличился почти до 50 000 человек. Армия Российской империи также получила пополнение в виде армии генерала Ганецкого.

Следующими аренами боевых действий стали поселки Телиш и Горни-Дыбник. Захват позиций и редутов в этих местах обеспечивал полную блокаду осаждаемого города. В начале ноября началась новая ожесточенная схватка, в ходе которой ценой почти в 5000 русских солдат ключевая местность была взята армией Ганецкого.

В течение некоторого времени в окрестностях происходили локальные столкновения, одни нападали на других, и наоборот, но никто не мог оказать существенного влияния на текущее положение дел. Плевна тем временем, будучи полностью отрезанной от мира, не получала больше ни провизии, ни помощи. Гарнизон города начал страдать от голода и болезней, однако командующий турецкой армией маршал Осман-паша отказался капитулировать. Несмотря на тяжелейшие условия, османцы пребывали в боевом расположении духа.

В середине декабря неприятель решил прорываться хитростью. По их плану армия должна была пробить направление в сторону города Софии. Установив самодельные чучела на местах укреплений, турки в сопровождении местных жителей направились по намеченному курсу. Внезапная атака на передовые полки русских сначала принесла свои плоды, однако российские гренадеры молниеносно среагировали на подобные проявления активности врага и нанесли последним огромный урон, обратив их в бегство. Раненый Осман-паша капитулировал, более 40 000 турецких солдат сдалось в плен, а Плевна, как следствие, была взята. Император Александр II в знак мужества и доблести турецкого маршала вручил ему его же саблю, отданную при капитуляции генералу Ганецкому.

Завершающий этап операции на Балканском хребте

Генерал Радецкий, продолжающий оборону Шипкинского перевала, к середине декабря получил в распоряжение почти 45 000 солдат, но атаковать турок решился не сразу. Армия Вессель-паши серьезно укрепила свои позиции и была готова к нападениям русских.

Во второй половине декабря было решено атаковать двумя колоннами. За основу были взяты направления Тревненского и Имитлийского перевалов. Командовали полками генералы Святополк-Мирский и Скобелев. Чуть больше 10 000 солдат под руководством Федора Радецкого остались на Шипке. Оборона наконец плавно перешла в наступление, но из-за сложных погодных условий колонны продвигались с трудом, встречая вдобавок на пути турецкое сопротивление.

В конце декабря силы Святополка-Мирского взяли Казанлык, закрыв пути отступления туркам к Адрианополю. Дела Скобелева складывались хуже, он неполным отрядом смог занять деревню Имитлия, но после этого уже не проявлял активных атак.

По распоряжению Святополка-Мирского форсирование перевала начал генерал Радецкий, первым этапом организовавший полное взятие Шипки. Его отряды переключили внимание османцев на себя, и значительное количество боевых единиц армии Вессель-паши вышло атаковать русские батальоны. Понеся значительные потери, Радецкий был вынужден отступать, однако и Скобелев, и Святополк-Мирский вскоре начали атаки по своим направлениям.

Спустя несколько часов Вессель-паша капитулировал, приказав сдаться и тем отрядам, что удерживали отдельные высоты. Долгая и изнуряющая оборона Шипки наконец завершилась победой Российской империи, а дорога на Константинополь была открыта. Турецкая армия Весселя-паши численностью более 20 000 человек сдалась в плен.

Культурное наследие событий на Балканском перевале

Болгарские энтузиасты в наше время ежегодно организовывают реконструкцию сражений того времени, показывая оборону Шипки кратко, но захватывающе. Русские и болгары сражались бок-о-бок. Для последних это была война за независимость от «Османского ига».

В советское время в память о солдатах, отдавших свою жизнь в обороне перевала, был снят фильм «Герои Шипки», а в 2003 году места прошлых сражений посетили президенты двух стран — Владимир Путин и Георгий Пырванов.

В наше время не каждый сможет ответить на вопрос, когда была оборона Шипки и какая война проходила в то время, но это нисколько не принижает честь и достоинство тех, кто жертвовал своей жизнью ради освобождения народа из-под гнета Османской империи, ведь вскоре после окончания войны Болгария, Сербия, Черногория и Румыния фактически стали независимыми государствами.

Не менее значимы события того времени и для Турции. Если бы Плевну россйская армия взяла быстро, то и на Балканском хребте солдаты бы не занимались пассивной обороной на протяжении нескольких месяцев. Время сыграло на руку для неприятеля, и когда армия Александра II подошла к Константинополю, на защиту османцев была готова встать англо-французская эскадра, успевшая прибыть к столице. В противном случае, кто знает, смогла ли бы Российская империя захватить город, который ныне называется Стамбулом.

Дата обороны Шипки — август-декабрь 1877 года. Если мы будем помнить хотя бы год сражения, то память о событиях тех лет останется в сердцах людей на многие поколения вперед. Поэтому давайте не будем забывать о подвигах, которые совершали наши предки уже более 140 лет назад.

| Вторая Битва при Шипке | ||

| Русско-турецкая война (1877—1878) | ||

Защита «Орлиного гнезда» орловцами и брянцами 12 августа 1877 года (Попов А.Н., 1893). |

||

| Дата |

21-26 август 1877 |

|

|---|---|---|

| Место |

Шипкинский перевал, Болгария |

|

| Итог |

Победа русских |

|

| Стороны | ||

|

|

||

| Командующие | ||

|

|

||

| Силы сторон | ||

|

||

| Потери | ||

|

| |

|---|

|

Балканы • Кавказ • Чёрное море • Дунай • Ардаган • Драмдаг • Баязет • Галац • Систов • Никополь • Шипка (1) • Казанлык • Даяр • Зивин • Езерче • Велико-Тырново • Ени-Загра • Эски-Загра • Джуранлы • Аладжа • Плевна • Шипка (2) • Кашкбаир и Карахасанкой • Лом • Ловча • Кызыл-Тепе • Кацерово и Аблава • Шипка (3) • Чаиркой • Карс • Телиш • Тетевен • Деве-бойну • Горни-Дубник • Ташкессен • Шейново • Пловдив |

Оборона Шипки — один из ключевых и наиболее известных эпизодов в русско-турецкой войне 1877—78 годов.

Памятник «Оборона Шипки» вблизи Стоманеной батареи на вершине

После перехода русской армии через Дунай, главнокомандующий решил безотлагательно овладеть проходами через Балканский хребет, для дальнейшего движения вглубь Турции. Передовой отряд генерала Гурко, перейдя через Хаинкиойский перевал и разбив турок у деревни Уфланы и города Казанлыка, 5 июля приблизился с южной стороны к перевалу Шипка, занятому турецким отрядом (около 5 тыс. человек) под командованием Хулюсси-паши. В тот же день отряд генерала Святополка-Мирского атаковал Шипку с северной стороны, но атака была отбита. 6 июля генерал Гурко предпринял атаку перевала с юга и тоже потерпел неудачу. Тем не менее Хулюсси-паша, считая своё положение опасным, в ночь с 6-го на 7-е ушёл боковыми дорогами в город Калофер, бросив на своих позициях артиллерию. Затем Шипка была немедленно занята войсками князя Святополка-Мирского. После отступления передового отряда генерала Гурко из Забалканья, Шипка вошла в район южного фронта русской армии, вверенного охране войск генерала Радецкого (8-й корпус, часть 2-го, 4-я стрелковая бригада и болгарское ополчение), которые пришлось растянуть более чем на 100 верст; общий резерв расположился у Тырнова.

Перевал Шипка идёт по узкому отрогу главного Балканского хребта, постепенно повышаясь до горы св. Николая, откуда дорога круто спускается в долину Тунджи. Параллельно этому отрогу, отделяясь от него глубокими и частью лесистыми ущельями, с востока и запада тянутся горные кряжи, господствующие над перевалом, но соединённые с ним лишь в 2-3 местах более или менее удобопроходимыми перешейками. Позиция, занятая русскими войсками на Шипке, совершенно не соответствовала тактическим требованиям: единственная её выгода состояла в её малодоступности. Растянувшись на несколько верст в глубину, по крайне узкому (25-30 саженей) гребню, она подвергалась на всём своём протяжении перекрёстному огню с соседних господствующих высот, не представляя ни естественных прикрытий, ни удобств для перехода в наступление. При всём том, в силу стратегических требований, необходимо было во что бы то ни стало удерживать этот проход в наших руках.

В начале августа 1877 года Радецкий имел основательные причины опасаться перехода армии Сулеймана-паши в северную Болгарию, по одному из восточных проходов, и наступления её на Тырнов. Поэтому когда были получены тревожные известия (оказавшиеся впоследствии преувеличением) об усилении неприятельских войск против наших отрядов около городов Елены и Златарицы, то общий резерв был направлен (8 августа) к этим пунктам и таким образом удалился от Шипки на расстояние 3-4 больших переходов. Между тем Сулейман, после отступления генерала Гурко, задался целью овладеть Шипкой и к 8 августа сосредоточил против неё около 28 тысяч, при 36 орудиях. У нас в это время находились на перевале только Орловский пехотный полк и 5 болгарских дружин (всего до 4 тыс. человек), с 27 орудиями, к которым, уже во время боя следующего дня, прибыл из города Сельви Брянский полк, увеличивший число защитников Шипки до 6 тысяч.

Утром 9 августа неприятельская артиллерия, заняв гору Малый Бедек, к востоку от Шипки, открыла огонь. Последовавшие затем атаки турецкой пехоты, сначала с юга, потом с востока, были отражены русскими. Бой длился весь день; ночью русским войскам, ожидавшим повторения атаки, пришлось укреплять свои позиции. 10 августа турки не возобновляли атак, и дело ограничивалось артиллерийской и ружейной перестрелкой. Между тем Радецкий, получив известие об опасности, угрожающей Шипке, двинул туда общий резерв; но он мог прибыть, и то при усиленных переходах, только 11-го числа; кроме того, приказано было идти на Шипку ещё одной пехотной бригаде с батареей, стоявшей у Сельви, которая могла подоспеть лишь 12-го числа. 11 августа было самым критическим днём для защитников перевала.

Бой 11 августа начался с рассветом; к 10 часам утра наша позиция была охвачена противником с трёх сторон. Атаки турок, отбиваемые русским огнём, возобновлялись с ожесточённым упорством. В 2 часа дня черкесы зашли даже в тыл нашего расположения, но были отброшены. В 17 часов турецкие войска, наступавшие с западной стороны, овладели так называемой Боковой горкой и угрожали прорвать центральную часть позиции. Положение защитников Шипки было уже почти безнадёжным, когда наконец, в 7-м часу вечера, прибыла на позицию часть резерва — 16-й стрелковый батальон, поднятый на перевал на казачьих лошадях. Он немедленно был двинут к Боковой горке и при содействии других перешедших в наступление частей отбил её у неприятеля. Подоспевшие затем остальные батальоны 4-й стрелковой бригады под командованием генерал-майора Цвецинского дали возможность остановить напор турок на другие участки позиции. Бой окончился в сумерках.

Русские войска удержались на Шипке. Однако, и туркам удалось сохранить своё расположение — их боевые линии находились лишь в нескольких сотнях шагов от русских. В ночь на 12 августа на Шипку поднялась 2-я бригада 14-й пехотной дивизии, с прибытием которой Радецкий располагал 20,5 батальонами, при 38 орудиях, а потому решился в следующий же день перейти в наступление, чтобы сбить турок с двух высот западного кряжа — так называемого Лесного кургана и Лысой горы, откуда они имели наиболее удобные подступы к нашей позиции и даже угрожали её тылу. На рассвете 12 августа турки атаковали центральные участки русских позиций, а в 2 часа дня — и гору св. Николая. Они были отбиты на всех пунктах, но предпринятая русскими атака на Лесной курган тоже не имела успеха.

13 августа Радецкий решился возобновить атаку на Лесной курган и Лесную гору, имея возможность ввести в дело больше войск, вследствие прибытия на Шипку ещё Волынского полка с батареей. В то же время Сулейман-паша значительно усилил свой левый фланг. На протяжении всего дня (13 августа) шёл бой за обладание упомянутыми высотами; с Лесного кургана турки были сбиты, но их укреплениями на Лысой горе овладеть не удалось. Атаковавшие войска отошли к Лесному кургану и здесь, в течение вечера, ночи, и на рассвете 14 числа, были неоднократно атакованы неприятелем. Все атаки были отражены, но русские войска понесли настолько большие потери, что Радецкий, не имея свежего подкрепления, приказал им отступить на Боковую горку. Лесной курган был опять занят турками.

В шестидневном бою на Шипке потери русских составили до 3350 человек, в том числе 2 генерала (Драгомиров ранен, Дерожинский убит) и 108 офицеров; турки потеряли более чем в два раза больше. Никаких значительных результатов бой этот не имел; обе стороны остались на своих позициях, но наши войска, охваченные неприятелем с трёх сторон, по-прежнему находились в очень трудном положении, которое вскоре ещё значительно ухудшилось с наступлением осеннего ненастья, а с наступлением осени и зимы холодов и вьюг.

С 15 августа Шипка была занята 14-й пехотной дивизией и 4-й стрелковой бригадой, под начальством генерала Петрушевского. Орловский и Брянский полки, как наиболее пострадавшие, были отведены в резерв, а болгарские дружины переведены к деревне Зелено Древо для занятия пути через Имитлийский перевал, обходящий Шипку с запада. С этого времени начинается «шипкинское сидение» — один из самых тяжких эпизодов войны. Защитники Шипки, обречённые на пассивную оборону, заботились главным образом об укреплении своих позиций и об устройстве, по возможности, закрытых ходов сообщения с тылом. Турки тоже усилили и расширили свои фортификационные работы и непрерывно осыпали русскую позицию пулями и артиллерийскими снарядами.

5 сентября, в 3 часа ночи, они снова предприняли атаку с южной и западной сторон. Им удалось овладеть так называемым Орлиным гнездом — скалистым и обрывистым мысом, выдающимся перед горой св. Николая, откуда они были выбиты лишь после отчаянной рукопашной схватки. Колонна, наступавшая с запада (от Лесного кургана), была отражена огнем. После этого турки серьёзных атак уже не предпринимали, а ограничивались обстрелом позиции. С наступлением зимы положение войск на Шипке сделалось крайне тяжким: морозы и метели на вершинах гор были особенно чувствительны. Особенно ощутимы были эти лишения для вновь прибывших русских войск: три полка 24-й дивизии в короткое время буквально растаяли от болезней. За время с 5 сентября по 24 декабря в шипкинском отряде выбыло из строя убитыми и ранеными всего около 700 человек, а больными — до 9,5 тысяч. Конец 1877 года ознаменовался и окончанием «шипкинского сидения», последним актом которого была атака турецких позиций на дороге от горы св. Николая к деревне Шипке (см. Шейново).

Память героев

Шипка — одно из наиболее известных имён в истории Болгарии, святыня болгарских патриотов. Самые масштабные и торжественные мероприятия проводятся здесь 3 марта — это день подписания Сан-Стефанского мирного договора, который принёс свободу Болгарии после пятивекового османского ига.

Каждый август здесь проводится историческая реконструкция событий 1877 года. Важной частью мероприятия является панихида по погибшим здесь русским, белорусским, украинским, румынским и финским воинам, а также болгарским ополченцам. Им отдаются воинские почести, государственные руководители и люди Болгарии возлагают к памятнику на вершине холма венки из живых цветов в знак своей благодарности.

В 1954 году на Ленфильме был снят художественный фильм Герои Шипки.

3 марта 2003 года, в честь 125-й годовщины освобождения Болгарии, чествования посетил президент России Владимир Путин, по приглашению своего болгарского коллеги Георгия Пырванова[1].

И по сей день во время Литургии во всех Православных Храмах в Болгарии, во время Великого входа Литургии верных поминается Александр II и все русские воины, павшие на поле боя за освобождение Болгарии в Русско-турецкой войне 1877—1878 года: «Блаженопочиналия наш освободител император Александър Николаевич и всички воини, паднали на бойното поле за вярата и освобождението на нашето отечество, да помене Господ Бог в царството си».

Примечания

| Оборона Шипки на Викискладе? |

- ↑ В. Путин и Г. Пырванов во время посещения перевала Шипка в Болгарии

Литература

|

|

Данные в этой статье приведены по состоянию на конец XIX века (требуется перевод в современные единицы измерения). Вы можете помочь, обновив информацию в статье. |

Великая Отечественная война началась для СССР катастрофически. Потери убитыми и пленными Красной Армии за неполные первые два года войны составили 6 миллионов человек. Одной из главных причин такого провала стали просчеты Генштаба.

Историки и военачальники Великой Отечественной войны практически единодушны во мнении, что наиболее существенным просчетом, предопределившим трагедию 1941 года стала устаревшая доктрина ведения войны, которой придерживалась Красная Армия.

Исследователи В. Соловьев и Ю. Киршин, возлагая ответственность на Сталина, Ворошилова, Тимошенко и Жукова отмечают, что они «не поняли содержание начального периода войны, допустили ошибки в планировании, в стратегическом развертывании, в определении направления главного удара немецких войск».

Несмотря на то, что стратегия блицкрига была успешно опробована войсками вермахта в европейской кампании, советское командование ее игнорировало и рассчитывало на совершенно иное начало возможной войны между Германией и СССР.

«Нарком обороны и Генштаб считали, что война между такими крупными державами, как Германия и Советский Союз должна начаться по ранее существовавшей схеме: главные силы вступают в сражение через несколько дней после приграничных сражений», – вспоминал Жуков.

Командование РККА предполагало, что немцы начнут наступление ограниченными силами, и только после приграничных сражений будет завершено сосредоточение и развертывание главных войск. Генштаб рассчитывал, что пока армия прикрытия будет вести активную оборону, изматывая и обескровливая фашистов, страна сможет провести полномасштабную мобилизацию.

Тем не менее, анализ стратегии ведения войны в Европе немецкими войсками показывает, что успех вермахта прежде всего был связан с мощными ударами бронетанковых войск, поддерживаемых авиацией, которые быстро рассекали оборону противника.

Главной задачей первых дней войны был не захват территории, а разрушение обороноспособности подвергшейся вторжению страны.

Просчет командования СССР привел к тому, что немецкая авиация в первый же день войны уничтожила более 1200 боевых самолетов и фактически обеспечила себе господство в воздухе. В результате внезапного нападения сотни тысяч солдат и офицеров были убиты, ранены или взяты в плен. Немецкое командование добилось своей цели: управление войсками РККА на какое-то время было нарушено.

2

Неудачное расположение войск

Как отмечают многие исследователи, характер расположения советских войск был очень удобен для нанесения удара по территории Германии, но пагубен для проведения оборонительной операции. Дислокация, сложившаяся в начале войны, была сформирована ранее в соответствии с планом Генштаба о нанесении превентивных ударов по территории Германии. Согласно сентябрьской версии 1940 года «Основ развертывания» произошел отказ от подобной дислокации войск, однако только на бумаге.

В момент нападения немецкой армии войсковые формирования РККА находились не с развернутыми тылами, а были разделены на три эшелона вне оперативной связи друг с другом. Такие просчеты Генштаба позволили армии вермахта достаточно легко добиваться численного перевеса и по частями уничтожать советские войска.

Особенно тревожная ситуация была на «Белостокском выступе», на многие километры уходившем в сторону противника. Такое расположение войск создавало угрозу глубокого охвата и окружения 3-й, 4-й, и 10-й армий Западного округа. Опасения подтвердились: буквально в считанные дни три армии были окружены и разгромлены, а 28 июня немцы вошли в Минск.

3

Опрометчивые контрнаступления

22 июня в 7 часов утра вышла директива Сталина, в которой говорилось: «войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районе, где они нарушили советскую границу».

Такой приказ свидетельствовал о непонимании верховным командованием СССР масштабов вторжения.

Через полгода, когда немецкие войска были отброшены от Москвы Сталин требовал контрнаступления и на других фронтах. Возражать ему мало кто мог. Несмотря на неготовность советской армии вести полномасштабные военные действия, было предпринято контрнаступление на всем протяжении фронта – от Тихвина до Керченского полуострова.

Более того, войска получили приказ расчленить и уничтожить главные силы группы армий «Центр». Ставка переоценила свои возможности: Красная Армия на данном этапе войны оказалась неспособна сосредоточить достаточные силы на главном направлении, не могла массированно применять танки и артиллерию.

2 мая 1942 года в районе Харькова началась одна из запланированных операций, которая, по мнению историков, проводилась при игнорировании возможностей противника и пренебрежении осложнениями, к которым мог привести неукрепленный плацдарм. 17 мая немцы ударили с двух сторон и через неделю превратили плацдарм в «котел». Около 240 тыс. советских солдат и офицеров в результате этой операции оказалось в плену.

4

Недоступность материально-технических запасов

Генеральный штаб считал, что в условиях надвигающейся войны материально-технические средства необходимо подтянуть ближе к войскам. 340 из 887 стационарных складов и баз РККА находились в приграничных округах, в том числе более 30 млн. снарядов и мин. Только в районе Брестской крепости хранилось 34 вагона боеприпасов. Кроме этого большая часть артиллерии корпусов и дивизий находилась не в прифронтовой зоне, а в учебных лагерях.

Ход военных действий показал опрометчивость такого решения. В короткий срок военную технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы вывести было уже невозможно. В результате они были либо уничтожены, либо захвачены немцами.

Еще одной ошибкой Генштаба оказалось большое скопление на аэродромах самолетов, при этом маскировка и прикрытие средствами ПВО были слабые. Если передовые части армейской авиации базировались слишком близко к границе – 10-30 км., то части фронтовой и дальней авиации располагались слишком далеко – от 500 до 900 км.

В середине июля 1941 года группа армий «Центр» устремилась в брешь в советской обороне между реками Западная Двина и Днепр. Теперь путь на Москву был открыт. Предсказуемо для немецкого командования Ставка основные силы разместила на московском направлении. По некоторым данным, на пути группы армий «Центр» оказалось сосредоточено до 40% численности личного состава РККА, столько же артиллерии и около 35% от общего количества самолетов и танков.

Тактика советского командования оставалась прежней: встретить врага в лоб, измотать его, а затем всеми имеющимися силами перейти в контрнаступление. Главная задача – любой ценой удержать Москву – была выполнена, однако большая часть сосредоточенных на московском направлении армий попала в «котлы» под Вязьмой и Брянском. В двух «котлах» оказались 7 полевых управлений армий из 15, 64 дивизии из 95, 11 танковых полков из 13 и 50 артиллерийских бригад из 62.

Генштаб осознавал возможность наступления немецких войск на юге, однако большую часть резервов сосредоточил не в направлении Сталинграда и Кавказа, а под Москвой. Такая стратегия привела к успехам немецкой армии на Южном направлении.

Хотели честно? Путин прямо заявил об ошибках Минобороны

Президент России Владимир Путин честно указал на ошибки Минобороны. Заявление сделал публично в ответ на просьбы людей.

Президент России Владимир Путин пояснил причину появления уточняющих документов по ходу частичной мобилизации в России. Он честно указал, что Минобороны не внесло необходимые положения в документы.

Выступая в среду, 5 октября, на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», президент пояснил, чем вызваны дополнительные указы об отстрочках ряда категорий граждан от частичной мобилизации.

Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно всё-таки не внесли…

— рассказал президент.

Как подчеркнул Путин, именно поэтому указ о проведении частичной мобилизации «вышел в таком виде, что не учёл изначально позицию самого Министерства обороны».

Глава государства отметил, что именно поэтому приходится «вносить в этот документ соответствующие коррективы», передаёт РИА Новости.

Частичная мобилизация военнообязанных граждан была объявлена в России 21 сентября, Минобороны отметило, что планируется призвать около 300 тысяч необходимых резервистов. Однако на фоне нарушений в ходе мобилизации, а также эпизодов с отводом ВС России в зоне СВО, у общества появились вопросы. Люди просили Минобороны высказаться честно. В результате просьбу выполнил президент.

ВАЖНО! ЧЕСТНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Правозащитный центр Общества «Царьград» открывает направление по вопросам неправомерных случаев мобилизации. Мы будем разбирать и проверять каждый случай, присланный вами. Если вы столкнулись с нарушениями при мобилизации и вам нужна помощь, пишите в чат этого канала в Telegram или на почту save@tsargrad.org.

Дзен

Телеграм

Подписывайтесь на наши каналы

и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

В данной статье рассмотрены отдельные вопросы теории и практики института мнимой обороны в российском уголовном законодательстве, проанализированы группы мнимой обороны и критерии правомерности действий обороняющегося в этом состоянии при отсутствии в действительности общественно опасного посягательства.

Ключевые слова

: общественно опасное посягательство, действительность посягательства, необходимая оборона, мнимая оборона, критерии правомерности, пределы необходимой обороны, ошибка в уголовном праве, фактическая ошибка.

This article examines certain issues of the theory and practice of the institution of sham defense in Russian criminal law, analyzes the groups of sham defense and the criteria for the legality of the actions of the defender in this state in the absence of a socially dangerous encroachment in reality.

Key words:

socially dangerous encroachment, the reality of the encroachment, necessary defense, imaginary defense, criteria of legality, limits of necessary defense, error in criminal law, factual error.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» — довольно часто употребляемый в обычной жизни афоризм. Нередко так в шутку, а иногда всерьез говорят, когда хотят акцентировать внимание на решении каких-то проблем человека им самим, не рассчитывая на чью-либо помощь [10].

Вспомним текст лозунга, висевшего в клубе «Картонажник» города Васюки, где Остап Бендер, не умевший играть в шахматы, давал сеанс одновременной игры на 160 досках из романа И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» (в оригинале:

«дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих»).

Это выражение является пародией на известные слова Карла Маркса о том, что освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих.

Обращаясь к международным и отечественным правовым актам, можно увидеть, что в них закреплено право человека и гражданина на защиту закона от любого вмешательства или посягательства на такие данные ему от рождения и неотъемлемые права, как право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность [1].

Назовем специальной нормой в рамках изучаемого института статью 45 Конституции РФ, регламентирующую право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [4]. Таким образом, основной закон нашего государства предоставил своим гражданам при защите прав и свобод возможность действовать по своему усмотрению, применяя при этом любые, не запрещенные законом способы.

Здесь напрашивается вопрос, а не прослеживается ли в приведенном выше афоризме аналогия с институтом необходимой обороны, который, провозглашая, с одной стороны, обязанность государства обеспечивать защиту граждан от любого нападения, с другой, — закрепляя право на самооборону от этого же нападения, возлагает на самого обороняющегося бремя защиты, предписывая действовать при этом в пределах необходимой обороны.

Гарантией указанного конституционного положения должна (!?) являться действующая уголовно-правовая норма о необходимой обороне, предусмотренная ст. 37 УК РФ. Она же призвана обеспечивать защиту личности и прав обороняющегося, других лиц, а также защиту охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. А что происходит в действительности?

Из содержания конституционных положений следует, что человек, оказавшейся в положении обороняющегося, может защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом способами. Возникает вопрос, какие же способы при этом запрещаются законом, если в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» [6] указано, что при защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (часть 1 статьи 37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 УК РФ [5], обороняющееся лицо вправе причинить

любой по характеру и объему вред

(выделено нами) посягающему лицу? Иными словами, человек, оказавшийся в ситуации опасности для жизни или неожиданности посягательства, может применить законно находящиеся при нем оружие, используемые в качестве оружия предметы, причинить нападавшему тяжкий вред здоровью или вовсе убить его. Если же оружие находится у лица незаконно, за это наступает предусмотренная уголовная или административная ответственность.

По нашему мнению, здесь налицо противоречие между конституционной нормой и уголовным законодательством. Представляется, что из текста ст. 45 Конституции РФ следует исключить слова «не запрещенными законом». И в итоге, на наш взгляд, часть вторая этой статьи должна звучать так: «Каждый вправе защищать свои права и свободы любыми способами». Из этого следует, что, например, при реально опасном для жизни нападении обороняющийся может применить находящееся при нем незарегистрированное огнестрельное оружие. Привлечение же его к ответственности за незаконное ношение огнестрельного оружия — вопрос второстепенный.

К сожалению, следует отметить, что на деле, предоставленные обороняющемуся, казалось бы, широкие права, нередко плавно переходят в его обязанности нести уголовную ответственность за превышение этих прав. О «господстве» обвинительного уклона при разрешении уголовных дел о необходимой обороне и превышении ее пределов писал и Э. Ф. Побегайло [11, c. 769].

Одним из дискуссионных вопросов, на котором следует остановиться подробнее, является мнимая оборона. Действительность, как одно из условий необходимой обороны, относящееся к посягательству, означает существование события в реальности. Наличие же посягательства только в воображении, в сознании обороняющегося лица именуются в юридической литературе мнимой обороной. Как указывал Н. Д. Дурманов, все характеризующие необходимую оборону обстоятельства, при мнимой обороне отсутствуют [9, c. 30]. В уголовном законе определения мнимой обороны нет, так как она не является уголовно-правовой категорией [7, c. 331]. Это исключительно научное понятие существует в целях правильной квалификации действий лица в состоянии необходимой обороны, как обстоятельства, исключающего преступность деяния.

В отличие от необходимой обороны не могут быть признаны общественно не опасными и полезными действия лица, которое обороняется от мнимого нападения, поскольку в действительности последнего не существует. Это нападение присутствует лишь в воображении лица, прибегнувшего к защите. Иными словами, мнимая оборона заключается в том, что лицо ошибочно считает, что происходит нападение, которого на самом деле нет [13, c. 70].

Пленум Верховного Суда РФ рекомендует судам различать состояние необходимой обороны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство, тогда как лицо ошибочно предполагает его наличие. Если лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела должно было и могло осознавать отсутствие реального общественно опасного посягательства, его действия квалифицируются по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные по неосторожности. Когда же общественно опасное посягательство в действительности отсутствовало, и окружающая обстановка не давала лицу оснований полагать, что оно происходит, то его действия квалифицируются на общих основаниях» [6].

Теоретически случаи мнимой обороны можно разделить на следующие группы. Одна из них, это когда обороняющийся допускает ошибку в оценке действий потерпевшего, неправильно считая их общественно опасными, хотя они не обладали таким качеством или были даже правомерными.

Другая группа, когда обороняющийся ошибается в обстановке действительного посягательства. И одним из видов такой ошибки является ошибка относительно личности посягающего, состоящая в том, что лицо, в отношении которого осуществляются оборонительные действия, не является нападающим.

При мнимой обороне вред причиняется лицу, не совершающему посягательство. Отсюда следует, что причиняемый при мнимой обороне вред является общественно опасным, поэтому обоснованно возникает вопрос об ответственности обороняющегося. В тех же случаях, когда последний не сознавал ошибочности своего представления относительно социальной значимости поведения потерпевшего, личности пострадавшего, не должен и не мог осознавать своей ошибки, в его действиях отсутствует вина, и он не может быть привлечен к уголовной ответственности. То есть, ему не могут быть поставлены в вину такие действия, которые в условиях реального общественно опасного посягательства были бы правомерными, если обороняющийся не только не осознавал, но и не мог осознавать ошибочность своего предположения о наличии нападения. В этой ситуации лицо ни за что не наказывается, так как при должной внимательности оно не могло не принять кажущееся нападение за действительно происходящее.

Однако, данная позиция противоречит ст. 37 УК РФ. Лицо может находиться в состоянии необходимой обороны только при наличии общественно опасного посягательства. Если его нет, то не может быть и необходимой обороны, как не могут быть, в данном случае, и превышены ее пределы. Нельзя превысить того, чего нет. В таком случае обороняющийся не подлежит уголовной ответственности не потому, что находится в состоянии необходимой обороны, а в силу отсутствия его вины. Именно таким образом решается вопрос об ответственности при невиновной мнимой обороне.

В случаях, когда вся обстановка происшествия давала обороняющемуся понять ошибочность своего предположения относительно посягательства или личности потерпевшего и не допустить ошибки, причинение ему вреда является недопустимым и служит основанием для уголовной ответственности виновного.

Мнимая оборона возможна лишь вследствие ошибки обороняющегося в оценке социальной значимости действий потерпевшего. В этом случае какие-то его действия, объективно не создающие опасности общественным отношениям, под влиянием субъективного заблуждения воспринимаются как опасное посягательство [12, c. 295].

Соглашаясь с исследователями, констатируем, что действия, совершенные при мнимой обороне, — это результат фактической ошибки. Поэтому очевиден вывод о том, что ее юридические последствия следует оценивать по правилам фактической ошибки. Мнимую оборону вполне можно назвать частным случаем фактической ошибки [8, c. 287–288].

При квалификации мнимой обороны возможен только один подход, вытекающий из правил ответственности за преступления, совершенные под влиянием ошибки, а именно: виновная мнимая оборона не может быть признана умышленным преступлением, поскольку при такой «обороне» виновный не сознает общественно опасного характера своих действий. Она влечет ответственность по нормам, предусматривающим ответственность за неосторожные преступления (ст. 109 и 118 УК РФ). Изложенное касается случаев, когда мнимо обороняющийся причиняет вред, который в условиях реального посягательства был бы соразмерным.

При причинении вреда, недопустимого в условиях отражения реального посягательства, возможны два варианта ответственности.

Первый, когда лицо обороняющееся по неосторожности причиняет тяжкий вред потерпевшему.

Второй вариант, когда мнимо обороняющийся сознательно причиняет пострадавшему вред, недопустимый в условиях отражения реального посягательства. При такой мнимой обороне уголовную ответственность наступает, как за умышленное деяние, в зависимости от последствий по ст. 105, 111 или 112 УК РФ.

При квалификации действий лица в случае причинения им вреда в ситуации мнимой обороны в теории и правоприменительной практике возникают значительные сложности и противоречия. С целью их устранения, поддерживая мнение В. И. Акимочкина [8, c. 289], полагаем обоснованным дополнить ст. 37 УК РФ частью 2.2 положением о том, что действия лица, причинившего вред в состоянии мнимой обороны при отсутствии в реальности общественно опасного посягательства, следует оценивать по правилам фактической ошибки.

Таким образом, мнимая оборона рассматривается как неосторожное преступление лишь в том случае, когда лицо действительно ошиблось по своей вине в оценке обстановки и приняло действия потерпевшего, которые не являлись по своему характеру преступными, за общественно опасное посягательство. Если такого заблуждения не было, то нельзя говорить и о мнимой обороне. Действия виновного в этих случаях должны рассматриваться как убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В заключение резюмируем: прежде, чем спасать себя, «утопающего», от любого, в том числе, и мнимого, нападения, следуя известной пословице, надо семь раз отмерить, а один отрезать. Данная народная мудрость предостерегает нас от принятия спонтанных решений, напоминает, что надо взвешивать каждый шаг, задуматься над каждым поступком и заранее предусматривать последствия своих дел. И только, обстоятельно обдумав все риски и выгоды, можно наконец приступать к делу. Корреспондируется ли это с необходимой обороной? Как знать, возможно, что да.

Литература:

- Устав ООН подписан 26 июня 1945 года // СПС Консультант Плюс. Режим доступа: www.consultant (Дата обращения 13.07.2020 г.).

- Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 г.//Права человека Сборник международных договоров. — Нью-Йорк. — Издательство ООН, 1983. [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Режим доступа:

- www.consultant (Дата обращения 13.07.2020 г.).

- Международный пакт о гражданских и политических правах, вступивший в силу 23 марта 1976 г. [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Режим доступа: www.consultant (Дата обращения 13.07.2020 г.).

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993. // Российская газета от 25.12.1993.- № 237.. [Электронный ресурс] (с изм. и доп. на 31.07.2020)// СПС Консультант Плюс. Режим доступа: www.consultant (Дата обращения 20.07.2020 г.).

- Уголовный кодекс Российской Федерации.//Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25, Ст. 2954 (в ред. от 31.07.2020) // СПС ГАРАНТ // СПС Консультант Плюс. Режим доступа: www.consultant (Дата обращения 23.07.2020 г.)

- О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19// СПС Консультант Плюс. Режим доступа: www.consultant (Дата обращения 20.07.2020 г.).

- Акимочкин В. И. К вопросу о мнимой обороне и фактической ошибке в уголовном праве.//Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27 (1–4). № 3.

- Акимочкин В. И. Мнимая оборона или фактическая ошибка: сравнительно-правовой анализ // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3. (832). 2019.

- Дурманов Н. Д. Советское уголовное право. М., 1961.

- Серов В. В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс».-. 2003.https://info.wikireading.ru/230118. [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Режим доступа: www.consultant (Дата обращения 30.08.2020 г.).

- Побегайло Э. Ф. «Избранные труды». СПб.: Юрид цент Пресс, 2008.

- Уголовное право РФ. Общая часть: учебник / под ред. проф. Б. В. Здравомыслова. М., 1999.

- Якубович М. И. Учение о необходимой обороне в советском уголовном праве. М., 1967.

Основные термины (генерируются автоматически): мнимая оборона, необходимая оборона, опасное посягательство, УК РФ, фактическая ошибка, лицо, уголовная ответственность, действие, реальное посягательство, тяжкий вред.

16:05 03.07.2015

(обновлено: 16:14 26.05.2021)

https://ria.ru/20150703/1111888007.html

Оборона Севастополя: трагические ошибки командиров и подвиг бойцов

Оборона Севастополя: трагические ошибки командиров и подвиг бойцов — РИА Новости, 26.05.2021

Оборона Севастополя: трагические ошибки командиров и подвиг бойцов

В многомесячной истории обороны Севастополя важную роль играл человеческий фактор – как рядовых бойцов, так и командующих войсками, замечает Сергей Варшавчик.

2015-07-03T16:05

2015-07-03T16:05

2021-05-26T16:14

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1111888007.jpg?10795473801622034883

севастополь

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2015

Сергей Варшавчик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19131/94/191319498_0:0:0:0_100x100_80_0_0_b8ada3ed95cfaa75622768e917b43687.jpg

Сергей Варшавчик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19131/94/191319498_0:0:0:0_100x100_80_0_0_b8ada3ed95cfaa75622768e917b43687.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Сергей Варшавчик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19131/94/191319498_0:0:0:0_100x100_80_0_0_b8ada3ed95cfaa75622768e917b43687.jpg

аналитика, великая отечественная война (1941-1945), севастополь

Аналитика, Великая Отечественная война (1941-1945), Севастополь

Оборона Севастополя: трагические ошибки командиров и подвиг бойцов

В многомесячной истории обороны Севастополя важную роль играл человеческий фактор – как рядовых бойцов, так и командующих войсками, замечает Сергей Варшавчик.

Сергей Варшавчик, для МИА «Россия сегодня»

Вечером 3 июля 1942 года Совинформбюро сообщило об оставлении советскими войсками Севастополя. Многомесячная оборона города вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ее ярких и драматических страниц.

Плацдарм для наступления на Кавказ

В сентябре 1941 года вермахт добился весьма существенных успехов – был взят Киев и окружен Юго-Западный фронт Красной Армии, в плен попало более полумиллиона бойцов и командиров РККА. Командующий фронтом генерал Кирпонос погиб. 12 сентября завязались бои за Крым.

Немцы придавали захвату полуострова большое значение – они стремились ликвидировать советский плацдарм для налетов на нефтеносные районы Румынии, дающие нацистской Германии топливо для танков. Также Крым был удобен для дальнейшего наступления на Кавказ. Захват же Севастополя лишал Черноморский флот РККФ главной базы.

В общем, стимулов у нацистов было много, а наступление было поручено одному из самых талантливых генералов Гитлера, фон Манштейну, автору плана по разгрому Франции через Арденны. После того, как командующий 11-й армией генерал Шуберт погиб, Манштейн был назначен на его место и переброшен на захват Крыма.

Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны

Встреча «старых знакомых»

С советской стороны наступающим противостояла спешно сформированная 51-я армия под командованием генерала Кузнецова. В начале войны Федор Кузнецов командовал Северо-Западным фронтом и за неудачи был отправлен в командармы. Если учесть, что одним из «виновником» этого кадрового решения был Манштейн (чей 56-й корпус отличился в составе группы армий «Север» в боях в Прибалтике и под Ленинградом), то можно констатировать, что в боях за Крым встретились «старые знакомые».

Ситуацию осложняло то обстоятельство, что полуостров не был подготовлен к длительной обороне. К тому же никто не знал, где немцы нанесут главный удар. В итоге, дивизии Кузнецова были разбросаны по всему Крыму – одни охраняли северное направление, другие сторожили врага на побережье, опасаясь высадки морского десанта.

Маршал Советского Союза Николай Крылов (в то время начальник штаба Приморской армии, а затем начальник штаба обороны Севастополя), после войны вспоминал, что по прибытии из Одессы в октябре 1941-го его поразили порядки, установленные Кузнецовым в штабе своей армии. «Сержант в комендатуре, выписывая мне пропуск, неожиданно предупредил: «Только сейчас, товарищ полковник, в отделах одни дежурные — сегодня воскресенье» — констатировал увиденное Крылов, недоумевая от такой довоенной расслабленности.

Атака с ходу

Саперы уничтожили двести снарядов времен Великой Отечественной войны

Манштейн не стал мудрить, и ударил с севера, через Перекопский перешеек. В конце сентября здесь завязались тяжелые бои, в которых немцы буквально прогрызали советскую оборону. На этом этапе обороны защитникам Крыма помогали действия советского Южного фронта, отвлекая часть сил германской армии. Попытка взять Крым с ходу провалилась.

Однако 5 октября немецкие танки прорвали оборону Южного фронта, и вышли к Азовскому морю, отрезав красноармейцам путь на восток. В «котел» попала 18-я армия, понеся большие потери во главе с командармом генералом Смирновым. В плен попали более 100 тысяч человек.

С середины октября 51-я армия ощутила на себе возросшую мощь немецких войск, которые рвались вглубь полуострова. В этой тяжелой ситуации Сталин, как нарком обороны, отдал приказ прекратить оборону Одессы и перебросить Приморскую армию на помощь Крыму.

Лакомая цель

Однако враг был слишком силен – 28 октября советская оборона была прорвана, и германские солдаты, как лава из вулкана, начали растекаться по полуострову, преследуя советские войска, которые отступали по двум направлениям – к Керчи и к Севастополю. В последнем случае немцы надеялись, что им удастся на плечах отходящего противника стремительно ворваться в город.

30 октября 1941 года севастопольцы вступили в бой с передовыми частями вермахта на дальних подступах. Однако наличие двух противостоящих советских группировок не позволило немцам сосредоточить усилия на лакомой цели. Это удалось им сделать только после 16 ноября, когда части 51-й армии оставили Керченский район и эвакуировались на Кавказ.

Манштейн вновь переиграл Кузнецова, который был снят с командования – теперь уже армией. Адмирал же Гордей Левченко, ответственный за военно-морскую оборону полуострова, был арестован и впоследствии разжалован до капитана I ранга.

Герои обороны Севастополя. Фотолента

Крепкий орешек

Однако, в отличие от Крыма в целом, Севастопольский оборонительный район (СОР) представлял собой крепкий орешек — он состоял из многочисленных укрепленных орудийных позиций, бронебашенных батарей и фортов, некоторые из которых были вооружены артиллерией крупного калибра, вплоть до 305 мм орудий. Плюс многочисленные ДОТы и ДЗОТы, усиленные стрелковыми окопами и траншеями. Не говоря уже о корабельной артиллерии, которая активно поддерживала с моря действия защитников города.

Весомую лепту в оборону внес и бронепоезд «Железняков», который немцы прозвали «Зеленым призраком» из-за камуфлированной маскировки на стенах, позволяющей сливаться с местностью и в то же время неожиданно наносить удары по ДЗОТам, артиллерийским батареям, вступать в единоборство с танками и самолетами противника.

На смену Кузнецову и Левченко пришли генерал Иван Петров и адмирал Филипп Октябрьский, под руководством которых и прошла вся севастопольская оборона.

Первый штурм

Сотни лампадок зажгли в Крыму в память о замученных в концлагере

С середины ноября начался первый штурм города всеми силами 11-й армии. На отдельных участках немцам удалось вклиниться на позиции советских войск, однако защитники города – моряки и бойцы Приморской армии – проявили беспримерный героизм и яростными контратаками срывали наступление сильного врага.

Понеся серьезные потери, 21 ноября нацисты были вынуждены взять оперативную паузу, а Севастополь – почтительно именовать крепостью. Второй штурм города начался в декабре 1941-го. При этом стороны поменялись местами – теперь уже немцы опасались высадки вражеских морских десантов, растягивая по всему периметру Крыма свои силы.

Дурные предчувствия их не обманули – 26 декабря советские войска высадились у Керчи и Феодосии, а 5 января 1942 года – у Евпатории. Как отмечал в своих воспоминаниях Манштейн, «это была смертельная опасность для армии в момент, когда все ее силы, за исключением одной немецкой дивизии и двух румынских бригад, вели бой за Севастополь».

Фронт в тылу врага

И если Евпаторийский десант немцам удалось уничтожить довольно быстро (Владимир Высоцкий посвятил ему одну из лучших своих военных песен «Черные бушлаты»), то Керченско-Феодосийская десантная операция позволила к концу января 1942 года образовать в тылу у 11-й германской армии Крымский фронт под командованием генерала Козлова. В таких условиях немцам было уже не до штурма Севастополя – надо было опасаться за свои тылы и фланги.

Надо отметить, что головы летели с обеих сторон – после того, как немцы оставили Керченский полуостров, командир 42-го корпуса генерал Ханс фон Шпонек, отдавший приказ об отступлении, был отстранен от командования и приговорен к заключению в крепости.

Инициатива перешла в руки советских войск, однако 11-я армия успела прочно укрепиться – трижды Крымский фронт переходил в наступление, но каких-либо явных продвижений не получилось. К середине апреля 1942 года наступило затишье – стороны готовились к решающей схватке.

Самолеты со зловещими крестами

Почетное звание «Город-герой»

На помощь Манштейну был переброшен 8-й авиационный корпус генерала Вольфрама фон Рихтгофена, чье соединение всегда являлось точным признаком того, на каком участке советско-германского фронта немцы собираются нанести решающий удар. 7 мая люфтваффе нанесло мощный удар по заранее разведанным целям (в частности, по штабам советских частей) – нанеся обороняющимся существенные потери. В частности, был убит командарм злополучной 51-й армии генерал Владимир Львов.

Имея подавляющее господство в воздухе, на следующий день немцы перешли в наступление, и после артиллерийской подготовки прорвали оборону Крымского фронта. После ожесточенных боев, в которых наступающие применили танки, высадили в тылу врага воздушный и морской десанты, к 13 мая судьба Крымского фронта была решена.

Началась эвакуация войск на побережье Кавказа. Бойцы и командиры, не успевшие уйти из Керчи, несколько месяцев героически сражались в подземных каменоломнях Аджимушкая.

Орудия особого калибра

Теперь вермахту никто не мешал готовиться к последнему штурму Севастополя. Немцы сосредоточили против крепости тяжелую и свертяжелую осадную артиллерию – 420 мм гаубицы, 600 мм самоходные мортиры и 800 мм орудие класса «Дора». Ни до, ни после во Второй мировой войне нацисты не прибегали к такому массированному применению артиллерии.

7 июня 11-я германская армия начала атаку на позиции защитников Севастополя. Действия пехоты поддерживали не только тяжелые орудия, но и авиация, почти беспрерывно бомбившая город. Ожесточенность сражения превзошла все, что прежде испытывали и обороняющиеся, и наступающие, в ротах которых оставалось по 25 человек.

Перелом в битве наступил 29-го июня, когда немцам ночью удалось внезапным ударом переправиться на надувных лодках через Северную бухту. На следующий день пал Малахов курган. Командующий обороной СОРа адмирал Октябрьский запросил Ставку разрешение на эвакуацию.

Борьба — продолжается

В итоге, около двух тысяч человек (в основном, начальствующего и командного состава) самолетами, катерами, подводными лодками – было вывезено на Кавказ. Судьба оставшихся была трагична. Зажатые со всех сторон врагом, они сражались еще несколько дней. Отдельные очаги сопротивления в дымящихся развалинах Севастополя продолжались до 12 июля 1942 года.

Общие потери советских войск с октября 1941 по июль 1942 года составили более 200 тысяч человек, из них более 150 тысяч – безвозвратные. Но борьба на полуострове не закончилась – в горах Крыма продолжали воевать многочисленные партизанские соединения, которых немцы так и не смогли победить.

Поклонская в гимнастерке призвала «помнить воинов великой страны»

Судьбы же участников сражения сложились по-разному. Фон Шпонек был расстрелян в 1944 году, после покушения германских военных на Гитлера. Манштейн получил за взятие Севастополя от фюрера чин фельдмаршала – это был его звездный час. Зимой 1942/43 гг. безуспешно пытался деблокировать в Сталинграде окруженную армию Паулюса, командовал на Курской дуге наступлением вермахта на южном фасе, потерпел тяжелое поражение в ходе Корсунь-Шевченковского окружения в 1944-м и был отправлен в отставку.

Кузнецов в ходе войны сменил немало постов, после чего в 1944 году был снят с должности заместителя командующего Карельским фронтом за неспособность руководить войсками. Левченко «отличился» неудачной десантной операцией по захвату острова Соммерс в Финском заливе в июле 1942-го и в дальнейшем никак себя не проявил.

Козлов в марте 1943 года вторично попал под удар Манштейна при обороне Харькова – за оставление города был переведен служить в глухое Забайкалье.

Петров руководил действиями ряда фронтов, особенно отличившись при обороне Кавказа. Октябрьский был понижен до командующего Амурской военной флотилией, но с 1944-го вновь стал главкомом Черноморского флота. Крылов был назначен начальником штаба 62-й армии, которая вынесла на себе всю тяжесть боев в Сталинграде, после командовал различными армиями, став дважды Героем Советского Союза, а после войны возглавил Ракетные войска стратегического назначения.

Севастополь был освобожден почти спустя два года, в мае 1944-го, когда войска Отдельной Приморской армии вместе с 2-й гвардейской и 51-й армиями при поддержке Черноморского флота за два дня очистили город от нацистов.

Безвозвратные потери в Крымской наступательной операции составили у Красной Армии 17 тысяч человек против более 100 тысяч у немцев.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.2/.7 В. И. Акимочкин

кандидат юридических наук; доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин института международного права и правосудия Московского государственного лингвистического университета; e-mail: 9230194@rambler.ru

МНИМАЯ ОБОРОНА ИЛИ ФАКТИЧЕСКАЯ ОШИБКА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

В статье проведен сравнительный анализ института мнимой обороны в уголовном законодательстве Российской Федерации и некоторых зарубежных стран. Исследование проводилось с учетом имеющейся судебной практики и материалов пленума Верховного Суда Российской Федерации, в частности от 27 сентября 2012 года № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». Раскрыто понятие ошибки в уголовном праве, проанализированы критерии правомерности действий обороняющегося лица в состоянии мнимой обороны, когда в объективной действительности общественно опасное посягательство отсутствует, а также проведено сравнение данного обстоятельства с юридической ошибкой и предпринята попытка обосновать юридические последствия мнимой обороны по правилам фактической ошибки.

Ключевые слова: необходимая оборона; мнимая оборона; действительность посягательства; критерии правомерности; ошибка в уголовном праве.

V. I. Akimochkin

Ph. D. in Law, Department of criminal law,

Institute of International law and Justice, Associate Professor,

Moscow state linguistic university; e-mail: 9230194@rambler.ru

IMAGINARY DEFENSE OR FACTUAL ERROR: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

This article analyzes and conducts a comparative study of the institute of imaginary defense in the criminal legislation of the Russian Federation, as well as in criminal law and in the criminal legislation of some foreign countries, taking into account the existing judicial practice and materials of the Plenum of the supreme

Court of the Russian Federation, in particular from September 27, 2012 № 19 «On the application by the courts of the legislation on necessary defense and causing harm in the detention of the person who committed the crime.» The concept of error in criminal law is revealed, the criteria of legality of actions of the defending person in the state of imaginary defense are analyzed, when in objective reality there is no socially dangerous encroachment, a comparison of this circumstance with a legal error is made, and an attempt is made to justify the legal consequences of imaginary defense according to the rules of actual error.

Key words: imaginary defense; the validity of the infringement; criteria of legality; error in criminal law.

В Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 45) определено, что «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».

Вышеуказанное положение Конституции Российской Федерации отражено в постановлении пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». В абзаце втором данного постановления отмечено, что «уголовно-правовая норма о необходимой обороне, являясь одной из гарантий реализации конституционного положения о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, обеспечивает защиту личности и прав обороняющегося, других лиц, а также защиту охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства».

Исходя из содержания ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) под необходимой обороной следует понимать правомерную защиту личных, общественных, государственных интересов, охраняемых уголовным законом от общественно опасного посягательства в ситуации, связанной с причинением чаще всего физического вреда посягающему лицу, которая по внешним объективным признакам имеет некоторое сходство с преступным поведением. В случае же отражения общественно опасного посягательства иными способами, т. е. без причинения вреда посягающему, защиту нельзя рассматривать как необходимую оборону.

Как известно, необходимая оборона признается правомерной при наличии определенных условий (признаков), характеризующих как непосредственно посягательство, так и защиту от него.

Одним из таких условий правомерности необходимой обороны, наряду с общественной опасность посягательства, а также его наличием, является действительность посягательства. Этот признак свидетельствует о том, что посягательство должно существовать в реальной действительности как таковое, а не быть лишь в воображении обороняющегося, что действия, против которых предпринята защита, не только внешне, но и по сути, являются общественно опасными и порождающими право на необходимую оборону.

В процессе судебного разбирательства нередко встречаются случаи, когда оборонительные действия направляются в отношении лица, поведение которого ошибочно воспринимается как общественно опасное деяние, хотя оно объективно таковым не являлось. В частности, в приговоре Татищевского районного суда Саратовской области от 17 февраля 2014 года указано: «…как в ходе следствия, так и в судебном заседании установлено, что потерпевший лопатой ни на кого не замахивался, ударов никому не наносил, угроз причинения вреда лопатой не высказывал, о помощи Устинова С.И. не просил, в связи с чем отсутствовала какая-либо необходимость нанесения удара ножом потерпевшему, то есть отсутствовало состояние необходимой обороны» (rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe).

Согласно теории уголовного права такие случаи называются мнимой обороной. Такого же мнения придерживается и судебная практика. Под мнимой обороной следует понимать защиту от объективно несуществующего посягательства. В подобной ситуации лицо ошибочно полагает, что совершается общественно опасное посягательство, чаще нападение, от которого оно активно защищалось, причинило вред охраняемым законом интересах тогда, как в этом никакой необходимости не было, поскольку посягательства объективно не существовало. Как раз признак действительности является ключевым понятием, позволяющим отграничить необходимую оборону от мнимой обороны.

Если мы внимательно проанализируем ст. 37 УК РФ, то не обнаружим там определения мнимой обороне. Мнимая оборона законодательно не закреплена. Не являясь уголовно-правой категорией, она не предусмотрена положениями УК РФ.

В п. 16 указанного выше постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации определено, что «судам необходимо

различать состояние необходимой обороны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо ошибочно предполагает его наличие».