Здесь представлена работа в номинации «Переломные точки русской истории» конкурса «Наследие предков – молодым» 2019-2020 гг. Автор – Валентина Подберезная. Подробнее о конкурсе: https://vk.com/vrn_nasledie.

Введение

Актуальность. Переломные или поворотные точки в истории нашей страны или в зарубежной истории случались и будут случаться. Переломные точки – явление, с одной стороны объективное, с другой – человечество своими действиями создает ситуации кризиса и его разрешения.

Изучение таких явлений – проблема чрезвычайно актуальная, во-первых, потому что это новый уровень исследования, во-вторых, что не менее важно, по всей видимости, сегодня наша страна находится в состоянии перехода, перелома, и нам очень важно знать все варианты развития событий, а, как известно, прогнозировать что-либо можно, только зная историю.

Крымская война – одно из самых спорных и неоднозначных событий русской истории. Но нет сомнений, что эта война стала переломной точкой в истории Российского государства.

Понятие «переломная точка» означает событие, которое имеет огромное значение для страны, после которого меняет курс вся история государства, а иногда и мировая.

В истории государства можно выделить несколько переломных точек. Как же их определить и отличить от просто значительных исторических событий?

На этот вопрос нет четкого ответа, но есть некоторые мнения. В истории Российского государства можно выделить, используя разные критерии, несколько таких точек. Например, Крещение Руси, Судебник 1550 года, реформаторская деятельность Петра I, Крымская война, Образование СССР и развал СССР.

Почему именно Крымская война является поворотной точкой в истории? Потому что в отличие от тех же реформ Александра II, война коренным образом изменила ситуацию на международной арене, пусть и не в пользу России. По сравнению с блестящими успехами России во внешней политике, в борьбе с Наполеоном I, разгромное поражение в Восточной войне, которое буквально выбросило Россию из системы международных отношений, стало черной страницей в истории нашей страны. Изменилась расстановка сил на международной арене, и последствия этой войны наша страна испытывает на себе до сих пор.

Объект – переломные точки истории России.

Предмет – Крымская война, как переломная точка российской истории.

Историография вопроса

Для теоретической основы работы нами был проанализирован ряд научных работ, которые можно условно разделить на: советские и современные российские работы.

Советская историография располагает значительным набором научных работ по проблеме внешней политики России второй половины XIX века.

Невозможно представить изучение внешней политики России XIX века без работ замечательного историка Е.В. Тарле, который в своем труде «Крымская война»[1] проанализировал и подробно изложил причины и предпосылки Крымской войны, показал сложную дипломатическую игру, которую вели европейские державы накануне и в ходе войны.

Работа Покровского М.Н. «Дипломатия и войны царской России в XIX столетии» представляет собой подробный анализ внешнеполитических событий и дипломатических действий, связанных с именем Александра II.

Современные российские исследователи довольно мало обращаются к данной теме, и поэтому, на наш взгляд, тема внешнеполитической деятельности Александра II разработана недостаточно хорошо.

Исследования по данной тематике представлены в основном научными статьями и небольшими исследованиями, в которых, однако, предпринимаются попытки взглянуть по-новому на старую проблему.

Отдельно стоит остановиться на работах В.Н. Виноградова. «История Балкан: Судьбоносное двадцатилетие (1856-1878 гг.)»[2], «Восточный вопрос и Балканы. Размышления о современном этапе исследования»[3] подробно анализируется Парижский мирный договор и влияние его условий на политику Российского государства. Рассматривается история и позиции государств Балканского полуострова в контексте Восточного кризиса.

Монография О.Р. Айрапетова «Внешняя политика российской империи 1801-1914 гг.»[4] посвящена истории внешней политики Российской империи, создается комплексная картина на основании воспоминаний, дипломатических документов, отечественной и зарубежной историографии. Нас особенно в данной работе интересует глава 3, посвященная внешней политике Александра II.

Цель – доказать, что Крымская война 1853-1856 гг. стала переломной точкой в русской истории.

Задачи:

— обобщить и систематизировать информацию о Крымской войне;

— определить, какие дипломатические просчеты Российского правительства привели к Крымской войне;

— показать дипломатическую борьбу во время и после окончания войны;

— проанализировать влияние указанной войны на дальнейшее развитие истории.

Характеристика источниковой базы

Исторические источники, используемые нами в работе, представлены дипломатическими документами и международными договорами, такими как «Лондонская конвенция»[5], «Парижский трактат»[6] и др. Данные документы отражают основные принципы международных отношений изучаемого периода, дают подробные данные о результатах различных военных кампаний. «Циркулярная депеша министра иностранных дел России А.М. Горчакова к представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат 1856 года»[7] представляет интерес для изучения дипломатических методов, используемых русским внешнеполитическим ведомством для достижения целей.

Методы: анализ, систематизация, обобщение, системный анализ.

Глава 1. Дипломатические просчеты Российского правительства, приведшие к войне 1853-1856 годов

1.1. Основные дипломатические ошибки, допущенные правительством Николая I

С одной стороны, война показала глубочайшие проблемы военно-технического характера, с другой – характеризовалась блестящими успехами русской дипломатии во время и по окончании войны.

С одной стороны – героизм и мужество полководцев и защитников Севастополя, с другой – ужасные просчеты и недооценка царским правительством европейских держав, их позиций и интересов.

По вопросу «переломности» сомнений быть не может. Крымская война стала не просто конфликтом двух или боле государств, как это было раньше, она стала показателем глубочайшего кризиса государства, о котором в историографии принято говорить лишь в контексте реформ Александра II, хотя все признаки кризиса проявляли себя задолго до его правления.

И именно в этот момент знаменитая фраза Александра III, что нет у нас больше союзников кроме армии и флота, приобрела видимый смысл.

Кризис государственной системы, который Александр II, конечно же, попытался исправить, и который ему не удалось предотвратить, сначала перевел Россию из числа могущественных европейских держав в ряд государств, с позицией которых никто не считался, а затем постепенно привел к 1917 году.

Кризис остро ощущался в хозяйственной системе – в результате чего Россия не смогла перестроиться на военный лад и мобилизовать силы, как требовалось во время войны. Это сочеталось с упадком военно-технической мощи страны. «Военная машина», которую создал первый российский император, безотказно работала на протяжении полутора столетий, буквально вытащив на себе Северную войну, поддержание статуса империи на протяжении всего XVIII века, присоединение Крыма, все разделы Польши, и наконец, Отечественную войну 1812 года, начинает терять свою мощь, начинается заметный упадок в этой сфере.

Реформирование армии в самом начале XIX века было крайне необходимо и позволило бы сохранить империи статус великой державы еще надолго, но этого не случилось.

По действиям некоторых представителей дипломатической службы можно судить и о кризисе дипломатии. Нельзя, конечно, абсолютизировать проблемы в дипломатическом ведомстве, говорить о системном их характере, но однозначно то, что в начале XIX века были приняты неправильные, до конца необдуманные решения внешнеполитического толка, были недооценены основные действующие лица на международной арене, сделаны «ставки» не на тех, и тем самым допущены непростительные ошибки.

Модернизация, начавшаяся с приходом на российский престол Александра II, охватывала все сферы жизни общества, в том числе и военную сферу. По масштабам эту преобразовательную деятельность можно сравнить только с реформами Петра I.

На долю Александра II пришлось разгромное завершение Восточной войны и расхлёбывание всех ее тяжелейших последствий. Но, возможно, если бы не Крымская война, император не стал бы проводить свои великие реформы. Так что если спорить о том, какое же событие в XIX веке нужно понимать как перелом, то мы придерживаемся мнения, что именно Восточная кампания, потому что она стала одной из предпосылок великих реформ 1860-х годов и изменила систему международных отношений.

Отдельно стоит остановиться на роли дипломатии в политике государства и не рассматривать боевые действия, победы и поражения на суше и море, а проанализировать дипломатическую борьбу во время и по завершении Крымской войны.

На наш взгляд, роль дипломатической службы в любые времена и при любом правительстве крайне важна. Ведь дипломатия находится на «стыке» государств, и от ее действий зависят отношения, складывающиеся между ними. Поэтому в кризисные моменты основная задача дипломатической службы – не допустить ни одного конфликта, последствия которого нельзя предсказать.

На наш взгляд, действия российской дипломатической службы были неправильными, и именно они способствовали развязыванию этой войны. Конечно, нельзя забывать и о роли правительства и особенно монарха, позиция которого сказывается на внешнеполитическом курсе страны.

Какие же действия способствовали осложнению ситуации настолько, что она переросла в войну, а затем и полный разгром России как полноценного участника международных отношений?

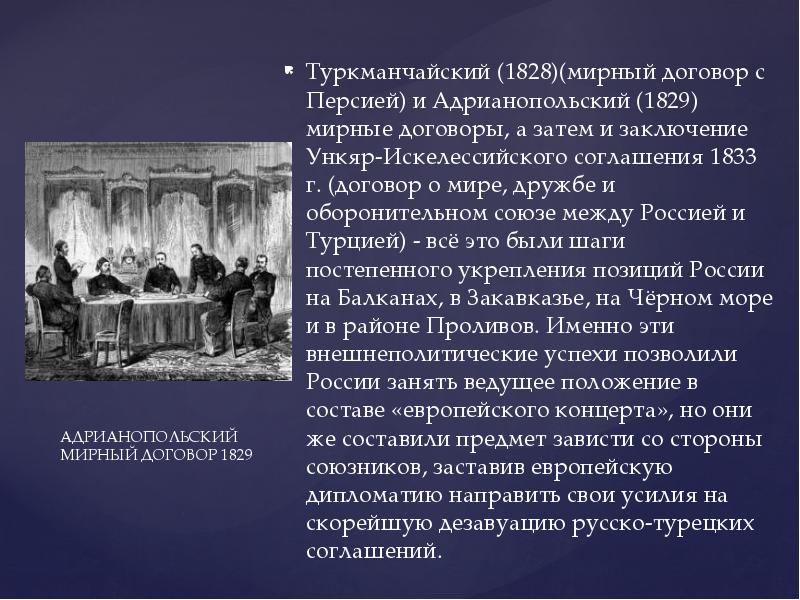

Российская история первой половины XIX века была переполнена активностью во внешнеполитических делах и влияния на международную жизнь. Во многом способствовали падению «Великой империи» Наполеона: значительная роль России в создании антинаполеоновских коалиций, а также успешные действия русской армии и дипломатическая деятельность. Противостояние европейских стран французской гегемонии, которое продолжалось довольно долгий период времени, заставляло их искать форму организации Европы, обеспечившую баланс сил, приоритет общих интересов над частными, коллективное решение наиболее острых противоречий. Победоносное завершение войны с Наполеоном вывело Российскую империю в ранг могущественнейших держав. Она могла оказывать значительное влияние на международную систему, и когда после Венского конгресса начала складываться новая система международных отношений, позиция России здесь становится определяющей. В дальнейшем наряду с Австрией, Великобританией, Пруссией и Францией, Российское государство играло роль основополагающего начала и неотъемлемую часть Венской системы международных отношений[8].

Далее, при Николае I во внешней политике России важнейшую роль играли два направления: во-первых, борьба с революциями в Европе, во-вторых, попытки разрешения восточного вопроса. Если выделять в политике Николая наиболее приоритетную задачу, то это, несомненно, – борьба с революциями. Продолжая курс Священного союза, Николай I вместе с государями Пруссии и Австрии как младшими партнерами возглавлял реакцию в Европе. Для сохранения единства с вышеназванными правителями, в борьбе с революционным движением, Россия жертвовала своими интересами в восточном вопросе. Но каждый раз, когда в Европе временно замирало революционное движение, внимание всех европейских правительств, в том числе и России тут же сосредотачивалось на восточном вопросе, который являлся вечным камнем преткновения[9].

Венская система и многие ее элементы, сохранявшиеся еще к 1840-м годам, окончательно была разрушена революцией 1848–1849 годов. В новой системе международных отношений формировались новые принципы международных отношений: легитимизм заменен на национальные интересы. Именно согласно принципу приоритета национальных интересов, в 1850–1860 годах происходили объединительные процессы в Германии и Италии. Но, несмотря на это, Восточный вопрос не выходил из дум правительств и дипломатов великих европейских держав.

Рассмотрим подробнее дипломатические ошибки, которые привели к военному столкновению 1853-1856 года.

1.2. Последствия Крымской войны

Международную обстановку в начале 1850-х годов можно определить, как обострение противоречий по «восточному вопросу» прежде всего между основными европейскими державами. Балканы и Ближний Восток в середине XIX века стали, можно сказать, ареной, где вели ожесточенную борьбу между собой Франция, Англия, Австрия, Россия, и Пруссия. Попытки России активизироваться в «восточном вопросе» становились существенным препятствием для планов западноевропейских держав. Англия, Франция, Австрия, Пруссия, несмотря на то, что имели ряд противоречий между собой, объединялись в борьбе против России.

В этот же период на международную арену выходят США, которые также заинтересованы ближневосточным вопросом. По сути, американское вмешательство в европейские дела начинается именно с «восточного вопроса». В сложнейшем переплетении международных противоречий по поводу «восточного вопроса» преобладали англо-русские противоречия, обострение которых явилось основной причиной Крымской войны[10].

Последствия революций в Европе еще ощущались, но сами революции в основном завершились, и Европа снова обращается к «любимому» восточному вопросу.

Крымская война стала главным признаком, который показал изменения расстановки сил на европейской арене, когда претензии Николая I установить российскую гегемонию на Среднем Востоке и в Турции натолкнулись на сопротивление Франции и Англии, а также встретили неодобрение Австрии. В 1850 году споры по поводу того, какая из христианских церквей, православная или католическая, должна быть хранителем священных храмов в Палестине, привели к конфликту, который Покровский М.Н. в своей работе назвал «церковной ссорой».

По началу, Турция, отклонив некоторые претензии католиков, подтвердила права православных. В 1852 году Франция морально победила Россию тем, что Луи-Наполеону Бонапарту удалось убедить турецкого султана признать за католической церковью право охранять святыню[11].

Вся эта ситуация стала настоящим ударом по престижу царя. Николай I потребовал от султана смещения его министра иностранных дел. Стамбул ответил царю отказом, потому как успел получить обещание западных держав поддержать его.

Теперь, все ждали реакции русского императора, и она последовала. Эта ситуация и стала непосредственным поводом для начала войны между Россией и Турцией. Мирным путем разрешить конфликт не удались. Российская империя в то время являлась влиятельной державой не только в Европе, но и на Востоке, это обстоятельство несколько раздражало Европу, и Николай I считал, этот момент удачным для решения восточного вопроса, в своих интересах. Для решения данного вопроса Россия нуждалась в союзнике, на эту роль подходила только Англия, которую русский император считал заинтересованной в разделе Османской империи. Николай I сообщил британскому дипломату Сеймуру свой план и обещал не препятствовать Великобритании в захвате Египта и острова Крит, если она поддержит Россию[12].

Основная ошибка, которую допустил Николай I, вера в военное превосходство России, это же воспринималось им как повод для укрепления стратегического положения государства, возможность избавиться от проблемы Черноморских проливов, а также упрочить свое влияние на Балканском полуострове.

Расчет на вражду между Великобританией и Францией не оправдался. Недальновидность Николая I вскоре дала о себе знать, прежде всего, в том, что он не включил в эти переговоры Австрию и Францию. Русская дипломатия явно ошиблась насчет серьезности англо-французских противоречий. Также не оправдался расчет на «вечную» благодарность Австрии за 1849 год.

Решение ввести войска в Молдавию и Валахию и нанести Турции, таким образом, смертельный удар, одновременно потребовать от султана признать русского царя покровителем всех живущих в Турции православных, было опрометчивым. В ответ на это британская и французская эскадры вошли в Мраморное море, это был явный просчет Николая I. Лондон пошел на сближение с Парижем, и вдохновленный такой поддержкой султан в 1853 г. объявляет войну России.

Русскому императору не хватило прагматизма, чтобы оценить все нюансы сложившейся ситуации, пожалуй, он забыл, что в международных отношениях нет ни вечных противоречий, ни чувства благодарности, а главенствуют лишь национальные интересы.

Прогнозы царя не совпадали с прогнозами Лондона, который верил в реформирование Османской империи и сохранение ее как основы равновесия на Востоке.

Поскольку ущемление прав православного населения происходило демонстративно, Россия не могла не замечать этого. Николай I был настроен серьезно, но, однако, он не стал сразу развязывать войну, а предпринимает попытки сохранить мир дипломатическим путем.

В этом случае военные действия против Турции могли обернуться катастрофой и для России, и для всей Венской системы, поскольку Турцию поддерживали Франция и Англия. В феврале 1853 года в Константинополь была отправлена специальная дипломатическая миссия, возглавлять которую должен был по первоначальному замыслу либо опытный дипломат А. Ф. Орлов, либо П. Д. Киселев, потому что Николай I не хотел нарастания конфликта. Оба дипломата по непонятным причинам отказали, императору пришлось выбрать более заурядную кандидатуру – А. С. Меншикова, который не был блистательным дипломатом[13].

Англия и Франция выразили со своей стороны предупреждающий жест: ввели свои корабли в акваторию Эгейского моря, которая находилась по соседству с Дарданеллами в знак предупреждения.

Переговоры А.С. Меньшикова закончились после долгосрочного пребывания в Константинополе 22 мая 1853 года, не принеся ожидаемого результата. Николаю ничего не оставалось делать, кроме как усилить нажим на Османскую империю.

Вскоре Россия поставила Турции ультиматум: либо признать право России на покровительство православному населению Порты, либо русские войска займут Дунайские княжества. Турция, у которой за спиной стояли Великобритания и Франция, естественно ответила отказом[14].

Николай I в надежде на поддержку обращается к Австрии с предложением сотрудничества на Балканах, где под контролем России будут Молдавия и Валахия, а под контролем Австрии Босния и Сербия. Австрия отказалась, руководствуясь национальными интересами.

В это время поиски компромисса шли всюду. Канцлер К.-Ф. Буоль выступил с Венской нотой, в которой содержался мирный план и напоминание, что Турция должна соблюдать все статьи, касающиеся православной церкви, содержащиеся в договорах Кучук-Кайнарджийском 1774 г. и Адрианопольском 1829 года[15]. Англия и Франция план одобрили, но султан отклонил ноту, рассчитывая, что если Англию и Францию поставить перед фактом начала военных действий, то они примут сторону Турции. Также султан выдвинул ответный ультиматум: Россия должна была в 15-дненый срок вывести свои войска из Дунайских княжеств. Ответ российского императора был очевиден. 4 октября 1853 года Турция объявляет России войну.

Русские войска были введены в Дунайские княжества в июне 1853 года. Но это еще не означало начало войны. Это было пока только предупреждение Турции со стороны России. Николай I не хотел воевать[16].

В марте 1854 г. в Стамбуле Великобритания, Франция и Османская империя заключили союзный договор, который был направлен против России. Западные державы соглашались оказать Турции помощь в войне армией и флотом, признали необходимым сохранить «независимость» власти султана и прежние границы Турции. Султан обязался не заключать сепаратного мира с Россией. В конце марта 1854 г. Англия объявила России войну, позже ее примеру последовала Франция. Союзники договорились, что будут сообща вести военные действия против России, не согласятся на предложения о прекращении военных действий и не вступят с ней в переговоры без консультаций друг с другом.

Константинопольский союзный договор Великобритании и Франции с Османской империей и Лондонский англо-французский договор имели главной целью укрепить решимость Турции вести войну против России до конца.

Просчет Николая I был налицо и в надежде на помощь Австрии. Этот просчет выразился не просто в несбывшихся надеждах на помощь, а в недооценке истинных интересов Австрии, которая, мобилизовав армию, оккупировала Валахию и Молдавию, русским войскам пришлось эвакуироваться оттуда, и там России пришлось держать целую армию. Дипломатически Россия оказалась в изоляции, хотя союзникам и не удалось объединить против нее все европейские державы. В декабре 1854 г. между Великобританией, Австрией и Францией был заключен оборонительный и наступательный союз против России, по которому стороны обязывались не подписывать сепаратных соглашений с Россией. Роль Австрии сводилась к обороне Молдавии и Валахии от российской армии. Позже к договору присоединилась Пруссия, что позволило австрийской дипломатии усилить давление на Россию. В 1855 г. к антироссийскому константинопольскому договору присоединилась и Сардиния, которой необходима была поддержка Франции для объединения Италии.

Основные силы русской полевой армии в Крыму бездействовали, пока героические защитники Севастополя истекали кровью, а союзники продолжали наращивать свои силы. 27 августа закончилась 349-дневная героическая оборона Севастополя, падение которого предрешило исход войны. Воины уступали место дипломатам.

Еще 30 июля 1854 г. антироссийская коалиция выдвинула «четыре условия» мира. Во-первых, Молдавия и Валахия должны были перейти под общий протекторат Великобритании, Франции, Австрии, Пруссии и России и временно остаться под австрийской оккупацией. Во-вторых, Великобритании, Франция, Австрия, Пруссия и Россия объявлялись покровительницами всех христианских подданных султана. В-третьих, вышеуказанные государства получали право коллективного контроля над устьем Дуная. В-четвертых, Россия должна согласиться на пересмотр Лондонской конвенции о проливах 1841 года[17].

Весной 1855 года в столице Австрии прошло совещание представителей России, нейтральной Австрии и членов коалиции: Англии, Франции и Турции, целью которого было уточнение условий мира, но теперь союзники требовали в дополнение к четырем условиям еще и разоружения Россией Севастополя, согласия на ограничение российского военно-морского флота на Черном море и гарантии целостности Турции. Договориться о мире не удалось, война продолжалась, и Венская конференция была объявлена закрытой. С 25 февраля по 30 марта 1856 года в Париже проходил конгресс, завершивший Крымскую войну, в нем принимали участие Россия и находившиеся с ней в состоянии войны Турция, Франция, Англия и Сардиния, а также Австрия и Пруссия. Союзники, не выдвинули новых неприемлемых для России условий.

Переговоры основывались на «четырех условиях» мирного договора, а также добавленное к ним после падения Севастополя требование союзников о нейтрализации Черного моря. Используя англо-французские противоречия и несколько сблизившись с Францией, российская дипломатия в ходе конгресса несколько смягчила условия мира. Договор восстанавливал мир между участниками войны и предусматривал возвращение Россией Турции г. Карса с крепостью в Закавказье в обмен на Севастополь и другие города в Крыму, Черное море было объявлено нейтрализованным, Турции и России запрещалось иметь военно-морской флот и арсеналы, провозглашалась свобода судоходства по Дунаю под контролем двух международных комиссий. Россия передавала княжеству Молдавия устье Дуная и примыкающую к нему часть Южной Бессарабии. Отменялось право России «говорить в пользу» Молдавии и Валахии, гарантировалась внутренняя автономия Сербии, Молдавии и Валахии под верховной властью Турции[18].

В ходе Парижского конгресса русской дипломатии удалось использовать противоречия между победителями, и на основе сближения с Францией добиться смягчения условий мирного договора, который подписали 18 марта 1856 года. По статье XI Договора, Черное море объявлялось нейтральным: открытым для торгового мореплавания всех народов, вход в его порты и воды навсегда запрещался военным судам. Россия не могла больше иметь военно-морского флота на Черном море[19]. Была также подписана отдельная конвенция, устанавливавшая демилитаризованный статус расположенных на Балтике Аландских островов, которые принадлежали России. Вопрос о покровительстве над христианскими подданными Османской империи европейским державам был разрешен фирманом султана в феврале 1856 года, который объявлял свободу для всех христианских вероисповеданий. В соответствии с решениями Парижской конференции с 22 мая по 19 августа 1858 года в Париже было проведено специальное совещание по вопросу статуса княжеств Валахии и Молдавии, которые стремились объединиться в единое государство. Часть участников, в частности, Россия и Сардиния, выступили за объединение княжеств, но Великобритания, Австрия, Турция были против. 19 августа была подписана конвенция об образовании Соединенных княжеств Молдавии и Валахии под сюзеренитетом турецкого султана при сохранении в каждом из них власти своего князя, избираемого пожизненно. Неприкосновенность княжеств гарантировались участниками конвенции. Вначале 1859 года собрания Молдавии и Валахии, несмотря на противодействие Турции, избрали общего правителя А. Кузу, таким образом, завершив объединение обоих княжеств. Новое государство стало назваться Румыния. В условиях поддержки княжеств Россией и Францией Турция была вынуждена согласиться с этим решением. В 1861 году Румыния была признана европейскими державами — гарантами Парижской конвенции 1858 года.

Главным следствием новой международной ситуации, создавшейся в результате Крымской войны и Парижского мира, был распад англо-французской коалиции и переход Великобритании к политике «блестящей изоляции», суть которой заключалась в отказе от длительных союзов с другими государствами и сохранении полной свободы действий в международных делах[20].

Парижский мирный договор 1856 г. существенно изменил расстановку сил в Европе. Борьба за восстановление своего авторитета и влияния, за выход из международной изоляции стала на долгий период одной из основных задач внешней политики Российской империи. Однако, нейтрализация Черного моря и его демилитаризованный статус гарантировали безопасную торговлю для России по морю и проливам. Союз противников России распался сразу после завершения Парижского конгресса, и в абсолютную изоляцию Россия не попала[21].

Глава 2. Попытки вернуть утраченные позиции: обзор последствий

2.1 Лондонская конференция 1871 года

Известно, что Александр II переживал поражение 1856 года, как личную травму, воспринимал на личный счет. Император публично признался перед ведущими державами, что подписание Парижского мира было ничем иным, как проявлением трусости, и в следующий раз, если такое случится, он никогда такого не повторит. Все это сказывалось на внешней политике императора Александра II и позициях его министра иностранных дел, который, несомненно, остро чувствовал настроение своего государя.

Проще говоря, император желал реванша, использовал бы любую возможность доказать всем, что он никогда подобных ошибок не повторит. При любом удобном случае, Александр напоминал представителям держав, что лучшей благодарностью за помощь, оказанную Россией, будет отмена Парижского договора. Так, Вильгельм, благодаря племянника (Александра II) за дружественный нейтралитет во время войны Пруссии с Австрией, пообещал в виде благодарности, содействие при пересмотре парижских статей[22].

К началу 1860-х годов Россия начинает предпринимать попытки выхода из изоляции.

Предложение помощи султану в решении вопроса критского восстания сыграло важную роль в налаживании отношений «вечных» соперников. Во второй половине 60-х годов, изолировав Грецию, Россия способствовала быстрому подавлению восстания на Крите турками.

Когда это было необходимо, во имя налаживания отношений с Турций, России приходилось предавать славян на Балканах. Горчаков в своих посланиях славянским народам просил потерпеть немного, ведь государь старается ради них, это несколько способствовало успокоению Балкан[23].

К тому же, если мы пообещали не вмешиваться во внутренние дела Турции, то пусть и остальные государства последуют этому правилу, но в отношении и других вопросов также, полагал Горчаков. Такими незаметными шагами предполагалось как бы подвести Европу к пониманию пересмотра статей договора, связанных с нейтрализацией Черного моря, и Порта также была не против такой тактики, ведь для нее важно было помимо прочего отменить Лондонские соглашения о проливах 1841 года. Россия была готова ее поддержать.

В 1870 году настал момент, когда все «карты» были у Александра II: Турция была дружественно настроена по отношению к России, Англия – далеко и ослаблена, Франция – занята «встречей» пруссаков. Как отмечал Бисмарк, анализируя сложившуюся ситуацию, Россия могла бы уже давно, и без договоров и всяких формальностей, начать строить базы на Черном море, и никто бы этого не заметил, а когда обнаружили – было бы поздно[24].

Замечание по существу верное. Но здесь необходимо учитывать психологический фактор, который играл не последнюю роль в дальнейшем развитии ситуации.

Александр не хотел действовать исподтишка, он хотел доказать всей Европе, что Россия способна действовать открыто и сильно. Ему важно было загладить воспоминания о «трусости», которые гложили его на протяжении нескольких лет. Этим можно объяснить беспрецедентный поступок императора и его министра, который они совершили в 1870 году. Речь идет о депеше, разосланной Горчаковым 19 октября 1870 года всем участникам Парижской конференции. Смысл этой депеши можно передать следующим образом, поскольку международные договоры в целом, и Парижский, в частности нарушались слишком часто, заявляли авторы депеши, то и Россия не считает нужным далее придерживаться исполнения последнего. И если существующая теория международного права не выдержала проверку временем, то Россия не обязана жертвовать своей безопасностью и интересами в угоду такой системе. Но, стоит пояснить, что этот протест касался лишь строительства баз на Черном море[25].

Логическим выводом, следовавшим из этого заявления, является то, что Россия вообще не считает нужным считаться с международными договорами и соглашениями.

Самое смешное, и это должно обусловить реакцию международного сообщества на данное заявление России, что буквально за четыре года до этого князь Горчаков высказывался по поводу пересмотра международных договоров, что любое одностороннее решение неприемлемо и должно рассматриваться всеми участниками международных отношений. Горчаков, конечно же, понимал, что нарушает все законы логики, здравого смысла и дипломатический обычай, но ради чести своего государя он был готов пожертвовать своей репутацией.

Реакция Европы на заявление Российской Империи была разной, Бисмарк, например, достаточно спокойно отметил правильность содержания, но несвоевременность подачи, «железный канцлер» вообще считал, что видеть в русской дипломатии какие-либо тонкости, хитросплетения, интриги – глупо, нет там ничего, она «наивна», хотя и позиционирует себя как искусную. Но остальные дипломаты так не считали, и увидели в послании тайный подтекст[26].

Англия и Австрия ответили резким протестом, и раскритиковали столь неприемлемую форму отказа от исполнения договоренностей. Но это было также для них очередным поводом унизить Александра, заставить его приносить извинения, и в целом, закрепить другие статьи договора.

В итоге, давление со стороны всего европейского сообщества было слишком велико, никто не оценил решительный шаг России, даже Пруссия. Как бы не было обидно – пришлось идти на уступки[27].

Но уступки эти тоже были сделаны очень аккуратно: когда Англия предложила пересмотр статей Парижского договора, Горчаков подчеркнул, что Россия согласна пересмотреть только определенные статьи договора, касающиеся баз на море, но пересмотр своей декларации, недавно написанной, не обсуждается, чтобы вдруг не возникло недоразумений. На самом же деле был сделан огромный шаг к восстановлению позиций на международной арене. По выражению самого Горчакова, Россия войдет в дверь переговоров, но войдет, не склонив головы.

Позже Бисмарк отмечал, что удивлен, почему Россия не потребовала пересмотра всего договора, в таком случае, Европа была бы рада, если бы хоть что-то смогла для себя оставить.

Решили собрать конференцию, на которой не брали в расчет шаги, сделанные русским правительством, а рассматривали вопрос в целом.

Сама по себе конференция поначалу для России не была слишком успешной, интересы нашего государства представлял пожилой дипломат Бруннов, который в силу возраста и специфики школы, плохо ориентировался в политике, проводимой Горчаковым. На него имели влияние представители Англии и другие, поэтому интересы России, как ни странно, пришлось отстаивать турецкому дипломату Муссуруса-паше.

Главной задачей конференции было не допустить проникновения России в Черное море, но без поддержки Турции реализовать это не представлялось возможным, а самой Турции, несомненно, выгодно было пребывание России в Черном море[28].

На конференции было составлено несколько редакций конвенций, по решению вопроса о море, представителю России особенно приглянулась австрийская редакция, поскольку она понравилась и англичанам, Бруннов расценил «незначительную» оговорку насчет стран, которым разрешен проход через проливы, как запугивание, дипломатическую игру, и отправил ее в Петербург, как наиболее приемлемую. В столице подвоха также не заметили, даже наоборот отметили заслуги Бруннова, способствовавшего таким выгодным условиям. Позже посол в Турции сообщил, что оговорка имеет большое значение и означает, что проход через проливы Босфор и Дарданеллы Турция может предоставлять только своим союзникам в Крымской войне, а Россия в этот список не входит.

Петербург среагировал вовремя, и с помощью турецкого посла удалось выбить некоторые уступки.

Конференция закончилась для России не блестяще, как предполагалось, но сравнительно успешно, так как статьи Парижского договора, устанавливающие нейтрализацию Черного моря, были отменены, и это, несомненно, была дипломатическая победа России.

По итогам Лондонской конференции, России и Турции было разрешено иметь в Чёрном море любое количество военных кораблей. Сохраняя запрет на проход военных кораблей России через проливы, участники конференции внесли пункт, разрешавший Турции пропускать через них военные суда дружественных ей стран (то есть бывших союзников Турции в Крымской войне)[29]. Несмотря ни на что, Лондонская конвенция была дипломатической победой России, заставившей пересмотреть условия Парижского мира, ограничивавшие её суверенитет на Чёрном море.

2.2 Русско-турецкая война 1877-1878 годов

После первого удачного шага правительство России задумалось и о следующем.

На совещании у Александра II, которое прошло 30 мая 1877 г., обсуждалась будущая административная структура Болгарии. Горчаков, ссылаясь на гарантию принятия решения европейскими державами, предложил раздел княжества на две части.

Против этой идеи резко выступили военный министр Милютин и граф Игнатьев, которые обосновали концепцию единой Болгарии. Несколько месяцев спустя граф Игнатьев подготовил окончательный проект мирного договора, в котором Болгария была представлена как единое государство. Таким образом, по мнению графа Игнатьева, Россия сможет лучше всего удержать контроль над Проливами. 5 января 1878 г. проект был окончательно принят императорским советом.

Западные державы долго надеялись, что России не удастся выиграть войну против Турции, но после перехода русских войск через Балканские горы и приближения их к Константинополю, сразу же активизировались[30].

Австро-Венгрия также не смогла больше выжидать, и в феврале 1878 года Андраши предложил созвать в Вене конференцию, на которой предлагалось обсудить изменения в Европейской части Турции. В качестве обоснования он привел обещание России вступать в войну против Турции, для того чтобы защитить славянские народы от имени Европы, поэтому балканские проблемы необходимо решать совместно с Европой[31].

Русское правительство, не ожидавшее вмешательства Англии и Австро-Венгрии, остановило подступавшую к Константинополю армию и не осмелилось взять город. Была возможность войти в Константинополь, обосновав это тем, что Англия нарушает условия договоров вступлением ее флота в Проливы.

Бисмарк искренне удивлялся решению России остановить военные действия и начать переговоры, не захватив турецкую столицу.

Спустя какое-то время, осознавая неуместность нерешительности на конечном этапе войны, российская дипломатия пыталась компенсировать этот провал созданием болгарского княжества.

В переговорах о подписании мирного договора основной целью турецких дипломатов было тянуть и откладывать принятие окончательных решений, чтобы предоставить своей армии время на укрепление подступов к столице и дождаться возможного вмешательства Запада.

Граф Игнатьев надеялся, что, договорившись напрямую с турецкими министрами, он поставит европейские правительства уже перед фактом. А турецкие дипломаты не видели смысла договариваться напрямую с Россией, если Европа сделает все по своему усмотрению, что в очередной раз подтверждает, что отношение к России со стороны других стран было пренебрежительное[32].

Длительные переговоры между Россией и Турцией привели к подписанию 3 марта 1878 года в Сан-Стефано мирного договора, который предусматривал создание вассального султану болгарского государства, а также территориальное расширение и политическую независимость Сербии, Румынии и Черногории. Публикация Сан-Стефанского договора разделила общественное мнение в Европе.

В марте 1878 года Европа начала антироссийскую информационную кампанию, в которую включились представители разных стран, в том числе и министры, дипломаты и журналисты. Критиковали Сан-Стефанский договор, объявляли, что под созданием большой, единой Болгарии Россия прячет свои давние стремления к гегемонии на Балканах и к контролю над Проливами. Упрекали Россию в том, что под маской гуманизма и сочувствия к славянским народам она скрывает свои претензии на влияния на Балканах. Самая популярная тема, звучащая при обсуждении комментариев к Сан-Стефанскому договору, касалась отделения и выхода крупнейших городов и крепостей Европейской Турции из-под власти султана.

Министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Андраши также выступал против Сан-Стефанского договора. Дипломат обосновывал свои возражения чрезмерным расширением Болгарии.

В Петербурге радость после трудной победы смешалась с беспокойством о дальнейшем поведении европейских держав. План по созданию на Балканах единого славянского государства, опирался на три основных момента: во-первых, на победу в войне России, во-вторых, на союзников и в-третьих, на противоречия между европейскими державами. Весной 1878 года перед русской дипломатией стояли серьезные испытания, связанные со спасением Болгарии, созданной Сан-Стефанским миром, удержание всего того, чего удалось добиться от Турции, а также не допустить военного конфликта с какой-либо из европейских стран[33].

Реакция запада на усиление России не заставила себя ждать. 13 июня 1878 года начал работу Берлинский конгресс. Он имел историческое значение. Делегаты пяти стран решали все вопросы конгресса, председательствовал на нем Бисмарк[34].

Проработав месяц, конгресс постановил изменить решения Сан-Стефанского договора. Решение конгресса во многом было обусловлено уже определившимися позициями держав. Турки сидели молча, Германия, обеспокоенная усилением России, отказалась ее поддерживать и заняла противоположную позицию, Франция, боясь Германии, не осмеливалась поддержать Россию. Англия и Австро-Венгрия, пользуясь сложившейся обстановкой, навязали конгрессу невыгодные для России условия, полностью изменявшие решения, принятые в Сан-Стефано.

Берлинский трактат действовал до Балканских войн, начавшихся в начале ХХ века.

Таким образом, все шаги России, направленные на восстановление, наталкивались на сильнейшее сопротивление единой, в этом случае, Европы. Крупные победы сменялись еще более крупными неудачами. На любое действие со стороны России Европа отвечала противодействием.

Именно на Берлинском конгрессе стала очевидна новая расстановка сил на европейской арене. Конгресс заметно охладил отношения между Россией, Германией и Австро-Венгрией, что в дальнейшем предопределило начало Первой Мировой войны.

Заключение

Таким образом, Крымская война 1853-1856 годов стала не просто переломной точкой в истории России, она стала переломной точкой в развитии всей системы международных отношений, в целом, и в истории внешней политики Российского государства, в частности. Именно после Крымской войны Россия так и не смогла оправиться, как бы нам не было обидно это признавать, она больше не смогла вернуть себе былое величие и влияние на международную политику. Это ощущается до сих пор.

Если кратко рассмотреть всю дальнейшую внешнеполитическую историю: при Александре III и Николае II никакого особенного влияния на мировую политику Россия не оказывала, «маленькая победоносная война» была очередным провалом, дальше следовала Первая Мировая война, которая показала, что Россия не готова к роли полноценного участника международных отношений, не знает к кому примкнуть, кто враг, кто друг, в итоге делает выбор, не совсем обычный, в итоге выходит из войны. Советской власти несколько удалось поднять престиж страны, но ненадолго, вскоре начинается Вторая Мировая, здесь СССР получает общее признание, казалась, теперь все должно измениться, но начинается Холодная война, и опять все против нас. Даже сегодня никто в мировом сообществе особо не скрывает истинного отношения к России, демонстрируют его при любом удобном случае.

Чего только стоит одна информационная война, которую ведут западные государства против России. Активный пересмотр итогов Второй Мировой войны – значительный показатель, того что нас не считают серьезным, значимым, весомым участником международной политики.

Многие могут связывать политику и отношение Европы последних лет с агрессивной политикой Советского Союза, но на самом деле, изучив обстоятельства воин XIX века, мы понимаем, что тенденции, заложенные в то время, обусловили на долгую перспективу отношения к России со стороны стран Запада.

В этой ситуации, огромная ответственность лежит на нынешнем дипломатическом ведомстве России, главная задача которого – не допустить единства Европы против нас, исходя из опыта прошлых лет.

Список источников и литературы

Источники

- Лондонская конвенция // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. — М.: Гос. изд-во полит. литературы. — 1952. – С. 107-110.

- Парижский трактат // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. — М.: Гос. изд-во полит. литературы. — 1952. – С. 23-34.

- Сан-Стефанский прелиминарный договор // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. — М.: Гос. изд-во полит. литературы. — 1952. – С. 159-175.

- Циркулярная депеша министра иностранных дел России А.М. Горчакова к представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат 1856 года // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. — М.: Гос. изд-во полит. литературы. — 1952. – С. 103-107.

Литература

- Айрапетов О. Внешняя политика Российской империи (1801–1914) / О. Айрапетов. – М.: Европа, 2006 — 672 с.

- Виноградов В.Н. Восточный вопрос и Балканы. Размышления о современном этапе исследования / В.Н. Виноградов // Новая и новейшая история. – 1989. — №6. – С. 70 – 81.

- Виноградов В.Н. «История Балкан: Судьбоносное двадцатилетие (1856-1878 гг.) / Отв. ред. В. Н. Виноградов. — М.: 2013. — 336 с.

- Глушков Х.С. 130 лет русско-турецкой войне (1877-1878 гг.) И освобождению Болгарии / Х.С. Глушков // Вестник Башкирского университета. – Уфа: 2008. – С. 23-29.

- История дипломатии / Под ред. Потёмкина В. П. – Т. 1. – М.: 1941.– 556 с.

- Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский // Сборник статей. – М.: 1991. – 250 с.

- Тарле Е.В. Крымская война в 2-х т./ Е.В. Тарле. — М.-Л.: 1941-1944. – 502 с.

[1] Тарле Е.В. Крымская война в 2-х т./ Е.В. Тарле. — М.-Л.: 1941-1944. – 502 с.

[2] Виноградов В.Н. «История Балкан: Судьбоносное двадцатилетие (1856-1878 гг.) / Отв. ред. В. Н. Виноградов. — М.: 2013. — 336 с

[3] Виноградов В.Н. Восточный вопрос и Балканы. Размышления о современном этапе исследования / В.Н. Виноградов // Новая и новейшая история. – 1989. — №6. – С. 70 – 81.

[4] Айрапетов О. Внешняя политика Российской империи (1801–1914) / О. Айрапетов. – М.: Европа, 2006 — 672 с.

[5] Лондонская конвенция // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. — М.: Гос. изд-во полит. литературы. — 1952. – С. 107-110.

[6] Парижский трактат // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. — М.: Гос. изд-во полит. литературы. — 1952. – С. 23-34.

[7] Циркулярная депеша министра иностранных дел России А.М. Горчакова к представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат 1856 года // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. — М.: Гос. изд-во полит. литературы. — 1952. – С. 103-107.

[8] Тарле Е.В. Крымская война в 2-х т./ Е.В. Тарле. — М.-Л.: 1941-1944. – С.27.

[9] Тарле Е.В. Крымская война в 2-х т. / Е.В. Тарле. — М.-Л.: 1941-1944. – С. 33.

[10] Тарле Е.В. Крымская война в 2-х т./ Е.В. Тарле. — М.-Л.: 1941-1944. – С. 35.

[11] Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский // Сборник статей. – М.: 1991. – С. 112.

[12] Тарле Е.В. Крымская война в 2-х т. / Е.В. Тарле. — М.-Л.: 1941-1944. – С. 41.

[13] Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский // Сборник статей. – М.: 1991. – С. 199.

[14] Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский // Сборник статей. – М.: 1991. –С. 190.

[15] Виноградов В.Н. Восточный вопрос и Балканы. Размышления о современном этапе исследования / В.Н. Виноградов // Новая и новейшая история. – 1989. — №6. – С. 74.

[16] Тарле Е.В. Крымская война в 2-х т. / Е.В. Тарле. — М.-Л.: 1941-1944. – 313.

[17] Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский // Сборник статей. – М.: 1991. – С. 203.

[18] Парижский трактат // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. — М.: Гос. изд-во полит. литературы. — 1952. – С. 24.

[19] Там же. – С. 26-27.

[20] Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский // Сборник статей. – М.: 1991. – С. 209.

[21] Тарле Е.В. Крымская война в 2-х т. / Е.В. Тарле. — М.-Л.: 1941-1944. – С. 276.

[22] Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский // Сборник статей. – М.: 1991. – С. 314.

[23] Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский // Сборник статей. – М.: 1991. – С. 321.

[24] Там же. – С. 218.

[25] Циркулярная депеша министра иностранных дел России А.М. Горчакова к представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат 1856 года // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. — М.: Гос. изд-во полит. литературы. — 1952. – С. 104.

[26] Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский // Сборник статей. – М.: 1991. – С. 324.

[27] Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский // Сборник статей. – М.: 1991. – С. 330.

[28] Там же. – С. 331.

[29] Лондонская конвенция // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. — М.: Гос. изд-во полит. литературы. — 1952. – С. 108.

[30] Глушков Х.С. 130 лет русско-турецкой войне (1877-1878 гг.) И освобождению Болгарии / Х.С. Глушков // Вестник Башкирского университета. – Уфа: 2008. – С. 23.

[31] Там же. – С. 24.

[32] Глушков Х.С. 130 лет русско-турецкой войне (1877-1878 гг.) И освобождению Болгарии / Х.С. Глушков // Вестник Башкирского университета. – Уфа: 2008. – С. 26.

[33] Глушков Х.С. 130 лет русско-турецкой войне (1877-1878 гг.) И освобождению Болгарии / Х.С. Глушков // Вестник Башкирского университета. – Уфа: 2008. – С. 28.

[34] История дипломатии / Под ред. Потёмкина В. П. – Т. 1. – М.: 1941.– С. 376.

В

первые десятилетия своего царствования

Николай I был дальновидным и расчетливым

политиком, умевшим занять решительную

и твердую позицию по принципиальным

вопросам. Однако в последние годы

царствования (после подавления революции

1848-1849 гг.) Николай все больше утрачивал

понимание политических реалий. Он

необоснованно полагал, что Австрия и

Англия полностью поддерживают его

внешнеполитический курс, принимал

решения, не соответствующие общей

международной ситуации.

Несмотря

на эффективность русской дипломатической

службы, в эпоху Николая ей были присущи

серьезные просчеты и непростительные

ошибки, приведшие в результате к плохо

подготовленной в дипломатическом и

военном отношениях Крымской войне.

Крымская

война

Причины:

1.Решение

проблемы черноморских проливов,

обеспечить российским торговым и военным

судам свободный переход через пролив

Босфор и Дарданеллы.

2.Усиление

русского влияния на Балканах.

3.От

свободного перехода судов зависело

развитие торговли России со

средиземноморскими государствами

4.России

важно было укрепить своё положение на

Балканском полуострове

Крымская

война 1853—1856, также Восточная война —

война между Российской империей и

коалицией в составе Британской,

Французской, Османской империй и

Сардинского королевства. Боевые действия

разворачивались на Кавказе, в Дунайских

княжествах, на Балтийском, Черном, Белом

и Баренцевом морях, а также на Камчатке.

Наибольшего напряжения — в Крыму

В

н.19 в. для России вновь обострился

восточный вопрос . Он означал:

-установление

благоприятного для России режима

черноморских проливов,

-усиление

русского влияния на Балканах.

Поводом

к войне стала передача права ремонта

Вифлиемского храма Ватикану. В ответ

Николай I

объявил Турции войну в окт.1853 г.

Николай

полагал что с Англией можно договориться

пообещав турецкие владения, Франция

ослаблена революцией, а Пруссия и Австрия

не вмешаются в знак благодарности за

участие России в подавление революций

1848 года.

Возникновение

и обострение восточного вопроса

обусловили три фактора:

-

упадок

и кризис Османской империи (Турции); -

рост

национально-освободительного движения

против османского ига; -

обострение

противоречий среди европейских стран

на Ближнем Востоке, вызванных борьбой

за раздел мира.

Для

России восточный вопрос состоял из трех

основных частей:

-

отношения

ее с Турцией и европейскими державами

по поводу турецкого господства на

Балканах; -

сохранение

интересов России на сопредельных с

Турцией территориях; -

поддержка

национальных и религиозных движений

нетурецких народов Османской империи.

Английский

премьер Пальмерстон хотел охватить

Россию боевыми действиями со всех

сторон. Англичане высадили десанты под

Одессой на Аландские о-ва, на Кольский

п-ов, на Соловецкие о-ва и Архангельск

и под Петропавловском–Камчатском. Но

все они были отбиты.

8

сентября 1854г.

— сражение на р. Альма. Потерпев неудачу,

русский командующий А.Меньшиков отвел

армию в центр Крыма и оставил город на

произвол судьбы. Англичане совершили

ошибку — они обошли город и заняли позиции

на юге, где Севастополь был очень хорошо

укреплен. На севере укрепления

отсутствовали.

Вскоре

противник начал штурмовать Севастополь.

В

результате ежедневных бомбардировок

города погибли руководители обороны.

Остальные защитники покинули Севастополь,

город захвачен.

18

ноября 1853 года

— Синопское сражение, разгром турецкой

эскадры русским Черноморским флотом,

под командованием адмирала Нахимова.

Это нападение послужило для Великобритании

и Франции поводом для объявления войны

России.

18

марта 1856 г.

в Париже был подписан мирный договор.

Условия

Парижского мирного договора

1.Россия

отдает Турции Карс в обмен на Крым и

Севастополь

2.Черное

море объявляется нейтральным, то есть

открытым для торговых судов всех стран.

Россия и Турция не могут иметь военного

флота и укрепления на Черном море

3.Россия

теряет права защитницы балканских

народов.

Результаты

для России

1.

Сохранение за Россией Северного

Причерноморья

2.

Южные рубежи России оставались без

защиты

3.

Потеря влияния на Балканах

Итоги

войны:

-

Черное

море объявлялось нейтральным. России

запрещалось иметь на море флот и

береговые укрепления -

Южная

часть Бессарабии отошли к противнику -

Поражение

в войне укрепило в обществе необходимость

обновления в стране

27.

Внутренняя политика Николая I. Общественные

движения в России конца XIX в.

Внутренняя

политика Николая I.

У

Николая, ставшего императором в декабре

1825 г., не было даже намерений,

связанных с изменением государственного

строя России. Для укрепления существующего

порядка были подготовлены: 1830 — «Полное

собрание законов Российской

империи» за 1649-1826 гг.

1833

— «Свод законов Российской империи».

Николай усиливал карательный аппарат.

В

июле 1826 г. — было учреждено III отделение

канцелярии руководства тайной полицией.

1827

г. — создан корпус жандармов.

6

декабря 1826 г. — был образован секретный

комитет под председательством

графа В.П. Кочубея. Комитет подготовил

ряд законодательных проектов,

автором большинства из которых был

Сперанский

(о

перестройке высшего и местного

управления, о сословной политике, по

крестьянскому вопросу). Секретные

комитеты по крестьянскому вопросу

готовили в 30-е годы проекты постепенного

освобождения помещичьих крестьян.

Однако проекты не были одобрены.

2

апреля 1842 г. — Указ «Об обязанных

крестьянах». Помещикам разрешалось

предоставлять освобождаемым крестьянам

земельные участки, за пользование

которыми крестьяне обязывались

выполнять определенные повинности.

В

мае 1836 г. — Для реформы управления

государственными крестьянами было

создано V отделение Собственной

канцелярии.

В

декабре 1837 г. — его преобразовали в

Министерство государственных имуществ.

Возглавивший министерство П.Д.

Киселев провел в 1837-1841 гг. реформу,

автором которой он являлся. Но проекты

реформы крепостных отношений

отвергались при обсуждении в Государственном

совете. Главным средством достижения

политической стабильности в его царствование

оставалось укрепление военно-бюрократического

аппарата в центре и на местах.

Общественные

движения

Демократизация

системы народного просвещения, появление

большого числа специалистов с высшим

образованием из дворян и разночинцев

значительно расширили круг интеллигенции.

Российская интеллигенция — уникальное

явление социальной жизни России,

возникновение которого можно отнести

к 30—40-м гг. XIX в. Это небольшой слой

общества, тесно связанный с общественными

группами, профессионально занятыми

умственным трудом (интеллектуалами),

но не сливающийся с ними. Отличительными

чертами интеллигенции стали высокая

идейность и принципиальная направленность

на активное противодействие традиционным

государственным началам, основанные

на довольно своеобразном восприятии

западных идей. Как подметил Н. А. Бердяев,

“то, что на Западе было научной теорией,

подлежащей критике гипотезой или, во

всяком случае, истиной относительной,

частичной, не претендующей на всеобщность,

у русских интеллигентов превращалось

в догматику, во что-то вроде религиозного

вдохновения”. В этой среде развивались

различные направления общественной

мысли.

Во

второй половине 50-х гг. гласность стала

первым проявлением “оттепели”,

наступившей вскоре после воцарения

Александра II. 3 декабря 1855 г. был закрыт

Высший цензурный комитет, ослаблены

цензурные правила. Широкое распространение

получили в России издания “Вольной

русской типографии”, созданной А И.

Герценом в Лондоне. В июле 1855 г. вышел в

свет первый номер сборника “Полярная

звезда”, названный Герценом в память

одноименного альманаха декабристов

Рылеева и Бестужева. В июле 1857 г. Герцен

вместе с Н. П. Огаревым начал издавать

газету-обозрение “Колокол” (1857— 1867),

которая, несмотря на официальный запрет,

в больших количествах нелегально

ввозилась в Россию и имела огромный

успех. Этому немало способствовала

актуальность публикуемых материалов

и литературное мастерство их авторов.

В 1858 г. историк Б. Н. Чичерин заявлял

Герцену: “Вы — сила, вы — власть в

русском государстве”. Провозглашая

идею освобождения крестьянства, А. И.

Герцен заявлял: “Будет ли это освобождение

“сверху” или “снизу”, — мы будем за

него”, чем вызывал критику как либералов,

так и революционных демократов.

ОБЩЕСТВЕННОЕ

ДВИЖЕНИЕ 20—50-Х ГГ. XIX В.

После

поражения движения декабристов в годы

правления императора Николая I (1825—1855)

в стране наступил период реакции. Попытки

отдельных личностей продолжить

революционные традиции декабристов

(кружки братьев Критских, Н.П. Сунгурова)

были быстро пресечены полицией. Свободная,

оппозиционная мысль не могла найти

выражения в политической жизни, поэтому

главным средоточием независимого

общественного мнения стали литературные

и философские кружки и салоны. В ходе

их деятельности на рубеже 30—40-х гг. XIX

в. сложились два течения общественной

мысли — западничество и

славянофильство.

Западники

были сторонниками европейского

буржуазного пути развития России,

выступали за отмену крепостного права,

установление конституционной монархии

и парламентского строя путем реформ и

просвещения. Западничество представляли

преимущественно историки и литераторы:

Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев,

И.С. Тургенев, Б.Н. Чичерин, П.В. Анненков

и др.

Сторонниками

славянофильства были представители

старых дворянских родов, в основном

мыслители и публицисты: А.С. Хомяков,

И.В. и П.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы,

Ю.Ф. Самарин и др.

Славянофилы

отстаивали необходимость особого,

самобытного пути развития России.

Особенности развития России славянофилы

усматривали в извечном существовании

поземельной крестьянской общины,

православии, отсутствии классовой

борьбы, негосударственном, «общинном»

характере русского народа. Славянофилы

идеализировали допетровскую Московскую

Русь и настаивали на необходимости

сохранения в России монархии в сочетании

с созывом земских соборов — всесословных

совещательных органов при царе. Как и

западники, славянофилы выступали против

крепостного права, считая его порождением

петровских реформ и источником возможных

революционных потрясений.

С

конца 40-х и в 50-е гг. в общественном

движении происходило формирование

революционно-демократического

направления. Одним из его основателей

стал А.И. Герцен. Начиная свою общественную

деятельность в качестве западника, А.И.

Герцен впоследствии явился одним из

основоположников идеи «русского

социализма», отстаивая необходимость

перехода России к социализму, минуя

капитализм, через посредство крестьянской

общины.

Революционный

характер преобразований, которые

предлагались политической и экономической

программой Герцена, требовали революционных

средств. А.И. Герцен считал вероятным

революционное свержение самодержавия,

не исключал возможности того, что

революция может вылиться во всеобщий

крестьянский бунт. В 1853 г. в Лондоне А.И.

Герценом была основана Вольная русская

типография и началось издание первых

в России бесцензурных периодических

печатных изданий — альманаха «Полярная

звезда» (1855—1868) и газеты «Колокол»

(1857—1867) . Главными темами публикаций

«Колокола» стали требования

освобождения крестьян с землей, отмены

цензуры, введения демократических

свобод, отмены телесных наказаний.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

После победы в Отечественной войне 1812 г. Россия стала играть ведущую роль на международной арене. Николай I (1825-1855 гг.) стремился поддержать и упрочить статус России как мировой державы.

Основные направления внешней политики

- Европейское. Поддержание целостности венской системы и борьба с революционными движениями в Европе.

- Кавказское. Взаимоотношения и война с Ираном 1826-1828 гг. и одновременно война на Кавказе с горцами.

- Среднеазиатское. Начало проникновение России в Среднюю Азию.

- Восточный вопрос. Стал ключевым в период правления Николая I. Проблема взаимоотношений с Османской империей и её дальнейшим ослаблением. России было выгодно завладеть проливами Босфор и Дарданеллы на Чёрном море для экономического процветания от торговли.

Борьба с революционными выступлениями в Европе

И.Ф. Паскевич

Для Николая I эта задача была очень важна, так как он лично при вступлении на престол столкнулся с попыткой революционного переворота в России. Он решил искоренить “революционную заразу” как в своей империи, так и в Европе. Николай I всеми силами пытался не допустить того, что революционные настроения не перекинулись с европейских стран в саму Россию.

- В 1830-1831 гг. произошло восстание в Царстве Польском, которое находилось в составе Российской империи на правах автономии. Напомню, что в 1815 г. Александр I даровал полякам конституцию. Однако польской шляхте (дворянству) это показалось слишком недостаточной мерой. Она стремилась к полному восстановлению своей независимости. Поэтому в 1830 г. польская шляхта подняла восстание. Одержав победу в самой Польше, она решила вести войну с России. Николай I выдвинул против революционных поляков армию И.И. Дибича. Во время военных действий он усер от холеры, поэтому главнокомандующим стал И.Ф. Паскевич. Польские войска были рассеяны, взята Варшава.

- В 1849 г. Россия участвовала в подавлении венгерской революции в Австрии. Венгерские революционеры также стремились к национальной независимости. Это привело к Венгерской революции 1848 г. Австрийский император Франц-Иосиф обратился за помощью к России. Николай I послал в Европу корпус И.Ф. Паскевича, который смог разгромить венгров и подавить восстание.

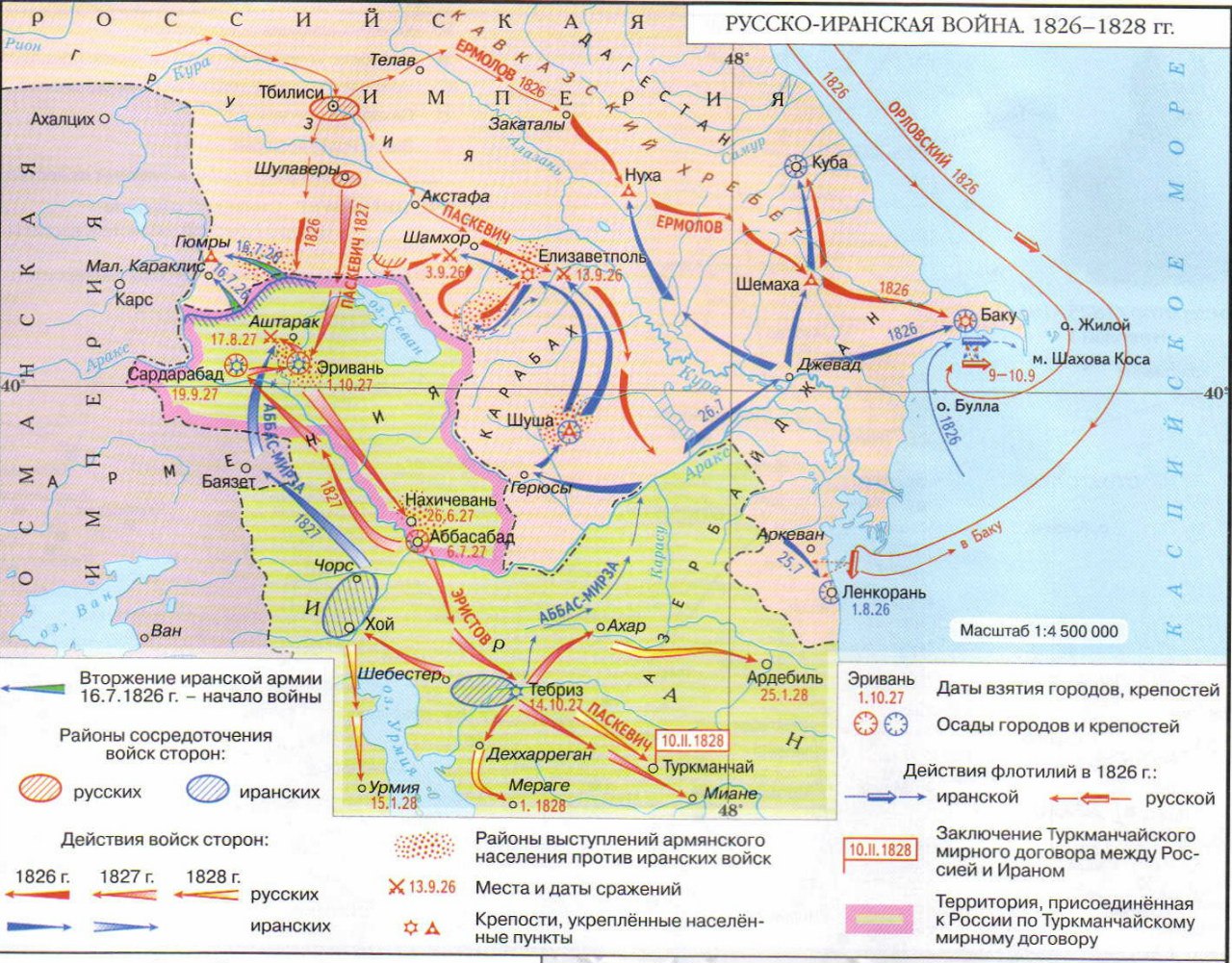

Русско-иранская война 1826-1828 гг.

Желая взять реванш за поражение в войне начала XIX в., Иран вторгся на территорию Карабаха. Однако русские войска вместе с добровольческими армиями из Грузии и Армении смогли нанести ряд поражений противнику. По итогам войны был подписан Туркманчайский мирный договор 1828 г.

К России отходили Эриванское и Нахичеванское ханства. Также Иран обязывался выплатить контрибуцию в 20 млн. рублей. Кроме того, подтверждалось исключительное право России иметь флот на Каспийском море.

После русско-иранской и русско-турецкой войн (см. ниже) завершился второй этап завоевания Кавказа.

Кавказская война 1817-1864 гг.

Е.П. Ермолов

Чем Россию привлекал Кавказ? Во-первых, на это была политическая причина – укрепление границ для создания нового военного фронта для войны с Турцией. Во-вторых, Россия рассчитывала воспользоваться кавказскими недрами для своего экономического благополучия. Однако впоследствии на Кавказе были найдены лишь месторождения нефти, которая в то время (до появления керосина) ещё не так ценилась в промышленности.

Хроника присоединения Кавказа

- В итогам мирных договоров после войн с Турцией (1806-1812 гг., 1828-1829 гг.) и Ираном (1804-1813 гг., 1826-1828 гг.) большая часть Кавказа переходила к России. Проблем состояла в подчинении непосредственно кавказских народов, горцев, проживавших на этих землях.

- Александр I назначил наместником Кавказа генерала А.П. Ермолова. Он организовал ряд карательных экспедиций против горцев, которые нападали и грабили мирное население. В ответ на это на территории Чечни и Афганистана сложилось военно-теократическое государство – имамат. Это было составляющей такого учения как мюридизм — течения в исламе, последователи которого беспрекословно подчиняются своим духовным наставникам на пути пост

Шамиль

ижения Бога. Согласно ему мусульмане не могли находиться под властью не мусульманина. В результате в 1829 г. имамат объявил России газават – священную войну мусульман против неверных. В этот период наместником Кавказа стал уже знакомый нам И.Ф. Паскевич.

- В 1834 г. имамом становится Шамиль, который смог нанести русским войскам несколько поражений. Османская империя и Англия помогали горцам, снабжая их оружием. Однако уже в конце 1850-х население Кавказа устало от войны и началось внутреннее разложение имамата. В 1859 г. пал аул Гуниб – последнее убежище Шамиля. Он был взят в плен и привезён в Россию, где ему очень понравилось.

- В 1863-1864 гг. русские войска подавили сопротивление черкесов. Война завершилась, и началось хозяйственное и культурное освоение Кавказа Россией: строительство дорог, появление заводов и фабрик, проведение земельной реформы и развитие сельского хозяйства.

Россия в Средней Азии

Во второй четверти XIX в. Россия начала подготовку для проникновения в Среднюю Азию. Так, в 1819 г. в МИДе был создан Азиатский департамент. Уже в 1819-1820 гг. в Среднюю Азию отправили военно-научную экспедицию под руководством капитана Н.Н. Муравьёва (будущего Муравьёва-Карского).

Восточный вопрос

Греческое восстание 1821 г. вскоре стало причиной нарастания русско-турецкого восстания. Россия, Франция и Англия подписали договор, в котором признавали за Грецией автономию. Они также настоятельно просили призывали Турцию прекратить жестокие меры по отношению восставшим и дать автономию. Из-за сопротивления Турции, в 1827 г. русско-английский флот разбил турецкий в Наваринской бухте. Это повлекло за собой начало русско-турецкой войны.

Русско-турецкая война 1828-1829 гг.

Военные действия развивались на двух фронтах: Балканском и Кавказском. На Балканском русская армия смогла захватить важные города в княжестве Молдова и Болгарии, которые находились под властью Турции. После взятия крепостей Силистрия, Шумла инициатива перешла перешла к Росии. После сдачи Адрианополя начались мирные переговоры. На Кавказе русским войскам удалось овладеть крепостями Карс, Баязет и Анапа. В августе 1829 г. был подписан Адрианопольский мирный договор.

За Россией было закреплено восточное побережье Чёрного моря и устья Дуная. Также Османская империя обязывалась признать автономии Греции, Сербии, Молдавии и Валахии, открыть черноморские проливы для русских судов и выплатить контрибуцию.

Ункяр–Искелесийский договор 1833 г.

В 1832 г. произошёл турецко-египетский конфликт. Правитель Египта, который формально находился в составе Османской империи, выступил против турецкого султана и разбил его войска. Порта (правительство Турции) обратилась за поддержкой к европейским странам, из которых откликнулась только Россия. Она выдвинула свой отряд на помощь Турции, в результате чего было достигнуто турецко-египетское соглашение. Целостность Османской империи осталась в неприкосновенности.

Опасаясь повторения конфликта, Турция предложила России договор о мире и союзе. В итоге был подписан Ункяр-Искелесийский договор 1833 г.

Россия гарантировала Османской империи военную помощь в случае нового турецко-египетского конфликта. В обмен Россия получила благоприятный режим черноморских проливов. По секретной статье по требованию российского посла Турция должна была закрыть Босфор и Дарданеллы для стран, кроме России.

Разумеется, такое господствующее положение России на Чёрном море вызывало недовольство западноевропейских держав. В связи с этим по двум Лондонским конвенциям 1840-1841 гг. черноморские проливы объявлялись закрытыми для всех европейских стран в мирное время.

Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг.

Участники войны: Османская империя, Англия, Франция и Сардиния vs Россия.

Причины войны

- Николай I рассчитывал решить восточный вопрос окончательным разгромом Османской империи. В этом деле целью России было обеспечить себе благоприятный режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Осуществив это, Россия стала бы настоящей владычицей Чёрного моря.

- Против возможного усиления России выступили Англия и Франция. Они стремились подорвать влияние России на Балканах, в Закавказье и в итоге превратить её во второстепенную державу.

- Османская империя, в свою очередь, хотела вернуть утраченные ранее территории в русско-турецких войнах.

Повод к войне

Вопрос о «Палестинских святынях». В 1851 г. по просьбе Франции турецкий султан отобрал ключи от Вифлеемского храма у православного духовенства и отдал их католикам. В ответ на это Николай I, который считал себя покровителем православной святыни, ввёл войска в Дунайские княжества. Началась война.

Синопский бой. А.К. Айвазовский

Первый этап войны

- В 1853 г. русская эскадра под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова разбила турецкий флот в Синопский бухте.

- Эта крупная победа России и возможное скорое поражение турок обеспокоили Англию и Францию. Они вступили в войну на стороне Турции против России. Последняя оказалась в затруднительном положении, так как вовсе не предполагала вмешательство западноевропейских держав. Дипломатические ошибки как самого Николая I, так и МИДа, во главе которого стоял К.В. Нессельроде. Это привело к тому, что Россия была вынуждена вести войну в неравных условиях.

Второй этап войны

- В 1854 г. Англия и Франция послали свои эскадры в Балтийское, Белое моря (к Соловецким островам) и к Петропавловску-Камчатскому. Однако все их атаки с моря были успешно отражены.

- В июне 1854 г. Австрия предоставила России ультиматум. В итоге под давлением российские войска были выведены из Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии). Их оккупировала сама Австрия.

- В том же 1854 г. флот союзников в Чёрном море заблокировал русскую эскадру в Севастополе. Основным театром войны стал Крымский полуостров.

Третий этап войны

- Осенью 1854 г. войска союзников высадились в Крыму и разбили русскую армию князя А.С. Меншикова у реки Альма.

- 13 сентября 1854 г. началась героическая 349-дневная оборона Севастополя. Её возглавляли адмиралы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин, погибшие в период осады. Военный инженер Е.И. Тотлебен выстроил защитные сооружения вокруг крепости. В обороне принимал участие писатель Л.Н. Толстой, позднее написавший “Севастопольские рассказы”. Прославился и русских хирург Н.И. Пирогов, который лечил раненых бойцов прямо на поле, используя гипсовые повязки и наркоз. Среди других героев обороны нужно отметить моряка П.М. Кошку, который совершил 18 успешных вылазок и смог взять в плен нескольких французов. Даша Севастопольская (Д.Л. Михайлова) стала одной из первых сестёр милосердия, которая храбро оказывала первую помощь раненым.

- Батареи и корабли союзников устраивали бомбардировки крепости. В 1854 г. русские отряды потерпели поражения в Балаклаве, при Инкермане, а в 1855 г. – у Чёрной речки.

- 27 августа союзники смогли взять Малахов курган – главную высоту крепости. На следующий день Севастополь пал.

- В ноябре 1855 г. в Закавказье русские войска смогли взять турецкую крепость Карс.

Парижский мир 1856 г.

18 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный договор.

Россия возвращала Турции крепость Карс в обмен на Севастополь. Также Россия отказывалась от протектората над Дунайскими княжествами. Главным же унизительным для России пунктом стала статья об объявлении Чёрного моря нейтральным. То есть России, как и Турции, запрещалось иметь военный флот. Это условие значительно ослабляло южную границу России.

Стоит отметить, что Англия и Франция не смогли достичь своей цели и лишить Россию статуса великой державы. Однако авторитет её был подорван, и на смену венской пришла крымская система международных отношений. Она заключалась в сохранении международной политической изоляции России и ослаблении её в связи с пунктом о нейтрализации Чёрного моря.

Причины поражения России

- Главной стала дипломатическая и военная изоляция России. Было невозможно вести на равных войну с двумя западноевропейскими мировыми державами, Турцией при враждебном нейтралитете Австрии. Ключевая ошибка состояла в дипломатическом просчёте России перед началом войны. Она не рассчитывала на вмешательство Англии и Франции, которые вместе с Османской империей сформировали антирусскую коалицию.

- Техническая и военная отсталость в России по сравнению с Англией и Францией, которые использовали не парусный, а паровой флот, не гладкоствольное, а нарезное оружие. Сказалось и неразвитость железнодорожной сети. Это затрудняло перебросу войск, оружия и продовольствия из одного места в другое. Однако всё это были второстепенные причины по сравнению с тем, что Россия оказалась в международной изоляции.

Подводя итог, следует сказать, что поражение России в Крымской войне привело к падению её международного авторитета и ослаблению. Это всколыхнуло российскую общественность, которая начала требовать реформ от нового императора, Александра II (1855-1881 гг.).

Максим Романович | Просмотров: 2.8k

100 лет назад, 1

августа 1914 года Германия объявила войну России. Началась Первая мировая

война. Поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года

австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда девятнадцатилетним сербским студентом

из Боснии Гаврилой Принципом, который являлся одним из членов организации

«Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно

государство.

23 июля

Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стояла за убийством Франца Фердинанда,

выдвинула ей ультиматум, в котором потребовала выполнить заведомо невыполнимые

условия, в том числе: произвести чистки госаппарата и армии от офицеров и

чиновников, замеченных в антиавстрийской пропаганде; арестовать подозреваемых в

содействии терроризму; разрешить полиции Австро-Венгрии проводить на сербской

территории следствие и наказание виновных в антиавстрийских действиях. На ответ

было дано всего 48 часов. Несмотря на то, что Сербия согласилась на все

требования Австро-Венгрии, кроме допуска на свою территорию австрийской

полиции, 28 июля Австро-Венгрия, заявила, что требования ультиматума не

выполнен и объявила Сербии войну.

29 июля Император Николай

II отправил кайзеру Вильгельму II телеграмму с предложением передать

австро-сербский вопрос в международный третейский суд в Гааге. Но Вильгельм II

не ответил на эту телеграмму. 31 июля в Российской Империи была объявлена

всеобщая мобилизация. В тот же день в Германии было объявлено «положение,

угрожающее войной». Германия предъявила России ультиматум: прекратить призыв в

армию, или Германия объявит войну России. Франция, Австро-Венгрия и Германия также

объявляют о всеобщей мобилизации. Германия стягивает войска к бельгийской и

французской границам.

1 августа Германия

объявила войну России, и в тот же день немцы безо всякого объявления войны

вторглись в Люксембург.

О причинах и

последствиях Первой мировой войны в интервью «Русской народной линии» рассуждает

известный русский историк, доктор

исторических наук, профессор Игорь

Яковлевич Фроянов.

«События столетней давности, связанные

с мировой войной 1914-1918 гг., привлекают сейчас, как никогда ранее,

пристальное внимание российской общественности. И это понятно, поскольку перед

нами первая невиданная доселе по масштабам всемирная бойня, унесшая многие

миллионы людских жизней, материально и финансово истощившая Европу и

перекроившая политическую карту европейского континента. По истечении столетия,

прошедшего с тех пор, взору внимательного исследователя открылось довольное

количество намеков, фактов и явлений, чтобы не без основания и с достаточной

уверенностью говорить о деятельном участии надмировых сил, или, по выражению

Ивана Ильина, «мировой закулисы», в деле подготовки и проведении

Великой, по тогдашней терминологии, войны. Скажу так: то была премьера

масонской «пьесы», впервые разыгранной на подмостках мировой истории.

Затем состоялась другая «постановка» (Вторая мировая война 1939-1945

гг.), а за ней еще одна — «Холодная»

и местами горячая война, длящаяся по сей день и направленная своим губительным

острием, прежде всего, против России.

Обличающим признаком причастности

масонских организаций к возникновению Первой мировой войны является покров

таинственности, наброшенный на важнейшие моменты ее истории. Английский министр

иностранных дел Эдуард Грей (1905-1916 гг.), автор русско-английского соглашения

1907 г.,

пользовавшийся полным доверием высокопоставленных американских масонов (в

частности, президента Теодора Рузвельта и полковника Хауза), однажды заявил: «Миру,

вероятно, никогда не будет сказано о подлинной стороне убийства эрцгерцога

Франца Фердинанда. Судя по всему, мы никогда не будем иметь ни одного человека,

который бы знал все, что надо бы было знать». Любопытны признания другого

известного человека совсем из иного политического лагеря, но связанного также с

масонством. Имя его Карл Радек. Давая показания на московском процессе 1937 г., он говорил: «Я