КУЛЬТУРА РЕЧИ

О.ВОЛКОВА,

г. Москва

ГРУСТНАЯ УСТНАЯ РЕЧЬ

Я работаю редактором в одном из фондов

общественного мнения. Людям в разных городах

задают вопросы, записывают их ответы на

магнитофон, а затем расшифровывают, то есть

распечатывают магнитофонные записи, не делая

никаких исправлений. Эти распечатки попадают ко

мне. Так что мне приходится иметь дело с

настоящей, «неадаптированной» устной речью

наших соотечественников. Эта устная речь – часто

очень грустная речь и по содержанию, и по форме. И

если изменить содержание вряд ли в наших силах,

то изменение формы, то есть улучшение качества

речи – задача как раз для читателей газеты

«Русский язык».

Из текстов, с которыми я работаю, я выбираю самые

яркие и характерные ошибки. На основании этой

«коллекции» и составлены предлагаемые ниже

задания для старшеклассников, направленные на

профилактику речевых ошибок. Они сгруппированы в

соответствии с основными разделами языка.

ЛЕКСИКА

ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВЕРНЫМ

ПОНИМАНИЕМ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

Исправьте и прокомментируйте ошибки

1. Если мы не наведем порядок в своей

стране в отношении криминала, то здесь может усугубиться

отношение к нам всех стран и Европы, и мира.

2. – Мне было бы интересно попробовать наладить с

ними взаимоотношения.

– То есть установление с ними тесных

связей на долголетия?

– Не то чтобы на долговечность, но именно

связи.

3. А граждане должны работать на благо

родины и относиться к ней только добродушно.

Ответы

1. Слово усугубиться употребляется

для обозначения усиления, увеличения чего-то

отрицательного. Усугубиться может конфликт,

болезнь, а отношения могут ухудшиться.

2. Долголетие – долгая жизнь, долговечность –

прочность, крепость. Правильно же в обоих случаях

– на долгие годы, надолго.

3. Добродушный – значит «незлобивый»,

«мягкий», «легко прощающий обиды». Здесь же

скорее можно сказать: по-доброму.

ПАРОНИМЫ

Значительная часть речевых ошибок

приходится на ошибки в употреблении паронимов –

слов, похожих по звучанию и разных по значению. Мы

разделили эти ошибки на три группы.

В первой группе мы имеем дело с паронимами в

строгом понимании этого слова: это однокоренные

слова, относящиеся к одной части речи, одному

роду (если это существительное) или виду (если это

глагол) и имеющие ударение на одном и том же

слоге. Объяснить разницу между такими словами

иногда бывает нелегко.

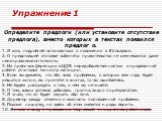

Исправьте и прокомментируйте ошибки

1. Еще остро стоит проблема долга, что предлагает

ведение диалога с крупнейшими государственными

кредиторами.

2. Я считаю, к нам относятся на Западе с предосторожностью.

3. Очевидно, это не было следствием особого

доверия и признательности заслуг

С.Степашина.

4. У нас, конечно, есть некоторые точки

прикосновения.

5. Жизненный уровень нашей семьи обыденный.

6. Для меня само слово чиновник звучит неприязненно.

Ответы

1. Правильно – предполагает ведение

диалога, то есть делает его вероятным,

ожидаемым. У слова предлагать такого

значения нет.

2. Относиться можно только с осторожностью,

а не с предосторожностью. Предосторожность –

это осторожный поступок, направленный на

предотвращение, недопущение чего-то

нежелательного.

3. Нужно сказать: признание заслуг – то есть

оценка их по достоинству. А признательность –

это чувство благодарности.

4. Прикосновение – это легкое касание. А вот у

слова соприкосновение есть значение

«наличие смежных границ». Поэтому и говорят: иметь

точки соприкосновения, то есть иметь что-то

общее.

5. Обыденный – значит «повседневный»,

«заурядный», «привычный». Жизненный же уровень

может быть обычный, нормальный, средний.

6. Слова неприязненный, 7877неприязненно употребляют

для обозначения отношения человека: неприязненный

тон, неприязненный взгляд, неприязненно

настроенный, вести себя неприязненно.

Правильнее сказать: Для меня само слово звучит

неприятно.

Ко второй группе мы отнесли паронимы в

более общем смысле этого слова: это тоже

однокоренные слова, но они имеют между собой

большие грамматические различия, и ударение в

них падает на разные слоги. Различия между такими

словами более очевидны.

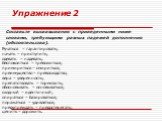

Исправьте и прокомментируйте ошибки

1. Если продавец не желает мирно решить

конфликт, то общество защиты прав потребителя

доводит дело до суда, до логического

совершенствования.

2. Чтобы стремились их поддерживать без унижаемых

условий и договоров.

3. Законопослушные люди — это в основном рабочий

класс, т.е. люди, которые сами себя обрабатывают,

не эксплуатируют никого.

4. По-моему, жизненный уровень – это возможность

людей приобретать какие-либо блага,

удовлетворять свои потребности. Определяется он

уровнем покупной способности граждан.

5. Новый президент США ведет более жесткую

политику, возможно похолодание отношений.

Ответы

1. Говорят: до логического завершения

– то есть окончания, а не до логического

совершенствования – то есть развития.

2. Унижаемый – это тот, кого унижают, а условие

может быть унизительным, то есть унижающим

кого-то.

3. Обрабатывать – значит воздействовать на

что-то с целью получения определенного

результата. Обрабатывать можно деталь,

землю, поверхность. В переносном значении

можно обрабатывать кого-то, то есть

настраивать нужным образом, но нельзя

обрабатывать самого себя! Очевидно, имелось в

виду сами на себя работают.

4. Покупной – это купленный (в

противоположность домашнему, изготовленному

своими руками). А материальный уровень человека

называют покупательной способностью.

5. Можно сказать потепление отношений, но вот похолодание

относится уже только к погоде. Правильно было

бы сказать: охлаждение отношений.

К третьей группе паронимов относятся

слова иноязычного происхождения. В некоторых

случаях это слова, произошедшие от одного

иноязычного слова или корня, но в большинстве

случаев их объединяет только похожее звучание. В

любом случае значение этих паронимов совершенно

разное. Тем не менее в них часто делают ошибки,

так как они не относятся к общеупотребительной

лексике.

Исправьте и прокомментируйте ошибки

1. Они, льготы, так сказать, продекламированы,

но реально ими воспользоваться невозможно.

2. Права я не знаю. Они продекламированы в

Конституции, только от этого толку никакого.

3. Или многодетные семьи, молодые семьи, ведь идет

спад рождаемости, кухни молочные закрыты, цены

высокие, ни коляски купить, ни питания детского,

ни подгузников. Им надо как-то помочь, иначе и так

идет демократический спад.

4. То есть сначала наши усилия были – теперь с их

стороны инициация тоже идет.

5. Он косноязычен, не может сформировать слова

и фразы.

6. Отменить льготы депутатам и тем, кто связан с процессией

чиновников.

Ответы

1, 2. Декламировать – выразительно

читать вслух, а декларировать – заявлять,

объявлять.

3. Демократический – основанный на

демократии. Численность народонаселения изучает

демография, поэтому и спад – демографический.

4. Инициация – обряд посвящения юношей в

мужчины. В предложении же речь идет об активных

действиях – инициативе.

5. Хотя и формировать, и формулировать –

значит придавать вид, форму, но все же формировать

можно талант, личность или же коллектив,

воинское соединение, эшелон. А вот слова

и фразы, так же как и мысли, можно только

формулировать.

6.Процессия – торжественное шествие.

Подразумевался же скорее всего бюрократический

процесс.

«НЕОЛОГИЗМЫ»

Речь здесь пойдет только о невольных,

ошибочных неологизмах, возникающих вследствие

того, что человек неверно воспроизводит

непонятное ему слово или сочетание слов.

Исправьте ошибки

1. Работать мы умеем, но результаты

труда неконкретноспособны.

2. Люди не власть имущие не могут зарабатывать

честным путем, а власть придерживающие пишут

законы под себя, соответственно, и доходы имеют

не маленькие.

3. Они сторонники демократического общества, у

них свободное волеизлияние, свобода выбора.

4. Слово власть лично у меня вызывает чувство недоудовлетворения.

5. Хорошо работать людям мешает сама обстановка в

стране, на производстве, бесправовой предел.

6. Опрос соответствует важненно-жизненным

вопросам нашей истории.

7. В процессе вопросов и ответов стал пристальнее

вчитываться в информацию на некоторые темы,

которую нам предоставляют СМИ, отделять плевень

от зерен.

Ответы

1. Неконкурентоспособны.

2. Здесь две ошибки. Во-первых, нельзя сказать люди

не власть имущие. Словосочетание власть

имущие значит «те, кто имеет власть». Оно

отвечает на вопрос кто?, а не на вопрос какие?

Во-вторых, ошибка – люди, власть придерживающие, –

возникла на основе другого похожего

словосочетания – власти предержащие, то есть

власти, которые держат все в своих руках.

3. Волеизъявление.

4. Неудовлетворения.

5. Правовой беспредел.

6. Жизненно важным.

7. Отделять зерна от плевел (сорняков), то есть

полезное от вредного.

ФРАЗЕОЛОГИЯ

Фразеологизмы – это устойчивые

выражения, образующие неделимое смысловое

единство. Они должны воспроизводиться говорящим

именно в том виде, в котором они закрепились в

языке. В противном случае, если фразеологизм

разрушается, возникает комический эффект.

сстановите фразеологизм

1. А сами в мутной водичке карманы

себе набивают.

2. И это все очень хорошо видно даже невооруженным

взглядом.

3. Доверять можно только тому человеку, который не

только словами бросается и обещаниями, а

конкретными делами.

4. Каждого чиновника нельзя стричь под одну

гребенку.

5. Но бывает, что и президенту в колеса могут

очень многое нагадить.

Ответы

1. В мутной воде рыбку (рыбу) ловят.

2. Невооруженным глазом.

3. «Который не бросается словами и обещаниями, а

делает конкретные дела».

4. «Всех (чиновников) нельзя стричь под одну

гребенку», а не каждого.

5. «Могут вставлять палки в колеса».

В каждом предложении неправильно

совмещены два устойчивых сочетания. Предложите

два правильных варианта для каждой фразы.

1. А ГЭС и ТЭЦ наносят экологии пользу?

2. А экономические, на чем они обосновываются?

3. Насколько я себя помню, он всегда собирал

коллекцию.

4. Материальная сторона, конечно, для многих играет

огромный смысл.

5. Деньги собираются с налогов. А дальше ими надо

распределяться по-хозяйски.

Ответы

1. Наносят вред или приносят

пользу.

2. На чем основываются или чем

обосновываются.

3. Сколько я себя помню или насколько я

помню.

4. Играет роль или имеет смысл.

5. Их надо распределять или ими надо

распоряжаться.

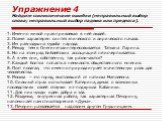

ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ

ОШИБКИ

Исправьте и прокомментируйте ошибки

1. А я просто не могу, видите, сказать,

что я знаю всех-всех организаций.

2. Но нам надо изменить политику по отношению

своих соседей.

3. У нас, например, есть студенческий отряд,

которые работают летом с детишками

(инвалидами, сиротами) в лагерях.

4. Проработав восемь месяцев в годы войны, администрация

Ленинского района отказали в льготах,

мотивируя тем, что нет механизма по указу

президента.

5. Услышав это слово, сразу возникают

ассоциации, связанные с преступным миром.

6. Времена меняются, учитывая это, законы

устаревают.

7. В силу своего возраста и большого

жизненного опыта трепет это слово уже не

вызывает.

Ответы

1, 2 . Ошибки в управлении.

1. Глагол знать управляет винительным

падежом: знать кого/что. Существительное организация

неодушевленное – значит, нужно сказать: знаю

все-все организации.

2. Предлог по отношению сочетается с

дательным падежом: «по отношению к своим

соседям».

3, 4. Ошибки в согласовании. В обоих случаях

употреблено согласование по смыслу: и отряд,

и администрация – слова, обозначающие некую

общность людей, поэтому согласованные с ними

слова стоят во множественном числе. Должно же

быть грамматическое согласование.

3. Слово отряд мужского рода, поэтому

правильный вариант – отряд, который работает.

4. Аналогичный случай, только здесь в

неправильной форме употреблено сказуемое. Нужно

сказать: администрация отказала.

4–6. Неправильное употребление деепричастного

оборота. Деепричастие должно относиться к

субъекту, то есть к тому, кто совершает основное

действие. Исправить такие предложения можно

по-разному. Лучше всего заменить предложение с

деепричастным оборотом сложным предложением.

4. Несмотря на то, что я проработала восемь

месяцев в годы войны, администрация Ленинского

района отказала мне в льготах….

5. Когда человек слышит это слово, у него сразу

возникают ассоциации….

6. Здесь лучше совсем вычеркнуть деепричастный

оборот, а значение связи между изменением

времени и устареванием законов, которое хотел с

его помощью подчеркнуть говорящий, можно

выразить, например, словом неизбежно: Времена

меняются, законы неизбежно устаревают.

7. Здесь похожая ситуация: получается, что это у

слова большой жизненный опыт. Во-первых, вызывать

трепет можно только у кого-то – значит, нужно

добавить дополнение у меня; во-вторых, слово своего

отсылает нас к подлежащему, поэтому надо

заменить его на моего: В силу моего возраста

и большого жизненного опыта трепет это слово у

меня уже не вызывает.

«КТО ЯСНО МЫСЛИТ, ТОТ ЯСНО ИЗЛАГАЕТ»

Сильным ученикам можно предложить

попробовать себя в роли настоящего редактора.

Здесь предлагаются три отрывка из реальных

текстов. Причины создания таких «шедевров»

очевидны: человек начинает говорить, не

представляя точно, что он хочет сказать. В

результате не он подбирает нужные слова, а слова

берут его в плен и уводят за собой (обратите

внимание, что в первых двух случаях говорящий

даже никак не может закончить предложение).

Задача редактирующего – очистить мысль от

словесной шелухи.

(Между прочим, задание № 2 взято из интервью с

ректором одного из российских университетов.)

Попробуйте отредактировать!

1. Здесь имеется в виду уже не только

конкретно, там, а что в любом случае всегда

контекст идет на личную свободу, на право, так

сказать, высказывания того, что их все-таки

сегодня уже нет, того понятия, что, как раньше,

«висел дамоклов меч» – если я чего-то сказал, то

меня должны за это, так сказать, наказать или

куда-то, то это у них нет уже.

2. Понятно, что они, обладая наибольшим

пониманием всех постановлений, всех процессов

социальных, которые сейчас проходят, ну и

понимают, и дело могут, понятно, что могут и

объяснять нормально: что, чего происходит,

донести до обычного обывателя, тем более что –

я ссылаюсь все на учителей и врачей – что они

постоянно все-таки с простым человеком имеют

дело, там контактируют, знают его язык, знают, чем,

каковы его интересы и как ему надо сказать.

3. Корреспонденты наши – они тактику

ведут однолинейную. У них нет разновидности. У

них все одно. Они как поставили одну задачу, они

ее и производят. Но здесь надо еще так понимать,

что надо здесь обширность сделать такую, а что

именно, надо анализировать то, что оно

необходимо. То, что у нас расплывчато, у нас

обрисовывают все, а если когда у нас

действительно надо, чтобы до человека дошло, ему

надо точнее данные давать, а не то, что может быть

или как-нибудь, так сказать, разнообразие.

Поучительно, что большая часть

приведенных выше ошибок спровоцирована желанием

говорящих сделать свою речь более весомой и

яркой, чем она бывает обычно. Для этого они

употребляют звучные иноязычные слова, книжные

выражения, усложняют конструкцию предложения,

придумывают новые, как им кажется, более

выразительные слова. Разве не так же часто

поступают и ученики?

ПУНКТУАЦИОННЫЕ ОШИБКИ

И в заключение мне хотелось бы

привести примеры очень характерных ошибок, уже

не речевых, а пунктуационных. Все они – результат

излишнего упрощения правил. Очевидно, люди,

набиравшие тексты интервью, со школьных лет

твердо запомнили, что «перед что всегда

запятая», «деепричастие всегда в запятых» и т.п.

Объясните, почему здесь не нужна

запятая

1. Если уж на выходные дни некоторые

люди могут выехать за границу, то, что

говорить о заключении договоров.

2. А как вы считаете, что, авария не то, что возможна,

но и обязательна?

3. Да, я слышала о судебной реформе, но не берусь о

ней судить, т.к. в СМИ мало, что о ней пишется.

4. России нельзя быть закрытой страной, т.к. будет

мало развита, но и создавать из России, что-то,

подобное Западу, не надо.

5. Допустим, где-то, что-то случилось – могут

посадить невиновного.

6. Это заключение договоров, все пункты, которых

должны выполняться и нашей страной, и страной, с

которой он заключен.

7. Нужна идея, ради, которой люди будут

трудиться на благо страны.

8. Это единственные два места, после обращения, в

которые что-то реально может измениться.

9. Если что-то где-то нарушили правила, какие,

то сразу штраф.

10. Над тем, какие страны, как к нам относятся, я

не задумывалась.

11. Зная, научный потенциал нашей страны, зная,

наши научные разработки, хотели, чтобы все

зачахло.

12. А некоторые, зная, невиновность человека,

сделают так, чтобы человека посадить.

КУЛЬТУРА РЕЧИ

О.ВОЛКОВА,

г. Москва

ГРУСТНАЯ УСТНАЯ РЕЧЬ

Я работаю редактором в одном из фондов

общественного мнения. Людям в разных городах

задают вопросы, записывают их ответы на

магнитофон, а затем расшифровывают, то есть

распечатывают магнитофонные записи, не делая

никаких исправлений. Эти распечатки попадают ко

мне. Так что мне приходится иметь дело с

настоящей, «неадаптированной» устной речью

наших соотечественников. Эта устная речь – часто

очень грустная речь и по содержанию, и по форме. И

если изменить содержание вряд ли в наших силах,

то изменение формы, то есть улучшение качества

речи – задача как раз для читателей газеты

«Русский язык».

Из текстов, с которыми я работаю, я выбираю самые

яркие и характерные ошибки. На основании этой

«коллекции» и составлены предлагаемые ниже

задания для старшеклассников, направленные на

профилактику речевых ошибок. Они сгруппированы в

соответствии с основными разделами языка.

ЛЕКСИКА

ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВЕРНЫМ

ПОНИМАНИЕМ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

Исправьте и прокомментируйте ошибки

1. Если мы не наведем порядок в своей

стране в отношении криминала, то здесь может усугубиться

отношение к нам всех стран и Европы, и мира.

2. – Мне было бы интересно попробовать наладить с

ними взаимоотношения.

– То есть установление с ними тесных

связей на долголетия?

– Не то чтобы на долговечность, но именно

связи.

3. А граждане должны работать на благо

родины и относиться к ней только добродушно.

Ответы

1. Слово усугубиться употребляется

для обозначения усиления, увеличения чего-то

отрицательного. Усугубиться может конфликт,

болезнь, а отношения могут ухудшиться.

2. Долголетие – долгая жизнь, долговечность –

прочность, крепость. Правильно же в обоих случаях

– на долгие годы, надолго.

3. Добродушный – значит «незлобивый»,

«мягкий», «легко прощающий обиды». Здесь же

скорее можно сказать: по-доброму.

ПАРОНИМЫ

Значительная часть речевых ошибок

приходится на ошибки в употреблении паронимов –

слов, похожих по звучанию и разных по значению. Мы

разделили эти ошибки на три группы.

В первой группе мы имеем дело с паронимами в

строгом понимании этого слова: это однокоренные

слова, относящиеся к одной части речи, одному

роду (если это существительное) или виду (если это

глагол) и имеющие ударение на одном и том же

слоге. Объяснить разницу между такими словами

иногда бывает нелегко.

Исправьте и прокомментируйте ошибки

1. Еще остро стоит проблема долга, что предлагает

ведение диалога с крупнейшими государственными

кредиторами.

2. Я считаю, к нам относятся на Западе с предосторожностью.

3. Очевидно, это не было следствием особого

доверия и признательности заслуг

С.Степашина.

4. У нас, конечно, есть некоторые точки

прикосновения.

5. Жизненный уровень нашей семьи обыденный.

6. Для меня само слово чиновник звучит неприязненно.

Ответы

1. Правильно – предполагает ведение

диалога, то есть делает его вероятным,

ожидаемым. У слова предлагать такого

значения нет.

2. Относиться можно только с осторожностью,

а не с предосторожностью. Предосторожность –

это осторожный поступок, направленный на

предотвращение, недопущение чего-то

нежелательного.

3. Нужно сказать: признание заслуг – то есть

оценка их по достоинству. А признательность –

это чувство благодарности.

4. Прикосновение – это легкое касание. А вот у

слова соприкосновение есть значение

«наличие смежных границ». Поэтому и говорят: иметь

точки соприкосновения, то есть иметь что-то

общее.

5. Обыденный – значит «повседневный»,

«заурядный», «привычный». Жизненный же уровень

может быть обычный, нормальный, средний.

6. Слова неприязненный, 7877неприязненно употребляют

для обозначения отношения человека: неприязненный

тон, неприязненный взгляд, неприязненно

настроенный, вести себя неприязненно.

Правильнее сказать: Для меня само слово звучит

неприятно.

Ко второй группе мы отнесли паронимы в

более общем смысле этого слова: это тоже

однокоренные слова, но они имеют между собой

большие грамматические различия, и ударение в

них падает на разные слоги. Различия между такими

словами более очевидны.

Исправьте и прокомментируйте ошибки

1. Если продавец не желает мирно решить

конфликт, то общество защиты прав потребителя

доводит дело до суда, до логического

совершенствования.

2. Чтобы стремились их поддерживать без унижаемых

условий и договоров.

3. Законопослушные люди — это в основном рабочий

класс, т.е. люди, которые сами себя обрабатывают,

не эксплуатируют никого.

4. По-моему, жизненный уровень – это возможность

людей приобретать какие-либо блага,

удовлетворять свои потребности. Определяется он

уровнем покупной способности граждан.

5. Новый президент США ведет более жесткую

политику, возможно похолодание отношений.

Ответы

1. Говорят: до логического завершения

– то есть окончания, а не до логического

совершенствования – то есть развития.

2. Унижаемый – это тот, кого унижают, а условие

может быть унизительным, то есть унижающим

кого-то.

3. Обрабатывать – значит воздействовать на

что-то с целью получения определенного

результата. Обрабатывать можно деталь,

землю, поверхность. В переносном значении

можно обрабатывать кого-то, то есть

настраивать нужным образом, но нельзя

обрабатывать самого себя! Очевидно, имелось в

виду сами на себя работают.

4. Покупной – это купленный (в

противоположность домашнему, изготовленному

своими руками). А материальный уровень человека

называют покупательной способностью.

5. Можно сказать потепление отношений, но вот похолодание

относится уже только к погоде. Правильно было

бы сказать: охлаждение отношений.

К третьей группе паронимов относятся

слова иноязычного происхождения. В некоторых

случаях это слова, произошедшие от одного

иноязычного слова или корня, но в большинстве

случаев их объединяет только похожее звучание. В

любом случае значение этих паронимов совершенно

разное. Тем не менее в них часто делают ошибки,

так как они не относятся к общеупотребительной

лексике.

Исправьте и прокомментируйте ошибки

1. Они, льготы, так сказать, продекламированы,

но реально ими воспользоваться невозможно.

2. Права я не знаю. Они продекламированы в

Конституции, только от этого толку никакого.

3. Или многодетные семьи, молодые семьи, ведь идет

спад рождаемости, кухни молочные закрыты, цены

высокие, ни коляски купить, ни питания детского,

ни подгузников. Им надо как-то помочь, иначе и так

идет демократический спад.

4. То есть сначала наши усилия были – теперь с их

стороны инициация тоже идет.

5. Он косноязычен, не может сформировать слова

и фразы.

6. Отменить льготы депутатам и тем, кто связан с процессией

чиновников.

Ответы

1, 2. Декламировать – выразительно

читать вслух, а декларировать – заявлять,

объявлять.

3. Демократический – основанный на

демократии. Численность народонаселения изучает

демография, поэтому и спад – демографический.

4. Инициация – обряд посвящения юношей в

мужчины. В предложении же речь идет об активных

действиях – инициативе.

5. Хотя и формировать, и формулировать –

значит придавать вид, форму, но все же формировать

можно талант, личность или же коллектив,

воинское соединение, эшелон. А вот слова

и фразы, так же как и мысли, можно только

формулировать.

6.Процессия – торжественное шествие.

Подразумевался же скорее всего бюрократический

процесс.

«НЕОЛОГИЗМЫ»

Речь здесь пойдет только о невольных,

ошибочных неологизмах, возникающих вследствие

того, что человек неверно воспроизводит

непонятное ему слово или сочетание слов.

Исправьте ошибки

1. Работать мы умеем, но результаты

труда неконкретноспособны.

2. Люди не власть имущие не могут зарабатывать

честным путем, а власть придерживающие пишут

законы под себя, соответственно, и доходы имеют

не маленькие.

3. Они сторонники демократического общества, у

них свободное волеизлияние, свобода выбора.

4. Слово власть лично у меня вызывает чувство недоудовлетворения.

5. Хорошо работать людям мешает сама обстановка в

стране, на производстве, бесправовой предел.

6. Опрос соответствует важненно-жизненным

вопросам нашей истории.

7. В процессе вопросов и ответов стал пристальнее

вчитываться в информацию на некоторые темы,

которую нам предоставляют СМИ, отделять плевень

от зерен.

Ответы

1. Неконкурентоспособны.

2. Здесь две ошибки. Во-первых, нельзя сказать люди

не власть имущие. Словосочетание власть

имущие значит «те, кто имеет власть». Оно

отвечает на вопрос кто?, а не на вопрос какие?

Во-вторых, ошибка – люди, власть придерживающие, –

возникла на основе другого похожего

словосочетания – власти предержащие, то есть

власти, которые держат все в своих руках.

3. Волеизъявление.

4. Неудовлетворения.

5. Правовой беспредел.

6. Жизненно важным.

7. Отделять зерна от плевел (сорняков), то есть

полезное от вредного.

ФРАЗЕОЛОГИЯ

Фразеологизмы – это устойчивые

выражения, образующие неделимое смысловое

единство. Они должны воспроизводиться говорящим

именно в том виде, в котором они закрепились в

языке. В противном случае, если фразеологизм

разрушается, возникает комический эффект.

сстановите фразеологизм

1. А сами в мутной водичке карманы

себе набивают.

2. И это все очень хорошо видно даже невооруженным

взглядом.

3. Доверять можно только тому человеку, который не

только словами бросается и обещаниями, а

конкретными делами.

4. Каждого чиновника нельзя стричь под одну

гребенку.

5. Но бывает, что и президенту в колеса могут

очень многое нагадить.

Ответы

1. В мутной воде рыбку (рыбу) ловят.

2. Невооруженным глазом.

3. «Который не бросается словами и обещаниями, а

делает конкретные дела».

4. «Всех (чиновников) нельзя стричь под одну

гребенку», а не каждого.

5. «Могут вставлять палки в колеса».

В каждом предложении неправильно

совмещены два устойчивых сочетания. Предложите

два правильных варианта для каждой фразы.

1. А ГЭС и ТЭЦ наносят экологии пользу?

2. А экономические, на чем они обосновываются?

3. Насколько я себя помню, он всегда собирал

коллекцию.

4. Материальная сторона, конечно, для многих играет

огромный смысл.

5. Деньги собираются с налогов. А дальше ими надо

распределяться по-хозяйски.

Ответы

1. Наносят вред или приносят

пользу.

2. На чем основываются или чем

обосновываются.

3. Сколько я себя помню или насколько я

помню.

4. Играет роль или имеет смысл.

5. Их надо распределять или ими надо

распоряжаться.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ

ОШИБКИ

Исправьте и прокомментируйте ошибки

1. А я просто не могу, видите, сказать,

что я знаю всех-всех организаций.

2. Но нам надо изменить политику по отношению

своих соседей.

3. У нас, например, есть студенческий отряд,

которые работают летом с детишками

(инвалидами, сиротами) в лагерях.

4. Проработав восемь месяцев в годы войны, администрация

Ленинского района отказали в льготах,

мотивируя тем, что нет механизма по указу

президента.

5. Услышав это слово, сразу возникают

ассоциации, связанные с преступным миром.

6. Времена меняются, учитывая это, законы

устаревают.

7. В силу своего возраста и большого

жизненного опыта трепет это слово уже не

вызывает.

Ответы

1, 2 . Ошибки в управлении.

1. Глагол знать управляет винительным

падежом: знать кого/что. Существительное организация

неодушевленное – значит, нужно сказать: знаю

все-все организации.

2. Предлог по отношению сочетается с

дательным падежом: «по отношению к своим

соседям».

3, 4. Ошибки в согласовании. В обоих случаях

употреблено согласование по смыслу: и отряд,

и администрация – слова, обозначающие некую

общность людей, поэтому согласованные с ними

слова стоят во множественном числе. Должно же

быть грамматическое согласование.

3. Слово отряд мужского рода, поэтому

правильный вариант – отряд, который работает.

4. Аналогичный случай, только здесь в

неправильной форме употреблено сказуемое. Нужно

сказать: администрация отказала.

4–6. Неправильное употребление деепричастного

оборота. Деепричастие должно относиться к

субъекту, то есть к тому, кто совершает основное

действие. Исправить такие предложения можно

по-разному. Лучше всего заменить предложение с

деепричастным оборотом сложным предложением.

4. Несмотря на то, что я проработала восемь

месяцев в годы войны, администрация Ленинского

района отказала мне в льготах….

5. Когда человек слышит это слово, у него сразу

возникают ассоциации….

6. Здесь лучше совсем вычеркнуть деепричастный

оборот, а значение связи между изменением

времени и устареванием законов, которое хотел с

его помощью подчеркнуть говорящий, можно

выразить, например, словом неизбежно: Времена

меняются, законы неизбежно устаревают.

7. Здесь похожая ситуация: получается, что это у

слова большой жизненный опыт. Во-первых, вызывать

трепет можно только у кого-то – значит, нужно

добавить дополнение у меня; во-вторых, слово своего

отсылает нас к подлежащему, поэтому надо

заменить его на моего: В силу моего возраста

и большого жизненного опыта трепет это слово у

меня уже не вызывает.

«КТО ЯСНО МЫСЛИТ, ТОТ ЯСНО ИЗЛАГАЕТ»

Сильным ученикам можно предложить

попробовать себя в роли настоящего редактора.

Здесь предлагаются три отрывка из реальных

текстов. Причины создания таких «шедевров»

очевидны: человек начинает говорить, не

представляя точно, что он хочет сказать. В

результате не он подбирает нужные слова, а слова

берут его в плен и уводят за собой (обратите

внимание, что в первых двух случаях говорящий

даже никак не может закончить предложение).

Задача редактирующего – очистить мысль от

словесной шелухи.

(Между прочим, задание № 2 взято из интервью с

ректором одного из российских университетов.)

Попробуйте отредактировать!

1. Здесь имеется в виду уже не только

конкретно, там, а что в любом случае всегда

контекст идет на личную свободу, на право, так

сказать, высказывания того, что их все-таки

сегодня уже нет, того понятия, что, как раньше,

«висел дамоклов меч» – если я чего-то сказал, то

меня должны за это, так сказать, наказать или

куда-то, то это у них нет уже.

2. Понятно, что они, обладая наибольшим

пониманием всех постановлений, всех процессов

социальных, которые сейчас проходят, ну и

понимают, и дело могут, понятно, что могут и

объяснять нормально: что, чего происходит,

донести до обычного обывателя, тем более что –

я ссылаюсь все на учителей и врачей – что они

постоянно все-таки с простым человеком имеют

дело, там контактируют, знают его язык, знают, чем,

каковы его интересы и как ему надо сказать.

3. Корреспонденты наши – они тактику

ведут однолинейную. У них нет разновидности. У

них все одно. Они как поставили одну задачу, они

ее и производят. Но здесь надо еще так понимать,

что надо здесь обширность сделать такую, а что

именно, надо анализировать то, что оно

необходимо. То, что у нас расплывчато, у нас

обрисовывают все, а если когда у нас

действительно надо, чтобы до человека дошло, ему

надо точнее данные давать, а не то, что может быть

или как-нибудь, так сказать, разнообразие.

Поучительно, что большая часть

приведенных выше ошибок спровоцирована желанием

говорящих сделать свою речь более весомой и

яркой, чем она бывает обычно. Для этого они

употребляют звучные иноязычные слова, книжные

выражения, усложняют конструкцию предложения,

придумывают новые, как им кажется, более

выразительные слова. Разве не так же часто

поступают и ученики?

ПУНКТУАЦИОННЫЕ ОШИБКИ

И в заключение мне хотелось бы

привести примеры очень характерных ошибок, уже

не речевых, а пунктуационных. Все они – результат

излишнего упрощения правил. Очевидно, люди,

набиравшие тексты интервью, со школьных лет

твердо запомнили, что «перед что всегда

запятая», «деепричастие всегда в запятых» и т.п.

Объясните, почему здесь не нужна

запятая

1. Если уж на выходные дни некоторые

люди могут выехать за границу, то, что

говорить о заключении договоров.

2. А как вы считаете, что, авария не то, что возможна,

но и обязательна?

3. Да, я слышала о судебной реформе, но не берусь о

ней судить, т.к. в СМИ мало, что о ней пишется.

4. России нельзя быть закрытой страной, т.к. будет

мало развита, но и создавать из России, что-то,

подобное Западу, не надо.

5. Допустим, где-то, что-то случилось – могут

посадить невиновного.

6. Это заключение договоров, все пункты, которых

должны выполняться и нашей страной, и страной, с

которой он заключен.

7. Нужна идея, ради, которой люди будут

трудиться на благо страны.

8. Это единственные два места, после обращения, в

которые что-то реально может измениться.

9. Если что-то где-то нарушили правила, какие,

то сразу штраф.

10. Над тем, какие страны, как к нам относятся, я

не задумывалась.

11. Зная, научный потенциал нашей страны, зная,

наши научные разработки, хотели, чтобы все

зачахло.

12. А некоторые, зная, невиновность человека,

сделают так, чтобы человека посадить.

4. Лексические речевые ошибки

Главная > Документ

| Информация о документе | |

| Дата добавления: | |

| Размер: | |

| Доступные форматы для скачивания: |

Тема 4. Лексические речевые ошибки.

4.1. Лексическая сочетаемость.

Значение слова важно при сочетаемости слов, ведь в речи мы употребляем слово не изолированно, а вместе с другими словами.

Лексическая сочетаемость – это способность слов соединяться друг с другом: длинный путь (но не длительный путь ). Если не учитывать в сочетании слов их лексического значения, мы можем получить просто абсурдные высказывания. Нельзя сказать «жёлтый арбуз», он может быть только красным или зелёным; нельзя сказать «круглый час», но говорят «круглый год» и т.д.

4.2. Лексическая избыточность (плеоназм и тавтология).

Лексическая избыточность – это общее название двух стилистических явлений: плеоназма и тавтологии, обозначающих ненужную, неуместную многословность.

Лексическая избыточность используется как стилистический приём усиления: видеть своими глазами, слышать своими ушами, сделать своими собственными руками.

4.2.1. Плеоназм – это речевая избыточность, возникающая из-за построения лексического значения одного слова другим, целым или какой-либо его частью: внутренний интерьер (слово «интерьер» уже имеет значение «внутренний»); простаивать без дела (слов «простаивать» имеет благодаря приставке про- значение «без дела»); вернуться назад (слово «вернуться» уже имеет значение обратного направления); упасть вниз (упасть вверх просто невозможно); жестикулировать руками (ничем другим жестикулировать нельзя).

Различают два вида плеоназмов. Один вид не является стилистической ошибкой и широко представлен в языке: спуститься с горы (дублирование предлога и приставки), никогда не читал (дублирование отрицания частицей и наречием). Второй вид плеоназма – стилистическая ошибка, при которой излишние слова объединяются в словосочетание или предложение: В прошедшие дни прошли дожди.

4.2.2. Тавтология – это лексическая избыточность, при которой в пределах словосочетания или соединения подлежащего и сказуемого в предложении повторяются однокоренные слова: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Тавтология может и не быть ошибкой, если является стилистическим приёмом. Это намеренная тавтология: Писатель пописывает, читатель почитывает.

Ненамеренная тавтология является стилистической ошибкой. Например, в предложении Нерешённые проблемы надо решать – ненамеренная тавтология, повторяются однокоренные слова. Чтобы исправить эту стилистическую ошибку, нужно заменить одно из этих слов: Существующие проблемы надо решать.

4.3. Лексическая недостаточность (неполнота высказывания) – это стилистическая ошибка, состоящая в пропуске слова в словосочетании: Меня до глубины (души) волнует этот вопрос.

Значение пропущенного слова берёт на себя остающееся слово: он служит (в армии), он хорошо знает языки (иностранные).

Но часто лексическая недостаточность приводит к неясности речи, а порой создаёт и комический эффект: День рождения начнётся в пять часов. Здесь пропущено слово «празднование», без этого слова высказывание приобретает совершенно другой смысл.

4.4. Ошибки в употреблении синонимов.

4.4.1. Синонимический повтор: одно явление, предмет, действие обозначаются несколькими синонимами. Синонимический повтор в этом случае используется как стилистический приём в литературе для более глубокого раскрытия образа: У него был тонкий, даже писклявый голос. Иногда при повторе синонимы так тесно смыкаются друг с другом, что пишутся через дефис: грусть-тоска его съедает.

4.4.2. Нарушение норм лексической сочетаемости: ручаться – гарантировать. Глагол ручаться сочетается с предлогами за, в; гл. гарантировать употребляется без предлога. Например: ручаться за успех, ручаться в верности; гарантировать успех, возврат кредита, гарантировать оплату.

Важно учитывать лексическое значение слов, а также различия в значениях и смысловых оттенках. Например: руководящий, инструктивный, директивный. Общее – значение: «исходящий от лица, которое осуществляет руководство, или содержащий те или иные указания, нормы». Различия проявляются в сочетаниях с другими словами: орган, документ, должность, лицо, доклад, решение, указание.

Руководящий – стоящий во главе руководства, направляющий, дающий указания; инструктивный – содержащий в себе руководящие указания; директивный – перен. зн.-е — категорический , не терпящий возражения, основное зн.-е – руководящие указания высшего органа органам подчинённым.

Правильно: руководящий орган, руководящая должность, руководящее лицо; инструктивный документ, инструктивный доклад; директивный документ, директивное решение, директивное указание.

4.5. Смысловой и стилистический отбор лексических средств.

Языковые единицы (слова и словосочетания) обладают не только лексическим значением, но и стилистической окраской, которая определяется сферой употребления и эмоционально-экспрессивными (книж: выражение чувств, переживаний, выразительность) качествами речи.

В речи существуют готовые, привычные для носителей языка обороты (речевые стереотипы, готовые обороты), которые легко воспроизводятся в определённых ситуациях, условиях и контекстах стандарта, являются конструктивными единицами речи и, несмотря на частое употребление, сохраняют свою семантику. Такие обороты называют клише (от фр.cliche «делать оттиски»). Клише существуют во всех стилях речи. В разговорной речи это готовые выражения для ситуаций, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Например, приветствия: здравствуйте, добрый день, привет, в транспорте: вы выходите? кто последний? и т.д.. Клише используются в официально-деловых документах ( встреча на высшем уровне ), в официально-деловом стиле: мы, нижеподписавшиеся; в научном стиле: наш собственный корреспондент. Знание и правильное употребление клише свидетельствует о хорошем владении речью.

4.5.2. В отличие от клише штампы представляют собой избитые выражения с потускневшим лексическим значением и стёртой экспрессивностью. Штампами становятся слова, словосочетания и даже целые предложения, которые возникают как новые, стилистически выразительные речевые средства, но в результате слишком частого употребления утрачивают первоначальную образность. Пример: При голосовании поднялся лес рук. Слишком частое использование каких-то образных выражений приводит к тому, что эти выражения становятся избитыми и превращаются в штампы: красной нитью, типичный представитель и др. Речь, полную штампов, нельзя назвать выразительной, напротив, употребление штампов – это стилистический недочёт

4.5.2.1. Разновидностью штампов являются универсальные слова. Это слова, которые употребляются в самых общих и неопределенных значениях: вопрос, задача, поднять, обеспечить и т. д. Обычно универсальные слова сопровождаются трафаретными привесками: работа – повседневная, уровень – высокий, поддержка – горячая. Многочисленные публицистические штампы (труженики полей, город на Волге), литературоведческие (волнующий образ, гневный протест).

4.5.3. Канцеляризмы – это слова и выражения, употребляемые в официально-деловом стиле, где это вполне естественно, при подчёркнуто официальных отношениях, которые возникают, например, с клиентом, заказчиком, исполнителем, пассажиром и т. п. Канцеляризмы придают официальным текстам особую значимость. Их используют, в частности, при составлении договоров: Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке допускается по вступившему в силу решению суда в случаях, установленных законом, а также согласно настоящему Договору. Но когда они проникают в другие стили, это приводит к нарушению стилистических норм. Например: «Чуть выйдешь за калитку, сейчас же зелёный массив». В данном предложении уместнее было бы употребить вместо «зелёный массив» какие-то другие слова: «лес», «зелень».

В других стилях речи канцеляризмы неуместны, тогда они являются штампами. Например: « Имеет место отсутствие запасных частей».

Штампом можно считать и элементы устной коммуникации, например, «Напоминаю Вам о регламенте» вместо «Пора заканчивать».

Парономазия – преднамеренное употребление паронимов.

Если смешение паронимов – грубая лексическая ошибка, то преднамеренное употребление двух слов – паронимов в одном предложении представляет собой стилистическую фигуру, называемую «парономазия» (от греч. возле, около + называю).

Парономазию называют бинарной фигурой стилистики, поскольку в ней принимают участие оба паронима. Эта фигура распространена широко, а сокращённо её можно назвать бинарной. Чацкий: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» (Грибоедов «Горе от ума»).

Кстати, ударение в этом слове – в двух вариантах: паронома´зия и парономази´я.

Глагол надеть употребляется только в том случае, когда действие направлено на самого себя (я или он надел пальто, шляпу, очки, носки) и может быть продолжено предлогом на . Если действие направлено на другого, то предлог на просто обязателен (надел шапку на сына, надел ошейник на собаку).

Глагол одеть требует дополнения, обозначающего лицо, которое одевают. Можно одеть ребёнка, куклу и т.п. А вот одеть куртку и пойти гулять категорически нельзя.

Урок 6. Лексическая стилистика

Персицкий потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой.

– Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?

– Я писал.

– Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом. » Ну, удружили же вы «Капитанскому мостику»! «Мостик» теперь долго вас не забудет, Ляпис!

– В чем дело?

– Дело в том, что. Вы знаете, что такое домкрат?

– Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое.

– Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.

– Такой. Падает, одним словом.

Мы привели этот отрывок из «Двенадцати стульев» для того, чтобы показать: мало знать много красивых, выразительных или умных слов, нужно уметь правильно ими пользоваться.

Лексическая стилистика – это наука, изучающая лексические средства языка и вырабатывающая нормы их употребления.

Мы уже вкратце упоминали о ней в третьем уроке, когда рассматривали функциональные стили. Подбор лексики при написании текста является чрезвычайно важной и сложной задачей. Он зависит от ваших целей, аудитории и функционального стиля. В третьем уроке мы описывали, какая лексика присуща тому или иному стилю, и указывали, что смешивать разные типы лексики в одном тексте нежелательно, только если вы не хотите достичь таким образом специального художественного эффекта. В этом уроке мы подробнее поговорим об основных принципах лексической стилистики, которые полезно знать каждому автору.

Содержание

Значение слова и его коннотации

Самой важной характеристикой слова является его значение. Значения слов, наряду с другими типами знаков, изучаются семантикой. В семантике существует несколько подходов к определению значения. Мы не будем подробно описывать различия между ними, скажем лишь, что под значением может пониматься совокупность объектов, процессов, явлений, понятие, общепринятые правила употребления слова и т.д. Как бы ни определялось значение, важно, что оно закреплено в языке, и мы сами не можем произвольно его изменять. Поэтому если вы не уверены в значении слова на сто процентов, никогда не ленитесь заглянуть в словарь, иначе вы рискуете стать вышеописанным Ляписом Трубецким.

Помимо прямого значения, которое иногда обозначают термином денотат, у каждого слова есть также и добавочные значения, или коннотации. Они призваны передавать отношение говорящего или пишущего человека к предмету речи. Поэтому при подборе лексики их также нужно учитывать. Они помогут эффективно пояснить вашу мысль или ваше отношение. В то же время, если вы не подумали о коннотациях, то у читателя они могут возникнуть и сложится не те ассоциации, которых вы добивались. Чтобы проиллюстрировать, как работают коннотации, приведём следующие синонимы: уважение, преданность, подобострастие. Уважение – нейтральный термин, означающий чувство почтения, являющееся результатом признания чьих-либо заслуг, достоинств и достижений. Термин преданность несёт явным образом положительные коннотации: преданный кому-либо человек не только его уважает, но и не оставит в трудную минуту. Подобострастие же имеет отрицательные коннотации: это тупое показное уважение, имеющее за собой корыстные цели и проявляющееся в льстивости, угодничестве, раболепии.

Речевые ошибки

Использование слова без учёта его значения и коннотаций приводит к речевым ошибкам. «Волны падали вниз стремительным домкратом» – яркий пример речевой ошибки. Ляпис Трубецкой не знал точного значения слова домкрат, а потому вставил его в совершенно неподходящий контекст. Понятно, что данный пример является преувеличением: чаще всего люди путают слова, близкие по звучанию (адресат и адресант, инцидент и прецедент) или значению (развитие и улучшение, сопутствовать и благоприятствовать). Ещё раз повторим, что главный способ устранить подобные ошибки – проверять значения слов в словаре. Это полезно ещё и потому, что словарные статьи чаще всего содержат и распространённые примеры правильного употребления слова.

Кроме ошибок, которые напрямую проистекают из незнания значения слова, существуют следующие виды речевых ошибок: эвфемизм, анахронизм, алогизм, подмена понятия, неоправданное расширение или сужение понятия. Остановимся на них подробнее.

Эвфемизм – это слово или выражение, использующееся для замены других слов, которые считаются неприличными или неуместными. Например, о женщине, вместо того чтобы сказать, что она беременна или ждёт ребёнка, говорят, что она находится в интересном положении. По большому счёту, эвфемизм не является ошибкой, однако его неуместное и чрезмерное употребление создаёт эффект плохого стиля.

Анахронизм – нарушение хронологии при использовании слов, относящихся к какой-либо эпохе. К примеру, «Средневековые крестьяне, недовольные условиями своего существования, устраивали митинги». Слово митинг появилось значительно позднее, и его использование по отношению к средневековым крестьянам неуместно.

Алогизм – это сопоставление несопоставимых понятий. Например, «Лексикон художественных текстов богаче по сравнению с другими текстами». В данном случае получается, что лексикон сравнивается с текстами, хотя его можно сравнить только с другим лексиконом. Правильный вариант: «Лексикон художественных текстов богаче по сравнению с лексиконом других текстов».

Подмена понятия – ошибка, вызванная заменой одного понятия другим: «На книжных стеллажах стояли сплошь скучные названия». Понятно, что названия не могут стоять на стеллажах, на них стояли книги. Правильно было бы сказать: «На книжных стеллажах стояли сплошь книги со скучными названиями».

Неоправданное расширение или сужение понятия – это ошибка, возникающая в результате смешения родовидовых категорий. Она имеет две разновидности: употребление родового понятия вместо видового («Два раза в день мы гуляем с нашим домашним любимцем», правильно сказать с нашей собакой) и, наоборот, употребление видового понятия вместо родового («Школа важна для социализации девочек», нужно сказать детей, ведь мальчики тоже нуждаются в социализации).

Лексическая сочетаемость

Лексическая сочетаемость – это способность слов сочетаться друг с другом. Понимать, сочетаются слова или нет, ничуть не менее важно, чем знать их значение. Слова могут не сочетаться в силу нескольких причин. Во-первых, они могут быть несовместимы по смыслу: чёрное солнце, холодный огонь, не спеша торопиться. Во-вторых, ограничения могут накладываться грамматикой: хожу дышать, хорошо мой. Наконец, на соединение слов влияют их лексические особенности: мы можем сказать лучшие друзья, но не лучшие враги.

Нарушение лексической сочетаемости также ведёт к речевым ошибкам. Чаще всего ошибки возникают по трём причинам:

- Путаница в употреблении синонимов. Далеко не всегда синонимы могут входить в одни и те же словосочетания. Возьмём, к примеру, синонимы длинный, долгий, долговременный. Мы можем сказать длинный день и долгий день, но не долговременный день.

- Неправильное употребление многозначных слов. Часто многозначные слова в одном из своих значений легко входят в различные словосочетания, в то время как в другом значении могут сочетаться лишь с немногими словами. Например, слово глубокий в значении «имеющий большую глубину» легко сочетается со всеми словами, подходящими по смыслу: глубокий колодец, глубокое озеро, глубокая река и т.д. Однако в значении «достигший предела, полный, совершенный» это слово имеет уже ограниченную сочетаемость: можно сказать глубокой ночью, но не глубоким днём, в глубокой старости, но не в глубоком детстве.

- Контаминация, или смешивание внешне похожих словосочетаний. Распространёнными примерами контаминации является смешение словосочетаний играть роль и иметь значение, удовлетворять требования и отвечать потребностям и т.д.

Чтобы избегать подобных ошибок, необходимо использовать «Словарь сочетаемости слов русского языка».

Лексическая недостаточность и лексическая избыточность

Лексическая недостаточность – это пропуск слов, необходимых для точного выражения мысли. Она наиболее характерна для разговорной устной речи, но также встречается и в письменных текстах. Результатом лексической недостаточности является комический эффект либо потеря смысла. В качестве иллюстрации, на выставке собак: «Уважаемые участники, оботрите морды и приготовьтесь к параду!» Очевидно, что участники должны обтереть морды не себе, а собакам.

Лексическая избыточность – неоправданное многословие. Она является непременным атрибутом плохого стиля. Различают несколько видов лексической избыточности:

- Пустословие, или переливание из пустого в порожнее: «Прогулки на свежем воздухе очень полезны. Гулять должны все: дети, взрослые, старики. Это полезная привычка, которую нужно прививать с детства. Нужно ли гулять каждый день? Конечно, нужно». Подобные рассуждения не представляют никакой информативной ценности.

- Ляпалиссиада – утверждение очевидной истины: «За десять минут до готовности суп был ещё не готов».

- Плеоназм – употребление в одном словосочетании близких по смыслу слов: главная суть, нелогичный парадокс, предвидеть заранее. Часто плеоназмы возникают из-за объединения синонимов: «Этим примером он показал и проиллюстрировал свою мысль».

- Тавтология – это разновидность плеоназма, возникающая при повторении однокоренных слов, другими словами – масло масленое. Яркие примеры тавтологий: рассказать рассказ, спросить вопрос. Также тавтологическим является соединение русского слова и слова иностранного происхождения, дублирующего его значение: внутренний интерьер, памятные сувениры, ведущий лидер.

Чтобы избежать подобных ошибок, нужно быть просто внимательным. Всегда перечитывайте свой текст несколько раз. Иногда это лучше сделать через несколько часов после окончания работы над текстом. Это поможет создать необходимую дистанцию: вы будете глядеть на свой текст глазами вашего читателя.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только 1 вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

Напоминаем, что для полноценной работы сайта вам необходимо включить cookies, javascript и iframe. Если вы ввидите это сообщение в течение долгого времени, значит настройки вашего браузера не позволяют нашему порталу полноценно работать.

Исследовательская работа «Речевая избыточность и речевая недостаточность»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

X школь ная научно-практическая конференция

Речевая избыточность и речевая недостаточность

(Исследовательская работа по стилистике русского языка)

Автор: Козина Виктория Александровна

Россия, Тюменская область, г. Тюмень,

МАОУ СОШ № 92, 9 «Л» класс

Барьяхтар Ольга Богдановна,

учитель русского языка и литературы

г. Тюмень, 2017 г.

Речевая недостаточность и речевая избыточность

Козина Виктория Александровна

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, МАОУ СОШ № 92, 9 «Л» класс

В настоящей работе рассматривается проблема речевой избыточности и речевой недостаточности. Умение найти точные слова для обозначения тех или иных понятий позволяет автору сделать текст более лаконичным, легким для чтения и понимания. Не секрет, что многие писатели тратили огромное количество времени и сил для подбора тех самых правильных слов, позволяющих наиболее точно выразить мысль. К примеру, А.С. Пушкин в черновиках перебирал множество вариантов, прежде чем останавливался на каком-то одном. Также вспоминаются слова А.П. Чехова: «Краткость – сестра таланта».

Автор текста вместо того, чтобы обозначить свою мысль парой точно сформулированных фраз, пускается в долгие объяснения, которые и дают нам речевую избыточность. Есть и другая сторона: речевая недостаточность. Разговаривая, мы нередко пропускаем слова, торопясь изъясниться, но из контекста речи говорящего, как правило, ясно, что он хочет сказать. А вот в речи письменной пропуск слов недопустим: он нарушает грамматические и логические связи, затемняет смысл, а часто делает речь смехотворной. Как речевая избыточность, так и речевая недостаточность относятся к речевым ошибкам.

Готовясь к экзаменационному сочинению, я столкнулась с тем, что часто делаю ошибки подобного характера: либо что-то недоговариваю, либо пускаюсь в пространственные объяснения. Не всем и не всегда удается подобрать самые точные слова, для того чтобы просто и ясно выразить мысль. В связи с этим я решила изучить указанную тему, собрать наглядный материал, проанализировать, узнать способы, которые помогут избежать ошибок подобного рода. В этом вижу новизну данной работы.

Цель работы: обозначить проблему речевой избыточности и речевой недостаточности и способы их устранения. Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 1. Найти и изучить материал по теме исследования. 2. Познакомиться с классификацией речевых ошибок. 3. На основе собранного материала выпустить методичку для выпускников с рекомендациями: как избежать речевых ошибок.

В ходе работы использовались теоретические методы (обзор литературных источников; анализ, сравнение, обобщение) и эмпирические (наблюдение).

В работе мы рассматриваем классификацию речевых ошибок: плеоназм, тавтология и другие; выясняем, что является причиной речевой недостаточности.

Автор приходит к выводу, что речевая избыточность чрезмерно перенасыщает текст лишними оборотами и словами, в результате чего главную мысль становится сложно уловить, понять. Из-за речевой недостаточности смысл текста теряется, мысль выглядит неоконченной, обрубленной.

План исследования 5

Глава 1. Теория. Речевая избыточность 7

Формы речевой избыточности 8

Глава 2. Речевая недостаточность 15

Глава 3. Практическая часть. Речевая избыточность и речевая недостаточность

в творческих работах учащихся 18

Список литературы 23

Речевая недостаточность и речевая избыточность

Козина Виктория Александровна

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, МАОУ СОШ № 92, 9 «Л» класс

Необходимо о бозначить проблему речевой избыточности и речевой недостаточности, способы устранения указанных речевых ошибок.

Актуальность темы несомненна, так как проблема культуры речи касается не только специалистов, писателей, журналистов, она относится ко всем людям. Порой, люди не видят смысла выражать свои мысли грамотно, в результате возникает множество речевых и стилистических ошибок, из-за которых нередко сложно правильно понять поступающую информацию. Русский писатель Константин Паустовский говорил, что по отношению каждого человека к своему языку можно судить не только о культурном уровне, но и о гражданской ценности человека, что истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. В наше время наблюдается значительное снижение культуры речи, приобретающее характер ничем не сдерживаемой речевой стихии.

При написании работы использованы творческие работы одноклассников, интернет ресурсы.

Выдвинута гипотеза : речевая избыточность и недостаточность в любой ситуации недопустима и является ошибкой.

Объект исследования: речевая культура.

Предмет исследования: содержательность речи, речевые ошибки.

Этапы осуществления проекта:

Основным источником в нашей работе стала учебная литература, авторами которой являются такие знатоки языка, как И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь, К.М. Накорякова, книга

Ю. Никитин «Как стать писателем».

В течение нескольких недель мы изучали статьи указанных авторов, анализировали классификацию речевых ошибок, просматривали совместно с руководителем творческие работы одноклассников, делали отбор рабочего материала, систематизировали, искали пути решения.

Новизна и актуальность данной работы в попытке систематизировать и адаптировать материал по теме для выпускников 9-х и 11-х классов, с целью показать возможность избежать речевых ошибок и, как следствие, четко и грамотно формулировать мысль в сочинении. Материала по теме достаточно, о днако, вряд ли ученики будут специально искать и изучать его, а, на наш взгляд, воспользоваться готовой методичкой им будет проще. В этом вижу и практическую значимость данной работы.

Речевая недостаточность и речевая избыточность

Козина Виктория Александровна

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, МАОУ СОШ № 92, 9 «Л» класс

Глава 1. Теория. Речевая избыточность

Юрий Никитин в книге «Как стать писателем», давая советы начинающим писателям, рассуждает о лишних словах, называя их сорняками: «Уже само понятие «сорняк» говорит о том, что такие слова подлежат искоренению. Всюду, где их удается обнаружить.

Убирать, вымарывать, выпалывать, ибо понимающего раздражают, а непонимающему попросту портят впечатление. … К примеру, когда начинающий хочет написать фразу: «Он сунул руку в карман», то, … обязательно уточняет: «Он сунул руку в свой карман», из чего сразу понятно, какой честный, не полез шарить по чужим карманам. Или: надел свое пальто, взял свой зонтик, и так далее и пр. …

Если умничающий новичок хочет написать, что кто-то кивнул, то обязательно уточнит, что кивнул головой, как будто можно кивнуть чем-то еще! Есть умельцы, которые составляют фразу еще круче: «Он кивнул своей головой». … Иногда встречаются чемпионы: «Он кивнул своей головой в знак согласия»! Здорово? Но и это… еще не все. Однажды я встретил вовсе шедевр: «Он кивнул своей собственной головой в знак согласия, соглашаясь со своим собеседником»! …Совет: сорняки удобно убирать, когда «не пишется». …Самое время исправлять …текст. А исправлять будет гораздо легче, если будете знать, что именно вымарывать.» Так Ю. Никитин советует начинающим писателям избавляться от слов-сорняков. И мы прислушаемся к совету автора: «исправлять будет гораздо легче, если будете знать, что именно вымарывать.»

Об этой же проблеме говорит и французский ученый, философ и писатель Паскаль: «Я пишу длинно, потому что у меня нет времени написать коротко». В этом парадоксальном высказывании заложен глубокий смысл: небрежность при создании текста обычно оборачивается многословием, а краткость и ясность речи достигаются в результате напряженной работы со словом. Типичная лексическая ошибка, подстерегающая говорящего и пишущего, – это речевая избыточность.

Речевая избыточность, или многословие, проявляется в употреблении большего количества слов, чем требуется для выражения мысли. Многословие может быть вызвано плеоназмом, тавтологией, употреблением слов, ничего не прибавляющих к сказанному. На многословие как на большое зло неоднократно обращали внимание учёные, писатели. А. М. Горький писал, что лаконизм, как и точность изложения, даются писателю нелегко. Читая рукописи молодых литераторов, он всегда обращал внимание на многословие. Например, ему не понравился отрывок: «Работали молча, без слов. В продолжение двух часов рытья окопов работавшие рядом бойцы не обменялись ни единым словом». На полях Горький заметил: «Какой смысл писать «молча, без слов», когда ведь ясно, что, если человек молчит, он не говорит».

Речевая избыточность (гиперсемантизация) – повышенная информативность лексической единицы, повторная передача одной и той же мысли. Может принимать форму: плеоназмов, тавтологии, рефренов (повторов) и др. Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Формы речевой избыточности

Различают несколько видов речевой избыточности: абсурдизм, тавтология, плеоназм, повтор слов и др.

Абсурдизм. Пример: «труп был мертв и не скрывал этого». Такие высказывания называют ляпалиссиадами. Происхождение этого термина небезынтересно: он образован от имени французского маршала маркиза ля Палиса, погибшего в 1825 году. Солдаты сочинили о нем песню, в которой были такие слова: «Наш командир еще за 25 минут до своей смерти был жив». Нелепость ляпалиссиады – в самоутверждении самоочевидной истины. Ляпалиссиады придают речи неуместный комизм, утверждая очевидные истины. А неуместность, как правило, выражается в том, что подобные обороты всплывают в ситуациях, связанных с самыми что ни на есть трагическими обстоятельствами.

Плеоназм (с греч. p leonasmos – “излишество”) – смысловая избыточность, употребление в речи близких по смыслу и потому излишних слов. Например:

Все гости получили памятные сувениры (сувенир — «подарок на память поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово).

У него своеобразная мимика лица. Мимика – это «выражение лица» или в мае месяце, или 100 рублей денег.

Плеоназмы используются в речи для усиления ее выразительности, но нередко их употребление является результатом небрежного отношения говорящего к языку, незнания значения слова, неумения или нежелания вдуматься в смысл сказанного.

Плеоназмами являются сочетания очень огромный, очень прекрасный, поселился жить, пинать ногами, булка хлеба, толпа народа, рублей денег, главная суть, 2 часа времени, белая блондинка, семинарские занятия (надо: занятия либо семинары), оглянуться назад, ложный оговор, темные тени, около мертвого трупа, лично я, в общем и целом, поступательное движение вперед (поступательное движение и есть движение вперед), свободная вакансия (вакансия означает «свободное место»), местные аборигены, неожиданный сюрприз, предчувствовать заранее, говорить вслух, темная ночь и т.п.

К речевым ошибкам чаще всего приводит употребление плеонастических сочетаний, содержащих иноязычные слова, значение которых недостаточно точно известна говорящему: хронометраж времени (хронометраж — измерение затрат времени на что-либо’), прейскурант цен (прейскурант — текущие цены’), первый лидер (лидер — первый, ведущий’), странный парадокс (парадокс — странное мнение, расходящееся с общепринятыми’) и др. Немало плеоназмов, в составе которых исконно русские слова: главная суть, рыбная уха, падает книзу, впервые знакомиться, чрезвычайно громадный, очень крохотный, несколько побыстрее и т.д.

Плеонастической является речь, в которой неоднократно повторяется одна и та же мысль, выраженная с помощью различных языковых средств. Мысль можно повторять намеренно, чтобы обратить на нее особое внимание читателя или слушателя. От такого повторения мысли следует отличать небрежность в построении речи, навязчивое разъяснение того, что известно адресату (речевое «топтание на месте»). Рассмотрим примеры .

С успехом могла бы обслуживать большую часть города автомашина-мусоросборник. Но вместо этого она часами бесполезно простаивает в гараже. Слово простаивать уже содержит в своем значении указание на бездействие, бесполезное использование рабочего времени, поэтому сочетания его со словами без дела, без пользы, без работы, бесполезно, зря неверны. Правильно: часами простаивает в гараже.

Андрей вернулся назад , громко разговаривая и энергично жестикулируя руками . В этом предложении два неверных сочетания: глагол вернуться подразумевает движение вспять и поэтому не нуждается в наречии назад; слово жестикулировать означает «делать жесты, движения руками», а значит, существительное руки избыточно. Правильно: Андрей вернулся, громко разговаривая и энергично жестикулируя.

Жизнь в этом городке ненадолго замерла, чтобы возродиться заново, в новом качестве. В соответствии с одним из значений приставки воз- ( ср. воссоздать, восстановить) глагол возрождаться уже содержит указание на появление действия, процесса вновь, поэтому слово заново при этом глаголе избыточно, ненужно.

Единственный концерт испанского гитариста Пепе Ромеро прошел при полном аншлаге . Одно из значений слова аншлаг – «объявление о том, что все билеты на какое-либо зрелищное мероприятие проданы». Это слово употребляется также в выражении с аншлагом (идти, пройти). Ошибкой является использование слова аншлаг с прилагательным полный , так как его значение уже включено в содержание слова аншлаг. Правильно: … прошел с аншлагом.

К сожалению, речевая избыточность часто встречается в устной и письменной речи. В перечисленных ниже словосочетаниях лишние слова выделены курсивом: первая премьера, электорат избирателей, весь цвет элиты, саммит на высшем уровне, свободная вакансия, успех победы, агрессивный экстремизм, своя автобиография , иммунитет неприкосновенности, положительный успех, на самом переднем фронте, городской градоначальник, главный приоритет, первый лидер, тоска по ностальгии, передняя авансцена, трудоустройство на работу, передовой авангард, совместное сотрудничество, полное фиаско, прейскурант цен, предельные лимиты, в сентябре месяце, час времени, обыденная повседневность, театральное амплуа, печатная пресса.

Несмотря на то что эти выражения мы можем встретить в речи достаточно часто, они остаются речевыми ошибками.

Грамматической разновидностью плеоназма являются ошибки в образовании степеней сравнения имен прилагательных и наречий. Например, ошибочны формы типа более лучше , поскольку слово лучше уже является формой сравнительной степени, поэтому слово более излишне. Подобная ошибка содержится в выражении самый наилучший , где смешиваются две формы превосходной степени имени прилагательного: простая – наилучший и составная самый хороший. Педагоги рассматривают ошибки такого рода как грамматические.

Некоторые плеонастические сочетания закрепились в языке. Например, экспонат выставки (экспонат – «выставленный» ) .

Однако помимо явных ошибок и недосмотров существует понятие « мнимого плеоназма », которое писатель использует сознательно как средство усиления выразительности речи: Не вернется вспять время, когда история нашей страны переписывалась в угоду чьим-то мелочным интересам. Подобное нарочитое несоответствие привлекает на себя внимание читателя, усиливая выразительный эффект.

Не лишним будет упомянуть, что употребление плеонастических сочетаний весьма характерно для фольклора. Как известно, в устном народном творчестве издавна использовались экспрессивно окрашенные плеоназмы, такие как жили-были, море-окиян, путь-дорожка и прочие.

Тавтология (с греч. tauto – “то же самое”, logos – “слово”) – повторение однокоренных слов или одинаковых морфем : Руководители предприятий настроены на деловой настрой; Пилот был вынужден совершить вынужденную посадку; Сегодня в стране сложилась сложная ситуация ; Питательная маска питает кожу; Хоккеисты предприняли ответную контратаку. В одних высказываниях необходимо тавтологическое слово заменить на синоним, в других – совсем убрать его. Например: Питательная маска обогащает кожу. Хоккеисты предприняли ответную атаку .

Тавтология может быть и тонким стилистическим приемом, и речевой ошибкой. Примеры речевых ошибок: организовать организацию, изобразить образ, приблизиться ближе, полностью заполнить. К тавтологии как речевому недостатку часто приводит неумение пользоваться синонимами. Например: Жители Калинова живут скучной однообразной жизнью. Однако повторение однокоренных слов не всегда является речевым недостатком.

В некоторых случаях тавтол о гические сочетания становятся нормативными, смысловая избыточность в них не чувствуется: белое белье, черные чернила, информационное сообщение, реальная действительность ; словарь иностранных слов, бригадир первой бригады ; учащиеся педагогического училища . Не являются речевыми ошибками в выражениях фразеологического характера: в конце концов, мал мала меньше, вокруг до около, видеть своими собственными глазами, ходить ходуном, набит битком, пропади пропадом, есть поедом, видать виды, сидеть сиднем, всякая всячина и т.п. Смысловая избыточность сочетаний типа один-одинешенек, звезда-зорька, поить-кормить, видимо-невидимо и подобных, нейтрализована их поэтичностью и экспрессивностью.

К тавтологии близки лексические повторы одних и тех же слов, стилистически немотивированное употребление которых свидетельствует о неумении автора пользоваться синонимическими богатствами языка, четко и лаконично выражать мысль. Например: Если анализировать с точки зрения стилистического употребления и экспрессивной окраски такие, например, синонимические ряды, как лгать — врать — заливать — сочинять или желать — хотеть — жаждать — алкать, то можно заметить, что слова, составляющие эти синонимические ряды, оказываются разнородными по своему стилистическому употреблению и экспрессивной окрашенности. Об этом можно сказать короче и яснее, устранив при том лексические повторы: Слова таких, например, синонимических рядов, как лгать — врать — заливать — сочинять или желать — хотеть — жаждать — алкать, различаются стилистическим употреблением и экспрессивной окраской.

Тавтологическими являются соединения иноязычного и русского слова, дублирующего его значение ( юный вундеркинд, впервые дебютировал, внутренний интерьер ). Подобный случай нередко называют скрытой тавтологией , и зачастую это свидетельствует о том, что говорящий не понимает точного значения заимствованного слова.

Вообще, тавтология – а по сути, непреднамеренное использование сочетаний однокоренных слов – очень распространенная ошибка. Однако, не всегда подобные повторения следует рассматривать как ошибки. Ведь во многих случаях просто невозможно избежать тавтологии, а исключение из предложения однокоренного слова, замена его синонимом не всегда дают нужный эффект – очень часто это приводит к искажению смысла или обеднению речи. Можно считать, что пара однокоренных слов в близком контексте стилистически оправданы в том случае, если такие слова являются единственными носителями соответствующих значений и их невозможно заменить синонимами ( отредактировать – редактор; варить – варенье; закрыть — крышка, цвести — цветы, чай — чайник, тренер — тренировать, редактор — редактировать). Например: Агафья Карповна варила варенье из черной смородины. (В. Кочетов). К исключениям стоит отнести также и употребление терминологической лексики, которая тоже часто рождает тавтологические сочетания ( словарь иностранных слов, расследование следственных органов и др . Рассмотрим некоторые примеры.

1. Из лекции по культурологии мы узнали много полезных знаний. Тавтологического сочетания узнать…знаний можно избежать: узнали много полезного .

2. Мы каждый месяц платим абонентскую плату за телефон . Правильно: вносим плату.

3. В сборнике предложены варианты заданий, предлагавшихся на вступительных экзаменах в ведущие вузы России в последние годы. Правильно: … приведены (собраны) варианты…

Тавтология в языке писателей, публицистов, ораторов, как правило обусловлена контекстом. Это не механическое повторение, не простое дублирование уже названного понятия – это особый стилистический прием, которому принадлежат многообразные смысловые и эмоционально-экспрессивные функции. Отметим важнейшие из них:

— усиление смысловой значительности и убедительности высказывания, выделение той или иной детали описания: “Какая громадная, многовековая подготовительная работа была нужна для того, чтобы выработать такие на вид простые приемы исследования…”

— обозначение длительности или интенсивности действия: “Шли, шли, надо и про ночлег подумать” (А. Белов);

— подчеркивание или уточнение признака предмета: “…солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади” (М.Ю. Лермонтов);

— обозначение большого количества или массы предметов: “И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры … можете представить себе тридцать пять тысяч одних курьеров” (Н.В. Гоголь);

— привлечение внимания к произведениям, газетным статьям, благодаря их названиям, заголовкам: “Диво дивное”, “Когда беспокоит спокойствие”;

— усиление эмоциональности, патетичности речи: “Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты” (Н.В. Гоголь);

— создание каламбуров, вызывающих комическое впечатление: “Позвольте вам этого не позволить,” – сказал Манилов с улыбкою” (Н.В. Гоголь);

— средство связи частей текста в описаниях, рассуждениях, монологах, в публицистической и ораторской речи и одновременно выделение важного понятия или целой мысли: “Положим, я вызову на дуэль, — продолжал про себя Алексей Александрович, и, живо представив себе ночь, которую он проведет после вызова, и пистолет, на него направленный, он содрогнулся и понял, что никогда он этого не сделает, – положим, я вызову его на дуэль. Положим, меня научат…” (Л.Н. Толстой).