Кандидат исторических наук, руководитель научно-исследовательского центра внедрения информационно-образовательных технологий при Армавирской государственной педагогической академии

Статей и постов в интернете о типичных ошибках учителя довольно много. Но большей частью они касаются вопросов психологии или форм общения. Я хочу остановиться на педагогических ошибках, вопросах организации и проведения учебного занятия.

Надеюсь, эта статья пригодится не только начинающим, но и опытным учителям. Ошибки перечисляются в хаотичном порядке, без ранжирования и расстановки по степени важности.

Итак, каких ошибок следует избегать учителю на уроке?

Ошибка 1. Когда вы задаёте вопрос классу и тут же даёте высказаться добровольцам

Ученики по своему темпераменту, по способностям запоминания довольно разные. Дайте возможность ученикам сначала подумать. Тогда и поднятых рук будет больше, и ответы учеников глубже.

Ошибка 2. Когда урок превращается в мультимедийное шоу

Мультимедиа всегда носит вспомогательный характер. Не нужно становиться заложником красивых слайдов и впечатляющих обучающих видеороликов. Мы теряем минуты драгоценного педагогического общения, внезапного «прозрения» учеников и познания ими нового.

Ошибка 3. Монотонный урок

Когда весь урок выдержан в одном темпе. Когда ученики выполняют всего лишь одну учебную задачу. Если темп урока низкий, то ученики если не уснут, то потеряют всякий интерес к занятию. Если весь урок выдержан только в высоком темпе, — гарантирована быстрая утомляемость учеников. Может утомить ребят и выполнение лишь одной учебной задачи в течение всего занятия.

Ошибка 4. Жёсткая привязанность к сценарию, план-конспекту

Зачастую возникают различные обстоятельства, которые требуют изменения алгоритма занятия:

- Низкая работоспособность класса после выполнения контрольной работы по другому учебному предмету.

- Нет электричества, а у вас главным на уроке является мультимедийное сопровождение.

- Вы пришли в класс, где проектор «дышит на ладан».

- Завис компьютер, а вы, забыв о классе, упорно ждёте, когда откроется необходимый файл.

Лучше отказаться полностью от такого сценария, чем быть обречённым на неудачу.

Ошибка 5. Ученики работают в группах без индивидуальной подотчетности

Учитель разбил класс на группы, в которых ученики не знают своих задач и обязанностей. Одни ученики быстро берут на себя функции лидеров, а другие выбирают на какую руку облокотиться и спать с открытыми глазами и умным видом.

Ошибка 6. Ученики не усвоили учебный материал

По ходу урока учитель так и не выяснил, понятен ли был новый учебный материал, понятно ли вообще, о чём идёт речь на уроке. С первых минут урока учитель не обратил внимание, знакомы ли ученикам термины и понятия, которые посыпались от учителя, как из рога изобилия.

Ошибка 7. Учитель даёт слишком длинные и слишком частые тесты

Контроль знаний, обратная связь, — это, конечно, хорошо. Но этим не стоит злоупотреблять. Вместо системы обучения, учебный процесс превращается в натаскивание.

Ошибка 8. Урок проходит без чётких учебный целей и задач

Тема урока не объявлена. А если даже объявлена, то ученики не получили соответствующих инструкций и учебных задач. Это провальный урок.

Ошибка 9. Учитель не обращает внимание на учеников

Урок-лекция в школе неприемлема. Отсутствие диалога на уроке — катастрофа. Отсутствующие взгляды учеников — катастрофа. Учитель не проверил готовность учеников к учебной работе.

Ошибка 10. Учитель ведёт урок по бумажке

Учитель не держит в голове план урока. Плохо владеет содержанием. Постоянно заглядывает в план-конспект. Даже ходит по классу со своей тетрадью или очень модными в последнее время планшетами для бумаг или даже с электронными планшетами. Читает содержимое слайдов. Ученики теряют доверие к такому учителю. Диалог с учениками становится натянутым и отрывочным. Слабеет обратная связь с классом.

Конечно, ошибок может быть и больше. Каждый из нас знает свои слабые стороны. Но главное не врать самому себе. Признаться, что провалившийся урок — это прежде всего, моя вина, а не поведение учеников или их недостаточные знания и способности.

Георгий Аствацатуров

Кандидат исторических наук, руководитель научно-исследовательского центра внедрения информационно-образовательных технологий при Армавирской государственной педагогической академии

Учитель – это центр притяжения урока и король классной комнаты. Этот авторитет необходимо поддерживать. Мы составили список из 10 ошибок, которых лучше избегать, даже если у вас не самый лучший рабочий день.

10 апреля 2018

У всех учителей есть плохие дни, все учителя совершают ошибки. Это свойство людей! Мы не железные и держать себя в постоянном напряжение не только невозможно, но и просто вредно. Тем не менее, учитель – это одна из самых ответственных должностей в мире, и держать себя в глазах детей на высоком уровне – ваша задача.

Мы подготовили список из 10 вещей, которые не стоит делать на уроке. Он поможет вам не наступать на грабли, проверенные многими учителями, а также вернуть урок в нужное русло, если что-то вышло из-под контроля.

|

№ 1. Терять самообладаниеПотерять самообладание – это катастрофа. Кричать на класс (хотя, думаю, у каждого в памяти есть такой пример) – это катастрофа. Если бы мы отправились в Азию, где проявление сильных негативных эмоций – нонсенс, сорвавшегося учителя не ждало бы ничего хорошего. Да, у всех есть плохие дни, когда накопившаяся усталость дает о себе знать, а раздражение рвется наружу, но ваша задача – сохранить самообладание, бороться за него до последнего. Вы же не хотите, чтобы дети запомнили вас кричащим или плачущим? Так что, если вы чувствуете, что пар вот-вот начтет валить из ушей – на минуту выйдите из класса, абстрагируйтесь от ситуации или сосчитайте до ста. А дома посмотрите статью «Как успокоить нервы?» |

|

№ 2. Терять контрольОдна вещь, которую вы никогда не получите обратно, если потеряете, – это контроль. Не позволяйте школьникам какого бы возраста они ни были брать урок под свой контроль или ходить по классу (если того не подразумевает программа). Если урок станет неуправляемым – он перестанет быть уроком. Да, иногда школьник может чрезмерно возбудиться – громко кричать или спорить. Помните: даже если его ответы верны, никакого поощрения последовать не должно. Вам необходимо вернуть отличившегося персонажа в рамки приличия. Дети должны уважать вас. Если же вы слишком пассивны или не смогли установить границы, то в какой-то момент точно потеряете контроль. Есть очень простая стратегия, которая работает как с детьми, так и со взрослыми: договоритесь о знаках. Создайте сигнал, по которому класс будет понимать – действуют они или молчат. Некоторые популярные варианты: поднять руку, хлопнуть, махнуть рукой, призывая к тишине (куда лучше, чем кричать: «Ти-и-и-хо!»). Подобные сигналы работают благодаря эффекту домино: если им будут следовать несколько учеников, за ними повторят остальные. |

|

№ 3. Тонуть в кипах бумагиСлишком много бумаги – заданий, тестов, наглядных пособий – это не очень хорошая идея. Ученики должны принимать активное и вовлеченное участие в уроке. Вам нельзя держать их сидящими без дела, равно как и заставлять выполнять скучную работу – например, десятистраничное задание по грамматике. Традиционный и негативный формат советского урока, когда учитель в начале выдает: «Открываем 4 главу учебника, читаем и молча конспектируем до звонка» – это худшее, что может случиться с детьми и их мотивацией к учебе. Используйте доску, взаимодействуйте с детьми и никогда не полагайтесь на бумагу, выполняя свою работу! |

|

№ 4. ОбедатьКоллеги, вы удивитесь, но как много учителей приносят в класс свой обед! Это просто не соответствует ни образу учителя, ни статусу. Угощать детей в начальных классах или выпить чашку кофе на первом уроке – еще допустимо (хотя я не советую), но достать плов в баночке, пока класс пишет контрольную, – это уже из серии какого-нибудь Ералаша. |

|

№ 5. Не прикипать эмоциональноВ зависимости от обстоятельств, вы можете легко перейти на слишком эмоциональный уровень общения с вашими учениками. Я говорю про взаимопонимание и уровень «открытости». Да, это правда, что вы должны общаться с классом человечно, но будьте осторожны. Вы в первую очередь учитель, установите определенные границы, чтобы не слишком зацикливаться на проблемах учащихся. Вы можете помочь советом по личному делу, но во внеурочное время. Мне мои учителя очень помогали как с выбором профессии, так и с проблемами в подростковом возрасте, но делать это прямо в середине урока – нарушение личного пространства всего класса. Эксперты Национального ресурсного центра наставничества МЕНТОРИ («Рыбаков Фонд») советуют наставникам – взрослым людям, работающим с подростками, находящимся, например, в трудной жизненной ситуации, не «прикипать душой» к детям. Дело в том, что задача наставника и ваша как учителя – передать опыт, решить конкретную задачу, дать знания и навыки. Если вместо этого вы расчувствуетесь и будете смотреть на ситуацию не объективно, жалея ребенка, ничего хорошего из коммуникации не получится. Да, трудному подростку нужен рядом значимый взрослый, которого можно уважать, на кого можно будет опереться. Но опираются на твердую стену, отнюдь не на шатающуюся плакучую иву. |

|

№ 6. Все время сидетьЕсли вы один раз встали и прошли между вторым и третьим рядом – это не считается. Например, в той же Азии учитель должен стоять или ходить на протяжении всего урока. Я ни в коем случае не призываю к подобной практике. Просто стоит помнить: сидя слишком долго можно заработать профессиональную травму в виде болящих суставов или сосудов. Тем более, сидеть все 45 минут просто-напросто скучно и не позволяет вам взаимодействовать с классом. Физкультминутки хороши не только для учеников, они обязательны и для педагога |

|

№ 7. Некорректно шутитьЭто очевидно, что учитель никогда не должен издеваться над коллегами или высмеивать студентов. Но, увы, иногда то, что кажется безобидной шуткой или комментарием, может очень сильно ранить ребенка или уронить чувство собственного достоинства.

Показывайте студентам как их старший наставник, что смеяться можно – в жизни без этого никак, расскажите забавную и поучающую историю, научите их смеяться над самими собой. Но будьте осторожны, чтобы ваши шутки или сарказм не были нацелены на конкретных учеников и вредили ситуации в классе. |

|

№ 8. ОпаздыватьОпоздание – большая проблема всех школьников и студентов. Вам как учителю очень важно моделировать поведение, которое вы хотите получить в итоге, личным примером. Опаздывать редко или заскакивать в класс спустя 15 секунд после звонка – это не проблема. Задерживаться в классной комнате на минуту, забирая журнал и давая ученикам время собраться, – тоже не проблема. Но хроническое опоздание обязательно станет поводом для юных умов решить, что опоздание приемлемо и для них. Будьте пунктуальны, насколько возможно, и, опаздывая, обязательно приносите извинения студентам. |

|

№ 9. Следовать только за учебникомУчебник – это не истина в последней инстанции, это основа и помощь Вам как специалисту. Иногда учителя попадают в настоящую ловушку «обучаю всему только по учебнику». Это не только скучно и утомительно, это плохо для ваших детей. Школьники учатся, им необходима практика, взаимодействие и эксперименты. Если вы сосредоточитесь только на том, что диктует книга, не привлекая дополнительных материалов, – мотивация к образованию будет потеряна. Да, учебник представляет собой руководство и может предложить вам идеи о порядке тем и структуры урока. Но, пожалуйста, убедитесь, что вы подключаете свой собственный талант к процессу. На уроках истории больше источников! На уроках литературы – больше книг и иллюстраций! На физике и химии – опытов и видео! |

|

№ 10. Выбирать любимчиковЭто нормально, если у вас есть ваши любимые ученики, но только если вы не упрощаете им задачу и не поощряете так, как никого другого из класса. Просто убедитесь, что вы честны со всеми учениками вашего класса и уделяете каждому должное внимание и похвалу (детям она очень нужна, помните!). Если вы будете давать поблажки конкретным персонажам, это сорвет любую дисциплину и будет негативно влиять на динамику в классе. |

11 ОШИБОК НАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ

«Не ошибается тот, кто ничего не делает», — гласит народная мудрость. Но означает ли это, что мы должны смириться со своими ошибками и плыть по течению? Ни в коем случае! Каждую обнаруженную нами ошибку нужно понять, проанализировать и принять меры, чтобы предотвратить ее повторение.

В этой статье мы расскажем об основных ошибках, допускаемых начинающими (и не только) учителями, и надеемся, что статья поможет вам достичь профессионального успеха.

Наблюдая за общением и работой начинающих (и не только) учителей, приходишь к выводу, что все мы ошибаемся и наступаем практически на одни и те же грабли: совершаем одинаковые ошибки в начале своей педагогической карьеры. Конечно, допуская их и видя результат, мы постепенно приходим к понимаю, что же мы делали не так. На понимание отдельных ошибок, на понимание себя и своего места в профессии порой нужно несколько месяцев или даже лет. В это время могут страдать наши ученики, их образование и воспитание. Что же, неужели отказаться от работы в школе, раз на нас лежит такой груз? Нет, конечно же, нет: нужно продолжать работать, пробовать, искать, изучать и внедрять новые методики, приемы, «изюминки» — только так мы можем добиться высокого профессионализма. Это длительный процесс, и не стоит ждать результат сразу.

11 основных ошибок начинающих учителей

- Ожидание от учеников идеального поведения и успеваемости. Ожидание от родителей беспрекословного доверия и внимания словам учителя

Действительно, многие учителя в школе и вузе были отличниками, «хорошими» мальчиками и девочками, способными и усердными, которым были интересны науки, школьные занятия и учителя. Это и переносится начинающим учителем на всех своих учеников: они должны учиться исключительно на «4» и «5», хотеть получать знания, всегда быть готовыми к урокам, всегда ходить на урок с интересом и радостью и т.д. Того же мы ждем и от родителей: если это хороший родитель, он беспрекословно должен делать то, что предлагает учитель и способствовать обучению своего ребенка..

- Принятие любых детских проделок и неуспеваемости на свой счет, чрезмерное переживание об успехах на работе

Если бы у врачей по поводу каждого рецидива болезни и летального исхода были непосильные душевные муки, они бы не смогли работать и не смогли бы приносить пользу тем, у кого есть надежда на выздоровление. Нужно принять как данность, что человек не властен над силами природы и не может излечить неизлечимого больного. Конечно, трудно пережить неуспех операции и жестокость жизни. Но сколько людей страдают от своих вредных привычек: алкоголизм, пьянство, наркомания, несоблюдение техники безопасности — за все это не может отвечать врач, которому доставили больного. Так и учитель не может полностью отвечать за успехи и поведение своих учеников: у детей есть родители, которые несут за них ответственность. И, если для родителей плохая успеваемость и прогулы их ребенка норма, то учитель часто ничего не может сделать. И не нужно «убиваться» за обычные, «рабочие» моменты: носить эти переживания домой, нагнетать их, считать себя неудачником, считать, что учительство — не ваше и т.п. Богу богово, работе — рабочие моменты. Нужно отделить себя лично от работы. И не нужно принимать как личное оскорбление или обиду, например, невыученный ребенком урок или «хитрость» о том, что он забыл дома тетрадь, сломался лифт и вообще он опоздал, потому что переводил бабушку через дорогу.

Можно привести лошадь на водопой, но невозможно заставить ее пить.

- Панибратство или слишком жесткий, авторитарный стиль общения и преподавания

Подчас, ища дешевой популярности среди учеников, начинающие учителя общаются с детьми на равных, используют слэнг, не самые «педагогические» темы общения, позволяют некоторые вольности детей по отношению к учителю, разрешают такие же вольности на уроке: хождение по классу, выкрикивания, свободное посещение, свободное ведение записей и т.д. В этих «вольностях» самих по себе криминала нет, но в совокупности часто это приводит к тому, что дети перестают уважать учителя, считая его слабым и неопытным. Вернее, поначалу это имеет положительный эффект: устанавливаются отношения с детьми, начинается работа, но потом дети чувствуют себя все свободнее и раскованнее, и в итоге «садятся на голову». Часто это приводит к плохой дисциплине и полному неуважению к учителю.

Вне зависимости от разницы в возрасте, учитель должен понимать, что он на уроке — главный, он — ведущий, он — ответственный и от него ожидают определенного стиля поведения. Если вы хотите добиться успехов в работе с классом, вы должны четко определить и дать понять детям, кто главный и каковы правила игры. Пусть правила установили вы вместе, но правила должны быть. И вы должны обращать внимание на нарушение правил и сами должны их соблюдать.

Вторая крайность: излишняя жесткость, моральное давление на детей и полное отсутствие личных отношений и даже намека на них. То ли из-за боязни первого варианта, то ли в силу своих предрасположенностей, многие начинающие учителя начинают «закручивать гайки» с первого урока: пресекая любое инакомыслие, обсуждение и личные отношения. На уроке у таких учителей психологически некомфортно, тяжело, таких учителей тихо ненавидят.

- Невыполнение обещаний

Очень распространенная ошибка, но очень важная: по невнимательности, или из-за занятости или других причин учителя не выполняют собственные обещания. Раз-два, и дети перестают вам верить. Обещали сходить в кино? Сказали, что снизите оценку, если работа не будет сдана вовремя? Говорили, что позвоните родителям, если ученик еще раз опоздает на урок? Выполняйте! Или не говорите, или делайте — другого варианта нет. Разве что предоставить объективные причины, почему не смогли сделать обещание: например, заболели, отменили сеанс и т.д.

- Чрезмерная подготовка к уроку

Многие учителя жалуются: ничего не успеваю, ложусь спать поздно, готовлюсь к урокам часами. Что-то здесь не так. Конечно, если вы работаете первый год и у вас все параллели, то подготовки очень много. Но если вы работаете не первый год, если у вас не так много предметов и параллелей, то как вы готовите один урок по несколько часов? Каждый урок? Необычные, очень продуманные, с массой заданий и дополнительных материалов уроки должны быть в арсенале учителя, но изобретать велосипед каждый урок, подходя к подготовке исключительно творчески и оригинально?… Так ли это необходимо? Насколько снизится эффективность обучения, если вы будете использовать учебник и методички? Стоит ли игра свеч? Или вы просто не умеете готовится к урокам, отвлекаетесь, или слабые знания, полученные в вузе, не дают готовиться к урокам быстро?

- Отсутствие планов урока, планов развития, профессиональных целей, системы оценки своей работы

Конечно, «бумажки» сейчас всех «достали». Но ведь ваша личная профессиональная цель — это не бумажка для вышестоящей инстанции, анализ контрольной работы — тоже не методисту нужен. Как вы узнаете, есть ли успех в вашей работе и насколько хорошо вы учите, если у вас нет ни планов, ни целей, ни срезов, ни минимального анализа? В работе любого специалиста это должно быть, хотя бы «для себя», в свободной форме.

- Моя хата с краю

Или: «Как мне платят, так я и работаю». «Им не нужно, мне тем более». Так не пойдет: вы пришли в школу, согласились с условиями, взяли ответственность, будьте добры, работайте: занимайтесь и обучением, и воспитанием, и неуспех ученика и его нежелание идти на ваш предмет и учить его — и ваша вина тоже. Как и успех ученика, и его любовь к предмету — ваша заслуга. Учитель — не вузовский преподаватель, читающий лекцию с листа, учитель должен учить, заинтересовывать, воспитывать. Да, не всегда удачно, не всегда получается, но нужно искать подходы и методы, нужно целенаправленно прилагать усилия к успеху своих учеников.

- Слишком сложная подача материала или, наоборот, необоснованное упрощение

Давайте ребенку нагрузку по силам: чтобы не выл от наличия терминов вузовского уровня и не считал ваш предмет «легкотней», на котором нечего делать. Мозг должен трудиться: давайте средние по сложности задания и посложнее для тренировки мозга. Объясняйте незнакомые понятия и слова, учите сокращать слова при записи, учите «хитростям», упрощающим обучение: как легче запомнить иностранные слова, как быстрее перемножить числа, как проще запомнить формулу.

Маятник — это штучка, подвешенная на ниточке и двигающаяся туда-сюда.

- Дети тоже люди

И с ними нужно общаться уважительно, без шуток над именами и их ответами, чувствами и мнениями. Дети могут говорить и делать глупости, но это не повод не уважать их и смеяться.

- Профессиональная этика

Никогда не обсуждайте и не осуждайте других учителей с детьми. Никогда не обсуждайте отсутствующего или присутствующего на занятии ребенка.

- Излишняя неуверенность или, наоборот, излишняя уверенность

И тому, и другому не место в школе. Боитесь работать и дрожат коленки? Не знаете, что сказать детям и как показаться им на глаза? Не работайте в школе. А лучше подумайте о том, что привело вас в школу, о своем образовании, своих успехах, мечтах и идите к ним, к своим ученикам. Они ждут вас и готовы поверить вам и довериться вам. Вам уже доверили детей, класс, на вас положилось и руководство школы, и родители — значит, нужно идти и действовать. Нужно работать, и все получится.

Есть только два мнения: мое и неправильное

Но не зазнавайтесь: излишняя самоуверенность, вера в свою непогрешимость и суперпрофессиональность, непризнание авторитетов — всему этому не место в работе учителя. Цените себя как профессионала, но будьте открыты миру педагогики: и старой школе, и новой, читайте, развивайтесь, экспериментируйте.

Желаем вам успеха в профессиональном труде!

ЗНАКОМСТВА С КЛАССОМ

Учитель, не сумевший произвести правильное впечатление в первые минуты знакомства с классом, на подсознательном уровне вносится учениками в список скучных и малоинтересных для них взрослых людей. Изменить это, разумеется, можно. Но придётся приложить для этого массу усилий. А может быть и не удастся.

У ребят уже выработается на вас стойкий стереотип, и даже обидная кличка, о которой можете и не знать.

Первый урок во многом предопределяет дальнейшую вашу работу в этом классе.

Вместо банального, скучного и совершенно бесполезного знакомства по журналу, попросите класс представиться.

Рассмотрим более детально различные варианты знакомства с классом.

Первый вариант.

Пусть каждый ученик расскажет о своём соседе по парте. Чем он выделяется среди одноклассников, чем увлекается. Как успевает по вашему предмету.

Уберите классный журнал в сторону. Все равно вы не запомните абсолютное большинство фамилий. Кроме того, вы потеряете зрительный контакт с классом. А он очень важен при первой встрече.

Неправильными действиями вы заложите первые кирпичики в стену непонимания и недоверия.

Второй вариант.

Пусть каждый ученик проведёт свою мини-презентацию. Для того, чтобы облегчить им самопредставление, напишите на доске или высветите на экране начало нескольких предложений:

Меня зовут …

Мои любимые школьные предметы — …

Ваш предмет мне нравится (или не нравится), потому что…

Кроме учёбы я увлекаюсь…

Такой небольшой шаблон не только облегчит ребятам изложить суть, но и поможет сэкономить время, поставит всех в равные условия.

- И, конечно, знакомство с классом необходимо начать с представления себя.

Четко произнесите, а лучше напишите на доске или воспроизведите на экране фамилию, имя и отчество.

Первый вариант.

Кратко расскажите о себе. Хорошо если по той же форме, какую вы предложили детям:

Меня зовут…

В моём школьном детстве мне нравились …

Мой предмет мне нравится потому, что…

Кроме моей работы я увлекаюсь…

Равные условия представления дадут первые ростки доверия к вам.

Не стесняйтесь сказать о своих заслугах, наградах, достижениях. Пусть даже не связанных с Вашим предметом.

Второй вариант.

Предложите ребятам составить краткий рассказ о вас. Для этого напишите на доске несколько ключевых слов, которые характеризуют вас. Вовсе не обязательно очень строго. Можно немного пошутить. Ведь волнуетесь не только вы при первой встрече, но и ребята:

Молдавия

история

Бендерская крепость

дети

волейбол

творог со сметаной

У каждого из учеников может сложиться свой рассказ. Но общее понимание будет одно:

Вы родом из Молдавии. Ваша профессия — учитель истории. У вас есть дети (вы любите детей). Вы увлекаетесь волейболом. Ваша любимая еда — творог со сметаной.

Заслушайте несколько рассказов. Прокомментируйте их. Дополните при необходимости. Какое-то из ключевых слов (в данном случае Бендерская крепость) может вызвать недоумение учеников. А значит и повышенное внимание. Возможно они предложат свои варианты, далёкие от действительности. Но в любом случае сохранится интрига. Резюмируя, вы можете прокомментировать: «Я — автор книги о Бендерской крепости»

Если вы не совсем уверены в классе, то второй вариант можно провести после знакомства с классом, когда первые барьеры недоверия уйдут. Но даже в таком случае в начале урока необходимо сообщить имя и отчество.

В завершении ЗНАКОМСТВА С КЛАССОМ следует кратко сообщить о некоторых своих условиях.

К примеру, каждому завести рабочую тетрадь, брать на урок фломастеры (атлас, контурные карты и т.п.).

Чего НЕЛЬЗЯ делать при первой встрече с классом?

- Запугивать своими требованиями.

- Противопоставлять свой школьный предмет остальным.

- Знакомить учеников с излишними подробностями из личной жизни.

Даже доверительное педагогическое общение требует соблюдение дистанции. И, разумеется, если вы получили карт-бланш при первой встрече, то есть почувствовали, что вам удалось произвести более чем положительное ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ на учеников, то в дальнейшем постарайтесь закрепить успех.

Если у учеников наступит в дальнейшем разочарование в учителе, то последний надолго попадёт в их «чёрный список».

КАК СДЕЛАТЬ КЛАСС ДРУЖНЫМ?

Неумение и нежелание подростка общаться с одноклассниками в условиях малочисленной сельской школы может быть вызвано следующими причинами:

- «прозрачность» жизни подростка (на селе все про всех знают; порой негативное отношение к родителям сказывается и на отношении к ребенку, что, в свою очередь, делает его замкнутым);

- отсутствие традиций в классе (в малочисленной сельской школе наполняемость классов не велика, поэтому ребенок больше стремится участвовать в общешкольных делах, тем самым снижается его роль и участие в классных делах);

- большая опасность психологической несовместимости (в многочисленном коллективе не так заметны негативные отношения друг к другу, так как есть больший выбор общения с другими школьниками);

- недостаток в общении вне урока, вне школы (на селе ребенок больше занят домашними делами, помогает родителям по хозяйству).

Пути решения проблемы слабой коммуникабельности сельских подростков видятся мне таковыми:

- учить детей внимательно и доброжелательно относиться друг к другу — создавая ситуации взаимозаботы и взаимопомощи;

- развивать субъектную позицию подростков, предоставляя им возможность «быть взрослыми», самостоятельными;

- развивать традиции класса, в которых подростки взаимодействуют друг с другом;

- создавать атмосферу общей заботы о классной комнате и о подшефном кабинете;

- включать детей в значимую для них совместную деятельность;

- повышать самооценку подростков через признание сверстниками;

- формировать атмосферу защищенности, безопасного диалога и доверия друг к другу;

- создавать специальные ситуации обучения коммуникативным умениям.

Перечисленные пути решения указанной выше проблемы осуществляются с помощью следующих способов:

- тренингов общения, направленных на развитие защищенности и сплоченности подростков и на формирование их умений общаться;

- самостоятельной организации и проведении ключевых классных дел;

- формирования опыта самоуправления в организации быта и жизнедеятельности класса;

- поздравления друг друга с праздниками (при этом все делают друг другу небольшие сюрпризы — подарки) и коллективных творческих подарков школе.

КАК ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ УЧЕНИКОВ? СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ УЧИТЕЛЯМ

Отношения с учениками, основанные на взаимном доверии и уважении, — это ли не мечта каждого педагога? Если каждый из опытных наставников имеет в запасе несколько личных секретов, как расположить к себе учеников, то для начинающих учителей этот вопрос особенно актуален. Эффективные рекомендации по завоеванию доверия школьников читайте в нашем материале.

По взаимному доверию и взаимной помощи

сделаны великие дела и великие открытия.

Гомер

Доверие ученика является очень ценным ресурсом для учителя, показателем сплоченности и моральной зрелости тандема «педагог-школьник». Настоящему профессионалу под силу создание не только рабочей, но и дружеской, доверительной обстановки на уроке. Такой учитель может по праву гордиться установленными отношениями со своими воспитанниками. Педагог, которому удалось завоевать расположение учеников, вправе рассчитывать на соответствующую отдачу, к примеру, на повышение интереса и мотивации к изучению своего предмета.

Как расположить к себе учеников? У каждого опытного учителя найдется свой ответ на этот вопрос. В данной статье мы обобщили наиболее популярные и эффективные рекомендации относительно того, как завоевать доверие школьников.

В поисках доверия: 10 советов начинающему педагогу

1. Ищите в отношениях золотую середину!

Может ли учитель рассчитывать на доверительные отношения с учениками, следуя в работе принципу «все будет так, как я сказал, возражения не принимаются»? Запугать детей таким подходом очень просто, а вот расположить к себе не получится. Но это совершенно не означает, что нужно во всем идти на поводу у своих воспитанников.

Найдите определенный баланс – золотую середину. Выйдите на один уровень общения со школьниками, сохранив при этом нужную дистанцию. Главное, чтобы дети почувствовали, что их педагог – это хороший, приятный, открытый человек, интересная личность. Именно таким людям дети доверяют и тянутся к ним.

2. Интересуйтесь своими учениками!

Много ли учителей могут рассказать о своих учениках что-то большее, чем фамилия, имя и успеваемость по предмету? (Кстати, чем быстрее вы запомните новых учеников, тем лучше будете выглядеть в их глазах) Многие ли знают, чем живут их ученики, что любят, а чего терпеть не могут, чем увлекаются, к чему стремятся? Безусловно, эта задача не самая простая, особенно для педагога, имеющего большую нагрузку. Но знать хотя бы несколько индивидуальных особенностей ученика – значит уже обладать неоспоримыми преимуществами.

К примеру, расскажите ученику, что вы знаете о его достижениях в плавании, и гордитесь им! Поверьте, тот факт, что учителю интересны его личные достижения, не оставит ребенка равнодушным. А разве сложно в начале урока искренне поинтересоваться, как у ребят дела? Много времени такая беседа не отнимет, а небольшой мостик между педагогом и учениками будет возведен.

3. Будьте открыты с учениками!

Искренность и открытость учителя воспринимается детьми как особая степень доверия. И отвечают они, как правило, тем же. Приведем простой пример. Многим из нас знакома ситуация, когда с самого утра абсолютно не складывается день. Почему бы открыто не сказать об этом ученикам? Они оценят вашу откровенность, и вряд ли кому-то придет в голову огорчать любимого учителя своим поведением.

4. Станьте примером и защитником для учеников!

Не уставайте лично демонстрировать своим ученикам пример ответственности, доброжелательности, справедливости, человечности, целеустремленности. Всегда выполняйте данные ребятам обещания, доводите начатое дело до конца. Умейте вовремя вступиться за своих учеников, защитить их от обид.

5. Говорите ученикам правду!

Рассмотрим такой пример. Очень часто школьников интересует, как изученный на уроке материал может пригодиться в дальнейшей жизни. И учитель начинает старательно доказывать, что без знания этой теоремы или гипотезы в жизни придется очень туго. Дети чувствуют, что это далеко не так, и определенная степень доверия к педагогу утрачивается. Не лучше ли учителю быть изначально честным со своими воспитанниками?

6. Избегайте шаблонов в работе!

Постарайтесь сделать каждый урок необычным и интересным! Чтобы стать любимым учителем, к которому ребята спешат на каждое занятие, нужно признать на помощь сердце, душу и интуицию! Даже такое рутинное дело, как проверка домашнего задания, может стать настоящей изюминкой урока.

7. Хвалите и поддерживайте учеников!

Не упускайте возможности заслуженно подчеркнуть значимость достижений учеников, не оставляйте незамеченными их успехи, хвалите за приложенные усилия и старания. Научитесь поддерживать воспитанников и в неудачах. Школьнику важно понять, что любые ошибки являются ценным опытом на пути к достижению поставленной цели. Однако помните, хвалить детей нужно правильно!

8. Запаситесь терпением!

Постарайтесь не ругать и не раздражаться на учеников, если они, к примеру, не понимают элементарных, на ваш взгляд, вещей. Делайте свою работу терпеливо! Контролируйте себя, старайтесь не переходить на повышенные тона в разговоре, многим детям непонятны резкие перепады настроения учителя. Не употребляйте слова, которые могут обидеть ученика, снизить его самооценку. Прислушивайтесь к мнению своих учеников, научитесь договариваться с ними, идти на компромисс. В сложной ситуации поставьте себя на место ребенка, это поможет понять его и найти правильное решение.

9. Станьте источником оптимизма!

Вспомните, с чего начинается дружба в известной детской песенке! Не скупитесь на искреннюю улыбку! Помните о том, что дети очень чувствительны к настроению взрослых. Постарайтесь обучать предмету легко, заряжайте ребят оптимизмом! Это сделает их более уверенными в своих силах, избавит от ненужных страхов. Заручиться доверием учеников педагогу поможет и отличное чувство юмора. Ведь дети по натуре – большие весельчаки!

10. Сохраняйте доверие!

Завоевав расположение школьников, приложите все усилия, чтобы его сохранить! А для этого бывает достаточно просто уместно пошутить или от души похвалить ребят. Главный же совет, как завоевать и сохранить доверие учеников, заключается в искренней любви и уважении к детям, в желании подарить своим воспитанникам лучшее из того, что в ваших силах! Желаем вам успехов на этом пути!

КАК РАБОТАТЬ С РОДИТЕЛЯМИ УЧЕНИКОВ

Родители учеников мне видятся мощнейшей группой поддержки учителя. Они – важные помощники в нашем с вами деле, нам надо лишь разумно и грамотно построить работу с ними. Воспитывайте, информируйте, учите, образовывайте родителей своих учеников.

Мы, учителя работаем много. Мы делаем в школе столько всего, что порой забываем об одной очень важной сфере нашей деятельности – работе с родителями. Как сделать родителей учеников своими соратниками, союзниками, помощниками? Как мне представляется, это является первым и главным рецептом в работе с родителями учеников. Итак, повторюсь…

Рецепт первый:

Сделайте родителей учеников своими соратниками, союзниками, помощниками.

Родители учеников мне видятся мощнейшей группой поддержки учителя. Они – очень нужные и важные помощники в нашем с вами деле, нам надо лишь разумно и грамотно построить работу с ними. При этом ни в коем случае не следует бесконечно просить с родителей учеников денег на разные нужды. Гораздо лучше организовать их помощь нам в каких-то конкретных школьных и внеклассных делах. Организовываете мероприятие, вечер, олимпиаду – обращайтесь за помощью к родителям учащихся. Распишите максимально подробно, кто за что отвечает. Наверняка, среди родителей ваших учеников найдётся инициативная группа, которая не откажет вам в помощи, и станет вашей группой поддержки.

Очень поможет в вашей учительской работе постоянная телефонная связь с родителями ваших учащихся. Заведите привычку в экстренных или каких-то важных ситуациях, в трудных случаях обзванивать родителей учащихся по вечерам. Несколько ваших учеников прогуливают уроки? Сразу же за этим должна следовать немедленная реакция учителя – вечерние звонки домой прогульщикам. Плохие результаты важного теста, слабая успеваемость – звоните родителям. Не оставайтесь с проблемами один на один, тем более это – не совсем ваши проблемы, а вернее сказать, совсем не ваши проблемы. Их решению во многом поможет постоянная телефонная связь с родителями учащихся.

Во-первых, родители наших учеников иногда просто не в курсе всех учебных дел своих детей. Так давайте постоянно вводить их в курс дела. Дети многое от них скрывают, а ходить постоянно в школу большинству родителей некогда.

Во-вторых, в конце концов, это – не ваши родные дети. Почему вы все тяготы обучения и воспитания должны брать на себя?! Ведь наши ученики, к счастью, не сироты. Так что максимально привлекаем родителей к делу воспитания подрастающего поколения. И поймите, это – не телефонные вечерние жалобы, а поиск помощников и соратников в вашем нелёгком деле. Да и потом, кому как не родителям следовало бы заниматься своими детьми и быть в курсе всех их дел?

Так давайте их к этому мягко и умно привлекать, используя современные средства связи. Да и, наконец, это – ваша обязанность, держать родителей в курсе дел их детей. Уверяю вас, постоянные вечерние обзванивания родителей проблемных детей во многом решат проблемы с ними. По крайней мере, мы, учителя, должны хотя бы попытаться разделить ответственность за учащихся, повешенную на нас обществом и системой образования, с их родителями. Они ответственны за своих детей в большей степени, чем мы, педагоги.Филологическая объяснялка.

Английское выражение: to row (sail) in the same boat with somebody.

Дословный перевод: плыть на одной лодке с кем-либо.

Русский эквивалент: действовать сообща, быть связанным общим делом с кем-то.

Помните, уважаемые коллеги, что с родителями учащихся надо плыть на одной лодке.

Рецепт второй:

Используйте родительские собрания и индивидуальные встречи с родителями для их информирования не только об учебном процессе и текущей успеваемости их детей, но и о возрастной психологии, а также о проблемах воспитания подрастающего поколения.

Другими словами, не упускайте ни одного шанса провести умную, содержательную беседу с родителями своих учеников.

Мы же, как правило, на родительских собраниях ограничиваемся простым перечислением фамилий учеников с оглашением их текущих оценок. При этом мы сопровождаем всё это своими комментариями, резкими замечаниями и указаниями.

Рецепт третий:

Время от времени устраивайте для родителей учеников открытые уроки по своему предмету.

Я преподаю английский язык. Лично у меня именно после таких уроков, когда родители почувствовали всю сложность изучения иностранного языка, отношения с ними каким-то чудесным образом не просто улучшились, но и потеплели. Ведь, согласитесь, уважаемые коллеги, мы с вами большую часть времени работаем за закрытой дверью своего кабинета. Мало кто из родителей видит титанические усилия учителя по вкладыванию знаний в головы учеников. Мало кто из них представляет себе, что значит на одном уроке запомнить 5-7 новых слов, прочитать иностранный текст и ответить на вопросы, написать короткий диктант и выучить новую грамматическую структуру. Не надо нам, учителям, боятся всё это родителям учеников наглядно продемонстрировать. Когда они уйдут с нашего открытого урока, почти ничего там не поняв и ничего с этого урока не запомнив (я всегда их спрашиваю после урока повторить изученные там слова!), то, поверьте, их отношение изменится, хоть чуть-чуть.

Сделайте традицией, приглашать родителей на свой урок. Только не на любой, а тот, который считаете нужным и готовите особо. Для отчаянно смелых педагогов предлагаю провести урок преподаваемого вами предмета С РОДИТЕЛЯМИ УЧЕНИКОВ. Их дети пусть же при этом сидят гостями на таком необычном уроке где-то в конце класса.

Рецепт четвёртый:

Распечатывайте некоторые материалы по педагогике, возрастной психологии и воспитанию детей и раздавайте их родителям учеников на собраниях.

Другими словами, воспитывайте, информируйте, учите, образовывайте родителей своих учеников.

Мне кажется, с распечатыванием и копированием материалов сейчас проблем нет. Мне также кажется, мы не используем этот ресурс в должной мере для работы с родителями. Ну, представьте себе, уважаемые коллеги, кто из родителей ваших учеников, придя с работы домой, возьмётся читать книги по педагогике и воспитанию детей. Представили? А мы, учителя, можем раздавать им самые интересные материалы по этой тематике прямо на родительских собраниях. При чём, не стоить копировать и раздавать родителям скучные и слишком научные статьи о том, как правильно воспитывать детей. Надо раздавать яркие, запоминающиеся материалы, с образными сравнениями и многочисленными вопросами к читателям. Такие материалы, которые написаны живым ярким языком и заставляют о многом задуматься.

КАК ПРОВЕСТИ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ПЕДАГОГУ

Родительское собрание – не просто формальный подход к установлению контакта между учителем и родителями учащихся. Это не только способ встретиться с третьим звеном образовательного процесса – родителями — для обсуждения успехов и неудач обучающихся. Здесь учитель поможет матери или отцу решить проблемы в воспитании ребёнка, подскажет действительно эффективные приёмы воздействия на него, предупредит о подводных камнях, подстерегающих родителей, которые не всегда компетентны в вопросах детской психологии, физиологии, социологии.

Безусловно, главная роль в проведении родительского собрания отводится классному руководителю. Но провести полноценную, полезную для всех трёх звеньев образовательного процесса встречу возможно только при условии взаимодействия и с учащимися, и с родителями, и с учителями-предметниками (а также другими педагогами, включёнными в учебную и внешкольную деятельность).

Собрание «для галочки» не несёт никакой пользы. Поэтому, прежде чем начать подготовку к родительскому собранию, целесообразно провести анкетирование среди учащихся и родителей. Это необходимо сделать для того, чтобы выявить потребности, сформулировать запросы участников собрания.

Темы родительских собраний в школе

Тематика родительских собраний как в начальной, так и в старшей школе разрабатывается, как правило, на целый учебный год, поэтому результаты предыдущих анкетирований помогут классному руководителю с выбором темы. Актуальные проблемы воспитания ребёнка (будь он младшим школьником, подростком или выпускником школы) непременно должны затрагиваться на каждом родительском собрании.Примерные темы родительских собраний: «Трудности обучения», «Помоги не словом, а делом», «Жизнь на краю или Почему ребёнок уходит из жизни», «Трудный ребёнок», «Мой ребёнок уникальный», «Жизнь после школы или Как выбрать учебное заведение», «Преступление» и наказание», «Трудности и любовь подросткового возраста», «Школьная форма: плюсы и минусы», «Счастлив тот, кто счастлив в своей семье», «Здоровый образ жизни: мифы и реалии времени».

Как привлечь внимание родителей?

Особый акцент нужно сделать на том, что родитель должен сам принимать участие в собрании, а не быть пассивным слушателем. Непроизвольное внимание слушательской аудитории (и взрослой в том числе), как правило, не превышает 7-10 минут. Далее нужно заинтересовать родителей, включить их в беседу.

Редкий человек воспринимает информацию на слух. Поэтому при подготовке к родительскому собранию необходимо предусмотреть

средства визуализации выступления. Практически каждый учитель современной школы применяет на уроках технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивную доску. Потратив энное количество времени на создание грамотной презентации с включением в неё результатов тестирования (желательно с применением схем, графиков и диаграмм), фотографий, гиперссылок, педагог наполовину облегчит себе задачу удержания внимания слушательской аудитории.Речь учителя – ещё один ключевой момент проведения родительского собрания. Начинающему педагогу неплохо бы иметь под рукой подробный конспект выступления. Если предполагается диалог с родителями, то необходимо продумать ответы на вопросы, возникшие в ходе встречи. Опытному педагогу, много лет проработавшему в школе, такая шпаргалка, как правило, не нужна. Хотя бывает и так: учитель имеет большой педагогический стаж, но робеет и теряется перед чужой аудиторией. В этом случае, конечно, докладчик будет чувствовать себя комфортнее, если в руках будет текст выступления.Видео по теме родительского собрания также поможет раскрыть проблему, поднимаемую учителем. Найти, просмотреть и скачать необходимый материал необходимо заранее, чтобы не зависеть от сети, в которой иногда случаются перебои и технические погрешности.Родительские собрания с участием специалистов, профилирующихся в разных областях общественной жизни (психологи, врачи, юристы, сотрудники правоохранительных органов и др.) помогут родителям разобраться в вопросах, которые находятся вне компетенции педагога и школы в целом. Поэтому 1-2 раза в учебном году необходимо предусматривать приглашение таких специалистов на родительские собрания.

Современные формы проведения родительского собрания

Формы встреч с родителями также необходимо варьировать, включать интерактивные формы родительских собраний:

- лекторий

- тематическое родительское собрание

- собрание родителей совместно с обучающимися

- конференции

- нестандартные родительские собрания (деловая игра, показательные выступления, семейное научное общество, тренинг и др.)

Вопросы организации родительского собрания

Общее время родительского собрания не должно превышать 40-50 минут и должно включать в себя пункт «Разное», где классный руководитель может решить с родителями возникшие проблемы и вопросы. Любая встреча с родителями должна заканчиваться рефлексией: что осталось за рамками беседы, лекции, презентации, какие вопросы необходимо охватить в следующий раз. По окончании встречи можно заполнить протокол родительского собрания.

Продумывая стиль и форму, подбирая материал собрания, ни в коем случае нельзя забывать о том, что воспитание каждого ребёнка дело сначала семейное, а уж только потом общественное. Родители самостоятельно определяют судьбу своих детей. Они имеют право на личную педагогическую позицию, собственный стиль взаимоотношений со своим ребенком, свое отношение к воздействиям учителя и школы в целом. Поэтому, работая с каждым родителем, необходимо руководствоваться чувством педагогического такта, преподносить себя в роли советчика, консультанта-специалиста, представителя учебно-воспитательного процесса школы. Ошибкой многих учителей стало ожидание стопроцентного посещения родительских собраний. Заинтересованных в таких встречах родителей, как правило, не более 60-70%. Почему родители не ходят на родительские собрания — отдельный вопрос. Часть из них не могут прийти на собрание по уважительной причине (работа, болезнь, отъезд). Поэтому с группой родителей, не явившихся в школу, работать предстоит индивидуально.

Ошибки — специфический компонент любой

человеческой деятельности.

Педагогическая деятельность не является

исключением и протекает отнюдь не

безошибочно. Совершение педагогических

ошибок — явление далеко не редкое.

Несмотря на то, что педагогические

ошибки нельзя рассматривать как

однозначное зло, при определенных

условиях они могут рассматриваться

как диалектический путь познания истины,

тем не менее последствия их, как правило,

болезненны, а иногда и драматичны для

детей.

Коварство педагогической ошибки состоит

в том, что факт ее совершения педагогом

осознается весьма редко. Это делает

процесс устранения ее последствий

малоэффективным, а извлечение опыта

из ошибочной деятельности невозможным.

Профессионально-педагогическая

ошибка — это непреднамеренная

неправильность конкретных процедур

образования, проявляющаяся в

несоответствии этих процедур общепринятым

эталонам профессиональной педагогической

деятельности.

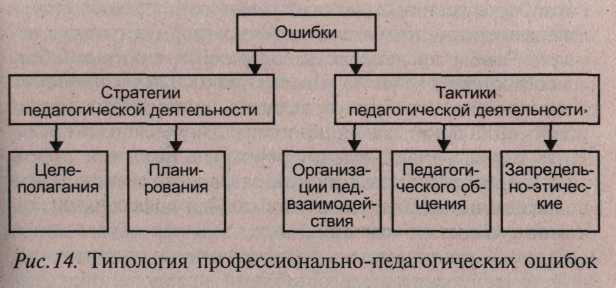

С точки зрения личностно-деятельностного

подхода, все разнообразие педагогических

ошибок можно разделить на две большие

группы:

♦

ошибки стратегии профессионально-педагогической

деятельности и

♦ ошибки тактики профессионально-педагогической

деятельности (рис. 14).

Первая группа ошибок характеризуется

тем, что они совершаются на этапе

прогнозирования предстоящей педагогической

деятельности; ошибки второй группы

совершаются непосредственно в процессе

педагогического взаимодействия с

учащимися — это ошибочные действия,

поступки, реакции.

В первой группе выделим ошибки

целеполагания и ошибки планирования.

К ошибкам педагогического целеполагания

относятся следующие.

1. Неосознанность педагогом целесообразного

характера педагогической деятельности.

Любая деятельность носит целенаправленный

характер, однако цель может быть не

осознана субъектом деятельности, а это

неизбежно ведет к стихийности в

работе. В этом случае педагог строит

свою работу на основе невыявленных,

неопределенных, случайных целей, что

приводит к неудачам, низкой эффективности

образования как результата

педагогической деятельности.

2. Ошибки методики целеобразования. Это

нарушения, допускаемые педагогом в

логике построения, формулирования,

взаимодействия, соподчиненности целей

разных уровней. Причиной подобных ошибок

является непонимание значимости или

неумение педагога трансформировать

цели более высокого уровня обобщенности

в цели собственной практической

деятельности. Неумение интериоризировать

внешние (глобальные) цели образования

во внутренние (цели собственной

профессиональной деятельности)

проявляется в неграмотных, недиагностируемых

формулировках целей. Чтобы предупредить

совершение таких ошибок, необходимо

осознать, что специфика педагогической

деятельности требует от педагога

личностного принятия социальной

задачи общества, творческого понимания

целей и задач, умения учитывать интересы

ребенка и преобразовывать их при

разработке цели учебной деятельности.

Для этого необходима специальная работа

учителя по освоению методики

целеобразования.

3. Ошибки планирования педагогической

деятельности. Они тесно связаны с

ошибками целеполагания, поскольку

эти два процесса протекают синхронно.

Выделять их в отдельную группу имеет

смысл лишь для более глубокого

понимания этого процесса.

Итак, ошибки планирования чаще всего

являются следствием ошибочного

целеполагания. Во-первых, принятие

ошибочной цели ведет к разработке

ошибочных способов ее реализации, что,

естественно, повлечет за собой ошибочную

практическую деятельность учителя.

Во-вторых, неосознанность целей

педагогической деятельности приводит

к стихийному планированию. К примеру,

в практике деятельности учителей

нередко наблюдается парадоксальный

факт, когда учителя сначала разрабатывают

план урока, а потом подгоняют, можно

сказать, «притягивают за уши» задачи

этого урока. При таком подходе, безусловно,

становятся ясными сетования ряда

учителей на необходимость заниматься

ненужной работой по «украшательству»

поурочного плана расписыванием

воспитательных, обучающих и развивающих

задач. Бессмысленность подобного

формального подхода очевидна.

Но как же удается учителям создать план

урока, миновав этап целеполагающего

планирования? Сделать это несложно.

Стихийное планирование предполагает

ориентацию на стереотипы, клише,

предлагаемые методическими

разработками, или перенесение опыта

других в опыт собственной деятельности

без творческого осмысления, без учета

индивидуальных особенностей учащихся,

их реальных учебно-познавательных

возможностей и потребностей, собственных

профессиональных возможностей,

собственного стиля педагогической

деятельности, реальных условий

протекания образовательного процесса.

Негативные последствия стихийного

планирования настолько очевидны,

что их можно оставить без комментариев,

оговорив только, пожалуй, одно: стихийное

планирование влечет за собой

невозможность для педагога понять

причины собственных промахов и достижений

и, как следствие, — существенное

усложнение процесса совершенствования

педагогической деятельности. Иногда

стихийно спланированная педагогическая

деятельность приносит положительные

результаты, однако это означает лишь

то, что учитель случайно не ошибся или

интуитивно, подсознательно реализовал

процесс целеполагания и планирования

грамотно. Так, может быть, в случае

развитой педагогической интуиции

нет смысла в осознании целеполагания

и планирования?

Полагаем, что это не так. Во-первых,

деятельность педагога является

профессиональной и, следовательно,

требует отчета в своей результативности

не на уровне ощущений, а на основе

принятых в науке показателей и критериев.

Учащиеся (воспитанники) тоже должны

быть включены в процесс целеполагания

и планирования собственной

учебно-познавательной деятельности.

Образовательный процесс носит, как

известно, двусторонний характер и

поэтому невозможен без активности

самих учащихся (воспитанников).

Спектр ошибок в методике планирования

представлен, в свою очередь:

а) ошибками в оценке соподчиненности и

последовательности или комплексности

реализации целей с точки зрения

достижения главной цели деятельности

учителя;

б) ошибочными представлениями о реальной

педагогической ситуации;

в) рассогласованием системы запланированных

мер с задачами деятельности, главной

целью;

г) отсутствием критериев и показателей

успешности планируемой деятельности

или просчетами в их выборе или разработке;

д) невнесением своевременных корректив

в запланированное вследствие

догматического восприятия плана;

е) внесением в запланированное

необоснованных изменений или

изменений, выходящих за рамки компетенции

и функционала учителя.

Существует категория педагогов-авантюристов

(по меткому определению В.Н.

Сороки-Росинского), которые, конечно

же, из благих побуждений стремятся

испробовать в своей работе все, что

встречают нового и заслуживающего,

по их мнению, внимания. Подобные педагоги

склонны самовольно вносить изменения

в содержание и методику обучения,

стихийно экспериментировать, предъявляя

к учащимся требования, например,

пользоваться вместо учебника их

собственными разработками уроков или

другими учебниками. В понимании данной

группы педагогов это и есть

педагогическое творчество. Это, по

нашему мнению, — педагогический произвол,

осуществляемый вследствие ошибочного

понимания характера и сути педагогического

творчества.

К ошибкам второй группы относятся

ошибки организации педагогического

взаимодействия, педагогического

общения, запредельно-этические

ошибки.

Остановимся на краткой характеристике

ошибок организации педагогического

взаимодействия на примере одной из их

разновидностей — ошибок дидактического

взаимодействия.

К этой группе ошибок относятся:

а) ошибки в собственной преподавательской

деятельности в ходе предъявления

содержания преподаваемого предмета

(методические просчеты);

б) ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

детей (ошибки педагогического

менеджмента).

Ошибки в собственной преподавательской

деятельности (методические просчеты)

проявляются как непонятное объяснение

темы, ее бессистемное изложение,

усложненная наукообразная речь учителя,

недостаточная или избыточная

эмоциональность изложения содержания

учебного материала, раскрытие темы

наспех, нерациональное использование

времени урока, неумелое и нецелесообразное

использование технических средств

обучения, ошибки в реализации методов

обучения.

Каждой из перечисленных ошибок можно

посвятить отдельную статью, поскольку

последствия подобного рода настолько

значительны, что заслуживают отдельного

рассмотрения.

Ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

учащихся по их характеру мы квалифицируем

также как методические просчеты.

Выделение их в отдельную подгруппу

обусловлено лишь тем фактом, что первая

группа ошибок возникает в деятельности

преподавателя по отношению к преподаванию

предмета и опосредованно влияет на

учащихся. Другая же категория ошибок

непосредственно связана с влиянием на

детей в процессе обучения. Эти ошибки

вызывают эмоциональные поведенческие

реакции учащихся, часто конфликтного

характера.

В книге В.И. Журавлева «Основы педагогической

конфтиктологии» данные ошибки учителей

описаны с позиции учащихся, что дает

возможность учителям посмотреть на

себя «со стороны» непосредственных и

главных участников образовательного

процесса.

«К числу осознаваемых школьниками

промахов учителя на уроках относятся

разнообразные отступления от требований

к организации контроля знаний учащихся.

Их прямые замечания сводятся к следующему:

♦ несогласие с нетерпимостью учителей

к сверхпрограммным знаниям в ответах

при опросе на уроках, к отступлениям

учащихся от стандартных моделей ответов

на вопросы учителя;

♦ возражения подростков против того,

что на уроках некоторых учителей

оценку «2» ставят за неподготовленность

к занятиям без учета причин этого;

♦ протест против того, что их стыдят

или им читают длинные нотации за

слабые ответы.

Возмущение подростков также вызывают:

♦ контрольные работы, проводимые

внезапно, без предупреждения;

♦ крикливые реакции на ответы учащихся

невпопад, неприемлемость элементов

шутки учащихся при опросе на уроках,

нервные крики учителей в ответ на отказ

подростка отвечать на их вопросы;

♦ проверка того, что не было задано, и

др.

Репутация учителя падает из-за нервной

реакции на рассуждения подростков, что

данный предмет в жизни пригодится не

всем и многие могут обойтись без того,

на что в школе затрачивается столько

времени; из-за неумения распределять

темы равномерно, в результате чего в

конце четверти начинается спешка.

Раздражение у подростков возникает,

когда они видят, как на уроке педагог

занимается посторонними делами, заполняет

какие-то бланки, жует. Бывают случаи,

когда класс становится свидетелем

межпедагогических (между педагогами.

— Т.Ю.) нервных дебатов непосредственно

на уроке» с. 81)

Будущие педагоги могут поразмышлять,

и, возможно, дополнить этот далеко не

полный список ошибок, но поразмышлять

не отстраненно, а личностно, и продумать

индивидуальные способы предупреждения

подобных ошибок в собственной

деятельности.

Ошибки педагогического общения

Характеризуя эту группу ошибок, следует

напомнить, что неправильное педагогическое

общение рождает у детей страх,

неуверенность, ослабление внимания,

памяти, нарушение динамики речи и, как

следствие, появление у них стереотипных

высказываний. У учеников снижаются

мотивация к учению, самостоятельность

мышления, увеличивается конформность

поведения. Кроме того, у детей сравнительно

быстро формируется устойчиво негативное

отношение к такому учителю, нередко

переносимое затем на преподаваемый

им учебный предмет.

В этой группе особо выделим перцептивные

ошибки педагога и, прежде всего; ошибки

субъективного восприятия обучающихся,

воспитанников.

а) Ошибка функционального восприятия

ребенка. Педагог часто воспринимает

ребенка искаженно, сквозь «фильтр», к

примеру, учебной деятельности, выделяя

только этот аспект. Хороший ребенок —

это успешный, послушный ученик;

соответственно, плохой ученик

воспринимается им как плохой ребенок.

Потребностно-мотивационная сфера,

характер, нравственность, успехи во

внеурочной или внепредметной сфере

деятельности остаются, к сожалению,

вне сферы внимания педагога. Это

одностороннее, обедняющее восприятие

личности ребенка затрудняет как

общее развитие ученика, так и его учебную

успешность, воспринимается им как обида,

несправедливость.

б) Ошибка стереотипного восприятия

ученика.

В ходе профессиональной деятельности

у педагогов неминуемо формируются

стереотипные образы, например,

«отличника», «двоечника» «троечника».

Они вызывают у учителя «эффект

ожидания». От «двоечника» не ждут

правильных ответов. Даже если они

прозвучат, это будет объяснено

случайностью, незамеченным списыванием,

подсказкой. «Троечнику» по инерции

поставят тройку, даже если прогресс

в освоении учебного предмета неоспорим,

а вот «отличника» легко развратить

инерционным прощением невыученного

урока и прочими поблажками.

Очень плохо, когда сами дети сживаются

с пришедшим извне образом. Навешивание

ярлыков ведет к появлению «синдрома

отличника» или к стремлению поддерживать

имидж хулигана как единственно возможному

для ребенка способу выражения несогласия

с оценкой собственной учебной

несостоятельности и т.п. Учительские

симпатии и антипатии отравляют детскую

жизнь также вследствие

«эмоционально-эстетического стереотипного

восприятия». Подсознательно симпатичный

нам ребенок (отвечающий индивидуальным

эталонам физической красоты, обаяния,

культуры) авансируется учительским

расположением, которого лишается

его антипод. Налицо неравная ситуация

комфортности детей в образовательном

процессе, организуемся конкретным

учителем.

Как преодолеть подобного рода ошибки?

Прежде всего, следует общаться с детьми

не только в ситуации урока, что позволит

учителю «открыть» неизвестные ему

достоинства и недостатки ребенка.

Кроме этого, формировать в себе такое

качество, как умение принимать детей

такими, какие они есть, признавать

за ними право на их уникальность,

формировать толерантность (терпимость)

к их индивидуальности, постоянно

контролировать себя на предмет проявления

симпатий и антипатий к ребенку.

г) Ошибки проецирующего восприятия.

Людям свойственно наделять других

собственными достоинствами и

недостатками. Учителям необходимо

помнить, что проекции — всегда только

их проекции, а не истинный образ ребенка.

Педагог должен быть умелым исследователем

детского мира, знающим об опасности

проецирующего восприятия. Предупредить

данную ошибку можно следующим образом

(до конца избежать ее практически

невозможно) — формировать нравственную

культуру педагога. Если личность учителя

отвечает высоким требованиям нравственности

и профессионализма, то приписывание

даже не свойственных ребенку позитивных

проявлений может иметь положительный

эффект; если проецируются несвойственные

ему негативные проявления, то может

возникнуть эффект сбывающегося

пророчества.

Чем чаще педагог контактирует с ребенком,

тем больше он накапливает информации

о нем, о его личностном своеобразии,

тем меньше опасность впасть в ошибку

проецирующего восприятия.

д) Ошибка инерционного восприятия как

результат избыточной информации.

Тесные контакты с учеником притупляют

критичность восприятия, что ведет к

предвзятости и несправедливости со

стороны учителя. Как избежать этой

ошибки? Метод компетентных судей поможет

вам в этом, как, впрочем, и другие методы

психолого-педагогической диагностики

личности.

И, наконец.

е) Ошибки инфантильного восприятия,

являющиеся следствием нравственной

незрелости, низкой педагогической

культуры учителя. Инфантильное восприятие

— вариант «психологической защиты»

профессионально несостоятельных

учителей. Проявляется эта ошибка в

обвинении в своих просчетах не себя, а

своих учеников. Дети воспринимаются

таким педагогом как угроза собственному

благополучию: дерзкие и непослушные,

заносчивые, стремящиеся подорвать его

авторитет и т.д. Неважно, чем — тем, что

они демонстрируют более глубокие знания,

чем у учителя, или проявляют незнание

предмета, якобы доказывая некометентность

преподавателя. Иными словами, «врагами»

педагога могут стать как «знайки», так

и «незнайки», как «зазнайки», так и

«серые мышки». А с врагами принято

воевать. И учитель открывает «военные

действия»: придирки, унижения, обиды и

жалобы родителям и администрации,

стремление избавиться от самых

«беспокойных», перевести в другой класс,

а лучше — в другую школу и т.п.

Полагаем, что если учитель заметил в

себе отношение к детям как к угрозе

собственному профессиональному

благополучию, или это заметили другие,

есть смысл принять решение об уходе

из педагогической профессии (если

попытки повысить собственную самооценку

не за счет унижения детей быстрых

результатов не дают).

К коммуникативным ошибкам общения

относятся и создание коммуникативных

барьеров, препятствий для комфортного

и продуктивного общения учителя с

учениками (нарушение комфортной дистанции

общения — чрезмерное удаление от

ученика или приближение к нему, физические

барьеры, воздвигаемые между учителем

и классом, — учитель отгораживается

учительским столом, «прячется» за

ним как правило из-за боязни класса,

из-за боязни допустить фактическую

ошибку, оторвавшись от конспекта

урока и т.п.), демонстрация своего

превосходства перед детьми, запугивание

(например, фразой: «До экзамена осталось

мало времени, с вашими знаниями не

представляю, как вы их сдадите»),

заигрывание с классом, панибратство

с учащимися, чрезмерная строгость и пр.

Особо выделим группу так называемых

запредельно-этических ошибок. В

строгом смысле это даже не ошибки, а

реализованные педагогические

противопоказания, т.е. факты, случаи,

явления, заведомо приводящие к

отрицательному результату, о чем

педагогу, безусловно, известно.

Термин «запредельно-этические ошибки»

используется нами для обозначения

грубых антипедагогических форм поведения

педагогов в образовательном процессе

по причине их невоспитанности.

Бестактность, игнорирование правовых

норм человеческого взаимодействия

имеют место в ситуации иллюзии

безнаказанности, поскольку дети не

имеют возможности в полной мере защитить

свои права в образовательном процессе.

К таким педагогическим правонарушениям

с полным основанием можно отнести

оскорбления учителями учеников и их

родителей, рукоприкладство (любые

формы проявления физической агрессии),

насмешки, бестактные замечания по поводу

внешности и личной жизни учеников и

их родителей, дурные привычки и

пристрастия «педагогов».

З

апредельно-этические

ошибки совершаются далеко не большей

частью педагогов, но тот факт, что они

встречаются в реальной педагогической

действительности, не дает права их

замалчивать, а серьезность их последствий

диктует необходимость формирования к

ним нетерпимого отношения со стороны

как общественности (прежде всего

родителей), так и администрации

образовательного учреждения.

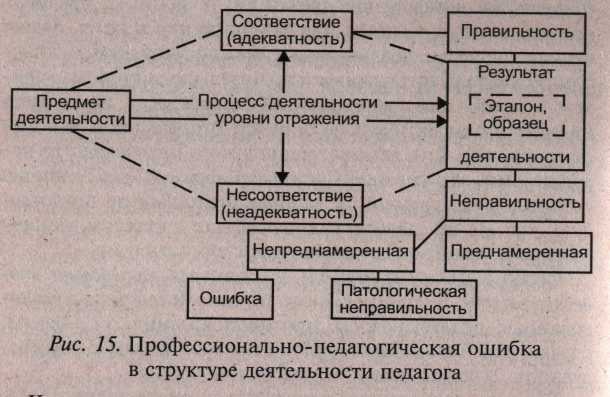

Существуют специфические причины

совершения педагогических ошибок,

обусловленные самим характером

педагогической деятельности (рис. 15).

К ним могут быть отнесены следующие

явления. Длительное пребывание педагога

в роли главной фигуры организации

жизнедеятельности детей формирует

привычку поучать и иллюзию владения

абсолютным знанием о том, что правильно,

а что нет. Это притупляет критичность

в оценке собственных позиций и действий,

формирует у педагога ложное представление

о собственной непогрешимости, восприятие

себя, своих поступков как единственно

верных. У учителя может сформироваться

ложное представление о Потере авторитета

в случае признания ошибки, отсюда —

отказ от коррекции своей деятельности.

Боязнь показаться некомпетентным

приводит к самообману по поводу

правильности действий в ошибочной

ситуации.

3. Может возникнуть боязнь самих ошибок,

которая происходит из ложного

представления об ошибке как проступке.

Вполне естественно не любить собственные

ошибки. Педагоги, как и все люди, ищут и

находят способы избежать столкновений

с негативными последствиями собственных

действий.

Рассмотрим способы избегания.

1. Баллистическое поведение. Педагог

как бы «выстреливает» свое решение,

как пушечное ядро, и мало заботится

о месте его приземления (поскольку после

выстрела на ядро уже нельзя повлиять).

Представление о необходимости принять

решение как таковое в этом случае —

главная задача. Приняв решение, можно

считать, что проблема решена, и убедить

себя в том, что это решение верное.

Подобное поведение дает педагогу

возможность сохранить иллюзию собственной

компетентности за счет того, что он не

учитывает последствия собственных

действий.

2. Атрибутирование своих ошибок

другим людям или обстоятельствам,

нежелание признавать их своими. «Я хотел

как лучше, но обстоятельства помешали».

Педагог начинает искать и как бы

находит эти обстоятельства. «Не я плохо

учу — ученики не способны хорошо учиться».

3. Превращение «плохо» в «хорошо» и

приписывание ошибочному решению или

действию важной роли. «Не было ошибкой

предложить детям нечетко сформулированное

домашнее задание. Это было сделано в

целях формирования у них умения

ориентироваться в ситуации неполной

информированности, которое весьма

пригодится в жизни».

Завершая разговор о педагогических

ошибках как специфическом компоненте

педагогической деятельности, следует

остановиться на общих рекомендациях

по их профилактике.

1. Проводите систематический анализ

собственных действий в процессе

профессиональной деятельности с позиции

«подвергаю сомнению правильность

содеянного». Сомневайтесь. Научитесь

смотреть на себя в процессе деятельности

глазами других людей. Поспорьте с

собственными мыслями. Ведите дневник,

записывайте свои мысли и пр.

2. Прогнозируйте последствия предполагаемых

решений, поступков.

3. Тщательно изучайте все дисциплины

учебного курса, в особенности педагогику

и психологию. Не переоценивайте свой

личный опыт, выстраивайте собственную

педагогическую деятельность, соотнося

ее с научными основами, а не с обыденными

представлениями или стереотипами.

4. «Коллекционируйте» свои ошибки.

Отнеситесь к ним как к ценности.

Проанализированная ошибка позволяет

не «наступать на грабли» многократно.

5. Не бойтесь вероятности совершения

ошибки, формируйте новые привычки

мышления. Страх не предупредит

совершение оплошности.

6. Оценивая сложившуюся учебную ситуацию,

формируйте готовность проанализировать

альтернативные пути ее решения.

7. Избегайте ошибочных обобщений («Я

пришла на семинарское занятие

недостаточно подготовленной и вышла

из затруднительного положения за счет

своей общей эрудиции, следовательно,

можно не готовиться тщательно к каждому

занятию»).

8. Избегайте подражания. Не принимайте

на веру умозаключения других людей,

даже ваших наставников-педагогов.

Будьте в меру критичны и самокритичны!

Не формируйте свое отношение к другим

людям (возможно, будущим коллегам)

на основании чужих выводов.

9. Избегайте преувеличений. Не делайте

«из мухи слона».

10.Не принимайте негативные реакции

людей, их неадекватное поведение как

желание причинить вам неудобство. В

основе такого поведения лежат собственные

проблемы людей и неумение их

конструктивно разрешать. Добросовестного

педагога характеризует стремление

свести к минимуму вероятность

совершения ошибки. Как субъект

педагогической деятельности он постоянно

решает разнообразные по содержанию и

степени сложности педагогические

задачи. Научить никогда не ошибаться в

их решении нельзя. Но можно и должно

формировать представления и умения

эффективного поведения педагога в

ситуациях реальной педагогической

действительности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение и раскройте сущность

педагогической деятельности.

2. Охарактеризуйте специфику педагогической

деятельности.

3. В чем состоят особенности деятельности

учителя сельской школы?

4. Что такое педагогическая мотивация

и каковы ее разновидности?

5. Назовите виды педагогической

деятельности и дайте их краткую

характеристику.

6. Перечислите функции педагогической

деятельности. Раскройте содержание

одной из них (по выбору).

7. Дайте определение понятия «стиль

педагогической деятельности».

Охарактеризуйте один из стилей (по

выбору).

8. Назовите и охарактеризуйте

педагогические умения.

9. В чем заключается профессиональная

компетентность педагога? Раскройте

ее структуру.

10. Дайте определение понятия

«профессиональная педагогическая

ошибка». Каково место педагогической

ошибки в структуре профессиональной

деятельности педагога?

11. Используя типологию профессиональных

педагогических ошибок, приведите пример

подобных явлений в своей школьной

жизни.

Литература для самостоятельного

изучения

1. Аминов Н.А. Психологический профотбор

на педагогические специальности. —

Ярославль, 1994.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической

технологии. — М., 1989.

3. Давыдов В.В. Деятельность: теория,

методологии, проблемы. — М., 1990.-С. 151.

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология:

Учеб. пособие.— Ростов-н/Д, 1997.

5. Климов Е.А. Индивидуальный стиль

деятельности в зависимости от

типологических свойств нервной, системы.

— Казань, 1989.

6. Коменский Я.А. Избр. пед. соч. — М.,

1955.

7. Леонтьев А.Н. Избр. психолог, произв.

В 2-х т. — М., 1983. — Т. 2. — С. 156.

8. Маркова А.К. Психология труда учителя.

— М., 1993.

9. Педагогика: Учебное пособие для

студентов педагогических вузов и

колледжей. Под ред. П.И. Пидкасистого. —

М., 1998.

10. Словарь-справочник по педагогике.

Автор-сост. В.А Мижери-ков. Под общ. ред.

П.И.Пидкасистого. — М., 2004.

11. Юзефавичус Т.А. Введение в профессию.

Курс лекций. — М., 2002.