На 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге намечался переворот. Мятежниками стали дворяне, которых впоследствии будут называть декабристами. Эти люди хотели провести в России реформы и отменить крепостное право. Чтобы донести свои мысли до императора, им пришлось совершить переворот, но все вышло по-другому. События того дня вошли в историю под названием «восстание декабристов».

Содержание статьи

- 1 Кем были декабристы и как они стали революционерами?

- 2 Что вдохновляло декабристов, чего они добивались?

- 3 Был ли у декабристов лидер, кто их поддерживал в мире, обществе?

- 4 Как прошло восстание декабристов?

- 5 Какая степень наказания ждала декабристов?

Кем были декабристы и как они стали революционерами?

В рядах мятежников были молодые дворяне разного достатка, положения и степени знатности. Изначально в сообщество входило множество людей, но подсчитать точное количество сложно, так как вся их деятельность чаще всего ограничивалась разговорами.

Доподлинно известно, что декабристов было больше 300 человек, также, их объединяли две особенности:

- Дворянский титул.

- Звание офицера.

Из этого следует вывод – революционеры относились к элите, высшему слою населения. Это были небедные (скорее богатые), родовитые люди с определенным статусом, уровнем жизни и наличием образования.

Кодексы заговорщика и дворянина – два абсолютно разных понятия, противоречащих друг другу. Мятежникам пришлось решать эту моральную дилемму, учитывая, что их поведение, образ жизни был определен кодексом дворянской чести.

Заговорщик, будучи пойманным на провалившемся восстании обязан молчать о содеянном, а дворянин напротив – должен прийти и повиниться царю. Честный представитель элиты не лжет, в то время как заговорщик пойдет на все ради результата.

Многие из мятежников были офицерами – профессиональными военными с образованием. Большинство из них были героями войн, сражений с боевыми наградами. Впоследствии у половины заговорщиков их заберут.

Революционерами в привычном понимании участники тайного общества не были. И изначально свергать государя не собирались. Они, напротив, с честью служили царю и стране. К идее свержения заговорщики пришли, учитывая сложившееся положение вещей и изучив опыт заграничных революций. Это были умные люди, и большинство из них сразу же забраковали идею.

Нужно отметить, что в сообществе была текучка: люди, участвующие в восстании и те, кто принимал непосредственное участие в обсуждениях – два редко пересекающихся множества.

С 1816 по 1825 годы через секретные общества прошли многие. Завсегдатаи ранних сообществ впоследствии потеряли к ним интерес. Поэтому, в восстании участвовали те, кто в сообщества не входил вовсе или же был принят за несколько суток до назревающего переворота.

Беседы на политические темы в дворянском обществе не поощрялись, поэтому, когда один товарищ предлагал другому вступить в тайное сообщество – это волей-неволей становилось секретом. Так образовывались замкнутые кружки единомышленников.

- Южное сообщество образовалось в небольшом украинском городе Тульчин, здесь же был организован штаб Второй армии.

- Союз спасения сначала был компанией боевых товарищей лейб-гвардии Семеновского полка, большинство имело между собой родственные связи.

В 1818 году тайное общество начнет расширяться, в нем уже насчитывалось примерно 200 человек из Санкт-Петербурга и Москвы. Неуправляемый рост сообщества побудил лидеров движения объявить о роспуске Союза. Нужно было избавиться от лишних участников, а тем, кто всерьез настроен продолжать дело, готовить заговор – делать это без посторонних зевак.

Таким образом, декабристы стали первой политической оппозицией в истории России, которые были объединены идейным основанием, а не просто гнались за властью.

Что вдохновляло декабристов, чего они добивались?

Идеей революции зачинщики восстания одержимы не были, эти люди не противопоставляли себя государству, а, напротив – служили ему. Декабристы были последователями Александра I относительно проведения реформ, изменений и хотели, чтобы император продолжил в России то, что начал в 1815 году, когда даровал конституцию Польше. Из основного, мятежники хотели добиться двух вещей:

- Избавиться от крепостного права.

- Ввести конституцию.

До последнего дворянские прогрессисты были готовы решить терзавший их вопрос мирным путем, но в итоге, разочаровавшись в действиях Александра I, начали военную подготовку революции силами армии.

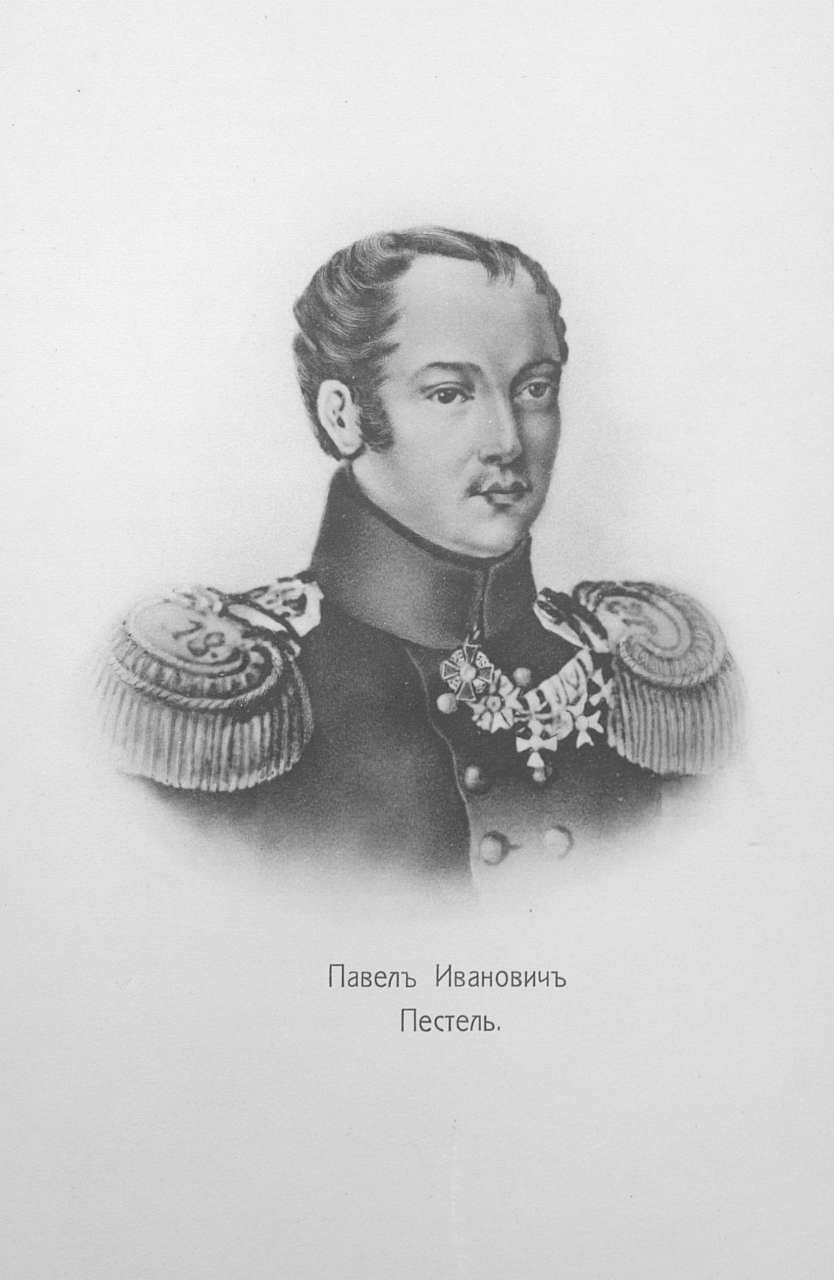

Чтобы обойтись без переворота Павел Пестель – один из руководителей тайного общества хотел ехать в Таганрог, когда там отдыхал император, чтобы предложить обмен: отказ от революции взамен на внедрение реформ.

Если бы все случилось, как хотели мятежники – они бы стали верными сторонниками власти и принимали активное участие в проведении долгожданных изменений в уставе страны.

Заговорщиков вдохновлял поход русской армии 1813-1814 годов и опыт войны 1812 года, которая характеризовалась большим патриотическим подъемом.

Для революционеров было несправедливо, что в России люди живут хуже, чем в Европе. И то, что они сражались бок о бок с простыми солдатами из крепостных, выиграли с ними войну, а помещики позволяют себе обращаться с ними, как с имуществом.

Эти темы стали главными в обсуждениях мятежников. Они намеревались преодолеть несправедливость и уравнять права всех. Отмена крепостного права была основным, чего хотели декабристы.

С другой стороны, стоит помнить о другом политическом контексте того века: во многих странах произошли реорганизации, изменения, революции после Наполеоновских войн. Своими действиями декабристы хотели добиться лучшей жизни. Для этого, по их мнению, в России не хватало:

- введения конституции;

- реформ;

- честных судов;

- отмены крепостного права;

- равенства людей вне зависимости от статуса и положения.

Несмотря на четкое понимание того, что мятежники знали, чего хотят, у них не было плана действий. Относительно целей – единства не было, но о средствах все думали одинаково – единодушно было принято решение совершить военный переворот.

Был ли у декабристов лидер, кто их поддерживал в мире, обществе?

В 1988 году издали последний биографический словарь декабристов, где указаны данные об участниках движения:

- В попытке переворота участвовало 600 человек. В это число входили активные участники движения и люди, косвенно касающиеся событий того времени.

- Арестовали 316 участников восстания.

- Судили 121 революционера.

- 58 человек наказали без суда, административно.

Единого лидера мятежа у декабристов не было. Этому послужил пример Наполеона во Франции: когда революция вознесла лидера наверх, а он ее уничтожил и стал императором.

Так что, когда декабристов обвиняли в цезаризме, бонапартизме – это воспринималось, как непростительное оскорбление.

Казалось, что большой поддержки мятежники в окружении не имели. Однако, на деле у каждой революции был фундамент, и ни одно движение не возникало просто так. Для декабризма основанием стало оппозиционное свободолюбие.

В обществе к дворянам-радикалам отношение начали менять в лучшую сторону после приговора. Когда декабристы из заговорщиков превратились в жертв режима – общество кардинально изменило к ним отношение. После этого стали переосмысливать цели движения.

У декабристов были соратники в рядах чиновников:

- Михаил Сперанский;

- адмирал Николай Мордвинов;

- Павел Киселев – начальник штаба 2-й армии;

- командир Кавказского корпуса – Алексей Ермолов.

Многие чиновники по своим причинам разделяли мысли и намерения декабристов. Ермолов и Киселев даже сумели предупредить декабристов о дате ареста. Это позволило уничтожить некоторые порочащие их документы и другие улики.

Многие страны наблюдали за тем, что происходило в России, знали про восстание декабристов, их намерения, общие цели. Но информации о явном воздействии, активном участии или помощи тайному сообществу нет.

Как прошло восстание декабристов?

Мятеж был обречен на провал. Заговорщики не имели четкого плана действий, но его и не удалось бы воплотить в жизнь, потому что все пошло не так еще до начала бунта.

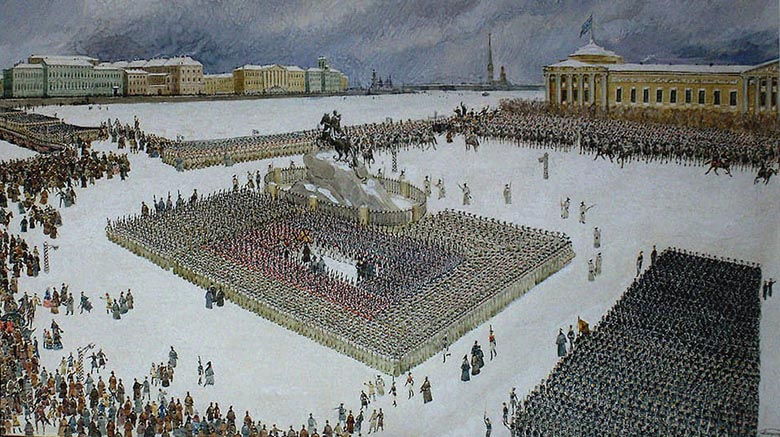

Как и планировалось, 14 декабря мятежники вывели на Сенатскую площадь войска, чтобы потребовать введения конституции и предъявить свои требования. На этот день было назначено заседание Сената и Государственного совета, посвященное присяге новому государю.

Так и случилось, но задолго до того, как пришли войска. Декабристы прибыли на площадь, когда заседание закончилось, чиновники уже разошлись, так что требования предъявлять было уже некому. Офицеры не ожидали такого поворота событий и ничего не предпринимали, продолжая держать войска на площади.

Но правительственные войска отлично знали, что обязаны делать в случае мятежа, и быстро окружили восставших. Случилась перестрелка, но на кардинальные действия заговорщики не решились.

Декабристы не были отчаянными людьми, готовыми проливать кровь, хотя для удачного исхода восстания это было необходимо. В сложившейся ситуации нужно было давать отпор и сражаться за свою идею до последнего.

В итоге стрельбу начали те, кто защищались – кровь пролилась, но жертв было немного, все стреляли без энтузиазма поверх голов, чтобы избежать нежеланных для всех смертей. Войска правительства хотели испугать зачинщиков, чтобы те рассеялись, но революционеры допустили ошибку, и начали отстреливаться.

Согласно подсчетам ученых нашего времени, в тот день было максимум 80 жертв с обеих сторон. Другие версии и гипотезы официально считаются надуманными.

Какая степень наказания ждала декабристов?

Чтобы разобраться и наказать виновных, Николай I создал специальную госструктуру – Тайный комитет. Это был специальный орган для изыскания соучастников злоумышленного общества, в который входили генералы императора. Для вынесения приговора революционерам учредили Верховный уголовный суд.

Император хотел осудить мятежников честно, по справедливости. Но законов для этого еще никто ранее не издавал, поэтому что делать – никто досконально не знал. А подсудимых насчитывалось много, степень вины для каждого была своя.

В итоге, император принял решение – поручить сановнику Михаилу Сперанскому разработать новую систему наказания. Этот человек отличался своим либерализмом, что явно просматривалось в созданной им системе:

- Обвинение разделили на 11 разрядов, которые классифицировались по степени вины. Каждый разряд состоял из соответствующего ему состава преступления.

- После по разрядам расписали виновных, судьи выслушивали обвинение, голосовали и присуждали меру наказания каждому разряду.

- Было пять человек, так называемых, лидеров тайного общества – их сразу приговорили к смертной казни.

- Каждый приговор разрабатывался не до конца – все было с запасом, чтобы император мог смягчить наказание или проявить милосердие.

Согласно этой системе, обвиняемые на суде не присутствовали, и лично не могли повлиять на исход дела. Декабристы услышали уже сам приговор, что их неимоверно разозлило – ведь будь они в более цивилизованной стране у них, были бы адвокаты и возможность защититься.

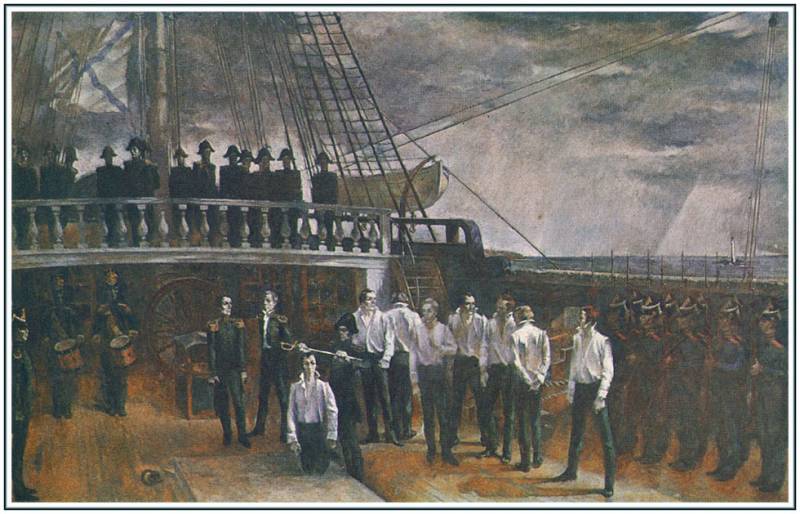

Многих отправили на каторжные работы в Сибири, предварительно лишив чинов, боевых наград и дворянского достоинства. Из щадящих мер пресечения были ссылки на поселение, и в отдаленные гарнизоны с возможностью продолжить службу.

26 декабря 1825 года в России произошла, пожалуй, самая громкая неудачная попытка госпереворота — в историю она вошла как Восстание декабристов. Почему это произошло, кто были основные участники и каковы последствия — расскажем про Восстание декабристов кратко в обзоре altapress.ru.

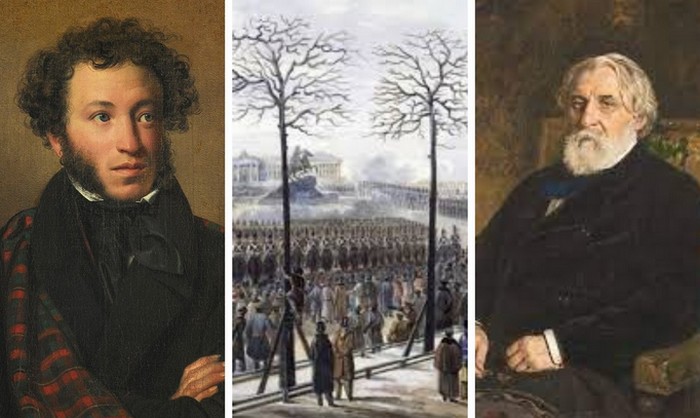

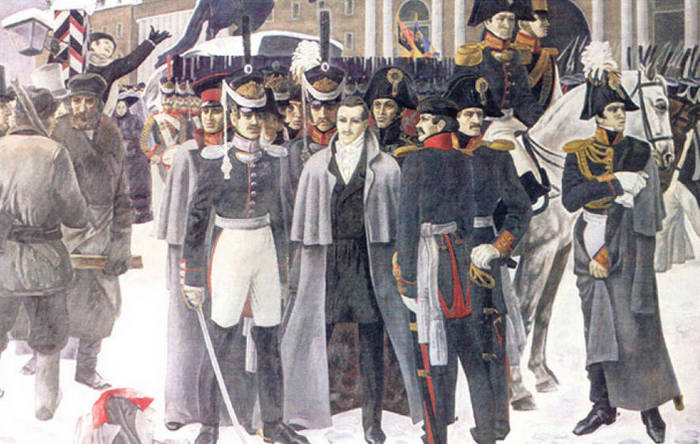

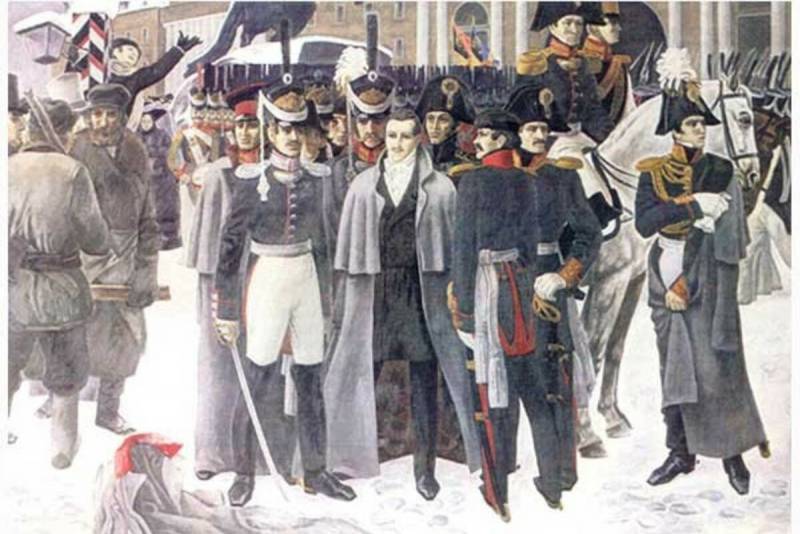

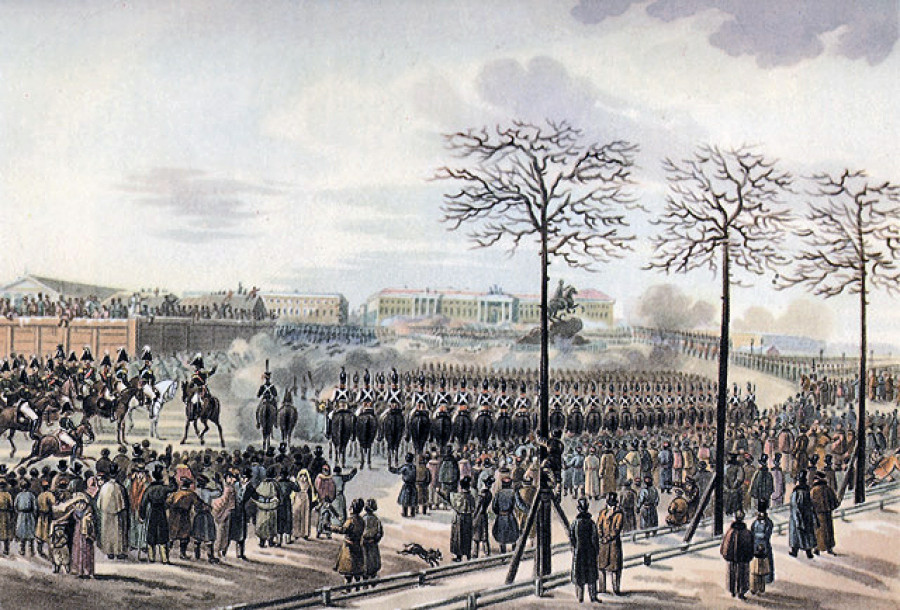

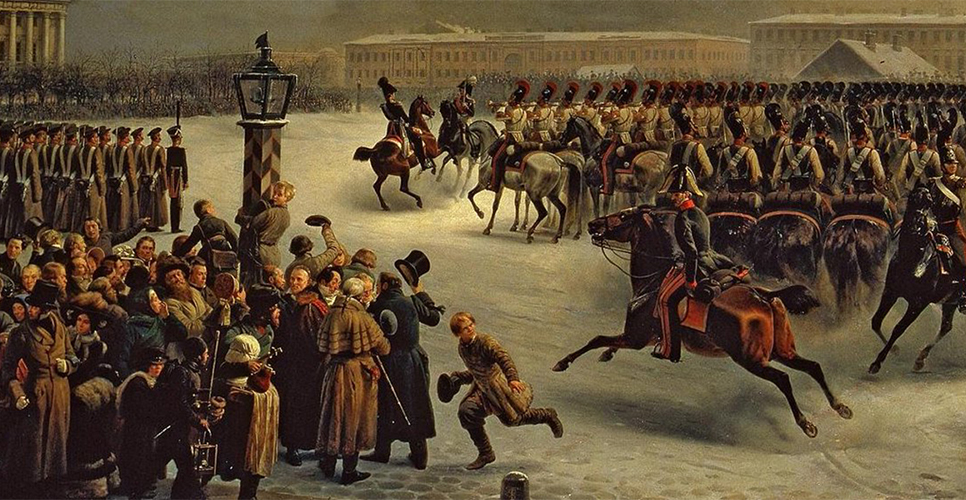

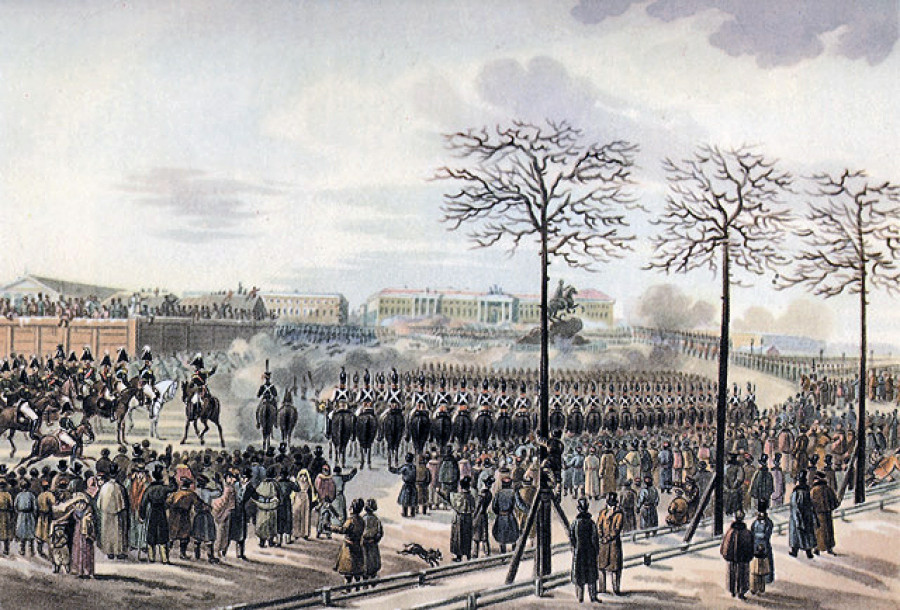

Лейб-гвардейский конный полк во время восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади

Василий Тимм, СС0

Каков был план декабристов?

Группа дворян, многие из которых были военными, попытались не допустить вступления на трон Николая I. Однако главной целью движения декабристов было не это, а идеалистические устремления — упразднение самодержавия и отмена крепостного права.

Декабристы хотели помешать войскам и Сенату принести присягу новому царю. Восставшие планировали занять Зимний дворец и Петропавловскую крепость, а царскую семью арестовать и якобы даже убить.

После этого декабристы планировали учредить Временное революционное правительства. Депутаты должны были принять Конституцию и созвать Всенародный собор (Учредительное собрание), который бы выбрал форму правления — конституционную монархию или республику.

Что предшествовало восстанию?

Декабристы были членами различных тайных обществ 1810—1820-х годов. Заговорщики планировали восстание на лето 1826 года, однако внезапная смерть императора Александра I в конце 1825 года ускорила событий.

После смерти Александра армия и госаппарат должны были присягнуть следующему по старшинству сыну Павла I — великому князю Константину Павловичу. Однако сам он престола не принимал, но и формально не отказывался от него в качестве императора. В стране создалось положение междуцарствия, отмечает РИА Новости.

После повторного отказа Константина от короны на престол должен был взойти третий сын Павла I — Николай Павлович. На 26 декабря была назначена «переприсяга» Николаю I. Руководители восстания решили воспользоваться этой ситуацией.

Сенат и Синод, Санкт-Петербург

SERGiK73, , from Wikimedia Commons

Что происходило в день восстания декабристов?

26 декабря к 11 часам утра офицеры-декабристы вывели ан Сенатскую площадь около 800 солдат Московского лейб-гвардии полка. Позже к ним присоединились части 2-го батальона Гренадерскогополка и матросы Гвардейского морского экипажа

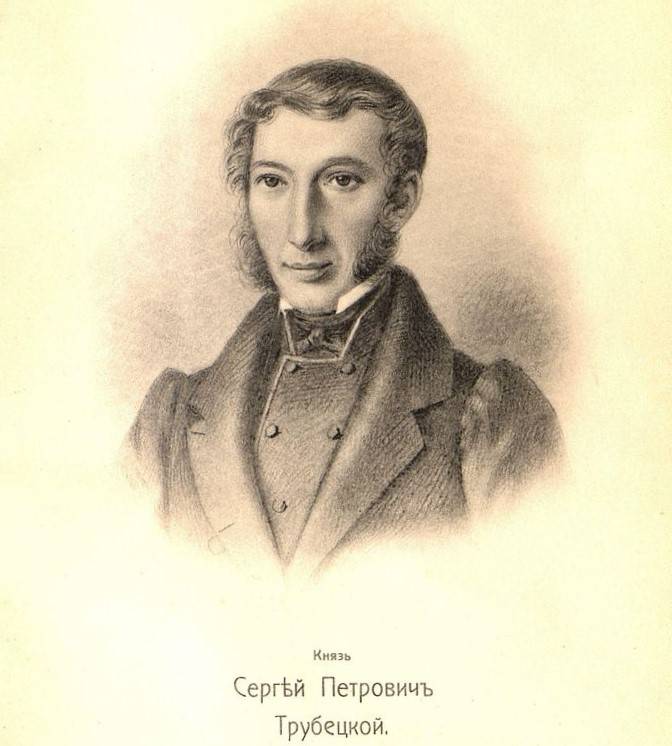

Однако за несколько дней до этого будущего императора Николая предупредили о намерениях декабристов. Часть членов декабристского движения принесли присягу Николаю. Когда назначенный диктатором восстания князь Сергей Трубецкой не появился на площади, заговорщики долго.

Этим воспользовался герой Отечественной войны 1812 граф Михаил Милорадович, который уговаривал собравшихся разойтись. Однако Евгений Оболенский, выйдя из рядов восставших, убеждал Милорадовича отъехать, а потом легко ранил его штыком в бок. В то же время граф Михаил Каховский ранил генерал-губернатора выстрелом из пистолета — в тот же день Милорадович скончался.

После этого Николай успел взять в свои руки инициативу. Правительственные войска вчетверо превосходили армию декабристов. В итоге после серии перестрелок план декабристов провалился, на улицах и площади к ночи лежали сотни трупов.

Сенатская площадь. Картина художника Карла Колмана

К. Кольман, СС0, via Wikimedia Commons

Как проходили казни декабристов?

Оставшихся в живых декабристов арестовали и свозили в Зимний дворец. Николай I сам выступал в роли следователя.

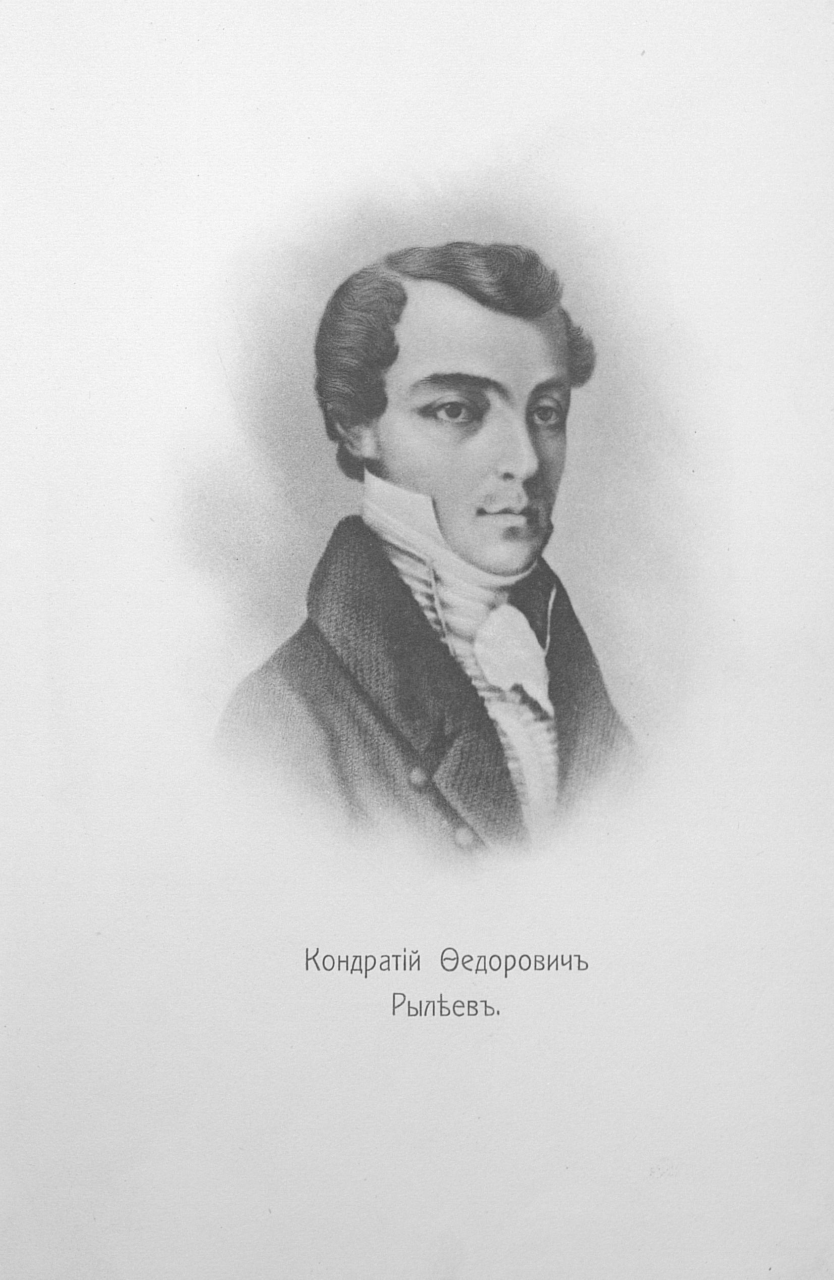

Всего под следствие попали 579 человек, из них 287 признали виновными. Пятерых человек казнили: это Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Петр Каховский, Михаил. Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьёв-Апостол. Еще 120 человек сослали на каторгу в Сибирь.

Значение восстания декабристов

Декабристы заложили основы революционных традиций, некоторые их идеи спустя несколько десятков лет реализовались в виде отмены крепостного права в России.

Важные новости, обзоры и истории

Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!

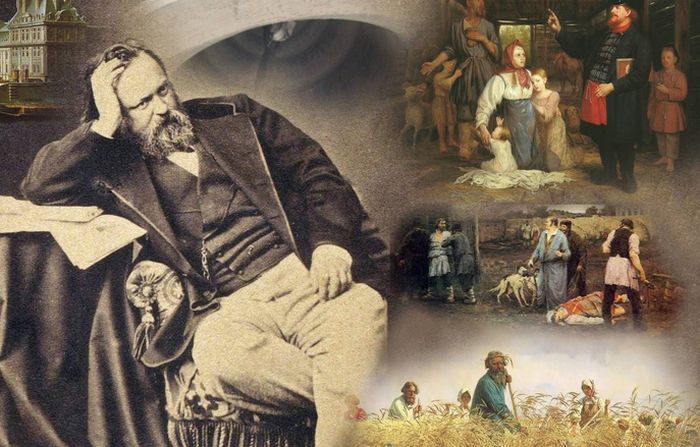

Почему события декабря 1825 года, о которых еще совсем недавно мало кто вспоминал, а теперь все ожесточенно спорят, стали поворотным моментом российской истории последних двух веков? Кем были декабристы — вероломными мятежниками или страстотерпцами русской свободы? Что на самом деле замышляли руководители заговора и как декабристский миф до сих пор определяет в России отношения власти и общества? На эти вопросы «Ленте.ру» ответила доктор исторических наук, профессор РГГУ, научный консультант фильма «Союз спасения» Оксана Киянская.

Нечаянное междуцарствие

«Лента.ру»: Давайте начнем, говоря современным политическим языком, с транзита власти в России образца 1825 года. Почему он прошел настолько безобразно, что его результатом стало восстание декабристов?

Оксана Киянская

Оксана Киянская: Я понимаю, чем вызван ваш интерес к этой теме. Отчасти дело в нашумевшем фильме «Союз спасения», сценаристов которого я консультировала, и теперь все ищут параллели в современности и событиях почти двухвековой давности. Одна из сюжетных линий картины описывает междуцарствие — как вы выразились, своего рода транзит власти 1825 года. Как это часто бывает в нашей истории, такая ситуация стала проявлением абсолютного беззакония.

Почему?

Потому что действовал принятый еще Павлом I Акт о престолонаследии 1797 года, согласно которому после смерти монарха трон доставался его старшему сыну, а если тот оставался бездетным — то его брату. Как известно, детей Александр I не оставил, поэтому после него корона переходила следующему по старшинству брату Константину Павловичу. Но ситуация осложнялась тем, что сам Константин мог наследовать престол, а его дети — уже нет.

Из-за морганатического брака с дочерью польского графа?

Константин был женат дважды: сначала на немецкой принцессе Юлианне-Генриетте-Ульрике (после принятия православия — Анне Федоровне), с которой не имел детей, а после развода с ней — на польской графине Жанетте Грудзинской. Но по закону претендовать на российский престол могли только дети, рожденные от двух особ императорской фамилии.

Поэтому сам Константин право на престол имел, а его дети — не имели. Кроме того, он сам не особенно стремился царствовать. По воспоминаниям современников, после брака с Грудзинской он совершенно ополячился и остался жить в Польше (Царство Польское с 1815 года находилось в составе Российской империи — прим. «Ленты.ру»). Кстати, и в этом браке у него детей не было.

Следующий претендент на корону — Николай, третий сын Павла I, который к тому времени сам уже имел сына (будущего Александра II). Поэтому в 1823 году Александр I своим манифестом именно его назначил своим наследником. Константин же отрекся от престола.

В чем же тогда беззаконие?

В том, что все сделали тайно, и при жизни Александра I манифест так и не обнародовали. Его экземпляры, которые предписывалось вскрыть только после смерти императора, хранились в Успенском соборе Московского Кремля, в Сенате, Синоде и Государственном совете. О существовании этих документов во всей Российской империи знали всего несколько человек. Был ли среди них Николай Павлович, сказать трудно. Историки об этом до сих пор спорят, но, скорее всего, он был в курсе.

Почему Александр I так поступил и сразу не объявил наследником Николая? Ведь тем самым он фактически заложил мину под будущее страны после своего ухода.

Трудно понять, что порой творится в головах у российских правителей. Видимо, он стремился до последнего момента отложить окончательное решение о своем наследнике, чтобы в случае чего иметь возможность все переиграть. Историки говорят и о том, что к 1823 году император не расстался и с мечтой когда-нибудь ввести в России конституционное правление. Может быть, он намеренно держал всех в подвешенном состоянии — такое поведение в нашей истории характерно не только для него.

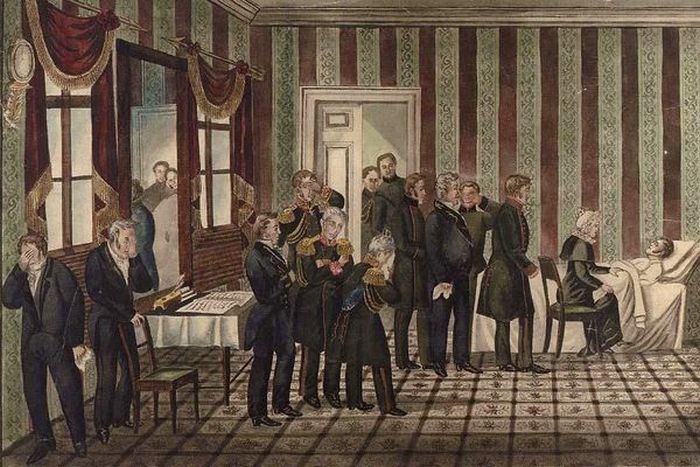

Борис Чориков «Кончина императора Александра I»

Однако Александр I не учел одного важного обстоятельства — в России мертвые властители воли не имеют. Когда в ноябре 1825 года он внезапно умер в Таганроге, возникла очень опасная ситуация, когда огромная империя вдруг оказалась без управления. В стране возник коллапс власти — император скоропостижно скончался, а его законный наследник не был известен.

Почему так странно себя повел Константин, который тогда находился в Варшаве?

Он повел себя как представитель высшей российской власти — стал лавировать и играть в свою игру. Подтвердив, что не желает царствовать, Константин так и не прислал из Варшавы официального отречения, хотя вся страна к тому времени уже успела ему присягнуть как новому государю. Переписка между Константином и Николаем длилась несколько недель, внеся смятение в умы подданных, и в итоге привела к крови на Сенатской площади.

Мне трудно сказать, чего добивался тогда Константин, но, по мнению многих наблюдателей, вплоть до его смерти в 1831 году Николай I опасался своего старшего брата и крайне неуютно себя чувствовал на троне. И боялся не зря, ведь он стал правителем России абсолютно незаконно, вопреки павловскому акту о престолонаследии. Поэтому формально декабристы были правы, когда объявили его узурпатором.

Части единого плана

Как вы относитесь к мнению, что на самом деле восстание декабристов было финальным событием эпохи дворцовых переворотов XVIII века, во время которых гвардия запросто свергала и возводила на трон императоров, а вовсе не преддверием грядущей русской революции?

Такое мнение среди историков действительно есть, но я его не разделяю. Конечно, по форме восстание напоминало классический военный переворот, но по содержанию это было нечто иное. Идеологи декабристского движения не просто хотели воцарения Константина, а осознанно собирались совершить революцию — то есть коренное переустройство всей общественно-политической жизни страны.

Вы сказали, что именно междуцарствие конца 1825 года спровоцировало декабристов на преждевременное выступление. Это правда, что изначально восстание они запланировали на лето 1826 года, когда Александр I должен был прибыть на маневры южных армий?

Да, это так. Самый сложный вопрос в декабристоведении — вопрос о так называемом «плане действий» заговорщиков, о том, как они планировали взять власть. Ведь не могли же они с 1816 года, когда возник «Союз спасения», в течение девяти лет постоянно рассуждать о будущем России и о планах убийства царя. Я очень долго занималась деятельностью Южного общества, и могу, например, сказать об очень важной роли генерал-интенданта 2-й армии Алексея Юшневского.

Кадр из фильма «Союз спасения»

Изучая интендантские архивы, я обнаружила, что по его приказу военные склады были намеренно развернуты не в сторону, например, Турции (наиболее вероятного тогдашнего внешнего противника), а в направлении на Петербург. То есть намеренно готовился стремительный марш-бросок южных армий в сторону столицы. Отголоски этого плана мы как раз и видим в фильме — когда Юшневский, беседуя с Пестелем, рассказывает ему о военных складах на «Ржевской дороге».

Император ежегодно проводил смотры южных армий, поэтому тамошние заговорщики готовили как минимум три варианта действий с его арестом или убийством: Бобруйский заговор, первый и второй Белоцерковские планы. Но после смерти Александра I в ноябре 1825 года стало очевидно, что все придется менять на ходу. У Пестеля имелся запасной замысел, известный в историографии как «план 1 января»: находившийся под его командованием Вятский полк в новогоднюю ночь 1826 года должен был заступить в караул в Главной квартире 2-й армии в Тульчине. По мысли заговорщиков, это стало бы сигналом к восстанию: полку предстояло арестовать весь командный состав армии и начать поход на Петербург.

Почему этот план не осуществился?

Пестеля взяли под стражу за две недели до 1 января 1826 года. Узнав о том, что его собираются арестовать, он понял, что фактор внезапности использовать не удастся, и решил не начинать «междоусобия». Все ругают игравшего Пестеля актера Прилучного, бессильно скрежетавшего зубами в ответ на сообщение о грядущем аресте, но такая реакция, по-моему, очень похожа на поведение реального декабриста. Что касается замыслов Северного общества, то там еще сложнее. Позднее на следствии декабристы рассказывали о чем угодно, но только не о своих конкретных планах. До сих пор историки спорят, чего на самом деле хотел Рылеев и почему не вышел на площадь Трубецкой.

Вы написали биографию Пестеля и много времени изучали документы по делу декабристов. Наверняка у вас сформировалась своя точка зрения?

Мне представляется, что перед 14 декабря существовало два совершенно разных варианта действий. План Рылеева был простым и решительным: вывести гвардию и до переприсяги Николаю захватить Сенат и Зимний дворец, арестовать императорскую фамилию и обнародовать манифест о смене в России формы правления. Судя по показаниям Трубецкого, он хотел вывести войска не на Сенатскую площадь, а за город, чтобы разбить там лагерь, и потом оттуда начать переговоры с верховной властью.

Весьма странный план.

Надо иметь в виду, что Трубецкой был опытным военным, поэтому трудно его заподозрить в дилетантском подходе. Он объяснял такой выбор тем, что не хотел проливать кровь, — и в фильме мы тоже это видим. Трубецкой в декабре 1825 года оказался в Петербурге случайно, поскольку служил тогда в Киеве. Он был ближайшим другом Сергея Муравьева-Апостола.

Василий Тимм «Восстание декабристов 14 декабря 1825 года»

И план Трубецкого подразумевал совместные действия петербургской гвардии и армейских частей. Вывести гвардию за город он хотел для того, чтобы дождаться войск с Украины. Правда, план этот предстояло реализовать без участия Пестеля.

Но это вообще полная авантюра.

Конечно. Но, по всей видимости, осколком этого плана стало восстание Черниговского полка. Сейчас трудно понять весь реальный замысел декабристов — перед нами разрозненные фрагменты большой картины, которую мы полностью не видим. Я много лет этим вопросом занимаюсь и могу обоснованно предполагать, что события 14 декабря 1825 года в Петербурге и восстание Черниговского полка — это части единого плана, развалившегося под влиянием внешних критических обстоятельств. Иначе декабристы просто выглядят кучкой странных людей, бессмысленно бегающих по столичным площадям и украинским селам. Между тем этого быть не может: лидеры заговора прошли Отечественную войну 1812 года и не были новичками в военном деле.

Конституция, крест и виселица

Декабризм стал следствием победы в той войне, когда в стране активно пробудилось русское национальное чувство?

На мой взгляд, следствием даже не войны, ибо Россия и раньше часто и долго воевала, а Заграничных походов русской армии. Огромное число русских людей впервые оказалось в Европе и смогло сравнить жизнь там и порядки здесь, сделав соответствующие выводы. У нас до сих пор многие считают, что декабристы прежде всего были озабочены народными чаяниями и первым делом хотели отменить в России крепостное право. Но не зря еще Ленин совершенно справедливо называл их страшно далекими от народа. Ведь никто из декабристов своих собственных крестьян не освободил.

Венедиктов в недавнем шоу Собчак парировал это тем, что они не имели права в одиночку принимать такие решения, поскольку были членами больших дворянских семейств.

Венедиктов неправ — жаль, что мне не удалось принять участие в той программе. Среди декабристов было немало богатых людей, уже имевших собственные поместья и крестьян, — например, Сергей Волконский, Иван Якушкин, Сергей Трубецкой. Захотели бы — отпустили. Освобождение крестьян для них было вторичным.

Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

Главная цель состояла в другом: вернувшись из европейского похода, где они рисковали своими жизнями ради отечества, будущие декабристы обнаружили, что тут, в России, их роль в общественной жизни равна нулю. Они по-прежнему оставались всего лишь безгласными, хоть и высокородными, подданными самодержца, не защищенными никаким законом.

Это как в стихотворении Бродского «На смерть Жукова»: «Смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою»?

Да, вот именно. И, конечно, подобное положение вещей их категорически не устраивало. Они хотели открыто обсуждать будущее своей страны, заседать в парламенте и принимать законы. Декабрист Гавриил Батеньков прямо заявлял на следствии, что хотел стать политиком. Но что им мог предложить Александр I в последние годы своего царствования? Разве что аракчеевщину.

Я читал, что именно Сперанского, который готовил документацию для Верховного уголовного суда над декабристами, они намеревались назначить первым президентом России после провозглашения республики.

О должности президента речи не шло, поскольку декабристам не удалось договориться между собой о форме будущего правления. Но некоторые из них после взятия власти действительно планировали ввести Сперанского в состав Временного революционного правления. Вполне возможно, что Сперанский, знаменитый реформатор начала александровского царствования, в случае победы поддержал бы их, поскольку многие их идеи были ему близки.

Кто именно из декабристов замышлял убийство всей императорской семьи, в том числе малолетних детей Николая Павловича?

Прежде всего это был план Пестеля. В Южном обществе шли споры о целесообразности смерти всей «фамилии», однако необходимость убийства императора признавали большинство заговорщиков на юге. Этот вопрос они даже специально ставили на голосование. Что касается Северного общества, то там мнения разделились, и немало его членов возражали против цареубийства, а тем более — против уничтожения «фамилии».

Это правда, что солдаты восставших полков на Сенатской площади кричали «Да здравствует Константин и жена его Конституция!», или это позднейший исторический анекдот?

Нет, неправда. Это фраза из мемуаров Николая I, но такого не могло быть, поскольку нижние чины гвардейских полков наизусть учили имена всех членов императорской фамилии. Поэтому солдаты, стоявшие 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, отлично знали, как на самом деле звали супругу великого князя Константина Павловича. И надо отдать должное фильму — его создатели не купились на этот анекдот, о жене Константина Конституции там ничего не говорится.

Герцен про казнь пятерых декабристов писал, что их «виселица превращается в крест». Зачем Николай I это сделал? Ведь он настроил против себя все тогдашнее русское общество, и его последующее тридцатилетнее правление до сих пор у нас вспоминают негативно. Разве не так?

Все так. Мало кто верил, что царь решится их повесить. Отчасти с этим связан жуткий момент, когда у троих повешенных во время казни сорвалась веревка. До этого в течение многих лет в России никого не казнили, поэтому эшафот был сделан неумело и некачественно.

Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

Я полагаю, что если бы Николай I понимал последствия подобного шага, он никогда бы на него не решился. Но новый император был молодым, неопытным и очень напуганным человеком, который 14 декабря 1825 года вполне мог сам погибнуть. Тем более он помнил, как много лет назад восставшие гвардейцы убили его отца и деда — да и сына, как мы знаем, спустя несколько десятилетий постигнет подобная участь.

Союз пленительного мифа

Наверное, нынешний всплеск споров вокруг этой темы связан не только с выходом «Союза спасения», но и с тем, что многие до сих пор судят о декабристах по фильму «Звезда пленительного счастья», где они представлены исключительно в восторженно-романтическом духе. Какими на самом деле были эти люди?

Самыми разными: среди них были и обычные фрондеры, и непримиримые революционеры, и те, кто хотел договориться с верховной властью. Движение декабристов, как любое сложное и многообразное историческое явление, нельзя рассматривать ни однозначно негативно, ни исключительно положительно. Это была весьма неоднородная публика: не все отправившиеся на плаху или в Сибирь стояли в строю на Сенатской площади, не все участники восстания состояли в тайных обществах. Среди декабристов можно найти и героев, и подлецов. Мне кажется, что эта неоднозначность хорошо видна в «Союзе спасения».

Ваш коллега историк Сергей Эрлих назвал восстание декабристов главным мифом русской интеллигенции, мифом ее основания. По его мнению, «благодаря Герцену, создавшему блестящую легенду, оно стало технологическим оружием борьбы с недемократической властью».

Если под мифом подразумевать не ложь, а своеобразный код восприятия, то я с этим согласна. Миф о самоотверженных и отважных оппозиционерах, посмевших выйти на площадь против постылой власти, стал базовым мифом русской интеллигенции. Но каждое новое поколение воспринимает этот миф по-новому, внося в него свою интерпретацию.

И советская власть, и боровшиеся с ней диссиденты считали декабристов своими предшественниками. Например, нынешний президент Путин в книге «От первого лица…», вышедшей 20 лет назад, рассказывал, как при Брежневе его коллеги-чекисты в Ленинграде пытались помешать диссидентам провести возложение цветов в память о декабристах, организовывая в том же самом месте в тот же самый час аналогичное официальное мероприятие. Этот любопытный фрагмент из его воспоминаний наглядно показывает, как этот миф тогда работал.

В обе стороны?

Конечно. Они были своими и для власти, и для тех, кто ругал ее на кухнях. Это хорошо видно, например, по знаменитой статье Юрия Лотмана «Декабрист в повседневной жизни» или по работам Натана Эйдельмана.

А сейчас этот миф работает?

Да, судя по ожесточенной реакции на фильм «Союз спасения». Совсем недавно мы с Сергеем Эрлихом, которого вы упомянули, сетовали, что декабристоведение как отрасль исторической науки в России окончательно заглохло и никому не интересно, кроме нескольких фанатично преданных теме историков. По крайней мере, так это выглядело последние 15-20 лет.

Но теперь оказалось, что каждый комментатор в Фейсбуке точно знает, как тогда все было на самом деле и как именно, например, убили Милорадовича. Видимо, современная интеллигенция тоже пытается осмыслить себя, отталкиваясь от феномена декабризма. Ведь именно 14 декабря 1825 года произошел тектонический разрыв между верховной властью и обществом, не преодоленный в России и поныне.

Восстание декабристов в декабре 1825 года было реальной попыткой госпереворота. Представители дворянства организовали общество, которое считалось тайным. Его участники хотели, чтобы Россия имела конституцию, гарантировавшую гражданские права всем слоям населения. А еще это отмена крепостного права. Эти темы обсуждали много раз, а вот к активным действиям готовы были единицы среди декабристов. По ряду причин, восстание декабристов закончилось трагически. На Сенатской площади часть восставших были расстреляны, остальные арестованы.

Что это за событие «Восстание декабристов»

После смерти царя Александра I на престол вступил император Николай I.

Это историческое событие произошло середине декабря 1825 года в Петербурге. Тогда неожиданно умирает император Александр I, и наступает период междуцарствия из-за бездетности скончавшегося царя. Поскольку Константин брат Александра отказался от престола, то это место автоматически должен был занять другой брат Николай I. Декабристы не хотели, чтобы Николай взошел на престол, и было решено воспользоваться этой ситуацией, чтобы поднять восстание. Сенатская площадь 14 декабря стала заполняться восставшими войсками и декабристами. С помощью солдат хотели захватить Зимний дворец и Петропавловскую крепость, где собственно и находились представители власти.

Восставшие солдаты и декабристы на Сенатской площади решительно не знали как им действовать, но они не сложили оружие.

Сенат не должен был присягнуть будущему императору Николаю I. Также планировалось зачитать подготовленный манифест к народу. Но о готовящемся перевороте стало известно, и царю присягнули раньше. Восставшие узнали об этом, и решительно не знали, что им дальше делать. Ведь теперь восстание теряло всякий смысл. Но никто не складывал оружия. Уже ближе к вечеру пришел приказ стрелять по восставшим, и был открыт артиллерийский огонь. Толпу начали расстреливать, а солдаты, и люди, наблюдающие за происходящим на площади, разбегались кто куда. Около 1500 человек среди восставших погибли. Восстание декабристов 14 декабря 1825 года было реальной попыткой государственного переворота в царской России, но с треском провалилось. Из 600 участников тайного общества были арестована только половина, а осуждены 120 человек.

Кто такие декабристы и чего они хотели

Некоторые историки почему-то утверждают, что декабристы – это революционеры, большинство из которых были «без рода и без племени». На самом деле, это заблуждение. Декабристы принадлежали к дворянству, которые имели хорошее образование, доход и кодекс чести. Некоторые из них были профессиональными военными с отменным образованием с большим военным опытом. Далеко не всем представителям дворянства было по душе то, что происходит в царской России. Те, кто не хотел мириться с несправедливостью по отношению к правам человека, организовали тайное общество декабристов. Долгое время все эти люди собирались только для разговоров и не более того.

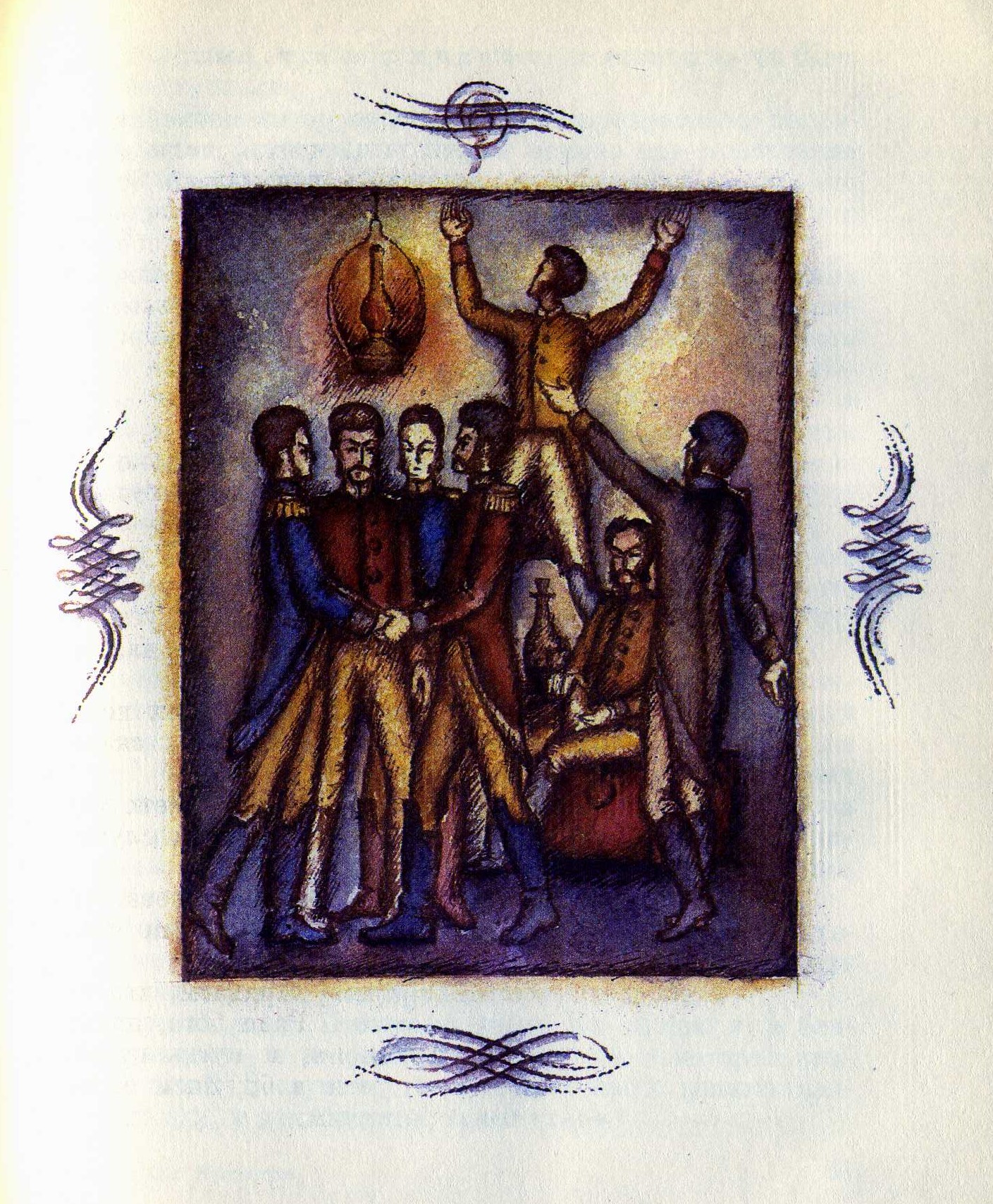

Декабристы на тайных собраниях часто обсуждали проблемы страны и нарушения прав человека, но к активным действиям готовы были единицы. / Фото:meduza.io

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 фактов об участниках легендарного декабрьского восстания 1825 года

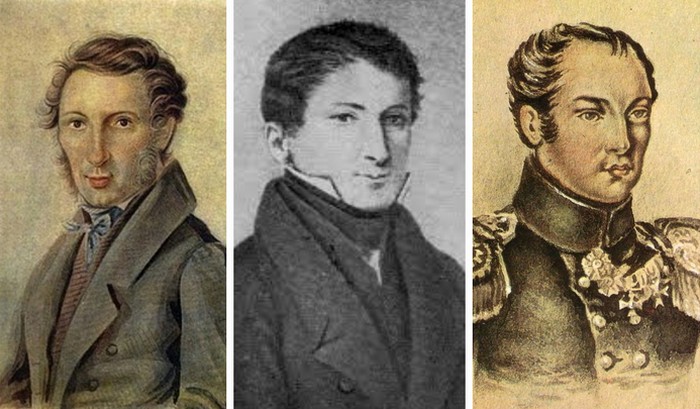

Далеко не все были готовы к активным действиям, способным внести изменения в жизнь царской России. А решиться на конкретные действия было непросто из-за того же кодекса дворянской чести. Ведь тогда дворяне превращаются в заговорщиков, которые жили подпольной жизнью и боролись против царского режима. Ничего не известно о едином предводителе декабристов. Зато упоминалось об активистах, которых считали руководителями. Среди них можно назвать Муравьева-Апостола, Пестеля, Рылеева, Трубецкого и других. Эти люди в отличие от других, могли от пустых разговоров перейти к реальным действиям.

Декабристами были дворяне, среди которых Трубецкой, Пестель, Муравьев-Апостол и другие.

У власти в Российской империи в период с 1801 по 1825 год был царь Александр I Павлович. Заняв престол, тот обещал, что сделает все, чтобы в стране после ряда радикальных реформ крепостное право будет отменено, а все его подданные будут иметь гражданские права, независимо от положения в обществе и достатка. Декабристы тоже хотели, чтобы в стране было отменено крепостное право, и была введена конституция, положения которой строго выполнялись. Однако дальше пустых обещаний у царя Александра I не пошло. Обманутые ожиданиями руководители декабристов (один из них Павел Пестель) планировали даже в 1820 году переговоры с царем. Александр I должен начать обещанную реформу, а декабристы отказываются от планов переворота. Но царь ничего не хотел менять. Более того, начала ухудшаться социально-экономическая ситуация в стране.

Масонский заговор или поддержка общества

Реформатор Сперанский поддерживал и помогал декабристам.

Русское общество не только открыто не поддерживало декабристов, но и считало их «не в своем уме». Тех, кто имел достаток и размеренность в жизни, и так все устраивало. Они не хотели что-то менять. А те же крепостные побаивались своей свободы. Они могли вовсе остаться без земель, за счет которых удавалось выживать. А вот тайно декабристов поддерживали во всех слоях общества. Например, представители власти адмирал Мордвинов, Сперанский и другие, не просто поддерживали то, за что боролись декабристы, но и всячески им помогали. А свободолюбивые представители дворянского общества не хотели мириться с контролем властей, пусть даже и небольшим.

Пушкин и Тургенев поддерживали идеи декабристов, но в восстании не участвовали.

Некоторые историки утверждают, что движение декабристов можно отнести к масонскому заговору. Но это не совсем так. Дело в том, что масонские идеи и взгляды были очень близки большинству руководителей и членов тайного общества декабристов. Дворян привлекало то, что это движение предлагало совершенствование человека, укрепление веры в Бога, таинство обрядов. К тому же к масонам принадлежало немало из представителей высшей власти. А это отличный шанс направить императора на путь выполнения заявленных реформ в государстве. Как бы там ни было, но масонские взгляды никак не повлияли на дворянских прогрессистов. У них сформировалось собственное видение политической организации, не имеющей ничего общего с масонством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто из русских царей был масоном, а про кого зря болтают, и зачем в масоны шли молодые дворяне

Кстати, иностранные государства не поддерживали открыто декабристское движение и все события, которые произошли в 1825 году. Хотя они с особым интересом наблюдали за всем, что происходило в царской России. Вероятно, в этом был свой корыстный интерес. Что касается декабристов, то большинство из них являлись офицерами и имели дворянские корни. Такое сотрудничество для них означало нарушение присяги и предательство Родины, что было невозможно.

Причины поражения декабристов

Декабристы боролись за отмену крепостного права, но поддержки у крепостных и бедных людей не имели. / Фото:rossaprimavera.ru

В восстании приняли участие не только декабристы, а солдаты в количестве 2300 человек. Новость о том, что новый император Николай I уже вступил на престол, не остановила руководителей восстания. Трудно было признавать свои промахи. По мнению историков, есть несколько причин, которые привели к поражению восстания декабристов. Малочисленность восставших (не более 3 тыс. человек) и отсутствие поддержки общества разных сословий.

Декабристы были свободолюбивыми дворянами, но как таковой общественной поддержки у них не было. К тому же они боролись за отмену крепостного права, но поддержки со стороны крепостных и более низких социальных слоев не имели. Восстание – это бунт против императора, виновники которого могут быть жестоко наказаны. А кто же самовольно смог рискнуть пойти против царя-батюшки. На Сенатской площади присутствовало немало представителей «черни», но никакого отношения они к восстанию те не имели, присутствуя там исключительно из любопытства.

У декабристов не было четкого плана действий, а некоторые руководители общества даже не пришли на Сенатскую площадь (речь идет о Трубецком). / Фото:histrf.ru/read

Отсутствие четкого плана действий, а также неуверенность некоторых руководителей декабристов в том, что стоит вообще начинать восстание. Один из них Трубецкой, которого декабристы считали главным руководителем тайного общества. Но он вообще не пришел в день восстания, чем вызвал деморализацию декабристов и солдат, собравшихся на площади. На собрании накануне восстания целый ряд декабристов высказывались против этого мероприятия. А часть из них так и не пришли на площадь. Правда, это не спасло их от ареста и следствия. Кроме того, декабристы спланировали восстание, но о конспирации не подумали. Поэтому будущий император Николай II уже знал о готовящемся восстании, успев принять судьбоносные решения. Например, солдатам перекрыли выход из казарм, чтобы те не присоединились к восставшим. А присяга царю Сенатом была проведена раньше. За попытку переворота в стране царские власти осудили декабристов. Некоторые из них отправились на каторгу в Сибирь. А в след за своими мужьями поехали и жены, но не все. История Полин Гебль и Ивана Анненкова достойна уважения

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Содержание материала

- Предыстория

- Видео

- Причины восстания

- Ход восстания

- Ход событий

- Как прошло восстание декабристов?

- Почему декабристы потерпели поражение?

- Что происходило в день восстания декабристов?

- Что вдохновляло декабристов, чего они добивались?

- Развитие ситуации на Сенатской площади

Предыстория

Восстание декабристов – широко известное политическое выступление молодых представителей дворянства с целью изменения политического строя. До декабристов в России происходили только стихийные крестьянские бунты, вызванные в основном гнётом со стороны помещиков. Крестьяне как бесправное сословие никак больше не могли выразить недовольство.

Движение декабристов – попытка представителей дворянства, в основном офицеров гвардии и флота, совершить государственный переворот в первой четверти XIX века. Восстание произошло в декабре 1825 года и оказалось неудачным.

Видео

Причины восстания

По задумке большинства декабристов нужно было лишь подтолкнуть Александра I к проведению реформ. Российская империя, по их мнению, была готова к таким реформам, и они осуществлялись бы на благо государства и его подданных.

Декабристы полагали, что Александр I согласится провести реформы в обмен на отказ декабристов от военного переворота. Но продолжавшееся самодержавие и отсутствие реформ всё больше склоняли декабристов к мысли о необходимости военного переворота.

Но в ноябре 1825 года Александра I внезапно умирает. В России начинается период междуцарствия.

У Александра I не было детей — власть должна была перейти к его брату Константину Павловичу. Но тот отрёкся от престола, поэтому следующим по старшинству был Николай Павлович (Николай I).

14 декабря 1825 года Государственный совет и Сенат должны были присягнуть новому государю. Декабристы же собирались вывести войска на Сенатскую площадь, предотвратив присягу. Они хотели, чтобы сенат под воздействием революционеров подписал документ, который содержал основные их требования.

Ход восстания

Восстание заговорщиков началось с выступления Северного общества на Сенатской площади в Санкт-Петербурге утром 14 декабря 1825 года. Декабристы сразу столкнулись с непредвиденными проблемами: Николай Каховский ранее согласился убить Николая I, но в последний момент переменил своё решение; Александр Якубович, ответственный за захват Зимнего дворца, отказался его штурмовать.

В сложившейся ситуации, декабристы принялись агитировать солдат на свержение самодержавия. Это привело к тому, что на Сенатскую площадь удалось вывести 2350 моряков Гвардейского экипажа и 800 солдат Московского полка.

Восставшие оказались на площади утром, но присяга уже была принесена, и Николай I принял полномочия императора тайно ещё в 7 часов утра. Николаю удалось собрать около 12000 правительственных войск против войск бунтовщиков.

Со стороны правительства с бунтовщиками вёл диалог Михаил Милорадович, со стороны заговорщиков — Евгений Оболенский. Оболенский убеждал Милорадовича отвести войска и, наблюдая отсутствие реакции с его стороны, решил ранить его штыком в бок. В этот момент в Милорадовича выстрелили Каховский.

Бунтовщиков пытались привести в повиновение, но дважды они отбили атаку конной гвардии. Число жертв — 200-300 человек. Трупы убитых и тела раненых заговорщиков сбрасывали в проруби в Неве.

После того как Южному обществу стало известно, что выступление в Петербурге не удалось, на Украине произошло восстание Черниговского полка (29 декабря-3 января). Этот бунт тоже оказался неудачным.

Ход событий

1 декабря 1825 года Александр Первый умер. Возник спор, кто будет дальше править. Ведь править должен был Константин Павлович, который отрекся от престола еще при жизни Александра. Однако об этом знали только Александр и Николай — младший из трех братьев. Пока возникла переписка в Варшавой, где жил Константин, декабристы решили восстать.

Восстание было запланировано на 14 декабря. Предполагалось, что восставшие выйдут не против действующей власти, а как бы в междуцарствие: ведь никто пока не присягнул новому императору. Однако в ночь с 13 на 14 декабря Сенат и другие высшие органы власти империи присягнули Николаю Павловичу (Николаю 1 Палкину).

Император Николай I Палкин (1825 -1855)

И получается, что 14 декабря 1825 года (такова дата восстания) декабристы восстали против существующего императора. При ком состоялось восстание? Понятно, что при Николае Первом, ведь Александр Первый умер. Поэтому в 1825 году было заранее обречено на неудачу.

По плану должно было восстать 12000 солдат и офицеров. А реально выстроилось в каре вокруг памятника Петру Великому на Сенатской площади только 3000 человек. Восставшие долго не расходились. Их долго уговаривали разойтись. Но после того, как декабрист Г. Каховский застрелил градоначальника Петербурга М.А. Милорадовича, кстати, тоже героя Отечественной войны 1812 года, было решено стрелять по восставшим картечью. Но стреляли в основном поверх голов.

К концу дня, 14 декабря, восстание было подавлено.

Как прошло восстание декабристов?

Мятеж был обречен на провал. Заговорщики не имели четкого плана действий, но его и не удалось бы воплотить в жизнь, потому что все пошло не так еще до начала бунта.

Как и планировалось, 14 декабря мятежники вывели на Сенатскую площадь войска, чтобы потребовать введения конституции и предъявить свои требования. На этот день было назначено заседание Сената и Государственного совета, посвященное присяге новому государю.

Так и случилось, но задолго до того, как пришли войска. Декабристы прибыли на площадь, когда заседание закончилось, чиновники уже разошлись, так что требования предъявлять было уже некому. Офицеры не ожидали такого поворота событий и ничего не предпринимали, продолжая держать войска на площади.

Но правительственные войска отлично знали, что обязаны делать в случае мятежа, и быстро окружили восставших. Случилась перестрелка, но на кардинальные действия заговорщики не решились.

Декабристы не были отчаянными людьми, готовыми проливать кровь, хотя для удачного исхода восстания это было необходимо. В сложившейся ситуации нужно было давать отпор и сражаться за свою идею до последнего.

В итоге стрельбу начали те, кто защищались – кровь пролилась, но жертв было немного, все стреляли без энтузиазма поверх голов, чтобы избежать нежеланных для всех смертей. Войска правительства хотели испугать зачинщиков, чтобы те рассеялись, но революционеры допустили ошибку, и начали отстреливаться.

Согласно подсчетам ученых нашего времени, в тот день было максимум 80 жертв с обеих сторон. Другие версии и гипотезы официально считаются надуманными.

Почему декабристы потерпели поражение?

Среди декабристов не было единства по поводу целей необходимых изменений. Не было и чёткого плана будущих реформ.

Декабристы сильно расходились во мнении о деталях проведения переворота: необходимости убийства царя, о становлении конституционной монархии или республики и т. д. Это приводило к диссонансу и отсутствию организованности.

По мнению некоторых историков, декабристы были лишь кружком по интересам. Молодые дворяне собирались, чтобы поговорить и покритиковать. Это были вдохновлённые увиденным в Европе молодые юноши. Реальных целей изменить ситуацию у них и не было.

Декабристы хотели совершить военный переворот, но не пролив крови. Восстание должно было пройти без кровопролития, потому что убивать таких же как они солдат и офицеров из правительственных войск было не по чести.

Малочисленность декабристов также сыграла свою роль. Они не хотели привлекать народные массы к восстанию. По мнению декабристов, народ был неконтролируемой массой, на которую нельзя рассчитывать. Декабристы не полагались и на солдат. Они рассчитывали лишь на то, что солдаты ввиду своей преданности пойдут за своими офицерами.

Что происходило в день восстания декабристов?

26 декабря к 11 часам утра офицеры-декабристы вывели ан Сенатскую площадь около 800 солдат Московского лейб-гвардии полка. Позже к ним присоединились части 2-го батальона Гренадерскогополка и матросы Гвардейского морского экипажа

Однако за несколько дней до этого будущего императора Николая предупредили о намерениях декабристов. Часть членов декабристского движения принесли присягу Николаю. Когда назначенный диктатором восстания князь Сергей Трубецкой не появился на площади,заговорщики долго.

Этим воспользовался герой Отечественной войны 1812 граф Михаил Милорадович,который уговаривал собравшихся разойтись. Однако Евгений Оболенский,выйдя из рядов восставших,убеждал Милорадовича отъехать,а потом легко ранил его штыком в бок. В то же время граф Михаил Каховский ранил генерал-губернатора выстрелом из пистолета — в тот же день Милорадович скончался.

После этого Николай успел взять в свои руки инициативу. Правительственные войска вчетверо превосходили армию декабристов. В итоге после серии перестрелок план декабристов провалился,на улицах и площади к ночи лежали сотни трупов.

К. Кольман, СС0, via Wikimedia Commons

Что вдохновляло декабристов, чего они добивались?

Идеей революции зачинщики восстания одержимы не были, эти люди не противопоставляли себя государству, а, напротив – служили ему. Декабристы были последователями Александра I относительно проведения реформ, изменений и хотели, чтобы император продолжил в России то, что начал в 1815 году, когда даровал конституцию Польше. Из основного, мятежники хотели добиться двух вещей:

- Избавиться от крепостного права.

- Ввести конституцию.

До последнего дворянские прогрессисты были готовы решить терзавший их вопрос мирным путем, но в итоге, разочаровавшись в действиях Александра I, начали военную подготовку революции силами армии.

Чтобы обойтись без переворота Павел Пестель – один из руководителей тайного общества хотел ехать в Таганрог, когда там отдыхал император, чтобы предложить обмен: отказ от революции взамен на внедрение реформ.

Если бы все случилось, как хотели мятежники – они бы стали верными сторонниками власти и принимали активное участие в проведении долгожданных изменений в уставе страны.

Заговорщиков вдохновлял поход русской армии 1813-1814 годов и опыт войны 1812 года, которая характеризовалась большим патриотическим подъемом.

Для революционеров было несправедливо, что в России люди живут хуже, чем в Европе. И то, что они сражались бок о бок с простыми солдатами из крепостных, выиграли с ними войну, а помещики позволяют себе обращаться с ними, как с имуществом.

Эти темы стали главными в обсуждениях мятежников. Они намеревались преодолеть несправедливость и уравнять права всех. Отмена крепостного права была основным, чего хотели декабристы.

С другой стороны, стоит помнить о другом политическом контексте того века: во многих странах произошли реорганизации, изменения, революции после Наполеоновских войн. Своими действиями декабристы хотели добиться лучшей жизни. Для этого, по их мнению, в России не хватало:

- введения конституции;

- реформ;

- честных судов;

- отмены крепостного права;

- равенства людей вне зависимости от статуса и положения.

Несмотря на четкое понимание того, что мятежники знали, чего хотят, у них не было плана действий. Относительно целей – единства не было, но о средствах все думали одинаково – единодушно было принято решение совершить военный переворот.

Развитие ситуации на Сенатской площади

Воспользоваться неразберихой декабристы хотели с размахом, на карту было поставлено многое. Накануне утром Каховский должен был проникнуть в Зимний дворец и убить Николая Павловича. Якубович должен был вывести матросов Гвардейского экипажа и Измайловского полка на площадь, куда стянулись бы солдаты Московского лейб-гвардии, Гренадерского полка и Гвардейского морского экипажа.

Но все пошло не так: Николай был заранее предупрежден о готовящемся заговоре, его предполагаемый убийца отказался участвовать вовсе. Его примеру последовал Якубович. Сенаторы принесли присягу в 7 утра, то есть декабристы выступали уже против законного императора.

На пункте собрались около 2 тысяч солдат и матросов: все они отказались присягать новому императору, приспустили знамена и построились в каре. Ими распоряжались Пущин и Рылеев. Князь Трубецкой, который должен был взять командование на себя, на площадь не явился. Через некоторое время к восставшим присоединились и простые жители, что сделало толпу восставших крайне опасной и буйной. Император и семьей и приближенными укрылся в Зимнем дворце.

Большая часть дня прошла без особых действий: Николай и его приближенные посылали к восставшим переговорщиков (митрополитов Серафима и Евгения, генерала Милорадовича и других). Но их речи не произвели никакого впечатления, а Милорадович был убит.

Когда революционеры открыли огонь по переговорщикам, окружившие их солдаты императора начали ответную стрельбу – сперва холостыми, затем картечью.

Поскольку правительственные войска окружили восставших плотным кольцом, спастись последним не удалось. К вечеру декабристское восстание было подавлено, а его участники арестованы. Все закончилось.

Теги

Декабристы: что плохого они сделали для России

25 июля 1826 года пятеро участников восстания декабристов были казнены. Декабристов принято считать героями, погибшими за Россию, однако причины и последствия их восстания далеко не однозначны.

Удар по принципам Священного союза

Восстание декабристов было частью международного революционного процесса, охватившего Европу в 20-е годы XIX века. Выступая против царизма, который, как считали бунтовщики, стал жандармом Европы, декабристы тем самым нанесли удар по принципам Священного союза , и это отчасти привело к Крымской войне, в которой Россия потерпела поражение.

Английское влияние

Есть версия, не лишенная логики, о том, что восстание декабристов готовилось при содействии британской разведки. В манифесте декабристов, найденном у Муравьёва, открытым текстом говорилось о том, что России необходим роспуск постоянной армии. Распустить вооруженные силы хотят капитан Никита Михайлович Муравьев и командир Вятского пехотного полка полковник Павел Иванович Пестель. Такого же мнения придерживается прапорщик Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и поручик Петр Григорьевич Каховский. Довольно удивительное положение, учитывая непрекращающиеся войны, в которых Россия участвовала в начале XIX века. Возникает вопрос: кому это выгодно? Не секрет, что восстание декабристов не было подготовлено за один день. Большинство из восставших состояли в различных тайных обществах, корни которых были далеко не в русских крестьянских общинах.

За что боролись…

Декабристы имели определенный шанс ускорить развитие страны по пути создания государственности западного образца. Корни восстания, несомненно, лежали за пределами России. Неудача восстания надолго отодвинула перспективу таких изменений. Поражение декабристов и исключение из активной политической жизни лучших, честнейших, преданнейших людей России явилось национальной трагедией.

Дворянство начинает и проигрывает

В ходе восстания декабристы оказались разобщены. Кроме того, что это стало причиной неудачи их бунта, это также показало, что дворянство и офицерство в России не способно к слаженным действиям. «Лучшая» часть общества проявила себя не с лучшей стороны, большевистская революция, в которой упор делался на совсем другие слои населения доказала, что опора на интеллигенцию и дворянство – неверная политика. Мотивы восстания декабристов до сих пор вызывают споры и их «близость народу» очень сомнительна.

Корни террора

Декабристы были далеко не однородным движением. Внутренние противоречия привели к тому, что восстание было обречено на поражение. Последствия расслоения сказались и позднее. Часть декабристов воспринимала народ исключительно как инструмент для осуществления своих интересов. В дальнейшем это породило «нечаевщину» и «Народную волю», которые исповедовали лозунг «Цель любыми средствами» и практиковали террористические методы воздействия на политику, убийство Александра II. Пестель говорил: «Сначала разрушим всё, потом будем строить». В итоге, именно эта линия декабристского движения привела к большевизму и тем методам, которыми они пользовались. Неудивительно, что в Советской историографии декабристы воспринимались исключительно в положительном ключе, и во всех учебниках истории о них писали с преувеличенным пиететом

Усиление реакции

Неудача восстания декабристов усилила реакционную политику российского самодержавия. Неприятие значительной частью дворянства и народом движения декабристов только помогло борьбе царизма с либеральными революционными движениями. Надежды на освобождение крестьян по-прежнему возлагались на царя, тогда как роль дворян-бунтовщиков и их мотивы по части отмены крепостного права, уже в то время расценивались большей частью общества далеко неоднозначно.

Власть vs дворянство

Декабристы были первыми революционерами-дворянами в России, открыто выступившими против самодержавия. Одним из тяжёлых последствий их неудачного восстания стало ещё более сильное размежевание между властью и дворянской интеллигенцией. Восстание дворян-декабристов не было понято крестьянством, и их поражение многими воспринималось как справедливая кара дворянам.

Читайте наши статьи

на Дзен

Выйти на площадь в назначенный час

10 ноября 1825 года князь Сергей Петрович Трубецкой приехал в Петербург в отпуск из Киева, где служил уже почти год. В столице его и застало известие о смерти Александра I и вызванное этим возбуждение в среде либеральных оппозиционеров.

Присутствие в разгар политического кризиса в Петербурге давнего и авторитетнейшего участника декабристских объединений, каковым являлся Трубецкой, к тому же опытного и известного в офицерской среде военачальника, можно было считать настоящим подарком для противников самодержавия. Закономерно, что Трубецкой сразу становится одной из ключевых фигур среди заговорщиков и отвечает за планирование военного переворота.

Сергей Трубецкой, несостоявшийся диктатор

Очевидно, что и глава Северного общества Кондратий Рылеев поначалу всячески привечал и поддерживал князя. Но потом его тактические схемы стали стеснять пылкое поэтическое воображение лидера «северян». И чем ближе к началу выступления¸ тем очевиднее Рылеев действует в обход Трубецкого и его предложений, выдвигает на первые роли своих ставленников Якубовича и Булатова и даёт им указания напрямую.

Днём 13-го Рылеев предложил Булатову быть в казармах гренадер в семь часов. Позже он сообщил полковнику о том, что сбор назначен на восемь утра 14 декабря. Характерно, что во время вышеупомянутого разговора утром 14 декабря на квартире Рылеева Иван Пущин спросил полковника: «Да много ли вам надобно [войск]?» И получил ответ: «Столько, как обещивал Рылеев».

У главы Северного общества и полковника явно индивидуальная договорённость, содержание которой остаётся неясным для прочих. Вся роль Булатова, так блестяще им проваленная, была от начала и до конца написана Кондратием Ивановичем и оставалась неизвестна и Трубецкому, и даже Оболенскому. И Трубецкой умалчивает о заданиях Якубовича и Булатова не из осторожности, а по той простой причине, что он с этими личностями почти не пересекался и не знал, какие инструкции они получали.

Между тем Рылеев раздаёт приказы не только своим конфидентам, но и «ротным начальникам». Так, 12 декабря Рылеев на совещании у Оболенского — в отсутствие Трубецкого — «решительно объявил» соумышленникам, что «они собрались ныне для того более, чтобы честным словом обязаться быть на площади в день присяги с тем числом войск, которое каждый может привести, в противном случае находиться на площади самому». То есть вся тактическая схема сводится к тому, чтобы собраться у Сената — когда получится и с кем получится.

Кондратий Рылеев – тоже диктатор?

Поручик Финляндского полка Андрей Розен сообщал в своих мемуарах:

«12 декабря, вечером, был я приглашён на совещание к Рылееву… там застал я главных участников 14 декабря. Постановлено было в день, назначенный для новой присяги, собраться на Сенатской площади, вести туда сколько возможно будет войска под предлогом поддержания прав Константина, вверить начальство над войском князю Трубецкому…»

Оболенский, очевидно, воспринял все эти инструкции как некую предварительную версию и днём 13-го прямо спросил Рылеева «какой план», на что тот ответил, что план сообщит Трубецкой (когда, на площади?), но собраться нужно у Сената с той ротою, которая придёт первая. Итак, до путча осталось несколько часов, а начальнику штаба неизвестен порядок действий, а Рылеев, для виду сославшись на Трубецкого, тем не менее повторяет, что смысл их выступления состоит в сборе на площади.

Но вот наступает вечер. Николай Бестужев сообщает в воспоминаниях:

«В 10 часов приехал Рылеев с Пущиным и объявил нам о положенном на совещании, что в завтрашний день, при принятии присяги, должно поднимать войска, на которые есть надежда, и, как бы ни малы были силы, с которыми выйдут на площадь, идти с ними немедленно во дворец».

Как это понять: не важно, сколько сил соберется, но на дворец — «немедленно»…

А вот что сообщает о вечере 13 декабря Петр Каховский:

«Рылеев сказал, когда я спрашивал его о распоряжении, что надо видеть прежде силы наши и что на Петровской площади всем распорядится Трубецкой. Предположено было занять Сенат, крепость, но кому именно, не было назначено».

До начала путча остается все ничего, а из конкретики снова лишь сбор у Сената, все прочее – в тумане. И уже ничего про поход на дворец.

Уж полночь близится, а плана-то все нет…

Ситуация более чем странная, не правда ли? А возникла она во многом благодаря изоляции, точнее, самоизоляции Трубецкого. Согласно показаниям князя, по приезде из Киева он стал собирать сведения о состоянии умов в полках и числе членов самого общества.

Результаты не внушали оптимизма: «…расположение умов не подает надежды в успехе исполнения, а общество состоит из самых незначащих лиц». Неудивительно, что, например, Каховский, никогда не слышал Трубецкого говорящим: «Он, князь Оболенский, князь Одоевский, Николай Бестужев, Пущин всегда запирались с Рылеевым».

Осторожный князь считал излишним обсуждать детали будущего выступления со сборищем «незначащих лиц», ограничив свое общение узким кругом руководителей. Приверженность к конспирации сыграла с Трубецким злую шутку. Для большинства участников переворота «диктатор» оставался авторитетной, но малознакомой фигурой, о намерениях которого, как и о разногласиях с другими лидерами, им ничего не было известно.

Этим и воспользовался Рылеев, который, напротив тесно контактировал со всеми персонажами будущей драмы и мог беспрепятственно выдавать свои идеи за «план Трубецкого». Подытоживая сказанное, попробуем определить главные отличия в подходах двух лидеров переворота.

Трубецкой

— Захват Сената в момент присяги сенаторов. Охрана здания составляла всего 35 человек, так что для решения задачи хватало небольшой ударной группы.

— Подход лейб-гвардии и Финляндского полка на Петровскую площадь для защиты, перешедшего на сторону мятежа Сената.

— Выдвижение в сторону Зимнего дворца Гвардейского экипажа, Измайловского и Московских полков. Захват здания и пленение Николая для проведения дальнейшего суда над ним.

Рылеев

— Отказ от вмешательства в присягу сенаторов.

— Операция в Зимнем дворце силами Гвардейского экипажа и/или лейб-гвардейцев с целью убийства Николая. С этим же заданием на Дворцовую площадь отряжен убийца-одиночка Каховский.

— Сбор всех мятежных частей на Петровской площади.

Птенцы гнезда Кондратьева

В последнем варианте войска на площади нужны были скорее для красивой картинки — торжественного парада в ознаменование победы свободы, равенства и братства над тиранией. И Сенатская площадь была выбрана в первую очередь не из практических, а из символических соображений: именно здесь Сенат под ликующие вопли собравшихся должен был провозгласить упразднение прежнего правления и наступления новой эры в жизни России.

Рылеев был далеко не глупым человеком, но его богатое воображение явно обгоняло логику, а желаемое легко заменяло действительность. Возможно, на каком-то этапе он решил: чем сложнее замысел, тем сложнее его реализовать. Однако Кондратий Иванович упростил план переворота до такой степени, что в итоге его исход стал зависеть от одного выстрела, который должен был совершить Пётр Каховский.

Рылеев, возможно, был по-своему прав в том плане, что убийство великого князя разом решало все проблемы. Поэтому Гвардейский экипаж с Якубовичем и лейб-гвардейцы с Булатовым были отряжены для захвата дворца и «нейтрализации» Николая. Очевидно, два подразделения должны были действовать независимо, подстраховывая друг друга, так как их координация была фактически невозможна. А на случай их неудачи нового императора поджидал Каховский.

И тут мы подходим к такой важной стороне подготовки переворота, как подборка и расстановка кадров. Здесь организаторские способности Кондратия Ивановича раскрылись наиболее ярко. Все его креатуры (Каховский, Якубович, Булатов), несмотря на очевидные различия, были сходны в одном: все эти люди, как бы определили психиатры, находились в состоянии крайней эмоциональной нестабильности. Наряду с неустойчивостью настроения оно характеризуется ярко выраженной тенденцией действовать импульсивно, без учёта последствий, а также минимальной способностью к планированию.

Каховский – озлобленный неудачник, без связей и родных, выгнанный из армии за лень и аморальное поведение, потом был восстановлен, дослужился до поручика, но вышел в отставку по болезни, хотя, судя по всему, на физическое здоровье ему грех было жаловаться.

В итоге сами соратники по Северному обществу дали Каховскому такую характеристику: «Смоленский помещик, проигравшись и разорившись в игре, он приехал в Петербург в надежде жениться на богатой невесте; дело это ему не далось. Сойдясь с Рылеевым, он предался ему и обществу безусловно. Рылеев и другие товарищи содержали его в Петербурге на свой счёт». «Человек, чем-то огорчённый, одинокий, мрачный, готовый на обречение; одним словом, Каховский» (так характеризует его декабрист Владимир Штейнгель).

Булатов – человек, сломленный смертью горячо любимой жены, на могиле которой он выстроил храм, потратив на это почти все свои средства. И если состояние полковника можно охарактеризовать как надлом, то лейтмотив поведения Якубовича – надрыв. Его личная храбрость не мешала ему остаться в памяти современников позёром и фанфароном.

Такие натуры, очевидно, соответствовали романтическому умонастроению Рылеева, однако были совершенно неупотребимы для ответственного дела. Тем не менее, именно это трио в представлении Рылеева должно было сыграть решающую роль в путче.

Весьма примечательной получилась сцена, свидетелями которой 13 декабря оказались несколько заговорщиков. Рылеев, обняв Каховского, сказал: «Любезный друг, ты сир на сей земле, я знаю твое самоотвержение, ты можешь быть полезнее, чем на площади, — истреби царя».

«Инженер человеческих душ» нашёл нужные слова. После них будущий цареубийца почувствовал себя не паладином свободы и тираноборцем, а техническим исполнителем, сиротинушкой, которому богатенькие друзья недвусмысленно напомнили о необходимости отработать скормленный ему хлебушек. Неудивительно, что после такого наставления «киллер» не горел желанием исполнить задание.

Около шести часов утра 14 декабря Каховский пришёл к Александру Бестужеву, который так описал эту сцену: «Вас Рылеев посылает на площадь Дворцовую?» — сказал я. Он отвечал: «Да, но мне что-то не хочется». «И не ходите, — возразил я, — это вовсе не нужно». — «Но что скажет Рылеев?» — «Я беру это на себя; будьте со всеми на Петровской площади».

Каховский был ещё у Бестужева, когда пришёл Якубович и сообщил, что отказался от взятия дворца, «предвидя, что без крови не обойдётся…» В это время сенаторы уже съезжались для принятия присяги, а полковник Булатов, вместо того, чтобы идти к лейб-гвардейцам, молился за упокой души супруги и о будущем малолетних дочек.

Диктатор или зиц-председатель?

Собственно, в 6 часов утра переворот, каким его замышлял Рылеев, уже стал невозможен. Теперь путчистам могла помочь либо счастливая случайность, либо роковая ошибка их оппонентов. Но фортуна декабристам не улыбнулась, а Николай действовал решительно и оперативно.

Назначенный Рылеевым общий сбор у Сената, превратившись в самоцель, лишал мятежников инициативы, она неумолимо переходила к проправительственным силам. Московскому полку, который вышел первым на площадь, поначалу никто не противостоял. Но эта достаточно грозная сила (800 штыков) застыла в ожидании. В итоге под вечер против 3000 мятежников оказалось 12000 правительственных войск, да ещё с артиллерией.

Весьма показательны действия в тот день лейб-гвардейцев под командованием поручика Николая Панова, которые последними присоединились к мятежникам. Рота Панова выступила после того, как послышалась перестрелка в центре города. Очевидно, поручик решил, что началась решающая схватка, и, в отличие от однополчанина Александра Сутгофа, выступившего раньше, пошел не прямо к Сенату, а на Зимний, полагая, что основные силы путчистов начали бой за дворец.

Солдаты Панова даже проникли во двор Зимнего, но, столкнувшись с верными Николаю гвардейскими саперами, повернули к Сенату. Панову не откажешь в решительности, его рота дважды вступала в бой, но и над ним довлела установка на соединение с остальными силами. Не застав их у Зимнего, поручик поступил, как и все прочие, оказавшись в западне на Сенатской площади.

Но вернёмся в начало дня 14 декабря. В 7 часов утра к Рылееву приехал Трубецкой, однако, как князь рассказывал на следствии, «я не в таком духе был, чтобы расспрашивать, Рылеев тоже видно не хотел говорить». В 10 утра уже Рылеев с Пущиным прибыли к Трубецкому на Английскую набережную, но разговора снова не получилось, хозяин дома лишь дал гостям прочесть Манифест о восшествии Николая на престол.

Удивительная картина: выступление началось, а его вождям нечего сказать друг другу! Конечно, князь темнит: разговоры были и наверняка носили бурный характер. Но Трубецкой понимал, что стоит ему намекнуть на разногласия между ним и Рылеевым, тем более на конфликт, он даст следователям ниточку, потянув за которую те вытащат всю подноготную.

Утром 14-го Трубецкому было от чего прийти в ярость: его выставили дураком, что называется, по полной программе. Его план был подменен инструкцией по сбору у Сената. Полковник ясно сознавал не только, что путч уже обречен на провал, но и то, что он, как «диктатор», возможно окажется главным виновником поражения для своих сторонников и (что уже совершенно точно) предстанет главным обвиняемым для противников.

Материалы следствия подтверждают эти догадки князя. На допросах Рылеев на голубом глазу утверждал, что все зависело от Трубецкого, а сам он никаких указаний давать не мог.

Вот его показания:

«Трубецкой был уже полновластный начальник наш; он или сам, или через меня, или через Оболенского делал распоряжения. В пособие ему на площади должны были явиться полковник Булатов и капитан Якубович. Последний — по собственному желанию Трубецкого, который был наслышан о храбрости его еще прежде и потому за несколько дней до 14-го числа просил меня познакомить с ним Якубовича лично, что и было исполнено».

Полковник Булатов, по утверждению Рылеева, тоже хотел прежде принятия окончательных решений познакомиться с диктатором, «с которым, — говорит Рылеев, — я и свёл его». Он также уверял, что вечером 12 декабря Трубецкой, Булатов, Якубович «рассуждали о плане действия».

Рылеев, который самолично отдавал важнейшие распоряжения, не только прячется за спину Трубецкого, но и всячески старается «покрепче привязать» к нему Якубовича и Булатова. Так же подло глава Северного общества пытался скрыть свое участие в замыслах на цареубийство, перекладывая инициативу на «сира» Каховского.

Понятно, что, появись Трубецкой на площади, болтаться бы на ему на виселице вместе с прочими наиболее опасными злодеями. Вполне сознавая подобную перспективу, если не в первую, то во вторую встречу утром 14-го Трубецкой твердо решил ни на какую площадь не выходить.

Обращённая к полковнику прощальная реплика Ивана Пущина («…однако ж, если что будет, то вы к нам придёте») даже в сухом пересказе Трубецкого звучит заискивающе. Смущённый Пущин явно понимал, что происходит на душе у князя. Однако, как признался на следствии Трубецкой, у него тогда не хватило духу «просто сказать «нет». Также у него не хватило духу удалиться прочь от эпицентра событий, от участия в которых он отказался.

Роль князя, хотя внешне и выглядела противоречивой и непоследовательной, не вызвала осуждения соратников. Сын декабриста Ивана Якушкина записал о Трубецком следующее:

«Поведение его 14 декабря, для нас не совсем ясное, не вызвало никаких обвинений против Трубецкого среди его товарищей. Среди декабристов и после 14 декабря Трубецкой сохранил общую любовь и уважение; не от ошибочности действий Трубецкого в этот день зависела неудача восстания».

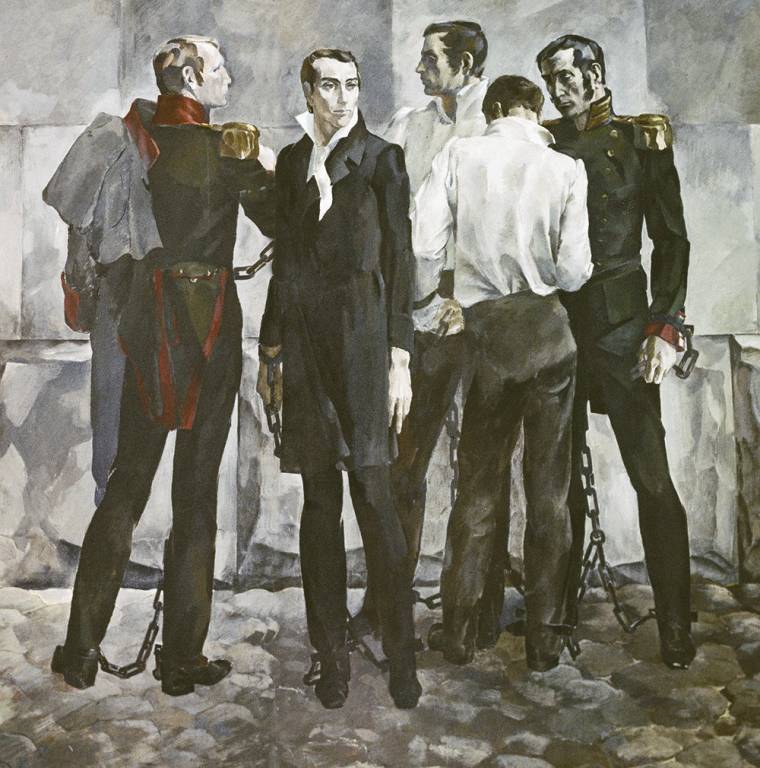

Декабристы. Гражданская казнь

Тем не менее, большинство дореволюционных, советских, да и современных историков судит о «диктаторе» куда более строго. И тому есть очевидные причины. Редкий мерзавец, недалекий, но амбициозный предводитель «северян» Кондратий Иванович Рылеев, попав в разряд сакральных жертв самодержавия и мучеников во имя свободы, оказался вне зоны критики или хотя бы непредвзятой оценки его деятельности по организации восстания.

Трубецкой, напротив, оказался очень удобным кандидатом на роль виновника поражения путчистов, антигероя и антагониста пламенного революционера Рылеева.

Надеемся, что наши записки помогут более объективно оценить взаимоотношения главных руководителей мятежа 14 декабря 1825 года и их влияние на ход восстания.

В обращении от 13 (25) июля 1826 года Николай I называл декабристов «извергами», «преступниками», обвинял в «мечтательности дерзновенной». В глазах императора «подвиг к усовершенствованию» не должен был расходиться с верностью престолу и закону. Барон Карл Толь на одном из допросов спросил арестованного Рылеева: «Не вздор ли затевает молодость?»

Сами декабристы считали иначе. Несмотря на давление во время следствия, нарастающее отчаяние и подвешенное состояние, они оставались верны идее улучшения России. Князь Сергей Трубецкой утверждал: «Предлог для составления тайных политических обществ есть любовь к отечеству». Спустя семь месяцев, перед казнью, Павел Пестель писал родителям: «Настоящая моя история заключается в двух словах: я страстно любил моё отечество». Через годы после восстания его близкий друг и соратник Николай Лорер, повествуя о времени ареста и следствия, предположил, что государь, анализируя материалы дела, мог бы сказать: «Ни на одном из них нет чёрного пятнышка, все люди чести…»

Любовь к отечеству для декабристов заключалась в желании изменить его к лучшему. Заложить более справедливое государственное устройство, изменить все сферы жизни во благо людей. Заговорщики были готовы класть на это силы и жизнь и подкрепили устремления в том числе собственной свободой и кровью. Но различались в главном: как улучшить Россию и какие изменения должны определять будущее.

VATNIKSTAN расскажет о проектах и планах декабристов и о том, как они не были воплощены.

В начале пути будущие участники восстания, уже прошедшие наполеоновские войны, разделяли устремление, которое поддерживал действиями и Александр I. Например, император даровал Конституцию Царству Польскому — считалось, что такое возможно и в России. Александр, воспитанный Фредериком Лагарпом, император-ангел, готовивший конституционный проект ещё с Михаилом Сперанским, как будто не мог не сделать ничего. Но не сделал.

Два восстания декабристов зимой 1825–1826 годов провалились. Началось почти полугодовое расследование, известное как «дело о злоумышленном тайном обществе». В письмах Николая I и в позднейших переписках осуждённых по этому делу нередко фигурировала полуироничная фраза les amis de quatorze — «друзья по четырнадцатому». Но постепенно вплетается и слово «декабристы», и эти люди начинают определять себя так и искать критерии декабризма.