Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

- Грамматические ошибки.

- Речевые ошибки.

- Логические ошибки

- Фактические ошибки.

- Орфографические ошибки.

- Пунктуационные ошибки.

- Графические ошибки.

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Например:

- подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

- без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

- оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

- Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»;

- Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

- Ошибочное словообразование — Трудолюбимый, надсмехаться.

- Ошибочное образование формы существительного — Многие чуда техники, не хватает время.

- Ошибочное образование формы прилагательного — Более интереснее, красивше.

- Ошибочное образование формы числительного — С пятистами рублями.

- Ошибочное образование формы местоимения — Ихнего пафоса, ихи дети.

- Ошибочное образование формы глагола — Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы.

- Нарушение согласования — Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

- Нарушение управления — Нужно сделать свою природу более красивую.

Повествует читателей. - Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — Большинство возражали против такой оценки его творчества.

- Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях — Он написал книгу, которая эпопея.

Все были рады, счастливы и веселые. - Ошибки в построении предложения с однородными членами — Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. - Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом — Читая текст, возникает такое чувство…

- Ошибки в построении предложения с причастным оборотом — Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

- Ошибки в построении сложного предложения — Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон.

- Смешение прямой и косвенной речи — Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

- Нарушение границ предложения — Когда герой опомнился. Было уже поздно.

- Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм — Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

- Типичные грамматические ошибки (К9)Употребление слова в несвойственном ему значении — Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Мысль развивается на продолжении всего текста. - Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом — Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры.

- Неразличение синонимичных слов — В конечном предложении автор применяет градацию.

- Употребление слов иной стилевой окраски — Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

- Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов — Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

- Неоправданное употребление просторечных слов — Таким людям всегда удается объегорить других.

- Нарушение лексической сочетаемости — Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные >особенности (вместо средства).

- Употребление лишних слов, в том числе плеоназм — Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных приемов. Молодой юноша, очень прекрасный.

- Употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) — В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

- Неоправданное повторение слова — Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного.

- Бедность и однообразие синтаксических конструкций — Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

- Неудачное употребление местоимений — Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

- Ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

- Неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: …даст.., научит… или …дает.., учит…);

- Ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

- Ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

- Неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут);

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (норма: … нужны смелость, знания, честность);

- Ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «… всего две проблемы»);

- Неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

- Неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

- Неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

- Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены);

- Ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный» антонимами не являются;

- Разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

- сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении;

- в результате нарушения логического закона тождества, подмена одного суждения другим.

Композиционно-текстовые ошибки

- Неудачный зачин. Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор…

- Ошибки в основной части.

- Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

- Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

- Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

- Неудачная концовка. Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли.

Фактические ошибки

Фактические ошибки — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

- Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров.

- Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты.

- Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение.

- Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора.

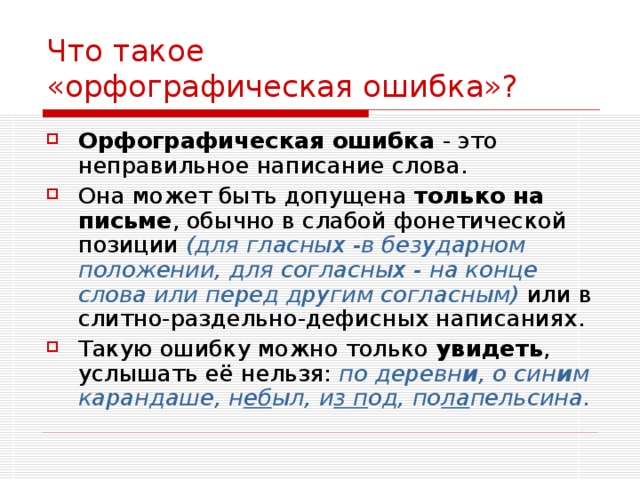

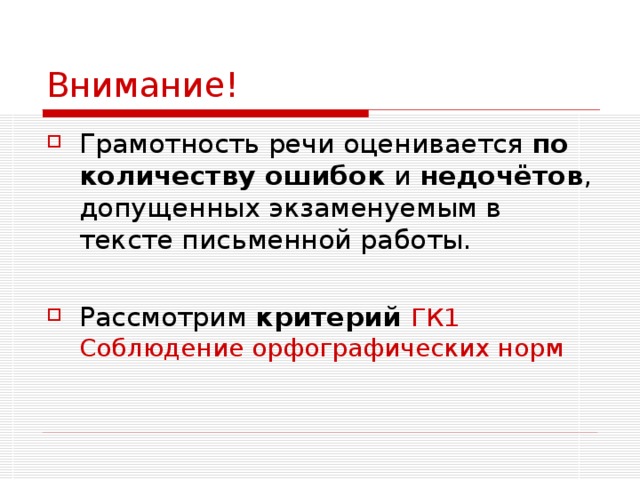

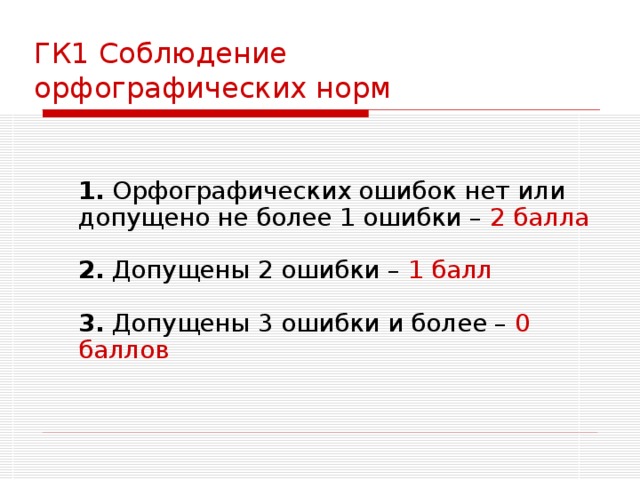

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- На изученные правила;

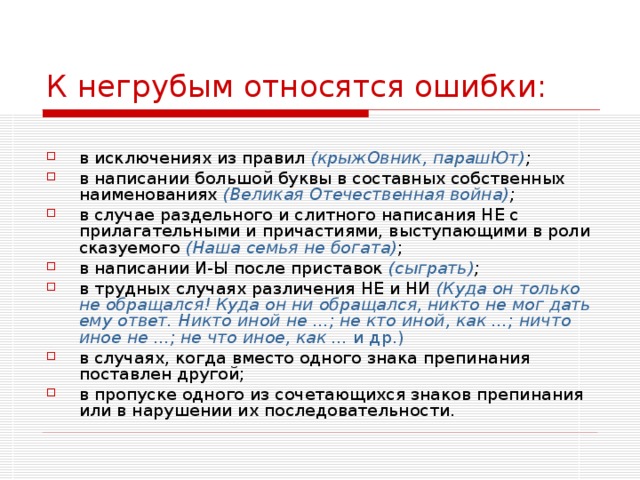

- Негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,

- выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

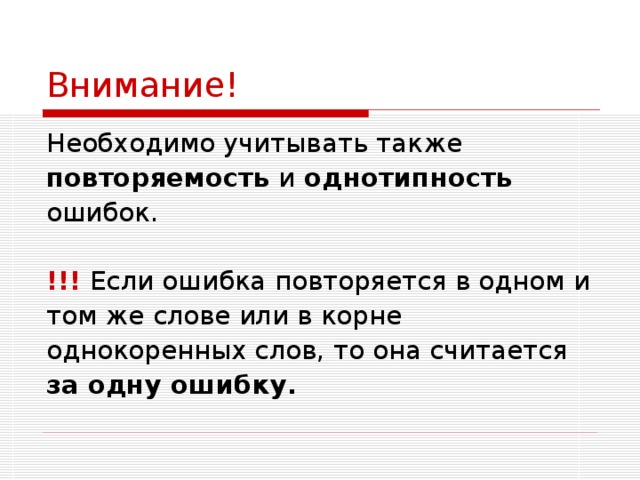

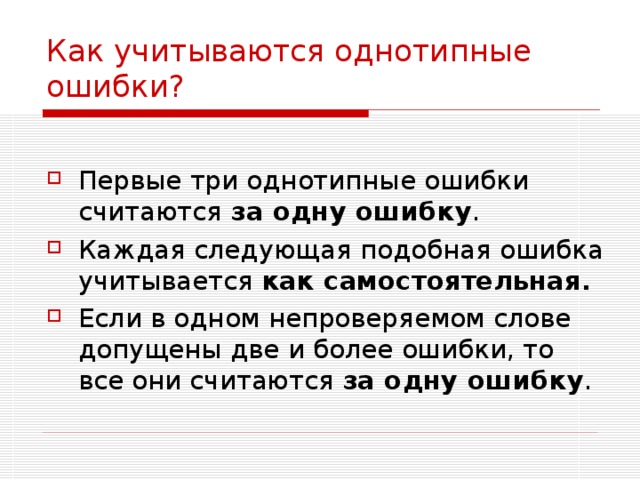

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

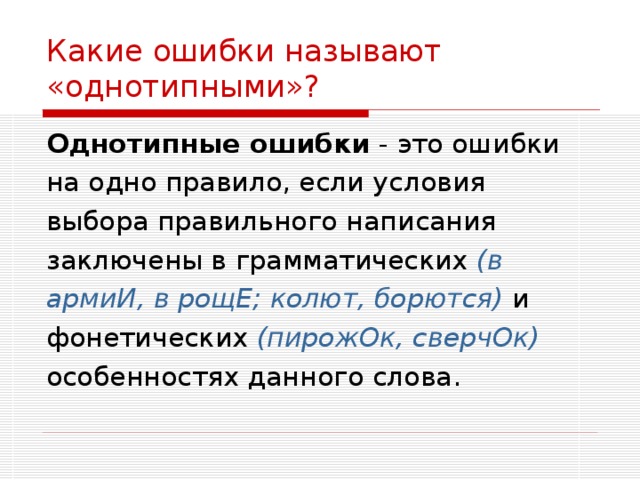

- Однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная): ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Важно!!!

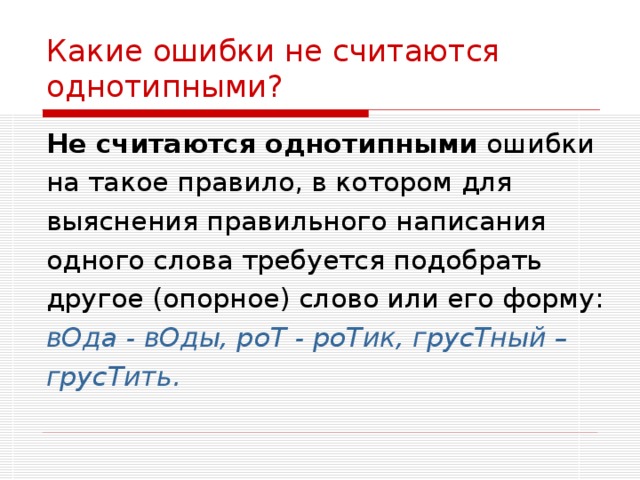

- Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

- Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения

- Повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов)

| Орфографические ошибки |

|

| Пунктуационные ошибки |

|

| Графические ошибки |

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Распространенные графические ошибки:

|

Смотри также:

- Критерии оценивания сочинения

- Решай задания и варианты ЕГЭ по русскому языку с ответами.

1. Основные

типы орфографических ошибок. Методика работы над предупреждением и исправлением

ошибок.

Орфография в школе

служит связующим звеном знаний учащихся по всем разделам курса русского языка:

фонетике, составу слова и словообразованию, графике, морфологии и синтаксису,

лексике. Для учащихся начальных классов важнейшими являются такие

орфографические темы, как: правописание безударных гласных в корне слова, в

приставках, суффиксах, окончаниях; правописание согласных – звонких и глухих,

непроизносимых, удвоенных, чередование гласных в корне слова; употребление

заглавных букв; перенос слов; слитно – раздельные и дефисные написания и др.

Именно при изучении этих тем учащиеся допускают наибольшее количество

орфографических ошибок. Орфографические ошибки– это один из видов ошибок по

русскому языку. Эти ошибки могут быть самыми разнообразными и природа их тоже

различна. Поэтому внутри этой категории ошибок должна быть проведена более

детальная классификация

Для успешной

организации работы над ошибками учитель должен знать причины допускаемых

учащимися орфографических ошибок.

К ним относятся

-отсутствие

систематической работы над ошибками.

-неумение ученика

контролировать себя во время письма и проверять написанное.

-непрочное знание основ

грамматики, неумение применять приобретенные знания; недостаточное развитие

орфографической зоркости или фонетического слуха; небольшой объем словарного

запаса ,слабая техника чтения.

-причины, связанные с

усвоением учащимися правил правописания.

-причины, связанные с

индивидуальными психофизиологическими особенностями учащихся.

Начальным этапом в работе над ошибками является их предупреждение.

Приемы предупреждения

ошибок разнообразны. Их применение на уроке зависит от характера орфограммы

,этапы ее усвоения, возраста учащихся, их развития и индивидуальных

особенностей. Учителю необходимо применять приемы, обеспечивающие легкость и

прочность зрительного восприятия. Такими приемами являются:

-вынесение слов на

доску на неизученное правило с указанием орфографической трудности

-выборочное

комментирование

-проговаривание

-диктанты

-грамматические разборы

овладение общим

способом решения орфографической задачи:

1)произношение слова

-распознавание орфограммы

2)определение места

орфограммы в слове

3)определение способа

проверки

4)проверка слова

5)контроль

6)запись слова

б)Развитие

орфографического внимания.

Чтобы не притуплялось орфографическое внимание обучающихся, необходимо

применять такие формы работы над ошибками, которые заставляли

бы детей активно мыслить ,творчески работать.

Например, если

оказалось плохо усвоенным раздельное написание предлогов с местоимениями или с

существительными и учащиеся делают ошибки типа«КОМНЕ, СНИМ, НАДОМНОЙ » то

дается задание подыскать примеры с тем же предлогом при других местоимениях (к

тебе, к вам, с нами. с ней, над нами) или же с теми существительными ,но с

другими предлогами (за оврагом, к оврагу ,у оврага,)а также просклонять

письменно данное существительное

Итак, орфографические

ошибки делятся на следующие типы:

собственно орфографические, фонетико–орфографические и грамматико–

орфографические. Теперь более подробно об этих типах.

Собственно орфографические ошибки – это такое написание слова, при котором

нарушается установившаяся традиция правописания слов без нарушения орфоэпических

и грамматических норм, законов языка. К собственно орфографическим ошибкам

относятся:

1. Нарушение правил написания гласных и мягкого знака после

шипящих и Ц: шырокий, жыр, ещо, делаеш.

2. Искажение написания значащих частей слова, а именно: основы,

корня, приставки, суффикса и окончания: пригаваривать, деректор,

песталет,варота, глоза.

3. Неправильное написание начальной формы слова: адютант,

шеснадцать и т.д.

4. Неправильный перенос слов: пос – тупить, соз – нание. Причиной появления

ошибок этой группы в письменной речи учащихся следует считать незнание

школьниками морфемной и словообразовательной структуры перечисленных слов.

5. Нарушение правил о слитном, полуслитном и раздельном написании слов: кним,

гдето, немог и т.д. Здесь совершенно очевидно незнание учащимися правил

слитного и дефисного написания слов.

6. Неправильное написание сложных слов, особенно соединительных гласных:

параход, сталетие, пешоход и др.

7. Ошибки в написании строчных и прописных букв: наша родина. Такие ошибки реже

встречаются по сравнению с другими группами.

Фонетико–орфографические

ошибки характеризуются тем, что написание того или иного слова противоречит не

только орфографическим

правилам, но и орфоэпическим нормам.

К

фонетико–орфографическим ошибкам относятся несколько их

разновидностей:

1. Отражение на письме национальных особенностей произношения русских звуков:

а) ошибки, связанные с неправильным произношением согласных и гласных звуков:

прыкрыть, зимный, прыбыл;

б) ошибки, вызванные неправильным произношением согласных звуков: просба,

менше, возми;

2. Отражение на письме произносительных особенностей южнорусских

диалектов: береть, знають.

3. Отражение на письме индивидуальных особенностей произношения звуков

учащимися: ледакция (вместе редакция), соколад (вместо шоколад).

Грамматико–орфографические ошибки – это такие образования форм или построения

словосочетаний и предложений, которые противоречат грамматическим законам

языка. Иногда грамматико–орфографические ошибки называют языковыми. Они подразделяются

на грамматико–морфологические и грамматико–синтаксические.

Грамматико–орфографические ошибки называются грамматико–морфологическими тогда,

когда нарушение норм литературного языка связано с изменением и образованием

формы слова.

К грамматико–морфологическим ошибкам относятся:

1.Употребление неправильных форм именительного падежа множественного числа:

ухи, шофера, трактора.

2. Искажение форм родительного падежа множественного числа существительных: У

спортсмен не было времени.; В зале не было зрителев.

3. Образование форм множественного числа от существительных, не имеющих форм

множественного числа: Он упал без сознаний.; Учитель обращал вниманий на людей.

4. Употребление одного рода вместо другого: Гвоздь была большая.; У

орла была крыла,

5. Образование формы

единственного числа от существительных, имеющих только форму множественного

числа: Ножница моя пропала.

6. Использование неправильных форм причастий: Местами видны черные земли,

освободившие от снега.

7. Употребление неправильных форм деепричастий: Возвращая домой,мы заехали к

товарищу.

8. Неправильные формы предлога в сочетании со знаменательными словами: к мне

подошёл товарищ, с мной не разговаривает.

Грамматико–орфографические ошибки считаются грамматико–синтаксическими, если

они появились вследствие нарушения грамматических правил построения свободных

словосочетаний и предложений. К этой категории ошибок относятся:

1. Неправильное согласование слов: Каждый из них должны были собрать

металлолом.; смертельная усталость.

2. Нарушение законов управления слов: Скоро позвонили у меня.;Сколько время

осталось?

3. Неправильное управление вида глагола: Антону всё время стало хуже

(становилось).; Я решил покупать (купить) себе собаку.

4. Несоответствие деепричастного оборота основной части предложения или

неуместное его употребление в предложении: Возвращаясь из школы,начался дождь.;

Я поехал купить собаку, долго думая.

5. Несоответствие союзов с содержанием предложения: Татьяна бьет собаку, потому

что она не спала.

Наблюдения на уроках, анализ ученических работ, изучение классификации ошибок

позволяют сделать вывод, что учащиеся наиболее часто допускают орфографические

ошибки на следующие темы.

В I классе:

1) Жи, ши (например: ершы, пружына…)

2) Ча, ща (например: рощя, трещят…)

3)

Чу, щу (например: хлопочют, блещют…)

4) Ударные и безударные гласные (польцы, сталы…)

5) Парные звонкие и глухие согласные (дуп, колхос).

А также прочие ошибки: пропуски букв, искажение, дописывание

лишней гласной.

Во 2 классе:

1) Правописание звонких и глухих согласных на конце слов (сапок, галстуг…)

4) Правописание безударных гласных, не проверяемых ударением (польто,

помедоры…)

5) Правописание непроизносимых согласных (радосный, чесный, позно…)

6) Не с глаголами (негорит, неидет…).

В 3 классе:

1) Правописание гласных и согласных в корне слова (принисет, отцвитает,

алея…)

2) Изменение имён прилагательных по падежам (утренния…)

3) Правописание безударных личных окончаний глаголов (колят дрова,

шепчит, светет…)

Также в 3 классе допускаются ошибки в словах с непроверяемыми

написаниями (кавер, издавно…), часто встречается слитное написание,

пропуски букв, замены букв.

В результате анализа было также выявлено, что очень часто у учащихся

встречаются ошибки на замены согласных букв.

В работах первоклассников чаще заменялись аффрикаты [ч], [ц]. Буква

ч заменялась буквами т, ц, щ, ш: «сатёк», сацок» (сачок). Слово цветы

писалось так: «светы», «тветы». В слове трещали буква щ заменялась буквами

ч, ц, ш, ж: «тречали», «трешали», «трецали».

В работах учащихся 2 и 3 классов эти замены были также

многочисленны: «пецально» (печально), «крицали» (кричали) и т.д.

Взаимозамены свистящих и шипящих встречались реже. Примеры подобных ошибок:

«Шоня» (Соня), «Сура» (Шура), «пусистая» (пушистая). Часто

встречались ошибки на смешение звонких и глухих согласных: «пегали»

(бегали), «боймал» (поймал), «на луку» (на лугу) и др.

Недостаточное различение твердых и мягких фонем появилось в

следующих ошибках: «кастёрь» (костер), «прижки» (прыжки), «мохь» (мох) и

т.п.

Помимо указанных ошибок, значительное место в работах учащихся 1

3 классов занимают ошибки на пропуски, лишнюю вставку букв, что

свидетельствует о недостаточной сформированности звукового анализа у

детей .

Появление в письменной речи учащихся орфографических ошибок –

закономерное явление процесса обучения. Они возникают в силу объективных

и субъективных причин. Объективными причинами являются:

незнание орфографической нормы к моменту письменной работы;

оперирование лексикой, которой учащиеся пользуются в основном в устной

речи; психофизическая усталость детей к концу письменной работы;

наличие в словарях с той или иной орфограммой трудных случаев в применении

орфографических правил.

1) Незнакомые учащимся орфографические нормы делятся на не

изучаемые к моменту письменной работы и на изучаемые в школе. Нормы, не

изучаемы к моменту письма, относятся либо к программе данного класса,

либо к программе следующих классов. Ошибки на не изучаемые в школе орфограммы

могут появиться в любом классе. Из данного факта вытекают следующие

методологические правила: перед письменной работой необходимо предупреждать

возможные орфографические трудности, не включать их в число ошибок при оценке

орфографической грамотности (например: в начальной школе не изучается тема

«Наречие», поэтому ошибки в написании наречий учитель не учитывает при оценке

орфографической грамотности).

2) В силу связи орфографии со всеми разделами языкознания, имеет большое

значение понимание детьми семантики слов, их структурно семантической

близости, так как формирование орфографических умений требует оперирования

большим количеством слов.

3) Как показывают специальные наблюдения, орфографические ошибки чаще всего

появляются в конце письменной работы. Учитывая этот факт необходимо перед

окончанием работы делать небольшой перерыв, который должен снять

психофизическую усталость. Например, такие физминутки помогут при снятии

психофизического напряжения:

1. «Мы учимся письму.

Для чего? Почему?

Из крючков, из крючков

Из кружков, из кружков

Сможем буквы написать.

Если будем мы стараться,

Буквы будут получаться.

Пальцы наши потрудились

И немножко утомились.

Дружно мы из встряхнем

И опять писать начнем».

2. «Руки положить на парту, голову – на руки. Закрываем глазки – отдыхаем.

Посчитаем до десяти, открываем глазки, поднимаем голову, продолжаем

работу».

4) Методологическим правилом должно стать внимание к словам,

имеющим трудные случаи применения орфографических правил. Его

систематическая реализация предупреждает появление орфографических

ошибок.

Довольно

часто, анализируя ошибки, допущенные детьми в диктантах,

учитель обнаруживает «прочие» ошибки: лишний мягкий знак, лишняя буква,

пропуск букв и т.д. Наблюдения показывают, что не так уж и «безобидны» эти

ошибки. А причин их возникновения довольно много.

Первая причина. Детям так слышится: «Косьтя».

Вторая причина. Дети пишут так, как говорят: «тигор, млыши».

Известно, что легче ошибку предупредить, труднее её исправить. Чтобы

легче было предупредить ошибки, учителю надо знать слова, в которых

младшие школьники допускают ошибки. Для этого надо внимательнее

прислушиваться к тому, как говорят дети.

Третья причина. Дети добросовестно учат правила (жи ши: лыжи,

шина), научились делать проверку (шары – шар, коза – козы). Теперь этот

ученик уверен и даже пытается доказать, что слова надо писать именно так, а

не иначе: «кошичка», «шишичка».

Четвертая причина. У детей мал запас слов, они ещё не наблюдательны,

и хотя они выучили правила, но многие ещё не умеют писать большие и

трудные слова: «Валгаград», «Козань».

Пятая причина. Это когда учитель, боясь перегрузки, учит детей на

очень лёгком материале, даже для списывания с доски дает такие слова, как

сад – сады, дуб – дубы.

Отсюда и получается, что если учитель сам составляет контрольные

диктанты, то весь класс выполняет их очень хорошо, а если же контрольный

диктант даёт администрация, то класс справляется с трудом.

Шестая причина состоит в том, что учитель не всегда проводит

систематическое попутное повторение изученного. «Где брать время? –

говорит такой учитель. – Повторяем в конце года, в конце четверти».

А ведь на повторение и требуется 6 7 минут, чтобы, списывая с доски

6 8 слов, суметь и закрепить новое, и повторить старое. Например: при

изучении безударных гласных в корне, проверяемых ударением, дети повторяют

мягкий знак: караси – карась, косари – косарь, кольцо – кольца,

корабли – корабль.

Систематическое попутное повторение хорошо помогает всем

ученикам, но особенно детям с ослабленной памятью.

Седьмая причина. Учитель, особенно молодой, в качестве «разминки»

дает детям задания для самостоятельного выполнения такого типа (второй

класс, 1 четверть): «Спишите с доски слова и рядом припишите проверочные

слова».

Тянуть, тропа, окно, письмо.

Вот как некоторые дети выполнили задание:

Тянуть – тянит, тропа – тропачька, окно – окны, письмо – письмы.

Здесь можно дать только один совет: детей сначала нужно научить, а уж

потом их контролировать.

Предупреждение ошибок в словах, продиктованных учителем, состоит в

следующем: прежде чем писать продиктованные слова ( а особенно если они

на неизученное правило), ученики хором проговаривают их, потом каждый

ученик проговаривает (шёпотом); затем учитель еще раз диктует это слово,

показывая трудную букву. Дети пишут продиктованное слово.

Систематическое попутное повторение изученного, своевременное

предупреждение ошибок – всё это способствует тому, что дети хорошо

запоминают написание трудных слов и хорошо справляются с ними в

контрольных диктантах. А добиваться грамотного письма – это основная

задача учителя .

Работа по предупреждению орфографических ошибок связана с работой по их

исправлению. Процесс предупреждения и исправления орфографических ошибок

включает последовательное выполнение определенных действий, необходимых для

решения орфографической задачи.

Речь и ее виды:

аудирование, говорение, чтение и письмо.

Речь –

это способ общения и взаимодействия посредством определенной

системы.

Речевая деятельность имеет следующие основные виды: чтение, аудирование

(слушание), говорение, письмо.

Такое

понимание включено в методику преподавания языка (иностранного, в том числе).

Говорение. Это понятие характеризует любую

звучащую речь. В историческом отношении говорение является первичной языковой

формой, возникшей намного раньше, чем письмо. С материальной точки зрения

устная речь – это звуковые волны. Произносимое является результатом

деятельности определенных органов человека (голосовой аппарат). Интонация

является совокупностью тембра произнесения, темпа , продолжительности,

громкости, мелодичности. Большое значение в устной речи придается отсутствию

или наличию пауз, степени четкости в произношении, способности правильно

расставить логические ударения. Говорение, обладая интонационным разнообразием,

способно передать полноту переживаний, эмоций, настроений.

Письмо. Этот вид языковой деятельности человека являет собой вспомогательную

систему знаков, применяемую для фиксации говорения (звуковой речи). Вместе с

тем, письмо можно назвать самостоятельной структурой. Кроме функции фиксации

речи, письменная система позволяет усваивать накопленные знания, расширяя сферу

коммуникации. Главной целью письма является фиксация произносимого с целью его

сохранения. Этот вид речевой деятельности используется в общении между теми

людьми, которые разделены временем, расстоянием.

Аудирование–

процесс, предполагающий, как непосредственное, так и опосредованное (при помощи

аудиозаписи, радио и прочего) взаимодействие слушающего и говорящего. В первом

случае (при непосредственном контакте) у собеседников есть возможность

применять не только языковые формы (вербальное общение), но и средства

невербальной коммуникации (мимику, телодвижения, жесты), которые способствуют

более результативному восприятию и пониманию.

Чтение. В соответствии с простыми определениями чтение

характеризуется как процесс извлечения информации из печатного или рукописного

текста. Эта специфическая форма языковой коммуникации людей является одним из

опосредованных типов общения. При этом чтение не воспринимается в качестве

одностороннего воздействия на читающего. Оно не выражается пассивным

восприятием, усвоением содержания. Чтение включает в себя активное

взаимодействие между читателем и автором текста.

Классификация ошибок

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – ошибка в структуре языковой единицы: словосочетания или предложения; нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической и др.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Ошибочное словообразование |

Трудолюбимый, надсмехаться |

|

2 |

Ошибочное образование формы существительного |

Многие чуда техники, не хватает время |

|

3 |

Ошибочное образование формы прилагательного |

Более интереснее |

|

4 |

Ошибочное образование формы числительного |

С пятистами рублями |

|

5 |

Ошибочное образование формы местоимения |

Ихнего пафоса |

|

6 |

Ошибочное образование формы глагола |

Они хочут, пиша о жизни |

|

7 |

Нарушение согласования |

Я знаком с группой ребят, увлекающимися джазом |

|

8 |

Нарушение управления |

Повествует читателей. Нужно сделать свою природу более красивую. |

|

9 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

|

|

10 |

Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях |

Он написал книгу, которая эпопея. Мы были рады, счастливы и веселые. |

|

11 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. |

|

12 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство … |

|

13 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

14 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочла еще в детстве. |

|

15 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

16 |

Нарушение границ предложения |

Когда герой опомнился. Было уже поздно. |

|

17 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

18 |

Неудачное употребление местоимений |

Данный текст написал В.Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

Речевые ошибки

Речевая ошибка – ошибка в использовании языковых единиц, чаще всего в употреблении слова. Речевую ошибку можно обнаружить только в контексте.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Мысль развивается на продолжении всего текста. |

|

2 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры. |

|

3 |

Неразличение синонимичных слов |

В конечном предложении автор употребляет градацию. |

|

4 |

Употребление слов иной стилевой окраски |

Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею. |

|

5 |

Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов |

Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. |

|

6 |

Неоправданное употребление просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. |

|

7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные особенности. |

|

8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша, очень прекрасный |

|

9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается под своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного. |

|

11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

Орфографические и пунктуационные ошибки

На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках (см. Нормы оценки знаний, умений, навыков по русскому языку).

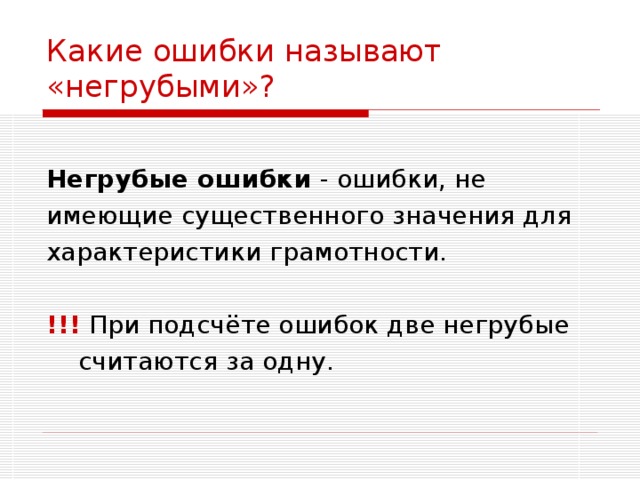

Среди ошибок выделяются негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым ошибкам относятся:

— в исключениях из правил

— в написании большой буквы в составных собственных наименованиях

— в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого

— в написании И и Ы после приставок

— в трудных случаях различения НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался! Никто иной не… Не кто иной, как Не что иное, как и др)

— в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой

— в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, грустить – грусть)

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная считается за самостоятельную. Если в одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

Ошибки графические (не учитывается при проверке) – разновидность ошибок, связанных с графикой, описки.

К числу наиболее распространенных относятся:

— пропуски букв

— перестановки букв

— замены одних буквенных знаков другими

— добавление лишних букв

Орфографические и пунктуационные ошибки,

не влияющие на оценку работы

Орфография

— в переносе слов

— буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта)

— прописная /строчная буквы в названиях, связанных с религией (М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог)

— прописная /строчная буквы в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, Ван, сент .. (дон Педро и Дон Кихот)

— слитное/раздельное/дефисное написание сложных существительных без соединительной гласной (чаще всего заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-лиз, ноу-хау, папье-маше, пресс-папье, перекати-поле, гуляй-город, но портшез, метрдотель)

— на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой / предлогом, например, в разлив, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, на ощупь,на подхвате)

Пунктуация

— тире в неполном предложении

— обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным

— запятые при ограничительно-выделительных оборотов

— различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение и выделение их запятыми

— в передаче авторской пунктуации

Этические ошибки

Соблюдение этических норм

Этическая ошибка выносится в случаях, когда в работе содержатся высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие циничное отношение к человеческой личности, проявления речевой агрессии (речевая агрессия может быть внешне выражена, может быть скрытой).

Речевая агрессия связана с словесным выражением негативных эмоций, чувств, намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требование, обвинение, насмешка, употребление бранных слов, жаргонизмов и др.

Например: «Этот текст меня бесит», «Судя по тому, что говорит автор, он маньяк», «Михалков в своем репертуаре! Пишет детские книги, поэтому и требует, чтобы читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить людям мозги устаревшими истинами»

Памятка эксперту «Классификация ошибок»

К 7. Орфографические ошибки

Орфографические ошибки- неправильное написание слова, допущенное на письме, обычно в слабой фонетической позиции.

Однотипные и неоднотипные орфографические ошибки:

-

Однотипные- ошибки на одно и то же орфографическое правило. Эти ошибки исправляются, но при подсчете общего количества допущенных ошибок считаются 3 за 1, каждая последующая считается самостоятельной ошибкой. Примечание: не считаются однотипными ошибки, допущенные в словах с проверяемыми гласными в корне слова.

-

Повторяющиеся- ошибки в одном и том же повторяющемся слове или в корне однокоренных слов. Эти ошибки также считаются за одну.

Грубые и негрубые орфографические ошибки:

К негрубым орфографическим ошибкам относятся:

-

исключения из правил;

-

строчная и прописная буквы в собственных наименованиях;

-

не регулируемые правилами слитные и раздельные написания наречий;

-

слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемых;

-

различение НЕ и Ни в оборотах никто иной не…, ничто иное не…, не кто иной, как…, не что иное, как…, а также во фразах типа: Куда только он не обращался! Куда только он ни обращался, никто не мог дать ему ответ;

-

написание собственных имен нерусского происхождения;

-

написание И и Ы после приставок.

Другие виды ошибок:

-

Графические ошибки ( пи проверке не учитываются)- разновидность ошибок, связанных с графикой ( различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различные подчеркивания, шрифтовые выделения).

-

Описки-ошибки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Они исправляются, но не выносятся на поля и не учитываются при подсчете ошибок. К опискам относятся:

-

пропуски букв;

-

перестановка букв;

-

замена одних букв другими;

-

добавление лишних букв.

К 8. Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки-ошибки, связанные с нарушением пунктуационных правил. 2 негрубые пунктуационные ошибки считаются за 1.

К негрубым пунктуационным ошибкам относятся :

-

употребление одного знака препинания вместо другого;

-

пропуск одного из двойных знаков препинания;

-

нарушение последовательности сочетающихся знаков или пропуск одного из сочетающихся знаков;

-

не относится к ошибкам авторская пунктуация.

Понятие об однотипных ошибках НЕ распространяется на пунктуационные ошибки.

К 9. Классификация грамматических ошибок

-

ошибки в образовании слов, связанных с нарушением словообразовательных форм;

-

ошибки в образовании форм различных частей речи, связанные с нарушением морфологических норм;

-

ошибки в построении словосочетаний, связанные с нарушением синтаксических норм;

-

ошибки в построении простого предложения, связанные с нарушением синтаксических норм;

-

ошибки в построении сложного предложения, связанные с нарушением синтаксических норм.

|

|

|

1. |

Неправильное использование приставок: зафотографировали (вм. сфотографировали). |

|

2. |

Неправильное использование суффиксов: одеяло мокнуло ( вм. мокло). |

|

3. |

Ошибки при образовании сложных слов: полуумный (вм. полоумный). |

|

4. |

Неправильное образование формы И.п. мн.ч.: торта (вм. торты), договора (вм. договоры). |

|

5. |

Неправильная форма рода: лёгкая тюль (вм. лёгкий ). |

|

6. |

Неправильная форма числа: вышел на подмосток ( вм. на подмостки). |

|

7. |

Нарушение норм склонения иноязычных фамилий: Повесть Аркадия и Георгия Вайнер ( вм. Вайнеров). |

|

8. |

Неправильное образование формы Р.п. мн.ч.: Пять килограмм (вм. пять килограммов), много грузинов (вм. грузин), новыми дверями (вм. дверьми). |

|

9. |

Ошибки в категории одушевленных и неодушевленных существительных: Я забрал его ферзь (вм. ферьзя). |

|

10. |

Склонение несклоняемого существительного: Мы побывали на горном плате (вм. плато). |

|

11. |

Неверное образование форм кратких прилагательных: Вывод беспочвенен (лучше беспочвен), ему свойственен оптимизм ( вм. свойствен). |

|

12. |

Ошибки при образовании степеней сравнения: Самый талантливейший поэт ( вм. самый талантливый), более тяжелее (вм. более тяжело). |

|

13. |

Неправильное образование местоимений 3-го лица мн.ч.: ихний сын (вм. их). |

|

14. |

Ошибки в образовании личных форм глаголов: ветер колыхает листву ( вм. колышет). |

|

15 |

Ошибки в образовании повелительного наклонения: едь (вм. езжай), ляжь (вм. ляг). |

|

16. |

Неверное образование видовых форм: институт организовывает подготовительные курсы (вм. организует). |

|

17. |

Неправильное образование действительных и страдательных причастий: Изделия, выпускающиеся в России (вм. выпускаемые). |

|

18. |

Ошибки при образовании деепричастий: Пиша диктант, нужно быть внимательным (нет литературной формы деепричастия). |

|

19. |

Ошибки при образовании наречий ( использование разговорной формы вместо литературной): тута, здеся (вм. тут, здесь). |

|

|

|

1. |

Неправильное использование сказуемого при подлежащем, выраженном собирательными существительными: Стая лебедей летели (вм. летела). Большинство участников собрания проголосовали ( вм. проголосовало). |

|

2. |

Неправильное употребление числа сказуемого: Там жила бабушка и ее внук (вм. жили). |

|

3. |

Согласование обобщающего слова и однородных членов: На конференции выступили делегаты из следующих городов: Красноярск, Москва… (вм. Красноярска, Москвы). |

|

|

|

1. |

Употребление неверно выбранного падежа: Согласно приказа (вм. приказу), заведующий кафедры (вм. кафедрой). |

|

|

|

1. |

Личное местоимение дублирует подлежащее: Этот автор, он всегда ставит острые вопросы. |

|

2. |

Расположение слов в предложении, не соответствующее грамматическим нормам русского языка: Ученики четко должны усвоить понятия (вм. должны четко усвоить). |

|

|

|

1. |

Рассогласование времен: Учебник дает знания, научит выделять главное. (вм. дает, учит). |

|

2. |

Объединение в одном ряду однородных членов родовых и видовых понятий: Он принес плоскогубцы, инструменты, молоток и гвозди. |

|

3. |

Парное сочетание несопоставимых понятий : Родители и друзья, коллеги и дети. |

|

4. |

Не сочетаемость опорного слова и одного из компонентов однородных членов: Проявление заботы и помощи радовали всех (нельзя проявлять помощь). |

|

5. |

Объединение в качестве однородных полных и кратких форм прилагательных: Комната просторная и светла (вм. просторна и светла). |

|

|

|

1. |

Употребление противительных союзов вместо соединительных: Тигр вскочил на спину слона, но задел лапами дрова, но дрова упали на него. |

|

2. |

Употребление лишнего союза: Онегин знал об этом, но однако ничего не предпринял. |

|

|

|

1. |

Одновременное употребление подчинительных и сочинительных союзов: Как только перестал дождь, и мы отправились домой (вм. Как только перестал дождь, мы отправились домой). |

|

2. |

Пропуск указательного слова (неоправданный эллипсис): В армии Петя просился (?), где опаснее. |

|

3. |

Тавтологическое употребление союзов и союзных слов, нагромождение придаточных частей: Когда утром казаки встали, Тарас удивился, когда увидел, что среди казаков нет Андрия. |

-

При вынесении грамматической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Г VII . 3

К 9. Классификация речевых ошибок

|

|

|

|

|

по значению слов. |

|

|

|

Следует сказать следующее. |

А. Блок-мастер звукозаписи. |

-

При вынесении речевой ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Р2

Классификация фактических ошибок

|

Ф1. Искажение содержания литературного произведения, неправильное токование, неудачный подбор примеров: Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. Ленский вернулся в свое имение из Англии. Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором. |

|

Ф2. Неточность в цитате, отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты: Книги много значат для меня, ведь еще Ленин сказал: «Век живи-век учись!» |

|

Ф3. Незнание исторических и др. фактов, в том числе, временное смешение: Великая Отечественная война 1812 года. Столица США-Нью-Йорк. |

|

Ф4 Неточности в именах и фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров: Тургеньев, «Тарас и Бульба», в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

-

При вынесении фактической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Ф2

Этические ошибки:

|

Речевая некорректность. Проявление речевой агрессии: грубое, оскорбительное высказывание; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме; угроза, грубое требование, обвинение, насмешка; употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго; высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающее высокомерие и циничное отношение к человеческой личности. |

Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли. Этот текст меня бесит. Это старье, именуемое классикой. |

Логические ошибки

|

Л1. Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте. |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна и Зоя Ивановна Петрова. Он облокотился спиною на батарею. |

|

Л2.Нарушение причинно-следственных отношений. |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации решаются слабо. |

|

Л3. Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. (?)А как хочется, чтобы двор был украшением школы. |

|

Л4. Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению). |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5. Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица). |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы равнин. |

|

Л6.Сопоставление логически несопоставимых понятий. |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

|

|

Л7.Неудачный зачин. |

В этом тексте автор… (указание на предыдущий контекст с помощью указательных словоформ). |

|

Л8. Ошибка в основной части:

|

|

|

Л9. Неудачная концовка: дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

-

При вынесении логической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Л2

10

Наши курсы призваны помочь школьникам успешно подготовиться к ЕГЭ и стать студентами медицинских вузов. Мы предлагаем глубокие знания как для подготовки к профильным ЕГЭ по химии и биологии, так и к ЕГЭ по русскому языку.

В этой статье познакомимся с классификацией типичных ошибок в русском языке и разберем их на конкретных примерах.

Классификация ошибок по ФИПИ

Составители КИМов ЕГЭ по русскому языку предлагают следующую классификацию, которая используется при проверке письменного задания. Итак, типичные ошибки подразделяются на:

-

Грамматические

-

Речевые

-

Логические

-

Фактические

-

Орфографические, пунктуационные и графические

Рассмотрим каждый вид подробнее.

Виды грамматических ошибок

Грамматические ошибки заключаются в неправильном образовании слов и их грамматических форм, в нарушении синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении.

Ознакомимся с типичными грамматическими ошибками в русском языке.

-

Ошибочное словообразование

Подскользнуться (нужно писать поскользнуться).

-

Неправильное образование формы существительного

Многочисленные договора (нужно: многочисленные договоры).

-

Неверное образование формы прилагательного

Не более громче, а более громкий, не самый старейший, а самый старый

-

Неправильное образование формы числительного

Около пятиста участников вместо пятисот участников

-

Неверное образование формы местоимения

Ихний сын (правильно: их сын).

-

Неправильное образование форм глаголов, причастий, деепричастий

Махает (правильно: машет)

Скакающий (верно: скачущий),

Положа трубку вместо положив

-

Нарушение согласования

Он восхищается студентами, напролом идущих к своей цели (правильно: студентами, идущими к своей цели).

-

Нарушение управления

Анна Александровна не поздравила с день рожденья.

(правильно: не поздравила с днём рождения).

-

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Все, кто советуют не пользоваться гаджетами перед сном, обычно сами пренебрегают этим правилом (правильно: кто советует).

-

Ошибочное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами

Классический пример: Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.

-

Смешение прямой и косвенной речи

Директор заявил, что я накажу виновных.

(Правильно: директор заявил, что он накажет виновных).

-

Нарушение границ предложения

Аня, наверное, испугалась. Потому что вздрогнула и обернулась (необходимо оформить как сложноподчиненное предложение).

Виды речевых ошибок

Речевая ошибка – это нарушение в структуре употребления и сочетаемости слов.

Постарайтесь запомнить типичные речевые ошибки в русском языке и не употреблять их в своих высказываниях.

-

Употребление слова в не подходящем для него значении

Благодаря землетрясению, были разрушены сотни жилых домов (следовало употребить предлог из-за).

-

Плеоназм

Он откликается на всесвободные вакансии (слово вакансия означает свободное рабочее место).

-

Тавтология

В своем рассказе автор рассказывает о событиях прошлого лета.

-

Неудачное употребление местоимений

Лена очень любила свою подругу. Она была очень доброй и заботливой.

-

Неправильное употребление паронимов

В решении этого вопроса были приняты эффектные меры (следует употребить эффективные меры).

-

Нарушение лексической сочетаемости

Евгений постоянно пополняет свой кругозор. Работа занимает важную роль в его жизни (правильно: кругозор расширяют; занимает важное место либо играет важную роль).

-

Неоправданное употребление просторечий, жаргонизмов

Автор не ожидал такого кринжа.

Логические ошибки – это высказывания, в которых есть внутреннее противоречие, нарушение логики изложения мысли. Такие ошибки тоже не редко встречаются в работах ЕГЭ по русскому языку.

-

Подмена понятий

Автор поднимает проблему патриотизма. Эта тема очень важна в наше время (тема и проблема – далеко не одно и то же).

-

Нарушение причинно-следственных связей

Вскоре она перестала плакать, так как успокоилась.

-

Отсутствие связи между высказываниями

Автор задумывается о роли воспитания в жизни ребенка. И действительно, детям нужно заботиться о животных, чтобы привить чувство ответственности.

Фактические ошибки

Фактическая ошибка – это искажение информации о событиях и лицах, упоминаемых в тексте сочинения.

-

Искажение фактов, содержащихся в тексте.

Автор с упоением отзывается о писателе А. Эйнштейне.

-

Неверное упоминание фактов биографии автора или героя текста, даты, фамилии, цитаты.

Все смешалось в доме Обломовых.

Орфографические, графические, пунктуационные ошибки

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова. К типичным орфографическим ошибкам в русском языке относятся:

-

Правописание букв в слабой позиции перехот(переход)

-

Нарушения в переносе слов рад-ость

-

Слитное или раздельное написание слов какбудто, не чем (как будто, нечем)

-

Правописание чередующихся корней умерать (умирать)

-

Правописание словарных слов. Например, поменяться кординально (кардинально)

Совет: если вы сомневаетесь в написании слова, не используйте его, а замените синонимом, в написании которого вы уверены.

Графические ошибки – это перестановка (полувер) либо пропуск букв (рассморение), а иногда добавление лишних букв (дажбе). Чаще всего эти недочёты связаны с невнимательностью пишущего либо с торопливостью.

Пунктуационные ошибки связаны с неправильной постановкой знаков препинания, неверного их выбора (запятая на месте тире).

К типичным ошибкам в ЕГЭ по русскому языку, связанным с пунктуацией, относятся:

-

неверное оформление прямой речи на письме,

-

невыделение уточняющих слов, причастных и деепричастных оборотов.

Хотя наиболее частыми являются именно грамматические ошибки в ЕГЭ по русскому языку, обратите внимание и на все остальные.

Совет: найдите в интернете текст с ошибками и отредактируйте его, выделив в нем все виды ошибок. Такое упражнение поможет вам стать грамотнее и прибавит чувство уверенности при написании сочинения на ЕГЭ.

А если ваша подготовка к ЕГЭ зашла в тупик и вы не знаете, с чего начать, либо у вас остались вопросы, то скорее записывайтесь на наши курсы!

Рекомендации по классификации ошибок*

1

Орфографические ошибки

– это неправильное написание слова;

она может быть допущена только на письме,

обычно в слабой фонетической позиции

(для гласных – в безударном положении,

для согласных – на конце слова или перед

другим согласным) или в слитно-раздельно-дефисных

написаниях. Такую ошибку можно только

увидеть, услышать ее нельзя: на

площаде, о синим карандаше, небыл, кто

то, полапельсина.

2.

Графические ошибки —

разновидность ошибок, связанных с

графикой, т.е. средствами письменности

данного языка, фиксирующими отношения

между буквами на письме и звуками устной

речи. К графическим средствам помимо

букв относятся: различные приемы

сокращения слов, использование пробелов

между словами, различных подчеркиваний

и шрифтовых выделений. Графическими

ошибками становятся различные описки

и опечатки, вызванные невнимательностью

пишущего или поспешностью написания.

3.

Орфоэпические

(фонетические) ошибки – ошибки

произношения и ударения.

|

Орфоэпические |

||

|

№ п/п |

Вид |

Примеры |

|

1 |

Неблагозвучие |

Вдруг |

|

2 |

Зияние |

Радиоузел …у |

|

3 |

Нарушение |

Сад |

|

4 |

Неуместное |

Письма |

|

5 |

Скопление |

…соединяют |

|

6 |

Неверное |

о |

|

7 |

Употребление |

оратор |

|

8 |

Аллитерация |

как |

|

9 |

Ассонанс |

Эту |

|

10 |

Анафора |

как |

|

11 |

Эпифора |

как |

|

12 |

Вставка |

Юрис(т)консульт |

|

13 |

Перестановка |

Пу(о)ло(у)вер |

|

14 |

Пропуск |

Флюо(-)рография |

|

15 |

Замена |

Кон(м)форка |

|

16 |

Несоблюдение |

Библиот[э]ка |

|

17 |

Несоблюдение |

Любо[в’] |

|

18 |

Неверное |

Как |

|

19 |

Несоблюдение |

По |

|

20 |

Неразличение |

Языковая |

|

21 |

Несоблюдение |

По |

4.

Грамматические

ошибки — это

ошибки в структуре языковой единицы: в

структуре слова, словосочетания или

предложения; нарушение

какой-либо

грамматической нормы – словообразовательной,

морфологической, синтаксической.

|

Словообразовательные |

||

|

№ п/п |

Вид |

Примеры |

|

1 |

Ошибочное в |

зайцата мотовщик, |

|

2 |

Сравнительная — — Недопустимо |

Красивый Более Этот |

|

3 |

Неправильное |

Автор |

|

4 |

Неверное

|

Кроме Около |

|

5 |

Неверное |

Норма: Шапку Куда Снег |

|

Морфологические |

||

|

№ п/п |

Вид |

Примеры ошибок, |

|

1 |

Ошибочное |

Ее |

|

2 |

Ошибочное |

И.Иванова |

|

3 |

Ошибочное |

Отметка |

|

4 |

Определение — — — — |

Черное Одно Последнее Жирный Динго Дружественный РОНО |

|

5 |

Ошибочное — при — при |

Сложный Строгий |

|

6 |

Ошибочное |

Опросить Купить Я Запрягли |

|

7 |

Изменение |

пирожок |

|

8 |

Ошибочное |

играть |

|

9 |

Образование |

поднос |

|

10 |

Неверное |

не |

|

11 |

Неверное

|

Довольны Направился |

|

12 |

Выбор |

Контроль |

|

13 |

Выбор

|

В На Скачки В В На |

|

14 |

Выбор

Иногда |

календаря, договоры, Пропуски |

|

15 |

Ошибки м.р. Исключения: • названия парных предметов одежды • названия • названия |

Пять |

|

16 |

Выбор

|

Норма: Килограмм Привезли Чаще: Крикнуть Говорить Кваса/ |

|

17 |

Изменение

|

Норма: Научные К Выступление написать |

|

18 |

Неверный |

Дарвином, Путиным |

|

19 |

Ошибочное |

Профессор |

|

20 |

Неразличение |

Норма: |

|

21 |

Употребление

|

Противоположная |

|

22 |

Изменение

|

Норма: В Пятьюстами пятьюдесятью 45,6 |

|

23 |

Ошибочное

|

Двое Две Двое |

|

24 |

Неверное |

Приобрели |

|

Синтаксические |

||

|

№ п/п |

Вид |

Примеры |

|

1 |

Нарушение |

Я Я |

|

2 |

Нарушение

|

Нужно |

|

3 |

Нарушение При |

Большинство Большинство Большинство Пятеро Четверо |

|

4 |

Ошибки 1) 2) 3) |

Идет Я Страна |

|

5 |

Если |

Молодая Молодой |

|

6 |

Употребление

|

Читая Жизнь Прослушав |

|

7 |

Ошибки

|

Узкая Между |

|

8 |

Ошибки

|

Эта Люди Мы |

|

9 |

Смешение |

Он |

|

10 |

Нарушение |

Когда |

|

11 |

Бедность |

Когда |

|

12 |

Неудачное |

Данный |

Кроме

того, к типичным можно отнести и

грамматико-синтаксические

ошибки:

1)

связанные с употреблением частиц: Хорошо

было бы, если бы на картине стояла бы

подпись художника;

отрыв частицы от того компонента

предложения, к которому она относится

(обычно частицы ставятся перед теми

членами предложения, которые они

должны выделять): В

тексте всего раскрываются две проблемы,

ограничительная частица «всего» должна

стоять перед подлежащим: « всего две

проблемы».

2)

неоправданный пропуск (эллипсис)

подлежащего: Его

храбрость, (?) постоять за честь и

справедливость привлекают автора

текста;

3)

неправильное построение сложносочиненного

предложения: Ум

автор текста понимает не только

как просвещенность, интеллигентность,

но и с понятием «умный» связывалось

представление о вольнодумстве.

4)

нарушение согласования в роде и числе

субъекта и предиката в разных предложениях

текста: Я

считаю, что Родина — это когда каждый

уголок напоминает о прошедших днях,

которые уже нельзя вернуть. Которое

ушло навсегда и остается только помнить

о них.

Следует различать грамматические и речевые ошибки.

Грамматическая ошибка — это ошибка в структуре языковой единицы, в структуре слова, словосочетания, предложения; это нарушение какой-нибудь грамматической нормы — словообразовательной, морфологической, синтаксической. К примеру:

- раздумчивый (взор) заместо задумчивый, благородность заместо благородство (ошибка в словообразовательной структуре слова, внедрение не той приставки, не того суффикса);

- в отсутствие комментарий, более вернее (некорректно образована форма слова, т.е. нарушена морфологическая норма);

- удивляюсь его силой, жажда к славе (нарушена структура словосочетания — не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги. В сочинении я желал показать значение спорта и почему я его люблю (некорректно построены предложения с деепричастным оборотом и однородными членами, т.е. нарушены синтаксические нормы).

В отличие от грамматических ошибок речевые недочёты — это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в её использовании, в большинстве случаев в употреблении слова. По преимуществу это нарушение лексических норм. К примеру:

- Штольц — один из основных героев одноимённого романа Гончарова «Обломов». Само по себе слово одноимённый (либо единственный) ошибки не содержит, оно только безуспешно употреблено, не «вписывается» в контекст, не смешивается по смыслу со своим наиблежайшим окружением.

- Они утратили на войне 2-ух единственных отпрыской.

Разновидностью речевых недочётов являются стилистические ошибки. Это безосновательное смешение слов различной стилистической расцветки, неудачное употребление экспрессивных, чувственно окрашенных слов и выражений, немотивированное внедрение диалектных и просторечных слов и выражений, устаревшей лексики.

К речевым недочётам относятся также ошибки, вызванные нарушением порядка слов, безосновательные повторы слов, словосочетаний и предложений, ошибки в построении текста.

Речевую ошибку есть возможность увидеть исключительно в контексте, в этом её отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Не следует также соединять ошибки грамматические и орфографические.

Орфографическая ошибка — это неверное написание слова; орфографическая ошибка может быть допущена лишь на письме, обычно в слабенькой фонетической позиции (для гласных — в безударном положении, для согласных — на конце слова либо перед другим согласным) либо в слитно-раздельно-дефисных написаниях. Подобную ошибку есть возможность только узреть, услышать её нельзя: на площаде, о голубым карандаше, небыл, кто то, полапельсина.

В отличие от орфографической грамматическая ошибка может быть допущена как в письменной, так и в устной речи, она не только лишь видима, да и слышима: ляжь; бежат; иду по тропинке, ведомую в парк; уверенность в победу.

Список более распространённых в письменной речи учащихся грамматических и речевых ошибок приводится в таблицах.

Грамматические ошибки

№

п/п

Вид ошибки

Примеры

1

Неверное словообразование

Трудолюбимый, надсмехаться

2

Неверное образование формы существительного

Многие чуда техники, не хватает время

3

Неверное образование формы прилагательного

Более увлекательнее, красившее

4

Неверное образование формы числительного

С пятистами рублями

5

Неверное образование формы местоимения

Ихнего пафоса, ихи дети

6

Неверное образование формы глагола

Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы

7

Нарушения согласования

Я знаком с группой ребят, серьёзно увлекающимися джазом

8

Нарушения управления

Необходимо сделать свою природу более прекрасную

Повествует читателей

9

Нарушение связи меж подлежащим и сказуемым

Большая часть возражали против таковой оценки его творчества

10

Нарушение метода выражения сказуемого в отдельных конструкциях

Он написал книжку, которая эпопея

11

Ошибки в построении предложения с однородными членами

Страна обожала и гордилась поэтом

В сочинении я желал показать значение спорта и почему я его люблю

12

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом

Читая текст, появляется такое чувство…

13

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом

Узенькая дорожка была покрыта проваливающимися снегом под ногами

14

Ошибки в построении сложного предложения

Эта книжка обучила меня ценить и уважать друзей, которую я прочел ещё в детстве

Человеку показалось то, что это…

15

Смешение прямой и косвенной речи

Создатель произнес, что я не согласен с воззрением рецензента

16

Нарушение границ предложения

Когда герой опамятовался. Было уже поздно.

Речевые ошибки и недочёты

№

п/п

Вид ошибки

Примеры

1

Употребление слова в нехарактерном ему значении

Мы были шокированы прелестной игрой актёров.

Идея развивается на продолжении всего рассказа.

2

Неразличение цветов значения, вносимых в слово приставкой либо суффиксом

Моё отношение к этой дилемме не поменялось.

Были приняты эффектные меры.

3

Неразличение синонимичных слов

В конечном предложении создатель применяет градацию.

4

Употребление слов другой стилевой расцветки

Создатель, обращаясь к этой дилемме, пробует навести людей чуть-чуть в другую колею.

5

Неприемлимое употребление чувственно окрашенных слов и фразеологизмов

Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений

6

Неоправданное употребление просторечных слов

Подобным людям всегда удаётся объегорить других.

7

Нарушение лексической сочетаемости

Создатель наращивает воспоминание.

Создатель употребляет художественные особенности (заместо средства).

8

Употребление излишних слов, в том числе плеоназм

Красоту пейзажа создатель передаёт нам при помощи художественных приёмов.

Юный парень.

Очень красивый.

9

Употребление рядом либо близко однокоренных слов

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

10

Неоправданное повторение слова

Герой рассказа не думает над своим поступком. Герой не осознает всей глубины содеянного.

11

Бедность и однообразие синтаксических конструкций

Когда писатель пришёл в редакцию, его принял главный редактор. Когда они побеседовали, писатель отправился в гостиницу.

12

Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм

Замирает на мгновение сердечко и вдруг застучит вновь.

13

Неудачное употребление местоимений

Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю.

У меня сразу появилась картина в своём воображении.

14

Бессвязность изложения

Дальше создатель углубляется в литературный материал.

Такая гиперболизация параметров нрава человека приравнивает Гоголя к величавым реалистам, что и отличает статью Залыгина от других исследователей.

Источник материала Интернет-сайт

- sch2kr.ru — о разграничении типов ошибок.

Дополнительные источники:

- window.edu.ru — Грачева Ж.В., Кольцова Л.М., Сидорова Е.В. «Типы ошибок в письменных работах учащихся и нормы оценок: Учебно-методическое пособие» (в пособии представлена развернутая систематизация содержательных ошибок в письменных работах школьников фактические, логические, речевые, грамматические);

- dlib.eastview.com — Воителева Т.М. «Работа над речевыми ошибками»;

- glossa.ucoz.ru — систематизация речевых и грамматических ошибок.

В латыни есть слово lapsus. Оно обозначает ошибку в речи человека. От этого слова появилось всем известное сокращение ляп. Только если ляп считают грубым нарушением норм речи, то lapsus имеет не настолько строгое значение. К сожалению, аналога этого слова, которое обозначает речевые ошибки, в современном русском языке нет. Но lapsus встречаются повсеместно.

Содержание

- Типы речевых ошибок

- Виды нормативных ошибок

- Орфоэпическая ошибка

- Морфологическая ошибка

- Орфографическая ошибка

- Синтаксически-пунктуационные ошибки

- Стилистические ошибки

- Лексические речевые ошибки

Типы речевых ошибок

Речевые ошибки подразделяются на нормативные ошибки и опечатки. Опечатками называют механические ошибки. В тексте слово может быть написано неверно, что усложнит восприятие информации. Или же вместо одного слова случайно используют другое. Опечатки встречаются и в устной речи. Это оговорки, которые можно услышать от людей каждый день.

Механические ошибки происходят неосознанно, но от них многое зависит. Ошибки в написании цифр создают искажение фактической информации. А неправильное написание слов может полностью изменить смысл сказанного. Хорошо демонстрирует проблему опечаток одна сцена из фильма «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» режиссера Мигеля Артета. В типографии перепутали буквы «п» и «с» и в детской книжке написали вместо «Можно прыгнуть на кровать» фразу «Можно срыгнуть на кровать». И по сюжету кинокартины эта ситуация вылилась в скандал.

Особое внимание уделяли опечаткам во времена сталинских репрессий, когда неверно написанное слово стоило человеку жизни. Искоренить проблему опечаток, невозможно, так как человек делает их неосознанно. Единственный способ, при помощи которого вы избежите этого типа речевых ошибок, быть внимательным при написании текста, тщательно подбирать слова, которые вы произнесете.

Виды нормативных ошибок

Речевые ошибки связаны с нарушением норм русского языка. Виды речевых ошибок:

- орфоэпические;

- морфологические;

- орфографические;

- синтаксически-пунктуационные;

- стилистические;

- лексические.

Орфоэпическая ошибка

Произносительная ошибка связана с нарушением норм орфоэпии. Она проявляется только в устной речи. Это ошибочное произношение звуков, слов или же словосочетаний. Также к ошибкам в произношении относят неправильное ударение.

Искажение слов происходит в сторону сокращения количества букв. К примеру, когда вместо «тысяча» произносится слово «тыща». Если вы хотите говорить грамотно и красиво, стоит избавить речь от подобных слов. Распространено также ошибочное произношение слова «конечно» — «конешно».

Произносить правильное ударение не только правильно, но и модно. Наверняка вы слышали, как люди поправляют неправильное ударение в словах «Алкоголь», «звОнит», «дОговор» на верные – «алкогОль», «звонИт» и «договОр». Неправильная постановка ударения в последнее время заметнее, чем раньше. И мнение о вашей эрудиции зависит от соблюдения норм произношения.

Морфологическая ошибка

Морфологией называют раздел лингвистики, в котором объектом изучения являются слова и их части. Морфологические ошибки получаются из-за неправильного образования форм слов различных частей речи. Причинами являются неправильное склонение, ошибки в употреблении рода и числа.

К примеру, «докторы» вместо «доктора». Это морфологическая ошибка в употреблении множественного числа.

Часто употребляют неверную форму слова при изменении падежа. Родительный падеж слова яблоки – яблок. Иногда вместо этого слова употребляют неверную форму «яблоков».

Распространенные морфологические ошибки – неверное написание числительных:

«Компания владела пятьюстами пятьдесят тремя филиалами». В этом примере слово «пятьдесят» не склонили. Верное написание: «Компания владела пятьюстами пятьюдесятью тремя филиалами».

В употреблении прилагательных распространена ошибка неверного употребления сравнительной степени. К примеру, такое использование: «более красивее» вместо «более красивый». Или же «самый высочайший» вместо «самого высокого» или «высочайшего».

Орфографическая ошибка