— Все материалы по «Истории одного города»

Характеристика глуповцев в «Истории одного города»

Согласно летописи, глуповцы произошли от древнего народа под названием головотяпы. За свою глупость головотяпы были переименованы в глуповцев:

«Глупые вы, глупые! – сказал он, – не головотяпами следует вам по делам вашим называться, а глуповцами!»

Главной чертой глуповцев является их невероятная глупость. Она становится основной причиной их несчастий.

Жители города Глупова — это беспечные, добродушные и веселые люди:

«Глупов, беспечный, добродушно‑веселый Глупов, приуныл.»

Глуповцы — восторженные и легкомысленные люди:

«…вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.»

Глуповцы — «начальстволюбивый» народ. Они страдают «начальстволюбием», то есть они любят, чтобы ими кто-то руководил:

«…пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие.»

«Начальстволюбие… робкими, но твердыми шагами выступает вперед.»

«…движимые силою начальстволюбия…»

«…по примеру всех начальстволюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза.»

Для глуповцев главное, чтобы градоначальник был с ними ласков, даже если он ленив:

«…глуповцы – народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его по временам исходили любезные прибаутки…»

«Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать*, то имя его никогда не сделается популярным.» (*калякать — то есть приятельстки болтать)

Когда город на время остается без градоначальника, глуповцы чувствуют себя сиротами:

«…весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами…»

Когда глуповцы на 7 дней остаются без градоначальника, они впадают в анархию:

«…едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как, движимые силою начальстволюбия, немедленно впали в анархию.»

Глуповцы — «младенческий», незрелый народ в гражданском смысле:

«…когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым.»

Глуповцы — «темный», невежественный народ:

«…глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили…»

Глуповцы не отличаются ловкостью:

«…он с изумительною для глуповца ловкостью перебегал от одной партии к другой…»

Глуповцы не отличаются предприимчивостью:

«…А главное, нет предприимчивости.»

Глуповцы — твердый народ, но их твердость не приносит никаких положительных результатов:

«…Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы…»

Жители Глупова — очень живучий, устойчивый народ:

«Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы…»

«Каким образом они нарастали – это была тайна…»

«…несмотря на смертный бой, глуповцы все‑таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости…»

В городе Глупове часто происходят фантастические события:

«…история города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще.

«…летописец находится на почве далеко не фантастической и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный.»

«…кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи Глупова. Чудес этого рода можно найти здесь даже более, чем нужно.»

В целом жизнь глуповцев нельзя назвать нормальной:

«…такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным…»

Глуповцы настолько глупы, что носят лапти, даже когда могут себе позволить кожаные сапоги:

«…кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностию и за все получили чистыми ассигнациями.»

Глуповцы живут вполне благополучно при градоначальнике Иванове, который не пользуется своими мозгами:

«…голова его вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении) перешла в зачаточное состояние.» (об Иванове)

«…глуповцы и во времена Иванова продолжали быть благополучными и что, следовательно, изъян, которым он обладал, послужил обывателям не во вред, а на пользу.»

Самая счастливая эпоха в жизни Глупова — это эпоха, когда городом последовательно правили Микаладзе, Беневоленский, Прыщ, Иванов и Дю Шарио:

«…они сами изнемогали под бременем своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву и что никто не в силах отнять его у них.»

Глуповцы твердо переносят самые ужасные бедствия, потому что все беды они считают чем-то неотвратимым и не зависящим от них:

«Если глуповцы с твердостию переносили бедствия самые ужасные, если они и после того продолжали жить, то они обязаны были этим только тому, что вообще всякое бедствие представлялось им чем‑то совершенно от них не зависящим, а потому и неотвратимым.»

У глуповцев совершенно отсутствует дух исследования. Они не стремятся понять суть и причины событий и разобраться в чем-либо:

«Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь поражала их своею цельностью, и справедливо приписывают это счастливому отсутствию духа исследования.»

Глуповцы не задумываются над тем, почему они терпят мучения из-за плохих градоначальников, как например Брудастый:

«…если допустить глуповцев рассуждать, то, пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например, действительно ли существует такое предопределение, которое делает для них обязательным претерпение даже такого бедствия, как, например, краткое, но совершенно бессмысленное градоправительство Брудастого…»

Это был цитатный образ и характеристика глуповцев в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина: описание жителей города Глупова.

Смотрите: Все материалы по «Истории одного города»

Обновлено: 04.06.2023

Прежде чем стать знаменитыми глуповцами в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, этот, выдуманный им, удивительный народ был разрозненными племенами. Самым прославившимся из которых и было племя головотяпов, жившее далеко на севере. Отличительными чертами людей этого племени были крепкие головы и беспросветная глупость, приводившая к тому, что любое благое начинание терпело фиаско, а то и вовсе шло во вред самим себе.

Головотяпами же их звали по причине того, что они имели привычку «тяпать» (то есть, ударяться) головой обо все, что ни встречалось им на пути или в деле. «Стена попадется — об стену тяпают; Богу молиться начнут — об пол тяпают».

Крепость голов как главное и единственное достоинство головотяпов помогла им подчинить себе всех соседей, «перетяпав» в борьбе слепородов, рукосуев, гущеедов, ряпушников, губошлепов, кособрюхих и прочих представителей живших поблизости племен. Даже по перечисленным наименованиям становится понятно, что наличием большого ума не отличались и соседи. А поскольку ничем иным , кроме как враждовать между собою, все эти народы никогда не занимались, то, в конце концов, оказались на грани вымирания. Вот тогда и поняли головотяпы, что как-то неправильно у них все заведено. Потому решили упорядочить жизненный уклад, ввести для себя законы и управление.

Об этом и многом другом в подробностях читатель узнает из летописи города Глупова «О корени происхождения глуповцев». Автор описывает некоторые из попыток головотяпов установить в своей жизни порядок. Как, например, в своем рвении они дружно кольями небо подпирали, теленка на баню тащили, острог блинами конопатили, в поисках правителя бродя «три года и три дня по ровному месту», умудрялись никуда не прийти. А выйдя, наконец, к болоту, бросились в него всей толпой и половину людей утопили.

Стоит ли удивляться, что ярко описанная Салтыковым-Щедриным катастрофическая глупость и вредоносность любых поступков головотяпов была замечена и подхвачена читателями. А со временем превратилась в имя нарицательное. Назвать человека головотяпом равносильно тому, чтобы одновременно обвинить его в ограниченности, упрямстве и бестолковости. Более того, это определение расширилось, и сегодня мы имеем слово «головотяпство» как синоним преступной халатности, небрежности и безответственности в делах.

Можно также отметить , что Ильф и Петров в небольшом вступительном слове к роману «Двенадцать стульев» развили этот своеобразный термин до шуточного, но очень точного понятия «головотяпство со взломом». Когда, казалось бы, глупее уже и быть не может, ан нет, всегда найдется кто-то «талантливый» настолько, что превзойдет даже самую очевидную глупость.

Почему выражение Салтыкова-Щедрина прижилось в массах и стало расхожим — вопрос риторический. Метко схваченные детали позволяют каждому, сколько-нибудь думающему человеку, не только увидеть параллель между художественным вымыслом и реальной жизнью, но и со всей ясностью осознать, что мы живем, к сожалению, в мире головотяпов среди головотяпов и сами, периодически, в этих головотяпов превращаемся.

Следующая цитата

Главной чертой глуповцев является их невероятная глупость. Она становится основной причиной их несчастий.

«. вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.»

Глуповцы настолько глупы, что носят лапти, даже когда могут себе позволить кожаные сапоги:

«. кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностию и за все получили чистыми ассигнациями.»

«. движимые силою начальстволюбия. »

«. весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами. «

«. когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым.»

«. глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили. «

«. А главное, нет предприимчивости.»

«Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы.

«. такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным. «

«. вобще всякое бедствие представлялось им чем‑то совершенно от них не зависящим, а потому и неотвратимым.»

Следующая цитата

В повести описывается жизнь города Глупова на протяжении ста лет до 1825 года. Летопись города за это время вели четыре архивариуса. История Глупова напрямую связана с периодом правления различных градоначальников. В первой доисторической главе автор рассматривает вопрос происхождения населения города. Народ головотяпов смог одержать победу над другими племенами. Головотяпы решили найти для управления ими князя. Многие правители отказывались властвовать над глупым народом. Один из них согласился, но в городе жить не стал, оставив вместо себя наместника — новотора. Наместник оказался вором. Князь нечестнуму новотору отправил петлю. Но тот не стал ждать и зарезал себя огурцом. После такого князь назначал еще нескольких правителей вместо себя. Но все они ужасно воровали. Князь сам прибыл в Глупов и с этого момента начался исторический период в жизни города. Далее в произведение приводится описание градоначальников Глупова, рассказываются биографии наиболее значимых.

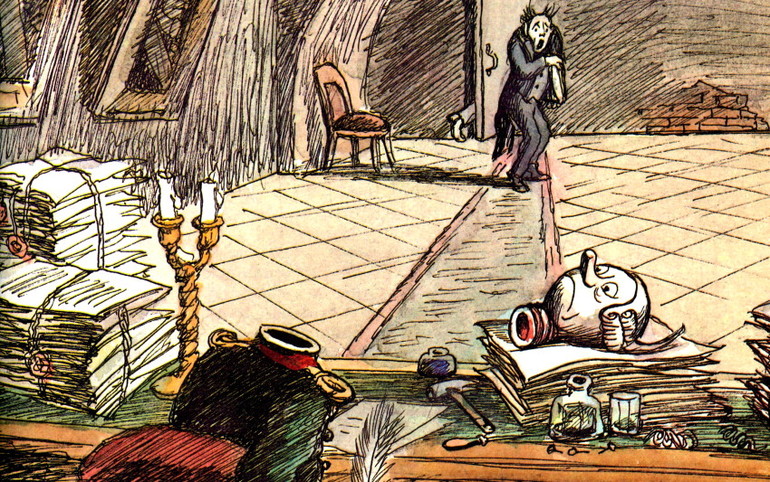

Дементий Варламович Брудастый был очень угрюмым и немногословным. Он все время пользовался двумя фразами: «Не потерплю и Разорю». Как-то письмоводитель увидел невероятную картину. Брудастый как обычно сидел за столом, но его голова лежала отдельно и была полностью пустой. Оказалось, что голова градоначальника содержала только два органчика с мелодиями: не потерплю и разорю. Но как-то из-за сырости голова пришла в негодность. Часовщик Байбаков заказал новую голову в столице. Но она не пришла в срок, поэтому Брудастый был без головы.

После этого в городе оказались два самозваных начальника. Рассыльный из губернии их быстро забрал. А Глупов погрузился в анархию. В течение недели городом управляли шесть женщин-градоначальниц. Жителям быстро надоела такая неразбериха. Новым градоначальником стал Семен Константинович Двоекуров. Его деятельность для города имела позитивное значение, он даже мечтал открыть в городе академию.

Петр Петрович Фердыщенко первые шесть лет управлял городом очень слаженно, Глупов в эти годы процветал. Но затем градоначальника попутал бес. Он воспылал чувствами к жене ямщика Аленке. Она отказала градоначальнику. Тогда Фердыщенко сослал ее мужа в Сибирь, а Аленке пришлось подчиниться. Но в наказание за такие поступки в город пришла засуха, а за ней и голод. Жители сбросили тогда Аленку с колокольни. Фердыщенко писал различные письма начальству, в Глупов даже прибыл отряд солдат. Когда градоначальник снова влюбился в Домашку, в городе начались сильные пожары. Правитель испугался и отказался от Домашки. Власть Фердыщенко закончилась в путешествии, когда он скончался от переедания.

Новым градоначальником стал Василиск Семенович Бородавкин. Он считал себя умным правителем и даже вел войны за просвещение народа. В период его правления Глупов стал находиться в упадке.

Еще один правитель Феофилакт Иринархович Беневольский любил издавать различные законы, хотя не имел на то право. Поэтому он разбрасывал листовки с законами по ночам. Уволен градоначальник был за сотрудничество с Наполеоном.

Затем Глуповым управлял подполковник Прыщ. Он фактически не участвовал в управлении, но город на удивление развивался за счет прекрасных урожаев. Оказалось, что у Прыща была фаршированная голова, которую съел предводитель, почувствовав от нее запах трюфелей.

Следующая цитата

Главной чертой глуповцев является их невероятная глупость. Она становится основной причиной их несчастий.

Жители города Глупова — это беспечные, добродушные и веселые люди:

Глуповцы — восторженные и легкомысленные люди:

«. вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.»

Глуповцы — «начальстволюбивый» народ. Они страдают «начальстволюбием», то есть они любят, чтобы ими кто-то руководил:

«. пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие.»

«Начальстволюбие. робкими, но твердыми шагами выступает вперед.»

«. движимые силою начальстволюбия. «

«. по примеру всех начальстволюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза.»

Для глуповцев главное, чтобы градоначальник был с ними ласков, даже если он ленив:

«Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать*, то имя его никогда не сделается популярным.» (*калякать — то есть приятельстки болтать)

Когда город на время остается без градоначальника, глуповцы чувствуют себя сиротами:

«. весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами. «

Когда глуповцы на 7 дней остаются без градоначальника, они впадают в анархию:

«. едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как, движимые силою начальстволюбия, немедленно впали в анархию.»

Глуповцы — «младенческий», незрелый народ в гражданском смысле:

«. когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым.»

Глуповцы — «темный», невежественный народ:

«. глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили. «

Глуповцы не отличаются ловкостью:

«. он с изумительною для глуповца ловкостью перебегал от одной партии к другой. «

Глуповцы не отличаются предприимчивостью:

«. А главное, нет предприимчивости.»

Глуповцы — твердый народ, но их твердость не приносит никаких положительных результатов:

«. Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы. «

Жители Глупова — очень живучий, устойчивый народ:

«Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы. «

В городе Глупове часто происходят фантастические события:

«. история города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще.

«. летописец находится на почве далеко не фантастической и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный.»

«. кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи Глупова. Чудес этого рода можно найти здесь даже более, чем нужно.»

В целом жизнь глуповцев нельзя назвать нормальной:

«. такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным. «

Глуповцы настолько глупы, что носят лапти, даже когда могут себе позволить кожаные сапоги:

«. кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностию и за все получили чистыми ассигнациями.»

Глуповцы живут вполне благополучно при градоначальнике Иванове, который не пользуется своими мозгами:

«. голова его вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении) перешла в зачаточное состояние.» (об Иванове)

«. глуповцы и во времена Иванова продолжали быть благополучными и что, следовательно, изъян, которым он обладал, послужил обывателям не во вред, а на пользу.»

Самая счастливая эпоха в жизни Глупова — это эпоха, когда городом последовательно правили Микаладзе, Беневоленский, Прыщ, Иванов и Дю Шарио:

«. они сами изнемогали под бременем своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву и что никто не в силах отнять его у них.»

Глуповцы твердо переносят самые ужасные бедствия, потому что все беды они считают чем-то неотвратимым и не зависящим от них:

У глуповцев совершенно отсутствует дух исследования. Они не стремятся понять суть и причины событий и разобраться в чем-либо:

«Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь поражала их своею цельностью, и справедливо приписывают это счастливому отсутствию духа исследования.»

Глуповцы не задумываются над тем, почему они терпят мучения из-за плохих градоначальников, как например Брудастый:

«. если допустить глуповцев рассуждать, то, пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например, действительно ли существует такое предопределение, которое делает для них обязательным претерпение даже такого бедствия, как, например, краткое, но совершенно бессмысленное градоправительство Брудастого. «

Это был цитатный образ и характеристика глуповцев в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина: описание жителей города Глупова.

Читайте также:

- Ким ки дук цитаты

- Песнь о роланде анализ с цитатами

- Никто за тебя ничего не сделает цитаты

- Цитаты про бабушку и дедушку

- Будь жесток дэвид х цитаты

Характеристика глуповцев

В сатирическом романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» главным героем является простой народ — жители города Глупов, которые стали символом незрелого общества, не способного здраво мыслить и руководить собственной жизнью. Характеристика глуповцев наглядно демонстрирует, к чему может привести безответственность и инфантильность общества. Не желая брать ответственность за себя и свои поступки, глуповцы готовы годами страдать и покорно терпеть правителей-самодуров.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 36 лет.

Краткая характеристика

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться с самим произведением История одного города.

Полное имя — глуповцы.

Возраст — люди разного возраста.

Род занятий — простой народ.

Семья — семейные люди.

Социальное положение — мещане.

Происхождение — родом из простых семей.

Воспитание — традиционное для сословия.

Образование — традиционное для сословия.

Внешность — не указано.

Характер — пассивные, доверчивые, хвастливые, добродушные, безобидные, терпеливые, инфантильные, безответственные, невежественные, забитые, покорные, исполнительные.

Положительные черты — добродушные, доверчивые, безобидные.

Отрицательные черты — терпеливые, безответственные, невежественные, глупые, хвастливые, покорные.

Произведение — «История одного города».

Автор — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

Цитатная характеристика

Описание собирательного образа глуповцев с цитатами позволит раскрыть их своеобразие, продемонстрировать черты характера, особенности поведения, отношения к жизни.

Портрет

Художественный портрет глуповцев основан на том, что в древности они назывались головотяпами.

«Был, говорит он, в древности народ, головотяпами именуемый…»

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

Глуповцы жили далеко от Европы, на севере.

«…жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря».

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

Головотяпами они назывались потому, что имели крепкие головы и бездумно тяпали ими всё без разбору.

«Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку “тяпать” головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется — об стену тяпают; богу молиться начнут — об пол тяпают».

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

Головотяпы были переименованы в глуповцы князем, который был поражён их непроходимой глупостью.

«— Глупые вы, глупые! — сказал он, — не головотяпами следует вам, по делам вашим, называться, а глуповцами!

»

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

Изначально глуповцы были свободным племенем, но однажды решили найти князя, чтобы он управлял ими.

«Тогда надумали искать себе князя.

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

— Он нам все мигом предоставит, — говорил старец Добромысл, — он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следовает, выстроит! Айда, ребята!»

Князь нужен был глуповцам для того, чтобы смог навести порядки. Сами глуповцы настолько глупы, что не могут жить мирной жизнью.

«— А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить: много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружке разорений и наругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!»

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

«— А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами».

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

Ни один мудрый князь не соглашается править таким недалёким племенем, как глуповцы. И им не остаётся ничего иного как выбрать самого глупого правителя.

«— Я уж на что глуп, — сказал он, — а вы еще глупее меня!.. Не хочу я володеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее, — и тот будет володеть вами!»

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

«…и пошли искать князя.

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

— Ты нам такого ищи, чтоб немудрый был! — говорили головотяпы новотору-вору, — на что нам мудрого-то, ну его к ляду!»

Выбрав князя, глуповцы основали на болоте город, который нарекли Глуповым.

«Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами. “Так и процвела сия древняя отрасль”, — прибавляет летописец».

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

Внешность

Несмотря на обилие кож, глуповцы предпочитают ходит по старинке в лаптях, а не в сапогах.

«…но кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностию…»

Источник: «Эпоха увольнения от войн»

Черты характера и поступки

Главной чертой жителей города является их удивительная глупость.

«— Глупые вы, глупые! — сказал он, — не головотяпами следует вам, по делам вашим, называться, а глуповцами!»

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

«— Я уж на что глуп, — сказал он, — а вы еще глупее меня!»

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

Глуповцы невероятно упрямы в своей глупости.

«Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы…»

Источник: «Органчик»

Глуповцы — большие хвастуны, которые считают себя лучшим народом.

«— Мы головотяпы! нет нас в свете народа мудрее и храбрее! Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали! — хвастали головотяпы».

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

Глуповцы — беспечные, легкомысленные и добродушные люди.

«…и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие».

Источник: «Органчик»

«Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки!»

Источник: «Органчик»

Одна из характерных черт глуповцев — чинопочитание, чрезмерное преклонение перед своим правителем.

«…пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие».

Источник: «Органчик»

«Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его, по временам, исходили любезные прибаутки».

Источник: «Органчик»

«…как, движимые силою начальстволюбия…»

Источник: «Сказание о шести градоначальницах»

«…нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!»

Источник: «Голодный город»

«Начальстволюбие… робкими, но твердыми шагами выступает вперед».

Источник: «Органчик»

Глуповцы — невероятно терпеливый народ, способный терпеть любую несправедливость и жестокость, но никогда не роптать на своего правителя.

«— Мы люди привышные! — говорили одни, — мы претерпеть могим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить — мы и тогда противного слова не молвим!»

Источник: «Голодный город»

Для глуповцев совершенно не важны управленческие качества градоначальника. Для них главное, чтобы он был приветлив и ласков с ними, даже если он глуп и ленив.

«…глуповцы — народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его, по временам, исходили любезные прибаутки, и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки».

Источник: «Органчик»

«Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным».

Источник: «Органчик»

Глуповцы не представляют свою жизнь без правителя, и когда Глупов остается без градоначальника, чувствуют себя сиротами.

«…неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами».

Источник: «Органчик»

Глуповцы не способны самостоятельно прожить без правителя даже короткий промежуток времени — в их жизни сразу начинается хаос и беспорядки.

«…едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как, движимые силою начальстволюбия, немедленно впали в анархию».

Источник: «Картина глуповского междоусобия»

По своей сути глуповцы являются «младенческим», то есть незрелым обществом.

«…когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым».

Источник: «Войны за просвещение»

Глуповцы — глубоко невежественный, тёмный народ.

«…глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы…»

Источник: «Фантастический путешественник»

Глуповцы отличаются большой устойчивостью к различным бедам и неприятностям.

«Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, выступят вперед на сходках так называемые “старики”».

Источник: «Войны за просвещение»

«…несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости…»

Источник: «Поклонение мамоне и покаяние»

Глуповцы настолько привыкают к бедам, что считают их чем-то неотвратимым и даже не пытаются с ними бороться. Любое сопротивление считается святотатством.

«Если глуповцы с твердостию переносили бедствия самые ужасные, если они и после того продолжали жить, то они обязаны были этим только тому, что вообще всякое бедствие представлялось им чем-то совершенно от них не зависящим, а потому и неотвратимым».

Источник: «Поклонение мамоне и покаяние»

«Самое крайнее, что дозволялось в виду идущей навстречу беды, — это прижаться куда-нибудь к сторонке, затаить дыхание и пропасть на все время, покуда беда будет кутить и мутить. Но и это уже считалось строптивостью; бороться же или открыто идти против беды — упаси боже!»

Источник: «Поклонение мамоне и покаяние»

Глуповцы не способны анализировать и исследовать то, что происходит вокруг них. Они просто плывут по течению, и их устраивает такой ход жизни.

«Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь поражала их своею цельностью, и справедливо приписывают это счастливому отсутствию духа исследования».

Источник: «Поклонение мамоне и покаяние»

Глуповцы не хотят размышлять над тем, почему они терпят лишения из-за правителей-самодуров.

«…если допустить глуповцев рассуждать, то, пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например, действительно ли существует такое предопределение, которое делает для них обязательным претерпение даже такого бедствия, как, например, краткое, но совершенно бессмысленное градоправительство Брудастого…»

Источник: «Поклонение мамоне и покаяние»

В редких случаях глуповцы могли выказывать своё недовольство правителем. Однако у них не хватало смелости и силы духа открыто бунтовать против своеволия, и их противостояние выглядело как «бунты на коленях».

«Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали».

Источник: «Войны за просвещение»

«А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли».

Источник: «Войны за просвещение»

Глуповцы плутоватые и странные люди, себе на уме.

«Но глуповцы тоже были себе на уме».

Источник: «Войны за просвещение»

Глуповцы не в состоянии укреплять свое благополучие, все их действия направлены на его уничтожение.

«…глуповцы употребили эту “новоявленную у них способность” не для того, чтобы упрочить свое благополучие, а для того, чтоб оное подорвать».

Источник: «Эпоха увольнения от войн»

Глуповцы настолько невежественны, что не способны проводить элементарный анализ происходящих событий. Когда жизнь их становится немного лучше, они просто приписывают это нечистой силе.

«Неокрепшие в самоуправлении, глуповцы начали приписывать это явление посредничеству какой-то неведомой силы. А так как на их языке неведомая сила носила название чертовщины, то и стали думать, что тут не совсем чисто и что, следовательно, участие черта в этом деле не может подлежать сомнению».

Источник: «Эпоха увольнения от войн»

Воспитание

Все без исключения глуповцы — безграмотные люди, способные поставить только крестик вместо своей подписи.

«К сему прошению, вместо людишек города Глупова, за неграмотностью их, поставлено двести и тринадцать крестов».

Источник: «Голодный город»

Характеристика глуповцев другими героями

Князь

Князь считает, что этот народ стоит назвать глуповцами, так как их главная черта — глупость, что проявляется в желании добровольно отказаться от свободы и найти управителя.

«— Глупые вы, глупые! — сказал он, — не головотяпами следует вам, по делам вашим, называться, а глуповцами!»

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

«— Я уж на что глуп, — сказал он, — а вы еще глупее меня! Разве щука сидит на яйцах? или можно разве вольную реку толокном месить? Нет, не головотяпами следует вам называться, а глуповцами! Не хочу я володеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее, — и тот будет володеть вами!»

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

«— А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами».

Источник: «О корени происхождения глуповцев»

Народная характеристика

Мы постарались составить для вас максимально полный анализ собирательного персонажа. Возможно, мы пропустили какой-то интересный или важный фрагмент этой мозаики. Будем рады услышать ваши предложения.

Все подошедшие рекомендации мы опубликуем, а вы получите промокод на бесплатную грамоту.

Давайте создадим самую подробную характеристику глуповцев вместе!

Биография

Предками глуповцев были головотяпы — племя, которое постоянно враждовало между собой и с соседями. Не сумев навести внутри своей общины порядок, они единодушно решили выбрать себе правителя, чтобы тот руководил ими.

Головотяпы принялись искать князя, но никто не хотел править невероятно глупыми и недалёкими головотяпами. Тогда они обратились к вору-новотору, который пообещал им найти князя. В итоге такой князь нашелся, но и он отказался жить с головотяпами и в качестве своего наместника поставил вора-новотора.

За свою непроходимую глупость головотяпы были переименованы в глуповцев. Вернувшись домой, они основали на болоте город, который нарекли Глуповым. Вору-новотору было очень легко управлять покорными глуповцами, которые безропотно сносили все выходки нового правителя. После вора-новотора князь отправлял в Глупов и других наместников, но все они были еще хуже бесчестного, властного и жестокого вора-новотора.

Далее в Глупове начались «исторические времена». Городом стали править градоначальники, которых в общей сложности оказалось 22 человека. Наиболее запоминающимися из них оказались Брудастый по прозвищу Органчик, Двоекуров, Фердыщенко, Бородавкин, Прыщ, Угрюм-Бурчеев. У каждого из этих градоначальников была своя манера правления и взгляд на административное устройство города, но всех их объединяло непомерное властолюбие, грубость, ограниченность и равнодушие к судьбам глуповцев.

С приходом последнего градоначальника, жестокого и тупого Угрюм-Бурчеева, даже самые терпеливые глуповцы стали роптать на власть. В стремлении создать свой идеальный город Угрюм-Бурчеев стёр с лица земли Глупов, чтобы построить на его месте Непреклонск. Однако что-то пошло не так, и Угрюм-Бурчеев попросту исчез.

Образ глуповцев

На протяжении всей истории своего существования глуповцы предстают откровенно глупыми, недалёкими и глубоко невежественными людьми, которые ведут примитивный образ жизни, не могут и не хотят развиваться.

Донельзя инфантильные и безответственные, они не могут жить без правителя, который бы вместо них принимал все важные решения. При этом для глуповцев совершенно неважно, какими качествами обладает их правитель: они будут глубоко почитать даже самого деспотичного и жестокого градоначальника.

Глуповцы буквально боготворят своих правителей и готовы терпеть любые издевательства с их стороны. Каждого нового градоначальника они принимают безусловно и довольны им заранее, считая своим спасителем. Каждый раз глуповцы доверчиво вручают новому правителю ответственность за свои судьбы, за жизнь города.

Глуповцы не хотят жить и думать самостоятельно, анализировать, делать выводы, сравнивать. Им даже в голову не может прийти, что можно благополучно жить без бездарного правления недалёких и иногда откровенного жестоких правителей. И как следствие, они ходят по замкнутому кругу, постоянно страдая от разного рода бед, несчастий, бессмысленных войн и голода.

Глуповцы не способны понять, что сами являются источником всех своих бед. Привыкнув к постоянным страданиям, они безропотно и терпеливо сносят новые испытания. Более того — даже гордятся «силой» своего духа. Это глупые, легкомысленные люди, которые в жизни руководствуются каким-то совершенно приземлёнными, звериными инстинктами. Не желая брать ответственность за свою жизнь, они не могут даже надеяться на светлое будущее.

Звукоизобразительные характеристики глуповцев

В сатирическом романе М. Е. Салтыкова-Щедрина глуповцы выступают общей массой. Их можно сравнить с огромным хором, который постоянно меняется в своём составе, но при этом сохраняет неизменное характерное звучание.

Автор очень тонко смог передать это звучание, которое прямо указывает на ключевые черты глуповцев: невежество, безграничное терпение, глупость, покорность. В этом хоре слышны лишь стоны, сдавленные рыдания, вздохи, шёпот, начальстволюбивые возгласы и лишь изредка — недовольное роптание. Преобладает же в этой какофонии звуков тишина страха и рабской покорности.

В природе глуповцев нет стремления к свободе и равенству, и потому мощный глуповский хор способен с легкостью перейти от робкого негодования к смиренному безмолвию.

Представленные общей массой, глуповцы звучат всегда одинаково, без проявления какой-либо индивидуальности. Они бестолково шумят во время сходок, веселятся и поют в хмельном угаре, когда на какой-то короткий промежуток времени их жизнь становится легче, и так же вместе умирают во время сильного голода, болезней или войн. Но во всех проявлениях глуповцев всегда слышится один настойчивый и неизменчивый мотив покорности и послушания.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Вывод

Ключевым героем в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» являются глуповцы — собирательный образ простого русского народа. В свойственной ему сатирической манере автор показал социальную незрелость народа, отсутствие у него элементарного уважения к собственной свободе и жизни.

Роль этого собирательного образа автор видит в том, чтобы, учитывая ошибки ушедших поколений, русские люди смогли сделать правильные выводы и прервать порочный круг унизительной жизни, основанной на раболепном преклонении перед властью. Развернутая характеристика глуповцев с цитатами позволит лучше подготовиться к уроку литературы, кратко написать доклад или сочинение.

Собранный материал, включающий в себя цитаты из текста, позволит самостоятельно дать характеристику герою по плану, поможет составить развёрнутую письменную работу или написать сочинение на заданную тему.

Тест

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Обновлено: 10.02.2023

Прежде чем стать знаменитыми глуповцами в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, этот, выдуманный им, удивительный народ был разрозненными племенами. Самым прославившимся из которых и было племя головотяпов, жившее далеко на севере. Отличительными чертами людей этого племени были крепкие головы и беспросветная глупость, приводившая к тому, что любое благое начинание терпело фиаско, а то и вовсе шло во вред самим себе.

Головотяпами же их звали по причине того, что они имели привычку «тяпать» (то есть, ударяться) головой обо все, что ни встречалось им на пути или в деле. «Стена попадется — об стену тяпают; Богу молиться начнут — об пол тяпают».

Крепость голов как главное и единственное достоинство головотяпов помогла им подчинить себе всех соседей, «перетяпав» в борьбе слепородов, рукосуев, гущеедов, ряпушников, губошлепов, кособрюхих и прочих представителей живших поблизости племен. Даже по перечисленным наименованиям становится понятно, что наличием большого ума не отличались и соседи. А поскольку ничем иным , кроме как враждовать между собою, все эти народы никогда не занимались, то, в конце концов, оказались на грани вымирания. Вот тогда и поняли головотяпы, что как-то неправильно у них все заведено. Потому решили упорядочить жизненный уклад, ввести для себя законы и управление.

Об этом и многом другом в подробностях читатель узнает из летописи города Глупова «О корени происхождения глуповцев». Автор описывает некоторые из попыток головотяпов установить в своей жизни порядок. Как, например, в своем рвении они дружно кольями небо подпирали, теленка на баню тащили, острог блинами конопатили, в поисках правителя бродя «три года и три дня по ровному месту», умудрялись никуда не прийти. А выйдя, наконец, к болоту, бросились в него всей толпой и половину людей утопили.

Стоит ли удивляться, что ярко описанная Салтыковым-Щедриным катастрофическая глупость и вредоносность любых поступков головотяпов была замечена и подхвачена читателями. А со временем превратилась в имя нарицательное. Назвать человека головотяпом равносильно тому, чтобы одновременно обвинить его в ограниченности, упрямстве и бестолковости. Более того, это определение расширилось, и сегодня мы имеем слово «головотяпство» как синоним преступной халатности, небрежности и безответственности в делах.

Можно также отметить , что Ильф и Петров в небольшом вступительном слове к роману «Двенадцать стульев» развили этот своеобразный термин до шуточного, но очень точного понятия «головотяпство со взломом». Когда, казалось бы, глупее уже и быть не может, ан нет, всегда найдется кто-то «талантливый» настолько, что превзойдет даже самую очевидную глупость.

Почему выражение Салтыкова-Щедрина прижилось в массах и стало расхожим — вопрос риторический. Метко схваченные детали позволяют каждому, сколько-нибудь думающему человеку, не только увидеть параллель между художественным вымыслом и реальной жизнью, но и со всей ясностью осознать, что мы живем, к сожалению, в мире головотяпов среди головотяпов и сами, периодически, в этих головотяпов превращаемся.

Следующая цитата

Главной чертой глуповцев является их невероятная глупость. Она становится основной причиной их несчастий.

«. вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.»

Глуповцы настолько глупы, что носят лапти, даже когда могут себе позволить кожаные сапоги:

«. кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностию и за все получили чистыми ассигнациями.»

«. движимые силою начальстволюбия. »

«. весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами. «

«. когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым.»

«. глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили. «

«. А главное, нет предприимчивости.»

«Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы.

«. такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным. «

«. вобще всякое бедствие представлялось им чем‑то совершенно от них не зависящим, а потому и неотвратимым.»

Следующая цитата

В повести описывается жизнь города Глупова на протяжении ста лет до 1825 года. Летопись города за это время вели четыре архивариуса. История Глупова напрямую связана с периодом правления различных градоначальников. В первой доисторической главе автор рассматривает вопрос происхождения населения города. Народ головотяпов смог одержать победу над другими племенами. Головотяпы решили найти для управления ими князя. Многие правители отказывались властвовать над глупым народом. Один из них согласился, но в городе жить не стал, оставив вместо себя наместника — новотора. Наместник оказался вором. Князь нечестнуму новотору отправил петлю. Но тот не стал ждать и зарезал себя огурцом. После такого князь назначал еще нескольких правителей вместо себя. Но все они ужасно воровали. Князь сам прибыл в Глупов и с этого момента начался исторический период в жизни города. Далее в произведение приводится описание градоначальников Глупова, рассказываются биографии наиболее значимых.

Дементий Варламович Брудастый был очень угрюмым и немногословным. Он все время пользовался двумя фразами: «Не потерплю и Разорю». Как-то письмоводитель увидел невероятную картину. Брудастый как обычно сидел за столом, но его голова лежала отдельно и была полностью пустой. Оказалось, что голова градоначальника содержала только два органчика с мелодиями: не потерплю и разорю. Но как-то из-за сырости голова пришла в негодность. Часовщик Байбаков заказал новую голову в столице. Но она не пришла в срок, поэтому Брудастый был без головы.

После этого в городе оказались два самозваных начальника. Рассыльный из губернии их быстро забрал. А Глупов погрузился в анархию. В течение недели городом управляли шесть женщин-градоначальниц. Жителям быстро надоела такая неразбериха. Новым градоначальником стал Семен Константинович Двоекуров. Его деятельность для города имела позитивное значение, он даже мечтал открыть в городе академию.

Петр Петрович Фердыщенко первые шесть лет управлял городом очень слаженно, Глупов в эти годы процветал. Но затем градоначальника попутал бес. Он воспылал чувствами к жене ямщика Аленке. Она отказала градоначальнику. Тогда Фердыщенко сослал ее мужа в Сибирь, а Аленке пришлось подчиниться. Но в наказание за такие поступки в город пришла засуха, а за ней и голод. Жители сбросили тогда Аленку с колокольни. Фердыщенко писал различные письма начальству, в Глупов даже прибыл отряд солдат. Когда градоначальник снова влюбился в Домашку, в городе начались сильные пожары. Правитель испугался и отказался от Домашки. Власть Фердыщенко закончилась в путешествии, когда он скончался от переедания.

Новым градоначальником стал Василиск Семенович Бородавкин. Он считал себя умным правителем и даже вел войны за просвещение народа. В период его правления Глупов стал находиться в упадке.

Еще один правитель Феофилакт Иринархович Беневольский любил издавать различные законы, хотя не имел на то право. Поэтому он разбрасывал листовки с законами по ночам. Уволен градоначальник был за сотрудничество с Наполеоном.

Затем Глуповым управлял подполковник Прыщ. Он фактически не участвовал в управлении, но город на удивление развивался за счет прекрасных урожаев. Оказалось, что у Прыща была фаршированная голова, которую съел предводитель, почувствовав от нее запах трюфелей.

Следующая цитата

Главной чертой глуповцев является их невероятная глупость. Она становится основной причиной их несчастий.

Жители города Глупова — это беспечные, добродушные и веселые люди:

Глуповцы — восторженные и легкомысленные люди:

«. вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.»

Глуповцы — «начальстволюбивый» народ. Они страдают «начальстволюбием», то есть они любят, чтобы ими кто-то руководил:

«. пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие.»

«Начальстволюбие. робкими, но твердыми шагами выступает вперед.»

«. движимые силою начальстволюбия. «

«. по примеру всех начальстволюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза.»

Для глуповцев главное, чтобы градоначальник был с ними ласков, даже если он ленив:

«Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать*, то имя его никогда не сделается популярным.» (*калякать — то есть приятельстки болтать)

Когда город на время остается без градоначальника, глуповцы чувствуют себя сиротами:

«. весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами. «

Когда глуповцы на 7 дней остаются без градоначальника, они впадают в анархию:

«. едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как, движимые силою начальстволюбия, немедленно впали в анархию.»

Глуповцы — «младенческий», незрелый народ в гражданском смысле:

«. когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым.»

Глуповцы — «темный», невежественный народ:

«. глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили. «

Глуповцы не отличаются ловкостью:

«. он с изумительною для глуповца ловкостью перебегал от одной партии к другой. «

Глуповцы не отличаются предприимчивостью:

«. А главное, нет предприимчивости.»

Глуповцы — твердый народ, но их твердость не приносит никаких положительных результатов:

«. Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы. «

Жители Глупова — очень живучий, устойчивый народ:

«Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы. «

В городе Глупове часто происходят фантастические события:

«. история города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще.

«. летописец находится на почве далеко не фантастической и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный.»

«. кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи Глупова. Чудес этого рода можно найти здесь даже более, чем нужно.»

В целом жизнь глуповцев нельзя назвать нормальной:

«. такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным. «

Глуповцы настолько глупы, что носят лапти, даже когда могут себе позволить кожаные сапоги:

«. кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностию и за все получили чистыми ассигнациями.»

Глуповцы живут вполне благополучно при градоначальнике Иванове, который не пользуется своими мозгами:

«. голова его вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении) перешла в зачаточное состояние.» (об Иванове)

«. глуповцы и во времена Иванова продолжали быть благополучными и что, следовательно, изъян, которым он обладал, послужил обывателям не во вред, а на пользу.»

Самая счастливая эпоха в жизни Глупова — это эпоха, когда городом последовательно правили Микаладзе, Беневоленский, Прыщ, Иванов и Дю Шарио:

«. они сами изнемогали под бременем своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву и что никто не в силах отнять его у них.»

Глуповцы твердо переносят самые ужасные бедствия, потому что все беды они считают чем-то неотвратимым и не зависящим от них:

У глуповцев совершенно отсутствует дух исследования. Они не стремятся понять суть и причины событий и разобраться в чем-либо:

«Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь поражала их своею цельностью, и справедливо приписывают это счастливому отсутствию духа исследования.»

Глуповцы не задумываются над тем, почему они терпят мучения из-за плохих градоначальников, как например Брудастый:

«. если допустить глуповцев рассуждать, то, пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например, действительно ли существует такое предопределение, которое делает для них обязательным претерпение даже такого бедствия, как, например, краткое, но совершенно бессмысленное градоправительство Брудастого. «

Это был цитатный образ и характеристика глуповцев в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина: описание жителей города Глупова.

Читайте также:

- Ким ки дук цитаты

- Песнь о роланде анализ с цитатами

- Никто за тебя ничего не сделает цитаты

- Цитаты про бабушку и дедушку

- Будь жесток дэвид х цитаты

На чтение 5 мин. Опубликовано 26.03.2020 Обновлено 26.03.2020

Разбирая характеристику глуповцев из произведения Салтыкова-Щедрина «История одного города», читатель явно прослеживает взаимосвязь с образом русского народа. Как только отдельные главы сатирического романа были опубликованы, автора начали обвинять в нападках на жителей России и искажении исторических фактов. Произведение получило неоднозначную оценку.

Содержание

- Краткий пересказ сюжета

- Цитаты, характеризующие глуповцев

- Анализ произведения

Краткий пересказ сюжета

В произведении рассказывается о жителях города Глупов. Автор уделяет немало времени историческим фактам, приведшим к основанию этого населенного пункта:

- В истории якобы собраны подлинные сведения от четырех летописцев. По версии автора романа глуповцы стали потомками живших когда-то на Руси головотяпов.

- Глупый древний народ решил выбрать себе предводителя, который бы управлял всем их племенем.

- В итоге бразды правления получил некий князь, который и стал основателем города Глупов. Всех местных жителей с тех пор начали называть глуповцами.

- За неполное столетие (с 1731 г. по 1826 г.) в Глупове сменяется 21 градоначальник. Однако замена правителя не несет за собой положительных изменений.

- Каждый из этих людей слишком глуп и ограничен. Если за период их правления случались перемены к лучшему, это было ненадолго. Большинство градоначальников, напротив, сделало жизнь в городе еще более невыносимой.

- На голову глуповцев постоянно сваливаются разные проблемы. В Глупове то возникают пожары, то случается неурожай. Не успев разбогатеть, жители городка вновь разоряются. Их настроение столь же переменчиво, как и жизнь. На смену веселью приходит тоска.

В ходе повествования становится понятно, что источником всех проблем являются сами глуповцы. Именно из-за их невежества и беспечности происходят все неприятности в городке. При всем том эти люди не желают брать ответственность за свою жизнь.

Горожане явно страдают «начальстволюбием», не могут и дня прожить без градоначальника. Глуповцы до последнего терпят причуды своего предводителя, а затем устраивают нелепый бунт. Действие повести обрывается на 1826 году. О том, что происходит в Глупове после, читателю неведомо. Скорее всего, жизнь в городе не меняется, так как к этому нет никаких предпосылок.

Цитаты, характеризующие глуповцев

Известная поговорка гласит, что «рыба тухнет с головы». Так и о глуповцах можно судить по бесславным делам их градоначальников, занесенным в летописи:

- «Беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина… был найден в постели, заеденный клопами». О Ламврокакисе.

- «Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество». О Пфейфере.

- «Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни». О Маркизе де Санглоте.

- «Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения». О Фердыщенко.

- «Был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое». О Микаладзе.

«Неокрепшие в самоуправлении» горожане были готовы полюбить очередного градоначальника заранее, не видя в глаза. Они с ходу называли вновь прибывшего «красавчиком» и «умницей», целовали друг друга на радостях и праздновали появление предводителя в кабаках. Вот чем вызвано ликование глуповцев, описанное в главе «Органчик».

Отдельные жители Глупово могли запросто придумать, какой прекрасной будет городская жизнь при новом правителе, предсказывали расцвет торговли, науки и искусства. Автор называл их «опасными мечтателями». По убеждению местных обитателей, новый градоначальник всегда лучше старого уже только потому, что новый.

Счастливыми и довольными глуповцы чувствовали себя только тогда, когда были обласканы милостью своего правителя. Если же тот был строг, улицы пустели, город погружался во тьму. Жители шепотом передавали друг другу ужасные слухи о том, что «новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень».

Складывается впечатление, что Глупов могли населять исключительно недалекие и странные люди, ведь других здесь и не было. Когда в недобрый час их предводитель был обнаружен в своем кабинете обезглавленным, встал вопрос о том «возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову».

После случившегося жители гадали, как такое могло произойти. Многие горожане расплакались, потому что «почувствовали себя сиротами». Члены Городского собрания на заседании всерьез обсуждали тот факт, что градоначальник и раньше иногда отделял свою голову от тела и играл ею, а затем вновь «пристраивал к надлежащему месту».

Странные события привели город к бунту и беспорядкам — «глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан». Дальше события развивались не менее хаотичным образом.

Череда городских начальников была нескончаемой, жители неуклонно деградировали. Люди перестали работать на фабриках и в полях, почему и возник голод. Процветание в Глупов больше не вернулось.

Анализ произведения

С помощью сатиры и гротеска автору удалось осветить важные проблемы общества того времени, в частности, взаимодействие власти с народом. Собирательный образ глуповцев обнажил все недостатки реального человека. В произведении нет положительных героев. Описание каждого персонажа подсвечивает какую-нибудь уродливую черту личности.

Особенно наглядно это продемонстрировано на образах сменявших друг друга градоначальников. Есть у этих персонажей и общее качество — каждый из них был готов всем пожертвовать ради богатства и славы.

Однако конец всех правителей был бесславным и нелепым (одного заели клопы, другому пришлось расстаться со своей головой), и их собственная глупость немало этому способствовала.

Не обошел автор насмешками и простых горожан. Умный правитель им не нужен, они намеренно ищут глупого, а потом за это расплачиваются. Дыры в казне каждый градоначальник латает за счет горожан, ведь это самый простой и понятный ему путь. Однако, глуповцы проявляют бесконечное терпение и верят в справедливость своего главы. В то же время, если жизнь внезапно улучшается, горожан это настораживает.

Чтобы сделать роман более реалистичным, Салтыков-Щедрин показывает читателю периодически вспыхивающие бунты и проявление недовольства среди жителей Глупова, но и здесь проявляется недомыслие горожан. Сцены насилия отличаются бессмысленностью и демонстрируют «слепоту толпы». У автора не было цели унизить своих сограждан, он лишь хотел обратить внимание на проблемы, существующие в обществе.

Глуповцы

Образ глуповцев – это символ того незрелого, младенческого мировоззрения, которое имеет русский народ. Автор очень тонко иронизирует над глуповским “начальстволюбием”. Образ народа, изображённого в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина, очень своеобразен, самобытен, невероятно невежествен и удивительно живуч.

Как появились глуповцы?

В древние времена это было племя весьма странных людей, которые звались головотяпами. Они искусно соревновались в мастерстве постучать головой обо что-нибудь и в этом не было равных им. Но пришло время, когда головотяпы задумались о порядке в своих рядах, они много дней искали князя, который мог бы согласиться править над ними. Сами головотяпы были настолько недалёкими, что управлять своим народом у них никак не получалось. Они подпирали палками небо, делали откровенные глупости, ничего дельного, никаких умений у головотяпов не было. Один из князей, которых народ уговаривал взять под своё правление, удивившись глупости этих людей назвал их глуповцами, в соответствии с делами жителей племени.

Характеристика глуповцев из “Истории одного города”

Слишком прозрачен намёк автора на русский народ, чтобы не замечать возмутительного сходства глуповцев с исконно русским характером. Эти люди, как малые дети без взрослого, не могут и дня прожить без градоначальника. “Весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами”. Важнейшими качествами для тех, кто правит городом, глуповцы считают умение говорить складно, прибаутками. Народ искренне радуется, когда глава города приветлив, улыбается, находится в хорошем расположении духа. Каждого нового представителя власти глуповцы принимают безусловно, они довольны заранее, даже проходимцев считают избавителями и спасителями.

Личные качества, образованность, компетентность того, кто находится у власти, для глуповцев не важна. Их совершенно не интересует, каков будет следующий начальник: народ радостно вручает “бразды правления” с верой в лучшее будущее. Леность, глупость, самодурство – ничто не мешает глуповцем считать каждого приходящего к власти правителя, самым лучшим, возлагать на него ответственность за свои судьбы, за будущее города.

Получают то, что заслуживают

Жители города терпят множество бед, несчастий, войн. Главной причиной их горестей является тот факт, что эти люди совершенно не хотят мыслить, анализировать, делать выводы, учиться на своих ошибках. Как слепые котята, глуповцы снова и снова терпят крах, страдают, гибнут от болезней и голода. Они не понимают, что сами являются причиной своих бед. Привыкшие к несчастьям, глуповцы стойко переживают любые события. Их дух невозможно сломить, они удивительно живучи:””Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы…”.

Автор заостряет внимание на том, что в жизни этого странного народа много тайн и чудес, а многие события могут казаться фантастическими. Невообразимой, практически нереальной кажется глупость горожан: они живут легкомысленно, просто, руководствуясь какими-то животными инстинктами. Вырисовывается образ гражданской незрелости, отсутствия заинтересованности в собственном благе, безответственное отношение к своему будущему.

В статье рассмотрены основные черты глуповцев в “Истории одного города” М. Е. Салтыкова-Щедрина. Этот материал будет полезен при подготовке к уроку литературы и написанию творческих работ по теме.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Людмила Сосна

15/16

-

Алие Байрамова

16/16

-

Слава Мастерских

16/16

-

Лебедев Арсений

11/16

-

Татьяна Голубева

14/16

-

Анастасия Нехороших

10/16

-

Алиса Касперская

16/16

-

Татьяна Ванюкова

16/16

-

Эльдар Ладнов

12/16

-

Юлия Вертиева

16/16

Происхождение героев

Главные герои повести — глуповцы. Это собирательные образы, прототипами для которых послужило население многих городов России. Салтыков-Щедрин пишет, что когда-то Землю населяли племена людей, которых называли головотяпами. Их главным занятием было стукаться головой о разные предметы. Люди соревновались в этом занятии друг с другом и достигли в нём мастерства. У головотяпов не было правителя, и однажды им это надоело.

Лучшие умы стали думать, что делать. Они решили, что нужно найти того, кто согласится стать князем и управлять народом. Среди местного населения нельзя было кого-то выбрать, так как головотяпы были слишком глупы. В надежде, что всё образуется само, они некоторое время делали бессмысленные вещи:

- варили кашу в кошеле;

- согнали щуку с яиц;

- конопатили острог блинами;

- пошли за 7 вёрст ловить комара, которые сидел на носу у пошехонца;

- променяли батьку на кобеля;

- подпирали небо кольями.

«Волгу толокном замесили, потом телёнка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили» — по этой цитате можно понять, насколько неразумными были действия головотяпов. Но из бестолковых дел, которые придумали люди, не произошло ничего хорошего. Тогда они пошли искать себе князя. Они обращались ко всем, кого встречали, но люди отвечали, что им нужно найти того, кто глупее их.

Наконец, управлять бестолковым народом согласился один князь. Он назвал народ глуповцами и повелел построить населённый пункт, для которого выбрали болотистое место. Так возник город Глупов.

Описание головотяпов

Современники Салтыкова-Щедрина возмущались не зря. Автор так реалистично описал русский народ, что нельзя было этого не заметить. Мужчины и женщины ничего не могли решить сами. Всё, что они делали, приводило к убыткам и разорению. Без градоначальника они чувствовали себя сиротами — вот почему им обязательно был нужен руководитель.

В произведении есть эпизод, когда очередной правитель города потерял голову. Когда люди узнали об этом, они так горько плакали, будто остались без отца.

Отношение головотяпов к градоначальникам можно охарактеризовать как безусловно положительное. Они довольны всеми, кто приходит править, даже если это настоящие проходимцы. По мнению глупых горожан, хороший руководитель соответствует такому описанию:

- приветливый;

- улыбчивый;

- всегда в хорошем настроении;

- складно говорит;

- любит пошутить.

Когда градоначальник весел, тогда довольны и люди, даже если руководитель при этом делает откровенно бессмысленные вещи и ведёт народ к разорению. Неразумное население не понимает, что главные качества хорошего начальника — компетентность, забота о благе народа, образованность, умение стратегически мыслить. Каждого нового правителя они считают самым лучшим.

Примером безответственного отношения горожан к своей жизни служит эпизод, описанный в главе «Органчик». Когда в Глупов прибывает очередной странный градоначальник, население ликует, даже не видя, кто будет ими править. Люди веселятся, празднуют, устраивают гуляния и ходят по кабакам. Появление нового правителя — вот чем вызвано ликование глуповцев в главе «Органчик». Но скоро наступает прозрение: оказывается, что новый руководитель без мозгов. В его голове стоит органчик, играющий две пьески со словами «Не потерплю!» и «Разорю!».

Расплата за гражданскую незрелость

Михаил Евграфович постарался показать, что все несчастья, преследующие глуповцев, происходят не просто так. Люди получают то, что заслуживают. Они не учатся на ошибках и принимают всё, как должное. Никто не скажет им, что причина бед — неразумное поведение. В результате люди болеют, голодают, умирают по разным причинам.

Феномен заключается в том, что такие люди очень живучи. Их невозможно уничтожить или сломить. Привыкшие к несчастьям, обитатели Глупова стойко терпят лишения и становятся ещё непоколебимее. Глупость помогает им воспринимать всё происходящее как должное. Вообразить, что может быть по-другому, эти люди неспособны.

События, описанные в повести, фантастические. Но если сделать поправку на то, что писатель приукрасил реальность, становится понятно: характер основной части населения таков, каким показал его автор. Население живёт просто и легкомысленно, не думая о будущем и руководствуясь физиологическими потребностями.

В статье представлен анализ главы «О корени происхождения глуповцев», которая является частью романа «История одного города». По сути это художественная историческая сатира о том, что когда-то люди жили свободно и спокойно, но из-за собственной глупости нашли себе несчастье: у них появилась власть, правитель, которые были далеки от народа. Здесь проявилась вся простота и безграничная глупость смиренного долготерпящего народа, который именовался автором «головотяпами», а позже стал «глуповцами».

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории

Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

На заре истории

В начале главы автор знакомит читателя со странным и очень своеобразным народом – головотяпами. Смысл авторского намёка проявляется позже: русские люди действительно головастые, толковые, но они не знают, куда применить свои силы, потому что необразованны. Головотяпы славятся тем, что бьются головами обо всё, что вздумается и даже устраивают соревнования, сравнивая, чья голова крепче. По причине своей непроходимой глупости этот народ оказался на грани вымирания. Они впервые задумались о необходимости власти.

Попытка управлять своими силами

В начале головотяпы пытались сами взять власть в свои руки. Они победили в схватках с соседскими племенами благодаря крепости своих голов. Простодушно пытались навести порядок в своих рядах, но в реальности занимались другими делами (гонялись за собаками, затаскивали корову на крышу бани, подпирали небо), а управленческая деятельность оказалась им не по силам.

Спустя время, головотяпы решили найти себе князя. Так как слава об их натуре и характере разнеслась достаточно далеко, никто не соглашался стать их правителем. Удалось найти несколько князей, но те, увидев беспросветную бестолковость головотяпов, отказались править таким народом. Князья посоветовали им найти такого же глупого князя, как они сами. В этом эпизоде автор прямо говорит о том, что народ и власть должны быть “сделаны из одного теста”, чтобы понимать друг друга.

Цитаты, характеризующие глуповцев

Известная поговорка гласит, что «рыба тухнет с головы». Так и о глуповцах можно судить по бесславным делам их градоначальников, занесенным в летописи:

- «Беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина… был найден в постели, заеденный клопами». О Ламврокакисе.

- «Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество». О Пфейфере.

- «Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни». О Маркизе де Санглоте.

- «Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения». О Фердыщенко.

- «Был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое». О Микаладзе.

«Неокрепшие в самоуправлении» горожане были готовы полюбить очередного градоначальника заранее, не видя в глаза. Они с ходу называли вновь прибывшего «красавчиком» и «умницей», целовали друг друга на радостях и праздновали появление предводителя в кабаках. Вот чем вызвано ликование глуповцев, описанное в главе «Органчик».

Отдельные жители Глупово могли запросто придумать, какой прекрасной будет городская жизнь при новом правителе, предсказывали расцвет торговли, науки и искусства. Автор называл их «опасными мечтателями». По убеждению местных обитателей, новый градоначальник всегда лучше старого уже только потому, что новый.

Счастливыми и довольными глуповцы чувствовали себя только тогда, когда были обласканы милостью своего правителя. Если же тот был строг, улицы пустели, город погружался во тьму. Жители шепотом передавали друг другу ужасные слухи о том, что «новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень».

Складывается впечатление, что Глупов могли населять исключительно недалекие и странные люди, ведь других здесь и не было. Когда в недобрый час их предводитель был обнаружен в своем кабинете обезглавленным, встал вопрос о том «возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову».

После случившегося жители гадали, как такое могло произойти. Многие горожане расплакались, потому что «почувствовали себя сиротами». Члены Городского собрания на заседании всерьез обсуждали тот факт, что градоначальник и раньше иногда отделял свою голову от тела и играл ею, а затем вновь «пристраивал к надлежащему месту».

Странные события привели город к бунту и беспорядкам — «глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан». Дальше события развивались не менее хаотичным образом.

Череда городских начальников была нескончаемой, жители неуклонно деградировали. Люди перестали работать на фабриках и в полях, почему и возник голод. Процветание в Глупов больше не вернулось.

Власть передана

Головотяпам удалось уговорить одного князя стать их правителем, тот переименовал их в глуповцев и назначил своего человека для присмотра над ними. Но дело не заладилось: посланник оказался вором, следующий – также не правил, а бездельничал и воровал. Никто из людей, поставленных князем, не смог достойно справиться с управлением городом: все оказались ворами и лентяями. Последнему управителю князь отрезал язык. Разозлившись, владыко сам приехал править в Глупов (именно он переименовал головотяпов в глуповцев по известным причинам).

Его правление началось жёстко: он был строг, обещал пороть горожан за непослушание и проступки. Народ понял, что нажил себе ещё большее несчастье, но делать было нечего.

Язык главы напоминает древнюю летопись, эта изящная пародия проникнута тонким юмором и мудрым авторским сарказмом. Простым понятным языком, Салтыков-Щедрин показывает суть социально-политической обстановки на Руси. При этом он очень точно описывает исконно русскую натуру, которой свойственна дикость, неотёсанность и удивительная сила.

Статья будет полезна при подготовке к уроку литературы по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина или написанию сочинения “О корени происхождения глуповцев”: анализ”.

О корени происхождения глуповцев

Этой главой Щедрин начинает изложение истории города Глупова. Глава написана как пересказ летописи, иногда перебиваемый цитатами. Открывается глава «О корени» именно такой выдуманной цитатой, написанной в подражание началу «Слова о полку Игореве» (см. примечание Щедрина), «Слово о полку Игореве» — древнерусская эпическая поэма XII века, воспевающая поход новгород-северского князя Игоря Святославовича против половцев в 1185 году.

В тексте этой цитаты упоминаются имена современных Щедрину историков — Костомарова, Соловьева и Пыпина. Каждого из них Щедрин иронически характеризует словами, взятыми из «Слова о полку Игореве».

Н. И. Костомаров (1817 — 1885) и С. М. Соловьев (1820 — 1879) были представителями противоположных и враждебных воззрений на историю России и на исторический процесс вообще. Соловьев в своей «Истории России» доказывал пользу великодержавной захватнической политики русских царей, благодаря которой раздробленная

1 В издании 1939 года (стр. 242) Б. М. Эйхенбаум вслед за этими словами прибавил: «и придавал своей сатире еще большую остроту». — Ред.

на «уделы» Русь собралась в единое мощное государство. Костомаров, наоборот, считал политику великорусских царей вредной; главное значение он придавал стихийным движениям и изучал те моменты русской истории, когда на сцену выступали народные массы. Таковы его работы об украинском национальном движении («Богдан Хмельницкий»), о «смутном времени», о «севернорусских народоправствах» (Новгород, Псков).

Щедрин имеет в виду именно эту противоположность их направлений и взглядов, когда говорит о Костомарове, что он «серым волком рыскал по земле», а о Соловьеве — что он «шизым (то есть сизым) орлом» ширял под облаками.

Что касается А. Н. Пыпина (1833 — 1904), то он в своих исторических и историко-литературных работах 60-х годов изучал главным образом влияние западных идей на русскую культуру. В конце 60-х годов он особенно интересовался религиозным движением в русском обществе XVIII века (работа о русском масонстве). Именно эту склонность Пыпина к широким историко-культурным темам и имеет в виду Щедрин, применяя к нему слова из «Слова о полку Игореве»: «растекается мыслью по древу».

Далее начинается рассказ о баснословных, доисторических временах Глупова.

В русской «начальной летописи» под 862 годом рассказывается, как новгородские племена перессорились между собой и решили обратиться к варягам с просьбой — прийти и владеть ими. Послы отправились к варягам и заявили им: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжить и владеть нами». Явились три брата — Рюрик, Синеус и Трувор, которые и стали князьями.

Вопрос об основах русской государственности и ее развитии получил в это время злободневный и полемический смысл в связи с крестьянскими волнениями, грозившими развернуться в революционное движение. Историки и публицисты «великодержавного» направления (Соловьев, Кавелин, Чичерин) старались доказать, что русское государство создалось и окрепло трудами и заботами первых князей — собирателей Руси, что Россия не погибла в «смутную» эпоху только благодаря мудрой и твердой политике самодержавной власти. Историки-демократы (Костомаров, Щапов), наоборот, приписывали главное

значение народным массам. «Народный историк должен следить за политическими движениями и проявлениями низших масс народных, этого огромного большинства», — писал Щапов. На фоне этой полемики глава «О корени происхождения глуповцев» выглядела не только как пародия на историческую легенду, но и как сатира, направленная по адресу обеих исторических школ: и «великодержавной» и народнической. Вера в стихийную, неорганизованную народную массу противоречила взглядам Щедрина не менее, чем теория, по которой русская государственность выросла и окрепла заботами самодержавной власти.

Надо еще отметить, что в этой главе Щедрин высмеивает пресловутое «смирение и долготерпение русского народа», с которым носились реакционные и славянофильствующие публицисты 60-х годов.

Итак, в главе «О корени» Щедрин дает картину отношений между властью и народом.

Пародируя историческую легенду о призвании князей, Щедрин заменяет названия летописных племен (словене, кривичи и меря) другими: головотяпы, моржееды, луко-еды, гущееды и т. д.

Что значат эти названия, и откуда они взяты? Некоторые критики увидели в этих странных и насмешливых названиях «глумление» над русским народом. В ответ на возмущение критиков Щедрин заявил: «ни одно из этих названий не вымышлено мною», и сослался на Даля и Сахарова (18,

239).

Действительно, не только названия племен, но и все пословицы и поговорки, введенные в главу «О корени», взяты Щедриным из книги И. П. Сахарова — «Сказания русского народа».

В этой книге есть особый отдел — «Русские народные присловия»1.

Здесь в алфавитном порядке городов и уездов собраны прозвища, которыми жители одних мест называют других, а также и соответствующие поговорки. Отсюда и взял Щедрин весь материал для главы «О корени». Сопоставляя книгу Сахарова с этой главой «Истории одного города», можно точно установить, что значат названия щедринских «племен».

1 «Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым», т. 1, кн. 2, 3-е изд., СПб. 1841, стр. 107-117.

Головотяпы —