Приемы игры в

защите направлены на противодействие

нападающей команде. Основная цель игры

в защите – прервать атаку соперника и

овладеть мячом до его броска в корзину.

Защитник должен постоянно стремиться

занять необходимую позицию для

предотвращения выхода нападающего к

щиту или на выгодное для развития атаки

место. Не менее значимо также умение

игрока препятствовать передачам и ловле

мяча, ведению и броскам мяча.

При искусном

использовании разновидностей стоек и

передвижений в защите становится

возможным диктовать (провоцировать)

развитие атаки в нужном направлении,

чтобы разрушить ее благодаря агрессивным

индивидуальным действиям, наигранным

групповым и командным взаимодействиям.

Следовательно, можно говорить о некотором

смещении акцентов в игре защитника: не

противодействие в ответ на действие

нападающего, а упреждающее защитное

действие, вынуждающее нападающего

сыграть определенным образом.

Активным приемам

противодействия и овладения мячом

обучают по мере усвоения студентами

конкретных приемов нападения.

Технический

арсенал нападающего значительно богаче,

чем защитника.

Однако приемы

защиты более универсальны и достаточно

эффективны при правильном и внимательном

их выполнении.

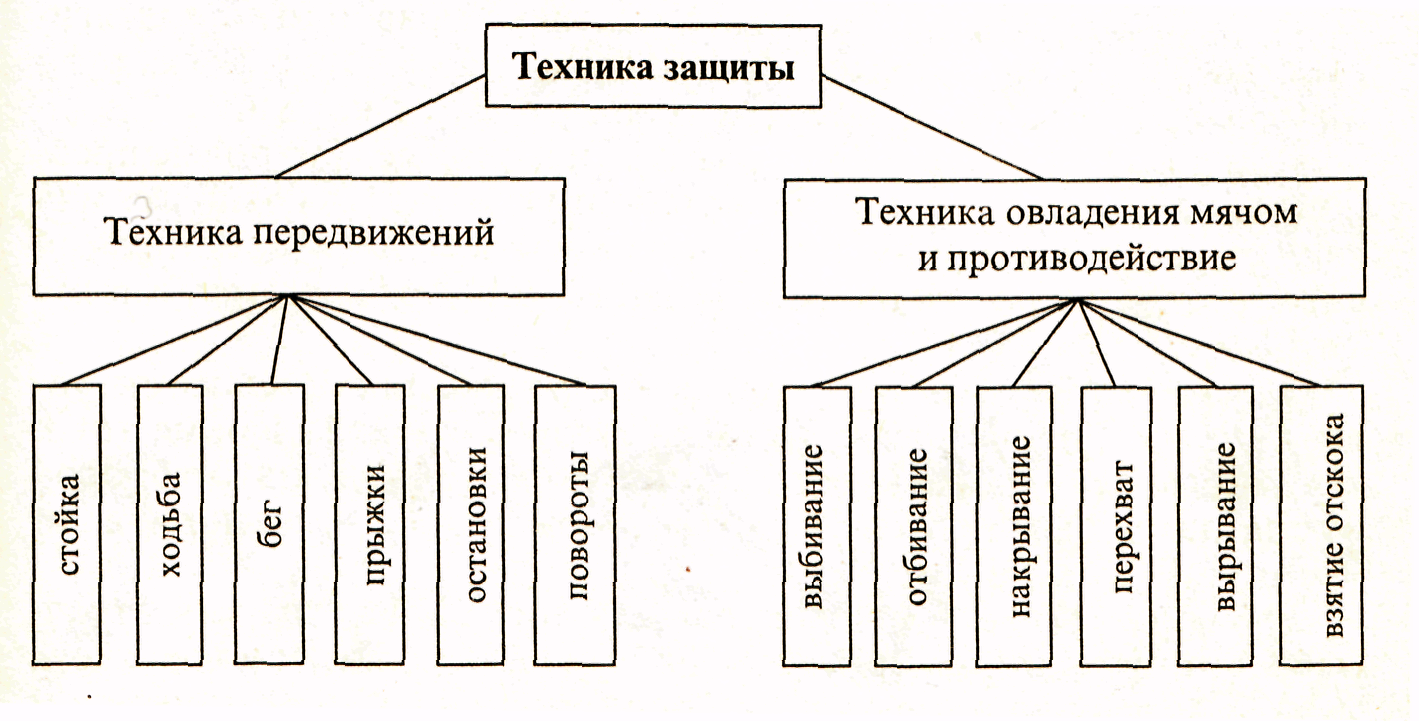

Технику защиты

подразделяют на две основные группы:

1) технику

передвижений;

2) технику

противодействия и овладения мячом.

Рисунок 29

— Классификация

техники защиты

4.1. Стойки и передвижения защитника

Приемы игры в

защите направлены на противодействие

нападающей команде.

Основная цель

игры в защите — прервать атаку соперника

и овладеть мячом до его броска в корзину.

Характер и

особенности способов передвижений по

площадке обусловливаются конкретной

ситуацией и целевой установкой игрока

на активные, самостоятельные оборонительные

действия и взаимодействия с партнером.

Защитник

должен находиться в устойчивом положении

на слегка согнутых ногах и быть готовым

затруднить выход нападающего на удобную

позицию для атаки корзины и получения

мяча. Внимательно следя за своим

подопечным, защищающий игрок должен

держать в поле зрения мяч и других

игроков соперника. Не менее значимо

также умение игрока препятствовать

передачам и ловле мяча, ведению и броскам

мяча. Соответственно технику защиты

подразделяют на две основные группы:

1) техника передвижений; 2) техника

противодействия и овладения мячом.

4.1.1. Стойки защитника

Разнообразие

игровых ситуаций диктует существование

нескольких разновидностей стоек. Их

различие заключается в расположении и

работе ног и рук.

В технике защиты

выделяют три вида стоек: стойка с

параллельной постановкой стоп

(параллельная); стойка с выставленной

вперед ногой и закрытая стойка.

Стойка с

выставленной вперед ногой применяется

при опеке игрока, владеющего мячом, и

предназначена для предотвращения броска

или прохода под щит.

Игрок располагается,

как правило, между нападающим и щитом.

Одну ногу он выставляет вперед, одноименную

руку вытягивает вверх-вперед, предупреждая

ожидаемый бросок, а другую руку выставляет

в сторону-вниз, чтобы помешать ведению

мяча в направлении, наиболее опасном

для корзины.

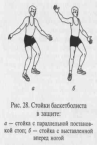

Рисунок 30

— Стойка

защитника

Стойка с

параллельной постановкой стоп

(параллельная

стойка). Когда защитник опекает нападающего

с мячом, готовящегося к броску в прыжке

со средней дистанции, он сближается с

опасным соперником в так называемой

параллельной стойке и вытягивает руку

к мячу, стремясь затруднить нападающему

вынос мяча вверх для прицеливания.

Следует иметь в

виду, что параллельная стойка, являясь

менее устойчивой и равновесной, чем

стойка с выставленной вперед ногой, в

то же время позволяет защитнику быстрее

реагировать, начинать активное

противодействие броску и в определенной

степени закрывать проход соперника как

в правую, так и в левую сторону.

Закрытая

стойка применяется

при активных формах защиты и отличается

от других видов стоек близким расположением

защитника лицом к нападающему, выставлением

вперед ближней к мячу ноги сбоку на

уровне ног соперника и активным

вытягиванием вперед одноименной руки

для пресечения возможной передачи.

Другой полусогнутой рукой игрок

контролирует расположение нападающего

для своевременного предотвращения его

маневра. При этом он постоянно должен

держать в поле зрения мяч и опекаемого

игрока, находиться в устойчивом положении

на согнутых ногах.

Основные ошибки

при выполнении стоек защитника:

-

неустойчивое

положение игрока: выпрямленные ноги;

близкое (узкое) или слишком удаленное

(широкое) расположение стоп по отношению

друг к другу; -

излишне закрепощены

конечности: игрок лишен свободы

маневренности; -

нерациональное

расположение туловища и головы: туловище

вертикально, голова запрокинута назад

или опущена; проекция плеч и головы

находится за пределами точек опоры; -

опущен взгляд,

или повернута в сторону голова: защитник

не контролирует игровую ситуацию.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

10.02.2015155.14 Кб289.doc

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

№5 Методика Обучения Технике Защиты В Баскетболе

План:

- Обучение игровым приемам защиты.

2. Стойки и передвижения защитника.

3. Разновидности передвижений в защите

1. Обучение игровым приемам защиты. Приемы игры в защите направлены на противодействие нападающей команде. Основная цель игры в защите — прервать атаку соперника и овладеть мячом до его броска в корзину. Защитник должен постоянно стремиться занять необходимую позицию для предотвращения выхода нападающего к щиту или на выгодное для развития атаки место. Не менее значимо также умение игрока препятствовать передачам и ловле мяча, ведению и броскам мяча. Соответственно технику защиты подразделяют на две основные группы (см. рис. 1, с. 18): 1) техника передвижений; 2) техника противодействия и овладения мячом.

Обучение технике защитной стойки и передвижений следует начинать параллельно с изучением техники игры в нападении. Необходимо добиваться умелой позиционной игры защитника, т. е. развивать его способность занимать нужную по игровой ситуации стойку и хорошо маневрировать, выбирая наиболее рациональные в данный момент способы передвижений. Кроме того, стойки и передвижения в защите используют непосредственно в процессе обучения действиям в нападении. Благодаря включению этих элементов техники защиты в задания для совершенствования ловли и передач мяча, ведения и бросков мяча занимающиеся учатся преодолевать пассивное, а затем активное противодействие соперников.

Активным приемам противодействия и овладения мячом обучают по мере усвоения учащимися конкретных приемов нападения, руководствуясь положением о том, что созидательная деятельность всегда отличается большей сложностью по отношению к разрушительной. К тому же технический арсенал нападающего значительно шире и разнообразнее, чем защитника. А приемы защиты более универсальны и достаточно эффективны в различных игровых ситуациях при старательном и правильном их выполнении.

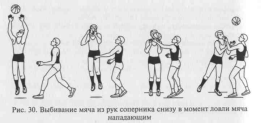

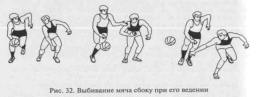

Следовательно, обучению контрприемам должно предшествовать усвоение занимающимися основ техники нападения. Только уверенное, безошибочное исполнение отдельных действий нападающим дает педагогу право перейти к обучению адекватным приемам активного противодействия со стороны защитника. В связи с этим целесообразно обучать:

вырыванию мяча после освоения держания и ловли;

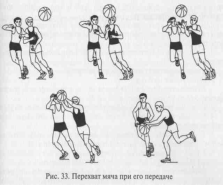

выбиванию мяча после освоения ловли, передач и ведения;

перехватам мяча после освоения ловли, передач и ведения;

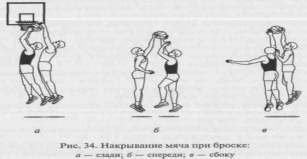

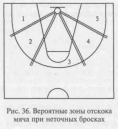

накрыванию и отбиванию мяча после освоения бросков;

взятию отскока (овладению мячом в борьбе за отскок) на своем щите после освоения бросков и добивания.

Такая последовательность обучения приемам защиты соответствует содержанию, структурным особенностям и самой логике игры в баскетбол. Она позволяет постепенно подвести занимающихся к эффективному использованию всего приобретенного ими технического арсенала в условиях игрового соревновательного противоборства.

2. Стойки и передвижения защитника.Стойка баскетболиста в защите — это наиболее рациональное положение звеньев тела игрока для маневренных защитных действий, позволяющее эффективно препятствовать атакующим намерениям нападающего.

Разнообразие игровых ситуаций диктует существование нескольких разновидностей стоек. Их различие заключается в расположении и работе ног и рук.

В технике защиты выделяют три вида стоек: стойка с параллельной постановкой стоп (параллельная); стойка с выставленной вперед ногой и закрытая стойка.

Стойка защитника с параллельной постановкой стоп {параллельая) применяется для опеки нападающего с мячом или без мяча дали от щита, когда нет непосредственной угрозы атаки и взятия орзины, а также при сопровождении перемещения соперника оперек площадки. Характерными для этой стойки являются расположение ног ступнями на одной линии чуть шире плеч с разворотом носками наружу и выставление в стороны-вниз незначи-ельно согнутых в локтях рук. Масса тела равномерно распределена на обе согнутые ноги. Туловище слегка подано вперед. Положение головы и спины выпрямленное (рис. 28, а).

В зависимости от угла сгибания ног в коленных суставах разлиают три разновидности параллельной стойки защитника: высокую (130—145°), среднюю (115—130°) и низкую (менее 115°).

Степень сгибания ног определяется позицией, которую занижает защитник по отношению к своему щиту и мячу, а также характером оказываемого противодействия. Так, например, противодействие нападающему, ведущему мяч, всегда должно осуществляться в низкой стойке, а при опеке центрового игрока,

атакующего спиной к щиту, нужно использовать высокую параллельную стойку.

Стойка защитника с выставленной вперед ногой (рис. 28, б) применяется при опеке игрока, владеющего мячом, и предназначена для предотвращения броска или прохода под щит.

В и. п. игрок занимает позицию между соперником и щитом. Одна нога, почти выпрямленная, выставляется вперед с постановкой стопы прямо (носком вперед), одноименная рука вытягивается вперед-вверх, предупреждая ожидаемый 6docok.

Сзадистоящая нога акцентирование согнута и ставится с разворотом стопы носком наружу, а одноименная ей рука выставляется полусогнутой в сторону-вниз для противодействия ведению мяча в направлении, наиболее опасном для корзины. Масса тела располагается преимущественно на сзадистоящей ноге. Голова поднята, взгляд направлен вперед. Спина прямая.

Угол наклона туловища вперед и степень сгибания ног взаимосвязаны и определяются игровой ситуацией. Так, например, при опеке нападающего, овладевшего мячом на дальних подступах к корзине (на периметре трехочковой линии), защитник сильно наклоняется вперед и далеко вперед вытягивает одноименную с впередистоящей ногой руку. Таким образом, находясь максимально близко по отношению к сопернику, чтобы активно противодействовать любым его атакующим действиям, защищающийся игрок в то же время располагается максимально далеко по отношению к его центру тяжести, чтобы иметь пространство и время для пресечения внезапного скоростного прохода нападающего. В другой ситуации, когда соперник только что закончил ведение, защитник, максимально приблизившись к нему, полностью выпрямляется и, активно размахивая руками, мешает нападающему прицельно бросить или выполнить точную передачу своему партнеру.

Закрытая стойка (рис. 29) применяется при активных формах защиты и отличается от других видов стоек близким расположением защитника лицом к нападающему, выставлением вперед ближней к мячу ноги сбоку на уровне ног соперника и активным вытягиванием вперед одноименной руки для пресечения возможной передачи. Другой полусогнутой рукой игрок контролирует расположение нападающего для своевременного предотвращения его маневра. При этом он постоянно должен держать в поле зрения

мяч и опекаемого игрока, находиться в устойчивом положении на согнутых, пружинящих ногах.

Обучение стойкам защитника.

Объяснение и показ.

Повторное выполнение разновидностей стоек на месте.

То же, но по сигналу педагога после бега или прыжков на месте.

То же, но после семенящего бега на месте в параллельной стойке с максимальной частотой и ударным характером беговых шагов.

То же, что в упр. 2, но после переме-

щений заданным способом и остановок произвольным способом в указанных точках площадки.

То же, что в упр. 4, но после перемещений с изменением направления движения и в сочетании с выполнением разновидностей остановок по звуковому или зрительному сигналу.

Выполнение разновидностей стоек для обозначения условного защитника при изучении ловли, передач, ведения и дистанционных бросков мяча.

Эстафеты и подвижные игры, включающие выполнение изучаемых стоек в и. п., в конце перемещений по сигналу водящего или педагога.

Выполнение разновидностей приема в сочетании с другими действиями в защите в ситуации численного меньшинства перед нападающими: игровые упражнения 1 х 2, 1 х 3, 2 х 3 и т.п.

То же, что в упр. 8, но в ситуации численного равенства защитников и нападающих в условиях игрового противоборства: 1 х 1, 2×2, Зх 3 и т.п.

Вариативное выполнение разновидностей защитных стоек в сочетании с приемами противодействия и овладения мячом (по мере освоения техники защиты) в подготовительных и учебных играх.

Организационно-методические указания.

При объяснении и показе сообщить занимающимся о целесообразности применения каждой стойки в той или иной игровой ситуации; указать на сильные и слабые зоны и стороны в изучаемой стойке при противодействии передачам соперника, ведению мяча или броскам по корзине.

Начинать обучение разновидностям стоек защитника одновременно с изучением приемов нападения, противодействию которым они предназначены.

Выполнение приема на месте осуществлять в одношеренож-Ном строю фронтально, а в сочетании с передвижениями (при построениях в колонну по одному, по три и т.п.) — поточным или проходным методом.

4. При выполнении стоек:

верхние и нижние конечности располагать в соответствии с разновидностью изучаемого приема;

занимать устойчивое положение на площадке: ноги располагать на ширине плеч и сгибать до нужного угла, туловище незначительно наклонять вперед; массу тела равномерно распределять на обе стопы в параллельной стойке или перемещать на сзадисто-ящую ногу в стойке с выставленной вперед ногой;

избегать закрепощенности в различных звеньях тела.

5. При выполнении стойки с выставленной вперед ногой:

своевременно переносить массу тела с сзадистоящей ноги в и. п. на впередистоящую в момент движения игрока для накрыва-ния броска и обратно для начала маневрирования по площадке;

не допускать расположения ступней на одной линии или отсутствия разворота сзадистоящей ноги носком наружу.

В эстафетах и подвижных играх выполнение разновидностей стоек осуществлять в и. п., по ходу либо в конце перемещений в ответ на звуковые сигналы водящего или педагога (например,jio команде: «Замри!», по свистку и т.п.), а также по ориентирам (разметка площадки, обручи и т.п.).

При определении победителей в игровом соперничестве учитывать качество и непринужденность исполнения совершенствуемого приема.

В заданиях, включающих использование стоек в сочетании с другими приемами техники защиты в условиях игрового противоборства, подчеркивать и показывать зависимость эффективности защитных действий от верного и. п. (рациональной стойки) и добиваться его принятия.

Основные ошибки при выполнении стоек защитника.

Несоответствие в расположении рук и ног: в стойке с выставленной вперед ногой поднята вверх разноименная с впереди-стоящей ногой рука, в параллельной стойке руки опущены вниз.

Неустойчивое положение игрока: выпрямленные ноги; близкое (узкое) или слишком удаленное (широкое) расположение стоп по отношению друг к другу; в стойке с выставленной вперед ногой стопы располагаются на одной линии и отсутствует разворот сзадистоящей ноги носком наружу, а в параллельной стойке — не на одной линии и отсутствует разворот обеих стоп носками наружу.

Излишне закрепощены конечности: игрок лишен свободы маневренности.

Нерациональное расположение туловища и головы: туловище вертикально (без адекватного ситуации наклона вперед), голова запрокинута назад или опущена; проекция плеч и головы находится за пределами точек опоры.

5. Опущен взгляд, или повернута в сторону голова: защитник не контролирует игровую ситуацию.

3. Разновидности передвижений в защите

Теоретические предпосылки.

Характер и направление передвижений в защите преимущественно зависят от действий нападающего. На современном этапе развития игры наблюдается тенденция активизации защитных действий. Она, в частности, проявляется в том, что игроки команд, использующие активные формы борьбы, стремятся перехватить инициативу у нападающих при переходе к защитным действиям. При искусном использовании разновидностей стоек и передвижений в защите становится возможным диктовать (провоцировать) развитие атаки в нужном направлении, чтобы разрушить ее благодаря агрессивным индивидуальным действиям, наигранным групповым и командным взаимодействиям. Следовательно, можно говорить о некотором смещении акцентов в игре защитника: не противодействие в ответ на действие нападающего, а упреждающее защитное действие, вынуждающее нападающего сыграть определенным образом.

В защите используют все способы передвижений, которые применяют при нападении: разновидности ходьбы и бега, остановок, поворотов, прыжков. Соответственно нет принципиальных различий и в технике их исполнения. Ходьбу и медленный бег применяют, противодействуя пассивной игре нападающего; бег спиной вперед — при переходе от нападения к защите; рывки — при стремительной атаке соперника или для максимально быстрого восстановления защитных позиций, а также при перехватах мяча. Перечисленные способы передвижений защитник чередует с остановками и поворотами, совершаемыми по ситуации. Прыжки толчком одной или двумя ногами используются при попытках воспрепятствовать броскам мяча соперника либо для овладения мячом при перехватах и борьбе за отскок на щите.

Специфическими в арсенале техники защитника являются передвижения приставными шагами и так называемый скрестный шаг-скачок.

Приставные шаги используют как в параллельной стойке защитника при сопровождении игрока, так и в стойке с выставленной вперед ногой при перемещениях защитника в переднезаднем Направлении для накрывания броска или противодействия проходу нападающего. Особенность передвижений приставными шагами заключается в том, что игрок выполняет их на постоянно согнутых ногах, мягкими «кошачьими» шагами, без подпрыгиваний. Первый шаг совершает ближайшая к направлению движения нога, а затем скользящим переступанием приставляется другая. Защитник после каждого приставного шага приходит в устойчивое исходное положение.

Скрестный шаг-скачок позволяет обороняющемуся игроку оперативно переместиться по площадке на небольшом расстоянии. Он используется для быстрой смены позиции в ответ на перемещение мяча или чтобы неожиданно преградить путь совершающему проход нападающему (без нарушения правила блокировки). Исполнению скрестного шага-скачка присущ взрывной характер движений. Прием выполняется невысоко над площадкой, без значительных колебаний положения общего центра тяжести. Защитник, находясь в параллельной стойке на согнутых ногах, мгновенно переносит массу тела на переднюю часть ближней к направлению перемещения стопы и мощно отталкивается в сторону. В безопорной фазе он совершает скрестное движение дальней к направлению скачка ногой. И, приземляясь на нее, быстро выставляет толчковую ногу, приходя в устойчивое и. п. (на согнутых ногах с параллельным расположением стоп). Не менее эффективно применение скрестного шага-скачка в движении, когда ему предшествуют передвижения защитника приставными шагами.

Разновидностям передвижений в защите необходимо обучать одновременно с овладением стойками. Методика обучения универсальным для нападения и защиты способам передвижений: разновидностям бега, остановкам, поворотам, прыжкам — подробно представлена ранее (см. «Основные способы передвижений в нападении»). Вышеизложенный материал легко адаптировать к процессу обучения основам техники защиты.

Однако следует учитывать некоторые специфические черты, присущие традиционным передвижениям при их использовании для решения оборонительных задач. Так, для эффективной игры в защите важно уметь мгновенно стартовать из непрерывно изменяющихся и. п. и максимально ускоряться на небольших отрезках дистанции (1 — 5 м). Не менее значима и мобильность защитника, т.е. его способность быстро принимать решения в ответ на изменяющуюся игровую обстановку. Для начала перемещения или чередования способов передвижений служит множество сигналов: звуковые; визуальные — направление взгляда соперника, начало движения мяча, партнера или нападающего; подсказка тренера или товарища по команде и т. п. Соответственно подбираются адекватные средства и методы обучения.

Учитывая монотонность, характерную для выполнения упражнений из данного раздела техники, рекомендуется в процессе их изучения широко использовать игровой метод.

Первостепенное внимание следует уделять овладению техникой передвижений приставными шагами, которые составляют основу действий защитника.

Обучение передвижениям приставными шагами.

Объяснение и показ.

Выполнение приема в соответствующих стойках защитника: вперед, назад, в сторону по разделениям (с подсчетом педагога).

Выполнение разновидностей приема в целом при прямолинейном движении.

То же, но в сочетании со скрестным шагом-скачком по ходу передвижений или в их завершение.

То же, что в упр. 3 — 4, но с изменением направления движе-ия по ориентирам (разметка площадки и т. п.).

То же, но чередуя направление и способы передвижений на тдельных участках площадки.

То же, но по звуковым и зрительным сигналам.

То же, но с изменением скорости перемещений.

Челночные перемещения в стойках защитника по ориенти-ам с изменением направления и скорости движения.

Зигзагообразные перемещения вдоль площадки в коридоре ириной 2,5 — 3 м с касанием ограничительных линий ближней о отношению к ним рукой.

Выполнение разновидностей приема в целом в ситуации ротиводействия пассивным перемещениям нападающего без мяча с мячом.

12. То же, но в ситуациях активного противоборства с нападащим, владеющим мячом, в игровых заданиях: «1×1 в коридое», «2 х 1 по всей площадке» и т.п.

Выполнение разновидностей приема в различных сочетаниях с другими способами передвижений в эстафетах и подвижных играх: «Не пропусти дриблера», «Вратарь» и т.п.

То же, но в условиях игрового противоборства на одну или корзины: 1×1, 2×2, 3×3 и т.д.

Воспроизведение вариантов передвижений в сочетании с другими защитными приемами (по мере освоения техники защиты) в подготовительных и учебных играх.

Организационно-методические указания.

Выполнение приема по разделениям осуществлять с использованием фронтального или проходного метода по команде педагога: «И — раз, и — два» (на «и» — переступанием отставить одну ногу, на «раз» — прийти в и.п., приставляя другую, и т.д.).

В качестве ориентиров для смены направления и скорости передвижений использовать разметку площадки: трехочковую дугу и т.п.; в качестве звуковых сигналов — свисток, хлопок в ладони, голос педагога или партнера; а в качестве зрительных — различное положение рук педагога или мяча, начало движения партнера, соперника или мяча.

При выполнении разновидностей передвижений приставными шагами в целом:

начинать движение из соответствующей стойки защитника: вправо или влево — из параллельной стойки; вперед или назад — из стойки с выставленной вперед ногой;

первый шаг осуществлять впередистоящей по направлению движения ногой;

после выполнения приставного шага приходить в устойчивое двухопорное положение, соответствующее исходной стойке защитника;

передвигаться на согнутых ногах без чрезмерного закрепощения, массу тела располагать на передней части стоп;

«скользить» по площадке без подпрыгиваний и вертикального колебания общего центра тяжести;

смотреть перед собой; сохранять положение головы, туловища, рук, характерное для данной стойки защитника.

4. При выполнении скрестного шага-скачка:

— в и. п. находиться на согнутых и «заряженных» ногах, обеспечивающих последующий взрывной характер отталкивания;

своевременно и быстро начинать отталкивание, упреждая действия соперников;

совершать «стелющийся» скачок на согнутых ногах, без значительных колебаний над площадкой общего центра тяжести;

максимально быстро приходить в устойчивое двухопорное положение в готовности к дальнейшим защитным действиям; сохранять оптимальную дистанцию с опекаемым нападающим после приземления (не нарушать правила блокировки).

При противодействии нападающим ориентировать занимающихся на своевременное начало движения и сохранение необходимой дистанции: игрока без мяча на стороне мяча опекать плотно; игрока с мячом, не использовавшего ведение, держать на дистанции вытянутой вперед руки, как и дриблера.

Для закрепления техники передвижений включать сочетания их разновидностей в эстафеты и подвижные игры: «Салки», «Пятнашки с мячом» и т. п., регламентировать и постепенно увеличивать активность противодействия в парах.

В подготовительных и учебных играх требовать от занимающихся воспроизведения сочетаний передвижений, адекватных занимаемой защитной позиции и конкретным игровым ситуациям.

Основные ошибки при выполнении передвижений приставными шагами.

Нерациональное положение звеньев тела в и. п. или после приставного шага: опущена голова или руки, туловище сильно наклонено вперед или назад; полностью выпрямлены ноги.

Передвижения осуществляются на всей стопе, а не на передней ее части: игроку приходится тратить дополнительное время для начала или возобновления перемещений.

Большие колебания (вверх-вниз) общего центра тяжести: игрок подпрыгивает, а не «скользит» по площадке.

Скрещивание ног: игрок начинает приставной шаг дальней по направлению движения ногой, что ведет к приходу в неустойчивое положение и последующему позиционному проигрышу нападающему.

Потеря равновесия: стопы после выполнения приставного шага располагаются слишком близко друг к другу или представляющаяся нога переставляется за вышагивающую.

Достарыңызбен бөлісу:

«Нетрадиционные методики обучения технике баскетбольных приемов взаимодействия игроков в защите при игре в баскетбол»

Методическая разработка по физической культуре

Выполнила

Иванова А.Г.

Учитель

физической культуры

ГБОУ гимназия №628

Красногвардейского р-на СПб

2016

Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ.

1.1 Влияние баскетбола на современных школьников

1.2 Разнообразие приемов баскетбола

2. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ БАСКЕТБОЛЬНЫХ ПРИЕМОВ ВЗАИОМДЕЙСТВИЯ ИГРОКОВ В ЗАЩИТЕ

2.1. Различие защиты и нападения

2.2. Техника защиты.

2.3. Игра «Выхвати хвост».

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

4.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1.ВЕДЕНИЕ.

1.1 ВЛИЯНИЕ БАСКЕТБОЛА НА СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ.

Значение баскетбола трудно переоценить. Баскетбол — одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее характерны разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма, формируют координацию.

Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и агитационно-воспитательное. Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, решительность, честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Но эффективность воспитания зависит, прежде всего, от того, насколько целеустремленно в педагогическом процессе осуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания.

Баскетбол, как средство физического воспитания, нашел широкое применение в различных звеньях физкультурного движения.

В системе народного образования баскетбол включен в программы физического воспитания дошкольников, начальной ступени, среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, представляющей собой эффективное средство физического воспитания. Не случайно он очень популярен вообще и среди школьников в частности. Баскетбол, как важное средство физического воспитания и оздоровления детей, включен в общеобразовательные программы средних школ, детских спортивных школ, городских отделов народного образования и отделения при спортивных добровольных обществах.

Закрепление достигнутых результатов и дальнейшее повышение уровня спортивного мастерства тесно переплетаются с массовой оздоровительной работой и квалифицированной подготовкой резервов из наиболее талантливых юношей и девушек.

Наличие постоянной борьбы, которая ведется с помощью естественных движений (бега, ходьбы, прыжков), сопровождающихся волевыми усилиями, оказывает самое разностороннее воздействие на психологические, физиологические и двигательные функции человека. Выполняя большое количество разнообразных движений в различном темпе, направлениях, с различными скоростями и напряжением, мы получаем благотворное воздействие на внутренние органы и системы организма.

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных навыков и умений школьников, всестороннего развития их физических и психических качеств. Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и сопряженные с ним физические упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и рекреации и могут использоваться человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах занятий физической культуры.

1.2. РАЗНООБРАЗИЕ ПРИЕМОВ БАСКЕТБОЛА.

В баскетболе применяются разнообразные приемы, которые в зависимости от техники выполнения классифицируются по разделам и группам на основании сходных признаков. Различают технику игры в нападении и в защите. Каждый из этих разделов состоит из приемов, которые, в свою очередь, разделяются на способы, выполняемые в различных условиях (на месте, в движении, в прыжке). Техника выполнения отдельных способов передач, бросков, ведения и др. постоянно изменяется с развитием игры. В настоящее время увеличивается быстрота, совершенствуется точность выполнения приемов. Современный баскетбол находится в стадии бурного творческого подъема, направленного на активизацию действий, как в нападении, так и в защите. Это не может не отражаться на процессе обучения игре в баскетбол на уроке физкультуры в школе. Именно на особенностях процесса обучения технико-тактическим действиям игрока обороняющейся команды мне бы и хотелось остановиться подробнее.

2. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ БАСКЕТБОЛЬНЫХ ПРИЕМОВ ВЗАИОМДЕЙСТВИЯ ИГРОКОВ В ЗАЩИТЕ

2.1. РАЗЛИЧИЯ ЗАЩИТЫ И НАПАДЕНИЯ

Приемы игры в защите направлены на противодействие нападающей команде. Основная цель игры в защите — прервать атаку соперника и овладеть мячом до его броска в корзину. Защитник должен постоянно стремиться занять необходимую позицию для предотвращения выхода нападающего к щиту или на выгодное для развития атаки место. Не менее значимо также умение игрока препятствовать передачам и ловле мяча, ведению и броскам мяча. Существует выражение: “Хорошая атака решает игры, а добротная защита выигрывает чемпионаты”. Это утверждение особенно часто относится к описанию наиболее успешных баскетбольных команд, независимо от уровня их игры. В современной школе, однако, большинство учеников и учителей все еще не отдают защите главного предпочтения. Почему же? Начнем с того, что научиться первоклассной защите в баскетболе – очень трудно, однако возможно. Ребенку сложно принять правильную позу защитника, скоординироваться, начать эффективно передвигаться. К сожалению, многие ученики и учителя не хотят уделять необходимое количество сил и времени для построения сильной защиты на игровом поле. Еще одна причина, по которой защите не уделяется должного внимания, это то, что в сравнении с другими аспектами игры оборона не кажется ученикам такой же увлекательной и интересной. Да, чаще всего, веселее учиться бросать мяч, обводить соперника, делать пас и прочее. И именно на этих моментах чаще всего заостряют внимание и учитель и ученик. Однако, чтобы добиться целостности и успешности во всех аспектах игры, нужно уделять внимание обучению защите. Это необходимо для победы! Успешные действия в нападении дают результат непосредственно, а успешные действия в защите закрепляют его. Они взаимно дополняют друг друга, и несовершенство одного из них отрицательно влияет на общий результат команды. Если умело нападающая команда забросила много мячей в корзину противника и, плохо защищаясь, пропустила в свою корзину столько же мячей — результат всей игры сведен к нулю. Почему чаще говорят о важности защиты для команды, а не нападения? Наверное, потому, что для защиты не так необходим талант, как желание работать. Приходит на ум простое предположение: «защита» – подразумевает слова «желание, самоотдача, работа», а вот «нападение» всё больше ассоциируется со словами «талант», «удача», «везение». Ведь не зря говорят, что команда работает в защите, а в нападении – команда играет.

Все действия нападения и защиты делятся по своему характеру на коллективные и индивидуальные. К индивидуальным, относятся самостоятельные действия отдельных игроков без помощи партнеров. Коллективные действия, в зависимости от того, участвуют в них все или несколько игроков команды, делятся на командные и групповые действия. В командных действиях принимают участие все пять игроков, в групповых же действиях участвует лишь часть игроков команды. Командные действия осуществляются путем применения систем нападения. Групповые действия — путем применения комбинаций. Успех этих систем и комбинаций зависит от своевременности и правильности индивидуальных действий.

Для индивидуальных действий игроку могут быть даны различные тактические задания, направленные на полное использование индивидуальных особенностей его техники, тактики, физических данных против слабых сторон противника. Такие задания даются до игры, если есть представление о противнике, и в течение игры в результате сведений, полученных путем разведки в процессе игры.

Отсюда можно сделать вывод, что основные задачи команды в игре следующие: коллективными и индивидуальными действиями всех игроков команды преодолеть сопротивление противника и забросить в его кольцо максимальное количество мячей. Коллективными и индивидуальными действиями всех игроков команды ликвидировать действия нападающей команды и как можно меньше пропустить мячей в свою корзину.

2.2.ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ.

Техника защиты подразделяется на две основные группы: техника передвижений и техника овладения мячом и противодействия. На действиях второй группы мы подробно останавливаться не будем, потому что смысл и техника выполнения этих действий на определенном уровне понятны даже не играющему в баскетбол человеку. Достаточно будет их просто перечислить. Вырывание мяча, выбивание мяча из рук противника и при ведении, перехват мяча при передаче и ведении, накрывание мяча при броске, отбивание мяча при броске в прыжке, овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита – вот технические действия из второй группы приемов обороняющейся команды. А вот почему одного защитника можно легко «обвести», а другого сложнее, какую позу принять и как правильно передвигаться, чтобы противник тебя элементарно не оставил позади себя, мы рассмотрим подробнее.

Техника передвижений

Стойка. Защитник должен находиться в устойчивом положении на слегка согнутых ногах и быть всегда готовым затруднить выход нападающего за удобную позицию для атаки корзины и получения мяча.

Стойка с выставленной вперед ногой. Применяется при держании игрока с мячом, когда необходимо помешать ему бросить в корзину или пройти под щит. Игрок на согнутых ногах располагается, как правило, между нападающим и щитом. Одну ногу он выставляет вперед, одноименную руку вытягивает вверх — вперед, предупреждая ожидаемый бросок, а другую руку выставляет в сторону — вниз, чтобы помешать ведению мяча в направлении, наиболее опасном для корзины.

Стойка со ступнями на одной линии. Используется при опеке нападающего, готовящегося в средней части поля к проходу с ведением в правую или в левую сторону.

Передвижения. Направление и характер передвижения защитника, как правило, зависят от действий нападающего. Поэтому защитник всегда должен сохранять положение равновесия и быть готовым передвигаться в любом направлении, все время, изменяя направление бега в стороны, вперед, назад (часто спиной вперед).

Основные ошибки при выполнении стоек защитника

1. Несоответствие в расположении рук и ног: в стойке с выставленной вперед ногой поднята вверх разноименная с впередистоящей ногой рука, в параллельной стойке руки опущены вниз.

2. Неустойчивое положение игрока: выпрямленные ноги; близкое (узкое) или слишком удаленное (широкое) расположение стоп по отношению друг к другу; в стойке с выставленной вперед ногой стопы располагаются на одной линии и отсутствует разворот сзади стоящей ноги носком наружу, а в параллельной стойке — не на одной линии и отсутствует разворот обеих стоп носками наружу.

3. Излишне закрепощены конечности: игрок лишен свободы маневренности.

4. Нерациональное расположение туловища и головы: туловище вертикально (без адекватного ситуации наклона вперед), голова запрокинута назад или опущена; проекция плеч и головы находится за пределами точек опоры.

5. Опущен взгляд, или повернута в сторону голова: защитник не контролирует игровую ситуацию.

В любом виде деятельности есть теория и практика. Некоторые теоретические моменты, невозможно объяснить словами. На мой взгляд, одним из ярких примеров может послужить понятие «мертвой зоны» при вождении автомобиля. Сколько бы курсанту обучающемуся вождению, инструктор не объяснял, в теории, что это такое, как меняется обзор в зеркалах, в зависимости от параллельного передвижения автомобилей… Но, курсант, находящийся в автомобиле с инструктором психологически надеется, что в любом случае инструктор поможет, предостережет. И в первый же раз, оказавшись один на один с машиной, став участником дорожного движения и потеряв из вида только что двигающийся с ним рядом автомобиль, который слишком велик, чтобы пропасть, он моментально понимает, о чем говорил инструктор. С первого же раза! Начинает судорожно крутить головой, делать всевозможные движения, о которых ему говорили, но он тогда не понимал зачем. Мотивация резко меняется. В теории вроде все было понятно, или так казалось, а на практике он может попасть в ДТП.

Это, конечно, лирика, некоторое отступление от темы. Но в игре все происходит примерно так же. Один раз нападающий защитника обыграл, забил очко команде, и защитник вроде бы пытался его остановить, второй раз произошло то же самое, значит либо мотивации недостаточно, либо понимание смысла защитных действий у ребенка отсутствует. Угрозы жизни и здоровью, конечно, нет, как в случае с ДТП, но все же неприятно. Значит необходимо создать условия, промотивировать игрока, чтобы эта мотивация позволила эффективно играть в защите. Результативности обучения способствует активное, заинтересованное отношение занимающихся к расширению своего двигательного потенциала. Видимых успехов может достичь только тот ученик, который знает, чего хочет, и целенаправленно стремится к этому. Следовательно, задача педагога — разбудить у своих воспитанников потребность к физическому совершенствованию.

Принцип наглядности предполагает создание у учащихся четкого представления об изучаемом материале на различных этапах его освоения, базируясь на визуальном восприятии разнообразных действий.

Кроме традиционного объяснения и показа упражнений педагогом или использования наглядных пособий в виде плакатов, фотографий, рисунков и т.п. для данного принципа незаменимы современные технические средства, включая видеоматериалы и компьютерные технологии. Они значительно расширяют возможности демонстрации лучших образцов техники и тактики игры в баскетбол.

В дальнейшем акцент смещается в сторону создания двигательного образа. Главенствующая роль на этом этапе отводится вестибулярному аппарату и рецепторам мышц. Соответственно ведущими средствами становятся физические упражнения во всех возможных вариациях.

2.3. ИГРА «ВЫХВАТИ ХВОСТ»

Для того, чтобы наглядно объяснить учащимся как правильно выполнять действия игрока обороняющейся команды, необходимо поставить им такую задачу, для решения которой дети вынужденно примут правильную позу защитника и начнут в этой позе передвигаться. Лучшим методом обучения двигательным навыкам в любом возрасте является игровой метод. Игра, под названием «Выхвати хвост» как нельзя лучше подходит для решения этих задач. Класс делится на пары, участники которых стоят лицом друг напротив друга по боковой линии. У каждого из участников к футболке сзади прикреплен так называемый «хвост» (матерчатая лента). Задача игрока, передвигаясь по залу выдернуть «хвост» своего напарника и не дать выдернуть свой. Дети, для того, чтобы спасти свой «хвост» начинают двигаться не по прямой, а как бы уворачиваясь, и одновременно с этим пытаются персонально опекать соперника для того, чтобы отнять чужой «хвост». Так как поворачиваться непосредственно спиной к сопернику нельзя (это мгновенно приведет к поражению), а соперник напрямую не дает себя победить, иного выхода, кроме как передвигаться в правильной стойке у участников игры нет. В связи с тем, что игровой метод эмоционально окрашен, усвоение информации идет на позитиве, такой способ обучения гораздо более эффективен, нежели объяснение – разучивание – повторение.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обучать игре в баскетбол можно по-разному. Это зависит от многих факторов. От природных данных детей, от их желания, от их склонностей и даже от темперамента. Применяя различные методики обучения игре в баскетбол, закрепляя у детей умения и навыки основных баскетбольных приемов можно добиться хороших результатов даже на школьном уровне. Существует множество различных «подводящих» подвижных игр, играя в которые, выполняя технико-тактические действия в игровой обстановке, учащиеся незаметно для себя начинают постепенно осваивать игру в баскетбол, еще не начав играть в нее. Дети в процессе таких «подводящих игр» осваивают и овладевают различными действиями: техникой передвижений, держанием, ловлей и передачами мяча, ведением мяча с разной скоростью и направлением, бросками в кольцо с места и в движении, тактическими действиями в нападении и в защите, то есть быстрее и легче учатся играть в баскетбол. Так, делая шаг за шагом, от простого к сложному, у них формируются умения и навыки в баскетболе, приобретенные в подвижных играх, что способствует положительной динамике роста двигательной активности и содействует эффективному обучению спортивной игре. Учащиеся с большим желанием начинают играть. Стремление превзойти соперника в изобретательности, точности и быстроте на фоне молниеносно меняющихся игровых ситуаций в сочетании с необходимостью постоянного подчинения своих индивидуальных действий интересам команды, способствует не только раскрытию их способностей, но и воспитанию воли, инициативности, формированию коллективизма, готовности к взаимовыручке. Научив ребенка основным приемам, выработав у него устойчивый интерес к игре, мы добьемся того, что он в любое свободное время будет стремиться поиграть в баскетбол. В реалиях современности, когда наши дети ведут исключительно сидячий образ жизни, практически не занимаются физическими упражнениями, не это ли тот самый результат, ради которого и работает учитель?

4.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/Д.И. Нестеровский. 3-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007

2. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений/. Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В. Лексаков; под редакцией Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. 2-е издание, стереотип М.: Издательский центр «Академия», 2004

3. С.Стонкус «Мы играем в баскетбол» Изд-во: Москва «Просвещение» 1984г

4. В.И. Лях «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. Изд-во: Москва «Просвещение»2009г

5. Шерстюк А.А. и др. Баскетбол: основные технические приемы, методика обучения в группахначальной подготовки: Учебное пособие, — Омск, 1991.-

6. Вальтин А.И. Мини-баскетбол в школе. — М.: Просвещение,1976.

Приемы игры в

защите направлены на противодействие

нападающей команде. Основная цель игры

в защите – прервать атаку соперника и

овладеть мячом до его броска в корзину.

Защитник должен постоянно стремиться

занять необходимую позицию для

предотвращения выхода нападающего к

щиту или на выгодное для развития атаки

место. Не менее значимо также умение

игрока препятствовать передачам и ловле

мяча, ведению и броскам мяча.

При искусном

использовании разновидностей стоек и

передвижений в защите становится

возможным диктовать (провоцировать)

развитие атаки в нужном направлении,

чтобы разрушить ее благодаря агрессивным

индивидуальным действиям, наигранным

групповым и командным взаимодействиям.

Следовательно, можно говорить о некотором

смещении акцентов в игре защитника: не

противодействие в ответ на действие

нападающего, а упреждающее защитное

действие, вынуждающее нападающего

сыграть определенным образом.

Активным приемам

противодействия и овладения мячом

обучают по мере усвоения студентами

конкретных приемов нападения.

Технический

арсенал нападающего значительно богаче,

чем защитника.

Однако приемы

защиты более универсальны и достаточно

эффективны при правильном и внимательном

их выполнении.

Технику защиты

подразделяют на две основные группы:

1) технику

передвижений;

2) технику

противодействия и овладения мячом.

Рисунок 29

— Классификация

техники защиты

4.1. Стойки и передвижения защитника

Приемы игры в

защите направлены на противодействие

нападающей команде.

Основная цель

игры в защите — прервать атаку соперника

и овладеть мячом до его броска в корзину.

Характер и

особенности способов передвижений по

площадке обусловливаются конкретной

ситуацией и целевой установкой игрока

на активные, самостоятельные оборонительные

действия и взаимодействия с партнером.

Защитник

должен находиться в устойчивом положении

на слегка согнутых ногах и быть готовым

затруднить выход нападающего на удобную

позицию для атаки корзины и получения

мяча. Внимательно следя за своим

подопечным, защищающий игрок должен

держать в поле зрения мяч и других

игроков соперника. Не менее значимо

также умение игрока препятствовать

передачам и ловле мяча, ведению и броскам

мяча. Соответственно технику защиты

подразделяют на две основные группы:

1) техника передвижений; 2) техника

противодействия и овладения мячом.

4.1.1. Стойки защитника

Разнообразие

игровых ситуаций диктует существование

нескольких разновидностей стоек. Их

различие заключается в расположении и

работе ног и рук.

В технике защиты

выделяют три вида стоек: стойка с

параллельной постановкой стоп

(параллельная); стойка с выставленной

вперед ногой и закрытая стойка.

Стойка с

выставленной вперед ногой применяется

при опеке игрока, владеющего мячом, и

предназначена для предотвращения броска

или прохода под щит.

Игрок располагается,

как правило, между нападающим и щитом.

Одну ногу он выставляет вперед, одноименную

руку вытягивает вверх-вперед, предупреждая

ожидаемый бросок, а другую руку выставляет

в сторону-вниз, чтобы помешать ведению

мяча в направлении, наиболее опасном

для корзины.

Рисунок 30

— Стойка

защитника

Стойка с

параллельной постановкой стоп

(параллельная

стойка). Когда защитник опекает нападающего

с мячом, готовящегося к броску в прыжке

со средней дистанции, он сближается с

опасным соперником в так называемой

параллельной стойке и вытягивает руку

к мячу, стремясь затруднить нападающему

вынос мяча вверх для прицеливания.

Следует иметь в

виду, что параллельная стойка, являясь

менее устойчивой и равновесной, чем

стойка с выставленной вперед ногой, в

то же время позволяет защитнику быстрее

реагировать, начинать активное

противодействие броску и в определенной

степени закрывать проход соперника как

в правую, так и в левую сторону.

Закрытая

стойка применяется

при активных формах защиты и отличается

от других видов стоек близким расположением

защитника лицом к нападающему, выставлением

вперед ближней к мячу ноги сбоку на

уровне ног соперника и активным

вытягиванием вперед одноименной руки

для пресечения возможной передачи.

Другой полусогнутой рукой игрок

контролирует расположение нападающего

для своевременного предотвращения его

маневра. При этом он постоянно должен

держать в поле зрения мяч и опекаемого

игрока, находиться в устойчивом положении

на согнутых ногах.

Основные ошибки

при выполнении стоек защитника:

-

неустойчивое

положение игрока: выпрямленные ноги;

близкое (узкое) или слишком удаленное

(широкое) расположение стоп по отношению

друг к другу; -

излишне закрепощены

конечности: игрок лишен свободы

маневренности; -

нерациональное

расположение туловища и головы: туловище

вертикально, голова запрокинута назад

или опущена; проекция плеч и головы

находится за пределами точек опоры; -

опущен взгляд,

или повернута в сторону голова: защитник

не контролирует игровую ситуацию.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

10.02.2015155.14 Кб319.doc

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Тема по самообразованию

педагога дополнительного образования

спортивного отдела РЦДО

Звозко Сергея Васильевича

« Индивидуальная работа баскетболиста в защите. Примерные упражнения. Методика обучения и совершенствования.»

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………….3

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………….4

-

Психологичекие и физические требования при индивидуальной работе баскетболиста в защите. Индивидуальная защита в характерных ситуациях………….4

-

Стойки и передвижения защитника………………………………………………………………..6

-

Индивидуальная защита в характерных ситуациях……………………………….9

ГЛАВА 2. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ЗАЩИТЫ В БАСКЕТБОЛЕ………………………………………………………………………………16

2.1.Обучение игровым приемам защиты………………………………………………16

2.2.Разновидности передвижений в защите…………………………………………..17

2.3.Приемы противодействия и овладения мячом……………………………………22

2.3.1.Вырывание мяча………………………………………………………………..22

2.3.2.Выбивание мяча………………………………………………………………..24

2.3.3.Перехват мяча…………………………………………………………………..29

2.3.4.Накрывание и отбивание мяча при броске……………………………………33

2.3.5.Взятие отскока………………………………………………………………….36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………….41

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………………42

ВВЕДЕНИЕ

Баскетбол — популярная спортивная игра. За свою более чем вековую историю он снискал огромное число почитателей во всем мире. Присущие ему высокая эмоциональность и зрелищность, многообразие проявления физических качеств и двигательных навыков, интеллектуальных способностей и психических возможностей привлекают к игре всевозрастающий интерес миллионов поклонников и у нас в стране.

Баскетбол состоит из естественных движений (ходьба, бег, прыжки) и специфических двигательных действий без мяча (остановки, повороты, передвижения приставными шагами, финты и т.д.), а также с мячом (ловля, передача, ведение, броски). Противоборство, целями которого являются взятие корзины соперника и защита своей, вызывает проявление всех жизненно важных для человека физических качеств: скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, гибкости и выносливости. В работу вовлекаются практически все функциональные системы его организма, включаются основные механизмы энергообеспечения. Достижение спортивного результата требует от играющих целеустремленности, настойчивости, решительности, смелости, уверенности в себе, чувства коллективизма.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

1.1. Психологические и физические требования при индивидуальной работе баскетболиста в защите. Индивидуальная защита в характерных ситуациях.

Эффективность защитных планов команды определяется индивидуальными способностями каждого игрока. К ним относятся скорость, быстрота мышления, агрессивность, желание, предвидение и приспособляемость. Нельзя сказать, что психологические аспекты защиты более важны, чем физические, или наоборот. Тем не менее, можно с полной уверенностью утверждать, что игрок, не удовлетворяющий психологическим требованиям, не будет удовлетворять и физическим требованиям защиты [4].

Психологические требования.

Желание и решительность. Если у игрока нет желания стать хорошим защитником и решительности в достижении этой цели, он никогда им не будет. Поскольку защита эмоционально беднее нападения, успех может обеспечить только большое желание игрока. Передвижения в защитной стойке и другие защитные упражнения являются тяжелой работой, а ее результаты, даже отличные, не вызывают аплодисментов у публики. Поэтому желание совершенствоваться является необходимым для работы [4].

Живость. Ты должен постоянно быть готовым и реагировать на любые неожиданности. Живой игрок – это игрок действующий. Его никогда не застанешь стоящим или дремлющим. Защитник должен остановить нападающего после его движения или предугадать его следующее движение и помешать осуществить задуманное [4].

Уравновешенность. Для эффективных действий в защите требуется уравновешенность. Взволнованный защитник становится легкой добычей уравновешенного нападающего [4].

Инициатива и агрессивность. Эти два качества тесно связанны друг с другом. При отсутствии агрессивности игрок не будет инициативным, и, если нападение инициативно и агрессивно, защите приходится трудно. Хотя некоторые игроки и более агрессивны от природы, это качество может быть улучшено поощрением. Насмешка, сарказм и публичные замечания в адрес менее агрессивных игроков могут породить лишь фальшивое чувство готовности к борьбе, которое не является постоянным и не может разумно использоваться [4].

Концентрация. Пока игрок защищается, он не должен позволять ничему отвлекать себя. Защита требует полного и нераздельного внимания. Немного отдохнуть можно позволить себе в нападение, но не в защите [4].

Уверенность. Защитник должен подавлять своего соперника. Если защитник не уверен или самоуверен, то не может проявить свои способности. Своими действиями нужно дать понять противнику, что ты его уважаешь, но не боишься. Это требует мужества, поскольку без него игрок не может быть по-настоящему уверенным [4].

Рассудительность. Она приходит через осознание своих собственных способностей и использования этих знаний против способностей соперника. Ты должен знать, когда можно рисковать и как использовать это против конкретного противника в соответствии со стилем нападения, счетом в игре, позиций на площадке и т.п. [4].

Физические требования при игре в защите.

Быстрота. Быстрота один из важнейших физическим качеств спортсмена. Конечно, хочется, чтобы баскетболист был высоким, но это преимущество без быстроты может быть легко нейтрализовано быстрым и относительно невысоким игроком противника [4].

Равновесие тела. Вес должен быть равномерно распределен на подошвы обеих ног. Пятки едва касаются пола. Ноги расставлены слегка шире плеч. Голову надо удерживать над средней точкой между ступнями ног и не опускать ее. Колени следует согнуть, спину выпрямить, бедра и ягодицы опустить, каждый сустав согнуть и расслабить [4].

Голос. Хорошая защита почти всегда разговаривает. Говори, чтобы предупредить партнера о заслоне или потенциальном заслонах, об оказании помощи в защите или о переключении на открытого игрока, для ободрения партнера, чтобы привести в замешательство противника, чтобы помочь себе и своим партнерам сохранить бдительность [4].

Рост и скорость. Их нужно рассматривать вместе из-за их отношения к другим факторам. Рост – понятие относительное, и меня интересует, как высоко игрок может играть, а не сколько в нем сантиметров. Есть игроки ростом 185 см, которые играют выше, чем игроки ростом 195 см. тем не менее, игроки высокого роста нужны, чтобы иметь возможность составлять соответствующие пары при разборе игроков противника. То же самое справедливо в отношении скорость и быстроты. Если игрок проворен и энергичен, отсутствие скорости может остаться незамеченным, и он будет казаться быстрее, чем есть на самом деле. С другой стороны, игрок, обладающий высокой скоростью, но не умеющий контролировать ее, не сможет быть достаточно эффективным в игре [4].

Держание подопечного до получения им мяча.

Труднее всего при обучении индивидуальным защитным действиям заставить игрока поверить в то, что он может облегчить себе задачу, если будет агрессивно и вдумчиво действовать до того, как его подопечный получит мяч [4].

Защита никогда не знает наверняка, что собираются предпринять нападающие. Более того, в современном баскетболе нападающие стали настолько накоротке с мячом, что почти невозможно помешать игроку сделать бросок, если дать ему возможность получить передачу в опасной зоне. И все же слишком многие игроки продолжают разрешать своим подопечным беспрепятственно получать мяч и лишь после этого начинают играть в защите [4].

Хотя полностью отреза своего подопечного от мяча и невозможно, защитник, действуя активно и внимательно, в силах значительно уменьшить число ситуаций, в которых его подопечный может получить мяч в опасной зоне [4].

Правильные действия в этот период облегчат твою задачу и в первом случае требующие изучения специфических приемов индивидуальной защиты

1.2. Стойки и передвижения защитника

Стойка баскетболиста в защите — это наиболее рациональное положение звеньев тела игрока для маневренных защитных действий, позволяющее эффективно препятствовать атакующим намерениям нападающего [13].

Разнообразие игровых ситуаций диктует существование нескольких разновидностей стоек. Их различие заключается в расположении и работе ног и рук [13].

В технике защиты выделяют три вида стоек: стойка с параллельной постановкой стоп (параллельная); стойка с выставленной вперед ногой и закрытая стойка [13].

Стойка защитника с параллельной постановкой стоп (параллельная) применяется для опеки нападающего с мячом или без мяча в дали от щита, когда нет непосредственной угрозы атаки и взятия корзины, а также при сопровождении перемещения соперника оперек площадки. Характерными для этой стойки являются расположение ног ступнями на одной линии чуть шире плеч с разворотом носками наружу и выставление в стороны-вниз незначительно согнутых в локтях рук. Масса тела равномерно распределена на обе согнутые ноги. Туловище слегка подано вперед. Положение головы и спины выпрямленное (рис. 28, а) [13].

В зависимости от угла сгибания ног в коленных суставах различают три разновидности параллельной стойки защитника: высокую (130—145°), среднюю (115—130°) и низкую (менее 115°). Степень сгибания ног определяется позицией, которую занижает защитник по отношению к своему щиту и мячу, а также характером оказываемого противодействия. Так, например, противодействие нападающему, ведущему мяч, всегда должно осуществляться в низкой стойке, а при опеке центрового игрока, атакующего спиной к щиту, нужно использовать высокую параллельную стойку [13].

Стойка защитника с выставленной вперед ногой (рис. 28, б) применяется при опеке игрока, владеющего мячом, и предназначена для предотвращения броска или прохода под щит [13].

В и. п. игрок занимает позицию между соперником и щитом. Одна нога, почти выпрямленная, выставляется вперед с постановкой стопы прямо (носком вперед), одноименная рука вытягивается вперед-вверх, предупреждая ожидаемый бросок [13].

Сзади стоящая нога акцентирование согнута и ставится с разворотом стопы носком наружу, а одноименная ей рука выставляется полусогнутой в сторону-вниз для противодействия ведению мяча в направлении, наиболее опасном для корзины. Масса тела располагается преимущественно на сзади стоящей ноге. Голова поднята, взгляд направлен вперед. Спина прямая [13].

Угол наклона туловища вперед и степень сгибания ног взаимосвязаны и определяются игровой ситуацией. Так, например, при опеке нападающего, овладевшего мячом на дальних подступах к корзине (на периметре трехочковой линии), защитник сильно наклоняется вперед и далеко вперед вытягивает одноименную с впередистоящей ногой руку. Таким образом, находясь максимально близко по отношению к сопернику, чтобы активно противодействовать любым его атакующим действиям, защищающийся игрок в то же время располагается максимально далеко по отношению к его центру тяжести, чтобы иметь пространство и время для пресечения внезапного скоростного прохода нападающего. В другой ситуации, когда соперник только что закончил ведение, защитник, максимально приблизившись к нему, полностью выпрямляется и, активно размахивая руками, мешает нападающему прицельно бросить или выполнить точную передачу своему партнеру [13].

Закрытая стойка. Применяется при активных формах защиты и отличается от других видов стоек близким расположением защитника лицом к нападающему, выставлением вперед ближней к мячу ноги сбоку на уровне ног соперника и активным вытягиванием вперед одноименной руки для пресечения возможной передачи. Другой полусогнутой рукой игрок контролирует расположение нападающего для своевременного предотвращения его маневра. При этом он постоянно должен держать в поле зрения мяч и опекаемого игрока, находиться в устойчивом положении на согнутых, пружинящих ногах [13].

Основные ошибки при выполнении стоек защитника.

-

Несоответствие в расположении рук и ног: в стойке с выставленной вперед ногой поднята вверх разноименная с впереди-стоящей ногой рука, в параллельной стойке руки опущены вниз.

-

Неустойчивое положение игрока: выпрямленные ноги; близкое (узкое) или слишком удаленное (широкое) расположение стоп по отношению друг к другу; в стойке с выставленной вперед ногой стопы располагаются на одной линии и отсутствует разворот сзадистоящей ноги носком наружу, а в параллельной стойке — не на одной линии и отсутствует разворот обеих стоп носками наружу.

-

Излишне закрепощены конечности: игрок лишен свободы маневренности.

4. Нерациональное расположение туловища и головы: туловище вертикально (без адекватного ситуации наклона вперед), голова запрокинута назад или опущена; проекция плеч и головы находится за пределами точек опоры.

5. Опущен взгляд, или повернута в сторону голова: защитник не контролирует игровую ситуацию [13].

1.3. Индивидуальная защита в характерных ситуациях.

1. Защита в позиции крайнего нападающего:

А) без мяча. Если мяч у ближайшего игрока задней линии, защитник располагается на одной линии с крайним нападающим, лицом к нему так, чтобы можно было одновременно видеть крайнего нападающего и мяч. Он должен стоять достаточно близко к подопечному, размахивая одной рукой перед ним, чтобы помешать передаче. Другая рука и нога располагаются между подопечным и корзиной, чтобы помешать быстрому рывку нападающего к корзине. Если нападающий все же сделает такой рывок, защитник должен повернуться внутрь и рвануться к корзине, стараясь перехватить возможную передачу. Если мяч у дальнего игрока задней линии, защитник оттягивается к верхнему углу трапеции и старается не дать подопечному получить мяч при входе в круг области штрафного броска [13].

Б) с мячом. Если мяч у крайнего нападающего, защитник должен сместиться в сторону лицевой линии, размахивая дальней от лицевой линии рукой перед лицом нападающего и сохраняя равновесие, чтобы среагировать на любую попытку прохода к корзине. Игрок должен играть в соответствии с его способностями, забить мяч издали и пройти с ведением к корзине, но ближайшая к лицевой линии рука должна быть опущена вниз, а другая поднята вверх [13].

2. Защита в позиции игрока задней линии:

А) без мяча. Если мяч у другого игрока задней линии, отступите назад, в направлении круга области штрафного броска, и направьте руку на своего подопечного, а другую на мяч или на центрового игрока, в зависимости от ситуации. Обычно вторая рука направляется на мяч, но в некоторых случаях нужно направить ее на мишень для передачи [13].

Б) с мячом. Если ваш подопечный владеет мячом в зоне надежных бросков, держите его на расстоянии вытянутой руки, чуть сместившись в сильную сторону, располагаясь между ним и корзиной. Сближайтесь с ним осторожно, сохраняя равновесие. Будьте готовы к проходу, но опасайтесь и броска с места [13].

3. Защита в позиции центрового игрока:

А) без мяча. Главная задача – помешать центровому получить мяч в непосредственной близости от корзины. Чем дальше от корзины он будет получать мяч, тем лучше для защитника и его команды [13].

Хотя каждый игрок и должен играть в соответствии со своими способностями, как правило, когда центровой располагается в 5-6 м. от корзины, защитник должен играть чуть сзади от мяча, стараясь предотвратить передачу центровому ближней к мячу рукой. Если центровой занимает позицию в 3-4 м. от корзины, защитник располагается вплотную, смещаясь в сильную сторону, выдвинув ближнюю к мячу руку и ногу в позицию между мячом и подопечным, а другую руку и ногу между подопечным и корзиной. Когда же центровой находится ближе, чем в 3-х метрах от корзины, защитник обязан играть спереди, между центровым и мячом. Его позиция всегда определяется местом, которое занимает подопечный относительно мяча. Большая разница, владеет ли мячом крайний нападающий или игрок задней линии на дальней от мяча стороне площадки. Конечно, эти идеи базируются на предположении, что защитник примерно того же роста, что и центровой игрок [13].

Как бы то не было, когда защитник играя спереди, перед центровым, в праве рассчитывать на помощь со слабой стороны площадки при навесных передачах. Если нападение уводит игроков со слабой стороны, защитник должен быть очень осторожен и чаще располагаться между подопечным и корзиной, рассчитывая на помощь со стороны оттягивающихся игроков на сильной стороне площадки [13].

Б) с мячом. Когда центровой получит мяч, защитник быстро отступает от него на расстояние вытянутой руки в направлении корзины и легко смещается в сильную сторону. Держи одну руку вверху перед его лицом, а другую внизу, со стороны возможного прохода, если он повернется к корзине. Защитник обязан прикрыть любого проходящего к корзине игрока, если он окажется открытым, и блокировать своего подопечного при движении к корзине после броска [13].

4. Держание дриблера. Самая важная задача защитника при держании дриблера — оттеснение его в сторону от корзины. Защитник должен играть в низкой стойке, передвигаясь приставными шагами возле подопечного. При этом нельзя перекрещивать ног, кроме тех случаев, когда дриблер обошел защитника и последний должен сделать рывок, чтобы восстановить позицию. Необходимо сохранять равновесие и не наклоняться глубоко вперед [13].

Выбивать мяч нужно движением снизу вверх ближней к мячу рукой. Это исключит фолы и поможет защитнику сохранить равновесие [13].

5. Держание передающего или выполняющего рывок игрока. После передачи мяча нападающий сразу же становится опасным из-за потенциальной возможности сделать рывок к корзине. Если защитник расслабится, повернется, чтобы посмотреть на мяч, или выпрямит ноги, нападающий может получить преимущество при рывке к корзине [13].

После передачи защитник должен немедленно сделать два или три шага назад и в сторону мяча, когда передача сделана вправо или влево. Нельзя терять подопечного из поля зрения и выпрямляться. Надо развернуться, открывшись к мячу, одну руку направить на мяч, а другую на подопечного [13].

Перед передачей надо постараться закрыть наиболее опасные направления для передач, после передачи — закрыть наиболее опасные направления для рывков. Самая опасная передача в большинстве случаев — это быстрая передача толчком, поскольку навесные передачи или передачи с отскоком от пола требуют немного больше времени. Но нападающий опасен после передачи любого вида [13].

Как и в других ситуациях, от защитника требуется хороший расчет и знание особенностей игры подопечного [13].

6. Держание потенциального бьющего. Когда подопечный оказывается в позиции, где он может угрожать броском, надо приложить все усилия, чтобы снизить точность броска и помешать подопечному выйти в еще более удобную позицию [13].

Если он уже использовал ведение, и угроза прохода с мячом миновала, надо играть так плотно к нему с сильной стороны, чтобы почти полностью исключить возможность броска [13].

Защитник не должен отрывать ног от пола, пока мяч или игрок с мячом не окажутся в воздухе. У хорошего защитника редко возникает возможность эффективно блокировать бросок подопечного, поскольку он никогда не попадает в ситуацию, когда это необходимо. Блокировка нужна при переключении на бьющего игрока, оставшегося неприкрытым, или после твоей ошибки, когда ты должен рисковать, поскольку твой подопечный остался неприкрытым и угрожает корзине [13].

Нельзя блокировать бросок движением руки сверху вниз, будь это бросок в движении, в прыжке, крюком или с места. Блокировка должна осуществляться движением кисти в сторону или иногда даже вверх с целью отклонить траекторию полета мяча и закрыть поле зрения бьющему. Это существенно уменьшает вероятность получения персонального замечания и повышает шансы защитника на успех [13].

При попытках блокировать броски в движении надо использовать ближнюю к нападающему руку и избегать контакта с ним телом [13].

7. Защита при заслонах. Бремя ответственности в защите при разных видах заслонов лежит на игроке, опекающем нападающего, ставящего заслон. Конечно, каждый защитник должен быть готов к встрече с заслонами там, где их применение немедленно создает угрозу взятия корзины [13].

Защитник, держащий игрока, ставящего заслон, должен ясно предупредить партнера о потенциальной возможности его постановки. Партнер должен выставить одну руку в направлении наиболее вероятной постановки заслона. Когда нападающий двигается в сторону от мяча, опекающий его защитник обязан предвидеть возможность обратного рывка и предупредить любого партнера на пути движения о возможном заслоне. Я считаю, что нельзя извинить игрока, попавшегося на заслон в этой ситуации, поскольку это означает, что он неправильно выбрал защитную стойку и дистанцию [13].

Когда нападающий приближается сбоку, чтобы отсечь тебя заслоному ты обязан повернуться в его направлении и сделать шаг назад, обходя его сзади [13].

Игрок, ставящий заслон, и опекающий его защитник перегрузят сильную сторону и затруднят немедленный проход к корзине из-за заслона, пока ты обходишь его сзади [13].

Поворот в направлении потенциального заслоняющего и шаг назад позволят тебе избежать заслона или облегчат переключение и оставят в хорошей позиции, чтобы прикрыть нападающего, выполняющего поворот и рывок к корзине после постановки заслона [13].

Очень важно правильно держать игрока с мячом, который становится потенциальным передающим для освободившегося с помощью заслона партнера. Пока у игрока нет мяча, он не может повредить твоей команде. Закрывай прямые передачи. Пусть противник использует навесные или с отскоком от пола. Они требуют больше времени, и навесную передачу легче перехватить оттянувшемуся с дальней стороны защитнику [13].

8. Размен или переключения. Поскольку нашей основной защитой является личный разбор игроков противника в соответствии с их индивидуальными особенностями, я придерживаюсь теории, которая допускает переключения лишь в случаях крайней необходимости и требует обратного переключения, как только это станет безопасным. Оба защитника должны при этом переговариваться, причем тот, кто первым увидит необходимость переключения, обязан громко и ясно сказать об этом. Другой игрок должен ответить ему и переключиться, независимо от того, считает ли он это необходимым в данной ситуации или нет [13].

Нельзя переключаться ради экономии движений. Это надо делать только для улучшения положения защиты и предупреждения взятия корзины противником [13].

-

Проскальзывания. Обычно они выполняются, когда твой подопечный владеет мячом, а другой нападающий проходит вплотную сзади или снаружи от него. В этом случае сделай шаг назад и дай своему партнеру возможность проскользнуть между тобой и твоим подопечным. Партнер должен размахивать при проскальзывании ближней к игроку с мячом рукой, чтобы помешать броску. Как только твой партнер проскользнет за своим подопечным, восстанови позицию на расстоянии вытянутой руки от игрока с мячом [13].

-

Защита при выполнении нападающими специфических взаимодействий.

а) Два игрока задней линии. Оба защитника действуют в соответствии с описанными выше правилами держания игрока задней линии с мячом и без мяча. Когда один из игроков задней линии сделает передачу центровому, оба защитника должны отступить в его направлении. Если игроки задней линии выполняют скрестный проход, мы обычно переключаемся, но не раньше того момента, когда сможем коснуться рук друг друга, и не разрешаем ни одному из нападающих пройти между нами. Если один из них сделает финт на скрестный проход, а затем рванется обратно, мы должны быть готовы к этому, не приступая к переключению. Мы должны предвидеть возможность переключения при скрестном проходе, но не переключаться, пока он не состоится [13].

Если игрок задней линии передает мяч крайнему нападающему и уходит в другую сторону, опекающий его защитник должен предупредить своего партнера о заслоне и быть готовым к переключению. Он должен быть готовым также и к потенциальному заслону, который может попытаться установить крайний нападающий с мячом, используя ведение. При этом мяч, как правило, передается из рук в руки игроку задней линии, проходящему снаружи [13].

б) Игрок задней линии и крайний нападающий. Оттянутая защитная позиция на слабой стороне площадки исключает необходимость переключений, а вот защита на сильной стороне требует обсуждения. Если игрок задней линии передает мяч к крайнему нападающему и проходит снаружи от него, защитники должны использовать проскальзывание, как это описано выше, или тот, кто держит проходящего, обходит заслон и своего партнера» сзади. Проскальзывание все же лучше, особенно если нападающие передают мяч из рук в руки [13].

Если игрок задней линии передает мяч крайнему нападающему и двигается для постановки внутреннего заслона, ты обязан предупредить партнера. Ему надо повернуться в направлении заслона, как описано выше, но вы оба должны быть готовы к переключению, если это станет необходимым [13].

В любой момент игрок, задней линии, или крайний нападающий, может передать мяч центровому игроку, что послужит сигналом для скрестного прохода мимо него. В этом случае, как правило, применяются переключения [13].

11. Защита под щитом или подбор в защите. Подбор в защите основан на многих принципах, обсуждавшихся при рассмотрении приемов нападения. Они требуют предположения, что каждый бросок будет неудачным, расчета, вытягивания рук вверх при броске, выхода в нужную позицию, ловлю мяча в высшей точке прыжка и сохранения равновесия. При броске со средней или дальней дистанции защитник, держащий бьющего игрока, делает шаг назад и позволяет подопечному начать движение. Если тот начинает двигаться наружу, защитник делает поворот назад на стоящей снаружи ноге, заставляя соперника двигаться при обходе по более длинному пути, и сразу же идет на подбор. Если тот начинает проход внутрь, защитник делает поворот вперед на стоящей внутри ноге и сразу же идет на подбор [13].

Под щитом команда может овладеть мячом чаще, чем в других ситуациях, и нам надо быть готовыми к этому [13].

12. Защита при численном превосходстве противника. Основная задача защитников при численном превосходстве нападающих в районе корзины — противодействие броску с близкой дистанции до подхода партнеров и восстановления численного равновесия [13].

Поскольку ситуации — двое против одного и трое против двух— самые трудные, я остановлюсь только на них. В силу того что каждый защитник обязан действовать энергично, пока противник владеет мячом, численное превосходство нападающих не может длиться более двух-трех секунд. Если оно длится дольше, значит, кто-то бездельничает и должен быть посажен на скамейку запасных [13].

а) Двое против одного. Защитник поворачивается так, чтобы видеть одновременно обоих нападающих, и старается остановить игрока с мячом прежде, чем он достигнет линии штрафного броска. Этого можно добиться, используя финты и крики, но нужно быть очень осторожным и не пропустить передачу второму нападающему под корзину. Поскольку в этой ситуации игрок без мяча более опасен, защитник должен быть уверен, что успеет прикрыть его. Конечно, если игрок чересчур беззаботен в обращении с мячом, использует высокое ведение и далеко отпускает мяч от себя, быстрый защитник может попытаться отобрать мяч [13].

Рука и нога со стороны второго нападающего должны быть отставлены назад. При любой остановке игрока с мячом защитник обязан быстро отступить и прикрыть второго нападающего при его проходе к корзине [13].

Главная задача — не дать забить из-под корзины.