Существует несколько классификаций ошибок и осложнений при лечении больных с переломами костей (М. М. Гириорова, 1956; М. В. Волкова, О. Н. Гудушаури, А. А. Ушаковой, 1967 и др.).

- Диагностические ошибки

- Ошибки, которые допускаются

- Организационные ошибки

- Ошибки и осложнения при применении одномоментной репозиции отломков, фиксации гипсовой повязкой

- Ошибки и осложнения при лечении по поводу переломов скелетным извлечением

- Ошибки и осложнения при оперативном лечении по поводу переломов костей

- Ранние послеоперационные осложнения

- Поздние послеоперационные осложнения

- Ошибки и осложнения при лечении по поводу переломов костей компрессионно-дистракционными аппаратами

- Ишемическая контрактура Фолькмана

- Профилактика контрактуры Фолькмана

- Жировая эмболия

Целесообразно придерживаться такой классификации:

1. Диагностические ошибки и осложнения как их последствия.

2. Организационные ошибки при лечении по поводу переломов костей.

3. Ошибки при применении одиомоментной репозиции отломков и фиксации гипсовой повязкой.

4. Ошибки и осложнения при лечении скелетным извлечением.

5. Ошибки и осложнения при оперативном лечении по поводу переломов костей.

6. Ошибки и осложнения при лечении по поводу переломов костей компрессионно-дистракционными аппаратами.

7. Жировая эмболия.

Диагностические ошибки

Диагностические ошибки при лечении больных с переломами костей бывают редко, однако они встречаются чаще всего при множественных переломах костей и сочетанной травме, особенно при компрессии головного мозга. Повреждение перекрывает и затушевывает признаки переломов костей другой локализации (костей стопы, позвоночного столба).

Реже, но встречаются диагностические ошибки при рассеянном обследовании больного, когда больного не обнажают, а лишь ограничиваются местом травмы, которое показывает больной или наиболее клинически выраженное. Иногда бывают ошибки при переломах без смещения одной из парных костей (предплечья, голени).

Ошибки, которые допускаются

1) не используют рентгенологического обследования и ограничиваются диагнозом забоя или растяжения связок сустава (при переломе лодыжки, мыщелка берцовой кости, убитого перелома хирургической шейки плечевой или бедренной кости);

2) при рентгенографии не вовлекают ближний сустав или целый сегмент конечности;

3) рентгенографию перелома делают только в одной проекции;

4) неправильно выкладывают поврежденный сегмент конечности (для выявления разрыва межберцового синдесмоза, подвывиха акромиального конца ключицы, перелома ладьевидной кости и т.п.);

5) неправильно толкуют рентгенологические данные (при эпифизеолизе, разворачивании на 90 ° треугольного отломка медиальной лодыжки), недооценивают степень и характер смещения отломков;

6) не прибегают к рентгенологическому контролю после репозиции отломков и в процессе лечения (на 7-10 день после замены гипсовой повязки).

При закрытых переломах костей бывают повреждения магистральных сосудов (плечевой, подколенной, лучевой, локтевой артерий) и нервов (лучевого, малоголенного), иногда своевременно не диагностируются по невнимательности врача, особенно у тяжелых больных.

Диагностические ошибки ведут к неправильной лечебной тактике.

Организационные ошибки

1) поручение лечить больных с переломами костей врачу без специальной подготовки;

2) отсутствие рентгенапарата или возможности проведения рентгенологического обследования в регламентированное время работы лечебного учреждения по оказанию помощи травмированным больным и их лечению;

3) отсутствие необходимого оборудования для одномоментной репозиции и фиксации отломков гипсовой повязкой или методом скелетного вытяжения (шина Белера, торакобрахиальна, Чижина, спицы и дуги Киршнера, Брауна, инструменты для их проведения, грузы, стояки Барденгейера т.п.);

4) отсутствие специального инструментария для проведения остеосинтеза и набора различных фиксаторов для возможности выбора оптимального метода и способа фиксации отломков.

Ошибки и осложнения при применении одномоментной репозиции отломков, фиксации гипсовой повязкой

1. Попытки и проведения одномоментной репозиции без надежного обезболивания. Местная анестезия при переломах длинных костей не обеспечивает необходимого обезболивания, а также релаксации мышц, и поэтому может применяться только в исключительных случаях.

2. Применение одномоментной репозиции и фиксации костных отломков гипсовой повязкой в тех случаях, когда ясно, что они будут иметь тенденцию к повторному смещению (косые, спиральные и многообломковые переломы костей голени, предплечья, бедренной кости и т.д.).

3. Попытки вправить отломки, не соблюдая основного принципа — уравновешивания силы тяги мышц-антагонистов и вправление периферического отломка к оси центрального.

4. Неполная репозиция отломков, особенно внутреннесуставных, ведет к деформирующему артрозу, эпифизеолизу у детей, к нарушению роста поврежденного сегмента, вторичным статическим деформациям. Очень важно у детей восстановить ось сегмента учитывая, что с ростом ребенка и кости деформация (вальгус или варус) будет увеличиваться.

5. Неоднократная безуспешная репозиция отломков, когда хирург упорно хочет вправить их одномоментно (при переломах диафиза костей предплечья на одном уровне или лучевой кости). Это травмирует ткани, а в стадии дифференцировки клеток и образования первичной мозоли ведет к замедлению сращения или незаращению костей.

6. Наложение неполноценной гипсовой повязки или несвоевременное ее изменение после спадения отека. Короткая и слабая повязка не обеспечивает нужной для сращивания костей иммобилизации, а тугая — нарушает крово- и лимфообращение и может привести к ишемической контрактуре.

7. Частая без необходимости замена гипсовой повязки ведет к повреждению вновь структур молодой мозоли.

8. Преждевременное снятие гипсовой повязки, когда не соблюдаются сроков сращения по таблицам Ф. Р. Богданова или соблюдается, но не учитываются возможные индивидуальные особенности репаративного процесса. Повязку следует сбрасывать тогда, когда есть клинические и рентгенологические признаки костного сращения перелома.

9. Слишком длительная фиксация отломков гипсовой повязкой, которая ведет к тугоподвижности и контрактуре в суставах, к атрофии мышц.

Ошибки и осложнения при лечении по поводу переломов скелетным извлечением

1. Неправильный выбор места проведения спицы Киршнера. Например, проведение спицы через ростковый хрящ у детей раздражает или подавляет его, что может повлиять на рост сегмента кости. При переломах нижней трети бедра спица, проведенная лишь через дистальный метаэпифиз, не всегда имеет возможность вправить отломки, а при низких переломах способствует еще большему их смещению.

2. Проведение спицы только через мягкие ткани или корковое вещество кости, осложняется прорезыванием ее болью и неполноценностью извлечения.

3. Проведение спицы через полость сустава (локтевого вместо локтевого отростка, завороты коленного) ведет к реактивного синовита и слипшегося артрита.

4. Неперпендикулярное по отношению к оси сегмента направление проведенной спицы затрудняет вправление и способствует ее передвижению и прорезывания.

5. Неправильный расчет груза, необходимого для вправления отломков, и отсутствие динамического контроля за ним не позволяют в первые 2-3 дня их репонировать или ведут к перерастяжению, образованию диастаза и репаративному остеогенезу.

6. Отсутствие системы скелетного вытяжения (основной по оси сегмента и боковых корригирующих тяг) не дает возможности восстановить физиологическую кривизну сегмента при диафизарных переломах (голени, бедра) и ось конечности — при внутрисуставных переломах мыщелков.

7. Несоблюдение основных принципов вправление костных отломков, то есть оси периферического отломка к оси центрального, при уравновешенного натяжения мышц-антагонистов на стандартных шинах, подушках, повязках (неправильная ось, отведение, сгибание, ротация и т.д.).

8. Заблаговременное снятие скелетного вытяжения (до образования первичной костной мозоли) может привести к вторичному смещению отломков, особенно длительное извлечения негативно влияет на формирование структуры мозоля и общее состояние больного.

Ошибки и осложнения при оперативном лечении по поводу переломов костей

1. Неоправданное расширение показаний к оперативному лечению больных с переломами. Как правило, это бывает в тех случаях, когда хирург не обладает консервативными способами или проводит апробацию фиксатора.

2. Ошибочный выбор метода фиксации костных отловков интрамедуллярным штифтом, накладными пластинками, компрессионно-дистракционным аппаратом т.д.

3. Неверный операционный доступ, который способствует разрушению магистральных сосудов и нервных стволов. При малых разрезах и обнажении отломков крючками травмируют мягкие ткани, а при слишком больших — иногда нарушают кровоснабжение и трофику тканей.

4. Поднадкостничное круговое скелетирование концов отломков на значительном протяжении нарушает их кровоснабжение и замедляет регенерацию.

5. Применение несоответствующего размера стержней. Тонкие и короткие стержни ненадежно фиксируют отломки (возможны микродвижения в переломе «на срезку» и замедленная консолидация), требуют дополнительной фиксации гипсовой повязкой или аппаратом. Применение слишком грубого стержня может расколоть кость.

6. Диастаз между отломками, оставленный после остеосинтеза, или перфорация коры кости неправильно убитым фиксатором. Использование нестандартных, неапробированных самодельных фиксаторов часто ведет к нагноению, металозу, переломам, коррозии и миграции фиксатора.

7. Применение для фиксации отломков шовного материала (нитей кетгута, шелка, капрона, лавсана и т.п.), снятых по применению в травматологической практике, поскольку они не способны выдержать репонированные отломки.

8. Чрескожная фиксация открытых и краевых переломов (надмыщелков плечевой кости и т.п.) одной спицей Киршнера, которая не исключает возможности ротационных движений отломков на спицы.

9. Фиксация отломков при открытых переломах различными видами накладных пластинок, осложняется нагноением раны и, если своевременно не выбросить этого инородного тела, остеомиелитом.

Ранние послеоперационные осложнения

1. Нагноение операционной раны (вследствие нарушения правил асептики, несовершенной ПХО открытых переломов, дефектов кожи, травмирования мягких тканей и т.д.).

2. Реактивное воспаление суставов как реакция на близлежащее инородное тело.

3. Эмболия и тромбоэмболические осложнения.

Поздние послеоперационные осложнения

1. Замедленное сращение или несращение перелома (при отсутствии стабильной фиксации отломков, надкостницы в области перелома, нарушении кровообращения, нагноении и т.п.).

2. Остеомиелит — следствие неполноценного или неэффективного лечения воспалительного процесса и нагноение раны после операции или открытого перелома.

3. Миграция или перелом фиксатора (при дефектах его конструкции и некачественном металла, наличия микро-движений в переломе и т.п.). Одномоментная большая действующая сила приводит к перелому биологических фиксаторов и деформации (искривления) металлического фиксатора.

Ошибки и осложнения при лечении по поводу переломов костей компрессионно-дистракционными аппаратами

1. Применение аппаратного остеосинтеза врачом, который не имеет специальной теоретической подготовки и практических навыков.

2. Неправильное проведение парных спиц (в разных плоскостях) после натяжения вызывает прорезывание мягких тканей и кости, что приводит к нестабильной фиксации.

3. Проведение спиц или стержней в проекциях сосудисто-нервных пучков может привести к первичному (или вторичному) повреждению и кровотечения вследствие образования пролежней или эрозии сосудов.

4. Нестабильная фиксация отломков при недостаточном количестве (менее 4-х) уровней проведения спиц или стержней.

5. Отсутствие управления аппаратом в процессе лечения, контроля и коррекции фиксации костных отломков.

6. Недостаточный уход за состоянием стержней (спиц). Нагноения у стержней, неправильное лечение нагноения и несвоевременное перестановки спиц ведет к спицевому остеомиелиту.

7. Отсутствие дозированной и (в стадии перестройки костной мозоли) полной нагрузки конечности в аппарате.

8. Преждевременное снятие аппарата (до появления рентгенологических признаков сращения перелома или ложного сустава).

Ишемическая контрактура Фолькмана

Ишемическая контрактура — одно из наиболее опасных осложнений при лечении больных с переломами костей, особенно в области локтевого сустава. Описанна она Фолькмана в 1881 г. При несвоевременном распознавании и оказании помощи, направленной на профилактику, возникновения контрактуры ведет к необратимым изменениям в тканях и к инвалидности, иногда заканчивается ампутацией конечности.

Причины:

1) первичное повреждение магистральной артерии конечности во время травмы, запоздалые диагностика и оперативное лечение по поводу разрыва сосуда или тромбоза при закрытых переломах;

2) длительное ущемление артерии смещенным отломком, жгутом т.д.;

3) нарушение артериального кровообращения вследствие чрезмерной гематомы и отека тканей;

4) нарушение кровообращения вследствие тесного гипсовой повязки и увеличение отека сегмента конечности в гипсовой повязке.

Патогенез и клиническая симптоматика. Первичное повреждение магистральной артерии во время травмы встречается редко, что бывает вызвано отсутствием у врачей необходимой профессиональной настороженности. Поэтому допускаются запоздалые диагностика и оперативное лечение.

Разрыв магистральной артерии клинически проявляется отсутствием пульса на периферии, бледностью кожи, расстройством всех видов чувствительности, а также отсутствием движений пальцами конечности.

При переломах со смещением отломков (например, надмыщелковый экстензионный (разгибательный) перелом плеча) может возникать пережимание или повреждение центральным отломков артерии (в области локтевой ямки).

Клиническая симптоматика зависит от степени нарушения кровообращения. Если наложить тесную гипсовую повязку, особенно циркулярную, и увеличивается отек конечности, нарушения кровообращения развивается постепенно и с соответствующими клиническими проявлениями. Время, за которое развивается ишемическая контрактура, зависит от скорости увеличения отека и степени сдавления сосудов.

Сначала сдавливаются вены, которые лежат поверхностно, имеют тонкие и эластичные стенки. Клинически это проявляется цианозом и резким увеличением отека на периферии. По мере затруднения оттока крови уменьшается ее артериальное притоков, в связи с чем развивается гипоксия тканей. От гипоксии в первую очередь страдают высокодифференцированные ткани — нервная и мышечная. Появляются ишемические боли и парестезии, снижается чувствительность и ограничиваются активные движения пальцев. Если в это время устранить причину нарушения кровообращения, то есть надежда на восстановление жизнедеятельности тканей, и поэтому этот период целесообразно называть обратной стадией ишемической контрактуры.

Если больному не оказать своевременно помощь, то увеличивается отек, появляются пидепидермальные пузыри, усиливается гипоксия тканей. Чувствительность притупляется, и боль уменьшается, а затем полностью исчезают все виды чувствительности. Активные движения пальцами невозможны. Вследствие ишемии возникают дегенеративные изменения в мышцах, асептический некроз мышечной ткани. Это необратимая стадия ишемической контрактуры. Несмотря на восстановление кровообращения в этой стадии (ослабление или снятие гипсовой повязки, декомпрессии тканей, сшивание сосуды и т.д.), на фоне асептического воспаления некротизированные мышцы заменяются рубцовой тканью, теряют свойство сокращаться. Со временем рубцы уплотняются и приводят к укорочению мышц.

Вследствие рубцевания и атрофии мышц окружность пораженного сегмента конечности резко уменьшается, конечность становится тоньше, активные движения отсутствуют или резко ограничены. Например, при ишемической контрактуре пальцы кисти находятся в положении разгибания в пястно-фаланговых суставах и сгибания во всех межфаланговых суставах. Выпрямить их можно только при максимальном сгибании кисти в лучезапястном суставе, когда сближаются между собой точки прикрепления мышц. При разгибании кисти пальцы снова сгибаются в кулак. Этот признак известен как пальцеруховий феномен при ишемической контрактуре Фолькмана.

Вследствие дегенеративных изменений в нервах страдают иннервация и трофика тканей: кожа тонкая, холодная, с повышенной влажностью, ногти тоже тонкие, потрескавшиеся.

Чрезмерное или длительное нарушение кровоснабжения тканей может привести к некрозу всех тканей дистального конца конечности, который протекает по типу сухой гангрены. Кожа на пальцах становится темно-синюшного цвета, сморщивается, пальцы — нечувствительны, утончаются, постепенно появляются классические признаки некроза с нарастающими явлениями интоксикации организма.

Профилактика контрактуры Фолькмана

Профилактика контрактуры Фолькмана охватывает следующие мероприятия:

1. Своевременная диагностика повреждения или тромбоза магистральной артерии и немедленная операция для восстановления кровотока. Поэтому при всех травмах, особенно при переломах костей, при обследовании больного обязательно обращают внимание на кровоснабжение травмированного сегмента, пальпаторно определяя температуру кожи и пульс на периферической артерии. Уточняют диагноз осциллографии. Если нет четкой пульсации сосудов, хотя кровоснабжение тканей достаточно, делают пункцию дистального отдела артерии обычной инъекционной иглой, с которой при неповрежденной артерии кровь вытекает пульсируя. Окончательно вопрос о повреждении артерии и его степень решает артериография. В сомнительных случаях следует оперировать для ревизии состояния сосудов. Любое наблюдение в динамике недопустимо, поскольку может закончиться трагически.

2. Неотложная репозиция костей при заделке артерии костных отломков, что восстанавливает анатомическое соотношение и кровообращение.

3. При травмах и переломах костей, особенно в области локтевого сустава, не следует применять циркулярные гипсовые повязки. Всех детей с переломами в области локтя, несмотря на хорошую репозицию отломков, следует госпитализировать на 2-3 дня для наблюдения. Если они отказываются от госпитализации, нужно предупредить родителей о необходимости обращения за помощью при первых проявлениях нарушения кровообращения в конечности. При этом необходимо вскрыть на всем протяжении повязку (до кожи) и несколько ослабить ее. После того кровообращение должно восстановиться. Если явление ишемии не проходит, это свидетельствует о внутритканевой гематоме и отеке, который требует декомпрессии тканей — вскрытия фиброзных фасциальных футляров. Пункция гематомы неэффективна и приводит к потере драгоценного времени.

Под наркозом после обработки операционного поля делают небольшие (4-5 см) разрезы кожи в нескольких местах сегмента (по ходу мышц-сгибателей и разгибателей). Затем через эти разрезы ножницами подкожно рассекают фасцию в длину на всем протяжении мышц. Накладывают асептическую повязку. Раны зашивают после спадения отека.

Лечение. После устранения причин, которые вызвали нарушение кровообращения, назначают физиотерапевтическое (теплые ванны, ЛФК, массаж, электростимуляция) и медикаментозное (витамины группы В, прозерин, дибазол и т.д.) лечение, направленное на восстановление трофики и тонуса мышц, иннервации и трофики тканей.

Лечение должно быть длительным, а эффективность его зависит от степени патологических изменений в тканях, возникших вследствие ишемии. В тяжелых случаях кроме указанного лечения применяют различные корректирующие лангеты, которые в период рубцевания мышц удерживают кисть в функционально выгодном положении.

При сложившейся контрактуре Фолькмана верхней конечности применяют оперативные методы лечения с целью уменьшения и устранения контрактуры пальцев кисти. Эти методы заключаются в продлении сухожилий вне их ножен или сближении между собой точек прикрепления мышц за счет укорочения костей предплечья, опущение надмыщелков с местом прикрепления к ним мышц и т.д. Чтобы удержать кисть в среднефизиологическом положении, проводят артродез лучезапястного сустава. Однако эти операции паллиативные и никак не способны улучшить функциональное состояние кисти. Человек остается инвалидом на всю жизнь, поскольку мышцы потеряли свое свойство сокращаться.

При ишемической контрактуре нижней конечности оперативное лечение (удлинение пяточного сухожилия, трисуставный артродез) значительно улучшает статико-динамическую функцию стопы.

Жировая эмболия

Жировая эмболия — одно из ранних осложнений переломов костей, которое встречается особенно часто (до 25%) после множественных травм и достигает 44% среди количества умерших от переломов скелета.

Среди существующих теорий возникновения жировой эмболии доминируют две: механическая и биохимическая. Самая старая механическая теория объясняет возникновение жировой эмболии как результат попадания в кровяное русло капель жира поврежденного костного мозга. В настоящее время большинство хирургов считают причиной жировой эмболии биохимические изменения в крови при травматической болезни. Растворимые липиды крови и эмульгированный жир плазмы крови при нарушении гомеостаза и определенных условиях способны сливаться в капли и вызвать эмболию.

Клинически различают легочную и мозговую формы жировой эмболии. При легочной форме основными признаками эмболии являются расстройства дыхания: одышка, кашель, цианоз, тахикардия и явления легочно-сердечной недостаточности. Если исключается 3/4 легочного кровообращения, человек умирает. Мозговая форма жировой эмболии проявляется общемозговыми расстройствами, потерей сознания, судорогами. Патогномоничным симптомом жировой эмболии считают петехиальные мелкие кровоизлияния в кожу живота, грудную клетку и внутренние поверхности верхних конечностей.

В диагностике жировой эмболии помогает лабораторное исследование мочи и плазмы крови на свободные капли жира.

Лечение больных с жировой эмболией заключается в применении препаратов, которые нормализуют состояние липидов плазмы крови (переливание Липостабил, ингаляции эфира и т.п.), а также комплексном лечении общего состояния больного (противошоковая терапия, инфузия гемодеза, реополиглюкина, антигистаминные препараты, антикоагулянты, ингаляции кислорода и т.д.).

У больных с жировой эмболией важно надежно фиксировать отломки переломанного сегмента кости и не проводить в остром периоде никаких манипуляций (вправления) в области перелома, за исключением пункции гематомы.

1.2.2. Ранения.

Типы: холодным оружием, слепые колотые, огнестрельные, минно-взрывная травма. Характер, локализация, масштаб. Зависимость помощи от характера ранения.

Ранение — это нарушение целостности кожных покровов, имеет края и дно.

По характеру ранения могут быть сквозными и слепыми, а также проникающими и непроникающими. Сквозные — когда имеются входное и выходное отверстия, слепые — наличествует только входное, касательные — вдоль поверхности тела, без проникновения в его глубину. По локализации — конечностей, головы, и туловища. По масштабу — обширные, точечные. Основные последствия раны, представляющие угрозу для жизни и здоровья: кровотечение, повреждение внутренних органов и нервных стволов, инфицирование.

Кровотечение — одно из самых опасных осложнений ранения. Потеря 50% крови опасна для жизни, а более 60% — смертельна. Неслучайно в результате анализа санитарных потерь в период контртеррористических операций на Северном Кавказе была выделена категория «потенциально спасаемых раненых». Это те пострадавшие, которые могли остаться живыми при своевременной и правильной первой помощи. Они составили 25%. Более половины из них — пострадавшие с неостановленным кровотечением, из них в 19,8% случаев имелись ранения в бедро (паховую область).

Кровотечения: артериальное, венозное, капиллярное, паренхиматозное. Внутреннее и наружное. Кровотечение, при котором кровь вытекает из сосуда в ткани или какую-либо полость тела (грудную, брюшную и т.д.), называют внутренним. Внутреннее кровотечение бывает при ранении черепа, органов грудной и брюшной полостей. Диагностировать его, естественно, несколько сложнее, чем наружное кровотечение, когда истечение крови наружу видно невооружённым глазом. Симптомы внутреннего кровотечения: пострадавший очень бледен, покрыт холодным потом, испытывает сильную жажду, зевает; пульс у него частый и слабый (иногда совершенно исчезает), дыхание поверхностное, учащенное, давление снижено.

Повреждение внутренних органов — опасно как само по себе, так и потому что оно часто сопряжено с кровотечением из этих повреждённых внутренних органов. «Само по себе» — речь идёт о том, что при повреждении внутренних органов нарушается их функция, часто это сопряжено с летальными последствиями для организма. Например, при повреждении лёгких и воздухоносных путей нарушается дыхательная функция, при повреждении сердца — его насосная функция по кровоснабжению организма, при повреждении полых органов брюшной полости развивается перитонит и так далее.

Болевой шок — развивается вследствие повреждения при ранениях нервных стволов, а также внутренних органов, кожных покровов и так далее — то есть повреждений, при которых болевые импульсы начинают поступать в мозг от значительного количества нервных рецепторов. Он весьма важен как явление, так как, во-первых, может вызвать ухудшение состояния раненого вплоть до летального исхода, а во-вторых, существенно нарушает нормальное функционирование сердечно-сосудистой и других систем организма. Наряду с кровопотерей является одной из важнейших причин летальности и тяжёлых осложнений при ранениях.

Инфицирование — развивается вследствие проникновения в рану болезнетворных микробов, вероятность его существенно возрастает при обширных, загрязнённых ранах с существенным количеством повреждённых, омертвевших тканей, наиболее опасными являются ситуации с развитием анаэробной инфекции (развивающейся в отсутствие кислорода) — чреваты потерей конечности или летальных исходом. Данное осложнение развивается заметно более медленно, нежели все вышеперечисленные.

Вывод:

По правилам мирного времени (методичка МЧС):

1. Остановка кровотечения (давящая повязка — при венозном, жгут — при артериальном).

2. Предотвращение попадания инфекции и грязи в рану (асептическая повязка на рану).

3. Создание покоя (возвышенное положение конечности, иммобилизация).

4. Предотвращение развития шока (холод на рану).

5. Устранение недостатка объёма циркулирующей крови (обильное питьё).

6. Защита пострадавшего от переохлаждения (укрыть).

7. Транспортировка в лечебное учреждение.

В боевых условиях — чуть иначе. Наиболее важной характеристикой ранения является степень его тяжести — это интегральный показатель, который слагается из количества повреждённых органов, степени разрушения их и других тканей, объёма кровопотери и т.д. Степень тяжести ранения оказывает существенное влияние на тактику парамедика. «Лёгкие ранения — большая обработка, тяжёлые — малая». Принцип в том, что при любом ранении необходимо выполнить временную остановку кровотечения и наложение повязок, но при поверхностных ранениях необходимо также смазать кожу вокруг раны спиртовым раствором йода или бриллиантового зелёного, обработать рану растворами антимикробного действия (перекись водорода, хлоргексидин) — разумеется, в случаях когда позволяет оперативная обстановка. Обезболивания в большинстве случаев не нужно, либо, если имеются надлежащие навыки и препараты, в случае обработки раны можно выполнить местную инфильтрационную анестезию (новокаином, лидокаином) по Вишневскому. Тактика — обработка раны-остановка крови-наблюдение (ООН). Наблюдение — потому, что даже самый маленький осколок может быть весьма коварен, и вызвать различные осложнения, особенно в ближайшие сутки после ранения. В случае больших ран — жгут, бинт, обезболивание, больница (ЖБОБ).

Наименее опасными, но и в то же время наименее распространёнными в современных условиях боевых действий являются ранения холодным оружием, а также различные травмы, сопровождающиеся ранениями. Делятся на резаные, рубленные, колотые. Общими свойствами является относительно небольшая глубина (ограничены длиной ранящего орудия), не поврежденность тканей за пределами раневого канала. Фактически, степень тяжести данного вида ранений определяется исключительно проекцией раневого канала на глубже расположенные органы — иначе говоря, тем, какие глубжележащие органы повреждены и насколько.

Первичная доврачебная помощь при такого рода ранениях, в случаях, если они являются «поверхностными», не осложнёнными повреждениями внутренних органов и сильным кровотечением, может быть намного более обширной, нежели при всех других видах ранений, и включать в себя ПХО раны — тщательное промывание её дна растворами антисептиков, перевязывание хирургической шёлковой нитью крупных кровоточащих сосудов (не являющихся магистральными), сопоставление краёв раны путём наложения швов с дренированием её (при наличии необходимости). То самое вожделенное «я хочу научиться шить раны!» которым столь часто грешат тактические медики. К сожалению, осуществлять всё это силами «парамедиков подразделения» можно в боевых условиях лишь при наличии необходимых навыков, умений и инструмента, а также в случае актуальной необходимости. К понятию «актуальной необходимости» надо подойти весьма взвешенно, и во всех случаях, когда раненого возможно доставить для квалифицированной медицинской помощи в ближайший полевой медицинский пункт (или иное медицинское учреждение) нужно делать именно это. Избегать чрезмерной лихости в выполнении оперативных пособий — признак здравомыслия, а не трусости. Многочисленная патогенная микробная флора, неприспособленные условия, недостаточно простерилизованный инструмент и обученный персонал — неизбежные спутники операции «на коленке на поле боя».

При тяжёлых ранениях холодным оружием, с повреждением внутренних органов и сильным кровотечением, тактика парамедика остаётся стандартной: жгут-бинт-обезболивание-больница.

К ранениям холодным оружием могут быть отнесены нередкие в боевой обстановке рваные и ушибленные раны — эти повреждения чаще всего являются следствием травматизации личного состава о различные препятствия при штурмовых действиях, работе на бронетехнике, и так далее. Однако тактика «активной хирургии в поле» (ПХО силами парамедика подразделения) к ним неприменима также, как и к ранениям других групп (огнестрельным и так далее), которые мы рассмотрим ниже. Причина в том, что при них неизбежно имеет место повреждение, иногда значительное, тканей организма вокруг раневого канала. Эти повреждённые ткани являются нежизнеспособными, и спустя короткое время после ранения, неизбежно некротизируются (отмирают). В случае, если без учёта этого фактора свести края раны швами, в особенности глухими, без постановки дренажа, велика вероятность развития гнойного процесса — как минимум, швы «прорежутся», нагноившаяся рана «развалится» и лечить пациента придётся существенно дольше, чем если бы эти швы не накладывались. Поэтому при всех этих ранах необходимо избегать самостоятельной первичной хирургической обработки в поле, ограничиваясь остановкой кровотечения, тщательной обработкой раны — перекисью либо хлоргексидином, поверхности вокруг неё — йодом, наложением бинтовой повязки и доставкой пострадавшего в стационар.

Отдельную категорию представляют собой колотые раны холодным оружием (или травмирующими предметами). Их ни в коем случае нельзя недооценивать, так как, как это ни прискорбно, даже ржавый гвоздь длиной 10 сантиметров, может послужить причиной как минимум — ампутации конечности, а как максимум — гибели военнослужащего. Причина этого в том, что на всех без исключения предметах, окружающих нас в быту (а тем более — на поле боя) имеется значительное количество микроорганизмов, часть из них — так называемые анаэробные. Они способны активно развиваться только в отсутствие кислорода, зато рост их является очень бурным, с выделением большого количества крайне вредных для человеческого организма веществ. Попав в раневой канал колотой раны, они зачастую находят там идеальные условия для своего дальнейшего развития. В особенности это имеет место при таких ранениях, при которых происходит особенно плотное слипание стенок раневого канала, например, в стопе — где многочисленные мышцы и сухожилия как правило сдвигаются относительно друг друга при ходьбе и создают идеальные условия для развития анаэробной инфекции. Даже самая надёжная обувь (за исключением противоминной) не гарантирует стопу от аналогичной травмы в условиях действий в городе. При этом бойцы зачастую не проявляют должной настороженности при такого рода травмах, не обращаются за медицинской помощью и тем более — их трудно уговорить к обращению в стационарное лечебное учреждение.

Тактика при слепых колотых ранениях: ранение лёгкое, характер и размеры ранящего орудия и локализация ранения, состояние больного исключают признаки повреждения внутренних органов и крупных сосудов — тщательно промыть рану раствором перекиси, нагнетаемым в раневой канал, несколько раз (для этого можно использовать шприц, в том числе без иголки), ранение закрыть повязкой. При достаточно глубоком ранении, невозможности обратиться за медицинской помощью в стационарное лечебное учреждение, а также при наличии навыка и инструментария — поставить в раневой канал дренажную полоску из резиновой перчатки, закрыть асептичной повязкой. В следующий день, как минимум, рану промыть, полоску-дренаж поменять. Ещё через день полоску-дренаж можно удалить. При этом бойцу подвижность желательно ограничить, наблюдение за ним должно быть бдительным: при первых признаках нарастающих жалоб на затруднения при ходьбе, распирающие боли в стопе и так далее следует немедленно обратиться в стационарное лечебное учреждение.

Ранение с признаками тяжёлого, с подозрением на повреждения крупных сосудов, внутренних органов или проникающий их характер в полости (грудную, брюшину, черепной коробки), являются абсолютным показанием за обращением за квалифицированной медицинской помощью. Тактика — стандартная, ЖБОБ.

Огнестрельные ранения.

К ним относятся пулевые и осколочные, в том числе вторичными ранящими снарядами (частями окружающих предметов, отлетающими вследствие воздействия пуль и осколков). Важной особенностью огнестрельного оружия является высокая кинетическая энергия ранящих снарядов: вследствие этого раневого канала, как правило, заполнен разрушенными тканями, а также имеет место зона непрямого действия бокового удара снаряда, в которой жизнеспособность тканей в той или иной степени нарушена. Второе распространённое объяснение этого физического феномена — образование так называемой «пульсирующей полости». В интернете можно найти существенное количество материалов, подробно иллюстрирующих данное явление. Иногда она может в 30–40 раз превосходить размеры пули или осколка. В результате: наличие омертвевших тканей; образование новых очагов омертвевающих тканей в ближайшие часы и дни после ранения; неравномерная протяженность поврежденных и омертвевших тканей в различных участках стенки раневого канала; присутствие в тканях инородных тел. Самыми грозными инфекционными осложнениями ранения являются: рожа, газовая гангрена, столбняк, сепсис. Основной вывод: категорически запрещено без наличия соответствующей медицинской квалификации выполнять наложение швов на края огнестрельного ранения! Медицинская помощь: при поверхностных, незначительных ранениях (чаще всего — очень мелкими осколками, без признаков повреждения внутренних органов и кровотечения) — обработка кожи вокруг раны йодом, наложение асептической повязки. При этом нужно быть весьма внимательным, так как, во-первых, такие ранения редко сопровождаются сильным наружным кровотечением — в условиях поля боя, в спешке при загрязнённости как одежды, так и кожных покровов их легко пропустить, в том числе и достаточно тяжёлые. Во-вторых, нередки случаи, когда осколки имеют форму иглы значительной длины и соответствующего веса, что позволяет им, пройдя сквозь кожу, серьёзно повреждать внутренние органы. В этих случаях нарастание признаков ухудшения состояния пострадавшего может происходить постепенно и незаметно, особенно на фоне сопутствующих контузий, переохлаждений и так далее. Особенно бдительным надо быть в отношении ранений туловища и головы — по той же причине, что и при колотых ранениях.

При тяжёлых ранениях — однозначно ЖБОБ. В случае наличия огнестрельных переломов костей, прежде всего — костей конечностей, необходима иммобилизация (см. ниже).

Минно-взрывная травма чаще всего является весьма тяжёлой, характеризуется различными сочетаниями осколочных ранений, размозжений тканей организма, вплоть до травматической ампутации, явлений общего оглушения и контузии, болевой и геморрагический шок как правило присутствуют. Важной особенностью является то, что первое время после ранения именно вследствие тяжёлой травматизации тканей могут какое-то время отсутствовать кровотечение из них (из небольших сосудов), а также присутствовать двигательное возбуждение и отсутствие болевых ощущений, пациент может быть неадекватен.

Это никоим образом не отменяет необходимости стандартной тактики при тяжёлых ранениях (ЖБОБ) — при этом обезболивать нужно как можно скорее, аналогично необходимо тщательно бинтовать конечности, в случае, если жгуты с них при транспортировке в дальнейшем снимаем — тщательно наблюдать за признаками начавшегося кровотечения. Если открывшееся кровотечение носит профузный характер (что весьма заметно по пропитыванию бинтов кровью) — то тогда имеет место необходимость либо наложить вновь жгуты, либо осуществить гемостаз иным способом. Для предотвращения такого развития событий рекомендуется на стадии наложения повязок — полить повреждённые ткани аминокапроновой кислотой и пропитать ею же бинты, если имеются гемостатические губки — поместить их под повязки на наиболее сильно повреждённые участки. Сразу же после этого рекомендуется ввести пациенту в/в аминокапроновую кислоту и транексам. Можно викасол, дицинон либо иной препарат, повышающий свёртываемость крови, однако он действует не сразу. Весьма желательно сделать это в составе капельницы с физраствором — минно-взрывная травма, как никакая другая, нуждается во внутривенных инфузиях для улучшения состояния пациента при транспортировке.

Первая доврачебная помощь при ранениях.

Как видим, весьма схематично, комплекс мер первой доврачебной помощи при ранениях включает в себя: при тяжёлых ранениях — ЖБОБ (жгут–бинт–обезболивание–больница), при лёгких — ООН (обработка раны–остановка крови–наблюдение), с некоторыми вариациями при отдельных видах ранений (рассмотрено выше).

Таким образом индивидуальный комплект первой помощи рядового бойца (не парамедика подразделения) обязательно должен включать в себя не менее одного жгута и ППИ (перевязочного пакета индивидуального) — лучше два и того и другого, шприц-тюбика с обезболивающим (не обязательно наркотическим, в крайнем случае подходит также ампула с обезболивающим и одноразовый шприц, но в условиях боя пользоваться ими менее удобно), и косынки санитарной фиксирующей. Для парамедика этот комплект расширяется до минимума двух косынок, плащ-палатки, ножниц и пары зажимов без зубчиков. Речь идёт о носимом на теле (в кармане, аптечке и так далее) комплекте самой первой помощи, для оказания её непосредственно на месте ранения. Всё прочее размещается в рюкзаке, санитарной сумке и так далее — оно применяется после доставки раненого в зону относительной безопасности.

Подчеркнём, что речь идёт о самом минимальном комплекте для оказания первой медицинской помощи. В оптимальной комплектации для парамедика, он имеет формат, указанный в главе «комплектация медицинских укладок», раздел «аптечка военнослужащего индивидуальная».

Способы остановки кровотечения при ранениях: наложение жгута, прижатие, перегиб конечности с валиком, наложение повязки, наложение зажима.

Остановка кровотечения наложением жгута.

Подчеркнём, что жгут должен являться временной мерой и применяться по строгим показаниям!!! Это отрывы и разрушения конечностей, также артериальное кровотечение из ран выше коленного и локтевого суставов, не останавливаемое давящей повязкой. Важной причиной является невозможность осуществить остановку кровотечения наложением повязки вследствие боевой обстановки (нахождение раненого в опасной зоне). В последнем случае необходимо осуществить наложение повязки на рану и удаление бинта, как только раненый окажется в зоне относительной безопасности, и вообще при всех ранениях крайне желательно при первой возможности заменять жгут давящей повязкой на рану или вовсе его не применять.

Причина этого в том, что по данным боевых действий в Чеченской Республике после наложения кровоостанавливающего жгута поврежденную конечность удалось сохранить только в 48% случаев. Это, не считая случаев нарушения иннервации конечности вследствие сдавления жгутом нервных стволов и полного либо частичного нарушения её двигательной функции (паралича). Конечность сохранена, но неподвижна — это для пациента немногим лучше полного её отсутствия. Кроме того, правильно наложенный жгут вызывает сильнейшие болевые ощущения, не купируемые даже применением наркотических обезболивающих.

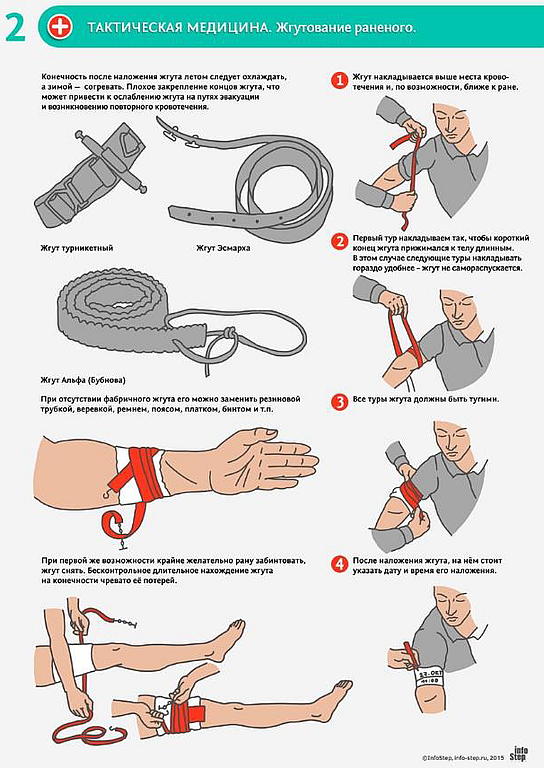

К современным жгутам, применяемым в военном деле, относятся: отечественные — жгут Эсмарха (традиционный), Альфа-жгут (Бубнова) и турникетный — натовского образца.

Есть классические правила наложения жгута Эсмарха, в отечественных наставлениях они сформулированы как:

1. жгут накладывают всегда выше места ранения с целью прекращения тока крови от сердца к ране;

2. затягивают жгут до полного прекращения кровотечения из раны, но не чрезмерно, чтобы не вызвать паралича от сдавления нервов;

3. накладывают жгут не на голое тело, а поверх одежды или подкладки из материи, не допуская грубого сдавления кожи;

4. жгут накладывается выше раны максимально близко к ней;

5. для уменьшения травматизации тканей жгут накладывают так, чтобы каждый следующий его виток покрывал часть предыдущего (принцип черепицы) — на верхних конечностях, чтобы витки ложились рядом, но между их краями не было полосок кожи — на нижних;

6. концы жгута соединяют специально имеющимися на нём пластиковыми фиксаторами, которые вводят в специально для этого проделанные дырочки;

Однако наш опыт, а также опыт наших друзей по чеченской компании привёл нас к внесению следующих корректив (рис. 2):

пункт 4: жгут накладывается в типовых местах — верхняя треть плеча и бедра, ориентировочно — над нарукавным либо набедренным карманом формы военнослужащего;

пункт 5: туры жгута можно накладывать друг на друга двумя витками, либо накладывать рядом;

пункт 6: концы жгута связываются.

Связано это с тем, что: анатомия конечностей имеет существенное количестве неровностей, суставов, где ход артерией различен, и наложение жгута во в многих из этих мест не обеспечивает надёжного гемостаза. При многократных случаях наложения жгутов двумя витками друг на друга либо рядом — не выявлено никаких осложнений. Из этого следует вывод, что причина трофических нарушений конечности — не в способах намотки жгута, а в чрезмерной длительности его нахождения на конечности. Пластиковые фиксаторы часто выскакивают из дырочек — либо жгут рвётся как раз в местах этих дырочек, поэтому фиксация путём завязывания концов — надёжнее.

При наложении жгута на конечность, во-первых, надо удостовериться, что под него не попадёт какой-либо из предметов, находящихся в кармане пострадавшего (лучшим способом профилактики является наложение жгута не на карманы на форме, а выше их). Во-вторых, при наложении жгута на нижнюю конечность, в случае если пострадавший — мужчина, необходимо быть очень внимательным, чтобы не прихватить жгутом вместе с одеждой наружные половые органы пострадавшего.

Альфа-жгут имеет следующие преимущества (согласно инструкции): его можно накладывать на голую кожу. Благодаря своей ребристой поверхности, он не повреждает подлежащие кожные покровы, сосуды и нервы. Более того, борозды жгута позволяют сохранить кровообращение по подкожным сосудам, что полностью исключает риск ампутации конечности. Резинка на конце делает крепление заметно более удобным, чем у Эсмарха. Считается, что его порвать невозможно, а в силу особенностей конструкции при его накладывании не обязательно соблюдать принцип «черепицы», что позволяет осуществлять его применение намного быстрее. Минусы в том, что движимые жаждой наживы, изготовители часто выпускают его более коротким, чем положено по инструкции, и иногда его длины не хватает для надёжного гемостаза, кроме того, иногда (особенно у украинских изготовителей) он выполняется из некачественных материалов и легко рвётся, а также тем, что в рядах вооружённых сил он является относительным дефицитом и приобретать его часто приходится за свой счёт. Ещё более существенным минусом является то, что его длины недостаточно для надёжного гемостаза при ранениях нижней конечности (когда количество витков должно быть не менее двух), а также тем, что предназначенная для его фиксации резиновая петля часто рвётся — в этом случае он становится к дальнейшему применению непригодным, так как во-первых его длины недостаточно для того, чтобы зафиксировать его путём завязывания, во-вторых, ввиду того, что он является значительно более широким чем жгут Эсмарха, завязать его узлом — проблематично.

Турникетный жгут — разработка НАТО, при этом стоит упомянуть, что впервые они попали на нашу землю с войсками фашистской Германии. Преемственность европейских «цивилизаторских» традиций не может не радовать.

Турникетный жгут имеет заметно более сложную структуру, и несколько модификаций, в том числе отдельные — для верхней и нижней конечностей. Он имеет застёжку типа «липучка» а внутри него протянута тесьма для утягивания, она выведена наружу и прикреплена к пластиковой палочке — закрутке. Накладывается он в тех же местах, что и обычный, при этом наложение осуществляется следующим образом: в сложенный петлёй за счёт застёгивания липучки жгут продевается повреждённая конечность пациента, он заводится на уровень наложения, после чего застёжка-липучка открывается, бинт затягивается и вновь фиксируется застёжкой-липучкой. После этого пластиковая палочка-закрутка поворачивается вдоль оси на столько оборотов, сколько необходимо для прекращения кровотечения и фиксируется за специальные стопоры. При вдевании конечности в петлю необходимо правильно сориентировать её относительно конечности: на ней есть наклейка Time (имеется ввиду время наложения жгута) — она должна быть сориентирована так, чтобы пострадавший мог её прочитать (то есть в неперевёрнутом для него положении).

Достоинствами данного жгута являются следующие: во-первых, в дальнейшем, после наложения бинтовой повязки и других мероприятий по остановке кровотечения, её можно плавно расслабить за счёт поворота палочки-закрутки, на один оборот и так далее, зафиксировав в таком положении, при необходимости — легко усилить компрессию, повернув палочку назад. Во-вторых, и это является главным его достоинством, данным жгутом гораздо удобнее осуществлять самопомощь, особенно одной рукой.

К сожалению, у него имеется существенное количество минусов: высокая стоимость, склонность застёжки-липучки легко засоряться всяким мусором и утрачивать функциональность, узкая функциональность (предназначенным для верхней конечности очень тяжело остановить кровотечение из нижней, аналогично, как и предназначенным для нижней — остановить кровотечение из верхней).

Всё вышеизложенное определяет его оптимальную нишу в боевых условиях: это индивидуальное средство самопомощи — остановки кровотечения на этапе первой доврачебной помощи, при ранениях в верхнюю конечность.

Жгут нельзя оставлять на конечности более двух часов (зимой — один час), иначе она омертвеет. В идеале нужно каждый час, независимо от времени года, снимать жгут полностью на одну минуту, а потом накладывать вновь. Таким образом можно транспортировать пострадавшего до 12 часов. Поэтому на жгуте обязательно нужно указывать время его первичного наложения. Практически, ввиду того что на написанное на жгуте время может быть затруднительно разобрать, его часто пишут на других местах, вплоть до лба раненого. Однако чаще всего писать забывают. Нам за всё время компании ни разу не попался раненый, у которого на жгуте (или в ином месте) было бы указано время его наложения. Обязательно рекомендую обратить внимание на тот факт, который трудно оценить, находясь здесь, в тёплой и светлой аудитории. В условиях боевых действий выносят раненого с передовой одни люди, оказывают помощь в ближнем тылу на полевом медицинском пункте — другие, везут в тыл — третьи. Всё это происходит в условиях обстрелов, выраженного боевого стресса и так далее, раненых много, работающий с ними персонал не всегда хорошо обучен. С учётом этого мысль, которая здесь и сейчас кажется вам дикой (как можно не знать, когда наложен жгут?) там предстаёт совсем в другом виде.

При отсутствии жгута раненую конечность можно перетянуть свернутой косынкой медицинской (платком). Завязав концы косынки, под нее подводят палку и закручивают ее до тех пор, пока не прекратится кровотечение. Чтобы такая закрутка не раскрутилась и перетяжка не ослабла, её фиксируют оставшимися свободными концами косынки, обматывая их вокруг неё и завязывая между собой.

Закруткой может служить различный материал: платок (в свёрнутом виде), ремень, тесьма, полоса ткани и т.п. Любой из этих предметов обертывают вокруг конечности выше места ранения и завязывают крепким узлом. Однако ни один из них не обеспечивает такой надёжной остановки кровотечения, как жгут, поэтому обязанность медработника — не только иметь в запасе жгуты для оказания медицинской помощи военнослужащим своего подразделения, но и осуществлять контроль наличия жгутов в индивидуальной аптечке каждого из них, а также добиваться полной комплектности индивидуальной аптечки первой помощи у каждого военнослужащего.

При этом нельзя забывать следующие правила:

1. Индивидуальный комплект первой доврачебной помощи должен однотипно располагаться у всех военнослужащих подразделения — в одном и том же кармане, если в аптечках — то на одном и том же месте и так далее. Это исключает необходимость мучительных поисков его в спешке под огнём на теле потерявшего сознание раненого.

2. В первую очередь помощь оказывается из комплекта раненого военнослужащего, комплект парамедика (другого бойца) применяется только если чего-то (жгутов, бинтов) не хватило при множественных, обширных и так далее ранениях.

3. Нельзя использовать для закрутки тонкие веревки, электрический провод, телефонный кабель, проволоку, так как при затягивании их на конечности могут быть повреждены мягкие ткани.

В принципе, здесь и далее мы нередко будем давать вам рекомендации по использованию подручных предметов и всяких «нестандартных» методов и материалов для оказания первой помощи. При этом лично мы считаем, что если дошло до такой крайности — то или ситуация крайне критическая или медработник подразделения — непредусмотрительный идиот, который плохо подготовился к предстоящим боевым действиям.

Как говорят инструктора спецназа: «Чтобы вступить в рукопашный бой, боец спецназа должен: потерять автомат, пистолет, нож, сапёрную лопатку, каску и гранаты. Найти ровную площадку, на которой нет ни одного камня или палки. Найти на ней такого же долбодятла, как он сам. Вступить с ним в рукопашный бой!»

Однако при этом мы прекрасно понимаем, что на войне бывает всякое (начиная с идиотов, но героических, которые тоже должны выживать, даже невзирая на свою непредусмотрительность, и заканчивая различными форсмажорами), а также исходим из того, что вооружённость самыми различными «дополнительными знаниями на крайний случай» существенно повышает психологическую устойчивость воина в бою.

При ранениях в шею для остановки кровотечения используют ППИ и жгут: ППИ не извлекая из упаковки накладывают сбоку со стороны повреждённой сонной артерии на неё и туго притягивают жгутом, который завязываю под мышкой со здоровой стороны.

Остановка кровотечения прижатием.

Остановка кровотечения путём прижатия магистральных сосудов является очень временной и избирательной мерой: остановка любым другим способом осуществляется намного надёжнее, не ограничивает подвижность раненого либо оказывающего ему помощь. Кроме того, нужно учесть, что при ранениях и вызванных ими болевом и геморрагическом шоке мышечная сила раненого снижается быстро и весьма значительно, что зачастую весьма значительно уменьшает вероятность удачной остановки кровотечения этим способом. Однако невзирая на вышесказанное, данный метод имеет свою специфическую нишу. Он должен применяться при огнестрельных ранениях конечностей в ближнем бою, когда пострадавший находится под сильным огневым воздействием противника. В этих условиях зачастую необходимо одновременно решить две взаимоисключающие задачи: прекратить сильное кровотечение и резко уменьшить степень огневого воздействия на себя. Для достижения второй цели — необходимо либо занять положение «лёжа» (на открытой местности) либо убежать за ближайшее укрытие (в городе — за угол). Для достижения первой цели — осуществить собственно прижатие.

При ранениях в руку, здоровая рука сжимается в кулак, поворачивается тыльной стороной кисти к себе, изгибается в лучезапястном составе так же к себе и помещается в подмышечную впадину раненой конечности, костяшками в локтевом суставе, очень плотно прижав. После этого, её прижимаем в этом положении внутренней поверхностью предплечья раненой конечности к туловищу.

Если можно (нужно) залечь — тогда ладонь здоровой руки помещается в подмышечную впадину раненой руки, перпендикулярно её оси, туда же, прижать её в этом положении внутренней поверхностью предплечья раненой конечности к туловищу и лечь на бок на повреждённую конечность.

В обоих случаях кулак может быть с успехом заменён ППИ, прямо в обёртке, при этом здоровая рука остаётся свободной, что имеет огромное значение для целенаправленных действий, нацеленных на спасение военнослужащим собственной жизни (применение оружия в сторону противника, переползание и т.д.) В ситуации, когда приходится останавливать кровотечение путём прижатия, счёт идёт как правило на секунды, и эти мелочи могут иметь очень большое значение. Однако с учётом крайней скоротечности данной тактической ситуации, на этот случай ИПП должен находиться даже не в аптечке, а в кармане разгрузки либо специальном кармашке на поясе и навык его извлечения должен быть отработан до автоматизма.

При ранениях в ногу — кулак руки, одноимённой с раненой ногой, помещается на область паховой складки, ладонной поверхностью к себе — именно там проходит артерия, после чего необходимо принять положение «на животе».

Поскольку мышечный массив нижней конечности существенно мощнее, нежели верхней, а диаметр сосуда — крупнее, этот способ остановки кровотечения менее надёжен, тем более — если вместо кулака использовать ППИ.

Во многих наставлениях описаны способы остановки кровотечения «перегиб с валиком». При ранении в руку выше локтя — валик (ППИ, свёрнутое валиком полотенце и так далее) подмышку, локти стянуть сзади ремнём, при ранениях ниже локтя — валик изнутри помещается в локтевой сустав, предплечье притягивается к плечу с помощью ремня. При ранениях в ногу ниже колена — валик под колено, голеностоп притянуть ремнём к бедру, при ранениях выше колена — валик на паховую складку, нога за бедро притягивается к пояснице. Мы не рекомендуем эти способы ввиду вполне понятных причин: по продолжительности выполнения они вполне сопоставимы с наложением жгута, по степени надёжности гемостаза и удобству для пациента — существенно ему уступают. Потому их целесообразно применять исключительно в тех редких случаях, если боевая обстановка не позволяет применить наложение жгута или повязки.

Наложение бинтовой повязки.

Помимо функции гемостаза, бинтовая повязка успешно выполняет целый ряд других задач: защита раны от дополнительного инфицирования и попадания в неё инородных предметов, предотвращение вторичных повреждений травмированных тканей при транспортировке, предотвращения выхода через рану наружу внутренних органов, при необходимости — герметизация раны и так далее. Она не отличается травмирующим воздействием, характерным для ранее перечисленных способов экстренной остановки гемостаза, и вместе с тем является гораздо более надёжной. Неудивительно, что наложение повязок, прежде всего бинтовых (десмургия) занимает почётное место в искусстве врачевания вообще, лечении огнестрельных ранений — в частности.

При наложении повязок запрещается:

• вытягивать наружу и заправлять внутрь что угодно, торчащее из раны: как ткани организма, так и инородные тела (осколки, прутья и так далее);

• трогать рану руками;

• промывать рану водой или другими жидкостями, кроме специально для промывания ран предназначенных;

• касаться руками или чем-то ещё той части повязки которая соприкасается с раной.

Повязку лучше накладывать на голое тело, в случае ранения конечностей желательно учесть следующее:

• одежду с пострадавшего следует начинать снимать со здоровой стороны. Например, если травмирована левая рука, то рубашку или бушлат сначала снимают с правой руки; если одежда пристала к ране, то ткани одежды не следует отрывать, а необходимо обрезать их вокруг раны;

• при травме голени или стопы обувь следует разрезать по шву задника, а потом снимать, освобождая в первую очередь пятку, если одет в сапоги;

• при снятии одежды или обуви с травмированной руки или ноги помогающий должен осторожно придерживать конечность.

В тех случаях, когда для осмотра и перевязки раны невозможно безболезненно снять одежду, ее разрезают ножом или ножницами, лучше всего по шву, если он проходит вблизи от места ранения. Если это невозможно, то делают два горизонтальных разреза — выше и ниже раны и один вертикальный, соединяющий горизонтальные разрезы с какой-либо одной боковой стороны.

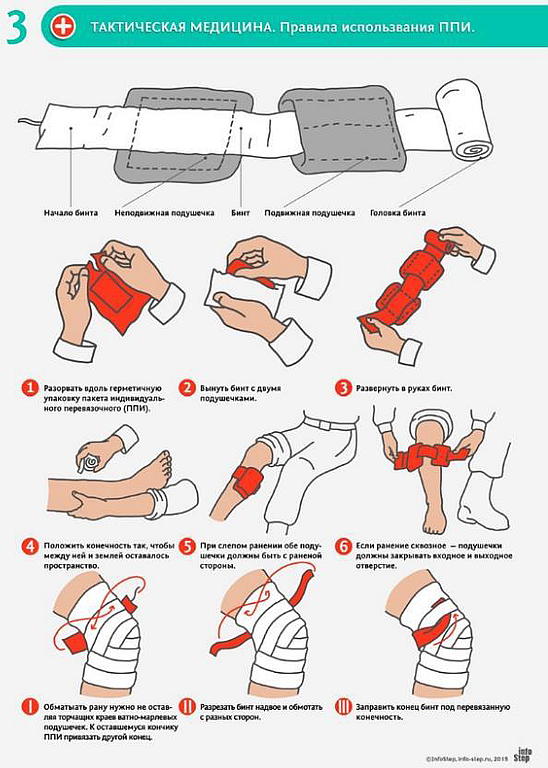

В боевых условиях наиболее предпочтительно осуществлять перевязку с помощью ППИ (перевязочного пакета индивидуального — не путать с ИПП, индивидуальным противохимическим пакетом). В случаях его отсутствия можно пользоваться бинтом. Преимущество пакета состоит в его тщательно продуманном устройстве, специально предназначенном для оптимального применения в условиях боевой обстановки.

Прежде всего, он помещён в герметичную, удобную для транспортировки и хранения обёртку, с надрезом вдоль, который позволяет быстро распечатать его. Герметичная оболочка может быть с успехом применена для герметизации ранений груди. Внутри герметической оболочки он завёрнут в бумажную, и имеет булавку, которая позволяет зафиксировать витки бинта друг к другу, одежде, косынке санитарной и так далее. Бинт содержит две ватно-марлевые подушечки, которые очень удобно накладывать на рану: при слепых ранениях — обе, одна на другую, при сквозных — одна на входное отверстие, одна — на выходное (одна из подушечек специально для этой цели закреплена на бинте таким образом, что может скользить). После этого бинт фиксируется к телу многократным обёртыванием его в месте наложения подушечек, при этом надо следить, чтобы туры бинта были плотными, но не чрезмерно, и покрывали подушечки целиком, со всех сторон. После этого бинт фиксируется любым индивидуально предпочитаемым способом: продольно разрезаем его свободный конец и связываем образовавшиеся концы обведя их вокруг тела навстречу друг другу, подворачиваем свободный конец под ранее наложенные туры, фиксируем его булавкой к ним.

Примечание: все вышеперечисленные достоинства относятся к классическому ППИ старого образца, в серой прорезиненной оболочке. «Сердюковский» пакет — в полиэтиленовой «камуфляжной» оболочке их лишён. Во-первых, её невозможно наложить на рану грудной клетки так, чтобы её герметизировать. Во-вторых, она рассчитана на разрыв не вдоль, а поперёк — соответственно, во-первых, перепачканными кровью, грязью и т.д. руками (как оно обычно бывает в боевой обстановке) его трудно разорвать — он выскальзывает, во-вторых, после разрыва оболочки его часто надо из неё выдавливать, наподобие содержимого тюбика. И наконец, длина бинта часто меньше, чем у классического и нередки случаи, когда одна подушечка отсутствует.

В отсутствие ППИ можно использовать обычный марлевый бинт, но он менее удобен, так как скользит, марается в крови и так далее.

При большом дефекте мягких тканей — заполняем его гемостатической губкой, обёрнутой вокруг бинта или тампакса, сверху прибинтовываем.

Правила наложения бинтовой повязки (рис. 3):

1. Больного следует усадить или уложить в удобное положение, чтобы бинтуемая область тела была неподвижна и имелся максимально удобный доступ к ране. В случае ранений головы, шеи, груди, верхних конечностей — лучше делать это в положении больного сидя, если позволяет его состояние. При ранениях живота, области таза и ног повязку лучше накладывать в положении больного «лёжа на спине», а под крестец подкладывать валик из свёрнутой одежды.

2. Бинтуемая часть конечности должна быть в том положении, в каком она будет находиться после наложения повязки. Для плечевого сустава — это слегка отведённое положение, для локтевого — согнутое под прямым углом предплечье. Область тазобедренного сустава бинтуют при выпрямленном положении конечности, коленного — при чуть согнутом, голеностопного — стопа устанавливается под углом 90 градусов к голени.

3. Бинтующий должен стоять лицом к больному, следить за его состоянием и избегать ненужного травмирования при наложении повязки.

4. Ширина бинта (тип бинта или другого перевязочного средства) выбирается соответственно размерам раны и типу бинтуемого сегмента тела.

5. Бинты раскатывают слева направо, против часовой стрелки, головку бинта обычно держат в правой руке, свободный конец — в левой.

6. Бинтование всегда производят от периферии к центру (снизу-вверх).

7. Бинтование всегда начинают с двух-трёх закрепляющих туров (круговых витков) бинта. Их накладывают на наиболее узкую неповреждённую область тела около раны. (В случае ППИ, как мы помним, наоборот — подушечки на раны, первые же витки — поверх них).

8. Каждый последующий оборот бинта должен перекрывать предыдущий на половину или на две трети его ширины.

9. Бинт раскатывают, не отрывая его головки от поверхности тела, что обеспечивает равномерное натяжение бинта на всём протяжении повязки.

10. Если бинт израсходован, а бинтование необходимо продолжить, тогда под конец бинта подкладывают начало нового и укрепляют круговым туром, затем бинтование продолжают.

11. Бинтование рекомендуется завершать 2–3 круговыми турами, наложенными в проекции закрепляющих туров, с которых начиналось бинтование.

12. Повязка завершается надёжным закреплением конца бинта. Конец бинта разрезают (разрывают) продольно, полученные полосы перекрещивают между собой, затем обводят вокруг бинтуемого сегмента и завязывают узлом. Закрепить конец бинта можно также английской булавкой, полосками лейкопластыря, прошить нитками, либо продёрнуть кровоостанавливающим зажимом сквозь туры бинта и завязать узлом.

13. Узел, которым закреплён конец бинта, не должен находиться: в проекции раны (другого повреждения), на затылочной и височной области, на спине, на подошвенной поверхности стопы, на ладонной поверхности кисти.

Повязка должна быть аккуратной, экономичной, полностью закрывать перевязочный материал, наложенный на рану, не должна соскальзывать. разматываться и причинять больному беспокойство.

Ранения грудной клетки.

При ранениях в грудную полость может проникнуть воздух и привести к опаданию легкого (так называемый пневмоторакс), а также изменению положения сердца и крупных сосудов средостения. Такое состояние очень быстро приводит к смерти пострадавшего.

Симптомами пневмоторакса являются:

а. Трудности при дыхании.

б. Посинение губ, десен и лица.

в. Нарастающая боль в груди.

г. Сильный шок.

Первая помощь:

• Убедиться в том, что дыхательные пути чисты.

• Наложить на рану герметичную оболочку ППИ прорезиненной стороной к поверхности кожи. Строго на голое тело — между оболочкой и поверхностью кожи не должно быть ничего!

• Плотно (но не чрезмерно) прибинтовать круговыми турами бинта оболочку к грудной стенке.

• Обезболить.

• Не давать пострадавшему еды или питья.

• По возможности — провести инфузионную терапия.

• Обеспечить приоритетную доставку в лечебное учреждение.

Предпочтительно нахождение пострадавшего в полусидячем положении — как во время наложения повязки, так и при дальнейшей транспортировке. Это несколько облегчит его состояние.

Неплохой альтернативой бинтованию является прикрепление герметичной оболочки ППИ к поверхности грудной стенки путём приклеивания его вдоль края с трёх сторон лейкопластырем. Не прикреплённой оставляем нижнюю грань. При этом способе воздух, наполняющий плевральную полость при напряжённом пневмотораксе, может выходить наружу и это уменьшает риск развития тяжёлых осложнений.

Ранения брюшной полости.

Раненые в живот транспортируются в положении «лягушки» — на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, колени разведены в стороны. В случае если органы брюшной полости не выступают из раны, нужно наложить повязку, как в случае обычного ранения. В случае если выступают: не трогать выпавший кишечник и не пытаться засунуть его обратно, накрыть его повязкой (лучше всего специализированный бандаж для ранений живота, стандартов НАТО. Если его нет — можно использовать санитарную косынку. Косынку нужно намочить перед наложением и следить, чтобы она не высохла при транспортировке.

В случае повреждения внутренних органов в боевых условиях возможны только противошоковые мероприятия и необходима скорейшая (максимум шесть часов с момента ранения) доставка с стационар. Эти повреждения относятся к категории крайне серьезных ранений.

Симптомы: сильная боль и шок, отвердение мышц брюшного пресса.

Первая помощь при всех ранах брюшной полости:

1. Не давать пострадавшему еды или питья.

2. Остановить видимые кровотечения.

3. Обезболить.

4. Первоочередная доставка в лечебное учреждение.

Ранения тазовой области.

Особенностью тазовой области является большое количество мощных магистральных сосудов, нервных стволов и костей. Соответственно, большинство ранений этой области сопровождается тяжёлыми переломами и феерическим болевым шоком.

Первая помощь: обезболить, наложить на ранения бинтовые повязки, ноги связать вместе выше колена, у щиколоток, под колени поместить свернутое валиком одеяло — в том случае если это не вызывает у пострадавшего дополнительных болезненных ощущений. Попросить пострадавшего воздержаться от мочеиспускания насколько это возможно (лучше одеть на него специальный памперс для взрослых), возможно скорее доставить в стационар.

Обращаться с такими ранеными надлежит с максимальной осторожностью, не допуская смещения отломков костей в области перелома.

Повязки для ран образца НАТО.

Судебно-экспертное управление Следственного комитета Российской Федерации;

Казанский государственный медицинский университет

Анисимов А.А.

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Вопросы экспертам при назначении комиссионных судебно-медицинских экспертиз по фактам неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи

Авторы:

Спиридонов В.А., Анисимов А.А.

Журнал:

Судебно-медицинская экспертиза. 2020;63(6): 4‑8

Как цитировать:

Спиридонов В.А., Анисимов А.А.

Вопросы экспертам при назначении комиссионных судебно-медицинских экспертиз по фактам неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи. Судебно-медицинская экспертиза.

2020;63(6):4‑8.

Spiridonov VA, Anisimov AA. Questions to experts when appointing a commission of forensic medical examinations based on adverse outcomes of medical care. Sudebno-Meditsinskaya Ekspertisa. 2020;63(6):4‑8. (In Russ.).

https://doi.org/10.17116/sudmed2020630614

?>

В последние годы в нашей стране отмечается рост количества обращений граждан в правоохранительные органы и суды с заявлениями о привлечении медицинских работников к уголовной ответственности [1]. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в 2015 г. в следственные органы поступило 4376 таких заявлений, в 2016 г. — 4947, в 2017 г. — 6050, а в 2019 г. количество жалоб на ненадлежащее оказание медицинской помощи составило 6599.

В таких случаях, согласно ч. 1 ст. 195 УПК РФ, следователь выносит постановление о назначении судебной экспертизы, в котором ставит перед экспертами ряд вопросов [2]. С основными вопросами в рамках классической экспертизы трупов и живых лиц в судебной медицине правоприменительная практика давно определилась, но до сих пор чрезвычайно актуальна грамотная постановка вопросов следователями при назначении комиссионных судебно-медицинских экспертиз по факту неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи [3, 4]. В настоящее время нет единого научно обоснованного регламента для таких экспертиз. В связи с этим следователи ставят десятки и даже сотни вопросов, избыточно загружая экспертов и значительно удлиняя сроки экспертиз. Формирование единых подходов к постановке вопросов экспертам при назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы по «врачебным» делам имеет не только научно-практическое, но и важное социально-экономическое значение.

Цель работы — анализ рекомендаций для судебно-медицинского и юридического сообществ по постановке вопросов при назначении судебно-медицинских экспертиз в случаях неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи.

Материал и методы

Изучили справочники и учебные пособия для следователей и судей по данной теме. Проанализировали 50 постановлений следователей Следственного комитета Российской Федерации, в которых проведение комиссионных судебно-медицинских экспертиз поручено региональным бюро судебно-медицинской экспертизы и негосударственным экспертам.

Результаты и обсуждение

Данная проблема не является новой. Еще в 1885 г. в руководстве к изучению судебной медицины для юристов, составленном доктором медицины В. Штольцом в Военно-юридической академии г. Санкт-Петербурга, подробно представлены вопросы, разрешаемые экспертами при различных видах судебно-медицинских экспертиз. Отдельный раздел был посвящен «разрешению экспертизы в делах об ошибках врачей в лечении». В нем предлагались следующие вопросы:

«1. Было ли сделано в данном случае правильное распознавание болезни?

2. Не было ли упущения во времени к подаче терапевтического, оперативного или акушерского пособия, повлекшего за собою вред здоровью или смерть больного, хотя диагностика была правильна?

3. Не было ли неуместного употребления того или другого метода лечения, неуместного или неумелого производства той или другой операции?

4. Употребленная доза известного лекарства, соответствовала ли установившимся в науке указаниям и не причинила ли вред больному?

5. Доказанное врачебное упущение было ли делом случайной ошибки или злонамеренным действием?» [5].

В целом для своего времени вопросы составлены достаточно грамотно и затрагивают диагностику, лечение и даже оценку вреда здоровью пациента. Более того, на каждый вопрос дан развернутый комментарий, объясняющий возможности эксперта-врача и критерии экспертного ответа. Так, в комментариях к первому вопросу автор указывает на объективные трудности диагностики болезней и нередкое сочетание нескольких заболеваний: «Ошибки в диагностике, будучи сами по себе очень существенны, не дают права относиться к обвиняемому строго, так как организм не физическая машина, которую можно разобрать на составные части и осмотреть каждую из них отдельно».

Справочники, вышедшие в современной России, не содержат никаких рекомендаций. В них приведены ссылки на нормативно-правовые акты и извлечения, которыми рекомендуется руководствоваться следователю и дознавателю [6, 7].

В справочнике следователя по осмотру происшествия, подготовленном учеными и специалистами ВНИИ МВД России и ЭКЦ МВД России, отражено современное состояние деятельности следователя при производстве осмотра различных мест происшествия: при незаконном обороте наркотических средств, незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершении незаконной охоты, дорожно-транспортных происшествиях и др., но нет производства осмотра места происшествия при неблагоприятных исходах оказания медицинской помощи [8].

В отдельных справочниках предлагается ставить перед экспертом вопросы, по-видимому, прямо перенесенные из ст. 196 УПК РФ [2, 9].

В достаточно подробном «Справочнике следователя» [10] при назначении экспертизы трупа большое внимание уделяется классическим вопросам: «какова причина смерти; когда наступила смерть; каким орудием нанесены повреждения потерпевшему, возможно ли нанесение таких повреждений собственной рукой; что ел потерпевший перед смертью и когда; не употреблял ли потерпевший перед смертью алкоголь или наркотические вещества; не этим ли оружием нанесено повреждение?». В нем, однако, не даны рекомендации по расследованию неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи и назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Нет упоминаний о комиссионной экспертизе в справочнике «Экспертизы на предварительном следствии», составленном МВД РФ при участии судебно-медицинских экспертов РЦСМЭ и Минобороны РФ и «Справочнике следователя по назначению судебных экспертиз», изданном в Санкт-Петербургском университете МВД России в 2018 г. [11, 12].

В практическом «Справочнике следователя» 1992 г. [13] при назначении судебно-медицинской экспертизы в случаях нарушения медицинскими работниками профессиональной деятельности рекомендуется ставить 15 вопросов, например: «что в основном повлияло на исход заболевания — характер и тяжесть самого заболевания или врачебные ошибки, допущенные при лечении; обоснована ли научно методика, применявшаяся при лечении; верно ли выбрана методика оперативного вмешательства и точно ли она проведена?». Данные вопросы кажутся логичными, однако грамотность их постановки для эксперта вызывает сомнения, с одной стороны, в связи с невозможностью правовой трактовки понятия «врачебная ошибка», с другой — в связи с отсутствием на тот момент единых в современном понимании стандартов лечения среди ведущих научных медицинских школ.

В юридических учебниках в помощь следователю приведен примерный перечень вопросов, рекомендуемый для постановки экспертам при нарушении профессиональной деятельности медицинскими работниками. Так, в учебнике «Судебная медицина» [14] авторы рекомендуют 26 разноречивых и противоречивых вопросов, а именно: «имеются ли у потерпевшего признаки ятрогенного заболевания; что было решающим в исходе заболевания — характер и тяжесть самой болезни или врачебные ошибки, нарушения требований нормативных правовых актов, допущенных при лечении; были ли выполнены все правила послеоперационного вмешательства; давались ли потерпевшему только те лекарства, которые были назначены лечащим врачом, или же медсестра вводила (давала) какие-либо другие лекарства (какие именно) по собственной инициативе; были ли изъяты у потерпевшего органы или ткани? Если да, то какие, каким способом, с какой целью?».

Е.И. Галяшина и Е.Р. Россинская [15] в «Настольной книге судьи: судебная экспертиза» подробно рассматривают теоретические и организационные основы судебно-экспертной деятельности, приводят особенности их назначения, производства и оценки. В разделе «Судебно-медицинские экспертизы» авторы отмечают необходимость постановки следователем вопросов не только о причинах смерти больного (пострадавшего) и дефектах лечения, но также об объективных факторах, препятствующих правильной диагностике и лечению, и, что важно, о наличии прямой причинно-следственной связи между дефектами оказания медицинской помощи и неблагоприятным исходом.

В 2017 г. вышел подробный «Справочник по судебным экспертизам для следователей», подготовленный сотрудниками Московской академии Следственного комитета России [16]. В нем рассмотрены основные аспекты назначения следователем судебных экспертиз при расследовании преступлений: предмет, объекты, задачи экспертных исследований различного вида и, главное, рекомендуемые вопросы при назначении каждого вида экспертиз.

Отдельный раздел посвящен «судебно-медицинской экспертизе по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников (ятрогенных преступлениях)». В этом разделе авторы отмечают, что по делам о преступных ятрогениях в обязательном порядке проводится «судебно-медицинская экспертиза качества медицинской помощи», которая исследует фактические данные об обстоятельствах происшествия, устанавливаемые на основе специальных медицинских познаний.

На наш взгляд, в данном справочнике имеется смешение понятий. Судебно-медицинская экспертиза неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи проводится с участием судмедэксперта и привлекаемых экспертов — врачей соответствующего профиля. Такая экспертиза является комиссионной и регламентируется УПК РФ [2].

Экспертиза качества оказания медицинской помощи в соответствии со ст. 64 Федерального закона РФ от 21.11.11 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата. Такая экспертиза осуществляется либо в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, либо в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти [17].

Таким образом, использованное авторами понятие «судебно-медицинская экспертиза качества медицинской помощи», на наш взгляд, не совсем удачно и запутывает следователя при постановке вопросов в рамках и без того требующей специальных познаний судебно-медицинской экспертизы.

Справочник Московской академии Следственного комитета России содержит 29 вопросов как общего («Обоснован ли был отказ больному в госпитализации?»), так и конкретного («Какие дефекты или недостатки в оказании медицинской помощи были допущены, на каком этапе?») характера.

Если судить о качестве вопросов экспертам в рамках комиссионных судебно-медицинских экспертиз по «врачебным» делам, то Пленум Верховного суда РФ постановил, что назначать экспертизу по правовым вопросам нельзя, так как следователи и судьи должны решать их самостоятельно, в том числе и по квалификации преступлений [18, 19].

Таким образом, в настоящее время перед экспертами нельзя ставить правовые вопросы как не входящие в его компетенцию. В этой связи поставленные перед комиссией экспертов вопросы «Имела ли место халатность в действии хирурга?» и «Поздняя диагностика перитонита является ошибкой или несчастным случаем?» недопустимы, так как предполагают юридическую квалификацию при ответе.