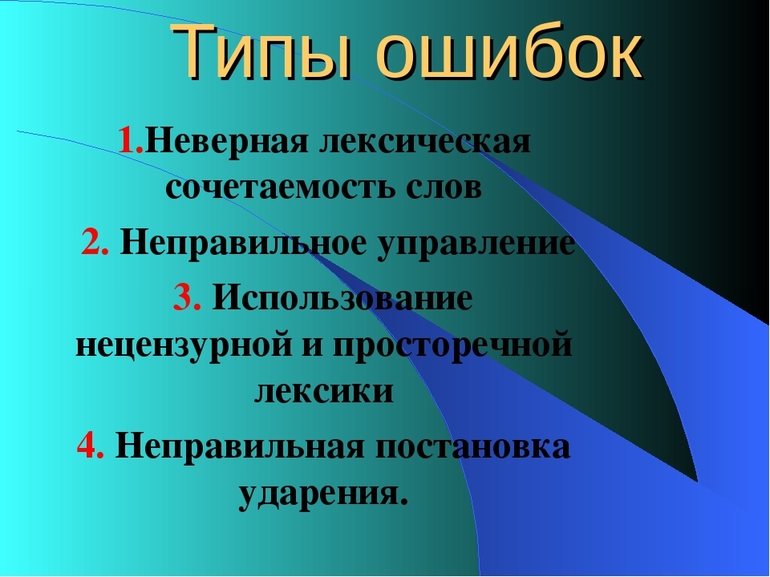

Типы ошибок:

1) неучет семантики

слова (употребление слова без учета его

значения)

а) алогизм (все

три

артиста квартета….)

б) анахронизм

(адрес МГЛУ — Метростроевская,

38)

в) подмена понятия

(во всех кинотеатрах демонстрируется

одно и то же название

фильма)

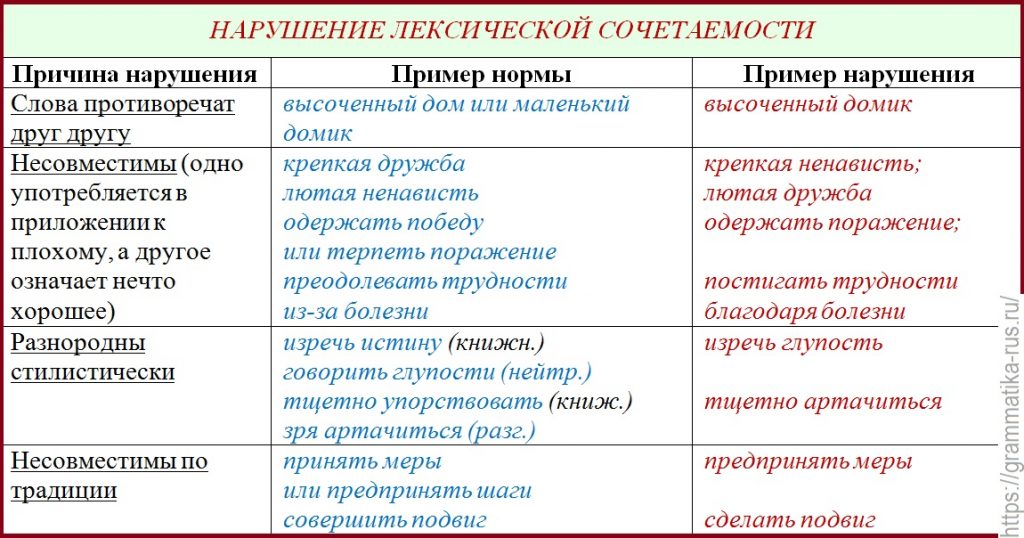

г) лексическая

несочетаемость (одержать поражение)

2) речевая

недостаточность

а) затуманивание

смысла (хозяевам следует выводить собак

в намордниках, чтобы не обижались)

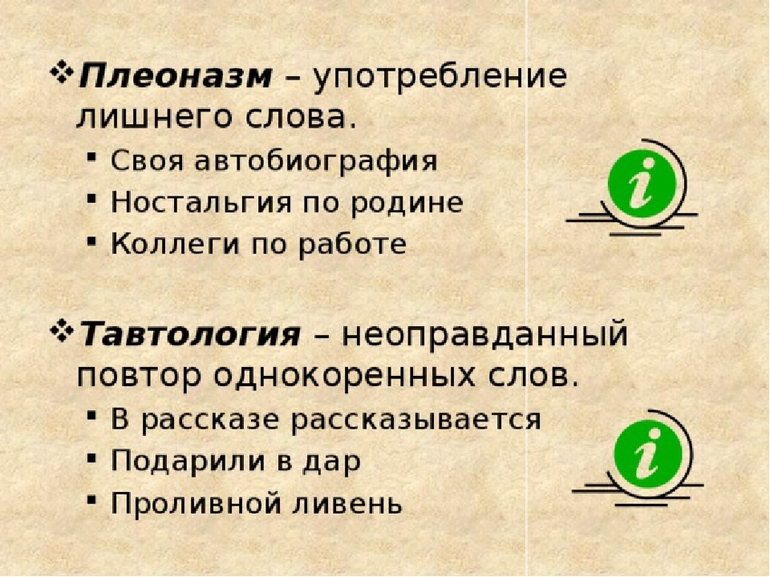

3) речевая избыточность

а) тавтология

(спросить вопрос)

б) плеоназм

(свободная вакансия)

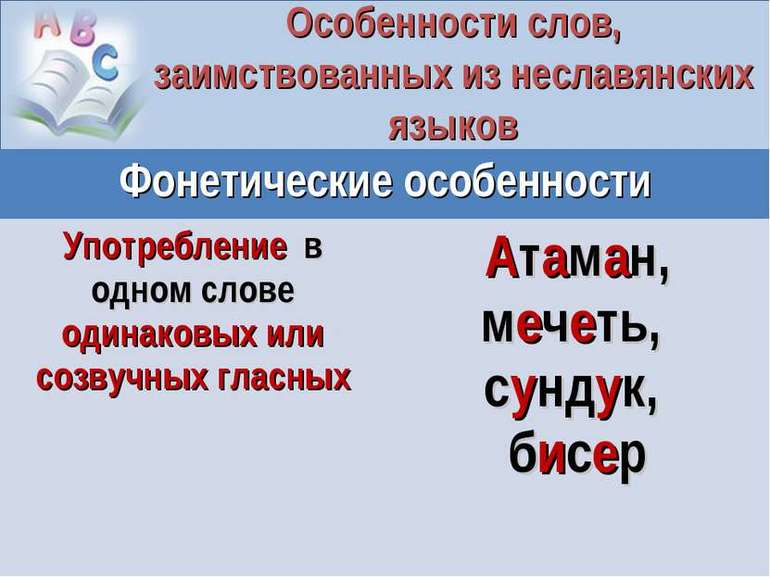

в) использование

заимствованных слов

г) превышение

меры в употреблении слов ограниченной

сфера распространения

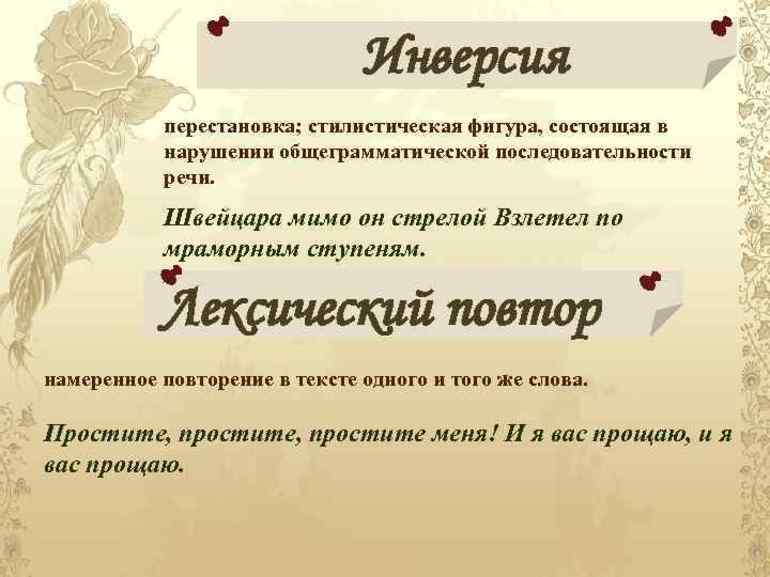

д) точный лексический

повтор как следствие речевой бедности

4) нарушение

грамматической формы

а) неправильное

образование формы слова (окно прикрыто

тонкой тюлью)

б) неправильное

образование синтаксической структуры

(на скамейке сидела девушка, которая

была окрашена в зеленый цвет)

5) неправильный

выбор значения многозначного слова

6) контекстуально-неуместное

употребление слова, характеризующего

образностью

7) двусмысленность

как результат контекстуально

неопределенного значения омонима

а) некорректный

выбор слова из синонимичного ряда

окраски

9) использование

родовых и видовых наименований как

однородных членов

10) использование

родового понятия вместо видового (вносит

канцелярский оттенок в изложения)

11) использование

в ближайшем контексте антонимов

(возникновение комического эффекта)

КОНТАМИНАЦИЯ

— Либо ошибка, либо прием в разделе

фразеологии — наложение, смешение двух

устойчивых выражений (ФЕ). Пример –

играть роль и иметь значение (играть

значение). Это

имеет роль в его профессиональном росте.

8.Стилистически маркированная и немаркированная лексика: функционально-стилевое расслоение лексики; стилистическое значение слова; смешение стилей; канцеляризмы, речевые штампы и языковые стандарты.

Стилистически

маркИрованная лексика

– лексика, ограниченная в своем

употреблении. Распространена не везде.

Имеет еще и некий довесок – стилистическое

значение. Она может использоваться

отдельными группами людей, объединенных

определенной общностью, функционирование

ее может быть ограничено определенной

ситуацией или во времени и т.д.

Стилистическая дифференциация лексики

проводиться по следующим признакам и

в соответствии с ними выделяются

следующие стилистические группировки:

1. По форме речевой

деятельности различают

а)

Лексику, не ограниченную формой речевой

деятельности

б)

Лексику устной речи (в основном –

разговорные слова)

в)

Лексику письменной речи (книжную лексику)

2. По обстановке

речевой деятельности различают

а)

Лексику, не ограниченную характером

обстановки

б)

Официальную лексику

в)

Торжественную лексику

г)

Неофициальную

д)

Фамильярную лексику

3. По

эмоционально-оценочному отношению

выделяют

а)

Эмоционально нейтральную лексику

б)

Эмоционально окрашенную лексику, т.е.

лексику, передающую пренебрежительное,

презрительное, шутливое и др. отношение

к предмету высказывания

4. По литературному

жанру различают

а)

Жанрово неограниченную лексику (слова,

используемые во всех жанрах литературных

произведений)

б)

Поэтическую, публицистическую лексику,

научные термины, канцеляризмы

5. По соответствию

общепринятой норме выделяют

а) Литературную

лексику

б) Просторечную

лексику

6. По социальной

общности людей, использующих лексику,

различают

а)

Общенародную лексику

б)

Социальные жаргонизмы, арготизмы

7. По профессиональной

общности выделяют

а)

Профессионально неограниченную лексику

б) Профессиональную

лексику

8. По территориальной

общности различают следующие типы

лексики

а)

Общенациональную, территориально

неограниченную лексику

б)

Территориально ограниченную лексику

(диалектизмы)

9. По времени

использования выделяют

а)

Современную лексику

б) Устаревшую

лексику (архаизмы)

|

Лексика |

|||

|

Нейтральная |

Стилистически |

||

|

Общеупотре- бительная |

Функциональная |

Эмоционально-экспрессивная |

|

|

Книжная |

Разговорная |

Стилисти-чески |

~ низкая |

|

Научная |

Официально-деловая |

Публицис-тическая |

Разговорная речь |

Стилистическое

значение

(=коннотативное значение) — дополнительное

значение на виду с лексическим и

грамматическим. Нейтральная лексика

стилистическим значением не обладает.

Чаще всего в слове

функциональная и экспрессивная окраска

совмещаются

Стилистически

окрашенная лексика РЯ:

1) слова, в которых

стилистическое значение является

исконной частью значения

2) стилистическое

значение привносится суффиксом или

реже приставкой (луч — лучик)

3) слова обладают

стилистическим значением только при

их переносном значении

Смешение стилей:

Характерной

особенностью современных публицистических

текстов является стилистически не

оправданное соединение

книжной и разговорной лексики.

Серьезным

стилистическим недостатком речи может

стать введение публицистической лексики

в тексты непублицистического характера.

В научном стиле

ошибки возникают из-за неумения автора

профессионально и грамотно использовать

термины. В научных произведениях

нецелесообразна замена терминов словами

близкого значения, описательными

выражениями.

Увлечение терминами

и книжной лексикой в текстах, не

относящихся к научному стилю, может

стать причиной псевдонаучности

изложения.

Причиной

стилистических ошибок в книжных стилях

может стать неуместное употребление

разговорных и просторечных слов. Их

использование недопустимо в

официально-деловом стиле.

Канцеляризмы

— элементы официально-делового стиля,

введенные в стилистически чуждый для

них контекст. Следует помнить, что

канцеляризмами эти речевые средства

именуются лишь в том случае, когда они

употреблены в речи, не связанной нормами

официально-делового стиля.

К

лексическим и фразеологическим

канцеляризмам относятся слова и

словосочетания, имеющие типичную для

официально-делового стиля окраску

(наличие, за

неимением, во избежание, проживать,

изымать, вышеперечисленный, имеет место

и т.п.).

Употребление их делает речь невыразительной

С

влиянием официально-делового стиля

обычно связывают употребление речевых

штампов. Речевыми

штампами

становятся получающие широкое

распространение слова и выражения со

стертой семантикой и потускневшей

эмоциональной окраской. Речевые штампы

прочно «блокируют» восприятие подобных

высказываний, которые невозможно

осмыслить.

Языковые

стандарты

— готовые, воспроизводимые в речи

средства выражения, используемые в

публицистическом стиле. В отличие от

штампа, стандарт не вызывает негативного

отношения, так как обладает четкой

семантикой и экономно выражает мысль,

способствуя быстроте передачи информации.

К

языковым стандартам относятся, например,

такие сочетания, получившие устойчивый

характер: Работники

бюджетной сферы, служба занятости,

международная гуманитарная помощь,

коммерческие структуры, силовые

ведомства, ветви российской власти, по

данным из информированных источников,

служба быта (питания, здоровья, отдыха

и т.д.). Эти

речевые единицы широко используются

журналистами, так как невозможно в

каждом конкретном случае изобретать

новые средства выражения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

17.11.2018254.98 Кб5ря.doc

- #

- #

- #

- #

Контаминация (от лат. сontaminacio) в лингвистике – это смешение, объединение двух в чем-нибудь сходных форм, слов или выражений.

В быту мы часто сталкиваемся с этим явлением, когда, оговариваясь, соединяем два слова. Часто это происходит и в детской речи, а дети — мастера в образовании новых слов.

Контаминация: примеры в русском языке

Подобные «скрещивания» бывают нескольких видов:

- в лексике (белток <= белок + желток, шкафоньер <= шкаф + шифоньер).

- во фразеологии (гроша выеденного не стоит <= яйца выеденного не стоит + ломаного гроша не стоит).

- в синтаксисе (О вкусах хорошо или никак <= О покойных либо хорошо, либо ничего + О вкусах не спорят).

В художественной литературе контаминация стала средством создания комического. Ею пользовались Чехов, Горький, Набоков для создания выразительных каламбуров.

С помощью контаминации может появиться и войти в язык новое слово или выражение (трагикомедия, поднять тост).

Контаминация — зло копирайтера!

Однако в письменной и устной речи мы обычно встречаемся с явлением контаминации как литературной неряшливости. Происходит это чаще всего от недостаточной начитанности автора, от поверхностного знания русской фразеологии.

В статьях веб-райтеров и копирайтеров можно встретить обороты:

- уделять роль

- уделить значение

- не имеет роли

- играть значение

- проходит красной полосой

- повышение по карьерной лестнице

- пожать удел

- улучшить уровень

- имеет место быть и другие.

Переводя с неверного русского на настоящий русский, получаем:

- уделять внимание

- играть роль

- иметь значение

- проходит красной нитью

- повышение по службе

- движение по карьерной лестнице

- получить в удел

- пожать плоды

- улучшить качество

- повысить уровень

- имеет место

- может быть.

Подобные смешения в практике копирайтера, конечно, недопустимы: это речевые ошибки, а ошибки надо искоренять.

Кроме того, создавая продающие тексты (контент для сайтов, печатные материалы компаний, рекламные посты и объявления), специалист популяризирует товар, услугу, компанию. Он информирует клиента, помогает сделать выбор и повышает доверие клиентов к товару или услуге. Нужно делать это грамотно, иначе:

Клиент может получить не информацию, а дезинформацию. Она оттолкнет образованного и грамотного покупателя — а это уже брак в работе копирайтера.

Заключение

Вывод простой: специалист, инструментом которого является язык, должен знать его законы, совершенствовать свою речь, уметь сомневаться в себе, чтобы заставить себя проверить статью по словарям и образовательным сайтам.

Контаминация является следствием недостаточной начитанности. Копирайтеру следует больше читать — и лучше бумажные книги и газеты. Интернет уже наводнен безграмотными статьями и неотредактированными художественными текстами.

|

Контаминация — латинское слово-термин, в переводе с этого древнего языка означает «смешение». Это слово имеет несколько значений: 1) смешение разных событий; 2) соединение текстов двух разных редакций одного произведения. В лингвистике словом «контаминация» в отношении слов называют смешение частей двух выражений. Таким образом возникают лексические ошибки. Например: выражение «играть значение» возникло в результате контаминации (смешения) двух выражений — играть роль и иметь значение. Проявить впечатление— контаминация выражений: проявить внимание и оказать впечатление. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим Алена Солнечная 5 лет назад Контаминация – это термин в науке о русском языке, означающий образование нового фразеологизма методом соединения двух или более фразеологических оборотов. Например, фразеологизм «уйти с головой в свою скорлупу» образован путем соединения двух равнозначных фразеологических оборотов «уйти с головой» и «уйти в свою скорлупу». В результате фразеологизм получает новый оттенок значения – погрузиться в себя, в свой эгоизм. Знаете ответ? |

Смотрите также: Кто поет песню «Жирная»? Слова, текст песни где посмотреть? Где слушать? Группа IOWA (Айова), песня «Бьет бит». Где найти слова, текст песни? Полина Гагарина, песня «Я не буду». Где найти слова, текст песни? Анна Седокова — «Пока, милый. Иди на фиг». Где найти слова, текст песни? M-BAND (Цой, Пиндюра, Рамм, Киоссе) — «Белый самолет». Слова, текст песни? Наргиз Закирова, песня «Ты — моя нежность». Где найти слова, текст песни? Ирина Дубцова, песня «Люби меня долго». Где найти слова, текст песни? Группа Джокеры, песня «Потанцуй со мной». Где найти слова, текст песни? M-BAND (Цой, Пиндюра, Рамм, Киоссе) — «Она вернется». Слова, текст песни? Песня из рекламы Сандерс Баскет, слова, текст где найти? |

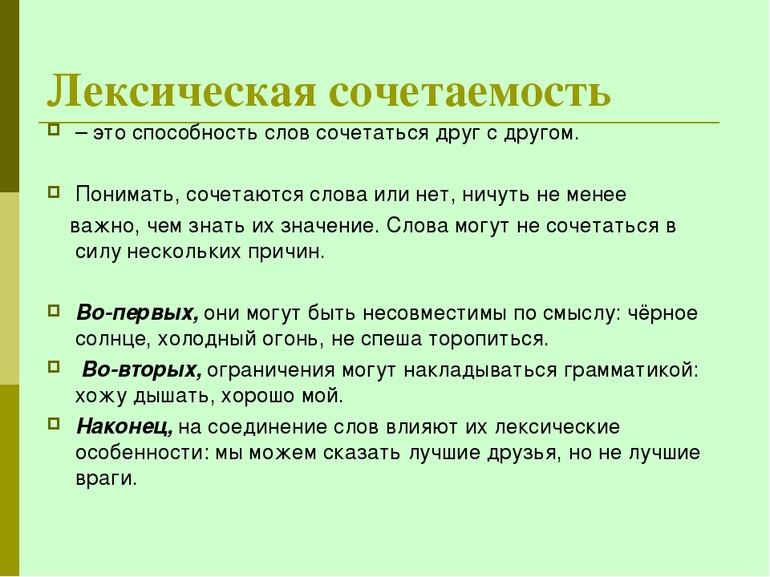

6.5. Ошибки, связанные с лексической сочетаемостью слов

При выборе слова следует учитывать не только его значение, но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической сочетаемости определяются значением слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и др.

Например, неудачной следует признать такую фразу: Личная неприязнь постепенно переросла в сильную вражду. Существительное вражда может сочетаться с прилагательным открытая, но не с прилагательным – сильная.

Очень распространёнными стали в речи такие ошибочные сочетания:

- не смыкать взгляда (правильно: не смыкать глаз );

- уютное впечатление (правильно: приятное впечатление; впечатление уюта );

- встреча созвана (правильно: встреча состоялась );

- повысить кругозор (правильно: расширить кругозор).

Речевые ошибки, связанные с сочетаемостью слов, часто возникают потому, что в одной и той же ситуации могут использоваться несколько устойчивых словосочетаний. И употребление компонента одного сочетания в составе другого приводит к смысловой неточности.

Например, такую ошибку содержит фраза: Разрешите поднять тост за нашего юбиляра. В ситуации застолья у нас традиционно используются два словосочетания: поднять бокал и произнести тост. В данном случае мы имеем дело с неправомерной заменой одного члена сочетаний другим.

Смешение внешне похожих словосочетаний – одна из самых распространённых в речи ошибок.

Так, уже традиционной стала ошибка типа: Улучшился уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту. Уровень может возрасти, повыситься, а улучшиться может качество. Поэтому корректной будет фраза: Улучшилось качество (повысился уровень) обслуживания пассажиров в нашем аэропорту.

При употреблении слов, которые имеют ограниченные возможности лексических связей, нарушение сочетаемости часто становится причиной комического звучания речи.

Например, расширение возможностей сочетаемости отглагольного прилагательного удручённый (в языке возможно: удручённый горем) делает следующую фразу нелепой и комичной: К нам пришли люди, удручённые опытом.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, не сочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо. В этом случае перед нами один из видов тропов – оксюморон.

Русский язык очень часто накладывает ограничения на сочетаемость даже близких по значению слов, даже синонимов. Поэтому в сложных случаях следует обратиться к помощи толковых словарей и специальных словарей сочетаемости.

Лексическая сочетаемость слов — нормы, нарушения и примеры употребления

Смысл понятия

Основой учения о сочетаемости слов является теория академика В. В. Виноградова. Известный лингвист предположил, что способность единиц речи к созданию связи друг с другом зависит от типа их лексических значений. Всего их три:

- свободные. Это почти все служебные слова, вспомогательные глаголы, некоторые прилагательные (хороший, плохой, большой, маленький). Они способны легко образовывать сочетания;

- фразеологически связанные. Подобные лексические значения предельно ограничивают возможность слов соседствовать с другими. К примеру, «бразды» могут быть только «правления» — нельзя сказать «бразды руководства» или «бразды власти». Есть лексемы, способные сочетаться с синонимами: закадычный + друг, товарищ или приятель, щекотливый + вопрос или положение, одержать + победу или верх;

- значения с ограниченной лексической сочетаемостью. Это слова, возможность употребления которых вместе с другими зависит от норм и традиций языка. К примеру, сказать «крепкая дружба» или «крепкий мороз» можно, а «крепкая ненависть» или «крепкая жара» — нельзя, хотя речь идёт об одних и тех же явлениях (чувствах и погоде).

Прежде всего смысл стоящих рядом слов не должен противоречить друг другу. Так, ошибочны сочетания «огромный домик», «отъявленный герой», «страшно красивый». Однако существует много выражений, неправильных с точки зрения логики, но при этом закрепившихся в языке: профилактика здоровья, громоотвод, выгодный кредит. Их употребляют по привычке.

Во избежание огрехов спорные примеры лексической сочетаемости слов необходимо сверять со словарём. Но важно помнить, что нормы не могут быть окончательно утверждёнными, так как язык постоянно обновляется. Этому способствует проникновение устной речи в средства массовой информации. Так, выражение «автор гола» ненормативно, но его можно услышать даже на центральных телеканалах.

Виды ошибок и причины их возникновения

Нарушения норм лексической сочетаемости часто встречаются даже у носителей языка. Трудность заключается в том, что необходимо не просто иметь обширный словарный запас, но и знать различные особенности современной речи. К примеру, сейчас уже невозможно объяснить, почему ночь и осень могут быть глубокими, а день и весна — нет.

В зависимости от того, чем регулируется комбинирование слов, различают три вида сочетаемости — семантическую, синтаксическую (грамматическую) и лексическую:

- Семантическая предполагает согласование по смыслу. Нарушение возникает, когда нет точного понимания значения слов. Распространённые примеры: «она женилась» вместо «она вышла замуж», «одолжить у друга денег» вместо «занять у друга денег».

- Синтаксическая сочетаемость подразумевает, что слова должны быть грамматически согласованы. Например, нельзя сказать «большинство времени», поскольку первая лексема употребляется только с существительными, означающими поддающиеся счёту предметы. Правильно — «бо́льшая часть времени». Кроме того, нарушение грамматической сочетаемости возникает при неверном глагольном управлении: говорить за жизнь, описывать об успехах, приехать с деревни.

- Случаи лексической сочетаемости самые сложные, поскольку для грамотного употребления слова необходимо учитывать всё богатство его ассоциативных связей. Так, прилагательное «закоренелый» помимо значения «застарелый, не поддающийся исправлению» имеет дополнительную негативную окраску, поэтому сказать «закоренелый преступник» можно, а «закоренелый филантроп» — нет.

Нарушения лексической сочетаемости

Об этих ошибках следует рассказать отдельно, так как они встречаются часто и имеют множество разновидностей. При этом отношение к недочётам двоякое: если автор отклоняется от нормы из-за собственной невнимательности, то это свидетельствует о его небрежном отношении к языку. Однако намеренное ошибочное словоупотребление допустимо, поскольку является художественным приёмом.

Яркий пример: сочетание «живой труп» в полицейской сводке и в литературном тексте. В первом случае это явное нарушение, поскольку речь идёт, скорей всего, о недоразумении, при котором живого человека сочли погибшим. Что касается второго примера, то в нём автор пытается словами изобразить крайнюю степень измождённости персонажа, поэтому употребление не возбраняется.

Все виды нарушений можно разделить на две основных группы — смысловые и стилистические ошибки.

Смысловые недочёты

Непонимание точных значений похожих слов приводит к появлению таких популярных фраз, как «удовлетворять потребностям», «заслужить известность», «длинное лечение», «логический вывод». Все они являются неправильными.

Самыми распространёнными причинами подобных ошибок считаются:

- Контаминация. Возникает при путанице похожих словосочетаний. Так, из «удовлетворять требования» и «отвечать потребностям» появилось «удовлетворять потребностям», а заодно «запросам», «критериям» и «правилам». Шаблонные «повысить качество» и «поднять уровень» привели к появлению фразы «улучшить уровень». Другие примеры: играть роль + иметь значение = играть значение, принять меры + предпринять шаги = предпринять меры, подорожали товары + повысились цены = подорожали цены, поднять бокал + сказать тост = поднять тост, уделять внимание + проявлять заботу = уделять заботу.

- Неразличение синонимов. У них бывают дополнительные значения, что и вызывает ошибки в употреблении. Например, «храбрый» и «смелый» похожи по смыслу, но первое прилагательное подразумевает лишь внешнее проявление качества, поэтому не сочетается со словами «мысль» или «идея». Другой пример: «построить» и «возвести». Второй глагол применяется к объектам, возвышающимся над поверхностью, и не сочетается с существительными, обозначающими хозяйственно-бытовые конструкции. Поэтому, к примеру, подвал или сарай можно только построить.

- Путаница в паронимах. Бо́льшая часть последних — однокоренные слова. Разные приставки и суффиксы придают им дополнительные оттенки значения или стилевую окраску, но из-за внешнего сходства часто возникают ошибки в употреблении. Распространённый пример — «оплатить за проезд» вместо «оплатить проезд» или «уплатить за проезд». Другие варианты, когда возможно непонимание: практичный и практический, логичный и логический, экономный и экономический, чужой и чуждый, военный и воинский, гарантийный и гарантированный, одеть и надеть.

Во всех перечисленных случаях неправильное словоупотребление портит речь и может привести к искажению смысла предложения (например, «проступок» вместо «поступок»), поэтому в трудных ситуациях надо сверяться со словарём.

Проблемы со стилистикой

В данном случае ошибки связаны с нарушением требований стиля, неоправданным употреблением эмоционально окрашенных слов, речевой избыточностью или недостаточностью. Примеры: патриот родины, управленческий менеджмент, соединить воедино, свободная вакансия, прейскурант цен.

Подобные фразы приходится слышать довольно часто, что указывает, с одной стороны, на недостаток знаний, а с другой — на желание разнообразить речь, сделать её более выразительной.

Самыми распространёнными стилистическими ошибками являются:

- Неуместное употребление канцеляризмов, например, «осуществить сравнение», «в данное время», «большое количество вещей», «испытывать чувство радости» вместо «сравнить», «сейчас», «много вещей» и «радоваться». В большинстве случаев длинные обороты можно заменить одним или двумя словами. Предложение от этого только выиграет.

- Неоправданное употребление просторечной, жаргонной, бранной лексики в литературном или деловом контексте. Этим часто грешит современная пресса: «обчистить квартиру», «демонстранты сматывают удочки», «дефицит налички», «отрываться на фестивале». Основной смысл, конечно, ясен, но не каждому зрителю или читателю нравится, когда с ним общаются на сленге.

- Смешение стилей. Например, употребление разговорных слов в научном или публицистическом тексте: «фишка корпускулярно-волнового дуализма света», «давеча на конгрессе присутствовали делегации разных стран».

- Периссология — одновременное употребление заимствованного и русского слова с похожими смыслами. Так, в сочетании «прейскурант цен» первая лексема означает «справочник цен на товары». Другие примеры: хронометраж времени, внутренний интерьер, ведущий лидер, атмосферный воздух, свободная вакансия, коллега по работе, памятный сувенир, перспективы на будущее, дополнительный бонус.

- Плеоназм — ошибка, аналогичная периссологии, но без использования заимствований. В сочетании присутствуют русские слова, близкие по смыслу, из-за чего возникает неуместное дублирование информации. Примере: главная суть, ценные сокровища, упасть вниз, май месяц, молодая девушка, впервые познакомиться, короткое мгновение, равная половина, бесплатный подарок, опытный специалист, неподтверждённые слухи.

- Тавтология — употребление однокоренных слов: рассказчик рассказывает, возобновить вновь, многократно приумножить, предложить другое предложение, проливной ливень, заработать зарплату, виток развития. Правда, подобные сочетания не являются ошибкой, когда подбор синонимов невозможен: варить варенье, белое бельё, словарь иностранных слов, загадать загадку, чёрные чернила, отслужить службу, болеть базедовой болезнью.

Особенности употребления заимствований

С появлением интернета русский язык начал активно пополняться. Ничего плохого в этом нет: система коммуникации просто реагирует на потребности общества, и так было всегда. Функция заимствований заключается не только в обозначении предметов и понятий: новые речевые единицы обогащают речь, являясь свидетельством прогресса и международных контактов.

Однако иностранные слова поначалу имеют в русском языке особый статус: их точное значение мало кому известно, родственные связи в новой среде отсутствуют, а грамматические свойства вызывают вопросы. При этом ощущается их современность и даже некое превосходство над привычной лексикой, из-за чего люди стремятся употреблять их в речи. Естественно, при этом допускаются многочисленные орфографические, орфоэпические, грамматические ошибки. С лексической сочетаемостью тоже возникают проблемы.

Самое распространённое нарушение связано с непониманием точного смысла. Например, нельзя сказать «консилиум учителей», так как первое слово означает собрание врачей. Другие неправильные варианты: приятный инцидент, роскошный мотель, автобусный круиз.

Второй распространённой ошибкой является употребление иностранного слова без внесения нового смысла в сочетание. Например, «презентация парфюма» вместо «презентация духов» уместна, когда речь идёт о каком-то особом аромате или о целом классе подобных изделий, поскольку две заимствованных лексемы создают ощущение важности события. Если же мероприятие посвящено обычным духам, то русский синоним предпочтительней.

Ещё одна ошибка заключается в нагромождении иностранных терминов с целью придать речи более научный вид. Хорошо, если они употреблены в правильном значении. Но даже в этом случае понять смысл фразы непросто. Например, «селекция рентабельности собственности» вместо «отбор более прибыльных видов собственности».

Намеренные нарушения как стилистический приём

В художественных произведениях и публицистических текстах несочетаемость может использоваться для усиления выразительности речи. Такой приём позволяет создавать яркие образы, добавлять словам новые оттенки смысла. В качестве примеров можно вспомнить названия литературных произведений: повести Б. Л. Васильева «Завтра была война», романов Ю. В. Бондарева «Горячий снег» и А. Азимова «Конец вечности».

Соседство слов со взаимоисключающими смыслами легло в основу оксюморона — стилистического приёма, любимого многими поэтами и писателями. У А. С. Пушкина встречается «пышное природы увяданье», у Н. А. Некрасова — «убогая роскошь наряда». Существуют сочетания, значения которых понятны и вне художественного контекста: долгий миг, горькая радость, сладкая боль, звонкая тишина, грустный праздник.

Нарушить правила компоновки слов можно для придания речи комичности, что часто делают юмористы в своих выступлениях: «гения признали заживо», «прощать чужие достоинства», «наши заклятые друзья», «правительство добилось ухудшения жизни народа».

Вопрос лексической сочетаемости является сложным. Многие варианты употребления закреплены традицией, и объяснить их не могут даже языковеды. Однако постоянное расширение словарного запаса, использование словаря и стремление излагать мысли красиво и правильно поможет не только избежать ошибок, но и сделать свою речь более яркой, образной и запоминающейся.

1.2. Смысловая точность речи. Выбор слова

1.2.1. Слово — основа для понимания текста

Работа над стилем произведения — это прежде всего работа над его лексикой, так как слово — основа для понимания речи. Неясность речи есть неизменный признак неясности мысли, утверждал Л.Н. Толстой; шутя, писатель заметил: «Если бы я был царь, я бы издал закон, что писатель, который употребит слово, значения которого он не может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розог».

Стилистический подход к изучению лексики выдвигает в качестве важнейшей проблему выбора слова для наиболее точного выражения мысли. Правильное употребление слов автором представляет собой не только достоинство стиля, но и необходимое условие информативной ценности произведения, действенности его содержания. Неправильный выбор слова искажает смысл высказывания, порождая не только лексические, но и логические ошибки в речи.

Слова следует употреблять в строгом соответствии с их семантикой, т.е. значением. Каждое знаменательное слово имеет лексическое значение, называя явления и предметы действительности, которым в нашем сознании соответствуют определенные понятия. При четком изложении мысли используемые авторами слова полностью соответствуют своему предметно-логическому значению. В.Г. Белинский писал: «Каждое слово в поэтическом произведении должно до того исчерпывать все значение требуемого мыслию целого произведения, чтоб видно было, что нет в языке другого слова, которое тут могло бы заменить его».

1.2.2. Поиск нужного слова

Поиск единственно необходимого в тексте слова требует от писателя напряжения творческих сил и неустанного труда. Этот труд порой отражен в рукописях, позволяющих нам ознакомиться с лексическими заменами, которые сделал автор, шлифуя стиль произведения. Например, в черновике повести А.С. Пушкина «Дубровский» находим такую правку: Члены (суда) встретили его (Троекурова) с изъявлениями глубокого уважения [глубокой преданности ; глубокого подобострастия ] — последнее слово наиболее выразительно охарактеризовало поведение подкупленных Троекуровым чиновников, и писатель оставил его в тексте.

Очень много работали над своими рукописями Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн и другие русские писатели. Поиск нужного слова отражает их авторедактирование. Интересно сравнить первоначальный и окончательный варианты некоторых текстов наших классиков. Приведем примеры из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».

| Первоначальный вариант | Опубликованный текст |

| 1. Поднявшийся ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. | 1. Сорвавшийся ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. |

| 2. Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. | 2. Зашумели запорожцы и разом почуяли свои силы. |

| 3. . Посмеялись над православною верою. | 3. Поглумились над православною верою. |

| 4. — «Добре!» — повторилось в рядах запорожцев. | 4. — «Доброе слово сказал и кошевой!» — отозвалось в рядах запорожцев. |

| 5. «Ну, ну, рассказывай, что такое!» — отвечала в один голос толпа. | 5. . кричала в один голос толпа. |

| 6. Эти слова проникнули молнией. | 6. Эти слова пролетели молнией. |

Стремление найти точные слова побуждает писателей править текст, сопоставляя возможные варианты выражения мысли. У Н.А. Некрасова находим такую стилистическую правку в описании сцены «у парадного подъезда», которая так поразила поэта, сочинившего впоследствии известное стихотворение: «- Делать нечего, [пошли, айда, направились, потянулись] завернули в кабак». Как видим, автору не так легко было подобрать глагол движения, передавший настроение обиженных крестьян.

Стилистическая правка писателей в рукописи отражает последний этап работы над текстом, а какой труд предшествовал этому, сколько черновиков было написано и потом уничтожено, сколько раз автор произносил «про себя» ту или иную фразу, прежде чем записать ее на бумаге, — об этом можно только догадываться.

А.П. Чехов так отзывался о своей работе: «. Я занят, занят по горло: пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю». Брату он советовал: «Надо люто марать», — замечая: «. Я не хочу признавать рассказов без помарок». Упрекая одного из молодых писателей в небрежности, А.П. Чехов напоминал: «Рукописи всех настоящих мастеров испачканы, перечеркнуты вдоль и поперек, потерты и покрыты латками, в свою очередь перечеркнутыми и изгаженными». И рекомендовал работать так: «Надо рассказ писать 5-6 дней и думать о нем все время. Надо, чтобы каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу дня два. ». Этот огромный труд писателя над словом скрыт от нас, потому что мы видим уже готовое произведение. Исследователь же, сравнивая черновики и беловой вариант, сопоставляя различные редакции произведений, отчасти проникает в творческую лабораторию писателя и по лексическим заменам может судить о том, как он трудился над словом.

Много лексических замен сделал А.И. Куприн, работая над статьей «Памяти Чехова». Вот примеры более точного выбора слов в процессе стилистической правки рукописи самим писателем:

| Варианты | Опубликованный текст |

| 1. — А ведь никто не знает , что самое главное в этом человеке. | 1. — А ведь никто не догадывается , что самое характерное в этом человеке. |

| 2. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и нежным . не рассчитывая на признательность . | 2. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым . не рассчитывая на благодарность . |

| 3. …Приезжал, кажется, с главной целью показать больному тогда А. П-чу постановку его пьесы. | 3. . Приезжал, кажется, с исключительной целью. |

Интересна правка М. Горького в романе «Мать»:

| Варианты (редакция 1907 г.) | Окончательный текст |

| 1. Ей вдруг показалось, что сын преувеличил опасность собрания. | 1. Ей вдруг подумалось. |

| 2. Мать знала, что весь этот шум поднят работой ее сына. | 2. Мать понимала, что этот шум поднят работой ее сына. |

| 3. Он поднял плечи и опустил. | 3. Он пожал плечами. |

Обычно писатели в процессе редактирования сами устраняют лексические ошибки. Стилистическую правку рукописи может выполнять и редактор. Авторы, для которых литературный труд — занятие непривычное, нуждаются в помощи редактора, хотя литературное редактирование текста и не является обязательным условием его публикации.

1.2.3. Речевые ошибки, вызванные неправильным выбором слова

В процессе литературного редактирования рукописи редактору часто приходится отмечать ошибки в словоупотреблении. Неправильный выбор слова делает речь неточной, а порой искажает смысл высказывания: Погода сопутствовала хорошему отдыху (вместо благоприятствовала); У куниц скоро появится наследство (имеется в виду потомство); Я хочу продолжить семейную династию и потому решил стать офицером (вместо традицию). В таких случаях говорят об использовании слова без учета его семантики . Подобные лексические ошибки возникают в результате стилистической небрежности автора, невнимательного отношения к слову или плохого знания языка. Так, в газетной статье читаем: Новые железные дороги возникнут в трудных для освоения районах. Слово «возникнуть» означает «появиться, начаться, образоваться, зародиться», оно не подходит для наименования действия, которое требует значительных усилий. Возникнуть могут подозрение, тревога, сомнение (состояния самопроизвольные), возникают трудности, препятствия. Железные дороги не могут возникнуть, их прокладывают люди.

Употребление слов без учета их семантики меняет значение высказывания: Начало 1992 года было отмечено ухудшением климатических условий — метелями, резким понижением температуры. Автор имел в виду, конечно, погодные условия (плохую погоду), климат не мог измениться за один год.

При чтении рукописи редактору приходится взвешивать каждое слово, устраняя подобные ошибки. Стилистическая правка в таких случаях часто сводится к простой лексической замене:

| 1. Минеральные и витаминные добавки, введенные в рацион, очень калорийны . | 1. Минеральные и витаминные добавки, введенные в рацион, очень полезны . |

| 2. Платиновые термометры сопротивления работают в сложных условиях. | 2. Платиновые термометры сопротивления применяются в сложных условиях. |

| 3. Мы обращаем главное внимание на развитие качества продукции. | 3. Мы заботимся об улучшении качества продукции. |

Однако иногда, добиваясь точности и ясности, приходится прибегать к более сложным видам правки, обновляя лексический состав предложения, изменяя формулировки, перестраивая конструкцию. Рассмотрим примеры такой стилистической правки:

| 1. После звонка людям трудно пробраться в зал, приходится долго стоять в очереди из-за узкой двери. | 1. После звонка люди толпятся возле узкой двери и долго не могут войти в зал. |

| 2. Сферой формирования общественного сознания человека, его нравственных качеств, духовной жизни является художественная литература. | 2. На формирование общественного сознания человека, его нравственных принципов, на его духовную жизнь огромное влияние оказывает художественная литература. |

Употребление слов без учета их семантики может стать причиной алогичности и даже абсурдности высказывания.

В одном очерке было написано: «. И стоят наши дальневосточные березки в своем подвенечном саване » (автор перепутал саван и фату).

Подобные ошибки возникают под влиянием ложных ассоциаций. На вступительном экзамене в Академию печати юноша написал в сочинении: «Я знаю, что еще живы предки А.С. Пушкина» (конечно, он имел в виду потомков поэта). Абсурдность высказывания в подобных случаях придает фразе комическое звучание.

Неточность словоупотребления объясняется не только низкой речевой культурой автора; иногда сознательно не хотят употребить то или иное слово, чтобы завуалировать отрицательный смысл высказывания. Пишут: фантазирует вместо врет, принимал подарки вместо брал взятки и т.д. Вспомним эпизод из рассказа А.И. Куприна «Дознание»: «Спроси его, взял он у Есипаки голенища?

Подпоручик опять убедился в своей неопытности и малодушии, потому что из какого-то стыдливого и деликатного чувства не мог выговорить настоящее слово « украл ». Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются эвфемизмами (от гр. eu — хорошо, phēmi — говорю). Эвфемистичность речи нередко объясняется стремлением автора притупить критическую остроту высказывания при описании негативных явлений нашей жизни. Например, в местной газете корреспондент сообщал: Правление колхоза уделяло мало внимания охране общественной собственности, в то время как следовало бы признать, что правление колхоза безответственно отнеслось к охране общественной собственности (или закрывало глаза на расхищение общественной собственности). Неточность речи в подобных случаях уводит читателя от истины, искажает смысл.

Неправильный выбор слова может стать причиной различных речевых ошибок. Так, из-за неточного словоупотребления может возникнуть анахронизм (нарушение хронологической точности при употреблении слов, связанных с определенной исторической эпохой): В Древнем Риме недовольные законами плебеи устраивали митинги (слово «митинг» появилось значительно позднее, причем в Англии); В XVIII веке в Ленинграде было закрыто несколько типографий (название города на Неве, которое употребил автор, было неизвестно в XVIII веке, следовало написать: в Петербурге).

Неправильное словоупотребление нередко приводит и к логическим ошибкам. В числе их назовем алогизм — сопоставление несопоставимых понятий, например: Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. Получается, что синтаксис сравнивается с научными статьями. Устраняя алогизм, можно написать: Синтаксис энциклопедических статей отличается от синтаксиса других научных статей, или: Синтаксис энциклопедических статей имеет ряд особенностей, несвойственных синтаксису других научных статей. Часто выявление алогизма не вызывает затруднений, стилистическая правка в этих случаях проста:

| 1. Клюв лесного рябчика по цвету не отличается от обыкновенного рябчика. | 1. Клюв лесного рябчика по цвету не отличается от клюва обыкновенного рябчика. |

| 2. Композиция туркменских сказок имеет много общего со сказками европейскими. | 2. Композиция туркменских сказок имеет много общего с композицией европейских сказок. |

| 3. Поломку в машине можно сравнить с нездоровым человеком, а слесаря — с врачом. | 3. Поломку в машине можно сравнить с заболеванием человека, а слесаря — с врачом. |

Однако иногда алогизмы не столь очевидны, и, чтобы устранить их, приходится значительно изменять авторский текст. Например: Наши знания о богатствах недр земли являются лишь незначительной частью скрытых, еще больших богатств. Можно предложить такие варианты стилистической правки этой фразы: Мы еще так мало знаем о богатейших залежах полезных ископаемых, тайну которых хранят недра земли; В недрах земли скрыты огромные богатства, о которых мы еще так мало знаем; Наши знания о полезных ископаемых еще так неполны! Мы знаем лишь о незначительной части богатств, скрытых в недрах земли.

Причиной нелогичности высказывания может стать подмена понятия, которая часто возникает в результате неправильного словоупотребления: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется одно и то же название фильма. Конечно, демонстрируется фильм, а не его название. Можно было написать: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется один и тот же фильм. Подобные ошибки в речи возникают и вследствие недостаточно четкой дифференциации понятий, например: Приближения дня премьеры коллектив театра ждет с особым волнением (ждут не приближения премьеры, а когда состоится премьера).

В случае подмены понятия стилистическая правка может быть различной: иногда достаточно заменить неудачно употребленное слово, в других случаях лексическая замена сочетается с использованием новых, уточняющих слов, наконец, порой необходимо переделать предложение, чтобы верно передать авторскую мысль.

| 1. Радушные хозяева потчуют гостей разнообразным подбором национальных блюд. | 1. Радушные хозяева потчуют гостей разнообразными национальными блюдами. |

| 2. Фильм завершается театральным занавесом с эмблемой «Чайки». | 2. В конце фильма мы видим на экране театральный занавес с эмблемой «Чайки». |

| 3. Мороз, а работа кипит, потому что работники аэропорта устали от такого продолжительного времени нелетной погоды. | 3. Мороз, а люди трудятся, потому что работникам аэропорта надоело вынужденное бездействие во время нелетной погоды. |

Нелогичной нашу речь делает и неоправданное расширение или сужение понятия, возникающее вследствие смешения родовых и видовых категорий: При хорошем уходе от каждого животного можно надаивать по 12 л молока (следовало употребить не родовое наименование -животное, а видовое — корова); В любое время суток медицина должна прийти на помощь ребенку . Надо было написать:В любое время суток медицина должна прийти на помощь больному (ведь в медицинской помощи нуждаются не только дети).

Особенно часто приходится наблюдать употребление родового наименования вместо видового, и это не только лишает речь точности, приводит к утрате тех конкретных сведений, которые составляют живую ткань повествования, но и придает стилю официальную, подчас канцелярскую, окраску. Родовые наименования нередко представляются говорящим более значительными, создают впечатление «важности» высказывания. Поэтому, как заметил писатель П. Нилин, «человек, желающий высказаться «некультурнее», не решается порой назвать шапку шапкой, а пиджак пиджаком. И произносит вместо этого строгие слова: головной убор или верхняя одежда» (Нилин П. Опасность не там // Новый мир. — 1958. — № 4.). К.И. Чуковский в книге «Живой как жизнь» вспоминал, как при подготовке радиопередачи «отредактировали» выступление молодого литератора, который собирался сказать: «Прошли сильные дожди». «Заведующий клубом поморщился:

— Так не годится. Надо бы литературнее. Напишите-ка лучше вот этак: «Выпали обильные осадки».

К сожалению, это необоснованное пристрастие к родовым наименованиям становится своеобразным трафаретом: некоторые авторы, не задумываясь, отдают предпочтение атмосферным осадкам перед дождями, ливнями, изморосью, снегом, метелью; зеленым насаждениям — перед сиренью, жасмином, рябиной, черемухой; водоемам — перед озерами, прудами, реками, ручьями. Замена видовых категорий родовыми делает нашу речь бесцветной, казенной. Не случайно большой художник слова С.Я. Маршак обращался к своим современникам с горьким упреком: «. Обеды, ужины мы называли пищей, а комната для нас жилплощадью была».

Причина нелогичности высказывания, искажения его смысла иногда кроется и в нечетком разграничении конкретных и отвлеченных понятий, например: Нужно подумать о кормах на зиму для общественного животноводства (имеются в виду, конечно, корма для животных, скота).

Рассмотрим примеры стилистической правки предложений, в которых нелогичность высказывания является следствием неоправданного расширения понятия или его сужения, замены конкретного понятия отвлеченным:

| 1. Нам рассказали о писателе и прочитали отрывки из его творчества. | 1. Нам рассказали о писателе и прочитали отрывки из его произведений. |

| 2. Три часа продолжался темпераментный ритм народной бразильской музыки. | 2. Три часа продолжалась темпераментная бразильская народная музыка. |

| 3. Новогодняя елка стала любимым праздником нашего детства. | 3. Новогодняя елка стала любимым праздником наших детей. |

Искажение смысла и даже абсурдность высказывания возникают в результате несоответствия посылки и следствия, например: Быстрота размножения вредителей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется с ними борьба. Получается, что чем больше борются с вредителями, тем быстрее они размножаются. В этом случае следовало бы писать не о размножении вредителей, а об уничтожении, тогда мысль была бы сформулирована правильно. Приемлемы различные варианты стилистической правки предложения: Быстрота уничтожения вредителей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется с ними борьба; Настойчивая борьба с вредителями ведет к более быстрому их уничтожению; Чтобы быстрее уничтожить вредителей, надо вести с ними упорную и планомерную борьбу; При упорной борьбе с вредителями можно быстрее добиться их уничтожения и т.д.

Логические ошибки в речи — большое зло: они не только порождают неясность высказывания, искажают его смысл, но и ведут к абсурдности, неуместному комизму речи. Пародийное звучание тех или иных утверждений в подобных случаях сводит на нет их информативную ценность. Одна реклама, расхваливая таблетки для тех, кто хочет похудеть, утверждает: Фирма гарантирует уменьшение веса на сто процентов .

Еще пример. Работая над рукописью статьи «Физкультура и здоровье», редактор находит в ней рассуждение:

Страшна не старость, а дряхлость, поэтому лучше умереть молодым и здоровым . Так думают многие.

Абсурдность высказывания в этом случае возникла из-за того, что автор не заметил подмены понятия, употребив слово умереть, а следовало написать: Хорошо бы остаться до конца жизни молодым и здоровым или: Сохранить бы до глубокой старости бодрость и здоровье. Внимательное отношение к лексике, правильный выбор слова, вдумчивый анализ логической стороны речи помогут автору и редактору избежать подобных ошибок.

1.2.4. Лексическая сочетаемость

Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их точное значение, необходимо еще учитывать особенности лексической сочетаемости слов, т.е. их способности соединяться друг с другом. Так, «похожие» прилагательные длинный, длительный, долгий, долговременный, продолжительный по-разному «притягиваются» к существительным: длительный период, продолжительный период (но не длинный, долгий, долговременный период); долгий путь, длинный путь; продолжительные сборы, долговременный кредит. Нередко слова с одинаковым значением могут иметь разную лексическую сочетаемость (ср.: истинный друг — подлинный документ).

В основе учения о лексической сочетаемости лежит положение акад. В.В. Виноградова о фразеологически связанных значениях слов, которые имеют единичную сочетаемость (закадычный друг) или ограниченные возможности сочетаемости (черствый хлеб, батон; черствый человек, но нельзя сказать «черствая конфета» (шоколадка), «черствый товарищ» (отец, сын).

Для разработки теории лексической сочетаемости большое значение имело выделение Виноградовым фразеологических сочетаний и установление основных типов лексических значений слов в русском языке. Фразеологическими сочетаниями занимается фразеология, предметом лексической стилистики является изучение соединения в речи слов, имеющих свободные значения, и определение тех ограничений, которые накладываются языком на их лексическую сочетаемость.

Многие лингвисты подчеркивают, что лексическая сочетаемость слова неотделима от его смысла. Некоторые ученые, исследуя проблемы лексической сочетаемости, приходят к выводу о том, что абсолютно свободных сочетаний лексем в языке не существует, есть только разные по возможностям сочетаемости группы слов. При такой постановке вопроса уничтожается различие между свободными сочетаниями и фразеологически связанными.

Соединение слов в словосочетания может наталкиваться на разного рода ограничения. Во-первых, слова могут не сочетаться из-за их смысловой несовместимости (фиолетовый апельсин, облокотился спиной, вода горит); во-вторых, объединение слов в словосочетание может быть исключено в силу их грамматической природы (мой — плыть, близко — веселый); в-третьих, объединению слов могут препятствовать их лексические особенности (слова, обозначающие, казалось бы, соединимые понятия, не сочетаются; говорят причинить горе, неприятности, но нельзя сказать причинить радость, удовольствие).

В зависимости от ограничений, регулирующих соединение слов, различают три типа сочетаемости: семантическую (от термина «семантика» — значение слова), грамматическую (точнее, синтаксическую) и лексическую.

Семантическая сочетаемость нарушена, например, в таких случаях: К сегодняшнему часу сведений еще нет; Необходимо ускорить урегулирование кровопролития ; Девичья фамилия моего отца Собакин; После гибели Ленского ни дуэли Ольга женилась на гусаре. Смешные сочетания слов, не правда ли? Но если вдуматься, в иных случаях возникает очень нежелательный подспудный смысл: не прекратить , а лишь урегулировать кровопролитие.

Пародийный пример нарушения грамматической сочетаемости известен: Моя твоя не понимает (притяжательные прилагательные не могут соединяться с глаголами, стоящими в личной форме). Еще примеры: Наш лидер здоров вдоль и поперек ; Большинство времени депутаты тратят на дискуссии.

Самым резким нарушением законов «притяжения слов» является лексическая несочетаемость: Голос цифр не утешителен; В недалеком прошлом у нас всем зажимали языки . Яркий эффект «обманутого ожидания» юмористы обыгрывают в едких шутках: Мы потерпели победу и больше не вправе медлить; Достигли зияющих вершин .

Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется неправильным употреблением многозначных слов. Так, в своем основном значении слово глубокий может свободно соединяться с любым другим, подходящим по смыслу: глубокий (то есть имеющий большую глубину) колодец, залив, водоем, озеро, река. Однако в значении «достигший предела, полный, совершенный», это слово сочетается с немногими (глубокая осень, зима, но не лето, не весна, глубокая ночь, тишина, но не утро, не день, не шум; глубокая старость, но не юность). Поэтому нас смешит заявление: В глубоком детстве он был похож на мать.

Слово состояться толкуется в словарях посредством синонимов произойти, осуществиться, однако в отличие от них этот глагол уместен, если намеченные мероприятия готовились, планировались (Состоялось собрание; Состоялась встреча кандидата в депутаты Думы с избирателями). А если корреспондент пишет: На улицах города состоялись вооруженные столкновения , — можно подумать, что вооруженные столкновения кем-то готовились, планировались. Как видим, нарушение лексической сочетаемости может привести к искажению смысла высказывания.

Лексическая стилистика должна сосредоточить свое внимание на оценке лексической сочетаемости. Однако границы между различными типами сочетаемости очень нечеткие, поэтому при стилистическом анализе текста приходится говорить не только о «чистой» лексической сочетаемости, но и учитывать различные переходные случаи.

Все знаменательные слова, имеющие свободные значения, условно можно разделить на две группы. Одним свойственна сочетаемость, практически не ограниченная в пределах их предметно-логических связей; таковы, например, прилагательные, характеризующие физические свойства предметов — цвет, объем, вес, температуру (красный, черный, большой, маленький, легкий, тяжелый, горячий, холодный), многие существительные (стол, дом, человек, дерево), глаголы (жить, видеть, работать, знать). Другую группу образуют слова, имеющие ограниченную лексическую сочетаемость (причем в случае многозначности слов, это ограничение может распространяться лишь на отдельные их значения). Эта группа слов вызывает особый интерес.

Ограничения лексической сочетаемости обычно свойственны словам, которые редко встречаются в речи. Слова, имеющие максимальную частотность употребления (они входят в 2500 наиболее частотных слов русского языка), легко вступают в лексические связи. Например, при сравнении сочетаемости слов страх и боязнь оказалось, что более активно сочетается с различными глаголами слово страх.

Лексическая сочетаемость слов носит внутриязыковой характер. В родном языке мы обычно «предсказываем» возможные варианты лексических связей слов (в основном по интуиции). Пометы лексической сочетаемости в толковых словарях редки и непоследовательны. Практическое значение имеет «Словарь сочетаемости слов русского языка» под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина (2-е изд. М., 1983).

1.2.5. Нарушение лексической сочетаемости как стилистический прием

К оценке лексической сочетаемости в экспрессивной речи нельзя подходить с обычной меркой, здесь законы «притяжения» слов друг к другу особые. В художественных и публицистических произведениях границы лексической сочетаемости могут быть расширены. Например, замечено, что ограничения семантической сочетаемости не распространяются на переносное словоупотребление: возможны словосочетания, которые кажутся бессмысленными, если составляющие их слова понимать в буквальном значении (закат пылает, годы летят, черные мысли). Семантическая несочетаемость слов не является препятствием для создания художественных образов. Именно нарушение привычных связей слов, придающее им новые оттенки значения, лежит в основе многих классических образов, ставших хрестоматийными примерами эпитетов, метафор, метонимий: седой зимы угрозы (П.); Колокольчик звонко плачет, и хохочет, и визжит (Вяз.); Порой влюбляется он страстно в свою нарядную печаль. (Л.); пузатое ореховое бюро (Г.); умственное и нравственное декольте, плешивый силлогизм (С.-Щ.).

Нарушение лексической сочетаемости может стать действенным средством создания комического звучания речи в юмористическом контексте: С того дня и постигла Евстигнейку слава (М. Г.); яблоко с родинкой, кипучий лентяй (И. и П.); на основе всесторонней и обоюдоострой склоки (И. Ильф); холостой фокстерьер (Л. Ленч). Нарушение лексической сочетаемости как яркий стилистический прием создания комического эффекта лежит в основе различных шуток, афоризмов, которые обычно публикуются на юмористических страницах журналов, газет. Например: Гения признали заживо («ЛГ»);Трудно прощать чужие недостатки, но еще труднее прощать чужие достоинства; наши заклятые друзья; закоренелый передовик; Наконец правительство добилось значительного ухудшения жизни народа;С перестройкой нас постигло еще одно событие: гуманитарная помощь Запада (из газ.).

Несочетаемость делает броскими заголовки: «Жанр, обреченный на успех» (о пародии); «Воспоминания о будущем» (название кинофильма); «Наедине со всеми» (пьеса А. Гельмана); «Пожизненный друг» (о «дружбе» В. Жириновского с Саддамом Хусейном); «Сталкеры поднебесья» (о вертолетчиках, работавших в зонах повышенной радиации); «Включите тишину»; «О чем молчали в метро»; «Долгая, многосерийная жизнь»; «Букет из звезд» (эстрады). Нередко поэты нарушают лексическую сочетаемость. Выразительны необычные сочетания слов в песнях Вл. Высоцкого: Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. В неэкспрессивной, прозаической речи словосочетания «ходить пятками», «босые души» показались бы невозможными, абсурдными, но, в поэтическом контексте, они поражают своей художественной силой. Еще пример из песни того же автора: К утру расстреляли притихшее горное эхо. И брызнули камни, как слезы, из раненых скал.

1.2.6. Нарушение лексической сочетаемости как речевая ошибка

Если автор не стремится к достижению определенной стилистической цели, нарушение лексической сочетаемости становится речевой ошибкой. В этом отражается характерная особенность диалектической природы языка: в одном случае явление, представляющее собой отклонение от языковой нормы, оказывается действенным средством создания речевой экспрессии, в другом — свидетельством небрежности, невнимательного отношения автора к слову. Непроизвольное нарушение лексической сочетаемости — весьма распространенная речевая ошибка.

«Хотя в этих соревнованиях наши любимые фигуристы одержали поражение , зрители приветствуют их стоя», — говорит спортивный комментатор (но: одерживают победу, терпят поражение). «Может, и к тебе пришла бессонница, и лежишь ты, не смыкая взгляда синего», — пишет поэт (но: можно сомкнуть глаза, а не взгляд). В очерке журналист замечает: «Котловина производила уютное впечатление » (можно производить приятное впечатление, а не уютное). Некоторые слова часто употребляются в речи в неправильных сочетаниях (встреча созвана, беседа прочитана, усилить внимание, уделить значение, повысить кругозор и др.).

Нарушение лексической сочетаемости может быть вызвано контаминацией внешне похожих словосочетаний. Например, говорят: удовлетворять современным потребностям, смешивая сочетанияудовлетворять требования и отвечать потребностям; С него взыскали материальный ущерб в пользу потерпевших (материальный ущерб может быть возмещен; взысканы могут быть деньги); Улучшили художественный уровень экспозиций народные музеи (уровень может возрасти, повыситься; улучшить можно качество). Еще примеры контаминации словосочетаний: предпринять меры (принять меры — предпринять шаги); заслужил известность (приобрел известность — заслужил уважение); неослабная помощь (постоянная помощь — неослабное внимание); не играет значения (не играет роли — не имеет значения). Смешение словосочетаний послужило поводом для шутки:

О вкусах не спорят:

Одни уважают урюк в рассоле,

Другие любят с горчицей варенье.

Но все это не и меет роли

И, кроме того, не играет значенья .

При употреблении слов, которые имеют предельно ограниченные возможности лексических связей, нарушение лексической сочетаемости часто становится причиной комического звучания речи. Например: Серьезные проблемы обрушивались на молодых предпринимателей врасплох ; Руководители обратили серьезное внимание на достигнутые недостатки ; Они работали как самые отъявленные специалисты ; К нам пришли люди, удрученные опытом . Комизм в таких случаях возникает потому, что слова, имеющие ограниченную лексическую сочетаемость, подсказывают варианты словосочетаний с нередко прямо противоположным значением (ср.: достигнутые успехи, отъявленные мошенники, удрученные горем).

Рассмотрим примеры стилистической правки предложений, в которых нарушена лексическая сочетаемость:

| 1. Эти функции поручаются отделам рекламы. | 1. Эти функции возлагаются на отделы рекламы. |

| 2. В музее выставлены реликвии, преподнесенные делегациями. | 2. В музее выставлены подарки, преподнесенные делегациями. |

| 3. Главная сила Сибири — в ее обильной минерально-сырьевой базе . | 3. Сила Сибири — в ее богатейшей минерально-сырьевой базе . |

Как видим, стилистическая правка в основном сводится к замене слов, употребление которых привело к нарушению лексической сочетаемости.

1.2.7. Речевая недостаточность

Небрежное отношение к языку может стать причиной речевой недостаточности — случайного пропуска слов, необходимых для точного выражения мысли:Дирекции надо стремиться от этого равнодушия (пропущено избавиться); Картины маслом помещают в рамы (пропущено написанные). Речевая недостаточность часто возникает в устной речи, когда говорящий торопится и не следит за правильностью высказывания. Комические ситуации при этом возникают, если «оратор» обращается к присутствующим, пользуясь микрофоном. Так, на выставке собак можно услышать обращения к хозяевам породистых псов:

— Уважаемые участники, разберитесь по породам и приготовьтесь к параду!

— Товарищи участники, тщательно оботрите морды от слюны для облегчения осмотра зубной системы!

— Призеры, срочно явитесь для награждения. Владельцы без намордников награждаться не будут.

Из подобных призывов администратора следует, что все эти испытания ожидают не собак, а их владельцев, потому что именно им адресована речь. При речевой недостаточности очень часто возникает неясность, вот примеры таких ошибок, попавших в протоколы и другие деловые документы: Гр. Калиновский Л.Л. следовал по улице без номерного знака; Установить день сдачи страховых агентов в бухгалтерию до 10 числа каждого месяца; Интересующих вас лиц вышлем почтой; Классным руководителям обеспечить явку своих родителей.

Вследствие речевой недостаточности нарушаются грамматические и логические связи слов в предложении, затемняется его смысл. Пропуск слов может совершенно исказить мысль автора: Для улучшения производственных показателей необходимо объединить всех работников, занимающихся вопросами экономики (надо: объединить усилия всех работников); Ввиду холода в помещении делаем только срочные переломы — объявление на двери рентгенкабинета (имеются в виду срочные рентгенологические снимки переломов).

Вследствие пропуска слова могут возникнуть различные логические ошибки. Так, отсутствие нужного звена в выражении мысли приводит к алогизму: Язык героев Шолохова резко отличается от героев других писателей (можно сравнивать язык героев Шолохова только с языком героев других писателей); Условия города отличны от села (допустимо сравнение условий жизни в городе только с условиями жизни в селе).

Нередко в результате пропуска слова происходит и подмена понятия. Например: Больные, не посетившие амбулаторию в течение трех лет, выкладываются в архив — речь идет о карточках больных, а из текста следует, что «в архив сдаются больные». Подобная речевая недостаточность порождает комизм и абсурдность высказывания [Куйбышевский речной порт производит мужчин на постоянную и временную работу портовыми рабочими («Кр.»); Она заняла второе место по гимнастике среди девушек 2-го разряда («Кр.»); Инспекция государственного страхования приглашает вас в любой четверг в Госстрах для получения травмы (объявление)].

Речевая недостаточность, возникающая как следствие стилистической небрежности автора, легко поддается правке: нужно вставить случайно пропущенное слово или словосочетание. Например:

| 1. Фермеры стремятся добиться увеличения овец в хозяйстве. | 1. Фермеры стремятся добиться увеличения поголовья овец в хозяйстве. |

| 2. Соревнования показали, что в нашем городе появились сильные шашисты на стоклеточной доске. | 2. Соревнования показали, что в нашем городе появились сильные шашисты, играющие на стоклеточной доске. |

| 3. Изохроны — линии на географических картах, проходящие через точки земной поверхности, в которых то или иное явление наступает в один и тот же момент. | 3. Изохроны — линии на географических картах, проходящие через точки, соответствующие точкам земной поверхности, в которых то или иное явление природы наступает в один и тот же момент. |

Если же говорящий «не находит слов» для правильного выражения мысли и строит предложение кое-как, опуская те или иные звенья в цепочке логически связанных понятий, фраза становится недостаточно информативной, сумбурной, и редактору, исправляющему такое высказывание, приходится много трудиться, чтобы добиться ясности. Например, в рукописи статьи о восстановлении полиграфического предприятия читаем: На первых порах устанавливалось оборудование форматом в полпечатного листа. По этой «усеченной» информации нелегко догадаться, что при возобновлении работы полиграфического комбината вначале установили оборудование лишь для изготовления продукции форматом в половину печатного листа. Недостаточная информативность предложения, в котором опущены важные слова и словосочетания, особенно часто приводит к абсурдности высказывания, что можно было наблюдать в «застойные времена», когда наши газеты печатали многочисленные репортажи о «победах и завоеваниях» при выполнении пятилетних планов. Например: В эту смену, между 16 и 20 часами, и был выработан тысячный миллиард советских энергетиков. Из такого сообщения непросто восстановить истину; в действительности речь идет о том, что советские энергетики, работавшие в вечернюю смену, дали стране тысячный миллиард киловатт-часов электроэнергии.

Речевую недостаточность как распространенную ошибку следует отличать от эллипсиса — стилистической фигуры, основанной на сознательном пропуске того или иного члена предложения для создания особой выразительности. Наиболее экспрессивны эллиптические конструкции без глагола-сказуемого, передающие динамичность движения (Я за свечку, свечка — в печку! Я за книжку, та — бежать и вприпрыжку под кровать. — Чук.). При эллипсисе нет необходимости «восстанавливать» пропущенные члены предложения, так как смысл эллиптических конструкций ясен, и введение в них уточняющих слов лишит их экспрессии, присущей им легкости. При речевой недостаточности, напротив, восстановление пропущенных слов необходимо, без них предложение стилистически неприемлемо.

1.2.8. Речевая избыточность

Умение найти точные слова для наименования тех или иных понятий помогает добиться краткости в выражении мысли, и, напротив, стилистическая беспомощность автора нередко приводит к речевой избыточности — многословию. На многословие как на большое зло неоднократно обращали внимание ученые, писатели А.П. Чехов заметил: «Краткость — сестра таланта». А.М. Горький писал, что лаконизм, как и точность изложения, даются писателю нелегко: «. Крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногим было сказано много, „чтобы словам было тесно, мыслям — просторно“».

Многословие проявляется в различных формах. Нередко можно наблюдать навязчивое объяснение всем известных истин: Потребление молока является хорошей традицией, молоком питаются не только дети, потребность в молоке, привычка к молоку сохраняется до глубокой старости. Плохая ли это привычка? Надо ли от нее отказываться? — Нет! Подобное пустословие, естественно, пресекается редактором: рассуждения, не представляющие информативной ценности, при литературном редактировании исключаются. Однако такая правка-сокращение не имеет прямого отношения к лексической стилистике, так как затрагивает не лексическую сторону текста, а его содержание.

Предметом лексической стилистики является речевая избыточность, возникающая при повторной передаче одной и той же мысли, например: Их потрясло зрелище пожара, свидетелями которого они были ; Наши спортсмены прибыли на международные соревнования для того, чтобы принять участие в соревнованиях, в которых будут участвовать не только наши, но и зарубежные спортсмены ; Он не мог оставаться в стороне от семейных конфликтов, как муж женщины и отец детей ; Машинный парк обновили новыми машинами (выделенные слова лишние).

Иногда проявление речевой избыточности граничит с абсурдностью: Труп был мертв и не скрывал этого. Такие примеры многословия стилисты называют ляпалиссиадами. Происхождение этого термина небезынтересно: он образован от имени французского маршала маркиза Ля Палиса , погибшего в 1525 г. Солдаты сочинили о нем песню, в которой были слова: Наш командир еще за 25 минут до своей смерти был жив. Нелепость ляпалиссиады — в утверждении самоочевидной истины.

Ляпалиссиады придают речи неуместный комизм нередко в таких ситуациях, которые возникли в результате трагических обстоятельств. Например: Поскольку ответственный редактор сборника умер, необходимо ввести в состав редколлегии нового редактора из ныне живущих ; Мертвый труп лежал без движения и не проявлял признаков жизни .

Речевая избыточность может принимать форму плеоназма. Плеоназмом (от гр. pleonasmos — излишество) называется употребление в речи близких по смыслу и потому излишних слов (главная суть, повседневная обыденность, бесполезно пропадает, предчувствовать заранее, ценные сокровища, темный мрак и т.п.). Часто плеоназмы появляются при соединении синонимов расцеловал и облобызал;долгий и продолжительный; мужественный и смелый; только, лишь; тем не менее, однако; так, например.

Еще А.С. Пушкин, считая краткоcть одним из достоинств произведения, упрекал П.А. Вяземского в письме к нему за то, что в его сказке «Черта местности» речь одного из героев «растянута», а фраза «Еще мучительней вдвойне едва ли не плеоназм».

Плеоназмы обычно возникают вследствие стилистической небрежности автора. Например: Местные работники леса не ограничиваются только охраной тайги, но и не допускают также , чтобы напрасно пропадали богатейшие дары природы. При стилистической правке выделенные слова необходимо исключить. Однако следует отличать такое проявление речевой избыточности от «мнимого плеоназма», к которому автор обращается сознательно как к средству усиления выразительности речи. В этом случае плеоназм становится ярким стилистическим приемом. Вспомним Ф. Тютчева: Небесный свод, горящий славой звездной. Таинственно глядит из глубины, И мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены ; С. Есенина: Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду. Еще пример: Не вернется вспять время, когда история нашей страны переписывалась в угоду лживой идеологии (из газ.).

Употребление плеонастических сочетаний характерно и для фольклора: Ты куда, Вольга, идешь ? Куда путь держишь ? Чтоб по имени тебе место дать, по изотчеству . В устном народном творчестве традиционно использовались экспрессивно окрашенные плеонастические сочетания грусть-тоска, море-окиян, путь-дороженька и под.

Разновидностью плеоназма является тавтология (из гр. tauto — то же самое, logos — слово). Тавтология как явление лексической стилистики может возникать при повторении однокоренных слов (рассказать рассказ, умножить во много раз, спросить вопрос, возобновить вновь), а также при соединении иноязычного и русского слова, дублирующего его значение (памятные сувениры, впервые дебютировал, необычный феномен, движущий лейтмотив). В последнем случае иногда говорят о скрытой тавтологии.

Повторение однокоренных слов, создающее тавтологию, — очень распространенная ошибка (Истец доказывает свою правоту бездоказательными доказательствами ; Рост преступности вырос ; Граждане пешеходы ! Переходите улицу только по пешеходным переходам !). Употребление однокоренных слов создает ненужное «топтание на месте», например: . Совершенно закономерно вытекает определение , что производительность труда на определенных ступенях развития техники определяется совершенно определенными закономерностями . Чтобы осмыслить подобное высказывание, надо, прежде всего, избавиться от тавтологии. Возможен такой вариант стилистической правки: Вытекает вполне обоснованный вывод, что производительность труда на различных ступенях развития техники определяется объективными закономерностями.

Однако повторение однокоренных слов не всегда следует рассматривать как стилистическую ошибку. Многие стилисты справедливо считают, что исключать из предложений однокоренные слова, заменяя их синонимами, не всегда необходимо: в одних случаях это невозможно, в других это может привести к обеднению, обесцвечиванию речи. Несколько однокоренных слов в близком контексте стилистически оправданы в том случае, если родственные слова являются единственными носителями соответствующих значений и их не удается заменить синонимами (тренер — тренировать; выборы, избиратели — выбирать; привычка — отвыкнуть; закрыть — крышка; варить — варенье и др.). Как избежать, скажем, употребления однокоренных слов, когда надо сказать: На кустах расцвели белые цветы;Книга отредактирована главным редактором?

В языке немало тавтологических сочетаний, употребление которых неизбежно, так как в них используется терминологическая лексика (словарь иностранных слов, звеньевая пятого звена, бригадир первой бригады и т.п.). Приходится мириться с таким, например, словоупотреблением: следственные органы. расследовали; болеть базедовой болезнью; подрубку пласта ведет врубовая машина и т.п.

Многие родственные с этимологической точки зрения слова в современном языке утратили словообразовательные связи (ср.: снять — поднять — понять — обнять — принять, песня — петух, утро — завтра). Такие слова, имеющие общий этимологический корень, не образуют тавтологических словосочетаний (черные чернила, красная краска, белое белье).

Тавтология, возникающая при сочетании русского слова и иноязычного, которые совпадают по значению, обычно свидетельствует о том, что говорящий не понимает точного смысла заимствованного слова. Так появляются сочетания юный вундеркинд, мизерные мелочи, внутренний интерьер, ведущий лидер, интервал перерыва и т.п. Тавтологические сочетания подобного типа иногда переходят в разряд допустимых и закрепляются в речи, что связано с изменением значений слов. Примером утраты тавтологичности может быть сочетание период времени. В прошлом лингвисты считали это выражение тавтологическим, так как греческое по происхождению слово период значит «время». Однако слово период постепенно приобрело значение «промежуток времени», и поэтому выражение период времени стало возможным. Закрепились в речи также сочетания монументальный памятник, реальная действительность, экспонаты выставки, букинистическая книга и некоторые другие, потому что в них определения перестали быть простым повторением основного признака, уже заключенного в определяемом слове. Не требует стилистической правки и тавтология, возникающая при употреблении аббревиатур в научном и официально-деловом стилях, например: система СИ [т.е. «система Система Интернациональная» (о физических единицах)]; институт БелНИИСХ (институт Белорусский научно-исследовательский институт сельского хозяйства).

Тавтология, как и плеоназм, может быть стилистическим приемом, усиливающим действенность речи. В разговорной речи используются такие тавтологические сочетания, как сослужить службу, всякая всячина, горе горькое и др., вносящие особую экспрессию. Тавтология лежит в основе многих фразеологизмов (есть поедом, видать виды, ходить ходуном, сиднем сидеть, набит битком, пропадать пропадом). Особенно важное стилистическое значение приобретают тавтологические повторы в художественной речи, преимущественно — в поэтической.

Встречаются тавтологические сочетания нескольких типов: сочетания с тавтологическим эпитетом (И новь не старою была, а новой новью и победной. — Сл.), с тавтологическим творительным падежом (И вдруг белым-бела березка в угрюмом ельнике одна. — Сол.). Тавтологические сочетания в тексте выделяются на фоне остальных слов; это дает возможность, прибегая к тавтологии, обратить внимание на особо важные понятия (Итак, беззаконие было узаконено ; Все меньше и меньше остается у природы неразгаданных загадок ). Важную смысловую функцию несет тавтология в заголовках газетных статей («Зеленый щит просит защиты »; « Крайности Крайнего севера», « Случаен ли несчастный случай ?», « Устарел ли старина велосипед?»).

Тавтологический повтор может придавать высказыванию особую значительность, афористичность ( Победителю ученику от побежденного учителя . — Жук.; По счастью, модный круг теперь совсем не в моде . — П.; И устарела старина , и старым бредит новизна. — П.). Как источник речевой экспрессии тавтология особенно действенна, если однокоренные слова сопоставляются как синонимы (Точно они не виделись два года, поцелуй их был долгий, длительный. — Ч.), антонимы (Когда мы научились быть чужими? Когда мы разучились говорить? — Евт.).

Как и всякие повторы, тавтологические сочетания повышают эмоциональность публицистической речи [Седьмая симфония (Шостаковича) посвящена торжеству человеческого в человеке . На угрозу фашизма — обесчеловечить человека — композитор ответил симфонией о победном торжестве всего высокого и прекрасного. — А. Т.].

Нанизывание однокоренных слов используется в градации (от лат. gradatio — постепенность) — стилистической фигуре, основанной на последовательном повышении или понижении эмоционально-экспрессивной значимости (О! ради наших прошлых дней погибшего, погубленного счастья, не разрушай в душе моей к прошедшему последнего участья! — Ог.).

В экспрессивно окрашенной речи тавтологические повторы, как и повторение звуков, могут стать выразительным средством фоники (Потом тягачи с пушками потянулись , полевая кухня проехала, потом пехота пошла . — Шол.). Поэты часто совмещают оба приема — повторение корней и повторение звуков (Все хорошо: поэт поет, критик занимается критикой. — Маяк.).

Возможность каламбурного столкновения однокоренных слов позволяет использовать тавтологию как средство создания комизма, сатирической окраски. Этим приемом блестяще владели Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин (Позвольте вам этого не позволить; Писатель пописывает, а читатель почитывает). Как средство комизма используют тавтологию и современные авторы юмористических рассказов, фельетонов, шуток (Деловитость: Делай не делай, а всех дел не переделаешь; Коровка, прозванная божьей, безбожно истребляет картофельные посадки. — «ЛГ»).

1.2.9. Повторение слов

Повторение слов следует отличать от тавтологии, хотя и оно нередко бывает проявлением речевой избыточности. Неоправданные лексические повторы, которые часто сопровождаются тавтологией и плеоназмами, обычно свидетельствуют о неумении автора четко и лаконично сформулировать мысль. Например, в протоколе заседания педагогического совета читаем: Сочинение списано, и списавший не отрицает, что списал сочинение, а тот, кто дал списать, даже написал, что дал списать сочинение. Так что факт установлен. Разве нельзя было сформулировать эту мысль кратко? Стоило только указать фамилии виновников случившегося: Иванов не отрицает, что списал сочинение у Петрова, который разрешил ему это сделать.