ОТВЕТЫ

Убираем все плеоназмы и слова с неподходящим лексическим значением.

1. Костёр всё больше разгорался, пылал.

2. Человек ведёт праздную жизнь.

3. Все гости получили сувениры.

4. Руководители предприятий настроены по-деловому.

49

Отв. дан

2021-11-14 00:00:00

Daibar

Слово – важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Именно слово отражает все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет предмет или явление, но и выполняет эмоционально-экспрессивную функцию.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.

Основные причины речевых ошибок:

- Непонимание значения слова

- Лексическая сочетаемость

- Употребление синонимов

- Употребление омонимов

- Употребление многозначных слов

- Многословие

- Лексическая неполнота высказывания

- Новые слова

- Устаревшие слова

- Слова иноязычного происхождения

- Диалектизмы

- Разговорные и просторечные слова

- Профессиональные жаргонизмы

- Фразеологизмы

- Клише и штампы

1. Непонимание значения слова.

1.1. Употребление слова в несвойственном ему значении.

Пример: Костер все больше и больше распалялся, пылал. Ошибка заключается в неверном выборе слова:

Распаляться – 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться – начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

1.2. Употребление знаменательных и служебных слов без учета их семантики.

Пример: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

В современном русском языке предлог благодаря сохраняет известную смысловую связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. Ошибка возникает в связи со смысловым отвлечением предлога от исходного глагола благодарить. В этом предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-за, в результате, вследствие.

1.3. Выбор слов-понятий с различным основанием деления (конкретная и отвлеченная лексика).

Пример: Предлагаем полное излечение алкоголиков и других заболеваний.

Если речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики следовало бы заменить на алкоголизм. Алкоголик – тот, кто страдает алкоголизмом. Алкоголизм – болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков.

1.4. Неправильное употребление паронимов.

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный – очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный – прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный – не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь). Чтобы восстановить смысл высказываний в примере, нужно поменять слова местами.

2. Лексическая сочетаемость.

При выборе слова следует учитывать не только значение, которое ему присуще в литературном языке, но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической сочетаемости определяются семантикой слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и т. д.

Пример: Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. Показывать можно пример, но не образец. А образцом можно быть, например, для подражания.

Пример: Их сильная, закаленная в жизненных испытаниях дружба многими была замечена. Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая дружба.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, несочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо… В этом случае перед нами один из видов тропов – оксюморон.

В сложных случаях, когда трудно определить, можно ли употребить вместе те или иные слова, необходимо пользоваться словарем сочетаемости

3. Употребление синонимов.

Синонимы обогащают язык, делают образной нашу речь. У синонимов может быть разная функционально-стилистическая окраска. Так, слова ошибка, просчет, оплошность, погрешность – стилистически нейтральны, общеупотребительны; проруха, накладка – просторечные; оплошка – разговорное; ляп – профессионально-жаргонное. Употребление одного из синонимов без учета его стилистической окраски может привести к речевой ошибке.

Пример: Совершив оплошку, директор завода сразу же стал ее исправлять.

При использовании синонимов часто не учитывается способность каждого из них в большей или меньшей степени избирательно сочетаться с другими словами.

Различаясь оттенками лексического значения, синонимы могут выражать разную степень проявления признака, действия. Но, даже обозначая одно и то же, взаимозаменяясь в одних случаях, в других синонимы заменяться не могут – это ведет к речевой ошибке.

Пример: Вчера мне было печально. Синоним грустно сюда вполне подходит: Вчера мне было грустно. Но в двусоставных предложениях эти синонимы взаимозаменяются. Печально я гляжу на наше поколенье…

4. Употребление омонимов.

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но все же в определенных речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты однозначно.

Пример: Экипаж находится в отличном состоянии. Экипаж – это повозка или команда? Само слово экипаж употреблено правильно. Но для раскрытия смысла этого слова необходимо расширить контекст.

Очень часто к двусмысленности приводит употребление в речи (особенно устной) омофонов (одинаково звучащих, но по-разному пишущихся) и омоформ (слов, совпадающих по звучанию и написанию в отдельных формах). Так что, выбирая слова для какой-либо фразы, мы должны обращать внимание и на контекст, который в некоторых речевых ситуациях призван раскрывать смысл слов.

5. Употребление многозначных слов.

Включая в свою речь многозначные слова, мы должны быть очень внимательны, должны следить, понятно ли именно то значение, которое мы хотели раскрыть в этой речевой ситуации. При употреблении многозначных слов (как и при употреблении омонимов) очень важен контекст. Именно благодаря контексту ясно то или иное значение слова. И если контекст отвечает своим требованиям (законченный в смысловом отношении отрезок речи, позволяющий установить значения входящих в него слов или фраз), то каждое слово в предложении понятно. Но бывает и иначе.

Пример: Он уже распелся. Непонятно: или он начал петь, увлекся; или, пропев некоторое время, начал петь свободно, легко.

6. Многословие.

Встречаются следующие виды многословия:

6.1. Плеоназм (от греч. pleonasmos – избыток, чрезмерность) – употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Пример: Все гости получили памятные сувениры. Сувенир – подарок на память, поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т. п. Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

6.2. Использование лишних слов. Лишних не потому, что свойственное им лексическое значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте.

Пример: Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится книжный магазин «Дружба».

6.3. Тавтология (от греч. tauto – то же самое logos – слово) – повторение однокоренных слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками «пестрят» не только сочинения учащихся, но и газеты и журналы.

Пример: Руководители предприятий настроены на деловой настрой.

6.4. Расщепление сказуемого. Это замена глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться – вести борьбу, убирать – производить уборку.

Пример: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора. Может быть, в официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в речевой ситуации лучше: Ученики решили убрать школьный двор.

6.5. Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т. п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще, честно говоря и т. п. Но эта речевая ошибка, встречающаяся сплошь и рядом в устной речи, иногда просачивается и на страницы печатных изданий.

Пример: В небольших дешевых кафе, ну, куда ходят люди из своего квартала, обычно нет свободных мест.

7. Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример: Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. У Куприна, может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже не одного) слова. Или: «…не допускать на страницы печати и телевидения высказывания, способные разжечь межнациональную вражду». Так получается – «страница телевидения».

При выборе слова необходимо учитывать не только его семантику, лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но и сферу распространения. Употребление слов, имеющих ограниченную сферу распространения (лексические новообразования, устаревшие слова, слова иноязычного происхождения, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы), всегда должно быть мотивировано условиями контекста.

8. Новые слова.

Неудачно образованные неологизмы являются речевыми ошибками. Пример: А в прошлом году на ямочный ремонт после весенней распутицы было потрачено 23 тысячи рублей. И только контекст помогает разобраться: «ямочный ремонт» – это ремонт ям.

9. Устаревшие слова.

Архаизмы – слова, называющие существующие реалии, но вытесненные по каким-либо причинам из активного употребления синонимичными лексическими единицами, – должны соответствовать стилистике текста, иначе они совершенно неуместны.

Пример: Ныне в университете был день открытых дверей. Здесь устаревшее слово ныне (сегодня, теперь, в настоящее время) совершенно неуместно.

Среди слов, вышедших из активного употребления, выделяются еще и историзмы. Историзмы – слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий: армяк, камзол, бурса, опричник и т. п. Ошибки в употреблении историзмов часто связаны с незнанием их лексического значения.

Пример: Крестьяне не выдерживают своей тяжелой жизни и идут к главному губернатору города. Губернатор – начальник какой-нибудь области (например, губернии в царской России, штата в США). Следовательно, главный губернатор – нелепость, к тому же в губернии мог быть только один губернатор, а его помощник назывался вице-губернатором.

10. Слова иноязычного происхождения.

Сейчас многие имеют пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда их точного значения. Иногда контекст не принимает иностранное слово.

Пример: Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов. Лимитировать – установить лимит чего-нибудь, ограничить. Иностранное слово лимитировать в данном предложении следует заменить словами: идет медленнее, приостановилась и т. п.

11. Диалектизмы.

Диалектизмы – слова или устойчивые сочетания, которые не входят в лексическую систему литературного языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров русского общенационального языка. Диалектизмы оправданны в художественной или публицистической речи для создания речевых характеристик героев. Немотивированное же использование диалектизмов говорит о недостаточном владении нормами литературного языка.

Пример: Пришла ко мне шаберка и просидела целый вечер. Шаберка – соседка. Употребление диалектизма в данном предложении не оправдано ни стилистикой текста, ни целью высказывания.

12. Разговорные и просторечные слова.

Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения. Просторечие – слово, грамматическая форма или оборот преимущественно устной речи, употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета речи, а также простая непринужденная речь, содержащая такие слова, формы и обороты. Разговорная и просторечная лексика, в отличие от диалектной (областной), употребляется в речи всего народа.

Пример: У меня совсем худая куртка. Худой (разг.) – дырявый, испорченный (худой сапог). Ошибки возникают в тех случаях, когда употребление разговорных и просторечных слов не мотивировано контекстом.

13. Профессиональные жаргонизмы.

Профессионализмы выступают как принятые в определенной профессиональной группе просторечные эквиваленты терминов: опечатка – в речи журналистов ляп; руль – в речи шоферов баранка.

Но немотивированное перенесение профессионализмов в общелитературную речь нежелательно. Такие профессионализмы, как пошить, пошив, заслушать и другие, портят литературную речь.

По ограниченности употребления и характеру экспрессии (шутливая, сниженная и т. п.) профессионализмы сходны с жаргонизмами и являются составной частью жаргонов – своеобразных социальных диалектов, свойственных профессиональным или возрастным группам людей (жаргоны спортсменов, моряков, охотников, студентов, школьников). Жаргонизмы – это обиходно-бытовая лексика и фразеология, наделенная сниженной экспрессией и характеризующая- ся социально ограниченным употреблением.

Пример: Хотел пригласить на праздник гостей, да хибара не позволяет. Хибара – дом.

14. Фразеологизмы.

Нужно помнить, что фразеологизмы всегда имеют переносное значение. Украшая нашу речь, делая ее более живой, образной, яркой, красивой, фразеологизмы доставляют нам и немало хлопот – при неверном их употреблении появляются речевые ошибки.

14.1. Ошибки в усвоении значения фразеологизмов.

- Существует опасность буквального понимания фразеологизмов, которые могут восприниматься как свободные объединения слов.

- Ошибки могут быть связаны с изменением значения фразеологизма.

Пример: Хлестаков все время мечет бисер перед свиньями, а ему все верят. Здесь фразеологизм метать бисер перед свиньями, имеющий значение «напрасно говорить о чем-либо или доказывать что-либо тому, кто не способен понять этого», употреблен неверно – в значении «выдумывать, плести небылицы».

14.2. Ошибки в усвоении формы фразеологизма.

- Грамматическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Я привык отдавать себе полные отчеты. Здесь изменена форма числа. Существует фразеологизм отдавать отчет.

Пример: Он постоянно сидит сложив руки. Фразеологизмы типа сложа руки, сломя голову, очертя голову сохраняют в своем составе старую форму деепричастия совершенного вида с суффиксом -а (-я).

В некоторых фразеологизмах употребляются краткие формы прилагательных, замена их полными формами ошибочна.

- Лексическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Пора уже тебе взяться за свой ум. Большая часть фразеологизмов является непроницаемой: в состав фразеологизма нельзя ввести дополнительную единицу.

Пример: Ну хоть бейся об стенку! Пропуск компонента фразеологизма также является речевой ошибкой.

Пример: Все возвращается на спирали своя!.. Есть фразеологизм на круги своя. Замена слова недопустима.

14.3. Изменение лексической сочетаемости фразеологизма.

Пример: Эти и другие вопросы имеют большую роль в развитии этой, еще молодой науки. Произошло смешение двух устойчивых оборотов: играет роль и имеет значение. Можно сказать так: вопросы имеют большое значение… или вопросы играют большую роль.

15. Клише и штампы.

Канцеляризмы – слова и выражения, употребление которых закреплено за официально-деловым стилем, но в других стилях речи они неуместны, являются штампами.

Пример: Имеет место отсутствие запасных частей.

Штампы – это избитые выражения с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивностью. Штампами становятся слова, словосочетания и даже целые предложения, которые возникают как новые, стилистически выразительные речевые средства, но в результате слишком частого употребления утрачивают первоначальную образность.

Пример: При голосовании поднялся лес рук.

Разновидностью штампов являются универсальные слова. Это слова, которые употребляются в самых общих и неопределенных значениях: вопрос, задача, поднять, обеспечить и т. д. Обычно универсальные слова сопровождаются трафаретными привесками: работа – повседневная, уровень – высокий, поддержка – горячая. Многочисленны публицистические штампы (труженики полей, город на Волге), литературоведческие (волнующий образ, гневный протест).

Клише – речевые стереотипы, готовые обороты, используемые в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта, – являются конструктивными единицами речи и, несмотря на частое употребление, сохраняют свою семантику. Клише используют в официально-деловых документах (встреча на высшем уровне); в научной литературе (требуется доказать); в публицистике (наш собственный корреспондент сообщает из); в разных ситуациях разговорно-бытовой речи (Здравствуйте! До свидания! Kmо последний?).

Речевые ошибки

Главная »

Русский язык » Языкознание » Виды ошибок » Речевые ошибки

Речевые ошибки

Непонимание значения слова

– Употребление слова в несвойственном ему

значении.

Костер все больше и больше распалялся,

пылал.

Распаляться – 1. Нагреться

до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное

возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться – начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

– Употребление значимых и

служебных слов без учета их значения.

Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

Предлог благодаря

сохраняет смысловую связь с глаголом благодарить

и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих

желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. В данном

примере предлог благодаря следует заменить на из-за, в результате, вследствие.

– Выбор слов-понятий с

различным лексико-грамматическим значением (конкретные и отвлеченные

существительные).

Предлагаем полное излечение алкоголиков

и других заболеваний.

Если

речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики

следовало бы заменить на алкоголизм.

– Неправильное употребление

паронимов.

Пароним (похожее написание и

звучание, различное значение): усвоить –

освоить (второе употребляется в значении более высокой степени проявления действия), предоставить (отдать в пользование)

– представить (предъявить).

Человек

ведет праздничную жизнь. У меня

сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный

– очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный – прилагательное к праздник (праздничный

ужин, праздничное настроение); праздный

– не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь).

Лексическая сочетаемость

При выборе слова следует учитывать не только

значение, которое ему присуще в языке, но и лексическую сочетаемость. Далеко не

все слова могут сочетаться друг с другом. Границы сочетаемости определяются значением

слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими

свойствами и т.д.

Хороший

руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным.

Показывать можно пример,

но не образец. А образцом

можно быть, например, для подражания.

Их сильная, закаленная в жизненных

испытаниях дружба многими была замечена. Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая

дружба.

Отличать

от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, несочетаемых

между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо. Это

особый художественный прием – оксюморон.

Употребление синонимов

Синонимы

обогащают язык, делают образной нашу речь. У синонимов может быть разная функционально-стилистическая

окраска. Так, слова ошибка, просчет, оплошность, погрешность

– стилистически нейтральны, общеупотребительны; проруха,

накладка – просторечные; косяк

– разговорное; ляп – профессионально-жаргонное.

Употребление одного из синонимов без учета его стилистической окраски может

привести к речевой ошибке.

Совершив косяк,

директор завода сразу же стал его исправлять.

При

использовании синонимов часто не учитывается способность каждого из них в

большей или меньшей степени избирательно сочетаться с другими словами.

Вчера мне было печально.

Синоним грустно

сюда вполне подходит: Вчера мне было грустно. В безличном предложении эти слова не

способны заменять друг друга так же, как и в двусоставном.

Употребление омонимов

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются

верно. Но все же в определенных речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты

однозначно.

Экипаж находится в

отличном состоянии.

Экипаж – это повозка или команда? Само

слово экипаж употреблено правильно. Но

для раскрытия смысла этого слова необходимо расширить контекст.

Очень часто к двусмысленности приводит употребление

в речи (особенно устной) омофонов (одинаково звучащих, но по-разному пишущихся):

молот – молод, плач – плачь, стучатся – стучаться, тушь – туш; омоформ

(слов, совпадающих по звучанию и написанию в отдельных формах): лечу –

от лететь, от лечить; пара – от пара, от пар.

Употребление многозначных слов

При употреблении многозначных слов (как и при

употреблении омонимов) очень важен контекст. Именно благодаря контексту ясно то

или иное значение слова. Но бывает и иначе.

Аудитория не соответствовала требованиям лектора.

Аудитория – помещение или аудитория

– слушатели?

Многословие

Встречаются

разные виды многословия:

Плеоназм – избыточное употребление в

речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Все гости получили памятные сувениры.

Сувенир – подарок на память,

поэтому памятные в этом предложении –

лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т.п.

Примеры, имеющиеся в

таблице, показывают… (Примеры показывают…)

Использование

лишних слов. Слова

просто не нужны в данном тексте.

Тогда

о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится книжный магазин «Дружба».

Операция – это способ,

которым выполняется действие… (Операция

– способ выполнения действия…); Для

того чтобы обеспечить… (Чтобы обеспечить…)

Тавтология – повторение однокоренных

слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками «пестрят» не только сочинения

учащихся, но и газеты и журналы.

Руководители предприятий настроены

на деловой настрой.

Расщепление сказуемого. Это замена глагольного

сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться – вести борьбу, убирать – производить уборку.

Ученики приняли решение произвести уборку

школьного двора.

В

официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в речевой ситуации лучше: Ученики решили

убрать

школьный двор.

Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь,

особенно устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные

паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т.п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще,

честно говоря и т.п. Но эта речевая ошибка, встречающаяся сплошь и рядом в

устной речи, иногда проникает и в письменную.

Обломов был

избалованным, ну,

в общем,

ему в детстве все пытались угодить.

Лексическая неполнота высказывания.

Эта

ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается

в пропуске необходимого в предложении слова. Это происходит от желания учеников

писать короче, компактнее.

Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего.

В

этом предложении не хватает (и даже не одного) слова, например, что в его произведениях нет ничего лишнего.

При выборе слова необходимо учитывать не только его значение,

лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но и сферу распространения.

Употребление слов, имеющих ограниченную сферу распространения (неологизмы,

устаревшие, иноязычные слова, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы),

всегда должно быть мотивировано условиями контекста.

Новые слова (неологизмы)

Неудачно

образованные неологизмы являются речевыми ошибками.

А в прошлом году на ямочный ремонт

после весенней распутицы было потрачено 23 тысячи рублей.

И

только контекст помогает разобраться: «ямочный ремонт» – это ремонт ям.

Устаревшие слова

Архаизмы – слова, называющие

существующие понятия, но вытесненные по каким-либо причинам из активного

употребления синонимичными словами, – должны соответствовать стилистике текста,

иначе они совершенно неуместны.

Ныне в

университете был день открытых дверей.

Здесь устаревшее слово ныне

(сегодня, теперь, в настоящее время) совершенно неуместно.

Историзмы – слова, вышедшие из

употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий: армяк, камзол, бурса, опричник и т.п.

Ошибки в употреблении историзмов часто связаны с незнанием их лексического значения.

Крестьяне не

выдерживают своей тяжелой жизни и идут к главному губернатору города.

Губернатор – начальник какой-нибудь области

(губернии в царской России). Следовательно, главный

губернатор – нелепость, к тому же в губернии мог быть только

один губернатор, а его помощник назывался вице-губернатором.

Сюда

же будут относится примеры употребление современных слов при описании исторических

реалий.

На богатырях были кольчуги, брюки и

варежки.

Слова иноязычного происхождения

Сейчас многие имеют пристрастие к иностранным

словам, даже не зная иногда их точного значения. Иногда контекст не принимает

иностранное слово.

Работа

конференции лимитируется

из-за отсутствия докладчиков.

Лимитировать – установить лимит чего-нибудь, ограничить. Иностранное слово лимитировать в данном предложении следует

заменить словами: идет медленнее,

приостановилась и т.п.

Диалектизмы

Диалектизмы – слова, которые не являются

общеупотребительными и являются принадлежностью какого-то говора. Диалектизмы

оправданны при создании речевых характеристик героев. Немотивированное

использование диалектизмов говорит о недостаточном владении нормами

литературного языка. Часто этим грешат ученики, проводившие каникулы в южных

или северных областях.

Бабушка сварила суп из бурака.

Бурак – по-украински свекла.

В августе я приехал с Ростова.

В

южных диалектах немного другая форма управления (предложно-падежные формы),

правильно – приехал из Ростова.

Разговорные и просторечные слова

Разговорные слова входят в систему литературного

языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере

повседневного общения. Просторечие употребляется в литературном языке обычно в

целях сниженной, грубоватой характеристики предмета. Разговорная и просторечная

лексика, в отличие от диалектной (областной), употребляется в речи всего

народа.

У меня совсем худая

куртка.

Худой (разг.) – дырявый, испорченный. Ошибки возникают в

тех случаях, когда употребление разговорных и просторечных слов не обоснованно

контекстом.

Профессионализмы и жаргонизмы

Профессионализмы – эквиваленты терминов у

работников определенной профессии: опечатка

– в речи журналистов ляп; руль – в речи шоферов баранка.

Неуместное использование профессионализмов портит

литературную речь.

Жаргонизмы – это бытовая просторечная лексика,

свойственная некоторым группам людей (молодежи. студентам, школьникам, осужденным

и т.п.).

Хотел

пригласить на праздник гостей, да хибара не позволяет.

Хибара – дом.

Речевые ошибки в употреблении фразеологизмов

Лексические нормы

-

Употребление

слова в несвойственном ему значении.

— Костёр

всё больше и больше распалялся,

пылал. (Ошибка

заключается в неверном выборе слов:

Распаляться – 1. Нагреться до очень

высокой температуры, раскалиться. 2.

(перен.) Прийти в сильное возбуждение,

стать охваченным каким-либо сильным

чувством. Разгораться

– начать

сильно и хорошо, ровно гореть).

— Любителям

холодных коктейлей смешивают те же

компаньоны,

но в других пропорциях.

(Компаньон – 1. Тот, кто составляет

компанию кому-либо; вместе с кем-либо,

учувствует в чём-либо. 2. Член торговой

или промышленной компании. В этом

предложении, конечно же, надо употребить

слово компонент:

Компонент – составная часть чего-либо.

— Благодаря

пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел

большой участок леса.

( В современном

русском языке предлог благодаря

сохраняет

известную смысловую связь с глаголом

благодарить и употребляется обычно

лишь в тех случаях, когда говорится о

причинах, вызывающих желательный

результат: благодаря

чьей-нибудь помощи, поддержке.

Ошибка возникает в связи со смысловым

отвлечением предлога от исходного

глагола благодарить. В этом предложении

предлог благодаря следует заменить на

один из следующих: из-за,

в результате, вследствие.

-

Выбор слов-понятий

с различным основанием деления

(конкретная и отвлечённая лексика).

— Иногда не отличают

конкретную лексику от отвлечённой.

Предлагаем

полное излечение алкоголиков

и других заболеваний. (Если

речь идёт о заболеваниях, то слово

алкоголики следовало бы заменить на

алкоголизм.

— Дворянство

числом в сто человек вышло ему навстречу,

а русский батальон встретил его барабанным

боем, музыкой и пушечной пальбой.

(Дворянство

– в феодальном и, позднее, капиталистическом

обществе: привилегированный господствующий

класс. И в данном случае употребить

нужно было слово дворяне,

так как дворянин – это лицо, принадлежащее

к дворянству и не сам класс, а только

его представители встречали гостя.

3. Употребление

паронимов.

Паронимы – это

близкие по звучанию однокоренные слова

с разным лексическим значением: адресат

(лицо или организация, кому адресовано

почтовое отправление) – адресант

(лицо или организация, посылающая

почтовое оправление).

Паронимы не

взаимозаменяются в речи, так как это

приводит к искажению смысла высказывания.

— Заглавный

герой романа «12 стульев» никогда не

терял чувство юмора.

Заглавный — это

содержащий название, что данному

предложению не подходит. Здесь нужно

употребить пароним главный.

— Здесь

будут выставлены различные подделки

из дерева, пригодные для учреждения,

для дома, для дачи.

Подделки – это подделать – сделать

фальшивое подобие чего-либо. Поделка

– мелкое изделие, изготовленное обычно

ручным способом.

— Этот

человек полный невежа

в вопросах искусства.

Невежа – грубый, невоспитанный человек.

Невежда – необразованный, малосведущий

человек. Следовательно, человек, не

разбирающий в искусстве, — невежда.

4. Лексическая

сочетаемость.

При выборе слов

следует учитывать не только значение,

которое присуще в литературном языке,

но и лексическую сочетаемость. Далеко

не все слова могут сочетаться друг с с

другом. Границы лексической сочетаемости

определяются семантикой слов, их

стилистической принадлежностью,

эмоциональной окраской, грамматическими

свойствами и т.д.

— Хороший

руководитель должен во всём показывать

образец

своим подчинённым.

(Показывать можно пример,

но не образец.

А образцом можно быть, например, для

подражания.

— Их

сильная, закалённая в жизненных испытаниях

дружба

многими была замечена. (

Слово дружба сочетается с прилагательным

крепкая – крепкая

дружба.

— Два

единственных

вопроса тревожили жителей города: вода

и тепло. (в это предложении соединены

слова, по смыслу противоречащие друг

другу: единственный – только один.

5. Употребление

синонимов.

У синонимов может

быть разная функционально-стилистическая

окраска. Так, слова ошибка, просчёт,

оплошность, погрешность – стилистически

нейтральны, общеупотребительны; проруха,

накладка – просторечные, оплошка –

разговорное; ляп – профессионально-жаргонное.

Употребление

одного из синонимов без учёта его

стилистической окраски может привести

к речевой ошибке.

— Совершив

оплошку,

директор завода срезу же стал её

исправлять.

При использовании

синонимов часто не учитывается способность

каждого их них в большей или меньшей

степени избирательно сочетаться с

другими словами.

— У

моего друга тяжёлый

характер.

— Пришлось долго

нести трудный

рюкзак.

(Характер

может быть только трудным, а рюкзак –

только тяжёлым.

А вот дорога может быть и тяжёлой, и

трудной.

Различаясь оттенками

лексического значения, синонимы могут

выражать разную степень проявления

признака, действия. Но, даже обозначая

одно и то же, взаимозаменяясь в одних

случаях, в других синонимы заменяться

не могут – это ведёт к речевой ошибке.

— Вчера

мне было печально.

(Синоним грустно

сюда

вполне подходит).

5. Многословие.

Виды многословия.

А) ПЛЕОНАЗМ (от

греч. – избыток, чрезмерность) –

употребление в речи близких по смыслу

и потому логически излишних слов.

— Он

крепко держит в своих руках штурвал

руля.

(Но штурвал

– это и есть рулевое колесо, поворотом

которого управляют движением судна,

самолёта…., следовательно, слово руль

лишнее).

Разновидностью

плеоназмов являются выражения типа

очень огромный,

очень малюсенький, очень прекрасный и

т.п.

— Эта девочка

оставила о себе очень

прекрасное

впечатление. (Прилагательное,

обозначающие признак а его предельно

сильном или предельно слабом проявлении,

не нуждаются в уточнении степени

признака).

Б) ТАВТОЛОГИЯ (от

греч. – то же самое слово) – повторение

однокоренных слов или одинаковых морфем.

— Руководители

предприятий настроены

на деловой настрой.

— Пилот

вынужден

был совершить вынужденную

посадку

в проливе Ла-Манш.

— Активисты

активно

участвуют в работе с молодёжью. (Нужно

тавтологическое слово заменить на

синоним или убрать его.

В).

Расщепление

сказуемого-

это замена глагольного

сказуемого синонимичным глагольно-именным

сочетанием: бороться

—

вести

борьбу, убирать — производить

уборку.

-Ученики

приняли

решение произвести уборку

школьного двора.(Может

быть, в официально-деловом стиле такие

выражения

уместны, но в речевой ситуации лучше:

Ученики

решили убрать школьный двор).

Г).

Слова-паразиты.

Такие

слова засоряют речь, особенно устную.

Это разнообразные

частицы, которыми говорящий заполняет

вынужденные паузы, не оправданные

содержанием

и структурой высказывания: вот,

ну, это и

т.п.;

словечки

типа: знаете

ли, так сказать, фактически, вообще,

честно

говоря и

т. п.

—

В небольших дешевых кафе,

ну,

куда ходят люди из своего

квартала, обычно нет свободных мест.

—

Вы знаете, я не подписывал эти документы.

Поэтому,

в

общем-то,

у меня есть, скажем,

сейчас возможность сказать,

что это, скажем,

была ошибка какая-то.(

Предложение засорено не только

словами-паразитами,

но и тавтологическим сочетанием).

Д). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЛИШНИХ СЛОВ.

Лишних не потому,

что свойственной им лексическое значение

выражено другими словами, а потому, что

они просто не нужны в данном тексте.

— Тогда

о том,

чтобы вы могли улыбнуться, сегодня об

этом

позаботиться книжный магазин «Дружба».

6. Лексическая

неполнота высказывания.

Эта ошибка по

смыслу противоположна многословию.

Неполнота

высказывания заключается в пропуске

необходимого в предложении слова.

— Достоинство

Куприна в том, что ничего лишнего.

( У Куприна, может, и нет ничего лишнего,

но в этом предложении не хватает (и даже

не одного) слова.

— Автор сочувствует

и даже славит Игоря («Слово о полку

Игореве»). (В этом предложении пропущено

дополнение к глаголу сочувствует, так

как сочувствовать Игоря нельзя).

7.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ.

1.

Ошибки

в усвоении

значения

фразеологизмов.

-

Существует

опасность буквального понимания

фразеологизмов, которые могут

восприниматься как свободные

объединения слов. (нужно помнить о том,

что фразеологизмы всегда имеют переносное

значение). -

Ошибки

могут быть связаны с изменением значения

фразеологизма.

—

Хлестаков все время мечет

бисер перед свиньями,

а

ему

все верят.(В

данном предложении фразеологизм метать

бисер перед

свиньями,

имеющий

значение «напрасно говорить о

чем-либо или доказывать что-либо тому,

кто не способен

понять этого», употреблен неверно—

в значении

«выдумывать, плести небылицы»).

2.

Ошибки

в усвоении

формы фразеологизма.

1) Грамматическое

видоизменение фразеологизма.

—

Я

привык

отдавать

себе

полные отчеты.(

Изменена

форма числа. Существует фразеологизм

отдавать

отчет).

—

Все ее ругали на

чем свет стоял.(

Глагольный

фразеологизм на

чем свет стоит

употребляется

только в форме настоящего времени).

—

Он

постоянно сидит сложив

руки.(

Фразеологизмы

типа сложа

руки, сломя голову, очертя

голову

сохраняют

в своем составе старую форму деепричастия

совершенного вида с суффиксом -а

(-я)).

—

Опять надела туфли на

босую ногу.

(

В

некоторых фразеологизмах употребляются

краткие формы

прилагательных, замена их полными

формами

ошибочна).

2) Лексическое

видоизменение фразеологизма.

—

Пора уже тебе взяться

за свой ум.

(Большая

часть фразеологизмов является

непроницаемой:

в состав фразеологизма нельзя ввести

дополнительную

единицу. Предложение необходимо

исправить:

Пора

уже тебе взяться за ум).

—

Ну

хоть бейся

об стенку

(Пропуск

компонента фразеологизма также является

речевой ошибкой. Необходимо восстановить

фразеологизм: Ну

хоть бейся головой об стенку!).

3.

Изменение лексической

сочетаемости фразеологизма.

— Эти

и другие вопросы имеют

большую роль

в развитии

этой, еще молодой науки.(Произошло

смешение (контаминация — приведение в

соприкосновение, смешение) двух

устойчивых оборотов:

играет

роль и

имеет

значение.

Можно

сказать: вопросы

имеют большое

значение…

или

вопросы

играют большую роль.

8.

Клише

и штампы.

Канцеляризмы

—

слова и выражения, употребление

которых закреплено за официально-деловым

стилем,

но в других стилях речи они неуместны,

являются

штампами. Смотрите

сами:

— Специалисты

колхозов мало уделяют внимания борьбе

с сорной растительностью.

— Имеет место

отсутствие запасных частей.

—

Простои

рабочих мест имели место из-за

необеспеченности

металлом.

—

На заводе проводится большая работа по

линии профорганизации.

Штампы

—

это избитые выражения с потускневшим

лексическим значением и стертой

экспрессивностью.

Штампами становятся слова, словосочетания

и даже целые предложения, которые

возникают как новые,

стилистически выразительные речевые

средства, но

в результате слишком частого употребления

утрачивают первоначальную образность.

— При

голосовании поднялся лес

рук.

Разновидностью

штампов являются, как уже говорили,

канцеляризмы, а также универсальные

слова.

Это

слова, которые употребляются в самых

общих

и неопределенных значениях: вопрос,

задача, поднять,

обеспечить и

т. д. Обычно универсальные слова

сопровождаются

трафаретными привесками, которые К.

И. Былинский назвал словами-спутниками

или парными

словами: работа

— повседневная, уровень — высокий,

поддержка —

горячая.

Многочисленны

публицистические штампы (труженики

полей, город на Волге), литературоведческие

(волнующий

образ, гневный протест).

В

отличие от штампов, клише — речевые

стереотипы,

готовые обороты, используемые в качестве

легко воспроизводимого в определённых

условиях и контекстах стандарта.

Клише используют

в официально-деловых документах (встреча

на высшем уровне); в научной литературе

(требуется доказать); в публицистике

(наш собственный корреспондент сообщает

из); в разных ситуациях разговорно-бытовой

речи (Здравствуйте! До свидания! Ты

кто?).

Соседние файлы в папке РЯ и КР

- #

- #

- #

- #

Предприниматель принимает решение о лицензировании нового вида деятельности – грузовых перевозок. Лицензия стоит 1500 руб. Кроме этого он прогнозирует следующие виды затрат.

Самостоятельное формирование пакета документов и их нотариальное заверение обойдется ему в 400 рублей, плюс работа, отвлекаемого на эти цели сотрудника (изучение требований лицензирования, работа по согласованию действий с государственным органом лицензирования), из расчета 60 часов, при ставке оплаты труда – 120 руб/час.

Услуги юридического агентства по лицензированию составляют 6500 рублей. На поиск конкретного агентства, заключение с ним договора и предоставление ему необходимой информации уйдет 200 рублей и 20 часов работы сотрудника фирмы предпринимателя, ответственного за лицензирование.

Определить, каким образом предпринимателю получать лицензию (воспользоваться услугами юридической фирмы или самостоятельно)? Чему равны трансакционные издержки получения лицензии при обращении в агентство и при самостоятельном ее получении? Какие факторы могут способствовать тому. Что предприниматель изменит свое решение относительно оптимального способа получения лицензии?

В статье рассмотрены частые лексические ошибки в текстах на сайтах и указано несколько полезных ресурсов, которые помогут от них избавиться. Однако какими бы ни были сервисы проверок, они не могут мыслить как живой человек. Наш небольшой тест определит, насколько хорошо вы помните правила лексики русского языка.

- Примеры распространённых лексических ошибок

- Нарушение лексической сочетаемости слов

- Ошибки в похожих словах

- Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

- Ошибки из-за невнимательности

- Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

- Словари сочетаемости

- 1. Gufo

- 2. КартаСлов.ру

- 3. Грамота.ру

- Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

- 4. Орфограммка

- 5. Текст.ру

- 6. LanguageTool

- 7. Тургенев

- 8. Главред

- Небольшой тест

- Выводы

Лексическая ошибка — это нарушение норм употребления слов, когда слова в предложении не согласуются по смыслу, стилистике или происхождению. Чаще всего такие ошибки связаны с неразграничением паронимов (например, представить/предоставить должность), синонимов (мне было печально/грустно) и близких по значению слов (обратно/снова прочитать книгу).

В среднем лексикон человека составляет 6000 слов. Причины их неправильного употребления часто кроются в отсутствии конкретного слова в активном словарном запасе автора или банальной невнимательности. Сегодня мы рассмотрим на примерах распространённые лексические ошибки в текстах на сайтах и приведём парочку полезных ресурсов. А в конце статьи желающие смогут пройти небольшую тестовую проверку на знание правил написания некоторых слов русского языка.

Примеры распространённых лексических ошибок

На изображении ниже представлены основные виды лексических речевых ошибок в русском языке и их типичные примеры.

Теперь разберём детальнее самые популярные из них.

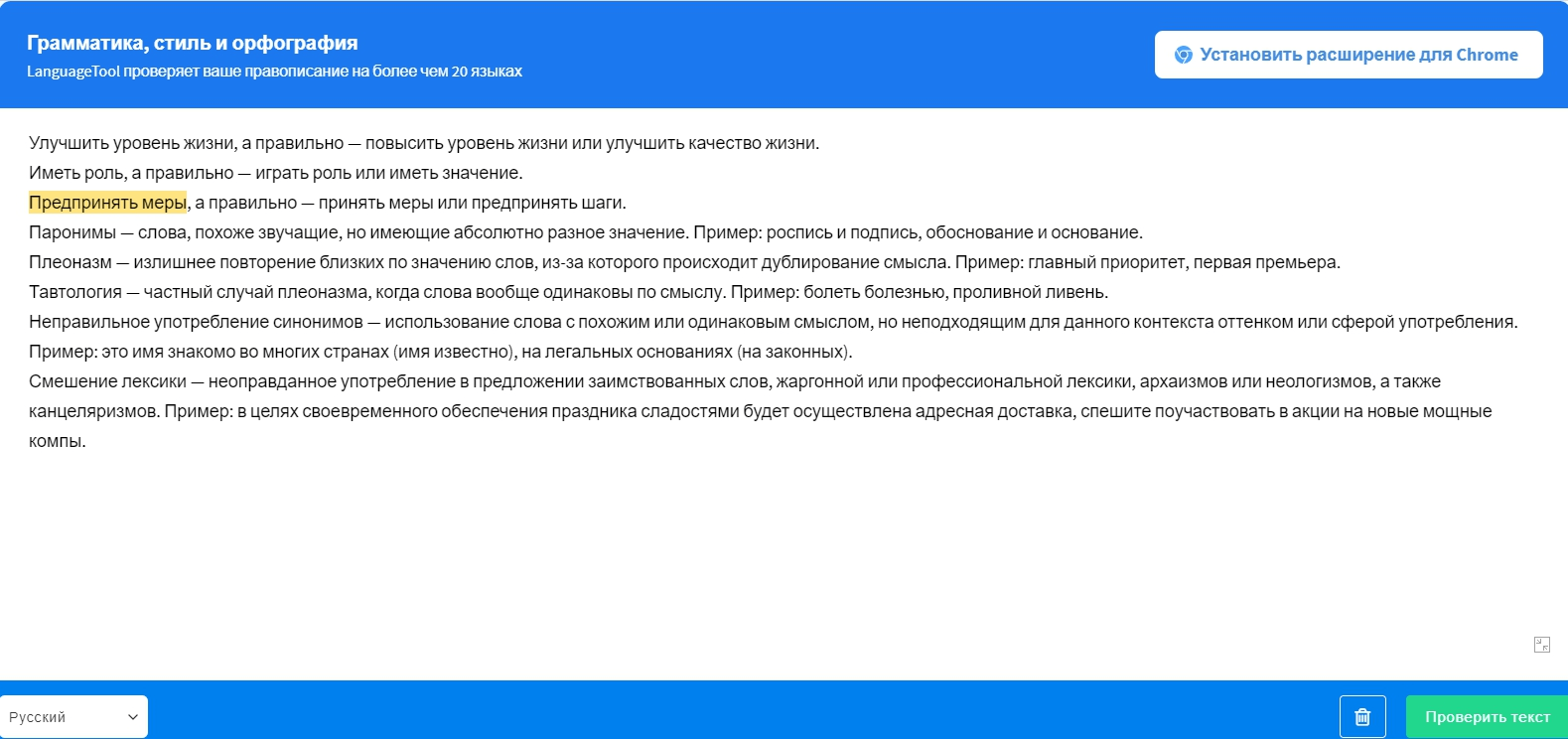

Нарушение лексической сочетаемости слов

Русский язык богат на слова и словосочетания со схожими значениями, в которых легко запутаться. Употребление одного компонента в составе другой фразы и приводит к речевым ошибкам, связанным с нарушением лексической сочетаемости слов.

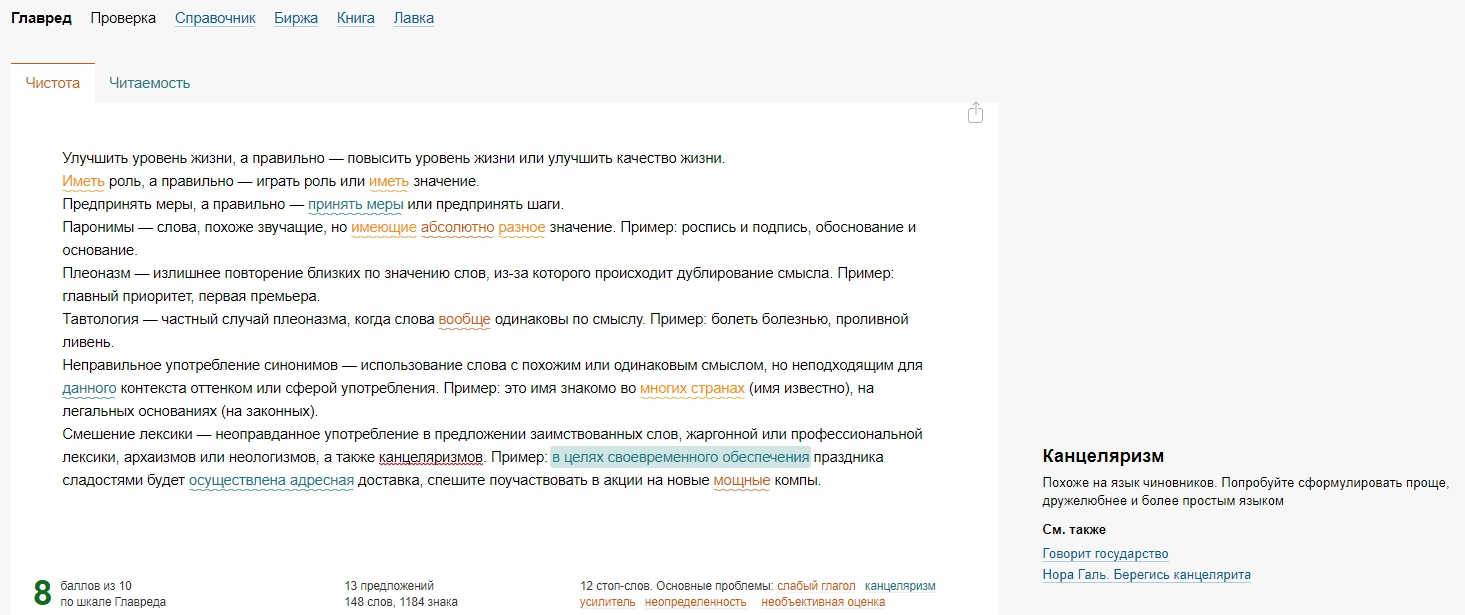

Типичным примером таких ошибок являются фразы:

- Улучшить уровень жизни, а правильно — повысить уровень жизни или улучшить качество жизни.

- Иметь роль, а правильно — играть роль или иметь значение.

- Предпринять меры, а правильно — принять меры или предпринять шаги.

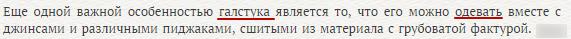

Что касается практики, то часто на сайтах интернет-магазинов можно встретить словосочетания, значение которых противоречит общей логике повествования. Приведём несколько примеров:

- Слово «прейскурант» уже содержит понятие стоимости услуг, слово «цен» лишнее.

- Глагол «одолжить» обозначает «дать в долг», а не «занять».

- Цены могут быть низкими или высокими, товары – дорогими или дешёвыми.

- «Изобрести» – это открыть то, чего не было ранее. Употреблять это слово следует лишь для обозначения чего-либо нового.

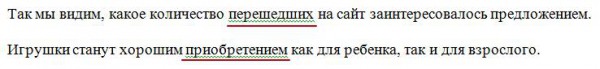

Ошибки в похожих словах

Один из самых частых типов лексических речевых ошибок — неправильное употребление похожих по смыслу или звучанию слов. Среди них встречаются:

- Паронимы — слова, похоже звучащие, но имеющие абсолютно разное значение. Пример: роспись и подпись, обоснование и основание.

- Плеоназм — избыточное повторение близких по значению слов, из-за которого происходит дублирование смысла. Пример: главный приоритет, первая премьера.

- Тавтология — частный случай плеоназма, когда слова вообще одинаковы по смыслу. Пример: болеть болезнью, проливной ливень.

- Неправильное употребление синонимов — использование слова с похожим или одинаковым смыслом, но неподходящим для данного контекста оттенком или сферой употребления. Пример: это имя знакомо во многих странах (имя известно), на легальных основаниях (на законных).

- Смешение лексики — неоправданное употребление в предложении заимствованных слов, жаргонной или профессиональной лексики, архаизмов или неологизмов, а также канцеляризмов. Пример: в целях своевременного обеспечения праздника сладостями будет осуществлена адресная доставка, спешите поучаствовать в акции на новые мощные компы.

Некоторые из этих нарушений встречаются так часто, что даже стали мемами.

- Одна из самых распространённых пар – слова «одеть» и «надеть».

Не запутаться помогает поговорка «Надевают одежду, одевают Надежду»: одевать правильно кого-то, а надевать – что-то.

Неправильно:

Правильно:

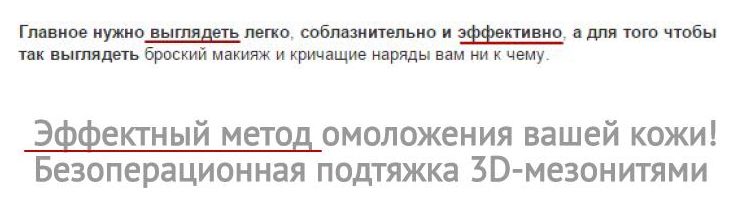

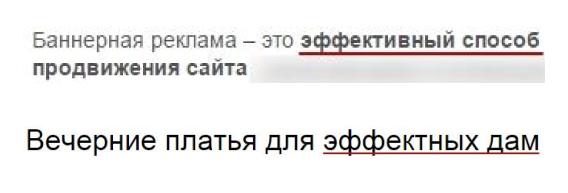

- Неправильное употребление также часто встречается в паре «эффектный/эффективный».

«Эффектный» – производящий впечатление, а «эффективный» – приводящий к нужному результату.

Неправильно:

Правильно:

Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

Лексические единицы, отображающие отношение слов друг к другу, называют гиперонимами (обозначают более общее родовое понятие) и гипонимами (когда говорят о более частном понятии). Например, гиперонимом по отношению к слову «стол» будет «мебель», к слову «роза» – «цветок».

С точки зрения логики, это предложение построено неправильно, т. к. туфли – это и есть обувь.

Ошибки из-за невнимательности

Часто авторы попросту не перечитывают написанное, и в результате получается нелепица. Вот два забавных примера:

- «Здесь службы ЖКХ для обеспечения безопасного движения обрабатывают лёд специальными химиками» – Вот он, секрет безопасного движения.

- «В этом случае сайт может по долгу быть за пределами ТОПа» – Наверное, по долгу чести.

Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

Приведённые сервисы не новы – они лишь популярнее других ресурсов, используемых нами. Ниже вкратце расскажем почему.

Словари сочетаемости

По словарям обычно проверяется сочетаемость слов и подбираются более подходящие синонимы.

1. Gufo

Gufo.me — на этом ресурсе можно быстро найти любой словарь, в том числе и словарь синонимов.

Основное достоинство – выбрав, например, слово в том же словаре синонимов, ресурс сразу покажет это слово и в других словарях:

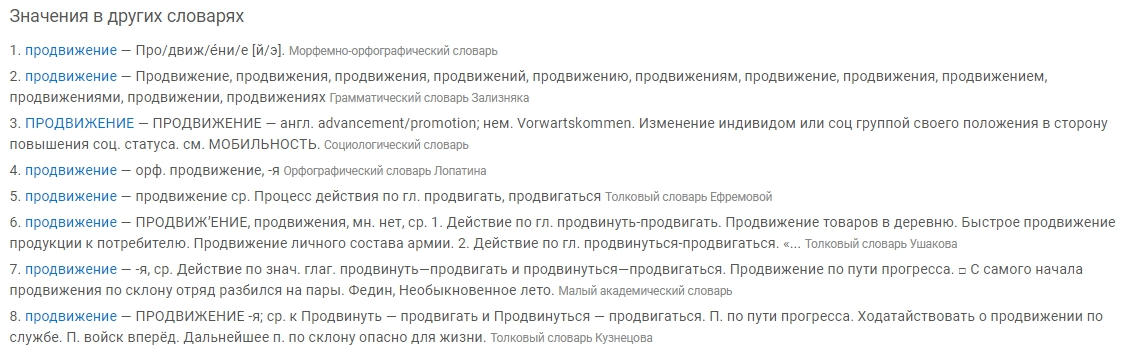

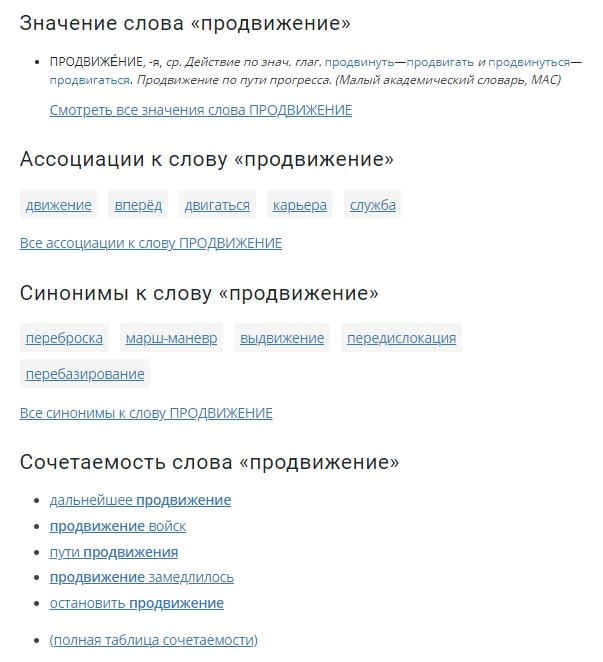

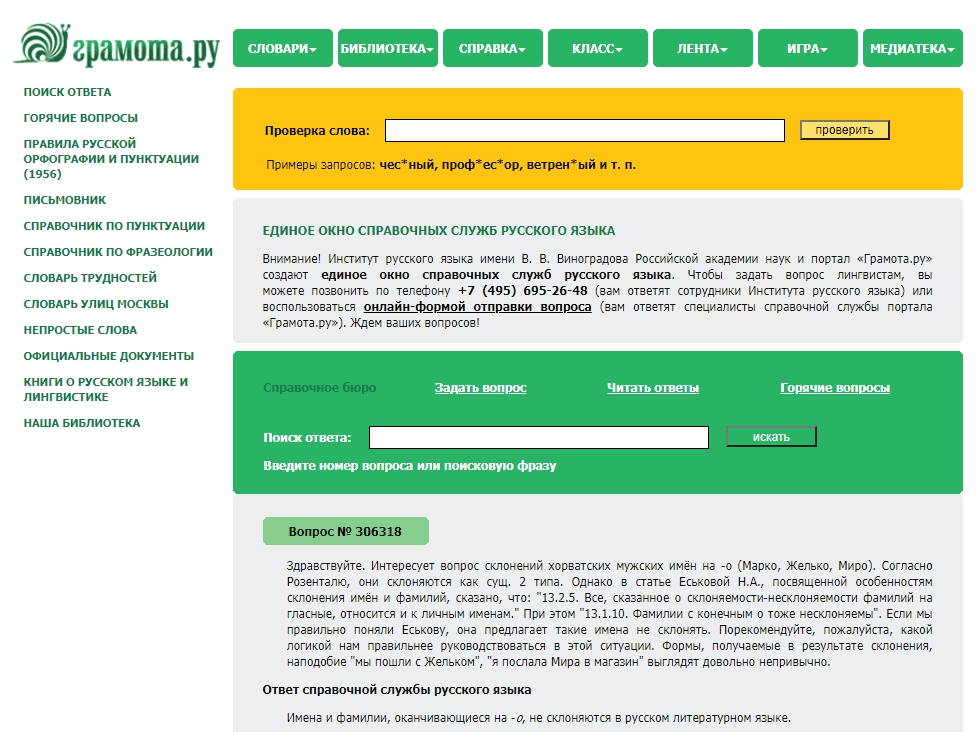

2. КартаСлов.ру

Kartaslov.ru — онлайн-словарь связей слов и выражений, в том числе есть ассоциации, синонимы и лексическая сочетаемость слов русского языка. В нём удобно проверять устойчивые фразы.

Сервис, кроме традиционных источников информации в виде словарей, использует алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект. Есть достаточно обширная база контекстов употребления слов.

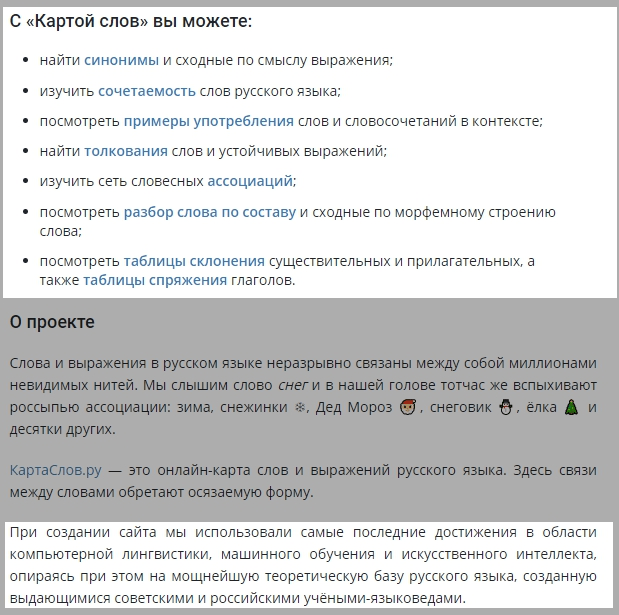

3. Грамота.ру

Gramota.ru — главный интернет-просветитель по русскому языку.

Наряду с официальными учебными пособиями, здесь есть ответы на тысячи вопросов от «справочной службы русского языка», а также задания для тренировки грамотности.

Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

Далее перечислим непосредственно программы, с помощью которых можно найти лексические ошибки в готовом тексте. Для этого протестируем их на примерах, упомянутых выше, а также специально составленном с лексическими ошибками проверочном тексте:

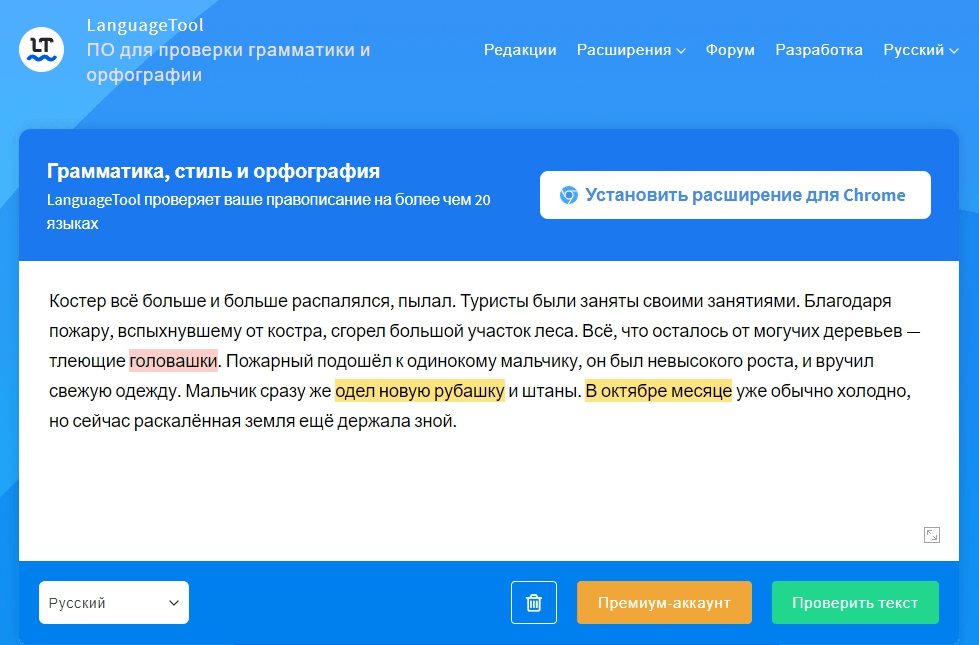

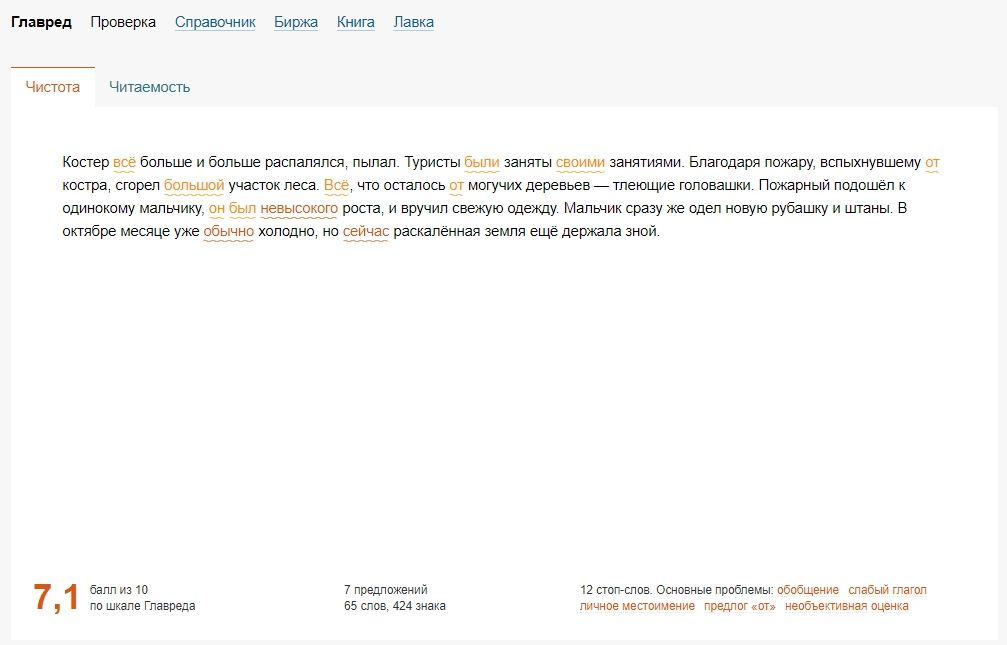

Костёр всё больше и больше распалялся, пылал. Туристы были заняты своими занятиями. Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса. Всё, что осталось от могучих деревьев — тлеющие головашки. Пожарный подошёл к одинокому мальчику, он был невысокого роста, и вручил свежую одежду. Мальчик сразу же одел новую рубашку и штаны. В октябре месяце уже обычно холодно, но сейчас раскалённая земля ещё держала зной.

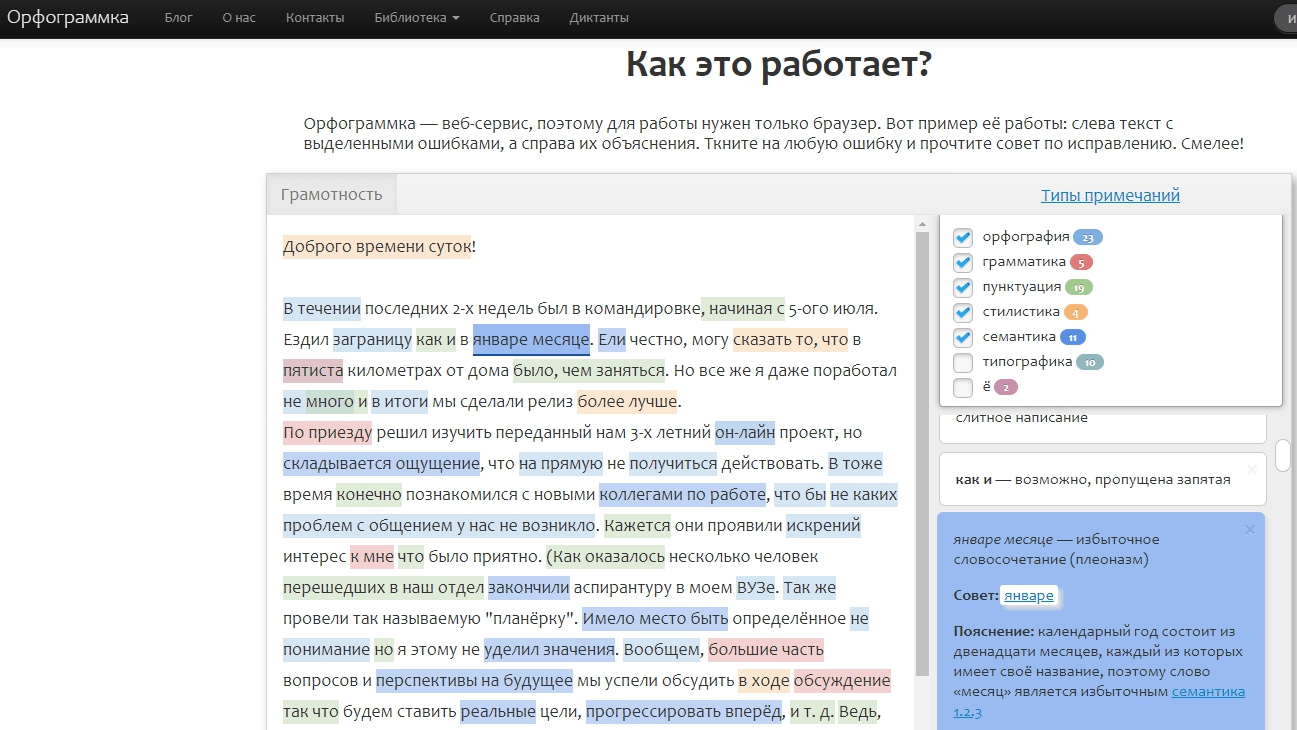

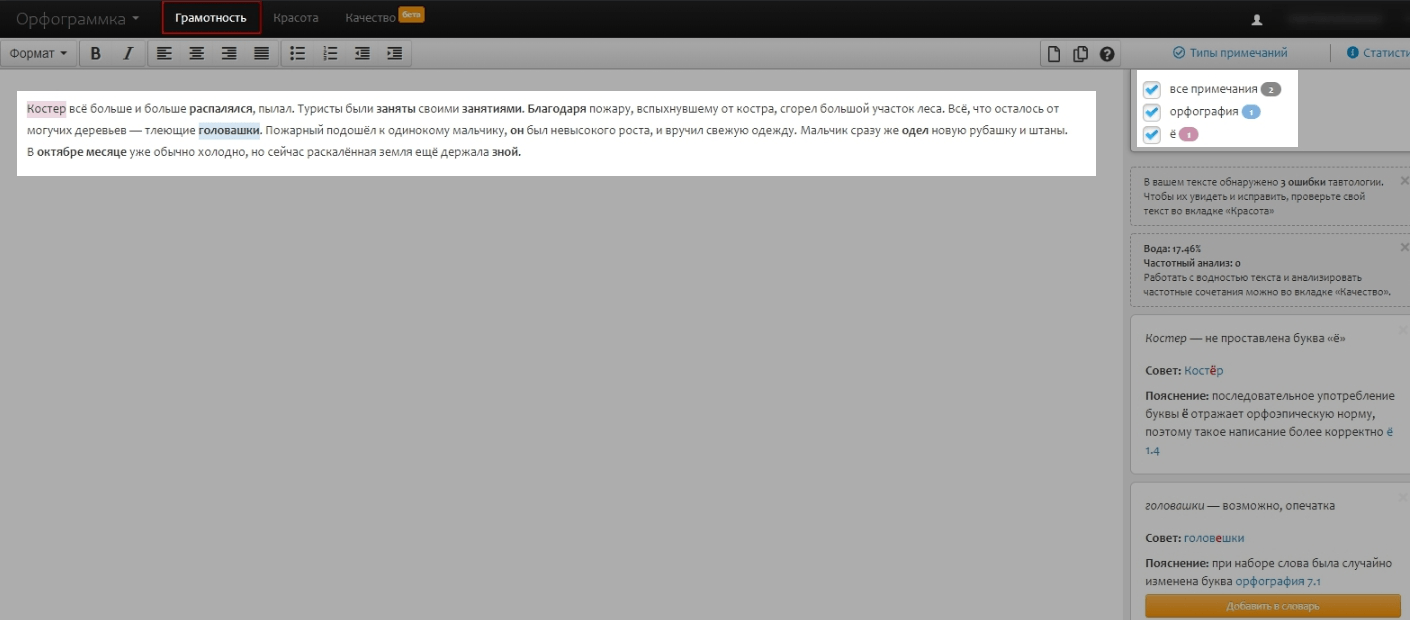

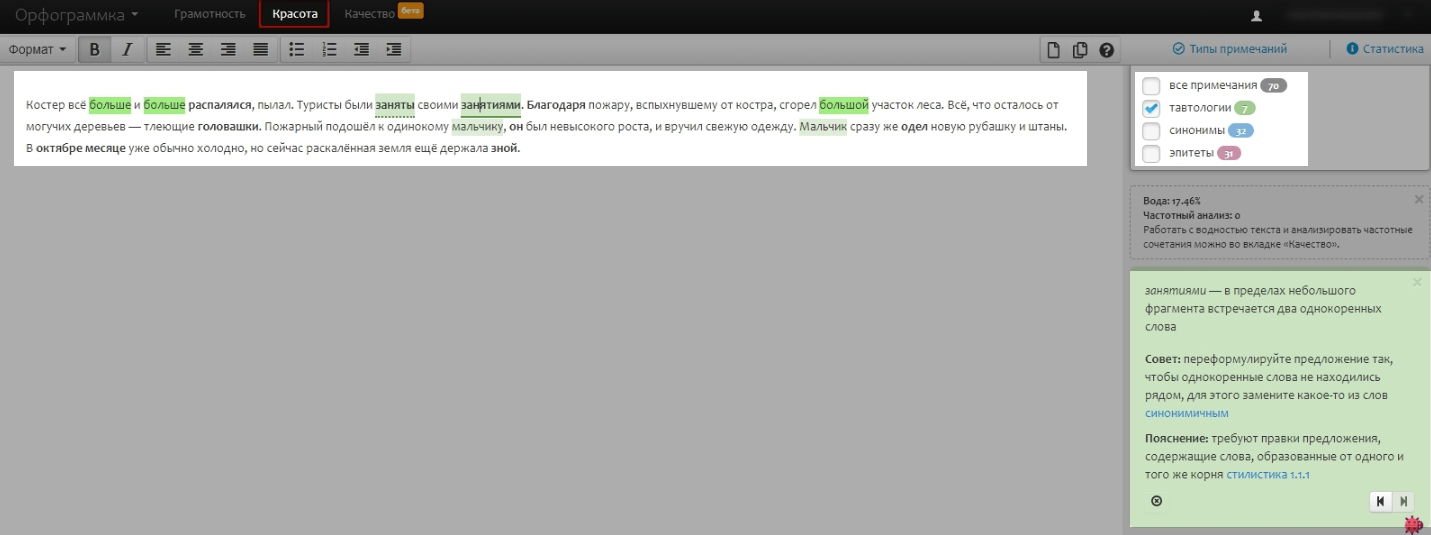

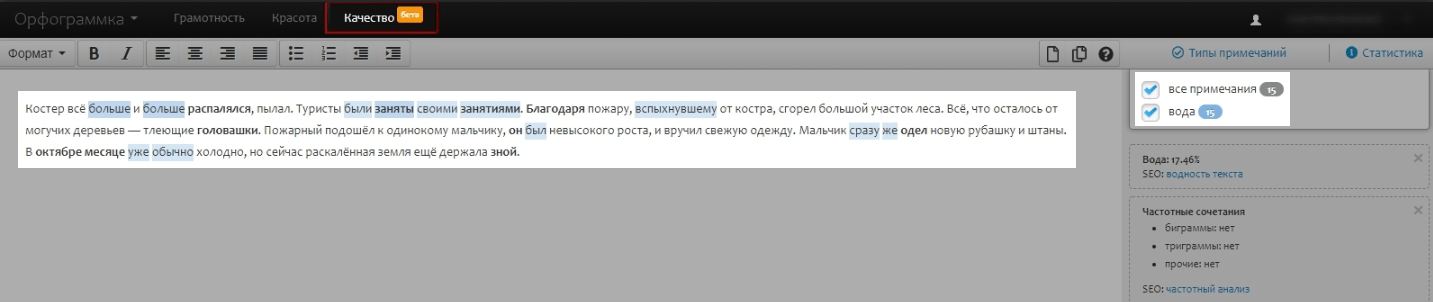

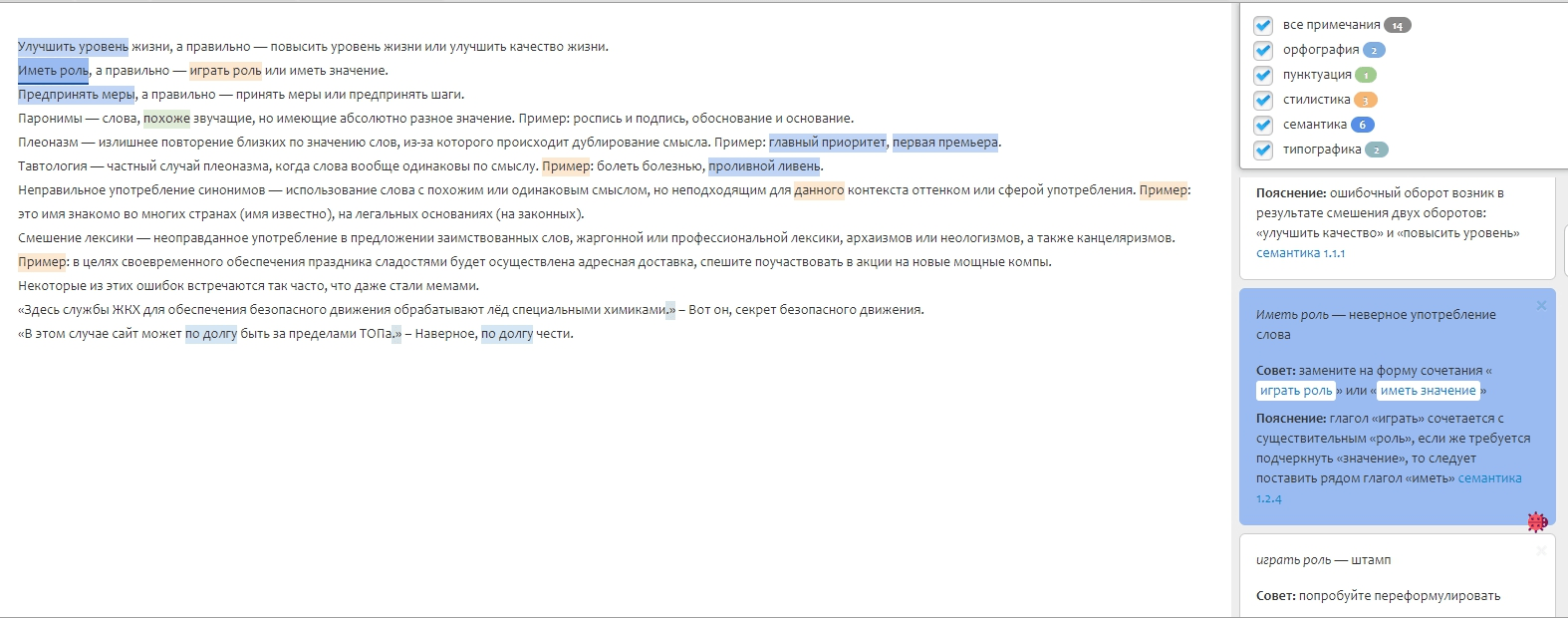

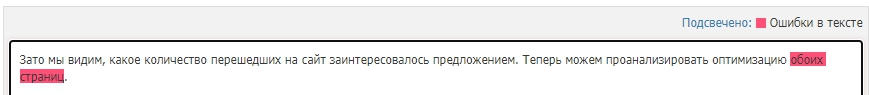

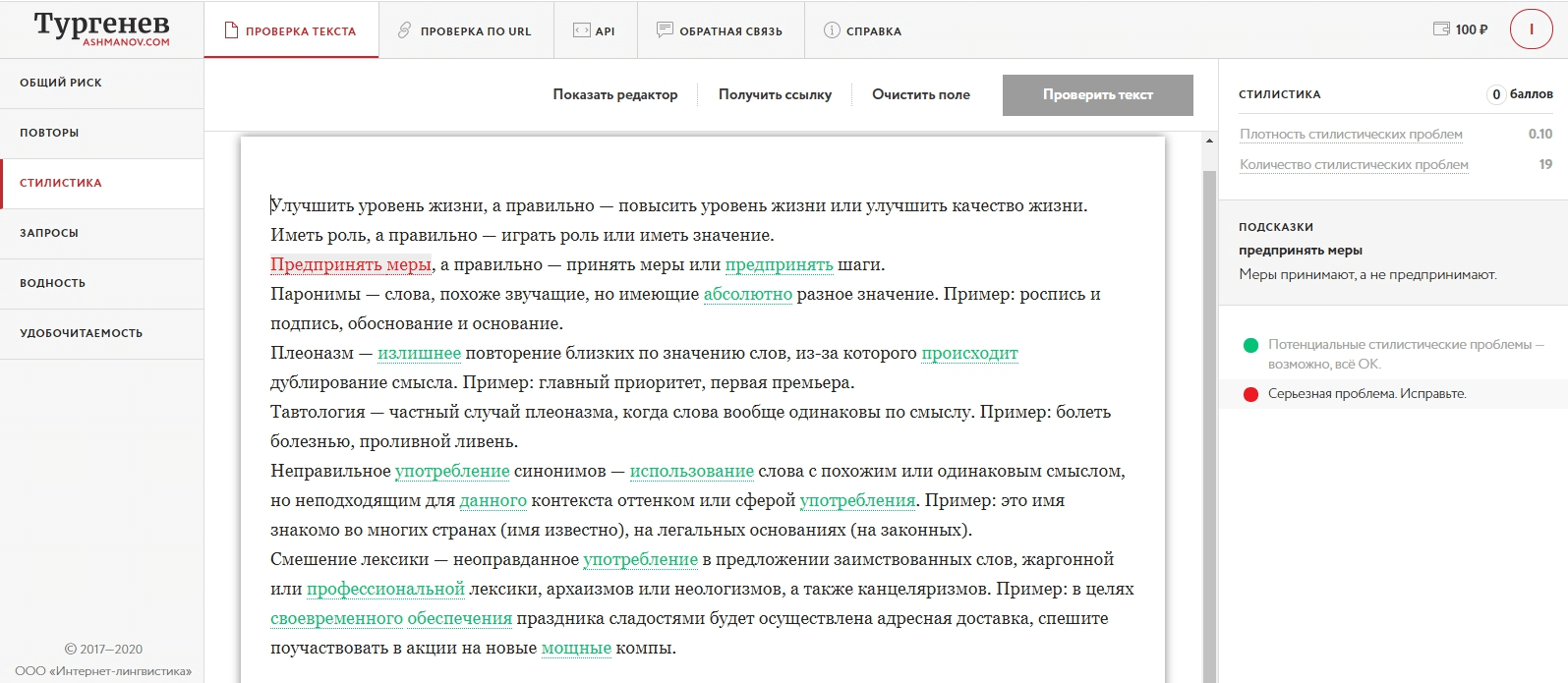

4. Орфограммка

Orfogrammka.ru — по нашему опыту, лучший онлайн-сервис для исправления ошибок в тексте (особенно лексических), так как он находит больше всего несоответствий и даёт подробные пояснения к каждому из них.

Сервис платный, минимальный пакет — 100 рублей за 100 000 знаков.

Он экономит много времени редакторам и имеет широкий функционал для проверки текста по многим направлениям:

- Грамотность — для исправления всех видов ошибок.

- Красота — для подбора благозвучных слов, синонимов и эпитетов. На этой вкладке устраняется тавтология, так что можно считать её наиболее подходящей для проверки лексики.

- Качество — оценивает SEO-параметры: воду, частотные и неестественные сочетания.

В нашем хитром тексте Орфограммка нашла только 2 лексические ошибки из 9, но при проверке примеров, которые мы упоминали выше, сервис обнаружил 7 ошибок — в целом он неплохо умеет с ними справляться.

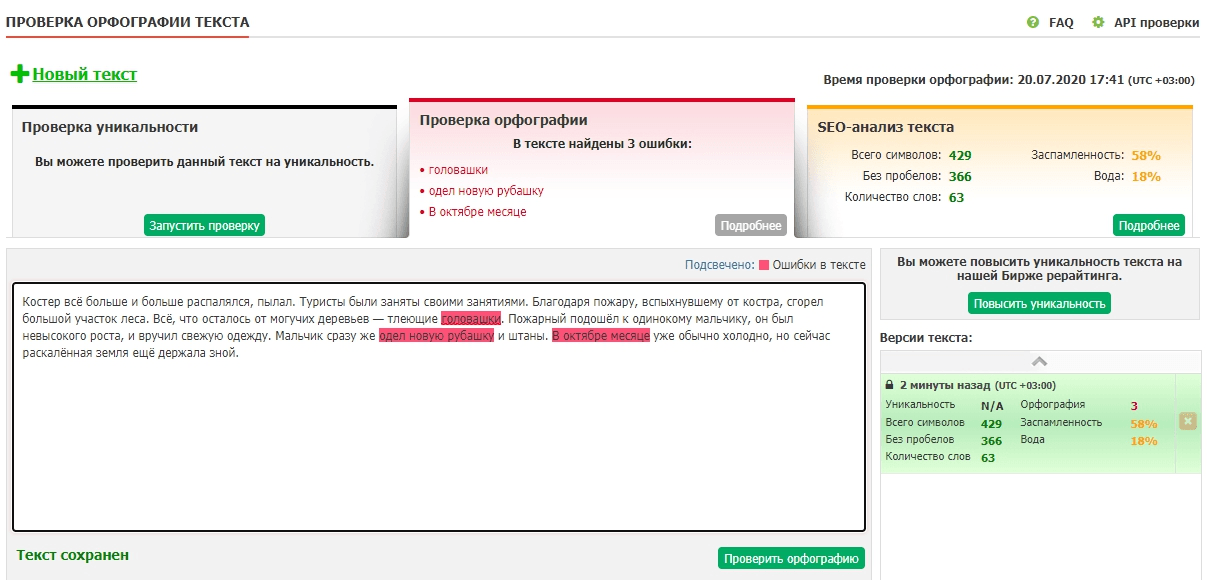

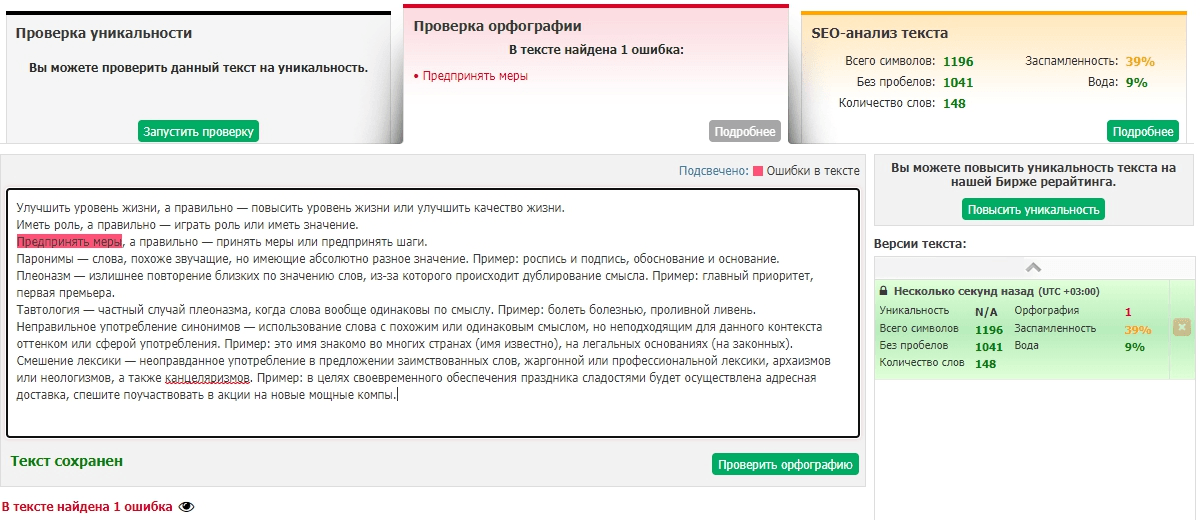

5. Текст.ру

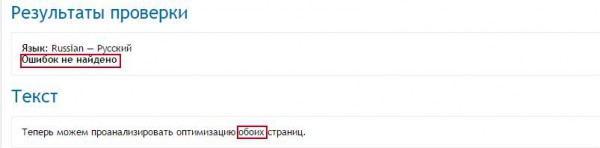

Text.ru — условно-бесплатный сервис для онлайн-проверки, придёт на помощь не только в лексике. Позволяет найти орфографические, пунктуационные и некоторые лексические ошибки в предложениях.

В проверочном тексте найдено 3 из 9 — что уже лучше, но всё-таки сервис заточен на орфографию. В других предложениях text.ru нашёл только одно нарушение.

Зато иногда Word ошибается в пунктуации:

А Advego – в согласовании числительного и существительного:

У text.ru таких грехов нет.

В целом для проверки лексики его применять можно, но с осторожностью. Мы его чаще всего используем, когда нужно узнать уникальность текста.

6. LanguageTool

Languagetool.org — многоязыковой бесплатный онлайн-сервис для исправления грамматики, орфографии и речевых ошибок в тексте. Есть расширение для Chrome, которое позволяет находить ошибки в текстах прямо на сайте.

Данный сервис определил 3 из 9 лексических ошибок в первом примере, а во втором — лишь одну. Результат такой же, как у text.ru.

Но LanguageTool удобен тем, что к каждому выделению есть комментарии, примеры, а также возможность настройки под себя.

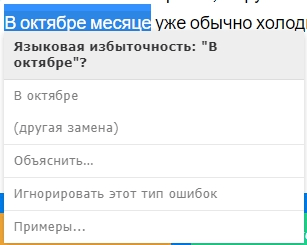

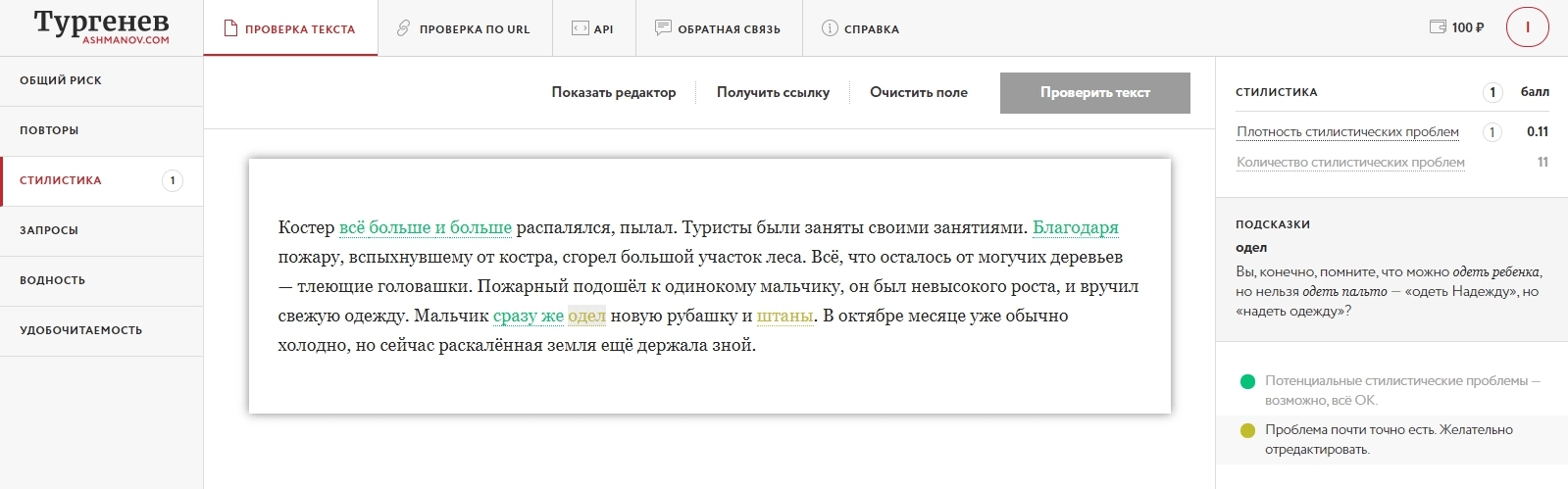

7. Тургенев

Turgenev.ashmanov.com — сервис, известный SEO-специалистам, так как умеет проверять текст на «Баден-Баден» (хотя если страница всё же просела, то нет более верного способа, чем проверка вручную).

Но Тургенев также неплохо показывает стилистические ошибки в предложениях, тем более что вкладка «стилистика» бесплатна.

В нашем проверочном тексте Тургенев распознал 2 нарушения лексических норм из 9, а в других примерах предложений тоже 2 (одна из которых канцеляризм).

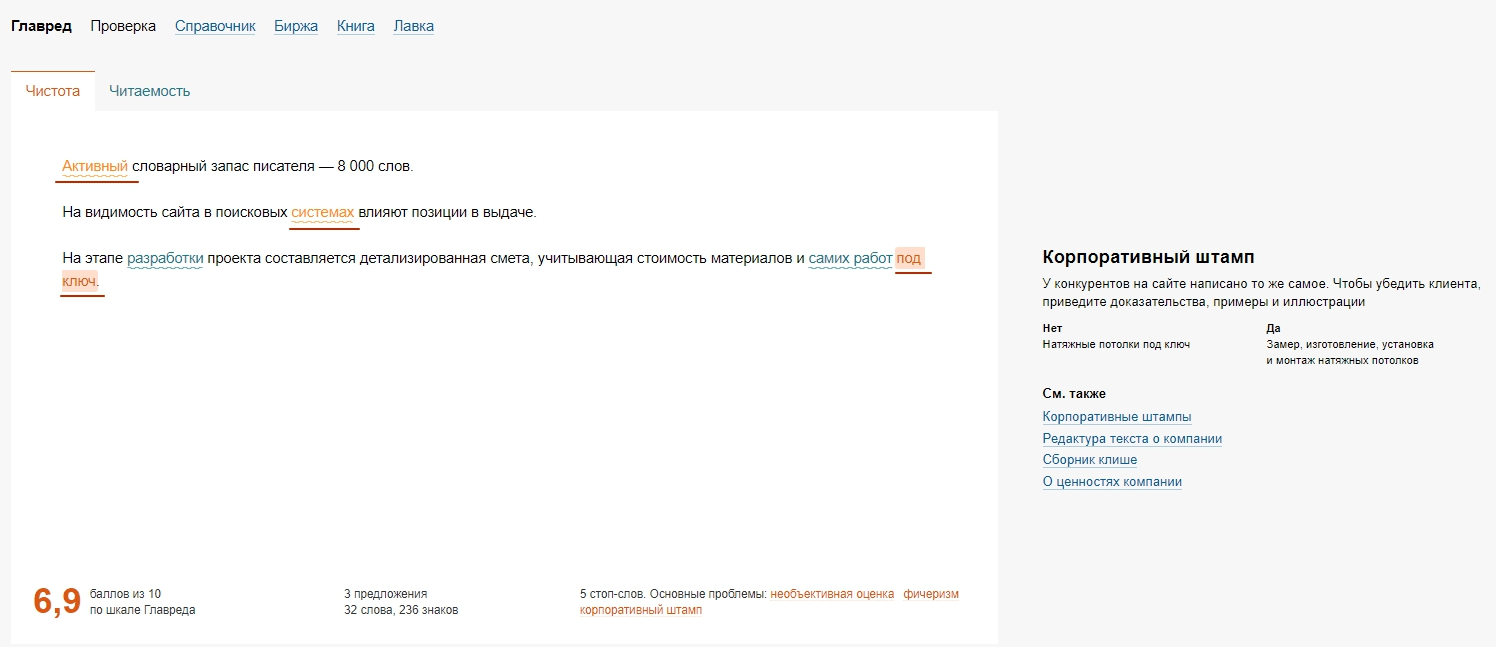

8. Главред

Glvrd.ru — очень полезный ресурс, помогает избавить текст от водянистых конструкций и стилистических ошибок.

Однако будьте осторожны – порой он не распознаёт термины и ругается на ключевые слова (а они в некоторых нишах обязательны).

Он вовсе не распознал лексические ошибки в проверочном тексте.

А в примерах предложений заметил только канцеляризм.

Хотя Главред больше подходит для улучшения читаемости и красоты текста, чем для поиска конкретных ошибок, его всё ещё полезно использовать для чистки лексики от лишних конструкций.

Небольшой тест

Наша маленькая тестовая проверка поможет узнать, насколько хорошо вы помните нормы русского языка.

Выводы

Используя онлайн-сервисы, помните о том, что каким бы ни был ресурс – это алгоритм, который не всегда правильно оценивает контекст и не может мыслить так, как мыслит человек. Вычитку текстов на сайтах лучше доверить живым людям.

Приведённые выше сервисы помогут вам с лексикой текстов на сайте – по ним можно узнать значение конкретного слова, проверить текст на «воду» и т. п.

Еще по теме:

- Как писать SEO-тексты для людей, которые полюбит Яндекс?

- Как писать статьи для сайтов разных тематик

- Создавая идеальный текст: 5 сервисов в помощь копирайтеру

- Как раскусить горе-копирайтера и оптимизировать работу на бирже

- Программа VS плагиат. Видят ли антиплагиаторы смысловую неуникальность?

SEO-тексты – тексты, ориентированные, в первую очередь, на поисковые алгоритмы, а не на людей. Обычно они малоинформативны, содержат неестественные речевые обороты, избыточные повторы ключевых фраз….

Подготовка Получение ТЗ от SEO-специалиста Изучение сайта и страницы, на которой будет размещён текст Получение информации от владельца/контент-менеджера сайта Анализ информации в интернете Написание Проверка…

При написании или правке текстов копирайтер опирается на такие показатели: читабельность; грамотность; уникальность; раскрытие темы. Но есть моменты, которые сложно проверить самому. Верно ли использовано…

Вы подготовили ТЗ копирайтеру, разместили его на бирже и теперь не знаете, как выбрать хорошего автора. Есть ряд нюансов, благодаря которым можно определить, насколько хорошо…

Сегодня текстовый контент на сайте в первую очередь ценится за смысловую уникальность. Могут ли программы и сервисы проверки текстов (антиплагиаторы) «увидеть» не только техническую неуникальность,…

Есть вопросы?

Задайте их прямо сейчас, и мы ответим в течение 8 рабочих часов.

Слово – важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Именно слово отражает все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет предмет или явление, но и выполняет эмоционально-экспрессивную функцию.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.

Основные причины речевых ошибок:

- Непонимание значения слова

- Лексическая сочетаемость

- Употребление синонимов

- Употребление омонимов

- Употребление многозначных слов

- Многословие

- Лексическая неполнота высказывания

- Новые слова

- Устаревшие слова

- Слова иноязычного происхождения

- Диалектизмы

- Разговорные и просторечные слова

- Профессиональные жаргонизмы

- Фразеологизмы

- Клише и штампы

1. Непонимание значения слова.

1.1. Употребление слова в несвойственном ему значении.

Пример: Костер все больше и больше распалялся, пылал. Ошибка заключается в неверном выборе слова:

Распаляться – 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться – начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

1.2. Употребление знаменательных и служебных слов без учета их семантики.

Пример: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

В современном русском языке предлог благодаря сохраняет известную смысловую связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. Ошибка возникает в связи со смысловым отвлечением предлога от исходного глагола благодарить. В этом предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-за, в результате, вследствие.

1.3. Выбор слов-понятий с различным основанием деления (конкретная и отвлеченная лексика).

Пример: Предлагаем полное излечение алкоголиков и других заболеваний.

Если речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики следовало бы заменить на алкоголизм. Алкоголик – тот, кто страдает алкоголизмом. Алкоголизм – болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков.

1.4. Неправильное употребление паронимов.

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный – очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный – прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный – не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь). Чтобы восстановить смысл высказываний в примере, нужно поменять слова местами.

2. Лексическая сочетаемость.

При выборе слова следует учитывать не только значение, которое ему присуще в литературном языке, но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической сочетаемости определяются семантикой слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и т. д.

Пример: Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. Показывать можно пример, но не образец. А образцом можно быть, например, для подражания.

Пример: Их сильная, закаленная в жизненных испытаниях дружба многими была замечена. Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая дружба.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, несочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо… В этом случае перед нами один из видов тропов – оксюморон.

В сложных случаях, когда трудно определить, можно ли употребить вместе те или иные слова, необходимо пользоваться словарем сочетаемости

3. Употребление синонимов.

Синонимы обогащают язык, делают образной нашу речь. У синонимов может быть разная функционально-стилистическая окраска. Так, слова ошибка, просчет, оплошность, погрешность – стилистически нейтральны, общеупотребительны; проруха, накладка – просторечные; оплошка – разговорное; ляп – профессионально-жаргонное. Употребление одного из синонимов без учета его стилистической окраски может привести к речевой ошибке.

Пример: Совершив оплошку, директор завода сразу же стал ее исправлять.

При использовании синонимов часто не учитывается способность каждого из них в большей или меньшей степени избирательно сочетаться с другими словами.

Различаясь оттенками лексического значения, синонимы могут выражать разную степень проявления признака, действия. Но, даже обозначая одно и то же, взаимозаменяясь в одних случаях, в других синонимы заменяться не могут – это ведет к речевой ошибке.

Пример: Вчера мне было печально. Синоним грустно сюда вполне подходит: Вчера мне было грустно. Но в двусоставных предложениях эти синонимы взаимозаменяются. Печально я гляжу на наше поколенье…

4. Употребление омонимов.

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но все же в определенных речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты однозначно.

Пример: Экипаж находится в отличном состоянии. Экипаж – это повозка или команда? Само слово экипаж употреблено правильно. Но для раскрытия смысла этого слова необходимо расширить контекст.

Очень часто к двусмысленности приводит употребление в речи (особенно устной) омофонов (одинаково звучащих, но по-разному пишущихся) и омоформ (слов, совпадающих по звучанию и написанию в отдельных формах). Так что, выбирая слова для какой-либо фразы, мы должны обращать внимание и на контекст, который в некоторых речевых ситуациях призван раскрывать смысл слов.

5. Употребление многозначных слов.

Включая в свою речь многозначные слова, мы должны быть очень внимательны, должны следить, понятно ли именно то значение, которое мы хотели раскрыть в этой речевой ситуации. При употреблении многозначных слов (как и при употреблении омонимов) очень важен контекст. Именно благодаря контексту ясно то или иное значение слова. И если контекст отвечает своим требованиям (законченный в смысловом отношении отрезок речи, позволяющий установить значения входящих в него слов или фраз), то каждое слово в предложении понятно. Но бывает и иначе.

Пример: Он уже распелся. Непонятно: или он начал петь, увлекся; или, пропев некоторое время, начал петь свободно, легко.

6. Многословие.

Встречаются следующие виды многословия:

6.1. Плеоназм (от греч. pleonasmos – избыток, чрезмерность) – употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Пример: Все гости получили памятные сувениры. Сувенир – подарок на память, поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т. п. Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

6.2. Использование лишних слов. Лишних не потому, что свойственное им лексическое значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте.

Пример: Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится книжный магазин «Дружба».

6.3. Тавтология (от греч. tauto – то же самое logos – слово) – повторение однокоренных слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками «пестрят» не только сочинения учащихся, но и газеты и журналы.

Пример: Руководители предприятий настроены на деловой настрой.

6.4. Расщепление сказуемого. Это замена глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться – вести борьбу, убирать – производить уборку.

Пример: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора. Может быть, в официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в речевой ситуации лучше: Ученики решили убрать школьный двор.

6.5. Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т. п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще, честно говоря и т. п. Но эта речевая ошибка, встречающаяся сплошь и рядом в устной речи, иногда просачивается и на страницы печатных изданий.

Пример: В небольших дешевых кафе, ну, куда ходят люди из своего квартала, обычно нет свободных мест.

7. Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример: Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. У Куприна, может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже не одного) слова. Или: «…не допускать на страницы печати и телевидения высказывания, способные разжечь межнациональную вражду». Так получается – «страница телевидения».

При выборе слова необходимо учитывать не только его семантику, лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но и сферу распространения. Употребление слов, имеющих ограниченную сферу распространения (лексические новообразования, устаревшие слова, слова иноязычного происхождения, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы), всегда должно быть мотивировано условиями контекста.

8. Новые слова.

Неудачно образованные неологизмы являются речевыми ошибками. Пример: А в прошлом году на ямочный ремонт после весенней распутицы было потрачено 23 тысячи рублей. И только контекст помогает разобраться: «ямочный ремонт» – это ремонт ям.

9. Устаревшие слова.

Архаизмы – слова, называющие существующие реалии, но вытесненные по каким-либо причинам из активного употребления синонимичными лексическими единицами, – должны соответствовать стилистике текста, иначе они совершенно неуместны.

Пример: Ныне в университете был день открытых дверей. Здесь устаревшее слово ныне (сегодня, теперь, в настоящее время) совершенно неуместно.

Среди слов, вышедших из активного употребления, выделяются еще и историзмы. Историзмы – слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий: армяк, камзол, бурса, опричник и т. п. Ошибки в употреблении историзмов часто связаны с незнанием их лексического значения.

Пример: Крестьяне не выдерживают своей тяжелой жизни и идут к главному губернатору города. Губернатор – начальник какой-нибудь области (например, губернии в царской России, штата в США). Следовательно, главный губернатор – нелепость, к тому же в губернии мог быть только один губернатор, а его помощник назывался вице-губернатором.

10. Слова иноязычного происхождения.

Сейчас многие имеют пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда их точного значения. Иногда контекст не принимает иностранное слово.

Пример: Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов. Лимитировать – установить лимит чего-нибудь, ограничить. Иностранное слово лимитировать в данном предложении следует заменить словами: идет медленнее, приостановилась и т. п.

11. Диалектизмы.

Диалектизмы – слова или устойчивые сочетания, которые не входят в лексическую систему литературного языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров русского общенационального языка. Диалектизмы оправданны в художественной или публицистической речи для создания речевых характеристик героев. Немотивированное же использование диалектизмов говорит о недостаточном владении нормами литературного языка.

Пример: Пришла ко мне шаберка и просидела целый вечер. Шаберка – соседка. Употребление диалектизма в данном предложении не оправдано ни стилистикой текста, ни целью высказывания.

12. Разговорные и просторечные слова.

Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения. Просторечие – слово, грамматическая форма или оборот преимущественно устной речи, употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета речи, а также простая непринужденная речь, содержащая такие слова, формы и обороты. Разговорная и просторечная лексика, в отличие от диалектной (областной), употребляется в речи всего народа.

Пример: У меня совсем худая куртка. Худой (разг.) – дырявый, испорченный (худой сапог). Ошибки возникают в тех случаях, когда употребление разговорных и просторечных слов не мотивировано контекстом.

13. Профессиональные жаргонизмы.

Профессионализмы выступают как принятые в определенной профессиональной группе просторечные эквиваленты терминов: опечатка – в речи журналистов ляп; руль – в речи шоферов баранка.

Но немотивированное перенесение профессионализмов в общелитературную речь нежелательно. Такие профессионализмы, как пошить, пошив, заслушать и другие, портят литературную речь.

По ограниченности употребления и характеру экспрессии (шутливая, сниженная и т. п.) профессионализмы сходны с жаргонизмами и являются составной частью жаргонов – своеобразных социальных диалектов, свойственных профессиональным или возрастным группам людей (жаргоны спортсменов, моряков, охотников, студентов, школьников). Жаргонизмы – это обиходно-бытовая лексика и фразеология, наделенная сниженной экспрессией и характеризующая- ся социально ограниченным употреблением.

Пример: Хотел пригласить на праздник гостей, да хибара не позволяет. Хибара – дом.

14. Фразеологизмы.

Нужно помнить, что фразеологизмы всегда имеют переносное значение. Украшая нашу речь, делая ее более живой, образной, яркой, красивой, фразеологизмы доставляют нам и немало хлопот – при неверном их употреблении появляются речевые ошибки.

14.1. Ошибки в усвоении значения фразеологизмов.

- Существует опасность буквального понимания фразеологизмов, которые могут восприниматься как свободные объединения слов.

- Ошибки могут быть связаны с изменением значения фразеологизма.

Пример: Хлестаков все время мечет бисер перед свиньями, а ему все верят. Здесь фразеологизм метать бисер перед свиньями, имеющий значение «напрасно говорить о чем-либо или доказывать что-либо тому, кто не способен понять этого», употреблен неверно – в значении «выдумывать, плести небылицы».

14.2. Ошибки в усвоении формы фразеологизма.

- Грамматическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Я привык отдавать себе полные отчеты. Здесь изменена форма числа. Существует фразеологизм отдавать отчет.

Пример: Он постоянно сидит сложив руки. Фразеологизмы типа сложа руки, сломя голову, очертя голову сохраняют в своем составе старую форму деепричастия совершенного вида с суффиксом -а (-я).

В некоторых фразеологизмах употребляются краткие формы прилагательных, замена их полными формами ошибочна.

- Лексическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Пора уже тебе взяться за свой ум. Большая часть фразеологизмов является непроницаемой: в состав фразеологизма нельзя ввести дополнительную единицу.

Пример: Ну хоть бейся об стенку! Пропуск компонента фразеологизма также является речевой ошибкой.

Пример: Все возвращается на спирали своя!.. Есть фразеологизм на круги своя. Замена слова недопустима.

14.3. Изменение лексической сочетаемости фразеологизма.

Пример: Эти и другие вопросы имеют большую роль в развитии этой, еще молодой науки. Произошло смешение двух устойчивых оборотов: играет роль и имеет значение. Можно сказать так: вопросы имеют большое значение… или вопросы играют большую роль.

15. Клише и штампы.

Канцеляризмы – слова и выражения, употребление которых закреплено за официально-деловым стилем, но в других стилях речи они неуместны, являются штампами.

Пример: Имеет место отсутствие запасных частей.

Штампы – это избитые выражения с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивностью. Штампами становятся слова, словосочетания и даже целые предложения, которые возникают как новые, стилистически выразительные речевые средства, но в результате слишком частого употребления утрачивают первоначальную образность.

Пример: При голосовании поднялся лес рук.

Разновидностью штампов являются универсальные слова. Это слова, которые употребляются в самых общих и неопределенных значениях: вопрос, задача, поднять, обеспечить и т. д. Обычно универсальные слова сопровождаются трафаретными привесками: работа – повседневная, уровень – высокий, поддержка – горячая. Многочисленны публицистические штампы (труженики полей, город на Волге), литературоведческие (волнующий образ, гневный протест).

Клише – речевые стереотипы, готовые обороты, используемые в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта, – являются конструктивными единицами речи и, несмотря на частое употребление, сохраняют свою семантику. Клише используют в официально-деловых документах (встреча на высшем уровне); в научной литературе (требуется доказать); в публицистике (наш собственный корреспондент сообщает из); в разных ситуациях разговорно-бытовой речи (Здравствуйте! До свидания! Kmо последний?).

Лексические нормы

-

Употребление

слова в несвойственном ему значении.

— Костёр

всё больше и больше распалялся,

пылал. (Ошибка

заключается в неверном выборе слов:

Распаляться – 1. Нагреться до очень

высокой температуры, раскалиться. 2.

(перен.) Прийти в сильное возбуждение,

стать охваченным каким-либо сильным

чувством. Разгораться

– начать

сильно и хорошо, ровно гореть).

— Любителям

холодных коктейлей смешивают те же

компаньоны,

но в других пропорциях.

(Компаньон – 1. Тот, кто составляет

компанию кому-либо; вместе с кем-либо,

учувствует в чём-либо. 2. Член торговой

или промышленной компании. В этом

предложении, конечно же, надо употребить

слово компонент:

Компонент – составная часть чего-либо.

— Благодаря

пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел

большой участок леса.

( В современном

русском языке предлог благодаря

сохраняет

известную смысловую связь с глаголом

благодарить и употребляется обычно

лишь в тех случаях, когда говорится о

причинах, вызывающих желательный

результат: благодаря

чьей-нибудь помощи, поддержке.

Ошибка возникает в связи со смысловым

отвлечением предлога от исходного

глагола благодарить. В этом предложении

предлог благодаря следует заменить на

один из следующих: из-за,

в результате, вследствие.

-

Выбор слов-понятий

с различным основанием деления

(конкретная и отвлечённая лексика).

— Иногда не отличают

конкретную лексику от отвлечённой.

Предлагаем

полное излечение алкоголиков

и других заболеваний. (Если

речь идёт о заболеваниях, то слово

алкоголики следовало бы заменить на

алкоголизм.

— Дворянство

числом в сто человек вышло ему навстречу,

а русский батальон встретил его барабанным

боем, музыкой и пушечной пальбой.

(Дворянство

– в феодальном и, позднее, капиталистическом

обществе: привилегированный господствующий

класс. И в данном случае употребить

нужно было слово дворяне,

так как дворянин – это лицо, принадлежащее

к дворянству и не сам класс, а только

его представители встречали гостя.

3. Употребление

паронимов.

Паронимы – это

близкие по звучанию однокоренные слова

с разным лексическим значением: адресат

(лицо или организация, кому адресовано

почтовое отправление) – адресант

(лицо или организация, посылающая

почтовое оправление).

Паронимы не

взаимозаменяются в речи, так как это

приводит к искажению смысла высказывания.

— Заглавный

герой романа «12 стульев» никогда не

терял чувство юмора.

Заглавный — это

содержащий название, что данному

предложению не подходит. Здесь нужно

употребить пароним главный.

— Здесь

будут выставлены различные подделки

из дерева, пригодные для учреждения,

для дома, для дачи.

Подделки – это подделать – сделать

фальшивое подобие чего-либо. Поделка

– мелкое изделие, изготовленное обычно

ручным способом.

— Этот

человек полный невежа

в вопросах искусства.

Невежа – грубый, невоспитанный человек.

Невежда – необразованный, малосведущий

человек. Следовательно, человек, не

разбирающий в искусстве, — невежда.

4. Лексическая

сочетаемость.

При выборе слов

следует учитывать не только значение,

которое присуще в литературном языке,

но и лексическую сочетаемость. Далеко

не все слова могут сочетаться друг с с

другом. Границы лексической сочетаемости

определяются семантикой слов, их

стилистической принадлежностью,

эмоциональной окраской, грамматическими

свойствами и т.д.

— Хороший

руководитель должен во всём показывать

образец

своим подчинённым.

(Показывать можно пример,

но не образец.

А образцом можно быть, например, для

подражания.

— Их

сильная, закалённая в жизненных испытаниях

дружба

многими была замечена. (

Слово дружба сочетается с прилагательным

крепкая – крепкая

дружба.

— Два

единственных

вопроса тревожили жителей города: вода

и тепло. (в это предложении соединены

слова, по смыслу противоречащие друг

другу: единственный – только один.

5. Употребление

синонимов.

У синонимов может

быть разная функционально-стилистическая

окраска. Так, слова ошибка, просчёт,

оплошность, погрешность – стилистически

нейтральны, общеупотребительны; проруха,

накладка – просторечные, оплошка –

разговорное; ляп – профессионально-жаргонное.

Употребление

одного из синонимов без учёта его

стилистической окраски может привести

к речевой ошибке.

— Совершив

оплошку,

директор завода срезу же стал её

исправлять.