вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

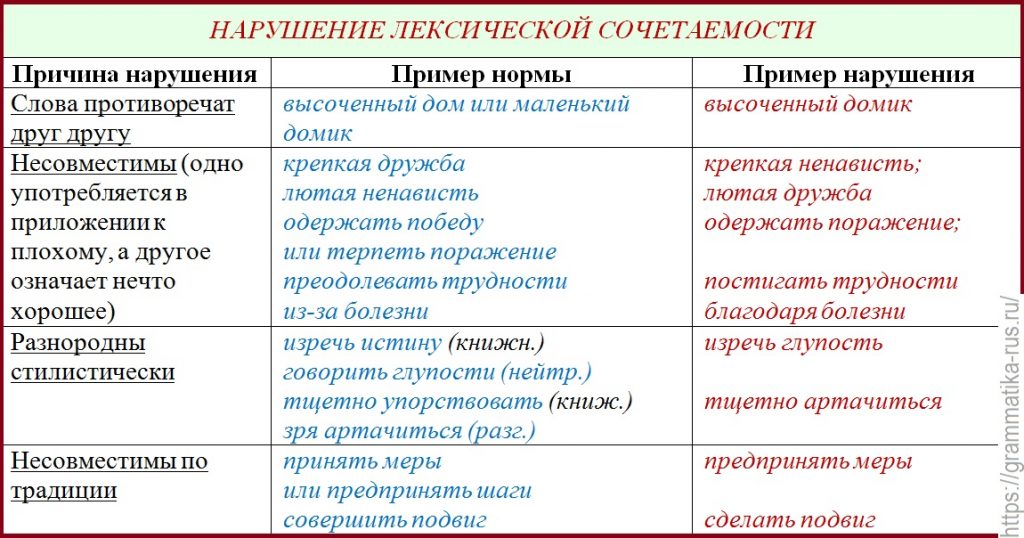

Причины нарушения лексической сочетаемости:

Нарушение лексической сочетаемости является одним из видов речевых ошибок: противоречивость, несовместимость, стилистическая разнородность.

Слова противоречат друг другу

высоченный домик вместо высоченный дом или маленький домик

Несовместимы (одно употребляется в приложении к плохому, а другое означает нечто хорошее) крепкая ненависть можно крепкая дружба

лютая дружба можно лютая ненависть

одержать поражение можно одержать победу или терпеть поражение

постигать трудности можно преодолевать трудности

благодаря болезни можно из-за болезни

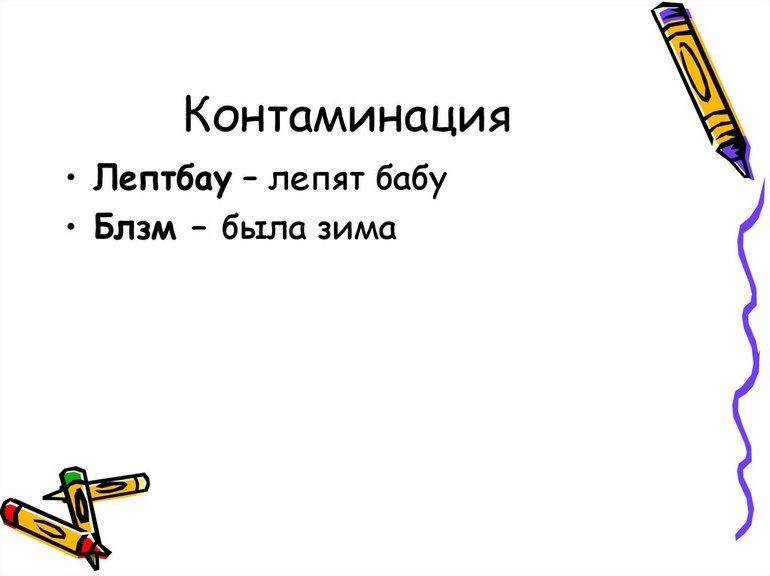

Причиной ошибок является контаминация. Она возникает при путанице похожих словосочетаний. Так, из «удовлетворять требования» и «отвечать потребностям» появилось «удовлетворять потребностям» » (вместо «удовлетворять ЧТО? – потребности»). Шаблонные «повысить качество» и «поднять уровень» привели к появлению фразы «улучшить уровень», поднять бокал + сказать тост = поднять тост, уделять внимание + проявлять заботу = уделять заботу.

Разнородны стилистически

изречь глупость можно изречь истину (книжн.) говорить глупости (нейтр.) (книж.)

тщетно артачиться можно тщетно упорствовать зря артачиться (разг.)

Несовместимы по традиции

предпринять меры можно принять меры или предпринять шаги

сделать подвиг можно совершить подвиг

Существует много выражений, неправильных с точки зрения логики, но при этом закрепившихся в языке: профилактика здоровья (профилактика — предупредительные мероприятия = профилактика заболеваний), громоотвод (металлический стержень, соединенный с землей для отвода молнии, а не грома), выгодный кредит (выгода – доход, прибыль, а кредит предполагает дополнительный расход в виде процента). Их употребляют по привычке. Сейчас уже невозможно объяснить, почему ночь и осень могут быть глубокими, а день и весна – нет.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексическая сочетаемость

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Лексические нормы

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

6.5. Ошибки, связанные с лексической сочетаемостью слов

При выборе слова следует учитывать не только его значение, но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической сочетаемости определяются значением слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и др.

Например, неудачной следует признать такую фразу: Личная неприязнь постепенно переросла в сильную вражду. Существительное вражда может сочетаться с прилагательным открытая, но не с прилагательным – сильная.

Очень распространёнными стали в речи такие ошибочные сочетания:

- не смыкать взгляда (правильно: не смыкать глаз );

- уютное впечатление (правильно: приятное впечатление; впечатление уюта );

- встреча созвана (правильно: встреча состоялась );

- повысить кругозор (правильно: расширить кругозор).

Речевые ошибки, связанные с сочетаемостью слов, часто возникают потому, что в одной и той же ситуации могут использоваться несколько устойчивых словосочетаний. И употребление компонента одного сочетания в составе другого приводит к смысловой неточности.

Например, такую ошибку содержит фраза: Разрешите поднять тост за нашего юбиляра. В ситуации застолья у нас традиционно используются два словосочетания: поднять бокал и произнести тост. В данном случае мы имеем дело с неправомерной заменой одного члена сочетаний другим.

Смешение внешне похожих словосочетаний – одна из самых распространённых в речи ошибок.

Так, уже традиционной стала ошибка типа: Улучшился уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту. Уровень может возрасти, повыситься, а улучшиться может качество. Поэтому корректной будет фраза: Улучшилось качество (повысился уровень) обслуживания пассажиров в нашем аэропорту.

При употреблении слов, которые имеют ограниченные возможности лексических связей, нарушение сочетаемости часто становится причиной комического звучания речи.

Например, расширение возможностей сочетаемости отглагольного прилагательного удручённый (в языке возможно: удручённый горем) делает следующую фразу нелепой и комичной: К нам пришли люди, удручённые опытом.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, не сочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо. В этом случае перед нами один из видов тропов – оксюморон.

Русский язык очень часто накладывает ограничения на сочетаемость даже близких по значению слов, даже синонимов. Поэтому в сложных случаях следует обратиться к помощи толковых словарей и специальных словарей сочетаемости.

Лексическая сочетаемость слов — нормы, нарушения и примеры употребления

Смысл понятия

Основой учения о сочетаемости слов является теория академика В. В. Виноградова. Известный лингвист предположил, что способность единиц речи к созданию связи друг с другом зависит от типа их лексических значений. Всего их три:

- свободные. Это почти все служебные слова, вспомогательные глаголы, некоторые прилагательные (хороший, плохой, большой, маленький). Они способны легко образовывать сочетания;

- фразеологически связанные. Подобные лексические значения предельно ограничивают возможность слов соседствовать с другими. К примеру, «бразды» могут быть только «правления» — нельзя сказать «бразды руководства» или «бразды власти». Есть лексемы, способные сочетаться с синонимами: закадычный + друг, товарищ или приятель, щекотливый + вопрос или положение, одержать + победу или верх;

- значения с ограниченной лексической сочетаемостью. Это слова, возможность употребления которых вместе с другими зависит от норм и традиций языка. К примеру, сказать «крепкая дружба» или «крепкий мороз» можно, а «крепкая ненависть» или «крепкая жара» — нельзя, хотя речь идёт об одних и тех же явлениях (чувствах и погоде).

Прежде всего смысл стоящих рядом слов не должен противоречить друг другу. Так, ошибочны сочетания «огромный домик», «отъявленный герой», «страшно красивый». Однако существует много выражений, неправильных с точки зрения логики, но при этом закрепившихся в языке: профилактика здоровья, громоотвод, выгодный кредит. Их употребляют по привычке.

Во избежание огрехов спорные примеры лексической сочетаемости слов необходимо сверять со словарём. Но важно помнить, что нормы не могут быть окончательно утверждёнными, так как язык постоянно обновляется. Этому способствует проникновение устной речи в средства массовой информации. Так, выражение «автор гола» ненормативно, но его можно услышать даже на центральных телеканалах.

Виды ошибок и причины их возникновения

Нарушения норм лексической сочетаемости часто встречаются даже у носителей языка. Трудность заключается в том, что необходимо не просто иметь обширный словарный запас, но и знать различные особенности современной речи. К примеру, сейчас уже невозможно объяснить, почему ночь и осень могут быть глубокими, а день и весна — нет.

В зависимости от того, чем регулируется комбинирование слов, различают три вида сочетаемости — семантическую, синтаксическую (грамматическую) и лексическую:

- Семантическая предполагает согласование по смыслу. Нарушение возникает, когда нет точного понимания значения слов. Распространённые примеры: «она женилась» вместо «она вышла замуж», «одолжить у друга денег» вместо «занять у друга денег».

- Синтаксическая сочетаемость подразумевает, что слова должны быть грамматически согласованы. Например, нельзя сказать «большинство времени», поскольку первая лексема употребляется только с существительными, означающими поддающиеся счёту предметы. Правильно — «бо́льшая часть времени». Кроме того, нарушение грамматической сочетаемости возникает при неверном глагольном управлении: говорить за жизнь, описывать об успехах, приехать с деревни.

- Случаи лексической сочетаемости самые сложные, поскольку для грамотного употребления слова необходимо учитывать всё богатство его ассоциативных связей. Так, прилагательное «закоренелый» помимо значения «застарелый, не поддающийся исправлению» имеет дополнительную негативную окраску, поэтому сказать «закоренелый преступник» можно, а «закоренелый филантроп» — нет.

Нарушения лексической сочетаемости

Об этих ошибках следует рассказать отдельно, так как они встречаются часто и имеют множество разновидностей. При этом отношение к недочётам двоякое: если автор отклоняется от нормы из-за собственной невнимательности, то это свидетельствует о его небрежном отношении к языку. Однако намеренное ошибочное словоупотребление допустимо, поскольку является художественным приёмом.

Яркий пример: сочетание «живой труп» в полицейской сводке и в литературном тексте. В первом случае это явное нарушение, поскольку речь идёт, скорей всего, о недоразумении, при котором живого человека сочли погибшим. Что касается второго примера, то в нём автор пытается словами изобразить крайнюю степень измождённости персонажа, поэтому употребление не возбраняется.

Все виды нарушений можно разделить на две основных группы — смысловые и стилистические ошибки.

Смысловые недочёты

Непонимание точных значений похожих слов приводит к появлению таких популярных фраз, как «удовлетворять потребностям», «заслужить известность», «длинное лечение», «логический вывод». Все они являются неправильными.

Самыми распространёнными причинами подобных ошибок считаются:

- Контаминация. Возникает при путанице похожих словосочетаний. Так, из «удовлетворять требования» и «отвечать потребностям» появилось «удовлетворять потребностям», а заодно «запросам», «критериям» и «правилам». Шаблонные «повысить качество» и «поднять уровень» привели к появлению фразы «улучшить уровень». Другие примеры: играть роль + иметь значение = играть значение, принять меры + предпринять шаги = предпринять меры, подорожали товары + повысились цены = подорожали цены, поднять бокал + сказать тост = поднять тост, уделять внимание + проявлять заботу = уделять заботу.

- Неразличение синонимов. У них бывают дополнительные значения, что и вызывает ошибки в употреблении. Например, «храбрый» и «смелый» похожи по смыслу, но первое прилагательное подразумевает лишь внешнее проявление качества, поэтому не сочетается со словами «мысль» или «идея». Другой пример: «построить» и «возвести». Второй глагол применяется к объектам, возвышающимся над поверхностью, и не сочетается с существительными, обозначающими хозяйственно-бытовые конструкции. Поэтому, к примеру, подвал или сарай можно только построить.

- Путаница в паронимах. Бо́льшая часть последних — однокоренные слова. Разные приставки и суффиксы придают им дополнительные оттенки значения или стилевую окраску, но из-за внешнего сходства часто возникают ошибки в употреблении. Распространённый пример — «оплатить за проезд» вместо «оплатить проезд» или «уплатить за проезд». Другие варианты, когда возможно непонимание: практичный и практический, логичный и логический, экономный и экономический, чужой и чуждый, военный и воинский, гарантийный и гарантированный, одеть и надеть.

Во всех перечисленных случаях неправильное словоупотребление портит речь и может привести к искажению смысла предложения (например, «проступок» вместо «поступок»), поэтому в трудных ситуациях надо сверяться со словарём.

Проблемы со стилистикой

В данном случае ошибки связаны с нарушением требований стиля, неоправданным употреблением эмоционально окрашенных слов, речевой избыточностью или недостаточностью. Примеры: патриот родины, управленческий менеджмент, соединить воедино, свободная вакансия, прейскурант цен.

Подобные фразы приходится слышать довольно часто, что указывает, с одной стороны, на недостаток знаний, а с другой — на желание разнообразить речь, сделать её более выразительной.

Самыми распространёнными стилистическими ошибками являются:

- Неуместное употребление канцеляризмов, например, «осуществить сравнение», «в данное время», «большое количество вещей», «испытывать чувство радости» вместо «сравнить», «сейчас», «много вещей» и «радоваться». В большинстве случаев длинные обороты можно заменить одним или двумя словами. Предложение от этого только выиграет.

- Неоправданное употребление просторечной, жаргонной, бранной лексики в литературном или деловом контексте. Этим часто грешит современная пресса: «обчистить квартиру», «демонстранты сматывают удочки», «дефицит налички», «отрываться на фестивале». Основной смысл, конечно, ясен, но не каждому зрителю или читателю нравится, когда с ним общаются на сленге.

- Смешение стилей. Например, употребление разговорных слов в научном или публицистическом тексте: «фишка корпускулярно-волнового дуализма света», «давеча на конгрессе присутствовали делегации разных стран».

- Периссология — одновременное употребление заимствованного и русского слова с похожими смыслами. Так, в сочетании «прейскурант цен» первая лексема означает «справочник цен на товары». Другие примеры: хронометраж времени, внутренний интерьер, ведущий лидер, атмосферный воздух, свободная вакансия, коллега по работе, памятный сувенир, перспективы на будущее, дополнительный бонус.

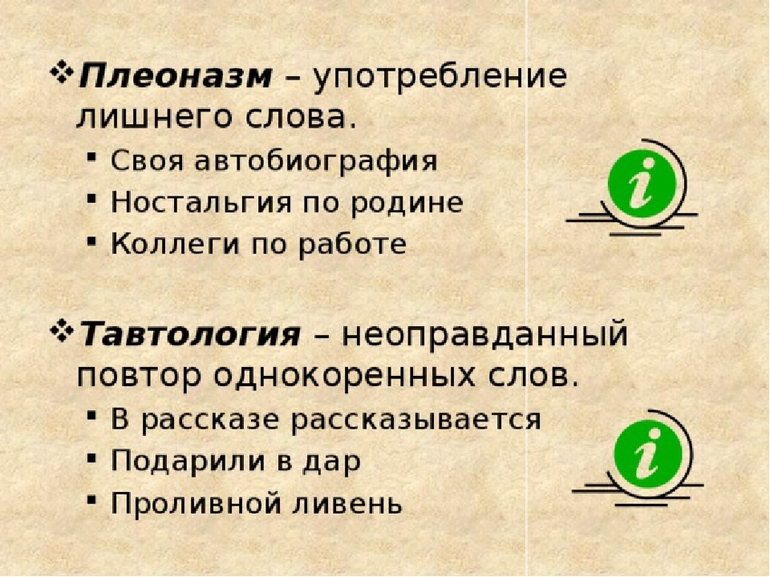

- Плеоназм — ошибка, аналогичная периссологии, но без использования заимствований. В сочетании присутствуют русские слова, близкие по смыслу, из-за чего возникает неуместное дублирование информации. Примере: главная суть, ценные сокровища, упасть вниз, май месяц, молодая девушка, впервые познакомиться, короткое мгновение, равная половина, бесплатный подарок, опытный специалист, неподтверждённые слухи.

- Тавтология — употребление однокоренных слов: рассказчик рассказывает, возобновить вновь, многократно приумножить, предложить другое предложение, проливной ливень, заработать зарплату, виток развития. Правда, подобные сочетания не являются ошибкой, когда подбор синонимов невозможен: варить варенье, белое бельё, словарь иностранных слов, загадать загадку, чёрные чернила, отслужить службу, болеть базедовой болезнью.

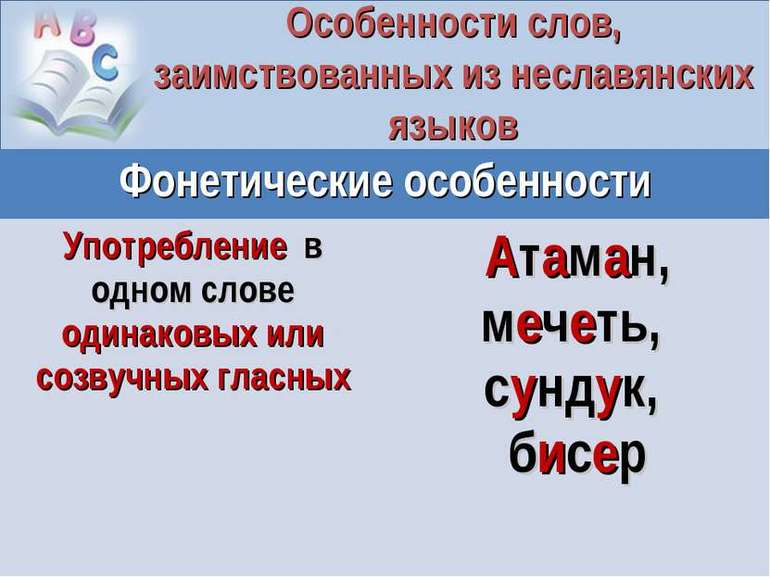

Особенности употребления заимствований

С появлением интернета русский язык начал активно пополняться. Ничего плохого в этом нет: система коммуникации просто реагирует на потребности общества, и так было всегда. Функция заимствований заключается не только в обозначении предметов и понятий: новые речевые единицы обогащают речь, являясь свидетельством прогресса и международных контактов.

Однако иностранные слова поначалу имеют в русском языке особый статус: их точное значение мало кому известно, родственные связи в новой среде отсутствуют, а грамматические свойства вызывают вопросы. При этом ощущается их современность и даже некое превосходство над привычной лексикой, из-за чего люди стремятся употреблять их в речи. Естественно, при этом допускаются многочисленные орфографические, орфоэпические, грамматические ошибки. С лексической сочетаемостью тоже возникают проблемы.

Самое распространённое нарушение связано с непониманием точного смысла. Например, нельзя сказать «консилиум учителей», так как первое слово означает собрание врачей. Другие неправильные варианты: приятный инцидент, роскошный мотель, автобусный круиз.

Второй распространённой ошибкой является употребление иностранного слова без внесения нового смысла в сочетание. Например, «презентация парфюма» вместо «презентация духов» уместна, когда речь идёт о каком-то особом аромате или о целом классе подобных изделий, поскольку две заимствованных лексемы создают ощущение важности события. Если же мероприятие посвящено обычным духам, то русский синоним предпочтительней.

Ещё одна ошибка заключается в нагромождении иностранных терминов с целью придать речи более научный вид. Хорошо, если они употреблены в правильном значении. Но даже в этом случае понять смысл фразы непросто. Например, «селекция рентабельности собственности» вместо «отбор более прибыльных видов собственности».

Намеренные нарушения как стилистический приём

В художественных произведениях и публицистических текстах несочетаемость может использоваться для усиления выразительности речи. Такой приём позволяет создавать яркие образы, добавлять словам новые оттенки смысла. В качестве примеров можно вспомнить названия литературных произведений: повести Б. Л. Васильева «Завтра была война», романов Ю. В. Бондарева «Горячий снег» и А. Азимова «Конец вечности».

Соседство слов со взаимоисключающими смыслами легло в основу оксюморона — стилистического приёма, любимого многими поэтами и писателями. У А. С. Пушкина встречается «пышное природы увяданье», у Н. А. Некрасова — «убогая роскошь наряда». Существуют сочетания, значения которых понятны и вне художественного контекста: долгий миг, горькая радость, сладкая боль, звонкая тишина, грустный праздник.

Нарушить правила компоновки слов можно для придания речи комичности, что часто делают юмористы в своих выступлениях: «гения признали заживо», «прощать чужие достоинства», «наши заклятые друзья», «правительство добилось ухудшения жизни народа».

Вопрос лексической сочетаемости является сложным. Многие варианты употребления закреплены традицией, и объяснить их не могут даже языковеды. Однако постоянное расширение словарного запаса, использование словаря и стремление излагать мысли красиво и правильно поможет не только избежать ошибок, но и сделать свою речь более яркой, образной и запоминающейся.

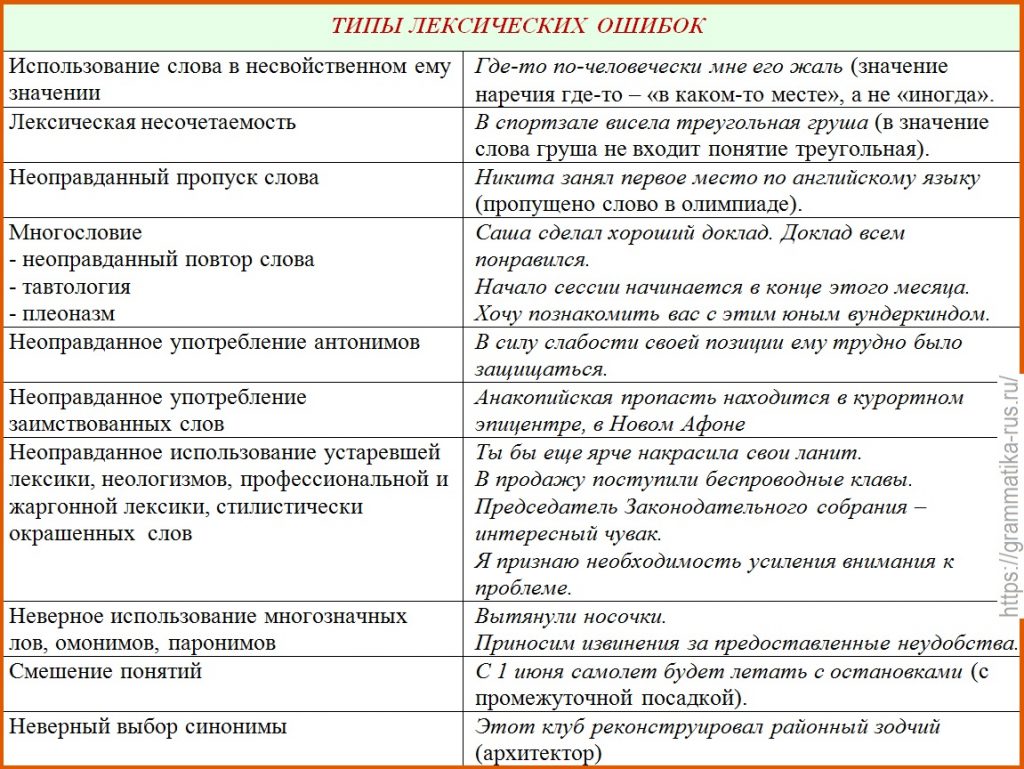

Типы лексических ошибок

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК

Лексическая несочетаемость В спортзале висела треугольная груша (в значение слова груша не входит понятие треугольная).

Неоправданный пропуск слова Никита занял первое место по английскому языку (пропущено слово в олимпиаде).

Многословие

— неоправданный повтор слова Саша сделал хороший доклад. Доклад всем понравился.

— тавтология Начало сессии начинается в конце этого месяца.

— плеоназм Хочу познакомить вас с этим юным вундеркиндом.

Неоправданное употребление антонимов В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.

Неоправданное употребление заимствованных слов Анакопийская пропасть находится в курортном эпицентре, в Новом Афоне

Неоправданное использование устаревшей лексики, неологизмов, профессиональной и жаргонной лексики, стилистически окрашенных слов Ты бы еще ярче накрасила свои ланит.

В продажу поступили беспроводные клавы.

Председатель Законодательного собрания – интересный чувак.

Я признаю необходимость усиления внимания к проблеме.

Неверное использование многозначных лов, омонимов, паронимов Вытянули носочки.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Смешение понятий С 1 июня самолет будет летать с остановками (с промежуточной посадкой).

Неверный выбор синонимы Этот клуб реконструировал районный зодчий (архитектор)

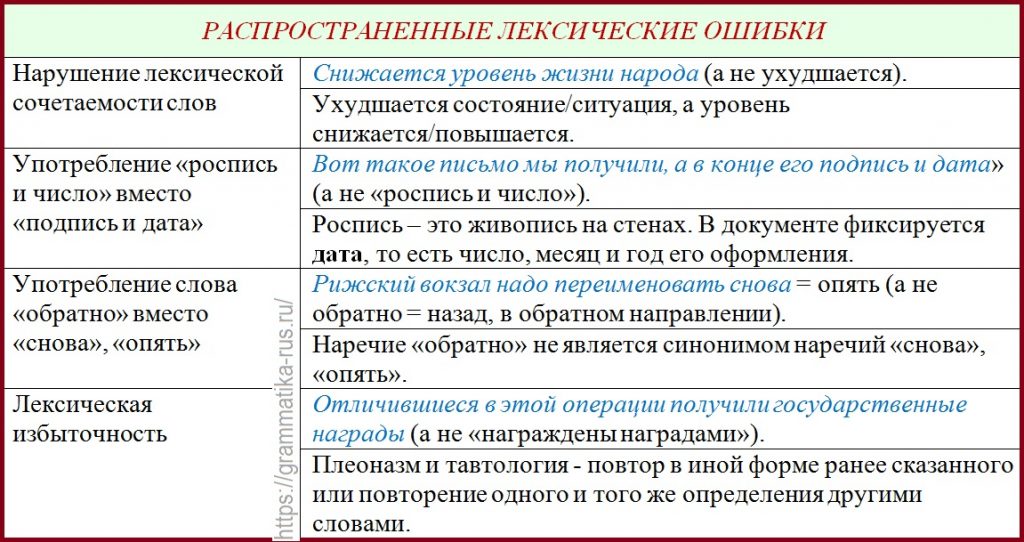

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Нарушение лексической сочетаемости слов: Снижается уровень жизни народа (а не ухудшается). Ухудшается состояние/ситуация, а уровень снижается/повышается.

Употребление «роспись и число» вместо «подпись и дата»: Вот такое письмо мы получили, а в конце его подпись и дата» (а не «роспись и число»). Роспись – это живопись на стенах. В документе фиксируется дата, то есть число, месяц и год его оформления.

Употребление слова «обратно» вместо «снова», «опять»: Рижский вокзал надо переименовать снова = опять (а не обратно = назад, в обратном направлении). Наречие «обратно» не является синонимом наречий «снова», «опять».

Лексическая избыточность: Отличившиеся в этой операции получили государственные награды (а не «награждены наградами»). Плеоназм и тавтология — повтор в иной форме ранее сказанного или повторение одного и того же определения другими словами.

Кроме нарушения лексической совместимости, к распространенным лексическим ошибкам относится

— смешение паронимов (роспись — подпись),

— использование слова в несвойственном ему значении («обратно» вместо «опять», «снова»)

— лексическая избыточность тавтология, плеоназм

— употребление слова иной стилевой окраски

— смешение лексики разных исторических эпох.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Ошибки, связанные с употреблением паронимов

Тест на тему Ошибки тавтология и плеоназм

Тест на тему Ошибки при использовании фразеологизмов

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

источники:

http://nauka.club/russkiy-yazyk/leksicheskaya-sochetaemost.html

http://grammatika-rus.ru/tipy-leksicheskih-oshibok/

В статье рассмотрены частые лексические ошибки в текстах на сайтах и указано несколько полезных ресурсов, которые помогут от них избавиться. Однако какими бы ни были сервисы проверок, они не могут мыслить как живой человек. Наш небольшой тест определит, насколько хорошо вы помните правила лексики русского языка.

- Примеры распространённых лексических ошибок

- Нарушение лексической сочетаемости слов

- Ошибки в похожих словах

- Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

- Ошибки из-за невнимательности

- Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

- Словари сочетаемости

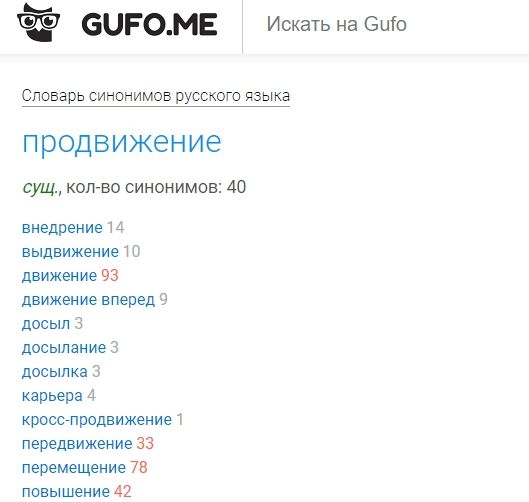

- 1. Gufo

- 2. КартаСлов.ру

- 3. Грамота.ру

- Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

- 4. Орфограммка

- 5. Текст.ру

- 6. LanguageTool

- 7. Тургенев

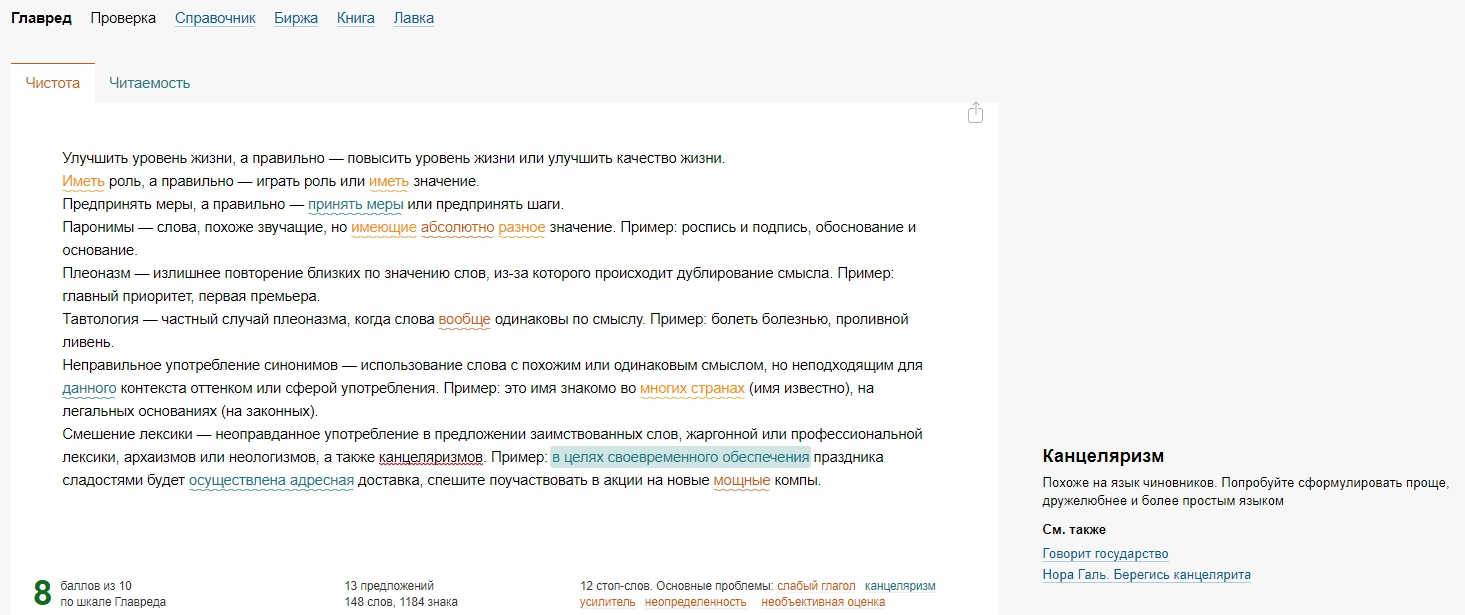

- 8. Главред

- Небольшой тест

- Выводы

Лексическая ошибка — это нарушение норм употребления слов, когда слова в предложении не согласуются по смыслу, стилистике или происхождению. Чаще всего такие ошибки связаны с неразграничением паронимов (например, представить/предоставить должность), синонимов (мне было печально/грустно) и близких по значению слов (обратно/снова прочитать книгу).

В среднем лексикон человека составляет 6000 слов. Причины их неправильного употребления часто кроются в отсутствии конкретного слова в активном словарном запасе автора или банальной невнимательности. Сегодня мы рассмотрим на примерах распространённые лексические ошибки в текстах на сайтах и приведём парочку полезных ресурсов. А в конце статьи желающие смогут пройти небольшую тестовую проверку на знание правил написания некоторых слов русского языка.

Примеры распространённых лексических ошибок

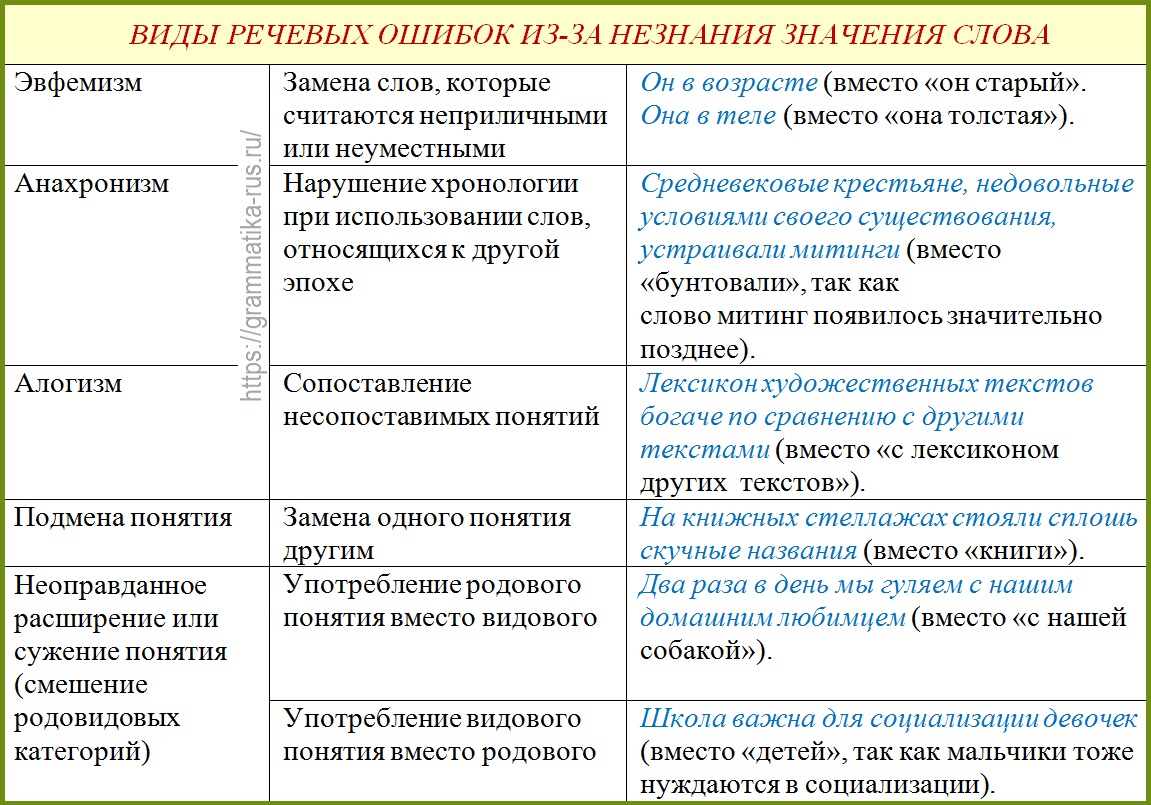

На изображении ниже представлены основные виды лексических речевых ошибок в русском языке и их типичные примеры.

Теперь разберём детальнее самые популярные из них.

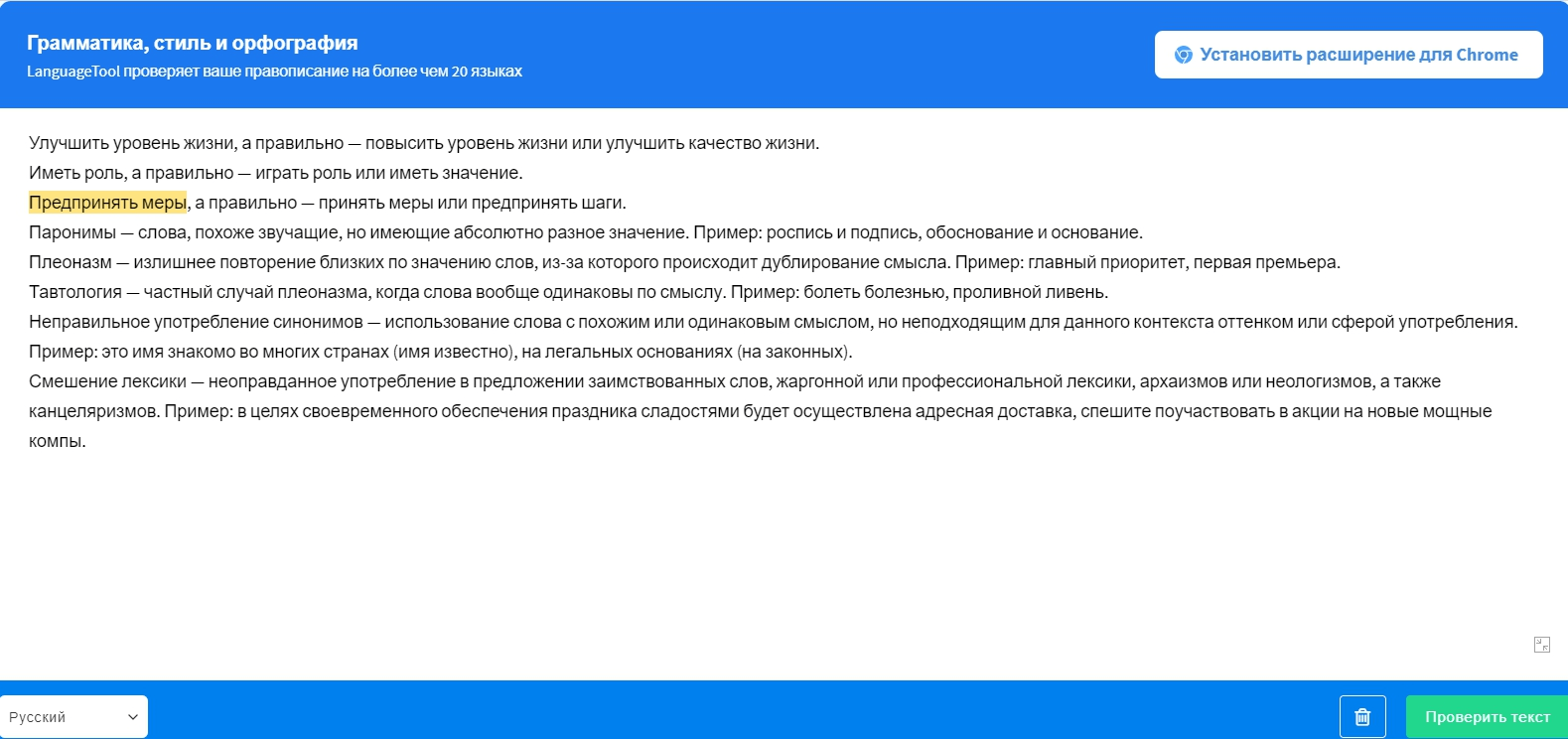

Нарушение лексической сочетаемости слов

Русский язык богат на слова и словосочетания со схожими значениями, в которых легко запутаться. Употребление одного компонента в составе другой фразы и приводит к речевым ошибкам, связанным с нарушением лексической сочетаемости слов.

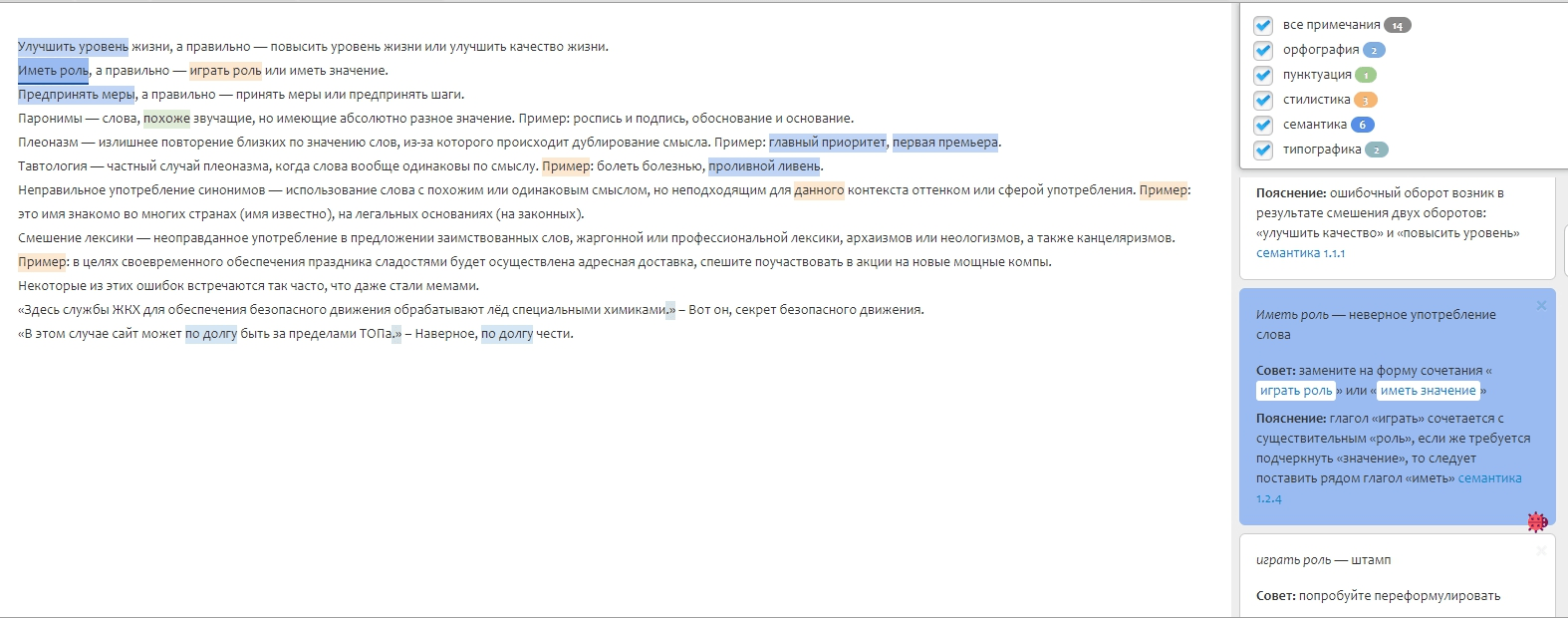

Типичным примером таких ошибок являются фразы:

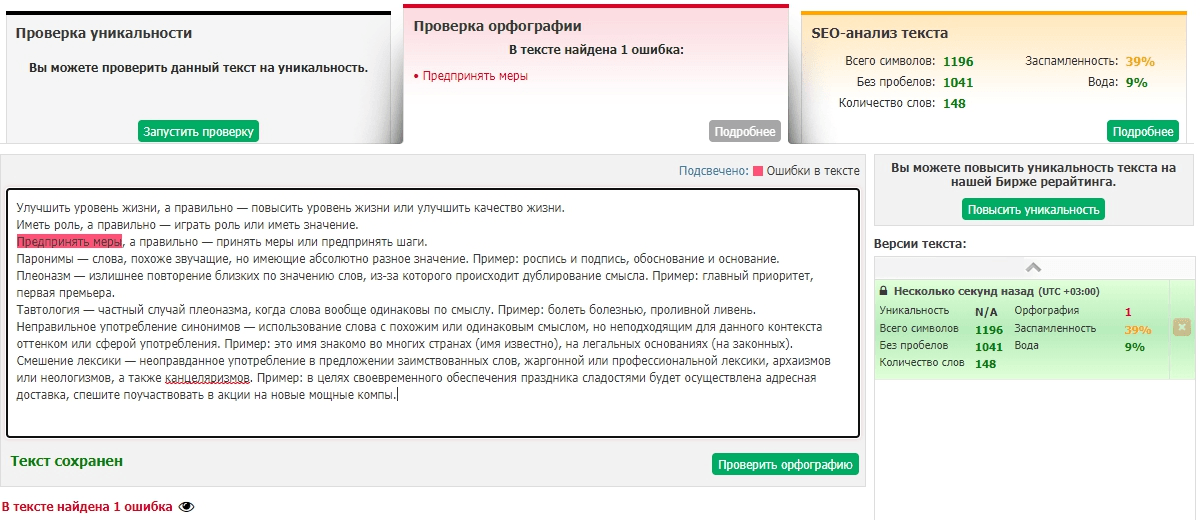

- Улучшить уровень жизни, а правильно — повысить уровень жизни или улучшить качество жизни.

- Иметь роль, а правильно — играть роль или иметь значение.

- Предпринять меры, а правильно — принять меры или предпринять шаги.

Что касается практики, то часто на сайтах интернет-магазинов можно встретить словосочетания, значение которых противоречит общей логике повествования. Приведём несколько примеров:

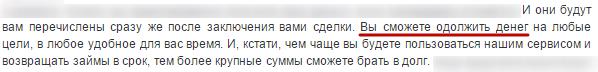

- Слово «прейскурант» уже содержит понятие стоимости услуг, слово «цен» лишнее.

- Глагол «одолжить» обозначает «дать в долг», а не «занять».

- Цены могут быть низкими или высокими, товары – дорогими или дешёвыми.

- «Изобрести» – это открыть то, чего не было ранее. Употреблять это слово следует лишь для обозначения чего-либо нового.

Ошибки в похожих словах

Один из самых частых типов лексических речевых ошибок — неправильное употребление похожих по смыслу или звучанию слов. Среди них встречаются:

- Паронимы — слова, похоже звучащие, но имеющие абсолютно разное значение. Пример: роспись и подпись, обоснование и основание.

- Плеоназм — избыточное повторение близких по значению слов, из-за которого происходит дублирование смысла. Пример: главный приоритет, первая премьера.

- Тавтология — частный случай плеоназма, когда слова вообще одинаковы по смыслу. Пример: болеть болезнью, проливной ливень.

- Неправильное употребление синонимов — использование слова с похожим или одинаковым смыслом, но неподходящим для данного контекста оттенком или сферой употребления. Пример: это имя знакомо во многих странах (имя известно), на легальных основаниях (на законных).

- Смешение лексики — неоправданное употребление в предложении заимствованных слов, жаргонной или профессиональной лексики, архаизмов или неологизмов, а также канцеляризмов. Пример: в целях своевременного обеспечения праздника сладостями будет осуществлена адресная доставка, спешите поучаствовать в акции на новые мощные компы.

Некоторые из этих нарушений встречаются так часто, что даже стали мемами.

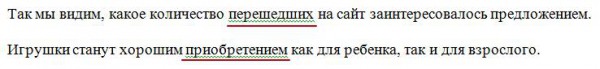

- Одна из самых распространённых пар – слова «одеть» и «надеть».

Не запутаться помогает поговорка «Надевают одежду, одевают Надежду»: одевать правильно кого-то, а надевать – что-то.

Неправильно:

Правильно:

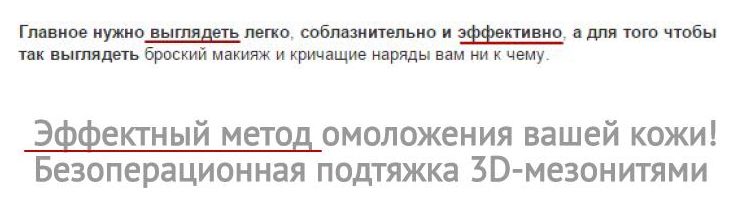

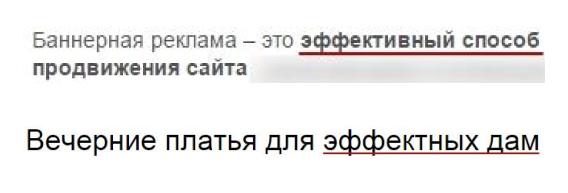

- Неправильное употребление также часто встречается в паре «эффектный/эффективный».

«Эффектный» – производящий впечатление, а «эффективный» – приводящий к нужному результату.

Неправильно:

Правильно:

Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

Лексические единицы, отображающие отношение слов друг к другу, называют гиперонимами (обозначают более общее родовое понятие) и гипонимами (когда говорят о более частном понятии). Например, гиперонимом по отношению к слову «стол» будет «мебель», к слову «роза» – «цветок».

С точки зрения логики, это предложение построено неправильно, т. к. туфли – это и есть обувь.

Ошибки из-за невнимательности

Часто авторы попросту не перечитывают написанное, и в результате получается нелепица. Вот два забавных примера:

- «Здесь службы ЖКХ для обеспечения безопасного движения обрабатывают лёд специальными химиками» – Вот он, секрет безопасного движения.

- «В этом случае сайт может по долгу быть за пределами ТОПа» – Наверное, по долгу чести.

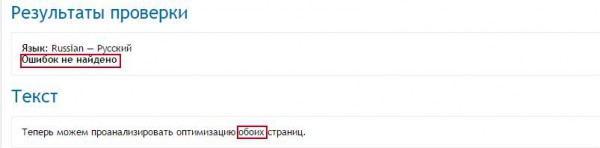

Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

Приведённые сервисы не новы – они лишь популярнее других ресурсов, используемых нами. Ниже вкратце расскажем почему.

Словари сочетаемости

По словарям обычно проверяется сочетаемость слов и подбираются более подходящие синонимы.

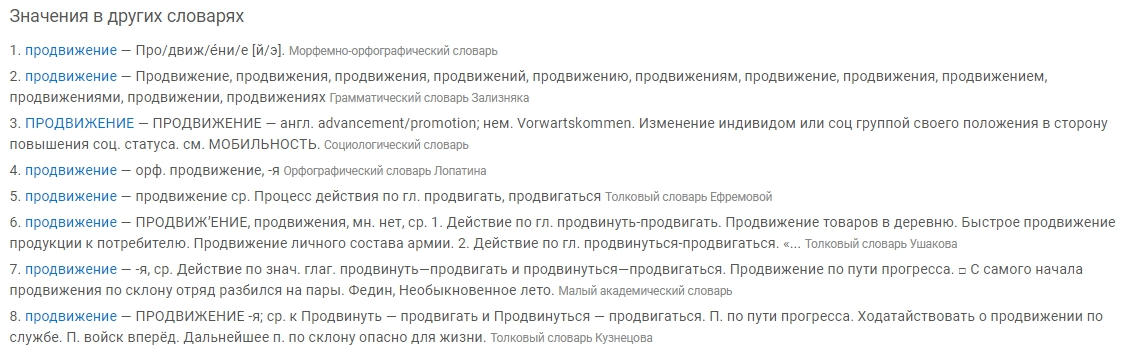

1. Gufo

Gufo.me — на этом ресурсе можно быстро найти любой словарь, в том числе и словарь синонимов.

Основное достоинство – выбрав, например, слово в том же словаре синонимов, ресурс сразу покажет это слово и в других словарях:

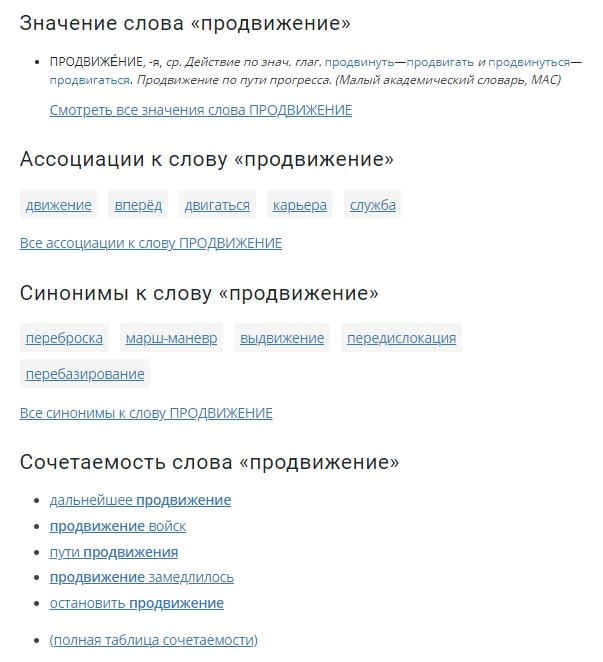

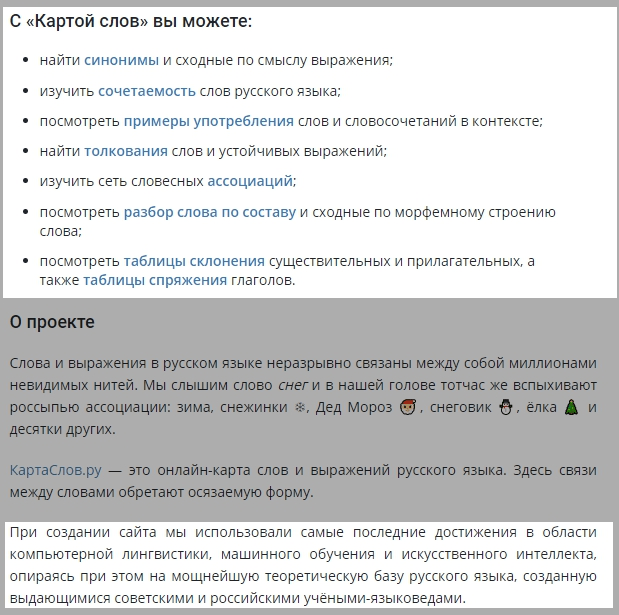

2. КартаСлов.ру

Kartaslov.ru — онлайн-словарь связей слов и выражений, в том числе есть ассоциации, синонимы и лексическая сочетаемость слов русского языка. В нём удобно проверять устойчивые фразы.

Сервис, кроме традиционных источников информации в виде словарей, использует алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект. Есть достаточно обширная база контекстов употребления слов.

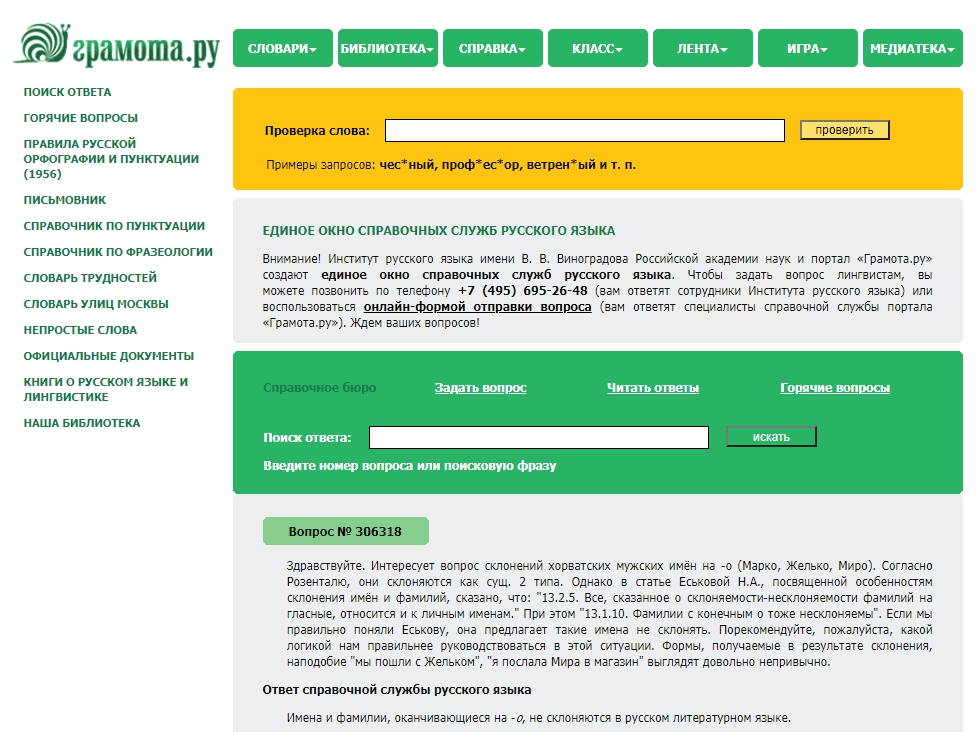

3. Грамота.ру

Gramota.ru — главный интернет-просветитель по русскому языку.

Наряду с официальными учебными пособиями, здесь есть ответы на тысячи вопросов от «справочной службы русского языка», а также задания для тренировки грамотности.

Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

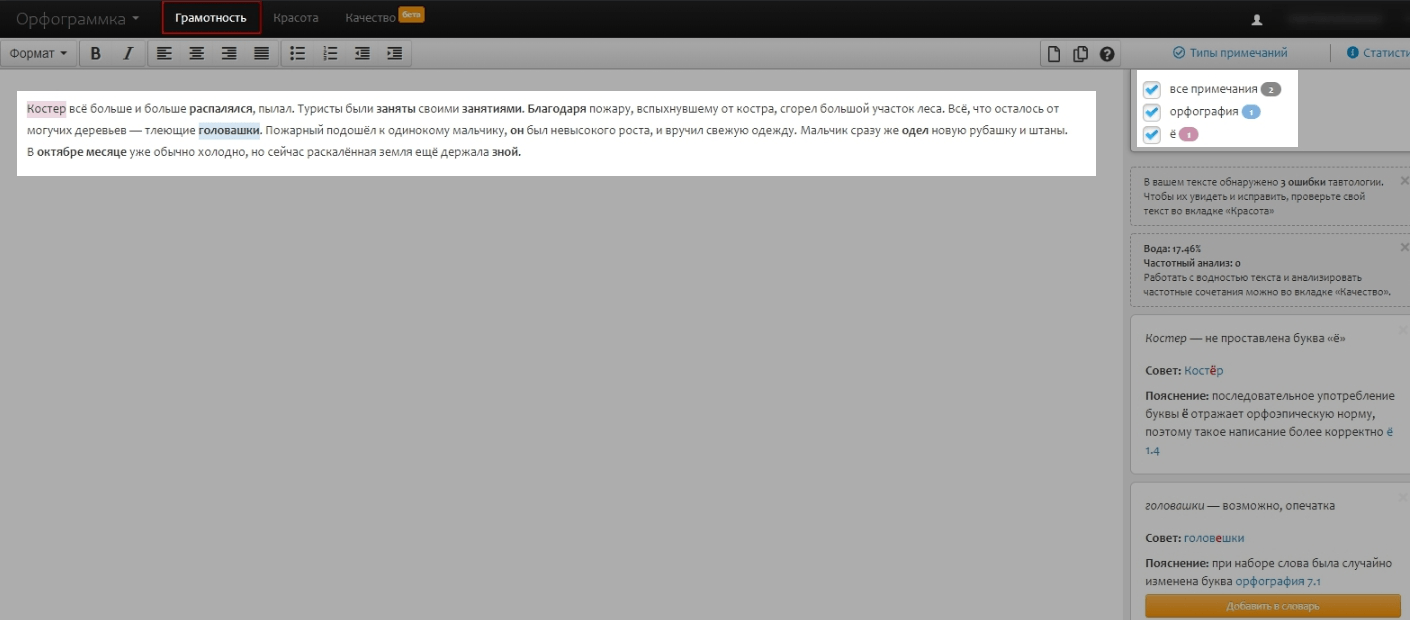

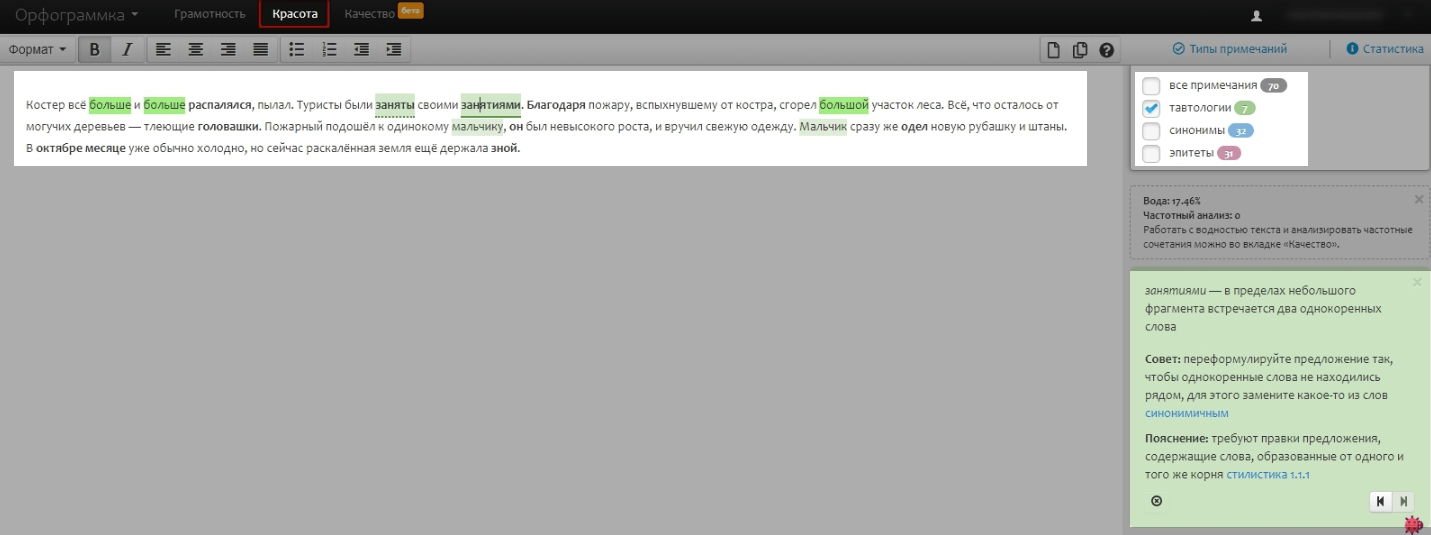

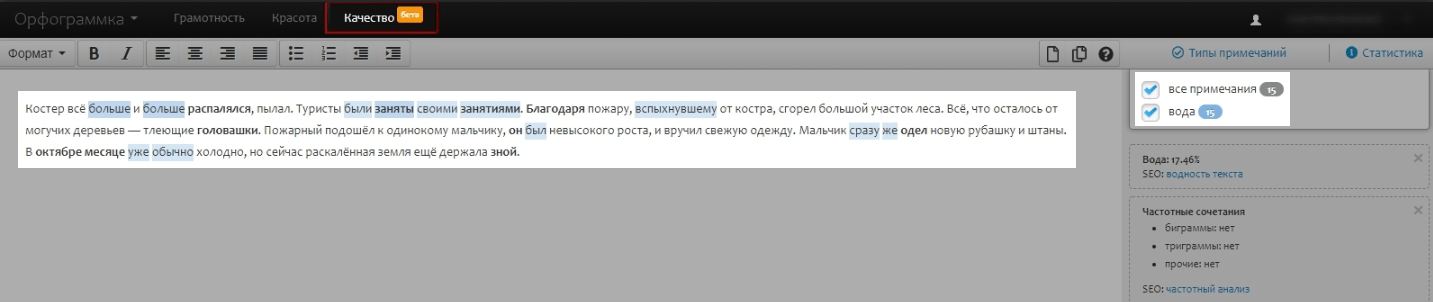

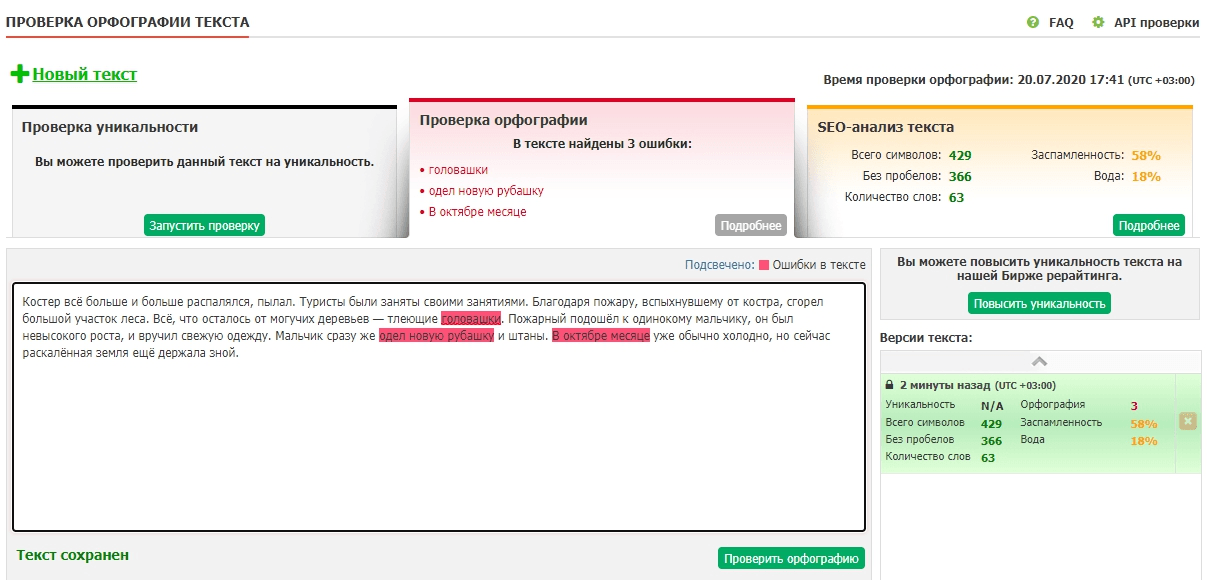

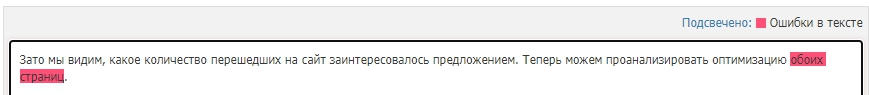

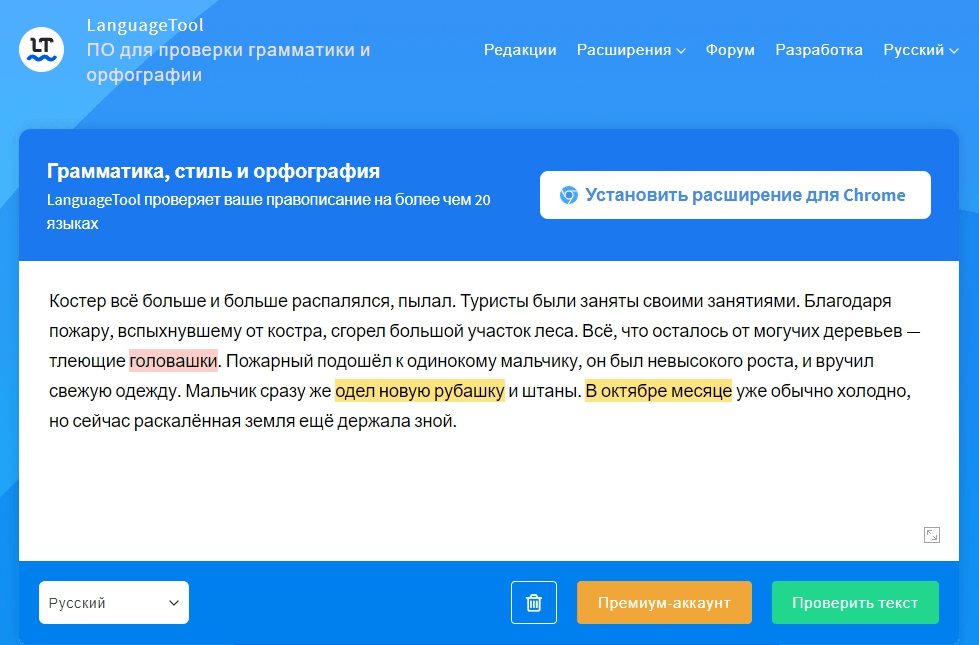

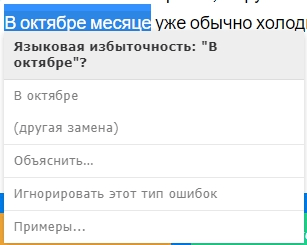

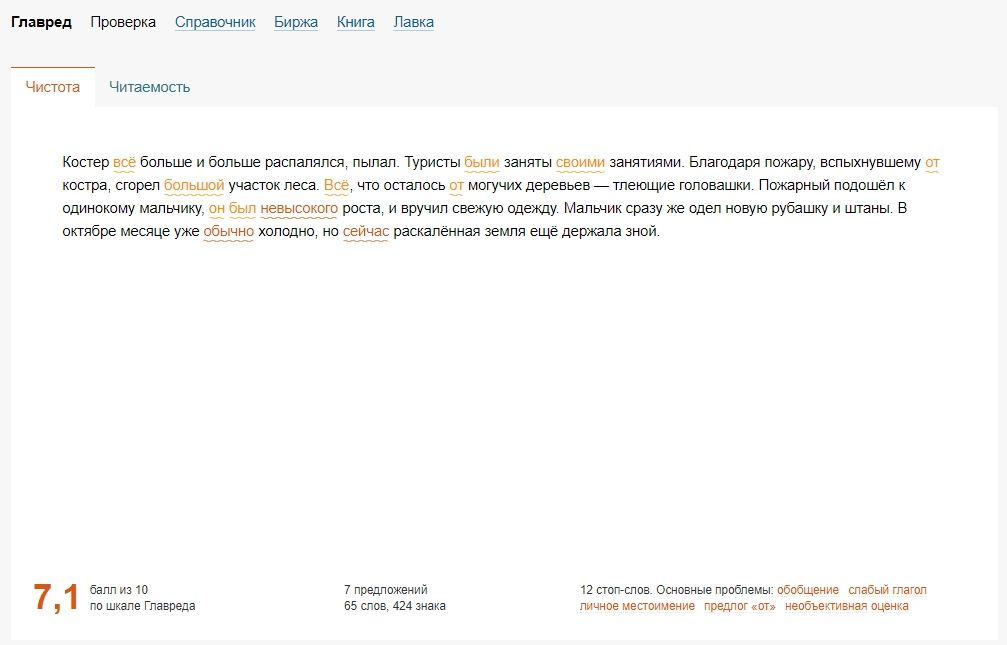

Далее перечислим непосредственно программы, с помощью которых можно найти лексические ошибки в готовом тексте. Для этого протестируем их на примерах, упомянутых выше, а также специально составленном с лексическими ошибками проверочном тексте:

Костёр всё больше и больше распалялся, пылал. Туристы были заняты своими занятиями. Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса. Всё, что осталось от могучих деревьев — тлеющие головашки. Пожарный подошёл к одинокому мальчику, он был невысокого роста, и вручил свежую одежду. Мальчик сразу же одел новую рубашку и штаны. В октябре месяце уже обычно холодно, но сейчас раскалённая земля ещё держала зной.

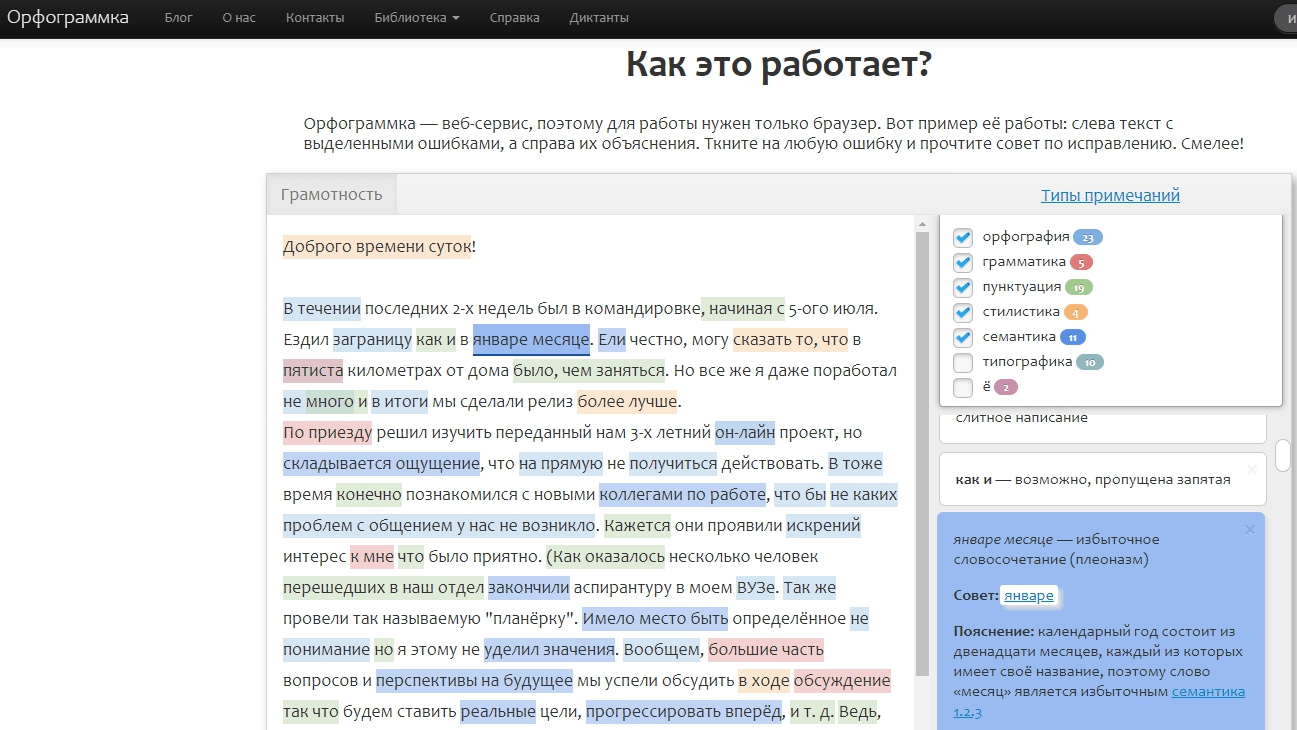

4. Орфограммка

Orfogrammka.ru — по нашему опыту, лучший онлайн-сервис для исправления ошибок в тексте (особенно лексических), так как он находит больше всего несоответствий и даёт подробные пояснения к каждому из них.

Сервис платный, минимальный пакет — 100 рублей за 100 000 знаков.

Он экономит много времени редакторам и имеет широкий функционал для проверки текста по многим направлениям:

- Грамотность — для исправления всех видов ошибок.

- Красота — для подбора благозвучных слов, синонимов и эпитетов. На этой вкладке устраняется тавтология, так что можно считать её наиболее подходящей для проверки лексики.

- Качество — оценивает SEO-параметры: воду, частотные и неестественные сочетания.

В нашем хитром тексте Орфограммка нашла только 2 лексические ошибки из 9, но при проверке примеров, которые мы упоминали выше, сервис обнаружил 7 ошибок — в целом он неплохо умеет с ними справляться.

5. Текст.ру

Text.ru — условно-бесплатный сервис для онлайн-проверки, придёт на помощь не только в лексике. Позволяет найти орфографические, пунктуационные и некоторые лексические ошибки в предложениях.

В проверочном тексте найдено 3 из 9 — что уже лучше, но всё-таки сервис заточен на орфографию. В других предложениях text.ru нашёл только одно нарушение.

Зато иногда Word ошибается в пунктуации:

А Advego – в согласовании числительного и существительного:

У text.ru таких грехов нет.

В целом для проверки лексики его применять можно, но с осторожностью. Мы его чаще всего используем, когда нужно узнать уникальность текста.

6. LanguageTool

Languagetool.org — многоязыковой бесплатный онлайн-сервис для исправления грамматики, орфографии и речевых ошибок в тексте. Есть расширение для Chrome, которое позволяет находить ошибки в текстах прямо на сайте.

Данный сервис определил 3 из 9 лексических ошибок в первом примере, а во втором — лишь одну. Результат такой же, как у text.ru.

Но LanguageTool удобен тем, что к каждому выделению есть комментарии, примеры, а также возможность настройки под себя.

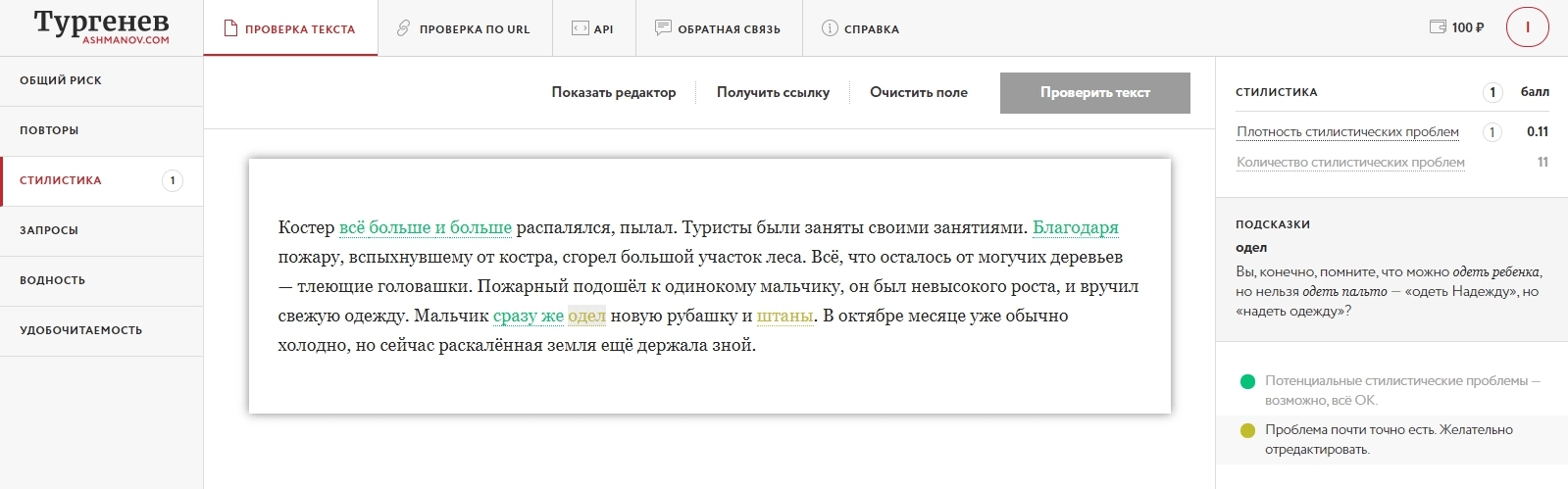

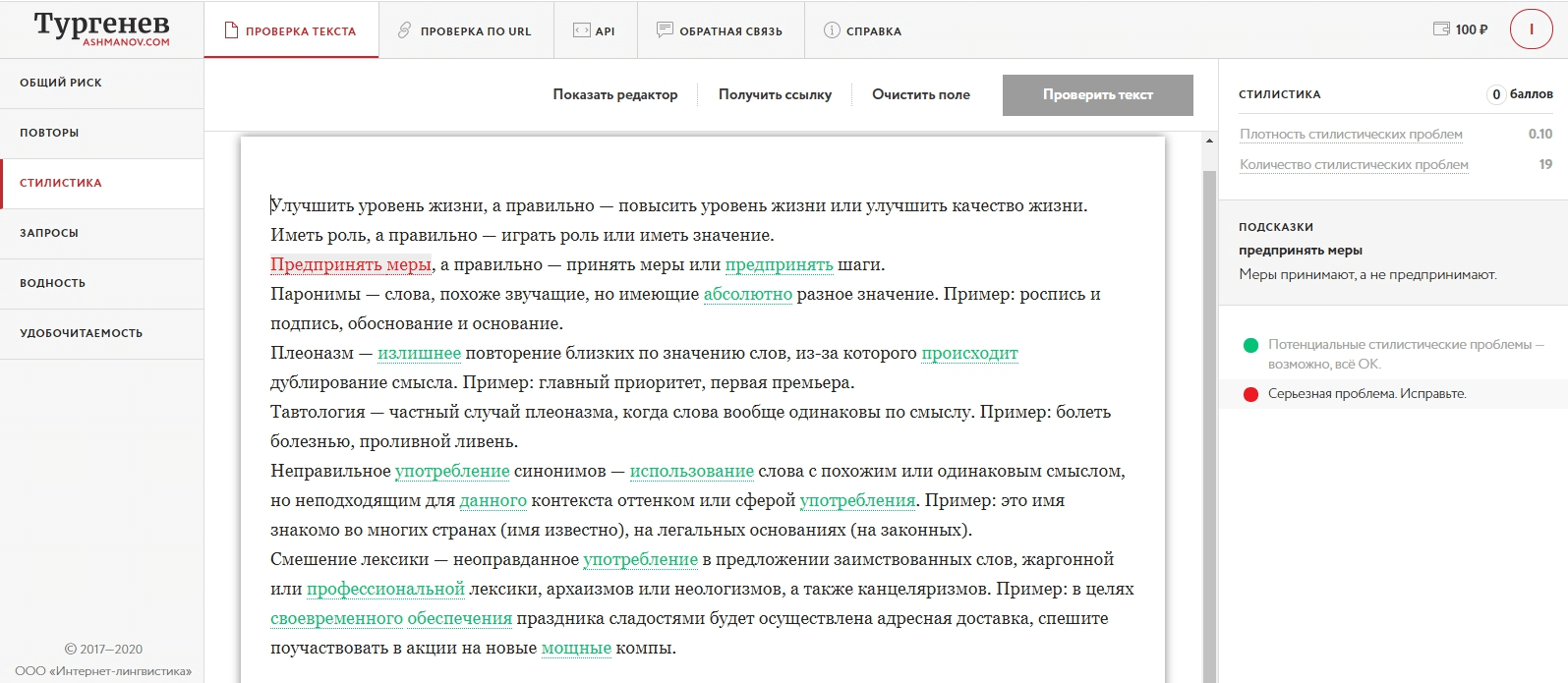

7. Тургенев

Turgenev.ashmanov.com — сервис, известный SEO-специалистам, так как умеет проверять текст на «Баден-Баден» (хотя если страница всё же просела, то нет более верного способа, чем проверка вручную).

Но Тургенев также неплохо показывает стилистические ошибки в предложениях, тем более что вкладка «стилистика» бесплатна.

В нашем проверочном тексте Тургенев распознал 2 нарушения лексических норм из 9, а в других примерах предложений тоже 2 (одна из которых канцеляризм).

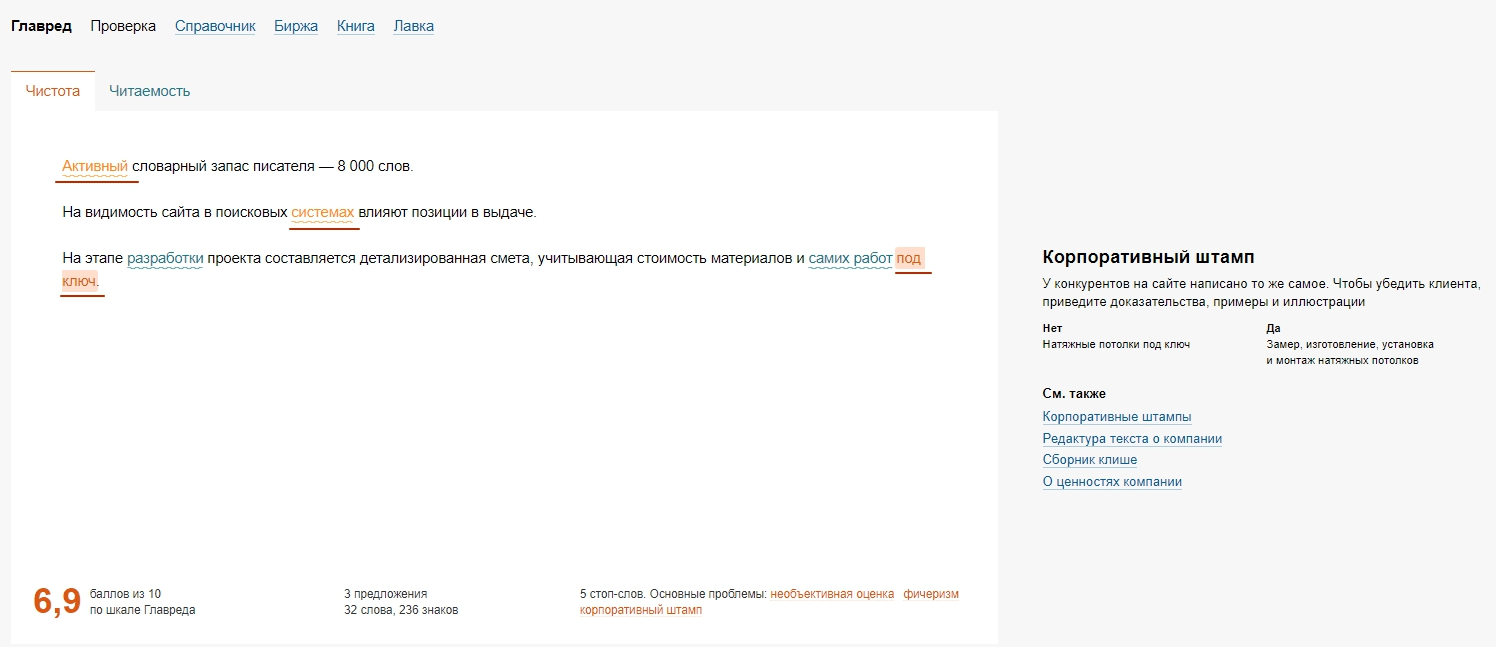

8. Главред

Glvrd.ru — очень полезный ресурс, помогает избавить текст от водянистых конструкций и стилистических ошибок.

Однако будьте осторожны – порой он не распознаёт термины и ругается на ключевые слова (а они в некоторых нишах обязательны).

Он вовсе не распознал лексические ошибки в проверочном тексте.

А в примерах предложений заметил только канцеляризм.

Хотя Главред больше подходит для улучшения читаемости и красоты текста, чем для поиска конкретных ошибок, его всё ещё полезно использовать для чистки лексики от лишних конструкций.

Небольшой тест

Наша маленькая тестовая проверка поможет узнать, насколько хорошо вы помните нормы русского языка.

Выводы

Используя онлайн-сервисы, помните о том, что каким бы ни был ресурс – это алгоритм, который не всегда правильно оценивает контекст и не может мыслить так, как мыслит человек. Вычитку текстов на сайтах лучше доверить живым людям.

Приведённые выше сервисы помогут вам с лексикой текстов на сайте – по ним можно узнать значение конкретного слова, проверить текст на «воду» и т. п.

Еще по теме:

- Писать нельзя молчать: 7 самых глупых ошибок копирайтеров

- Новогодняя подборка: перлы копирайтинга — 2013

- Как раскусить горе-копирайтера и оптимизировать работу на бирже

- Частые ошибки пунктуации

- Текст для пользователя и Яндекса. 5 «НЕ» для копирайтера – о наболевшем

За 8 месяцев работы в компании я получила и отредактировала более 300 статей (без учёта аудитов, КП и других важных документов). Бывают статьи, которые меня…

У всех бывают промахи, и у копирайтеров тоже. Но в канун Нового года хочется с улыбкой вспомнить творчество копирайтеров, пусть иногда и абсурдное, но очень…

Вы подготовили ТЗ копирайтеру, разместили его на бирже и теперь не знаете, как выбрать хорошего автора. Есть ряд нюансов, благодаря которым можно определить, насколько хорошо…

Расставленные невпопад знаки препинания в текстах могут испортить общее впечатление о сайте. Для тех, кто стремится писать грамотнее, мы собрали частые пунктуационные ошибки на сайтах и…

Основываясь на опыте, хотим дать несколько советов. Как писать текст так, чтобы он подходил и оптимизатору, который в первую очередь ориентируется на алгоритмы поисковых систем,…

Есть вопросы?

Задайте их прямо сейчас, и мы ответим в течение 8 рабочих часов.

—//—//—//—//—//—

51. Нарушение причинно-следственных отношений как стилистический прием. Несоответствие посылки и следствия.

Искажение

смысла и даже

абсурдность

высказывания возникают в

результате

несоответствия

посылки и следствия,

например: Быстрота

размножения вредителей зависит от того,

насколько упорно и планомерно ведется

с ними борьба. Получается,

что чем больше борются с вредителями,

тем быстрее они размножаются. В этом

случае следовало бы писать не о размножении

вредителей, а об уничтожении, тогда

мысль была бы сформулирована правильно.

Приемлемы различные варианты стилистической

правки предложения: Быстрота

уничтожения вредителей зависит от того,

насколько упорно и планомерно ведется

с ними борьба; Настойчивая

борьба с вредителями ведет к более

быстрому их уничтожению; Чтобы

быстрее уничтожить вредителей, надо

вести с ними упорную и планомерную

борьбу; При

упорной борьбе с вредителями можно

быстрее добиться их уничтожения и

т.д.

Логические

ошибки в речи — большое зло: они не только

порождают неясность высказывания,

искажают его смысл, но и ведут к

абсурдности, неуместному комизму речи.

Пародийное звучание тех или иных

утверждений в подобных случаях сводит

на нет их информативную ценность. Одна

реклама, расхваливая таблетки для тех,

кто хочет похудеть, утверждает: Фирма

гарантирует уменьшение веса на сто

процентов.

Еще

пример. Работая над рукописью статьи

«Физкультура и здоровье», редактор

находит в ней рассуждение:

Страшна

не старость, а дряхлость, поэтому лучше

умереть молодым и здоровым.

Так думают многие.

Абсурдность

высказывания в этом случае возникла

из-за того, что автор не заметил подмены

понятия, употребив слово умереть, а

следовало написать: Хорошо

бы остаться до конца жизни молодым и

здоровым или: Сохранить

бы до глубокой старости бодрость и

здоровье. Внимательное

отношение к лексике, правильный выбор

слова, вдумчивый анализ логической

стороны речи помогут автору и редактору

избежать подобных ошибок.

52. Лексическая сочетаемость. Лексическая несочетаемость как стилистический прием и ошибка.

Для

правильного употребления слов в речи

недостаточно знать их точное значение,

необходимо еще учитывать

особенности

лексической

сочетаемости слов,

т.е. их способности соединяться друг с

другом. Так, «похожие» прилагательные длинный,

длительный, долгий, долговременный,

продолжительный по-разному

«притягиваются» к существительным: длительный

период, продолжительный

период (но

не длинный,

долгий, долговременный период); долгий

путь, длинный

путь;продолжительные

сборы, долговременный

кредит.

Нередко слова с одинаковым значением

могут иметь разную лексическую

сочетаемость (ср.: истинный

друг — подлинный

документ).

В

основе учения о лексической сочетаемости

лежит положение акад. В.В. Виноградова

о фразеологически связанных значениях

слов, которые имеют единичную сочетаемость

(закадычный

друг)

или ограниченные возможности сочетаемости

(черствый

хлеб, батон; черствый человек,

но нельзя сказать «черствая конфета»

(шоколадка),

«черствый товарищ» (отец,

сын).

Для

разработки теории

лексической

сочетаемости большое значение имело

выделение Виноградовым фразеологических

сочетаний и установление основных типов

лексических значений слов в русском

языке

.

Фразеологическими сочетаниями

занимается

фразеология,

предметом лексической стилистики

является изучение соединения в речи

слов, имеющих свободные значения, и

определение тех ограничений, которые

накладываются языком на их лексическую

сочетаемость.

Многие

лингвисты подчеркивают, что лексическая

сочетаемость слова неотделима от его

смысла. Некоторые ученые, исследуя

проблемы лексической сочетаемости,

приходят к выводу о том, что абсолютно

свободных сочетаний лексем в языке не

существует, есть только разные по

возможностям сочетаемости группы слов.

При такой постановке вопроса уничтожается

различие между свободными сочетаниями

и фразеологически связанными.

Соединение

слов в словосочетания может наталкиваться

на разного рода ограничения. Во-первых,

слова могут не сочетаться из-за их

смысловой несовместимости (фиолетовый

апельсин,облокотился

спиной, вода

горит);

во-вторых, объединение слов в словосочетание

может быть исключено в силу их

грамматической природы (мой

— плыть, близко

— веселый);

в-третьих, объединению слов могут

препятствовать их лексические особенности

(слова, обозначающие, казалось бы,

соединимые понятия, не сочетаются;

говорят причинить

горе, неприятности,

но нельзя сказать причинить

радость, удовольствие).

В

зависимости от ограничений, регулирующих

соединение слов, различают три типа

сочетаемости:

семантическую (от

термина «семантика» — значение

слова),

грамматическую(точнее,

синтаксическую) и

лексическую.

Пародийный пример нарушения грамматической

сочетаемости известен: Моя

твоя не понимает (притяжательные

прилагательные не могут соединяться с

глаголами, стоящими в личной форме). Еще

примеры: Наш

лидер здоров

вдоль и поперек ; Большинство

времени депутаты

тратят на дискуссии.

Самым

резким нарушением законов «притяжения

слов» является лексическая

несочетаемость: Голос

цифр не

утешителен; В

недалеком прошлом у

нас всем зажимали

языки. Яркий

эффект «обманутого ожидания» юмористы

обыгрывают в едких шутках: Мы потерпели

победу и

больше не вправе медлить; Достигли зияющих

вершин.

Нарушение

лексической сочетаемости нередко

объясняется неправильным употреблением

многозначных слов. Так, в своем основном

значении слово глубокий может

свободно соединяться с любым другим,

подходящим по смыслу: глубокий (то

есть имеющий большую глубину) колодец,

залив, водоем, озеро, река.

Однако в значении «достигший предела,

полный, совершенный», это слово сочетается

с немногими (глубокая

осень, зима,

но не лето,

не весна, глубокая

ночь, тишина,

но не утро,

не день,

не шум; глубокая

старость,

но не юность).

Поэтому нас смешит заявление: В глубоком

детстве он

был похож на мать.

Слово состояться толкуется

в словарях посредством синонимов произойти,

осуществиться,

однако в отличие от них этот глагол

уместен, если намеченные мероприятия

готовились, планировались (Состоялось

собрание; Состоялась

встреча кандидата в депутаты Думы с

избирателями).

А если корреспондент пишет: На

улицах города состоялись

вооруженные столкновения,

— можно подумать, что вооруженные

столкновения кем-то готовились,

планировались. Как видим, нарушение

лексической сочетаемости может привести

к искажению смысла высказывания.

Лексическая

стилистика должна сосредоточить свое

внимание на оценке лексической сочетаемости.

Однако границы между различными типами

сочетаемости очень нечеткие, поэтому

при стилистическом анализе текста

приходится говорить не только о «чистой»

лексической сочетаемости, но и учитывать

различные переходные случаи.

Все

знаменательные слова, имеющие свободные

значения, условно можно разделить на

две группы. Одним свойственна сочетаемость,

практически не ограниченная в пределах

их предметно-логических связей; таковы,

например, прилагательные, характеризующие

физические свойства предметов — цвет,

объем, вес, температуру (красный,

черный, большой, маленький, легкий,

тяжелый, горячий, холодный),

многие существительные (стол,

дом, человек, дерево),

глаголы (жить,

видеть, работать, знать).

Другую группу образуют слова, имеющие

ограниченную лексическую сочетаемость

(причем в случае многозначности слов,

это ограничение может распространяться

лишь на отдельные их значения). Эта

группа слов вызывает особый интерес.

Ограничения

лексической сочетаемости обычно

свойственны словам, которые редко

встречаются в речи. Слова, имеющие

максимальную частотность употребления

(они входят в 2500 наиболее частотных слов

русского языка), легко вступают в

лексические связи. Например, при сравнении

сочетаемости слов страх и боязнь оказалось,

что более активно сочетается с различными

глаголами слово страх.

Лексическая

сочетаемость слов носит внутриязыковой

характер. В родном языке мы обычно

«предсказываем» возможные варианты

лексических связей слов (в основном по

интуиции). Пометы лексической сочетаемости

в толковых словарях редки и непоследовательны.

Практическое значение имеет «Словарь

сочетаемости слов русского языка» под

ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина (2-е

изд. М., 1983).

Нарушение

лексической сочетаемости как стилистический

прием

К

оценке лексической сочетаемости в

экспрессивной речи нельзя подходить с

обычной меркой, здесь законы «притяжения»

слов друг к другу особые. В художественных

и публицистических произведениях

границы лексической сочетаемости могут

быть расширены. Например, замечено, что

ограничения семантической сочетаемости

не распространяются на переносное

словоупотребление: возможны словосочетания,

которые кажутся бессмысленными, если

составляющие их слова понимать в

буквальном значении (закат

пылает, годы

летят, черные

мысли).

Семантическая несочетаемость слов не

является препятствием для создания

художественных образов. Именно нарушение

привычных связей слов, придающее им

новые оттенки значения, лежит в основе

многих классических образов, ставших

хрестоматийными

примерами

эпитетов,

метафор,

метонимий: седой

зимы угрозы (П.); Колокольчик

звонко плачет, и хохочет, и визжит (Вяз.); Порой

влюбляется он страстно в свою нарядную

печаль… (Л.); пузатое

ореховое бюро (Г.); умственное

и нравственное декольте, плешивый

силлогизм (С.-Щ.).

Нарушение

лексической сочетаемости может стать

действенным средством создания

комического звучания речи в юмористическом

контексте: С

того дня и постигла Евстигнейку слава (М.

Г.); яблоко

с родинкой, кипучий лентяй (И.

и П.); на

основе всесторонней и обоюдоострой

склоки (И.

Ильф); холостой

фокстерьер (Л.

Ленч). Нарушение лексической сочетаемости

как яркий стилистический прием создания

комического эффекта лежит в основе

различных шуток, афоризмов, которые

обычно публикуются на юмористических

страницах журналов, газет. Например:Гения

признали заживо («ЛГ»); Трудно

прощать чужие недостатки, но еще труднее

прощать чужие достоинства; наши

заклятые друзья; закоренелый

передовик; Наконец

правительство добилось значительного

ухудшения жизни народа; С

перестройкой нас постигло еще одно

событие: гуманитарная помощь Запада (из

газ.).

Несочетаемость

делает броскими заголовки: «Жанр,

обреченный на успех»

(о пародии); «Воспоминания

о будущем»

(название кинофильма); «Наедине

со всеми»

(пьеса А. Гельмана); «Пожизненный

друг»

(о «дружбе» В. Жириновского с Саддамом

Хусейном); «Сталкеры

поднебесья»

(о вертолетчиках, работавших в зонах

повышенной радиации); «Включите

тишину»;

«О

чем молчали в метро»;

«Долгая,

многосерийная жизнь»;

«Букет

из звезд»

(эстрады). Нередко поэты нарушают

лексическую сочетаемость. Выразительны

необычные сочетания слов в песнях Вл.

Высоцкого: Поэты

ходят пятками по лезвию ножа и режут в

кровь свои босые души.

В неэкспрессивной, прозаической речи

словосочетания «ходить пятками», «босые

души» показались бы невозможными,

абсурдными, но, в поэтическом контексте,

они поражают своей художественной

силой. Еще пример из песни того же

автора: К

утру расстреляли притихшее горное

эхо… И брызнули камни, как слезы, из

раненых скал.

Нарушение

лексической сочетаемости как речевая

ошибка

Если

автор не стремится к достижению

определенной стилистической

цели,

нарушение

лексической сочетаемости становится

речевой ошибкой. В этом отражается

характерная особенность диалектической

природы языка: в одном случае явление,

представляющее собой отклонение от

языковой нормы, оказывается действенным

средством создания речевой экспрессии,

в другом — свидетельством небрежности,

невнимательного отношения автора к

слову. Непроизвольное нарушение

лексической сочетаемости — весьма

распространенная речевая ошибка.

«Хотя

в этих соревнованиях наши любимые

фигуристы одержали

поражение,

зрители приветствуют их стоя»,

— говорит спортивный комментатор

(но: одерживают

победу, терпят

поражение).

«Может,

и к тебе пришла бессонница, и лежишь ты,

не смыкая

взгляда синего»,

— пишет поэт (но: можно сомкнуть

глаза,

а не взгляд).

В очерке журналист замечает: «Котловина

производилауютное

впечатление »

(можно производить приятное

впечатление,

а не уютное).

Некоторые слова часто употребляются в

речи в неправильных сочетаниях (встреча

созвана, беседа прочитана, усилить

внимание, уделить значение, повысить

кругозор и

др.).

Нарушение

лексической сочетаемости может быть

вызвано

контаминацией внешне

похожих словосочетаний. Например,

говорят: удовлетворять

современным потребностям,

смешивая сочетания удовлетворять

требования и отвечать

потребностям; С

него взыскали

материальный ущерб в

пользу потерпевших (материальный

ущерб может

быть возмещен; взысканы могут

бытьденьги); Улучшили

художественный уровень экспозиций

народные музеи (уровень может возрасти,

повыситься; улучшить можно качество).

Еще примеры контаминации

словосочетаний:предпринять

меры (принять

меры — предпринять шаги); заслужил

известность (приобрел

известность — заслужил уважение); неослабная

помощь (постоянная

помощь — неослабное внимание); не играет

значения (не играет роли — не имеет

значения). Смешение словосочетаний

послужило поводом для шутки:

О

вкусах не спорят:

Одни

уважают урюк в рассоле,

Другие

любят с горчицей варенье.

Но

все это не имеет

роли

И,

кроме того, не играет

значенья.

(Е.

Свистунов)

При

употреблении слов, которые имеют

предельно ограниченные возможности

лексических связей,

нарушение

лексической сочетаемости часто становится

причиной комического звучания речи.

Например: Серьезные проблемы

обрушивались на

молодых предпринимателей врасплох ; Руководители

обратили серьезное внимание на достигнутые

недостатки ; Они

работали как самыеотъявленные

специалисты ; К

нам пришли люди, удрученные

опытом .

Комизм в таких случаях возникает потому,

что слова, имеющие ограниченную

лексическую сочетаемость, подсказывают

варианты словосочетаний с нередко прямо

противоположным значением (ср.: достигнутые

успехи, отъявленные мошенники, удрученные

горем).

Рассмотрим

примеры стилистической правки предложений,

в которых нарушена лексическая

сочетаемость:

|

1. |

1. |

|

2. |

2. |

|

3. |

3. |

Как

видим, стилистическая правка в основном

сводится к замене слов, употребление

которых привело к нарушению лексической

сочетаемости.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Правила сочетаемости определяют

способность (или неспособность) сочетаться

с другими слова в рамках предложения.

Этот явление связано с тем, что в значении

слова «запрограммирована» его

потенциальная сочетаемость с другими

словами. Для обозначения лексической

сочетаемости используется термин

«валентность» (от

лат.

valentia

‘сила,

способность’).

Сочетаемость может быть

-

свободной, широкой: напр. слова стол,

лампа, карандаш могут сочетаться

с множеством слов. -

ограниченной, узкой: моргать

(глазами), узы

(брака, дружбы, семейные), замкнуть

(цепь), откупорить

(бутылку, бочку) -

единичной: закадычный

(друг), КАРИЕ (глаза).

Несочетаемость слов может быть вызвана

разными причинами:

-

предметной (семантической) несовместимостью:

фиолетовый

апельсин,

железная

вода, кожаные очки; -

лексической несовместимостью: можно

сказать причинить

горе, одержать победу, задача решена,

глубокая осень, но нельзя – причинить

радость, одержать поражение, цель

решена, глубокая весна; -

грамматической несовместимостью:

правильно – ОТЗЫВ (о чём?), РЕЦЕНЗИЯ (на

что?), ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ (чем?), ОПЛАТИТЬ

(что?); неправильно – ОТЗЫВ (на что?),

РЕЦЕНЗИЯ (о чём?), ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ (о

чём?), ОПЛАТИТЬ (за что?).

Сочетаемость слова

определяется количеством его значений:

чем больше у слова значений, тем богаче

и многообразнее его потенциальное

окружение. Например: играть

(во

что?) –

в теннис, в футбол, в

карты, в шахматы, в крестики-нолики;

играть (на

чем?) –

на гитаре, на скрипке,

на пианино, на свирели; играть (что?)

– сонату, сюиту; играть (с

кем?) –

с друзьями, с соседом.

С развитием многозначности (полисемии),

то есть с появлением у слова новых

значений, связано расширение его

сочетаемости. Новое окружение слова

часто свидетельствует о возникновении

у него нового значения, зачастую

переносного. Напр.: девальвация рубля

и девальвация культуры;

начертить график

и график отпусков;

тормозить на

повороте и тормозить развитие

промышленности. Новые словосочетания

активно используются в публицистических

текстах.

В художественной речи нарушения

сочетаемости являются преднамеренными,

допускаются с стилистическими или

игровыми целями и отражают индивидуальный,

творческий подход к языковой системе.

В произведениях признанных мастеров

художественной прозы можно встретить

такие сочетания: пузатое ореховое бюро

(Н. В. Гоголь), мечтал взасос (Ф. М.

Достоевский), резиновая мысль (И. Ильф

и Е. Петров), табунчик

девушек (И. Ильф и Е. Петров). Активно

используется этот стилистический прием

в поэзии: нарядная печаль (М. Ю. Лермонтов),

дохнул сентябрь (А. А. Фет), май жестокий

(А. А. Блок), писать навзрыд (Б. Пастернак),

зимы последние кусочки чуть всхлипывают

под ногой (Е. Евтушенко), жадные иль нищие

небеса (Б. Ахмадулина), брызнули камни,

как слезы, из раненых скал (В. Высоцкий).

Эти и подобные им сочетания придают

художественной речи образность,

выразительность, эмоциональность, а

стилю писателя – индивидуальность.

5. Речевая избыточность, ее виды

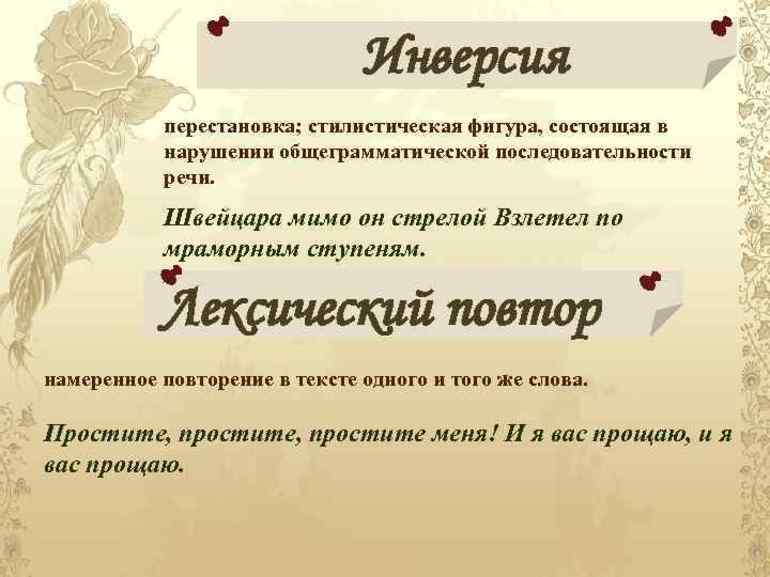

К неточности высказывания приводит

речевая избыточность, которая связана

с двумя речевыми ошибками – тавтологией

и плеоназмом.

Тавтология (греч. tauto

‘то же самое’ + logos ‘слово’)

как речевая ошибка понимается двояко:

1) немотивированное повторение в

предложении однокоренных слов.

Выехать нам не удалось,

потому что начался проливной

ливень.

Следует

отметить следующие

особенности произведения.

К недостаткам

пособия можно отнести недостаточное

количество иллюстративного материала.

Традиционные

экономические теории традиционно

учитывали только низшие потребности.

Мы перед принятием решительных

решений.

Наклей эту

наклейку на

стекло своего автомобиля!

2) повторение сказанного другими словами,

не вносящее ничего нового (тождесловие).

Авторские

слова – это слова автора.

Плеоназм (греч. pleonasmos

‘излишество’) – это многословие,

возникающее в результате употребления

в одной фразе слов с близким лексическим

значением

Часто встречаются следующие сочетания

слов, которые следует. считать

плеоназмами: прейскурант цен (прейскурант

– это список цен); странный парадокс

(парадокс – это и есть странное явление,

мнение, расходящееся с общепринятыми

мнениями); свободная вакансия (вакансия

– это свободная, незамещенная

должность); каждая минута времени (минута

всегда связана с понятием времени); в

апреле месяце (в слове апрель уже

заключено понятие месяца); промышленная

индустрия (индустрия – это то же, что

промышленность); отступить назад

(отступить – отойти, отодвинуться

назад); впервые знакомиться (знакомиться

означает именно первую встречу).

Избыточными будут считаться и такие

сочетания: первый дебют, памятные

сувениры, биография жизни, неожиданные

сюрпизы.

Существуют два способа исправления

ошибок, связанных с речевой избыточность:

1) удаление лишнего слова, сокращение

высказывания.

На последней сессии городского собрания

депутаты обсудили вновь

принятые новые

законы (тавтология) – На последней

сессии городского собрания депутаты

обсудили вновь

принятые законы.

В сентябре месяце

планируется оснастить предприятие

новой техникой (плеоназм: сентябрь

предполагает понятие месяца) – В сентябре

планируется оснастить предприятие

новой техникой.

2) замена лишнего слова, изменение фразы.

Студенческая биржа труда была сформирована

в форме

отдельного подразделения, действующего

при университете (тавтология) –

Студенческая биржа труда была сформирована

в виде

отдельного подразделения, действующего

при университете.

Ученые и инженеры призваны двигать

вперед научно-технический прогресс

(плеоназм: прогресс – это и есть движение

вперед) – Ученые, инженеры,

рационализаторы, изобретатели призваны

содействовать

научно-техническому прогрессу.

Однако встречаются случаи, когда повтор

однокоренных слов или слов с близким

лексическим значением мотивирован

задачами речи, поэтому не будет считаться

речевой ошибкой:

1) в художественной речи с целью повышения

выразительности:

-

лексический повтор как стилистическое

средство: И ближе,

ближе все

звучал грузинки голос молодой (М.

Лермонтов); -

градация, построенная на синонимах:

Осенью

ковыльные степи совершенно изменяются

и получают свой особенный,

самобытный, ни с чем не сходный

вид (С.

Т. Аксаков);

2) в

официально-деловой речи с целью достижения

точности и однозначности высказывания:

В органах

государственной

власти, органах

местного самоуправления, государственных

учреждениях республик они употребляются

наряду с государственным языком

Российской Федерации (из ст. 68 Конституции

РФ);

3) в устойчивых выражениях фольклорного

и разговорного характера: знать

не знаю, ведать

не ведаю.

4) в случаях отсутствия возможности

синонимической замены (это вынужденная

тавтология): словарь

иностранных слов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Стремительно ползём: что вы знаете о лексической несочетаемости?

Если вы предпринимаете меры, уделяете значение и улучшаете свой уровень, вам стоит прочитать эту статью и избавиться наконец от речевых ошибок.

Посмотрите, пожалуйста, ролик и постарайтесь ответить на вопрос: что объединяет эти фрагменты?

Да, действительно, мы снова столкнулись с довольно распространенной речевой ошибкой — нарушением лексической сочетаемости слов.

Предпринять меры. Что не так с этим словосочетанием? Почему нельзя так говорить? Ведь мы же поняли суть зашифрованной в нем информации. Оказывается, этого недостаточно, чтобы считаться речевым явлением, не выходящим за границы языковой нормы. Мы же не должны переходить пешеходный переход во время красного сигнала светофора только потому, что в поле зрения нет ни одного автомобиля. В языке тоже есть свои чётко обозначенные нормы, которые не уступают по своей строгости правилам дорожного движения.

Слово предпринять сочетается со словами шаги, попытки. А слово меры требует постановки рядом глагола принять.

Предпринять шаги, принять меры — только в таких вариантах сочетание двух слов не противоречит нормам русского языка. В противном случае мы имеем дело с речевой ошибкой.

Лексическая сочетаемость — это способность слова употребляться вместе с другим словом в речевом отрезке. Давайте вместе познакомимся с этим языковым явлением поближе, а в конце вас, как обычно, ждёт тест на внимательность.

С первого взгляда может показаться, что закрепление той или иной нормы лексической сочетаемости происходит стихийно и не имеет логического объяснения. Особенно это касается синонимичных слов, как в нашем примере. На самом же деле этот единичный пример подтверждает очень интересную и важную мысль о том, что язык — это живая материя.

Читайте также :

Живёт себе слово в абстрактном языковом поле, а потом мы его вставляем в контекст, и с ним происходят удивительные метаморфозы: оно оживает и начинает проявлять свой характер и индивидуальные черты поведения, как любое живое существо.

Мы не зря сгруппировали ролики с ошибками по сходной тематике. Непростые взаимоотношения людей и животных, описанные в новостных текстах, вполне созвучны проблемам лексической сочетаемости некоторых слов в языковом потоке.

Ну не хотят некоторые слова стоять рядом в словосочетании или предложении, и ничего мы с ними не поделаем — язык учёл их пожелания и закрепил это как норму.

Потрясающе, правда? Вот и вынуждены мы все стараться учитывать эти «капризы», чтоб не прослыть невеждами.

Приведём примеры наиболее часто встречающихся ошибок:

играть значение, уделять значение иметь значение, уделять вниманиене имеет роли не играет ролипостигать навыки приобретать навыкиповысить кругозор расширить кругозорподнять тост произнести тост, поднять бокал за…дать поддержку оказать поддержкуодержать первенство одержать победу, завоевать первенствопристально слушать внимательно слушатьбыть в поле внимания быть в поле зрениястремительно ползёт вверх/вниз стремительно поднимается/опускаетсядешёвые цены низкие ценыоплатить штраф заплатить, выплатить штрафповышение имиджа повышение престижа, формирование положительного имиджаповысить выпуск продукции увеличить выпуск продукцииулучшить уровень благосостояния повысить уровень благосостояниярост экономики рост экономических показателейоказать заботу проявить заботуулучшился уровень обслуживания улучшилось качество обслуживанияодержать поражение потерпеть поражениеприобрести уважение заслужить уважениеглубокая весна поздняя веснаоказать впечатление произвести впечатление

Откуда мы узнаем о способности слова к сочетаемости? В науке это называется валентность (от лат. valentia — сила, способность). Слово «карие», например, может сочетаться только с существительным «глаза», а «закадычным» может быть только друг.

Например, мы говорим: стадо коров, табун лошадей, отара овец, стая волков, караван верблюдов. Это слова с низкой валентностью. Почему можно сказать «глубокая осень», а вот «глубокая весна» — это уже ошибка? Причины уходят корнями в далёкое прошлое.

Вся информация о валентности, помимо лексического значения, заложена в каждом слове изначально. Фактически каждое слово в языке имеет свой запрограммированный индивидуальный код лексической сочетаемости. У одних слов способность к сочетаемости высокая, а у других — минимальная.

Носители языка считывают эту информацию интуитивно. Возраст и уровень речевой культуры всё дальше отдаляют нас от лексических ошибок. Это нарабатывается годами, именно поэтому работники СМИ должны пристально следить за своей речью, так как они в ответе за формирование и закрепление речевых норм у своих слушателей и зрителей.

В школьных сочинениях порой можно встретить такие «перлы»:

- Катерина, женившись на Тихоне, стала несчастной девушкой.

- Бородинская битва вскрыла то лучшее, что было в князе Андрее.

- Из глаз Сони беззвучно текли слезы.

- Уж топтался на одном месте: он не мог взлететь.

- Любимые герои Толстого далеко не идеальны, они впадают в свои кризисы…

Кстати, нарушение лексической сочетаемости — это бич не только детей. Эта лингвистическая тонкость является буквально проклятьем для тех, кто изучает иностранные языки. Представляете, сколько должно пройти времени, чтобы иностранцу научиться тому, что проезд можно оплатить, а штраф — нет? Штраф можно уплатить.

Здесь мы столкнулись с паронимами. О них есть смысл подробно поговорить в следующей статье.

Если вы хотите наглядно увидеть, как иностранные студенты буквально тонут в лексических ошибках при написании сочинений и изложений на русском языке, советуем почитать работы ставшего уже по-настоящему легендарным вьетнамского студента Ли Вон Яна.

Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется объединением (контаминацией) похожих словосочетаний. Вот часто встречаемые пары:

- удовлетворять требования — отвечать потребностям

- беседа проведена — лекция прочитана

- возместить ущерб — взыскать деньги, штраф

- принять меры — предпринять шаги

- повысить уровень — улучшить качество

- приобрести известность — заслужить уважение

- играть роль — иметь значение

Бывают ли случаи, когда семантическая или лексическая сочетаемость оправдана? Конечно. Любое исключение из правил в руках истинного мастера слова превращается в настоящую жемчужину. Оцените сами.

В романе «Золотой телёнок» авторы придумали чудесное выражение «резиновая мысль» для описания изобретения чиновника Полыхаева:

А в романе «12 стульев» Илья Ильф и Евгений Петров употребляют дивное по своей образности выражение «табунчик девушек»:

Лексическая сочетаемость слов играет особо важную роль в художественной речи. Как в прозаической, так и в поэтической. Изучая черновики рукописей, можно в этом убедиться наглядно. В 1961 году «Моснаучфильм» снял потрясающую документальную ленту под названием «Рукописи Пушкина». В ней наглядно продемонстрировано, как поэт при создании поэмы «Медный всадник» подбирал каждое слово.

Этот чёрно-белый фильм без какой-либо сложной анимации и спецэффектов позволяет буквально следить за рукой Александра Сергеевича. Именно при таком скрупулезном анализе становится очевидным, насколько важна лексическая сочетаемость слов в контексте художественного творчества.

Большие мастера художественного слова в состоянии расширить привычные границы сочетаемости, но работа эта поистине ювелирная, иначе есть большой риск скатиться до банальной речевой ошибки. Надо быть настоящим профессионалом, чтобы подобные эксперименты порождали яркие метафоры, неожиданные образы и выражали необходимую экспрессию.

В конце разговора по традиции проверим себя с помощью теста на внимательность и речевую грамотность. Посмотрите видео и попробуйте найти ошибки:

Если количество правильных ответов стремительно ползёт вверх увеличивается, значит, будем и дальше повышать расширять кругозор и говорить предметно о речевых ошибках.

Лексическая несочетаемость слов

Причины нарушения лексической сочетаемости:

Нарушение лексической сочетаемости является одним из видов речевых ошибок: противоречивость, несовместимость, стилистическая разнородность.

Слова противоречат друг другу

высоченный домик вместо высоченный дом или маленький домик

Несовместимы (одно употребляется в приложении к плохому, а другое означает нечто хорошее) крепкая ненависть можно крепкая дружба

лютая дружба можно лютая ненависть

одержать поражение можно одержать победу или терпеть поражение

постигать трудности можно преодолевать трудности

благодаря болезни можно из-за болезни

Причиной ошибок является контаминация . Она возникает при путанице похожих словосочетаний. Так, из «удовлетворять требования» и «отвечать потребностям» появилось «удовлетворять потребностям» » (вместо «удовлетворять ЧТО? – потребности»). Шаблонные «повысить качество» и «поднять уровень» привели к появлению фразы «улучшить уровень», поднять бокал + сказать тост = поднять тост, уделять внимание + проявлять заботу = уделять заботу.

Разнородны стилистически

изречь глупость можно изречь истину (книжн.) говорить глупости (нейтр.) (книж.)

тщетно артачиться можно тщетно упорствовать зря артачиться (разг.)

Несовместимы по традиции

предпринять меры можно принять меры или предпринять шаги

сделать подвиг можно совершить подвиг

Существует много выражений, неправильных с точки зрения логики, но при этом закрепившихся в языке: профилактика здоровья (профилактика — предупредительные мероприятия = профилактика заболеваний), громоотвод (металлический стержень, соединенный с землей для отвода молнии, а не грома), выгодный кредит (выгода – доход, прибыль, а кредит предполагает дополнительный расход в виде процента). Их употребляют по привычке. Сейчас уже невозможно объяснить, почему ночь и осень могут быть глубокими, а день и весна – нет.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексическая сочетаемость

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Лексические нормы

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Лексическая сочетаемость слов — нормы, нарушения и примеры употребления

Смысл понятия

Основой учения о сочетаемости слов является теория академика В. В. Виноградова. Известный лингвист предположил, что способность единиц речи к созданию связи друг с другом зависит от типа их лексических значений. Всего их три:

- свободные. Это почти все служебные слова, вспомогательные глаголы, некоторые прилагательные (хороший, плохой, большой, маленький). Они способны легко образовывать сочетания;

- фразеологически связанные. Подобные лексические значения предельно ограничивают возможность слов соседствовать с другими. К примеру, «бразды» могут быть только «правления» — нельзя сказать «бразды руководства» или «бразды власти». Есть лексемы, способные сочетаться с синонимами: закадычный + друг, товарищ или приятель, щекотливый + вопрос или положение, одержать + победу или верх;

- значения с ограниченной лексической сочетаемостью. Это слова, возможность употребления которых вместе с другими зависит от норм и традиций языка. К примеру, сказать «крепкая дружба» или «крепкий мороз» можно, а «крепкая ненависть» или «крепкая жара» — нельзя, хотя речь идёт об одних и тех же явлениях (чувствах и погоде).

Прежде всего смысл стоящих рядом слов не должен противоречить друг другу. Так, ошибочны сочетания «огромный домик», «отъявленный герой», «страшно красивый». Однако существует много выражений, неправильных с точки зрения логики, но при этом закрепившихся в языке: профилактика здоровья, громоотвод, выгодный кредит. Их употребляют по привычке.

Во избежание огрехов спорные примеры лексической сочетаемости слов необходимо сверять со словарём. Но важно помнить, что нормы не могут быть окончательно утверждёнными, так как язык постоянно обновляется. Этому способствует проникновение устной речи в средства массовой информации. Так, выражение «автор гола» ненормативно, но его можно услышать даже на центральных телеканалах.

Виды ошибок и причины их возникновения

Нарушения норм лексической сочетаемости часто встречаются даже у носителей языка. Трудность заключается в том, что необходимо не просто иметь обширный словарный запас, но и знать различные особенности современной речи. К примеру, сейчас уже невозможно объяснить, почему ночь и осень могут быть глубокими, а день и весна — нет.

В зависимости от того, чем регулируется комбинирование слов, различают три вида сочетаемости — семантическую, синтаксическую (грамматическую) и лексическую:

- Семантическая предполагает согласование по смыслу. Нарушение возникает, когда нет точного понимания значения слов. Распространённые примеры: «она женилась» вместо «она вышла замуж», «одолжить у друга денег» вместо «занять у друга денег».

- Синтаксическая сочетаемость подразумевает, что слова должны быть грамматически согласованы. Например, нельзя сказать «большинство времени», поскольку первая лексема употребляется только с существительными, означающими поддающиеся счёту предметы. Правильно — «бо́льшая часть времени». Кроме того, нарушение грамматической сочетаемости возникает при неверном глагольном управлении: говорить за жизнь, описывать об успехах, приехать с деревни.

- Случаи лексической сочетаемости самые сложные, поскольку для грамотного употребления слова необходимо учитывать всё богатство его ассоциативных связей. Так, прилагательное «закоренелый» помимо значения «застарелый, не поддающийся исправлению» имеет дополнительную негативную окраску, поэтому сказать «закоренелый преступник» можно, а «закоренелый филантроп» — нет.

Нарушения лексической сочетаемости

Об этих ошибках следует рассказать отдельно, так как они встречаются часто и имеют множество разновидностей. При этом отношение к недочётам двоякое: если автор отклоняется от нормы из-за собственной невнимательности, то это свидетельствует о его небрежном отношении к языку. Однако намеренное ошибочное словоупотребление допустимо, поскольку является художественным приёмом.

Яркий пример: сочетание «живой труп» в полицейской сводке и в литературном тексте. В первом случае это явное нарушение, поскольку речь идёт, скорей всего, о недоразумении, при котором живого человека сочли погибшим. Что касается второго примера, то в нём автор пытается словами изобразить крайнюю степень измождённости персонажа, поэтому употребление не возбраняется.

Все виды нарушений можно разделить на две основных группы — смысловые и стилистические ошибки.

Смысловые недочёты

Непонимание точных значений похожих слов приводит к появлению таких популярных фраз, как «удовлетворять потребностям», «заслужить известность», «длинное лечение», «логический вывод». Все они являются неправильными.

Самыми распространёнными причинами подобных ошибок считаются:

- Контаминация. Возникает при путанице похожих словосочетаний. Так, из «удовлетворять требования» и «отвечать потребностям» появилось «удовлетворять потребностям», а заодно «запросам», «критериям» и «правилам». Шаблонные «повысить качество» и «поднять уровень» привели к появлению фразы «улучшить уровень». Другие примеры: играть роль + иметь значение = играть значение, принять меры + предпринять шаги = предпринять меры, подорожали товары + повысились цены = подорожали цены, поднять бокал + сказать тост = поднять тост, уделять внимание + проявлять заботу = уделять заботу.

- Неразличение синонимов. У них бывают дополнительные значения, что и вызывает ошибки в употреблении. Например, «храбрый» и «смелый» похожи по смыслу, но первое прилагательное подразумевает лишь внешнее проявление качества, поэтому не сочетается со словами «мысль» или «идея». Другой пример: «построить» и «возвести». Второй глагол применяется к объектам, возвышающимся над поверхностью, и не сочетается с существительными, обозначающими хозяйственно-бытовые конструкции. Поэтому, к примеру, подвал или сарай можно только построить.

- Путаница в паронимах. Бо́льшая часть последних — однокоренные слова. Разные приставки и суффиксы придают им дополнительные оттенки значения или стилевую окраску, но из-за внешнего сходства часто возникают ошибки в употреблении. Распространённый пример — «оплатить за проезд» вместо «оплатить проезд» или «уплатить за проезд». Другие варианты, когда возможно непонимание: практичный и практический, логичный и логический, экономный и экономический, чужой и чуждый, военный и воинский, гарантийный и гарантированный, одеть и надеть.

Во всех перечисленных случаях неправильное словоупотребление портит речь и может привести к искажению смысла предложения (например, «проступок» вместо «поступок»), поэтому в трудных ситуациях надо сверяться со словарём.

Проблемы со стилистикой

В данном случае ошибки связаны с нарушением требований стиля, неоправданным употреблением эмоционально окрашенных слов, речевой избыточностью или недостаточностью. Примеры: патриот родины, управленческий менеджмент, соединить воедино, свободная вакансия, прейскурант цен.

Подобные фразы приходится слышать довольно часто, что указывает, с одной стороны, на недостаток знаний, а с другой — на желание разнообразить речь, сделать её более выразительной.

Самыми распространёнными стилистическими ошибками являются:

- Неуместное употребление канцеляризмов, например, «осуществить сравнение», «в данное время», «большое количество вещей», «испытывать чувство радости» вместо «сравнить», «сейчас», «много вещей» и «радоваться». В большинстве случаев длинные обороты можно заменить одним или двумя словами. Предложение от этого только выиграет.

- Неоправданное употребление просторечной, жаргонной, бранной лексики в литературном или деловом контексте. Этим часто грешит современная пресса: «обчистить квартиру», «демонстранты сматывают удочки», «дефицит налички», «отрываться на фестивале». Основной смысл, конечно, ясен, но не каждому зрителю или читателю нравится, когда с ним общаются на сленге.

- Смешение стилей. Например, употребление разговорных слов в научном или публицистическом тексте: «фишка корпускулярно-волнового дуализма света», «давеча на конгрессе присутствовали делегации разных стран».

- Периссология — одновременное употребление заимствованного и русского слова с похожими смыслами. Так, в сочетании «прейскурант цен» первая лексема означает «справочник цен на товары». Другие примеры: хронометраж времени, внутренний интерьер, ведущий лидер, атмосферный воздух, свободная вакансия, коллега по работе, памятный сувенир, перспективы на будущее, дополнительный бонус.

- Плеоназм — ошибка, аналогичная периссологии, но без использования заимствований. В сочетании присутствуют русские слова, близкие по смыслу, из-за чего возникает неуместное дублирование информации. Примере: главная суть, ценные сокровища, упасть вниз, май месяц, молодая девушка, впервые познакомиться, короткое мгновение, равная половина, бесплатный подарок, опытный специалист, неподтверждённые слухи.

- Тавтология — употребление однокоренных слов: рассказчик рассказывает, возобновить вновь, многократно приумножить, предложить другое предложение, проливной ливень, заработать зарплату, виток развития. Правда, подобные сочетания не являются ошибкой, когда подбор синонимов невозможен: варить варенье, белое бельё, словарь иностранных слов, загадать загадку, чёрные чернила, отслужить службу, болеть базедовой болезнью.

Особенности употребления заимствований

С появлением интернета русский язык начал активно пополняться. Ничего плохого в этом нет: система коммуникации просто реагирует на потребности общества, и так было всегда. Функция заимствований заключается не только в обозначении предметов и понятий: новые речевые единицы обогащают речь, являясь свидетельством прогресса и международных контактов.