О

речевых ошибках и не только.

К

определению «речевая ошибка» ученые подходят по-разному.

В

работах М. Р. Львова под речевой ошибкой понимается «неудачно выбранное слово,

неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма».

Цейтлин С. Н. понимает под речевыми ошибками «любые случаи отклонения от

действующих языковых норм». При этом языковая норма – «это относительно

устойчивый способ (или способы) выражения, отражающий исторические

закономерности развития языка, закрепленный в лучших образцах литературы и

предпочитаемый образованной частью общества».

Наиболее полное определение речевых ошибок и недочетов дано в работах Т. А.

Ладыженской. По ее мнению «весь отрицательный языковой материал делится на

ошибки и недочеты. Ошибка – это нарушение требований правильности речи,

нарушение норм литературного языка… Недочет – это нарушение требований

правильности речи, нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи,

т. е. богатой, точной и выразительной».

Вообще, на сегодняшний день существует несколько

классификаций. Самые распространённые – это классификация Ладыженской Таисии Алексеевны

и Цейтлин Стеллы Наумовны .

Группа ошибок,

названная Т. А. Ладыженской речевой, подразделяется на речевые ошибки (нарушения

требования правильности речи) и речевые недочеты (нарушения требований

точности, богатства и выразительности речи).

К речевым ошибкам относятся:

|

Речевые ошибки |

Речевые недочеты |

|

а) употребление слова |

а) употребление лишнего слова (плеоназм) (Речка г)повторение одного и д) неумение строить е) неуместное |

2. Речевые недочеты. По

мнению Т. А. Ладыженской, «все случаи нарушения коммуникативной

целесообразности речи являются менее грубыми речевыми нарушениями, чем

грамматические и речевые ошибки». К речевым недочетам данной группы Т. А.

Ладыженская относит нарушение порядка слов в предложении (Жучка помогла

рыть снег лапами и мордой людям) и выделяет следующую группу недочетов:

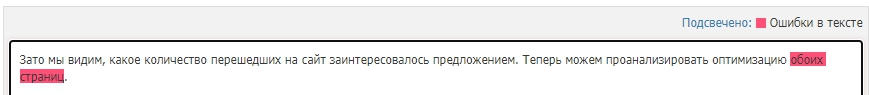

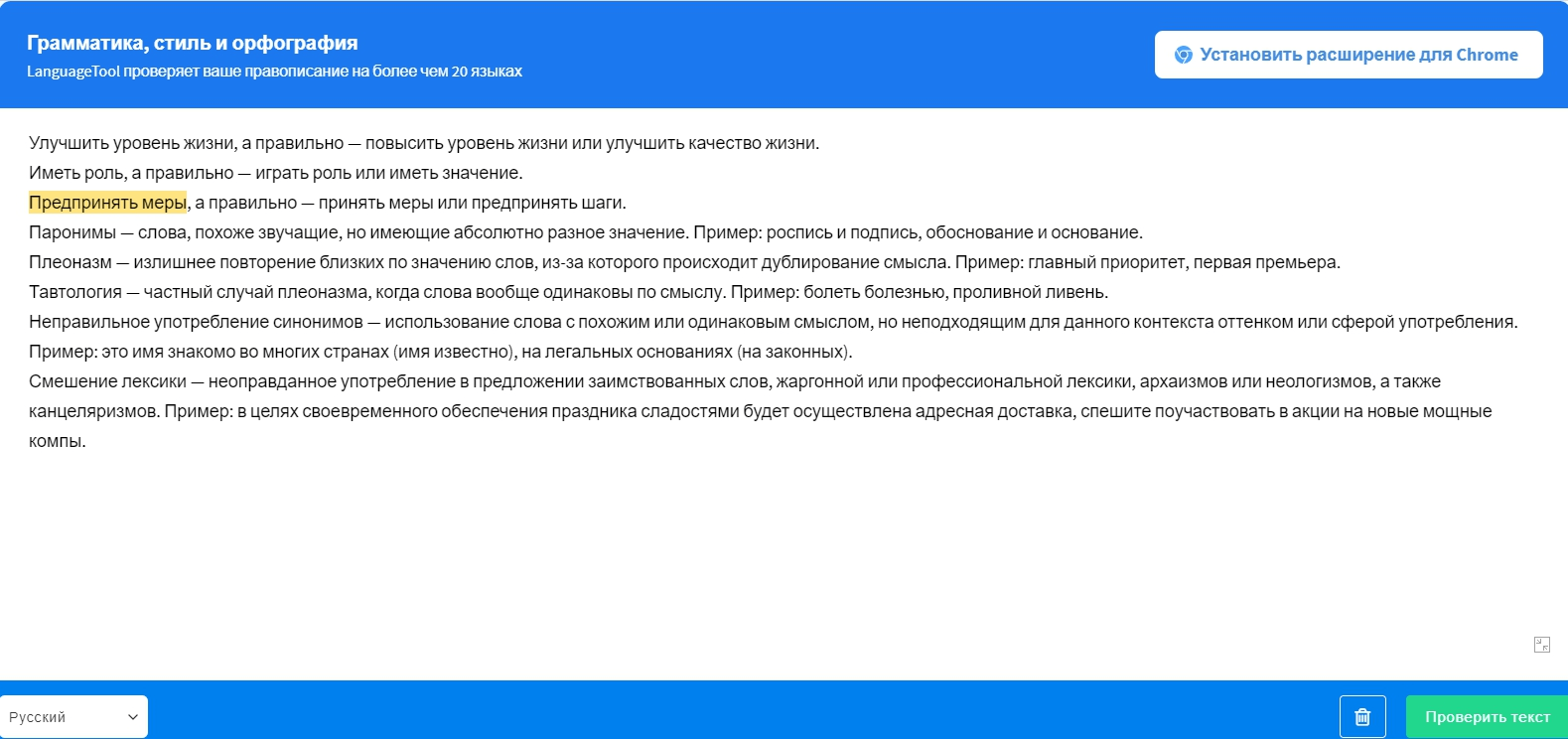

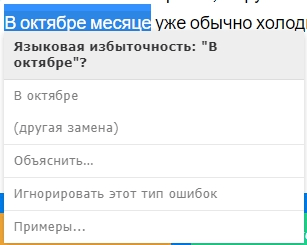

а) употребление лишнего слова (плеоназм) (Речка замерзла льдом.

Наступил август месяц). Т. А. Ладыженская добавляет к вышеуказанным еще два

типа недочетов:

б) неразличение оттенков значения синонимов или близких по значению слов

(После футбола я пошел домой с унылой головой, потому что мы проиграли.);

в) нарушение лексической сочетаемости (Пионеры выполнили клятву.).

2) Бедность речи

учащихся, ограниченность словаря и неразвитость синтаксического строя их

речи проявляется в письменных

работах учащихся в виде недочетов такого

рода:

а) повторение одного и того же слова в рамках небольшого контекста (Стрижа

обдавало брызгами, и стриж подумал, что скоро конец). Этот вид ошибок

описан во всех классификациях. Т. А. Ладыженская и Михаил Ростиславович.

Львов включают в данную группу следующий вид: г) неумение строить контекст,

отсутствие связи (логической и лексико-грамматической) («Рядом с бороздой

несметное количество диких растений. Видно, что ребята довольны замером. На

небе сияет солнце. Одеты они легко»…… «На заводе из хлопка прядут нитки. Хлопок с

полей убирают хлопкоуборочные машины».).

М. Р. Львов и Т. А.

Ладыженская добавляют еще один вид:

б) неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций (Он

почувствовал, что утопает в болоте).

Помимо

классификаций М. Р. Львова, Т. А. Ладыженской и М. С. Соловейчик существует ряд

других классификаций, например, классификации речевых ошибок С. Н. Цейтлин, Ю.

В. Фоменко, О. Б. Сиротининой.

Классификация

речевых ошибок, предложенная С.Н. Цейтлин.

В

зависимости от причин возникновения ошибок речевые ошибки С.Н. Цейтлин делит на

системные и композиционные.

Системные

ошибки до некоторой степени неизбежны и характеризуют речь любого ребенка, в

том числе и обладающего развитым языковым чутьем. Стелла Наумовна Цейтлин

выделила несколько основных типов системных ошибок:

Ошибки

типа «заполнение пустых клеток».

Известно,

что у ряда существительных, прилагательных, глаголов, по причинам разного рода,

иногда не вполне ясным, не образуются те или иные формы. Так, существительное

«мечта» не имеет формы родительного падежа, множественного числа. «Пустые

клетки» имеются и в области технической семантики. Потенциально возможных

лексических значений всегда намного больше, чем реализованных в норме языка. Н-р: Никогда не забуду этих своих мечт. Пруд был «синь», как небо над головой»);

Ошибки

типа «выбор ненормативного варианта из числа предлагаемых

языковой системой». Языковая система предлагает, как правило, несколько

способов выражения одного смысла. Выбор одного из возможных вариантов

закрепляется языковой нормой, т.е. в конечном счете диктуется традицией.

Если в речи собирается вариант, отвергнутый языковой нормой, фиксируем

речевую ошибку. Примером может служить механизм образования видовых пар: выбор

одного из суффиксов, передающих значение несовершенного вида, не может быть

логически предсказан. Ср. украсит — украшать, но раскрасить — раскрашивать. В

речи возможны ошибки типа «раскрашать» и «украшивать».

Ошибки

типа «устранение фактов, чуждых для языковой системы». В

языковой форме иногда содержится нечто, системой языка прямо не предусмотренное

и в ряде случаев даже противоречащее ей. Это объясняется тем, что современный

язык представляет собой результат длительного исторического развития, в нем

присутствуют разного рода архаические явления — следы отживших языковых систем,

а также факты обусловленные влиянием других языков, диалектов и т.п.

В

качестве примера можно привести распространенные в речи случаи изменения

нескольких существительных «ехали метром», образование соотносительных форм

числа «одна качель», «разные мировоззрения»,

4.

Ошибки типа «устранение идеоматичности». Многие слова в процессе

функционирования приобрели наращение смысла, наличие которого не может быть

предсказано по их морфемной структуре). Например значение слова «машинистка»

лишь частично выводится из значения корня -машин- , суффиксов -ист-

(указывающего на профессию) и -к- (указывающего на женский пол лица); никакой

словообразовательный элемент не указывает на то, что машинистка работает именно

на пишущей (а не на швейной, счетной и т.п.)машинке. Подобные слова называются

идеоматичными. Употребляя то или иное слово, дети часто ошибаются потому, что

не принимают в расчет семантических надбавок: «Когда я вырасту, буду

спасателем, буду всех от войны спасать!» — спасатель, как известно, спасает

утопающих.

Каждый раз происходит сложная, многоаспектная работа по

оформлению речевого произведения. При этом огромную роль играет оперативная

(кратковременная) память. Недостаточным развитием оперативной памяти детей

объясняются многие речевые ошибки, которые условно можно назвать композиционными.

К

разряду композиционных ошибок относятся случаи 1.местоименного дублирования

одного из членов предложения, чаще всего — подлежащего: «Петя, он всегда

опаздывал в школу».

Недочетами

в технике речи объясняются и многие 2.тавтологические ошибки: смысловая

избыточность текста в этих случаях связана с несовершенством оперативной

памяти, неспособной удержать произнесенный (написанный) текст. В своей автобиографии он описал свой

жизненный путь. В конце XIX

века сложилась сложная ситуация

К

разделу композиционных ошибок следует отнести и 3.неоправданный пропуск

компонентов предложения, словосочетаний или даже простых предложений в

составе сложных предложений. У меня вчера был день рождения, но Костя даже не поздравил.

Все его ругали на чем свет стоял.»

В речи

возникает одна из самых распространенных ошибок — 4.лексический повтор:

«У меня есть котенок Мурзик, Мурзика мне подарили на день рождения. Я очень

люблю Мурзика.»

Кроме

того Стелла Наумовна. Цейтлин подразделяет все речевые ошибки ещё на 3 типа в

зависимости от того, какие именно формы оказываются нарушенными

а)

словообразовательные — состоящие в неоправданном словосочинительстве или

видоизменении слов нормативного языка;

б)

морфологические — связанные с ненормативным образованием форм слов и

употреблением частей речи;

в)

синтаксические — заключающиеся в неверном построении словосочетаний, простых и

сложных предложений;

Я

представила только несколько классификаций. На самом деле их ещё гораздо

больше. В некоторых разных классификациях одни и те же ошибки рассматриваются

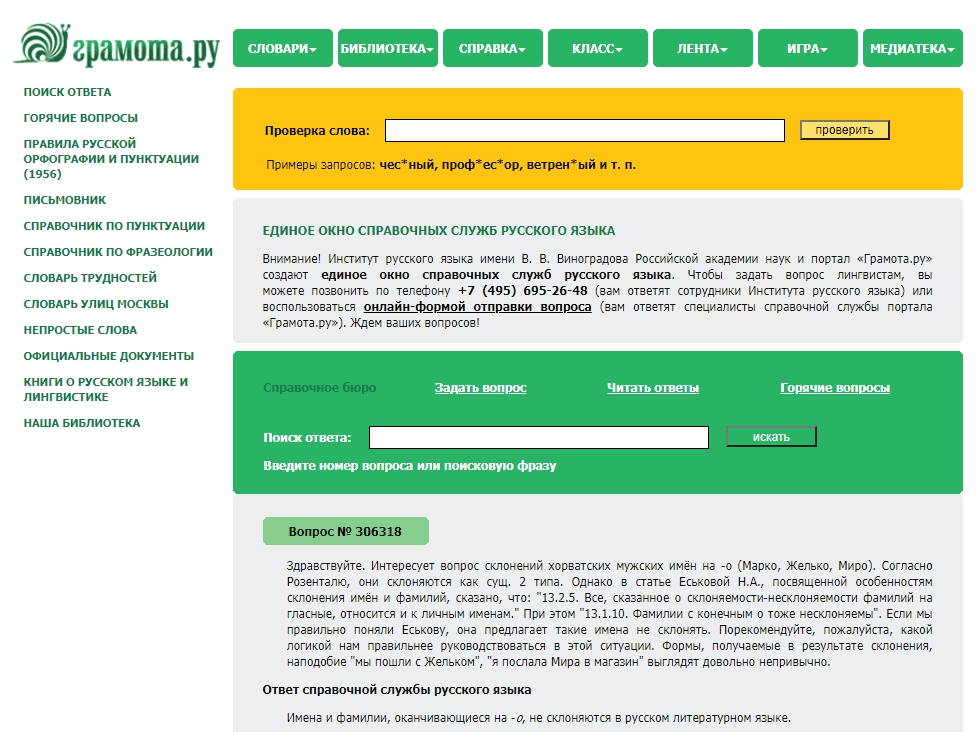

то как речевые, то как грамматические. Исходя из массы информации сегодня нам

рекомендовано обращаться за единой системой оценивания экзаменационных работ на

сайт Федерального института педагогических измерений.

Находим

вкладку ОГЭ и ЕГЭ, затем вкладку «для предметных комиссий Российской

федерации».

Выбираем Русский

язык.

В рекомендациях по

квалификации ошибок дано такое определение речевым.

Это ошибки не в построении, не в

структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в

употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм. Речевую

ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки

грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Здесь же

приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Речевые

ошибки

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Употребление |

Мы Мысль |

|

2 |

Неразличение |

Мое

|

|

3 |

Неразличение |

В конечном |

|

4 |

Употребление |

Автор, |

|

5 |

Неуместное |

Астафьев |

|

6 |

Неоправданное |

Таким |

|

7 |

Нарушение |

Автор Автор |

|

8 |

Употребление |

Красоту Молодой |

|

9 |

Употребление |

В |

|

10 |

Неоправданное |

Герой рассказа не задумывается над своим |

|

11 |

Бедность |

Когда |

|

12 |

Неудачное |

Данный У |

Львов М.Р. сюда включает

нарушение фразеологической сочетаемости употребляемых слов (Вышел красный

молодец на бой со змеем) и местоименное удвоение подлежащего (Петя – он был

самый сильный из ребят.).

Экзаменационные письменные работы – это итог нашей

деятельности, и хотелось бы, чтобы итог этот был как можно лучше..

Высокоорганизованная

(«хорошая») речь предполагает отсутствие речевых ошибок. Поэтому работа по

предупреждению и устранению речевых ошибок – важная составная часть общей

работы по развитию речи в школе.

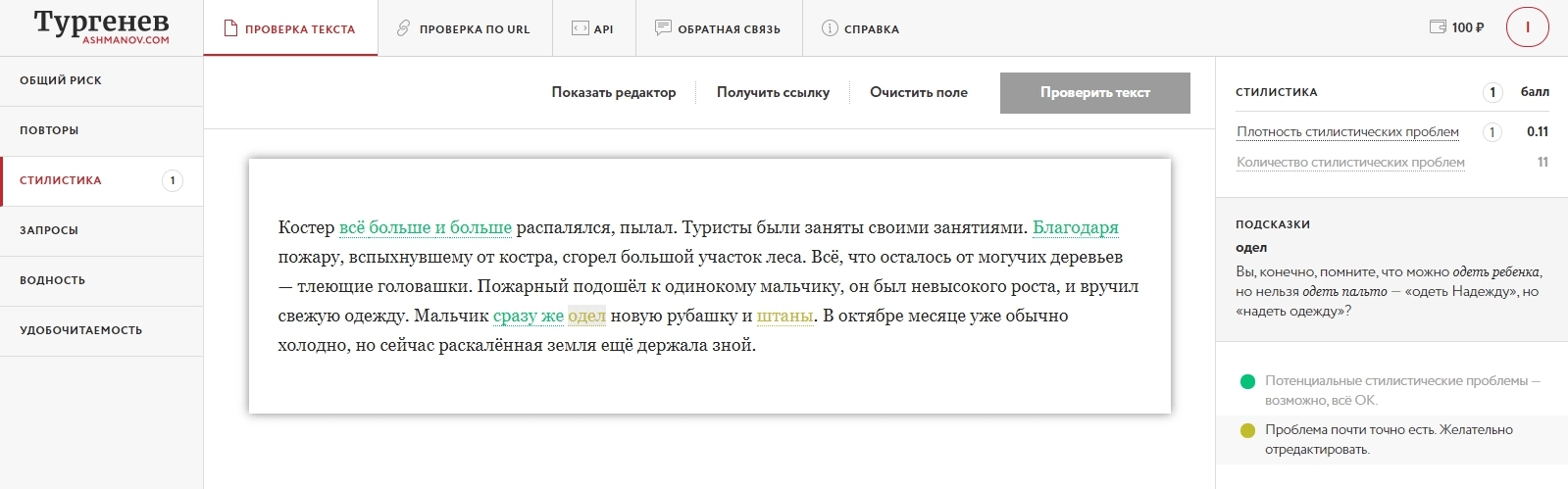

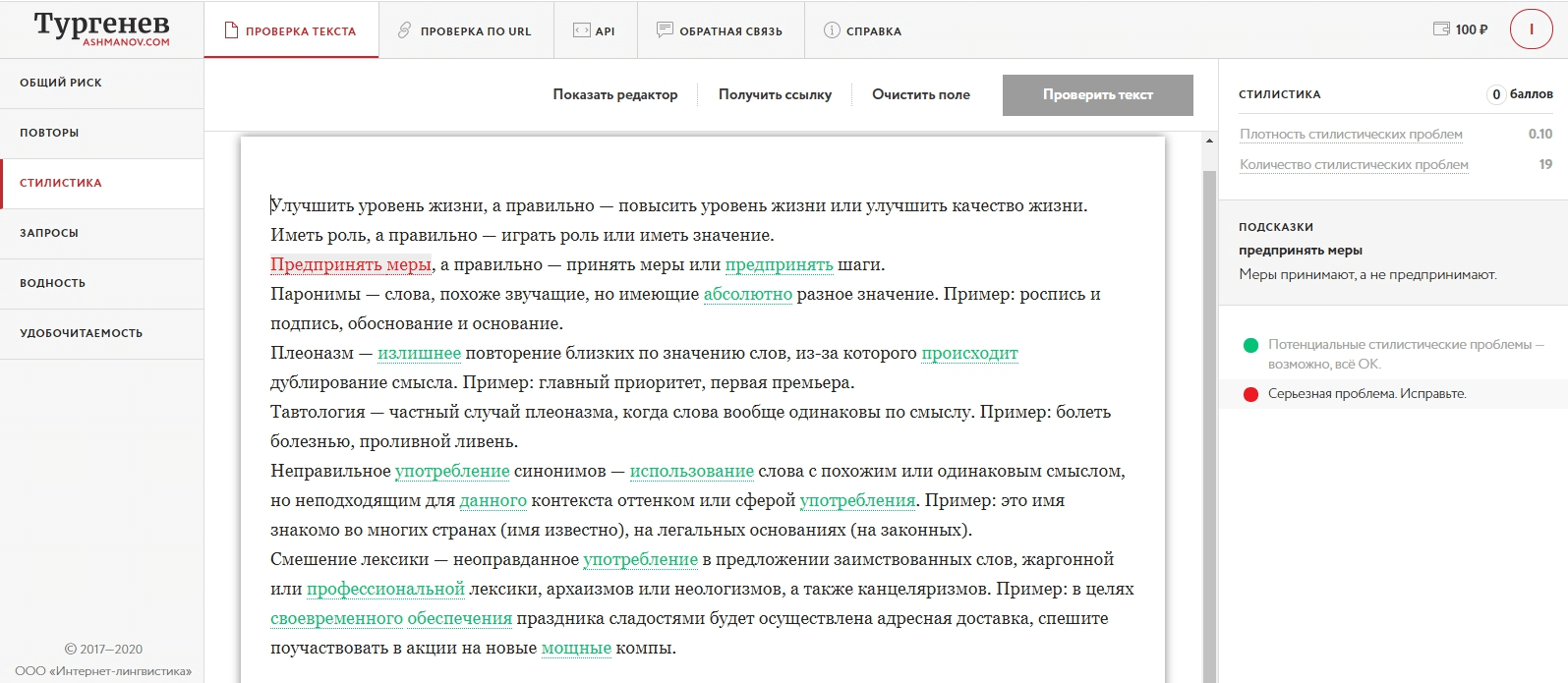

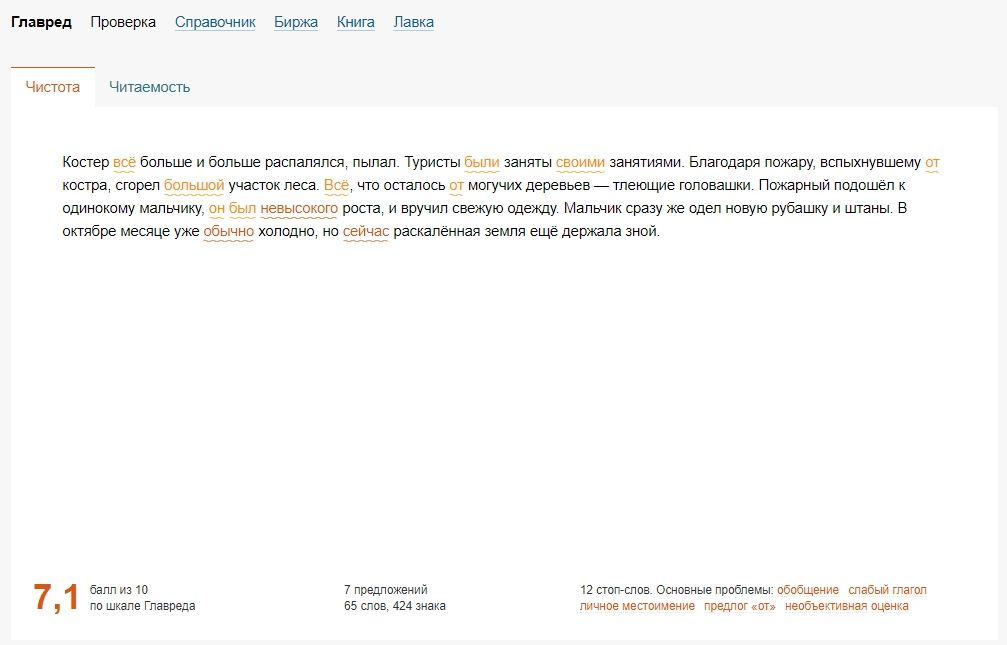

Речевые ошибки – это нарушения,

связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы, немотивированное

использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное

использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение)

паронимов, ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная

контекстом многозначность.

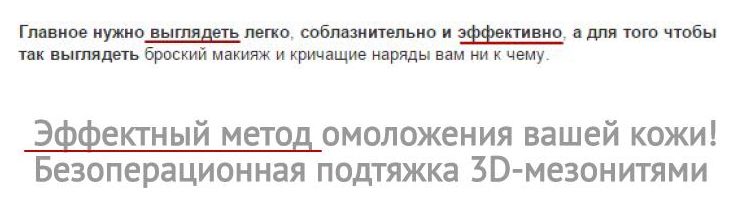

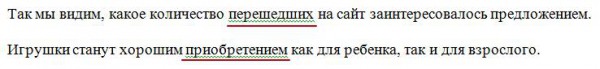

Ошибки, связанные с употреблением паронимов,

достаточно часто встречаются в речи. Их причины объясняются многозначностью

аффиксов в русском языке, различной сочетаемостью слов, а также отсутствием у

экзаменуемых навыка определения лексического значения слова в контексте.

Анализируя работы экзаменуемых с точки зрения речевой

грамотности, можно также выявить типичные недостатки. Это речевые нарушения,

связанные с бедностью словарного запаса: плеоназм, тавтология, речевые штампы,

немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов;

неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение

(смешение) паронимов, ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не

устраненная контекстом многозначность. Ниже перечислены наиболее частотные

ошибки.

·

Неразличение (смешение)

паронимов: В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь». Глагол

взглянуть обычно имеет при себе дополнение с предлогом «на» (взглянуть на

кого-нибудь или на что-нибудь), а глагол заглянуть («быстро или украдкой

посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»),

который необходимо употребить в представленном предложении, имеет дополнение с

предлогом «в».

·

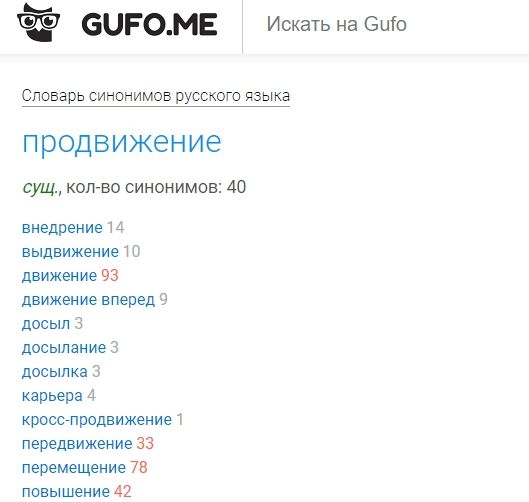

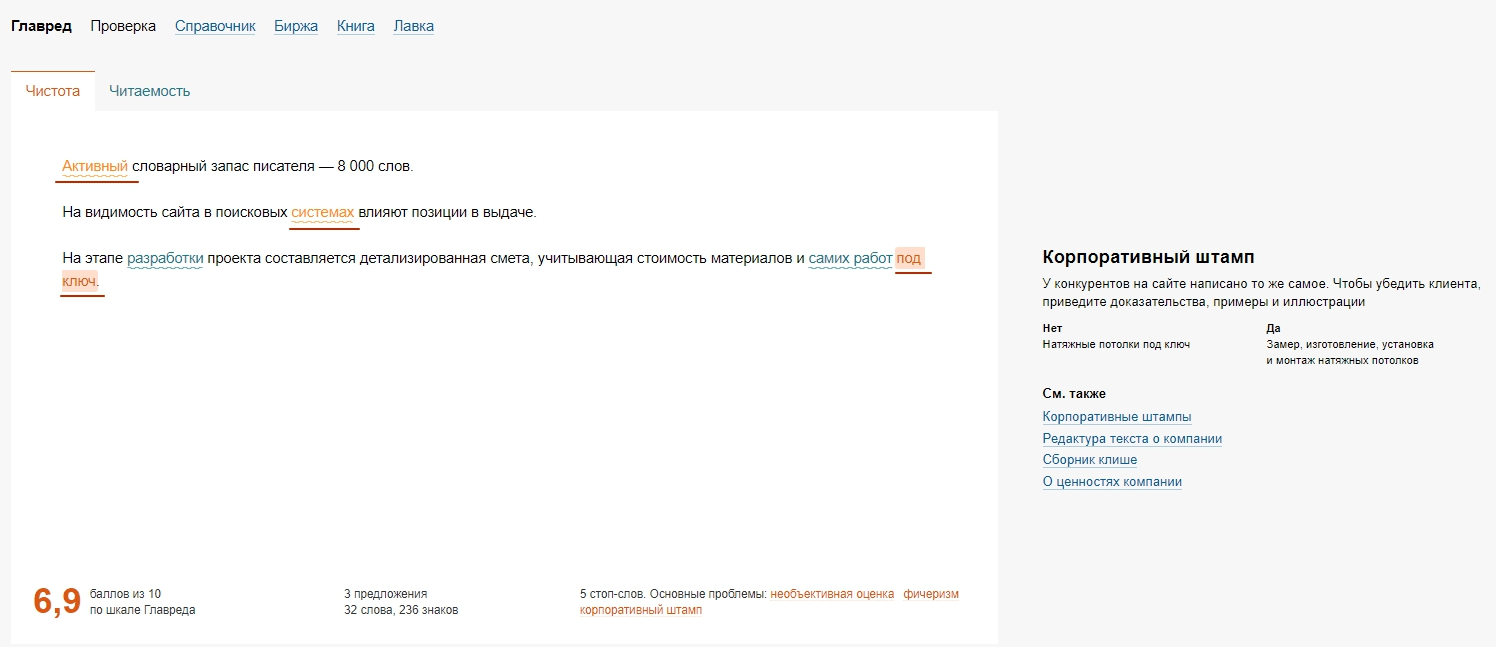

Ошибки в выборе

синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах. Вместо слова

«известно» в предложении ошибочно употреблен его синоним «знакомо». Теперь в

нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не

импонирует. В данном случае вместо слова «пространство» лучше употребить его

синоним – место (Реклама занимает много места в нашей печати или Рекламе

отводится значительное место в нашей печати). Иноязычное слово «импонирует»

также требует синонимической замены.

·

Ошибки при употреблении

антонимов в построении антитезы: В третьей части текста не веселый, но и не

мажорный мотив заставляет нас задуматься. Антитеза требует четкости и точности

в сопоставлении контрастных слов, а «не веселый» и «мажорный» не являются даже

контекстуальными антонимами, поскольку не выражают разнополярных проявлений

одного и того же признака предмета (явления).

·

Разрушение образной

структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте: Этому,

безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только

посмешить читателя.

Укажите номера всех предложений, в которых допущены речевые ошибки

|

1 |

Этому, |

|

2 |

Существуют |

|

3 |

Его |

|

4 |

В третьей |

|

5 |

В конечном |

Ответ: ___________________________________

Речевые ошибки

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Употребление |

Мы Мысль |

|

2 |

Неразличение |

Мое

|

|

3 |

Неразличение |

В конечном |

|

4 |

Употребление |

Автор, |

|

5 |

Неуместное |

Астафьев |

|

6 |

Неоправданное |

Таким |

|

7 |

Нарушение |

Автор Автор |

|

8 |

Употребление |

Красоту Молодой |

|

9 |

Употребление |

В |

|

10 |

Неоправданное |

Герой рассказа не задумывается над своим |

|

11 |

Бедность |

Когда |

|

12 |

Неудачное |

Данный У |

Речь мыслится нами

как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А

между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания

сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и

обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем

ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык –

важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки

делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как

представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой

ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к

совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем,

что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от

действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать

и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий

в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть

недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш

личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже

классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко.

Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической

вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального

образования.

Виды речевых ошибок:

|

Правила |

Произносительные |

|

Лексика |

лексические |

|

Морфология |

|

|

Синтаксис |

|

|

Орфография |

|

|

Пунктуация |

|

|

Стилистика |

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В

качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает

сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи,

опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

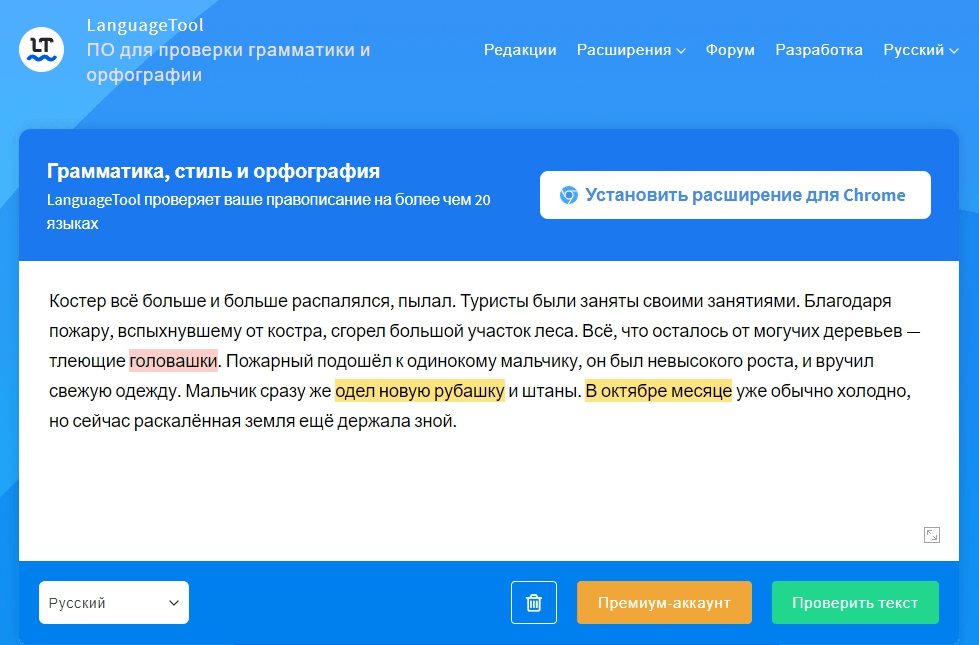

Произносительные ошибки

Произносительные или

орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими

словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний,

отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также

относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»),

«прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор»

(«коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас»

(«сейчас»).

Ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь»,

«свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

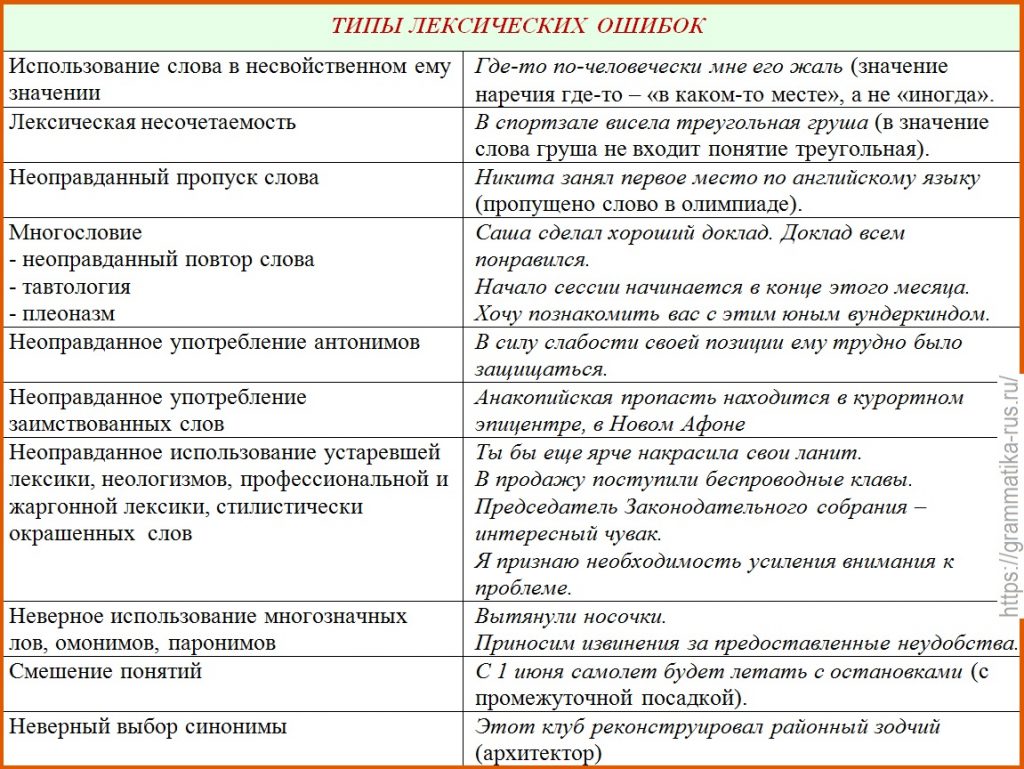

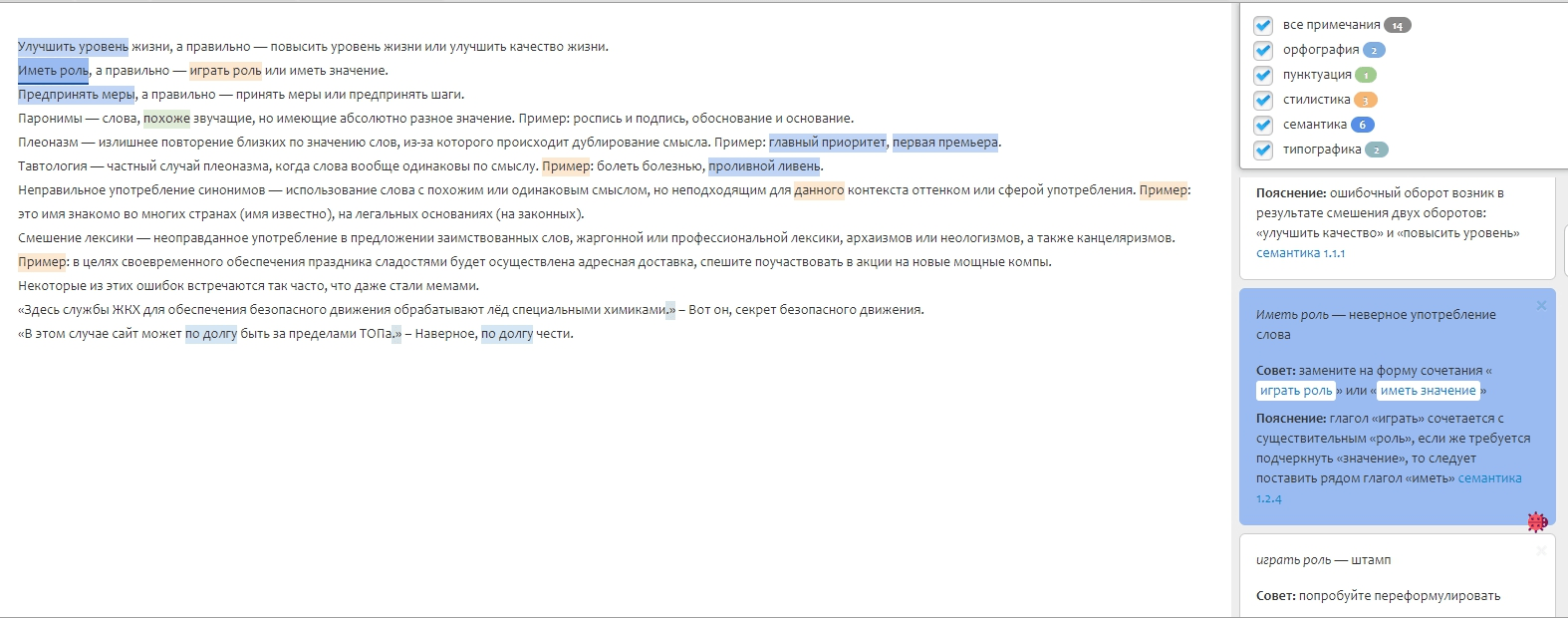

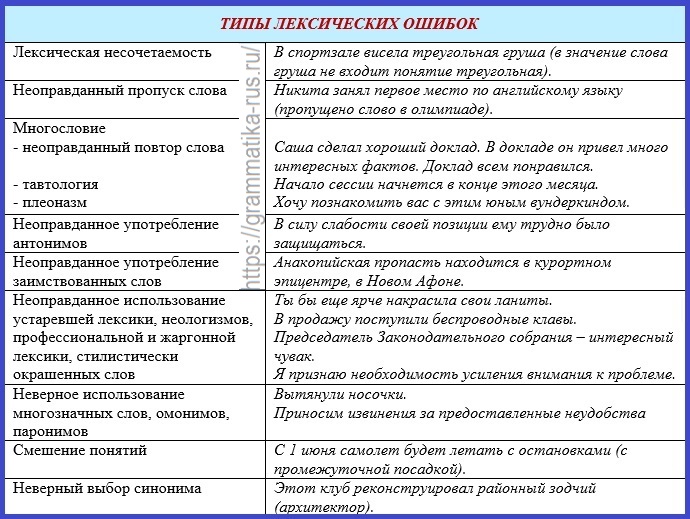

Лексические ошибки

Лексические ошибки –

нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им

значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они

бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая

лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

o

Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

o

Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос –

колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

o

Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат –

адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для

командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы,

мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое

согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных

значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост»,

поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием.

«Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может

быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута)

одновременно.

Сюда же относятся

плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного

компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения»,

«адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены

которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация»,

«Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки

возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в

несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

o

Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд

да дело»;

o

Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об

стенку»);

o

Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному

адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

o

Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки».

Правильно: «сложа»;

o

Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава»

(объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

o

Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

o

Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме

от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические

ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев»,

«дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки

связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил

сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые

примеры.

o

Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

o

Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

o

Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали

произведения Маяковского?);

o

Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я

вас прошу, – это внимание»;

o

Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые

усеяли всё небо».

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые

ошибки? Работа над своей речью должна включать:

1.

Чтение художественной литературы.

2.

Посещение театров, музеев, выставок.

3.

Общение с образованными людьми.

4.

Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Важнейшим признаком литературного

правильного языка является наличие в нем строго определенных правил – норм.

Норма – это относительно устойчивые

правила употребления языковых единиц, принятые в обществе в качестве

образцовых. Следование этим нормам обязательно для всех. Нормы правильного

литературного языка охватывают разные языковые единицы. Правила произношения и

ударения регулируют орфоэпические нормы, правила употребления слов и устойчивых

сочетаний — лексические нормы, правила образования грамматических форм и

правила сочетаемости слов в предложении – грамматические нормы, правила

образования слов – словообразовательные нормы, есть нормы стилистические, а

также орфографические и пунктуационные. Нормы действуют на всех уровнях языка.

Незнание этих норм, неумелое

употребление слов ведет к ошибкам речи. А так ли страшны речевые ошибки? И

действительно, напишем ли мы колбаса или калбаса, произнесем обеспечение или

обеспечение; разве одна или несколько ошибок не позволит понять общий смысл

высказывания?

У Пушкина есть фраза: «Без

грамматической ошибки я речи русской не люблю». В чем заключена негативная роль

речевых ошибок? На этот вопрос мы ответим в конце урока.

Одним из видов нарушения норм словоупотребления

является употребление лишних слов — плеоназм.

Плеоназмы – это ошибочные соединения двух слов, в

которых одно из них является лишним, так как оба они или совсем не отличаются

по смыслу, или незначительно отличаются (запись в тетрадь). Например,

Базаров был несколько грубоват. Слово несколько определяет степень

признака, которая уже выражена в самом прилагательном суффиксом –оват- .

Или еще предложение Слышались брань и ругательства. Здесь сочетание двух

слов с тождественными значениями является ошибкой.

2. Упражнение

1. Исправьте ошибки в предложениях.

1.Наступил темный мрак. 2. Мы помнили и не забывали

его советов. 3. Раскольников жил в небольшой маленькой каморке. 4. Враги

приближались все ближе. 5. Художник подарил музею свой автопортрет. 6. Моя

автобиография. 7. Его гуманность и человеколюбие известны всем. 8. Вскоре он

воротился обратно. 9. Светило огненное, как огонь солнце.

3. Слово учителя.

Частая ошибка в ваших работах – повтор слов. Повтор

слов делает ваши работы однообразными. Вопрос группе: Что делать, чтобы

избежать повтора слов? (выслушиваются ответы учащихся). Нужно текст

править. Способы правки предложения с повтором.

1) Употребить

другое, подходящее по смыслу слову.

2) Заменить

существительное местоимением.

3) Употребить

синоним.

4) Из

двух простых предложении сделать одно сложное с однородными членами.

5) Одно

из простых предложений переделать в деепричастный оборот или в придаточное

предложение.

6) Можно

убрать одно из предложений, не несущее дополнительной информации.

7) Выполнение

упражнений. (запись в тетрадь)

Упр.2.

Исправьте предложения, избежав повторений.

1.Герасим подошел к реке. Герасим увидел в воде щенка.

Герасим взял его и принес домой. 2. Ребята проснулись рано. Ребята задумали

идти в лес за грибами. Ребята пошли в лес по полевой дорожке. Ребята пошли в

лес и набрали много грибов и ягод. 3. Когда он стал выходить, он стал

расспрашивать о происшествии. 4.Деревья стоят голые, дни стоят пасмурные. 5.

Потом он пришел к реке. Потом он увидел плот. 6. На деревьях стали распускаться

почки. Дни стали длиннее. Снег стал таять.

Упр.3.

Устраните повторы в предложениях.

1.Отображая помещиков в «Мертвых душах», Гоголь

отобразил и Плюшкина. 2. Коварный царедворец Воронцов послал поэта на борьбу с

саранчой. Оскорбленный поэт ответил на это насмешливым стихотворным ответом.

Оскорбленный Воронцов пожаловался царю. 3. В этой игре все игроки действуют с

огоньком, смело вступая в игровые единоборства с игроками другой команды. 4. В

этом образе поэт изобразил пороки буржуазной морали. 5. Большую роль в показе

образе Андрея Болконского играет показ его любви к Наташе.

4.

Слово учителя. При подготовке к написанию сочинения целесообразно проводить

работу со словами отвлеченной семантики, обозначающими чувства, поступки

человека, его психическое состояние и т.д.

Упр.4. Из предложенной группы слов выберите слова,

которые можно употреблять при характеристике образа Евгения Базарова(1) и Павла

Петровича Кирсанова(2).

Аристократические манеры, заносчивость, практическое

дело, благоговение перед авторитетами, закостенелость, изнеженность, резкость,

склонность к резкой самооценке, отрицание романтических отношений, русская

величавость, гордость, пренебрежение к искусству, нетерпимость,

самоуверенность.

III. Заключительное

слово учителя .

Так

в чем же негативная роль речевых ошибок?

Речевая ошибка представляет собой

неотъемлемый элемент речевой деятельности. Часто допуская речевую ошибку, мы ее

не замечаем. Основы индивидуальной речевой культуры возникают еще в детстве.

Так, взрослый человек вдруг со стыдом понимает, что слово дерматин не имеет

внутреннего звука [н], с которым он его произносит, потому что усвоил

это употребление от малограмотной бабушки.Разговорная речь в целом дает

человеку определенную степень свободы, позволяя ослабить самоконтроль, разрешая

не следовать каждый раз самым строгим образом литературной норме.

Другое дело письменная речь. Здесь

действуют самые строгие нормы языка, и не допускается варьирование. Наша цель –

научиться находить в речи ошибки и исправлять их. Конечно, на одном уроке

полностью охватить все типы ошибок не получится, но один из шагов к устранению

их в речи мы сделали.

Речевые

ошибки делятся на лексико-стилистические, морфолого-стилистические и

синтаксико-стилистические.

На первом

месте по частоте стоят словарные или, точнее, лексико-стилистические

ошибки. Охарактеризуем пять наиболее типичных ошибок этой группы:

1.

Повторение одних и тех же слов: У нас есть кошка. Нашу кошку зовут Мурка. Мурка

мышей не ловит, мышей у нас нет. Наша Мурка очень ласковая, все время

ласкается.

Причины

ошибки — во-первых, малый объем внимания учащегося: он забыл, что только что

употребил слово, и выбирает его снова. Само же повторение вызывается тем, что

это слово уже активизировано, на что указывал И. П. Павлов: «Если вы имеете для

определения одного и того же предмета несколько слов, у вас есть тенденция

повторять то слово, которое вы только что написали или произнесли. Это

происходит потому, что тонус этого слова выше и он индуцирован» (Павловские

среды. М.—Л., 1949, т. И, с. 478).

Вторая

причина ошибки — бедность словаря: у пишущего или говорящего нет достаточного

выбора, он не владеет синонимией, не умеет пользоваться местоимениями для

замены повторяющихся слов.

Младшие

школьники сравнительно легко обнаруживают и исправляют повторы, если они,

получив соответствующие указания учителя, внимательно перечитывают свой текст.

Тем не менее повторение слов и сочетаний — очень стойкая ошибка.

2.

Употребление слова в неточном или несвойственном ему значении в результате

непонимания значения слова или его оттенков. Примеры: Река покрылась модным

льдом (у А.С. Пушкина: Опрятней модного паркета Блистает речка, льдом одета); В

тот день была оттепель, было 10 градусов мороза; Чапаевцы строчили из

автоматов; Мы перешли через горный курган (нужно: хребет).

Ошибки

такого типа — следствие невысокого общего речевого развития, недостаточной

начитанности, бедности словаря. Они свойственны в первую очередь слабо развитым

детям. (В каждом отдельном случае, кроме общей, свои причины.) Например,

автоматы у чапаевцев — анахронизм, плохое знание истории техники. Смешение слов

курган и хребет могло произойти потому, что слова редко употреблялись

школьниками, оказались мало активизированными и близость их значений привела к

смешению.

3.

Нарушение общепринятой (фразеологической)-сочетаемости слов: Ветер постепенно

принимал силу (надо: набирал силу); Вышел красный молодец на бой со Змеем

(народно-поэтическому языку свойственны сочетания добрый молодец и красна девица);

Коле выдали благодарность (надо: объявили благодарность, или: выдали премию).

Причина ошибок — малый речевой опыт, бедность фразеологического запаса.

4.

Употребление слов без учета их эмоционально-экспрессивной или оценочной

окраски: Чапаевцы из станицы бежали к реке (лучше: отступали, отходили); Он

почувствовал, что утопает в болоте, его засасывало все глубже (лучше: тонет;

слово утопает уместно лишь в поэтическом тексте); Уже весна хозяйничает в лесу.

Зацвела черемуха, березы покрылись клейкими листочками. В нашей школе провели

интересное мероприятие — прогулку в лес (слово мероприятие, уместное в деловой

речи, совсем неуместно в художественном рассказе). Ошибки подобного типа

связаны с недостаточным чутьем языка, с непониманием стилистических характеристик

слова.

5.

Употребление диалектных и просторечных слов и сочетаний: Петя шел взади (т. е.

сзади); Обратно пошел дождь (т. е. опять); Вперед всех к реке прибежал Вова (т.

е. быстрее всех, раньше всех, первым); поклал вместо положил, здоровый в

значении большой и т. п. Подобные слова дети употребляют под влиянием .речи

родителей, своего семейного речевого окружения. Устранение диалектизмов и

просторечий возможно только на основе формирующегося понятия о литературном

языке: младшие школьники уже могут понять, что наряду с литературным языком

существуют и местные говоры.

Хотя

причины лексических ошибок не одинаковы и, следовательно, неодинаковы и способы

их исправления и разъяснения, но есть общий путь их предупреждения — это

создание хорошей речевой среды, языковой анализ читаемых и пересказываемых

текстов, выяснение оттенков значения слов в тексте, выяснение роли и

целесообразности именно этого, а не какого-либо другого слова в данном

контексте.

К группе морфолого-стилистических ошибокотносится

неправильное образование форм слов, неправильное словоизменение или

словообразование. Укажем четыре относительно частых типа ошибок этой группы:

1. В

начальных классах еще встречается детское словотворчество. Как правило, дети

создают собственные слова в соответствии со словообразовательной системой

современного русского языка: На стройке работают бетонщики, штукатурщики (надо:

штукатуры), монтажники; приречная полоса (по аналогии с приморская, прибрежная.

Все эти ошибки требуют индивидуального разъяснения.

2. Образование

диалектных или просторечных форм от слов литературного языка: они хочут, он

хотит вместо они хотят, он хочет; иха мама или ихняя мама вместо их мама;

выстрельнул или стрельнул вместо выстрелил; пришел без пальта вместо пришел без

пальто. Эти ошибки искореняются под влиянием общего языкового развития детей.

3. Пропуск

морфем, чаще всего суффиксов (и постфикса): трудящие вместо трудящиеся;

несколько раз выглядал в окно (нужно: выглядывал). Можно указать две причины

подобных ошибок. Первая: ребенку трудно произносить громоздкие, со скоплением

согласных слова типа трудящиеся; в устной речи школьник «теряет» отдельные

звуки, их сочетания и даже морфемы, и это отражается в письменной речи.

Следовательно, бороться с этими ошибками следует, развивая у школьников дикцию.

Вторая причина — влияние просторечия.

4.

Образование формы множественного числа тех существительных, которые

употребляются только в единственном числе (отвлеченные, собирательные): У

партизан не хватало оружии; Крыш;/ кроют железами; Надо ехать без промедлений;

съел два супа (надо: две тарелки супу). Причина этих ошибок — в стремлении

младших школьников к конкретности.

Ошибки в

словосочетаниях и предложениях (синтаксико-стилистические ошибки). Они

очень разнообразны; здесь рассматриваются семь наиболее частых типов ошибок.

1.

Нарушение управления, чаще всего — предложного: Добро побеждает над злом

(возможно, здесь влияние сочетания одержало победу над злом); смеялись с пего

(под влиянием диалекта); Все радовались красотой природы (радовались чему? красоте);

Жители городов и сел выходили навстречу победителей (навстречу кому?

победителям) и т. п.

Глагольное

управление дети усваивают по образцам, в живой речи, в читаемых текстах.

Поэтому ошибки в управлении предупреждаются на основе анализа образцовых

текстов и составления словосочетаний определенных типов: разрабатываются

системы упражнений с наиболее «опасными» глаголами, например: верить кому?

чему? во что?, упрекать кого? в чем?, радоваться чему?, сообщать что? о чем?

кому?

2.

Нарушения согласования, чаще всего — сказуемого с подлежащим: Саше очень

понравилось елка; В августе началась уборочные работы; туманная утро. Причины

ошибок кроются в самом механизме составления предложения (и его записи): начав

предложение, ученик еще не обдумал, как его закончит. Вероятно, по

первоначальному замыслу следовало написать: понравилось на елке, началась

уборка, туманная погода. Внимательное перечитывание текста, особенно вслух,

помогает устранить ошибки подобного рода.

3.

Неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению или затемнению

смысла: Узкая полоска только с берегом связывает остров (надо: Только узкая

полоска связывает остров с берегом); Только равнодушным оставался кот Борька

(надо: Равнодушным оставался только кот Борька). Причина ошибки в том, что

ученик не проговорил предложение (вслух или про себя) целиком, прежде чем

записать его. Работа над правильным порядком слов начинается в I классе: дети

сами, перечитывая текст, могут улучшить порядок слов в предложениях. Очень

полезны для предупреждения подобных ошибок упражнения с деформированным

текстом.

4.

Нарушения смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они

указывают или которые заменяют: Когда Коля прощался с отцом, он (отец или

Коля?) не плакал; Пионерский отряд вышел в поход. Они(?) пели песню.

В первом

предложении пишущему или говорящему ясно, о ком идет речь. Взглянуть же на

текст глазами читателя он пока не умеет, этому надо учить: нужна практика

самопроверки или взаимопроверки. Привыкнув задумываться над ролью местоимения,

школьники самостоятельно в подобных случаях исправляют, перестраивают текст.

Причина второй ошибки та же, что и в примере семья… встретили.

5.

Местоименное удвоение подлежащего: Леня, когда вернулся в отряд, он был в

генеральском кителе с витыми погонами; Петя— он был самый сильный из ребят.

Можно указать на две причины таких ошибок: во-первых, ученик начинает

произносить или записывать предложение, не подготовив его до конца; во-вторых,

влияние разговорного стиля, где двойное подлежащее употребляется. Во втором

случае — ошибка стилистическая.

6.

Употребление глаголов в несоотнесенных временных и видовых формах там, где

следует употребить одно и то же время, один и тот же вид: Надвигалась темная

туча и полил дождь; Незнакомец входит в хижину и поздоровался. В первом случае

смещен вид, во втором — смещены вид и время. Ошибки свидетельствуют о низком

общем языковом развитии учащихся. Устраняются они на основе смыслового анализа

текста.

7. Неумение

находить границы предложений. Встречается в двух вариантах: а) неоправданное

деление сложного предложения на простые: Дворник когда подметал двор. Сломал

ростки тополя; б) неумение делить текст на предложения: Охотник однажды шел по

лесу, из чащи вышла медведица с медвежатами, охотник спрятался на дереве, медведица

стала окунать медвежонка в воду, тот фыркал и не давался, в это время другой

медвежонок стал убегать, медведица догнала его и надавала ему шлепков. В устном

варианте подобные предложения интонационно не разделяются.

Основа

исправления ошибок седьмого типа — различные упражнения с предложениями, в том

числе разделение текста, напечатанного без точек, на отдельные предложения.

Ошибки речевые, грамматические,

этические, фактологические…

Готовимся проверять сочинения на ЕГЭ

Надо признать:

плохая образованность у нынешней молодежи.

(Из сочинения на ЕГЭ)

Речевые ошибки

Ошибки, связанные с неверным или не с самым удачным употреблением

слов или фразеологизмов, квалифицируются в школьной практике как речевые.

Эксперты ЕГЭ оценивают соблюдение речевых (лексических) норм по критерию 10:

если в работе допущено более трех ошибок, экзаменуемый вместо возможных двух

получает ноль баллов.

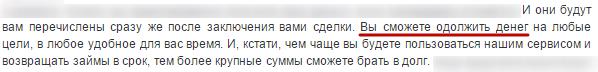

Выпускники нарушают коммуникативную точность высказываний, употребляя слова и фразеологизмы в

несвойственном им значении или

без должного учета стилистических или эмоционально-экспрессивных оттенков

выражений: Это слово не имеет

в русском языке прототипа. Люди, которые повязли в лени, много теряют. Наши

чиновники подлизываются к мэру. Эти примеры обличают поэта как романтика. Славка

выступает в этом тексте в роли патриота-трудоголика. Лень – это монстр

современной молодежи.

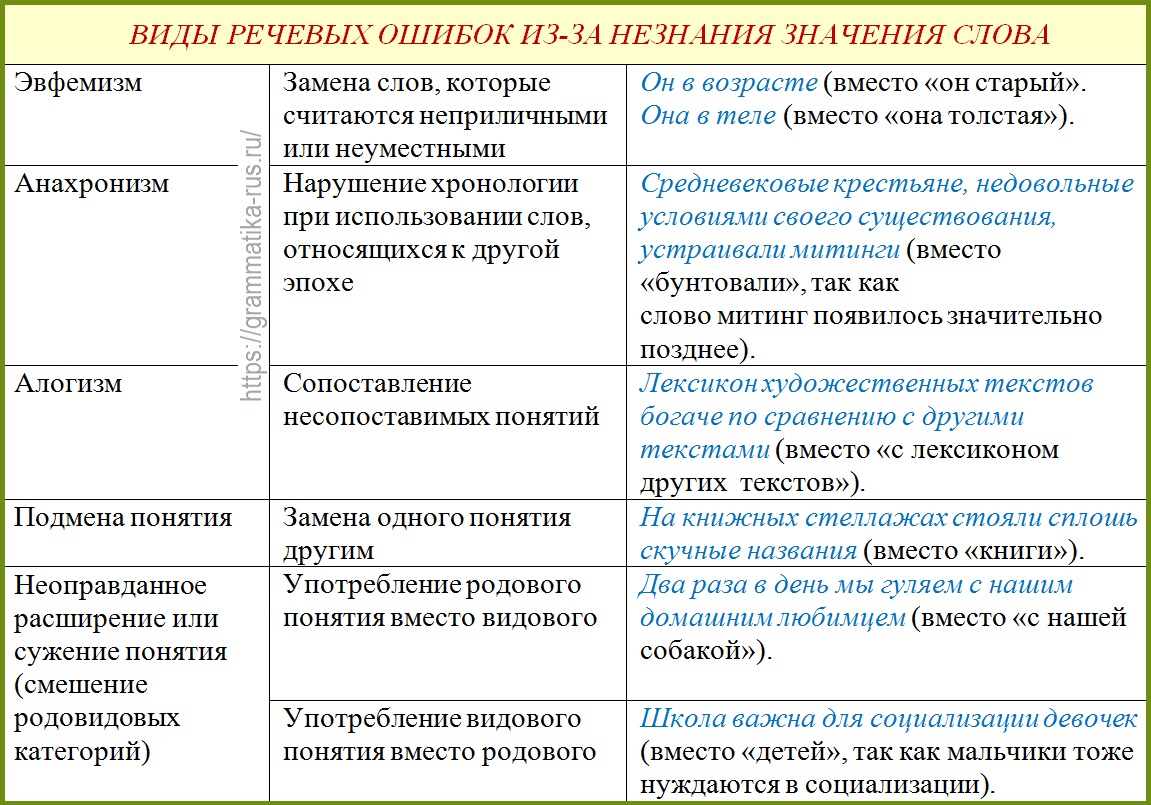

Многочисленны примеры смешения

паронимов, то есть

однокоренных или сходно звучащих слов с различными значениями: Книга дает гормональное воспитание

человеку. Она всегда была человеком замкнутым, скрытым. Кристаллическая

честность. Он не хотел лечиться от алкоголя. К книге нужно относиться очень

бережливо, она этого заслуживает. Автор злостно обличает равнодушных людей.

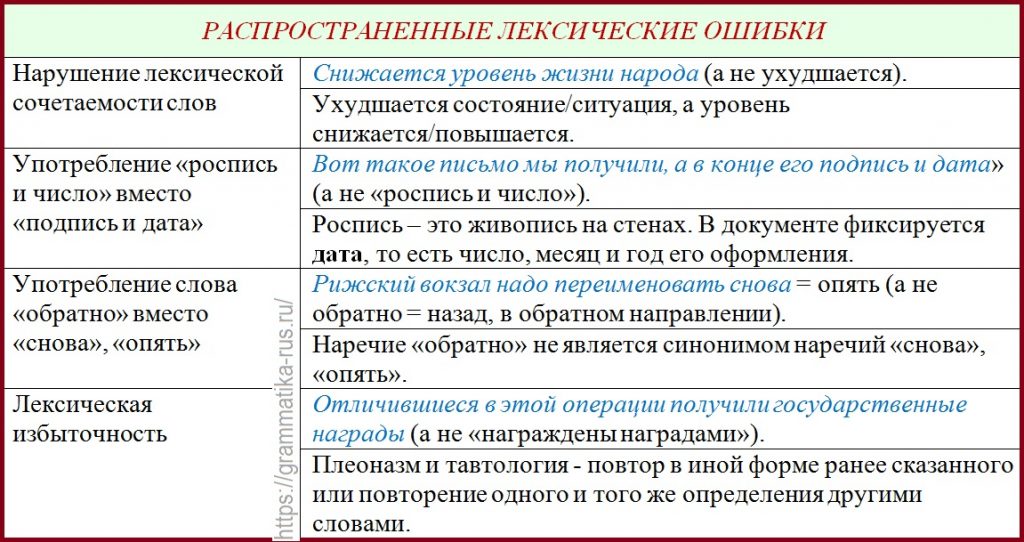

Плеоназм – ошибка, состоящая

в употреблении лишнего слова, она также часто встречается в сочинениях

выпускников: Немецкая

Германия. Рабочий пролетариат. В сельской деревне. Вдумчиво и внимательно нужно

читать каждую книгу. Но эти герои только пустословят и болтают. Здесь раскрыта

и затронута интересная проблема. Мать стояла тихо и молча. Эти модницы

интересуются только платьями и нарядами. Лестные комплименты. Денежный штраф.

Экзаменуемые нередко нарушали

привычную лексическую сочетаемость слов – в результате возникали речевые

ошибки: Сегодняшняя молодежь

мало читает, не повышает свой кругозор. Его речь насыщена обилием книжных слов.

Нервы и волнения переполнили автора. У нас сегодня опасное и невоспитанное

подростковое поколение.

внешностью, оборванная, в обнищавшей одежде. Сын бессовестно обращается с

матерью. Ветеран лишь хотел большего количества понимания. Каждое слово имеет

свою непревзойденную историю.

Изучению фразеологизмов в школьной программе уделяется крайне мало

времени – в результате учащиеся имеют весьма смутное представление о нормах

употребления устойчивых сочетаний. Они плохо знают значение фразеологизмов,

часто искажают их состав, что приводит к разрушению двуплановости образа,

лежащего в его основе; возникает противоречивость образов и контекста,

позволяющего понимать выражение буквально:

С этим положением можно согласиться только скрипя сердцем.

Эти дети были обделены от радости.

Тяжелая доля выпала на голову нашего народа.

Дети были бедные, они питались хлебом и солью.

Низкий поклон перед теми, кто воевал.

Над ним разыграли шутку.

Этот поступок был последней каплей, переполнившей бочку с порохом.

Чтобы не было такого хулиганства, надо усилить и увеличить

внутренние органы.

Стилистические ошибки

Большую часть речевых ошибок составляют ошибки, которые являются

собственно стилистическими. Это анахронизмы, то есть ошибки

вследствие смешения лексики разных исторических и социальных эпох: Когда-то Мармеладов имел работу, но

потом его сократили. Собственно

стилистическими являются и ошибки в результате смешения выражений разных

стилей, немотивированное использование диалектных, просторечных выражений, что

противоречит нормам литературного языка: Я

маленько не согласна с точкой зрения автора. Подобным жмотом показал Гоголь

Плюшкина. Нам необходимо набивать голову знаниями. Екатерина II стремилась к

тому, чтобы философы и писатели ославили ее имя во всем мире. Авторскую позицию

выражает пословица, которая гласит: «По одежке встречают – по уму провожают». Шариков,

получив некоторую власть, стал беспредельщиком.

Довольно часто речевые недочеты в текстах экзаменационных

сочинений ощущаются, однако классифицировать их очень трудно; в этом случае, на

наш взгляд, следует снижать оценку по критерию 6, а не 10. Так же следует

поступать и со следующей группой ошибок, ведущих к нарушению требования

чистоты, богатства и выразительности речи – это речевые недочеты, ухудшающие

речь, но это менее грубые нарушения, чем ошибки. Недочеты рассматриваются с

точки зрения «лучше – хуже, удачно – не вполне удачно сказано»; они менее

строго оцениваются и в школе, и экспертами на ЕГЭ. Это тавтология – ошибка,

состоящая в употреблении слов, повторяющихся в небольшом контексте,

употребление слов-сорняков: Я

как бы смотрел в зеркало и видел себя. Исходя из вышесказанного, Тендряков

делает вывод…… Я думаю, что нам не следует серчать на украинцев и даже на

эстонцев.

В отличие от грамматических речевые

недочеты – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в

ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это

нарушения лексических норм, например: Штольц – один из главных героев одноименного

романа Гончарова «Обломов»; они потеряли на войне двух единственных

сыновей. Само по себе слово одноименный (или единственный)

ошибки не содержит, оно лишь неудачно употреблено, не «вписывается» в

контексте, не сочетается по смыслу со своим ближайшим окружением.

Разновидностью речевых недочетов

являются стилистические ошибки: необоснованное смешение слов различной

стилистической окраски, неудачное употребление экспрессивных, эмоционально

окрашенных слов и выражений, немотивированное использование диалектных и

просторечных слов и выражений, устаревшей лексики.

К речевым недочетам относятся

также ошибки, вызванные нарушением порядка слов, необоснованные повторы слов,

словосочетаний и предложений, ошибки в построении текста.

Речевую ошибку можно заметить

только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения

которой контекст не нужен (см. примеры выше). Перечень наиболее распространенных в

письменной речи экзаменуемых грамматических и речевых ошибок приводится в табл.

3 и 4.

|

Блок 3. РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ |

|||

|

Точность и ясность речи. |

|||

|

При этом: 1. Работа сохраняет художественно-выразительные средства 2.Работа соответствует требованиям к слогу сочинения любого ( литературоведческого, критического, литературно-творческого, а) точность и чистота языка (подбор слов, передающих именно те хотел выразить; отсутствие в предложении лишних слов); б) простота и красота (доступность для понимания, совершенство в) точность и краткость (подбор слов, передающих именно те г) образность (выразительность, эмоциональность выражения мысли, |

|||

|

• |

Употребление слов и выражений, неточно передающих мысль |

Грибоедова давно нет, история его времени всё менее |

См выражение история его времени: возникает путаница значений слова история – случай, И теперь для нас Грибоедов жив в своём |

|

• |

Употребление слов в несвойственном им значении. (Слово-замена искажает смысл предложения; приобретает иное |

Правда зачастую скрыта в глубинах произведения. Блок следует традиции предка. |

Значение слова зачастую отличается от значения слова Правда часто скрыта писателем между строк произведения. Значение слова предок искажает авторскую мысль. Замена: предок-предшественник. |

|

• |

Неуместное употребление слов иной стилевой окраски. (Слово-замена имеет оттенок другого стиля речи (вместо |

Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить читателя по В этом плане стихотворение Бориса Пастернака более Мы были шокированы прекрасной игрой актёров. |

Слово колея ограниченной сферы употребления. Замена – Выражение в этом плане имеет оттенок официально-делового Данное стихотворение Бориса Слово шокированы требует замены. Нам понравилась |

|

• |

Неуместное употребление эмоционально-окрашенные слова или (Слово (выражение)-замена придаёт оттенок излишней |

Особенно отчётливо представлены размышления поэтов на эти Благодаря творениям потрясающих авторов Серебряного века, |

Выражение представлены размышления поэтов требует Особенно отчётливо выражены размышления поэтов на Слово потрясающих требует замены. Благодаря великим произведениям известных поэтов |

|

• |

Неоправданное употребление просторечных слов |

Таким людям всегда удаётся объегорить других. Через два часа спектакль закончился и все пошли по домам. |

Слово объегорить требует замены Таким людям всегда удаётся обмануть других. Выражение все пошли по домам требует замены Через два часа спектакль закончился, и все разошлись. |

|

• |

Нарушение лексической сочетаемости. (Слова между собой не могут быть связаны по смыслу и |

К двадцатым годам успела произойти перемена в социальной Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные |

Необходимо изменить число выражения перемена в социальной В двадцатые годы произошли изменения (перемены) в Выражения увеличивает впечатление и художественные Автор использует средства художественной |

|

• |

Плеоназм (Слова, дублирующие смысловое содержание, нарушают целостность |

В двух этих произведениях звучит тема отчаяния. В обществе произошли социальные изменения. |

В выражении в двух этих содержится повтор. В этих произведениях звучит тема Слова социальный и общество имеют общий смысловой В общественном укладе страны произошли большие |

|

• |

Ошибки, связанные с употреблением в одном предложении |

Под ногами героя рассказа подножка вагона. В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

Герой рассказа выскакивает на подножку Слова рассказ и рассказывается имеют один корень (тавтология) В этом рассказе идёт речь… |

|

• |

Бедные и однообразные синтаксические конструкции. (В условиях одного контекста использованы предложения однотипной использованы только сложноподчинённые или сложносочинённые в предложении пропущены значимые для выражения мысли слова.) |

Когда писатель пришёл в редакцию, его принял главный редактор. Когда Стихотворение Тютчева называется «Ночь», и стихотворение |

Необходимо изменить конструкцию второго предложения. По окончании разговора Петров отправился в гостиницу. Использованы однотипные конструкции: подлежащее – дополнение Стихотворения Тютчева и Бунина имеют одинаковое название – |

|

• |

Нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм. (В одном предложении употреблены глаголы или глагольные формы разного |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит Наблюдая за движением волшебной |

Замирает – глагол несовершенного Застучит – глагол совершенного вида, Замрёт…застучит. наблюдая – деепричастие настоящего погрузился – глагол прошедшего Наблюдая за движением волшебной |

|

• |

Неудачное употребление местоимений. (Употребление местоимений вместо существительных с конкретным |

В произведении отображены реальные события и герои их Мы узнаём их характеры и философию жизни, так как они Именно недосказанность придаёт стихотворению «Побег» его |

Необходима замена местоимения их. В произведении отображены реальные события и герои того времени. Необходима замена местоимения существительным с конкретным Мы узнаём характеры и философию жизни героев, Необходимо исключить местоимения из состава предложения. |

|

• |

Бессвязность предложений (И одном предложении идёт речь о не связанных между собой |

Многое в Дубне уделяется и культуре. Ведь говоря об этом самом близком, дорогом человеке, боишься |

необходима замена слова многое; необходимо уточнение слова культура. Большое внимание в Дубне уделяется развитию Необходимо разбить предложение на две самостоятельные Ведь говоря о самом близком, дорогом человеке, мы боимся, что не |

|

• |

Стилистическая невыразительность предложения (Слова-замены привносят в текст новые оттенки |

Весной везде хорошо: и в чистом поле, и в берёзовой роще, а также Эти поэты внесли огромный вклад в русскую литературу. |

Слово также привносит в предложение оттенок Выражение внести большой вклад имеет оттенок Эти поэты оказали большое влияние на развитие |

|

• |

Неудачно подобранные выразительно-изобразительные средства. |

Учитель – нужная, справедливая, мучительная профессия. Трудно определить литературное сердце произведения « |

Один из эпитетов лексически не сочетается с двумя Слово мучительная лучше заменить. Учитель – нужная, справедливая, требующая полной самоотдачи профессия. Трудно определить самое захватывающее место поэмы « |

|

• |

Нарушение порядка слов в предложении. (Некоторые члены предложения «вклиниваются» между главными |

В стихотворении Ф. Тютчева в самом начале – ночь. Днём мы просыпаемся, радуемся жизни, в отличие от ночи. |

Поменяйте середину предложения и его начало, добавьте В самом начале стихотворения Ф. Тютчева ведётся Поменяй начало предложения и его концовку. В отличие от ночи, днём мы просыпаемся, |

Из

Цыбульки

Анализируя работы

экзаменуемых с точки зрения речевой грамотности, можно также выявить типичные речевые ошибки.

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология,

речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики,

диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных

средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в

употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее

частотным речевым ошибкам относятся следующие:

1) неразличение

(смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в

«Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует

управления существительным или местоимением с предлогом «на» («взглянуть

на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро

или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить

что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении,

управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

2) ошибки в

выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо

слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится

значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует

(в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его

синоним – место; иноязычное

слово импонирует также требует синонимической замены);

3) ошибки в

подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый,

а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности

при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный»

антонимами не являются;

4) разрушение

образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте:

Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади,

а дай только посмешить читателя.

Есть работы, в

которых были допущены грубые логические ошибки. Эти логические

ошибки можно сгруппировать, выделив в отдельную группу ошибки, связанные с нарушением

логической правильности речи, возникающие в результате нарушения законов

логики, допущенные как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого

текста:

1) сопоставление

(противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по

содержанию) понятий в предложении;

2) нарушение

логического закона тождества, подмена одного суждения другим.

Ошибки первого

типа встречаются чаще: Предметом повествования являются времена

достаточно отдалённые, что позволяет предположить не чересчур молодой возраст

автора. Однако темпераментностью, свежестью страницы привлекают к себе

внимание. Логически не связанные суждения противопоставлены друг другу

необоснованно.

В отдельную группу

логических ошибок следует выделить композиционно-текстовые ошибки,

связанные с нарушениями требований к последовательности и смысловой

связности изложения. Композиционно-текстовые ошибки выявлялись в начале, в

основной части сочинения и в концовке. Так, в начале некоторых работ

экзаменуемых отсутствовала логическая связь с основной частью изложения или

эта связь была очень слабо выражена: нагромождены лишние факты или неуместные

абстрактные рассуждения; сделаны неудачные смысловые переходы между

предложениями. В основной части работы содержались ненужные, не имеющие отношения

к теме сведения, загромождавшие изложение, делавшие его запутанным и сумбурным,

эта часть иногда была выстроена непоследовательно и хаотично, перегружена

лишними и утомительными перечислениями, отвлекающими внимание от главной

мысли, или была неоправданно растянута, содержала смысловые повторы.

Завершение работы

(концовка) не служило выводом из сказанного, не подводило итог, часто было

совсем не мотивировано исходным текстом.

Анализируя

работы экзаменуемых с точки зрения речевой грамотности, можно также выявить

типичные речевые ошибки(К10).Это нарушения,

связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы;

немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов,

жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных

средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в

употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом

многозначность.

К наиболее

частотным речевым ошибкам относятся следующие:

1) неразличение

(смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в

«Философский словарь» (глагол взглянуть обычно

требует управления существительным или местоимением с предлогом «на»

(«взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть

(«быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать,

выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении,

управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

2) ошибки в

выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо

слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо);Теперь в

нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и этонам неимпонирует (в данном

случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное

слово импонирует также требует синонимической замены);

3) ошибки в

подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый,

а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности

при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный»

антонимами не являются;

4) разрушение

образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте:

Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади,

а дай только посмешить читателя.

Одной из задач, стоящих перед педагогами, является обучение детей правильной устной и письменной речи, соответствующей нормам литературного языка. Человек с грамотной речью будет успешен в школе, на работе, в общественной жизни. Поэтому учитель должен уделять особое внимание речевым ошибкам учащихся и помогать их исправлять.

Процесс это длительный, трудоемкий, требующий повседневной работы всех педагогов школы на уроке и вне уроков.

Речевые ошибки многообразны.

Произносительные ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Это неправильное произношение звуков в словах (щас, тыща, впоймал, варюжки, иликтрический), нарушение норм ударения («зво́нит», «вы’соко»). Соблюдение орфоэпических норм является важной частью культуры речи, т.к. их нарушение создает у слушателей неприятное впечатление о речи и самом говорящем, отвлекает от восприятия содержания речи. Если вы слышите, что ученик неправильно произносит слова, нужно указать, исправить.

К лексическим ошибкам относится употребление слов-паразитов. Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разнообразные частицы, словечки, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы: вот, ну, это, так сказать, вообще, честно говоря, как бы. Разговорные и просторечные слова, в сфере повседневного общения, употребление которых неуместно в письменных работах, докладах, сообщениях, и т.д.

Собаки шарили по кустам.

Глаза у Милы лупатые.

Ягоды в кружку ложит.

Причиной лексических ошибок является бедность словаря учащихся, невыразительность речи, непонимание значения слова.

Герасим был двенадцати горшков роста

Одной из основных задач речевого развития школьников является словарная работа. Она направлена на расширение активного словаря детей и на формирование у них умения использовать в своей речевой практике доступные по возрасту и развитию лексические ресурсы родного языка. Работа над словом должна быть той первоосновой, на которой строятся коррекционные занятия, а также занятия по русскому языку и развитию речи, овладение словарным составом литературного языка. Вот почему работа над словом заслуживает не меньшего к себе внимания, чем чисто грамматическая.

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли в соответствии с темой и замыслом, проверки уровня речевой подготовки. Они используются одновременно для проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков и оцениваются, во-первых, со стороны содержания и структуры (последовательности изложения) и, во-вторых, со стороны языкового оформления.

Морфологические ошибки – это ошибки в образовании форм разных частей речи:

- имен существительных: радостность

- имен числительных: Подчеркиваю двумями чертами

- местоимений: ихняя собака; мое день рожденье

- наречий: зади

- глаголов: хочем есть; стеру с доски

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведу лишь некоторые примеры.

Ошибки в строении и значении предложения:

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм в предложении: Когда наступил декабрь, погода резко изменяется.

- тавтология (повторение однокоренных слов в одном предложении)

- неоправданный повтор одинаковых слов в рядом стоящих предложениях

- нарушение согласования подлежащего и сказуемого: Группа исследователей поехали.

- многословие (местоименное дублирование подлежащего): Русский художник И.Э. Грабарь он очень любил писать пейзажи.

- лексическая неполнота высказывания. Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова. Известный русский художник И.Э.Грабарь.

- нарушение согласования подлежащего и местоимения, заменяющего подлежащее в другом предложении: Злая героиня этой сказки-мачеха. Она пыталась убить ее, чтобы была мачеха на свете всех милее.

- неоправданный повтор одинаковых слов в рядом стоящих предложениях (обычно это глаголы движения, бытия, говорения): Мальчик был одет в прожженный ватник. Ватник был грубо заштопан.

Нарушение последовательности (логики) изложения приводит к появлению логических ошибок.

К этому типу ошибок относятся следующие недочеты в содержании работы:

- нарушения последовательности высказывания;

- отсутствие связи между частями и предложениями;

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли;

- раздробление одной микротемы другой микротемой;

- несоразмерность частей высказывания;

- отсутствие необходимых частей;

- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);

- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица).

Этические ошибки

Встречаются работы, в которых фиксировалось проявление речевой агрессии, недоброжелательности.

Отца Дубровского переклинило.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Работа по предупреждению лексических ошибок

Проблема лексических ошибок разрабатывается психолингвистами и методистами. А.А. Леонтьев: «Речевая ошибка есть своего рода сигнал «шва» в речевом механизме, разошедшегося под влиянием тех или иных обстоятельств»[6].

Виды речевых ошибок:

- Употребление слова в несвойственном ему значении, отсутствие слова в лексиконе: Войска удалились из города. В зоопарке мы увидели двухбугорных верблюдов.

- Смешение синонимов.

Я хочу исправить свои пороки (недостатки).

Они любили вечерами совершать прогулки (гулять) по саду. (Смешение синонимов – глагольно-именного сочетания и слова; нарушение стиля).

На карнизе подвешены (повешены) занавески. У него организационный (организаторский) талант. Его критический ум все подвергает сомнению. Комичный сюжет пьесы.

Мои потомки были крестьянами. Девочка упала в воду, но тонуть (плавать) она не умела.

- Смешение ассоциативно близких слов.

Число вместо цифра, регион вместо область. Ёж вырыл конуру (нору).

- Плеоназм, тавтология, неоправданный повтор:

Охотник охотился, быстро кинуться. Белоснежный снег искрился на солнце. Мой брат учится на учителя.

- Нарушение лексической сочетаемости.

Одержать поражение, карие волосы, сильная дружба. Во всю длину комнаты растянулся шкаф. Кисельная барышня.

- Разрушение фразеологизма или употребление его в несвойственном ему значении.

Все делал через пень и колоду. Довел до белого колена. Сапоги он начистил вчера, чтобы утром надеть их на свежую голову. Она привыкла работать добросовестно, положа руку на сердце.

Неправильное называние нарушает требование точности речи (ошибки «неправильного называния»), в результате лексические единицы не выполняют в должной мере свою номинативную функцию. Это происходит из-за сбоев в механизме речи при выборе слова и установления его сочетаемости с другими словами.

Причина речевых ошибок: несовершенство механизма порождения речи (механизма лексического выбора и грамматического связывания), в результате происходит смешение в речи сходных по значению и/или форме лексических единиц.

Пути преодоления ошибок:

1 шаг — диагностика (тесты, наблюдение за речью учащихся),

2 шаг — классификация ошибок,

3 шаг — упражнения на основе сопоставления и дифференциации в речи языковых явлений.

Упражнение «Выбери слово». Вставь на место пропуска одно из слов:

1) У меня сегодня …настроение. Не следует вести … жизнь. (праздный, праздничный)

2) Какой … обед! Он плотно поел и сейчас … (сытый – сытный)

3) Она не умеет себя вести, ужасно невоспитанна, … Он совсем не разбираетсяв искусстве и литературе. Он … (невежа-невежда)

Вопросы и задания по разделу «Методика изучения лексики и фразеологии»

- Каковы задачи изучения лексики и фразеологии в школе? Перечислите умения и навыки, формируемые при изучении этого раздела.

- С какими разделами школьного курса РЯ связана работа по лексике?

- В чем заключается работа по обогащению словарного запаса учащихся (словарная работа)? Назовите принципы словарной работы на уроках РЯ.

- Перечислите типы и виды лексических упражнений.

- Назовите способы и приемы толкования слов (приведите примеры).

- Приведите примеры упражнений, способствующих предупреждению лексических ошибок.

- Назовите виды школьных словарей. Какова методика работы со словарями?

- Назовите типы лексических ошибок и их причины. Приведите примеры упражнений, способствующих предупреждению лексических ошибок.

- Сравните действующие учебные комплексы:

- Какие темы изучаются в разделе «Лексика. Фразеология»?

- В каком учебном комплексе задача обогащения словарного запаса учащихся решается более целенаправленно?

- Как реализуются требования программы обучать нормам языка и формировать культуру речи?

9. Приведите примеры из учебников русского языка, подтверждающие высказывание Л.П. Федоренко: «Учащимся необходимо показать тексты художественных произведений, в которых авторы добиваются лексико-грамматическими средствами особенной художественной выразительности».

10. Найдите и исправьте ошибки в ученических работах.

Виды речевых ошибок и методика их исправления

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Виды речевых ошибок и методика их исправления.

Причины речевых ошибок.

Почему в речи детей распространены разного рода нарушения языковых норм?

Можно выделить три основные причины.

Главной причиной является, так называемое давление языковой системы, то есть наиболее распространенной нормы языка. Например: множественное число существительных в родительном падеже чаще всего образуется при помощи окончания –ов. Поэтому дети говорят: окнов, чулков (прямолинейное следование норме без учета исключений) или : образование глаголов при помощи суффиксов –ова-, отсюда: радоваюсь, танцоваю, докладоваю.

Влияние этого фактора тем заметнее, чем меньше возраст ребёнка. Ребёнок принужден добывать язык из речи, другого пути овладения языком просто не существует. Эта деятельность носит в значительной степени неосознанный, интуитивный характер, что, разумеется, не снижает ее огромной ценности. Однако язык, добываемый детьми из речи (назовем его условно «детский язык» ), не вполне адекватен тому языку, который управляет речевой деятельностью взрослых людей (назовем его условно «нормативный язык» ).

Детский язык первоначально представляет собой лишь обобщённый и предельно упрощенный вариант нормативного языка. Это связано с тем, что в детском языке первоначально отсутствует членение на систему и норму. Поясним названные понятия.

Под системой языка обычно понимают систему его возможностей; норма же представляет собой конкретно-историческую реализацию системы. Чтобы говорить на том или ином языке, нужно владеть не только его системой, но и нормой. Однако, норма усваивается гораздо позднее, чем система.

Значительная часть детских речевых ошибок (их можно назвать системными) представляет собой нарушение языковой нормы вследствие слишком прямолинейного следования системе. Относительно языковой системы такие образования, как «карандашов», «радоваются», «на метре», могут быть оценены как вполне «правильные». Сближение детского языка с нормативным заключается преимущественно в постепенном развитии и становлении в нем нормы. Становление нормы также происходит под воздействием речи взрослых, причем в дошкольные годы этот процесс протекает бессознательно. Способность ребенка «впитывать» нормы и строить в соответствии с ними свою речь называют обычно языковым чутьем:

«…чувство языка, или языковое чутье,- это неосознанное, безотчетное уменье (навык) безошибочно следовать нормам речи в области словообразования, лексики, синтаксиса, стилистики…» (ФедоренкоЛ.П. Принципы обучения русскому языку). Навык этот в школьные годы продолжает формироваться и совершенствоваться, чему способствует изучение лингвистической теории. Поскольку различие между системой и нормой объективно существует и факт их неравномерного усвоения при овладении языком также не подлежит сомнению, системные ошибки до некоторой степени неизбежны и характеризуют речь любого ребенка, в том числе и обладающего развитым языковым чутьем. Можно выделить несколько основных типов системных ошибок.

Ошибки типа «заполнения пустых клеток».

Часто системой определяется возможность того или другого образования, но в норме языка эта возможность остается нереализованной. Такое положение совершенно естественно для языка. Дети, руководствуясь первоначально лишь требованиями системы и не зная о существовании каких бы то ни было ограничений, заполняют «пустые клетки». Известно, например, что у ряда существительных, прилагательных, глаголов по причинам разного рода, иногда не вполне ясным, не образуются те или иные формы.

Например: существительное мечта не имеет формы родительного падежа множественного числа; прилагательное синий не употребляется в краткой форме, не образуются многие теоретически возможные причастия и деепричастия.

Во всех этих случаях возникают ненормативные детские образования, например:

« Никогда не забуду этих своих «мечт».

« Пруд был «синь», как небо над головой».

Ошибка типа «выбор ненормативного варианта из числа предлагаемых языковой системой».

Языковая система предлагает, как правило, несколько способов выражения одного смысла. Если в речи избирается вариант, отвергнутый языковой нормой, мы фиксируем речевую ошибку. Примером может служить механизм образования видовых пар: выбор одного из суффиксов, передающих значение несовершенного вида, не может быть логически предсказан

В речи детей возможны ошибки типа:

«расскрашать» и «украшивать»

аналогичная ситуация встречается и в синтаксисе. Так, например, система языка предоставляет в распоряжение говорящего два способа обозначения места:

«в» + предложный падеж и

«на» + предложный падеж.

Выбор одной из форм во многих случаях определяется традицией: в Крыму, но на Кавказе; в театре, но на концерте. Естественны поэтому детские ошибки:

«На мокром полу отражается все, что происходит в террасе».

Ошибки типа «устранение фактов, чуждых языковой системе».

В языковой норме иногда содержится нечто, системой языка прямо не предусмотренное и в ряде случаев даже противоречащее ей. Явления, противоречащие современной системе или в какой бы то ни было степени не согласующиеся с ней, дети часто меняют, подстраивая их под более системные. В качестве примера можно привести распространенные в детской речи случаи изменения несклоняемых существительных.

Например: « ехали метром»;

— образование соотносительных форм числа, например:

«одна качель», «разные мировоззрения»;

-деформации глаголов архаического спряжения, например:

«Корректируется» морфемная структура слов, в которых имеются, с точки зрения современного языка, какие-нибудь аномалии.

Например: нормативное прилагательное «студенческий» и детское «студентский».

Последовательно устраняется супплетивизм (явление, заключающееся в образовании форм одного слова от разных основ: человек – люди) в области формо- и словообразования.

Например: «человек – человеки», «разбудить – разбудиться» вместо разбудить – проснуться.

Отнюдь не все ошибки могут быть объяснены неравномерностью усвоения системы и нормы языка. Если в речи окружающих встречаются случаи нарушения норм литературного языка, то они могут воспроизводиться и, как правило, воспроизводятся детьми. Эти нарушения представляют собой элементы особой разновидности языка, обычно называемой просторечием. Влияние просторечия часто заключается в модификации слов нормативного языка.

Например: «Одежа» девочки вся сложена в порядке.

Я решила «скипятить» чай до прихода мамы.

Просторечными могут быть и формы слов:

Кто «послабже» в учебе, тому ребята все объясняют.

Часто обнаруживается и в синтаксисе:

Когда я прихожу «со» шкоды, то сразу иду гулять с собакой.

Просторечные ошибки, как правило, являются более устойчивыми, чем «системные».

В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок выступает сложность механизма порождения речи. Ведь перед говорящим стоит задача воплотить определенный смысл в текст (устный или письменный). В сознании происходит несколько сложных процессов: отбор синтаксической модели, выбор нужных форм слов, расстановка их в определенном порядке.

Каждый раз происходит сложная, многоаспектная работа по оформлению речевого произведения. При этом огромную роль играет оперативная (кратковременная) память. Недостаточным развитием оперативной памяти детей объясняются многие речевые ошибки, которые условно можно назвать композиционными.

«Мы познакомились с преподавателями, у которой я учился» — нарушение лексической и синтаксической сочетаемости;

«Петя, он всегда опаздывал в школу» — местоименное дублирование одного из членов предложения.

— неоправданный пропуск компонентов предложения;

Если системные ошибки можно назвать собственно детскими, то просторечные и композиционные ошибки не являются принадлежностью исключительно детской речи.

В устной и письменной речи младших школьников встречается много ошибок. Неудачно выбранное слово, неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма – все эти ошибки называются речевыми.

Учителя следят за устной речью, исправляют ошибки, проверяют тетради. Но этого недостаточно. Нужна планомерная работа, нужна система совершенствования речи детей. Научить школьников предупреждать ошибки – дело не из легких. Во – первых, в исправлении речевых ошибок ученик не может опереться на четкую систему научных определений и правил, как, например в работе над орфографией. Во –вторых, уровень грамматических и других теоретических знаний по языку у младших школьников еще не высок; в – третьих, речевые ошибки учащихся в своем большинстве индивидуальны, что исключает привычные общеклассные формы работы.

Однако опыт и специальный эксперимент показали, что исправление и предупреждение речевых ошибок в начальных классах ВОЗМОЖНО.

Итак, допускаемые учащимися ошибки делятся на речевые и неречевые. В свою очередь речевые делятся на:

На первом месте по частоте стоят лексико-стилистические, т.е. словарные ошибки. Можно охарактеризовать наиболее типичные ошибки этой группы.

Повторение одних и тех же слов:

К окну подлетела синичка. Бабушка пожалела синичку. Через открытую форточку она впустила синичку в комнату. Всю зиму прожила синичка в квартире.

— малый объем внимания пишущего. Ученик забывает о том, что он только что употребил слово «синичка», выбирает его снова;

— вторая причина повторов – бедность словаря: у пишущего нет достаточного выбора, он не владеет синонимикой, не умеет пользоваться местоимениями.

Младшие школьники легко обнаруживают повторы, если внимательно перечитывают текст (лучше вслух). Тем не менее, повторение слов и словосочетаний – очень стойкая ошибка, она встречается и в старших классах.

Употребление слова в неточном или несвойственном ему значении в результате непонимания его:

Надоел «рыбий» суп. Охотник «одел» шапку и вышел. Мы перешли через горный «курган».

— ошибки такого типа – следствие низкого общего речевого развития, недостаточной начитанности, бедности словаря. Они свойственны в первую очередь слабо развитым детям. Но у каждой ошибки есть собственная причина, которую часто удается выяснить. Например, рыбий и рыбный, одел и надел, есть не что иное, как смешение паронимов. Смешение слов «одел» и «надел» может быть вызвано также влиянием просторечий.