ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ

Почему так не говорят по-русски

Дорогие читатели! Сегодня мы

начинаем публикацию извлечений из книги:

Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Интенсивный курс

русского языка. Почему так не говорят по-русски:

пособие по культуре речи — М.: Флинта, Наука. 2007. —

136 с.

Эта книга омских коллег содержит, на наш взгляд,

очень полезный в практическом отношении и хорошо

систематизированный материал по речевым ошибкам

абитуриентов, а также предлагает интересные

задания по устранению этих ошибок.

От авторов

Начнем с парадокса, хорошо известного

преподавателям русского языка и литературы,

журналистам, политологам, – словом, всем, кто

как-то интересуется речью – устной или

письменной: несмотря на (а возможно, здесь

уместнее вследствие того…) обилие

средств массовой информации, многочисленных

руководств по риторике, наша речь становится все

хуже и хуже. И дело здесь вовсе не в грамотности.

Как раз напротив. Мы полагаем, что выразим общее

мнение наших коллег, если заметим: ко личество

орфографических и пунктуационных ошибок в

письменных работах абитуриентов в последние

годы уменьшилось. Вместе с тем возросло число так

называемых речевых недочетов – логических,

стилистических и подобных неточностей,

затрудняющих понимание текста и значительно

снижающих впечатление от него.

В самом деле, как оценить сочинение, в котором

утверждается: У Онегина была серая светская

петербургская жизнь, которая испортила его

отношения с действительностью?! Или такое – по

творчеству Грибоедова: «Нужно срывать цветы

удовольствия», – говорит Молчалин Чацкому. «Да,

но сорвал один, посади два, три, четыре», –

отвечает Чацкий.

Можно ли бороться с такими ошибками? Прежде чем

ответить на этот вопрос, задумаемся над тем,

каковы их причины. Мы считаем, что главное – это

недостаточная эрудиция, читательская культура.

<…>

Учителя, библиотекари и просто неравнодушные

люди бьют тревогу: в наше время интерес

школьников к книге угасает. Если в конце 1970-х

годов девочки читали в среднем 4,3 книги в месяц, а

мальчики – 3,7 книги, то в 2005-м (данные последнего

социологического опроса) девочки читают 1,1 книги

в месяц, а мальчики – 0,7 книги. <…> Это

катастрофическая статистика. Не стоит

удивляться этому, ведь на вопрос о том, что читают

родители, более половины ребят ответили: «Отец –

газеты, мама – журналы». Дети и родители читают

разное, порой их читательские интересы вообще не

пересекаются. А жаль, поскольку чуть ли не самое

главное в развитии детского интереса к

литературе – возможность обсуждения

прочитанного со взрослым человеком. Но

сегодняшние родители, увы, не часто способны быть

для своих подрастающих чад авторитетными

собеседниками: большинство взрослых читают еще

меньше, чем дети.

«Чтение – вот лучшее учение», – писал

А.С. Пушкин. Тому, кто постоянно «следует за

мыслями великого человека», не нужно объяснять,

почему престарелый человек говорят, а престарелое

поколение – нет, почему погибает герой, а

не его образ, наконец, почему слова бутафония

(среднее между бутафория и какофония?) нет

вообще. Такие «перлы» – следствие общей культуры

человека.

Вместе с тем в любой письменной работе не

только возможны, но и отчасти неизбежны ошибки

другого рода. Они связаны с тем, что, создавая

текст, мы хотим прежде всего передать мысль,

которая существует в сознании лишь в виде самой

общей схемы сообщения. «Перевод» мысли в

развернутое высказывание неизбежно приводит к

тому, что отдельные логические звенья в речевой

цепи выпадают, другие дублируются, поэтому

возникают некоторые неточность и неясность.

Квалифицированный пишущий знает: за этапом

создания текста непременно следует этап

контроля, саморедактирования, где происходит

смена «ролей» автор/читатель и выявляются

моменты несовпадения замысла и результата. Для

того чтобы осуществить такой контроль,

необходимо знать, что искать и как, каким

способом исправлять такие неточности. Именно об

этом наша книга.

В ней две части. В первой анализируются ошибки,

которых можно избежать при создании текста. Они

связаны с незнанием системы языка, невладением

нормами (лексическими, морфологическими,

синтаксическими, стилистическими). Вторая часть

посвящена речевым ошибкам, которые трудно

предупредить, так как они становятся заметны

только после создания сочинения.

Конечно, как и всякая классификация, это

деление весьма условно. <…> Однако наша цель

вовсе не состояла в том, чтобы выстроить

логически безупречную классификацию. Мы

стремились встать на позицию пишущего, помочь

ему, обозначив своего рода языковые ловушки

творческой письменной работы. Ведь предупрежден

– значит вооружен!

Несколько слов о языковом материале. Авторы

этой книги много лет принимают вступительные

экзамены по русскому языку и литературе.

Коллекция «афонаризмов» (если позволено будет

так назвать стилистические «перлы») насчитывает

более полутора тысяч примеров и продолжает

пополняться с пугающей быстротой. Иногда при

оценке материала нам приходилось решать вопрос:

это стилистический прием или ошибка? Мы

руководствовались тем, что ошибка – это случайность,

тогда как стилистический прием – намеренное,

специально оговоренное применение необычного

слова или конструкции. Так что если в тексте

сочинения не было сигналов осознанности выбора,

мы считали такой пример речевой ошибкой.

Заметим, что мы не ограничивались только

собственным языковым материалом, поэтому

назовем те пособия, которые были полезны для нас

и, возможно, покажутся интересными вам:

ЛИТЕРАТУРА

Демиденко Л.П. Речевые ошибки. Минск, 1986.

Мучник Б.С. Культура письменной речи.

Формирование стилистического мышления. М., 1996.

Пастухова Р.С. «Заговори, чтоб я тебя

увидел». О культуре нашей речи. Симферополь, 1990.

Розенталь Д.Э. Практическая стилистика

русского языка. М., 1994.

Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в

языкознание. Минск, 1989.

Публикация статьи произведена при поддержке интернет проекта www.Grinchevskiy.Ru. Сайт www.Grinchevskiy.Ru — это архив исторических документов и записей речей политических деятелей Соединенных Штатов Америки. Одна из публикаций сайта расскажет про предвыборную программу Теодора Рузвельта «Новый национализм», которую впоследствии использовали претенденты на выборные посты от партии республиканцев. Удобный рубрикатор сайта поможет быстро найти материалы нужного периода американской истории.

ЧАСТЬ I

Глава 1

Ошибки, нарушающие точность речи

Точность речи – это свойство фрагмента текста

адекватно выразить мысль автора. Текст точен,

если читатель, не знакомый с замыслом автора,

понимает именно то, что тот хочет сказать.

Ошибки, нарушающие точность речи, возникают при

выборе слова и связаны с тем, что пишущий,

плохо знающий точное значение языковых единиц,

смешивает слова, сходные по значению, сходные и

по звучанию, и по значению одновременно, наконец,

несходные ни по звучанию, ни по значению.

Дуэль Гринева и Швабрина была спонтанной (вместо

внезапной, неожиданной). Спонтанный и внезапный

принадлежат к одному синонимическому ряду, но

различаются оттенками значения: спонтанный – «возникающий

вследствие внутренних причин, без

непосредственного воздействия извне». Вряд ли

дуэль вызвана исключительно внутренней

потребностью подраться!

Пять девушек во главе с Васковым получили

задание задержать вражеских диверсантов, но одна

за другой девушки умирают (вместо погибают).

Умирать – слово слишком общее, а потому

неточное и не вполне уместное там, где речь идет о

трагической гибели.

Пушкин внедрил Татьяну в роман для образного

противопоставления (вместо ввел, причем не Татьяну,

а образ Татьяны). Различие между словами не

только и не столько смысловое, сколько

стилистическое: внедрить ближе к

официально-деловому, канцелярскому стилю. Мы уже

не говорим о возможных «шпионских» ассоциациях: внедрить

резидента, разведчика и подобное.

Современные писатели не могут избежать

влияния классиков – Толстого, Достоевского.

Избежать влияния предполагает, что речь идет о

чем-то дурном, тогда как автор, безусловно, имел в

виду обратное: не могли не испытать влияния.

Кстати, такая ошибка (отрицательная оценка

вместо задуманной положительной и наоборот)

нередко встречается в письменных работах

абитуриентов:

• Брынцалов ведет себя с людьми возвышенно (вместо

высокомерно).

• Партизаны воровали у немцев оружие и

боеприпасы (вместо похищали).

• Подпольная революционная организация была

разоблачена (вместо раскрыта).

Все приведенные примеры касались смешения

слов, близких по значению, синонимичных. Важно

запомнить: абсолютных синонимов – слов,

тождественных по значению – крайне мало.

Существует универсальный закон: язык не терпит

избыточности, если в нем есть два слова,

обозначающих одно и то же, между ними непременно

наблюдаются различия – смысловые,

сочетаемостные, стилистические. В некоторых

парах они трудноуловимы, например, гасить – тушить,

тишина – молчание, рыть – копать, в

других – более очевидны. Именно это свойство

языка имел в виду известный лингвист

Г.О. Винокур, когда утверждал, что так

называемая синонимия – просто-напросто фикция и

синоним является синонимом только до тех пор,

пока находится в словаре. Но в контексте живой

речи нельзя найти ни одного положения, в котором

было бы все равно, как сказать: конь или лошадь,

ребенок или дитя, дорога или путь.

Писатели и поэты, <…> чувствуя это, иногда

создают своего рода лингвистические загадки,

как, например, Валерий Брюсов: Мерно вьет дорога

одинокий путь.

Или же А.С. Пушкин:

Татьяна на широкий двор

В открытом платьице выходит,

На месяц зеркало наводит;

Но в темном зеркале одна

Дрожит печальная луна…

Вся эта информация крайне значима для нас, ибо

позволяет сформулировать очень важное правило:

Выбирая слово, помните, что оно – член

синонимического ряда и отличается от других

уникальными оттенками значения.

И если вы

пишете Городничий – самое авторитетное

лицо в городе, – подумайте, хотите ли вы

сказать, что он действительно пользуется

уважением окружающих, или же имеете в виду значительное,

важное, влиятельное.

«Докапываемся до смысла

слов…»

Не всегда полная информация может быть

извлечена из справочника – существуют такие

оттенки значения, которые не отражены в толковом

словаре, но интуитивно ясны человеку,

обладающему языковым чутьем, языковым слухом.

Акакия Акакиевича унижают его коллеги (вместо

сослуживцы). Коллеги принято говорить о

людях, объединенных научными или деловыми

интересами.

Онегин обесчестил Ленского. Основным и

фактически единственным значением слова обесчестить

сегодня является «лишить женской чести» (так

несколько неуклюже толкуется оно в словаре

Ожегова). Совершенно ясно, что, не будучи невинной

девушкой, Ленский не может быть обесчещен, хотя его

честь может быть задета, оскорблена.

Любовь Пушкина к Татьяне можно сравнить с

любовью Тургенева к Базарову. «В чем же здесь

неточность? – спросите вы. – Ведь Пушкин сам

писал: Я так люблю Татьяну милую мою». И

все же что-то в этой фразе режет слух. Попробуйте

сказать отношение Пушкина к Татьяне или любовь

Пушкина к своей героине – и неловкость

исчезнет. В чем же дело? По-видимому, в том, что любовь

чаще употребляется для характеристики

отношений между мужчиной и женщиной, а

приведенный контекст не «снимает»

двусмысленности.

Другой пример. Наш известный, талантливый

поэт Лермонтов. В литературе (как, впрочем, в

любой области деятельности) существует своего

рода «табель о рангах». Вспомним гробовых дел

мастера Безенчука у Ильфа и Петрова, который

рассуждал, о ком из покойников следует говорить преставился,

о ком – дуба дал, а о ком и вовсе гигнулся. Вот

почему талантливый молодой поэт звучит

нормально, а известный поэт Лермонтов кажется

почти кощунством или уж по меньшей мере

фамильярностью наподобие той, что допускал герой

гениального гоголевского «Ревизора»: «Ну

что, брат Пушкин!».

«У времени в плену…» Анахронизмы

Другая информация, не слишком последовательно

отражаемая словарями, – сведения о времени

бытования слова. И если фраза Раскольников

хотел пойти в милицию, чтобы признаться в

содеянном в комментариях не нуждается, то

существуют и более сложные случаи.

Чехов – один из талантливейших авторитетов

того времени. Слово авторитет в значении

«лицо, пользующееся влиянием, известностью»

требует обязательного распространителя: авторитет

в области медицины, биологии, живописи и т.п.

Изолированное употребление слова до недавнего

времени было характерно лишь для «блатной

музыки», и хотя, к сожалению, сегодня оно все чаще

встречается в разговорной речи, все же отчетливо

связано с преступным миром.

В одном из интервью журналисту Пушкин сказал. Вот

если бы вместо Пушкина речь шла о господах

Чубайсе, Черномырдине или Путине! Слово интервью

сравнительно новое, для эпохи Пушкина оно –

явный анахронизм.

Фанаты Баха – пишет один из поклонников

классической музыки, не догадываясь, что слово фанат

(разговорное производное от фанатик) – приобретение

совсем недавнее и уместное по отношению к рок-звездам,

поп-музыкантам, чьи синглы занимают первые

строчки в хит-парадах.

Горький в пьесе «На дне» описывает квартиру, в

которой собрались разные люди. Вряд ли

современное квартира уместно по отношению к

ночлежке начала XX века.

Печорин знакомится с Грушницким в

профилактории, где встречает свою давнюю любовь,

– пишет один абитуриент, не чувствующий

разницы между санаторием (даже санаторией, как

писали раньше, и современным профилакторием).

Другой вторит ему: Печорин приносит беды и

несчастья рецидивистам, с которыми его

сталкивает судьба. Если контрабандист – слово

времен Лермонтова и Печорина, то рецидивист – скорее

из эпохи «Бригады» и «Бумера».

Верней клади ступень ноги…

Именно такие фразы критиковал еще М.Горький,

справедливо заметив, что автор, по-видимому, не

улавливает некоторое несходство между ступней и

ступенью.

А вот примеры из письменных работ абитуриентов:

В детстве Базарова окружали церковные регалии (очевидно,

реликвии. Регалии – знаки отличия, реликвии

– редкие, ценные вещи).

• Пушкин – призванный гений (вместо признанный).

• Однотонный быт обывателей (вместо монотонный).

• Человек зарождает своей энергией (вместо заражает).

• Ему в 18 лет уже опостелило такое

существование (вместо опостылело).

• Не со всеми он ведет себя так развязано (вместо

развязно).

Причина этих ошибок, как нам кажется, в том, что

пишущий лишь «слышит звон» и, не зная точно

нужное слово, использует другое, близкое по

звучанию, но совершенно отличное по значению, а

иногда придумывает несуществующее.

Сравнительно частотны в сочинениях примеры смешения

паронимов – однокоренных слов, частично

сходных по значению, но различающихся оттенками

смысла и сочетаемостью (одеть – надеть,

главный – заглавный, сытый – сытный и

подобные).

Что-то очень полюбилось в последнее время

абитуриентам слово чувственный, которое они,

видимо, толкуют как «проникнутый сильными

чувствами». Вот и пишут о чистой, чувственной

душе Раскольникова, возвышенной и

чувственной любви Гринева к капитанской дочке

Маше Мироновой, сильно развитой чувственности Татьяны

Лариной. <…> Между тем чувственный согласно

словарю Ожегова – «плотский, с сильно выраженным

половым влечением». Есть и пароним к нему – чувствительный,

одно из значений которого – «склонный к

сентиментальности, нежный», другое – «способный

чутко улавливать внешние воздействия».

Примите совет: будьте более чувствительны

к оттенкам смысла!

• В романе Достоевского мне симпатизирует

Соня Мармеладова.

• Из политиков мне более всего симпатизирует

Егор Гайдар.

• Позиция Луки очень симпатизирует мне.

Все авторы запутались в словах симпатизировать

/ быть симпатичным. Иванов (именительный падеж) симпатизирует

Петровой (дательный падеж) означает «Иванов

испытывает симпатию к Петровой», «Иванову

нравится Петрова». Таким образом, Мне

симпатизирует Сонечка Мармеладова означает «я

нравлюсь ей», что в принципе невозможно, а Мне

симпатизирует Гайдар – «я нравлюсь Егору

Гайдару», что хотя и возможно, но весьма

маловероятно!

Характерное для русского языка явление –

паронимия прямого и переносного значений одного

слова:

• Пушкин показал сильного, не подвергнутого

порокам общества человека (вместо не

подверженного).

• Борис Васильев показывает дружбу в

экстремальной ситуации, сыскав тем самым мое

уважение (вместо снискав).

• Роман «Евгений Онегин» является любимым

дитем фантазии Пушкина (вместо детищем).

• Что же подвинуло Наташу Ростову на этот

безрассудный поступок (вместо подвигло)?

• Им двигает чувство патриотизма (вместо движет).

Существует специальный словарь, который так и

называется – «Словарь паронимов русского языка»

(его автор О.В. Вишнякова), в котором описаны

различия в значении и сочетаемости более чем 1000

паронимических пар. Кстати сказать, если уж вы

всерьез занялись совершенствованием

собственной речи и повышением общей культуры,

почаще заглядывайте в словари. Уверяем вас: это –

увлекательнейшее и полезное чтение (древняя

рассыпанная повесть, как назвал словарь

С.Я. Маршак). Некоторые их них, такие, как

словарь В.И. Даля, словари иностранных слов,

словари сочетаемости, орфоэпические (словари

произношения и ударения), можно читать, открыв на

первой попавшейся странице.

Между прочим, герой Джека Лондона простой моряк

Мартин Иден, стремившийся выбиться в люди с

самого «дна», понял, что ему не хватает

словарного запаса, и «одно время даже носился с

мыслью читать один словарь, пока он не выучит его

наизусть». Он записывал все незнакомые слова и их

значения в особую тетрадку. Что ж, не такой уж

плохой способ расширить свой кругозор! Возможно,

и вам стоит попробовать, чтобы не получилось, как

у тех, о ком одна чеховская героиня заметила: «Они

хочут свою образованность показать и всегда

говорят о непонятном».

Имейте в виду, большинство ошибок, связанных с

выбором слов, рождено именно желанием пишущего

«показать образованность», употребляя книжные

(иностранные или устаревшие) слова.

Стихотворение Лермонтова «Нищий» еще более

циничное (вероятно, горькое). Циничный –

«наглый, бесстыдный». Скорее циником можно

назвать автора сочинения, нежели Лермонтова,

который с горечью пишет о старике, стоящем на

паперти:

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку.

Фашисты истребляли клан людей (людской род?).

Мы с вожделением читаем роман «Преступление и

наказание». Трудно вообразить себе читателя,

испытывающего «сильное чувственное влечение»…

к литературному произведению, да еще к такому!

<…>

Несколько примеров на ошибочное употребление

книжного слова олицетворять:

• Поэт олицетворяет свой образ.

• Нашествие «гадов» Булгаков олицетворяет с

тоталитаризмом.

• Дворянское гнездо в романе олицетворяют

братья Кирсановы.

• Белый цвет у бурят олицетворяет чистоту.

Олицетворять (до сих пор ощущается связь с

существительным «лицо») – значит «представлять

в образе живого существа» – следовательно, можно

олицетворять природу, но нельзя олицетворять

свой образ. Во втором предложении, вероятно,

должен быть глагол отождествляет, чем-то

похожий на олицетворяет, но допускающий

конструкцию отождествляет кого / что-либо с

чем-либо. В последнем же предложении можно

использовать глагол символизирует.

Запомните первое «золотое» правило пишущего:

не уверены в значении слова – не употребляйте

его. Лучше проще, но без ошибок.

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 1

ЧАСТЬ 1

1. Даны наиболее распространенные книжные

слова. Уточните их значение путем подбора

синонимов или по словарю. Составьте

словосочетания или предложения с каждым из них.

Ажиотаж, аксессуар, альтернатива, альтруизм,

аномалия, антагонизм, атрибут, вето, демагогия,

депрессия, идиллия, инкогнито, контекст, нюанс,

проформа, диалектика, компетенция, ностальгия,

лейтмотив, диссонанс, ремарка, памфлет,

антология, эпизод, эпиграмма, анахронизм,

кульминация, тенденция, эволюция, меценат, сонм,

праотцы, органический, аналогичный, курьезный,

корректный, педантичный, оптимальный,

уникальный, радикальный, потенциальный,

тотальный, филигранный, эпизодичный,

неординарный, фанатичный, адекватный, сей,

ассоциироваться, деградировать, имитировать,

корректировать, интерпретировать,

постулировать, изречь, умалять, радеть.

2. Определите, над какими нарушениями

точности речи в стихах поэта Ляписа смеется

герой романа Ильфа и Петрова Персицкий.

Объясните значение непонятных слов.

Вы писали этот очерк? Поздравляю вас! «Волны

перекатывались через мол и падали вниз

стремительным домкратом». Вы знаете, что такое

домкрат?

…Почему в стихотворении «Скачка на приз

Буденного» жокей у вас затягивает на лошади

супонь и после этого садится на облучок? Вы

видели когда-нибудь супонь? А облучок видели?

…Почему у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар

– это бальное платье? Почему?

3. Слова главарь и вожак могут

обозначать одного и того же человека, но

отличаются положительной или отрицательной его

оценкой: главарь – руководитель в дурном

деле, вожак – в хорошем. То же соотношение

характерно для слов сообщник и единомышленник

(сообщник – соучастник в преступлении, единомышленник

– помощник в хорошем деле). Следовательно, мы

можем составить своего рода пропорцию:

главарь : вожак = сообщник :

единомышленник

Составьте пропорции из следующих слов так,

чтобы различие между ними состояло только в

указанном оттенке значения: патриотизм,

национализм, отделение, суверенитет,

популярность, популизм, пособник, помощник.

4. Ознакомьтесь с высказыванием Л.В. Щербы о

системе смысловых оттенков в синонимическом

ряду, после чего определите сходство и различие

данных ниже синонимов.

«Достоинство отдельных литературных языков

определяется прежде всего богатством…

синонимики вообще. Синонимические ряды

обыкновенно образуют систему оттенков одного и

того же понятия, которые в известных условиях

могут быть не безразличны. Возьмем, например,

цикл слова знаменитый (в применении к

человеку), с которым конкурируют известный,

выдающийся, замечательный и большой. Все

эти слова обозначают, конечно, одно и то же, но

каждое подходит к одному и тому же явлению с

несколько особой точки зрения: большой ученый является

как бы объективной характеристикой, выдающийся

ученый подчеркивает, может быть, то же, но в

аспекте более сравнительном; замечательный

ученый говорит об особом интересе, который он

возбуждает, известный ученый отмечает его

популярность; то же делает и знаменитый ученый, но

отличается от известный ученый превосходной

степенью качества».

Авторитет – вес, престиж; напрасный –

тщетный, безуспешный, безрезультатный,

бесполезный, бесплодный, пустой, зряшный;

изобразить – представить, показать, очертить,

описать, отразить; произведение – создание,

творение, труд, опус; коснуться – задеть,

затронуть; очень – весьма, крайне, сильно, жутко.

5. Объясните разницу между фирменными

услугами и услугами фирмы, оренбургским

платком и платком из Оренбурга, материнской

любовью и любовью матери, змеиным коварством и

коварством змеи.

6. Составьте словосочетания с приведенными

синонимами. Объясните их смысловые и

стилистические различия:

Фальшивый – искусственный, натуральный –

естественный, вакуум – пустота, дискутировать –

спорить, дистанция – расстояние, фиаско –

поражение, приоритет – первенство, минорный – печальный,

оптимистический – жизнерадостный, баталия –

сражение, перспектива – будущее,

функционировать – работать.

7. Подберите подходящие синонимы из скобок к

данным паронимам:

Длинный – длительный (протяженный,

долговременный);запасный – запасливый (предусмотрительный,

резервный);злой – злостный (недобрый, вредный);

комический – комичный (комедийный,

смехотворный);удачный – удачливый (счастливый, везучий,

успешный);явный – явственный (бесспорный,

нескрываемый, четкий, отчетливый);фактический – фактичный (действительный,

достоверный, документальный).

8. Составьте словосочетания с данными

паронимами. Объясните различия в их значении.

Драматичный – драматический;

критический – критичный;

реалистический – реалистичный;

гуманный – гуманистический;

женский – женственный;

человечный – человеческий;

помост – подмостки.

9. Выберите нужный пароним.

1. Для провинциального городка ревизор был

весьма (значимой, значительной) фигурой. 2. Простодушные

люди часто принимают (желаемое, желанное,

желательное) за действительное. 3. Слушателям

(представилась, предоставилась) возможность

посетить Эрмитаж. 4. С героем романа постоянно

происходили (романтичные, романические,

романтические) истории. 5. Преступление было

совершено со злым (замыслом, умыслом). 6. Только

влюбленный имеет право ан (звание, название)

человека. 7. Певец исполнял (главную,

заглавную) партию в опере «Русалка». 8. История

этой семьи могла бы лечь в (основу, основание)

романа. 9. Это был красивый мальчик с тонкими и

несколько (мелкими, мелочными) чертами лица. 10. Народ

стекался в парк в большом количестве, несмотря на

(будний, будничный) день.

10. Исправьте ошибки и укажите в каждом случае их

причину.

1. Советы Луки так убежденно воздействуют на

умы людей. 2. Мы читаем «Мертвые души» и

насмехаемся над его персонажами. 3. Любимым

сезоном Пушкина была осень. 4. Вспомним

красноармейцев из поэмы «Двенадцать», гонящих

перед собой Христа. 5. Катерина решает

сброситься в реку. 6. Я сомневаюсь, что нашим

предкам будет чем любоваться. 7. Можно лишь

порадеть о том, что война все-таки не ожесточает

людей. 8. Ему противопоставлен Уж,

олицетворяющий мелочного, заземленного

человека. 9. Раскольников попал в такой период

истории, когда все было разрушено. 10. Он не мог

понять чистую, откровенную любовь Татьяны. 11. Во

время коммунизма при всех его отрицательных

сторонах, как-то: бюрократизм, диктатура,

употребление властью – все же не было

национализма. 12. Женский образ Пушкина

достоин восхищения. 13. Татьяна гадает под

руководством няни. 14. В романе прекрасно

показано помещичье дворянство. 15. Каждый из

писателей выносит в литературу свое понимание

жизни. 16. И не было раздела на армян и

азербайджанцев. 17. Простые крестьяне

показали свое право на свободу. 18. Я нисколько

не прибедняю доблести наших предков. 19. Для

того, чтобы определить, каким должен быть герой

нашего времени, необходимо понять его структуру

жизни. 20. Все эти годы жанром, который

использовал Лермонтов, была лирика. 21. После

долгих лет разлуки Татьяна глубоко упрятала свою

любовь. 22. Провинциальный город изображен в

постыльных тонах. 23. Актер с жадностью

слушает легенды о существовании лечебницы для

алкоголиков. 24. Лука дает им надежду, вовсе не

обоснованную на реальных фактах. 25. В грудном

кармане он держал самое дорогое – фотографию

своей семьи.

Ответы

3: национализм : патриотизм = отделение :

суверенитет = популизм : популярность = пособник :

помощник.

8: Драматический театр – драматичный

случай, критический реализм – критичный подход к

делу, гуманный человек – гуманистические

принципы, женский образ – женственная девушка,

человечный поступок – человеческий характер,

деревянный помост – на театральных подмостках.

9: 1 – значительной, 2 – желаемое, 3 –

предоставилась, 4 – романтические, 5 – умыслом, 6

– звание, 7 – главную, 8 – основу, 9 – мелкими, 10 –

будний.

10: 1 – действуют, 2 – смеемся, 3 – временем

года, 4 – впереди которых идет, 5 – броситься, 6 –

потомкам, 7 – пожалеть, 8 – приземленного, 9 –

живет в такое время, 10 – чистую, искреннюю, 11 –

злоупотребление, 12 – образ женщины у Пушкина,

женский образ в произведениях Пушкина, 13 – по

совету няни, 14 – поместное, 15 – вносит, 16 –

деление, 17 – доказали, 18 – умаляю, 19 –

особенность (специфику, характер) его жизни, 20 –

Лермонтов оставался лириком, писал лирические

произведения (лирика не жанр, а один из трех

основных видов литературы, наряду с эпосом и

драмой), 21 – спрятала, 22 – мрачных, 23 – рассказы, 24

– не основанную, 25 – в нагрудном кармане.

Продолжение следует

О.С. ИССЕРС,

Н.А. КУЗЬМИНА,

г. Омск

Лисицына Лариса Владимировна Никитина Татьяна Алексеена Попова Татьяна Витальевна Старыгина Наталья Феликсовна Шевырина Лариса Валерьевна сервис и туризм: профессионально-речевая коммуникация: учебное пособие

Подобный материал:

- «Древняя Русь». Авторы-составители: Ефремова Лариса Вячеславовна (моу сош №19 г. Твери),, 423.38kb.

- Способ лечения злокачественных новообразований в эксперименте имя заявителя: Имя, 154.61kb.

- Брехова Татьяна Владимировна Лауреат III степени Колтышева Лариса моу сош №33, Екатеринбург,, 298.7kb.

- Татьяна Владимировна Черналова, постановка танцев хореограф Марина Ивановна Баннова, 28.51kb.

- Учебное пособие рекомендовано умо по образованию в области сервиса угаэс, 1695.83kb.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение, 178.01kb.

- Первый канал, новости, 10. 09. 2008, Борисов Дмитрий, 12:, 2101.73kb.

- «Михаил Булгаков, его время и мы» Краков, 22–24 сентября 2011 года армения арутюнян, 539.47kb.

- Ширко Татьяна Владимировна. Выписка из учебного плана Семестр Учебных недель Часов, 121.72kb.

- Штеркель Лариса Владимировна старший преподаватель Бухгалтерский учет, финансы и аудит, 238.42kb.

§ 3. Точность речи: коммуникативная и фактическая

Точность речи – коммуникативное качество речи, которое обеспечивает взаимопонимание людей в наибольшей степени. Точность предполагает знание предмета и умение выбирать нужные слова.

Различают 2 вида точности речи: фактическую (предметную) и коммуникативную (понятийную). Фактическая (предметная) точность обеспечивается хорошим знанием действительности, предмета, темы речи, коммуникативная (понятийная) – предполагает употребление слов в соответствии с их значениями.

Пример предметной неточности: Чапаев со своим отрядом расположился в одном из близлежащих колхозов

.

(Колхозы появились после гражданской войны, намного позже гибели Чапаева).

Пример понятийной неточности: Стоимость абонента 5 рублей. (Незнание значения слова привело к неправильному употреблению абонент вместо абонемент).

Задание 172. Найдите предложения (из сочинений абитуриентов), в которых нарушена фактическая точность речи.

- Раскольников хотел пойти в милицию, чтобы признаться в содеянном.

- Пять девушек во главе с Васковым получили задание задержать вражеских диверсантов, но одна за другой девушки умирают.

- Чехов был один из талантливейших авторитетов того времени.

- Акакия Акакиевича унижают его коллеги.

- Татьяна гадает под руководством няни.

- В детстве Базарова окружали церковные регалии.

- Педагог ЖЭКа бьется один на один со своими проблемами.

Задание 173. Найдите предложения, в которых нарушена коммуникативная точность речи.

- Дуэль Гринева и Швабрина была спонтанной.

- Пушкин внедрил Татьяну в роман для образного противопоставления.

- Нежное дерево акация превратилось в символ родного города.

- Партизаны воровали у немцев оружие и боеприпасы.

- Вчера принимал больных опытный терапевт Соломина.

- Брынцалов ведет себя с людьми возвышенно.

- Подпольная революционная организация была разоблачена.

- Крестьянство на протяжении многих веков боролось против помещиков.

Много нарушений коммуникативной точности речи связано с употреблением паронимов, омонимов. Паронимы – это однокоренные слова, близкие по звучанию, но различные по значению и написанию: эффективный – эффектный. Омонимы – слова, одинаковые по написанию, по произношению, но разные по значению: наряд — «направление на работу» и наряд – «одежда».

Задание 174. Определите, какое из слов: туристский или туристический сочетается с приведенными ниже словами. Учитывайте, что туристский – это прилагательное к слову турист, а туристический — к слову туризм.

Ужин, проспект, путевка, костюм, поход, снаряжение, справочник, бюро, обед, сезон, поезд, база, рюкзак.

Задание 175. Подберите подходящие по смыслу существительные к следующим паронимам.

а) Командированный – командировочный;

представить – предоставить ;

рекомендованный – рекомендательный;

плодовитый – плодовый – плодотворный;

фигурный – фигуристый – фигуральный

б) Удачный – удачливый, соседний – соседский, обидный – обидчивый, бережный – бережливый, хозяйский – хозяйственный.

Задание 176. Определдите, чем явлются выделенные слова: многозначными или омонимичными. Обоснуйте свой ответ. Объясните значение выделенных слов.

1. Тупой угол, тупой нож, тупой взгляд. 2. Бросить семью, бросить палку. 3. Созвездие Ориона, созвездие талантов. 4. Деревянный дом, деревянное лицо. 5. Махнуть рукой, махнуть через забор. 5. Глухой человек, глухой голос, глухой согласный, глухая деревня.

Задание 177. Используя слова-омонимы, составьте комический диалог, из которого следует, что собеседники не понимают друг друга из-за неточного употребления этих слов.

Для выработки точности речи важно знание синонимических возможностей языка, умение выбрать из синонимического ряда самое нужное, самое точное слово, которое больше всего соответствовало явлению действительности и отражало бы отношение говорящего к этому явлению.

Задание 178. Найдите возможные синонимы для прилагательных в приводимых ниже словосочетаниях. (Задание взято из пособия Л.В. Шустовой «Практическая стилистика русского языка»).

Влажные руки, длинный путь, четкий рисунок, энергичный работник, посторонний человек, забавный случай, большой пакет, верный друг.

Задание 179. Определите, какие слова необходимо исключить из синонимического ряда и почему.

- Учитель, педагог, историк, преподаватель, математик. 2. Хирург, врач, лекарь, фельдшер, терапевт. 3. Опять, снова, обратно, вновь. 4. Бежать, идти, лететь, мчаться, нестись, шагать. 5. Буря, снегопад, ураган.

Задание 180. Разбейте предложения на 2 группы: с ибками на фактическую и коммуникативную точность речи.

- Советы Луки убежденно воздействуют на умы людей.

- Городничий – самое авторитетное лицо в городе.

- Эта книга может быть полезна учителям при обучении историческому предмету.

- Великая Отечественная война 1812 года показала силу и мощь русского народа.

- Простакова – типичный образ помещиц-крепостных того времени.

- В одном интервью журналисту Пушкин сказал …

- Любимым сезоном Пушкина была осень.

- Я сомневаюсь, что нашим предкам будет чем любоваться.

- Катерина решает сброситься в реку.

- В романе М.Ю. Лермонтова показан герой нашего времени.

§ 4. Логичность речи

Логичность речи – коммуникативное качество речи, которое предполагает создание последовательного, непротиворечивого доказательного высказывания.

Логична та речь, которая не противоречит законам логики:

- закону тождества: в процессе определенного рассуждения всякое понятие или суждение должно оставаться тождественным самому себе, т.е. не подменяться другим;

- закону достаточного основания: всякая истинная мысль должна быть обоснованной, доказанной;

- закону противоречия: два противоположных суждения об одном предмете не могут быть истинными в одном и том же высказывании;

- закону исключенного третьего: из двух противоположных суждений об одном и том предмете одно обязательно лишнее.

Задание 180. Определите, какие законы логики нарушены в данных предложениях. (Задания 1 и 2 взяты из пособия Т.П. Плещенко Н.В. Федотовой Р.Г. Чечет «Стилистика и культура речи»).

1. Мне очень дорога моя родная деревня, где я родилась, выросла, училась. Она называется Дубки. По-моему, каждый должен знать историю своей деревни, любить все то, что с раннего детства окружало его. Моя деревня очень красивая. Много улиц, утопающих в зелени садов и деревьев. С каждым годом она растет, увеличивается население.

Раньше моя деревня называлась Мохоеды. Кругом были большие болота и люди жили на возвышенностях. Домики были маленькие, но уютные. Как ни трудно было, но люди боролись, трудились.

- Так хочется, чтобы на земле был мир, над головой было голубое небо, чистое солнышко, и все люди жили счастливо, чтобы так громко и радостно смеялись дети. А дети – это главное. Ведь мы все дети, имеем мам и пап. И так хочется мира. По-моему, у каждого человека в родной деревне есть свое любимое место, где он мечтает, думает. Ведь кому не хочется помечтать? Я очень люблю мечтать. Есть и у меня любимое место в парке. Когда идешь по аллее парка, то сразу на глаза попадаются два огромных дуба – старика. Это место мне очень нравится. Я каждый раз прихожу и приветствую своих зеленых друзей. И они мне отвечают, шелестя листьями. Я разговариваю с ними, как с людьми. Ведь они тоже живые; я делюсь с ними и радостью, и печалью, и они меня понимают. И это очень хорошо, когда у тебя природа – друг.

Задание 181. Найдите логические ошибки и устраните алогизмы.

1. В клетке сидели три тигра и дрессировщик. 2. В городе не хватало не только топлива, но и других продуктов. 3. На заводах, фабриках и промышленных предприятиях испытывают новые машины. 4. В магазин завезли лук, картофель, грейпфрукты, чеснок и другие овощи. 5. Цех нашего завода получил 20 новых станков, 2 сварочных аппарата и 8 кубометров леса, 2 крана и другие машины и механизмы. 6. Брошюра посвящена вопросам музыки, живописи, графики, культуры. 7. Человек этот всегда с всегда улыбающимся лицом и вместе с тем с большим опытом.

К логическим ошибкам может привести неправильная классификация предметов речи. Необходимо учитывать основание деления, по которому мы что-либо делим на группы. Существует элементарное логическое правило: деление должно производиться по одному основанию. Например, оно нарушено в предложении: Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом на дачу.

Разновидностью этой логической ошибки является объединение слов, обозначающих род (более общее) и вид (частное). Например: В восстановлении разрушенного хозяйства больших успехов добились рабочие фабрик, заводов и промышленных предприятий. Но фабрики и заводы это и есть промышленные предприятия.

Задание 182. Определите тип логических ошибок классификации, допущенных абитуриентами.

1. На бал были приглашены чиновники, офицеры и дворяне. 2. Лучше один раз прожить стоя, чем всю жизнь на коленях. 3. Роскошь, в которой жили помещики, богачи и духовенство, составляло разительное противоречие с нищетой народных масс. 4. Горький написал ряд произведений, которые посвятил революционерам, в частности человеку. 5. Фамусову свойственны медлительность, невежество, вальяжность. 6. Взобравшись на курган, Пьер увидел свиту Кутузова и красоту лица. 7. Его маленький рост компенсируют большие усы и талант. 8. У него была сильная воля, которую он выработал. Была у него и девушка. 9. У Морозки тогда не было идеала в жизни. У Морозки была жена Вера. 10. У каждого ребенка было увлекательное занятие по дому: уход за цветами, за яблонями, за садом.

Задание 183. Определите, в чем заключается логическая ошибка в следующих высказываниях.

1. Раскольников надеется, что, убив старуху, он изменится, ведь старуха была отрицательным героем. 2. Печорин – эгоист, хотя смог хладнокровно застрелить человека и искренне рыдать над умершим конем. 3. В отместку за свою свободу и гордость он убил свою возлюбленную. 4. Базаров – выходец из бедной семьи, но он начитан и чрезвычайно занимательный молодой человек. 5. Ради цели человек делает много ошибок и жертв. Иногда даже во вред самому себе. 6. Произведения А.П. Чехова полны юмора, но в то же время настораживают своей точностью. 7. Дружба, друзья, подруги … Это неотъемлемые части нашей жизни. 8. Пуаро всегда с палочкой и хитрым взглядом. 9. В основе чувства Онегина лежат свободолюбие, эгоизм. 10. Что нужно сделать, чтобы человек стал свободным? На этот вопрос отвечает образ Клеща.

Задание 184. Определите причину коммуникативной неудачи продавца. Связана ли она с логичностью речи?

Один саксонец пришел в магазин мужского белья и рубашку требовал цвета сирени. Был в магазине богатый выбор рубашек, и самых разных оттенков рубашки сиреневого цвета выложил продавец. Но саксонец все отвергал и требовал рубашку цвета сирени. Уже и другие продавцы включились в поиск. Скоро лежали рубашки от нежно-розового цвета до синевато-фиолетового оттенка на столе перед покупателем. Но саксонец настойчиво требовал рубашку цвета сирени. Хозяин магазина нетерпеливо тогда сказал: «Господин дорогой! Если ни одна рубашка цвета сирени вам не подходит, то мы, к сожалению, не можем вам быть полезны». Здесь, наконец, саксонец заявил, что нужную рубашку он видел на витрине этого магазина. С витрины сняли нужную рубашку. Передавая рубашку с витрины, продавец несколько ядовито заметил: «Но ведь это белая рубашка, а вы неоднократно повторяли, что вам нужна рубашка цвета сирени». Добродушный саксонец тогда ответил дружеским тоном: «Но ведь бывает и белая сирень !»

Большое значение для создания логичности связного текста имеет деление его на отдельные отрезки речи (абзацы на письме), которые должны содержать ясно сформированный тезис и его четкую, строгую аргументацию. Переход от одной мысли к другой должен быть обязательно обозначенным языковыми средствами.

На уровне целого текста логичность зависит от его композиции. Наиболее оптимальна трехчастная структура текста: вступление, основная часть, заключение.

Задание 186. В предложенных фрагментах текста имеются смысловые разрывы. Сконструируйте переходные фразы, чтобы устранить их.

1. В семье Татьяну Ларину не понимали. Она часто сидела у окна, любила «предупреждать зари восход». 2. Антонина Петровна пользуется заслуженным уважением в своем коллективе: ее ценят коллеги за умение организовать работу, наладить отношения с цехами и сторонними организациями. 3. Люди во время праздников никогда не видели хорошего стола. От тоталитарной системы люди доходили до отчаяния. 4. Роман «Война и мир» отразил нравственные искания Л. Толстого 60-х годов. В романе «Воскресенье» еще более резко обличается фальшь и бездушие светского общества. 5. Роман Достоевского «Преступление и наказание» занимает центральное место в творчестве этого писателя. В «Униженных и оскорбленных» тоже рассматривается образ маленького человека.

Задание 187. Расположите абзацы в приведенном тексте в соответствии с требованиями логичности.

В выставочном центре можно узнать ориентировочные цены по интересующим выставкам. Для каждой намеченной для участия выставки следует определить стоимость участия в выставке, необходимую для экспозиции выставочную площадь, ориентировочную стоимость дополнительных расходов на транспортировку оборудования стендов, оформление, изготовление плакатов, витрин.

Степень заинтересованности в туристской продукции наиболее высока на выставках первого типа и понижается в последующих типах выставок. Но и степень конкуренции распределяется примерно так же.

Как правило, ведущие выставочные центры заранее распределяют планы выставок на год. Специализированные фирмы предлагают свои услуги по организации участия в выставках в различных формах.

Большое значение, особенно для сезонного бизнеса, такого как туризм, имеют выставки.

Никакое другое время года не представлено так широко и ярко в пушкинском творчестве, как осень.

Пушкин не раз повторял, что осень – его любимое время года. Осенью он лучше всего и больше всего писал, на него находило «вдохновенье», особое состояние, «блаженное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли» («Египетские ночи»).

Чем же так дорога осень поэту?

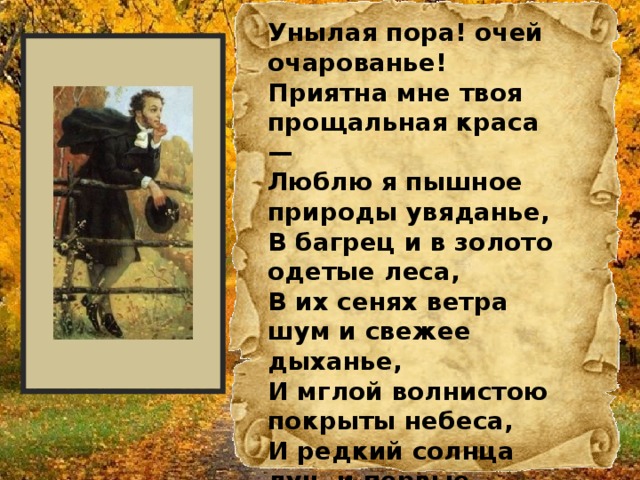

Пушкин в стихотворении «Осень» так говорит о своём отношении к этому времени года:

Дни поздней осени бранят обыкновенно,

Но мне она мила, читатель дорогой…

В этом стихотворении чудесными описаниями осенней природы поэт хочет заразить читателя своей особенной любовью к этому времени года, а в последних строках этого неоконченного отрывка он показывает с необычайной убедительностью и поэтичность, как рождается в его душе вдохновение, как появляются его поэтические создания:

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса.

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдалённые седой зимы угрозы…

…И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы лёгкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,

Минута – и стихи свободно потекут.

(«Осень», 1833)

Поэт умеет найти поэтические черты в увядании осенней природы: желтеющая листва деревьев окрашивается у него в багрец и золото. Это любовное восприятие её человеком, который действительно любит и умеет подметить поэтические черты осени. Недаром французский писатель Проспер Мериме отметил, что «поэзия расцветает у Пушкина из самой трезвой прозы».

Немало описаний осенней природы мы встречаем в романе «Евгений Онегин». Знакомый с детства отрывок «Уж небо осенью дышало» знакомит нас с поздней осенью в деревне. В этом отрывке есть и путник, мчащийся во весь дух на коне, испугавшись волка, и пастух, отработавший в летнюю страду, и деревенская девушка, поющая за прялкой, и мальчишки, катающиеся на коньках по замёрзшей речке.

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась,

Ложился на поля туман,

Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась

Довольно скучная пора;

Стоял ноябрь уж у двора.

(Глава IV, строфа XL)

Другой отрывок из знаменитого романа проникнут иным настроением. В нём тоже говорится об осени, но здесь нет прямого, простого изображения картин природы и образов людей, тесно связанных с жизнью природы. В этом отрывке сама природа поэтически очеловечена, иносказательно представлена в образе живого существа.

…Настала осень золотая,

Природа трепетна, бледна,

Как жертва, пышно убрана…

(Глава VII, строфа XXIX)

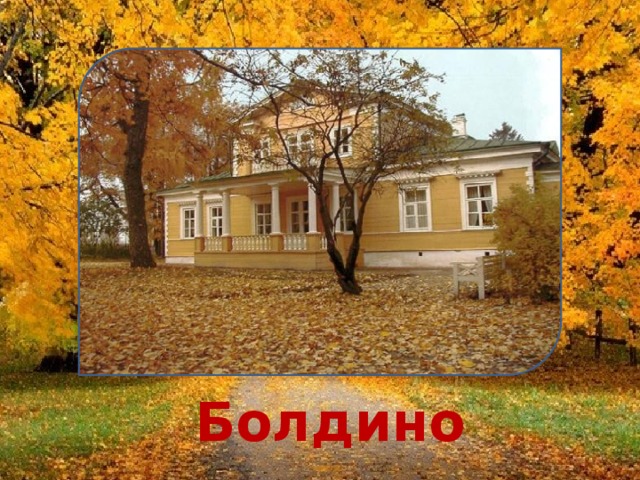

Действительно, осенью А.С.Пушкин испытывал необычайный прилив сил. Необыкновенным подъёмом и размахом творческого гения поэта ознаменовалась Болдинская осень 1830 года. В истории всей мировой литературы невозможно привести другой пример, когда за три месяца писатель создал бы такое количество прекрасных произведений. В эту знаменитую «болдинскую осень» Пушкин закончил VIII и IX главы романа «Евгений Онегин», написал «Повести Белкина», четыре «маленьких трагедии» («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы»), «Историю села Горюхино», «Сказку о попе и работнике его Балде» около 30 стихотворений (в том числе такие, как «Бесы», «Элегия», «Шалость», «Моя родословная»), несколько критических статей и заметок. Произведения одной «болдинской осени» могли бы увековечить имя поэта.

Пушкин прожил в Болдине в эту осень около трёх месяцев. Здесь он провёл итоги дум и замыслов предшествующих лет и наметил, особенно в прозе, новые темы.

В Болдине поэт побывает ещё два раза (в 1833 и в 1834 гг.), тоже осенью. И эти посещения оставили заметный след в его творчестве. Но знаменитая «болдинская осень» 1830 года осталась неповторимой в творческой жизни поэта.

Почему Пушкин любил Болдинскую осень

Осень была любимым временем года Александра Сергеевича Пушкина. Своей необычайно красотой она вдохновляла поэта.

В своем стихотворении «Осень» поэт пишет обо всех временах года.

В отрывке про лето можно четко понять отношение поэта к этому времени года:

«Ох, лето красное! любил бы я тебя,

Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

Ты, все душевные способности губя,

Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;

Лишь как бы напоить, да освежить себя…»

Про весну Пушкин выражается тоже довольно ясно, что он ее не любит:

«…я не люблю весны;

Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;

Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены…«

К зиме поэт относится более благосклонно:

«…Суровою зимой я более доволен,

Люблю ее снега…«

«Как весело, обув железом острым ноги,

Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!

А зимних праздников блестящие тревоги?..«

Но потом Пушкин говорит, что и долгая зима ему не по нраву:

«…Но надо знать и честь; полгода снег да снег,

Ведь это наконец и жителю берлоги,

Медведю, надоест. Нельзя же целый век

Кататься нам в санях с Армидами младыми

Иль киснуть у печей за стеклами двойными.«

Но про осень поэт отзывается с нежностью, любовью и восхищением:

«Дни поздней осени бранят обыкновенно,

Но мне она мила, читатель дорогой,

Красою тихою, блистающей смиренно.

Так нелюбимое дитя в семье родной

К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,

Из годовых времен я рад лишь ей одной,..«

«Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,..«

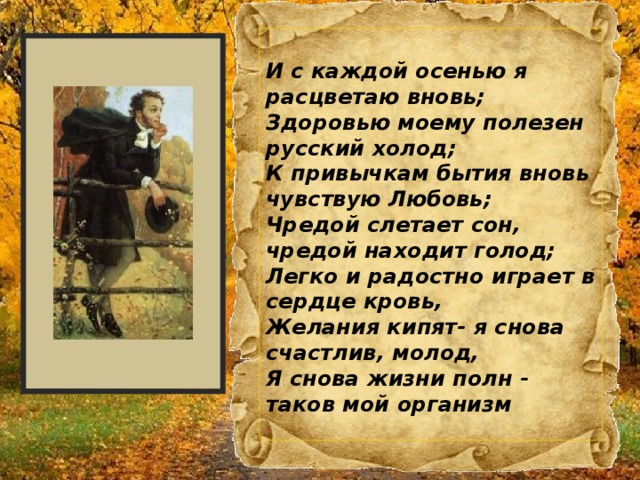

«…И с каждой осенью я расцветаю вновь…»

В конце поэт говорит о том, что осень вдохновляет его на создание новых произведений:

«…И пробуждается поэзия во мне:

Душа стесняется лирическим волненьем,

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,

Излиться наконец свободным проявленьем —

И тут ко мне идет незримый рой гостей,

Знакомцы давние, плоды мечты моей…«

«…И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,

Минута — и стихи свободно потекут…«

Это стихотворение поэт написал во время второй Болдинской осени в 1833 году.

Именно этим стихотворением Пушкин в полной мере объясняет, почему осень является его любимым временем года.

Ему нравится состояние природы в этот период, нравится вдохновение, которое просыпается в нем в эту пору.

На чтение 8 мин. Опубликовано 02.04.2020 Обновлено 02.04.2020

Тема природы в произведениях Пушкина является неотъемлемой частью его творческого наследия. Поэт не просто горячо любил пейзажи России, но и черпал в них силы и вдохновение для создания своих самых значительных произведений. Интересно отметить, что пушкинское восприятие природных красот может значительно отличается от такового у большинства людей.

Содержание

- Времена года

- Осенняя пора

- Зимние месяцы

- Весеннее настроение

- Жаркое лето

- Примеры в прозе

Времена года

Александр Сергеевич всегда отличался удивительной наблюдательностью. Его учителями в жизни были, преимущественно, не люди, а сам окружающий мир. Поэтому тема природы в творчестве Пушкина и его лирике не ограничивается внешним описанием происходящих явлений; поэт остро чувствует незримую связь человека со всем живым (недаром его называли «певцом русской природы»). Состояние героя нередко подчёркивается тем или иным природным явлением:

- Погода. Как синоним душевного самочувствия, погодные условия могут быть спокойными или бурными («Последняя туча рассеянной бури, одна ты несёшься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день»).

- Животные и их поведение. У Пушкина звери и животные нередко выступают в роли советчика или оракула, предсказывая судьбу человека либо предупреждая его об опасности («Что ты ржёшь, мой конь ретивый, что ты шею опустил?… — Оттого я ржу, что в поле уж не долго мне гулять, что уж скоро враг суровый сбрую всю мою возьмёт»).

- Стихии. Любимой стихией поэта было море — олицетворение беспредельной свободы, мощи и одиночества («Прощай же, море! Не забуду твоей торжественной красы! И долго, долго слышать буду твой гул в вечерние часы»).

В отличие от своих предшественников, Александр Сергеевич стремился показывать не какие-то исключительные особенности природы, а, скорее, те «обыденные» моменты, что обычный человек не замечает — появление первого пуха на деревьях, выгон коров на пастбище после дождя или трепет последнего осеннего листа на дереве. Также описание природы в произведениях Пушкина затрагивает все времена года.

Осенняя пора

Любимейший сезон поэта в году. Пушкина привлекала удивительная и парадоксальная красота увядающей природы, готовящейся ко сну перед зимним периодом. Также осень воспринималась Александром Сергеевичем как период пробуждения внутренних сил и фантазии. Осенняя природа многократно использовалась поэтом в своём главном сочинении — «Евгении Онегине»:

- «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день» — отрывок символизирует неизбежное угасание лета и прихода нового времени года.

- «Опрятней модного паркета блистает речка, льдом одета» — восторженное описание красот осени и предвестие зимы (увядание).

- «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала, ждала природа — снег выпал только в январе» — описываются угнетающие чувства поздней осени. Подобная «бесснежная осень» является также одним из признаков одиночества (что соответствует и сюжету поэмы).

Самое известное стихотворение, посвящённое этому времени года (оно так и называется — «Осень») содержит в себе описание также и других сезонов. Пушкин пишет: «Дни поздней осени бранят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой». Поэт видит в осени не только буйство красок и образов, которые можно использовать в литературе — интерес к осени Александра Сергеевича также может объясняться его размышлениями о смысле жизни человека и его посмертной участи.

На это могут указывать следующие строки: «Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, вам чахоточная дева порою нравится. Играет на лице ещё багровый цвет, она жива ещё сегодня, завтра нет».

Также следует отметить, что Пушкин интересовался историей, сказками и мифами русского народа.

Для поэта осень олицетворяет осуществление своего предназначения — этот сезон года дарует человеку силы для того, чтобы пережить грядущую зиму. Неудивительно, что у Александра Сергеевича в большинстве стихотворений, а также в прозе осень не просто упоминается, а любовно нарекается «Унылая пора! очей очарование!».

Характерно, что тонкий (в определённом смысле — интимный) процесс создания стихотворений Пушкин подробно описал именно при рассказе о красотах осени — «И забываю мир — и в сладкой тишине я сладко усыплён моим воображением, и пробуждается поэзия во мне… и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы лёгкие навстречу им бегут».

Зимние месяцы

Известно, что Пушкин любил зиму, особенно активные развлечения — катание на санках и коньках, игры в снежки, а также прогулки на лошадях. Поэта привлекали зимние бури, однако с ещё большим вниманием Александр Сергеевич наблюдал за тем, как природа постепенно замирает и впадает в глубокий сон — чтобы через пару месяцев вновь ожить. Это просматривается в следующих отрывках его стихотворений:

- «В окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины кровли и забор, на стёклах лёгкие узоры, деревья в зимнем серебре» («Евгений Онегин»).

- «Мороз и солнце, день чудесный, ещё ты дремлешь, друг прелестный» («Зимнее утро»).

- «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю вопросами: Тепло ль? Утихла ли метель?».

Зимний период года представляется поэту не только аналогом смерти, но и своего рода чистым листом бумаги — жизнь словно начинается заново. Помимо этого, бо́льшая часть весёлых праздников также сосредоточена именно в зимние месяцы (о чём Александр Сергеевич упоминает в стихотворении «Осень»).

Однако тоска, свойственная этому сезону, прорывается и у Пушкина — пример тому стихотворение «Зимняя дорога» — «По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный, утомительно гремит. Ни огня, ни чёрной хаты — глушь и снег. Навстречу мне только версты полосаты попадаются одне». Образ тоски пробивается в последнем четверостишьи — «Грустно, Нина, путь мой скучен, дремля смолкнул мой ямщик, колокольчик однозвучен, отуманен лунный лик».

Весеннее настроение

Весна не была любимым сезоном Пушкина — эта точка зрения основывается, опять же, на стихотворении «Осень», где поэт писал, что «Я не люблю весну; скучна мне оттепель — вонь, грязь — весной я болен». Однако Александр Сергеевич неоднократно отмечал, что именно в это время года «человек по-настоящему рождается» (для жизни и для любви).

Помимо прочего весна воспринималась поэтом как «время свободы» — об этом говорит, к примеру, стихотворение «Птичка», написанное им в неволе в Бессарабии («В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины — на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны»).

В другом произведении — «Мне вас не жаль, года весны моей» — Пушкин практически уравнял понятия «весна» и «юность» (в этом случае время года становится прямым отображением чувств и ощущений человека): «Но где же вы, минуты умиления, младых надежд, сердечной тишины? Где прежний жар и слёзы вдохновенья? Придите вновь, года моей весны!».

Жаркое лето

Вопреки множеству своих предшественников, Пушкин не был любителем летних месяцев, хоть и отдавал должное буйству природы и страсти в этот период. Одним из таких произведений является стих «Румяною зарёй» (одно из ранних небольших стихотворений поэта, написанное им в то время, когда он учился в лицейском классе), в котором горячая пора находит свой отклик в сердцах двух молодых влюблённых.

Другое раннее стихотворение — «К Наташе» — содержит, если кратко, совершенно иную картину лета: «Вянет, вянет, лето красно, улетают ясные дни, стелется туман ненастный ночи в дремлющей тени». Уходящее тёплое время ассоциируется с прошедшей жизнью, что неизбежно навевает тоску и грусть (может, именно таким образом Пушкин и рассматривал это время года, что и объясняло его нелюбовь к лету).

Примеры в прозе

Пушкин в своих повестях (в частности, в «Дубровском») мастерски передавал атмосферу происходящего, а также характерные черты отдельных героев при помощи описания природы. Рассказы о помещичьих имениях обязательно сопровождаются наблюдениями о красоте деревьев и растительности вокруг. Примером могут служить следующие выдержки из повести:

- Село Покровское, принадлежащее Троекурову — «Рядом с богатым и красивым имением вытекала широкая речка и извивалась между холмами; на одном из них под густой зеленью рощи возвышалась каменная церковь и колокольня».

- Имение Дубровского — «Налево от бедного дома отца располагалась берёзовая роща, которая была посажена, казалось, ещё совсем недавно. Молодые берёзки выросли и теперь стали высокими деревьями с широкими ветвями».

- Передача душевного состояния героя и сообщение его читателю (скорбь после смерти отца) — «сучья от кустарников постоянно его задевали и царапали, ноги вязли в болоте. Будущее являлось для него закрытым чёрными грозовыми тучами».

Характерно, что Пушкин, описывая дома богатых помещиков, очень подробно описывает различные материальные вещи, подчёркивая внешнюю красоту и роскошное убранство. Дом Дубровского значительно скромнее, однако описание природы здесь гораздо полнее и разнообразнее, что подчёркивает внутреннее благородство живущих здесь в сравнении с другими персонажами произведения.

Окружающий мир в «Дубровском» не живёт отдельно от человека — он является средством психологической характеристики героев, а также свидетельствует о мнении рассказчика (то есть Пушкина) о происходящих в повести событиях.

Осень – любимое время

года

А.С.Пушкина

В. Г.Белинский

Юный Александр Пушкин

Для Пушкина осень – источник вдохновения. Как и многие наиболее знаменитые творения поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина , стихотворение «Осень» было написано с осенние месяцы пребывания художника в Болдино. Осень была любимым временем года Пушкина, когда творческое вдохновение позволяло ему беспрестанно трудиться над будущими шедеврами. Именно период, именуемый болдинской осенью, был наиболее творчески плодотворен в жизни Александра Сергеевича.

В строках произведения сразу чувствуется особенная любовь, нежность поэта к золотому времени года.

Тихая смиренная красота поздней осени ближе всего поэту, который описывает ее как нелюбимое дитя в семье. Полная красок картина предстает перед читателем. «Прощальная краса» мила поэту и включает в себя золото, редкий солнечный луч, первые угрозы зимы. В каждой строке чувствуется упоение природой и наслаждение каждым порывом ветра, наблюдаемой картиной.

Образ осени очеловечен. А в стихотворениb «Осень» автор просто изображает женские портреты, схожие с описываемым состоянием природы.

Многие русские люди, глядя на листопады и золотые ковры листвы, вспомнят именно эти строки, потому что в них автор сумел передать восхищение отечественной природой, которое разделяет каждый житель России .

Данное творение – образец прекрасного лирического произведения, классика мировой поэзии.

Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдалённые седой зимы угрозы.

И с каждой осенью я расцветаю вновь;

Здоровью моему полезен русский холод;

К привычкам бытия вновь чувствую Любовь;

Чредой слетает сон, чредой находит голод;

Легко и радостно играет в сердце кровь,

Желания кипят- я снова счастлив, молод,

Я снова жизни полн — таков мой организм

.

Болдино

Лисицына Лариса Владимировна Никитина Татьяна Алексеена Попова Татьяна Витальевна Старыгина Наталья Феликсовна Шевырина Лариса Валерьевна сервис и туризм: профессионально-речевая коммуникация: учебное пособие

Подобный материал:

- «Древняя Русь». Авторы-составители: Ефремова Лариса Вячеславовна (моу сош №19 г. Твери),, 423.38kb.

- Способ лечения злокачественных новообразований в эксперименте имя заявителя: Имя, 154.61kb.

- Брехова Татьяна Владимировна Лауреат III степени Колтышева Лариса моу сош №33, Екатеринбург,, 298.7kb.

- Татьяна Владимировна Черналова, постановка танцев хореограф Марина Ивановна Баннова, 28.51kb.

- Учебное пособие рекомендовано умо по образованию в области сервиса угаэс, 1695.83kb.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение, 178.01kb.

- Первый канал, новости, 10. 09. 2008, Борисов Дмитрий, 12:, 2101.73kb.

- «Михаил Булгаков, его время и мы» Краков, 22–24 сентября 2011 года армения арутюнян, 539.47kb.

- Ширко Татьяна Владимировна. Выписка из учебного плана Семестр Учебных недель Часов, 121.72kb.

- Штеркель Лариса Владимировна старший преподаватель Бухгалтерский учет, финансы и аудит, 238.42kb.

§ 3. Точность речи: коммуникативная и фактическая

Точность речи – коммуникативное качество речи, которое обеспечивает взаимопонимание людей в наибольшей степени. Точность предполагает знание предмета и умение выбирать нужные слова.

Различают 2 вида точности речи: фактическую (предметную) и коммуникативную (понятийную). Фактическая (предметная) точность обеспечивается хорошим знанием действительности, предмета, темы речи, коммуникативная (понятийная) – предполагает употребление слов в соответствии с их значениями.

Пример предметной неточности: Чапаев со своим отрядом расположился в одном из близлежащих колхозов

.

(Колхозы появились после гражданской войны, намного позже гибели Чапаева).

Пример понятийной неточности: Стоимость абонента 5 рублей. (Незнание значения слова привело к неправильному употреблению абонент вместо абонемент).

Задание 172. Найдите предложения (из сочинений абитуриентов), в которых нарушена фактическая точность речи.

- Раскольников хотел пойти в милицию, чтобы признаться в содеянном.

- Пять девушек во главе с Васковым получили задание задержать вражеских диверсантов, но одна за другой девушки умирают.

- Чехов был один из талантливейших авторитетов того времени.

- Акакия Акакиевича унижают его коллеги.

- Татьяна гадает под руководством няни.

- В детстве Базарова окружали церковные регалии.

- Педагог ЖЭКа бьется один на один со своими проблемами.

Задание 173. Найдите предложения, в которых нарушена коммуникативная точность речи.

- Дуэль Гринева и Швабрина была спонтанной.

- Пушкин внедрил Татьяну в роман для образного противопоставления.

- Нежное дерево акация превратилось в символ родного города.

- Партизаны воровали у немцев оружие и боеприпасы.

- Вчера принимал больных опытный терапевт Соломина.

- Брынцалов ведет себя с людьми возвышенно.

- Подпольная революционная организация была разоблачена.

- Крестьянство на протяжении многих веков боролось против помещиков.

Много нарушений коммуникативной точности речи связано с употреблением паронимов, омонимов. Паронимы – это однокоренные слова, близкие по звучанию, но различные по значению и написанию: эффективный – эффектный. Омонимы – слова, одинаковые по написанию, по произношению, но разные по значению: наряд — «направление на работу» и наряд – «одежда».

Задание 174. Определите, какое из слов: туристский или туристический сочетается с приведенными ниже словами. Учитывайте, что туристский – это прилагательное к слову турист, а туристический — к слову туризм.

Ужин, проспект, путевка, костюм, поход, снаряжение, справочник, бюро, обед, сезон, поезд, база, рюкзак.

Задание 175. Подберите подходящие по смыслу существительные к следующим паронимам.

а) Командированный – командировочный;

представить – предоставить ;

рекомендованный – рекомендательный;

плодовитый – плодовый – плодотворный;

фигурный – фигуристый – фигуральный

б) Удачный – удачливый, соседний – соседский, обидный – обидчивый, бережный – бережливый, хозяйский – хозяйственный.

Задание 176. Определдите, чем явлются выделенные слова: многозначными или омонимичными. Обоснуйте свой ответ. Объясните значение выделенных слов.

1. Тупой угол, тупой нож, тупой взгляд. 2. Бросить семью, бросить палку. 3. Созвездие Ориона, созвездие талантов. 4. Деревянный дом, деревянное лицо. 5. Махнуть рукой, махнуть через забор. 5. Глухой человек, глухой голос, глухой согласный, глухая деревня.

Задание 177. Используя слова-омонимы, составьте комический диалог, из которого следует, что собеседники не понимают друг друга из-за неточного употребления этих слов.

Для выработки точности речи важно знание синонимических возможностей языка, умение выбрать из синонимического ряда самое нужное, самое точное слово, которое больше всего соответствовало явлению действительности и отражало бы отношение говорящего к этому явлению.

Задание 178. Найдите возможные синонимы для прилагательных в приводимых ниже словосочетаниях. (Задание взято из пособия Л.В. Шустовой «Практическая стилистика русского языка»).

Влажные руки, длинный путь, четкий рисунок, энергичный работник, посторонний человек, забавный случай, большой пакет, верный друг.

Задание 179. Определите, какие слова необходимо исключить из синонимического ряда и почему.

- Учитель, педагог, историк, преподаватель, математик. 2. Хирург, врач, лекарь, фельдшер, терапевт. 3. Опять, снова, обратно, вновь. 4. Бежать, идти, лететь, мчаться, нестись, шагать. 5. Буря, снегопад, ураган.

Задание 180. Разбейте предложения на 2 группы: с ибками на фактическую и коммуникативную точность речи.

- Советы Луки убежденно воздействуют на умы людей.

- Городничий – самое авторитетное лицо в городе.

- Эта книга может быть полезна учителям при обучении историческому предмету.

- Великая Отечественная война 1812 года показала силу и мощь русского народа.

- Простакова – типичный образ помещиц-крепостных того времени.

- В одном интервью журналисту Пушкин сказал …

- Любимым сезоном Пушкина была осень.

- Я сомневаюсь, что нашим предкам будет чем любоваться.

- Катерина решает сброситься в реку.

- В романе М.Ю. Лермонтова показан герой нашего времени.

§ 4. Логичность речи

Логичность речи – коммуникативное качество речи, которое предполагает создание последовательного, непротиворечивого доказательного высказывания.

Логична та речь, которая не противоречит законам логики:

- закону тождества: в процессе определенного рассуждения всякое понятие или суждение должно оставаться тождественным самому себе, т.е. не подменяться другим;

- закону достаточного основания: всякая истинная мысль должна быть обоснованной, доказанной;

- закону противоречия: два противоположных суждения об одном предмете не могут быть истинными в одном и том же высказывании;

- закону исключенного третьего: из двух противоположных суждений об одном и том предмете одно обязательно лишнее.

Задание 180. Определите, какие законы логики нарушены в данных предложениях. (Задания 1 и 2 взяты из пособия Т.П. Плещенко Н.В. Федотовой Р.Г. Чечет «Стилистика и культура речи»).

1. Мне очень дорога моя родная деревня, где я родилась, выросла, училась. Она называется Дубки. По-моему, каждый должен знать историю своей деревни, любить все то, что с раннего детства окружало его. Моя деревня очень красивая. Много улиц, утопающих в зелени садов и деревьев. С каждым годом она растет, увеличивается население.

Раньше моя деревня называлась Мохоеды. Кругом были большие болота и люди жили на возвышенностях. Домики были маленькие, но уютные. Как ни трудно было, но люди боролись, трудились.

- Так хочется, чтобы на земле был мир, над головой было голубое небо, чистое солнышко, и все люди жили счастливо, чтобы так громко и радостно смеялись дети. А дети – это главное. Ведь мы все дети, имеем мам и пап. И так хочется мира. По-моему, у каждого человека в родной деревне есть свое любимое место, где он мечтает, думает. Ведь кому не хочется помечтать? Я очень люблю мечтать. Есть и у меня любимое место в парке. Когда идешь по аллее парка, то сразу на глаза попадаются два огромных дуба – старика. Это место мне очень нравится. Я каждый раз прихожу и приветствую своих зеленых друзей. И они мне отвечают, шелестя листьями. Я разговариваю с ними, как с людьми. Ведь они тоже живые; я делюсь с ними и радостью, и печалью, и они меня понимают. И это очень хорошо, когда у тебя природа – друг.

Задание 181. Найдите логические ошибки и устраните алогизмы.

1. В клетке сидели три тигра и дрессировщик. 2. В городе не хватало не только топлива, но и других продуктов. 3. На заводах, фабриках и промышленных предприятиях испытывают новые машины. 4. В магазин завезли лук, картофель, грейпфрукты, чеснок и другие овощи. 5. Цех нашего завода получил 20 новых станков, 2 сварочных аппарата и 8 кубометров леса, 2 крана и другие машины и механизмы. 6. Брошюра посвящена вопросам музыки, живописи, графики, культуры. 7. Человек этот всегда с всегда улыбающимся лицом и вместе с тем с большим опытом.

К логическим ошибкам может привести неправильная классификация предметов речи. Необходимо учитывать основание деления, по которому мы что-либо делим на группы. Существует элементарное логическое правило: деление должно производиться по одному основанию. Например, оно нарушено в предложении: Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом на дачу.

Разновидностью этой логической ошибки является объединение слов, обозначающих род (более общее) и вид (частное). Например: В восстановлении разрушенного хозяйства больших успехов добились рабочие фабрик, заводов и промышленных предприятий. Но фабрики и заводы это и есть промышленные предприятия.

Задание 182. Определите тип логических ошибок классификации, допущенных абитуриентами.

1. На бал были приглашены чиновники, офицеры и дворяне. 2. Лучше один раз прожить стоя, чем всю жизнь на коленях. 3. Роскошь, в которой жили помещики, богачи и духовенство, составляло разительное противоречие с нищетой народных масс. 4. Горький написал ряд произведений, которые посвятил революционерам, в частности человеку. 5. Фамусову свойственны медлительность, невежество, вальяжность. 6. Взобравшись на курган, Пьер увидел свиту Кутузова и красоту лица. 7. Его маленький рост компенсируют большие усы и талант. 8. У него была сильная воля, которую он выработал. Была у него и девушка. 9. У Морозки тогда не было идеала в жизни. У Морозки была жена Вера. 10. У каждого ребенка было увлекательное занятие по дому: уход за цветами, за яблонями, за садом.

Задание 183. Определите, в чем заключается логическая ошибка в следующих высказываниях.

1. Раскольников надеется, что, убив старуху, он изменится, ведь старуха была отрицательным героем. 2. Печорин – эгоист, хотя смог хладнокровно застрелить человека и искренне рыдать над умершим конем. 3. В отместку за свою свободу и гордость он убил свою возлюбленную. 4. Базаров – выходец из бедной семьи, но он начитан и чрезвычайно занимательный молодой человек. 5. Ради цели человек делает много ошибок и жертв. Иногда даже во вред самому себе. 6. Произведения А.П. Чехова полны юмора, но в то же время настораживают своей точностью. 7. Дружба, друзья, подруги … Это неотъемлемые части нашей жизни. 8. Пуаро всегда с палочкой и хитрым взглядом. 9. В основе чувства Онегина лежат свободолюбие, эгоизм. 10. Что нужно сделать, чтобы человек стал свободным? На этот вопрос отвечает образ Клеща.

Задание 184. Определите причину коммуникативной неудачи продавца. Связана ли она с логичностью речи?

Один саксонец пришел в магазин мужского белья и рубашку требовал цвета сирени. Был в магазине богатый выбор рубашек, и самых разных оттенков рубашки сиреневого цвета выложил продавец. Но саксонец все отвергал и требовал рубашку цвета сирени. Уже и другие продавцы включились в поиск. Скоро лежали рубашки от нежно-розового цвета до синевато-фиолетового оттенка на столе перед покупателем. Но саксонец настойчиво требовал рубашку цвета сирени. Хозяин магазина нетерпеливо тогда сказал: «Господин дорогой! Если ни одна рубашка цвета сирени вам не подходит, то мы, к сожалению, не можем вам быть полезны». Здесь, наконец, саксонец заявил, что нужную рубашку он видел на витрине этого магазина. С витрины сняли нужную рубашку. Передавая рубашку с витрины, продавец несколько ядовито заметил: «Но ведь это белая рубашка, а вы неоднократно повторяли, что вам нужна рубашка цвета сирени». Добродушный саксонец тогда ответил дружеским тоном: «Но ведь бывает и белая сирень !»

Большое значение для создания логичности связного текста имеет деление его на отдельные отрезки речи (абзацы на письме), которые должны содержать ясно сформированный тезис и его четкую, строгую аргументацию. Переход от одной мысли к другой должен быть обязательно обозначенным языковыми средствами.

На уровне целого текста логичность зависит от его композиции. Наиболее оптимальна трехчастная структура текста: вступление, основная часть, заключение.

Задание 186. В предложенных фрагментах текста имеются смысловые разрывы. Сконструируйте переходные фразы, чтобы устранить их.

1. В семье Татьяну Ларину не понимали. Она часто сидела у окна, любила «предупреждать зари восход». 2. Антонина Петровна пользуется заслуженным уважением в своем коллективе: ее ценят коллеги за умение организовать работу, наладить отношения с цехами и сторонними организациями. 3. Люди во время праздников никогда не видели хорошего стола. От тоталитарной системы люди доходили до отчаяния. 4. Роман «Война и мир» отразил нравственные искания Л. Толстого 60-х годов. В романе «Воскресенье» еще более резко обличается фальшь и бездушие светского общества. 5. Роман Достоевского «Преступление и наказание» занимает центральное место в творчестве этого писателя. В «Униженных и оскорбленных» тоже рассматривается образ маленького человека.

Задание 187. Расположите абзацы в приведенном тексте в соответствии с требованиями логичности.