Прежде всего

Добрый день дорогие горнолыжники! Поводом для написания этой небольшой книги послужили многочисленные наблюдения за процессом обучения горнолыжников любителей, а также за тренировками спортсменов – юниоров.

Краеугольным камнем или иными словами самой главной ошибкой как тех, так и для других является атлетическая горнолыжная стойка или положение динамического баланса. Вот об этом, а также обо всех сопутствующих и вытекающих ошибках и пойдет речь.

Атлетическая горнолыжная стойка или динамический баланс горнолыжника является самым главным компонентом в катании. Ноги параллельны друг другу, слегка согнуты в голеностопах и коленях. Расстояние между ступнями 15-20 см.

Руки немного согнуты в локтях, вытянуты вперед и в стороны, то есть примерно так, как на руле велосипеда! При кратком взгляде вниз необходимо видеть кисти рук! Постарайтесь почувствовать, как вес равномерно распределяется по всей поверхности стопы, а голеностоп слегка упирается в язык ботинка. Углы наклона вперед голеностопов и корпуса примерно равны.

Если вы работаете горнолыжным инструктором, то вот с этого определения, обычно начинается урок. Для более четкого понимания или создания виртуальной картинки, постарайтесь привести аналогии как то поза вратаря в футболе или поза теннисиста, или баскетболиста. Если ваши подопечные никогда не играли в футбол или теннис спросите, может быть они видели это по телевизору. Постарайтесь сделать так, чтобы у ваших учеников сформировался некоторый виртуальный образ.

Что здесь написано по поводу определения атлетической горнолыжной стойки уже многократно упоминалось и на моем сайте https://www.youcanski.com/ и в книге «От плуга к дугам или горные лыжи глазами инструктора», так что ничего нового я здесь как бы не сказал.

Несколько очень важных моментов

Только при правильной атлетической горнолыжной стойке, когда согнуты голеностопы, колени и бедра возникает возможность наклона голеностопа вдоль горизонтальной оси ступни. Именно с этого движения и начинается резаный поворот!

Вот у этого лыжника основная ошибка в том, что постановка лыжи на кант происходит за счет смещения центра тяжести, вместо того чтобы наклонять голеностопы! Кроме того, центр тяжести смещен назад. При такой стойке, при всем своем желании, лыжник не может наклонять голеностопы вдоль продольной оси ботинка и соответственно делать резаные повороты.

Наклон голеностопа внутрь называется инверсией (inversion). Наклон голеностопа наружу называется иверсией (eversion).

Инверсия – движение очень мощное, а самое главное, его очень легко почувствовать! Надо в каждом повороте добиваться ощущения сопротивления со стороны внутренней стороны ботинка!

Кроме того, если же начинать поворот смещением центра тяжести внутрь поворота, то теряется время постановки лыжи на кант!

Считаю необходимым высказать одну крамольную мысль, за которую многие на меня ополчаться. А мысль крайне простая – не существует такой вещи как наклон или ангуляция коленей! При всем своем уважении к многочисленным авторам рукописных материалов по горнолыжной технике, я считаю, что ангуляция коленей это неправильное определение!

Объяснение этому лежит просто на поверхности. Все основные книги по горнолыжной технике писались в 60-70 годах прошлого столетия. Вспомните пожалуйста, каким было в то время горнолыжное снаряжение и в частности кожаные горнолыжные ботинки.

Автор этих строк начинал кататься на лыжах именно на таких ботинках в начале 70-х годов. Ни о каких наклонах голеностопов ни в одной книге по горнолыжной технике речь не шла, так как все повороты осуществлялись за счет вращений или контрвращений различных частей тела, которые с трудом передавались на длинные прямые лыжи.

Все остальные учебники писались практически под копирку, поэтому работе голеностопов никто и нигде особого внимания не придавал. Есть выражение «ангуляция коленей» и его вставляли везде где надо и даже где не надо.

Коленный сустав как таковой, может наклонятся в одну или другую сторону крайне незначительно (не более одного градуса), и то только в согнутом положении, поэтому об ангуляции или наклоне коленей говорить не приходится.

Бесплатный фрагмент закончился. Хотите читать дальше?

Работа над ошибками

Константин Муранов

Константин Муранов. Инструктор и преподаватель в школе инструкторов при Горнолыжном клубе

АМО «ЗИЛ». Работал в т/г Лапландия (Мончегорск), а/л Джан-Туган (Адыл-Су, Кавзаз). Проводил школы

инструкторов при Московском и Краснодарском филиалах центрального института повышения квалификации

туристских кадров.

тел.: (095)939-7441 (p)

- Перепечатка материалов без разрешения автора не допускается.

- Замечания и коментарии прошу присылать по адресу электонной почты: kmuranov@chat.ru

Дорогие г/л, я думаю, что каждый из нас хоть раз испытал смешанное чувство зависти и ненависти,

когда, раз за разом застегивая крепления, наблюдал, как мимо непринужденно проносятся другие

представители горнолыжного племени. Ну как они это делают? Но горы молчат, а ассы часто

немногословны. «Делай как я!» — кричат они и уносятся вниз по склону, а вы остаетесь и в очередной

раз начинаете выкапывать лыжу.

Что же делать? Ответ прост «учиться, учиться и учиться». Где? Как?

Ответ — везде и всегда. Выдалась свободная минутка — закройте глаза и представляйте, как вы

наносите укол палкой или закантовываете лыжу. Учтите, что большинство лыжников на склоне едет

далеко не идеально, поэтому смотрите побольше г/л фильмов. Смотрите с повторами, в режиме

замедления. Они помогут вам представлять движения правильно. Организуйте посмотр себя с помощью

видеокамеры. Не пугайтесь при этом, все получится! Читайте учебники. Их, правда, немного. Список

наиболее полезных с некоторыми коментариями представлен в конце статьи. Бывают в продаже обучающие

кассеты (я видел французские), но смотрите их творчески. В наших условиях трудновато найти

обработанные снегоукладчиком длинные склоны разной крутизны, а наличие бугров и множества снующих

туда-сюда людей делает изучение некоторых приемов затруднительным.

Способов поворачивать множество, и это часто приводит к бесплодной дискуссии на тему: какой

поворот самый лучший. Не забывайте, способ поворота — это всего лишь техника, с помощью которой вы

достигаете какой-то цели. Позволю себе автомобильную аналогию — никому в голову не приходит на

УАЗ-469 участвовать в гонках «Формула 1».

Цель этой статьи — помочь читателю, изучив чужие ошибки, взглянуть на себя со

стороны. А там уж рукой подать до исправления. Без сомнения, совет опытного инструктора был

бы во много раз более эффективен, но он (инструктор) не всегда доступен. Вашему вниманию будут

представлены кинограммы некоторых, особенно распространенных, ошибок г/л техники. Я постараюсь

понятно описать действия лыжников, представленных на кинограммах. Что же касается способов

исправления ошибок, то универсального рецепта, конечно, нет, и выбор тренировочных приемов зависит

от лыжника. Но какие-то рекомендации я все-же постараюсь дать.

Отработана строгая последовательность изучения любых тренировочных приемов. Начинают изучение в

«тепличных» условиях на мягком свежерастоптанном снегу. Цель — отработать правильную

последовательность движений. Затем в более суровых условиях разбитого снега — отрабатывают

амплитуду движения. и, наконец, на жестком и льдистом снегу точность.

Как правило, ошибок у среднего лыжника, не говоря о начинающем, масса. Именно поэтому

разработана специальная методика, согласно которой, выделяется так называемая основная ошибка. То-есть ошибка, которая в данный момент не дает

лыжнику прогрессировать. Понятно, что после ее исправления можно будет выделить следующую,

исправить ее и так далее до полного искоренения.

Несколько слов о терминах.

- Линия ската— воображаемая линия, по которой бы

скатывался с горы мячик. - Косой спуск — движение лыжника под углом к линии

ската. - Лыжа горная— расположена выше по склону,

- лыжа долинная — расположена, соответственно, ниже по

склону. - Центр поворота — обозначен на лыже надписью — ski

boot center. - Сваливание — наклон распрямленного корпуса внутрь

поворота.

В повороте (Рис.1) различают несколько фаз: подготовка к повороту,

вход в поворот и ведение дуги поворота. Мой собственный опыт инструктора и

преподавателя в школе инструкторов говорит, что если за 100% принять общее количество ошибок, то

ошибки в момент входа в поворот составят примерно 70%, ошибки в подготовке к повороту — 20% и

ошибки ведения дуги поворота 10%. Именно в таком порядке я и буду рассматривать ошибки.

Часть 1. Ошибки в момент входа в поворот.

В этот момент времени лыжник должен направить свое тело и лыжи так, чтобы лыжи пошли по дуге

поворота. От качества выполнения этой фазы поворота зависит его успех. Разберем необходимые условия

для входа в поворот. Сначала вес тела лыжника преимущественно находится на долинной лыже, а

его необходимо перенести на горную, которая станет внешней в повороте лыжей (Рис.2). То-есть во

время входа в поворот лыжник совершает некоторое движение в результате которого лыжи сначала

разгружаются, а затем снова загружаются. Предлагаю провести следующий эксперимент: встав на

напольные весы, резко присесть и встать. Вы увидите, что стрелка весов на короткое время оклонится

к нулю, а затем покажет вес, превосходящий ваш собственный. Это движение и лежит в основе

большинства способов входа в поворот. В момент сгибания (приседания) давление на лыжи падает, а при

разгибании — усиливается, что позволяет перенести вес тела на горную, внешнюю по отношению к

повороту, лыжу. В этом лыжнику помогает и укол палкой или, если быть более точным, опора на

палку.

Основной поворот на паралельных лыжах малого и среднего радиуса.

Подготовка к повороту:

Лыжник из основной стойки (кадр ? 1) начинает сгибание, вынося вперед палку. Момент окончания

сгибания совпадает с уколом палкой (кадр ? 4). Кстати он не может не совпасть, так как укол палкой

делается не рукой, а «коленями», то-есть засчет сгибания коленей. Положение же рук относительно

корпуса практически неизменно, вынос палки осуществляется только засчет кисти. Вес тела

вначале преимущественно на долинной лыже. По окончании сгибания распределен между лыжами

равномерно.

Вход в поворот:

Опираясь на палку, лыжник начинает разгибание (кадр ? 5), одновременно наклоняя колени внутрь

будущего поворота (кадр ? 6). К моменту максимального распрямления (кадр ? 7) вес тела переносится

на внешнюю в повороте лыжу.

Ведение дуги поворота:

За счет наклона коленей внутрь дуги поворота и переноса веса тела внешняя лыжа прогибается и

врезается кантом в снег. Несколько осаживаясь назад и сгибаясь, лыжник ведет дугу поворота.

Окончание дуги — это подготовка к новому повороту.

Отсутствие сгибания-разгибания и опоры на палку — наиболее часто встречаемые ошибки.

Отсутствие сгибания-разгибания.

Для входа в поворот давление на долинную лыжу ослабить все-таки необходимо, и поэтому лыжники

производят различные другие движения. Почему это плохо? «Суррогатные» способы облегчают лыжи

существенно меньше, и на крутом склоне, в разбитом или глубоком снегу лыжи просто не войдут в

поворот.

Рассмотрим чем обычно заменяют лыжники элемент сгибания-разгибания. Помните великолепный рассказ

Хемингуэя «Кросс на снегу». В те годы использовались кожаные ботинки на шнуровке, которые

приматывались ремнями к лыже. То-есть были присоеденены не жестко, и поэтому для поворота

использовался «боковой бросок». То-есть, в сторону

поворота сначала закручивали тело, которое вовлекало в поворот лыжи. Похожий на этот прием, можно

увидеть на

рисунке 3. Лыжник выносит вперед правую руку (кадры ? 2 и 3) — обозначено синей стрелкой. Затем

закручивает таз наружу поворота (кадры ? 5 и 6 — красная срелка), пользуясь как противовесами

палками и лыжами. Вовлекает в движение лыжи и, загружая внешнюю в повороте лыжу (кадр ? 6 и 7 —

зеленая стрелка), начинает вести дугу поворота. После завершения поворота возвращает в нормальное

положение правую руку. Начало момента движения руки показано на кадре ? 8 сиреневой стрелкой.

Следующий ошибочный способ разгрузки лыж производится с помощью взмаха руками. Это — так

называемое «порхание». Движение рук лыжника похоже на порхание крыльев бабочки. Рассмотрим

кинограмму на рисунке 4. Синие контурные стрелки на кадрах ? 1, 2, 3 показывают как руки лыжника

устремляются вверх, а на кадре ? 4 движутся вниз. Встаньте опять на весы и энергично изобразите это

движение. Вы увидите, что при движении рук вверх, давление на опору несколько возрастает, а при

движении вниз -падает. Это и способствует входу лыж в поворот. Обратите внимание на кадры ? 3 и 4.

Лыжник въезжает на бугор. Бугор небольшой, и поэтому все заканчивается нормально. Но если

препятствие окажется побольше, то потеря равновесия и падение неизбежно.

Пересадка с ноги на ногу — эффективный прием для входа в поворот на жестком, льдистом снегу.

Однако, лишенная необходимого элемента — движения сгибания-разгибания, годна лишь для пологого и

мягкого склона. Пример такого поворота мы

видим на рисунке 5. Степень согнутости коленного сустава не изменяется в повороте, на это

указывает красная срелка. Теперь проследим за лыжами. Долинная лыжа на кадре ? 2 в сравнении с

кадром ? 1 сильно прогнулась (синяя стрелка), а значит лыжник перенес на нее вес тела (см. также

кадр ? 3). На кадре ? 3 контурная стрелка указывает начало загрузки горной лыжи, а на кадре ? 4 ее

полную загрузку — видно, что долинная лыжа несколько приподнята над поверхностью. Дальше начинается

ведение дуги поворота. Представьте теперь, насколько эффективнее произошла бы загрузка горной лыжи,

если бы лыжник присел до положения, указанного зеленой линией на кадре ? 2, и мощным движением,

распрямляясь загрузил бы внешнюю лыжу.

Упражнения для исправления ошибок. Дать дельный совет, не видя лыжника, невозможно.

Поэтому я дам рекомендации героям кинограмм.

Сначала более легкий вариант ошибок на рисунках 4 и 5. Общее направление одно — изучить «поворот с

подскока». Во время входа в поворот лыжник проделывает такое интенсивное разгибание, что обе

лыжи должны оторваться от склона. Такое разгибание можно проделать лишь предварительно как следует

согнувшись. Подскок надо делать с одинаково загруженных лыж, центр тяжести приходится на «центр

поворота» — середину подошвы ботинка.

Следует обратить внимание на синхронность укола палки и сгибания-разгибания. Это можно отработать

сначала без поворота, подпрыгивая сначала на месте с опорой на палку, а затем спускаясь в косом

спуске.

Лыжи должны касаться снега без хлопка — амортизируйте коленями.

Если есть возможность, покатайте «змейку» (трассу, размеченную одиночными на расстоянии 3-4 метра

флажками). Основная цель — приобретение чувтва ритма и необходимой амплитуды движения: около флага

вы максимально согнулись, а посредине между ними разогнулись. Особенно хороши для этой цели

п-образные ворота, вынуждающие лыжника присесть. Следите чтобы сгибание происходило в коленях, а не

в поясе — это ошибка!

В случае, представленном на рисунке 3 лыжник двинулся по тупиковому пути. Способ исправления здесь

особенно зависит от физических данных лыжника. В данном же случае, мне кажется наиболее оптимальным

изучить поворот плугом, почувствовать, как сгибание на горной лыже загружает ее и вводит в

поворот.

Отсутствие опоры на палку.

Буквально вчера на склоне я услышал фразу: «И вообще, палки для поворота не нужны. Расставь их в

стороны как бы для равновесия…». Так нужны-ли палки для поворота или нет? Непреклонное «ДА» будет

ошибкой. Есть способы поворота, в которых укол палкой не нужен, а иногда и вреден (коньковый

поворот, поворот плугом, поворот соскальзыванием). Первые два способа объединяет место их

выполнения — склоны небольшой крутизны. Поворотом соскальзыванием можно спуститься даже и с очень

крутого склона , но это будет не поворот, а так сползание. В других же случаях без опоры на палку

не обойтись.

Некрутые склоны «малых» гор часто создают впечатление полного контроля над лыжами. Вероятно именно

поэтому, наиболее часто встречаемая ошибка это сознательное не использование палок. Посмотрим

кинограмму на рисунке 6. Лыжник помахивает палками лишь слегка намечая укол. Порочность такого

способа катания можно почуствовать, только выбрав менее комфортные условия катания.

На рисунке 7 приведена кинограмма демонстрирующая сразу несколько ошибок в использовании палок.

Наиболее вероятная причина — непонимание смысла опоры на палку. Точнее лыжник видит, что другие

колятся палкой и повторяет этот прием, но ему никто не объяснил зачем это делается. Тут как у

Жванецкого: «Грузовик очень похож на настоящий, но не работает». Рассмотрим ошибки

последовательно.

1. Отставание укола по фазе.

Вход в поворот изображен на кадрах ? 1 и 2, тогда как палка начинает втыкаться в снег на кадре

4. На кадре 5 видно, что лыжник как бы отталкивается.

2. Укол производится засчет разгибания локтевого сустава.

3. Руки расположены узко, тыльные стороны кистей направлены в стороны (кадр ? 1).

Такое положение рук закрепощает плечевой пояс. Следствием этого часто бывает закручивание

корпуса.

Узкое расположение рук — это отголоски спортивной техники 20-ти летней давности. Древки флагов

на трассе тогда еще не умели падать и поэтому лыжник как бы продирался через чащу, отводя древки в

стороны. Это хорошо видно на следующей кинограмме (Рис. 8). Стрелка на кадре 1 указывает на

сведенные вместе руки, далее

начинается движение правой руки в сторону. Палка втыкается в снег, но движение руки

продолжается. Стрелка на кадре 4 указывает точку максимального отведения руки. Заметим, что в этот

момент лыжник как бы стоит на внешней в повороте лыже (внутренняя лыжа приподнята), опираясь на

палку. Затем начинается движение правой руку в исходное положение. Стрелка на кадре 8 указывает на

левую руку, приготовившуюся откинуть в сторону древко следующего флага.

Упражнения для исправления ошибок. Прежде всего необходимо отработать правильное

положение рук. Встаньте перед большим зеркалом и представьте, что вы держите огромный, диаметром с

вашу руку мяч. Запомните это положение. Закройте глаза и повертитесь на месте — руки положения не

меняют. Теперь тоже только с палками в руках. Палки направлены назад, паралельны концы в 5-10 см от

пола. Ослабьте кисть — палка опустится до пола, это и будет место укола. Но во время катания кисть

не расслабляется, палка выносится вперед только движением кисти. Укол наносится по нормали к склону

— это очень важный элемент, так как в противном случае эффективность укола будет снижена.

Следующее упражнение на склоне. В косом спуске выносите нижнюю руку для укола и интенсивно

сгибаясь-разгибаясь в коленях с опорой на палку подпрыгиваете. Вы должны добиться ощущения того,

что вы именно опираетесь на палку.

И, в заключение, уже упомянутый поворот с подскока.

Несколько очень важных моментов

Только при правильной атлетической горнолыжной стойке, когда согнуты голеностопы, колени и бедра возникает возможность наклона голеностопа вдоль горизонтальной оси ступни. Именно с этого движения и начинается резаный поворот!

Вот у этого лыжника основная ошибка в том, что постановка лыжи на кант происходит за счет смещения центра тяжести, вместо того чтобы наклонять голеностопы! Кроме того, центр тяжести смещен назад. При такой стойке, при всем своем желании, лыжник не может наклонять голеностопы вдоль продольной оси ботинка и соответственно делать резаные повороты.

Наклон голеностопа внутрь называется инверсией (inversion). Наклон голеностопа наружу называется иверсией (eversion).

Инверсия — движение очень мощное, а самое главное, его очень легко почувствовать! Надо в каждом повороте добиваться ощущения сопротивления со стороны внутренней стороны ботинка!

Кроме того, если же начинать поворот смещением центра тяжести внутрь поворота, то теряется время постановки лыжи на кант!

Считаю необходимым высказать одну крамольную мысль, за которую многие на меня ополчаться. А мысль крайне простая — не существует такой вещи как наклон или ангуляция коленей! При всем своем уважении к многочисленным авторам рукописных материалов по горнолыжной технике, я считаю, что ангуляция коленей это неправильное определение!

Объяснение этому лежит просто на поверхности. Все основные книги по горнолыжной технике писались в 60-70 годах прошлого столетия. Вспомните пожалуйста, каким было в то время горнолыжное снаряжение и в частности кожаные горнолыжные ботинки.

Автор этих строк начинал кататься на лыжах именно на таких ботинках в начале 70-х годов. Ни о каких наклонах голеностопов ни в одной книге по горнолыжной технике речь не шла, так как все повороты осуществлялись за счет вращений или контрвращений различных частей тела, которые с трудом передавались на длинные прямые лыжи.

Все остальные учебники писались практически под копирку, поэтому работе голеностопов никто и нигде особого внимания не придавал. Есть выражение «ангуляция коленей» и его вставляли везде где надо и даже где не надо.

Коленный сустав как таковой, может наклонятся в одну или другую сторону крайне незначительно (не более одного градуса), и то только в согнутом положении, поэтому об ангуляции или наклоне коленей говорить не приходится.

Подтверждением вышесказанному являются примеры различных протезов при замене коленного сустава. В этих конструкциях меняются только материалы, но суть движений: сгибание — разгибание не меняется. Кроме этого при повреждении связок, которые поддерживают коленный сустав, рекомендуется носить специальные наколенники для скорейшего восстановления поврежденных связок.

Наше колено выполняет только два движения: сгибание и разгибание. То, что многие авторы считают ангуляцией коленей, это есть вращение голеностопа вокруг продольной оси стопы. Это и есть первоначальное движение постановки лыжи на кант!

Любой поворот на современных горных лыжах начинается с движения голеностопов. Сгибание голеностопа вперед — это есть загрузка передней части лыжи! Ощущение лыжника — давление или сопротивление со стороны языка ботинка.

Вращательное движение голеностопа вдоль продольной оси стопы — это постановка лыжи на кант. Это движение называется закантовкой. Ощущение лыжника — сопротивление или касание внутренней стенки ботинка на внешней ноге.

Поворот направо на левой, поворот налево на правой.

Так как расстояние между лыжей и голеностопом существенно меньше чем расстояние от центра тяжести лыжника до лыжи, то скорость постановки лыжи на кант, иными словами скорость поворота увеличивается в разы.

Почему же у львиной доли лыжников не получается резаный поворот? Ответ весьма прост. Неуверенность и страх!

Конец ознакомительного фрагмента.

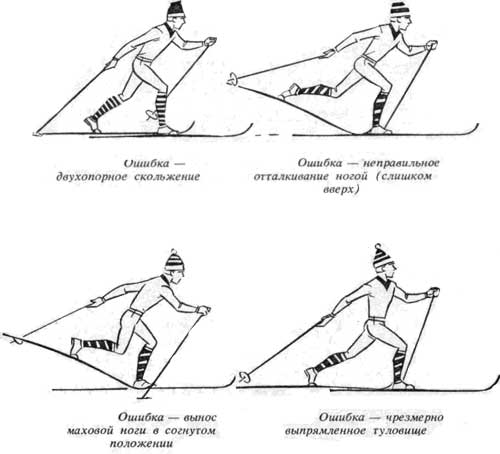

В процессе освоения самой распространенной техники – попеременного двухшажного хода – начинающие лыжники часто делают типичные ошибки. В этой статье мы рассмотрим их и расскажем, как скорректировать движения, чтобы довести технику до совершенства и закрепить правильные навыки до автоматизма.

Ошибка № 1. Двухопорное скольжение

Сначала вы только учитесь держать равновесие и контролировать глубину выпадов, поэтому наверняка будете передвигаться, не отрывая лыж от снега. При подъеме одной лыжи сразу же будете стараться найти опору в виде лыжной палки или быстрого возврата этой же ноги на землю. В результате у вас не будет уверенного и длительного проката на одной ноге.

Чтобы исправить ситуацию, действуйте поочередно для каждой ноги: выполните подсед (пружинящее движение коленом), оттолкнитесь и прокатитесь на одной ноге, удерживая вторую в приподнятом над землей положении, как в видео о двухопорном скольжении ↗.

Как закрепить навык. Наклонитесь и несколько раз оттолкнитесь ногой на месте, разгибая ее в колене с переносом веса на вторую ногу. Идеальное упражнение для отработки толчковых движений ног – «самокат» (подробнее в видео здесь ↗). Полезны также коньковый ход и подводящие к нему упражнения (смотри в видео ↗).

Обратите внимание, корпус и колени во время бега на лыжах чуть согнуты

Ошибка № 2. Торопливость

Следствием плохого равновесия и слабого отталкивания ногами также является суетливость – быстрых движений много, а скольжение практически полностью отсутствует. Справиться с этим поможет развитие навыков:

- Равновесие. Движение по узкой полосе, упражнения на развитие амплитуды движений рук и ног, развитие координации в стойке на одной ноге. Полезно также тренироваться в данном направлении на спусках.

- Сила отталкивания. Передвижение по глубокому снегу, освоение подъемов, «самокат».

Типичные промахи большинства новичков

Ошибка № 3. Неправильные толчки ногой

Большая амплитуда толчка назад проявляется из-за чрезмерного сгибания ноги в подседе и низкого опускания колена в момент отталкивания. Справиться с проблемой поможет выпрямление ноги и укороченный шаг. Разгибая ногу, отводите ее не просто назад, а еще и чуть вниз.

При избыточном толчке вверх корпус тела подпрыгивает и у вас получается обычный, а не скользящий бег. Вы резко выпрямляете опорную ногу и делаете более мелкий шаг (см. рис. выше). Чтобы этого не происходило, больше наклоняйтесь и сгибайте колено в момент отталкивания. И увеличивайте выпад при движении ноги вперед. Закрепить навыки помогут те же упражнения, что и для устранения первой ошибки.

Правильно подобранная одежда лыжника – это тепло и сухость во время занятий. Позаботьтесь о качественном спортивном термобелье и лыжном жилете.

Ошибка № 4. Махи сильно согнутой ногой

Иногда новички выносят вперед ногу чересчур согнутой в колене. Связано это со слишком ранним завершением толчка ногой вверх. Поэтому важно контролировать, чтобы маховая нога полностью выпрямлялась. И проще всего делать это стороннему наблюдателю.

В большой компании пригодится игра, в которой участники проходят 50 м без ошибок. Тот, кто справится, получает 10 баллов. За каждый промах снимают балл

Ошибка № 5. Отсутствие наклона корпуса

Слишком прямое туловище мешает правильному движению. Корпус должен быть чуть наклонен. Чтобы проконтролировать себя, попробуйте посмотреть во время тренировки в зеркало, двигайтесь мелкими шагами. Палки при этом отложите. Можете также пройти, отталкиваясь палками и держа их за середину или чуть выше.

Чтобы кататься без ошибок, нужен удобный костюм. Как его выбрать, узнайте здесь ↗

Ошибка № 6. Неправильные махи рукой и вялая постановка палки

Почти все новички слабо отталкиваются палкой, слишком сгибают руку в локте или поднимают впереди выше головы. Тренировать махи лучше на уклонах, двигаясь исключительно с помощью палок. В момент отталкивания сильно их наклоняйте. Руку двигайте назад, чтобы кисть была чуть выше колена. В конце движения рука с палкой образуют прямую.

Заключение

Возможных причин неправильного освоения техники катания намного больше. Но их основная часть связана с недопониманием правильной биомеханики какого-либо движения. Поэтому старайтесь понять каждое движение и выучить последовательность выполнения.

Тренируйте равновесие, силу и свободу маховых движений. Именно этих качеств обычно не хватает начинающим лыжникам. Правильно идите на большой скорости – при нормальном скольжении отталкивайтесь быстро и с силой, при слабом – мягко и более продолжительно. Также не забудьте включить целевые упражнения на разные группы мышц в повседневный комплекс и выполняйте их до или после лыжных тренировок.

О книге «Как стать классным лыжником. Работа над ошибками»

Поводом для написания этой небольшой книги послужили многочисленные наблюдения за процессом обучения горнолыжников любителей, а также за тренировками спортсменов – юниоров. Краеугольным камнем или иными словами самой главной ошибкой как тех, так и для других является атлетическая горнолыжная стойка или положение динамического баланса. Вот об этом, а также обо всех сопутствующих и вытекающих ошибках и пойдет речь…

Произведение относится к жанру Образовательная литература. Оно было опубликовано в 2019 году издательством АВТОР. На нашем сайте можно скачать книгу «Как стать классным лыжником. Работа над ошибками» в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt или читать онлайн. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном варианте.