Assessment |

Biopsychology |

Comparative |

Cognitive |

Developmental |

Language |

Individual differences |

Personality |

Philosophy |

Social |

Methods |

Statistics |

Clinical |

Educational |

Industrial |

Professional items |

World psychology |

Philosophy Index:

Aesthetics ·

Epistemology ·

Ethics ·

Logic ·

Metaphysics ·

Consciousness ·

Philosophy of Language ·

Philosophy of Mind ·

Philosophy of Science ·

Social and Political philosophy ·

Philosophies ·

Philosophers ·

List of lists

This article is in need of attention from a psychologist/academic expert on the subject.

Please help recruit one, or improve this page yourself if you are qualified.

This banner appears on articles that are weak and whose contents should be approached with academic caution.

Trial and error, or trial by error or try an error, is a general method of problem solving, fixing things, or for obtaining knowledge.

«Learning doesn’t happen from failure itself but rather from analyzing the failure, making a change, and then trying again.»[1]

In the field of computer science, the method is called generate and test. In elementary algebra, when solving equations, it is «guess and check».

This approach can be seen as one of the two basic approaches to problem solving and is contrasted with an approach using insight and theory.

Process

Bricolage —

In trial and error, one selects a possible answer, applies it to the problem and, if it is not successful, selects (or generates) another possibility that is subsequently tried. The process ends when a possibility yields a solution.

In some versions of trial and error, the option that is a priori viewed as the most likely one should be tried first, followed by the next most likely, and so on until a solution is found, or all the options are exhausted. In other versions, options are simply tried at random.

Methodology

This approach is more successful with simple problems and in games, and is often resorted to when no apparent rule applies. This does not mean that the approach need be careless, for an individual can be methodical in manipulating the variables in an attempt to sort through possibilities that may result in success. Nevertheless, this method is often used by people who have little knowledge in the problem area.

Simplest applications

Ashby (1960, section 11/5) offers three simple strategies for dealing with the same basic exercise-problem; and they have very different efficiencies:

Suppose there are 1000 on/off switches which have to be set to a particular combination by random-based testing, each test to take one second. [This is also discussed in Traill (1978/2006, section C1.2]. The strategies are:

- the perfectionist all-or-nothing method, with no attempt at holding partial successes. This would be expected to take more than 10^301 seconds, [i.e. 2^1000 seconds, or 3·5×(10^291) centuries!];

- a serial-test of switches, holding on to the partial successes (assuming that these are manifest) would take 500 seconds; while

- a parallel-but-individual testing of all switches simultaneously would take only one second.

Note the tacit assumption here that no intelligence or insight is brought to bear on the problem. However, the existence of different available strategies allows us to consider a separate («superior») domain of processing — a «meta-level» above the mechanics of switch handling — where the various available strategies can be randomly chosen. Once again this is «trial and error», but of a different type. This leads us to:

Trial-and-error Hierarchies

Ashby’s book develops this «meta-level» idea, and extends it into a whole recursive sequence of levels, successively above each other in a systematic hierarchy. On this basis he argues that human intelligence emerges from such organization: relying heavily on trial-and-error (at least initially at each new stage), but emerging with what we would call «intelligence» at the end of it all. Thus presumably the topmost level of the hierarchy (at any stage) will still depend on simple trial-and-error.

Traill (1978/2006) suggests that this Ashby-hierarchy probably coincides with Piaget’s well-known theory of developmental stages. [This work also discusses Ashby’s 1000-switch example; see §C1.2]. After all, it is part of Piagetian doctrine that children learn by first actively doing in a more-or-less random way, and then hopefully learn from the consequences — which all has a certain resemblance to Ashby’s random «trial-and-error».

The basic strategy in many fields?

Traill (2008, espec. Table «S» on p.31) follows Jerne and Popper in seeing this strategy as probably underlying all knowledge-gathering systems — at least in their initial phase.

Four such systems are identified:

- Darwinian evolution which «educates» the DNA of the species!

- The brain of the individual (just discussed);

- The «brain» of society-as-such (including the publicly-held body of science); and

- The immune system.

An ambiguity: Can we have «intention» during a «trial»

In the Ashby-and-Cybernetics tradition, the word «trial» usually implies random-or-arbitrary, without any deliberate choice.

However amongst non-cyberneticians, «trial» will often imply a deliberate subjective act by some adult human agent; (e.g. in a court-room, or laboratory). So that has sometimes led to confusion.

Of course the situation becomes even more confusing if one accepts Ashby’s hierarchical explanation of intelligence, and its implied ability to be deliberate and to creatively design — all based ultimately on non-deliberate actions! The lesson here seems to be that one must simply be careful to clarify the meaning of one’s own words, and indeed the words of others. [Incidentally it seems that consciousness is not an essential ingredient for intelligence as discussed above.]

Features

Trial and error has a number of features:

- solution-oriented: trial and error makes no attempt to discover why a solution works, merely that it is a solution.

- problem-specific: trial and error makes no attempt to generalise a solution to other problems.

- non-optimal: trial and error is generally an attempt to find a solution, not all solutions, and not the best solution.

- needs little knowledge: trials and error can proceed where there is little or no knowledge of the subject.

It is possible to use trial and error to find all solutions or the best solution, when a testably finite number of possible solutions exist. To find all solutions, one simply makes a note and continues, rather than ending the process, when a solution is found, until all solutions have been tried. To find the best solution, one finds all solutions by the method just described and then comparatively evaluates them based upon some predefined set of criteria, the existence of which is a condition for the possibility of finding a best solution. (Also, when only one solution can exist, as in assembling a jigsaw puzzle, then any solution found is the only solution and so is necessarily the best.)

Examples

Trial and error has traditionally been the main method of finding new drugs, such as antibiotics. Chemists simply try chemicals at random until they find one with the desired effect. In a more sophisticated version, chemists select a narrow range of chemicals it is thought may have some effect. (The latter case can be alternatively considered as a changing of the problem rather than of the solution strategy: instead of «What chemical will work well as an antibiotic?» the problem in the sophisticated approach is «Which, if any, of the chemicals in this narrow range will work well as an antibiotic?») The method is used widely in many disciplines, such as polymer technology to find new polymer types or families.

The scientific method can be regarded as containing an element of trial and error in its formulation and testing of hypotheses. Also compare genetic algorithms, simulated annealing and reinforcement learning — all varieties for search which apply the basic idea of trial and error.

Biological evolution is also a form of trial and error. Random mutations and sexual genetic variations can be viewed as trials and poor reproductive fitness, or lack of improved fitness, as the error. Thus after a long time ‘knowledge’ of well-adapted genomes accumulates simply by virtue of them being able to reproduce.

Bogosort, a conceptual sorting algorithm (that is extremely inefficient and impractical), can be viewed as a trial and error approach to sorting a list. However, typical simple examples of bogosort do not track which orders of the list have been tried and may try the same order any number of times, which violates one of the basic principles of trial and error. Trial and error is actually more efficient and practical than bogosort; unlike bogosort, it is guaranteed to halt in finite time on a finite list, and might even be a reasonable way to sort extremely short lists under some conditions.

Issues with trial and error

Trial and error is usually a last resort for a particular problem, as there are a number of problems with it. For one, trial and error is tedious and monotonous. Also, it is very time-consuming; chemical engineers must sift through millions of various potential chemicals before they find one that works. Fortunately, computers are best suited for trial and error; they do not succumb to the boredom that humans do, and can potentially do thousands of trial-and-error segments in the blink of an eye.

References

- Ashby, W. R. (1960: Second Edition). Design for a Brain. Chapman & Hall: London.

- Traill, R.R. (1978/2006). Molecular explanation for intelligence…, Brunel University Thesis, HDL.handle.net

- Traill, R.R. (2008). Thinking by Molecule, Synapse, or both? — From Piaget’s Schema, to the Selecting/Editing of ncRNA. Ondwelle: Melbourne. Ondwelle.com — or French version Ondwelle.com.

See also

- Brute force attack

- Brute-force search

- Empiricism

References

- ↑ Coding Horror: Fail Early, Fail Often

| Learning |

|---|

| Types of learning |

| Avoidance conditioning | Classical conditioning | Confidence-based learning | Discrimination learning | Emulation | Experiential learning | Escape conditioning | Incidental learning |Intentional learning | Latent learning | Maze learning | Mastery learning | Mnemonic learning | Nonassociative learning | Nonreversal shift learning | Nonsense syllable learning | Nonverbal learning | Observational learning | Omission training | Operant conditioning | Paired associate learning | Perceptual motor learning | Place conditioning | Probability learning | Rote learning | Reversal shift learning | Second-order conditioning | Sequential learning | Serial anticipation learning | Serial learning | Skill learning | Sidman avoidance conditioning | Social learning | Spatial learning | State dependent learning | Social learning theory | State-dependent learning | Trial and error learning | Verbal learning |

| Concepts in learning theory |

| Chaining | Cognitive hypothesis testing | Conditioning | Conditioned responses | Conditioned stimulus | Conditioned suppression | Constant time delay | Counterconditioning | Covert conditioning | Counterconditioning | Delayed alternation | Delay reduction hypothesis | Discriminative response | Distributed practice |Extinction | Fast mapping | Gagné’s hierarchy | Generalization (learning) | Generation effect (learning) | Habits | Habituation | Imitation (learning) | Implicit repetition | Interference (learning) | Interstimulus interval | Intermittent reinforcement | Latent inhibition | Learning schedules | Learning rate | Learning strategies | Massed practice | Modelling | Negative transfer | Overlearning | Practice | Premack principle | Preconditioning | Primacy effect | Primary reinforcement | Principles of learning | Prompting | Punishment | Recall (learning) | Recency effect | Recognition (learning) | Reconstruction (learning) | Reinforcement | Relearning | Rescorla-Wagner model | Response | Reinforcement | Secondary reinforcement | Sensitization | Serial position effect | Serial recall | Shaping | Stimulus | Reinforcement schedule | Spontaneous recovery | State dependent learning | Stimulus control | Stimulus generalization | Transfer of learning | Unconditioned responses | Unconditioned stimulus |

| Animal learning |

| Cat learning | Dog learning Rat learning |

| Neuroanatomy of learning |

| Neurochemistry of learning |

| Adenylyl cyclase |

| Learning in clinical settings |

| Applied Behavior Analysis | Behaviour therapy | Behaviour modification | Delay of gratification | CBT | Desensitization | Exposure Therapy | Exposure and response prevention | Flooding | Graded practice | Habituation | Learning disabilities | Reciprocal inhibition therapy | Systematic desensitization | Task analysis | Time out |

| Learning in education |

| Adult learning | Cooperative learning | Constructionist learning | Experiential learning | Foreign language learning | Individualised instruction | Learning ability | Learning disabilities | Learning disorders | Learning Management | Learning styles | Learning theory (education) | Learning through play | School learning | Study habits |

| Machine learning |

| Temporal difference learning | Q-learning |

| Philosophical context of learning theory |

| Behaviourism | Connectionism | Constructivism | Functionalism | Logical positivism | Radical behaviourism |

| Prominant workers in Learning Theory|- |

| Pavlov | Hull | Tolman | Skinner | Bandura | Thorndike | Skinner | Watson |

| Miscellaneous|- |

| Category:Learning journals | Melioration theory |

| edit |

Метод проб и ошибок

31 декабря 2005 г., 21:00

Метод проб и ошибок в научении

Метод проб и ошибок в научении по другому называется инструментальное научение, operant conditioning. Это простейшая форма оперантного обусловливания. В оперантном поведении подкрепляется спонтанное поведение, а спонтанность бывает как творческая, так и случайная. В инструментальном научении подкрепляется именно случайное поведение, не ища в нем какого-либо творческого разума и поиска. Достаточно, что это поведение нужное нам или находящееся на пути к нужному нам.

Кошка сидит в ящике, что делать не знает, дергается туда или сюда. Когда (чаще всего случайно) она тянула за шнур, ее награждали. Рано или поздно она научалась тянуть за шнур…

Подкрепление производится в простейшей форме, методом наград и наказаний, и научение происходит за счет примитивных форм нервной деятельности, без включения разума. См.→

Метод проб и ошибок — медленное научение. Когда жизнь требовала, что научение было быстрым, практически мгновенным, у животных вырабатывался механизм якорения, формировались фобии. См.→

Метод проб и ошибок в обучении

Метод проб и ошибок в обучении состоит в том, что учитель предлагает ученику задачу, которая имеет одно решение. Ученик многократно пробует то одно решение, то другое, до тех пор, пока решение не будет найдено.

От инсайта отличается тем, что проб может быть очень много, а учитель может давать те или иные наводящие подсказки.

С дрессировкой схож тем, что есть конечная цель, нужная учителю. Отличие в том, что в этом случае ученик сам достигает ее, подходя к задаче с разных сторон, и есть вероятность, что найденное решение будет отличаться от того, которое задумал учитель: например будет более оригинальное.

Как метод обучения, метод проб и ошибок выше дрессировки и ниже инсайта. Логично использовать метод проб и ошибок, когда базовые навыки уже получены.

- Научение

- Обучение

Комментарии (0):

Материалы по теме:

01 окт. 2022 г.

Эмоциональное переживание страха может быть очень сильным. Почему же страх существует? Причину нужно искать в том, что страх выполняет биологически важную функцию. Опасение перед лицом серьезной угрозы мобилизует наши ресурсы на защиту, и, таким образом, страх превращается в поведенческую систему, охраняющую от опасностей окружающей среды. Для многих животных одна из наиболее серьезных угроз — стать пищей для представителей другого вида.

31 дек. 2005 г.

Инструментальное научение, operant conditioning, метод проб и ошибок — простейшая форма оперантного обусловливания. В оперантном поведении подкрепляется спонтанное поведение, а спонтанность бывает как творческая, так и случайная. В инструментальном научении подкрепляется именно случайное поведение, не ища в нем какого-либо творческого разума и поиска. Достаточно, что это поведение нужное нам или находящееся на пути к нужному нам.

01 янв. 2002 г.

Научение — относительно постоянные изменения в поведении, происходящие в результате практики — взаимодействия организма со средой. Благодаря практике могут обучаться как люди, так и животные. Научение — приобретение (и результат) индивидуального опыта, приобретение знаний, умений и навыков, когда это происходит само собой, естественно, без постановки специальной цели научить или научиться. Результат научения — выученное поведение. Научение — одно из основных понятий этологии.

01 янв. 2006 г.

Основные пункты эффективного обучения, это доступный образец, поддержка и требовательность.

01 окт. 2022 г.

«Помнишь, настоящее взаимопонимание ты встретил только тогда, когда, взяв мастерок, встал рядом с рабочими, когда они поверили, что ты не командовать пришел, а вместе с ними дело делать. Ты обратил внимание на то, как по-разному отнеслись к идее школы-комплекса рабочие и учителя? Для первых она стала их собственной, а для вторых оказалась чужой, продиктованной «сверху».

Метод проб и ошибок

– старейший из методов поиска новых

решений.

Впервые метод проб

и ошибок был описан немецким физиологом

Э.Торндайком в 1898г.

Метод проб и ошибок

— форма обучения, описанная, основанная

на закреплении случайно совершенных

двигательных и мыслительных актов, за

счет которых была решена значимая для

животного задача. В следующих пробах

время, которое затрачивается животным

на решение аналогичных задач в аналогичных

условиях, постепенно, хотя и не линейно,

уменьшается, до тех пор, пока не приобретает

форму мгновенного решения. В дальнейшем

более точный анализ поведения методом

проб и ошибок показал, что оно не является

полностью хаотическим и нецелесообразным,

как считал Торндайк, но интегрирует в

себе прошлый опыт и новые условия для

решения задачи.

Сегодня, с развитием

электронно-вычислительной техники,

метод проб и ошибок стал отправной

точкой для создания разнообразных

методов случайного поиска, где используется

не просто перебор всех возможных

вариантов, а сложная система «весовых»

коэффициентов, которая позволяют

отбросить неэффективные варианты уже

на ранних этапах поиска.

Метод проб и ошибок

— способ выработки новых форм поведения

в проблемных ситуациях. М. п. и о., широко

используемый бихевиоризмом для объяснения

научения как вероятностного процесса,

получил распространение в психологии

после работ Э. Л. Торндайка, согласно

которым слепые пробы, ошибки и случайный

успех, закрепляющий удачные пробы,

определяют путь приобретения

индивидуального опыта у животных и

человека. Тем самым была выделена

согласованность поведения со средой

на вероятностной основе, что позволило

при интерпретации категории действия

выйти за пределы жесткой альтернативы:

либо механистической, либо телеологической

его трактовки. Гештальтпсихология

подвергла М. п. и о. критике, противопоставив

ему решение проблемы путем инсайта.

Непродуктивность и теоретическая

слабость такого противопоставления

была показана И. П. Павловым. Свое значение

М. п. и о. сохранил лишь в узкой сфере

искусственно создаваемых ситуаций; в

частности, он вошел в состав конструктивных

принципов кибернетических устройств.

2. Метод случайного поиска.

Метод случайного

поиска относится к группе итерационных

методов минимизации.

Итерационные

методы минимизации функции F(x) состоят

в построении последовательности

векторов, то есть

точек x0, x1, …, xk, таких, что F(x0) > F(x1)

>…>F(xk)>… Любой такой метод называется

методом спуска. Естественно, должна

быть обеспечена сходимость. Иными

словами, рассматриваются методы,

позволяющие получить точку минимума

за конечное число шагов, или приблизиться

к ней достаточно близко при соответствующем

числе шагов. Дето в том, что теоретически

все сходящиеся методы этим свойством

обладают, но практически близость к

минимуму в задачах большой размерности

ограничивается ошибками вычислений. В

этой связи необходимо вести вычисления

с самой большой возможной точностью.

Для построения итерационной

последовательности необходимо выбрать

начальное приближение x0. В задачах с

ограничениями это должна быть допустимая

точка, а в задачах без ограничений

теоретически любая точка. Однако

целесообразно использовать всю имеющуюся

информацию о поведении целевой функции

F(x), чтобы выбрать x0 поближе к точке

минимума.

После того, как

начальное приближение получено, прежде

чем перейти к следующей точке нужно

принять два решения:

1). Выбрать

направление, по которому пойдем из x0 в

точку с меньшим значением целевой

функции (направление спуска).

2). Определить

величину шага по направлению спуска.

Для задач безусловной

минимизации любое напрвление является

возможным (никакие ограничения не

мешают), но далеко не все направления

приемлемы. Нас могут интересовать только

те направления, которые обеспечивают

убывание целевой функции, хотя бы при

достаточно малом шаге. Предполагая

непрерывность первых частных производных

целевой функции и используя её разложение

в ряд Тэйлора в произвольной точке х,

получим F(x+λp) ~ F(x) + X(g,p). Здесь g — градиент

функции, вычисленный в точке х. Отсюда

следует, что приращение функции F(x+Xp) –

F(x) < 0 при отрицательном скалярном

произведении (g,p). Итак, направление

спуска должно составлять острый угол

с антиградиентом. Этот вывод справедлив

и для задач с ограничениями, но там ещё

дополнительно требуется, чтобы при

достаточно малом шаге не нарушалось ни

одно из ограничений.

Методы

функционально-структурного исследования

объектов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Человечество берет свое начало несколько тысяч лет назад. И на протяжении всего этого времени оно неустанно развивается. Причин на это было всегда много, но без изобретательности человека это просто не представлялось бы возможным. Метод проб и ошибок был и является в настоящее время одним из основных.

Описание способа

Четко зафиксированного в исторических документах применения данного метода мало. Но, несмотря на это, он заслуживает особого внимания.

Метод проб и ошибок – это способ, при котором решение задачи достигается подбором вариантов до тех пор, пока результат не станет правильным (например, в математике) или приемлемым (при изобретении новых методов в науке).

Человечество всегда пользовалось данным методом. Ориентировочно век назад психологи пытались найти общее между людьми, которые использовали данный способ познания. И им это удалось. Человек, который ищет ответ на поставленную задачу, вынужден подбирать варианты, ставить эксперименты и смотреть на результат. Это продолжается до тех пор, пока не приходит озарение по данному вопросу. Экспериментатор выходит на новую ступень мышления в данном вопросе.

Метод в мировой истории

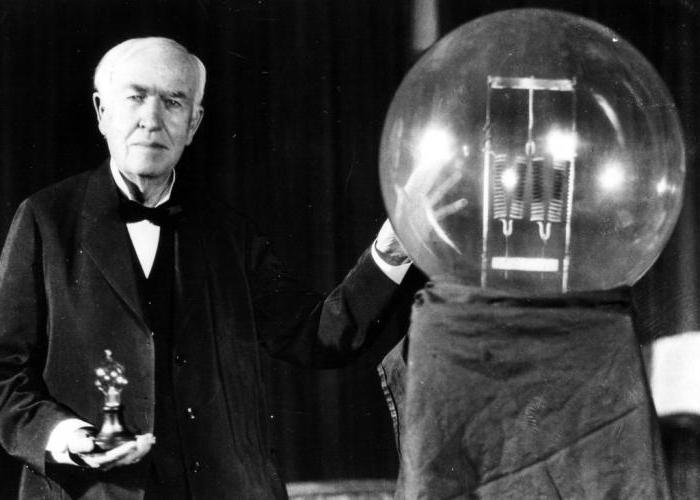

Одним из самых известных людей, кто применял данный способ, был Эдисон. Все знают его историю изобретения лампочки. Он экспериментировал до тех пор, пока не получилось. Но Эдисон усовершенствовал данный метод. При поиске решения он разделял задачи между людьми, которые работали на него. Соответственно материала по теме получалось намного больше, чем при работе одного человека. И на основании полученных данных метод проб и ошибок имел большой успех в деятельности Эдисона. Благодаря этому человеку появились исследовательские институты, которые применяют, в том числе, и этот метод.

Степени трудности

У данного метода есть несколько уровней сложности. Они были так разделены для лучшего усвоения. Задача первого уровня считается легкой, и на поиск ее решения затрачивается немного сил. Но и вариантов ответов она имеет не так много. С повышением степени трудности растет и сложность поставленной задачи. Метод проб и ошибок 5 класса – самый труднорешаемый и затратный по времени.

Необходимо учитывать, что при возрастании уровня сложности растет и объем знаний, которыми обладает человек. Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, рассмотрим технику. Первый и второй уровни позволяют изобретателям ее усовершенствовать. На последней ступени сложности создается совершенно новый продукт.

Например, известен случай, когда молодые люди темой дипломной работы взяли труднорешаемую задачу из аэронавигации. Студенты не обладали такими же знаниями, как многие ученые, которые работали в данной области, но благодаря широкому спектру знаний ребят у них получилось найти ответ. И причем область решения оказалась в самом далеком от науки кондитерском деле. Казалось бы, что это невозможно, но это факт. Молодым людям было даже выдано авторское свидетельство на их изобретение.

Преимущества метода

Первым достоинством можно по праву считать творческий подход. Задачи методом проб и ошибок решаемые позволяют задействовать оба полушария головного мозга для поиска ответа.

Стоит привести в пример, как строились лодки. Раскопки показывают, как на протяжении столетий деталь за деталью менялась форма. Исследователи постоянно пробовали что-то новое. Если лодка тонула, то эту форму вычеркивали, если оставалась держаться на воде, то принимали это к сведению. Таким образом, в итоге было найдено компромиссное решение.

Если поставленная задача не слишком сложная, то данный метод занимает немного времени. У некоторых возникающих проблем может быть десять вариантов, один или два из которых окажутся правильными. Но если рассматривать, например, робототехнику, то в данном случае без применения других методов исследования могут затянуться на десятки лет и принесут миллионы вариантов.

Разделение задач на несколько уровней позволяет оценить, насколько быстрым и возможным представляется поиск решения. Это сокращает время для принятия решения. И при сложных задачах можно использовать метод проб и ошибок параллельно с другими.

Недостатки метода

С развитием технологий и науки данный метод начал терять свою популярность.

В некоторых областях просто нерационально создавать тысячи образцов, чтобы менять по одному элементу. Поэтому зачастую теперь используют другие методы, основанные на конкретных знаниях. Для этого стали изучаться природа вещей, взаимодействие элементов друг с другом. Стали использоваться математические расчеты, научные обоснования, эксперименты и опыт прошлого.

Метод проб и ошибок все так же отлично используется в творчестве. Но строить автомобиль таким способом уже кажется глупым и неактуальным. Поэтому теперь, при нынешнем уровне развития цивилизации, нужно в точных науках по большей части использовать другие методы.

Часто при рассматриваемом способе задача может описывать много совершенно незначительных вещей и не учитывать априори важные вещи. Например, изобретатель пенициллина (антибиотик) утверждал, что при правильном подходе лекарство могли изобрести лет на двадцать раньше его. Это поспособствовало бы спасению огромного количества жизней.

При сложных задачах часто бывают ситуации, когда сам вопрос лежит в одной области знаний, а его решение — совершенно в другой.

Не всегда исследователь уверен, что ответ вообще будет найден.

Автор метода проб и ошибок

Кто конкретно изобрел это способ познания, мы никогда не узнаем. Точнее мы знаем, что это явно был изобретательный человек, которым, скорее всего, руководило желание улучшить свою жизнь.

В древности люди были достаточно ограничены во многих вещах. Все изобреталось именно этим методом. Тогда еще не было каких-то фундаментальных знаний в области физики, математики, химии и прочих важных наук. Поэтому приходилось действовать наугад. Именно так добыли огонь, чтобы защищаться от хищников, готовить пищу и обогревать жилище. Оружие, чтобы добывать пропитание, лодки — для передвижения по рекам. Все было изобретено при столкновении человека с трудностью. Но каждый раз решаемая проблема приводила к более качественному уровню жизни.

Известно, что многие ученые использовали этот метод в своих трудах.

Однако именно описание метода и активное использование мы наблюдаем у физиолога Торндайка в конце девятнадцатого века.

Исследования Торндайка

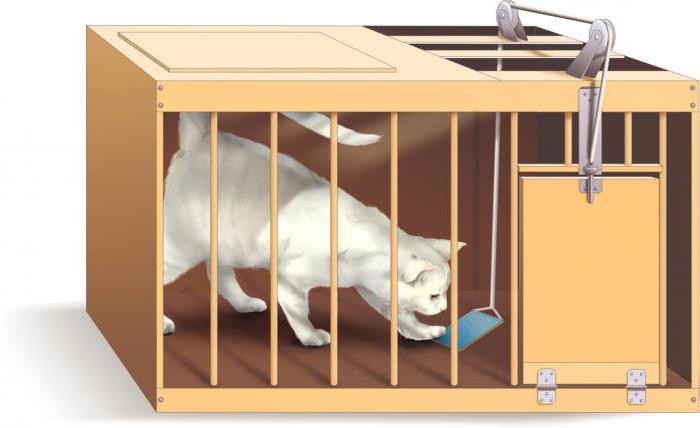

Пример метода проб и ошибок можно рассмотреть в научных трудах ученого-физиолога. Он ставил различные поведенческие эксперименты с животными, помещая их в специальные коробки.

Один из экспериментов выглядел приблизительно следующим образом. Кошка, помещенная в ящик, ищет выход. Сама коробка может иметь 1 вариант открытия: нужно было нажать на пружинку — и дверца распахивалась. Животное применяло много действий (так называемых проб), и большинство из них оказывались неудачными. Кошка так и оставалась в коробке. Но после некоторого набора вариантов животному удавалось нажать на пружинку и выбраться из ящика. Таким образом, кошка, попадая в коробку, с течением времени запоминала варианты развития событий. И выбиралась из ящика за более короткое время.

Торндайк доказал, что метод действителен, и хоть результат не линеен, но со временем, при повторении аналогичных действий, решение приходит практически моментально.

Решение задач методом проб и ошибок

Примеров этого способа великое множество, однако стоит привести один очень интересный.

В начале двадцатого века жил известный конструктор двигателей для авиации Микулин. В то время наблюдалось огромное количество авиакатастроф из-за магнето, то есть искра зажигания через некоторое время полета исчезала. Много было экспериментов и размышлений о причине, но ответ пришел в совершенно неожиданной ситуации.

Александр Александрович встретил на улице мужчину с подбитым глазом. В тот момент к нему и пришло озарение, что человек без одного глаза видит намного хуже. Он поделился этим наблюдением с авиатором Уточкиным. Когда установили в самолеты второе магнето, количество авиакатастроф значительно уменьшилось. А Уточкин некоторое время выплачивал после каждого показательного полета Микулину денежные вознаграждения.

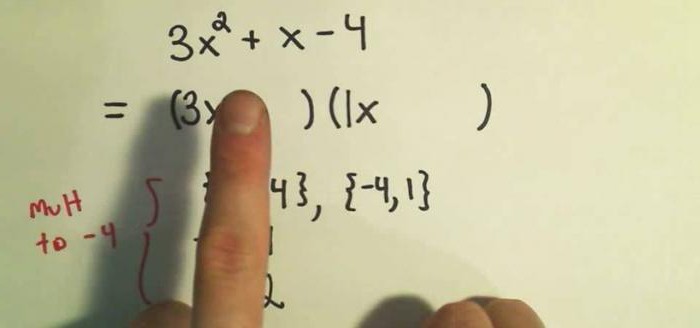

Применение способа в математике

Достаточно часто метод проб и ошибок в математике применяется в школах как способ развития логического мышления и проверки скорости поиска вариантов. Это позволяет разнообразить процесс обучения и внести элементы игры.

Часто можно встретить в школьных учебниках задания с формулировкой «реши уравнение методом проб и ошибок». В данном случае необходимо подбирать варианты ответа. Когда найден правильный ответ, он просто доказывается уже практически, то есть проводятся необходимые расчеты. В итоге мы удостоверяемся, что это единственно верный ответ.

Пример практической задачи

Метод проб и ошибок в математике 5 класса (в последних изданиях) часто фигурирует. Приведем пример.

Необходимо назвать, какие стороны могут быть у прямоугольника. При условии, что площадь (S) = 32 см, а периметр (P) = 24 см.

Решение данной задачи: предположим, что длина одной стороны 4. Значит и длина еще одной стороны такая же.

Получаем следующее уравнение:

24 – 4 – 4 = 16

16 делим на 2 = 8

8 см – это ширина.

Проверяем по формуле площади. S = A*B = 8*4 = 32 сантиметра. Как мы видим, решение верное. Так же можно вычислить и периметр. По формуле получается следующий расчет Р = 2* (А + В) = 2* (4 +

В математике метод проб и ошибок не всегда отлично подходит для поиска решений. Зачастую можно использовать более подходящие способы, при этом затрачивается меньше времени. Но для развития мышления данный метод имеется в арсенале каждого педагога.

Теория решения изобретательских задач

В ТРИЗ метод проб и ошибок считается одним из самых неэффективных. Когда человек попадает в необычную для него затруднительную ситуацию, то действия наугад, скорее всего, будут безрезультатными. Можно потратить много времени и в результате не добиться успеха. Теория решения изобретательских задач основана на уже известных закономерностях, и обычно используются другие методы познания. Часто ТРИЗ используют в воспитании детей, делая этот процесс интересным и увлекательным для ребенка.

Выводы

Рассмотрев данный метод, можно с уверенностью сказать, что он достаточно интересный. Несмотря на недостатки, он часто используется в решении творческих задач.

Однако не всегда он позволяет добиться нужного результата. Никогда исследователь не знает, когда стоит прекратить поиски или, может, стоит сделать еще пару усилий и гениальное изобретение появится на свет. Также непонятно, сколько времени будет затрачено.

Если вы решили использовать данный метод для решения какой-либо проблемы, то должны понимать, что ответ порой может находиться в совершенно неожиданной области. Но это позволяет взглянуть на поиск с разных точек зрения. Возможно, придется набросать несколько десятков вариаций, а может, и тысячи. Но лишь упорство и вера в успех приведут к нужному результату.

Иногда этот метод используют как дополнительный. Например, на начальном этапе для сужения поиска. Либо когда исследование было проведено многими способами и зашло в тупик. В этом случае творческая составляющая метода позволит найти компромиссное решение проблемы.

Метод проб и ошибок часто применяют в педагогической деятельности. Он позволяет детям на собственном опыте находить решения в различных жизненных ситуациях. Это учит их запоминать правильные типы поведения, которые приняты в обществе.

Художники используют данный способ для поиска вдохновения.

Метод стоит опробовать в обыденной жизни при решении проблем. Возможно, какие-то вещи предстанут вам по-другому.

Обучение через опыт — принцип, который можно использовать в формальном и в неформальном образовании. Он позволяет превращать знания в конкретные навыки и развивать их в соответствии с вашими познавательными способностями. Однако сам по себе опыт не имеет значения, если вы не умеете анализировать прошлое и делать выводы. В этом помогает рефлексия. Причем не стоит игнорировать и негативный опыт, так как ошибки являются естественной частью обучения. Т&Р рассказывают о методиках рефлексии и делятся алгоритмом работы над ошибками.

Как извлечь пользу из опыта

Процесс непрерывного обучения (Life long learning) гораздо шире, чем просто прохождение каких-либо курсов. Это передача и усвоение знаний, навыков, которые позволяют развиваться и адаптироваться под быстро меняющуюся реальность. Речь идет не только о профессиональном, но и о личностном развитии. Поэтому когда мы говорим об опыте обучения, то подразумеваем целый спектр формальных и неформальных ситуаций, которые могут позволить человеку получить новые знания, навыки, изменить свои поведение и установки.

Сам по себе опыт не имеет значения, если вы не анализируете его. Одним из инструментов, которые позволяют извлекать знания из опыта, является рефлексия

Рефлексия — этап в процессе непрерывного обучения, позволяющий зафиксировать образовательную деятельность. В личной траектории развития рефлексия, основанная на анализе прошлого, помогает скорректировать траекторию развития и приблизить к поставленной цели. Джон Локк определял рефлексию как основу жизненного опыта, помогающую человеку развиваться.

Рефлексию в обучении не стоит путать с саморефлексией. Первое подразумевает более комплексный анализ ситуации, в которой вы находитесь: вы обращаетесь не только к собственным мыслям и чувствам, но и учитываете внешние обстоятельства. Это умение, проявляющееся в самоанализе личной жизнедеятельности, поведения, поступков. Саморефлексия — это вид умственной активности, направленный внутрь индивида, он ориентирован на познание своих действий, культуры, ценностей.

Рефлексия способствует пониманию себя и своих способностей, исправлению ошибок, корректировке личной и профессиональной траектории развития. Этот процесс необходим для того, чтобы сделать образовательную деятельность наиболее комфортной и соответствующей вашим когнитивным способностям. Ведь не существует универсальных техник и методов обучения — их необходимо комбинировать и адаптировать. Кроме того, вы можете пересмотреть поставленные изначально цели и заново расставить приоритеты. Например, если вы долгое время не можете выучить иностранный язык, то проблема может заключаться не в методиках образовательной деятельности, а в вашей мотивации: возможно, эта цель для вас уже не релевантна.

Александра Жирновская

Директор центра корпоративного обучения и развития Theory & Practice

Выбирая образовательную программу, обратите внимание, предлагается ли изучать опыт других людей, например успешные кейсы преподавателей-практиков. Если живые примеры интегрированы в программу, это хорошо, но еще важнее, каким образом происходит осмысление чужого опыта на занятиях. Именно через рефлексию происходит обучение, когда мы можем примерить чужой опыт к нашей реальности: оценить его релевантность для решения собственных задач, сравнить с теми подходами, которые используем. На основе рефлексии мы делаем вывод, берем эти новые знания с собой или нет. Групповая рефлексия расширяет наш кругозор и обогащает опыт. Если в занятия включены такие рефлексивные форматы, как дискуссии, майндмэппинг или составление диаграммы «рыбьей кости», шансы действительно научиться будут выше.

Модели рефлексии

Профессор и философ Грэм Гиббс изучал обучение через опыт и создал модель рефлексии, которая помогает сделать опыт наиболее полезным. Это может быть как отдельная ситуация, с которой вы часто сталкиваетесь, так и долгий период. Модель состоит из шести ступеней.

Описание

-

Что произошло?

-

Когда?

-

При каких обстоятельствах?

-

Кто причастен?

Чувства

-

Что вы чувствовали в этот момент?

-

Как проявлялись эти чувства?

Оценка

-

Что было хорошо/плохо?

-

Как вы повлияли на эту ситуацию?

Анализ

-

Смысл этого события?

-

Почему так произошло?

-

Как вы проявили себя в этой ситуации?

-

Как можно объяснить ваши поступки?

-

Какие другие способы решения этой проблемы были возможны?

Вывод

Что можно извлечь из этой ситуации?

1. Общий вывод

Как поступать в аналогичных ситуациях?

2. Конкретный вывод

Что вы поняли именно в этой ситуации?

План действий

-

Что делать, если это снова произойдет?

-

Как можно предотвратить подобные ситуации?

-

Как вы измените свое поведение и какие навыки будете развивать?

-

Какие пробелы стоит заполнить?

В теории двойной петли обучения Криса Арджириса существует четыре шага в развитии теории обучения:

-

Изучение предшествующих теорий

-

Введение новых понятий

-

Создание действий

-

Обобщение результатов

Это некоторый алгоритм, позволяющий обрабатывать опыт. Результат этой теории — повышение эффективности в принятии решений и оценке ошибок. Одинарная петля — это базовая форма обучения. В данном случае вы исправляете ошибки, делаете выводы и думаете над тем, как их больше не совершить. Однако результат рефлексии может быть эффективнее, если эту цепочку расширить.

Двойная петля обучения помогает мыслить шире и свободнее: вы не просто анализируете поступки, ошибки, но и задумываетесь о ценностях, нормах, правилах, которые, возможно, вам не подходят. Согласно Арджирису, на второй уровень обучения возможно перейти только с развитым навыком рефлексии.

В отличие от одиночных циклов, эта модель учитывает изменения в окружающей среде. По словам Арджириса, многие организации сопротивляются двойному обучению из-за ряда переменных, таких как сопротивление изменениям, страх неудачи и чрезмерный контроль.

Блок Assumptions — Предположения и убеждения (Что нас подталкивает на совершение каких-либо поступков)

-

Блок Goals — Цели, стратегии, действия

-

Single Loop Learning — Одинарная петля обучения

-

Results — Результаты и выводы

-

Double Loop Learning — Двойная петля обучения

-

Defensive — Защитная реакция

Наши убеждения влияют на данные, которые мы выберем в следующий раз при принятии решений. Поэтому рефлексия играет ключевую роль в процессе размышлений и принятия решений в условиях ограниченных данных. Если рефлексировать о своих убеждениях, вы сможете увидеть картину целиком и принять лучшее решение.

Как превратить негативный опыт в положительный

Как правило, ошибки связывают с негативным опытом, однако при правильном их анализе он может трансформироваться в положительный. Во время обучения и приобретения нового жизненного опыта ошибки неизбежны — они и есть суть процесса. Джанет Меткалф, профессор Колумбийского университета, в своем исследовании доказала, что обучение через ошибки, сопровождаемое обратной связью, необходимо. Интересно, что положительные эффекты особенно заметны, если люди уверены в правильности своих действий: ошибки, совершенные с высокой степенью достоверности, исправляются легче, чем те, при совершении которых были некоторые сомнения. Корректирующая обратная связь имеет решающее значение. Терпимость к ошибкам способствует активному обучению и стремительному росту.

В своей статье «Learning from Mistakes» ученые Данте Чиалво и Пер Бак изменили установку о том, что ошибки — это исключительно негативный опыт. Они показали, что благодаря правильному анализу ошибок наши когнитивные процессы улучшаются: мозг формирует новые синапсы (контакты между нейронами), которые позволяют совершать новые действия во избежание ошибок, и в то же время «исключает» старые. Эти выработанные улучшенные алгоритмы, в свою очередь, строят новые модели поведения.

В своем исследовании «Learning from Errors» профессор департамента психологии Колумбийского университета в Нью-Йорке Джанет Меткал отметила, что студентам необходимо концентрироваться на ошибках, разбирать их в процессе обучения и ни в коем случае не игнорировать, иначе останутся пробелы в знаниях. При этом важно правильно дать обратную связь. Недостаточно просто признать ошибку. Даже если действие невозможно исправить, его необходимо проанализировать.