Омонимы, стилистические ошибки, связанные с их употреблением

Омонимы

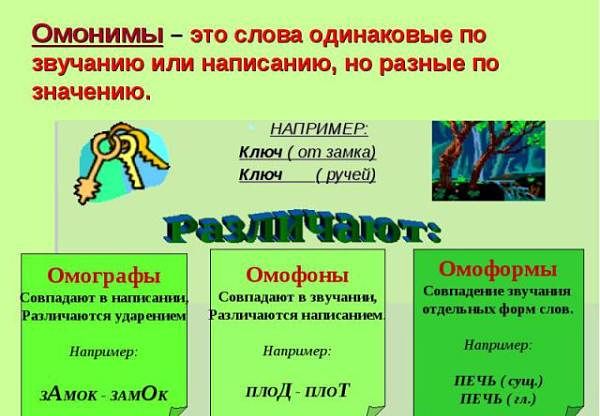

– слова, совпадающие в звучании и

написании, но различные по значению.

Не замеченное

автором столкновение в тексте многозначных

слов, используемых в различных значениях,

или омонимов, нередко придает речи:

– комическую

окраску («Водопроводная

система систематически выходит из

строя, а у ремонтников нет никакой

системы в работе»);

– двусмысленность

(«Люди увидели

в нем доброго руководителя»);

– характер каламбура

(«Требуется

человек, хорошо владеющий языком, для

наклеивания марок»).

Каламбур

– юмористическое использование

многозначных слов или омонимов.

Примеры стилистической

правки предложений, в которых неудачно

употреблены многозначные слова или

слова, имеющие омонимы.

|

1. Недавно наше |

1. Недавно наше |

|

2. В начале |

2. Мать в начале |

Часто причиной

стилистических ошибок оказываются

омографы и омофоны.

Омографы

– слова, совпадающие на письме и имеющие

ударение на разных слогах.

Омофоны

– слова, которые звучат одинаково, но

пишутся по-разному.

Примеры: «Большая

часть выпускников осталась в колхозе»

(бóльшая и большáя); «Как же они туда

попадали?» (попáдали или попадáли). В

схожести двух разных растений выражается

равноценность их свойств (слышится

«всхожесть»,

и содержание текста провоцирует ошибку).

Паронимы, стилистические ошибки, связанные с их употреблением

Паронимы

– однокоренные слова, близкие по

звучанию, но не совпадающие в значениях.

Можно выделить: 1) паронимы, имеющие

разные приставки (отпечатки

–

опечатки);

2) паронимы, отличающиеся суффиксами

(безответный

–

безответственный);

3) паронимы, один из которых имеет

производную, а другой – непроизводную

основу (рост

–

возраст;

тормоз –

торможение).

Смешение паронимов

в речи вызывает:

– искажение смысла

(книга –

источник познания);

– нарушение

лексической сочетаемости (красивая

и практическая обувь);

– замену нужного

слова искаженным словообразовательным

вариантом (внеочередной

— неочередной;

выдающийся

–

выдающий);

– ложные ассоциации

(путают слова типа: статус

–

статут,

апробировать

–

опробовать).

2. Активные процессы в современном русском языке Современная речевая практика и иноязычная лексика

Период

перестройки придал особое значение тем

процессам, которые сопровождают развитие

языка на всех этапах его существования,

сделал их более значимыми, четче

выраженными, ярче, нагляднее представленными.

Прежде всего,

следует говорить о значительном

пополнении словарного состава русского

языка новыми словами, об актуализации

большого количества слов, находившихся

ранее в пассиве.

Новая лексика

отражает все сферы жизни общества:

политику, государственное устройство,

идеологию (госструктура,

авторитаризм, инаугурация, плановость,

десоветизация); экономику

(бартер,

бизнес-центр, инвалюта, квотирование);

медицину (хоспис,

иглорефлексотерапия);

религию

(иеговизм, исламизация, кармический);

науку, технику

(клон, килобайт, файл, диск, интернет);

быт (йогурт,

кейс, гамбургер).

Помимо новых слов

возвращены к жизни многие слова, которые,

казалось, навсегда вышли из употребления

или находились в пассиве:

гимназия, лицей, гувернантка, гильдия,

корпорация, полиция, забастовка,

святитель, масленица, всенощная, литургия

и др.

Обогащение словаря

русского языка происходит в результате

появления новых значений у старых слов.

Так, слово «империя» имело два значения:

1) крупное монархическое государство;

2) крупная империалистическая колониальная

держава с ее владениями. В последнее

время «империя» употребляется в значении

«могущественное государство с тоталитарным

режимом, состоящее из территорий,

лишенных политической и экономической

самостоятельности и управляемых из

центра».

Процессу пополнения

словаря противостоит процесс выбывания

слов из словарного состава русского

языка. Уже в первые годы перестройки

уходят в пассив слова, характеризующие

советскую действительность:

обком, горком, комсомол, пионер, активист,

правофланговый, передовик и др.

Отличительная

черта современного состояния лексики

русского языка – переориентировка слов

из характеризующих социальные явления

капиталистического строя в наименование

явлений российской действительности

последних десятилетий. Происходит

разрушение двух лексических систем,

сформировавшихся в советскую эпоху и

вызванных стремлением советских

идеологов подчеркнуть полярность

капиталистической и социалистической

действительности. Так, слово «менеджер»,

впервые зафиксированное «Словарем

новых слов и значений» (1984), толковалось

как «наемный управляющий современным

промышленным, торговым и т.д.

капиталистическим предприятием». В

настоящее время слово «менеджер»

приобрело социально нейтральное значение

«специалист по вопросам организации

управления (в производстве и других

областях)».

Если в период

застоя лекторы, агитаторы, пропагандисты,

используя в своих выступлениях слова

коммерция,

бизнес, наркомания, коррупция, буржуа,

бизнесмен,

старались подчеркнуть социально-оценочную

окраску, то теперь это вызовет у слушателей

отрицательную реакцию, так как с

появлением новых социальных денотатов

в нашей действительности изменилось и

социальное восприятие самих слов,

произошла нейтрализация

социально-ограничительных коннотаций.

Обратимся для иллюстрации к «Словарю

иностранных слов». Вот как толковались

одни и те же слова в раннем (1954) и более

позднем (1988) издании:

Буржуа – 1)

принадлежащий к классу буржуазии,

собственник, эксплуататор, враг трудящихся

(1954) и 2) принадлежащий к классу буржуазии

(1988).

Бизнесмен – «делец,

коммерсант, предприниматель, капиталист,

воротила, стремящийся из всего извлечь

крупные барыши, не гнушаясь никакими

средствами в целях личной наживы» (1954)

и в «капиталистических странах делец,

коммерсант, предприниматель» (1988).

Тенденциозность

толкований в первом случае очевидна: в

определениях наряду с нейтральными

используются оценочные, стилистически

окрашенные слова, словосочетания:

эксплуататор,

враг трудящихся, воротила.

Обратим внимание

еще на одну особенность. Рост общественного

самосознания, постепенное, но неуклонное

утверждение и расширение прав человека,

свобода в высказывании мнений, собственных

суждений привели к тому, что стали

по-новому осмысливаться, критически

оцениваться слова, которые ранее никаких

сомнений не вызывали, казались бесспорными

по своему содержанию, четкими и ясными.

В настоящее время

в связи со значительными изменениями

условий функционирования языка актуальной

становится еще одна проблема, проблема

языка как средства общения, языка в его

реализации, проблема

речи.

Какие же особенности

характеризуют функционирование

современного русского языка в конце ХХ

века?

Во-первых, никогда

не был так многочислен и разнообразен

(по возрасту, образованию, служебному

положению, политическим, религиозным,

общественным взглядам, по партийной

ориентации) состав участников массовой

коммуникации.

Во-вторых, почти

исчезла официальная цензура, поэтому

люди более свободно выражают свои мысли,

их речь становится более открытой,

доверительной, непринужденной.

В-третьих, начинает

преобладать речь спонтанная,

самопроизвольная, заранее не подготовленная.

Если же выступление и было подготовлено,

то стараются говорить, а не читать. Об

этом свидетельствуют выступления

государственных деятелей всех рангов,

депутатов, политиков, ученых по

телевидению, на различных встречах,

конференциях, переговорах.

В-четвертых,

разнообразие ситуаций общения приводит

к изменению характера общения. Оно

освобождается от жестокой официальности,

становится раскованнее.

Новые условия

функционирования языка, появление

большого количества неподготовленных

публичных выступлений приводят не

только к демократизации речи, но и к

резкому снижению ее культуры.

В чем это проявляется?

Прежде всего, в нарушении орфоэпических

(произносительных), грамматических норм

русского языка. Об этом пишут ученые,

журналисты поэты, простые граждане.

Особенно много нареканий вызывает речь

депутатов, работников телевидения,

радио.

В научной литературе,

в печати появляются статьи, заметки,

авторы которых по-разному оценивают

то, что происходит в языке. Одни считают,

что язык приходит в упадок, ему грозит

гибель. Профессор Л.В Савельева пишет:

«Мощный напор низкосортной теле– и

кинопродукции с полуграмотным переводом,

а также наступление обезличенно-массовой,

денационализированной псевдокультуры

планомерно и скрупулезно разрушают

нашу языковую экологию, обесценивают

русское слово, его духовную суть, его

генную память о прошлом».

Другие более трезво

оценивают ситуацию, раздумывают над

тем, что необходимо сделать, чтобы ее

изменить. Известный лингвист О.Б.

Сиротинина пишет: «По-моему, ни об упадке,

ни об оскудении, обеднении, тем более,

вырождении его (языка) говорить нельзя.

Вмешательство, и очень серьезное,

необходимо в речевую культуру (специальные

курсы для депутатов, штрафы для ошибающихся

работников радио и телевидения,

квалификационные собеседования для

учителей и т.д.)».

Чтобы выработать

свое отношение к языку, определить свое

речевое поведение, необходимо разобраться

в тех процессах, которые характеризуют

нашу речь.

Одна из особенностей

связана с демократизацией языка. Проблема

демократизации русского литературного

языка приобрела особую остроту в ХIХ

веке. Ее блестяще разрешил А.С. Пушкин.

На рубеже ХХ и ХХI

веков демократизация языка достигла

таких размеров, что правильнее назвать

процесс либерализацией, а еще точнее –

вульгаризацией.

На страницы

периодической литературы, в речь

образованных людей потоком хлынули

жаргонизмы, просторечные элементы и

другие внелитературные средства: бабки,

штуки, кусок, стольник, чирик, лимон,

зелененькие, баксы, пришить, кайф,

балдеть, отмывать, отстегивать,

прокрутиться и др.

Общеупотребительными

даже в официальной речи стали слова

тусовка,

разборка, беспредел.

Для говорящих, публично выступающих

изменилась мера допустимости, если не

сказать, совсем отсутствует.

Ругательства,

«матерный язык», «непечатное слово»

сегодня можно встретить на страницах

независимых газет, свободных изданий,

в текстах художественных произведений.

Не менее яркой

чертой нашего сегодняшнего языкового

развития считается засорение речи

заимствованиями. В научной, публицистической

литературе, в выступлениях современный

русский язык называют интеррусским

языком, германо-романо-русским или

англо-русским сленгом.

Нередко заимствования

заменяют обрусевшие иностранные слова:

сленг (жаргон), шоу (спектакль), паблисити

(реклама), дисплей (экран), сэндвич

(бутерброд), хит (шлягер). По мнению

ученых, порог допустимости иностранных

слов явно завышен. Рекомендуется избегать

употребления иностранных слов, если в

языке есть русские слова с таким же

значением, например:

лимитировать – ограничивать, ординарный

– обыкновенный, индифферентно –

равнодушно, корректив – исправление,

игнорировать – не замечать и др.

Чтобы определить

правильное, научно обоснованное отношение

к заимствованиям, обратимся к истории

русского языка.

Процитируем

«Частную риторику» (1840) Н. Кошанского:

«Язык наш в самом начале много заимствовал

из Греческого; далее принял несколько

слов Татарских, в 16 веке служил ему

образцом Польский. Со времен Петра вошло

в него много слов Немецких, особенно

Голландских. Со времен Елисаветы

образовался он по примеру Немецкого и

Французского».

Действительно,

русский язык на всем протяжении своей

истории обогащался не только за счет

внутренних ресурсов, но и за счет других

языков. Значительное влияние на наш

язык оказали латинский и старославянский

языки. Но в какие-то периоды это влияние,

особенно заимствование слов, было

чрезмерным, казалось, что оно захлестывает

русский язык, переполняет его. Тогда и

появляется мнение о том, что иностранные

слова ничего нового не добавляют,

поскольку есть тождественные им русские

слова, что многие русские слова не

выдерживают конкуренции с модными

заимствованиями и вытесняются ими.

Какой же видится

выход? На первый взгляд, единственный:

определить, какие заимствования имеют

соответствия в русском языке, и их

исключить и употреблять только русские.

Глубокий и

обоснованный ответ на поставленный

вопрос дает В.Г. Белинский в статьях

«Взгляд на русскую литературу 1847 года»

и «Общее значение слова «литература»:

«Судьба языка

не может зависеть от произвола того или

другого лица. У языка есть хранитель

надежный и верный: это же его собственный

дух, гений. Вот почему из множества

вводимых иностранных слов удерживаются

только немногие, а остальные сами собою

исчезают. Тому же самому закону подлежат

и новосоставляемые русские слова: одни

из них удерживаются, другие исчезают.

Неудачно придуманное русское слово для

выражения чуждого понятия не только не

лучше, но решительно хуже иностранного

слова.

В языке не может

быть двух слов, совершенно тождественных

по своему значению. Если вошедшее в

какой-нибудь язык иностранное слово

может замениться собственным того языка

словом, иностранное уступает место

национальному, и, как уже излишнее, а

потому и ненужное, само собой выходит

из употребления. Так исчезли из русского

языка иностранные слова: виктория

(вместо победа), презент (вместо подарок),

аттенция (вместо внимание, уважение к

кому-нибудь), ондироваться (вместо

волноваться), решпект (вместо уважение)

и множество других. Но иностранное слово

«литература» удержалось, и всякий, кто

только понимает значение «словесности»

и употребляет это слово, понимает также

и значение слова «литература» и также

употребляет его. Значит: между этими

двумя словами есть разница в их значении,

как бы они ни были между собою сходны,

есть оттенок, и они только сходны друг

с другом, но отнюдь не тождественны.

Знание точного значения слов и их

различия между собою, хотя бы и самого

легкого, есть необходимое условие

всякого истинного мышления, ибо слова

суть выражения понятий, а можно ли

мыслить, не умея отличать, во всей

тонкости, одного понятия от другого?»

Итак, с одной

стороны, заимствование без меры засоряет

речь, делает ее не для всех понятной; с

другой стороны, разумное заимствование

обогащает речь, придает ей большую

точность. Однако злоупотребление

иноязычными словами нежелательно, так

как часто ведет к стилистическим ошибкам,

которые возникают:

– при употреблении

иноязычных слов без учета их семантики.

(Например: «Дружная

игра нашей команды не позволила шведским

игрокам добиться успеха в

дебюте

матча»);

– при нарушении

лексической сочетаемости слов. (Например:

«Я говорил

очень конспективно»);

– при речевой

избыточности, когда рядом с иноязычным

словом употребляется русское, очень

близкое по смыслу. (Например: единый

монолит; инициативное начинание; все

подробности).

6.4. Лексические ошибки, связанные с употреблением омонимов, многозначных слов

Достаточно часто в речи допускаются лексические ошибки, связанные с использованием омонимов и многозначных слов.

1. Омонимы – это слова, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют разное значение.

Ср.: брак – супружество и брак – испорченная продукция.

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но всё же в определённых речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты однозначно.

Это явление может обыгрываться, например, в каламбурах * (Хорошее дело браком не назовут), анекдотах (Реклама на дом. Новые подушечки «Стиморол» – теперь без наволочки).

Однако чаще в речи мы встречаемся с ненамеренной двусмысленностью.

Например, фраза: Экипаж находится в отличном состоянии – является двусмысленной, поскольку она не позволяет понять, о чём идёт речь – о повозке (У ворот дома остановился новенький экипаж) или о команде (Экипаж корабля чувствует себя хорошо).

Очень часто к двусмысленности приводит употребление в речи (особенно устной) омофонов – разных слов, одинаково звучащих, но имеющих разное написание (луг – лук, туш – тушь), омоформ – разных слов, совпадающих в звучании лишь в отдельных формах (лечу больных и лечу на самолёте; ветер стих и декламировать стих).

Так, двусмысленной является фраза: «Я экскурсии вожу», поскольку её можно понять двояко: говорящий водит экскурсии – говорящий возит экскурсии.

Кроме того, в ряде случаев говорящий может просто не разграничивать значений омонимов, омофонов, что также приводит к лексической ошибке.

Например, орфографическая ошибка в предложении: В области началась избирательная компания – вызвана тем, что автор не разграничивает омофоны: компания – общество, группа лиц, проводящих вместе время (дружная компания); торговое или промышленное объединение предприятий, предпринимателей (энергетическая компания); кампания – совокупность военных операций (русско-японская кампания); мероприятия для осуществления очередной важной общественно-политической или хозяйственной задачи (избирательная кампания, посевная кампания).

2. Многозначные слова – это слова, имеющие несколько значений. Как правило, контекст помогает разграничить, в каком именно значении употреблено слово. Однако такое наблюдается далеко не всегда, что также может привести к речевой ошибке.

Например, фраза: Профессор на экзамене полгруппы зарезал – звучит двусмысленно, поскольку остаётся неясным, то ли профессор – опасный маньяк, то ли – просто очень строгий преподаватель.

Поэтому при использовании многозначных слов мы должны быть очень внимательны, должны следить за тем, чтобы слушателю (читателю) было понятно, в каком именно значении употреблено данное слово. Иначе возникает двусмысленность.

Например, М. Горький, прочитав в рукописи начинающего автора фразу: Дробью рассыпался пулемёт, иронически заметил: «Простодушный читатель может задуматься: как же это – стреляет пулями, а рассыпается дробью?» Не запланированный автором каламбур возникает оттого, что употреблённое в переносном значении воспринимается читателем в основном, прямом значении, которое «проявляется» под влиянием контекста.

При употреблении многозначных слов и слов, имеющих омонимы, речевая недостаточность нередко вызывает неясность высказывания.

Например: Наша спортсменка отстала от соперницы в развитии. Неуместный каламбур (можно прийти к заключению, что наша спортсменка отставала от соперницы в интеллектуальном развитии) возник вследствие речевой недостаточности и употребления многозначного слова: следовало уточнить шахматный термин – развитие партии.

Подобного рода двусмысленность нередко возникает в устной разговорной и публичной речи.

Ср.: реплика покупателя у кассы в продуктовом магазине: Выбейте мне мозги; призыв политика в телепередаче: Пора ликвидировать нынешнее руководство отраслью.

Внимательное отношение к слову и к контексту, в котором оно употреблено, поможет избежать подобного рода ошибок.

Виды и причины языковых ошибок

Содержание:

| Предмет: | Социальная психология |

| Тип работы: | Реферат |

| Язык: | Русский |

| Дата добавления: | 13.04.2019 |

- Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой выпускной квалификационной работой!

- Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

По этой ссылке вы сможете найти много готовых рефератов по социальной психологии:

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

Введение:

Культура человека, наряду со знаниями, чтением и умением вести себя, включает в качестве непременного условия и культуру речи, умение правильно произносить и употреблять слова, составлять из них фразы, строить речь в целом. В овладении культурой речи выделяют три основных этапа. Первая из них, правильность речи, то есть соответствие нашей речи строгим правилам и нормам литературного языка.

Мы усваиваем нормы литературы в общении с образованными людьми, при чтении художественной литературы, и закрепляем эти знания на уроках русского языка в школе. Знакомство с грамматическими правилами часто помогает нам, хотя мы обычно этого не замечаем.

Недостаточно знать языковые средства, нужно еще уметь правильно использовать их в речи. Вторым этапом овладения речевой культурой является стилистическая грамотность, умение использовать слова, словоформы, синтаксические конструкции в соответствии с содержанием и условиями речи. Это требование станет понятным, если вы сравните свою речь в разных условиях, например, при разговоре с начальником или другом. В первом случае вы следите за своей речью, тщательно подбираете слова, стараетесь строить законченные предложения.

Стилистическая грамотность предполагает, что говорящий (и пишущий) употребляет каждый раз те слова, которые наиболее соответствуют ситуации речи, принадлежат к стилю, наиболее соответствующему данному случаю.

Точность как признак речевой культуры определяется умением ясно и ясно мыслить, знанием предмета речи и законов русского языка. Точность речи чаще всего связана с точностью словоупотребления, правильным употреблением многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов.

При выборе лексических средств рекомендуется учитывать следующие факторы:

- Значение этого слова;

- Его двусмысленность;

- Совместимость с другими словами;

- Эмоциональная и экспрессивная окраска;

- Стилистические характеристики;

- Сфера применения;

- Грамматическая структура, особенности аффиксов.

Несоблюдение основных критериев отбора лексических средств приводит к ошибкам в словоупотреблении.

Наиболее типичными из них являются:

- Употребление слов в нехарактерном значении;

- Двусмысленность, не устраняемая контекстом;

- Плеоназм и тавтология;

- Смещение паронимов;

- Ошибки в стилистической оценке слов;

- Ошибки, связанные с сочетаемостью слов;

- Употребление слов-спутников, слов в универсальном значении.

Например, в предложении хозяин пристально следит за чистотой своего кабинета, слово тесно употребляется без учета присущего ему значения в языке. Слово взгляд означает сосредоточенный, напряженный. Сосредоточенный и напряженный, то есть пристально (пристальный взгляд), обычно смотрят на кого-то. Вы можете только следовать чему-то тщательно, делая что-то тщательно, усердно, добросовестно.

Правильность речи — это соблюдение действующих норм русского литературного языка, которое является основой речевой культуры. Она составляет высшую форму национального языка. Это язык культуры, литературы, образования, средств массовой информации.

Единственным ментальным инструментом человеческого общения является слово, и чтобы сделать общение возможным, нужно использовать слова так, чтобы каждое слово непременно предлагало всем соответствующий и точный термин.

Языковые ошибки

Неправильный выбор слова искажает смысл высказывания, порождая не только лексические, но и логические ошибки в речи. В таких случаях говорят об употреблении слова без учета его семантики, что изменяет смысл высказывания.

Использование слов без учета их семантики может привести к тому, что высказывание будет нелогичным или даже абсурдным. В одном очерке было написано, а вот и наши дальневосточные березы в свадебном саване.

Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются эвфемизмами (от греческого eu, хороший, rhzmi, сказать). Эвфемизм речи часто объясняется стремлением автора притупить критическую остроту высказывания при описании негативных явлений нашей жизни. Например, в одной из местных газет корреспондент сообщил, что правление колхоза уделяет мало внимания охране общественного имущества. В то же время следует признать, что правление колхоза безответственно относилось к охране общественной собственности (или закрывало глаза на расхищение общественной собственности). Неточность речи в таких случаях уводит читателя от истины.

Неправильный подбор слов может привести к различным речевым ошибкам. Таким образом, анахронизм может возникнуть из-за неточного словоупотребления (нарушения хронологической точности при употреблении слов, связанных с определенной исторической эпохой). Например, в Древнем Риме недовольные законами плебеи проводили собрания, слово собрание появилось гораздо позже и в Англии).

Среди логических ошибок назовем алогизм, сравнение разрозненных понятий, например, синтаксис энциклопедических статей отличается от других научных статей. Получается, что синтаксис сравнивается с научными статьями. Устранив алогизм, можно написать, синтаксис энциклопедических статей имеет ряд особенностей, не свойственных синтаксису других научных статей.

Причиной нелогичного высказывания может быть подмена понятия, которая часто возникает в результате неправильного словоупотребления, плохо, когда одно и то же название фильма показывают во всех кинотеатрах города. Конечно, показывается фильм, а не его название. Вы могли бы написать,это плохо, когда все кинотеатры в городе показывают один и тот же фильм.

Что делает нашу речь нелогичной, так это неоправданное расширение и сужение понятия, возникающее из смешения родовых и специфических категорий. Например, при хорошем удое молока от каждого животного можно доить 12 кг молока, следует использовать не родовое название, животное, а конкретное название, Корова.

Логические ошибки речи не только создают двусмысленность высказывания, искажают его смысл, но и приводят к неуместной комической речи. Пародийное звучание некоторых высказываний в таких случаях сводит на нет информативность.

Нарушение логической совместимости

Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их точное значение, необходимо также учитывать особенности лексической сочетаемости слов, то есть их способность соединяться друг с другом.

Нарушение лексической сочетаемости может быть вызвано контаминацией сходных словосочетаний. Например, они говорят, чтобы удовлетворить текущие потребности, смешивая комбинацию, чтобы удовлетворить потребности и ответить на потребности.

Небрежное отношение к языку может вызвать речевую недостаточность, случайное упущение слов, необходимых для точного выражения мысли, дирекция должна стремиться избавиться от этого безразличия.

Недостаток информации в предложении, в котором опущены нужные слова и словосочетания, особенно часто приводит к абсурдности высказывания, что можно было наблюдать в застойные времена, когда в наших газетах публиковались многочисленные сообщения о победах и завоеваниях при выполнении пятилетних планов. Например, за эту смену, между 16 и 20 часами, был произведен тысячный миллиард советских энергетиков. Нелегко восстановить истину из такого послания, на самом деле речь идет о том, что советские энергетики, работавшие в вечернюю смену, дали стране тысячу миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Стилистически неоправданное употребление синонимов и антонимов

Обилие синонимов в русском языке требует особого внимания к слову. Не зная синонимических богатств родного языка, писатель не может сделать свою речь выразительной, точной. Бедность словаря приводит к частому повторению слов, к тавтологии, к употреблению слов без оттенков их значения.

Для автора и редактора важно не столько то, что объединяет синонимы, сколько то, что их разделяет, что позволяет отличать друг от друга относительно речевых средств, ведь из множества похожих слов нужно выбрать только одно, которое в данном контексте было бы наилучшим. Причиной стилистических ошибок слога часто является неудачный выбор синонима. Например, Екатерину посадили на трон. Лучше было бы сказать, Екатерина взошла на трон.

Часто в случае неточного выбора синонима нарушается лексическая сочетаемость. Например, старый моряк вышел на прогулку в своей шикарной куртке. Про тунику лучше сказать спереди. Причиной лексических ошибок в рассматриваемых предложениях являются не синонимы как таковые, а невозможность использования экспрессивных возможностей синонимии.

Использование антонимов в речи должно быть стилистически мотивировано. Неправильное использование антонимов затрудняет понимание фразы. Например, ответ Пухова был худшим из худших.

Анализируя употребление антонимов в речи, иногда можно столкнуться с ошибками в построении антитезы, например, эта книга охватывает все. Это книга о рождении и смерти, о любви и радости, о ненависти, страдании и горе. Автор нарушил последовательность перечисления, лишив речь стройности. Прием антитезы требует ясности в сопоставлении контрастных понятий, после слова любовь надо было поставить его антоним ненависть, рядом со словом радость, горе, упоминая страдание, автор должен был дать этому слову антоним или исключить выпадение из антитезы существительного.

Использование антонимов оправдано, если оно действительно отражает диалектическое единство противоположностей окружающей жизни. Но иногда игра слов, основанная на антонимах, не отражает реальной оппозиции и воспринимается как некий трафарет. Например, в заголовках газетных статей большие беды малого кино.

Еще более разрушительным является немотивированный оксюморон, который случайно проявляется в результате сочетания несовместимых понятий. Причиной неуместного комического высказывания иногда становится невольный каламбур, который может возникнуть в результате упущенной автором антонимии многозначных слов, что иногда придает речи двусмысленное звучание. Например, старый портфель моего отца был все еще новым. Здесь слово старый употребляется в смысле существующий с давних времен, а слово новый, в смысле долговечный. Но когда они были почти там, эти прилагательные столкнулись в значениях испорченный от использования и не используется, что сделало фразу абсурдной.

Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов

Очень часто в речи происходит смешение паронимов, что приводит к грубым лексическим ошибкам. Например, вы что, повесились?

Смешение паронимов может вызвать нарушение лексической сочетаемости (красивая и практичная обувь, напряжение последних сил.

Следует упомянуть о неправильном употреблении в речи слов одного корня, которые нельзя назвать паронимами в строгом смысле этого слова. Например, иногда слова улыбающийся-улыбается, рекомендованный, рекомендация не различаются (первые слова в таких парах-причастия, вторые-прилагательные). Например, близорукость может продолжать увеличиваться на протяжении всей жизни — это прогрессирующая близорукость (нужно, прогрессирующая).

Смешение стилей

Стилистическая оценка употребления слов с различной стилистической окраской в речи может быть дана только с учетом конкретного текста, определенного функционального стиля, так как слова, необходимые в одной речевой ситуации, неуместны в другой.

Серьезным стилистическим недостатком речи может быть введение публицистической лексики в не публицистические тексты. Например, совет жильцов дома № 35 принял решение построить детскую площадку, что имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения. Публицистическая лексика и фразеология в таких текстах выступают как чуждый стилистический элемент (можно было бы написать, совет жильцов дома № 35 принял решение построить детскую площадку для игр и занятий спортом).

Увлечение терминами и книжной лексикой в текстах, не относящихся к научному стилю, может вызвать псевдонаучное изложение. Например, в педагогической статье мы читаем, наши женщины, наряду с работой на производстве, выполняют семейно-бытовую функцию, которая включает в себя три компонента, детородный, воспитательный и хозяйственный. А можно было бы и проще написать, наши женщины работают на производстве и уделяют много внимания семье, воспитанию детей, ведению домашнего хозяйства.

Причиной стилистических ошибок в книжных стилях может быть неправильное употребление разговорных и просторечных слов. Их использование не допускается в официально-деловом стиле, например, в протоколах заседаний: устанавливается эффективный контроль за нерациональным использованием материалов в хозяйстве. Эту фразу можно исправить следующим образом, строго контролируйте потребление кормов на ферме.

Устаревшие слова

Лексика, которая больше не используется активно в речи, не сразу забывается. В течение некоторого времени устаревшие слова все еще понятны говорящим. Эти слова становятся частью лексики пассивного резерва, они даются в толковых словарях с пометкой (устаревшие).

В составе архаического лексикона выделяются историзмы и архаизмы. К историзмам относятся слова, представляющие собой названия исчезнувших предметов, явлений и понятий (кольчуга, гусар).

Архаизмы — это названия существующих вещей и явлений, почему-то вытесненные другими словами, входящими в активный словарь.

Употребление устаревших слов без учета их экспрессивной окраски приводит к грубым стилистическим ошибкам.

Заключение

Каким же требованиям должна удовлетворять наша речь в целом? На этот вопрос хорошо ответил М.И. Калинин, выступая в 1943 году перед агитаторами-фронтовиками, агитатор должен передать свою мысль ярко, чтобы она произвела впечатление, и именно такое, какое хочет агитатор. В то же время вы должны изложить мысль коротко. Мысль должна быть ясной для слушателя и понятной каждому из них.

Эти рекомендации относятся не только к ораторской речи, такими качествами должна обладать всякая хорошая речь (устная и письменная).

Итак, речь должна быть:

- Разнообразной, не повторяющейся без необходимости одно и то же слово или выражение;

- Выразительной, использующей образные средства, фразеологизмы и крылатые слова, пословицы и поговорки, метафоры и сравнения;

- Точной, употребляемые слова и выражения должны называть именно то, о чем мы действительно хотим сказать;

- Логичной, последовательной (последующее вытекает из предыдущего);

- Краткой, экономной, не содержащей ничего лишнего;

- Ясной , четко формулирующей передаваемую мысль;

- Доступной, выраженной в понятной форме, известными словами.

Помимо умения говорить (и писать) культура речи включает в себя еще одно необходимое свойство — умение выслушать собеседника, понять, что он хочет сказать (ведь в его речи уже содержится зерно вашего ответа). И в этом культура речи тесно связана с культурой ведения разговора, с культурой поведения, а значит, и с культурой человека в целом.

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Сайт предназначен для облегчения образовательного путешествия студентам очникам и заочникам по вопросам обучения . Наталья Брильёнова не предлагает и не оказывает товары и услуги.

Билет 2 богатство речи. Синонимия. Антонимия. Омонимия. Лексические ошибки, связанные с их употреблением

Богатство (разнообразие) речи определяется тем, сколько языковых единиц (слов, фразеологизмов) находится в словарном запасе говорящего, создается использованием максимального арсенала средств воздействия, свидетельствует о свободном владении говорящим возможностями родного языка.

Богатство речи, во-первых, определяется количеством слов в словарном запасе говорящего.

Богатство речи создается в значительной степени за счет уместного использования афоризмов, цитат, пословиц, знания значений многозначного слова.

СИНОНИМИЯ — тождественность или близость значения (прежде всего слов, а также морфем, синтаксических конструкций, словосочетаний, предложений и т.д.). Синонимами называют слова, обычно принадлежащие к одной части речи, с одинаковым или близким значением. Например, синонимами являются слова смелый и храбрый, грусть и печаль, гасить и тушить. В разных значениях у слова могут быть разные синонимы: ср. тяжелый – увесистый (чемодан) или тяжелая – трудная (проблема).

АНТОНИМИЯ — семантическая противоположность. Антонимами называют слова (точнее, слова, рассматриваемые в их определенном значении), противопоставленные друг другу по смысловому признаку, который составляет ядро их значения, например горячий – холодный, быстро – медленно, присутствовать – отсутствовать. При этом антонимы имеют в своем значении много общего, принадлежат к одной части речи и могут быть употреблены в одном высказывании при противопоставлении; ср. Он не богатый, а бедный. И богатый, и бедный – прилагательные, и оба слова характеризуют имущественное положение человека, но указывают на противоположные концы шкалы благосостояния. Значение одного из антонимов часто можно пояснить через другой при помощи отрицания – таким образом, антонимы являются одним из средств перефразирования; ср. запрещать – не разрешать, отсутствовать – не присутствовать. Зачастую антонимы так и образуются – при помощи приставки не-: возможный – невозможный, удачный – неудачный (надо, впрочем, иметь в виду, что прибавление приставки не- не всегда дает антоним: ср. истовый – неистовый). В разных значениях одно и то же слово может иметь разные антонимы: ср. легкая – тяжелая (сумка), легкая – трудная (задача).

Омонимы — разные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию единицы языка (слова, морфемы и др.). например замОк и зАмок.

Лексические ошибки, связанные с употреблением омонимов, многозначных слов

Достаточно часто в речи допускаются лексические ошибки, связанные с использованием омонимов и многозначных слов.

1. Омонимы – это слова, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют разное значение.

Ср.: брак – супружество и брак – испорченная продукция.

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но всё же в определённых речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты однозначно.

Однако чаще в речи мы встречаемся с ненамеренной двусмысленностью.

Например, фраза: Экипаж находится в отличном состоянии – является двусмысленной, поскольку она не позволяет понять, о чём идёт речь – о повозке (У ворот дома остановился новенький экипаж) или о команде (Экипаж корабля чувствует себя хорошо).

Очень часто к двусмысленности приводит употребление в речи (особенно устной) омофонов – разных слов, одинаково звучащих, но имеющих разное написание (луг – лук, туш – тушь), омоформ – разных слов, совпадающих в звучании лишь в отдельных формах (лечу больных и лечу на самолёте; ветер стих и декламировать стих).

Так, двусмысленной является фраза: «Я экскурсии вожу», поскольку её можно понять двояко: говорящий водит экскурсии – говорящий возит экскурсии.

Билет 3 варианты грамматической связи подлежащего и сказуемого

Грамматическая основа (предикативная основа, предикативное ядро) предложения — основная часть (структурная схема) предложения, состоящая из его главных членов: подлежащего и сказуемого, — или одного из них.

Подлежащее и сказуемое обычно имеют одинаковые грамматические формы числа, рода, лица, например: Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна (П.).

В таких случаях можно говорить о согласовании сказуемого с подлежащим. Однако соответствие грамматических форм главных членов предложения не обязательно, возможно неполное соответствие грамматических форм главных членов: Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой (П.) — соответствие форм числа, но разные формы рода; Твой удел — нескончаемые хлопоты — несоответствие форм числа.

Д.Э. Розенталь отметил: «Сейчас явно преобладают случаи согласования по смыслу в деловой речи, в публицистике, в разговорной речи». Однако можно выделить контексты, в которых предпочтительнее, а для книжных стилей и единственно правильное употребление определенной формы числа сказуемого.

Рассмотрим примеры: 1) Большинство согласилось с оратором. 2) Большинство авторов согласилось с замечаниями. 3) Большинство писателей решительно отвергали исправления редактора. 4) Большинство авторов, заключивших договоры с издательством, представили рукописи. 5) Большинство авторов, заключив договор, работают над рукописями. 6) Большинство редакторов, корректоров, авторов, рецензентов изучили эти документы. 7) Большинство редакторов получили приказ, ознакомились с его содержанием и сделали необходимые выводы. Форма единственного числа сказуемого вполне оправдана в первом и втором предложениях, замена ее формой множественного числа придаст им разговорной оттенок. В третьем предложении сказуемое указывает на активный характер действия, и форма множественного числа подчеркивает это. Небезразлично и значение подлежащего: если оно называет одушевленные предметы, координация по множественному числу предпочтительнее (ср.: Большинство учеников хорошо отвечали на уроке. Но: Большинство предметов лежало в беспорядке).

Если подлежащее отделено от сказуемого причастным, деепричастным оборотом (4 и 5 примеры), а также при перечислении однородных членов в составе подлежащего или сказуемого (6 и 7 примеры) стилистически оправдано употребление формы множественного числа сказуемого.

Смысловая сторона речи определяет и координацию форм сказуемого по множественному числу, если это сказуемое указывает на действие многих лиц (Большинство участников слета встретились впервые; Большинство присутствовавших обнимались, плакали), а также если сказуемое именное, оно может быть выражено только формой множественного числа: Большинство приехавших были ветераны; Большинство уцелевших были изможденные и больные.

2. При подлежащем, выраженном количественно-именным сочетанием, возникает та же проблема: в каком числе лучше употребить сказуемое. У Чехова находим: Какие-то три солдата стояли рядом у самого спуска и молчали; У него было два сына. Л. Толстой предпочел такие формы: В санях сидело три мужика и баба; В душе его боролись два чувства — добра и зла. Сопоставляя эти примеры, можно заметить, что и здесь активное действие (боролись) и обозначение подлежащим одушевленных предметов (три солдата) подсказали выбор формы множественного числа. Глаголы, означающие бытие, наличие, присутствие, как правило, ставятся в единственном числе в отличие от тех, которые называют активное действие. Сравним: На столе было три телефона. — Три телефона зазвонили одновременно.

Однако для таких предложений еще следует учитывать и характер числительного, употребленного в составе подлежащего. Так, числительное один подскажет единственное число сказуемого: Двадцать один человек подтвердил это.

Числительные два, три, четыре чаще других требуют употребления сказуемого во множественном числе: Три дома на вечер зовут; У сарая стояли три тройки (П.). Однако чем большее количество указывается, тем легче нам осмыслить его как одно целое, поэтому сказуемое может иметь форму единственного числа: Сто тридцать семь делегатов уже зарегистрировалось, а пять человек опаздывали. Выбор формы сказуемого в подобных случаях подчеркивает или нерасчлененный характер действия (тогда сказуемое в единственном числе), или, напротив, индивидуальное участие каждого в выполнении действия (и тогда сказуемое во множественном числе). Сравним: В крендельной работало двадцать шесть человек (М.Г.). — Тридцать два человека — гремяченский актив и беднота — дышали одним духом (Шол.). В подобных случаях в официально-деловом стиле используется единственное число, в экспрессивной речи возможны варианты.

Единственное число сказуемого не вызывает колебаний при обозначении меры веса, пространства, времени (того, что воспринимается как нерасчлененное множество): Прошло сто лет (П.); До барьера осталось пять шагов; На ремонт ушло семь банок краски.

Если количество обозначается приблизительно или уточняется словами только, лишь, всего, сказуемое ставится в единственном числе: Сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами (Л.Т.); В кружок записалось всего пять человек.

3. Колебания в форме числа сказуемого возникают и при однородных подлежащих. Если вначале перечисляются однородные подлежащие, а сказуемое следует непосредственно за ними, то оно принимает форму множественного числа: Гимназист и Саша всю дорогу плакали (Ч.). При иной последовательности членов предложения возможны варианты: Из района приехал следователь и врач (основной носитель действия — следователь); В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович (Л.Т.).

Важно подчеркнуть, что в научном, официально-деловом стилях в таких случаях варианты недопустимы: сказуемое всегда должно стоять в форме множественного числа (Увеличиваются сила тока и напряжение — мощность тоже увеличивается). Сказуемое ставится в единственном числе, если при подлежащих есть слова каждый, всякий, любой: Каждый альпинист и каждый спортсмен знает, как опасен камнепад в горах. При градации (то есть таком расположении слов, при котором каждое последующее усиливает, расширяет значение предыдущего) грамматическая форма сказуемого «приспособляется» к ближайшему подлежащему: Вся Европа, вся Америка, весь мир смотрел эту русскую передачу. Последнее подлежащее как бы «вбирает в себя» смысл всех других, так что с ним и согласуется сказуемое.

Если однородные подлежащие связаны разделительными союзами и надо подчеркнуть, что действие совершает попеременно то одно, то другое лицо (или из нескольких возможных субъектов действие выполняет какой-то один), сказуемое употребляется в форме единственного числа: То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке (Тв.); Московский или Петербургский университет проведет эту конференцию. Но если подлежащие разного рода или стоят в разных числах и сказуемое постпозитивно, оно принимает форму множественного числа: То ли куст, то ли кочка виднелись вдали (. то ли кочки виднелись). Ту же форму сказуемого определяет и употребление сопоставительного союза как, так и, подчеркивающего идею множественности: Как тяжелая, так и легкая промышленность наращивают темпы производства.

Если подлежащие связаны противительными союзами а, но, да, то препозитивное сказуемое координирует свои формы по первому подлежащему: Опубликована поэма, а не стихотворение. — Опубликовано стихотворение, а не поэма. — Опубликована не поэма, а стихотворение. Формы же постпозитивного сказуемого зависят от того подлежащего, с которым оно связано по смыслу: Стихотворение, а не поэма опубликовано в журнале; Не стихотворение, не поэма, а роман опубликован в журнале.

Особый интерес вызывает координация сказуемого с подлежащим, выраженным некоторыми местоимениями. Сравним несколько примеров: Кто-то из поэтов сказал. ; Некто в парике, с наклеенными ресницами и яркими губами, кивнула в мою сторону; Никто из учеников, даже самые способные, не могли решить этого уравнения; Никто из девочек, да и сама Лена, не могла ничего придумать. Мы видим, что от предложения к предложению усиливается влияние контекста, который определяет координацию сказуемого. Однако предпочтение смысловому принципу придает высказыванию разговорную окраску. В книжных стилях такая координация сказуемого стилистически не оправдана: при этих местоимениях оно должно стоять в форме единственного числа мужского рода, независимо от того, что местоимения указывают на женщин, на множество людей.

Иное правило определяет форму сказуемого в придаточной части сложноподчиненного предложения, которому в главной соответствует соотносительное слово: Все, кто пришли на занятие, разобрались в этом сложном вопросе; Те, кто знали о лекции, пришли послушать. В таких предложениях форма множественного числа сказуемого, относящегося к местоимению кто, «поддерживается» соответствующими формами соотносительного слова (все, те) и сказуемого в главной части предложения (разобрались, пришли). Правда, это не исключает вариантов, и в этих предложениях можно было бы сказать: все, кто пришел. Такая координация предпочтительна в книжных стилях, но в разговорном в наше время все более закрепляется координация по смыслу.

источники:

http://natalibrilenova.ru/vidyi-i-prichinyi-yazyikovyih-oshibok/

http://lektsia.com/14x52a2.html

Содержание

- 6.3. Лексические ошибки, связанные с употреблением паронимов, синонимов и слов, близких по значению

- Омонимы, стилистические ошибки, связанные с их употреблением

- Профессор Знаев

- ОСНОВНОЕ МЕНЮ

- НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

- РУССКИЙ ЯЗЫК

- ЛИТЕРАТУРА

- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

- НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

- ИСТОРИЯ

- БИОЛОГИЯ

- ГЕОГРАФИЯ

- МАТЕМАТИКА

- ИНФОРМАТИКА

- 6.4. Лексические ошибки, связанные с употреблением омонимов, многозначных слов

- Ошибки в употреблении многозначных слов и омонимов

- Стилистически не оправданное употребление многозначных слов и слов, имеющих омонимы

6.3. Лексические ошибки, связанные с употреблением паронимов, синонимов и слов, близких по значению

Среди лексических ошибок, вызванных незнанием точного значения слова, наиболее часто встречаются такие, которые связаны с неразграничением паронимов, синонимов и слов, близких по значению.

1. Паронимы – это однокоренные слова, близкие по звучанию, но различные по значению.

Например: адресат – адресант; советник – советчик; болотный – болотистый.

Наличие общего корня может привести к тому, что паронимические пары могут частично совпадать по значению. Это и создает условия для их путаницы.

Например, в паронимической паре представить – предоставить глагол представить имеет значения «вручить для ознакомления, решения; познакомить кого-либо с кем-либо; выдвинуть для поощрения; мысленно воспроизвести, вообразить», тогда как глагол предоставить – «отдать что-либо в чьё-либо распоряжение». Поэтому ошибочными будут фразы: На общем собрании нам предоставили новое руководство комбината; Ивану пообещали представить должность преподавателя литературы.

Но общность в значении паронимов всегда будет лишь частичной. Поэтому обычно члены паронимической пары имеют разную сочетаемость. Например:

а) поворотный рычаг, механизм; пункт, момент – поворотливый человек; судно, повозка;

б) исток реки, ручья; размолвки, распри, легенды – источник минеральный; письменный, надёжный; сырья, доходов, просвещения, слухов;

в) экономика страны, сельского хозяйства; развивающаяся, высокоразвитая – экономия средств, материалов, ресурсов; огромная, незначительная, планируемая.

2. Достаточно частотной ошибкой в речи является смешение не только паронимов, но и синонимов. Синонимы – это слова, близкие или тождественные по значению. Однако абсолютных синонимов, то есть слов, полностью совпадающих по значению и по употреблению, в языке очень мало:

языкознание – лингвистика, бегемот – гиппопотам.

Как правило, синонимы различаются либо сферой употребления – глаза, очи (о стилистических синонимах см. п. 5.6), либо оттенками значения – мастер, виртуоз, либо и тем, и другим – миловидный, хорошенький, смазливый.

Синонимы могут в большей или в меньшей степени избирательно сочетаться с теми или иными словами – карие глаза, коричневое платье.

Если не учитывать данные особенности употребления синонимов, то это может привести к речевой ошибке.

Например, во фразе: Вчера мне было печально – неудачно использовано наречие печально. В данном контексте более точным будет использование синонима грустно, но можно: грустно/печально улыбнулся.

3. Лексические ошибки могут возникать и при смешении слов, частично совпадающих по своему значению.

Например, существительные собрание, совещание, форум имеют общий компонент в своих значениях. Все они обозначают совместное присутствие где-нибудь людей, чем-то объединённых. Однако каждое из данных существительных имеет специфику в значении и употреблении.

Собрание – акцентирует внимание именно на совместном присутствии где-то людей, объединённых чем-либо (собрание трудового коллектива).

Совещание – акцентирует внимание на обсуждении какого-либо вопроса (совещание животноводов).

Форум – это широкое представительное собрание, причём данное существительное ограничено по сфере употребления, поскольку относится к высокой книжной лексике (всемирный форум молодёжи). Поэтому как лексическая ошибка будет расценено употребление существительного форум в контексте: На прошлой неделе в нашем районе состоялся форум животноводов. В данном случае более точным будет использование слов – совещание, съезд.

Ошибки подобного рода возникают в устной речи под влиянием известной тенденции к «вежливости», «смягченности» просьб и обращений. Этим же обусловливается и употребление глагола кушать вместо глагола есть; супруга – вместо жена; подъехать к кому-то вместо приехать к кому-то.

Так, глагол кушать в литературном языке имеет оттенок вежливости и обычно применяется лишь при приглашении кого-нибудь к еде, а также ласково по отношению к детям (кушайте, пожалуйста). Его не употребляют в первом лице (нельзя: я кушаю; надо: я ем). С осторожностью следует использовать этот глагол и в форме вежливости (второе лицо множественного числа) – Вы заливную рыбу кушаете?, поскольку такие фразы звучат слащаво. Поэтому уместнее всё же использовать в таких случаях глагол есть (Вы заливную рыбу едите?). Употребление слова кушать – ложная вежливость, восходящая к лакейскому – кушать подано.

Точно также в устной речи часто воспринимается как более «вежливая» форма фраза: Вы не возражаете, если я подъеду к Вам через час? Однако и она звучит нарочито слащаво. Более точным по значению и ситуативно уместным будет употребление глагола приехать (Вы не возражаете, если я приеду к Вам через час?).

В современном русском языке употребление существительных супруг, супруга ограничено главным образом официальной речью. Поэтому не рекомендуется говорить или писать по отношению к себе: Я и моя супруга любим отдыхать на даче; Мы с супругом прожили пять лет. Лучше употреблять в таких случаях слова – муж, жена.

Достаточно часто речевые ошибки возникают при смешении слов, близких в функциональном отношении, но различающихся значением и временем бытования самих предметов, явлений.

Например: Лиза была домработницей в доме Фамусовых. Лиза – крепостная девушка, прислуживающая в доме своего хозяина. Домработница – это наемная работница, которая прислуживает в доме за определённую плату. Главное же – в данном случае мы имеем дело с явным анахронизмом, то есть с хронологической неточностью, с ошибочным отнесением события, явления одной эпохи к другой, поскольку домработницы появились в России лишь в ХХ веке. Таким образом, в данном случае допущена не только понятийная, но и предметная неточность.

4. Причиной нелогичности высказывания, искажения смысла иногда является смешение неоднородных понятий, например, конкретных и отвлеченных.

Так, в рекламном объявлении: Гарантируем полное излечение алкоголиков и других заболеваний – речь идёт о заболевании, то есть об отвлеченном понятии. Неоднородные понятия не могут быть однородными членами. Поэтому в данном контексте более точным будет употребление не конкретного существительного алкоголик («человек, страдающий алкоголизмом»), а абстрактного – алкоголизм («болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков»): Гарантируем полное излечение алкоголизма и других заболеваний.

В другом примере, отрывке из школьного сочинения: Казачество поддержало Пугачева, и на защиту Белогорской крепости вышло только дворянство и «инвалидная команда» капитана Миронова – напротив, неправомерно употреблены отвлечённые и собирательные существительные казачество, дворянство, тогда как речь идёт о конкретных представителях этих социальных групп. В данном случае более точным будет использование существительных – казаки, дворяне.

Логические ошибки в речи – большое зло. Они не только порождают неточность в изложении мысли, но и ведут к абсурдности, неуместному комизму.

Например, если поверить рекламе чудодейственного средства: Фирма гарантирует уменьшение веса на сто процентов, то клиенты этой фирмы полностью теряют вес и превращаются в «ничто».

Источник

Омонимы, стилистические ошибки, связанные с их употреблением

Омонимы – слова, совпадающие в звучании и написании, но различные по значению.

Не замеченное автором столкновение в тексте многозначных слов, используемых в различных значениях, или омонимов, нередко придает речи:

– комическую окраску («Водопроводная система систематически выходит из строя, а у ремонтников нет никакой системы в работе»);

– двусмысленность («Люди увидели в нем доброго руководителя»);

– характер каламбура («Требуется человек, хорошо владеющий языком, для наклеивания марок»).

Каламбур – юмористическое использование многозначных слов или омонимов.

Примеры стилистической правки предложений, в которых неудачно употреблены многозначные слова или слова, имеющие омонимы.

| 1. Недавно наше предприятие представляло научно-техническую выставку за рубежом. | 1. Недавно наше предприятие организовало научно-техническую выставку за рубежом |

| 2. В начале учебного года мать купила дочке портфель и наказала – в этом году больше не получишь. | 2. Мать в начале учебного года купила дочке портфель и предупредила: «Береги его!». |

Часто причиной стилистических ошибок оказываются омографы и омофоны.

Омографы – слова, совпадающие на письме и имеющие ударение на разных слогах.

Омофоны – слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному.

Примеры: «Большая часть выпускников осталась в колхозе» (бóльшая и большáя); «Как же они туда попадали?» (попáдали или попадáли). В схожести двух разных растений выражается равноценность их свойств (слышится «всхожесть», и содержание текста провоцирует ошибку).

Паронимы, стилистические ошибки, связанные с их употреблением

Паронимы – однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значениях. Можно выделить: 1) паронимы, имеющие разные приставки (отпечатки – опечатки); 2) паронимы, отличающиеся суффиксами (безответный – безответственный); 3) паронимы, один из которых имеет производную, а другой – непроизводную основу (рост – возраст; тормоз – торможение).

Смешение паронимов в речи вызывает:

– искажение смысла (книга – источник познания);

– нарушение лексической сочетаемости (красивая и практическая обувь);

– замену нужного слова искаженным словообразовательным вариантом (внеочередной — неочередной; выдающийся – выдающий);

– ложные ассоциации (путают слова типа: статус – статут, апробировать – опробовать).

Источник

Профессор Знаев

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ИСТОРИЯ

БИОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА

6.4. Лексические ошибки, связанные с употреблением омонимов, многозначных слов

1. Омонимы – это слова, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют разное значение.

Ср.: брак – супружество и брак – испорченная продукция.

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но всё же в определённых речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты однозначно.

Это явление может обыгрываться, например, в каламбурах * ( Хорошее дело браком не назовут ), анекдотах ( Реклама на дом. Новые подушечки «Стиморол» – теперь без наволочки ).

Однако чаще в речи мы встречаемся с ненамеренной двусмысленностью.

Например, фраза: Экипаж находится в отличном состоянии – является двусмысленной, поскольку она не позволяет понять, о чём идёт речь – о повозке ( У ворот дома остановился новенький экипаж ) или о команде ( Экипаж корабля чувствует себя хорошо ).

Очень часто к двусмысленности приводит употребление в речи (особенно устной) омофонов – разных слов, одинаково звучащих, но имеющих разное написание ( луг – лук, туш – тушь ), омоформ – разных слов, совпадающих в звучании лишь в отдельных формах ( лечу больных и лечу на самолёте ; ветер стих и декламировать стих ).

Кроме того, в ряде случаев говорящий может просто не разграничивать значений омонимов, омофонов, что также приводит к лексической ошибке.

Например, орфографическая ошибка в предложении: В области началась избирательная компания – вызвана тем, что автор не разграничивает омофоны: компания – общество, группа лиц, проводящих вместе время ( дружная компания ); торговое или промышленное объединение предприятий, предпринимателей (энергетическая компания); кампания – совокупность военных операций ( русско-японская кампания ); мероприятия для осуществления очередной важной общественно-политической или хозяйственной задачи ( избирательная кампания, посевная кампания ).

2. Многозначные слова – это слова, имеющие несколько значений. Как правило, контекст помогает разграничить, в каком именно значении употреблено слово. Однако такое наблюдается далеко не всегда, что также может привести к речевой ошибке.

Например, фраза: Профессор на экзамене полгруппы зарезал – звучит двусмысленно, поскольку остаётся неясным, то ли профессор – опасный маньяк, то ли – просто очень строгий преподаватель.

Поэтому при использовании многозначных слов мы должны быть очень внимательны, должны следить за тем, чтобы слушателю (читателю) было понятно, в каком именно значении употреблено данное слово. Иначе возникает двусмысленность.

При употреблении многозначных слов и слов, имеющих омонимы, речевая недостаточность нередко вызывает неясность высказывания.

Подобного рода двусмысленность нередко возникает в устной разговорной и публичной речи.

Внимательное отношение к слову и к контексту, в котором оно употреблено, поможет избежать подобного рода ошибок.

Источник

Ошибки в употреблении многозначных слов и омонимов

Точное словоупотребление предполагает умение четко разграничивать разнообразные значения слов многозначных (полисемичных) и слов-омонимов.

Многозначность (полисемия) – способность слова употребляться в разных значениях. Многозначные слова требуют к себе особого внимания, так как полисемия может стать причиной недоразумений или дать повод к неправильному толкованию высказывания. Суть ошибки заключается в использовании полисемичных слов в таком контексте, который не проявляет значения слова и допускает смысловую неоднозначность фразы.

Неснятая полисемия является следствием неправильного словоупотребления: За короткий срок он успел проявить себя как человек грамотный. Слово «грамотный» имеет два значения: 1. умеющий читать и писать, образованный; 2. обладающий специальными знаниями в какой-то области. В данном контексте неясно, в каком из двух значений употреблено слово.

У полисемичного слова имеются основное (первичное) значение, которое характеризуется наибольшей употребляемостью и малой зависимостью от контекста, и неосновное (вторичное) – менее частотное и всегда обусловленное контекстом. Составление фразы без учета этого свойства ведет к двусмысленности высказывания, неуместным каламбурам, комизму.

| Выступающий предложил переизбратьПетрова. | переизбрать: 1) избрать заново; 2) заменить кем-либо. |

| На костре лучшие люди села. | 1) лучших людей села пригласили на фольклорный праздник; 2) лучших людей села собираются сжечь. |

| Вы прослушалисообщение. | прослушали: 1) пропустили мимо ушей; 2) слушали и слышали (услышали). |

| Весна хоть кого с ума сведет. Лед – и тот тронулся. | тронулся: 1) сошел с ума; 2) начался ледоход. |

Омонимия внешне напоминает полисемию. Но у многозначных слов различные значения не изолированы друг от друга, а связаны, системны, тогда как при омонимии сталкиваются совершенно разные слова.

Неснятая омонимия – речевой недочет, заключающийся в неоднозначности высказывания. Двоякое понимание фразы происходит вследствие употребления слов-омонимов, не уточнённых контекстом или ситуацией общения. Неснятая омонимия затрудняет правильное понимание речи, порождает комичные высказывания, непреднамеренные каламбуры. Иногда для прояснения смысла достаточно добавить 1 – 2 слова. Но всё же всякое высказывание необходимо строить так, чтобы слово воспринималось лишь в одном значении (если это не предусмотрено художественными задачами произведения: намеренное создание языковой игры, каламбура, сарказма. Трамвай представлял собой поле брани. (Эмиль Кроткий)). Иначе мы рискуем в публичной речи услышать выражения, подобные этим: Вы видите на экране нападающего Гаврилова в красивой комбинации. Не удержал мяч вратарь, а добить егобыло некому. Вот уже третью встречу команда проводит без голов.

Источник

Стилистически не оправданное употребление многозначных слов и слов, имеющих омонимы

Рассмотрим примеры стилистической правки предложений, в которых из-за неудачного употребления многозначного слова или слова, имеющего омоним, возникли каламбуры:

| 1. Наше предприятие представляло научно-техническую выставку за рубежом. | 1. Недавно наше предприятие организовало научно-техническую выставку за рубежом. |

| 2. У нас в питомнике много собак, мы в основном питаемся за счет клубного собаководства. | 2. У нас в питомнике много собак, а пополнение мы получаем в основном из Клуба собаководства. |

| 3. Археологи заметили, что покойники из северного захоронения перекликаются с покойниками из южного захоронения. | 3. Археологи заметили много общего в северном и южном захоронениях. |

Невнимательное отношение к слову нередко замечается в разговорной речи (так, у кассы магазина можно услышать: Выбейтемне мозги; в поликлинике: Снимите череп и запишитесь к хирургу). Случайные

Неуместный комизм, возникающий при употреблении в речи слов, у которых есть

Комизм и двусмысленность высказыванию могут придать аббревиатуры, имеющие лексические омонимы

Однако управлять процессом создания сложносокращенных слов не всегда удается. Об этом свидетельствует тот факт, что русский язык продолжает пополняться

Конечно, нельзя произвольно переделывать аббревиатуры, которые уже закрепились в языке, но при стилистической правке рукописи неудачные сокращения можно раскрыть, заменить синонимами или близкими по смыслу словами. Особенно это необходимо в том случае, когда возникает неясность, каламбур [В этом году наш коллектив наладил творческий контакт с НИМИ(надо: …с Научно-исследовательским институтом молочной торговли и промышленности); Об этом факте убедительно говорит ТИТ (надо: …телевизионная испытательная таблица); Решение этого вопроса невозможно без участия ФЕИ (надо: …Международной федерации конного спорта)].

Причиной неясности высказывания может стать внутрисловная антонимия (антонимия значений). Например, непонятны предложения: Врач решил это лекарство оставить («отменить» или «рекомендовать принимать»?); Я прослушал ваши замечания(«слышал» или «слушая, не воспринял»?); Проверяя глубину посева, агроном обошел пятый участок («проверил» его или «пропустил»?). Двусмысленно и такое высказывание: Меня и моих товарищей крепко захватила идея, брошенная мастером. Автор употребил слово бросить в значении «высказать что-нибудь резко и неожиданно», однако в памяти всплывает значение «покинуть, оставить». Лучше было написать: Меня и моих товарищей захватила идея, которую нам подал мастер.

Антонимия значений присуща многим словам: просмотреть («бегло ознакомиться» или «не заметить, пропустить при чтении»?),оговориться («специально в предисловии» или «нечаянно»?), отказать (просьбе или отказать наследство?), задуть (свечку, домну) и др. употребление их в речи требует особого внимания.

Омофония, в отличие от других смежных с ней явлений, как правило, не порождает двусмысленности в письменной речи. Однако в отдельных случаях неясность все же возникает. В заголовках обычно не различаются прописные и строчные буквы (все слова печатаются одним шрифтом), поэтому, например, непонятно название статьи «ЭКСПОРТИРУЕТ ЛЬВОВ». Двусмысленность появилась из-за совпадения в написании написания города Львов и формы родительного падежа множественного числа существительного лев.

Омофония может создать игру слов и неясность в устной речи. Например, нельзя надеяться на правильное понимание смысла, если в радиопередаче произносится фраза: В схожести двух разных растений выражается равноценность их свойств (слышитсявсхожесть, и содержание текста провоцирует ошибку). В иных случаях омофония не затрагивает смысловой стороны речи, но столкновение созвучных слов придает высказыванию комический характер (После длительной и трудной работы удалось получить в наших прудах потомство от белого амура, завезенного с Амура ). Омофония нередко возникает при использовании слов или сочетаний, представляющих собой условные названия [Недавно в театре поставили «Голубой ларец» (надо: пьесу «Голубой ларец»)].

Случайная игра слов в результате омофонии встречается даже у поэтов-классиков: отмечено несколько случаев омофонии в произведениях А.С. Пушкина (Слыхали ль вы за рощей глас певца любви, певца своей печали?). Недоброжелательные критики сознательно вырывают из контекста отдельные словосочетания, чтобы подчеркнуть возможность их двоякого толкования. Например: Души прекрасные порывы… (душить порывы?); С огнём Прометея… (согнём Прометея?). Невольные

Омофония может возникнуть при переводе произведения на другой язык. Так, в переводе одного стихотворения оказалась строчка Можно ли быть равнодушным ко злу? Внимательное отношение к слову позволит избежать подобных ошибок.

Источник

Значение слова ошибка

-

Определения слова ошибка

- ; также результат такого действия — неправильность в поступках, высказываниях, мыслях и т. п..

- ошибаться (действие)

- Допустить ошибку.

- Вкралась ошибка.

- Орфографическая ошибка.

- Пишет с грубыми »’ошибками»’.

- Хронологическая ошибка.

- Судебная о.

- Он не делал ни одной ошибки в письме.

- Гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого.

- специальное погрешность в вычислениях, планировании и т. п., которую невозможно рассчитать и предсказать заранее, опираясь на накопленные знания

- 2+2=5

- ее можно совершить и можно исправить

- за нее в диктанте снижат оценку

- за нее в диктанте снижают оценку

- каждый имеет на нее право

- лыжы

- ляп, опечатка, оговорка

- математический промах

- некорректность в расчетах

- неправильная буква в слове

- одна из тех, на которых учатся

- она неизбежна в методе проб

- оплошность в письме

- оплошность в тексте

- орфографическая …

- погрешность, оплошка

- промашка

- просчет

- советский фильм с Жженовым «… резидента»

- стихотворение российской писательницы М. Цветаевой

- стоит жизнь саперу

- фильм Вениамина Дормана «… резидента»

- фильм Дормана «… резидента»

- La faute (французское) — попробуйте перевести

- неправильность в действиях

- оплошность, случайное нарушение нормы, правил

- рассказ Горького

- оговорка, описка, опечатка, оплошка и прочее

- шаг на пути к личному опыту

- промокашка

- досадная …

- фильм Вениамина Дормана «… резидента»

- пьеса российского драматурга Афанасия Салынского «Сладкая собачка, или … великого Васи Осокина»

- осознать ее — значит на половину исправить

- на нее каждый имеет право, кроме сапера

- она неизбежна при методе проб

- сапер не имеет на нее права

- опечатка, оговорка

- погрешность

- оплошность

- советский фильм с Жженовым «… резидента»

- фильм Дормана «… резидента»

- «мать опыта»

- неточность

- к/ф с Жжёновым «… резидента»

- La faute (фр.) — попробуйте перевести

- величина, характеризующая точность и надежность измерения

- неправильность в мыслях, действиях

- На нее каждый имеет право, кроме сапера.

- Каждый имеет на нее право.

- Сапер не имеет на нее права.

- Она неизбежна при методе проб.

- Фильм Вениамина Дормана «… резидента».

- Промашка.

- Просчет.

- Осознать ее — значит на половину исправить.

- Опечатка, оговорка.

- Стихотворение российской писательницы М.Цветаевой.

- Одна из тех, на которых учатся.

- Пьеса российского драматурга Афанасия Салынского «Сладкая собачка, или … великого Васи Осокина».

- досадная ОШИБКА

- орфографическая ОШИБКА

- фильм Вениамина Дормана «ОШИБКА резидента»

- пьеса российского драматурга Афанасия Салынского «Сладкая собачка, или ОШИБКА великого Васи Осокина»

- советский фильм с Жженовым «ОШИБКА резидента»

- фильм Дормана «ОШИБКА резидента»

- к/ф с Жженовым «ОШИБКА резидента»

- ; также результат такого действия — неправильность в поступках, высказываниях, мыслях и т. п..

Синонимы к слову ошибка

-

- неправильность

- погрешность

Гипонимы к слову ошибка

-

- баг

- грех

- неточность

- опечатка

- описка

- погрешность

- промах

Фразеологизмы для слова ошибка

-

- допустить ошибку

- сделать ошибку

- совершать ошибку

- исправлять ошибку

- грубая ошибка

- непростительная ошибка

- на ошибках учатся

- методом проб и ошибок

- ошибка измерения

- ошибка квантования

- систематическая ошибка

- грамматическая ошибка

- орфографическая ошибка

- синтаксическая ошибка

- ошибка первого рода

- ошибка второго рода

Перевод слова ошибка на другие языки

Посмотрите другие слова

-

- Что такое оружие

- Определение термина орех

- Толкование слова опасность

- Что означает понятие окупаться

- Лексическое значение озеро

- Словарь значения слов одежда

- Грамматическое значение огрызок

- Значение слова ограничение

- Прямое и переносное значение слова общность

- Происхождение слова падать

- Синоним к слову палатка

- Антоним к слову палец

- Омоним к слову паркетник

- Гипоним к слову паровоз

- Холоним к слову паром

- Гипероним к слову пердеть

- Пословицы и поговорки к слову персик

- Перевод слова на другие языки печень

Что такое омонимы? Примеры

Омонимы — это слова, одинаковые по написании или произношению, но различные по значению (дробь — шарики для стрельбы, дробь — число).

Узнаем, что такое омонимы в русском языке, приведем примеры и составим словарь омонимов.

В нашей речи часто встречаются слова, которые звучат одинаково, но не имеют ничего общего в лексическом значении. Такие лексемы называются омонимами. Что такое омонимы, можно понять, если обратиться к происхождению этого лингвистического термина.

Греческий термин «омоним» (homos — одинаковый, onyma — имя) буквально значит «одинаковое имя». Омонимами являются слова, совпадающие в звучании и написании, но имеющие разное лексическое значение:

- очки в красивой оправе;

- набрать очки в игре.

Вот какое определение, что такое омонимы, приводится в Википедии:

Определение

Омо́нимы — это слова одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие единицы языка. Термин введён Аристотелем. Не следует путать омонимы с омофонами, омографами, омоформами и паронимами.

Омонимы и их разновидности

В лексике русского языка различают полные и неполные омонимы. Полными омонимами являются слова одной части речи, совпадающие в написании и звучании, но имеющие разное лексическое значение.

Примеры омонимов

- график (план работы) — график (художник);

- планировать (плавно снижаться) — планировать (составлять планы);

- гладь озера (ровная поверхность) — гладь (род вышивки);

- заставлять (принуждать) — заставлять (загораживать);

- наряд (одеяние) — наряд солдат;

- среда обитания — среда (день недели);

- стан (туловище) — полевой стан (место стоянки);

- гранатовый сок — гранатовый браслет;

- сушка (от сушить) — сушка (маленькая баранка).

Многозначное слово отличает несколько значений, которые помещаются друг за другом в одной словарной статье:

поток

- стремительно текущая вода;

- поточное производство (конвейер);

- группа учащихся с которой проводят занятия в такой же последовательности, как и с подобными группами.

Омонимы помещаются в разные словарные статьи как самостоятельные лексемы.

- платформа¹ — перрон;

- платформа² — программа действия.

Неполные омонимы: омографы, омофоны, омоформы

В русском языке существуют неполные омонимы, к которым отнесем омографы, омофоны и омоформы.

Неполные омонимы совпадают в звучании не во всех грамматических формах.

Дополнительный материал

Прочтите об омоформах, или морфологических омонимах.

Слово омограф (homos -одинаковый, grapho — пишу) в переводе с греческого языка значит «одинаковое написание». Омографы пишутся одинаково, но звучат по-разному и имеют различное значение.

Примеры омографов