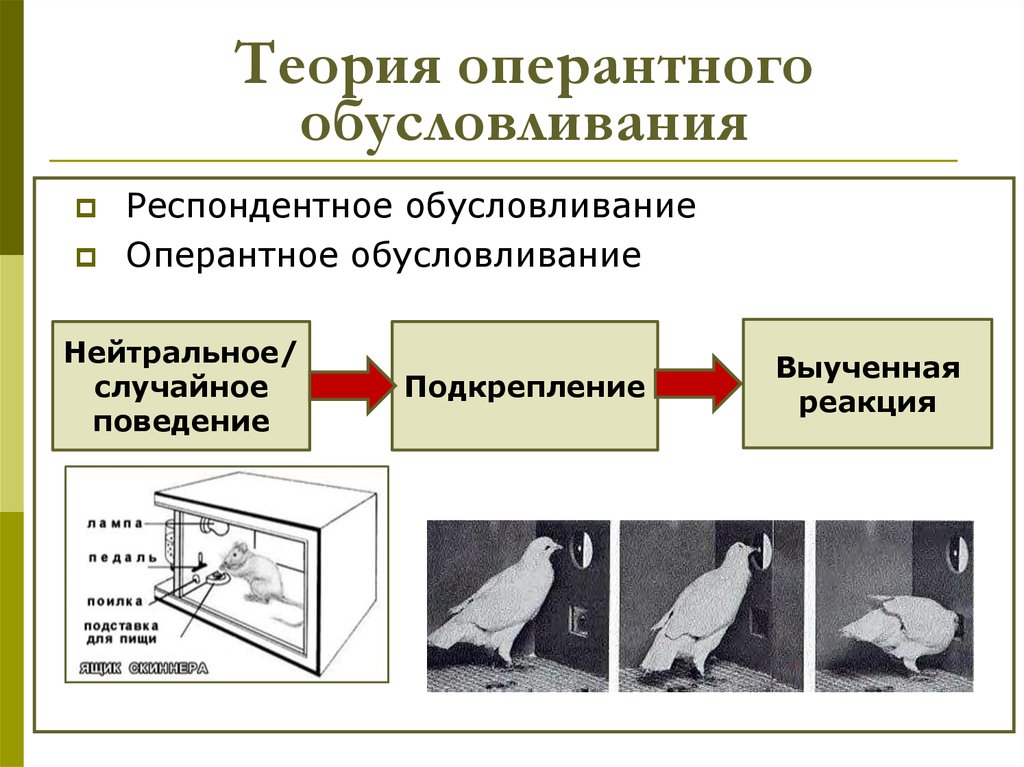

Научение в результате оперантного обусловливания

Как

мы видели, реактивные формы поведения

возникают в результате таких событий,

при которых организм в основном пассивно

испытывает

внешние воздействия на какие – то его

врожденные структуры.

Между

тем для животных организмов особенно

характерна активность:

в любое время

организм должен взаимодействовать со

средой, стремясь удовлетворять свои

потребности или избегать опасных

ситуаций. Поэтому обстоятельства, в

которые попадает организм и к которым

он вынужден приспосабливаться, выбирая

те или иные действия, способствуют

формированию многих новых форм поведения.

Бихевиористы

назвали такие формы поведения оперантными

(от лат. operatio

– действие),

поскольку в этом случае все начинается

с действия, совершаемого над окружающей

средой; оно вызывает какие – то

последствия, от которых и зависит, будет

ли организм повторять это действие или,

наоборот, избегать его. Таким образом,

выработка подобных форм поведения

осуществляется в результате закрепления

тех действий, последствия которых для

организма желательны, и отказа от

действий, приводящих к нежелательным

последствиям.

К оперантному

научению можно отнести три разновидности:

научение методом проб и ошибок, путем

формирования реакции и путем наблюдения.

Научение методом проб и ошибок

При

научении методом проб

и ошибок индивидуум,

встретившись с каким – либо препятствием,

совершает попытки преодолеть его и при

этом, постепенно отказываясь от

неэффективных действий, находит в конце

концов решение задачи.

Такой

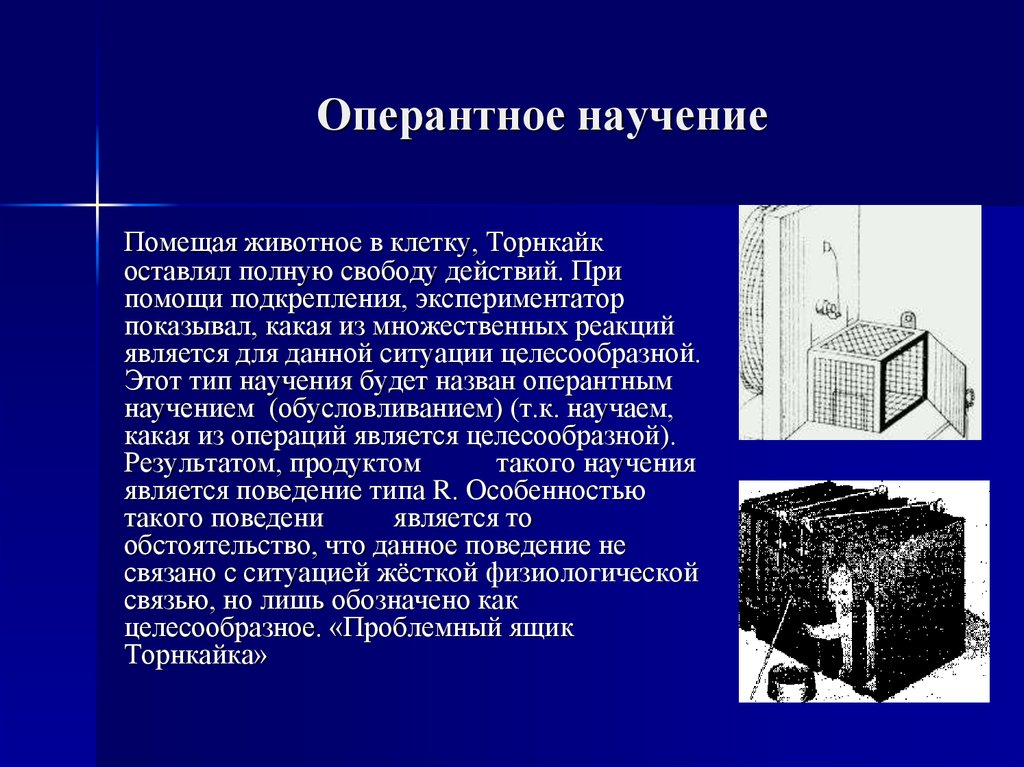

тип научения был открыт Торндайком

(Thorndike,

1890) – одним

из первых ученых, заинтересовавшихся

процессами научения (рис. 7,2). В своих

опытах Торндайк использовал так

называемые проблемные клетки, в которые

он помещал голодных кошек (рис. 7.3).

Некоторые клетки открывались в том

случае, если животное тянуло за веревку,

а в других нужно было приподнять запорный

крючок. Торндайк подсчитывал, сколько

попыток и сколько времени требовалось

кошке для того,

чтобы решить стоящую перед ней задачу

– выйти из клетки и получить пищу,

помещенную снаружи.

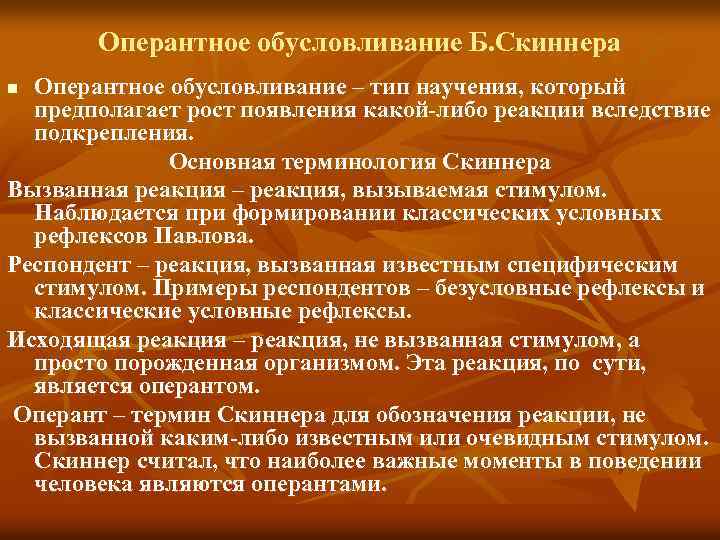

Рис. 7.2. Эдуард Торндайк,

американский психолог (1874 – 1949). Он

впервые стал изучать решение животными

задач в лабораторных условиях. Работы

Торндайка привели его к теории научения

методом проб и ошибок и к закону эффекта,

на котором основана эта теория.

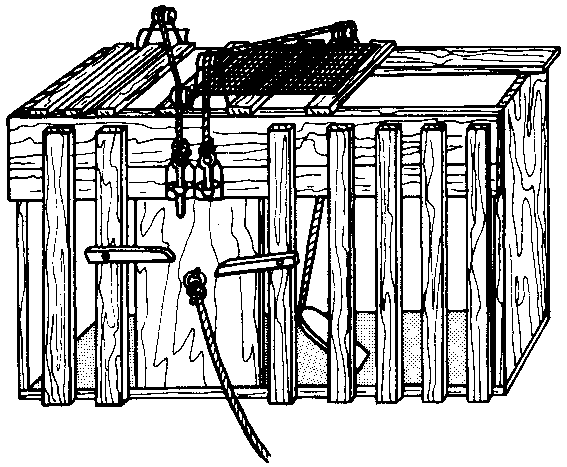

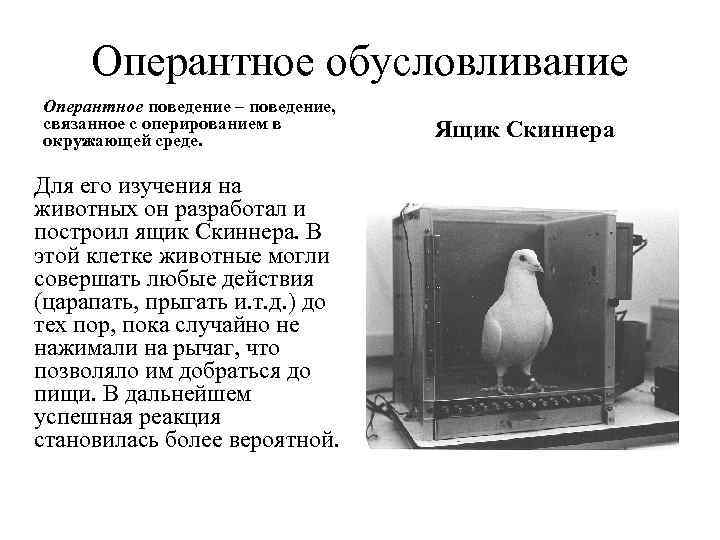

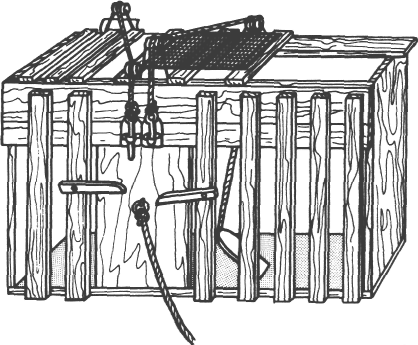

Рис. 7.3. «Проблемная

клетка», разработанная Торндайком в

1911 году. Кошка, помещенная в такую клетку,

должна была методом проб и ошибок

научиться нажимать на деревянную педаль,

что благодаря системе блоков и веревок

позволяло открывать дверцу.

Наблюдая

за животными, Торндайк заметил, что

сначала их действия были чисто случайными,

но в конце концов кошка «нечаянно»

задевала веревку или крючок, освобождалась

и получала вознаграждение. Однако по

мере увеличения числа попыток действия

животных все больше сосредоточивались

вокруг «ключевого» участка клетки, и

число ошибок, а также и время, проведенное

в клетке, быстро сокращалось. Торндайк

представил эти результаты в виде кривых

(рис. 7.4) и вывел закономерности, позволяющие

объяснить эффективность такого метода

«проб и ошибок». Согласно важнейшей из

этих закономерностей – закону

эффекта, –

в случае,

если какое-то действие приводит к

желательным результатам, вероятность

его повторения возрастает, а если к

нежелательным последствиям – снижается

(см. документ 7.2).

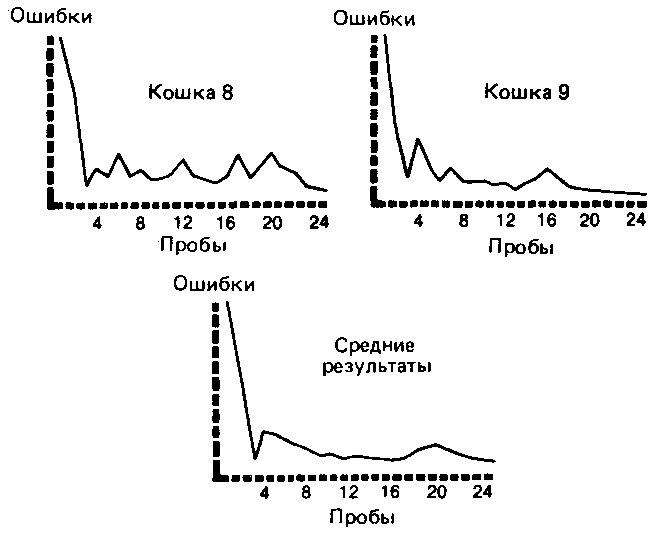

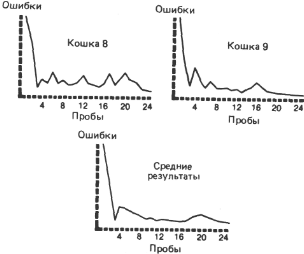

Рис. 7.4. Кривые научения

методом проб и ошибок. Сходные кривые

получал Торндайк по данным своих опытов

на кошках. Видно, что чем больше проб

совершает животное, тем меньше становится

число ошибок.

Однако научение

методом проб и ошибок само по себе не

очень эффективно. Если бы новые формы

поведения удавалось «изобрести» лишь

случайным образом, было бы трудно

объяснить быстрое приобретение новых

навыков людьми и домашними животными.

Без сомнения, вполне вероятно, что на

протяжении миллионов лет именно такой

процесс приводил к выработке различных

навыков у наших предков. Но не менее

очевидно, что по мере совершенствования

этих навыков и упрочения власти человека

над окружающей средой постепенно

складывались новые способы формирования

и передачи новых типов поведения.

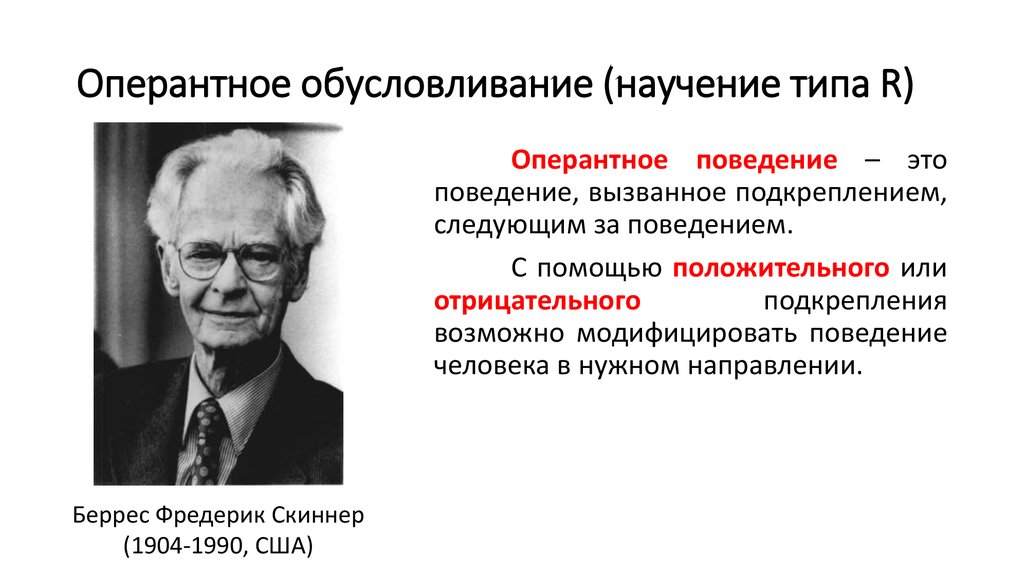

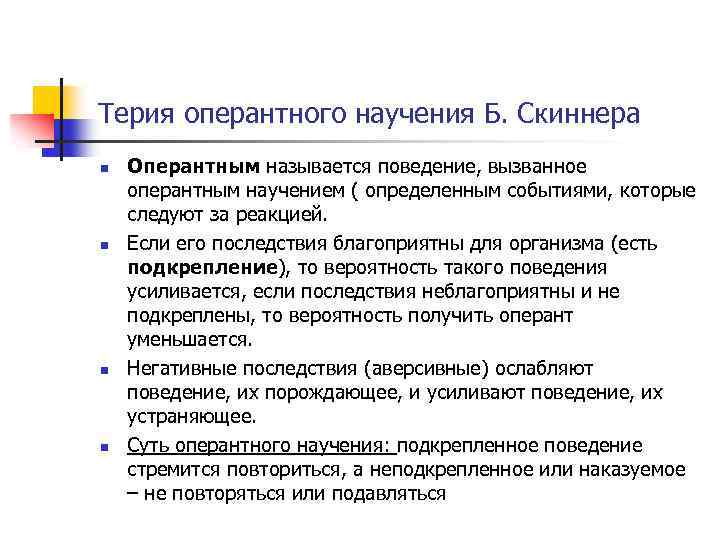

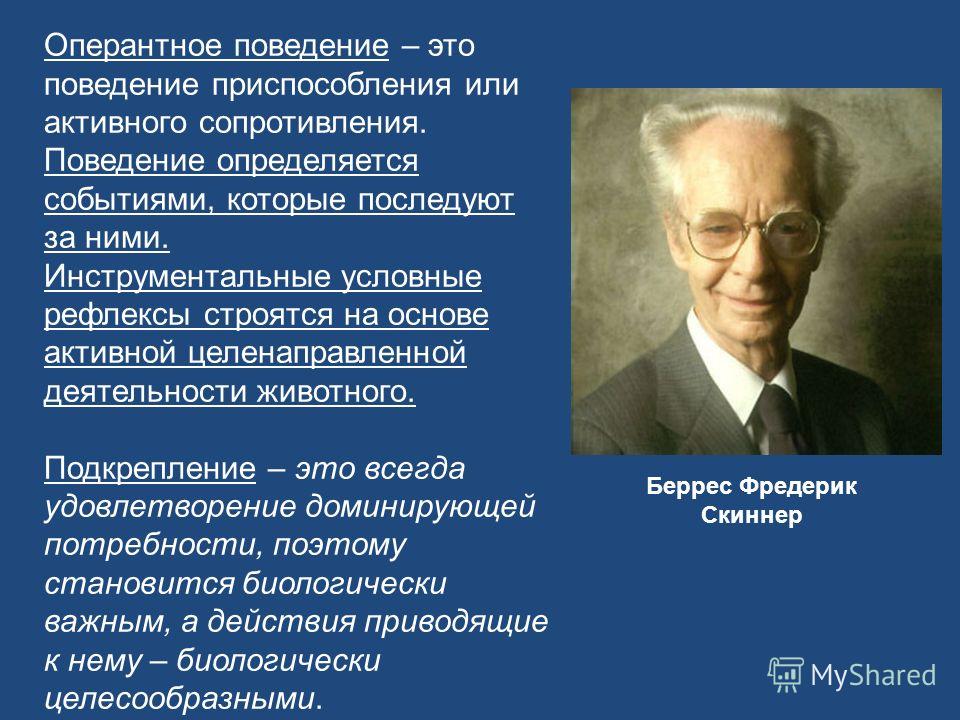

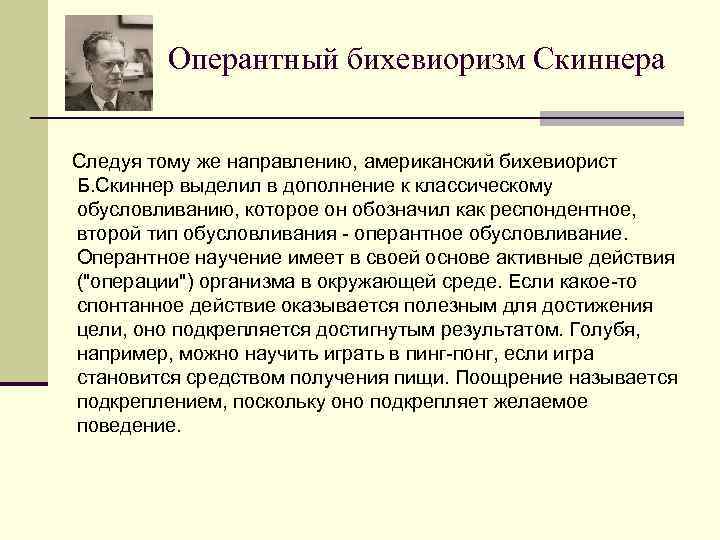

Скиннер

– признанный вождь американских

бихевиористов в последние 30 лет –

систематизировал теорию Торндайка,

пытаясь объяснить, каким образом в

структурированной среде формируется

множество различных типов поведения.

При этом Скиннер вскрыл принципы

оперантного

обусловливания и

формирования

реакций путем

последовательных приближений.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Научение – это выработка в процессе онтогенеза приспособительных форм поведения. Научение обеспечивает постоянное пополнение и изменение наших знаний, а также приобретение новых навыков и умений. Для научения необходима память, т.к. она представляет механизм, с помощью которого накапливается прошлый опыт, который может стать источником адаптивного поведения. Научение требует определённого времени и реализуется с помощью нейрофизиологических механизмов разного уровня: межклеточного, внутриклеточного, молекулярного.

Существует несколько классификаций научения. Все виды научения делят на две группы: неассоциативное и ассоциативное, кроме того, выделяют простое и сложное научение. По критерию активности животного или человека в ходе научения выделяют 4 группы научения:

I.Пассивное (реактивное) научение имеет место во всех случаях, когда организм, не прилагая целенаправленных усилий реагирует на какие-то внешние факторы и когда в нервной системе формируются новые следы памяти. Формами пассивного научения являются: привыкание, сенситизация, импринтинг и классические условные рефлексы.

А) Привыкание (габитуация) – выражается в ослаблении поведенческой реакции при повторных предъявлениях стимула. Примером поведенческого привыкания является угасание ориентировочного рефлекса в случае многократно повторяющегося раздражителя, не имеющего значения для организма. Благодаря привыканию мы можем игнорировать раздражители, не несущие никакой новизны и не имеющие для нас значения, сосредоточивая внимание на более важных явлениях. Привыкание – это особый приспособительный нервный процесс, его не следует путать с утомлением и адаптацией анализаторов, т.к. его можно вызвать изменением стимула.

Б) Сенситизация – усиление реакции организма на повторяющийся стимул, если он вызывает каждый раз неприятные ощущения (например, жужжание мухи, писк комара). В данном случае научение носит негативный характер. В основе механизма этого вида научения лежит механизм синаптического облегчения (посттетанической потенциации), которое улучшает проведение в синапсах после короткого раздражения афферентных путей.

В) Импринтинг – запечатление в памяти новорождённого окружающей действительности. Это особая форма научения, основанная на врождённой предрасположенности к определённым сочетаниям раздражителей и возникающих ответных реакциях в ранний период развития организма. В отличие от ассоциативного или инструментального обучения импринтинг может реализоваться только в определённый период онтогенеза, так называемый сенситивный (чувствительный) период. Первые данные о наличии чувствительных периодов в раннем онтогенезе, при которых происходит запечатление, были получены Конрадом Лоренцом на выводковых птицах. Учёный назвал такой тип обучения импринтингом. Различают несколько форм проявления импринтинга:

- 1. Запечатление образов и объектов: родителей, братьев, сестёр, вида пищи т.д.

- 2. Усвоение поведенческих актов (дети повторяют действия родителей). Это так называемое имитационное поведение, разновидностью этого импринтинга является половой импринтинг – половое поведение особей внутри своего вида.

- 3. Реакция следования – автоматическое следование новорождённого за родителями. Реакция следования происходит не только за запечатлённым объектом, но и за близкими ему по форме. При этом запечатляться может любой предмет.

Считают, что двигательным эквивалентом реакции следования животных у ребёнка является улыбка, смена мимики, реакция оживления уже на втором месяце жизни.

Импринтинг имеет сходство как с безусловными, так и условными рефлексами:

- также как и безусловные рефлексы эти реакции сохраняются, как правило, в течение всей жизни.

- являются врождёнными, однако для их проявления требуются определённые условия. Например, реакция следования является врождённой, но в процессе жизни превращается в приобретённую (если изолировать детёныша от родителей сразу после рождения на определённый промежуток времени, то реакция следования не формируется, т.е. конкретная реакция по наследству не передаётся, имеется только готовность к её выполнению у новорождённого).

Импринтинг отличается и от безусловных, и от условных рефлексов:

- он проявляется в определённые критические (сенситивные) периоды.

- запечатление происходит очень быстро, иногда с первого раза.

Открытие сенситивных периодов в развитии головного мозга и поведения птиц явилось стимулом для проведения исследований на млекопитающих. Наблюдение за развитием детей свидетельствует о том, что важную роль в нервно-психическом развитии ребёнка имеет импринтинг, влияющий на будущее поведение, предопределяя его на долгие годы, По-видимому, в развитии детей имеются критические периоды, но они сдвинуты на более поздние сроки, чем у животных. В частности, существует мнение, что возраст от 6 недель до 6 месяцев является критическим для формирования отношений ребёнка с матерью.

- Классические условные рефлексы по И.П.Павлову – положительные и отрицательные.

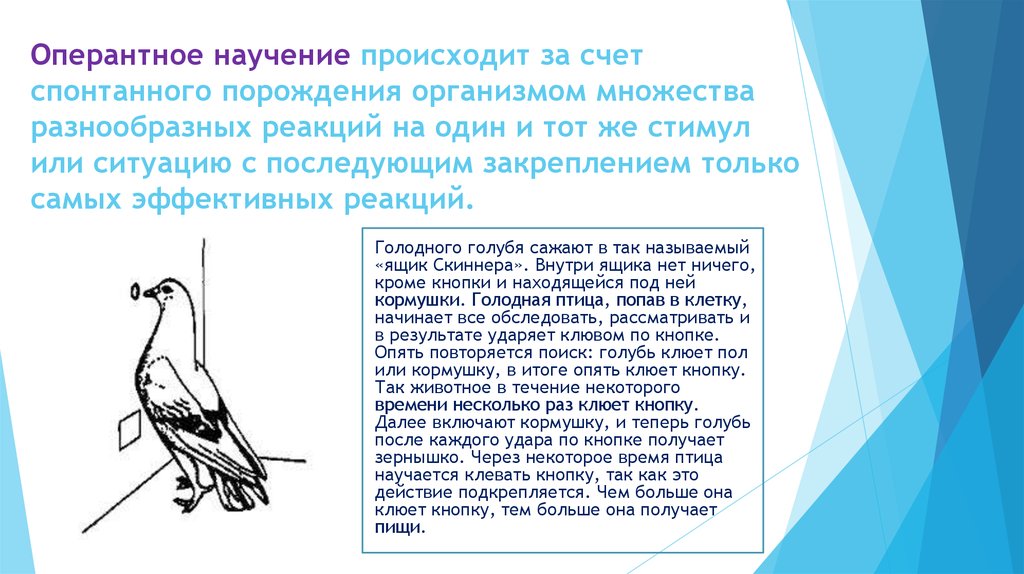

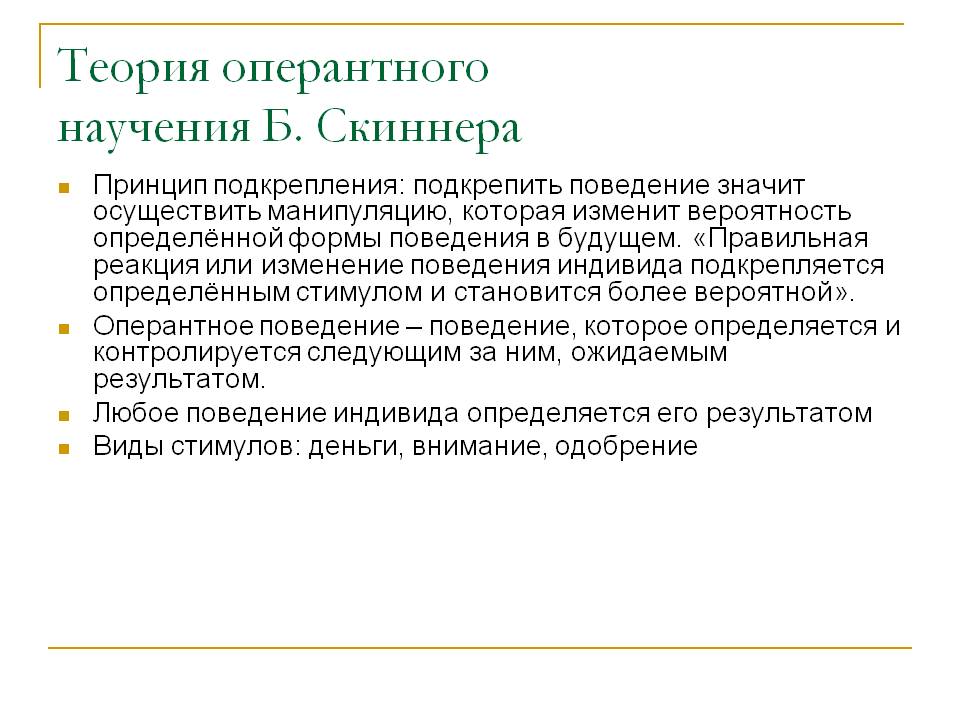

II. Оперантное научение (от лат. оperatio –действие) – это научение, в ходе которого организм добивается полезного результата с помощью активного поведения. Имеется три вида оперантного научения – метод проб и ошибок, инструментальный условный рефлекс и самораздражение.

А) Метод проб и ошибок. Амер. Уч. Э.Торндайк (один из основоположников бихевиоризма, от англ. behavior – поведение) помещал кошек в проблемные клетки, которые открывались в том случае, если кошка предпринимала какие-либо действия. Когда кошка выходила из клетки, она получала пищу. По мере повторения этой процедуры (увеличения числа проб и ошибок) скорость выполнения задачи возрастала.

Б) Инструментальный условный рефлекс – научение действию с помощью вознаграждения (подкрепления). Этот вид оперантного научения происходит по сигналу в отличие от научения методом проб и ошибок, который осуществляется без сигнала. Например, животное по световому сигналу нажимает на рычаг и выключает электрический ток, чтобы избежать раздражения, т.е. использует какой-то инструмент, отсюда и название этого вида научения.

В) Самораздражение структур мозга для получения удовольствия, положительных эмоций. Если крысе вживить раздражающий электрод в латеральную область гипоталамуса, поместить её в камеру Скиннера и предоставить ей возможность осуществлять самораздражение, нажимая на рычаг, крыса будет осуществлять самораздражение настолько интенсивно, что возникает опасность её гибели от истощения.

III. Когнитивное научение (рассудочное) основано на формировании функциональной структуры среды, т.е. на извлечении законов связей между её отдельными компонентами. К когнитивному научению относится: научение путём наблюдения, рассудочная деятельность, психонервная деятельность. Некоторые исследователи к этой форме научения относят вероятностное прогнозирование.

А) Научение путём наблюдения, в результате которого выполняются действия путём непосредственного наблюдения за действием других. Различают два вида этого научения: простое подражание и викарное научение.

- 1. Простое подражание. Например, обезьяна в общении с исследователями научилась мыть банан перед едой, не понимая, зачем она это делает.

- 2. Викарное научение. Осуществляется также с помощью наблюдения, но при этом результат действия оценивается. Такое научение свойственно только человеку. Особенно часто используют научение путём наблюдения дети, причем в раннем детстве оно является преимущественно подражательным. С возрастом начинает преобладать викарное научение.

Б) Рассудочная деятельность. Представление о рассудочной деятельности животных ввёл в научный оборот в 1960 г. Л.В.Крушинский. Наиболее характерное свойство элементарной рассудочной деятельности животных заключается в их способности улавливать простейшие эмпирические законы, связывающие предметы и явления окружающей среды, и возможность оперировать этими законами при построении программ поведения в новых ситуациях.Рассудочная деятельность отличается от любых форм обучения тем, что она осуществляется при первой же встрече организма с необычной ситуацией, создавшейся в среде его обитания. Наблюдения за поведением животных привели Л.В.Крушинского к заключению о том, что их способность к экстраполяции направления движения раздражителя можно рассматривать как одно из элементарных проявлений рассудочной деятельности. Под экстраполяцией понималась способность животных определять направление дальнейшего перемещения значимого для него раздражителя.

Для исследования способности животных к экстраполяции (экстраполяционным рефлексам) в лаборатории Л.В.Крушинского проводился эксперимент, сущность которого заключалась в следующем: перед животным помещалась ширма с щелью. За ширмой располагали две кормушки, одна из которых пустая, а другая с пищей. После того, как животное в течение нескольких секунд подкармливалось через щель, кормушки раздвигались в разные стороны. Животное должно было определить направление движения кормушки с кормом и, обежав ширму, достичь её.

При исследовании способности к экстраполяции разных представителей животного мира, оказалось, что первое место среди млекопитающих занимали волки и красные лисицы. У птиц самая высокая способность к экстраполяции наблюдается в семействе врановых птиц. Рептилии, в частности, ящерицы и крокодилы, решали задачу уже при первых её предъявлениях, тогда как рыбы и амфибии с ней не справлялись.

В лаборатории Л.В.Крушинского исследовался также вопрос о соотношении обучаемости и элементарной рассудочной деятельности. Результаты показали, что доля правильных решений задачи при многократном её предъявлении уменьшается у тех видов животных, для которых был характерен высокий показатель при первом предъявлении, и наоборот – постепенное увеличение доли правильных решений у плохо экстраполирующих животных. Таким образом был установлен парадоксальный результат: у животных с высоким уровнем рассудочной деятельности многократное предъявление экстраполяционной задачи ухудшает её решение. По мнению Л.В.Крушинского, это объясняется тем, что правильное решение вызывает резкое возбуждение головного мозга, что приводит при следующих предъявлениях к ухудшению решения задачи. А у животных с невысоким уровнем рассудочной деятельности нарушений деятельности мозга не происходит, в результате обучению правильному решению задачи проходит успешно. Следовательно, степень развития рассудочной деятельности обусловливает тот исходный фон, с которого начинается формирование поведения при участии индивидуального опыта. Чем выше уровень элементарной рассудочной деятельности, тем пластичнее и адаптивнее поведение.

Таким образом сложное приспособительное поведение животных, с точки зрения Л.В.Крушинского, строится из трёх основных компонентов ВНД: инстинктов, условных рефлексов и рассудочной деятельности, благодаря которой организм сразу вырабатывает программу адаптивного поведения в новых условиях, внезапно сложившихся ситуациях и способен выбрать наиболее адекватную тактику поведения в новой обстановке, прогнозируя развитие событий.

В) Психонервная деятельность (или образное поведение, или образная память). Психонервная деятельность исследовалась И.С. Бериташвили в 1926 г. Суть психонервной деятельности состоит в том, что у высших позвоночных животных при первом же восприятии конкретных явлений окружающей действительности (пищи, врага и т.д.) возникает определённый образ. Этот образ сохраняется, и, каждый раз, когда он воспроизводится при восприятии данной среды или какого-либо его компонента, животное ведёт себя точно так же, как и при непосредственном восприятии. И.С. Бериташвили считал, что нервным субстратом психонервной деятельности является неокортекс. В отличие от условнорефлекторной деятельности психонервный образ

- не требует повторяемости, а формируется сразу;

- быстро перестаёт вызывать определённое поведение, если не сопровождается удовлетворением биологической потребности;

- требует обязательного участия коры головного мозга, прежде всего её лобных отделов;

- психонервная деятельность определяет включение и выключение условных и безусловных рефлексов, а также последовательность их протекания.

Индивидуальное поведение, первично направляемое психонервным образом, при повторной тренировке автоматизируется и осуществляется по всем закономерностям условнорефлекторной деятельности.

Г) Вероятностное прогнозирование, под которым понимается предвосхищение будущего, основанное на вероятностной структуре прошлого опыта и информации о наличной ситуации. Оба эти фактора являются основой для создания гипотез о предстоящем будущем. В соответствии с таким прогнозом осуществляется подготовка к действиям в предстоящей ситуации, приводящим к наибольшей вероятности достижения цели. Высшие позвоночные и человек в своей деятельности постоянно опираются на вероятностное прогнозирование. Например, когда человек переходит улицу, он прогнозирует ситуацию на проезжей части и интервал времени для безопасного пересечения дороги.

IV. Научение путём инсайта (озарения) – это внезапное нестандартное правильное решение задачи. Этот вид научения является следствием объединения опыта, накопленного в памяти, с той информацией, которой располагает индивид при решении проблемы.

В заключение необходимо отметить, что в конкретных ситуациях для достижения приспособительного результата индивид чаще всего использует не один, а несколько видов научения.

Глава 7. Научение

Адаптация и научение

Жизнь любого организма — это прежде всего непрерывная адаптация к условиям столь же непрерывно меняющейся среды.

Из предыдущих глав мы уже знаем, что существование живых организмов сводится к постоянной выработке форм поведения, направленных на восстановление какого-то нарушенного равновесия или на достижение определенных целей. Это универсальный закон, которому подчиняется все существующее — от атома до Вселенной. Для Вселенной прийти в равновесие, т. е. перестать расширяться, означало бы тепловую смерть. Для нас же — «частиц мироздания» — равновесие может означать лишь биологическую смерть или по меньшей мере психическую смерть. Только такая судьба может ожидать тех, кто перестанет приспосабливаться к окружающей среде.

У животных эта непрерывная адаптация осуществляется благодаря все более и более сложным процессам — от рефлексов до мышления.

В первой главе мы уже убедились в том, что по мере продвижения вверх по ступеням иерархии живых существ стереотипные, предопределенные или запрограммированные формы поведения (у примитивных животных) постепенно уступают место более гибкому и пластичному поведению, позволяющему организмам адаптироваться к тем разнообразным ситуациям, с которыми они ежедневно сталкиваются.

Если рефлекторные и инстинктивные типы поведения не могут претерпевать значительных изменений, то, напротив, приобретенные поведенческие реакции могут изменяться, иногда очень существенно и притом необратимо. Эти изменения происходят в результате того опыта, который в то или иное время приобретает индивидуум.

Именно необратимость или хотя бы стойкость изменений служит отличительной чертой приобретенных форм поведения. Поведенческие реакции порой изменяются и при болезнях, утомлении или сотрясении мозга. Однако изменения в этих случаях — в отличие от научения — бывают лишь временными.

Виды научения

Научение может осуществляться на разных уровнях в зависимости от того, каков его нервный механизм и насколько важны или сложны те структуры, которые в нем участвуют. Некоторые виды научения могут происходить уже на уровне рецепторов или спинного мозга; для других же необходимо участие подкорковых структур или даже миллиардов нервных цепей коры головного мозга.

Одни формы научения осуществляются автоматически и непроизвольно. Другие требуют такого программирования, на которое может быть способен лишь развитый мозг высших млекопитающих и в особенности человека.

Мы можем выделить три категории научения, различающиеся по степени участия в них организма как целого. Речь идет соответственно о выработке 1) реактивного поведения, 2) оперантного поведения и 3) такого поведения, которое требует участия мыслительных процессов в обработке информации (когнитивное научение).

Когда создаются новые формы реактивного поведения, организм пассивно реагирует на какие-то внешние факторы и в нервной системе как бы незаметно и более или менее непроизвольно возникают изменения нейронных цепей и формируются новые следы памяти. К таким типам научения относятся следующие (перечислены в порядке усложнения): привыкание (габитуация) и сенсибилизация, импринтинг и условные рефлексы.

Оперантное поведение — это действия, для выработки которых нужно, чтобы организм активно «экспериментировал» с окружающей средой и таким образом устанавливал связи между различными ситуациями. Такие формы поведения возникают при научении путем проб и ошибок, методом формирования реакций и путем наблюдения.

Во всех этих случаях организм изменяет поведение в результате взаимодействия со средой. Именно от того, какие сигналы поступают извне, зависит, какая именно реакция организма будет закрепляться. «Выбор» реакции при этом определяется тем, каковы ее последствия в отношении удовлетворения потребностей или избегания нежелательной ситуации.

К третьей группе относятся формы поведения, обусловленные когнитивным научением. Здесь уже речь идет не просто об ассоциативной связи между какими-то двумя ситуациями или между ситуацией и ответом организма, а об оценке данной ситуации с учетом прошлого опыта и возможных ее последствий. В результате этой оценки принимается наиболее подходящее решение. К такому типу научения можно отнести латентное научение, выработку психомоторных навыков, инсайт и в особенности научение путем рассуждений.

В последующих разделах мы рассмотрим каждый из этих типов научения с тем, чтобы подробнее описать их и оценить их значение для поведения организма.

Научение реактивным формам поведения

Реактивное поведение можно определить как реакцию организма на тот или иной раздражитель (или ситуацию-раздражитель) (Malcuit, Pomerlau, 1977). Именно поэтому мы можем отнести к этим формам научения не только классическое обусловливание, но и такие более примитивные явления, как привыкание и сенсибилизация.

Привыкание и сенсибилизация

Это чрезвычайно примитивные виды научения, при которых у организма вырабатывается относительно устойчивая и постоянная реакция на повторные стимулы. Эти две зачаточные формы научения проявляются в изменении степени активации организма данным стимулом: в случае привыкания активация уменьшается, а в случае сенсибилизации увеличивается.

Как уже говорилось в главе 4, привыкание (габитуация) наступает, когда организм — в результате изменений на уровне рецепторов или ретикулярной формации — «научается» игнорировать какой-то повторный или постоянный раздражитель, «убедившись», что он не имеет особого значения для той деятельности, которая в данный момент осуществляется. В отличие от этого при утомлении снижается внимание ко всем действующим раздражителям.

Сенсибилизация — это процесс, противоположный привыканию. При сенсибилизации повторение стимула ведёт к более сильной активации организма, и последний становится все более и более чувствительным к данному стимулу; в результате раздражитель, не вызывавший при однократном воздействии никакой реакции, повторяясь, начинает провоцировать то или иное поведение. Представим себе, например, что в комнате, где мы работаем, жужжит назойливая муха или же из плохо завернутого крана в раковину мерно падают капли воды. Эти раздражители становятся для нас постепенно все труднее переносимыми. Можно привести и другие примеры — царапину на музыкальной пластинке, вызывающую при каждом прослушивании треск, который мы уже заранее ожидаем, или слова-паразиты вроде «так сказать», «значит» и т. п. в лекциях некоторых преподавателей; иногда такие слова повторяются настолько часто, что могут полностью отвлекать внимание студентов от содержания лекции.

Импринтинг

У низших позвоночных животных к реактивным типам научения можно отнести также импринтинг. Об этом явлении мы уже говорили в первой главе и поэтому здесь на нем останавливаться не будем. Напомним только, что речь идет о наследственно запрограммированном и необратимом формировании привязанности новорожденного животного к первому движущемуся объекту, который попадает в поле его зрения в первые часы жизни.

Условные рефлексы

Условные рефлексы возникают в результате формирования связи между специфическим стимулом, вызывающим тот или иной врождённый рефлекс, и каким-либо индифферентным стимулом. В результате индифферентный раздражитель сам по себе начинает вызывать данный рефлекс.

У всех нас к моменту появления на свет уже имеется ряд врождённых рефлексов, таких как выделение слюны при попадании в рот пищи или моргание в ответ на громкий звук. К врождённым рефлексам относятся также отдергивание руки при воздействии болевого раздражителя или коленный рефлекс — разгибание ноги при ударе по коленному сухожилию. Для проявления таких рефлексов не нужно никакого предварительного опыта и никаких других условий, кроме специфического стимула. Иными словами, это безусловные рефлексы — они автоматически включаются в ответ на определенные раздражители, тоже называемые безусловными. Например, когда раздается громкий звонок, мы можем вздрогнуть, но слюноотделение у нас не начнется; электрический удар, полученный конечностью, заставит нас отдернуть эту конечность, но не моргнуть; и т. д.

Бывает, однако, что одновременно со специфическим раздражителем, вызывающим какой-либо безусловный рефлекс, действует другой раздражитель, не имеющий с ним ничего общего. Если такая связь между двумя раздражителями достаточно ясна или часто повторяется, то индифферентный раздражитель сам по себе начинает вызывать тот же рефлекс.

Это явление было открыто русским физиологом И. П. Павловым в 1903 году. В ходе своих опытов Павлов обратил внимание на то, что звон миски, в которую накладывали пищу, вскоре начинал сам по себе вызывать у собаки слюноотделение. Таким образом, индифферентный звуковой стимул, если он просто сочетается во времени с безусловным пищевым раздражителем, может приобрести способность вызывать тот же рефлекс. В связи с этим Павлов назвал такие раздражители условными, а вызываемое ими рефлекторное слюноотделение — условным рефлексом (рис. 7.1).

Рис. 7.1. И. П. Павлов и его сотрудники. На фотографии представлена также одна из знаменитых собак, на которых Павлов с 1901 года изучал выработку классических условных рефлексов.

Достаточно быстро было доказано, что при формировании таких рефлексов действительно происходит образование условной связи с безусловным раздражителем. Павлов показал, что достаточно было прекратить предъявление безусловного стимула, чтобы и условный сигнал быстро переставал действовать. Например, если после подачи звукового сигнала животному не выдавалась пища, то этот сигнал вскоре уже не вызывал слюноотделения. Далее мы еще вернёмся к этому феномену угасания, характерному для большинства видов научения путем обусловливания.

С физиологической точки зрения обусловливание можно объяснить тем, что к уже существующей прямой связи между специфическим сенсорным сигналом и безусловным рефлексом как бы пристраивается новый сигнал. В результате этот новый сигнал приобретает возможность сам по себе вызывать тот же рефлекс.

Итак, мы уже знаем, что звонок, подаваемый одновременно с пищей, может в дальнейшем сам по себе вызывать слюноотделение. Точно так же можно добиться того, чтобы электрический удар, наносимый одновременно с сильным звуком, вызывал моргание или, наоборот, чтобы сильный звук в сочетании с ударом тока приводил к отдергиванию конечности, и т. п.

По мнению Павлова, таким ассоциативным обусловливанием можно объяснить большинство приобретенных форм поведения. Такой же точки зрения придерживался и бихевиорист Уотсон, который через несколько лет после Павлова показал, как могли бы развиваться некоторые эмоциональные реакции, не включённые от рождения в естественный репертуар индивидуума (см. документ 7.1).

Научение в результате оперантного обусловливания

Как мы видели, реактивные формы поведения возникают в результате таких событий, при которых организм в основном пассивно испытывает внешние воздействия на какие-то его врождённые структуры.

Между тем для животных организмов особенно характерна активность: в любое время организм должен взаимодействовать со средой, стремясь удовлетворять свои потребности или избегать опасных ситуаций. Поэтому обстоятельства, в которые попадает организм и к которым он вынужден приспосабливаться, выбирая те или иные действия, способствуют формированию многих новых форм поведения.

Бихевиористы назвали такие формы поведения оперантными (от лат. operatio — действие), поскольку в этом случае все начинается с действия, совершаемого над окружающей средой; оно вызывает какие-то последствия, от которых и зависит, будет ли организм повторять это действие или, наоборот, избегать его. Таким образом, выработка подобных форм поведения осуществляется в результате закрепления тех действий, последствия которых для организма желательны, и отказа от действий, приводящих к нежелательным последствиям.

К оперантному научению можно отнести три разновидности: научение методом проб и ошибок, путем формирования реакции и путем наблюдения.

Научение методом проб и ошибок

При научении методом проб и ошибок индивидуум, встретившись с каким-либо препятствием, совершает попытки преодолеть его и при этом, постепенно отказываясь от неэффективных действий, находит в конце концов решение задачи.

Такой тип научения был открыт Торндайком (Thorndike, 1890) — одним из первых ученых, заинтересовавшихся процессами научения (рис. 7.2). В своих опытах Торндайк использовал так называемые проблемные клетки, в которые он помещал голодных кошек (рис. 7.3). Некоторые клетки открывались в том случае, если животное тянуло за верёвку, а в других нужно было приподнять запорный крючок. Торндайк подсчитывал, сколько попыток и сколько времени требовалось кошке для того, чтобы решить стоящую перед ней задачу — выйти из клетки и получить пищу, помещенную снаружи.

Рис. 7.2. Эдуард Торндайк, американский психолог (1874–1949). Он впервые стал изучать решение животными задач в лабораторных условиях. Работы Торндайка привели его к теории научения методом проб и ошибок и к закону эффекта, на котором основана эта теория.

Рис. 7.3. «Проблемная клетка», разработанная Торндайком в 1911 году. Кошка, помещенная в такую клетку, должна была методом проб и ошибок научиться нажимать на деревянную педаль, что благодаря системе блоков и верёвок позволяло открывать дверцу.

Наблюдая за животными, Торндайк заметил, что сначала их действия были чисто случайными, но в конце концов кошка «нечаянно» задевала верёвку или крючок, освобождалась и получала вознаграждение. Однако по мере увеличения числа попыток действия животных все больше сосредоточивались вокруг «ключевого» участка клетки, и число ошибок, а также и время, проведенное в клетке, быстро сокращалось. Торндайк представил эти результаты в виде кривых (рис. 7.4) и вывел закономерности, позволяющие объяснить эффективность такого метода «проб и ошибок». Согласно важнейшей из этих закономерностей — закону эффекта, — в случае, если какое-то действие приводит к желательным результатам, вероятность его повторения возрастает, а если к нежелательным последствиям — снижается (см. документ 7.2).

Рис. 7.4. Кривые научения методом проб и ошибок. Сходные кривые получал Торндайк по данным своих опытов на кошках. Видно, что чем больше проб совершает животное, тем меньше становится число ошибок.

Однако научение методом проб и ошибок само по себе не очень эффективно. Если бы новые формы поведения удавалось «изобрести» лишь случайным образом, было бы трудно объяснить быстрое приобретение новых навыков людьми и домашними животными. Без сомнения, вполне вероятно, что на протяжении миллионов лет именно такой процесс приводил к выработке различных навыков у наших предков. Но не менее очевидно, что по мере совершенствования этих навыков и упрочения власти человека над окружающей средой постепенно складывались новые способы формирования и передачи новых типов поведения.

Скиннер — признанный вождь американских бихевиористов в последние 30 лет — систематизировал теорию Торндайка, пытаясь объяснить, каким образом в структурированной среде формируется множество различных типов поведения. При этом Скиннер вскрыл принципы оперантного обусловливания и формирования реакций путем последовательных приближений.

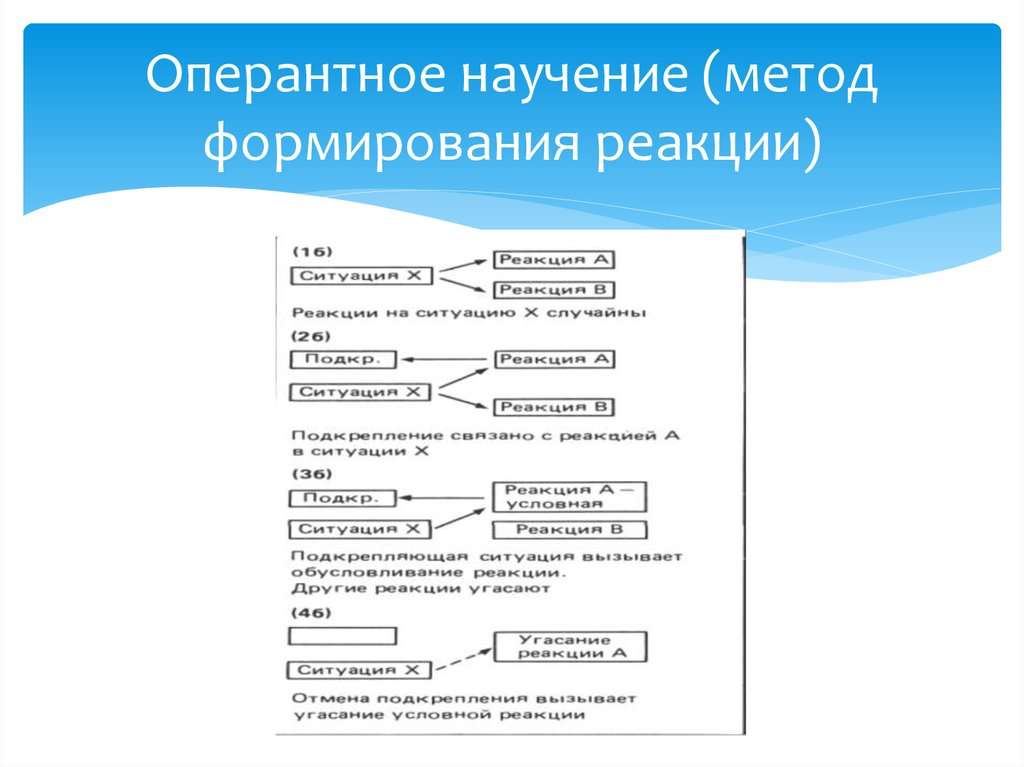

Формирование реакций

С точки зрения Скиннера, поведение не всегда возникает чисто случайным образом — нередко оно формируется в результате отбора под действием подкрепляющего фактора. Таким фактором может быть любой стимул, появляющийся или исчезающий после той или иной поведенческой реакции и повышающий вероятность того, что эта реакция будет повторена с целью получить подкрепление. Это позволяет объяснить формирование очень сложных поведенческих реакций поэтапно, каждый этап при этом будет подкрепляться.

Исходя из этих соображений, Скиннер разработал способ формирования поведения путем последовательных приближений, составляющий основу оперантного обусловливания. Этот способ состоит в том, что весь путь от исходного поведения (еще до начала обучения) до конечной реакции, которую исследователь стремится выработать у животного, разбивается на несколько этапов. В дальнейшем остается лишь последовательно и систематически подкреплять каждый из этих этапов и таким образом подводить животное к нужной форме поведения. При таком способе обучения животное вознаграждают за каждое действие, приближающее его к конечной цели, и у него постепенно вырабатывается заданное поведение.

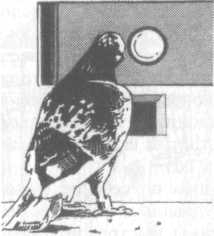

Допустим, что нам нужно обучить голубя ударять клювом по маленькому светящемуся кружку, когда он захочет получить вознаграждение в виде зернышка (рис. 7.5). Вначале мы будем давать ему зернышко каждый раз, когда он зайдет в ту половину клетки, где находится светящийся кружок. Далее мы будем вознаграждать его лишь в том случае, если он не только зашел в эту половину клетки, но еще и повернулся головой к стенке, на которой находится кружок. На третьем этапе можно, например, давать зернышко при сочетании этих двух условий, если вдобавок еще клюв животного направлен в сторону кружка. Затем постепенно можно заставить голубя касаться клювом кружка и, наконец, ударять по нему с целью получить вознаграждение. Как мы видим, при таком методе обучения к очередному этапу переходят лишь тогда, когда уже сформировалась поведенческая реакция, необходимая на предыдущем этапе (рис. 7.6).

Рис. 7.5. Голубь в клетке Скиннера реагирует на световой сигнал, появляющийся перед ним на стенке при освещении пластмассового диска с другой стороны. В ответ на такой сигнал голубь ударяет по диску клювом, чтобы в кормушке появилось зерно.

Рис. 7.6. Крыса, помещенная в клетку Скиннера, должна при появлении определенного стимула нажать на рычаг, за что получает пищевое вознаграждение.

По мнению Скиннера и других бихевиористов, именно так происходит выработка большинства поведенческих реакций у человека. Действительно, можно привести множество примеров, как будто бы частично подтверждающих это.

С позиций Скиннера можно объяснить очень быстрое обучение ребенка первым словам (не распространяя, однако, эту концепцию на освоение языка в целом). Вначале, когда ребенок еще только начинает произносить какие-то членораздельные звуки, лепет «ме-ме-ме» уже вызывает восторг окружающих, и особенно счастливой мамы, которой уже кажется, что дитя зовет именно ее. Однако вскоре энтузиазм родителей по поводу таких звуков остывает до тех пор, пока младенец ко всеобщей радости не выговорит «мо… мо». Потом и эти звуки перестают для новорожденного подкрепляться, пока не появится сравнительно членораздельное «мо-мо». В свою очередь это слово по тем же причинам вскоре сменится сочетанием «мома», и наконец ребенок отчетливо выговорит свое первое слово — «мама». Все же остальные звуки будут восприниматься окружающими лишь как «детский лепет» в буквальном смысле слова, и они постепенно исчезнут из «лексикона» новорожденного.

Таким образом, в результате избирательного поощрения со стороны членов семьи младенец отбрасывает те неправильные реакции, за которые он не получает социального подкрепления, и сохраняет лишь те, которые наиболее близки к ожидаемому результату.

Формирование реакции играет роль не только в воспитании ребенка, но также в отношениях между супругами и в различных аспектах социальной жизни. Каждый раз, когда индивидуум или социальный институт хочет добиться той или иной поведенческой реакции от партнера или от группы населения, он вполне может запланировать и реализовать такие подкрепляющие факторы, которые повышали бы вероятность желательного поведения. Однако ясно, что подобные методы часто находятся на грани манипулирования личностью и не всегда практикуются исключительно для ее блага.

Кроме того, как мы уже знаем из главы 6, сторонники когнитивного подхода к мотивации полагают, что внешняя мотивация, создаваемая подкреплением, чаще всего приводит к исчезновению внутренней мотивации, присутствующей на первых этапах во многих видах поведения у человека (см. документ 7.3).

Для того чтобы лучше разобраться в приведенных примерах, нам нужно теперь вернуться к некоторым аспектам подкрепления.

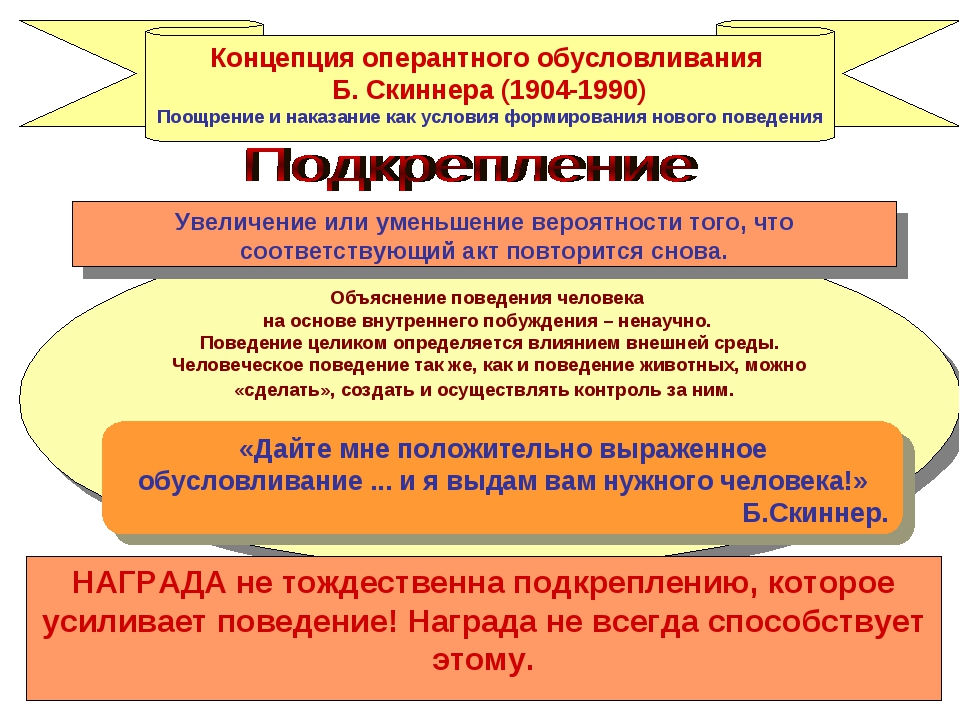

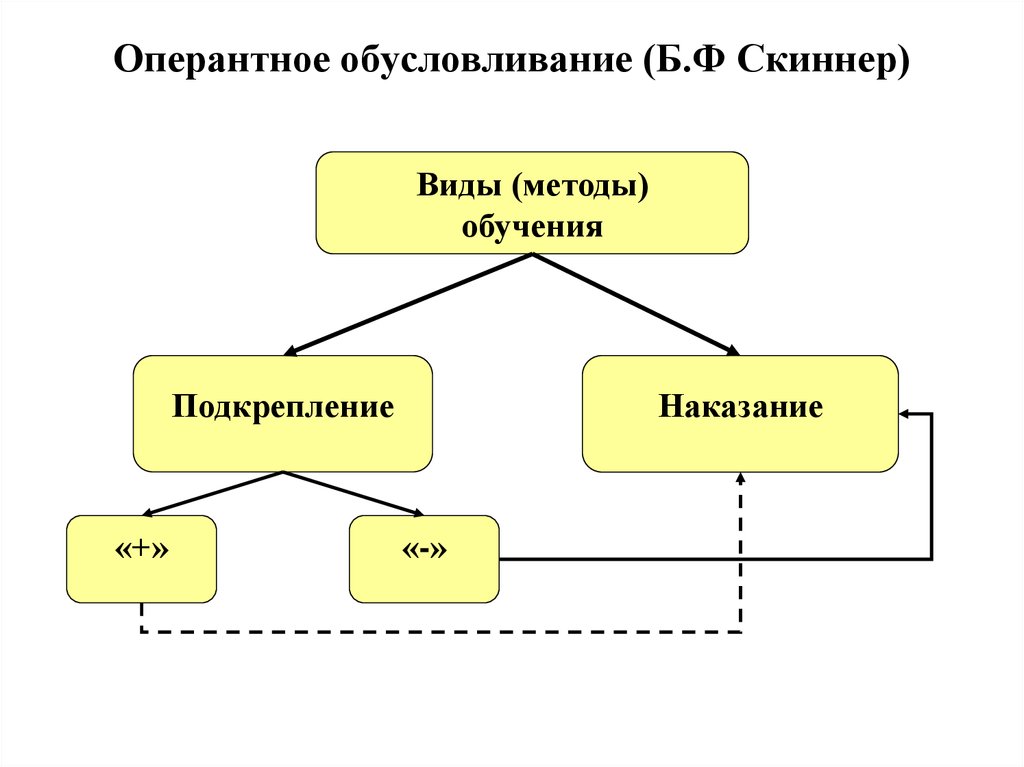

Различные стороны процесса подкрепления

Подкрепление — это такое воздействие, при котором появление или исчезновение какого-то стимула в результате той или иной поведенческой реакции повышает вероятность повторения этой реакции. Например, если голодное животное каждый раз будет находить в определенном углу помещения пищу, то оно будет все чаще направляться в этот угол (хорошим примером могут служить эксперименты Олдса, в которых были открыты центры удовольствия; см. документ 6.4). И напротив, если после зажигания красной лампочки животное будет получать удар током, а избежать его можно будет только перепрыгнув из одной половины клетки в другую, то вероятность такой реакции на красную лампочку будет возрастать. В первом случае потребление пищи или удовольствие, получаемое при электростимуляции мозга, играет роль положительного подкрепления. Во втором случае речь идет об отрицательном подкреплении [52] — предотвращении электрического удара.

Часто смешивают отрицательное подкрепление с наказанием. Однако, как мы уже знаем, подкрепление всегда увеличивает вероятность повторения данной поведенческой реакции, а наказание, наоборот, приводит к исчезновению такой реакции, которая сочтена нежелательной. Значит, в отличие от подкрепления при наказании стремятся либо подать аверсивный раздражитель (например, нанести животному удар током или отшлепать ребенка), либо лишить вознаграждения (вкусной еды или ласки) каждый раз, когда проявляется такая форма поведения, которую нужно устранить.

Скиннер и многие психологи принципиально отрицают наказание как средство воспитания, предпочитая в основном использование положительных подкрепляющих факторов, которые способствуют выработке у ребенка социально адекватного поведения, а не подавлению социально неадекватного. По их мнению, нежелательные формы поведения легко могли бы исчезнуть, если бы те, кому доверен процесс воспитания, осуществляли его правильно и не были вынуждены наказывать за то, что они сами вначале непроизвольно поощряли.

Кроме того, бихевиористы различают первичное и вторичное подкрепление. Первичное подкрепление — это удовлетворение физиологических потребностей, таких как голод, жажда, сон и т. п. Что касается вторичного подкрепления, то здесь речь идет об удовлетворении, как-то связанном с другими подкрепляющими факторами (первичными или вторичными). Когда мы получаем гонорар или диплом за выполненную работу, когда ребенка награждают игрушкой или военного — орденом [53], когда человек получает престижную должность — во всех этих случаях действует вторичное подкрепление, удовлетворение социальных потребностей, повышающее самоуважение у лиц, у которых оно высоко развито или, наоборот, поколеблено.

Угасание, дифференцировка и генерализация

Мы уже видели, что как при реактивном, так и при оперантном научении приобретенная реакция сохраняется лишь до тех пор, пока ее поддерживают безусловным раздражителем (в первом случае) или специальным подкреплением (во втором случае). Если же эти подкрепляющие факторы перестают действовать, то выработанное на их основе поведение быстро угасает и после нескольких попыток прекращается вовсе. Например, если сразу после звонка не следует подача пищи, у собаки вскоре перестает в ответ на этот стимул выделяться слюна. Точно так же, если в семье новорожденного ребенка вдруг перестанут интересоваться звуками, которые он произносит, его словарный запас, скорее всего, не будет развиваться быстро и адекватным образом. Все это проявления процесса угасания.

Важно отметить, что речь здесь идет именно об угасании, а не об исчезновении или «стирании следов». Дело в том, что если снова начать предъявлять безусловный раздражитель или подкрепляющий фактор, то исчезнувшее было поведение почти сразу же восстанавливается.

С угасанием тесно связана так называемая дифференцировка. При дифференцировке те поведенческие реакции, которые перестают сопровождаться безусловным раздражителем или подкреплением, исчезают, и сохраняются лишь такие реакции, при которых эти факторы продолжают действовать. Например, если внезапно прекратить подачу пищи после звука колокольчика, но продолжать давать ее в сочетании со звуком зуммера, то слюноотделение на первый из этих звуковых раздражителей прекратится, а на второй сохранится. Точно так же и наш младенец в приведенном выше примере постепенно перестанет издавать неподкрепляемые звуки, и будет повторять лишь те, за которыми следует социальное поощрение.

Важнейшую роль в научении путем выработки условных связей играет процесс генерализации [54]. Именно благодаря этому явлению вновь образованная связь распространяется на все то, что похоже на безусловный раздражитель или на ситуацию, в которой происходило подкрепление. Например, в опытах Уотсона и Рейнер у маленького Альберта (см. документ 7.1) быстро выработался страх перед всеми белыми пушистыми предметами — от бороды деда Мороза до мехового воротника на пальто матери. Все мы знаем, как быстро наступает генерализация у плаксивых детей — сначала они хнычут, требуя конфету, а потом — уже всегда, как только им чего-нибудь захочется, будь то игрушка в магазине или телевизионная передача, идущая по параллельному каналу одновременно с любимой передачей родителей (табл. 7.1).

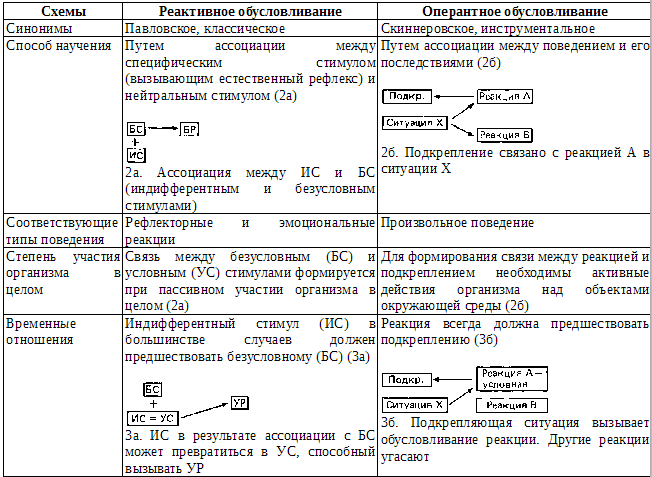

Таблица 7.1. Сравнение реактивного и оперантного обусловливания

Бихевиористы предложили множество различных сфер применения методов обусловливания в различных областях человеческой деятельности. Чаще всего реактивное и оперантное научение используется в психотерапии, когда врач пытается применить соответствующие принципы для помощи определенным больным. Подобные примеры приведены в документах 3.1 и 3.2. Подробнее мы рассмотрим этот вопрос в главе 12.

В области образования Скиннер выдвинул, в частности, концепцию программированного обучения. По его мысли такое обучение может освободить ученика и преподавателя от скучного процесса простой передачи знаний: учащийся будет постепенно продвигаться в освоении той или иной темы в собственном ритме и маленькими шажками, каждый из которых подкрепляется [55]; из этих шажков и состоит процесс последовательного приближения (Skinner, 1969). Однако очень скоро обнаружилось, что такое обучение быстро достигает своего «потолка», и это связано именно с тем, что от учащегося требуются лишь минимальные усилия и поэтому подкрепление вскоре становится неэффективным. В результате учащемуся такое обучение быстро надоедает. Кроме того, для постоянного поддержания мотивации у учащегося и упорядоченной передачи знаний, видимо, необходим личный контакт с учителем. Все это, вероятно, можно объяснить с помощью принципов, лежащих в основе социального научения, и в частности научения путем наблюдения. Но еще ближе к истине, наверное, те ученые, которые стоят на позициях когнитивного научения. К этому вопросу мы вернёмся в последующих разделах.

Научение путем наблюдения (подражания модели)

Итак, многие виды поведения, иногда довольно сложные, могут быть объяснены в свете принципов оперантного обусловливания и метода формирования реакций. Вместе с тем множество форм социальной активности индивидуума основано на наблюдении над другими особями из его ближайшего окружения, которые служат моделью для подражания. При этом может иметь место как чистое подражание, так и викарное научение.

Подражание — это способ научения, при котором организм воспроизводит действия модели, не всегда понимая их значение. Оно свойственно в основном приматам. Японские этологи наблюдали над стадами обезьян в их естественной среде. Когда ученые смогли подходить близко к самым молодым животным, они стали в их присутствии мыть в воде бататы перед едой. Исследователи быстро убедились в том, что молодые обезьянки начали подражать такому поведению, а через некоторое время оно появилось и у их матерей. Вскоре этот навык усвоили все особи стада, за исключением самых старых, которые были к этому совершенно неспособны. Речь в данном случае идет именно о чистом подражании, так как животные не могут оценить то значение, которое подобный навык имеет для человека.

Что касается викарного научения, то здесь индивидуум полностью усваивает ту или иную форму поведения другой особи, включая понимание последствий этого поведения для модели. Бандура и его коллеги (рис. 7.7) в лабораторных экспериментах показали, что такое научение зависит от многих факторов. Например, люди подражают главным образом каким-то знаменитостям или тем, перед кем они преклоняются. В то же время усвоение поведения модели облегчается, если предмет подражания «доступен» — как с точки зрения возможности контактирования с ним, так и в отношении степени сложности его поведения. Кроме того, если модель за свой поступок (даже агрессивный) получила поощрение, то ей подражают охотнее, чем в том случае, если она была наказана. Известно также, что живым моделям всегда подражают чаще, чем героям фильмов, в том числе мультипликационных (рис. 7.8).

Рис. 7.7. Альберт Бандура, американский психолог, один из наиболее известных современных бихевиористов. В своих исследованиях он пытается проверить теорию «научения путем наблюдения», которую называют также теорией социального научения.

Рис. 7.8. Научение путем наблюдения. Понаблюдав за моделью-человеком, «избивающим» резиновую куклу (вверху), маленький мальчик (в середине) или девочка (внизу) в соответствующей ситуации воспроизводят это поведение.

Здесь уместно напомнить, что сторонники теории социального обучения все же признают большую роль телевидения и героев телефильмов в развитии агрессивных наклонностей у молодежи (см. досье 6.1).

Поскольку субъект в данном случае наблюдает за поведением модели и оценивает последствия, к которым оно приводит для самой модели, здесь должны участвовать когнитивные процессы, так что этот вид научения можно было бы отнести к следующей, третьей группе. Однако он встречается лишь в особых ситуациях, и его часто только с большим трудом можно обнаружить в нашей повседневной жизни. В самом деле, имеется мало свидетельств в пользу того, что подражание, наблюдаемое в искусственных лабораторных условиях или в каких-то специфических жизненных ситуациях, будет повторяться во всех случаях при сходных обстоятельствах.

Как отмечал сам Бандура (Bandura, 1977), модель «учит» какому-то поведению, однако использование результатов такого обучения в большой мере зависит от уровня эмоциональной активации субъекта в данный момент и от ее оценки ситуации. Иными словами, при викарном научении в мозгу создаются какие-то связи, но только когнитивные процессы — процессы анализа конкретных обстоятельств — будут в дальнейшем определять, станет ли человек в том или ином случае прибегать к этим связям. Поэтому мы и отнесли такое научение к выработке оперантных форм поведения: при викарном научении просто воспроизводится то или иное поведение в зависимости от его последствий, но не происходит, как при истинно когнитивных формах научения, переработки информации с целью формирования новой поведенческой программы.

Когнитивные формы научения

Исходя из принципов научения путем формирования реакций или путем наблюдения, легко можно объяснить усвоение каких-то эмоциональных или социальных поведенческих реакций или выработку навыков. Если, однако, мы хотим понять, как человек учится, например, печатать на машинке или играть на музыкальном инструменте (гитаре, кларнете и т. п.), наша задача становится более трудной. Еще сложнее объяснить, как человек может научиться ездить по столичному городу, и уже совсем невозможно понять на основе упомянутых принципов, каким образом мы описываем структуру окружающей среды с помощью понятий или научаемся мыслить и выражать наши мысли словами.

В этом разделе мы попытаемся с позиций когнитивного подхода описать и даже понять, как формируются различные виды поведения на основе выработки «когнитивных карт» (при латентном научении), «когнитивных стратегий» (главным образом при выработке двигательных навыков) и, наконец, на основе интуиции и мышления.

Латентное научение

Из главы 5 мы уже знаем, что в организм все время поступает поток сигналов от окружающей среды, на которые он должен реагировать. Некоторые из этих сигналов ясно осознаются, другие воспринимаются менее четко, а третьи, вероятно, вообще не доходят до сознания, хотя и сохраняются в памяти на уровне низших нервных центров.

Согласно представлениям Толмена (Tolman, 1948) (рис. 7.9) — одного из пионеров когнитивного подхода в теории научения — все эти сигналы обрабатываются и преобразуются мозгом. При этом в мозгу создаются своего рода карты окружающей среды, или когнитивные карты, с помощью которых организм определяет, какие реакции будут наиболее адекватными в какой-либо новой ситуации или при внезапном изменении привычных обстоятельств.

Рис. 7.9. Эдуард Толмен, американский психолог (1886–1961). Он был представителем бихевиоризма и обогатил его представлением о «промежуточных переменных» в цепи стимул — реакция. Согласно Толмену, существуют внутримозговые процессы, детерминированные генетически или приобретенные в результате предшествующего опыта, которые могут изменять реакцию на тот или иной стимул. К промежуточным переменным относятся и так называемые когнитивные карты.

Толмен пришел к этому выводу, когда установил, что обучение крыс в лабиринте не происходит чисто механически, как считали в те времена бихевиористы (Hull, 1943). Если бы речь шла о простом механическом усвоении, то в случае перекрытия обычного пути в лабиринте или изменения каких-то условий крысе пришлось бы отыскивать новый маршрут, ведущий к цели. Толмен же, напротив, обнаружил, что если крыса уже научилась находить пищу по кратчайшему пути, то после закрытия этого пути она спонтанно меняет свой маршрут и без какого бы то ни было нового научения и новых ошибок находит пищу, но идет теперь по другому, более длинному пути. В других экспериментах он показал, что если залить коридоры лабиринта водой, то крыса все равно находит правильный путь, но уже вплавь. При этом, разумеется, используются уже совершенно иные двигательные реакции.

Таким образом, по мнению Толмена, животные усваивают не связь между стимулом и реакцией, а значение стимула как своего рода «дорожного указателя». По формулировке Толмена, они узнают, «что к чему ведёт». При обучении в лабиринте в единое целое интегрируются запахи, особенности того или иного угла или стенки и связи между различными элементами. Животное как бы располагает эти элементы в пространстве, преобразуя совокупность относительно разнородных стимулов в единое структурированное целое.

В случае когда речь идет о сложных формах научения, подкрепление становится необходимым не столько в самом процессе усвоения новой информации, сколько при ее использовании. Это в особенности касается выработки сложных психомоторных навыков.

Обучение сложным психомоторным навыкам

Всякий, кто пытался научиться играть на музыкальном инструменте, например на фортепиано или гитаре, знает, какими вдохновляющими бывают первые успехи в управлении пальцами и в их правильном расположении на инструменте (достигаются ли они путем формирования реакции или путем наблюдения). К сожалению, картина становится совершенно иной, когда начинается настоящее обучение. Большинство тех, кто бросает занятия, оставляют их именно на этой критической стадии, где должны сформироваться когнитивные стратегии, направленные на выработку строгих последовательностей движений и на их программирование в зависимости от желаемого результата (Fitts, Rosner, 1967). Это когнитивная стадия, на которой все внимание учащегося сосредоточивается на расшифровке нотного текста, аппликатуре, ритме и мелодическом рисунке.

По мере того как налаживаются связи между всеми этими элементами навыков, стратегия постепенно меняется. Забота о том, какие элементы и в какой последовательности должны быть соединены, становится все меньше, а вместе с ней постепенно снижается и сопутствующая познавательная активность. Это ассоциативная стадия, для которой характерно постоянное улучшение координации и интеграции различных элементов навыка (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Овладение навыком игры на музыкальном инструменте, как и любым другим навыком, требует создания «когнитивных стратегий», необходимых для координации и интеграции отдельных элементов навыка.

Если обучающийся проявляет должное упорство, то он достигает следующей, автономной, стадии, соответствующей высокому уровню умения. Навык при этом становится автоматическим, ошибки — все более редкими, а сосредоточенность на технической стороне — все меньшей, и главное место теперь занимает союз ума и чувства. При этом рука (или рот) и музыкальный инструмент сливаются в единое целое и образуют ту основу, на которой только и возможны фантазия, вдохновение и творческий полет.

Все сказанное относится, конечно, и к таким навыкам, как катание на лыжах, плавание, езда на велосипеде или работа на пишущей машинке. Из главы 2 мы знаем, что в начале нашего века функционалисты уже описали такого рода научение, пытаясь вскрыть ту роль, которую в нем играет «сознание». Затем, однако, волна бихевиоризма, прокатившаяся по психологическим наукам, смела все менталистские концепции, и они были надолго забыты, пока снова не возродились в когнитивистской психологии.

Научение путем инсайта

Этот вид научения занимает промежуточное положение между латентным научением и творчеством (к последнему мы вернёмся в главе 9). С латентным научением оно сходно в том, что при инсайте определенная информация, разбросанная в памяти, как бы объединяется и используется в новой ситуации. С творчеством инсайт сходен в том отношении, что задача, возникшая в такой ситуации, решается оригинально и решение приходит спонтанно.

Научение путем инсайта было открыто Кёлером (K?hler, 1925) в результате наблюдений над обезьянами (см. гл. 1 и рис. 1.11), проведенных в 1917 году. В те времена школа Кёлера, или гештальтпсихология, вела непримиримую борьбу с бихевиористскими концепциями.

Согласно взглядам Кёлера, у высших животных научение в большинстве случаев обусловлено не созданием механических ассоциаций между какими-либо стимулами или стимулом и реакцией, а скорее объединением опыта, накопленного в памяти, с той информацией, которой располагает индивидуум при решении проблемы.

Одна из обезьян Кёлера (рис. 7.11) в эксперименте с недосягаемым для нее бананом сначала пыталась достать плод одной палкой, потом другой, но палки были слишком коротки. Тогда ока прекратила свои попытки, стала разглядывать находившиеся около нее предметы и вдруг быстро проделала логичную последовательность действий: схватила обе палки, вставила их одну в другую, просунула между прутьев клетки и достала банан.

Рис. 7.11. Султан — одна из обезьян Кёлера (1917) — интуитивно находит способ, позволяющий достать далеко расположенный банан с помощью вставленных друг в друга палок.

В англоязычной литературе такое внутреннее связывание элементов, из которых складывается решение, получило название инсайт (insight — проникновение внутрь, постижение). На французский язык этот термин переводят иногда как intuition (интуиция).

Уже сами по себе эти слова в какой-то мере отражают то, что решение проблемы приходит внезапно, без каких-либо проб и ошибок, формирования реакций или логических рассуждений. Инсайт — это озарение, это вспышка, осветившая сознание Архимеда, когда он, выскочив из ванны, внезапно закричал «Эврика!»…

В отличие от чистого творчества инсайт возможен только в том случае, если субъект уже решал какие-то задачи с помощью сходных элементов или встречался ранее с аналогичными ситуациями (см. гл. 9).

Научение путем рассуждений

Рассуждение — это мыслительный процесс, к которому мы будем возвращаться в последующих главах. Рассуждение используют в тех случаях, когда какая-либо задача не может быть решена привычным способом или для нее нет приемлемого типового решения, которое можно применить «с ходу».

К рассуждению мы прибегаем в большинстве наших жизненных ситуаций. Оно необходимо, когда мы решаем, например, будем ли мы обедать дома или в столовой в зависимости от имеющихся денег и времени; стоит ли нам занимать крупную сумму денег; что делать, если в три часа утра в ненаселенной местности у нас сломалась машина; как лучше ставить опыты в научной лаборатории (см. гл. 3); или, наконец, как найти решение задачи по математике, на которую учитель дал всего полчаса.

Когда использовать примитивный метод проб и ошибок рискованно или же он не дал желаемых результатов, а искра инсайта никак не вспыхивает, приходится решать задачу путем рассуждения. Как правило, такое решение осуществляется в два этапа:

1) сначала рассматриваются имеющиеся данные и между ними устанавливаются связи;

2) затем строятся гипотезы: «Что если я сделаю то-то?» или «Я мог бы начать с этого, а затем…». Эти гипотезы более или менее систематично проверяются «в уме». В следующей главе мы рассмотрим различные способы такого рода перебора вариантов. Гипотезы, которые строит индивидуум, чаще всего бывают связаны с его уже имеющимся опытом. Чем этот опыт богаче, тем разнообразнее гипотезы и тем больше шансов найти среди них верную.

Как и при любых других формах научения, результаты, полученные путем рассуждения, как правило, используются в дальнейшем во всех сходных жизненных ситуациях. Однако они могут пригодиться и в тех случаях, если ситуация или составные элементы проблемы несколько видоизменились. Кроме того, результаты рассуждений могут также послужить основой для построения новых гипотез.

Из всех форм научения путем рассуждений мы выделим две, служащие фундаментом для мышления: перцептивное научение и концептуальное научение.

Перцептивное научение

В главе 5 подробно говорилось о том, как и с помощью каких механизмов мы воспринимаем окружающий мир. При этом восприятие (перцепция) рассматривалось главным образом как средство для осознания реальности и особенно как фактор, способствующий активации организма.

Тем не менее совершенно ясно, что становление восприятия — это не что иное, как самое настоящее научение. Хебб (Hebb, 1974) определил перцептивное научение как «долговременное изменение восприятия какого-либо объекта или события в результате предшествующих восприятий этого же объекта или связанных с ним вещей». Восприятие у новорожденного ребенка или детеныша определяется такими примитивными формами научения, как сенсибилизация или классическое обусловливание; по-видимому, именно так грудной ребенок научается узнавать лицо матери. Однако по мере накопления опыта и новой информации ребенок, по мнению Грегори (см. гл. 5), постепенно начинает выдвигать гипотезы на основании того, что он уже знает; при этом он пытается определить, какая из этих гипотез позволяет с наибольшей достоверностью отнести воспринимаемое к той или иной категории. В этом смысле любая форма восприятия предполагает какого-то рода рассуждение, и поэтому мы можем рассматривать перцептивное научение как когнитивное.

Концептуальное научение

Формирование понятий — это процесс, при котором индивидуум, исходя из переработанных им восприятий, выделяет сходство между предметами, живыми существами, ситуациями или идеями и объединяет их в какие-то абстрактные категории.

Такие понятия, как «собака», «дерево», «несчастный случай» или «справедливость», — это категории, которые позволяют упорядочивать наш опыт и восприятие мира, объединяя множество явлений одной мыслью. Тем самым понятия дают нам возможность группировать получаемую нами информацию о качествах и родстве столь разных предметов или явлений, как, например, немецкая овчарка и чихуахуа, пальма и дуб, лобовое столкновение двух автомобилей и падение с лестницы, у которой сломалась ступенька, или честный раздел конфет между братьями и сестрами и приговор к пожизненному заключению за убийство. Как подчеркивает Мунн (Munn, 1966), здесь имеет место научение, в котором участвуют два процесса: абстрагирование и обобщение.

При абстрагировании мы находим черты общности или сходства между двумя явлениями или событиями и определяем эту общую черту одним словом — понятием.

При обобщении мы подводим под это понятие все новые предметы или события, имеющие черты сходства или какое-то общее свойство с предметами и явлениями, послужившее для выработки данного понятия.

Механизмы, лежащие в основе этих проявлений мысли, будут более подробно рассмотрены в следующей главе, где мы перейдем к изучению мышления.

Научение и созревание

Уже около полувека назад было установлено, что никакое научение не может быть эффективным, если организм не достиг определенного уровня развития — как в плане формирования опорно-двигательного аппарата, так и в отношении организации нервных структур и сенсомоторных связей.

Такое развитие происходит в процессе созревания, запрограммированного у каждого представителя данного вида в генах. Все особи каждого вида, пройдя ряд сходных последовательных этапов, достигают стадии зрелости, причем эта стадия различна для каждого отдельного органа или отдельной функции организма.

Читайте также

Корректирующее научение

Корректирующее научение

До недавнего времени, все усилия, направленные на подавление защитного поведения, основывались в основном на интервью как способе модификации поведения. Постепенно, по результатам подобных собеседований, стало очевидно, что разговор не является

Дефективное обусловленное научение

Дефективное обусловленное научение

Компетентное функционирование требует избирательной чувствительности, нередко зависящей от самых малейших вариаций в обстоятельствах. Некоторые расстройства поведения исходно отражают неадекватное обусловленное научение по

7. Научение и его виды

7. Научение и его виды

Научение наполняет всю нашу жизнь. Люди соприкасаются с научением в общении друг с другом, в процессе эмоционального развития и социального роста. Человек научается любить или ненавидеть, вести себя правильно или неправильно и т. п. Научение в самом

Память и научение

Память и научение

(1) Научение как процесс заключается в преобразовании через опыт поведения организма таким образом, чтобы оно прямо или косвенно служило поддержанию его фундаментальной кругообразности. Так как организация живой системы в общем и нервной системы в

Глава VII НАУЧЕНИЕ

Глава VII НАУЧЕНИЕ

Детские концепции смерти обычно отражают представления общества, в котором они воспитываются. Дети усваивают много больше того, чему их учат намеренно. Но в этой главе меня интересует главным образом целенаправленное преподавание, и особенно

Научение через моделирование

Научение через моделирование

Научение было бы довольно утомительным, если не сказать неэффективным и потенциально опасным, если бы зависело исключительно от результата наших собственных действий. Предположим, автомобилист должен был бы полагаться только на

Научение и удовлетворение

Научение и удовлетворение

Первый результат исследования последствий удовлетворения потребностей — растущая неудовлетворенность чрезмерно значимой ролью, приписываемой ассоциативному научению его сторонниками.В общем, феномены удовлетворения (например, потеря

Научение

Научение

Как люди научаются быть мудрыми, зрелыми, добрыми, как они приобретают хороший вкус, характер, изобретательность, умение приспособиться к новой ситуации, находить истину, распознавать добро, отличать прекрасное, гениальное, иначе говоря, как происходит

Научение

Научение

Привычка представляет собой попытку разрешить возникшую проблему, используя предшествующий опыт успешного разрешения проблем. Это подразумевает 1) отнесение возникшей проблемы к определенной категории проблем, 2) выбор наиболее эффективного решения для

Глава 13 ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА И ПОВТОРНОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАУЧЕНИЕ

Глава 13 ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА И ПОВТОРНОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАУЧЕНИЕ

Сом Чит, камбоджийская беженка, отказала троим своим сыновьям в просьбе купить им игрушечные пулеметы АК-47. Ее сыновьям шести, десяти и одиннадцати лет от роду нужно было игрушечное оружие, чтобы играть в игру,

ГЛАВА 3. НАУЧЕНИЕ И ОБУСЛОВЛИВАНИЕ

ГЛАВА 3. НАУЧЕНИЕ И ОБУСЛОВЛИВАНИЕ

В той области психологии, которая занимается научением и обусловливанием, проведено множество исследований с целью выяснить, как обучаются животные и люди. Ряд выдающихся психологов, имена которых широко известны за пределами наук о

НАУЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ

НАУЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ

Базовые материалы:Seligman М. Е. P., Maier S. Е (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology, 74,1–9.Если вы похожи на большинство людей, то предполагаете, что ваши действия влекут за собой определенные последствия. И поскольку вы ждете, что так оно и будет, вы

Детство — научение эмоциям

Детство — научение эмоциям

Мы учимся обижаться так же, как жестам, ходьбе и пользованию вилкой. Обида — орудие управления человеческими отношениями, которая действует автоматически.Обида и психосоматика: болезни гнева, опухоли, гипертоническая болезнь и женские

Социальное научение

Социальное научение

Научение у людей в большинстве случаев имеет место тогда, когда они находятся с другими людьми. И в большинстве случаев научение следует принципам инструментального и классического обусловливания. Согласно традиционным взглядам на обусловливание,

Оперантное научение в психологии

Сущность понятия «оперантное научение»

Определение 1

Оперантное научение – это вид научения, которое происходит на основе подкрепления реакций, относящихся к типу оперантов.

Данный вид научения описали американские ученые-психологи Б. Скиннер и Э. Торндайк. Они считали, что подкрепления результатов упражнений необходимо внести в схему научения.

Основу оперантного научения составляет схема «ситуация-реакция-подкрепление». В качестве первого звена Э. Торндайк в схему научения вводит проблемную ситуацию. Выход из этой ситуации сопровождался пробами и ошибками, которые могли привести к случайному успеху.

Закономерности решения проблемных ситуаций Торндайк первоначально изучал на животных, а позднее на маленьких детях. Анализируя сложное спонтанное поведение животных в поисках выхода, определить стимул на определенную реакцию было сложно. Постепенно у животных стали наблюдаться реакции, ведущие к цели. Торндайк вывел формулу для всех типов поведения, как животных, так и человека – «пробы, ошибки и случайный успех» и высказал предположение, что данный процесс определяют три закона поведения:

- готовность, определяемая навыком в организме нужного состояния, которое будет толкать к активности, например, чувство голода;

- упражнения (повторение) – часто совершаемое действие чаще выбирается в последствии;

- эффект (подкрепление) дает чаще повторяемое действие.

Что касается проблем школьного обучения, то Торндайк определяет их как искусство создавать и задерживать стимулы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить или, наоборот, вызвать какие-либо реакции.

Замечание 1

Стимулами для ребенка могут быть слово, фраза, взгляд, обращенные к нему, а ответной реакцией будет состояние ученика, его действия, мысли и чувства.

Активность организма при оперантном научении очень большая и контролируется результатами. В общем, получается, что если действия привели к положительному и позитивному результату и успех достигнут, то эти действия будут закрепляться и повторяться.

На основании собственного опыта, ребенок имеет разнообразные интересы, и задача учителя заключается в том, чтобы среди них увидеть «хорошие» для дальнейшего их развития. Для того чтобы направить интересы ребенка в нужное русло учителю необходимо связать выполняемую работу с чем-то важным для ребенка, например, с его статусом в классе.

Также можно использовать механизм подражания, когда учитель, влюбленный в свой предмет передает эту любовь своим ученикам, заинтересовывает их своим предметом.

Ещё один путь учителя к ученику – это сообщать ему такую информацию, которая вызовет интерес к предмету.

Если говорить в целом, то опыты Торндайка с лабиринтом являются упрощенной моделью окружающей среды. В какой-то мере лабиринтная методика действительно моделирует отношения организма и среды, но односторонне и очень ограниченно, поэтому переносить открытые закономерности на социальное поведение человека довольно трудно.

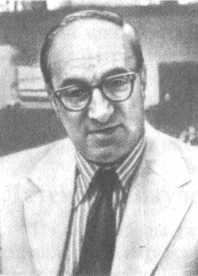

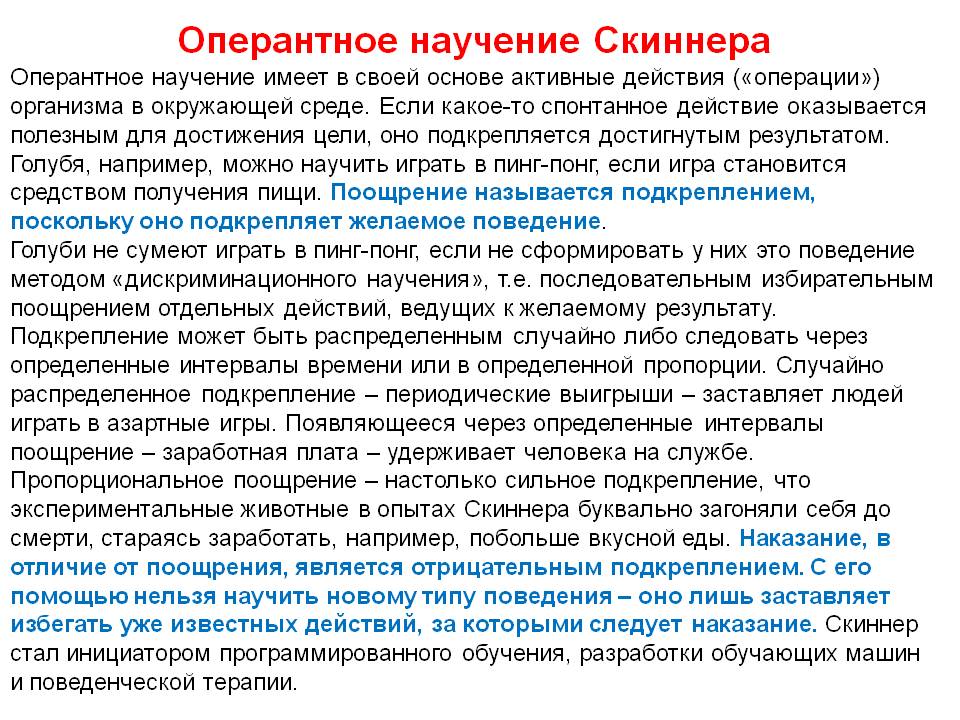

Оперантное научение Б.Ф. Скиннера

В психологии существует много интересных теорий и методик. Такие методики, как оперантное научение оказывают помощь семье, оказывают влияние на успеваемость детей, повышают самооценку и др.

Замечание 2

Суть оперантного научения заключается в установке ассоциативной связи между поведением и следствием этого поведения.

Научение – это своеобразный метод обучения, требующий конкретного действия. Часто оперантное научение называют методом Скиннера, который был убежден, что любое поведение мыслями или мотивацией объяснить невозможно.

Скиннер использовал термин оперантный для описания любого поведения, говоря другими словами, Скиннер объяснил на примере научения, как люди приобретают привычки и модель поведения в повседневной жизни.

Рисунок 1. Оперантное научение. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Теория оперантного научения Скиннера включает следующие положения:

- На основе реакций вырабатываются классические условные рефлексы, а на основе оперантов вырабатываются инструментальные рефлексы. Условный рефлекс вырабатывается в результате образования ассоциации между безусловным и нейтральным раздражителями. Инструментальный рефлекс образуется между определенным поведением и его последствиями;

- Только при наличии подкрепления возможно любое научение. Скиннер, исходя из закона эффекта Торндайка, определил подкрепление, убрав из него субъективное понятие, связанное с состоянием удовлетворения. Любое событие, сочетающееся с каким-либо видом поведения, Скиннер понимает как подкрепление.

Например, для голодного животного в его ящике подача пищи будет подкреплением;

- Любое поведение можно создать подкреплением – на основании этого положения ученый разработал способ формирования поведения через последовательные приближения. Суть его заключается в том, что путь от исходного поведения до конечной реакции, разбивается на несколько этапов. Каждый из этапов необходимо систематически подкреплять, приближаясь к нужной форме поведения;

- Поведение человека и животного зависит от внешней среды и системы внешних подкрепляющих факторов. Человек только думает, что свободен в выборе поведения и что сам решает свою судьбу, но, на самом деле он похож на животное, помещенное в ящик Скиннера. В повседневной жизни можно увидеть множество примеров оперантного научения с перспективой награды и использование этого научения с целью отучить человека от нежелательной привычки наказанием или лишением желаемого.

Выделяется два вида подпитки:

- позитивное подкрепление используется для поощрения нужной модели поведения;

- негативное подкрепление – это действия, не несущие в себе удовольствие.

Наказание используется при необходимости прекратить нежелательную модель поведения. Выделяется два вида наказаний – позитивное и негативное.

Примеры и формы оперантного научения

Примерами оперантного научения являются катание на доске, игра на музыкальном инструменте, метание дротиков – это образцы оперантной реакции. Эти реакции самостоятельно приобретены, поэтому для них стимул, который можно было бы распознать, существовать не может.

Рассуждать о возникновении оперантного метода поведения бессмысленно, и Скиннер этого не отрицал.

Стимулы или внутренне причины, ответственные за их появление не могут быть известны, а это значит, что возникают они спонтанно.

В случае благоприятного отражения последствий на организме, вероятность их повторения будет сильнее, это значит, что последствия подпитываются, благодаря которому происходит оперантное обусловливание.

Величина стимула позитивного подкрепления воздействует на последующую частоту реакции соответственно.

Теория, таким образом, действует и в обратном направлении – если реакция неблагоприятная и отсутствует подкрепление, то значительно уменьшается вероятность получения операнта.

Являясь следствием, оперантное обусловливание, считал Скиннер, может контролироваться неприятными последствиями. Агрессивное или негативное последствие может ослабить поведение, и оно же усиливает поведение, которое их устраняет.

Научение можно рассматривать как форму обучения.

Встречается оперантный метод поведения в каждой семье и с самого раннего детства – это плач. Когда маленький ребенок плачет, возникает моментальная реакция родителей, что является выражением внимания и других подкреплений.

Подкрепляющим фактором для плачущего ребенка будет внимание родителей. Однако учитывать надо и то, что плач может быть не всегда следствием боли, а просто желанием внимания.

Интересным примером являются дрессировки животных в цирке, когда их побуждают совершать какие-либо действия и затем угощают небольшим кусочком пищи, чаще всего кусочком сахара.

Когда животное освоило действие, его побуждают совершить новое и, если это новое действие животное не осваивает, то остается без лакомства.

Поэтому каждая новая попытка будет продолжаться до достижения цели. Поведение, при необходимом порядке подпитки, поддается контролю и управлению.

Замечание 3

Проведя многочисленные эксперименты, Скиннер утверждал, что научения одинаково закономерны и для людей, и для животных.

§ 3. Оперантное научение

Экспериментальное исследование

условий приобретения действительно

нового поведения, а также динамики

научения находилось в центре внимания

американского психолога Э. Торндайка.

В работах Торндайка изучались

преимущественно закономерности решения

проблемных ситуаций животными. Животное

(кошка, собака, обезьяна) должно было

самостоятельно найти выход из специально

сконструированного «проблемного ящика»

или из лабиринта. Позже в качестве

испытуемых в аналогичных опытах

участвовали и маленькие дети.

При анализе

такого сложного спонтанного поведения,

каким представляется поиск способа

решения лабиринтной задачи или отпирания

дверцы (в отличие от ответного,

респондентного), трудно выделить стимул,

вызывающий определенную реакцию. По

данным Торндайка, первоначально животные

совершали множество хаотичных движений

— проб и лишь случайно производили

нужные, которые приводили к успеху. При

последующих попытках выйти из этого же

ящика наблюдалось уменьшение числа

ошибок, и сокращение количества

затраченного времени. Тип научения,

когда испытуемый, как правило, неосознанно

пробует разные варианты поведения,

операнты (от англ. operate — действовать),

из которых «отбирается» наиболее

подходящий, наиболее адаптивный, получил

название оперантного обусловливания.

Метод «проб и ошибок» в решении

интеллектуальных задач стал рассматриваться

как общая закономерность, характеризующая

поведение и животных, и человека. Торндайк

сформулировал четыре основных закона

научения.

1. Закон повторения (упражнения).

чаще повторяется связь между стимулом

и реакцией, тем быстрее она закрепляется

и тем она прочнее.

2. Закон эффекта (подкрепления). При

выучивании реакций закрепляются те из

них, которые сопровождаются подкреплением

(положительным или отрицательным).

3. Закон готовности. Состояние субъекта

(испытываемые им чувства голода, жажды)

небезразлично для выработки новых

реакций.

4. Закон ассоциативного сдвига (смежности

во времени). Нейтральный стимул, связанный

по ассоциации со значимым, тоже начинает

вызывать нужное поведение. Торндайком

были выделены также дополнительные

условия успешности научения ребенка —

легкость различения стимула и реакции

и осознание связи между ними. Оперантное

научение происходит при большей

активности организма, оно контролируется

(определяется) его результатами,

последствиями. Общая тенденция такова,

что если действия привели к позитивному

результату, к успеху, то они будут

закреплены и повторены.

Лабиринт в

опытах Торндайка служил упрощенной

моделью окружающей среды. Лабиринтная