Долговременные нормы на показатели ошибок.

Долговременные

нормы для ОЦК основаны на измерении

характеристик ошибок за секундные

интервалы времени по двум показателям:

-

Коэффициент

ошибок по секундам с ошибками ESRk. -

Коэффициент

ошибок по секундам пораженных ошибками

SESRk.

Измерение

показателей ошибок в ОЦК для оценки

соответствия долговременным нормам

производится при закрытии связи и

использование псевдослучайной цифровой

последовательности.

Долговременные нормы для цифровых сетевых трактов:

Основаны

на измерении характеристик ошибок по

блокам для 3х показателей:

-

ESRt.

-

SESRt.

-

Коэффициент

ошибок по блокам с фоновыми ошибками

BBERt.

Измерение

показателя ошибок в сетевом тракте для

оценки соответствия долговременным

нормам могут проводится как при закрытии

связи, так и в процессе эксплуатационного

контроля.

ОЦК считается

соответствующим нормам если отвечают

указанным требованиям по каждому из

двух показателей ошибок ES

и SES.

Сетевой

тракт считается соответствующим нормам

если отвечает требованиям каждый из 3х

показателей ошибок ESRT,SESRT,BBERT.

Определение показателей ошибок оцк.

-

Секунда

с ошибками(Errored Second

ES)- период в одну секунду

в течении которого наблюдалась хотя

бы одна ошибка. -

Секунды

пораженные ошибками(Severely

Second SES)-

период в одну секунду в течении которого

коэффициент ошибок был более чем 10-3. -

Коэффициент

ошибок по секундам с ошибками(ESR)-

отношение числа ESk к

общему числу секунд в период готовности

в течении фиксированного интервала

времени. -

Коэффициент

ошибок по секундам пораженных

ошибками(SESR)- отношение

числа SESk к общему числу

секунд в период готовности в течении

фиксированного интервала времени.

Определение показателей ошибок для сетевых трактов.

-

Блок-

последовательность бит ограниченная

по числу бит, относящихся к данному

тракту; при этом каждый бит принадлежит

только одному блоку. Количество бит в

блоке зависит от скорости передачи и

определяется по отдельной методике.

Виды норм в зависимости от видов эксплуатации.

Нормы разработаны на цифровые каналы

и тракты находящиеся в эксплуатации на

внутризоновых

сетях(СОПКА-2,СОПКА-3,ИКМ-480,ИКМ-120).разработаны

требования к двум видам показателей

цифровых каналов и трактов:

-

Показателям

ошибок. -

Показателям

дрожания и дрейфа фазы.

Показатель

ошибок цифровых каналов и трактов

являются статистическими параметрами

и нормы на них определяются соответствующей

вероятностью их выполнения. Для

показателей ошибок разработаны следующие

виды эксплуатационных норм:

-

Долговременные

нормы. -

Оперативные

нормы.

Проверка

долговременных норм требует в

эксплуатационных условиях длительных

периодов измерений- не менее одного

месяца. Эти нормы используются при

проверке качественных показателей

цифровых каналов и трактов новых систем

передачи(или нового оборудования

отдельных видов оказывающего влияние

на эти показатели), которые ранее на

первичной сети в России не применялись.

Оперативные

нормы относятся к экспресс нормам и

определяется в соответствии с

рекомендациями МСЭ-Т.

Оперативные

нормы требуют для своей оценке относительно

коротких периодов измерения.

Оперативные

нормы различаются на:

-

Нормы

для ввода трактов в эксплуатацию.

Используются, когда каналы и тракты

образованы аналогичным оборудованием

систем передачи уже прошли испытание

на сети на соответствие долговременным

нормам. -

Нормы

восстановления систем. Используются

при сдаче тракта в эксплуатацию после

ремонта оборудования. -

Нормы

технического обслуживания. Используются

при контроле в процессе эксплуатации

трактов и для определения необходимости

вывода их из эксплуатации при выходе

контролируемых параметров за допустимые

пределы.

Нормы

на показатели дрожания и дрейфа фазы

включают в себя следующие виды норм:

-

Сетевые

предельные нормы на иерархических

стыках. -

Предельные

нормы на фазовое дрожание цифрового

оборудования. -

Нормы

для фазового дрожания цифровых участков.

Эти

нормы не относятся к статистическим

параметрам и соответственно не требуют

длительного периода для измерений.

Кроме того используются следующие нормы

на цифровые каналы и тракты:

-

Нормы

на проскальзывание и время распространения

в PDH. -

Нормы

на электрические параметры цифровых

трактов SDH(155мб

и выше). -

Нормы

на показатели надежности цифровых

каналов и трактов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Министерство связи Российской Федерации

НОРМЫ

на электрические параметры

цифровых каналов и трактов

магистральной и внутризоновых

первичных сетей

Нормы разработаны ЦНИИС при участии эксплуатационных предприятий

Министерства связи Российской Федерации.

Автор: Сурков Ю.П.

Общее редактирование: Москвитин В.Д.

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Об утверждении Норм на

электрические параметры

основных цифровых каналов и трактов магистральной

и внутризоновых сетей ВСС России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить, и ввести и ввести в действие с 1 октября 1996 года

«Нормы на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов

магистральной внутризоновых первичных сетей ВСС России» (далее Нормы).

2. Руководителям организации:

2.1. Руководствоваться Нормами при вводе в эксплуатацию и

техническом обслуживании цифровых каналов и трактов магистральной и

внутризоновых первичных сетей ВСС России;

2.2. Подготовить и направить в Центральный

научно-исследовательский институт связи результаты контрольных измерений для

действующих цифровых плезиохронных систем передачи в течение года с момента

ввода Норм.

3. Центральному научно-исследовательскому институту

связи (Варакин):

3.1. В срок до 1 ноября 1996 года разработать и направить

организациям формы регистрации результатов контрольных измерении.

3.2. Обеспечить координацию работ и провести уточнение в 1997 году

Норм на основании результатов измерений по п. 2.2 настоящего

приказа.

3.3. Разработать в 1996 — 1997 годах нормы на:

проскальзывания и время распространения в цифровых каналах и трактах

плезиохронной цифровой иерархии;

электрические параметры цифровых трактов синхронной цифровой иерархии на

скорости передачи 155 Мбит/с и выше;

электрические параметры цифровых каналов и трактов, организованных в

аналоговых кабельных и радиорелейных системах передачи с помощью модемов,

цифровых каналов и трактов местной первичной сети, спутниковых цифровых каналов

со скоростями передачи ниже 64 кбит/с (32, 16 кбит/с и др.);

показатели надежности цифровых каналов и трактов.

3.4. Разработать в 1996 году комплексную программу проведения

работ по нормированию и измерению каналов и трактов перспективной цифровой сети

ОП.

4. НТУОТ (Мишенков) предусмотреть финансирование работ, указанных

в п. 3 настоящего приказа

5. Главному управлению государственного надзора за связью в

Российской Федерации при Министерстве связи Российской Федерации (Логинов)

обеспечить контроль за выполнением Норм, утвержденных настоящим приказом.

6. Руководителям организаций сообщить до 15 августа 1996 года

потребность в указанных Нормах, учитывая, что их можно будет приобрести на

договорной основе в Ассоциации «Резонанс» (контактный телефон 201-63 81, факс

209-70-43).

7. Ассоциации «Резонанс» (Панков) (по согласованию) осуществить

тиражирование Норм на электрические параметры основных цифровых каналов и

трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России

8. Контроль за выполнением приказа возложить на УЭС (Рокотян).

Федеральный министр В

Булгак

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ

ОБОЗНАЧЕНИЙ,

СИМВОЛОВ

АСТЭ —

автоматизированная система технической эксплуатации

ВЗПС —

внутризоновая первичная сеть

ВК —

встроенный контроль

ВОЛС —

волоконно-оптическая линия связи

ВОСП —

волоконно-оптическая система передачи

ВСС РФ

— взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации

ВЦСТ —

вторичный цифровой сетевой тракт

ОЦК —

основной цифровой канал

ПЦИ —

плезиохронная цифровая иерархия

ПЦСТ —

первичный цифровой сетевой тракт

ПСП —

псевдослучайная последовательность

РСП —

радиорелейная система передачи

СМП —

сеть магистральная первичная

ССП —

спутниковая система передачи

СЦИ —

синхронная цифровая иерархия

ТЦСТ —

третичный цифровой сетевой тракт

ЦСП —

цифровая система передачи

ЦСТ —

цифровой сетевой тракт

ЧЦСТ —

четверичный цифровой сетевой тракт

AIS (alarm indication signal)

— сигнал индикации аварийного состояния

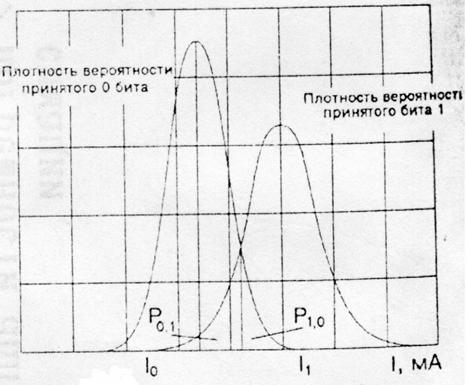

BER (bit error ratio) —

коэффициент ошибок по битам

BIS (bringing-into-servise) — ввод в

эксплуатацию

BISO (bringing-into-servise objective) —

норма BIS

RPO (reference perfomance objective)

— эталонная норма на технические характеристики

РО (perfomance objective) — нормы на технические

характеристики

ES (errored second) — секунда с ошибками

SES (severely errored second) — секунда, пораженная ошибками

LOF (loss of frame) — потеря цикла

LOS (loss of signal) — потеря сигнала

FAS (frame alignment signal) — цикловой

синхросигнал

1. ТЕРМИНЫ И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

Общие термины и определения

1) Канал основной цифровой (basic digital circuit)

— Типовой цифровой канал передачи со скоростью передачи сигналов 64 кбит/с

2) Канал передачи (transmission circuit) —

Комплекс технических средств и среды распространения, обеспечивающий передачу

сигнала электросвязи в полосе частот или со скоростью передачи, характерных для

данного канала передачи, между сетевыми станциями, сетевыми узлами или между

сетевой станцией и сетевым узлом, а также между сетевой станцией или сетевым

узлом и оконечным устройством первичной сети

Примечания:

1. Каналу передачи присваивают название аналоговый или цифровой

в зависимости от методов передачи сигналов электросвязи.

2. Каналу передачи, в котором на разных его участках используют

аналоговые или цифровые методы передачи сигналов электросвязи, присваивают

название смешанный канал передачи.

3. Цифровому каналу, в зависимости от скорости передачи

сигналов электросвязи, присваивают название основной, первичный,

вторичный, третичный, четверичный.

3) Канал передачи типовой (typical transmission

circuit) — Канал передачи, параметры которого соответствуют нормам ВСС

РФ

4) Канал передачи тональной частоты (voice

frequency transmission circuit) — Типовой аналоговый канал передачи с

полосой частот от 300 до 3400 Гц

Примечания:

1. При наличии транзитов по ТЧ канал

называется составным, при отсутствии транзитов — простым.

2. При наличии в

составном канале ТЧ участков, организованных как в кабельных системах передачи,

так и в радиорелейных, канал называется комбинированным.

5) Канал электросвязи, канал переноса (telecommunication

circuit, bearer circuit) — Путь прохождения

сигналов электросвязи, образованный последовательно соединенными каналами и

линиями вторичной сети при помощи станций и узлов вторичной сети,

обеспечивающий при подключении к его окончаниям абонентских оконечных устройств

(терминалов) передачу сообщения от источника к получателю (получателям)

Примечания:

1. Каналу электросвязи присваивают названия в зависимости от вида сети

связи, например, телефонный канал (связи), телеграфный канал

(связи), канал (передачи) данных.

2. По территориальному признаку каналы электросвязи

разделяются на междугородный, зоновый, местный.

6) Линия передачи (transmission line) —

Совокупность линейных трактов систем передачи и (или) типовых физических цепей,

имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же

среду распространения в пределах действия устройств обслуживания.

Примечания:

1. Линии передачи присваивают названия в зависимости:

от первичной сети, к которой она

принадлежит: магистральная, внутризоновая, местная;

от среды распространения, например, кабельная,

радиорелейная, спутниковая.

2. Линии передачи, представляющей собой последовательное

соединение разных по среде распространения линий передачи, присваивают название

комбинированной.

7) Линия передачи абонентская (первичной сети) (subscriber

line) — Линия передачи, соединяющая между собой сетевую станцию или

сетевой узел и оконечное устройство первичной сети.

между собой сетевую станцию и сетевой узел или две сетевых станции между собой.

Примечание. Соединительной линии присваивают названия в

зависимости от первичной сети, к которой она принадлежит, магистральная,

внутризоновая, местная.

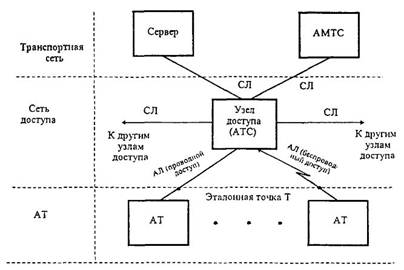

9) Сеть первичная (transmission network, transmission media) — Совокупность типовых физических цепей,

типовых каналов передачи и сетевых трактов, образованную на базе сетевых узлов,

сетевых станций, оконечных устройств первичной сети и соединяющих их линий

передачи.

10) Сеть первичная внутризоновая — Часть первичной сети,

обеспечивающая соединение между собой типовых каналов передачи разных местных

первичных сетей одной зоны нумерации телефонной сети.

11) Сеть первичная магистральная — Часть первичной сети,

обеспечивающая соединение между собой типовых каналов передачи и сетевых

трактов разных внутризоновых первичных сетей на всей территории страны.

12) Сеть первичная местная — Часть первичной сети, ограниченная

территорией города с пригородом или сельского района.

Примечание. Местной первичной сети присваивают названия: городская

(комбинированная) или сельская первичная сеть.

13) Сеть связи Взаимоувязанная Российской федерации (ВСС РФ) —

Комплекс технологически сопряженных сетей электросвязи на территории Российской

Федерации, обеспеченный общим централизованным управлением.

14) Система передачи (transmission system)

— Комплекс технических средств, обеспечивающих образование линейного тракта,

типовых групповых трактов и каналов передачи первичной сети.

Примечания:

1. В зависимости от вида сигналов,

передаваемых в линейном тракте, системе передачи присваивают названия: аналоговая

или цифровая.

2. В зависимости от

среды распространения сигналов электросвязи системе передачи присваивают

названия: проводная система передачи и радиосистема передачи.

15) Система передачи проводная (wire

transmission system) — Система передачи, в которой сигналы

электросвязи распространяются посредством электромагнитных волн вдоль

непрерывной направляющей среды.

16) Тракт групповой (group link) —

Комплекс технических средств системы передачи, предназначенный для передачи

сигналов электросвязи нормализованного числа каналов тональной частоты или

основных цифровых каналов в полосе частот или со скоростью передачи,

характерных для данного группового тракта.

Примечание. Групповому тракту, в зависимости от нормализованного

числа каналов, присваивают название: первичный, вторичный, третичный,

четверичный или N-ый групповой тракт.

17) Тракт групповой типовой (typical group link)

— Групповой тракт, структура и параметры которого соответствуют нормам ВСС РФ.

18) Тракт сетевой (network link) — Типовой

групповой тракт или несколько последовательно соединенных типовых групповых

трактов с включенной на входе и выходе аппаратурой образования тракта.

Примечания:

1. При наличии транзитов того же порядка, что и данный сетевой тракт,

сетевой тракт называется составным, при отсутствии таких транзитов — простым.

2. При наличии в составном сетевом тракте участков, организованных как в

кабельных системах передачи, так и в радиорелейных, тракт называется комбинированным.

3. В зависимости от метода передачи сигналов тракту

присваивается название аналоговый или цифровой.

19) Тракт системы передачи линейный — Комплекс технических средств

системы передачи, обеспечивающий передачу сигналов электросвязи в полосе частот

или со скоростью, соответствующей данной системе передачи.

Примечания:

1. Линейному тракту, в зависимости от среды распространения, присваивают

названия: кабельный, радиорелейный, спутниковый или комбинированный.

2. Линейному тракту, в зависимости от типа системы

передачи присваивают названия: аналоговый или цифровой.

20) Транзит (transit) — Соединение

одноименных каналов передачи или трактов, обеспечивающее прохождение сигналов

электросвязи без изменения полосы частот или скорости передачи.

21) Устройство оконечное первичной сети (originative

network terminal) — Технические средства, обеспечивающие образование

типовых физических цепей или типовых каналов передачи для предоставления их

абонентам вторичных сетей и другим потребителям.

22) Узел сетевой (network node) — Комплекс

технических средств, обеспечивающий образование и перераспределение сетевых

трактов, типовых каналов передачи и типовых физических цепей, а также

предоставление их вторичным сетям и отдельным организациям.

Примечания:

1. Сетевому узлу, в зависимости от первичной сети, к которой он

принадлежит, присваивают названия: магистральный, внутризоновый, местный.

2. Сетевому узлу, в зависимости от вида выполняемых

функций присваивают названия: сетевой узел переключения, сетевой узел

выделения.

23) Цепь физическая (physical circuit) —

Металлические провода или оптические волокна, образующие направляющую среду для

передачи сигналов электросвязи.

24) Цепь физическая типовая (typical physical

circuit) — Физическая цепь, параметры которой соответствуют нормам ВСС

РФ.

1.2. Определения

показателей ошибок для ОЦК

1) Секунда с ошибками (Errored Second) — ESк — период в 1 с, в течение которого наблюдалась

хотя бы одна ошибка.

2) Секунды, пораженные ошибками (Severely Errored

Second) — SESк — период в 1 с, в

течение которого коэффициент ошибок был более 10-3.

3) Коэффициент ошибок по секундам с ошибками — (ESR)

— отношение числа ESк к общему числу секунд

в период готовности в течение фиксированного интервала измерений.

4) Коэффициент ошибок по секундам, пораженных ошибками SESR — отношение числа SESк

к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала

измерений.

1.3. Определения

показателей ошибок для сетевых трактов

1) Блок — последовательность бит, ограниченная по числу бит,

относящихся к данному тракту; при этом каждый бит принадлежит только одному

блоку. Количество бит в блоке зависит от скорости передачи и определяется по

отдельной методике.

2) Блок с ошибками (Errored Block) — ЕВт

— блок, в котором один или несколько битов, входящих в блок, являются

ошибочными.

3) Секунда с ошибками (Errored Second) — ESт — период в 1 секунду с одним или несколькими

ошибочными блоками.

4) Секунда, пораженная ошибками (Severely Errored

Second) — SESт — период в 1 секунду,

содержащий ³ 30 % блоков с ошибками (ЕВ) или, по крайней мере, один

период с серьезными нарушениями (SDP).

5) Коэффициент ошибок по секундам с ошибками — (ESR)

— отношение числа ESт к общему числу секунд

в период готовности в течение фиксированного интервала измерений.

6) Коэффициент ошибок по секундам, пораженных ошибками SESR — отношение числа SESт

к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала

измерений.

7) Период с серьезными нарушениями (Severely

Disturbed Period) — SDP — период длительностью,

равной 4 смежным блокам, в каждом из которых коэффициент ошибок ³ 10-2 или в среднем за 4

блока коэффициент ошибок ³ 10-2,

или же наблюдалась потеря сигнальной информации.

— ВВЕ — блок с ошибками, не являющийся частью SES.

9) Коэффициент ошибок по блокам с фоновыми ошибками ВВЕR — отношение числа блоков с фоновыми ошибками ко всему

количеству блоков в течение готовности за фиксированный интервал измерений за

исключением всех блоков в течение SESт.

10) Период неготовности для одного направления тракта — это

период, начинающийся с 10 последовательных секунд SES

(эти 10 секунд считаются частью периода неготовности) и заканчивающийся до 10

последовательных секунд без SES (эти 10 секунд

считаются частью периода готовности).

Период неготовности для тракта — это период, когда хотя бы одно из

направлений его находится в состоянии неготовности.

2. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Нормы предназначены для использования эксплуатационными

организациями первичных сетей ВСС России в процессе эксплуатации цифровых

каналов и трактов и для ввода их в эксплуатацию.

Нормы должны также использоваться разработчиками аппаратуры систем

передачи при определении требований к отдельным видам оборудования.

2.2. Настоящие нормы разработаны на основе Рекомендаций МСЭ-Т и

исследований, проведенных на действующих сетях связи России. Нормы

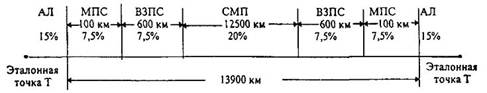

распространяются на каналы и тракты первичной магистральной сети протяженностью

до 12500 км и внутризоновых сетей протяженностью до 600 км. Выполнение

приведенных ниже норм обеспечивает необходимое качество передачи при

организации международных соединений протяженностью до 27500 км.

2.3. Приведенные нормы распространяются:

— на простые и составные основные цифровые каналы (ОЦК) со скоростью

передачи 64 кбит/с,

— простые и составные цифровые тракты со скоростями передачи 2,048

Мбит/с, 34 Мбит/с, 140 Мбит/с, организованные в волоконно-оптических системах

передачи (ВОСП) и радиорелейных системах передачи (РСП) синхронной цифровой

иерархии,

— простые и составные тракты, организованные в современных ВОСП, РСП и

цифровых системах передачи на металлических кабелях плезиохронной цифровой

иерархии (ПЦИ),

— на линейные тракты ПЦИ, скорость передачи которых равна скорости

группового тракта соответствующего порядка

2.4. Каналы и тракты, организованные в ЦСП на металлическом кабеле

и ВОСП, разработанных до принятия новых Рекомендаций МСЭ-Т, а также в

аналоговых кабельных и радиорелейных системах передачи, организованных с помощью

модемов, могут иметь отклонения по некоторым параметрам от настоящих Норм.

Уточненные нормы на цифровые каналы и тракты, образованные в работающих

на магистральной сети ЦСП на металлическом кабеле (ИКМ-480Р, PSM-480S), приводятся в Приложении 2.

Уточнение норм на цифровые каналы и тракты ЦСП и ВОСП, находящихся в

эксплуатации на внутризоновых сетях («Сопка-2», «Сопка-3», ИКМ-480, ИКМ-120

(различных модификаций)), будет произведено по результатам внедрения в течение

года настоящих Норм.

2.5. В настоящих нормах разработаны требования к двум видам

показателей цифровых каналов и трактов — показателям ошибок и показателям

дрожания и дрейфа фазы.

2.6. Показатели ошибок цифровых каналов и трактов являются

статистическими параметрами и нормы на них определены с соответствующей

вероятностью их выполнения. Для показателей ошибок разработаны следующие виды

эксплуатационных норм:

долговременные нормы,

оперативные нормы.

Долговременные нормы определены на основе рекомендаций МСЭ-Т G.821 (для каналов 64 кбит/с) и G.826

(для трактов со скоростью от 2048 кбит/с и выше).

Проверка долговременных норм требует в эксплуатационных условиях

длительных периодов измерения — не менее 1 месяца. Эти нормы используются при

проверке качественных показателей цифровых каналов и трактов новых систем

передачи (или нового оборудования отдельных видов, оказывающего влияние на эти

показатели), которые ранее на первичной сети нашей страны не применялись.

Оперативные нормы относятся к экспресс — нормам, они определены на основе

рекомендаций МСЭ-Т М.2100, М.2110, М.2120.

Оперативные нормы требуют для своей оценки относительно коротких периодов

измерения. Среди оперативных норм различают следующие:

нормы для ввода трактов в эксплуатацию,

нормы технического обслуживание,

нормы восстановления систем.

Нормы для ввода трактов в эксплуатацию используются, когда каналы и

тракты, образованные аналогичным оборудованием систем передачи, уже имеются на

сети и прошли испытание на соответствие долговременным нормам. Нормы

технического обслуживания используются при контроле в процессе эксплуатации

трактов и для определения необходимости вывода их из эксплуатации при выходе

контролируемых параметров за допустимые пределы. Нормы для восстановления

систем используются при сдаче тракта в эксплуатацию после ремонта оборудования.

2.7. Нормы на показатели дрожания и дрейфа фазы включают в себя

следующие виды норм:

сетевые предельные нормы на иерархических стыках,

предельные нормы на фазовое дрожание цифрового оборудования (в том числе

характеристики передачи дрожания фазы),

нормы для фазового дрожания цифровых участков.

Эти показатели не относятся к статистическим параметрам, и для их

проверки не требуется длительных измерений.

2.8. Представленные нормы являются первым этапом разработки норм

на качественные показатели цифровых каналов и сетевых трактов. Они могут в

дальнейшем уточняться по результатам эксплуатационных испытаний для каналов и

трактов, организованных в отдельных видах ЦСП. В дальнейшем предполагается

разработка следующих норм на цифровые каналы и тракты:

нормы на проскальзывания и время распространения в цифровых каналах и

трактах ПЦИ,

нормы на электрические параметры цифровых трактов СЦИ на скорости 155

Мбит/с и выше,

нормы на показатели надежности цифровых каналов и трактов,

нормы на электрические параметры цифровых каналов и трактов местной

первичной сети,

нормы на электрические параметры цифровых каналов со скоростями передачи

ниже 64 кбит/с (32; 16; 8; 4,8; 2,4 кбит/с и др.).

3. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ

КАНАЛОВ И ТРАКТОВ

Общие характеристики ОЦК и сетевых цифровых трактов плезиохронной

цифровой иерархии приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Общие характеристики основного цифрового канала и

сетевых

цифровых трактов плезиохронной цифровой иерархии

|

№ п/п |

Тип канала и тракта |

Номинальная скорость передачи, кбит/с |

Пределы отклонения скорости передачи, кбит/с |

Номинальные входные и выходные сопротивления, Ом |

|

1 |

Основной цифровой канал |

64 |

± 5·10-5 |

120 (сим) |

|

2 |

Первичный цифровой сетевой тракт |

2048 |

± 5·10-5 |

120 (сим) |

|

3 |

Вторичный цифровой сетевой тракт |

8448 |

± 3·10-5 |

75 (несим) |

|

4 |

Третичный цифровой сетевой тракт |

34368 |

± 2·10-5 |

75 (несим) |

|

5 |

Четверичный цифровой сетевой тракт |

139264 |

± 1,5·10-5 |

75 (несим) |

4. НОРМЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОШИБОК

ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ И СЕТЕВЫХ ТРАКТОВ

4.1.

Долговременные нормы на показатели ошибок

4.1.1. Долговременные нормы для ОЦК основаны на измерении

характеристик ошибок за секундные интервалы времени по двум показателям:

коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESRк),

коэффициент ошибок по секундам, пораженных ошибками (SESRк).

При этом определения ES и SES соответствуют

п. 1.2.

Измерения показателей ошибок в ОЦК для оценки соответствия долговременным

нормам проводятся при закрытии связи и использовании псевдослучайной цифровой

последовательности.

4.1.2. Долговременные нормы для цифровых сетевых трактов (ЦСТ)

основаны на измерении характеристик ошибок по блокам (см. определения п. 1.3) для трех

показателей:

коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESRт),

коэффициент ошибок по секундам, пораженным ошибками (SESRт),

коэффициент ошибок по блокам с фоновыми ошибками (BBERт).

Предполагается, что при выполнении норм в ЦСТ на показатели ошибок,

основанные на блоках, будет обеспечиваться выполнение долговременных норм в

ОЦК, образованных в этих ЦСТ, по показателям ошибок, основанных на секундных

интервалах.

Измерения показателей ошибок в ЦСТ для оценки соответствия долговременным

нормам могут проводиться как при закрытии связи с использованием

псевдослучайной цифровой последовательности, так и в процессе эксплуатационного

контроля.

4.1.3. ОЦК считается соответствующим нормам, если

отвечают поставленным требованиям каждый из двух показателей ошибок — ESRк и SESRк.

Сетевой тракт считается соответствующим нормам, если отвечает требованиям каждый

из трех показателей ошибок — ESRт, SESRт, и BBERт.

4.1.4. Для оценки эксплуатационных характеристик должны

использоваться результаты измерения лишь в периоды готовности канала или

тракта, интервалы неготовности из рассмотрения исключаются (определение

неготовности см. п. 1.3).

4.1.5. Основой для определения долговременных норм того или иного

канала или тракта являются общие расчетные (эталонные) нормы для полного

соединения (end-to-end) на показатели ошибок международного соединения,

протяженностью 27500 км, приведенные в табл. 4.1 в столбцах

А для соответствующего показателя ошибок и соответствующего цифрового канала

или тракта.

4.1.6. Распределение предельных расчетных норм на показатели

ошибок по участкам тракта (канала) первичной сети ВСС России приведено в табл. 4.2, столбец «долговременные нормы», где А берется для

соответствующего показателя ошибок и соответствующего тракта (канала) из данных

табл. 4.1.

4.1.7. Доля расчетных эксплуатационных норм на показатели ошибок

для тракта (канала) длиной L на магистральной и

внутризоновых первичных сетях ВСС России для определения долговременных норм

приведена в табл. 4.3.

Таблица 4.1

Общие расчетные эксплуатационные нормы на показатели

ошибок

для международного соединения протяженностью 27500 км

|

Вид тракта (канала) |

Скорость, кбит/с |

А |

В |

|||

|

Долговременные нормы |

Оперативные нормы |

|||||

ESR |

SESR |

ВВЕR |

ESR |

SESR |

||

|

ОЦК |

64 |

0,08 |

0,002 |

— |

0,04 |

0,001 |

|

ПЦСТ |

2048 |

0,04 |

0,002 |

3·10-4 |

0,02 |

0,001 |

|

ВЦСТ |

8448 |

0,05 |

0,002 |

2·10-4 |

0,025 |

0,001 |

|

ТЦСТ |

34368 |

0,075 |

0,002 |

2·10-4 |

0,0375 |

0,001 |

|

ЧЦСТ |

139264 |

0,16 |

0,002 |

2·10-4 |

0,08 |

0,001 |

|

Примечание. Приведенные данные для долговременных норм |

Таблица 4.2

Распределение предельных норм на показатели ошибок

по участкам тракта (канала) первичной сети

|

Вид тракта (канала) |

Участок |

Длина, км |

Долговременные нормы |

Оперативные нормы |

|||

|

ESR |

SESR |

BBER |

ESR |

SESR |

|||

|

ОЦК |

Аб. лин |

— |

0,15·А |

0,15·А/2 |

— |

0,15·В |

0,15·В |

|

МПС |

100 |

0,075·А |

0,075·А/2 |

— |

0,075·В |

0,075·В |

|

|

ВЗПС |

600 |

0,075·А |

0,075·А/2 |

— |

0,075·В |

0,075·В |

|

|

СМП |

12500 |

0,2·А |

0,2·А/2 |

— |

0,2·В |

0,2·В |

|

|

ЦСТ |

МПС |

100 |

0,075·А |

0,075·А/2 |

0,075·А |

0,075·В |

0,075·В |

|

ВЗПС |

600 |

0,075·А |

0,075·А/2 |

0,075·А |

0,075·В |

0,075·В |

|

|

СМП |

12500 |

0,2·А |

0,2·А/2 |

0,2·А |

0,2·В |

0,2·В |

|

|

Примечания: 1. К указанному предельному значению долговременной 2. Аналогичное п. 1 |

Таблица 4.3

Доля эксплуатационных норм на показатели ошибок для

участка

тракта (канала) длиной L км на магистральной и

внутризоновых

первичных сетях ВСС России для определения долговременных норм

|

СМП |

ВЗПС |

||||

|

№ п/п |

Длина, км |

С1 |

№ п/п |

Длина, км |

С2 |

|

1 |

≤ 250 |

0,004 |

1 |

≤ 50 |

0,0062 |

|

2 |

≤ 500 |

0,008 |

2 |

≤ 100 |

0,0125 |

|

3 |

≤ 750 |

0,012 |

3 |

≤ 150 |

0,0188 |

|

4 |

≤ 1000 |

0,016 |

4 |

≤ 200 |

0,0250 |

|

5 |

≤ 1500 |

0,024 |

5 |

≤ 300 |

0,0375 |

|

6 |

≤ 2000 |

0,032 |

6 |

≤ 400 |

0,0500 |

|

7 |

≤ 2500 |

0,040 |

7 |

≤ 500 |

0,0625 |

|

8 |

≤ 5000 |

0,080 |

8 |

≤ 600 |

0,0750 |

|

9 |

≤ 7500 |

0,120 |

|||

|

10 |

≤ 10000 |

0,160 |

|||

|

11 |

≤ 12500 |

0,200 |

4.1.8. Порядок расчета долговременной

нормы на какой-либо показатель ошибок для простого тракта (канала) длиной L км, организованного в ВОЛС или цифровой РСП, следующий:

по табл. 4.1 для соответствующего канала или тракта и

соответствующего показателя ошибок находим значение А;

значение L округляем с точностью до 250 км для

СМП при L < 1000 км и до 500 км при L > 1000 км, для ВЗПС при L <

200 км округляем с точностью до 50 км и при L > 200

км — до 100 км (в большую сторону), получаем значение L1;

для полученного значения L1 по табл. 4.3 определяем допустимую долю расчетных норм С1

или С2 при L1 > 2500 км на СМП

доля нормы определяется интерполированием между двумя соседними значениями табл. 4.3 или по формуле: L1×0,016×10-3

для СМП или L1×0,125×10-3

для ВЗПС;

для показателей ESR и ВВЕК долговременная норма

определяется перемножением значений А и С:

Для показателя SESR долговременная норма

определяется перемножением значений А/2 и С:

Пример 1. Пусть требуется определить долговременные нормы

на показатели ESRт и BBERт

для цифрового первичного сетевого тракта, организованного на СМП, в системах

ПЦИ по ВОЛС, протяженностью 1415 км.

По табл. 4.1 находим значения А для ПЦСТ:

Значение L округляем до значения, кратного 500

км:

По табл. 4.3 находим значение С:

Определяем долговременные нормы:

4.1.9. В случае наличия в составе канала или тракта СМП участка

РСП протяженностью до L=2500 км к указанному

предельному значению долговременной нормы для показателя SESR добавляется

значение, равное 0,05 %, при одном участке с ССП — значение 0,01 %. Эти значения

учитывают неблагоприятные условия распространения сигнала (в худшем месяце).

Пример 2. Пусть требуется определить

долговременную норму на показатель SESRт,

для цифрового вторичного сетевого тракта, организованного на СМП в системах ПЦИ

с участком по ВОЛС протяженностью 1415 км и с участком тракта, организованного

в новой цифровой РСП, протяженностью 930 км.

По табл. 4.1 находим значения А для ВЦСТ:

Значение L округляем до значений, кратных 500 км

для ВОЛС и кратных 250 км для РСП:

Суммарную длину тракта округляем до значения, кратного 500 км.

По табл. 4.3 определяем значения С:

Определяем долговременные нормы на показатель SESRт:

в худшем месяце

в

худшем месяце.

4.1.10. При наличии в составе канала или тракта нескольких

переприемных участков (переприем по ОЦК или ЦСТ любого порядка) каждый из

участков переприема должен отвечать нормам для округленных длин участков , а весь

составной канал или тракт должен отвечать нормам для длины, равной сумме

неокругленных длин участков:

а затем

значение L округляется до значений, указанных в п. 4.1.8, определяется С и норма для соответствующего

показателя (см. Пример 2).

4.1.11. Если канал или тракт проходит как по СМП, так и по ВЗПС,

то значение С для всего канала определяется суммированием значений С1

и С2 (для обоих концов):

а затем

определяется норма для соответствующего параметра.

Пример 3. Пусть требуется определить нормы показателей ESR и SESR для канала ОЦК,

проходящего по СМП протяженностью L1 = 830

км, и по двум ВЗПС протяженностью L2 = 190

км и L3= 450 км, организованных по ВОЛС на

всех трех участках. По табл. 4.1 находим значения А:

Длину L1 округляем до значения,

кратного 250 км, длину L2 — до значения,

кратного 50 км, a L3 — до значения, кратного

100 км:

По табл. 4.3 находим значение С:

Определяем долговременные нормы для участков:

Для всего канала норма определяется так:

4.1.12. Если канал или тракт являются международными, то

долговременные нормы на них определяются в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т G.821 (для канала 64 кбит/с) и G.826

(для цифрового тракта со скоростями 2048 кбит/с и выше). Для оценки

соответствия нормам рекомендаций G.821 и G.826 части международного канала или тракта соответственно,

проходящего по территории нашей страны, можно воспользоваться изложенной выше

методикой определения норм. Часть канала или тракта, проходящая по территории

нашей страны до международной станции (международного центра коммутации) должна

удовлетворять настоящим нормам.

4.1.13. В некоторых системах ПЦИ, разработанных до введения настоящих

норм и имеющихся на действующей первичной сети, показатели ошибок каналов и

трактов могут не удовлетворять приведенным нормам. Допустимые отклонения от

норм для отдельных ЦСП приведены в Приложении 2.

4.2. Оперативные нормы

на показатели ошибок

4.2.1. Общие изложения по определению оперативных норм

1) Оперативные нормы на показатели ошибок ОЦК и ЦСТ основаны на

измерении характеристик ошибок за секундные интервалы времени по двум

показателям:

коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESR),

коэффициент ошибок по секундам, пораженным ошибками (SESR).

При этом для ОЦК определения ES и SES соответствуют п. 1.2, а для ЦСТ — п. 1.3.

Измерения показателей ошибок в ЦСТ для оценки соответствия оперативным

нормам могут проводиться как в процессе эксплуатационного контроля, так и при

закрытии связи с использованием специальных средств измерений. Измерения показателей

ошибок в ОЦК для оценки соответствия оперативным нормам проводятся при закрытии

связи. Методика измерений приведена в разделе 6.

2) ОЦК или ЦСТ считаются соответствующими оперативным нормам, если

отвечают поставленным требованиям каждый из показателей ошибок — ESR и SESR.

3) Для оценки эксплуатационных характеристик должны использоваться

результаты измерения лишь в периоды готовности канала или тракта, интервалы

неготовности из рассмотрения исключаются (см. определения неготовности п. 1.3).

4) Основой определения оперативных норм для канала или тракта

являются общие расчетные нормы для полного соединения (end-to-end) на показатели ошибок для

международного соединения, протяженностью 27500 км, приведенные в табл.

4.1 в столбцах В для соответствующего показателя ошибок и соответствующего

цифрового канала или тракта.

5) Распределение предельных расчетных норм на показатели ошибок по

участкам тракта (канала) первичной сети ВСС РФ приведено в табл.

4.2, столбец «оперативные нормы», где В берется для соответствующего

показателя ошибок и соответствующего тракта (канала) из данных табл.

4.1.

6) Доля расчетных эксплуатационных норм

показателей ошибок тракта (канала) длиной L км на

магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС РФ для определения

оперативных норм приведена в табл. 4.4. Эта доля для тракта

(канала) СМП обозначена D1 и для ВЗПС — D2.

Длина L тракта (канала) на СМП при L < 1000 км округляется до значения L1,

кратного 250 км в большую сторону, при L > 1000 км —

кратного 500 км, на ВЗПС при L < 200 км — до

значения, кратного 50 км, при L > 200 км — кратного

100 км. При L > 2500 км для канала (тракта) СМП D1 определяется интерполированием между соседними

значениями табл. 4.4 или по формуле:

7) Порядок определения значения D для простого ОЦК или ЦСТ следующий:

длину L канала (тракта) округляем до значений,

указанных в п. 6),

для найденного значения L1 определяем

по табл. 4.4 значение D1

или D2.

Для составного ОЦК или ЦСТ порядок расчета следующий:

длина Li каждого из участков транзита

округляется до значений, указанных в п. 6),

для каждого участка определяется по табл. 4.4 значение

Di,

полученные значения Di суммируются:

Полученное суммарное значение D не должно

превышать для СМП — 20 %, для ВЗПС — 7,5 %, а для канала или тракта,

проходящего по СМП и двум ВЗПС — 35 %.

Таблица 44

Доля эксплуатационных норм на показатели ошибок для

участка

тракта (канала) длиной L км на магистральной и внутризоновых

первичных сетях ВСС России для определения оперативных норм

|

СМП |

ВЗПС |

||||

|

№ п/п |

Длина, км |

D, |

№ п/п |

Длина, км |

D2 |

|

1 |

£ 250 |

0,015 |

1 |

£ 50 |

0,023 |

|

2 |

£ 500 |

0,020 |

2 |

£ 100 |

0,030 |

|

3 |

£ 750 |

0,025 |

3 |

£ 150 |

0,039 |

|

4 |

£ 1000 |

0,030 |

4 |

£ 200 |

0,048 |

|

5 |

£ 1500 |

0,038 |

5 |

£ 300 |

0,055 |

|

6 |

£ 2000 |

0,045 |

6 |

£ 400 |

0,059 |

|

7 |

£ 2500 |

0,050 |

7 |

£ 500 |

0,063 |

|

8 |

£ 5000 |

0,080 |

8 |

£ 600 |

0,0750 |

|

9 |

£ 7500 |

0,110 |

|||

|

10 |

£ 10000 |

0,140 |

|||

|

11 |

£ 12500 |

0,170 |

оперативные нормы на них определяются в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т

М.2100. Для оценки соответствия нормам рекомендации М.2100 части международного

канала или тракта, проходящего по территории нашей страны, можно

воспользоваться изложенной выше методикой определения норм, но при этом вместо табл. 4.4 надо использовать табл. 4.5,

данные которой соответствуют табл. 2в/М.2100.

Таблица 4.5

Распределение норм на международные каналы и тракты

|

Длина L, |

Доля расчетных норм |

|

L £ 500 км |

2,0 |

|

500 км < L £ 1000 км |

3,0 |

|

1000 км < L £ 2500 км |

4,0 |

|

2500 км < L £ 5000 км |

6,0 |

|

5000 км < L £ 7500 км |

8,0 |

|

L |

10,0 |

Часть канала или тракта, проходящая по территории нашей

страны до международной станции (международного центра коммутации) должна

удовлетворять настоящим нормам.

9) Контроль показателей ошибок в каналах или трактах для

определения соответствия оперативным нормам может проводиться в

эксплуатационных условиях за различные периоды времени — 15 минут, 1 час, 1

сутки, 7 суток (см. раздел 6).

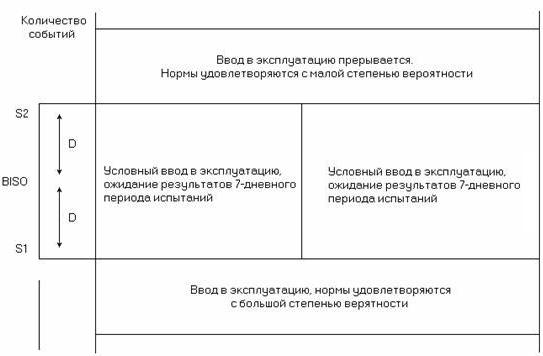

Для анализа результатов контроля определяются пороговые значения S1 и S2 числа ES и SES за период наблюдения Т при Т

£ 1 сутки и одно пороговое

значение BISO при Т = 7 суток (обозначения пороговых

значений используются те же, что в рекомендации МСЭ-Т М.2100).

Расчет пороговых значений проводится в следующем порядке:

— определяется среднее допустимое число ES или SES за период наблюдения

(1)

где D — суммарное значение доли общей нормы, найденное в п. 7).

Т — период наблюдения в секундах.

В — общая норма на данный показатель берется из табл. 4.1

(для ОЦК ES — 4 %, SES — 0,1

%).

— определяется пороговое значение BISO за период

наблюдения Т

(2)

где k — коэффициент, определяемый назначением эксплуатационного

контроля.

Значения коэффициента k для различных условий испытаний

системы передачи, сетевого тракта или ОЦК приведены в табл. 4.6.

— определяются пороговые значения S1 и

S2 по формулам:

(3)

(4)

(5)

Рассчитанные по формулам 1 — 5 значения S1, S2 и BISO для различных периодов наблюдения Т и различных трактов

приведены в Приложении 1.

Таблица 4.6

Предельные значения показателей ошибок (ES и SES)

по отношению к долговременной эталонной норме

|

Системы передачи |

Сетевые тракты, участки, ОЦК |

||

|

Вид испытания |

k |

Вид испытания |

k |

|

Ввод в эксплуатацию |

0,1 |

Ввод в эксплуатацию |

0,5 |

|

Ввод после ремонта |

0,125 |

Ввод после ремонта |

0,5 |

|

Ввод с пониженным качеством |

0,5 |

Ввод с пониженным качеством |

0,75 |

|

Эталонная норма |

1,0 |

Эталонная норма |

1,0 |

|

Вывод из эксплуатации |

> 10 |

Вывод из эксплуатации |

> 10 |

10) Если за период наблюдения Т по результатам

эксплуатационного контроля получено число ES или SES, равное S, то

при S ³

S2 — тракт не принимается в эксплуатацию,

при S £

S1 — тракт принимается в эксплуатацию,

при S1 < S

< S2 — тракт принимается условно — с

проведением дальнейших испытаний за более длительные сроки.

Если после проведения дополнительных испытаний (например, 7 суток), S > BISO, то тракт не принимается

в эксплуатацию (подробнее см. раздел

6).

11) В некоторых системах ПЦИ, разработанных до введения настоящих

норм и имеющихся на действующей первичной сети, показатели ошибок каналов и

трактов могут не удовлетворять приведенным нормам. Допустимые отклонения от

норм для отдельных ЦСП приведены в Приложении 2.

4.2.2. Нормы для ввода в эксплуатацию цифровых

трактов и ОЦК

1) Нормы для ввода трактов и ОЦК в эксплуатацию используются,

когда каналы и тракты, образованные аналогичным оборудованием систем передачи,

уже имеются на сети и проведены испытания на соответствие этих трактов

требованиям долговременных норм.

2) При вводе в эксплуатацию линейного тракта

цифровой системы передачи измерения должны проводиться с помощью

псевдослучайной цифровой последовательности с закрытием связи. Измерения

проводятся в течение 1 суток или 7 суток (подробнее см. раздел 6).

3) При вводе в эксплуатацию сетевого тракта или

ОЦК проверка проводится в 2 этапа.

На этапе 1 измерения проводятся с помощью псевдослучайной цифровой

последовательности в течение 15 мин. Если наблюдается хоть одно событие ES или SES, или наблюдается

неготовность, то измерение повторяется до 2-х раз. Если в течение и третьей

попытки наблюдались ES или SES,

то надо проводить локализацию неработоспособности.

Если этап 1 прошел успешно, то проводится испытание в течение 1 суток.

Эти испытания можно проводить при помощи устройств эксплуатационного контроля,

но можно и с закрытием связи с помощью псевдослучайной цифровой

последовательности (подробнее см. раздел 6).

Рассчитанные значения S1, S2 и BISO приведены в таблицах 1.1, 2.1, 3.1,

4.1, 5.1 Приложения 1.

Пример 4. Пусть требуется определить пороговые значения S1, S2 и BISO для первичного цифрового сетевого тракта при вводе его в

эксплуатацию (аналогичные тракты уже имеются на сети). Тракт является простым,

проходит по СМП, протяженность L = 2080 км.

Округляем L до L1

= 2500 км, по табл. 4.4 находим D1

= 0,05.

На 1 этапе испытания должны проводиться в течение 15 мин. За этот период

не должно быть ни одного события ES или SES. Если этап 1 прошел успешно, то проводится испытание в

течение 1 суток. Рассчитываем значения S1, S2 и BISO по формулам

1 — 5.

По табл. 4.6 находим k = 0,5

Эти расчеты проведены для различных трактов и различных значений D и результаты сведены в таблицы Приложения

1. Нетрудно убедиться, что приведенные расчетные значения совпадают с

данными табл. 2.1 Приложения 1 для доли нормы D = 5 %.

Если по результатам контроля окажется необходимым провести измерения в

течение 7 суток, то пороговое значение BISO для этого

случая получается умножением неокругленного значения BISO за

1 сутки на 7.

4) Если вводятся в эксплуатацию более одного

сетевого тракта или ОЦК одновременно, входящих в один и тот же тракт более

высокого порядка (сетевой тракт более высокого порядка или линейный тракт ЦСП),

и этот тракт вводится в эксплуатацию одновременно с трактами низшего порядка,

то лишь 1 тракт1 данного порядка или ОЦК подвергается испытанию в течение 1

суток, а остальные тракты проходят испытание в течение 2 часов (подробнее см. раздел 6).

Результаты расчета S1 и S2 для периодов испытаний 1 часа приведены в таблицах 1.2, 2.2, 3.2,

4.2, 5.2 Приложения 1.

Пример 5. Пусть требуется определить пороговое значение S1 и S2 для

испытаний с целью ввода в эксплуатацию вторичных цифровых сетевых трактов,

которые организованы в одном и том же третичном тракте, причем на одном из них

уже проведены испытания по п. 3). Тракты проходят по ВОЛС

на СМП, их протяженность L = 2850 км.

Округляем L до значения, кратного 500 км.

По формуле п. 4.2.1.6 находим значение:

Округляем D до значения 5,5 %.

Для этого значения D по табл.

3.2 Приложения 1 находим расчетные параметры для 2-часового периода

измерения:

ES: RPO = 10, BISO = 5, S1

= l, S2 = 9

SES: RPO = 0, BISO = 0, S1

= 0, S2 = l.

5) При вводе в эксплуатацию нескольких сетевых трактов, входящих в

состав одного тракта более высокого порядка, находящегося в эксплуатации между

двумя оконечными пунктами, и при наличии устройств эксплуатационного контроля

ошибок в трактах, эти тракты могут проходить проверку в течение 15 мин каждый

или могут быть все соединены последовательно по шлейфу и проходить проверку

одновременно в течение 15 мин. При этом используются критерии оценки для одного

направления передачи одного тракта. За каждый из периодов испытаний в 15 мин не

должно быть ни одного события ES или SES

или периода неготовности. При отсутствии устройств эксплуатационного контроля

ошибок проверка проводится по п. 4). (Подробнее см. раздел 6).

4.2.3. Нормы для технического обслуживания

цифровых сетевых трактов.

1) Нормы для технического обслуживания используются при контроле

трактов в процессе эксплуатации, в том числе для определения необходимости

вывода тракта из эксплуатации при значительном ухудшении показателей ошибок.

2) Проверка тракта в процессе технической эксплуатации

осуществляется с помощью устройств эксплуатационного контроля ошибок за периоды

времени 15 мин и 1 сутки.

3) Нормы для технического обслуживания включают в себя: предельные

значения неприемлемого качества — при выходе за пределы этих значений тракт

должен выводиться из эксплуатации, предельные значения пониженного качества —

при выходе за пределы этих значений контроль данного тракта и анализ тенденций

изменений характеристик должны проводиться более часто.

4) Для всех указанных норм технического обслуживания тракта

пороговые значения для ES и SES

устанавливаются в соответствии с техническими требованиями, определенными

разработчиками конкретного вида аппаратуры системы передачи и устройств

контроля показателей ошибок с учетом иерархического уровня данного тракта и

цели испытаний.

Если эти пороговые значения не заданы, то они могут быть выбраны для

режимов определения сетевого тракта с пониженным качеством и для определения

необходимости вывода из эксплуатации при 15-минутном периоде наблюдения на

уровне значений, приведенных в табл. 4.7.

Таблица 4.7

Величины предельных значений для технического

обслуживания

для цифровых трактов при 15-минутном периоде наблюдения

|

Режим |

Вывод из эксплуатации |

Пониженное качество |

|||

|

Распределение тракта D, (%) |

ES |

SES |

ES |

SES |

|

|

0,5 ® |

2,5 |

120 |

15 |

0 |

0 |

|

3 ® |

4,0 |

120 |

15 |

1 |

0 |

|

4,5 ® |

7,0 |

120 |

15 |

2 |

0 |

|

7,5 ® |

10,0 |

120 |

15 |

3 |

0 |

|

10,5 ® |

11,0 |

120 |

15 |

4 |

0 |

|

11,5 ® |

13,0 |

150 |

15 |

4 |

0 |

|

13,5 ® |

15,5 |

150 |

15 |

5 |

0 |

|

16,0 ® |

18,5 |

150 |

15 |

6 |

0 |

|

19,0 ® |

20,0 |

150 |

15 |

7 |

0 |

|

20,5 ® |

21,5 |

180 |

15 |

7 |

0 |

|

22,0 ® |

24,5 |

180 |

15 |

8 |

0 |

|

25,0 ® |

27,0 |

180 |

15 |

9 |

0 |

|

27,5 ® |

30,0 |

180 |

15 |

10 |

0 |

|

30,5 ® |

33,0 |

180 |

15 |

11 |

0 |

|

33,5 ® |

36,0 |

180 |

15 |

12 |

0 |

|

36,5 ® |

40,0 |

180 |

15 |

13 |

0 |

Пример 6. Пусть требуется определить

пороговое значение S, при превышении которого первичный

сетевой тракт надо выводить из эксплуатации для ремонта. Тракт организован в

ЦСП по ВОЛС и проходит по СМП (L1 = 3300 км)

и двум ВЗПС (L2 = 120 км и L3

= 520 км).

Округляем длины трактов до значений:

Находим значения D для каждого из участков по табл. 4.4:

Значение D для всего тракта:

Это значение не превышает предельно допустимого значения 35 %.

Для значения DS

находим ближайший интервал значений, приведенных в табл. 4.7:

и определяем значения S:

4.2.4. Нормы для восстановления трактов

Предельные значения для показателей ошибок при вводе тракта в

эксплуатацию после ремонта определяются аналогично случаю ввода в эксплуатацию

вновь организованного тракта (п. 4.2.2), но при этом

коэффициент k выбирается равным 0,125 для линейных

трактов систем передачи и равным 0,5 для сетевых трактов и участков (см. табл. 4.6). Периоды наблюдения и порядок проверки соответствуют

приведенным в п. 4.2.2.

5. НОРМЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФАЗОВОГО ДРОЖАНИЯ

И ДРЕЙФА ФАЗЫ

5.1.

Сетевые предельные нормы на фазовое дрожание на выходе тракта

Максимальное значение фазового дрожания на иерархических стыках в

цифровой сети, которые должны соблюдаться при всех эксплуатационных условиях и

независимо от количества оборудования, включенного в тракт перед

рассматриваемым стыком, должны быть не более значений, представленных в табл. 5.1. Измерения должны проводиться по схеме рис.

5.1, значения частот среза фильтров приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Максимально-допустимое фазовое дрожание на

иерархическом стыке

|

Скорость в тракте, кбит/с |

Сетевая предельная норма |

Полоса измерительного фильтра |

ЕИ, нс |

||||

|

В1 полный размах, ЕИ |

В2 полный размах, ЕИ |

f1, |

f3, |

f4, |

|||

|

64 |

0,25 |

0,05 |

20 |

3 |

20 |

15600 |

|

|

2048 |

1,5 |

0,2 |

20 |

18 |

100 |

488 |

|

|

8448 |

1,5 |

0,2 |

20 |

3 |

400 |

118 |

|

|

34368 |

1,5 |

0,15 |

100 |

10 |

800 |

29,1 |

|

|

139264 |

1,5 |

0,075 |

200 |

10 |

3500 |

7,18 |

|

Примечания.

1. Для канала со скоростью 64 кбит/с

приведенные значения действительны только для сонаправленного стыка.

2. ЕИ — единичный интервал.

3. В1, и В2 — полный

размах фазового дрожания, измеренный на выходе полосовых фильтров с частотами

среза: нижней f1, и

верхней f4 и нижней

f3 и

верхней f4

соответственно. Частотные характеристики фильтров должны иметь спады крутизной

20 дБ/декаду.

Рис.

5.1

Схема

измерения выходного фазового дрожания

на иерархическом стыке или на выходе оборудования

5.2. Сетевые

предельные нормы на дрейф фазы

Сетевая предельная норма на дрейф фазы на любом иерархическом стыке не

была определена и должна быть разработана в дальнейшем. Однако для стыков

сетевых узлов определены следующие предельные значения.

Максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) на стыках любых сетевых

узлов за период наблюдения в S секунд не должна

превышать:

а) для S < 104 — эта область

требует дальнейшего изучения,

б) для S > 104 —

(102·S+10000) нс.

Примечания.

1. МОВИ — это максимальный размах

изменения времени запаздывания данного хронирующего сигнала, определяемый между

двумя пиковыми отклонениями относительно идеального хронирующего сигнала в

течение определенного периода времени S, т.е. МОВИ(S)=max x(t) — min x(t)

для всех t в пределах S (рис. 5.2).

2. Вытекающие отсюда общие требования

представлены на рис. 5.3.

Рис.

5.2

Определение

максимальной ошибки временного интервала

Рис.

5.3

Зависимость максимально допустимой ошибки временного

интервала (МОВИ)

на выходе сетевого узла от периода наблюдения

5.3. Предельные нормы

на фазовое дрожание цифрового оборудования

а) Допуск на дрожание и дрейф фазы на цифровых входах

Любое цифровое оборудование различных иерархических уровней должно без

существенного ухудшения в работе оборудования выдерживать на его входе цифровой

псевдослучайный испытательный сигнал, модулированный синусоидальным дрейфом и

дрожанием фазы с амплитудно-частотной зависимостью, определяемой рис.

5.4, и с предельными нормами, приведенными в табл. 5.2.

б) Максимальное выходное фазовое дрожание в

отсутствие входного фазового дрожания

Максимальное фазовое дрожание, создаваемое отдельными видами оборудования

при отсутствии фазового дрожания на его входе должно определяться требованиями

на конкретные виды оборудования. В любом случае эти нормы не должны превышать

максимально-допустимых сетевых норм.

в) Характеристики передачи дрожания и дрейфа фазы

Характеристики передачи фазового дрожания определяют частотную

зависимость отношения амплитуды выходного фазового дрожания к амплитуде

входного фазового дрожания для данной скорости передачи. Типичная

характеристика передачи фазового дрожания приведена на рис. 5.5.

Значение уровней х и у и частот f1, f5, f6, f7, определяются в требованиях на конкретные виды

оборудования. В любом случае норма на уровень усиления передачи (х) не должна

превышать 1 дБ.

Примечания.

1. Норма на характеристику передачи

фазового дрожания приведена с целью накопления статистического материала и в

дальнейшем может быть уточнена.

2. Норма на

характеристику передачи дрейфа фазы подлежит разработке.

Таблица

5.2

Значения параметров допусков на дрожание и дрейф фазы

на входе тракта

|

Цифровая скорость, кбит/с |

Полный размах в единичных интервалах |

Частота |

Псевдослучайный испытательный сигнал |

||||||||||

|

А0, |

А1, |

А2, |

А3, |

f0 |

f10 |

f9 |

f8 |

f1 |

f2 |

f3 |

f4 |

||

|

64 |

1,15 |

0,25 |

0,05 |

* |

1,2 10-5 Гц |

* |

* |

* |

20 Гц |

600 Гц |

3 кГц |

20 кГц |

211-1 Рек. О. 152 |

|

2048 |

36,9 |

1,5 |

0,2 |

18 |

1,2 10-5 Гц |

4,88·10-3 Гц |

0,01 Гц |

1,667 Гц |

20 Гц |

2,4 кГц |

18 кГц |

100 кГц |

215-1 Рек. О. 151 |

|

8448 |

152 |

1,5 |

0,2 |

* |

1,2 10-5 Гц |

* |

* |

* |

20 Гц |

400 Гц |

3 кГц |

400 кГц |

215-1 Рек. О. 151 |

|

34368 |

618,6 |

1,5 |

0,15 |

* |

* |

* |

* |

* |

100 Гц |

1 кГц |

10 кГц |

800 кГц |

223-1 Рек. О. 151 |

|

139264 |

2506,6 |

1,5 |

0,075 |

* |

* |

* |

* |

* |

200 Гц |

500 Гц |

10 кГц |

3500 кГц |

223-1 Рек. О. 151 |

Примечания. 1. Для ОЦК действительно только для сонаправленного

стыка.

2. Значения А0 (18 мкс)

представляет относительное фазовое отклонение поступающего сигнала относительно

собственного хронирующего сигнала, полученного с помощью эталонного задающего

генератора. Абсолютное значение А0 составляет на входе узла (то есть

на входе оборудования) 21 мкс в предположении, что максимальный дрейф тракта

передачи между двумя узлами составляет 11 мкс. Разница в 3 мкс соответствует 3

мкс допуска на долговременное отклонение фазы национального эталонного

задающего генератора (Рекомендация G.811, 3 с).

* — Значения изучаются.

5.4. Нормы для

фазового дрожания цифровых участков

Нормы для фазового дрожания относятся к условным эталонным цифровым

участкам, протяженностью 280 км на магистральной сети и 50 км на внутризоновой

сети. Эти нормы получены в предположении, что только несколько цифровых

участков могут быть соединены последовательно и не учитывается фазовое дрожание

от асинхронного оборудования группообразования. Если эти условия на реальных

трактах не соблюдаются, то может потребоваться введение более строгих норм

или/и использование других средств сведения фазового дрожания к минимуму. Нормы

для этого случая подлежат разработке.

Предельные нормы для цифровых участков должны соблюдаться на всех

участках, независимо от длины и количества регенераторов, а также независимо от

вида передаваемого сигнала.

а) Нижний предел допустимого входного фазового

дрожания.

Необходимо соблюдать требования, приведенные в п. 5.3 а

(рис. 5 4 и табл. 5.2).

б) Характеристики передачи фазового дрожания.

Максимальное усиление функции передачи фазового дрожания не должно

превышать 1 дБ.

Примечания.

1. Нижний предел частоты должен быть как

можно меньше с учетом ограничений измерительного оборудования (значение

примерно 5 Гц считается приемлемым).

2. Для линейных

участков со скоростью 2049 кбит/с на внутризоновой сети допускается большее

значение усиления фазового дрожания — в 3 дБ (предельное значение подлежит

уточнению).

в) Выходное фазовое дрожание в отсутствие фазового

дрожания на входе.

Максимальный полный размах фазового дрожания на выходе цифрового участка

в отсутствие фазового дрожания на входе для любого возможного состояния сигнала

не должен превышать значений, приведенных в табл. 5.3.

Таблица

5.3

Максимальное выходное фазовое дрожание для цифрового

участка

в отсутствие фазового дрожания на входе

|

Скорость, (кбит/с) |

Длина УЭЦУ, км |

Максимальное выходное фазовое дрожание для цифрового |

Полоса измерительного фильтра |

|||

|

Полосовой фильтр с нижней частотой среза f1 |

||||||

|

Предельные значения для низких частот (fl-f4), полный размах ЕИ |

Предельные значения для высоких частот (f3-f4), |

f1, |

f3, |

f4, |

||

|

2048 |

50 |

0,75 |

0,2 |

20 |

18 |

100 |

|

8448 |

50 |

0,75 |

0,2 |

20 |

3 |

400 |

|

34368 |

50 |

0,75 |

0,15 |

100 |

10 |

800 |

|

34368 |

280 |

0,75 |

0,15 |

100 |

10 |

800 |

|

130264 |

280 |

0,75 |

0,075 |

200 |

10 |

3500 |

ЕИ — единичный интервал

Рис.

5.4

Нижний

предел максимально допустимого входного дрожания и дрейфа фазы

Рис.

5.5

Типичные характеристики передачи фазового дрожания

6. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ

ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ И ТРАКТОВ

6.1.

Общие положения

6.1.1. Приведенные в настоящем разделе методы измерений

распространяются на основной цифровой канал (ОЦК), первичные, вторичные,

третичные и четверичные цифровые сетевые тракты.

6.1.2. Методы измерения приводятся для двух нормируемых

параметров: показателей ошибок и фазового дрожания в разделах 6.2 и 6.3 соответственно.

6.1.3. Измерения цифровых каналов и трактов на соответствие нормам

проводятся по-разному в зависимости от выполняемой функции техобслуживания и

могут быть подразделены на следующие виды: измерения на соответствие

долговременным нормам; измерения при вводе трактов в эксплуатацию; измерения

при техническом обслуживании.

6.1.4. Измерения на соответствие долговременным нормам проводятся

при приемке каналов и трактов, образованных в новых системах передачи, ранее не

применявшихся на сети ВСС России, обычно такие измерения проводятся

одновременно с сертификационными испытаниями оборудования, а также при

эксплуатационных исследованиях, организуемых в рамках работ по повышению

эксплуатационной надежности сети. Эти измерения выполняются по отдельному

графику работ силами эксплуатационного персонала, производственных лабораторий

с привлечением специалистов НИИ.

Измерения этого вида являются наиболее длительными и полными.

Соответствие нормам по показателям ошибок должно оцениваться не менее 1 месяца,

методика измерений приведена в п. 6.2.1. При этом виде измерений,

как правило, проверяются все нормируемые характеристики фазового дрожания с

целью выработки рекомендаций по улучшению работы трактов.

6.1.5. Методы измерений при вводе в эксплуатацию проводятся как

для случаев сдачи в эксплуатацию цифровых сетевых трактов и каналов передачи в

новых системах передачи, так и ввода в эксплуатацию новых трактов и каналов,

организуемых на существующих вышестоящих (линейных и сетевых) трактах.

6.1.6. Измерения при вводе в эксплуатацию проводятся, как правило,

только по показателям ошибок в течение более коротких периодов времени. Порядок

и рекомендации по их проведению приведены в п. 6.2.2.

При вводе в эксплуатацию цифровых каналов и сетевых трактов обычно

достаточным является измерение показателей ошибок. Но с целью накопления

статистических данных по первичной сети в 1-й год с момента введения норм

проверка на соответствие нормам на дрожание и дрейф фазы является обязательной

для указанного вида испытаний. В некоторых случаях при вводе трактов в

эксплуатацию может потребоваться при невыполнении норм на коэффициент ошибок

проведение исследований фазового дрожания.

Цель измерений состоит в том, чтобы убедиться в правильной работе

цифрового канала или сетевого тракта с точки зрения передачи информации и

выполнения действий по техобслуживанию.

При этом предполагается, что участки транзита цифрового тракта (простые

цифровые тракты) уже подвергнуты проверке на работоспособность в процессе

настройки.

6.1.7. Измерения при вводе в эксплуатацию должны включать не

только периоды непосредственно измерений показателей ошибок, описанные ниже, но

и периоды работы аппаратуры на линии, когда по встроенному контролю можно

убедиться, что нет никаких нарушений, связанных с промышленной деятельностью

(под промышленной деятельностью понимается все, что может отрицательно влиять

на систему передачи, от действий по техобслуживанию на другом оборудовании до

вибрации, вызываемой проходящим транспортом).

6.1.8. Испытания при вводе в эксплуатацию должны проводиться по

заранее составленному графику, в котором рекомендуется предусмотреть также

периоды для решения возникающих во время измерений проблем без нарушения

графика испытаний.

6.1.9. Измерения при техническом обслуживании могут проводиться не

только по показателям ошибок, хотя эти измерения являются основными, с них

начинается локализация повреждений.

Эти измерения проводятся с целью нахождения неисправного участка тракта,

стойки, блока. В зависимости от степени охвата нормируемых параметров

встроенным в аппаратуру, образующую тракт, контролем без прекращения связи и от

вида неисправности (повреждения) требуется проведение более или менее сложных

измерений внешними средствами измерений. Время измерения при устранении

достаточно грубых повреждений может быть небольшим, при более сложных

повреждениях могут потребоваться длительные циклы измерений. Рекомендации по

этому виду измерений приведены в п. 6.2.3.

6.1.10. Методы измерения цифровых каналов передачи и цифровых сетевых

трактов изложены в настоящем документе, исходя из Рекомендаций МСЭ-Т, G.821, G.826, М.2100, М.2110, М.2120,

Рекомендаций серии О на технические характеристики средств измерений, а также

технических возможностей отечественной и зарубежной измерительной аппаратуры.

Требования, предъявляемые к средствам измерения показателей ошибок и

фазового дрожания, приведены в разделе

6.4.

6.1.11. Рекомендуемый перечень средств измерений приведен в Приложении 3. В нем даны таблицы с характеристиками

отечественных и зарубежных средств измерений и пояснения к ним. Следует учесть,

что к настоящему времени только 2 — 3 зарубежных прибора полностью

соответствуют требованиям по измерению цифровых трактов на соответствие нормам,

рекомендованным МСЭ-Т (это относится, в первую очередь к оценке долговременных

норм).

Выбор приборов должен осуществляться, исходя из приведенного перечня

средств измерений, их технических характеристик, назначения (вида измерений) и

типов подлежащих измерению трактов.

6.1.12. В методике учтено наличие средств встроенного контроля без

прекращения связи, которые имеются в современной зарубежной и должны быть в

перспективной отечественной аппаратуре цифрового группообразования.

6.2. Методы измерения

показателей ошибок

6.2.1. Измерения на соответствие долговременным

нормам (п. 4.1

Норм)

6.2.1.1. Оценка с прекращением связи

Показатели ошибок цифровых каналов и трактов для оценки их на

соответствие долговременным нормам рекомендуется измерять с прекращением связи

с помощью специализированных приборов для измерения показателей ошибок, в

которых предусмотрено получение стандартизированного для данного типа канала

или тракта измерительного сигнала в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т 0.150 и

анализ потока ошибок в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т G.821

(для ОЦК) и G.826 (для трактов со скоростью 2048 кбит/с

и выше).

Определения показателей ошибок, соответствующие данным Рекомендациям

приведены в Разделе 1.

Период измерений для оценки на соответствие долговременным нормам должен

быть не менее 1 месяца, поэтому применяемые для этой цели средства измерения

должны быть автоматизированными, с запоминанием и выходом на ЭВМ или

регистрацией результатов измерения.

6.2.1.2. Оценка без прекращения связи

Если измеряемый тракт образован с помощью современной аппаратуры, имеющей

встроенные средства контроля без прекращения связи, производящие оценку

показателей ошибок по блокам реального сигнала и выдающие сведения об

обнаруженных аномалиях и дефектах (см. Приложение 4)

в систему технической эксплуатации, где обеспечивается их запоминание и

регистрация (с фиксацией времени появления) и/или выработка на их основе

показателей ошибок, то оценка тракта на соответствие долговременным нормам

может проводиться без закрытия связи на основании этой информации за длительные

периоды времени (рекомендуется хранение этой информации в системе

техэксплуатации до 1 года).

Если встроенный контроль не обеспечивает оценки показателей ошибок без

прекращения связи в необходимом объеме, то она может проводиться средствами

измерения, выполняющими эти функции.

Однако, следует иметь в виду, что способ оценки показателей ошибок без

прекращения связи считается менее точным (из-за возможного пропуска

обнаруживаемых событий) и предпочтительным является измерение с прекращением

связи.

6.2.2. Измерения на соответствие оперативным

нормам при вводе каналов и трактов в эксплуатацию (п.

4.2.2 Норм)

6.2.2.1 Показатели ошибок цифровых каналов и трактов для оценки их

соответствия нормам по вводу в эксплуатацию измеряются с помощью

специализированных средств измерения и/или встроенного контроля согласно

изложенной в настоящем разделе процедуре. Для измерения с прекращением связи

должны использоваться измерители показателей ошибок, в которых предусмотрено

получение стандартизованного для данного типа канала или тракта измерительного

сигнала в виде псевдослучайной последовательности (ПСП) в соответствии с

Рекомендацией МСЭ-Т О.150 и анализ потока ошибок в соответствии с

Рекомендациями МСЭ-Т М.2100. Требования к приборам см. в разделе 6.4.

Если измеряемый тракт образован с помощью современной аппаратуры, имеющей

встроенные средства контроля без прекращения связи, производящие оценку

показателей ошибок по реальному сигналу в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т

М.2100 и выдающие сведения об обнаруженных аномалиях и дефектах (см. Приложение 4) в систему технической эксплуатации, где

обеспечивается их запоминание, регистрация и выработка показателей ошибок, то

проверка тракта при вводе в эксплуатацию на определенных этапах процедуры,

описанной ниже, может проводиться без закрытия связи за необходимые периоды

времени.

6.2.2.2. Порядок измерений и их длительность определяется структурой

подлежащего испытаниям тракта:

участок транзита;

простой или составной тракт;

первичный тракт или тракт более высокого порядка;

первый из трактов, образованных в тракте высшего порядка, или остальные;

наличие системы встроенного контроля и т.п. (см ниже более подробно).

Исходя из информации о тракте (его длина, длительность испытаний) должны

быть определены нормы RPO и пороги S1

и S2 (см. нормы для ввода в эксплуатацию, раздел 4.2). Правила оценки

показателей ошибок по результатам измерений и контроля без прекращения связи

приведены в Приложении 4.

6.2.2.3. Схема измерений должна соответствовать одной из

показанных на рис. 6.1 (предпочтительно использовать схемы а) и в).

6.2.2.4. Процедура испытаний

В данном пункте в общем виде изложена процедура испытаний цифровых

каналов и трактов при вводе в эксплуатацию (см. рис 6.1).

Она состоит из следующих шагов:

Шаг 1:

Первоначальные испытания должны проводиться с прекращением связи в