3) ОШИБКА ЛОЖНОГО СЛЕДОВАНИЯ

Кроме ошибок «чересчур поспешного вывода» и «учетверения терминов» со всеми их разновидностями, в демонстрации встречается ещё ошибка, обусловленная неправильным пониманием логической связи между основаниями и заключением.

Ошибка эта — ошибка ложного следования (fallacia conseq ientis) — встречается в условных умозаключениях. Как известно, в умозаключениях этих: 1) из истинности основания необходимо вытекает истинность следствия; 2) из ложности следствия необходимо вытекает ложность основания. В то же время 3) при ложности основания вопрос об истинности или ложности следствия остаётся открытым: в одних случаях следствие будет ложным, в других — истинным. И точно так же 4) при истинности следствия вопрос об истинности или ложности основания остаётся открытым: в одних случаях основание будет истинным, в других — ложным.

Правила эти нередко нарушаются как в отдельных умозаключениях, так и в умозаключениях, входящих в демонстрацию доказательства. При этом, как легко убедиться, ошибки встречаются не в умозаключениях от истинности основания и не в умозаключениях от ложности следствия. Никому обычно не приходит в голову заключать от истинности основания к ложности следствия или от ложности следствия к истинности основания.

Напротив, в умозаключениях от ложности основания и от истинности следствия нередко возникают ошибки. А именно: нередко от ложности основания заключают к необходимой ложности следствия, что, конечно, неверно, так как в этом случае следствие может оказаться не только ложным, но и истинным. И точно так же нередко от истинности следствия заключают к необходимой истинности основания, что тоже неверно: при истинности следствия основание может быть в одних случаях истинным, в других — ложным.

Так, известно, что если происходит солнечное затмение, то в это время всегда — новолуние. Однако было бы ошибкой заключить отсюда, что если в данный момент затмение не наблюдается, то не может быть и новолуния. Ложность основания не означает необходимой ложности следствия: возможно, что затмения нет, но в то же время имеет место новолуние. И точно так же было бы ошибкой заключить, что если в данный момент новолуние, то в этот же момент всегда должно наблюдаться и затмение. Так как истинность следствия не означает необходимой истинности основания, то при истинности следствия основание может быть и ложным: при новолунии затмения может не быть (в большинстве случаев именно так и бывает).

Не всякое условное умозаключение отражает связь между причиной и действием.

В тех условных умозаключениях, которые отражают эту связь, одной из возможных причин ошибки ложного следования бывает незнание или забвение того, что одно и то же действие может быть вызвано не только одной единственной, но в иных случаях и несколькими причинами. Если бы действие вызывалось всегда одной единственной причиной, то в отсутствии причины мы с полным нравом могли бы видеть основание для отрицания её действия, а в наличии действия — такое же основание для утверждения наличия его причины. Так, если врачу известно, что только дифтерия даёт при исследовании слизистой оболочки зёва бациллы Лёфлера, то врач имеет все основания при наличии этих бацилл в слизистой оболочке зёва больного заключить, что у больного — дифтерия. И точно так же при отсутствии бацилл Лёфлера в слизистой оболочке зёва врач имеет все основания заключить, что данное заболевание — не дифтерия.

Напротив, если врачу известно, что данный симптом — например боль в горле — наблюдается не при одной единственной болезни, а при нескольких, например при гриппе, ангине, дифтерии, скарлатине и т. д., то одно лишь наличие боли в горле не даёт основания, необходимого для заключения о том, чем именно заболел человек. Здесь вероятны несколько причин, и для установления действующей в данном случае причины требуется дополнительное исследование, рассмотрение всех других симптомов заболевания и т. д.

Так как некоторые действия вызываются каждое одной единственной причиной, другие же — несколькими, то в условных умозаключениях, отражающих причинные связи явлений, легко может возникнуть ошибка, состоящая в заключении от ложности основания или в заключении от истинности следствия. Ошибка эта обусловлена тем, что неоднозначное отношение между основанием и следствием принимается за однозначное.

Для избежания этой ошибки необходимо помнить, что логических примет однозначности связи между основанием и следствием не существует. До тех пор, пока мы опираемая только на логические правила и не знаем, какова в данном случае обусловленность действия причиной, умозаключение должно строго подчиняться всем ограничениям логических правил условных выводов. Согласно этим правилам необходимым будет только заключение от истинности основания к истинности следствия и от ложности следствия к ложности основания. Напротив, заключения от ложности основания и от истинности следствия — всегда проблематичны: они могут оказаться как истинными, так и ложными.

Уточнение связи основания со следствием в этом последнем случае даётся не логикой, а фактическим исследованием вопроса. Только такое исследование может дать нам знание о том, какими и сколькими причинами может вызываться данное действие. Исследование это — задача специальных наук, вооружённых аппаратом логического мышления, вооружённых марксистским диалектическим методом исследования, но не задача логики.

Читайте также

а) Ошибка ложного основания

а) Ошибка ложного основания

Первым видом ошибок в основаниях доказательства является ошибка ложного основания. Она состоит в том, что в качестве основания используется ложное положение, которое, однако, считают истинным или выдают за истинное. Рассматривая взятое ложное

γ) Ошибка ложного вывода о причине

?) Ошибка ложного вывода о причине

Ошибка учетверения терминов, обусловленная отождествлением в мысли различного, часто выступает в демонстрации в форме ошибочного вывода о причине. В этом случае ошибка состоит в том, что обстоятельство или факт, которые не являются

Многозначность явления экзистенции и возможность ложного понимания просветляющих экзистенцию высказываний

Многозначность явления экзистенции и возможность ложного понимания просветляющих экзистенцию высказываний

Вследствие того что экзистенция в своем явлении становится объективной, объективность, поскольку в ней говорит возможная экзистенция, оказывается

З.А.Сокулер. Проблема «следования правилу» в философии Людвига Витгенштейна и ее значение для современной философии математики

З.А.Сокулер. Проблема «следования правилу» в философии Людвига Витгенштейна и ее значение для современной философии математики

Проблема «следования правилу» возникает в рассуждениях Витгенштейна необходимым образом. В самом деле, он рассматривает значение как

ОШИБКА В 75 ЦЕНТОВ

ОШИБКА В 75 ЦЕНТОВ

В то время как деловая пресса обращает наше внимание на рост шпионажа в бизнесе, немного можно сказать о связях служб информации с распространением информационных систем и с ростом количества СИС. А эту связь нетрудно обнаружить. Легко достаточно полно

ХАРАКТЕРНАЯ ОШИБКА

ХАРАКТЕРНАЯ ОШИБКА

Обычно мы применяем логические законы, не задумываясь о них, нередко не подозревая о самом их существовании. Но бывает, что использование даже простой схемы сталкивается с известными трудностями. Эксперименты, проводившиеся психологами с целью

9. Вторичное появление проблемы «ложного сознания»

9. Вторичное появление проблемы «ложного сознания»

Таким образом, и здесь историческая диалектика со всей необходимостью ведет к постепенному переходу на следующую стадию, где вместо свободного от оценки тотального и абсолютного неизбежно выступает оценивающее

По ту сторону истинного и ложного

По ту сторону истинного и ложного

Реклама — один из стратегических пунктов описанного процесса. Это по преимуществу царство псевдособытия. Она делает из объекта событие. Фактически она его конструирует как таковое путем исключения его объективных характеристик. Она

ОШИБКА ХАКУИНА

ОШИБКА ХАКУИНА

Юноша по имени Тедо изучал дзен у наставника Когэцу. Он был очень прилежным и целеустремленным учеником, и вскоре ему удалось постичь «состояние ничто».В то время процветала школа дзенского наставника Хакуина, и ученики со всей страны рекой стекались к

8. (НП1) Первый принцип НП (принцип следования «МСИ») — «материальное следует за идеальным»

8. (НП1) Первый принцип НП (принцип следования «МСИ») — «материальное следует за идеальным»

Первый принцип ножниц полезности, является основой всех дальнейших доказательств.Этот принцип постулирует, каким образом происходит взаимодействие между двумя мега-категориями

Ошибка аналогии

Ошибка аналогии

Нужно хорошо понимать, что аналогию можно использовать или для объяснения или для построения гипотез, но никак не для доказательств. Другими словами, аналогия сама по себе совершенно ничего не доказывает. Вот примеры ошибочных аналогий:

Мозг — как чердак

Ошибка (Erreur)

Ошибка (Erreur)

Свойство ошибки в том, что ее принимают за истину. Именно этим ошибка отличается от лжи (мы можем понять, что нам лгут, но не в состоянии понять, что сами ошибаемся). Поэтому ошибка всегда бывает невольной. Ошибка – это не просто ложная идея, это ложная идея,

Ложная предпосылка — что это, объяснение и примеры

Оглавление

Ложная предпосылка — это неверное утверждение или предположение, которое составляет основу аргумента и делает его логически несостоятельным.

Например, в аргументе «все птицы могут летать, а пингвины не могут летать, поэтому пингвины не птицы» посылка «все птицы могут летать» ложна, поскольку некоторые птицы не могут летать, и это делает аргумент логически несостоятелен.

Соответственно, аргумент, содержащий ложные посылки, можно назвать аргументом из ложных посылок.

Поскольку ложные предпосылки распространены и лежат в основе многих логических ошибок, важно их понять. Таким образом, в следующей статье вы узнаете больше о ложных предпосылках, увидите, как вы можете реагировать на их использование другими, и поймете, что вы можете сделать, чтобы избежать их использования самостоятельно.

I. Примеры ложных предпосылок

Примером ложной посылки является выражение «все лебеди белые», которая может появиться, например, в логически необоснованном аргументе, таком как «все лебеди белые, поэтому, если она черная, то оно не лебедь».

Другой пример ложной посылки появляется в следующем силлогизме (форма рассуждения, при которой вывод делается из двух посылок):

Посылка 1: Если на улице мокро, значит, только что прошел дождь.

Предпосылка 2: На улице сыро.

Вывод: только что прошел дождь.

Здесь посылка 1 («Если улица мокрая, значит, только что шел дождь») ложна, поскольку, если улица мокрая, это не обязательно означает, что только что шел дождь. Например, возможно, что несколько часов назад шел дождь, а улица не высохла, или сломался пожарный гидрант, и вода разбрызгивалась повсюду.

Поскольку этот аргумент основан на ложной предпосылке, его можно считать логически необоснованным. Однако это не означает, что вывод аргумента обязательно ложный, поскольку даже ошибочные аргументы могут иметь истинные выводы, а это означает, что, возможно, действительно шел дождь.

Кроме того, в составе различных логических ошибок появляются и другие примеры ложных посылок .Например, обращение к природе — это логическая ошибка, которая может заключаться в утверждении, что что-то хорошо, потому что оно «естественно». Здесь предпосылка о том, что «естественные» вещи обязательно полезны для вас, ложна, поскольку есть много «естественных» вещей, которые вредны для вас, например, цианид, смертельный токсин, естественным образом вырабатываемый некоторыми растениями.

Другой пример ложных предпосылок, лежащих в основе логической ошибки, появляется в случае ложной дилеммы , которая является логической ошибкой, возникающей, когда ограниченное число вариантов ошибочно представляются как взаимоисключающие друг друга или как истинные. только варианты, которые существуют, в ситуации, когда это не так. Ложные дилеммы содержат по крайней мере одну из следующих ложных предпосылок:

- Взаимная исключительность. В этом контексте взаимоисключаемость означает, что только один из доступных вариантов может быть выбран (или может быть верным) в любой момент времени. Когда предпосылка взаимной исключительности ложна, это означает, что она включает в себя представление доступных вариантов таким образом, который предполагает, что мы можем выбрать только один из них (или что только один из них может быть истинным), в то время как в действительности можно выбрать два или более из них (или чтобы два или более из них были верными). Например, это может означать утверждение, что либо A, либо B истинны, хотя на самом деле оба могут быть истинными одновременно.

- Коллективная исчерпываемость. В этом контексте коллективная полнота означает, что представленные варианты являются единственными доступными. Когда посылка коллективного исчерпания ложна, это означает, что она предполагает представление ограниченного числа вариантов как единственно доступных, тогда как в действительности существуют дополнительные релевантные варианты. Например, это может означать, что мы должны выбирать между вариантами А и В, хотя вариант С также существует.

II. Ложные предпосылки и логические ошибки

Логическая ошибка — это модель рассуждения, которая содержит изъян либо в своей логической структуре, либо в своих предпосылках.

Многие логические ошибки основаны на ложных предпосылках. Сюда входят, например:

- Призыв к новизне. Апелляция к новизне возникает, когда что-то считается либо хорошим, либо лучше, чем что-то другое, просто потому, что оно воспринимается как новое и оригинальное. Например, человек, использующий призыв к новизне, может заявить, что определенный новый план упражнений, который только что придумала знаменитость, лучше, чем традиционные альтернативы, просто потому, что он новее. Это основано на ложном предположении, что что-то новое обязательно означает, что оно лучше, чем старые вещи.

- Аргумент от недоверия. Аргумент недоверия возникает, когда кто-то приходит к выводу, что, поскольку он не может поверить в то, что что-то истинно, то это должно быть ложно, и наоборот. Например, кто-то, используя аргумент недоверия, может заявить, что, поскольку он не понимает, как определенная научная теория может быть истинной, она должна быть ложной. Это основано на ложной предпосылке, согласно которой неспособность человека поверить в истинность чего-либо означает, что это обязательно должно быть ложным.

- Заблуждение заблуждения. Ошибочная ошибка возникает, когда кто-то предполагает, что если аргумент содержит логическую ошибку, то его заключение должно быть ложным. Например, кто-то, использующий ошибочную ошибку, может заявить, что если аргумент в пользу определенной политической позиции ошибочен, то эта позиция обязательно должна быть неправильной. Это основано на ложной предпосылке, что если аргумент содержит логическую ошибку, то его заключение должно быть ложным, даже если это не обязательно так.

Ложные предпосылки являются особенностью, в частности, неформальных логических ошибок, которые представляют собой логические ошибки, возникающие, когда в посылке аргумента есть изъян, который делает аргумент логически необоснованным. Эти заблуждения противопоставляются формальным логическим заблуждениям, которые возникают, когда в логической структуре аргумента есть изъян, который делает аргумент логически недействительным.

Однако неформальные заблуждения также могут быть ложными по другим причинам, помимо того, что они содержат ложные предпосылки, например, потому что они основаны на посылках, не имеющих отношения к обсуждению, как в случае заблуждения отвлекающего маневра.

III. Явные и неявные предпосылки

Посылки могут быть либо явными, что означает, что они упоминаются непосредственно как часть аргумента, либо неявными, что означает, что на них намекают и они используются как часть аргумента без прямого упоминания.

Например, в аргументе «все птицы могут летать, а пингвины не могут летать, поэтому пингвины не птицы» посылка о том, что все птицы могут летать, является явной , поскольку она утверждается прямо. И наоборот, в аргументе «пингвины не умеют летать, значит, они не птицы» предпосылка о том, что все птицы могут летать, подразумевается, потому что она не упоминается напрямую, но на нее намекают и используют как часть аргумента.

И истинные, и ложные посылки могут быть как явными, так и неявными. Однако эксплицитные посылки не могут быть имплицитными и наоборот, поскольку эти два качества исключают друг друга.

Решение о том, должна ли данная предпосылка быть явной или неявной, зависит от различных факторов. Например, кто-то может неявно полагаться на определенную истинную посылку во время обсуждения, потому что он считает, что эта посылка очевидна для всех участников, поэтому нет смысла упоминать ее явно. И наоборот, кто-то может решить полагаться на имплицитную ложную посылку во время выступления, потому что если сделать эту предпосылку неявной, слушателям будет труднее заметить связанные с ней проблемы.

IV. Как реагировать на ложные предпосылки

Чтобы отреагировать на использование ложных предпосылок, вы обычно должны назвать их ложными, объяснить, почему они ложны, и, если необходимо, также объяснить, как их ложность делает недействительным аргумент, частью которого они являются. Например, если кто-то говорит: «Этот продукт полностью натуральный, значит, он полезен для вас», вы можете сказать, что только потому, что что-то натуральное, не означает, что оно полезно для вас, а затем привести соответствующие примеры, иллюстрирующие это.

При этом важно помнить, что ложные посылки могут быть неявными, а не явными. Например, в аргументе «этот продукт полностью натуральный, поэтому вы должны его купить» подразумевается ложная посылка о том, что натуральные вещи полезны для вас, поскольку это не упоминается прямо. В этом случае вам, возможно, придется также указать на существование посылки и роль, которую она играет в аргументе, прежде чем вы сможете назвать ее ложной.

Кроме того, иногда может быть полезно попросить человека, который полагался на ложную посылку, поддержать ее. Например, это может быть полезно в тех случаях, когда это помогает другому человеку заметить и усвоить ошибки в своих рассуждениях, или в случаях, когда вы не уверены, что определенная посылка изначально ложна. Делая это, вы также можете напомнить другому человеку, что бремя доказывания лежит на нем, поскольку именно он выдвинул спорный аргумент.

Наконец, есть также два предостережения, о которых важно помнить, отвечая на ложные предпосылки.

Во-первых, хотя наличие ложных посылок и делает аргумент логически необоснованным, это не обязательно означает, что его заключение ложно. Например, рассмотрим следующий аргумент:

Предпосылка 1: Метеоролог сказал, что завтра будет дождь.

Предпосылка 2: Метеоролог всегда прав.

Вывод: завтра будет дождь.

Посылка 2 в этом аргументе может быть ложной, если метеоролог не всегда прав. Однако, даже если это так, это не означает, что заключение аргумента ложно, так как возможно, что завтра все еще будет дождь; мы просто не знаем, обязательно ли пойдет дождь, основываясь только на этом аргументе.

Во-вторых, ложные посылки не всегда имеют решающее значение с практической точки зрения и не обязательно делают недействительным основной тезис аргумента. Это может произойти, например, если ложная посылка играет относительно незначительную роль в аргументе или если аргумент можно легко изменить, чтобы учесть проблему с посылкой. В таких случаях может быть лучше либо полностью проигнорировать ложную посылку, либо указать на проблему с ней, признав при этом, что основная мысль аргумента остается в силе.

В связи с этим полезно вспомнить следующую цитату:

«Все великие исторические и философские аргументы, вероятно, в каком-то отношении ошибочны. Но маловероятно, что какой-либо расширенный аргумент когда-либо был ошибочным во всех отношениях. Сложные тезисы — это большие цепочки рассуждений. Тот факт, что одно звено в цепи несовершенно, не означает, что и другие звенья обязательно неисправны. Если аргумент представляет собой единую цепочку, и одно звено выходит из строя, то вместе с ним выходит из строя и сама цепочка. Но аргументы большинства историков не являются отдельными цепочками. Они скорее похожи на своего рода кольчугу, которая может выйти из строя в какой-то части, но при этом сохранить свою форму и функцию. Если кольчуга выйдет из строя в жизненно важном месте, горе тому, кто внутри нее. Но не все точки являются жизненно важными».

— Из книги «Ошибки историков: к логике исторической мысли » (Дэвид Хакетт Фишер, 1970 г.)

В целом, чтобы ответить на использование ложных посылок, вы можете попросить человека, который их сделал, обосновать их, назвать посылки ложными и объяснить, почему они ложны, и, если необходимо, также объяснить, как их ложность делает аргумент недействительным. частью которого они являются. Делая это, имейте в виду, что ложные посылки могут быть имплицитными, и что их присутствие не обязательно делает недействительным основную мысль аргумента или означает, что заключение аргумента обязательно ложно.

V. Как избежать использования ложных посылок

Чтобы избежать использования ложных посылок, вам следует убедиться, что вы знаете обо всех посылках, на которых основан ваш аргумент, и что вы точно знаете, что эти посылки верны. При необходимости вы можете четко изложить аргументы, которые вы приводите, указав, каковы ваши предпосылки, каков ваш вывод и как вы делаете этот вывод на основе своих предпосылок. Кроме того, вы можете дистанцироваться, рассматривая свои аргументы так, как если бы они были представлены кем-то другим, что может помочь вам более рационально анализировать аргументы.

При этом важно учитывать не только явные посылки в ваших рассуждениях, но и неявные, которые прямо не упоминаются. Кроме того, важно помнить, что когда вы приводите аргумент, бремя доказывания лежит на вас, чтобы должным образом подтвердить ваши предположения, и, как правило, другие люди не обязаны опровергать ваши неподтвержденные утверждения.

Если вы не уверены, истинна или ложна какая-либо посылка, иногда вы все же можете включить ее в свой аргумент разумным образом, если вы соответствующим образом модифицируете свой аргумент. Например, вы можете сделать это, сказав следующее:

«Я не уверен, что эта предпосылка верна, но если предположить, что это так, мой аргумент заключается в том, что…»

Резюме и выводы

- Ложная посылка — это неправильное утверждение или допущение, лежащее в основе аргумента и делающее его логически несостоятельным.

- Чтобы отреагировать на использование ложных посылок, вы можете попросить человека, который их сделал, обосновать их, назвать посылки ложными и объяснить, почему они ложны, и, если необходимо, также объяснить, как их ложность делает недействительным аргумент о том, что они являешься частью.

- Отвечая на ложные посылки, имейте в виду, что ложные посылки могут быть имплицитными, и что их присутствие не обязательно делает недействительным основную мысль аргумента или означает, что заключение аргумента обязательно ложно.

- Чтобы избежать использования ложных посылок, вам следует убедиться, что вы знаете обо всех посылках, на которых основан ваш аргумент, и что вы точно знаете, что эти посылки верны; для этого может помочь четкое изложение вашего аргумента, анализ вашего аргумента, как если бы он был представлен кем-то другим, напоминание о вашем бремени доказывания и ознакомление с распространенными заблуждениями, основанными на ложных предпосылках.

Подписывайся в ВК и Telegram →

0

0

голоса

Рейтинг статьи

Межтекстовые Отзывы

Посмотреть все комментарии

From Wikipedia, the free encyclopedia

A false premise is an incorrect proposition that forms the basis of an argument or syllogism. Since the premise (proposition, or assumption) is not correct, the conclusion drawn may be in error. However, the logical validity of an argument is a function of its internal consistency, not the truth value of its premises.

For example, consider this syllogism, which involves a false premise:

-

- If the streets are wet, it has rained recently. (premise)

- The streets are wet. (premise)

- Therefore it has rained recently. (conclusion)

This argument is logically valid, but quite demonstrably wrong, because its first premise is false — one could hose down the streets, the local river could have flooded etc. A simple logical analysis will not reveal the error in this argument, since that analysis must accept the truth of the argument’s premises. For this reason, an argument based on false premises can be much more difficult to refute, or even discuss, than one featuring a normal logical error, as the truth of its premises must be established to the satisfaction of all parties.

Another feature of an argument based on false premises that can bedevil critics, is that its conclusion can in fact be true. Consider the above example again. It may well be that it has recently rained and that the streets are wet. This does nothing to prove the first premise, but can make its claims more difficult to refute. This underlies the basic epistemological problem of establishing causal relationships.

See also[edit]

- Premise

- Co-premise

- Inference objection

From Wikipedia, the free encyclopedia

A false premise is an incorrect proposition that forms the basis of an argument or syllogism. Since the premise (proposition, or assumption) is not correct, the conclusion drawn may be in error. However, the logical validity of an argument is a function of its internal consistency, not the truth value of its premises.

For example, consider this syllogism, which involves a false premise:

-

- If the streets are wet, it has rained recently. (premise)

- The streets are wet. (premise)

- Therefore it has rained recently. (conclusion)

This argument is logically valid, but quite demonstrably wrong, because its first premise is false — one could hose down the streets, the local river could have flooded etc. A simple logical analysis will not reveal the error in this argument, since that analysis must accept the truth of the argument’s premises. For this reason, an argument based on false premises can be much more difficult to refute, or even discuss, than one featuring a normal logical error, as the truth of its premises must be established to the satisfaction of all parties.

Another feature of an argument based on false premises that can bedevil critics, is that its conclusion can in fact be true. Consider the above example again. It may well be that it has recently rained and that the streets are wet. This does nothing to prove the first premise, but can make its claims more difficult to refute. This underlies the basic epistemological problem of establishing causal relationships.

See also[edit]

- Premise

- Co-premise

- Inference objection

Автор: Энтони Уэстон (Anthony Weston), профессор философии, декан философского факультета Элонского университета (США). Материал публикуется в сокращенном переводе с английского.

Логические ошибки — это примеры ложной аргументации. Многие из них настолько навязчивы и настолько часто встречаются, что имеют собственные названия. Чтобы понять логические ошибки, необходимо определить, какие правила они нарушают.

Две основные логические ошибки

1. Одна из наиболее часто встречающихся логических ошибок — наше навязчивое желание делать вывод на основании очень небольшого количества фактов. Например, если у первого встреченного мной араба был вспыльчивый характер, я могу поспешить с выводом, что у всех арабов вспыльчивый характер. Это — логическая ошибка обобщения на основании неполной информации.

Чтобы оградить вас от этой ошибки, примеров должно быть несколько: вы не можете сделать вывод обо всех студентах вашего вуза, судя только по себе и своему соседу по комнате в общежитии.

Примеры эти должны быть репрезентативными: вы не можете сделать вывод обо всех студентах вашего вуза, судя только по вашим друзьям, даже если у вас их много. Также требуется дополнительная информация: если вы делаете вывод выборке из 30 человек, вы также должны сообщить, сколько студентов всего (30? 30 000?)

Аргументация со ссылкой на авторитет требует, чтобы авторитет не делал слишком широкого обобщения: он должен располагать информацией или обладать компетенцией, позволяющей ему делать утверждения, на которые вы ссылаетесь. Кроме того, даже если мы нашли одну возможную причину события, не следует предполагать, что мы тем самым нашли его действительную причину. Другие причины могут оказаться более вероятными.

2. Вторая часто встречающаяся логическая ошибка — неспособность увидеть альтернативы. Из того факта, что события А и Б кажутся связанными, не следует, что А является причиной Б. Ведь Б может являться причиной А; что-то другое может являться причиной как А, так и Б; А может являться причиной Б, и Б являться причиной А; или А и Б могут оказаться вообще не связанными.

Эти альтернативные объяснения могут остаться незамеченными, если вы примете первое пришедшее вам в голову объяснение. Не спешите: как правило, существует намного больше альтернативных объяснений, чем вы думаете.

Мы также часто не замечаем альтернатив, когда принимаем решения. Две-три возможности находятся на поверхности, и мы рассматриваем только их. В своем знаменитом трактате «Экзистенциализм — это гуманизм» философ Жан-Поль Сартр рассказывает об одном своем студенте, который во время оккупации Франции нацистами должен был выбирать между тем, чтобы отправиться в рискованное путешествие в Англию, где он хотел присоединиться к движению «Свободная Франция», и тем, чтобы остаться со своей матерью в Париже, где он мог заботиться о ней.

Сартр рисует такую картину, как если бы этот молодой человек должен был или поставить на карту все ради побега в Англию — и таким образом бросить свою мать, или полностью посвятить себя ей и отказаться от надежды бороться с нацистами. Конечно же, были и другие возможности. Он мог остаться со своей матерью и все-таки помогать «Свободной Франции» в Париже; он мог остаться со своей матерью на год и попытаться обеспечить ее, постепенно подготовив свой отъезд.

Думать ли нам о его матери как о совершенно беспомощной, эгоистичной и жадной женщине? Или она, вероятно, все-таки была патриоткой и, возможно, даже была способна позаботиться о себе сама? Спрашивал ли он ее когда-нибудь, чего хочет она? Поэтому, скорее всего, у этого студента были и другие возможности. Старайтесь расширить список возможностей, которые вы рассматриваете, — и никогда не сужайте его!

Наиболее распространенные логические ошибки

Ad hominem («к человеку»). Атака на личность авторитета, а не на его компетентность.

Ad ignorantiam («к невежеству»). Аргументация, которая доказывает, что утверждение истинно, поскольку не было показано, что оно ложно. Классический пример — слова, сказанные сенатором Джозефом Маккарти, когда его попросили предъявить факты для поддержки выдвинутого им обвинения, что некий человек является коммунистом: «У меня немного информации по этому вопросу, за исключением того общего заявления компетентных органов, что в его досье нет ничего, чтобы исключало его связи с коммунистами».

Ad misericordiam («к жалости»). Апелляция к жалости в качестве довода, со ссылкой на особые отношения: «Я знаю, что я провалил все экзамены, но если я не окончу курс, мне придется повторно проходить его летом. Вы должны дать мне его закончить».

Ad populum («к толпе»). Апелляция к эмоциям толпы; также призыв к человеку согласиться с мнением толпы. Например: «Это все делают!». Ad populum — это хороший пример плохой аргументации со ссылкой на авторитет: не приводится никаких доводов, показывающих, что «все» — это информированный и беспристрастный источник.

Non sequitur («не следует»). Приход к выводу, который не является логическим заключением из имеющихся фактов. Самое общее определение плохой аргументации. Попробуйте выяснить, что именно в данной аргументации кажется не так.

Petitio principii: латинское название предвосхищения основания.

Post hoc, ergo propter hoc («после этого, значит, по причине этого»). Выведение причинности на основании простой последовательности во времени.

Безоговорочное определение: определение понятия словами, которые кажутся простыми, но на самом деле эмоционально окрашены. Безоговорочные определения могут быть эмоционально окрашены и с целью «приукрасить» понятие: например, определяя «консерватора» как «человека, имеющего реальные взгляды на человеческие возможности».

Ложная дилемма: сужение числа рассматриваемых вами возможностей всего до двух, часто резко противоположных и несправедливых к людям, против которых эта дилемма направлена. Например: «Не нравится — убирайтесь!» Вот более тонкий пример из студенческой работы: «Поскольку вселенная не могла быть создана из ничего, она должна была быть создана разумной жизненной силой». Является ли посредничество «разумной жизненной силы» единственной возможностью? Ложная дилемма часто использует эмоционально окрашенный язык; она также, очевидно, не учитывает альтернатив.

Ложное основание: общее определение сомнительного вывода о причине и следствии.

Наведение на ложный след: введение посторонней или второстепенной идеи и тем самым отвлечение внимания от основной идеи. Как правило, «ложный след» — это проблема, о которой люди имеют устойчивые мнения; поэтому-то и предполагается, что противник не заметит, как его внимание было отвлечено. При обсуждении относительной безопасности разных моделей автомобилей, например, проблема выбора между отечественными и импортными автомобилями — это «ложный след».

Огородное пугало. Карикатурное изображение взглядов противника, с тем чтобы его легко можно было опровергнуть.

Отравление колодца. Использование эмоционально окрашенного языка с целью принизить аргументацию, прежде чем даже упомянуть о ней: «Я убежден, что вас не собьют с толку несколько болтунов, которые так и не избавились от предубеждений относительно…» Или более тонко: «Ни один по-настоящему чуткий человек не думает, что…»

Отрицание антецедента: ошибка в дедукции формы

Если М, то Н.

Не- М.

Поэтому не- Н.

В высказывании «если М, то Н» М называется «антецедентом», а Н — «консеквентом». Вторая посылка modus tollens отрицает консеквент. Отрицание антецедента, с другой стороны, приводит к неправильной форме. Истинный вывод не гарантирован, даже если посылки истинны. Например:

Когда на дорогах гололедица, почта опаздывает.

На дорогах нет гололедицы.

Поэтому почта не опоздает.

Хотя почта опоздает, если дороги обледенеют, она может опоздать и по другим причинам. Эта аргументация не учитывает альтернативных объяснений.

Подтверждение консеквента: ошибка в дедукции формы

Если М, то Н.

Н.

Поэтому М.

В высказывании «если М, то Н» М называется «антецедентом», а Н — «консеквентом». Вторая посылка modus ponens подтверждает (доказывает) антецедент (проверьте).

Подтверждение консеквента, с другой стороны, приводит к неправильной форме. Истинный вывод не гарантирован, даже если посылки истинны. Например:

Когда на дорогах гололедица, почта опаздывает.

Почта опаздывает.

Поэтому на дорогах гололедица.

Хотя почта опоздает, если дороги обледенеют, она может опоздать и по другим причинам. Эта аргументация не учитывает альтернативных объяснений.

Предвосхищение основания: неявное использование вывода в качестве посылки.

Бог существует, поскольку об этом говорится в Библии, которая, как мне известно, истинна, потому что ее написал Бог!

Переписав эту аргументацию в форме «причина — следствие», вы получите:

Библия истинна, потому что ее написал Бог.

Библия говорит, что Бог существует.

Поэтому Бог существует.

Чтобы защитить утверждение об истинности Библии, утверждается, что ее написал Бог. Очевидно, однако, что если Бог написал Библию, то Бог существует. Эта аргументация предполагает (предвосхищает) именно то, что она пытается доказать.

Слово-хамелеон: изменение значения слова в процессе аргументации таким образом, что ваш вывод может быть сохранен, однако его смысл радикально изменится. Как правило, такой маневр предпринимают в ответ на контрпример.

А: Всякое обучение — это пытка.

Б: А как насчет обучения логике? Тебе же это нравится!

А: Ну, это и обучением назвать нельзя.

Здесь «обучение» — слово-хамелеон. Ответ А на возражение Б по сути меняет значение слова «обучение» на «обучение, которое есть пытка»: так что первое утверждение А остается истинным, но только ценой того, что оно превращается в тавтологию («Всякое обучение, которое есть пытка, есть пытка»).

Сложный вопрос: представление вопроса или проблемы таким образом, что люди не могут ни согласиться, ни не согласиться с вами, не обязав себя согласиться с каким-то другим утверждением, которое вы собираетесь сделать. Простой пример: «Вы по-прежнему такой же эгоист, каким были?» Ответ «да» или «нет» обязывает вас согласиться с тем, что когда-то вы были эгоистом.

Более тонкий пример: «Вы поступите так, как подсказывает вам ваша совесть, а не ваш кошелек, и пожертвуете на благородное дело?». Ответ «нет», независимо от реальных причин отказа в пожертвовании, вызывает у людей чувство вины. Ответ «да», независимо от реальных причин согласия на пожертвование, делает их благородными.

Научитесь логично мыслить, думать и поступать, изучив курс «Практическая логика и аргументация»:

ТЕМА

№28. Логические ошибки и парадоксы

План

Введение

Проблема

совершения логических ошибок в речи

очень актуальна в наше время. Многие

люди делают логические ошибки в своей

речи. Одни —

вследствие незнания законов логики,

другие просто пренебрегают этими

законами. Но логичность речи – это очень

важное коммуникативное качество, которым

нельзя пренебрегать. Именно от него

зависит правильное понимание предложения

или даже содержание всего текста, а

также смысл высказывания.

Очень

важно строить свою речь последовательно

и не противоречиво, соблюдать законы

логики. Ещё Аристотель предостерегал

нас от логических ошибок в речи. Он

утверждал: «Речь должна отвечать законам

логики». Иначе вас могут понять не

правильно или даже не понять совсем. А

логическая речь предупреждает искажение

вашей мысли в ходе речи, а также облегчает

незатрудненное понимание каждого вашего

предложения и текста в целом.

В

языке так же встречаются неустранимые

противоречия, которые невозможно

разрешить, просто исправив допущенную

ошибку. Такие противоречия называются

парадоксами. Размышление над парадоксами

является, без сомнения, одним из лучших

испытаний логических способностей и

одним из наиболее эффективных средств

их тренировки.

Цель

данной контрольной работы —

исследовать логические ошибки и

парадоксы. Для достижения цели необходимо

решить следующие задачи:

-

раскрыть

понятие логической ошибки и её виды.

Содержательные и формальные ошибки.

Софизмы и паралогизмы; -

определить,

что такое парадокс; -

выполнить

упражнения.

1. Понятие логической ошибки и её виды. Содержательные и формальные ошибки. Софизмы и паралогизмы.

Логические

ошибки – ошибки в умозаключениях,

рассуждениях, определениях понятий,

доказательствах и опровержениях,

вызванные нарушением законов и искажением

форм мышления. Логические ошибки

изучались уже Аристотелем в сочинении

«Опровержение софистических аргументов».

На этой основе в традиционной логике,

начиная с трудов схоластов, было

разработано подробное описание логических

ошибок. В соответствии с выделяемыми в

традиционной логике частями доказательства

логические ошибки были подразделены

на:

-

Ошибки

в посылках, то есть в основаниях

доказательства:

-

ложное

основание, или основное заблуждение,

когда доказываемый тезис пытаются

вывести из ложных посылок (аргументов); -

предвосхищение

основания, или недоказанное основание,

когда доказываемый тезис пытаются

вывести из таких посылок, которые может

и не ложны, но которые еще сами нуждаются

в том, чтобы доказать их истинность; -

порочный

круг, или

круг в доказательстве, когда тезис

выводится из посылок, а посылки в

свою очередь выводятся из тезиса, так

что получается круг, который не

доказывает ни тезиса, ни посылок.

2) Ошибки

в отношении тезиса, то есть мысли, которую

следует доказать:

-

подмена

тезиса,

или отступление от тезиса, когда, начав

доказывать один тезис, через некоторое

время в ходе этого же доказательства

начинают доказывать уже другой тезис,

часто сходный с начальным тезисом

только внешне; -

чрезмерное

доказательство, или

кто чрезмерно доказывает,

тот ничего не доказывает, когда

доказывается слишком много, так что

из данных посылок следует не только

доказываемый тезис, но и какое-нибудь

ложное положение.

3) Ошибки

в аргументации, то есть в форме

умозаключения, рассуждения:

-

тезис

не вытекает, не следует из посылок,

когда в подтверждение

тезиса

выставляются аргументы, сами по себе

верные, но которые не являются достаточным

основанием для тезиса и поэтому не

доказывают выдвинутого тезиса. -

аргументация

к тому, кто выдвинул тезис, или

аргументация

к человеку,

когда вместо обоснования истинности

или ложности тезиса с помощью объективных

аргументов пытаются все свести к

положительной или

отрицательной

характеристике личности человека,

утверждение которого поддерживается

или оспаривается. -

аргументация

к тем, кто слушает спор, или аргументация

к

публике,

когда вместо обоснования истинности

или ложности выдвинутого тезиса с

помощью

объективных аргументов

пытаются все свести к воздействию на

чувства людей и тем самым не дать

слушателям спокойно составить объективное

мнение о предмете, подлежащем обсуждению. -

поспешное

обобщение, когда некоторое свойство,

обнаруженное только у небольшой части

предметов данного класса, переносят

на все предметы класса только на том

основании, что не встречалось предметов,

у которых нет этого свойства. -

смешение

причинной связи с простой последовательностью

во времени, когда рассуждают по ошибочному

правилу: «после этого, значит по причине

этого» -

учетверение

терминов, когда в силлогизме появляется

четвертый термин, в который вкладывается

разное содержание и который поэтому

не может связать крайние термины

силлогизма в заключении.

Другой

важной классификацией логических ошибок

является их деление на содержательные

и формальные. Логические

ошибки, связанные с неверным представлением

о действительном положении дел, называются

содержательными. Содержательная ошибка

может быть результатом заблуждения, то

есть несоответствующего, одностороннего,

но непреднамеренного, отражения предметов

и явлений в сознании человека, или

продуктов лжи, дезинформации как

целенаправленного действия.

Пример

содержательной ошибки:

Все

страны являются федерациями.

Беларусь

является страной .

Следовательно,

Беларусь является федерацией.

Ошибка

называется формальной, если связь между

высказываниями в рассуждениях не

соответствует логическим законам.

Пример формальной ошибки:

Некоторые

страны являются федерациями.

Беларусь

является страной.

Следовательно,

Беларусь является федерацией.

Аристотель,

который обратил внимание на логические

ошибки, выявил два их вида: паралогизмы

и софизмы. Паралогизмами называются

непреднамеренные логические ошибки,

допускаемые людьми вследствие их низкой

культуры мышления и незнания ими правил

логики.Ошибка

в таком рассуждении состоит не в том,

что его содержание будет истинным или

ложным, а в том, что форма вывода не

соответствует правилам логики. Своей

непреднамеренностью паралогизм

отличается от софизма —

логической ошибки, совершаемой намеренно.

Пример

паралогизма:

Мой

пиджак сшит из материи.

Материя

вечна.

Следовательно,

мой пиджак вечен.

Coфизмы

( от греческого sophisma

–

уловка, вымысел, головоломка) —

это

преднамеренно неправильно построенные

рассуждения, в основе которых лежат

логические ошибки, допускаемые с целью

ввести кого—нибудь

в заблуждение или поставить в неловкое

положение. Софизмы известны с древности.

Пример

софизма:

Сидящий

встал.

Кто

встал, тот стоит.

Следовательно,

сидящий стоит.

Учение

традиционной логики о логических ошибках

охватывает все основные виды логических

дефектов в содержательных рассуждениях

людей. Средства современной формальной

логики позволяют лишь уточнить

характеристику многих из них. Источником

ошибок в мышлении являются различные

причины психологического, языкового,

логико-гносеологического и иного

характера. Появлению логических ошибок

способствует прежде всего то, что многие

логически неправильные рассуждения

внешне похожи на правильные. Немаловажную

роль играет также и то, что в обычных

рассуждениях не все их шаги – суждения

и умозаключения, в них входящие, – обычно

бывают выраженными в явной форме.

Сокращенный характер рассуждений часто

маскирует неявно подразумеваемые в нем

ложные посылки или неправильные

логические приемы. Важным источником

логических ошибок является недостаточная

логическая культура, сбивчивость

мышления, нечеткое понимание того, что

дано и что требуется доказать в ходе

рассуждения, неясность применяемых в

нем понятий и суждений. Сбивчивость

мышления бывает тесно связана с логическим

несовершенством языковых средств,

применяемых при формулировке тех или

иных суждений и выводов. Источником

логических ошибок может быть также

эмоциональная неуравновешенность или

возбужденность. Питательной средой для

логических ошибок, особенно для ошибки

ложного основания, являются те или иные

предрассудки и суеверия, предвзятые

мнения и ложные теории.

В

борьбе с логическими ошибками немаловажное

значение имеет использование средств

логики. Эти средства дают должный

результат в тех областях, где фактический

материал позволяет осуществить

предписываемое формальной логикой

уточнение формы рассуждений, выявление

опущенных звеньев доказательств,

развернутое словесное выражение выводов,

четкое определение понятий. В этих

областях применение логики является

эффективным средством устранения

сбивчивости, непоследовательности и

бездоказательности мышления.

Соседние файлы в предмете Логика

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Впервые приступив к оптимизации конверсии, вы думаете, что самыми труднопреодолимыми препятствиями будут технические нюансы: успешное тестирование, правильный сбор данных, проведение опросов.

Это, безусловно, важно. Однако перечисленные действия отличает определенная очевидность, и на более высоком уровне опыта и развития профессиональных навыков они воспринимаются как данность.

Нет, гораздо большую проблему на стадии внедрения программы, даже если она уже готова к запуску, представляют погрешности, вызванные человеческим фактором, а также когнитивные искажения (Cognitive Bias).

Неважно, насколько внимательно вы стараетесь ориентироваться на данные, в любом случае решения принимаются людьми.

Мы уже говорили о когнитивных искажениях, помогающих приводить посетителей к конверсии, но что насчет ложных логических умозаключений (Logical Fallacies), мешающих программам работать на пике эффективности?

Что есть «ложное логическое умозаключение»?

Википедия дает следующее определение: «нарушение логической и риторической аргументации, лишающее утверждение логического смысла или шире — достоверности».

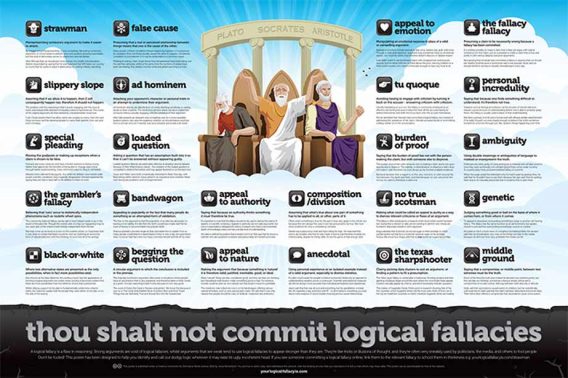

Постер-предупреждение с сайта yourlogicalfallacyis.com, описывающий несоответствующие истине логические умозаключения

Озвучиваются ли они во время заседания совета директоров или проникают в ваше сознание, неверные умозаключения препятствуют принятию ясных и точных решений. Они могут разрушить аналитику и поставить под угрозу рост бизнеса.

В сегодняшней статье будут выделены наиболее частые и опасные ложные логические умозаключения (ЛЛУ), встречающиеся нам вновь и вновь. Изучите их и ограничьте вызываемый ими отрицательный эффект.

- 7 наиболее типичных ошибок маркетологов

1. Необоснованное обобщение

Необоснованное обобщение (Hasty Generalization) — ошибочный вывод, при котором решения основываются на недостаточном количестве данных. Говоря проще, вы делаете поспешные обобщения, когда не принимаете в расчет все переменные величины, как правило, будучи в нетерпеливом состоянии и имея малую выборку.

Википедия приводит следующий пример: «Человек, проезжающий по городу впервые и видящий 10 людей, все из которых оказываются детьми, может прийти к неправильному заключению, что здесь отсутствует взрослое население».

Если вы читали наши более ранние посты о сплит-тестировании, то следующая фраза покажется вам знакомой: не останавливайте тесты слишком быстро! Это ошибка №1 в А/Б-тестировании.

Именно чересчур поспешное завершение тестов приводит к чудовищному искажению данных. Да, порой кажется очевидным, что вариант Б находится в аутсайдерах. Но если вы «сохраните спокойствие и продолжите тестировать», то заметите, что тенденции выровнялись, а опция Б может даже оказаться победителем.

Сохраняйте спокойствие — и продолжайте тестировать

Возможно, вы знакомы с понятием «закон малых чисел». Он ошибочен по своей природе, поскольку выводы о результатах делаются, исходя из малого набора начальных данных. Это, вне сомнений, опасный подход при осуществлении А/Б-тестов, но он также влияет на другие решения при оптимизации.

Допустим, в процессе качественного анализа вы получили 1000 ответов на вопросы онлайн-анкеты. Прочитать их — довольно трудоемкий процесс, при этом 12 из 18 опрошенных упомянули что-то о беспокойстве относительно доставки. При такой ограниченной выборке, вы, скорее всего, сделаете приоритетной темой проблемы с доставкой, несмотря на то, что остальные участники отметили их как небольшой недостаток, заслуживающий особого внимания, но не приоритезации.

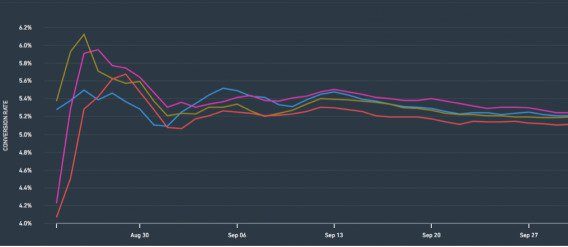

Результаты тестов подвержены резким колебаниям на начальной стадии. Не доверяйте им

Резюмируя: небольшая серия данных может ввести в заблуждение. Экстремальные тенденции в начале тестирования обычно приходят со временем к балансу, так что наберитесь терпения и проводите процесс так, как нужно. Как говорит Пип Лайа (Peep Laja), основатель ConversionXL, мастер оптимизации конверсии: «Нельзя тестировать быстрее только потому, что вы/ваш босс/вице-председатель хотите двигаться быстрее — математика так не работает».

Схожим ЛЛУ является ленивая индукция (Slothful Induction), при которой вы делаете неверный вывод относительно набора данных вне зависимости от того, насколько сильна тенденция/показатели. Если тест прошел успешно и у вас есть победитель, берите его, внедряйте и двигайтесь дальше.

- Гид по оптимизации конверсии: 10 статистических «ловушек» сплит-тестирования

2. Обращение к авторитету

«Глупцы восхищаются всем в знаменитом писателе…»

— Вольтер, «Кандид, или Оптимизм»

Обращение к авторитету (Appeal to Authority) происходит, когда, столкнувшись с предъявленным противоречащим доказательством, одна из сторон прибегает к мнению «эксперта» для поддержки своих аргументов.

Как написал выдающийся ученый Карл Саган (Carl Sagan): «Едва ли не первая заповедь науки: «Не доверяй авторитетам». Не раз людям довелось дорогой ценой убедиться в том, что даже имеющие репутацию эксперты могут ошибаться. Утверждения самого авторитетного лица подлежат такой же точной проверке, как любые другие».

Так что, когда при выборе приоритетов в прогнозах вашим лучшим аргументом является предложение «Нил Патель говорит, что тестирование шрифтов наиболее важно», подумайте, не поискать ли вам новый карьерный путь.

Мы, конечно, шутим, но, безоговорочное доверие мнениям каких-либо гуру с высокой степенью вероятности вызовет вполне реальные проблемы:

- Ваш веб-сайт отличает контекстуальный характер. Опыт одного из экспертов может противоречить опыту другого, в итоге вы получите 0 результата от обеих тактик.

- Людям нравится строить из себя экспертов (юристов/учителей/трейдеров), давая советы онлайн направо и налево. Человек прочитал «Протестируйте это!» Криса Говарда, у него есть интернет-соединение и базовое представление о WordPress — и вот уже мир приветствует нового блогера, мнящего себя знатоком в области оптимизации коэффициента конверсии. Многие блоги содержат полезную информацию, просто будьте осторожнее при выборе источника.

- Следование авторитетам ограничивает спектр программ для тестирования, поскольку «новые открытия» зачастую не поощряются.

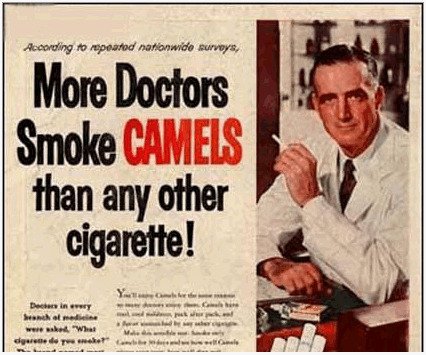

В попытке убедить потребителей, что курение может быть безопасно при условии выбора определенной марки сигарет, производители табачной продукции прибегали к образу врачей. Заголовок американской газеты: «Как показывают многочисленные национальные опросы, доктора предпочитают Camel остальным сигаретам!»

Другой случай злоупотребления авторитетным мнением — постоянное упоминание какой-нибудь крупной корпорации в качестве «золотого примера».

В обществе тех, кто занимается повышением конверсии, нередко слышишь упоминание Amazon, Airbnb или Facebook как компаний, опыт которых следует копировать, ведь «без сомнения, они уже протестировали это». Такая апелляция к авторитету присуща любой области. Посмотрите на пример из поста Wordstream:

Из комментариев: «Вы серьёзно думаете, что такая большая компания, как eBay, с их бюджетом и базой знаний никогда не тестировала ничего, кроме динамической вставки ключевого слова?»

Как пишет автор статьи: «Только потому, что eBay является огромной компанией со значительным маркетинговым бюджетом, невозможно утверждать, что люди, отвечающие у них за PPC (Pay-per-Click, вид рекламы с оплатой за клик) знают, что они делают. Большие компании — даже империи! — постоянно ошибаются. История человечества — сплошной сборник провалов. Авторитет не равнозначен высокой компетенции».

Не стоит вообще отбрасывать мнения экспертов: у них есть опыт, на их знания можно полагаться. Но если вы занимаетесь приоритезацией вариантов теста или принимаете решения, обращение к авторитету само по себе не является достаточным аргументом. Оно сужает кругозор, переводя разговор в сторону статуса кво.

Что подводит нас к следующему ЛЛУ…

- 10 принципов психологии для успеха в продажах

3. Обращение к традиции

Эта ошибка, также известная под именем «argumentum ad antiquitam» (аргумент к древности), позволяет сделать вывод о правильности идеи лишь потому, что она соотносится с прошлой или настоящей традицией. Применяя более простую формулу, можно сказать, что «нечто верно, поскольку мы всегда это делали таким образом».

Обращение к традиции приводит к регрессу, утверждению постыдных идей и совершению таких же действий. На фото: на гомофобной акции протеста люди ссылаются на цитаты из Библии

Данное искажение иногда носит довольно пугающий характер. Люди обращаются к традиции, даже не задумываясь, защищая некое заявление только потому, что оно является частью их мировоззренческого фундамента. Прошлое знание порождает как игнорирование истинного значения явления, так и нежелание проститься с чем-то, «проверенным временем».

Вне всяких сомнений, вам приходилось сталкиваться с такого рода аргументами, но, если такого пока не произошло в вашей работе, — считайте себя везунчиком. Беда многих компаний заключается в том, что они увязли в верности традициям, отказываясь пробовать новое, а это противоречит культуре экспериментаторства.

Как написано на ресурсе Logically Fallacious, «если бы наши предки не были креативны, у нас бы не было самих традиций. Будьте изобретательны, начинайте собственные традиции, позволяющие сделать наш мир лучше». Предлагаем создать традицию экспериментировать!

Возможно, ваша компания традиционно успешна, но не факт, что тут прослеживается связь с преданностью традициям. «Потому что так всегда делалось» — не жизнеспособный аргумент для того, чтобы продолжать выполнять что-либо в определенной манере. Постройте культуру экспериментаторов, поощряя стремление к открытиям вместо традиционности.

Родственным, но обратным по своей сути ЛЛУ будет обращение к новизне (Appeal to Novelty): благодаря следованию этому принципу вещи квалифицируются как лучшие только на основе того, что они новые. В оптимизации феномен находит отражение в форме спагетти-тестов либо тестирования случайных моментов. Все ради того, чтобы ввести в работу новинку. Опять-таки, сама по себе новизна не плоха, но недостатком будет базировать свои убеждения исключительно на ней.

- Традиции Vs инноваций: чего на самом деле хотят пользователи?

4. Post hoc ergo propter hoc

«После этого — значит по причине этого» (лат. post hoc ergo propter hoc) — апостериорная логическая ошибка, при которой корреляция принимается за причинную зависимость.

Если вы когда-нибудь читали вольтеровского «Кандида», то вспомните знаменитого профессора Панглосса, философа, верившего, что «все к лучшему в этом лучшем из миров». Цитата из этой книги замечательно описывает заблуждение post hoc:

«Доказано, что все таково, каким должно быть; так как все создано сообразно цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков, потому мы и носим очки».

Так же хорошо демонстрирует принцип сцена из сериала «Западное крыло» (англ. The West Wing) о работе администрации президента США от партии демократов.

Лео: Что еще?

Си Джей: Команда Ryder Cup ответила отказом на наше приглашение посетить Белый дом.

Лео: Ты шутишь!

Си Джей: Из-за той шутки.

Бартлет: Ты шутишь!

Си Джей: Нет.

Бартлет: Команда Ryder Cup?

Си Джей: Это лучшие гольфисты в стране…

Бартлет: Я знаю, кто это. Спасибо, мисс Лэндингэм.

Си Джей: Сэр, по-моему, пришло время поговорить о вашем чувстве юмора.

Бартлет: У меня сейчас будет совещание с разведкой, потом с отделом безопасности и 90-минутная встреча насчет бюджета — и все это назначено на без пятнадцати. Вы уверены, что выбрали верное время, чтобы поговорить о моем чувстве юмора?

Си Джей: Нет.

Бартлет: Я тоже так думаю.

Лео: Что еще?

Си Джей: Просто это происходит уже не в первый раз.

Бартлет: Я знаю.

Тоби: Она говорит о Техасе, сэр.

Бартлет: Я знаю.

Си Джей: U.S.A. Today спрашивает, почему вы так мало времени проводите в Техасе с предвыборной кампанией, и вы отвечаете: «Потому что мне не идут ваши забавные шляпы».

Сэм: Он сказал «большие шляпы».

Си Джей: Какая разница?

Бартлет: Разница есть.

Си Джей: Суть в том, что нас на голову разбили в Техасе.

Джош: Нас там разбили дважды.

Си Джей: Мы проиграли в первичных выборах, мы проиграли в ноябре…

Бартлет: Кажется, я там был…

Си Джей: А этого можно было избежать, сэр.

Бартлет: Си Джей, на твоем памятнике потомки прочтут: «Post hoc, ergo propter hoc».

Си Джей: Мои потомки не поймут, что написано на моем памятнике.

Бартлет: 27 юристов в комнате — и никто не знает, что значит «Post hoc, ergo propter hoc»? Джош?

Джош: Э, э… Post — это «после», после hoc… Ergo — это «следовательно». После hoc — следовательно, что-то там hoc.

Бартлет: Спасибо. Следующий?

Джош: Э, если бы мне дали разрешение по законопроекту 443…

Бартлет: Лео?

Лео: После этого — следовательно, по причине этого.

Бартлет: После этого — следовательно, по причине этого. Сие означает, что, если одно явление следует за другим, то оно было вызвано этим другим явлением, но это не всегда так. На самом деле, это вообще редко соответствует действительности. Мы проиграли в Техасе не из-за этой шутки. Знаешь, когда мы проиграли в Техасе?

Си Джей: Когда вы стали учить латынь?

Бартлет: Подумай над этим.

Только потому, что одно действие предшествует другому, нельзя сделать вывод о причинной связи.

Корреляционные метрики — отличная стартовая площадка поиска оптимизационных возможностей, но их надо хорошо исследовать. Представим, что посетители, просмотревшие 30-секундное видео, конвертируют лучше не смотревших его. Вполне вероятно, что видео способствовало увеличению конверсии, но это могло быть и нечто совершенно иное.

Так что проводите контрольные исследования (сплит-тестирования) для установления причинной связи.

Почитайте, что пишет соавтор книги «Чистая аналитика» Бен Йосковиц (Lean Analytics, Ben Yoskovitz).

«Доказывать причинность необходимо с помощью поиска корреляций, а затем проведения экспериментов, позволяющих контролировать другие переменные и измерять разницу. Это непросто сделать, но причинные связи являются суперсилой в аналитике — они дают вам способность предсказывать будущее».

Именно поэтому, несмотря на то, что когортный и динамический анализ (Cohorts and Longitudinal Analysis), несомненно, могут пролить свет на основные тренды компании, не стоит полагаться на них как на индикатор причинной зависимости. Если вы ввели новое ценностное предложение 1 мая, а 1 июня наблюдали падение конверсии на 15%, не стоит предполагать, что это произошло из-за нововведения.

Экономист Стивен Левитт, автор книги «Фрикономика» (Freakonomics, Steven Levitt), выступая, рассказал историю, прекрасно демонстрирующую когнитивное искажение в корпоративном контексте.

Левитт был приглашен в компанию в качестве консультанта по эффективности маркетинговых кампаний. Незадолго до этого накануне одного из самых популярных праздников Америки — пусть это будет День отца — целый ряд региональных газет разместил рекламу, принесшую заказчикам большой успех. Естественно, был сделан вывод о том, что именно объявления стали причиной скачка доходов. Как будто продажи могут подскочить как по мановению волшебной палочки, только благодаря выходу рекламных текстов. Post hoc ergo propter hoc.

Но дело было в том, что руководство никогда не контролировало процесс.

Левитт предложил провести контрольные проверки в различных регионах, включая районы размещения рекламы, а также местности, где ее не применяли.

Что же они нашли? Рекламирование никак не повлияло на результаты.

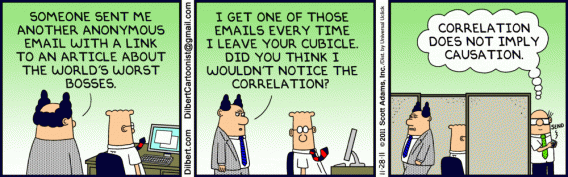

Начальник: Некто вновь прислал мне на ящик анонимное письмо со ссылкой на статью о худших боссах мира. Я получаю такую рассылку каждый раз, когда прихожу из твоего кабинета. Ты думал, я не замечу связь? — Подчиненный: Взаимосвязь не подразумевает причинной обусловленности.

Запомните, взаимосвязь не подразумевает причинной обусловленности. Только по тому, что посетители, совершающие действие X, конвертируют в Y раз лучше, нельзя сказать, что X стало причиной этого. Только по тому, что вы внедрили изменение и со временем увидели результат, невозможно судить, что имевшая место перемена повлияла на полученный результат. Чтобы устранить когнитивное искажение, необходимо проводить контрольные эксперименты (и даже в этом случае действовать осторожно, особенно если занимаетесь сезонным бизнесом).

- 5 главных причин, мешающих вам принять рациональное решение

5. Ложная дилемма

Ложная дилемма (False Dilemma), кому-то более известная под именем «ложная дихотомия» (False Dichotomy), — это, согласно Википедии, «ошибка в рассуждении, заключающаяся в упущении иных возможностей, кроме некоторых двух рассматриваемых».

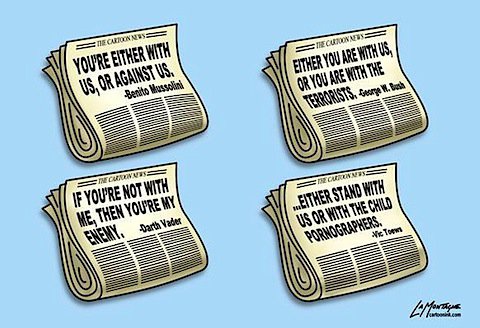

Стоит отметить, что это довольно популярный инструмент политической манипуляции. Чтобы навязать свою точку зрения, хитрые политиканы, писатели и ораторы создают ложную дихотомию, звучащую примерно так: «Если вы не на этой стороне, значит вы на той». «Та сторона» при этом выглядит довольно неприглядно, вынуждая вас принять позицию, с которой вы не вполне согласны.

Бенито Муссолини: «Вы или с нами, или против нас». Джордж Буш-младший: «Вы или с нами, или с террористами». Дарт Вейдер: «Если ты не со мной, значит ты мой враг». Вик Тоус: «Или вы на нашей стороне, или с теми, кто занимается детской порнографией»

Возвращаясь на знакомую почву, справедливо отметить, что многим из нас приходилось бороться с искажением, родственным описанному выше, — систематической ошибкой согласованности (Congruence Bias), или «тенденцией проверять гипотезы исключительно путем прямого тестирования, пренебрегая косвенным или отвергая его» (Википедия).

Эндрю Андерсон (Andrew Anderson), руководитель отдела оптимизации компании Recovery Brands, не так давно писал в блоге на эту тему:

«[Феномен возникает, когда] вы создаете несостоятельный по природе выбор, к примеру, один баннер против другого или один заголовок против другого, а затем проводите тесты, чтобы посмотреть, какой работает успешнее. В действительности существуют сотни различных путей, но зачастую мы ограниченно смотрим на вещи. Вы создаете ошибочный выбор из того, что уже есть, и того, что вы хотите видеть.

Даже если вы получите ответ, он не будет стоить ни гроша Нельзя полагать, что выбор был удачным только из-за того, что новый заголовок оказался лучше. Вы не можете придавать большое значение ограниченному сравнению, поскольку на самом деле проверяется всего лишь ущербная гипотеза. Задача профессионала, отвечающего за исследования или тесты, — сравнивать все имеющие силу альтернативные предположения, но мы продолжаем держаться за те вещи, которые хотим видеть победителями, застревая в когнитивном искажении, тратя на это часы работы».

Решение — в проведении итеративных, повторяющихся тестов (Iterative Testing). Неразумно будет отвергать гипотезу на основании того, что вы провели сплит-тестирование вариации, и она провалилась. Существует бесконечное количество способов претворения стратегии в жизнь.

Не позволяйте одному подобному тесту (зеленая кнопка призыва к действию против красной) ограничить программу экспериментирования

Обрисуем ситуацию. Вы провели значительное количество исследований в области конверсии, приоритезировали список гипотез. И это было не просто «протестировать цвет кнопки» — вы хорошо постарались и выделили круг возможностей. Пришло время проводить эксперименты.

Обширное количество опросов, тестов и эвристических анализов дали вам понять, что, прежде всего, нужно усовершенствовать значки безопасности на странице оформления покупки. Пользователи, вводящие информацию со своих кредитных карт, не чувствуют, что они надежно защищены.

И вы осуществляете тест «Страница с логотипом безопасной оплаты против страницы без него». Результат? Никакой разницы.

Не исключено, что гипотеза изначально была неверна. Но вот действительно стоящий вопрос: сколько возможностей существует для улучшения восприятия надежности оплаты? Сколько мы можем сделать видов дизайна, чтобы решить проблемы с безопасностью?

Ответ будет — бесчисленное множество.

Не ограничивайте ложной дихотомией диапазон тестирующих программ. Выставление варианта А против варианта Б без обращения к полной группе идей или предыдущих улучшений приводит к усилению дихотомии при тестировании.

Эндрю Андерсон предлагает следующее: «Всегда убеждайтесь, что вы проводите не только те тестирования, которые, как вам кажется, приведут к положительному результату. Разрабатывайте тесты вокруг всех возможных опций, а не только касающихся наиболее популярных мнений о том, как решить текущую проблему».

- Сплит-тест: заблуждения, которые крадут ваше время

6. Ошибка интерпретации

Ошибка интерпретации (Narrative Fallacy) возникает, когда кто-то пытается приписать причинную связь несоответствующим исходным величинам, чтобы создать единую историю. Это подобно другому заблуждению, ошибке единственной причины (Fallacy of a Single Cause): желая упростить вещи, человек пытается найти ответ на порой неразрешимый вопрос «почему?».

Ошибка интерпретации, названная так и популяризированная американским экономистом Нассимом Талебом (Nassim Taleb), встречается повсюду. Если вы углубитесь в тему, то удивитесь, насколько часто ее можно увидеть в повседневной жизни. Читая книгу писателя и журналиста Малкольма Гладуэлла (Malcolm Gladwell) вы не можете не заметить влияние эффекта упрощающей интерпретации, например в суждении, касающемся связи между азиатскими народами и их способностями в математической науке:

«Выращивание риса закладывает основы культурного шаблона, работающего особенно заметно, когда дело касается математики… Культивирование риса — одна из наиболее трудоемких форм сельского хозяйства. Оно также требует наибольших умственных затрат… Существует прямая связь между усилием и вознаграждением. Вы получаете со своих рисовых плантаций именно то, что туда заложили».

Логика здесь прослеживается такая: выращивание риса → особый математический талант (неверная интерпретация).

Эндрю Андерсон в своей статье о данном ЛЛУ и других post-hoc логических заключениях отметил, какой удар они могут нанести по программе тестирования. Он также привел упражнение, используемое им при консультировании занимающихся тестами организаций:

«Новых консультантов я прошу взять любой проводимый ими тест, результатов которого они еще не знают, и объяснить мне, почему каждый вариант в тесте является наилучшим выбором и почему его непременно ждет победа.

Каждый раз в начале этой игры консультанты говорят мне о невозможности такого объяснения, возражают, жалуются на трудность толкования. Но на четвертом или пятом тесте они замечают, как на самом деле легко формулировать такие выводы:

«Версия резонирует с людьми, поскольку она улучшает ценностное предложение и устраняет помехи».

«Версия помогает вывести на новый уровень пользовательский путь, выгодно подчеркивая ключевые продающие моменты, так что покупатели просто обязаны предпринять действие».

«Версия использует цвета, способствующие усилению осведомленности о продукте и добавляющие заметности бренду».

Имейте в виду, что участники не видят результатов тестов и понятия не имеют, что действительно работает, а что нет. Это просто истории, созданные с целью создания истории… Я применял упражнение, чтобы помочь людям увидеть, как часто и просто они могут создавать такое повествование. В реальности данные ни в коем случае не являются доказательством никакой из историй, потому что это невозможно само по себе. Одна из самых серьезных ошибок — смешение возникающего в голове экспериментирующих вопроса «почему?» с реальным опытом, получаемым в процессе тестирования.

Вы можете прийти к любому количеству вариантов, при этом история, рассказываемая самому себе, будет всего лишь ментальной моделью, предшествующей реальному опыту. Сам опыт независим от модели, и все же люди продолжают их ассоциировать».

Основной итог: перестаньте пытаться привязать «почему?» к своим данным. Протестировав новое ценностное предложение, вы получили победителя, но это могло произойти по множеству причин, включая ту, что вы придумали для себя. Но если вы предполагаете, что «красный связан в сознании со срочностью, а нашим посетителям нужно такое ощущения для совершения покупки», то эта легенда произведет свой эффект на программу тестирования и ограничит ее.

- Руководителям и ТОП менеджерам: 5 ментальных ошибок, которые мешают в принятии решений

Заключение

Наиболее часто встречающиеся недостатки программ тестирования не имеют ничего общего с погрешностями данных: они связаны с особенностями человеческого поведения и неверными решениями. В центре проблемы лежит склонность полагаться на ложные логические умозаключения и когнитивные искажения, почти не опознаваемые нами.

Данная статья обрисовала 6 из них, наиболее препятствующих оптимизации, но есть и другие (избирательный подход, систематическая ошибка выживания, ошибка игрока).

Работая над оптимизацией (особенно это касается тех, кто занимает руководящие позиции в команде), примите к сведению все вышеперечисленное, устраните искажения с целью повышения эффективности тест-программ.

Был ли у вас опыт столкновения с ложными умозаключениями? Видели ли вы их в действии? Как вы решали их? Напишите нам в комментариях.

Высоких вам конверсий!

По материалам conversionxl.comimage source bishopsavas

16-07-2016

а) Ошибка ложного основания

а) Ошибка ложного основания

Первым видом ошибок в основаниях доказательства является ошибка ложного основания. Она состоит в том, что в качестве основания используется ложное положение, которое, однако, считают истинным или выдают за истинное. Рассматривая взятое ложное основание в качестве истинного, развивают далее правильную демонстрацию, которая приводит, как к заключению, к доказываемому тезису.

Ошибка ложного основания, как и всякая логическая ошибка, может быть либо непреднамеренным, непроизвольным заблуждением, либо сознательно применяемым приёмом, т. е. софизмом.

Непреднамеренная ошибка ложного основания возникает, во-первых, вследствие незнания того, что положение, принятое в качестве основания, ложно. Ошибка эта встречается очень часто. Многие положения, которые в течение долгого времени считались истинными и несомненными, оказались впоследствии ложными. А между тем эти ложные положения до установления их ложности использовались и используются в качестве оснований во многих доказательствах, приводили и приводят во многих случаях к ложным заключениям.

Так, в течение тысячелетий считалось истиной положение о неподвижности земли.

Ещё недавно, до открытия О. Б. Лепешинской, многие биологи считали истинным ложное положение Вирхова о том, что органическая жизнь может вести начало только из клетки: omne vivum ex cellula. На этом и подобных ложных основаниях строились доказательства тезисов, которые оказались такими же ложными, как и их основания. На ложном положении о клетке как единственном источнике жизни строились ложные заключения о вечности органических форм, о невозможности превращения вещества, не имеющего клеточного строения, в вещество органическое и т. д.

Во-вторых, непреднамеренная ошибка ложного основания часто возникает вследствие неправильного отождествления различных оснований. А именно: не редки случаи, когда в качестве основания берут положение, истинное только при известных условиях или в известном ограниченном смысле, в строго определенном отношении. При этом, однако, положение это рассматривают как истинное безусловно, без всяких ограничений, безотносительно. Но в этом безусловном смысле оно может оказаться ложным. Совершенно очевидно, что здесь происходит подмена, отождествление различных положений. Взяв в качестве основания положение, истолкованное в безотносительном смысле и в этом смысле ложное, приходят в результате доказательства к ложному заключению.

Примером этой ошибки может быть высмеянное В. И. Лениным рассуждение реакционного буржуазного экономиста и философа С. Н. Булгакова. Этот экономист хотел доказать, будто увеличение числа и площади крупных земледельческих хозяйств ведёт к упадку сельского хозяйства. В качестве основания он указывал на то, что при известных условиях уменьшение площади хозяйства приводит к увеличению его продуктивности.

«Видите,— писал по поводу этого доказательства Ленин,— как замечательно логично рассуждает наш «ученый»: так как уменьшение площади хозяйства означает иногда, при интенсификации, рост производства, поэтому увеличение числа и площади латифундий должно вообще означать упадок!»[34]. В этом «доказательстве» Булгакова основание, истинное только при определённых ограниченных условиях, принято в качестве истинного безусловно. А так как в таком безусловном содержании основание это ложно, то и опирающееся на него заключение (положение об упадке, неизбежном будто бы для крупных хозяйств) оказалось ложным.

Специальное название этой ошибки — ошибочный вывод от сказанного под известным условием к сказанному безусловно (fallacia a dicto secundum quid ad dictum simplicitor).

Преднамеренная ошибка ложного основания возникает тогда, когда желают доказать во что бы то ни стало заведомо ложный тезис. Так как в этом случае никакой правильный способ доказательства не может привести к цели (ибо ложный тезис не может быть доказан), то остаётся только один путь — выводить тезис из заведомо ложного основания, однако из такого основания, из которого требуемый тезис выводится как логическое следствие. А так как из ложного основания может быть получено как истинное, так и ложное следствие, то, для того чтобы скрыть это обстоятельство, софист прибегает к уловке: он или догматически провозглашает взятое им ложное основание истинным, или же объявляет, будто истинное под известным условием основание истинно безусловно, а затем уже выводит из подменённого таким образом основания требуемое следствие, т. е. доказываемый тезис.

Совершенно очевидно, что с логической точки зрения ошибка ложного основания остаётся той же самой независимо от того, намеренно или ненамеренно она допускается в доказательстве. Но практически очень важно и полезно знать, посредством каких уловок ошибочное доказательство может быть выдано за правильное.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ОПИРАЮЩЕГОСЯ НА ЛОЖНОЕ ОСНОВАНИЕ

Опасность доказательства, применяющего ложное основание, состоит в том, что для тех, кто не знает о ложности основания, доказательство кажется безупречным: демонстрация в таком доказательстве может быть правильной, а тезис может логически вытекать из принятых оснований.