Ошибка планирования – когнитивное искажение, которому подвержен практически каждый. Суть его заключается в излишнем оптимизме при оценке времени, требуемого для выполнения задачи. Вспомните, как часто с вами случалось, что вы планировали выполнить задачу за час, но уходило полтора? Как часто какое-то дело занимало больше времени, чем вы рассчитывали, и вам приходилось спешно менять график? В статье вы поближе познакомитесь с этим когнитивным искажением и узнаете, как с ним бороться.

Эксперименты, в которых вы можете узнать себя

Ошибка планирования в отношении личных задач. В ходе исследований у 37 студентов спросили, сколько времени им потребуется, чтобы завершить работу над дипломной работой. Средняя оценка требуемого времени составила 33,9 дня. По факту на работу ушло в среднем 55,5 дня. Правильную оценку смогли дать только 30% студентов.

Ещё одно показательное исследование было проведено в 1997 году в Канаде. Налогоплательщиков попросили спрогнозировать время, когда они отправят свои налоговые декларации. В среднем они сделали это на неделю позже, чем предполагали. Важно то, что они помнили, когда отправили налоговые декларации в прошлом году, но были уверены, что в этот раз справятся быстрее. Отсюда следует вывод, что даже учёт прошлого опыта далеко не всегда помогает избежать ошибки планирования.

Ошибка планирования в отношении коллективных задач. Этому когнитивному искажению подвержены не только единичные индивиды, но и сразу группы людей, коллективы. Это было доказано исследованиями, смысл которых аналогичен индивидуальным экспериментам.

Объяснения ошибки планирования

Учёные выдвигают ряд возможных объяснений этого когнитивного искажения, рассмотрим некоторые из них:

- Канеман и Тверски утверждают, что люди не используют прошлый опыт решения подобных задач в полной мере. Они сосредоточены на более оптимистичном сценарии.

- Также существует мнение, что люди хотят выдавать желаемое за действительное, то есть они считают, что задача будет выполнена быстро по той причине, что хотят, чтобы она была выполнена быстро.

- Ещё одно объяснение основано на казуальной атрибуции. Люди уверены, что в прошлом они справились с задачей медленно из-за влияния каких-то внешних факторов и, конечно же, в этот раз они справятся быстрее и лучше.

- Одна любопытная гипотеза гласит, что люди просто неправильно запоминают время, которое им требовалось на выполнение аналогичных задач в прошлом.

Расширенное определение ошибки планирования

Канеман и Ловалло предложили расширить смысл термина и включить в понятие ошибки планирования также и недооценку затрат и рисков.

Исходя из этого определения, ошибка планирования означает и то, что люди неправильно оценивают количество всех ресурсов, требуемых для выполнения задачи. К примеру, знаменитый Сиднейский Оперный театр был открыт на 10 лет позже и обошёлся не в 7 миллионов долларов, как планировалось, а в 102 миллиона, то есть в 14,5 раза дороже.

Способы борьбы с ошибкой планирования

Правильный анализ предыдущего опыта. Да, возможно, в прошлый раз вам что-то мешало и вы могли справиться с задачей быстрей. Но с чего вы взяли, что вам ничего не будет мешать на этот раз? Идеальных условий не бывает, примите это и учитывайте при планировании.

Также будет полезно при выполнении задач следить за временем. Вы должны знать, сколько времени у вас примерно уходит на то или иное дело.

Составляйте план реализации. План реализации – конкретный список того, как, когда и где нужно действовать. Такие планы помогают более реалистично смотреть на поставленную задачу и пути её решения.

Ещё это мобилизует волевые качества и становится дополнительным стимулом к действию.

Разделите на части. С ошибкой планирования связан любопытный эффект: время, которое отводится на выполнение задачи в целом, меньше, чем суммарное время, отводимое на выполнение каждой из частей этой задачи.

Разделите дело на составные элементы, а уже потом прогнозируйте необходимое время.

Планируйте правильно и достигайте намеченных целей. Желаю успехов!

Автор: Игорь Болтовнин

Понравилась статья? Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях или каналу в Telegram и не пропускайте выход новых полезных материалов:

TelegramВконтактеFacebook

-

Алина Панченко

Автор Викиум

Для того чтобы эффективно выполнять те или иные задачи, необходимо достаточно много времени. При этом, когда доходит до дела, то оказывается, что времени нужно еще больше. Причиной этого является то, что человек не может заранее предугадать те или иные факторы, которые могут помешать своевременному выполнению поставленных задач. Довольно много людей регулярно допускают ошибку планирования. Что же это значит и как можно решить проблему, чтобы успевать выполнять больше поставленных задач?

Что такое ошибка планирования

Специалисты относят к ошибкам человеческого мышления большую часть искажений когнитивного характера, которые удалось изучить на сегодняшний день. Особое внимание изучению данной тематики уделили такие специалисты, как Даниел Канеман, а также Амос Тверски. Кроме того, они самыми первыми начали менять науку, которая изучает экономику. Их многочисленные исследования отлично демонстрировали то, что рыночные отношения ни в какой ситуации не могут быть формальными. Причина этого достаточно простая. Формальные модели никогда не учитывают поведение людей.

Ошибка планирования представляет собой когнитивное искажение. Именно его одним из первых описали вышеуказанные ученые. В данном случае под понятием подразумевается излишний оптимизм, который демонстрируется в том, что человек недооценивает правильно время, которое может потребоваться на выполнение определенной задачи. Термин начали использовать в 1979 году.

Эксперты отмечают, что ошибка планирования обладает систематическим характером и совершенно не зависит от того, какой именно опыт имеет человек. Если ранее выполнялись подобные или идентичные задачи, и на это было потрачено больше времени, чем изначально предполагалось, то в новом случае человек все равно уменьшит временные показатели. После того как ошибка планирования была детально описана, она изучалась эмпирически и применялась в самых разнообразных жизненных ситуациях.

Многие люди, вне зависимости от возраста и рода занятий, способны недооценивать время. Многочисленные исследования показали, что больше всего такому когнитивному искажению подвергаются студенты и работники крупных компаний, которые трудятся над серьезным проектом. Также в группе риска оказались люди, имеющие дело с налогами, собирающие мебель, пазлы.

Данное когнитивное искажение имеет довольно много искажений. Опыт, который человек получил ранее, позволяет весьма эффективно оценить то, что именно может потребоваться для выполнения поставленной задачи. Даже если раньше не получалось справиться с задачей за определенный промежуток времени, можно и дальше продолжать надеяться на то, что в этот раз все получится.

Причиной подобного поведения является то, что человек слишком оптимистично реагирует на разные события, случившиеся с ним в прошлом. Если говорить более простым языком, то может использоваться искажение позитивного характера. В таком случае люди чаще всего уверены в том, что дела обстоят намного лучше, чем есть на самом деле. С другой точки зрения, человек может просто пытаться сделать все намного лучше и за более короткий промежуток времени.

Ошибка планирования может относиться к категории позитивных иллюзий, но специалисты подчеркивают, что ее не стоит ни в коем случае считать неким показателем состояния психики человека. В то же время не нужно забывать, что недооценка времени на постоянной основе может спровоцировать серьезный стресс, который в результате станет причиной проблем со здоровьем и личной жизнью.

Научиться ставить цели и планировать поможет курс Викиум «Целеполагание».

Международный Аэропорт Денвера открылся на 16 месяцев позже срока и с превышением бюджета на 2 млрд $1.

Еврофайтер Тайфун, совместный оборонный проект нескольких европейских стран, был завершён с отставанием в 54 месяца, итоговая стоимость составила 19 млрд $ вместо изначальных 7 млрд $.

Сиднейский Оперный Театр, возможно, самый легендарный по превышению начальной стоимости проект. Изначально, оценка предполагала завершение в 1967 за 7 млн $, но в итоге был завершен в 1973 за 102 млн $2.

Неужели эти отдельные катастрофы привлекли наше внимание благодаря селективной доступности? Неужели они являются симптомами бюрократического или правительственного провала? Да, очень может быть. Но так же тут играет роль соответствующее когнитивное искажение, повторенное экспериментально с отдельными планирующими индивидуумами.

Бюлер и др. просили студентов оценить сроки сдачи своих академических проектов3. Конкретно они просили сказать, когда проекты будут сданы с 50%, 75%, 99% вероятностью. Попробуйте догадаться сколько студентов закончили до или после оцененного в 50%, 75%, 99% вероятности срока сдачи?

• 13% испытуемых уложились в срок, оцененный с 50% вероятностью успеха.

• 19% уложились в срок, оцененный в 75% вероятности успеха.

• и лишь 45% (менее половины!) уложились в срок, оцененный в 99% вероятности успеха.

Как Бюлер и др. отметили: «Результаты оценки 99% вероятности особенно удивляют: даже если их просили сделать крайне осторожное предсказание, по отношению к которому они чувствовали бы сильную уверенность, самоуверенность студентов намного превзошла их реальные достижения4.

В целом, этот феномен известен как «ошибка планирования». Ошибка планирования — это когда люди думают, что могут планировать, ха, ха.

Ньюби-Кларк и др. нашли ключ к скрытой подоплеке алгоритма планирования. Обнаружили, что

• Просьба спрогнозировать сценарии на лучшей реалистичной догадке

и

• Просьба спрогнозировать сценарии на самом удачном стечении обстоятельств…

… Привели к неразличимым результатам5.

Когда людей просили предоставить «реалистичный» сценарий, они воображали, что все пойдет как запланировано, без неожиданных задержек или непредвиденных катастроф — такой же сценарий, как и при самом удачном стечении обстоятельств.

Как оказалось, реальность преподносит обстоятельства хуже, чем «самое неудачное стечение обстоятельств», какое мы обычно воображаем.

В отличие от большинства когнитивных искажений, для борьбы с ошибкой планирования есть хорошая эвристика. Она не сработает для масштабного бардака вроде Международного Аэропорта Денвера, но пойдет для личного планирования или организации чего-то небольшого масштаба. Просто используйте «наружное наблюдение» вместо «взгляда изнутри».

У людей есть склонность генерировать предсказания, думая о конкретных, уникальных деталях задания, первыми приходящих на ум. И создавать сценарии того, как они будут выполнять задание — это мы, обычно, и называем планированием. Когда вы желаете, чтобы что-то было сделано, вам необходимо спланировать где, когда, и как; подумать сколько времени и ресурсов это потребует; визуализировать все шаги от начала до успешного завершения. Все это — «взгляд изнутри», и он не принимает в расчет неожиданные задержки и непредвиденные катастрофы. Как мы уже увидели, просьба визуализировать «худший сценарий» явно недостаточно сильно гасит оптимизм — они воображают недостаточно Мёрфично.

Взгляд снаружи — когда вы специально избегаете мыслей о конкретных, уникальных деталях проекта, и просто вопрошаете, сколько времени заняло завершение похожего проекта в прошлом. Это кажется контринтуитивным, ведь взгляд изнутри позволяет заметить больше деталей. Мысль об аккуратно сотканном предсказании, в котором была учтена вся доступная информация, выдающем лучшие результаты, искушает.

Но эксперименты показали: чем подробней испытуемые визуализировали, тем оптимистичнее (менее точными) они становились. Бюлер и др. просили испытуемых описать исключительно подробно их планы по шоппингу на Рождество: где, когда и как6. В среднем, эта группа ожидала покончить с покупками менее чем за неделю до Рождества. Другую группу просто попросили сказать, за какой срок до Рождества они планируют купить все необходимые рождественские подарки, и средний ответ был: за четыре дня. Обе группы закончили в реальности за три дня до Рождества в среднем.

Точно так же, Бюлер и др. сообщили об исследовании, в котором японские студенты ожидали закончить их сочинения за десять дней до срока сдачи. Закончили же они за один день до срока. Когда их спрашивали о прошлых сочинениях, выяснилось, что они так же были закончены «за день до срока». Такова сила взгляда снаружи против взгляда изнутри.

Похожее исследование свидетельствует, что опытные посторонние, знающие меньше деталей конкретного задания, но имеющие в памяти выполнение похожих, менее оптимистичны и более точны, чем те, кто проводит планирование.

Похоже, есть относительно надежный способ исправить ошибку планирования, если вам предстоит делать что-то похожее на то, что вы делали ранее. Просто задайтесь вопросом о том, сколько такие проекты длились в прошлом, игнорируя детали. Еще лучше: посоветуйтесь с опытным аутсайдером о том, сколько времени заняло выполнение похожих проектов в прошлом.

Вы получите ответ, который будет звучать отвратительно долгим, который, очевидно, был дан без учета всех особых причин по которым ваше конкретное задание будет выполнено быстрей. Но ответ остается правдой. Смиритесь.

Ошибка планирования – когнитивное искажение, которому подвержен практически каждый. Суть его заключается в излишнем оптимизме при оценке времени, требуемого для выполнения задачи. Вспомните, как часто с вами случалось, что вы планировали выполнить задачу за час, но уходило полтора? Как часто какое-то дело занимало больше времени, чем вы рассчитывали, и вам приходилось спешно менять график? В статье вы поближе познакомитесь с этим когнитивным искажением и узнаете, как с ним бороться.

Эксперименты, в которых вы можете узнать себя

Ошибка планирования в отношении личных задач. В ходе исследований у 37 студентов спросили, сколько времени им потребуется, чтобы завершить работу над дипломной работой. Средняя оценка требуемого времени составила 33,9 дня. По факту на работу ушло в среднем 55,5 дня. Правильную оценку смогли дать только 30% студентов.

Ещё одно показательное исследование было проведено в 1997 году в Канаде. Налогоплательщиков попросили спрогнозировать время, когда они отправят свои налоговые декларации. В среднем они сделали это на неделю позже, чем предполагали. Важно то, что они помнили, когда отправили налоговые декларации в прошлом году, но были уверены, что в этот раз справятся быстрее. Отсюда следует вывод, что даже учёт прошлого опыта далеко не всегда помогает избежать ошибки планирования.

Ошибка планирования в отношении коллективных задач. Этому когнитивному искажению подвержены не только единичные индивиды, но и сразу группы людей, коллективы. Это было доказано исследованиями, смысл которых аналогичен индивидуальным экспериментам.

Объяснения ошибки планирования

Учёные выдвигают ряд возможных объяснений этого когнитивного искажения, рассмотрим некоторые из них:

- Канеман и Тверски утверждают, что люди не используют прошлый опыт решения подобных задач в полной мере. Они сосредоточены на более оптимистичном сценарии.

- Также существует мнение, что люди хотят выдавать желаемое за действительное, то есть они считают, что задача будет выполнена быстро по той причине, что хотят, чтобы она была выполнена быстро.

- Ещё одно объяснение основано на казуальной атрибуции. Люди уверены, что в прошлом они справились с задачей медленно из-за влияния каких-то внешних факторов и, конечно же, в этот раз они справятся быстрее и лучше.

- Одна любопытная гипотеза гласит, что люди просто неправильно запоминают время, которое им требовалось на выполнение аналогичных задач в прошлом.

Расширенное определение ошибки планирования

Канеман и Ловалло предложили расширить смысл термина и включить в понятие ошибки планирования также и недооценку затрат и рисков.

Исходя из этого определения, ошибка планирования означает и то, что люди неправильно оценивают количество всех ресурсов, требуемых для выполнения задачи. К примеру, знаменитый Сиднейский Оперный театр был открыт на 10 лет позже и обошёлся не в 7 миллионов долларов, как планировалось, а в 102 миллиона, то есть в 14,5 раза дороже.

Способы борьбы с ошибкой планирования

Правильный анализ предыдущего опыта. Да, возможно, в прошлый раз вам что-то мешало и вы могли справиться с задачей быстрей. Но с чего вы взяли, что вам ничего не будет мешать на этот раз? Идеальных условий не бывает, примите это и учитывайте при планировании.

Также будет полезно при выполнении задач следить за временем. Вы должны знать, сколько времени у вас примерно уходит на то или иное дело.

Составляйте план реализации. План реализации – конкретный список того, как, когда и где нужно действовать. Такие планы помогают более реалистично смотреть на поставленную задачу и пути её решения.

Ещё это мобилизует волевые качества и становится дополнительным стимулом к действию.

Разделите на части. С ошибкой планирования связан любопытный эффект: время, которое отводится на выполнение задачи в целом, меньше, чем суммарное время, отводимое на выполнение каждой из частей этой задачи.

Разделите дело на составные элементы, а уже потом прогнозируйте необходимое время.

Планируйте правильно и достигайте намеченных целей. Желаю успехов!

Автор: Игорь Болтовнин

Понравилась статья? Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях или каналу в Telegram и не пропускайте выход новых полезных материалов:

TelegramВконтактеFacebook

Для эффективного выполнения задач необходимо определенное количество времени: скажем, на написание этого текста у редактора должно уйти около двух часов (включая выбор темы, поиск материала, споры с дизайнером и, собственно, написание и дальнейший выпуск). На деле же очень часто времени требуется намного больше, просто потому, что перед началом выполнения задания человек не способен точно предугадать и учесть все факторы, которые могут его задержать. Что такое «ошибка планирования» и почему мы выделяем на задачи меньше времени, чем необходимо, читайте в нашем новом блоге.

Бóльшая часть изученных когнитивных искажений относится к ошибкам человеческого мышления, влияющим на процесс принятия решений. Самыми главными исследователями таких искажений по праву считаются двое ученых: Даниел Канеман (Daniel Kahneman), получивший Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2002 году, и его коллега Амос Тверски (Amos Tversky). Они стоят отдельного упоминания еще и потому, что одними из первых начали менять экономическую науку, показывая в своих исследованиях (которые, к слову, больше относились к области когнитивной психологии), что модели рыночных отношений не могут быть формальными — просто потому, что формальные модели пренебрегают очень важным фактором — человеческим поведением.

Одним из когнитивных искажений, которое они впервые описали, считается «ошибка планирования» (planning fallacy) — излишний оптимизм, выражающийся в недооценке времени, необходимого для выполнения той или иной задачи. Впервые Канеман и Тверски ввели этот термин в своей работе 1979 года: они отметили, что ошибка планирования носит систематический характер и, что очень важно, не зависит от опыта — даже если в прошлом человек уже сталкивался с точно такими же задачами и потратил на них больше времени, чем предполагал вначале, он все равно склонен преуменьшать необходимый на их выполнение срок.

В дальнейшем описанная ими «ошибка планирования» неоднократно изучалась эмпирически — и в разных ситуациях.

Представим рядового студента университета. За время своего обучения он или она пишет не одну курсовую работу и, возможно, каждый раз делает это в спешке, дописывая текст ночами и, в большинстве случаев, предоставляя на проверку не самый качественный материал. Скорее всего, наш студент обещает себе, что в следующий раз подойдет к задаче более ответственно. Но на следующем курсе история повторяется — во многом из-за того, что время, на самом деле необходимое на выполнения задачи, оказывается недооцененным.

Разумеется, среди студентов найдутся и действительно ответственные и трудолюбивые люди, умеющие планировать, — они не переоценивают свои возможности и не недооценивают свое время. В 1994 году канадские ученые, опросив студентов старших курсов, показали, что таких меньшинство. Исследователи попросили добровольцев, работающих над дипломной работой, подсчитать, сколько примерно времени им понадобится на завершение проекта. Средняя оценка необходимого времени составила 33 дня, но на деле — более 50 дней. Из всех опрошенных студентов только 30 процентов написали работу в заранее намеченные сроки.

Конечно, недооценка времени, необходимого для выполнения задачи, — черта не только учащихся и других людей, занятых выполнением больших проектов, требующих сдачи в определенные сроки. Другие исследователи показывали, что «ошибке планирования» также подвержены люди, которые считают налоги, собирают пазлы или мебель.

В целом, у этого когнитивного искажения есть несколько объяснений. Имеющийся опыт, как отмечали Канеман и Тверски, часто не помогает объективно оценить необходимые для выполнения задачи ресурсы. Даже если человек несколько раз не справлялся с задачей за предполагаемое им время, ничто не мешает ему надеяться, что в этот раз у него все получится.

Так происходит из-за того, что человек часто реагирует на те проблемы, которые случались с ними в прошлом в похожей ситуации, оптимистично — например, считает, что в этот раз он сможет побороть прокрастинацию или что дополнительный опыт, полученный за это время, сыграет ему на руку. Другими словами, здесь может действовать «позитивное искажение» (зонтичный термин, под который также попадает «ошибка планирования»), или уверенность в том, что все будет намного лучше, чем диктуют обстоятельства.

С другой стороны, в основе этого искажения также может лежать простое желание сделать все лучше и быстрее, чтобы сэкономить имеющиеся ресурсы (это касается не только времени, но и умственных и — иногда — финансовых затрат): здесь может действовать так называемое «принятие желаемого за действительное» (wishful thinking).

Кроме того, на появление «ошибки планирования» влияют и внешние факторы: к примеру, ученые показали, что в том случае, если оценка необходимого времени не становится достоянием окружающих, люди меньше переоценивают свои силы (и недооценивают время).

«Ошибку планирования», разумеется, можно отнести к позитивным иллюзиям (точно так же, как, например, «иллюзия контроля», о которой мы уже писали), но не стоит считать ее показателем психического здоровья. Постоянная недооценка времени, необходимого для выполнения задач, может привести к дополнительному стрессу, возникающему, когда желаемое все-таки не соответствует действительному, и, как следствие, к различным психическим расстройствам.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

В нашей регулярной рубрике #чтопочитать сегодня статья, которая поможет повысить эффективности своей работы за счет избавления от иррациональных шаблонов мышления. Разберем на примере программистов и ученых по данным.

Как специалисты по обработке данных, мы помогаем компаниям принимать оптимальные решения.

Однако, когнитивные искажения — иррациональные подсознательные шаблоны мышления — часто приводят нас самих к плохим умозаключениям.

Сегодня я расскажу о восьми когнитивных искажениях и их примерах, с которыми я столкнулся в своей карьере программиста и специалиста по данным.

1. Иррациональное усиление

В экономике известно как «ошибка невозвратных затрат».

Иррациональное усиление — это поведенческий шаблон человека, при котором индивид или группа лиц, сталкиваясь со всё более негативными последствия какого-либо решения, действия или инвестиций, продолжает текущее поведение вместо внесения изменений.

Это склонность продолжать вложение инвестиционных ресурсов в уже существующий проект, несмотря на то что необходимые затраты превышает потенциальную выгоду. Она обоснована тем, что уже были вложены значительные инвестиции.

Назвался груздем — полезай в кузов

Проработав над новым NLP pipeline целый месяц, я понял, что он будет работать лишь незначительно лучше, чем уже существующая модель.

Для завершения этой новой модели потребовалась бы еще неделя, при этом я мог заняться другими проектами. Несмотря на это, у меня было огромное желание закончить начатое, просто потому что я уже потратил на новую модель огромное количество времени. Это и есть иррациональное усиление.

Если работа над каким-либо другим проектом принесет большую пользу, то логичнее будет перейти к ней.

Тем не менее, данное когнитивное искажение может быть настолько сильно укоренено в компании, что у вас просто не будет выбора, кроме как закончить проект — скорее просто для вида, чем для пользы.

2. Ошибка планирования

Ошибка планирования — это когнитивное искажение, связанное с излишним оптимизмом, приводящим к недооценке времени, требуемого для выполнения задачи.

Очень часто программисты и ученые по данным значительно недооценивают длительность проекта.

Я работал с людьми, которые раз за разом недооценивали необходимое время для выполнения каждой поставленной задачи. И это несмотря на то, что я их лично просил удваивать прогнозируемое время работы (в итоге всё бесполезно), чтобы они не разочаровывали руководителей.

Как правило, я всегда удваиваю временные рамки, требующиеся для выполнения проекта. И, как бы смешно это ни звучало, в итоге примерно столько времени я и трачу.

3. Склонность к подтверждению своей точки зрения

Склонность к подтверждению своей точки зрения — это тенденция человека искать и интерпретировать такую информацию или отдавать предпочтение такой информации, которая согласуется с его точкой зрения, убеждением или гипотезой.

Некоторым моим коллегам начальство ставило задачу найти аргументы, поддерживающие некоторое утверждение (вместо использования правильной выборки). Такое указание могут дать руководители компании, но и у вас самих во время поиска аргументов может появится склонность к принятию или отвержению некоторых из них из-за подсознательных мотивов (например, желания создать новую функцию в приложении).

Основываясь на моем опыте, лучший способ защитить себя от данной склонности — это определить способ и параметры оценки новой информации еще до начала работы.

4. Проклятие знания

Проклятие знания — это когнитивное искажение, заключающееся в том, что человек, общаясь с другими людьми, неосознанно предполагает, что они обладают достаточными знаниями для понимания его объяснений.

Специалистам, хорошо разбирающимся в их сфере деятельности, тяжело объяснять соответствующие концепции людям, не имеющим знаний в данной сфере.

Как-то раз я работал с очень любознательным исполнителем проекта, который задавал мне технические вопросы, при этом не обладая достаточными знаниями. Как работает векторное представление слов? Что такое XYZ index в Postgres?

Чаще всего мне тяжело объяснять такие понятия человеку, не разбирающемуся в теме. Это и есть проклятие знания.

Данные статьи я начал писать для лучшего понимания своих собственных мыслей, и чтобы улучшить свой навык объяснения различных понятий.

5. Эффект слепого пятна

Эффект слепого пятна — это неспособность признавать наличие у себя когнитивных искажений, при этом замечая их у других людей.

После нескольких неудачных экспериментов с машинным обучением без учителя, у меня сформировалась сильная неприязнь к нему.

Такая реакция перерастает в проблему, когда данное искажение приводит к тому, что во время мозговых штурмов я отвергаю возможные решения, использующие обучение без учителя, не рассматривая их преимущества.

Предыдущий опыт не должен отталкивать вас от надлежащего анализа, иначе вы рискуете упустить ценные возможности. Для того, чтобы замечать в себе когнитивные искажения, надо проводить тщательный самоанализ (или работать с очень честными коллегами).

6. Групповое мышление

Групповое мышление — это психологический феномен, возникающий в группе людей, внутри которой конформизм или желание социальной гармонии приводят к некорректному или нерациональному принятию решений.

Подсознательное стремление согласиться с остальными членами группы замещает рациональное мышление.

Я закончил несколько бизнес-акселераторов, включая Techstars, и пришел к выводу, что в стартапах этот феномен является нормой.

В одной из моих прошлый компаний, соучредители (включая меня) плыли на волне самоутверждённого оптимизма и в итоге приплыли к полному провалу. Мы, поддавшись групповому мышлению, недооценили сложность развития компании и переоценили наши успехи.

7. Золотой молоток

Также известное как закон инструмента, данное когнитивное искажение заключается в использовании уже знакомого решения в любой ситуации.

По сути, это склонность к использованию привычных инструментов, даже если они могут быть неоптимальными для решения задачи.

«Держа в руках только лишь молоток, всё остальное вокруг вам будет казаться гвоздями.» — Абрахам Маслоу

Когда я только начал изучать машинное обучение, мне было комфортно работать лишь с одной библиотекой — sklearn. Поэтому для каждой новой задачи я пытался выяснить способ её решения с помощью sklearn.

Этого было достаточно до тех пор, пока я не начал разбираться в NLP, для которого существуют намного более подходящие библиотеки. В итоге я потратил кучу времени пытаясь найти решения, используя уже знакомый мне инструмент, вместо того чтобы изучить альтернативы.

Теперь к каждой проблеме я подхожу с чистого листа, оцениваю эффективность привычных мне инструментов, а также исследую новые.

8. Эффект присоединения к большинству

Эффект присоединения к большинству — это феномен, проявляющийся в том, что популярность убеждений, идей, трендов увеличивается по мере того, как их принимает всё больше людей.

То есть, использование путей, о которых вы уже часто слышали, вместо того чтобы определить наилучший путь самостоятельно.

«Просто используйте нейронную сеть»

Я очень часто слышу предложения использовать нейронную сеть в ситуациях, где менее сложная модель была бы более уместна. В этом я виню эффект присоединения к большинству и то, что люди постоянно слышат о нейронных сетях по новостным каналам.

Я предполагаю, что большинство продуктов, «использующих ИИ», на самом деле не используют глубинной обучение. Но прочитав MIT Technology Review или Tech Crunch, у вас сложится противоположное впечатление.

Заключение

Мы живем в невероятно сложном мире, в котором невозможно анализировать каждую частичку информации. Я думаю, что некоторые из этих когнитивных искажений у нас развились для облегчения умственной нагрузки, появляющейся во время рутинных занятий.

Некоторые эвристики полезны, некоторые нет. Но в целом, уменьшая влияние этих негативных искажений на нас, мы можем повысить свою эффективность при принятии решений.

Казалось бы, что сложного может быть в планировании своей работы? Берёшь листок бумаги, записываешь на нём задачи, делаешь — всё просто. Но в реальности планирование почему-то не работает «из коробки».

Приходит вот такой страшный зверь и самым наглым образом всё портит. Каждый из вас пробовал что-нибудь планировать и знает, о чем речь. То есть планировать можно сколько угодно, обещать выпустить проект за 2 месяца, а делать его полгода и так далее.

Сейчас расскажу, почему так происходит. А главное — какие из «250 способов все успевать» работают и за счет каких механизмов нашего мозга.

Почему нам так трудно планировать, точно неизвестно. Но есть закономерности, о которых я хочу рассказать прежде, чем подойти к сути.

У человека есть простые навыки, например, ходить или говорить. Чтобы их приобрести, как правило, не нужно делать ничего специального — достаточно просто жить, и через некоторое время научишься ходить, говорить и даже есть суп ложкой. А есть сложные навыки: рисование, программирование, планирование своей работы. Таким навыкам сложно научиться, просто смотря по сторонам.

А ещё есть Павел, который умеет рисовать от рождения и очень хорошо планирует свою работу. Мы не знаем, почему у Павла так получается. Психиатры говорят, что у Павла такие особые «акцентуации психики», что его мозг хорошо приспособлен получать эти навыки. Но если рисовать и планировать будут только те, кому этот талант достался при рождении, на свете будет очень мало хороших художников и менеджеров. То есть так все и есть, но это можно исправить.

Обучение сложным навыкам часто строится довольно странно. Например, по математике есть программа, которая начинается еще с детского сада: сперва цифры, потом считать до ста, потом складывать, потом разделить, умножить, а потом — бац — тройной интеграл.

С обучением более неочевидным навыкам, например, рисованию или боевыми искусствам дело обстоит не многим лучше. Человек, например, хочет научиться боевым искусствам и приходит в школу, где год за годом мастер показывает ему приемы в действии, а человек просто за ним повторяет. Через много лет, если человек по-настоящему этого достоин, он сам становится мастером. А если не стал, то ему, наверное, вообще не надо было приходить.

С планированием своей работы всё примерно также. Есть огромное количество учебников, курсов, вебинаров, тренингов личностного роста и толстых книжек «250 способов всё успевать и планировать свою работу». Обилие информации показывает, что не всё так просто, и в планировании своей работы есть какие-то сложности. Но откуда там вообще сложности?

Врожденные инструменты познания мира

От рождения у нас есть не очень много инструментов в познании мира. Конкретно я знаю два:

- копирование;

- здравый смысл.

Проблема с копированием в том, что оно, скорее всего, не поможет научиться сложным когнитивным и моторным навыкам. Например, копируя, не научиться играть на пианино. Смотришь на музыканта: он быстро нажимает на клавиши в какой-то последовательности, пианино издаёт приятные звуки. Если попробовать тоже понажимать на клавиши — ничего путного не получается. Нужна теория, ноты, упражнения, но простая попытка повторять не сработает — непонятно, что повторять.

Или, к примеру, навык приходить вовремя. Возьмём Павла, который захотел прийти в 11 и пришел в 11, захотел прийти в 2 и пришёл в 2. А я захотел прийти в 2 — дверь в квартиру заклинило, я 15 минут пытался закрыть замок. Потом захотел прийти в 11 — такси опоздало на полчаса. Я не понимаю, что копировать за Павлом — он просто приходит вовремя.

С планированием своей работы копирование не помогает примерно никак — непонятно, что именно копировать. Смотришь на тимлида, который хорошо планирует свою работу: берёт листочек, пишет на нём, что делать, делает и всё успевает. Берешь листочек, пишешь — через неделю на листочке 150 записей, и остается только его выкинуть, а лучше сжечь.

Тогда, наверное, должен помочь здравый смысл — ведь здравый смысл позволяет нам от рождения понимать, как работает политика, как чинить сантехнику, и множество других интересных вещей.

Нейрофизиологи говорят, что здравый смысл позволял нашим далёким предкам ходить на мамонта толпой, чтобы никто в пещере не отсиживался, потому что это выгодно.

С тех пор здравый смысл эволюционировал, чтобы мы что-то делали совместно. Здравый смысл помогает объяснить простые социальные взаимодействия, но не приспособлен для того, чтобы непротиворечиво объяснять сложный окружающий мир, например, планирование своей работы в офисе. Здравый смысл — он про мамонтов.

У неработающего здравого смысла есть специальное зарезервированное название — когнитивное искажение. Это когда нам кажется, что мы понимаем, но в действительности все не так.

Одно из когнитивных искажений так и называется — ошибка планирования (planning fallacy). Нобелевский лауреат Д. Канеман рассказывал про него в своих книгах. Когда тимлид планирует задачу в 11-й раз (он её уже 10 раз делал и 10 раз срывал сроки, иногда в 2-3 раза), причем помнит, что срывал сроки, и всё равно называет оптимистичную оценку — это когнитивное искажение, так работает наш мозг. Мы хотим верить в то, что мы хорошие, и на 11-й раз всё получится лучше.

Почему наш мозг так работает?

Я не настоящий нейрофизиолог, это мое хобби, я просто читаю книги, прохожу курсы, и консультируюсь у настоящих нейрофизиологов. Они говорят, что есть много гипотез, как вообще работает наша психика и сознание. Одна из гипотез, которая мне очень нравится, говорит, что наш мозг — это pattern matcher (сопоставитель). То есть всю свою жизнь наш мозг очень внимательно смотрит по сторонам, пытаясь вычислить и запомнить закономерности о том, как работает этот мир.

Например, приходим в казино и видим, что красное и черное на рулетке выпадают с примерно одинаковой частотой. После нескольких раз мозг запоминает, что есть закономерность — равномерное распределение. Он делает полностью автоматический вывод, что если на рулетке 20 раз выпало красное, то шансы чёрного выше. Если вы поищете в интернете «стратегия Мартингейл», то ужаснётесь, сколько людей считают, что она работает и что шансы черного в такой ситуации действительно выше. Мозг делает выводы из того, что подсмотрел в окружающем мире, и обычно это неправильные выводы.

Но, Мартингейл — это на самом деле чушь. Позвольте вас поближе познакомить со зверушкой с заглавной картинки. Художник-комиксист Александр Ерёмин вытащил из моего богатого воображения, что так выглядит прокрастинация.

Прокрастинация

Уверен, вы думаете, что знаете, что такое прокрастинация. Я тоже так думал, но потом оказалось, что мне казалось.

Прокрастинация — это на самом деле не откладывание работы, а немного другая ошибка нашей психики. Иногда можно заметить, что если какая-то задача нам не нравится (она страшная или неприятная), то мы можем отложить её на завтра и не делать сегодня. Мы смотрим на других людей, и они тоже, когда не хотят что-то делать, говорят, что сделают это завтра.

В результате мозг делает автоматически неверный вывод, что если мы не хотим делать работу (не сегодня, а вообще), можно сказать волшебную фразу: «Я сделаю это завтра». Фраза волшебная, потому что мы думаем о себе сегодняшнем и о себе завтрашнем разными отделами мозга.

Функциональная магнитно-резонансная томография показала, что о себе завтрашнем мы думаем так же, как о Шерлоке Холмсе — для нас это вымышленный, несуществующий персонаж.

Когда мы говорим, что сделаем что-то завтра, мы делегируем работу несуществующему человеку и отказываемся от неё. Завтрашний я — очень удобный персонаж. Он не может отказаться, возьмёт эту работу, но завтра его уже не будет.

Если хотите разобраться, какие процессы приводят к этому когнитивному искажению и, главное, как конкретно с ним бороться, то рекомендую посмотреть этот доклад. Я сегодня буду говорить не про прокрастинацию, а про планирование.

Прокрастинация — это довольно страшно, но дальше будет только страшнее: наш мозг работает ситуационно.

Ситуационная работа мозга

Это значит, что мы не очень логичные существа. Принимая решение или произнося речь, мы не то чтобы сильно думаем — скорее всего, мозг смотрит на паттерны, которые он накопил за свою жизнь, и принимает решения, которые наиболее хорошо подходят в текущей ситуации — автоматически, ситуационно.

Например, я подхожу к Павлу и спрашиваю: «Хочешь выступить на конференции?». Павел знает, что спикеры, которые выступают на конференциях, как правило, хорошие разработчики и к ним хорошо относятся. Я подошел к Павлу, Павел со мной знаком, он знает, что я в целом хороший человек. Поэтому его мозг, сравнив паттерны, воспринимает мой вопрос как: «Ты хочешь сделать хорошо? Ты хороший человек?» и, конечно, соглашается.

А на следующий день я прихожу и говорю: «Павел, готовь слайды». И это уже другая ситуация, теперь я прошу сделать конкретную работу, и не маленькую. Поэтому Павел отвечает: «Завтра».

Ситуационная работа человеческого мозга + прокрастинация = комбо.

А ещё у нашего мозга есть недокументированная особенность: мы не только представляем себя в будущем, как несуществующего персонажа (Шерлока Холмса), но ещё и не можем оценить своё отношение к незнакомой ситуации в будущем.

Мы не можем оценить своё отношение к чему-то в будущем, не попробовав. Это, наверное, главная причина сложности планирования свой работы. Мы планируем в одной социальной ситуации и думаем одни мысли, а работу работать придется в другой ситуации.

Когда я говорю «ситуация» — это больше, чем время и место, но еще и весь свой опыт пребывания в подобных ситуациях и примеры других людей, в похожих обстоятельствах.

И все эти механизмы сильно глючат. В приложении к планированию своей работы, например, это значит, что планируя выполнить непонятную задачу, мы неожиданно испытываем эмоцию из спектра «страх». Казалось бы, почему, она же нас не укусит, у неё зубов нет. Но так работает наш мозг.

А ещё, если мы считаем, что задача нас социально недостойна (например, я — тимлид, должен делать code review джунов), то испытываем к задаче эмоции из спектра «отвращение».

Но что я всё про мозг да про мозг — я же не настоящий нейрофизиолог. Давайте лучше поговорим про людей.

Считается, что люди сверхсоциальны. Мы самый социальный вид на планете, и обычно наши рабочие задачи связаны с другими людьми. Тимлид либо ставит задачи команде, либо кто-то ставит ему, либо они зависят от заказчиков и т.д.

Как думаете, насколько хорошо наш сверхсоциальный мозг понимает других людей? Я уже рассказал, что когнитивные искажения не позволяют нам хорошо понимать окружающий мир. Но вполне возможно, что красное и черное на рулетке — это слишком сложная техническая штука. Может быть, гуманитарные вещи вроде понимания, как думает другой человек, нам даются проще. Но на самом деле нет.

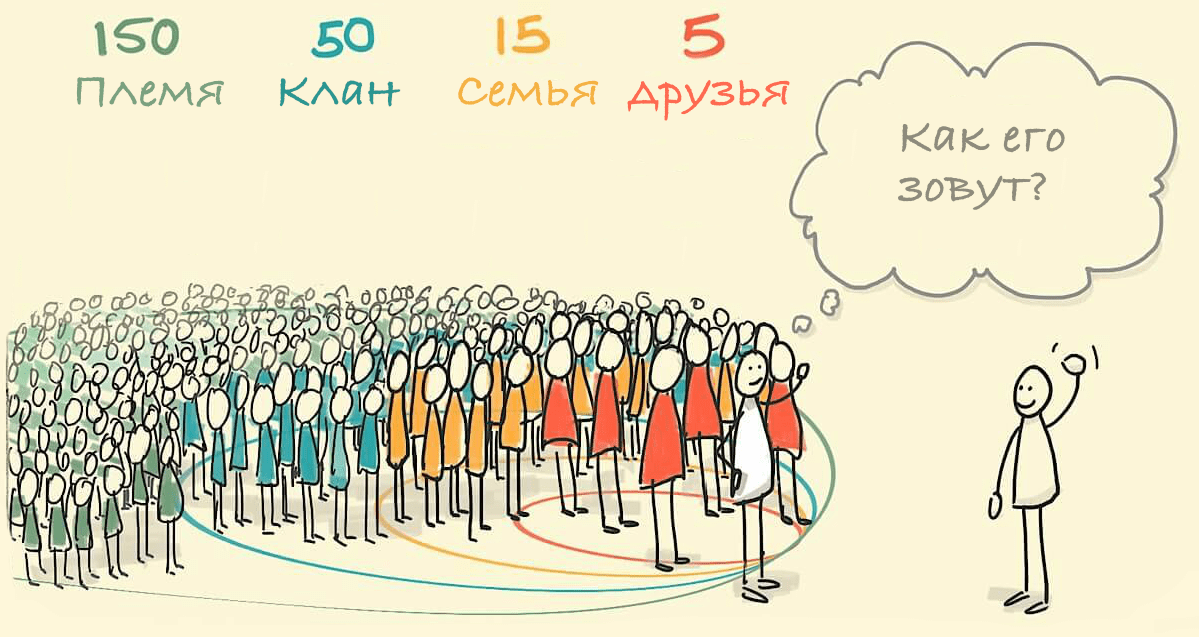

Обезьянья сфера

Более известна, как число Данбара.

Считается, что у человека ограниченное количество сильных социальных связей. Людей, про которых мы помним, примерно 150. Чем дальше человек выходит за обезьянью сферу, тем меньше мы с ним общаемся, и тем больше наш мозг воспринимает его как декорацию, как персонажа компьютерной игры. Наверное, это связано с тем, что у мозга просто ограниченное количество нейронных ансамблей, которыми он может что-то помнить. Поэтому к продавцу в супермаркете или таксисту мы относимся не так, как, например, к родственникам или детям.

Но тут нас спасает ситуационность. Число Данбара не фиксировано. Например, когда я выступаю со сцены на конференции, зритель втягивает меня в свою обезьянью сферу и начинает воспринимать как человека. Но человек из другого зала, встретив на кофебрейке, будет воспринимать меня, как декорацию: «Ну, какой-то спикер… О, стенд PVS-Studio — надо зайти».

К сожалению, ситуационность не работает во время планирования своих задач, потому что мы часто планируем задачи для незнакомых людей и от незнакомых людей. Мы ставим задачу разработчику на удаленке, которого знаем в основном по аватарке. А нам ставит задачи аналитик, которого мы видели всего один раз на корпоративе и уже не очень хорошо помним. Наш мозг автоматически воспринимает этих людей как NPC, а они автоматически воспринимают как NPC нас. Это довольно неприятно, вызывает когнитивные искажения и мешает работать.

Когнитивное искажение, связанное с обезьяньей сферой, — это фундаментальная ошибка атрибуции.

Ошибка заключается в том, что мы своё поведение объясняем тем, что кругом враги, а поведение окружающих — тем, что они враги.

Делая простые выводы, наш мозг постоянно ошибается. Он видит 20 раз подряд красное и думает, что сейчас точно выпадет черное. Мозг видит, что Павел не выполнил свою работу и, не зная ничего про Павла, решает, что он безответственный. А если я не выполнил свою работу, то мне помешало всё: Павел, рулетка и весь окружающий мир целиком.

Яркий пример такой ошибки — дилемма заключенного. Она напрямую связана с планированием, и это просто ошибка работы мозга — такая же, как фундаментальная ошибка атрибуции.

Самое печальное в обезьяньей сфере то, что она работает в обе стороны.

Не только мы воспринимаем малознакомых людей как NPC, но и они воспринимают нас как декорацию. И проблемы, которые из-за этого возникают, не ограничиваются дилеммой заключенного.

Например, руководитель разработки говорит: «Вот пул задач от клиентов, назови сроки прямо сейчас». Быстро и точно назвать сроки сложно, надо же учесть миллион факторов, но для технического директора, который нас видит примерно раз в месяц, мы как кофе-машина или программа, которая перерабатывает зарплату в выполненную работу. Ему очень просто ставить нам задачи и требовать назвать сроки сразу.

Работа обезьяньей сферы в обе стороны — вторая причина, почему планирование не работает «из коробки». Когда мы ставим задачи и принимаем задачи, это связанно с другими людьми, а мы не всегда себя воспринимаем людьми.

Как мы со всем этим живем?

Вы спросите, если всё так плохо, то как люди вообще смогли построить цивилизацию, если не могут ни понять, ни планировать дальше собственного носа?

Дело в том, что сложные эволюционные системы стабилизируются с помощью сложных случайных костылей. Для нашей психики такие костыли — привычки и ритуалы. Мозг, конечно, внимательно следит за закономерностями, но делать выводы для него сложно. Поэтому если у мозга будет готовая модель из книги, то мозг не будет выполнять работу, а будет использовать готовую модель.

Человеку объяснили, что надо переходить улицу на зелёный свет, и большинство людей переходит улицу на зелёный свет. Человеку объяснили, что Мартингейл не работает и в рулетку играть не надо — человек не будет играть в рулетку, даже если очень хочется. Тимлид объяснил, что не надо делать функции длиннее 30 строк, и разработчик не будет делать функции длиннее 30 строк, даже если он не понимает, как работает кошелёк Миллера и complexity.

Я хочу не только рассказать про модели, но и поделится готовыми «кулинарными рецептами», которые можно использовать в ежедневной работе.

Проблема слишком большого количества задач

Это главная проблема, которая, на мой взгляд, портит всё планирование. Потому что какая разница, сколько задач у NPC. Коллеги, коллеги из других отделов, руководство —все они ставят, и ставят, и ставят нам задачи. В результате в Jira накапливается 150 задач. Потом приходит кошелёк Миллера и говорит, что держать в фокусе внимания можно не более 5 новых объектов, а не 150. Потом приходит Гештальт, более известный, как эффект Зейгарник, и говорит, что это же все важные социальные задачи, о них надо помнить! Наконец, приходит амигдала и говорит: «Ты не справляешься с социальной ответственностью! Поэтому вот тебе страх и печаль».

В результате пропадает то, что называется psychological safety (переведём это просто как спокойствие). В учебниках и статьях по нейрофизиологии, написано, что psychological safety для нас очень важно. Как заведено у нейрофизиологов, они проводили эксперименты на мышах, и те мыши, у которых есть иллюзия контроля над ситуацией, выживают в сложных стрессовых ситуациях. А те мыши, у которых контроля нет, поднимают лапки вверх и заканчиваются.

Поэтому я, как разработчик и тимлид, очень хочу иметь простые способы планировать свою работу и бороться со сваливающимися на меня бесконечными задачами, которые заставляют меня нервничать. Когда я нервничаю, я не могу хорошо работать.

Трюки с прокрастинацией

Помните зверушку прокрастинацию? На самом деле она может принести много пользы. Сейчас расскажу специальный трюк из тимлидской магии.

Прокрастинация убирает дискомфорт на завтра, в этом её суперсила: сегодня задачи можно не делать, больше нет причин для беспокойства. Понятное дело, что в результате задачи не делаются вообще, и через месяц все будет плохо.

Но это пока неважно, потому что есть вторая штука: когда скапливается много задач, они вызывают беспокойство, которое просто парализует всю работу. Какая разница, насколько хорошо я могу работать, если в Jira 150 задач. Это стресс и хаос, в котором невозможно ничего делать.

Давайте их объединим: поручим прокрастинации убирать задачи не для того, чтобы их вообще не делать, а для того, чтобы резать поток на сегодня и уменьшать психологический дискомфорт от огромного количества задач.

Давайте откладывать задачи на завтра и дрессировать нашу прокрастинацию!

Ручная прокрастинация очень полезна — она позволяет откладывать задачи на завтра не для того, чтобы их не делать вообще, а для того, чтобы разгрести дела на сегодня, обрести психологическое спокойствие, планировать свою работу и выполнять задачи.

Вся эта магия работает, когда мы точно понимаем, зачем и как делаем. В толстой книжке «250 способов планировать свою работу, стать успешным, закончить заканчивать и начать начинать» написано: «Откладывайте задачи на завтра», и дано ещё 249 советов. Но неизвестно, какие из них работают, а какие нет. Конечно, можно перебирать, но, скорее всего, это не поможет выдрессировать прокрастинацию. Поэтому я взял из этой книжки только несколько способов, которые синхронизируются с теоретической нейрофизиологией.

Например, просим прокрастинацию убрать 140 задач, оставить 10, успокаиваемся, фокусируемся на этих 10 и выполняем их. На следующее утро дрессированная прокрастинация приносит новые задачи, и снова с ними можно работать — такой маленький собственный backlog. Чуть позже расскажу, как это сделать физически с помощью простых подходов.

Есть ещё несколько трюков из книги «250 способов планировать свою работу», которые соответствуют учебникам по нейрофизиологии.

Проблема неприятных задач

Кроме проблемы слишком большого количества задач, есть проблема неприятных задач. За «неприятность» отвечает специальный парный орган, который называется амигдала.

Амигдала довольно тупая: видит непонятную задачу, включает страх. Если задача задевает какие-то негативные эмоции, амигдала включает страх.

На самом деле, все не совсем так. Тревожность и страх — гораздо более высокие уровни психики, чем те, на которых работает амигдала. Но это очень удобное упрощение, потому что, когда мы работаем с непонятными и вызывающими негативные эмоции задачами, то в подавляющем большинстве случаев амигдала будет заставлять нас испытывать страх.

Но амигдалу легко обмануть. Это не эксперт, это орган, pattern matcher. Она просто 200 раз в секунду смотрит в память, в существующие инграммы, в записанные эмоции и определяет, понятна нам задача или нет.

Если задача непонятна, её можно, во-первых, делегировать. Это контринтуитивный приём, делегировать задачу не для того, чтобы быть эффективным, а просто потому, что эта задача мне, как тимлиду, неприятна и я хочу от неё избавиться. Поэтому можно попросить джуниора с ней разобраться, а самому успокоиться заняться по-настоящему сложными задачами.

Во-вторых, если задача непонятна, её можно переформулировать по SMART или по ЧСР (чётко сформулированному результату). Берём задачу, переписываем её описание, а дальше магия — амигдала выключает страх, и можно спокойно работать. Если переписать задачу в SMART не получилось, то можно пойти к директору по разработке и попросить его рассказать эту задачу простыми словами.

Наконец, большую задачу, которая не влезает в кошелёк Миллера, можно просто разделить на части. Тогда амигдала тоже перестанет бояться.

Обманывая амигдалу, важно понимать, как работает такая магия. Если есть база и понимание, как работают механизмы нашего мозга, то легко делегировать задачу джуниору и чувствовать спокойствие. А если просто следовать прочитанному где-то совету делегировать не нравящиеся задачи, то получишь непонимание и стыд.

На крайний случай есть другие приёмы.

Например, если задача, очень неприятна, но делать её надо, можно воспользоваться обратным способом: берем за ручку джуниора и сажаем с собой. Мы же сверхсоциальные — если рядом сидит живой человек, и мы делаем задачу просто при нём, то мозг гормонально сразу получает +20 к выполнению задач.

Изматывает чудовищно, но иногда бывает полезно.

Наконец, на самый крайний случай, есть обратное правило Бисмарка.

Прямое правило Бисмарка гласит, что у каждой задачи должен быть только один ответственный. Поэтому, если есть какая-то задача, которая очень мешает планировать, то можно просто собрать совещание. Потом ещё одно совещание, потом рабочую группу — так ответственность размывается, а нас отпускает.

Правило Бисмарка можно использовать по прямому назначению:

- Договариваться с людьми на берегу.

- Понимать, что люди сверхсоциальные зверушки, которые рассматривают друг друга, как декорации и NPC, поэтому хотят манипулировать. Манипуляциям можно сопротивляться.

- Не называть сроки, когда требуется быстрый ответ. Руководитель может рассматривать нас, как декорацию, и легко нами манипулировать (так работает мозг), а мы просто стоим на своём.

- Не принимаем и не ставим задачи устно, а всё записываем.

Как записывать

Записывать — это физический способ приручения прокрастинации, но можно использовать любой другой. Если знаете принцип, как использовать прокрастинацию для того, чтобы откладывать задачи на завтра, чтобы они не беспокоили вас сегодня, можете это делать как удобно вам.

Я делаю следующим образом.

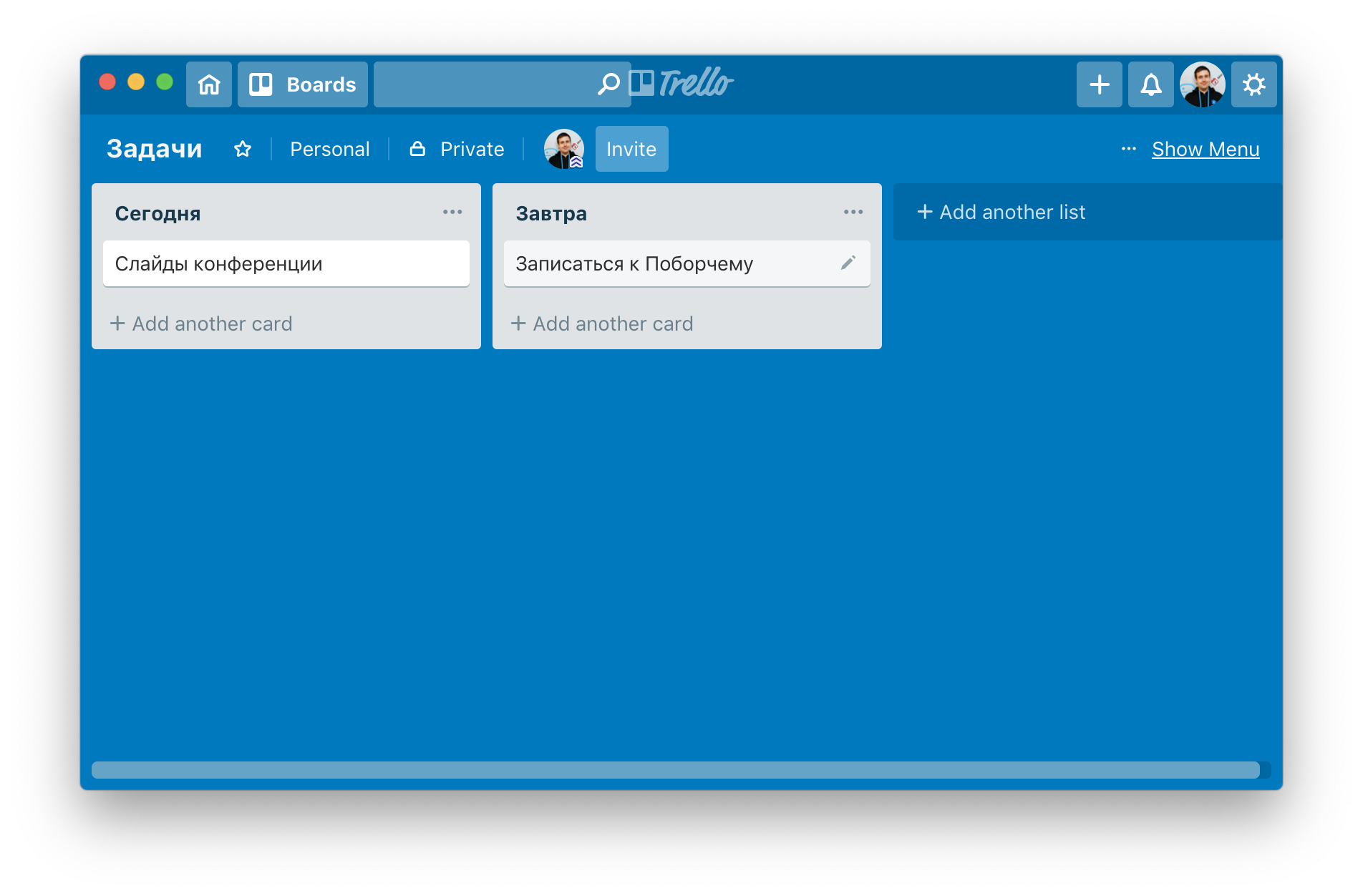

В своем локальном таск-менеджере (у меня Trello), делаю 2 списка: СЕГОДНЯ и ЗАВТРА. Начинаю с того, что все задачи записываю в список ЗАВТРА.

Каждое утро я перемещаю все задачи в список СЕГОДНЯ, и начинаю делать по одной, уделяя минимум 5 минут. Таким образом я прохожусь по всем задачам. А все новые задачи помещаю в колонку ЗАВТРА.

Например, пришёл директор:

— Баг! Надо срочно чинить!

— Хорошо, завтра в 12 часов.

— Нет-нет-нет, надо прямо сейчас!

— Давай посмотрим. Завтра в 12 часов нормально, чтобы успели всё сделать.

И ставим задачу на завтра. Конечно, есть исключения, но для большинства задач, которые мы планируем именно в своей работе, такой способ позволяет использовать дрессированную прокрастинацию.

Заметки на полях

- Лучше всего использовать несколько инструментов.

Например, в Trello выкладывать исключительно рабочие задачи, а остальные задачи — в другие системы (Jira, Redmine, Календарь — куда угодно), чтобы лишний раз не беспокоиться. Уменьшение количества задач в скопе, обеспечивает psychological safety и спокойствие.

- Тренируем привычки и ритуалы.

Привычки — это про привыкание. Если пользоваться двумя списками каждый день, то через несколько лет этот инструмент растворяется, становится автоматическим, как карандаш. Пользуешься им на автомате, а дрессированная прокрастинация позволяет планировать свою работу.

И имейте в виду, что 5 минут в день — это больше 30 часов в год, то есть почти рабочая неделя.

Эта статья почти точный пересказ доклада на TeamLead Conf, его вместе с 15 минутами вопросов можно посмотреть по здесь, а презентация с прекрасной зверушкой прокрастинацией хранится здесь.

На следующую TeamLead Conf осенью в Питере программный комитет снова подбирает доклады про личностный рост и персональною работу и другие, необходимые тимлиду, темы. Сейчас в программу уже принято 16 докладов, но еще есть две недели, чтобы подать свою заявку. Если прямо сегодня начать дрессировать прокрастинацию, то вполне можно успеть отправить тезисы до дедлайна.