Вы ловили себя на мысли, что все в этом мире неслучайно и каждый получает по заслугам? Знаете людей, способных раздуть любую мелкую неприятность до масштабов вселенской катастрофы? Все это когнитивные искажения, и психологи утверждают, что такие ошибки в мышлении вовсе не безобидны.

Мировоззрение определяют не обстоятельства. Мы сами выбираем свое отношение ко всему, что происходит вокруг. В чем отличие между тем, кто сохраняет оптимизм, несмотря на многочисленные невзгоды, и тем, кто злится на весь мир за то, что прищемил палец? Все дело в разных шаблонах мышления.

В психологии используется термин «когнитивное искажение», что означает нелогичное, предвзятое умозаключение или убеждение, которое искажает восприятие реальности, как правило, в негативном ключе. Явление довольно распространенное, но, если не знать, в чем оно выражается, распознать его нелегко. В большинстве случаев это результат автоматических мыслей. Они настолько естественны, что человек даже не отдает себе отчета в том, что может их изменить. Неудивительно, что многие принимают мимолетную оценку за непреложную истину.

Когнитивные искажения наносят серьезный вред психическому здоровью и нередко приводят к стрессу, депрессии и тревожности

Если вовремя не принять меры, автоматические мысли закрепляются как шаблоны и могут отрицательно повлиять на поведение и логику принятия решений. Всем, кто хочет сохранить здоровую психику, не помешает разобраться, как работают когнитивные искажения и каким образом они отражаются на нашем мировосприятии.

Распространенные когнитивные искажения

1. Черно-белое мышление

Человек с дихотомическим мышлением воспринимает мир с позиции «или/или», третьего не дано. Хорошо или плохо, правильно или неправильно, все или ничего. Он не признает, что между черным и белым почти всегда можно обнаружить хотя бы несколько оттенков серого. Тот, кто видит людей и события лишь с двух сторон, отказывается принимать промежуточные (и чаще всего наиболее объективные) оценки.

2. Персонализация

Люди с таким типом мышления склонны переоценивать свою значимость и многое принимать на свой счет. Чужое поведение обычно рассматривается как следствие собственных действий или поступков. В результате те, кто склонен к персонализации, взваливают на себя ответственность за внешние обстоятельства, хотя на самом деле от них ничего не зависело.

3. Гипертрофированное чувство долга

Установки в духе «надо», «обязан», «должен» почти всегда связаны с когнитивными искажениями. Например: «мне надо было прийти на встречу пораньше», «я должна похудеть, чтобы стать привлекательнее». Такие мысли вызывают чувство стыда или вины.

К другим мы относимся не менее категорично и говорим что-то вроде: «он должен был позвонить еще вчера», «она навеки обязана мне за эту помощь». Люди с подобными убеждениями часто огорчаются, обижаются и злятся на тех, кто не оправдал их надежды. Но при всем желании мы не в силах влиять на чужое поведение, и думать, что кто-то что-то «должен», точно не стоит.

4. Катастрофизация

Привычка воспринимать любую мелкую неприятность как неотвратимое бедствие. Скажем, человек не сдал один экзамен и тут же представляет себе, что вообще не закончит курс. Или экзамен еще впереди, а он заранее «знает», что непременно провалится, потому что всегда ожидает худшего — так сказать, «заблаговременная» катастрофизация.

5. Преувеличение

При таком когнитивном искажении все происходящее раздувается до колоссальных масштабов. Случай напоминает катастрофизацию, но не такой тяжелый. Лучше всего его описывает поговорка «делать из мухи слона».

6. Преуменьшение

Склонные все преувеличивать легко преуменьшают значение приятных событий. Два противоположных искажения часто оказываются в одной связке. Люди мыслят примерно так: «Да, меня повысили, но совсем чуть-чуть — значит, на работе меня не ценят».

7. Телепатия

Люди с подобным шаблоном мышления приписывают себе экстрасенсорные способности и верят, что могут читать окружающих как открытую книгу. Они уверены, что знают, о чем думает собеседник, хотя догадки редко соответствуют истине.

8. Ясновидение

Так называемые «ясновидцы» пытаются предсказывать будущее, как правило, в черном свете. К примеру, без всяких оснований заявляют, что все кончится плохо. Перед концертом или киносеансом они обычно говорят: «можно никуда не идти, я предчувствую, что билеты закончатся перед нашим носом».

9. Обобщение

Склонность к обобщениям означает привычку делать выводы на основании одного-двух случаев и отрицать, что жизнь слишком сложна для поспешных умозаключений. Если друг не приходит на встречу, это не значит, что он вообще не способен выполнять обещанное. В лексиконе склонного совершать такую когнитивную ошибку человека часто встречаются слова «всегда», «никогда», «постоянно», «каждый раз».

10. Обесценивание

Экстремальная форма мышления «все или ничего», которая проявляется в склонности обесценивать любые достижения, события, переживания (в том числе собственные) и видеть во всем сплошной негатив. Человек с подобными стереотипами обычно пренебрегает комплиментами и похвалой.

11. Селективное восприятие

Когнитивное искажение, схожее с предыдущим, выражается в привычке фильтровать любую информацию и выбирать «подходящее» утверждение. Например, человек читает свою школьную характеристику или рекомендацию работодателя, исключает все хорошее и зацикливается на единственном критическом замечании.

12. Навешивание ярлыков

Более жесткий вид обобщения означает, что человек оценивает себя и окружающих на основании единичного случая. Ему проще автоматически поставить на себе клеймо неудачника, чем признать чье-то право на ошибку.

13. Привычка обвинять

Обратная сторона персонализации. Вместо того, чтобы ругать себя за промахи, удобнее переложить вину на других или непредвиденную ситуацию.

14. Эмоциональное обусловливание

Так называется ошибочное чувственное восприятие реальности. Если мне страшно, значит, налицо реальная угроза. Если я кажусь себе глупым, значит, так и есть. Подобное мышление может говорить о серьезных психических нарушениях — в том числе указывать на обсессивно-компульсивное расстройство. К примеру, человек чувствует себя грязным, хотя за последний час дважды принимал душ.

15. Иллюзия собственной правоты

Когнитивная ошибка превращает частную точку зрения в непреложный факт и позволяет не считаться с мнениями и чувствами других. Это очень мешает создавать и поддерживать здоровые отношения.

16. Своекорыстная аттрибуция

Склонность приписывать себе исключительно положительные качества и отрицать свою причастность к любым неприятным или нежелательным событиям. Человек с таким мышлением отказывается признавать свои недостатки и абсолютно уверен в собственной непогрешимости.

17. Ожидание «божественной награды»

Заблуждение, что высшие силы рано или поздно оценят наши жертвы. Под его влиянием люди пренебрегают своими интересами и потребностями в надежде на то, что когда-нибудь будут вознаграждены за самоотверженность. А поскольку этого никогда не происходит, их одолевают гнев и обида.

18. Иллюзия перемен

Убеждение, что окружающие должны измениться, чтобы мы были счастливы. Это мышление эгоиста, который настаивает, чтобы другие подстраивались под его график, или требует, чтобы партнер не носил свою любимую футболку, потому что она ему не нравится.

19. Вера в справедливость

Феномен выражается в идее справедливого мира, в котором все получают по заслугам, хотя на самом деле такое случается редко. Пример такой ловушки мышления — думать, что человек заслужил все, что с ним произошло.

20. Иллюзия контроля

Того, кто думает, что все на свете поддается контролю, выводит из себя чужое поведение — по той простой причине, что на него никак нельзя повлиять. Человек, одержимый желанием все контролировать, может обвинить начальника в низкой производительности компании, хотя истинная проблема может крыться совсем в другом.

КАК ИСПРАВИТЬ ШАБЛОНЫ МЫШЛЕНИЯ?

Скорее всего, вы обнаружили у себя хотя бы одно из перечисленных когнитивных искажений. Возможно, вы или ваши знакомые не раз попадали в подобные ловушки. Хорошая новость в том, что мы не привязаны к ним навеки.

Шаблонное мышление поддается изменению: этот процесс называют когнитивной реструктуризацией

Суть его в том, что мы можем влиять на собственные эмоции и поступки, корректируя свои автоматические мысли. На этой концепции основаны многие популярные формы терапии, включая когнитивно-поведенческую и рационально-эмотивную поведенческую терапию.

Если вы нашли у себя одно или больше когнитивных искажений и чувствуете, что они вызывают тревогу, депрессию или другие психологические проблемы, обязательно обратитесь к психотерапевту. Опытный специалист поможет трансформировать негативные установки в более конструктивные и вдохновляющие убеждения.

Артур Фримен, Роуз Девульф «Ошибки мышления, или как жить без сожалений»

Смотри не ошибись! Смотри не пожалей! Каждый слышал такие фразы в свой адрес много раз в жизни. А возможна ли жизнь без ошибок и сожалений? Артур Фримен и Роуз Девульф, признанные эксперты в области ментального здоровья, утверждают: «Да, возможна!» Как научиться принимать решения с решения с первого раза правильно, вы узнаете из этой замечательной книги, которая давно стала бестселлером в более чем двадцати странах мира.

Реклама. www.chitai-gorod.ru

Источник фотографий:Unsplash

#статьи

- 17 окт 2022

-

0

Когнитивные искажения: что такое, примеры и виды

Наш мозг любит экономить энергию и время на обдумывание. Но почему это плохо и что с этим делать? Давайте разбираться.

Кадр: фильм «Всё везде и сразу»

Пишет и редактирует тексты для СМИ и рассылок. Любит объяснять сложное простыми словами. Пытается разобраться, почему люди делают то, что делают.

Из статьи вы узнаете:

- откуда берутся когнитивные искажения;

- почему экономия энергии и времени — это не всегда хорошо;

- самые распространённые искажения;

- что поможет избавиться от когнитивных искажений.

Когнитивные искажения — это систематические ошибки, которые мы допускаем из-за особенностей работы человеческого мышления.

Это врождённая особенность нашего мозга. Так ему проще справиться с четырьмя серьёзными проблемами.

- Переизбыток информации. Чтобы не утонуть в ней, наш мозг по умолчанию воспринимает то, что ему понятно, остальное — отсеивает.

- Сложность понимания мира. Достроить картину с помощью имеющихся данных проще и быстрее, чем анализировать новые вводные. Поэтому мозг заполняет пробелы в знаниях стереотипами и данными из прошлого опыта.

- Необходимость быстро реагировать, которая заставляет переходить сразу к выводам, минуя анализ ситуации.

- Выбор информации для запоминания. Объём человеческой памяти ограничен, поэтому мы запоминаем обобщения и отдельные яркие признаки, игнорируя остальное.

То, что мозг умеет строить логические связи и запоминать, что экономит ему ресурсы, — это хорошо. Но когнитивные искажения — это ошибки и заблуждения, поэтому от них лучше избавляться: они приводят к принятию неверных решений, ошибочным выводам, формированию вредных стереотипов и проблемам с ментальным здоровьем.

Конечно. Существует большое количество видов искажений, разберём самые распространённые.

Наше мнение о вещах зависит от того, как часто мы с ними сталкиваемся:

- Например, мы верим ложной информации, если встретили её несколько раз. Это называется эффектом иллюзии правды.

- Событие кажется нам распространённым и вероятным, если на ум пришёл похожий случай. Это эвристика доступности.

- А если мы узнали информацию недавно и вскоре столкнулись с ней повторно, то нам станет казаться, что она повсюду. Это знаменитый феномен Баадера — Майнхоф.

Мы склонны подбирать данные таким образом, чтобы они подтверждали наши убеждения. Например, задним числом приписываем положительные качества предмету или человеку, которые нам чем-то показались привлекательными. Это называется искажением в восприятии сделанного выбора.

Мы обнаруживаем закономерности там, где их нет. Например, находим зависимость между не связанными явлениями (иллюзорная корреляция) или считаем, что можем предсказать итог случайного события (ошибка игрока).

Знакомые люди и вещи вызывают у нас больше доверия, чем незнакомые. Поэтому мы нередко считаем представителей другой социальной группы более похожими друг на друга, чем на самом деле (эффект однородности чужой группы и ошибка групповой атрибуции), а их поведение — менее приемлемым, чем наше (предельная ошибка атрибуции). Из-за этой же склонности мы нередко отвергаем хорошие идеи (реактивное обесценивание) и изобретаем велосипед (синдром неприятия чужой разработки).

Мы нередко считаем, что знаем, о чём думают другие. Нам сложно представить, что кто-то не понимает очевидных для нас вещей (проклятие знания), и вместе с тем — переоцениваем чужую проницательность (эффект прозрачности и эффект прожектора).

Мы склонны переоценивать свою уникальность. Например, считать себя менее подверженными рекламным уловкам и пропаганде, чем остальные (эффект третьего лица). Или верить, что что-то плохое случится с кем угодно, но не с нами (ошибка оптимизма).

Мы не сможем полностью избавиться от когнитивных искажений, но можем уменьшить их влияние на наше поведение и эмоциональное состояние. В этом помогает когнитивно-поведенческая психотерапия.

Вот несколько упражнений из этого подхода, которые помогут распознавать ошибки мышления и неверные выводы, сделанные на их основе.

Упражнение 1. Мнение или факт?

Когда вам в голову приходит оценочная мысль — неважно, о чём или о ком, — запишите её. А потом попробуйте определить: это подтверждённый факт или ваше мнение, у которого нет доказательств?

Упражнение 2. Определяем когнитивные искажения.

Если ваша мысль оказалась мнением, а не фактом, попробуйте определить, какое именно когнитивное искажение её вызвало. Можно свериться со списком искажений: вот он на русском языке, а вот более полный на английском.

Упражнение 3. Ищем альтернативные объяснения.

Выпишите в столбик мнения, которые вы заметили в последнее время. Напротив каждого утверждения запишите альтернативное объяснение.

Например, рядом с «Коллега меня презирает» — «Возможно, у него сегодня было плохое настроение. Или он меня стесняется. Или его мысли были заняты чем-то другим. А вообще, если я кому-то не нравлюсь, стоит помнить, что мы просто разные люди».

- Даниэль Канеман, «Думай медленно… Решай быстро». Работа нобелевского лауреата о том, какие именно особенности нашего мышления приводят к когнитивным искажениям.

- Энни Дьюк, «Принцип ставок. Как принимать решения в условиях неопределённости». Автор — единственная женщина, выигравшая Национальный чемпионат по хедз-ап покеру, — пишет о том, как уменьшить влияние когнитивных ошибок на принятие решений.

- Ханс Рослинг, Ула Рослинг и Анна Рослинг Рённлунд, «Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире — и почему всё не так плохо, как кажется». Книга, в которой основатели организации Gapminder, борющейся с глобальными заблуждениями, показывают, из-за каких когнитивных ошибок мы оцениваем ситуацию в мире более пессимистично, чем стоит, и какие шаги позволят снизить тревогу от новостей.

Научитесь: Soft Skills for Hard Times

Узнать больше

Время на чтение 42 минуты

Содержание

- 1. Селективное восприятие

- 2. Иллюзия корреляции

- 3. Систематическая ошибка выжившего

- 4. Эффект Барнума

- 5. Эффект Пигмалиона

- 6. Фундаментальная ошибка атрибуции

- 7. Каскад доступной информации

- 8. Стокгольмский синдром покупателя

- 9. Вера в справедливый мир

- 10. Иллюзия контроля

- 11. Эффект Даннинга — Крюгера

- 12. Обобщение частных случаев

- 13. Навешивание ярлыков

- 14. Эффект ореола

- 15. Эффект первого впечатления

- 16. Эффект ложного консенсуса, или ложного согласия

- 17. Феномен множественного невежества

- 18. Гиперсемиотизация

- 19. «Нога в двери»

- 20. «Дверь в лицо»

- Заключение

Мы думаем,что воспринимаем окружающий мир объективно: видим черное черным, белое — белым. Но иногда нашему мозгу удобно и хорошо несколько искажать информацию и видеть вещи не такими, какие они есть на самом деле. Во всем виноваты когнитивные искажения: логические ловушки, заставляющие принимать мир иначе. Думаете, уж вас-то это точно не касается и вы оперируете только фактами? Давайте проверять, так ли это.

Итак, когнитивные искажения — это когда нас обманывает собственный мозг. Ошибки систематические: в повторяющихся ситуациях мышление работает одинаково неверно, по определенному шаблону. Впервые явление было описано в 1972 году израильскими психологами Амосом Тверски и Дэниелом Канеманом, праотцами когнитивной науки.

Когнитивные искажения заставляют нас делать неверные выводы, ошибочные суждения, неправильные заключения. При этом кажется,что все логично и однозначно. Давайте разбираться на примерах. Их великое множество, я расскажу о самых распространенных.

1. Селективное восприятие

Думаете, ваша точка зрения основана на железобетонных фактах? Оно может и так, только вот мозг способен «выдергивать» из потока информации удобные аргументы и игнорировать те,что не согласуются с нашими взглядами. Эдакий поиск подтверждения уже существующей точки зрения, а не попытка докопаться до истины.

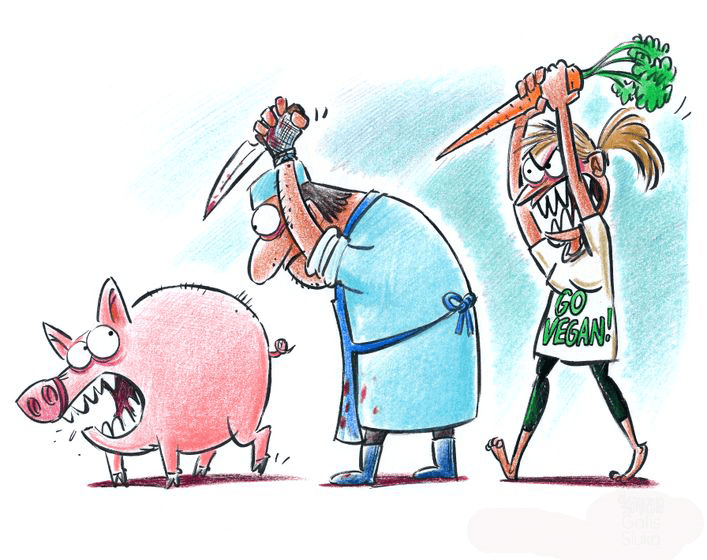

Вегетарианец читает только статьи про вред употребления мяса, пропуская мимо ушей контент о его пользе. А потом с пеной у рта доказывает знакомым, что мясо вредно и данных, опровергающих это, не существует.

Мы убиваем животных, но ведь и веганы убивают растения

Противник продуктов с ГМО свято уверен, что генная инженерия — величайшее из зол, упуская из виду исследования об обратном. При этом человек с селективным восприятием на голубом глазу скажет вам, что изучил вопрос, нашел материалы и вообще сомнений быть не может. Очень даже может: просто в целях психологической защиты мозг «не замечает» неудобные факты. Выводы получаются абсолютно необъективными.

2. Иллюзия корреляции

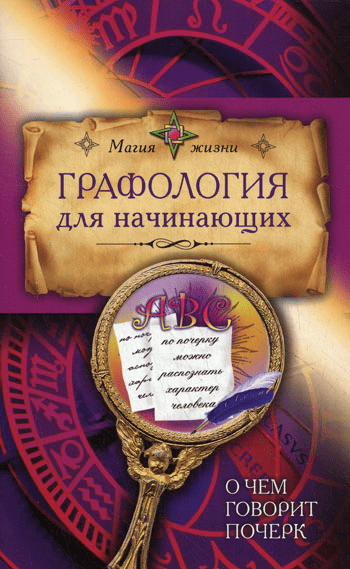

Ваш знакомый думает, что характер человека можно определить по его почерку, уровень либидо — по стилю вождения автомобиля, а умственные способности — по тому, как часто человек чешет левую пятку? Рада сообщить: у него иллюзия корреляции — вера в несуществующую причинно-следственную связь событий, фактов, действий и их результатов.

На этом когнитивном расстройстве базируются многие лженауки: физиогномика, соционика, графология, френология, теория Хигира о том, что имя человека определяет его характер, а также явно оккультные учения, такие как хиромантия.

Л. Н. Толстой писал малопонятным, убористым почерком, который по заключению психиатра-криминалиста Чезаре Ломброзо мог бы принадлежать неуравновешенной психопатке легкого поведения

3. Систематическая ошибка выжившего

«Раньше было лучше, а теперь уже не то», горестно вздыхают люди в возрасте. Мол, дворцы и статуи, которые еще в Древнем Риме построили, до сих пор стоят, а нынче здания и 50 лет не служат.

Приведенный пример — типичный случай систематической ошибки выжившего. Мы знаем все о древнеримских шедеврах архитектуры, дошедших до наших дней, но совершенно не осведомлены о тех, что давно развалились. А таких, разумеется, в тысячи раз больше. Когнитивное искажение в том, что мы уверены: чуть ли не все римские сооружения дожили до наших дней просто потому, что мы знаем только о сохранившихся.

Примеров можно приводить множество. Считается, что дельфины толкают человека к берегу. От кого мы это знаем? От тех, кто спасся благодаря этим умным морским животным. Те, кого дельфины толкали в открытое море, ничего не расскажут.

Или вот: 10 человек шли через минное поле, все они читали «Отче Наш». Выжил только один. Если спросить, как ему это удалось, он расскажет, что помогла молитва. Не советую повторять подвиг: разумеется,никакой связи между молитвой и выживанием нет. Все это когнитивное искажение.

Мы принимаем во внимание лишь те факты, которые соответствуют нашей личной теории

Явление открыли во времена Второй Мировой. Чтобы снизить потери боевых самолетов, их было решено укрепить. Казалось логичным,что усиливать нужно наиболее пострадавшие части вернувшихся на базу самолетов: хвост, крылья, фюзеляж. Тут то и крылась ошибка, ведь с такими повреждениями суда долетали до аэродрома.

Американский математик и статистик Абрахам Вальд предложил укрепить неповрежденные части самолета: двигатель,топливный бак и так далее. С такими дефектами самолеты не возвращались, а значит, повреждения критичны.

4. Эффект Барнума

Любимый прием привокзальных цыганок-гадалок, астрологов и прочих ясновидящих. Заставляет здравомыслящих в общем-то людей верить мошенникам, провидцам и телепатам. Работает так: условный астролог сообщает человеку общие сведения, которые подойдут под описание любого. Ну например: «Скоро в твоей жизни произойдут важные события, тебе следует опасаться открытого огня, надо уделять больше внимания семье, возможна встреча со старыми друзьями».

Вы удивитесь, но гороскопы и предсказания пишут самые обычные люди, работа у них такая

Согласитесь — ни о чем. Важные события рано или поздно происходят, огня и так надо опасаться, а внимания семье никогда не бывает слишком много. Однако подверженный эффекту Барнума человек относит все на свой счет, начиная верить пройдохам. «А что, ведь все правильно сказала гадалка. Значит,что-то в этом есть». Часть данных потом закономерно подтверждается, укрепляя в человеке веру во всякие выдумки.

Чем больше человеку льстит информация, тем больше он в нее верит. Кстати, и синдром назван в честь американского шоумена и ловкого манипулятора XIX века Финнеаса Барнума.

Данное искажение также называют эффектом Форера, по имени психолога Бертрама Форера. В 1948 году он провел эксперимент, в котором показал действие этого эффекта. Форер предложил своим студентам пройти психологический тест, анализирующий их личность. Однако вместо настоящего результата теста, он давал всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из гороскопа. Затем студентам нужно было оценить по пятибалльной шкале насколько описание соответствует их личности, — средняя оценка была 4,26. Впоследствии эксперимент сотни раз повторяли независимые исследователи.

5. Эффект Пигмалиона

Такое когнитивное искажение еще называют эффектом Розенталя (в честь американского психолога Роберта Розенталя) или эффектом самоисполняющегося пророчества.

Эффект назван в честь скульптора Пигмалиона с острова Крит. Он создал из слоновой кости статую девушки настолько прекрасной, что сам же и влюбился в нее. Он одевал её в шикарные одежды и дарил дорогие подарки. Увидев такую любовь, Афродита оживила статую, которая стала женой скульптора и родила ему троих детей. Этот красивый древнегреческий миф символизирует силу веры и настойчивого желания. Поэтому именно в честь вымышленного скульптора Розенталь и назвал открытый им феномен.

Работает так: человек, услышавший некое предсказание своего будущего, неосознанно делает все, чтобы оно сбылось. Усилия не пропадают даром и пророчество закономерно воплощается в жизнь. В результате человек начинает верить в пророчества, предсказания и прочие сказки.

Яркий пример — роман «Алые паруса» Александра Грина. Ассоль настолько верила в рассказанную Эглем сказку о принце на красивом корабле с алыми парусами, что об этом знал весь город. Как результат — влюбившийся в девушку капитан Грей, знавший о предсказании, решил воплотить красивую историю в жизнь, чтобы порадовать возлюбленную. Сказка стала реальностью, но отнюдь не потому, что Эгль был пророком и предсказывал будущее.

На эффекте Пигмалиона основаны практики по достижению личного счастья и благосостояния

6. Фундаментальная ошибка атрибуции

Атрибуция — это объяснение одним человеком причин поведения другого.

Фундаментальная ошибка атрибуции заключается в том, что свои поступки мы оправдываем объективными обстоятельствами, а поступки других людей — их личными качествами.

Примеров можно привести множество:

- я опоздал, потому что пробки и будильник сломался, а мой коллега опоздал потому, что непунктуальный;

- мне дали хорошую должность потому, что я умный и образованный, а у коллеги просто есть волосатая лапа и связи;

- я злюсь потому, что меня злят, а мой коллега потому, что он злой человек;

Короче, в чужом глазу видим соринку, а в своем не замечаем бревна.

Вы будете защищать себя и обвинять другого даже при прочих равных условиях

Ошибка атрибуции тоже работает как психологическая защита. Она позволяет избежать ответственности за свои поступки, спрятавшись за обстоятельства. Причем мы не понимаем,что просто ищем отмазки. Мозг убеждает нас, что нашей вины тут и правда нет.

Чаще всего ошибка атрибуции случается при поспешных и поверхностных суждениях. Если попросить человека присмотреться к ситуации более детально, он начинает видеть ошибочность суждений.

Интересен факт, что в экспериментах по снижению фундаментальной ошибки атрибуции, когда использовались денежные стимулы и участники были предупреждены, что они будут нести ответственность за свои оценки, было отмечено существенное повышение точности атрибуции.

7. Каскад доступной информации

Тут все просто: любой человек рано или поздно начинает верить информации, звучащей из каждого утюга. На этом когнитивном искажении базируются многие религии, политические режимы и идеологии.

Телепередачи зомбируют или расширяют кругозор? Решать вам

При этом совершенно неважно, правду говорят или нет. Все решает массовость. Ну не может быть неправдой то, что все говорят по телевизору, в интернете и пишут в СМИ! Просто нереально, чтобы столько людей ошибались. Это истина просто потому, что все об этом говорят.

На самом деле очень даже реально. Напомню, полторы сотни лет назад людей лечили кровопусканием, а героином — кашель и простуду. И никто не сомневался, что так и надо.

Вариация такого когнитивного расстройства — лавинообразная паника в обществе из-за сообщений в СМИ о каком-то незначительном событии. За примерами далеко ходить не нужно: это и новости о новых вирусах, экономических событиях и так далее. Кто-то когда-то ляпнул, что имбирь помогает избежать заражения ковидом — народ кинулся скупать драгоценный корень. А правда это или нет — никто и разбираться не стал.

8. Стокгольмский синдром покупателя

Представьте себе такую ситуацию: менеджер в магазине убедил вас купить товар в пять раз дороже той суммы, на которую вы рассчитывали. Например, заказали дорогущую встроенную кухню вместо простенького комплекта из «Икеи». Вы выходите из магазина с мыслью «эх и дурак, повелся на развод продавца!». Мыслишка неприятная, и мозг моментально включает психологическую защиту, названную стокгольмским синдромом покупателя.

Скупой платит дважды! Народная мудрость и очень удобное самооправдание, не так ли?

Вы начинаете убеждать себя в том, что не зря потратили деньги. Именно такая кухня вам и нужна, а икеевский набор — ерунда, дешевка и вообще отстой. И ничего вы не переплатили, такой шикардос стоит своих денег. Аргументы находятся сами собой — психологическая защита работает на отлично.

9. Вера в справедливый мир

Или в судьбу, карму, называйте как хотите. Тоже один из видов психологической защиты. Суть такая: человек верит, что Вселенная живет по определенным правилами если их соблюдать, все будет хорошо. Преступник получит по заслугам, а у хорошего и доброго человека все будет в порядке. Принцип бумеранга, вера в то, что каждому воздастся по его делам — это все оттуда.

Мы хотим верить в справедливость и возмездие. В конце концов, разве не этому нас учат книги и фильмы с раннего детства…

Думать так гораздо проще, чем признать, что мир несправедлив и полон случайностей. Многие мерзавцы живут припеваючи, а хорошие люди всю жизнь мучаются. Вот и придумывает мозг психологические защиты, а то так и до депрессии недалеко.

Безобидная вера в лучшее иногда доводит до крайностей. Наверное, вам приходилось слышать о виктимблейминге — обвинения в преступлении не преступника, а жертвы. Дескать, изнасилованная женщина сама спровоцировала нормального человека на определенные действия.

10. Иллюзия контроля

Или вера в то, что мы можем повлиять на события, исход которых нам на самом деле не подвластен. Сюда можно отнести всевозможные приметы, личные ритуалы, сакральные действа и так далее. Например, некоторые спортсмены не стирают носки перед соревнованиями. Игрок дует на игральные кости перед броском, рыболов не берет женщин на рыбалку, ученик не бреется перед экзаменом. Путешественник присаживается «на дорожку». И все эти ритуалы чуть ли не гарантируют благоприятный исход будущего события.

Из-за иллюзии контроля часто возникают игровые зависимости

Разумеется, все это никак не влияет на результат. Тем не менее множество людей той или иной степени подвержены синдрому иллюзии контроля.

11. Эффект Даннинга — Крюгера

Чарльз Дарвин как-то сказал, что уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием. Эффекту Даннинга — Крюгера подвержены все люди без исключения. Он связан с уровнем компетенций в том или ином виде деятельности.

Так, люди с низким уровнем квалификации не способны реально оценить свои знания и умения, поэтому часто совершают ошибки при выполнении рабочих задач, принимают неудачные решения. Однако самомнение у них находится на должном уровне, они имеют завышенную самооценку и высоко оценивают свои умственные способности.

И наоборот, люди с высоким уровнем квалификации склонны занижать свои способности и не признавать успехи. Они страдают из-за недостаточной уверенности в своих силах, считая, что их коллега справился бы с задачей лучше, нашел более конструктивное решение. Подробнее о том, как принять правильное решение, я писала в этой статье.

Синдром самозванца может привести к личной трагедии, а эффект Даннинга — Крюгера отрицательно сказывается на всех

Гипотеза о существовании данного когнитивного искажения была выдвинута в 1999 году Джастином Крюгером и Дэвидом Даннингом. И если вы полагаете, что абсолютно компетентны во всем, самое время подвергнуть вашу уверенность сомнению. Специалист в одной области может быть некомпетентен в другой. При этом большинство склонно завышать свои способности, в то время как действительно компетентные люди недооценивает свой уровень знаний. Самое поразительное в этом, что именно некомпетентные специалисты с легкостью взлетают по карьерной лестнице, убеждая окружающих в собственном профессионализме.

12. Обобщение частных случаев

Из-за данного когнитивного искажения люди воспринимают единичные случаи как закономерность. Классический вариант его проявления — теория заговора, когда какое-то общественно значимое событие считают результатом сговора отдельной группы влиятельных лиц.

Большинство людей имеет склонность выискивать скрытые причины в тех или иных событиях

Возьмем для примера ту же ситуацию с коронавирусом. Вскоре после начала пандемии по соцсетям начали распространяться конспирологические версии возникновения вируса, самой распространенной из них стала теория о том, что COVID-19 является биологическим оружием с запатентованной вакциной.

Но и это лишь верхушка айсберга. Последствия перенесенного заболевания могут быть самыми непредсказуемыми, и тут воображение переболевших разыгралось на полную катушку: у кого-то после коронавируса изменился почерк, кто-то начал вставать по утрам с другой ноги…

Осознанностью тут и не пахнет. Типичным результатом этого когнитивного искажения являются утверждения, начинающиеся со слов «Всегда так будет», «У всех есть», основанные на собственных частных наблюдениях.

13. Навешивание ярлыков

Не самое приятное когнитивное искажение, поскольку оно всегда несет негативный оттенок. Его можно сравнить с ситуацией, когда женщины в возрасте, сидя у подъезда на лавочке, обсуждают проходящих мимо девушек или молодых людей. Да-да, это те самые сплетни и токсичное мышление.

Навешивая ярлыки, вы пытаетесь выглядеть идеальным за счет других

Одно или два замеченных в какой-либо ситуации качества человека обобщают до глобальных размеров. И вот перед нами уже не мать, которая отводит ребенка по утрам в детский сад или отдает на попечение бабушки/дедушки, а родительница, которая постоянно бросает своих детей на других, перекладывает свою ответственность на чужие плечи. Не женщина в разводе, которой бывший муж оставил квартиру, поскольку у них есть общие дети, а интриганка, которая вышла за него замуж, чтобы впоследствии хитростью отобрать жилплощадь.

Кстати, навешивание ярлыков вы можете делать и сами на себя. Вместо того, чтобы проанализировать ситуацию и выяснить, из-за чего вас постигла неудача, вы попросту делаете вывод: «Я лузер», «Меня никто не любит, я некрасивая», «Растеряха», «Лентяйка».

14. Эффект ореола

Это когнитивное искажение проявляется у большинства людей. Его суть в том, что мы часто судим о человеке на основании тех проявлений, который значимы лично для нас. К примеру, при знакомстве человек может вызвать симпатию лишь потому, что слушает ту же самую музыкальную группу, что и вы, читает те же книги, имеет то же хобби.

Можно даже сделать вывод, что в целом это позитивный самообман, ведь мы таким образом даем незнакомцу бонус вместо того, чтобы развернуться и уйти, если вас при общении что-то смутило. Однако, когда розовые очки спадают, вас неизбежно постигает разочарование — в человеке, но отнюдь не в собственных убеждениях. Ну правда, как кто-то, читавший Ремарка или Достоевского, может оказаться подлецом?! Скорее всего, он просто солгал, чтобы вызвать ваше расположение, а на самом деле не одолел ни одного романа.

Многие серийные маньяки обладали нешуточной харизмой и, кстати, зачитывались классикой

Чтобы избавиться от эффекта ореола, нужно просто перестать навешивать на людей ярлыки. Перестать думать, что у привлекательных людей большие умственные способности, а люди с грубыми чертами лица замкнутые и недружелюбные. Не судите о книге по обложке.

15. Эффект первого впечатления

И вновь все та же книга и все та же обложка, но сейчас речь идет о сформировавшемся первом впечатлении, которое и оказывает влияние на дальнейшую оценку характера, личности и деятельности этого человека.

Данное когнитивное искажение срабатывает, если вы переполнены стереотипами. Говорят, что человека встречают по одежке, а провожают по уму. Однако если одежка очень сильно пришлась по вкусу, то отсутствие ума можно и не заметить. И наоборот, если вас смутили какие-то недостатки во внешности малознакомого человека, его манера общения или национальность, то вы заведомо будете относиться к нему предвзято.

В 1980-х годах исследователи Роберт Клек и Анжела Стрента провели любопытный эксперимент. С помощью грима девушкам нанесли на лицо уродливые шрамы, предупредив, что им предстоит беседа с приглашенным собеседником. Однако перед самым началом эксперимента для того, чтобы «поправить» грим, испытуемым эти шрамы удаляли, о чем они даже не догадывались. В результате девушки отметили, что их собеседники чувствовали себя напряженно, отводили взгляд.

Сегодня общество разделилось на две группы: сторонников и противников бодипозитива

В 1993 году эксперимент был повторен докторами философии Брендой Мейджор и Дженнифер Крукер в рамках написания научной работы «Социальные шрамы и самооценка: свойства самозащиты шрамов». На этот раз испытуемые женщины в один голос твердили, что во время разговора с собеседником тет-а-тет подвергались с его стороны тем или иным формам дискриминации.

Какой вывод из этого можно сделать? Совершенно не удивительно, что лица как мужского, так и женского пола старательно ухаживают за своим внешним видом, ведь 90 % образа человека у нас формируется в первые 90 секунд общения с ним. Но при этом многие забывают, что главное не то, что снаружи, а то, что внутри.

16. Эффект ложного консенсуса, или ложного согласия

Это когнитивное искажение возникает, когда человек полагает, что другие думают точно так же, как он, имеют те же убеждения, верование и/или нравственные принципы. При этом если выясняется, что есть те, кто с ним несогласен, то вывод напрашивается сам собой: они просто неполноценные личности.

Проецируя свой способ мышления на других, мы полагаем, что они сделают наш выбор

Эффект ложного консенсуса вынуждает человека считать свое поведение единственно правильным, типичным и общепринятым. Альтернативные варианты мышления расцениваются им как ложные единичные случаи. Типичный пример можно встретить в любом коллективе, особенно если в нем действуют корпоративные нормы и правила. К примеру, HR-менеджер может настоять на проведении новогоднего праздника в стиле 80-х и искренне удивиться, что оказался какой-то «выскочка» (да еще и не один!), который его не поддержал.

17. Феномен множественного невежества

Феномен, который можно противопоставить эффекту ложного консенсуса. При нем люди в обществе поддерживают общепринятую норму, даже если они в нее не верят. А все ради чего? Чтобы остаться признанным членом этого самого общества.

К примеру, если в группе студентов принято распитие спиртных напитков, что называется, до упаду, то каждый из них будет употреблять алкоголь в больших количествах, нравится ему это или нет. И ни один из компании не заикнется, что это противоречит его принципам — просто из страха быть отвергнутым.

Феномен множественного невежества так или иначе описан во многих антиутопиях

А теперь давайте вспомним старую добрую сказку Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля». Хитроумные портные в ней получили награду за свой не сделанный труд лишь потому, что все придворные, горожане и даже сам король боялись признать, что не видят удивительной красоты волшебных тканей.

18. Гиперсемиотизация

Это коллективное явление: состояние, при котором люди начинают различать повсюду несуществующие знаки и символы. Один из наиболее ярких примеров относится к середине 30-х годов прошлого века: в СССР дети отказывались от ношения пионерских галстуков, поскольку в изображении языков пламени для зажимов им мерещились борода Троцкого или его цельный профиль, аббревиатура ТЗШ («троцкистско-зиновьевская шайка»). К сожалению, люди, видевшие подобные знаки, часто становились жертвами репрессий.

Похожее явление было зафиксировано и в середине XX века в Канаде: там в срочном порядке вывели из обращения купюры с изображением короля, потому что в его локонах людям виделся ухмыляющийся дьявол.

В 30-х годах в СССР тайные знаки искали массово в разных городах нашей страны

В норме подобные символы «различают» люди с психическими отклонениями. К примеру, они могут увидеть жуткое лицо в рисунке на ковре. Но при гиперсемиотизации данное когнитивное искажение поражает большую группу совершенно здоровых людей, которые запуганы, погружены в моральную панику, оказались в обстановке тотального недоверия и поиска «скрытых» врагов.

19. «Нога в двери»

Это психологический феномен, который часто используют манипуляторы. Ими могут быть специалисты в сфере торговли, управления и обслуживания, а могут быть аферисты или предводители сект. В любом случае под удар попадает самое дорогое, что есть у человеческой расы, — сопереживание, эмпатия, альтруизм.

Суть эффекта состоит в том, что если человек соглашается совершить какое-то незначительное действие, которое не будет стоить ему никаких усилий, то впоследствии с большой долей вероятности будет вынужден исполнять и более обременительные требования.

Ваша вежливость может порой сослужить вам плохую службу

Представьте, что в вашу дверь постучался незнакомец. Он задает вам вопрос, ответа на который вы не знаете (или не имеете желания на него отвечать). И вы уже пытаетесь закрыть дверь, но он ставит ногу на порог, жалостливо восклицая: «Но я просто хотел узнать!». За этим следует: «На пороге как-то неудобно разговаривать» — и вот вы уже угощаете его на кухне чаем.

В реальности примеры подобных манипуляций куда как менее невинны. В 1955 году в Индианаполисе Джимом Джонсом была основана религиозная секта «Храм народов». Впоследствии он признался, что с целью вербовки обращался к прохожим с просьбой заклеить и отправить несколько конвертов. Далее эти люди делали добровольные пожертвования в секте, а в итоге сумма постепенно увеличивалась и они отдавали все, что имели.

20. «Дверь в лицо»

Это когнитивное искажение называют еще «Не в дверь, так в окно», «Отказ-затем-наступление», «Как открыть дверь, которую захлопнули перед твоим носом». Еще один очень яркий способ манипулирования.

Заключается он в том, что сперва людям предлагают совершить поступок, на который те заведомо не пойдут, поскольку он представляет собой слишком обременяющую их просьбу. Сразу после их отказа им предлагают совершить другое действие — тоже малопривлекательное для них, но имеющее не такой глобальный, как в случае с первым, размах.

Ни одно препятствие не может стать преградой для опытных манипуляторов

Люди идут на уступки из-за элементарной вежливости, неумения дважды сказать «нет», неправильной оценки последствий своего согласия. На самом деле этот метод широко применяют в маркетинге, когда прежде нужно попросить что-то огромное, для того чтобы получить то, что действительно нужно. Иными словами, чтобы получить котенка, сперва нужно попросить слона.

Заключение

Ну что, обнаружили у себя парочку когнитивных искажений? На самом деле это не страшно. Большинство людей прекрасно живут с ними, даже не замечая. А вот если их проявления становятся навязчивыми и мешают жить — это повод обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту.

Всё не то, чем кажется: как когнитивные искажения мешают работать и что с ними делать

Время на прочтение

11 мин

Количество просмотров 9.4K

Привет! Это Анна из click.ru с очередным рассказом на тему личной (не)эффективности. Когда я впервые услышала про когнитивные искажения, я усмехнулась: «Ну, я-то мыслю рационально, в отличие от Васи, который делает из всего катастрофу». Наступил 2022-й, и однажды, после очередного приступа под девизом «Всё пропало!», я внезапно почувствовала духовное родство с Васей…

Раскапывая глубже, поняла, что наши головы часто наполнены устойчивыми схемами реакций и суждений, которые усиливаются во времена адаптации к новым обстоятельствам. А поскольку основное поле деятельности у меня – это работа, расскажу вам об искажениях на примере нее.

Очень короткий ликбез

Когнитивные искажения – это логические ошибки? Эти понятия часто переплетаются, но это не одно и то же. Логические ошибки – это термин из философии и логики, обозначающий нарушение логической правильности суждений. Когнитивные искажения (от лат. cognitio – познание) – это шаблоны и ошибки в мышлении и восприятии мира, понятие из психологии, которое не всегда связано с нарушением логики, есть и другие механизмы.

Почему возникают когнитивные искажения? Они появляются из нашего предыдущего опыта и различных жизненных ситуаций, в результате воспитания и жизни в обществе. Они очень устойчивы и часто активизируются во время стресса. Искажения есть почти у каждого человека, потому что с ними проще жить. Набор готовых шаблонных реакций часто позволяет быстрее принимать решения и тратить меньше сил.

Они вредны или полезны? Скорее, вредны, но иногда могут быть и полезны. Шаблонное мышление – быстрое и простое, оно экономит наши силы. Оно позволяет не задумываться лишний раз. Но оно одновременно и вредно, так как мешает нам мыслить гибко и адаптироваться к меняющимся условиям. Мы как бы застреваем на одной мысли или суждении, даже не рассматривая прочие, которые в конкретной ситуации могут быть более адаптивны.

Сколько их всего? Разные авторы дают разные классификации, поэтому назвать точное количество сложно. Основных – порядка 15–20.

С ними надо бороться? Искоренить искажения вряд ли возможно на 100% – так работает наш мозг. Но их точно стоит знать, уметь распознавать и оспаривать, чтобы они не мешали жить.

Где узнать больше? Несколько книг и статей по когнитивистике и связанным областям я собрала в списке литературы, который находится ниже.

Топ-15 когнитивных искажений на работе

1. Чтение мыслей

Лидер моего личного хит-парада. От природы человек склонен пытаться предугадать мысли, чувства и поступки других людей, это нужно для более эффективного общения. Но часто мы принимаем свои суждения о чужих мыслях за стопроцентную реальность.

Примеры:

-

Не буду рассказывать тимлиду о своих трудностях, потому что он подумает, что я слабак или слишком глупый.

-

Ему точно не понравится мой дизайн, потому что я сам им не до конца доволен.

-

Он молчал несколько секунд после моего отказа взять задачу. Он обиделся.

Конечно, во всех этих примерах есть некоторая вероятность, что на вас обидятся, проектом будут недовольны или примут за слабака. Но она намного ниже, чем у нас в голове. Мы принимаем наше суждение за истину и далее начинаем действовать исходя из нее, а не из вероятности других вариантов.

2. Предсказание будущего

Почти то же самое, что и чтение мыслей, но не про людей, а про события в будущем. Это искажение часто помогает нам в планировании, но иногда оно заходит слишком далеко, и мы воспринимаем придуманный вариант будущего как реальный.

Примеры:

-

Если я не закончу это обучение, у меня больше не будет шансов сменить работу на более высокооплачиваемую, я так и застряну на своей позиции.

-

Нам нужно расшибиться в лепешку, но привлечь этого клиента. Он принесет нам кучу денег!

-

Если я назову эту цену, заказчик точно откажется от моих услуг.

Второй пример – позитивный, вы заметили? Но такие искажения тоже могут быть вредны. Клиент может быть ужасно противным и в конечном итоге вытрепать все нервы, потратить огромное количество ваших ресурсов и уйти через месяц. Но вы не рассматривали такой вариант будущего как реальный.

3. Черно-белое мышление

Восприятие мира в категориях «всё или ничего», «третьего не дано». Человек не признает, что между крайними вариантами есть множество промежуточных, компромиссных, которые зачастую правильные, так как более гибкие.

Примеры:

-

Либо я получаю повышение, либо тут же пишу заявление, никаких компромиссов.

-

Есть только клиенты-няшки, которые всё принимают, и плохие клиенты, от которых мы сразу же отказываемся.

-

Подключусь к проекту, только если на встрече примут мой план работ. Работать с чужими я не согласен.

В некоторых ситуациях черно-белое мышление может приносить пользу. Например, если от негативного исхода ситуации не будет никакого вреда. То есть в наших примерах – если у вас очередь из клиентов, среди которых вы можете выбирать бесконечно, или если у вас на почте уже лежит 3 оффера, поэтому увольнение некритично. Жаль, что такое бывает редко.

4. Персонализация

Это принятие всех последствий события (зачастую негативных) на свой счет и взваливание на себя ответственности за чужие поступки и действия сторонних факторов. Некоторым людям сложно признать, что есть вещи, которые от них не зависят. Они думают, что любая ошибка – результат того, что они чего-то не предугадали и не предусмотрели.

Примеры:

-

Мы не смогли сдать все аудиты вовремя, потому что я не успел найти новых подрядчиков (притом, что объем работы возрос в 2 раза).

-

Рекламная кампания не имела нужной заказчику конверсии, потому что я плохо ее настроил (притом, что конверсия была рассчитана изначально некорректно).

-

Сайт сломался после моей рекомендации добавить форму, это я виноват (притом, что форму делал непрофессиональный разработчик).

5. Катастрофизация

Это когда на основе одной или нескольких небольших неприятностей или трудностей человек делает вывод о провале всего проекта или начинания. Люди, склонные к катастрофизации, также часто ожидают худшего еще до того, как случится неприятность, как бы заранее, на всякий случай. На катастрофизацию похоже преувеличение – тоже негативный вывод, но в меньшем масштабе.

Примеры:

-

Я не успеваю сдать работу к дедлайну, поэтому заказчик больше не будет со мной работать и посчитает меня ненадежным.

-

Даже не стоит начинать это переобучение, потому что у меня точно не хватит мотивации и сил его закончить.

-

Если я напишу руководителю, что мой коллега сильно накосячил, отдел вообще перестанет со мной общаться и будет считать предателем.

Противоположно преувеличению преуменьшение – негативные выводы из позитивных событий. Например: Меня повысили, но не до той должности, какую я заслуживаю, значит, меня не ценят.

6. Навешивание ярлыков

Вынесение обобщающего суждения о человеке на основе единичного случая его успеха или неудачи. Это работает в обе стороны и обычно основывается на недостатке информации о событии.

Примеры:

-

Он купил дорогую машину в 28 лет. Думаю, у него просто богатые родители, а сам он мажор.

-

После собеседования пришел отказ, какой же я неудачник.

-

Однажды он принес к нам в отдел кофеварку. Он очень щедрый, готов делиться чем угодно!

Если бы у вас было больше информации обо всех этих событиях, возможно, суждения бы изменились. Например, отказы часто приходят вовсе не по вине кандидата, а из-за внезапного закрытия вакансии.

7. Негативный фильтр

Это выхватывание из общего потока информации только негативных аспектов произошедшего и игнорирование позитивных.

Примеры:

-

Клиент разнес в пух и прах собранное мной СЯ, я профнепригоден! Ну и что, что раньше он всё принимал. Может, просто невнимательно смотрел.

-

Повышают KPI, ужас! Ну и что, что вводят дополнительные премии, это ничего не решает.

-

Босс совсем не понимает, что такое личные границы: позвонил в восемь вечера. Ну и что, что вопрос серьезный, мой рабочий день закончен.

8. Сверхобобщение (сверхгенерализация)

Неоправданные глобальные выводы на основе частного случая.

Пример:

-

Мой прошлый коллектив был ужасен. Думаю, сейчас в моей сфере все такие, поэтому больше не хочу работать в коллективе.

-

Маша раскритиковала меня по поводу моего опоздания. Наши отношения больше никогда не будут такими же теплыми, как раньше.

-

Я не понимаю, как собрать отчет. Мне вообще не стоит больше лезть в эту систему.

9. Девальвация позитива

Это похоже на негативный фильтр, но с другой стороны. При этом искажении все плюсы перестают казаться заслуженными, а считаются сами собой разумеющимися и неважными.

Пример:

-

Спасибо, конечно, за похвалу от клиента, но я просто делаю свою работу. Все мои кампании должны быть так же эффективны, как эта.

-

Ой, ну что вы, мне ничего не стоило придумать этот новый формат отчетности. Да, я потратил на это 15 часов личного времени, но я готов на все, чтобы хорошо делать свою работу.

-

15 проектов вовсе не много для моей должности, нужно еще больше. Ну и что, что я очень устаю, все так же работают.

10. Обвинение

Неадекватное перекладывание ответственности за свои поступки на других людей или на внешние факторы.

Пример:

-

Я каждый день опаздываю уже в течение полугода, потому что маршрутки в городе ходят очень плохо, нужно написать претензию в городскую администрацию.

-

Я нарушил дедлайн по проекту, потому что вы мне мало платите и у меня нет мотивации стараться для вас.

-

Я бываю резок с коллегами, потому что меня так прошлый начальник научил, а я работал с ним 8 лет!

11. Неадекватные сравнения

Сравнение себя с тем, с кем по объективным причинам вы не можете быть похожи, так как у вас были разные условия, места жительства, жизненные события, черты личности, приоритеты и пр.

Примеры:

-

Ваня вот переехал в Канаду, работает там программистом, получает 400 тысяч. А я какой-то неудачник-маркетолог.

-

Она всегда в брендовых вещах, а у меня ни одной нет, вот я деревенщина.

-

У Сереги такой красивый дизайн получается, а у меня какой-то плоский и блеклый, я плохой специалист.

Похоже на зависть? Что ж, это она и есть.

12. Ориентация сожаления

Это постоянное сравнивание событий настоящего с прошлым, зачастую прошлое выигрывает. Что вы говорите, ностальгия? Нет, это когнитивное искажение. Очень часто воспоминание о светлом прошлом ложное – обман нашего мозга. А тогда, когда не обман, это естественные жизненные изменения, которые могут быть обусловлены взрослением, проблемами со здоровьем, изменением приоритетов и многими другими факторами.

Примеры:

-

Раньше я могла делать по 15 задач в день и всегда уходила с работы вовремя, а сейчас уже к полудню выжата, как лимон.

-

На своем первом месте работы я был очень активный, постоянно что-то предлагал, а сейчас мне хочется просто спокойно работать, лишь бы никто не трогал.

-

Раньше я так быстро училась, а сейчас сложно запомнить что-то новое.

13. Селективное восприятие

Фильтрация любой входящей информации через призму соответствия вашим убеждениям и подтверждения ваших мыслей.

Примеры:

-

Клиент нашел ошибку в текстах объявлений, какой же я неграмотный! (если человек и до этого считал себя неграмотным)

-

Она так презрительно смотрит на меня, это потому, что я новичок (если девушка и так испытывает стресс от того, что она новичок).

-

Я так накосячил на встрече, теперь в коридорах на меня все смотрят осуждающе (парень чувствует вину и думает, что его обвиняют коллеги).

14. Эффект невозвратных затрат

Это учет при принятии решения всех затрат сил и времени, которые привели к данной ситуации. Проще говоря, жалко менять то, во что ты душу вложил.

Примеры:

-

Мне жаль уходить с этой работы, потому что я учился на нее 5 лет, а потом еще 3 года набирал опыт. Столько времени потеряю!

-

Мы не сменим рекламную стратегию, потому что создавали ее очень долго. Может, только подкорректируем частности.

-

Я не смогу перейти с работы в рекламных кабинетах на работу в системе автоматизации, потому что придется снова кучу времени потратить на обучение.

Кстати, оспорить последнюю мысль поможет не только когнитивная психология, но и конкретное действие – тестирование системы автоматизации рекламы. В click.ru вы сможете очень просто перенести все свои кампании из личных кабинетов рекламных систем, чтобы работать с ними через единый интерфейс, удобные дашборды и сервис отчетов. Приятный бонус – возврат на счет до 15% от рекламных расходов. Упростите себе жизнь уже сегодня.

15. Ретроспективное искажение

Ошибка в связи предыдущих и текущих событий с позиции «всё к этому шло» или «я знал, что так будет!». Текущие события могут выглядеть более предсказуемыми ретроспективно, хотя в прошлом никто не мог подумать, что они произойдут.

Примеры:

-

Я знал, что будет много правок. Клиент с первой встречи мне не понравился (хотя после встречи такой мысли не было).

-

Миша уволился. Ну, всё к этому уже год шло, он какой-то грустный всегда ходил (хотя Миша был замечен грустным всего однажды и грустил по другой причине).

-

Я ведь с самого начала знал, что не надо идти в эту компанию, теперь вот срезали зарплату (хотя ранее были только небольшие стандартные сомнения по поводу нового места).

Что делать с когнитивными искажениями

Я не делаю с ними ничего особенного, просто:

-

стараюсь о них помнить;

-

учусь распознавать в жизненных ситуациях;

-

оспариваю те, которые особенно сильно мне мешают.

Первый пункт самый простой – достаточно пару раз прочитать список искажений или выписать на листочек и периодически на него смотреть.

С распознаванием у меня есть сложности.

-

Очень трудно сказать себе, что ты ошибаешься, особенно поначалу. Когда ты много лет что-то делаешь одинаково, уже автоматически, осознать, что твои действия неверны, очень больно.

-

Искажения иногда действительно сложно отличить от реальной ситуации. Например, суждение из искажения №5: «Даже не стоит начинать это переобучение, потому что у меня точно не хватит мотивации и сил его закончить». Оно может быть абсолютно истинным, если вы устали, выгорели или вам совсем неинтересна тема обучения. Что это – искажение или истина? Как можно различить, я расскажу ниже.

Самое интересное – оспаривание. Лично мне оно нужно только тогда, когда искажение провоцирует сильные эмоции. Например, когда ко мне приходит мысль «Я выбрала не ту профессию, надо было выбрать вот эту», я расстраиваюсь и предаюсь горьким мыслям о том, как бы было классно делать что-то другое.

В такие моменты я пользуюсь элементами когнитивной реструктуризации. Звучит сложно, но это всего-навсего критика неадаптивных мыслей. На мысль нужно посмотреть с разных сторон и позадавать вопросы об этой мысли.

Я создала для себя такой список вопросов:

-

Что говорит за?

-

Что говорит против?

-

Как можно оспорить аргументы за?

Возьмем для примера мысль «Я выбрала не ту профессию, надо было выбрать вот эту».

Аргументы за:

-

Мне часто скучно заниматься своей работой.

-

Она часто не доставляет мне никакого удовольствия.

-

У меня бывает много ошибок в выполненной работе.

-

Мне часто очень тяжело она дается, отнимает много сил и времени.

Хм, выглядит печально.

Аргументы против:

-

В свое время я выбрала профессию по любви. Я с удовольствием обучалась ей и сама выбирала самых лучших, на мой взгляд, работодателей.

-

Я люблю много аспектов своей работы (перечисляю).

-

Скучно бывает не всегда, некоторые задачи вызывают энтузиазм, я делаю их с интересом и довольна результатом.

-

Мне часто нравится процесс узнавания нового и общения с людьми в процессе работы.

-

Мне приходит много обратной связи о том, что моя работа качественная, мне это приятно.

-

У меня не было ни одного серьезного конфликта с работодателями или коллегами.

О! Уже не так все печально. В картину добавились яркие краски.

Аргументы против за:

-

Мне скучно в большинстве задач или только иногда? Пожалуй, скучно только с определенными темами и проектами, и когда их много, становится особенно тяжело. Если сделать таких проектов меньше, станет веселее? Да, определенно.

-

Когда именно работа не доставляет удовольствия? Когда я работаю над скучными или рутинными задачами или когда срок выполнения очень маленький и приходится сильно перерабатывать. Если устранить эти факторы, удовольствия станет больше? Да!

-

Есть ли какие-то закономерности в том, когда возникают ошибки? Они возникают из-за усталости, от того, что я тороплюсь, чтобы успеть к дедлайну, и потому, что я невнимательно проверяю итог работы, потому что она очень скучная. Если устранить причины, ошибок станет меньше? Да.

-

Когда работа тяжело дается? Когда скучно… Ну, вы поняли. Тут было бы отлично уточнить, а действительно ли я делаю работу дольше обычного или мне просто так кажется. Для этого может пригодиться метод «Хронометраж» из статьи про методики тайм-менеджмента.

Вы заметили, как волшебно изменилась печальная мысль, какими красками она заиграла? А вот если не заиграла и все ваши аргументы только подтвердили негативную мысль, то у меня для вас плохие новости. Возможно, это вовсе не когнитивное искажение, а реальная проблема, которую нужно решать.

Напоследок давайте сыграем в шуточную игру «Бинго офисного работника». Сколько из искажений вы замечали у себя? Считайте, забирайте ваш почетный титул и, если хотите, напишите его в комментариях.

-

Совпало 10–15 искажений – ого, вы Почетный Мастер Заблуждений! Никто не может обмануть вас эффективнее вас самих.

-

Совпало 5–10 – вы Ходящий По Лезвию Между Тьмой Искажений и Светом Осознанности.

-

Совпало 0–5 – кажется, мы нашли Самого Здравомыслящего Человека. Мое уважение!

Список материалов, которые прямо или косвенно послужили источниками информации для статьи

-

Д. Канеман, П. Словик, А. Тверски, «Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения».

-

Д. Канеман, «Внимание и усилие».

-

А. А. Александров, «Интегративная психотерапия».

-

Лекция Татьяны Черниговской «Откуда берутся мысли».

-

Чип Хиз, «Ловушки мышления».

-

Стивен Пинкер, «Как работает мозг».

-

«Когнитивная психология: история и современность. Хрестоматия».

-

Bless, H., Fiedler, K., & Strack, F. Social cognition: How individuals construct social reality.

-

Kahneman, D.; Tversky, A. Subjective probability: A judgment of representativeness.

-

Haselton, M. G., Nettle, D., & Andrews, P. W. The evolution of cognitive bias.

2 сентября 2020

Жизнь

Мы врём себе и сами того не замечаем. Это не специально: так уж устроен мозг. Но в наших силах понять ошибки и научиться их исправлять.

Зачем надо знать о когнитивных искажениях

Ошибки надо исправлять. А чтобы это сделать, их нужно найти. Когнитивные искажения ловко маскируются под нормальные мыслительные процессы — никому в голову не придёт, что в рассуждениях что-то пошло не так.

Когнитивных искажений много. В «Википедии» приводится 175 способов самообмана — огромное число. Некоторые чем-то похожи, какие-то дублируют друг друга. Выучить и постоянно знать все невозможно, но время от времени полезно просматривать список ошибок, находить свои любимые и избавляться от них.

Почему мозг любит ошибаться

Каждое искажение зачем-то нужно. Они появились в процессе развития мозга, чтобы помочь человеку адаптироваться в мире, не сойти с ума, сберечь энергию и время.

Бастер Бенсон, тренер и блогер, потратил месяц, чтобы изучить и рассортировать их: сделал таблицу, вычистил дубли, сгруппировал основные ошибки. У него получилось 20 шаблонных сценариев, по которым работает мозг.

Эти сценарии решают четыре главные проблемы:

- Как справиться с информационной перегрузкой.

- Как действовать, когда ты ничего не понимаешь.

- Как действовать быстро.

- Как запомнить важное и не запоминать ненужное.

Сегодня мы разберём когнитивные искажения, которые решают первую проблему.

Первая проблема мозга: слишком много информации

Каждый день мозг переваривает кучу данных, начиная с того, как ярко светит солнце, заканчивая мыслями, которые лезут в голову перед сном. Чтобы не захлебнуться информацией, приходится выбирать, о чём думать, а на что не обращать внимания. Мозг использует несколько приёмов, чтобы выдёргивать важные сведения.

Мы замечаем информацию, которую уже знаем

Повторение помогает запоминать — это правило работает, даже если мы не заучиваем информацию специально. Мозгу удобно замечать то, что он и так знает. Эту особенность поддерживает несколько искажений.

Эвристика доступности. Мы на любую новую информацию клеим ярлыки, опираясь на воспоминания и ассоциации, которые возникают в памяти сами собой. В этом есть логика: если что-то можно вспомнить, значит, это важно. Ну или по крайней мере важнее, чем то, что вспомнить трудно. А что возникает в памяти само по себе? То, что вас зацепило. То, что случилось с вами или с близкими. То, что можно посмотреть, потрогать, понюхать. В общем, скудный личный опыт. Его-то мы и используем, чтобы понимать всю новую информацию.

Например, знакомый специалист уехал в столицу и отлично там устроился. И нам кажется, что все жители столицы занимают крутую должность и получают огромную зарплату.

Ошибка базового процента. Мы игнорируем статистику, зато обращаем внимание на частные случаи и делаем выводы на основе неполных данных. Например, после прививки от гриппа вы простудились, значит, будете считать её вредной. По статистике прививка спасает миллионы жизней, но вам всё равно: когнитивным искажениям плевать на правду.

Отклонение внимания. Мы замечаем то, о чём думаем. Мы обращаем внимание на то, что волнует, а если что-то нам неинтересно, мы этого и не увидим. Кто много думает об одежде и интересуется брендами, с ходу заметит новую сумку у коллеги, будет обращать внимание на одежду других. Кто не отмечает праздники, тот забывает поздравить друзей и близких — это просто не входит в круг его интересов.

Иллюзия частоты. Мы начинаем замечать предметы, которые изучаем и которые нас недавно заинтересовали. Например, вы прочитали статью о здоровом образе жизни и решили заниматься спортом, считать БЖУ. И вдруг оказалось, что на каждом углу стоит фитнес-центр или магазин спортивного питания. Раньше их не было? Были, но вы не обращали на магазины и спортзалы внимания.

Эффект мнимой правды. Тенденция верить сведениям, которые повторяют много раз. Давно известно: если сто раз сказать человеку, что он свинья, на сто первый раз он хрюкнет.

Мнимую правду активно используют для пропаганды, ведь так удобно заставлять людей верить во что-то, повторяя это много раз.

Эффект знакомства с объектом. Из нескольких объектов мы выбираем тот, с которым уже знакомы или о котором слышали. И чем лучше мы что-то знаем, тем больше оно нам нравится. На этом искажении работает реклама: мы услышали о стиральном порошке, пришли в магазин и купили его просто потому, что он кажется лучше, ведь о нём мы хоть что-то знаем. И раз за разом покупаем этот порошок, не пробуя другие: а что, ведь мы давно его используем. Это искажение бережёт от необдуманных поступков, но помните, что лучшее — враг хорошего.

Эффект контекста. Окружающая среда влияет на восприятие стимулов. Даже умственные способности зависят от окружающей обстановки: удобнее читать и запоминать текст в светлой комнате и в тишине, а не в душном метро. Этот эффект тоже используют в маркетинге. Если вы пришли в магазин и выбираете товары в приятной обстановке, то вы согласны на более высокую цену. Одна моя знакомая продавала квартиру и перед приходом покупателей пекла булочки с корицей и ванилью. Квартиру наполнял приятный аромат и тепло. В итоге жильё удалось продать в полтора раза дороже рыночной цены, и это только благодаря булочкам.

Забывание без контекста. Мозг не умеет искать информацию по ключевым словам. Иногда нужно вспомнить что-то важное, но не получается. Требуется ассоциация, чтобы вытащить из памяти нужные сведения. Например, на экзамене никак не приходит в голову определение, но вот шелест страниц тетрадки или запах бумаги напоминают, как вы писали конспект, как учили термины, — и вот оно, определение.

Стимулом, который помогает вспомнить всё, служат разные раздражители — от звуков и запахов до вашего настроения.

Разрыв эмпатии. Мы недооцениваем влияние внутренних факторов на поведение. Даже таких банальных, как голод и жажда. Сытый голодного не разумеет — в буквальном смысле. Когда хочется на кого-то наорать, может, стоит перекусить или вздремнуть, а не ругаться. Поэтому мы не понимаем чужих поступков. Мы же не знаем, в каком состоянии человек их совершил.

Недооценка бездействия. Вредные поступки мы осуждаем. А не менее вредное бездействие — нет. «Но я же ничего не сделал!» — в чём тут человека обвинить? Поэтому, когда нужно действовать, мы стоим в сторонке и ничего не предпринимаем. Так безопаснее.

Мы замечаем только необычные вещи

Причудливые, смешные, яркие, выстреливающие сведения заметнее, чем скучные и рутинные. Мозг преувеличивает важность всего удивительного и пропускает всё обыкновенное.

Эффект изоляции. Отдельно стоящие и нестандартные объекты запоминаются лучше, чем похожие. Это как цифра в ряду букв, шутка в скучной лекции, заметная упаковка на полке с одинаковыми товарами. А если все упаковки яркие, то выделится минималистичная. Сюда же относится эффект приоритета изображения: картинки запоминаются лучше, чем текст. А уж картинка в тексте — тем более.

Эффект соотнесения с собой. Чем сильнее новая информация связана с нами, тем легче её запомнить. Если герой книги похож на нас, его приключения остаются в памяти надолго.

Эффект причастности. Мы считаем, что дело или вещь, которую создали мы, важнее, чем вещи, которые создали другие. Это наш ребёнок лучше всех на свете, наш проект самый полезный, наш отдел больше всех работает на благо компании.

Склонность к негативу. Мы переоцениваем значение отрицательных вещей. Поэтому так популярны криминальные хроники, поэтому тянет посмотреть ток-шоу, в которых у героев всё очень плохо. Причём один мелкий недостаток способен перечеркнуть множество положительных черт. Это та самая ложка дёгтя, которая портит всем и всё. Во всём прекрасный человек ковыряет в носу, и мы считаем это показателем, по которому стоит оценивать даже его работу.

Мы замечаем только изменения

Мы оцениваем вещи и события не по тому, какие они, а потому, что с ними произошло. Если случилось что-то хорошее, мы считаем всё событие положительным, и наоборот. А когда мы сравниваем две вещи, то смотрим не на их сущность, а на их отличия. Сложно? Посмотрим на примерах.

Эффект якоря. Искажение при оценке числовых значений. Если нас познакомить с объектом и указать рядом с ним число, то мы будем принимать решение, опираясь на это число. Например: благотворительный фонд отправляет письма с просьбой пожертвовать деньги, сумма любая, минимального ограничения нет. Но в одном письме фонд пишет: «Дайте хотя бы 100 рублей», а в другом: «Хотя бы 200 рублей». Человек, который получил второе письмо, заплатит больше.

Это искажение используют в рекламе и в магазинах, когда указывают скидку на товар.

Эффект контраста. Всё познаётся в сравнении. И от этого сравнения зависит наша оценка события. Например, человек радуется тому, что купил какую-то вещь в магазине, но перестаёт радоваться после того, как узнаёт, что в соседнем магазине эта же вещь стоит в два раза дешевле.

Фрейминг. Мы реагируем на событие в зависимости от того, как оно описано, и умеем менять отношение к ситуации. Классический пример: стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Можно после потери денег сказать: «Мы потеряли половину капитала», а можно: «Нам удалось сохранить половину средств». В первом случае мы проиграли, во втором выиграли, хотя событие одно.

Консерватизм. Когда мы получаем новые данные, которые противоречат сложившейся картине мира, мы очень медленно их обрабатываем. И ещё медленнее меняем свои взгляды. Информацию, которая не покушается на старые убеждения, мы осваиваем быстрее. А всё из-за лени: куда проще не заметить данные, чем перестроить свои взгляды.

Денежная иллюзия. Мы оцениваем количество денег по номиналу. Миллион — это много. Хотя, если разобраться, это не так уж много, особенно если это миллион в слабой валюте. Мы оцениваем число, а не реальную стоимость денег. А их реальная стоимость складывается из того, сколько можно купить товаров на эту сумму.

Необъективная оценка отличий. Когда мы рассматриваем предметы по отдельности, мы замечаем между ними меньше различий, чем если сравниваем их одновременно. Порой невозможно различить близнецов, но, когда они рядом, их не перепутаешь. Или иногда ужин кажется не таким уж жирным. Подумаешь, там же просто макароны из твёрдых сортов пшеницы и котлета. А вот сравнишь такую тарелку с салатом и куриной грудкой — сразу видна разница.

Мы любим свои убеждения

Мы любим советы, которые подсказывают уже принятое решение. Мы плюём на детали, которые противоречат нашим убеждениям.

Предвзятость подтверждения и селективное восприятие. Мы ищем информацию, которая подтверждает знания и позицию. Это причина вечных споров и непримиримой вражды. Допустим, человек решил, что во всех его бедах виноват заговор. Он найдёт доказательства, что всё именно так. Любые аргументы противников пропустит мимо ушей либо скажет, что оппоненты и есть главные заговорщики.

Искажение в восприятии выбора. Сначала мы делаем выбор, потом оправдываем его. Сначала покупаем вещь, потом придумываем, зачем она нам нужна.

Чем хуже выбор, тем сильнее разыгрывается фантазия в поисках причин, которые оправдают наши поступки.

Эффект страуса. А это причина, по которой мы не замечаем негативную информацию, которая говорит о нашем выборе. Как в детстве: раз я вас не вижу, то и вы меня не видите, я спрятался.

Эффект ожидания наблюдателя. Наши ожидания определяют наше поведение. Если мы верим, что регулярные пробежки помогут похудеть, мы занимаемся чаще, чем если не верим в успех. В обратную сторону это тоже работает: если мы не ждём, что сможем выполнить задание, то делаем его кое-как.

Мы замечаем чужие ошибки

А вот свои признавать не хотим. Так что прежде, чем думать, что вы окружены идиотами, посмотрите на себя. Может, вы пропустили какое-то искажение?

Слепое пятно. Мы не видим когнитивных искажений в собственном мышлении. Тем они и коварны, что их трудно найти.

Наивный реализм и наивный цинизм. Кого мы считаем нормальным человеком, ориентиром, по которому оцениваем всех и всё? Конечно, себя. И тот, кто с нами не согласен, не прав.

Что делать с этой информацией

Читать и перечитывать. Здесь перечислены только те ошибки, которые мешают воспринимать информацию, и их условно можно разделить на четыре группы:

- Мы не любим новую информацию.

- Мы обращаем внимание только на необычное, но не думаем о рутине.

- Мы не умеем объективно сравнивать предметы.

- Мы не замечаем своих ошибок.

Из ложных данных нельзя сделать правильные выводы, как ни старайся. Поэтому эти когнитивные искажения так опасны: мы выстраиваем картину мира, которая не может работать.

Если в следующий раз, принимая решение, вы вспомните несколько искажений и сможете их исправить, то сделаете правильный выбор. А мы расскажем, какие ещё искажения есть в мире.

Читайте также 🧐

- 20 когнитивных искажений, которые влияют на ваши решения

- 30 ошибок мышления, из-за которых мы живём по шаблону

- 14 ловушек памяти, которые меняют наше прошлое и влияют на будущее