В истории изучения шизофрении отмечался особый интерес к особенностям познавательной деятельности больных. Процессы мышления здесь всегда были в центре внимания и учитывались как при дифференциальной диагностике этого заболевания с другими психическими расстройствами, так и при исследованиях, проводимых в рамках изучения патогенеза шизофрении (Поляков Ю.Ф., 1972).

Несмотря на то что традиционно с точки зрения психопатологии многие симптомы нарушения мышления при шизофрении рассматриваются в круге позитивной симптоматики, мы описываем в данном разделе часть этих расстройств, полагая, что они имеют прямое отношение к когнитивному дефициту и граница здесь отчасти носит условный характер.

Психопатологические синдромы, в частности дезорганизация мышления и речи, не равнозначны патопсихологическим и нейропсихологическим феноменам, хотя бы на том основании, что они находятся в разном «понятийном пространстве», относящемся к разным дисциплинам: медицина и клиническая психология. Для иллюстрации вышесказанного отметим, что остро возникающие дезорганизация мышления и речи могут быть обратимы по мере купирования психотического состояния, проявления когнитивного дефицита, напротив, отличаются своей стойкостью.

На протяжении ХХ века произошла определенная эволюция взглядов и даже терминов, касающихся нарушения мышления при шизофрении. Такие образные выражения и слова, как «разноплановость», «соскальзывания», «разрывы», «расщепление», «атаксия» мышления, постепенно уступали свое место более четким понятиям клинической психологии. Попытки же вывести из анализа клинических проявлений суть нарушений познавательной деятельности при шизофрении с методологической точки зрения были ошибочны.

Специфичные для шизофрении нарушения мышления заметны как во время рецидива, так и в ремиссии заболевания, они необычны и трудно объяснимы, иногда оставаясь в тени, иногда заметно отражаясь на поведении больного.

Нарушение мышления при шизофрении

- Нарушение образного и абстрактного мышления

- Актуализация «латентного фона» (акцент на второстепенных деталях)

- Символизм

- Неологизмы

- Персеверации

- Бесмысленные рифмы

- Агглютинация понятий

Е.А. Шевалев еще в 1930 г. предложил выделять при шизофрении прелогическое (архаическое) мышление, символическое и идентифицирующее мышление, типологически близкие к магическому. Автор полагал, что подобное мышление является результатом недифференцированного объединения восприятия и мифологической поэтики, преобладания защитной силы формул и символов, замены естественных явлений сверхъестественными и доминирующего значения веры. Е.А. Шевалев считал, что мышление, лежащее в основе бреда воображения и острого чувственного бреда при шизофрении, сходно с прелогическим мышлением настолько, что сложно дифференцировать формальные расстройства мышления с расстройствами мышления по содержанию.

В разное время, в зависимости от доминирующих в научном сообществе идей, изменение мышления при шизофрении объясняли по-разному. Beringer (1936) писал о «недостаточности интенциональной дуги», при которой свои суждения больной каждый раз вынужден выстраивать заново, хотя и решая текущие задачи, но не используя при этом предыдущий опыт; Kleist (1942) пытался найти взаимосвязь патологии мышления с органическим поражением определенных областей мозга, R. Payne (1955) говорил о «нарушении коркового торможения», T. Weckowicz (1959) — об изменении «фильтрующей функции ретикулярной формации».

В отечественной клинической психологии получили известность работы Л.С. Выготского (1936) (концепция нарушения понятийного мышления при шизофрении) и Б.В. Зейгарник (1962) (патология мышления), посвященные изучению особенностей познавательного процессе при шизофрении.

Б.Ф. Зейгарник (1962) писала, что при явном патологическом характере мышления больных шизофренией для него не характерно «снижение» уровня понятийного мышления.

Ю.Ф. Поляков (1966, 1969, 1972) — руководитель лаборатории патопсихологии Института психиатрии АМН СССР в центр внимания своих экспериментально-психологических исследований поставил анализ структуры познавательных процессов при шизофрении (процессы сравнения, классификации, обобщения, решения проблемных задач и др.). Познавательные процессы при этом сопоставлялись с особенностями зрительного и слухового восприятия.

Психологический уровень для Ю.Ф. Полякова был промежуточным, связующим звеном между психопатологическим и патофизиологическим методами исследованиями.

Особенно детально в лаборатории патопсихологии Инстиута психиатрии АМН СССР была изучена юношеская шизофрения, характеризующаяся вялым (непрерывным, а у части больных шубообразным) типом течения (наличие четких негативных симптомов на фоне стертой позитивной симптоматики), на взгляд сотрудников лаборатории (Мелешко Т.К., Богданова Е.И., Абрамян Л.А. и др), рельефно демонстрирующая основные нарушения мышления при этом заболевании.

Ю.Ф. Поляков отмечал (1972), что некоторые исследователи, на основе своих экспериментально-психологических и литературных данных, стремятся определить роль нарушений познавательных процессов при шизофрении и ошибочно сопоставить ее с механизмов ее развития.

С психодинамической точки зрения патология мышления при шизофрении объяснялась нарушением социальных связей, регрессом к предущим стадиям развития либидо. В последнем случае просматривалась и связь с идеями J. Jackson, писавшего о том, что душевные болезни возвращают человека на более раннний онто- и филогенетический уровень.

Для мышления больного шизофренией характерна актуализация «латентного фона», второстепенных деталей, использование при обобщении малозначимых признаков понятий.

Незначительные черты общей концепции, фрагменты, детали которые не актуальны для нормальной целенаправленной психической деятельности, занимают доминирующее место, становятся преобладающими.

Больной шизофренией может оперировать неологизмами — словами с особым сочетанием (смешением) слогов, имеющими для него особый и только ему понятный смысл.

Он придумывает слова, склонен к повторению одних и тех же слов и высказываний (персеверация), может бессмысленно рифмовать слова, исходя из звуковых ассоциаций.

Границы между понятиями как бы стираются, а сами понятия утрачивают свой первоначальный смысл. В ряде случаев отмечается агглютинация (контаминация) образов и понятий. Последний симптом можно встретить в творчестве некоторых художников (И. Босх, С. Дали) или поэтов и писателей (Д. Хармс, К. Бальмонт).

Проективные методики клинической психологии, в частности тест Роршаха, использовались достаточно активно при исследовании больных шизофренией. С помощью подобных методов анализировали мотивы и тенденции личности в процессе познавательной деятельности.

При интерпретации пятен Роршаха больной шизофренией может одновременно видеть в одном фрагменте несколько образов.

Опосредование понятий с помощью графических образов при шизофрении недостаточно способствует запоминанию и воспроизведению. Наряду с адекватными во многих случаях используются отдаленные, стереотипно повторяющиеся графические образы.

Прерывистость мыслей и инородные мысли, как и переживание отнятия мыслей, представляют собой сравнительно частое явление при шизофрении.

При шизофрении нарушено образное мышление. Эксперименты, в которых на фоне проведения фМРТ, требовалось создать определенные образы, показали, что больные шизофренией демонстрируют функциональную гипофронтальность и снижение активности префронтального дорсолатерального кортекса.

В литературе встречаются указания на то, что эти результаты, возможно, обусловлены нарушением процессов мотивации при шизофрении. Дефицит мотивации — почти обязательный симптом шизофрении, заметно осложняющий изучение когнитивных нарушений. Интересно отметить, что при предоставлении финансовых стимулов, мотивация выполнения каких-либо действий при шизофрении усиливается. С усилением мотивации действительно повышается активность префронтального дорсолатерального кортекса.

При шизофрении пациенты, даже на протяжении длительного времени страдающие этим психическим расстройством, могут демонстрировать возможность выполнения определенных мыслительных операций, требующих кратковременной концентрации внимания, например, сложные цифровые операции или игра в шахматы. Этот факт некоторые авторы начала ХХ века объясняли тем, что при шизофрении нарушен процесс мышления, но сохранены предпосылки интеллекта (Gruhle H., 1922). Об отрыве мышления от опыта вследствие «разрыхления ассоциаций» при шизофрении писал E. Bleuler (1911), подчеркивая что это ведет к формированию ложных, не соотвествующих прошлому опыту связей.

Мы уже отмечали, что лица, предрасположенные к шизофрении, так же как и родственники больных, иногда обнаруживают сходные особенности процессов мышления.

У многих талантливых математиков или игроков в шахматы среди родственников часто встречаются больные шизофренией.

Вернуться к Содержанию

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Шизофрения — болезнь, вызывающая множество вопросов у людей, далеких от психиатрии. При разговоре о ней мы будто бы оказываемся в дремучем лесу, где невозможно понять, откуда и куда ведут тропинки: слишком много теорий патогенеза, слишком разные проявления болезни. Шизофрения — это интуитивно возникающие ассоциации: сумасшедший дом, смирительная рубашка, лечение, медикаменты. Мы попробуем пройти по темному лесу и понять, что современная нейробиология и психиатрия могут рассказать нам о шизофрении.

Добавление, утрата и искажение

Шизофрения — одно из наиболее распространенных психических расстройств, главным признаком которого является утрата целостности психических процессов.

В современной медицине считается, что при шизофрении можно выделить три группы симптомов (табл. 1).

Первая группа — это продуктивная или психотическая симптоматика. В нее включают феномены психической жизни, которые возникли в ходе болезни. Типичным примером являются бредовые идеи преследования (человек считает, что он стал жертвой слежки спецслужб) или слуховые галлюцинации («голоса в голове»). Чаще всего причиной обращения к психиатру являются эти симптомы, так как они больше всего настораживают, а порой и пугают родственников.

Вторая группа (негативная симптоматика) представляет собой утрату тех или иных черт психики, присущих человеку до болезни. Обычно это эмоциональное уплощение (снижение способности переживать эмоции вплоть до безразличия), абулия (утрата желаний, сужение круга интересов) и социальная аутизация (отдаление от близких, стремление к одиночеству).

В третью группу — когнитивные симптомы — психиатры включают различные изменения в обработке информации: нарушение кратковременной памяти, внимания, процессов торможения в коре. Пациент не удерживает нить разговора, постоянно переключаясь на побочные темы. В его речи одновременно существуют противоположные рассуждения, и он не осознает этих противоречий.

| Когнитивные симптомы | Негативные симптомы | Продуктивные симптомы |

|---|---|---|

| Проблемы с концентрацией Снижение кратковременной памяти Нарушение ассоциативных связей, выделения общих значимых признаков. Непоследовательность мышления, отсутствие его цельности и слаженности |

Эмоциональное обеднение Социальная аутизация Угасание желаний Ангедония (отсутствие удовлетворения) Скудная, малоэмоциональная речь |

Галлюцинации («голоса в голове») Бред (патологические убеждения пациента в воздействии на него, утраты контроля над своими действиями, мыслями и ощущениями) Двигательные нарушения |

Мышление пациентов с шизофренией отличается избыточной сложностью, вычурностью и многим кажется просто оригинальным. При подробном обследовании пациента мы легко обнаружим логические ошибки в мышлении. Например, есть тест для оценки мышления, представленный во врезке ниже. Даже неподготовленный человек заметит нелепости в тексте: «Генрих IV, французский БАТРАК», «Увидавши своего ЧЕЛОВЕКА в городе». Пациент пишет «потерял на охоте свою ЛОШАДЬ», а через пару предложений мы читаем: «Король остановил своего КОНЯ». Также заметны повторы слов «ЖЕНИТЬ СВОЕГО своего сына», «Не будете ли вы добры мне ЕГО ПОКАЗАТЬ его?». Этот тест легко выявляет нарушения мышления у пациентов.

Как правило, у пациентов с шизофренией можно обнаружить симптомы из всех трех групп. Есть такие формы заболевания, при которых на протяжении всей жизни продуктивная симптоматика не появляется, а клиническая картина обусловлена только негативными симптомами и когнитивными нарушениями. Этот факт говорит о том, что шизофрения — это целое множество разных форм болезни. В психиатрии существует отдельное понятие «расстройства шизофренического спектра». В этом многообразии есть шизофрения с бредом и галлюцинациями (параноидная шизофрения). Спектр вобрал в себя и простую шизофрению с преобладающей негативной и когнитивной симптоматикой. Там находится также шизотипическое расстройство (вялотекущая шизофрения в советской и российской психиатрии), где мы не увидим ярко очерченной продуктивной симптоматики, но зато клиническую картину будут определять негативные и выраженные когнитивные симптомы. На самом краю спектра среди мягких форм болезни находится шизоидное расстройство личности, в основе которого лежит социальная и эмоциональная отчужденность человека от мира. Последний диагноз отличается от шизофрении и шизотипического расстройства тем, что это стабильное, без склонности к прогрессированию, состояние.

В тихом омуте когнитивных симптомов

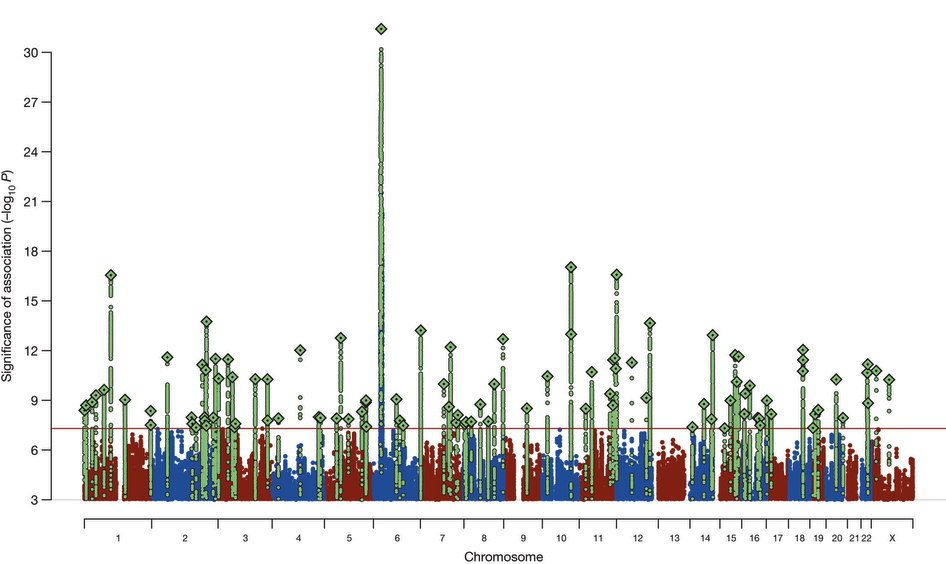

Врачи-психиатры знают, что часто у пациента с шизофренией в роду есть верифицированные пациенты с таким же диагнозом или «странные» родственники, в описании которых доктор легко узнает психическое расстройство шизофренического спектра. Классические методы исследования наследственности, например, близнецовый метод, указывают на то, что в развитие шизофрении большой вклад вносят гены [1]. В настоящее время известно 108 участков нашей ДНК, где могут находиться гены, ответственные за развитие шизофрении (рис. 1) [2]. Это говорит о том, что нет одного определенного гена шизофрении, и речь идет о полигенной природе наследования, вероятнее всего, сочетающейся с накоплением мутаций из поколения в поколение.

Рисунок 1. Массив генетических мутаций, связанных с повышенным риском шизофрении. Всего выделено 108 «шизофренических» локусов, но больше всего выделяется локус на 6-й хромосоме.

Итак, шизофрения имеет генетический компонент в своем патогенезе. В случае этой болезни человек не рождается с развернутой клинической картиной психического расстройства. Оно формируется исподволь, постепенно изменяя психику человека. Чтобы проследить за развитием симптомов у пациента с шизофренией, мы можем использовать два способа. Первый способ: на машине времени перенестись в прошлое и обследовать пациента за несколько лет до появления продуктивных симптомов. Второй способ: набрать группу пациентов с высоким риском развития шизофрении и длительно наблюдать за ними, выявляя ранние симптомы заболевания. Увы, первый способ нам недоступен, поэтому приходится использовать второй.

В современной психиатрии существует понятие «синдром риска первого психоза» (psychosis risk syndrome) (см. врезку). Это состояние психики, которое предшествует развитию полноценного приступа шизофрении. Оно формировалось на основе ретроспективных исследований жизни пациентов с шизофренией. Выяснилось, что определенные симптомы отмечались у многих пациентов за несколько месяцев и лет до дебюта заболевания. Эти признаки и легли в основу синдрома риска первого психоза.

Особую роль в этом синдроме играют когнитивные симптомы. В исследовании 2012 года было показано, что пациенты с синдромом риска психоза, демонстрирующие более выраженные когнитивные нарушения, с большей вероятностью в дальнейшем перенесут психотический эпизод [3]. Кроме того когнитивные нарушения отмечаются и у родственников пациентов с шизофренией, которые не демонстрируют психотических и негативных симптомов [4]. Сами когнитивные симптомы многими исследователями связываются с нарушением контролирующей функции лобной коры [5]. Кроме нейропсихологических тестов, в наблюдении за пациентами с высоким риском развития психоза используются методы нейровизуализации. В ходе длительного наблюдения за была обнаружена интересная особенность. Пациенты, у которых за время наблюдения развивался психоз, демонстрировали более высокую скорость потери серого вещества в лобных долях и ускоренное расширение третьего желудочка [6].

Таким образом, шизофрения — это не заболевание, которое берется непонятно откуда. Можно утверждать, что первым продуктивным симптомам предшествует продромальный период различной продолжительности, в ходе которого отмечаются заметные когнитивные нарушения и изменения в структуре головного мозга. Кроме того, когнитивные симптомы есть у родственников тех, кто заболеет шизофренией. Родственные связи подразумевают общность генетической информации. Исходя из этого, шизофрению можно рассматривать как болезнь, которая клинически начинается не с бреда и галлюцинаций, а с изменений в когнитивных процессах. Биологическим субстратом болезни при этом является постепенная трансформация структуры мозга, обусловленная генетической предрасположенностью.

Связь потеряна

Важно понять, какой процесс лежит в основе изменения структуры мозга при шизофрении. Накопилось большое количество доказательств того, что в патогенезе различных ее форм значимую роль играет неправильное развитие головного мозга, в частности, нарушение процессов дифференцировки нейронов в эмбриональном периоде развития и прунинга. Прунинг — процесс избавления нейронов от ненужных, избыточных связей с другими нейронами во время развития головного мозга, начинающийся после рождения и заканчивающийся в молодости.

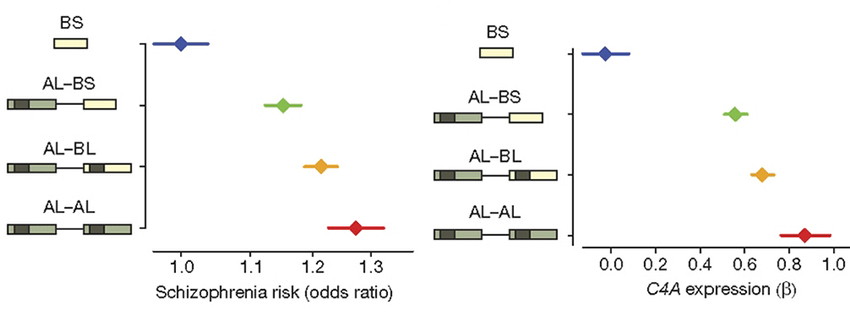

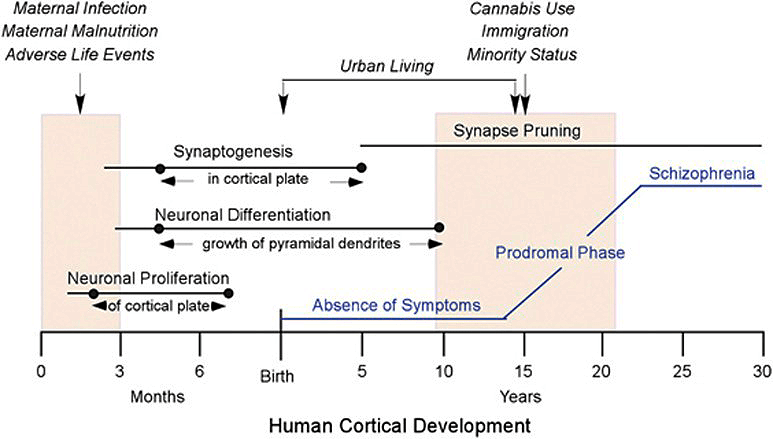

Выделяют ряд факторов, воздействие которых в период беременности увеличивает у ребенка риск возникновения шизофрении. Инфекции, перенесенные матерью в этот период, высокий уровень интерлейкинов в ее крови, плохое питание, стресс могут влиять на закладку и развитие нейронов головного мозга нового человека [7]. Сочетание нарушенной закладки нейронов и определенных генетических вариантов нарушает нормальное течение прунинга. О влиянии патологического прунинга при шизофрении говорит недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature [8]. Группа ученых после 5-летней работы с данными 65 000 человек обнаружила, что риск шизофрении зависит от активности компонента системы комплемента C4 (рис. 2). Чем выше активность определенного варианта этого белка, вовлеченного в прунинг, тем выше риск шизофрении. У большинства пациентов первые психотические симптомы возникают в позднем юношеском или раннем молодом возрасте — периоде завершения активного прунинга. Более ранние дебюты заболевания, вероятнее всего, связаны с грубым нарушением закладки нервной ткани или более тяжелым генетическим бэкграундом пациента (например, если его родители страдают шизофренией). До дебюта у пациента отмечаются когнитивные симптомы, входящие в продромальную стадию заболевания (рис. 3).

Рисунок 2. Связь компонента комплемента C4 и риска шизофрении. Чем выше уровень экспрессии формы белка C4A, тем больше риск заболеть этим психическим расстройством.

Рисунок 3. Реализация взаимодействия между различными факторами риска шизофрении. Все начинается во внутриутробном периоде развития, когда на формирующийся мозг воздействуют различные вредности (инфекции, плохое питание, стрессовые ситуации). Это приводит к нарушению закладки нейронов. После рождения у пациента существуют нечеткие симптомы (преимущественно когнитивные и негативные), которые усиливаются в период активного прунинга, а также при стрессовых событиях жизни и, например, при употреблении марихуаны. Начинается продром болезни, который выливается в психоз, с которым пациент и попадает в поле зрения психиатров.

Вероятно, когнитивные симптомы представляют собой последствия того, что из-за нарушений закладки нейронов и прунинга между нервными клетками не образуются связи, нормально обеспечивающие функции мозга. Связи есть, но они дисфункциональны. Нервные сигналы передаются и обрабатываются с искажениями. Нарушается формирование логических цепочек, стройность мышления, что мы и наблюдаем в качестве когнитивных симптомов шизофрении в продромальном периоде. Кроме того, когнитивные симптомы остаются в периоды болезни, когда бред и галлюцинации купированы приемом препаратов, что еще раз указывает на их первичность в развитии шизофрении. Когнитивные и негативные симптомы являются сложными для лечения, и именно они чаще всего приводят к потере трудоспособности и самостоятельного проживания у пациентов с шизофренией.

Мозг теряет контроль

Проблемы с закладкой нейронов и нарушением прунинга — это очень общие слова для того, что происходит с мозгом при шизофрении. Вероятнее всего, картина развития болезни выглядит следующим образом.

У будущего пациента с психозом в детстве существуют проблемы с нейронами в виде дефекта их развития. Эти дефекты не очень грубы, но приводят к формированию когнитивных, а возможно, и негативных симптомов в мягкой форме. По мере функционального созревания мозга существующие симптомы усугубляются из-за нарушения процесса прунинга. Утяжеляется когнитивный дефицит; нарастает негативная симптоматика в виде стремления к одиночеству и эмоционального уплощения. Пока все это касается преимущественно фронтальной коры, где трудятся глутаматные нейроны [9]. Нельзя исключать того, что когнитивные симптомы вызываются и нарушениями в передаче сигналов на уровне других отделов коры. Неправильный прунинг может нарушать способность других участков коры к правильному распознаванию и обработке сигналов.

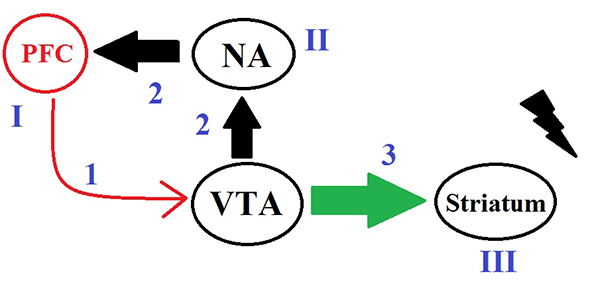

Вернемся к лобной коре. Существуют глутаматные пути, ведущие из лобной доли в вентральную область покрышки (ventral tegmental area, VTA) и регулирующие ее активность. Проблемы в лобной коре начинают влиять и на VTA. Снижение глутаматного воздействия на эту область уменьшает тормозящее действие ГАМКергических нейронов на стриатум, что вызывает увеличение уровня дофамина в мезолимбическом пути головного мозга. В то же время снижается уровень дофамина в мезокортикальном пути (рис. 4) [10]. Увеличение уровня дофамина в мезолимбическом пути вызывает продуктивные симптомы (бред, галлюцинации), но также может приводить к утяжелению когнитивных искажений за счет усиления способности мозга находить паттерны в поступающей извне информации [11]. Наш мозг склонен всюду искать совпадения и сходства; мы стремимся выделить разнообразные паттерны в окружающем нас потоке информации [12]. В норме распознавание паттернов проходит гладко: мы выделяем главные признаки в окружающей действительности, выстраиваем стройные логические связи. Шизофренический мозг в продромальной стадии демонстрирует нахождение неправильных паттернов, происходит искажение обработки информации, а в стадии психоза выявление паттернов становится в корне неправильным. Это проявляется в виде галлюцинаций и бредовых идей. Когнитивные симптомы в периоде психоза утяжеляются. Негативная симптоматика обусловлена снижением уровня дофамина в мезокортикальном пути и нарушением глутаматной передачи в лобной доле, что в целом изменяет работу «эмоциональных» отделов нашей коры. В дополнение к этому нарушения закладки нейронов и неправильно прошедший прунинг могут нарушать связь различных отделов мозга между собой. Например, измененное взаимодействие лобных и височных долей приводит к тому, что человек перестает воспринимать свои мысли и действия как свои собственные [10]. У него складывается ощущение, что мысли ему кто-то вкладывает в голову, а действиями управляют посторонние лица. В психиатрии подобное состояние называется синдромом Кандинского-Клерамбо.

Рисунок 4. Схема постепенного развития когнитивных, негативных и продуктивных симптомов шизофрении. Первичным является процесс нарушения связей между глутаматными нейронами в префронтальной коре (PFC) — I. Так формируются когнитивные симптомы, существующие до манифестации психоза. Ослабление коркового влияния (1) на вентральную область покрышки (VTA) приводит к уменьшению дофаминового сигнала (2) через прилежащее ядро (NA) в префронтальную кору (PFC) — II. На этом этапе возникают негативные симптомы шизофрении. Ослабление влияния на вентральную область покрышки растормаживает (3) дофаминовую систему стриатума (Striatum) — III. Это провоцирует возникновение психоза (галлюцинаторных переживаний и бредовых идей).

рисунок автора статьи

Шизофрения может начаться раньше возраста окончания прунинга (детская шизофрения), и тогда она связана с более выраженными негативными и когнитивными симптомами. Образуется более тяжелый дефект эмоциональной и волевой сферы; у пациента больше выражена дезорганизация мышления. Также есть более поздние формы с дебютом заболевания в 30 лет и старше. Эти индивидуальные варианты, скорее всего, объясняются разной тяжестью мутаций в ДНК пациента. У шизофрении есть разные типы течения. Болезнь может существовать постоянно в течение жизни, может возникать приступами, оставляя негативные симптомы на одном уровне или приводя их к прогрессированию. Эти различия, вероятнее всего, связаны с различными генетическими вариантами болезни.

Лечение шизофрении становится все более успешным. В донейролептическую эпоху пациентов с шизофренией лечили электросудорожной терапией и инсулиновыми шоками. До появления этих способов пациенты оставались без лечения в привычном для нас понимании этого слова, и относительно быстро их состояние становилось плачевным: бред и галлюцинации приобретали фантастический характер, а мышление становилось все более дезорганизованным до потери хоть какой-нибудь связности. Негативные и когнитивные симптомы приобретали крайнюю степень выраженности.

Основным классом препаратов, используемых для терапии шизофрении в настоящее время являются нейролептики (антипсихотики). Антипсихотики ранних поколений (галоперидол, аминазин) хорошо справляются с продуктивными симптомами, но на негативные и когнитивные симптомы действуют мало. Это связано с преимущественным воздействием препаратов на дофаминовые рецепторы в мозге человека [13]. Более современные препараты (кветиапин, рисперидон) влияют на дофаминовые и другие (серотониновые, гистаминовые, адренергические) рецепторы ЦНС, и при этом они лучше справляются с когнитивными и негативными симптомами шизофрении, чем «старые» нейролептики. Возможно, с исследованием патогенеза шизофрении на клеточном уровне врачи получат такой препарат, который позволит не только контролировать симптомы, но и излечить человека полностью, вернуть ему его жизнь, восстановить все потерянные связи.

- Sullivan P.F., Kendler K.S., Neale M.C. (2003). Schizophrenia as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies. Arch. Gen. Psychiatry. 60, 1187–1192;

- Ripke S., Neale B.M., Corvin A., Walters J.T., Farh K.H., Holmans P.A. et al. (2014). Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. Nature. 511, 421–427;

- Giuliano A.J., Li H., Mesholam-Gately R.I., Sorenson S.M., Woodberry K.A., Seidman L.J. (2012). Neurocognition in the psychosis risk syndrome: a quantitative and qualitative review. Curr. Pharm. Des. 18, 399–415;

- Cannon T.D., Bearden C.E., Hollister J.M., Rosso I.M., Sanchez L.E., Hadley T. (2000). Childhood cognitive functioning in schizophrenia patients and their unaffected siblings: a prospective cohort study. Schizophr Bull. 26, 379–393;

- Lesh T.A., Niendam T.A., Minzenberg M.J., Carter C.S. (2011). Cognitive control deficits in schizophrenia: mechanisms and meaning. Neuropsychopharmacology. 36, 316–338;

- Cannon T.D., Chung Y., He G., Sun D., Jacobson A., van Erp T.G. et al. (2015). Progressive reduction in cortical thickness as psychosis develops: a multisite longitudinal neuroimaging study of youth at elevated clinical risk. Biol. Psychiatry. 77, 147–157;

- Selemon L.D. and Zecevic N. (2015). Schizophrenia: a tale of two critical periods for prefrontal cortical development. Transl. Psychiatry. 5, e623;

- Sekar A., Bialas A.R., de Rivera H., Davis A., Hammond T.R., Kamitaki N. et al. (2016). Schizophrenia risk from complex variation of complement component 4. Nature. 530, 177–183;

- Очень нервное возбуждение;

- Stephan K.E., Friston K.J., Frith C.D. (2009). Dysconnection in schizophrenia: from abnormal synaptic plasticity to failures of self-monitoring. Schizophr. Bull. 35, 509–527;

- Krummenacher P., Mohr C., Haker H., Brugger P. (2010). Dopamine, paranormal belief, and the detection of meaningful stimuli. J. Cogn. Neurosci. 22, 1670–1681;

- Шермер М. Тайны мозга. Почему мы во все верим. М.: Эксмо, 2015. — 560 с.;

- Дофаминовые болезни.

Бытует мнение, что, если захотеть, то признаки шизофрении можно найти практически у любого человека. Психические расстройства, действительно, в последнее время не редкость. С чем это связано? Виноват ли в этом социум? Как распознать основные характерные симптомы и вовремя начать лечение? Наверняка многих интересуют ответы на эти вопросы.

Диагностирование шизофрении

В интернете полно экспресс-тестов для определения уровня подверженности шизофреническим отклонениям. С их помощью можно самостоятельно оценить степень риска развития заболевания. Но даже если тест показал склонность к шизофрении, то ещё ничего не значит: это лишь способ самопроверки устойчивости психики. По его результатам диагноз не ставится, но именно они часто являются толчком к дальнейшему обследованию.

С медицинской точки, зрения выявить шизофрению, особенно в ранней стадии очень тяжело. Трудности заключаются в невозможности использования при диагностике дополнительного оборудования или взятия анализов. Здесь не помогут такие методы, как:

- рентген;

- МРТ;

- ИКТ;

- показатели крови, мочи и т.п.

Диагностика шизофрении предполагает использование интуитивного подхода в работе психиатра. Его применение обусловлено невозможностью понять, объяснить или ощутить состояние больного. Построение каких-либо логических цепочек между симптомами и их последствиями в этом случае малорезультативны.

Современные алгоритмы установления диагноза опираются на методы, разработанные еще в начале ХХ века. Они нисколько не устарели и являются актуальными по сей день. Даже в случае наличия явных шизофренических симптомов, при первичном осмотре может быть поставлен лишь предварительный диагноз – психоз. Шизофрения определяется только после определенного срока наблюдений за пациентом.

Очень важен опыт специалиста, умение наблюдать за больным и выделять главное из его рассказов. Родственники могут дать много полезной информации, влияющей на правильную постановку диагноза. В последнее время успешно применяется проведение нейротестов. С их помощью можно не просто диагностировать расстройство, но и определить степень его тяжести.

Чем грозит шизофрения

Прежде всего, следует знать, что это стойкое психическое расстройство, протекающее в хронической форме и склонное к прогрессированию. Шизофрении свойственны нарушения, отражающиеся на:

- сплоченности психических функций;

- мышлении;

- эмоциональности;

- угасании духовной энергии.

Нарушение мышления – главный симптом шизофрении. После начала заболевания происходит разделение сознания больного. В какой-то момент это может быть все тот же человек, что и раньше, но уже через несколько минут все может кардинально измениться. Когда именно происходит смена здоровой личности на больную, понять сложно. В одном теле, вернее, его сознании, живет сам человек и его болезнь.

Раскол личности приводит к замене логических рассуждений бредовыми идеями. Теряется целенаправленность мышления, наблюдается отсутствие последовательности, перескакивание мыслей.

Может также наблюдаться некая символичность и четкое следование ей. Пациент сам придумывает себе некую последовательность действий, которая, якобы, приведет его к желаемой цели. Он абсолютно точно уверен, что поступать нужно именно так, а не иначе, даже если для этого нужно раздеться в людном месте или съесть несъедобный предмет. А любая, знакомая нам с детства вещь, может вызывать у больного совершенно непредсказуемые ассоциации. Его логические цепочки и умозаключения недоступны здоровым людям, в том числе и психиатрам.

На начальном этапе заболевания часто присутствует спутанность мыслей. При этом слова произносятся правильно и четко, предложения не имеют грамматических ошибок, но понять о чем говорит пациент абсолютно невозможно. Текст, произносимый больным, не имеет ни смысла, ни последовательности, ни целенаправленности.

Трансформация сознания

Бред и галлюцинаторные переживания – неотъемлемые проявления шизофрении. К ним также можно отнести и псевдогаллюцинации. Это ложные слуховые восприятия, носящие странный характер. Голоса, которые слышит больной, по его мнению, могут исходить как из головы, так из любого другого органа – руки, ноги или живота.

Шизофреника не покидает чувство присутствия в организме чего-то неприятного, насильно навязанного. Он может вступать в дискуссию, задавать вопросы или спорить о чем-либо с этим голосом. При этом слышимый голос, как утверждает больной, делает то же самое. Продолжение формирования болезни характеризуется подключением к галлюцинациям еще и бредовых идей.

Бредообразование бывает различных направленностей:

- бред преследования – убеждение, что за человеком кто-то следит или постоянно за ним наблюдает;

- бред отношений – стойкая уверенность в том, что все, происходящие вокруг, события имеют непосредственное отношение к больному;

- бред воздействия – человеку кажется, что его мыслями кто-то руководит, и он не может их самостоятельно контролировать;

- бред особого значения – убежденность в собственном величии, власти или обладании уникальными способностями.

По мере развития шизофрении приходит состояние, называемое эмоционально-волевым пороком. Он порождает отсутствие волевых качеств и полное равнодушие к окружающему миру. Привычные повседневные дела, которые каждый человек ежедневно выполняет, даже не задумываясь, для шизофреника – настоящий подвиг. Он не может себя заставить сделать такие простые вещи, как:

- почистить зубы;

- вымыть голову;

- приготовить еду;

- сходить в магазин;

- сделать элементарную уборку в квартире.

Страдает эмоциональная сфера больного. Это выражается утратой способности проявления нежности, ласки, симпатии, привязанности, тактичности, бережливости. Такой человек заметно меняется, он становится жестким, безразличным и холодным, а иногда, даже жестоким. Иногда это может проявляться даже агрессивными выпадами. Меняются в худшую сторону отношения с близкими, поскольку они не понимают его состояния. Причины болезни

Главным фактором развития шизофрении принято считать наследственность. На генном уровне еще до рождения закладывается тот самый механизм, которому суждено однажды выстрелить.

Психиатры полагают, что предпосылки для заболевания есть чуть ли не у каждого человека. К сбою психического равновесия и невозможности отделять реальные события от иллюзий могут привести:

- сложные внутрисемейные отношения;

- излишняя критика;

- гиперопека;

- частые конфликтные ситуации;

- стрессы;

- нервные потрясения;

- буллинг.

Психиатры и психологи после совместного изучения симптомов и причин развития шизофрении, пришли к обоюдному согласию, что в процессе задействованы следующие факторы:

- наследственная предрасположенность;

- детские психологические травмы;

- нарушения воспитания или педагогические ошибки.

Все они имеют накопительный эффект и, достигнув максимума, происходит срыв. У кого-то это случается внезапно и неожиданно для окружающих, а у некоторых шизофрения приобретает вялотекущую форму.

Очень часто случается, что ни сам больной, ни его близкие не замечают характерных проявлений заболевания на ранней стадии. Впоследствии это может привести к сложностям в постановке диагноза и лечении. К тому же нет никаких гарантий, что ребенок не заболеет шизофренией, даже если у обоих родителей родственники никогда ею не страдали. Вероятность развития психического расстройства у такой категории людей очень мала, но она все-таки есть.

Одной из фантастических причин появления шизофрении некоторые ученые ранее считали эволюцию человечества. Якобы во время интенсивного развития произошел какой-то сбой в мозговой деятельности, затем это отклонение мутировало и передалось следующим поколениям.

Еще был вариант, что болезнь заразна и передается как вирусные или инфекционные заболевания. Но с развитием прогресса в медицине от этих гипотез отказались.

Характерные особенности проявления расстройства

Среди психических заболеваний встречаются такие, первичные признаки которых практически аналогичны. Случается, что пациент обращается к специалисту с типичными признаками психоза, но при более детальной диагностике обнаруживаются симптомы, не соответствующие первоначальному диагнозу. Существуют показатели, проявление которых присуще лишь конкретным нарушениям психики.

Для шизофрении таковыми являются:

- Открытость мыслей. Больной уверен, что все, о чем он думает, доступно окружающим. При этом поток какой-то совершенно ненужной информации начинает путаться в голове, переплетаясь с другими бесполезными умозаключениями. Все это приходит на ум абсолютно не к месту. Человек теряет контроль над этими мыслями, не в силах думать о чем-то другом.

- Отсутствие мыслей. В какой-то момент человек, отдавая себе отчет, кто он, что делает и где находится, явственно понимает, что он абсолютно ни о чем не думает. В голове просто звенящая пустота.

- Бред физического либо психического воздействия. Этот симптом тоже связан с мыслями больного. Ему кажется, что кто-то им управляет, навязывает собственное мнение, заставляет выполнять различные действия. В физическом плане это ощущение болевых проявлений без видимых на то причин.

- Псевдогаллюцинации. Это те ситуации, когда человек слышит, видит или ощущает голоса, образы, запахи, придуманные им же.

- Эмоциональные нарушения. К ним относятся апатия и проявления патологических переживаний.

Рассуждения шизофреника строятся не на основе следственно-логических выводов, а на признаках подобия. Здесь работает символическое мышление. Человек, к примеру, садится в автобус, обращая внимание не на его номер, а соответственно и направление, а на его цвет, хорошо сочетающийся с его ботинками.

Таким людям очень сложно выделить для себя цель, но еще сложнее стремиться к ней. Человек, больной шизофренией, теряет временные рамки. Он искренне не понимает, как это можно куда-то опоздать или почему он не может попасть, например, к врачу за полчаса до назначенного ему времени.

Для шизофрении характерны симптомы так называемой позитивной либо негативной направленности. Положительные симптомы не означают приобретение каких-то хороших качеств, здесь имеется в виду, что к имеющимся особенностям человека добавляются такие, как:

- бред;

- галлюцинации;

- нарушение границ личности.

Отрицательная симптоматика шизофрении предполагает угасание некоторых функций мозга и проявляется следующим образом:

- безынициативностью;

- снижением концентрации, внимания и памяти;

- повышенной усталостью;

- отсутствием заинтересованности;

- заторможенностью мимики и жестов;

- социальной замкнутостью;

- утратой способности наслаждаться жизнью.

Немотивированное тревожное состояние или компульсивные расстройства могут быть предшественниками характерных шизофренических симптомов. Больной не находит в своих действиях ничего необычного, поэтому вся ответственность за своевременное начало лечения лежит на родственниках или друзьях.

Эмоциональные нарушения при шизофрении проявляются следующим образом:

- развитием аутизма;

- потерей волевого компонента психики;

- нарушением ассоциативного мышления;

- демонстрацией прямо противоположных чувств по отношению к одному и тому же объекту;

- уверенность в своей гениальности, но, в то же время, непризнанности;

- апатией.

У взрослых

Замечено, что среди взрослого населения, мужчин, страдающих шизофренией больше, чем женщин, и развивается она в сравнительно более раннем возрасте. К тому же симптомы заболевания у представителей сильного пола более выражены и заметны окружающим. Как они проявляются?

- Утрата коммуникационных способностей.

- Социальная непригодность.

- Опасность для общества.

- Суицидальное поведение.

Шизофреническое расстройство, поражая психику взрослого человека, полностью уничтожает некоторые ее отделы. Чаще всего это сфера самосознания, самоуважения, внутренней душевной гармонии и самолюбия. Как следствие, возникают трудности в общении и восприятии действительности. Происходит это не в один день. Сначала приступы бывают лишь изредка, но по мере развития заболевания, они учащаются и набирают силу.

У детей

Шизофрения может развиваться и в детском возрасте. И, хотя происходит это не так часто, как у взрослых и подростков, знать ее признаки необходимо, чтобы как можно раньше начать борьбу с недугом. У родителей должны вызвать беспокойство следующие особенности поведения ребенка:

- Необъяснимый страх. Малыш упорно отказывается идти в свою комнату или подходить к определенному предмету. Или, наоборот, рассказывает о страшных существах, приходящих к нему, указывает точное место их расположения.

- Необычные фантазии. Во время игры ребенок представляет себя персонажем мультфильма или сказки и настолько сильно погружается в эту роль, что продолжает себя специфически вести довольно длительный период.

- Снижение интеллекта. Ухудшается успеваемость и концентрация внимания. Малыш стремится к уединению, хотя ранее с удовольствием общался со сверстниками.

- Странные действия. Они проявляются бессвязной речью, жалобами на голоса, звучащие в голове. Ребенок ведет себя настороженно, постоянно оглядывается и прислушивается, разговаривает шепотом.

- Выражение эмоций, не соответствующих ситуации.

- Проявление жестокости или даже агрессии к окружающим.

Для симптомов шизофрении у детей наиболее характерно их проявление в нечеткой форме. Поэтому их можно принять за недостатки воспитания, не уделив должного внимания. Детские психические отклонения перерастают в гораздо бóльшие недуги, чем те, что человек приобрел после 20 лет.

Виды шизофрении

Это психическое расстройство может развиваться в нескольких направлениях. Каждую его форму стоит рассмотреть детальнее.

Простая. Она берет свое начало с юношеского возраста. Подросток, который вел активный образ жизни, хорошо учился, занимался спортом, проводил время с друзьями в свое удовольствие, вдруг резко изменил свое поведение. Он становится пассивным и вялым, перестает интересоваться учебой и друзьями, ведет себя так, как будто у него не осталось жизненной энергии на какие-либо действия. Ребенок погружается в себя и ограничивает общение. Бред и галлюцинации при простой форме шизофрении почти не беспокоят больного, они могут проявляться обрывками и лишь эпизодически.

Прогнозы у этой формы шизофрении весьма неблагоприятные. Эмоционально-волевой дефект быстро нарастает, прогрессирует аутизация, теряется контакт с внешним миром и заканчивается все инвалидностью.

Срок развития этого вида заболевания – около 4-5 лет.

Кататоническая. Физические проявления этой формы шизофрении выглядят как оцепенение или некий ступор всего тела, при этом больной также утрачивает возможность разговаривать. Во время приступа человек замирает в том положении, в котором он находился в ту самую секунду, когда произошел шизофренический клинч. Эта поза может быть вынужденной и неудобной, но сделать ничего он не может. Мышцы как будто застывают в такой позиции, и продолжаться это может от пары минут до нескольких дней. Самое интересное, что помутнения сознания не происходит. Больной, выйдя из ступора, помнит все события и действия, которые совершались в это время.

Оцепенение может сменяться периодом возбуждения, когда человек начинает метаться, не находя себе места. Бесцельные и бессмысленные движения постоянно повторяются. Попытки остановить больного результата не дают, а лишь усугубляют ситуацию. Возбуждение усиливается и вызывает противодействие или даже агрессию.

Кататоническая форма шизофрении прогнозирует наступление инвалидности уже через 2-3 года после начала заболевания.

Гебефреническая. Начинает проявляться в 15-17 лет. Главным ее признаком является неадекватное поведение больного, асоциальное поведение, гиперсексуальность. Человек может вести себя как озорной, непослушный ребенок, при этом в разговоре может присутствовать нецензурная лексика, непристойные шутки вперемешку с какой-то бессвязной речью и дезорганизацией действий. Болезнь может протекать непрерывно, с постепенным нарастанием симптоматики или приступообразно, чередуясь с периодами ремиссии.

Эта форма шизофренических отклонений развивается наиболее стремительно, дефект эмоционально-волевых качеств наступает в течение 1-2 лет.

Параноидная. Данная разновидность шизофрении развивается в более сознательном возрасте – после 20 лет. Ей характерно постоянный и непрерывный прогресс заболевания проявлением приступов бреда и галлюцинаций. Человек с завидной изобретательностью придумывает разные бредовые идеи, верит в них и пытается воплотить в жизнь. Псевдогаллюцинации со временем тоже прогрессируют, они спорят, обсуждают и даже отдают приказы больному причинить себе или кому-то из окружающих какой-либо вред.

Приступы отличаются яркостью бреда, который полностью захватывает сознание человека. Он настолько явный и реальный, что у шизофреника не остается сомнений в происходящем. Во время такого состояния больного переполняет всплеск чувств, но преобладает либо маниакальный, либо депрессивный эффект. Мышление и логика очень быстро деформируются, становятся непредсказуемыми и необъяснимыми.

Каждая разновидность шизофрении имеет признаки, наиболее характерно передающие ее особенности.

Сходство с другими психическими отклонениями

Различные психические заболевания часто имеют похожие симптомы. Так как же не спутать шизофрению с другими расстройствами психики? Сделать это сможет только врач. Самолечение лишь усугубляет ситуацию и ведет к стремительному развитию болезни.

Каждое из таких заболеваний, как депрессия, множественное расстройство личности или психоз, могут развиваться как самостоятельная патология или свидетельствовать о начальной стадии шизофрении. Симптомы у них схожи:

- беспричинное чувство вины;

- удрученное настроение;

- приписывание себе несуществующих проблем или успехов;

- нежелание общаться с людьми;

- проблемы с личной гигиеной;

- попытки суицида.

Только опытный специалист сможет найти различия в этих психических отклонениях, тем более что на раннем этапе развития шизофрения практически не имеет показных признаков.

Влияние внешних факторов

Поскольку большинство форм шизофрении берут свое начало еще в подростковом возрасте, то стоит задуматься о степени воздействия различных сторонних раздражителей. В 15–18 лет психика ребенка еще окончательно не сформирована. Именно в этот период подростки стремятся попробовать что-то новое, ощутить чувства, которых не испытывали ранее. Речь идет об алкоголе, наркотиках и других веществах, влияющих на ясность сознания.

Конечно, наркомания, курение или алкоголизм не могут являться причиной развития шизофрении, но если такая предрасположенность заложена на генном уровне, эти факторы дают толчок для ускорения процесса. При употреблении наркотических веществ теряется грань между реальными событиями и иллюзией. Если это делается регулярно, происходят необратимые изменения мозговой деятельности.

Стрессовые ситуации тоже могут отразиться на формировании шизофренических отклонений. Поскольку каждый человек по-разному воспринимает то или иное эмоциональное потрясение, то спрогнозировать заранее, что именно послужит причиной развития психического расстройства невозможно.

Лечение шизофрении

Человек, страдающий шизофренией, нуждается в обязательном лечении. Наиболее часто это происходит в стационаре. Положительный эффект имеет сочетание психотерапии и медикаментозного воздействия. Результат зависит и от настроя больного, а с этим, чаще всего, возникает проблема. Очень редко человек признает, что у него стремительно развивается шизофрения, обычно он пытается убедить и себя, и окружающих в обратном.

Невозможность определения точной причины, давшей толчок для прогрессирования заболевания, не позволяет устранить последствия, то есть воздействовать на очаг болезни.

Примерно четвертая часть всех заболевших шизофренией, при ее ранней диагностике и правильно подобранном лечении, возвращаются к нормальной повседневной жизни. Продолжительная ремиссия достигается за счет использования и сочетания таких средств как:

- применение нейролептиков;

- психотерапия;

- реабилитационное воздействие;

- групповая терапия;

- обучение контролю над болезнью.

Применение психотропных препаратов помимо подавления тревожности и облегчения других симптомов расстройства может иметь ряд побочных эффектов. Их довольно много, но чаще других могут развиваться дистония, тремор конечностей, тахикардия, бледность, головокружение, потливость, гипотония. После отмены приема лекарств или их замены все функции организма восстанавливаются. Может также наблюдаться тенденция к набору лишнего веса.

Как жить дальше

Люди, страдающие шизофренией тяжело больны, и они в этом не виноваты. Они не выбирали эту болезнь – она их выбрала сама. Страдающие этим психическим расстройством испытывают невероятные мучения. Это может продолжаться в течение длительного периода. Если человек не обращается к специалисту, а, соответственно, не получает квалифицированную помощь, то у него притупляется инстинкт самосохранения. Часто это приводит к самоубийству.

Современная медицина позволяет если не излечиться от шизофрении, то значительно улучшить качество жизни. Заболевание это довольно непредсказуемое, поэтому просчитать период ремиссии не представляется возможным. Но для людей, чья жизнь – это постоянная борьба реальности с иллюзией, даже месяц качественной жизни – уже немалый срок.

Методы психотерапии для больных шизофренией отличаются от методик лечения других заболеваний. Здесь нельзя гарантировать долгосрочное лечение или стойкий положительный результат, но необходимость в нем есть, пока присутствует в психике хоть малейший кусочек личности.

Нам известно, что почти всегда гениальность граничит с безумием. Практически каждый выдающийся человек – немного шизофреник, но не каждый, страдающий шизофренией – гений. И раньше, и тем более, сейчас проводятся исследования состояния людей с психическими расстройствами. Уже доказано, что их восприятие мира и отношение к творчеству отличается от остальных.

Подтверждением тому служат описания жизни некоторых великих ученых, художников, писателей, культурных деятелей. И. Смоктуновский, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Ньютон, Сальвадор Дали, Винсент Ван Гог, Э. Хэмингуэй, Ф. Ницше, Джон Нэш, Льюис Кэрролл – это далеко не полный список талантливых людей, которые буквально совершили переворот в той области, куда направили все свои силы. Однако у каждого из них есть одна объединяющая особенность – шизофрения. У всех она проявлялась по-разному, и именно это, наверное, сподвигло их на создание шедевров.

Такие же личности, возможно, есть и среди нас. На каждую тысячу человек, живущих на нашей планете, приходится 10 шизофреников. Это довольно внушительное количество людей, но актуальные методы лечения позволяют подавляющему большинству из них оставаться полноценными членами общества.

Культурно-историческая психология

2020. Том 16. № 4. С. 56–62

doi:10.17759/chp.2020160406

ISSN: 1816-5435 / 2224-8935 (online)

Аннотация

В работе предпринята попытка критически осмыслить некоторые проблемы патопсихологического исследования операциональных нарушений мышления и наметить возможные пути его дальнейшего развития. Сравниваются различия в подходах к анализу патологии мышления при шизофрении в классических работах Л.С. Выготского и Б.В. Зейгарник. Обосновывается перспективность «возвращения», при изучении некоторых нарушений мышления, характерных для шизофрении, к подходу, предложенному Л.С. Выготским — исследованию нарушения значений слов при анализе расстройств процесса обобщения. В качестве способа дальнейшего развития данного подхода к изучению патологии мышления при шизофрении предлагается рассмотреть возможности синтеза различных исследовательских направлений, выросших на основании культурно-исторической психологии. Исходя из анализа исследований нарушения значений в отечественной нейролингвистике, предлагаются два возможных направления изучения психологических и мозговых механизмов операциональных нарушений мышления.

Общая информация

Ключевые слова: патопсихология, нарушения мышления, шизофрения, снижение уровня обобщения, искажение процесса обобщения, нарушение значений слов

Рубрика издания: Теория и методология

Тип материала: научная статья

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2020160406

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта №20-013-00772.

Для цитаты:

Горнушенков И.Д., Плужников И.В. Патология мышления при шизофрении: нейролингвистический подход к изучению нарушения процесса обобщения // Культурно-историческая психология. 2020. Том 16. № 4. С. 56–62. DOI: 10.17759/chp.2020160406

Фрагмент статьи

Проблема изучения структуры и генеза нарушений мышления при

шизофрении является одной из центральных тем патопсихологии, аналогично тому,

как сама проблема шизофрении до сегодняшнего дня выступает главной проблемой

психиатрии, по степени разработанности которой судят о развитии науки в целом.

Вместе с тем большинство значимых теоретических разработок и исследований

нарушения мышления при шизофрении в отечественной патопсихологии являются

достижениями прошлого столетия.

Литература

-

Асмолов А.Г. Психология культурной патологии:

теневая сторона технологического прогресса / А.Ш. Тхостов.

Культурно-историческая патопсихология. М.: Канон-Плюс, 2020. 320 с. -

Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ лексики,

семантики и прагматики. М.: Языки славянской культуры, 2014. 418 с. -

Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988.

304 с. -

Выготский Л.С. Мышление и речь. М: Соцэкгиз, 1934.

326 с. -

Выготский Л.С. Избранные психологические

исследования. Мышление и речь: Проблемы психологического развития ребенка. М.:

Изд-во АПН РСФСР, 1956. 519 с. -

Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 1986. 287

с. -

Каледа В.Г., Плужников И.В., Олейчик И.В., Крылова

Е.С., Омельченко М.А., Сергеева О.Е. Нейропсихологический подход к изучению

когнитивного дефицита при психических расстройствах юношеского возраста //

Психиатрия. 2013. Т. 59. №3. С. 16—23. -

Корсакова Н.К., Плужников И.В. Нейропсихологический

подход к изучению процессов адаптации / Наследие А.Р. Лурии в современном

научном и культурно-историческом контексте: К 110-летию со дня рождения А.Р.

Лурии / Сост. Н.К. Корсакова, Ю.В. Микадзе. М., 2012. С. 70—92. -

Критская В.П., Мелешко Т.К. Патопсихология

шизофрении. М.: Институт психологии РАН, 2015. 392 с. -

Лурия А.Р. Травматическая афазия: клиника,

семиотика и восстановительная терапия. М.: Медгиз, 1947. 368 с. -

Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М.:

Изд-во МГУ, 1975. 253 с. -

Плотников В.В. Патология мышления при шизофрении

(Клинико-экспериментальное исследование): автореф. дисс.… д-ра мед. наук. М.,

1974. -

Тепеницына Т.И. Психологическая структура

резонерства / Вопросы экспериментальной патопсихологии / Под ред. Б.В.

Зейгарник и С.Я. Рубинштейн. М, 1965. 339 с. -

Тиганов А.С. Психиатрия: руководство для врачей.

Т.1. М.: Медицина, 2012. -

Херсонский Б.Г. Клиническая психодиагностика

мышления. М.: Смысл, 2012. -

Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Родионова М.С.,

Тарабрина Н.В. Клиническая психология: в 4 т. Т. 2. М.: Изд. центр

«Академия», 2012. 432 с. -

Чередникова Т.В. Аналитический обзор отечественных

теорий нарушения мышления при шизофрении в перспективе их развития //

Социальная и клиническая психиатрия. 2014. Т. 24. № 2. С. 80—85. -

Чередникова Т.В. Структура и механизмы нарушений

мышления при шизофрении и экзогенно-органических заболеваниях головного мозга с

позиций информационной теории психики: дисс. д-ра психол. наук. СПб., 2015. 660

с. -

Barrera A., McKenna P.J., Berrios G.E. Formal

thought disorder in schizophrenia: an executive or a semantic deficit? //

Psychological Medicine. 2005. Vol. 35. № 1. Р. 121—132. -

Galderisi S., DeLisi L. E., Borgwardt S.

Neuroimaging of Schizophrenia and Other Primary Psychotic Disorders. Springer.

2019. DOI: 10.1007/978-3-319-97307-4 -

Gotor F., Navarro R., Santamaria O., Barrera A.

Formal thought disorder, verbal fluency and schizophrenia: executive or

semantic dysfunction? // European Neuropsychopharmacology. 2016. Vol. 26. P.

523—524. DOI: 10.1016/S0924-977X(16)31555-3 -

Kircher T.T., Liddle P.F., Brammer M.J., Williams S.C.,

Murray R.M., McGuire P.K. Neural correlates of formal thought disorder in

schizophrenia: preliminary findings from a functional magnetic resonance

imaging study // Archives of General Psychiatry. 2001. Vol. 58. № 8. P.

769—774. DOI: 10.1001/archpsyc.58.8.769 -

Sans-Sansa B., McKenna P.J.,

Canales-Rodríguez E.J., Ortiz-Gil J.,

López-Araquistain L., Sarró S., Pomarol-Clotet

E. Association of formal thought disorder in schizophrenia with structural

brain abnormalities in language-related cortical regions // Schizophrenia

Research. 2013. Vol. 146. № 1—3. P. 308—313.

DOI:10.1016/j.schres.2013.02.032 -

Shenton M.E., Kikinis R., Jolesz F.A., Pollak S.D.,

LeMay M., Wible C.G., McCarley R.W. Abnormalities of the left temporal lobe

and thought disorder in schizophrenia: a quantitative magnetic resonance

imaging study // New England Journal of Medicine. 1992. Vol. 327. № 9. P. 604—

612. DOI: 10.1056/NEJM199208273270905 -

Stirling J., Hellewell J., Blakey A., Deakin W.

Thought disorder in schizophrenia is associated with both executive dysfunction

and circumscribed impairments in semantic function // Psychological Medicine.

2006. Vol. 36. № 4. P. 475—484. DOI:10.1017/S0033291705006884 -

Tan E.J., Neill E., Rossell S.L. Assessing the

relationship between semantic processing and thought disorder symptoms in

schizophrenia // Journal of the International Neuropsychological Society. 2015.

Vol. 21. № 8. P. 629—638. DOI: 10.1017/S1355617715000648

Информация об авторах

Горнушенков Иван Денисович, студент, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова), Москва, Россия, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7718-1626, e-mail: gornushenkov.i.d@gmail.com

Плужников Илья Валерьевич, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ), заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии взрослых, факультета клинической психологии, Московский институт психоанализа (НОЧУ ВО МИП), Москва, Россия, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6323-0976, e-mail: pluzhnikov.iv@gmail.com

Метрики

Просмотров

Всего: 951

В прошлом месяце: 26

В текущем месяце: 10

Скачиваний

Всего: 612

В прошлом месяце: 11

В текущем месяце: 2

Метрики публикации

Расстройства мышления – это группа патопсихологических симптомов, объединяющих нарушения процесса опосредованного и обобщенного познания реальности, формирования суждений и умозаключений. Проявляются расстройством динамики мыслительного процесса – ускорением или замедлением ассоциаций, а также искажением его целенаправленности – разорванностью, бессвязностью, разноплановостью мыслей, обстоятельностью и резонерством. К продуктивным симптомам относятся навязчивые мысли, бред, сверхценные идеи. Специфическая диагностика выполняется при помощи патопсихологических проб. Лечение определяется основным заболеванием, включает фармакотерапию и психокоррекцию, консультирование.

Общие сведения

Мышление – познавательный психический процесс, реализующий опосредованный способ отражения действительности, формирующий мысль. Включает операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, конкретизации и абстрагирования. Общую этиологию мыслительных расстройств определить невозможно ввиду того, что они представлены весьма разнородной группой симптомов, различаются по степени выраженности, содержанию, влиянию на эмоциональную сферу и поведение. Преобладающее количество больных с патологией мышления имеют психиатрический и/или неврологический диагноз. Для людей с органическими поражениями ЦНС характерны количественные изменения – снижение обобщений, затруднения абстрагирования. У пациентов с эндогенными психозами часто определяются искажения в виде резонерства, разорванности.

Расстройства мышления

Причины

В основе относительно стойких и глубоких нарушений мыслительных и интеллектуальных процессов лежат биологические факторы – изменения нейрогуморального баланса, сосудистые, травматические и интоксикационные поражения мозгового субстрата. Основанием для обратимых легких и умеренных расстройств могут стать особенности личностного реагирования на стрессовые и психотравмирующие воздействия. К наиболее распространенным причинам относят:

- Биохимические изменения в мозге. Патологии кровообращения, интоксикации, дисметаболические болезни влияют на функционирование нервной системы. Нарушается поступление кислорода, гормонов и медиаторов, скорость и направленность нейропередачи.

- Черепно-мозговые травмы. Мышление изменяется из-за структурных повреждений и функциональных сдвигов в головном мозге. Расстройства формируются в остром и отдаленном периоде ЧМТ.

- Психозы. Психотические состояния органического, инфекционного и интоксикационного происхождения нередко сопровождаются бредом, бессвязностью мыслительных функций. Для шизофрении характерно резонерство, разноплановость.

- Дегенеративные болезни ЦНС. Мышление нарушается при деменции, атрофии, старческом слабоумии, болезни Альцгеймера, болезни Пика. Часто определяется снижение уровня обобщения, сложности абстрагирования.

- Эпилепсия. Выраженность и характер расстройства зависят от тяжести заболевания. У большинства больных эпилепсией мышление становится инертным, обстоятельным.

- Воспаление ЦНС. Чаще всего местом локализации воспалительного процесса являются мозговые оболочки. Нарушается продукция и отток спинномозговой жидкости, повышается внутричерепное давление. При энцефалитах поражается непосредственно мозговое вещество.

- Опухоли мозга. Новообразование увеличивается в размерах, раздражающе воздействует на нервные центры, провоцирует атрофию клеток и волокон, ишемию. Выраженность патологии мышления определяется локализацией опухоли головного мозга и стадией болезни.

- Стрессы, неврозы. Сильное перенапряжение, эмоциональное потрясение, депрессия, тревога изменяют направленность и скорость мышления. Оно становится замедленным, сфокусированным на внутренних переживаниях.

Патогенез

Существует несколько психофизиологических теорий организации мышления. Отечественной наукой признана модель Павлова. Согласно ей, мысль является следствием рефлекторной связи между человеком и реальностью. Для ее формирования и закрепления необходима слаженная работа нескольких систем мозга. Первую образует подкорковая область, активизируемая безусловными стимулами. Вторую – полушария мозга без лобных отделов и речевых зон. Она начинает функционировать при подключении условной связи к безусловным реакциям. Третья система включает лобные доли и речевые анализаторы. Совокупность этих структур обеспечивает отвлечение от конкретно воспринимаемой информации, обобщение сигналов от нижележащих отделов мозга. Нарушения функционирования любой из систем приводят к расстройствам мышления. Изменения динамики нередко связаны с активностью подкорковых систем, в частности ретикулярной формации. Мотивационно-волевой компонент распадается при поражении лобных долей.

Классификация

Расстройства мышления носят разнообразный характер, не ограничены единственной схемой. Систематизации подвергаются отдельные параметры нарушений, вокруг которых группируются синдромы, встречающиеся у больных психиатрического профиля. Как правило, у одного пациента определяются более или менее сложные сочетания нескольких видов изменений мышления. Согласно общей классификации выделяют три типа расстройств:

- Нарушения динамического компонента. В норме образование ассоциаций происходит в равномерном и умеренном темпе. При патологиях динамика этого процесса изменяется. Различают ускорение и замедление мышления, ментизм – ускорение образования ассоциаций, происходящее приступообразно, шперрунг – внезапную полную остановку ассоциативного процесса.

- Нарушения операционального компонента. Основными мыслительными операциями являются обобщение, абстрагирование, синтез и анализ. При мыслительных расстройствах выявляется снижение (невозможность использовать категории) и искажение уровней обобщения (выделение латентных, второстепенных связей, а не существенных).

- Нарушения мотивационно-личностного компонента. К данной группе относятся расстройства, основанные на снижении саморегуляции, целеполагания, направленности, способности адекватно оценивать ситуацию, вести диалог. Включены нарушения критичности мышления, связанные с невозможностью правильного осмысления ситуации, разноплановость, резонерство, расстройства саморегуляции – расплывчатость и разорванность суждений, обстоятельность, бессвязность, паралогичность.

Симптомы расстройств мышления

Ускорение мышления характерно для состояния мании и гипомании, проявляется быстрым темпом речи, скачками идей, большинство из которых остаются невысказанными. Нарушается целенаправленность и глубина рассуждений – больные говорят быстро и много, не успевают осмыслить собственную речь. При замедленности мышления, характерной для депрессии и астении, уменьшается количество ассоциаций за единицу времени. Снижается темп речи, пациенты испытывают трудности при подборе слов, формировании предложений. Ментизм обнаруживается при шизофрении. Носит характер насильственного симптома, возникает как приступ наплыва разноплановых мыслей, не оформленных в слова. При шперрунге больные ощущают внезапную «пустоту» в голове, отсутствие каких-либо мыслей и идей.

Снижение обобщения коррелирует с общим интеллектуальным развитием. При нулевом уровне пациенты не могут выделять отдельные признаки и свойства предметов. Они воспринимают их цельно, не в состоянии проанализировать: определить назначение, функциональные особенности, принадлежность к классу. Больные с конкретным уровнем обобщения объединяют предметы по внешним и ситуационным признакам. Их мышление привязано к наглядным образам, оперирование понятиями затруднено. Например, они объединяют лопату и собаку – они «на улице», ножницы и предметы мебели – они «в доме». Выделение категории «инструменты» им недоступно. На функциональном уровне обобщения пациенты способны определить характеристики предметов, которые не отображены визуально (действия, манипуляции). Это простой уровень абстрагирования. Пример: автомобиль и трактор объединяются, так как оба «едут», но не называются общим понятием «транспорт».

При изменении плавности и связности мышления наблюдается аморфность суждений. Она проявляется наличием логической связности частей предложения и отдельных предложений между собой, но утратой общего смысла повествования. В беседе создается впечатление, что больные «плывут», затрудняются выразить ключевую мысль. При резонерстве пациенты долго и бесплодно рассуждают по поводу темы разговора, не делают выводов и не отвечают на поставленные вопросы. Тематические соскальзывания – внезапное изменение темы, отсутствие логической взаимосвязи между предыдущим и следующим предложением. При таком симптоме возможна паралогичность мышления – искаженная логика, понятная только больному.

Обстоятельность характеризуется чрезмерным «застреванием» на деталях, вязкостью и тугоподвижностью ассоциаций. Пациенты углубляются в собственные рассуждения, фиксируются на малозначимых подробностях. Инкогерентное мышление – отсутствие связей между словами в предложении, а вергиберации – нарушение связности между слогами. Оба расстройства свойственны тяжелым формам шизофрении. Персеверации и речевые стереотипии – повторы отдельных слов, фраз и предложений. Наблюдаются при органических заболеваниях, тяжелых эндогенных патологиях.

По содержанию мышление подразделяется на аффективное, эгоцентрическое, параноидное, обсессивное и сверхценное. У людей с аффективной формой мышления преобладают эмоционально окрашенные представления, быстрая и непроизвольная изменяемость процесса при воздействии внешних стимулов (значимых и несущественных). При эгоцентрическом мышлении больные фиксированы на идеальности собственной личности, нужности и ненужности, полезности и вреда всего происходящего.

Параноидное мышление представлено бредовыми идеями. Бред – ошибочное умозаключение, формирующееся на патологической основе – измененной логике или аффективных переживаниях. Распространен бред отношения, преследования, величия, ревности, виновности, ипохондрический и эротический бред. У детей параноидная форма мыслительных процессов представлена бредоподобными фантазиями и патологическими страхами (нереальные миры, причудливые создания, боязнь угла комнаты). Сверхценное мышление ориентировано на ведущие личностные тенденции, изменяет направленность жизни больного – идеи организации революции, изобретения вечного двигателя. При обсессивном мышлении возникают стереотипно повторяющиеся мысли, воспоминания, страхи, ритуалы. Они непроизвольны и осознаваемы.

Осложнения

При тяжелых расстройствах мышления пациенты утрачивают способность правильно оценивать окружающую ситуацию, адекватно реагировать на происходящие события, организовывать и контролировать поведение. Становится невозможной продуктивная бытовая и профессиональная деятельность, наступает социальная дезадаптация. Больные нуждаются в постоянном наблюдении и уходе со стороны. Депрессивная направленность мышления, а также ярко выраженные формы бреда могут привести к формированию суицидального поведения, нанесению вреда окружающим.

Диагностика

При расстройствах мышления проводится комплексное обследование, включающее сбор анамнеза врачом-психиатром, психологическое тестирование, осмотр невролога. Дополнительно могут быть назначены инструментальные процедуры – ЭЭГ, МРТ головного мозга, УЗИ сосудов головного мозга. Первичную информацию о симптомах психиатр получает клиническим методом. В ходе беседы и наблюдения он оценивает адекватность реакций больного, способность поддерживать продуктивный контакт, целенаправленность, стройность речи. К специфическим методикам изучения мышления относятся:

- Классификация. Тест направлен на определение способности мыслить категориями, выявляет недостаточность обобщения. В зависимости от того, какие группы предметов образует пациент, определяется нулевой, конкретный, функциональный или категориальный уровень, наличие искажений.

- Исключение. Используется словесный и предметный вариант методики. Результат позволяет обнаружить способность к обобщению, склонность к актуализации латентных и второстепенных признаков (искажение).

- Создание аналогий. Применяется тест «Простые аналогии» и «Сложные аналогии». Оценивается способность выстраивать последовательность суждений, устанавливать логические связи и отношения между понятиями. Результаты могут указывать на тенденцию к резонерству, инертности.

- Сравнение и исключение понятий. Для выполнения задания пациенту необходимо проанализировать признаки предметов и явлений, дифференцировать основные признаки от второстепенных, выделить категории. По результатам определяется сложность обобщения, обстоятельность, резонерство.

- Интерпретация метафор и пословиц. Испытуемому предлагается пояснить переносный смысл фраз. Методика нацелена на диагностику способности к абстрагированию, склонности к паралогии, резонерским высказываниям.

- Пиктограммы. Исследуются образы, нарисованные пациентом для запоминания слов. Отмечается их эмоциональная окрашенность, абстрактность и конкретность, детализация, схематичность, логичность и адекватность связи со стимулом.

- Ассоциации. Используется проба на называние 50 слов, парные ассоциации. Результат указывает на темп мыслительной деятельности, обстоятельность, инертность, персеверации.

Лечение расстройств мышления

Терапия лиц с нарушениями мышления определяется характером основного заболевания. Лечебные мероприятия проводятся психиатром и неврологом, коррекционная и реабилитационная работа – клиническим психологом, социальным работником. При комплексном подходе помощь пациенту оказывается следующими методами:

- Фармакотерапия. Схема лечения составляется индивидуально, выбор препаратов определяется ведущим заболеванием. При психотической симптоматике, в том числе при бреде, психомоторном возбуждении назначаются нейролептики. При нарушениях мозгового кровообращения, последствиях травм и интоксикаций используются ноотропы, сосудистые препараты. Людям с эпилепсией показаны противосудорожные средства.

- Психокоррекция. Занятия с психологом ориентированы на восстановление утраченных функций мышления. Применяются когнитивные тренинги, упражнения, требующие анализа ситуаций, сравнения объектов, установления логических последовательностей. Коррекционная работа осуществляется курсами, индивидуально или в группе.

- Семейное консультирование. Проводится несколько бесед с близкими родственниками пациента. Психолог или врач рассказывает о механизмах происхождения заболевания, особенностях течения. Дает рекомендации по организации отдыха и труда больного, включению его в домашнюю работу, возвращению к профессиональной деятельности.

Прогноз и профилактика

Эффективность лечения нарушений мышления, прогноз выздоровления зависят от характера течения основной болезни. Благоприятный исход наиболее вероятен при невротических расстройствах, стрессовых реакциях. Профилактика заключается в своевременной диагностике неврологических и психических патологий, подборе адекватного лечения и выполнении всех назначений врача. Пациентам из групп риска – пожилым людям, больным с сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, лицам, имеющим наследственную отягощенность по психическим расстройствам – необходимо проходить профилактические обследования.