2 сентября 2020

Жизнь

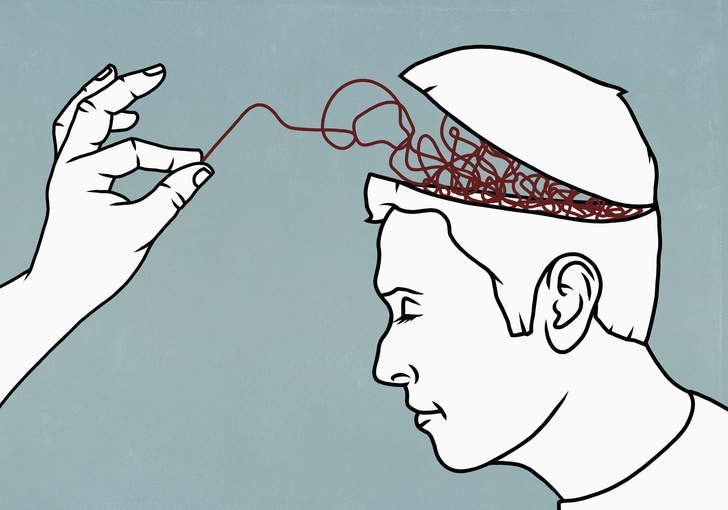

Мы врём себе и сами того не замечаем. Это не специально: так уж устроен мозг. Но в наших силах понять ошибки и научиться их исправлять.

Зачем надо знать о когнитивных искажениях

Ошибки надо исправлять. А чтобы это сделать, их нужно найти. Когнитивные искажения ловко маскируются под нормальные мыслительные процессы — никому в голову не придёт, что в рассуждениях что-то пошло не так.

Когнитивных искажений много. В «Википедии» приводится 175 способов самообмана — огромное число. Некоторые чем-то похожи, какие-то дублируют друг друга. Выучить и постоянно знать все невозможно, но время от времени полезно просматривать список ошибок, находить свои любимые и избавляться от них.

Почему мозг любит ошибаться

Каждое искажение зачем-то нужно. Они появились в процессе развития мозга, чтобы помочь человеку адаптироваться в мире, не сойти с ума, сберечь энергию и время.

Бастер Бенсон, тренер и блогер, потратил месяц, чтобы изучить и рассортировать их: сделал таблицу, вычистил дубли, сгруппировал основные ошибки. У него получилось 20 шаблонных сценариев, по которым работает мозг.

Эти сценарии решают четыре главные проблемы:

- Как справиться с информационной перегрузкой.

- Как действовать, когда ты ничего не понимаешь.

- Как действовать быстро.

- Как запомнить важное и не запоминать ненужное.

Сегодня мы разберём когнитивные искажения, которые решают первую проблему.

Первая проблема мозга: слишком много информации

Каждый день мозг переваривает кучу данных, начиная с того, как ярко светит солнце, заканчивая мыслями, которые лезут в голову перед сном. Чтобы не захлебнуться информацией, приходится выбирать, о чём думать, а на что не обращать внимания. Мозг использует несколько приёмов, чтобы выдёргивать важные сведения.

Мы замечаем информацию, которую уже знаем

Повторение помогает запоминать — это правило работает, даже если мы не заучиваем информацию специально. Мозгу удобно замечать то, что он и так знает. Эту особенность поддерживает несколько искажений.

Эвристика доступности. Мы на любую новую информацию клеим ярлыки, опираясь на воспоминания и ассоциации, которые возникают в памяти сами собой. В этом есть логика: если что-то можно вспомнить, значит, это важно. Ну или по крайней мере важнее, чем то, что вспомнить трудно. А что возникает в памяти само по себе? То, что вас зацепило. То, что случилось с вами или с близкими. То, что можно посмотреть, потрогать, понюхать. В общем, скудный личный опыт. Его-то мы и используем, чтобы понимать всю новую информацию.

Например, знакомый специалист уехал в столицу и отлично там устроился. И нам кажется, что все жители столицы занимают крутую должность и получают огромную зарплату.

Ошибка базового процента. Мы игнорируем статистику, зато обращаем внимание на частные случаи и делаем выводы на основе неполных данных. Например, после прививки от гриппа вы простудились, значит, будете считать её вредной. По статистике прививка спасает миллионы жизней, но вам всё равно: когнитивным искажениям плевать на правду.

Отклонение внимания. Мы замечаем то, о чём думаем. Мы обращаем внимание на то, что волнует, а если что-то нам неинтересно, мы этого и не увидим. Кто много думает об одежде и интересуется брендами, с ходу заметит новую сумку у коллеги, будет обращать внимание на одежду других. Кто не отмечает праздники, тот забывает поздравить друзей и близких — это просто не входит в круг его интересов.

Иллюзия частоты. Мы начинаем замечать предметы, которые изучаем и которые нас недавно заинтересовали. Например, вы прочитали статью о здоровом образе жизни и решили заниматься спортом, считать БЖУ. И вдруг оказалось, что на каждом углу стоит фитнес-центр или магазин спортивного питания. Раньше их не было? Были, но вы не обращали на магазины и спортзалы внимания.

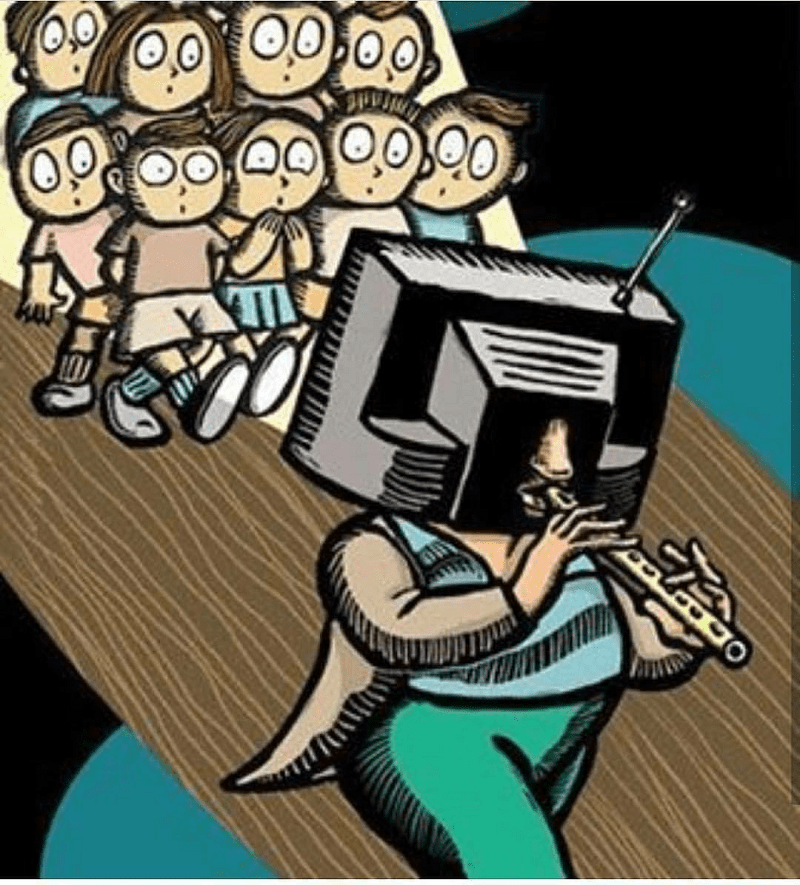

Эффект мнимой правды. Тенденция верить сведениям, которые повторяют много раз. Давно известно: если сто раз сказать человеку, что он свинья, на сто первый раз он хрюкнет.

Мнимую правду активно используют для пропаганды, ведь так удобно заставлять людей верить во что-то, повторяя это много раз.

Эффект знакомства с объектом. Из нескольких объектов мы выбираем тот, с которым уже знакомы или о котором слышали. И чем лучше мы что-то знаем, тем больше оно нам нравится. На этом искажении работает реклама: мы услышали о стиральном порошке, пришли в магазин и купили его просто потому, что он кажется лучше, ведь о нём мы хоть что-то знаем. И раз за разом покупаем этот порошок, не пробуя другие: а что, ведь мы давно его используем. Это искажение бережёт от необдуманных поступков, но помните, что лучшее — враг хорошего.

Эффект контекста. Окружающая среда влияет на восприятие стимулов. Даже умственные способности зависят от окружающей обстановки: удобнее читать и запоминать текст в светлой комнате и в тишине, а не в душном метро. Этот эффект тоже используют в маркетинге. Если вы пришли в магазин и выбираете товары в приятной обстановке, то вы согласны на более высокую цену. Одна моя знакомая продавала квартиру и перед приходом покупателей пекла булочки с корицей и ванилью. Квартиру наполнял приятный аромат и тепло. В итоге жильё удалось продать в полтора раза дороже рыночной цены, и это только благодаря булочкам.

Забывание без контекста. Мозг не умеет искать информацию по ключевым словам. Иногда нужно вспомнить что-то важное, но не получается. Требуется ассоциация, чтобы вытащить из памяти нужные сведения. Например, на экзамене никак не приходит в голову определение, но вот шелест страниц тетрадки или запах бумаги напоминают, как вы писали конспект, как учили термины, — и вот оно, определение.

Стимулом, который помогает вспомнить всё, служат разные раздражители — от звуков и запахов до вашего настроения.

Разрыв эмпатии. Мы недооцениваем влияние внутренних факторов на поведение. Даже таких банальных, как голод и жажда. Сытый голодного не разумеет — в буквальном смысле. Когда хочется на кого-то наорать, может, стоит перекусить или вздремнуть, а не ругаться. Поэтому мы не понимаем чужих поступков. Мы же не знаем, в каком состоянии человек их совершил.

Недооценка бездействия. Вредные поступки мы осуждаем. А не менее вредное бездействие — нет. «Но я же ничего не сделал!» — в чём тут человека обвинить? Поэтому, когда нужно действовать, мы стоим в сторонке и ничего не предпринимаем. Так безопаснее.

Мы замечаем только необычные вещи

Причудливые, смешные, яркие, выстреливающие сведения заметнее, чем скучные и рутинные. Мозг преувеличивает важность всего удивительного и пропускает всё обыкновенное.

Эффект изоляции. Отдельно стоящие и нестандартные объекты запоминаются лучше, чем похожие. Это как цифра в ряду букв, шутка в скучной лекции, заметная упаковка на полке с одинаковыми товарами. А если все упаковки яркие, то выделится минималистичная. Сюда же относится эффект приоритета изображения: картинки запоминаются лучше, чем текст. А уж картинка в тексте — тем более.

Эффект соотнесения с собой. Чем сильнее новая информация связана с нами, тем легче её запомнить. Если герой книги похож на нас, его приключения остаются в памяти надолго.

Эффект причастности. Мы считаем, что дело или вещь, которую создали мы, важнее, чем вещи, которые создали другие. Это наш ребёнок лучше всех на свете, наш проект самый полезный, наш отдел больше всех работает на благо компании.

Склонность к негативу. Мы переоцениваем значение отрицательных вещей. Поэтому так популярны криминальные хроники, поэтому тянет посмотреть ток-шоу, в которых у героев всё очень плохо. Причём один мелкий недостаток способен перечеркнуть множество положительных черт. Это та самая ложка дёгтя, которая портит всем и всё. Во всём прекрасный человек ковыряет в носу, и мы считаем это показателем, по которому стоит оценивать даже его работу.

Мы замечаем только изменения

Мы оцениваем вещи и события не по тому, какие они, а потому, что с ними произошло. Если случилось что-то хорошее, мы считаем всё событие положительным, и наоборот. А когда мы сравниваем две вещи, то смотрим не на их сущность, а на их отличия. Сложно? Посмотрим на примерах.

Эффект якоря. Искажение при оценке числовых значений. Если нас познакомить с объектом и указать рядом с ним число, то мы будем принимать решение, опираясь на это число. Например: благотворительный фонд отправляет письма с просьбой пожертвовать деньги, сумма любая, минимального ограничения нет. Но в одном письме фонд пишет: «Дайте хотя бы 100 рублей», а в другом: «Хотя бы 200 рублей». Человек, который получил второе письмо, заплатит больше.

Это искажение используют в рекламе и в магазинах, когда указывают скидку на товар.

Эффект контраста. Всё познаётся в сравнении. И от этого сравнения зависит наша оценка события. Например, человек радуется тому, что купил какую-то вещь в магазине, но перестаёт радоваться после того, как узнаёт, что в соседнем магазине эта же вещь стоит в два раза дешевле.

Фрейминг. Мы реагируем на событие в зависимости от того, как оно описано, и умеем менять отношение к ситуации. Классический пример: стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Можно после потери денег сказать: «Мы потеряли половину капитала», а можно: «Нам удалось сохранить половину средств». В первом случае мы проиграли, во втором выиграли, хотя событие одно.

Консерватизм. Когда мы получаем новые данные, которые противоречат сложившейся картине мира, мы очень медленно их обрабатываем. И ещё медленнее меняем свои взгляды. Информацию, которая не покушается на старые убеждения, мы осваиваем быстрее. А всё из-за лени: куда проще не заметить данные, чем перестроить свои взгляды.

Денежная иллюзия. Мы оцениваем количество денег по номиналу. Миллион — это много. Хотя, если разобраться, это не так уж много, особенно если это миллион в слабой валюте. Мы оцениваем число, а не реальную стоимость денег. А их реальная стоимость складывается из того, сколько можно купить товаров на эту сумму.

Необъективная оценка отличий. Когда мы рассматриваем предметы по отдельности, мы замечаем между ними меньше различий, чем если сравниваем их одновременно. Порой невозможно различить близнецов, но, когда они рядом, их не перепутаешь. Или иногда ужин кажется не таким уж жирным. Подумаешь, там же просто макароны из твёрдых сортов пшеницы и котлета. А вот сравнишь такую тарелку с салатом и куриной грудкой — сразу видна разница.

Мы любим свои убеждения

Мы любим советы, которые подсказывают уже принятое решение. Мы плюём на детали, которые противоречат нашим убеждениям.

Предвзятость подтверждения и селективное восприятие. Мы ищем информацию, которая подтверждает знания и позицию. Это причина вечных споров и непримиримой вражды. Допустим, человек решил, что во всех его бедах виноват заговор. Он найдёт доказательства, что всё именно так. Любые аргументы противников пропустит мимо ушей либо скажет, что оппоненты и есть главные заговорщики.

Искажение в восприятии выбора. Сначала мы делаем выбор, потом оправдываем его. Сначала покупаем вещь, потом придумываем, зачем она нам нужна.

Чем хуже выбор, тем сильнее разыгрывается фантазия в поисках причин, которые оправдают наши поступки.

Эффект страуса. А это причина, по которой мы не замечаем негативную информацию, которая говорит о нашем выборе. Как в детстве: раз я вас не вижу, то и вы меня не видите, я спрятался.

Эффект ожидания наблюдателя. Наши ожидания определяют наше поведение. Если мы верим, что регулярные пробежки помогут похудеть, мы занимаемся чаще, чем если не верим в успех. В обратную сторону это тоже работает: если мы не ждём, что сможем выполнить задание, то делаем его кое-как.

Мы замечаем чужие ошибки

А вот свои признавать не хотим. Так что прежде, чем думать, что вы окружены идиотами, посмотрите на себя. Может, вы пропустили какое-то искажение?

Слепое пятно. Мы не видим когнитивных искажений в собственном мышлении. Тем они и коварны, что их трудно найти.

Наивный реализм и наивный цинизм. Кого мы считаем нормальным человеком, ориентиром, по которому оцениваем всех и всё? Конечно, себя. И тот, кто с нами не согласен, не прав.

Что делать с этой информацией

Читать и перечитывать. Здесь перечислены только те ошибки, которые мешают воспринимать информацию, и их условно можно разделить на четыре группы:

- Мы не любим новую информацию.

- Мы обращаем внимание только на необычное, но не думаем о рутине.

- Мы не умеем объективно сравнивать предметы.

- Мы не замечаем своих ошибок.

Из ложных данных нельзя сделать правильные выводы, как ни старайся. Поэтому эти когнитивные искажения так опасны: мы выстраиваем картину мира, которая не может работать.

Если в следующий раз, принимая решение, вы вспомните несколько искажений и сможете их исправить, то сделаете правильный выбор. А мы расскажем, какие ещё искажения есть в мире.

Читайте также 🧐

- 20 когнитивных искажений, которые влияют на ваши решения

- 30 ошибок мышления, из-за которых мы живём по шаблону

- 14 ловушек памяти, которые меняют наше прошлое и влияют на будущее

Когнитивные искажения – это ошибки в мышлении, которые мы систематически и неосознанно применяем в определённых ситуациях. Они формируются ещё в детстве, а затем корректируются в течение всей жизни в зависимости от нашего воспитания, окружения и обстоятельств. Таким образом, можно сказать, что когнитивные искажения являются рычагом, с помощью которого наши промежуточные и глубинные убеждения оказывают влияние на мышление. В статье мы рассмотрим список когнитивных искажений и разберём их подробно.

Содержание

- 1 Когнитивные искажения в психологии

- 2 Список когнитивных искажений

- 2.1 Катастрофизация мышления

- 2.2 Обобщение опыта с негативной окраской

- 2.3 Сравнение себя с другими

- 2.4 Долженствования: избыточные требования к себе и другим

- 2.5 Чёрно-белое мышление: поляризация

- 2.6 Персонализация

- 2.7 Чтение мыслей

- 2.8 Непереносимость дискомфорта

- 2.9 Фильтрация

- 2.10 Необходимость всегда быть правым

- 3 Список когнитивных искажений: как над ним работать

- 4 Список когнитивных искажений: подведём итоги

Как когнитивные искажения способны влиять на нашу жизнь? Давайте разберёмся. Все мы часто слышим от окружающих фразы в духе «эта женщина меня жутко разозлила!» или «из-за этой ситуации я очень тревожусь…». Причинно-следственная связь в этих предложениях в корне неверна. На самом деле, не события вызывают наши эмоции, а те мысли, которые мы испытываем в этот момент. Именно они способны влиять на наше настроение, самочувствие и даже поведение.

Доказать это очень легко: обратите внимание, как по-разному люди реагируют на одну и ту же ситуацию. Для одного задержка автобуса по дороге на работу будет казаться катастрофой, так как он привык рассуждать именно так, а другой подумает что-то вроде этого: «наверно я не успею вовремя. Ну что ж, не уволят же меня из-за одного опоздания». У них разные мысли и, как следствие, разные эмоции и поведение. Они оба опоздают на работу, но первый будет раздражён в течение всего дня, а второй забудет об инциденте ещё до приезда.

Когнитивные искажения в психологии

Эти и подобные когнитивные искажения в психологии и формируют хроническую тревогу, беспокойство и раздражительность. Впоследствии они также способны провоцировать появление тревожного расстройства, невроза или даже развитие депрессии. Соответственно, следует научиться замечать за собой такие ошибки восприятия окружающего мира и уметь с ними работать. Впоследствии вы сможете начать мыслить более рационально, избавитесь от хронического эмоционального напряжения и трудностей в общении с окружающими.

Список когнитивных искажений

Список когнитивных искажений достаточно велик. В рамках этой статьи мы не будем рассматривать их все, остановившись подробно на самых распространённых.

Катастрофизация мышления

Список когнитивных искажений открывает катастрофизация, как самый распространённый представитель. Она представляет из себя когнитивную ошибку мышления, при которой за любым событием человек видит ужасное продолжение и практически гарантированный конец света. Не задумываясь о том, что статистически вероятность этого крайне мала, он подробно и в красках представляет в своей голове все самые худшие сценарии развития этого события. Например, если ребёнок задерживается из школы на полчаса, тревожная мать может обзвонить всех его друзей, больницы, морги и классную руководительницу заодно.

За своей тревогой она не способна трезво рассуждать и задумываться о том, что ребёнок скорее всего просто заболтался с друзьями. В её голове крутится калейдоскоп ужасных картинок с авариями, кражами и похищениями с целью выкупа. Нетрудно догадаться, что подобная привычка усиливает тревогу и не даёт спокойно жить.

Обобщение опыта с негативной окраской

Единожды столкнувшись с чем-то в своей жизни и потерпев неудачу, многие склонны к обобщению этого опыта. Например, узнав об измене жены, человек с невротическим мышлением может начать думать, что все женщины изменяют. Эта когнитивная ошибка мышления не позволит ему начать новые отношения, так как он везде будет видеть опасность неверности.

Другой пример: после автомобильной аварии человек начал бояться путешествовать на машине. Он рассуждает о том, что «они все постоянно бьются, это так опасно!». Интересно, что он действительно будет считать это разумным доводом в пользу того, чтобы никогда не садиться в автомобиль лишний раз. Люди с такой привычкой мышления способны игнорировать весь свой многочисленный положительный опыт поездок, зацикливаясь на единственной неудаче.

Сравнение себя с другими

Это искажение идёт родом из детства. Оно сформировалось через постоянные сравнения, которыми наши родители пытались нас мотивировать. «Почему ты получил 4, а Серёжа 5?», «посмотри, мальчик ведёт себя прилично, почему ты так не можешь?!». Так мы с детства учимся неосознанно сравнивать себя и свои достижения с окружающими. В школе это могут быть оценки или поведение, а во взрослой жизни мерилом успеха становится социальные или финансовые показатели.

Необходимо понимать, что постоянное сравнение себя с другими – это пусть в никуда, тупик. Всегда есть кто-то талантливее, богаче или умнее. Человек, оценивающий себя исключительно в сравнении с окружающими, не способен объективно отмечать свои положительные и отрицательные качества. Следовательно, он вынужден всю жизнь проводить в бесконечной бессмысленной гонке, чтобы доказывать себе, родителям и всем окружающим, что он лучше и успешнее.

Долженствования: избыточные требования к себе и другим

Ещё одна ошибка мышления, сформированная в детстве, – избыточные долженствования. Она является следствием так называемой «условной любви». Её суть заключается в том, что мы всегда должны были добиваться любви родителей или окружающих. Приносить хорошие оценки, вовремя убирать свою комнату, быть тихим, удобным и правильным. В противном случае, боялись мы, в «любви» может быть отказано.

Дети не задумываются над тем, что родители любят их всегда, просто иногда говорят лишнее, вспылив. Они всеми силами стремятся быть любимыми, поэтому быстро привыкают к тому, что для этого нужно всегда предъявлять к себе самые высокие требования. Дети с самого раннего возраста становятся «должны» – быть хорошими, успешными, лучшими, послушными, вежливыми. Яркий пример – «синдром отличника», при котором человек предъявляет к себе максимальные требования. А в том случае, если он с этим грузом не справляется, то испытывает сильнейшую тревогу и неуверенность в себе.

Такие дети часто вырастают во взрослых, которым и самим тяжело любить безотносительно условий. Они уже предъявляют требования не только себе, но и к окружающим. «Чтобы я тебя любил, ты должна быть красивой, заботливой, умной, образованной». И ещё десятки других обязательных условий, не всегда осознанных и уж тем более озвученных.

Чёрно-белое мышление: поляризация

«Если любить, то королеву, если украсть, то миллион» – вот такой пословицей можно описать чёрно-белое мышление. Для человека, склонного к нему, нет полутонов. Все может быть либо идеально, либо отвратительно, золотой середины не существует. И сам он может быть либо лучшим, либо никчёмным и жалким. Таким людям тяжело общаться с окружающими, они с огромным трудом принимают чужие недостатки. Им легче отказаться от общения с человеком, который хотя бы в чём-то не соответствует их взгляду на жизнь.

«То, что ты меня от пули спас, это, конечно, спасибо, но как человек ты – …»

При таком поляризованном мышлении сложно принимать себя и других людей, а мир становится предельно простым. Либо ты с нами, либо против нас. Это не даёт мыслить критически, понимать, что у всех есть свои недостатки и достоинства. Таким людям сложно приступать к работе, если они не чувствуют в себе силы сделать её идеально, что рождает неуверенность и прокрастинацию. Соответственно, поляризованное мышление делает жизнь человека очень ограниченной и беспокойной. Ведь он сам для себя становится самым строгим критиком.

Персонализация

Наверняка многие замечали, что входя в помещение, полное людей, начинает казаться, что все смотрят и обсуждают именно нас. Несмотря на абсурдную нелогичность этого заявления, кажется, что все перешёптывания и взгляды украдкой направлены именно в нашу сторону. Так же происходит и в общении, например: увидев расстроенную жену, человек может сразу подумать «ох, наверно я что-то не так сделал, она расстроена из-за меня…». Или плохое настроение начальника он будет объяснять исключительно своими недоработками или ошибками.

На самом деле в большинстве ситуаций люди не обращают на окружающих никакого внимания. Они заняты своими мыслями, проблемами или планами. Улыбающийся прохожий скорее всего вспомнил забавный диалог или шутку, а не смеётся над нашим внешним видом. Однако многие люди всё происходящее склонны приписывать исключительно своим действиям, испытывая при этом постоянное эмоциональное напряжение и дискомфорт.

Чтение мыслей

Эта ошибка заключается в нашем убеждении, что мы знаем мысли собеседников о нас. Так же мы уверены, что и они знают, о чём мы думаем и чего хотим. Таким образом, мы можем расстраиваться или тревожиться из-за того, что наш близкий или коллега не сделал того, чего мы от него ждали. Это не только требование, предъявляемое другому человеку, но и уверенность, что он должен знать, что мы думаем. «Он не предложил мне помочь с отчётом, хотя знал, что я зашиваюсь, он хочет, чтоб я провалился!». Или «жена опять приготовила мне борщ, она же знает, что я его не люблю, она делает это специально!». Эти мысли основаны на чтении мыслей, они усиливают нашу тревогу, способны вызвать раздражительность, гнев или обиду.

А ведь вполне может быть, что человек просто спешит домой и даже не заметил загруженности коллеги. А жена попросту не знает об отношении мужа к борщу, так как он всегда его ел и из вежливости хвалил. Нужно понимать, что чужие мысли нам недоступны. Как и наши мысли – окружающим. Если мы хотим донести до кого-то информацию, то единственный разумный способ – это разговор.

Непереносимость дискомфорта

Уровень дискомфорта – очень субъективное понятие. Однако многие, находясь в тревожном состоянии, переоценивают дискомфорт, считают, что они его не переживут, что это слишком неприятно и катастрофично. Например, при необходимости похода к стоматологу, человек будет думать «мне всегда так неприятно и страшно у стоматолога, я этого просто не перенесу! Это ужасно, я не смогу пойти». Конечно, лечение у стоматолога может быть неприятным или болезненным, но его можно пережить. Это следует понимать и не отказываться от своих планов, для которых требуется проходить через умеренный дискомфорт.

Избегая любых неприятных ощущений, мы лишь усиливаем свою тревогу. Кроме того, в следующий раз нам будет ещё сложнее войти в эту ситуацию. Со временем это может приводить к формированию избегающего поведения или даже агорафобии – страха выходить из дома. Так что следует отмечать подобные мысли, пресекать их и рационально объяснять себе, что дискомфорт неприятен, но не смертелен, а вы сможете его пережить.

Фильтрация

Ещё одним искажениям мышления является фильтрация. Применяя её, человек фокусируется на негативной стороне любого вопроса, игнорируя всё позитивное, что он имеет. Например, записавшись в спортзал и поставив себе цель быстро набрать мышечную массу, он расстраивается, если не достигает её. Несмотря на то, что он стал гораздо здоровее и сильнее, человек зацикливается на том, что не достиг поставленной цели, а значит – всё было зря, деньги и время выброшены на ветер.

Так, например, человек, работающий над тревожным расстройством, может расстраиваться из-за того, что до сих пор чувствует беспокойство. Он может игнорировать улучшение состояния и то, что он преодолел множество трудностей в своей работе. В этот момент ему будет казаться, что в ситуации есть только негатив. Такой образ мышления также провоцирует появление тревоги, чувства вины и стыда.

Необходимость всегда быть правым

Замыкает список когнитивных искажений необходимость всегда ощущать себя правым. Неуверенность в себе и заниженная самооценка часто приводят к тому, что человек старается быть правым в любой ситуации. Он готов высказать всё, что думает, даже если это может причинить боль близким. Его правота имеет большую ценность, чем отношения с родными и их чувства. Ошибившись, такой человек чувствует беспокойство, ощущает себя слабым и беспомощным. Всё его стремление постоянно и до последнего отстаивать свою точку зрения помогает соответствовать своим внутренним убеждениям и справляться с постоянной тревогой.

Такой человек не осознаёт, что не обязан быть всегда прав, чтобы ценить и уважать себя. Он также не понимает, что все люди имеют право на собственное мнение и могут ошибаться. Однако невротическое мышление позволяет видеть только крайности.

Список когнитивных искажений: как над ним работать

Несмотря на то, что каждый человек с неврозом или тревожным расстройством использует в своём мышлении эти ошибки, далеко не всегда он замечает их за собой. Чтобы выявить их, лучше всего воспользоваться ABC-схемой, применяемой в когнитивно-поведенческой терапии. Регулярно заполняя таблицу событий, мыслей и эмоций, со временем вы сможете заметить, что какие-то из этих искажений постоянно присутствуют в мышлении и напрямую влияют на восприятие окружающего мира.

Затем, обнаружив у себя привычки применять подобные когнитивные искажения, вы сможете логически воздействовать на них. Для этого вы можете задавать сами себе рациональные вопросы, смотреть здраво на эти ситуации и стараться подходить к проблеме трезво и без эмоций. Например, столкнувшись с непониманием супруга, задайте себе следующие вопросы:

- может ли он не знать, чего я бы хотела получить от него сейчас в наших отношениях? Не стоит ли обсудить это вместе?

- не слишком ли много я требую от него? Да, мне хочется, чтобы он так поступил, но должен ли он это делать?

- точно ли я знаю, что он думает по этому поводу? Или есть вероятность, что я ошибаюсь? Возможно ли, что я неверно интерпретирую его реакции?

Список когнитивных искажений: подведём итоги

Теперь вам знаком список когнитивных искажений и можете самостоятельно их выявлять. Также можно подробно прочитать о вопросах, которыми можно «размысливать» когнитивные искажения, в книге психологов Павла Федоренко и Анастасии Бубновой «Настройки для ума». Также в ней подробно описаны техники работы над мышлением, которые помогут обнаружить промежуточные и глубинные убеждения, влияющие на вашу жизнь. А дальше вы сможете со временем заменить неадаптивные привычка мышления на новые и эмоционально здоровые. Всё это поможет вам избавиться от избыточной тревоги, разрешить свой невроз и просто стать счастливее.

Статья. (КПТ)Джудит Бек “ВЫЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИИ”

Для когнитивных процессов пациентов, страдающих

психиатрическими расстройствами, характерны систематические негативные

искажения (Beck, 1976). Когда пациент высказывает свою дисфункциональную

автоматическую мысль, терапевт отмечает (мысленно, вслух или в письменной

форме) тип допущенной им ошибки.

Самые распространенные типы искажения мышления представлены на рис. 8.2 (см.

также Burns, 1980).

Тех пациентов, которые охотно выполняют интеллектуальное

задание – придумывают названия разным тинам искажений своего мышления, можно

смело ознакомить со сведениями, представленными на рис. 8.2.

Т: Мы поговорили о том, почему у людей, пребывающих в

расстроенных чувствах, часто бывают мысли, которые не отражают правды или

частично ошибочны. Теперь я хочу представить вам перечень самых

распространенных ошибок, которые люди допускают в своем мышлении. Научившись

определять, какую ошибку вы допускаете в данный момент, вы лучше ответите на

искаженную мысль. Просмотрите этот список… Хотите с ним поработать?

П: Я попробую.

Т: Видите, здесь указаны двенадцать самых распространенных

искажений мышления. Первая ошибка – дихотомическое, или полярное, мышление, из-за которого люди видят окружающий мир в

черно-белых красках, не замечая все: других цветов и оттенков… Если я не ошибаюсь,

вы говорили, что на прошлой неделе вас посетила мысль: “Либо я получу

“А”, либо я ни на что не способна”? (“А” соответствует

оценке “отлично”. – Примеч. ред.). Правда, это прекрасный образец черно-белого

мышления?

П: Да.

Т: Можете ли вы привести другие примеры? (Терапевт и

пациент некоторое время обсуждают это когнитивное искажение. Затем терапевт

переход к разбору другого искажения, типичного для мышления этого пациента.) В качестве домашнего задания предлагаю вам

следующее. Выявив автоматическую мысль, попробуйте определить искажение,

которое вы допускаете. Впредь, обсуждая автоматические мысли, мы будем всегда

держать этот список перед собой, чтобы быстро выявлять ошибки мышления.

Хотя некоторые автоматические мысли истинны, многие из

них ошибочны или имеют лишь зерно правды. Вот типичные ошибки мышления,

1. Дихотомическое мышление (также называемое черно-белым мышлением,

полярным или мышлением в стиле “все или ничего”): представление о

том, что существуют только две категории для оценки событий, людей, поступков

(черное-белое, плохое-хорошее). Отказ от оценки в континууме.

Пример: “Если я не добьюсь успеха во всем, то

я неудачник”.

2. “Катастрофизация” (также называемая негативными

предсказаниями): предсказание событий будущего исключительно негативно, без

учета других, более вероятных исходов.

Пример: “Я так расстроюсь, что не смогу вообще

ничего делать”.

3. Обесценивание позитивного : успехам, позитивному опыту и поступкам не

придается значения.

Пример : “Действительно, мне удалось выполнить

эту работу, но это вовсе не означает, что в способный, мне просто

повезло”.

4. Эмоциональное обоснование , убеждение, что нечто должно быть правдой

только потому, что вы “чувствуете” (по сути, верите) в это настолько

сильно, что игнорируете или обесцениваете доказательства обратного.

Пример : “Я знаю, что мне многое удается на

работе, но я по-прежнему чувствую себя неудачником”.

5. Навешивание ярлыков : наделение безусловными, глобальными

характеристиками себя или окружающих, без учета того, что доказательства могут

с большей вероятностью привести к менее негативным выводам.

Пример : “Я неудачник”, “Он

зануда”.

6. Магнификация/минимизация : оценивание себя, окружающих или ситуации

с преувеличением негативного и/или преуменьшением позитивного.

Пример : “Средняя оценка говорит о том, что я

неспособный. Оценка “отлично” не говорит о том, что я умный”.

7. Мысленный фильтр (избирательное абстрагирование):

безосновательный учет только неудач, поражений, лишений вместо полной картины

всех событий.

Пример : “Один плохой результат по тесту

[наряду с несколькими хорошими] свидетельствует о том, что я лентяй, который не

мог как следует подготовиться”,

8. “Чтение мыслей”: уверенность человека в том, что он знает

мысли окружающих, и отказ принимать во внимание другие, более вероятные

возможности.

Пример : “Он думает, что я ничего не смыслю в

этой работе”.

9. Сверхгенерализация : формулирование обобщающих негативных

выводов, выходящих далеко за пределы текущей ситуации.

Пример : “[Поскольку я чувствовал себя не в

своей тарелке на встрече], я не умею знакомиться с людьми”.

10. Персонализация : представление о себе как о причине

негативного поведения других людей без учета более вероятных объяснений их

поведения. Уверенность человека в том, что его ошибки и просчеты находятся в

центре внимания окружающих.

Пример : “Мастер по ремонту нагрубил мне,

потому что я сделал что-то не так”.

11. Долженствование (мышление в стиле “я должен”):

наличие четкой непреложной идеи о том, как должны вести себя другие люди или

каким должно быть собственное поведение. Если ожидания не оправдываются,

человек воспринимает это как неудачу. Пример: “Ужасно, что я ошибся. Я

должен во всем добиваться успеха”.

12. Туннельное мышление : акцент на негативных аспектах ситуации.

Пример: “Учитель моего сына ничего не может сделать

правильно. Он постоянно критикует, не чувствует детей, и вообще он не состоялся

как педагог”.

Рис. 8.2.

Распространенные ошибки мышления.

Адаптировано с разрешения А. Бека, д-ра медицины

Некоторых пациентов, особенно ранимых, не следует знакомить

с полным списком искажений, представленным на рис. 8.2. В этом случае терапевт

называет и описывает лишь те ошибки мышления, которые типичны для данного

пациента. Ниже представлен пример такого диалога.

Т: Мы только что выявили много автоматических мыслей в

отношении работы, состояния здоровья и ваших детей, которые возникали на

прошедшей неделе. Не кажется ли вам, что у всех этих мыслей есть нечто общее –

в каждом случае вы ожидаете худшего варианта развития событий?

П: Да.

Т: Когда люди предсказывают худшее, мы называем это

катастрофизацией (или негативными предсказаниями) – верой в то, что неизбежен

негативный исход ситуации. Вы признаете, что вам свойственен такой тип

мышления?

П: Наверное, да…

Т: На следующей неделе постарайтесь “поймать” себя

на предсказании худшего. Когда вы запишете выявленную автоматическую мысль,

определите, не связана ли она с “катастрофизацией”.

Наконец, существует и третья возможность – предоставить

пациенту весь список искажений мышления, но отметить в нем только одну, две

или, три ошибки, свойственные именно ему. Пациенту, который научился выявлять

свойственный ему тип искажений мышления, лучше удается объективно оценивать

достоверность своих автоматических мыслей.

В следующем разделе мы поговорим об оценке выгоды

автоматически мыслей.

Опубликовано:27.04.2019Вячеслав Гриздак

«Я знаю, ты не позвонил мне, потому что не хотел со мной разговаривать. И не надо все списывать на то, что у тебя не было времени». Даже, если человек действительно был занят, собеседника будет трудно в этом убедить, потому что у него возникло когнитивное искажение. Что это, как работает и для чего нам нужны когнитивные искажения?

Что такое когнитивное искажение в психологии

Термин когнитивные искажения пришел в когнитивную психотерапию из области поведенческой экономики и означает отклонения в восприятии, мышлении и поведении, обусловленные предубеждениями и стереотипами.

Понятие впервые встречается в работах Дэниэля Канемана и Амоса Тверски 1972 года, где они предположили, что когда дело касается выгод и рисков, люди склонны мыслить иррационально.

Таким образом, когнитивные искажения — ошибки мышления, которые провоцируют нас делать несправедливые выводы о нас самих, происходящих событиях и людях вокруг.

За счет подобных ловушек наш разум убеждает нас в чем-то, что на самом деле не является истиной

Как возникают когнитивные искажения

Когнитивные искажения — это вполне естественная реакция нашего мозга на бесконечный поток входящей информации. Они как бы структурируют эту информацию, упрощают ее и помогают быстро принимать решения.

Кроме того, когнитивные искажения могут возникнуть из-за влияния моральных и социальных норм. Человек — это социальное существо, и он неизменно стремится быть «в стае», а когнитивные искажения как некие стереотипы мышления помогают адаптироваться к условиям общества в целях безопасности и комфорта.

Ярким примером может служить так называемое черно-белое мышление. Когда от человека требуется высокая скорость принятия решения (а не его эффективность), и от этого зависит принадлежность к значимой для него группе людей. Условно «Ты за белых или за красных?» — нужно скорее отвечать, времени на анализ полутонов нет.

Виды когнитивных искажений

Единственной и четко систематизированной классификации когнитивных искажений не существует, поскольку исследования в этой области продолжаются до сих пор, и список видов когнитивных искажений только растет.

Один из основателей когнитивной терапии Аарон Бек утверждал, что когнитивные искажения являются причиной ошибочных представлений о себе, людях и мире вокруг и, следовательно, неадекватных эмоциональных реакций. Опираясь на его мнение, можно выделить следующие ошибки мышления:

Сверхобобщение

Заключение выводов на основании единичного прецедента. Например, человек опоздал на работу из-за того, что застрял в лифте, причем первый раз за два года, а его новый начальник решил, что подчиненный «безответственный и ненадежный».

Черно-белое мышление

Категоричные рассуждения в духе «все или ничего», игнорирование любых оттенков и полутонов. Например, родители недовольны тем, что их сын получил «четверку». Единственный приемлемый для них результат – оценка «пять».

Чтение мыслей

Уверенность человека в том, что он достоверно знает, что думают другие люди, и отказ принимать другие объяснения их поступков. Здесь в качестве примера можно привести ситуацию, которую мы описали в начале: «Я знаю, ты не позвонил мне, потому что не хотел со мной разговаривать. И не надо все списывать на то, что у тебя не было времени». Правда, иногда люди не звонят, потому что действительно не хотят.

Катастрофизация

Склонность видеть перспективы исключительно в мрачных тонах. Например, девушка собирается на собеседование и настолько сильно переживает, что в голове у нее проносятся такие мысли: «Если я оговорюсь или буду слишком сильно нервничать, то меня высмеют. А еще они расскажут своим партнерам обо мне, и тогда я точно не найду работу. Все будут знать, что я неудачница».

Негативный фильтр

Игнорирование позитивных аспектов ситуации, склонность заострять внимание лишь на негативных сторонах происходящего. Возьмем тех же родителей, которые недовольны «четверкой» сына. Помимо нее он получил еще две пятерки по биологии и химии, но родители заметили только плохую, по их мнению, оценку.

Тирания долженствования

Уверенность в том, что сам человек и люди вокруг должны вести себя определенным образом. При несоответствии ожиданиям могут проявляться разочарование, гнев или стыд. Например, девушка считает, что злиться – это неправильно, поэтому старается быть мягкой и неконфликтной. И когда она разозлится, например, из-за того, что ее оскорбили, то ей может стать стыдно за свою злость и агрессию.

Как когнитивные искажения могут влиять на жизнь

В большинстве случаев когнитивные искажения, действительно, мешают нам реалистично смотреть на мир, ведут к эмоциональному дискомфорту и провоцируют нас на действия, о которых мы можем жалеть. Но в некоторых случаях когнитивные искажения могут играть роль психологических защит, которые активизируются, чтобы снизить уровень тревоги, помочь выдерживать стрессовую ситуацию, сохранить чувство самоуважения.

Некоторые когнитивные искажения помогают увеличить скорость принятия решений в экстренных ситуациях

Происходящие в мире события находят отражение в эмоциях и поведении людей – это прослеживается по волне постов в соцсетях. Очень часто в этих текстах можно заметить эффект «черно-белого» мышления – когда мы делим людей или события на две полярные категории, игнорируя многообразие промежуточных вариантов. Такое искажение может превратить разноцветный, противоречивый и объемный мир в бесцветную плоскую картинку.

Но у подобного искажения есть свои предпосылки и основания – «черно-белое» мышление провоцирует у нас сильную эмоциональную реакцию и в стрессовой ситуации, когда у нас нет времени разбираться в многообразии оттенков, помогает почти молниеносно принять решение.

«Черно-белое» мышление также значительно снижает уровень тревоги, так как не оставляет места неопределенности, которая обычно пугает больше всего

В текущих обстоятельствах стоит реалистично оценивать происходящее: если есть ситуация реальной угрозы, потерь, лишений, то не следует списывать подобное восприятие на когнитивные искажения.

Можно ли контролировать когнитивные искажения

Когнитивные искажения являются естественным механизмом нашей психики, который служит самым разным целям. Это значит, что задача полностью их искоренить не совсем корректна – скорее, нам стоит учиться распознавать когнитивные искажения и не поддаваться им в полной мере.

Сначала нужно признать, что это универсальный механизм и мы все ему подвержены. Не существует самого объективного и беспристрастного человека в мире – и это нормально. После того, как мы приняли сам факт существования когнитивных искажений, наша задача – научиться их замечать у себя (а уже потом у других). Следующий шаг – работа над гибкостью мышления в целом: взвешивать все «за» и «против» принятых решений, проявлять базовое уважение к окружающим, иногда играть в «адвоката» людей с противоположной точкой зрения, то есть пытаться аргументировать позицию другого человека, чтобы посмотреть на ситуацию как бы с его стороны. Вероятно, это позволит принять иную точку зрения или хотя бы признать возможность ее существования.

Как психотерапия работает с когнитивными искажениями

В зависимости от вида когнитивного искажения психотерапевты применяют разные инструменты, но их базовые принципы схожи:

Разделение

Прием, который поможет разделиться с возникшим убеждением. Например, не «все психологи – шарлатаны», а «у меня появилась мысль, что все психологи – шарлатаны».

Конкретизация

Попробуйте конкретизировать свою мысль: что значит «все», что вы вкладываете в понятие «шарлатан»?

Гипотеза, а не аксиома

Оцените реалистичность появившейся мысли. Если представить, что вы вынесите эту идею на суд присяжных, удастся ли вам убедить их в ее неоспоримой истинности?

Выгода

Попробуйте оценить, полезно ли для вас это убеждение. Чему оно помогает? Улучшает ли оно вашу жизнь?

Представьте, что на происходящую ситуацию вы смотрите как бы со стороны, например, на экране телевизора. Какие альтернативные варианты происходящего вы можете предположить? Постарайтесь давать безоценочные описания.

В основе работы с ошибками мышления всегда лежит так называемая когнитивная реструктуризация, то есть переформулирование мыслей. Здесь важно подчеркнуть, что у психотерапевта нет задачи надеть на клиента розовые очки, но он поможет взглянуть на ситуацию беспристрастно и реалистично.

Статья оказалась для вас полезной? Поставьте ей ниже лайк. А если кажется, что автор текста может помочь с вашей проблемой, запишитесь к нему на первую сессию со скидкой 25% по промокоду AOLT 🙏🏼

Дайджест с популярными статьями

Подпишитесь на еженедельную рассылку

This blogspot will be based on the question “what are the 15 cognitive distortions?”. It will enlist the 15 cognitive distortions, it will elaborate the 15 cognitive distortions and give examples from daily life to explain them better.

What are the 15 cognitive distortions?

Following are the 15 cognitive distortions:

- Black and white thinking

- Overgeneralization

- Mental filtering

- Mind reading

- Should and musts

- Labelling

- Catastrophizing

- Personalization

- Blaming

- Controlled Fallacies

- Fallacy of fairness

- Emotional reasoning

- Fallacy of change

- Global reasoning

- Being Right

- Heaven’s Reward Fallacy

Black and white thinking cognitive distortion

The black and white thinking cognitive distortion is also known as all or nothin cognitive distortion or polarized thinking cognitive distortion. It is based on the fact that a person tends to think between the two poles. They judge people and events on two extremes of good or bad, love or hate and like or dislike.

Under black and white cognitive distortion individuals fail to consider the greys in any situation. The greatest damage that balck and white thinking can do to a person due to dichotomous thinking patterns is evaluation of self as a successful person or a complete failure.

Overgeneralization cognitive distortion

The overgeneralization cognitive distortions is based on associating a single negative conclusion of an event to one’s all of the life events. The overgeneralization occurs by making the person consider his/her life as an ultimate defeat with absolute negative consequences using the words like “always” and “never”.

For example a depressed student going to school gets struck in a traffic jam on his test day and thinks that his life is always a mess.

Mental filtering cognitive distortion

The mental filtering cognitive distortion is based on dwelling on all the negative experiences of life exclusively. This cognitive distortion tends to darken the vision of an individual’s life as the individual fails to consider the positive aspects of life.

It is similar to adding a drop of colored water to a glass of water, that spreads throughout the water and changes its colors forever.

Individuals under this cognitive distortion tend to strain out the positive aspects of their life and depend exclusively on all the negative experiences.

For example a teacher at the parent teacher meeting praises your child in all areas across all subjects. However at the end of the meeting the teacher mentions an area for improvement. After going home, you forget all the positives and scold your child for the only area for improvement that the teacher mentioned.

Jumping to conclusions cognitive distortion (Mind Reading)

Under the jumping to conclusions cognitive distortion an individual tends to draw baseless negative conclusions for all aspects in life. The jumping to conclusions cognitive distortion is based on mind reading and fortune prediction.

The mind reading cognitive distortion suggests that a person tends to associate negativity to someone else’s behavior with them without any evidence. Mind readers do not pay attention to the events and jump to the final result that the other person is being inappropriate or behaving unreasonably with them only because they think so.

The fortune telling cognitive distortion suggests a prediction for negative events to occur in future. Before starting something new in life or while moving towards a new phase, a person may predict something based on their negative thinking patterns and then believe it to be true.

An example of mind reading would be a student taking scolding of the teacher scolding the whole class personally because he usually doesn’t score well in class.

An example of fortune telling would be a student going for internship interview and assuming that he will never make it to end.

Should and musts cognitive distortion

The should and musts cognitive distortion is also known as musterbation. A person’s life with this type of cognitive distortion is struck among “shoulds”, “musts” and “ought to be”. An individual under this cognitive distortion believes that life should move on the way they have planned it to go and things must happen the way they want them to happen.

For example a student who has been a good scorer in life strongly believes that he must always win a medal our else life is not worth living.

Labelling cognitive distortion

The labeling cognitive distortion makes a person associate negative characteristics to the self or others.under this cognitive distortion individuals attach labels to themselves based on any negative experience in life. Instead of considering their mistakes and areas for improvement they consider themselves a failure or a loser.

An example of labeling cognitive distortion is a girl practicing dance moves wearing wrong shoes. She falls and has a sprain in foot just before the final performance and labels herself a “loser” .

Catastrophizing cognitive distortion (Magnification or Minimization)

The catastrophizing cognitive distortion is also known as magnification/minimization cognitive distortion. Under the cognitive distortion a person tends to magnify a problem or tends to minimize the positive aspects of life.

The catastrophizing cognitive distortion is usually based on “what if” questions. Whenever an uncertain event strikes a person with catastrophizing cognitive distortion they start expecting a disaster and think “what if a tragedy strikes?”. They start questioning themselves as if the tragedy has already occured and they are going through the negative consequences as sufferers of the tragedy.

For example lockdown is expected in a country due to pandemic. A person with catastrophizing cognitive distortion would have inpaired adaptive function due to the repeated negative thinking about any major tragedy happening like “What if i have coronavirus?”, “what if i run out of food supplies?”.

Personalization cognitive distortion

Personalization cognitive distortion is a person’s ability to relate everything negative or uncertain happening around them to themselves. Individual’s under this cognitive distortion tend to compare their existence with those around them with a question for their worth. Such individuals have a capacity to evaluate each event as a clue to their self worth and value. This cognitive distortion often results in feelings of guilt and shame in the individual.

For example a father with personalization cognitive distortion would go to a party with kids and the kids fight with each other. The father believes that he is not a good father and devalues his self worth instead of looking into the matter.

Blaming cognitive distortion

Blaming cognitive distortion is opposite to the personalization of cognitive distortion. An individual under blaming cognitive distortion tends to hold others responsible for any uncertain unassumed event in life. They take no responsibility for the negative events happening in their life and tend to project all the negative life experiences upon others.

For example a husband blames all the lackings in a relationship onto the wife and takes no responsibility for distorted patterns in relationship himself.

Controlled Fallacies cognitive distortion (the fallacy of internal control and the fallacy of external control)

The controlled fallacy cognitive distortion is based on external control fallacy and internal control fallacy. It is based on the ways that distort an individual’s power and control over a scenario.

The fallacy of external control makes an individual think of himself/herself as helpless. Such individuals have a strong belief that fate has already been decided and nothing can undo fate. They thus believe themselves to be the poor victims of fate.

The example of the fallacy of external control is if a student could not make his synopsis before the final submission date. Instead of admitting his lack of time management and the daly in completion of assigned tasks, the student will rather feel helpless about himself that he has been overburdened by other life tasks and university assignments.

The fallacy of internal control on the other hands tends to make the person think of himself/herself as a reason for the other people’s pain and happiness. They strongly believe that their actions determine the lives of people around them. Such individuals think that their actions determine indirectly or directly the life of people around them.

The example of fallacy of internal control is a girl making all the dishes for a dinner party and ignoring her exams. She believes that if she will not cook for dinner parties it will be a source of humiliation and pain for the family.

Fallacy of fairness cognitive distortion

The fallacy of fairness cognitive distortion is based on absolute parameters of fairness that are set in light of one’s own negative judgment and evaluation of life events.the fairness parameters set by an individual under fallacy of cognitive distortion are usually self serving.

An individual with this type of cognitive distortion often feels that others are being unjust as only they know what is fair. Such individuals often feel displeased as people around them do not agree to what they think is fair.

An example of fallacy of fairness is a wife comes home from work and does not perform any house chore demanding that she has been at work and the husband who also returned from work shall be performing all house chores as she is tired.

Emotional reasoning cognitive distortion

The emotional reasoning cognitive distortion makes an individual find irrationale and unjust emotional reasoning to support their negative thinking and negative actions in life. Based on the distorted thoughts and feelings, an individual’s emotions become distorted. Such a person tends to believe that their negative emotions actually describe the true picture of the existence or occurrence of events.

For example emotional reasoning is quite visible when one of the sisters is gifted a pretty doll on her birthday and the other sister believes that she is unloved by the parents and she is ugly.

Fallacy of change cognitive distortion

The fallacy of change cognitive distortion makes a person believe that if they pressurize or manipulate the other person enough, they will change in their favour. Such people think that inorder to meet their expectations and suit their demands, the people around them will change the way they think or behave.

For example a son who is very outgoing and has an extrovert personality is kept from going out and participating in sports events as his mother does not like being social and wants all the time and love of the only son she has.

Global reasoning cognitive distortion (global labeling)

Global reasoning cognitive distortion tends to consider any negative qualities in self or others as being absolute. It tends to create a stereotyped view of the world with negative attributes of the self and others as being concrete. Labeling yourself and others as negative can further have negative impacts on social, personal and professional relationships.

For example, a colleague of you says an additional prayer before going to the final appraisal meeting and you label her something very negative.

Being always right cognitive distortion

Being always right cognitive distortion tends to push an individual to see their judgments and evaluations as absolute reality of life. They do not have any regard for the evidence that does not support their facts and assumptions. Such individuals believe their views about others and the world as the absolute reality and consider them as facts of life.

An example of being always right is a father pressuring his son to become an engineer because he is a son of an engineer and being a father he knows the best best for his son.

Heaven’s Reward Fallacy cognitive distortion

People under heaven’s reward fallacy cognitive distortion usually play the role of a martyr in life. They think that they have sacrificed so much in life and so much uncertainty and unjust has already happened so that is their right now to have reward in life. Such individuals do not consider the fact that what they believed to be right was often not exactly the right thing.

For example a student might think that throughout life his parents have loved his elder brother more so it’s his right to get admitted in top university on merit.

Conclusion

The present blogspot answered the question “what are 15 cognitive distortions?”. We learned the names of 15 cognitive distortions, how they occur among individuals and their daily routine examples from life.

Frequently Asked Questions (FAQs) : 15 Cognitive Distortions

Is cognitive distortion a mental illness?

No cognitive distortion is not a mental illness itself. However, it tends to lie basis for many other mental illnesses and their associated features. For example black and white thinking is a strong feature of personality disorders and overgeneralization is a strong feature of depression.

What is a cognitive distortion?

Cognitive distortion is a distorted pattern of thinking. It involves errorful thinking by focusing on usually negative life events of self, other and the world. It is also known as “stinkin thinkin”

Can cognitive distortion be corrected?

Yes, cognitive distortion can be corrected by breaking down the underlying schemas. However it takes professional help and a lot of unlearning and effort.

Citations

https://psychcentral.com/lib/cognitive-distortions-negative-thinking#how-to-stop

https://inside.ewu.edu/caps/self-help/stress-management/distorted-thinking/

https://www.mindmypeelings.com/blog/cognitive-distortions

https://www.rachaelkable.com/blog/cognitive-distortions-and-anxiety

Время на чтение 42 минуты

Содержание

- 1. Селективное восприятие

- 2. Иллюзия корреляции

- 3. Систематическая ошибка выжившего

- 4. Эффект Барнума

- 5. Эффект Пигмалиона

- 6. Фундаментальная ошибка атрибуции

- 7. Каскад доступной информации

- 8. Стокгольмский синдром покупателя

- 9. Вера в справедливый мир

- 10. Иллюзия контроля

- 11. Эффект Даннинга — Крюгера

- 12. Обобщение частных случаев

- 13. Навешивание ярлыков

- 14. Эффект ореола

- 15. Эффект первого впечатления

- 16. Эффект ложного консенсуса, или ложного согласия

- 17. Феномен множественного невежества

- 18. Гиперсемиотизация

- 19. «Нога в двери»

- 20. «Дверь в лицо»

- Заключение

Мы думаем,что воспринимаем окружающий мир объективно: видим черное черным, белое — белым. Но иногда нашему мозгу удобно и хорошо несколько искажать информацию и видеть вещи не такими, какие они есть на самом деле. Во всем виноваты когнитивные искажения: логические ловушки, заставляющие принимать мир иначе. Думаете, уж вас-то это точно не касается и вы оперируете только фактами? Давайте проверять, так ли это.

Итак, когнитивные искажения — это когда нас обманывает собственный мозг. Ошибки систематические: в повторяющихся ситуациях мышление работает одинаково неверно, по определенному шаблону. Впервые явление было описано в 1972 году израильскими психологами Амосом Тверски и Дэниелом Канеманом, праотцами когнитивной науки.

Когнитивные искажения заставляют нас делать неверные выводы, ошибочные суждения, неправильные заключения. При этом кажется,что все логично и однозначно. Давайте разбираться на примерах. Их великое множество, я расскажу о самых распространенных.

1. Селективное восприятие

Думаете, ваша точка зрения основана на железобетонных фактах? Оно может и так, только вот мозг способен «выдергивать» из потока информации удобные аргументы и игнорировать те,что не согласуются с нашими взглядами. Эдакий поиск подтверждения уже существующей точки зрения, а не попытка докопаться до истины.

Вегетарианец читает только статьи про вред употребления мяса, пропуская мимо ушей контент о его пользе. А потом с пеной у рта доказывает знакомым, что мясо вредно и данных, опровергающих это, не существует.

Мы убиваем животных, но ведь и веганы убивают растения

Противник продуктов с ГМО свято уверен, что генная инженерия — величайшее из зол, упуская из виду исследования об обратном. При этом человек с селективным восприятием на голубом глазу скажет вам, что изучил вопрос, нашел материалы и вообще сомнений быть не может. Очень даже может: просто в целях психологической защиты мозг «не замечает» неудобные факты. Выводы получаются абсолютно необъективными.

2. Иллюзия корреляции

Ваш знакомый думает, что характер человека можно определить по его почерку, уровень либидо — по стилю вождения автомобиля, а умственные способности — по тому, как часто человек чешет левую пятку? Рада сообщить: у него иллюзия корреляции — вера в несуществующую причинно-следственную связь событий, фактов, действий и их результатов.

На этом когнитивном расстройстве базируются многие лженауки: физиогномика, соционика, графология, френология, теория Хигира о том, что имя человека определяет его характер, а также явно оккультные учения, такие как хиромантия.

Л. Н. Толстой писал малопонятным, убористым почерком, который по заключению психиатра-криминалиста Чезаре Ломброзо мог бы принадлежать неуравновешенной психопатке легкого поведения

3. Систематическая ошибка выжившего

«Раньше было лучше, а теперь уже не то», горестно вздыхают люди в возрасте. Мол, дворцы и статуи, которые еще в Древнем Риме построили, до сих пор стоят, а нынче здания и 50 лет не служат.

Приведенный пример — типичный случай систематической ошибки выжившего. Мы знаем все о древнеримских шедеврах архитектуры, дошедших до наших дней, но совершенно не осведомлены о тех, что давно развалились. А таких, разумеется, в тысячи раз больше. Когнитивное искажение в том, что мы уверены: чуть ли не все римские сооружения дожили до наших дней просто потому, что мы знаем только о сохранившихся.

Примеров можно приводить множество. Считается, что дельфины толкают человека к берегу. От кого мы это знаем? От тех, кто спасся благодаря этим умным морским животным. Те, кого дельфины толкали в открытое море, ничего не расскажут.

Или вот: 10 человек шли через минное поле, все они читали «Отче Наш». Выжил только один. Если спросить, как ему это удалось, он расскажет, что помогла молитва. Не советую повторять подвиг: разумеется,никакой связи между молитвой и выживанием нет. Все это когнитивное искажение.

Мы принимаем во внимание лишь те факты, которые соответствуют нашей личной теории

Явление открыли во времена Второй Мировой. Чтобы снизить потери боевых самолетов, их было решено укрепить. Казалось логичным,что усиливать нужно наиболее пострадавшие части вернувшихся на базу самолетов: хвост, крылья, фюзеляж. Тут то и крылась ошибка, ведь с такими повреждениями суда долетали до аэродрома.

Американский математик и статистик Абрахам Вальд предложил укрепить неповрежденные части самолета: двигатель,топливный бак и так далее. С такими дефектами самолеты не возвращались, а значит, повреждения критичны.

4. Эффект Барнума

Любимый прием привокзальных цыганок-гадалок, астрологов и прочих ясновидящих. Заставляет здравомыслящих в общем-то людей верить мошенникам, провидцам и телепатам. Работает так: условный астролог сообщает человеку общие сведения, которые подойдут под описание любого. Ну например: «Скоро в твоей жизни произойдут важные события, тебе следует опасаться открытого огня, надо уделять больше внимания семье, возможна встреча со старыми друзьями».

Вы удивитесь, но гороскопы и предсказания пишут самые обычные люди, работа у них такая

Согласитесь — ни о чем. Важные события рано или поздно происходят, огня и так надо опасаться, а внимания семье никогда не бывает слишком много. Однако подверженный эффекту Барнума человек относит все на свой счет, начиная верить пройдохам. «А что, ведь все правильно сказала гадалка. Значит,что-то в этом есть». Часть данных потом закономерно подтверждается, укрепляя в человеке веру во всякие выдумки.

Чем больше человеку льстит информация, тем больше он в нее верит. Кстати, и синдром назван в честь американского шоумена и ловкого манипулятора XIX века Финнеаса Барнума.

Данное искажение также называют эффектом Форера, по имени психолога Бертрама Форера. В 1948 году он провел эксперимент, в котором показал действие этого эффекта. Форер предложил своим студентам пройти психологический тест, анализирующий их личность. Однако вместо настоящего результата теста, он давал всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из гороскопа. Затем студентам нужно было оценить по пятибалльной шкале насколько описание соответствует их личности, — средняя оценка была 4,26. Впоследствии эксперимент сотни раз повторяли независимые исследователи.

5. Эффект Пигмалиона

Такое когнитивное искажение еще называют эффектом Розенталя (в честь американского психолога Роберта Розенталя) или эффектом самоисполняющегося пророчества.

Эффект назван в честь скульптора Пигмалиона с острова Крит. Он создал из слоновой кости статую девушки настолько прекрасной, что сам же и влюбился в нее. Он одевал её в шикарные одежды и дарил дорогие подарки. Увидев такую любовь, Афродита оживила статую, которая стала женой скульптора и родила ему троих детей. Этот красивый древнегреческий миф символизирует силу веры и настойчивого желания. Поэтому именно в честь вымышленного скульптора Розенталь и назвал открытый им феномен.

Работает так: человек, услышавший некое предсказание своего будущего, неосознанно делает все, чтобы оно сбылось. Усилия не пропадают даром и пророчество закономерно воплощается в жизнь. В результате человек начинает верить в пророчества, предсказания и прочие сказки.

Яркий пример — роман «Алые паруса» Александра Грина. Ассоль настолько верила в рассказанную Эглем сказку о принце на красивом корабле с алыми парусами, что об этом знал весь город. Как результат — влюбившийся в девушку капитан Грей, знавший о предсказании, решил воплотить красивую историю в жизнь, чтобы порадовать возлюбленную. Сказка стала реальностью, но отнюдь не потому, что Эгль был пророком и предсказывал будущее.

На эффекте Пигмалиона основаны практики по достижению личного счастья и благосостояния

6. Фундаментальная ошибка атрибуции

Атрибуция — это объяснение одним человеком причин поведения другого.

Фундаментальная ошибка атрибуции заключается в том, что свои поступки мы оправдываем объективными обстоятельствами, а поступки других людей — их личными качествами.

Примеров можно привести множество:

- я опоздал, потому что пробки и будильник сломался, а мой коллега опоздал потому, что непунктуальный;

- мне дали хорошую должность потому, что я умный и образованный, а у коллеги просто есть волосатая лапа и связи;

- я злюсь потому, что меня злят, а мой коллега потому, что он злой человек;

Короче, в чужом глазу видим соринку, а в своем не замечаем бревна.

Вы будете защищать себя и обвинять другого даже при прочих равных условиях

Ошибка атрибуции тоже работает как психологическая защита. Она позволяет избежать ответственности за свои поступки, спрятавшись за обстоятельства. Причем мы не понимаем,что просто ищем отмазки. Мозг убеждает нас, что нашей вины тут и правда нет.

Чаще всего ошибка атрибуции случается при поспешных и поверхностных суждениях. Если попросить человека присмотреться к ситуации более детально, он начинает видеть ошибочность суждений.

Интересен факт, что в экспериментах по снижению фундаментальной ошибки атрибуции, когда использовались денежные стимулы и участники были предупреждены, что они будут нести ответственность за свои оценки, было отмечено существенное повышение точности атрибуции.

7. Каскад доступной информации

Тут все просто: любой человек рано или поздно начинает верить информации, звучащей из каждого утюга. На этом когнитивном искажении базируются многие религии, политические режимы и идеологии.

Телепередачи зомбируют или расширяют кругозор? Решать вам

При этом совершенно неважно, правду говорят или нет. Все решает массовость. Ну не может быть неправдой то, что все говорят по телевизору, в интернете и пишут в СМИ! Просто нереально, чтобы столько людей ошибались. Это истина просто потому, что все об этом говорят.

На самом деле очень даже реально. Напомню, полторы сотни лет назад людей лечили кровопусканием, а героином — кашель и простуду. И никто не сомневался, что так и надо.

Вариация такого когнитивного расстройства — лавинообразная паника в обществе из-за сообщений в СМИ о каком-то незначительном событии. За примерами далеко ходить не нужно: это и новости о новых вирусах, экономических событиях и так далее. Кто-то когда-то ляпнул, что имбирь помогает избежать заражения ковидом — народ кинулся скупать драгоценный корень. А правда это или нет — никто и разбираться не стал.

8. Стокгольмский синдром покупателя

Представьте себе такую ситуацию: менеджер в магазине убедил вас купить товар в пять раз дороже той суммы, на которую вы рассчитывали. Например, заказали дорогущую встроенную кухню вместо простенького комплекта из «Икеи». Вы выходите из магазина с мыслью «эх и дурак, повелся на развод продавца!». Мыслишка неприятная, и мозг моментально включает психологическую защиту, названную стокгольмским синдромом покупателя.

Скупой платит дважды! Народная мудрость и очень удобное самооправдание, не так ли?

Вы начинаете убеждать себя в том, что не зря потратили деньги. Именно такая кухня вам и нужна, а икеевский набор — ерунда, дешевка и вообще отстой. И ничего вы не переплатили, такой шикардос стоит своих денег. Аргументы находятся сами собой — психологическая защита работает на отлично.

9. Вера в справедливый мир

Или в судьбу, карму, называйте как хотите. Тоже один из видов психологической защиты. Суть такая: человек верит, что Вселенная живет по определенным правилами если их соблюдать, все будет хорошо. Преступник получит по заслугам, а у хорошего и доброго человека все будет в порядке. Принцип бумеранга, вера в то, что каждому воздастся по его делам — это все оттуда.

Мы хотим верить в справедливость и возмездие. В конце концов, разве не этому нас учат книги и фильмы с раннего детства…

Думать так гораздо проще, чем признать, что мир несправедлив и полон случайностей. Многие мерзавцы живут припеваючи, а хорошие люди всю жизнь мучаются. Вот и придумывает мозг психологические защиты, а то так и до депрессии недалеко.

Безобидная вера в лучшее иногда доводит до крайностей. Наверное, вам приходилось слышать о виктимблейминге — обвинения в преступлении не преступника, а жертвы. Дескать, изнасилованная женщина сама спровоцировала нормального человека на определенные действия.

10. Иллюзия контроля

Или вера в то, что мы можем повлиять на события, исход которых нам на самом деле не подвластен. Сюда можно отнести всевозможные приметы, личные ритуалы, сакральные действа и так далее. Например, некоторые спортсмены не стирают носки перед соревнованиями. Игрок дует на игральные кости перед броском, рыболов не берет женщин на рыбалку, ученик не бреется перед экзаменом. Путешественник присаживается «на дорожку». И все эти ритуалы чуть ли не гарантируют благоприятный исход будущего события.

Из-за иллюзии контроля часто возникают игровые зависимости

Разумеется, все это никак не влияет на результат. Тем не менее множество людей той или иной степени подвержены синдрому иллюзии контроля.

11. Эффект Даннинга — Крюгера

Чарльз Дарвин как-то сказал, что уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием. Эффекту Даннинга — Крюгера подвержены все люди без исключения. Он связан с уровнем компетенций в том или ином виде деятельности.

Так, люди с низким уровнем квалификации не способны реально оценить свои знания и умения, поэтому часто совершают ошибки при выполнении рабочих задач, принимают неудачные решения. Однако самомнение у них находится на должном уровне, они имеют завышенную самооценку и высоко оценивают свои умственные способности.

И наоборот, люди с высоким уровнем квалификации склонны занижать свои способности и не признавать успехи. Они страдают из-за недостаточной уверенности в своих силах, считая, что их коллега справился бы с задачей лучше, нашел более конструктивное решение. Подробнее о том, как принять правильное решение, я писала в этой статье.

Синдром самозванца может привести к личной трагедии, а эффект Даннинга — Крюгера отрицательно сказывается на всех

Гипотеза о существовании данного когнитивного искажения была выдвинута в 1999 году Джастином Крюгером и Дэвидом Даннингом. И если вы полагаете, что абсолютно компетентны во всем, самое время подвергнуть вашу уверенность сомнению. Специалист в одной области может быть некомпетентен в другой. При этом большинство склонно завышать свои способности, в то время как действительно компетентные люди недооценивает свой уровень знаний. Самое поразительное в этом, что именно некомпетентные специалисты с легкостью взлетают по карьерной лестнице, убеждая окружающих в собственном профессионализме.

12. Обобщение частных случаев

Из-за данного когнитивного искажения люди воспринимают единичные случаи как закономерность. Классический вариант его проявления — теория заговора, когда какое-то общественно значимое событие считают результатом сговора отдельной группы влиятельных лиц.

Большинство людей имеет склонность выискивать скрытые причины в тех или иных событиях

Возьмем для примера ту же ситуацию с коронавирусом. Вскоре после начала пандемии по соцсетям начали распространяться конспирологические версии возникновения вируса, самой распространенной из них стала теория о том, что COVID-19 является биологическим оружием с запатентованной вакциной.

Но и это лишь верхушка айсберга. Последствия перенесенного заболевания могут быть самыми непредсказуемыми, и тут воображение переболевших разыгралось на полную катушку: у кого-то после коронавируса изменился почерк, кто-то начал вставать по утрам с другой ноги…

Осознанностью тут и не пахнет. Типичным результатом этого когнитивного искажения являются утверждения, начинающиеся со слов «Всегда так будет», «У всех есть», основанные на собственных частных наблюдениях.

13. Навешивание ярлыков

Не самое приятное когнитивное искажение, поскольку оно всегда несет негативный оттенок. Его можно сравнить с ситуацией, когда женщины в возрасте, сидя у подъезда на лавочке, обсуждают проходящих мимо девушек или молодых людей. Да-да, это те самые сплетни и токсичное мышление.

Навешивая ярлыки, вы пытаетесь выглядеть идеальным за счет других

Одно или два замеченных в какой-либо ситуации качества человека обобщают до глобальных размеров. И вот перед нами уже не мать, которая отводит ребенка по утрам в детский сад или отдает на попечение бабушки/дедушки, а родительница, которая постоянно бросает своих детей на других, перекладывает свою ответственность на чужие плечи. Не женщина в разводе, которой бывший муж оставил квартиру, поскольку у них есть общие дети, а интриганка, которая вышла за него замуж, чтобы впоследствии хитростью отобрать жилплощадь.

Кстати, навешивание ярлыков вы можете делать и сами на себя. Вместо того, чтобы проанализировать ситуацию и выяснить, из-за чего вас постигла неудача, вы попросту делаете вывод: «Я лузер», «Меня никто не любит, я некрасивая», «Растеряха», «Лентяйка».

14. Эффект ореола

Это когнитивное искажение проявляется у большинства людей. Его суть в том, что мы часто судим о человеке на основании тех проявлений, который значимы лично для нас. К примеру, при знакомстве человек может вызвать симпатию лишь потому, что слушает ту же самую музыкальную группу, что и вы, читает те же книги, имеет то же хобби.

Можно даже сделать вывод, что в целом это позитивный самообман, ведь мы таким образом даем незнакомцу бонус вместо того, чтобы развернуться и уйти, если вас при общении что-то смутило. Однако, когда розовые очки спадают, вас неизбежно постигает разочарование — в человеке, но отнюдь не в собственных убеждениях. Ну правда, как кто-то, читавший Ремарка или Достоевского, может оказаться подлецом?! Скорее всего, он просто солгал, чтобы вызвать ваше расположение, а на самом деле не одолел ни одного романа.

Многие серийные маньяки обладали нешуточной харизмой и, кстати, зачитывались классикой

Чтобы избавиться от эффекта ореола, нужно просто перестать навешивать на людей ярлыки. Перестать думать, что у привлекательных людей большие умственные способности, а люди с грубыми чертами лица замкнутые и недружелюбные. Не судите о книге по обложке.

15. Эффект первого впечатления

И вновь все та же книга и все та же обложка, но сейчас речь идет о сформировавшемся первом впечатлении, которое и оказывает влияние на дальнейшую оценку характера, личности и деятельности этого человека.

Данное когнитивное искажение срабатывает, если вы переполнены стереотипами. Говорят, что человека встречают по одежке, а провожают по уму. Однако если одежка очень сильно пришлась по вкусу, то отсутствие ума можно и не заметить. И наоборот, если вас смутили какие-то недостатки во внешности малознакомого человека, его манера общения или национальность, то вы заведомо будете относиться к нему предвзято.

В 1980-х годах исследователи Роберт Клек и Анжела Стрента провели любопытный эксперимент. С помощью грима девушкам нанесли на лицо уродливые шрамы, предупредив, что им предстоит беседа с приглашенным собеседником. Однако перед самым началом эксперимента для того, чтобы «поправить» грим, испытуемым эти шрамы удаляли, о чем они даже не догадывались. В результате девушки отметили, что их собеседники чувствовали себя напряженно, отводили взгляд.

Сегодня общество разделилось на две группы: сторонников и противников бодипозитива

В 1993 году эксперимент был повторен докторами философии Брендой Мейджор и Дженнифер Крукер в рамках написания научной работы «Социальные шрамы и самооценка: свойства самозащиты шрамов». На этот раз испытуемые женщины в один голос твердили, что во время разговора с собеседником тет-а-тет подвергались с его стороны тем или иным формам дискриминации.

Какой вывод из этого можно сделать? Совершенно не удивительно, что лица как мужского, так и женского пола старательно ухаживают за своим внешним видом, ведь 90 % образа человека у нас формируется в первые 90 секунд общения с ним. Но при этом многие забывают, что главное не то, что снаружи, а то, что внутри.

16. Эффект ложного консенсуса, или ложного согласия

Это когнитивное искажение возникает, когда человек полагает, что другие думают точно так же, как он, имеют те же убеждения, верование и/или нравственные принципы. При этом если выясняется, что есть те, кто с ним несогласен, то вывод напрашивается сам собой: они просто неполноценные личности.

Проецируя свой способ мышления на других, мы полагаем, что они сделают наш выбор