Головной мозг очень часто может творить с нами злые шутки. Например, двое разных людей вместе пережили одинаковое событие, а их впечатления о нем могут быть кардинально не похожи. Что это: обычная ложь или признаки амнезии?

Оказывается, не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Любое воспоминание способно искажаться и заменять одно событие на другое, в результате чего у людей, помимо каких-то главных воспоминаний, могут возникать и воспоминания ложные. В таком случае становится очень трудно отличить вымысел от реальной правды. По-научному такая проблема имеет название «парамнезия»[psyclinic-center.ru, 2017].

Что это такое, в чем ее суть, причины и нужно ли как-то с этим бороться, постараемся разобраться в этой статье.

Что такое парамнезия?

Парамнезия – это определенное нарушение работы памяти, когда, помимо настоящих воспоминаний о прошедших моментах, у людей могут возникать воспоминания о каких-то вымышленных событиях. Часто они способны образовываться в тот момент, когда мозг начинает заполнять пробелы непосредственно в хранилище памяти.

Для восполнения таких пробелов человек обычно начинает пользоваться разной информацией, не всегда подходящей лично для него. Это могут быть просмотренные по телевизору сюжеты, прочитанные книги, разные сведения, касающиеся каких-то исторических событий, а также другая информация, которая может вводить его в заблуждение. Поэтому лучше пользоваться надежными и точными источниками или напрямую обращаться к специалистам [prodepressiju.ru, 2020].

Как правило, искажение информации у человека наступает неосознанно. Он не имеет какой-либо скрытой мотивации рассказывать свои неправдивые воспоминания и не способен осознавать, что сказанные им слова на самом деле не соответствуют настоящей действительности. Это своего рода вкус к несуществующей жизни.

В психологии парамнезия – это некие неправильные/неточные интерпретации моментов человеческой автобиографии. В результате чего довольно часто случается совмещение прошлых, настоящих, воображаемых или реальных событий.

Отличие этой проблемы от других заключается в том, что память при ней не теряется/ослабевает, а лишь искажается. Другими словами, это можно назвать неким извращением памяти. Что же приводит к возникновению таких загадок мозга?

Причины парамнезии

Наиболее частыми причинами появления парамнезии являются переутомления и постоянные стрессы. Чаще всего это происходит из-за того, что люди придают слишком большое значение тем или иным событиям, которые происходили в их прошлом.

Неверные воспоминания необязательно могут говорить о психических или неврологических заболеваниях. В разных проявлениях они могут выражаться у слишком впечатлительных личностей. Например, часто к парамнезиям относятся люди творческой либо артистической среды.

Также парамнезия присуща детскому и старческому возрасту, когда по понятным причинам еще (либо уже) нет сил и возможностей для того, чтобы со всем этим справляться.

В особенную категорию можно отнести инвалидов, но не по рождению, когда мозг и чувства навсегда остались непробужденными, а людей с приобретенной инвалидностью, когда они смогли познать силу жизни, но по каким-то определенным событиям безвозвратно потеряли ее:

- в результате инсульта;

- вследствие черепно-мозговой травмы;

- при возникновении сосудистой деменции;

- при появлении симптомов болезни Альцгеймера;

- в результате атеросклероза артерий.

Очень часто причиной нарушения памяти, амнезии, гипермнезии, гипомнезии и парамнезии являются непрекращающиеся интоксикации, например, при алкоголизме или хронических инфекциях и туберкулезе. Парамнезия может возникать вследствие сильной усталости, состояния аффекта, а также при испытанном стрессе.

Если признаки данного нарушения носят постоянный характер, это говорит о поражении мозга и тех его структур, которые несут ответственность непосредственно за отделы памяти [liqmed.ru, 2020].

При нарушении памяти, амнезии, парамнезии, как правило, выделяются особенные расстройства, связанные с неточными действиями, когда источники разных воспоминаний могут наслаиваться друг на друга и приводить к изменениям в фантомных участках памяти. Поэтому подверженный таким проблемам человек может сравнивать свои рассуждения с рассуждениями медиума или парапсихолога, когда ему кажется, что он способен понимать мысли окружающих людей и даже совершать путешествия во временном пространстве.

Такая проблема выражается в проявлении разделения между выдуманными фантазиями и настоящими действиями, когда человек не способен вспомнить, что с ним происходило по факту, а что является частью его собственного воображения.

Также парамнезия может проявляться даже в достаточно молодом возрасте. Основной чертой нарушения выступает подмена разных негативных воспоминаний или каких-то фактов из жизни на приятные события.

Сюда относится комплекс неполноценности или ощущение собственной ущербности еще несозревшей личности, ее подверженности разного рода самовнушениям и внешним влияниям.

Такие люди часто могут быть зависимы от мнения других людей. Они способны доверять сомнительным источникам, разного рода рекламе и вообще всем стереотипам, которые формирует общество [gufo.me, 2020].

Парамнезия: симптомы

Парамнезия достаточно часто встречается у здоровых людей. Проявляется как осознанное замещение каких-нибудь плохих событий на положительные моменты в жизни. Это является наиболее простой формой самозащиты.

Например, некоторые люди, которые не так давно по тем или иным причинам потеряли своих близких, искренне считают, что те живы и в настоящий момент находятся где-нибудь за границей.

У людей, попавших под внешние негативные воздействия, как правило, возникают определенные виды ложных воспоминаний. Они очень подвержены таким влияниям и не имеют возможности так просто от них избавиться.

«Обманы памяти»

Понятие неверного воспоминания введено в 1986 году психиатром из Германии Эмилем Крепелином. Обозначается как некий обман памяти и имеет разновидности. К парамнезиям относят:

- Обычные обманы в памяти, где выделяются неверные воспоминания о разных воображаемых действиях [habr.com, 2021].

- Репродуцирующая парамнезия – это такие обманы памяти, при которых человек, видящий кого-то впервые в жизни, начинает твердо настаивать на том, что точно встречал его раньше.

- Парамнезии конфабуляции – это все виды обманов и ошибок в собственной памяти, имеющих похожее происхождение и неверные воспоминания о тех событиях, которые никогда прежде не проходили. Они в принципе не могли быть на самом деле, но человек в своем сознании уверен, что он воспроизводит что-то из собственного жизненного опыта. Это ложные воспоминания либо о выдуманных, либо о настоящих, но не понятно в какое время происходивших событиях.

- Криптомнезия – невозможность вспомнить когда происходило то или иное событие, наяву или во сне. При этом забывается сам источник информации. Также это ситуации, при которых увиденное или прочитанное где-то воспринимается частью своей жизни или наоборот, кажется эпизодом какого-то фильма.

- Фантазмы – ситуации, придуманные или воображаемые человеком, которые кажутся ему случившимися на самом деле.

- Экспансивные – появляются при странных идеях, когда человек высказывает полный бред по поводу величия своей личности.

- Внушенные кем-либо – возникают после разных подсказок или вопросов, задаваемых посторонними людьми.

- Замещающие – относятся к провалам памяти. Могут иметь связь с текущими и какими-то прошлыми событиями.

- Разные ложные воспоминания – вызванные бредовыми идеями человека, которые совершенно не связаны с какими-либо помрачениями разума и вообще с нарушениями работы памяти [Бортневский А. Е, 2021].

- Онейрические – проявляются при интоксикациях, шизофрении и после перенесенных инфекционных заболеваний. Связаны со сбоями в работе памяти, ведущими к ее полной потере и деменции. Редко бывают после вызванного стресса, развиваются в большинстве своем как временное явление.

- Экмнестические – когда человек может терять представление о настоящей действительности, например, о своем возрасте, и как-то связывает происходящие события с прошлыми. Обычно это могут быть какие-то времена из его детства.

- Фантастические – содержащие много ненастоящих, выдуманных историй, которые на самом деле хорошо выявляются, поскольку очевидны именно со стороны.

- Мнемонические – неверные воспоминания, связанные с настоящими событиями, касающимися, в большинстве своем, карьеры и профессиональной деятельности, а также разных бытовых событий [cmrt.ru, 2021].

- Парамнезия псевдореминисценция – происходит при смещении в памяти временного отрезка событий, которые действительно происходили в жизни человека. Это некий перенос реальности из прошлого в настоящие события.

Достаточно часто в жизни происходят ситуации, которые точно повторяют события, происходившие с человеком в прошлом. Они называются «дежавю».

Дежавю и связанные явления

Дежавю – это психическое явление, которое в переводе с французского обозначает – «уже видел». Это не просто расстройство памяти, а нарушение, связанное с неким чувством знакомости, обычно сопровождаемое какими-то ранее пережитыми действиями.

В каждой новой ситуации у человека появляется сильное ощущение того, что все происходящее с ним уже когда-то было. Становятся знакомыми элементы окружающей обстановки и человек может «помнить» то, что с ним произойдет буквально в течение следующих нескольких минут. И в тот момент, когда это действительно происходит, у него появляется чувство, что именно так все и должно быть.

В такие моменты у человека успевает промелькнуть в голове мысль, что он уже когда-то все это видел и у него «дежавю» [b17.ru, 2015].

Дежавю – это очень распространенное явление, но стоит иметь в виду, что это может говорить о плохой работе кровообращения в головном мозге или наличие височной эпилепсии.

Если вы обратили внимание на то, что ваш близкий человек рассказывает какие-то неправдоподобные истории или выглядит при этом немного странным – есть повод обратиться к специалисту.

Диагностика парамнезии

Часто парамнезия может быть выявлена при обследовании, в которое входит:

- составление анамнеза и характер заболевания;

- прохождение специальных психологических тестов, которые способны оценить уровень памяти и адекватную восприимчивость к происходящей действительности;

- МРТ мозга, дающее возможность наблюдать изменения разных структур мозга, а также функциональную активность различных зон;

- общий анализ крови [ru, 2020].

На основе данных обследований проводится соответствующее лечение.

Лечение ложных воспоминаний

Для избавления от разных неверных воспоминаний, сначала человека необходимо вылечить от основного недуга. Чтобы добиться максимального эффекта, обычно назначают препараты, которые стабилизируют его внутреннее состояние и предотвращают прогрессирование болезни.

Часто вместе с этим используются разные методы воздействия из психологии. Они необходимы для того, чтобы восстановить работу памяти и существенно ускорить адаптационный период человека.

Из лекарств могут назначаться ноотропы, функцией которых является способность улучшать кровообращение и существенно восстанавливать центральную нервную систему. Предпочтение отдается также витаминам и антиоксидантам.

Для лечения неверных воспоминаний человеку подбирается индивидуальный курс и выписываются соответствующие процедуры [И. В. Авдеева, 2017].

Для восстановления процессов запоминания конкретного медикаментозного лечения на сегодняшний день не существует. Однако можно отметить некоторые косвенные методы:

- диагностирование и последующее исключение психотравмирующих событий из жизни;

- терапевтическое лечение основного психического заболевания;

- восстановление и стабилизация работы кровеносных сосудов головного мозга;

- применение психотерапии;

- избавление и устранение последствий стрессового состояния.

Лечение необходимо проводить исключительно в условиях диспансера и постоянного наблюдения специалистами, поскольку потребуется постоянная регистрация каждого происходящего изменения.

Успех всего лечения в целом будет зависеть от конкретных черт главной патологии, которой подвержен человек [vertclinic.ru, 2021].

Важно создать вокруг него благоприятную обстановку и ограничить от любых факторов, способных спровоцировать стрессовую ситуацию.

Существенную роль будет играть сбалансированное питание с большим содержанием полезных для организма минералов и микроэлементов, а также умеренные физические нагрузки. Очень важно заниматься отвлекающими подвижными играми на свежем воздухе.

Из психологических методов воздействия могут быть использованы релаксирующая терапия и гипнотерапия. Для достижения максимальной концентрации внимания на текущих моментах рекомендуется использовать методы восточной медицины, а именно: йогу, иглотерапию и цигун. Они позволят «не убегать» как в прошлые, так и в будущие события жизни.

При лечении важным залогом успеха является желание человека сотрудничать со специалистом [brain-master.ru, 2020].

Вообще, любые прогнозы при возникновении парамнезии и амнезии всегда зависят от начала их лечения. Чаще всего вовремя проведенное лечение позволит стабилизировать состояние человека и более-менее скорректировать наличие нарушений в памяти.

Некоторые заболевания, прежде всего, опасны своими осложнениями. Например, перенесенные инсульты обычно приводят к проблемам с чувствительностью, а также к частичному или общему параличу. А при некоторых других болезнях есть опасность развития деменции с невозможностью полностью восстановить память [Е. Н. Якушева, 2017].

Профилактика ложных воспоминаний

В связи с тем, что истинные причины появления неверных воспоминаний не могут быть четко установлены, то лучше всегда стараться заранее предотвратить их. Поэтому всем без исключения людям следует придерживаться основных рекомендаций и правил:

- всегда следить за состоянием своего здоровья;

- держать давление в пределах нормы, не позволяя возникнуть инсульту;

- отказаться от вредных привычек и наличия любых интоксикаций;

- соблюдать осторожность и быть аккуратными при занятиях спортом, особенно силовым;

- не перенапрягаться во время физической активности, не допускать травм головы;

- периодически наблюдаться у невролога и вовремя лечить все выявленные заболевания.

Заключение

Парамнезия является малоизученным феноменом. Неправдивая память способна появиться в результате травмы, той или иной болезни или любой стрессовой ситуации.

В большинстве случаев, при правильном и адекватном лечении на ранних этапах парамнезию удается скорректировать. Если симптомы продолжают усиливаться в процессе лечения и проявляться дальше, это указывает на ухудшение состояния [К. Т. Сарсембаев, 2015].

Цель профилактики – недопущение органического поражения центральной нервной системы. Поэтому крайне важно внимательно следить за своим здоровьем.

Берегите себя и свой рассудок! И не забудьте поучаствовать в небольшом опросе:

- Главная

- Государственный экзамен по специальности Психология личности (бакалавриат)

- Клиническая психология

->

->

Нарушения памяти: виды и методы диагностики

1. Немного о самой памяти.

2. Виды нарушения памяти:

— гипермнезия;

— гипомнезия и амнезия;

— парамнезии.

3. Методы диагностики нарушения памяти.

1. П- способность индивидуума запечатлевать, сохранять и воспроизводить данные прошлого опыта. В соотв с пред вопросами – механическая и логическая П, кратковременная и долговрем П

2. НП при психических заболеваниях традиционно подразделяют на явления усиления, ослабления (вплоть до полной утраты) и извращения памяти.

1.УСИЛЕНИЕ ПАМЯТИ ИЛИ ГИПЕРМНЕЗИЯ относится только к механической памяти и выражается в значительном возрастания объема и точности воспроизведения событий прошлого. Гипермнезия — значительное или резкое обострение памяти. Гипермнезия встречается при маниакальных состояниях, в состояниях опьянения различного происхождения, при некоторых эпилептических эквивалентах и аурах. Наиболее постоянно гипермнезия наблюдается при маниакальных состояниях. Еще более разительные явления гипермнезии могут наблюдаться при острых психозах в состояниях нарушенного сознания, когда, например, в памяти больного всплывают и вербализуются отрывки когда-то слышанных, но непонятных для него текстов на родном иди иностранных языках, которые по выздоровлении он совершенно не может вспомнить. Феномены гипермнезии подтверждают представление о том, что даже несущественные сведения потенциально сохраняются в долговременной памяти.

2.ОСЛАБЛЕНИЕ И УТРАТА ПАМЯТИ — ГИПОМНЕЗИЯ И АМНЕЗИЯ.

А. ГИПОМНЕЗИЯ — преимущественное нарушение механической памяти при относительной сохранности памяти логической. Гипомнезия может наблюдаться как обратимое явление при астенических состояниях различного происхождения и как стойкое и даже прогрессирующее нарушение при органических заболеваниях головного мозга.

Б. АМНЕЗИЯ или полная утрата памяти может быть диффузной, захватывающей весь жизненный опыт или значительную часть его, ограниченную определенным периодом времени или комплексом переживаний.

1)Диффузные амнезии наблюдаются ври грубоорганических заболеваниях головного мозга. При диффузных амнезиях нарушается как логическая, так и механическая память, как память кратковременная, так в долговременная, причем дело идет не только о затруднениях воспроизведения, но в о разрушении хранившейся в долговременной памяти информации. Пример — прогрессирующая амнезия Рибо, типичная для болезни Альцгеймера, атеросклеротической деменции.

2) Ограниченные во времени амнезииопределяются полным выпадением памяти на различные периоды времени. Как правило, они происходят на обоих иерархических уровнях памяти, однако в некоторых случаях страдает, в основном, память логическая. Примеры — феномен, называемый «вытеснением» — выключение из сознания, как бы забыванием тягостных глубоко травмирующих психику переживаний.

Особую форму расстройства памяти представляет собой

Фиксационная амнезия, являющаяся главным признаком амнестического или Корсаковского синдрома. Больные, правильно воспринимая и понимая текущие события, через считанные минуты об этих событиях прочно забывают, но в тоже время достаточно хорошо помнят прошлое. Из-за неспособности к запоминанию текущих событий больные не ориентируются в месте и времени – так называемая амнестическая дезориентировка. При фиксационной амнезии нарушается преимущественно кратковременная память – вновь принятая информация очень быстро исчезает из нее, не передаваясь в долговременную.

Амнезия периодическая возникает на фоне альтернирующего сознания, встречающегося при истерических состояниях. Больной живет в двух, совершенно отличающихся друг от друга состояниях, сменяющих одно другое, в каждом из состояний больной не помнит, что с ним было в другом состоянии.

Амнезия ретардированная возникает на период помрачения сознания или другого психического расстройства не сразу после и окончания, а спустя различные сроки, обычно исчисляемые днем-неделей. После окончания психоза ч-к способен сообщить о бывших у него в тот период расстройствах, в том числе и о своем тогдашнем поведении, а затем забывает и о том, что с ним было, и о том, что он уже рассказывал. Ретардированная амнезия имеет важное значение в судебной психиатрии. При ее возникновении больных могут обвинить в симуляции.

Разновидностью амнезии является палимпсест — забывание отдельных событий и деталей своего поведения, бывших накануне в период опьянения, на высоте его развития. Палимпсест по мере нарастания симптомов алкоголизма сменяется алкогольной амнезией — забывается все то, что происходило в период опьянения.

3. ИЗВРАЩЕНИЯ ПАМЯТИ (ПАРАМНЕЗИИ).

К ним относятся различного вида ошибки или обманы памяти, имеющие неодинаковое происхождение.

1.Конфабуляции — ложные воспоминания о событиях которые никогда не происходили, а часто и не могли происходить в действительности, но представление о которых возникает в сознании больного.2.Псевдореминисценции — воспоминания о реально происходивших событиях, но неправильно локализуемых во времени, из отдаленного прошлого переносимых в настоящее время. З. Криптомнезии — скрытые воспоминания, т. е. воспоминания о прочитанном или услышанном где-то, которые непроизвольно всплывают в сознании переживаясь как собственная оригинальная идея, догадка, шутка и т.д. 4.Переживания «уже виденного» и «никогда не виденного».

3. Методы исследования памяти.

Память исследуется в процессе беседы и наблюдения за больным.

При подозрении на наличие у больного конфабуляций и псевдореминисценций, особенно если нет объективных сведений, необходимо сопоставить полученные несколько раз ответы пациента на одни и те же вопросы.

Тесты памяти практически всегда включаются в виде субтестов в комплексные тестовые батареи для исследования интеллекта. Их также можно использовать и самостоятельно для изучения различных характеристик памяти (объем и прочность долговременной, оперативной, зрительной и слуховой памяти). В 1945 году Д. Векслером разработана тестовая батарея, включающая семь субтестов для специального исследования отдельных мнестических функций (Wechsler Memory Scale, WMS). При исследовании памяти наиболее часто требуется исследование способности к запоминанию. Тест с запоминанием 10 простых слов. В норме человек запоминает 10 слов после 3-4 предъявлений.

Непосредственное запоминание не нарушено, если после зачитывания 10 слов испытуемый в 4-5 попытках воспроизводит не менее 7 слов (если меньше — нарушено). Долговременная память не нарушена, если через час без предварительного предупреждения испытуемый воспроизводит не менее 7 слов из списка (если меньше — нарушена).

Для исследования зрительной памяти — тесты зрительной ретенции Бентона, Бендера и др.

Доп. Информация.

Амнезии:Снижение памяти при прогрессирующей амнезии происходит в определенной последовательности. Вначале утрачиваются (забываются) наиболее свежие, недавно приобретенные и менее закрепленные факты. Одновременно с появлением амнестических расстройств может наблюдаться оживление памяти на события прошлой жизни. Нередко при этом факты минувшего приобретают выраженную образность и наглядность. В подобных случаях о событиях прошлого рассказывают так, что собеседник не только слышит, но и может одновременно представлять себе в картинах факты, о которых ему сообщают. Рассказы о прошлом приобретают сценоподобность. При более тяжелых расстройствах из памяти в той или иной мере выпадают отдельные периоды личной и общественной жизни. Однако никогда не бывает полного их забвения. Постоянным свойством не только легкой, но и тяжелой амнезии является неравномерность поражения запасов памяти — одно помнят хуже, другое лучше. Со временем может возникнуть сдвиг ситуации в прошлое, вплоть до «жизни в прошлом» (С.Г. Жислин, 1965): больные считают себя молодыми, живущими в семье родителей и т.п. Сочетание жизни в прошлом с повышенной речевой откликаемостью больных на происходящее кругом, суетливой деловитостью и амнестическими ложными узнаваниями называют старческим амнестическим делирием.

2) Ограниченные во времени амнезии:

— аффектогенная амнезия и феномен, называемый «вытеснением». Он заключается в выключении из сознания, как бы забыванием тягостных глубоко травмирующих психику переживаний.

Ограниченные во времени амнезии наблюдается при различного рода шоковых воздействиях на мозг, связанных с расстройствами сознания (после травмы головы, эпилептического припадка, на высоте тяжелых острых инфекционных заболеваний, интоксикаций).

В тех случаях, когда амнезия захватывает какой-то период после начала заболевания ее называют антероградной.

В тех случаях, когда амнезия распространяется на отрезок времени, предшествующий началу заболевания, говорят о ретроградной амнезии, может быть и смешанная антеро-ретроградная амнезия.

Конфабуляции — это как бы «галлюцинации памяти», по С.С. Корсакову, существенная составная часть описанного им синдрома. Поскольку дело идет об активном творчестве больного, конфабуляции следует отнести к нарушениям, возникающим на уровне логической памяти. Множественные конфабуляции с фантастическим содержанием основа конфабуляторного бреда или конфабулеза.

Конфабуляции возникает при наличии самых различных психопатологических расстройств —

как продуктивных, так и негативных. Они различаются также и своим содержанием.

Поэтому их классификация носит чисто описательный характер.

Конфабуляции бредовые всегда возникают на фоне бреда и характеризуются переносом в прошлое бредовых расстройств, возникших значительно позже, т.е. происходит бредовое истолкование того периода жизни, когда индивидуум еще не был больным человеком. К бредовым конфабуляциям могут быть отнесены и те конфабуляции, которые возникают вслед за состояниями помрачения сознания, сопровождавшимися лишь частичной амнезией болезненного эпизода (делирий, онейроид, сумерки). Такие конфабуляции называют также онирическими.

Конфабуляции галлюцинаторные (псевдогаллюцинаторные) возникают при наплывах зрительных или слуховых обманов восприятия, которые воспринимаются больными как живое воспоминание фактов, бывших в действительности.

Конфабуляции мнемонические (конфабуляции замещающие, конфабуляции памяти) возникают при выраженных расстройствах памяти, например, при фиксационной амнезии, и как бы «замещают» ее пробелы вымышленными фактами, относящимися преимущественно к событиям повседневной жизни.

Конфабуляции экмнестические возникают на фоне выраженной прогрессирующей амнезии и имеют своим содержанием события детского или юношеского возраста.

В связи с тем, что содержание конфабуляции может быть фантастическим, в частности, сопровождаться идеями величия, выделяют также фантастические и экспансивные конфабуляции. При первых больные рассказывают о необыкновенных событиях, участниками или свидетелями которых они являются; при вторых в высказываниях доминируют идеи величия (богатства, высокого происхождения и т.д.). Фантастические и экспансивные конфабуляции являются чаще бредовыми или галлюцинаторными и реже связаны с нарушениями памяти.

1.Конфабуляции — ложные воспоминания о событиях которые никогда не происходили, а часто и не могли происходить в действительности, но представление о которых возникает в сознании больного, сопровождаясь чувством уверенности в том, что им воспроизводится нечто из его жизненного опыта. Конфабуляции возникает при наличии самых различных психопатологических расстройств — как продуктивных, так и негативных. Они различаются также и своим содержанием.

2.Псевдореминисценции — воспоминания о реально происходивших событиях, но неправильно локализуемых во времени, из отдаленного прошлого переносимых в настоящее время. Псевдореминисценции, как правило, наблюдаются у больных с амнестическими нарушениями, в частности с фиксационной амнезией. Больные как бы пытаются заполнить пробелы в памяти элементами прошлого опыта, перенесенным в настоящее. Нарушения механической памяти.

З. Криптомнезии — скрытые воспоминания, т. е. воспоминания о прочитанном или услышанном где-то, которые непроизвольно всплывают в сознании переживаясь как собственная оригинальная идея, догадка, шутка и т.д.

4.Переживания «уже виденного» и «никогда не виденного». В первом случае у человека, оказывающегося в новом месте, возникает чувство своего рода узнавания как если бы он уже был когда-то в этом месте и все уже происходило совершенно так, как сейчас, Во втором случае, наоборот хорошо знакома местность или ситуация воспринимается на какое-то время по-новому, как незнакомые, чуждые, увиденные впервые. Такие переживания могут изредка возникать не только при психических заболеваниях, но и у здоровых людей.

По методам исследования памяти:

Ответы на вопросы дают возможность судить о степени и характере нарушений памяти больного, особенно в сопоставлении с данными наблюдения за его поведением и материалами экспериментально-психологического исследования. Тесты памяти практически всегда включаются в виде субтестов в комплексные тестовые батареи для исследования интеллекта. Их также можно использовать и самостоятельно для изучения различных характеристик памяти (объем и прочность долговременной, оперативной, зрительной и слуховой памяти). В 1945 году Д. Векслером разработана тестовая батарея, включающая семь субтестов для специального исследования отдельных мнестических функций (Wechsler Memory Scale, WMS):

1 субтест — ориентировка и осведомленность;

2 субтест — ориентировка во времени и пространстве;

3 субтест — психический контроль (отсчитывание от 20 в обратном порядке, называние букв алфавита, отсчитывание от 1 до 40 через 3 единицы);

4 субтест — логическая память (воспроизведение рассказов);

5 субтест — воспроизведение рядов цифр в прямом и обратном порядке;

6 субтест — воспроизведение геометрических фигур;

7 субтест — воспроизведение парных ассоциаций слов.

Все задания теста имеют количественную оценку с соответствующими возрастными поправками (17 — 79 лет), конечный результат выражается в стандартных оценках интеллекта (IQ).

При исследовании памяти наиболее часто требуется исследование способности к запоминанию. Для этого можно предложить пациенту воспроизвести сразу после прочтения экспериментатором с интервалом в одну секунду 10 простых слов (дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лед, плач, свет). Чтение списка слов повторяют 10 раз, отмечая в протоколе количество правильно воспроизведенных слов, в том числе два и более раз, а также появление новых слов, которых в списке не было.

В норме человек запоминает 10 слов после 3-4 предъявлений: 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Воспроизведение с первого предъявления менее 4-3 слов (норма 5-9, в среднем 7 слов) — серьезное свидетельство в пользу грубых расстройств памяти, псевдодеменции или симуляции, особенно если в двух последних случаях не соблюдается «правило края» (обычно лучше запоминаются первые и последние слова из списка). Следует, однако, заметить, что «закон края» у слепых и слабовидящих людей проявляется слабее — у них наиболее продуктивно происходит запоминание начала материала.

Повторение слов и добавление лишних свидетельствует о бессознательной тревоге человека, что чаще встречается в клинике неврозов (психологические псевдореминисценции и конфабуляции — как средство преодоления внутренней тревоги, заполнение «пустот»).

При исследовании больных мы можем встретиться с разнообразными вариантами ответов при этой простой пробе, и при наличии определенного опыта ее анализа результаты исследования могут указывать и на возможные причины нарушений запоминания. Например, кривые запоминания у больного церебральным атеросклерозом (5, 7, 6, 8, 4, 5, 6, 5, 4, 5) и астеническим неврозом (6, 9, 10, 10, 10, 6, 5, 8, 7, 6) по конфигурации весьма похожи, т.к. после достижения определенного результата наблюдается последующий спад запоминания в том и другом случае, что может указывать на имеющие явления утомления и истощаемости у больных (астения). Однако в первом случае больной так и не смог воспроизвести всех 10 слов при всех 10 повторениях (заметно снижен объем памяти), в то время как во втором случае объем памяти достигает максимума быстро, но не удерживается до конца исследования по причине утомления.

Вместо слов часто дают для запоминания цифровые ряды, которые предлагают воспроизвести в прямом и обратном порядке. Можно предложить запомнить какую-нибудь дату, затем попросить считать от 1 до 30, а потом попросить эту дату назвать. Способность к ретенции и особенности символической памяти хорошо выявляются и при пробах повторения содержания коротких рассказов, а также проверки школьных знаний. Для изучения процессов сохранения в памяти испытуемых можно также использовать приведенную выше методику запоминания 10 слов, но слова просят повторить после первого предъявления через определенные промежутки времени (15, 30, 60, 180 минут и т.д.).

Для исследования зрительной памяти можно использовать портреты известных больному лиц, наборы рисунков и различных геометрических фигур (например, тесты зрительной ретенции Бентона, Бендера и другие).

Тест Бентона состоит из набора карточек с геометрическими фигурами. После 10-секундной экспозиции испытуемый должен воспроизвести нарисованные фигуры по памяти. Тест позволяет выявлять нарушения памяти при органических заболеваниях мозга. В тесте Бендера также используются карточки с геометрическими фигурами, но испытуемый должен вначале нарисовать предложенные фигуры с оригинала, а затем по памяти. Кроме расстройств памяти, данный тест выявляет и нарушения зрительно-моторной координации, которая также часто встречается при органических заболеваниях мозга. Контаминации (включения деталей от различных образцов в одну фигуру) встречаются у больных шизофренией.

Для изучения опосредованного запоминания широко используется методика А.Н. Леонтьева, в которой испытуемому предлагается для каждого запоминаемого слова подобрать подходящую по смыслу картинку из стандартного набора карточек. Затем при предъявлении той или иной картинки испытуемый должен вспомнить связанное с ней слово. Этот метод позднее был модифицирован А.Р. Лурия (методика пиктограммы), где испытуемому предлагается кратко «зарисовать» запоминаемое слово, чтобы через 40-60 минут с помощью рисунка это слово воспроизвести. Метод пиктографии получил широкое распространение, т.к. оказался пригоден для исследования не только ассоциаций памяти, но и мышления.

Воспоминания – это не только сентиментальные образы прошлого, в которые мы погружаемся перед сном. Из них складывается наш уникальный жизненный опыт, наши знания, навыки и отношения с другими людьми, а иногда от воспоминаний зависит даже чья-то жизнь. Но так ли надежен этот источник информации? Какие бывают ошибки памяти?

Память составляет основу нашего сознания – без способности запоминать, сохранять, воспроизводить и узнавать информацию было бы невозможно ни учиться, ни общаться, ни даже понимать самого себя. Недаром при сложных формах амнезии личность больного претерпевает сильнейшие изменения, вплоть до полного распада1.

Воспоминания составляют основу самых разных видов информации: писцы «по памяти» составляли летописи, мореплаватели – карты материков и океанов, а в литературе мемуары (от французского «mémoires», что в переводе и означает «воспоминания») и вовсе выделены в отдельный и хорошо развитой жанр. Свидетельские показания, то есть рассказ очевидцев о том, что они помнят о тех или иных событиях, могут стать основой для предъявления уголовного обвинения и даже смертной казни.

Однако при том, что значение информации, хранящейся в памяти, бывает необычайно велико, ее достоверность может оказаться весьма сомнительной. И дело не только в том, что многие подробности или детали забываются ровно в тот момент, когда они нужны, но и в том, что мы можем с полной ясностью и четкостью помнить события и факты… которых в реальности никогда не было.

То, чего не было. Нарушения памяти

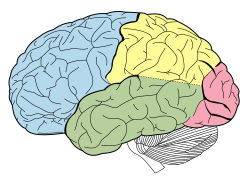

Ученые выделяют два типа причин, по которым в памяти человека может оказаться информация, не соответствующая его реальному опыту. Первый – это нарушения памяти, имеющие общее название «парамнезии» – искажение или замещение содержания воспоминаний, связанные с особенностями функционирования определенных участков коры головного мозга1.

К парамнезиям относятся следующие типы расстройств памяти:

- Псевдореминисценции – замещение «провалов» в памяти событиями, происходившими с человеком в реальности, но в совершенно другое время. Пример псевдореминисценции – уверения пожилого человека, несколько месяцев не выходившего из дома, в том, что вчера он сходил на работу, пообщался с коллегами и вернулся домой на автобусе.

- Конфабуляции – явление, при котором утраченные в памяти события подменяются вымышленными, никогда не происходившими с человеком в реальности. Человек, страдающий таким расстройством, может ярко и красочно описывать, например, свой опыт общения с инопланетянами, якобы похищавшими его для лабораторных исследований и затем вернувшими обратно.

- Криптомнезии – «присвоение» человеком в качестве собственных воспоминаний информации, полученной из внешних источников. Так, человек может отчетливо «помнить», как участвовал в событиях, описанных в художественной книге, или считать себя автором стихов, написанных задолго до его рождения.

- Эхомнезии – ощущение, что то, что происходит с человеком в настоящий момент, уже происходило с ним в прошлом. Например, впервые в жизни госпитализированный больной уверяет, что он уже лежал в этой клинике и в этой палате, но не может точно припомнить, когда и при каких обстоятельствах это происходило.

От чего зависит формирование парамнезий? Прежде всего, их возникновение связывают с ослаблением или нарушением деятельности лобных долей вследствие возрастных изменений, черепно-мозговых травм, кровоизлияний или просто незрелости фронтальной зоны мозга, характерной для раннего детского возраста2. Существуют также данные, показывающие, что в нарушениях памяти могут играть роль дисфункции других мозговых структур: височной и префронтальной коры3, гиппокампа4 и др.

К возникновению ложных или искаженных воспоминаний могут также приводить некоторые психические заболевания – например, эхомнезии являются частью симптоматики при шизофрении5, – или даже сильная усталость – например, при хронической нехватке сна6.

Было, но не так. Ошибки памяти

Вторая причина, по которой мы можем помнить вовсе не то, что было на самом деле – «memory biases», или «ошибки памяти» – когнитивные искажения, связанные с влиянием физиологических и психологических факторов на содержание или воспроизведение когда-то усвоенной информации7.

Какие бывают ошибки памяти? К их числу относят:

- ретроактивную интерференцию – искажение воспоминаний под влиянием информации, полученной позже – например, утверждение свидетеля, что он видел нож в руках нападавшего, хотя о факте применения ножа он узнал только в ходе следственных действий;

- эффект телескопа – искажение временной перспективы памяти, при котором события, произошедшие в далеком прошлом, кажутся относительно недавними, а недавние события представляются удаленными по времени – например, оценка пожилым человеком событий его юности: «Это происходило как будто вчера»;

- иллюзию постоянства – воспоминание о прошлом поведении или убеждениях человека как о «таких же, как сейчас», несмотря на их реальную перемену – например, когда теща отзывается о бывшем зяте, бросившем ее дочь: «Он с самого начала вел себя как подлец!», даже если в начале знакомства он проявлял себя вполне достойно;

- эгоцентрическое искажение – приписывание самому себе в прошлом больших успехов и достоинств, чем они были на самом деле – например, когда отец, когда-то еле-еле окончивший школу, уверяет сына, что учился «почти на одни пятерки».

Ищем причины

Существует несколько теорий, призванных объяснить, как появляются искажения и ошибки памяти – как происходит возникновение ложных или искаженных воспоминаний.

Теория нейронного следа

Теория нейронного следа рассматривает психофизиологические корреляты памяти – так называемые энграммы8. Энграмма представляет собой серию молекулярных изменений, в результате которых укрепляется связь между определенной последовательностью нейронов в коре головного мозга. Эта связь лежит в основе механизма ассоциаций: при возбуждении одного из нейронов происходит «привычная» активация всей цепочки, составляющей нейронный след – так, при взгляде на фотографию известного певца человек «прокручивает» в голове его песню. Если взаимосвязь между участками коры, «отвечающая» за то или иное воспоминание, нарушается – это может происходить в результате травмы или «наложения» более поздней ассоциации – нейронный след «запутывается», что приводит к искажению или утрате воспоминаний.

Психоаналитическая теория

Психоаналитическая теория объясняет возникновение измененных воспоминаний механизмом психологических защит, т.е. бессознательной адаптации психики к травмирующему воздействию9. С точки зрения классического психоанализа, существует несколько основных типов таких защит: рационализация, замещение, проекция, сублимация, регрессия или отрицание. Их общая суть – изменение восприятия реальности, в том числе в прошлом, таким образом, чтобы уберечь психику от разрушительного внутреннего конфликта между, особенно при сильном эмоциональном потрясении. Так, ребенок, подвергшийся насилию со стороны отца, в более взрослом возрасте «подменяет» реальное воспоминание сконструированным образом заботливого родителя.

Гештальт-теория

Гештальт-теория обращает особенное внимание на структурировании материала, составляющего основу воспоминаний10. Согласно этому подходу, человек старается найти максимально понятную и логичную, с его точки зрения, взаимосвязь между запоминаемыми объектами: событиями, фактами, людьми и т. д. В тех случаях, когда эта связь не подтверждается, воспоминания «подстраиваются» под внутреннюю логику субъекта: например, человек, проявивший агрессию в адрес более слабого, утверждает, что жертва «спровоцировала» его своим поведением, и даже при наличии доказательств не соглашается, что эта «провокация» существовала только в его воображении.

Кроме того, существует целая серия работ, доказывающих, что способности к запоминанию и корректному воспроизведению информации значительно снижаются в ситуации острого или хронического стресса, при депрессивных и тревожных расстройствах и т.д.11 Исследователи связывают такие искажения и ошибки памяти со сложным и еще не до конца изученным комплексом физиологических, психологических и социальных процессов.

Разбираемся со следствиями

Что же делать с тем фактом, что ошибки памяти регулярно возникают, память может нас подвести – и это, в общем-то является нормой ее функционирования? Попробуем выделить самые важные шаги:

- Определить приоритеты.

На самом деле, далеко не вся информация, хранящаяся у нас «в голове», нуждается в точном и детальном воспроизведении. Нет ничего плохого в том, чтобы слегка приукрасить, скажем, романтические воспоминания о знакомстве с будущим супругом – а вот содержание важных деловых переговоров лучше помнить максимально подробно. - Использовать внешние опоры.

Для точной фиксации нужной информации можно использовать самые разные средства: мнемотехники (специальные приемы, позволяющие структурировать сложную в восприятии информацию в виде рифмованной фразы или яркого образа), аудио- и видеозапись, заметки в блокноте или в мобильном приложении. Все это позволяет «освежить» воспоминания в тот момент, когда они понадобятся, в первоначальном виде. - Тренировать мыслительные навыки.

Регулярные, но при этом не запредельные умственные нагрузки – отличный способ профилактики «возрастной» забывчивости. Их содержание зависит от интересов и приоритетов самого человека: кому-то нравится решать на досуге шахматные задачи, кому-то – изучать новые языки, а для кого-то научное или техническое творчество и вовсе является профессией. Важно, однако, помнить, что длительное напряжение без отдыха чревато прямо противоположным результатом: «перегруженный» рабочими задачами мозг включает механизм «запредельного торможения», которое резко снижает способности к концентрации внимания, запоминанию и воспроизведению информации.

Впрочем, польза перечисленных действий не только в том, чтобы защитить воспоминания от когнитивных искажений. Умение выделять важное, структурировать информацию и фиксировать ее вспомогательными средствами и грамотно распределять время между физической и умственной активностью и отдыхом помогает предотвратить ошибки памяти, оставаться не только в твердой памяти, но и в здравом уме. А это, согласитесь, редко бывает лишним.

Ссылки:

- Жариков Н. М., Тюльпин Ю. Г. Психиатрия: Учебник. – М.: Медицинское информационное агентство, 2012. – 832 с.

- Schacter D. L., Kagan J., Leichtman M. D. True and false memories in children and adults: A cognitive neuroscience perspective // Psychology, Public Policy, and Law. – 1995. – V. 1. – № 2. – P. 411-428.

- Devitt A. L., Schacter D. L. False memories with age: Neural and cognitive underpinnings // Neuropsychologia. – 2016. – Т. 91. – С. 346-359.

- Вартанов А. В. и др. Память человека и анатомические особенности гиппокампа // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2009. – № 4. – С. 3-16.

- Международная классификация болезней МКБ-10. Электронная версия. – URL: www.mkb10.ru

- Frenda S. J. et al. Sleep deprivation and false memories // Psychological Science. – 2014. – V. 25. – № 9. – P. 1674-1681.

- Макрэйни Д. Психология глупостей. Заблуждения, которые мешают нам жить. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 344 с.

- Основы психофизиологии: учебник / Отв. ред. Ю.И. Александров. – М.: Инфра-М, 1997. – 349 с.

- Белов В. Г., Бирюкова Г. М., Федоренко В. В. Психологическая защита и ее роль в процессе формирования адаптационной системы человека // Гуманизация образования. – 2009. – №. 3. – С. 66-72.

- Декатова К.И. Роль гештальта в процессе смыслообразования знаков косвенно-производной номинации // Acta Linguistica. – 2007. – Т. 1. – № 1. – С. 63-68.

- Dalgleish T. et al. Patterns of processing bias for emotional information across clinical disorders: A comparison of attention, memory, and prospective cognition in children and adolescents with depression, generalized anxiety, and posttraumatic stress disorder // Journal of clinical child and adolescent psychology. – 2003. – V. 32. – № 1. – P. 10-21.

Похожее

Полезно? Поделись статьей в Вконтакте или Фейсбук в 1 клик!

Наталья Ульянова

кандидат психологических наук, педагог-психолог, игротерапевт

Память

— способность индивидуума запечатлевать,

сохранять и воспроизводить данные

прошлого опыта.

Память —

одна из психических

функций и видов умственной деятельности,

предназначенная сохранять, накапливать

и воспроизводить информацию.

Способности длительно хранить информацию

о событиях внешнего мира и реакциях

организма и многократно использовать

её в сфере сознания для организации

последующей деятельности.

Существуют

различные типологии памяти:

-

по

сенсорной модальности — зрительная

(визуальная) память, моторная

(кинестетическая) память, звуковая

(аудиальная) память, вкусовая память,

болевая память; -

по

содержанию — образная память,

моторная память, эмоциональная память; -

по

организации запоминания — эпизодическая

память, семантическая память, процедурная

память; -

по

временным характеристикам —

долговременная память, кратковременная

память, ультракратковременная память; -

по

наличию цели — произвольная и

непроизвольная; -

по

наличию средств — опосредованная

и неопосредованная; -

по

уровню развития — моторная,

эмоциональная, образная, словесно-логическая.

Психологические

теории памяти. Психологический уровень

изучения механизмов памяти

хронологически старше других и представлен

наиболее многочисленным рядом

различных направлений и теорий.

а)

Ассоциативное направление. Его

центральное понятие — понятие ассоциации

— обозначает связь, соединение и выступает

в качестве обязательного принципа

всех психических образований. Этот

принцип сводится к следующему: если

определенные психические образования

возникли в сознании одновременно или

непосредственно друг за другом, то между

ними образуется ассоциативная связь

и повторное появление какого-либо из

элементов этой связи необходимо вызывает

в сознании представление всех ее

элементов. Задача более глубокого

изучения механизмов запоминания перед

ассоцианистами вообще не возникала, и

они ограничились характеристикой

внешних условий, необходимых для

возникновения «одновременных

впечатлений».

б)

Гештальтизм. Основное понятие

этой теории — понятие гештальта

обозначает

целостную организацию, структуру, не

сводимую к сумме составляющих ее частей.

В качестве основы образования связей

здесь признается организация материала,

которая определяет и аналогичную

структуру следов в мозгу по принципу

изоморфизма, т.е. подобия по форме.

Функция определенной организации

материала может быть реализована только

в результате деятельности субъекта.

в)

В современной науке все большее признание

приобретает теория, которая в качестве

основного понятия рассматривает

деятельность личности как фактор,

детерминирующий формирование всех ее

психических процессов, в том числе и

процессов памяти. Согласно этой концепции,

протекание процессов запоминания,

сохранения и воспроизведения определяется

тем, какое место занимает данный материал

в деятельности субъекта.

2.

Физиологические теории памяти.

Физиологические теории механизмов

памяти тесно связаны с важнейшими

положениями учения И.П.Павлова о

закономерностях высшей нервной

деятельности. Учение об образовании

условных временных связей — это теория

механизмов формирования индивидуального

опыта субъекта, т.е. собственно теория

«запоминания на физиологическом

уровне». В самом деле, условный рефлекс

как акт образования связи между новым

и уже ранее закрепленным содержанием

составляет физиологическую основу

запоминания. Для понимания причинной

обусловленности этого акта важнейшее

значение приобретает понятие подкрепления.

Подкрепление — это не что иное, как

достижение непосредственной цели

действия индивида. В других случаях —

это стимул, мотивирующий действие

или корригирующий его. Закрепление

результатов успешных действий есть

вероятностное прогнозирование их

полезности для достижения предстоящих

целей.

Физическая

теория памяти. Согласно

представлениям ее авторов,

прохождение любого нервного импульса

через определенную группу нейронов

оставляет после себя в собственном

смысле слова физический след.

Физическая материализация следа

выражается в электрических и

механических изменениях синапсов.

Эти изменения облегчают вторичное

прохождение импульса по знакомому

пути.

3.

Биохимические теории памяти.

Нейрофизиологический

уровень изучения механизмов памяти на

современном этапе все более сближается

и нередко прямо смыкается с биохимическим.

Это подтверждается многочисленными

исследованиями, проводимыми на стыке

указанных уровней. На основе этих

исследований возникла гипотеза о

двухступенчатом характере процесса

запоминания. На первой ступени

(непосредственно после воздействия

раздражителя) в мозгу происходит

кратковременная электрохимическая

реакция, вызывающая обратимые

физиологические изменения в клетках.

Вторая стадия возникает на основе первой

— это собственно биохимическая реакция,

связанная с образованием новых

белковых веществ.

Сторонники

химической теории памяти считают,

что специфические химические изменения,

происходящие в нервных клетках под

воздействием внешних раздражителей, и

лежат в основе механизмов процессов

закрепления, сохранения и воспроизведения

следов. Имеются в виду различные

перегруппировки белковых молекул

нейронов, прежде всего молекул так

называемых нуклеиновых кислот.

Память

состоит из следующих компонентов:

—

рецепция (восприятие нового),

—

ретенция (способность

удерживать эту новую информацию),

—

репродукция (способность ее

воспроизводить).

Нарушения памяти

делятся на количественные (амнезии) и

качественные (парамнезии).

Амнезии:

1).

Ретроградная амнезия – потеря

памяти на события, предшествующие

расстройству сознания.

2).

Антероградная амнезия — потеря

памяти на события, происшедшие

непосредственно после окончания

болезненного состояния.

3).

Ретроантероградная амнезия –

сочетание этих 2-х видов.

4).

Фиксационная амнезия – потеря

способности запоминать текущие события.

5).

Конградная амнезия – выпадает всё,

что произошло в момент травмы.

6).

Прогрессирующая амнезия —

характеризуется постепенным ослаблением

памяти, причем в первую очередь пропадает

память на недавние события, в то время

как далекое прошлое остается в памяти.

Эта характерная закономерность

последовательного снижения памяти

называется законом Рибо.

Синдром

Корсакова – невозможность запоминать

текущие события при относительно

сохранной памяти на пошлое, в результате

чего возникает дезориентировка во

времени. Кроме этого, характерны

парамнезии.

Парамнезии:

—

это ошибочные воспоминания. Человек

может также вспоминать реальное событие,

но относить его к неверному времени

(псевдореминисценции).

1).

Конфабуляции – вымышленные фантастические

воспоминания, которые на самом деле не

было.

2).

Криптомнезия – человек не может

вспомнить, было ли что-либо во сне или

наяву, или в книге.

Встречаются и

повышение памяти (намного

реже):

Фотографическая

память – прочитав несколько строк

текста, человек может повторить их сразу

же без ошибок.

Эйдетизм –

представление зеркально воспроизводит

восприятие (в памяти остается наглядный

очень подробный образ предмета).

Повышение памяти

не обязательно свидетельствует о высоком

интеллекте (т.к. у олигофренов может

быть хорошо развито механическое

запоминание без осмысления).

Иерархические

уровни представлены механической

и логической

памятью. Механическая намять фиксирует

непосредственно, без отбора и переработки,

путем повторений получаемых впечатлений.

Логическая память избирательно фиксирует

информацию, включая ее в уже готовые

логические схеме и формуле так что

между новыми и старыми знаниями

устанавливаются смысловые связи,

облегчающие запоминание и воспроизведение

в дальнейшем. Таким образом, механическая

память базируется на «зазубривании»,

а логическая «на понимании подлежащего

запоминанию материала. В процессе жизни

человек использует оба эти вида памяти,

т .к. многочисленнее сведения для которых

у него нет «разработанной логической

системы» приходиться запоминать

механически. Механическая память

определяется биологическими особенностями

и состоянием мозга. Она лучше в детском

возрасте н закономерно слабеет в старости

наблюдаются значительные индивидуальные

колебания в способности к механическому

запоминанию.

С точки

зрения динамики процесса запоминания

выделяют кратковременную

и долговременную

память. Под кратковременной памятью

понимается сохранение на ограниченный

срок получаемой информации в динамической

форме (в виде циркуляции нервных импульсов

по замкнутым нейронным цепям),без

образования прочного нервного следа

или отпечатки. В долговременной

памяти хранится вся информация,

приобретенная в течение жизни, и может

в той или иной мере извлекаться из нее

по мере надобности. В основе долговременной

памяти лежит образование стойких,

по-видимому, сохраняющихся в течение

всей жизни нервных следов. Первоначально

любая информация поступает в кратковременную

память и лишь через 30-40 мин. происходит

ее консолидация, т.е. она переводится в

долговременную память с образованием

прочного нервного следа. Нельзя

утверждать, что вся поступающая в

кратковременную память информация

переводится в дальнейшем на длительное

хранение, но есть основание полагать,

что так происходит со значительной

частью ее, и об этом ярко свидетельствует

некоторые фрагменты из области патологии,

приводимые ниже. Однако, в обычных

условиях далеко не вся находящаяся в

долговременной памяти информация может

произвольно воспроизводится и

использоваться человеком; многие

сведения сохраняющиеся в мозгу в виде

следов остающихся в латентном

состоянии«практически оказываются

«забытыми».

НАРУШЕНИЯ

ПАМЯТИ при психических заболеваниях

традиционно подразделяют на явления

усиления, ослабления (вплоть до полной

утраты) и извращения памяти.

1.УСИЛЕНИЕ

ПАМЯТИ ИДИ ГИПЕРМНЕЗИЯ относится

только к механической памяти и выражается

в значительном возрастания объема и

точности воспроизведения событий

прошлого. Гипермнезия — значительное

или резкое обострение памяти. Обычно

сопровождается наплывом множественных

воспоминаний и образными представлениями.

Гипермнезия охватывает как основные

факты события, так и его детали.

Воспоминания и образные представления

чаще отличаются той или иной степенью

хаотичности; реже они имеют одну или

несколько последовательно развивающихся

сюжетных линий. Развитие гипермнезии

часто влечет за собой появление скачки

идей. Гипермнезия встречается при

маниакальных состояниях, в состояниях

опьянения различного происхождения,

при некоторых эпилептических эквивалентах

и аурах. К гипермнезии относят также

усиление памяти, проявляющееся в

поразительных способностях к счетным

операциям, к запоминанию прочитанного,

услышанной музыке и т.п. Данное явление

чаще всего распространяется на

ограниченный раздел памяти, особенно

когда оно наблюдается у лиц с посредственным

интеллектом или просто у лиц с явлениями

дебильности.

Наиболее

постоянно гипермнезия наблюдается при

маниакальных состояниях. Еще более

разительные явления гипермнезии могут

наблюдаться при острых психозах в

состояниях нарушенного сознания, когда,

например, в памяти больного всплывают

и вербализуются отрывки когда-то

слышанных, но непонятных для него текстов

на родном иди иностранных языках, которые

по выздоровлении он совершенно не

может вспомнить. Феномены гипермнезии

подтверждают представление о том,

что даже несущественные сведения

потенциально сохраняются в

долговременной памяти.

2.ОСЛАБЛЕНИЕ

И УТРАТА ПАМЯТИ — ГИПОМНЕЗИЯ И АМНЕЗИЯ.

А.

ГИПОМНЕЗИЯ

— представляет собой явление противоположное

гипермнезии. При гипомнезии наблюдается

преимущественное нарушение механической

памяти при относительной сохранности

памяти логической. Это нарушение

проявляются затрудненностью, замедленностью

и неточностью воспроизведения событий

прошлого и ранее полученных сведений,

не приведенных в логическую систему, а

также сужением объема кратковременной

памяти и ухудшением механического

запоминания нового материала. Гипомнезия

может наблюдаться как обратимое явление

при астенических состояниях различного

происхождения и как стойкое и даже

прогрессирующее нарушение при органических

заболеваниях головного мозга.

Б.

АМНЕЗИЯ или полная

утрата памяти может быть диффузной,

захватывающей весь жизненный опыт или

значительную часть его, ограниченную

определенным периодом времени или

комплексом переживаний.

1)Диффузные

амнезии

наблюдаются при грубоорганических

заболеваниях головного мозга. . При

диффузных амнезиях нарушается как

логическая, так и механическая память,

как память кратковременная, так в

долговременная, причем дело идет не

только о затруднениях воспроизведения,

но в о разрушении хранившейся в

долговременной памяти информации.

Примером может

служить прогрессирующая амнезия Рибо,

типичная для болезни Альцгеймера,

атеросклеротической деменции.

Снижение памяти

при прогрессирующей амнезии происходит

в определенной последовательности.

Вначале утрачиваются (забываются)

наиболее свежие, недавно приобретенные

и менее закрепленные факты. Одновременно

с появлением амнестических расстройств

может наблюдаться оживление памяти на

события прошлой жизни. Нередко при этом

факты минувшего приобретают выраженную

образность и наглядность. В подобных

случаях о событиях прошлого рассказывают

так, что собеседник не только слышит,

но и может одновременно представлять

себе в картинах факты, о которых ему

сообщают. Рассказы о прошлом приобретают

сценоподобность. При более тяжелых

расстройствах из памяти в той или иной

мере выпадают отдельные периоды личной

и общественной жизни. Однако никогда

не бывает полного их забвения. Постоянным

свойством не только легкой, но и тяжелой

амнезии является неравномерность

поражения запасов памяти — одно помнят

хуже, другое лучше. Со

временем может возникнуть сдвиг ситуации

в прошлое, вплоть до «жизни в прошлом»

(С.Г. Жислин, 1965): больные считают себя

молодыми, живущими в семье родителей

и т.п. Сочетание жизни в прошлом с

повышенной речевой откликаемостью

больных на происходящее кругом, суетливой

деловитостью и амнестическими ложными

узнаваниями называют старческим

амнестическим делирием.

2)

Ограниченные

во времени амнезии

определяются

полным выпадением памяти на различные

периоды времени. Как правило, они

происходят на обоих иерархических

уровнях памяти, однако в некоторых

случаях страдает, в основном, память

логическая. Примером амнезий, связанных

с нарушениями на уровне логической

памяти, служит

—

аффектогенная

амнезия и

феномен, называемый «вытеснением».

Он заключается в выключении из сознания,

как бы забыванием тягостных глубоко

травмирующих психику переживаний.

Ограниченные

во времени амнезии наблюдается при

различного рода шоковых воздействиях

на мозг, связанных с расстройствами

сознания (после травмы головы,

эпилептического припадка, на высоте

тяжелых острых инфекционных заболеваний,

интоксикаций).

В

тех случаях, когда амнезия захватывает

какой-то период после начала заболевания

ее называют антероградной.

В

тех случаях, когда амнезия распространяется

на отрезок времени, предшествующий

началу заболевания, говорят о ретроградной

амнезии,

может быть и смешанная антеро-ретроградная

амнезия.

Особую форму

расстройства памяти представляет собой

— фиксационная

амнезия, являющаяся главным признаком

амнестического или Корсаковского

синдрома. Она характеризуется тем, что

больные, правильно воспринимая и понимая

текущие события, через считанные минуты

об этих событиях прочно забывают, но в

тоже время достаточно хорошо помнят

прошлое. Из-за неспособности к запоминанию

текущих событий больные не ориентируются

в месте и времени – так называемая

амнестическая дезориентировка. При

фиксационной амнезии нарушается

преимущественно кратковременная память

– вновь принятая информация очень

быстро исчезает из нее, не передаваясь

в долговременную.

Амнезия

периодическая

(Th.Ribot,

1881) возникает на фоне альтернирующего

сознания, встречающегося при истерических

состояниях. Больной живет в двух,

совершенно отличающихся друг от друга

состояниях, сменяющих одно другое. В

состоянии «А» сохраняется память

на все относящиеся к нему события. То

же относится и к состоянию «Б».

Вместе с тем, находясь в состоянии «А»,

больной совершенно не помнит, что с ним

происходило в состоянии «Б» и

наоборот — в состоянии «Б» не

помнит, что происходило в состоянии

«А».

Амнезия

ретардированная

возникает на период помрачения

сознания или другого психического

расстройства не сразу после и окончания,

а спустя различные сроки, обычно

исчисляемые днем-неделей. Поэтому

больной сразу же после окончания психоза

способен сообщить о бывших у него в

тот период расстройствах, в том числе

и о своем тогдашнем поведении, а затем

забывает и о том, что с ним было, и о том,

что он уже рассказывал. Ретардированная

амнезия имеет важное значение в

судебной психиатрии. При ее возникновении

больных могут обвинить в симуляции.

Разновидностью

амнезии является палимпсест — забывание

отдельных событий и деталей своего

поведения, бывших накануне в период

опьянения, на высоте его развития.

Способность воспроизведения общего

хода событий при палимпсесте сохраняется.

Палимпсест по мере нарастания симптомов

алкоголизма сменяется алкогольной

амнезией — забывается все то, что

происходило в период опьянения.

3.

ИЗВРАЩЕНИЯ

ПАМЯТИ (ПАРАМНЕЗИИ).

К

ним относятся различного вида ошибки

или обманы памяти, имеющие неодинаковое

происхождение.

I,

Конфабуляции

— ложные воспоминания о событиях которые

никогда не происходили, а часто и не

могли происходить в действительности,

но представление о которых возникает

в сознании больного, сопровождаясь

чувством уверенности в том, что им

воспроизводится нечто из его жизненного

опыта .Это как бы «галлюцинации

памяти», по С.С. Корсакову, существенная

составная часть описанного им синдрома.

Поскольку дело идет об активном творчестве

больного, конфабуляции следует отнести

к нарушениям, возникающим на уровне

логической памяти. Множественные

конфабуляции с фантастическим содержанием

основа конфабуляторного бреда или

конфабулеза.

Конфабуляции

возникает при наличии самых различных

психопатологических расстройств —

как

продуктивных, так и негативных. Они

различаются также и своим содержанием.

Поэтому

их классификация носит чисто описательный

характер.

Конфабуляции

бредовые

всегда возникают на фоне бреда и

характеризуются переносом в прошлое

бредовых расстройств, возникших

значительно позже, т.е. происходит

бредовое истолкование того периода

жизни, когда индивидуум еще не был

больным человеком. К бредовым конфабуляциям

могут быть отнесены и те конфабуляции,

которые возникают вслед за состояниями

помрачения сознания, сопровождавшимися

лишь частичной амнезией болезненного

эпизода (делирий, онейроид, сумерки).

Такие конфабуляции называют также

онирическими.

Конфабуляции

галлюцинаторные (псевдогаллюцинаторные)

возникают при наплывах зрительных или

слуховых обманов восприятия, которые

воспринимаются больными как живое

воспоминание фактов, бывших в

действительности.

Конфабуляции

мнемонические

(конфабуляции замещающие, конфабуляции

памяти) возникают при выраженных

расстройствах памяти, например, при

фиксационной амнезии, и как бы «замещают»

ее пробелы вымышленными фактами,

относящимися преимущественно к событиям

повседневной жизни.

Конфабуляции

экмнестические возникают на фоне

выраженной прогрессирующей амнезии

и имеют своим содержанием события

детского или юношеского возраста.

В связи с тем, что

содержание конфабуляции может быть

фантастическим, в частности,

сопровождаться идеями величия, выделяют

также фантастические и экспансивные

конфабуляции. При первых больные

рассказывают о необыкновенных событиях,

участниками или свидетелями которых

они являются; при вторых в высказываниях

доминируют идеи величия (богатства,

высокого происхождения и т.д.).

Фантастические и экспансивные конфабуляции

являются чаще бредовыми или галлюцинаторными

и реже связаны с нарушениями памяти.

2.Псевдореминисценции

— воспоминания о

реально происходивших событиях, но

неправильно локализуемых во времени,

из отдаленного прошлого переносимых

в настоящее время. По аналогии с

расстройствами восприятия здесь можно

было бы говорить от «иллюзиях памяти»

(С.С. Корсаков). Псевдореминисценции,

как правило, наблюдаются у больных с

амнестическими нарушениями, в частности

с фиксационной амнезией. Больные как

бы пытаются заполнить пробелы в памяти

элементами прошлого опыта, перенесенным

в настоящее. Содержание псевдореминисценций

обуславливается случайными

ассоциациями, поэтому их можно

рассматривать как нарушения механической

памяти. Содержание псевдореминисценции

носит по преимуществу обыденный характер.

З.

Криптомнезии — скрытые

воспоминания, т. е. воспоминания о

прочитанном или услышанном где-то,

которые непроизвольно всплывают в

сознании переживаясь как собственная

оригинальная идея, догадка, шутка и т.д.

Практически имеет значение, когда

использованная творческим работай ком

криптомнезия может дать повод заподозрить

его в сознательном плагиате.

4.Переживания

«уже виденного» и «никогда не

виденного». В первом случае у

человека, оказывающегося в новом месте,

возникает чувство своего рода узнавания

как если бы он уже был когда-то в этом

месте и все уже происходило совершенно

так, как сейчас, Во втором случае, наоборот

хорошо знакома местность или ситуация

воспринимается на какое-то время

по-новому, как незнакомые, чуждые,

увиденные впервые. Такие переживания

могут изредка возникать не только при

психических заболеваниях, но и у здоровых

людей.

Наша память небезупречна. Мозг часто играет с воспоминаниями и периодически модифицирует их. В этой статье вы узнаете, как нас обманывает мозг, и какие известны 7 «грехов» памяти.

Содержание:

- 1

Будущее зависит от памяти - 2 Скоротечность

- 3 Рассеянность

- 4 Блокировка

- 5 Обманчивость

- 6 Внушаемость

- 7 Постоянство

- 8 Отрицание

Будущее зависит от памяти

Словно огромный шкаф с многочисленными полочками и отделениями наша память хранит воспоминания, переживания, эмоции, знания. А мышление формируется на основе взаимодействия воспоминаний и новых знаний. Поэтому именно из-за памяти возникает поведение человека, его реакция на ту или иную ситуацию. И именно на основе памяти формируется наше будущее.

Однако часто наш мозг перестраивает память, переписывая тем самым жизненный опыт. Это происходит из-за «грехов» памяти. Но не стоит думать, что ошибки памяти вредны, часто они оказываются полезными. Например, чтобы двигаться дальше, не опуская голову, человеку нужно что-то забывать, устранять какие-то воспоминания. Первые три «греха» памяти связаны с забыванием, а следующие четыре ошибки появляются при попытках вспомнить информацию. Посмотрим, как мозг обманывает человека на примере 7 ошибок памяти.

Скоротечность

С течением времени память теряется, и это является результатом процесса естественного старения мозга. Например, взрослый человек может забывать, что он делал два или три дня назад. Если такое происходит постоянно, то это может указывать на наличие болезни Альцгеймера.

Рассеянность

Эта ошибка возникает при неполадках взаимодействия памяти и внимания. Например, человек не смог запомнить важную информацию из-за того, что был недостаточно сконцентрирован и отвлекся или просто не придал значение информации, которая потом ему понадобилась. К примеру, уходя из дома мы часто ищем ключи, так как не запомнили куда их положили.

Блокировка

Эта ошибка памяти связана с семантической памятью, и о ней вы можете подумать в ситуации, когда что-то «вертится на языке». Информация, которую вы пытаетесь вспомнить есть в хранилище мозга, но она закодирована. Не нужно чересчур напрягаться, чтобы вспомнить, например, название магазина, а просто расслабьте разум и попробуйте восстановить события или воспоминания об этом месте.

Обманчивость

Такая ошибка возникает, когда мы помним информацию, но не помним источник ее получения. Например, человек может думать, что конкретный коллега сказал ему что-то, и убеждать его в этом, хотя он не говорил. Возможно ему информацию донес другой человек, а тот, на кого он подумал, просто в этот момент проходил рядом.

Внушаемость

С помощью различных приемов манипуляции человека могут заставить вспомнить какие-то события, даже которые никогда не происходили. Умелые манипуляторы могут легко вызвать искажения воспоминаний.

Постоянство

Возникновение этой ошибки происходит обычно на фоне депрессивного состояния или стрессового расстройства, когда мы пытаемся забыть что-то, но это снова и снова прокручивается в голове.

Отрицание

Наше сознание провоцирует переоценку и переписывание воспоминаний, чтобы они совпадали с нашим «Я». Мозг адаптирует прошлое к сегодняшней ситуации, изменяя воспоминания.

Зная о том, что память уязвима, вы сможете легче справляться с ее ошибками и не винить себя за то, что забываете что-то. Но следует стремиться развивать и улучшать память. Этому способствуют тренажеры Викиум, разработанные специально для улучшения памяти. Тренируйтесь ежедневно, чтобы память подводила меньше.

- Главная

- Государственный экзамен по специальности Психология личности (бакалавриат)

- Клиническая психология

->

->

Нарушения памяти: виды и методы диагностики

1. Немного о самой памяти.

2. Виды нарушения памяти:

— гипермнезия;

— гипомнезия и амнезия;

— парамнезии.

3. Методы диагностики нарушения памяти.

1. П- способность индивидуума запечатлевать, сохранять и воспроизводить данные прошлого опыта. В соотв с пред вопросами – механическая и логическая П, кратковременная и долговрем П

2. НП при психических заболеваниях традиционно подразделяют на явления усиления, ослабления (вплоть до полной утраты) и извращения памяти.

1.УСИЛЕНИЕ ПАМЯТИ ИЛИ ГИПЕРМНЕЗИЯ относится только к механической памяти и выражается в значительном возрастания объема и точности воспроизведения событий прошлого. Гипермнезия — значительное или резкое обострение памяти. Гипермнезия встречается при маниакальных состояниях, в состояниях опьянения различного происхождения, при некоторых эпилептических эквивалентах и аурах. Наиболее постоянно гипермнезия наблюдается при маниакальных состояниях. Еще более разительные явления гипермнезии могут наблюдаться при острых психозах в состояниях нарушенного сознания, когда, например, в памяти больного всплывают и вербализуются отрывки когда-то слышанных, но непонятных для него текстов на родном иди иностранных языках, которые по выздоровлении он совершенно не может вспомнить. Феномены гипермнезии подтверждают представление о том, что даже несущественные сведения потенциально сохраняются в долговременной памяти.

2.ОСЛАБЛЕНИЕ И УТРАТА ПАМЯТИ — ГИПОМНЕЗИЯ И АМНЕЗИЯ.

А. ГИПОМНЕЗИЯ — преимущественное нарушение механической памяти при относительной сохранности памяти логической. Гипомнезия может наблюдаться как обратимое явление при астенических состояниях различного происхождения и как стойкое и даже прогрессирующее нарушение при органических заболеваниях головного мозга.

Б. АМНЕЗИЯ или полная утрата памяти может быть диффузной, захватывающей весь жизненный опыт или значительную часть его, ограниченную определенным периодом времени или комплексом переживаний.

1)Диффузные амнезии наблюдаются ври грубоорганических заболеваниях головного мозга. При диффузных амнезиях нарушается как логическая, так и механическая память, как память кратковременная, так в долговременная, причем дело идет не только о затруднениях воспроизведения, но в о разрушении хранившейся в долговременной памяти информации. Пример — прогрессирующая амнезия Рибо, типичная для болезни Альцгеймера, атеросклеротической деменции.

2) Ограниченные во времени амнезииопределяются полным выпадением памяти на различные периоды времени. Как правило, они происходят на обоих иерархических уровнях памяти, однако в некоторых случаях страдает, в основном, память логическая. Примеры — феномен, называемый «вытеснением» — выключение из сознания, как бы забыванием тягостных глубоко травмирующих психику переживаний.

Особую форму расстройства памяти представляет собой

Фиксационная амнезия, являющаяся главным признаком амнестического или Корсаковского синдрома. Больные, правильно воспринимая и понимая текущие события, через считанные минуты об этих событиях прочно забывают, но в тоже время достаточно хорошо помнят прошлое. Из-за неспособности к запоминанию текущих событий больные не ориентируются в месте и времени – так называемая амнестическая дезориентировка. При фиксационной амнезии нарушается преимущественно кратковременная память – вновь принятая информация очень быстро исчезает из нее, не передаваясь в долговременную.

Амнезия периодическая возникает на фоне альтернирующего сознания, встречающегося при истерических состояниях. Больной живет в двух, совершенно отличающихся друг от друга состояниях, сменяющих одно другое, в каждом из состояний больной не помнит, что с ним было в другом состоянии.

Амнезия ретардированная возникает на период помрачения сознания или другого психического расстройства не сразу после и окончания, а спустя различные сроки, обычно исчисляемые днем-неделей. После окончания психоза ч-к способен сообщить о бывших у него в тот период расстройствах, в том числе и о своем тогдашнем поведении, а затем забывает и о том, что с ним было, и о том, что он уже рассказывал. Ретардированная амнезия имеет важное значение в судебной психиатрии. При ее возникновении больных могут обвинить в симуляции.

Разновидностью амнезии является палимпсест — забывание отдельных событий и деталей своего поведения, бывших накануне в период опьянения, на высоте его развития. Палимпсест по мере нарастания симптомов алкоголизма сменяется алкогольной амнезией — забывается все то, что происходило в период опьянения.