Петр Первый — первый Император Всероссийский. Художник Жан-Марк Натье, 1717 г.

Петр I — последний царь всея Руси из династии Романовых, первый Император Всероссийский, великий реформатор и личность неоднозначная. Он вытащил Россию, буквально за бороду, из затянувшегося средневековья и пинком загнал в новое время. В истории больше известны великие петровские начинания, но были у царя и великие провалы – как в государственных начинаниях, так и в личной жизни.

Петровская образовательная реформа провалилась

Одна из известнейших реформ Петра I – «образовательная реформа», которая оказалась полным провалом. Будучи яростным западником, Петр I старался привить у дворянства тягу к знаниям. И дворяне, и их дети должны были учиться. Это требование распространялось и на духовенство. Указ о 1714 года, который вводил всеобщую учебную повинность (не распространялась она только на крестьян) гласил «без свидетельства об окончании обучения жениться не допускать и венечных памятей не давать». Те, кто не хотел постигать науку, облагались штрафами, их забирали на военную службу, а некоторым даже запрещалось жениться.

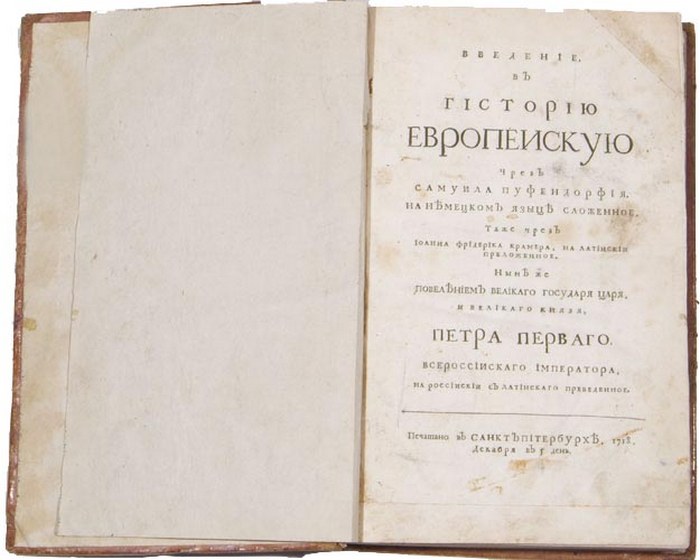

Учебник времён Петра I. Самуил Пуфендорф «Введение в историю европейскую». Перевод с немецкого. Титульный лист. 1718 г.

При Петре I было открыто 42 «цифирные школы», 50 епархиальных школ, «архиерейские» и гарнизонные школы, появилась Российская Академия Наук. Но свою главную задачу — создать единую внесословную систему образования – Пётр I осуществить так и не смог.

Пётр I не смог победить бороды и баню

Общеизвестный факт — Петр I запретил носить бороды. Впрочем, на самом деле запрет на бороды был частичным, бороды облагались налогом. Чем выше было сословие «бородачей», тем больше был налог: дворянская борода оценивалась в 60 рублей, купеческая – в 100 рублей, а холопья – в 30 рублей. Ещё одна русская «святыня», на которую замахнулся прогрессивный русский царь – бани. Их тоже обложили налогом. По указу 1704 года первостатейные купцы и думные люди должны были с домашних бань платить по 3 рубля, а крестьяне – по 15 копеек. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что общественные бани царь Пётр поощрял. Указ от 11 мая 1733 года гласил: «завести в Москве лечебную баню» (сегодня сказали бы спа-салон). Хозяину рекомендовалось держать умеренную цену и запрещалось предлагать посетителям водку и вина.

Насильственное бритье бород. Лубок XVIII века.

Пётр I не смог накормить соотечественников картошкой

Картошка — ещё одна петровская новация. Началось всё, якобы с мешка картофеля, который Пётр I отправил из Голландии графу Шереметьеву со строгим приказом обязательно разводить его в России. По незнанию люди ели не корнеплод, а «зелёные помидоры», которые оставались на стебле растения после цветения. Письменные источники свидетельствуют о том, что такой «цветочной похлебкой» отравилось немало людей, что популярность картошке не добавило. «Огородной» культурой в России картофель стал только при Екатерине II, которая в 1760-х решила, что «земляное» яблоко может быть полезным в голодные годы. Первым по поручению царицы картошку у себя на огороде начал разводить небезызвестный Абрам Ганнибал, а в 1765 российский Сенат издал указ о массовом продвижении картофеля в крестьянских хозяйствах. Для этого из Германии в Москву даже выписали 57 бочонков клубней и разослали их по российским волостям для разведения.

Стоматолога из Петра I не вышло

Многие историки склонны утверждать, что неимоверный интерес Петра ко всему и сразу, сыграл с ним злую шутку. Петр I интересовался таким огромным количеством вещей, что его познания по многим вопросам были весьма поверхностными. Впрочем, это не мешало императору заниматься, например, медициной. Так, Петра I увлекала стоматология, и он собственноручно рвал своим приближённым больные зубы. То ли от азарта, то ли по незнанию император мог вырвать при этом и несколько здоровых зубов.

Стоматологические инструменты времен Петра I

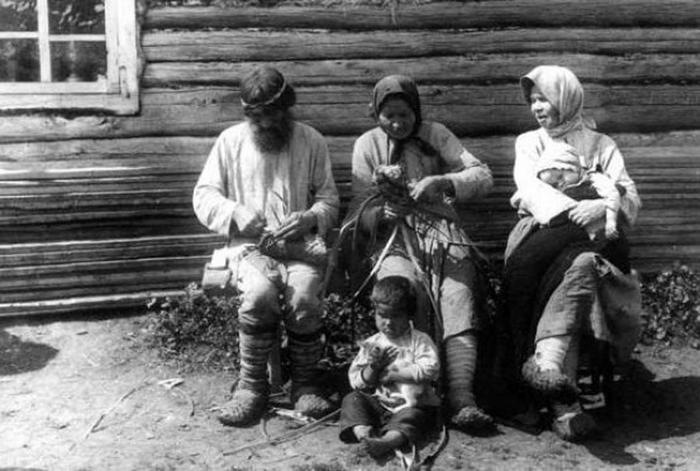

Пётр I так и не научился плести лапти

Еще одним предметом непомерного интереса царя были лапти. Петр I был настолько очарован этим мужицким ремеслом, что захотел его освоить. Однако, сколько ни пытался император, постичь эту науку у него так и не получилось. «До всего Царь Петр дошел сам, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Петербурге недоплетенный царский лапоть хранят и показывают», — говорили в народе.

Плетение лаптей — традиционное русское ремесло

Пётр I не смог создать крепкую семью

Самой, пожалуй, большой личной неудачей Петра I была его семья. Несмотря на безмерную любовь к своей супруге, Петр I не брезговал походами «налево». Екатерина I тоже позволяла себе интрижки, самой известной из которых стала связь камер-юнкером Виллимом Монсом. Петр I, узнав об этом, Монса приказал колесовать (палачи и пытки в России были всегда), будто за казнокрадство. Потом прелюбодею отрубили голову, заспиртовали её и на несколько дней оставили в спальне царицы. После этого общаться супруги прекратили. Дети же Петра, в отличие от своего отца, который славился прекрасным здоровьем, были на редкость болезненными. Все это не давало императору такого необходимого в океане государственных забот и интриг душевного покоя.

Император Пётр I и Императрица Екатерина I

Пётру I не удалось реализовать свой дизайнерский проект

По окончанию «Северной войны» Петр I хотел, чтобы на большинстве фонтанов Петергофа фигурировала скульптура Геракла, скручивающего многоглавую гидру. Это должно было символизировать победу России над шведами. Но дизайнеры того времени, нашли куда более символичное воплощение этой победе. Полтавская битва произошла в день святого Самсония Странноприимца, а на шведском гербе фигурировал лев, вот и решили установить фонтан «Самсона раздирающий пасть льву».

Самсон, раздирающий пасть льву. Петергоф

Высокий рост мешал Петру I во многих делах

Согласно описанию современников, Петр I был очень высокого роста — около 2000 см. Он на голову выделялся в любой толпе, был крепкого сложения и отличался прекрасным здоровьем. Правда, высокий рост лишал его проворства и даже мешал в некоторых делах. Интересно, что при таком высоком росте размер обуви у царя Петра был всего 38.

Прутский поход – самая серьёзная военная неудача Петра I

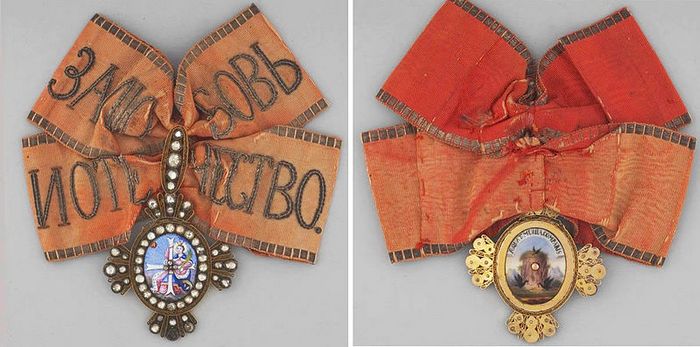

В 1711 году, во время войны с Турцией, на реке Прут состоялось сражение, которое стало для Петра I «катастрофой», «конфузией» и «головокружением от успехов». Русская армия под командованием самого царя Петра (хотя номинально командующим был Шереметьев) оказалась в окружении турецко-татарских войск, которые имели существенное численное преимущество. Петр I вынужден был подписать мирный договор, по условиям которого пришлось возвратить территорию, завоёванную в 1696 году во время Азовского похода. Есть версия, что русское войско от неминуемой гибели спасла Екатерина I, отдав на подкуп визиря свои драгоценности. Подтверждением этого является тот факт, что в 1714 году Пётр создал новый российский орден освобождения, который вскоре назвали орденом святой великомученицы Екатерины. «Учинен в память бытности Ея Величества в баталии с турки у Прута, где в такое опасное время не яко жена, но яко мужская персона видима всем была», — сохранилась запись в документах.

Орден Святой Екатерины (лицевая и обратная сторона)

Смерть Петра I положила начало эпохе дворцовых переворотов

Последней неудачей Петра I стала его буквально предсмертная реформа о престолонаследии. 5 февраля 1722 российский император подписал указ, которым отменялся обычай передачи престола прямым потомкам по мужской линии. При этом допускалось, что своей волей монарх может назначить преемников любого достойного человека.

«… чего для благоразсудили сей уставъ учинить, дабы сіе было всегда въ волѣ правительствующаго государя, кому оный хочетъ, тому и опредѣлить наслѣдство, и опредѣленному, видя какое непотребство, паки отмѣнитъ, дабы дѣти и потомки не впали въ такую злость, какъ выше писано, имѣя сію узду на себѣ.»

Император Пётр I не успел назначить себе преемника. Смерть Петра I послужила началом эпохи дворцовых переворотов.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Ориентируясь на Европу, Пётр I взялся преобразовывать Россию с невиданной до тех пор решимостью. За несколько лет он изменил практически все: начиная от календаря и заканчивая стилем одежды. Многие задаются вопросом, зачем Петру понадобилось ломать Россию?

Противоречивые реформы

Часть исследователей считает, что петровские реформы – своеобразная борьба с боярством, представлявшим ненавистный царю патриархальный уклад, другие видят в этом желание поставить Россию в один ряд с ведущими западными державами.

По-разному историки оценивают и суть реформ. Так, Василий Ключевский полагал, что Петр в своих реформах продолжил начатое его отцом Алексеем Михайловичем, Сергей Соловьев, напротив, подчеркивал революционный характер преобразований Петра.

«Западники» в России были и до Петра, однако, по мнению академика Александра Панченко «европейская ориентация Петра была иной, нежели у «латинствующих». Они были гуманитариями, он – практиком; они культивировали Слово, Петр культивировал Вещь».

Действенность и решительность петровских реформ была достаточно высоко оценена советской историографией. В Петре усматривают едва ли не первого революционера, рискнувшего пойти на ломку старых, тормозивших развитие страны порядков. У современных российских исследователей все чаще можно встретить критику начинаний Петра.

Публицист Александр Никонов считает, что Пётр, не обладая системным образованием и будучи человеком «не шибко умным, перенимал в Европе только внешнюю канву, поверхностные порядки, не замечая и не понимая глубинных основ европейского устройства и причин европейского цивилизационного отрыва».

Одной из задач петровских реформ было стремление выйти в Балтийское море. Но для историка и доктора философии Андрея Буровского это был совершенно ненужный шаг, ведь существовал Архангельск. «Но он Петра не устраивал – там жили свободные русские люди, а не холуи московские, – замечает Буровский. – Ему нужны были слуги, рабски преданные государству и лично ему».

Прошлись историки и по гордости петровской «европеизации» – российскому флоту. Буровский с возмущением относится к указу Петра об уничтожении Холмогорского флота из 600 судов, который не соответствовал голландским стандартам. Историк и лауреат Анциферовской премии Евгений Анисимов и вовсе замечает, что военные корабли, построенные Петром, «были весьма разнотипны, строились из сырого леса (и потому оказались недолговечны), плохо маневрировали, экипажи были слабо подготовлены».

Быть конкурентными

В условиях, когда Россию окружали сильные противники – Польша, Швеция, Турция, Персия, Крымское ханство, многочисленные кочевники Востока, страна нуждалась в мощной боеспособной армии. Да, в победоносной русско-польской войне (1654-1667 гг.) российская армия заставила с собой считаться, но на рубеже XVII-XVIII веков ее конкурентоспособность стала снижаться.

Публицист Валентин Жаронкин пишет, что в стране попросту не было средств, чтобы содержать регулярную армию. Россия испытывала дефицит практически во всем: в элементарных военных, юридических, технических знаниях, в инженерных кадрах, квалифицированных военачальниках, современном вооружении.

В 1630-х годах уже была попытка создать регулярную армию по западным образцам, однако оказалось некому воплотить эту идею в жизнь. Даже во второй половине XVII века русские регулярные полки учились по устаревшим западным уставам – где, к примеру, процесс заряжания мушкета был разбит на целых 94 приема. На Западе в это время такой же мушкет учили заряжать в 12 «темпов». По свидетельству русского изобретателя Ивана Посошкова, в бою русские солдаты больше надеялись на бердыш.

На западе мысль об экономической и военной отсталости России висела в воздухе. Даже такой далекий от политики человек, как немецкий ученый Иоганн Готфрид Лейбниц в 1670 году заметил, что будущее России – это стать колонией Швеции.

Петр, часто общавшийся с иностранными послами, все это прекрасно знал, и поэтому реорганизация армии для него стала самой насущной потребностью. И начал он свои военные реформы с того, что значительно увеличил расходы на содержание вооруженных сил. Если его предшественник Федор Алексеевич тратил из казны 46% на военные нужды, то при Петре расходы возросли до 80%. Петр готовился к затяжным войнам. Неслучайно из 43 лет петровского царствования 26 пришлись на войны с Турцией и Швецией.

Царь не настоящий

Дмитрий Мережковский в своей работе «Антихрист» одним из первых выдвинул версию о подложном царе, обратив внимание, что после возвращения из «земель немецких» у Петра полностью изменились внешность и характер.

Среди сторонников теории о подмене царя во время «Великого посольства» были публицист Николай Левашов, кандидат физико-математических наук Сергей Салль, ее выдвигали соавторы «Новой хронологии» Анатолий Фоменко и Глеб Носовский.

Согласно наиболее популярной версии, подмена Петра была организована некими влиятельными силами в Европе с целью ослабления России. В качестве доказательств приводится не только различие портретов Петра до поездки и после, но и отсутствие в составе вернувшейся делегации тех, кто отправился с царем в поездку, за исключением Меншикова.

Конспирологи утверждают, что приехавший в Россию царь плохо говорил по-русски и ненавидел все русское. Если до поездки Петр ставил целью расширение России в сторону Черного и Средиземного морей, то по возвращении его стало интересовать только Балтийское побережье.

По мнению сторонников конспирологической версии, все это делалась для того, чтобы руками России сокрушить набирающую мощь Швецию. В этом якобы были заинтересованы Польша, Дания и Саксония не имеющие возможность противостоять Карлу XII.

Исследователь Евгений Байда организатором подмены Петра называет французское правительство. Перенаправив интересы России на север, они отводили угрозу от Турции, союзника Франции. Однако, согласно Байде, первоначально заговорщики не пытались убить Петра, намереваясь использовать его в качестве объекта шантажа.

Читайте наши статьи

на Дзен

Всем коллегам-авторам — привет (на этот раз — не космобродильский)!

Сразу скажу — я не специалист-копенгаген в данной эпохе истории Руси и её конкретной венценосной личности дома Романовых…

Просто заинтриговал сам — весьма неоднознаный, на мой взгляд — исторический материал. Интересно мнение знатоков — так оно в реале или нет?

Но по сути …

Самые плохие вещи, которые принесли России реформы Петра I

Споры о значении деятельности Петра I начались в России ещё в конце XVIII века.

«Повреждение нравов» Петром

Всё XVIII столетие в России прошло под знаком благоговения перед памятью и деяниями Петра Великого. Однако философия Просвещения и тут посеяла семена свободомыслия. В 1787 году известный государственный муж, учёный и масон князь Михаил Щербатов написал не для публикации записку «О повреждении нравов в России». В ней он окинул критическим взглядом преобразования Петра.

Отметив пользу большинства петровских реформ, Щербатов выделил также их негативные последствия. Самым главным стало распространение вольности нравов, особенно среди женщин. Пётр I сам нанес удар по морально-нравственным устоям общества, когда развёлся с первой, законной женой, Лопухиной. Хваля Петра за его намерение искоренить суеверия в религии, Щербатов упрекал царя за его неумение это сделать:

«Но когда он сие учинил, тогда, когда народ еще был непросвещен, и тако, отнимая суеверии у непросвещенного народа, он самую веру к божественному закону отнимал».

Не нравилось князю, что Пётр унизил человеческое достоинство в самих знатных родах.

«Могла ли остаться добродетель и твердость в тех, – вопрошал Щербатов, – которые с юности своей от палки своих начальников дрожали, которые инако, как подслугами, почтения не могли приобрести, и быв каждый без всякой опоры от своих однородцов, без соединения и защиты, оставался един, могущий предан быть в руки сильного?»

Унижение Петром национального достоинства россиян

Такие настроения были широко распространены в знатных кругах. В 1810 году Николай Карамзин передал Александру I свой памфлет «О древней и новой России», где подверг беспощадной критике деятельность Петра I. Главной его виной, по мнению известного писателя и историка, оказалось унижение чувства национального достоинства в русских.

«Мы стали гражданами мира

, – восклицал Карамзин, – но перестали быть во многих случаях гражданами России. Виною Пётр».

Не отрицая полезности многих преобразований Петра и признавая, что они способствовали возвеличению России, Карамзин, вместе с тем указывал на ненужность и вредность многих перемен, насильственно вводимых царём:

«Страсть к новым для нас обычаям преступила в нём границы благоразумия. Пётр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств… Искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце».

Краеугольным камнем критики Петра со стороны так называемых славянофилов 1830-50-х гг. стала эта оценка Карамзина:

«Со времён Петровых… русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия».

Итак, сеяние сословной розни, подрыв народного единства – вот в чём больше всего усматривают вред петровской эпохи. Но Карамзин предупреждал, что в старину вернуться уже нельзя.

Бесконечный спор славянофилов и западников

Славянофильское воззрение покоилось на убеждении, что без петровских реформ Россия находилась бы в лучшем состоянии гражданственности.

Царь не оградился бы от общественного мнения бездушной бюрократией, между сословиями не было бы такой розни.

Между тем, Россия всё равно была бы великой и обильной, сильной и просвещённой на свой лад. Славянофилы отрицали, что своим положением великой державы Россия обязана лишь Петру I.

А если бы действительно было так, что лишь Пётр утвердил Россию на такой степени государственного могущества, подчёркивали они, то цена, которая была уплачена за это, несоизмеримо выше приобретённого за неё.

Эти взгляды вызвали отповедь со стороны так называемых западников.

Они отрицали за русскими допетровскими традициями и учреждениями всякую способность к саморазвитию, к прогрессу.

Всё полезное для России, утверждали они, могло быть внесено только с Запада.

И это было сделано Петром, в этом великое значение его реформ.

Пусть Пётр, ломая русскую жизнь, поступал деспотично. Но только вместе с ненужными, может быть, западными обычаями в быту и одежде, Россия могла получить с Запада то, в чём действительно нуждалась, то есть просвещение.

Этот спор продолжается на протяжении уже почти двух веков.

Нетрудно заметить, что основания для того и другого взглядов покоятся на вере.

Одни верят, что всё полезное может произойти только на Западе. Другие – что из тамошних гражданских и политических учреждений для России может исходить только вред.

«Западнический» взгляд утверждает: если бы Петра не было, то Россия утратила бы своё великодержавие, проиграв Западу, и стала бы походить на Китай, отставший из-за своей самобытности.

Если в начале ХХ века такой аргумент казался убедительным, то сейчас, на фоне успехов Китая, он явно несостоятелен. Соответственно, «неославянофилы» могут указывать на тот же пример как на успех самобытного прогрессивного развития.

Всё полезное могло появиться в России и без Петра

А велика ли личная роль Петра в тех реформах, которые несли России несомненную пользу? В учебных заведениях, флоте, фабриках?

Вспомним, что всё это развивалось на протяжении XVII века, причём без насильственной ломки национальных традиций. Первое высшее учебное заведение в России появилось вместе с вхождением в её состав Украины – то была Киево-Могилянская академия.

В 1687 году, в правление царевны Софьи,в Москве появился первый вуз – Славяно-греко-латинская академия. Некоторые её выпускники отправлялись для совершенствования обучения в западноевропейские университеты ещё до петровских реформ.

Первый подход к созданию флота сделал в 1630-е гг. царь Михаил Романов , купив в Гольштинии корабль для охраны торгового мореходства на Каспии. Во время войны с Польшей и Швецией царь Алексей Михайлович, овладев в 1660 году Ригой, повелел устроить на Западной Двине судоверфи для строительства русского флота на Балтике.

Правда, из-за поражения в войне этот проект не состоялся. Регулярная армия успешно создавалась в России на протяжении всего XVII века, и к воцарению Петра полки иноземного строя составляли более половины её численности.

И в обычаях Россия проявляла всё больше терпимости к Западу.

Уже при дворе Алексея Михайловича был заведён, как тогда говорили, «политес с манеру польского», то есть моды и театр.

С легкой руки первой жены его сына, царя Фёдора (1676-1682), Агафьи Грушецкой, польские обычаи в одежде и причёске, особенно у дам, начали быстро распространяться среди старомосковской знати.

Хотя, говоря словами того же Карамзина, «русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на одинаковой ступени гражданского просвещения, имея нравы различные».

***

И?!

ПыСы-1: Сразу скажу, мне глубоко феолетово на подлянки и сладострастные «плюшки» монаршей семейки-династии Гоп-стоп-штейн-Романовых … Просто в плане роман (финальнй для цикла АСС) про глобальное Возрождение Славянской и одновременно антиамериканской (антианглосаксонской в принипе) Империи))) И да — вернувшиеся на Землю атланты там тоже будут … Обзятельно!!!

ПыСы-2: или лучше мне (по старой привычке) продолжить блогпостить про Роскосмос, Черные Дыры/Транссферы, КосмоНаучФантастику, русских кроманьонцев и Атлантиду Платона?

Изменить размер шрифта

О «роли личности в истории» написано много. И отрицать эту роль бессмысленно. Но часто бывает так, что роль конкретной личности со временем претерпевает сильнейшие метаморфозы под влиянием как времени, так и отношения потомков к свершениям исторического персонажа. Какие-то события забываются, какие-то переоцениваются и могут даже несколько раз изменить знак с плюса на минус и обратно в соответствии с колебаниями господствующей политической линии, какие-то мифологизируются и обрастают несуществующими подробностями. Пётр I – один из таких людей.

Современникам он мог казаться злодеем, рушащим традиционный уклад Руси, потом стал проводником цивилизации в тёмную Россию и гениальным первопроходцем. Но кем он был на самом деле? Ответ прост – он был и тем и другим. Неординарный человек на сложнейшем этапе истории, который совершал великие дела и великие ошибки.

В конце мая (по старому стилю) Петру Великому исполняется 350 лет. И мы наверняка услышим знакомые каждому со школы штампы. Но на самом деле Пётр не проводил модернизацию и не собирался сделать жизнь в России «как на Западе». Строя Петербург, он и не думал «прорубать окно в Европу». И очень удивился бы, что его «парадиз» называют «Северной Венецией», хотя он никогда не видел Гранд-канала. Он и системными реформами занялся только во второй половине своего царствования, когда исход Северной войны стал очевиден и требовалось закрепить успех. Его действия, с одной стороны, сделали Россию передовой европейской державой, а с другой – способствовали консервации многих явлений Средневековья. Во многом Россия до сих пор едет по колее, проложенной Петром.

В начале странных дел.

Для своего времени Пётр был аномально высок ростом – 2, 04 метра. При этом не богатырского сложения – носил обувь 39‑го размера, а одежду – 48‑го. Он был 14‑м ребёнком царя Алексея Михайловича от второго брака – вроде бы шансов на престол немного. И тем не менее он с 17 лет (1689 г.) единолично правил Россией.

Юный самодержец не получил традиционного православного образования: дьяки Зотов и Нестеров учили его грамоте всего 4 года, и Пётр даже в зрелые годы писал на слух: «книшка», «афицер». Пробелы в образовании не помешали ему освоить 14 профессий: матроса, плотника, каменщика, артиллериста, капитана, инженера-кораблестроителя, токаря, часовщика и даже врача – специальностей выше по техническому уровню к началу XVIII в. не существовало.

Эмоции у Петра часто торжествовали над разумом: даже к концу его правления сановники подмасливали кабинет-секретаря Макарова, чтобы подал их бумаги, когда государь спокоен. Разносторонние знания и переписка с Лейбницем не изменили его пренебрежительного отношения к людям. Пётр мог пожурить палачей («ноздри вынуты малознатно», а надо – до кости) или приказать отловить в тундре пяток «самоедов»-ненцев «подурнее рожищем» в подарок флорентийскому герцогу. Мог предоставить женщине широкую свободу и при этом бить свою супругу кнутом.

Петру досталась чрезвычайно слабая в промышленном отношении страна. Железо везли из Швеции, два-три железоделательных завода в Туле построили голландцы. Своего серебра тоже нет, монеты «перечеканивали» из иоахимсталеров (ефимок), которые без всякой меры разбавляли медью. Все ведущие европейские армии в XVII в. были наёмными, а Россия от безденежья была обречена на поместную систему формирования войска. Царь даёт боярину в пользование землю с крестьянами, а тот является на зов вместе с боевыми холопами «конно, людно и оружно». Ещё до рождения Петра эта система исчерпала себя: малоподвижная армия сбивалась в «гуляй-город» из щитов и не могла победить столь же архаичных поляков. А в 1634 и 1659 гг. и вовсе капитулировала вместе с главнокомандующими.

В Европе у России был крайне низкий престиж. Посольство князя Долгорукова в Париже пыталось указывать Людовику XIV, где ему нужно вставать и снимать шляпу при упоминании русского царя. В итоге – разрыв дипломатических отношений с Францией почти на 20 лет. Внутри страны тоже раскол: старообрядцев травят, как собак, в лесах полыхают «гари». Царская армия 4 года штурмует Соловецкий монастырь и вешает на его стенах 500 православных монахов! Разумеется, не все готовы умирать за веру: многие горожане на людях крестятся «кукишем», а дома – двумя перстами.

Социальная структура верхов имеет мало общего с западным вассалитетом – бояре «вручают себя» государю как хозяину.

В Смуту верхи возмущались, что Лжедмитрий на пирах в Кремле ест вилкой («рогатиной»), а не руками – значит, «ненастоящий царь». Но именно этот «рыхлый» народ выделил представителей, произвёл масштабный сбор средств, организовал армию, изгнал иноземцев, посадил Романовых на трон да ещё и самообложился налогами на подъём державы. А раз народ может мобилизоваться, с ним имеет смысл договариваться. Русские соборы при Романовых похожи на ранние европейские парламенты: ни о какой демократии на них речи не шло, но согласовывались цели, размер и формы налогообложения, прочих «интересов». Если оставить нюансы, между царём, сословиями и «землёй» существовали не зафиксированные письменно правовые отношения. И царь не мог опубликовать указ о престолонаследии в духе императрицы Анны Иоанновны: дескать, трон перейдёт нерождённому сыну её малолетней племянницы, которой и мужа ещё не выбрали.

А перемены в России накапливались весь XVII век. В описях конфискованного у бояр имущества – зеркала, гобелены, посуда. Они уже не кладут в рот икру горстями. К моменту воцарения Петра русская пехота уже на две трети состояла из полков иноземного строя, обученных иностранцами (78 тыс. человек), а стрельцов было 17 тысяч. Далеко не Пётр придумал посылать молодых россиян учиться в Европу и приглашать иностранных спецов в Россию. Иначе откуда бы взялась в Москве Немецкая слобода, где он любил околачиваться в юности. Россия потихоньку двигалась по пути модернизации. Но слишком уж потихоньку, и процесс этот мог затянуться на века. Петровские реформы нарушили её естественный ход, дав ему решительный импульс.

Хотя у России не было своего флота, торговля с Европой неплохо велась через Архангельск. Он только на карте далеко на севере. А по сути, товары удобно сплавлять по Северной Двине по веками отлаженной инфраструктуре, к которой «прилагалось» много вольной рабочей силы. Короткая навигация не была помехой – всё равно в XVII в. два рейса за год в одном направлении никто из европейских купцов не делал. К тому же на Неве напротив нынешнего Смольного богател шведский город Ниеншанц, собиравший в сезон сотни кораблей и русских купцов, привлечённых щадящими пошлинами.

«Первый министр» царевны Софьи князь Василий Голицын готовился создать полностью регулярную армию, ликвидировать государственные монополии и даже отменить крепостное право. Но его попытки привлекать иностранцев и основать университет вызвали неудовольствие церкви: Петра в конфликте с Софьей поддержал патриарх Иоаким, требовавший еретические храмы и фактории «разорити». Да-да, тогда в глазах элиты Пётр был мейнстримом, противостоящим реформам. А чего же хотел сам молодой царь?

Кум королю.

Согласно канонической истории, Пётр в 1698 г. отправился в передовую Европу с Великим посольством: учиться самому, чтобы потом учить всю страну. Но Пётр не был в этом оригинален: в XVII в. и англичане, и шведы, и итальянцы давали своим купцам и дипломатам наказы шпионить за голландскими технологиями (самый ранний подобный документ подписан курфюрстом Бранденбурга в 1642 г.). Зато это был первый случай в истории, когда русский царь покидал свою страну.

Главная цель посольства – найти союзников против турок, от которых только что огребли под Азовом. И она провалилась. Но Пётр в Европе, похоже, и вправду многое понял. В Вестминстерском дворце его удивили барристеры в мантиях и париках: «Законники? К чему они? Во всём моём царстве есть только два законника, и то я полагаю одного из них повесить, когда вернусь». В последующие четверть века он мало что перенял для своей страны из голландских и английских институтов. Его больше интересовали механизмы, обеспечивающие развитие, – он полагал пересадить их на российскую почву мудрыми указами, для чего нужно научить народ послушанию и трудолюбию. По словам вице-канцлера Остермана, Пётр говорил: «Возьмём с Запада всё, что нам надо, и повернёмся к нему задом».

– Пётр видел, что новый мир, существующий в Голландии и Англии, отличается от старого большим числом кораблей, – говорит научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин. – Как наш мир отличается большим числом компьютеров и мобильных телефонов. Качественные корабли могут с большой скоростью перевозить крупные грузы зерна, вина или шерсти на дальние расстояния. С торговли удобнее собирать налоги, чем с крестьянства, – значит, это магистральный путь наполнения казны для оплаты войн. Появились всякие новые товары вроде кофе, табака и сахара. И если население будет их в большем количестве потреблять, то и торговля окрепнет, и денег больше. На них можно собрать большую армию и завоевать удобные выходы к морю. А заодно построить военный флот, чтобы защищать своих негоциантов от конкурентов. Для чего в этой системе нужны вольности, сословное представительство и парламенты, непонятно. Гораздо важнее понять, как оптимально собирать налоги. Как сформировать госаппарат, способный управлять финансами и поддерживать коммерцию? Как правильно перекачивать ресурсы на укрепление армии и флота?

Опыт XVII в. подсказывал, что ответы надо искать во Франции, Пруссии и Швеции. Французские генеральные штаты и близко не имели такого влияния, как британский парламент, но все европейские дворы равнялись на Версаль и Людовика XIV, у которого была самая большая армия на континенте. По легенде Пётр несколько часов просидел у гробницы кардинала Ришелье: «Я был бы рад отдать тебе половину моей страны, если бы ты научил меня управлять второй половиной».

Ришелье и его предшественник герцог Сюлли получили вызов с открытием Испанией колоний в Новом Свете. Как теперь с ней воевать, если через океан прут и прут галеоны с золотом и серебром, а французский бюджет в 10–15 раз меньше испанского? И структура общества не менее рыхлая, чем в допетровской России. Плюс коррупция, продажа должностей и дворянских титулов, дающих освобождение от налогов.

Но раз нет богатых колоний, значит, нужно доить своё население: вводить налоги на вино, дрова, шпаги и создать эффективную бюрократию для их сбора. Ришелье не продавал должности интендантов, контролировавших деятельность чиновников на местах. В помощь им сформировали налоговую полицию в виде лёгкой кавалерии. Её содержали откупщики, которых уполномочило государство. Каждому городу или округу устанавливали фиксированную сумму сборов – всё, что сверху, шло в карман откупщикам. Случился недобор – сборщик гниёт в тюрьме. Трясти каждого башмачника нет нужды – если он сбежал или умер, за него заплатят соседи. Петру это всё не могло не нравиться: круговая порука при выплате податей была сутью русской крестьянской общины.

Точно так же города должны были поставлять определённое число новобранцев в армию. Как пишет Дмитрий Травин, большая армия, большой бюджет, формирование бюрократии, способной собирать налоги, и единообразие управления различными регионами из центра – всё это черты новой эпохи, начавшейся с Ришелье. При правительстве Жана-Батиста Кольбера составляют генеральный кадастр земель, чтобы систематизировать сбор тальи (земельного налога). В интересах торговли и мануфактур усилился протекционизм – импорт почти ограничивался покупкой сырья. В итоге к 1710 г. Франция могла содержать 380-тысячную армию – космос по тем временам.

И в Вене, и в Берлине, и в Стокгольме правители осознали: сильная армия – это ещё и способ сломить сопротивление своей аристократии. В Швеции король Карл XI отнял у магнатов земли короны, которые его же предки продавали, и раздал их служилым людям. У него подданных было в 10 раз меньше, чем у Людовика XIV, приходилось ещё эффективнее использовать ресурсы. Наёмники насытили офицерский корпус и конницу, а в пехоту набирали рекрутов: десять крестьян давали королю одного солдата, обученного и натренированного. Но от земли парня надолго не отрывали: пока призывник ходил строем в учебке, соседи обрабатывали его надел. А случись война, армия собиралась в считаные дни: план мобилизации включал точки сбора каждой роты у какой-нибудь кирхи под командой знакомых офицеров.

Вот какие вещи хотел перенять Пётр. В учебниках написано, что они принесли России оглушающий успех. И действительно: Ништадтский мир стал для страны паспортом великой державы. Соседи стали бояться. Шведы не могли менять конституционную монархию, а наследников приходилось согласовывать в Москве. Полякам не позволили избрать королём принца Конде, а навязали саксонского курфюрста Августа Сильного, давнего союзника Петра.

Демидовские начинания на Урале привели к тому, что к 1740 г. Россия выплавляла больше железа и чугуна, чем Англия, – 25 тыс. тонн. Артиллерию и боеприпасы полностью производили сами. Военные корабли до поры строили в Голландии, но для их оплаты всерьёз расширили линейку экспортных товаров. В Средние века ганзейцы везли из Новгорода только меха и воск, а при Петре торговали хлеб, лес, лён, масло, жир, юфти, железо. К концу царствования Петра I существовало уже 233 завода, в том числе более 90 крупных мануфактур. И когда началась промышленная революция, без русской пеньки, парусины и мачтовых лиственниц не мог нормально функционировать британский флот.

Что написано Петром.

Другое дело, что пересаженные Петром институты никак не вытекали из развития общества и на российской почве дали гибридные плоды. Заимствованные в Швеции коллегии выросли из сложного государственного механизма (четырёхсословный парламент, госсовет, коллегиальный суд), где были приводным ремнём. А Пётр строил вертикаль. Но при этом хотел, чтобы члены его коллегий были также независимы при обсуждении, и указом предписал им сидеть на таком расстоянии друг от друга, чтобы один замминистра не мог достать другого под столом ногой.

При этом каждый чих чиновника был регламентирован. В определённом смысле Пётр переплюнул шведов, объединив все инструкции в Генеральный регламент, который в Стокгольме приняли только через 50 лет.

Купеческие гильдии и городские магистраты, которые в Европе складывались веками и были инструментами отправления бюргерской свободы, Пётр учредил указом в 1721 году. Отсюда вместо независимости – полицейские функции: выявлять пришлых, выдавать паспорта, организовывать уличные патрули. У этого «самоуправления» не было гарантированных законом источников доходов, поэтому и городскую экономику они развивать не могли. Зато над ним стояло «министерство городов» – Главный магистрат.

Петровский Сенат также не был представителем людей. А в гильдии и цеха разом записали всех горожан – вплоть до нищих. Знаток эпохи Евгений Анисимов подтверждает: «Основной целью образования цехов и гильдий было вовсе не развитие торговли и ремесла, а решение сугубо фискальных проблем. Власти стремились, чтобы все городские жители были положены в оклад подушной подати».

Пётр попытался пересадить на наши суглинки шведскую рекрутскую систему и брал солдата с 20 дворов. Но Россия побольше Швеции, и в ней хуже с дорогами, поэтому в родную деревню призывник больше не возвращался. Петровская армия почти не имела казарм, и на зиму её заселяли «на постой» в дома простых граждан – заодно и налоги соберут, как во Франции. Но у лёгкой кавалерии Ришелье были свои дома и семьи, она не любила задерживаться на службе по полгода. Историк Василий Ключевский пишет, что полковые команды были разорительнее самой подати: «Не ручаюсь, хуже ли вели себя в завоёванной России баскаки времён Батыя». Пётр забрил в солдаты 400 тыс. рекрутов, из которых погибли 200 тыс. – большинство от болезней и невыносимых условий службы.

Пётр изобретал налоги и указы буквально на ходу: увидел, что хоронят покойников в выдолбленных гробах, – запретил, чтобы не тратить строевой лес. В 1721 г. он повелел своему народу снимать хлеб косами вместо серпов. Или похожий петровский указ: «А кто будет делать юфти по-старому, будет сослан в каторгу и лишён всякого звания». Историк Борис Миронов резюмирует: «Начиная с Петра I правительство предписывало подданным: из чего строить дома и печи, какого покроя должно быть платье, на скольких лошадях ездить какому чину, по какой модели строить корабли».

Но инвестиционную активность нельзя стимулировать царскими указами. За петровское правление рухнула элита русского купечества – гостиная сотня: из 226 человек к 1715 г. торговые промыслы сохранили 104 купца. Целые районы льноводства вдруг объявлялись заповедными, и закупать там продукцию могли только государственные агенты. Или вводилась госмонополия на соль: а у людей годами выстроены связи, логистика, кредиты. Пётр запросто приказал запретить вывозить из Архангельска пеньку и юфти – хотел дать преимущество Петербургу. Отступился только на фоне возможного разрыва торговых отношений с Голландией, купцы которой были завязаны именно на Архангельск.

Первый олигарх империи Никита Демидович Антуфьев поменял фамилию на Демидов для удобства царя, привыкшего звать его Демидычем. Ему, как и многим перспективным предпринимателям, давали ссуды, крепостных, мощности. Мало того что это разрушало конкурентную среду, так ещё и могли в секунду всё отобрать: чуть ли не 100% продукции производилось по госзаказу и уходило на армию. Права собственности на землю не появилось, а рынок свободной рабочей силы, без которой никакой капитализм невозможен, Пётр удушил собственными руками. В 1723 г. он указом отменил вольный статус у пятой части населения на Русском Севере, Сибири, Поволжье, Юге – все крестьяне с неопределённым состоянием стали «государственными».

Царь следовал идеям меркантилизма Кольбера, который сгонял люмпенов в сферу наёмного труда. Но Пётр приписывал крестьян к заводам, где наёмным трудом не пахло. Его система была смесью ГУЛАГа и опричнины: новый строй, новая «опричная» столица, деградация старой элиты, узкий слой новой, где «птенцы» вроде Меншикова имели много общего с Малютой Скуратовым. На страну обрушился целый вал денежных и натуральных повинностей: «запросные», «драгунские», «корабельные». Царёвы «прибыльщики» изобретали, что бы ещё обложить налогом: бани, дубовые гробы, бороды. Оседлали даже традицию борьбы за чистоту браков в Башкирии: за чёрные глаза брали 2 алтына подати, за серые – 7 алтын, а за голубые – 13. На полном серьёзе!

Крестьяне обязаны были возить казённые грузы, работать в счёт податей на казённых заводах, строить Петербург, каналы и крепости. За петровское правление казённые доходы выросли в три раза, нагрузка на реальную душу населения возросла не менее чем на 50%. Рост производства достигался принуждением, поэтому предприниматели до Великих реформ конца XIX в. не превращались в буржуа с их инициативностью, частными капиталами, высокой самооценкой и корпоративной этикой. Краткосрочный рывок ради победы над шведами потребовал создания системы, на долгие годы проложившей колею к отставанию и крымской катастрофе 1856 года.

Главным человеком при Петре стал не предприниматель, как в Европе, а чиновник. Не созидатель и плательщик налогов, а их вороватый распределитель. А ведь модернизация – это прежде всего рост доходов людей.

Как пишет Евгений Анисимов, перпетуум-мобиле бюрократии был запущен и, как вышедший из-под контроля реактор, стал сбивать все казённые «системы защиты» в виде судей, прокуроров, ревизоров, фискалов. В итоге с петровских времён и по сей день Россией правит бюрократия. А телега запряжена впереди лошади.

Богатыри Невы.

Основание Петербурга также окружено мифами. До 1703 г. в 5 км от нынешнего Эрмитажа несколько веков стоял 4-тысячный Ниеншанц в окружении ингерманландских деревень. К 1710 г. Пётр даже не закончил строить крепость на Заячьем острове, как Россия отбила у шведов прибалтийские порты Ревель (Таллин), Нарву, Ригу. И в «окне в Европу» на невских берегах не было ни малейшего смысла.

Но Питер был для царя столицей его «опричнины», где ничего не происходит без его воли. «Восточный Амстердам» гораздо больше подходит для него, чем «Северная Венеция». Но если голландцы строили каналы по необходимости, то Пётр собирался прокопать 259 вёрст каналов больше для красоты. Линии Васильевского острова потом пришлось засыпать.

Дома должны были стоять «сплошной фасадой», а не в глубине двора, где лучше защита от ветра. Трезини разработал три типа домов: одноэтажный – для подлых, с мезонином – для зажиточных, 2-этажный – для именитых. На лето опечатывали казённой печатью все печи и бани, чтобы снизить риск пожаров, а полицейская «нюхательная команда» вынюхивала дым, выписывала штрафы. Каторжники носили по улицам огромную раму, чтобы соблюдалась заданная царём ширина проспектов. Рама не прошла – виновнику разбирали крышу, чтобы перестраивал дом скорее. Впрочем, царь мог отобрать любой дом и не вдаваясь в подробности – просто земля требуется «для нужд».

На нашем сайте читайте также:

- Завещание Петра I: какие коварные планы были в знаменитой фальшивке?

- Чем Петр Первый обидел русский народ?

- Сколько отпрысков было у Петра I?

- Петр I: «царь-плотник»… и не только

По инф. argumenti.ru

- Расскажите об этом своим друзьям!

-

Эрмитаж. Творчество Рембрандта (1980)

-

Актерские судьбы: Евгений, Татьяна и Алексей Самойловы

Евгений Самойлов — замечательный советский актер-однолюб, который более 60 лет прожил с единственной супругой и воспитал двоих детей — Татьяну и Алексея Самойловых, которые пошли по его стопам. Особенно больших высот добилась его красавица-дочь. -

«Киев перестанет быть враждебным по отношению к Москве»: пророчества Жириновского

Владимир Жириновский много говорил о том, что ждет мир и Россию. Одно из его предсказаний, что к 2025-му произойдет объединение нового русского мира в границах СССР. -

Икона советского кино Александр Абдулов

За свою жизнь актер Александр Абдулов сыграл более чем в ста фильмах. Мужественные сказочные герои и реалистичные отрицательные персонажи, комедийные и драматичные образы – его разноплановые работы неизменно покоряли зрителя. По высокому красавцу сходили с ума многие девушки огромной страны. 29 мая 2023 года Александру Гаврииловичу исполнилось бы 70 лет. -

Готовы ли россияне есть искусственное мясо?

За последние 60 лет производство мяса на планете увеличилось почти в пять раз. А чем больше разводят коров, тем больше они выделяют метана — одну из причин парникового эффекта. Поэтому в некоторых странах решили заменять натуральное мясо искусственным. Но оказалось, что от этого экология может пострадать еще сильнее. -

Романс Тортиллы «Триста лет тому назад» (1975)

-

Сколько ночей супруги на Руси проводили вместе?

В допетровской Руси каждый житель, независимо от сословной принадлежности, жил по расписанию. Даже интимные отношения супругов зависели от множества факторов, поэтому дни, когда они спали в одной постели, можно было пересчитать по пальцам. -

Вспомним имя: неповторимая балерина и талантливый педагог Элеонора Власова

Элеонора Власова – выдающаяся балерина Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В труппу она пришла в 1949 году после окончания Московского хореографического училища и уже через несколько сезонов стала примой. Талант, красота, обаяние – все ей было дано. Давайте узнаем больше о жизни легендарной танцовщицы. -

Кто был нулевым пациентом последовавшей европейской эпидемии сифилиса?

Правда ли, что Христофор Колумб завез новую разновидность сифилиса в Европу? Что общего у ребенка супругов Льюисов и одиннадцатого президента США? Связаны ли туберкулез и вампиры? В увлекательную историю эпидемий инфекционных заболеваний позволяет окунуться книга «Нулевой пациент. Нестрашная история самых страшных болезней в мире». Ниже предлагаем прочитать небольшой фрагмент. -

Академик Давид Иоселиани: Пока бьется сердце, жизнь продолжается

3 июня всемирно известному кардиохирургу, ученому, академику РАН Давиду Иоселиани 80 лет. Время подведения итогов? Или работа продолжается? Об этом разговор с Давидом Георгиевичем. -

Евгений Беляев «Перед дальней дорогой» (1964)

-

Нянька, молодуха, старая дева: какие статусы на Руси имела женщина-крестьянка?

Статус женщины в крестьянской семье отличался от мужского: девушкам и женам полагалось быть скромными и прилежными. Их с раннего детства приучали к «женской» работе — нянчить детей, возделывать огород и вести дом. А к зрелым женщинам часто обращались за советами и даже магической помощью. Читайте, зачем новорожденным девочкам клали в колыбель прялку, за что девушку могли сослать в монастырь и почему старых дев не приглашали на свадьбы. -

История матери-героини, у которой война отняла девятерых сыновей

Простая русская женщина Епистиния Федоровна Степанова, жительница далекого хутора на Кубани, была удостоена двух орденов – «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени. А когда она ушла из жизни, ее похоронили на главной площади станицы Днепровской. Ее изображение находится на гербе Тимашевского района Краснодарского края. Почему обыкновенная крестьянка заслужила такие почести? -

Как над Средиземным морем был атакован самолет с Брежневым на борту

Однажды Леонид Ильич Брежнев направлялся с визитом в Марокко. Это была рабочая поездка, никто не ожидал нападения. Но над Средиземным морем первый борт СССР внезапно атаковал истребитель ВВС Франции. Трижды он заходил на цель. Дважды открывал огонь по самолёту Брежнева и пересекал его курс. Председатель президиума Верховного Совета СССР мог бы не достигнуть страны назначения, но советские лётчики сумели с честью выдержать это испытание. -

«Ганский инцидент»: как Советский Союз освободил два захваченных пиратами траулера

Мало кто знает, что советский боевик «Пираты XX века» основан на ряде реальных событий, которые происходили с советскими морскими судами. Еще задолго до сомалийских пиратов, громко заявивших о себе в начале «нулевых», советские суда неоднократно сталкивались с подобными нападениями. Одним из самых известных стал так называемый «Ганский инцидент». -

Огромная страна

Поэзия – целая страна – с шумными суетливыми центрами и с тихой глубинкой, где люди живут размеренно и просто. Может, поэтому они чаще счастливы, чем «столичные штучки», нередко ломающие себя в погоне за преуспеванием, когда ориентируются на спрос со стороны ценителей «высокого стиля»… -

Трижды Герой Социалистического Труда физик Игорь Курчатов. (1968)

-

Фотограф Алексей Мякишев: Меня всегда тянуло показать будни русской провинции

По-разному видят этот мир творческие люди. Например, Алексей Мякишев через черно-бело фото. Мастер снимает русскую провинцию и считает, что подобный способ фотосъемки позволяет передать суть. -

Электросамокатам ограничили скорость – убережет ли это людей?

С приходом теплого периода на улицах городов вновь можно увидеть электросамокаты, продажи которых неуклонно растут. С 1 марта вступили правила, по которым скорость на них не должна быть выше 25 км/ч. Но это приличная скорость, достаточная для того, чтобы человек при столкновении получил травмы или того хуже – погиб. В структурах, принимающих решения, хотят дождаться, как сработает это правило на практике. Посмотрят, сколько собьют? -

Валентина Толкунова «Я не могу иначе» (1982)

, – восклицал Карамзин, – но перестали быть во многих случаях гражданами России. Виною Пётр».

, – восклицал Карамзин, – но перестали быть во многих случаях гражданами России. Виною Пётр».