На чтение 7 мин Просмотров 106к.

Обновлено 23 января, 2022

Ответ на вопрос, как включить цитату в пересказ задания 2 итогового собеседования дан в этой статье. Задание 2 предполагает пересказ прочитанного текста. На первый взгляд простое задание требует тщательной подготовки. Ведь это не простой пересказ. В основное содержание текста необходимо добавить постороннее высказывание. Как же это сделать правильно? Давайте узнаем.

Содержание

- Что такое пересказ

- Особенности задания 2

- Как правильно пересказать текст

- Подготовка к пересказу

- Прочитал — представь картину

- Что такое цитата?

- Формулировка задания

- Способы цитирования

- Предложения с прямой речью

- Предложения с косвенной речью

- Предложения с вводными словами

- Как включить цитату в пересказ

- Как подготовиться самостоятельно

Что такое пересказ

Пересказом называется устное изложение прочитанного материала. Пересказ развивает речь, внимание, мышление. Однако этот вид работы тренирует не память, а умение оценить и понять прочитанную информацию. Ее не нужно зазубривать, а следует понять и воспроизвести своими словами.

Особенности задания 2

Задание направлено на проверку коммуникативной компетенции обучающихся — пересказ прочитанного с использованием дополнительной информации. Пересказ объединяет все школьные предметы, ведь на каждом из уроков от учеников требуют пересказывать параграфы. Это задание проверяет умение выпускников понимать прочитанный текст и передавать его содержание своими словами. В чем-то задание похоже на сжатое изложение в ОГЭ по русскому языку. Только в данном случае выпускник имеет дело не с аудиозаписью, а с напечатанным текстом. И пересказывать его нужно не письменно, а устно. Пересказ может быть как подробным, так и сжатым.

Как правильно пересказать текст

Чтобы пересказ соответствовал требованиям и принес баллы выпускнику, необходимо изучить критерии его оценивания. Обращаем внимание на первый — сохранение всех микротем исходного текста. Здесь фигурирует понятие микротема, которое известно школьникам по сжатому изложению. Там тоже нужно передать все микротемы. В изложении их всегда три. А вот в тексте микротем может быть и больше.

Как их не потерять? Как увидеть в тексте? К тому же тексты даются художественные, повествовательные. А в изложениях представлены рассуждения.

Подготовка к пересказу

На подготовку дается 2 минуты. Этого времени вполне достаточно. Кроме того текст уже минимум два раза был прочитан. Что нужно сделать в процессе подготовки?

- Обязательно использовать черновик. Его вместе с ручкой выдает собеседник. Как только истекают отведенные на подготовку 2 минуты, собеседник забирает исходный текст. Но у вас остается черновик! Его нужно использовать правильно.

- Советуем составить план текста. Это поможет сохранить все важные мысли, то есть микротемы. Пишите сокращенно, но разборчиво. Вы пишете для себя, поэтому можно даже ограничиваться одним словом, а не писать предложение. Важно в процессе пересказа не читать с черновика, а использовать его как подсказку.

- Выпишите на черновик все имена и даты. Благодаря такому ходу вы сможете избежать фактологических ошибок, которые чаще всего связаны именно с числами и именами. Если этого сделать не получилось, просто не упоминайте даты в пересказе. Ограничьтесь словами сначала, потом, через некоторое время и т.д.

- Выпишите трудные, но важные слова. Пусть даже не трудные, но несущие определенный смысл. Например, герой учился в академии, а вы забыли и сказали, что он прошел обучение в университете. Это опять неточность в фактах и, как следствие, потеря баллов.

Прочитал — представь картину

Этот способ многим помогает. Нарисуйте в своем воображении те образы и события, о которых говорится в тексте. Чем ярче и эмоциональнее будет нарисованная в воображении картина, тем точнее получится пересказ. Благодаря этому вы будете делать акцент именно на содержании прочитанного, а не на конкретных фразах.

Что такое цитата?

Цитата представляет собой точную фразу какого-либо человека. Цитатой может быть как словосочетание, так и целое предложение, а иногда и несколько предложений. Цитаты используют в качестве эпиграфов к произведениям, аргументов при рассуждении. Существует даже цитатный план: пункты такого плана состоят из дословных выдержек из текста. В итоговом собеседовании используются цитаты, касающиеся именно того человека, предмета или явления, о котором говорится в тексте.

Формулировка задания

В задании указано, что в пересказ необходимо включить высказывание какого-либо известного, а иногда и не очень известного, человека о том, что или кто является объектом текста. Ниже отдельно помещены слова, которые необходимо включить в пересказ. Их не нужно выписывать на черновик или учить наизусть. Карточка с цитатой остается у выпускника после истечения времени, отведенного на подготовку. Начать подготовку к пересказу лучше с чтения самой цитаты. Прочитайте внимательно ее автора, а затем и саму цитату. Только после этого начинайте работать с текстом. Если оставить знакомство с цитатой на потом, можно просто не успеть это сделать. Так что лучше обратитесь к ней сначала.

Способы цитирования

В критериях оценивания есть такой пункт как использование способов цитирования. Не достаточно просто прочитать написанную на листочке фразу. Ее нужно грамотно вставить в свой пересказ. Да и не зря же вам указали на автора приведенных в качестве цитаты слов.

Существует несколько способов цитирования:

Предложения с прямой речью

При таком способе цитирования прямая речь может стоять как после слов автора, так и до них:

Игорь Эмильевич Кио говорил: «Никулин привык достигать…»

«Никулин привык…» — так говорил о нем И. Э. Кио.

Предложения с косвенной речью

Косвенная речь представляется в виде сложносочиненного предложения с придаточным изъяснительным:

Игорь Эмильевич Кио считал, что Никулин привык достигать во всем…

Можно использовать и другие глаголы: говорил, утверждал, писал.

При таком способе слова автора могут находиться в начале предложения. В косвенной речи категорически запрещается использовать форму первого лица.

Предложения с вводными словами

Водные конструкции – это грамматически не связанные с предложением слова или словосочетания. Они делятся на несколько групп по своему значению. Нас интересуют вводные слова, передающие источник сообщения. Для включения цитаты в пересказ нередко используются и вводные конструкции:

По словам И. Э. Кио…

Как считал И. Э. Кио…

По мнению И.Э. Кио…

Как включить цитату в пересказ

Правильно процитировать фразу не достаточно. Ее нужно уместно включить в пересказ. Это можно сделать тремя способами:

- Начать с цитаты. Вставьте ее сразу перед ответом, использовав любой из способов цитирования.

- Процитировать артиста, исследователя или философа после пересказа определенной части текста. По смыслу можно понять, куда лучше подойдет эта цитата, чтобы стать единым целым с текстом.

- Закончить пересказ цитатой. После пересказа текста обратитесь к цитате и завершите свою речь именно фразой о том выдающемся человеке, о котором узнали на собеседовании.

Как уместно включить цитату в пересказ, зависит от содержания текста. Иногда конкретные фразы в тексте подсказывают, что цитата нужна именно здесь. Если вы не можете понять, куда вставить цитату, лучше сделайте это перед изложением прочитанного текста. Такой способ всегда будет уместен. К тому же вы не забудете о ней, как часто случается вследствие волнения.

Можно цитировать не весь предложенный в задании 2 текст. Иногда он бывает длинным и запутанным. Можно взять лишь фрагмент высказывания, несущий определенную смысловую нагрузку. Сокращать высказывание и убирать лишние слова можно лишь в том случае, если это не исказит смысл фразы. Использование фрагментов не будет ошибкой, ведь в задании не сказано о полном цитировании. Но это нужно делать с осторожностью, чтобы не допустить ошибку с выбором главного в высказывании.

Как подготовиться самостоятельно

Готовиться к пересказу, в частности к включению в него цитату, можно и самостоятельно. Например, выписывать в тетрадь цитаты о каком-либо литературном герое, историческом деятеле, ученом или писателе. А затем пересказывайте его биографию, включая в пересказ выписанные цитаты. Так вы научитесь использовать цитаты в речи, оперируя различными способами цитирования.

Научившись работать с цитатой и проведя несколько тренировок по ее включению в пересказ, вы точно получите высший балл по критерию. Не поленитесь, разберите самостоятельно несколько вариантов. Потренируйтесь включить цитату разными способами. Практикуясь, вы обязательно найдете подходящий для себя вариант и точно не забудете о цитате на собеседовании.

10 ошибок, допускаемых на ОГЭ по русскому языку

(итоговое собеседование)

Итоговое собеседование по русскому языку проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся и включает следующие умения: создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации. О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических). Выполнение испытуемыми совокупности представленных в работе заданий позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу обучения в основной школе, государственным требованиям к уровню подготовки по русскому языку (устная речь). Работа построена с учётом вариативности: испытуемым предоставляется право выбора одной из трёх предложенных тем монолога и диалога (беседы). Укажем на 10 типичных ошибок учащихся при выполнении заданий итогового собеседования.

Прежде всего обозначим, что выпускникам предоставляется четыре вида работы с языковым материалом:

Выразительное чтение текста

Пересказ текста с привлечением дополнительной информации

Создание устного монологического высказывания

Участие в диалоге

Выполняя эти задания, учащиеся допустили следующие ошибки:

1. При пересказе текста с включением приведённого высказывания высказывание включено в текст во время пересказа неуместно или нелогично, или приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа.

Пример

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Гёте: «Архитектура – онемевшая музыка».

Петербургское здание Адмиралтейства является одним из самых узнаваемых символов города. Оно было построено при Петре I и с тех пор использовалось в качестве места расположения коллегий, министерств и других государственных учреждений. Важность, которую здание Адмиралтейства представляет для города, подчеркивает тот факт, что оно было возведено сразу после основания новой столицы. Петр I лично занимался разработкой плана и чертежа верфи, необходимой для постройки и стоянки кораблей.

Этот один из красивейших памятников Северной столицы был построен знаменитым русским архитектором Захаровым Андреяном Дмитриевичем. При проектировании известной крепости Захаров учитывал многовековую русскую архитектурную историю. Андреян Дмитриевич хотел подчеркнуть величественность крепости, протяженность которой составляет 407 метров. У крепости нет высоких угловых башен, но она выглядит величественно, и занимает центральное положение в городе.

Русские крепости всегда строились в свободном стиле, но Адмиралтейство выполнено в традициях знаменитого стиля ампир. У фасада здания есть два крыла, которые симметрично расположены к двум сторонам башни.

Адмиралтейство не выглядит устрашающе, напротив, в нем ощущается спокойствие, величество и непобедимая сила произведений русской архитектуры. В обоих крыльях фасада чередуются ритмические рисунки и четкие объемы с величественными колоннадами и арочными пролетами. Во главе всей архитектурной композиции находится золотой шпиль.

-Учащиеся включают слова Гете в начале или в конце пересказа без каких-либо пояснений, не пытаясь связать цитату грамматически, или забывают включить вовсе.

2. При пересказе текста с включением приведённого высказывания учащийся допустил грамматические ошибки.

Примеры

Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка (кроме, конечно, уже существующих общих словарей).

В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к природе, в другом — хорошие и меткие местные слова, в третьем — слова людей разных профессий, в четвертом — мусорные и мертвые слова, всю канцелярщину и пошлость, засоряющие русский язык.

Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи.

Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озерце я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла разные травы и цветы.

Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть объяснено, и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову.

Я понимал, что такой словарь нужно составить так, чтобы его можно было читать, как книгу. Тогда он давал бы представление как о нашей природе, так и о широких богатствах языка.

Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку. У него не хватило бы на нее всей жизни. (по К. Паустовскому)

При пересказе данного текста учащимися были допущены следующие грамматические ошибки:

1) Например, мысль о том, что как хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка.

2) В одном таком словаре можно, предположим, собрать имеющие отношение к природе слова.

3) Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и поломатой речи.

4) Каждое слово должно быть объяснимо…

5) Тогда он давал бы представление как о нашей природе, также и о широких богатствах языка.

3. При оформлении монологического высказывания изложение непоследовательно, нелогично. Присутствуют логические ошибки.

Примеры

1) Мои друзья (на основе описания фотографии). Опишите фотографию.

Не забудьте описать:

1. кто изображён на фотографии;

2. где происходит действие, запечатлённое на фотографии;

3. общее настроение, которое передано на фотографии.

Ответ учащегося:

На фото изображены четыре друга. Они, наверно, все учатся в одном классе, поэтому и друзья. Вернее, поэтому их можем назвать друзьями мы, а являются ли они ими на самом деле, мы не можем знать точно. Они веселые ребята, потому что уже закончились уроки. Они красивые и энергичные, также уверенные в себе и активные по жизни. Сейчас они, наверно, направляются домой, но пока позируют фотографу, хотят сделать снимок на память. Они дружат с первого класса. Им хорошо вместе.

4. При оформлении монологического высказывания учащийся справился с коммуникативной задачей, но привел менее 10 фраз по теме высказывания.

Примеры

Как я однажды испугался (повествование на основе жизненного опыта). Расскажите о случае, когда Вы были чем-то напуганы. Возможно, Ваш рассказ будет юмористическим.

Не забудьте рассказать:

1. когда был этот случай;

2. кто был его участниками;

3. что Вас так напугало;

4. чем всё закончилось;

5. какие впечатления оставил этот случай и почему.

Ответ учащегося:

Однажды я очень сильно испугался, встретив в лесу большую змею. Я вместе с мамой собирала малину, но отстала от мамы и ушла в глубь делянки. Солнце нещадно палило, и я прилегла отдохнуть. Вдруг что-то совсем близко зашуршало в кустах, я подняла голову и увидела змею. Ужас! Таких я видела только по телевизору! Большая змея с яркой чешуйкой поразила мое воображение: медленно поползла как раз там, где я лежала, и понеслась дальше. Этого я никогда не забуду!

5. При оформлении монологического высказывания учащийся справился с коммуникативной задачей, но допустил фактические ошибки.

Примеры

Почему нужно уважать старость (рассуждение по поставленному вопросу)?

Не забудьте дать ответы на вопросы:

1. Как вы относитесь к старым людям?

2. Есть ли разница в отношении к старым людям, которые являются Вашими родственниками или являются для Вас посторонними?

3. Почему старость и мудрость часто считают понятиями очень близкими?

4. Как нужно воспитывать детей, чтобы впоследствии они смогли чтить пожилых людей?

Ответ учащегося:

К старым людям я отношусь так же, как и все мои сверстники — с большим уважением. Причем для меня неважно, эти люди мои родственники или посторонние для меня люди. Понятно, что когда тебе 50 лет, т.е когда наступила старость, нужно ждать внимания от других людей. С другой стороны, старые люди имеют большой жизненный опыт и могут быть нам полезны. Например, научат готовить девочек, пилить и рубить мальчиков. Мама говорит, что бабушку и дедушку надо уважать, потому что они старые люди. А я думаю, еще и потому, что они много сделали для нашей семьи, для страны. Например, мой дедушка участвовал в создании самолетов дальнего действия. Это замечательно, я горжусь дедом!

6. При участии в диалоге учащийся справился с коммуникативной задачей, но дает не все ответы на вопросы, или дает односложные ответы.

Примеры

2) Любимое дикое животное. Расскажите о своём любимом диком животном.

1. Бытует мнение, что самое страшное на Земле животное — это человек. Согласны ли Вы с этим утверждением? Почему?

-Согласен. Многие люди злые.

2. Почему нужно охранять диких животных?

-Потому что они скоро переведутся.

3. Что Вы знаете о Красной книге? Для чего она существует?

-Она охраняет зверей.

7. При создании устного монологического высказывания и участии в диалоге учащийся допустил грамматические ошибки.

Примеры

2) Любимый город. Расскажите о своём любимом городе.

Не забудьте рассказать:

1. где находится этот город;

2. чем знаменит город;

3. что привлекает Вас в этом городе;

4. какое место в этом городе Вы любите больше всего.

Ответ учащегося:

У каждого человека есть свой любимый город. Есть любимый город не потому, что они счастливые люди, а счастливые, потому что у них он есть. Чаще всего любимым городом, поселком, краем является то место, где человек родился или провел много времени.

Часто любимым городом называют тот, где промчалось детство человека, ведь именно с детством, если оно, конечно же, не было трудным, у большинства людей возникают самые добрые воспоминания. Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где они происходили, то есть в любимом городе. Причем этому городу вовсе не обязательно быть столицей, городом-миллионером или еще какой-нибудь «шишкой». Он может быть тихим, заброшенным городком и в то же время являться самым любимым городом, так как с ним связано много приятных впечатлений.

8. При создании устного монологического высказывания и участии в диалоге учащийся допустил речевые ошибки.

Примеры

3) Что влияет на выбор будущей профессии?

Не забудьте дать ответы на вопросы:

1. Какие приоритеты должны быть у человека при выборе профессии (деньги, социальный статус, самореализация)?

2. Нужно ли учитывать черты характера при выборе профессии?

3. Какие новые профессии появились в современном обществе?

4. Есть ли профессии, которым не нужно учиться?

Ответ учащегося:

На выбор будущей профессии влияет твоё умение к чему-то или твое знание чего-то. Если ты успеешь делать что-то хорошо, а что-то плохо, то, конечно, нужно идти туда, что получается хорошо. Также влияет стремление к чему-то. Ведь если ты не стремишься, зачем туда идти? Ещё очень хорошо влияет на выбор работы заработная плата. Ведь все хотят идти туда, кто много платит, и лишь единицы выберут то, что по душе. На выбор профессии люди считают главным местоположение. Ведь не всем удаётся приехать туда куда далеко. Также на выбор профессии влияет, сколько люди должны много знать и понимать что-то. Ведь если парикмахер пойдёт работать врачом, то вряд ли он сможет что-то сделать и чем-то помочь. Самое главное в будущей профессии -это крик твоего сердца, слушай его!

9. При создании устного монологического высказывания и участии в диалоге учащийся допустил орфоэпические ошибки.

Примеры

прИняв

договорА

защЕмит

обеспечЕние

нАчата

взЯла

10. При создании устного монологического высказывания и участии в диалоге учащийся использовал однотипные синтаксические конструкции.

Примеры

Так ли безобидны молодёжные субкультуры (рассуждение по поставленному вопросу)? Так ли безобидны молодёжные субкультуры?

Не забудьте дать ответы на вопросы:

1. Какие молодёжные субкультуры Вам известны?

2. Есть ли среди Ваших знакомых представители молодёжных субкультур?

3. В чём выражаются особенности их поведения?

4. Чем может быть опасно увлечение субкультурами?

Ответ учащегося:

Так ли безобидны молодёжные субкультуры? Конечно, далеко не безобидны. Какие молодёжные субкультуры мне известны? Конечно, многие: рокеры, панки, готы, эмо и т.д. Есть ли среди моих знакомых представители молодёжных субкультур? Конечно, есть, только мало. В чём выражаются особенности их поведения? Конечно, в чудачествах и одежде. Чем может быть опасно увлечение субкультурами? Конечно, непредсказуемостью.

Анализ представленных ошибок

|

Ошибка |

Раздел школьной программы и тему, к которой это задание относится. |

Объяснение причины, по которым допускается данная ошибка. |

Совет для школьников, который поможет им закрепить информацию по данной теме. |

|

1. При пересказе текста с включением приведённого высказывания высказывание включено в текст во время пересказа неуместно или нелогично, или приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа. |

8 класс, «Прямая речь. Цитирование. Способы оформления цитат». |

Учащиеся на умеют включать чужую речь в свою. |

Обратиться к клише построения фразы с включенным высказыванием. |

|

2. При пересказе текста с включением приведённого высказывания учащийся допустил грамматические ошибки. |

Все разделы языка. Культура речи. |

Один из самых трудных и объемных разделов, часто требующий механического заучивания. |

Систематически заучивать материал, многократно его повторяя. |

|

3 .При оформлении монологического высказывания изложение непоследовательно, нелогично. Присутствуют логические ошибки. |

Текстоведение. |

Несформированность логического мышления, неумение строить фразу, связывая ее с предыдущей. |

Изучать материал по текстоведению, обращать внимание на логические связи при редактировании текстов. |

|

4.При оформлении монологического высказывания учащийся справился с коммуникативной задачей, но привел менее 10 фраз по теме высказывания. |

Текстоведение. |

Бедность словарного запаса, отсутствие необходимой эрудицию. |

Больше читать, учиться составлять тексты по различным темам, контролируя их объем. |

|

5.При оформлении монологического высказывания учащийся справился с коммуникативной задачей, но допустил фактические ошибки. |

Текстоведение. |

Отсутствие необходимой эрудиции. |

Больше читать, пересказывать прочитанное, давать точные ответы на поставленные вопросы, не искажая фактов. |

|

6. При участии в диалоге учащийся справился с коммуникативной задачей, но дает не все ответы на вопросы, или дает односложные ответы. |

Текстоведение. Синтаксис. Культура речи. |

Неумение вести диалог, давать развернутые ответы на вопросы. |

Больше читать, пересказывать прочитанное, рассказывать друзьям и родителям о прочитанном, о просмотренных фильмах и спектаклях. |

|

7. При создании устного монологического высказывания и участии в диалоге учащийся допустил грамматические ошибки. |

Все разделы. Культура речи. |

Один из самых трудных и объемных разделов, часто требующий механического заучивания. |

Систематически заучивать материал, многократно его повторяя. Анализировать допущенные ошибки. |

|

8. При создании устного монологического высказывания и участии в диалоге учащийся допустил речевые ошибки. |

Все разделы. Культура речи. |

Один из самых трудных и объемных разделов, часто требующий механического заучивания. |

Систематически заучивать материал, многократно его повторяя. |

|

9. При создании устного монологического высказывания и участии в диалоге учащийся допустил орфоэпические ошибки. |

Культура речи. |

Раздел, требующий механического заучивания. |

Систематически заучивать материал, многократно его повторяя. |

|

10. При создании устного монологического высказывания и участии в диалоге учащийся использовал однотипные синтаксические конструкции. |

Синтаксис. Культура речи. |

Один из самых трудных разделов, требующий установления смысловых и грамматических связей. |

Учить синтаксис, особенности строения предложений, стараться использовать различные синтаксические конструкции. |

Как подготовить учеников 9 класса к пересказу текста с включением приведённого высказывания? Делится своим опытом с коллегами Романова Елена Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска.

В задании 2 итогового собеседования по русскому языку за курс основной школы предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием. Время на подготовку – 1 минута.

Вот как сформулировано это задание в демонстрационном варианте контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку, размещенном на сайте ФИПИ (федерального института педагогических измерений):

«Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова С.П. Королёва, выдающегося конструктора и учёного, о Ю.А. Гагарине: «Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто большее – он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее…».

Подумайте, где лучше использовать слова С.П. Королёва в пересказе. Вы можете использовать любые способы цитирования».

Цель включения задания 2 в контрольные измерительные материалы для проведения итогового собеседования по русскому языку за курс основной школы – проверить коммуникативную компетенцию обучающихся: пересказ текста с привлечение дополнительной информации.

Задание 2 можно разделить на две части: собственно пересказ и уместное введение предложенной цитаты в пересказ. По истечении отведенного времени ученик должен пересказать подробно или сжато полученный текст, сохранив все основные микротемы исходного текста.

В критериях оценивания сказано, что учащийся за верное выполнение задания 2 может получить максимальное количество баллов – 4 (четыре).

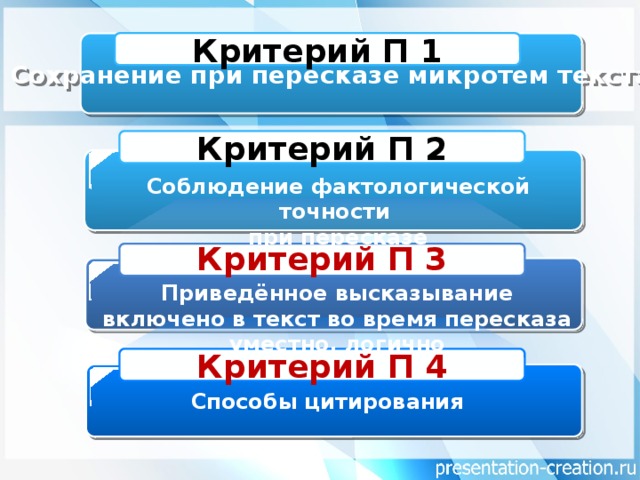

Критерий П 1 «Сохранение при пересказе микротем текста» – 1 балл.

Критерий П 2 «Соблюдение фактологической точности при пересказе» – 1 балл.

Критерий П 3 «Работа с высказыванием» – 1 балл.

Критерий П 4 «Способы цитирования» – 1 балл.

Критерий П 1 «Сохранение при пересказе микротем текста»

Если учащийся передает содержание прочитанного текста, не упустив и не добавив ни одной микротемы, он получает 1 балл. Если ученик пропускает хотя бы одну микротему или добавляет одну микротему и более, то не получает ни одного балла.

Критерий П 2 «Соблюдение фактологической точности при пересказе»

Если учащийся не допустил фактических ошибок, связанных с понимание текста, он получает 1 балл. Если допустил хотя бы одну фактическую ошибку, то получает 0 баллов.

Критерий П 3 «Работа с высказыванием»

Третий балл за задание 2 девятиклассник может получить, если приведённое высказывание он уместно и логично включил в свой пересказ. Если приведённое высказывание включено в текст во время пересказа неуместно и/или нелогично – 0 баллов. Если приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа, учащийся также получает 0 баллов.

Критерий П 4 «Способы цитирования»

Если ошибок при цитировании нет – 1 балл. Если допущена хотя бы одна ошибка при цитировании – 0 баллов.

В апробации, которая проходила осенью 2017 года, данное задание было только в модели № 2 — проведение устной части ГИА-IX по русскому языку в форме собеседования, модель №1 – проведение устной части ГИА-IX по русскому языку на базе компьютерных технологий такого задания не содержала.

В апреле 2018 года девятиклассникам предстоит пройти итоговое собеседование по русскому языку по модели № 2 — в форме собеседования. Поэтому к заданию 2 нам необходимо серьёзно готовить учащихся.

Пересказ – это один из видов работы, который объединяет все изучаемые в школе предметы. Так или иначе пересказ звучит на уроках истории, обществознания, химии, географии, биологии, физики и, конечно, литературы. Мы осознанно или неосознанно используем этот вид работы на своих уроках.

На конференциях, вебинарах, посвященных итоговому собеседованию по русскому языку, не раз было озвучено, что к итоговому собеседованию обучающегося должны готовить абсолютно при изучении всех предметов, существующих в школе. Следить за правильностью речи ученика, исправлять орфоэпические, грамматические, речевые ошибки, работать над умениями находить основную информацию в тексте, осознанно её запоминать, а не механически зазубривать, грамотно воспроизводить прочитанное – вот чем может помочь учитель любого предмета своему ученику.

Пересказ – это связное выразительное воспроизведение прочитанного или прослушанного текста, которое благоприятно влияет на развитие речи, памяти и мышления. Учителю важно помнить, что этот вид работы тренирует не память, а понимание прочитанной информации. Если ученик понимает то, что читает, слышит, то пересказать своими словами предложенный текст ему не составит труда.

Как же подготовить обучающегося к успешному выполнению второго задания итогового собеседования по русскому языку?

Первое, что должен объяснить учитель-словесник девятикласснику, это то, что первое и второе задание тесно связаны между собой.

Готовясь к выразительному чтению текста (задание № 1), ученик имеет две минуты.

За это время он должен:

1) вдумчиво прочитать текст, мысленно прослеживая логику изложенных в нем событий (Если текст содержит рассуждение, то постараться понять точку зрения автора, посмотреть на проблему его глазами);

2) отметить главную информацию (предложения, словосочетания) в каждом абзаце (это микротемы, их нельзя упускать при пересказе, обычно, один абзац – одна микротема). Целесообразным будет распечатать текст для каждого учащегося, чтобы во время подготовки к выразительному чтению, он имел возможность карандашом или ручкой подчеркнуть главные предложения, словосочетания в каждом абзаце текста, чтобы выделить их при выразительном чтении (это активизирует зрительную память).

3) запомнить имена собственные, термины, даты, которые могут присутствовать в тексте. (В спецификации контрольных измерительных материалов есть рекомендуемый порядок проведения итогового собеседования. Там, в пункте 5, рекомендуется собеседнику-экзаменатору переключить ученика на новый вид работы – пересказ текста. Объяснить, что ученик имеет право пользоваться записями, сделанными во время подготовки к пересказу, а также дополнительной информацией, необходимой для выполнения заданий 2.(Высказывание, которое необходимо включить в пересказ, надо будет распечатать отдельно, так как текст перед пересказом забирается) Рекомендовать ученику выписать на листочек те имена собственные, термины, даты, с которыми он встретился в предложенном тексте впервые, но они необходимы ему для передачи микротем. Также учащийся может составить небольшой план для пересказа).

Хочется обратиться к составителям контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку: необходимо подбирать тексты для чтения и пересказа равнозначные по трудности, а не так, как часто бывает у нас: первый вариант всегда легче. Так было и с текстами при проведении апробации собеседования осенью 2017 года. В первом варианте текст об Александре Васильевиче Суворове (имя которого у всех на слуху) не содержал сложных научных терминов, во втором варианте текст о Владимире Ивановиче Вернадском, ученом XIX – первой половины XX века, был насыщен сложными, редко встречающимися терминами: геология, кристаллография, минералогия, геохимия, ноосфера и другими. Поэтому при пересказе текста второго варианта были ошибки лексические: обучающиеся, вспоминая научные термины, образовывали несуществующие слова: «кристаллология», «естество-мыслитель». Конечно, с одной стороны, это говорит о том, что наши ученики мало читают, а с другой, указывает на то, что текст для второго варианта был перенасыщен терминами. Поэтому выписанные на листочек во время подготовки к выразительному чтению малознакомые ученику слова, даты дадут возможность избежать фактических, лексических ошибок при пересказе.

Для того, чтобы учащийся справился с заданием 2 более успешно, можно предложить ему следующее: если за отведенное время запомнить даты, термины не представляется возможным, то лучше информацию, в воспроизведении которой он не уверен, не включать в свой ответ. Пересказ тогда будет менее подробным, но главное – не упустить микротемы.

4) Следующий этап – выразительное чтение текста (задание 1). Школьнику нужно посоветовать, как можно ярче представить все события или явления, описанные в тексте. Чем эмоциональнее будут картинки, возникшие в его воображении во время чтения, тем больше информации останется в памяти.

Желание прочитать или услышать текст, предназначенный для пересказа, повторно – совершенно естественно. Ученые, которые изучают свойства памяти, советуют ознакомиться с текстом для пересказа второй раз через 20-60 секунд после первого прочтения (метод повторения И. А. Корсакова). Что и происходит во время выразительного чтения.

Выразительно читая вслух текст, ученик задействует как зрительную, так и слуховую память. Это хорошо, так как все мы разные: у одних преобладает зрительная память, другим надо еще и услышать, чтобы лучше запомнить.

5) И ещё одно пожелание: во время пересказа ученик должен не бояться отклониться от авторской стилистики и лексического набора слов и словосочетаний. Ведь главное в пересказе не механическое зазубривание, а понимание содержания текста, и, передавая его своими словами, учащиеся демонстрируют это умение наилучшим образом.

После прочтения текста вслух у ученика есть 1 минута на подготовку пересказа. Её лучше использовать для того, чтобы найти место и способ включить предложенное высказывание в пересказ. Надо помнить, что это должно быть уместно и логично. Эти требования подразумевают, что ребенок должен включить в свой пересказ цитату так, чтобы она была связана с основным содержанием, продолжала предыдущую мысль и не создавала логической ошибки при переходе к следующей.

Помимо смысловой связи необходимо учить девятиклассников использовать формальные виды связи: местоимения, вводные слова, союзы.

Обязательно при подготовке ко второму заданию итогового собеседования по русскому языку надо основательно изучить тему «Цитирование».

Учащиеся должны знать, что цитирование бывает частичным и полным. При использовании частичного цитирования школьники должны понимать, что главное – сохранить смысловую точность. Нельзя «выдергивать» слова из контекста. Убирать лишние слова, сокращая цитату, можно, при условии, если это не исказит смысла высказывания.

Обязательно надо повторить с девятиклассниками два основных способа цитирования:

1) Прямая речь – дословно воспроизведённое высказывание с указанием автора.

Например: Русский военный историк генерал Модест Иванович Богданович утверждал: «Пройдут многие годы, явятся в русском народе другие великие вожди, но каждый раз, когда стальная стена штыков русских должна будет обрушиться на врагов, мы вспомним Суворова».

2) Косвенная речь – это чужая речь, воспроизводимая не от лица говорящего. Вводится такое высказывание в форме сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным.

Например: Александр Павлович Виноградов, ученик Владимира Ивановича Вернадского считал, что его учитель «видел в науке намного лет вперёд, создал новые отрасли науки о Земле, предвидел их огромное значение и связь с практической деятельностью человека».

Ученикам надо напоминать, что в косвенной речи форму первого лица употреблять нельзя, а в прямую речь нельзя вводить высказывание при помощи изъяснительного придаточного.

В своей практике задание уместного употребления цитат я отрабатываю на уроках литературы. В качестве домашнего задания предлагаю выписать цитаты к образу какого-то литературного героя. На уроке ученик должен рассказать о предложенном персонаже или о его поступках, используя уместно и логично цитаты, выписанные дома в рабочую тетрадь. Это задание помогает подготовиться к выполнению задания 2 итогового собеседования, а также настраивает ученика читать внимательнее.

Проработайте таким образом вместе с учениками несколько текстов (5-6). За это время девятиклассник приобретёт навык самостоятельной работы с ними.

И последнее – создайте на экзамене доброжелательную обстановку. Это избавит учеников от излишних волнений и даст им возможность успешнее пройти итоговое собеседование.

Методические аспекты подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку для обучающихся 9 классов

(37 слайдов, файл ppt, 10,8 МБ).

Романова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска

Литература

1. Егораева Г.Т. ОГЭ 2018. Русский язык. Тренажер. Устное собеседование. – Экзамен, 2018.

2. Итоговое собеседование по русскому языку // ФИПИ: http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory [Электронный ресурс] (Дата обращения 20.01.2018)

3. Нарушевич А.Г. Подготовка к ИС в 9 классе: http://navlya-klukovni.ucoz.ru/3/itogovoe_sobesedovanie_v_9_klasse.pdf [Электронный ресурс] (Дата обращения 20.01.2018)

Автор: Романова Елена Валентиновна

Итоговое собеседование

Задание 2: введение цитаты в пересказ

Суязова И.А., учитель русского языка и литературы МКОУ «Каменская СОШ № 1с УИОП»

Критерий П 1

Сохранение при пересказе микротем текста

Критерий П 2

Соблюдение фактологической точности

при пересказе

Критерий П 3

Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа уместно, логично

Критерий П 4

Способы цитирования

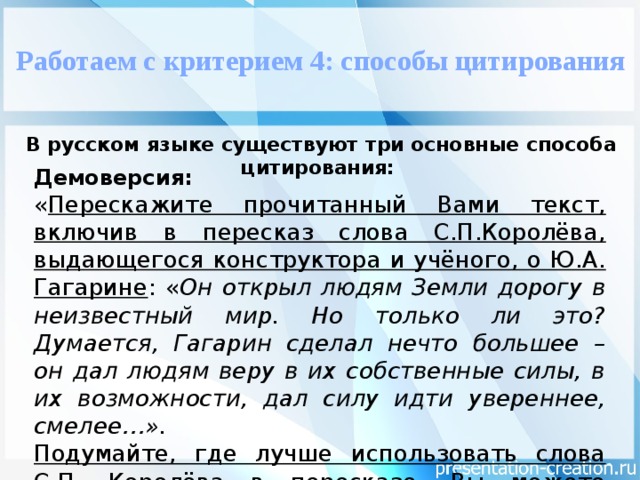

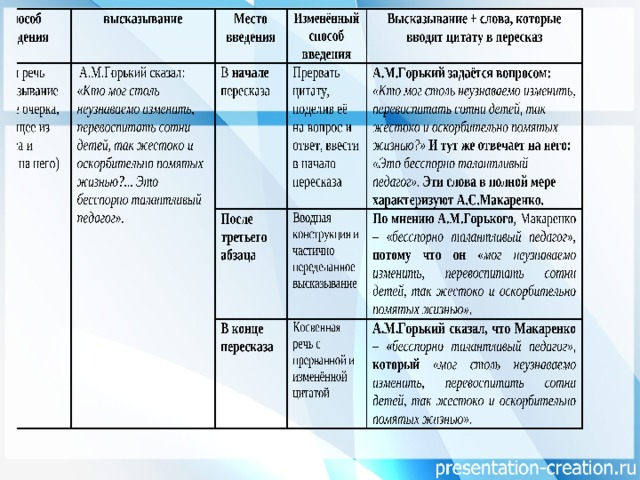

Работаем с критерием 4: способы цитирования

В русском языке существуют три основные способа цитирования:

Демоверсия:

« Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова С.П.Королёва, выдающегося конструктора и учёного, о Ю.А. Гагарине : « Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто большее – он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее…».

Подумайте, где лучше использовать слова С.П. Королёва в пересказе. Вы можете использовать любые способы цитирования ».

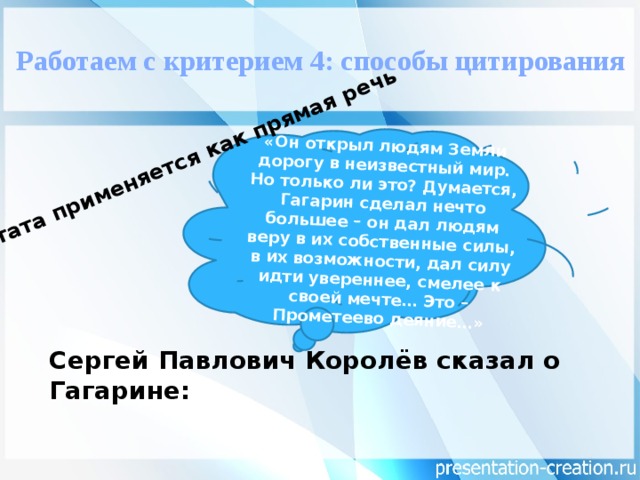

«Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто большее – он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее к своей мечте… Это – Прометеево деяние…»

Цитата применяется как прямая речь

Работаем с критерием 4: способы цитирования

Сергей Павлович Королёв сказал о Гагарине:

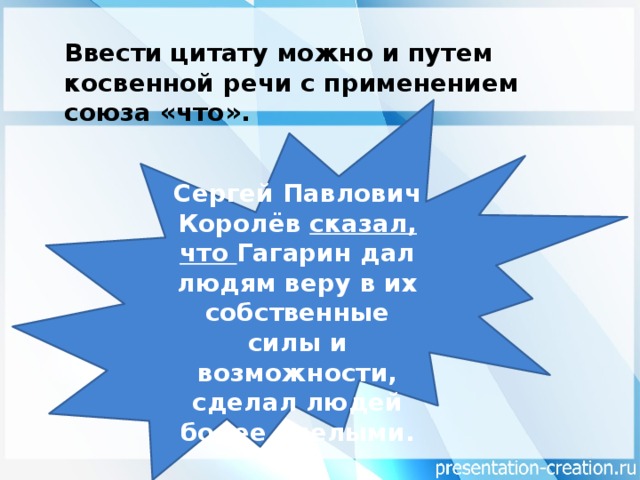

Ввести цитату можно и путем косвенной речи с применением союза «что».

Сергей Павлович Королёв сказал, что Гагарин дал людям веру в их собственные силы и возможности, сделал людей более смелыми.

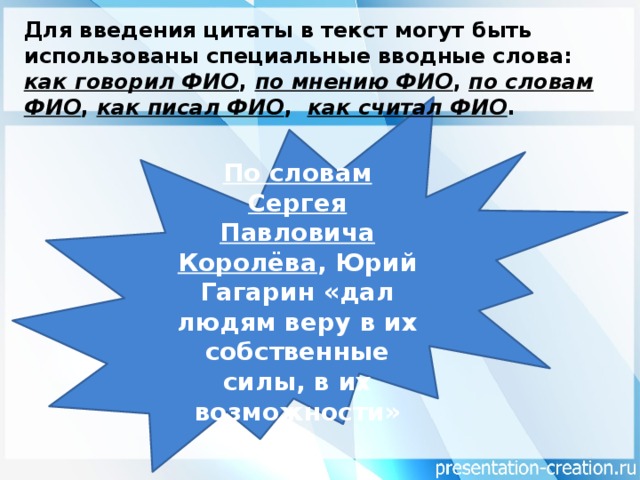

Для введения цитаты в текст могут быть использованы специальные вводные слова: как говорил ФИО , по мнению ФИО , по словам ФИО , как писал ФИО , как считал ФИО .

По словам Сергея Павловича Королёва , Юрий Гагарин «дал людям веру в их собственные силы, в их возможности»

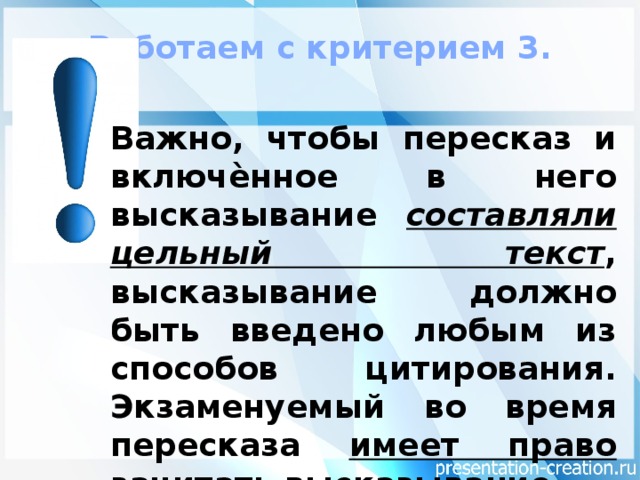

Работаем с критерием 3.

Важно, чтобы пересказ и включѐнное в него высказывание составляли цельный текст , высказывание должно быть введено любым из способов цитирования. Экзаменуемый во время пересказа имеет право зачитать высказывание .

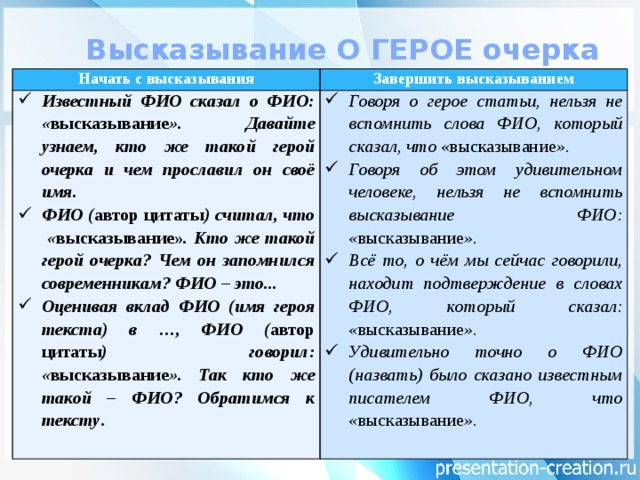

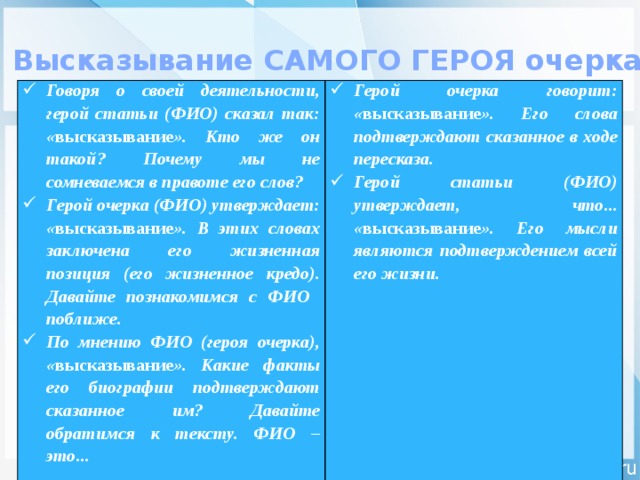

Высказывание О ГЕРОЕ очерка

Начать с высказывания

Завершить высказыванием

- Известный ФИО сказал о ФИО: « высказывание ». Давайте узнаем, кто же такой герой очерка и чем прославил он своё имя.

- ФИО ( автор цитаты ) считал, что « высказывание» . Кто же такой герой очерка? Чем он запомнился современникам? ФИО – это…

- Оценивая вклад ФИО (имя героя текста) в …, ФИО ( автор цитаты ) говорил: « высказывание ». Так кто же такой – ФИО? Обратимся к тексту .

- Говоря о герое статьи, нельзя не вспомнить слова ФИО, который сказал, что « высказывание ».

- Говоря об этом удивительном человеке, нельзя не вспомнить высказывание ФИО: « высказывание ».

- Всё то, о чём мы сейчас говорили, находит подтверждение в словах ФИО, который сказал: « высказывание ».

- Удивительно точно о ФИО (назвать) было сказано известным писателем ФИО, что « высказывание ».

Высказывание САМОГО ГЕРОЯ очерка

- Говоря о своей деятельности, герой статьи (ФИО) сказал так: « высказывание ». Кто же он такой? Почему мы не сомневаемся в правоте его слов?

- Герой очерка (ФИО) утверждает: « высказывание ». В этих словах заключена его жизненная позиция (его жизненное кредо). Давайте познакомимся с ФИО поближе.

- По мнению ФИО (героя очерка), « высказывание ». Какие факты его биографии подтверждают сказанное им? Давайте обратимся к тексту. ФИО – это…

- Герой очерка говорит: « высказывание ». Его слова подтверждают сказанное в ходе пересказа.

- Герой статьи (ФИО) утверждает, что… « высказывание ». Его мысли являются подтверждением всей его жизни.

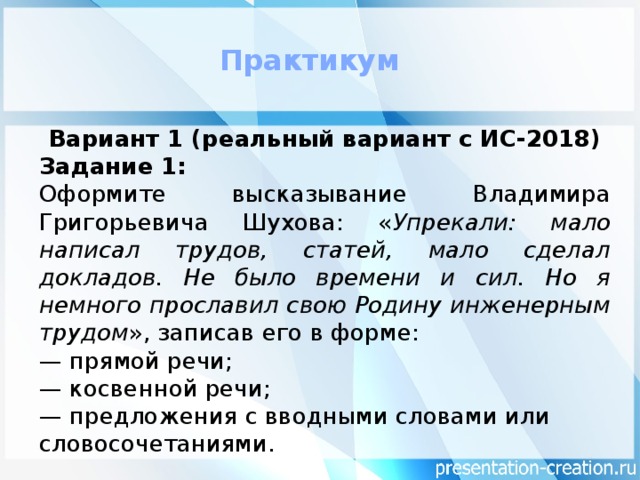

Практикум

Вариант 1 (реальный вариант с ИС-2018)

Задание 1:

Оформите высказывание Владимира Григорьевича Шухова: « Упрекали: мало написал трудов, статей, мало сделал докладов. Не было времени и сил. Но я немного прославил свою Родину инженерным трудом », записав его в форме:

— прямой речи;

— косвенной речи;

— предложения с вводными словами или словосочетаниями.

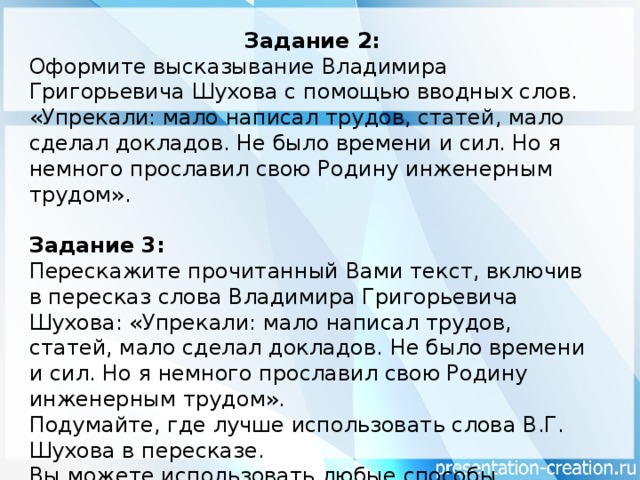

Задание 2:

Оформите высказывание Владимира Григорьевича Шухова с помощью вводных слов.

«Упрекали: мало написал трудов, статей, мало сделал докладов. Не было времени и сил. Но я немного прославил свою Родину инженерным трудом».

Задание 3:

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Владимира Григорьевича Шухова: «Упрекали: мало написал трудов, статей, мало сделал докладов. Не было времени и сил. Но я немного прославил свою Родину инженерным трудом».

Подумайте, где лучше использовать слова В.Г. Шухова в пересказе.

Вы можете использовать любые способы цитирования.

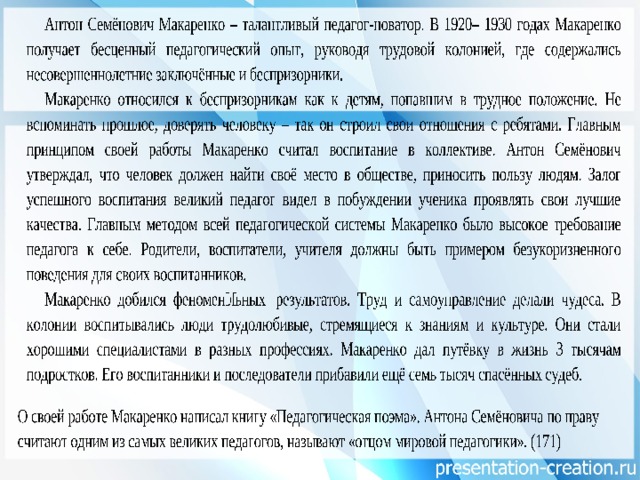

Исходный текст (вариант 1)

Владимир Григорьевич Шу́хов – инженер-механик, «универсальный гений». С детства он проявлял интерес к конструированию – самостоятельно устроил в саду фонтан и водяную мельницу. По совету отца Шухов поступил в Московское техническое училище. Окончив его, Владимир Шухов избрал практическую деятельность инженера.

Шуховым был спроектирован и построен первый в России нефтепрово́д. Одновременно учёный создал резервуа́ры для хранения нефти. По сей день весь мир хранит нефть в ёмкостях, изобретённых Шуховым. Столкнувшись с проблемой переработки нефти, за 20 лет до массового производства автомобилей инженер изобрёл процесс кре́кинга – промышленного

расщепления нефти на бензин и керосин.

Особый интерес у Шухова вызывали строительные конструкции из стали. По его проектам на железных дорогах России было построено более 500 стальных мостов. До сих пор по всей стране работают сооружения Шухова: мосты, башни, перекрытия в зданиях.

В 1922 году по проекту этого инженера в Москве была построена многоярусная радиобашня высотой 160 метров. Долгое время она была символом советского телевидения. Шуховская башня признана международными экспертами одним из высших достижений инженерного искусства. Она является визитной карточкой талантливого инженера.

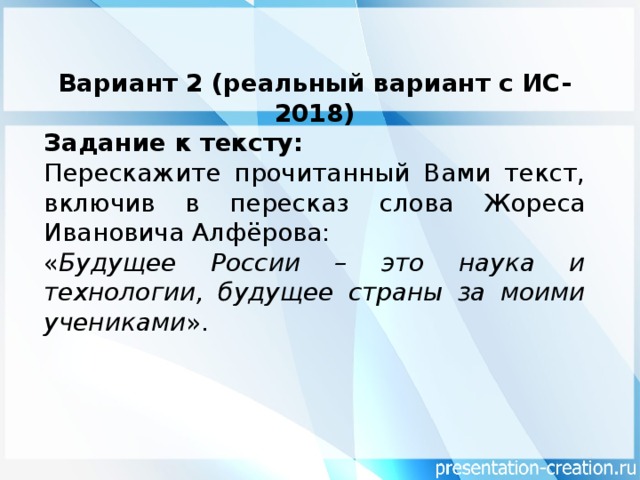

Вариант 2 (реальный вариант с ИС-2018)

Задание к тексту:

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Жореса Ивановича Алфёрова:

« Будущее России – это наука и технологии, будущее страны за моими учениками ».

Исходный текст (Вариант 2)

Жорес Иванович Алфёров – известный физик, лауреат Но́белевской премии по физике 2000 года, наш современник. Такое необычное имя сыну дали родители в честь популярного тогда французского политического деятеля.

Интерес к физике Жоресу Алфёрову привил школьный учитель. Он же порекомендовал юноше поступать в Ленинградский электротехнический институт. Жорес Иванович учился на факультете электронной техники. Окончив институт, Алфёров начал экспериментальное изучение полупроводников, кристаллических материалов.

За многие годы работы учёный добился огромных успехов. Его открытия привели к качественным изменениям в развитии всей электронной техники, произвели научную революцию. Полупроводники используются во всех микросхемах. Каждый житель планеты ежедневно пользуется научными разработками Жореса Алфёрова. Во всех мобильных телефонах, дисководах компьютеров, сканерах штрих-кодов, фарах автомобилей, светофорах, солнечных батареях, в оптико-волоконной связи используются полупроводники, созданные Алфёровым. Алфёров создал научную школу: среди его учеников 50 кандидатов наук, десятки докторов, 7 членов-корреспондентов РАН.

Работы учёного были оценены по заслугам международной и отечественной наукой. Алфёров награждён многими иностранными, советскими и российскими наградами. Жорес Иванович – активный общественный деятель. Он неоднократно избирался депутатом в Государственную Думу Российской Федерации, является президентом «Фонда поддержки образования и науки».

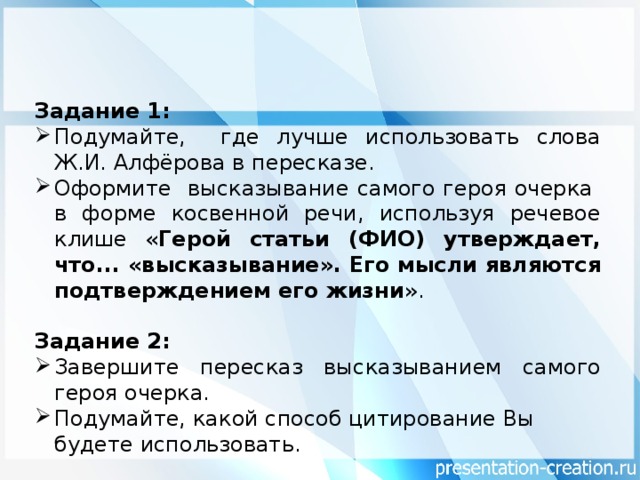

Задание 1:

- Подумайте, где лучше использовать слова Ж.И. Алфёрова в пересказе.

- Оформите высказывание самого героя очерка в форме косвенной речи, используя речевое клише « Герой статьи (ФИО) утверждает, что… «высказывание». Его мысли являются подтверждением его жизни ».

Задание 2:

- Завершите пересказ высказыванием самого героя очерка.

- Подумайте, какой способ цитирование Вы будете использовать.

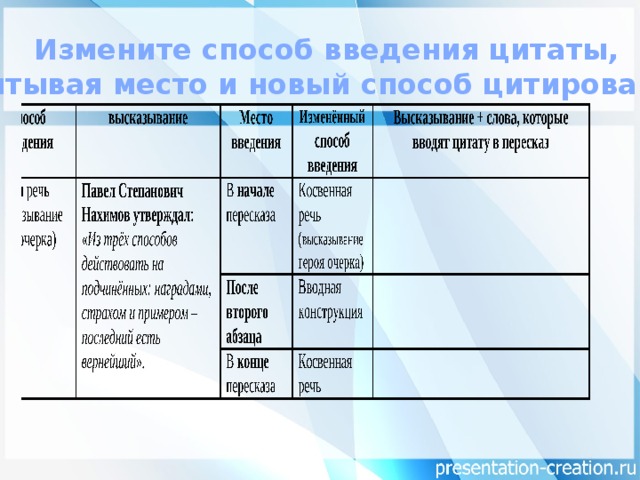

Измените способ введения цитаты,

учитывая место и новый способ цитирования

Изменения в введении высказывания в пересказ

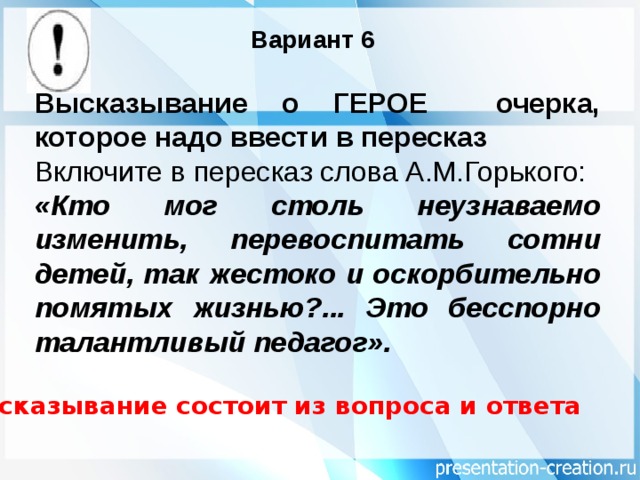

Вариант 6

Высказывание о ГЕРОЕ очерка, которое надо ввести в пересказ

Включите в пересказ слова А.М.Горького:

«Кто мог столь неузнаваемо изменить, перевоспитать сотни детей, так жестоко и оскорбительно помятых жизнью?… Это бесспорно талантливый педагог».

Высказывание состоит из вопроса и ответа

Успехов Вам и Вашим ученикам

в преодолении «подводных» рифов

итогового собеседования

Как пройти итоговое собеседование на ОГЭ по русскому языку

Из чего состоит экзамен, как быстро подготовиться к пересказу текста и как вести диалог с экзаменатором.

С 2019 года на ОГЭ по русскому языку стало обязательным устное собеседование. На нём проверяют умение понимать и пересказывать текст, общаться, отвечать на вопросы. Зачёт по собеседованию — пропуск на ОГЭ, без него ученик не будет допущен к экзаменам. Разберёмся, что будет в заданиях и как к ним готовиться.

Из чего состоит собеседование

В итоговом собеседовании по русскому языку четыре задания:

1. чтение текста,

2. пересказ текста с использованием дополнительной информации,

4. диалог с экзаменатором.

За собеседование ставят зачёт или незачёт, максимальное количество баллов — 19. Для получения зачёта достаточно набрать не меньше 10 баллов. При этом не имеет значения, за выполнение каких заданий вы их получите. Вы сдадите зачёт, даже если не сделаете одно или два задания, но наберёте 10 баллов на остальных. Если же не сдадите с первого раза, у вас будет ещё две попытки.

Чтение текста

Что требуется. В первом задании нужно прочесть текст объемом 170–180 слов. Все тексты на экзамене будут посвящены известным российским спортсменам, писателям и ученым. На подготовку к чтению даётся 2 минуты.

Советы. За эти 2 минуты обратите внимание на важные детали: имена, названия, даты, а также выделите микротемы — главные мысли каждого абзаца. Во время подготовки вы можете делать в тексте необходимые пометки.

Обратите внимание на:

- незнакомые имена и фамилии;

- незнакомые или сложные слова;

- географические названия;

- формы числительных.

Все незнакомые или сложные слова перечитайте несколько раз и убедитесь, что правильно ставите ударения. Очень важно прочитать верно слово, над которым стоит знак ударения — за ошибку в его чтении снимают один балл. При чтении числительных обратите внимание на правила склонения, за ошибку в форме числительного тоже снимают один балл.

При чтении оценивается интонация и темп. Интонация должна совпадать с пунктуацией. Делайте небольшие паузы на месте точек и запятых, используйте вопросительную или восклицательную интонацию, если в тексте стоят соответствующие знаки препинания.

Темп чтения должен быть средним. Не нужно торопиться и проглатывать слова или читать слишком медленно. Произносите предложения неторопливо, спокойно и уверенно.

Баллы. За чтение можно получить максимум 2 балла.

Пересказ текста

Что требуется. Пересказывать вы будете тот же самый текст, который только что прочитали. На подготовку к пересказу даётся 2 минуты.

К пересказу предъявляются два основных требования:

1. Он должен быть подробным. Это не значит, что вы должны выучить все определения или использовать те же самые слова. Главное — упомянуть все микротемы. Как правило, в тексте столько же микротем, сколько абзацев. В экзаменационных текстах в большинстве случаев 4 абзаца.

2. Вы должны использовать при пересказе дополнительную информацию с отдельной карточки. На ней вы получите цитату, характеризующую персонажа текста. Эту цитату нужно уместно и логично вставить в пересказ.

При пересказе оценивается четыре момента:

- все ли микротемы переданы;

- допущены ли фактологические ошибки;

- насколько точно в пересказ включено высказывание;

- сделаны ли ошибки при цитировании.

Советы. Вы будете видеть текст 2 минуты во время подготовки к чтению и 2 минуты во время подготовки к пересказу. Потом его заберут, однако вы сможете использовать те записи, которые успели сделать для себя в поле для заметок.

Если в тексте есть дата, а вы её не запомнили, используйте обобщения, например: «В 1960-х годах», «в середине XX века». Это поможет избежать фактической ошибки.

Это самое сложное задание итогового собеседования. Готовьтесь к нему на протяжении всего учебного года: читайте книги, смотрите спектакли и фильмы и обязательно пересказывайте их своим родителям и друзьям.

Баллы. За пересказ можно получить максимум 4 балла.

Также при чтении и пересказе отдельно оценивается правильность речи:

- нет грамматических ошибок — 1 балл;

- орфоэпических ошибок нет или допущено не более одной орфоэпической ошибки в слове, в котором не проставлено ударение, а также между предложениями нет слишком длинных пауз — 1 балл;

- при пересказе нет или не более трёх речевых ошибок — 1 балл;

- отсутствие искажения слов (например, «кристаллы» и «графия» вместо «кристаллография» или «Верденский» вместо «Вернадский») — 1 балл.

Всего за оценку речи в первых двух заданиях можно получить максимум 4 балла.

Монолог

Что требуется. В третьем задании вам даётся карточка с тремя темами для монолога. Выбрать нужно одну. Среди тем обязательно представлены все три типа речи: описание, повествование и рассуждение. В первом случае нужно описать фотографию, во втором — рассказать о событии из жизни, в третьем — порассуждать о поставленном вопросе. Выбирайте тему и готовьте монолог, опираясь на вопросы в карточке. Выбирайте тот тип речи, которым вы лучше всего владеете.

Ваша речь должна содержать не менее 10 фраз и длиться не более 3 минут. Одна фраза — это одно простое предложение. Если предложение состоит из двух частей, то каждая часть считается за одну фразу.

Советы. Монолог — это цельный связный текст, у которого обязательно должно быть заключение. Чтобы не потерять баллы за это задание, не забудьте в конце подытожить сказанное.

Баллы. За монолог можно получить максимум 3 балла. Он оценивается по трём основным критериям:

1. Соответствие коммуникативной задаче.

Вы получите 1 балл, если в вашем монологе не менее 10 фраз, нет фактических ошибок, есть ответы на все вопросы в карточке. При этом вопросы нужно использовать только как опору для монолога, а не строить текст по формату «вопрос/ответ»: читать вопрос — отвечать на него, читать следующий — отвечать. В противном случае текст получится несвязным, и вы потеряете балл.

2. Учёт речевой ситуации.

1 балл начисляется, если ваша лексика соответствует моменту. Нужно избегать любых слов-паразитов.

3. Речевое оформление.

Вы получите 1 балл, если в вашей речи есть смысловая цельность, связность и последовательность изложения и если в ней нет логических ошибок. Также у текста обязательно должно быть заключение, а конструкции не должны быть однотипными: например, «Я очень люблю вышивать. Также я очень люблю ходить в кино. Я люблю читать книги перед сном».

Диалог

Что требуется. Четвёртое задание начнётся сразу после того, как вы завершите монолог, поэтому на подготовку времени не будет. Во время диалога экзаменатор-собеседник будет задавать вопросы по той теме, которую вы выбрали в третьем задании.

Оценивать ваш ответ будет не собеседник, а эксперт — учитель русского языка. Эксперт может присутствовать на экзамене, но не имеет права задавать вопросы или еще как-то вмешиваться в ход проведения экзамена. Он лишь наблюдает и оценивает. Очное присутствие эксперта не обязательно — он может проверить ответы по аудиозаписи в течение пяти дней.

Советы. Внимательно слушайте собеседника и отвечайте на заданные вопросы, не уходя от темы.

Баллы. Если вы успешно провели диалог и ответили на все вопросы, вы получаете 1 балл. Второй балл начисляется за уместность употребляемых слов и выражений. Как и в случае с пересказом, в диалоге нужно избегать сленга и слов-паразитов.

Речь в третьем и четвертом задании также оценивается отдельно, по тем же критериям, что в чтении и пересказе: соблюдение грамматических, орфоэпических, речевых норм, богатство лексикона и разнообразие конструкций. Отсутствие ошибок в сумме дает максимум 4 балла.

Важно, что если вы сами себя исправили, то это не считается за ошибку.

За монолог и диалог можно получить максимум 9 баллов.

Что нужно знать о порядке проведения экзамена

✔️ Разрешается делать пометки на контрольно-измерительных материалах, то есть карточках с заданиями, а также использовать черновики. Конкретный способ использования черновиков определяет школа или департамент образования вашего города.

✔️ Скорее всего, экзамен будет принимать не тот учитель, который преподает у вас русский язык.

✔️ Возможный вариант проведения экзамена — без отрыва от учебы. В назначенный день вас будут вызывать с урока на собеседование.

✔️ На сдачу экзамена отводится в среднем 15 минут, но если у школьника проблемы с речевым аппаратом, на собеседование ему дают до 30 минут.

✔️ Экзамен должен проходить в специально оборудованных аудиториях. Во время экзамена будет вестись аудиозапись.

✔️ Спецификацию и критерии оценивания итогового собеседования можно найти на сайте ФИПИ. В этих документах подробно расписан порядок проведения экзамена и критерии оценивания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Источник

Способы ввода цитаты при устном собеседовании

Задания 6-9 по новой демоверсии.

Сочинение 9.1.

Сочинения по лингвистике.

Сочинение 9.3.

Сочинения на морально-этические темы.

Подготовка к пересказу с включением цитаты

Как подготовить учеников 9 класса к пересказу текста с включением приведённого высказывания? Делится своим опытом с коллегами Романова Елена Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска.

В задании 2 итогового собеседования по русскому языку за курс основной школы предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием. Время на подготовку – 1 минута.

Вот как сформулировано это задание в демонстрационном варианте контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку, размещенном на сайте ФИПИ (федерального института педагогических измерений):

«Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова С.П. Королёва, выдающегося конструктора и учёного, о Ю.А. Гагарине: «Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто большее – он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее…».

Подумайте, где лучше использовать слова С.П. Королёва в пересказе. Вы можете использовать любые способы цитирования».

Цель включения задания 2 в контрольные измерительные материалы для проведения итогового собеседования по русскому языку за курс основной школы – проверить коммуникативную компетенцию обучающихся: пересказ текста с привлечение дополнительной информации.

Задание 2 можно разделить на две части: собственно пересказ и уместное введение предложенной цитаты в пересказ. По истечении отведенного времени ученик должен пересказать подробно или сжато полученный текст, сохранив все основные микротемы исходного текста.

В критериях оценивания сказано, что учащийся за верное выполнение задания 2 может получить максимальное количество баллов – 4 (четыре).

Критерий П 1 «Сохранение при пересказе микротем текста» – 1 балл.

Критерий П 2 «Соблюдение фактологической точности при пересказе» – 1 балл.

Критерий П 3 «Работа с высказыванием» – 1 балл.

Критерий П 4 «Способы цитирования» – 1 балл.

Критерий П 1 «Сохранение при пересказе микротем текста»

Если учащийся передает содержание прочитанного текста, не упустив и не добавив ни одной микротемы, он получает 1 балл. Если ученик пропускает хотя бы одну микротему или добавляет одну микротему и более, то не получает ни одного балла.

Критерий П 2 «Соблюдение фактологической точности при пересказе»

Если учащийся не допустил фактических ошибок, связанных с понимание текста, он получает 1 балл. Если допустил хотя бы одну фактическую ошибку, то получает 0 баллов.

Критерий П 3 «Работа с высказыванием»

Третий балл за задание 2 девятиклассник может получить, если приведённое высказывание он уместно и логично включил в свой пересказ. Если приведённое высказывание включено в текст во время пересказа неуместно и/или нелогично – 0 баллов. Если приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа, учащийся также получает 0 баллов.

Критерий П 4 «Способы цитирования»

Если ошибок при цитировании нет – 1 балл. Если допущена хотя бы одна ошибка при цитировании – 0 баллов.

В апробации, которая проходила осенью 2017 года, данное задание было только в модели № 2 — проведение устной части ГИА-IX по русскому языку в форме собеседования, модель №1 – проведение устной части ГИА-IX по русскому языку на базе компьютерных технологий такого задания не содержала.

В апреле 2018 года девятиклассникам предстоит пройти итоговое собеседование по русскому языку по модели № 2 — в форме собеседования. Поэтому к заданию 2 нам необходимо серьёзно готовить учащихся.

Пересказ – это один из видов работы, который объединяет все изучаемые в школе предметы. Так или иначе пересказ звучит на уроках истории, обществознания, химии, географии, биологии, физики и, конечно, литературы. Мы осознанно или неосознанно используем этот вид работы на своих уроках.

На конференциях, вебинарах, посвященных итоговому собеседованию по русскому языку, не раз было озвучено, что к итоговому собеседованию обучающегося должны готовить абсолютно при изучении всех предметов, существующих в школе. Следить за правильностью речи ученика, исправлять орфоэпические, грамматические, речевые ошибки, работать над умениями находить основную информацию в тексте, осознанно её запоминать, а не механически зазубривать, грамотно воспроизводить прочитанное – вот чем может помочь учитель любого предмета своему ученику.

Пересказ – это связное выразительное воспроизведение прочитанного или прослушанного текста, которое благоприятно влияет на развитие речи, памяти и мышления. Учителю важно помнить, что этот вид работы тренирует не память, а понимание прочитанной информации. Если ученик понимает то, что читает, слышит, то пересказать своими словами предложенный текст ему не составит труда.

Как же подготовить обучающегося к успешному выполнению второго задания итогового собеседования по русскому языку?

Первое, что должен объяснить учитель-словесник девятикласснику, это то, что первое и второе задание тесно связаны между собой.

Готовясь к выразительному чтению текста (задание № 1), ученик имеет две минуты.

За это время он должен:

1) вдумчиво прочитать текст, мысленно прослеживая логику изложенных в нем событий (Если текст содержит рассуждение, то постараться понять точку зрения автора, посмотреть на проблему его глазами);

2) отметить главную информацию (предложения, словосочетания) в каждом абзаце (это микротемы, их нельзя упускать при пересказе, обычно, один абзац – одна микротема). Целесообразным будет распечатать текст для каждого учащегося, чтобы во время подготовки к выразительному чтению, он имел возможность карандашом или ручкой подчеркнуть главные предложения, словосочетания в каждом абзаце текста, чтобы выделить их при выразительном чтении (это активизирует зрительную память).

3) запомнить имена собственные, термины, даты, которые могут присутствовать в тексте. (В спецификации контрольных измерительных материалов есть рекомендуемый порядок проведения итогового собеседования. Там, в пункте 5, рекомендуется собеседнику-экзаменатору переключить ученика на новый вид работы – пересказ текста. Объяснить, что ученик имеет право пользоваться записями, сделанными во время подготовки к пересказу, а также дополнительной информацией, необходимой для выполнения заданий 2.(Высказывание, которое необходимо включить в пересказ, надо будет распечатать отдельно, так как текст перед пересказом забирается) Рекомендовать ученику выписать на листочек те имена собственные, термины, даты, с которыми он встретился в предложенном тексте впервые, но они необходимы ему для передачи микротем. Также учащийся может составить небольшой план для пересказа).

Хочется обратиться к составителям контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку: необходимо подбирать тексты для чтения и пересказа равнозначные по трудности, а не так, как часто бывает у нас: первый вариант всегда легче. Так было и с текстами при проведении апробации собеседования осенью 2017 года. В первом варианте текст об Александре Васильевиче Суворове (имя которого у всех на слуху) не содержал сложных научных терминов, во втором варианте текст о Владимире Ивановиче Вернадском, ученом XIX – первой половины XX века, был насыщен сложными, редко встречающимися терминами: геология, кристаллография, минералогия, геохимия, ноосфера и другими. Поэтому при пересказе текста второго варианта были ошибки лексические: обучающиеся, вспоминая научные термины, образовывали несуществующие слова: «кристаллология», «естество-мыслитель». Конечно, с одной стороны, это говорит о том, что наши ученики мало читают, а с другой, указывает на то, что текст для второго варианта был перенасыщен терминами. Поэтому выписанные на листочек во время подготовки к выразительному чтению малознакомые ученику слова, даты дадут возможность избежать фактических, лексических ошибок при пересказе.

Для того, чтобы учащийся справился с заданием 2 более успешно, можно предложить ему следующее: если за отведенное время запомнить даты, термины не представляется возможным, то лучше информацию, в воспроизведении которой он не уверен, не включать в свой ответ. Пересказ тогда будет менее подробным, но главное – не упустить микротемы.

4) Следующий этап – выразительное чтение текста (задание 1). Школьнику нужно посоветовать, как можно ярче представить все события или явления, описанные в тексте. Чем эмоциональнее будут картинки, возникшие в его воображении во время чтения, тем больше информации останется в памяти.

Желание прочитать или услышать текст, предназначенный для пересказа, повторно – совершенно естественно. Ученые, которые изучают свойства памяти, советуют ознакомиться с текстом для пересказа второй раз через 20-60 секунд после первого прочтения (метод повторения И. А. Корсакова). Что и происходит во время выразительного чтения.

Выразительно читая вслух текст, ученик задействует как зрительную, так и слуховую память. Это хорошо, так как все мы разные: у одних преобладает зрительная память, другим надо еще и услышать, чтобы лучше запомнить.

5) И ещё одно пожелание: во время пересказа ученик должен не бояться отклониться от авторской стилистики и лексического набора слов и словосочетаний. Ведь главное в пересказе не механическое зазубривание, а понимание содержания текста, и, передавая его своими словами, учащиеся демонстрируют это умение наилучшим образом.

После прочтения текста вслух у ученика есть 1 минута на подготовку пересказа. Её лучше использовать для того, чтобы найти место и способ включить предложенное высказывание в пересказ. Надо помнить, что это должно быть уместно и логично. Эти требования подразумевают, что ребенок должен включить в свой пересказ цитату так, чтобы она была связана с основным содержанием, продолжала предыдущую мысль и не создавала логической ошибки при переходе к следующей.

Помимо смысловой связи необходимо учить девятиклассников использовать формальные виды связи: местоимения, вводные слова, союзы.

Обязательно при подготовке ко второму заданию итогового собеседования по русскому языку надо основательно изучить тему «Цитирование».

Учащиеся должны знать, что цитирование бывает частичным и полным. При использовании частичного цитирования школьники должны понимать, что главное – сохранить смысловую точность. Нельзя «выдергивать» слова из контекста. Убирать лишние слова, сокращая цитату, можно, при условии, если это не исказит смысла высказывания.

Обязательно надо повторить с девятиклассниками два основных способа цитирования:

1) Прямая речь – дословно воспроизведённое высказывание с указанием автора.

Например: Русский военный историк генерал Модест Иванович Богданович утверждал: «Пройдут многие годы, явятся в русском народе другие великие вожди, но каждый раз, когда стальная стена штыков русских должна будет обрушиться на врагов, мы вспомним Суворова».

2) Косвенная речь – это чужая речь, воспроизводимая не от лица говорящего. Вводится такое высказывание в форме сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным.

Например: Александр Павлович Виноградов, ученик Владимира Ивановича Вернадского считал, что его учитель «видел в науке намного лет вперёд, создал новые отрасли науки о Земле, предвидел их огромное значение и связь с практической деятельностью человека».

Ученикам надо напоминать, что в косвенной речи форму первого лица употреблять нельзя, а в прямую речь нельзя вводить высказывание при помощи изъяснительного придаточного.

В своей практике задание уместного употребления цитат я отрабатываю на уроках литературы. В качестве домашнего задания предлагаю выписать цитаты к образу какого-то литературного героя. На уроке ученик должен рассказать о предложенном персонаже или о его поступках, используя уместно и логично цитаты, выписанные дома в рабочую тетрадь. Это задание помогает подготовиться к выполнению задания 2 итогового собеседования, а также настраивает ученика читать внимательнее.

Проработайте таким образом вместе с учениками несколько текстов (5-6). За это время девятиклассник приобретёт навык самостоятельной работы с ними.

И последнее – создайте на экзамене доброжелательную обстановку. Это избавит учеников от излишних волнений и даст им возможность успешнее пройти итоговое собеседование.

Методические аспекты подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку для обучающихся 9 классов

Романова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска

Литература

1. Егораева Г.Т. ОГЭ 2018. Русский язык. Тренажер. Устное собеседование. – Экзамен, 2018.

Источник

Алгоритм:

1.Перечитываю про себя произведение.

2. Отмечаю галочкой (или выписываю на черновик) ключевые слова (опорные), которые мне помогут при пересказе текста.

3. Определяю, о чём говорится в каждом абзаце.

4. Составляю план текста к каждому абзацу.

5. Продумываю последовательность своего рассказа, ещё раз перечитываю отмеченные ключевые слова.

6. Составляю рассказ ( мысленно).

7. Проверяю по тексту, не упустил ли что-нибудь важное.

8. Пересказываю, пользуясь своими записями.

Не забудь уместно включить цитату в текст!!! (цитату можно прочитать)

Важно, чтобы пересказ и включѐнное в него высказывание составляли цельный текст

два основных способа цитирования:

1) Прямая речь – дословно воспроизведённое высказывание с указанием автора.

Например: Русский военный историк генерал Модест Иванович Богданович утверждал: «Пройдут многие годы, явятся в русском народе другие великие вожди, но каждый раз, когда стальная стена штыков русских должна будет обрушиться на врагов, мы вспомним Суворова».

2) Косвенная речь – это чужая речь, воспроизводимая не от лица говорящего. Вводится такое высказывание в форме сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным.

Например: Александр Павлович Виноградов, ученик Владимира Ивановича Вернадского считал, что его учитель «видел в науке намного лет вперёд, создал новые отрасли науки о Земле, предвидел их огромное значение и связь с практической деятельностью человека».

Способы цитирования

В русском языке существуют три основные способы цитирования.

1) Цитата применяется как прямая речь. При таком способе цитирования, знаки препинания следует расставлять так же, как и в предложениях с прямой речью.

К примеру: Юлий Цезарь говорил: «Лучше умереть сразу, нежели всю жизнь провести в ожидании смерти». Либо же другой вариант: «Лучше умереть сразу, нежели всю жизнь провести в ожидании смерти», — так говорил Юлий Цезарь.

2) Ввести цитату можно и путем косвенной речи с применением союза «что». Цитата в таких случаях также берется в кавычки и пишется со строчной буквы.

Например: Ф. Раневская говорила, что «одиночество это состояние, о котором некому рассказать».

3) Для введения цитаты в текст могут быть использованы специальные вводные слова: как говорил, по словам, как писал, как считал, либо же без них вводные слова заменяются знаками препинания или кавычками.

Например: Как говорил Гораций, «Гнев это кратковременное безумие».

Либо же: Л.Бетховен «не знал иных признаков человеческого превосходства, кроме доброты».

Высказывание О ГЕРОЕ очерка

Начать с высказывания или завершить высказыванием

- Известный ФИО сказал о ФИО: « высказывание ». Давайте узнаем, кто же такой герой очерка и чем прославил он своё имя.

- ФИО ( автор цитаты ) считал, что « высказывание» . Кто же такой герой очерка? Чем он запомнился современникам? ФИО – это…

- Оценивая вклад ФИО (имя героя текста) в …, ФИО ( автор цитаты ) говорил: « высказывание ». Так кто же такой – ФИО? Обратимся к тексту .

- Говоря о герое статьи, нельзя не вспомнить слова ФИО, который сказал, что « высказывание ».

- Говоря об этом удивительном человеке, нельзя не вспомнить высказывание ФИО: « высказывание ».

- Всё то, о чём мы сейчас говорили, находит подтверждение в словах ФИО, который сказал: « высказывание ».

- Удивительно точно о ФИО (назвать) было сказано известным писателем ФИО, что « высказывание ».

Высказывание САМОГО ГЕРОЯ очерка

Говоря о своей деятельности, герой статьи (ФИО) сказал так: « высказывание ». Кто же он такой? Почему мы не сомневаемся в правоте его слов?

Герой очерка (ФИО) утверждает: « высказывание ». В этих словах заключена его жизненная позиция (его жизненное кредо). Давайте познакомимся с ФИО поближе.

По мнению ФИО (героя очерка), « высказывание ». Какие факты его биографии подтверждают сказанное им? Давайте обратимся к тексту. ФИО – это…

Герой очерка говорит: « высказывание ». Его слова подтверждают сказанное в ходе пересказа.

Герой статьи (ФИО) утверждает, что… « высказывание ». Его мысли являются подтверждением всей его жизни.

Уважаемые коллеги!

Вы можете ознакомиться с полученными нами ответами на вопрос «Проблемы, возникающие при подготовке обучающихся 9-х классов к сдаче итогового собеседования, и пути их решения»

Ответы участников дискуссии:

Голунова Елена Николаевна, г. Истра:

Наибольшую трудность при прохождении итогового собеседования у девятиклассников вызывает пересказ текста с дополнительным привлечением информации. Школьники допускают неоправданно длинные паузы в речи, искажения в произношении имён собственных и терминов, фактические ошибки, пропуски важных микротем текста, также проблемой является логичное включение в пересказ высказывания и использование способов цитирования в речи. Чтобы улучшить качество выполнения этого вида работы, необходимо использовать разнообразные по стилю, структуре и более сложные по своей информативной нагрузке (в том числе и тексты параграфов учебника) тексты. В V-IX классах следует предлагать специальные обучающие задания. Смысл этой работы — научить детей способам деятельности по созданию устного текста на основе исходного. Основные этапы работы могут быть следующие: 1) уточнение (учителем) речевой задачи; 2) вступительное слово об авторе и произведении, откуда взят текст для изложения (если это необходимо); 3) чтение текста обучающимся; 4) определение темы и основной мысли исходного текста; 5) анализ его содержания и структуры (составление композиционной схемы и плана текста), словарная работа, анализ языковых особенностей текста. Работе над исходным текстом может предшествовать предварительная лексическая подготовка. Ее назначение – предупредить различного рода речевые ошибки и недочеты, подготовить к восприятию текста. Также серьезное внимание следует уделить обучению приемам цитирования. Важно помочь обучающимся оценить место и назначение цитаты в тексте, соотношение с авторской речью, уместность цитирования.

Савченко Ольга Константиновна, г. Рузский:

Проблемы при подготовке к ИС: нет времени на подготовку; современные ученики мало читают, общение в гаджетах не способствует развитию устной речи. Как решаю проблемы? Начала систематическую работу с 5 класса по развитию навыков, связанных с соблюдением орфоэпических, лексических, грамматических и стилистических норм. Развиваю навыки ораторского искусства: в учебнике для 6 класса (Ладыженская и др, 2019) введена проектная деятельность. Ученики готовят мини-проект и выступают с ним (использую уроки по развитию речи). Для учащихся 9 класса распечатываю тексты, учу работать с карандашом: подчеркнуть основную мысль микротемы, ключевые слова, главные предложения. Работает зрительная память. Каждый ученик читает текст, остальные внимательно слушают, отмечают ошибки. Особое внимание уделяю числительным: распечатана таблица склонения числительных (тема изучалась давно, подзабыли). Цитированию тоже нужно учить с 5-6 класса. На уроке литературы при описании героя прошу подобрать цитаты к образу (перед заданием объясняю, зачем это нужно). Трудности есть и при создании монологического высказывания. Тоже работу надо начинать с 5-6 кл.При написании сочинения сначала дети создают устный вариант, проговаривают его, соблюдая композицию: вступление, основная часть, вывод/заключение. Не секрет, что общаются дети с помощью смайликов и т.п. в сетях, телефонах. Потому прошу родителей принять участие в подготовке к ИС: разговаривать с детьми, задавать вопросы. Ответ ребёнка должен быть полным. Конечно, обучающиеся должны читать вслух — это главное правило, успех подготовки к ИС!

Христюк Евгения Николаевна, г. Химки:

Устное итоговое собеседование в 9 классе вводилось уже в тот момент, когда пришло осознание, что наши выпускники, нацеленные на сдачу стандартизированных тестов и написание шаблонного сочинения, разучились отвечать устно. Собственно и задумывался этот вариант экзамена как возможность вновь вернуться к старой доброй форме устного экзамена.

В чем же проявились основные трудности при подготовке выпускников к итоговому собеседованию?

Выяснилось, что не все учащиеся 9 класса умеют выразительно читать вслух, видя пунктуационное оформление и поставленные ударения.Проблемы возникли ровно у тех выпускников, у которых и в письменной речи были трудности с постановкой знаков препинания. Поскольку практически весь 9 класс мы занимаемся синтаксисом предложения, особое внимание я уделила составлению схем предложений разной структуры, акцентируя внимание на том, что запятые необходимы для правильного интонационного оформления предложения. Обращала внимание на вариативную пунктуацию, когда вместе с изменением места запятой меняется и смысл предложения.

При отработке навыков выразительного чтения я использовала работу в парах. Ученики оценивали чтение по критериям. Делали это систематически, практически на каждом уроке, на это уходило 5-7 минут.

С пересказом текста тоже не все было гладко. Надо было научить выпускников вычленять главное, а не кидаться списывать весь текст, что они делали поначалу. Мы выписывали фамилию, имя, отчество главного героя обязательно с ударениями, основные вехи его жизненного пути с датами. При подготовке к письменному изложению перед тем, как начать писать, тоже обязательно проговаривали основные микротемы, особенно на начальном этапе подготовки к экзамену.

Монологический ответ на предложенную тему потребовал обращения к основам ораторского мастерства. Для создания текста-повествования использовали теорию топиков. Надо сказать, это был очень удачный опыт, и учащиеся, используя топики, с легкость описывали любую фотографию

Некоторым легче было рассуждать на предложенную тему, и здесь мы работали параллельно с подготовкой к сочинению-рассуждению. Вспоминали структуру любого рассуждения, учились выдвигать тезисы и искать аргументацию, доказывающую их.