Что отличает

настоящую научную работу от обычного

школьного доклада? Специфических

признаков много. Но одним из важнейших

является правильно оформленное

цитирование. Ссылочный аппарат позволяет

разграничить чужие и свои идеи, отделить

теоретическую базу от выводов автора.

На первых

этапах кажется, что наличие списка

литературы автоматически решает проблему

цитирования. Но это большое заблуждение.

Существует масса нюансов, игнорирование

которых не только снижает качество

научной работы , но и может стать

основанием для привлечения к ответственности

по закону. Мы разберем 10 самых

распространенных ошибок цитирования,

чтобы вы не допускали их в своих

исследованиях.

Немного об авторском праве

Прежде чем

разбирать конкретные ошибки, нужно

уяснить, почему это неправильно. На

вреде репутации ученого подробно

останавливаться не будем. Это очевидно,

что бездумное копирование чужих идей

и выдача их за свои характеризует автора

не с лучшей стороны. Такие люди подвергаются

порицанию «Диссернетом», а иногда и

теряют ученые степени.

Но последствия

могут быть и куда более серьезными.

Произведения науки, согласно статье

1225 Гражданского кодекса РФ, – это

результаты интеллектуальной деятельности,

охраняемые законом. Присвоение их себе

– это нарушение прав настоящего автора.

Статья 1255

ГК РФ содержит перечень авторских прав,

за нарушение которых предусмотрена

гражданско-правовая ответственность:

-

Исключительное

право на произведение. Это значит, что

автор пользуется и распоряжается своей

научной работой по своему усмотрению.

При этом отсутствие запрета другим

лицам на пользование ею не приравнивается

к разрешению. -

Право

авторства. Создатель произведения

имеет право признаваться его автором.

Если кто-либо приписывает авторство

себе, это нарушает право создателя. -

Право

на имя. Ученый разрешает использовать

научную работу под своим именем. Это

как раз и предполагает обязательность

цитирования. -

Право

на неприкосновенность произведения.

Другим людям запрещается без согласия

автора вносить в научную работу

какие-либо изменения или искажать ее

смысл. -

Право

на его обнародование. Делать научную

работу доступной для публики или нет

– решает только сам автор.

По ходу

знакомства с распространенными ошибками

цитирования мы выясним, какие именно

авторские права нарушаются при

некорректном оформлении ссылок на

использованные источники.

Делая первые

шаги в науке, мало кто обходится без

ошибок. Добросовестный исследователь

старательно изучает все правила

цитирования и избавляется от недочетов.

Мы приводим наиболее часто встречающиеся.

Отсутствие цитирования

Фактически

это присвоение интеллектуальной

собственности – наиболее грубое

нарушение гражданского законодательства,

касающегося авторских прав. В нынешних

реалиях такое пресекается сразу же:

научный руководитель отправляет на

доработку или издание отклоняет материал,

представленный для публикации.

«Антиплагиат»

необязательно показывает в таком случае

нулевую уникальность

. При должной

обработке текста он может быть технически

оригинален. Но если работу посмотрит

живой человек, он невооруженным взглядом

обнаружит некорректное заимствование.

Отсутствие ссылок в тексте при наличии

списка литературы

Любимый

рецепт студентов: соблюсти формальность,

поместить после текста требуемый раздел,

собрав его наугад. Список литературы

подбирается исключительно по созвучности

названий теме реферата или курсовой

работы, но ни с одним из перечисленных

источников автор не работает.

Получается,

что написанная (точнее, списанная или

скопированная) работа не имеет ничего

общего с приведенной литературой.

Соответственно, невозможно проставить

внутритекстовые ссылки. А это приравнивается

к отсутствию цитирования с вышеперечисленными

последствиями.

Некорректное заимствование графических

материалов

Научные

работы нередко содержат иллюстрации:

картинки, графики, схемы. Часто они

бывают авторскими и неразрывно связаны

с текстом. Соответственно, они тоже

охраняются как объекты авторского

права.

Во избежание

нарушения гражданского законодательства

необходимо под любым изображением,

созданным не вами, указывать источник

его заимствования (даже если он взят из

Интернета, и автор неизвестен).

Неправильное склонение фамилий авторов

Это в

некотором смысле нарушает право автора

на имя. Он дал право на издание произведения

под своим – вполне конкретным – именем.

Неправильное склонение искажает его.

Чаще всего ошибки связаны с неправильным

употреблением рода.

Неразличение первичного и вторичного

цитирования

Автор любой

научной работы, на которую ссылаетесь

вы, ссылается, в свою очередь, на работы

предшественников. И важно разобраться,

где мысль данного автора, а где он

цитирует коллегу. Если этого не сделать,

получится что вы приписываете идеи

одного человека другому. Тем самым

нарушается право первого на авторство.

Например,

если Иван Петров пишет о категорическом

императиве и в своей работе ссылается

на фундаментальный труд Иммануила

Канта, он все делает правильно. Но если

Василий Смирнов пишет о категорическом

императиве, излагает идеи Канта, но

ссылается только на Ивана Петрова, он

делает грубую ошибку при цитировании.

Исключения

бывают, если первоисточник найти не

удается или он написан на редком или

сложном языке. Тогда можно использовать

формулировку «Цит. по …» и сослаться

на лицо, впервые процитировавшее

оригинал.

Искажение смысла при парафразе

Этот прием

помогает

повысить уникальность текста

с технической точки зрения. Но важно не

переусердствовать в попытках пройти

барьер «Антиплагиата». Внесение смысловых

искажений нарушает право на

неприкосновенность произведения. К

тому же получается, что вы приписываете

человеку идеи, ему не принадлежащие.

Избыток цитат

Цитировать

чужие работы нужно в меру. Их переизбыток

так же вреден, как и отсутствие. Разве

что о нарушении интеллектуальных прав

в данном случае речи не идет. Страдает

лишь научный уровень работы: она

превращается в реферат, пусть и надлежащим

образом оформленный.

Неправильное оформление цитирования

Во избежание

даже самого незначительного нарушения

авторского права следует убедиться,

что ссылка на источник содержит все

компоненты, позволяющие достоверно

идентифицировать цитируемое произведение:

-

фамилия

автора; -

его

инициалы (да, однофамильцы вполне могут

работать в одной области); -

год

издания; -

место

издания и название издательства (для

книг); -

название

и номер выпуска (для журналов); -

номера

страниц.

По какому

стандарту

оформлять

ссылку

– это уже другой вопрос.

Ответа на него связан с редакционными

правилами, а не гражданским законодательством

или научной этикой.

Предпочтение электронной версии издания

печатной

Нарушения

интеллектуальных прав здесь нет. Но

основным изданием все же считается

печатное: оно выходит раньше, потому

более предпочтительно. Ссылки на

электронные ресурсы нужно давать в том

случае, если на физическом носителе

книга или журнал не издавался.

Отсутствие самоцитирования

Нарушать

собственные права законом не запрещается.

Однако в научной среде не приветствуется

бесконечное дублирование собственных

идей. Если необходимо использовать тот

или иной тезис, уже представленный под

вашем именем, необходимо поставить

ссылку на соответствующую работу.

Самоплагиат – не воровство, но и не

норма.

1.

Квалификация ошибок,

допускаемых при цитировании

1

2.

Ошибки в цитировании

Проблемная ситуация

Цитата не оформлена кавычками

Решение проблемы

1. При небольшом объеме – не учитываем.

2. При большом объеме – пунктуационная

ошибка К8.

В! «Незакавыченная» чужая речь (в любом

количестве) – пунктуационная ошибка

(включая случай, когда пишущий активно использует

исходный текст, берет из него точные цитаты, при

этом кавычки не используются совсем).

Неправильное включение цитаты Случай квалифицируется как грамматическая

в текст сочинения

ошибка К9. Например: «По мнению Базарова:

«Природа не храм, а мастерская».

Цитата без слов, вводящих ее

Случай квалифицируется как грамматическая

ошибка К9.

3.

Ошибки в цитировании

Викентий Викентьевич говорит, что ему бывает обидно

наблюдать, как человек покорно идет туда, куда несет его

неумолимое и беспощадное время: «Я с пристальным вниманием

следил за всеми этими переменами; обидно становилось за человека,

так покорно и бессознательно идущего туда, куда его гонит время».

Ошибка по К5.

Цитата дублирует

ранее высказанную мысль.

3

4.

Ошибки в цитировании

Чтобы раскрыть данную проблему, Яковлев показывает двух героев: мать,

спасающую своего сына, и коменданта крепости. Он говорит, что изменить свое

решение коменданту помогли воспоминания о его матушке. Комендант вспомнил,

как много хлопот и неприятных минут он доставил маме, когда был еще совсем

ребенком, и решил помочь героине. Автор пишет: «Я вдруг почувствовала, что все

четверо одинаково дороги мне, близость смерти уравняла их в моем сердце. Они все

мои сыновья».

Яковлев показывает, как любовь матери не только способна смягчить любое

сердце, но и сделать сердце самой матери огромным, способным любить всех детей,

и своих, и чужих».

К2 или К5?

4

5.

Ошибки в цитировании

Автор с горечью рассуждает о том, что: «Литература

тщательно оплёвывала в прошлом всё светлое и

сильное, но оплёвывала наивно, сама того не замечая,

воображая, что поддерживает какие-то «заветы».

Грамматическая ошибка (К9).

5

6.

Ошибки в цитировании

«Оно (время) незаметно захватывает тебя ведет, куда хочет…

Протестуй всем своим существом, — оно все-таки делает по-своему».

Этими строками автор поясняет, что так называемый дух времени

неумолим.

Не является ошибкой.

Далее автор показывает, что борьба человека со временем никогда

не приносит человеку побед. Время в любом случае окажется сильнее

самого человека. «Сила времени – сила страшная и не по плечу

человеку». Дух времени оказывается сильнее и заставляет человека

принимать новые традиции и ценности.

Не является ошибкой.

6

7.

Ошибки в цитировании

Автор текста говорит, что сила времени – это страшная сила.

«Меня спасала только работа; а работы мне, как земскому врачу,

было много, особенно в последний год, – работы тяжёлой и

ответственной». Далее Вересаев говорит о том, что человеку

трудно ощущать себя щепкой по сравнению с временем,

которое его уносит в неизвестность.

Ошибка по К9. Цитата не

введена в текст сочинения.

7

8.

Ошибки в цитировании

Спасение от подавляющего личность времени

автор видит в любимой работе: «…Всем существом

отдаться делу, совершенно забывая свои страхи, – вот

была моя цель, смысл жизни».

Ошибка по К7.

Орфографическая ошибка.

8

9.

Ошибки в цитировании

В качестве примера писатель приводит литературу «с

мёртвым сердцем, без огня и без веры», в которой, по

его мнению, происходили ужасающие процессы: «это

было лишь ренегатство — ренегатство общее, массовое и,

что всего ужаснее, бессознательное».

Орфографическая ошибка (К7).

9

10.

Ошибки в цитировании

«…я со страхом видел, что оно посягает на самое для

меня дорогое, посягает на моё миросозерцание, на всю

мою

душевную

жизнь»,

—

пишет

В.В.Вересаев,

рассуждая о силе времени.

Ошибка по К7.

Орфографическая ошибка.

10

11.

Ошибки в цитировании

«…Я со страхом видел, что оно посягает на самое для

меня дорогое, посягает на моё миросозерцание, на всю

мою

душевную

жизнь»,

—

пишет

В.В.Вересаев,

рассуждая о силе времени.

Правильный вариант

11

12.

Ошибки в цитировании

Нет ошибки

12

13.

Ошибки в цитировании

(22)Но при этом я не мог не видеть и всей чудовищной

уродливости моего собственного положения: отчаянно стараясь

стать выше времени (как будто это возможно!), недоверчиво

встречая всякое новое веяние, я обрекал себя на мёртвую

неподвижность; мне грозила опасность обратиться в совершенно

«обессмысленную щепку» когда-то

«победоносного корабля».

13

14.

Ошибки в цитировании

Следует обратить внимание на степень искажения текста.

При пропуске незначимого слова – не учитываем

(например, «Служить рад, прислуживаться тошно!»). При

замене знака препинания (например, «Служить рад –

прислуживаться тошно») или незначимого слова (например,

«Служить я рад, прислуживаться тошно!») – не учитываем.

Но учитываем, например, в следующих случаях:

«Природа не храм, а наш родной дом».

«»Ты кроток, честен, Илья; ты нежен… жаворонок…ты

готов всю жизнь просидеть под кровлей… да я не такая…»

14

15.

Ошибки в цитировании

Но учитываем, например, в следующем случае:

В стихотворении «Реквием» Роберт Рождественский призывает

сохранить память обо всех героях Великой Отечественной войны:

Вспомним всех поименно,

горем

вспомним

своим…

Это нужно

всем мертвым,

Это нужно

живым!

15

16.

Ошибки в цитировании

Вспомним всех поименно,

горем

вспомним

своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!

16

17.

Ошибки в цитировании

Время здесь представляется «страшной силой»,

способной «даже в такой короткий срок» изменить

порядок жизни и идеалы людей, «заставить самые

светлые имена потускнеть».

Нет ошибки по К8

17

18.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

[email protected]

18

Частые ошибки при цитировании в сочинении ЕГЭ по русскому языку и как их избежать

Одной из важных составляющих сочинения ЕГЭ является цитирование литературы. Однако, часто при выполнении задания возникают ошибки, связанные с неправильным оформлением цитат.

Основные ошибки при цитировании

1. Отсутствие кавычек

Одна из самых распространенных ошибок — не указание кавычек в начале и в конце цитаты. Кроме того, важно помнить, что для указания кавычек используются «ёлочки», а не простые кавычки.

2. Неправильная пунктуация

Еще одна распространенная ошибка — неправильная пунктуация в цитате. Важно помнить, что запятая перед началом цитаты всегда ставится за кавычку. Если цитата оканчивается на точку, то она ставится перед закрывающей кавычкой. Если после цитаты идет продолжение предложения, то после закрывающей кавычки ставится запятая.

3. Неправильный порядок слов

Иногда при цитировании слова или фразы выносятся за пределы контекста и таким образом меняют свой смысл. Важно помнить, что цитата должна быть точной копией оригинала, поэтому необходимо сохранять порядок слов и не изменять их форму.

4. Неправильное оформление прямой и косвенной речи

Еще одна распространенная ошибка — неправильное оформление прямой и косвенной речи. В прямой речи необходимо указывать кавычки, а в косвенной речи они не нужны. Кроме того, в косвенной речи глаголы-сказуемые должны быть в соответствующей форме.

Как избежать ошибок при цитировании

Чтобы избежать ошибок при цитировании, необходимо внимательно прочитать и проанализировать источник, из которого берется цитата. Важно также придерживаться правил оформления цитат, указанных в ГОСТе.

Ниже приведены основные правила оформления цитат:

- Цитаты следует указывать в кавычках.

- Если цитата занимает более одной строки, то вторая и последующие строки следует отступать на 1,25 см от левого поля и не выделять кавычками.

- Если цитата используется для подтверждения какой-либо мысли в авторском тексте, то она помещается в конце предложения, перед точкой.

- Если цитата вставляется в предложение авторского текста, то она должна оформляться запятой, закрывающей кавычкой и указанием источника.

При выполнении задания по написанию сочинения ЕГЭ необходимо помнить о том, что качество оформления цитат также имеет значение для получения высокой оценки. Поэтому важно избегать частых ошибок при цитировании и следовать правилам оформления цитат.

- Введение

- Виды цитирования

- Нормы подбора высказываний

- Правила оформления цитат

- Библиографическая ссылка

- Оформление библиографических ссылок

- Виды библиографических ссылок

- Типичные ошибки при оформлении цитирования

- Цитирование и системы проверки на плагиат

Введение

Подготовка научной работы, статьи в журнал всегда требует достоверного описания результатов исследования с применением научного цитирования.

Цитирование – это заимствованный элемент работы другого автора (дословная выдержка из текста), используемый для раскрытия темы своего научного труда, подтверждения полученных результатов, представления основополагающих идей и повышения качества работы в целом.

С помощью цитирования автор показывает, что определенный материал в его работе заимствован из другого источника.

Для цитирования могут быть использованы любые источники информации – книги, журналы, газеты, нормативны акты, научные работы (авторефераты, магистерские и докторские диссертации, публикации в журналах), отчетные материалы или т.п. Также, это могут быть ваши работы, опубликованные ранее. Цитирование может быть представлено:

- текстовым фрагментом;

- формулой или расчетами;

- графическим материалом (рисунки, диаграммы, графики и схемы);

- таблицей.

Основное требование цитирования – обязательное сопровождение любой цитаты библиографической ссылкой на работу автора и включение этой информации в список используемой литературы (перечень библиографических записей). Опираясь на цитаты и ссылки на них, читатель сможет получить информацию, необходимую для повторного поиска источника: сведения об авторе, заголовок документа, количество страниц источника и др.

Виды цитирования

Прямое цитирование – это полное (дословное) повторение фрагмента, взятого из работы другого автора. Запрещается произвольное изменение текста цитируемого автора, но, если цитата занимает более трех строк, ее необходимо сократить. Прямое цитирование используют для усиления научной или художественной части работы, с целью расширения доказательной базы проведенного исследования, в части проведения сравнительного анализа.

Требования к прямому цитированию:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;

- цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск второстепенных слов, не влияющих на смысл, обозначается многоточием;

- не следует злоупотреблять цитатами. Оптимальное количество цитат в тексте – не более двух на странице;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, откуда она была заимствована.

Пример:

Как отмечают в своей работе Кузьминов и Юдкевич, «у выпускников, которые остаются работать в вузе, фактически нет выхода на рынок труда — и, следовательно, нет доступа к механизмам внешней экспертной оценки полученного ими образования и компетенций, а у вузов соответственно нет стимулов к выпуску конкурентоспособных специалистов для академической сферы» [1, с. 144].

Список литературы

1. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Университеты в России и Америке: различия академических конвенций // Вопросы образования, 2007, №4, С. 141‐158.

Парафраз цитаты (косвенное цитирование, перефразирование) – применяется в случаях, когда необходимо дать краткую или обобщенную информацию объемного цитируемого материала (больших по размеру цитат или частей из научных трудов), и при ссылке на несколько источников информации одновременно.

Такой вид цитирования является пересказом, но должен точно отображать основную идею автора и смысл, вложенный в контекст цитируемой фразы. Он является наиболее распространенным видом цитирования в научных работах.

Пример:

Эллен Дж. Лангер и др. приводит хорошо известный пример того, что она называет «бездумным поведением». В ее исследовании помощник экспериментатора пытался получить доступ к копировальной машине без очереди, приводя при этом различные заранее оговоренные «извинительные» аргументы. В результате наблюдений выяснилось, что неаргументированные просьбы (например, «Извините, можно я воспользуюсь ксероксом?») отклонялись, однако почти все обращения, сформулированные в форме объяснения, были удовлетворены (включая такое: «Извините, можно я воспользуюсь ксероксом, потому что я хочу сделать копии?»). Поражает достаточность столь поверхностного объяснения [1].

Список литературы

1. Канеман, Д. Карты ограниченной рациональности: психология для поведенческой экономики / Д. Канеман // Психологический журнал. – 2006. – № 2. – С. 5–29.

Пример:

Даймонд и Дыбвиг [1] рассмотрели и проанализировали механизм возникновения и развития банковской паники, построив двухпериодную модель.

Список литературы

1. Diamond D.W., Dybvig P.H. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity // Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. 24, No. 1, Winter 2000, pp. 14–23.

Резюмирование – является видом парафраза. Очень часто используется при подготовке литературного обзора по теме научного исследования. Применяется для описания достижений или подходов других исследователей, с целью раскрытия актуальности или уникальности вашей работы, без дословного приведения цитаты.

Цитирование по вторичным источникам (перекрестное цитирование или кросс-цитирование) – цитирование чьих-либо мыслей не из оригинального источника, а по работе (статье) другого автора. Такое цитирование возможно, но в таком случае вторичные источники должны быть хорошо проверены и соотнесены с первичными источниками. Общепринятым считается, что использовать вторичные источники можно только для введения в тематику вопроса, в части ознакомления с общей идеологией исследования, или если цитируются рассуждения и воспоминания автора первоисточника. Также, цитирование по вторичному источнику нередко используется, когда автор не может сослаться на первичную публикацию (например, утеря первоисточника или отсутствие доступа к засекреченным архивам).

При оформлении цитат по вторичным источникам применяется два вида оформления:

- Цитата оформляется так же, как и в случае прямого цитирования. После цитаты в квадратных скобках указывается «Цит. по:», затем номер источника в списке литературы, по которому приводится цитата, и через запятую – номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст.

Пример:

В своей книге «Стимулы и политэкономия» Жан‐Жак Лаффон, говоря о необходимости финансирования местных общественных работ из местного бюджета, приводит аргумент Адама Смита: «Злоупотребления местных властей, связанные с распределением средств, какими огромными они бы ни казались, в реальности просто ничтожны по сравнению со злоупотреблениями и расходами административного аппарата великой империи». [Цит. по: 1, с. 18]

Список литературы

1. Лаффон Ж.‐Ж. Стимулы и политэкономия. Пер. с англ. Н.В.Шиловой, под науч. ред. В.П.Бусыгина, М.И.Левина. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.

- При оформлении школьных и студенческих научных работ словосочетание «Цит. по:» использовать не рекомендуется. В этом случае во вводных словах к цитате необходимо упомянуть источник оригинального текста и источник, из которого этот текст был заимствован. При этом в списке использованной литературы дается ссылка на вторичный источник.

Пример:

Фр. Полан приводит слова композитора Г. Берлиоза о его переживаниях во время дирижирования им исполнения одного из его произведений: «…Когда я узрел картину страшного суда, услышал воззвание, спетое шестью басами в унисон… эти крики ужаса толпы, изображаемой хором, когда все это было передано так, как я задумал, то мною овладел судорожный трепет. Правда, я с ним справился до конца пьесы, но затем я вынужден был присесть и дать отдохнуть оркестру несколько минут, ибо я не мог держаться на ногах и опасался, что дирижерская палочка выпадет у меня из рук» [1, с. 227].

Список литературы

1. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.

Согласно общим рекомендациям в сообществе ученых при подготовке научных работ рекомендуется обращаться к первоисточникам информации (монографиям, научным статьям, диссертациям и т.д.).

Самоцитирование – это ссылка автора работы на результаты своих же исследований, опубликованных ранее лично или в соавторстве. Прием часто используется авторами для отсылки читателя к своим работам, имеющим непосредственное отношение к исследуемой теме для того, чтобы избежать самоплагиат.

Еще один известный метод цитирования, это – взаимное цитирование. Исследователи, работающие совместно по смежным тематикам, часто ссылаются друг на друга. Это дает возможность существенно повысить свой индекс цитируемости, так как в работах ваших коллег неизбежно будут встречаться ссылки и на ваши работы.

Приведение рисунка, схемы, таблицы из другого источника – при цитировании графического материала (рисунки, диаграммы, графики и схемы), а так же при составлении графиков и диаграмм на основании данных, взятых из работы другого автора необходимо указывать, откуда этот материал был взят. Для этого используются слова «Привод. по:» (приводится по) или «Составлено по:».

Пример:

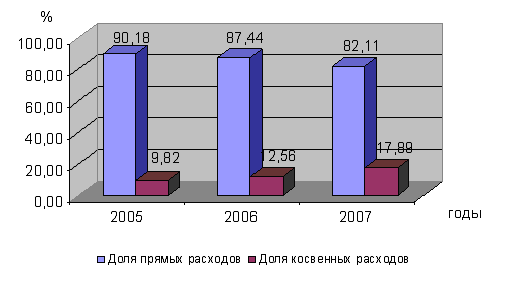

Рис. 6.3. Доля прямых и косвенных расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2005-2007 годы [Привод. по: 14, с. 236]

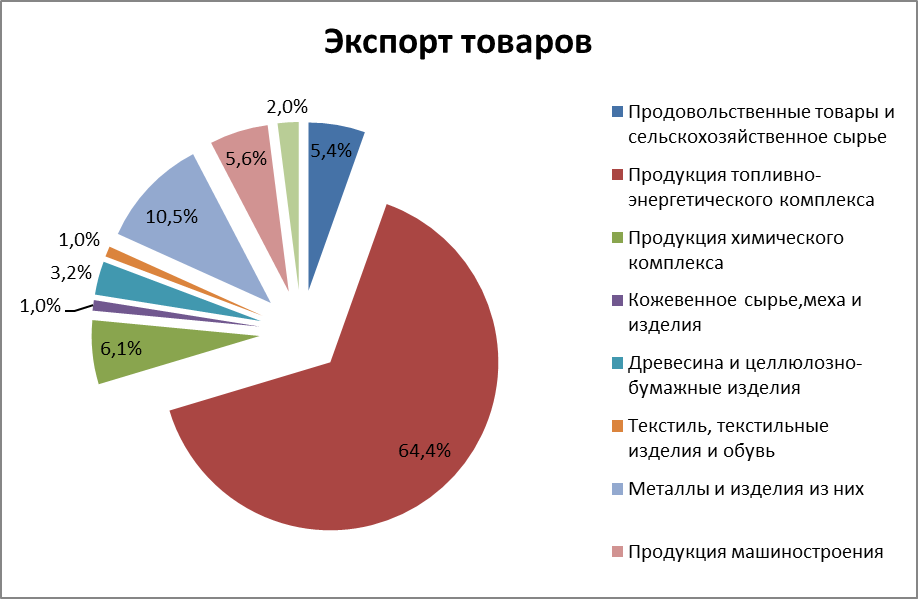

Пример:

Рис. 2. Товарная структура внешней торговли России со странами – участницами РТИ в 2013 г. А – экспорт: 1 – машины и оборудование, 2 – древесина и изделия из нее, 3 – топливно-энергетические товары, 4 – другие товары; Б – импорт: 1 – продукция химической промышленности, 2 – текстиль и изделия из него, 3 – машины и оборудование, 4 – другие товары. Составлено по: [16]

Нормы подбора высказываний

При выборе цитат необходимо учитывать следующие основные требования:

- цитирование также, как и документ, из которого заимствована цитата, должно быть из области ваших исследований, соответствовать тематике вашей работы;

- цитата должна быть логическим включением в ваш текст, усиливать его смысловую, научную или техническую часть;

- высказывания другого автора или его результаты, в идеале, должны подтверждать ваши результаты и выводы;

- цитируемые источники должны быть достоверны. Крайне не рекомендуется пользоваться источниками, в правдивости которых вы не уверены (Интернет-ресурсы сомнительного происхождения, работы из банков авторефератов или школьных, студенческих сборников и т.п.).

Использование подходящих цитат и правильная их расстановка позволит сделать научную работу более аргументированной, наполнит ее хорошей доказательной базой и придаст законченный вид.

Правила оформления цитат

Ниже перечислены правила оформления цитат:

- Прямое цитирование обязательно заключается в кавычки. Знаки препинания в цитате воспроизводятся точно, как у ее автора.

Пример:

Как говорил П.В. Анненков о Пушкине: «…это был удивительный чтец… Чудо, как хорош…» [1, с. 32].

- Цитата, представленная как самостоятельное предложение (или несколько предложений), оформляется как прямая речь, с использованием правил пунктуации русского языка для ее оформления.

Пример:

«Слово – дело великое, – писал Лев Толстой. – Великое, потому что словом можно соединить людей, словом же можно и разъединить их, словом служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти» [2, с. 74].

- До или после прямой речи в цитировании указывается ее автор (фамилия и инициалы).

Пример:

«Лучше умереть сразу, чем всю жизнь провести в ожидании смерти», – говорил Юлий Цезарь [3, с. 55].

- Прямая речь может быть представлена в виде косвенной, тогда цитата начинается со строчной буквы и заключается в кавычки (чаще, такое оформление цитаты используется, когда она вставляется в середине предложения).

Пример:

Пастернак писал, что «изо всего искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее» [4, с. 32].

- Цитаты, состоящие из нескольких абзацев, выделяются кавычками один раз (в начале и в конце цитаты).

Пример:

По поводу псевдопарафраза в студенческих работах метко заметил известный ученый и писатель У. Эко:

«Обязательно проверьте, чтобы списываемые вами куски действительно являлись парафразом, а не дословной выпиской из соответствующего источника. Если вы спишете незакавыченную цитату, в результате у вас получится плагиат.

Подобная форма плагиата попадается в дипломах нередко. Студент не слишком щепетильничает, поскольку в какой-нибудь сноске или в затекстовом примечании обязательно указано, что текст неким образом связан с таким-то автором. Но все же когда читающий видит, что перед ним на странице не пересказан, а попросту списан кусок источника, причем в незакавыченном виде, у него складывается неблагоприятное суждение о работе. Это касается и оппонентов, и любого, кто в будущем обратится к этому диплому либо для публикации, либо ради справок, либо чтобы посмотреть, как вы пишете» [5, с. 73].

- Если цитируются слова разных людей в одном связанном предложении, после каждой цитаты ставится фамилия и инициалы автора в круглых скобках.

Пример:

Поэтому потребности «латентные» (Д.А. Леонтьев) или «потенциальные» (В.С. Магун) есть не что иное, как знание о появляющихся потребностях («знаемые потребности») [6, с. 35].

- Пропуски в цитате, которая начинается не сначала, обрывается в конце или сокращается в середине, оформляются многоточием. Перед цитируемым текстом ставится двоеточие, а сама цитата начинается со строчной буквы.

Пример:

В произведении «Питер Пен» Дж. М. Барри писал, что «…дети сейчас так много знают, что очень рано перестают верить в фей…», однако это высказывание не раскрывает в полной мере идею автора [7, с. 21].

- Цитирование в виде парафраза, резюмирования и самоцитирования пишется в виде пересказа с сохранением общего смысла, и в кавычки не заключается. Однако, вся терминология, используемая автором цитаты, должна быть приведена точно, как в источнике и взята в кавычки.

Пример:

Эллен Дж. Лангер и др. [74] приводит хорошо известный пример того, что она называет «бездумным поведением». В ее исследовании помощник экспериментатора пытался получить доступ к копировальной машине без очереди, приводя при этом различные заранее оговоренные «извинительные» аргументы [8, с. 7].

- Любая цитата (без исключения) обязательно должна сопровождаться библиографической ссылкой, включенной в список использованной литературы.

Пример:

Принято считать, что в научных текстах цитаты не должны превышать 25 % общего объема работы.

Известный ученый и писатель У. Эко так комментирует этот вопрос:

«…Если цитата для анализа длиннее, чем полстраницы, значит, что-то не в порядке. Наверное, вы выбрали для анализа чересчур пространный пассаж и, следовательно, не осилите досконального его разбора. А может, вас интересует не отрывок, а весь текст целиком, то есть не разбор, а общая оценка… В подобных случаях, то есть когда текст важен, но чересчур пространен, лучше отправить его целиком в приложение, а в тексте глав цитировать только отдельные фразы» [1, с. 178].

Список литературы

1. Эко, У. Как написать дипломную работу / У. Эко. – Книжный дом Университет, 2003. – 224 с.

Библиографическая ссылка

Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических данных о рассматриваемом или упоминаемом в вашем тексте труде другого автора, источника цитаты. Она является обязательной частью научной работы. Ссылки в тексте статьи используются для любых видов опубликованных и неопубликованных работ (статьи, журналы, книги, монографии, диссертации, авторефераты, электронные ресурсы на любых носителях и т.д.) на которые ссылается автор статьи.

Библиографическая ссылка в научной работе применяется в следующих случаях:

- при цитировании элементов текста, формулы, высказываний, таблиц или данных иного формата, изображений (картин, фотографий, схем);

- при любом заимствовании положений, формул, формулировок, идей и т. п., оформленном не в виде цитаты;

- при перефразированном варианте текста или высказывания другого автора;

- при анализе в тексте своей работы результатов других научных работ, положений, идей и т.п.;

- при прямом указании на другие публикации, где обсуждаемая тема раскрыта более подробно.

Отсутствие ссылок на источники, из которых заимствованы материалы, является нарушением авторских прав. А неправильно оформленные ссылки представляют собой серьезную ошибку.

Оформление библиографических ссылок

При оформлении библиографических ссылок необходимо соблюдать требования действующих Государственных стандартов (ГОСТ) по библиотечно-информационной деятельности, предназначенных для авторов, редакторов, издателей:

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила составления». Содержит общие требования и правила составления библиографических ссылок на источники, указанные в тексте или в подстрочных сносках. Устанавливает их основные виды, структуру, состав, расположение в документах. Распространяется на библиографические ссылки, используемые в опубликованных и неопубликованных документах любого формата. Обязательная связь с текстом работы – цитирование.

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления». Содержит общие требования и правила составления библиографического описания для всех видов информационных ресурсов в соответствии с международными правилами. Устанавливает совокупность библиографических сведений о документе, его составной части или группе документов, приведенных по определенным правилам, необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации документа. Для научной работы и статьи в журнал по данному ГОСТу оформляется список литературы.

Так же можно воспользоваться специальными методическими пособиями, разработанными для студентов и магистрантов. Такие пособия позволяют более подробно разобраться в проблеме, формируют навыки научного цитирования, помогают освоить научный стиль изложения. Пример одго из таких пособий:

Основы научного цитирования: метод.пособие для студентов и магистрантов, обучающихся по спец.1–23 01 04 «Психология» / Т. О. Кулинкович. – Минск: БГУ, 2010. – 58 с.

Виды основных библиографических ссылок

Библиографические ссылки в зависимости от месторасположения в тексте могут быть: внутритекстовые, подстрочные и затекстовые.

Внутритекстовая библиографическая ссылка помещается прямо в тексте документа, в середине или в конце предложения, в котором приведено цитирование. То есть информация об источнике цитаты Текст ссылки заключается в круглые скобки.

Пример:

Большую роль в развитии ребенка в современном обществе стало играть внедрение нанотехнологий в жизнь и всеобщее пользование (Фельдштейн Д.И. Современное Детство: проблемы и пути их решения / Вестник практической психологии образования №2(19) апрель. – июнь 2009. – С.41.)

Или кратко:

«Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит» (М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»)

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы (вниз страницы, на которой идет цитирование). Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом документа используют знак сноски, который ставится в конце предложения, где упоминается цитирование, а перед самой ссылкой верхним индексом. Нумерация подстрочных библиографических сносок может быть сквозная по всему документу и постраничная. Цитируемая фраза и ссылка на ее источник должны находиться на одной странице. Такая ссылка оформляется меньшим шрифтом по сравнению с основным текстом.

Пример:

Большую роль в развитии ребенка в современном обществе стало играть внедрение нанотехнологий в жизнь и всеобщее пользование1.

________________

1Фельдштейн Д.И. «Современное Детство: проблемы и пути их решения».

Затекстовая библиографическая ссылка ставится в конце предложения, в котором дается цитируемый материал и оформляется номером в квадратных скобках. Нумерация цитат может быть сквозной по всему тексту, для отдельных глав, разделов т.п., или в разброс (когда список литературы составлен в алфавитном порядке). Затекстовые ссылки привязаны к номеру цитируемых источников, указанных в списке литературы и, в совокупности, являются перечнем библиографических записей в конце документа.

Пример:

Большую роль в развитии ребенка в современном обществе стала играть внедрение нанотехнологий в жизнь и всеобщее пользование [1].

Список литературы

1. Кауфман И.М. Терминологические словари: библиография. – М., 1961. – 43 с.

Важно: при выборе типа научного цитирования и библиографической ссылки необходимо отталкиваться от вида научной работы и требований к ее оформлению в вашем учебном заведении или издании, в котором планируется публиковать работу. В студенческих научных работах и статьях в основном применяются затекстовые библиографические ссылки.

Типичные ошибки при оформлении цитирования

- Отсутствие ссылки. Ссылка должна использоваться всегда, при любом виде цитирования, независимо от вида документа.

- Большое количество цитат. Такая ошибка как правило существенно снижает оригинальность вашего текста, что может стать причиной для снятия работы с рассмотрения.

- Большое количество отсылок на вторичные источники. Вторичные источники следует использовать аккуратно. Желательно минимизировать их количество в тексте.

- Цитирование сомнительных источников. Например, крайне нежелательно использовать ссылки из непроверенных интернет-ресурсов, рефератов, ссылок из СМИ и т.п.

- Искажение прямой цитаты автора путем добавления своих слов или изменение мыслей автора при парафразе.

Цитирование и системы проверки на плагиат

Плагиат – это заимствования из других источников, не оформленные по правилам научного цитирования. Плагиат в тексте всегда выявляется при проверке уникальности системами Антиплагиат.

Такие системы показывают какой процент вашего текста заимствован у других авторов, иными словами – является плагиатом. Поэтому, в научных работах очень ценится высокий процент уникальности, т.е. той части работы, которую вы написали сами, излагая свои мысли своими словами.

Точных требований для процента уникальности того или иного научного труда нет. Общепринятым считается допустимой уникальность от 70% и выше. Обычно, оригинальность дипломных работ, кандидатских и докторских диссертаций составляет не ниже 75%. Для школьников, учащихся колледжей и студентов младших курсов этот процент может варьировать от 60 до 70%. В хороший научный журнал с высоким импакт фактором принимаются статьи с уникальностью порядка 80%.

Таким образом, после завершения работы над своим научным трудом необходимо самостоятельно пройти проверку в системе «Антиплагиат». На данный момент в Интернете можно найти целый ряд ссылок на такие проверочные программы.

Одной из наиболее серьезных систем проверки является «Антиплагиат.ру» и ее расширенная версия – «Антиплагиат.ВУЗ». Доступ к последней, как правило, предоставляется только преподавателям и студентам учебных заведений.

Если при проверке работа получила низкий процент оригинальности, это значит ее необходимо откорректировать – уменьшить количество цитирований, переписать заимствованные отрывки текста своими словами (парафраз), сохраняя при этом общий смысл или написать свой уникальный текст.

Письмовник

Как оформлять цитаты?

Правописание

Самый распространенный способ – выделение кавычками.

«Основные требования к цитате – это уместность и точность. Уместная цитата всегда обоснована целями автора».

Выделение при помощи курсива или при помощи шрифта на 1–2 ступени меньшего кегля, чем шрифт основного текста:

«Основные требования к цитате – это уместность и точность. Уместная цитата всегда обоснована целями автора».

Выделение при помощи набора цитаты со втяжкой. При этом возможно использование отчеркивающей линейки в отступе:

Основные требования к цитате – это уместность и точность. Уместная цитата всегда обоснована целями автора.

Как оформляются выделения внутри цитаты?

Выделения внутри цитаты могут принадлежать цитирующему или автору цитируемого текста. От этого зависит способ оформления выделенных фрагментов текста.

Выделения, принадлежащие цитируемому автору, рекомендуется сохранять в той форме, в какой они напечатаны в источнике, а если это невозможно или противоречит стилю оформления издания, то следует заменить авторское выделение выделением другого вида. Принадлежность авторских выделений обычно не оговаривается. Исключение составляют те случаи, когда авторских выделений немного, а выделений, принадлежащих цитирующему, наоборот, множество; в таких случаях оговаривается, что какие-то выделения принадлежат цитируемому автору (эти выделения помечаются), а остальные — цитирующему. Кроме этого, в таких случаях принадлежность выделений специально помечается в предисловии. Пример выделения:

В. В. Иванов пишет: «Создание этого словаря стало возможным благодаря специальному, глубокому и многоаспектному изучению лексики русского языка (курсив В. В. Иванова, все не оговоренные выделения принадлежат нам. – N.N.)»

Выделения, принадлежащие цитирующему, оговариваются. Комментарий дается в скобках, после комментария ставится точка, тире и инициалы комментирующего, например:

Автор пишет: «Создание этого словаря стало возможным благодаря специальному, глубокому и многоаспектному изучению лексики русского языка (курсив мой. – N. N.)».

Какие знаки препинания используются при цитировании?

Между словами цитирующего и следующей за ними цитатой:

а) ставят двоеточие, если предшествующие цитате слова цитирующего предупреждают о том, что далее следует цитата:

Пастернак писал: «Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем изо всего искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок».

б) ставят точку, если внутри цитаты или за нею находятся слова цитирующего, вводящие цитату в текст фразы:

Хорошо сказал об этом Пастернак. «Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем изо всего искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок», — писал он в «Охранной грамоте».

в) не ставят никаких знаков, если цитата выступает как дополнение или как часть придаточного предложения:

Пастернак писал, что «изо всего искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее».

В конце фразы после закрывающих цитату кавычек:

а) ставят точку, если перед закрывающими кавычками нет никаких знаков. Если непосредственно за цитатой следует ссылка на источник, то точка переносится за ссылку:

Б. Л. Пастернак подчеркивал: «Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновенье, и лучшие произведенья мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рожденьи» (Пастернак 2000, 207).

Внимание! Точка всегда ставится после закрывающих кавычек, но не перед ними. Многоточие, вопросительный и восклицательный знак ставятся перед закрывающими кавычками.

б) ставят точку, если цитата не является самостоятельным предложением, а выступает как часть придаточного (даже если перед закрывающими кавычками стоит многоточие, вопросительный или восклицательный знак):

Б. Л. Пастернак подчеркивал, что «самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновенье. ».

в) не ставят никаких знаков, если перед закрывающими кавычками стоит многоточие, вопросительный или восклицательный знак, а заключенная в кавычки цитата является самостоятельным предложением (таковы, как правило, все цитаты после двоеточия, отделяющего их от предшествующих им слов цитирующего):

Глава заканчивается словами: «Прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия!»

Если фраза не заканчивается цитатой, то после цитаты ставят запятую (если цитата входит в состав деепричастного оборота или завершает первую часть сложного предложения) или тире (если цитата заканчивается многоточием, восклицательным или вопросительным знаком, а также если по условиям контекста отделять последующий текст запятой не нужно).

После стихотворной цитаты в конце стихотворной строки ставят знак препинания, который относится ко всему тексту с цитатой.

Цитата всегда начинается с большой буквы?

Цитату начинают с прописной (большой) буквы в следующих случаях:

Когда цитирующий начинает цитатой предложение, даже если в цитате опущены начальные слова и она открывается многоточием:

«. Изо всего искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок», — писал Пастернак.

Когда цитата стоит после слов цитирующего (после двоеточия) и в источнике начинает предложение:

Пастернак писал: «Между тем изо всего искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок».

Пастернак писал: «. изо всего искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок».

Пастернак писал, что «. о нем не приходится строить догадок».

Как можно оформить внутритекстовую библиографическую ссылку при цитировании?

Если цитируемый источник указан в библиографии или в списке литературы, в конце цитаты указывается только фамилия автора и год издания книги. Такой способ оформления позволяет экономить место. Например:

«Словарь революционной эпохи (историко-культурный справочник) включает в себя слова, возникшие или характерные для эпохи войны и революции» [Ожегов 2001, 411].

в списке литературы:

Ожегов 2001 — С. И. Ожегов. Словарь революционной эпохи. Историко-культурный справочник (Предварительные наброски). — 1920-е гг. // Словарь и культура русской речи: К 100-летию со дня рождения С. И. Ожегова. М.: Индрик, 2001. — 560 с. С. 410-412.

(По материалам книги:

А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. Справочник издателя и автора. М., 2003.)

Источник

Типичные ошибки в русском языке: грамматические, речевые и орфографические

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

Композиционно-текстовые ошибки

Фактические ошибки

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания.

Распространенные графические ошибки:

Источник

Оформление цитат: правила, примеры

Содержание:

Что такое цитата?

Цитата — высказывание, которое используется при написании статей, текстов, сочинений для аргументации, примера. Цитирование должно быть дословным, с указанием на того адресата, кому принадлежит. Благодаря цитированию, автор показывает полноту и обширность работы, подчеркивает оригинальность.

Цитаты (от лат. cito-«вызываю», «привожу») — это дословные (точные) выдержки из высказываний и сочинений для подтверждения или пояснения своей мысли.

Какой должна быть цитата?

1. Точной. Соответствовать смыслу текста

Допустим. Нужно подобрать цитату для текста о роли книги в жизни человека. Чехов писал: «Язык должен быть прост и изящен.» Данное высказывание не соответствует.

«Книга — это сосуд, который нас наполняет, но сам не пустеет», — говорил Адриан Декурсель. Эта цитата подходит по смыслу.

2. Уместной. Соответствовать стилю и назначению текста.

Текст создается в научном стиле, использование лирического стихотворного фрагмента, будет лишним.

Запомнить: обращать внимание на то, чтобы высказывание не было смешным или оскорбительным.

3. Необходимой. Употребление цитаты должно быть оправдано.

Запомнить: когда пишется рецензия или сочинение по тексту, уместно использовать цитаты из самого текста.

4. С минимальным объемом.

5. Содержать правильную пунктуацию. Тогда будет понятен смысл и не будет ошибок.

Вывод: чтобы правильно использовать цитирование, человеку необходимо обладать эрудицией, знать правила синтаксиса, пунктуации, правила цитирования. Для этого нужно учить русский язык и много читать!

Расстановка знаков препинания при цитировании

1. Цитата сопровождается словами автора. В таком случае она заключается в кавычки и начинается с большой буквы. Остальные знаки препинания ставятся так же, как при прямой речи.

Примеры

Запомнить: если полная цитата, пунктуация как при прямой речи.

2. Цитата включается в авторский текст как часть предложения. В таком случае она заключается в кавычки, но пишется с маленькой буквы.

Пример

Запомнить: если цитата включена в текст автора как фрагмент, она оформляется как конструкция с косвенной речью, пишется со строчной буквы в кавычках.

А, (что) «ц»

3. В цитате место пропуска текста отмечается многоточием.

Пример

Запомнить: если цитата неполная, пунктуация как при прямой речи. На месте пропуска слов ставится многоточие

А: «Ц….»; А: «…ц….»; А: «. ц»

4. Цитата дополняется вводными словами: по словам, как писал, как говорил. После(перед) вводным словом ставится запятая. Цитата берется в кавычки.

Запомнить: схема оформления при цитировании с вводным словом

В.с, «Ц»; «Ц», в.с

5. Цитата оформляется как самостоятельное высказывание. Она берется в кавычки, а указание на источник дается в скобках.

Пример

6.При цитировании стихотворного текста с точным соблюдением строк и строф подлинника кавычки не ставятся.

Пример

У А. Яшина есть красивые строчки о языке:

Я люблю свой родной язык:

Он понятен для всех,

Он певуч,

Он, как русский народ, многолик,

Как держава наша, могуч

Источник

Ошибки в оформлении цитат допущены в предложениях

Техника цитирования и редакционное оформление цитат

Правила техники цитирования весьма просты:

1. Текст цитаты должен точно соответствовать источнику, из которого она взята. В него могут быть внесены лишь небольшие изменения.

Не ставится многоточие лишь в случаях, когда цитируются отдельные слова или словосочетания. Читателю и так ясно, что в тексте, из которого извлечены эти заключенные в кавычки слова, им предшествуют или за ними следуют другие слова.

2. Цитировать автора нужно только по его произведениям. Лишь в исключительных случаях, когда первоисточник совершенно недоступен или его разыскание сопряжено с огромными трудностями, разрешается цитировать автора по выдержкам из его сочинений, приводимым другим автором.

Причин для ограничения несколько. Возникает опасность неточного цитирования. Приходится рассчитывать только на тщательность того, кто цитировал первым, что проблематично. Затрудняется путь читателя к первоисточнику.

3. Нельзя, как правило, цитировать автора по старым изданиям его произведений, если есть более поздние, уточненные. Если цитируется классическое произведение, то в качестве первоисточника должно быть выбрано текстологически авторитетное издание.

Редакционное, или редакционно-техническое, оформление цитат подчиняется следующим правилам:

2. Текст цитаты должен быть разбит на абзацы точно так же, как в источнике.

3. Текст цитаты пишется с прописной буквы:

а) если цитата, стоящая после двоеточия в середине фразы, и в источнике начиналась с прописной буквы;

б) если в цитате опущены первые слова цитируемого предложения, но она начинает собой фразу, идет после точки или открывает текст.

Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке, с мангусом.

В тексте с цитатой:

а) Чехов писал: «Если я врач, то мне нужны больные и больница. «;

б) О том, как необходима писателю связь с народом, хорошо сказал Чехов. «. Если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не па Малой Дмитровке, с мангусом»,- читаем мы в одном его письме.

4. Текст цитаты пишется со строчной буквы:

а) если в цитате опущены первые слова, но она не начинает собой фразу, а стоит в ее середине;

Необходимо всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг.

В тексте с цитатой:

а) С. И. Вавилов требовал «. всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг»;

или в варианте с чеховским текстом:

а) Чехов писал: «. если я литератор, то мне нужно жить среди народа»;

б) С. И. Вавилов писал о том, что «необходимо всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг».

5. Многоточие заменяет собой и все знаки препинания, которые стоят перед ним. Запятую, тире, точку с запятой, двоеточие перед опущенным словом (словами) отбрасывают. Например:

Вообще каждая чеховская новелла так лаконична, так густа по своей консистенции, образы в ней так многосмысленны, что если бы кто-нибудь вздумал прокомментировать любую из них, комментарии оказались бы гораздо обширнее текста, ибо иному беглому и малозаметному образу, занимающему в тексте две строки, пришлось бы посвятить пять-шесть страниц, чтобы хоть отчасти дознаться, какая идея заключается в нем (Чуковский К. Чехов.- В кн.: Чуковский К. Современники. Портреты и этюды. М., «Мол. гвардия», 1963, с. 112).

Как пишет К. Чуковский, «. каждая чеховская новелла так лаконична, так густа по своей консистенции. что если бы кто-нибудь вздумал прокомментировать любую из них, комментарии оказались бы гораздо обширнее текста. «

«. так густа по своей консистенции. что если бы. «

«. так густа по своей консистенции. что если бы. «

Однако если в цитате из нескольких предложений после законченного предложения следует предложение, в начале которого пропущено одно или несколько слов, то точку перед многоточием сохраняют, отделяя ее от многоточия пробелом и начиная предложение, у которого опущены первые слова, с прописной буквы. Например:

Толстой «колупал» свои рукописи и корректуры не потому, что добивался особого эстетического совершенства, как это делал, например, Флобер. Основная причина была в том, что он. непрерывно реагировал на все, что узнавал и видел, и постоянно приходил к новым решениям и выводам (Эйхенбаум Б. Творческие стимулы Л. Толстого.- В кн.: Эйхенбаум Б. О прозе. Сб. статей. «П., «Худож. лит.», 1969, с. 80).

Сохраняется точка и перед многоточием, заключенным в угловые скобки:

Если в конце предложения, предшествующего большой купюре, опущено слово или несколько слов, то это обозначается многоточием независимо от многоточия в угловых скобках:

6. Цитату, продолжающую текст после двоеточия, рекомендуется начинать с новой строки:

а) когда она состоит из двух и более абзацев;

б) когда она представляет собой стихотворные строки;

в) когда необходимо выделить ее из текста.

В остальных случаях цитата, как правило, набирается в подбор к тексту, если, конечно, ею не начинается новый абзац. В пределах одного издания желательно придерживаться единообразных решений.

7. Цитаты большие, с текстом, разбитым на абзацы, целесообразно выделять из текста шрифтом (обычно более мелкого кегля) или втяжкой. Втяжки нежелательны, когда цитаты занимают страницу и более (выделение в этом случае малозаметно).

«В мозгу (от чтения.- К. Ч.) завелись тараканы».

«Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою для выражения себя. » (курсив наш.- М. Ш.).

Одинаковые внутрицитатные примечания, если их много, заменяют подстрочным у первой цитаты, например:

* Здесь и дальше в цитатах из романа курсив мой.- Б. А.

Подстрочное примечание читателю легче отыскать, если он, читая книгу не с самого начала, захочет навести справку о том, кому принадлежат выделения в цитатах.

Излишни примечания типа «курсив автора», так как оговаривать надо лишь те выделения, которые привнесены в текст цитаты не ее автором.

Таким образом, работа с цитатами требует от редактора тонкого смыслового анализа и большой технической вооруженности, без которой может пострадать культура издания.

Источник

Архив форума

Жаль, что Вы не приводите контекста. Думаю, и запятая и точка ставятся в зависимости от того, продолжается ли фраза (и требует ли она постановки запятой в этом месте) или это её конец (тогда точка).

То есть именно так и я бы писала. Формально я бы рассматривала эти пропуски в угловых скобках так же, как и пояснения внутри цитат, выполненные в скобках квадратных. Со всеми полагающимися в последнем случае знаками препинания.

А вот к этому, плиз, дайте пример (вымышленный, конечно). Так просто я не поняла совсем.

Попробую пример придумать. Просто я читаю документы, не всегда можно определить, что предложение оборвано. Я, кажется, смогла сформулировать вопрос: многоточие съедает последующие знаки, например запятую, а съедает?

>> (Бывают варианты, когда в конце предложения, перед скобками, никакого знака нет.)

То есть, выходит, что мы с Вами идем от обратного, предполагая, чтО может содержаться в скобках при заданной пунктуации. Только зачем нам это надо? Вот если бы я сама расставляла знаки препинания, то имело бы смысл отталкиваться от того, что я это пояснила выше.

отталкиваться от того, что я это пояснила выше = отталкиваться от того, как я это пояснила выше.

Так не бывает никогда. В грамотных текстах.

Интересный вопрос, не помню прецедента.

Пока скажут профи по вёрстке, выражу своё мнение, так как сам ранее использовал этот приём режекции при цитировании.

Я думаю, что символ секвестирования части текста в одном большом предложении (вот этот — ) используется тогда, когда у цитирующего есть желание подчеркнуть связь (на его взгляд — самую важную в его русле аргументации) одной части сложного предложения с другой и подтверждения цитатой своей позиции. При этом исходные остающиеся знаки препинания должны эту связь отражать правильно, не противоречить ей (это и накладывает ответственность на кройку и шитьё).

Этот же знак при точке с пробелом перед ним и прописной букве после пробела за ним говорит о пропуске нескольких предложений, не влияющих, по мнению цитирующего, на смысловой характер взятой пункции.

Сергей Г., вот эта ответственность не высвечена совершенно, остаётся «вещью в себе». Что за ответственность?

Эта фраза вообще (от Nina) плоха в дидактике рассматриваемого вопроса, так как тавтологообразна двумя однокорневыми словами.

Тут я наврала, Nina. Если в скобках самостоятельное предложение, то точка должна быть внутри скобок и мы ее при таком оформлении пропуска не увидим.

Вместо могло быть ещё много возложенных на инженера обязанностей, не его характера (он только мыслит, чертит, куёт и паяет при своей дражайшей Engine). А его ещё в снабженцы и менеджеры кооптируют. И назначают потом виновным за срыв переговоров из-за цвета галстука.

Дурацкое предложение, может, быть. Но Марго попросила пример, я взяла из работы, которую читаю. Меня интересовала расстановка знаков, в данном случае смысл фразы на эту расстановку не влияет.

Вот-вот, и меня беспокоит точка после скобки. Теперь бы хорошо выяснить, а может ли после скобки стоять запятая.

Затребуйте полный оригинал, из которого была взята цитата с оскоплением. И затем уже сами откорректируйте не только пунктуацию, но и редакцию.

А между прочим, такие пропуски обычно ставят в публикуемых документах, когда хотят отсечь не самое важное с точки зрения издателя (в свете выбранной темы). И к подтверждению своей позиции это никакого отношения не имеет.

>>>>я взяла из работы, которую читаю

Я смысла не касался, я говорил только об оформлении. Перечитайте, пока мы с Homo Nemo не разговорились о другом.

Оригинал?! Это, надеюсь, шутка. Это архивные документы, у них есть редактор-составитель, это его прерогатива.

>> Теперь бы хорошо выяснить, а может ли после скобки стоять запятая.

Может. В этом у меня сомнений нет.

А как все-таки быть, если текст «урезали», но далее продолжается предложение? (См. пример про инженера.)

Следущее за этими словами предложение если и не противоречит им, то не подтверждает. Кто же даёт свет на важность и отсечку? И как?

========================================

Нужен конкретный материал; без него разговор может остаться беспредметным. Думаю, что одного общего правила здесь нет.

>>>>H_N: Интересный вопрос, не помню прецедента.

Да элементарный вопрос. Фигурные скобки всего-то в двух случаях применяются, если какого третьего не забыл. Но разговаривать с Авасом по-грузински трудновато.

Форумного прецедента, Сергей Г.

>> А как все-таки быть, если текст «урезали», но далее продолжается предложение? (См. пример про инженера.)

Добавлю только, что это мое _мнение_. Мне эти угловые уж лет сто в корректуре не встречались. )

Давайте создадим прецедент. Беру две цитаты. Обрываю их по личному вкусу. А оформление обрыва различается.

«И она опустила тут же свою руку, положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово. но не властны выразить ни резец, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной раз во взорах девы «.

«А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны. «

Никакого волюнтаризма в оформлении не было, а волюнтаризм в отсекновении употребил исключительно для демонстража во всех смыслах. Отвлекаясь от всех смыслов, исключительно для прецедента, по порядку.

Имеем цитату, имеющую авторское многоточие.

«И она опустила тут же свою руку, положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово. но не властны выразить ни резец, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной раз во взорах девы, ниже’ того умиленного чувства, которым объемлется глядящий в такие взоры девы».

Требуется «укоротить поэта». Укорочивание необходимо оформить многоточием, но так как и у автора таковое имеется, то наше удалённое будет в фигурных скобках.

«И она опустила тут же свою руку, положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово. но не властны выразить ни резец, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной раз во взорах девы «.

Берём цитату без многоточия.

«А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры итрубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами».

Проделываем аналогичную процедуру.

«А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры итрубы, и, подбоченившись, выезжали паны. «

Ну почему же?! Без внешних точек в конце сочинения и без правой в середине. Честный знак редакторского купирования или цензуры!

Например, при публикации частной переписки, разве нет? С оговоркой об этом в предисловии.

Впрочем, не знаю. Впечатление такое, что только и остался этот знак, действительно, у много писавших и цитировавших от руки.

| [17.12.2009 23:45] – Сергей Г. | ||

| Давайте добьём вопрос, не выходя за пределы школьного курса

>>>>и без правой в середине Полная цитата: «Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. » Нет, с первыми двумя вариантами не согласен категорически. Даже не лень перепечатать из свежеполученного справочника Мильчина. 1. Сочетается с точкой, если предшествующее предложение цитаты приводится целиком, и с многоточием. если в конце предшествующего предложения цитаты или в начале следующего предложения опущены слова. Напр.: Полное предложение цитаты. ПОлное предложение цитаты. Это есть и в моем Мильчине. Проблема в другом. Марго высказала свою точку зрения, извините, но хочется еще другие услышать. Nina, у Вас с Мильчиным расхождение: Если ставить зпапятую после закрывающей угловой (как говорила я и как в Вашем варианте), то многоточие после слова»Текст» я бы не ставила. У нас ведь пропуск текста уже обозначен многоточием в скобках. Да, Марго, я с Вами согласна. ааааааа бб ввв д еееееее з ииииииии йй кк лллл ммм ннннннн ооооо ппп рр ссссссс тттттт ууу ч ш щ ы ю яяяя Nina, из цитируемых фраз я составил анаграмму. На её смысл можно не обращать внимания. Как в ней теперь правильно расставить знаки препинания? Можно ли обойтись тремя исходными? Или же требуются и дополнительные? Сегодня встретил (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/17/221679) такое сокращение: «Я понимаю, что выжил чудом», — писал Гайдар позднее в статье для «Ведомостей». Оригинал статьи Е. Гайдара — здесь: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2006/12/07/117194 Там местоимение я в составе предложения (естественно, со строчной) стоит на 17 предложений раньше, а с прописной в начале предложения — на 29. На этой дистанции знаков препинания, как легко предположить, достаточно много… В варианте примера с купированием состав антипатий Ёжика опускать нельзя, там можно опустить только его субъективы: То есть на взгляд читателя-обывателя разрыв путём купирования не должен нарушать прямого согласования (или как там это может называться по науке).

|