Деление слов на слоги выполняем в соответствии с количеством гласных звуков, а также учитывая особенности звукового состава слов.

В этой статье речь пойдет о фонетическом слоге, о том, как правильно делить слова на слоги. Учтем, что фонетическое деление на слоги не всегда совпадает с орфографическим переносом слов.

Что такое слог?

В речи все слова русского языка состоят из минимальных звучащих единиц — слогов. Определим, что такое фонетический слог.

Определение

Фонетический слог — это наименьшая единица речи, которую составляет гласный звук или гласный с одним или несколькими согласными. Слог произносится одним толчком выдыхаемого воздуха.

Гласный звук образует слог. В слоге всегда имеется только один гласный. Он может самостоятельно создать фонетический слог, а также в сочетании с одним или несколькими согласными. Согласные группируются вокруг одного гласного звука. В связи с этим по звуковому составу различают три вида слогов:

1. слог составляет один гласный звук:

- а-дрес

- и-дол

- о-стров

- у-кор

- э-тюд

2. слог составляет гласный с согласным:

- во-ро-та

- со-ло-ма

- со-ро-ка

3. слог образует гласный с несколькими согласными:

- кра-ска

- зве-зда

- во-сторг

Открытые и закрытые слоги

Слоги бывают открытые и закрытые. В словах русского языка большинство слогов являются открытыми. Открытые слоги организуют все гласные в одиночку или в сочетании с согласным звуком:

- о-кунь

- а-ир

- бо-ло-то

- во-ло-кно.

Закрытые слоги образуют все согласные в конце слов:

- гвоздь

- по-кров

- го-лубь

- па-ро-воз

- сто-рож.

Непарные звонкие согласные [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’] могут образовать закрытый слог в любой фонетической позиции: в начале, в середине и в конце слов:

- зер-ка-ло

- бол-тик

- са-рай-чик

- са-ра-фан.

Как правильно делить слова на слоги?

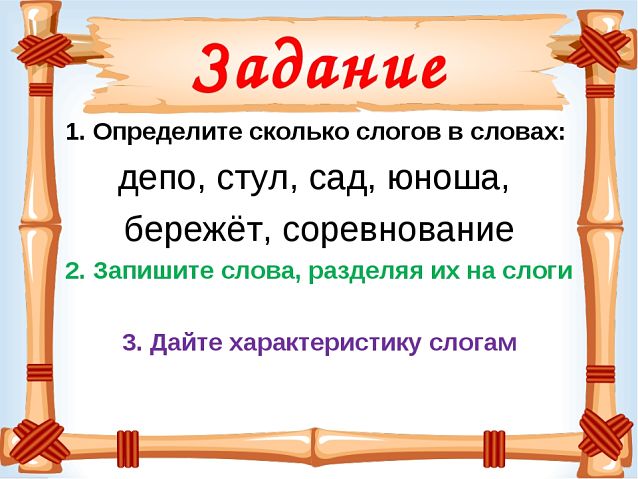

Слова делят на фонетические слоги в соответствии с количеством гласных звуков. В слове содержится столько слогов, сколько в нем звучит гласных. Один гласный звук в окружении согласных создает односложное слово, которое не делится на слоги:

- сом

- крот

- вальс

- брод.

Чтобы можно было разделить слово на слоги, в нем должно быть не менее двух гласных звуков, которые образуют двусложные слова:

- ё-жик

- до-мик

- са-лат

- кро-лик.

Если сонорный согласный находится между двумя гласными, то он отходит к следующему слогу:

- во-рон

- ку-лон

- ко-рысть

- кла-ня-ться (-ться звучит как [ца]).

При делении на слоги учитываем, что слог заканчивается гласным, а группа последующих шумных согласных в сочетании с сонорным звуком или без него отходит на границе слогораздела к следующему фонетическому слогу:

- но-чник

- кро-вля

- про-бка

- со-зда-ни-е.

Только непарные звонкие согласные в середине слова могут закрыть слог:

- ал-фа-вит

- строй-ка

- квар-тал

- лан-ды-ше-вый

- бе-сшум-ный.

Если в слове имеются одинаковые согласные, то они начинают следующий фонетический слог:

- про-гра-мма

- те-нни-сный

- кро-ссо-вки

- па-ра-ллель.

Это деление на слоги фонетическое, которое не совпадает с орфографическим переносом слов с двойными согласными.

Буквы «й», «ь», «ъ» принадлежат слогу, после которого пишутся:

- рей-ка

- хлопь-я

- отъ-езд

- подъ-ём-ный.

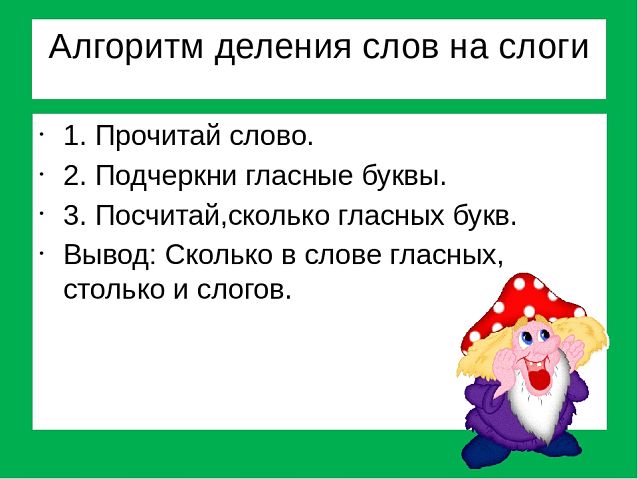

Укажем порядок деления слов на слоги с помощью следующего алгоритма.

Алгоритм деления слов на слоги

- прочитаем слово;

- подчеркнем гласные звуки;

- посчитаем количество гласных звуков;

- посмотрим, есть ли в слове двойные согласные, непарные звонкие согласные, «ь» или «ъ»;

- разделим слово после каждого гласного на слоги, учитывая указанные особенности.

Примеры

1. соловьиный

В этом слове имеется 4 гласных звука, которые образуют столько же слогов. В середине пишется мягкий разделительный знак. Разделим слово на четыре фонетических слога. Мягкий знак оставим после согласного, обозначенного буквой «в»:

В этом слове два слога открытые, а третий и четвертый слог закрывают соответственно звонкий согласный «в» и непарный звонкий согласный, обозначенный буквой «й».

В соответствии с этим делением на слоги переносим это слово с одной строки на другую тремя способами:

- со-ловьиный

- соловь-иный

- соловьи-ный.

2. участие

В этом слове укажем 4 гласных звука, которые организуют четыре фонетических слога:

Все слоги открытые. Первый и последний слог образуют гласные самостоятельно. Третий слог составляет гласный с шумными согласными.

В соответствии с этим фонетическим слогоделением слово перенести нельзя, так как одна буква, даже составляющая слог, не остается на строке и не переносится на следующую. Присоединим их к последующему и предыдущему слогу и получим правильный вариант переноса слова по слогам:

Видео «Деление слов на слоги»

Средняя оценка: 4.7.

Проголосовало: 99

Помните, что правила разделения слов на слоги и правила переноса — это разные правила.

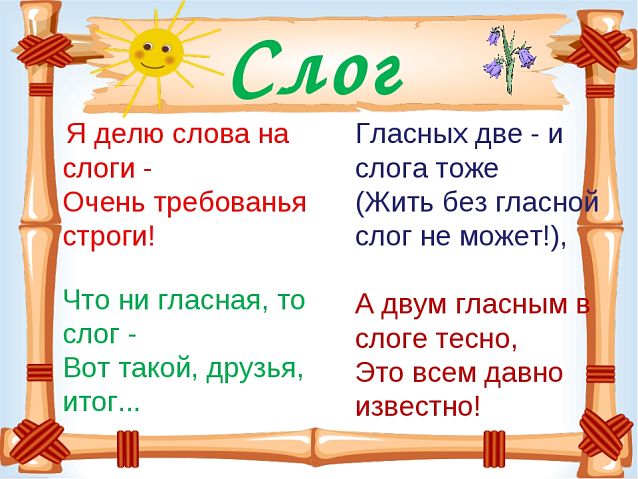

1. В русском языке есть разные по слышимости звуки: гласные звуки являются более звучными по сравнению с согласными звуками. Именно гласные звуки образуют слоги, являются слогообразующими. Слог — это один звук или несколько звуков, произносимых одним выдыхательным толчком воздуха: во-да, на-у-ка.

В слове столько слогов, сколько гласных звуков.

Согласные звуки являются неслоговыми. При произношении слова согласные звуки «тянутся» к гласным, образуя вместе с гласными слог.

2. Слог может состоять из одного звука (и тогда это обязательно гласный) или нескольких звуков (в этом случае в слоге, кроме гласного, есть согласный или группа согласных): ободок — о-бо-док; страна — стра-на; ночник — но-чник; миниатюра — ми-ни-а-тю-ра. Если слог состоит из двух и более звуков, то начинается он обязательно с согласного.

3. Слоги бывают открытыми и закрытыми.

Открытый слог оканчивается на гласный звук: во-да, стра-на.

Закрытый слог оканчивается на согласный звук: сон, лай-нер.

Открытых слогов в русском языке больше. Закрытые слоги обычно наблюдаются в конце слова: но-чник (первый слог открытый, второй — закрытый), о-бо-док (первые два слога открытые, третий — закрытый).

В середине слова слог, как правило, оканчивается на гласный звук, а согласный или группа согласных, стоящих после гласного, обычно отходят к последующему слогу: но-чник, ди-ктор.

В середине слова закрытые слоги могут образовывать лишь непарные звонкие согласные [й], [р], [р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’] (сонорные): май-ка, Сонь-ка, со-лом-ка.

4. Иногда в слове могут писаться два согласных, а звучать один, например: изжить [иж:ыт’]. Поэтому в данном случае выделяются два слога: и-зжить. Деление на части из-жить соответствует правилам переноса слова, а не делению на слоги.

То же самое можно проследить на примере глагола уезжать, в котором сочетание согласных зж звучит как один звук [ж:]; поэтому деление на слоги будет — у-е-зжать, а деление слова для переноса — уез-жать.

Особенно часто ошибки наблюдаются при выделении слогов у форм глаголов, оканчивающихся на -тся, -ться.

Деление вить-ся, жмёт-ся является делением на части для переноса, а не делением на слоги, поскольку в таких формах сочетание букв тс, тьс звучит как один звук [ц].

При делении на слоги сочетания букв тс, тьс целиком отходят к последующему слогу: ви-ться, жмё-тся.

5. При сочетании нескольких согласных в середине слова: два одинаковых согласных обязательно отходят к последующему слогу: о-ттечь, да-нный; два и более согласных обычно отходят к последующему слогу: ша-пка, ра-вный. Исключение составляют сочетания согласных, в которых первым является непарный звонкий (сонорный): буквы р, рь, л, ль, м, мь, н, нь, й: мар-ка, зорь-ка, бул-ка, стель-ка, дам-ка, бан-ка, бань-ка, лай-ка.

тут, тут

Не секрет, что ученики не любят переносить слова. Как только

приближается линия полей, они в растерянности: «Что делать? Какую букву

оставить, а какую перенести?» Во время урока постоянно спрашивают об этом

у учителя.

Ошибки в переносе слов в начальной школе — это нередкое

явление у учеников начальной школы. Знание этой орфограммы опирается на умение

делить на слоги, поэтому с первого класса необходимо на это обращать особое

внимание.

Слогораздел — это область фонетики. Слог — это часть слова,

включающая гласный звук. Деление на слоги — это закон языка, основной закон,

который подчиняется структуризации.

Уже на этапе добуквенного периода необходимо пристальное

внимание уделить различию звуков гласных и согласных, роли гласного в звучащем

слове. Только гласный звук имеет право образовывать слог. Слогораздел

подчиняется закону восходящей звучности и закону открытого слога. Наименее

звучные глухие звуки (1), звонкие (2), сонорные (3), гласные (4), гласные

звучные. Звуки в слоге располагаются по восходящему звучанию и оканчиваются

наиболее звучным звуком.

Основные типы

слогов.

Слог – это

фонетически значимая единица. Из слогов состоят фонетические слова.

В русском языке слогообразующими являются гласные

звуки. Каждый слог в русском языке может содержать не более одного гласного

звука. Один гласный звук, даже если рядом с ним нет согласных, тоже является

отдельным фонетическим слогом. Например: а-ри-я.

Слоги в русском языке делятся на два типа:

— открытые слоги, оканчивающиеся гласным звуком;

— закрытые слоги – они оканчиваются согласным

звуком.

Большинство

слогов являются открытыми. Они могут состоять из одного гласного звука,

оканчиваться им молоко [ма-ла-ко́], ода [о́-да].

Чтобы определить,

какой перед вами слог, открытый или закрытый, вам понадобится рассмотреть

согласные звуки, которые окружают гласные звуки.

Закрытые слоги образуются

в следующих случаях:

1) в конце

фонетического слова: вагон [ва-го́н],

2) в

середине слова при стечении двух и более согласных, если

а) после

[й’] следует любой другой согласный: война [вай’-на́],

б) после

остальных непарных звонких ([л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’]) следует

парный по глухости/звонкости согласный: лампа [ла́м-па],

в) слово может состоять из

одного закрытого слога, так как в нём есть только один гласный звук, а

оканчивается оно согласным: стол;

В прочих случаях

слог в середине или начале слова будет открытым.

Открытый слог

оканчивается гласным звуком. Все следующие за ним согласные звуки, независимо

от их количества, относятся ко второму слогу. Например: будка [бу́-тка], весна [в’и-сна́].

Двойные согласный

произносятся как один звук, поскольку относим их к одному слогу, но с большей

продолжительностью. Например: со-нный [со́-ный].

В течение первого

полугодия первого класса упражнения в делении слов на слоги проводятся

ежедневно как устные, так и письменные (в том числе и подбор учащимися слов с

определенным количеством слогов). Умение правильно и быстро делить слово на

слоги относится к числу важнейших, над которыми идет работа в первом классе. С

опорой на данное умение учащиеся овладевают процессом чтения и письма. Слоговой

принцип в русской графике является ведущим. Чтобы правильно передать на письме

звуковую форму слова, ученик, прежде всего, делит слово на слоги. Устанавливает

взаимодействие звуков между собой в пределах слога и использует нужные буквы

для обозначения согласных и гласных звуков. Пример рассуждения первоклассника:

«В слове малина три слога. Первый слог — ма, звук [м] — твердый, пишу буквы эм,

а. Второй слог — ли, звук [л,] — мягкий, пишу буквы эль, и. Третий

слог — на, звук [н] — твердый, пишу буквы эн, а». Умение учащихся делить слово

на слоги, диктовать себе по слогам, четко представляя в слоге место каждого

звука, их последовательность, ведут к правильной записи слов без пропусков и

перестановки букв. Поэтому работа над слогом должна включать списывание по

слогам (научить списывать!), запись под диктовку по слогам (послоговое

проговаривание).

Как разделить

слово на слоги и не допустить ошибок? Можно использовать представленный

алгоритм.

Алгоритм

разделения слова на слоги.

1. Запишите

слово.

2. Отметьте в нём

все гласные звуки.

3. Проведите

условные вертикальные линии после каждого гласного звука.

4. Рассмотрите

слово подробнее. Ответьте на вопросы:

* оканчивается ли

слово согласным звуком?

* есть ли в нём

звуки «л», «м», «р», «н»?

* содержит ли слово

звук «й» и следующий за ним глухой согласный?

Если хотя бы на

один из вопросов вы ответили утвердительно, в данном слове есть как минимум

один закрытый слог.

5. Разделите

слово на слоги согласно рекомендациям. Помните, что слог может состоять из одного

гласного звука.

Проверьте себя:

сосчитайте количество слогов и количество гласных звуков. Оно должно совпадать.

Умение делить

слово на слоги необходимо учащимся для того, чтобы правильно переносить слова.

В первом классе школьники овладевают базовым правилом переноса: слово

переносится по слогам.

Необходимо помнить очень важный момент: фонетический слог –

это не та часть слова, которую можно переносить на другую строчку. При делении

слова для переноса нужно учитывать совершенно другие характеристики: морфологические

особенности языковой единицы, количество морфем.

Перенос слова — это область орфографии. В большом числе случаев перенос

осуществляется в месте слогораздела (мо-ло-ко, лам-па), но в ряде

случаев слог для переноса и фонетический слог могут не совпадать.

1.

Если

слово состоит из корня и окончания, то перенос осуществляется по слогам.

2.

Если в

слове есть Ь, Ъ, Й, их нельзя переносить на новую строку.

3.

Если

основа слова состоит не только из корня, то такие слова желательно переносить,

не разбивая части слова.

4.

Если

корень начинается с буквы Ы, то правило не действует.

В

русском языке существуют определённые правила переноса слов.

1 правило. Оставлять

на строке или переносить одну букву нельзя: актив-но, ар-мия.

2 правило. Буквы Ы, Ь, Ъ,

Й не переносятся на следующую строку. Эти буквы всегда остаются на строке! Медаль-он,

подъ-езд, лай-ка.

3 правило. Много

вариантов переноса у слова, состоящего из корня и окончания. Такое слово можно

переносить по слогам как угодно: бе-рё-за, бе-рёза, во-ро-та, во-рота, ма-ли-на,

ма-лина.

4 правило. При

стечении согласных может быть несколько вариантов переноса: сест-ра, се-стра,

сес-тра.

5 правило. При переносе

слов с приставками возможны варианты: разы-граться, ра-зыграться.

6 правило.

Переноси, не нарушая морфемы.

При переносе слов нецелесообразно

«отрывать» первую букву корня, последнюю букву приставки; поэтому возникает

необходимость учитывать, какой вариант слога нужно использовать при переносе,

чтобы он соответствовал делению на морфемы: под-бежал, по-двинулся, над-ломил,

на-крошил и т. п. Данное правило переноса становится доступным учащимся после

изучения состава слова. Во II и III классах оно специально не изучается, и

учитель, по мере того как встречаются в письменных упражнениях подобные слова,

выясняет с детьми, какой вариант переноса удобнее и почему.

Постепенно учащиеся при переносе слов учитывают не только

слог, но и морфему (приставку, корень).

7 правило. Две

одинаковые буквы всегда разбиваются переносом.

Тон-на, ван-ная.

Некоторые

слова русского языка нельзя переносить по слогам с одной строки на другую. Эти

правила так же необходимо уяснить уже с первого

класса.

1. Нельзя

переносить слова, состоящие из одного слога. Они

пишутся целиком на предыдущей или последующей строке: стог, полк, всплеск бак,

вал, йод, лак, паж, пыж, таз, туз, тля, фут, гриб, трап, клад, брань, бровь,

шмель, спрут, пасть.

2. По

правилу переноса слов нельзя оставлять одну букву на предыдущей строке или

переносить её на следующую. Эти слова, хотя имеют в своем составе два

фонетических слога, но не переносятся с одной строки на другую, например:

а-ист, а-порт, а-ул, и-мя, и-ней, у-тёс, у-ха, у-зор, у-гол, о-да, о-жог,

о-земь, о-вёс, шле-я, я-сень.

3. Нельзя

переносить несколько трехсложных слов, которые тоже не подлежат переносу, т.к.

в их составе сразу два гласных образуют самостоятельные фонетические слоги,

например: и-де-я, а-ри-я, а-ло-э, А-зи-я, а-ка-я, и-ка-я, во-ю-я. Эти

гласные-одиночки присоединяются ко второму слогу, и в результате слово пишется

целиком на строке.

4.

Нельзя переносить на другую строку часть слова, не составляющей слога: ст-ройка,

просмо-тр, носи-ть.

5. Отрывать букв Ы, Ь, Ъ,

Й от предшествующей буквы: раз-ыграться, обез-ьяна, под-ъезд, подрат-ься,

га-йка.

6. Переносить сложные

слова с отрывом букв: десятиг-раммовый, униве-рмаг.

7. Переносить

сложносокращенные слова с отрывом букв: ин-яз, т.-е., МХА-Т

Источники.

1.

https://ruslita.ru/ru/trudnye-razdely/fonetika/27-kak-perenosit-slova

2.

http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8

3.

http://pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033-235.shtml

4. http://russkiiyazyk.ru/orfografiya/perenos-slov/kakie-slova-nelzya-perenosit.html

5.

http://syllables.ru/rules.html

Мы сейчас учимся в ещё только в ШБП, но я уже столкнулась с проблемой как технического, так и морального характера. Деление на слоги! Поскольку ни в одном их наших учебников или тетрадей не было четко расписано как правильно делить на слоги, а школьные годы чудесные пролетели мимо меня давно и беззаботно, в особенности такой предмет как русский язык, то я обратилась туда, куда обращается всё современное человечество — во всемирную паутину. И там я обнаружила, что помимо старых правил деления на слоги существуют новые правила!

Собственно что бы объяснить в чём проблема с учителем я приведу выдержку с одного из сайтов:

Правила деления на слоги:

Деление слова на слоги происходит таким образом, чтобы слог произносился по нарастающей: от глухого произношения к звонкому. Поэтому слоги из нескольких звуков всегда начинаются с глухой согласной и оканчиваются гласной. Например: ба-ран (но не бар-ан), ле-то (но не лет-о). Слог может оканчиваться звонкой согласной (сонорной р, л, м, н), звучит которая менее звонко, чем гласная, но звонче глухой согласной. Например: бул-ка, вар-ка.

В разных начальных школах обучение делению на слоги различается. В одних школах приучают к зрительному делению слова на части — пары или тройки букв из связки гласная+согласная (или гласная + несколько согласных). В других школах показывают сначала выделение в слове гласных звуков, а затем присоединяют к ним согласные. Не вдаваясь в подробности методов и подходов обучения, перечислим правила, которые есть в учебниках и обучающей литературе.

Правила:

Слог образует гласный звук: сте-на, ба-ран (с-тена, бара-н — неправильно).

Слог начинается с согласного, который стоит перед гласной: мо-ло-ко, ко-ра (мол-око, кор-а — неправильно).

Буквы ь, ъ (которые не означают звуков) нельзя отрывать от предыдущего слога: конь-ки (кон-ьки — неправильно).

По новым правилам глухие согласные отходят к следующему слогу, звонкие согласные ([й], [р], [р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’]) — к предыдущему слогу: то-чка, мо-шка, кор-ка, бул-ка (по старым правилам было верно: точ-ка, мош-ка, кор-ка, бул-ка).

Согласные буквы, образующие один звук, нельзя разносить в разные слоги. Один звук образуют сочетания зж [ж:], тся, ться [ц:]. у-е-зжать, но-си-тся, де-ла-ться.

По новым правилам сдвоенные согласные в середине слова относят к следующему слогу: кла-ссный, хо-ккей, те-нис (по старым правилам было верно: клас-сный, хок-кей, тен-нис).

А наш учитель делит по старым правилам, т.е. руч-ка и ни о каком нарастании звука в слоге речь не идет. И говорит что мол нет никаких новых правил, надо делить как я объяснила (ага, деть забыл/прослушал/не понял, а я не в курсе и вообще русский язык прошел мимо меня. В итоге хрен знает как делать домашнее задание). И вообще нефиг лезть в интернет!

И вот суть проблемы: на куче разных сайтов, где представлены правила деления идет речь как раз о новых правилах, но нигде нет указания на источник. Есть что-то для правил русского языка, такое место где находится истина? Ну как «российская газета» или Консультант для юристов)))

Ну и как быть с учителем? Посоветовать ей пообщаться с учителями русского языка или нам надо делить как ей надо? А вот пойдем мы в первый класс и я понятия не имею как надо будет нашему новому учителю делить на слоги)))) Ну и может кто даст мне на всякий случай старые правила деления?)

Библиографическое описание:

Гергель, Е. А. Проблема переноса слов в начальной школе / Е. А. Гергель. — Текст : непосредственный // Педагогика сегодня: проблемы и решения : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, октябрь 2018 г.). — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2018. — С. 13-15. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/308/14494/ (дата обращения: 06.06.2023).

Учителя начальных классов часто сталкивался с проблемой: ученики не любят переносить слова. Только приближается линия полей, они теряются: «Что делать? Какую букву оставить, а какую перенести?» Во время урока постоянно об этом спрашивают.

Ошибки в переносе слов в начальной школе — это нередкое явление у учеников начальной школы. Знание этой орфограммы опирается на умение делить на слоги, поэтому с первого класса необходимо на это обращать особое внимание.

Уже на этапе подготовительного добуквенного периода необходимо большое внимание уделить различию звуков гласных и согласных. Проводить игры: «Живой звук», «Живая модель».

«Придумай слово по модели». Игра проводится в конце курса «Обучение грамоте». Даётся модель, дети придумывают к ней слова. Сначала даётся трёхзвуковая модель. Например, синяя, красная, синяя. (Дом, сом, дым, сок…).

«Как тебя зовут?». Эта игра проводится для закрепления гласных и согласных звуков. Предложить выйти всех детей, имена которых начинаются с гласных звуков. Имя каждого ребёнка громко называется и определяется, с какого звука оно начинается, гласный он или согласный. На следующем уроке пригласить детей, имена которых начинаются с согласного звука. Дети с удовольствием вслушиваются в свои имена, сравнивают их.

«Найди свой домик». 2 ученика (ведущие) берут один синюю, а другой зелёную фишку. Детям раздаются буквы. По команде учителя «буквы» должны занять своё место в синем или зелёном домике. Ведущие пропускают только те из них, которые пишутся после его согласного звука. Если ведущий ошибся, учитель просит проверить, не попала ли в его домик какая-нибудь лишняя буква. И.т.д.

Слогораздел — это область фонетики. Слог — это часть слова, включающая гласный звук. Деление на слоги — это закон языка, основной закон, который подчиняется структуризации.

Что же такое слог?

Слог — это фонетически значимая единица. Из слогов состоят фонетические слова.

В русском языке слогообразующими являются гласные звуки. Каждый слог в русском языке может содержать не более одного гласного звука. Один гласный звук, даже если рядом с ним нет согласных, тоже является отдельным фонетическим слогом. Например: а-ри-я.

Слоги в русском языке делятся на два типа:

‒ открытые слоги, оканчивающиеся гласным звуком;

‒ закрытые слоги — они оканчиваются согласным звуком.

Большинство слогов являются открытыми. Они могут состоять из одного гласного звука, оканчиваться им молоко [ма-ла-ко́], ода [о́-да].

Чтобы определить, какой перед вами слог, открытый или закрытый, вам понадобится рассмотреть согласные звуки, которые окружают гласные звуки.

Закрытые слоги образуются в следующих случаях:

1) в конце фонетического слова: вагон [ва-го́н],

2) в середине слова при стечении двух и более согласных, если

а) после [й’] следует любой другой согласный: война [вай’-на́],

б) после остальных непарных звонких ([л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’]) следует парный по глухости/звонкости согласный: лампа [ла́м-па],

в) слово может состоять из одного закрытого слога, так как в нём есть только один гласный звук, а оканчивается оно согласным: стол;

В прочих случаях слог в середине или начале слова будет открытым.

Открытый слог оканчивается гласным звуком. Все следующие за ним согласные звуки, независимо от их количества, относятся ко второму слогу. Например: будка [бу́-тка], весна [в’и-сна́].

Двойные согласный произносятся как один звук, так как относим их к одному слогу, но с большей продолжительностью. Например: со-нный [со́-ный].

В течение первого полугодия первого класса упражнения в делении слов на слоги проводятся ежедневно как устные, так и письменные (в том числе и подбор учащимися слов с определенным количеством слогов). Умение правильно и быстро делить слово на слоги относится к числу важнейших, над которыми идет работа в первом классе. С опорой на данное умение учащиеся овладевают процессом чтения и письма. Слоговой принцип в русской графике является ведущим. Чтобы правильно передать на письме звуковую форму слова, ученик, прежде всего, делит слово на слоги. Устанавливает взаимодействие звуков между собой в пределах слога и использует нужные буквы для обозначения согласных и гласных звуков. Пример рассуждения первоклассника: «В слове Дарина три слога. Первый слог — Да, звук [д] — твердый, пишу буквы дэ, а. Второй слог — ри, звук [р,] — мягкий, пишу буквы эр, и. Третий слог — на, звук [н] — твердый, пишу буквы эн, а». Умение учащихся делить слово на слоги, диктовать себе по слогам, четко представляя в слоге место каждого звука, их последовательность, ведут к правильной записи слов без пропусков и перестановки букв. Поэтому работа над слогом должна включать списывание по слогам (научить списывать!), запись под диктовку по слогам (послоговое проговаривание).

Как разделить слово на слоги и не допустить ошибок? Можно использовать представленный алгоритм.

Алгоритм разделения слова на слоги.

- Запишите слово.

- Отметьте в нём все гласные звуки.

- Проведите условные вертикальные линии после каждого гласного звука.

- Рассмотрите слово подробнее. Ответьте на вопросы:

‒ оканчивается ли слово согласным звуком?

‒ есть ли в нём звуки «л», «м», «р», «н»?

‒ содержит ли слово звук «й» и следующий за ним глухой согласный?

Если хотя бы на один из вопросов вы ответили утвердительно, в данном слове есть как минимум один закрытый слог.

- Разделите слово на слоги согласно рекомендациям. Помните, что слог может состоять из одного гласного звука.

Проверьте себя: сосчитайте количество слогов и количество гласных звуков. Оно должно совпадать.

Умение делить слово на слоги необходимо чтобы правильно переносить слова. В I классе школьники овладевают базовым правилом переноса: слово переносится по слогам.

Необходимо помнить очень важный момент: фонетический слог — это не та часть слова, которую можно переносить на другую строчку. При делении слова для переноса нужно учитывать совершенно другие характеристики: морфологические особенности языковой единицы, количество морфем.

Перенос слова — это область орфографии. В большом числе случаев перенос осуществляется в месте слогораздела (мо-ло-ко, лам-па), но в ряде случаев слог для переноса и фонетический слог могут не совпадать.

- Если слово состоит из корня и окончания, то перенос осуществляется по слогам.

- Если в слове есть Ь, Ъ, Й, их нельзя переносить на новую строку.

- Если основа слова состоит не только из корня, то такие слова желательно переносить, не разбивая части слова.

- Если корень начинается с буквы Ы, то правило не действует.

В русском языке существуют определённые правила переноса слов.

1-е правило. Оставлять на строке или переносить одну букву нельзя: актив-но, ар-мия.

2-е правило. Буквы Ы, Ь, Ъ, Й не переносятся на следующую строку. Эти буквы всегда остаются на строке! Медаль-он, подъ-езд, лай-ка.

3-е правило. Много вариантов переноса у слова, состоящего из корня и окончания. Такое слово можно переносить по слогам как угодно: бе-рё-за, бе-рёза, во-ро-та, во-рота, ма-ли-на, ма-лина.

4-е правило. При стечении согласных может быть несколько вариантов переноса: сест-ра, се-стра, сес-тра.

5-е правило. При переносе слов с приставками возможны варианты: разы-граться, ра-зыграться.

6-е правило. Переноси, не нарушая морфемы.

При переносе слов нельзя «отрывать» первую букву корня, последнюю букву приставки; поэтому возникает необходимость учитывать, какой вариант слога нужно использовать при переносе, чтобы он соответствовал делению на морфемы: под-бежал, по-двинулся, над-ломил, на-крошил и т. п. Данное правило переноса становится доступным учащимся после изучения состава слова. Во II и III классах оно специально не изучается, и учитель, по мере того как встречаются в письменных упражнениях подобные слова, выясняет с детьми, какой вариант переноса удобнее и почему.

Постепенно учащиеся при переносе слов учитывают не только слог, но и морфему (приставку, корень).

7-е правило. Две одинаковые буквы всегда разбиваются переносом.

Тон-на, ван-ная.

В русском языке есть слова, которые нельзя переносить по слогам с одной строки на другую. Эти правила так же необходимо уяснить уже с первого класса.

- Нельзя переносить слова, состоящие из одного слога. Они пишутся целиком на предыдущей или последующей строке: стог, полк, всплеск бак, вал, йод, лак, паж, пыж, таз, туз, тля, фут, гриб, трап, клад, брань, бровь, шмель, спрут, пасть.

- По правилу переноса слов нельзя оставлять одну букву на предыдущей строке или переносить её на следующую. Эти слова, хотя имеют в своем составе два фонетических слога, но не переносятся с одной строки на другую, например: а-ист, а-порт, а-ул, и-мя, и-ней, у-ха, у-тес, у-гол, у-зор, о-да, о-жог, о-земь, о-вёс, шле-я, я-сень.

- Нельзя переносить несколько трехсложных слов, так как в их составе сразу два гласных образуют самостоятельные фонетические слоги, например: и-де-я, а-ри-я, а-ло-э, А-зи-я, а-ка-я, и-ка-я, во-ю-я. Эти гласные-одиночки присоединяются ко второму слогу, и в результате слово пишется целиком на строке.

- Нельзя переносить на другую строку часть слова, не составляющей слога: ст-ройка, просмо-тр, носи-ть.

- Отрывать букв Ы, Ь, Ъ, Й от предшествующей буквы: раз-ыграться, обез-ьяна, под-ъезд, подрат-ься, га-йка.

- Переносить сложные слова с отрывом букв: десятиг-раммовый, униве-рмаг.

- Переносить сложносокращенные слова с отрывом букв: ин-яз, т.-е., ТЮ-З

Для работы можно использовать рабочие тетради:

‒ Евдокимовой А.О, Кузнецовой М. И. Русский язык. Обучение грамоте. Слова и предложения. 1 класс Тетрадь для проверки знаний.

‒ Евдокимовой А.О, Кузнецовой М. И. Русский язык. Обучение грамоте. Звуки и буквы. 1 класс

Литература:

- Как переносить слова. http://ruslita.ru // URL: http://ruslita.ru/trudnye-razdely/fonetika/27-kak-perenosit-slova

- Правила русской орфографии и пунктуации (1956 Г.) // Грамота.ру. URL: http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/rules/141-perenos

- Рамзаева Т. Г., Львов М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» // §библиотека. URL: http://pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033–235.shtml

- Какие слова нельзя переносить с одной строки на другую? // RusskiiYazyk.ru. URL: https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/perenos-slov/kakie-slova-nelzya-perenosit.html

- Правила переноса слов // syllables.ru. URL: http://syllables.ru/rules.html

Основные термины (генерируются автоматически): слог, слово, гласный звук, Русский язык, звук, перенос слов, согласный, согласный звук, часть слова, буква Ы.