Проблемы диагностики и лечения рассеянного склероза

Статьи

Опубликовано в журнале:

Мир Медицины »» №5-6’2000 »» Новая медицинская энциклопедия Диагностика и лечение с позиций доказательной медицины

За последнее десятилетие рассеянный склероз из неизлечимой болезни перешел в категорию частично управляемых. В этих условиях точная диагностика становится необходимым инструментом, определяющим последующее лечение. О проблемах диагностики и лечения рассеянного склероза рассказывает канд. мед. наук, доцент кафедры невропатологии и нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Наталья Агафоновна Тотолян.

Вопросам диагностики и лечения рассеянного склероза (PC) ежегодно посвящаются десятки публикаций в отечественной медицинской литературе. Тем не менее, анализ частоты диагностических ошибок при постановке диагноза «рассеянный склероз» показывает, что эта проблема остается весьма актуальной. По данным клиники неврологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова за 1998-1999 гг., частота ошибочного — ложно положительного или ложно отрицательного -диагноза при направлении в стационар составила 37% (30 случаев из 81). При этом большинство пациентов (66) имели «стаж» заболевания от 1 до 10 лет и прошли различные диагностические процедуры. Лишь у 15 имел место первый эпизод PC (дебют), именно в этой подгруппе ошибочный предварительный диагноз был установлен у 10 человек (67%).

Причины столь частых диагностических ошибок (иногда ценою в 5-10 лет) во многом определяются крайне широким спектром клинических проявлений болезни. С 1983 года в исследовательскую и клиническую практику вошли и стали общепринятыми разработанные международной группой экспертов критерии диагностики PC (табл. 1). Однако за годы их применения стало очевидным, что перечень заболеваний, сходных с PC как по клиническим проявлениям, так и по данным дополнительных методов исследования, постоянно растет (табл. 2).

Таблица 1

|

КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА (C.M. POSER ET AL., 1983) |

|

| КАТЕГОРИЯ | КРИТЕРИИ |

| Клинически достоверный | 1) 2 обострения + 2 клинических очага 2) 2 обострения + 1 клинический очаг +1 параклинический очаг* |

| Достоверный, подтвержденный лабораторно | 1) 2 обострения + 1 клинический или параклинический очаг + олигоклональные полосы или повышенный синтез IgG в ЦСЖ 2) 1 обострение + 2 клинических очага+ олигоклональные полосы или повышенный синтез IgG в ЦСЖ 3) 1 обострение + 1 клинический очаг + 1 паракпинический очаг + олигоклональные полосы или повышенный синтез IgG в ЦСЖ |

| Клинически вероятный | 1) 2 обострения + 1 клинический очаг 2) 1 обострение + 2 клинических очага 3) 1 обострение + 1 клинический очаг + 1 параклинический очаг |

| Вероятный, подтвержденный лабораторно | 2 обострения + олигоклональные полосы или повышенный синтез IqG в ЦСЖ |

* — очаг, зарегистрированный методами МРТ или вызванных потенциалов

Таблица 2

|

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА С РС |

|||

|

ГРУППА ЗАБОЛЕВАНИЙ И/ИЛИ НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА |

ВОЗМОЖНО СХОДСТВО С PC ПО ПАРАМЕТРАМ: |

||

| КЛИНИЧЕСКИМ | МРТ | ЦСЖ | |

| ВАСКУЛИТЫ: Синдром Шегрена Узелковый периартериит Системная красная волчанка Гранулематоз Вегенера Гигантоклеточный артериит |

+ + + + |

+ + |

+ + + |

| ДРУГИЕ СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: Протромботические состояния Субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия (Бинсвангера) CADASIL Мигрень |

+ + |

+ + |

|

| ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: Острый диссеминированный энцефаломиелит Саркоидоз Болезнь Бехчета Паранеопластические синдромы Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия Острая воспалительная полиневропатия (Гийена-Барре) |

+ + + + |

+ + + + + |

+ + + + |

| ИНФЕКЦИИ: Вирусные энцефалиты Нейроборрелиоз Инфекция HTLV-I СПИД Нейросифилис Подострый склерозирующий панэнцефалит Прогрессирующий краснушный энцефалит Хронические грибковые менингиты Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия Туберкулез |

+ + + + |

+ + + + + + + |

+ + + + |

| ГЕРЕДИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: Адренолейкодистрофия Зрительная атрофия Лебера Спиноцеребеллярные дегенерации Митохондриальные энцефалопатии Лейкодистрофии |

+ + + + |

+ + + + + |

+ + |

| ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга (дефицит витамина В12) Мальформация Арнольда-Киари Экстра- и интрамедуллярные компрессионные поражения спинного мозга Опухоли головного мозга Множественные метастазы в головной мозг |

+ + |

+ + |

В практической работе для точной диагностики PC на ранних стадиях болезни (при первом обострении и особенно при первично-прогрессирующем течении) недостаточно только клинических данных, так же как инструментальные и лабораторные тесты не всегда могут обеспечить необходимую точность диагностики. Следует также отметить, что в публикациях о многочисленных предлагаемых «методах диагностики» PC (различных иммунологических тестах, электрофизиологических методах, методах функциональной нейровизуализации, нейроофтальмологических тестах) не отражена их реальная значимость — в большинстве случаев отсутствует анализ диагностической эффективности: чувствительности и специфичности. В дальнейшем практическое использование этих методов зачастую вызывает разочарование, главным образом, в связи с низкой специфичностью.

Рис. 1. Соотношение клинических и МРТ-проявлений активности РС.

Рис. 2, 3. Типичное расположение очагов РС на МР-томограммах.

- Чувствительность

диагностического метода определяется как процент положительных результатов теста при наличии

диагностируемого заболевания.

диагностического метода определяется как процент отрицательных результатов теста при отсутствии диагностируемого заболевания.

Алгоритм современной диагностики PC

Для PC справедливы общие законы диагностики: первостепенное значение имеют клинические данные, а результаты дополнительных методов исследования подтверждают или исключают диагноз.

Клинические данные

Первые клинические симптомы могут включать

- развивающиеся подостро расстройства чувствительности (ее снижение или парестезии в конечностях),

- мышечную слабость в одной или нескольких конечностях,

- ухудшение зрения на один глаз (поражение зрительного нерва),

реже — системное головокружение с тошнотой, шаткость, иногда — симптомы поражения других черепных нервов, и в единичных случаях — дисфункцию мочевого пузыря. Особенно характерно развитие этих симптомов в возрасте 20-45 лет. Установление при неврологическом осмотре признаков многоочаговости процесса делает диагноз PC более вероятным. Вышеперечисленные симптомы, особенно их сочетания, по меньшей мере в половине случаев оказываются проявлениями PC. Однако только клинических данных недостаточно для точного диагноза. Еще сложнее диагностическая ситуация, когда имеют место редкие проявления болезни, а также ее начало после 50 лет или в детском возрасте.

Магнитно-резонансная томография

Следующим шагом после клинического предположения о PC является магнитно-резонансная томография (МРТ) — метод выбора инструментальной диагностики PC. Это неинвазивное и безопасное исследование позволяет визуализировать патологические очаги в центральном нервной системе, демонстрируя необходимую для диагностики диссеминацию процесса в пространстве (многоочаговость) и во времени (очаги «разного возраста», а также исследование в диамике). Это наиболее информативный инструментальный метод диагностики PC. Его чувствительность при разных формах PC -85-95%. Однако общепринятые МРТ-критерии PC (табл. 3) следует использовать лишь в качестве базисных. Разработаны дополнительные МРТ-характеристики, которые повышают специфичность метода. Они включают определенные варианты локализации и ориентации очагов, особенности проявлений отека вещества мозга и накопления контраста, а также изменения, наблюдаемые в динамике.

МРТ головного мозга является необходимой, а МРТ спинного мозга — желательной в диагностике PC. Последняя очень важна в мониторинге течения болезни и абсолютно необходима при спинальных формах PC. Следует особо подчеркнуть, что МРТ может служить эффективным методом диагностики только при соблюдении определенных условий:

- должна выполняться в соответствии со схемами, принятыми для оценки PC,

- должна проводиться на аппаратах с достаточной мощностью поля (0.5-1.5 Тесла). Использование аппаратов с низкой мощностью поля (0.05 Тесла) резко снижает диагностические возможности метода и служит источником ошибок.

Таблица 3

|

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МРТ-КРИТЕРИИ РС |

|

| АВТОР, ГОД | КРИТЕРИИ |

| Paty D.W. et al.,1988 | Для лиц, моложе 50 лет, не имеющих факторов риска инсульта: 1) наличие 4 очагов или 2) наличие 3 очагов, 1 из которых перивентрикулярный 3) диаметр очагов в первом и втором случаях более 3 мм |

| Fazekas F. et al., 1988 | Включая лиц, старше 50 лет, имеющих факторы риска инсульта: 1) очаги, примыкающие к телам боковых желудочков 2) очаг субтенториальной локализации 3) очаг размером не менее 6 мм. Необходимо наличие не менее двух критериев |

Лабораторная диагностика PC

Несколько факторов определяют особенности современной лабораторной диагностики PC:

- 1. Не существует патогномоничного лабораторного теста, позволяющего безоговорочно устанавливать диагноз PC. По современным представлениям, PC является иммунологически-опосредованным заболеванием, сопровождающимся аутоиммунными реакциями с расширяющимся спектром аутоантигенов. Уже в дебюте болезни может выявляться сенсибилизация к нескольким аутоантигенам, а по мере прогрессирования PC спектр аутоиммунных реакций расширяется: появляются признаки аутоагрессии ко многим компонентам нервной ткани. Подобные аутоиммунные реакции могут наблюдаться при других хронических заболеваниях нервной системы. Ведущие биохимические сдвиги при PC определяются демиелинизацией в ЦНС. Однако выявление продуктов распада миелина также является неспецифическим, поскольку миелин разрушается при различных патологических процессах (опухолевом, сосудистом, травматическом и др.)

2. Высокую информативность в диагностике PC имеют только показатели цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Это определяется тем, что PC относится к органоспецифическим заболеваниям, причем органы-мишени (головной и спинной мозг) являются «забарьерными». Для PC не характерны системные клинические проявления. oОтсутствуют и эффективные лабораторные показатели, опирающиеся на системные сдвиги, то есть на параметры крови. Попытки найти «неинвазивные» тесты, используя для анализа другие биологические жидкости (слюну, мочу, слезную жидкость), также оказались безуспешными. Современные диагностические лабораторные показатели часто учитывают соотношение параметров ЦСЖ с соответствующими параметрами сыворотки крови.

Наиболее информативные из них приведены в табл. 4.

Таблица 4

|

ПОКАЗАТЕЛИ ЦСЖ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РС |

||

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, % | СПЕЦИФИЧНОСТЬ, % |

| Индекс IgG Олигоклональные полосы IgG Содержание СЛЦ-к* Индекс СЛЦ-к |

70 85-95 97 97 |

80 85-95 87 98 |

* — свободные легкие цепи иммуноглобулинов к-типа

Они отражают очень характерные для PC сдвиги в гуморальном звене иммунного ответа, а именно: повышенную продукцию иммуноглобулинов и их компонентов в пределах нервной системы. Два показателя (индекс IgG

и олигоклонапьные полосы IgG) входят в международные критерии. Первый из них отражает количественные изменения в синтезе IgG. Он рассчитывается по формуле lgGцсж/lgGсыв: альбуминцсж /альбумисыв — и учитывает дисфункцию гемато-энцефалического барьера при PC. Олигоклональные полосы отражают главным образом качественные изменения синтеза IgG, так как у здоровых людей иммуноглобулины в ЦСЖ поликлональны. Индекс IgG уступает по информативности олигоклональным полосам, и в последнее время используется реже. Показатель содержания свободных легких цепей иммуноглобулинов к-типа (СЛЦ-к) признан по оценке международных экспертов как один из наиболее информативных. Он не включен в критерии PC главным образом из-за отсутствия стандартных наборов для выполнения этого теста.

Рядом лабораторий Санкт-Петербурга этот тест на основе отечественных реактивов уже в течение десяти лет успешно используется для диагностики PC. По сравнению с определением концентрации в ЦСЖ, оценка индекса СЛЦ-к (по формуле, аналогичной индексу IgG) еще более информативна. Оценка чувствительности и специфичности метода проведена с использованием данных тестирования более 500 больных PC и более 200 больных групп сравнения, причем последние включали подгруппы заболеваний, сходных с PC по клиническим, МРТ- и ЦСЖ-критериям. Метод дает возможность эффективной диагностики PC уже при первых клинических проявлениях (с длительностью симптомов менее 1 месяца): его чувствительность на ранних этапах болезни составляет 85%. Определение содержания СЛЦ-к в ЦСЖ и индекса СЛЦ-к является доступным и недорогим тестом, который в сегодняшних условиях можно считать методом выбора лабораторной диагностики PC.

Наряду с «общими иммунологическими чертами», при PC имеют место и более вариабельные иммунологические показатели. Более того, в последние годы с помощью иммуногистохимических и иммуноцитохимических методов получены новые патоморфологические данные, указывающие на наличие патоморфологических вариантов PC. На практике эта неоднородность заболевания может проявляться еще одним сложным аспектом: разным ответом (или отсутствием ответа) на проводимое лечение. В этих условиях целесообразен поиск показателей, характеризующих различные «варианты» PC и позволяющих прогнозировать эффект лечения.

Лечение PC

Основные факторы, определяющие современные подходы к лечению

Последнее десятилетие изучения PC привнесло ряд факторов, которые сегодня невозможно игнорировать при лечении больного PC.

- 1. МРТ-исследованиями показано, что патологический процесс при PC проявляет почти постоянную активность: при частоте клинических обострений 0.5-1 раз в год обострения по данным МРТ регистрируются 8-10 раз в год в виде новых очагов или увеличения имевшихся ранее (рис. 1). Фактор непрерывной активности патологического процесса определяет необходимость непрерывного лечения PC.

- Отсутствие новых симптомов в период клинической ремиссии PC не свидетельствует о стабилизации патологического процесса, а может быть связано с отсутствием в очагах грубых нарушений проведения импульсов (воспаление без выраженной демиелиниэации и повреждения аксонов) или с локализацией очагов в функционально малозначимых зонах.

- 2. Клиническая гетерогенность PC, а также фактор плацебо-эффекта потребовали изменения условий оценки эффективности лечения, направленного на модификацию течения болезни. 3/4 случаев PC характеризуются клиническими обострениями (от нескольких дней до нескольких месяцев) и спонтанными ремиссиями, часто с полным регрессом симптомов (длительностью от 1-2 месяцев до 10-15 лет). При этом даже у одного больного длительность очередного обострения или ремиссии непредсказуема. В 1/4 случаев симптомы болезни неуклонно прогрессируют. В этих условиях получить доказательства эффективности лечения крайне сложно. Основными критериями эффективности лечения являются частота клинических обострений (за 1-2 года до и после начала лечения) и динамика МРТ-изменений. Оптимальными условиями для оценки эффективности являются проспективные, мультицентровые, рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролируемые клинические испытания. 3. Существование разных клинических форм болезни, генетические различия, а также новые факты, указывающие на патоморфологическую неоднородность PC, свидетельствуют о целесообразности дифференцированного подхода с оценкой результатов лечения в разных подгруппах.

4. В лечении тяжелых заболеваний все больше внимания уделяется понятию «связанного со здоровьем качества жизни». Если ценой за стабилизацию болезни могут быть тяжелые осложнения, то назначение лечения требует взвешенного подхода и оценки соотношения предполагаемой пользы с одной стороны и побочных эффектов, риска осложнений — с другой. Улучшение связанного со здоровьем качества жизни должно быть основной целью лечения.

Направления лечения и проблемный подход

Лечение PC (табл. 5) включает:

- I. Лечение, направленное на замедление прогрессирования патологического процесса

II. Лечение, направленное на уменьшение тяжести и длительности обострения

III. Симптоматическое лечение

IV. Поддерживающую реабилитацию

Лишь для незначительной части препаратов и процедур, наиболее часто используемых в лечении PC, получены доказательства эффективности. Многие препараты используют при PC на основании экспериментальных и эмпирических предпосылок. Нынешнее положение дел отражает мнение одного из ведущих экспертов в области PC, профессора J.H. Noseworthy (Mayo Clinic, США): «Оптимальное лечение обострений PC неизвестно, а многие врачи и пациенты имеют выраженные личные предпочтения». На практике это означает, во-первых, что к любому лечебному воздействию, пока не доказана его эффективность на уровне современных требований, следует относиться как к пробному, а когда речь идет о новых средствах — как к экспериментальному. Во-вторых, лечение и контроль за ним должны осуществляться учреждениями здравоохранения, имеющими соответствующую специализацию. Следует особо отметить, что быстрый прогресс знаний в области PC ежегодно обусловливает проведение новых клинических испытаний с исследованием десятков перспективных препаратов.

К лекарствам с доказанной эффективностью при лечении PC относятся препараты бетта-интерферонов (в России зарегистрированы Бетаферон (интерферон-бетта-1b) и Ребиф (интерферон-бетта-1а), а также глатирамера ацетат (Копаксон).

- Международная федерация обществ больных PG выпускает специальный сборник под редакцией международного экспертного совета, посвященный оценке эффективности используемых методов лечения. В 2000 году готовится новое издание этого сборника и планируется его перевод на русский язык. Эта информация также доступна в электронном варианте: www.ifms.org.uk.

Таблица 5

|

ПРЕПАРАТЫ И МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, |

|

ЛЕЧЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ БОЛЕЗНИ: — Интерферон -бетта-1b (бетаферон, бетасерон} — Интерферон -бетта-1а (ребиф, авонекс) — Глатирамера ацетат (копаксон) — Индукторы альфа/бетта интерферонов (неовир) — Интерфероны-альфа (реаферон, виферон) — Азатиоприн — Препараты иммуноглобулина человека для в/в введения |

|

ЛЕЧЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА КУПИРОВАНИЕ ОБОСТРЕНИЯ: — Глюкокортикостероиды (метилпреднизолон, преднизолон, дексаметазон) — Афферентные методы (гемосорбция, плаэмосорбция, плазмаферез, энтеросорбция) — Пентоксифиллин (трентал) — Гепарин |

| метаболическая терапия (нейропротвкторное, энтиоксидантное, мембраностабилизирующее действие, усиление репаративных процессов): витамины Е, А, С, B1, B6, В12, РР; ацетилцистеин; актовегин; церебролизин; лецитин и др. |

|

СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: — Спастичности — баклофен, тизанидин (сирдалуд), диазепам, дантролен, треонин — Хронической усталости и патологической утомляемости — амантадин, флуоксетин (прозак), сертралин (золофт), нефазодон (серзон), дезипрамин (норпрамин) — Нарушений координации, нистагма — пропранолол, карбамазепин, изониазид, баклофен — Тремора — карбамазепин, изониазид, глютетимид, габапентин, ондансетрон, методы функциональной нейрохирургии — Дисфункции мочевого пузыря — оксибутинин (дриптан), имипрамин — при сфинктерно-детрузорной диссинергии и остаточной моче <100 мл; адиуретин-SD — при никтурии — Половой дисфункции — йохимбин, альпростадил, производные папаверина — Пароксизмальных симптомов (невралгия тройничного нерва, дизартрия, симптом Лермитта) — карбамазепин, фенитоин, клоназепам, баклофен — Симптомов, связанных с нарушением проведения по нервному волокну — гликозиды наперстянки (?), блокаторы кальциевых каналов (?), аминопиридин — Хронических болей — амитриптилин при дизестезиях; мизопростол при боли, связанной с воспалением; нестероидные противовоспалительные препараты; электростимуляция нервов, задних канатиков |

|

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ — Физическая терапия с использованием индивидуального проблемного подхода — Адаптация к неврологическому дефициту в повседневной и профессиональной деятельности (трудотерапия) — Психологическая и социальная адаптация — Решение вопросов, связанных с нарушениями речи, глотания, функций кишечника и мочевого пузыря, патологической утомляемостью |

Вопросы, которыми нельзя пренебречь при лечении больных PC

и с которыми сталкивается каждый больной PC и его лечащий врач,

а ответы на них либо противоречивы, либо вообще трудно найти в литература

Как лечить первое обострение PC?

В последние годы появились серьезные публикации, указывающие предпочтительность лечения первого обострения (в частности, неврита зрительного нерва) коротким курсом пульс-терапии кортикостероидами (1 г метилпреднизолона в/в в сутки в 2-4 приема, в течение 3 дней) с последующим коротким курсом преднизолона внутрь (1 мг/кг/день в течение 11 дней). Такое лечение существенно отдаляет срок последующего обострения (т.е. переход в клинически достоверный PC), в отличие от стандартного перорального курса кортикостероидов, который, наоборот, может ускорить рецидив.

Когда начинать активное лечение иммуномодуляторами (в частности, препаратами интерферонов-бетта)?

Не показано такое лечение после первого обострения, особенно при минимальных изменениях по данным МРТ: при доброкачественном естественном течении болезни отдаленные эффекты иммуномодуляторов неизвестны. По этой же причине не назначают такое лечение в возрасте до 18 лет. Показаниями являются частые выраженные обострения, имеющие следствием риск нарастания инвапидизации.

В каких случаях при обострении предпочтительнее назначать кортикостероиды?

Назначая кортикостероиды, прежде всего рассчитывают на мощное противоотечное, противовоспалительное и мембраностабилизирующее действие. Поэтому их использование целесообразно тогда, когда обострение проявляется тяжелыми симптомами (поражения спинного мозга, ствола мозга), и быстрое купирование отека и воспаления может способствовать более полному регрессу симптомов. Необоснованные курсы лечения гормонами могут способствовать активации некоторых вирусных нейроинфекций и последующей резистентности к лечению.

Существует ли профилактика обострений РС?

Основной фактор риска обострений — вирусные инфекции (но не бактериальные): ОРВИ, желудочно-кишечные, герпетические. Поэтому профилактика и адекватное лечение вирусных инфекций может благоприятно сказаться на течении РС. Травмы (за исключением электротравмы) и хирургические вмешательства не являются фавором риска обострений.

o После ОРВИ в 10-30% случаев развивается обострение PC.

Как беременность влияет на течение РС и лечение?

Последние исследования показали, что в целом беременность не ухудшает (а иногда улучшает) течение PC. Риск обостренй в период беременности существенно снижается, а в течение 1 года после родов — возрастает, однако в общей сложности (9 месяцев беременности и 1 год после родов) частота обострений остается прежней. Риск обострений в течение года после аборта возрастает же степени, что и после родов. Это связано с резким переходом от физиологической иммуносупрессии во время беременности к новым условиям иммунорегуляции и ее срыву. Женщины, больные PC, должны избегать внеплановых беременностей. При планировании беременности за 3 месяца отменяют иммуномодуляторы и предполагают возобновление лечения после родов (в период риска), индивидуально решая вопрос грудного вскармливания.

Прием каких препаратов противопоказан или потенциально опасен при PC?

Противопоказаны при PC препараты интерферона-гамма, которые провоцируют обострение. С осторожностью следует относиться к значению иммуномодуляторов, в том числе индукторов интерферонов, усиливающих продукцию интерферона-гамма. Требует тщательных испытаний применение при PC препаратов, обладающих иммуностимулирующими свойствами, так как за счет усиления продукции (провоспалительных цитокинов, а также активации факторов фагоцитоза они могут индуцировать возрастание активности процесса. Не следует назначать больным РС индометацин в связи с возможностью провокации обострения. Из группы нестероидных противовоспалительных препаратов безопасными считаются аспирин и парацетамол, а о безопасности других средств этой группы сведений нет. На состоянии больных РС могут неблагоприятно сказаться любые «истощающие» воздействия: строгая диета, голодание, чрезмерные физические нагрузки, плазмаферез с большими объёмами удаляемой плазмы (особенно в фазе затихающего клинического обострения). Можно ли проводить вакцинации при PC? Развитие острого диссеминированного энцефаломиелита после вакцинаций, а также возможность обострения PC при активации иммунной системы ставят вопрос о безопасности иммунизации против вирусных инфекций при PC. На него нет однозначного ответа. Проверены на безопасность при PC лишь отдельные вакцины (в частности противогриппозные). Вакцинацию против гриппа рекомендуется проводить пациентам, имеющим высокий риск заболевания или осложнений. Другие вакцины, особенно недавно разработанные, нуждаются в проверке на их безопасность при PC. Однако на сегодняшний день нет оснований говорить о высоком риске вакцинаций при PC.

Где должны лечиться больные PC?

Такое сложно контролируемое заболевание, как РС, требует обязательного участия служб, оказывающих специализированную помощь. Оптимальные формы помощи должны включать:

— систематические амбулаторные консультации специалистов в областит РС: врача-невролога, специалиста по физическим методам лечения и др.;

— лечение обостpeний, курсы реабилитации и профилактического лечения в условиях специализированного стационара;

— для пациентов с умеренной и тяжелой инвалидизацией — систематическую реабилитационную помощь на дому, оказываемую мультидисциплинарной бpигaдoй, с использoвaниeм проблемного подхода.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Рассеянный склероз часто становится диагнозом исключения. Почему? Во-первых, это редко встречающееся заболевание, о котором врач не всегда задумывается сразу же. Во-вторых, так как область поражения — ЦНС (центральная нервная система), возникает широкий разброс симптоматики: от упорной слабости и проблем со зрением до нарушений походки и недержания мочи. Рассказываем, с чем можно спутать рассеянный склероз и в чем особенности его клинической картины.

Кратко о важном

При рассеянном склерозе затрагиваются особые структуры ЦНС — миелиновые нервные волокна. Они отвечают за проведение нервных импульсов — и в зависимости от того, в какой области ЦНС локализованы повреждения, возникают расстройства чувствительности (к холоду, теплу, боли, вибрации), подвижности тела, а также нарушения в эмоционально-психической сфере.

Рассеянный склероз — хроническое заболевание с неуклонным прогрессированием, но если начать терапию на ранней стадии, его течение замедляется, пациент получает шанс избежать инвалидности.

На поздних стадиях, как правило, существенного улучшения ждать не приходится, хотя современные возможности реабилитации позволяют повысить качество жизни, частично восстановить утраченные функции тела.

Симптомы с вопросительным знаком

При демиелинизирующих заболеваниях (а рассеянный склероз относится именно к этой группе патологий) старт симптоматики может быть размытым:

- слабость в руках и ногах, общее недомогание

- быстрая утомляемость

- головокружение

- головная боль

- онемение конечностей, лица, ощущение покалывания, «ползания мурашек» по телу, сниженная или, наоборот, повышенная чувствительность к холоду, теплу, иным раздражителям

- болевые ощущения — в глазах при движении глазных яблок, в области лица, шеи, ног (стреляющего, жгучего, распирающего характера, иногда даже с появлением красноты и отечности кожи)

- внезапное ухудшение или потеря зрения (как правило, с одной стороны)

- недержание мочи

Стоит отметить, что далеко не всегда перечисленные признаки появляются одновременно. Может доминировать один или два, что более характерно.

Из-за этого пациенты или не обращаются к врачу сразу (списывая слабость на усталость, а «мурашки» и онемение, например, руки — на остеохондроз), или идут к тому специалисту, чей профиль наиболее соответствует симптому (офтальмологу при расстройстве зрения, урологу при проблемах с мочеиспусканием).

Как скоро они попадут на прием к неврологу и будет ли сразу же заподозрен рассеянный склероз? Увы, часто драгоценное время теряется впустую — с ожиданием в очередях, с задержкой выполнения исследования МРТ (магнитно-резонансная томография) или по причине того, что диагностический поиск ушел в сторону и предполагается совсем другая болезнь.

«Маски» рассеянного склероза

Ошибки в диагностике для неврологических заболеваний — не редкость, поскольку одна и та же патология у разных пациентов может проявляться по-разному. Сказываются индивидуальные особенности организма, перенесенные инфекции, хронические болезни, возраст, пол… На клиническую картину, ее яркость влияют десятки факторов — и врачу иногда приходится двигаться буквально вслепую, чтобы найти четкие доказательства тех или иных нарушений.

Рассеянный склероз может быть принят за:

Рассеянный склероз: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Рассеянный склероз (множественный склероз, Multiple Sclerosis) – это хроническое прогрессирующее нейродегенеративное аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое поражает головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы.

Большинство нервных волокон покрыто миелиновой оболочкой. Мозг направляет электрические импульсы по нервам в различные части тела. Данные импульсы управляют всеми нашими произвольными и непроизвольными движениями. Здоровые нервы изолированы при помощи миелиновой оболочки, которая является защитным слоем, обеспечивает питание аксона, поддерживает его структуру, предохраняет от повреждения, ускоряет передачу нервного импульса.

При рассеянном склерозе собственная иммунная система человека ошибочно атакует и разрушает миелиновую оболочку нервных волокон.

В области потери миелина образуется рубцовая соединительная ткань, которая может исказить либо полностью заблокировать передаваемые импульсы. Какое-то время нервная система компенсирует сбои, но по мере прогрессирования заболевания выраженность симптоматики неуклонно нарастает от легкого онемения конечностей до паралича и/или слепоты.

Термин «рассеянный склероз» означает наличие множественных рассеянных на различных участках головного и спинного мозга рубцовых очагов (или демиелинизирующих бляшек).

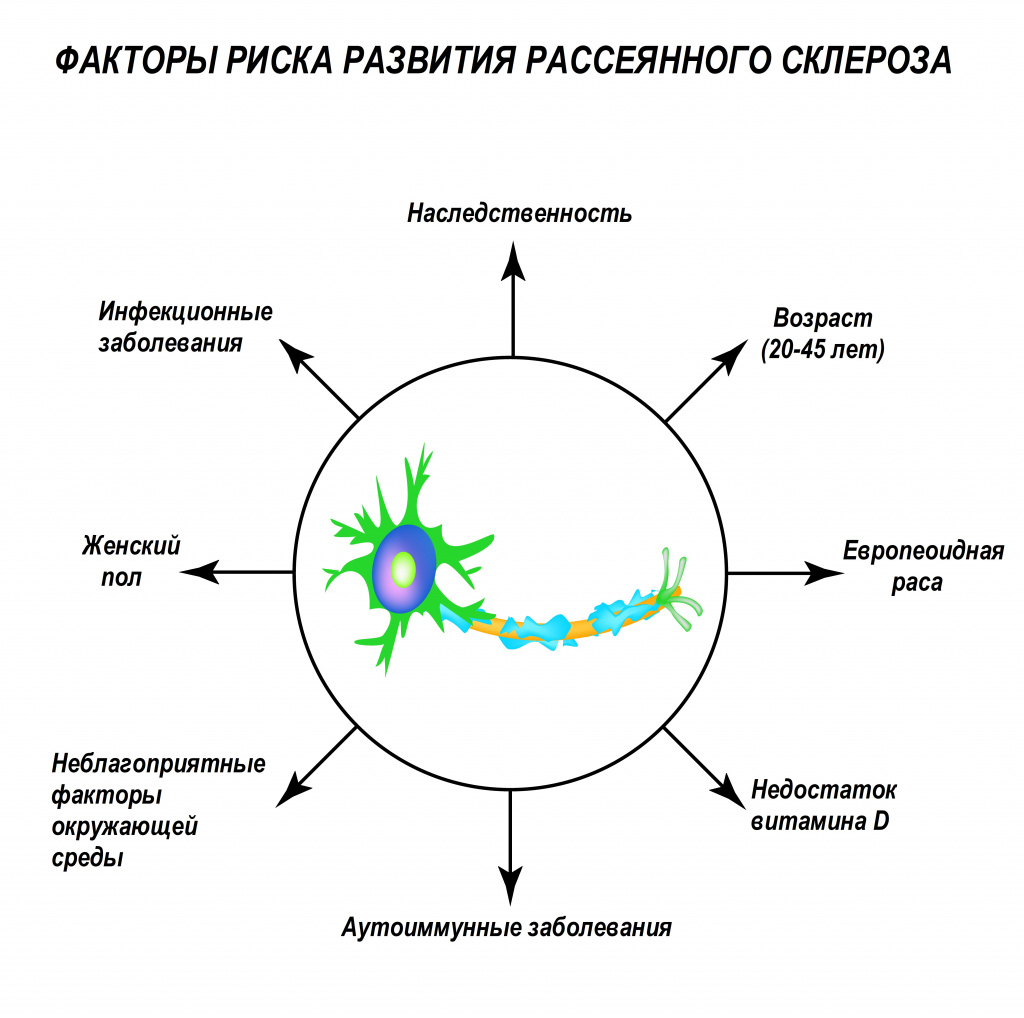

Заболевание чаще диагностируют в возрасте 20–45 лет, но может встречаться и у детей. Мужчины болеют в 2 раза реже женщин, но именно у них патология протекает тяжелее и хуже поддается терапии.

Выделяют некоторые типичные варианты течения рассеянного склероза:

- Ремиттирующее течение – наиболее частый вариант в дебюте заболевания. Характеризуется периодами обострений, чередующихся с периодами ремиссий (с полным или неполным восстановлением функций в периоды между обострениями), отсутствием нарастания симптомов в периоды ремиссий. У многих пациентов ремиттирующее течение в последующем переходит во вторичное прогрессирование (с обострениями или без обострений);

- Прогрессирующее течение:

- первично-прогрессирующее – с самого начала заболевания в течение не менее одного года наблюдается нарастание тяжести симптомов заболевания без периодов улучшения;

- вторично-прогрессирующее – тяжесть симптомов заболевания нарастает на протяжении не менее 6 месяцев без стабилизации или улучшения после ремиттирующей фазы болезни, возможно прогрессирование с обострениями или без них.

Также рассеянный склероз классифицируют по активности заболевания — обострение или обнаружение новых очагов в головном и/или спинном мозге при МРТ-исследовании. Можно выделить следующие формы:

- активный рассеянный склероз (при наличии обострений или признаков активности заболевания по данным МРТ);

- неактивный рассеянный склероз (без обострений и без признаков активности по данным МРТ);

- рассеянный склероз с прогрессированием (выявляются новые очаги поражения);

- рассеянный склероз без прогрессирования (новые очаги поражения нервной системы не выявлены).

Различают также несколько особых форм заболевания, которые нуждаются в агрессивных методах лечения:

- злокачественная форма (болезнь Марбурга) характеризуется очень быстрым прогрессированием без периодов ремиссии, в самых тяжелых случаях может приводить к смерти пациента;

- агрессивная, или быстропрогрессирующая форма, при которой в течение года наблюдается два и более эпизода обострения, ведущих к нарастанию уровня инвалидизации;

- высокоактивная форма характеризуется двумя и более обострениями за год и значительным увеличением очагов поражения нервной системы по данным МРТ.

Симптомы рассеянного склероза

Самые первые симптомы появляются тогда, когда поражено уже около 50% нервных волокон – то есть сначала заболевание никак себя не проявляет. Это объясняется тем, что здоровые клетки мозга берут на себя функцию пораженных участков.

Признаки рассеянного склероза зависят от локализации основной части патологических очагов. По мере поражения новых зон симптоматика нарастает и становится более разнообразной.

Поражение мозжечка и его путей: выраженное напряжение в ногах или в руках (за счет повышения мышечного тонуса), возможны параличи, нарушение координации движений, пошатывание при ходьбе, непроизвольные движения, тремор рук и ног, нарушение речевой функции, головокружения.

Поражение зрительного нерва: снижение зрения на один глаз вплоть до полной слепоты; черная точка в центре поля зрения; ощущение мутного стекла, пелены перед глазом — это проявления ретробульбарного неврита (патологии зрительного нерва на участке за глазным яблоком в результате поражения его миелиновой оболочки). Возникает нарушение движения глазного яблока, развивается двоение изображения (диплопия).

Поражение спинного мозга: постоянная усталость и утомляемость, потеря контроля над опорожнением кишечника и мочевого пузыря, запоры и задержка мочеиспускания, изменения сексуальной функции, радикулопатии, симптом Лермитта (при наклоне головы вперед возникает ощущение прохождения электрического тока по позвоночнику, иногда отдающее в конечности), чувство жжения или боль в ответ на прикосновение, покалывание или онемение в конечностях, развитие спастического парапареза.

Поражение ствола головного мозга: слабость или спазм мышц лица, перемежающееся онемение одной половины лица, центральный или периферический парез лицевого нерва, снижение слуха, снижение вкусовой чувствительности.

Поражение больших полушарий головного мозга: снижение памяти и внимания, скорости выполнения нейропсихологических тестов, нарушения поведения, излишняя тревожность, плохое настроение, депрессия или эйфория.

После приема горячей ванны и под действием жаркого климата состояние больного временно ухудшается.

Это необходимо учитывать и стараться избегать перегрева, который может спровоцировать приступ. Лишенные миелиновой оболочки нервные волокна крайне чувствительны к повышению температуры.

Диагностика рассеянного склероза

В целом клинические проявления болезни очень разнообразны, что затрудняет постановку диагноза. Два основных клинических признака, подтверждающие наличие рассеянного склероза:

- симптомы проявляются в различных отделах центральной нервной системы;

- наличие по крайней мере двух приступов болезни, возникновение которых разделено по времени периодом не менее одного месяца.

Диагноз «рассеянный склероз» ставится в последнюю очередь, то есть после исключения других причин подобного многоочагового поражения мозга.

Методы диагностики:

Оценка жалоб, симптоматики, клинических нарушений.

При неврологическом осмотре врач проверяет функцию нервной системы: рефлексы, равновесие, координацию и зрение, а также проводит поиск областей онемения.

Офтальмологическое обследование с обязательной оценкой остроты зрения, полей зрения, состояния глазного дна.

Пациенту с подозрением на рассеянный склероз рекомендованы следующие лабораторные анализы для оценки общего состояния организма и определения возможности назначения последующей терапии:

- клинический анализ крови развернутый;

Пункция спинного мозга проводится с целью обнаружения признаков заболевания в спинномозговой жидкости.

- Оценка уровня терифлуномида в крови – активной формы препаратов, применяемых для лечения взрослых пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом.

Может потребоваться проведение анализа крови для исключения системных заболеваний и инфекций, которые в некоторых случаях обусловливают похожую клиническую картину.

Диагноз подтверждается при обнаружении бляшек демиелинизации при магнитно-резонансной томографии головного и спинного мозга. Наиболее достоверно исследование на аппаратах от 1.5 Т с введением контраста. Отсутствие бляшек диагноз не опровергает.

МРТ головного мозга

Безопасное и информативное сканирование структур головного мозга для диагностики его патологий.

Компьютерная томография позволяет получить подробные рентгеновские снимки головного и спинного мозга.

КТ головного мозга и черепа

Сканирование головного мозга, черепа и окружающих их тканей, позволяющее диагностировать различные патологии.

Методом «вызванных потенциалов» можно измерить точность и быстроту реакции центральной нервной системы на определенный импульс.

К каким врачам обращаться

При рассеянном склерозе требуется динамическое наблюдение у

врача-невролога

, осмотры окулиста с проверкой полей зрения и глазного дна. Часто бывают необходимы консультации узких специалистов, лабораторные и инструментальные исследования для исключения другой причины появления того или иного симптома.

Лечение рассеянного склероза

Лечение назначается индивидуально и зависит от стадии и тяжести заболевания.

Гормональная терапия: пульс-терапия большими дозами гормонов (кортикостероидов). Капельницы с этими противовоспалительными и угнетающими иммунитет препаратами ускоряют восстановительные процессы и уменьшают продолжительность обострения. Гормоны вводятся коротким курсом, поэтому выраженность их побочных эффектов минимальна, но для подстраховки вместе с ними принимают препараты, защищающие слизистую желудка, препараты калия и магния, витаминно-минеральные комплексы.

Применение высокообъемного плазмофереза рекомендуется в случае неэффективности курса терапии глюкокортикостероидами.

Иммуномодулирующее действие плазмафереза связано с выведением антител, продуктов распада миелина, провоспалительных цитокинов, циркулирующих иммунных комплексов и других иммунологически активных веществ.

При наличии обострения возможно использование метаболической терапии альфа-липоевой кислотой.

В случае наличия обострения у пациентов младше 18 лет и беременных женщин применяют высокодозные иммуноглобулины.

β-интерфероны назначают для профилактики обострений заболевания, уменьшения тяжести обострений, торможения активности процесса, продления активной социальной адаптации и трудоспособности.

Иммуномодуляторы предотвращают разрушение миелина, смягчают течение болезни, снижают частоту и тяжесть обострений.

При неуклонно прогрессирующих вариантах течения рассеянного склероза используют иммуносупрессоры и цитостатики. Их назначение оправдано при неэффективности гормональной и другой иммуномодулирующей терапии.

Симптоматическая терапия включает антиоксиданты, ноотропные средства, аминокислоты, витамины Е и группы В, антихолинэстеразные препараты, миорелаксанты, энтеросорбенты, антидепрессанты.

В периоды ремиссии рекомендуется санаторно-курортное лечение, лечебная физкультура, массаж, гидротерапия – за исключением всех тепловых процедур и инсоляции.

К сожалению, полностью рассеянный склероз не излечим, можно лишь уменьшить проявления этого заболевания, улучшить качество жизни и продлить периоды ремиссии. Схема лечения должна соблюдаться не только во время обострений, но и в периоды ремиссий, когда болезнь внешне не проявляется.

Осложнения

Большинство больных рассеянным склерозом могут передвигаться самостоятельно. Вместе с тем, есть и те, кому необходимы костыли, инвалидное кресло или другие вспомогательные средства, облегчающие передвижение.

Без надлежащего или из-за неправильно подобранного и неэффективного лечения у больных регистрируются судорожные припадки, паралич (чаще – ног), существенно снижаются показателя когнитивной сферы, депрессия, эпилепсия, пневмония, вторичный пиелонефрит, гиперкератоз стоп, у лежачих больных – пролежни и сепсис. При поражении сердечного и дыхательного центров нервной системы наступает летальный исход.

Прогнозы относительно рассеянного склероза не очень радостные, однако при своевременной диагностике и назначении адекватного лечения можно сохранять относительное здоровье еще многие годы.

Профилактика рассеянного склероза

Диагноз «рассеянный склероз» – не приговор. С ним можно жить, заниматься спортом, путешествовать, работать, создавать семью. Нужно только бережнее относиться к своему здоровью: избегать стрессов, инфекционных заболеваний, отказаться от курения, алкоголя и регулярно проходить медицинские осмотры. Главная задача больного – вовремя принимать необходимые препараты.

Источники:

- Рассеянный склероз. Клинические рекомендации. Минздрав России, 2018.

- Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание, том 21.

- Якушина Т.И. Рассеянный склероз и беременность. Влияние патогенетической терапии рассеянного склероза на состояние здоровья новорожденных. Русский журнал детской неврологии. 2020;15(3-4):19-25.

- Filippi M, Rocca MA, Ciccarelli O, et al. MRI criteria for the diagnosis of multiple sclerosis: MAGNIMS consensus guidelines. Lancet Neurol 15 (3):292–303, 2016. doi: 10.1016/S1474-4422(15)00393-2.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы — 19 лет

Поделитесь этой статьей сейчас

Рекомендации

-

6169

31 Мая

-

6152

24 Мая

-

6245

24 Мая

Похожие статьи

Пилоростеноз

Пилоростеноз: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Энцефалиты

Энцефалит – это группа заболеваний, для которых характерно воспаление вещества головного мозга.

Простуда

Простуда: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Причины и течение рассеянного склероза

– Существует ошибочное мнение, что рассеянный склероз – это болезнь пожилых, что-то связанное с нарушением памяти. А как на самом деле?

– На самом деле рассеянный склероз – заболевание, которое развивается преимущественно у молодых людей. Средний возраст дебюта варьируется от 20 до 40 лет. Но бывают случаи, когда заболевание начинается в пожилом возрасте. Часто таким пациентам долго не могут поставить правильный диагноз, так как все симптомы списываются на возрастные изменения. Название заболевания, и правда, может сбивать с толку, но рассеянный склероз не имеет никакого отношения ни к рассеянности внимания, ни к бытовой трактовке термина – «склероз» как снижение памяти. Под склерозом здесь понимается замещение здоровой нервной ткани рубцом из соединительной ткани, а под рассеянностью – то, что поражаются разные участки нервной системы, а приступы происходят в разные моменты.

– Как развивается заболевание?

– Заболевание является аутоиммунным, то есть случается «атака» иммунной системы на оболочку нервных волокон в головном и спинном мозге. Нерв похож на электрический кабель, он состоит из центральной части – аксона и оболочки – миелинового волокна. Последняя и является мишенью при РС, поэтому заболевание относится к демиелинизирующим. При повреждении миелина нервные импульсы проводятся более медленно и могут возникать различные симптомы, в зависимости от того, какая именно часть нервной системы повреждена.

Часто первым заметным человеку проявлением заболевания становится снижение зрения, чаще на один глаз. Могут возникать болевые ощущения при движении глазом. Также среди симптомов – онемение, покалывание, слабость в руке или ноге, нарушение походки, координации движений, трудности с мочеиспусканием. Симптомы заболевания разнообразны, потому что поражаться может как головной, так и спинной мозг.

– Эта симптоматика является постоянной?

– Чаще всего заболевание протекает с периодами обострений и ремиссий. Во время обострения появляются симптомы, которые сохраняются несколько дней или недель, а затем могут исчезнуть даже без лечения, и до следующего эпизода человека может ничего не беспокоить. Из-за этого пациенты часто обращаются к врачу не сразу. Это также может создать иллюзию, что лечение не требуется, но это не так. Если происходит тяжелое обострение, восстановление может быть неполным, и чем больше обострений происходит, тем более выражены такие остаточные симптомы. Через какое-то время после начала заболевания обострения могут прекратиться, начнется неуклонное прогрессирование заболевания. Эту стадию называют вторично-прогрессирующей. Терапия нацелена не только на предотвращение обострений, но и на то, чтобы предотвратить такое прогрессирование.

Диагностика заболевания

– На основании каких исследований ставится диагноз?

– На основании клинической картины и данных МРТ, с помощью которых выявляются очаги – зоны, где происходит повреждение нервной ткани в результате воспалительного процесса. Но просто на основании МРТ поставить диагноз невозможно – схожие изменения могут встречаться при других заболеваниях – даже у здоровых людей. Так что результаты обследования необходимо всегда сопоставлять с клинической картиной. Важным методом исследования также является анализ спинномозговой жидкости на олигоклональный иммуноглобулин G. Этот анализ положительный у 85% пациентов с РС и позволяет подтвердить диагноз.

– С чем можно спутать рассеянный склероз?

– В первую очередь нужно дифференцировать рассеянный склероз с другими демиелинизирующими заболеваниями, например острым рассеянным энцефаломиелитом или оптикомиелитом. На втором месте идут системные аутоиммунные заболевания, например системная красная волчанка и такие инфекции, как болезнь Лайма. Но дифференциальный ряд очень широкий: от банальной мигрени, при которой могут встречаться небольшие очаги на МРТ, до редких наследственных заболеваний.

– Возможно, предрасположенность к РС позволяет определить генетическое тестирование?

– Нет, сделать какой-либо генетический тест, который однозначно покажет, что у человека в будущем разовьется рассеянный склероз, невозможно. Но определенная генетическая предрасположенность все же есть: выявлено более 200 генов, ассоциированных с более высоким риском возникновения заболевания. В основном это гены, связанные с работой иммунной системы, но каждый из них в отдельности лишь несущественно повышает риск.

– Если заболевание не является наследственным, то для него не характерны семейные случаи?

– Семейные случаи встречаются, но реже. У меня есть пациенты, у которых болеет кто-то из родителей, либо брат или сестра, но это скорее исключение. Риск для ребенка родителя с РС составляет около 2,5%, это чуть выше, чем для любого человека в популяции. Но у родственников пациентов с рассеянным склерозом повышена вероятность аутоиммунных заболеваний в целом – это может быть, например, заболевание щитовидной железы, псориаз или сахарный диабет.

– Какие меры необходимо принимать для профилактики заболевания?

– Есть два доказанных метода профилактики рассеянного склероза: первый – достаточный уровень витамина D. Он снижает риск развития рассеянного склероза, а также может влиять на ход течения заболевания. Второй – отказ от курения.

Лечение рассеянного склероза: подходы и результативность

– Как лечат рассеянный склероз?

– Существует немало современных препаратов, влияющих на течение рассеянного склероза. Они позволяют остановить активность заболевания и предотвратить его прогрессирование. Это очень динамично развивающаяся сфера – постоянно проводятся клинические исследования, на рынок выходят новые препараты. Лечение подбирается индивидуально – в зависимости от типа течения, степени активности заболевания, переносимости и пожеланий пациента.

Существует два подхода к терапии. Первый – так называемая стратегия эскалации, когда лечение начинают с менее эффективной терапии (первой линии), и если отклика на нее нет, то переходят к более эффективной, но сопряженной с большими рисками терапии второй линии.

Второй подход заключается в раннем использовании высокоэффективных препаратов. Согласно результатам исследований, второй подход сопряжен с более хорошими исходами в долгосрочной перспективе, в частности, с меньшим риском прогрессирования заболевания в будущем.

– Доступны ли современные схемы лечения в России?

– В России для терапии РС используются те же препараты, что и во всем мире. Но могут быть проблемы с доступностью таких лекарств. В нашей стране препаратами для лечения РС пациентов обеспечивает государство по программе «14 высокозатратных нозологий». Но в виду того, что высокоэффективные препараты для лечения РС очень дорогие, обычно большинству пациентов по умолчанию назначают препараты первой линии. Вторая линия обычно резервируется для пациентов с агрессивным течением, и получить ее сложнее.

– Санкции, введенные весной в отношении России другими государствами, как-то отразились на доступности терапии для пациентов с рассеянным склерозом?

– Пропали многие оригинальные препараты, их заменили российские дженерики, переносимость которых у некоторых пациентов хуже. Ранее высокоэффективные препараты были доступны российским пациентам в рамках клинических исследований. В марте многие иностранные компании, к сожалению, приостановили проведение исследований на территории РФ, что отразилось на доступности инновационных лекарств.

Трудности: комплаенс и низкая осведомленность

– С какими проблемами вы сталкиваетесь на практике?

– Самый тяжелый момент для меня – это, когда пациент отказывается от терапии. Из-за того, что между обострениями человек может чувствовать себя хорошо, ему может показаться, что терапия не нужна. Очень непросто объяснить молодому человеку, у которого нет никаких симптомов, что ему нужно постоянное лечение. Это большая работа. К сожалению, я регулярно вижу пациентов, которые после постановки диагноза не продолжили наблюдение у невролога и не получали лечение. Они возвращаются сейчас, спустя 10–15 лет со значительными инвалидизирующими изменениями. Это всегда очень грустно. Я стараюсь объяснить все риски и опции терапии, поощряю пациентов в стремлении активно участвовать в принятии решений и брать ответственность за свое здоровье.

– С какими сложностями сталкиваются люди с рассеянным склерозом?

– В том, что касается медицинской помощи – существует недостаток квалифицированных специалистов, которые работают с этим заболеванием, особенно в регионах. В результате вместо способов разрешения конкретной проблемы пациент может услышать: «А что вы хотите, у вас же РС». Бывают трудности с лекарственным обеспечением: чтобы получить эффективную терапию, иногда приходится пройти все круги бюрократического ада. На личном уровне – несомненно, может быть трудным принять такой диагноз, иногда может потребоваться помощь психолога. Человеку предстоит решить, рассказывать ли окружающим о диагнозе, например коллегам по работе.

До сих пор сохраняется проблема низкой осведомленности общества об этом заболевании, и можно услышать такие комментарии: «Такая молодая и уже склероз».

Кроме того, есть невидимые симптомы РС, например, хроническая утомляемость, которые незаметны окружающим, и они могут не понимать, почему человеку трудно что-то делать, ведь выглядит он здоровым. Чтобы было легче преодолеть эти моменты, важно найти проверенные источники информации. Другие пациенты могут тоже стать важным кругом поддержки.

– Иногда люди, услышав диагноз «рассеянный склероз», делают вывод, что их жизнь теперь весьма ограничена – им нельзя путешествовать или иметь детей. Корректно ли так думать?

– Конечно, нет, люди с рассеянным склерозом могут вести обычный образ жизни, работать, путешествовать и становиться родителями. Планируя беременность, важно заранее обсудить это со своим неврологом и все спланировать. Мне часто задают неожиданные вопросы, например, можно ли делать татуировки. Конечно, можно! Главное, наблюдаться у врача, которому вы доверяете, и оставаться приверженным терапии.

Диагноз рассеянный склероз может быть ошибкой

Группа ученых из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) и Университета Вермонта в Берлингтоне пришла к выводу, что многие люди с диагнозом рассеянный склероз на самом деле страдают от другой болезни и проходят неправильное лечение.

Рассеянный склероз (РС) – это аутоиммунная болезнь, при которой иммунная система разрушает миелиновую оболочку собственных нервов, что приводит к нарушению проведения нервных импульсов. Некоторые симптомы РС похожи на проявления инсульта, мигрени и других болезней.

В ходе исследования были проанализированы истории болезней 241 пациента с диагнозом рассеянный склероз. Оказалось, что в 110 случаях есть сомнения в правильности поставленного диагноза. Если точнее, то в 51 случае речь шла о доказанной ошибке, а в 59 случаях – о вероятной ошибке диагностики.

Из 110 выделенных случаев у 22% пациентов оказалась мигрень (отдельно или в сочетании с другими патологиями), фибромиалгия – у 15% больных, неспецифические и нелокализованные неврологические симптомы с аномальной МРТ – в 12% случаев, конверсионные психосоматические расстройства – в 11% случаев и оптический нейромиелит – в 6% случаев.

Треть пациентов из этой группы жили с ошибочными диагнозами по 10 лет и более, причем в 72% случаев была возможность поставить правильный диагноз. В большинстве же случаев лечения от несуществующего РС длилось 4 года и более. В 4% случаев пациенты даже участвовали в исследования экспериментальных препаратов для лечения РС.

В результате неправильно поставленного диагноза 70% получали болезнь-модифицирующую терапию, которая уменьшала проявления заболевания, а 31% пациентов в результате неправильного лечения получили дополнительные патологии.

По оценкам исследователей, стоимость ненужного лечения, которое получали участники проекта с неправильным диагнозом рассеянный склероз, составляет почти 10 млн долларов. При этом люди страдали от побочных эффектов лекарств, которые были им не нужны, и не получали лечение от реально болезни.

Читайте далее

Какие проблемы с кожей помогут решить средства с гиалуроновой кислотой?

Сухость кожи, чувство стянутости — всё это и другие проблемы, которые решают средства с гиалуроновой кислотой.

Опубликовано 23.04.2019 06:47, обновлено 17.04.2020 16:08