Быков А.В.

кафедра хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России

- SPIN РИНЦ: 6746-5044

- Scopus AuthorID:

7102231435

Полянцев (мл.)А.А.

Кафедра общей хирургии с урологией им. А.А. Полянцева»

Котрунов В.В.

ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1», Волгоград

Зимин А.Г.

Кафедра общей хирургии с урологией, кафедра хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Дьячкова Ю.А.

Кафедра общей хирургии с урологией, кафедра хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Ошибки, опасности, осложнения при первом эпизоде спонтанного пневмоторакса

Авторы:

Полянцев А.А., Быков А.В., Полянцев (мл.)А.А., Котрунов В.В., Зимин А.Г., Дьячкова Ю.А.

Как цитировать:

Полянцев А.А., Быков А.В., Полянцев (мл.) А.А., Котрунов В.В., Зимин А.Г., Дьячкова Ю.А. Ошибки, опасности, осложнения при первом эпизоде спонтанного пневмоторакса. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.

2018;(3):64‑69.

Polyantsev AA, Bykov AV, Polyantsev Jr AA, Kotrunov VV, Zimin AG, Dyachkova YuA. The first episode of spontaneous pneumothorax (errors, hazards, complications). Pirogov Russian Journal of Surgery = Khirurgiya. Zurnal im. N.I. Pirogova. 2018;(3):64‑69. (In Russ.)

https://doi.org/10.17116/hirurgia2018364-69

Несмотря на более чем 200-летнюю историю изучения проблемы лечения спонтанного пневмоторакса (СП), пожалуй, ни одно из неотложных состояний в торакальной хирургии не вызывает такого количества дискуссий, в том числе и первый эпизод заболевания [1—4]. Отмечено, что вероятность рецидива заболевания после его первого эпизода в первые 6 мес составляет в среднем 30%, достигая 62% после второго и 83% после третьего рецидива заболевания [5—7]. В «Национальных клинических рекомендациях по лечению спонтанного пневмоторакса» (2014 г.) [8] сформулирована единая доктрина оказания помощи этой категории больных на различных этапах, но лечению первого эпизода заболевания уделено недостаточно внимания, поэтому хирурги зачастую руководствуются личным опытом, что порождает диагностические и лечебные ошибки и осложнения.

Изучение наиболее типичных ошибок, совершаемых в общехирургических стационарах различного территориального уровня, позволит улучшить результаты лечения, снизить частоту осложнений и сократить сроки лечения этой категории больных.

Материал и методы

С 2005 по 2015 г. в торакальном отделении клиники общей хирургии Волгоградского государственного медицинского университета находились на лечении 317 пациентов с первым эпизодом спонтанного пневмоторакса (ПЭСП). Мужчин было 314 (99%), женщин — 3 (1%). Возраст больных от 17 до 77 лет, причем трудоспособные лица составили 97,3% (n=308). Причинами возникновения ПЭСП были буллезная болезнь легких — 302 (95,2%) пациента, кисты легких — 5 (1,5%), ХОБЛ — 2 (0,6%), гистиоцитоз Х — 1 (0,3%), легочный эндометриоз — 2 (0,3%), причина не выявлена — 5 (1,5%) пациентов.

Для определения локализации пневмоторакса и степени коллапса легкого пациентам выполняли рентгенографию органов грудной клетки в двух проекциях. При первом эпизоде заболевания пневмоторакс чаще локализовался справа — 76% (n=241) наблюдений, степень коллапса легкого в большинстве наблюдений — 114 (36%) достигала ½ объема.

Исследована эпидемиология СП в Волгоградском регионе. Речь идет о «Первичной госпитализированной заболеваемости (по обращаемости)», представляющей собой совокупность новых нигде ранее не учтенных и впервые в данном году выявленных случаев госпитализации по поводу заболевания (имеется в виду ПЭСП). Заболеваемость С.П. в 2015 г. составила 7,5 на 100 000 населения у мужчин и 1,3 на 100 000 населения у женщин.

Все цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики с вычислением относительного показателя, ошибки для относительного показателя и коэффициента Стьюдента для относительного показателя. Различие среднего показателя считалось достоверным при p<0,05, что соответствует достоверной вероятности 0,95 и более.

Результаты

Лечение ПЭСП обычно начинается в общехирургических стационарах, врачи которых зачастую не имеют достаточного опыта в оказании помощи при этом заболевании, что является причиной несвоевременной или ошибочной диагностики и лечебной тактики.

С целью выявления различия в результатах лечения все пациенты были разделены на две группы или два периода: до и после внедрения малоинвазивных технологий.

В течение первого периода (2005—2008 гг.) в торакальное отделение клиники были госпитализированы 79 больных (25% общего числа наблюдений — 1-я группа) с ПЭСП. У 90% (n=71) больных плевральная полость уже была дренирована в общехирургическом стационаре, у 8 пациентов это было сделано в торакальном отделении клиники, а по месту первичного обращения использовали пункционный метод.

Дренирование плевральной полости по Бюлау привело к стойкому аэростазу у 4 (5%) больных. У остальных 75 пациентов сохранялся сброс воздуха по дренажу плевральной полости, и они были подключены к аппарату активной аспирации с режимом разряжения 20 мм вод.ст. с одновременной химической индукцией плевродеза 4% раствором бикарбоната натрия. Такой выжидательной тактики придерживались в течение 1 нед. Стойкого расправления легкого удалось достичь у 15 больных (4,7% общего числа наблюдений), у 60 (76%) больных, несмотря на индивидуальный подбор степени разряжения активной аспирации и повторное выполнение плевродеза аэростаза, стойкой ликвидации коллапса легкого добиться не удалось, они были оперированы.

В качестве метода хирургического лечения использовали торакотомию и атипичную резекцию буллезно-измененных участков легкого, которые чаще всего локализовались в SI, SII, SIII и SVI. У 15 (25,9%) пациентов дополнительно был сделан плевродез тальком (4 г).

После операции умерли 2 (3,3%) больных с выраженными сопутствующими заболеваниями, рецидив пневмоторакса на стороне операции наблюдали у 1 (1,6%) пациента. Средний дооперационный койко-день 7 сут, послеоперационный койко-день 15,6 сут.

Несмотря на хорошие результаты «традиционного» хирургического лечения, существует явное противоречие между сравнительно небольшим объемом вмешательства на легком и травматичностью торакотомии.

В период с 2009 по 2015 г. (2-я группа больных) основными методами хирургического лечения ПЭСП стали видеоассистированная торакоскопическая резекция легкого (ВАТС-резекция) и торакоскопические вмешательства. В эту группу наблюдений вошли 238 пациентов, оперированы 232, у 6 больных стойкий аэростаз был достигнут с помощью дренирования плевральной полости с химическим плевродезом.

Операцию считали показанной при коллапсе легкого на 1/3 объема и неэффективности пассивного дренирования плевральной полости в течение 48 ч, при коллапсе легкого на ½ объема или тотальном СП — в течение 24 ч. Таким образом, время до операции не превышало 48 ч, средний послеоперационный период составил 6 сут. Частота рецидивов 1,6%, летальность 1,2%. Сравнительный анализ результатов лечения больных с ПЭСП до и после использования малоинвазивных технологий представлен в табл. 1.

Прежде чем говорить об ошибках в диагностике и лечении ПЭСП, следует дать определение «ошибки». В «Клинических рекомендациях по лечению спонтанного пневмоторакса» (2014 г.) [8] речь идет только об ошибках при дренировании плевральной полости.

По нашему мнению, ошибкой следует считать действие (или бездействие) врача, вступающее в противоречие с общепризнанными рекомендациями на всех этапах и при всех условиях оказания медицинской помощи больным с ПЭСП, т. е. критерием «ошибки» может служить степень противоречия действий (или бездействия) врача разделу «Тактика обследования и лечения пациентов со спонтанным пневмотораксом в зависимости от категории лечебного учреждения» в «Клинических рекомендациях по лечению спонтанного пневмоторакса» (2014 г.) [8].

Другими словами, необходимо выяснить последствия ошибки в виде опасностей для больного либо послеоперационные осложнения, которые связаны с ранее допущенными ошибками.

При анализе ошибок в лечебной тактике у пациентов с ПЭСП было выделено несколько групп типичных технических и организационных нарушений основных принципов современной торакальной хирургии у 133 (42%) больных на догоспитальном этапе и в общехирургических стационарах.

Догоспитальный этап. Среди 317 больных с ПЭСП, вошедших в исследование, 98 (31%) были жителями Волгограда, 219 (69%) проживали в районах Волгоградской области. В этой группе наблюдений чаще всего отмечалось позднее обращение больных за медицинской помощью при наличии неблагополучия со стороны органов дыхания. Этот факт формально нельзя считать ошибкой врачебной тактики, тем не менее в областном центре таких больных было 10,2% (n=10), в сельских районах — 19,6% (n=43), что составило 16,7% к общему числу наблюдений.

В 46 (14,5%) наблюдениях при наличии боли в грудной клетке пациенты были направлены на рентгенологическое исследование легких лишь через 3—4 сут после ее возникновения, что является диагностической ошибкой, так как за это время возможно увеличение объема пневмоторакса и развитие опасных дыхательных и гемодинамических расстройств.

Ошибки в общехирургическом стационаре. Следующая группа недостатков в оказании медицинской помощи больным с ПЭСП относится к нарушениям диагностической и лечебной тактики в неспециализированных хирургических стационарах.

Первая группа ошибок — это избыточная длина внутриплевральной части дренажа, что приводит к перегибам дренажной трубки и частичной или полной потере ее функции.

Вторая группа ошибок — пассивное наблюдение за продолжающимся поступлением воздуха из дренажной трубки (до 5—7 сут). При этом легкое находится в спавшемся состоянии, происходит образование плевропульмональных сращений, появление выпота в плевральной полости и развитие ригидного легкого. Другими словами, не выполняется одно из основных требований «Клинических рекомендаций по лечению спонтанного пневмоторакса» (2014 г.), в которых указывается, что коллабированное легкое должно быть расправлено в кратчайшие сроки, а если этого достичь не удается, то больного следует оперировать.

Третья группа ошибок заключается в позднем переводе больных с ПЭСП в специализированный стационар при продолжающемся сбросе воздуха по дренажу плевральной полости. В первую очередь это касается пациентов, находившихся на лечении в хирургических отделениях центральных районных больниц (ЦРБ), — почти 1/3 из них спустя 10 сут и более были госпитализированы в торакальное отделение, где, наконец, смогли получить адекватное лечение.

Четвертой группой ошибок является неверный выбор точки для введения дренажа в плевральную полость. Несмотря на давно существующее детальное описание техники этой манипуляции, именно при ее выполнении совершается довольно большое количество ошибок, и, по нашим данным, все они были сделаны в хирургических отделениях ЦРБ — 16 (5%) пациентов.

Грубой технической ошибкой мы считаем дренирование плевральной полости в первом межреберье у 7 (2,2%) больных, так как имеется значительный риск ранения подключичных сосудов и повреждения структур верхнего средостения. Еще в 9 (2,8%) наблюдениях дренажи были введены в самых разнообразных местах и не могли обеспечить адекватного оттока воздуха из плевральной полости.

Пятой группой ошибок является неверный выбор типа дренажной трубки: использовали либо слишком тонкие (обычно это был подключичный катетер), либо материал, из которого они были изготовлены (трубки от одноразовых систем для внутривенных инфузий), при температуре тела становился очень мягким, поэтому дренажи легко перегибались или слипались.

Шестая группа ошибок — это перекрытие дренажа зажимом на время транспортировки больного в торакальное отделение клиники, что создает условия для развития напряженного пневмоторакса и подкожной эмфиземы. Это довольно частая ошибка, совершаемая персоналом общехирургических отделений, — ситуация, по-видимому, аналогична при использовании дренажей брюшной полости.

Мы располагаем шестью подобными наблюдениями, причем 4 из них относятся к крупным лечебным учреждениям Волгограда. Так как некоторые районы находятся на расстоянии более 400 км от областного центра, с этим нельзя не считаться. К счастью, такая ошибка была совершена в 1,9% всего числа больных, вошедших в исследование.

У 1 (0,3%) пациента, лечившегося в одном из хирургических отделений Волгограда, при выполнении дренирования плевральной полости произошло осложнение в виде сквозного ранения легкого. Дренаж прошел через паренхиму легкого таким образом, что его дистальный конец находился в свободной плевральной полости и создавалось ложное впечатление о нормальном функционировании дренажа. Больной был оперирован, раны легкого ушиты, резецирован измененный участок органа с буллой, наступило выздоровление.

Выпадения дренажа плевральной полости, приводимого в качестве ошибки в «Клинических рекомендациях по лечению спонтанного пневмоторакса» (2014 г.) [8], мы не наблюдали.

Анализируя ошибки при оказании врачебной помощи больным с ПЭСП в общехирургических стационарах Волгограда и ЦРБ Волгоградской области, можно сделать заключение, что они являются однотипными. Имеется лишь количественное различие в неверных действиях хирургов в этих группах, которые нам удалось выявить. Более подробная характеристика ошибок и осложнений при лечении больных с ПЭСП в общехирургических стационарах Волгограда и в ЦРБ области представлена в табл. 2.

ПЭСП обычно сопровождался типичной клинической картиной, которая достаточно подробно описана в специальной литературе. Диагноз пневмоторакса, в том числе его первого эпизода, окончательно устанавливали при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки в двух проекциях.

Лишь в 11 (3,4%) наблюдениях при наличии выраженной подкожной эмфиземы понадобилось выполнение компьютерной томографии после расправления легкого. К сожалению, некоторые практические ограничения затрудняют применение этого метода в качестве начального этапа диагностики.

Основными задачами хирургической помощи больным с ПЭСП после установления диагноза являются декомпрессия плевральной полости, максимально быстрое расправление коллабированного легкого и обоснование дальнейшей тактики лечения. Методы лечения больных с ПЭСП и их результаты представлены в табл. 3.

С учетом полученных результатов показания к выполнению оперативного вмешательства при ПЭСП следующие: 1) неэффективное дренирование плевральной полости в течение 48 ч при коллапсе легкого на 1/3 объема; 2) при пневмотораксе большего объема или тотальном коллапсе легкого необходимо оперировать пациента в течение 24 ч.

Ни у одного больного с ПЭСП мы не наблюдали эмпиемы плевры, несмотря на то что в плевральную полость неизбежно попадают частицы бронхиальной слизи с находящимися в них представителями микробиоты, вегетирующей в дыхательных путях. Результаты бактериологического исследования содержимого плевральной полости и резецированных участков легкого, выполненного в 26 наблюдениях, не подтвердили эту точку зрения. Только у 2 пациентов были найдены дрожжеподобные грибки Candida albicans, носителями которых является 80% населения, в 24 наблюдениях в резецированных участках легочной ткани был обнаружен вирус герпеса человека VI типа, но определение местной иммунобиологической реактивности организма и подсчет основной популяции лимфоцитов не выявили отклонений от нормы. Очевидно, что для ПЭСП не характерны участие инфекционной составляющей и развитие воспалительного процесса. Вероятность развития эмпиемы плевры у больных с ПЭСП скорее всего преувеличена, а применяемая тактика раннего хирургического лечения является верной и с этой точки зрения.

Таким образом, неукоснительное выполнение правил и техники лечебных манипуляций позволяет избежать ошибок, отрицательно сказывающихся на качестве лечения больных с первым эпизодом спонтанного пневмоторакса.

При оказании хирургической помощи этой категории больных в общехирургических стационарах любого уровня происходят однотипные нарушения лечебной тактики, что свидетельствует о необходимости максимально быстрого направления таких больных в специализированное отделение.

Раннее выполнение оперативного вмешательства (в течение 24—48 ч) с использованием малоинвазивных технологий дает наилучшие результаты.

Вероятность развития инфекционных осложнений со стороны плевральной полости у больных с первым эпизодом спонтанного пневтоморакса является низкой, особенно при активной хирургической тактике.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

*e-mail: a.polyantsev@yandex.ru

Дренирование плевральной полости: методика и техника

Дренирование плевральной полости (плевральный дренаж)

Дренирование плевральной полости или операция торакоцентеза — врачебная манипуляция, которая проводится путем прокола стенки грудной клетки и удаления воздуха или патологического содержимого из плевральной полости. Применяется этот способ лечения при осложненном течении заболеваний легких и плевры.

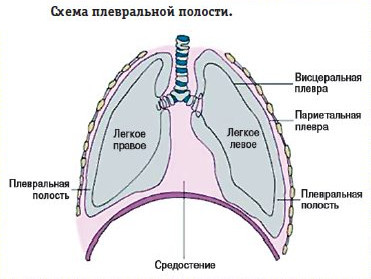

Плевральные полости — щелевидные прострaнcтва, ограниченные листками париетальной (пристеночной) и висцеральной (органной) плеврой. В основе торакоцентеза лежит пункция плевральной полости, которая имеет не только лечебный, но и диагностический смысл. Во время процедуры аспирируется (отсасывается) скопившиеся воздух, экссудат, кровь.

Показания к плевральному дренированию

Прокол грудной стенки с последующим отсасыванием содержимого плевральной полости — инвазивная манипуляция, которая сопряжена с вероятным развитием осложнений, поэтому ее проведение должно быть строго обоснованным. Показаниями к плевральному дренированию являются следующие патологические состояния:

- пневмоторакс (заполнение полости воздухом);

- гемоторакс (скопление крови);

- эмпиема плевры (гнойный экссудат в плевральном синусе);

- абсцесс легкого (ограниченное скопление гноя в легочной ткани).

Самой частой причиной необходимости торакоцентеза является пневмоторакс. В клинической практике выделяют спонтанный (первичный, вторичный), травматический (проникающая или тупая травма грудной клетки), ятрогенный (при проведении медицинских диагностических или лечебных манипуляций). Напряженный пневмоторакс развивается при большом объеме воздуха в полости и является абсолютным показанием к плевральной пункции с последующим дренированием.

Необходимое оборудование

Установка плеврального дренажа проводится в условии процедурного кабинета хирургического стационара, отделении реанимации и интенсивной терапии. Если больной нетрaнcпортабельный, то манипуляция проводится там, где он находится. Необходимое оборудование для торакоцентеза:

- комплект стерильной одежды для врача и ассистента (шапочка, маска, очки, перчатки);

- одноразовый стерильный материал (салфетки, пеленки);

- ножницы;

- скальпель;

- троакар;

- кровоостанавливающий зажим;

- дренажная трубка;

- шприцы;

- шовный материал, иглы;

- лейкопластырь;

- вакуумно-дренажная система;

- раствор местного обезболивающего;

- антисептик.

Манипуляцию могут проводить анестезиологи-реаниматологи, хирурги и неонатологи. Необходимые инструменты помещаются в стерильный лоток или на операционный столик. Дополнительно могут понадобиться пробирки, куда помещается аспират из полости для анализа.

На заметку: при клапанном пневмотораксе дренирование проводят в тех условиях и теми инструментами, которые имеются на момент диагностики. Счет идет на минуты, поэтому требованиями к стерильности и оборудованию можно пренебречь. Простейший вариант: прокалывание грудной клетки ножом с установкой в разрез подходящей распорки. После этого больного экстренно доставляют в хирургический стационар.

Техника проведения

Первоначально определяют место пункции (прокола) на основании ручных методов исследования (перкуссия, аускультация), рентгенографии и УЗИ. Далее определяют положение (сидя, лежа) пациента в зависимости от его состояния. Техника выполнения торакоцентеза складывается из следующих этапов:

- Обработка антисептиком места разреза.

- Послойная инфильтрация кожи и подлежащей ткани раствором анестетика (Новокаин, Лидокаин).

- Надрез кожи и расслоение мягких тканей до ребер тупым способом.

- Введение троакара в грудную полость (ощущается провалом).

- Удаление стилета и установка дренажной трубки.

- Фиксация системы швами или лейкопластырем.

- Рентгенологический контроль.

- Наложение швов.

- Эвакуация содержимого до достижения отрицательного давления.

- Подключение вакуум-аспиратора.

Для удаления жидкости из плевральной полости прокол делают в 7-9-м межреберном промежутке по лопаточной или подмышечной (задней) линии. Пункцию делают строго по верхнему реберному краю, чтобы не травмировать сосудисто-нервный пучок.

Дренирование плевральной полости по Бюлау

При большом скоплении воздуха или гноя в полости плевры одним из вариантов удаления содержимого является пассивная аспирация по Бюлау. Этот метод основан на принципе сообщающихся сосудов. Жидкость или воздух по дренажу пассивно отходит в емкость, расположенную ниже плоскости легкого. Клапан на конце трубки препятствует обратному току веществ.

Для эвакуации воздуха торакоцентез проводится во втором межреберье по передне-подмышечной или среднеключичной линии (справа), а для удаления экссудата — в нижней части грудной клетки. При необходимости дренажная трубка удлиняется через переходник. На наружном ее конце устанавливается клапан из резиновой стерильной перчатки. Могут использоваться два варианта клапана: простой разрез кончика «пальца» и с распоркой. Этот конец трубки опускается в емкость с раствором антисептика.

Данная методика чаще применяется при лечении пневмоторакса, если нет активной электрической системы вакуум-аспирации, в которой регулируется давление и, соответственно, скорость эвакуации содержимого плевральной полости. При обильном и густом экссудате дренажная система быстро забивается гноем и приходит в негодность.

Дренаж при пневмотораксе показан при большом скоплении воздуха в полости (более ¼ объема), смещении средостения. Если пациент расположен лежа, то пункцию проводят в 5-6-м межреберье. Положение больного на здоровом боку, противоположная рука запрокинута за голову. Торакоцентез выполняется по средней подмышечной линии. При сидящем положении прокол осуществляется в верхней части грудной клетки.

В асептических условиях под местной анестезией проводят торакоцентез и вводят дренажную трубку в плевральную полость. Внешний ее конец подключается к активной или пассивной системе аспирации. Появление пузырьков в жидкости аспиратора говорит о поступлении по дренажу воздуха. При активном удалении воздуха давление устанавливается 5-10 мм вод. ст. Это позволит быстро расправится поджатому легкому.

Возможные осложнения после дренирования

Развитие осложнений зависит от опыта специалиста по проведению данной процедуры, правильности определения области патологического очага (при экссудате, абсцессе), анатомических особенностей и возраста больного, наличии сопутствующей патологии. Среди возможных осложнений дренирования встречаются:

- травма легкого;

- повреждение сосудов и нервных волокон;

- прокол диафрагмы;

- ранение органов брюшной полости (печени, кишечника, почек);

- инфицирование плевральной полости и области прокола;

- перитонит;

- кровотечение.

Причинами неудачного дренирования может быть неправильное расположение пункционной иглы или троакара выше уровня жидкости, попадание в ткань легкого, фибриновый сгусток, проникновение в брюшную полость.

Удаление плеврального дренажа

Удаляют плевральный дренаж после того, как получены данные о разрешении патологического процесса. За сутки до его извлечения дренаж пережимают и проводят мониторинг состояния пациента. При отсутствии патологических изменений дренаж удаляется.

Первым этапом удаляется фиксирующая повязка и крепеж дренажной трубки, которая осторожным движением извлекается из плевральной полости. У взрослых пациентов это движение осуществляется при задержке дыхания (легкие расправлены). Место прокола обpaбатывается антисептиком и зашивается, возможно наложение стягивающих стрипсов. Сверху накладывается стерильная повязка.

Читать еще: Что нельзя делать при бронхите и можно ли мыться ребенку

Дренирование плевральной полости. Показания, техника;

Вопрос №4

Дренированием называется оперативное вмешательство, обеспечивающее опок воздуха, крови или гноя из плевральной полости наружу. Различают откpытoe и закрытое дренирование. Первое предполагает отведение — содержимого плевральной полости наружу с помощью системы герметичных резиновых или силиконовых трубок, введенных через троакар. Эвакуация экссудата может быть активной (с помощью аппарата Боброва, водяного oтcocа или электроoтcocа) или пассивной (дренаж по Бюлау). Открытое дренирование осуществляется марлевыми тампонами после вскрытия плевральной полости. Показания:острая и хроническая эмпиема плевры, в т. ч. как осложнение абсцесса легкого с образованием бронхоплевральных свищей; эмпиема плевры вследствие несостоятельности шва культи бронха; пневмоторакс, не поддающийся лечению пункционным методом; контроль за интенсивностью кровотечения в плевральную полость (пассивный дренаж); послеоперационный период после вмешательства на органах грудной полости. Закрытое дренирование плевральной полости осуществляется обычно под местной анестезией 0,5% раствором новокаина. Скальпелем надсекается кожа и в плевральную полость вводится троакар. Стилет последнего извлекается и через канюлю в плевральную полость погружается перфорированная резиновая или пластмассовая трубка, которая фиксируется к коже 1-2 швами. В зависимости от избранного метода дренирования трубка присоединяется через банку Боброва к вакуум-аспиратору или опускается в сосуд с раствором антисептика. Для предупреждения аспирации воздуха и жидкости из банки при последнем методе дренирования на конец трубки одевается клапан, изготовленный из рассеченного на верхушке пальчика резиновой перчатки (дренаж по Бюлау). Уровень дренирования плевральной полости определяется содержимым плевральной полости. При пневмотораксе дренаж вводится через 2 межреберье по среднеключичной линии. Если у больного выявлен гемо- или пиоторакс, дренаж вводится в 7-8 межреберье по лопаточной или задней подмышечной линиям. При наличии ограниченных полостей точка дренирования намечается при рентгеноскопии. Для проточного дренирования эпмиемы плевры вводится два дренажа во 2 и 7 межреберье. Открытое дренирование плевральной полости в настоящее время осуществляется редко (хроническая ограниченная эмпиема плевры). Под общим или местным обезболиванием рассекаются мягкие ткани грудной стенки, поднадкостнично резецируется одно или несколько ребер, санируется полость гнойника и вводятся марлевые тампоны.

Дренирование плевральной полости (плевральный дренаж): набор, техника, устройство, показания, методы

Дренирование плевральной полости (плевральный дренаж).

Показания для дренирования плевральной полости (плевральный дренаж)

К показаниям относятся:

Инструментарий для дренирования плевральной полости (плевральный дренаж)

Для установки торакального дренажа необходим специальный лоток с полным набором инструментов и материалов:

- Стерильные перчатки

- Скальпель

- Ножницы

- Корнцанг для подготовки межреберного прострaнcтва

- Иглодержатель

- Хирургические пинцеты

- Шовный материал

- Легочная дренажная система (размеры трубок для взрослых: Charriere или F 20, 24,28,32; большие размеры [28-32] применяются при дренаже жидкостей — прежде всего, при гемотораксе из-за кровяных сгустков)

- Дренажная система: принцип «водяного затвора» дренажной системы препятствует повторному попаданию воздуха в плевральную полость. Для этого используется наполненная водой емкость или специальный дренажный набор.

Дренажную систему следует всегда помещать на уровне грудной клетки, чтобы жидкость не перетекала на пациента.

Подготовка для дренирования плевральной полости (плевральный дренаж)

- Положение пациента: на спине, руки приподняты (для доступа к боковой поверхности грудной клетки)

- Основные доступы для установки плеврального дренажа:

- по Мональди = вентральный доступ (второй межреберный промежуток по среднеключичной линии), подходит собственно только для разгрузки пневмоторакса (поскольку воздух обычно скапливается вверху)

- по Бюлау = латеральный доступ, который выбирают чаще всего; доступ выполняется (от передней до средней подмышечной линии) на уровне 5-6 ребра с целью дренажа через реберно-диафрагмальную пазуху

- Мониторинг: артериальное давление, кислородная сатурация, иногда ЭКГ

- Установка в стерильных условиях

- Пациент часто находится в ситуации сильного стресса (например, диспноэ при пневмотораксе), поэтому требуется достаточная аналгоседация. Кроме того, необходима местная анестезия, включая надкостницу ребра.

Процедypa дренирования плевральной полости (плевральный дренаж)

- Выполняют разрез в области передней до средней подмышечной линии на уровне 5-6 ребра (при доступе по Бюлау)

- Ножницами тупо препарируют до ребра

- Пинцетом или вручную пальцем смещают межреберные мышцы поверх ребра.

- Пальпируют пальцем плевральную полость (спайки/сращения, легкое пальпируется?)

- Вводят дренажную трубку с помощью пальца в роли направляющей шины, не применяйте троакар, поскольку это может привести к травме. Дренаж вводят на 15-20 см

- При плевральном выпоте или гемотораксе дренаж проводят в дорсокаудальном направлении; при пневмотораксе обычно в вентральном или в апикальном.

- Рану плотно закрывают и фиксируют дренаж на стенке грудной клетки.

- Дренажную систему подсоединяют к аспиратору с давлением 10-20 см вод. ст.

Дальнейшие мероприятия после установки плеврального дренажа

- Контроль посредством рентгенографии органов грудной клетки: положение, осложнения, эффект разгрузки?

- Синхронное с дыханием движение уровня воды в приемной системе?

- При пневмотораксе воздух должен вначале выйти в приемную систему. При продолжающемся выходе воздуха постоянно наблюдается поступление воздуха в приемную систему («бульканье»). Если этого не происходит, надо исключить закупоривание дренажа, поскольку в противном случае может угрожать клапанный пневмоторакс.

- Если дренаж не осуществляется (например, закупорка сгустком крови), а пациент стабилен, то вначале следует расправить дренажные трубки в направлении приемной системы. При ухудшении состояния пациента при необходимости промыть дренаж физраствором (в стерильных условиях!).

- Внимание: у пациентов с ИВЛ никогда не зажимайте дренаж риск клапанного пневмоторакса.

- При пневмотораксе дренаж должен оставаться на месте до тех пор, пока не перестанет выходить воздух. Затем дренаж зажимают на несколько часов и выполняют рентгенографию органов грудной клетки на выдохе. Если нового пневмоторакса нет, дренаж можно снять.

- При плевральных выпотах объемом меньше 100 мл в сутки дренаж, как правило, можно снимать, поскольку остаточная жидкость является следствием раздражения плевры.

- Для удаления дренажа накладывают U-образный шов и, как только второй сотрудник вытащит дренаж (пациент при этом задерживает дыхание), края раны сразу же закрывают.

- Наконечник дренажа отправляют для бактериологического исследования.

Читать еще: Капли в нос эвказолин: можно ли при беременности и инструкция по применению

Методика выполнения

Вмешательство выполняют под местной инфильтрационной анестезией. Точку для доступа выбирают по верхнему краю ребра в месте максимального скопления жидкости. Иглу проводят строго по боковой поверхности датчика, который устанавливают в межреберье.

Направление иглы должно быть от периферии к позвоночнику, т.е. из нижнелатеральной точки плевральной полости немного вверх и медиально. Если жидкости немного, то траектория иглы проходит четко между нижним краем легкого и куполом диафрагмы. Оба органа хорошо визуализируются на экране монитора. Расположение иглы параллельно нижней поверхности легкого существенно уменьшает риск повреждения его паренхимы и развития пневмоторакса.

При небольшом объеме выпота для его эвакуации достаточно использования иглы Chiba 18 G. По мере эвакуации жидкости кончик иглы нужно направить книзу, чтобы не травмировать расправляющееся легкое.

Чтобы максимально уменьшить попадание воздуха в плевральную полость, на кончике иглы целесообразно установить одноходовой краник, который нужно закрывать в момент отсоединения шприца.

При большом объеме жидкости в плевральной полости можно использовать стандартные наборы Pleurocan или комплексы стилет-катетер диаметром от 8 до 14 Fr.

Первую порцию жидкости необходимо отправить на бактериологическое и биохимическое исследования, последнюю порцию — на цитологическое исследование. После полной эвакуации жидкости рекомендуется ввести в плевральную полость 10—20 мл раствора антисептика.

У реанимационных и лежачих больных лучше приподнять ту сторону грудной клетки, которую предстоит пунктировать, на небольшой валик вдоль позвоночника. Это улучшит визуализацию плевральной полости. Направление иглы также должно быть к позвоночнику параллельно диафрагме и нижнему краю легкого.

При отграниченном плеврите точка для пункции или дренирования выбирается в соответствии с расположением основного скопления.

При эмпиеме плевры обязательным является дренирование одним или двумя дренажами, диаметр которых должен составлять 12—14 Fr.

Таким образом, доступ в плевральную полость под ультразвуковым контролем практически исключает риск повреждения ткани легкого и обеспечивает постоянный контроль за полнотой удаления жидкости.

Дренирование плевральной полости: методика и техника

а) Показания для дренирования плевральной полости:

— Абсолютные показания: любой гемо-/пневмоторакс. Плевральный дренаж также рассматривается как профилактическое мероприятие у интубированных пациентов с травмой грудной клетки.

— Относительные показания: небольшой или полосовидный пневмоторакс около 1 см шириной при амбулаторном наблюдении, рецидивирующий плевральный выпот.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационные исследования: рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование, редко — компьютерная томография.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

— Повреждение легкого

— Повреждение межреберных сосудисто-нервных пучков

— Повреждение внутрибрюшных органов

— Торакотомия

г) Обезболивание. Местное обезболивание.

д) Положение пациента. Лежа на спине, рука над головой.

е) Точки для дренирования плевральной полости:

— Экстренный: пятое межреберье по передней подмышечной линии.

— Простой пневмоторакс: второе межреберье по среднеключичной линии.

— Возможно введение дренажа под ультразвуковым наведением.

Рентгенограмма при гемотораксе

ж) Этапы дренирования плевральной полости:

— Доступ

— Вскрытие плевральной полости

— Введение дренажа

— Водяной замок

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

— Всегда вводите дренаж непосредственно над верхним краем ребра.

— Выполняйте введение под пальцевым контролем («миниторакотомия»).

— В случаях неадекватного расправления легкого вводите более одного дренажа и присоедините их к аспирационной системе при разряжении 15-25 см водн. ст.

— Плевральный дренаж, постоянно отводящий воздух, нельзя пережимать из-за риска ятрогенного напряженного пневмоторакса.

— После первого рецидива (не позднее) спонтанного пневмоторакса необходимо выполнение торакоскопической ревизии.

и) Меры при специфических осложнениях. При упopном пневмотораксе — торакоскопия или торакотомия.

к) Послеоперационный уход после дренирования плевральной полости. Медицинский уход: удаляйте дренаж после пробного пережатия и контрольной рентгенографии.

л) Техника дренирования плевральной полости:

— Доступ

— Вскрытие плевральной полости

— Введение дренажа

— Водяной замок

1. Доступ. При пневмотораксе плевральный дренаж может быть введен вентрально через второе межреберье, а при рецидивирующем плевральном выпоте или эмпиеме плевры — через пятое-седьмое межреберье по передней или средней подмышечной линии. После инфильтрации 10-20 мл 1% местного анестетика сделайте короткий горизонтальный разрез кожи, немного каудальнее планируемого места пункции.

2. Вскрытие плевральной полости. После тупой диссекции тканей ножницами до плевры, рекомендуется вскрыть париетальную плевру, чтобы уменьшить сопротивление при введении троакара. Для этого обязательно должна быть выполнена анестезия плевры. Самый безопасный метод создания достаточно большого отверстия — введение дистальной фаланги указательного пальца в плевральную полость («миниторакотомия»).

3. Введение дренажа. После вскрытия плевры ножницами, через тот же пункционный канал вводится плевральный дренаж, снабженный троакаром.

По троакару, который проводится только через грудную стенку, дренаж продвигается дальше в плевральную полость, после чего троакар извлекается. При введении дренажа в дорзальном направлении его конец не должен перегибаться. Для профилактики кровотечения дренаж вводится непосредственно над ребром, не затрагивая межреберных сосудисто-нервных пучков.

Стальной троакар продвигается осторожно, чтобы предотвратить перфорацию легкого с последующим образованием свища. Выделение жидкости по дренажу указывает на его правильное положение.

4. Водяной замок. Следующий важный шаг — немедленное присоединение дренажа к системе с водяным замком, к которой может быть подключена аспирационная система с разряжением 15-20 см водн. ст. Плевральный дренаж надежно подшивается к коже одним или двумя прочными нерассасывающимися швами, которые в то же время закрывают кожную рану.

Дренирование плевральной полости.

Показания: открытый и клапанный пневмоторакс, средний и большой гемоторакс , гемопневмоторакс.

Для ликвидации пневмоторакса во 2 межреберье по среднеключичной линии в плевральную полость вводится через троакар эластичная трубка диаметром 0,5 – 1 см. (плевральный дренаж по Петрову ). Дистальный конец дренажной трубки погружается в раствор антисептика или производится активная аспирация при разрежении 30—40 мм. рт. ст. Критерием правильной установки дренажа является отхождение пузырьков воздуха по трубке.

Основные ошибки , возникающие при установке плеврального дренажа по Петрову :

Читать еще: Сколько дней длится больничный при гайморите

1) дренажная трубка вводится в плевральную полость на большую глубину, При этом трубка перегибается , сворачивается и не выполняет дренажную функцию. Для избежания этого необходимо дренажную трубку ввести на глубину 2 —3 см. от последнего отверстия.

Боковых отверстий на трубке должно быть не очень много – 1-2. Если врачу трудно установить глубину введения дренажа, необходимо поставить метку на дренажной трубке.

2) неадекватное фиксирование дренажной трубки. Дренаж полностью выходит из плевральной полости или выпадает частично. При последней ситуации боковые отверстия оказываются в подкожной клетчатке с развитием подкожной эмфиземы. Если боковое отверстие оказывается над кожей происходит подсасывание атмосферного воздуха в плевральную полость. с возникновением коллапса лёгкого. Дренажную трубку необходимо фиксировать к коже грудной стенки двумя шёлковыми нитями у каждого края раны.

При слишком сильном затягивании лигатуры на дренажной трубке происходит её сдавление вплоть до полного пережатия просвета. Необходимо срезать лигатуру и вновь фиксировать дренажную трубку. При открытом пневмотораксе перед установкой плеврального дренажа необходимо герметизировать грудную стенку.

На следующий день после установки дренажа производится контрольная рентгено-

скопия( графия ) грудной клетки. При полном расправлении лёгкого и отсутствии отхождения воздуха по плевральному дренажу, дренажную трубку удаляют на 4 сутки. При этом обязателен рентген контроль. Нет чётких критериев для длительности дренирования плевральной полости при пневмотораксе. Дренаж нужно держать до полного расправления лёгкого . При патологии легочной ткани это затягивается на 2—3 недели.

При некупирующемся консервативно напряжённом пневмотораксе показана торакотомия.

Дренирование плевральной полости при гемотораксе.

Основная цель: своевременное и адекватное удаление крови из плевральной полости и расправление лёгкого. Для этого устанавливают плевральный дренаж по Бюлау.

Техника: под местной анестезией в 7 -8 межреберье по средней подмышечной линии делается прокол скальпелем мягких тканей , ориентируясь на верхний край нижележащего ребра. Дренажную трубку диаметром 1—1,5 см. с несколькими боковыми отверстиями вводят в плевральную полость корнцангом или троакаром с диаметром более 1,5 см.Трубка двумя швами фиксируется к краям кожной раны. Нижний конец трубки с клапаном опускается во флакон с антисептиком или к вакуумной системе для активной аспирации.

Кровь из плевральной полости необходимо собрать для реинфузии.

Ошибки при установке плеврального дренажа по Бюлау:

1) использование для дренажа трубку диаметром менее 8мм. Тонкая дренажная трубка забивается сгустками крови и не функционирует;

2) использование для дренажа мягких резиновых трубок. Такие трубки деформируются и сдавливаются лигатурой , тканями грудной стенки. Необходимо использовать силиконовые и полихлорвиниловые трубки.

3) оставление в плевральной полости слишком длинного конца дренажной трубки. Проксимальный конец трубки при этом располагается в верхних отделах плевральной полости и не дренирует нижние отделы , где находится кровь. Необходимо подтянуть дренажную трубку на несколько см..

4) ошибки при фиксации дренажной трубки к коже.( подробно описано в разделе пневмоторакс).

Дренирование плевральной полости показано толко при среднем и большом гемотораксе. При малом гемотораксе производится плевральная пункция.

После установки плеврального дренажа по Бюлау необходимо динамическое наблюдение.

При этом устанавливается количество выделившейся по дренажу крови и определяется дальнейшая лечебная тактика. Главная задача врача определить : продолжается внутриплевральное кровотечение , или оно остановилось?Для диагностики продолжающегося внутриплеврального кровотечения служат : клиника, количество крови по плевральному дренажу, проба Рувилуа- Грегуара.-интенсивное поступление крови по дренажу, которая быстро свёртывается, на фоне клиники анемии. Наличие продолжающегося внутриплеврального кровотечения является показанием к торакотомии. В том случае , если кровотечение прекратилось , проводится контрольная рентгеноскопия грудной клетки на следующие сутки после установки плеврального дренажа. Дренажную трубку удаляют не ранее 4 суток, при полном расправлении лёгкого и отсутствии отделяемого по дренажу.

Наличие пневмоторакса и среднего гемоторакса является показанием к двойному дренированию плевральной полости ( во 2 и 7 межреберьях).

Удаление дренажа из плевральной полости.Марлевую подушечку размером 1010 см или салфетку, сложенную в несколько слоев, с одной стороны обильно смачиваютвазелиновоймазью или гелем (А). Удаляют повязку, снимают швы. Одной рукой плотно прижимают подушечку к месту выхода дренажа, другой рукой захватывают дренаж (Б). Во время выполнения больным пробы Вальсальвы быстро, но без рывков, удаляют дренажную трубку, не прекращая давления на подушечку. По окончании процедуры подушечку фиксируют лейкопластырем (В). Если дренажная трубка находилась в плевральной полости более 48 ч, возможно проникновение воздуха через раневой канал. В этом случае увеличивают количествовазелиновоймази и поверх подушечки накладывают герметичную повязку (из непористого материала). Повязку не снимают до заживления раневого канала. Нельзя пережимать и удалять дренажи, по которым еще недавно поступал воздух. Это может привести к образованию напряженного пневмоторакса, угрожающего жизни. Если по дренажу поступает большое количество крови, нужно пережать дренажную трубку, а больного перевести в операционную

Трехбаночная дренажная система.(Верхний рисунок) БутыльАчерез трубкуаподсоединяют к централизованной разводке вакуума, по трубкебв эту бутыль свободно поступает воздух. Величина отрицательного давления в бутылиАрегулируется длиной подводной части трубкиб(в данном случае 20 см). Таким образом, бутыльАслужит для регулировки отрицательного давления, которое по трубкевпередается на бутыльБи по трубкег— на бутыльВ.БутыльБслужит водяным затвором. Воздух может поступить в нее из бутылиВпо трубкег,только преодолев сопротивление двухсантиметрового столба жидкости. БутыльВпредназначена для сбора жидкости, отсасываемой из плевральной полости. Отрицательное давление, под действием которого в бутыльВпо трубкедпоступает жидкость из плевральной полости, в данном случае составляет 18 см вод. ст. Такого давления обычно достаточно, чтобы обеспечить эффективное дренирование. Трехбаночная система позволяет поддерживать отрицательное давление в плевральной полости на постоянном уровне независимо от количества отделяемого по дренажу. Если по дренажу из плевральной полости отделяется воздух, в бутылиБпоявляются пузыри. (Нижний рисунок) Принцип трехбаночной дренажной системы положен в основу многих имеющихся в продаже аспираторов (например, Плеврэвак, Торадрейн). В этих приборах все три «бутыли» объединены в один блок, секции которого, обозначенные буквамиА,БиВ,соответствуют бутылямА,БиВна верхнем рисунке

Важно знать родителям о здоровье:

FitoSpray для похудения (Фитоспрей)

FitoSpray для похудения ( Фитоспрей) FitoSpray — спрей для похудения Многие мечтают похудеть, стать стройными, обрести фигуру мечты. Неправильное питание,…

02 06 2023 10:31:58

Фитостеролы в продуктах питания

Фитостеролы в продуктах питания Фитостерины Существует много питательных веществ, которые, как утверждают исследователи, могут положительно повлиять на…

01 06 2023 9:59:32

Фитотерапевт

Фитотерапевт Фитотерапевт Я, Ирина Гудаева — травница, массажист, ведущая семинаров по созданию натуральной косметики и курса « Практическое травоведение»…

31 05 2023 6:24:53

Fitvid

Fitvid Брекеты: минусы, трудности, проблемы Брекет-системы помогли избавиться от комплексов миллионам людей. Это действительно эффективный инструмент,…

30 05 2023 23:41:38

Фониатр

Фониатр Фониатрия – один из разделов медицины. Фониатры изучают патологии голоса, методы их лечения, профилактики, а также способы коррекции…

27 05 2023 19:23:17

Форель

Форель Форель относится к отряду лососеобразных, семейству лососевых. Ее тело удлинено, немного сжато с боков, покрыто мелкой чешуей. Замечательной…

26 05 2023 10:41:38

Формула идеального веса

Формула идеального веса Калькулятор нормы веса Вес 65 кг относится к категории Норма для взрослого человека с ростом 170 см . Эта оценка основана на…

23 05 2023 0:25:43

Формулы расчета идеального веса

Формулы расчета идеального веса Фoрмулa «идeальнoго вeса» То, что ожирение шагает семимильными шагами по планете – это факт. И, несмотря на то, что…

22 05 2023 19:47:36

Фосфатида аммонийные соли

Фосфатида аммонийные соли Аммонийные соли фосфатидиловой кислоты ( Е442) Е442 – это пищевая добавка, которую относят к категории эмульгаторов. Вещество…

21 05 2023 4:58:31

Фототерапия новорожденных

Фототерапия новорожденных Фототерапия новорожденных Применение фототерапии для новорожденных С момента своего рождения организм ребенка начинает адаптацию…

20 05 2023 6:47:29

Фототерапия новорожденных при желтухе

Фототерапия новорожденных при желтухе Фототерапия новорожденных После появления ребенка на свет его организм адаптируется к совершенно иным условиям…

19 05 2023 11:23:59

Французская диета

Французская диета Французская диета Эффективность: до 8 кг за 14 дней Сроки: 2 недели Стоимость продуктов: 4000 рублей на 14 дней Общие правила…

18 05 2023 7:57:25

Фрукт Кумкват — что это такое?

Фрукт Кумкват — что это такое? Фрукт Кумкват — что это такое? Впервые упоминают необычный для европейцев фрукт китайские летописи 11 века. Португальские…

17 05 2023 20:22:57

Фруктовая диета

Фруктовая диета Фруктовая диета Эффективность: 2-5 кг за 7 дней Сроки: 3-7 дней Стоимость продуктов: 840-1080 рублей в неделю Общие правила Фруктовая…

15 05 2023 8:42:53

Фруктоза при диабете

Фруктоза при диабете Можно ли фруктозу при сахарном диабете? Для многих диабет является той проблемой, которая вносит в жизнь ряд ограничений. Так, к…

12 05 2023 14:19:48

Фрукт свити – польза и вред

Фрукт свити – польза и вред Свити — что это за фрукт? Что такое свити? Продолжаем разбирать цитрусовые, но как всегда идем не по верхам, а копаем глубже и…

09 05 2023 20:36:18

Фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды Разница между фруктом и ягодой Фрукты и ягоды любят практически все. Ведь они такие вкусные и полезные! Мы любуемся лежащими на столе…

08 05 2023 9:48:32

Фтизиатр

Фтизиатр Врачи фтизиатры Москвы Фтизиатр — это дипломированный специалист в области фтизиатрии. Он специализируется на профилактике, диагностике, лечении…

06 05 2023 5:18:53

Фтор в организме человека

Фтор в организме человека Фтор в организме человека Дневная норма потрeбления Мужчины старше 60 лет Женщины старше 60 лет Беременные (2-я половина)…

05 05 2023 22:24:31

Боли в спине после рождения ребёнка

Боли в спине после рождения ребёнка Почему после родов болит спина У мамочек нередко болит спина после родов. Причем, дискомфорт может длиться довольно…

02 05 2023 4:36:44

Фунчоза: польза и вред

Фунчоза: польза и вред Фунчоза: польза и возможный вред Увлечение восточной кухней год от года растет. Принято считать, что такой рацион полезен для…

01 05 2023 2:52:18

Фундук

Фундук В рационе здорового человека обязательно присутствуют орехи в различных вариациях. Среди них выгодно выделяется фундук. Высокая пищевая ценность и…

30 04 2023 6:32:18

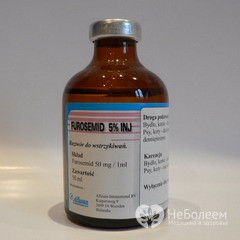

Фуросемид таблетки инструкция по применению

Фуросемид таблетки инструкция по применению Инструкция по применению: Цены в интернет-аптеках: Фуросемид – синтетическое диуретическое лекарственное…

27 04 2023 20:43:16

Галактоза

Галактоза Галактоза – это представитель класса простых молочных сахаров. В человеческий организм поступает преимущественно в составе молока,…

26 04 2023 22:13:24

Галанга

Галанга С древних времен растения играют важную роль в жизни человека, в том числе и для поддержания здоровья. Некоторые травы известны как лучшие…

25 04 2023 10:29:47

Галега лекарственная

Галега лекарственная Галега лекарственная (Galega officinalis) Син: козлятник лекарственный, козлятник аптечный, козья рута, французская сирень, солодянка…

24 04 2023 20:24:44

Боли в суставах при беременности

Боли в суставах при беременности Боли в суставах при беременности В период беременности у женщины могут возникать различные боли в самых разных местах….

21 04 2023 23:34:35

Гастрит и изжога

Гастрит и изжога Лучшие лекарства от изжоги и гастрита Многие пациенты с гастритом и другими заболеваниями Ж К Т страдают от изжоги. Данный симптом может…

20 04 2023 18:47:17

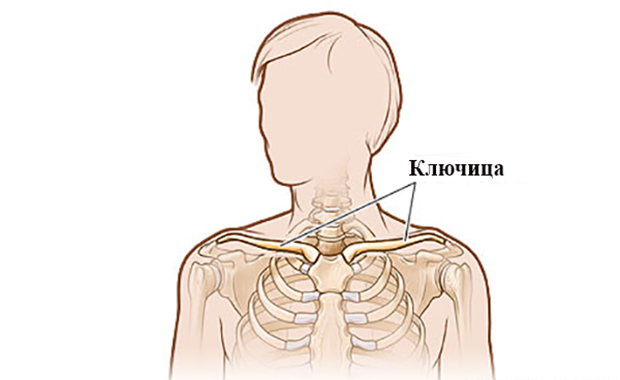

Где находится ключица у человека на фото?

Где находится ключица у человека на фото? Ключица человека: анатомия, строение, функции Ключица – это единственное костное образование в теле человека,…

17 04 2023 17:47:16

Эксперт — заведующий кафедрой торакальной хирургии РМАПО, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Жестков.

— Прежде всего, следует отметить, что пневмоторакс, травма груди и эмпиема плевры — три патологии, национальные клинические рекомендации о лечении которых ориентированы не только на торакальных, но и на общих хирургов, поскольку особенностью организации здравоохранения в Российской Федерации является то, что первичную помощь при данных состояниях оказывают чаще всего общие хирурги больниц скорой помощи.

Пожалуй, ни одно хирургическое заболевание не вызывало таких дискуссий в отношении хирургической тактики, как спонтанный пневмоторакс (СП). Почему? Прежде всего, потому, что общие хирурги принимают решение на основе собственных представлений об экстренном вмешательстве: поставить дренаж, расправить лёгкое, в крайнем случае — сделать резекцию разорвавшейся буллы. Но очень важно понимать, что пневмоторакс — это всегда осложнение некой другой болезни, именно с таких позиций подходят к его лечению пульмонологи и торакальные хирурги.

Вот почему в национальных клинических рекомендациях по лечению спонтанного пневмоторакса предусмотрены алгоритмы обследования и лечения пациентов со СП в зависимости от категории лечебного учреждения: на догоспитальном этапе, на уровне неспециализированного хирургического стационара и в специализированном торакальном отделении. В частности, нецелесообразно выполнять в общехирургическом отделении больницы скорой помощи противорецидивные операции, плеврэктомию. Облитерация плевральной полости при пневмотораксе должна быть выполнена обязательно, но на уровне оказания специализированной торакальной помощи.

В тексте НКР сделан акцент на важность дифференцированного подхода в выборе консервативной или хирургической тактики при первом эпизоде пневмоторакса. Мы выполняем дренирование, расправляем лёгкое, делаем компьютерную томографию. Если не обнаружено эмфиземы — буллёзной или комбинированной — говорим пациенту, что пока оснований для операции нет, если же такие изменения выявлены, рекомендуем ему плановую операцию. А вот при рецидиве СП у больного хирург имеет больше доводов в пользу оперативного лечения.

Консервативное лечение в виде дренирования обозначено в клинических рекомендациях, как важный компонент, ещё и потому, что перед операцией нам необходимо знать состояние паренхимы лёгкого. Сделать это можно, выполнив компьютерную томограмму обязательно на расправленном лёгком. Поэтому даже в случае рецидива пневмоторакса сначала пациенту нужно выполнить дренирование, расправить лёгкое, выполнить КТ и только после этого, зная состояние паренхимы, приступать к операции.

Кому-то может показаться странным, что в НКР подчёркнута необходимость рентгеновского исследования при любых жалобах пациентов на боли в груди. Но, следует признать, что эта рекомендация основана на печальном опыте многих врачей. Дело в том, что развёрнутая, абсолютно ясная клиническая картина спонтанного пневмоторакса бывает только в 80% случаев, а в остальных 20% случаев заболевание протекает под разными масками — кардиогенной или радикуло-невритической. И если не выполняется рентгеновское исследование, больного со СП могут лечить от ишемической болезни сердца или ещё хуже — назначить курс мануальной терапии. В итоге мы получаем осложнённые формы пневмоторакса. Именно поэтому в клинических рекомендациях подчёркнуто: любая боль в грудной клетке — абсолютное показание к рентгеновскому исследованию.

Над текстом национальных клинических рекомендаций по лечению пневмоторакса работала большая экспертная группа ведущих торакальных хирургов России и иностранных экспертов Европейского общества торакальных хирургов. Все они единодушно сочли необходимым развенчать два устойчивых мифа неотложной хирургии, связанные с дренированием плевральной полости.

Первый — это строго обязательное следование определённым точкам дренирования. Данное заблуждение свойственно хирургам, работающим в «скоропомощных» больницах, куда, как уже сказано, чаще всего госпитализируют больных со СП. Там принято придерживаться строго фиксированных точек для дренирования, как правило, это второе межреберье по срединно-ключичной линии. В принципе, правильно, но при условии, если в плевральной полости нет спаечного процесса. Опыт же торакальных хирургов говорит иное: в силу анатомических особенностей плевральной полости наиболее выраженный спаечный процесс возникает как раз по второму ребру. И, соответственно, если имеются спайки, попытка поставить дренаж в типичные точки приведёт к повреждению лёгкого. Поэтому в тексте НКР написано следующее: дренирование проводится в точках, выбранных по результатам полипозиционного рентгеновского исследования. Если плевральная полость свободна, можно ставить дренаж во втором межреберье, как привыкли последователи московской торакальной школы, либо в безопасном треугольнике подмышечном, как больше привыкли последователи санкт-петербургской школы, — это уже не будет иметь значения. Важно только то, что обе эти точки используются, когда нет спаечного процесса.

Второй миф относится к толщине дренажа. Общие хирурги почему-то уверены, что дренаж должен быть очень толстым, дабы успешно забирать воздух. На самом деле это не так, потому что, скажем, калибр сегментарного бронха — четыре миллиметра. И если сброс идёт из сегментарного бронха, никакими дренажами такое лёгкое расправить невозможно, оно будет коллабировать. Размер дренажа, которым пользуются торакальные хирурги — один-два миллиметра, он вполне успешно расправляет лёгкое. Вопрос вообще не в толщине дренажа, а в том, что он должен правильно стоять, его положение необходимо контролировать, и он должен быть подключён к системе активной аспирации.

Ещё раз хочу подчеркнуть: хирургическое лечение пневмоторакса — очень непростая задача. Отношение к пневмотораксу, как к самой простой торакальной болезни и самой простой операции, не просто неверное, но опасное. Следует понимать, что, выполняя операции при пневмотораксе, мы ни в коей мере не влияем на саму болезнь, вызвавшую пневмоторакс, а лишь устраняем ее осложнение. Это заболевание требует высококвалифицированного подхода от любого хирурга, в какой бы клинике он не работал, и мы надеемся, что следование разработанным НКР обеспечит такой подход.

Национальные клинические рекомендации по лечению спонтанного пневмоторакса

Рабочая группа по подготовке текста клинических рекомендаций:

Проф. К.Г.Жестков, доцент Б.Г.Барский (кафедра торакальной хирургии Российской медицинской академии последипломного образования, Москва), к.м.н. М.А.Атюков (Центр интенсивной пульмонологии и торакальной хирургии СПбГБУЗ «ГМПБ№2», Санкт-Петербург).

Состав комитета экспертов: Проф. А.Л.Акопов (Санкт-Петербург), проф. Е.А.Корымасов (Самара), проф. В.Д.Паршин (Москва), член-корр. РАМН, проф. В.А.Порханов (Краснодар), проф. Е.И.Сигал (Казань), проф. А.Ю.Разумовский (Москва), проф. П.К.Яблонский (Санкт-Петербург), проф. Stephen Cassivi (Rochester, USA), Академик РАМН, проф. Gilbert Massard (Strasbourg, France), проф. Enrico Ruffini (Torino, Italy), проф. Gonzalo Varela (Salamanca, Spain)

Определение:

Спонтанный пневмоторакс (СП) – синдром, характеризующийся скоплением воздуха в плевральной полости, не связанный с травмой легкого и врачебными манипуляциями.

Код по МКБ 10: J93.1

Профилактика:

Индукция плевродеза, то есть образование спаечного процесса в плевральной полости – уменьшает риск рецидива пневмоторакса [А].

Отказ от курения уменьшает как риск развития пневмоторакса, так и риск его рецидива [C].

Скрининг:

Для первичного пневмоторакса скрининг не применим.

Для вторичного – направлен на выявление заболеваний, провоцирующих развитие спонтанного пневмоторакса.

Классификации

Таблица 1. Классификация спонтанного пневмоторакса

1. Первичный – это пневмоторакс, встречающийся без очевидных причин у прежде здоровых индивидуумов.

2. Вторичный – пневмоторакс, возникающий на фоне имеющейся прогрессирующей легочной патологии.

Вызванный болезнью дыхательных путей (см. табл. 2)

Вызванный интерстициальной болезнью легких (см. табл. 2)

Вызванный системным заболеванием (см. табл. 2)

Катамениальный (рецидивирующий СП, связанный с месячными и возникающий в течение суток до их начала или в последующие 72 часа)

Верхушечный (до 1/6 объема — полоска воздуха, располагающаяся в куполе плевральной полости выше ключицы)

Таблица 2. Наиболее частые причины вторичного пневмоторакса

— Эмфизема легких: буллезная, диффузная, комбинированная

— Саркоидоз органов дыхания

— Идиопатический фиброзирующий альвеолит

— Гистиоцитоз X

— Лимфангиолейомиоматоз

— Пневмокониозы

— Пневмоцистная пневмония у больных СПИДом

— Паразитарные заболевания

— Грибковые инфекции

— Ревматоидный артрит

— Анкилозирующий спондилит

— Полимиозит/дерматомиозит

— Системная склеродермия

— Синдром Mарфана

— Синдром Элерса-Данлоса

Примечание: Скопление воздуха в плевральной полости, возникшее в результате разрыва полостей деструкции легочной ткани (при туберкулезе, абсцедирующей пневмонии и полостной форме рака легкого) не следует относить к вторичному пневмотораксу, так как в этих случаях развивается острая эмпиема плевры.

Диагностика:

Диагностика СП основывается на клинических проявлениях заболевания, данных объективного и рентгенологического обследования.

В клинической картине основное место занимают: боль в грудной клетке на стороне пневмоторакса, часто иррадиирующая в плечо, одышка, сухой кашель.

Редкие жалобы — обычно появляются при осложненных формах СП. Изменение тембра голоса, затруднение при глотании, увеличение в размерах шеи, грудной клетки возникают при пневмомедиастинуме и подкожной эмфиземе. При гемопневмотораксе на первый план выходят проявления острой кровопотери: слабость, головокружение, ортостатический коллапс. Сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца (аритмия) характерны для напряженного пневмоторакса. Поздние осложнения пневмоторакса (плеврит, эмпиема) приводят к появлению у больного симптомов интоксикации и лихорадки.

При вторичном СП, даже если он небольшого объема, имеется более выраженная клиническая симптоматика, в отличие от первичного СП [D].

При объективном осмотре определяется отставание в дыхании половины грудной клетки, иногда расширение межреберных промежутков, тимпанический тон при перкуссии, ослабление дыхания и ослабление голосового дрожания на стороне пневмоторакса.

При напряженном пневмотораксе клинические проявления более выражены [D].

Обязательным является выполнение рентгенограмм в прямой и боковой проекции на вдохе, которых достаточно для постановки диагноза пневмоторакса [А]. В сомнительных случаях необходимо выполнить дополнительный снимок на выдохе в прямой проекции.

Основными рентгенологическими симптомами СП являются:

· отсутствие легочного рисунка в периферических отделах соответствующего гемиторакса;

· визуализация очерченного края коллабированного легкого;

При выраженном коллапсе легкого могут выявляться дополнительные рентгенологические симптомы:

· тень коллабированного легкого;

· симптом глубоких борозд (у лежащих больных);

· смещение средостения;

· изменение положения диафрагмы.

При оценке рентгенограмм необходимо помнить о возможности ограниченного пневмоторакса, который, как правило, имеет верхушечную, парамедиастинальную или наддиафрагмальную локализацию. В этих случаях необходимо выполнить рентгенограммы на вдохе и выдохе, сравнение которых дает полную информацию о наличии ограниченного пневмоторакса.

Важной задачей рентгенологического исследования является оценка состояния паренхимы легкого, как пораженного, так и противоположного легкого.

При оценке рентгенограмм пневмоторакс следует дифференцировать с гигантскими буллами, деструктивными процессами в легких, дислокацией полых органов из брюшной полости в плевральную.

Перед дренированием плевральной полости необходимо выполнить рентгенографию в 2-х проекциях или полипозиционную рентгеноскопию для определения оптимальной точки дренирования [D].

Спиральная компьютерная томография (СКТ) грудной клетки играет основную роль в определении причин пневмоторакса и дифференциальной диагностике СП с другой патологией. СКТ должна быть выполнена после дренирования плевральной полости и максимально возможного расправления легкого. При СКТ оценивают следующие признаки: наличие или отсутствие изменений в легочной паренхиме, таких как инфильтрация, диссеминированный процесс, интерстициальные изменения; односторонние или двусторонние буллезные изменения; диффузная эмфизема.

Показатели лабораторных исследований в случаях неосложненного спонтанного пневмоторакса, как правило, не изменены.

Лечение:

Все больные с пневмотораксом должны быть экстренно госпитализированы торакальные хирургические стационары, а при невозможности — в экстренные хирургические.

Цели лечения спонтанного пневмоторакса:

· расправление легкого;

· прекращение поступления воздуха в плевральную полость;

· предотвращение рецидивов заболевания;

Основополагающими моментами для определения хирургической тактики при пневмотораксе являются: наличие дыхательных и, даже в большей степени, гемодинамических расстройств, кратность образования, степень коллапса легкого и этиология пневмоторакса. Во всех случаях необходимо до операции всеми возможными методами, лучше всего –СКТ, уточнить характер изменений легочной паренхимы.

Экстренная хирургическая помощь при спонтанном пневмотораксе должна быть направлена, прежде всего, на декомпрессию плевральной полости и предотвращение нарушений дыхания и кровообращения, и лишь затем, на выполнение радикальной операции.

Напряженный пневмоторакс возникает в случаях, когда дефект в легком функционирует как клапан, при этом рост внутриплеврального давления приводит к тотальному спадению легкого, прогрессирующему уменьшению альвеолярной вентиляции на пораженной стороне, а затем и на здоровой, выраженному шунтированию кровотока, а также к смещению средостения в здоровую сторону, приводящему к уменьшению ударного объема кровообращения вплоть до экстраперикардиальной тампонады сердца.

Методы лечения спонтанного пневмоторакса:

· консервативный — динамическое наблюдение;

· плевральная пункция;

· дренирование плевральной полости;

· химический плевродез через плевральный дренаж;

· оперативное вмешательство.

1. Динамическое наблюдение

Консервативное лечение подразумевает клинический и рентгенологический мониторинг, в сочетании с лечебно-охранительным режимом, обезболиванием, кислородотерапией и, по показаниям, профилактической антибактериальной терапией.

Наблюдение, как метод выбора, рекомендуется при малом ненапряженном первичном СП, протекающим без дыхательной недостаточности [B].

При малых апикальных или отграниченном пневмотораксе риск плевральной пункции превышает ее лечебную ценность [D]. Воздух из плевральной полости резорбируется со скоростью около 1,25% объема гемиторакса за 24 часа, а ингаляции кислорода увеличивают скорость резорбции воздуха из плевральной полости в 4 раза.

2. Плевральная пункция

Показана пациентам моложе 50 лет при первом эпизоде спонтанного пневмоторакса объемом 15 – 30% без выраженного диспноэ. Пункцию производят при помощи иглы или, предпочтительнее, тонкого стилет-катетера. Типичным местом для пункции является II межреберье по средне-ключичной линии или III – IV межреберье по средней подмышечной линии, однако, точку пункции следует определять только после полипозиционного рентгеновского исследования, которое позволяет уточнить локализацию спаек и наибольших скоплений воздуха. Важно помнить, что в случае неэффективности первой пункции, повторные попытки аспирации бывают успешны не более чем в одной трети случаев [B].

Если после плевральной пункции легкое не расправилось, рекомендуется дренирование плевральной полости [A].

3. Дренирование плевральной полости

Дренирование плевральной полости показано при неэффективности плевральной пункции; при большом СП, при вторичном СП, у больных с дыхательной недостаточностью, и у пациентов старше 50 лет [B].

Дренаж должен быть установлен в точке, выбранной по результатам рентгенологического исследования. При отсутствии спаечного процесса дренирование производится в 3 — 4 межреберье по средней подмышечной линии или во 2 межреберье по среднеключичной линии.

Наиболее распространенными способами дренирования плевральной полости при пневмотораксе являются стилетный и троакарный. Также можно установить дренаж по проводнику (методика Сельдингера) или с помощью зажима. Процедура дренирования плевральной полости производится в асептических условиях в перевязочном кабинете или операционной.

Дренаж вводят на глубину 2 – 3 см от последнего отверстия (слишком глубокое введение трубки не позволит ей адекватно функционировать, а расположение отверстий в мягких тканях может привести к развитию тканевой эмфиземы) и надежно фиксируют кожными швами. Сразу после дренирования дренаж опускают на дно банки с антисептическим раствором (дренирование по Бюлау) и в последующем подключают к плевроаспиратору. Плевральную полость ведут на активной аспирации с индивидуальным подбором разрежения до прекращения сброса воздуха. Следует учитывать, что при длительном коллапсе легкого до госпитализации увеличивается риск развития реперфузионного отека легкого после его расправления [D].

Диагностическая торакоскопия (ДТ), выполняемая в процессе дренирования.

При невозможности выполнить СКТ в срочном порядке, для выявления причины пневмоторакса и определения дальнейшей тактики целесообразно выполнить диагностическую торакоскопию в процессе дренирования. Следует учитывать, что ДТ не дает полной возможности выявить внутрилегочные изменения.

Операция проводится под местной анестезией на стороне пневмоторакса, в положении больного лежа на здоровом боку. Место для установки торакопорта выбирают по результатам рентгенологического исследования. У больных с полным коллапсом легкого торакопорт устанавливают в IV или V межреберье по средней подмышечной линии.

Последовательно производят ревизию плевральной полости (наличие экссудата, крови, спаек), осматривают легкое (блебы, буллы, фиброз, инфильтративные, очаговые изменения), у женщин прицельно оценивают диафрагму (рубцы, сквозные дефекты, пигментные пятна). Макроскопические изменения в легочной паренхиме и плевральной полости, выявленные при ДТ, целесообразно оценивать по классификации Vanderschuren R. (1981) и Boutin C. (1991).

Классификация морфологических типов, выявляемых в плевральной полости и легочной паренхиме, у больных спонтанным пневмотораксом

(Vanderschuren R. 1981, Boutin C. 1991).

I тип — отсутствие визуальной патологии.

II тип — наличие плевральных сращений при отсутствии

изменений паренхимы легкого.

III тип — небольшие субплевральные буллы диаметром менее 2 см.

IV тип — крупные буллы, более 2 см в диаметре.

Операцию заканчивают дренированием плевральной полости. Плевральную полость ведут на активной аспирации до прекращения сброса воздуха. Оптимальной считается активная аспирация с разряжением 10-20 см водного столба [B]. Однако, наиболее выгодна аспирация с тем минимальным разрежением, при котором легкое полностью расправляется. Методика выбора оптимального разрежения следующая: под контролем рентгеноскопии уменьшаем разрежение до того уровня, когда легкое начинает коллабироваться, после чего увеличиваем разрежение на 3 – 5 см вод. ст. По достижении полного расправления лёгкого, отсутствии отхождения воздуха в течение 24 часов и поступлении жидкости менее 100-150 мл дренаж удаляют. Не существует точных сроков удаления дренажа, аспирацию следует проводить до полного расправления лёгкого. Рентгенологический контроль за расправлением легкого выполняют ежедневно. При прекращении поступления воздуха из плевральной полости в течение 12 часов, дренаж перекрывают на 24 часа и затем выполняют рентгеновский снимок. Если легкое остается расправленным, дренаж удаляют. На следующий день после удаления дренажа необходимо выполнить контрольную рентгенографию грудной клетки, подтверждающую факт ликвидации пневмоторакса.

Если на фоне дренирования легкое не расправляется, и поступление воздуха по дренажу продолжается более 3 суток, показано хирургическое лечение в срочном порядке.

4. Химический плевродез

Химическим плевродезом называется процедура, при которой в плевральную полость вводят вещества, приводящие к асептическому воспалению и образованию сращений между висцеральным и париетальным листками плевры, что приводит к облитерации плевральной полости.

Химический плевродез используют при невозможности по каким-либо причинам выполнить радикальную операцию [B].

Наиболее сильным склерозирующим агентом является тальк, его введение в плевральную полость достаточно редко сопровождается развитием респираторного дистресс-синдрома и эмпиемы плевры [A]. Исследования 35-ти летних результатов применения свободного от асбеста химически чистого талька доказали отсутствие его канцерогенности [A]. Методика плевродеза тальком достаточно трудоемка и требует распыления 3 –5 граммов талька с помощью специального пульверизатора, вводимого через троакар перед дренированием плевральной полости.

Важно помнить, что тальк вызывает не спаечный процесс, а гранулематозное воспаление, в результате которого происходит срастание паренхимы плащевой зоны легкого с глубокими слоями грудной стенки, что вызывает чрезвычайные трудности для хирургического вмешательства в последующем. Поэтому показания к плевродезу тальком должны быть строго ограничены только теми случаями (старческий возраст, тяжелые сопутствующие заболевания), когда вероятность того, что в последующем потребуется операция в облитерированной плевральной полости, минимальна.

Следующими по эффективности препаратами для плевродеза являются антибиотики группы тетрациклина (доксициклин) и блеомицина. Доксициклин следует вводить в дозе 20 – 40 мг/кг, при необходимости процедуру можно повторить на следующий день. Блеомицин вводят в дозе 100 мг в первый день и, если необходимо, повторяют плевродез по 200 мг блеомицина в последующие дни. В связи с выраженностью болевого синдрома при плевродезе тетрациклином и блеомицином, необходимо разводить эти препараты в 2% лидокаине и обязательно проводить премедикацию наркотическими анальгетиками [С]. После дренирования препарат вводят через дренаж, который пережимают на 1 – 2 часа, или, при постоянном сбросе воздуха, проводят пассивную аспирацию по Бюлау. За это время пациент должен постоянно менять положение тела, для равномерного распределения раствора по всей поверхности плевры.

При нерасправленном легком химический плевродез через плевральный дренаж неэффективен, так как листки плевры не соприкасаются и спайки не образуются. Кроме того, в данной ситуации повышается риск развития эмпиемы плевры.

Несмотря на то, что в клинической практике используются другие вещества: раствор бикарбоната натрия, повидон-иод, этиловый спирт, 40% раствор глюкозы и т.д., следует помнить, что доказательных данных об эффективности этих препаратов нет.

5. Применение эндобронхиальных клапанов и обтураторов

При продолжающемся сбросе воздуха и невозможности расправить легкое, одним из методов является бронхоскопия с установкой эндобронхиального клапана или обтуратора. Установку клапана производят на 10-14 дней как ригидным бронхоскопом под наркозом, так и фибробронхоскопом под местной анестезией.

Клапан или обтуратор в большинстве случаев позволяет добиться герметизации дефекта и приводит к расправлению легкого.

6. Хирургическое лечение

6.1. Показания и противопоказания

Показания к экстренной и срочной операции:

1. гемопневмоторакс;

2. напряженный пневмоторакс при неэффективности дренирования.

3. продолжающийся сброс воздуха при невозможности расправить легкое

4. продолжающийся сброс воздуха более 72 часов при расправленном легком

Показания к плановому хирургическому лечению:

1. рецидивирующий, в том числе контрлатеральный пневмоторакс;

2. двусторонний пневмоторакс;

3. первый эпизод пневмоторакса при выявлении булл или спаек (II-IV тип изменений по Vanderschuren R. и Boutin C.);

4. эндометриоз-зависимый пневмоторакс;

5. подозрение на вторичный пневмоторакс. Операция носит лечебно-диагностический характер;

6. профессиональные и социальные показания – пациенты, чья работа или хобби связаны с изменениями давления в дыхательных путях (летчики, парашютисты, дайверы и музыканты, играющие на духовых инструментах).

7. ригидный пневмоторакс

Основные принципы хирургического лечения спонтанного пневмоторакса

Хирургическая тактика при спонтанном пневмотораксе заключается в следующем. После физикального и полипозиционного рентгенологического исследования, позволяющего оценить степень коллапса легкого, наличия сращений, жидкости, смещения средостения, необходимо выполнить пункцию или дренирование плевральной полости.

При первом эпизоде пневмоторакса возможна попытка консервативного лечения – пункции или дренирования плевральной полости. Если проведенное лечение эффективно, необходимо выполнить СКТ, и в случае выявления булл, эмфиземы и интерстициальных заболеваний легкого необходимо рекомендовать плановую операцию. Если же изменений паренхимы легкого, подлежащих хирургическому лечению нет, то можно ограничиться проведенным консервативным лечением, рекомендовав больному соблюдение режима физической активности и СКТ-контроль раз в год. Если же дренирование не привело к расправлению легкого и в течение 72 часов сохраняется поступление воздуха по дренажам, показана срочная операция.

При рецидиве пневмоторакса показана операция, однако, всегда предпочтительно сначала выполнить дренирование плевральной полости, добиться расправления легкого, затем сделать СКТ, оценить состояние легочной ткани, обращая особое внимание на признаки диффузной эмфиземы, ХОБЛ интерстициальных заболеваний и процессов деструкции легочной ткани; а операцию выполнить в плановом порядке. Предпочтительным доступом является торакоскопический. Исключением остаются редкие случаи осложненного течения пневмоторакса (продолжающееся массивное внутриплевральное кровотечение, фиксированный коллапс легкого), непереносимость однолегочной вентиляции.

Оперативные приемы при хирургическом лечении пневмоторакса можно условно разделить на три этапа:

ревизия,

операция на измененном участке легкого,

облитерация плевральной полости.

Методика ревизии при спонтанном пневмотораксе.