Неправильное употребление причастного и деепричастного оборота

Деепричие и причастие – довольно сложные части речи, при употреблении которых допускается немало ошибок. В статье подробно описаны наиболее распространенные ошибки при употреблении причастного и деепричастного оборотов с примерами, приведены способы определения причастного или деепричастного оборота в предложении.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

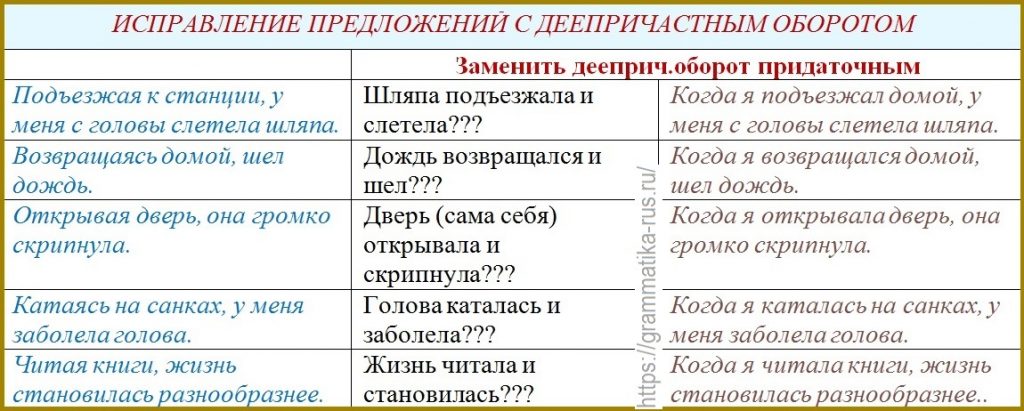

Ошибки в употреблении деепричастных оборотов

Деепричастный оборот – речевая конструкция, выраженная деепричастием с зависимыми словами, которая обозначает добавочное действие и отвечает на вопросы – Что делая? Что сделав? Как? В предложении выступает обособленным обстоятельством и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам употреблении деепричастного оборота в предложении относятся:

- Действие, названное деепричастием, и действие, названное глаголом, относятся к разным субъектам действия.

Примеры ошибок:

Заваривая чай

, у него упала чашка.

Убирая в комнате

, у них сломался пылесос.

- Деепричастный оборот в безличном предложении.

Примеры ошибок:

Наблюдая за облаками

, мне было спокойно.

Выйдя на улицу

, ему стало жарко.

- Деепричастный оборот в предложении с глаголом-сказуемым в будущем времени.

Примеры ошибок:

Решив задачу

, я буду отдыхать.

Посещая выставки

, он напишет статью о современном искусстве.

- Деепричастный оборот не может быть однородным членом предложения с причастным оборотом, сказуемым либо другим членом предложения (кроме обособленных обстоятельств и некоторых наречий).

Примеры ошибок: Небольшой городок, сияющий огнями и

удивляя туристов

, был его любимым местом отдыха. Высокие пальмы, поднимающиеся к небу и

шелестя листьями

, укрывали путников от солнца.

Неправильное употребление причастных оборотов

Причастный оборот – речевая конструкция, выраженная причастием с зависимыми словами, которая называет признак предмета по действию и отвечает на вопросы – Какой? Какая? Какое? Какие? В предложении выступает обособленным определением и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам при употреблении причастных оборотов относятся:

ТОП-4 статьи

которые читают вместе с этой

- Неверное согласование причастия с определяемым словом.

Примеры ошибок: Вчера прошла выставка древних книг,

собранные в нашей библиотеке

(правильно:

собранных

).

- Смешение действительных и страдательных причастий

Примеры ошибок: Игрушки,

украшаемые новогоднюю елку

, красиво переливались (правильно:

украшавшие

).

- Определяемое слово может стоять только перед или после причастного оборота, а не внутри.

Примеры ошибок:

Обласканное

поле

солнцем

зеленело (правильно: поле,

обласканное солнцем

, зеленело).

Скрытые

беседки

от посторонних глаз

были построены в липовой рощице (правильно:

скрытые от посторонних глаз

беседки были построены в липовой рощице).

- В причастном обороте не может употребляться частица бы.

Примеры ошибок: Нам бы мебель,

сделанную бы на заказ

. Мы хотим остановиться у озера,

расположенного бы недалеко от леса

.

Как определить, какой оборот употребляется в предложении?

Случаи неправильного употребления причастных и деепричастных оборотов в русском языке обычно связаны с тем, что школьники путают эти речевые конструкции. Чтобы определить, используется в предложении деепричастный или причастный оборот, необходимо выделить его грамматические и синтаксические признаки:

- Найти причастие или деепричастие;

- Поставить к обороту вопрос (Что делая? Что сделав? или Какой? Какая? Какое? Какие?);

- Определить лексическое значение оборота (действие или признак);

- Определить синтаксическую роль оборота (обстоятельство или определение).

Примеры:

Роман Достоевского,

читаемый во многих странах

, был переведен на иностранные языки (читаемый во многих странах – причастный оборот, отвечает на вопрос – какой?, согласуется с существительным роман, в предложении является обособленным определением).

Заваривая чай

, она всегда добавляет немного сахара (заваривая чай – деепричастный оборот, отвечает на вопрос – что делая?, зависит от глагола-сказуемого добавляет, в предложении является обособленным обстоятельством).

Оценка статьи

А какая ваша оценка?

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, на главную

Поскольку деепричастие – книжная форма, то её употребление часто вызывает затруднения.

Следует помнить, что действие, выражаемое деепричастием, может относиться только к действующему подлежащему. Действующее лицо должно быть одно и то же – и для глагола, и для деепричастия; оба действия должны происходить в одно время.

Попрощавшись с друзьями, один из них сообщает мне важную новость (я прощался, а сообщает кто-то другой; попрощавшись — деепричастие СВ, то есть действие от глагола СВ «попрощался» в прош. вр., друг «сообщает» — глагол в наст. вр.). Исправление: Когда я прощался с друзьями, один из них сообщил мне важную новость.

— Именно потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа. Ошибка: Выпив крепкого кофе, мне не спалось. Исправление: Из-за выпитого крепкого кофе мне не спалось.

— По указанной выше причине не допускается использование деепричастия в пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в творительном падеже), а объект действия. Ошибка: Предупреждая образование пробки из-за снегопада, дорога очищается спецтехникой. Исправление: Предупреждая образование пробки из-за снегопада, спецтехника очищает дорогу.

— При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида следует учитывать порядок слов и другие факторы. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым: Пример: Поставив укол, медсестра дезинфицирует место инъекции. (Порядок действий не соответствует фактическому). Исправление: Ставя укол, медсестра дезинфицирует место инъекции. Деепричастие несовершенного вида обычно используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым.

Не рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое стоит в форме будущего времени. Ошибка: Увидев расставленные по полкам книги, читатель быстро найдет нужную. Исправление: Когда читатель увидит расставленные по полкам книги, он быстро найдет нужную.

— Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами или со сказуемым. В настоящее время грамматически некорректными будут предложения, которые можно встретить в литературе XIX века: Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л. Толстой).

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Ошибки при использовании причастного и деепричастного оборотов

Тест на тему Культура речи

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, на главную

Неправильное употребление причастного и деепричастного оборота

Деепричие и причастие – довольно сложные части речи, при употреблении которых допускается немало ошибок. В статье подробно описаны наиболее распространенные ошибки при употреблении причастного и деепричастного оборотов с примерами, приведены способы определения причастного или деепричастного оборота в предложении.

Ошибки в употреблении деепричастных оборотов

Деепричастный оборот – речевая конструкция, выраженная деепричастием с зависимыми словами, которая обозначает добавочное действие и отвечает на вопросы – Что делая? Что сделав? Как? В предложении выступает обособленным обстоятельством и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам употреблении деепричастного оборота в предложении относятся:

- Действие, названное деепричастием, и действие, названное глаголом, относятся к разным субъектам действия.

Неправильное употребление причастных оборотов

Причастный оборот – речевая конструкция, выраженная причастием с зависимыми словами, которая называет признак предмета по действию и отвечает на вопросы – Какой? Какая? Какое? Какие? В предложении выступает обособленным определением и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам при употреблении причастных оборотов относятся:

которые читают вместе с этой

- Неверное согласование причастия с определяемым словом.

Определяемое слово может стоять только перед или после причастного оборота, а не внутри.

Как определить, какой оборот употребляется в предложении?

Случаи неправильного употребления причастных и деепричастных оборотов в русском языке обычно связаны с тем, что школьники путают эти речевые конструкции. Чтобы определить, используется в предложении деепричастный или причастный оборот, необходимо выделить его грамматические и синтаксические признаки:

- Найти причастие или деепричастие;

- Поставить к обороту вопрос ( Что делая? Что сделав? или Какой? Какая? Какое? Какие?);

- Определить лексическое значение оборота (действие или признак);

- Определить синтаксическую роль оборота (обстоятельство или определение).

3.6. Предложения с деепричастными оборотами

Деепричастия и деепричастные обороты, как и причастные обороты, – характерная примета письменной речи, прежде всего – официально-делового и научного стиля. В устной речи они встречаются редко. Более того, не рекомендуется использовать деепричастия в устной речи вообще!

Но поскольку деепричастие – книжная форма, то её употребление часто вызывает затруднения.

При употреблении деепричастий и деепричастных оборотов в речи следует обращать внимание на комплекс факторов.

1. Следует помнить, что действие, выражаемое деепричастием, может относиться только к действующему подлежащему.

Например, в одном из своих рассказов А.П. Чехов приводит запись в жалобной книге чиновника Ярмонкина: Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. Помимо других речевых и грамматических ошибок, данное высказывание содержит и ошибку в употреблении деепричастий. Подлежащим в этом предложении является существительное шляпа. В соответствии с грамматическими правилами получается, что именно шляпа подъезжала к станции и любовалась красотами природы за окном.

Для того чтобы исправить предложение в соответствии с нормами, необходимо изменить конструкцию: преобразовать дополнение у меня (именно оно является субъектом действия) в подлежащее: Подъезжая к станции, я потерял шляпу.

Исключение из этого правила составляют деепричастия, которые относятся к инфинитиву, выражающему действие другого лица:

Дом его был полон гостями , готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения (Пушкин).

В данном случае действие деепричастия разделяя относится к дополнению гостями и грамматически зависит от инфинитива тешить.

Может не относиться к подлежащему и оборот со словами исходя из , поскольку форма исходя уже не воспринимается как деепричастие:

Расчёт составляется исходя из средних норм выработки продукции.

2. Именно потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа.

Например: Возвращаясь домой, мне стало грустно. Такое высказывание будет грамматически некорректным, поскольку действие деепричастия возвращаясь относится к дополнению мне. Чтобы исправить предложение, необходимо либо преобразовать его так, чтобы дополнение стало подлежащим (ср.: Возвращаясь домой, я загрустил), либо заменить деепричастие на глагол-сказуемое или на придаточное предложение (ср.: Когда я возвращался домой, мне было грустно).

Допускается, хотя и не приветствуется (!), использование деепричастий в тех безличных предложениях, которые включают инфинитив (Возвращаясь домой, нужно зайти по дороге в булочную).

3. По указанной выше причине не допускается использование деепричастия в пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в творительном падеже), а объект действия.

Сказуемое в таких предложениях обычно выражается либо страдательным причастием (ср.: Боец ранен в голову осколком гранаты), либо возвратным глаголом с суффиксом -ся (ср.: Дом строится рабочими ). Грамматически неправильными будут предложения типа:

Выходя из окружения, боец был ранен в голову; Изыскав необходимые средства , дом строится рабочими нашего треста.

Чтобы сделать такие предложения корректным, надо либо заменить деепричастный оборот на синонимичную конструкцию, либо преобразовать пассивную конструкцию в активную:

При выходе из окружения боец был ранен осколком в голову; Когда боец выходил из окружения , он был ранен; Изыскав необходимые средства , рабочие нашего треста начали строительство дома.

4. Не рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое стоит в форме будущего времени.

Ср.: Приехав в город своего детства, я обязательно встречусь со школьными друзьями и моей первой учительницей.

5. Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами или со сказуемым. В настоящее время грамматически некорректными будут предложения, которые можно встретить в литературе XIX века:

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался пробраться к дверям (Лермонтов); Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л. Толстой).

Исключения составляют деепричастия (чаще всего в форме совершенного вида со значением состояния как результата предшествующего действия), которые начинают приобретать признаки наречия. Обычно это обстоятельства образа действия. Но однородными они могут быть только с обстоятельствами, выполняющими ту же функцию в предложении!

Дама усаживалась в кресло то боком, то поджав ноги (А.Н. Толстой).

6. Место деепричастного оборота в предложении относительно свободное. Вместе с тем есть определённые тенденции в постановке деепричастия перед сказуемым или после него.

Перед глаголом-сказуемым обычно ставится деепричастие, которое обозначает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Достав платок, Сергей протянул его мне (Сергей сначала достал платок, а затем протянул его мне).

Перед глаголом-сказуемым обычно стоит и деепричастие, указывающее на причину или условие действия, поскольку причина или условие всегда предшествуют следствию:

Испугавшись, Тоня вскрикнула (Тоня вскрикнула потому, что испугалась, причём она сначала испугалась, а потом уже вскрикнула).

После глагола-сказуемого обычно ставится деепричастие со значением последующего действия:

Лошадь упала, придавив мне ногу (Сначала лошадь упала, а затем придавила мне ногу).

7. При употреблении деепричастия совершенного или несовершенного вида необходимо учитывать его смысловые отношения с глаголом-сказуемым и форму, в которой стоит глагол.

Деепричастие несовершенного вида обычно используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым:

Улыбаясь, она протянула мне руку; Улыбаясь, она тянула ко мне обе руки.

Деепричастие совершенного вида указывает на действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Улыбнувшись, она протянула мне руку.

При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида следует учитывать порядок слов и другие факторы. Кроме того, необходимо обращать внимание на то, какое из действий выражено деепричастием и какое – глаголом-сказуемым. В противном случае предложение может стать некорректным или неточным с точки зрения выражаемого им смысла.

Так, в предложении: Подъезжая к реке, всадники остановили лошадей – есть смысловая неточность. Деепричастие несовершенного вида указывает на совпадение по времени двух действий, выраженных глаголом и деепричастием, а в действительности всадники сначала подъехали к реке, а затем остановили лошадей. Поэтому уместнее использовать деепричастие совершенного вида: Подъехав к реке, всадники остановили лошадей.

Приведём ещё один пример: Газеты сообщают, что Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого этажа. В данном случае следовало бы заменить глагол деепричастием, а деепричастие – глаголом ( Сойдя с ума, Кент выбросился из окна). Иначе ситуация, выраженная в предложении, будет диаметрально противоположной той, которая была в действительности. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, которое предшествует действию, выраженному глаголом-сказуемым. Следовательно, если оставить первоначальную конструкцию (Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого этажа), то можно решить, что Кент сначала выбросился из окна и лишь затем (в полёте) сошёл с ума. А это бессмыслица!

Упражнение к теме «3.6. Предложения с деепричастными оборотами»

► Перейти к оглавлению книги «Русский язык и культура общения»

Ошибки при использовании деепричастного оборота

Поскольку деепричастие – книжная форма, то её употребление часто вызывает затруднения.

Следует помнить, что действие, выражаемое деепричастием, может относиться только к действующему подлежащему. Действующее лицо должно быть одно и то же – и для глагола, и для деепричастия; оба действия должны происходить в одно время.

Попрощавшись с друзьями, один из них сообщает мне важную новость (я прощался, а сообщает кто-то другой; попрощавшись — деепричастие СВ, то есть действие от глагола СВ «попрощался» в прош. вр., друг «сообщает» — глагол в наст. вр.). Исправление: Когда я прощался с друзьями, один из них сообщил мне важную новость.

— Именно потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа. Ошибка: Выпив крепкого кофе, мне не спалось. Исправление: Из-за выпитого крепкого кофе мне не спалось.

— По указанной выше причине не допускается использование деепричастия в пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в творительном падеже), а объект действия. Ошибка: Предупреждая образование пробки из-за снегопада, дорога очищается спецтехникой. Исправление: Предупреждая образование пробки из-за снегопада, спецтехника очищает дорогу.

— При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида следует учитывать порядок слов и другие факторы. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым: Пример: Поставив укол, медсестра дезинфицирует место инъекции. (Порядок действий не соответствует фактическому). Исправление: Ставя укол, медсестра дезинфицирует место инъекции. Деепричастие несовершенного вида обычно используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым.

Не рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое стоит в форме будущего времени. Ошибка: Увидев расставленные по полкам книги, читатель быстро найдет нужную. Исправление: Когда читатель увидит расставленные по полкам книги, он быстро найдет нужную.

— Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами или со сказуемым. В настоящее время грамматически некорректными будут предложения, которые можно встретить в литературе XIX века: Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л. Толстой).

источники:

http://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/786-36_predlozheniya_s_deeprichastnymi_oborotami.html

http://grammatika-rus.ru/oshibki-pri-ispolzovanii-deeprichastnogo-oborota/

Неправильное употребление причастного и деепричастного оборота

Деепричие и причастие – довольно сложные части речи, при употреблении которых допускается немало ошибок. В статье подробно описаны наиболее распространенные ошибки при употреблении причастного и деепричастного оборотов с примерами, приведены способы определения причастного или деепричастного оборота в предложении.

Ошибки в употреблении деепричастных оборотов

Деепричастный оборот – речевая конструкция, выраженная деепричастием с зависимыми словами, которая обозначает добавочное действие и отвечает на вопросы – Что делая? Что сделав? Как? В предложении выступает обособленным обстоятельством и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам употреблении деепричастного оборота в предложении относятся:

- Действие, названное деепричастием, и действие, названное глаголом, относятся к разным субъектам действия.

Неправильное употребление причастных оборотов

Причастный оборот – речевая конструкция, выраженная причастием с зависимыми словами, которая называет признак предмета по действию и отвечает на вопросы – Какой? Какая? Какое? Какие? В предложении выступает обособленным определением и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам при употреблении причастных оборотов относятся:

которые читают вместе с этой

- Неверное согласование причастия с определяемым словом.

Определяемое слово может стоять только перед или после причастного оборота, а не внутри.

Как определить, какой оборот употребляется в предложении?

Случаи неправильного употребления причастных и деепричастных оборотов в русском языке обычно связаны с тем, что школьники путают эти речевые конструкции. Чтобы определить, используется в предложении деепричастный или причастный оборот, необходимо выделить его грамматические и синтаксические признаки:

- Найти причастие или деепричастие;

- Поставить к обороту вопрос ( Что делая? Что сделав? или Какой? Какая? Какое? Какие?);

- Определить лексическое значение оборота (действие или признак);

- Определить синтаксическую роль оборота (обстоятельство или определение).

3.6. Предложения с деепричастными оборотами

Деепричастия и деепричастные обороты, как и причастные обороты, – характерная примета письменной речи, прежде всего – официально-делового и научного стиля. В устной речи они встречаются редко. Более того, не рекомендуется использовать деепричастия в устной речи вообще!

Но поскольку деепричастие – книжная форма, то её употребление часто вызывает затруднения.

При употреблении деепричастий и деепричастных оборотов в речи следует обращать внимание на комплекс факторов.

1. Следует помнить, что действие, выражаемое деепричастием, может относиться только к действующему подлежащему.

Например, в одном из своих рассказов А.П. Чехов приводит запись в жалобной книге чиновника Ярмонкина: Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. Помимо других речевых и грамматических ошибок, данное высказывание содержит и ошибку в употреблении деепричастий. Подлежащим в этом предложении является существительное шляпа. В соответствии с грамматическими правилами получается, что именно шляпа подъезжала к станции и любовалась красотами природы за окном.

Для того чтобы исправить предложение в соответствии с нормами, необходимо изменить конструкцию: преобразовать дополнение у меня (именно оно является субъектом действия) в подлежащее: Подъезжая к станции, я потерял шляпу.

Исключение из этого правила составляют деепричастия, которые относятся к инфинитиву, выражающему действие другого лица:

Дом его был полон гостями , готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения (Пушкин).

В данном случае действие деепричастия разделяя относится к дополнению гостями и грамматически зависит от инфинитива тешить.

Может не относиться к подлежащему и оборот со словами исходя из , поскольку форма исходя уже не воспринимается как деепричастие:

Расчёт составляется исходя из средних норм выработки продукции.

2. Именно потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа.

Например: Возвращаясь домой, мне стало грустно. Такое высказывание будет грамматически некорректным, поскольку действие деепричастия возвращаясь относится к дополнению мне. Чтобы исправить предложение, необходимо либо преобразовать его так, чтобы дополнение стало подлежащим (ср.: Возвращаясь домой, я загрустил), либо заменить деепричастие на глагол-сказуемое или на придаточное предложение (ср.: Когда я возвращался домой, мне было грустно).

Допускается, хотя и не приветствуется (!), использование деепричастий в тех безличных предложениях, которые включают инфинитив (Возвращаясь домой, нужно зайти по дороге в булочную).

3. По указанной выше причине не допускается использование деепричастия в пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в творительном падеже), а объект действия.

Сказуемое в таких предложениях обычно выражается либо страдательным причастием (ср.: Боец ранен в голову осколком гранаты), либо возвратным глаголом с суффиксом -ся (ср.: Дом строится рабочими ). Грамматически неправильными будут предложения типа:

Выходя из окружения, боец был ранен в голову; Изыскав необходимые средства , дом строится рабочими нашего треста.

Чтобы сделать такие предложения корректным, надо либо заменить деепричастный оборот на синонимичную конструкцию, либо преобразовать пассивную конструкцию в активную:

При выходе из окружения боец был ранен осколком в голову; Когда боец выходил из окружения , он был ранен; Изыскав необходимые средства , рабочие нашего треста начали строительство дома.

4. Не рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое стоит в форме будущего времени.

Ср.: Приехав в город своего детства, я обязательно встречусь со школьными друзьями и моей первой учительницей.

5. Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами или со сказуемым. В настоящее время грамматически некорректными будут предложения, которые можно встретить в литературе XIX века:

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался пробраться к дверям (Лермонтов); Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л. Толстой).

Исключения составляют деепричастия (чаще всего в форме совершенного вида со значением состояния как результата предшествующего действия), которые начинают приобретать признаки наречия. Обычно это обстоятельства образа действия. Но однородными они могут быть только с обстоятельствами, выполняющими ту же функцию в предложении!

Дама усаживалась в кресло то боком, то поджав ноги (А.Н. Толстой).

6. Место деепричастного оборота в предложении относительно свободное. Вместе с тем есть определённые тенденции в постановке деепричастия перед сказуемым или после него.

Перед глаголом-сказуемым обычно ставится деепричастие, которое обозначает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Достав платок, Сергей протянул его мне (Сергей сначала достал платок, а затем протянул его мне).

Перед глаголом-сказуемым обычно стоит и деепричастие, указывающее на причину или условие действия, поскольку причина или условие всегда предшествуют следствию:

Испугавшись, Тоня вскрикнула (Тоня вскрикнула потому, что испугалась, причём она сначала испугалась, а потом уже вскрикнула).

После глагола-сказуемого обычно ставится деепричастие со значением последующего действия:

Лошадь упала, придавив мне ногу (Сначала лошадь упала, а затем придавила мне ногу).

7. При употреблении деепричастия совершенного или несовершенного вида необходимо учитывать его смысловые отношения с глаголом-сказуемым и форму, в которой стоит глагол.

Деепричастие несовершенного вида обычно используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым:

Улыбаясь, она протянула мне руку; Улыбаясь, она тянула ко мне обе руки.

Деепричастие совершенного вида указывает на действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Улыбнувшись, она протянула мне руку.

При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида следует учитывать порядок слов и другие факторы. Кроме того, необходимо обращать внимание на то, какое из действий выражено деепричастием и какое – глаголом-сказуемым. В противном случае предложение может стать некорректным или неточным с точки зрения выражаемого им смысла.

Так, в предложении: Подъезжая к реке, всадники остановили лошадей – есть смысловая неточность. Деепричастие несовершенного вида указывает на совпадение по времени двух действий, выраженных глаголом и деепричастием, а в действительности всадники сначала подъехали к реке, а затем остановили лошадей. Поэтому уместнее использовать деепричастие совершенного вида: Подъехав к реке, всадники остановили лошадей.

Приведём ещё один пример: Газеты сообщают, что Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого этажа. В данном случае следовало бы заменить глагол деепричастием, а деепричастие – глаголом ( Сойдя с ума, Кент выбросился из окна). Иначе ситуация, выраженная в предложении, будет диаметрально противоположной той, которая была в действительности. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, которое предшествует действию, выраженному глаголом-сказуемым. Следовательно, если оставить первоначальную конструкцию (Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого этажа), то можно решить, что Кент сначала выбросился из окна и лишь затем (в полёте) сошёл с ума. А это бессмыслица!

Упражнение к теме «3.6. Предложения с деепричастными оборотами»

► Перейти к оглавлению книги «Русский язык и культура общения»

Ошибки при использовании деепричастного оборота

Поскольку деепричастие – книжная форма, то её употребление часто вызывает затруднения.

Следует помнить, что действие, выражаемое деепричастием, может относиться только к действующему подлежащему. Действующее лицо должно быть одно и то же – и для глагола, и для деепричастия; оба действия должны происходить в одно время.

Попрощавшись с друзьями, один из них сообщает мне важную новость (я прощался, а сообщает кто-то другой; попрощавшись — деепричастие СВ, то есть действие от глагола СВ «попрощался» в прош. вр., друг «сообщает» — глагол в наст. вр.). Исправление: Когда я прощался с друзьями, один из них сообщил мне важную новость.

— Именно потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа. Ошибка: Выпив крепкого кофе, мне не спалось. Исправление: Из-за выпитого крепкого кофе мне не спалось.

— По указанной выше причине не допускается использование деепричастия в пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в творительном падеже), а объект действия. Ошибка: Предупреждая образование пробки из-за снегопада, дорога очищается спецтехникой. Исправление: Предупреждая образование пробки из-за снегопада, спецтехника очищает дорогу.

— При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида следует учитывать порядок слов и другие факторы. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым: Пример: Поставив укол, медсестра дезинфицирует место инъекции. (Порядок действий не соответствует фактическому). Исправление: Ставя укол, медсестра дезинфицирует место инъекции. Деепричастие несовершенного вида обычно используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым.

Не рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое стоит в форме будущего времени. Ошибка: Увидев расставленные по полкам книги, читатель быстро найдет нужную. Исправление: Когда читатель увидит расставленные по полкам книги, он быстро найдет нужную.

— Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами или со сказуемым. В настоящее время грамматически некорректными будут предложения, которые можно встретить в литературе XIX века: Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л. Толстой).

источники:

http://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/786-36_predlozheniya_s_deeprichastnymi_oborotami.html

http://grammatika-rus.ru/oshibki-pri-ispolzovanii-deeprichastnogo-oborota/

Ошибки и неточности в употреблении деепричастий и деепричастных оборотов

7.8.УПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ. ОШИБКИ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ

Деепричастный оборот — это деепричастие с зависимыми словами.

Деепричастие всегда обозначает добавочное действие, которое происходит параллельно с основным, например: мужчина шёл (основное действие), размахивая руками (добавочное, что при этом делая); кошка заснула (основное действие), поджав лапки (добавочное действие, что при этом сделав ?)

Деепричастия отвечают на вопрос что делая? (несовершенный вид) и что сделав? (совершенный вид). Одновременно с этим вопросом можно спросить и вопросами как? каким образом? с какой целью? и подобными. Деепричастие всегда обозначает признак действия, то есть описывает, как происходит основное действие.

Классифицируем все типы возможных грамматических ошибок при употреблении деепричастного оборота.

7.8.1 Деепричастный оборот в предложении с подлежащим

Общее правило употребления деепричастного оборота звучит так: деепричастие и сказуемое должны обозначать действия одного и того же лица, то есть подлежащего. Это лицо выполняет два действия: одно основное, второе добавочное. Деепричастие легко должно заменяться на второй глагол: сел, разложив учебники — сел и разложил; смотрел, улыбаясь — смотрел и улыбался.

ТИП 1. Деепричастие и глагольное сказуемое, выраженное глаголом без постфикса -ся

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой .

Поскользнувшись на льду , меня подхватил оказавшийся рядом парень .

Проходя под домом , на меня чуть не свалилась сосулька .

В каждом из предложений действующих лиц было два: в первом кто-то поскользнулся и кто-то подхватил; во втором: кто-то проходил и кто-то чуть не свалился. Но из-за ошибки в построении получается, что парень подхватил , поскользнувшис ь; сосулька чуть не свалилась , проходя .

При таком построении деепричастие ошибочно отнесено к одному действующему лицу, а сказуемое — к другому, что нарушает основное правило. Чтобы избежать ошибки, нужно следить за тем,чтобы деепричастие и сказуемое относились к одному лицу.

Приведём варианты исправленных предложений:

Когда я поскользнулась на льду, меня подхватил оказавшийся рядом парень.

Когда я проходил(а) под домом, на меня чуть не свалилась сосулька.

ТИП 2. Деепричастие относится к сказуемому в форме краткого страдательного причастия

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой.

Написав стихотворение «Смерть поэта» , судьба Лермонтова была определена .

Проанализировав стихотворный текст , мной был совершенно верно определён его размер .

Как и в типе 1, деепричастие и сказуемое относятся к разным лицам. Из-за ошибки в построении получается, что судьба была определена , написав ; размер определён , проанализировав . Сказуемое представляет собой краткое страдательное причастие.

Если сказуемое выражено кратким причастием, значит, подлежащее само не выполняет действие, с ним что-то делают. При такой форме сказуемого деепричастия не может быть .

Приведём варианты исправленных предложений:

Когда Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта», судьба его была определена .

Когда я проанализировал стихотворный текст, мною был совершенно верно определён его размер .

ТИП 3. Деепричастный оборот прикреплён к сказуемому- возвратному глаголу в страдательном значении, имеющему постфикс ся

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой.

Обыкновенно, создавая своё произведение , в нём выражается авторское отношение к жизни и людям.

Получив образование , студенты направляются старшим мастером на практику.

Как и в типе 2, подлежащее в таком предложении само фактически действия не выполняет: отношение выражается (кем-то); отображается (кем-то); направляются (кем-то). Но а если нет действия, то не может быть и дополнительного, добавочного, выраженного деепричастием . Заменяем деепричастный оборот на придаточное предложение.

Приведём варианты исправленных предложений:

Обыкновенно, когда создаётся произведение , в нём выражается авторское отношение к жизни и людям. Или: Создавая произведение , автор всегда выражает своё отношение к жизни и людям.

Когда студенты получают образование, они направляются старшим мастером на практику.

7.8.2. Деепричастный оборот в предложении без подлежащего

Очень часто бывает так , что субъект, выполняющий оба действия, может быть формально не выражен, то есть в предложении подлежащего нет. Речь в данном случае идет об односоставных предложениях. Именно эти типы вызывают наибольшие затруднения при нахождении ошибки.

ТИП 4. Деепричастный оборот в безличном предложении (кроме типа 7)

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой .

Отправляя довольно важную телеграмму , мне не хватило денег.

Отказываясь от проведения эксперимента , ему было грустно .

Подлежащего нет, действующего лица выражено местоимением мне (это дательный падеж). Использование деепричастного оборота в безличных предложениях недопустимо . Можно: или сделать из деепричастного придаточное предложение, или из безличного сделать обычное, с подлежащим.

Исключение составляют предложения с глаголом -инфинитивом, см. тип 7 .

Приведём варианты исправленных предложений:

Когда я отправлял довольно важную телеграмму, мне не хватило денег.

Отказываясь от проведения эксперимента , он испытал грусть.

ТИП 5. Деепричастный оборот в неопределённо-личном предложении

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой.

Получив хорошее образование , Грибоедова направили секретарём дипломатической миссии в Персию.

Не закончив отчёт , начальнику отдела предложили уехать в командировку.

Не может быть деепричастного оборота при подлежащем, если оно не определено . Такая ситуация возникает в неопределённо-личных предложениях с глаголом в форме прошедшего времени множественного числа.

Кто направил? кто получил? кто предложил? кто отчёт не закончил? Непонятно. Заменяем оборот на придаточное предложение или перестраиваем так, чтобы было понятно, кто получил образование, а кто закончил отчёт.

Приведём варианты исправленных предложений:

Когда Грибоедов получил хорошее образование, его направили секретарём дипломатической миссии в Персию.

Не закончив отчёт, начальник отдела получил предложение уехать в командировку.

7.8.3. Деепричастный оборот в предложении без подлежащего. Разрешённые приёмы.

В связи с тем, что в заданиях могут быть и правильные предложения с деепричастным оборотом, считаем важным разместить таблицу с такими примерами и на такие правила, что не встречаются в ошибочных. Всё, что в этой таблице разрешено.

ТИП 6. Деепричастный оборот относится к глаголу в повелительном наклонении

Рассмотрим предложения без ошибок.

Переходя улицу, внимательно следите за движением транспорта.

Получив задание на деепричастный оборот , проверьте , есть ли в нём просьба, приказ или совет.

В предложениях подлежащего нет. Но разрешается употреблять деепричастные обороты в таких предложениях, где используется глагол в повелительном наклонении : следите, идите, пиши, ищи и так далее. Получается, что и оборот, и сказуемое относится с одному лицу, которому мы что-то советуем сделать. Легко подставить местоимение вы: вы следите, переходя; вы проверьте, получив.

ТИП 7. Деепричастный оборот относится к инфинитиву

Рассмотрим предложения без ошибок .

Гуляя по осеннему лесу , приятно вдыхать дурманящий аромат опавшей листвы.

Сдавая работу , следует её тщательно проверить .

При том, что подлежащего нет (безличное предложение) допустимо употреблять деепричастный оборот, если он относится к инфинитиву : гуляя, вдыхать; читая, сидеть; мечтая, дремать; дремая, мечтать.

Не все пособия допускают это правило: в некоторых из них к инфинитиву обязательно требуются надо, можно, нужно, следует и другие (так называемые модальные слова ). В любом случае предложения типа: переписывая, следует отмечать; начав, надо закончить; получив, необходимо сделать, будут БЕЗОШИБОЧНЫМИ.

ТИП 8. Деепричастный оборот в определённо-личном или обобщенно-личном предложении

Рассмотрим предложения без ошибок.

Собираясь за семейным столом в доме у родителей , всегда вспоминаем бабушкины пироги и чай с калиной и мятой.

Планируя предстоящий отпуск , тщательно рассчитываем семейный бюджет.

Подлежащего нет, но предложение определённо-личное , легко подставить местоимение мы. Можно оборот! Он относится к подразумеваемому лицу: мы вспоминаем, собираясь; мы рассчитываем, планируя.

Неправильное употребление причастного и деепричастного оборота

Деепричие и причастие – довольно сложные части речи, при употреблении которых допускается немало ошибок. В статье подробно описаны наиболее распространенные ошибки при употреблении причастного и деепричастного оборотов с примерами, приведены способы определения причастного или деепричастного оборота в предложении.

Ошибки в употреблении деепричастных оборотов

Деепричастный оборот – речевая конструкция, выраженная деепричастием с зависимыми словами, которая обозначает добавочное действие и отвечает на вопросы – Что делая? Что сделав? Как? В предложении выступает обособленным обстоятельством и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам употреблении деепричастного оборота в предложении относятся:

- Действие, названное деепричастием, и действие, названное глаголом, относятся к разным субъектам действия.

Неправильное употребление причастных оборотов

Причастный оборот – речевая конструкция, выраженная причастием с зависимыми словами, которая называет признак предмета по действию и отвечает на вопросы – Какой? Какая? Какое? Какие? В предложении выступает обособленным определением и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам при употреблении причастных оборотов относятся:

которые читают вместе с этой

- Неверное согласование причастия с определяемым словом.

Определяемое слово может стоять только перед или после причастного оборота, а не внутри.

Как определить, какой оборот употребляется в предложении?

Случаи неправильного употребления причастных и деепричастных оборотов в русском языке обычно связаны с тем, что школьники путают эти речевые конструкции. Чтобы определить, используется в предложении деепричастный или причастный оборот, необходимо выделить его грамматические и синтаксические признаки:

- Найти причастие или деепричастие;

- Поставить к обороту вопрос ( Что делая? Что сделав? или Какой? Какая? Какое? Какие?);

- Определить лексическое значение оборота (действие или признак);

- Определить синтаксическую роль оборота (обстоятельство или определение).

3.6. Предложения с деепричастными оборотами

Деепричастия и деепричастные обороты, как и причастные обороты, – характерная примета письменной речи, прежде всего – официально-делового и научного стиля. В устной речи они встречаются редко. Более того, не рекомендуется использовать деепричастия в устной речи вообще!

Но поскольку деепричастие – книжная форма, то её употребление часто вызывает затруднения.

При употреблении деепричастий и деепричастных оборотов в речи следует обращать внимание на комплекс факторов.

1. Следует помнить, что действие, выражаемое деепричастием, может относиться только к действующему подлежащему.

Например, в одном из своих рассказов А.П. Чехов приводит запись в жалобной книге чиновника Ярмонкина: Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. Помимо других речевых и грамматических ошибок, данное высказывание содержит и ошибку в употреблении деепричастий. Подлежащим в этом предложении является существительное шляпа. В соответствии с грамматическими правилами получается, что именно шляпа подъезжала к станции и любовалась красотами природы за окном.

Для того чтобы исправить предложение в соответствии с нормами, необходимо изменить конструкцию: преобразовать дополнение у меня (именно оно является субъектом действия) в подлежащее: Подъезжая к станции, я потерял шляпу.

Исключение из этого правила составляют деепричастия, которые относятся к инфинитиву, выражающему действие другого лица:

Дом его был полон гостями , готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения (Пушкин).

В данном случае действие деепричастия разделяя относится к дополнению гостями и грамматически зависит от инфинитива тешить.

Может не относиться к подлежащему и оборот со словами исходя из , поскольку форма исходя уже не воспринимается как деепричастие:

Расчёт составляется исходя из средних норм выработки продукции.

2. Именно потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа.

Например: Возвращаясь домой, мне стало грустно. Такое высказывание будет грамматически некорректным, поскольку действие деепричастия возвращаясь относится к дополнению мне. Чтобы исправить предложение, необходимо либо преобразовать его так, чтобы дополнение стало подлежащим (ср.: Возвращаясь домой, я загрустил), либо заменить деепричастие на глагол-сказуемое или на придаточное предложение (ср.: Когда я возвращался домой, мне было грустно).

Допускается, хотя и не приветствуется (!), использование деепричастий в тех безличных предложениях, которые включают инфинитив (Возвращаясь домой, нужно зайти по дороге в булочную).

3. По указанной выше причине не допускается использование деепричастия в пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в творительном падеже), а объект действия.

Сказуемое в таких предложениях обычно выражается либо страдательным причастием (ср.: Боец ранен в голову осколком гранаты), либо возвратным глаголом с суффиксом -ся (ср.: Дом строится рабочими ). Грамматически неправильными будут предложения типа:

Выходя из окружения, боец был ранен в голову; Изыскав необходимые средства , дом строится рабочими нашего треста.

Чтобы сделать такие предложения корректным, надо либо заменить деепричастный оборот на синонимичную конструкцию, либо преобразовать пассивную конструкцию в активную:

При выходе из окружения боец был ранен осколком в голову; Когда боец выходил из окружения , он был ранен; Изыскав необходимые средства , рабочие нашего треста начали строительство дома.

4. Не рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое стоит в форме будущего времени.

Ср.: Приехав в город своего детства, я обязательно встречусь со школьными друзьями и моей первой учительницей.

5. Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами или со сказуемым. В настоящее время грамматически некорректными будут предложения, которые можно встретить в литературе XIX века:

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался пробраться к дверям (Лермонтов); Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л. Толстой).

Исключения составляют деепричастия (чаще всего в форме совершенного вида со значением состояния как результата предшествующего действия), которые начинают приобретать признаки наречия. Обычно это обстоятельства образа действия. Но однородными они могут быть только с обстоятельствами, выполняющими ту же функцию в предложении!

Дама усаживалась в кресло то боком, то поджав ноги (А.Н. Толстой).

6. Место деепричастного оборота в предложении относительно свободное. Вместе с тем есть определённые тенденции в постановке деепричастия перед сказуемым или после него.

Перед глаголом-сказуемым обычно ставится деепричастие, которое обозначает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Достав платок, Сергей протянул его мне (Сергей сначала достал платок, а затем протянул его мне).

Перед глаголом-сказуемым обычно стоит и деепричастие, указывающее на причину или условие действия, поскольку причина или условие всегда предшествуют следствию:

Испугавшись, Тоня вскрикнула (Тоня вскрикнула потому, что испугалась, причём она сначала испугалась, а потом уже вскрикнула).

После глагола-сказуемого обычно ставится деепричастие со значением последующего действия:

Лошадь упала, придавив мне ногу (Сначала лошадь упала, а затем придавила мне ногу).

7. При употреблении деепричастия совершенного или несовершенного вида необходимо учитывать его смысловые отношения с глаголом-сказуемым и форму, в которой стоит глагол.

Деепричастие несовершенного вида обычно используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым:

Улыбаясь, она протянула мне руку; Улыбаясь, она тянула ко мне обе руки.

Деепричастие совершенного вида указывает на действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Улыбнувшись, она протянула мне руку.

При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида следует учитывать порядок слов и другие факторы. Кроме того, необходимо обращать внимание на то, какое из действий выражено деепричастием и какое – глаголом-сказуемым. В противном случае предложение может стать некорректным или неточным с точки зрения выражаемого им смысла.

Так, в предложении: Подъезжая к реке, всадники остановили лошадей – есть смысловая неточность. Деепричастие несовершенного вида указывает на совпадение по времени двух действий, выраженных глаголом и деепричастием, а в действительности всадники сначала подъехали к реке, а затем остановили лошадей. Поэтому уместнее использовать деепричастие совершенного вида: Подъехав к реке, всадники остановили лошадей.

Приведём ещё один пример: Газеты сообщают, что Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого этажа. В данном случае следовало бы заменить глагол деепричастием, а деепричастие – глаголом ( Сойдя с ума, Кент выбросился из окна). Иначе ситуация, выраженная в предложении, будет диаметрально противоположной той, которая была в действительности. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, которое предшествует действию, выраженному глаголом-сказуемым. Следовательно, если оставить первоначальную конструкцию (Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого этажа), то можно решить, что Кент сначала выбросился из окна и лишь затем (в полёте) сошёл с ума. А это бессмыслица!

Упражнение к теме «3.6. Предложения с деепричастными оборотами»

► Перейти к оглавлению книги «Русский язык и культура общения»

источники:

http://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/oshibki-v-upotreblenii-deeprichastnyh-oborotov

http://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/786-36_predlozheniya_s_deeprichastnymi_oborotami.html

Употребление деепричастного оборота

Деепричастие

– форма

глагола, обозначающая дополнительное

действие, выполненное субъектом

(подлежащим) и соотносящееся только с

ним. Поэтому деепричастный оборот не

может быть употреблен:

|

1) |

Неправильно: |

|

2) |

Неправильно: |

|

3) |

Неправильно: |

Ошибки при

употреблении деепричастного оборота

(примеры):

1)

Пролетая над бушующим океаном, силы

стрижа иссякли (вм.: Пролетая над

бушующим океаном, стриж обессилел.

Или: Когда стриж пролетал над

бушующим океаном, силы его иссякли.).

Здесь же получается, что силы

пролетают…

2)

Выйдя на окраину города,

перед ними

открылась удивительная панорама (вм.:

Выйдя на окраину города, они

увидели удивительную панораму. Или:

Когда они вышли на окраину города,

перед ними открылась удивительная

панорама.). Здесь же получается, чтопанорама вышла…

3)

Пробежав несколько шагов, его осенила

блестящая мысль (вм.: Когда он

пробежал несколько шагов, его осенила

блестящая мысль). В этом случае

предложение с деепричастным оборотом

строить нельзя, так как получается, чтомысль пробежала…

Лексические нормы

Лексикология

– раздел

языкознания, в котором изучается

словарный состав языка, его лексика.

Лексические

нормы – это

нормы словоупотребления, означающие:

1) правильность выбора слова из ряда

единиц, близких ему по значению или по

форме; 2) употребление слова в тех

значениях, которые они имеют в языке;

3) уместность его использования в той

или иной коммуникативной ситуации в

общепринятых в языке сочетаниях.

Соблюдение лексических норм – важнейшее

условие точности речи и ее правильности.

Нарушение

лексических норм приводит:

-

к

неточности в употреблении слов вследствие

незнания новых значений слов; -

к

смешению синонимов; -

к

неточному употреблению антонимов: -

к

смешению паронимов и омонимов; -

к

многословию (плеоназмам); -

к

повторам (тавтологии); -

к

нарушению логической и лексической

сочетаемости слов; -

к

неправильному использованию заимствованных

слов или злоупотреблению ими; -

к

неоправданной замене компонентов

фразеологических оборотов; -

к

смешению стилистически разнородной

лексики.

Отступление

от норм словоупотребления

нарушает общепонятность и точность

речи. Поэтому при отборе лексических

средств важно учитывать такие факторы,

как

-

многозначность

слова, -

его

эмоционально-экспрессивную окраску, -

стилистическую

характеристику, -

сферу

употребления слова, -

особенности

лексической сочетаемости слова.

|

Омонимы |

Вы Примеры: Заходить Налет |

|

Паронимы |

Поступок Выборный Представить Осудить |

|

Синонимы |

Большинство 1) способный 2) похитить(книж) |

|

Антонимы |

Светлый |

|

Заимствование |

Причины 1) 2) 3) 4) |

|

Неологизмы |

Если |

|

Фразеологизмы В Фразеологизмы |

С 1) 2) 3) «живой 4) |

|

Плеоназм |

главная вернуться впервые первое в памятный |

|

Тавтология Тавтологичны |

Проливной Нарядус этим отмечуряд недостатков. Предлагаю *более |

Различайте

паронимы:

|

Адресат |

Адресант |

|

Выборный |

Выборочный |

|

Главный |

Заглавный |

|

Демократический |

Демократичный |

|

Дипломатический |

Дипломатичный |

|

Длинный |

Длительный |

|

Драматический |

Драматичный |

|

Дружеский |

Дружественный |

|

Запасный |

Запасливый |

|

Злой |

Злостный |

|

Исполнительный |

Исполнительский |

|

Командированный |

Командировочный |

|

Логический |

Логичный |

|

Надеть |

Одеть |

|

Невежа |

Невежда (он |

|

Нестерпимый |

Нетерпимый |

|

Опасный |

Опасливый |

|

Опечатки |

Отпечатки |

|

Описка |

Отписка |

|

Освоить |

Усвоить |

|

Осуждение |

Обсуждение |

|

Осудить |

Обсудить |

|

Поделка |

Подделка |

|

Представление |

Предоставление |

|

Представить |

Предоставить |

|

Скрытый |

Скрытный |

|

Сытый |

Сытный |

|

Тактический |

Тактичный |

|

Удачный |

Удачливый |

|

Факт |

Фактор |

|

Фактический |

Фактичный |

|

Явный |

Явственный |

Образование деепричастий

Деепричастия несовершенного вида

образуются с помощью суффиксов –

а (-я): рисуя, слыша. От глагола быть образуется деепричастие будучи, в других случаях формы на – учи являются просторечными (крадучись,

играючи).

Однако не все глаголы НСВ образуют

деепричастия, к таким относятся следующие:

1) на – путь: блекнуть, виснуть, гнуть,

льнуть и др.;

2) с основой на г, к: беречь

(берегу), жечь (жгу), влечь (влеку), течь (теку) и др.;

3) с неслоговой непроизводной основой

настоящего времени: врать,

ждать, жать, мять, бить, вить, лить, пить и

т. д.;

4) с основой настоящего времени на

шипящий или на плʼ, блʼ,

влʼ, млʼ: вязать (вяжу), махать (машу), спать (сплю), топтать

(топчу), капать (каплет)’,

5) немногочисленные непродуктивные

глаголы разных типов: бежать,

ехать, лезть, хотеть, гнить, стыть.

Деепричастия СВ образуются при помощи суффиксов:

1) – в— присоединяется к глаголам с основой на

гласный без – ся:

нарисовать – нарисовав’,

2) – вши— присоединяется

к глаголам с основой на гласный с –

ся: проснуться – проснувшись’,

3) – ши— присоединяется к глаголу с основой на

согласный: замерзнуть –

замерзши;

Некоторые

глаголы СВ образуют деепричастия присоединением суффиксов – а / – я.

Эти формы являются равноправными вариантами форм на – в и – вши (-сь): привезя – привезши, отойдя – отошедши.

Обычно встречаются во фразеологизмах: положа

руку на сердце, немного погодя.

При использовании деепричастий и деепричастных оборотов в речи

следует соблюдать следующие синтаксические нормы:

1. Действие,

выражаемое деепричастием, может относиться только к подлежащему.

Например, в одном из своих рассказов А.П. Чехов приводит запись в

жалобной книге: Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у

меня слетела шляпа. Помимо других речевых и грамматических ошибок, данное

высказывание содержит и ошибку в употреблении деепричастий. Подлежащим в этом

предложении является существительное шляпа. В соответствии с

грамматическими правилами получается, что именно шляпа подъезжала к станции и

любовалась красотами природы за окном.

Для того чтобы исправить предложение в соответствии с нормами, необходимо

изменить конструкцию: преобразовать дополнение у меня (именно

оно является субъектом действия) в подлежащее: Подъезжая к станции, я

потерял шляпу.

·

Исключение из этого правила составляют деепричастия, которые

относятся к инфинитиву, выражающему действие другого лица:

Дом его был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а

иногда и буйные его увеселения (А.С. Пушкин).

В данном случае действие деепричастия разделяя относится

к дополнению гостями и грамматически зависит от инфинитива тешить.

·

Может не относиться к подлежащему и оборот со словами исходя из, поскольку форма исходя уже не

воспринимается как деепричастие (это предлог):

Расчёт составляется исходя из средних норм выработки продукции.

2. Именно

потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия

не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет

действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа.

Например: Возвращаясь домой, мне стало грустно. Такое

высказывание будет грамматически некорректным, поскольку действие

деепричастия возвращаясь относится к дополнению мне.

Чтобы исправить предложение, необходимо либо преобразовать его так, чтобы

дополнение стало подлежащим (Возвращаясь домой, я загрустил), либо заменить деепричастие на

глагол-сказуемое или на придаточное предложение (Когда я возвращался домой, мне было грустно).

·

Допускается, хотя и не приветствуется, использование деепричастий

в тех безличных предложениях, которые включают инфинитив (Возвращаясь домой,

нужно зайти по

дороге в булочную).

3. По

указанной выше причине не допускается использование деепричастия в

пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где

подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в

творительном падеже), а объект действия.

·

Сказуемое в таких предложениях обычно выражается либо

страдательным причастием (Боец ранен в голову осколком гранаты), либо возвратным глаголом с

суффиксом -ся (Дом строится рабочими).

Грамматически неправильными будут предложения типа: Выходя из

окружения, боец был ранен в голову; Изыскав необходимые средства, дом строится рабочими нашего

треста.

Чтобы сделать такие предложения корректными, надо либо заменить

деепричастный оборот на синонимичную конструкцию, либо преобразовать пассивную

конструкцию в активную:

При выходе из окружения боец

был ранен осколком в голову; Когда боец выходил из окружения, он был ранен; Изыскав необходимые средства,

рабочие нашего треста начали строительство дома.

4. Не

рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое

стоит в форме будущего времени: Приехав в город своего детства, я

обязательно встречусь со

школьными друзьями и моей первой учительницей.

5. Деепричастия

обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами

или со сказуемым.

В настоящее время грамматически некорректными будут предложения,

которые можно встретить в литературе XIX века: Печорин, закутанный в

шинель и надвинув на

глаза шляпу, старался пробраться к дверям (М.Ю. Лермонтов); Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л.Н.

Толстой).

·

Исключения составляют деепричастия

(чаще всего в форме совершенного вида со значением состояния как результата

предшествующего действия), которые начинают приобретать признаки наречия.

Обычно это обстоятельства образа действия. Но однородными они могут быть только

с обстоятельствами, выполняющими ту же функцию в предложении: Дама

усаживалась в кресло то боком, то поджав ноги (А.Н. Толстой).

Примечание 1. Место

деепричастного оборота в предложении относительно свободное. Вместе с тем есть

определённые тенденции в постановке деепричастия перед сказуемым или после

него.

·

Перед глаголом-сказуемым обычно ставится

деепричастие, которое обозначает действие, предшествующее действию, выраженному

глаголом-сказуемым:

Достав платок, Сергей протянул его мне (Сергей

сначала достал платок, а затем протянул его мне).

·

Перед глаголом-сказуемым обычно стоит и

деепричастие, указывающее на причину или условие действия, поскольку причина

или условие всегда предшествуют следствию:

Испугавшись, Тоня вскрикнула (Тоня

вскрикнула потому, что испугалась, причём она сначала испугалась, а потом уже

вскрикнула).

·

После глагола-сказуемого обычно ставится

деепричастие со значением последующего действия:

Лошадь упала, придавив мне ногу (Сначала

лошадь упала, а затем придавила мне ногу).

Примечание 2. При

употреблении деепричастия совершенного или несовершенного вида необходимо

учитывать его смысловые отношения с глаголом-сказуемым и форму, в которой стоит

глагол.

·

Деепричастие несовершенного вида обычно

используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает

по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым:

Улыбаясь, она протянула мне руку; Улыбаясь, она тянула ко мне обе

руки.

·

Деепричастие совершенного вида указывает на

действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Улыбнувшись, она протянула мне руку.

·

При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида

следует учитывать порядок слов и другие факторы. Кроме того, необходимо

обращать внимание на то, какое из действий выражено деепричастием и какое –

глаголом-сказуемым. В противном случае предложение может стать некорректным или

неточным с точки зрения выражаемого им смысла.

·

Так, в предложении: Подъезжая к реке, всадники остановили

лошадей – есть смысловая неточность. Деепричастие несовершенного вида

указывает на совпадение по времени двух действий, выраженных глаголом и

деепричастием, а в действительности всадники сначала подъехали к реке, а затем

остановили лошадей. Поэтому уместнее использовать деепричастие совершенного

вида: Подъехав к реке, всадники остановили лошадей.

·

Ещё один пример: Газеты сообщают, что Кент сошёл с ума, выбросившись из

окна двадцатого этажа. В данном случае следовало бы заменить глагол

деепричастием, а деепричастие – глаголом (Сойдя с ума, Кент выбросился из окна). Иначе ситуация, выраженная в

предложении, будет диаметрально противоположной той, которая была в

действительности. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, которое

предшествует действию, выраженному глаголом-сказуемым. Следовательно, если

оставить первоначальную конструкцию (Кент сошёл с ума, выбросившись из окна

двадцатого этажа), то можно решить, что Кент сначала выбросился из окна и

лишь затем (в полёте) сошёл с ума.