Государственное бюджетное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

«Лабинский медицинский колледж»

Министерства здравоохранения Краснодарского края

Методическая разработка

Практического занятия по дисциплине

«Изготовление съёмных пластиночных протезов»

на тему:

Кламмера

Специальности 31.02.05. «Стоматология ортопедическая»

Автор разработки:

Макарян А.Г.

Преподаватель изготовления

съёмных пластиночных протезов

г. Лабинск

Структура методической разработки

-

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки

-

Выписка из календарно-тематического плана

-

Выписка из рабочей программы

-

Педагогическая характеристика темы

-

Карта междисциплинарных и внутридисциплинарных связей

-

Методы обучения

-

Средства обучения

-

Структура занятия – учебно-методическая карта занятия

-

Ход занятия

-

Хронологическая карта занятия

-

Материалы контроля, самостоятельной работы студентов

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

12.Список рекомендуемой литературы

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Все люди подвержены риску потере зубов, так как никто не застрахован, будь то кариес или несчастный случай. Поэтому всем нам приходится обращаться к врачу. И для восстановления жевания, речи, и эстетических качеств лица, мы используем протезы. В данном случае мы рассматриваем съёмный пластиночный протез с кламмерами, которые необходимы для лучшей фиксации протеза.

Каждый кламмер оказывает в той или иной степени вредное действие на опорный зуб.

Расшатывание опорного зуба происходит вследствие передачи жевательной нагрузки с протеза на опорный зуб. Кариозные разрушения зубов под кламмерами встречаются довольно часто. Развитие кариеса объясняют действием химических и механических причин. Правда, нужно оговориться, что пришеечный кариес, появившийся в результате действия кламмера на зуб, наблюдается больше всего у лиц, недостаточно гигиенично содержащих полость рта, а также вследствие неправильной конструкции кламмера.

Применением кламмера рациональной конструкции устраняется главная причина, стимулирующая появление кариозного процесса в зубе под кламмером. Особенно большую роль в развитии кариеса играют широкие ленточные кламмеры. Они как бы представляют большую задерживающую плоскость для остатков пищи и создают благоприятные условия для возникновения кариозного процесса под кламмером. Кроме того, они своим телом в межзубном пространстве надавливают на цервикальный край десны, вызывая раздражение и атрофию сосочка. Применение широких ленточных кламмеров должно быть ограничено. Они ставятся на молярах и только в тех случаях, когда опорные зубы покрыты коронками. Проволочные, полукруглые, кламмеры частично лишены указанных недостатков.

Задержка остатков пищи под узкими проволочными кламмерами наблюдается значительно меньше. При движениях нижней челюсти давление от такого кламмера распределяется на очень небольшой зоне эмалевой поверхности зуба, вследствие чего механическое трение доведено до минимума.

МОТИВАЦИЯ ТЕМЫ

При потере даже одного зуба происходит поражение всей зубочелюстной системы. Чтобы избежать негативных последствий (изменения в височно-нижнечелюстном суставе, изменение прикуса, деформации жевательных поверхностей зубных рядов и др.) при потере зубов необходимо проводить протезирование (восстановление отсутствующих зубов). Когда отсутствует мало зубов (1-3 зуба), чаще всего можно обойтись несъёмными протезами. Когда дефект зубного ряда большой (6 и более зубов), прибегают к съёмным протезам.

Съемные зубные протезы называют съёмными, потому что их можно снимать и одевать в любое время самостоятельно, без травм окружающих тканей, зубов и ущерба для самого протеза.

Зубной протез следует рассматривать как лечебный аппарат, восстанавливающий целостность зубного ряда, его жевательную способность и улучшающий внешний вид, а также предупреждающий дальнейшее разрушение жевательной системы.

Перед началом протезирования обязательно нужно пройти тщательное обследование у врача-стоматолога ортопеда. Врач определяет причину потерю зубов, клиническую картину, обследует зубные ряды, делает панорамные рентгеновские снимки, всё это позволяет поставить правильный диагноз, составить план лечения, выбрать конструкцию будущего протеза.

ВЫПИСКА ИЗ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

знать:

цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии;

организацию зуботехнического производства по изготовлению съемных пластиночных протезов;

классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении съемных пластиночных протезов;

анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при частичном отсутствии зубов;

классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии зубов;

особенности слизистой оболочки полости рта при частичном и полном отсутствии зубов;

показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных протезов при полном и частичном отсутствии зубов,

виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, применяемых при полном и частичном отсутствии зубов;

преимущества и недостатки съемных пластиночных протезов, применяемых при частичном отсутствии зубов;

способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов;

клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов;

классификации беззубых челюстей;

классификации слизистых оболочек;

виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов;

технологию починки съемных пластиночных протезов;

способы армирования базисов протезов уметь:

работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники безопасности при

воздействии профессиональных вредностей;

изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей;

подготавливать рабочее место;

оформлять отчетно-учетную документацию;

проводить оценку слепка (оттиска);

планировать конструкцию съемных пластиночных протезов при частичном и полном отсутствии зубов;

загипсовывать модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор;

изгибать одноплечие и перекидные удерживающие кламмера;

проводить постановку искусственных зубов на приточке и на искусственной десне;

моделировать восковой базис съемного пластиночного протеза при частичном и полном отсутствии зубов;

проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного протеза в кювету прямым, обратным и

комбинированным методом;

проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного протеза;

проводить починку съемных пластиночных протезов;

проводить контроль качества выполненных работ;

иметь практический опыт:

изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с пластмассовым базисом;

изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с металлизированным базисом; изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов;

изготовления съемных пластиночных протезов с двухслойным базисом;

проведения починки съемных пластинчатых протезов;

ФОРМА И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Вид занятия — практическое

Место проведения – зуботехническая лаборатория

Тип занятия: контроль, коррекция знаний, умений и навыков

Формы организации обучения:

— групповая (преподаватель – группа студентов)

— коллективно – индивидуализированная (самостоятельная работа студента)

Ведущие дидактические принципы:

— закрепление знаний, умений, навыков

Цели учебного занятия:

Образовательная:

— обеспечить усвоение студентами понятий: кламмерная система фиксации протезов, удерживающие кламмеры, выбор опорных зубов для кламмерной фиксации, починка пластиночного протеза с добавлением кламмера, приварка кламмера к съемному пластиночному протезу

Развивающая:

— способствовать развитию профессиональных навыков при изготовлении съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов

— способствовать развитию познавательной, творческой и мыслительной компетенции студентов

— развивать умения анализировать и принимать самостоятельные решения

Воспитательная:

— способствовать проявлению нравственных качеств в работе с врачом

— способствовать развитию профессиональных качеств – аккуратности и ответственности при работе

Методы обучения:

1.Организация и осуществление учебно-познавательной деятельности:

— беседа

— демонстрация

— самостоятельная работа

— устные и письменные опросы

2. Организация и осуществление мыслительной деятельности студентов:

— дедуктивные методы

— метод аналитического мышления

3. Организация формирования интереса у студентов:

— элементы деловой игры (проблемы)

— метод поощрения

— примеры из профессионального опыта

Методы преподавания:

— диалог

— тестирование

— дедукция

— программированный контроль

— инструментально – практический

Время занятия – 4 часа

Оснащение занятия.

1. Теоретический материал по теме (мини лекция).

2. Алгоритм изготовления частично — съёмного пластиночного протеза.

3. Алгоритм изготовления кламмера.

4. Оборудование для изготовления кламмера.

5. Тесты, задачи.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ БАЗА ЗАНЯТИЯ

Внутридисциплинарные связи:

— методы фиксации съёмных протезов

— клинические и лабораторные этапы изготовления частичных съемных пластиночных протезов — предшествующие

Починка съемных пластиночных протезов — последующие

Междисциплинарные связи:

— Зубопротезная техника

— Ортопедическая стоматология

— Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы

— Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний

— Болезни зубов и полости рта

Выписка из тематического плана

№

п/п

Наименование

темы

Кол-во

часов

Форма

организации

учебной

деятельности

Наглядные

пособия

Задания

для

студентов

Междисциплинарные связи

4

Формирова-ние профессио-нальных умений и навыков

Методичес-кие указания для студентов

Изготовить

съёмный

пластиноч-ный

протез

Зубопротезная техника Ортопедическая стоматология

Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы

Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний

Болезни зубов и полости рта

Хронологическая карта занятия

№

п/п

Этапы занятия.

Время

выполнения

1.

Организационная часть

2 мин

2.

Сообщение темы, постановка цели и задач занятия

3 мин

3.

Определение исходного уровня знаний

35 мин

4.

Вводный инструктаж

15 мин

5.

Самостоятельная работа

Отработка практических навыков

15 мин

80 мин

6.

Заключительный инструктаж – контроль результатов усвоения

20 мин

7.

Подведение итогов – обобщение практического занятия

3 мин

8.

Сообщение и разъяснение домашнего задания

5 мин

9.

Организация окончания занятия

2 мин

Итого

180 мин

VII Учебно–методическая карта занятия.

№

п/п

Этапы занятия

Деятельность преподавателя.

Деятельность студентов

Методическое обоснование

1.

Организационный момент — главный элемент в достижении поставленных целей на занятии.

Приветствует студентов, отмечает отсутствующих, контролирует готовность аудитории (чистота, классная доска) и студентов (внешний вид, наличие дневников, конспектов лекций на столах) к началу занятия.

Приветствуют преподавателя. Готовят рабочее место ( на столах конспекты лекций ). Староста сдаёт рапорт об отсутствующих студентах.

Способствует воспитанию ответственности, аккуратности, дисциплинированности, мобилизует внимание, настраивает на рабочий лад.

2.

Постановка целей, мотивация студентов, побудить их к осознанной деятельности, к желанию научиться, знать и уметь.

Сообщает тему, цели, ход занятия, озвучивает знания и умения, которые должны усвоить студенты. Указывает на актуальность и важность темы, роль и место в изучении дисциплины и профессиональной подготовке зубного техника. Обращает внимание на то, что задания будут с учётом базовой подготовки. Чтобы справиться со всеми заданиями, необходимо настроиться на серьёзную работу, которая потребует аккуратности, внимательности и ответственности за качество учебного труда.

Записывают тему занятия в тетради , осмысливают сказанное преподавателем, воспринимают последовательность выполнения предстоящей работы.

Способствует мобилизации студентов на предстоящую мыслительную деятельность, вызывает интерес, способствует осознанию важности темы и работы на занятии.

3.

Определение исходного уровня знаний.

Контроль исходного уровня знаний проводится путём фронтального опроса, индивидуального опроса

Приложение №1.

Вопросы индивидуального опроса

Приложение №2.

Тестовые задания I, II, III уровней

Проверяют правильность решения тестов путём взаимоконтроля, затем по эталонам ответов.

Приложение №3.

Решение проблемно – ситуационных задач

Приложение №4.

Студенты хором, отвечают на вопросы, слушают комментарии преподавателя, настраиваются на рабочий лад, восстанавливают в памяти основные теоретические моменты изучаемого материала, Затем решают тесты, обмениваются, проводят взаимоконтроль и сверяются с эталонами ответов.

Выявляет уровень усвоения учебного материала, умениестудента использовать теоретические знания при выполнении практических задач, следовательно, определение дальнейшей тактики работы.

Активизация познавательной деятельности студентов.

Развивает индуктивное мышление.

4.

Вводный инструктаж – дидактический приём установки на предстоящую работу.

Знакомит с этапами предстоящей самостоятельной работы в зуботехнической лаборатории.

Слушают преподавателя, фиксируют основные моменты в тетрадях.

Позволяет направить учебно – познавательный процесс на выполнение поставленных целей.

5.

Самостоятельная работа (основной этап практического занятия и по значимости и по отведённому времени).

Преподаватель демонстрирует методику изготовления съёмного пластиночного протеза.

Студенты приобретают навыки изготовления протеза.

Общение с преподавателем даёт возможность на практике опробовать теоретические навыки.

6.

Отработка практических навыков.

Преподаватель демонстрирует набор инструментов для изготовления съёмного пластиночного протеза, рассказывает о ходе изготовления данного протеза.

Приложение №5.

Преподаватель демонстрирует технику изготовления кламмеров.

Приложение №6.

Студенты внимательно слушают, наблюдают за действиями преподавателя.

Руководствуясь методическим указанием отрабатывают навыки изготовления протеза.

Способствует мобилизации студентов на предстоящую работу деятельность, вызывает интерес. Способствует приобретению практических навыков, воспитанию интереса к будущей профессии.

7.

Заключительный инструктаж – контроль результатов усвоения.

Преподаватель раздаёт студентам кроссворды, предлагает ответить на вопросы.

Приложение №7.

Студентам создаются определённые ситуации или , по усмотрению преподавателя даётся каждому ситуационная задача

Приложение №8.

Студенты обдумывают кроссворды, решают их. Затем проверяют их по эталонам и сдают преподавателю.

Студенты представляют различные ситуации, опираясь на имеющийся багаж знаний и решают ситуационные задачи.

Способствует мобилизации студентов на предстоящую деятельность, вызывает интерес.

Формирует последовательность, самостоятельность, уверенность в действиях; умение анализировать полученные результаты, делать выводы.

8.

Подведение итогов – обобщение практического занятия, чёткое его завершение.

Проводит анализ проведённого занятия, работу всей группы.

Преподаватель даёт характеристику уроку, активности студентов, подводит итоги. Называет победителей на различных этапах занятия. Объявляет итоговые отметки, исходя из всех полученных на занятии. Информирует о хороших и слабых сторонах работы каждого.

При выставлении итоговой оценки учитывается внешний вид студента, знания, умения, навыки на всех этапах занятия, качество ведения тетради.

Выясняет, нет ли вопросов к нему.

Внимательно слушают, принимают к сведению оценку своей учебной деятельности на занятии, делают для себя выводы по устранению указанных преподавателем замечаний.

Оценка каждого этапа работы студентов с комментариями – стимул к систематической и творческой работе студентов на всех этапах изучения темы.

Посильные задания стимулируют желание и дают возможность всем конкурировать.

Развивает индивидуальные способности каждого, вносит атмосферу состязательности, развивает творческий потенциал.

9.

Домашнее задание.

Озвучивает домашнее задание, даёт рекомендации, пояснения по следующей теме раздела в соответствии с рабочей программой.

Записывают в тетради домашнее задание.

Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и познавательной активности студентов, дисциплинирует их.

10.

Организация окончания занятия.

— благодарит студентов за работу.

— организовывает уборку аудитории.

— прощается со студентами.

Приводят в порядок своё рабочее место.

Чёткое окончание занятия с обобщением его результата. Привитие студентам необходимости в порядке и завершённости любого процесса.

Ошибки при изготовление кламмеров

Ошибки, допущенные при изготовлении кламмеров

Последствия ошибок

Плечо кламмера расположено близко к десневому кламмеру

Травма десневого края

Плечо кламмера охватывает вестибюлярную поверхность опорного зуба – менее 2/3 величины его коронки

Плохая фиксация протеза

Плечо кламмера охватывает вестибюлярную поверхность опорного зуба – более 2/3 величины его коронки

Травма слизистой оболочки губы, щеки, нарушение эстетики

Плечо кламмера расположено близко к экватору опорного зуба

Плохая фиксация протеза, нарушение эстетики

Конец плеча не закруглён

Травма слизистой оболочки губы, щеки

Неплотный (точечный) контакт плеча с вестибюлярной поверхностью опорного зуба

Плохая фиксация протеза

Неплотный контакт тела кламмера с апроксимальной поверхностью опорного зуба

Затруднение припасовки протеза – отлом кламмера

Короткое тело кламмера

Снижение эластичности кламмера – увеличение жёсткости – перегрузка опорного зуба – расшатывание опорного зуба

Тело кламмера выходит за апроксимальную поверхность опорного зуба

Затрудненная пришлифовка искусственных зубов, завышение прикуса, нарушение эстетики

Тело кламмера расположено близко к режущему краю (жевательной поверхности)

Затрудненная пришлифовка искусственных зубов, завышение прикуса, нарушение эстетики

Отросток кламмера расположен непосредственно на альвеолярном отростке

Контакт металла со слизистой оболочкой альвеолярного отростка, травма слизистой оболочки, поломка протеза

Отросток кламмера смещён вестибюлярно или орально с центра альвеолярного гребня

Нарушение эстетики, поломка протеза

Конец отростка не расплющен

Вращение отростка в базисе протеза – нарушение фиксаии протеза – отлом кламмера

Петли перекидного кламмера не соответствуют рельефу межзубных промежутков

Завышение прикуса – травма пародонта зубов – антагонистов

Отжиг кламмера при его изготовлении

Снижение упругости кламмера – нарушение фиксации протеза – отлом кламмера

Многократные изгибы и поправки при изготовлении кламмера

Отлом кламмера

Многократная примерка кламмера на опорный гипсовый зуб модели

Повреждение формы гипсового зуба – несоответствие анатомической формы естественного и гипсового зуба – затруднение наложения протеза на челюсть

Приложение № 1

Тесты

1. Съёмные пластиночные протезы передают жевательную нагрузку на:

1) опорные зубы;

2) слизистую оболочку;

3) костную ткань;

4) зубы антагонисты.

2. При выборе конструкции частично-съёмного пластиночного протеза определяющим являются:

1) состояние опорных зубов и слизистой оболочки;

2) состояние слизистой оболочки и величина дефектов;

3) величина и локализация дефекта;

4) локализация дефекта и состояние опорных зубов.

3. При небольших включённых дефектах и здоровом пародонте опорных зубов целесообразно применять протезы:

1) мостовидные;

2) частичные съёмные пластиночные;

3) бюгельные;

4) консольные.

4. Базис протеза – это пластинка:

1) покрывающая альвеолярный отросток;

2) компенсирующая атрофию костной ткани;

3) покрывающая твёрдое нёбо и язычный скат альвеолярного отростка;

4) формирующая искусственную десну.

5. Пластиночные протезы восстанавливаю жевательную эффективность на:

1) 30-40%;

2) 50-60%;

3) 70-80%;

4) 90-100%.

6. Отрицательное свойство пластиночного протеза:

1) отсутствие необходимости в предварительной обработке опорных зубов;

2) наличие фиксирующих элементов;

3) нарушение эстетичности;

4) нарушение вкусовой и температурной чувствительности.

7. Указать основное требование к пластиночному протеза:

1) иметь изоляцию на костных выступах;

2) быть гигиеничным;

3) хорошо фиксироваться;

4) не травмировать ткани протезного ложа.

8. Базис пластиночного протеза – это:

1) конструктивный элемент;

2) протез в целом;

3) фиксирующее устройство;

4) опорный элемент.

9. Профилактические цели частичных съёмных пластиночных протезов:

1) восстановления функций жевания и речи;

2) устранение перегрузки височно–нижнечелюстного сустава;

3) устранение функциональной перегрузки пародонта;

4) сохранение оставшихся зубов.

10. Абсолютное показание к протезированию съёмными пластиночными протезами:

1) подвижность зубов;

2) атрофия альвеолярного отростка;

3) полное отсутствие зубов;

4) наличие дефектов небольшой протяжённости.

11. Наибольшей упругостью обладает плечо кламмера:

1) пластмассового;

2) гнутого;

3) литого;

4) комбинированного.

12. Тело кламмера должно отстоять от апроксимальной поверхности зуба для того, чтобы:

1) уменьшить нагрузку на опорный зуб;

2) избежать механической травмы эмали зуба;

3) избежать травмы десневого сосочка;

4) обеспечить свободное наложение протеза.

13. Необходимую жёсткость кламмеру придаёт:

1) плечо;

2) тело;

3) отросток;

4) окклюзионная накладка.

14. Наиболее рациональное применение перекидного кламмера при дефектах зубных рядов по классификации Кеннеди:

1) I класса;

2) II класса;

3) III класса;

4) IV класса.

15. Перекидной кламмер изготавливают на:

1) премоляры;

2) моляры;

3) клыки;

4) резцы.

Эталоны ответов:

1-2; 2-4; 3-1; 4-3; 5-2; 6-4; 7-3; 8-1; 9-4; 10-3; 11-2; 12-4; 13-2; 14-2; 15-2.

Приложение № 2

Контрольные вопросы

1. С чего начинается протезирование зубных рядов?

2. Виды зубных протезов?

3. Какие бывают протезы по способу фиксации?

4. Назовите этапы изготовления съёмного пластиночного протеза.

5. Основные требования к слепку?

6. Какие бывают модели?

7. Основные требования к модели?

8. Назовите границы базиса частичного съёмного протеза на верхнюю и нижнюю челюсти.

9. Назовите этапы изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками.

10. Какие бывают виды укрепления съёмных зубных протезов?

11. Назовите части кламмера.

12. Разновидности кламмеров?

13. Основные требования к кламмеру?

Индивидуальный опрос.

1. Слепок

2. Модель

3. Артикулятор

4. Экватор

5. Межевая линия

6. Способы загипсовки

7. Отделка протеза

Приложение № 3

Задача №1

Больной Л., 30 лет, обратился к врачу, когда потерял зубы с 34 по 37 и с 44 по 47.

Объективно: врач обнаружил среднюю атрофию альвеолярного отростка, нормальную слизистую оболочку, экзостозов не обнаружил.

Задания:

1. Сформулировать и обосновать предположительный диагноз.

2. Составить план изготовления протеза.

3. Изготовить протез.

Задача №2

Больной И., 27 лет, обратился к врачу, осутствуют 31, 32, 41, 42 зубы.

Объективно: врач обнаружил среднюю атрофию альвеолярного отростка, нормальную слизистую оболочку.

Задания:

1. Сформулировать и обосновать предположительный диагноз.

2. Составить план изготовления протеза.

3. Изготовить протез.

Приложение № 4

Практика

Практическая работа №1

Изготовление СПП

Набор инструментов:

Нож для воска

Стоматологический Шпатель

Воск

Гипс

Пластмасса

Искусственные зубы

Спиртовка

Кювета

Кламмера

Крампоны

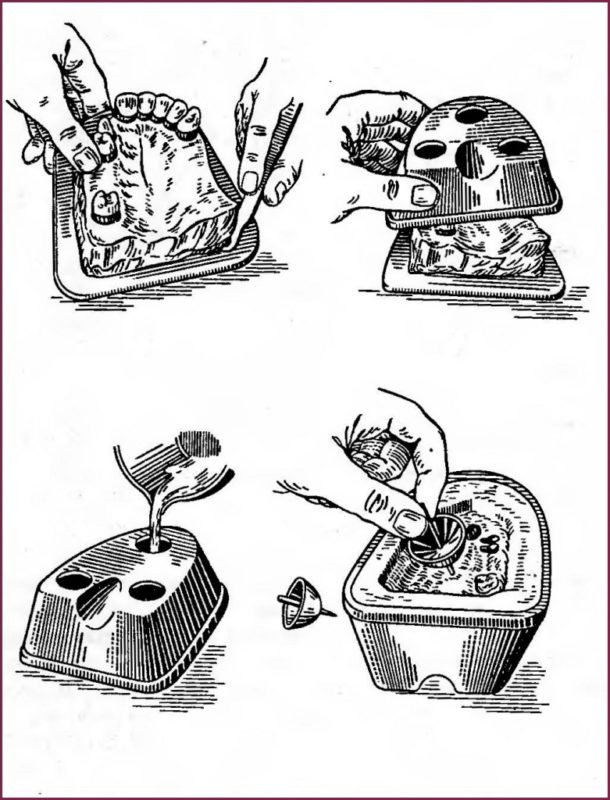

I этап — клиническое обследование пациента врачом-ортопедом, постановка диагноза, выбор конструкции протеза;

II этап (клинический) — снятие слепков (в зависимости от конструкции протеза выбирают слепочную массу);

III этап — отливка моделей (если слепок получен слепочными массами, то модель отливают в кабинете врача, если слепок был снят гипсом, то модель отливает зубной техник после его предварительной сборки и склейки;

IV этап (лабораторный) — изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками;

V этап (клинический) — определение центрального соотношения челюстей;

VI этап (лабораторный) — укрепление моделей в окклюдаторе или артикуляторе;

VII этап (лабораторный) — изготовление восковой конструкции будущего протеза;

VIII этап (клинический) — проверка восковой конструкции протеза в полости рта;

IX этап (лабораторный) — окончательное моделирование восковой конструкции протеза;

X этап (лабораторный) — гипсовка восковой композиции в кювету и замена воска на базисный материал;

XI этап (лабораторный) — полимеризация пластмассы, выемка протеза из кюветы, его отделка, шлифовка и полировка;

XII этап (клинический) — наложение протеза на челюсть (сдача протеза).

Приложение №5

Практическая работа №2

Техника изготовления кламмера

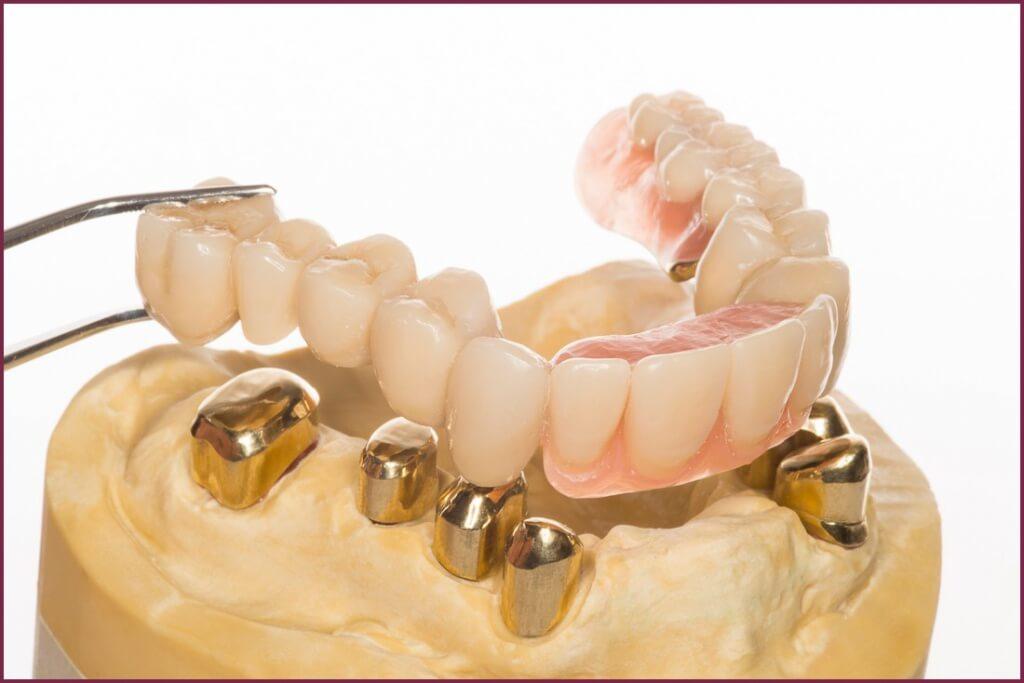

В конструкциях частичных съемных пластиночных протезов широко используются гнутые проволочные кламмера. Техника выгибания одноплечие проволочного кламмера . Данный вид кламмера состоит из плеча , тела и отростка . Для изготовления данного кламмера применяют стандартные проволочные заготовки диаметром от 0,5 до 1,2 мм , один конец которых расплющенным и имеет специальные насечки . При отсутствии данных заготовок можно использовать ортодонтический проволоки из нержавеющей стали диаметром от 0,6 до 1,2 мм , золотой провод 750 пробы или проволоку из сплава золота и платины.

Для изгибания кламмера используют круглогубцы, фасонные и крампонние щипцы. Изгибание проводят, ориентируясь на зуб гипсовой модели. Процесс гибки начинают с закругления конца провода напильником или надфелем. Фасонными щипцами или круглогубцами изгибают плечо кламмера так, чтобы оно охватывало вестибулярную поверхность зуба поясом, повторяя линию шейки зуба , но не касалось десен.

Приложение №6

Кроссворд

К

Л

М

М

М

Е

Р

-

В чём гипсуют протез?

-

Бывают окклюзионные и постановочные…

-

Есть окклюдатор, а есть?

-

Что отливают с помощью слепка?

-

Фиксации протеза бывают: биомеханическая, физическая и …

-

Есть у человека и у кламмера?

-

Модели бывают: диагностические, вспомогательные и …

Приложение №6

Эталоны ответов

Кроссворд

К

Ю

В

Е

Т

А

В

А

Л

И

К

И

А

Р

Т

И

К

У

Л

Я

Т

О

Р

М

О

Д

Е

Л

Ь

М

Е

Х

А

Н

И

Ч

Е

С

К

А

Я

П

Л

Е

Ч

О

Р

А

Б

О

Ч

И

Е

Оценочный лист

Ф.И.О.

студента

Дом.

задание

Фронталь

-ный

опрос

Тестовый

контроль

История

болезни

Манипуляция

Ситуац

задачи

Кросс-

ворды

Итоговая

оценка

1 Байбекова Альбина

2 Волошина Диана

3 Дечев Адам

4 Илиев Мусса

5 Нальгиев Харон

6 Патоков Асхат

7 Руденко Роман

8Шизопеков Адам

9 Яценко Николай

Список рекомендуемой литературы:

-

Колесников Л.Л. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы Москва издательская группа «ГОЭТАР – Медиа» – 2009

-

В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнёв, Е.Н. Жулёв Ортопедическая стоматология Москва «МЕДпресс – информ» — 2008

-

М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко Зубопротезная техника медицинское информационное агенство Москва — 2005

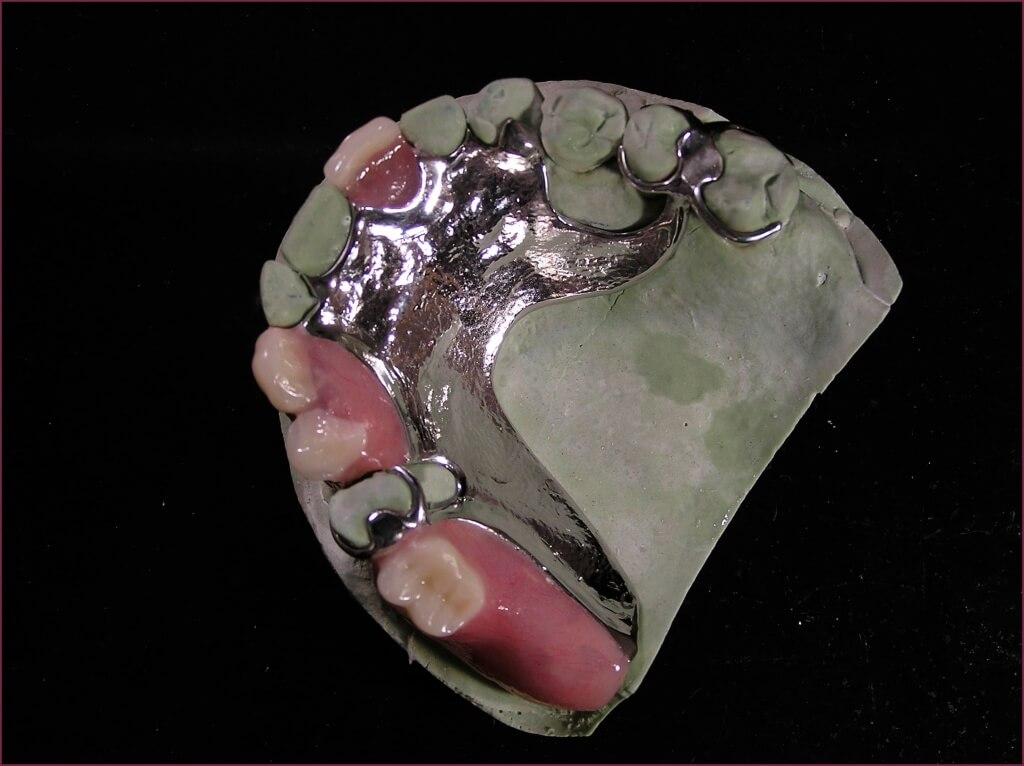

Параллелометрия при применении

Различных способов фиксации цельнолитых

Съемных зубных конструкций

Для

фиксации съемных цельнолитых конструкций

применяют

различные механические системы и

приспособления,

отличающиеся как в конструктивном

отношении, так

70

и

по способу соединения с опорными зубами

и передаче жевательного

давления. К ним относятся кламмерная,

балочная,

замковая, телескопическая системы и

др. Па-раллелометрия

при применении этих систем производится

с учетом конструктивных особенностей

каждой из них, принципа фиксации,

состояния пародонта опорных зубов, их

количества, вида конструкции и др.

Кламмерная система

В

настоящее время эта система получила

широкое распространение

как в нашей стране, так и за рубежом при

изготовлении

съемных цельнолитых конструкций.

Основанием

явились фундаментальные исследования

советских

и зарубежных ученых: А. М. Гузикова

(1952), Г.

П. Соснина (1966, 1971, 1981), А. Д. Шварца (1968),

Д.

Н. Липшица (1969), А. Ф. Спирина (1971), Е. И.

Гав-рилова

и Е. Н. Жулева (1973), В. И. Кулаженко и С.

С. Березовского (1975), В. П. Панчохи, В. П.

Линийка и

А. Н. Ленского (1975), В. П. Панчохи (1981),

Н. W.

Gil-let

(1923, 1927), F.

S.

Roach

(1929, 1930, 1934, 1945), А. Е1-brecht

(1933, 1935), W.

Baiters

(1935), В. Bonyhard

(1938, 1941),

J.

M.

Ney

(1948, 1949, 1952, 1965) и др. В результате

исследований были созданы широко

известные системы

и отдельные конструкции кламмеров, а

также их модификации

( Роуча, Балтерса, Нея, Гаврилова и Жулева,

Березовского, Аккера, Бонвиля, Рейхельмана,

Джексона, Де

Вана, Кеннеди, Эльбрехта, Эллиота и др.).

Планируя

съемную конструкцию с учетом ряда

факторов,

специалист каждый раз сталкивается со

сложной задачей,

от точного решения которой зависит

выбор оптимального

типа кламмера. Как известно, особенности

цельнолитых

конструкций требуют тщательного

предварительного

расчета для точного расположения

кламмера на

каждом опорном зубе. Решению этой

проблемы способствует оснащение

стоматологических поликлиник

па-раллелометрами, позволяющими провести

изучение моделей,

выбрать оптимальное расположение линии

обзора, а

также решить другие задачи. Знание

назначения и свойств

каждого из элементов опорно-удерживающего

кламмера

является основой их правильного

расположения

на опорном зубе. Планируя чертеж

конструкции, врач должен

расположить все жесткие элементы над

линией обзора

(рис. 16). И, наоборот, нанесенные на модель

контуры

пружинящих элементов кламмера должны

пересе-

71

Рис, 16. Кламмерная фиксация.

а

— накладка; б — тело; в — стабилизирующая

часть; г — ретенцион-я

ное окончание; д — отросток

кламмера.

кать

линию обзора и отклоняться от нее в

зависимости от упругой деформации

применяемого сплава, типа кламме-ра,

определения точки расположения окончания

плеча кламмера,

выносливости опорных зубов и многих

других факторов.

Типоразмер опорных зубов, их наклон и

кривизна стенок также имеют большое

значение для расположения

удерживающих и опорных элементов

кламмера, особенно

если учесть, что упругостью, а следовательно,

способностью проходить через выпуклые

участки зуба обладают

только удерживающие окончания кламмера.

Расположение

жестких, неэластичных элементов в

удерживающих

участках является грубой ошибкой,

препятствующей

наложению протеза на челюсть или

способствующей смещению зубов и

возникновению их подвижности. Чаще

всего ошибки в расположении элементов

кламме-ров

и других частей каркаса связаны именно

с недооценкой

поверхности каждого опорного зуба или

недостаточным знанием материаловедения

и свойств литых конструкций.

Следует

помнить, что при наложении цельнолитого

кламмера

на опорный зуб образуется система

кламмер — зуб.

Ее оптимальное функционирование зависит

от многих

условий как с биологической, так и с

чисто технической точек зрения.

Однако при использовании кламмер-ной

системы фиксации нередко используются

рекомендации,

ведущие к ошибкам при изготовлении

кламмеров. Очень

часто с целью создания массивной выемки

под удлиненную

окклюзионную накладку сошлифовывают

поверхность

двух или трех жевательных бугров и

изготавливают

искусственные коронки с массивной

окклюзион-ной

выемкой, достигающей середины жевательной

поверхности

зуба. При этом исходят из имеющихся в

литературе

данных об отсутствии наклоняющего

воздействия

накладок, перекрывающих не менее половины

же-

вательной

поверхности зуба и передающих нагрузки

параллельно его продольной оси

[Курляндский В. Ю., 1965; Osborne

J.,

Lammie

G.,

1974, и др.]. Однако, как показывают

клинические наблюдения, после изготовления

и наложения

протеза в соответствии с указанными

рекомендациями,

удлиненные накладки, имеющие форму

широкого

клина, частично или полностью перекрывают

жевательные

фиссуры и внутренние скаты жевательных

бугров. В результате жевательная

поверхность премоля-ров и моляров

значительно уплощается.

Проведенные

нами совместно с Э. Л. Алтуняном

исследования

не подтвердили целесообразность

изготовления

удлиненной накладки и устранение с ее

помощью наклоняющего воздействия на

зуб жевательной нагрузки. На

экспериментальных моделях во всех без

исключения случаях мы наблюдали

отхождение концевой части удлиненных

окклюзионных накладок от поверхности

зуба и сосредоточение

контакта только в области соединения

его жевательной

поверхности с апроксимальной, т. е. на

ребре

зуба. Отклонение накладок от жевательной

поверхности

при концевых дефектах зубного ряда

сопровождалось

также образованием зазора большей или

меньшей величины.

Учитывая имеющиеся данные о меньшей

сме-щаемости опорного зуба (в 30—50 раз)

по сравнению с податливостью

слизистой оболочки, недостаточная

обоснованность

рекомендаций по изготовлению удлиненной

накладки

при концевом дефекте зубного ряда

очевидна. Существующие

в литературе сведения о наиболее

целесообразной

форме окклюзионнои выемки и величине

угла ее наклона по отношению к жевательной

поверхности зубов

в случае расположения накладки со

стороны дефекта также

свидетельствуют о нерациональности и

неэффективности

конструкций протезов с удлиненными

окклюзи-онными

накладками [Шварц С. Д., 1968; Бетельман А.

И., 1974;

Соснин Г. П., 1971, 1981, и др.].

Для

предотвращения наклоняющего действия

имеются

соответствующие расчеты и рекомендации

по конструированию

накладки небольшого размера и расположению

ее на поверхности зуба, удаленной от

дефекта (со стороны

соседнего зуба). Наклоняющее действие

нагрузки

на опорный зуб в этом случае нейтрализуется

сопротивлением рядом расположенного

зуба. Все изложенное несомненно

подтверждает необходимость специальных

расчетов

при изготовлении каждого элемента

кламмера для

его наиболее рационального расположения.

С учетом

73

жесткости

хромокобальтовых сплавов минимальная

длина

и толщина окклюзионной накладки (в

пределах 3X2,5

мм) на большинстве зубов вполне оправданна.

Это имеет

существенное значение при выборе участка

для расположения

накладки на опорной поверхности зуба

без нарушения формы его жевательной

поверхности. Рельеф жевательной

поверхности в ряде случаев благоприятствует

расположению окклюзионной накладки в

пределах естественной

эмалевой ямки, имеющейся с каждой

стороны

продольной жевательной фиссуры. При

этом не требуются препарирование

зуба и нарушение формы его жевательной

поверхности. Не менее отрицательные

последствия наблюдаются и в случаях

изготовления удлиненной накладки

на резцах или клыках. При этом избыточно

моделируют оральную стенку, создавая

в искусственной

коронке глубокое ложе, достигающее

продольной оси

зуба. В итоге коронка, изготовленная на

клык, приобретает

форму премоляра, на резец — форму клыка,

что способствует

перегрузке этих зубов. Оптимальной

поверхностью

для препарирования и моделирования

клыков и резцов

под накладку является участок оральной

стенки над

зубным бугорком. Создаваемая над бугорком

небольшая

выемка способствует устойчивости и

эффективному расположению

накладки, а также максимальному

сохранению

формы и функции резцов и клыков.

Во

многих случаях недооценивается топография

опорной

зоны при изготовлении непрерывного

кламмера на жевательных

зубах. Наиболее типичной ошибкой

является полное или частичное

расположение кламмера в удерживающей,

или пришеечной, части зуба, т. е. под

линией обзора,

например на нижней челюсти.

Важным

моментом является подбор поперечного

сечения

элементов кламмера. Это необходимо для

создания достаточной

жесткости накладки, тела и стабилизирующей

части при передаче жевательных нагрузок,

а также для

достижения упругого действия удерживающих

окончаний

плеч кламмера.

В

этой связи применение эластичных матриц

(«Фор-модент»

и др.) или использование полимерных

заготовок кламмеров,

выпускаемых некоторыми зарубежными

фирмами,

значительно упрощает и ускоряет

моделирование кламмеров и других деталей

каркаса. Профиль и сечение этих

заготовок рассчитаны заранее с учетом

механических

свойств хромокобальтовых сплавов,

обладающих различной твердостью и

упругостью в зависимости от их

74

химического

состава («Виптам», «Тиокониум», «Визил»,

«Дентитан»,

«Svedion»,

«Duralium»

и др.).

С.

Д. Шварц (1968) отмечает, что одну и ту же

матрицу

нельзя применять для золотых и

хромокобальтовых сплавов,

учитывая необходимость получения разных

сечений элементов кламмера в каждом

случае. Поэтому оптимальным

вариантом при изготовлении цельнолитых

конструкций

является использование комплексов,

включающих

определенный хромокобальтовый сплав

и соответствующий

ему набор заготовок или матрицу.

Применение

матриц, а также стандартных полимерных

заготовок тем не менее требует расчета

и вдумчивого

подхода при моделировании из них

кламмеров и других

деталей каркаса. Очень часто имеют место

технические

ошибки, связанные с игнорированием

расчетов радиуса

плеча кламмера [Соснин Г. П., 1981] и

неправильным

размещением его удерживающего окончания.

Вместо

расположения последнего у найденной

при парал-лелометрии

ретенционной точки его нередко размещают

на

линии обзора, т. е. наибольшей выпуклости

зуба. Довольно

часто по аналогии с гнутым (проволочным)

плечом

литому плечу кламмера также придают

У-образную форму

с выведением его удерживающего окончания

в опорную

зону. В этих случаях припасовка готового

плеча кламмера

сопровождается значительным

сошлифовыва-нием

его внутренней поверхности и потерей

фиксирующих свойств.

Наиболее частой ошибкой является

пересечение диагонально

приподнятой линии обзора и размещение

жестких

элементов кламмера (стабилизирующая

часть, тело

и отросток) в удерживающей части

зуба. Такие ошибки,

как ни странно, чаще всего допускаются

при изготовлении

хорошо известного кламмера Аккера, что

свидетельствует

об отсутствии четкой дифференциации

элементов

каждого кламмера на жесткие, или

неэластичные, которые

во всех без исключения случаях следует

располагать

в опорной зоне, и на пружинящие, которые

должны

находиться в удерживающей зоне. Только

последние, как

отмечает В. Н. Копейкин (1977), могут

пересекать линию

обзора и оканчиваться у ретенционной

точки. Игнорируются также различные

размеры коронковой части зубов

(типоварианты). Вследствие этого наложение

крупных

стандартных заготовок на мелкие зубы,

как уже отмечалось,

часто приводит к необоснованному

У-образно-му изгибу плеча и выведению

его окончания через линию обзора

в опорную зону. Размеры накладки (длина

и ши-

75

рина)

также не соответствуют величине эмалевых

ямок на

жевательных зубах, вследствие чего

накладки нередко

значительно перекрывают окклюзионную

поверхность зуба.

По-видимому, многие устаревшие штампы

для изготовления матриц, созданные

более 15—20 лет назад, нуждаются в

пересмотре с учетом современных

представлений

о топографии каждого элемента кламмера

на опорном зубе и типоразмера зуба.

Во

всех случаях моделирования чрезмерно

удлиненные

элементы кламмерной заготовки необходимо

укорачивать перед наложением на

опорный зуб. В первую очередь

это относится к удлиненной окклюзионнои

накладке. Только

после ее укорочения создается возможность

для правильного размещения заготовки

на опорном зубе и расположения

тела, отростка и стабилизирующих’.элементов

кламмера над линией обзора. Чрезмерно

длинные плечи

восковой заготовки также подлежат

укорочению с

учетом размера (типоварианта) зуба. При

этом необходима

коррекция удерживающих окончаний с

учетом применяемого

сплава, размера и функционального

состояния каждого опорного зуба и

других факторов. Целесообразно

использование имеющихся рекомендаций

и справочных

таблиц, разработанных Г. П. Сосниным

(1966,

1971, 1981), С. Д. Шварцем (1968), В. П. Панчо-хой

(1981)

и др.

Широкое

использование кламмеров системы Нея

при изготовлении

цельнолитых каркасов из хромокобальто-вых

сплавов оставило открытым вопрос о

возможности применения цельнолитых

конструкций с кламмерами некоторых

других типов и систем. Критические

замечания в

отношении кламмеров системы Нея без

каких-либо рекомендаций об использовании

других кламмеров также свидетельствуют

о неопределенности области их применения

и целесообразности пересмотра показаний

к их выбору в зависимости от

использования сплавов и методов

изготовления каркасов. Высокий модуль

упругости, большая твердость и

относительно низкий (по сравнению с

золото-платиновым сплавом) предел

текучести хромоко-бальтовых

сплавов требуют тщательных расчетов

при изготовлении

из них каркасов с опорно-удерживающими

кламмерами

различных систем и типов. В этой связи

оправданна

разработка новых кламмеров, например

II,

Ш, IV

и V

типов системы Нея, на фоне большого

арсенала кламмеров,

предложенных задолго до внедрения в

зубопротезную

технику нержавеющей стали и хромокобаль-

76

товых

сплавов. Чисто механический подход к

использованию

кламмеров некоторых других систем и

типов не решает

затронутой проблемы. Мы имеем в виду

применение

разработанного в лабораториях J.

M.

Ney

Company

метода

наклона модели и измерительных стержней

для проведения

параллелометрии в случаях литья каркасов

с

кламмерами, не вошедшими в систему Нея.

Существенное значение имеют и

обнаруженные рядом авторов закономерности,

связанные с кривизной стенок опорных

зубов

и их наклоном, а также варианты расположения

линии

обзора.

Проведенные

нами исследования показали, что некоторые

широко известные кламмеры (Бонвиля,

Рейхельма-на,

Джексона и др.) не могут быть применены

при дис-тальном или медиальном наклоне

опорных зубов и диагональном

расположении линии обзора из-за отсутствия

достаточной

опорной зоны для размещения их жестких

элементов.

Оптимальное расположение отдельных

кламмеров

также не достигается при вестибулярном

или оральном

наклоне опорных зубов и высоком или

низком расположении

линии обзора. Аналогичная ситуация

складывается и при попытках

использования этих кламмеров при

комбинированных наклонах опорных зубов.

Оптимальное

конструирование большинства кламмеров

достигается только на вертикально

расположенных зубах и срединном

варианте линии обзора. При этом

горизонтальное

отклонение удерживающих окончаний

кламмеров-не

всегда является достаточным для удержания

протеза и

находится в прямой зависимости от

анатомических особенностей

зуба (типоразмер, кривизна стенок и

др.). Определенный

эффект может быть достигнут при

комбинации

кламмеров различных систем с отдельными

кламмерами

системы Нея. В целом же перспективы

применения некоторых

систем и типов кламмеров связаны с

использованием

искусственных коронок и конструкционных

материалов

с высокой пластичностью и большей

упругостью.

Соседние файлы в папке Бюгельное

- #

- #

- #

- #

Государственное бюджетное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

«Лабинский медицинский колледж»

Министерства здравоохранения Краснодарского края

Методическая разработка

Практического занятия по дисциплине

«Изготовление съёмных пластиночных протезов»

на тему:

Кламмера

Специальности 31.02.05. «Стоматология ортопедическая»

Автор разработки:

Макарян А.Г.

Преподаватель изготовления

съёмных пластиночных протезов

г. Лабинск

Структура методической разработки

-

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки

-

Выписка из календарно-тематического плана

-

Выписка из рабочей программы

-

Педагогическая характеристика темы

-

Карта междисциплинарных и внутридисциплинарных связей

-

Методы обучения

-

Средства обучения

-

Структура занятия – учебно-методическая карта занятия

-

Ход занятия

-

Хронологическая карта занятия

-

Материалы контроля, самостоятельной работы студентов

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

12.Список рекомендуемой литературы

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Все люди подвержены риску потере зубов, так как никто не застрахован, будь то кариес или несчастный случай. Поэтому всем нам приходится обращаться к врачу. И для восстановления жевания, речи, и эстетических качеств лица, мы используем протезы. В данном случае мы рассматриваем съёмный пластиночный протез с кламмерами, которые необходимы для лучшей фиксации протеза.

Каждый кламмер оказывает в той или иной степени вредное действие на опорный зуб.

Расшатывание опорного зуба происходит вследствие передачи жевательной нагрузки с протеза на опорный зуб. Кариозные разрушения зубов под кламмерами встречаются довольно часто. Развитие кариеса объясняют действием химических и механических причин. Правда, нужно оговориться, что пришеечный кариес, появившийся в результате действия кламмера на зуб, наблюдается больше всего у лиц, недостаточно гигиенично содержащих полость рта, а также вследствие неправильной конструкции кламмера.

Применением кламмера рациональной конструкции устраняется главная причина, стимулирующая появление кариозного процесса в зубе под кламмером. Особенно большую роль в развитии кариеса играют широкие ленточные кламмеры. Они как бы представляют большую задерживающую плоскость для остатков пищи и создают благоприятные условия для возникновения кариозного процесса под кламмером. Кроме того, они своим телом в межзубном пространстве надавливают на цервикальный край десны, вызывая раздражение и атрофию сосочка. Применение широких ленточных кламмеров должно быть ограничено. Они ставятся на молярах и только в тех случаях, когда опорные зубы покрыты коронками. Проволочные, полукруглые, кламмеры частично лишены указанных недостатков.

Задержка остатков пищи под узкими проволочными кламмерами наблюдается значительно меньше. При движениях нижней челюсти давление от такого кламмера распределяется на очень небольшой зоне эмалевой поверхности зуба, вследствие чего механическое трение доведено до минимума.

МОТИВАЦИЯ ТЕМЫ

При потере даже одного зуба происходит поражение всей зубочелюстной системы. Чтобы избежать негативных последствий (изменения в височно-нижнечелюстном суставе, изменение прикуса, деформации жевательных поверхностей зубных рядов и др.) при потере зубов необходимо проводить протезирование (восстановление отсутствующих зубов). Когда отсутствует мало зубов (1-3 зуба), чаще всего можно обойтись несъёмными протезами. Когда дефект зубного ряда большой (6 и более зубов), прибегают к съёмным протезам.

Съемные зубные протезы называют съёмными, потому что их можно снимать и одевать в любое время самостоятельно, без травм окружающих тканей, зубов и ущерба для самого протеза.

Зубной протез следует рассматривать как лечебный аппарат, восстанавливающий целостность зубного ряда, его жевательную способность и улучшающий внешний вид, а также предупреждающий дальнейшее разрушение жевательной системы.

Перед началом протезирования обязательно нужно пройти тщательное обследование у врача-стоматолога ортопеда. Врач определяет причину потерю зубов, клиническую картину, обследует зубные ряды, делает панорамные рентгеновские снимки, всё это позволяет поставить правильный диагноз, составить план лечения, выбрать конструкцию будущего протеза.

ВЫПИСКА ИЗ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

знать:

цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии;

организацию зуботехнического производства по изготовлению съемных пластиночных протезов;

классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении съемных пластиночных протезов;

анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при частичном отсутствии зубов;

классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии зубов;

особенности слизистой оболочки полости рта при частичном и полном отсутствии зубов;

показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных протезов при полном и частичном отсутствии зубов,

виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, применяемых при полном и частичном отсутствии зубов;

преимущества и недостатки съемных пластиночных протезов, применяемых при частичном отсутствии зубов;

способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов;

клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов;

классификации беззубых челюстей;

классификации слизистых оболочек;

виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов;

технологию починки съемных пластиночных протезов;

способы армирования базисов протезов уметь:

работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники безопасности при

воздействии профессиональных вредностей;

изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей;

подготавливать рабочее место;

оформлять отчетно-учетную документацию;

проводить оценку слепка (оттиска);

планировать конструкцию съемных пластиночных протезов при частичном и полном отсутствии зубов;

загипсовывать модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор;

изгибать одноплечие и перекидные удерживающие кламмера;

проводить постановку искусственных зубов на приточке и на искусственной десне;

моделировать восковой базис съемного пластиночного протеза при частичном и полном отсутствии зубов;

проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного протеза в кювету прямым, обратным и

комбинированным методом;

проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного протеза;

проводить починку съемных пластиночных протезов;

проводить контроль качества выполненных работ;

иметь практический опыт:

изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с пластмассовым базисом;

изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с металлизированным базисом; изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов;

изготовления съемных пластиночных протезов с двухслойным базисом;

проведения починки съемных пластинчатых протезов;

ФОРМА И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Вид занятия — практическое

Место проведения – зуботехническая лаборатория

Тип занятия: контроль, коррекция знаний, умений и навыков

Формы организации обучения:

— групповая (преподаватель – группа студентов)

— коллективно – индивидуализированная (самостоятельная работа студента)

Ведущие дидактические принципы:

— закрепление знаний, умений, навыков

Цели учебного занятия:

Образовательная:

— обеспечить усвоение студентами понятий: кламмерная система фиксации протезов, удерживающие кламмеры, выбор опорных зубов для кламмерной фиксации, починка пластиночного протеза с добавлением кламмера, приварка кламмера к съемному пластиночному протезу

Развивающая:

— способствовать развитию профессиональных навыков при изготовлении съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов

— способствовать развитию познавательной, творческой и мыслительной компетенции студентов

— развивать умения анализировать и принимать самостоятельные решения

Воспитательная:

— способствовать проявлению нравственных качеств в работе с врачом

— способствовать развитию профессиональных качеств – аккуратности и ответственности при работе

Методы обучения:

1.Организация и осуществление учебно-познавательной деятельности:

— беседа

— демонстрация

— самостоятельная работа

— устные и письменные опросы

2. Организация и осуществление мыслительной деятельности студентов:

— дедуктивные методы

— метод аналитического мышления

3. Организация формирования интереса у студентов:

— элементы деловой игры (проблемы)

— метод поощрения

— примеры из профессионального опыта

Методы преподавания:

— диалог

— тестирование

— дедукция

— программированный контроль

— инструментально – практический

Время занятия – 4 часа

Оснащение занятия.

1. Теоретический материал по теме (мини лекция).

2. Алгоритм изготовления частично — съёмного пластиночного протеза.

3. Алгоритм изготовления кламмера.

4. Оборудование для изготовления кламмера.

5. Тесты, задачи.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ БАЗА ЗАНЯТИЯ

Внутридисциплинарные связи:

— методы фиксации съёмных протезов

— клинические и лабораторные этапы изготовления частичных съемных пластиночных протезов — предшествующие

Починка съемных пластиночных протезов — последующие

Междисциплинарные связи:

— Зубопротезная техника

— Ортопедическая стоматология

— Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы

— Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний

— Болезни зубов и полости рта

Выписка из тематического плана

№

п/п

Наименование

темы

Кол-во

часов

Форма

организации

учебной

деятельности

Наглядные

пособия

Задания

для

студентов

Междисциплинарные связи

4

Формирова-ние профессио-нальных умений и навыков

Методичес-кие указания для студентов

Изготовить

съёмный

пластиноч-ный

протез

Зубопротезная техника Ортопедическая стоматология

Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы

Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний

Болезни зубов и полости рта

Хронологическая карта занятия

№

п/п

Этапы занятия.

Время

выполнения

1.

Организационная часть

2 мин

2.

Сообщение темы, постановка цели и задач занятия

3 мин

3.

Определение исходного уровня знаний

35 мин

4.

Вводный инструктаж

15 мин

5.

Самостоятельная работа

Отработка практических навыков

15 мин

80 мин

6.

Заключительный инструктаж – контроль результатов усвоения

20 мин

7.

Подведение итогов – обобщение практического занятия

3 мин

8.

Сообщение и разъяснение домашнего задания

5 мин

9.

Организация окончания занятия

2 мин

Итого

180 мин

VII Учебно–методическая карта занятия.

№

п/п

Этапы занятия

Деятельность преподавателя.

Деятельность студентов

Методическое обоснование

1.

Организационный момент — главный элемент в достижении поставленных целей на занятии.

Приветствует студентов, отмечает отсутствующих, контролирует готовность аудитории (чистота, классная доска) и студентов (внешний вид, наличие дневников, конспектов лекций на столах) к началу занятия.

Приветствуют преподавателя. Готовят рабочее место ( на столах конспекты лекций ). Староста сдаёт рапорт об отсутствующих студентах.

Способствует воспитанию ответственности, аккуратности, дисциплинированности, мобилизует внимание, настраивает на рабочий лад.

2.

Постановка целей, мотивация студентов, побудить их к осознанной деятельности, к желанию научиться, знать и уметь.

Сообщает тему, цели, ход занятия, озвучивает знания и умения, которые должны усвоить студенты. Указывает на актуальность и важность темы, роль и место в изучении дисциплины и профессиональной подготовке зубного техника. Обращает внимание на то, что задания будут с учётом базовой подготовки. Чтобы справиться со всеми заданиями, необходимо настроиться на серьёзную работу, которая потребует аккуратности, внимательности и ответственности за качество учебного труда.

Записывают тему занятия в тетради , осмысливают сказанное преподавателем, воспринимают последовательность выполнения предстоящей работы.

Способствует мобилизации студентов на предстоящую мыслительную деятельность, вызывает интерес, способствует осознанию важности темы и работы на занятии.

3.

Определение исходного уровня знаний.

Контроль исходного уровня знаний проводится путём фронтального опроса, индивидуального опроса

Приложение №1.

Вопросы индивидуального опроса

Приложение №2.

Тестовые задания I, II, III уровней

Проверяют правильность решения тестов путём взаимоконтроля, затем по эталонам ответов.

Приложение №3.

Решение проблемно – ситуационных задач

Приложение №4.

Студенты хором, отвечают на вопросы, слушают комментарии преподавателя, настраиваются на рабочий лад, восстанавливают в памяти основные теоретические моменты изучаемого материала, Затем решают тесты, обмениваются, проводят взаимоконтроль и сверяются с эталонами ответов.

Выявляет уровень усвоения учебного материала, умениестудента использовать теоретические знания при выполнении практических задач, следовательно, определение дальнейшей тактики работы.

Активизация познавательной деятельности студентов.

Развивает индуктивное мышление.

4.

Вводный инструктаж – дидактический приём установки на предстоящую работу.

Знакомит с этапами предстоящей самостоятельной работы в зуботехнической лаборатории.

Слушают преподавателя, фиксируют основные моменты в тетрадях.

Позволяет направить учебно – познавательный процесс на выполнение поставленных целей.

5.

Самостоятельная работа (основной этап практического занятия и по значимости и по отведённому времени).

Преподаватель демонстрирует методику изготовления съёмного пластиночного протеза.

Студенты приобретают навыки изготовления протеза.

Общение с преподавателем даёт возможность на практике опробовать теоретические навыки.

6.

Отработка практических навыков.

Преподаватель демонстрирует набор инструментов для изготовления съёмного пластиночного протеза, рассказывает о ходе изготовления данного протеза.

Приложение №5.

Преподаватель демонстрирует технику изготовления кламмеров.

Приложение №6.

Студенты внимательно слушают, наблюдают за действиями преподавателя.

Руководствуясь методическим указанием отрабатывают навыки изготовления протеза.

Способствует мобилизации студентов на предстоящую работу деятельность, вызывает интерес. Способствует приобретению практических навыков, воспитанию интереса к будущей профессии.

7.

Заключительный инструктаж – контроль результатов усвоения.

Преподаватель раздаёт студентам кроссворды, предлагает ответить на вопросы.

Приложение №7.

Студентам создаются определённые ситуации или , по усмотрению преподавателя даётся каждому ситуационная задача

Приложение №8.

Студенты обдумывают кроссворды, решают их. Затем проверяют их по эталонам и сдают преподавателю.

Студенты представляют различные ситуации, опираясь на имеющийся багаж знаний и решают ситуационные задачи.

Способствует мобилизации студентов на предстоящую деятельность, вызывает интерес.

Формирует последовательность, самостоятельность, уверенность в действиях; умение анализировать полученные результаты, делать выводы.

8.

Подведение итогов – обобщение практического занятия, чёткое его завершение.

Проводит анализ проведённого занятия, работу всей группы.

Преподаватель даёт характеристику уроку, активности студентов, подводит итоги. Называет победителей на различных этапах занятия. Объявляет итоговые отметки, исходя из всех полученных на занятии. Информирует о хороших и слабых сторонах работы каждого.

При выставлении итоговой оценки учитывается внешний вид студента, знания, умения, навыки на всех этапах занятия, качество ведения тетради.

Выясняет, нет ли вопросов к нему.

Внимательно слушают, принимают к сведению оценку своей учебной деятельности на занятии, делают для себя выводы по устранению указанных преподавателем замечаний.

Оценка каждого этапа работы студентов с комментариями – стимул к систематической и творческой работе студентов на всех этапах изучения темы.

Посильные задания стимулируют желание и дают возможность всем конкурировать.

Развивает индивидуальные способности каждого, вносит атмосферу состязательности, развивает творческий потенциал.

9.

Домашнее задание.

Озвучивает домашнее задание, даёт рекомендации, пояснения по следующей теме раздела в соответствии с рабочей программой.

Записывают в тетради домашнее задание.

Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и познавательной активности студентов, дисциплинирует их.

10.

Организация окончания занятия.

— благодарит студентов за работу.

— организовывает уборку аудитории.

— прощается со студентами.

Приводят в порядок своё рабочее место.

Чёткое окончание занятия с обобщением его результата. Привитие студентам необходимости в порядке и завершённости любого процесса.

Ошибки при изготовление кламмеров

Ошибки, допущенные при изготовлении кламмеров

Последствия ошибок

Плечо кламмера расположено близко к десневому кламмеру

Травма десневого края

Плечо кламмера охватывает вестибюлярную поверхность опорного зуба – менее 2/3 величины его коронки

Плохая фиксация протеза

Плечо кламмера охватывает вестибюлярную поверхность опорного зуба – более 2/3 величины его коронки

Травма слизистой оболочки губы, щеки, нарушение эстетики

Плечо кламмера расположено близко к экватору опорного зуба

Плохая фиксация протеза, нарушение эстетики

Конец плеча не закруглён

Травма слизистой оболочки губы, щеки

Неплотный (точечный) контакт плеча с вестибюлярной поверхностью опорного зуба

Плохая фиксация протеза

Неплотный контакт тела кламмера с апроксимальной поверхностью опорного зуба

Затруднение припасовки протеза – отлом кламмера

Короткое тело кламмера

Снижение эластичности кламмера – увеличение жёсткости – перегрузка опорного зуба – расшатывание опорного зуба

Тело кламмера выходит за апроксимальную поверхность опорного зуба

Затрудненная пришлифовка искусственных зубов, завышение прикуса, нарушение эстетики

Тело кламмера расположено близко к режущему краю (жевательной поверхности)

Затрудненная пришлифовка искусственных зубов, завышение прикуса, нарушение эстетики

Отросток кламмера расположен непосредственно на альвеолярном отростке

Контакт металла со слизистой оболочкой альвеолярного отростка, травма слизистой оболочки, поломка протеза

Отросток кламмера смещён вестибюлярно или орально с центра альвеолярного гребня

Нарушение эстетики, поломка протеза

Конец отростка не расплющен

Вращение отростка в базисе протеза – нарушение фиксаии протеза – отлом кламмера

Петли перекидного кламмера не соответствуют рельефу межзубных промежутков

Завышение прикуса – травма пародонта зубов – антагонистов

Отжиг кламмера при его изготовлении

Снижение упругости кламмера – нарушение фиксации протеза – отлом кламмера

Многократные изгибы и поправки при изготовлении кламмера

Отлом кламмера

Многократная примерка кламмера на опорный гипсовый зуб модели

Повреждение формы гипсового зуба – несоответствие анатомической формы естественного и гипсового зуба – затруднение наложения протеза на челюсть

Приложение № 1

Тесты

1. Съёмные пластиночные протезы передают жевательную нагрузку на:

1) опорные зубы;

2) слизистую оболочку;

3) костную ткань;

4) зубы антагонисты.

2. При выборе конструкции частично-съёмного пластиночного протеза определяющим являются:

1) состояние опорных зубов и слизистой оболочки;

2) состояние слизистой оболочки и величина дефектов;

3) величина и локализация дефекта;

4) локализация дефекта и состояние опорных зубов.

3. При небольших включённых дефектах и здоровом пародонте опорных зубов целесообразно применять протезы:

1) мостовидные;

2) частичные съёмные пластиночные;

3) бюгельные;

4) консольные.

4. Базис протеза – это пластинка:

1) покрывающая альвеолярный отросток;

2) компенсирующая атрофию костной ткани;

3) покрывающая твёрдое нёбо и язычный скат альвеолярного отростка;

4) формирующая искусственную десну.

5. Пластиночные протезы восстанавливаю жевательную эффективность на:

1) 30-40%;

2) 50-60%;

3) 70-80%;

4) 90-100%.

6. Отрицательное свойство пластиночного протеза:

1) отсутствие необходимости в предварительной обработке опорных зубов;

2) наличие фиксирующих элементов;

3) нарушение эстетичности;

4) нарушение вкусовой и температурной чувствительности.

7. Указать основное требование к пластиночному протеза:

1) иметь изоляцию на костных выступах;

2) быть гигиеничным;

3) хорошо фиксироваться;

4) не травмировать ткани протезного ложа.

8. Базис пластиночного протеза – это:

1) конструктивный элемент;

2) протез в целом;

3) фиксирующее устройство;

4) опорный элемент.

9. Профилактические цели частичных съёмных пластиночных протезов:

1) восстановления функций жевания и речи;

2) устранение перегрузки височно–нижнечелюстного сустава;

3) устранение функциональной перегрузки пародонта;

4) сохранение оставшихся зубов.

10. Абсолютное показание к протезированию съёмными пластиночными протезами:

1) подвижность зубов;

2) атрофия альвеолярного отростка;

3) полное отсутствие зубов;

4) наличие дефектов небольшой протяжённости.

11. Наибольшей упругостью обладает плечо кламмера:

1) пластмассового;

2) гнутого;

3) литого;

4) комбинированного.

12. Тело кламмера должно отстоять от апроксимальной поверхности зуба для того, чтобы:

1) уменьшить нагрузку на опорный зуб;

2) избежать механической травмы эмали зуба;

3) избежать травмы десневого сосочка;

4) обеспечить свободное наложение протеза.

13. Необходимую жёсткость кламмеру придаёт:

1) плечо;

2) тело;

3) отросток;

4) окклюзионная накладка.

14. Наиболее рациональное применение перекидного кламмера при дефектах зубных рядов по классификации Кеннеди:

1) I класса;

2) II класса;

3) III класса;

4) IV класса.

15. Перекидной кламмер изготавливают на:

1) премоляры;

2) моляры;

3) клыки;

4) резцы.

Эталоны ответов:

1-2; 2-4; 3-1; 4-3; 5-2; 6-4; 7-3; 8-1; 9-4; 10-3; 11-2; 12-4; 13-2; 14-2; 15-2.

Приложение № 2

Контрольные вопросы

1. С чего начинается протезирование зубных рядов?

2. Виды зубных протезов?

3. Какие бывают протезы по способу фиксации?

4. Назовите этапы изготовления съёмного пластиночного протеза.

5. Основные требования к слепку?

6. Какие бывают модели?

7. Основные требования к модели?

8. Назовите границы базиса частичного съёмного протеза на верхнюю и нижнюю челюсти.

9. Назовите этапы изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками.

10. Какие бывают виды укрепления съёмных зубных протезов?

11. Назовите части кламмера.

12. Разновидности кламмеров?

13. Основные требования к кламмеру?

Индивидуальный опрос.

1. Слепок

2. Модель

3. Артикулятор

4. Экватор

5. Межевая линия

6. Способы загипсовки

7. Отделка протеза

Приложение № 3

Задача №1

Больной Л., 30 лет, обратился к врачу, когда потерял зубы с 34 по 37 и с 44 по 47.

Объективно: врач обнаружил среднюю атрофию альвеолярного отростка, нормальную слизистую оболочку, экзостозов не обнаружил.

Задания:

1. Сформулировать и обосновать предположительный диагноз.

2. Составить план изготовления протеза.

3. Изготовить протез.

Задача №2

Больной И., 27 лет, обратился к врачу, осутствуют 31, 32, 41, 42 зубы.

Объективно: врач обнаружил среднюю атрофию альвеолярного отростка, нормальную слизистую оболочку.

Задания:

1. Сформулировать и обосновать предположительный диагноз.

2. Составить план изготовления протеза.

3. Изготовить протез.

Приложение № 4

Практика

Практическая работа №1

Изготовление СПП

Набор инструментов:

Нож для воска

Стоматологический Шпатель

Воск

Гипс

Пластмасса

Искусственные зубы

Спиртовка

Кювета

Кламмера

Крампоны

I этап — клиническое обследование пациента врачом-ортопедом, постановка диагноза, выбор конструкции протеза;

II этап (клинический) — снятие слепков (в зависимости от конструкции протеза выбирают слепочную массу);

III этап — отливка моделей (если слепок получен слепочными массами, то модель отливают в кабинете врача, если слепок был снят гипсом, то модель отливает зубной техник после его предварительной сборки и склейки;

IV этап (лабораторный) — изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками;

V этап (клинический) — определение центрального соотношения челюстей;

VI этап (лабораторный) — укрепление моделей в окклюдаторе или артикуляторе;

VII этап (лабораторный) — изготовление восковой конструкции будущего протеза;

VIII этап (клинический) — проверка восковой конструкции протеза в полости рта;

IX этап (лабораторный) — окончательное моделирование восковой конструкции протеза;

X этап (лабораторный) — гипсовка восковой композиции в кювету и замена воска на базисный материал;

XI этап (лабораторный) — полимеризация пластмассы, выемка протеза из кюветы, его отделка, шлифовка и полировка;

XII этап (клинический) — наложение протеза на челюсть (сдача протеза).

Приложение №5

Практическая работа №2

Техника изготовления кламмера

В конструкциях частичных съемных пластиночных протезов широко используются гнутые проволочные кламмера. Техника выгибания одноплечие проволочного кламмера . Данный вид кламмера состоит из плеча , тела и отростка . Для изготовления данного кламмера применяют стандартные проволочные заготовки диаметром от 0,5 до 1,2 мм , один конец которых расплющенным и имеет специальные насечки . При отсутствии данных заготовок можно использовать ортодонтический проволоки из нержавеющей стали диаметром от 0,6 до 1,2 мм , золотой провод 750 пробы или проволоку из сплава золота и платины.

Для изгибания кламмера используют круглогубцы, фасонные и крампонние щипцы. Изгибание проводят, ориентируясь на зуб гипсовой модели. Процесс гибки начинают с закругления конца провода напильником или надфелем. Фасонными щипцами или круглогубцами изгибают плечо кламмера так, чтобы оно охватывало вестибулярную поверхность зуба поясом, повторяя линию шейки зуба , но не касалось десен.

Приложение №6

Кроссворд

К

Л

М

М

М

Е

Р

-

В чём гипсуют протез?

-

Бывают окклюзионные и постановочные…

-

Есть окклюдатор, а есть?

-

Что отливают с помощью слепка?

-

Фиксации протеза бывают: биомеханическая, физическая и …

-

Есть у человека и у кламмера?

-

Модели бывают: диагностические, вспомогательные и …

Приложение №6

Эталоны ответов

Кроссворд

К

Ю

В

Е

Т

А

В

А

Л

И

К

И

А

Р

Т

И

К

У

Л

Я

Т

О

Р

М

О

Д

Е

Л

Ь

М

Е

Х

А

Н

И

Ч

Е

С

К

А

Я

П

Л

Е

Ч

О

Р

А

Б

О

Ч

И

Е

Оценочный лист

Ф.И.О.

студента

Дом.

задание

Фронталь

-ный

опрос

Тестовый

контроль

История

болезни

Манипуляция

Ситуац

задачи

Кросс-

ворды

Итоговая

оценка

1 Байбекова Альбина

2 Волошина Диана

3 Дечев Адам

4 Илиев Мусса

5 Нальгиев Харон

6 Патоков Асхат

7 Руденко Роман

8Шизопеков Адам

9 Яценко Николай

Список рекомендуемой литературы:

-

Колесников Л.Л. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы Москва издательская группа «ГОЭТАР – Медиа» – 2009

-

В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнёв, Е.Н. Жулёв Ортопедическая стоматология Москва «МЕДпресс – информ» — 2008

-

М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко Зубопротезная техника медицинское информационное агенство Москва — 2005

Обновлено: 05.06.2023