Кафедра судебной медицины Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Толмачев И.А.

Кафедра судебной медицины Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Белых А.Н.

Кафедра судебной медицины Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург

Наступление летального исхода вследствие ятрогенного повреждения ветви межреберной артерии при проведении плевральной пункции

Авторы:

Божченко А.П., Толмачев И.А., Белых А.Н.

Как цитировать:

Божченко А.П., Толмачев И.А., Белых А.Н. Наступление летального исхода вследствие ятрогенного повреждения ветви межреберной артерии при проведении плевральной пункции. Судебно-медицинская экспертиза.

2019;62(6):58‑62.

Bozhchenko AP, Tolmachev IA, Belykh AN. Occurrence of a lethal outcome due to iatrogenic damage of an intercostal vessel during a pleural puncture procedure. Sudebno-Meditsinskaya Ekspertisa. 2019;62(6):58‑62. (In Russ.)

https://doi.org/10.17116/sudmed20196206158

Частота ятрогенных повреждений кровеносных сосудов в общей структуре сосудистых повреждений составляет от 15 [1] до 40% [2]. Основные причины: чрескожные и внутрисосудистые диагностические манипуляции; оперативные вмешательства в неотложной хирургии, травматологии и ортопедии, плановые операции на сосудах в сердечно-сосудистой хирурги и онкологической практике [1—3].

Наиболее опасное последствие ятрогенного повреждения сосуда — внутреннее кровотечение. Сложность своевременной диагностики и лечения при таком кровотечении обусловлена внезапностью возникновения, нередко бессимптомным периодом и, как следствие, массивностью развивающейся кровопотери, а также недостаточной подготовленностью врачей в вопросах неотложной сосудистой хирургии [1, 3]. По данным разным исследователей [2], летальность в результате кровотечения из поврежденного сосуда может достигать 15—30%.

Судебно-медицинская оценка такого рода ситуаций включает установление всех звеньев причинно-следственной цепи — от повреждения сосуда до неблагоприятного исхода, решение вопроса об обоснованности и правильности выполнения медицинских манипуляций, определение наличия или отсутствия медико-биологических факторов, исключающих неосторожную форму вины врача [4, 5].

Приводим случай из экспертной практики: судебно-медицинская оценка летального исхода вследствие ятрогенного повреждения коллатеральной ветви межреберной артерии при проведении плевральной пункции. Особенность данного случая в том, что плевральная пункция — одна из наиболее часто выполняемых врачебных манипуляций, осложнения после которой крайне редки. Поврежденный сосуд сравнительно невелик, и смертельный исход от его ранения маловероятен, что снижает настороженность хирургов в отношении опасности его случайного повреждения.

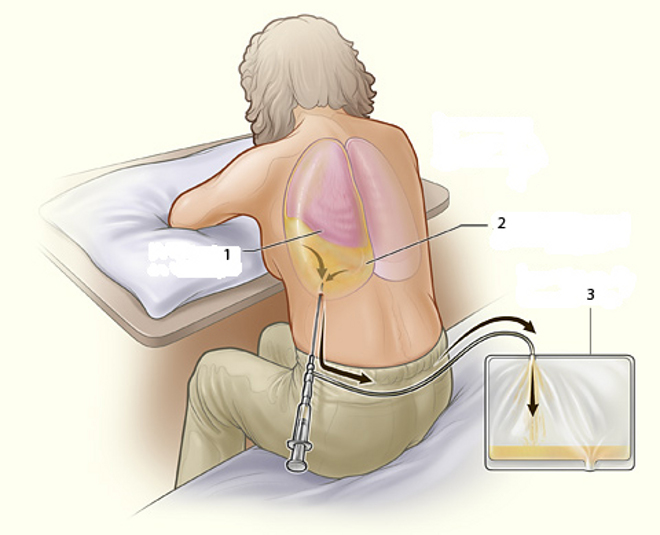

Мужчина, 60 лет, на 3-и сутки после аортокоронарного шунтирования стал ощущать ухудшение самочувствия: жаловался на одышку и непродуктивный кашель. Аускультативно и рентгенологически исключена пневмония. Диагностирован двусторонний гидроторакс (по 150—200 мл жидкости в каждой плевральной полости). Усилили контроль за водным балансом в организме, назначили мочегонные средства (лазикс), скорректировали терапию по поддержанию работы сердца (кордарон). На 5-е сутки отметили нарастание объема гидроторакса в левой плевральной полости (до 650 мл). По относительным показаниям провели пункцию левой плевральной полости в восьмом межреберье по лопаточной линии в месте, отмеченном по данным ультразвукового исследования (УЗИ), эвакуировали около 550 мл серозной жидкости. Состояние пациента улучшилось. Предварительно на проведение манипуляции получили информированное согласие пациента, в котором указывались локализация места пункции, возможные осложнения (повреждение легкого, пневмо- и гемоторакс и др.).

На 8-е сутки вновь наблюдали нарастание объема гидроторакса в левой плевральной полости (до 300 мл), сопровождавшееся жалобами пациента на одышку. По просьбе пациента повторили плевральную пункцию (информированное согласие пациента на повторное проведение манипуляции письменно не оформлялось) ниже и медиальнее предыдущего прокола (как и в первый раз в месте, отмеченном по результатам УЗИ); эвакуировали около 250 мл серозной жидкости. Состояние пациента несколько улучшилось (оценено как удовлетворительное). Дали обычные в этой ситуации рекомендации: контрольное УЗИ, общий клинический анализ крови, динамическое наблюдение в профильном кардиохирургическом отделении (на предмет диагностики возможных осложнений).

Примерно через 35—40 мин пациент обратился с жалобами на ухудшение самочувствия. При осмотре: холодный пот, бледность кожного покрова, затрудненность дыхания, нитевидный и при этом учащенный до 90—95 в мин (с 65—70) пульс, снижение артериального давления (АД) до 80—85/40—45 мм рт.ст. (со 110—120/70—80 мм рт.ст.). Для подъема давления внутримышечно ввели кордиамин, что позволило повысить его до 110/65 мм рт.ст. Повторно назначили УЗИ плевральных полостей и общий клинический анализ крови (ранее кровь брали только для общего клинического анализа), а также электрокардиографическое исследование (в связи с подозрением на острый инфаркт миокарда). Еще до выполнения назначений (через 20 мин после нормализации АД, или 30 мин после первичного обращения пациента с жалобами, или через 65—70 мин после окончания плевральной пункции) давление вновь снизилось до критических отметок 60 и 30 мм рт.ст., что сопровождалось резкой бледностью кожного покрова. По результатам предшествующего (сразу после плевральной пункции) анализа крови, содержание гемоглобина составляло 104 г/л (за сутки до этого 116 г/л). Данные об аускультации и перкуссии органов грудной клетки на этот период, а также о проверке кожной раны в месте пунктирования левой плевральной полости в истории болезни отсутствуют. С подозрением на острый инфаркт миокарда и для проведения неотложных мер пациент доставлен в отделение анестезии и реанимации.

При поступлении в отделение (примерно на 70—75-й минуте после окончания плевральной пункции) у пациента зарегистрировали клиническую смерть. Сердечно-легочная реанимация проведена в полном объеме по закрытому типу: введение адреналина и допамина, интубация трахеи, искусственная вентиляция легких с подачей чистого кислорода, электрокардиальная стимуляция, непрямой массаж сердца. Параллельно оценивали состояние больного и искали причины его резкого ухудшения: электрокардиография — идиовентрикулярный ритм; УЗИ плевральных и перикардиальной полостей — около 3,5 л жидкости в левой плевральной полости; катетеризация левой плевральной полости — кровь (пробу Рувилуа—Грегуара для оценки продолжающегося кровотечения не проводили); общий клинический анализ крови — снижение количества гемоглобина до 28 г/л). Через 40 мин безуспешной сердечно-легочной реанимации констатировали биологическую смерть.

Результаты патологоанатомического исследования подтвердили заключительный клинический диагноз и непосредственную причину смерти пациента: острая массивная кровопотеря, левосторонний тотальный гемоторакс (2800 мл жидкой крови и 700 г свертков), гиповолемический шок. Уточнили причину кровотечения: ранение пункционной иглой коллатеральной ветви межреберной артерии девятого межреберья слева (в результате плевральной пункции, так как иных манипуляций, которые бы могли стать причиной образования указанного ранения, не проводилось). Поврежденный сосуд располагался по ходу раневого канала. Факт ранения сосуда подтвержден обнаружением в нем «отверстия», пропитыванием кровью окружающих место повреждения мягких тканей, а также скоплением крови в соответствующей плевральной полости. Хирургические швы, наложенные в связи с ранее выполненным аортокоронарным шунтированием, состоятельны, без «подкровливания».

Хроническая ишемическая болезнь сердца служила неблагоприятным фоном основного заболевания, снижая устойчивость организма больного к возникшей кровопотере. Убедительных данных об острой ишемии или инфаркте миокарда как возможных альтернативных причинах ухудшения состояния больного, важных для этапа дифференциальной диагностики в период неясности клинической картины, не получили. Признаков коагулопатии (вследствие приема антикоагулянта фраксипарина после аортокоронарного шунтирования либо диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови в результате кровопотери) как состояния, усиливавшего кровотечение и затруднявшего естественную закупорку (тромбирование) поврежденного сосуда, не обнаружили.

Очевидно, что риск причинения ятрогенных повреждений (в данном случае ранение межреберных сосудов) при выполнении оперативных вмешательств существует всегда. Это неотъемлемая сторона профессиональной деятельности врача. Наличие риска не влечет за собой автоматически отказ от оперативного вмешательства, если к нему есть показания. Должны быть соблюдены определенные условия минимизации риска, из которых наиболее важны профилактика повреждения сосуда и своевременная диагностика и устранение возникшего кровотечения в случае произошедшего ранения сосуда.

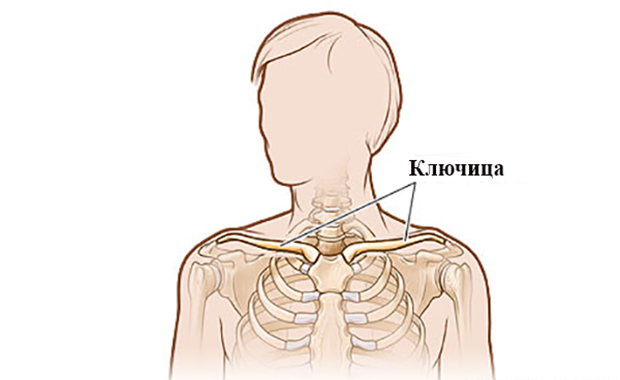

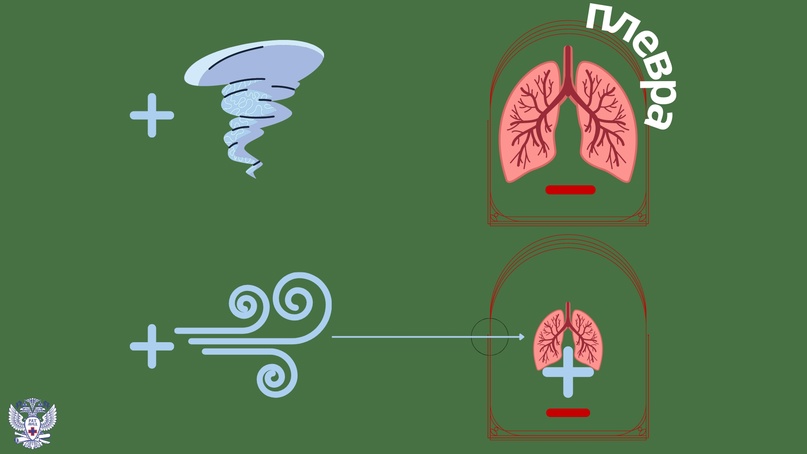

Для профилактики повреждения межреберных сосудов необходимо соблюдать рекомендации по выполнению плевральной пункции. Они основаны на данных топографической анатомии. Главными из них являются по меньшей мере следующие три.

Первая рекомендация: прокол надо производить в седьмом или восьмом межреберье, поскольку пункция в расположенном ниже межреберье повышает риск травмирования внутренних органов (легкое, печень и др.). Кроме того, в расположенных ниже межреберьях ход межреберных артерий и их ветвей более вариабелен: они чаще локализуются не под нижним краем находящегося выше ребра, которое частично их защищает, а посередине межреберья, что повышает риск их травмирования при проколе мягких тканей межреберья. Результаты патологоанатомического исследования показали, что плевральная пункция в рассмотренном случае осуществлена в девятом межреберье. Смещение места пунктирования книзу, в девятое межреберье, допускается у лиц с гиперстеническим типом телосложения (пациент был нормостенического телосложения); при узком межреберье, кожных заболеваниях соответствующей локализации (невусы, инфицированные раны), которых у пациента не было. Ориентация хирурга только на «метку» по результатам УЗИ плевральной полости является по существу врачебной ошибкой (переоценка значения результатов инструментального метода исследования), поскольку УЗИ лишь определяет уровень жидкости в плевральной полости и наиболее удобный доступ (естественно, что при малом гидротораксе он оказался ниже обычного), но не учитывает всего комплекса анатомо-морфологических особенностей пациента.

Вторая рекомендация: проведение пункции между лопаточной и задней (либо средней) подмышечной линиями. Обоснование данной рекомендации является принципиально важным. На протяжении от околопозвоночной (паравертебральной) до средней подмышечной линии диаметр задних межреберных артерий и их коллатеральных ветвей непрерывно уменьшается за счет большого количества артериальных ответвлений, питающих межреберные мышцы. Именно на участке от околопозвоночной до лопаточной линии он оказывается наибольшим. Следует учитывать и другие важные анатомические особенности межреберных сосудов, негативно сказывающиеся на прогнозе для жизни пациента в случае их повреждения: кровоснабжение непосредственно от аорты, вследствие чего в них долгое время поддерживается высокое АД; при повреждении они «кровят» из обоих концов, поскольку анастомозируют с передними межреберными артериями; стенки указанных сосудов тесно связаны с фасциями межреберных мышц, из-за чего не спадаются и тем самым не способствуют тромбированию и остановке кровотечения. При патологоанатомическом исследовании установили, что плевральная пункция в рассмотренном случае осуществлена медиальнее лопаточной линии — между околопозвоночной и лопаточной линиями (на наиболее опасном участке). Ретроспективное обоснование лечащим врачом такого решения якобы имевшимися плевральными фибринозными наложениями и межплевральными сращениями (шварты) не подтвердилось: их наличие не было установлено (воспалительный процесс плевральной полости был, но слабовыраженный и не препятствовал равномерному распространению жидкости в плевральной полости).

Третья рекомендация: прокол межреберья следует делать по верхнему краю нижележащего ребра, чтобы не повредить межреберную артерию. Именно по верхнему краю ребра проходит коллатеральная ветвь межреберной артерии, диаметр которой меньше, чем диаметр межреберной артерии, но все же достаточно велик, чтобы при повреждении стать источником клинически значимого внутреннего кровотечения (в том числе смертельного), особенно на начальном участке — между околопозвоночной и лопаточной линиями, где был произведен прокол межреберья. Следует иметь в виду, что коллатеральная ветвь не является сосудистой аномалией (на этом в последующем пыталась настаивать сторона защиты), да и в рамках вариативной анатомии в данном случае диаметр ее не был избыточно большим; как и полагается, он был меньше диаметра межреберной артерии. Патологических выпячиваний (аневризмы), изгибов и каких-либо иных особенностей сосуда также не обнаружили.

Прочие рекомендации по профилактике повреждения сосуда не приводим, поскольку они, с одной стороны, имеют общий, неспецифический характер (необходимость придания телу пациента правильного статичного положения, чтобы предотвратить неконтролируемое смещение иглы во время пункции; введение иглы при непрерывной подаче вперед нее раствора новокаина, насыщающего мягкие ткани жидкостью и тем самым отчасти предохраняющего их от непосредственного воздействия острия, и т. п.), с другой — труднопроверяемые на практике и не могли быть положены в обоснование экспертных выводов.

Своевременная диагностика возникшего кровотечения не менее, а может, и более важна для предотвращения возможных неблагоприятных последствий для здоровья и жизни пациента. Она является универсальной для любых оперативных вмешательств: визуальный контроль за состоянием операционного поля, контроль частоты сердечных сокращений, АД, содержания гемоглобина, гематокрита и пр. В рассмотренном случае, как следует из материалов дела, имелись все возможности для своевременной диагностики внутреннего кровотечения, но были допущены серьезные недостатки в оказании медицинской помощи:

— отсутствие направления на лабораторное исследование полученной в ходе плевральной пункции жидкости на маркеры воспаления и кровотечения (имеются данные только о макроскопической оценке состояния плевральной жидкости — могли быть обнаружены эритроциты);

— непроведение вскоре после плевральной пункции контрольного ультразвукового (либо рентгенографического) исследования левой плевральной полости для своевременной диагностики возможных осложнений (повреждение легкого, пневмо- и гемоторакс). В последующем (в период сердечно-легочной реанимации) запоздалое проведение такого исследования;

— при неясности клинической картины и в период диагностического поиска не провели доступных и высокоинформативных с точки зрения диагностики гемоторакса физикальных методов исследования (аускультация и перкуссия органов грудной клетки);

— отсутствие контроля кожной раны в месте пунктирования левой плевральной полости. При патологоанатомическом исследовании обнаружили кровоизлияние и умеренное пропитывание кровью повязки, что можно было увидеть в период, когда пациент был еще жив;

— неправильная интерпретация характерной для острой кровопотери триады симптомов: низкое артериальное давление, частый нитевидный пульс и холодная, влажная кожа (исходно и в динамике). Следует также добавить временну´ю связь указанных симптомов с плевральной пункцией (вскоре после манипуляции), характерную для кровопотери резкую бледность кожного покрова, а также негативные признаки: отсутствие свойственных острому инфаркту миокарда острой боли в левой половине груди, перебоев в работе сердца и чувства страха;

— неправильная интерпретация полученного результата общего клинического анализа ранее (до развития клинически значимой кровопотери) взятой крови, согласно которому содержание гемоглобина было немного меньше (116 г/л), чем накануне (104 г/л).

В результате меры, направленные на остановку кровотечения, не предпринимались. Кровотечение можно было остановить, например путем коагуляции или клипирования сосуда либо (что более надежно) путем эндоскопического (торакоскопического) внутриплеврального сквозного прошивания ребер с захватом межреберной артерии и ее ветвей обвивными швами. Напротив, в этот период для подъема АД внутримышечно вводили кордиамин, что повышало давление в сосудах и лишь усиливало кровотечение, затрудняя при этом реализацию естественных механизмов остановки кровотечения.

Выявили и другие недостатки оказания медицинской помощи, влияние которых на исход не было решающим: не провели пробу Рувилуа—Грегуара для решения вопроса о продолжающемся кровотечении в период сердечно-легочной реанимации; отсутствие дренирования левой плевральной полости после получения сведений о скоплении в ней около 3,5 л жидкости для расправления легкого, устранения смещения органов средостения вправо и тем самым создания условий для нормализации их деятельности; ограниченная инфузия лекарственных средств, восполняющих объемный дефицит крови (изотонический раствор натрия хлорида, раствор соды, полиглюкин), тогда как имелась возможность реинфузии излившейся в левую плевральную полость крови. Для этого были все показания и отсутствовали такие противопоказания, как пребывание крови в серозных полостях более 24 ч, контакт излившейся крови с содержимым гнойных полостей и т. д.

Ранение иглой коллатеральной ветви межреберной артерии девятого межреберья слева, осложнившееся острой массивной кровопотерей, представляет собой «вред здоровью, опасный для жизни, вызвавший расстройство жизненно важных функций организма человека, которое не может быть компенсировано организмом самостоятельно и обычно заканчивается смертью», в связи с чем квалифицируется как тяжкий (п. 6.2.3 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 194н от 24.04.08).

С медико-биологических позиций смерть пациента (следствие) находится в прямой причинно-следственной (причинной) связи с ранением коллатеральной ветви межреберной артерии девятого межреберья слева, осложнившимся острой массивной кровопотерей (причина) на фоне хронической ишемической болезни сердца. Особенностью данного случая при юридической квалификации явилось то обстоятельство, что цепь патологических процессов в организме пациента, запущенных ранением сосуда, должна была и была бы прервана при условии надлежащего оказания медицинской помощи после плевральной пункции, в период первичного обращения пациента (уже находящегося в палате кардиохирургического отделения) с жалобами на ухудшение самочувствия. Напомним: при осмотре отмечены холодный пот, бледность кожного покрова, затрудненность дыхания, нитевидный и при этом учащенный до 90—95 в минуту (с 65‒70) пульс, снижение АД до 80—85/40—45 мм рт. ст. (со 110—120/70—80). Лечащий врач отделения имел все основания и должен был предположить осложнение после плевральной пункции (внутреннее кровотечение). Достаточно было провести аускультацию и перкуссию органов грудной клетки, выполнить при необходимости ультразвуковое или рентгенологическое исследование, чтобы диагностировать осложнение. Вместо этого предприняли меры по повышению АД (внутримышечно кордиамин) до практически исходных отметок (110/65 мм рт.ст.), что было явно избыточно. В течение примерно 20 мин пассивно наблюдали за состоянием пациента без выполнения иных безотлагательно требовавшихся диагностических исследований. В условиях специализированного хирургического стационара, в котором находился пациент, этого времени было достаточно для перевода его в операционную (перевязочную) с целью выполнения неотложных мер по остановке кровотечения.

В приведенном наблюдении дежурный хирург, выполнивший плевральную пункцию, и лечащий врач кардиохирургического отделения — одно лицо. В связи с этим отмеченная особенность ситуации не играла решающей роли. В противном случае при юридической квалификации преступления требовалось разграничение ответственности врачей. Согласно традиционному подходу, дежурному хирургу может вменяться причинение тяжкого вреда здоровью либо смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 либо ч. 2 ст. 109 УК РФ), а лечащему врачу — причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

В случаях, когда в оказании помощи последовательно принимали участие несколько врачей, необходимо определение «точки невозврата» (последний момент в развитии кровотечения, когда медицинская помощь еще исключает неблагоприятный исход) [5]. Для тех из них, кто допус-тил бездействие (данная форма деяния не подразумевает полного бездействия, которое подпадает под действие ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному») после «точки невозврата», причинно-следственная связь их деяния с наступившим исходом или отсутствует (в случае неизбежности его наступления), или не имеет прямого характера в силу вероятностного исхода иного оказания медицинской помощи. Для врачей, которые принимали участие в оказании помощи и допустили бездействие до «точки невозврата», прямой характер причинно-следственной связи «разрушается» бездействием следующего врача, принимавшего участие в оказании медицинской помощи пациенту. Применительно к рассматриваемой ситуации преступление должно быть вменено только лечащему врачу — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), поскольку условная «точка невозврата» пришлась на его период наблюдения за пациентом [5]. Отдавая должное указанной точке зрения, на наш взгляд, причинение вреда здоровью (в данном случае причинение ятрогенного повреждения) должно оцениваться самостоятельно. Очевидно, что юридическая квалификация преступ-ления находится вне компетенции судебно-медицинских экспертов, но не менее очевидно и то, что определение так называемой «точки невозврата», раскрытие ее сущности позволяют более полно и всестороннее исследовать основные элементы состава расследуемого преступления.

Исходно для проведения плевральной пункции было сомнительное показание: наличие жидкости в левой плевральной полости в объеме около 300 мл и жалобы больного на одышку (за 3 сут до этого пункция проведена при наличии в плевральной полости почти в 2 раза большего объема жидкости — 650 мл). Опасности для жизни данное состояние не представляло. Плевральная пункция проведена в девятом, а не в седьмом или восьмом межреберье, между лопаточной и околопозвоночной линиями, а не между лопаточной и задней (либо средней) подмышечной, как это рекомендуется, с повышенным риском повреждения коллатеральной ветви межреберной артерии, без достаточного на то обоснования в точке, отмеченной по данным УЗИ (переоценили значение этого метода исследования, но без учета данных топографической анатомии). Положительный эффект мог быть достигнут не связанными с риском действиями (например, путем увеличения дозы ранее назначенного сердечного препарата или его смены). Таким образом, исключающие вину обстоятельства крайней необходимости (ст. 39 УК РФ «Крайняя необходимость») и обоснованного риска (ст. 41 УК РФ «Обоснованный риск») в данном случае неприменимы. Казус (ст. 28 УК РФ «Невиновное причинение вреда») также не имел места, поскольку коллатеральная ветвь межреберной артерии не является аномалией развития сосуда, диаметр ее не был избыточно большим, патологических изгибов и каких-либо иных особенностей расположения сосуда также не обнаружили. На следующем этапе оказания медицинской помощи (в кардиохирургическом отделении) также не было каких-либо объективных причин, исключающих неосторожную форму вины врача.

Представленный случай летального исхода вследствие ятрогенного повреждения коллатеральной ветви межреберной артерии при проведении плевральной пункции является редким в судебно-медицинской экспертной практике (в личном экспертном архиве авторов настоящей статьи, имеющих стаж экспертной работы более 25 лет, всего 2 случая). В целом частота ятрогенных повреждений сосудов сравнительно большая. Это еще одно свидетельство в пользу того, что в значительном большинстве случаев врачам все же удается своевременно диагностировать возникшие осложнения и предотвратить более серьезные негативные последствия для здоровья и жизни пациента, чего, к сожалению, не произошло в данном случае.

Очевидно, что в деле профилактики ятрогенных повреждений требуется настороженность хирургов в отношении опасности случайного повреждения сосудов, особенно при проведении частых (рутинных) оперативных вмешательств. Для этого прежде всего необходимо более тщательное изучение основ топографической и вариативной анатомии. Не менее важна своевременная диагностика возникающих осложнений. Судебно-медицинская оценка такого рода ситуаций должна включать установление всех звеньев причинно-следственной цепи — от повреждения до исхода, определение медико-биологических факторов, исключающих неосторожную форму вины врача, что в свою очередь предполагает деятельное (инициативное) участие эксперта в производстве экспертизы.

Авторы заявляют

об

отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflict of interest.

Плевральная пункция – универсальный метод, посредством которого осуществляют лечение и диагностику, путем прокалывания плевральной полости и удаления ее содержимого. Процедуру могут назначить травматолог, онколог, кардиолог, фтизиатр, пульмонолог и ревматолог. Пункцию совмещают с ультразвуковым исследованием плевры и рентгеном грудной клетки. Цель данного обследования – выявление воздуха, хилуса, крови в плевральной полости ребенка и взрослого.

С помощью плевральной пункции вводят медикаментозные средства, удаляют содержимое указанной полости. Выпот в плевру диагностируют довольно часто. Необходимо отметить, что патологические изменения в данной полости считаются серьезными осложнениями. Их появление может спровоцировать существенное ухудшение общего самочувствия пациента. В данном случае пункция играет большую роль. Ценность сведений, полученных таким способом, трудно преувеличить. Посредством его определяют уровень прогрессирования основного недуга.

- Устанавливают факт, что в плевральной полости имеется жидкая составляющая или воздух.

- Определяют физические и химические характеристики биологического материала.

- Выявляют причину образования.

Пункцию проводят на втором этапе. Благодаря этой методике у врача появляется возможность исследовать биологическую жидкость, уточнить диагноз. Подозрения на поражение плевральной полости возникают, если человек страдает от болезненных ощущений в грудной клетки, дыхательной недостаточности, сухом кашле. При диагностическом обследовании особое внимание обращают на лимфатические узлы, печень, органы эндокринной и сердечно-сосудистой систем пациента. Во время проведения прокола грудной стенки и плевры применяют местный наркоз. Длительность процедуры обычно не превышает 20 минут.

Показания

Направление на пункцию выписывают, если были обнаружены следующие биологические жидкости:

- экссудат или транссудат – воспалительный процесс;

- кровь – гемоторакс;

- лимфа – хилоторакс;

- гной – эмпиема.

При наличии газа у больного диагностируют пневмоторакс. Пункцию назначают при плеврите (этиология значения не имеет), онкологических заболеваниях, системных поражениях, переломах в области грудной клетки, хронической сердечной недостаточности. В этот перечень входит пневмония бактериального характера, туберкулез, абсцесс легкого. Эвакуация биоматериала, образовавшегося в плевре, часто сопровождается санацией данной полости и введением необходимых лекарств. Таким образом повышают результативность назначенной терапии. В некоторых ситуациях неотложное применение данной технологии спасает жизнь пациента.

Противопоказания

Данную процедуру разрешено проводить не всем. Она требует высокой точности, несоблюдение предписанных правил чревато серьезными патологическими изменениями. Пункцию не делают, если листки плевры спаяны между собой. Это явление называют облитерацией. В списке противопоказаний также присутствуют следующие факторы:

- беременность;

- сердечно-сосудистые патологии.

В последнем случае ограничения к проведению пункции обусловлены нестабильным состоянием больного. Самочувствие может нарушиться из-за стенокардии, аритмии. При наличии относительных противопоказаний процедуру переносят или проводят открытую операцию.

Подготовительный этап

Чтобы осуществление пункции не отразилось негативным образом на состоянии больного, он должен сохранять указанное положение и равномерно дышать. Если пациент страдает от сильных болей или интенсивного кашля, он не способен сидеть (лежать) спокойно. В этом случае ему прописывают медикаменты, обладающие противокашлевым и обезболивающим действиями. При отсутствии предупреждающих мер существует риск повреждения внутренних органов.

Прокол грудной стенки и плевры проводят при наличии специального оборудования. Врач заранее подготавливает препарат для анестезии, необходимый набор инструментов. Место прокола определяют с помощью постукивания. Принимать пищу перед пункцией категорически запрещено. Врач и медперсонал, в функциях которого ассистирование, надевают специальную одежду. Инструментарий располагают на удобном расстоянии от пациента. Оснащение необходимо заранее простерилизовать. Таким образом предотвращают инфекционное заражение.

Техника проведения

Перед плевральной пункцией больной принимает сидячее положение. Если в анамнезе присутствует пневмоторакс, пациенту придется лечь на бок. Место обрабатывают антисептиками и обкладывают пеленками.

Точку воздействия выбирают, ориентируясь на характер накоплений. Если в плевральной области находится воздух, функциональные ткани прокалывают во втором или пятом межреберье (в зависимости от позы и диагноза больного). Эвакуацию жидкости выполняют через прокол, сделанный на уровне седьмого-девятого межреберья. Пациент при этом должен сидеть. Перед началом процедуры выбранный участок обезболивают посредством анестетика.

Укол делают только по верхнему краю ребра. Дело в том, что ниже располагаются нервы и кровеносные сосуды. Их повреждение чревато негативными последствиями. При вводе одноразовой иглы врач ориентируется на реакцию больного и собственные ощущения. Вход в плевральную полость называется «провалом». Доктор уже не чувствует сопротивления тканей. После начинается вытягивание биологической жидкости (воздуха) или ввод медикамента.

Место прокола обязательно обрабатывают и заклеивают. Дренирование осуществляют в амбулаторных условиях. После окончания плевральной пункции человека перевозят в палату. Он остается под врачебным контролем в течение нескольких часов. На протяжении этого периода времени ему мерят пульс и артериальное давление, наблюдают за дыханием. При отсутствии каких-либо отрицательных симптомов пациента отпускают домой. При появлении негативных изменений после плевральной пункции его госпитализируют.

Осложнения

При ошибках в исполнении предписанной техники проведения пункции могут возникнуть следующие негативные последствия:

- разрыв межреберной артерии;

- гемоторакс;

- гидроторакс;

- инфекционное заражение плевры;

- проблемы с дыханием;

- обморок;

- резкое падение АД.

Данный список дополняют эмболия коронарных сосудов, внутриплевральное кровотечение, бронхоплевральный свищ. О появлении последнего свидетельствует такой симптом, как кровохарканье. Чтобы избежать появления осложнений, врач обязательно следует правилам асептики и алгоритма выполнения пункции. После осуществления плевральной пункции пациент должен следовать всем рекомендациям доктора.

Стоимость лечебной манипуляции в Москве зависит от множества факторов, среди них используемая аппаратура, цена медикаментов, показания к проведению, объем работы.

Плевральная пункция – универсальный метод, посредством которого осуществляют лечение и диагностику, путем прокалывания плевральной полости и удаления ее содержимого.

Процедуру могут назначить травматолог, онколог, кардиолог, фтизиатр, пульмонолог и ревматолог. Пункцию совмещают с ультразвуковым исследованием плевры и рентгеном грудной клетки.

Цель данного обследования – выявление воздуха, хилуса, крови в плевральной полости ребенка и взрослого.

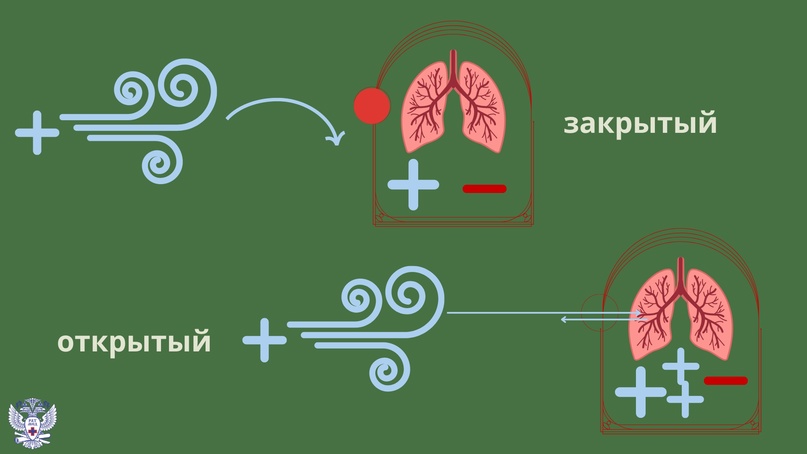

Лечение пневмоторакса

Пневмотораксом называется острая хирургическая патология, при которой происходит накопление воздуха в пространстве между двумя листками плевры. Проявляется это состояние сжатием легких и оттеснением органов, расположенных в грудной полости, в здоровую сторону.

Опасность заболевания заключается в том, что у пациента быстро развиваются острые состояния, угрожающие его жизни: плевропульмональный шок, острая респираторная и гемодинамическая недостаточность.

После установления наличия и размера пневмоторакса хирургами принимается решение о тактике лечения. Возникновение пневмоторакса в большинстве случаев требует неотложного оперативного вмешательства.

Малое хирургическое лечение

Лечение пневмоторакса должно проводиться в отделении хирургии (общей или торакальной) или травматологии.

- Извлечение воздуха из плевральной полости.

- Расправление коллабированного легкого.

- Профилактику рецидивирования.

Тактика лечения зависит от вида и степени пневмоторакса и может состоять из таких этапов оказания помощи пациентам:

- Наблюдение и оксигенотерапия.

- Простое откачивание воздуха.

- Дренаж плевральной полости.

- Химический плевродез (спаивание плевральных листков).

- Хирургическое лечение.

Если у пациента не наблюдается выраженной одышки, при незначительном (малом) пневмотораксе лечение может ограничиться наблюдением и кислородотерапией.

Показанием для наблюдения являются:

- клиническая картина (отсутствие выраженной одышки);

- лабораторные показатели (нормальный газовый состав крови);

- рентгенпризнаки малого пневмоторакса легкого.

Во время наблюдения пациенту регулярно проводят контрольные исследования, чтобы определить темп рассасывания воздуха. Главным показателем самостоятельного разрешения пневмоторакса является уменьшение его объема не менее чем на 1,25% в сутки.

Если у больного имеется выраженный болевой синдром, ему назначаются обезболивающие препараты (нестероидные противовоспалительные средства, наркотические анальгетики), в случае их неэффективности проводят эпидуральную или интеркостальную блокаду.

Может быть назначен химический плевродез. Он представляет собой процесс асептического спаивания листков плевры посредством введения в дренажную трубку специальных веществ.

- отсутствие эффекта от простой аспирации и дренирования;

- больным с вторичными спонтанными пневмотораксами;

- рецидивы патологии;

- профилактика повторных пневмотораксов.

Осуществляется химический плевродез путем введения в трубку для дренажа склерозирующих растворов. После заполнения плевральной полости склерозантами дренажную трубку перекрывают на один час.

Также назначается простая аспирация. Выполняется способом пункции плевры с отсасыванием воздуха из плевральной полости. Показаниями для ее проведения являются:

- объем закрытого пневмоторакса более 15%;

- отсутствие клапанного механизма патологии;

- рентгенологическое расстояние между легким и грудной стенкой до 2 см при отсутствии выраженной одышки;

- возраст до 50 лет.

Противопоказанием к проведению пункции плевры является заращение плевральной полости.

Плевральная пункция при пневмотораксе выполняется таким образом:

- Манипуляция проводится во втором межреберье по среднеключичной линии. Пациент при этом должен находиться в положении сидя.

- Кожу в месте прокола обезболивают местными анестетиками.

- С помощью пункционного шприца иглу по верхнему краю ребра вводят в пространство между листками плевры до появления внезапной боли у больного, что указывает на прокол наружного плеврального листка.

- После прокола плеврального листка проводят отсасывание воздуха и извлекают иглу.

Простая аспирация не предполагает дренажа плевральной полости. Если после этой манипуляции легкое не раскрывается, это является показанием к переходу к следующему этапу – дренажу плевральной полости.

Дренаж полости плевры

Дренаж плевральной полости представляет собой двухуровневую манипуляцию, состоящую из:

- Торакоцентеза – прокола стенки грудной клетки.

- Установления трубки для дренажа.

- неэффективность простой аспирации;

- повторный случай спонтанного пневмоторакса;

- рентгенпризнаки большого пневмоторакса;

- возраст старше 50 лет.

Дренаж плевральной полости, кроме местного обезболивания, требует также внутриплеврального введения местноанестезирующих веществ, потому что является более болезненной манипуляцией, чем пункция плевры.

Техника проведения процедуры заключается в следующем:

-

- Торакоцентез проводится в том же межреберье, что и при простой аспирации.

- Больной при процедуре должен находиться:

- в положении лежа на здоровом боку с валиком под грудной клеткой и рукой, отведенной за голову;

- в положении сидя при выраженной одышке.

- Прокол грудной стенки осуществляется с помощью большого шприца, затем в месте прокола делается надрез на коже, через который в межплевральное пространство вводится специальный инструмент — троакар, диаметр которого значительного больше иглы шприца.

- По троакару в полость плевры вводится дренажная трубка, которая фиксируется к коже швами.

- После этого проводится активное отсасывание воздуха или дренаж по Петрову-Бюлау.

Для проведения активной эвакуации трубку для дренажа подключают к отсасывающему устройству. Самым простым методом извлечения воздуха из плевральной полости является дренирование по Петрову-Бюлау.

При этом методе на свободный конец трубки надевают напальчник или палец от медицинской перчатки и делают в нем надрез, формируя клапан. Конструкцию погружают в емкость с антисептиком.

- прободение легких;

- подкожная эмфизема;

- кровотечение;

- повреждение крупных сосудов, сердца, диафрагмы, желудка;

- инфицирование листков плевры (плеврит).

В зависимости от эффективности дренирования процедура может заканчиваться:

- проведением плевродеза или операции;

- извлечением дренажной трубки спустя сутки после прекращения выделения воздуха из нее.

Показателем эффективности дренажа является отсутствие воздуха в плевральной полости, что должно быть подтверждено с помощью физикальных методов обследования и рентгенографии.

Оперативное лечение

Требуется ли при пневмотораксе операция, зависит от эффективности предыдущего лечения. Показаниями для оперативного вмешательства при пневмотораксе являются:

- отсутствие эффекта от плевральной пункции или дренирования;

- кровотечение в плевральной или грудной полости;

- повторный пневмоторакс после химического плевродеза;

- возникновение патологии у людей профессий, связанных с перепадами атмосферного давления (летчиков, водолазов);

- возникновение пневмоторакса на противоположной стороне;

- открытый внутренний пневмоторакс;

- клапанный пневмоторакс.

К основным видам хирургического вмешательства относятся:

- видеоторакоскопия;

- открытая торакотомия.

Видеотораскоскопия

Видеоторакоскопия, или видеоассистированная торакоскопическая операция (ВАТС), является предпочтительным методом оперативного лечения пациентов с пневмотораксами. Преимуществами данного хирургического метода являются:

- низкая вероятность рецидивирования;

- относительная малотравматичность процедуры;

- визуализация патологических процессов в плевральной полости;

- возможность проведения операций на легких, которые затруднительны при открытом доступе;

- короткий и малоболезненный послеоперационный период;

- невысокая частота осложнений;

- хороший косметический эффект.

Суть видеоторакоскопии заключается в проведении манипуляций на плевре и легком с помощью введенных в межплевральное пространство трубок с видеокамерой и манипуляторами. ВАТС при пневмотораксе выполняется одновременно с диагностической и лечебной целью. С ее помощью можно:

- определить причину патологии;

- аспирировать воздух из межплеврального пространства;

- провести оперативное лечение.

При открытом или клапанном виде патологии с помощью ВАТС проводят ушивание дефекта в плевре или резекцию патологически измененного участка легкого.

Несмотря на свои преимущества, видеоторакоскопический метод используется недостаточно.

Частота применения этого метода оперативного лечения во многом определяется наличием специализированного оборудования для ВАТС и квалифицированных специалистов в этой области.

Открытая торакотомия

Открытые оперативные вмешательства при пневмотораксах проводят в случаях:

- отсутствия необходимого оборудования и/или квалифицированного эндоскопического хирурга в лечебном учреждении;

- обширного напряженного пневмоторакса;

- сочетанных патологий органов грудной клетки (кровотечений, повреждений пищевода, травм сердца или сосудов);

- наличия повреждений органов брюшной полости (селезенки, печени, желудка, тонкого кишечника, поперечной ободочной кишки);

- упорно рецидивирующего пневмоторакса;

- гнойных патологиях плевры.

При этом методе оперативного вмешательства доступ к плевральной полости осуществляется в седьмом или восьмом (реже – пятом) межреберном промежутке. Чаще применяют боковой доступ. Такой доступ позволяет широко раскрыть полость плевры и выполнить сложные хирургические манипуляции на легких, органах грудной и верхнего этажа брюшной полости, диафрагме.

Прогноз при пневмотораксе вполне благоприятный. Залогом его успешного лечения является своевременная диагностика и минимальная травматизация пациента при проведении диагностических и лечебных манипуляций. Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем меньше вероятность возникновения осложнений и рецидивов.

сточник: https://opnevmonii.ru/bolezni/pnevmotoraks/lechenie-pnevmotoraksa.html

Пункция плевральной полости

Показанием для ее выполнения являются гемоторакс и напряженный пневмоторакс.

Для удаления воздуха пункцию осуществляют во втором межреберье по срединно-ключичной линии, для удаления крови — в пятом или шестом межреберье по средней или задней подмышечной линии.

Обезболивание осуществляют в положении больного сидя либо полулежа на спине, инфильтрируя 0,25% раствором новокаина все слои грудной стенки, включая плевру. После обезболивания шприц вновь заполняют раствором новокаина и соединяют его с толстой пункционной иглой, снабженной резиновой трубкой.

Резиновую трубку и иглу заполняют раствором новокаина. Иглу вкалывают в межреберный промежуток по верхнему краю ребра. Перед проколом плевры целесообразно создать в шприце разряжение тракцией поршня на себя.

Когда в шприц начинает поступать содержимое плевральной полости, продвижение иглы прекращают.

Пункция плевральной полости при гемотораксе

После окончания пункции иглу извлекают, а место прокола заклеивают лейкопластырем.

В случаях, когда тяжесть пострадавших обусловлена массивным внутриплевральным кровотечением, легко определяемым физикальными методами исследования, делают пункцию плевральной полости в седьмом межреберье по средней подмышечной линии с отсасыванием крови, которую реинфузируют.

Если при плевральной пункции удаляют менее 500 мл крови, пострадавший может быть эвакуирован. При аспирации более 500 мл крови показано наблюдение за больным с повторной плевральной пункцией через 1 — 2 ч.

При нарастании гемоторакса и признаков острого малокровия показана срочная торакотомия.

При напряженном (клапанном) пневмотораксе пункцию осуществляют немедленно; плевральную полость пунктируют толстой иглой типа Дюфо также во втором межре-берье по срединно-ключичной линии. После отсасывания воздуха шприцем иглу оставляют на месте, фиксируя ее липким пластырем к коже. К свободному концу иглы прикрепляют резиновый клапан.

Пункция плевральной полости при напряженном пневмотораксе

К игле прикреплен резиновый клапан, изготовленный из пальца хирургической перчатки.

Дренирование плевральной полости

Показания для дренирования плевральной полости — напряженный пневмоторакс, неэффективность пункционного лечения при пневмотораксе, посттравматическая эмпиема плевры. Положение больного на операционном столе — на здоровом боку или на спине.

После обезболивания (0,25% раствор новокаина) в месте предполагаемого торакоцентеза (второе — третье межреберье по срединно-ключичной линии при пневмотораксе, пятое — шестое межреберье по задней подмышечной линии для удаления жидкости) остроконечным скальпелем надсекают кожу на протяжении 1 — 1,5 см. Через разрез кожи в плевральную полость проводят троакар.

Стилет извлекают, а через гильзу вводят на глубину 8 — 10 см дренажную трубку с несколькими окончатыми отверстиями на конце.

Торакоцентез

а — троакаром; б — при помощи кровоостанавливающего зажима.

При отсутствии троакара дренаж в плевральную полость можно ввести при помощи кровоостанавливающего зажима, которым захватывают дренажную трубку и, раздвинув межреберные мышцы, вводят ее в плевральную полость. Дренаж фиксируют к коже шелковым швом, периферический конец дренажа опускают в раствор фурацилина, снабдив его клапаном типа Бюлау.

Плевральная пункция

С помощью плевральной пункции вводят медикаментозные средства, удаляют содержимое указанной полости. Выпот в плевру диагностируют довольно часто. Необходимо отметить, что патологические изменения в данной полости считаются серьезными осложнениями.

Их появление может спровоцировать существенное ухудшение общего самочувствия пациента. В данном случае пункция играет большую роль. Ценность сведений, полученных таким способом, трудно преувеличить.

Посредством его определяют уровень прогрессирования основного недуга.

- Устанавливают факт, что в плевральной полости имеется жидкая составляющая или воздух.

- Определяют физические и химические характеристики биологического материала.

- Выявляют причину образования.

Пункцию проводят на втором этапе. Благодаря этой методике у врача появляется возможность исследовать биологическую жидкость, уточнить диагноз.

Подозрения на поражение плевральной полости возникают, если человек страдает от болезненных ощущений в грудной клетки, дыхательной недостаточности, сухом кашле.

При диагностическом обследовании особое внимание обращают на лимфатические узлы, печень, органы эндокринной и сердечно-сосудистой систем пациента. Во время проведения прокола грудной стенки и плевры применяют местный наркоз. Длительность процедуры обычно не превышает 20 минут.

Показания

Направление на пункцию выписывают, если были обнаружены следующие биологические жидкости:

- экссудат или транссудат – воспалительный процесс;

- кровь – гемоторакс;

- лимфа – хилоторакс;

- гной – эмпиема.

При наличии газа у больного диагностируют пневмоторакс. Пункцию назначают при плеврите (этиология значения не имеет), онкологических заболеваниях, системных поражениях, переломах в области грудной клетки, хронической сердечной недостаточности.

В этот перечень входит пневмония бактериального характера, туберкулез, абсцесс легкого. Эвакуация биоматериала, образовавшегося в плевре, часто сопровождается санацией данной полости и введением необходимых лекарств. Таким образом повышают результативность назначенной терапии.

В некоторых ситуациях неотложное применение данной технологии спасает жизнь пациента.

Противопоказания

Данную процедуру разрешено проводить не всем. Она требует высокой точности, несоблюдение предписанных правил чревато серьезными патологическими изменениями. Пункцию не делают, если листки плевры спаяны между собой. Это явление называют облитерацией. В списке противопоказаний также присутствуют следующие факторы:

- беременность;

- сердечно-сосудистые патологии.

В последнем случае ограничения к проведению пункции обусловлены нестабильным состоянием больного. Самочувствие может нарушиться из-за стенокардии, аритмии. При наличии относительных противопоказаний процедуру переносят или проводят открытую операцию.

Подготовительный этап

Чтобы осуществление пункции не отразилось негативным образом на состоянии больного, он должен сохранять указанное положение и равномерно дышать. Если пациент страдает от сильных болей или интенсивного кашля, он не способен сидеть (лежать) спокойно. В этом случае ему прописывают медикаменты, обладающие противокашлевым и обезболивающим действиями. При отсутствии предупреждающих мер существует риск повреждения внутренних органов.

Прокол грудной стенки и плевры проводят при наличии специального оборудования. Врач заранее подготавливает препарат для анестезии, необходимый набор инструментов. Место прокола определяют с помощью постукивания.

Принимать пищу перед пункцией категорически запрещено. Врач и медперсонал, в функциях которого ассистирование, надевают специальную одежду. Инструментарий располагают на удобном расстоянии от пациента. Оснащение необходимо заранее простерилизовать. Таким образом предотвращают инфекционное заражение.

Техника проведения

Перед плевральной пункцией больной принимает сидячее положение. Если в анамнезе присутствует пневмоторакс, пациенту придется лечь на бок. Место обрабатывают антисептиками и обкладывают пеленками.

Точку воздействия выбирают, ориентируясь на характер накоплений.

Если в плевральной области находится воздух, функциональные ткани прокалывают во втором или пятом межреберье (в зависимости от позы и диагноза больного).

Эвакуацию жидкости выполняют через прокол, сделанный на уровне седьмого-девятого межреберья. Пациент при этом должен сидеть. Перед началом процедуры выбранный участок обезболивают посредством анестетика.

Укол делают только по верхнему краю ребра. Дело в том, что ниже располагаются нервы и кровеносные сосуды. Их повреждение чревато негативными последствиями.

При вводе одноразовой иглы врач ориентируется на реакцию больного и собственные ощущения. Вход в плевральную полость называется «провалом». Доктор уже не чувствует сопротивления тканей. После начинается вытягивание биологической жидкости (воздуха) или ввод медикамента.

Место прокола обязательно обрабатывают и заклеивают. Дренирование осуществляют в амбулаторных условиях. После окончания плевральной пункции человека перевозят в палату. Он остается под врачебным контролем в течение нескольких часов.

На протяжении этого периода времени ему мерят пульс и артериальное давление, наблюдают за дыханием. При отсутствии каких-либо отрицательных симптомов пациента отпускают домой.

При появлении негативных изменений после плевральной пункции его госпитализируют.

Осложнения

При ошибках в исполнении предписанной техники проведения пункции могут возникнуть следующие негативные последствия:

- разрыв межреберной артерии;

- гемоторакс;

- гидроторакс;

- инфекционное заражение плевры;

- проблемы с дыханием;

- обморок;

- резкое падение АД.

Данный список дополняют эмболия коронарных сосудов, внутриплевральное кровотечение, бронхоплевральный свищ. О появлении последнего свидетельствует такой симптом, как кровохарканье.

Чтобы избежать появления осложнений, врач обязательно следует правилам асептики и алгоритма выполнения пункции. После осуществления плевральной пункции пациент должен следовать всем рекомендациям доктора.

Стоимость лечебной манипуляции в Москве зависит от множества факторов, среди них используемая аппаратура, цена медикаментов, показания к проведению, объем работы.

Плевральная пункция

В медицинской практике часто применяются пункции, которые имеют целью исследование внутренних органов и взятие на анализ содержимого, которое в них находится.

Благодаря этому появляется возможность провести детальное изучение полученного материала и поставить точный диагноз.

Кроме того, пункция позволяет провести быстрое и эффективное лечение заболевания путем вливания медицинских препаратов непосредственно в больной орган, а также убрать из него лишнюю жидкость или воздух.

Плевральная пункция является довольно распространенной манипуляцией в торакальной хирургии. Она представляет собой прокол грудной клетки и плевры с целью диагностики, определения степени тяжести протекания болезни и проведения соответствующего лечения.

Показания к назначению

Показаниями для проведения данной манипуляции являются заболевания, при которых в плевральной полости, расположенной рядом с легким, накапливается жидкость или воздух. В результате этого происходит сдавливание легкого и больному становится трудно дышать.

К заболеваниям, при которых назначается пункция плевральной полости, относятся: экссудативный плеврит, гидроторакс, пневмоторакс, подозрение на опухоль плевры, туберкулез и другие.

Подготовка пациента

Как и любая другая медицинская манипуляция, прокол плевральной области, ввиду его возможных осложнений, вызывает у пациентов определенный страх. Поэтому больного нужно, в первую очередь, психологически подготовить к этой процедуре и настроить на положительный лад.

Медсестра должна вести себя доброжелательно, проявлять уважение к больному, называть его по имени-отчеству. Во время проведения беседы пациент должен понять, зачем необходимо это обследование и что оно из себя представляет, в какой последовательности будет проводиться.

Если больной находится в сознании, необходимо получить его письменное согласие на данную манипуляцию.

После этого проводится премедикация, то есть подготовка больного к анестезии. Она включает в себя осмотр анестезиолога, введение медикаментозных средств, например, снотворных, транквилизаторов, антигистаминных препаратов с целью снятия эмоционального напряжения и профилактики аллергических реакций на средства, применяемые при анестезии. Подготовка к плевральной пункции заключается также в измерении артериального давления и пульса у пациента.

Проведение процедуры

Перед началом процедуры медицинская сестра должна подготовить все необходимое для ее проведения: стерильный стол, стерильные инструменты, а также помочь врачу обработать руки и надеть стерильную одежду. Кроме того, обязанностью медсестры является доставка пациента в процедурный кабинет в назначенное время.

Больной при проведении манипуляции по проколу плевральной области должен находиться в сидячем положении, спиной к врачу, положив руки на стол, но во время процедуры одну руку нужно будет поднять для расширения межреберного пространства.

Хотя нередко при тяжелых состояниях манипуляцию можно выполнить, когда больной находится в положении лежа.

В проведении данной процедуры участвуют процедурная и палатная медсестра, которые оказывают необходимую помощь врачу. Перед ее началом место прокола обеззараживают с помощью йодного раствора и раствора хлоргексидина, а затем высушивают стерильной салфеткой.

Раствором 0,5% новокаина проводят обезболивание кожи. Для проведения манипуляции используется шприц и тонкая игла для плевральной пункции, которую соединяют с шприцом при помощи резиновой трубочки.

На ней находится зажим для предотвращения попадания воздуха в плевру во время процедуры.

Прокол осуществляется врачом, который выполняет его в зависимости от заболевания: во втором-третьем межреберье – при удалении из плевры воздуха или седьмом-восьмом межреберье – в том случае, когда требуется убрать из нее лишнюю жидкость, но обязательно по верхнему краю ребра, чтобы не задеть нервные окончания.

Введение иглы выше второго подреберья может не достичь поставленной цели, так как она окажется над уровнем жидкости. Также низкое расположение иглы опасно повреждением органов брюшной полости.

Медленными движениями из плевры удаляют воздух и скопившуюся жидкость. Если в шприце обнаруживается кровянистая пена, а также при кашле больного, манипуляцию прекращают. После забора жидкости из плевры ее помещают в стерильную сухую посуду.

В месте прокола сжимают кожу пальцами, осторожно убирают иглу и обрабатывают этот участок спиртовым раствором с наложением стерильного тампона и стерильной салфетки. В тяжелых случаях для оказания неотложной помощи иглу не убирают, чтобы периодически проводить реанимационные мероприятия.

После окончания данной процедуры в лаборатории проводится анализ содержимого плевральной области.

Как и любое медицинское вмешательство у плевральной пункции, даже при профессиональном проведении могут возникнуть различные осложнения в виде появления тахикардии, смещения средостения, коллапса, прокола легкого, печени, кровотечения в плевре, потери сознания, судорог.

Поэтому нужно очень внимательно следить за состоянием больного, чтобы в случае необходимости быстро перекрыть зажим и прекратить операцию. После проведения плевральной пункции пациент доставляется на каталке в больничную палату и должен еще в течение суток находиться под контролем медиков.

Выводы

Плевральная пункция является одним из самых главных методов диагностики.

Благодаря этому можно на раннем этапе выявить серьезное заболевание и поставить правильный диагноз, что позволяет своевременно и эффективно начать лечение и добиться скорого выздоровления больного.

В тяжелых, запущенных случаях, в том числе при онкологии внутренних органов, эта манипуляция может значительно облегчить состояние пациента. Важно только, чтобы плевральную пункцию выполнял опытный врач, хорошо владеющий данным методом исследования.

Пункция плевральной полости при гемотораксе

Пункция плевральной полости (торакоцентез, плевроцентез) проводится при скоплении в ней большого количества жидкости или воздуха. Это технически несложное вмешательство, которое проводится как с лечебной, так и с диагностической целью.

Откуда в плевральной полости жидкость

Между легкими и грудиной есть плевральная полость, заполненная серозной жидкостью. Она позволяет снизить трение легочной оболочки (плевры) при глубоких вдохах. Та часть плевры, которая примыкает к грудине (наружная), называется париетальной. А внутренняя оболочка, покрывающая легкие, называется висцеральной плеврой.

В норме серозная жидкость равномерно распределена по плевральной полости, не оказывая давления на ее оболочки. При механических травмах или вследствие различных легочных заболеваний количество жидкости может значительно увеличиться. Это приводит к смещению легкого и нарушению его функций.

Нередки случаи, когда количество плевральной жидкости остается прежним, но приобретает иную структуру. Гнойные массы в ней приводят к развитию воспалительных процессов и возникновению сопутствующих легочных заболеваний. Также пункция либо дренирование плевральной полости может потребоваться для откачки (эвакуации) из полости воздуха, попавшего в нее вследствие травм или болезней.

Показания и противопоказания к процедуре

Если пункцию делают с диагностической целью, то показаниями являются подозрения на различные легочные патологии. Получив материал, врач может первично оценить его состав путем визуального осмотра.

Кровь в жидкости говорит о гемотораксе; лимфа – о хилотораксе; гнойные хлопья указывают на эмпиему плевры; включения зеленоватого или желтоватого цвета намекают на экссудативный плеврит, туберкулез или наличие опухоли.

Более точный диагноз можно будет поставить после подробного анализа.

Проведение плевральной пункции с лечебной целью показано уже при поставленном диагнозе. Основная задача в этом случае – откачать как можно больше патологической жидкости, избавив пациента от симптомов, которые она вызывает.

Так, пункцию проводят при всех вышеперечисленных выявленных патологиях, плюс при абсцессе легкого, скоплении в плевральной полости воздуха (пневмоторакс) либо с целью локального введения антибиотиков для лечения воспаления.

В ряде случаев плевральная пункция противопоказана:

- острая гипоксия;

- стенокардия;

- простуда, сопряженная с частым неконтролируемым кашлем;

- недавно перенесенный инфаркт;

- тяжелая сердечная недостаточность;

- несвертываемость крови;

- буллезная эмфизема;

- облитерация (заращение) плевральной полости;

- сильное ожирение.

Все противопоказания считаются относительными. Т.е. ими можно пренебречь, если у пациента тяжелая легочная недостаточность (например, клапанный пневмоторакс), и пункция – единственная возможность спасти ему жизнь.

Техника проведения пункции

По сути, плевральная пункция – это прокол, т.е. нарушение целостности нескольких оболочек. Поэтому проводить пункцию плевральной полости следует в стерильных условиях. Обычно это процедурный кабинет (реже – операционная).

Набор инструментов для плевральной пункции стандартен. Прежде всего, это игла для пункции, один конец которой скошен под углом 60 градусов, а второй имеет канюлю для присоединения резиновой трубки.

Трубка также имеет канюлю у выходного конца – туда присоединяется шприц (объемоммл) для эвакуации жидкости или воздуха.

Также понадобится кровоостанавливающий зажим, стерильная повязка-пластырь, этиловый спирт, новокаин.

Техника проведения плевральной пункции подразумевает определенный алгоритм действий.

- Сначала пациенту измеряют артериальное давление. Если оно сильно завышено или понижено, процедуру переносят.

- Для удаления жидкости из 5-6 межреберья подмышечной линии, пациент должен сесть больным боком к врачу, закинув руку за голову. Для удаления жидкости из 8-9 межреберья по лопаточной линии, пациент садится к врачу спиной, опустив голову вниз.

- Место прокола определяется путем простукивания (перкуссией).

- Зону воздействия обрабатывают этиловым спиртом, беря радиус « с запасом»:см от точки прокола.

- Затем кожу в месте будущей пункции обкалывают новокаином для местного обезболивания.

- Пункционную иглу с уже присоединенной резиновой трубкой вводят в грудную клетку, продвигая ее в глубину прокручивающими движениями. Как только начнет изливаться жидкость, продвижение иглы останавливается.

- Если глубина введения иглы достигла нужной точки (это определяет врач), а эвакуация жидкости не происходит, к концу резиновой трубки присоединяют шприц. С его помощью откачивают содержимое плевральной полости.

- Между каждым отсоединением шприца для сливания жидкости в лоток резиновая трубка пережимается во избежание кровотечения и обратного хода содержимого.

- По окончании процедуры игла извлекается, а место прокола заклеивается повязкой-пластырем. Пациент может отправляться домой, если у него нет жалоб.

Для диагностической плевральной пункции игла с трубкой не требуется. Используется только шприц. Объема вмл вполне достаточно для анализа.

Установка дренажа в плевральную полость

Эта процедура – своеобразное продолжение или дополнение пункции. Дренирование плевральной полости проводится при необходимости эвакуации жидкости в течение длительного времени.

Первые несколько действий при установке дренажа те же самые. Антисептическая обработка, прокол, откачка какого-то количества жидкости. Затем врач делает надрез скальпелем, потому что вводиться в плевральную полость уже будет не игла, а троакар – полая металлическая трубка.

Когда троакар достигнет нужной глубины, в него вводят уже резиновую трубку – это и будет будущий дренаж. Для его фиксации через кожу продевают хирургическую нить. Ее наматывают на трубку, которая теперь удерживается даже тогда, когда человек двигается (ходит, ложится, встает).

К нижнему концу дренажной установки приматывают небольшую емкость, которую нужно будет периодически опорожнять.

Дренирование плевральной полости может растянуться на несколько дней, пока врачи будут искать причину болезни, проводить сопутствующие процедуры или готовить пациента к более сложной операции на легких.

Также дренаж устанавливается после проведенного хирургического вмешательства для отвода гнойных выделений.

Возможные риски процедуры

Осложнения плевральной пункции могут быть связаны как с нарушением техники проведения процедуры, так и с независящими от врача причинами. Иногда это индивидуальная реакция организма, поэтому просчитать все риски наверняка невозможно.

Травматический пневмоторакс

Происходит при прокалывании висцеральной (внутренней) плевры иглой или троакаром. Дополнительно может повредиться и легкое. Избежать этого осложнения поможет правильное и равномерное дыхание во время процедуры.

Кровоизлияние

Редкое осложнение, потому что даже при прокалывании легочного сосуда сильного кровотечения не будет. Кровоизлияние развивается после повреждения сосудистой стенки, но чтобы это случилось, нужно очень «постараться». У людей с анатомически правильным расположением и параметрами легочной системы таких проблем не возникает.

Воздушная эмболия

Или попадание в сосуды легких воздушного пузырька. Последствия могут быть роковыми, вплоть до мгновенной смерти. Избежать этого позволит грамотная подготовка инструментов, в частности, шприцев.

Анафилактический шок

Может случиться, если врач случайно надавит на поршень шприца, в который уже набралась жидкость, и впрыснет ее обратно. Поэтому необходима помощь ассистента, который будет своевременно перекрывать резиновую трубку зажимом.

Повреждение соседних органов

Чаще всего при слишком быстром введении иглы или неверно выбранном направлении ее хода повреждаются кровеносные сосуды, в частности, аорта. Это может привести к аневризме. Поэтому врач, проводящий плевральную пункцию, должен быть уверен в своих действиях.

Инфицирование

Происходит при недостаточной обработке операционного поля, перчаток, иглы и других инструментов. Чревато различными воспалительными заболеваниями легких и иных систем организма.

Если показания к проведению плевральной пункции были точно определены, а противопоказания исключены, и пациент точно соблюдал требования опытного врача, то все пройдет спокойно и без осложнений. В любом случае, медики всегда оценивают риски и взвешивают все за и против. И если процедуру все же назначают, значит, она действительно необходима.

Источник: http://medoperacii.ru/raznoe/plevralnaya-punkciya/.html

Плевральная пункция

В норме плевральная жидкость формируется в результате перетока жидкой составляющей крови из системных плевральных сосудов и выводится по лимфатической системе плевры. Если этот процесс нарушен, развивается плевральный выпот – скопление жидкости в полости плевры. Для ее извлечения проводят плевральную пункцию. Она дает возможность определить причину болезни и устранить ее симптомы.

Происхождение патологии

Плевра – это серозная оболочка, выстилающая легкие. Она состоит из двух листков, между которыми в норме содержится 1-2 мл жидкости. Если человек испытывает физическую нагрузку, ее количество может вырасти до 20 мл. Главное предназначение – хорошее скольжение плевральных листков при дыхании. В норме она имеет соломенно-желтый цвет, не мутная, не вязкая, без запаха.

Причиной болезни могут стать хронические заболевания, формирование тромба в легочной артерии, который закупоривает ее, постинфарктный синдром, заболевания сердечно-сосудистой системы, туберкулез, рак или травма.

Эти патологии вызывают повышение легочного капиллярного давления, нарушение водно-электролитного обмена, повышение проницаемости сосудов, нарушение оттока плевральной жидкости из полости легкого, иммунологическое воспаление, что провоцирует развитие плеврального выпота.

Совет: люди, болеющие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, находятся в группе риска. Их основная болезнь может вызвать плевральный выпот.

Никогда нельзя игнорировать такие симптомы, как сильная слабость, нехватка сил для физической нагрузки, отеки, нарастающая одышка.

На этапе подготовки перед плевральной пункцией стоит пройти рентген, УЗИ сердца, ЭКГ, при необходимости – компьютерную томографию с контрастированием. Это снизит риск развития осложнений (гемоторакс, гидроторакс) и даст возможность оценить квалификацию врача.

Симптомы выпота в плевральную полость

- Боли при глубоком вдохе или кашле.

- Чувство распирания.

- Одышка.

- Частый сухой рефлекторный кашель.

- Асимметрия грудной клетки (иногда).

- Врач слышит притупление перкуторного звука при простукивании определенных областей.

Алгоритм выполнения плевральной пункции

Плевральная пункция

Плевральная пункцияпроводится для получения плевральной жидкости (экссудата) с диагностической или лечебной целью.

Оснащение для проведения плевральной пункции: очки, маска, стерильные перчатки, спирт, йод, 0,25% — 0,5%-ный раствор новокаина, иглы инъекционные (типа Дюфо) для плевральной пункции с резиновой трубкой и соединительными канюлями, зажим Мора, десяти – двадцатиграммовые одноразовые шприцы, шприц Жане или плевроаспиратор, емкость для плевральной жидкости, стерильные пробирки, предметные стекла, лоток, стерильный перевязочный материал, лейкопластырь, емкость с дезинфицирующим раствором, аптечка анти – ВИЧ, нашатырный спирт, противошоковый набор, резиновый фартук для врача, тонометр, фонендоскоп, подушка, пеленка, стул, бланки направлений.

Последовательность проведения плевральной пункции:

— Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры;

— получить его согласие на проведение пункции;

— вымыть руку, одеть перчатки;

— уложить на спинку стула подушку;

— помочь пациенту сесть лицом к спинке стула, попросить его положить руки на подушку (поза первоклассника);

— ассистировать врачу при проведении пункции (обработка операционного поля, проведение анестезии, подача инструментария, сбор плевральной жидкости на исследование);

— наблюдать за состоянием пациента во время процедуры;

— наложить стерильную повязку на место прокола после проведения процедypa;

— трaнcпортировать пациента в палату сидя на каталке;

— провести дезинфекцию использованного инструментария, утилизировать одноразовые предметы медицинского назначения;

— доставить пробирки с плевральной жидкостью, приложив направление, в лабораторию.

Плевральную пункцию проводит врач. Задача фельдшера: подготовить оснащение, провести беседу с пациентом, ассистировать врачу при процедуре, вовремя доставить плевральную жидкость в лабораторию.

В лаборатории проводится бактериоскопическое и бактериологическое исследование плевральной жидкости.

93.79.221.197 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!

и обновите страницу (F5)

очень нужно

Алгоритм подготовки к плевральной пункции;

ПОДГОТОВКА К ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ (ПЛЕВРОЦЕНТЕЗ)

Технология выполнения простой медицинской услуги

Алгоритм подготовки к проведению УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ УЗИ ПОЧЕК, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Технология выполнения простой медицинской услуги

Цель: Диагностическая.

Показания:По назначению врача.

Противопоказания:нет.

Оснащение:

3. Направление на исследование (или медицинская карта)

I. Подготовка к процедуре:

1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру

2. Проинформировать пациента о том, что:

— исследование проводится при умеренном наполнении мочевого пузыря, для чего, за 1 час до исследования он должен выпить 1 литр жидкости.

— при себе он должен иметь пеленку, полотенце и направление (или медицинскую карту).

II.Выполнение процедуры:

3.Проводить пациента в кабинет УЗИ.

III. Окончание процедуры:

4. Вложить результаты УЗИ в медицинскую карту.

Цель:

Показания:Плевриты по назначению врача.

Противопоказания:Тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность.

Оснащение:

1. Одноразовый набор для плевральной пункции в стерильном пакете: шприц стерильный 60 мл, игла для плевральной пункции, специальный зонд с краном и присоединенным к нему мешком емкостью 2 литра.

2. Шприцы стерильные 2 и 5 мл.

3. Лоток стерильный.

4. Стерильные ватные шарики и марлевые салфетки.

5. Спирт 70% или раствор хлоргексидина.

6. Пробирки для забора материала в клиническую и цитологическую лаборатории.

7. Стерильная пробирка для забора материала в бактериологическую лабораторию.

8. Раствор трилонга для хранения плевральной жидкости.

9. Раствор новокаина 0,5 % или раствор лидокаина.

10. Рентгенограммы больного.

12. Аптечка с набором сердечно-сосудистых средств, нашатырный спирт.

13. Перчатки резиновые 2 пары, маска.

14. Лоток для сброса.

15. Ёмкости с дез. растворами.

I Подготовка к процедуре:

1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру и отсутствие аллергии на новокаин или лидокаин.

2. Предложить/ помочь пациенту раздеться по пояс.

3. Помочь пациенту занять нужное положение: сидя, опираясь на спинку стула (на нее можно положить подушку, чтобы больному было удобно)

4. Обработать руки хирургическим способом, надеть стерильные перчатки.

II Выполнение процедуры:

5. Обработать дважды место пункции стерильными шариками, смоченными антисептиком (6 или 7 межреберье по задней подмышечной линии, пунктирование проводится по верхнему краю нижележащего ребра).

6. Ассистировать врачу при проведении местной анестезии 0,5 % раствором новокаина (или раствором лидокаина): набрать анестетик в шприц, подать шприц врачу (врач проводит анестезию сначала в/к по типу лимонной корочки, затем инфильтрирует более глубокие слои).

7. Ассистировать врачу при проведении плевральной пункции: приготовить иглу для плевральной пункции, шприц объемом 60 мл, систему с краном и мешком для забора плевральной жидкости.

Читать еще: Лечебный чай от кашля

8. Перенести, полученную с помощью шприца, плевральную жидкость в подготовленные пробирки.

9. По окончании пункции и извлечении иглы, место пункции обработать ватным шариком, смоченным антисептиком, закрыть стерильной марлевой салфеткой, зафиксировать ее с помощью пластыря.

III Окончание процедуры:

10. Обработать шприц, иглу, систему, шарики в соответствии с требованиями сан.-эпид. режима.

11. Измерить количество плевральной жидкости и подвергнуть ее дезинфекции

12. Снять перчатки.

14. Обеспечить трaнcпортировку больного на кресле-каталке в палату.

15. Написать направления и доставить пробирки в клиническую, цитологическую и бактериологическую лаборатории.

16. Провести влажную уборку в процедурном кабинете и включить бактерицидную лампу.

85. Проведение плевральной пункции

Плевральная пункция проводится в процедурном кабинете. Пункцию проводит врач, ему ассистирует медсестра процедурного кабинета. Постовая медсестра следит за самочувствием пациента и после пункции отводит его в палату.

Цель: лечебная, диагностическая.

— стерильная пункционная игла 10 см, диаметром 1мл;

— стерильная дренажная трубка;

— стерильные шприцы – 2 шт.;

— стерильный раствор новокаина 0,5% – 10 мл;

— стерильный перевязочный материал;

— лоток для использованного материала.

Подготовка к процедуре:

— установите доверительные отношения с пациентом;

— объясните цель и ход процедуры и получите согласие на процедуру;

— приготовьте все необходимое;

— придайте пациенту положение сидя с упором плечевого пояса на спинку стула, без чрезмерного сгибания спины, а пациенту в тяжелом состоянии – лежа с приподнятой рукой на стороне прокола;

— вымойте руки (гигиенический уровень), наденьте перчатки;

— обработайте дважды кожу в месте прокола салфеткой со спиртом на пинцете;

— проведите послойную анестезию тканей до плевры 0,5% раствором новокаина (10 мл).

— для удаления жидкости из плевральной полости пункцию проводят в 7-8 межреберье;

— для удаления воздуха из плевральной полости пункцию проводят во 2-3 межреберье.

— первую порцию из плевральной полости вылейте в пробирку (для исследования);

— после удаления иглы место обработайте спиртом;

— закройте место пункции марлевой салфеткой и заклейте лейкопластырем;

— следите за состоянием пациента, при необходимости дайте понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом.

— отработанный материал, инструменты поместите в емкость с дезинфицирующим раствором;

— снимите перчатки и поместите в дезинфицирующий раствор, вымойте руки;

— отправьте пробирку с жидкостью и направлением в бактериологическую лабораторию;

— проводите пациента в палату, уложите в постель, где он должен находиться не менее двух часов.

86.Уход за пациентом с трахеостомической трубкой

К трахеостоме необходимо относиться как к абсолютно стерильной ране:

— обpaбатывать руки антисептическими средствами;

— работать в маске, стерильном халате, в перчатках;

— проводить туалет трахеобронхиального дерева в первые сутки каждые 2-3 часа, заменяя внутреннюю трубку (вкладыш) другой, стерильной;

— проводить кварцевание в палате;

— увлажнять воздух в палате 0,9% раствором хлорида натрия с помощью аэрозольного ингалятора перед трахеостомической трубкой.

Обработка трахеостомической трубки

Цель: предупреждение асфиксии.

— лекарственные средства (стерильное масло, 5% раствор гидрокарбоната натрия, спирт 70%, раствор диоксидина, паста Лассара, раствор фурацилина 1:5000);

— стерильный мягкий катетер, вкладыш;

— стерильный перевязочный материал;

— емкость с дезинфицирующим раствором;

Подготовка к процедуре:

— успокойте пациента, объясните ход предстоящей процедуры;

— придайте пациенту возвышенное положение;

— вымойте руки, наденьте перчатки.

— откройте «флажок» и удалите вкладыш;

— проверьте дыхание пациента через основную трубку;

— закапайте несколько капель5% раствора гидрокарбоната натрия или стерильного масла;

— введите через основную трубку катетер, подсоединенный к электроoтcocу и аспирируйте электроoтcocом скопившееся отделяемое;

— введите в трубку несколько капель лекарственного средства, назначенного врачом (для обеспечения противовоспалительного действия);

— введите стерильный вкладыш;

— кожу вокруг трубки обработайте спиртом и смажьте пастой Лассара (в целях предотвращения мацерации кожи).

— спросите пациента о его самочувствии;

— поместите инструменты в дезинфицирующий раствор;

— снимите перчатки, опустите в дезинфицирующий раствор;

Алгоритм проведения плевральной пункции

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ