Методический материал на тему: «Типичные ошибки в формах согласования и управления, пути их устранения»(10-11 классы)

1 1 класс. Подготовка к ЕГЭ

Типичные ошибки в формах согласования и управления,

пути их устранения.

М.О.Таубикова, МОУ-СОШ №22 п. Беркакит РС (Якутия)

1.В последние годы остро встал вопрос о речевой культуре подрастающего поколения.

Каждый раз, как учитель русского языка и литературы, думаешь о том, как сдать ЕГЭ, как совершенствовать речь учащихся, не забывать об орфоэпических и грамматических нормах литературной речи, ее экспрессивных возможностях.

Нарушение синтаксических норм – одна из распространенных ошибок в речи современных носителей русского языка. Так, при анализе письменных работ школьников, нередко можно наблюдать ошибки в форме согласования и управления частей речи.

С лицом исчерченном вместо исчерченным морщинами…. Ключ бьет из расселины берега, превратившийся (вм. превратившегося) в небольшой овраг. Оплатить за квартиру (вм. внести оплату за квартиру или заплатить квартплату).

Появление ошибок обусловлено, прежде всего, неумением говорящих устанавливать связи между членами предложения, частями текста, а также сложностью выбора формы управления.

2.Управление – факт не только грамматики, но и лексики. Форма здесь неразрывно связано с содержанием и возможностями конкретного слова.

Так, можно уделять (оказывать) внимание кому? чему? Проявлять внимание к кому? к чему? Сосредоточивать (акцентировать, заострять, останавливать) внимание на ком? на чем?

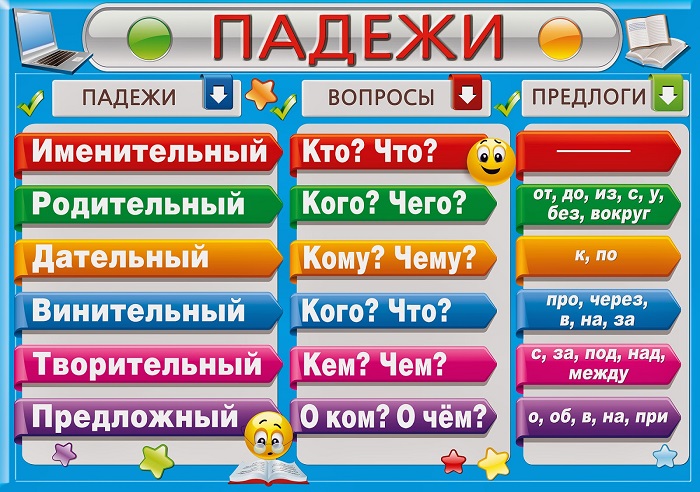

При составлении подобных словосочетаний важно учитывать три момента:

Выбор падежной формы зависимого слова

Наличие или отсутствие предлога в структуре словосочетания

Например, чтобы показать, что действие, названное глаголом, распространяется на определенный объект, этот объект при одних глаголах должен быть выражен сущ. в В. п без предлога(писать письмо), при других – в П. п. с предлогом о (вспомнить о письме).

Место осуществления действия также может быть выражено по-разному: жить в Поволжье – жить на Урале, уехать в Крым – уехать на Кавказ.

3.Правильный выбор предложно-падежной формы зависимых слов играет важную роль при создании синтаксических конструкций.

В современной речи можно выделить типичные ошибки при составлении словосочетаний со связью управления:

Замена беспредложных конструкций сочетаниями с предлогом: жажда в деятельности вм. жажда деятельности, уделить внимание на орфографию

вм. уделить внимание орфографии и.т.д.

Употребление беспредложных конструкций на месте предложных словосочетаний: Отличать звук и букву вм. Отличать звук от буквы.

Неправомерное расширение сферы управления того или иного предлога: отметить о недостатках, полагать о достоинствах и.т.д.

Неправильный выбор предлога: скучать за ним вм. скучать о нем.

Основными причинами подобных ошибок являются смешение слов-паронимов, невнимание к значению предлога и конструкции в целом.

Например, типичная ошибка обоснованный на фактах появилась под влиянием конструкции со словом-паронимом основанный на фактах. Распространение словосочетаний отзыв на книгу и рецензия о книге стало возможным в результате смыслового и формального объединения правильных конструкций отзыв о книге и рецензия на книгу. Активное использование предлога «о» при беспредложных конструкций объектных глаголах связано с распространением значения «говорения» на глаголы, в которых этот компонент семантики отсутствует или находится на втором плане, ср.: говорить о недостатках, спорить о достоинствах и т.п.

4.Чтобы избежать ошибок в формах управления, необходимо различать не только лексическое значение слов, но и грамматическое содержание конструкций.

Например, словосочетание обеспечить кого (что) чем значит: снабдить в достаточных размерах (обеспечить Вооруженные Силы надежной сменой) – обеспечить кому (чему), что значит : сделать что-нибудь несомненным, гарантированным (обеспечить больному хороший уход), отличие конструкций купить молоко от словосочетания купить молока состоит в том, форма Р.п. обозначает распространение этого действия на часть объекта, тогда как В.п. указывает, что действие переходит на весь предмет.

При выборе предлога важно учитывать также присущие ему оттенки значения.

Так, для выражения причинно-следственных отношений употребляются синонимичные предлоги: ввиду, вследствие, по причине, благодаря и др. Следует говорить: ввиду предстоящего отъезда, а не вследствие предстоящего отъезда (отъезд еще не состоялся и последствий пока не имеет).

5.Особую группу ошибок составляет нарушение стилистических норм словообразования при использовании предлогов в речи.

Так, неуместным оказывается употребление в разговорном стиле книжных производных предлогов ввиду, вследствие и.т.д. Например, комично звучит объяснение учащегося, что не выучил заданный параграф ввиду плохого самочувствия.

Вывод: Для устранения подобных недостатков требуется систематическая и целенаправленная работа.

6. Контроль над устной речью учащихся обязательно должен сопровождаться регулярными тренировочными упражнениями. Так, важную роль в формировании навыков правильного согласования имен прилагательных и причастий с определяемым словом играет

синтаксический разбор предложения

К сожалению, нередко основной акцент делается на правильном выделении членов предложения, и не обращают внимания на постановку вопросов между ними, тогда как последнее позволяет установить логические связи между элементами синтаксической конструкции, их взаимообусловленность, выяснить, к какому слову в предложении относятся определяющие компоненты.

Кроме синтаксического разбора можно предложить индивидуальные задания: вставить пропущенные буквы, согласовать приведенные в скобках имена прилагательные (причастия) с определяемыми словами.

6. Если работа по устранению ошибок в согласовании требует в основном тщательности при синтаксическом разборе предложений, то устранение ошибок в управлении предполагает последовательную, поэтапную работу, необходимость сочетать лексические и грамматические задания.

Можно предложить такие задания: составить словосочетания со связью управления из предлагаемых слов, исправить ошибки в аналогичных конструкциях…

Полезными будут задания, связанные с различением слов-паронимов:

Составить синонимичные ряды для паронимов:

Искусный – умелый, квалифицированный, виртуозный, артистичный.

Искусственный – поддельный, ненастоящий, ненатуральный.

Подобрать антонимичную пару к каждому из паронимов:

Нестерпимый – терпимый, слабый.

Нетерпимый – сдержанный, уживчивый.

Определить паронимы по толкованиям их значений: Грубый, невоспитанный человек – малообразованный, малосведущий человек (невежа – невежда).

Составить предложения с паронимами, объясняя разницу в их значении: эффектность – эффективность, жестокость – жесткость и.т.д. Представленное в статье решение кажется проблемным (проблематичным).

7 . Подобная система заданий призвана устранить недостатки в речи школьников, расширить их активный словарный запас. А это – одна из актуальных задач учителя-словесника на современном этапе преподавания русского языка в школе, так как от состояния культуры речи современной молодежи будет зависеть культурный уровень будущих поколений.

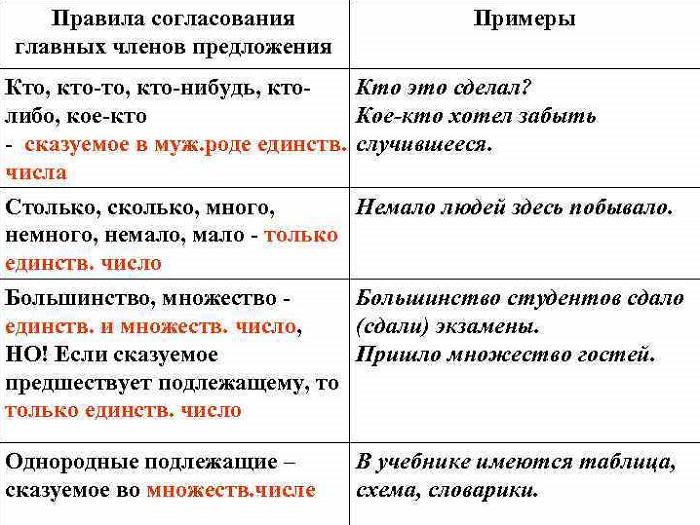

Неправильное согласование слов.

В русском языке существуют трудности, связанные с решением вопроса о том, как согласовать члены предложения в роде, числе и падеже. Как написать:

«Большинство голосовало против»? Это грамматическое согласование? Или согласовать по смыслу: «Большинство голосовали против». Или как правильно сказать: «наша директор предприятия Куликова» или «наш директор предприятия Куликова»?

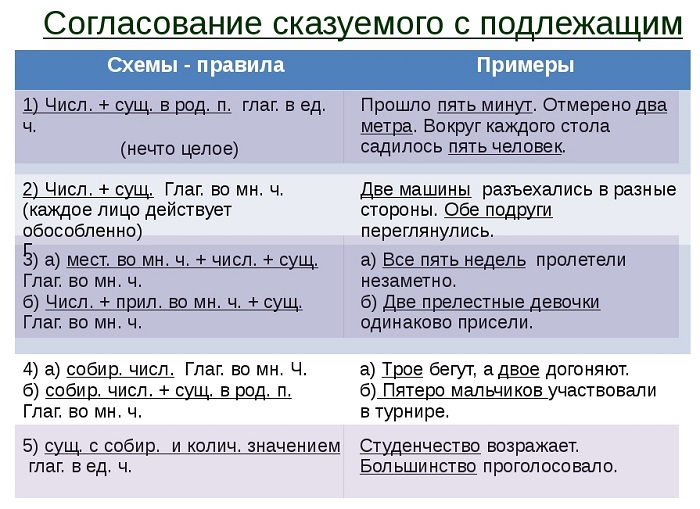

Правила согласования. 1. Если употребляется подлежащее со словами большинство, меньшинство, множество, ряд, часть, много, немало, несколько, то сказуемое ставится в форме единственного числа, если речь идет о неодушевленном существительном или если сказуемое находится рядом с ранее указанными словами. Например: «Ряд предложений проекта не подкреплен нужными расчетами» (ряд предложений — неодушевленное существительное) или «Большинство голосовало против» (сказуемое находится рядом со словом «большинство»).

Если же сказуемое значительно удалено от подлежащего, но автор хочет подчеркнуть одушевленность главного существительного, то используется форма множественного числа: «Большинство участников Всероссийской конференции по экологии голосовали против» (существительное участники — одушевленное и оно значительно удалено от слова большинство).

- 2. Если определение относится к имени существительному, имеющему при себе приложение, то оно согласуется с главным словом сочетания. Главное слово в таких сочетаниях обычно стоит на первом месте. Например: новый вагон-лаборатория’, уникальный музей-квартира’, известная женщина-хирург.

- 3. Если определение относится к сочетанию личного имени и приложения, определение обычно согласуется с ближайшим именем существительным. Например: ваш директор завода Иванова Н. П.; наш начальник цеха Петрова’, старший инженер Яковлева’, новый лаборант Серова.

Отступление от этого правила наблюдается в тех случаях, когда определение выражается причастием. Например: выступившая па собрании заместитель декана по научной работе доцент Сидорова; принимавшая участие в разработке проекта старший научный сотрудник Алексеева.

- 4. Если определение относится к сочетанию существительного с числительными два, три, четыре, то оно обычно ставится в форме родительного падежа, когда относится к словам мужского рода, и в форме именительного падежа, когда относится к словам женского рода. Например: два кадровых работника (родительный падеж); три молодых специалиста (родительный падеж); две новые сотрудницы (именительный падеж).

- 5. Если речь идет о согласовании географического названия с родовыми наименованиями, то в отличие от общелитературного употребления в языке документов обычно названия городов, сел, деревень, станций и т.д. не изменяются и не согласуются с родовыми наименованиями. Например: в городе Тула;в поселке Пушкино;на реке Волга;на станции Луговая.

Неправильный порядок слов в предложении. Как известно, в русском языке существует свободный порядок слов в предложении. Это значит, что члены предложения не имеют своего постоянного места. Взаимное их расположение зависит от типа предложения и от желания говорящего или пишущего подчеркнуть смысловую значимость того или иного слова. Однако следует помнить, что свобода порядка слов в предложении относительна. Неоправданное или непродуманное изменение порядка слов воспринимается как ошибка. В официально-деловой речи из-за нарушения правильного порядка слов трудно бывает установить, кто (или что) является субъектом действия.

Город с 200-тысячным населением Новый завод полностью обеспе-

полиостыо обеспечит молочными чит молочными продуктами город продуктами новый завод. с 200-тысячным населением.

В данном случае субъектом действия является завод, поэтому слово завод должно стоять в начале предложения.

В языке документа только прямой порядок слов (сначала подлежащее, затем сказуемое) обеспечивает адекватное понимание предложения.

В русской письменной речи информационная роль порядка слов возрастает к концу фразы, и всякая перестановка слов меняет смысл предложения.

Рассмотрим три примера.

- 1. Все недочеты должны быть устранены в ближайшие сроки.

- 2. В ближайшие сроки должны быть устранены все недочеты.

- 3. В ближайшие сроки все недочеты должны быть устранены.

В первом предложении говорится о времени, в течение которого

должны быть устранены недочеты; во втором констатируется, что должно быть устранено; в третьем указывается, что должно быть сделано в ближайшие сроки. Определенный порядок слов позволяет изменить смысловые акценты.

Иногда нарушенный порядок слов создает возможность двоякого толкования, что недопустимо в языке документов.

Для определения фонда оплаты в конце года уточняются расценки за продукцию.

Для определения фонда оплаты расценки за продукцию уточняются в конце года.

В левом предложении непонятно, к чему относятся слова в конце года. Может быть, расценки уточняются в конце года или определение фонда оплаты в конце года. Словосочетание в конце года необходимо переместить, и тогда предложение будет иметь только один смысл.

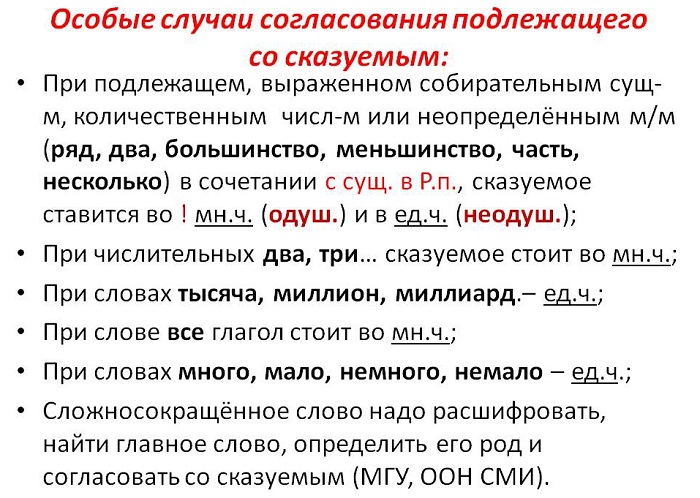

Особенности согласования в русском языке.

Главной нормой согласования в русском языке является согласование подлежащего со сказуемом в предложении (Солнце встало. Запели петухи.), а также согласование определяемого с главным словом в словосочетании (красное яблоко, деревянный стол). Но русский язык очень многогранен, поэтому иногда бывает довольно сложно определить зависимую форму. Для этого необходимо знать о некоторых правилах.

1. В официальной речи считается некорректной смысловая замена согласования в тех случаях, когда существительное мужского рода, обозначающее профессию или род деятельности, согласуется с глаголом в женском роде (если лицо, которое называет существительное, является лицом женского рода):

Врач зашла в палату (некорр.). – Врач Тихонова вошла в палату (корр.).

Как видим, только при наличии имени собственного, указывающего на принадлежность к женскому роду, сказуемое согласуется с именем собственном в женском роде. То же самое происходит при наличии обособленного приложения, которое выражается именем нарицательным:

Алёна, мой куратор, сегодня не смогла прийти на занятия.

2. При этом, в остальных словосочетаниях типа «нарицательное + собственное» (название городов, рек, стран, имена животных и др.) сказуемое согласуется с именем нарицательным:

Город-герой Москва в эти дни выглядел довольно хмуро. Кошечка Черри имела белый нос и забавные кисточки на ушах.

3. Словосочетания с собирательными существительными требуют согласования в единственном числе, без каких-либо исключений. Смысловое согласование в этом случае является случаем просторечия и категорически не допускается.

Толпа людей шумели и волновались (некорр.). – Толпа людей шумела и волновалась (корр.).

Родня невесты не очень любили жениха (некорр.) – Родня невесты не очень любила жениха (корр.).

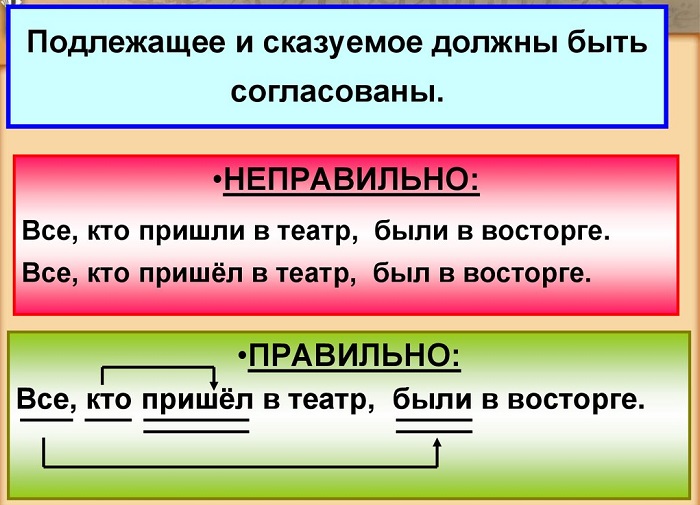

Согласование с местоимением «кто», «что».

Местоимения «кто» («кто-то») и «что» («что-то») по умолчанию требуют согласования в единственном числе: кто – мужского рода, что – среднего.

Кто бы ни заходил в комнату, все хвалили новый ремонт.

Что-то светлое и яркое поселилось в её душе.

Согласование со словами в другом роде и числе возможно только в том случае, если употребляется с уточняющим местоимением «тот» (та, то, те):

Те, кто пришли на встречу, получили массу приятных впечатлений.

Та, что была мною, давно изменилась и стала другой.

Согласование существительных, связанных с числительными «два», «три», «четыре», с определениями.

1. Существительные мужского и среднего рода в таких словосочетаниях согласуются с определением в родительном падеже множественного числа. При этом, существительное в таком словосочетании будет стоять в форме родительного падежа: два распахнутых окна, четыре небольших огурца.

2. Существительные женского рода в этом случае приобретают форму именительного падежа множественного числа, и согласуются с определением в такой же форме: три зелёные берёзки, две огромные посылки. Если существительное приобретает форму множественного числа родительного падежа, то определение также может приобретать форму родительного падежа:

С пригорка было видно две заснеженных вершины.

Как можно было заметить, в каждом из этих случаев числительное находится в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже стоят другие части словосочетания.

Согласование между сказуемым и подлежащим, представляющим собой собирательное количество («большинство», «половина», «ряд», «часть»).

- Если управляемое слово стоит во множественном числе, то собирательное существительное вступает в согласование со сказуемым, в результате чего сказуемое употребляется в форме единственного лица: Большинство сотрудников поддержало реформу.

- Если существительное не имеет управляемых слов или имеющееся управляемое слово стоит в единственном числе, то сказуемое также употребляется в форме единственного лица: Ряд симптомов указывал на пневмонию. Большинство поддерживало отмену санкций.

Из этого правила есть несколько исключений, когда сказуемое может употребляться во множественном числе:

- Если при существительном имеется сразу несколько управляемых слов в форме множественного числа: Большинство девочек, девушек и женщин обожают сладости.

- Если в предложении между подлежащим и сказуемым имеются другие члены предложения, придаточное предложение с союзом в форме множественного числа или причастный оборот: Часть посетителей, просмотревших премьеру, остались откровенно недовольными. Большинство посетителей, которые посмотрели премьеру, остались откровенно недовольными.

- Если в предложение имеется составное именное сказуемое, именная часть которого выражена причастиями и прилагательными: Часть деревьев в этом лесу были хвойными.

- Если наряду с подлежащим имеются однородные сказуемые: Ряд симптомов обострились и стали гораздо острее.

Такие же правила распространяются на предложения со словами «много», «мало», «сколько», «несколько», «столько», «немало» в роли подлежащего и согласования с ним сказуемого.

источники:

http://studme.org/111640/dokumentovedenie/nepravilnoe_soglasovanie_slov

http://www.calc.ru/Osobennosti-Soglasovaniya-V-Russkom-Yazyke.html

Методический материал на тему: «Типичные ошибки в формах согласования и управления, пути их устранения»(10-11 классы)

1 1 класс. Подготовка к ЕГЭ

Типичные ошибки в формах согласования и управления,

пути их устранения.

М.О.Таубикова, МОУ-СОШ №22 п. Беркакит РС (Якутия)

1.В последние годы остро встал вопрос о речевой культуре подрастающего поколения.

Каждый раз, как учитель русского языка и литературы, думаешь о том, как сдать ЕГЭ, как совершенствовать речь учащихся, не забывать об орфоэпических и грамматических нормах литературной речи, ее экспрессивных возможностях.

Нарушение синтаксических норм – одна из распространенных ошибок в речи современных носителей русского языка. Так, при анализе письменных работ школьников, нередко можно наблюдать ошибки в форме согласования и управления частей речи.

С лицом исчерченном вместо исчерченным морщинами…. Ключ бьет из расселины берега, превратившийся (вм. превратившегося) в небольшой овраг. Оплатить за квартиру (вм. внести оплату за квартиру или заплатить квартплату).

Появление ошибок обусловлено, прежде всего, неумением говорящих устанавливать связи между членами предложения, частями текста, а также сложностью выбора формы управления.

2.Управление – факт не только грамматики, но и лексики. Форма здесь неразрывно связано с содержанием и возможностями конкретного слова.

Так, можно уделять (оказывать) внимание кому? чему? Проявлять внимание к кому? к чему? Сосредоточивать (акцентировать, заострять, останавливать) внимание на ком? на чем?

При составлении подобных словосочетаний важно учитывать три момента:

Выбор падежной формы зависимого слова

Наличие или отсутствие предлога в структуре словосочетания

Например, чтобы показать, что действие, названное глаголом, распространяется на определенный объект, этот объект при одних глаголах должен быть выражен сущ. в В. п без предлога(писать письмо), при других – в П. п. с предлогом о (вспомнить о письме).

Место осуществления действия также может быть выражено по-разному: жить в Поволжье – жить на Урале, уехать в Крым – уехать на Кавказ.

3.Правильный выбор предложно-падежной формы зависимых слов играет важную роль при создании синтаксических конструкций.

В современной речи можно выделить типичные ошибки при составлении словосочетаний со связью управления:

Замена беспредложных конструкций сочетаниями с предлогом: жажда в деятельности вм. жажда деятельности, уделить внимание на орфографию

вм. уделить внимание орфографии и.т.д.

Употребление беспредложных конструкций на месте предложных словосочетаний: Отличать звук и букву вм. Отличать звук от буквы.

Неправомерное расширение сферы управления того или иного предлога: отметить о недостатках, полагать о достоинствах и.т.д.

Неправильный выбор предлога: скучать за ним вм. скучать о нем.

Основными причинами подобных ошибок являются смешение слов-паронимов, невнимание к значению предлога и конструкции в целом.

Например, типичная ошибка обоснованный на фактах появилась под влиянием конструкции со словом-паронимом основанный на фактах. Распространение словосочетаний отзыв на книгу и рецензия о книге стало возможным в результате смыслового и формального объединения правильных конструкций отзыв о книге и рецензия на книгу. Активное использование предлога «о» при беспредложных конструкций объектных глаголах связано с распространением значения «говорения» на глаголы, в которых этот компонент семантики отсутствует или находится на втором плане, ср.: говорить о недостатках, спорить о достоинствах и т.п.

4.Чтобы избежать ошибок в формах управления, необходимо различать не только лексическое значение слов, но и грамматическое содержание конструкций.

Например, словосочетание обеспечить кого (что) чем значит: снабдить в достаточных размерах (обеспечить Вооруженные Силы надежной сменой) – обеспечить кому (чему), что значит : сделать что-нибудь несомненным, гарантированным (обеспечить больному хороший уход), отличие конструкций купить молоко от словосочетания купить молока состоит в том, форма Р.п. обозначает распространение этого действия на часть объекта, тогда как В.п. указывает, что действие переходит на весь предмет.

При выборе предлога важно учитывать также присущие ему оттенки значения.

Так, для выражения причинно-следственных отношений употребляются синонимичные предлоги: ввиду, вследствие, по причине, благодаря и др. Следует говорить: ввиду предстоящего отъезда, а не вследствие предстоящего отъезда (отъезд еще не состоялся и последствий пока не имеет).

5.Особую группу ошибок составляет нарушение стилистических норм словообразования при использовании предлогов в речи.

Так, неуместным оказывается употребление в разговорном стиле книжных производных предлогов ввиду, вследствие и.т.д. Например, комично звучит объяснение учащегося, что не выучил заданный параграф ввиду плохого самочувствия.

Вывод: Для устранения подобных недостатков требуется систематическая и целенаправленная работа.

6. Контроль над устной речью учащихся обязательно должен сопровождаться регулярными тренировочными упражнениями. Так, важную роль в формировании навыков правильного согласования имен прилагательных и причастий с определяемым словом играет

синтаксический разбор предложения

К сожалению, нередко основной акцент делается на правильном выделении членов предложения, и не обращают внимания на постановку вопросов между ними, тогда как последнее позволяет установить логические связи между элементами синтаксической конструкции, их взаимообусловленность, выяснить, к какому слову в предложении относятся определяющие компоненты.

Кроме синтаксического разбора можно предложить индивидуальные задания: вставить пропущенные буквы, согласовать приведенные в скобках имена прилагательные (причастия) с определяемыми словами.

6. Если работа по устранению ошибок в согласовании требует в основном тщательности при синтаксическом разборе предложений, то устранение ошибок в управлении предполагает последовательную, поэтапную работу, необходимость сочетать лексические и грамматические задания.

Можно предложить такие задания: составить словосочетания со связью управления из предлагаемых слов, исправить ошибки в аналогичных конструкциях…

Полезными будут задания, связанные с различением слов-паронимов:

Составить синонимичные ряды для паронимов:

Искусный – умелый, квалифицированный, виртуозный, артистичный.

Искусственный – поддельный, ненастоящий, ненатуральный.

Подобрать антонимичную пару к каждому из паронимов:

Нестерпимый – терпимый, слабый.

Нетерпимый – сдержанный, уживчивый.

Определить паронимы по толкованиям их значений: Грубый, невоспитанный человек – малообразованный, малосведущий человек (невежа – невежда).

Составить предложения с паронимами, объясняя разницу в их значении: эффектность – эффективность, жестокость – жесткость и.т.д. Представленное в статье решение кажется проблемным (проблематичным).

7 . Подобная система заданий призвана устранить недостатки в речи школьников, расширить их активный словарный запас. А это – одна из актуальных задач учителя-словесника на современном этапе преподавания русского языка в школе, так как от состояния культуры речи современной молодежи будет зависеть культурный уровень будущих поколений.

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки заключаются в неверном построении словосочетаний, в нарушении структуры простых, осложненных и сложных предложений.

Ошибки в структуре словосочетаний:

1. Нарушение согласования с главным словом в роде, числе и падеже слова зависимого, выраженного прилагательным, причастием, порядковым числительным, местоимением: «Нынешнее летом я был в степном Заволжье».

2. Нарушение управления. Ошибки в беспредложном управлении (неправильный выбор предлога): «Если в жаркий день дотронешься к березе, то почувствуешь прохладный ствол».

3. Неправильный выбор падежа при правильно выбранном предлоге: «Он был похож на смертельно усталым человеком».

4. Пропуск предлога: «Пообедав торопливо, сел за штурвал, поехал (?) поле».

5. Употребление лишнего предлога «Жажда к славе».

6. Пропуск зависимого компонента словосочетания: «Снова садится в жаркую кабину, снова крутить лоснящийся от ладоней штурвал, (?) ехать».

Ошибки в строении и значении предложения:

1. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: «Но не вечно ни юность, ни лето», «Солнце уже села, когда мы вернулись».

2. Отсутствие смысловой законченности предложения, нарушение его границ: «Однажды в годы войны. Попал в тополь снаряд».

3. Синтаксическая двузначность: «Их (девочек) мечта сбылась, они (рыбаки) вернулись».

4. Нарушение видовременной соотнесенности глаголов в составе предложения: «Гринев видит, как Пугачев садился в карету».

Ошибки в простом двусоставном предложении:

– Местоименное дублирование подлежащего: «Дети, сидящие на старой опрокинутой вверх килем лодке, они ждут своего отца».

– Нарушение согласования подлежащего и местоимения, заменяющего подлежащее в другом предложении: «Видимо, на море шторм, поэтому он полон опасностей».

– Ошибки в конструировании сказуемого: «Все были счастливые».

– Нарушение согласования сказуемого в роде и числе с подлежащим, выраженным собирательными существительным, количественно-именным словосочетанием, вопросительным и неопределенным местоимением: «Я с мамой остались дома», «В комнату проникли сноп лучей солнца».

– Местоименное дублирование дополнения: «Многие книги их можно читать несколько раз».

– Неправильное использование несогласованного определения: «Справа висят светильник и мой портрет из садика».

– Нагромождение согласованных и не согласованных определений, относящихся к одному члену предложения: «Огромный, прекрасный мир жизни нашей страны и наших сверстников открывается в миллионах книг».

– Неверный выбор морфологической формы обстоятельства: «Я учу уроки на столе» (за столом).

Ошибки в односоставном предложении:

1. Использование двусоставных конструкций на месте односоставных.

2. Использование деепричастного оборота в безличном предложении: «Увидев собаку, мне стало жаль ее».

Предложения с однородными членами:

1. Использование разных частей речи в роли однородных членов предложения: «Комната мне нравится, потому что в ней светло, большая, чистая».

2. Включение в ряд однородных членов слов, обозначающих неоднородные понятия: «Когда весна и ясный день, солнце освещает всю мою комнату».

3. Неправильное использование сочинительных союзов для соединения однородных членов: «Мальчик был лобастый, но серьезный».

4. Неверное присоединение к одному главному члену логически неоднородных второстепенных членов: «В шкафу стоят книги, на полках лежат газеты и стеклянная посуда».

5. Ошибки в согласовании однородных подлежащих со сказуемым: «Тревога и тоска застыла в ее глазах».

6. Нарушения в области однородных сказуемых:

а) использование разных типов сказуемых в качестве однородных: «Море после шторма спокойное, ласковое и играет лучами солнца»;

б) нарушение единообразного оформления составных именных сказуемых: использование разных падежных форм именной части однородных составных именных сказуемых: «Их отец был опытным рыбаком и отважный мореход»; присоединение к однородным глагольным сказуемым дополнения, которое управляется лишь одним из сказуемых: «Все очень ждут и переживают за солдат»; употребление кратких и полных форм прилагательных и причастий в именной части: «Моя комната недавно отремонтирована: побелена и покрашенная».

7. Объединение членов и частей разных предложений на правах однородных: «Под березой растут грибы, ягоды, подснежники расцветают весной». «Дети ждали отца и когда покажется его лодка».

Предложения с вводными словами и вводными конструкциями:

1. Неправильный выбор вводного слова: «Девочки напряженно вглядывались в даль моря: наверное, на горизонте появится лодка».

2. Использование такого вводного слова, которое приводит к двусмысленности: «По словам рыбаков, ночью был шторм, а теперь штиль».

3. Употребление вводного предложения как самостоятельного: «Книга – источник знаний. Как утверждают многие».

Предложения с обособленными членами:

1. Нарушение порядка слов в предложениях с причастным оборотом.

– Отрыв причастного оборота от определяемого слова: «Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко».

– Включение определяемого слова в состав причастного оборота: «У девочек устремленный взгляд в море».

2. Нарушение правил построения причастного оборота.

– Построение причастного оборота по образцу придаточного предложения: «На картине изображена девочка, которая только вставшая».

– Употребление причастного оборота вместо деепричастного: «И каждый раз, возвращавшиеся обратно, мы садились под тополем и отдыхали».

3. Ошибки в предложениях с обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастным оборотом: Отдыхая в кресле, передо мной висит картина «Март».

Способы передачи прямой речи. Прямая и косвенная речь:

1. Объединение прямой речи и слов автора: Перед войной отец сказал мне: «Ухаживай за деревом и ушел на фронт».

2. Употребление прямой речи без слов автора: Девочки увидели баркас: «Папа!».

3. Смешение прямой косвенной речи: Дедушка сказал, что в детстве у них был такой закон: в дни рождения дарили мы только то, что сделано было своими руками».

4. Ошибки при введении цитат: К. Паустовский говорил, что «Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек».

Сложные предложения:

1. Нарушение логико-грамматической связи между частями сложносочиненного предложения: «Мой отец долго не забывал эту историю, но он умер».

2. Использование местоимения во второй части сложносочиненного предложения, приводящее к двусмысленности: «Пусть надежды сбудутся, и они вернутся».

3. Ошибки в использовании сложносочиненных союзов:

а) соединительных – для связи частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «Вчера был шторм, и сегодня все кругом было спокойно».

б) противительных – для соединения частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «У нас во дворе растет береза, но на ней тоже набухают почки»;

в) двойных и повторяющихся: «Не то птица села на воду, или обломки разбитой лодки плывут по морю»;

г) неоправданный повтор союзов: «И вдруг девочки увидели маленькую черную точку, и у них появилась надежда»;

д) неудачный выбор союзов: «Митраше было десять лет с хвостиком, но сестра была старше».

Сложноподчиненные предложения:

1. Несоответствие вида придаточного предложения значению главного: «Но они все же дождутся своего отца, так как рыбаков обязательно должны ждать на берегу».

2. Использование сочинения и подчинения для связи частей в сложноподчиненном предложении: «Если человек не занимается спортом, и он быстро стареет».

3. Утяжеления конструкций за счет «нанизывания» придаточных предложений: «Парус появился в море как счастливая весть о том, что с рыбаками все в порядке и что девочки смогут скоро обнять своих родителей, которые задержались в море, потому что был сильный шторм».

4. Пропуск необходимого указательного слова: «Мама всегда меня ругает, что я разбрасываю свои вещи».

5. Неоправданное употребление указательного слова: «У меня есть такое предположение, что рыбаков задержал шторм».

6. Неправильное использование союзов и союзных слов при правильном их выборе:

а) употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения: «В комнате на тумбочке стоит телевизор, после школы по которому я смотрю развлекательные передачи»;

б) нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым или определительным словом в главном предложении: «На двух полочках – художественная литература, которыми я пользуюсь при подготовке к урокам».

7. Использование однотипных придаточных предложений при последовательном подчинении: «Прогуливаясь по берегу, я увидела двух девочек, которые сидели на перевернутой лодке, которая лежала у берега верх килем».

8. Использование придаточного предложения как самостоятельного: «Девочки беспокоятся за своих родных. Поэтому так печально глядят они в даль».

Бессоюзное сложное предложение:

1. Нарушение единства конструкций однородных частей в составе бессоюзного сложного предложения: «На картине изображено: раннее утро, только встает солнце».

2. Разложение частей бессоюзного сложного предложения на самостоятельные предложения: «Одеты девочки просто. На них летние ситцевые платья. На голове у старшей платок».

3. Одновременное использование бессоюзной и союзной связи: «Одежда на девочках простая: которая постарше с платком на голове, в синей юбке и серой кофте, младшая без платка, в фиолетовом платье и темно-синей кофточке».

Сложное предложение с различными видами связи:

1. Нарушение порядка следования частей предложения: «Волны еще пенятся, но у берега успокаиваются; чем ближе к горизонту, тем море темнее; и поэтому у девочек есть надежда, что отец вернется».

2. Использование местоимений, приводящих к двусмысленности: «Мы видим, что кровать у девочки не заправлена, и она подтверждает, что девочка только что встала».

Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления

Содержание:

Существует несколько видов ошибок, в каждом из которых следует разбираться.

Нарушение построения предложения с несогласованным приложением.

Приложение – это определение, выраженное существительным в именительном падеже, обозначающее признаки, а также названия различных объектов.

Примечание: если рядом с приложением стоит определяемое слово, то оно (приложение) всегда стоит в именительном падеже и не склоняется. Если же определяемого слова нет, то приложение изменяется.

Ошибка

Правильно

Моя сестра вчера прочитала роман-эпопею Л. Н. Толстого «Войну и мир».

Моя сестра вчера прочитала роман-эпопею Л. Н. Толстого «Война и мир». ИЛИ Моя сестра вчера прочитала «Войну и мир» Л. Н. Толстого.

- Нарушение в построении предложения с причастным оборотом.

Причастный оборот и причастие должны быть согласованы с определяемым словом по роду, числу и лицу. Определяемое слово не должно входить в сам оборот.

Ошибка

Правильно

Марья Иванова, страдавших бессонницей, по утрам выглядела уставшей и болезненной.

Марья Иванова, страдавшая бессонницей, по утрам выглядела уставшей и болезненной.

- Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом.

Деепричастный оборот обозначает добавочное действие к основному. В некоторых случаях употребление этого оборота нецелесообразно. Например, деепричастный оборот не употребляется, если действие сказуемого и деепричастия относятся к разным лицам. Также деепричастный оборот не используется в безличном предложении, в котором роль сказуемого выполняет не инфинитив.

Ошибка

Правильно

Сделав научное открытие, учёных наградили Нобелевской премией.

Когда учёные сделали научное открытие, их наградили Нобелевской премией.

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым.

Примечание: в сокращённых словах род определятся по главному слову (ООН – Организация объединённых наций); в сложном предложении, разбавленном придаточным, следует правильно согласовывать лицо и число главных членов предложения.

Ошибка

Правильно

Все, кто занимался в детстве гимнастикой, имеет превосходную осанку и телосложение.

Все, кто в детстве занимался гимнастикой, имеют превосходную осанку и телосложение.

- Неправильное построение предложения с косвенной речью.

При переводе прямой речи в косвенную меняем подлежащие на личные местоимения.

Ошибка

Правильно

Мама вчера сказала, что завтра я приготовлю тебе вкусный завтрак.

Мама вчера сказала, что завтра она приготовит мне вкусный завтрак.

- Ошибки в построении предложения с однородными членами.

Однородные члены должны быть лексически и грамматически соотнесены с общим словом, быть с ним одного падежа; правильно используем предлоги.

Неверно

Верно

Не только Дмитрий Петрович, так и Машенька любит читать книги об истории древних греков и римлян.

Не только Дмитрий Петрович, но и Машенька любит читать книги об истории древних греков и римлян.

- Ошибки в построении сложного предложения.

Правильно соединяем главную и придаточную часть сложного предложения.

Неверное

Верно

Светлана Леонидовна спросила, что сделал ли её класс домашнее задание по литературе.

Светлана Леонидовна спросила, сделал ли её класс домашнее задание по литературе.

- Неправильное употребление падежной формы сущ. и мест. с предлогом и без.

Учим ряд предлогов, с которыми существительное употребляется в дательном падеже – вопреки, согласно, подобно, благодаря и другие.

Ошибка

Правильно

По приезду в Пятигорск Танечка решила отправиться в ближайший магазин для рукодельниц.

По приезде в Пятигорск Танечка решила отправиться в ближайший магазин для рукодельниц.

- Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.

Неправильно

Верно

Папа читает газету и выпил кружку кофе.

Папа читает газету и пьёт кофе из кружки.

- Нарушение управления.

Ошибка

Правильно

Михаил внимательно относился на молодую девушку в углу.

Михаил внимательно относился к молодой девушке в углу.

Практика ЕГЭ по русскому языку:

http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/languages/russian/sintaksis-i-punktuacziya/sintaksicheskie-oshibki/

http://bingoschool.ru/manual/197/

Иногда

встречаются речевые ошибки грамматического

типа, в частности, связанные с нарушением

согласования или управления.

Речевые

ошибки грамматического типа, связанные

с нарушением согласования членов

предложения.

Например:

Были

даны консультации учителям, обратившихся

за помощью.

Время,

выделенного

на повышение квалификации учителей,

было явно недостаточно.

В

первом примере причастная форма

дательного падежа (учителям, обратившимся

за помощью) ошибочно заменена формой

родительного падежа.

А

во втором примере слово время

следует

употребить в родительном падеже (времени,

выделенного на повышение квалификации).

В

обоих случаях нарушено грамматическое

согласование причастия с существительным.

Большинство

этих художников было

(следует:

были)

мастерами цвета. – Глагол

– связка составного именного сказуемого

согласуется не с подлежащим, а со своей

именной частью (т.н. обратное согласование).

Примеры

с нарушением лексико-грамматического

управления слов:

В

школьной мастерской был проведен ремонт

четырем

станкам.

Пусть

Владимир Иванович поделится

с нами о

том,

что его волнует.

В

первом примере следует употребить форму

родительного падежа (ремонт четырех

станков), а не дательного. Во втором —

возвратный глагол поделится

требует

формы творительного падежа (поделится

тем), но не предложного.

Многочисленны

ошибки на смешение предложного и

беспредложного управления.

Например:

оплачивайте

за проезд (вместо:

оплачивайте

проезд)

описывает

о чем-либо (вместо:

описывает

что-либо)

Иногда

управляемое слово ставится не в той

падежной форме, которую требует

управляющее слово.

Например:

заведующий

библиотеки (вместо:

заведующий

библиотекой)

Часто

в падежных сочетаниях употребляются

не те предлоги, которые необходимы.

Например:

зол

против него (вместо:

зол

на него)

преимущество

над кем-либо (вместо:

преимущество

перед кем-либо

Неясность

высказывания может возникнуть в

результате двузначности

некоторых форм косвенных падежей.

Например,

дательный падеж может обозначать и

субъекта действия, и адресата. Если эти

значения не различаются, высказывание

теряет ясность:

Журналисту

приходилось многое объяснять – неясно,

объяснял ли журналист или ему объясняли.

Возможны

ошибки и при употреблении однородных

членов предложения, требующих разных

падежей управляемого слова.

Например:

Как

разводить и ухаживать за кроликами

(вместо:

как

разводить кроликов и ухаживать за ними).

Следует

избегать расположения цепочкой нескольких

однородных падежных форм – нанизывания

падежей.

Например:

Проверка

будет произведена назначенной

администрацией комиссией.

1.5.2.2.3 Речевые ошибки, связанные с неправильным порядком слов в предложении

Речевые

ошибки могут быть связаны с неправильным

порядком слов и предложении.

Например:

Космодром

согревает теплыми лучами солнце.

Фраза

получилась двусменной. Не заменяя самих

слов, следует лишь первое и последнее

слова

поменять местами:

Солнце

согревает теплыми лучами космодром.

Возможен

и второй

правильный вариант:

Космодром

согревается теплыми лучами солнца.

Еще

примеры:

Сделанный

доклад Сережей о развитии портретной

живописи все слушали с большим интересом.

Правильный

вариант: Доклад

о развитии портретной живописи, сделанный

Сережей, все слушали

с большим интересом.

Дубровский

поймал крестьян Троекурова в своих

лесах, кравших у него дрова (из

изложения школьника).

Правильный

вариант: Дубровский

поймал в своих лесах крестьян Троекурова,

кравших у него дрова.

Для

того, чтобы таких ошибок не делать

следует знать некоторые особенности

порядка

слов в предложении.

Некоторые

особенности порядка слов в простом

предложении.

I.

В

русском языке широко распространены

предложения с прямым порядком главных

членов, когда подлежащее (или группа

подлежащего, т. е. подлежащее с

зависимыми от него словами) стоит впереди

сказуемого (или группы сказуемого, т.

е. сказуемого с зависимыми от него

словами).

Например:

Костер

догорел…

Лагерь

проснулся

(Г.

Ф.);

Сюжет

романа

всецело раскрывает его идейную

направленность (Посп.).

Примечания:

1.

Подлежащее всегда стоит на первом месте

в предложениях с составным именным

сказуемым при нулевой связке.

Например:

Мой

брат

—

врач

В

таких предложениях при изменении

места главных членов изменяется смысл

предложения: Врач

—

мой

брат.

2.

На

первом месте в предложении подлежащее

стоит и тогда, когда только порядок слов

помогает отличить его от прямого

дополнения.

Например:

Троллейбус

обогнал автобус (т.е.

троллейбус двигался быстрее автобуса);

при

изменении места существительного

меняется смысл предложения.

Например:

Автобус

обогнал троллейбус (т.

е. автобус двигался быстрее троллейбуса).

II.

Сказуемое

стоит впереди подлежащего (обратный

порядок главных членов) в предложениях,

которые сообщают о лице, предмете,

времени и сказуемыми которых выступают

глаголы бытия, возникновения, течения

действия/

Например:

Жили-были

Сима

с Петей (М.);

Наступил

день

спектакля (Ф.

Ш.);

Шла

последняя

попытка в метании диска у женщин (газ.).

В

таких предложениях глаголы имеют

ослабленное лексическое значение.

III.

В составных сказуемых глагол-связка

или вспомогательный глагол предшествует

именной части или неопределенной форме

глагола.

Например:

Жизнь

является

высшим

мерилом

искусства

(А.

Н. Т.);

«Борис

Годунов» был

закончен 7

ноября 1825 г. (А.

Н. С);

Гагин

начал

копаться в

своих рисунках (Т.).

IV.

Внутри групп подлежащего и сказуемого

расположение второстепенных членов

связано со способом их морфологического

выражения.

Так,

согласованное определение стоит впереди

определяемого слова.

Например:

Тихий

ветер

дует с мутной

реки

(М.

Г.)

При

наличии нескольких

неоднородных

определений, выраженных прилагательными,

ближе к определяемому слову стоит

относительное прилагательное.

Например:

Желтые

дубовые

заросли

стояли в росе (Пауст.)

Несогласованное

определение стоит после определяемого

слова.

Например:

Муза

Пушкина

была

вскормлена и воспитана творениями

предшествующих поэтов

(Бел.)

Впереди

определяемого слова стоят притяжательные

местоимения его,

ее, их.

Например:

Звук

его

голоса

также изумил меня (Т.)

Дополнение

стоит обычно после слов, к которым

относится.

Например:

Я

прекратил свои вопросы

и

велел поставить чайник

(П.)

При

наличии прямого и косвенного дополнений

прямое обычно ставится перед косвенным.

Например:

Пантелей

ел кашу

из

деревянной чашечки (Ч.)

Однако

при обозначении лиц косвенное дополнение

в дательном падеже обычно помещается

перед прямым.

Например:

Он

прочел мне

повесть

наизусть (П.);

Я

тотчас сообщил кучеру

его

[Касьяна]

предложение

(Т.)

Обстоятельства

образа действия, выраженные

качественными наречиями на -о,

-е, и

обстоятельства степени обычно стоят

перед словом, к которому относятся.

Например:

Приезд

его сильно

не

понравился Савельичу (П.);

Анатоль

искренне

любил

Долохова (Л.

Т.);

Инсаров

казался очень

грозным

(Т.)

Другие

обстоятельства чаще употребляются

после тех слов, к которым относятся.

Например:

Человечество

идет вперед

(Ч.);

Ручеек

поворачивал направо

и

струился вдоль

оврага (Сол.);

Плавание

по реке было опасно вследствие

быстроты течения

(Арс.).

V.

Первое место в предложении могут

занимать обстоятельства или дополнения,

которые в таком случае приобретают

большую самостоятельность, относясь

ко всему предложению в целом.

Например:

В

период южной ссылки Пушкина его

литературная слава все растет (А.

Н.

С);

Через

несколько минут они

подошли к развалинам крепости (Пауст.);

В

ее голосе слышалось

удивление (Ч.)

VI.

Выше

были рассмотрены основные случаи

порядка слов в предложении, отражающие

современные нормы. Как видно, размещение

слов в предложении относительно

свободно, что и позволяет пишущему

изменять их обычный порядок, чтобы

добиться большей выразительности,

экспрессивности речи. Особое расположение

слов в предложении, не совпадающее с их

обычным порядком, называется инверсией

(от лат. inversio

—

перестановка, переворачивание). Чаще

всего к приему инверсии прибегают

писатели и публицисты. Отметим некоторые

ее случаи.

Вынесение

подлежащего в конец предложения.

Например:

Вдали

появляется противник. Брута… играл я

(Станисл.).

(Ср. обычный порядок: Я

играл Брута.)

Расположение

согласованного определения после

определяемого слова, а несогласованного

— перед ним.

Например:

Следует

говорить о текущей литературе Союза

Советов как о работе коллективной

(М.

Г.) (Ср. обычный порядок: Следует

говорить о текущей литературе Союза

Советов как о коллективной работе.);

Он

изучал истории законы.

(Ср.

обычный порядок: Он

изучал законы истории.)

Вынесение

на первое место в предложении именной

части составного сказуемого.

Например:

Широки

знойные

степи (С.-М.).

(Ср. обычный порядок: Знойные

степи широки.)

Разъединение,

размещение на расстоянии синтаксически

связанных членов предложения.

Например:

Успех

я

имел огромный

(Ф.

Ш.)

(Ср. обычный порядок: Я

имел огромный успех.);

Широкие

открывались

взору пространства

(С.-М.)

(Ср. обычный порядок: Взору

открывались широкие пространства.);

Ночевать

мы

отправились

на

протоку (Наг.).

(Ср. обычный порядок слов: Мы

отправились ночевать на протоку.)

VII.

При

построении предложений следует обращать

серьезное внимание на порядок слов. В

частности, неоправданное разъединение

синтаксически связанных слов, неудачное

их расположение могут привести к

затруднениям в восприятии текста, к

нежелательной двусмысленности.

Например:

В

основе сюжета пьесы «Гроза»

лежит с жестоким «темным царством»

трагический конфликт главной героини

(подлежащее

неоправданно отделено от сказуемого:

следовало сказать: В

основе сюжета пьесы «Гроза» лежит

трагический конфликт главной героини

с жестоким «темным царством» или

Трагический

конфликт главной героини с жестоким

«темным царством» лежит в основе сюжета

пьесы «Гроза»);

После

слов Софьи моментально

присутствующие узнают

о сумасшествии Чацкого (обстоятельство

образа действия неправомерно

поставлено перед подлежащим

присутствующие

вместо

сказуемого узнают,

поэто

му

возникло комически звучащее сочетание

моментально

присутствующие; следовало

сказать: После

слов Софьи присутствующие моментально

узнают о …).

Порядок

слов в предложениях с обособленными и

необособленными распространенными

определениями.

I.

Причастный оборот и прилагательное с

зависимыми словами должны стоять до

или после существительного, к которому

относятся, и не должны включать его

в свой состав.

Например:

Он

не

мог вынести укора, написанного

в глазах товарищей или

Он

не мог вынести написанного

в глазах товарищей укора.

Но

неправильно: Он

не мог вынести написанного

укора в глазах товарищей;

Публика

встретила поэта с радостью, неожиданной

для него или

Публика

встретила поэта с неожиданной

для него радостью.

Но

неправильно: Публика

встретила поэта с неожиданной

радостью для него

II.

При построении предложений, включающих

распространенные определения, нужно

учитывать возможность возникновения

нежелательной двузначности.

Например:

На

собрании было заслушано сообщение

командира студенческого отряда,

приехавшего

со

стройки (не

вполне ясно, кто приехал: командир или

отряд).

В

зависимости от смысла высказывания

предложение можно было бы построить

так: На

собрании было заслушано сообщение

командира приехавшего

со

стройки студенческого отряда

или

На

собрании было заслушано сообщение

приехавшего

со

стройки командира

студенческого

отряда.

Замена

придаточных предложений причастными

и деепричастными оборотами.

I.

Причастный

оборот близок по значению к определительному

придаточному предложению.

Например:

Счастлив

путешественник, попавший

в нетронутые края (С.-М.).

— Счастлив

путешественник, который

попал в нетронутые края

Таким

образом, придаточное определительное

предложение и причастный оборот являются

синонимическими, параллельными

конструкциями.

Разница

между ними состоит в следующем:

а) причастный

оборот, как и причастие, свойствен

книжным стилям, а придаточное

определительное — стилистически

нейтрально;

б) причастный

оборот обладает большей сжатостью и

краткостью (см. приведенный выше пример);

в) причастный

оборот может стоять и до, и после

определяемого существительного.

Например, вполне возможно: На

заросшем

молодым ельником берегу

лежит поваленная береза (С.-М.)

и На

берегу, заросшем

молодым ельником, лежит

поваленная береза.

Причастный

оборот нередко помогает избежать

нежелательного повторения слова

который

или

двусмысленности, двузначности

придаточного предложения.

Например:

Лесная

сторожка, в

которую мы

часто заходим, находится недалеко от

шоссе, которое

ведет

в город. —

Лесная

сторожка, в которую

мы

часто заходим, находится недалеко

от шоссе, ведущего

в

город;

Дом

отдыха стоял на берегу залива, который

был

покрыт мелкой галькой. —

Дом

отдыха стоял на покрытом

мелкой галькой берегу

залива

Следует

учитывать, что придаточное предложение

именно как предложение, имеющее свою

грамматическую основу, может передавать

более разнообразные значения сравнительно

с причастным оборотом; поэтому не

всегда придаточное определительное

предложение можно заменить

причастным оборотом. Так, нельзя

произвести замену причастным оборотом

придаточного определительного,

сказуемое которого выражено формой

будущего времени глагола или формой

сослагательного (условного) наклонения.

Например:

Мы

хотим пойти на публичную лекцию, которая

состоится

в

Доме культуры (замена

невозможна, так как в русском языке

нет причастия будущего времени

«состоящийся»);

Необходимы

опытные специалисты, которые

бы изучили эту

проблему (замена

невозможна, так как причастие не образует

форм сослагательного наклонения

«изучившие бы»)

Не

могут быть заменены причастным оборотом

придаточные предложения, если в них

слово который

стоит

в любом падеже, кроме именительного

падежа и винительного без предлога.

Например:

Пешеходный

туннель, который

соединяет противоположные

части улицы. —

Туннель,

соединяющий

…;

Войти

в туннель, который

соединяет …

.—

Войти

в туннель, соединяющий

…

. Но

невозможно перестроить: Туннель,

по

которому шли пешеходы; Туннель,

в

который вошли пешеходы

Примечание:

Сказанное

о причастных оборотах относится и к

распространенным обособленным

определениям, выраженным прилагательными

с зависимыми словами. Такие распространенные

определения могут выступать как

синонимические конструкции к

соответствующим придаточным

определительным предложениям.

Например:

На

небе замерли легкие облака, розовые

от заката. —

На

небе замерли легкие облака, которые

были розовыми от заката

II.

Деепричастный оборот синонимичен

некоторым придаточным предложениям:

времени, причины, условия, уступки,

сравнительным (образа действия).

Например:

Услышав

выстрел, Касьян

быстро закрыл глаза рукой (Т.).

— Когда

Касьян услышал выстрел, он

быстро закрыл глаза рукой (или:

Как

только Касьян услышал выстрел, он

быстро закрыл глаза рукой; Едва

Касьян услышал выстрел, он

…);

Я

несколько раз просыпался ночью, боясь

проспать утро (Л.

Т.). — Я

несколько раз просыпался ночью,

потому

что (так как, оттого что) боялся

проспать утро

Как

и причастный оборот, деепричастный

оборот свойствен книжным стилям. По

сравнению с параллельными придаточными

предложениями он отличается большей

краткостью и выразительностью. Однако

придаточные предложения, благодаря

наличию различных союзов, более четко

передают оттенки значений, характеризующие

каждый тип таких предложений.

Помимо

приведенных

выше примеров, ср. еще: Взявшись

за дело, доведи

его до конца. —

Если

(раз, когда, коли, ежели) взялся за

дело, доведи

его до конца.

Замена

придаточного предложения деепричастным

оборотом возможна тогда, когда главное

и придаточное относятся по смыслу к

одному подлежащему.

Например:

Когда

мы обсудили положение,

то

решили

продолжать путь без проводников. —

Обсудив

положение,

мы

решили продолжать

путь без проводников.

Однако

невозможна замена в таком, например,

предложении: Когда

мы

вышли

на

берег, солнце

было уже

низко над горизонтом (Арс.)

(в главном и придаточном предложениях

подлежащие разные)

Невозможна,

естественно, замена придаточного

предложения деепричастным оборотом и

тогда, когда от данного глагола

деепричастие не образуется.

Например:

Когда

он пишет

доклад,

то очень тщательно выверяет все факты

(замена

невозможна, так как в современном

языке деепричастие пиша

не

употребляется)

Ошибки

в построении сложноподчиненных

предложений.

При

употреблении сложноподчиненных

предложений весьма распространенными

являются следующие ошибки:

1. Придаточное

определительное предложение со словом

который

бывает

оторвано от определяемого существительного,

что затрудняет верное восприятие смысла.

Например:

Ряд

отрицательных явлений общественной

жизни можно встретить еще и в наши дни,

против которых были направлены

сатирические произведения поэта.

Это

предложение можно исправить так: Еще

и в наши дни можно встретить ряд

отрицательных явлений в общественной

жизни, против которых были направлены

сатирические произведения поэта.

-

Неправильно

совмещаются конструкции простого и

сложного предложений.

Например:

Пьеса

разоблачает «темное

царство» и

как

Дикие и Кабанихи жестоко

относятся

к зависимым от них людям (неправомерно

соединены дополнение и придаточное

предложение). Предложение можно

исправить, например, так: Пьеса

разоблачает

«темное

царство», показывает,

как

жестоко Дикие и Кабанихи относятся к

зависимым от них людям

-

Неправильно

объединяются на правах однородных

конструкций причастный оборот и

придаточное определительное предложение

Например:

На

столе у него лежала книга, открытая

на одной и той же странице и которую

он никогда не читал.

Предложение

можно было бы исправить так: На

столе у него лежала открытая

на

одной и той же странице книга,

которую он

никогда не читал.

-

В

предложениях с последовательным

подчинением неоправданно повторяются

одинаковые союзы.

Например:

Некоторые

критики полагали, что

автор

так молод, что

едва

ли сможет убедительно решить поставленную

проблему.

Предложение

можно исправить, например, так:

Некоторые

критики полагали, будто

автор

так молод, что

едва

ли сможет убедительно решить

поставленную проблему.

-

Неправомерно

повторяются близкие по значению

подчинительные союзы.

Например:

Он

считал, что

будто мы

его неправильно поняли.

В

этом предложении следовало употребить

один из союзов: Он

считал, что

мы

его

неправильно поняли (выражается

утверждение) или Он

считал, будто

мы

его неправильно поняли (выражается

предположение)

-

В

конструкции сложноподчиненных

предложений, представляющих собой

косвенную речь, включаются элементы

прямой речи.

Например:

Корчагин

твердо заявляет, что

к

буденовцам я

обязательно

перейду

В

косвенной речи личные и притяжательные

местоимения (а также личные формы

глагола) передаются от лица автора,

рассказчика, а не того человека, чья

речь передается.

Например:

Корчагин

твердо заявляет, что он

к

буденовцам обязательно перейдет

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — правила согласования и примеры предложений

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — распространенная ошибка не только у школьников и студентов, но и среди взрослых.

В интернете часто можно видеть тексты и предложения, в которых сказуемое не согласуется с подлежащем либо по падежу, либо по роду.

Правила согласования подлежащего со сказуемым

Определить, когда предложение построено правильно, можно по следующим признакам:

С числительным в роли подлежащего с окончанием «один» используется существительное единственного числа.

Форма сказуемого не зависит от обособленного оборота.

Местоимение «кто» употребляется с глаголами в единственном числе, мужском роде.

Во многих случаях неправильно используется падежная форма. Чтобы построение было правильным, поможет таблица падежей.

Часто предлог помогает понять, как связаны в предложении слова.

Примеры нарушения связи между подлежащим и сказуемым

Рассмотрим несколько примеров, выявим ошибки и объясним как правильно писать.

Пример 1

«Те, кто не придут завтра в школу, получат замечания».

В данном случае допущена ошибка. Придаточная часть подчиняется главной, но сказуемое придаточной части зависит от слова, к которому относится.

«Те, кто не придет завтра в школу, получат замечания».

Пример 2

«Соревнования – это важная часть жизни спортсменов, при которых каждый из участников претендуют на победу».

Произошло нарушение связи между главным и придаточным предложением.

Главные члены придаточного предложения: «каждый» и «претендует», ошибка произошла именно в последнем слове.

Пример 3

«Коллектив рабочих не были распущены».

Это простое предложение не согласовано, в нем упоминается о рабочих, но действие совершается в отношении коллектива.

Поэтому правильно будет так:

«Коллектив рабочих не был распущен».

Пример 4

«Сорок один человек работали на ферме».

Очень частый случай написания. Предложение несогласованное, правильный вариант:

«Сорок один человек работал на ферме».

Пример 5

«Тема произведений были интересны».

Это частая ошибка многих студентов. В предложении говорится об интересной теме, а не о произведениях.

Написать следует так:

«Тема произведений была интересна».

Теперь между членами предложения проявляется связь.

Пример 6

«Журналисты, в частности городская газета, привлекает много внимания к той проблеме».

Вопрос нужно ставить от существительного в главной части, а не от слова, которое выделено запятыми.

Правильно будет так:

«Журналисты, в частности городская газета, привлекают много внимания к той проблеме».

Грамматические ошибки согласование подлежащего и сказуемого

7.3. Согласование сказуемого с подлежащим

Подлежащее — главный член предложения , который согласуется со своим сказуемым по законам грамматики.

Подлежащее и сказуемое обычно имеют одинаковые грамматические формы числа, рода, лица, например: Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна.

В таких случаях можно говорить о согласовании сказуемого с подлежащим. Однако соответствие грамматических форм главных членов предложения не обязательно, возможно неполное соответствие грамматических форм главных членов: Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой — соответствие форм числа, но разные формы рода; Твой удел — нескончаемые хлопоты — несоответствие форм числа.

Грамматическая связь главных членов предложения рассматривается как координация . Эта грамматическая связь более широкая и свободная в сравнении с согласованием. В неё могут вступать разные слова, их морфологические свойства не обязательно должны соответствовать друг другу.

При координации главных членов предложения возникает проблема выбора форм числа сказуемого, когда род/число подлежащего трудно определить. Рассмотрению этих вопросов и посвящён этот раздел «Справки».

СОДЕРЖАНИЕ

7.3.1. В сложноподчинённом предложении в роли подлежащих выступают местоимения

Если в предложении ( и не обязательно в СПП !) в роли подлежащего используется местоимение, то нужно знать ряд правил, предписывающих, как правильно согласовать с ним сказуемое.

А) Если подлежащее выражено местоимениями КТО, ЧТО, НИКТО, НИЧТО, КОЕ-КТО, НЕКТО, КТО БЫ НИ, то сказуемое ставится в форме единственного числа: Например: [Те, ( кто пренебрегает мнением других), рискуют остаться в одиночестве].

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой:

ПРИМЕР 1 (Кто бы ни пришЛИ), [все узнают].

ПРИМЕР 2 [О том, (что занятие перенесено), никто не знали].

Приведём исправленные варианты:

ПРИМЕР 1 (Кто бы ни пришЁЛ, [все узнают].

ПРИМЕР 2 [О том, (что занятие перенесено), никто не знаЛ].

Б) Если подлежащее выражено местоимением во множественном числе ТЕ, ВСЕ, сказуемое ставится в форме множественного числа. Если подлежащее выражено местоимениями в единственном числе ТОТ, ТА, ТО, сказуемое ставится в форме единственного числа. Например: [ ТЕ , ( кто закончил школу с отличием), имеЮт больше шансов поступить в ВУЗ на бесплатной основе].

Это предложение построено по такой модели:

[Те, (кто+ сказуемое), . сказуемое…]. И это — самая распространённая модель, в которой предлагается найти ошибку. Проанализируем строение сложного предложения: в главном предложении местоимение «те» — является подлежащим, мн. ч; «имеют»—сказуемым, мн.ч. Это соответствует правилу Б.

Теперь внимание на придаточное предложение: «кто»—подлежащее, «закончил»— сказуемое а единственном числе. Это соответствует правилу А.

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой:

ПРИМЕР 1 [Все, (кто приобрёл билеты в кассах), должЕн самостоятельно зарегистрироваться на рейс].

ПРИМЕР 2. [Те, (кто хоть однажды видел северное сияние), уже не сможЕт забыть это необыкновенное явление].

ПРИМЕР 3. [Те, (кто планируЮт отпуск на лето), покупают билеты весной ].

Приведём исправленные варианты:

ПРИМЕР 1 [ Все , (кто приобрёл билеты в кассах), должНЫ самостоятельно зарегистрироваться на рейс].

ПРИМЕР 2. [ Те , (кто хоть однажды видел северное сияние), уже не смоГУТ забыть это необыкновенное явление].

В примерах 1 и 2 ошибку легко увидеть: достаточно выбросить придаточное предложение. В следующем примере ошибка часто остаётся незамеченной.

ПРИМЕР 3. [Те, ( кто планируЕТ отпуск на лето), покупают билеты весной ].

В) Если подлежащее выражено словосочетанием ОДИН ИЗ. КАЖДЫЙ ИЗ…, НИКТО ИЗ.. то сказуемое ставится в форме единственного числа. Если подлежащее выражено словосочетанием МНОГИЕ ИЗ…, НЕКОТОРЫЕ ИЗ…, ВСЕ ИЗ.. то сказуемое ставится в форме множественного числа. Например: [Никто из тех, (кто занял призовое место), не захотеЛ ехать на республиканский конкурс].

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой:

ПРИМЕР 4 [Многие из тех, (кто бывал в парке Михайловского), поражаЛся величине старинных усадебных деревьев].

ПРИМЕР 5 [Каждый из нас, (кто бывал в подобной ситуации), непременно думалИ о путях выхода из неё].

ПРИМЕР 6 [Каждая из сторон, (которая представила свой проект), отстаивалИ его преимущества перед другими проектами].

Приведём исправленные варианты:

ПРИМЕР 4 [ Многие из тех , (кто бывал в парке Михайловского), поражалИсь величине старинных усадебных деревьев].

ПРИМЕР 5 [ Каждый из нас , (кто бывал в подобной ситуации), непременно думал о путях выхода из неё].

ПРИМЕР 6 [ Каждая из сторон , (которая представила свой проект), отстаивалА его преимущества перед другими проектами].

Г) Если в предложении имеется оборот КТО, КАК НЕ. сказуемое ставится в форме единственного числа мужского рода. Например: Кто , как не родители, ДОЛЖЕН учить детей умению общаться?

Данный оборот можно рассматривать как уточняющий, см. другие примеры в пункте 7.3.3, часть Б.

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой:

ПРИМЕР 7 Кто, как не мы, должнЫ беспокоиться о чистоте своих городов?

ПРИМЕР 8 Кто, как не мама, преподал тебе образец выносливости и жизнелюбия?

Приведём исправленные варианты:

ПРИМЕР 7 Кто , как не мы, должЕн беспокоиться о чистоте своих городов?

ПРИМЕР 8 Кто , как не мама, преподаЛ тебе образец выносливости и жизнелюбия?

7.3.2 Координация сказуемого с подлежащим, выраженным словом или сочетанием слов со значением количества

При координации главных членов предложения возникает проблема выбора форм числа сказуемого, когда подлежащее указывает на множество предметов, но выступает в единственном числе.

А) В роли подлежащего выступает собирательное имя существительные и слова, близкие к ним по значению.

Собирательные существительные обозначают совокупность однородных предметов или живых существ как неделимое целое: ЛИСТВА, ДУБНЯК, ОСИННИК, ДЕТВОРА, СТУДЕНЧЕСТВО, УЧИТЕЛЬСТВО, ПРОФЕССУРА, КРЕСТЬЯНСТВО.Они имеют форму только единственного числа, не сочетаются с количественными числительными и со словами, обозначающими единицы меры, но могут сочетаться со словами много/мало или сколько: МАЛО РОДНИ, НЕМНОГО ЛИСТВЫ, МНОГО МОШКАРЫ.

Близким к ним по значению собирательности можно отнести и слова НАРОД, СТАЯ, ВОЙСКО, ГРУППА, ТОЛПА; ТЫСЯЧА, МИЛЛИОН, СОТНЯ; ТРОЙКА, ПАРА; ТЬМА, БЕЗДНА, УЙМА И ДРУГИЕ

Подлежащее, выраженное собирательным существительным, требует постановки сказуемого только в форму единственного числа:

Например: Детвора резвилАсь во дворе дома; молодёжь часто проявляЕт инициативу.

Подлежащее, выраженное существительным типа ГРУППА, ТОЛПА также требует постановки сказуемого только в форму единственного числа :

Например: Группа участников фестиваля поделилАсь своими впечатлениями; тройка лошадей пронеслась под окнами

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой:

ПРИМЕР 1. В течение трёх последних лет руководство Центрального и районного рынков неоднократно обращались с жалобами в вышестоящие организации.

ПРИМЕР 2. Стайка разноголосых птичек наперебой щебетали на лужайке.

ПРИМЕР 3. Пара влюблённых сиделИ на лавочке.

Приведём исправленные варианты:

ПРИМЕР 1. В течение трёх последних лет руководство Центрального и районного рынков неоднократно обращалОсь с жалобами в вышестоящие организации.

ПРИМЕР 2. Стайка разноголосых птичек наперебой щебеталА на лужайке.

ПРИМЕР 3. Пара влюблённых сиделА на лавочке.

Б) В роли подлежащего выступает собирательное существительным с количественным значением

Существительные БОЛЬШИНСТВО, МЕНЬШИНСТВО, МНОЖЕСТВО, РЯД, ЧАСТЬ, несмотря на грамматическую форму единственного числа, обозначают не один предмет, а много, и поэтому сказуемое может принимать не только форму единственного числа, но и множественного. Например: На этом-то пруде. выводилось и держалось бесчисленное множество уток ; Множество рук стучат во все окна с улицы, и кто-то ломится в дверь. Какой же из форм отдать предпочтение?

Подлежащее, имеющее в своём составе собирательные существительные БОЛЬШИНСТВО, МЕНЬШИНСТВО, МНОЖЕСТВО, РЯД, ЧАСТЬ требует постановки сказуемого только в форму единственного числа, если :

а) от собирательного существительного нет зависимых слов

Часть ушлА в отпуск, а часть осталАсь; множество разбежалОсь, меньшинство осталОсь

б) у собирательного существительного есть зависимое слово единственного числа

Большинство коллектива проголосовалО за проведение репетиции.Часть класса всталА на сторону девушки. Большинство группы вернулОсь в занятиям.

При подлежащем, имеющем в своём составе слова БОЛЬШИНСТВО, МЕНЬШИНСТВО, МНОЖЕСТВО, РЯД, ЧАСТЬ можно поставить сказуемое как в форму множественного числа, так и множественного, если при существительном есть зависимое слово во множественном числе:

Большинство студентов сдалИ зачёт; ряд участников продемонстрировалИ отличные знания.

Часть книг была закупленА для библиотеки; ряд объектов сдаН раньше срока

Множественное число сказуемого в подобных конструкциях обычно указывает на активность действующих лиц.

Рассмотрим случаи, при которых использование множественного число сказуемого разрешено и допустимо.

Сказуемое ставят

в единственном числе, если

во множественном числе, если

Активность одушевлённых лиц не подчёркивается:

Большинство авторов согласилось с замечаниями.

Часть участников конференции не приняла участие в обсуждении

Активность подчёркивается. Подлежащее —одушевлённое.

Большинство писателей решительно отвергали исправления редактора. Большинство учеников хорошо отвечали на уроке.

Активность не подчёркивается, страдательное причастие говорит о том, что предмет сам не выполняет действие.

Ряд работников привлечён к ответственности.

Часть произведений была опубликована.

Активность подчёркивается при наличии причастного или деепричастного оборота.

Большинство авторов, заключивших договоры с издательством , представили рукописи.

Большинство авторов, заключив договор , работают над рукописями.

Активность не подчёркивается, подлежащее — неодушевлённое

Большинство предметов лежало в беспорядке

Ряд мастерских изготавливает детали для нашего цеха.

На активность также указывает ряд однородных членов:

Большинство редакторов, корректоров, авторов, рецензентов изучили эти документы.

Большинство редакторов получили приказ, ознакомились с его содержанием и сделали необходимые выводы. Ряд однородных сказуемых.

Тем не менее надо учитывать, что форма единственного числа сказуемого в большей мере соответствует традиции книжно-письменных стилей и употребление формы множественного числа сказуемого должно быть чётко обосновано. Ошибкой в заданиях ЕГЭ будет необоснованная постановка сказуемого во множественное число.

Рассмотрим предложения с грамматической ошибкой:

ПРИМЕР 4 Большинство заданий былИ выполненЫ недостаточно грамотно.

ПРИМЕР 5 Ряд мероприятий пройдУт в Ельце, Воронеже, Орле.

ПРИМЕР 6 Множество стихотворений этого автора изданЫ в серии «Детская библиотека»

ПРИМЕР 7 Ряд статей этого автора посвященЫ истории нашего города

Приведём исправленные варианты:

ПРИМЕР 4 Большинство заданий было выполнено недостаточно грамотно.Сказуемое в форме страдательного причастия указывает на пассивность действующего лица.

ПРИМЕР 5 Ряд мероприятий пройдЁт в Ельце, Воронеже, Орле. Мероприятия не могут сами действовать, поэтому сказуемое нужно употребить во единственном числе.

ПРИМЕР 6 Множество стихотворений этого автора издано в серии «Детская библиотека». Сказуемое в форме страдательного причастия указывает на пассивность действующего лица.

ПРИМЕР 7 Ряд статей этого автора посвящеН истории нашего города.Сказуемое — краткое причастие.

В) В роли подлежащего выступает сочетание числительного с существительным

При подлежащем, выраженном количественно-именным сочетанием, возникает та же проблема: в каком числе лучше употребить сказуемое. У Чехова находим: Какие-то три солдата стояли рядом у самого спуска и молчали; У него было два сына. Л. Толстой предпочёл такие формы: В санях сидело три мужика и баба; В душе его боролись два чувства — добра и зла.

Примечание : В заданиях ЕГЭ подобные случаи не встречаются, так как велика возможность неверной классификации типа ошибки — подобные случаи можно отнести к ошибке на употребление имени числительного. Поэтому ограничимся замечаниями общего характера и отметим наиболее грубые ошибки, допускаемые в письменных работах.