Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

- Грамматические ошибки.

- Речевые ошибки.

- Логические ошибки

- Фактические ошибки.

- Орфографические ошибки.

- Пунктуационные ошибки.

- Графические ошибки.

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Например:

- подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

- без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

- оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

- Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»;

- Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

- Ошибочное словообразование — Трудолюбимый, надсмехаться.

- Ошибочное образование формы существительного — Многие чуда техники, не хватает время.

- Ошибочное образование формы прилагательного — Более интереснее, красивше.

- Ошибочное образование формы числительного — С пятистами рублями.

- Ошибочное образование формы местоимения — Ихнего пафоса, ихи дети.

- Ошибочное образование формы глагола — Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы.

- Нарушение согласования — Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

- Нарушение управления — Нужно сделать свою природу более красивую.

Повествует читателей. - Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — Большинство возражали против такой оценки его творчества.

- Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях — Он написал книгу, которая эпопея.

Все были рады, счастливы и веселые. - Ошибки в построении предложения с однородными членами — Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. - Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом — Читая текст, возникает такое чувство…

- Ошибки в построении предложения с причастным оборотом — Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

- Ошибки в построении сложного предложения — Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон.

- Смешение прямой и косвенной речи — Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

- Нарушение границ предложения — Когда герой опомнился. Было уже поздно.

- Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм — Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

- Типичные грамматические ошибки (К9)Употребление слова в несвойственном ему значении — Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Мысль развивается на продолжении всего текста. - Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом — Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры.

- Неразличение синонимичных слов — В конечном предложении автор применяет градацию.

- Употребление слов иной стилевой окраски — Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

- Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов — Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

- Неоправданное употребление просторечных слов — Таким людям всегда удается объегорить других.

- Нарушение лексической сочетаемости — Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные >особенности (вместо средства).

- Употребление лишних слов, в том числе плеоназм — Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных приемов. Молодой юноша, очень прекрасный.

- Употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) — В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

- Неоправданное повторение слова — Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного.

- Бедность и однообразие синтаксических конструкций — Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

- Неудачное употребление местоимений — Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

- Ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

- Неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: …даст.., научит… или …дает.., учит…);

- Ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

- Ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

- Неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут);

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (норма: … нужны смелость, знания, честность);

- Ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «… всего две проблемы»);

- Неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

- Неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

- Неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

- Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены);

- Ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный» антонимами не являются;

- Разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

- сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении;

- в результате нарушения логического закона тождества, подмена одного суждения другим.

Композиционно-текстовые ошибки

- Неудачный зачин. Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор…

- Ошибки в основной части.

- Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

- Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

- Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

- Неудачная концовка. Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли.

Фактические ошибки

Фактические ошибки — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

- Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров.

- Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты.

- Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение.

- Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора.

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- На изученные правила;

- Негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,

- выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

- Однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная): ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Важно!!!

- Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

- Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения

- Повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов)

| Орфографические ошибки |

|

| Пунктуационные ошибки |

|

| Графические ошибки |

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Распространенные графические ошибки:

|

Смотри также:

- Критерии оценивания сочинения

- Решай задания и варианты ЕГЭ по русскому языку с ответами.

Типичные ошибки,

допускаемые при оформлении письменных

работ, следующие:

-

отсутствует

абзацный отступ или имеет по тексту

разные значения; -

не

выдерживаются значения интервалов

между заголовками, подзаголовками и

текстом; -

не

ставится точка после цифры номера

раздела, параграфа, при перечислении.

После точки не проставляется пробел; -

текст материала

печатается без переносов. В то же время

в заголовках и подзаголовках, в нарушение

требований, эти переносы проставляются; -

названия параграфов

(подзаголовки) и начало текста размещены

на

разных страницах; -

при

перечислениях используются вместо

цифр, букв и тире неустановленные значки

(ромбики, квадратики и т.п.); -

названия рисунков

и таблиц выделяются жирным шрифтом

или

курсивом;

— отсутствуют

ссылки на используемые источники

информации,

приложения, таблицы и

рисунки;

-

приложения не

имеют названий; -

на графиках и в

таблицах не указывается размерность

величин; -

превышение

установленных объемов работы; -

номера страниц в

оглавлении не соответствуют страницам

в тексте; -

на титульном листе

не указывается имя и отчество автора

работы;

-

в тексте, помимо

названий глав, параграфов, вводятся

ненумерованные дополнительные

подзаголовки, ссылки на которые в

оглавлении не приводятся.

Глава III. Особенности правописания

§ 1. Употребление прописных и строчных букв

С

прописной буквы пишутся собственные

географические наименования. В составных

названиях с прописной буквы пишутся

все слова, кроме служебных слов и

родовых понятий: Южная Африка, Кавказское

побережье, Европейская Россия,

Берингов пролив, площадь Революции.

Названия

сторон света, если они входят в состав

территориальных названий или употребляются

взамен территориальных названий, пишутся

с прописной буквы: народы Востока,

Дальний Восток, Крайний Север. В прямом

значении названия сторон света пишутся

со строчной буквы: восток, запад, юг,

север.

В

официальных названиях государств и

субъектов Российской Федерации все

слова, как правило, пишутся с прописной

буквы: Российская Федерация, Республика

Адыгея, Республика Алтай, Республика

Башкортостан, Республика Бурятия,

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская

Республика, Республика Тыва, Чувашская

Республика.

В

административно-территориальных

названиях слова, обозначающие родовое

или видовое понятие (автономная область,

округ, край, район), пишутся со строчной,

остальные слова — с прописной буквы:

Сахалинская область, Агинский

Бурятский автономный округ, Ямало-Ненецкий

автономный округ.

В

названиях групп (объединений, союзов)

государств с прописной буквы пишутся

все слова, кроме родовых наименований:

Закавказские республики, Скандинавские

страны, Швейцарская Конфедерация, Союз

государств Центральной Африки, Организация

Объединенных Наций, Содружество

Независимых Государств.

частей государств, носящих терминологический

характер, пишутся с прописной буквы:

Восточное Забайкалье, Внутренняя

Монголия, Правобережная Украина,

Южный Китай.

В

названиях административно-территориальных

единиц зарубежных государств с прописной

буквы пишутся все слова, кроме родовых

обозначений: графство Суссекс (Англия),

земля Баден-Вюртемберг (Германия),

префектура Хоккайдо (Япония), провинция

Сычуань (Китай).

С прописной буквы

пишутся названия исторических эпох и

событий и собственные имена составных

наименований: Древняя Русь, Смутное

время, Петровская эпоха (но: допетровская

эпоха), Куликовская битва, День Победы.

В

названиях праздничных дней месяца после

начальной цифры с прописной буквы

пишутся: 1 Мая, 8 Марта, 9 Мая. Со строчной

буквы пишутся названия постоянно

проводимых массовых мероприятий: день

встречи выпускников, день открытых

дверей, день донора.

В

китайских, корейских, вьетнамских,

бирманских, индонезийских, японских

фамилиях и именах все составные части

пишутся раздельно с прописной буквы:

Пан Су Ен, Манг Ренг Сап, Курахара

Корэхито.

Частица

«сан» в японских именах пишется со

строчной буквы и присоединяется дефисом:

Тояма-сан.

Имена

прилагательные и наречия, берущие свое

начало от индивидуальных названий,

пишутся с прописной буквы, если они

образованы от собственных имен лиц при

помощи суффиксов -ов (-ев), -ин: Соломоново

решение, Надины конспекты. Но в составе

фразеологизмов и в составных терминах

прилагательные на -ов (-ев), -ин пишутся

со строчной буквы: прокрустово ложе,

филькина грамота, рентгеновские лучи.

С

прописной буквы пишутся прилагательные

на -ский, входящие в состав названий,

имеющих значение «имени такого-то»:

Дашковские чтения, Нобелевская премия.

То же в сочетаниях, имеющих значение

собственного имени: Романовская династия,

Суворовское училище.

Со

строчной буквы пишутся прилагательные,

обозначающие принадлежность и образованные

от собственных имен лиц с помощью

суффикса -ск- {пушкинский стих) или

образованные от индивидуальных названий,

но не обозначающие принадлежности в

прямом смысле слова: пушкинский стиль,

сизифов труд.

С

прописной буквы пишутся первое слово

и входящие в состав названия имена

собственные, а также первое слово

включаемых в них названий других

учреждений и организаций, в официальных

названиях органов власти, учреждений,

организаций, обществ, научных, учебных

заведений и т.п.: Генеральная ассамблея

ООН, Всемирный совет мира, Международный

валютный фонд, Европарламент, Всемирная

торговая организация, Государственный

совет, Информационно-аналитический

центр Федерации фондовых бирж России,

Верхняя палата Государственной Думы,

Администрация Президента Российской

Федерации. В названиях Государственная

Дума, Федеральное Собрание, Высший

Арбитражный Суд РФ, Конституционный

Суд РФ (но: федеральные суды) все слова

пишутся с прописной буквы согласно

Конституции РФ.

Названия

учреждений во множественном числе и не

в качестве имен собственных пишутся со

строчной буквы: министерства РФ, комитеты

Совета министров, но: Министерство

культуры.

Со

строчной буквы пишутся названия высших

выборных учреждений зарубежных

стран: парламент, рейхстаг, сейм, конгресс

(сенат и палата представителей) США,

меджлис.

С

прописной буквы пишутся названия высших

государственных должностей в официальных

текстах: Президент Российской Федерации,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными

Силами, Генеральный прокурор России,

Канцлер Германии, Президент США. Однако

в неофициальном тексте, при упоминании

без указания на конкретное лицо, эти

слова пишутся со строчной буквы.

С

прописной буквы пишутся наименования

правовых актов: Конституция Российской

Федерации, но: конституции республик,

Декларация прав и свобод человека и

гражданина, Федеральный конституционный

закон, но: проект федерального

конституционного закона (наименование);

Закон Российской Федерации, Указ

Президента Российской Федерации, но:

проект указа Президента Российской

Федерации.

Со строчной пишутся:

постановление Совета Федерации,

постановление Государственной Думы,

распоряжение Президента Российской

Федерации и т.д.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Типичные ошибки в употреблении слов и построении текста

I. Типичные ошибки. Классификация

II. Речевые ошибки

- Непонимание значения слова. Лексическая сочетаемость

- Употребление синонимов, омонимов, многозначных слов

- Многословие. Лексическая неполнота высказывания. Новые слова

- Устаревшие слова. Слова иноязычного происхождения

- Диалектизмы. Разговорные и просторечные слова. Жаргонизмы

- Фразеологизмы. Клише и штампы

III. Фактические ошибки

IV. Логические ошибки

V. Грамматические ошибки

VI. Синтаксические ошибки

I. Типичные ошибки. Классификация

Под коммуникативной грамотностью понимается умение создавать тексты разных функционально-смысловых типов речи в форме разных функциональных стилей.

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли в соответствии с темой и замыслом, проверки уровня речевой подготовки. Они используются одновременно для проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков и оцениваются, во-первых, со стороны содержания и структуры (последовательности изложения) и, во-вторых, со стороны языкового оформления.

Большинство ошибок, возникающих при выполнении письменных работ учащихся, являются характерными и для письменной деятельности другого рода, будь то написание деловой бумаги (заявления, приказа, договора и т. п.), подготовка доклада, статьи или текстового материала для WEB-страниц. Поэтому анализ ошибок такого рода имеет большое значение и для повседневной деятельности.

Среди типичных ошибок можно выделить следующие группы:

Речевые ошибки

Нарушение правильности передачи фактического материала

Логические ошибки

Грамматические ошибки

Синтаксические ошибки

II. Речевые ошибки

Слово — важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Именно слово отражает все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет предмет или явление, но и выполняет эмоционально-экспрессивную функцию.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.

Основные причины речевых ошибок:

1. Непонимание значения слова

2. Лексическая сочетаемость

3. Употребление синонимов

4. Употребление омонимов

5. Употребление многозначных слов

6. Многословие

7. Лексическая неполнота высказывания

8. Новые слова

9. Устаревшие слова

10. Слова иноязычного происхождения

11. Диалектизмы

12. Разговорные и просторечные слова

13. Профессиональные жаргонизмы

14. Фразеологизмы

15. Клише и штампы

1. Непонимание значения слова.

1.1. Употребление слова в несвойственном ему значении.

Пример:

Костер все больше и больше распалялся, пылал. Ошибка заключается в неверном выборе слова:

Распаляться — 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться — начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

1.2. Употребление знаменательных и служебных слов без учета их семантики.

Пример:

Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

В современном русском языке предлог благодаря сохраняет известную смысловую связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. Ошибка возникает в связи со смысловым отвлечением предлога от исходного глагола благодарить. В этом предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-за, в результате, вследствие.

1.3. Выбор слов-понятий с различным основанием деления (конкретная и отвлеченная лексика).

Пример:

Предлагаем полное излечение алкоголиков и других заболеваний.

Если речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики следовало бы заменить на алкоголизм. Алкоголик — тот, кто страдает алкоголизмом. Алкоголизм — болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков.

1.4. Неправильное употребление паронимов.

Пример:

Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный — очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный — прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный — не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь). Чтобы восстановить смысл высказываний в примере, нужно поменять слова местами.

Типичные ошибки, допускаемые учащимися в печатных работах ( из опыта работы)

Как часто, готовя учащихся к выступлениям на ответственных, значимых мероприятиях, мы уделяем основное внимание устной подготовке. И то правильно, ведь современный мир требует, в первую очередь, умения общаться устно. Однако не стоит забывать, что часто могут возникать ситуации, когда о наших способностях судят изначально только по письменному тексту: те же экзамены, защита дипломов, др. научных трудов, резюме при приеме на работу и т.д. Поэтому необходимо учить школьников соблюдать основные правила печатного текста в плане содержания.

Итак, список типичных ошибок, на которые стоит обратить внимание при подготовке ( составлено на основе анализа печатных работ 12 выступавших на одной из конференций :

1.Ошибки и недочеты, касающиеся оформления списка литературы:

1)Далеко не во всех списках учащихся представлена литература за последние 15 лет. ( на порядок больше в списке источников более ранних лет). Это противоречит разделу «Актуальность темы»

2)Видимо, нет единых требований по оформлению, соответственно: кто-то указывает не дату издания, а последнюю дату обращения к источнику

3)При этом во всех работах в основном тексте конкретные ссылки( сноски)на литературные источники отсутствуют.

4)Сведения о литературном источнике даны в разных работах в разной последовательности.

2.Сопоставление цели работы и заключения

1)Много логических нестыковок при сопоставлении цели работы и заключения. Например: целью заявлено доказательство общепризнанность творчества поэта, а в заключении делается вывод о том, что его творчество будет интересно людям с ОСОБЫМ складом ума, интеллектуалам. Или: целью заявляется выяснение практической значимости творчества писателя в современном подходе к изучению русской поэзии и тут же в заключении говорится о том, что данная тема актуальна (лишь) в рамках празднования юбилея литератора.

2)Не до конца сформулирована цель работы: «Выяснить, как менялся образ Лондона ( в какой период, в чьем видении?…) и сделать вывод. ( о чем?)

3)В части «Заключение» не всегда представлены именно общие выводы: часто ученики переходят на эмоции, личностные высказывания, опять перечисляют все конкретные мини-итоги, редко, но есть и такое: вместо итога дают новый тезис, называют «новые», не звучавшие в работе имена.

3. Подчеркивание использования коллективного опыта при создании любой работы

При составлении текста очень часто используют местоимение «я» вместо абстрактно-собирательного «мы» или предложений с безличными глаголами.

4. Наиболее типичные грамматические ошибки

Из грамматических ошибок наиболее распространенными являются две:

- Использование конструкции «…думаю то, что…»

- «Родительный падеж отрицания»

5. Включение дополнительных разделов

Только в одной работе из 12? была в наличии часть «Приложения» с необходимыми таблицами, сносками.

6. Этический критерий

Зато в одной работе наравне с изложением темы совершенно неэтично смотрелось помещенное в конец работы портфолио ученика.

7. Логическая обоснованность части «Актуальность выбранной темы»

В части «Актуальность выбранной темы» довольно забавно и нелогично смотрелись следующие аргументы:

- Тема выбрана потому, что в этом году отмечается юбилей деятеля искусства – и это единственный аргумент

- Тема выбрана потому, что другие работы по данной теме отсутствуют – и это тоже единственный аргумент.

Вообще данной части работы, видимо, уделяется мало внимания, поэтому формулировка именно «Актуальности темы» чаще других «притянута за уши.

3.К сожалению, только в одной работе было предложение по дальнейшему ее использованию: в качестве пособия на уроках литературы или как базу для дальнейшего исследования.

И последнее замечание, которое касается всего 1 работы из 12?: листы не скреплены, просто сложены, нумерация отсутствует. Выяснилось, что выступающий просто не был проинформирован о необходимости предоставления обязательной печатной версии.

Несмотря на востребованность профессии копирайтера, далеко не все достигают успехов в ней. И причина этому – частые ошибки при написании текстов, которые многие делают в начале своей карьеры.

Понятно, что профессионализм приходит с опытом. Но если вы изначально будете стараться писать правильно, вам будет легче продвинуться и наработать клиентскую базу. Так что учитесь на чужом опыте, и не допускайте ошибок из приведённого ниже списка.

Содержание:

- ТОП-10 ошибок копирайтеров с примерами

- Проблемы с орфографией и пунктуацией

- Текст «ни о чём»

- Нет структуры и оформления

- Нет чувства ритма

- Неправильное использование запросов

- Выдача рерайтинга за копирайтинг

- Использование газетных штампов, канцеляризмов и клише

- Повторы и тавтологии

- Смешение стилей

- Неправильно выбранный тон

1. Проблемы с орфографией и пунктуацией

Одно из главных правил копирайтинга – в тексте не должно быть никаких ошибок. Мало уметь чётко и связно излагать свои мысли, нужно делать это грамотно. Даже если орфография и пунктуация не относятся к вашим сильным сторонам, всегда тщательно проверяйте работу. Все спорные моменты уточняйте на справочных сайтах, и повышайте свою грамотность.

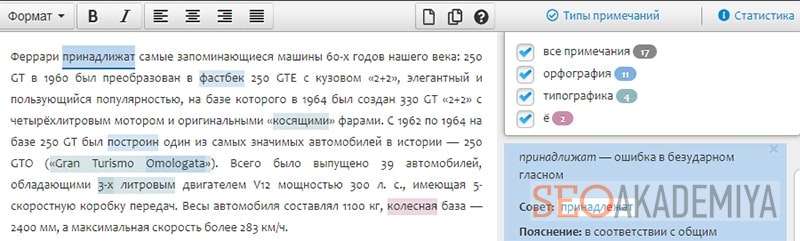

Избежать основных ошибок начинающему копирайтеру помогут специальные сервисы, например, orfogrammka.ru и text.ru. Они не только проверят ваш текст, но и предложат варианты исправления.

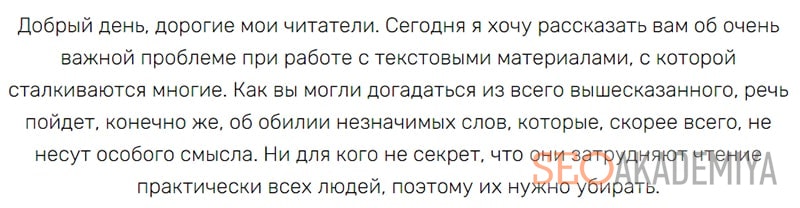

2. Текст «ни о чём»

«Вода» в тексте сразу же выдаёт новичка. Если оплата зависит от количества знаков, некоторые копирайтеры начинают щедро разбавлять его длинными «лирическими отступлениями». Но ваш хитрый ход никто не оценит. Будьте готовы к тому, что всё лишнее вас попросят сократить.

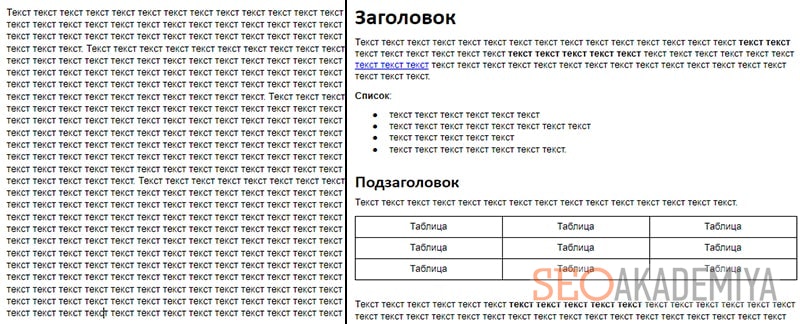

3. Нет структуры и оформления

Даже хороший по содержанию контент можно испортить отсутствием оформления. Чтобы текст был читабельным:

- разделяйте его на абзацы;

- выделяйте жирным шрифтом главные мысли;

- вставляйте маркированные и нумерованные списки;

- добавляйте изображения, таблицы или графики;

- используйте заголовки и подзаголовки.

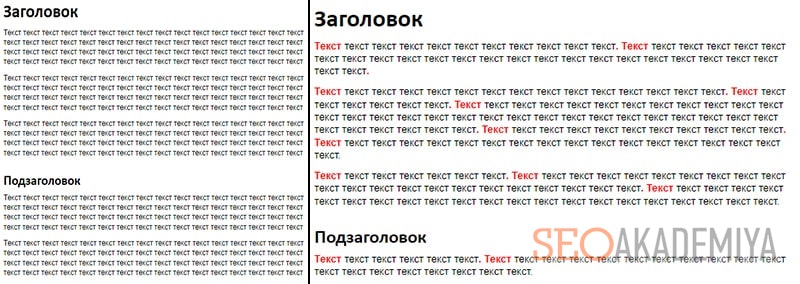

4. Нет чувства ритма

Иногда даже написанные копирайтерами со стажем тексты без «воды», красиво оформленные и вроде бы совсем правильные, вызывают при прочтении какой-то дискомфорт. Это значит, что автор не задал правильный ритм. Чтобы ритмика соблюдалась, и текст читался «на одном дыхании», при написании необходимо чередовать длинные, средние и короткие предложения и абзацы.

Получить бесплатную консультацию от SEO-эксперта по вашему сайту

5. Неправильное использование запросов

Ключевые запросы должны быть гармонично распределены по тексту, и читаться в предложениях легко и естественно. Вставлять их куда и как попало, лишь бы соблюсти указанный в ТЗ процент ключевиков – частая проблема начинающих копирайтеров. Не меньшая ошибка – менять слова запросов местами, создавая кривые и неудобочитаемые словосочетания.

6. Выдача рерайтинга за копирайтинг

Не желая тратить время на поиск и изучение информации по теме, некоторые начинающие копирайтеры совершают типичную ошибку — пишут статьи на основе одного источника. Но для того чтобы сделать уникальную авторскую статью, этого недостаточно.

Такая ошибка в первую очередь принесёт дополнительные проблемы вам лично. Сэкономленное на поиск информации время вы потратите на доведение текста до нужной уникальности. А если обман будет раскрыт, это отрицательно отразится на вашей репутации.

7. Использование газетных штампов, канцеляризмов и клише

Заезженные обороты, шаблонные фразы, слова из официально-делового стиля утяжеляют текст, делают его нудным и сложно читаемым. К тому же такая ошибка копирайтера приводит к снижению уникальности.

8. Повторы и тавтологии

Это типичная ошибка начинающих копирайтеров. Использование рядом однокоренных и близких по смыслу слов совершенно не украшает текст. Но все равно в статьях на сайтах часто можно встретить фразы: «спросить вопрос», «подниматься вверх», «закончить до конца» и т.д.

А также следует избегать повтора одной и той же мысли, описанной разными словами, в разных частях текста.

9. Смешение стилей

Следите за тем, чтобы весь текст был выдержан в едином стиле. Самые частые ошибки копирайтеров:

- Начинают писать от первого лица, а в дальнейшем заменяют «Я» на «Мы» или «Они»;

- В деловой стиль вставляют разговорные слова или эмоциональные выражения;

- Литературный язык смешивают с сухим канцелярским.

10. Неправильно выбранный тон

Правильно выбирать тон важно не только при личном разговоре, но и при создании контента. Каждый текст рассчитан на определённую целевую аудиторию, и разговаривать с людьми нужно наиболее близким для их понимания языком. Но есть несколько общих правил выбора тона повествования, нарушение которых считается серьёзной ошибкой копирайтера:

- Не хвалите товары либо услуги бездоказательно – обязательно приводите конкретные факты их преимуществ;

- Избегайте излишне восторженных описаний. Это выглядит как минимум смешно;

- Не черните конкурентов – неприятное впечатление сложится скорее о вас, чем о них;

- Даже если вы пишете в шутливом или юмористическом тоне, ни в коем случае не допускайте бестактностей и сомнительных шуточек. Ну а тем более это неуместно в серьёзных текстах – уважение к читателям должно всегда стоять на первом месте.

Такие ошибки допускают практически все начинающие копирайтеры. В этом нет ничего страшного – невозможно без наработки опыта сразу стать настоящим мастером. Но если вы будете предельно внимательны, и учтёте советы профессионалов, то вам удастся быстрее освоить необходимые навыки.

P.S. Если вы хотите научиться писать качественные тексты, присоединяйтесь к курсу «Профессия SEO-копирайтер от А до Я». В нём каждый урок отрабатывается на практике с детальной проверкой домашних заданий, чтобы вы могли начать зарабатывать уже в процессе обучения. Регистрируйтесь по ссылке и с промо-кодом «Text-23» вас будет ждать бонус к покупке.

Чувствуете что бизнесу нужен апгрейд?

Получить бесплатную консультацию от специалиста по вашему проекту

Подробнее

Орфографические ошибки — ошибки в словах (буквенные, постановка дефиса, слитное и раздельное написание), например — учиник, правильно ученик(провер. слово — учёба).

Пунктуационные ошибки — ошибки в постановке знаков препинания.

Грамматические ошибки — ошибки в образовании и употреблении формы слова, т.е. сочетаемости в грамматических формах. Например: качель(правильно — качели)

Речевые ошибки — употребление не соответствующих смыслу слов или форм слова (непонимание значения слова, тавтология, неправильное употребление синонимов, омонимов, паронимов и т.д.)

Стилистические ошибки — ошибки в употреблении стилистически окрашенных слов в инородном стиле (разговорные, жаргонные слова, просторечная лексика). Например: В этом эпизоде главный герой накосячил. (В этом эпизоде главный герой допустил просчет / совершил ошибку).

Логические ошибки — ошибки логического построения текста. Среди них наиболее часто встречающиеся – отсутствие причинно-следственной связи. Например: Обломов воспитывался в деревне, поэтому ничего не умел делать сам.

К логическим ошибкам также следует отнести порядок слов в предложении, ведущий к искажению смысла.

Фактические ошибки — ошибки смысловые, искажение исходного содержания текста (в сочинении и изложении).

Нарушение абзацного членения — текст неверно разделен на микротемы, абзацы.

Отдельным видом ошибок можно выделить бедность и однообразие используемых синтаксических конструкций.

😼

Выбор

редакции

9 Августа 2019

arrow-right

Created with Sketch.

Юлия Перминова

11 843

В избр.

Сохранено

Прокачай навыки редактора: часто встречающиеся ошибки в текстах

Подборка распространённых ошибок в написании некоторых слов, употреблении строчных букв, постановке тире, знаков препинания, кавычек, пробелов и не только. Собрали список того, что портит внешний вид текста и не допускается порядочными редакторами →

Проблемные пробелы

Многие авторы недооценивают важность пробелов. И даже не догадываются, что пишут с ошибками. Иногда эти ошибки допустимы: в сниппетах или рекламных объявлениях есть ограничения по символам, борьба идёт за каждый пробел. Но в самих текстах пробелы можно и нужно ставить там, где они должна быть по ГОСТу:

- Знак % отбивается пробелом, потому что этот знак обозначает полноценное слово – «процент». Но если он является частью слова, то пробелом его не отделяют. Пример: «У него была 100%-ная уверенность, что в 90 % случаев он ставит знаки препинания правильно».

- Аналогично пробелами от числа отбиваются кг, км, м, см, мм и прочие стандартные сокращения единиц измерения. Через дефис единицы измерения указываются, когда входят в состав сложного слова. Пример: «Не так-то просто ядро в 7 кг толкнуть на 15-метровое расстояние».

- При обозначении количества пробелами на письме отбиваются тысячи, миллионы, миллиарды и т. д. для удобства восприятия. Исключение: если большие числа входят в обозначение диапазона, то пробелы не надо ставить. Пример: 999, но 1 999, 1 999 999, но 10999—11800.

- Сокращения типа т. д., т. п., т. к., т. е. и аналогичные тоже отбиваются пробелом, поскольку обозначают сокращённые слова: так далее, тому подобное, так как, то есть. НЕПРАВИЛЬНО: т.д., т.к., т.е., т.п.

- То же самое касается сокращений по типу кв. м. (это два слова, следовательно, нужен пробел).

- Сокращённые инициалы (А. С. Пушкин, И. И. Иванов, Г. Э. Задунайский) – это тоже полноценные слова. С чего бы это вдруг писать их слитно?

- P. S. и П. С. – отбиваются пробелом по тем же правилам.

- Когда пишем про погоду, не забываем ставить пробел перед °C. Это стандартное обозначение, оно не должно примыкать к предшествующей цифре ни целиком, ни частями. НЕПРАВИЛЬНО: +20° С, +20°С.

- Когда что-нибудь считаем, не теряем пробелы между знаками +, -, =, х, /. Пример: 4 + 4 = 8; 2 х 20 = 40.

- «/» – коварный знак. Если косая черта употребляется в значении вариативности и разделяет словосочетания, то отбивается пробелом с двух сторон. Если же разделяет только слова, части слов или стандартные сокращения, то не отбивается пробелами. Пример: «От ближайшего ж/д вокзала около 28 км до деревни, если ехать на автобусе/машине со скоростью до 90 км/ч, то доберёмся быстро, в дороге можно будет поиграть в города / почитать книгу / немного вздремнуть».

Тире, у которого проблемы с длиной

Если отсутствие пробелов глаз ещё как-то терпит, то тире – боль для редакторов. Уж слишком часто авторы путают тире с дефисом или просто его не печатают. Хотя достаточно запомнить комбинацию Alt + 0150 (при выключенном Num Lock), чтобы всегда и везде без всяких раскладок Бирмана ставить нормальное тире между словами. А вот коротко на заметку, в каких случаях что ставить:

- Тире – знак пунктуации, он ставится между словами.

- Дефис – орфографический знак, он ставится между частями слов: кто-нибудь, во-первых, красно-синие и т. д.

- В пространственном диапазоне тоже ставится тире. Пример: поезд Москва – Алма-Ата прибудет через двадцать минут.

- А вот с интервалами значений всё сложнее. В разных случаях ставится то тире (–), то дефис (-), то длинное тире (—). Встречаются такие варианты: четыре-пять машин (в значении неопределённости), 4–5 (в значении «от – до») и 4—5. Другие случаи употребления с тире, отделяемого пробелом и неотделяемого: двадцать–тридцать, двадцать – тридцать (в художественных произведениях). Подробнее: «Справочник издателя и автора» А. Мильчина и Л. Чельцовой. Глава 6.1.5

Заголовки и знаки препинания в них

- Когда заголовок состоит из двух частей и первая от второй отделяется союзом «или», то перед «или» ставится запятая, а второй заголовок пишется с большой буквы. Пример: «Берегите руки, или Как помыть кота без последствий».

- Если бы вы писали статью для газеты в 1930 году или текст в букварь, то смело могли бы ставить в конце заголовка точку. Считаете себя современным автором, который пишет для взрослых людей? Тогда запомните на всю жизнь: ставить в конце заголовка точку – грубая ошибка.

- Точка в заголовке допускается только в двух случаях: если он стоит на одной строке с последующим текстом или если состоит из нескольких предложений.

- Сильному тексту восклицательные знаки в конце заголовка не нужны. Если вы хотите с их помощью привлечь внимание, дерзайте – правила русского языка не запрещают.

- Вопросительный знак в конце заголовка ставится, когда вы задаёте читателю вопрос, рассуждаете, философствуете, но не даёте в статье конкретного ответа («Авиарейсы в Грузию отменили. Куда поехать?», «Есть ли жизнь на Марсе?», «Лайков в VK теперь не будет?»). Если вы даёте в статье рекомендации, как настроить рекламу в соц. сетях, как отстирать винное пятно с блузки, как помыть кота, то в конце заголовка вопросительный знак не ставится.

- Прочие знаки препинания в конце заголовка – многоточие, двоеточие, смайлики и т. д. – допустимы, но нежелательны для частого употребления, особенно если они не несут никакой смысловой нагрузки.

Кстати, вы замечали, что сейчас много людей в переписке без веской причины вместо точек постоянно используют многоточия? Просто так. Встречается и такая разновидность – .. То есть это не точка и не многоточие, а вообще не пойми что! Ужасно бесит! В голове всё время возникает картинка, что собеседник что-то недоговаривает, ужасно страдает, заламывает руки и вот-вот заплачет…

Кавычки и прочие ёлы-палы

Думали, что сейчас пойдёт назидательное «в русских текстах надо ставить кавычки „ёлочки“»? А вот и нет! Лучше расскажем, где именно их применять, а где не надо:

- Кавычками не обособляются имена собственные, написанные латинскими буквами. Примеры: Facebook, но «Фейсбук», WordPress, но «Вордпресс», YouTube, но «Ютьюб», Spark, но «Спарк». Если когда-нибудь проверяли свои тексты на orfogrammka.ru, то наверняка слышали об этом правиле.

- Если имя собственное только частично написано латинскими буквами, то кавычки ставятся как обычно (естественно, ёлочки). При этом неважно, в начале названия латинские буквы или в конце.

- Кавычки внутри кавычек должны быть другого формата. Пример: работа В. И. Ленина «О карикатуре на марксизм и об „империалистическом экономизме“».

- Не выделяются кавычками веб-адреса, прозвища, общепринятые названия растений, следующие слова и словосочетания: бархатный сезон, серая зарплата, под ключ, час пик, голубое топливо и другие (смотри картинку ниже).

Кстати, для быстрого набора русских кавычек можно запомнить комбинации Alt + 0171, получится «, и Alt + 0187, получится ».

Слова, написание которых стоит знать

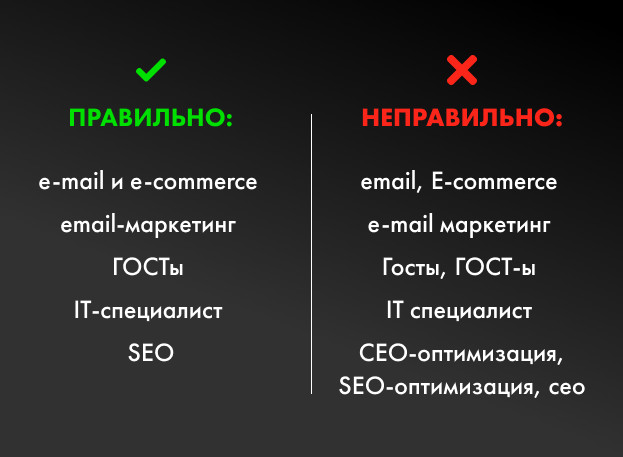

- SEO-оптимизация – это масло масляное. Аббревиатура SEO уже содержит в себе слово «оптимизация» (search engine optimization) и в дополнительных уточнениях не нуждается. Кстати, правильно писать именно SEO, а не СЕО, Сео, сео. CEO – это генеральный директор, или Chief Executive Officer.

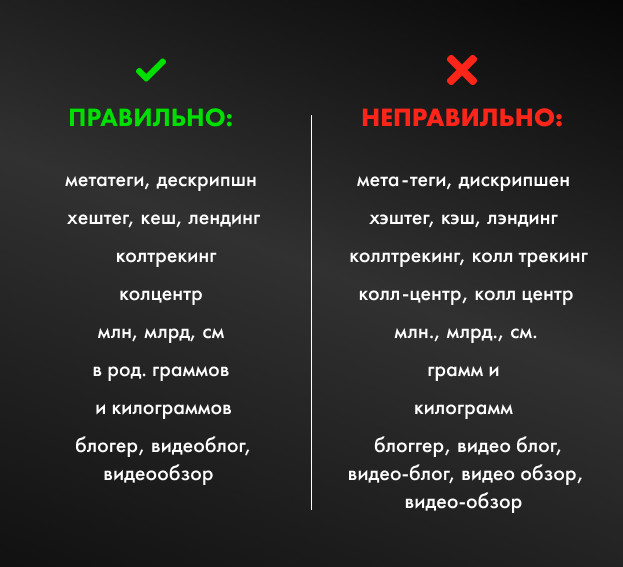

- Офлайн и онлайн пишутся без дефисов и не склоняются. Купить «в онлайне» нельзя.

- Правильно писать e-mail и e-commerce с маленькой буквы и через дефис, но email-маркетинг пишется с одним дефисом между составными частями.

- Аббревиатуры ГОСТ, IT пишутся заглавными буквами, при склонении у ГОСТа окончания пишутся маленькими буквами и без дефисов. IT в составе с русскими словами пишется через дефис.

- Сокращения МБ, ГБ, КБ – аналогично, пишутся заглавными буквами. МБ – это мегабайт, а Мб – это мегабит. Существенная разница.

- Слово «топ» в значении «несколько верхних строчек рейтинга» пишется маленькими буквами и без кавычек. Если же вы подразумеваете «тотальную оптимизацию производства» или «транспорт общего пользования», то пишите заглавными – ТОП. Это будет аббревиатура.

И вот это тоже хорошо бы запомнить

И напоследок

- Слова интернет и рунет давно пишутся с маленькой буквы и без кавычек. Ставьте лайк, если вас тоже передёргивает, когда видите такое написание: в Сети «Интернет».

- Местоимение «вы» и все его падежные формы (вам, вас, вами) пишутся с маленькой буквы, если обращение идёт к широкой аудитории. «Вы» с большой буквы употребляется только при обращении к конкретному лицу, то есть в рассылке, переписке.

- Если пункт списка заканчивается точкой, следующий начинается с большой буквы. Если запятой или точкой с запятой – с маленькой. Если список заканчивается на «и т. д.», то этот оборот пишется с последним элементом списка на одной строке.

- Правильно писать 5,9 процентА, а не 5,9 процентов (потому что пять целых девять десятЫХ процентА).

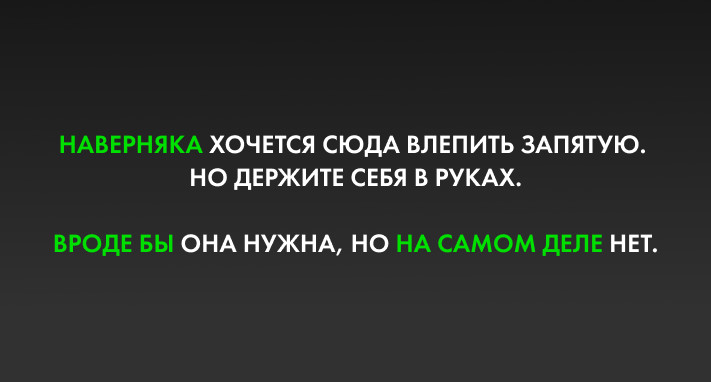

- Не обособляются запятыми следующие конструкции: вроде бы, в первую очередь, наверняка, на первый взгляд, аналогично, фактически, на самом деле (в значении «в действительности, фактически»).

Материал подготовлен на основе следующих источников:

- ГОСТ 8.417-2002

- «Справочник издателя и автора» А. Мильчина и Л. Чельцовой

- Редполитика TexTerra

- «Грамота.ру»

- orfogrammka.ru

- Максим Ильяхов. Не бойтесь писать и говорить по-русски

- Максим Ильяхов. Сначала хорошо писать, потом быть педантом

- Илья Бирман. Иноязычные имена собственные в русском языке

- Артём Горбунов. Совет «Как правильно писать: „Гугл“ или „Гугль“?»

- Артемий Лебедев. Как писать слово «интернет»

P. S.

Согласны – тема статьи холиварная. Но мы не призываем фанатично придерживаться всех норм русского языка. Просто считаем, что хорошо бы их знать. Для общего развития.

Распространённых ошибок и правил написания, конечно, намного больше. Но мы понимаем, что всего сразу не запомнишь и не прочитаешь. Поэтому не будем делать эту кашу ещё гуще: горшочек, не вари!

P. P. S.

Автор статьи даёт 90 % гарантии, что не допустил в тексте ни одной ошибки

Именно поэтому для грамотного журналиста всегда будет преимуществом знание газетного или издательского дела, особенностей превращения рукописи в публикацию, основ современных полиграфических технологий и техники, экономики издательского производства. Исходя из этого, беседовать о журналисте в этом уроке мы будем как о редакторе. Собственно говоря, и сам урок будет полезен не только журналистам, но и редакторам.

Содержание:

- Литературное редактирование

- Виды правки

- Логические основы редактирования текста

- Основные ошибки при написании текстов

- Программы для редактирования текстов

- Проверочный тест

Редактор – это человек, безукоризненно грамотный, отлично знающий литературный язык, умеющий применять все обилие лексико-стилистических средств для придания тексту яркости, понятности и интересности для читателя.

Само же понятие «редактирование» можно рассматривать с позиции трех главных его значений:

- Проверка, исправление и обработка текста

- Руководство изданием чего-либо (например, редактирование и издание журнала)

- Точная словесная формулировка и выражение определенного понятия или мысли

Ниже мы подробно поговорим конкретно о литературном редактировании текстовых материалов.

Литературное редактирование

Литературное редактирование – это многогранный процесс работы над готовящимся к публикации текстовым материалом. Он включает в себя оценку темы, проверку и исправление изложения, проверку и исправление разработки темы, литературную обработку текста. Давайте немного углубимся и разберемся в деталях каждой из составляющих

Оценка темы

Оценивая тему, необходимо познакомиться с текстом и дать общую оценку необходимости его публикации. В расчет здесь нужно брать специфику издания или веб-ресурса, где текст впоследствии будет опубликован, и соответствие текста задаче, решаемой автором.

Разработка темы

Под разработкой темы следует понимать установление того, насколько всесторонне и объективно рассматриваются в тексте факты, явления и события, насколько логично изложение материала. Очень важно определить основательность выводов, заключений, обобщений и научных положений, а также понять, удалось ли передать не только внешний облик рассматриваемого явления или события, но и его внутреннюю суть. Если редактор не является автором, он должен проверить на достоверность все цитаты, цифровые данные и факты. Как правило, этого вполне достаточно для составления правильного представления об истинности научной и фактической составляющих.

Литературная обработка

Литературная обработка предполагает оценку структуры материала, его объема, характера изложения, языка и стиля. При оценке текста всегда нужно обращать внимание на композицию текста и соотношение отдельных его блоков; проверять текст на наличие преувеличений второстепенных данных, повторений, сложных лексических конструкций; оценивать последовательность материала и т.п. Также нужно устанавливать соответствие объема материала выбранной теме, и при необходимости сокращать его. Огромную роль играют стиль и язык произведения: публиковать можно только такие работы, которые написаны точным и ясным литературным языком.

На стадии второго чтения можно делать правки, вносить исправления в композицию и устранять логические непоследовательности, а также анализировать заголовок – оценивать его выразительность и соответствие содержанию (чем больше заголовок соответствует содержанию, тем лучше).

Редактирование текста – это творческая работа, и во много она определяется индивидуальной манерой редактора. Однако такие вещи как работа над композицией и текстом, устранение смысловых ошибок, проверка фактического материала и выбор заголовка от индивидуальной манеры не зависят. Основная задача в процессе редактирования – это совершенствование содержания и формы текста. И смысл состоит в том, чтобы прийти к их единству.

Виды правки

Качественная правка позволят устранить погрешности, добиться четкости и ясности формулировок, проверить фактические данные и исключить неточности, избавить текст от шероховатости стиля и языка. Одновременно с этим правки должны вноситься, только если в них есть реальная необходимость.

Исходя из того, какие изменения претерпевает текст в ходе редактирования, можно выделить четыре основных вида правки:

- Правка-вычитка

- Правка-сокращение

- Правка-обработка

- Правка-переделка

Более подробно о каждом из видов.

1

Правка-вычитка

Смысл правки-вычитки состоит в том, чтобы сравнить текст с более совершенным оригиналом, выявить технические погрешности и устранить их. Правка-вычитка применятся при редактировании:

- Официальных материалов (докладов, постановлений, договоров и т.п.)

- Произведений литературных классиков

- Изданий исторических документов

- Переизданий книг, выпускаемых без переработки

- Дефинитивных (окончательно установленных) материалов

Если к публикации или изданию готовятся документальные или дефинитивные тексты, в первую очередь нужно убедиться в том, что они точно соответствуют оригиналу или предыдущему изданию.

Что касается конкретно исправлений, то им подлежат опечатки, орфографические ошибки, описки без смысловой нагрузки (при необходимости можно делать сноски и давать в них комментарии). Также дописываются недописанные слова, расшифровываются сокращения. Если попадаются тексты исторических произведений или документов, им придаются черты современной графики, однако особенности среды или эпохи (стиль, фразеологизмы, специфические выражения и т.п.), имеющиеся в тексте, остаются неизменными.

2

Правка-сокращение

При правке-сокращении главная задача редактора – это сокращение текста, но без ущерба для его содержания. Сокращение может быть необходимо по нескольким причинам:

- Нужно уложиться в конкретный объем (количество листов, строк или знаков). Для эффективного сжатия объема полезно использовать сокращения слов, терминов, наименований. В некоторых случаях (когда объем ограничен листами или строками) можно просто применять шрифты меньших кеглей.

- Нужно соответствовать определенным задачам, стоящим перед автором или издательством. Так, сокращать объемы принято при издании научно-популярных, публицистических и художественных работ, которые переиздаются «под запросы» конкретной аудитории (дети, студенты, неспециалисты и т.п.). Этот же прием используется при издании хрестоматий и сборников (публикуется не весь материал, а самый важный, интересный и полезный для читателей с позиции составителей).

- В тексте имеются недостатки, такие как ненужные подробности, повторы, длинноты, растянутость, большое количество однотипных примеров или данных и т.п. Сокращение здесь является необходимостью, т.к. достигается более четкое и строгое композиционное построение.

3

Правка-обработка

Правка-обработка используется в редакторской практике чаще остальных видов. Редактор в данном случае исправляет неудачные обороты и слова, уточняет формулировки и фразы, придает построению произведения логичность, добавляет более убедительные аргументы, устраняет любые признаки путаницы. При этом тонкости стиля и слога автора должны сохраняться, и если автором является не редактор, любые изменения должны быть согласованы. Любая поправка должна быть научно и логически обоснована.

4

Правка-переделка

Правка-переделка актуальна в тех случаях, когда редактор трудится над работами авторов, плохо владеющих литературным языком. Это вид правки широко распространен в практике газетной работы, а также применяется при публикации статей, мемуаров, брошюр. Как и в прошлом случае, должна быть сохранена авторская стилистика.

Но, работая над устранением ошибок, редактору следует не только делать правки, но и постоянно отслеживать логичность подачи материала, т.к. выдвигаемые автором основные положения должны быть логически связаны, а все переходы от одной части к другой – закономерны и последовательны. По этой причине важно иметь представление о логических основах редактирования текста.

Логические основы редактирования текста

Как мы и сказали, редактор обязан обращать внимание на логичность подачи готовящегося к публикации материала. Это говорит о том, что основные тезисы, имеющиеся в тексте, нужно непременно доказывать, а сами доказательства должны быть достоверными, обоснованными и не вызывающими сомнений. Безусловно, формальная логика не избавит текст от недочетов и ошибок, но в полной мере будет способствовать систематизации изложения, придавать ему убедительности и устранять противоречия.

В некоторых случаях редактору требуется проверять комплекс доказательств, имеющихся в тексте, усиливать его, избавлять от ненужных аргументов, а также устранять подмену тезисов, если текст доказывает не то, что было задумано изначально. Говоря проще, редактору нужно оценивать состоятельность логического доказательства. Под последним следует понимать установление достоверности какого-то одного суждения через приведение других суждений, истинность которых не поддается сомнению и из которых проистекает достоверность проверяемого изначального суждения.

Логическое доказательство имеет место, если выполняются три условия:

| 1 | Есть тезис – то, что требуется доказать. |

| 2 | Есть аргументы – суждения, которые доказывают тезис на должном уровне (до того, как доказывается тезис). |

| 3 | Есть демонстрация – суждения, показывающие, как тезис обосновывается приведенными аргументами. |

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, доказательство будет несостоятельным, т.к. будет непонятно, почему, как и что вообще доказывается. Эта тема требует более детального рассмотрения, но с учетом специфики нашего курса (все-таки в большей степени он предназначен для журналистов, нежели для редакторов), мы не будем в нее углубляться, а перейдем к более важной части – разновидностям ошибок, встречающихся в текстовых материалах.

Основные ошибки при написании текстов

Всего существует пять основных категорий ошибок, допускаемых авторами при написании текстовых материалов:

- Логические ошибки

- Лексические ошибки

- Грамматико-стилистические ошибки

- Синтаксические ошибки

- Орфографические ошибки

Разберем, в чем состоят их особенности.

1

Логические ошибки

Логические ошибки разделяются на несколько категорий. Проявляются они в композиции текста, неудачной разработке темы, аргументации и т.д. К самым распространенным логическим ошибкам относятся:

- Взаимоисключающие понятия (когда в одном предложение говорится, например, о том, что море было спокойным и гладким, а волны разбивались о камни – спокойное море и разбивающиеся волны – понятия, исключающие друг друга).

- Смещение плана изложения (непоследовательность изложения, ненужные повторы имен собственных, языковая небрежность, отсутствие важных деталей и т.п.).

- Неправильное установление причинных связей (когда в предложении говорится, например, что процесс погрузо-разгрузочных работ не предприятии механизирован, но грузчики работают в жестких условиях, т.к. вопросы механизации решаются с трудом – причина и следствие противоречат друг другу).

- Неверное сопоставление фактов/сопоставление несопоставимых фактов (когда в тексте говорится, например, о том, что студенты прекрасно собирают картофель в поле, т.к. стремятся к оздоровлению, или когда, к примеру, работа сотрудников ДПС рассматривается только с точки зрения количества ДТП на улицах города – приводимые факты не могут сопоставляться, т.к. логически относятся к разным категориям).

- Подмена тезисов (когда текст начинается, например, с разговора о необходимости улучшить качество дорог на улицах города, а заканчивается уверениями ответственного лица в том, что на проблемных участках будут установлены дополнительные ограничительные знаки – изначальный тезис в конце заменяется другим – не имеющим прямого отношения к первому).

- Отсутствие соответствий в деталях описываемых событий (когда в тексте, например, говорится о том, что в северных и южных регионах России полным ходом идет уборка картофеля, хлопка и колосовых – каждая из культур убирается в разное время, каждая из культур растет в разных регионах – получается, что эти детали нельзя объединять в одну картину).

Логические ошибки влекут за собой огромное количество смысловых ошибок, однако встречаются случаи, когда логические несоответствия применяются авторами специально. Такой прием характерен для пародий, памфлетов и фельетонов.

2

Лексические ошибки

Лексические ошибки еще одна распространенная категория ошибок. Основные их причины – это неточное словоупотребление, неудачное использование крылатых слов, идиом и фразеологизмов, языковая небрежность и перенасыщение текстового материала специальной лексикой и понятиями, которые могут быть неизвестны широкой публике

3

Грамматико-стилистические ошибки

Среди наиболее часто встречающихся грамматико-стилистических ошибок можно выделить неправильное употребление местоимений, неудачную замену множественного числа существительных единственным числом и наоборот, неправильное употребление рода существительных.

4

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки выражаются в неверном порядке слов, нарушениях примыкания, согласования и управления, а также в неправильном употреблении причастных и деепричастных оборотов.

5

Орфографические ошибки

Орфографические ошибки состоят в неправильном написании слов. Основная их особенность заключается в том, что на слух они практически не воспринимаются, однако качество печатного текста заметно страдает. Самыми «популярными» орфографическими ошибками считаются:

- «Руссификатор», а не «русификатор»

- «Офицально», а не «официально»

- «Руский», а не «русский»

- «Поликлинника», а не «поликлиника»

- «Росии», а не «России»

- «Скочать», а не «скачать»

- «Рассписание», а не «расписание»

- «Отзовы», а не «отзывы»

- «Програма», а не «программа»

- «Расчитать», а не «рассчитать»

- «Зделать», а не «сделать»

- «Агенство», а не «агентство»

- «Тайланд», а не «Таиланд»

- «Симпотичный», а не «симпатичный»

- «Единный», а не «единый»

Нередко также встречается неправильное написание слов «также» и «так же», «зачем» и «за чем», «компания» и «кампания», «почему» и «по чему», «в общем» и «вообще» и т.п.

Многих ошибок, какими бы они ни были, легко избежать, регулярно повышая свою грамотность. Но, конечно же, быть на 100% грамотным может далеко не каждый, а потому при редактировании текста всегда требуется проявлять к нему повышенное внимание, и при необходимости делать проверку по нескольку раз. Помните, что от того, насколько правильно и грамотно написан ваш текст, зависит и ваш успех, и то, насколько серьезно вы будете восприняты заказчиками и читателями. А в качестве отличного подспорья при проверке материалов можно использовать специальные программы для редактирования текстов.

Программы для редактирования текстов

В интернете сегодня работают специальные ресурсы для редактирования текста онлайн. От всех ошибок они вас не избавят, но помогут устранить наиболее часто встречающиеся. Сервисов, собственно говоря, тоже немало, но мы отметим лишь семь самых востребованных авторами:

- TopWriter – сервис для сравнения двух разных текстов

- 1Y.ru – сервис для поиска повторяющихся слов

- Plainrussian.ru – сервис для оценки читабельности текста

- Грамота.ру – сервис для проверки текста на грамотность

- Text.ru – сервис для проверки уникальности и орфографии текста

- Content Watch сервис для проверки уникальности и орфографии текста

- Главред – сервис для всесторонней проверки текста (грамотность, ошибки, читабельность, повторы, слова-паразиты и т.п.)

Кстати, советуем вам не пренебрегать и встроенным проверщиком приложения MS Word – этот популярный текстовый редактор достаточно хорошо «причесывает» тексты, выделяя ошибки красными подчеркиваниями.

А чтобы процесс проверки и редактирования текста протекал быстрее и легче, дадим вам еще одну полезную рекомендацию – выстраивайте свою работу по редактированию на трех этапах:

|

1 |

Первый этап – это беглое – чисто ознакомительное чтение, во время которого вы оцениваете целостность материала, его содержание, идею и манеру изложения. |

|

2 |

Второй этап – это медленное и более углубленное чтение, во время которого вы фокусируетесь на всех абзацах, предложениях, словах и знаках. Здесь вы анализируете отдельные единицы текста, соотносите между собой его части, работаете над детализацией, исправляете все виды ошибок. |

|

3 |

Третий этап – это контрольное чтение. Текст еще раз перечитывается, анализируется единообразие подачи, правильность написания самых сложных элементов, имен собственных, числовых данных и дат. |

На этом проверка заканчивается, и если все было сделано правильно и с головой, готовый материал будет соответствовать всем требованиям грамотности. Но все же еще раз напоминаем, что при наличии сомнений текст лучше лишний раз проверить, ведь, как говорится: «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только один вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

В шестом уроке мы вновь коснемся теории и побеседуем еще об одном очень популярном в наше время направлении – рекламной журналистике.

← 4 Репортажи и интервью6 Реклама и журналистика →

1)

Неумение излагать в описании природы

общее впечатление от увиденного, давать

собственно описание природы, обобщать:

«Наступила осень.

Птицы улетели на юг. Солнце светит, но

не греет. Дни стали короче, а ночи

длиннее».

В

описаниях подобного типа обычно

перечисляются элементы, входящие в

минимум по определенной речевой теме.

2) Неумение описывать

помещение. Например:

«Наш

школьный кабинет русского языка – это

большая комната с тремя окнами, выходящими

на юг. В нашем кабинете русского языка

есть много цветков. В нашем кабинете в

стене висит много портретов».

(Б.М.).

«…

Наш школьный кабинет русского языка –

это большая комната с тремя окнами,

выходящими на юг. Я люблю кабинет русского

языка. Там висят портреты. На окнах стоят

много цветков. Там еще стоит большое

комнатное дерево фикус. Над доской висят

портреты. На окнах висят шторы. Всем

нравится кабинет русского языка».

(Д.А.).

В

работах учащихся VI

класса перечисляются детали, но учащиеся

не умеют комментировать их, оценивать

увиденное.

3) Неумение описывать

внешность человека, создавать его

портрет:

Портрет моего друга

«У

меня есть друг. Его зовут Бузараев

Мухаммед. Я очень его уважаю, и он тоже

меня уважает. Он хороший мальчик. Хорошо

учит, Мухаммед смелый мальчик, он уважает

старших, не обижает младших. Он помогает

слабым. Он и меня помогает учиться».

(Г.З.).

Здесь

так же, как и в предыдущих описаниях,

идет перечисление деталей внешности.

Между тем сочинение «Портрет моего

друга» предполагает не только описание

внешних данных человека: лица, глаз,

волос, одежды и т.п. – но и описание

особенностей душевного состояния,

характера во взаимосвязи с описанием

особенностей внешности.

4) Разрушение

структуры описания-характеристики:

В

отрывке, приведенном ниже, описание

характера подменяется кратким пересказом

биографии: «Теперь

расскажем о Марате Казей. 22 июня 1941 года

в пограничную белорусскую деревню, где

жил пионер Марат Казей, был сброшен

фашистский десант, одетый в форму

советских воинов. Марат, наблюдавший

это, помог нашим воинам обезвредить

вражеский десант. Вскоре фашисты

оккупировали родные места. Когда за

связь с партизанами фашисты повесили

мать Марата, он ушел в лес. В разведке

фашисты окружили его и хотели взять в

плен живым. Марат понял это. Когда же

фашисты подошли совсем близко, он взорвал

около себя гранату. Юный герой погиб

сам, но вокруг него полегло и немало

врагов». (Б.Р.).

III. Ошибки в текстах-рассуждениях.

1) Разрушение

структуры рассуждений-доказательств.

Ошибки

подобного типа на материале русского

языка зачастую возникают при выполнении

лингвистических заданий. Вот каким

образом ответили учащиеся X

класса, выполняя задание «Докажите, что

этот текст художественный»:

«Текст

художественный. В тексте нарисована

живая картина. При помощи художественных

образов передается то, о чем рассказывается.

Этому тексту свойственны предложения,

разные по строению. В тексте есть и

бессоюзные сложные предложения, и

сложноподчиненные предложения».

(Г.Л.).

В

данном отрывке тезис «Текст художественный»

доказывается при помощи краткого

упоминания о различных особенностях

текста. Учащиеся не понимают, что такой

признак, как: наличие бессоюзных,

сложносочиненных и сложноподчиненных

предложений еще не является признаком

художественности. То же самое можно

сказать по поводу декларирования мысли

о том, что «при помощи художественных

образов передается то, о чем рассказывается».

Таким образом, мы видим, что система

аргументации не соответствует

содержательной направленности

рассуждения-доказательства.

2) Разрушение

структуры рассуждения-объяснения.

Учащиеся

старших классов, выполняя задание

«Объясните, какие стилевые черты

активизируются в тексте», отвечают

неоправданно кратко, лаконично:

Стилевые

черты:

Высказывание образное, живое, выразительное

и эмоциональное.

Ни

экспозиции, ни вспомогательного вопроса,

ни тезиса, ни доказательств, ни

соответствующих выводов. Упразднено

даже объяснение в форме текста. Краткий

ответ – и все. Собственно, это даже

перенос особенностей разговорного

стиля в письменную форму речи.

3) Разрушение

структуры рассуждения-размышления.

Та

же лапидарность, исключение из

рассуждения-размышления всех необходимых

композиционных элементов характерны

для ответов учащихся на вопрос: «Какие

языковые средства используются в тексте

и почему?»:

«В тексте употреблено

много конкретной лексики: мороз, метель,

лампа, ветер, вездеход, водитель, машина,

мгла, фара.

Слова

в переносном значении помогают сделать

это высказывание образным: снежная

страна, хрупкая тишина.

В

тексте множество глаголов в простых и

сложных предложениях, которые помогают

созданию художественного образа»

(Б.З.).

Ошибки в

определениях понятий стилистики,

культуры речи, теории текста

1)

Порочный круг в определении – одна из

распространенных ошибок в речи учащихся

и студентов. (Иначе в методической

литературе ее называют «логическим

кольцом»). Так, обучаемые, отвечая на

вопрос «Что такое стиль художественной

литературы?», пишут:

а)

Стиль

художественной

литературы –

это форма выражения художественной

речи через

произведения.

(Б.З., 1991).

б)

Стиль

художественной

литературы

– это форма изложения художественной

речи.

(И.З., 1991).

Причины

подобных ошибок – прежде всего в незнании

значения термина, в неумении соотносить

родо-видовые компоненты, органически

слитые с основным значением терминоединицы.

2) Несоразмерность

объемов понятий.

Общеизвестно,

что слово представляет собой комплекс

различных отношений, некую совокупность

дифференциальных компонентов, которые

при толковании значения слова могут

реализоваться в неадекватной форме.

Отсюда возникает несоразмерность

объемов понятий: сам термин может

оказаться шире его толкования, и наоборот

– его трактовка бывает несоразмерно

широкой. Например:

1)

Стиль

художественной литературы – это форма,

в которой выражается автор текста.

(Объем понятия заужен).

2)

Стиль

художественной литературы – это форма

выражения мыслей, текста, как писатель

излагает свои мысли.

(Объем понятия расширен: ведь формой

выражения мыслей может служить не только

стиль художественной литературы, но и

другие стили. Кроме того. логический

ряд здесь нарушается за счет ошибочной

постановки слов «мыслей», «текста» в

ряд однородных объектов).

3)

Смысловое противоречие – также одна

из распространенных ошибок в определении

понятий. Например:

1)

Публицистический

стиль – это такой, который употребляется

в брошюрах, газетах, журналах, статьях

и т.п.

Смысловое

противоречие в этом высказывании

заключается в том, что в брошюрах,

журналах, статьях употребляется не

только публицистический стиль, но и

деловой, научный, стиль художественной

литературы.

2)

Понятие

«публицистический

стиль»

я понимаю, как знакомиться

со статьями из журналов, брошюр, газет

и т.д.

Итак,

противоречие доведено здесь до логического

абсурда: понятия «публицистический

стиль» и «знакомиться» воспринимаются

обучаемыми как тождественные. Они

берутся за основу дефиниции.

Итак,

приведенные выше классификации включают

различные ошибки: стилистические,

культуроречеведческие, текстологические,

ошибки в толковании терминов. Все они

неоднократно подтверждались во время

контрольных «срезов» в ходе констатирующего

эксперимента. Цифровые результаты

указанных «срезов» приводятся в таблицах

№ 4-7, приведенных в Приложении.

По

горизонтали в них представлены классы,

студенческие группы, в которых в разные

годы проводились контрольные «срезы»,

по вертикали – типы ошибок. Результаты

даются в двух формах: в цифрах и процентах.

«Срезами»

было охвачено в течение нескольких лет

большее количество обучаемых, но в

таблицах представлены сведения о двух

тысячах работ.

Анализ таблиц

позволяет сделать некоторые выводы о

состоянии теоретических знаний и речевой

грамотности учащихся:

1) наибольшее

количество ошибок допускается при

составлении текстов, что связано со

слабым знанием теории текста;

2)

учащиеся контрольных классов и студенты

не умеют продуцировать стилистически

дифференцированную речь;

3) велик удельный

вес ошибок по культуре речи, выявленных

при помощи контрольных «срезов» и

анкетирования;

4)

ошибки в определении понятий связаны

не только со слабым знанием теории, но

и с отсутствием справочной литературы

по отдельным аспектам русского языка;

5)

студенты I

курса филологического факультета

допускают ошибки, типичные для учащихся

старших классов средних школ;

6)

наличие проанализированных ошибок

ставит нас перед необходимостью

пересмотра программ, учебной и справочной

литературы для учащихся и студентов;

7)

необходимо создать не только вариативную

методику для школ с углубленным изучением

русского языка, но и поставить вопрос

о преемственности гуманитарного

образования;

одной из основных причин появления

ошибок в речи учащихся является

интерференция родного языка, а значит,

необходимо тщательное исследование

всех вопросов, связанных с проблемой

взаимосвязанного обучения русскому и

родным языкам.

Краткая

характеристика программ и учебников

по русскому языку (на материале стилистики,

культуры речи, теории текста)

В

программах средней школы по русскому

языку и литературе (V-XI

классы национальных школ) значительное

место отводится вопросам стилистики и

культуры речи. Начиная с V-го

класса, учащиеся должны в процессе

словарной работы усваивать стилистические

возможности «отдельных слов и

словосочетаний», должны уметь выразительно

читать художественные, публицистические,

научные текста. В VIII

классе учащиеся должны «отличать

произведения художественной литературы

от произведений научной литературы и

публицистики» (Программы средней школы:

Русский язык и литературы. IV-X

кл. нац. шк. – Л.: Просвещ., 1984. – С. 106).

Теоретическое

обоснование умения строить связное

высказывание с учетом стиля речи входит

в раздел «Культура речи» в X

классе.

Как

всегда, большое внимание уделяется

развитию связной речи. В V-XI

классах более 200 часов отводится в

течение года на прохождение программы

по развитию связной речи.

Индекс,

составленный нами на основе функционирующих

ныне программ, включает 144 термина

стилистики, культуры речи, теории текста,

значение которых учащиеся должны усвоить

в течение 7 лет обучения. Они же, эти

понятия, должны стать теоретической

базой развития связной речи.

Указанный

раздел, рассчитанный на 7 лет обучения,

получает определенную завершенность

за счет введения в раздел «Культура

речи» текстологических понятий. Например,

в X

классе учащиеся и теоретически, и

практически осваивают следующие понятия

из синтаксиса связного текста:

«Диалогическая и монологическая речь.

Высказывание. Типы высказывания. Деление

текста на абзацы. Связь предложений

внутри абзаца. Средство связи между

предложениями в тексте (союзы, местоимения,

наречия и пр.)…

Умение

строить речь с учетом цели и темы

высказывания (повествовать, описывать,

рассуждать)… Умение строить высказывание

логически последовательно, с использованием

различных средств связи предложений в

тексте с учетом темы и цели высказывания,

стиля речи.

Умение

выделять и оформлять абзацы текста с

учетом содержания высказывания»

(Программы … С. 60).

На