Типичные ошибки

Частые ошибки:

- Ошибочное выделение окончаний

- Ошибочный подбор слов словообразовательных цепочек

- Ошибочное выделение одной приставки в словах, имеющих несколько приставок

- Ошибочное выделение приставки в словах, не имеющих приставок

- Ошибочное выделение суффиксов в словах, имеющих несколько суффиксов

- Ошибочное выделение нескольких суффиксов в словах, имеющих один суффикс

- Ошибочное выделение корня из-за неправильного определения границ приставок или суффиксов

- Ошибочное выделение корня без учета современного состояния языка

Узнай, какие ошибки допускают чаще всего.

1. Ошибочное выделение окончаний:

- в словах, которые не имеют окончаний, например: слева, по-французски, едва

- в словах, имеющих окончания в середине основы: трёхэтажный, (у) дивана-кровати

- в словах, имеющих формообразующие суффиксы: пришли, училась, веселее

- в словах с нулевым окончанием: пришёл, врач, мать, должен

Правильно:

- Слева, по-французски, едва — окончаний нет

- трёхэтажный, у дивана-кровати

- пришли, училась, веселее — окончания нет

- пришёл , врач , мать , должен

2. Ошибочный подбор слов словообразовательных цепочек:

Беспорядочный подбор родственных слов вместо определения производящей основы каждого слова цепочки.

Правильно:

побелеть←белеть←белый.

3. Ошибочное выделение одной приставки в словах, имеющих несколько приставок

Например:

недопеченный, безоговорочно.

Правильно:

недопеченный, безоговорочно.

4. Ошибочное выделение приставки в словах, не имеющих приставок

Например:

здание, здесь, негодяй.

Правильно:

здание, здесь, негодяй

приставок нет.

5. Ошибочное выделение суффиксов в словах, имеющих несколько суффиксов

Например:

белковый, запаханный, сеялка, прочувствованность, по-стариковски.

Правильно:

белковый, запаханный, сеялка, прочувствованность, по-стариковски.

6. Ошибочное выделение нескольких суффиксов в словах, имеющих один суффикс

Например:

белёхонький, космический, высоковатый

Правильно:

белёхонький, космический, высоковатый.

7. Ошибочное выделение корня из-за неправильного определения границ приставок или суффиксов

Например, в словах:

недосказанный, безразмерный, прикрываться, скворечник, апельсин.

Правильно:

недосказанный, безразмерный, прикрываться, скворечник , апельсин .

8. Ошибочное выделение корня без учета современного состояния языка

Например:

благодарить, ограда.

Правильно:

благодарить, ограда.

Смотрите также

- Глава 4. Морфемика

- Особенности морфемного разбора слова.

- Советы. Как приступить к делу

- Примеры и комментарии

- Первые шаги — подготовительные задания

- Тренинг «Морфемный разбор»

- Итоговые тесты «Морфемный анализ в формате ЕГЭ»

- Морфемика

|

Общие принципы разбора слова по составу (например, в школьном или вузовском вариантах) — это устный словообразовательный анализ и графическое выделение найденных наименьших частей слова, а также его основы (морфемой не является) особыми значками. Большинство этих знаков есть на рисунке: Среди ошибок, допускаемых при морфемном разборе, есть частые, типичные (назовём их «главными»):

Знаете ответ? |

Причины трудностей и ошибок младших школьников

в разборе слов по составу.

Школьники, анализируя слово, учитывают только его лексическое, вещественное значение, либо только внешние признаки (его буквенный или звуковой состав).

Примером ответа ученика на вопрос «являются ли родственными слова сторож и сторожка» может служить такой: «Сторож и сторожка – не родственные слова, так как сторож – это человек, а сторожка – домик». На вопрос, входит ли слово часовщик в число родственных к слову час, ребёнок ответит: «Часовщик подойдет, потому что во всех словах буква ч». – А чашка? – тоже, потому что в часах буква ч и в чашке».

Сначала было высказано предположение, что описанные ошибки связаны с возрастными особенностями младших школьников. Однако в дальнейшем ученые пришли к однозначному мнению о том, что истоки ошибок следует искать в дефектах методики обучения. Прежде всего эти ошибки возникают тогда, когда форма и значение языковой единицы, формальный и семантический признаки морфемы рассматриваются в отрыве друг от друга: объясняют значение корня (суффикса, приставки, окончания) и не упоминают о его фонемном (звуковом) составе или обращают внимание на буквенный состав суффикса (корня, окончания, приставки), а значение его не раскрывается и т.п.

Следствием неумелой организации работы является и такая распространенная ошибка, как смешение родственных слов и словоформ. Особенно, естественно, это заметно на начальном этапе, когда младшие школьники еще не знают всех изменений основных частей речи.

Большие затруднения испытывают учащиеся при разборе слов по составу, если у них плохая фонематическая подготовка, а также если они не понимают особенностей русской графики. Так, если школьник не осознает, что в словах рука и земля одно и то же окончание [а], которое после твердого и мягкого согласного передается разными буквами, у него так и не возникает представления о существительных одного склонения как ос словах, имеющих один и тот же набор окончаний. И значит, он будет затрудняться при проверке безударных падежных окончаний по ударным. Источником ошибок довольно часто служит «замаскированная» морфема. Мы имеем в виду в первую очередь своеобразие передачи при письме звука [й]. если младший школьник не понимает, что буква ю в глаголе читаю обозначает не только окончание [у], но и звук [й], который не входит в окончание, то позже, в средних классах, ему уже не понять, как образуются глаголы повелительного наклонения и т.д. и т.п.

Разбор слов по составу представляет определенные трудности не только для детей, но и для учителей. На морфемном уровне активнее, чем на других языковых ярусах (например, в морфологии), происходят различные изменения: состав слова упрощается, усложняется и т.п. То, что считалось бесспорным вчера, сегодня подвергается коррекции. Так, например, учителя старшего поколения с трудом склоняются признать, что в слове прекрасный всего две морфемы: корень и окончание (прекрасн-ый), а слова плот и плотник относятся к разнокоренным и т.п.

Без систематического обращения к справочной литературе в работе по составу слова учителю не обойтись.

Чтобы правильно вести работу по морфемике, учителю необходимо постоянно иметь в виду некоторые важные языковые закономерности.

Морфема – это минимальная значимая часть слова, которая, как и всякая языковая единица, имеет две неразрывно связанные между собой стороны: внешнюю (звуковой состав) и внутреннюю (значение). Морфема выделяется в ряду слов, имеющих сходство по указанным двум признакам: общность в значении и фонемном составе. Например, слова волчонок, медвежонок, козленок имеют одинаковую часть – онок (-енок) и обозначают детенышей животных. Если же мы включим в тот же ряд слова кружок, сахарок, басок и т.п. на том основании, что в них исчезнет второй необходимый признак – общее в значении: о последних трех словах никак нельзя сказать, что они обозначают детенышей. Следовательно, часть –онок не делится на более мелкие отрезки и представляет собой один суффикс[1].

Умение устанавливать тождество морфем необходимо для определения сильной позиции фонемы в конкретной морфеме, то есть является обязательным условием правильного решения орфографических задач. Однако установить, действительно ли данные слова (два или больше) имеют в своем составе одну и ту же морфему, далеко не всегда просто. Дело в том, что между морфемами существуют такие же многообразные связи, как и между целыми словами: синонимия, амонимия и т.д. Причем это относится не только к корню, но в равной степени и к аффиксам. Например, корни слов погас и потух – синонимы, то же можно сказать о суффиксах в словах, обозначающих, например, самок животных: -иц- (тигрица), -их- (слониха), -к- (голубка) и т.п. Омонимичными являются корни слов нос и носит, суффиксы в словах чайник и печник, окончания существительных первого склонения в именительном падеже и второго склонения в родительном: рука – стола, окончания –и в трех падежах существительных третьего склонения: тени, приставки в словах закричал – завернул и т.п.

Необходимо четко разграничивать один и тот же корень (приставку, суффикс, окончание) и разные корни (приставки, суффиксы, окончания), которые совпали по звуковому (фонемному) составу. Или, напротив, при разном звучании имеют одно только значение. Таким образом, говорить о такой же морфеме можно при совпадении обоих ее признаков.

Постоянное внимание учителя к тому, что в нашем языке возможны морфемы – синонимы, амонимичные значимые части и т.п., создает у учащихся представление о неисчерпаемом багаже языка, его безграничных возможностях для выражения всех оттенков мысли. Однако нельзя забывать, что почти каждая морфема имеет свои разновидности, связанные с небольшими различиями в ее фонетическом составе.

Конкретные варианты, которыми представлена морфема в речи, называют морфами. Морфы каждой морфемы чередуются в зависимости от грамматической позиции: ходить, но хожу; бродить, но брожу и т.п., то есть перед –ить корень кончается на д, а перед окончанием первого лица д заменяется на ж и т.д. «Чередуются морфы по приказанию следующей морфемы, грамматической единицы. Позиционно чередующиеся морфы, грамматической единицы. Позиционно чередующиеся морфы объединяются в одну морфему. Так, например, морфы ход- и хож- представляют одну и ту же морфему, один и тот же корень» [4].

Программа младших классов не предусматривает знакомства учащихся с рассмотренными закономерностями. Однако важно постоянно иметь их в виду. И если ученики составили группу однокоренных слов снег, снежок, снеговик, снежный, то учитель, уточняя ответы детей, должен сказать: «Эти слова имеют корень снег- (снеж-)».

Обойти явление чередования фонем в морфемах даже на начальном этапе изучения состава слова невозможно, так как ему подвержено подавляющее число слов в русском языке. А от более сложных процессов, происходящих в морфемной структуре слов, желательно оградить младших школьников. Имеется в виду явление опрощения и связанные корни.

Напомним, что в отличие от свободных корней, которые имеют ясно выраженное лексическое значение, в связанных корнях вещественное значение не поддается объяснению с точки зрения современного языка. Например, что обозначает корень –ня- в словах занять, перенять, отнять и т.п? А корень –ул- в словах улица, переулок, закоулок? Для младших школьников, которые стремятся мыслить конкретно, работа с такими словами затруднительна [2].

Опрощение приводит к тому, что слово, ранее членимое на отдельные значимые части, выступает как исходное, целостное образование. Мы уже упоминали слово прекрасный. В современном языке оно утратило связь со словом красный. Его нельзя трактовать как обозначающее что-то очень красное (сравнить: превкусный – очень вкусный, предобрый – очень добрый и т.п.). поэтому приставку пре- в слове прекрасный нет оснований вычленять как отдельную морфему.

Другое дело – этимологический анализ этого и иных подобных слов. В свое время красивый и красный в сознании людей были связаны. Об этом младшие школьники с удовольствием послушают и поймут. Таким образом, мы хотели обратить внимание учителей, на то, что необходимо четко различать при работе со словами два типа разбора: современный и исторический.

Современный анализ структуры слова (синхрония) направлен на выяснение связи между словами, существующих на данном этапе развития языка. Так, например, слово медведь в современном языке связано со словами медвежий, медвежонок, медвежатина, по-медвежьи и некоторыми другими. Если же подойти к тому же слову с позиции истории языка (диахронии), то окажется, что слово медведь имеет связь не только со словом мед, но и со словом еда.

Этимологический анализ часто оказывается существенным подспорьем в работе по орфографии. Например, рассказ о том, что слово карандаш произошло от тюркских слов кара (черный) и даш (камень), то есть черный камень, помогает учащимся запомнить, что в этом слове пишутся три буквы а.

Таким образом, уже в младших классах на уроках могут присутствовать оба вида анализа слов, нужно только, чтобы учитель и ученики при этом отчетливо представляли, о чем идет речь: о слове и его сегодняшних связях или о его происхождении.

Таким образом, как было показано, при разборе слов по составу, как и при звуковом анализе, учитель должен очень внимательно относиться к подбору слов для работы и быть готовым дать правильное объяснение современной структуры слова и его происхождения.

Типичные ошибки

Частые ошибки:

- Ошибочное выделение окончаний

- Ошибочный подбор слов словообразовательных цепочек

- Ошибочное выделение одной приставки в словах, имеющих несколько приставок

- Ошибочное выделение приставки в словах, не имеющих приставок

- Ошибочное выделение суффиксов в словах, имеющих несколько суффиксов

- Ошибочное выделение нескольких суффиксов в словах, имеющих один суффикс

- Ошибочное выделение корня из-за неправильного определения границ приставок или суффиксов

- Ошибочное выделение корня без учета современного состояния языка

Узнай, какие ошибки допускают чаще всего.

1. Ошибочное выделение окончаний:

- в словах, которые не имеют окончаний, например: слева, по-французски, едва

- в словах, имеющих окончания в середине основы: трёхэтажный, (у) дивана-кровати

- в словах, имеющих формообразующие суффиксы: пришли, училась, веселее

- в словах с нулевым окончанием: пришёл, врач, мать, должен

Правильно:

- Слева, по-французски, едва — окончаний нет

- трёхэтажный, у дивана-кровати

- пришли, училась, веселее — окончания нет

- пришёл , врач , мать , должен

2. Ошибочный подбор слов словообразовательных цепочек:

Беспорядочный подбор родственных слов вместо определения производящей основы каждого слова цепочки.

Правильно:

побелеть←белеть←белый.

3. Ошибочное выделение одной приставки в словах, имеющих несколько приставок

Например:

недопеченный, безоговорочно.

Правильно:

недопеченный, безоговорочно.

4. Ошибочное выделение приставки в словах, не имеющих приставок

Например:

здание, здесь, негодяй.

Правильно:

здание, здесь, негодяй

приставок нет.

5. Ошибочное выделение суффиксов в словах, имеющих несколько суффиксов

Например:

белковый, запаханный, сеялка, прочувствованность, по-стариковски.

Правильно:

белковый, запаханный, сеялка, прочувствованность, по-стариковски.

6. Ошибочное выделение нескольких суффиксов в словах, имеющих один суффикс

Например:

белёхонький, космический, высоковатый

Правильно:

белёхонький, космический, высоковатый.

7. Ошибочное выделение корня из-за неправильного определения границ приставок или суффиксов

Например, в словах:

недосказанный, безразмерный, прикрываться, скворечник, апельсин.

Правильно:

недосказанный, безразмерный, прикрываться, скворечник , апельсин .

8. Ошибочное выделение корня без учета современного состояния языка

Например:

благодарить, ограда.

Правильно:

благодарить, ограда.

Смотрите также

- Глава 4. Морфемика

- Особенности морфемного разбора слова.

- Советы. Как приступить к делу

- Примеры и комментарии

- Первые шаги — подготовительные задания

- Тренинг «Морфемный разбор»

- Итоговые тесты «Морфемный анализ в формате ЕГЭ»

- Морфемика

Морфологические нормы — это нормы, связанные с правилами употребления частей речи.

Например, все говорящие на русском языке знают, что существительные бывают трех родов.

От рода существительного зависит его связь с прилагательными, причастиями, местоимениями и глаголами прошедшего времени

(Лето жаркое. Лето прошло).

Нарушение морфологических норм возникает тогда, когда в языке есть варианты той или иной формы определенной части речи.

Так, существительное толь имеет два варианта рода — м.р. и ж.р., мужской род этого существительного является нормой, женский род — нарушением нормы (просторечным вариантом). Поэтому предложение Покрыть крышу толью — ошибочно. Нормативный вариант: Покрыть крышу толем.

Для правильного построения речи необходимо знать, какие ошибки морфологии могут встретиться в речи.

Нарушения морфологических норм (примеры морфологических ошибок)

Наиболее характерными нарушениями здесь являются:

- Неверное употребление рода несклоняемого существительного или существительного, испытывающего колебания в роде:

Окна закрыты прекрасной тюлью. (Нужно: тюлем — слово тюль — м.р.).

- Неверный выбор варианта падежного окончания имени существительного:

В московских автобусах снова работают кондуктора. (Нужно: кондукторы).

- Неверная форма сравнительной или превосходной степени сравнения прилагательных- контаминация простой и сложной форм сравнения:

У него сейчас более худшее положение, чем раньше. (Нужно: худшее или более плохое).

- Неверный выбор полной или краткой формы прилагательных в функции сказуемого:

Статья интересная по форме и содержанию. (Нужно: Статья интересна по форме и содержанию).

- Неверное склонение сложных и составных числительных:

Книга с пятьсот тридцатью двумя иллюстрациями. (Нужно: с пятьюстами).

- Неверное употребление числительных оба- обе:

По обоим сторонам улицы росли деревья. (Нужно: по обеим сторонам).

- Неверное сочетание числительного оба с существительными, имеющими только формы множественного числа:

У обоих брюк нет ремня (Нужно: у тех и других брюк).

- Неверное сочетание дробного числительного и с существительным:

Рекорд улучшен на 25,6 секунд. (нужно: на 25,6 секунды)

- Неверное употребление собирательных числительных:

Двое мальчиков и двое девочек. (Нужно: двое мальчиков и две девочки).

- Неверное употребление форм личного местоимения, создающее двусмысленность:

Не удержал мяч вратарь, но добить его было некому. (Нужно: Вратарь не удержал мяч, который некому было добить.)

- Неверное употребление формы «недостаточного» глагола:

Никогда не думал, что очучусь тут. (Нужно: смогу очутиться),

- Неверный выбор формы «изобилующего» глагола:

Прополоскай горло. (Нужно: прополощи горло).

- Смешение залоговых форм глагола:

Перед посещением ветврача животные вычесываются и моются. (Нужно: животных вычесывают и моют).

- Несоблюдение единства видо-временных форм глагола:

Софья первая говорит о сумасшествии Чацкого, а фамусовское общество распространило эту сплетню. (Нужно: говорит…. распространяет, сказала …. распространило )

Разгадать кроссворд онлайн и видеокроссворд по речевым ошибкам — здесь

Вам понравилось? Не скрывайте свою радость, поделитесь ею с миром!

Определение термина

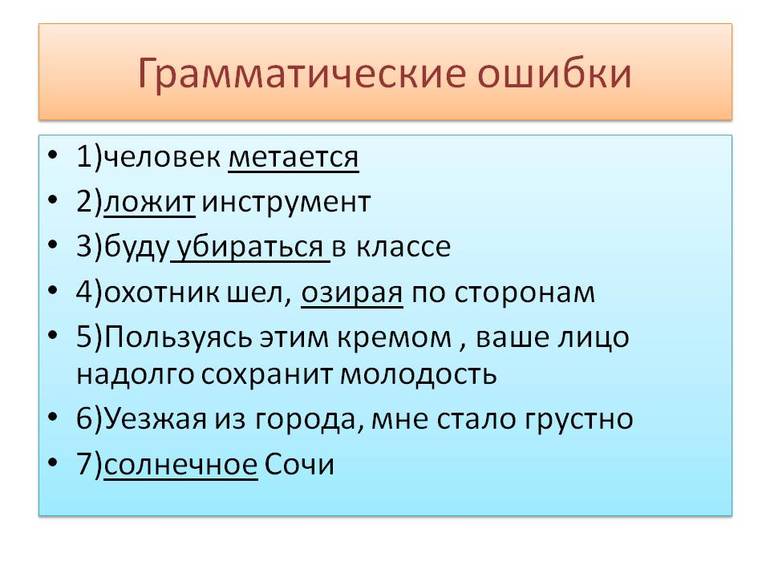

Такая ошибка представляет собой нарушение нормы употребления языковой единицы, входящей в состав словосочетания или предложения, а также неверный выбор формы слова. Отличаются многообразием и могут быть связаны с неправильным использованием словообразовательных, морфологических и синтаксических правил.

Классический пример такой ошибки — неверное употребление деепричастного оборота: «Проезжая под мостом, у него слетела шляпа». Деепричастие не согласовано с определяемым словом, употреблено некорректно, не соответствует нормам русской словесности. Изменить эту конструкцию можно так: «Проезжая под мостом, мужчина заметил, что у него слетела шляпа». Здесь деепричастие является зависимым словом глагола «заметил» (заметил как? — проезжая), поэтому предложение построено правильно.

Подобные ошибки допускаются как в устной, так и в письменной речи, нередко встречаются у иностранцев, для которых русский язык неродной. Они не мешают коммуникации, поскольку слушатель или читатель все равно понимает, о чем ведется речь, однако характеризуют говорящего или пишущего как недостаточно грамотного человека. Вот почему нужно их изучать и искоренять.

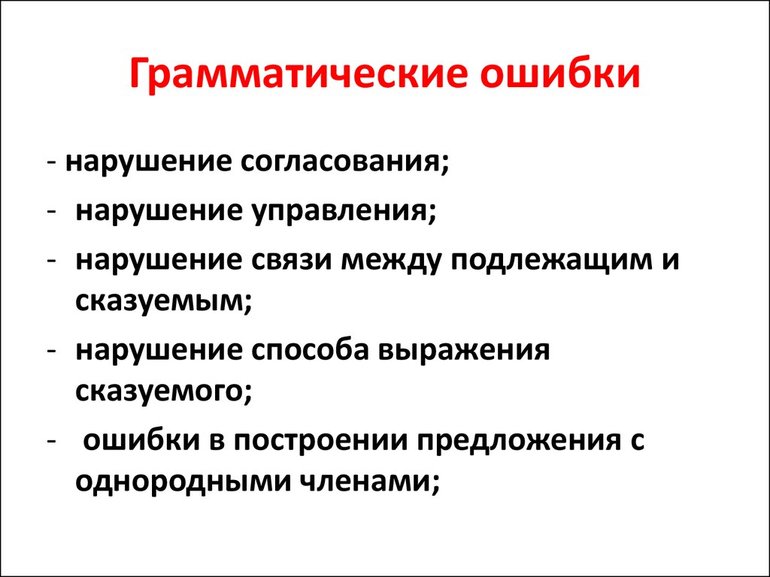

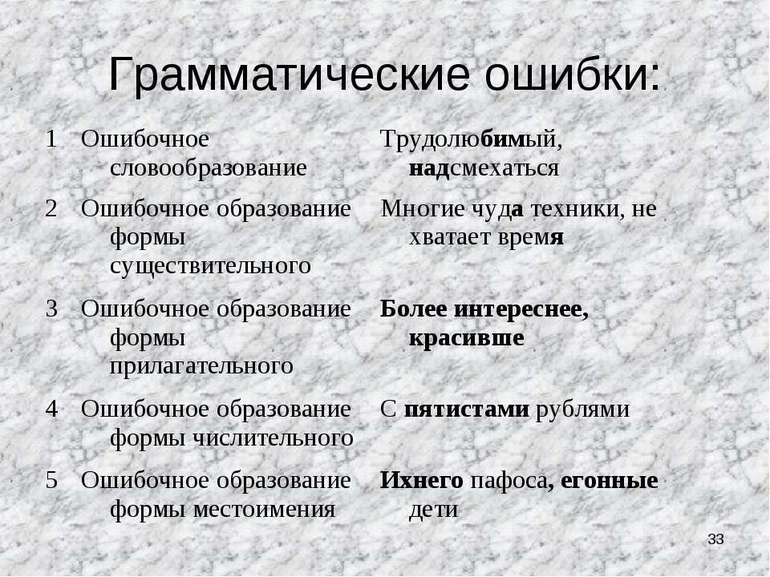

Классификация и разновидности

Виды грамматических ошибок типовые и связаны с основными разделами науки о языке. Если нарушены словообразовательные правила, то в речи могут появиться такие слова, как «подскользнуться», «подчерк», «упорность», «ихние», «беспощадство».

Кроме того, при классификации грамматических ошибок выделяются:

- Морфологические. Булочка с повидлой (или с повидло), не хватит время, оплатить за проезд. В этих примерах нарушены нормы морфологии и неправильно использованы формы слова. Верные варианты: булочка с повидлом, не хватит времени, заплатить за проезд или оплатить проезд.

- Синтаксические. Встречаются чаще всего в письменной речи, связаны с неправильным составлением предложения. Например, нарушение норм управления: «Нужно выполнять свою работу более качественней». Нарушение согласования: «Я нашел себе друзей, действительно любящими искусство». Нарушение границ предложения. «Я вышел на улицы. Чтобы подышать свежим воздухом».

Эта разновидность ошибок может быть как в простых, так и в сложных предложениях и связана чаще всего с тем, что даже те ученики, которые хорошо знакомы с правилами родного языка, не могут быстро применять свои знания на практике. Им сложно научиться использовать теорию, поэтому необходимо выполнять как можно больше практических упражнений, отрабатывая навык грамотного письма.

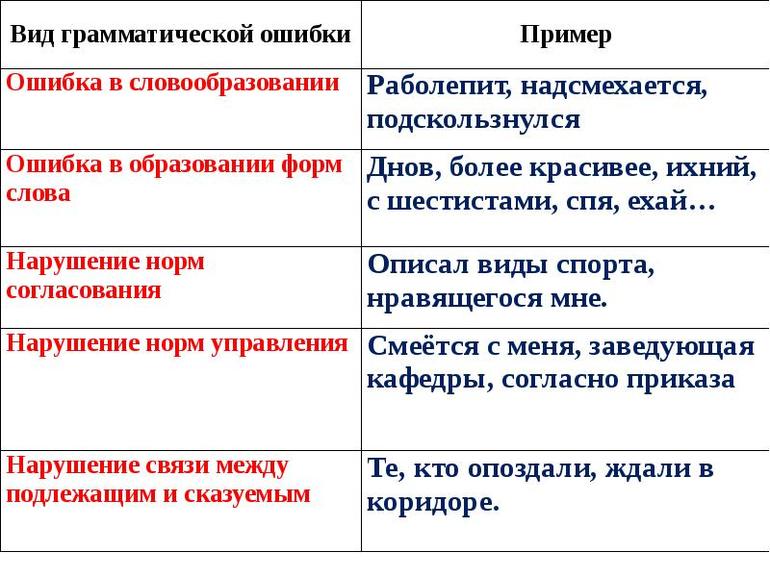

В словообразовании и морфологии

Даже те, кто любит читать и считает себя грамотным человеком, порой допускают грамматические ошибки. Примеры и исправления представлены в следующей таблице.

| Разновидность | Пример | Правильный вариант |

| Словообразовательные | ||

| Использование несуществующей модели образования слов | Трудолюдимый, нагинаться, завсегдатели (заведения), взятничество | Трудолюбивый, нагибаться (или нагнуться), завсегдатаи, взяточничество. |

| Замена одной из морфем в слове | Отвесить | Такого слова нет, в данном примере использован антоним к слову «повесить». |

| Словотворчество (носитель языка сам «придумывает» новую лексическую единицу) | Канительство, рецензист, эмпиричественный | Канитель, рецензент, эмпирический |

| Морфологические | ||

| Неправильно выбранная модель образования одной из форм существительного | Много собаков | Много собак |

| Форма Винительного падежа неодушевленного имени совпадает по грамматике с одушевленным | Я умоляла ветерка перестать | Я умоляла ветерок перестать |

| Неверный выбор падежного окончания: форма В. п. одушевленного имени совпадает с неодушевленным. | Работать заставили два кота | Работать заставили двух котов |

| Изменение рода при склонении | Булочка с повидлой | Булочка с повидло |

| Склонение несклоняемых имен | Играть на пианине, пить кофей, я видел в зоопарке много фламингов | Играть на пианино, пить кофе, много фламинго. |

| Образование несуществующих форм: множественного числа у тех слов, которые имеют исключительно единственное и наоборот | Облак затянул небо пеленой. На столе стояло много кофеев. Надевай этот штан и пошли гулять. | Облака затянули небо. На столе стояло много чашек с кофе. Надевай эти штаны и пошли. |

| Ошибка в выборе полной и краткой форм имени прилагательного | Ваза была полная воды. Ребенок был очень полон. | Надо наоборот: Ваза полна воды. Ребенок был полный. |

| Некорректное (излишнее) образование степеней сравнения | Более мельче, Маша была послабже Вани, красивше | Более мелкий или мельче. Маша была слабее Вани, красивее. |

| Нарушение правил образования глагольных форм | Арестант метается по камере. Маша игралась с мишкой. Дети хочут сладостей. | Арестант мечется по камере. Маша играла с мишкой. Дети хотят сладостей. |

| Неверное образования числительных, особенно сложных | Он шел с триста рублями в кошельке | Он шел с тремястами рублями |

| Ошибки в образовании причастий и деепричастий | Ехавши в машине; шел, озирая по сторонам. | Ехав в машине; озираясь по сторонам. |

| Ошибочное образование форм местоимений | Ихний, еенный, ейный | Их, ее. |

Такие типы ошибок весьма часты в речи, поэтому на уроках необходимо давать школьникам задания, которые помогут избавиться от них.

Как известно, лучший способ избавиться от ошибок — научиться их находить, поэтому можно использовать форму карточек: распечатать и раздать детям карточки с текстами, составленными таким образом, что в них очень много нарушений норм словообразования и морфологии. Задача ученика — найти все ошибки и предложить правильный вариант.

Более простое задание — тест, который может состоять из нескольких блоков с вопросами:

- Найти правильный вариант.

- Найти, напротив, вариант с грамматической ошибкой.

- Соотнести пример ошибки и ее тип.

Такие задания научат применять свои знания на практике и отработать навык грамотного письма.

Нарушение синтаксических норм

Ошибки при построении словосочетаний и предложений также весьма многообразны. Прежде всего это неверное употребление причастных и деепричастных оборотов. Эти конструкции относятся к разряду сложных, поэтому школьники часто не понимают, как правильно их построить.

Например: Прибывший поезд на перрон (прибывший на перрон поезд). Читая книгу, возникает ощущение несправедливости (при чтении книги).

Кроме того, к числу распространенных нарушений синтаксических норм относятся:

- Ошибки в употреблении однородных членов. Мама любила и гордилась сыном (мама любила сына и гордилась им, неверно употреблены однородные сказуемые).

- Некорректное употребление частиц. У него всего был один порок — лень. Правильный вариант предполагает расположение частицы «всего» после того слова, к которому она относится: «У него был всего один порок», порядок слов в этом случае правильный.

- Неправильный выбор способа выражения сказуемого. Мы поели вкусный борщ и были рады, счастливы и довольные (верный вариант — довольны).

- Неверное употребление способа связи согласование. По обоим сторонам реки сгущался туман. Это пример несогласованного определения, поскольку слово «сторона» женского рода, а с ним употреблено местоимение мужского — «обоим», правильно будет «обеим».

- Нарушение управления. Жажда к славе (жажда славы).

- Ошибки в употреблении приложений. Писать сочинение о романе «Войне и мире» (несогласованное приложение, выраженное именем собственным, не должно изменяться по падежам. Правильный вариант: о романе «Война и мир»).

В сложных предложениях вариантов также множество. Для сложноподчиненного характерны одновременное задействование подчинительной и сочинительной связи (Когда атака прекратилась, но отдельные робкие выстрелы продолжали раздаваться). К числу ошибок также относятся:

- Использование двух подчинительных союзов рядом (Они хотели, чтобы когда наступит лето, поехать к морю).

- Лишнее указательное слово в главной части (Она знала то, что однажды в ее сердце вспыхнет любовь).

- Пропуск части составного союза между частями сложной конструкции. (Она опоздала, потому транспорт ходил очень редко из-за погодных условий).

- Оформление придаточных предложений как самостоятельных единиц. (На полу сидели кошка и собака. Которые ждали момента, когда мать отвернется. Чтобы украсть кусок мяса).

Ошибки в сложносочиненных предложениях связаны с заменой противительного союза соединительным: «Докладчик высказал свое отношение к объекту исследования, но он дал возможность публике согласиться или не согласиться с его тезисами». Не менее распространенная ошибка — тавтология (избыточное употребление союза): «Ничего не могло порадовать его: и солнце казалось тусклым, и ветерок не веселил, и мама и сестра постоянно докучали своей заботой и вниманием и вызывали только раздражение».

Таковы типичные ошибки грамматического характера, которые возникают в письменной и устной речи. В соответствии с правилами русского языка допустить их нельзя, поскольку это выдает безграмотность и незнание норм.

Причины трудностей и ошибок младших школьников

в разборе слов по составу.

Школьники, анализируя слово, учитывают только его лексическое, вещественное значение, либо только внешние признаки (его буквенный или звуковой состав).

Примером ответа ученика на вопрос «являются ли родственными слова сторож и сторожка» может служить такой: «Сторож и сторожка – не родственные слова, так как сторож – это человек, а сторожка – домик». На вопрос, входит ли слово часовщик в число родственных к слову час, ребёнок ответит: «Часовщик подойдет, потому что во всех словах буква ч». – А чашка? – тоже, потому что в часах буква ч и в чашке».

Сначала было высказано предположение, что описанные ошибки связаны с возрастными особенностями младших школьников. Однако в дальнейшем ученые пришли к однозначному мнению о том, что истоки ошибок следует искать в дефектах методики обучения. Прежде всего эти ошибки возникают тогда, когда форма и значение языковой единицы, формальный и семантический признаки морфемы рассматриваются в отрыве друг от друга: объясняют значение корня (суффикса, приставки, окончания) и не упоминают о его фонемном (звуковом) составе или обращают внимание на буквенный состав суффикса (корня, окончания, приставки), а значение его не раскрывается и т.п.

Следствием неумелой организации работы является и такая распространенная ошибка, как смешение родственных слов и словоформ. Особенно, естественно, это заметно на начальном этапе, когда младшие школьники еще не знают всех изменений основных частей речи.

Большие затруднения испытывают учащиеся при разборе слов по составу, если у них плохая фонематическая подготовка, а также если они не понимают особенностей русской графики. Так, если школьник не осознает, что в словах рука и земля одно и то же окончание [а], которое после твердого и мягкого согласного передается разными буквами, у него так и не возникает представления о существительных одного склонения как ос словах, имеющих один и тот же набор окончаний. И значит, он будет затрудняться при проверке безударных падежных окончаний по ударным. Источником ошибок довольно часто служит «замаскированная» морфема. Мы имеем в виду в первую очередь своеобразие передачи при письме звука [й]. если младший школьник не понимает, что буква ю в глаголе читаю обозначает не только окончание [у], но и звук [й], который не входит в окончание, то позже, в средних классах, ему уже не понять, как образуются глаголы повелительного наклонения и т.д. и т.п.

Разбор слов по составу представляет определенные трудности не только для детей, но и для учителей. На морфемном уровне активнее, чем на других языковых ярусах (например, в морфологии), происходят различные изменения: состав слова упрощается, усложняется и т.п. То, что считалось бесспорным вчера, сегодня подвергается коррекции. Так, например, учителя старшего поколения с трудом склоняются признать, что в слове прекрасный всего две морфемы: корень и окончание (прекрасн-ый), а слова плот и плотник относятся к разнокоренным и т.п.

Без систематического обращения к справочной литературе в работе по составу слова учителю не обойтись.

Чтобы правильно вести работу по морфемике, учителю необходимо постоянно иметь в виду некоторые важные языковые закономерности.

Морфема – это минимальная значимая часть слова, которая, как и всякая языковая единица, имеет две неразрывно связанные между собой стороны: внешнюю (звуковой состав) и внутреннюю (значение). Морфема выделяется в ряду слов, имеющих сходство по указанным двум признакам: общность в значении и фонемном составе. Например, слова волчонок, медвежонок, козленок имеют одинаковую часть – онок (-енок) и обозначают детенышей животных. Если же мы включим в тот же ряд слова кружок, сахарок, басок и т.п. на том основании, что в них исчезнет второй необходимый признак – общее в значении: о последних трех словах никак нельзя сказать, что они обозначают детенышей. Следовательно, часть –онок не делится на более мелкие отрезки и представляет собой один суффикс[1].

Умение устанавливать тождество морфем необходимо для определения сильной позиции фонемы в конкретной морфеме, то есть является обязательным условием правильного решения орфографических задач. Однако установить, действительно ли данные слова (два или больше) имеют в своем составе одну и ту же морфему, далеко не всегда просто. Дело в том, что между морфемами существуют такие же многообразные связи, как и между целыми словами: синонимия, амонимия и т.д. Причем это относится не только к корню, но в равной степени и к аффиксам. Например, корни слов погас и потух – синонимы, то же можно сказать о суффиксах в словах, обозначающих, например, самок животных: -иц- (тигрица), -их- (слониха), -к- (голубка) и т.п. Омонимичными являются корни слов нос и носит, суффиксы в словах чайник и печник, окончания существительных первого склонения в именительном падеже и второго склонения в родительном: рука – стола, окончания –и в трех падежах существительных третьего склонения: тени, приставки в словах закричал – завернул и т.п.

Необходимо четко разграничивать один и тот же корень (приставку, суффикс, окончание) и разные корни (приставки, суффиксы, окончания), которые совпали по звуковому (фонемному) составу. Или, напротив, при разном звучании имеют одно только значение. Таким образом, говорить о такой же морфеме можно при совпадении обоих ее признаков.

Постоянное внимание учителя к тому, что в нашем языке возможны морфемы – синонимы, амонимичные значимые части и т.п., создает у учащихся представление о неисчерпаемом багаже языка, его безграничных возможностях для выражения всех оттенков мысли. Однако нельзя забывать, что почти каждая морфема имеет свои разновидности, связанные с небольшими различиями в ее фонетическом составе.

Конкретные варианты, которыми представлена морфема в речи, называют морфами. Морфы каждой морфемы чередуются в зависимости от грамматической позиции: ходить, но хожу; бродить, но брожу и т.п., то есть перед –ить корень кончается на д, а перед окончанием первого лица д заменяется на ж и т.д. «Чередуются морфы по приказанию следующей морфемы, грамматической единицы. Позиционно чередующиеся морфы, грамматической единицы. Позиционно чередующиеся морфы объединяются в одну морфему. Так, например, морфы ход- и хож- представляют одну и ту же морфему, один и тот же корень» [4].

Программа младших классов не предусматривает знакомства учащихся с рассмотренными закономерностями. Однако важно постоянно иметь их в виду. И если ученики составили группу однокоренных слов снег, снежок, снеговик, снежный, то учитель, уточняя ответы детей, должен сказать: «Эти слова имеют корень снег- (снеж-)».

Обойти явление чередования фонем в морфемах даже на начальном этапе изучения состава слова невозможно, так как ему подвержено подавляющее число слов в русском языке. А от более сложных процессов, происходящих в морфемной структуре слов, желательно оградить младших школьников. Имеется в виду явление опрощения и связанные корни.

Напомним, что в отличие от свободных корней, которые имеют ясно выраженное лексическое значение, в связанных корнях вещественное значение не поддается объяснению с точки зрения современного языка. Например, что обозначает корень –ня- в словах занять, перенять, отнять и т.п? А корень –ул- в словах улица, переулок, закоулок? Для младших школьников, которые стремятся мыслить конкретно, работа с такими словами затруднительна [2].

Опрощение приводит к тому, что слово, ранее членимое на отдельные значимые части, выступает как исходное, целостное образование. Мы уже упоминали слово прекрасный. В современном языке оно утратило связь со словом красный. Его нельзя трактовать как обозначающее что-то очень красное (сравнить: превкусный – очень вкусный, предобрый – очень добрый и т.п.). поэтому приставку пре- в слове прекрасный нет оснований вычленять как отдельную морфему.

Другое дело – этимологический анализ этого и иных подобных слов. В свое время красивый и красный в сознании людей были связаны. Об этом младшие школьники с удовольствием послушают и поймут. Таким образом, мы хотели обратить внимание учителей, на то, что необходимо четко различать при работе со словами два типа разбора: современный и исторический.

Современный анализ структуры слова (синхрония) направлен на выяснение связи между словами, существующих на данном этапе развития языка. Так, например, слово медведь в современном языке связано со словами медвежий, медвежонок, медвежатина, по-медвежьи и некоторыми другими. Если же подойти к тому же слову с позиции истории языка (диахронии), то окажется, что слово медведь имеет связь не только со словом мед, но и со словом еда.

Этимологический анализ часто оказывается существенным подспорьем в работе по орфографии. Например, рассказ о том, что слово карандаш произошло от тюркских слов кара (черный) и даш (камень), то есть черный камень, помогает учащимся запомнить, что в этом слове пишутся три буквы а.

Таким образом, уже в младших классах на уроках могут присутствовать оба вида анализа слов, нужно только, чтобы учитель и ученики при этом отчетливо представляли, о чем идет речь: о слове и его сегодняшних связях или о его происхождении.

Таким образом, как было показано, при разборе слов по составу, как и при звуковом анализе, учитель должен очень внимательно относиться к подбору слов для работы и быть готовым дать правильное объяснение современной структуры слова и его происхождения.

Морфемика – раздел языкознания, в котором изучается система морфем языка и морфемная структура слов и их форм.

Словообразование – раздел языкознания, в котором изучается производность слов языка, средства и способы словообразования.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Морфемика

Словообразование

Отражение морфемного состава слова и его словообразовательных отношений в словарях

МОРФЕМИКА

Предмет морфемики. Морфема. Чередование гласных и согласных в морфемах

В морфемике решаются два основных вопроса:

1) как классифицируются морфемы русского языка,

2) как слово членится на морфемы, то есть каков алгоритм морфемного членения.

Основная единица морфемики — морфема. Морфема – это минимальная значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание).

В этом определении одинаково важны оба определения — минимальная и значимая; морфема — наименьшая единица языка, которая имеет значение.

Минимальной единицей звукового потока является звук. Находящиеся в сильной позиции звуки могут различать слова: пруда и прута. Но звуки не обозначают ни понятий, ни предметов, ни их признаков, то есть не имеют значения.

В курсе лексикологии изучаются слова — грамматически оформленные значимые единицы, служащие для называния объектов действительности.

Словосочетания, как и слова, служат для называния объектов действительности, но делают это более точно, расчлененно (ср.: стол и письменный стол).

Еще одной значимой единицей является предложение. Его отличие от морфем и слов состоит, во-первых, в том, что это более крупная единица, состоящая из слов, а во-вторых, в том, что предложение, обладая целевой и интонационной оформленностью, служит единицей общения, коммуникации.

Морфема отличается от единиц всех других языковых уровней: от звуков морфема отличается тем, что имеет значение; от слов — тем, что она не является грамматически оформленной единицей наименования (не охарактеризована как единица словаря, принадлежащая к определенной части речи); от предложений — тем, что она не является коммуникативной единицей.

Морфема — минимальная двусторонняя единица, то есть единица, имеющая и звучание, и значение. Она не членится на более мелкие значимые части слова. Из морфем строятся слова, которые, в свою очередь, являются «строительным материалом» для предложений.

В русском языке буквенный и звуковой состав морфем не является неизменным: в морфемах широко представлены нефонетические (т. е. не вызванные фонетическими условиями — позицией по отношению к ударению, концу фонетического слова и к другим звукам) чередования гласных и согласных. Эти чередования не случайны, они объясняются историческими процессами, происходившими в языке в давние времена, поэтому чередования носят системный характер.

В современном русском языке представлены следующие чередования в составе морфем:

Чередования гласных:

-

о / # (ноль звука, беглый гласный): сон — сна,

-

е / #: день — дня,

-

е / о: бреду — бродить,

-

о / а: смотреть — посматривать,

-

е / о / # / и: соберу — сбор — собрать — собирать,

-

о / у / ы: сох — сухой — высыхать.

Имеются и другие чередования гласных, но они менее распространены.

Чередования согласных:

-

парный твердый / парный мягкий: ру[к]а — ру[к’]е,

-

г / ж: нога — ножка,

-

к / ч: рука — ручка,

-

х / ш: муха — мушка,

-

д / ж: водить — вожу,

-

т / ч: крутить — кручу,

-

з / ж: возить — вожу,

-

с / ш: носить — ношу,

-

б / бл: любить — люблю,

-

п / пл: купить — куплю,

-

в / вл: ловить — ловлю,

-

ф / фл: графить — графлю,

-

м / мл: кормить — кормлю.

Кроме того, возможно чередование гласного и сочетания гласного с согласным:

-

а(я) / им: снять — снимать,

-

а(я) / ин: жать — пожинать,

-

и / ой: бить — бой,

-

е / ой: петь — пой.

Классификация морфем русского языка

Все морфемы делятся на корневые и некорневые. Некорневые морфемы делятся на словообразующие (приставка и словообразующий суффикс) и формообразующие (окончание и формообразующий суффикс).

Корень

Принципиальное отличие корня от остальных типов морфем состоит в том, что корень — единственная обязательная часть слова. Слов без корня нет, в то время как существует значительное количество слов без приставок, суффиксов (стол) и без окончаний (кенгуру). Корень способен употребляться, в отличие от других морфем, вне сочетания с другими корнями.

Определение корня как «общей части родственных слов» верно, но не является исчерпывающей характеристикой, поскольку в языке есть достаточное количество корней, встречающихся только в одном слове, например: какаду, очень, увы, многие собственные существительные, называющие географические названия.

Часто при определении корня указывают, что он «выражает основное лексическое значение слова». У большинства слов это, действительно, так, например: стол-ик ‘маленький стол’. Однако есть слова, в которых основной компонент лексического значения выражен не в корне или вовсе не выражен какой-то определенной морфемой. Так, например, в слове утренник основной компонент лексического значения — ‘детский праздник’ — не выражен ни одной из морфем.

Существует множество слов, состоящих только из корня. Это служебные слова (но, над, если), междометия (ага, алло), многие наречия (очень, весьма), неизменяемые существительные (алоэ, атташе) и неизменяемые прилагательные (беж, реглан). Однако большинство корней все же употребляется в сочетании с формообразующими морфемами: парт-а, хорош-ий, ид-ти.

Корни, которые могут употребляться в слове самостоятельно или в сочетании с флексиями, называются свободными. Таких корней в языке большинство. Те корни, которые могут употребляться только в сочетании с аффиксами, называются связанными, например: об-у-ть — раз-у-ть, агит-ирова-ть — агит-ациj-я.

По некоторым примерам художественной, публицистической литературы и разговорной речи может сложиться впечатление, что возможны слова, состоящие только из приставок или суффиксов, например: «Демократизмы, гуманизмы — идут и идут за измами измы» (В. В. Маяковский). Но это не так: в подобных случаях суффикс превращается в корень и вместе с окончанием или без него образует имя существительное.

Словообразующие морфемы: приставка, суффикс

Некорневые морфемы делятся на словообразующие (словообразовательные) и формообразующие (формообразовательные).

Словообразующие некорневые морфемы служат для образования новых слов, формообразующие — для образования форм слова.

В лингвистике существует несколько терминологических традиций. Наиболее распространенной является терминология, в которой все некорневые морфемы называются аффиксами. Далее аффиксы подразделяются в ней на словообразовательные аффиксы и флексии. Другая достаточно авторитетная традиция закрепляет термин аффиксы только за словообразующими морфемами.

Словообразующие морфемы делятся на приставки и суффиксы. Они различаются по их месту по отношению к корню и к другим морфемам.

Приставка — словообразовательная морфема, стоящая перед корнем или другой приставкой (пере-делать, пре-хорошенький, при-морье, кое-где, пере—о-деть).

Словообразовательный суффикс — словообразовательная морфема, стоящая после корня (стол-ик, красн-е-ть).

В лингвистике наряду с суффиксом выделяют также постфикс — словообразовательную морфему, стоящую после окончания или формообразующего суффикса (умы-ть-ся, к-ого-либо).

Приставки более автономны в структуре слова, чем суффиксы:

1) приставки могут иметь в многосложных словах побочное, более слабое ударение: у́льтрафиоле́товый,

2) они не вызывают грамматических чередований в корне в отличие от суффиксов, которые могут вызывать подобные чередования: рук-а — руч-к-а,

3) присоединением одной только приставки не может быть образовано слово другой части речи в отличие от суффиксов: присоединение суффикса может как не изменить частеречную принадлежность слова (дом — дом-ик), так и образовать слово другой части речи (белый — бел-е-ть, бел-изн-а),

4) приставки часто не связаны с определенной частью речи (недо-работка, недо-спать), тогда как суффиксы обычно закреплены за определенной частью речи: —ник— служит для образования существительных, —лив— — прилагательных, —ива— — глаголов),

5) значение приставки обычно достаточно конкретно и лишь модифицирует значение исходной основы, в то время как значение суффикса может быть как очень конкретным (-ёнок— обозначает детеныша того, кто назван в корне), так и очень абстрактным (-н— обозначает признак предмета).

Формообразующие морфемы: окончание, формообразующий суффикс

Формообразующие морфемы служат для образования форм слова и делятся на окончания и формообразующие суффиксы.

Формообразующие морфемы, как и другие виды морфем, обязательно имеют значение. Но это значения иного рода, чем у корней или словообразующих морфем: окончания и формообразующие суффиксы выражают грамматические значения слова — отвлеченные от лексических значений слов абстрактные значения (род, лицо, число, падеж, наклонение, время, степени сравнения и др.).

Окончания и формообразующие суффиксы различаются характером выражаемого ими грамматического значения.

Окончание

Окончание — формообразующая морфема, выражающая грамматические значения рода, лица, числа и падежа (хотя бы одно из них!) и служащая для связи слов в словосочетании и предложении, то есть являющаяся средством согласования (нов-ый ученик), управления (письмо брат-у) или связи подлежащего со сказуемым (я ид-у, ты ид-ешь).

Окончание — формообразующая морфема, выражающая грамматические значения рода, лица, числа и падежа (хотя бы одно из них!) и служащая для связи слов в словосочетании и предложении, то есть являющаяся средством согласования (нов-ый ученик), управления (письмо брат-у) или связи подлежащего со сказуемым (я ид-у, ты ид-ешь).

Окончания есть только у изменяемых слов. Нет окончаний у служебных слов, наречий, неизменяемых существительных и прилагательных. У изменяемых слов нет окончаний в тех их грамматических формах, в которых отсутствуют указанные грамматические значения (род, лицо, число, падеж), то есть у инфинитива и деепричастия.

У некоторых сложносоставных существительных и у сложных числительных несколько окончаний. Это можно легко увидеть при изменении этих слов: тр-и-ст-а, тр-ёх-сот- , диван- -кровать- , диван-а-кроват-и.

Окончание может быть нулевым. Оно выделяется у изменяемого слова, если есть определенное грамматическое значение, но оно материально не выражено. Нулевое окончание — это значимое отсутствие окончания, отсутствие, которое несет определенную информацию о том, в какой форме стоит слово. Так, окончание —а в форме стол-а показывает, что это слово стоит в родительном падеже, —у в стол-у указывает на дательный падеж. Отсутствие же окончания в форме стол говорит о том, что это именительный или винительный падеж, то есть несет информацию, значимо. Именно в таких случаях в слове выделяется нулевое окончание.

Нельзя путать слова с нулевым окончанием и слова, в которых нет и не может быть окончаний, — неизменяемые слова. Нулевое окончание может быть только у изменяемых слов, то есть у слов, у которых в других формах представлены ненулевые окончания.

Нулевые окончания представлены в языке широко и встречаются у существительного, прилагательного и глагола в следующих позициях:

1) существительные мужского рода 2 склонения в И. п. (В. п.) единственного числа: мальчик- — И. п., стол- — И. / В. п.;

2) существительные женского рода 3 склонения в И. п. (В. п.) единственного числа: ночь- ;

3) существительные всех родов в Р. п. множественного числа: стран- , солдат- , болот- .

Но в этой позиции могут быть представлены и ненулевые окончания: ноч-ей — статей- . Правильность разбора таких слов достигается склонением слова. Если при склонении звук [й’] исчезает, то он принадлежит окончанию: ноч-ей, ноч-ами. Если же [й’] прослеживается во всех падежах, то он относится к основе: статей- — стать[й’-а] — стать[й’-а]ми. Как мы видим, в этих формах звук [й’] не выражен на буквенном уровне, «спрятан» в йотированной гласной букве. В этом случае необходимо этот звук выявить и обозначить. Чтобы не загромождать написание транскрипционными скобками, в лингвистике принято обозначать звук [й’], «спрятанный» в йотированной гласной букве при помощи j, без скобок вписываемого в нужное место: статьj-ями.

Достаточно распространенной является ошибка на определение окончаний у слов, оканчивающихся на -ия, -ие, -ий. Неверным является впечатление, что эти звуковые комплексы и являются окончаниями. Двубуквенные окончания в начальной форме представлены только у тех существительных, которые являются субстантивированными прилагательными или причастиями. Сравним:

гений- , гениj-я, гениj-ю — участков-ый, участков-ого, участков-ому

армиj-я, армиj-ей — столов-ая, столов-ой и т. д.

4) прилагательные в краткой форме единственного числа мужского рода: красив- , умен- ;

5) притяжательные прилагательные в И п. (В. п.) единственного числа; несмотря на внешнюю схожесть склонения, качественные и притяжательные имеют различную морфемную структуру в указанных падежах:

| ед. число | И. п. | син-ий | лисий- |

| Р. п. | син-его | лисьj-его | |

| Д. п. | син-ему | лисьj-ему | |

| В. п. | =и. п. / в. п. | ||

| Т. п. | син-им | лисьj-им | |

| П. п. | син-ем | лисьj-ем. |

Такую морфемную структуру притяжательных прилагательных несложно понять, если учесть, что притяжательные прилагательные обозначают признак принадлежности лицу или животному и всегда производны, образованы с помощью словообразовательных суффиксов -ин-, -ов-, -иj— от существительных: мама ® мам-ин— , лиса ® лис-ий— . В косвенных падежах этот суффикс притяжательных —ий— реализуется в [j], который «спрятан» в йотированной гласной букве;

6) глагол в форме мужского рода единственного числа в прошедшем времени изъявительного наклонения и в условном наклонении: дела-л- (бы) — ср.: дела-л-а, дела-л-и;

7) глагол в повелительном наклонении, где нулевым окончанием выражается значение единственного числа: пиш-и- , пиш-и-те;

Формообразующий суффикс. Модификации глагольной основы

Другим видом формообразующих морфем является формообразующий суффикс — суффикс, служащий для образования форм слова.

В учебном комплексе 2 вводится понятие формообразующего суффикса, в комплексах 1 и 3 — нет, однако в них сказано, что «суффикс — это значимая часть слова, служащая обычно для образования новых слов»; в этом «обычно» и заключена мысль, что суффиксы могут служить не только для словообразования, но и для формообразования.

В основном все формообразующие суффиксы представлены в глаголе: это суффиксы инфинитива, прошедшего времени, повелительного наклонения, причастных и деепричастных форм (если рассматривать причастие и деепричастие как формы глагола, как это делают комплексы 1 и 3). Не в глаголе формообразующие суффиксы представлены в степенях сравнения прилагательного и наречия.

Исторически сложилось, что у большинства глаголов различаются две модификации основы — инфинитива и настоящего времени (для глаголов совершенного вида — будущего). Кроме них можно говорить иногда и об основе прошедшего времени.

Поскольку в глагольное слово объединяются словоформы, имеющие одну и ту же (с точки зрения составляющих ее морфем) основу, правильнее говорить, что у глагола может быть несколько видов основы, каждый из которых используется в определенном наборе словоформ. У других частей речи основа также может иметь разный вид в разных словоформах (например, сын — сыновья), однако у них это скорее исключение, чем правило, в то время как у глаголов это правило, а не исключение. В связи с этим закрепилось не очень удачное словоупотребление, когда разные виды одной и той же основы называют разными основами.

Чтобы выделить основу инфинитива, нужно отделить формообразовательный суффикс инфинитива: писа-ть, грыз-ть, плес-ти, бере-чь (или беречь—Æ).

Чтобы выделить основу настоящего / простого будущего времени, нужно отделить от формы настоящего / простого будущего времени личное окончание; предпочтительнее использовать форму 3 лица множественного числа (так как сама эта основа в разных формах может иметь разный вид): пиш-ут, работаj-ут, леч-ат.

Чтобы выделить основу прошедшего времени, нужно отбросить от формы прошедшего времени формообразовательный суффикс прошедшего времени —л— или —Æ— и окончание; предпочтительнее использовать любую форму, кроме формы муж. рода ед. числа, так как именно в ней может быть представлен нулевой суффикс, что может затруднить анализ: нес-л-а, писа-л-а.

У большинства глаголов — два разных вида основы: одна — основа настоящего / простого будущего, и другая — основа инфинитива, а также прошедшего времени: читаj— и чита-, рисуj— и рисова-, бег— и бежа-, говор— и говори—. Существуют глаголы, у которых совпадают основы настоящего / простого будущего и инфинитива: (ид-ут, ид-ти) и им противопоставлена основа прошедшего времени (ш-л-а).

Есть глаголы, у которых все три основы различны: тере-ть, тер-л-а, тр-ут; мокну-ть, мок-л-а, мокн-ут.

Есть глаголы, у которых все формы образуются от одной и той же основы: нес-ти, нес-л-а, нес-ут; вез-ти, вез-л-а, вез-ут.

Разные глагольные формы образуются от разных основ.

От основы инфинитива образуются, помимо неопределенной формы, личные и причастные формы прошедшего времени (если глагол не имеет иной основы прошедшего времени) и условного наклонения.

От основы настоящего / простого будущего времени образуются, помимо личных и причастных форм настоящего времени, формы повелительного наклонения.

| инфинитивная основа | прош. вр. (личн. и причастн. формы), условное накл. |

| основа наст. / буд. времени | н. вр. (личн. и прич. формы) / буд.вр.(личн.), повелит.накл. |

Это хорошо видно у тех глаголов, в которых представлено чередование согласных:

писа—ть — писа—л— (бы) — писа—вш-ий

пиш-у — пиш-ущ-ий — пиш-и- .

В глаголе представлены следующие формообразующие суффиксы:

1) инфинитив образуется формообразующими суффиксами —ть / —ти: чита—ть, нес—ти. У инфинитивов на -чь возможны два пути выделения флексии: пе—чь или печь—Æ, где Æ — нулевой формообразующий суффикс (исторически в чь наложились конец основы и собственно инфинитивный показатель).

В 1 и 3 учебных комплексах показатель инфинитива описывается как окончание. Это связано с тем, что в этих комплексах, в отличие от комплекса 2, не вводится понятие формообразующего суффикса, а основой считается часть слова без окончания, поэтому для исключения показателя инфинитива из основы ему придан статус окончания. Это неверно, поскольку показатель инфинитива не имеет обязательных для окончания грамматических значений рода, числа, лица или падежа и указывает только на инфинитив — неизменяемую глагольную форму.

2) прошедшее время изъявительного наклонения образуется суффиксами —л— (дела—л— ) и —Æ—: нёс—Æ— — ср.: нес—л-а.

3) эти же суффиксы представлены в условном наклонении: дела—л— бы, нёс—Æ— бы.

4) повелительное наклонение образуется суффиксами -и- (пиш—и— ) и —Æ— (делай—Æ— , сядь—Æ— ).

Для пояснения того, что формы типа делай и сядь образуются нулевым формообразующим суффиксом, а не суффиксом *-й, *-дь, необходимо помнить о том, что форма повелительного наклонения образуется от основы настоящего времени: пиш-у — пиш-и. В глаголах типа читать это не так очевидно, поскольку основы инфинитива и настоящего времени различаются лишь наличием в основе настоящего времени j в конце основы: читаj-ю — читай. Но грамматическое значение выражается морфемой, не входящей в основу. Эта морфема — нулевой формообразующий суффикс: читай—Æ— (нулевое окончание при этом имеет значение единственного числа — ср.: читай—Æ-те).

5) причастие как особая форма глагола образуется суффиксами —ащ-(-ящ-), —ущ-(-ющ-), —ш-, —вш-, —им-, —ом— / —ем-, —нн-, —онн— / —енн-, —т-: бег—ущ-ий, взя—т-ый (в скобках указаны графические варианты суффиксов после мягких согласных, через косую черту — чередующиеся суффиксы).

6) деепричастие как особая форма глагола образуется суффиксами —а(-я), —в, —ши, —вши, —учи(-ючи): делаj—я, буд—учи.

7) простая сравнительная степень прилагательного и наречия образуется с помощью суффиксов —е (выш—е), —ее / —ей (быстр—ее), —ше (рань—ше), —же (глуб—же);

Как мы видим, нулевым может быть не только окончание, но и формообразующий суффикс, который выделяется при материально не выраженном значении наклонения или времени у некоторых глаголов:

а) суффикс, образующий форму прошедшего времени изъявительного наклонения и условного наклонения у ряда глаголов, стоящих в мужском роде единственного числа (нёс—Æ— ). В этих же глаголах при образовании форм женского или среднего рода единственного числа или множественного числа используется суффикс -л— (нес-л-а);

б) суффикс повелительного наклонения у ряда глаголов, о которых было сказано выше (делай—Æ— , вынь—Æ— ).

Основа

Все виды формообразующих морфем (окончание, формообразующий суффикс) не входят в основу слова. Основа — это обязательный элемент морфемной структуры слова, выражающий лексическое значение слова. Формообразующие же морфемы, выражая грамматические значения, не изменяют лексического значения слова.

У неизменяемых слов всё слово составляет основу, например: если, пальто, вчера. У изменяемых слов в основу не включаются окончания и / или формообразующие суффиксы, например: окн-о, лежа-ть, смел-ее, прочита-л-а, сдела-нн-ый.

Основа слова может быть прервана формообразующими морфемами. Таковы основы глагольных форм, содержащих словообразующий возвратный суффикс —ся/-сь (учи—л—а—сь), основы неопределенных местоимений, содержащих суффиксы —то, —либо, —нибудь (к—ого—либо), основы некоторых сложно-составных существительных (диван—а—кроват—и) и сложных числительных (пят—и—десят—и). Такие основы называются прерывистыми.

Принципы морфемного анализа слова

Морфемный разбор слова (разбор слова по составу) начинается с выделения основы и формообразующих морфем — окончания и/или формообразующего суффикса (если они есть).

При этом необходимо помнить о j, который может быть «спрятан» в йотированной гласной букве после гласной или разделительного знака. Если он закрывает основу слова, его необходимо вписать (впечатлениj-е). Если этого не сделать, можно ошибиться в составе суффикса или вовсе не заметить суффикса в слове. Так, например, в русском языке нет суффикса -*ни-, а есть суффикс —ниj-: петь ® пе-ниj-е. Слово же поднебесье содержит в своем составе суффикс —j-, который на буквенном уровне никак не выражен: под-неб-есь-j-е.

После этого основу слова необходимо разделить на корень (корни) и словообразующие морфемы, если они есть в слове. В некоторых учебных пособиях (в частности, в комплексе 2) для этого предлагается следующая процедура: в слове выделяется корень как общая часть родственных слов, затем то, что осталось в слове, выделяется как приставка (приставки) и суффикс (суффиксы) в соответствии с нашими представлениями о том, есть ли в русском языке такой суффикс или такая приставка. Но такой разбор может повлечь за собой ошибки, в его процедуре недостаточно обоснованности. Чтобы избежать ошибок, морфемный разбор основы надо связать с разбором словообразовательным.

Алгоритм морфемного разбора основы, связанный с его словообразовательным разбором, был обоснован русским ученым-лингвистом Григорием Осиповичем Винокуром (1896 — 1947).

Что такое производность основы? Под производностью понимают образованность данной основы от другой основы на синхронном уровне, в современном языке. Как мы узнаем, что одна основа образована, то есть производна от другой? Значение производной основы всегда можно (и до́лжно) объяснить через значение основы, являющейся для нее производящей (базовой), а не через прямое указание на обозначаемый ею объект внеязыковой действительности. Например: столик ¬ стол. Мотивация: столик — это ‘маленький стол’. В толкование производного слова обязательно входит производящее слово (основа). Этот критерий называется критерием мотивированности.

В критерии мотивированности подчеркивается, что смысловая связь производного и производящего должна чувствоваться в современном языке (на синхронном уровне). Исторически одно слово может быть образовано от другого. Так, например, слово забыть исторически образовано от слова быть, слово столица — от слова стол. Но для современного носителя языка смысловые связи между ними являются разрушенными. Значение слова столица не может быть объяснено через значение слова стол, следовательно, они не связаны отношениями производности. Слово столица (аналогично забыть) непроизводно, значит, его основа нечленима на синхронном уровне, корень этого слова — столиц. Смешение синхронного морфемного и этимологического анализа слов при изучении современного русского языка недопустимо.

Алгоритм морфемного членения основы

При словообразовании иногда приставка и суффикс присоединяются к производящей основе одновременно, например, под-окон-ник ¬ окно (в русском языке нет слов *подокно и *оконник). Но часто словообразующие морфемы присоединяются последовательно:

бел-ый ® бел-е-ть ® по-белеть.

Получается словообразовательная цепочка, в каждом звене которой на исходную производящую основу «надевается» новая словообразующая морфема. Следовательно, чтобы не ошибиться в определении морфемной структуры слова, при его морфемном разборе надо восстановить эту словообразовательную цепочку и последовательно «снять» с исследуемой производной основы словообразующие морфемы. К исследуемому слову подбирают его производящее — слово (основу), от которого оно образовано, ближайшее по форме и обязательно мотивирующее по значению данное для разбора слово (критерий мотивированности). Затем сравнивают основу производящего слова и основу производного от него. Разница между ними и является тем суффиксом (приставкой), с помощью которого образовано исследуемое слово. Далее к производящему, если оно не является непроизводным словом, необходимо подобрать его производящее. И так следует строить словообразовательную цепочку «наоборот» до тех пор, пока она не дойдет до непроизводного слова. При построении каждого звена цепочки необходимо в доказательство правильности ее построения значение каждого производного объяснять через значение его производящего. Например:

выздоровл—ениj—е ¬ выздорове-ть ¬ здоров-ый

Мотивация: выздоровление — то же, что выздороветь (результат) или выздоравливать (процесс), обозначает действие или его результат, выздороветь — стать здоровым.

Таким образом, процесс определения морфемного состава через словообразовательную цепочку не начинается с выделения корня, а заканчивается им. Со слова как бы «снимаются» аффиксы; то, что осталось, — корень.

Единственное исключение из этой закономерности — слова со связанными корнями. Связанным, как уже было сказано, является корень, который не употребляется самостоятельно, то есть только с формообразующими морфемами, а всегда встречается в соединении со словообразующими приставками и суффиксами, причем может присоединять к себе различные хорошо вычленяющиеся приставки и / или суффиксы. Разбор таких слов осуществляется через построение морфемных квадратов, в которых данный корень должен быть употреблен с другим суффиксом (приставкой), а суффикс (приставка) — с другим корнем:

об—у—ть — раз—у—ть

о—де-ть — раз—де-ть

Именно такой алгоритм морфемного разбора основы: построение словообразовательной цепочки для слов со свободным корнем и построение морфемного квадрата для слов со связанным корнем — следует использовать при морфемном разборе слова.

Соединительные элементы в слове (интерфиксы)

При соединении морфем в слове могут быть использованы незначимые соединительные элементы, называемые в лингвистике интерфиксами. Основным видом интерфиксов являются соединительные элементы, используемые при образовании сложных слов: —о- (сам-о-лет), -е- (пол-е-вод), -ух- (дв-ух-этажный), -ёх- (тр-ех-этажный), -и- (пят-и-этажный). Такие соединительные гласные на стыке корней не являются морфемами в общепринятом понимании (хотя ряд ученых-лингвистов считает их морфемами с особым, соединительным значением). Основы слова соединительные элементы не прерывают.

Иногда термин «интерфикс» используется для описания более широкого круга явлений — всех соединительных элементов, использующихся в словообразовании и словоизменении. При этом выделяют следующие виды интерфиксов:

в словообразовании:

1) соединительные элементы, используемые при образовании сложных слов: —о- (сам-о-лет), -е- (пол-е-вод), -ух- (дв-ух-этажный), -ёх- (тр-ех-этажный), -и- (пят-и-этажный) и другие,

2) согласные, вставляемые между корнем и суффиксом или между двумя суффиксами; —л- (жи-л-ец), -в- (пе-в-ец), -j- (кофе-й-ный), -т- (арго-т-ический), -ш- (кино-ш-ный);

в формообразовании:

-j- (листь-j-я), -ов- (сын-овь-я), -ер- (мат-ер-и), -ен- (плем-ен-а). Функцию незначимых элементов в словоизменении также выполняют гласные в конце основы глагола, не имеющие значения и закрывающие глагольную основу: -а- (пис-а-ть), -е- (гор-е-ть), -о- (пол-о-ть), -и- (люб-и-ть).

Как при таком понимании решается вопрос о статусе интерфиксов при морфемном разборе? У ученых-лингвистов нет единого мнения по этому вопросу; интерфиксы разных групп принято квалифицировать по-разному.

Соединительные гласные на стыке корней (группа 1) не присоединяются ни к одному, ни к другому корню и остаются между морфемами; при морфемном членении слова их можно выделять скобками, подчеркиванием или обведением соединительного элемента кружком: сам(о)лет—Æ ¬ сам + летать.

Что же касается интерфиксов второй группы, используемых в словообразовании, существует три точки зрения:

1) оставлять их между морфемами (пе(в)ец),

2) присоединять их к корню (пев—ец),

3) присоединять их к суффиксу (пе—вец).

Каждая из этих точек зрения имеет аргументы «за» и «против». Принятому нами алгоритму морфемного разбора соответствует третья точка зрения: суффиксом является тот отрезок производной основы, который отличает ее от основы производящей, например, пе-вец ¬ петь.

Интерфиксы, используемые в словоизменении существительных, принято считать наращениями корня (мать — матер-и), а гласные в конце глагольной основы обозначать как суффиксы (чит—а-ть).

Нулевой словообразующий суффикс

Предположим, что необходимо определить морфемный состав слова бег. На первый взгляд, оно состоит из корня и нулевого окончания. Однако в этом случае слово бег, как и любое непроизводное слово, должно прямо и непосредственно называть некий объект внеязыковой действительности, быть немотивированным. Но это не так. Любой носитель русского языка для объяснения того, что такое бег, использует следующее толкование: «Это когда бегут». И в самом деле, существительные с нехарактерным для них значением действия или признака являются в русском языке производными, они образованы от глаголов или от прилагательных: бега-ть ® бег-отн-я, ходи-ть ® хожд-ениj-е, син-ий ® син-ев-а, строг-ий ® строг-ость. Аналогично: бежа-ть ® бег, ходи-ть ® ход, син-ий ® синь, тих-ий ® тишь. От глаголов и прилагательных были образованы существительные, что возможно только при присоединении суффиксов. Действительно, и в этих словах используется суффикс. Суффикс этот — нулевой.

Для выделения нулевого словообразующего суффикса необходимы два условия:

1) слово должно быть производно, мотивировано другим словом языка (поэтому слово гам не имеет нулевого суффикса),

2) должно иметься словообразовательное значение, которое может выражаться ненулевым суффиксом, но в данном случае оно материально не выражено: бежать ® бег-Æ— , бегать ® бег-отн-я.

С помощью нулевого словообразующего суффикса образуются слова разных частей речи:

существительные

1) со значением абстрактного действия, образованные от глаголов: взрывать ® взрыв-Æ— , входить ® вход-Æ— . Альтернативные суффиксы: -ениj- (хожд-ениj-е), -отн- (бег-отн-я) и другие;

2) со значением абстрактного признака, образованные от прилагательных: синий ® синь-Æ— , глухой ® глушь-Æ— . Альтернативные суффиксы: -ев- (син-ев-а), -ин- (тиш-ин-а), -ость- (строг-ость);

3) со значением предмета или лица, имеющего отношение к действию (производящего его, являющегося его результатом и др.), образованные от глагола (накипь-Æ— ¬ накипеть) или двух производящих основ — основы существительного и основы глагола: пароход-Æ— ¬ пар + ходить, бракодел-Æ— ¬ брак + делать. Альтернативные суффиксы — -ник-, -ец-: теплообмен—ник ¬ тепло + обменивать, земледел-ец ¬ земля + делать;

прилагательные:

1) от глаголов: вхож-Æ-ий ¬ входить. Альтернативный суффикс — —н-: рез-н-ой ¬ резать;

2) от существительных: будн-Æ-ий ¬ будни. Альтернативный суффикс — -н-: лес-н-ой ¬ лес.

Есть и другие случаи нулевой словообразующей суффиксации, но они менее распространены.

В комплексе 1 способ образования подобных слов называется бессуффиксным, в комплексе 2 слова такого рода вовсе не рассматриваются.

Морфемный разбор (разбор слова по составу)

При морфемном разборе слова (разборе слова по составу) сначала в слове выделяется окончание и формообразующий суффикс (если они есть), подчеркивается основа.

После этого основа слова разбивается на морфемы.

Как мы уже говорили, возможны два противоположных подхода к морфемному членению основы: формально-структурный и формально-смысловой.

Суть формально-структурного морфемного разбора состоит в том, что в основе в первую очередь выделяется корень как общая часть родственных слов. Затем то, что идет до корня, учеником должно быть осознано как приставка (приставки) в соответствии с представлениями ученика о том, встречались ли ему подобные элементы в других словах. Аналогично с суффиксами. Иначе говоря, главным при разборе становится эффект узнаваемости учеником морфем, внешнее сходство каких-то частей разных слов. И это способно привести к массовым ошибкам, причина которых — игнорирование того факта, что морфема является значимой языковой единицей. Отсутствие работы по определению значения морфем приводит к ошибкам двух типов, имеющих разную природу:

Ошибки в определении корня слова связаны с неразличением синхронного морфемного и исторического (этимологического) состава слова. Причем комплекс 2 неразличение современного и исторического морфемного состава слов берет за установку, помогающую иногда в определении правильности написания, что вполне соответствует общей орфографико-пунктуационной направленности курса и учебника в целом. Так, в учебнике по теории в качестве иллюстративного материала приведен такой пример морфемного разбора слова искусство (ис-кус-ств-о). Очевидно, что такой подход не может способствовать корректному выделению корня в современной структуре слова и приводит к выделению в основе незначимых сегментов.

Ошибки в выделении приставок и суффиксов связаны с алгоритмом морфемного членения — с представлением большинства учащихся о слове как о веренице морфем, которые должны быть «опознаны» как уже встречавшиеся в других словах. Крайнее выражение разборов такого рода — случаи типа клю-чик (ср.: лет-чик), я-щик (обой-щик). Но и при правильно определенном корне очень часто приходится сталкиваться с неправильным определением количества и состава приставок и суффиксов, если этих морфем в слове больше двух. Это связано, во-первых, с алгоритмом морфемного членения и, во-вторых, с тем, что в учебниках слова, имеющие более одной приставки и/или суффикса, практически не приводятся.

Формально-структурный подход к морфемному членению слова не является исключительно принадлежностью школьной практики. Аналогичный подход осуществлен в ряде научных изданий, например в «Словаре морфем русского языка» А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой, где утверждается, что «морфемный анализ мало зависит от словообразовательного, так как обычно при членении слова используется сопоставительный метод, при котором практически не учитывается, что от чего образуется».

Формально-структурному подходу противопоставлен подход формально-смысловой (формально-семантический). Главная установка данного подхода и алгоритм морфемного разбора выходят из трудов Г. О. Винокура и состоят в неразрывности морфемного членения и словообразовательного разбора. О том, что этот подход является целесообразным и даже единственно возможным, писали многие ученые и методисты на протяжении многих десятилетий.

Подход учебных комплексов к вопросу о принципах и алгоритме морфемного членения различен: учебные комплексы 1 и 3 предлагают формально-смысловой подход к морфемному членению слова (комплекс 3 в большей степени, чем комплекс 1), комплекс 2 — формально-структурный.

Алгоритм морфемного разбора основы состоит в построении словообразовательной цепочки «наоборот»: со слова как бы «снимаются» приставки и суффиксы, корень же выделяется в последнюю очередь. При разборе постоянно необходимо соотнесение значения производного и значения его производящего; производящая основа в современном русском языке — основа мотивирующая. Если между значением производного и значением производящего (в нашем представлении) слова нет отношения мотивированности, производящее выбрано неверно.

Таким образом, порядок разбора слова по составу таков:

1) выделить окончание, формообразующий суффикс (если они есть в слове),

2) выделить основу слова — часть слова без окончаний и формообразующих суффиксов,

3) выделить в основе слова приставку и / или суффикс через построение словообразовательной цепочки,

4) выделить в слове корень.

Примеры:

1) плотничал

Образец рассуждения:

плотничал — форма глагола плотничать; глагол стоит в форме прошедшего времени изъявительного наклонения, что выражено формообразующим суффиксом —л-, мужского рода единственного числа, что выражено нулевым окончанием (сравним: плотничал-и).

Основа — плотнича-.

Глагол плотничать образован от существительного плотник, мотивируется через него: плотничать — ‘быть плотником’; разница между основой плотнича и плотник — суффикс —а-, в основах представлено чередование к / ч.

Существительное плотник в современном языке непроизводно, так как не может быть мотивировано через слово плот. Следовательно, плотник / плотнич — корень.

Таким образом, словоформа плотничал имеет нулевое окончание со значением мужского рода единственного числа, формообразующий суффикс —л— со значением прошедшего времени изъявительного наклонения, словообразующий суффикс —а— со значением являться тем, что названо в мотивирующей основе, корень плотнич. Основа слова плотнича-.

Образец письменного оформления:

плотничал — форма гл. плотничать ¬ плотник, чередование к / ч.

2) одевание

Образец рассуждения:

Одевание — существительное, окончание —е (именно этот сегмент слова изменяется при его склонении: одевани-е, одевани-я, одевани-ю).

На стыке окончания и основы во всех формах произносится звук [й’], который «спрятан» в букве е, стоящей после гласной. Следовательно, этот звук принадлежит к основе, закрывает ее. Основа слова — одевани[й’].

Слово одевание производно от глагола одевать: одевание — ‘процесс, когда одевают, то же, что одевать’. Разница между основой одеваний и глагольной основой одева — сегмент —ни[й’]-, являющийся словообразующим суффиксом.

Глагол одевать производен от глагола одеть и имеет значение несовершенного вида. Средство словообразования — суффикс —ва-.

Глагол одеть непроизводен, но в языке есть глаголы раз-деть, пере-одеть с тем же корнем, но другими приставками, следовательно, мы имеем дело со связанным корнем —де— и приставкой о-.

Таким образом, словоформа одевание имеет окончание —е со значением именительного или винительного падежа единственного числа, словообразующие морфемы: суффикс —ни[й’]- со значением абстрактного действия, суффикс —ва— со значением несовершенного вида, приставку о— и связанный корень —де-. Основа слова одеваний-.

Образец письменного оформления:

одеваниjе ¬ одевать ¬ одеть (ср.: раздеть).

При письменном разборе словообразовательная цепочка может быть убрана в скобки. В несложных случаях процедуру можно провести устно и зафиксировать только результат — записать слово с выделенными в нем морфемами.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Предмет и основные понятия словообразования

Словообразованием называется как процесс образования производных слов, так и раздел языкознания, изучающий этот процесс.