Среди всех трудовых споров в судебной практике вопросы соблюдения норм увольнения стоят на первом месте. И не редки случаи, когда работодатель проигрывает судебные дела и по решению суда работника восстанавливают в его прежних должностных обязанностях, а работодателя обязывают к компенсационным выплатам за вынужденные прогулы работника. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, возникающие у работодателей при расторжении трудовых договоров со своими сотрудниками.

Ошибки при увольнении

Ошибка № 1. Необоснованное расторжение трудового договора

Одной из наиболее распространенных ошибок работодателей при увольнении является отсутствие обоснованности расторжения трудового договора. То есть иными словами — неверно выбрано основание для увольнения сотрудника или как таковые основания для увольнения в принципе не имели место быть.

К примеру, из-за однократного опоздания сотрудника на работу на время до четырех часов за рабочий день и при отсутствии каких-либо дисциплинарных взысканий работника нельзя уволить, для этого предусмотрены более мягкие наказания — выговор, замечание.

А вот если же опоздания имеют неоднократный характер без уважительных причин и у работника имеется дисциплинарное взыскание, после применения которого нарушение трудовой дисциплины продолжалось, то уволить его можно по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17.03.2004г. (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации ТК РФ»).

Ошибка № 2. Нарушение процедуры увольнения

Допустим, основание для расторжения трудового договора есть, но у работодателя нет его документального подтверждения.

Если вернуться к примеру про систематические опоздания работника, то нужно заметить, что каждый факт трудового нарушения необходимо документально фиксировать. Так требуется составить акт об опоздании работника на работу, в котором будет указано фактическое время его прихода, вручить акт под роспись нарушителю. Далее письменно запросить у сотрудника объяснения — выдать ему «Уведомление о представлении объяснений о причинах проступка», в уведомлении указать срок, до которого должны быть даны пояснения).

В соответствии с ч. 1 ст. 193 ТК РФ объяснения должны быть даны не позже двух рабочих дней, а если сотрудник откажется от дачи пояснений, то необходимо составить «Акт отказа от дачи объяснения» с подписями трех свидетелей. После всего требуется составить приказ или распоряжение о применении дисциплинарного взыскания и в течение трех рабочих дней со дня издания вручить его сотруднику под роспись, в случае отказа работника о вручении — снова составить соответствующий акт об отказе в ознакомлении с приказом (ч. 6 ст. 193 ТК РФ). Неоднократное документирование опозданий без уважительных причин и наличие взысканий дают право для увольнения. Кроме того, работник при приеме на работу должен быть под роспись ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка (нормативный акт на предприятии — о нем сказано в ст. 189 ТК РФ).

Та же самая процедура касается и прогула (основание по пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ).

Другой пример — увольнение происходит по соглашению сторон. В данной ситуации несмотря на то что это обоюдное решение, одна из сторон должна проявить инициативу. Так, либо работнику требуется написать заявление с просьбой расторгнуть трудовой договор на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ по соглашению сторон, либо работодателю необходимо составить «Уведомление/предложение о заключении соглашения о расторжении трудового договора» — на данное уведомление сотруднику нужно дать письменное согласие или отказ от предложения. Если работник согласен, то следом составляется соглашение о расторжении трудового договора.

Важно знать, что каждый факт любого действия обязательно должен быть зафиксирован документом. Иначе работник может легко оспорить незаконность увольнения в суде.

Также и при увольнении на испытательном сроке — работодателю требуется письменно, за три дня, с указанием причин уведомить сотрудника об увольнении (ч. 1 ст. 71 ТК РФ). Наличие испытательного срока должно быть в обязательном порядке прописано в трудовом договоре.

Ошибка № 3. Несвоевременная выплата компенсации

Часто встречающейся ошибкой является выплата расчета увольняющемуся работнику не в срок. Согласно ст. 140 ТК РФ выплата всех сумм (заработной платы, премий, компенсаций отпуска и пр.) производится в день увольнения работника. Если в этот день он не работал, то все выплаты должны быть произведены не позже следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. За дни просрочки положена компенсация в размере 1/150 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы, умноженная на количество задержанных дней (ст. 236 ТК РФ). В противном случае за задержку выплаты предусмотрены административные штрафы по п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Ошибка № 4. Не произведены нужные удержания

Кроме положенных выплат следует помнить и про удержания при увольнении. Так, если сотрудник брал отпуск авансом, то удержание из заработной платы за излишне отгулянные дни отпуска по общему правилу не должно превышать 20%, при иных удержаниях процент может быть увеличен до 50 или 70 (ст. 138 ТК РФ).

При этом заметьте, что удержания за отпуск авансом не могут осуществляться, если основаниями для увольнения являются ликвидация организации, сокращение штата, медицинские показания работника, призыв на военную службу — все исключения перечислены в абз. 4 ч. 2 ст. 137 ТК РФ.

Ошибка № 5. Увольнение сотрудника на больничном или в отпуске

По инициативе работодателя увольнение сотрудников запрещено, если они находятся на больничном или в отпуске за исключением ликвидации организации или прекращения деятельности ИП (ч. 6 ст. 81 ТК РФ).

Также законодательно защищены от увольнения по желанию работодателя такие слои работников как беременные женщины, матери-одиночки, матери, имеющие детей до трех лет и детей-инвалидов, а также другие лица (чч. 1 и 4 ст. 267 ТК РФ). Исключение — ликвидация организации/ИП.

Если у беременной работницы подошел к истечению срочный трудовой договор, то его работодатель обязуется продлить до окончания беременности при наличии письменного заявления от сотрудницы и медицинской справки. Исключение — если срочный трудовой договор заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, а беременную невозможно перевести на другую работу (чч. 2 и 3 ст. 261 ТК РФ).

Список нарушений при увольнении очень обширен, однако следует помнить, что за трудовые нарушения работодателя могут привлечь к административной ответственности с взысканием штрафов (ст. 5.27 КоАП РФ) и даже к уголовной (ст. 143, 145, 145.1 УК РФ).

Причины увольнения

Напомним, какие существуют основания для прекращения трудовых отношений согласно нормам трудового законодательства. Их можно было бы условно разделить на две группы: увольнения по инициативе работника (или при его согласии) и увольнения по инициативе работодателя и по иным причинам. Все основания перечислены в ст. 77 ТК РФ.

К первой группе относятся:

- расторжение трудового договора по собственному желанию работника, который должен заранее написать заявление, не позже чем за две недели до дня увольнения (ст. 80 ТК РФ);

- расторжение по соглашению сторон, то есть по общему согласию организации и работника (ст. 78 ТК РФ);

- перевод работника к другому работодателю по его письменной просьбе или с его письменного согласия (ст. 72.1 ТК РФ);

- отказ работника продолжать трудовые отношения по причине установления новых условий работы. Причем работодатель должен сообщить сотруднику о предстоящих изменениях письменно за два месяца до их введения. Если же меняются условия труда и работник с ними не согласен, то работодатель обязан предложить ему иные вакансии, в том числе нижестоящие и нижеоплачиваемые (ст. 74 ТК РФ);

- расторжение трудового договора в случае, если работник отказывается от перевода на другую работу по медицинскому заключению (ч. 3 ст. 73 ТК РФ);

- отказ сотрудника от продолжения работы по причине смены собственника имущества организации (ч. 3 ст. 75 ТК РФ).

Ко второй группе следует отнести:

- прекращение трудовых отношений с работником по инициативе работодателя — в ст. 71 и 81 ТК РФ более подробно раскрываются основания подобного прекращения трудовых отношений. Например: прекращение трудовых отношений, если сотрудник не прошел испытательный срок (показал неудовлетворительные результаты), дисциплинарные основания (прогул, аморальные проступки работника, который осуществляет воспитательные функции, неисполнение или грубое нарушение трудовых обязанностей, разглашение коммерческой тайны, появление работника в алкогольном/ наркотическом опьянении, совершение хищения и т. д.), сокращение численности или штата работников, ликвидация организации или прекращение деятельности ИП и т. д.

- смена собственника имущества организации и изменение ее подведомственной структуры, а также ее реорганизация — здесь нужно заметить, что новый собственник организации имеет право расторгнуть трудовые договоры только с руководящими должностными лицами: руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером, к остальным сотрудникам данное правило никакого отношения не имеет и их увольнение будет незаконным (ч. 2 и 5 ст. 75 и п. 4 ст. 81 ТК РФ). Однако сотрудник может отказаться от работы по причине смены собственника — и здесь его увольнение будет на добровольном начале (п. 6 ст. 77 и ч. 3 ст. 75 ТК РФ);

- окончание срока действия срочного трудового договора, причем работодатель обязан письменно уведомить своего сотрудника о предстоящем событии не позднее чем за три календарных дня (ст. 79 ТК РФ);

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон — перечислены в ст. 83 ТК РФ, например, призыв работника на военную службу, осуждение работника по судебному приговору, признание работника не способным выполнять трудовые обязанности по медицинским показаниям, смерть работника или работодателя (если он индивидуальный предприниматель), чрезвычайные ситуации (стихийные бедствия, катастрофы, военные действия) и пр.

По общему правилу (ч. 4 ст. ст. 84.1 ТК РФ) в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 140 ТК РФ.

Статья 140 ТК РФ обязывает работодателя при прекращении трудового договора выплатить все суммы, причитающиеся работнику, в день его увольнения. Если работник в день увольнения не работал, соответствующие суммы нужно выплатить не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму.

Далее рассмотрим примеры ситуаций, которые складываются из-за неправильно произведенного расчета при увольнении работника, а также возможные варианты действий работодателя. Мы не будем рассматривать случаи, когда расчет не выплачивается намеренно, в связи с тяжелым финансовым положением работодателя и по прочим причинам.

ПОЧЕМУ РАСЧЕТ БЫВАЕТ НЕВЕРНЫМ

Наиболее часто при увольнении наблюдаются следующие ситуации с частичной невыплатой из-за неправильно рассчитанных сумм.

Ситуация 1. Не полная компенсация за неиспользованный отпуск

Почему-то это одна из самых распространенных ситуаций. Обычно она обусловлена:

• неправильными расчетами оставшихся дней основного отпуска (не занесли в табель, программу 1С, журнал и прочие ошибки фиксации);

• неправильным пропорциональным расчетом дней отпуска за ненормированный день;

• неверным применением законодательства в отношении продолжительности дополнительного отпуска (чаще такая ошибка кроется в неправильно выбранном регионе при подсчете продолжительности «северного» отпуска).

Ситуация 2. Неправильный расчет по нескольким позициям

Такая ситуация чаще складывается в организациях, где работники находятся на местах в разных городах, а бухгалтерия централизована. Причиной неправильного расчета становятся:

• неправильные данные табеля (например, не учтены сверхурочная работа, простой по вине работодателя, работа в выходной день и т. д.);

• незафиксированный отзыв работника из отпуска (соответственно, в данных учета значится, что отпуск использован);

• отсутствие информации о расчетах с работником по командировкам;

• неправильно примененный районный коэффициент, надбавка;

• неправильные расчеты по премии за отчетный период;

• неправильный расчет за период действия старого и введения нового окладов и т. д.

В подобной ситуации чаще всего речь идет о ненамеренной ошибке, которую работодатель вполне может выявить самостоятельно. Именно эти ситуации в большинстве случаев работодатели предпочитают решать добровольно, соглашаясь на дополнительные выплаты работнику.

Ситуация 3. Расчет правильный, но с работника удержали некоторую сумму

Чаще всего такие ситуации складываются с материально ответственными работниками.

Согласно ст. 247 ТК РФ сумма причиненного ущерба, не превышающая среднего месячного заработка, взыскивается с виновного работника по распоряжению работодателя.

Такое распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня, когда работодатель окончательно установил размер причиненного работником ущерба. Если месячный срок истек или сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок (и работник не согласен добровольно возместить ущерб), взыскание может осуществляться только судом.

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суде (ч. 3 ст. 247 ТК РФ).

Таким образом, мирного урегулирования подобной ситуации, то есть возврата удержанных средств без суда, работнику ожидать не приходится.

Неправомерными могут также оказаться удержания по исполнительным листам («задвоенность» взыскания, повторность удержаний и пр.) ввиду отсутствия надлежаще оформленных документов по отчетам за командировки, полученных сумм в подотчет.

Напомним, что удержания из заработной платы работника в силу ст. 137 ТК РФ производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Извлечение из Трудового кодекса РФ

Статья 137. Ограничение удержаний из заработной платы

[…]

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса);

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания.

Если работник оспаривает эти удержания, производить их из зарплаты (в том числе при выплате окончательного расчета) неправомерно.

Ситуация 4. Работнику выдали больше, чем положено

Конечно, ситуация, когда расчет оказался неверным в пользу работника, редкая, но все же такое случается. Ошибка в начислениях обычно обусловлена неучтенностью какой-либо информации.

Например, в данных отдела кадров отсутствовала информация о том, что работник использовал 14 дней отпуска. Соответственно, при увольнении работнику необоснованно начислили и выплатили компенсацию за эти дни.

Описанная ситуация, конечно, прав работника не нарушает. Ни один контролирующий орган не накажет работодателя за подобную ошибку. Однако он может никогда не получить излишне выплаченные деньги обратно.

Следует учитывать, что согласно ч. 4 ст. 137 ТК РФ заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:

• счетной ошибки;

• если орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признал вину работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ);

• если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.

Определения «счетной ошибки» в российском законодательстве нет. Исходя из позиции судов, счетной признается только арифметическая ошибка (ошибка в умножении, вычитании, сложении).

Таким образом, применительно к описанной ситуации вряд ли ошибка сможет считаться счетной. Поэтому если работник откажется добровольно вернуть сумму переплаты, взыскать ее в судебном порядке будет невозможно. Никакие иные действия, кроме попыток договориться с работником, не помогут работодателю восстановить правильность расчетов.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ

Независимо от того, какая именно ошибка произошла в подсчетах при выплате работнику расчета при увольнении, работодатели могут по-разному реагировать на это. Соответственно, и предпринимать различные действия по исправлению ситуации. Или же бездействовать.

Вариант 1. Ничего не предпринимать

Такой позиции придерживается большинство работодателей, рассчитывая на то, что работник не поймет, что ему не доплатили, не решится вернуться к бывшему работодателю за разъяснениями, не решится спорить с ним, и уж тем более не решится подавать на работодателя иск.

Конечно, часто происходит именно так. Работник возмущается, но не инициирует спор, если сумма недоплаты не очень большая. Однако если сумма долга для работника является значительной, вероятность спора увеличивается в разы.

Кроме того, работодателю в любом случае не стоит недооценивать следующие риски при таком варианте поведения:

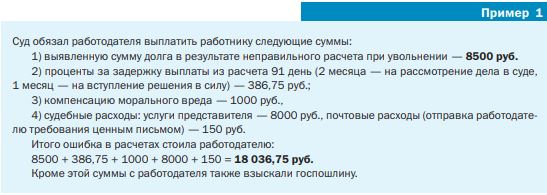

1. Может возникнуть судебный спор. Если работник обратится в суд и там будет установлен факт недоплаты в результате неправильного расчета, при вынесении решения суд взыщет (пример 1):

• саму сумму недоплаты;

• проценты за задержку выплаты окончательного расчета при увольнении;

• компенсацию морального вреда;

• все судебные расходы, понесенные работником или взысканные судом: услуги представителя, почтовые расходы, госпошлину (взыскивается с ответчика-работодателя) и т. д.

2. Работник может обратиться в ГИТ. Даже если работник не решился открыто спорить с работодателем в суде, у него остается возможность пожаловаться на обидчика контролирующему органу, то есть ГИТ.

Любая проверка, как известно, может привести к выявлению не только тех нарушений, на которые пожаловался работник, но и некоторых других. Например, могут обнаружиться нарушения в сроках выплаты зарплаты всем работникам, неправильное применение районных коэффициентов и т. д. Все это грозит предписанием и привлечением к административной (а некоторых случаях и уголовной) ответственности.

Вариант 2. Выплатить недостающую сумму по собственной инициативе

Этого закон не запрещает. Однако при этом работодатель должен учесть следующие риски:

1. У работодателя все равно возникает материальная ответственность. Вопросы материальной ответственности работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, урегулированы ст. 236 ТК РФ.

В соответствии с данной нормой при нарушении работодателем срока выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Таким образом, кроме выплаты недостающей суммы работодатель должен добровольно начислить и выплатить еще и вышеуказанную денежную компенсацию (пример 2).

Таким образом, работодатель, допустивший ошибку и решивший самостоятельно ее исправить, обязан выплатить работнику доначисляемую сумму в увеличенном размере — вместе с процентами за задержку выплаты.

2. Могут возникнуть сложности с процедурой выплаты. Вне зависимости от того, как быстро работодатель выявил ошибки в расчете сумм работнику при увольнении, процесс выплаты может осложниться следующим:

• работник может отказаться приехать, чтобы получить денежные средства в кассе предприятия. Могут возникнуть и независимые от сторон обстоятельства, препятствующие этому (например, работник переехал в другой регион);

• при перечислении денег на карту работника по реквизитам, которые хранились у работодателя, может оказаться, что счет закрыт или, и того хуже, банк уже не существует. То есть либо деньги вернутся, либо их вообще невозможно будет перечислить.

Если работник после увольнения перестал пользоваться счетом (и картой), на который перечислялась зарплата, но не закрыл его, произведенная работодателем выплата будет считаться надлежащей, то есть эта выплата прекратит какие-либо обязательства работодателя перед работником.

3. У работника появляется право требовать возмещение морального вреда. Конечно, процент тех, кто этим правом воспользуется, невелик.

Согласно ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.

Несмотря на то, что работодатель добровольно возместил сумму, недоплаченную в результате неверного расчета при увольнении, факт нарушения прав работника имелся. Соответственно и факт причинения морального вреда налицо.

Другое дело, что суды присуждают его в минимальном размере (обычно 500–1000 руб.), пользуясь тем, что порядок расчета компенсации морального вреда не установлен.

Вариант 3. Вступить с работником в спор и настаивать на правильности начисления

Такой вариант действий выбирает не менее половины работодателей, допустивших ошибки в расчетах при увольнении.

В основном работодатели рассчитывают при этом на скудность доказательной базы у работника и ее богатство у работодателя. В некоторых случаях работодатели вольно обходятся с документами организации: заново составляют табели учета рабочего времени, «теряют» документы, оспаривают правомочность подписания тех или иных документов заместителями директора и т. д.

В подобных ситуациях вероятность поражения работника в неравной и нечестной борьбе с недобросовестным работодателем вырастает прямо пропорционально степени недобросовестности работодателя.

Конечно, велик риск выявления судом фальшивых данных работодателя. В этом случае, конечно, суд не заставит работодателя откорректировать табель или иной документ. Он всего лишь критически к нему отнесется как к доказательству, не приняв его в расчет при постановке решения.

Придерживаясь такого варианта поведения, работодатель, конечно, не понесет больше трат и рисков, чем при обыкновенном бездействии и пассивном ожидании вынесения судом решения о взыскании определенных сумм в пользу работника. Ну а до ухудшения статуса организации в обществе (в том числе перед будущими контрагентами) таким работодателям, очевидно, нет дела.

Хотя для большинства контрагентов, проверяющих будущего партнера как налогоплательщика и законопослушного субъекта предпринимательской деятельности, статус его в роли ответчика в судах, несомненно, может оказать негативное влияние на решение вступать с ним в гражданско-правовые отношения, заключать сделки.

Вариант 4. Договариваться

Этот вариант действий подходит к любой ситуации. Но чаще всего используется в случаях, когда должен оказывается работник, а не работодатель. При положительном результате переговоров работник добровольно вносит сумму переплаты в кассу работодателя, и тем самым взаиморасчеты при увольнении совершаются окончательно.

Вообще прийти к обоюдному соглашению с работником можно в любой ситуации. Причем оформить это соглашение рекомендуем письменно, зафиксировав, в чем именно стороны достигли согласия (по поводу выплаты каких сумм, например).

После выполнения определенных действий (выплаты) стороны соглашения не будут иметь претензий друг к другу. Соответственно, риск возникновения судебного спора практически сведен к нулю.

Однако при этом необходимо помнить, что условия соглашения не должны противоречить нормам закона. То есть, например, нельзя в нем предусмотреть, что «работник отказывается от получения компенсации за задержку выплаты заработной платы», но можно установить, что «работник не требует компенсации морального вреда». В отличие от компенсации морального вреда, выплата которой зависит от предъявления требований и факта нарушения прав работника, компенсация за задержку выплаты четко установлена законом, который не позволяет ее исключить в договорном порядке.

Статья опубликована в журнале «Кадровые решения» № 4, 2018.

Фото: freepik.com

Сокращения, увольнения, вакансии: взгляд из зала суда

Сокращения и увольнения – именно в этих случаях спор между работодателем и работником рискует дойти до суда. Однако что ждет каждую из сторон по итогам заседания, оказывается непросто предсказать: практика постоянно меняется. На перемены обратила внимание Марина Рыжкова, партнер, руководитель российской трудовой практики Dentons. Одна из тенденций относится к спорам из-за сокращения работника: стало гораздо больше случаев, когда сотруднику удается добиться восстановления на том основании, что документы подписало неуполномоченное лицо. Прежде чем ставить подпись, проверьте, кто это должен делать по уставу компании – гендиректор или совет директоров, предупредила Рыжкова и посоветовала подстраховаться: например, получить одобрение совета директоров и поставить нужную подпись только после этого, ведь постфактум получить согласие уже нельзя – полномочия у лица должны быть на момент принятия решения.

Другая тенденция – требование судами определения преимущественного права, заметила Рыжкова: на сегодня уже есть несколько решений суда, в которых суд требует такого подхода. Считается, что преимущественным правом обладает тот, у кого выше производительность труда и квалификация – причем союз «И» некоторые суды воспринимают буквально, требуя, чтобы у выбранного работника лучше были оба показателя. Это создает сложности при желании избавиться от неэффективного сотрудника, ведь образование у него может фактически оказаться лучше, чем у более работоспособного коллеги. Напирать в суде можно на несоответствие по деловым качествам: они включают и состояние здоровья, так что у работодателя будет за что зацепиться, если нерадивый сотрудник к тому же долго и часто болел.

Еще одна проблема трудового права – отношение к вакансиям. В разных регионах неоднозначное отношение к тому, можно ли предлагать как вакансии должности работников в длительных отпусках. И если в Москве это не считается вакансией, то в регионах такое встречается: «Работодателю лучше проверить практику региона, ведь работник может обратиться в суд и по месту жительства, и если вторая инстанция региона придерживается такой странной точки зрения, надо принять ее во внимание», – рекомендует Рыжкова. Стоит обратить внимание и на практику московских судов, которые признавали вакантными места, на которых другие работники работают по совместительству, предупредила о других «странностях» судов Рыжкова. Другая подозрительная тенденция – смотреть на то, не заключаются ли при сокращении штата гражданско-правовые договоры. «Это означало, что была работа, которую могли предложить сокращенному сотруднику», – говорит о логике подобных решений Рыжкова.

Как уволить без проблем

Увольнение сотрудника несет в себе немало рисков для работодателя. Популярный вопрос – что делать, если работник болеет на дату увольнения. Оптимальный сценарий – перенести дату на первый день его возвращения, считает Марина Рыжкова. Если же работник пропал – проще еще отсрочить увольнение, чем потом решать проблемы в суде.

Что касается увольнения за неоднократное неисполнение обязанностей работником, то работодателю следует помнить о том, что уволить «одним днём» за совокупность нарушений нельзя. «Увольнение по полностью сложившейся практике происходит за последнее нарушение. Нельзя сначала применить взыскание, а потом уволить сотрудника. Сотрудник, уже имеющий взыскание, должен снова допустить нарушение: тогда и появится основание для его увольнения», – рассказала Рыжкова о практике Верховного суда, закрывшего лазейку для работодателей.

Когда речь идет об увольнении за грубое нарушение, самое частое из них – прогул. Но и здесь есть подводные камни. Если у работника есть меняющийся график, надо выяснить, чтобы он был доведен до сотрудника под подпись, а не просто вывешен на всеобщее обозрение в коридоре. Стоит позаботиться и об определении в документах компании понятия «рабочее место». При этом следует помнить – если человек был в офисе, но не работал, доказать прогул невозможно.

Если же работник на месте не появился, но принес справку – уволить его, судя по судебной практике, не выйдет. «Суды признают посещение врача уважительной причиной, несмотря на резонный вопрос о том, почему сотрудник решил сходить к врачу в рабочий день. Всё, что можно сделать – не оплатить это время». Если же речь идет о беременной женщине, об увольнении лучше забыть: защита практически абсолютная.

Проблемные выплаты

Компания может столкнуться с проблемами и в случае, когда речь идет о выплатах при расторжении трудового договора по соглашению сторон. Алексей Дыков, директор по организационному развитию ГК «Эталон», перечислил подводные камни таких выплат: необходимость доказать экономическую обоснованность выплаты работнику; наличие «безопасного коридора» при установлении размера выплаты; критерии, которые могут учитываться при определении величины выходного пособия.

Суды проявляют значительный интерес к спорам, связанным с «парашютами» при расторжении трудовых договоров. Дыков перечислил практику и сделал вывод, что на сегодня отсутствует презумпция экономической обоснованности выплаты работнику – ее придется доказывать в каждом конкретном случае. Кроме того, значительный размер этой суммы и ее явное несоответствие обстоятельствам, характеризующим трудовую деятельность работника, требуют от налогоплательщика обосновать природу произведенной выплаты и ее экономическую оправданность. Причем эта обязанность не устранена в связи со вступлением в действие с 1 января 2015 года новой редакции п. 9 ст. 255 НК, по которому выходные пособия стали относиться к расходам на оплату труда, указал Дыков.

По сути, суд считает, что компания пытается таким образом – через причисление значительных выплат к расходам на оплату труда – уменьшить налог на прибыль, хотя это и звучит порой абсурдно, заметил спикер. «Должен ли вообще арбитраж по налоговому спору бороться с такими злоупотреблениями?» – задал он риторический вопрос залу. Как бы то ни было, если речь идет о значительных суммах, аргументы для налоговой лучше собрать заранее, отметил Дыков.

Спорный аутсорсинг

Владимир Копосов, Head of legal в Kelly Services, рассказал о трудовых спорах при предоставлении труда работников и аутсорсинге персонала.

По его словам, одно из самых распространенных оснований спора – срок трудового договора и его окончание. Чтобы минимизировать риски, срок договора должен равняться сроку заявки со стороны заказчика на выполнение работ, предупредил Копосов. В случае спора у работника на аутсорсе есть большие шансы восстановиться – причем на постоянной основе в штат заказчика. Такие риски возникают, если компания отказывается не от услуги, а от конкретного работника, услуга не оформлена заявкой или завершилась раньше времени без должного оформления.

Также приходится сталкиваться со спорами, связанными с досрочным расторжением трудовых договоров. Риски возникают, когда заказчик услуги подписывал заявления работника, предоставлял ему ДМС, обещал премии и дал доступ к корпоративной почте – или же инициировал увольнение.

Риски возникают и при неоднократном перезаключении срочных трудовых договоров. В последнем случае Копосов рекомендовал делать перерывы между трудовыми договорами, менять должность и функции работников и оформлять документальное обоснование нового привлечения работника к оказанию услуг.

Попробуй докажи

Кристина Тимошенко, партнер трудовой практики «Андрей Городисский и партнеры», рассказала об общих принципах доказывания в трудовых спорах и правилах подготовки доказательственной базы для суда. С учетом того, что работодатель традиционно считается более сильной стороной в трудовых правоотношениях – поскольку именно он создает и хранит документы работников и обладает определенными административными правами – Кристина Тимошенко рекомендовала работодателям занимать проактивную позицию в трудовых спорах и не тянуть с предоставлением доказательств и возражений по делу. Она также поделилась с участниками практическими советами о правилах подготовки и систематизации письменных доказательств. Применительно к свидетельским показаниям Тимошенко напомнила о необходимости предварительной подготовки свидетелей для участия в суде, задачей которой является минимизация рисков неблагоприятных проявлений стрессовой ситуации, в которой может оказаться неподготовленный к опросу свидетель. Напоследок Тимошенко отметила, что вопросами доказательств работодателю целесообразно озаботиться еще на стадии принятия кадровых решений и оформления каких-либо кадровых процессов или событий, поскольку многие вещи невозможно исправить или доделать после того, как работник обратился в суд.

О том, с чем приходится сталкиваться на практике в разрешении споров, связанных с соблюдением законодательства по охране труда, рассказал Иван Бердинских, директор департамента юридического сопровождения и контроля Manpower Group. Он осветил вопрос судебной практики по мультиштрафам и посоветовал их оспаривать: «Может повезти, а может и нет». Другая категория дел – медосмотры водителей, причем речь идет не о профессиональных перевозчиках, а о тех, кому машина нужна по работе и кто допущен управлять транспортом.

Трудовая инспекция считает, что даже таким сотрудникам нужны едва ли не предрейсовые осмотры, напоминает Бердинских, однако суды ранее указывали, что о штрафах за отсутствие медосмотра речь идти не может, если цель работы сотрудника не перевозка. При этом в 2016 году ВС озвучил другую позицию: согласившись со штрафом инспекции, когда речь шла о торговом представителе без медосмотра. «Так, если вы решаете, что медосмотр – это сложно, обратите внимание, чтобы в документах о деятельности работника не фигурировали автомобили и необходимость наличия прав категории В», – предупредил Бердинских.

Кадровик и юрист: работа в тандеме

Михаил Попов, вице-президент, директор имущественно-правового департамента Галс-Девелопмент, и Михаил Сивак, вице-президент, директор административного департамента Галс-Девелопмент, рассказали о том, как эффективно выстроить работу двух подразделений. На вопрос о том, кто больше отвечает за работников, оба согласились: главное – дополнять друг друга, и если вопросы методологии остаются за юридическим департаментом, то практика – дело кадровой службы. Итог же – всегда результат симбиоза двух подразделений, цель которых не допустить рисков для фирмы.

Они рассказали о работе в трудных случаях увольнения работников. «Если работодатель хочет расстаться – он все равно это сделает, и лучше донести до работника, что вопрос уже решен. Это понимание существенно улучшит переговоры. А перспективы спора лучше объяснить на примере судебной практики», – посоветовал Попов.

В целом же спикеры отметили важность этапа подбора персонала, при котором адекватность оказывается не менее значимым фактором, чем профессионализм: «Научить можно, а сделать адекватным – нет». Если же вы поняли, что человек токсичен, то есть при подборе была допущена ошибка, избавиться от него лучше максимально быстро: рано или поздно число проблем перевесит возможную выгоду, уверен Попов. Михаил Сивак же указал, что списка нарушений, за который работника непременно уволят, у него нет: «Вопрос в том, какую роль мы сами найдем человеку, даже если изначально ошиблись с предлагаемыми задачами».

- Конференции Право.ru

заместитель директора по правовым вопросам

ООО «Русский лом»

Увольнение по собственному желанию – наименее проблемное основание для расторжения трудового договора. Однако и в этом случае до суда доходит множество споров. Рассмотрим типичные ситуации, а также нестандартные случаи (получение копии заявления об увольнении по собственному желанию, наличие долгоиграющего конфликта с увольняющимся сотрудником, просьба беременной женщины восстановить ее в должности и т.д.). Дадим советы работодателю, как действовать в разных ситуациях, чтобы минимизировать риски конфликтов.

Работник увольняется по собственному желанию – что может быть проще. Действительно, спорных ситуаций при расторжении трудового договора по инициативе сотрудника меньше всего, но они все же есть. Разберемся, на какие моменты работодатель должен обратить внимание при оформлении увольнения. Выясним, какие решения принимают суды в случаях, когда работник объясняет свое увольнение давлением со стороны руководства или конфликтной ситуацией, в которой он не виноват. Также узнаем, может ли сотрудник отозвать свое заявление и в какие сроки.

Трудовые отношения всегда имеют двухсторонний характер. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) является реализацией гарантированного ему права на свободный выбор труда и не зависит от воли работодателя.

Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления подчиненного об увольнении (ч. 1 ст. 80 ТК РФ). В некоторых случаях срок предупреждения может быть иным. Например, если сотрудник решил уволиться по собственному желанию в период испытания, то он обязан предупредить об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).

По соглашению между сторонами трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ч. 2 ст. 80 ТК РФ).

Пример 1

10.07.2017 сотрудник написал заявление об увольнении по собственному желанию с просьбой уволить его 17.07.2017. То есть он пожелал прекратить трудовые отношения ранее установленного двухнедельного срока на предупреждение. При этом на работника не распространяются никакие специальные нормы ТК РФ, обязывающие работодателя расторгнуть с ним трудовой договор именно в указанную дату. В этом случае уполномоченный представитель работодателя (например, генеральный директор, директор по персоналу) может согласиться с просьбой подчиненного и, например, проставить на заявлении резолюцию «Согласовано», «В приказ» и пр. А может и отказать, при этом отметить другую дату увольнения (в пределах срока на предупреждение) или просто написать «С двухнедельной отработкой», если по отношению к сотруднику не должны быть применены другие сроки.

Если заявление сотрудника об увольнении по его инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и т.д.), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении подчиненного (ч. 3 ст. 80 ТК РФ).

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Расторжение трудового договора в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой сотрудник, которому не может быть отказано в заключении трудового договора (ч. 4 ст. 80 ТК РФ). При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника он имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой специалист (ч. 4 ст. 127 ТК РФ).

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие договора продолжается (ч. 6 ст. 80 ТК РФ).

Таким образом, увольнение сотрудника по собственному желанию – самый легкий способ прощания с подчиненным. Безусловно, такой вид расторжения трудового договора вызывает меньше всего споров, но они все же есть. Разберемся, в каких ситуациях работодатель может оказаться в суде после увольнения по инициативе работника.

По собственному «под давлением»

Не секрет, что работодатели иногда предлагают сотрудникам, с которыми хотят попрощаться, написать заявление об увольнении по собственному желанию. Подобные споры начинают переполнять суды особенно во времена экономического кризиса. Работодателям нужно избавиться от «лишних» сотрудников с минимальными финансовыми потерями. Поэтому руководство компаний предлагает сотрудникам уволиться по собственному желанию, при этом используются разные способы психологического воздействия. В переговорах могут употребляться такие формулировки, как «не напишешь заявление сам, уволим по статье», «будем придираться к любой мелочи, пока не захочешь уйти из компании добровольно», «сделаем невыносимыми условия труда». И многие из этих угроз (да, именно угроз) работодатели применяют на деле.

Указанные методы не должны использоваться в организациях. Тем более сейчас существует очень много способов записать разговор (телефон, диктофон), и подобные переговоры могут негативно отразиться на работодателе и его репутации.

Расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его волеизъявлением. Если сотрудник утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит проверке, и обязанность доказать его возлагается на самого работника (подп. «а» п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, сотрудник должен подтвердить, что его увольнение не было добровольным. Вместе с тем, если его слова не подкреплены доказательствами, суд признает увольнение законным и откажет работнику в его требованиях. Приведем примеры из судебной практики, в которых сотрудникам не удалось доказать принуждение к увольнению.

Судебная практика

Истец обжаловал прекращение трудовых отношений по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ и указал, что руководитель заставил его подписать заявление об увольнении по собственному желанию без личного волеизъявления, выражал намерение уволить его за прогул. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, поскольку сотрудник не представил доказательств, свидетельствующих об оказании на него давления со стороны работодателя, направленного на понуждение к написанию заявления об увольнении по собственному желанию. До расторжения трудового договора истец имел возможность отозвать заявление об увольнении, однако указанным правом не воспользовался. Кроме того, из показаний свидетелей следует, что истец пришел на работу, написал заявление об увольнении по собственному желанию, после чего сдал пропуск и покинул организацию, давления на него никто не оказывал (апелляционное определение Московского городского суда от 22.06.2016 по делу № 33-24130/2016). См. также апелляционные определения Свердловского областного суда от 09.09.2016 по делу № 33-14975/2016, Московского городского суда от 06.06.2016 по делу № 33-22063/2016 и от 28.06.2016 по делу № 33-24714/2016, Томского областного суда от 16.09.2016 по делу № 33-3614/2016.

Следует отметить, что расторжение трудового договора по собственному желанию в целях избежать увольнения по компрометирующим работника основаниям не свидетельствует о неправомерных действиях работодателя. Суды считают, что сотрудник воспользовался правом выбора наиболее приемлемого для себя вида увольнения. Здесь важно, чтобы нарушения, за которые подчиненного можно уволить по инициативе работодателя, были реальными, а не надуманными.

Судебная практика

Суд признал законным увольнение истицы по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о намерении ответчика уволить работницу по инициативе работодателя. Более того, судебная коллегия отметила, что попытка избежать увольнения по иным (в том числе порочащим) основаниям путем реализации права на подачу заявления об увольнении по собственному желанию и последующее расторжение трудового договора сами по себе не могут являться подтверждением вынужденного характера увольнения. Подача заявления по собственному желанию в данном случае является избранным работником способом защиты, при том что законное увольнение сотрудника по порочащим основаниям, а не по собственному желанию, повлекло бы для него более негативные последствия, что также свидетельствует о добровольности волеизъявления работника (апелляционное определение Свердловского областного суда от 13.10.2016 по делу № 33-17722/2016). См. также определение Красноярского краевого суда от 22.07.2016 № 4Г-2037/2016.

Но существует и судебная практика, где сотрудникам удается доказать, что они не хотели увольняться, но были вынуждены.

Судебная практика

Суд признал расторжение трудового договора с истицей по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ незаконным, поскольку ее увольнение произошло под давлением со стороны работодателя. Это подтверждается фактическими обстоятельствами, показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами, в частности приказом о прекращении трудового договора с отметкой о несогласии с увольнением (апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 04.07.2014 по делу № 33-3911/2014).

При доказывании факта давления со стороны руководства сотрудник может ссылаться на следующие доказательства и обстоятельства:

Вы видите 20% этой статьи. Выберите свой вариант доступа

Купить эту статью

за 500 руб.

Подписаться на

журнал сейчас

Получать бесплатные

статьи на e-mail

Читайте все накопления сайта по своему профилю, начиная с 2010 г.

Для

этого оформите комплексную подписку на выбранный журнал на полугодие или год, тогда:

- его свежий номер будет ежемесячно приходить к вам по почте в печатном виде;

- все публикации на сайте этого направления начиная с 2010 г. будут доступны в течение

действия комплексной подписки.

А удобный поиск и другая навигация на сайте помогут вам быстро находить ответы на свои

рабочие вопросы. Повышайте свой профессионализм, статус и зарплату с нашей

помощью!

Рекомендовано для вас

- Свежие

- Посещаемые

Увольнение по соглашению сторон: что говорит суд

Трудовой договор может быть в любое время

расторгнут по соглашению сторон. Закон не предъявляет каких-либо особенных условий к процедуре прекращения трудовых отношений по соглашению сторон. Но даже несмотря на кажущуюся простоту процедуры увольнения, в судебной практике часто можно встретить конфликтные ситуации, связанные с недобросовестностью и отсутствием волеизъявления обеих сторон на прекращение трудовых отношений.

Лилия Пастушкова

заместитель директора по правовым вопросам

ООО «Русский лом»

Четыре спорные ситуации при увольнении по результатам испытания

ТК РФ позволяет работодателю установить

испытательный срок сотруднику, который принимается для исполнения определенных трудовых обязанностей. Он нужен для того, чтобы определить, подходят ли деловые качества этого лица для выполнения поручаемой работы. Работодатели нередко прибегают к подобной норме и в случае отрицательного прохождения увольняют работника. Однако практика показывает, что при этом они допускают многочисленные ошибки, что дает уволенным шанс восстановиться на работе. Проанализируем судебную практику и определимся, каких ошибок стоит избегать.

Лилия Пастушкова

заместитель директора по правовым вопросам

ООО «Русский лом»

Обращение работника в суд по новым правилам

С октября прошлого года за разрешением

трудового спора о невыплате или неполной выплате зарплаты и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение года со дня установленного срока выплаты. Это значительно усложнит жизнь не только недобросовестных работодателей, которые не выплачивают зарплату вовремя осознанно, но и тех, кто нарушает требования трудового законодательства, не подозревая об этом, например, при выплате первой части заработной платы. Давайте разберемся.

Финатова Мария

руководитель Департамента консультационных

проектов и партнер юридической компании «Митрофанова и Партнеры», эксперт и практикующий консультант в области трудового законодательства

Особенности трудовых отношений с пенсионерами

Законодательство не требует от работодателя

участвовать в оформлении пенсий работников. Как правило, они самостоятельно занимаются этим вопросом, однако могут попросить помочь с оформлением. Изучим, что может сделать работодатель в такой ситуации; узнаем, когда с пенсионерами разрешено заключать срочные трудовые договоры и можно ли уволить или перевести на срочный договор действующего работника, который вышел на пенсию. Проанализируем особенности рабочего времени и времени отдыха пенсионеров, а также увольнения по собственному желанию и сокращению.

Жижерина Юлия

юрист частной практики, независимый эксперт

по трудовому праву

Отзыв заявления об увольнении по собственному желанию

В случае возникновения конфликта с работником

работодатели нередко предлагают ему уволиться «по собственному» вместо негативной записи в трудовой книжке. Однако они забывают, что написавший заявление об увольнении по собственному желанию работник вправе отозвать его в любое время. Сэкономить на суде поможет материал нашего эксперта. В нем проанализированы типичные ошибки работодателей, из-за которых работников восстанавливают на работе.

Пресняков Михаил

заместитель заведующего кафедрой служебного

и трудового права Поволжского института им. П.А. Столыпина РАНХиГС, д.ю.н., к.ф.н., доцент

Увольнение по соглашению сторон: что говорит суд

Трудовой договор может быть в любое время

расторгнут по соглашению сторон. Закон не предъявляет каких-либо особенных условий к процедуре прекращения трудовых отношений по соглашению сторон. Но даже несмотря на кажущуюся простоту процедуры увольнения, в судебной практике часто можно встретить конфликтные ситуации, связанные с недобросовестностью и отсутствием волеизъявления обеих сторон на прекращение трудовых отношений.

Лилия Пастушкова

заместитель директора по правовым вопросам

ООО «Русский лом»

Как защититься от злоупотреблений работников трудовыми правами

Трудовой кодекс РФ предоставляет работнику

гораздо более широкие возможности для защиты своих прав, нежели работодателю. Недобросовестные сотрудники вовсю этим пользуются, расставляя ловушки при трудоустройстве, расторжении договора или оспаривании незаконного увольнения. Автор рассказывает, когда работники злоупотребляют правом и как это доказать, чем отличается злоупотребление от правонарушения, и предлагает методы по предотвращению злоупотреблений.

Ускова Татьяна

руководитель отдела организационно-правового

и кадрового обеспечения Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»

Увольнение беременной сотрудницы: можно, нужно, нельзя

Работодатель может принять решение уволить

сотрудницу, а потом уже в процессе оформления увольнения женщина вдруг сообщит о том, что беременна. Не редки случаи, когда работодатель узнает о беременности уволенной сотрудницы только в ходе судебного разбирательства с ней. Бывают и ситуации, что будущая мама настолько злоупотребляет своим «интересным» положением, что работодателю ничего не остается, как уволить ее. Разберемся, когда беременную сотрудницу можно уволить.

Лилия Пастушкова

заместитель директора по правовым вопросам

ООО «Русский лом»