Все, что дошло до нас от язычества, окутано густым туманом; оно принадлежит к тому промежутку бремени, который мы не в силах измерить. Мы знаем, что оно древнее христианства, но на два года, на двести лет или на целое тысячелетие – здесь мы можем только гадать. Расмус Ниерап, 1806.

Многие из нас запуганы наукой. Радиоуглеродная датировка как один из результатов развития ядерной физики является примером такого феномена. Этот метод имеет важное значение для разных и независимых научных дисциплип, таких, как гидрология, геология, наука об атмосфере и археология. Однако мы оставляем понимание принципов радиоуглеродной датировки научным специалистам и слепо соглашаемся с их выводами из уважения к точности их оборудования и восхищения их интеллектом.

На самом деле принципы радиоуглеродной датировки поразительно просты и легкодоступны. Более того, представление о радиоуглеродной датировке как о «точной науке» является ошибочным, и, по правде говоря, лишь немногие ученые придерживаются такого мнения. Проблема в том, что представители многих дисциплин, пользующиеся радиоуглеродной датировкой в хронологических целях, не понимают ее природы и назначения. Давайте разберемся в этом.

Принципы радиоуглеродной датировки

Уильям Фрэнк Либби и члены его команды разработали принципы радиоуглеродной датировки в 1950-е годы. К 1960 году их работа была завершена, и в декабре этого года Либби был номинирован на Нобелевскую премию по химии. Один из ученых, участвовавших в его выдвижении, отметил:

«Редко случалось так, что одно открытие в области химии оказывало такое влияние на разные области человеческих знаний. Очень редко отдельное открытие привлекало столь широкий интерес».

Либби обнаружил, что нестабильный радиоактивный изотоп углерода (С 14) с предсказуемой скоростью распадается на стабильные изотопы углерода (С12 и С13). Все три изотопа встречаются в атмофере в естественном виде в следующих пропорциях; С12 – 98,89%, С13 – 1,11% и С14 – 0,00000000010%.

Стабильные изотопы углерода С12 и С13 образовались вместе со всеми остальными атомами, из которых состоит наша планета, то есть очень и очень давно. Изотоп С14 образуется в микроскопических количествах в результате еже- , дневной бобмардировки солнечной атмосферы космическими лучами. При соударении с определенными атомами космические лучи разрушают их, в результате чего нейтроны этих атомов переходят в свободное состояние в земной атмосфере.

Изотоп С14 образуется, когда один из таких свободных нейтронов сливается с ядром атома азота. Таким образом, радиоуглерод представляет собой «изотоп Франкенштейна», сплав разных химических элементов. Затем атомы С14, которые образуются с постоянной скоростью, подвергаются окислению и проникают в биосферу в процессе фотосинтеза и естественной цепочки питания.

В организмах всех живых существ отношение изотопов С12 и С14 равно атмосферному отношению этих изотопов в их географическом регионе и поддерживается скоростью их метаболизма. Однако после смерти организмы перестают накапливать углерод, и поведение изотопа С14 с этого момента становится интересным. Либби установил, что период полураспада С14 составляет 5568 лет; еще через 5568 лет распадается половина оставшихся атомов изотопа.

Таким образом, поскольку первоначальное отношение изотопов С12 и С14 является геологической постоянной, возраст образца можно определить, измерив количество остаточного изотопа С14. К примеру, если в образце присутствует некоторое первоначальное количество С14, значит, дата смерти организма определяется двумя периодами полураспада (5568 + 5568), что соответствует возрасту 10 146 лет.

В этом заключается основной принцип радиоуглеродной датировки как инструмента археологии. Радиоуглерод абсорбируется в биосфере; он прекращает накапливаться со смертью организма и распадается с определенной скоростью, которую можно измерить.

Иными словами, соотношение С14/С12 постепенно падает. Таким образом мы получаем «часы», которые начинают идти с момента смерти живого существа. Очевидно, что эти часы действуют только для мертвых тел, которые когда-то были живыми существами. Например, их нельзя использовать для определения возраста вулканических пород.

Скорость распада С14 такова, что половина этого вещества превращается обратно в N14 в течение 5730±40 лет. Это и есть так называемый «период полураспада». За два периода полураспада, то есть за 11460 лет, останется только четверть изначального количества. Таким образом, если соотношение С14/С12 в образце составляет четверть от соотношения в современных живых организмах, теоретически этот образец имеет возраст 11460 лет. Возраст же предметов старше 50 000 лет с помощью радиоуглеродного метода определить теоретически невозможно. Поэтому радиоуглеродное датирование не может показать возраст в миллионы лет. Если проба содержит С14, это уже свидетельствует о том, что ее возраст меньше миллионов лет.

Однако все не так просто. Во-первых, растения хуже усваивают углекислый газ, содержащий С14. Следовательно, они накапливают его меньше ожидаемого и поэтому при тестировании кажутся старше, чем есть на самом деле. Более того, различные растения по-разному усваивают С14, и на это тоже следует делать поправку.2

Во-вторых, соотношение С14/С12 в атмосфере не всегда было постоянным – например, оно снизилось с наступлением индустриальной эпохи, когда вследствие сжигания огромных количеств органического топлива высвободилась масса углекислого газа, обедненного С14. Соответственно, организмы, умершие в этот период, в рамках радиоуглеродного датирования кажутся старше. Затем произошло увеличение содержания С14О2, связанное с наземными ядерными испытаниями 1950-х годов,3 вследствие чего организмы, умершие в этот период, стали казаться моложе, чем были на самом деле.

Измерения содержания С14 в объектах, чей возраст точно установлен историками (например, зерно в гробницах с указанием даты захоронения) позволяют оценить уровень С14 в атмосфере того времени и, таким образом, частично «подправить ход» радиоуглеродных «часов». Соответственно, радиоуглеродное датирование, проведенное с учетом исторических данных, может дать весьма плодотворные результаты. Однако даже с такой «исторической настройкой» археологи не считают даты, полученные радиоуглеродным методом, абсолютным – из-за частых аномалий. Они больше полагаются на методы датирования, связанные с историческими летописями.

За пределами исторических данных «настройка» «часов» С14 не представляется возможной

В лаборатории

С учетом всех этих неопровержимых фактов крайне странно видеть в журнале «Радиоуглерод» (где публикуются результаты радиоуглеродных исследований по всему миру) следующее утверждение:

«Шесть уважаемых лабораторий выполнили 18 анализов возраста древесины из Шелфорда в графстве Чешир. Оценки варьируют от 26 200 до 60 000 лет (до настоящего времени), разброс составляет 34 600 лет».

Вот еще один факт: хотя теория радиоуглеродной датировки звучит убедительно, когда ее принципы применяются к лабораторным образцам, в игру вступает человеческий фактор. Это приводит к ошибкам, порой очень значительным. Кроме того, лабораторные образцы загрязняются фоновым излучением, изменяющим остаточный уровень С14, который подвергается измерению.

Как указал Ренфрю в 1973-м и Тейлор в 1986 году, метод радиоуглеродной датировки опирается на ряд необоснованных предположений, сделанных Либби во время разработки его теории. К примеру, в последние годы было много дискуссий о периоде полураспада С14, якобы составляющем 5568 лет. В наши дни большинство ученых сходится на том, что Либби ошибался и что период полураспада С14 на самом деле составляет примерно 5730 лет, Расхождение в 162 года приобретает большое значение при датировке образцов тысячелетней давности.

Но вместе с Нобелевской премией по химии к Либби пришла полная уверенность в его новой системе. Его радиоуглеродные датировки археологических образцов из Древнего Египта уже были датированы, поскольку древние египтяне тщательно следили за своей хронологией. К сожалению, радиоуглеродный анализ давал слишком заниженный возраст, в некоторых случаях на 800 лет меньше, чем по данным исторической летописи. Но Либби пришел к поразительному выводу:

«Распределение данных показывает, что древнеегипетские исторические датировки до начала второго тысячелетия до нашей эры слишком завышены и, возможно, превышают истинные на 500 лет в начале третьего тысячелетия до нашей эры».

Это классический случай научного самомнения и слепой, почти религиозной веры в превосходство научных методов над археологическими. Либби ошибался, радиоуглеродный метод подвел его. Теперь эта проблема решена, но самопровозглашенная репутация метода радиоуглеродной датировки по-прежнему превышает уровень его надежности.

Мои исследования показывают, что с радиоуглеродной датировкой связаны две серьезные проблемы, которые и в наши дни могут привести к большим недоразумениям. Это (1) загрязнение образцов и (2) изменение уровня С14 в атмосфере в течение геологических эпох.

Эталоны радиоуглеродного датирования. Значение эталона, принятого при расчёте радиоуглеродного возраста образца, прямо влияет на полученную величину. По результатам детального анализа опубликованной литературы установлено, что при радиоуглеродном датировании применялось несколько эталонов. Наиболее известные из них: эталон Андерсона (12,5 dpm/g), эталон Либби (15,3 dpm/g) и современный эталон (13,56 dpm/g).

Датирование ладьи фараона. Древесина ладьи фараона Sesostris III датировалась радиоуглеродным методом на основе трёх эталонов. При датировании древесины в 1949 году на основе эталона (12,5 dpm/g) получен радиоуглеродный возраст 3700 +/- 50 ВР лет. Позднее Либби датировал древесину на основе эталона (15,3 dpm/g) . Радиоуглеродный возраст не изменился. В 1955 году Либби повторно датировал древесину ладьи на основе эталона (15,3 dpm/g) и получил радиоуглеродный возраст 3621 +/-180 ВР лет. При датировании древесины ладьи в 1970 году применён эталон (13,56 dpm/g) [2]. Радиоуглеродный возраст почти не изменился и составил 3640 ВР лет. Приведённые нами фактические данные по датированию ладьи фараона можно проверить по соответствующим ссылкам на научные публикации.

Цена вопроса. Получение практически одного и того же радиоуглеродного возраста древесины ладьи фараона : 3621-3700 ВР лет на основе применения трёх эталонов, значения которых отличаются существенно, физически невозможно. Применение эталона (15,3 dpm/g) автоматически даёт увеличение возраста датируемого образца на 998 лет, по сравнению с эталоном (13,56 dpm/g), и на 1668 лет, по сравнению с эталоном (12,5 dpm/g). Из этой ситуации имеется всего два выхода. Признание того, что:

— при датировании древесины ладьи фараона Sesostris III были осуществлены манипуляции с эталонами (древесина вопреки декларациям, датировалась на основе одного и того же эталона);

— ладья фараона Sesostris III волшебная.

Заключение. Суть рассмотренных явлений, названных манипуляциями, выражается одним словом – фальсификация.

После смерти содержание C12 остается постоянным, а содержание C14 уменьшается

Загрязнение образцов

«Загрязнением называется наличие в образце органического материала чуждого происхождения, который не был сформирован вместе с материалом образца».

На многих фотографиях раннего периода радиоуглеродного анализа изображены научные специалисты, которые курят сигареты во время сбора или обработки образцов. Не слишком умно с их стороны! Как указывает Ренфрю, «уроните щепотку пепла на ваши образцы, подготовленные к анализу, и вы получите радиоуглеродный возраст табака, из которого была сделана ваша сигарета».

Хотя в наши дни такая методологическая некомпетентность считается недопустимой, археологические образцы все равно страдают от загрязнения. Известные виды загрязнений и способы борьбы с ними обсуждаются в статье Тейлора (1987). Он делит загрязнения на четыре главные категории: 1) физически устранимые, 2) растворимые в кислотах, 3) растворимые в щелочах, 4) растворимые в растворителях. Все эти загрязнения, если не устранить их, сильно влияют на лабораторное определение возраста образца.

X. Э. Гоув, один из изобретателей метода акселераторной масс-спектрометрии (AMS), сделал радиоуглеродную датировку Туринской плащаницы. Он пришел к выводу, что волокна ткани, использованные для изготовления плащаницы, датируются 1325 годом.

Хотя Гоув и его коллеги совершенно уверены в аутентичности своего определения, многие, по очевидным причинам, считают возраст Туринской плащаницы гораздо более почтенным. Гоув со своими единомышленниками дал достойный ответ всем критикам, и если бы мне пришлось делать выбор, то я бы рискнул сказать, что научная датировка Туринской плащаницы, скорее всего, является точной. Но в любом случае, ураган критики, обрушившийся на этот конкретный проект, показывает, как дорого может стоить ошибка при радиоуглеродной датировке и с каким подозрением некоторые ученые относятся к этому методу.

Утверждалось, что образцы могли подвергнуться загрязнению более молодым органическим углеродом; методы очистки могли пропустить следы современных загрязнений. Роберт Хеджес из Оксфордского университета отмечает, что

«нельзя совершенно исключить небольшую систематическую погрешность».

Интересно, назвал бы он расхождение датировок, полученных разными лабораториями по образцу древесины из Шелфорда, «небольшой систематической погрешностью»? Разве не похоже, что нас снова дурачат ученой риторикой и заставляют поверить в совершенство существующих методов?

Леонсио Гарза-Вальдес, безусловно, придерживается такого мнения по отношению к датировке Туринской плащаницы. Все древние ткани покрыты биопластической пленкой в результате жизнедеятельности бактерий, которая, по мнению Гарза-Вальдеса, сбивает с толку радиоуглеродный анализатор. Фактически возраст Туринской плащаницы вполне может составлять 2000 лет, так как ее радиоуглеродную датировку нельзя считать окончательной. Необходимы дальнейшие исследования. Интересно отметить, что Гоув (хотя он расходится во мнениях с Гарза-Вальдесом) согласен, что такая критика служит основанием для новых исследований.

Цикл радиоуглерода (14С) в атмосфере, гидросфере и биосфере Земли

Уровень С14 в земной атмосфере

Согласно «принципу одновременности» Либби, уровень С14 в любом конкретном географическом регионе является постоянным на всем протяжении геологической истории. Эта предпосылка была жизненно необходима для достоверности радиоуглеродного анализа на раннем этапе его развития. Действительно, для надежного измерения остаточного уровня С14 вам нужно знать, какое количество этого изотопа присутствовало в организме на момент его смерти. Но эта предпосылка, по мнению Ренфрю, является ошибочной:

«Однако теперь известно, что пропорциональное отношение радиоуглерода к обычному С12 не оставалось постоянным во времени и что до 1000 года до нашей эры отклонения так велики, что радиоуглеродные датировки могут заметно расходиться с действительностью».

Дендрологические исследования (изучение древесных колец) убедительно показывают, что уровень С14 в земной атмосфере за последние 8000 лет был подвержен значительным флуктуациям. Значит, Либби выбрал ложную константу и его исследования были основаны на ошибочных предположениях.

Возраст колорадской сосны, растущей в юго-западных регионах США, может достигать нескольких тысяч лет. Некоторые деревья, еще живые в наши дни, появились на свет 4000 лет назад. Кроме того, по бревнам, собранным в тех местах, где росли эти деревья, можно протянуть летопись древесных колец еще на 4000 лет в прошлое. Другими деревьями-долгожителями, полезными для дендрологических исследований, являются дуб и калифорнийская секвойя.

Как известно, ежегодно на срезе живого древесного ствола нарастает новое годичное кольцо. Подсчитав годичные кольца, можно узнать возраст дерева. Логично предположить, что уровень С14 в годичном кольце 6000-летнего возраста будет аналогичен уровню С14 в современной атмосфере. Но это не так.

К примеру, анализ годичных колец показал, что уровень С14 в земной атмосфере 6000 лет назад был существенно выше, чем сейчас. Соответственно, радиоуглеродные образцы, датируемые этим возрастом, оказались заметно моложе, чем на самом деле, на основании дендрологического анализа. Благодаря работе Ханса Суисса были составлены диаграммы коррекции уровня С14 для компенсации его флуктуации в атмосфере в разные периоды времени. Однако это значительно снизило достоверность радиоуглеродных датировок образцов, возраст которых превышает 8000 лет. У нас просто нет данных о содержании радиоуглерода в атмосфере до этой даты.

Ускорительный масс-спектрометр Университета Аризоны (г. Тусон, штат Аризона, США) производства компании National Electrostatics Corporation: а – схема, б – пульт управления и источник ионов С¯, в – ускорительный танк, г – детектор изотопов углерода. Фото Дж.С. Бурра

Вот тут подробнее про установки.

«Плохие» результаты?

Когда установленный «возраст» отличается от ожидаемого, исследователи поспешно находят повод объявить результат датирования недействительным. Широкая распространенность этого апостериорного доказательства показывает, что у радиометрического датирования имеются серьезные проблемы. Вудморапп приводит сотни примеров уловок, к которым прибегают исследователи, пытаясь объяснить «неподходящие» значения возраста.

Так, ученые пересмотрели возраст ископаемых останков Australopithecus ramidus.9 Большинство образцов базальта, наиболее близко подходящего к слоям, в которых были найдены эти окаменелости, показало возраст около 23 миллионов лет по методу «аргон-аргон». Авторы решили, что эта цифра «слишком велика», если исходить из их представлений о месте этих окаменелостей в глобальной эволюционной схеме. Они рассмотрели базальт, располагавшийся подальше от окаменелостей, и, отобрав 17 из 26 образцов, получили приемлемый максимальный возраст в 4,4 миллиона лет. Остальные девять образцов показали опять-таки гораздо больший возраст, но экспериментаторы решили, что дело в загрязнении породы, и отвергли эти данные. Таким образом, на методы радиометрического датирования существенно влияет доминирующее в научных кругах мировоззрение «долгих эпох».

Аналогичная история связана с установлением возраста черепа примата (этот череп известен как образец KNM-ER 1470).10, 11 Поначалу был получен результат 212–230 млн. лет, который, исходя из окаменелостей, был признан неверным («людей в то время еще не было»), после чего были предприняты попытки установления возраста вулканических пород в этом регионе. Через несколько лет, после опубликования нескольких различных результатов исследований, «сошлись» на цифре 2,9 млн. лет (хотя эти исследования включали в себя и отделение «хороших» результатов от «плохих» – как и в случае с Australopithecus ramidus).

Исходя из предвзятых представлений об эволюции человека, исследователи никак не могли примириться с мыслью, что череп 1470 «настолько стар». После изучения ископаемых останков свиньи в Африке антропологи с готовностью поверили в то, что череп 1470 на самом деле гораздо моложе. После того, как научная общественность утвердилась в этом мнении, дальнейшие исследования пород еще больше снизили радиометрический возраст этого черепа – до 1,9 млн. лет – и вновь отыскались данные, «подтверждающие» очередную цифру. Вот такая «игра в радиометрическое датирование»…

Мы не утверждаем, что эволюционисты сговорились подгонять все данные под наиболее удобный для себя результат. Конечно же, в норме дело обстоит совсем не так. Беда в другом: все данные наблюдения должны соответствовать доминирующей в науке парадигме. Эта парадигма – или, скорей, вера в миллионы лет эволюции от молекулы до человека – настолько прочно укрепилась в сознании, что никто не позволяет себе подвергнуть ее сомнению; напротив, говорят о «факте» эволюции. Вот под эту парадигму и должны подходить абсолютно все наблюдения. В результате исследователи, которые в глазах общественности выглядят «объективными и беспристрастными учеными», бессознательно отбирают именно те результаты наблюдений, которые согласуются с верой в эволюцию.

Нельзя забывать, что прошлое недоступно для нормального экспериментального исследования (серии опытов, проводимые в настоящем). Ученые не могут экспериментировать с событиями, происходившими когда-то. Измеряется не возраст пород – измеряются концентрации изотопов, причем их-то как раз можно измерить с высокой точностью. А вот «возраст» определяется уже с учетом предположений о прошлом, доказать которые невозможно.

Мы должны всегда помнить слова Бога, обращенные к Иову: «Где был ты, когда Я полагал основания земли?» (Иов 38:4).

Те, кто имеет дело с неписаной историей, собирают информацию в настоящем и таким образом пытаются воссоздать прошлое. При этом уровень требований к доказательствам гораздо ниже, чем в эмпирических науках, таких, как физика, химия, молекулярная биология, физиология и т.д.

Уильяме (Williams), специалист по превращениям радиоактивных элементов в окружающей среде, установил 17 изъянов в методах изотопного датирования (по результатам этого датирования были изданы три весьма солидные труда, позволившие определить возраст Земли приблизительно в 4,6 миллиарда лет).12 Джон Вудморапп остро критикует эти методы датирования8 и разоблачает сотни связанных с ними мифов. Он убедительно доказывает, что немногие «хорошие» результаты, оставшиеся после того, как «плохие» данные были отфильтрованы, можно легко объяснить удачным совпадением.

«Какой возраст предпочитаете?»

В анкетах, предлагаемых радиоизотопными лабораториями, обычно спрашивается: «Каким, по-вашему, должен быть возраст данного образца?». Но что это за вопрос? В нем не возникало бы нужды, если бы техники датирования были абсолютно надежны и объективны. Вероятно, дело в том, что лаборатории знают о распространенности аномальных результатов и потому пытаются выяснить, насколько «хороши» получаемые ими данные.

Проверка методов радиометрического датирования

Если бы методы радиометрического датирования могли действительно объективно определять возраст пород, они срабатывали бы и в ситуациях, когда возраст нам точно известен; кроме того, различные методы давали бы согласованные результаты.

Методы датирования должны показывать достоверные результаты для предметов известного возраста

Есть целый ряд примеров, когда методы радиометрического датирования неверно устанавливали возраст пород (этот возраст был точно известен заранее). Один из таких примеров – калий-аргоновое «датирование» пяти потоков андезитовой лавы с горы Нгаурухо в Новой Зеландии. Хотя было известно, что лава один раз текла в 1949 году, три раза – в 1954 и еще один раз – в 1975, «установленные возрасты» варьировали от 0,27 до 3,5 млн. лет.

Все тот же ретроспективный метод породил следующее объяснение: когда порода отвердела, в ней остался «лишний» аргон из-за магмы (расплавленной породы). В светской научной литературе приводится масса примеров тому, как избыток аргона приводит к «лишним миллионам лет» при датировании пород известного исторического возраста.14 Источником избыточного аргона, по всей видимости, служит верхняя часть мантии Земли, расположенная непосредственно под земной корой. Это вполне соответствует теории «молодой Земли» – у аргона было слишком мало времени, он просто не успел высвободиться. Но если избыток аргона привел к столь вопиющим ошибкам в датировании пород известного возраста, почему мы должны доверять этому же методу при датировании пород, возраст которых неизвестен?!

Другие методы – в частности, использование изохрон, – включают в себя различные гипотезы о начальных условиях; но ученые все больше убеждаются в том, что даже такие «надежные» методы тоже приводят к «плохим» результатам. И тут снова выбор данных основан на предположении исследователя о возрасте той или иной породы.

Доктор Стив Остин (Steve Austin), геолог, взял пробы базальта из нижних слоев Большого Каньона и из потоков лавы на краю каньона.17 По эволюционной логике, базальт у края каньона должен быть на миллиард лет моложе базальта из глубин. Стандартный лабораторный анализ изотопов с применением изохронного датирования «рубидий-стронций» показал, что сравнительно недавний поток лавы на 270 млн. лет старше базальта из недр Большого Каньона – что, конечно же, абсолютно невозможно!

Проблемы методики

Изначально идея Либби опиралась на следующие гипотезы:

- 14C образуется в верхних слоях атмосферы под действием космических лучей, затем перемешивается в атмосфере, входя в состав углекислого газа. При этом процентное содержание 14C в атмосфере является постоянным и не зависит ни от времени, ни от места, несмотря на неоднородность самой атмосферы и распад изотопов.

- Скорость радиоактивного распада является постоянной величиной, измеряемой периодом полураспада в 5568 лет (предполагается, что за это время половина изотопов 14C превращается в 14N).

- Животные и растительные организмы строят свои тела из углекислоты, добываемой из атмосферы, и при этом живые клетки содержат тот же процент изотопа 14C, что находится в атмосфере.

- По смерти организма его клетки выходят из цикла углеродного обмена, но атомы изотопа 14C продолжают превращаться в атомы стабильного изотопа 12C по экспоненциальному закону радиоактивного распада, что и позволяет рассчитать время, прошедшее со времени смерти организма. Это время называется «радиоуглеродным возрастом» (или, для краткости, «РУ-возрастом»).

У этой теории, по мере накопления материала, стали появляться контрпримеры: анализ недавно умерших организмов иногда даёт очень древний возраст, или, наоборот, проба содержит столь огромное количество изотопа, что вычисления дают отрицательный РУ-возраст. Некоторые заведомо древние предметы имели молодой РУ-возраст (такие артефакты объявлялись поздними подделками). В итоге оказалось, что РУ-возраст далеко не всегда совпадает с истинным возрастом в тех случаях, когда истинный возраст можно проверить. Такие факты приводят к обоснованным сомнениям в случаях, когда РУ-метод применяется для датирования органических предметов неизвестного возраста, и РУ-датировка не может быть проверена. Случаи ошибочного определения возраста объясняются следующими известными недостатками теории Либби (эти и иные факторы проанализированы в книге М. М. Постникова «Критическое исследование хронологии древнего мира, в 3-х томах»,— М.: Крафт+Леан, 2000, в томе 1, стр. 311—318, написанной в 1978 году):

- Непостоянство процентного содержания 14C в атмосфере. Содержание 14C зависит от космического фактора (интенсивность солнечного излучения) и земного (поступление в атмосферу «старого» углерода из-за горения и гниения древней органики, возникновения новых источников радиоактивности, колебаний магнитного поля Земли). Изменение этого параметра на 20 % влечёт ошибку в РУ-возрасте почти в 2 тысячи лет.

- Не доказано однородное распределение 14C в атмосфере. Скорость перемешивания атмосферы не исключает возможности существенных различий содержания 14C в разных географических регионах.

- Скорость радиоактивного распада изотопов может быть определена не вполне точно. Так, со времён Либби период полураспада 14C по официальным справочникам «изменился» на сотню лет, то есть, — на пару процентов (этому соответствует изменение РУ-возраста на полторы сотни лет). Высказывается предположение, что значение периода полураспада значительно (в пределах нескольких процентов) зависит от экспериментов, в которых он определяется.

- Изотопы углерода не являются вполне эквивалентными, клеточные мембраны могут использовать их избирательно: некоторые абсорбировать 14C, некоторые, наоборот, избегать его. Поскольку процентное содержание 14C ничтожно (один атом 14C к 10 миллиардам атомов 12C), даже незначительная избирательность клетки в изотопном отношении влечёт большое изменение РУ-возраста (колебание на 10 % приводит к ошибке примерно 600 лет).

- По смерти организма его ткани не обязательно выходят из углеродного обмена, участвуя в процессах гниения и диффузии.

- Содержание 14C в предмете может быть неоднородным. Со времени Либби физики-радиоуглеродчики научились очень точно определять содержание изотопа в образце; заявляют даже, что они способны пересчитать отдельные атомы изотопа. Разумеется, такой подсчёт возможен только для небольшого образца, но в этом случае возникает вопрос — насколько точно этот небольшой образец представляет весь предмет? Насколько однородно содержание изотопа в нём? Ведь ошибки в несколько процентов приводят к столетним изменениям РУ-возраста.

Резюме

Радиоуглеродная датировка – это развивающийся научный метод. Однако на каждом этапе его развития ученые безоговорочно поддерживали его общую достоверность и замолкали лишь после выявления серьезных ошибок в оценках или в самом методе анализа. Не стоит удивляться ошибкам, если учитывать количество переменных, которые должен принять во внимание ученый: атмосферные флуктуации, фоновое излучение, рост бактерий, загрязнение и человеческая ошибка.

Как часть представительного археологического исследования, радиоуглеродная датировка по-прежнему имеет крайне важное значение; просто ее нужно поместить в культурную и историческую перспективу. Разве ученый имеет право сбрасывать со счетов противоречащие археологические свидетельства только потому, что его радиоуглеродная датировка указывает на другой возраст? Это опасно. Фактически многие египтологи поддержали предположение Либби о том, что хронология Древнего Царства составлена неправильно, так как это было «научно доказано». На самом деле Либби ошибался.

Радиоуглеродная датировка полезна в качестве дополнения к другим данным, и в этом заключается ее сильная сторона. Но пока не наступит день, когда все переменные окажутся под контролем, а все ошибки будут устранены, радиоуглеродные датировки не получат окончательного слова на археологических раскопках.

[источники]

источники

Глава из книги К. Хэма, Д. Сарфати, К. Виланда под ред. Д. Баттена «КНИГА ОТВЕТОВ: РАСШИРЕННАЯ И ОБНОВЛЕННАЯ»

Грэм Хэнкок: Следы богов. М., 2006. Стр. 692-707.

В том числе и по этим причинам, описанным выше «всплывают» Бетонные пирамиды Египта и возникают загадки Хараппской цивилизации

Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=23201

Ошибки базовых постулатов радио-углеродного и аргон-аргонового датирования

ООО «Научно-производственное предприятие «Проект-Д» г. Москва

Введение.

Состояние, в котором оказалась в начале 21 века отечественная наука, только совершенно бессердечный или совершенно безграмотный человек может не признать удручающим. И суть постигшего науку несчастья, как теперь видно, не сводится к одной лишь финансовой проблематике. Пропал спрос на продукцию науки – даже если ее отдавать даром. Наука потеряла свое место в системе управления обществом. Перестала рассматриваться как важнейшая часть центральной нервной системы общественного организма. Его зрение, слух, осязание, сознание, перерабатывающее информацию и вырабатывающее импульсы управления. Науке перестали доверять функцию мышления.

Почему? – В немалой степени потому, что наука сама перестала предлагать адекватные модели и идеи, которыми можно было бы руководствоваться. Прежде всего, эта беда затронула гуманитарную часть науки. Ту часть, которая вырабатывает знание, помогающее ориентироваться в политической жизни, руководить людьми, делать эффективным управление.

Это зачастую не имеет отношения собственно к ученым. Которые честно получают результаты, пишут статьи и книги. Но… все это оказывается не имеющим общественной ценности. Оказывается либо ни на что не влияющим мелкотемьем, либо – не носит характера прорывного, качественного перелома в понимании общественных процессов. За последнее время только Новая хронология акад. Фоменко А.Т. сколько-нибудь всерьез зацепила общественное сознание. Но опять-таки, теперь уже в силу избыточной сенсационности, – не была принята никем в качестве руководства. А вызвала реакцию отторжения.

Тем не менее, она все-таки заявила, что комплекс наук, связанных с историей, – ориентируется на ошибочные представления о прошлом, о его хронологии и социальных причинно-следственных связях. Слишком много парадоксов. И в последнее время ученые-историки начинают явочным порядком преодолевать табу, наложенные сложившейся исторической схемой. Искать нетрадиционные объяснения событиям. Либо хотя бы фиксируют и делают достоянием общественности факты, которые противоречат сложившимся историческим образам и схемам.

Критический подход к истории существенно тормозится тем, что попытки предлагать новые модели причинно-следственных связей между событиями прошлого автоматически требуют пересмотра общей хронологии базовых исторических событий. А правильность основных хронологических реперов вроде бы подтверждают естественные науки – своими методами. Но и помимо уверенности в естественно-научных средствах, есть психологический барьер, мешающий усомниться в правильности общей исторической схемы, базирующейся на якобы согласующихся между собой источниках, на множестве архитектурных памятников и на материальных археологических артефактах.

В данной работе я постараюсь дать ответы на ряд такого рода методических вопросов. Возможно, что это позволит читателям в последующем легче маневрировать в пространстве попадающихся им фактов.

1. Аргон-аргоновый метод и датировка гибели Помпей.

а) Аргон, унаследованный из магмы.

В 1997 г. Американский исследователь Ренне и др. выполнил работу, которую назвал калибровкой аргон-аргонового метода по Плинию Младшему. Калибровки как таковой не было. А была проверка возможности получения исторической даты методом, который изначально был разработан для датировки вулканических горных пород с возрастами масштаба миллионов, десятков и сотен миллионов лет. При том, что к 1997 году дата извержения в 79 г. н.э. отстояла от измерения на 1918 лет, полученный Ренне результат 1925±94 года является просто великолепным попаданием. Казалось бы: проблемы нет. Что и почему может быть не так?

Апелляции к вероятной недобросовестности результата – это самое последнее, к чему принято прибегать. Но можно проверить справедливость физических оснований методики.

Вкратце, в чем она заключается. Магматические горные породы содержат в своем составе калий. Помимо основного природного изотопа с атомным весом 39, они содержат стабильный изотоп калий-41 и слабо радиоактивный изотоп калий-40. Этот радиоактивный изотоп медленно распадается. И в результате распада образуется изотоп инертного газа аргона с атомным весом 40. Если предположить, что в расплавленной магме аргон не задерживается, т.е. что аргона в момент извержения в магме просто нет, то по накоплению указанного изотопа в породе можно судить о возрасте. Измерив количество накопленного т.н. радиогенного аргона-40 и сопоставив его с имеющимся в образце содержанием калия и, соответственно, его радиоактивного изотопа К-40. Для того, чтобы повысить точность за счет использования единой методики измерения на масс-спектрометре, в настоящее время сравнивают не количество 40

Ar с содержанием калия, а облучают образец в атомном реакторе нейтронами. В результате ядерной реакции какая-то часть основного в природной смеси изотопа калия-39 превращается в изотоп аргон-39. И теперь уже на атомном масс-спектрометре сопоставляют количества двух изотопов одного и того же элемента, по единой методике, в одном аппарате.

В первоначальном варианте метода при возрастах горных пород масштаба многих миллионов лет, речь шла о вполне разумном допущении практически полной дегазации магмы. Но когда происходит переход к масштабам исторических возрастов, оказывается, что общее количество аргона, наработанного в образце весьма мало.

Т.е. перенос метода, разработанного для геологического датирования на времена масштаба исторических приводит к необходимости предполагать, что в вулканической магме происходит очистка вещества от аргона до уровня, едва ли достижимого изощренными методами получения сверхчистых веществ.

Единственное, что оправдывает такое предположение, – это инертность аргона. Который, в отличие от других примесей, как бы не образует прочных химических связей с атомами расплава, а потому должен уходить из него. Но здесь возникает следующая сложность. Расплав содержит внушительное количество калия. Электронная конфигурация атома калия представляет собой полностью заполненные электронные оболочки, как у аргона и плюс один слабо связанный т.н. s-электрон начинающей выстраиваться следующей оболочки. В окислах этот электрон уходит к кислороду. И оставшийся ион по массе и размерам идентичен нейтральному атому аргона. Но в твердом состоянии хотя бы зафиксировано положение этого заряженного иона. Он привязан к какой-то кристаллической позиции в ионной решетке. А в расплаве? В расплаве атомы щелочных металлов отдают свой единственный электрон внешней оболочки в общую зону проводимости материала, что обеспечивает высокую электропроводность расплава. А сам остается в виде весьма подвижного иона в симметричном поле других ионов и электронов проводимости. По диффузионным характеристикам этот ион калия не отличим от нейтрального атома аргона. В массе расплава у атома аргона нет оснований для предпочтительного по сравнению с множественными ионами калия движения в каком-либо направлении. Аргон и калий в любых направлениях перемещаются одинаковым образом. И только на границах, например, газовых пузырьков возможно разделение имеющего больше возможностей покинуть расплав нейтрального аргона и ионов калия. Но, поскольку кристаллизация магматических пород начинается еще на значительной глубине, аргон может консервироваться во вновь образующихся кристаллах. Ниже приводится таблица результатов аргон-аргонового датирования кристаллов куполов вулкана Сент-Хеленс (St. Helens), штат Вашингтон (северо-запад США), образовавшихся в 1986 году. Аргоновый «возраст» свежих пород получается на уровнях от 300 до 3 млн. лет. Предложенный результат – далеко не единичный. Повышенная концентрация аргона в породах недавних извержений отмечается повсеместно. В цитируемой статье обсуждаются также экспериментальные работы, в которых определена высокая растворимость аргона в расплавленном в расплавах типичных вулканических минералов. Исследователи просто пропускали аргон над расплавами разных пород, находящимися при 1300 градусах Цельсия. А после охлаждения и кристаллизации выясняли, сколько его осталось в образце.

Полученные концентрации аргона, законсервированного в минералах при кристаллизации как раз и соответствуют миллионно-летним возрастам.

Т.е. консервирование остаточного аргона в минералах еще в глубине вулкана, таким образом, может приводить к существенному завышению кажущихся возрастов пород – вплоть до миллионов лет. Получение исторических возрастов при наличии столь серьезного источника погрешностей, – делает метод необоснованным, ненадежным. Результат измерения, дающий великолепное попадание в традиционно-историческую датировку, – может рассматриваться в лучшем случае как курьез. Или – как прямое экспериментальное подтверждение существенно более молодого возраста погибших Помпей. – Поскольку источник ошибок в виде унаследованного из магмы аргона может только удревнить кажущийся возраст. Впрочем, культурологические, технологические и иные основания для вывода о заметно более молодом, чем считается, возрасте погибших Помпей – есть.

б) Влияние реакторного облучения.

Но даже в случае, если магма оказалась поразительным образом полностью лишена аргона-40, доставшегося от прошлой жизни в глубинах земной коры, аргон-аргоновый метод имеет еще один врожденный недостаток, пока, кстати, неизвестный широкому научному сообществу.

Для работоспособности метода принципиально важно, чтобы образующийся в процессе реакторного облучения аргон-39 не уходил из образца. Либо уходил в крайне незначительных количествах. При захвате быстрого нейтрона с энергией масштаба 1 МэВ образующееся ядро аргона отлетает приблизительно с такой же энергией. Длина пробега этого высокоэнергичного ядра фиксируется по треку – по зоне серьезных разрушений решетки вдоль траектории отлета ядра. Эта длина оказывается небольшой – масштаба 1000 межатомных расстояний ~ 100 нм. Потерями аргона с таких расстояний до поверхности образца при размерах образцов масштаба единиц миллиметров – пренебрежимы. Но вот случаи усиленной диффузии при сильном реакторном облучении с возникновением радиационного распухания, учитывать приходится.

Но разработчики метода, судя по всему, до сих пор не владеют информацией о т.н. аномальной диффузии, возникающей под облучением. Эти результаты, преимущественно советского происхождения, полученные в 1980-е годы, ввиду известных обстоятельств – не получили развития и соответственно мало известны мировому научному сообществу. Но сама аномальная диффузия отмечается постоянно в работах по ионному, электронному, нейтронному, лазерному облучению материалов. При этом собственно коэффициент диффузии оценивается из экспериментальных данных приблизительно на 1-2 порядка выше, чем даже в расплавленной вулканической магме. А расстояния, на которых в кристаллических материалах происходят изменения, вызванные бомбардировкой, например теми же атомами аргона, – на 2-3 порядка превосходят длину пробега, т.е. достигают 10-100 мкм. А это и есть типичное расстояние до границ зерен в поликристаллических материалах. Т.е. за счет аномальной диффузии буквально каждый вновь образовавшийся или уже находившийся в решетке атом аргона – имеет возможность быть вынесенным на границу кристаллита и удалиться из образца. – Это чисто теоретически.

Но в нашем случае мы можем опереться и на конкретный экспериментальный результат работах по исследованию воздействия реакторного облучения на прочность портландцементного камня(содержащего в числе малых составляющих и калий) исследовалось газовыделение под облучением. И, по счастливой случайности, в числе контролируемых газовых продуктов оказался аргон-41, получающийся из калия-41, присутствующего в природной смеси по реакции. Образующийся аргон-41 имеет сравнительно малый период полураспада 2 часа. Поэтому при отборе газовых проб из герметичной ампулы, в которую были заключены образцы, через много часов после начала облучения про состав газовой смеси по аргону-41 можно было сказать, что в ампуле поддерживается детальное равновесие между поступлением из образцов радиоактивного газа и его распадом. В условиях эксперимента поступление аргона-41 в газовую ампулу, оцененное по измеренной активности, составило около 0.4% от числа вновь образующихся атомов. Которое оценивалось по химическому составу цементного клинкера и измеренным для условий облучения потокам нейтронов. Но выход короткоживущего аргона на поверхность контролируется движением аргона через сантиметровую толщу материала образцов, при котором аргон-41 прямо в материале распадается. Детальное равновесие между новообразующимся аргоном и его распадом существует и в образцах И может быть оценено по постоянной распада. Равновесие в образцах устанавливается на уровне приблизительно 1% от числа образовавшихся атомов аргона-41 за все время эксперимента(около 30 часов). И именно этот запас атомов определяет необходимые для диффузии градиенты концентрации аргона. Иными словами, в ампулу выходит до 40% того аргона, который в принципе мог бы успеть выбраться из образцов до своего распада.

При уменьшении длины диффузии в несколько раз на образцах для аргон-аргонового датирования(имеющих в эксперименте Ренне габарит ~3.5 мм против 2 см в наших образцах) позволяет допускать до 80-90% и более потери вновь образующегося аргона. Поскольку специалисты аргон-аргонового датирования не уделяют внимания этому эффекту и контролю диффузионного подобия образцов сравнения и исследуемого образца, результат измерений может оказываться в разы отличающимся от того, что должен был бы предъявить образец. Учитывая определенные стереотипы подхода к построению экспериментальных методик, выбора габаритов образцов и т.д., можно с высокой вероятностью предполагать, что влияние реакторного облучения тоже работает на кажущееся удревление.

Резюмируя, можно сказать, что результаты аргон-аргонового метода датирования исторических объектов не могут служить причиной для ограничения хронологических рамок, в которые исследователи должны размещать артефакты.

2. Радиоуглеродный метод.

Претензии к радиоуглеродному методу выдвигаются давно. Но глубоких системных претензий пока еще не было. Казусы с живыми организмами, которые по радиоуглероду либо до 20-25 тысяч лет назад умерли, либо через пару тысячелетий только родятся, – так и остаются казусами. Поскольку – бессистемны.

Нами проанализированы два центральных, негласно действующих(как само собой разумеющиеся) постулата радиоуглеродного метода.

Постулат 1.

Этот постулат основан исключительно на простейших экспериментах, проделанных в 19 веке. Когда в земле из кадки вырастили растение. Взвесили землю до и после. И определили, что изменения массы грунта не произошло.

Тем не менее, американский исследователь, занимавшийся изучением усвоения растениями удобрений в 1923 году, определил, что поступающий в растение через корни растворенный углекислый газ – влияет на количество образующихся в золе карбонатов. Радиоуглеродные исследования с введением в почву радиоуглерода С-14 в составе бенз(а)пирена или фенола показывают, что меченые атомы углерода, попавшие через корни, оказываются в составе аминокислот и белков растения.

Вопрос, получается, о масштабе возможного корневого потребления растением углерода через корневую систему. В агротехнике выработалось правило, что урожай обедняет гумус почвы приблизительно на 20% от массы углерода, вывезенного с урожаем. Это ориентир.

Но мы провели и эксперимент. Растения сажались корнями в гидропонный питательный раствор через отверстие в стеклянной пластине. Верхняя часть растения уплотнялась от контакта с атмосферой и водой под пластиной – по стеблю. И эта верхняя часть изолировалась от атмосферы уплотненным на контакте со стеклянной пластиной стеклянным колпаком определенного объема, в котором можно было учесть количество углекислого газа.

Под колпаком же располагалась и емкость с небольшим количеством поваренной соли для аккумуляции транспирационной влаги.

Растение взвешивалось перед посадкой и через 10 дней. На аналогичных растениях определялся коэффициент пересчета мокрого веса на сухой. Количество углерода в сухом весе растений полагалось 55%.

На нескольких растениях разных видов было показано, что они активно развиваются – не хуже контрольных образцов в атмосфере. Масса же аккумулированного за 10 дней углерода может на порядок превышать его первоначальное содержание в атмосфере под колпаком.

Тем самым было показано, что сухопутные растения могут полностью переключаться на корневое углеродное питание. Этот вывод был проанализирован с точки зрения соотношения с практикой радиоуглеродных измерений, обычно нормально согласующихся с возрастом современной растительности.

Важнейшим фактом является то, что корни потребляют выработанные растением сахара и дышат. Т.е. насыщают землю вокруг себя углекислым газом, возникшим из свежепереработанного атмосферного углекислого газа. Кроме этого, почва обогащается углеродом от постоянно отмирающих и перегнивающих мелких корневых образований также содержащих молодой углерод. В зоне интенсивного земледелия и лесопользования хозяйственная деятельность человека уже привела к существенному омоложению собственно почвенного гумуса. Тем самым в большинстве случаев корневое питание, включающееся в дни, когда устьица листвы закрываются(в случае жары, например), не приводит к существенному изменению радиоуглеродного возраста его тканей. Но такое изменение возможно. Например, в местах, где из-под почвы идет поток древнего углерода в виде углекислого газа вулканического происхождения, в виде углекислого газа разложения карбонатов под действием кислот, в виде продуктов разложения древних торфов и бурых углей. В этом случае в районе корневой системы возможна замена свежего углерода дыхания корней на древний углерод – с соответствующим изменением радиоуглеродного возраста.

Вывод: при разбросе радиоуглеродных дат какого-либо объекта желательно использование наиболее молодой даты. При отсутствии грубых ошибок обращения с отобранными образцами естественных причин сколько-нибудь серьезного обогащения образцов молодым углеродом нет. Наоборот, любые разломы выделяющие глубинный углерод, наличие под деревом линзы бурого угля, подстилающих карбонатов, в которые просачивается кислая болотная вода, – могут резко увеличивать кажущийся радиоуглеродный возраст. Образцы такого удревления неоднократно возникают у археологов. Так при проведении РУ-датирования приамурских городищ бревна рамы одного строения отличались по возрасту на 500-800 лет. Цитирую:

Случай с датой для жилища 2 памятника Букинский Ключ–1 более сложен и не лишен сомнений. Всего для жилища 2 известны три даты, две из которых получены по углю от плах № 3 и 4 рамы-основы и относятся к раннему средневековью (СОАН–3735, СОАН–3743). Радиоуглеродный анализ угля от плахи № 2 этой же рамы-основы (CОАН–3744) показал более древний возраст. Вполне возможно, что эта датировка дает определение возраста для нижнего горизонта культурного слоя, тем более что на этом памятнике есть отдельные находки талаканской керамики, но не исключена и ошибка.

Постулат 2. На изотопный углеродный состав органических остатков оказывает влияние только радиоактивный распад.

В отличие от предыдущего постулата, являвшегося как бы недоработкой автора радиоуглеродного метода и его последователей, постулат 2 был совершенно естественным в рамках представлений о физико-химии веществ до возникнвения того прорыва в понимании природы, который возник с созданием квантовой механики, физики твердого тела, с созданием множественных средств экспериментального исследования веществ.

Твердые тела во второй половине 20-го века перестали быть монументами, а зажили своей полноценной и интересной жизнью.

Итак. Целлюлоза, используемая как основной материал для проведения РУ-датирования – органический кристалл. И, как и все кристаллы, он подчиняется общим их закономерностям. В кристаллах равновесно присутствует определенное количество дефектов. Разных: точечных, линейных, двумерных, трехмерных. Точечные дефекты – это 1) вакансии, т.е. места, в которых должен быть какой-то атом, но его нет – по каким-то причинам исчез со своего места, и 2) междоузельные атомы – блуждающие между прочими атомами и не вписанные в законные места в структуре твердого тела, для кристаллических твердых тел – в позициях решетки. Эти дефекты – абсолютно нормальное явление в каждом твердом теле. Не разрушающие его. Постоянно какие-то атомы покидают свои места, наоборот другие, блуждавшие, – занимают освободившееся место. Чем выше температура, тем больше таких дефектов. Чем выше приложенные механические напряжения – тем больше таких дефектов, чем больше приложенное электрическое, магнитное поле – тем больше таких дефектов. Но до определенных порогов воздействия нарастание количества дефектов(а это – разрывы химических связей) фиксируется экспериментально, но не приводит к разрушению вещества, к изменению его состава, структуры. Поваренная соль остается поваренной солью, целлюлоза остается целлюлозой. Разрывы химических связей – залечиваются. Вакансию от исчезнувшего атома углерода занимает именно углерод, вакансию в позиции кислорода – кислород.

А как это связано с радиоуглеродным датированием? Представим себе структуру целлюлозы, в которой в соседних позициях находятся два атома углерода. Они могут находиться в электронном состоянии связанности между собой, могут находится в электронном состоянии разорванной связи между ними. И в каждом из этих состояний они могут иметь тот или иной уровень энергии колебаний этой пары – как будто они связаны пружинкой, вращений относительно разных осей. Когда эти два атома неотличимы друг от друга, анализ показывает, что они не могут в одном электронном состоянии перескакивать к другому уровню энергии колебаний. Т.е. малую порцию энергии, увеличивающую энергию колебаний, они приобретать не могут. Только сразу существенную порцию – переводящую их в разорванное – диссоциированное состояние. При этом может меняться и колебательная часть энергии. А вот если атомы отличаются друг от друга, то нарушение симметрии уже начинает позволять с какой-то вероятностью менять колебательные уровни, набирая размах колебаний порционно. Если откуда-то пришла порция энергии, то такая пара асимметричных атомов сможет ее захватить и увеличить размах своих колебаний. А соседние пары одинаковых атомов – не могут. И передать им эту колебательную энергию асимметричная пара не сможет – они не имеют права ее принять. Это т.н. запрещенный переход.

Ну и что? Вакансии же равновесные. Что ушло, то и пришло. Изотопный состав при этом не меняется. – Совершенно верно! Но если блуждающие, сорванные со своих мест атомы углерода имеют возможность встретиться с кислородом или водой, – они же имеют возможность вступить с ними в химическую связь. С образованием углекислого газа, метана… А если этот углекислый газ или метан не задерживается в структуре целлюлозы, то радиоактивный углерод С-14 с вероятностью большей, чем это соответствовало бы его содержанию в веществе – удаляется в виде метана и углекислого газа. Если органическое вещество пронизывается медленными потоками углекислого газа известняковых пород, то в порах возникают обменные реакции между газом и блуждающими атомами углерода. И углерод целлюлозы, угля – уходит из образца вместе с этим углекислым газом. А углерод углекислого газа окружающего известняка – занимает со временем вакантные позиции в структуре целлюлозы или угля. И происходит обеднение органики радиоуглеродом С-14 – который при этом не распадается. Т.е. это добавочное обеднение вещества, дополнительное к распаду. Делающее кажущийся радиоуглеродный возраст больше. Насколько?

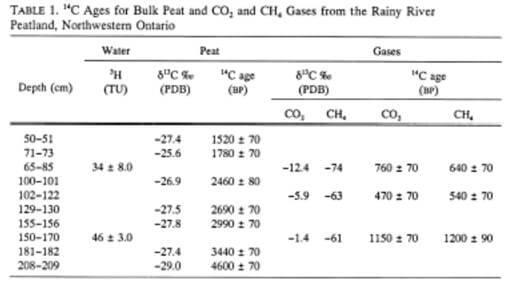

При измерении возраста метана, выходящего из древних торфов озер провинции Онтарио(Канада) было обнаружено, что РУ-возраст метана на 1000 и более лет «моложе», чем возраст слоев, из которых он получен:

Сейчас для радиоуглеродного сообщества это острейшая проблема. Наш же ответ прост: преимущественный выход из вещества радиоуглерода. Уходящие газы «моложе»(т.е. содержат больше радиоуглерода), остающийся торф «стареет», т.е., кроме как по каналу распада, он обедняется радиоуглеродом еще и за счет выноса его метаном и углекислым газом.

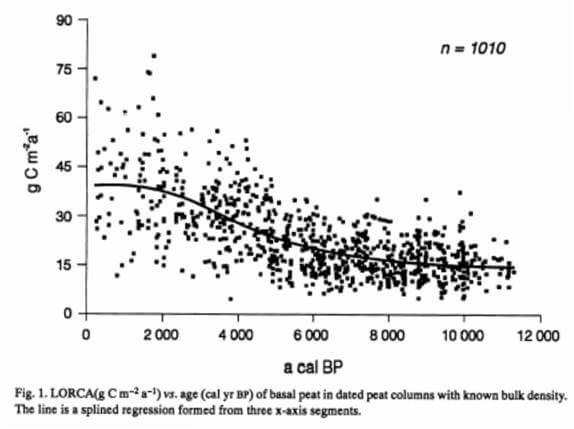

Как это влияет на возраст оставшегося торфа? Еще одна картинка:

Как видим, с удревлением торфа, среднегодичное аккумулирование углерода уменьшается. Частично это, конечно, объясняется удалением части углерода в форме газов: метана, угелекислого газа, – в процессе естественной деструкции органики. Тем не менее, математические модели, созданные для объяснения такого, существенного на самом деле, падения аккумуляции углерода с возрастом, – не в состоянии справится с проблемой. В аннотации последней ссылки так и говорится: «Эти результаты сильно противоречат концепции постоянного поступления и постоянного распада…»

В рамках нашего объяснения ситуации – все естественно. Торф, которому приписан РУ-возраст 12 тыс. лет в реальности имеет 6000-летний возраст. Вторую половину кажущегося возраста он приобрел за счет ускоренного выноса радиоуглерода образующимися метаном и углекислым газом. Сам по себе факт уменьшения аккумуляции углерода торфяными слоями – вполне может претендовать на объяснения с точки зрения динамики распада органики и частичного ее выноса газами. Но вкупе с «молодыми» по радиоуглероду газами из болот Онтарио – это уже слишком серьезный вопрос к радиоуглеродному методу.

Теперь важно пояснить, в каких условиях удревление будет существенным, а в каких нет. Как это согласуется с великолепным следованием кривой распада углерода колец древних остистых сосен из Калифорнии?

Как было сказано, кажущееся старение образцов связано не только с более энергичным выбрасыванием радиоуглерода из структуры целлюлозы, но еще и с возможностью его выноса из окрестностей матричной молекулы. В природных органических тканях целлюлоза очень плотный материал. По образному выражению одного из авторов работ по химии целлюлозы, через структуру целлюлозы не может проскочить даже протон водорода. Но когда целлюлоза попадает в воду, линейные молекулы целлюлозных волокон расходятся. И получается, что каждая молекула, имеющая в поперечнике размеры масштаба 2-4 атомных расстояний – окружена водой. Вода, в которой идет обычный диффузионный перенос вещества, – способна выносить из тканей вырвавшиеся атомы углерода. Волокна целлюлозы отмирающих годичных приростов сфагнума, формирующих торфяники, – в этом смысле пребывают в идеальных условиях потери радиоуглерода. Чуть хуже, но принципиально подобны условия выноса радиоуглерода из свалившихся в болота ирландских дубов или дубов с побережья Рейна и Майнца, упавших в реку и занесенных глинистыми отложениями. Все они тысячелетиями пребывают в разбухшем от воды состоянии. И из них медленно, но непрерывно диффузией в капиллярных водных трубках между волокнами целлюлозы – выносится радиоуглерод. То же – для деревянных останков затонувших кораблей. А вот тонкая и пористая рисовая шелуха из археологических находок Древнего Китая – освобождалась от выдающего ее возраст радиоуглерода – посредством воздушного выноса. В ходе медленного окисления.

А в остистой сосне из Калифорнии? В остистой сосне – живом дереве – мертвые клетки внутренних колец не омываются влагой – вся влага проходит по молодым кольцам текущего года. И структура живого дерева препятствует проникновению кислорода воздуха к внутренним кольцам. Здесь, понятно, идеальные условия консервации радиоуглерода. Ему просто некуда уходить. Он только мигрирует от одной молекулярной позиции к другой. Может, даже в слой предыдущего года, но это мало влияет на результаты датирования. Поскольку разница в концентрациях радиоуглерода между слоями минимальна. Приблизительно 1/60 процента на слой. Что, конечно же, мало влияет на датировку.

Но приравнивать остистую сосну к вымачивавшимся веками в болотах ирландским дубам можно только очень и очень осторожно. Пока же это делается так, как будто различий в условиях сохранения С-14 не существует.

Выводы.

Нами проанализированы базовые постулаты двух наиболее существенных для археологии и подтверждения исторической хронологии естественно-научных методов. Выявлено, что базовые постулаты обоих методов содержат допущения, опровергаемые как современной теорией, так и экспериментальным материалом. Причем ошибки, вносимые применением этих базовых постулатов, имеют общую тенденцию – они удревляют кажущийся возраст исследуемых объектов.

Получение некоторыми авторами естественно-исторических датировок результатов, прекрасно согласующихся с общепринятыми датами, при учете несомненно существующих удревляющих методических ошибок, – ставит под сомнение либо личную научную честность авторов, либо общепринятые исторические датировки. В основном автор данной работы склоняется к сомнениям в отношении именно датировок.

Из проведенного анализа следует важная рекомендация к использованию радиоуглеродного и аргон-аргонового датирования: из набора дат, полученных экспериментально по образцам одного объекта, – использовать самую молодую, как менее всего подвергшуюся воздействию удревляющих факторов.

Собственно роль и значение удревляющих факторов для объектов разной природы: фрагментов жилищ, погребальных артефактов, продуктов земледелия и ремесел, углей, – требует разработки методик и проведения экспериментально-теоретических исследований на предмет оценки необходимых поправок к результатам датирования по уже существующим методикам, – но в зависимости от объекта, его условий сохранения в природе, его состояния и т.п.

3 186 просмотров

3.4. Радиоуглеродный метод и связанные с ним трудности

Наиболее популярным является радиоуглеродный метод, претендовавший на независимое датирование «античных» памятников.

Однако по мере накопления радиоуглеродных дат вскрылись серьёзнейшие трудности применения этого метода. В частности, как пишут специалисты, «пришлось задуматься ещё над одной проблемой.

Интенсивность излучений, пронизывающих атмосферу, изменяется в зависимости от многих космических причин. Стало быть, количество образовавшегося радиоактивного изотопа углерода должно колебаться во времени. Необходимо найти способ, который позволял бы их учитывать.

Кроме того… в атмосферу непрерывно выбрасывается огромное количество углерода, образовавшегося за счёт сжигания древесного топлива, каменного угля, нефти, торфа, горючих сланцев и продуктов их переработки. Какое влияние оказывает этот источник атмосферного углерода на повышение содержания радиоактивного изотопа? Для того, чтобы добиться определения истинного возраста, придётся рассчитывать сложные поправки, отражающие изменение состава атмосферы на протяжении последнего тысячелетия. Эти неясности наряду с некоторыми затруднениями технического характера породили сомнения в точности многих определений, выполненных углеродным методом» [286], с. 72.

Автор методики – У. Ф. Либби был уверен в правильности скалигеровских датировок событий древности. Он писал: «У нас не было расхождения с историками относительно Древнего Рима и Древнего Египта. Мы не проводили многочисленных определений по этой эпохе (! – Авт.), так как в общем её хронология известна археологии лучше (как ошибочно думал Либби – Авт.), чем могли установить её мы, и, предоставляя в наше распоряжение образцы, археологи скорее оказывали нам услугу» [287], с. 24. Образцы, кстати, уничтожаются, сжигаются в процессе радиоуглеродного измерения.

Это признание Либби многозначительно, поскольку трудности скалигеровской хронологии обнаруживаются в первую очередь для тех регионов и эпох, по которым, как нам сообщил Либби, «многочисленных определений не проводилось».

С тем же небольшим числом контрольных замеров (по «античности»), которые всё-таки были проведены, ситуация оказалась очень любопытной.

При радиоуглеродном датировании, например, египетской коллекции Дж. Х. Брэстеда (Египет), «вдруг обнаружилось, – как растерянно говорит Либби, – что третий объект, который мы подвергли анализу, оказался современным! Это была одна из находок,… которая считалась… принадлежащей династии» [287], с. 24. То есть скалигеровская хронология отодвигает эту находку в период 2563—2423 годы до н. э.

Таким образом, между скалигеровской историей и радиоуглеродным датированием обнаружилось противоречие размером ни много ни мало в четыре с половиной тысячи лет.

Либби продолжает: «Да, это был тяжёлый удар» [287], с. 24.

Спрашивается, а почему «тяжёлый удар»? Казалось бы, физики восстановили истину, обнаружили, что предложенная до них историческая датировка египетского образца неверна. Что в этом плохого? Плохо было то, что под угрозой оказалась скалигеровская хронология. Ясно, что Либби не мог продолжать «в том же духе» и «порочить историю Древнего Египта».

А с образцом, оказавшимся позднесредневековым (Либби назвал его «современным»), который Либби так опрометчиво датировал, пришлось расстаться. Объект был объявлен подлогом [287], с. 24. Не могли же археологи допустить мысль, что «древне»-египетская находка действительно относится в периоду не ранее XVI—XVII веков нашей эры (с учётом точности метода).

Сегодня критики радиоуглеродного метода отмечают следующие серьёзные проблемы. «В поддержку своего коренного допущения они (сторонники метода – Авт.) приводят ряд косвенных доказательств, соображений и подсчётов, точность которых невысока, а трактовка неоднозначна, а главным доказательством служат контрольные радиоуглеродные определения образцов заранее известного возраста…

Но как только заходит речь о контрольных датировках исторических предметов, все ссылаются на первые эксперименты, т. е. на небольшую (! – Авт.) серию образцов» [285], с. 104.

Отсутствие, – как признаёт и Либби, – обширной контрольной статистики, да ещё при наличии многотысячелетних расхождений в датировках, о которых мы расскажем ниже, ставит под вопрос возможность применения метода в интересующем нас интервале времени.

Это не относится к применениям метода для целей геологии, где ошибки в несколько тысяч лет несущественны.

У. Ф. Либби писал: «Однако мы не ощущали недостатка в материалах эпохи, отстоящей от нас на 3700 лет, на которых можно было бы проверить точность и надёжность метода» [287], с. 24—25. Однако здесь (то есть для этих отдалённых эпох) не с чем сравнить радиоуглеродные датировки, поскольку нет датированных письменных источников этого времени. Либби продолжает: «Знакомые мне историки готовы поручиться за точность (датировок – Авт.) в пределах последних 3750 лет, однако, когда речь заходит о более древних событиях, их уверенность пропадает» [287], с. 24—25. Другими словами, радиоуглеродный метод широко был применён там, где (со вздохом облегчения?) даваемые им датировки трудно, – а практически невозможно, – проверить другими независимыми методами.

«Некоторые археологи, не сомневаясь в научности принципов радиоуглеродного метода, высказали предположение, что в само?м методе таится возможность значительных ошибок, вызываемых ещё неизвестными эффектами» [287], с. 29. Но может быть, эти ошибки всё-таки невелики и не препятствуют хотя бы грубой датировке в интервале 2-3 тысяч лет «вниз» от нашего времени?

Однако оказывается, что ошибки слишком велики и хаотичны; они могут достигать величины в 1-2 тысячи лет при датировке предметов нашего времени и средних веков (см. ниже).

Журнал «Техника и наука» (1984, No 3, 9) сообщил о результатах дискуссии, развернувшейся вокруг радиоуглеродного метода на двух симпозиумах в Эдинбурге и Стокгольме: «В Эдинбурге были приведены примеры сотен (!) анализов, в которых ошибки датировок простирались в диапазоне от 600 до 1800 лет… Специалисты в один голос заявили, что радиоуглеродный метод до сих пор сомнителен потому, что он лишён калибровки. Без этого он неприемлем, ибо не даёт истинных дат в календарной шкале».

Итак, радиоуглеродный метод датирования, применим для очень грубой датировки лишь тех предметов, возраст которых составляет несколько десятков тысяч лет. Его ошибки при датировании образцов возраста в одну или две тысячи лет сравнимы с самим этим возрастом. То есть иногда достигают тысячи и более лет.

Вот ещё несколько ярких примеров.

1) Живых моллюсков «датировали», используя радиоуглеродный метод. Результаты анализа показали их «возраст»: якобы, 2300 лет. Эти данные опубликованы в журнале «Science», номер 130, 11 декабря 1959 года. Ошибка радиоуглеродного датирования – в две тысячи триста лет.

2) В журнале «Nature», номер 225, 7 марта 1970 года сообщается, что исследование на содержание углерода-14 было проведено для органического материала из строительного раствора английского замка. Известно, что замок был построен 738 лет назад. Однако радиоуглеродное «датирование» дало «возраст» – якобы, 7370 лет. Ошибка – в шесть с половиной тысяч лет. Стоило ли приводить дату с точностью до 10 лет?

3) Только что отстрелянных тюленей «датировали» по содержанию углерода-14. Их «возраст» определили в 1300 лет! Ошибка в тысячу триста лет. А мумифицированные трупы тюленей, умерших всего 30 лет тому назад, были «датированы» как имеющие возраст, якобы, 4600 лет. Ошибка радиоуглеродного датирования – в четыре с половиной тысяч лет. Эти результаты были опубликованы в «Antarctic Journal of the United States», номер 6, 1971 год.

В этих примерах радиоуглеродное «датирование» увеличивает возраст образцов на тысячи лет. Как мы видели, есть и противоположные примеры, когда радиоуглеродное «датирование» не только уменьшает возраст, но даже «переносит» образец в будущее.

Что же удивительного, что во многих случаях радиоуглеродное «датирование» отодвигает средневековые предметы в глубокую древность.

Радиоуглеродные даты внесли «растерянность в ряды археологов.

Одни с характерным преклонением… приняли указания физиков… Эти археологи, – пишет Л. с. Клейн, – поспешили перестроить хронологические схемы (которые, следовательно, не настолько прочно установлены? – Авт.)…

Первым из археологов против радиоуглеродного метода выступил Владимир Милойчич…, который… не только обрушился на практическое применение радиоуглеродных датировок, но и… подверг жестокой критике сами теоретические предпосылки физического метода…

Сопоставляя индивидуальные измерения современных образцов со средней цифрой-эталоном, Милойчич обосновывает свой скепсис серией блестящих парадоксов. Раковина живущего американского моллюска с радиоактивностью 13,8, если сравнивать её со средней цифрой как абсолютной нормой (15,3), оказывается уже сегодня (переводя на годы) в солидном возрасте-ей около 1200 лет!

Цветущая дикая роза из Северной Африки (радиоактивность 14,7) для физиков «мертва» уже 360 лет… а австралийский эвкалипт, чья радиоактивность 16,31, для них ещё «не существует» – он только будет существовать через 600 лет.

Раковина из Флориды, у которой зафиксировано 17,4 распада в минуту на грамм углерода, «возникнет» лишь через 1080 лет…

Но, – продолжает Л. с. Клейн, – так как и в прошлом радиоактивность не была распространена равномернее, чем сейчас, то аналогичные колебания и ошибки следует признать возможными и для древних объектов.

И вот вам наглядные факты: радиоуглеродная датировка в Гейдельберге образца от средневекового алтаря… показала, что дерево, употреблённое для починки алтаря, ещё вовсе не росло!… В пещере Вельт (Иран) нижележащие слои датированы 6054 годом до н. э. плюс-минус 415 лет и 6595 годом до н. э. плюс-минус 500 лет, а вышележащий-8610 годом до н. э. плюс-минус 610 лет.

Таким образом… получается обратная последовательность слоёв и вышележащий оказывается на 2556 лет старше нижележащего! И подобным примерам нет числа…

Милойчич призывает отказаться, наконец, от «критического» редактирования результатов радиоуглеродных измерений физиками и их «заказчиками» – археологами, отменить «критическую» цензуру при издании результатов. Физиков Милойчич просит не отсеивать даты, которые почему-то кажутся невероятными археологам, публиковать все результаты, все измерения, без отбора. Археологов Милойчич уговаривает покончить с традицией предварительного ознакомления физиков с примерным возрастом находки (перед её радиоуглеродным определением) – не давать им никаких сведений о находке, пока они не опубликуют своих цифр!

Иначе, – справедливо отмечает Л. с. Клейн, – невозможно установить, сколько же радиоуглеродных дат совпадает с достоверными историческими, т. е. невозможно определить степень достоверности метода.

Кроме того, при таком «редактировании» на самих итогах датировки-на облике полученной хронологической схемы – сказываются субъективные взгляды исследователей. Так, например, в Гронингене, где археолог Беккер давно придерживался короткой хронологии [Европы], и радиоуглеродные даты «почему-то» получаются низкими, тогда как в Шлезвиге и Гейдельберге, где Швабдиссен и другие издавна склонялись к длинной хронологии, и радиоуглеродные даты аналогичных материалов получаются гораздо более высокими» [285], с. 94—95.

По нашему мнению, какие-либо комментарии здесь излишни.

В 1988 году большой резонанс получило сообщение о радиоуглеродной датировке знаменитой христианской святыни – Туринской плащаницы. Считается, что этот кусок ткани хранит на себе следы тела распятого Христа, т. е. возраст ткани составляет, согласно скалигеровской истории, якобы около двух тысяч лет. Однако радиоуглеродное датирование дало совсем другую дату: примерно XI—XIII века н. э. В чём дело?

– Либо Туринская плащаница-фальсификат.

– Либо ошибки радиоуглеродного датирования могут достигать многих сотен или даже тысяч лет.

– Либо Туринская плащаница-подлинник, но датируемый не I веком н. э., а XI—XIII веками н. э. Но тогда возникает вопрос – в каком веке жил Христос?

Как мы видим, радиоуглеродное датирование возможно является более или менее эффективным лишь при анализе чрезвычайно древних предметов, возраст которых достигает десятков или сотен тысяч лет. Здесь присущие методу ошибки в несколько тысяч лет возможно не столь существенны. Однако механическое применение метода для датировок предметов, возраст которых не превышает двух тысяч лет (а именно эта историческая эпоха наиболее интересна для восстановления подлинной хронологии письменной цивилизации!), представляется нам немыслимым без проведения предварительных развёрнутых статистических и калибровочных исследований на образцах достоверно известного возраста. При этом заранее совершенно неясно – возможно ли даже в принципе повысить точность метода до требуемых пределов.

Но ведь есть и другие физические методы датировки. К сожалению, сфера их применения существенно уже чем радиоуглеродного метода и точность их также неудовлетворительна (для интересующих нас исторических эпох). Ещё в начале века, например, предлагалось измерять возраст зданий по их усадке или деформации колонн. Эта идея не воплощена в жизнь, поскольку абсолютно неясно – как калибровать этот метод, как реально оценить скорость усадки и деформации.

Для датировки керамики было предложено два метода: археомагнитный и термолюминесцентный. Однако – здесь свои трудности калибровки. По многим причинам немногочисленные археологические датировки этими методами, скажем, в Восточной Европе также ограничиваются средневековьем.

Читайте также

4.4. РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ МЕТОД И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ТРУДНОСТИ

4.4. РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ МЕТОД И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ТРУДНОСТИ

Наиболее популярным является радиоуглеродный метод, претендовавший на независимое датирование «античных» памятников. Однако по мере накопления радиоуглеродных дат вскрылись серьезнейшие трудности применения

15.4. Современный радиоуглеродный анализ египетских древностей

15.4. Современный радиоуглеродный анализ египетских древностей

Еще раз обратимся к вопросу о надежности обоснования «древней», и в частности «древне»-египетской, истории на основе радиоуглеродного метода. Воспользуемся для этого очень обстоятельной и подробной статьей,

1.2. Астрономическая датировка египетских зодиаков и связанные с ней трудности. Почему египтологи избегают астрономического датирования зодиаков

1.2. Астрономическая датировка египетских зодиаков и связанные с ней трудности. Почему египтологи избегают астрономического датирования зодиаков

Во избежание недоразумений сразу отметим, что всюду в этой работе, говоря о «скалигеровской хронологии», мы имеем в виду не

ПХД: другие неприятности, связанные с хлором

ПХД: другие неприятности, связанные с хлором

Можно привести еще один пример того, как считавшиеся поначалу чудесными соединения хлора оказались опасными для здоровья. Промышленное производство полихлорированных дифенилов (ПХД) началось в конце 20-х годов XX века. Эти

2.3. Метод датирования царских династий и метод обнаружения фантомных династических дубликатов

2.3. Метод датирования царских династий и метод обнаружения фантомных династических дубликатов

Итак, при помощи коэффициента с(а, b) можно достаточно уверенно различать зависимые и независимые пары летописных династий. Важный экспериментальный факт состоит в том, что

3.4. Радиоуглеродный метод и связанные с ним трудности

3.4. Радиоуглеродный метод и связанные с ним трудности

Наиболее популярным является радиоуглеродный метод, претендовавший на независимое датирование «античных» памятников.Однако по мере накопления радиоуглеродных дат вскрылись серьёзнейшие трудности применения этого

Лен и связанные с ним работы

Лен и связанные с ним работы

Из всех культур именно выращивание льна более всего поощрялось владыками мелких микенских государств. Во-первых, ради военных нужд: изо льна делались защищавшие грудь и спину воина доспехи, паруса и оснастка военных кораблей, а также шатры.

Радиоуглеродный метод

Радиоуглеродный метод

Любой живой организм, будь то растение или животное, содержит в своих тканях радиоактивный углерод С-14. В период жизни организма количество в нем этого элемента остается неизменным. А вот со смертью начинается процесс его распада. В 1949 году

Брак и обряды, связанные с ним

Брак и обряды, связанные с ним

Физическое развитие юноши и девушки, достигших зрелости, было тесно связано с их половой жизнью.Об обычаях, связанных с наступлением зрелости и признанием совершеннолетия, нам ничего не известно. Ничего не известно нам и о возрасте, с

Обычаи, связанные с пищей

Обычаи, связанные с пищей

Когда Когольюдо говорит, что майя ели только раз в день — за час до захода солнца, одновременно обедая и ужиная, не следует это понимать так, словно весь день проходил без потребления пищи. Хронист имеет в виду основательную пищу. В самом деле, на

Вопросы, связанные с пропавшими документами

Вопросы, связанные с пропавшими документами

Проведенное до этого расследование показало, что ведение дела Рауля Валленберга во многом имеет уникальный характер и противоречит существующим правилам. Это касается, в частности, обращения с документами и других вопросов,

15.3. Современный радиоуглеродный анализ египетских древностей обнаруживает серьезные противоречия

15.3. Современный радиоуглеродный анализ египетских древностей обнаруживает серьезные противоречия

Еще раз обратимся к вопросу о надежности обоснования «древней», и в частности, «древне»-египетской истории на основе радиоуглеродного метода. Воспользуемся для этого

2.5. Метод датирования царских династий и метод обнаружения фантомных династических дубликатов

2.5. Метод датирования царских династий и метод обнаружения фантомных династических дубликатов

Итак, при помощи коэффициента с(а, b) можно достаточно уверенно различать зависимые и независимые пары летописных династий. Важный экспериментальный факт состоит в том, что

Сенсационный математический метод датировки: серийный метод

Сенсационный математический метод датировки: серийный метод

Задуманная с самого начала публикация исходной версии диссертации в виде монографии сорвалась из-за отказа Немецкого Исследовательского Содружества выделить деньги на покрытие части типографских расходов;

Брак и обряды, связанные с ним

Брак и обряды, связанные с ним

Многие обряды у славян были связаны со вступлением в брак. У всех народов, как малоразвитых, так и более культурных, брак считается настолько важным актом, что сопровождается какой-либо значительной церемонией. О том, что это было так и при

Окончание, начло тут…

Биологические проблемы

Калибровщики, возможно были хорошими физиками, в чем я лично глубоко сомневаюсь, но были очень скверными биологами. Радиоуглеродный метод рекомендуют для датировки биологических объектов; давайте приглядимся к ним подробнее, возможна ли их датировка этим методом.

Я перечислю только основные типы и связанные с ними трудности, более подробно можно посмотреть в профильной литературе ссылка ниже.

Я бы сразу разделил все биологические объекты на морские (связанные с морем) и сухопутные. Морские объекты, по географическим причинам датировать невозможно, мы не будем на них останавливаться, всякие датировки кораллов считаю откровенной манипуляцией, почему, см выше.