Статья посвящена не восьмидесятилетию Советско-Финской войны, а позиции Российских патриотов, которые, брызгая слюной, пытаются оспаривать огромные потери Красной Армии и рекордные счета Финских снайперов.

Как это не горько признать, но Красная Армия, даже имея превосходство в живой силе и технике, была практически не готова к войне с Финляндией. Хотя это была не война с Финляндией, а война со всей Европой.

Уже то, что знаменитую Линию Маннергейма, строили не финны, а Французские инженеры на деньги Британских налогоплательщиков, говорит о том, что война состоялась бы в любом случае.

В нынешнее времена бытуют разные версии виновника провокации. По Советским источникам, провокационный обстрел приграничных районов СССР, был произведён Финской стороной. А Европейские источники, утверждают что обстрел был произведён сотрудниками НКВД или так называемыми силами марионеточного правительства Финской Советской Республики.

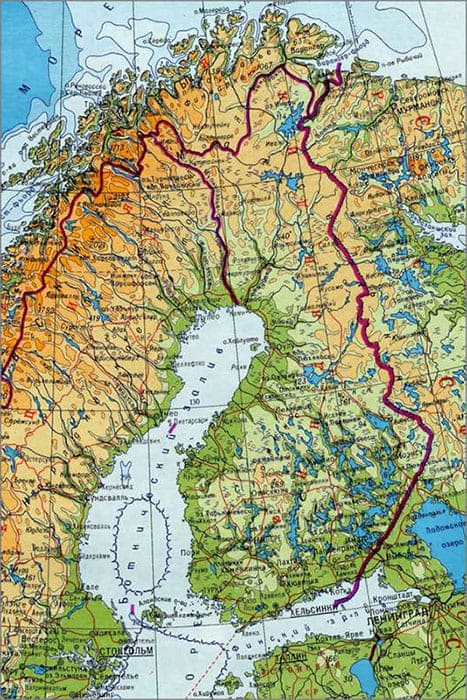

Нет единого мнения и среди Российских историков и патриотов. Но если посмотреть на карту начала боевых действий, станет понятно, что Балтийский флот практически не контролировал выход из Финского залива на начало войны, а вторая столица СССР город Ленинград, находился в 80 километрах от Финской границы.

И если бы Финляндия и Прибалтийские страны вели независимую политику, а не гремели ложками, с оглядкой на Британию, то не понадобилось бы мифические вооружённые силы ФСР и провокационного обстрела. А с учётом того, что Сталин знал, что войны с Германией не избежать, Финский вопрос нужно было решить до начала большой войны.

Хотя тут тоже мнения расходятся. Российские историки, относят Советско-Финскую войну к локальному конфликту, а Западные историки, относят Финскую компанию к одному из этапов Второй Мировой войны.

Но пусть эти мнения останутся на совести историков, а я хочу обратить ваше внимание на колоссальные потери Красной Армии. Но при этом Красная Армия имела подавляющие преимущество в танках, авиации и кораблях. А знаменитая Линия Маннергейма, была взломана тяжелой артиллерией и авиацией в два этапа. И даже береговые укрепления финнов, были взломаны крейсерами Балтийского Флота.

Но как только Красная Армия двинулась вглубь Финляндии, тут и начались потери. Треть потереть Красной Армии пришлись не на штурм городов и укреплений, а на обморожения. Ни для кого не секрет, что у Советского Союза не было опыта ведения войны в условиях суровой зимы.

Хотя тут была виной спешка, когда переброшенные с юга кадровые части Красной Армии, шли в бой в сапогах и без перчаток. К этому ещё можно добавить невозможность быстрой эвакуации раненых.

Уже к январю, Финский залив затянуло толстым льдом и не только невозможно было вывозить раненых морем, так ещё многие десантные операции произведённые с моря, не смогли развить успех, по причине невозможности подвоза подкрепления и боеприпасов.

Санитарная авиация на тот момент за раз могла вывезти не больше трёх человек. Вот поэтому оставался лишь сухопутный вариант подвоза боеприпасов, подкрепления и вывоза раненых. Вот тут и сработала мудрость Финских военных.

По другому это было и не назвать. Зная что никакая Линии Маннергейма, при отсутствие танков, самолётов и кораблей, Финляндию не спасёт. Финское командование сделало ставку на снайперов и диверсионные группы.

Тут нужно учесть сразу несколько моментов, которые не учитывают Российские патриоты, когда пытаются оспорить рекордные счёта Финских снайперов. Так вот, господа патриоты.

Финляндия два десятка лет готовилась к войне.

Финские диверсанты воевали на своей земле, где им было известна каждая тропинка.

Финские диверсанты производили обстрел военных колонн с заранее подготовленных позиций.

Финские диверсанты были патриотами своей страны и шли на жертву, ради того чтобы замедлить наступление Красной Армии.

Ну и последнее. Количество Шведских, Французских и прочих добровольцев из стран Европы, составляло половину Финской армии.

А теперь обратимся к узким зимникам, по которым к фронту двигались части Красной Армии, шёл подвоз продовольствия и боеприпасов, а в обратную сторону шёл поток раненых и обмороженных красноармейцев.

И все эти колонны перемещались пешком или ехали на грузовиках. А так же одетые в серые шинели и вооруженные винтовками красноармейцы, ничего не могли сделать стреляющим из глубины леса Финским кукушкам.

Глубокий снег, не позволял красноармейцам быстро рассредоточится по лесу. Плюс, расчищенные сектора обстрела, оборудованные площадками и лестницами снайперские позиции на деревьях.

К этому ещё нужно добавить то, что командирская форма командиров Красной Армии, очень сильно отличалась от формы рядовых красноармейцев. А поскольку к фронту шли необстрелянные красноармейцы срочной службы, лишившись командиров, они попросту превращались в стадо овец.

Так что сколько бы не орали Российские патриоты про завышенный рекорд Симо Хяюхя по кличке Белая Смерть, но этот Финский снайпер, мог вести прицельный огонь по колоне продолжительное время, тупо выцеливая мечущихся на узкой дороге красноармейцев.

Конечно командование Красной Армии, после того как на зимниках начали гибнуть маршевые колонны, приняли меры, хоть и запоздалые. Красноармейцев, обеспечили не только валенками и трёхпалыми перчатками, но и белыми масхалатами. Командирам было рекомендовано поменьше махать руками и прятать планшетки и белые ушанки под маскировочными халатами.

А войсковые колонны начали сопровождать танки и грузовики оборудованные зенитными пулемётами. И даже был пущен в дело экспериментальный огнемётный танк.

А так же в лес ушли Советские лыжники и снайпера, которые начали уничтожать схроны в которых прятались Финские снайпера и диверсанты. Но всё это делалось в условиях боевых действий, а за опыт приходилось платить кровью рядовых красноармейцев.

Так что господа Российские патриоты, на тот момент, Красная Армия могла с минимальными потерями взломать неприступную Линию Маннергейма, но совершенно не была готова к войне в условиях суровой зимы и не имела опыта противодействия действиям снайперов и диверсантов.

Так что печальная статистика потерь Красной Армии и рекордные счета Финских снайперов, это реальная статистика, а не выдумка Западных историков и Российских либералов.

А это загадка для скептиков, многие из которых не служили в армии, а если и служили, то с лопатой в руках, но пытаются рассуждать о тактики снайперов, опираясь на опыт Голливудских режиссёров.

Машина времени медленно, но неутомимо перемещается и проходит 80-ю годовщину незнаменитого события, известного под разными именами. Кто-то называет его «Зимней войной», кто-то «Советско-финляндской войной», а иные используют слово Talvisota.

Иные, к слову, недавно опубликовали статью, в которой, в частности, говорится следующее:

Безусловно, самые масштабные торжества состоятся в следующем мае, когда со дня окончания войны, то есть со дня победы, пройдет 75 лет. Однако до этого грядет еще одна важная дата. В конце ноября с начала Зимней войны пройдет 80 лет.

…

Возможно, россияне будут придерживаться этого мнения и дальше. Большинство россиян считают, что война началась только летом 1941 года с нападения Германии, так что вполне вероятно, что подробности Зимней войны рассматриваться не будут. Интересно, что и как будут говорить в России о Зимней войне.

…

По крайней мере пока эта тема не поднимается. В сети появились записи в блогах о подлости финнов, но эту позицию вряд ли можно считать официальной.https://inosmi.ru/social/20191023/246089934.html

Что ж, поговорим.

Как воевали финны

Говорить о Зимней войне нелегко, очень трудно взять правильную ноту, тем более — новую ноту. Обычно эта тема обсуждается — если обсуждается — в спектре от «Бездарная кампания» до «Да, ужас. Но не ужас-ужас-ужас».

Спектр этот весьма хорошо изучен, аргументация исчерпана и повторяется, а повторяться не хочется. Поэтому говорить я буду несколько про другое, не о самой войне в целом, а о некоторых ее частных деталях, которые считаю интересными и малоизвестными.

Первая деталь — каким образом воевала финская армия. А как вообще воевать в обороне? Мало кто сомневается, что финны оборонялись, а правильная оборона обычно представляется вот таким образом:

Причем, так ее представляют даже те, кто не смотрел знаменитый фильм.

Казалось бы, все очевидно. Готовишься к обороне — отрой траншеи полного профиля, запасись беприпасами и знай себе расстреливай бегущие на тебя серые фигурки. Еще, правда, танки едут, но и на них есть управа — если грамотно пушки поставить.

Иосиф Виссарионович Сталин в свое время высказался довольно едко:

Интересно после этого спросить себя, а что из себя представляет финская армия? Вот многие из вас видели ее подвижность, дисциплину, видели, как она применяет всякие фокусы, и некоторая зависть сквозила к финской армии. Вопрос: можно ли ее назвать вполне современной армией? По-моему, нельзя. С точки зрения обороны укрепленных рубежей, она, финская армия, более или менее удовлетворительная, но она все-таки несовременная, потому что она очень пассивна в обороне и она смотрит на линию обороны укрепленного района, как магометане на аллаха. Дурачки, сидят в дотах и не выходят, считают, что с дотами не справятся, сидят и чай попивают. Это не то отношение к линии обороны, какое нужно современной армии. Современная армия не может относиться к линии обороны, как бы она ни была прочна, пассивно.

…

Вот главный недостаток финской армии. Она создана и воспитана не для наступления, а для обороны, причем обороны не активной, а пассивной.Выступление на совещании начальствующего состава Красной Армии 17 апреля 1940 года

Выходит, финны были самим воплощением оборонительной тактики — сидели и чаек попивали. Иногда выходили из укрытий:

Если же мы обратимся к материалам финской стороны, то увидим несколько иную картину:

Внезапно, финское видение накануне войны: наступление — лучший вид обороны, а траншейная война должна быть исключена любой ценой.

Википедия сообщает нам ужасающие подробности, которые вполне согласуются с финским Уставом:

Широкую известность в Финляндии и за её пределами получила Битва при Суомуссалми. Посёлок Суомуссалми был занят 7 декабря силами советской 163-й стрелковой дивизии 9-й армии, перед которой была поставлена ответственная задача нанести удар на Оулу, выйдя к Ботническому заливу, в результате разрезав Финляндию пополам. Однако вслед за тем дивизия была окружена меньшими по численности силами финнов и отрезана от снабжения. На помощь ей была выдвинута 44-я стрелковая дивизия, которая однако, была блокирована на дороге в Суомуссалми, в дефиле между двумя озёрами близ деревни Раате силами двух рот 27-го финского полка (350 чел.). Не дождавшись её подхода, 163-я дивизия в конце декабря под постоянными атаками финнов оказалась вынужденной прорываться из окружения, при этом потеряв 30 % личного состава и большую часть техники и тяжёлого вооружения, после чего финны перебросили высвободившиеся силы для окружения и ликвидации 44-й дивизии, которая к 8 января была полностью уничтожена в сражении на Раатской дороге. Почти вся дивизия погибла или попала в плен, и лишь небольшая часть военнослужащих сумела выйти из окружения, бросив всю технику и обоз (финнам досталось 37 танков, 20 бронемашин, 350 пулемётов, 97 орудий (включая 17 гаубиц), несколько тысяч винтовок, 160 автомашин, все радиостанции). Эту двойную победу финны одержали силами в несколько раз меньшими, чем у противника (11 тыс., по другим данным — 17 тыс.) человек при 11 орудиях против 45—55 тысяч при 335 орудиях, более 100 танков и 50 бронемашин[100][101]

…

Одновременно к югу от Суомуссалми, в районе Кухмо, была окружена советская 54-я стрелковая дивизия. На этот участок был направлен победитель при Суомуссалми полковник Ялмар Сиилсавуо, произведённый в генерал-майоры, однако, он так и не смог уничтожить дивизию, которая оставалась в окружении до конца войны. У Ладожского озера была окружена наступавшая на Сортавалу 168-я стрелковая дивизия, также находившаяся в окружении до конца войны. Там же, в Южном Леметти, в конце декабря — начале января попали в окружение 18-я стрелковая дивизия генерала Кондрашова вместе с 34-й танковой бригадой комбрига Кондратьева. Уже в конце войны, 28 февраля, они попытались прорваться из окружения, но при выходе были разгромлены в так называемой «долине смерти» у г. Питкяранта, где полностью погибла одна из двух выходивших колонн.

Т.е. финская армия не только «попивала чаек в дотах» *.

Вот как описывает финские учения накануне войны Карл Густав Маннергейм:

В смете оборонного ведомства на 1939 год были предусмотрены расходы на проведение крупных боевых учений, подготовка к которым началась ранней весной. Учения проводились на Карельском перешейке в начале августа. В соответствии с диспозицией силы «желтых» отбросили войска прикрытия «белых» на восток от Выборга, где наступление «желтых» было остановлено. Когда сосредоточение «белых» сил северо-восточнее Выборга было завершено, последовало общее наступление на правый фланг «желтых».

Маннергейм К.Г. Мемуары.

Тут можно найти весьма глубокие параллели с советскими военными планами того времени против Германии — основные силы развертываются под защитой сил прикрытия и, после окончания сосредоточения, следует общее наступление на противника.

Таким образом, финский боевой кот и теоретически и практически готовился действовать активно. Русский медведь, не ожидая серьезного сопротивления, вальяжно пошел на территорию, которую финский кот считал неотъемлемо своей, и на ней подвергся стремительным атакам, получив весьма серьезные ранения.

Тут надо отметить, что удачные оборонительные сражения с опорой на укрепления «Линии Маннергейма» у финнов, конечно, тоже имели место. Скажу и про «линию» пару слов.

Линия Маннергейма

Широко распространено представление о «Линии Маннергейма» как о чем-то очень и очень сакрально-мощном: «мрачные гранитные утесы с вырубленными в них на головокружительной высоте огневыми точками, над которыми кружат стервятники в ожидании гор трупов штурмующих» (с)

Мнение же самого Маннергейма таково:

Невыгодное общее впечатление от действий советских вооруженных сил подпортило престиж тех кругов, которые находились у власти, и потребовало пропагандистских мер в противовес этому. Так, русские еще во время войны пустили в ход миф о «линии Маннергейма». Утверждали, что наша оборона на Карельском перешейке опиралась на необыкновенно прочный и выстроенный по последнему слову техники железобетонный оборонительный вал, который можно сравнить с линиями Мажино и Зигфрида и который никакая армия никогда не прорывала. Прорыв русских войск явился «подвигом, равного которому не было в истории всех войн», как было сказано в одном из официальных заявлений русской стороны. Все это чушь; в действительности положение вещей выглядит совершенно иначе. Как я уже говорил, оборонительная линия, конечно, была, но ее образовывали только редкие долговременные пулеметные гнезда да два десятка выстроенных по моему предложению новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Да, оборонительная линия существовала, но у нее отсутствовала глубина. Эту позицию народ и назвал «линией Маннергейма». Ее прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений.

Известный историк Алексей Исаев (он же и есть

В действительности «линия Маннергейма» была далека от лучших образцов европейской фортификации. Подавляющее большинство долговременных сооружений финнов были одноэтажными, частично заглубленными в землю железобетонными постройками в виде бункера, разделенного на несколько помещений внутренними перегородками с бронированными дверями. Три ДОТа «миллионного» типа имели два уровня, еще три ДОТа — три уровня. Подчеркну, именно уровня.

Вторая финская

Следуя известной максиме «все познается в сравнении» интересно сопоставить Зимнюю войну с Выборгской операцией (тоже малоизвестная страница Войны):

События, которые происходили на Карельском перешейке в 1944 году (к слову, 75 лет в этом году было) были масштабом поскромнее, чем Зимняя война, силы сторон имели меньшую численность, за исключением позиций, отмеченных зеленым цветом. Заметим, что со стороны СССР в 1944 году действовало в три раза меньше танков и самолетов, по сравнению с 1939 годом, но в три раза больше артиллерии. Ее применение Карл Густав Маннергейм описывает таким образом:

На рассвете 9 июня 1944 года на пятнадцатикилометровом прибрежном участке разразилась настоящая буря. После воздушных бомбардировок, длившихся целый час, в которых участвовали сотни самолетов, началась такая сильная артиллерийская подготовка, какой мы не видели ни в одной из наших войн. Насколько она была мощна, можно представить, если учесть, что гром был слышен в Ставке, и даже в Хельсинки, или на расстоянии 220–270 километров.

Будет уместно сказать, что в плане строительства укреплений финская сторона не сидела сложа руки, и Маннергейм в этот раз не сетует на слабость оборонительных линий:

На 1943-й, третий год войны, который шел уже к концу, наложили отпечаток огромные неудачи, испытанные немцами, относительно устойчивое спокойствие на наших фронтах, возрастающее охлаждение германо-финляндских отношений, а также охватывающая все более широкие круги общества тоска по миру.

По мере ослабления позиций Германии и роста опасности наступления русских необходимо было укреплять наши оборонительные линии и создавать новые. 18 ноября я принял решение о строительстве на Карельском перешейке так называемой линии ВКТ (линии Выборг-Купарсаари-Тайпале), а также линии У (линии Ууксу), проходящей восточнее Сортавалы. Подготовительную рекогносцировку выполнили быстро, и уже через несколько недель направления новых линий были утверждены, после чего войска без промедления приступили к сооружению укреплений.

C 1943 время для подготовки было, но вот поразительные результаты, применительно к Выборгу.

«Зимняя война» длилась более трех месяцев, СССР напрягал все свои силы, а Выборг так и не был взят полностью, на момент окончания боевых действий центр Выборга оставался в руках финской армии.

В 1944 году, в результате по сути, «побочной операции» Красной Армии, было так:

20 июня 21-я армия противника перешла в наступление в полосе Выборг-Вуокси и добилась значительных успехов. Выборг пал после непродолжительного боя, который по силе нельзя было сравнить с боями за этот старинный город в последние дни Зимней войны.

И вновь: Маннергейм Карл Густав Эмиль, фон, барон. Мемуары

10 дней — и все.

Так в чем же была ошибка?

Во время Зимней войны СССР весьма тяжелые потери: 126 875 убито и умерло на этапах санитарной эвакуации плюс 264 908 временных санитарных потерь. Абсолютная тяжесть потерь усиливается горечью сравнения — потери финской армии были меньше в несколько раз. И тут, конечно, резонно задаться вопросом — в чем был просчет руководства?

В 1939 отсутствовали предпосылки к тому, что финская армия окажет сильное сопротивление. До этого в Польшу РККА вошла достаточно безболезненно, в Прибалтику тоже, пусть пока и в виде военных баз. Резонов воевать у Финляндии нет никаких — никто не поможет, в битве кота против медведя «на измор» поражение кота неизбежно.

Именно воля финнов к сопротивлению была «безумcтвом храбрых», это и есть тот фактор, который трудно просчитать.

Использованные материалы

- Картина «Подвиг начальника заставы Шмагрина», 27.12.1939 г.. Художник В.А. Токарев

- Фотографии из статьи «Зимняя война. Как это было»

- Зимняя война на картинах. К годовщине окончания советско-финской войны.

- Выступление на совещании начальствующего состава Красной Армии 17 апреля 1940 года. И.В. Сталин

- Finnish «by the book» tactics

- Википедия: Советско-финляндская_война_(1939—1940)

- Википедия: Выборгская операция (1944)

Примечания

* Впрочем, такой образ действий вполне можно описать как «многие из вас видели ее подвижность, дисциплину, видели, как она применяет всякие фокусы», так что вождь, в целом, выразился мудро. Разнопланово и многозначно.

О Советско-финляндской войне сказано и написано немало, но, даже несмотря на рассекречивание новых архивных документов, продолжают оставаться популярными многие из советских мифов, которые были документально опровергнуты. Однако в первую очередь хотелось бы обратить внимание не на байки советской печати и литературы об этой войне, а на то, какие уроки можно извлечь из неё, как советское руководство отреагировало на первые неудачи и как удалось добиться приемлемых результатов.

Дипломатический тупик

Причиной обострения политического конфликта между Советским Союзом и Финляндией, которое впоследствии переросло в Советско-финляндскую войну, стало желание политического руководства СССР отодвинуть финскую границу от Ленинграда (это аргументировалось безопасностью границ) и нежелание последних идти на территориальные уступки.

Советский союз хотел получить остров Ханко, остров Гогланд, архипелаг Тютерс и перенести границу на Карельском перешейке. При этом предложения СССР по переносу границы от 14 и 23 октября 1939 года приводили к отсечению западного фланга Главной линии обороны финской армии, что не могло устроить финнов. Взамен СССР предлагал передать Финляндии большую территорию в Карелии. Примечательно, что Иосиф Сталин ссылался на политику гитлеровской Германии, которая исходила из сходных позиций защиты своих границ. На переговорах с финской делегацией в Москве 14 октября 1939 года Сталин заявил [1].

Вы спрашиваете, зачем нам нужен Койвисто? Я скажу вам зачем. Я спросил Риббентропа, зачем Германия вступила в войну с Польшей. Он ответил: «Мы должны были отодвинуть польскую границу дальше от Берлина». Перед войной расстояние от Познани до Берлина составляло около двухсот километров. Теперь граница отодвинута на триста километров к востоку. Мы просим, чтобы расстояние от Ленинграда до линии границы было бы семьдесят километров. Таковы наши минимальные требования, и вы не должны думать, что мы уменьшим их.

Финское правительство считало, что принятие советских требований ослабит стратегические позиции государства, приведет к утрате Финляндией нейтралитета и ее подчинению СССР, как это ранее произошло со странами Прибалтики. Советский союз, в свою очередь, не желал отказываться от своих требований. Переговоры таким образом зашли в тупик.

План блицкрига

Готовиться к возможной войне с Финляндией в СССР начали задолго до октябрьских переговоров с финской делегацией. Еще в конце июня 1939 года начальник генерального штаба РККА Борис Шапошников представил на обсуждение Главного Военного Совета план боевых действий против Финляндии, который был рассчитан на несколько месяцев трудной войны. Однако этот план не устроил Иосифа Сталина [1].

Вы требуете столь значительных сил и средств, для разрешения дела с такой страной как Финляндия. Нет необходимости в таком количестве.

План Шапошникова отклонили, и в итоге начальнику Ленинградского военного округа (ЛВО) Кириллу Мерецкову дали указание составить новый план. Что он и сделал – 29 октября 1939 года представив Военному Совету «План операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии». Исходя из данного плана, военная операция против Финляндии должна была завершиться в двухнедельный срок, ко дню рождения товарища Сталина, 21 декабря. Именно этот план в итоге и был утвержден. Стоит отметить, что произошло это еще до начала третьего раунда переговоров с финской делегацией в Москве, а это говорит о том, что в возможность заключения компромисса руководство СССР не верило.

Учитывая, что возможности РККА на момент начала войны многократно превышали возможности финской армии, шансы на успех у СССР были, и немалые. Судите сами – к 1 января 1939 года общая численность Красной Армии должна была увеличиться с 1,6 до 2,2 миллиона человек. Осенью 1939 года в СССР было сформировано 111 стрелковых дивизий, 222 артиллерийского полка, 19 стрелковых корпусов, 16 танковых бригад, 7 полков связи. Финляндия же могла выставить всего 337 тысяч бойцов. Техническое превосходство Советского Союза было подавляющим – у СССР было 1 476 танков, у Финляндии – всего 30, самолетов у Советского Союза было 2 446, а у Финляндии – всего 118, по количеству артиллерийских орудий СССР превосходил финнов в 5 раз. В общем, изначально, ничего не предвещало беды.

Провал блицкрига в декабре 1939

Формальным поводом для начала боевых действий стало событие, известное в истории как «Майнильский инцидент». Вдаваться в рассуждения на тему, кто является виновником этой провокации, я здесь не стану, важно то, что именно после этого события 30 ноября СССР начал войну против Финляндии. Однако наступление на ключевых направлениях, в первую очередь на Карельском перешейке, замедлилось уже на вторые сутки.

Красная Армия испытывала серьезные проблемы как со связью, так и со снабжением. Так, в 56-й стрелковой дивизии, которая наступала в направлении Суоярви – Лоймола – Суйстамо – Рускеала, до 70 % красноармейцев и младших командиров пошли в бой совершенно в негодной обуви, что привело к массовому обмораживанию. После каждого боя количество обмороженных превышало в 2–3 раза количество раненых и убитых [2].

Частями дивизии не выставлялись боевые охранения, так, например, колонна 247-го гаубичного полка в ночь со 2 на 3 декабря двигалась на ст. Суоярви без бокового охранения, в результате чего, не доходя до станции, она была обстреляна перекрестным пулеметным огнем. Значительные проблемы были со связью. 2–3 декабря между 56-м стрелковым корпусом и дивизией связи не было вовсе. Бойцы, пользуясь кратковременными случаями восстановления связи по телефону, открыто говорили о ходе боевых действий, состоянии частей, не считаясь с возможностью прослушивания [2].

К главной полосе обороны финнов, впоследствии получившей название «Линия Маннергейма», части РККА вышли на 6-й день наступления. Однако, преодолев бурлящую протоку Кивиниеменкоски, бойцы РККА, заняв небольшой плацдарм, не смогли закрепиться и были разгромлены противником. На восточном фланге Карельского перешейка РККА вплотную подошла к главной линии укреплений финнов и прорвала ее в середине декабря. Однако продвинуться дальше не смогли.

Наступления на Кексгольском и Выборгском направлении также не привело к успехам. Перехватив инициативу, финские войска 23 декабря перешли в контрнаступление, выбив передовые части с занимаемых позиций, однако удержать рубежи тоже не смогли и были отброшены. Генеральное наступление, которое впоследствии попытался организовать Кирилл Мерецков, оказалось провальным, и в советских источниках о нем вообще стараются не упоминать.

Работа над ошибками и корректировка планов

После неутешительных отчетов К. Ворошилова Сталин вынес предупреждение начальнику штаба ЛВО Мерецкову и уведомил, что если он не наведет порядок в войсках, то будет снят с должности и отдан под суд. Сталин потребовал, чтобы в боевых действиях был достигнут решительный перелом, «потому что на СССР смотрит весь мир». На помощь Мерецкову был направлен командующий Киевским ВО Семен Тимошенко. В январе 1940 года на заседании Политбюро был принят ранее отвергнутый план Шапошникова, который должен был доработать С. Тимошенко. Нужно отдать руководству должное – они сделали работу над ошибками.

Военно-политическое руководство понимало, что первоначальные планы полного взятия (в советских СМИ это называли освобождением) Финляндии потерпели крах, война приняла затяжной характер, и возникла прямая угроза столкновения с англо-французским блоком (об этом – ниже). Поэтому было принято решение от изначальных планов отказаться.

Позиционная война, которая началась в середине декабря, тем временем продолжилась и весь январь. 11 февраля на Карельском перешейке началось генеральное наступление. Тактика боя резко отличалась от декабрьских попыток прорыва, Тимошенко впервые в практике Красной Армии применил прием огненного вала, что позволило советской пехоте занять передовые траншеи финской обороны. 14 февраля главная полоса финской армии на Выборгском направлении была окончательно прорвана. Т. к. от изначальных планов Москва отказалась, прорыв на Выборг был необходим для того, чтобы заставить финское правительство принять жесткие условия мира [1].

Международная ситуация и подписание мирного соглашения

Реакцию мировых держав на Советско-финляндскую войну можно описать фразой германского посла в Финляндии Блюхера, который, направляя в германский МИД политический доклад, писал следующее.

Финляндия, имеет на своей стороне симпатии всего мира, кроме Германии. (…) Радиостанции всех стран, исключая Германию, весьма недвусмысленно выступают в пользу Финляндии.

Действительно, большинство стран Запада, за исключением Германии, оказывали Финляндии финансовую и военную поддержку. Так, 4 декабря Военный кабинет Великобритании принял решение передать Финляндии 20 самолетов Глостер «Гладиатор» (Gloster Gladiator). 9 декабря различные организации Швеции собрали в фонд помощи Финляндии 3,5 миллиона крон. Кроме Швеции, финансовую поддержку Финляндии осуществляли Дания, США, Голландия, Мексика и т. д. Добровольцы из разных стран так же приезжали воевать на стороне Финляндии.

Что касается Германии, то на тот момент она была верна пакту Риббентропа-Молотова, и Гитлер формально соблюдал нейтралитет. Более того, по возможности Германия препятствовала поддержке Финляндии, например, запретив пролет через свое воздушное пространство итальянских самолетов, предназначавшихся для финских ВВС, что находило отображение в советской прессе.

Особую обеспокоенность СССР вызывало намерение англо-французского блока отправить экспедиционный корпус в Финляндию, что грозило Советскому союзу прямым столкновением с Западной коалицией. Угроза вторжения англо-французского экспедиционного корпуса в Швецию и Норвегию не сулила ничего хорошего и Гитлеру, который приказал военным советникам разработать план вторжения в Норвегию на случай высадки союзных войск на севере Финляндии. Из-за этого военный совет Западных союзников перенес острие главного удара на Швецию и Норвегию, отодвинув тем самым помощь Финляндии на второй план, что вызвало разочарование финского руководства.

17 февраля странами антигитлеровского блока определен срок отправки Интернационального корпуса в Финляндию через Норвегию и Швецию – 15 марта. Однако 5 марта правительство Финляндии после долгих колебаний сделало выбор в пользу подписания мирного договора с СССР. 7 марта финская делегация инкогнито прибыла на переговоры в Москву, а 12 марта был подписан мирный договор на выгодных для СССР условиях.

Итоги войны

Победа в Советско-финляндской войне далась РККА высокой ценой. В «Книге памяти Советско-финляндской войны 1939–1940» учтены 136 303 человека, которые погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести или погибли в плену. Из них у 124 625 человек указано место рождения (жительства), у 106 315 – место службы (в/ч), у 33 483 – место захоронения [3].

Потери РККА оказались столь велики, что экономика не смогла выдержать нагрузки, падающей на нее при выплате страховых пособий. С января командование запретило передавать сведения о погибших их родственникам. Военные неудачи нуждались в оправдании, но объяснять их неумелым управлением и неподготовленностью личного состава было не к лицу, поэтому акцент в советской прессе был сделан на неприступность финской обороны, многочисленные минные поля на пути, климатические условия. Хотя по факту армия не была готова к войне.

В итоге Советский Союз полностью достиг стратегических целей, однако получил озлобленного соседа, который всеми силами стремился к реваншу.

Использованная литература:

[1]. Евгений Балашов. «Освобождение» Финляндии. 1939–1940. СПб, 2020.

[2]. Зимняя война. Исследования, документы, комментарии. М.: Академкнига. 2009.

[3]. Книга памяти Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Т. 2–9. М.: Патриот, 1999.

Автор:

14 июня 2019 12:17

Так называемая Зимняя война — не самый значимый эпизод Второй мировой, но она стала болезненным щелчком по носу и важным уроком для СССР. А сейчас ещё и превратилась в рассадник политических фантазий, заблуждений и бесконечных мифов — которые мы постараемся развеять.

Источник:

1. Зимняя война разоблачила Сталина как захватчика Европы

(Этот миф существует в разных градациях. От «СССР увлёкся классовой борьбой и полез на чужую территорию, не подумав о последствиях» до «кровавый тиран пытался поработить весь мир, но финны встали на пути красных орд».)

На вопрос, зачем была нужна Финская война, наглядный ответ даёт последующая блокада Ленинграда. Пётр I прорубил окно в Европу, не подумав, что отверстие работает в обе стороны.

В 1918 году столицу в целях безопасности перенесли в Москву, но Питер остался крупным промышленным и политическим центром с населением более трёх миллионов человек. Там было сконцентрировано металлургическое и электротехническое военное производство. В преддверии большой войны границу пришлось отодвинуть.

СССР пытался решить проблему мирно. Четырнадцатого апреля 1938 года второй секретарь советского посольства Борис Ярцев встретился с главой финского МИДа и вывалил на него весь расклад: Германия нанесёт удар по СССР через финскую территорию; Финляндия самостоятельно не сможет предотвратить немецкую высадку; надо что-то делать. И предложил военную помощь.

Реакция Хельсинки была следующей: не волнуйтесь, мы не позволим Германии войти на нашу территорию и вторгнуться в Россию. Что-то вроде «давайте мыслить позитивно».

Но все заведомо понимали, что Финляндия против рейха — как моська против слона. Ярцев настаивал на тайном соглашении, по которому следовало немедленно начать строить укрепления на Аландских островах и позволить СССР помочь в обороне финского побережья. А ещё хорошо бы разместить советские военные базы на острове Гогланд. Всё это не то чтобы «не позволило Германии войти», но хотя бы сделало шутку не смешной. В августе 1938 года, после многочисленных переговоров, предложения были отвергнуты.

В марте 1939 года СССР попросил в аренду острова Гогланд и Тютерс, но переговоры зашли в тупик. Пятого октября 1939 года финнам предложили поторговаться территориями: в обмен на участок на Карельском перешейке плюс все те же острова, им должны были отойти 70 тысяч квадратных километров в Восточной Карелии (то есть примерно в два раза больше).

Финляндия снова отказалась. На недопустимости такого обмена настаивала Германия, но у финнов были и свои соображения. Например, территория на Карельском перешейке была заселена финскими гражданами, да и вообще — с какой стати?

Это ставило под удар Ленинград — а у СССР заканчивались варианты… Точнее, исчерпались мирные варианты. Тогда Москва прибегла к модному сейчас сценарию. Воспользовавшись провокацией на границе, она обвинила Финляндию во всех грехах и признала главой государства коммуниста Отто Куусинена, пообещавшего дать Советам всё, что им требовалось для обороны.

Тридцатого ноября 1939 года началась Зимняя война.

Источник:

2. Войну с Финляндией СССР проиграл

(Ура, Финляндия так и не стала коммунистической!)

СССР зашёл в Финляндию и к весне получил всё, что хотел. И даже больше — например, Выборг. Финнам пришлось согласиться — альтернативой было дальнейшее продвижение советской армии и мир на ещё более тяжёлых условиях. (А ещё в ближайшей перспективе замаячил захват Хельсинки, который обострил бы конфликт с европейскими державами и в условиях уже идущей мировой войны был нужен Москве, как чемодан без ручки пассажиру «Титаника»). Так что после трёх месяцев кровопролития власти Финляндии отдали всё, что требовалось Кремлю, и подписали мирный договор.

Потом в Финляндию для нападения на СССР вошёл рейх — и тоже получил всё, что хотел. Финская армия в северной части страны была переподчинена немецкому командованию.

Источник:

(На фото: Танковая колонна вермахта движется к советско-финской границе)

Вскоре СССР перешёл в наступление — и снова оказался удовлетворённым, пусть и не сразу. Финляндия вышла из войны против СССР и в марте 1945 года объявила войну Германии (фактически боевые действия начались в 1944 году).

Кому-то это кажется героической независимой политикой. Дело вкуса. В общем, со всех сторон некрасивая история — судьба умного ведёт, а глупого тащит.

3. В 1941-м финны дошли до старой границы и остановились

(Они не на стороне Гитлера воевали, а возвращали свои исконные территории!)

Финны остановились там, где упёрлись в укрепления. А где укреплений не было, они радостно пошли дальше. Например, захватили сроду не имевший отношения к Финляндии, основанный в 1703 году по указу Петра I Петрозаводск и устроили там пересыльный лагерь.

Фотографией тамошних детей за колючей проволокой то и дело иллюстрируют ужасы ГУЛАГа — предварительно обрезав верх кадра, чтобы не было видно надписи на финском.

Источник:

4. Если бы не нападение СССР, Финляндия сохранила бы нейтралитет в 1941 году

(Это Москва толкнула Хельсинки в объятия рейха. Нечего было финнов обижать!)

Могла ли Финляндия удержать нейтралитет? Проще всего объяснить это на примере Норвегии. Страна была настроена пробритански и антигермански. У власти находилось левое правительство. В советских СМИ в начале 1940 года цитировалась статья норвежского журналиста Акселя Кьелланда. Посмотрев на финский замес, он написал: «Самыми рьяными агитаторами войны являются господа, давно вышедшие из призывного возраста. Возможно, что они снизили бы тон, если бы представляли, что значит воевать против современной армии танков. Самое разумное, что мы должны сделать, — это соблюдать строжайший нейтралитет». Так что риторика пацифизма была востребованной.

Норвегия осталась нейтральной. И что? И ничего. Рейх захватил Норвегию за два месяца и соорудил там из дерьма и палок марионеточное правительство. Аминь.

В чем здесь отличие Финляндии от Норвегии? Во-первых, её экономика была ориентирована на Германию, и основные политические силы тяготели к рейху. Правительство было коалиционным, но входившие в него левые не играли существенной роли. Да и левые были весьма условными, бредя реваншизмом и «великой Финляндией», как и значительная часть населения. (Поскольку до 1918 года у финнов совсем не было государственности, понятие этой «великой Финляндии» измерялось не когда-либо существовавшими границами, а исключительно воображением. А это ещё хуже).

Разумеется, никто не собирался стройными рядами идти штурмовать Кремль, что бы там ни говорили пропагандисты. Другое дело — ради торжества справедливости под шумок оттяпать что-нибудь у ненавистной Российской империи (которая уже давно не была империей, но шовинистам такие детали до свечки).

Источник:

(Фото: Финский пропагандистский плакат, призывающий избавиться от коммунизма)

Во-вторых, армия Финляндии была правой. То есть даже если бы вдруг правительство объявило нейтралитет, произошёл бы переворот и военные вернули страну на прогерманский курс.

Итого: надеяться, что рейх «не постучится» в СССР со стороны Финляндии, в 1939 году могли только недальновидные люди. А продолжать верить в это сейчас, когда известна судьба Норвегии или захваченной за шесть часов нейтральной Дании — совсем странно.

5. Зимняя война доказала убожество Советского Союза

(СССР такой большой, а Финляндия такая маленькая, как они вообще могли воевать?)

Вот и в Кремле так думали, поэтому отжалели целых 185 батальонов против 170 батальонов финнов. Сто тридцать тысяч атакующих против 169 тысяч, сидевших в укреплениях, которые они наклепали за время между войнами.

«Внезапно» обнаружилось, что генералы подготовились к прошлой войне, что шапкозакидательство не работает, а перевес в танках не очень проявляется на болотах. Финны, как 300 спартанцев, своими скромными силами удерживали узкий Карельский перешеек.

Источник:

(Фото: Финские солдаты в окопах под Суомуссалми, декабрь 1939 года)

Когда Советский Союз перестал заниматься мазохизмом и удосужился обеспечить подавляющий перевес, всё «убожество» сразу развеялось и чудеса сопротивления быстро закончились.

6. Всё было неправильно и бессмысленно

(И вообще надо было сдаться.)

Сто двадцать семь тысяч солдат Красной армии погибли в Зимней войне, чтобы СССР мог занять новые позиции для строительства укреплений. Это позволило замедлить наступление на Ленинград, хотя принципиальной роли не сыграло — врага остановил Карельский укрепрайон. Если бы Великая Отечественная началась позже, их успели бы подготовить лучше, а если раньше — то хуже. Это элемент случайности. Но в самом по себе создании укреплений ничего бессмысленного нет.

Около 700 тысяч умерших от голода ленинградцев и 450 тысяч советских военных, погибших внутри блокадного кольца, отдали свои жизни за то, чтобы северная столица выстояла. Потому что в случае оккупации Ленинграда у немцев высвободилась бы группа армий «Север». После этого падение Москвы и выход СССР из войны, по любым прогнозам, стали бы вопросом ближайших месяцев, и следующей на очереди была неизбежная капитуляция Британии. Всего этого удалось избежать.

Источник:

(Фото: Солдаты РККА с захваченным финским флагом)

За что погибли 26 тысяч финских солдат в Зимнюю войну — получив три аршина земли вместо территориального обмена — и 64 тысячи финских солдат, блокировавших Ленинград, я не очень понимаю. Но мне и не надо.

ОЛЬГА ТАБОЛИНА

Комментарии эксперта к статье читайте по ссылке источника

Источник:

Еще крутые истории!

Новости партнёров

реклама

30 ноября 1939 года началась одна из самых позорных и бесславных войн, развязанных СССР — советско-финская «Зимняя война».

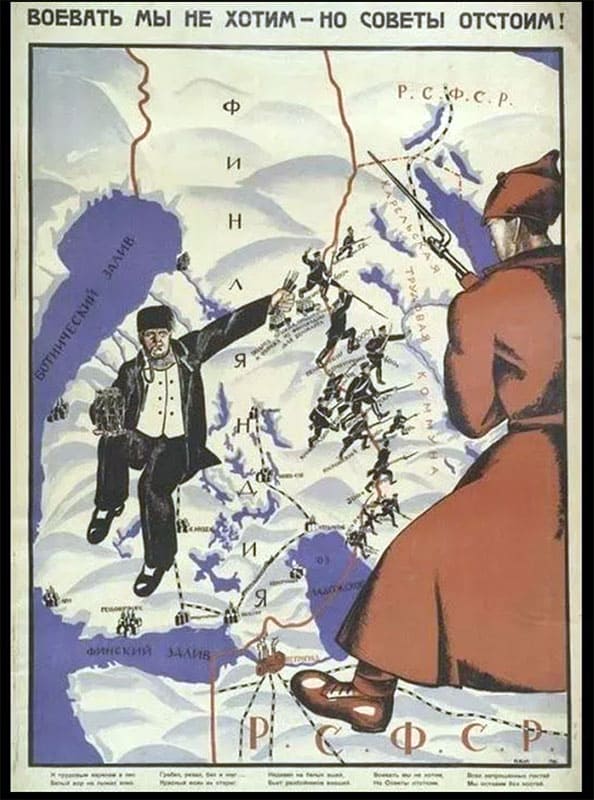

В 1939 году совки врали про Финляндию, что к власти пришла хунта, управляемая из-за океана, народ изнывает, править страной должна промосковская «Финляндская Народная Республика». Что-то очень знакомое, правда?

По версии сталинских пропагандистов, коварная Финляндия вероломно напала на миролюбивый Советский Союз. Ужасная и страшная финская военщина поставила под ружьё 250 тысяч солдат, ввела в бой 30 танков (из них только 10 исправных), и аж целых 130 самолётов! Запасов топлива, боеприпасов и продуктов имелось на 2 месяца войны. И вот эти авантюристы посмели противостоять «Великому и могучему», который перешёл финскую границу силами 4-х армий, численностью более 420 тысяч человек, имея на вооружение почти 3 тыс орудий, 2,3 тыс танков, и 2,5 тыс самолётов…

Причины войны вначале были обозначены якобы как чисто территориальные: мол, граница слишком близко к Ленинграду, отодвиньте ее на 90 км. Финны не согласились. И надо же — открыли огонь из артиллерии! Если не верите в эту чушь — почитайте советскую официальную ноту: «26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем….»

(подробнее здесь: https://tverdyi-znak.livejournal.com/5700781.html)

Вранье наглейшее. Финны задолго до этого специально отвели свою артиллерию подальше, дабы не стать жертвой провокации. Ведь Финляндия уж никак не могла рассчитывать на успех в случае военного столкновения. В Финляндии тогда царили пацифистские настроения. В целях экономии в Финляндии с 1927 года вообще не проводились войсковые учения. Финансирование армии постоянно сокращалось парламентом: угрозы не существовало, а с СССР был заключен долгосрочный Пакт о ненападении. Выделяемых средств едва хватало на содержание армии, а денег на закупку вооружений парламент вообще не выделял. Вся военная промышленность состояла из трех заводиков; патронного, порохового и артиллерийского. Танков и военной авиации у Финляндии не было. И такая страна начала бы военные провокации на границе с мощнейшей военной державой?! Бред.

На самом деле Зимняя война была прямым следствием преступного пакта Молотова-Риббентропа, по которому СССР получал Прибалтику, Восточную Польшу (т.е. Западную Украину и Западную Белоруссию), Финляндию. Латвия, Литва и Эстония сдались без боя, выполнив условия советского ультиматума, и заплатив за это жизнями сотен тысяч расстрелянных и замученных в концлагерях. А Финляндия решила сопротивляться советским агрессорам.

Вечером 29 ноября финский посланник в Москве А. Юрьё-Коскинен был вызван в Народный комиссариат иностранных дел, где заместитель наркома В.П. Потёмкин вручил ему новую ноту. В ней говорилось, что, ввиду сложившегося положения, ответственность за которое ложится на правительство Финляндии, правительство СССР признало необходимым немедленно отозвать из Финляндии своих политических и хозяйственных представителей. Это означало разрыв дипломатических отношений. В тот же день финны отметили нападение на их пограничников у Петсамо.

Советские солдаты выкапывают столб на погранзаставе Майнила, 30 ноября 1939 года

В 08:00 утра 30 ноября 1939 года, войска Ленинградского военного округа по приказу Главного командования Красной армии и «ввиду новых вооруженных провокаций со стороны финской военщины» перешли границу на Карельском перешейке и в других местах.

В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулеметов Хельсинки. При этом пострадали в основном рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что самолеты СССР сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения, после чего советские бомбы стали называть в Финляндии «Молотовскими хлебными корзинами».

При этом официального объявления войны так и не последовало. Что-то это напоминает…

Хотя назвать эту преступную бойню «спецоперацией» и сажать за слово «война» тогда еще не додумались.

Говорите, что Сталин хотел отодвинуть границу от Ленинграда? Но почему же тогда 1 декабря на финской территории, в городе Териоки (Зеленогорск), куда вступили советские войска, по инициативе Москвы было образовано новое, «народное правительство» Финляндской Демократической Республики во главе с финским коммунистом Отто Куусиненом? Это правительство было немедленно признано Советским Союзом, а уже 2 декабря в Москве состоялись переговоры между правительством «Финляндской демократической республики» во главе с Отто Куусиненом и советским правительством во главе с В. Молотовым, на которых был подписан Договор о взаимопомощи и дружбе. В переговорах также принимали участие Сталин, Ворошилов и Жданов. Москва объявила о том, что предыдущее правительство Финляндии бежало и, следовательно, страной более не руководит. СССР заявил в Лиге Наций, что отныне будет вести переговоры только с новым правительством.

Вот это да, вот это номер! Вот и «отодвинули границы» на безопасное расстояние!

В.М. Молотов подписывает договор между СССР и Териокским правительством.

Стоят: А.А. Жданов, К.Е. Ворошилов, И.В. Сталин, О.В. Куусинен (Москва, 2 декабря 1939)

Дальше — больше. Создается Финская Народная Армия. К 26 ноября в корпусе насчитывалось 13 405 человек, а в феврале 1940 года — 25 тыс. военнослужащих, которые носили свою национальную форму (эта форма была мародерски захвачена на военных складах Польши.) Эта «народная» армия должна была заменить в Финляндии оккупационные части Красной Армии и стать военной опорой «народного» правительства. «Финны» в конфедератках провели в Ленинграде парад. Куусинен объявил, что именно им будет предоставлена честь водрузить красный флаг над президентским дворцом в Хельсинки.

Напоминаю, декларируемая цель «вынужденной» войны — всего-то якобы «отодвинуть границу» от Ленинграда!

ЦК ВКП(б) разработал инструкцию о создании на оккупированной территории Народного фронта.

А красноармейцы разучивали новую строевую песню «Принимай нас, Суоми-красавица»:

Мы приходим помочь вам расправиться,

Расплатиться с лихвой за позор.

Принимай нас, Суоми — красавица,

В ожерелье прозрачных озёр!

Но что-то пошло не так, как надеялись в Кремле. Первый этап войны сложился для Красной армии особенно неудачно. В значительной степени это обусловливалось недооценкой боеспособности финских войск. Прорвать с ходу линию Маннергейма — комплекс оборонительных укреплений, растянувшихся по фронту на 135 км, а в глубину до 95 км, — не удалось.

А ведь у финнов хватило ресурсов на постройку только 101 бетонного бункера (из низкокачественного бетона), причём бетона на них ушло меньше, чем на здание Хельсинкского оперного театра. Остальные укрепления линии Маннергейма были дерево-земляные (для сравнения: линия Мажино имела 5800 бетонных укреплений, включая многоэтажные бункеры).

Сам Маннергейм писал:

«…Русские ещё во время войны пустили в ход миф о «линии Маннергейма». Утверждали, что наша оборона на Карельском перешейке опиралась на необыкновенно прочный и выстроенный по последнему слову техники оборонительный вал, который можно сравнить с линиями Мажино и Зигфрида и который никакая армия никогда не прорывала. Прорыв русских явился «подвигом, равного которому не было в истории всех войн»… Всё это чушь; в действительности положение вещей выглядит совершенно иначе… Оборонительная линия, конечно, была, но её образовывали только редкие долговременные пулемётные гнёзда да два десятка выстроенных по моему предложению новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Да, оборонительная линия существовала, но у неё отсутствовала глубина. Эту позицию народ и назвал «Линией Маннергейма». Её прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений».

Вместо того, чтобы «взять Хельсинки за 3 дня», советско-финская война затянулась на 105 дней, которые развеяли миф о могуществе РККА. Советские войска потеряли 126 875 человек убитыми и пропавшими без вести. Почти 265 тыс. получили ранения и обморожения или заболели. Потери Финляндии составили лишь 48 тыс. убитыми и 43 тыс. ранеными.

Из-за развязывания войны и бомбардировок гражданского населения СССР был исключен 14 декабря 1939 года из Лиги наций как страна-агрессор. Гитлеровская Германия к тому времени уже тоже не была в составе Лиги Наций. Страны-изгои. Какое милое соседство.

Непосредственным поводом к исключению послужили массовые протесты международной общественности по поводу систематических бомбардировок советской авиацией гражданских объектов, в том числе с применением зажигательных бомб. Когда стало ясно, что война затягивается, а финский народ не поддерживает марионеточное правительство Куусинена, его задвинули в тень и более не упоминали про него. Когда в январе начались советско-финские консультации по вопросу заключения мира, о нём как будто забыли. С 25 января правительство СССР признало правительство в Хельсинки законным правительством Финляндии. Откровенная авантюра не прошла. Мир пришлось заключать с законным правительством Финляндии. Наипозорнейшая война.

Весь мир с ужасом и отвращением взирал на преступления большевицкой военщины. Западные страны поставляли оружие, но в довольно скромных размерах. Всего за время войны в Финляндию было поставлено 350 самолётов, 500 орудий, более 6 тысяч пулемётов, около 100 тысяч винтовок и другое вооружение, а также 650 тысяч ручных гранат, 2,5 миллиона снарядов и 160 миллионов патронов. Понятно, что оружие того времени имело довольно скромные ТТХ.

В наши дни Госдепартамент США одобрил продажу Финляндии вооружений на $323,3 млн, агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона уведомило об этом решении конгресс. Речь идет о поставках в Финляндию 40 тактических ракет и четырех устройствах наведения AIM 9X Block II, 48 единицах управляемой авиабомбы AGM-154 Joint Stand Off Weapons (JSOW) и сопутствующего оборудования. При этом нынешняя Финляндия и так неплохо вооружена, да к тому же подала заявку на вступление в НАТО, а союз с Эстонией позволяет финнам гарантированно перекрыть огнем береговой артиллерии и ракет Финский залив.

Финны запомнили уроки Зимней войны, всегда готовы дать отпор агрессорам.

12 марта 1940 года советско-финская война завершилась. Финская республика потеряла 26 тыс человек убитыми, Советский Союз — более 126 тыс. Согласно положениям Московского мирного договора, к Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с Выборгом и Сортавалой, а также другие приграничные территории и несколько островов в Финском заливе. Финляндия лишилась 11% своих территорий, с которых были переселены 430 тыс финнов вглубь страны.

Но Финляндия сохранила свою независимость. В условиях почти полного отсутствия поддержки со стороны «цивилизованных» западных стран. Выстояли!

Летом 1941 года после нападения Германии на СССР, советское руководство не придумало ничего умнее, чем напасть 25 июня на Финляндию. Естественно, что финны снова дали отпор и предоставили свои авиационные и морские базы для операций вермахта. К концу первого года Великой Отечественной финские войска вернули себе почти всю Карелию, включая Петрозаводск, а также приняли участие в блокаде Ленинграда. Впрочем, несмотря на все уговоры Гитлера, особой активности не предпринимали.

Миролюбивых финнов надо очень сильно разозлить, чтобы они начали воевать. Но если уж начали, то агрессору будет плохо.

«Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять».

И.В. Сталин

«На той войне незнаменитой…»

А.Твардовский. «Две строчки».

«Сталину для начала освободительного похода нужно было найти хороший повод. Иначе мировое сообщество стало бы называть нас «кровавыми поджигателями войны». И Иосиф Виссарионович с блеском вышел из создавшейся ситуации. Было объявлено, что правительство Финляндии готовит крестовый поход против большевизма», — рассуждает Армен Гаспарян на Радио Маяк (эфир от 2005/17/09 | 22:10).

«Советский Союз стремился поглотить бывшую часть Российской империи, а заодно показать силу и мощь.» А это об «истинных» причинах войны говорит П.Б. Липатов (Зимняя война. М., 1996, стр.174).

Шюцкор на учениях, 1936 г.

Вот так… Кровавый режим «кремлевского горца» просто решил поработить маленькую и беззащитную Финляндию, провести свой блестящий «блицкриг», но обезглавленная репрессиями Красная Армия вела войну бездарно. Мирные финны, ненадолго оторвавшись от своих оленьих пастбищ, как баранов резали красноармейцев, при каждом удобном случае сдававшихся в плен. В итоге потери РККА чуть ли не в десять раз превысили таковые у противника…

Нынешняя пресса любит поупражняться на теме той «незнаменитой» войны, посмаковать наши потери, а заодно причислить маршала Маннергейма к лику святых. Он-де и Россию-то любил, и воевать с Советским Союзом не хотел, и Ленинград практически спас, остановив свои войска на старой советско-финской границе. И ни слова о героизме советских солдат, истинных причинах начала войны и извлеченных уроках!

В небольшом исследовании, представляемом на ваш суд, автор попытался вкратце проследить драматичную историю взаимоотношений Финляндии и России, показать объективные причины неизбежности и, как бы это цинично ни звучало, целесообразности советско-финской войны, а также, по возможности, акцентировать внимание уважаемых читателей на подвиге Красной Армии, который она совершила в снегах Карельского перешейка…

Соседи, но не друзья

Многовековая история взаимоотношений России и Финляндии никогда не была простой. Предки нынешних финнов — племена, населявшие территорию современной Финляндии, и древние руссы совершали постоянные набеги и военные походы на сопредельные территории. По всей видимости, по крайней мере уже с IX века финские племена начинают платить дань русам, а к середине XI века вся территория современной Финляндии платила дань Великому Новгороду.

В 1042 году Владимир, сын Ярослава Мудрого, в очередной раз победил емь и договорился со шведами о границе по реке Кюми (нынешняя Кюмийоки в окрестностях города Котка). К 1120 году относится поход Всеволода, сына Владимира Мономаха, на племя сумь.

Современная карта Финляндии

Вместе с тем свои позиции в Финляндии пытались усилить и шведы.

Финские историки насчитывают три крестовых похода, предпринятые в Финляндию Швецией: в 1155 г. на западную Финляндию, в 1239 г. (либо в 1249 г.) году в Хяме и в 1293 г. в Карелию.

Последний поход шведов был, пожалуй, самым удачным — шведский ярл Торгельс Кнутссон снарядил мощный флот, собрал большое войско и дошел до Карельского перешейка. Шведам удалось разбить новгородцев, местных православных карелов перекрестили в католическую веру и в этом же году основали Выборгскую крепость. В 1300 г. в устье реки Невы шведы построили крепость Ландскрона, «Венец земли», но уже на следующий год, как повествует новгородская летопись, русские ее «запалиша и разгребоша», а защитников «избивша и исекоша»…

В 1318 году русские войска захватили и сожгли Турку; военные набеги регулярно продолжались. В 1323 году впервые Ореховским миром была определена граница между Россией и Швецией. Новгород признал власть Швеции над западной Карелией, оставив себе город Ладога и приладожские земли. Сама же Финляндия в результате крестовых походов была окончательно присоединена к Швеции, и ее административным и религиозным центром стал город Турку.

В XVI веке Карельский перешеек стал одним из «фронтов» изнурительной Ливонской войны, в которой Швеция приняла активное участие. В частности, в 1581 году шведы заняли Корелу (сейчас Приозерск).

В XVII веке, во время событий Смутного времени, шведы захватывают территории, прилегающие к Неве. Им удалось занять Новгород, Ладогу и Ингерманландские земли. Тяжелые последствия Смутного времени отразились и на финской границе. Столбовский мир 1617 года лишил Россию выхода к Балтийскому морю, а Швеция получила господствующее положение на Балтике.

Лишь в 1721 году, после победоносной Северной войны, Россия возвращает себе утраченные земли, которые были обильно политы кровью и потом русских воинов, первопроходцев, крестьян и ремесленников. По Ништадтскому мирному договору 1721 года к России были присоединены земли на южном побережье Финского залива, Нева, Выборг и Приозерск. Россия получила выход в Балтику, а Швеция потеряла былое могущество.

Шведы не смирились с потерями. В 1741 году России была объявлена очередная война. Новый Абоский мир 1743 года отодвинул границу еще на 60 километров в глубь Финляндии до реки Кюмийоки, к России были присоединены финские города Нейшлот (Савонлинна), Фридрихсгам (Хамина) и Вильманстранд (Лаппеенранта).

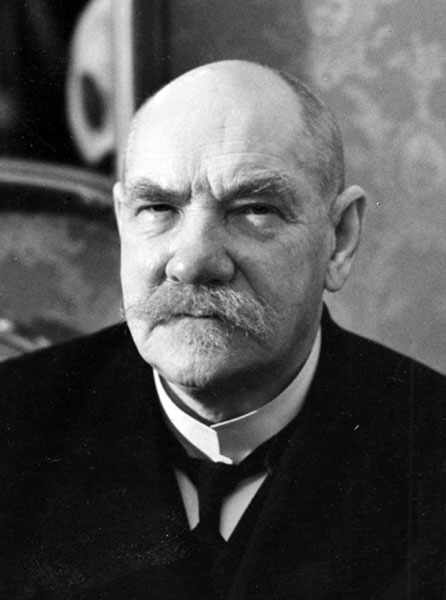

Пер Эвинд Свинхувуд (1861-1944) — финский политический деятель, президент Финляндии в 1931-1937 годах

Русская финляндия

В 1809 году, после последней войны со Швецией, по договору, заключенному в городе Фридрихсгам (Хамина), вся территория Финляндии вместе с Аландскими островами вошла в состав Российской Империи. При этом Александр I присоединил (а попросту подарил) Выборгскую губернию к Великому Княжеству Финляндскому. Все земли до реки Сестры отошли к финляндскому княжеству. Княжество пользовалось широчайшей автономией и большими привилегиями, о которых оно и помыслить не могло при власти Швеции. Так, на него не распространялась воинская повинность, княжество имело полностью автономную полицию. Начался расцвет финского языка и культуры. В 1897 году средняя продолжительность жизни финнов в Российской империи составляла около 45 лет, русских — 29 лет.

Но были и явные «перегибы на местах». Например, русские, приезжая в Финляндию, чувствовали себя за границей: уже в поезде, отправлявшемся с Финляндского вокзала Петербурге, проводники не говорили по-русски. В Финляндии не принимались к оплате рубли, на границе нужно было проходить таможенный досмотр. Невозможно было узнать новости — газет на русском языке не было! Финн мог поступить на государственную службу в России и сделать карьеру, как ее сделал будущий маршал Финляндии К.Г. Маннергейм. А выходец из России не имел права занимать должность в управляющих структурах Великого княжества Финляндского.

Конечно, так долго продолжаться не могло — на то она и империя, чтобы привести всех «к общему знаменателю», и в конце XIX века Николай II попытался изменить существующие порядки. Финские историки называют конец XIX и начало XX века «время гонений» (финск. sortokaudet/sortovuodet). Это означало постепенную русификацию Финляндии, приведение финских законов в соответствие российским и ужесточение административного контроля на территории Великого княжества.

В 1899 году Николай II подписал манифест, по которому финский парламент лишился права издавать законы. Год спустя государственные учреждения Финляндии заговорили по-русски. Еще через год финны начали призываться на службу в русскую армию (отдельные финские вооруженные силы ликвидировались и включались в состав армии Российской империи). Тех же, кто отказывался служить, заставили платить особый налог. Возмущавшиеся финские газеты были закрыты.

Результатом стало убийство в 1904 году генерал-губернатора Н.И. Бобрикова, проводившего непопулярные реформы. Год спустя по Финляндии прокатилась волна забастовок, финны требовали вернуть старые шведские законы (!) и прекратить насаждение русских порядков.

Первое правительство Свинхувуда, 1917 г

Николай II, измотанный неудачной японской войной и февральской революцией 1905 года, вернул Финляндии старые законы и учредил наряду с российской Государственной Думой парламент Финляндии, заменивший старый четырехсословный сейм.

Первые выборы в финский парламент прошли успешно — было избрано 200 депутатов, которые сразу стали обсуждать и критиковать новые имперские порядки, в частности, заявление Николая II о том, что финские законы должны издаваться в России. Разобравшись с восстаниями и забастовками, Николай II в 1910 году распустил финский парламент за слова Пера Эвинда Свинхувуда, что Россия нарушает законы Финляндии, которые император клялся соблюдать при восхождении на престол. Сам Свинхувуд, будущий третий президент Финляндии, был сослан в Сибирь…

Революция, о необходимости которой…

Избрав очень удачный момент, когда территория Российской Империи уже была готова «затрещать по швам», а с Запада наступали германские войска, непосредственно перед Октябрьской революцией — 23 октября (5 ноября) 1917 года — финский сейм провозгласил Финляндию независимым государством. 15 ноября (н.ст.) 1917 года парламент Финляндии провозгласил себя верховной властью страны и избрал независимое правительство во главе со Свинхувудом. Через две недели после создания независимого правительства Свинхувуд подготовил Декларацию о независимости Финляндии и 6 декабря (н.ст.) финский парламент утвердил ее.

Казалось бы, что такое Финляндия — край лесов и озер, большая часть территории которой по сей день остается практически неосвоенной? Совершенно очевидно, что территория Великого княжества Финляндского имела для России огромное военно-стратегическое значение. Здесь располагались гарнизоны, береговые батареи, военно-морские базы. Во время I мировой войны побережье Карельского перешейка, Финляндии и Южный берег Финского залива были мощнейшими рубежами береговой обороны, прикрывавшие своими батареями столицу империи и Кронштадт. Это был важнейший форпост нашего северо-запада, битва за который велась веками…

Но история не терпит сослагательного наклонения, и произошло то, что должно было произойти. Финляндия, всегда находившаяся под чьей-то властью, наконец-то получила независимость. На этот раз от «гнета России». Россия же, терзаемая войной и внутренними распрями, неспособная в тот момент ни идеологически, ни физически помешать установлению независимости Финляндии, была вынуждена пойти на уступки строптивой вотчине. 18 (31) декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров РСФСР постановил:

«Войти в ЦИК с предложением:

- признать государственную независимость Финляндской Республики и

- организовать, по соглашению с Финляндским Правительством, особую Комиссию из представителей обеих сторон для разработки тех практических мероприятий, которые вытекают из отделения Финляндии от России.»

Первое поднятие финского флага над крышей Сената 16 июня 1918 г

Постановление подписал и И.В. Сталин — тогда нарком по делам национальностей…

А что же дальше? Вроде все получили то, что хотели — живи да радуйся, но последующие отношения Советской России (а позже и Советского Союза) с Финляндией складывались еще более драматично…

«Белофинны» — выдумка советской пропаганды или объективная реальность?

Обстановка в Финляндии накалялась. На волне революции в России росло недовольство масс, активизировались местные «красные» — а их было немало. Девятого января правительство Свинхувуда уполномочило командование шюцкора — «белой гвардии» (немного подробнее о шюцкоре будет рассказано далее) восстановить общественный порядок в стране.

Двенадцатого января Сейм принял законы о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий и взятии шюцкора на государственное содержание.

Вскоре отряды «белых» взяли под контроль города Васа, Каухава и Сейняйоки. Одновременно белофинские отряды начали захват железной дороги Выборг — Сортавала — Йоэнсу. 26 января в Васе высадился 27-й финский егерский батальон (2 тыс. чел.), сформированный в Германии и доставленный из Киля кораблями германского флота.

В ночь с 14(27) на 15(28) января в Финляндии произошла победа вооруженного восстания против правительства Свинхувуда, 27 января отряды финской Красной гвардии заняли правительственные учреждения и банки Хельсинки.

29 января было образовано правительство — Совет народных уполномоченных (СНУ), которое подписало с правительством РСФСР несколько соглашений. Левое крыло Социал-демократической партии захватило власть в Хельсинки и провозгласило Финскую рабочую социалистическую республику. Правительство Свинхувуда бежало в г. Васа, в котором войска не так давно назначенного на пост главнокомандующего финской армией барона Карла Густава Маннергейма разоружили немногочисленный русский гарнизон.

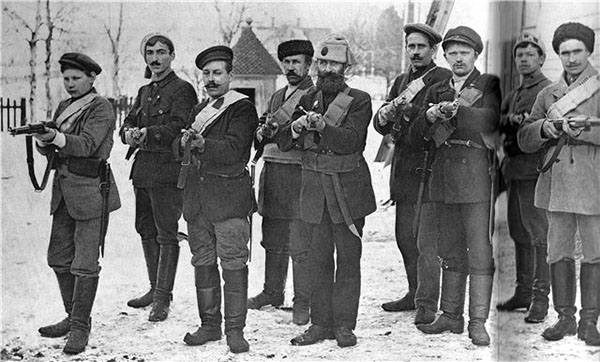

Гражданская война в Финляндии 1918 г. Красные финны

Гражданская война в Финляндии (Suomen sis llissota) была недолгой и кровавой. При этом Финляндии помогала Германия, а «красным» финнам — Советская Россия. И у той и у другой стороны были свои причины на это. Первой было более чем выгодно поддерживать сепаратистские настроения на территории бывшего члена Антанты, Россия тоже не могла не предпринять попытку направить Финляндию по социалистическому пути.

«Белые» финны не ограничились выяснением отношений лишь внутри своей страны. «Под шумок» можно было попытаться отхватить немалый кусок и у России, сильно ослабленной в тот момент. В январе 1918 г. на территорию РСФСР начали проникать финские вооруженные отряды в направлении городов Ухта и Кемь, с целью осуществить оккупацию Восточной Карелии. В конце марта финны захватили советские ледоколы «Тармо» и «Волынец», направлявшиеся в Гельсингфорс (тогда еще бывший в руках «красных»), обстреляли ледокол «Ермак». В ставке Маннергейма был разработан план организации национального восстания в Восточной Карелии. В марте Маннергейм подписал приказ о выступлении на завоевание Восточной Карелии трех групп вторжения (так называемый «план Валлениуса») по линии Петсамо — Кольский полуостров — Белое море — Онежское озеро — река Свирь — Ладожское озеро. Маннергейм выдвинул также план ликвидации Петрограда как столицы России и превращения его и прилегающих городов (Царское Село, Гатчина, Петергоф и др.) в «свободный городреспублику».

Дело дошло до того, что 5 мая 1918 г., преследуя отступающие красные финские отряды, финская армия пересекла границу, рассчитывая с ходу войти в Петроград. Наступление велось от Сестрорецка и вдоль Финляндской железной дороги. К 7 мая наступление захлебнулось, частями Красной гвардии противник был отброшен за границу Выборгской губернии.

У себя в стране победители развязали массовый террор. По разным оценкам, порядка 8-9 тыс. человек были казнены (по другим данным, в одном только форте Ино, по прямому приказу Маннергейма, были казнены до 10 тыс. «врагов режима»), до 13 тыс. умерли в концентрационных лагерях…

Первая советско-финская

Неудача с наступлением на Петроград не остановила финнов, а, казалось, еще больше раззадорила их. Пятнадцатого мая финское правительство объявило войну (!) РСФСР (при этом на следующий день Маннергейм официально объявил об окончании гражданской войны в стране (27.01-16.05.1918 г.)).

22 мая на заседании финского сейма депутат Рафаэль Вольдемар Эрих (будущий премьер-министр) заявил: «Финляндией будет предъявлен иск России за убытки, причиненные войной (имеется в виду война гражданская — Д.К.). Размер этих убытков может быть покрыт только присоединением к Финляндии Восточной Карелии и Мурманского побережья».

Гражданская война в Финляндии 1918 г. Белые финны, офицеры, на Карельском фронте (Карельский перешеек)

Германия официально предложила свои услуги в качестве посредника по заключению мира между РСФСР и Финляндией. Ведь еще вскоре после подписания Брест-Литовского мирного договора кайзер Вильгельм II заявил, что не будет воевать за финские интересы с Советской Россией и не будет поддерживать военные действия Финляндии, если она перенесет их за пределы своих границ. Существует версия, что именно под давлением Германии 31 мая 1918 г. Маннергейм, ориентировавшийся на Антанту, ушел в отставку. Это автоматически привело к тому, что его приказ о начале войны с РСФСР практически перестал действовать спустя всего две недели после его издания.

Правительство же Свинхувуда, обладавшее явными прогерманскими настроениями, благодаря вмешательству Германии, которая преследовала свои цели в борьбе на Севере против Антанты, достаточно длительное время не предпринимало решительных действий против РСФСР. Лишь 15 октября 1918 года финны оккупировали Ребольскую волость в Восточной Карелии.

(Интересно отметить, что 9 октября 1918 г. Сейм избрал королем Финляндии Фридриха Карла Гессенского, шурина Вильгельма II. Незадачливый правитель Финляндии не успел даже добраться до своего надела — 11 ноября 1918 г. было подписано Компьенское перемирие, а 28 ноября командующему восточным фронтом был отдан приказ об эвакуации германских войск из Финляндии и других территорий бывшей Российской империи.)

В декабре 1918 г. было сформировано новое финское правительство, ориентированное на страны Антанты (регент К.Г. Маннергейм) — прежде всего на Англию и Францию.

Казалось бы, финнам была невыгодна победа в России монархистов или иных сил, которые бы не отнеслись «с пониманием» к независимости Финляндии. Тем не менее в начале 1919 года финны имели договоренность с командованием белогвардейской Северо-Западной армии Юденича о совместных боевых действиях против большевиков. В январе 1919 года финские войска занимают Поросозерную волость (соседняя с Ребольской), а в апреле 1919 года перешла в наступление так называемая Олонецкая добровольческая армия. Практически одновременно, в мае, войска Юденича начинают наступление на Петроград.

Кроме этого, Финляндия открыто действовала и совместно с английскими интервентами. Так, база Бьерке-Зунд, расположенная в 35 км от Кронштадта, была предоставлена Королевскому Флоту. Именно оттуда был осуществлен знаменитый налет английских торпедных катеров и авиации (с авиатранспорта «Виндиктив») на Кронштадт 18 августа 1919 года с целью уничтожения боевого ядра советского Балтийского флота.

Внутренняя война окончилась победой белогвардейцев, благодаря поддержке Германии. Маннергейм провел парад победы в Хельсинки 16 мая 1918 года

Захватив часть Южной Карелии, включая город Олонец, подразделения финнов подошли к столице Карелии Петрозаводску. Создалось критическое положение. Одновременно с севера в направлении Кондопога — Петрозаводск наступали англоканадские войска и белогвардейские части. На подступах к Петрозаводску развернулись ожесточенные бои, в результате которых финское наступление было временно приостановлено.

В ходе Видлицкой операции 27 июня — 8 июля финские отряды были разбиты и отброшены с советской территории.

Видлицкая операция началась комбинированным ударом на Ладожском озере Онежской военной флотилии, усиленной 2 эсминцами, и с суши — частями 1-й стрелковой дивизии вместе с 1-м советским финским полком. Подавив батареи противника огнем кораблей, флотилия высадила в устье рек Видлица и Тулокса десанты, которые освободили села Видлицу и Тулоксу, а затем совместно с частями 1-й дивизии отбросили белофиннов за государственную границу.

Олонецкий участок Карельского фронта был полностью ликвидирован: финские войска отступили за линию границы. Однако финское правительство отказалось от ведения переговоров.

В августе вновь активизировались действия финнов и английских интервентов в Заонежье, вновь возник Карельский фронт. Но противник был разгромлен в ходе Лижемской операции (26-27 сентября), и к середине февраля 1920 г. Карельский фронт стабилизировался, бои приобрели позиционный характер.

Наконец после того, как 18 мая 1920 года части Красной Армии ликвидировали так называемое Северокарельское государство с центром в поселке Ухта (Архангельская губерния), которое получало финансовую и военную помощь от финского правительства, а к 21 июля 1920 года выбили вооруженные силы финнов практически со всей территории Карелии, за исключением Ребольской и Поросозерской волостей, финское правительство согласилось возобновить переговоры о заключении мира.

14 октября того же года был заключен Юрьевский (Тартусский) мирный договор.

Плакат времен Второй советско-финляндской войны 1921-22 годов

Согласно договору, состояние войны прекращалось по вступлении договора в силу, то есть с 31 декабря 1920 года (через 2,5 месяца после его заключения) — беспрецедентный факт в истории международных соглашений.

К Финляндии на Севере, в Заполярье, отходила вся Печенгская область (Петсамо), а также западная часть полуострова Рыбачьего и большая часть полуострова Среднего. Все острова к западу от разграничительной линии в Баренцевом море также отходили к Финляндии. Граница на Карельском перешейке устанавливалась от Финского залива по реке Сестре и далее шла на север по линии старой русско-финляндской границы, отделявшей Великое княжество Финляндское от собственно русских губерний. Оккупированные финскими войсками карельские волости Репола и Поросозерская очищались от войск и возвращались Карельской Трудовой Коммуне (позднее Карельской Автономной области).

Так закончился этот конфликт, который историки называют «Первая советско-финская война»…

Вторая советско-финская

Шестого ноября 1921 года (06.11.1921) финские войска вторглись в пределы РСФСР — началась вторая Советско-финская война.

В это время на территории РСФСР активно действовал так называемый «Временный карельский комитет». Его отряды совершили серию диверсионных нападений на отдельные объекты и населенные пункты Карелии (железнодорожный мост через Онду, село Руг-озеро), направленных на уничтожение в них партийного актива. Финским отрядам, численностью 5-6 тыс. человек, удалось продвинуться до линии Кестеньга — Суомусалми — Руг-озеро — Паданы — Поросозеро. Это стало возможным вследствие того, что части Красной Армии, согласно мирному договору, были выведены из приграничных районов, а слабые заслоны пограничников не смогли сдержать наступления финнов.

Лыжный батальон Петроградской интернациональной военной школы (был сформирован из бывших членов финляндской Красной гвардии, эмигрировавших в РСФСР после поражения в гражданской войне в Финляндии) на Карельском фронте, 1922 г.

К концу декабря в Карелию были переброшены значительные силы РККА, ударом из Петрозаводска советские войска к началу января 1922 г. заняли Поросозеро, Реболы и Камасозеро, разбив главную группировку финнов.

25 января северная группировка советских войск заняла Кестеньгу и Кокисальму, а в начале февраля заняли поселок Ухта — военно-политический административный центр «Карельского комитета». Таким образом, к середине февраля 1922 года были полностью очищены приграничные районы от агрессора. В разгроме белофинских войск приняли большое участие подразделения из красных финнов, эмигрировавших в РСФСР после гражданской войны в Финляндии, в частности лыжный батальон Петроградской интернациональной военной школы (командир А.А. Инно).

21 марта 1922 года в Москве было подписано «Соглашение между правительствами РСФСР и Финляндии о принятии мер по обеспечению неприкосновенности советско-финляндской границы», которое заменило собой мирный договор. Завершилась «Вторая советско-финская война». На границе с Финляндией установилось хоть и напряженное, но затишье…

Задолго до новой мировой войны

Худой мир, как известно, лучше доброй ссоры, но за 18 мирных лет националистические и антирусские настроения в Финляндии не только не утихли, но, наоборот, лишь усилились. Так, президент Финляндии Свинхувуд (1931-1937), при котором Советская Россия признала независимость финнов, заявлял: «Любой враг России должен всегда быть другом Финляндии». В Хельсинки вовсе не собирались отказываться от планов создания Финляндии «от Ботнического залива до Тихого океана и от Белого моря до Черного», включающей в себя уж как минимум Кольский полуостров и Карелию. Нашлись и новые последователи популярного финского писателя Юхани Ахо (1861-1921), мечтавшего об отечественном Александре Македонском, который когда-нибудь обратит в прах мощь новой Персии, сиречь России, и создаст на ее территории Великую Финляндию.

С 1929 г. в Финляндии поднялась волна так называемого «Лапуасского движения» — финского фашизма, участники которого, выступая под лозунгом «уничтожения коммунизма», ставили целью подавить выступления рабочего класса, разжигали антисоветские настроения и вражду в отношении национальных меньшинств Финляндии.

Правда, в феврале 1932 года в г. Мянтсяля лапуасцы предприняли попытку вооруженного мятежа, и в марте того же года Лапуасское движение было официально запрещено правительством.

Съезд лапуасского движения, 15 марта 1930 года

Были сильны националистические настроения и у членов шюцкора (кстати, в первых выступлениях лапуасцев принимали участие именно шюцкоровцы). Шюцкор (швед. skyddskar — охранный корпус; фин. suojeluskunta) — военизированная организация, отряды которой стали стихийно возникать в Финляндии в 1917 году. Они набирались из добровольцев, противодействующих финской Красной гвардии, русским подразделениям, покидающим Финляндию.

Постановлением от 16 сентября 1921 года организация официально стала именоваться Suomen suojeluskntajarjesto и была подчинена лично президенту. Она получила право иметь свою форму одежды, знаки различия и вооружение. 22 декабря 1927 г. шюцкор объявлен вспомогательной частью вооруженных сил страны, а во время реорганизации сил обороны получил постоянное задание по организации военного обучения резервистов. Существовала женская организация шюцкора («Лотта Свярд», основана 28 февраля 1919 г.), с 1929 создавались детские отряды.

В 1939 году накануне войны силы шюцкора насчитывали свыше 111 тыс. человек, еще 30 тыс. подростков находилось в юношеском отделении организации. «Лотта Свярд» насчитывала около 105 тыс. членов и около 24 тыс. «маленьких лотт». В ходе «Зимней войны» шюцкоровцы принимали активнейшее участие в боевых действиях.

«Крестьянский марш» на сенатской площади Хельсинки — символ триумфа Лапуасского движения