1. По субъектам взаимодействия

в организации выделяются направления

коммуникации

1) вертикальные и линейные

2) горизонтальные и восходящие

3) вертикальные и горизонтальные

4) активные и нисходящие

2. Среди вертикальных коммуникаций

различают

1) восходящие и деструктивные

2) восходящие и нисходящие

3) нисходящие и конструктивные

4) восходящие и конструктивные

3. Наиболее важными целями интерактивных

коммуникаций являются (укажите лишнее):

1) постановка задачи

2) координация заданий

3) обмен информацией

4) разрешение конфликта

4. Ситуация, при которой у

получателя информации не возникает

дополнительных вопросов, характеризуется

такой чертой эффективной обратной

связи, как

1) описательность

2) конструктивность

3) своевременность

4) конкретность

5. Ситуация, при которой коммуникаторы

хорошо понимают друг друга, характеризуется

как

1) своевременность

2) готовность

3) достоверность

4) ясность

6. По направленности выделяют такие

коммуникативные связи, как

1) нисходящие, восходящие и интерактивные

2) нисходящие, интерактивные и горизонтальные

3) интерактивные, горизонтальные и

восходящие

4) активные, интерактивные и пассивные

7. Руководитель пришел к подчиненным и

сообщил о режиме работы в предстоящие

предпраздничные дни. Это пример

коммуникации

1) горизонтальной

2) нисходящей

3) восходящей

4) интерактивной

8. Бригадир доложил начальнику цеха о

выполнении задания. Это пример коммуникации

1) горизонтальной

2) нисходящей

3) восходящей

4) интерактивной

9. По каналам неформальной коммуникации

распространяется

1) наиболее точная информация

2) только неточная информация

3) официальная информация

4) информация в условиях недостатка

официальной и точной

10. К современным коммуникационным

системам относятся

1) записки

2) электронные послания

3) личные устные сообщения

4) письма

Тема 4. Коммуникативные процессы

1. Коммуникативный процесс – это процесс

взаимодействия между различными

1) субъектами коммуникации

2) объектами коммуникации

3) субъектами и объектами коммуникации

4) объектами и предметами коммуникации

2. Коммуникативный процесс включает в

себя этапы (выберите правильную

последовательность)

1) формирования, передачи, приема,

расшифровки и использования информации

2) приема, передачи, формирования,

расшифровки и использования информации

3) расшифровки, использования, формирования,

передачи и приема информации

4) приема, расшифровки, использования,

формирования и передачи информации

3. Для адекватного восприятия информации

необходимо единство

1) кодирования и шифровки информации

2) расшифровки и декодирования информации

3) кодирования и декодирования информации

4) кодирования и перекодирования

информации

4. Структура речевого сообщения включает

1) вводную и основную части, заключение

2) вступление, вводную часть и заключение

3) вступление, основную и вводную части

4) основную часть, конец и заключение

5. Ошибки, статусные различия, разные

уровни культуры являются

причинами

1) помех и декодирования информации

2) барьеров и помех в коммуникации

3) информирования и дезинформирования

4) адекватности восприятия информации

6. Канал обратной связи – это средство

1) консервации информации

2) передачи информации

3) получения информации

4) взаимопонимания коммуникаторов

7. Инициатор и организатор процесса

коммуникации называется

1) коммуникатор

2) реципиент

3) информатор

4) декодер

8. Определите, какое из технических

средств коммуникации обеспечивает

персонифицированное получение информации

1) газета

2) журнал

3) телефон

4) телевизор

9. При каком количестве ступеней передачи

информации система коммуникации остается

работоспособной и не становится еще

чрезмерно громоздкой?

1) 5-6

2) 6-7

3) 7-8

4) 3-4

10. Определенная последовательность

групп суждений, приводимых в подтверждение

истинности другого суждения, называется

1) рассуждение

2) аргументация

3) тезис

4) интерпретация

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- ⇐ Назад

- 12

1. Коммуникативный процесс – это процесс взаимодействия между различными

1) субъектами коммуникации

2) объектами коммуникации

3) субъектами и объектами коммуникации

4) объектами и предметами коммуникации

2. Коммуникативный процесс включает в себя этапы (выберите правильную последовательность)

1) формирования, передачи, приема, расшифровки и использования информации

2) приема, передачи, формирования, расшифровки и использования информации

3) расшифровки, использования, формирования, передачи и приема информации

4) приема, расшифровки, использования, формирования и передачи информации

3. Для адекватного восприятия информации необходимо единство

1) кодирования и шифровки информации

2) расшифровки и декодирования информации

3) кодирования и декодирования информации

4) кодирования и перекодирования информации

4. Структура речевого сообщения включает

1) вводную и основную части, заключение

2) вступление, вводную часть и заключение

3) вступление, основную и вводную части

4) основную часть, конец и заключение

5. Ошибки, статусные различия, разные уровни культуры являются

причинами

1) помех и декодирования информации

2) барьеров и помех в коммуникации

3) информирования и дезинформирования

4) адекватности восприятия информации

6. Канал обратной связи – это средство

1) консервации информации

2) передачи информации

3) получения информации

4) взаимопонимания коммуникаторов

7. Инициатор и организатор процесса коммуникации называется

1) коммуникатор

2) реципиент

3) информатор

4) декодер

8. Определите, какое из технических средств коммуникации обеспечивает персонифицированное получение информации

1) газета

2) журнал

3) телефон

4) телевизор

9. При каком количестве ступеней передачи информации система коммуникации остается работоспособной и не становится еще чрезмерно громоздкой?

1) 5-6

2) 6-7

3) 7-8

4) 3-4

10. Определенная последовательность групп суждений, приводимых в подтверждение истинности другого суждения, называется

1) рассуждение

2) аргументация

3) тезис

4) интерпретация

Тема 5. Деловая коммуникация

1. Основные функции деловой беседы (исключите лишнее):

1) обмен информацией

2) введение в заблуждение собеседника

3) поддержание деловых контактов

4) поиск новых рабочих идей

2. В зависимости от состава участников деловые беседы делятся на

(исключите лишнее)

1) беседа с потенциальным сотрудником

2) беседа руководителя с сотрудником

3) беседа партнеров

4) регламентированные беседы

3. На каком этапе делового обсуждения участники делятся информацией и взглядами, вырабатывают альтернативные решения, обсуждают достоинства и недостатки различных вариантов и т. д.?

1) на начальном

2) в середине обсуждения

3) в конце встречи

4) в процессе знакомства

4. Каких типов совещаний не бывает на фирмах?

1) совещания по планированию

2) совещания по мотивации труда

3) совещания по внутрифирменной организации

4) совещания о деятельности членов правительства

5. Какие выделяют стили ведения переговоров? Исключите лишнее.

1) мягкие

2) жесткие

3) среднежесткие

4) рациональные

6. Какие выделяют основания ведения переговоров? Исключите лишнее.

1) споры

2) общие интересы

3) сотрудничество

4) бесспорность позиций

7. Какая из последовательностей стадий ведения переговоров правильна?

1) анализ, планирование, дискуссия

2) анализ, дискуссия, знакомство

3) дискуссия, анализ, планирование

4) планирование, анализ, дискуссия

8. Пресс-конференция – это

1) мероприятие для сотрудников

2) мероприятие для СМИ

3) мероприятие для соратников

4) мероприятие для соперников

9. Критерием эффективности деловых переговоров является

1) достижение согласия

2) страх партнера

3) договоренность о встрече

4) вежливость партнера

10. К способам ведения переговоров относятся (исключите лишнее)

1) приспособление

2) уклонение

3) борьба

4) компромисс

Тема 6. Презентация

1. Первое официальное представление заинтересованной аудитории неизвестной или малоизвестной продукции и ее создателей называется

1) представление

2) презентация

3) знакомство

4) ознакомление

2. Презентацию проводит

1) конферансье

2) ведущий

3) ведомый

4) продюсер

3. Во время презентации рекомендуется говорить со скоростью приблизительно

1) 150-200 слов в минуту

2) 200-250 слов в минуту

3) 250-300 слов в минуту

4) 120-150 слов в минуту

4. Презентацию рекомендуется проводить

1) в течение 1,5-2 часов после обеда

2) в течение 1,5-2 часов до обеда

3) в течение 2-3 часов после ужина

4) совмещать с обедом

5. Какая часть информационного пространства, как правило, не сопровождается использованием средств визуализации?

1) сцена

2) стенды

3) залы с товаром

4) фуршетный зал

6. Требование к агентам запоминать заранее подготовленный текст и следовать ему во время презентации называется

1) презентация по памяти

2) презентация по плану

3) презентация с удовлетворением потребностей

4) презентация с решением проблем

7. Презентация, во время которой клиенту предоставляется тщательно подготовленная информация, а торговый агент следует заранее определенной общей линии поведения, называется

1) презентация по памяти

2) презентация по плану

3) презентация с удовлетворением потребностей

4) презентация с решением проблем

8. Презентация, во время которой клиенту предоставляется возможность совместно с агентом определить потребность в товаре и сферу его применения в интересах потребителя, называется

1) презентация по памяти

2) презентация по плану

3) презентация с удовлетворением потребностей

4) презентация с решением проблем

9. Презентация, предполагающая решение определенных затруднений потребителя, называется

1) презентация по памяти

2) презентация по плану

3) презентация с удовлетворением потребностей

4) презентация с решением проблем

10. Презентация, предполагающая активное взаимодействие клиента и агента на самой ранней стадии общения, называется

1) комплиментарный подход

2) подход со ссылкой

3) предварительный подход

4) подход с вопросами

Тема 7. Самопрезентация

1. Искусство создания положительного имиджа о себе называется

1) самореклама

2) самопрезентация

3) самостоятельность

4) самореализация

2. Присчитывание предполагаемых результатов деятельности называется

1) анализ целей

2) анализ деятельности

3) анализ результатов

4) анализ последствий

3. Что из перечисленного может помешать установлению контакта с собеседником?

1) приветствие

2) улыбка

3) поиск взаимных интересов

4) постоянное подчеркивание собственной значимости

4. Какую реплику при вручении визитной карточки следует признать корректной?

1) вот моя визитка

2) прочтите мою визитку, там все написано

3) позвольте вручить вам мою визитную карточку

4) вот моя визитка, у Вас такой точно нет

5. На деловую встречу нужно одеваться

1) так, как вам удобно

2) чтобы выглядеть необычно

3) подчеркивая свою индивидуальность

4) соответственно содержанию разговора

6. Какой из перечисленных советов для развития уверенности в себе нельзя признать удачным?

1) перестаньте критиковать себя

2) критически относитесь к партнеру

3) старайтесь быть позитивным

4) перестаньте жаловаться

7. Признаком открытого к общению человека является

1) неуверенность в себе

2) доверие к людям

3) мысли только о своей выгоде

4) стремление говорить в основном о себе

8. Признаком закрытого для общения человека можно считать

1) уверенность в себе

2) позитивность

3) понимание интересов других людей

4) избирательность в общении

9. Деловой партнер, воспринимающий жизнь в основном положительно, характеризуется как

1) позитивный тип

2) респектабельный тип

3) оптимально настроенный тип

4) радикально настроенный тип

10. Деловой человек, эффективно организующий свою деятельность, характеризуется как

1) позитивный тип

2) респектабельный тип

3) оптимально настроенный тип

4) радикально настроенный тип

Тема 7. Виды общения

1. Какие виды общения выделяют? Укажите лишнее

1) познавательное

2) убеждающее

3) экспрессивное

4) каузальное

2. Расширение информационного фонда партнера, передача необходимой

для профессиональной деятельности информации, комментирование

инновационных сведений, – все это является целью общения

1) познавательного

2) убеждающего

3) экспрессивного

4) суггестивного

3. Стремление вызвать у деловых партнеров определенные чувства и сформировать

ценностные ориентации и установки; убедить в правомерности тех или иных

стратегий взаимодействия; сделать своим единомышленником, все это цели общения

1) убеждающего

2) экспрессивного

3) суггестивного

4) ритуального

4.Опора на эмоциональную сферу партнера, использование художественно-эстетических средств воздействия на все сенсорные каналы делового партнера (аудиальный), – все это Условия организации коммуникации такого типа, как

1) экспрессивного

2) суггестивного

3) ритуального

4) познавательного

5. Признаком какого типа общения является использование следующих коммуникативных форм: рамочная, торжественная, траурная речи, речь

в дружеском кругу; ритуальные акты, церемонии, обряды; праздники,

посвящения, чествования; презентации и торжественные собрания?

1) убеждающего

2) экспрессивного

3) суггестивного

4) ритуального

6. Для какого типа общения характерны коммуникативные средства и технологии: разъяснение внушаемых установок; управление эмоциональным напряжением; внушение через приемы: идентификация, ссылки на авторитет, персонификация, предупреждение, угроза, шантаж, психологический террор, моббинг и другие приемы манипулирования; психологическое присоединение и интонационное стимулирование?

1) познавательного

2) убеждающего

3) экспрессивного

4) суггестивного

7. Лекции и семинары, доклады и информационно-аналитические сообщения, беседы и консультации, уроки, отчеты, а также письменные работы: рефераты, контрольные, курсовые, дипломные, проектные работы, позволяющие оценить степень освоения теории вопроса, просмотр видео- и телевизионных обучающих передач, – все эти коммуникативные формы характерны для общения

1) экспрессивного

2) суггестивного

3) ритуального

4) познавательного

8. Привлечение партнера на свою позицию, изменение личностных установок, взглядов, убеждений, переориентация целей является перечнем ожидаемых результатов общения

1) экспрессивного

2) суггестивного

3) убеждающего

4) познавательного

9. Формирование чувства патриотизма и национальной гордости; сохранения традиций, закрепление новых ритуалов является перечнем ожидаемых результатов общения

1) экспрессивного

2) суггестивного

3) ритуального

4) познавательного

10. Накануне вручения дипломов студентам экономического факультета электрик Павел Семенович полдня искал удлинитель, и только утром следующего дня, наконец, найдя его, подсоединил тройник к аппаратуре на крыльце корпуса «Е». Чем занимался электрик?

1) осуществлял деловую коммуникацию

2) определял цель ритуального общения

3) обеспечивал работу коммуникативных средств

4) ожидал результат суггестивного общения с деканом

- ⇐ Назад

- 12

1. По субъектам взаимодействия

в организации выделяются направления

коммуникации

1) вертикальные и линейные

2) горизонтальные и восходящие

3) вертикальные и горизонтальные

4) активные и нисходящие

2. Среди вертикальных коммуникаций

различают

1) восходящие и деструктивные

2) восходящие и нисходящие

3) нисходящие и конструктивные

4) восходящие и конструктивные

3. Наиболее важными целями интерактивных

коммуникаций являются (укажите лишнее):

1) постановка задачи

2) координация заданий

3) обмен информацией

4) разрешение конфликта

4. Ситуация, при которой у

получателя информации не возникает

дополнительных вопросов, характеризуется

такой чертой эффективной обратной

связи, как

1) описательность

2) конструктивность

3) своевременность

4) конкретность

5. Ситуация, при которой коммуникаторы

хорошо понимают друг друга, характеризуется

как

1) своевременность

2) готовность

3) достоверность

4) ясность

6. По направленности выделяют такие

коммуникативные связи, как

1) нисходящие, восходящие и интерактивные

2) нисходящие, интерактивные и горизонтальные

3) интерактивные, горизонтальные и

восходящие

4) активные, интерактивные и пассивные

7. Руководитель пришел к подчиненным и

сообщил о режиме работы в предстоящие

предпраздничные дни. Это пример

коммуникации

1) горизонтальной

2) нисходящей

3) восходящей

4) интерактивной

8. Бригадир доложил начальнику цеха о

выполнении задания. Это пример коммуникации

1) горизонтальной

2) нисходящей

3) восходящей

4) интерактивной

9. По каналам неформальной коммуникации

распространяется

1) наиболее точная информация

2) только неточная информация

3) официальная информация

4) информация в условиях недостатка

официальной и точной

10. К современным коммуникационным

системам относятся

1) записки

2) электронные послания

3) личные устные сообщения

4) письма

Тема 4. Коммуникативные процессы

1. Коммуникативный процесс – это процесс

взаимодействия между различными

1) субъектами коммуникации

2) объектами коммуникации

3) субъектами и объектами коммуникации

4) объектами и предметами коммуникации

2. Коммуникативный процесс включает в

себя этапы (выберите правильную

последовательность)

1) формирования, передачи, приема,

расшифровки и использования информации

2) приема, передачи, формирования,

расшифровки и использования информации

3) расшифровки, использования, формирования,

передачи и приема информации

4) приема, расшифровки, использования,

формирования и передачи информации

3. Для адекватного восприятия информации

необходимо единство

1) кодирования и шифровки информации

2) расшифровки и декодирования информации

3) кодирования и декодирования информации

4) кодирования и перекодирования

информации

4. Структура речевого сообщения включает

1) вводную и основную части, заключение

2) вступление, вводную часть и заключение

3) вступление, основную и вводную части

4) основную часть, конец и заключение

5. Ошибки, статусные различия, разные

уровни культуры являются

причинами

1) помех и декодирования информации

2) барьеров и помех в коммуникации

3) информирования и дезинформирования

4) адекватности восприятия информации

6. Канал обратной связи – это средство

1) консервации информации

2) передачи информации

3) получения информации

4) взаимопонимания коммуникаторов

7. Инициатор и организатор процесса

коммуникации называется

1) коммуникатор

2) реципиент

3) информатор

4) декодер

8. Определите, какое из технических

средств коммуникации обеспечивает

персонифицированное получение информации

1) газета

2) журнал

3) телефон

4) телевизор

9. При каком количестве ступеней передачи

информации система коммуникации остается

работоспособной и не становится еще

чрезмерно громоздкой?

1) 5-6

2) 6-7

3) 7-8

4) 3-4

10. Определенная последовательность

групп суждений, приводимых в подтверждение

истинности другого суждения, называется

1) рассуждение

2) аргументация

3) тезис

4) интерпретация

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание

- Культурные различия между странами

- Культурные различия между Мексикой и Испанией

- Культурные различия между Мексикой и США

- Культурные различия между Китаем и Японией

- Культурные различия между Бразилией и Германией

- Ссылки

В Культурные различия — это несоответствия или контрасты, которые обнаруживаются при сравнении двух или более различных культур. Эти различия могут быть связаны, в частности, с обычаями, религией, одеждой или языком.

Ярким примером культурных различий является то, как люди здороваются в Латинской Америке, где они обычно пожимают руки и даже целуют в щеку, по сравнению с людьми в Азии, где телесный контакт обычно плохой. просмотрено.

Культурные различия возникают, в принципе, благодаря разному образу жизни, который люди приняли в разных регионах планеты. Поскольку они были сформированы по-разному, с разными точками зрения и кодами, некоторые из них очень далеки друг от друга.

По этой причине то, что считается правильным или хорошо сделанным для одних культур, для других может означать оскорбление.

Культурные различия между странами

В настоящее время культурные различия между странами немного менее заметны, чем они были несколько лет назад. Это связано, в частности, с уровнем глобализации и миграции, который существует сегодня на планете.

В этом смысле многие обычаи приняты и адаптированы разными культурами, трансформируя традиции этих стран.

Однако в разных культурах все еще есть много характеристик, которые по-прежнему отличают их друг от друга. Вот несколько примеров культурных различий между странами:

Культурные различия между Мексикой и Испанией

Хотя в Мексике и Испании говорят на одном языке, существуют очень большие различия в акцентах. Кроме того, есть много слов, которые в одной стране используются для обозначения чего-то, а в другой — для чего-то совершенно другого.

Примером этого может быть слово шнурки, которое в Мексике относится к шнуркам, а в Испании — к боли в мышцах после тренировки.

Еще одно из культурных различий, которое больше всего выделяется между этими двумя странами, связано с едой. В принципе, это связано с двумя фундаментальными проблемами.

Первая связана с ее географическим положением: Мексика в Центральной Америке и Испания в Европе. И, во-вторых, со способом приготовления этих продуктов, поскольку в обеих странах есть традиционные рецепты, которые существуют с давних времен, и которые продолжают уважаться по сей день.

По этой причине ингредиенты, используемые в каждой стране, различны: кукуруза, фасоль и перец чили — одни из наиболее часто используемых для приготовления блюд в Мексике.

А в случае Испании оливковое масло, овощи и рыба из Средиземного моря — одни из ингредиентов, которые выделяются в рецептах больше всего.

Культурные различия между Мексикой и США

Тот факт, что это две соседние страны, не означает, что между ними существуют большие различия на культурном уровне. Наиболее заметное различие — это язык, в США на нем говорят на английском, а в Мексике — на испанском.

Однако из-за большой миграции латиноамериканцев в Соединенные Штаты, которая происходит в течение десятилетий, в этой стране есть несколько штатов, говорящих на испанском языке.

Даже сайты правительства и ФБР, среди прочего, есть как на английском, так и на испанском языках.

Еще одно различие между этими двумя странами связано с семейными узами. В этом смысле мексиканцы выражают свою любовь и привязанность через объятия и поцелуи. Напротив, американцы менее откровенны в своих проявлениях привязанности.

Кроме того, для мексиканской культуры семейные узы означают поддержку среди всех членов семьи, где предполагается, что каждый член семьи пытается помочь остальным.

В североамериканской культуре, хотя семья является высоко ценимым институтом, ее члены, как правило, более независимы и индивидуалистичны.

Культурные различия между Китаем и Японией

Китай издавна оказал большое влияние на японскую культуру, от письма идеограммами до выращивания риса. Однако между этими двумя азиатскими странами существует несколько культурных различий.

Один из них связан с кулинарными обычаями; В этом смысле японская кухня выделяется в основном использованием морепродуктов и рыбы, приготовленных в сыром виде, например, суши.

С другой стороны, приготовление ингредиентов — это основная часть приготовления блюд китайской кухни, где овощи, специи и мясо животных являются неотъемлемой частью приготовления блюд.

Еще одно очень заметное культурное различие между этими двумя странами связано с формальностью поклонов при приветствии. В Японии до сих пор сохраняется формальность поклонов.

С другой стороны, в Китае приветствие приняло более западную форму, где рукопожатие используется как формальность. Хотя, кроме того, при рукопожатии может быть небольшой поклон.

Культурные различия между Бразилией и Германией

Факт нахождения на двух разных континентах в сочетании с разными языками, на которых говорят в каждой стране, делает очень заметными культурные различия между Бразилией и Германией.

Одно из наиболее заметных различий связано с эмоциональной составляющей, поскольку бразильцы, как правило, выражают свои чувства более эксцентрично, например, с помощью объятий и поцелуев.

Напротив, немцы, как правило, немного более отстранены в этом отношении, в основном с людьми, которых они не очень хорошо знают.

Еще одна очень заметная разница наблюдается на рабочем месте, где немцы пытаются составить долгосрочные планы и следовать им, не отклоняясь от выбранного курса.

Со своей стороны бразильцы больше похожи на импровизацию и постепенно решают проблемы по мере их возникновения.

В целом немецкая речь обычно прямолинейна, независимо от того, хорошие это новости или плохие. Вместо этого бразильцы ищут другие подходы, особенно при передаче плохих новостей.

Ссылки

- Карбаллейра, М., Гонсалес, Х.-Б., и Марреро, Р. Дж. (2015). Межкультурные различия в субъективном благополучии: Мексика и Испания. Получено с core.ac.uk

- Диас, П. (2017). Межкультурный опыт Бразилии и Германии. Получено с alumninetworkcala.com

- Редакторы протоколов и этикеток;. (2019). Передай привет в Китае. Формы приветствия в Китае. Получено с protocol.org

- Хормазабал, К. (2004). Что такое культурные различия? Получено с filoantropologia.webcindario.com

- (2018). Культурные различия между культурами США и Мексики Деловое эссе. Получено с ukessays.com

Лингви стика

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 4 (2), с. 739-741

УДК 81 (075.8)

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КАК ПРИЧИНА КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ © 2010 г. Т.Ю. Тамерьян

Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ

tamertu@mail.ru

Поступивк вредккцию 08.04.2010

Анализируется проблема лакун, выделяется несколько типов лакун, таких, как культурологические, лингвистические, лингвокультурологические, абсолютные и относительные, когнитивные и др. Различие когнитивных баз часто является причиной коммуникативных неудач.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация,

Успех или неудача коммуникативного взаимодействия является следствием культурно обусловленной коммуникативной компетентности участников коммуникативного события, т.е. сходства и различия в их процессах восприятия и символьных системах. Культурно обусловленные различия приводят к особой разновидности коммуникации, называемой межкультур-ной, при которой коммуниканты из разных культур используют при прямом контакте специальные языковые варианты и дискурсивные стратегии. Термин «межкультурная коммуникация» относится к случаям, когда коммуникативная компетентность столь различна, что это отражается на исходе коммуникативного события.

В процессе межкультурной коммуникации, осуществляющейся в условиях взаимодействия языков и культур, обнаруживаются различного рода несовпадения в системах контактирующих языков. Эти расхождения становятся причиной непонимания между коммуникантами: «Контактируя с чужой культурой (инокультурным текстом), реципиент видит ее через призму своей локальной культуры, чем в основном и предопределяется непонимание специфических феноменов незнакомой культуры» [1: 84].

Г.Д. Гачев называет такие национальноспецифические элементы, препятствующие общению представителей разных культур, «заусеницами», которые «задираются» в процессе межкультурной коммуникации [4: 82].

В современной лингвистике используется термин «лакуна», который трактуется неоднозначно. Среди разнородных толкований этого термина выделяется два основных подхода -лакуны в узком смысле, т.е. отсутствие какой-либо единицы языкового уровня в одном из сопоставляемых языков, и лакуны в широком

лакуна, концепты.

смысле, т.е. существующие не только на эксплицитном (языковом), но и на имплицитном уровнях. Соответственно «лакунарностью» называется несоответствие между сопоставляемыми языками и культурами, следствием которого является отсутствие в одном из сопоставляемых языков/культур явления, свойственного другому языку/культуре, что затрудняет понимание между коммуникантами — представителями различных лингвокультурных сообщно-стей.

Общеизвестно, что существование лакун вызвано различиями в «базовых элементах национальной специфики лингвокультурной общности» [1: 120] или в когнитивных базах (Г.Д. Гудков). Однако такого рода несовпадения могут быть полные или частичные. Поэтому целесообразно различать абсолютные лакуны -элементы языка и культуры, существующие в одной лингвокультурной традиции, имеющие конвенционально закрепленные выражения и полностью отсутствующие в другой. Относительными лакунами принято считать случаи, когда схожие явления находят в сопоставляемых культурах разное осмысление и истолкование и, как следствие, по-разному выражаются в соответствующих языках.

Лакуны принято подразделять на лингвистические и экстралингвистические, или культурологические. Промежуточное положение занимают лингвокультурологические лакуны. Лакуны, выявляемые при сопоставлении языков или внутриязыковых сравнениях, называются языковыми или лингвистическими. Разноуровневые расхождения между реальными или потенциальными единицами сопоставимых языков называются межъязыковыми лакунами, а внутри одного языка — внутриязыковыми лакунами. Культурологические лакуны фиксируют несовпадения в культур-

ных проявлениях, которые, как правило, обнаруживаются в процессе межкультурной коммуникации. Лингвокультурологические лакуны выявляются при сопоставлении ядерных репрезентаций этнокультурных феноменов.

Лакуны культурного фонда, являясь разновидностью когнитивных лакун, охватывают довольно широкую и неоднозначную область знания. До сих пор нет устоявшегося мнения относительно состава лакун культурного фонда. А лакуны фоновых знаний частично связывают только с этнокультурной лексикой и национальным ономатисконом. Считается, что лакунарность культурного фонда покрывает знание/незнание исторического, социокультурного, литературного наследия народа и его языка.

Лакунарность культурного фонда предполагает или полное отсутствие комплекса знаний, представлений и ассоциаций, связанных с ино-культурным текстом (в широком смысле — по Ю.Н. Караулову), или же широкий спектр расхождений, являющихся результатом формирования национально детерминированного минимизированного представления о каком-либо инокультурном феномене. Тогда абсолютной лакуной культурного фонда признается полное отсутствие в когнитивном пространстве носителей одного из сопоставляемых языков/культур знаний о каком-либо инокультурном явлении, а относительной лакуной — национальный инвариант такого представления.

Концепты как ключевые единицы когнитивной базы могут считаться абсолютно или относительно лакунарными. Абсолютными концептуальными лакунами могут называться только национально-специфические концепты, полностью отсутствующие в инокультурной концеп-тосфере: «Выступая в качестве базовых, опорных элементов языка, концепты объединяют представителей одной лингвокультуры, обеспечивая основу взаимопонимания между ними через «сгустки смысла», в которых воплощается дух народа» [6: 133-134].

В процессе межкультурной коммуникации носители лингвокультур лакунизированы по отношению друг к другу. Лакуны различных уровней не существуют изолированно, они составляют горизонтальную структуру, формируя и многомерное образование, связывающее различные виды лакун в реальной коммуникации. Поэтому основной причиной неудачи в кросс-культурной коммуникации является несоответствие ключевых элементов когнитивных баз представителей лингвокультурных сообществ, т.е. когнитивная лакунарность, вбирающая в себя все рассмотренные выше явления, по-

скольку центральной в когнитивном подходе к языку является категорией знания, а «язык служит основным средством «фиксации», хранения, переработки и передачи знания, выступает в качестве своеобразной системы различных «упаковок» знания. Таким образом, на первый план выдвигается вопрос о видах знания и способах их языкового представления» [3: 89].

Концепты как ключевые единицы когнитивной базы могут считаться абсолютно или относительно лакунарными. Абсолютными концептуальными лакунами могут называться только национально-специфические концепты, полностью отсутствующие в инокультурной концеп-тосфере: «Выступая в качестве базовых, опорных элементов языка, концепты объединяют представителей одной лингвокультуры, обеспечивая основу взаимопонимания между ними через «сгустки смысла», в которых воплощается дух народа» [6: 133-134].

К относительным концептуальным лакунам следует причислить универсальные и заимствованные концепты [5; 6], характеризующиеся национально-культурными особенностями объективации. В связи с этим некорректно говорить об эквивалентности или частичной эквивалентности концептов разных культур [2: 15-16].

И.А. Стернин отмечает, что существуют концепты, не выраженные отдельными лексическими единицами, но представляющие собой когнитивные категории. Это утверждение позволяет выделить номинированные концепты и неноминированные концепты. Автор обосновывает существование мотивированных лакун (вызванных отсутствием предмета или явления) и немотивированных лакун, связанных с отсутствием предмета или явления. Таким образом, «национальная специфика мышления произ-водна не от языка, а от реальной действительности, язык же только отражает в своей семантике и называет те различия, которые оказываются коммуникативно релевантными для народа в силу тех или иных причин, <…> лексическая лакунарность не влияет на формирование национальной специфики мышления» [8: 30].

И, наконец, под рутинными лакунами понимается несовпадение фреймов, сценариев и ситуаций, связанных с универсальными или импортированными концептами.

Таким образом, несовпадения содержания элементов когнитивных баз — когнитивных структур и моделей — у представителей разных культур приводит к непониманию между ними, а элиминирование лакун — это попытка «перекодировать» чужие модели своими и/или, наоборот, средствами контактирующих языков.

Список литературы

1. Антипов Г.А., Донских О.А., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Текст как явление культуры. М., 1989.

2. Багринцева Н.В. Культурно-детерминированные факторы в теории и практике перевода: Авто-реф. …дис.канд.филол.наук. М., 2001.

3. Белявская Е.Г. Когнитивные основания изучения семантики слова // Структуры представления знаний в языке. М., 1994.

4. Гачев Г.Д. О национальных картинах мира // Народы Азии и Африки. М., 1967. № 1. С. 77-92.

5. Карасик В.И. Языковой круг. М., 2004.

6. Леонтович Л.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения. Волгоград, 2002.

7. Стернин И.А. Принадлежит ли язык к явлениям культуры // Русский язык в контексте культуры. Екатеринбург, 1999.

8. Стернин И.А. Концепты и лакуны // Перевод и межкультурная коммуникация: М-лы науч. конф. Н. Новгород, 2003.

CULTURAL DIFFERENCES AS THE CAUSE OF COMMUNICATION FAILURES

T. Yu. Tameryan

The article deals with the analysis of lacunae and their types: cultural, linguistic, linguocultural, absolute and relative, cognitive and others. The difference in cognitive bases often causes communication failures.

Keywords: intercultural communication, lacuna, concepts.

3. Наиболее важными целями интерактивных коммуникаций являются (укажите лишнее):

1) постановка задачи

2) координация заданий

3) обмен информацией

4) разрешение конфликта

4. Ситуация, при которой у получателя информации не возникает дополнительных вопросов, характеризуется такой чертой эффективной обратной связи, как

5. Ситуация, при которой коммуникаторы хорошо понимают друг друга, характеризуется как

6. По направленности выделяют такие коммуникативные связи, как

1) нисходящие, восходящие и интерактивные

2) нисходящие, интерактивные и горизонтальные

3) интерактивные, горизонтальные и восходящие

4) активные, интерактивные и пассивные

7. Руководитель пришел к подчиненным и сообщил о режиме работы в предстоящие предпраздничные дни. Это пример коммуникации

8. Бригадир доложил начальнику цеха о выполнении задания. Это пример коммуникации

9. По каналам неформальной коммуникации распространяется

1) наиболее точная информация

2) только неточная информация

3) официальная информация

4) информация в условиях недостатка официальной и точной

10. К современным коммуникационным системам относятся

2) электронные послания

3) личные устные сообщения

Тема 4. Коммуникативные процессы

1. Коммуникативный процесс – это процесс взаимодействия между различными

1) субъектами коммуникации

2) объектами коммуникации

3) субъектами и объектами коммуникации

4) объектами и предметами коммуникации

2. Коммуникативный процесс включает в себя этапы (выберите правильную последовательность)

1) формирования, передачи, приема, расшифровки и использования информации

2) приема, передачи, формирования, расшифровки и использования информации

3) расшифровки, использования, формирования, передачи и приема информации

4) приема, расшифровки, использования, формирования и передачи информации

3. Для адекватного восприятия информации необходимо единство

1) кодирования и шифровки информации

2) расшифровки и декодирования информации

3) кодирования и декодирования информации

4) кодирования и перекодирования информации

4. Структура речевого сообщения включает

1) вводную и основную части, заключение

2) вступление, вводную часть и заключение

3) вступление, основную и вводную части

4) основную часть, конец и заключение

5. Ошибки, статусные различия, разные уровни культуры являются

1) помех и декодирования информации

2) барьеров и помех в коммуникации

3) информирования и дезинформирования

4) адекватности восприятия информации

6. Канал обратной связи – это средство

1) консервации информации

2) передачи информации

3) получения информации

4) взаимопонимания коммуникаторов

7. Инициатор и организатор процесса коммуникации называется

8. Определите, какое из технических средств коммуникации обеспечивает персонифицированное получение информации

9. При каком количестве ступеней передачи информации система коммуникации остается работоспособной и не становится еще чрезмерно громоздкой?

10. Определенная последовательность групп суждений, приводимых в подтверждение истинности другого суждения, называется

По каналам неформальной коммуникации распространяется.

Studfile. net

26.09.2020 19:37:46

2020-09-26 19:37:46

Источники:

Https://studfile. net/preview/6063565/page:2/

01 Коммуникация » /> » /> .keyword { color: red; } Инициатор и организатор процесса коммуникации это

Инициатор и организатор процесса коммуникации это

Инициатор и организатор процесса коммуникации это

0. Умение влиять на точку зрения или поведение других людей ценилось еще в глубокой древности. Война всех против всех разрушает общество. Для нейтрального сосуществования с окружающими требуется хоть иногда в чем-то с ними соглашаться. Языки, храмы, литература, искусство, деньги и т. д. – результаты такого согласия. Достигается оно коммуникацией.

1. Коммуникация пронизывает все стороны жизни общества, социальных групп и отдельных индивидов. Понятие «коммуникация» имеет много значений, которые отражают многоплановость подходов к этому феномену.

В общем плане коммуникацию можно представить как передачу того или иного содержания от одного сознания (массового или индивидуального) к другому. Коммуникация — это процесс обмена информацией, пересылка сведений от точки передачи отправления к точке приема без изменения последовательности или структуры содержания.

Коммуникация ориентирована на достижение, сохранение или обновление консенсуса как основного фактора солидарности и стабильности общества. Коммуникация является неотъемлемой частью системы действий: лишь достигая понимания относительно ситуации действия, субъекты могут адекватно действовать. Понимание представляет собой механизм координации действий, в значительной степени опирающийся на многоуровневую систему знаний.

Консенсус (лат. consensus – согласие) – согласованное мнение.

Дискурс — логически целостная, опосредованная, социально обусловленная единица коммуникации. В теории коммуникации дискурс — это социальный процесс, в который включен текст.

Тексты – это сообщения, которые передаются в процессе коммуникации. Тексты могут быть выражены иконически (визуально, изобразительно), графически, а также риторически (словом, фразой).

Коммуникативный акт – это процесс передачи сообщения от коммуникатора к реципиенту. Формальным критерием завершенности коммуникативного акта является наблюдаемый коммуникатором факт принятия реципиентом от него сообщения, т. е. наличие подтверждения с помощью обратной связи.

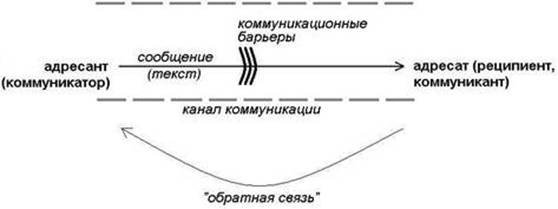

Адресант (коммуникатор) — инициатор коммуникации, осуществляет определенные, запланированные коммуникативные подходы.

Адресат (реципиент, коммуникант) — объект/субъект коммуникации, получатель информации/сообщения, обладает коммуникативными ожиданиями.

Знаковые системы / коды, с помощью которых сообщение передается в том виде, в котором оно наиболее удобно для восприятия и понятно адресату.

Цель и задачи коммуникации / предмет коммуникации / контекст коммуникации / функции коммуникации.

Сообщение (текст) – определенное содержание, имеющее смысловые значения, выраженное с помощью вербальных и невербальных средств, заключенное в определенную форму.

Канал коммуникации (личный, опосредованный).

Обратная связь / эффективность коммуникации.

В задачи специалиста по связям с общественностью входит:

— определять цели коммуникации,

— подбирать адекватные каналы коммуникации и формы сообщений (текстов),

— заботиться о преодолении информационных барьеров с целью повышения эффективности коммуникации (в частности, решить эту проблему помогает знание основ журналистики),

— отслеживать «обратную связь».

Предмет коммуникации — это та часть внутреннего или внешнего мира реципиента, на которую коммуникатор воздействует.

Так как коммуникативное сообщение

А) сначала воспринимается,

Б) затем интерпретируется, осмысливается

В) и только после этого оно может быть принято или нет,

То предметом любого коммуникативного воздействия является, в первую очередь, духовно-психологическая сфера человека, а затем – его поведение, состояние или отношение. Духовно-психологическая сфера человека наиболее подвержена изменениям и уязвима. Она чаще всего используется в коммуникации как посредник для изменения его эмоционального, познавательного, поведенческого аспектов. Это означает, что одной и той же коммуникативной цели можно добиться, воздействуя на разные духовно-психологические стороны человека, а одни и те же формы воздействия на разных людей приводят иногда к противоположным результатам. Исходя из этого, коммуникативное воздействие на человека должно быть индивидуальным и адекватным той части его психологического мира, через которую коммуникатор стремится достигнуть своей цели. Процесс коммуникации требует от его инициатора знания своей целевой аудитории. Это позволяет прогнозировать степень достижения поставленных перед конкретным коммуникативным актом целей.

2. Технология коммуникации

1) Отбор информации; бывает случайным или целенаправленным, выборочным или сплошным, запрограммированным или инициативным;

2) Кодирование отобранной информации, т. е. трансформирование передаваемого значения в послание или сигнал, который может быть передан. Для того чтобы началась социальная коммуникация, коммуникатор должен Опредметить, овеществить свою информацию, т. е. воплотить ее в содержании коммуникационного сообщения. Информация в результате кодирования облекается в ту форму, в которой она будет доступна и понятна получателю (например, в письменную, табличную, графическую, звуковую, символическую и т. п.). Соответственно подбирается подходящий способ передачи информации. Она может быть передана устно, письменно, с помощью других сигналов или условных знаков;

3) Передача информации. Коммуникационное сообщение движется в материальном пространстве и времени, достигая, в конце концов, реципиента. Если передаваемая информация имеет большое значение, используются несколько дублирующих каналов. Выбор канала определяется формой информации или возможностями коммуникатора. Однако общим требованием и идеальным случаем является канал, обеспечивающий максимально быструю (мгновенную), бездефектную (без искажений) и адресную передачу информации, не допускающую ее утечки третьим лицам или структурам и т. п.;

4) Декодирование информации. Для того чтобы завершилась социальная коммуникация, реципиенту нужно Распредметить смысловое содержание сообщения, т. е. понять его и включить понятую информацию в свое интеллектуальное пространство. Этот процесс включает восприятие послания получателем, его интерпретацию (расшифровку) и оценку (осмысление);

5) Осуществление обратной связи, проявляющееся в результате обмена ролями участников процесса. Получатель становится отправителем, а отправитель — получателем. Отправитель информации всегда ждёт, чтобы получатель каким-то образом на неё отреагировал, т. е. отправил сигнал, которым подтвердил бы факт получения сообщения и степень понимания или непонимания его смысла. Устойчивая обратная связь позволяет повысить надёжность обмена информацией и хотя бы частично избежать её потерь, различных помех, искажающих смысл.

3. Проблема понимания

Опредмечивание и распредмечивание посланий – переход информации из психического уровня в материальный и снова в психический. Послание может «опредметиться» двояко: во-первых, в виде Коммуникационных сообщений (речь, рисунок); во-вторых, в виде Утилитарных изделий (орудия, оружие, одежда, жилища), где также воплощены знания и умения человека. Реципиент может использовать для постижения информации оба вида сообщений, и в обоих случаях возникают проблемы коммуникации. Поэтому важнейшим условием для осуществления эффективной коммуникации является взаимопонимание субъектов взаимодействия.

Коммуникационное понимание, по Л. Н. Фе дотовой, имеет три формы:

— реципиент получает новое для него знание, в результате которого коммуникационное понимание сливается с познавательным и имеет место Коммуникационное познание. Коммуникационное познание является творческим познавательным актом, потому что реципиент не только осознает поверхностный и глубинный смыслы сообщения, но и оценивает их с точки зрения своих моральных принципов и прагматического интереса;

— реципиент не постигает глубинного смысла сообщения, ограничиваясь Коммуникационным восприятием (к примеру, текст басни понят, а мораль понять не удалось);

— реципиент запоминает, повторяет, переписывает отдельные слова или фразы, не понимая даже поверхностного смысла сообщения; тогда имеет место Псевдокоммуникация, так как нет осознания смысла полученной информации, а есть лишь запоминание ее формы или структуры.

4. Формы коммуникационного действия по А. В. Соколову

Подражание — одна из древнейших форм восприятия информации, используемая высшими животными и птицами; некоторые ученые считают источником подражания стадный инстинкт. Под подражанием понимается воспроизведение реципиентом движений, действий, повадок коммуникатора. При подражании активную роль играет реципиент, а коммуникатор – пассивный объект для подражания.

Подражание может быть:

— произвольным (имитацией) – используется при школьном обучении, овладении технологиями, мастерством;

— непроизвольным (бессознательным); это главный метод первичной социализации детей дошкольного возраста.

В общественной жизни посредством подражания происходит распространение модных новаций, популярных идей и веяний. Благодаря подражанию, из поколения к поколению передаются традиции, обычаи, стереотипы поведения.

Диалог – форма коммуникационного взаимодействия, освоенная людьми в процессе антропогенеза при формировании человеческого языка и речи. Участники диалога относятся друг к другу как к равноправным субъектам, владеющим определенным знанием. Между ними складывается субъект-субъектное отношение, взаимодействие носит творческий характер в том смысле, что достигается социально-психологическая общность партнеров, обозначаемая словом «мы». Участники диалога совместно создают информационное взаимодействие, обладающее относительной смысловой завершенностью. Относительность завершения диалога в том, что реакция на то или иное высказывание может проявиться в поведении реципиента много времени спустя. Театр и школа рассчитаны на ответ, пролонгированный во времени. Открытый диалог перерастает в коммуникационный дискурс, охватывающий множество субъектов и продолжающийся бесконечно во времени и в пространстве.

Диалог близок к поведению по схеме «стимул – реакция», он не требует такого уровня программирования и организации, как монологическое выступление. Поэтому именно диалог считается первоначальной формой речи, а монологическая речь – более поздним коммуникационным достижением, требующим более высокой культуры речи и некоторых ораторских навыков.

Управление – коммуникационное действие, при котором коммуникатор рассматривает реципиента как средство достижения своих целей, как объект управления. Между коммуникатором и реципиентом устанавливаются субъект-объектные отношения. Управление отличается от диалога тем, что субъект имеет право монолога, а реципиент не может дискутировать с коммуникатором, он может только сообщать о своей реакции по каналу обратной связи, а тот при желании может ее учитывать. Управленческий монолог может быть:

— в форме приказа (коммуникатор имеет властные полномочия, признаваемые реципиентом);

— в форме внушения, когда используется принудительная сила слова за счёт многократного повторения одного и того же монолога (реклама, пропаганда, проповедь);

— в форме убеждения, апеллирующего не к подсознательным мотивам, как при внушении, а к разуму и здравому смыслу при помощи логически выстроенной аргументации.

(Особой формой внушения является психоз, который стихийно возникает в массах людей. Заражение характеризуется эмоциональным накалом и агрессивностью. Его источниками могут быть ритуальные танцы, музыкальные ритмы, религиозный экстаз, спортивный азарт, ораторское мастерство. По-видимому, при этом типе коммуникации большую роль играют бессознательные побуждения.)

Формы коммуникационных действий могут включать различное содержание, и вместе с тем, один и тот же смысл может передаваться в двух или даже в трех формах, например, обучать чему-либо можно путем показа (подражание), путем инструктирования (управление) или путем диалогического объяснения.

Квазикоммуникация . – иррациональная коммуникация, когда коммуникатор обращается к воображаемому субъекту и обретает ощущение диалога с ним. (Феномен фетишизации: людям начинает казаться, что вещи обладают особыми сверхъестественными свойствами быть ценностью, обладать прерогативами святости, величия, источника права и т. п. Сотворение всевозможных «кумиров», культ вождей и т. д. в конечном счете, имеет целью создание всезнающего и всемогущего «квазикоммуникационного» партнера.)

Наиболее «миролюбивой» формой является подражание: здесь нет почвы для конфликтов. Наиболее «воинственной» формой следует признать управление, где представлены такие способы императивного принуждения, как приказ, информационная война, контрпропаганда, культурный империализм. Широкое распространение в современных демократических обществах получило манипулятивное управление, подменяющее конфликтогенное командное принуждение мягкими психологическими технологиями, создающими у реципиента иллюзию свободы выбора и сотрудничества с коммуникатором (реклама, паблик рилейшенз, политтехнологии). Диалоговая коммуникация в наибольшей степени соответствует социально-психологической природе людей и поэтому она приносит наибольшее удовлетворение участникам.

Реальное коммуникационное действие во всех его формах – подражание, управление, диалог – включает восприятие партнерами друг друга, формирование в сознании их образов (имиджей) и эмоциональное их переживание. Для эффективного управления или диалога важно предугадать реакцию реципиента на то или иное сообщение, нужно знать мотивы, ожидания и коммуникационные навыки. С другой стороны, реципиент формирует свое отношение к коммуникатору: безразличие, доверие, симпатия и т. д. Короче говоря, коммуникатор и реципиент моделируют, по выражению А. А. Леонтьева, коммуникативно значимые особенности личности собеседника.

Диалоговая коммуникация в наибольшей степени соответствует социально-психологической природе людей и поэтому она приносит наибольшее удовлетворение участникам.

Dedovkgu. narod. ru

28.05.2019 9:03:47

2019-05-28 09:03:47

Источники:

Http://dedovkgu. narod. ru/pr/pr01.htm

← Инженерные Системы и Коммуникации, ООО → Институт математики с вычислительным центром

Инициатор и организатор процесса коммуникации это

3. Наиболее важными целями интерактивных коммуникаций являются (укажите лишнее):

1) постановка задачи

2) координация заданий

3) обмен информацией

4) разрешение конфликта

4. Ситуация, при которой у получателя информации не возникает дополнительных вопросов, характеризуется такой чертой эффективной обратной связи, как

5. Ситуация, при которой коммуникаторы хорошо понимают друг друга, характеризуется как

6. По направленности выделяют такие коммуникативные связи, как

1) нисходящие, восходящие и интерактивные

2) нисходящие, интерактивные и горизонтальные

3) интерактивные, горизонтальные и восходящие

4) активные, интерактивные и пассивные

7. Руководитель пришел к подчиненным и сообщил о режиме работы в предстоящие предпраздничные дни. Это пример коммуникации

8. Бригадир доложил начальнику цеха о выполнении задания. Это пример коммуникации

9. По каналам неформальной коммуникации распространяется

1) наиболее точная информация

2) только неточная информация

3) официальная информация

4) информация в условиях недостатка официальной и точной

10. К современным коммуникационным системам относятся

2) электронные послания

3) личные устные сообщения

Тема 4. Коммуникативные процессы

1. Коммуникативный процесс – это процесс взаимодействия между различными

1) субъектами коммуникации

2) объектами коммуникации

3) субъектами и объектами коммуникации

4) объектами и предметами коммуникации

2. Коммуникативный процесс включает в себя этапы (выберите правильную последовательность)

1) формирования, передачи, приема, расшифровки и использования информации

2) приема, передачи, формирования, расшифровки и использования информации

3) расшифровки, использования, формирования, передачи и приема информации

4) приема, расшифровки, использования, формирования и передачи информации

3. Для адекватного восприятия информации необходимо единство

1) кодирования и шифровки информации

2) расшифровки и декодирования информации

3) кодирования и декодирования информации

4) кодирования и перекодирования информации

4. Структура речевого сообщения включает

1) вводную и основную части, заключение

2) вступление, вводную часть и заключение

3) вступление, основную и вводную части

4) основную часть, конец и заключение

5. Ошибки, статусные различия, разные уровни культуры являются

1) помех и декодирования информации

2) барьеров и помех в коммуникации

3) информирования и дезинформирования

4) адекватности восприятия информации

6. Канал обратной связи – это средство

1) консервации информации

2) передачи информации

3) получения информации

4) взаимопонимания коммуникаторов

7. Инициатор и организатор процесса коммуникации называется

8. Определите, какое из технических средств коммуникации обеспечивает персонифицированное получение информации

9. При каком количестве ступеней передачи информации система коммуникации остается работоспособной и не становится еще чрезмерно громоздкой?

10. Определенная последовательность групп суждений, приводимых в подтверждение истинности другого суждения, называется

По каналам неформальной коммуникации распространяется.

Studfile. net

26.09.2020 19:37:46

2020-09-26 19:37:46

Источники:

Https://studfile. net/preview/6063565/page:2/

01 Коммуникация » /> » /> .keyword { color: red; } Инициатор и организатор процесса коммуникации это

Инициатор и организатор процесса коммуникации это

Инициатор и организатор процесса коммуникации это

0. Умение влиять на точку зрения или поведение других людей ценилось еще в глубокой древности. Война всех против всех разрушает общество. Для нейтрального сосуществования с окружающими требуется хоть иногда в чем-то с ними соглашаться. Языки, храмы, литература, искусство, деньги и т. д. – результаты такого согласия. Достигается оно коммуникацией.

1. Коммуникация пронизывает все стороны жизни общества, социальных групп и отдельных индивидов. Понятие «коммуникация» имеет много значений, которые отражают многоплановость подходов к этому феномену.

В общем плане коммуникацию можно представить как передачу того или иного содержания от одного сознания (массового или индивидуального) к другому. Коммуникация — это процесс обмена информацией, пересылка сведений от точки передачи отправления к точке приема без изменения последовательности или структуры содержания.

Коммуникация ориентирована на достижение, сохранение или обновление консенсуса как основного фактора солидарности и стабильности общества. Коммуникация является неотъемлемой частью системы действий: лишь достигая понимания относительно ситуации действия, субъекты могут адекватно действовать. Понимание представляет собой механизм координации действий, в значительной степени опирающийся на многоуровневую систему знаний.

Консенсус (лат. consensus – согласие) – согласованное мнение.

Дискурс — логически целостная, опосредованная, социально обусловленная единица коммуникации. В теории коммуникации дискурс — это социальный процесс, в который включен текст.

Тексты – это сообщения, которые передаются в процессе коммуникации. Тексты могут быть выражены иконически (визуально, изобразительно), графически, а также риторически (словом, фразой).

Коммуникативный акт – это процесс передачи сообщения от коммуникатора к реципиенту. Формальным критерием завершенности коммуникативного акта является наблюдаемый коммуникатором факт принятия реципиентом от него сообщения, т. е. наличие подтверждения с помощью обратной связи.

Адресант (коммуникатор) — инициатор коммуникации, осуществляет определенные, запланированные коммуникативные подходы.

Адресат (реципиент, коммуникант) — объект/субъект коммуникации, получатель информации/сообщения, обладает коммуникативными ожиданиями.

Знаковые системы / коды, с помощью которых сообщение передается в том виде, в котором оно наиболее удобно для восприятия и понятно адресату.

Цель и задачи коммуникации / предмет коммуникации / контекст коммуникации / функции коммуникации.

Сообщение (текст) – определенное содержание, имеющее смысловые значения, выраженное с помощью вербальных и невербальных средств, заключенное в определенную форму.

Канал коммуникации (личный, опосредованный).

Обратная связь / эффективность коммуникации.

В задачи специалиста по связям с общественностью входит:

— определять цели коммуникации,

— подбирать адекватные каналы коммуникации и формы сообщений (текстов),

— заботиться о преодолении информационных барьеров с целью повышения эффективности коммуникации (в частности, решить эту проблему помогает знание основ журналистики),

— отслеживать «обратную связь».

Предмет коммуникации — это та часть внутреннего или внешнего мира реципиента, на которую коммуникатор воздействует.

Так как коммуникативное сообщение

А) сначала воспринимается,

Б) затем интерпретируется, осмысливается

В) и только после этого оно может быть принято или нет,

То предметом любого коммуникативного воздействия является, в первую очередь, духовно-психологическая сфера человека, а затем – его поведение, состояние или отношение. Духовно-психологическая сфера человека наиболее подвержена изменениям и уязвима. Она чаще всего используется в коммуникации как посредник для изменения его эмоционального, познавательного, поведенческого аспектов. Это означает, что одной и той же коммуникативной цели можно добиться, воздействуя на разные духовно-психологические стороны человека, а одни и те же формы воздействия на разных людей приводят иногда к противоположным результатам. Исходя из этого, коммуникативное воздействие на человека должно быть индивидуальным и адекватным той части его психологического мира, через которую коммуникатор стремится достигнуть своей цели. Процесс коммуникации требует от его инициатора знания своей целевой аудитории. Это позволяет прогнозировать степень достижения поставленных перед конкретным коммуникативным актом целей.

2. Технология коммуникации

1) Отбор информации; бывает случайным или целенаправленным, выборочным или сплошным, запрограммированным или инициативным;

2) Кодирование отобранной информации, т. е. трансформирование передаваемого значения в послание или сигнал, который может быть передан. Для того чтобы началась социальная коммуникация, коммуникатор должен Опредметить, овеществить свою информацию, т. е. воплотить ее в содержании коммуникационного сообщения. Информация в результате кодирования облекается в ту форму, в которой она будет доступна и понятна получателю (например, в письменную, табличную, графическую, звуковую, символическую и т. п.). Соответственно подбирается подходящий способ передачи информации. Она может быть передана устно, письменно, с помощью других сигналов или условных знаков;

3) Передача информации. Коммуникационное сообщение движется в материальном пространстве и времени, достигая, в конце концов, реципиента. Если передаваемая информация имеет большое значение, используются несколько дублирующих каналов. Выбор канала определяется формой информации или возможностями коммуникатора. Однако общим требованием и идеальным случаем является канал, обеспечивающий максимально быструю (мгновенную), бездефектную (без искажений) и адресную передачу информации, не допускающую ее утечки третьим лицам или структурам и т. п.;

4) Декодирование информации. Для того чтобы завершилась социальная коммуникация, реципиенту нужно Распредметить смысловое содержание сообщения, т. е. понять его и включить понятую информацию в свое интеллектуальное пространство. Этот процесс включает восприятие послания получателем, его интерпретацию (расшифровку) и оценку (осмысление);

5) Осуществление обратной связи, проявляющееся в результате обмена ролями участников процесса. Получатель становится отправителем, а отправитель — получателем. Отправитель информации всегда ждёт, чтобы получатель каким-то образом на неё отреагировал, т. е. отправил сигнал, которым подтвердил бы факт получения сообщения и степень понимания или непонимания его смысла. Устойчивая обратная связь позволяет повысить надёжность обмена информацией и хотя бы частично избежать её потерь, различных помех, искажающих смысл.

3. Проблема понимания

Опредмечивание и распредмечивание посланий – переход информации из психического уровня в материальный и снова в психический. Послание может «опредметиться» двояко: во-первых, в виде Коммуникационных сообщений (речь, рисунок); во-вторых, в виде Утилитарных изделий (орудия, оружие, одежда, жилища), где также воплощены знания и умения человека. Реципиент может использовать для постижения информации оба вида сообщений, и в обоих случаях возникают проблемы коммуникации. Поэтому важнейшим условием для осуществления эффективной коммуникации является взаимопонимание субъектов взаимодействия.

Коммуникационное понимание, по Л. Н. Фе дотовой, имеет три формы:

— реципиент получает новое для него знание, в результате которого коммуникационное понимание сливается с познавательным и имеет место Коммуникационное познание. Коммуникационное познание является творческим познавательным актом, потому что реципиент не только осознает поверхностный и глубинный смыслы сообщения, но и оценивает их с точки зрения своих моральных принципов и прагматического интереса;

— реципиент не постигает глубинного смысла сообщения, ограничиваясь Коммуникационным восприятием (к примеру, текст басни понят, а мораль понять не удалось);

— реципиент запоминает, повторяет, переписывает отдельные слова или фразы, не понимая даже поверхностного смысла сообщения; тогда имеет место Псевдокоммуникация, так как нет осознания смысла полученной информации, а есть лишь запоминание ее формы или структуры.

4. Формы коммуникационного действия по А. В. Соколову

Подражание — одна из древнейших форм восприятия информации, используемая высшими животными и птицами; некоторые ученые считают источником подражания стадный инстинкт. Под подражанием понимается воспроизведение реципиентом движений, действий, повадок коммуникатора. При подражании активную роль играет реципиент, а коммуникатор – пассивный объект для подражания.

Подражание может быть:

— произвольным (имитацией) – используется при школьном обучении, овладении технологиями, мастерством;

— непроизвольным (бессознательным); это главный метод первичной социализации детей дошкольного возраста.

В общественной жизни посредством подражания происходит распространение модных новаций, популярных идей и веяний. Благодаря подражанию, из поколения к поколению передаются традиции, обычаи, стереотипы поведения.

Диалог – форма коммуникационного взаимодействия, освоенная людьми в процессе антропогенеза при формировании человеческого языка и речи. Участники диалога относятся друг к другу как к равноправным субъектам, владеющим определенным знанием. Между ними складывается субъект-субъектное отношение, взаимодействие носит творческий характер в том смысле, что достигается социально-психологическая общность партнеров, обозначаемая словом «мы». Участники диалога совместно создают информационное взаимодействие, обладающее относительной смысловой завершенностью. Относительность завершения диалога в том, что реакция на то или иное высказывание может проявиться в поведении реципиента много времени спустя. Театр и школа рассчитаны на ответ, пролонгированный во времени. Открытый диалог перерастает в коммуникационный дискурс, охватывающий множество субъектов и продолжающийся бесконечно во времени и в пространстве.

Диалог близок к поведению по схеме «стимул – реакция», он не требует такого уровня программирования и организации, как монологическое выступление. Поэтому именно диалог считается первоначальной формой речи, а монологическая речь – более поздним коммуникационным достижением, требующим более высокой культуры речи и некоторых ораторских навыков.

Управление – коммуникационное действие, при котором коммуникатор рассматривает реципиента как средство достижения своих целей, как объект управления. Между коммуникатором и реципиентом устанавливаются субъект-объектные отношения. Управление отличается от диалога тем, что субъект имеет право монолога, а реципиент не может дискутировать с коммуникатором, он может только сообщать о своей реакции по каналу обратной связи, а тот при желании может ее учитывать. Управленческий монолог может быть:

— в форме приказа (коммуникатор имеет властные полномочия, признаваемые реципиентом);

— в форме внушения, когда используется принудительная сила слова за счёт многократного повторения одного и того же монолога (реклама, пропаганда, проповедь);

— в форме убеждения, апеллирующего не к подсознательным мотивам, как при внушении, а к разуму и здравому смыслу при помощи логически выстроенной аргументации.

(Особой формой внушения является психоз, который стихийно возникает в массах людей. Заражение характеризуется эмоциональным накалом и агрессивностью. Его источниками могут быть ритуальные танцы, музыкальные ритмы, религиозный экстаз, спортивный азарт, ораторское мастерство. По-видимому, при этом типе коммуникации большую роль играют бессознательные побуждения.)

Формы коммуникационных действий могут включать различное содержание, и вместе с тем, один и тот же смысл может передаваться в двух или даже в трех формах, например, обучать чему-либо можно путем показа (подражание), путем инструктирования (управление) или путем диалогического объяснения.

Квазикоммуникация . – иррациональная коммуникация, когда коммуникатор обращается к воображаемому субъекту и обретает ощущение диалога с ним. (Феномен фетишизации: людям начинает казаться, что вещи обладают особыми сверхъестественными свойствами быть ценностью, обладать прерогативами святости, величия, источника права и т. п. Сотворение всевозможных «кумиров», культ вождей и т. д. в конечном счете, имеет целью создание всезнающего и всемогущего «квазикоммуникационного» партнера.)

Наиболее «миролюбивой» формой является подражание: здесь нет почвы для конфликтов. Наиболее «воинственной» формой следует признать управление, где представлены такие способы императивного принуждения, как приказ, информационная война, контрпропаганда, культурный империализм. Широкое распространение в современных демократических обществах получило манипулятивное управление, подменяющее конфликтогенное командное принуждение мягкими психологическими технологиями, создающими у реципиента иллюзию свободы выбора и сотрудничества с коммуникатором (реклама, паблик рилейшенз, политтехнологии). Диалоговая коммуникация в наибольшей степени соответствует социально-психологической природе людей и поэтому она приносит наибольшее удовлетворение участникам.

Реальное коммуникационное действие во всех его формах – подражание, управление, диалог – включает восприятие партнерами друг друга, формирование в сознании их образов (имиджей) и эмоциональное их переживание. Для эффективного управления или диалога важно предугадать реакцию реципиента на то или иное сообщение, нужно знать мотивы, ожидания и коммуникационные навыки. С другой стороны, реципиент формирует свое отношение к коммуникатору: безразличие, доверие, симпатия и т. д. Короче говоря, коммуникатор и реципиент моделируют, по выражению А. А. Леонтьева, коммуникативно значимые особенности личности собеседника.

Диалоговая коммуникация в наибольшей степени соответствует социально-психологической природе людей и поэтому она приносит наибольшее удовлетворение участникам.

Dedovkgu. narod. ru

28.05.2019 9:03:47

2019-05-28 09:03:47

Источники:

Http://dedovkgu. narod. ru/pr/pr01.htm