Репортаж Первого канала о том, какие грубые ошибки в словах допускают студенты журфака МГУ, вызвал бурю негодования у самих журфаковцев. Герои сюжета говорят, что сотрудники «Первого» представились вымышленными именами, не спрашивали у них согласия на съёмку и допустили в своём репортаже несколько фактических ошибок. Некоторым людям даже не верится, что работники федерального телеканала могли себя так повести.

Вечером в четверг, 22 ноября, на Первом канале в программе «Время» вышел сюжет, посвящённый Дню словаря и грамотности российской молодёжи. Ведущий передачи Кирилл Клейменов назвал грамотность современных школьников и студентов «настоящей катастрофой национального масштаба» и в доказательство представил вниманию зрителей репортаж Юрия Липатова.

Сюжет начинается с того, что молодым людям предлагают карточки со словами, в которые надо вставить пропущенные буквы. В репортаже таких слов показали всего пять: предыстория, винегрет, дирижёр, коалиция, инженер. И судя по видео, не справился с этим заданием практически никто из тех, к кому подходили журналисты.

По словам Липатова, заполнить карточки соглашались далеко не все, а если соглашались и делали ошибку, то «включали студенческий рефлекс: отходили дворами, включая инкогнито». Один из героев видео, ошибшийся в слове «дирижёр», сказал, что надеется, что «это никуда не попадёт», а другая девушка вообще отказалась называть своё имя, потому что «имеет на это право».

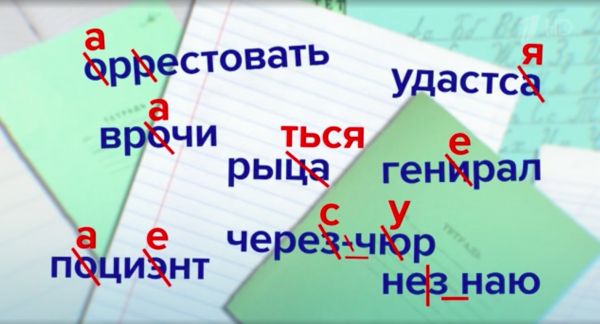

Затем Липатов перешёл к перечислению типичных ошибок, которые первокурсники журфака (даже те, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ) якобы каждый год делают в традиционном проверочном диктанте.

Взяли журналисты комментарий и у доцента кафедры стилистики журфака МГУ Анастасии Николаевой. Она сказала, что ужасных ошибок по типу «врочи» у студентов в диктантах стало меньше, но общая грамотность значительно упала.

Тех, кто способен сделать меньше восьми ошибок в небольшом тексте, чтобы получить оценку «зачёт», в 2009 году было 18 процентов, почти каждый пятый, а в 2016 году успешно сдали зачёт лишь 4 процента студентов!

Николаева даже показала шутливую топонимическую карту, составленную из ошибок, встреченных ею у студентов.

После краткой вставки про учительницу Татьяну Гартман из Нижнего Новгорода, которая учит детей «медиаграмотности», показывая, как самостоятельно записывать видеоблоги, журналисты рассказали про «любовный диктант», который якобы писали первокурсницы МГУ. И вот какие ошибки, по словам авторов репортажа, они в нём совершили.

Мой желаНый и единственный друг, все слова кажутся какими-то искуСтвенными и деланными, когда я пишу о самом важном, о моем отношениЕ к тебе. Говорят, наша жизнь — это такая длинная дорога через некорчОваНое поле, где одни препятствия и прИпоны. Пусть мир — это тЯтр, а люди в НЕЙ актеры, но это будет удивительный и прекрасный спектакль.

Репортаж Первого канала посмотрели не только никак не относящиеся к журфаку МГУ люди, но и его студенты, причём те, которые непосредственно участвовали в съёмке сюжета. И одна из них, Юлия Рыбина, высказала возмущение работой журналистов «Первого» у себя на странице во «ВКонтакте».

Во-первых, по словам Юлии, первокурсники журфака МГУ в этом году не писали ни «традиционного проверочного диктанта», как назвали его авторы сюжета, ни «любовного диктанта». Информацию о том, что установочного диктанта в этом году у первокурсников действительно не было, Medialeaks подтвердил студент журфака, работающий в редакции.

Во-вторых, в репортаж, как пишет Юля, были вставлены только кадры с ошибками в карточках, притом что сама девушка заполнила их все правильно.

Я и многие мои знакомые участвовали в опросе и вставляли буквы в эти карточки, которые никак не проверяют грамотность. В эфир попали кадры с единичными ошибками, и большая часть из них сделана не студентами журфака. Я, например, безупречно справилась с заданием и объяснила постановку выбранной буквы.

Ошибки же типа «поциэнт», «рыца» журналисты, по словам Юли, взяли из старой статьи 2009 года, опубликованной на сайте «Российской газеты», которую девушка назвала ложной.

При этом когда сотрудники «Первого» подходили к студентам, то не говорили название ни канала, ни проекта, который снимают, а ответное нежелание студентов представиться выставляли как агрессивную реакцию на заполнение карточек. Такие слова Юли подтверждает и другая студентка журфака — Анастасия Степанова. Девушка написала во «ВКонтакте», что журналисты «Первого» подошли к ней под предлогом проверки каких-то материалов для «Новой Газеты».

Вечером вторника мы с одногруппницами вышли из здания журфака, а поскольку я не курила, то неизвестный мужчина в чёрной куртке подошёл именно ко мне. Он представился журналистом, не называя СМИ, сказал, что проверяет подлинность материалов Новой газеты и хочет просто задать вопрос. На слова о том, что мне не хотелось бы в этом участвовать, никто не прореагировал, поэтому вопрос, на вид достаточно безобидный, был задан. Вопрос и мой ответ, естественно, в кадре не появятся, хотя бы потому, что камеры и микрофон были поднесены уже после того, как принесли карточки. Разрешения на съемку, естественно, никто не спросил.

Анастасия, согласившаяся поучаствовать в эксперименте с карточками ради интереса, рассказывает, что автор сюжета, которого на самом деле звали Юрий, представился Сергеем. А когда она сама отказалась представиться, мужчина в чёрной куртке в шутку предположил, что она боевик с Донбасса, и продолжал настаивать на том, чтобы она назвала своё имя.

Девушка пишет, что попросила журналистов не вставлять кадры с собой в сюжет, но всё равно увидела себя там.

Оригинальный пост Юлии во «ВКонтакте» лайкнула почти тысяча человек, а репостнули почти двести раз. Поведением сотрудников «Первого» возмущались не только в ВК, но и в твиттере тоже.

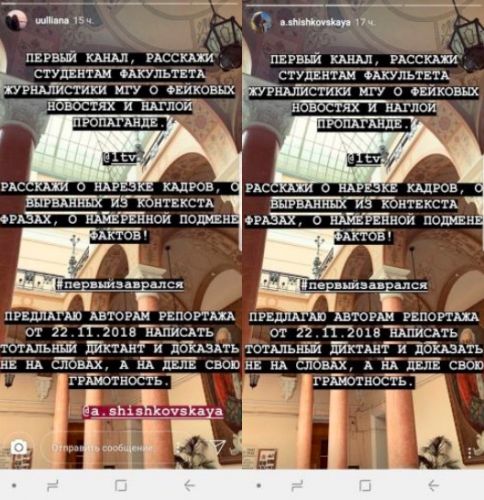

Некоторые студенты журфака запустили у себя в сториз флешмоб, призывая автора сюжета самому попробовать написать установочный диктант на журфаке.

Пользователи даже призывали студентов подать в суд на Первый канал.

Судиться с телеканалом уже пробовала другая студентка МГУ — Наталья Командина. В прошлом году девушка обвиняла «Первый» в том, что он не только выбрал самые неудачные её ответы на вопросы о русской культуре, но и вырезал некоторые её фразы.

Такой же тактики «вырезания» Первый канал придерживался и при переводе на русский язык телесериала «Фарго», где несколько раз упоминался президент Путин. Правда, в одном случае из речи героев его имя всё же не убрали, а лишь заменили на, видимо, более безобидное — по мнению авторов перевода — слово.

Репортаж Первого канала о том, какие грубые ошибки в словах допускают студенты журфака МГУ, вызвал бурю негодования у самих журфаковцев. Герои сюжета говорят, что сотрудники «Первого» представились вымышленными именами, не спрашивали у них согласия на съёмку и допустили в своём репортаже несколько фактических ошибок. Некоторым людям даже не верится, что работники федерального телеканала могли себя так повести.

Вечером в четверг, 22 ноября, на Первом канале в программе «Время» вышел сюжет, посвящённый Дню словаря и грамотности российской молодёжи. Ведущий передачи Кирилл Клейменов назвал грамотность современных школьников и студентов «настоящей катастрофой национального масштаба» и в доказательство представил вниманию зрителей репортаж Юрия Липатова.

Сюжет начинается с того, что молодым людям предлагают карточки со словами, в которые надо вставить пропущенные буквы. В репортаже таких слов показали всего пять: предыстория, винегрет, дирижёр, коалиция, инженер. И судя по видео, не справился с этим заданием практически никто из тех, к кому подходили журналисты.

По словам Липатова, заполнить карточки соглашались далеко не все, а если соглашались и делали ошибку, то «включали студенческий рефлекс: отходили дворами, включая инкогнито». Один из героев видео, ошибшийся в слове «дирижёр», сказал, что надеется, что «это никуда не попадёт», а другая девушка вообще отказалась называть своё имя, потому что «имеет на это право».

Затем Липатов перешёл к перечислению типичных ошибок, которые первокурсники журфака (даже те, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ) якобы каждый год делают в традиционном проверочном диктанте.

Взяли журналисты комментарий и у доцента кафедры стилистики журфака МГУ Анастасии Николаевой. Она сказала, что ужасных ошибок по типу «врочи» у студентов в диктантах стало меньше, но общая грамотность значительно упала.

Тех, кто способен сделать меньше восьми ошибок в небольшом тексте, чтобы получить оценку «зачёт», в 2009 году было 18 процентов, почти каждый пятый, а в 2016 году успешно сдали зачёт лишь 4 процента студентов!

Николаева даже показала шутливую топонимическую карту, составленную из ошибок, встреченных ею у студентов.

После краткой вставки про учительницу Татьяну Гартман из Нижнего Новгорода, которая учит детей «медиаграмотности», показывая, как самостоятельно записывать видеоблоги, журналисты рассказали про «любовный диктант», который якобы писали первокурсницы МГУ. И вот какие ошибки, по словам авторов репортажа, они в нём совершили.

Мой желаНый и единственный друг, все слова кажутся какими-то искуСтвенными и деланными, когда я пишу о самом важном, о моем отношениЕ к тебе. Говорят, наша жизнь — это такая длинная дорога через некорчОваНое поле, где одни препятствия и прИпоны. Пусть мир — это тЯтр, а люди в НЕЙ актеры, но это будет удивительный и прекрасный спектакль.

Репортаж Первого канала посмотрели не только никак не относящиеся к журфаку МГУ люди, но и его студенты, причём те, которые непосредственно участвовали в съёмке сюжета. И одна из них, Юлия Рыбина, высказала возмущение работой журналистов «Первого» у себя на странице во «ВКонтакте».

Во-первых, по словам Юлии, первокурсники журфака МГУ в этом году не писали ни «традиционного проверочного диктанта», как назвали его авторы сюжета, ни «любовного диктанта». Информацию о том, что установочного диктанта в этом году у первокурсников действительно не было, Medialeaks подтвердил студент журфака, работающий в редакции.

Во-вторых, в репортаж, как пишет Юля, были вставлены только кадры с ошибками в карточках, притом что сама девушка заполнила их все правильно.

Я и многие мои знакомые участвовали в опросе и вставляли буквы в эти карточки, которые никак не проверяют грамотность. В эфир попали кадры с единичными ошибками, и большая часть из них сделана не студентами журфака. Я, например, безупречно справилась с заданием и объяснила постановку выбранной буквы.

Ошибки же типа «поциэнт», «рыца» журналисты, по словам Юли, взяли из старой статьи 2009 года, опубликованной на сайте «Российской газеты», которую девушка назвала ложной.

При этом когда сотрудники «Первого» подходили к студентам, то не говорили название ни канала, ни проекта, который снимают, а ответное нежелание студентов представиться выставляли как агрессивную реакцию на заполнение карточек. Такие слова Юли подтверждает и другая студентка журфака — Анастасия Степанова. Девушка написала во «ВКонтакте», что журналисты «Первого» подошли к ней под предлогом проверки каких-то материалов для «Новой Газеты».

Вечером вторника мы с одногруппницами вышли из здания журфака, а поскольку я не курила, то неизвестный мужчина в чёрной куртке подошёл именно ко мне. Он представился журналистом, не называя СМИ, сказал, что проверяет подлинность материалов Новой газеты и хочет просто задать вопрос. На слова о том, что мне не хотелось бы в этом участвовать, никто не прореагировал, поэтому вопрос, на вид достаточно безобидный, был задан. Вопрос и мой ответ, естественно, в кадре не появятся, хотя бы потому, что камеры и микрофон были поднесены уже после того, как принесли карточки. Разрешения на съемку, естественно, никто не спросил.

Анастасия, согласившаяся поучаствовать в эксперименте с карточками ради интереса, рассказывает, что автор сюжета, которого на самом деле звали Юрий, представился Сергеем. А когда она сама отказалась представиться, мужчина в чёрной куртке в шутку предположил, что она боевик с Донбасса, и продолжал настаивать на том, чтобы она назвала своё имя.

Девушка пишет, что попросила журналистов не вставлять кадры с собой в сюжет, но всё равно увидела себя там.

Оригинальный пост Юлии во «ВКонтакте» лайкнула почти тысяча человек, а репостнули почти двести раз. Поведением сотрудников «Первого» возмущались не только в ВК, но и в твиттере тоже.

Некоторые студенты журфака запустили у себя в сториз флешмоб, призывая автора сюжета самому попробовать написать установочный диктант на журфаке.

Пользователи даже призывали студентов подать в суд на Первый канал.

Судиться с телеканалом уже пробовала другая студентка МГУ — Наталья Командина. В прошлом году девушка обвиняла «Первый» в том, что он не только выбрал самые неудачные её ответы на вопросы о русской культуре, но и вырезал некоторые её фразы.

Такой же тактики «вырезания» Первый канал придерживался и при переводе на русский язык телесериала «Фарго», где несколько раз упоминался президент Путин. Правда, в одном случае из речи героев его имя всё же не убрали, а лишь заменили на, видимо, более безобидное — по мнению авторов перевода — слово.

Вооооот и вот сколько пишут о студентах-журфаковцах. А у меня началось все с ссылки на статью из Лондона (даже там знают, что студенты-первокурсники после ЕГЭ писать разучились), потом пост в ЖЖ — по тегам дебилы и журфак — вот столько всего. И все-то сокрушаются, и все-то пишут грамотно. А вы скажете: «а мы творцы не пера, а ведра и веника (клавиатуры и мыши, холста и кисти, да чего угодно)» можем позволить себе писать где угодно и как угодно, с ошибками и без, а журфаковцу — журналисту, представителю 4й власти — требуется.

Так вот. Вот вам текст того самого диктанта, который практикуют при проверке. А напишете ли Вы так?

В двадцатые годы по Одессе ходил человек в поношенной холщовой робе, десятки раз штопанной искусной рукой. Он выглядел примерно так же, как трубочист из андерсеновской сказки. Это был не кто иной, как Илья Ильф.

Я вспомнил о нем и его персонаже, невиданном плуте Остапе Бендере, потому что тогда в Одессе плутовали не только отъявленные мошенники. Чего только не придумывали одесситы, чтобы выжить в огромном, раскинувшемся вдоль моря городе!

Ветреным январским днем, когда деникинцы еще стояли под Весилиновом, мы, спецкоры «Маяка»шли в порт. Ледяной ветер обвевал нас со всех сторон, врывался за шиворот и под мышки, костенил тело, без конц бешено хлестал лицо гравием. На море был тогда, по -видимому, девятибалльный шторм. В городе было пустынно и сверхъестественно тихо. Мимо нас медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная машина с ломаной мебелью. Поравнявшись с темным, давно не крашенным классическим зданием, одним из тех, что придают Одессе благородные черты Генуи или Флоренции, грузовик остановился. На тротуар выгрузили рваные рулоны бумаги, расшатанные четырехъярусные стеллажи камышового цвета, выгоревшие портреты в золоченых рамах, цинковый бак для кипяченой воды и бессчетное количество ящиков.

Мы видели, как матросы клеят на здание кусок бумаги с надписью: «Одесский особый продовольственный губернский комитет».

Расчет никогда не унывающего и ничем неутомимого Торелли, который взялся нами командовать был прост: он, вглядываясь в даль своими внимательно-зоркими глазами, вполголоса, почти шепотом, путано изложил свой план, показавшийся нам одновременно и чрезвычайно преступным, и неслыханно глупым. «Мы откроем здесь информационный отдел. Без него начальнику учреждения, даже смышленому малому, как бы он ни старался, вряд ли что-нибудь удастся. В течение суток мы напечатаем на ротаторе роскошный бюллетень о прибытии в Одессу для раздачи населению десяти бочонков выдержанной соленой камсы и вагона превосходных моченых помидоров. Можно будет накормить сразу под — Одессы! Вы понимаете, что это значит? В Одессе начнется жизнь!»

Действительно, журналисты пишут с ошибками. Вообще, ошибки людям всем свойственны. Но, тем не менее, что бы не говорили (с 2005.12.12 благодаря Тимофеевскому) о журфаке — образование профильное журналисту все-таки нужно. Да, люди разные, выпускники тоже, да и журналисты на выходе тоже всякие попадаются. Но это лучше, чем те, кто «не идут на этот журфак, который ничему не научит», а идут в какую-нибудь школу новой и самой лучшей в мире журналистики и там сразу готовятся стать телеведущими федерального телеканала. Но не свяжут 2 слов вместе.

На журфаке, хочешь того или нет, с античной литературой познакомишься, с классикой русской и зарубежной. А что методики старые — так вы, умные такие, ЖЖжурналисты, новые придумайте, чтобы работали. А про то, что практики нет в нужном количестве — так это твое, студент, дело, где ее брать. На практику отправляют регулярно и добровольно-принудительно. В МГУ академическое образование дают.

А чтобы стать журналистом надо сначала кофе носить, потом бумажки подавать, потом кассеты, а потом уже снимать и писать.

И это правда не верно, когда после 5 курса идут на практику для составления портфолио.

На журфаке можно учиться и работать. И тому много примеров ныне успешных людей.

Смотрите текст — у кого сколько затруднений?

Сеть буквально взорвалась после обнародования сотрудниками ведущего российского ВУЗа примеров сдачи контрольного экзамена в МГУ.

Результаты проверочного экзамена для первокурсников по русскому языку в находящемся в топе рейтинга ведущих ВУЗов России учебном заведении шокировали преподавателей и общественность. Новый студенческий набор лучшей по показателям “кузницы журналистов” отличился выдающимися “перлами” и беспрецедентной безграмотностью, когда речь зашла о написании диктанта. Количество обнаруженных преподавательским составом ошибок ввергло в ужас видавших виды работников заведения, через чьи “руки” прошли тысячи сегодняшних сотрудников ведущих СМИ – медиаагентств, телерадиокомпаний и печатных изданий. Если об искусстве подачи слова при оценке студентов первого курса говорить еще рано, то полученные за школьной скамьей знания о правилах русского языка – главный инструмент связавшего собственную жизнь с журналистской карьерой российского студента, сумевшего пробиться сквозь непреодолимый барьер вступительного экзамена в Московский Государственный Университет.

Если оценить высказывания доцента кафедры стилистики русского языка университета Анастасии Николевой о результатах проверочного диктанта, то можно с уверенностью сказать – журфак МГУ в буквальном смысле “всплакнул”, столкнувшись с чудовищными последствиями ввода в России ЕГЭ. Механизм сдачи Единого государственного экзамена, всячески раскритикованного еще на этапе оценки перспектив его применения, резко снижает планку качества при анализе способностей учащегося. Отсутствие устных экзаменов в большинстве высших учебных заведений страны, за последние годы успевших переориентироваться на предусмотренные ЕГЭ баллы, ведет к стремительному “отуплению” готовящегося вступить во взрослую трудовую жизнь рабочего класса. Поводом для такого вывода становится итог проведения в МГУ установочного диктанта для первокурсников, среди которых нашлось всего несколько человек, сумевших “победить” незыблемые правила русского языка.

По словам Николаевой, обычно среди двух с половиной сотен “первокашек” находится 3-4 студента, не сумевших справиться с проводимым после завершения первого курса обучения диктантом. На этот раз среднее количество ошибок на страницу перевалило за десяток – только 18% проверяемых сумели допустить меньше 8-ми, тогда как подавляющая часть первокурсников допускала до 24-25 ошибок. Среднестатистический балл в соответствующей дисциплине у поступивших годом ранее в МГУ на факультет журналистики студентов составил 83, что полностью расходится с полученными данными после завершения первого года обучения на журфаке. Доцент подчеркнул, что формально текущий набор является сильнейшим, при этом говорить о хороших способностях учащихся применительно к знаниям в области правил написания текстов на русском языке попросту нельзя.

Выраженное представителями ведущего российского ВУЗа возмущение качеством получаемого подрастающими россиянами в школах образования способно спровоцировать новый виток обсуждения вопроса целесообразности перевода образовательной системы на принципы ЕГЭ. Бальная система оценки знаний учащегося полностью скомпрометирована, что четко продемонстрировали полученные ректоратом МГУ результаты написанного бывшими школьниками диктанта – больше 20 ошибок на страницу рукописного текста соответствуют твердой “двойке” в любом российском учебном заведении. А через четыре года сегодняшние “двоешники” пополнят ряды журналистского сообщества, информируя граждан собственной страны о происходящих в них событиях, что сделать при тотальной безграмотности авторов получится с очень большой натяжкой.

<

Конгрессменам угрожает свинец

Конгрессменам угрожает свинец

СМИ США: уже во втором здании американского Конгресса в воде обнаружено

>

Система “Все включено” в Крыму: Обещания и реальность

Система “Все включено” в Крыму: Обещания и реальность

В четверг глава Министерства курортов и туризма крымского полуострова вновь

Некоторые подробности вступительного диктанта по русскому языку поведала в одном из телеграм-каналов Анастасия Николаева — доцент кафедры стилистики журфака Московского госниверситета – самого, пожалуй, престижного российского вуза.

По ее мнению, результаты экзамена чудовищны. Из 229 первокурсников около 50 сделали 8 и менее ошибок на одну страницу текста. Остальные сделали в среднем до 25 ошибок на страницу, причем среди них полтора десятка ребят, имеющих 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку!

И речь не только о количестве ошибок, но и об их качестве, если это слово применимо в данном случае. Некоторые претенденты в журналисты делали по 3-4 ошибки в слове, искажая смысл написанного до неузнаваемости. Анастасия Николаева привела несколько примеров подобного «словотворчества», и они действительно шокируют.

Что, по-вашему, означает слово «рыца»? на самом деле это слово «рыться». Или другие шедевры жанра: «через-чюр» (то есть чересчур), «оррестовать» (то есть арестовать), «гени рал» (то есть генерал). Что уж говорить о заурядных «евоный» (вместо «его»), «ейный» (вместо «ее»), «ихный» (вместо «их»)…

«Это скорее наскальные знаки, чем письмо,- сокрушается доцент Николаева. – Я еще такого никогда не видела. В этом году мы набрали каких-то инопланетян».

Что характерно: даже при таком составе абитуриентов журфаку МГУ повезло. С помощью творческого конкурса самых безграмотных соискателей удалось, говоря по-военному, остановить на дальних подступах. Кадровая ситуация среди студентов филологического факультета еще хуже: Анастасия Николаева без обиняков характеризует ее как «национальную катастрофу».

В чем же причина этого кошмара? Николаева возлагает часть ответственности на специфический интернет-язык, образцом которого может служить фраза «Аффтар жжот нипадецки». Это сочетание слов, в котором содержится аж 9 грамматических ошибок, стороннему наблюдателю кажется бессмысленным, но знатокам субкультуры интернета она понятна так же, как православному понятна молитва «Отче наш…»: «Автор рассуждает не по-детски круто».

Но главной предпосылкой языковой катастрофы Анастасия Николаева считает злосчастное ЕГЭ.

«По словам первокурсников, последние три года в школе они не читали книг и не писали диктантов с сочинениями, а лишь тренировались вставлять пропущенные буквы, — рассказывает госпожа доцент. — В итоге они не умеют ни писать, ни читать: просьба прочесть отрывок из книги ставит их в тупик».

Анастасия Николаева делает устрашающий вывод: ЕГЭ уничтожает российское образование. «Это бесчеловечный эксперимент над детьми», — считает доцент.

Поневоле подумаешь: если уж такая элитная «кузница кадров», как МГУ, превратилась в невесть что, то какие кадры «куют» на таких, простите, «задворках» высшего образования, как наши вологодские вузы?

Друзья! Нашла совершенно удивительную вещь — интервью с доцентом МГУ Анастасией Николавевой. Статья старенькая, опубликована в 2009 году в издании «Частный корреспондент» , но актуальности не потеряла. Публикую не для того, чтобы подчеркнуть нашу «умность», а чтобы улыбнулись на чужих ошибках. Примеры ошибочного перевода невероятно шедевральны:

Первокурсники журфака только что написали проверочный диктант по русскому языку. Подтвердили ли они оценки, с которыми поступали? Практика студентов в газете даёт небольшие преимущества в учёба и дальнейшем трудоустройстве на профильную работу в средство массовой информации.

— Установочные диктанты для выявления уровня знаний первокурсников мы пишем каждый год. Обычно с ними не справляются 3-4 человека. Но результаты этого года оказались чудовищными. Из 229 первокурсников на страницу текста сделали 8 и меньше ошибок лишь 18%. Остальные 82%, включая 15 стобалльников ЕГЭ, сделали в среднем по 24-25 ошибок. Практически в каждом слове по 3-4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение.

— То есть? — Ну что такое, например, по-вашему, рыца? Рыться. Или, скажем, поциэнт (пациент), удастса (удастся), врочи (врачи), нез наю (незнаю), генирал, через-чюр, оррестовать. Причем все это перлы студентов из сильных 101-й и 102-й групп газетного отделения. Так сказать, элита. А между тем 10% написанных ими в диктанте слов таковыми не являются. Это скорее наскальные знаки, чем письмо. Знаете, я 20 лет даю диктанты, но такого никогда не видела. Храню все диктанты как вещдок. По сути дела, в этом году мы набрали инопланетян. — У вас и правда был такой слабый набор? — В том-то и дело, что формально сильный: средний балл по русскому языку — 83. То есть не просто «пятерка», а «суперпятерка», поскольку

отличная оценка по русскому языку в этом году начиналась с 65 баллов. И это очень скверно, поскольку, когда ребята завалят первую же сессию, нам скажут: «Вы получили «супертовар». А сейчас ребята не могут воспроизвести простеньких русских слов. Как это вам удалось сделать из суперотличников супердвоечников?!». Кстати, в этом году благодаря ЕГЭ победители олимпиад и золотые медалисты не смогли поступить на дневное отделение: все они учатся на вечернем. Мало и москвичей. Впрочем, журфаку еще грех жаловаться. Сколько-то самых безнадежных студентов нам удалось отсечь с помощью творческого конкурса. А вот что получил, скажем, филфак, страшно даже подумать. Это национальная катастрофа!

— В чем ее причина? — В какой-то степени в «олбанском» интернет-языке. Однако главная беда- ЕГЭ. По словам первокурсников, последние три года в школе они не читали книг и не писали диктантов с сочинениями — все время лишь тренировались вставлять пропущенные буквы и ставить галочки. В итоге они не умеют не только писать, но и читать: просьба прочесть коротенький отрывок из книги ставит их в тупик. Плюс колоссальные лакуны в основополагающих знаниях. Например, полное отсутствие представлений об историческом процессе: говорят, что университет был основан в прошлом, ХХ веке, но при императрице Екатерине. — С этим можно что-то сделать? — По итогам диктанта прошло заседание факультетского ученого совета.

Вырабатываем экстренные меры по ликбезу. Сделаем, конечно, что сможем, но надо понимать: компенсировать пробелы с возрастом все труднее, и наверняка выявятся ребята необучаемые. Да и часов на эти занятия в нашем учебном плане нет. Так что, боюсь, кого-то придется отчислить, хотя ребята не дебилы, а жертвы серьезной педагогической запущенности. — Многих можете потерять? — Не исключаю, что каждого пятого первокурсника. ЕГЭ уничтожил наше образование на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе.

Суровый, бесчеловечный эксперимент, который провели над нормальным и здоровыми детьми, и мы расплатимся за него полной мерой. Ведь люди, которые не могут ни писать, ни говорить, идут на все специальности: медиков, физиков-ядерщиков. И это еще не самое страшное. Дети не понимают смысла написанного друг другом. А это значит, что мы идем к потере адекватной коммуникации, без которой не может существовать общество. Мы столкнулись с чем-то страшным. И это не край бездны: мы уже на дне. Ребята, кстати, и сами понимают, что дело плохо, хотят учиться, готовы бегать по дополнительным занятиям. С некоторыми, например, мы писали диктант в виде любовной записки. Девчонки сделали по 15 ошибок и расплакались. Как разрушают язык Хочешь уничтожить народ — уничтожь его язык.

Язык — это национальное мышление, За каждым словом в мозгу человека встает образ. А тем более — в русской речи, которая работает как переносчик русской идентичности. Убивая русскую речь, нынешние расейские «элитарии» убивают русскость. Они порождают уродливый воляпюк — видимо, «российский язык». *** Следующая ступень деградации русского языка и превращение его в «россиянскую мову» — насыщение уголовными словечками. Теперь ими сыплют даже высшие чиновники триколорного государства, большинство из коих никогда зону не топтало. И это невероятно уродует и обедняет нашу великую речь. Ненавижу слово «наезд» в его нынешнем смысле! Почитайте русских классиков: Чехова, Тургенева, Толстого. Какой-нибудь Иван Петрович любит бывать у Василия Федоровича наездами. То есть, приезжать в гости — а не являться на веренице джипов, паля в воздух из всех стволов. Есть тьма отличных великорусских слов и выражений-синонимов нынешнему «наезду» — наскок, нападение, бросить вызов, попереть на рожон, покатить бочку. Для каждого случая — свое. А это чудовищное слово «разводить»? Обманывать, объегоривать, дурить, облапошивать — здесь целый арсенал слов нормальной речи. Вся эта «фенизация» великого русского языка- мерзейшее преступление трехцветных. *** Меня поражает та легкость, с которой нынешние русские утрачивают слова своей родной речи. Словно дурные попугаи, они подхватывают и повторяют нынешний пиджин-рашен. Господи, ну сопротивляйтесь же вы этой колонизации, этому разрушению вашей национальной идентичности! По сравнению с временами СССР произошла дичайшая языковая регрессия. Теперь я понимаю, как стремительно утрачивалась нормальная латинская речь на обломках Римской империи. Нынешних молодых в Интернете вычисляешь мгновенно: по режущим глаз ошибкам, по воляпюковскому написанию слов. «От куда» вместо откуда, «за чем» вместо зачем. Если видишь такое: ясно — пишущий годков рождения от второй половины 1980-хи дальше. Безграмотность вопиющая. «Не» везде пишется у них отдельно.«Не вкусный» вместо «невкусный», «не даром» вместо «недаром». Разницы между в «в течение» и «в течении» они не ведают. Про все эти «разочерования», «извените», «циган», «девченка», «вкустно» даже говорить не хочется. Нынешние книги читать невозможно: ошибка на ошибке. Разрушается грамотность — причем полностью. Чувство языка полностью утрачено. Ну, сколько раз объясняли дуракам: «бесталанный» — это несчастливый. Ибо талан — это счастье, удача. Нельзя говорить о талантливом человеке «небесталанный» — он именно талантливый, способный. И точно так же «бедовый» — это не тот, кто в несчастья влетает, а бойкий, шустрый.

Все без толку: хоть кол на голове теши. (Кстати, именно теши, а не чеши. Кол, как известно, топором тесают-тешут, его нижний конец заостряя). Потому с великим удовольствием читаю книги русско-советских лет: там — нормальный язык. Деградация нынешних книг ускоряет гибель великого и могучего. И это — симптом регрессии русских как народа. Но вот что примечательно: параллельно с деградацией русского языка идет деградация россиянских переводчиков. Наблюдается утрата культуры знания иностранных языков. *** Все вокруг говорят: вот книга Джона Колемана «Комитет трехсот». Простобешусь: ну нельзя быть такими быдляче-неграмотными! Таких фамилий у англосаксов отродясь не бывало. Это — Джон Коулмэн (Coleman). Распространенность «колеманства» удручает. Если по такой логике писать иностранные имена, то автором «Гамлета» будет Виллиам Схакспеаре, а не Уильям Шекспир. В Ялте встречались Сталин, Рузвельт и английский премьер Чурчилл. Или Цсхурцхилл? Или Чарчилл? В общем, никак не Черчилль. Впрочем, тогда уж не Рузвельт, а Роозевелт. А недавно скончался известный американский поп-певец Михаил Яксон. И в «Фантомасе» играл не Жан Марэ, а Джеан Мараис. И первый аэроплан построили братья Вригхт. Слава богу, что книгу про комитет трехсотнаписал не Бьюкенен (Buchanan). А то поставили бы на обложке:«Буханан». Или Бучанан. Или Бачанан. Если советский литературный переводчик был человеком высочайшей культуры и большого кругозора, знавший несколько языков (а русский — особенно), то бело-сине-красный толмач — это полуграмотный студент, незнающий ничего, кроме плохого английского. И с кругозором выпускника школы для умственно неполноценных. Переводные книги, издающиеся в РФ, невозможно читать без карандаша — надо править ляпы на каждой странице. Некоторые перлы: премьером Японии во Второй мировой был некий Тойо. Финн, что ли? Да нет — это кретин-переводчик так переделал фамилию Тодзио (в английской трансскрипции — Tojo). Президентом Чехословакии накануне захвата ее немцами, был некий Хача, а не Гаха (Hacha). Так и представляешь себе матерого кавказца в кепке-аэродроме. Просто россиянский халтурщик не знает истории, и в справочник ему заглянуть некогда. По страницам шествуют великий китайский полководец Сань Цу (не сразу понял, что имеется в виду Сунь Цзы), подводная лодка «Ксиа» («Ся») и прочие перлы. На страницах другого романа француза маниакально именуют Николасом. Хотя читается это имя — Николя. Может, вы, уроды, будете писать «кабернет» вместо «каберне», а «Тиссот» всесто «Тиссо»? Россиянские СМИ тут тоже отличаются местечковой дремучестью. Ну нет фирмы «Делойт и Туш» — есть компания «Делуа и Туше». Нет теннисного турнира «Ролан Гаррос», есть «Ролан Гарро» — ибо «с» на конце не читается. Ролан Гарро был великим теннисистом, а также — и летчиком Первой мировой. И если вы его перекрестили в «Гарроса», то тогда знаменитым оркестром дирижировал Паул Мориат, в океан нырял капитан Коустеау, а Франция выпускает автомобили «Ренаулт» (Поль Мориа, Кусто и «Рено» соответственно). Однажы я слышал, как тупые россиянские

спортивные комментаторы упорно именовали французского теннисиста Рауксом. Так они прочли его фамилию — Raux. То, что на самом деле он — Ро, им в башку не пришло. Я выбросил книги Зефирова, где он расписывает славных пилотов Третьего рейха. Читать их невозможно. Эсминец «Иванхое» (Ivanhoe) — это он так «Айвенго» прочитал. Фамилии немцев перевираются безбожно. Штахл — вместо Сталь, Похлманн — вместо Польман, Махлке — вместо Мальке. И всю эту лабуду пропустили все корректоры и редакторы издательства? Ну, рекорд невежества. Так же отправил в корзину книгу «Тайная миссия НАСА» Хогленда. Перевод — как будто недавно выучившийся русскому нигериец делал. Таких корявых предложений я еще не видел. Но добил меня перл: икона «Наша дама Гваделупе». Блин, это — икона богоматери Гваделупской! «Нотр Дамм Гваделупе» — так в подлиннике. «Нотр Дамм»

дословно — «наша дама», но мне еще в английской школе No. 35 города-героя Одессы, преподавая азы перевода, объяснили, что это — богородица. И даже рассказали историю о халтурном переводчике, который, взяв роман «Собор парижской Богоматери» («Нотр Дамм де Пари»), перевел заглавие как «Наша дама из Парижа». Господи, кого же выпускают россиянские вузы? Полных олухов? И мы, русско-советские, на их фоне — просто гимназисты старых времен. Зайдя в магазин, едва не умер от хохота. На прилавке стояло немецкое вино «Молоко любимой женщины» — если верить ценнику. Блин, кретины — это же «Молоко Богородицы» (Либенфраумильх)! Немцы, хотя народ своеобразный, женщин доить еще не додумались. ***

Тупость нынешних переводчиков и СМИ-шников торчит на каждом углу. Старого седого дядьку, правящего в Монако, называют принцем. А его дочь — поп-певицу — принцессой Монако. Болваны, они не принц и не принцесса — они князь и княжна. Ибо слово prince — это не тольк принц, но и князь. Ведь Монако — это княжество. Но ведь это — всеобщая дурость в РФ. Глядишь фильм про Дракулу -слышишь о «принце Трансильвании». Или о «принце мира сего». Слово king везде переводят как «король». Мне говорят о королях древней Персии, античной Греции, ведической Индии. Тупицы, в русской традиции они — цари, а короли появляются лишь в Средневековье. И то — у германских и романских народов, да у кельтов — на Востоке и на Руси королей не водилось. Но я почти навзничь упал, встретив выражение «Античная Русь». Древняя, уроды, древняя! *** О чем все это говорит? О том, что разрушение собственно русского языка в Эрэфии привело к разрушению и общей лингвистической культуры. К гибели отличной школы русского перевода, коими славились и Российская империя, и СССР. К гибели самой культуры и знания. Это говорит о том, что в РФ разрушают все — не только науку, промышленность, образование, инфраструктуру и ЖКХ, но и сам наш великий индоевропейский язык. Что школы и вузы РФ начали штамповать брак, незнаек и невежд.

Первый канал выпустил сюжет о безграмотных студентах журфака МГУ. Учащаяся вуза уверяет, что это фейк

Вечером 22 ноября на Первом канале ко Дню словаря вышел сюжет, в котором утверждалось, что большинство студентов факультета журналистики МГУ — безграмотные. Не знают, как пишется, например, слово «дирижер»

В сюжете говорилось, что многие студенты отказывались пройти тест на грамотность, предложенный журналистами телеканала. Сделавшие ошибки просили не называть их имена. Среди слов, неправильно написанных первокурсниками журфака МГУ «в последние годы», Первый канал назвал: «рыца», «поциэнт», «удастса», «врочи» и другие.

Телеканал со ссылкой на доцента кафедры стилистики факультета журналистики МГУ Анастасию Николаеву утверждает, что в 2009 году один из первокурсников журфака сделал в проверочном диктанте 70-80 ошибок. Сейчас якобы неграмотных меньше.

При этом Первый канал приводит статистику: если в 2009 году «зачет» за проверочный текст на грамотность получали 18 процентов учащихся, то в 2016 году — всего четыре.

Также в сюжете рассказали о неком «Любовном диктанте», который писали студентки МГУ. Якобы девушки допускали в нем такие ошибки: «желаный», «искуственными», «припоны», «тятр» (театр) и другие.

Реакция студентов:

Студентка факультета журналистики МГУ Юлия Рыбина на своей странице «ВКонтакте» рассказала о том, как снимался сюжет для Первого канала.

По ее словам, опрос действительно был, однако журналисты склеили видеонарезку из единичных ошибок, большую часть которых сделали не студенты журфака. Кроме того, сотрудники Первого канала якобы подходили с опросом, но не представлялись, а негативную реакцию на это показали как нежелание студентов участвовать в проверке грамотности.

Студентка заявила, что на факультете журналистики нет экзамена по проверке грамотности, а о «Любовном диктанте» она вообще услышала впервые.

Рыбина утверждает, что многие кадры из сюжета были сняты не на факультете журналистики, а информация Первого канала основана на «ложной статье» 2009 года в «Российской газете».

Российское телевидение любит проводить опросы среди населения, выясняя уровень грамотности и эрудиции. Только почему-то результаты каждый раз создают такое впечатление, будто среднего и высшего образования в нашей стране вовсе нет.

Регулярно на экране телевизора разыгрывается остросоциальная драма, в которой действующие лица безуспешно пытаются вспомнить дату начала Великой Отечественной войны, утверждают, что Земля – плоская, а Солнце – планета. И самое главное, если верить всем этим опросам, так отвечает большая часть населения. Возникают два вопроса:

- Кто эту стилизацию Средневековья воспринимает всерьез?

- Какую цель преследуют телевизионщики подобными сюжетами о якобы беспросветной глупости народа?

22 ноября очередной выпуск сериала про российских дураков показал Первый канал. На этот раз в центре внимания оказались студенты факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, которые, якобы, пишут «рыца», «врочи», «нез наю» и «поциэнт». Неожиданно?

Неприятно. Особенно если учесть, что все те ошибки, которые столь наглядно были продемонстрированы в сюжете, взяты из статьи за 2009 год. Этот текст годами кочует с сайта на сайт, из материала в материал.

А загадочный «любовный диктант» (см. сюжет) — явление не менее неожиданное. На каких факультетах и когда его писали? Если на факультете журналистики, что явно следует из логики повествования, то это не так: никто из сегодняшних студентов о таком даже и не слышал. А если нет, то почему не указана информация где и когда он проводился? Актуальным также было бы и год указать…

Конечно, невозможно с уверенностью отвечать абсолютно за каждого из более чем семисот человек, зачисленных за последние два года. Но для того, чтобы поступить на бюджет журфака МГУ в 2018 году необходимо было набрать минимум 348 баллов из 400. Это в среднем по 87 баллов за каждый из четырех экзаменов. И если высокий балл за ЕГЭ по русскому языку недостаточно убедителен, то существует ещё и внутреннее ДВИ (дополнительное вступительное испытание), которое невозможно хорошо сдать, если пишешь с орфографическими, пунктуационными, стилистическими, речевыми или фактическими ошибками.

У студентов первого курса факультета журналистики МГУ действительно раз в полгода проводятся диктанты как часть сдачи сначала зачета, а потом — экзамена. Для второго и третьего курсов они также являются вполне обыденной формой обучения. Но это рядовая внутренняя проверка знаний, которая носит будничный характер и обсуждение результатов не выносится за рамки учебных аудиторий.

У любого здравомыслящего человека возникает вопрос: что нам этим сюжетом хотели показать? Что ныне учащиеся студенты факультета журналистики МГУ безграмотные и невежественные? Тогда получается, что это прежде всего плевок в сторону преподавателей русского языка: как они могли допустить, что люди, поступавшие со ста баллами за ЕГЭ, за полгода или год потеряли рассудок и начали писать «поциэнт»?

Но если уж говорить про уровень безграмотности студентов, то почему бы не сказать про уровень профессиональной этики телевизионщиков?

Вариантов объяснения такого сюжета может быть много — от пиара отдельных педагогов до личной неприязни к молодым журналистам. Но вероятнее всего, он говорит о планах министерства науки и высшего образования поменять структуру ЕГЭ или ввести новые экзамены. Например добавить обязательную устную часть в единый экзамен по русскому языку – ее давно грозятся ввести, но до сих пор предлога не находилось. Наверное, надо снять подобный сюжет и про студентов филологического факультета…

В четверг 22 ноября Первый канал в связи с Днем словаря показал тематический сюжет.

Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов упомянул в самом ее начале о том, как Путин поправил курсанта (ударение в слове «обеспечение» в соответствии со словарем Даля — на второй «е», а не на третьей). Затем он перешел к грамотности молодого поколения, назвав ситуацию «настоящей катастрофой национального масштаба», отметив, что его поколение, вероятно, последнее из тех, что говорит и пишет более или менее грамотно.

После душещипательного обращения к телезрителям о том, что пора ввести национальный проект «Родная речь», в эфир поставили сюжет Юрия Липатова. В кадре журналисты раздавали карточки со словами молодым людям возле журфака МГУ и просили вписать недостающие буквы.

По словам Липатова, пройти тест на грамотность соглашались далеко не все, а если соглашались и делали ошибку, то «включали студенческий рефлекс: отходили дворами, включая инкогнито».

Один из молодых людей ошибся в слове «дирижер» и сказал, что надеется, что «это никуда не попадет», а другая девушка отказалась называть свое имя, потому что «имеет на это право».

Вот типичные ошибки, которые делали в последние годы, в том числе и те, кто набрал по итогам ЕГЭ максимум 100 баллов: «рыца» — «рыться», «поциэнт» — «пациент», «удастса» — «удастся», «врочи» — «врачи», «нез наю» — «не знаю», «генирал» — «генерал», «через-чюр» — «чересчур», «оррестовать» — «арестовать», —

отметил журналист в сюжете Первого канала.

Одним из спикеров в сюжете выступил доцент кафедры стилистики журфака МГУ Анастасия Николаева. По ее словам, ошибок по типу «врочи» у ее подопечных в диктантах не так много, но в целом грамотность значительно упала, а пик безграмотности пришелся на 2009 год: тогда тех, кто может сделать меньше восьми ошибок в небольшом тексте для зачета, было 18%, а в 2016 году успешно сдали предмет только 4% студентов!

Николаева даже показала шутливую топонимическую карту, составленную из ошибок, встреченных ею у студентов.

Репортаж «Первого канала» увидела одна из его героинь, Юлия Рыбина. Девушка была сильно возмущена работой журналистов, о чем высказалась у себя на странице во «ВКонтакте».

Во-первых, по словам Юлии, студенты 1 курса журфака МГУ в 2018 году не писали никаких установочных диктантов, где бы проверялась их грамотность.

Во-вторых, в репортаж, как пишет Юля, были вставлены только кадры с ошибками в карточках. Причем сама девушка заполнила их все правильно.

Я и многие мои знакомые участвовали в опросе и вставляли буквы в эти карточки, которые никак не проверяют грамотность. В эфир попали кадры с единичными ошибками, и большая часть из них сделана не студентами журфака. Я, например, безупречно справилась с заданием и объяснила постановку выбранной буквы», —

пишет Рыбина.

Ошибки, приведенные в материале, («поциэнт», «рыца» и другие), репортеры, как утверждает девушка, взяли из старой статьи 2009 года, опубликованной на сайте «Российской газеты», причем Юлия назвала и этот материал ложным.

А когда журналисты «Первого» подходили к студентам, они не представлялись: не сообщали ни название канала, ни что за проект. Причем ответное нежелание студентов представиться выставляли как агрессивную реакцию на заполнение карточек.

Слова Юлии Рыбниковой на этот счет подтверждает и другая студентка факультета журналистики, Анастасия Степанова. Девушка написала на своей странице во «ВКонтакте», что съемочная группа «Первого» подошла к ней под предлогом проверки каких-то материалов для «Новой Газеты».

Причем автор сюжета, которого на самом деле звали Юрий, представился Сергеем. А когда она сама отказалась представиться, мужчина в черной куртке в шутку предположил, что она боевик с Донбасса, и продолжал настаивать на том, чтобы она назвала свое имя.

По словам Анастасии, она попросила журналистов не вставлять кадры с собой в сюжет, но они не вняли ее просьбе, хотя разрешения на съемку у них не было.

Отметим, что в выпуске «Камеди клаба» от 16 ноября побывала нижегородский педагог, автор канала «Училка vs ТВ» на YouTube Татьяна Гартман. На вопрос Гарика Харламова и Павла Воли о том, где самые неграмотные ведущие, она тут же ответила: «На Первом канале», о чем написали в издании «Vgoroden».

Ранее известный блогер Евгений Лавров в авторской колонке на сайте радиостанции «Эхо Москвы» раскритиковал непосредственно Клейменова.

Пять десятков лет, по словам блогера, передача «Время» была национальным достоянием, российскими скрепами, но теперь с подачи Клейменова смотреть программу становится неприятно: ведущий использует лексику, которую неприятно слышать, слова, которые раньше были запрещены в эфире — «урла», «выродки», «обос…ались» и т. д.

Это не балаган уркаганский с матом и другим тюремным сленгом. Программа не должна вводить людей в неврозы. Впервые за долгие годы, при освещении трагедии в Кемерово, люди засомневались в числе жертв — не поверили Клейменову. Яканье — недопустимо, это не авторская программа имени Клейменова, не размышления отдельно взятого человека, а новости на федеральном канале», —

высказался блогер.

Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН