«Все знают», что в ходе рейда на Пёрл-Харбор японцы сваляли дурака — они атаковали корабли, а не инфраструктуру базы, что принесло бы им гораздо больше выгод в стратегическом плане. А как всё обстояло на самом деле?

«Все знают»

Ценные соображения о том, что седьмого декабря 1941 года японцы в Пёрл-Харборе бомбили совсем не то, что нужно, с удручающим постоянством всплывают в любом обсуждении, посвящённом этой теме. Причём их авторов сложно в чём-то винить — они ведь не сами это придумали, а почерпнули из многочисленных статей и книг, в том числе написанных и вполне авторитетными людьми.

Одним из первых, кто двинул этот тезис в массы, был американский историк Самуэль Морисон. В вышедшем ещё в 1948 году третьем томе монументальной 15-томной работы «Военно-морские операции США во Второй мировой войне» он написал: «Во всей истории войн нет другой операции, которая оказалась бы столь фатальной для агрессора. При ударе по Пёрл-Харбору японцы ошибочно сосредоточились на кораблях, а не на береговых сооружениях и нефтехранилищах».

Ему вторил и небезызвестный певец «стратегии непрямых действий» Бэзил Лиддел Гарт, а Гордон Прандж в своём классическом исследовании о Пёрл-Харборе высказался ещё более цветисто: «Не воспользовавшись шоком, замешательством и смятением на Оаху, не превратив в пыль базу Пёрл-Харбор, не уничтожив имевшиеся там громадные запасы топлива, Япония совершила первую и, вероятно, самую большую стратегическую ошибку во всей войне на Тихом океане».

Затем всё это перекочевало в популярную литературу, документальные фильмы и прочее. Словом, превратилось практически в аксиому — в нечто такое, что «все знают» и, следовательно, совершенно бездумно повторяют. Но попробуем подойти к данному тезису более критично.

Почему не было пороха?

В известной исторической байке некий монарх — имя варьируется — грозно вопрошает своего военачальника, почему он то ли сдал крепость, то ли просто не поприветствовал его положенным пушечным залпом. И слышит в ответ: «Ваше величество, тому было много причин. Во-первых, у нас не было пороха, во-вторых…» — «Первой причины достаточно, можете не продолжать».

Короткий ответ на вопрос «почему японские пилоты не нанесли удары по инфраструктуре Пёрл-Харбора?» очень похож на эту байку: им просто не ставили такой задачи. В оперативном приказе № 1 по японскому мобильному соединению чёрным по белому написано, что целями являются «вражеский флот и важные аэродромы на острове Оаху».

В приказе № 3 эти цели были расписаны уже подробней: крупные корабли до тяжёлых крейсеров включительно, причём отдельно указывалась приоритетность по кораблям: в первую очередь линкоры. А также авиабазы Хикэм, Уилер, Канеохе и на острове Форд. Единственными элементами инфраструктуры, что упоминались в приказе, были ангары на аэродромах.

Тут можно было бы поставить точку, но мы ведь более любопытны, чем Генрих IV или Наполеон I из байки, и нам, в отличие от них, интересно — а почему «не было пороха»? Почему разрабатывавшие план операции профессионалы из штаба Объединённого флота ВМС Японии не включили в него такие «вкусные» и, казалось бы, очевидные цели, как объекты инфраструктуры базы?

Проще всего заявить, как это и сделали многие авторы, что разработчики — до адмирала Ямамото включительно — были замшелыми идиотами, зацикленными на своих фетишах-корабликах и так и не постигшими известную каждому диванному стратегу сокровенную истину: «тактика — это для дилетантов, а профессионалы должны думать о логистике». Но мы ведь не ищем «понятные широким массам простые, но неправильные ответы на сложные вопросы»?

А пофиг неувязочки!

Первое, что бросается в глаза в предлагаемой нам дилемме «корабли или инфраструктура», — в ней напрочь отсутствует ещё один важный компонент. Самолёты. А ведь на аэродромах острова Оаху в тот момент базировалось 110 только современных истребителей. Плюс ещё полсотни пусть и устаревших, но вполне способных создать проблемы японским бомбардировщикам машин.

Вторая неувязка состоит в том, что и корабли — это не просто большие железяки, а ещё и плавучие зенитные батареи. На линкорах, крейсерах, эсминцах и танкерах, находившихся в Пёрл-Харборе, только «универсалок» калибра 127-мм имелось 246 единиц. Добавим к этому десятки 76-мм зениток на всякой мелочи, плюс сотни стволов 28-мм зенитных автоматов и 12,7-мм пулемётов. И всё это находилось в считанных сотнях — если не в десятках — метров от той самой инфраструктуры.

Согласитесь, крайне сложно себе представить, что американские зенитчики и лётчики-истребители дружно достали бы ведёрки с попкорном и, усевшись поудобней, наслаждались бы зрелищем японских самолётов, разносящих их родную базу, не предпринимая попыток им помешать.

Так что эта дилемма — «корабли или инфраструктура» — ложна, манипулятивна и имеет весьма слабое сцепление с реальностью. Японцы, будучи в здравом уме, не могли себе позволить атаковать никакую инфраструктуру, не подавив предварительно противовоздушную оборону острова Оаху. То есть не нанеся ударов по кораблям и аэродромам — чем они и занялись в этой самой реальности.

Не менее манипулятивен и тезис о том, что японцы «сосредоточились на кораблях». По кораблям в гавани в сумме отработали 162 бомбардировщика, в то время как гораздо больше машин — 105 бомбардировщиков и сотня истребителей — занимались уничтожением самолётов. В результате подавляющее число потерь японцы понесли не от авиации, а от зенитного огня противника.

Труба пониже, дым пожиже

Но давайте представим, что японцы по каким-то причинам плюнули на запредельные потери и решили либо вообще забить на подавление ПВО, либо выделить на это минимальные силы — например, только истребители. А основными нанести удар по наземным сооружениям военно-морской базы Пёрл-Харбор, дабы, выражаясь словами Гордона Пранджа, «превратить её в пыль».

Тут перед глазами автоматически возникают апокалиптические пейзажи Гамбурга, Дрездена или Токио, пока не вспомнишь, что для превращения этих городов в обугленные руины потребовались неоднократные налёты тысяч тяжёлых бомбардировщиков, способных нести по три-шесть тонн бомб. Плюс созданные методом долгих проб и ошибок тактика их применения и особые боеприпасы.

А на авианосцах японского соединения было 279 лёгких бомбардировщиков с боевой нагрузкой по 250 или 800 кило, которые в сумме могли поднять до 149 тонн бомб.

Весьма внушительно — почти как на сорока «летающих крепостях». Да и Пёрл-Харбор —далеко не Гамбург.

Но вот спустя полгода 72 таких же палубных самолёта и близко не смогли не то чтобы уничтожить, но хотя бы подавить гораздо более скромную базу на атолле Мидуэй — двух островках общей площадью около шести квадратных километров.

Так что ни о каком «стирании в пыль» всего комплекса базы речь не шла от слова совсем — оставим это на совести Гордона Пранджа. Сколь-нибудь эффективную «ковровую бомбардировку» таких площадей подобными силами не проведёшь. Единственное, что могли сделать японцы, так это нанести более-менее точечные удары по критически важным объектам. И первое, что обычно указывают в качестве основных целей, — электроснабжение, судоремонтные мощности и запасы топлива.

Кина не будет — электричество кончилось

Одним ударом надолго оставить базу без электроэнергии выглядит крайне заманчивой идеей. Но в реальности, как это часто бывает, всё несколько сложней. Во-первых, большинство важных объектов на такой случай имели резервные дизель-генераторы, а корабли способны обеспечивать себя электричеством просто по определению.

Во-вторых, если самая старая электростанция базы размещалась в достаточно хлипком строении, то две небольшие новые, введённые в строй незадолго до войны, были уже из монолитного железобетона приличной толщины. Так что им были страшны лишь прямые попадания тяжёлых бомб, что не так просто реализовать — всё-таки эти здания поменьше линкоров, плюс их ещё нужно сначала опознать среди других строений.

В-третьих, у американцев имелись ещё и тузы в рукаве — четыре линкора с турбоэлектрическими энергетическими установками. Фактически четыре плавучие электростанции мощностью по 25 мегаватт каждая. Так что в крайнем случае они могли бы провернуть тот же трюк, что и с авианосцем «Лексингтон», который как-то в течение месяца снабжал электричеством стотысячный город Такома.

И четыре корабля — это лишь то, что находилось прямо в гавани на момент атаки. А вне её имелось ещё три линкора и пара авианосцев с такими же возможностями. В общем, надолго оставить Пёрл-Харбор совсем «без света» было совершенно нереализуемой задачей.

Торпедой по воротам

Потеря стационарных судоремонтных возможностей лишила бы военно-морскую базу на острове Оаху значительной части её ценности. Всё, с чем не справляются ремонтные суда, пришлось бы тащить на Западное побережье США. То есть как минимум до Сан-Диего, что в 2200 милях (4000 километра). И хорошо, если своим ходом, а не на буксире со скоростью пешехода.

Основные судоремонтные мощности были сосредоточены на военно-морской верфи базы. Это были 24 гектара, занимаемые складами, цехами, ангарами и вышеупомянутой электростанцией. Плюс прилегающие сухие доки, пирсы и достроечные стенки. Поскольку японцы понятия не имели, где что находится, то бомбить пришлось бы всё подряд «ковровым методом».

Но даже если б они бросили на этот объект все бомбардировщики самой мощной первой волны, то в их распоряжении было бы 234 бомбы калибра 250 кило — по десятку на гектар промышленной застройки.

То есть ни о каком сплошном разрушении не шло бы и речи.

Конечно, какие-то здания были бы повреждены, но, как показала практика Второй мировой, вывести из строя находящееся там оборудование «старой школы» достаточно трудно, поэтому многие разрушенные бомбёжкой заводы в Германии или Японии возобновляли работу через считанные недели, если не дни.

Но главными жемчужинами верфи были два её сухих дока «линкорного» размера. С их потерей верфь лишилась бы возможности ремонтировать и обслуживать подводную часть крупных кораблей. Однако, если кто вдруг забыл, сухой док — это такая огромная «ванна», стенки которой выполнены из нескольких метров железобетона, а дно вдобавок армировано стальными балками. Пытаться повредить это авиабомбами среднего калибра имеет столько же смысла, что и ломом.

Единственными уязвимыми местами доков являются их батопорты — те огромные металлические «ворота», что закрывают вход в камеру. Но из-за небольшой толщины в них крайне маловероятно попасть авиабомбой или хотя бы повредить гидравлическим ударом от близкого промаха. Так что единственным вариантом было попытаться достать их торпедами. Но с этим тоже имелись проблемы.

Торпедная атака на мелководье — крайне сложная задача даже в случае неподвижных целей. В реальности японские торпедоносцы в Пёрл-Харборе добились менее 50 процентов попаданий при том, что их целями были корабли по 180 м длиной. А ширина батопортов была менее 40 метров. Остаётся лишь гадать, сколько торпед бы понадобилось, чтобы в них попасть. Тем не менее, это было вполне реально. Но что бы это дало?

Ремонт металлоконструкций размером 40×14 метров — не самая простая задача. Но даже при условии разбомбленной верфи рядом оставались мощные краны, водолазное оборудование, ремонтные суда, материалы и, главное — квалифицированные кадры, которые только что делали батопорт для дока № 2. Так что время ремонта исчислялось бы в худшем случае неделями, а время было. Ведь в этом альтернативном сценарии японцы корабли не трогают — так что срочной необходимости ни в доках, ни в судоремонтных мощностях попросту не возникает.

Большие жестянки

Но на первом месте в рейтинге упущенных японцами шансов находится, конечно же, мазут. Тем более что тут можно ссылаться не на абы кого, а на целого главкома Тихоокеанского флота США адмирала Честера Нимица: «У нас было 4,5 миллиона баррелей топлива, и всё оно было уязвимо для 12,7-мм пуль. Уничтожение японцами этого топлива продлило бы войну на два года».

Резервуары для нефтепродуктов, конечно, похожи на огромные консервные банки, но вообще-то они должны выдерживать давление тысяч тонн жидкости. Поэтому их стенки делают вовсе не из жести, а из стали приличной толщины. В данном случае это было от трёх четвертей дюйма в верхней части до полутора в нижней. То есть от 19 до 38 мм. Даже с учётом того, что сталь была не броневой, такой защитой могла похвастаться далеко не вся бронетехника.

Так что адмирал Нимиц был прав лишь отчасти. Крупнокалиберные пули действительно могли пробить эти резервуары. Но не все и не везде — только бронебойные и только в верхней части. Однако на японских самолётах были лишь 7,7-мм пулемёты, которые максимум поцарапали бы там краску, да и 20-мм авиапушки «Зеро» с их низкой начальной скоростью тоже могли пробить лишь верхние пояса и тоже только бронебойными. C нулевым «запреградным действием».

Ведь красиво взрывающиеся от обычной пули бензобаки бывают только в плохих боевиках, а в реальности с этим далеко не всегда справляются и специальные боеприпасы.

Даже в случае бензина зажигательная пуля в толще жидкости не даст никакого эффекта — опасность представляет лишь заполненный парáми свободный объём, который в резервуарах для нефтепродуктов отсутствует благодаря специальному изолирующему понтону, плавающему на поверхности жидкости. А ещё этот понтон плюс крыша в сумме создают ещё и эффективную «разнесённую» защиту сверху.

Словом, те, кто считают, что «достаточно было причесать эти баки из пулемётов» — сильно ошибаются. В чём убедились и японские пилоты, пытавшиеся вести огонь по резервуарам даже не с мазутом или дизтопливом, а с высокооктановым бензином на аэродромах Уилер и на острове Форд. Результаты этих обстрелов — а заодно и «дружественного огня» — ликвидировали путём забивания простых деревянных колышков.

Махмуд, поджигай!

Так что единственным вариантом было бомбить нефтехранилища. А поскольку то, что держит пули, ещё лучше держит осколки, — в зачёт шли только прямые попадания. Лишь они могли вызвать пожары в резервуарах, а при удаче и достаточном калибре — ещё и разрушить их стенки за счёт гидравлического удара.

Ну а теперь самое время вспомнить размеры данных целей.

Это была «верхняя ферма» из 17 резервуаров диаметром 50 метров и ещё две «фермы» с 37 ёмкостями поменьше, диаметром 32-35 метров. Плюс девять танков с бензином диаметром по 11 метров на острове Форд. Итого — если не считать совсем мелочь со смазкой — 63 цели, расположенные на расстояниях как минимум больше своего диаметра друг от друга, а бензиновые танки — ещё более разреженно.

Бомбардиры японских «Накадзима» B5N2, бомбивших с горизонтального полёта американские линкоры в Пёрл-Харборе, добились выдающегося — без шуток — результата. В те три линкора, в которые они целились, попало восемь бомб из 49 сброшенных. Ещё четыре достались стоявшим вплотную соседним кораблям.

А ведь речь шла о целях длиной в 185-220 метров и шириной 30 метров!

Чтобы прицельно накрыть гораздо более скромные по габаритам резервуары с топливом, им не хватило бы точности, а для эффективной «ковровой» обработки «ферм» — уже количества. Даже в случае вооружения всех 80-90 «кейтов» одной волны несколькими бомбами калибра 250-60 кило. Так что единственным вариантом были пикировщики — по одному на каждую ёмкость. Хотя это потребовало бы просто ювелирного распределения целей и запредельной координации действий.

Но даже если бы это удалось организовать, промахи и ошибки были бы неизбежны. Так что после пикировщиков в любом случае пришлось бы задействовать и все «горизонтальные» бомберы, чтобы попытаться накрыть уцелевшие резервуары, разрушить насосные станции, трубопроводы и системы пожаротушения, плюс гарантированно поджечь разлившийся по ячейкам мазут.

Словом, для сколь-нибудь эффективного уничтожения запасов топлива опять потребовались бы как минимум все ударные машины одной из волн. А кстати, сколько там было этих запасов?

Страна-бензоколонка

Честер Нимиц говорил о 4,5 миллиона баррелей — что в пересказе некоторых отечественных авторов ненавязчиво увеличились до 4,5 миллиона тонн, — но тут адмирал немного ошибался. Это была просто общая ёмкость всех резервуаров, включая старое подземное хранилище на 150 тысяч баррелей. Согласно же отчётам командования Тихоокеанского флота и 14-го военно-морского округа на момент японской атаки в наличии там имелось около четырёх миллионов баррелей нефтепродуктов.

Но и это, конечно, тоже очень много — 610 700 тонн в пересчёте на мазут и немногим меньше, чем вся тогдашняя добыча нефти в США. За один день. Это без учёта контролируемых американскими компаниями месторождений за пределами страны. А чтобы добыть такое же количество в одном только ближайшем к Гавайям штате Калифорния, потребовалось бы меньше недели.

Словом, нефти и нефтепродуктов в Штатах хватало, но как насчёт их доставки в Пёрл-Харбор?

Основу «наливного» флота ВМС США составляли тогда 12 новейших быстроходных танкеров типа «Симаррон», способных перевозить по 147 тысяч баррелей. А в первые же дни войны мобилизовали ещё и три танкера типа «Кеннебек» вместимостью по 130 тысяч баррелей, тоже построенные по военным спецификациям. Только эти 15 судов теоретически могли за один рейс — менее чем за шесть суток — доставить из Сан-Диего сразу 2,15 миллиона баррелей топлива. А вторым рейсом — то есть ещё через пару недель — уже и перекрыть всё, потерянное в Пёрл-Харборе.

Но это теоретически — в реальности всё было бы, конечно, гораздо менее благостно. Во-первых, далеко не все из этих судов находились в тот момент на Тихом океане. А из тех, что находились, — не все были именно на западном побережье США. Во-вторых, потребовалось бы дополнительное время как на их сбор, так и на организацию конвоев. В-третьих, после первого рейса часть из них осталась бы работать по прямому назначению — эскадренными танкерами при соединениях.

С другой стороны, у ВМС США имелись ещё и танкеры старых типов, не говоря уж о возможности фрахта или мобилизации коммерческих. Пусть они имели меньшую вместимость, а по скорости уступали новым в полтора раза, — зато их было много. Так что через 12-14суток в Пёрл-Харбор мог прибыть «второй эшелон» уже из этих старых танкеров, часть которых не так жалко было оставить там в качестве временных плавхранилищ топлива в дополнение к уцелевшему подземному.

«Кровь войны»

Причём задача ведь состояла вовсе не в том, чтобы немедленно возместить весь потерянный мазут и солярку, а в том, чтобы обеспечить топливом оперативную деятельность кораблей и подлодок, базировавшихся на Пёрл-Харбор. А это немного другие объёмы. Например, боевая «заправка» авианосцев и старых линкоров составляла порядка 26 тысяч баррелей на корабль. Крейсерам и эсминцам требовалось в среднем по 11 тысяч и 3900 баррелей соответственно.

Итого для полной заправки «с нуля» всех имевшихся тогда в Пёрл-Харборе кораблей «первой линии» плюс пары находившихся рядом авианосцев нужно было порядка 450 тысяч баррелей мазута, то есть три танкера типа «Симаррон». С учётом всей «мелочи», а также переброски с материка остальных кораблей Тихоокеанского флота цифра вырастала до около 600 тысяч баррелей.

Много, но тоже вполне «подъёмно» для имевшихся танкеров.

Словом, потеря запасов топлива в Пёрл-Харборе стала бы, конечно, очень серьёзной проблемой, но проблемой решаемой. И ни о какой длительной потере боеспособности Тихоокеанского флота США речь не шла от слова совсем. Максимум через пару недель он был бы готов — по топливу — плыть хоть на Маршалловы острова, хоть на Филиппины. Сама подготовка к боевому походу, включая переброску кораблей с западного побережья, заняла бы примерно столько же.

А в это время в Пёрл-Харборе лихорадочно латали бы наименее пострадавшие резервуары, плюс форсировали бы ведущееся с конца 1940 года строительство подземного нефтехранилища из двух десятков ёмкостей по 300 тысяч баррелей каждый. В условиях отсутствия острой необходимости его начали вводить в строй лишь осенью 1942 года, но при изменении приоритетов и ставке на поэтапный ввод было вполне реально получить первые резервуары гораздо раньше.

Так что ни о каком «выдавливании» Тихоокеанского флота с Гавайев в перспективе речь тоже не шла.

Цели и средства

Итак, мы выяснили, что, плюнув на высокие потери из-за неподавленной ПВО и задействовав все ударные самолёты только по инфраструктуре, японцы действительно могли уничтожить бóльшую часть запасов топлива и серьёзно ослабить судоремонтные возможности базы. Что возвращает нас к вопросу: почему они даже не планировали это делать?

И тут придётся вспомнить, для чего вообще проводился рейд на Пёрл-Харбор.

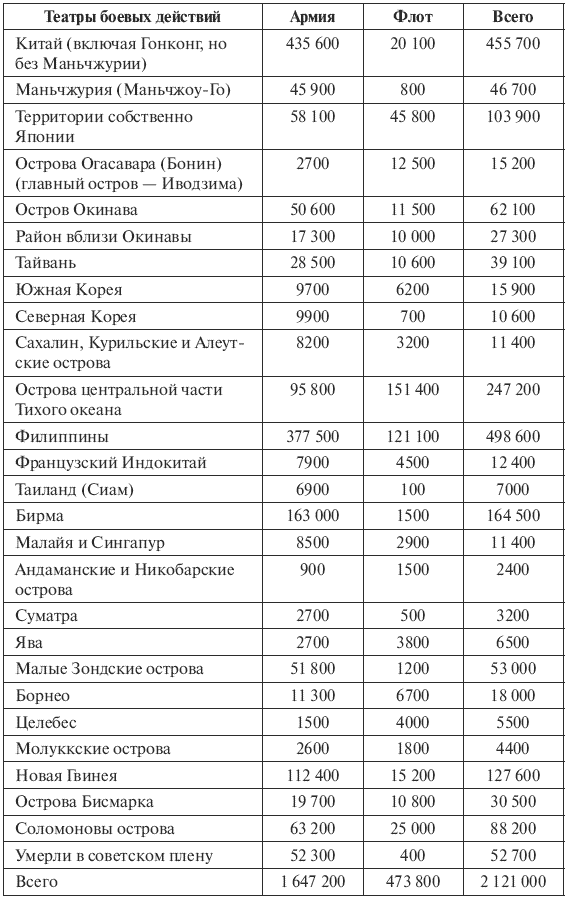

Благодаря оглушительному пропагандистскому эффекту данной операции, многие воспринимают её как главную и решающую на начальном этапе японского «блицкрига». Но на самом деле основные события, в которых были задействованы более 400 тысяч человек от японской армии и основные силы их флота, разворачивались за тысячи миль оттуда. И целью развязанной Японией войны был вовсе не флаг с восходящим солнцем над Вашингтоном, а захват нефти Голландской Ост-Индии и перерезание последнего канала внешнего снабжения китайской армии через Бирму.

При этом даже вторжения в британскую Малайю и на американские Филиппины были лишь вспомогательными операциями, которые должны были обеспечить фланги основных, и никакого Пёрл-Харбора в исходных планах японского генштаба не наблюдалось. Идея этой, ещё одной обеспечивающей операции принадлежала лично главкому Объединённого флота ВМС Японии адмиралу Исороку Ямамото и была навязана им начальству незадолго до начала боевых действий.

Единственной задачей рейда на Пёрл-Харбор было сделать так, чтобы Тихоокеанский флот США — в первую очередь его линейные силы — не путались под ногами всё то время, что понадобилось бы Японии на завоевание её колониальной империи.

То есть как минимум полгода. И решить эту непростую задачу требовалось при помощи достаточно ограниченных средств, которые генштаб с большим скрипом выделил, ослабив соединения, предназначенные для основного театра.

Поскольку японская морская авиация — включая палубную — уже четыре года активно воевала в Китае, соответствующие специалисты в штабе Объединённого флота на практике знали реальную эффективность лёгких бомбардировщиков по наземным целям. А ещё они хорошо представляли масштабы добычи нефти в США и возможности их танкерного флота. Так что планировавшие операцию офицеры не хуже нас понимали, что авиаудары по инфраструктуре Пёрл-Харбора создадут проблемы Тихоокеанскому флоту США максимум на несколько недель.

В то время как даже повреждённые корабли ремонтируются месяцами, а замена уничтоженным строится вообще годами. Так что японцы логично выбрали единственный вариант, который можно было реализовать имевшимися силами, — выбить корабли. В результате рейд на Пёрл-Харбор полностью выполнил поставленную перед ним задачу: Тихоокеанский флот США не смог помешать основным японским операциям, а его линкоры впервые сумели выйти в море как раз спустя полгода, в начале июня 1942 года, да и то — больше для поднятия собственного боевого духа.

Хотя одну связанную с Пёрл-Харбором «роковую ошибку» японцы всё же допустили. Но случилась она ещё 20 октября 1941 года — когда генштаб ВМС Японии вообще дал согласие на эту операцию.

Понравилась статья? Бойцовым Котам нужны патроны — поддержи нас на Patreon! ^_^

«Роковые ошибки» японцев в Пёрл-Харборе

«Роковые ошибки» японцев в Пёрл-Харборе

Интересная статья Николая Колядко, которая, думаю, заинтересует коллег.

Содержание:

«Все знают», что в ходе рейда на Пёрл-Харбор японцы сваляли дурака — они атаковали корабли, а не инфраструктуру базы, что принесло бы им гораздо больше выгод в стратегическом плане. А как всё обстояло на самом деле?

«Все знают»

Ценные соображения о том, что седьмого декабря 1941 года японцы в Пёрл-Харборе бомбили совсем не то, что нужно, с удручающим постоянством всплывают в любом обсуждении, посвящённом этой теме. Причём их авторов сложно в чём-то винить — они ведь не сами это придумали, а почерпнули из многочисленных статей и книг, в том числе написанных и вполне авторитетными людьми.

С. Э. Морисон «Восходящее солнце на Тихом океане»

Г. У. Прандж «На рассвете, когда мы спали»

Одним из первых, кто двинул этот тезис в массы, был американский историк Самуэль Морисон. В вышедшем ещё в 1948 году третьем томе монументальной 15-томной работы «Военно-морские операции США во Второй мировой войне» он написал: «Во всей истории войн нет другой операции, которая оказалась бы столь фатальной для агрессора. При ударе по Пёрл-Харбору японцы ошибочно сосредоточились на кораблях, а не на береговых сооружениях и нефтехранилищах».

Ему вторил и небезызвестный певец «стратегии непрямых действий» Бэзил Лиддел Гарт, а Гордон Прандж в своём классическом исследовании о Пёрл-Харборе высказался ещё более цветисто: «Не воспользовавшись шоком, замешательством и смятением на Оаху, не превратив в пыль базу Пёрл-Харбор, не уничтожив имевшиеся там громадные запасы топлива, Япония совершила первую и, вероятно, самую большую стратегическую ошибку во всей войне на Тихом океане».

Затем всё это перекочевало в популярную литературу, документальные фильмы и прочее. Словом, превратилось практически в аксиому — в нечто такое, что «все знают» и, следовательно, совершенно бездумно повторяют. Но попробуем подойти к данному тезису более критично.

Почему не было пороха?

В известной исторической байке некий монарх — имя варьируется — грозно вопрошает своего военачальника, почему он то ли сдал крепость, то ли просто не поприветствовал его положенным пушечным залпом. И слышит в ответ: «Ваше величество, тому было много причин. Во-первых, у нас не было пороха, во-вторых…» — «Первой причины достаточно, можете не продолжать».

Найденная на японском пикировщике схема расположения целей в Пёрл-Харборе. Никаких объектов инфраструктуры на ней не указано – только корабли

Короткий ответ на вопрос «почему японские пилоты не нанесли удары по инфраструктуре Пёрл-Харбора?» очень похож на эту байку: им просто не ставили такой задачи. В оперативном приказе № 1 по японскому мобильному соединению чёрным по белому написано, что целями являются «вражеский флот и важные аэродромы на острове Оаху».

В приказе № 3 эти цели были расписаны уже подробней: крупные корабли до тяжёлых крейсеров включительно, причём отдельно указывалась приоритетность по кораблям: в первую очередь линкоры. А также авиабазы Хикэм, Уилер, Канеохе и на острове Форд. Единственными элементами инфраструктуры, что упоминались в приказе, были ангары на аэродромах.

Тут можно было бы поставить точку, но мы ведь более любопытны, чем Генрих IV или Наполеон I из байки, и нам, в отличие от них, интересно — а почему «не было пороха»? Почему разрабатывавшие план операции профессионалы из штаба Объединённого флота ВМС Японии не включили в него такие «вкусные» и, казалось бы, очевидные цели, как объекты инфраструктуры базы?

Проще всего заявить, как это и сделали многие авторы, что разработчики — до адмирала Ямамото включительно — были замшелыми идиотами, зацикленными на своих фетишах-корабликах и так и не постигшими известную каждому диванному стратегу сокровенную истину: «тактика — это для дилетантов, а профессионалы должны думать о логистике». Но мы ведь не ищем «понятные широким массам простые, но неправильные ответы на сложные вопросы»?

А пофиг неувязочки!

Первое, что бросается в глаза в предлагаемой нам дилемме «корабли или инфраструктура», — в ней напрочь отсутствует ещё один важный компонент. Самолёты. А ведь на аэродромах острова Оаху в тот момент базировалось 110 только современных истребителей. Плюс ещё полсотни пусть и устаревших, но вполне способных создать проблемы японским бомбардировщикам машин.

127-мм универсальные орудия и 28-мм счетверённые автоматы – основное зенитное вооружение кораблей ВМС США на начало войны

Вторая неувязка состоит в том, что и корабли — это не просто большие железяки, а ещё и плавучие зенитные батареи. На линкорах, крейсерах, эсминцах и танкерах, находившихся в Пёрл-Харборе, только «универсалок» калибра 127-мм имелось 246 единиц. Добавим к этому десятки 76-мм зениток на всякой мелочи, плюс сотни стволов 28-мм зенитных автоматов и 12,7-мм пулемётов. И всё это находилось в считанных сотнях — если не в десятках — метров от той самой инфраструктуры.

Согласитесь, крайне сложно себе представить, что американские зенитчики и лётчики-истребители дружно достали бы ведёрки с попкорном и, усевшись поудобней, наслаждались бы зрелищем японских самолётов, разносящих их родную базу, не предпринимая попыток им помешать.

Так что эта дилемма — «корабли или инфраструктура» — ложна, манипулятивна и имеет весьма слабое сцепление с реальностью. Японцы, будучи в здравом уме, не могли себе позволить атаковать никакую инфраструктуру, не подавив предварительно противовоздушную оборону острова Оаху. То есть не нанеся ударов по кораблям и аэродромам — чем они и занялись в этой самой реальности.

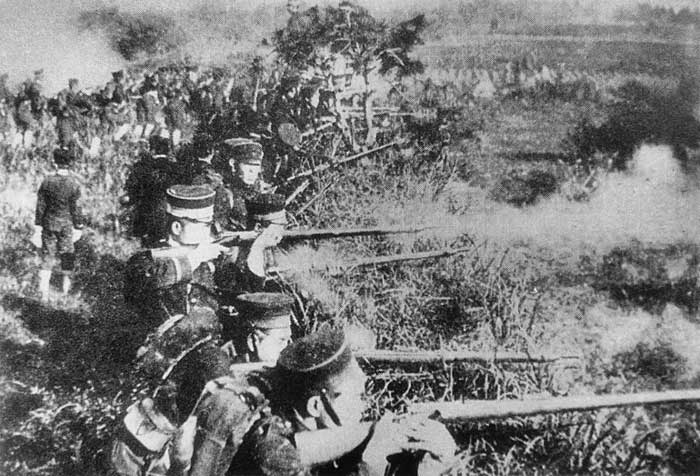

Не только корабли: горящие самолёты и ангары на авиабазе Уилер-филд

Не менее манипулятивен и тезис о том, что японцы «сосредоточились на кораблях». По кораблям в гавани в сумме отработали 162 бомбардировщика, в то время как гораздо больше машин — 105 бомбардировщиков и сотня истребителей — занимались уничтожением самолётов. В результате подавляющее число потерь японцы понесли не от авиации, а от зенитного огня противника.

Труба пониже, дым пожиже

Но давайте представим, что японцы по каким-то причинам плюнули на запредельные потери и решили либо вообще забить на подавление ПВО, либо выделить на это минимальные силы — например, только истребители. А основными нанести удар по наземным сооружениям военно-морской базы Пёрл-Харбор, дабы, выражаясь словами Гордона Пранджа, «превратить её в пыль».

Тут перед глазами автоматически возникают апокалиптические пейзажи Гамбурга, Дрездена или Токио, пока не вспомнишь, что для превращения этих городов в обугленные руины потребовались неоднократные налёты тысяч тяжёлых бомбардировщиков, способных нести по три-шесть тонн бомб. Плюс созданные методом долгих проб и ошибок тактика их применения и особые боеприпасы.

Что называется, «почувствуйте разницу». Сравнение размеров и бомбовой нагрузки японских палубных бомбардировщиков и «Летающей крепости» – далеко не самого большого из тяжёлых «стратегов»

А на авианосцах японского соединения было 279 лёгких бомбардировщиков с боевой нагрузкой по 250 или 800 кило, которые в сумме могли поднять до 149 тонн бомб. Весьма внушительно — почти как на сорока «летающих крепостях». Да и Пёрл-Харбор — далеко не Гамбург.

Но вот спустя полгода 72 таких же палубных самолёта и близко не смогли не то чтобы уничтожить, но хотя бы подавить гораздо более скромную базу на атолле Мидуэй — двух островках общей площадью около шести квадратных километров.

Так что ни о каком «стирании в пыль» всего комплекса базы речь не шла от слова совсем — оставим это на совести Гордона Пранджа. Сколь-нибудь эффективную «ковровую бомбардировку» таких площадей подобными силами не проведёшь. Единственное, что могли сделать японцы, так это нанести более-менее точечные удары по критически важным объектам. И первое, что обычно указывают в качестве основных целей, — электроснабжение, судоремонтные мощности и запасы топлива.

Кина не будет — электричество кончилось

Одним ударом надолго оставить базу без электроэнергии выглядит крайне заманчивой идеей. Но в реальности, как это часто бывает, всё несколько сложней. Во-первых, большинство важных объектов на такой случай имели резервные дизель-генераторы, а корабли способны обеспечивать себя электричеством просто по определению.

Первая электростанция ВМБ Пёрл-Харбор, 1913 года постройки и мощностью 20 МВт

Во-вторых, если самая старая электростанция базы размещалась в достаточно хлипком строении, то две небольшие новые, введённые в строй незадолго до войны, были уже из монолитного железобетона приличной толщины. Так что им были страшны лишь прямые попадания тяжёлых бомб, что не так просто реализовать — всё-таки эти здания поменьше линкоров, плюс их ещё нужно сначала опознать среди других строений.

В-третьих, у американцев имелись ещё и тузы в рукаве — четыре линкора с турбоэлектрическими энергетическими установками. Фактически четыре плавучие электростанции мощностью по 25 мегаватт каждая. Так что в крайнем случае они могли бы провернуть тот же трюк, что и с авианосцем «Лексингтон», который как-то в течение месяца снабжал электричеством стотысячный город Такома.

Авианосец CV-2 «Лексингтон» работает электростанцией мощностью 35,2 МВт. Такома, декабрь 1929 года

И четыре корабля — это лишь то, что находилось прямо в гавани на момент атаки. А вне её имелось ещё три линкора и пара авианосцев с такими же возможностями. В общем, надолго оставить Пёрл-Харбор совсем «без света» было совершенно нереализуемой задачей.

Торпедой по воротам

Потеря стационарных судоремонтных возможностей лишила бы военно-морскую базу на острове Оаху значительной части её ценности. Всё, с чем не справляются ремонтные суда, пришлось бы тащить на Западное побережье США. То есть как минимум до Сан-Диего, что в 2200 милях (4000 километра). И хорошо, если своим ходом, а не на буксире со скоростью пешехода.

Основные судоремонтные мощности были сосредоточены на военно-морской верфи базы. Это были 24 гектара, занимаемые складами, цехами, ангарами и вышеупомянутой электростанцией. Плюс прилегающие сухие доки, пирсы и достроечные стенки. Поскольку японцы понятия не имели, где что находится, то бомбить пришлось бы всё подряд «ковровым методом».

Военно-морская верфь ВМБ Пёрл-Харбор

Но даже если б они бросили на этот объект все бомбардировщики самой мощной первой волны, то в их распоряжении было бы 234 бомбы калибра 250 кило — по десятку на гектар промышленной застройки. То есть ни о каком сплошном разрушении не шло бы и речи.

Конечно, какие-то здания были бы повреждены, но, как показала практика Второй мировой, вывести из строя находящееся там оборудование «старой школы» достаточно трудно, поэтому многие разрушенные бомбёжкой заводы в Германии или Японии возобновляли работу через считанные недели, если не дни.

Но главными жемчужинами верфи были два её сухих дока «линкорного» размера. С их потерей верфь лишилась бы возможности ремонтировать и обслуживать подводную часть крупных кораблей. Однако, если кто вдруг забыл, сухой док — это такая огромная «ванна», стенки которой выполнены из нескольких метров железобетона, а дно вдобавок армировано стальными балками. Пытаться повредить это авиабомбами среднего калибра имеет столько же смысла, что и ломом.

Торжественное открытие сухого дока №1, 1919 год. В конце камеры – тот самый батопорт

Единственными уязвимыми местами доков являются их батопорты — те огромные металлические «ворота», что закрывают вход в камеру. Но из-за небольшой толщины в них крайне маловероятно попасть авиабомбой или хотя бы повредить гидравлическим ударом от близкого промаха. Так что единственным вариантом было попытаться достать их торпедами. Но с этим тоже имелись проблемы.

Торпедная атака на мелководье — крайне сложная задача даже в случае неподвижных целей. В реальности японские торпедоносцы в Пёрл-Харборе добились менее 50 процентов попаданий при том, что их целями были корабли по 180 м длиной. А ширина батопортов была менее 40 метров. Остаётся лишь гадать, сколько торпед бы понадобилось, чтобы в них попасть. Тем не менее, это было вполне реально. Но что бы это дало?

В реальности японцы доки тоже бомбили. В доке №1 (внизу) видны два уничтоженных эсминца, а вверху – потопленный плавучий док

Ремонт металлоконструкций размером 40×14 метров — не самая простая задача. Но даже при условии разбомбленной верфи рядом оставались мощные краны, водолазное оборудование, ремонтные суда, материалы и, главное — квалифицированные кадры, которые только что делали батопорт для дока № 2. Так что время ремонта исчислялось бы в худшем случае неделями, а время было. Ведь в этом альтернативном сценарии японцы корабли не трогают — так что срочной необходимости ни в доках, ни в судоремонтных мощностях попросту не возникает.

Большие жестянки

Но на первом месте в рейтинге упущенных японцами шансов находится, конечно же, мазут. Тем более что тут можно ссылаться не на абы кого, а на целого главкома Тихоокеанского флота США адмирала Честера Нимица: «У нас было 4,5 миллиона баррелей топлива, и всё оно было уязвимо для 12,7-мм пуль. Уничтожение японцами этого топлива продлило бы войну на два года».

Самое крупное нефтехранилище Пёрл-Харбора – «Верхняя ферма». 2,55 млн. баррелей в 17 резервуарах по 150 000 баррелей. Хорошо видна обваловка вокруг каждого танка – получившийся «бассейн» вмещал весь мазут, что мог вылиться из повреждённого резервуара

Резервуары для нефтепродуктов, конечно, похожи на огромные консервные банки, но вообще-то они должны выдерживать давление тысяч тонн жидкости. Поэтому их стенки делают вовсе не из жести, а из стали приличной толщины. В данном случае это было от трёх четвертей дюйма в верхней части до полутора в нижней. То есть от 19 до 38 мм. Даже с учётом того, что сталь была не броневой, такой защитой могла похвастаться далеко не вся бронетехника.

Так что адмирал Нимиц был прав лишь отчасти. Крупнокалиберные пули действительно могли пробить эти резервуары. Но не все и не везде — только бронебойные и только в верхней части. Однако на японских самолётах были лишь 7,7-мм пулемёты, которые максимум поцарапали бы там краску, да и 20-мм авиапушки «Зеро» с их низкой начальной скоростью тоже могли пробить лишь верхние пояса и тоже только бронебойными. C нулевым «запреградным действием». Ведь красиво взрывающиеся от обычной пули бензобаки бывают только в плохих боевиках, а в реальности с этим далеко не всегда справляются и специальные боеприпасы.

Даже в случае бензина зажигательная пуля в толще жидкости не даст никакого эффекта — опасность представляет лишь заполненный парáми свободный объём, который в резервуарах для нефтепродуктов отсутствует благодаря специальному изолирующему понтону, плавающему на поверхности жидкости. А ещё этот понтон плюс крыша в сумме создают ещё и эффективную «разнесённую» защиту сверху.

Второе по величине нефтехранилище – «нижняя ферма». 1,33 млн. баррелей в 26 резервуарах по 50 000 и одном на 35 000 баррелей. Также видна обваловка вокруг танков

Словом, те, кто считают, что «достаточно было причесать эти баки из пулемётов» — сильно ошибаются. В чём убедились и японские пилоты, пытавшиеся вести огонь по резервуарам даже не с мазутом или дизтопливом, а с высокооктановым бензином на аэродромах Уилер и на острове Форд. Результаты этих обстрелов — а заодно и «дружественного огня» — ликвидировали путём забивания простых деревянных колышков.

Махмуд, поджигай!

Так что единственным вариантом было бомбить нефтехранилища. А поскольку то, что держит пули, ещё лучше держит осколки, — в зачёт шли только прямые попадания. Лишь они могли вызвать пожары в резервуарах, а при удаче и достаточном калибре — ещё и разрушить их стенки за счёт гидравлического удара.

Ну а теперь самое время вспомнить размеры данных целей.

Это была «верхняя ферма» из 17 резервуаров диаметром 50 метров и ещё две «фермы» с 37 ёмкостями поменьше, диаметром 32-35 метров. Плюс девять танков с бензином диаметром по 11 метров на острове Форд. Итого — если не считать совсем мелочь со смазкой — 63 цели, расположенные на расстояниях как минимум больше своего диаметра друг от друга, а бензиновые танки — ещё более разреженно.

Расположение основных нефтехранилищ ВМБ Пёрл-Харбор

Бомбардиры японских «Накадзима» B5N2, бомбивших с горизонтального полёта американские линкоры в Пёрл-Харборе, добились выдающегося — без шуток — результата. В те три линкора, в которые они целились, попало восемь бомб из 49 сброшенных. Ещё четыре достались стоявшим вплотную соседним кораблям. А ведь речь шла о целях длиной в 185-220 метров и шириной 30 метров!

Чтобы прицельно накрыть гораздо более скромные по габаритам резервуары с топливом, им не хватило бы точности, а для эффективной «ковровой» обработки «ферм» — уже количества. Даже в случае вооружения всех 80-90 «кейтов» одной волны несколькими бомбами калибра 250-60 кило. Так что единственным вариантом были пикировщики — по одному на каждую ёмкость. Хотя это потребовало бы просто ювелирного распределения целей и запредельной координации действий.

Те же нефтехранилища на аэрофотоснимке с другого ракурса

Но даже если бы это удалось организовать, промахи и ошибки были бы неизбежны. Так что после пикировщиков в любом случае пришлось бы задействовать и все «горизонтальные» бомберы, чтобы попытаться накрыть уцелевшие резервуары, разрушить насосные станции, трубопроводы и системы пожаротушения, плюс гарантированно поджечь разлившийся по ячейкам мазут.

Словом, для сколь-нибудь эффективного уничтожения запасов топлива опять потребовались бы как минимум все ударные машины одной из волн. А кстати, сколько там было этих запасов?

Страна-бензоколонка

Честер Нимиц говорил о 4,5 миллиона баррелей — что в пересказе некоторых отечественных авторов ненавязчиво увеличились до 4,5 миллиона тонн, — но тут адмирал немного ошибался. Это была просто общая ёмкость всех резервуаров, включая старое подземное хранилище на 150 тысяч баррелей. Согласно же отчётам командования Тихоокеанского флота и 14-го военно-морского округа на момент японской атаки в наличии там имелось около четырёх миллионов баррелей нефтепродуктов.

Но и это, конечно, тоже очень много — 610 700 тонн в пересчёте на мазут и немногим меньше, чем вся тогдашняя добыча нефти в США. За один день. Это без учёта контролируемых американскими компаниями месторождений за пределами страны. А чтобы добыть такое же количество в одном только ближайшем к Гавайям штате Калифорния, потребовалось бы меньше недели. Словом, нефти и нефтепродуктов в Штатах хватало, но как насчёт их доставки в Пёрл-Харбор?

Танкер АО-22 «Симаррон» постройки 1939 года. Вместимость 147 000 баррелей, скорость 18,3 узла

Основу «наливного» флота ВМС США составляли тогда 12 новейших быстроходных танкеров типа «Симаррон», способных перевозить по 147 тысяч баррелей. А в первые же дни войны мобилизовали ещё и три танкера типа «Кеннебек» вместимостью по 130 тысяч баррелей, тоже построенные по военным спецификациям. Только эти 15 судов теоретически могли за один рейс — менее чем за шесть суток — доставить из Сан-Диего сразу 2,15 миллиона баррелей топлива. А вторым рейсом — то есть ещё через пару недель — уже и перекрыть всё, потерянное в Пёрл-Харборе.

Но это теоретически — в реальности всё было бы, конечно, гораздо менее благостно. Во-первых, далеко не все из этих судов находились в тот момент на Тихом океане. А из тех, что находились, — не все были именно на западном побережье США. Во-вторых, потребовалось бы дополнительное время как на их сбор, так и на организацию конвоев. В-третьих, после первого рейса часть из них осталась бы работать по прямому назначению — эскадренными танкерами при соединениях.

Старый танкер АО-9 «Патока» постройки 1919 года. Вместимость 70 000 баррелей, скорость 11,2 узла

С другой стороны, у ВМС США имелись ещё и танкеры старых типов, не говоря уж о возможности фрахта или мобилизации коммерческих. Пусть они имели меньшую вместимость, а по скорости уступали новым в полтора раза, — зато их было много. Так что через 12-14суток в Пёрл-Харбор мог прибыть «второй эшелон» уже из этих старых танкеров, часть которых не так жалко было оставить там в качестве временных плавхранилищ топлива в дополнение к уцелевшему подземному.

«Кровь войны»

Причём задача ведь состояла вовсе не в том, чтобы немедленно возместить весь потерянный мазут и солярку, а в том, чтобы обеспечить топливом оперативную деятельность кораблей и подлодок, базировавшихся на Пёрл-Харбор. А это немного другие объёмы. Например, боевая «заправка» авианосцев и старых линкоров составляла порядка 26 тысяч баррелей на корабль. Крейсерам и эсминцам требовалось в среднем по 11 тысяч и 3900 баррелей соответственно.

Итого для полной заправки «с нуля» всех имевшихся тогда в Пёрл-Харборе кораблей «первой линии» плюс пары находившихся рядом авианосцев нужно было порядка 450 тысяч баррелей мазута, то есть три танкера типа «Симаррон». С учётом всей «мелочи», а также переброски с материка остальных кораблей Тихоокеанского флота цифра вырастала до около 600 тысяч баррелей. Много, но тоже вполне «подъёмно» для имевшихся танкеров.

Оказавший в Пёрл-Харборе во время рейда танкер АО-23 «Неошо» (справа) уходит из-под атаки

Словом, потеря запасов топлива в Пёрл-Харборе стала бы, конечно, очень серьёзной проблемой, но проблемой решаемой. И ни о какой длительной потере боеспособности Тихоокеанского флота США речь не шла от слова совсем. Максимум через пару недель он был бы готов — по топливу — плыть хоть на Маршалловы острова, хоть на Филиппины. Сама подготовка к боевому походу, включая переброску кораблей с западного побережья, заняла бы примерно столько же.

А в это время в Пёрл-Харборе лихорадочно латали бы наименее пострадавшие резервуары, плюс форсировали бы ведущееся с конца 1940 года строительство подземного нефтехранилища из двух десятков ёмкостей по 300 тысяч баррелей каждый. В условиях отсутствия острой необходимости его начали вводить в строй лишь осенью 1942 года, но при изменении приоритетов и ставке на поэтапный ввод было вполне реально получить первые резервуары гораздо раньше.

Так что ни о каком «выдавливании» Тихоокеанского флота с Гавайев в перспективе речь тоже не шла.

Цели и средства

Итак, мы выяснили, что, плюнув на высокие потери из-за неподавленной ПВО и задействовав все ударные самолёты только по инфраструктуре, японцы действительно могли уничтожить бóльшую часть запасов топлива и серьёзно ослабить судоремонтные возможности базы. Что возвращает нас к вопросу: почему они даже не планировали это делать?

И тут придётся вспомнить, для чего вообще проводился рейд на Пёрл-Харбор.

Благодаря оглушительному пропагандистскому эффекту данной операции, многие воспринимают её как главную и решающую на начальном этапе японского «блицкрига». Но на самом деле основные события, в которых были задействованы более 400 тысяч человек от японской армии и основные силы их флота, разворачивались за тысячи миль оттуда. И целью развязанной Японией войны был вовсе не флаг с восходящим солнцем над Вашингтоном, а захват нефти Голландской Ост-Индии и перерезание последнего канала внешнего снабжения китайской армии через Бирму.

Японское наступление в Юго-восточной Азии и на Тихом океане, декабрь 1941– апрель 1942 года

При этом даже вторжения в британскую Малайю и на американские Филиппины были лишь вспомогательными операциями, которые должны были обеспечить фланги основных, и никакого Пёрл-Харбора в исходных планах японского генштаба не наблюдалось. Идея этой, ещё одной обеспечивающей операции принадлежала лично главкому Объединённого флота ВМС Японии адмиралу Исороку Ямамото и была навязана им начальству незадолго до начала боевых действий.

Единственной задачей рейда на Пёрл-Харбор было сделать так, чтобы Тихоокеанский флот США — в первую очередь его линейные силы — не путались под ногами всё то время, что понадобилось бы Японии на завоевание её колониальной империи.

То есть как минимум полгода. И решить эту непростую задачу требовалось при помощи достаточно ограниченных средств, которые генштаб с большим скрипом выделил, ослабив соединения, предназначенные для основного театра.

Автор идеи адмирал Исороку Ямамото и разработчики авиационной составляющей рейда: контр-адмирал Такидзиро Ониси и капитан 2-го ранга Минору Гэнда

Поскольку японская морская авиация — включая палубную — уже четыре года активно воевала в Китае, соответствующие специалисты в штабе Объединённого флота на практике знали реальную эффективность лёгких бомбардировщиков по наземным целям. А ещё они хорошо представляли масштабы добычи нефти в США и возможности их танкерного флота. Так что планировавшие операцию офицеры не хуже нас понимали, что авиаудары по инфраструктуре Пёрл-Харбора создадут проблемы Тихоокеанскому флоту США максимум на несколько недель.

В то время как даже повреждённые корабли ремонтируются месяцами, а замена уничтоженным строится вообще годами. Так что японцы логично выбрали единственный вариант, который можно было реализовать имевшимися силами, — выбить корабли. В результате рейд на Пёрл-Харбор полностью выполнил поставленную перед ним задачу: Тихоокеанский флот США не смог помешать основным японским операциям, а его линкоры впервые сумели выйти в море как раз спустя полгода, в начале июня 1942 года, да и то — больше для поднятия собственного боевого духа.

Хотя одну связанную с Пёрл-Харбором «роковую ошибку» японцы всё же допустили. Но случилась она ещё 20 октября 1941 года — когда генштаб ВМС Японии вообще дал согласие на эту операцию.

источник: https://warcats.ru/2021/03/22/rokovye-oshibki-yapontsev-v-pyorl-harbore/#.YFjfYWsmyM8

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of war apology statements issued by Japan regarding war crimes committed by the Empire of Japan during World War II. The statements were made at and after the end of World War II in Asia, from the 1950s to present day. Controversies remain to this day about war crimes of the past.

Background[edit]

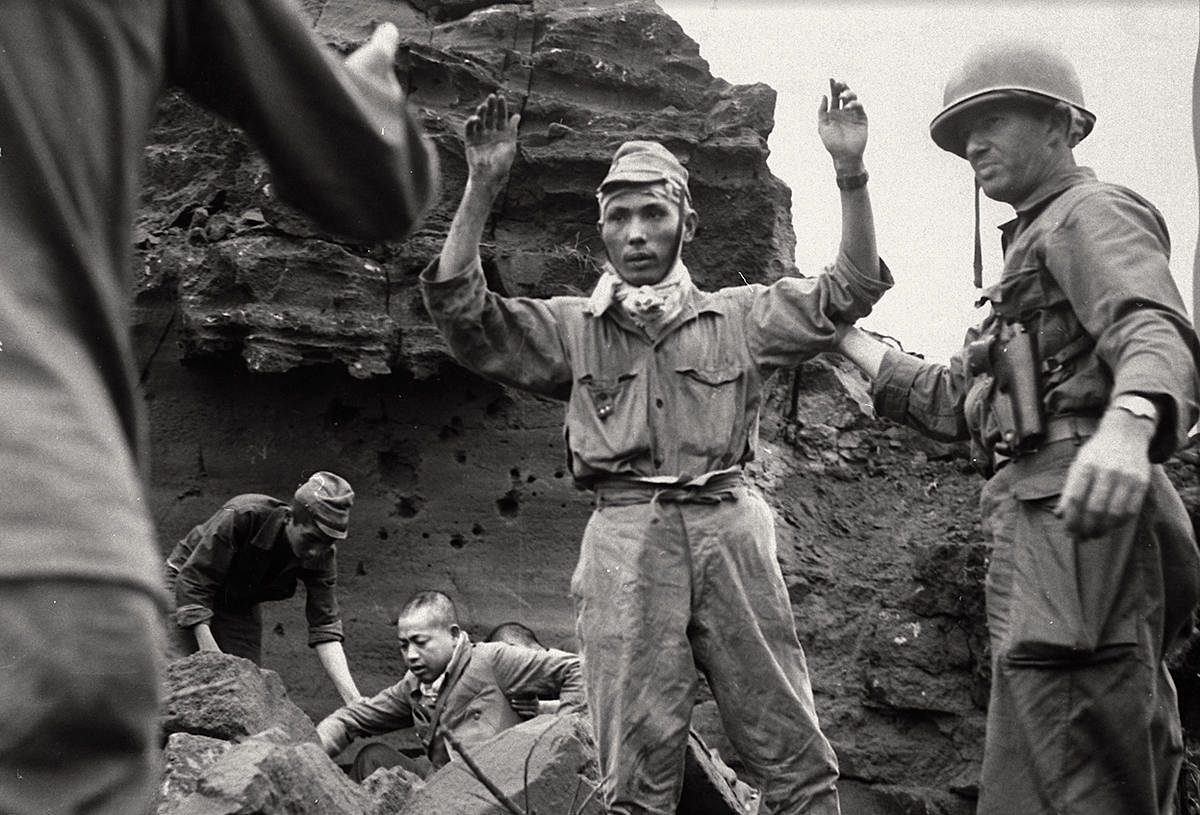

At the end of the Pacific Theater of World War II, the Imperial Japanese government accepted the terms of the Potsdam Declaration. In 1945, the unconditional surrender of the Empire of Japan was formally confirmed aboard the Allied battleship, USS Missouri (BB-63). Once the formal documents were signed, General Douglas MacArthur, representing the Allies, was named the Supreme Commander of the Allied Powers in Japan.[1]

Emperor Hirohito let it be known to General MacArthur that he was prepared to apologize formally to General MacArthur for Japan’s actions during World War II—including an apology for the December 7, 1941, attack on Pearl Harbor.[2]

Apology rebuffed[edit]

In one version of the formal apology, Emperor Hirohito, the Japanese monarch, is reported to have said to General MacArthur: «I come before you to offer myself to the judgment of the powers you represent, as one to bear sole responsibility for every political and military decision made and action taken by my people in the conduct of the war.»[3]

In a second version of the formal apology, Patrick Lennox Tierney claims that he was an eyewitness when the Emperor came to the Allied Supreme Commander’s headquarters to present this apology. Tierney was in his office on the fifth floor of the Dai-Ichi Insurance Building in Tokyo. This was the same floor where MacArthur’s suite was situated.[2] Tierney reported that when the emperor arrived, MacArthur refused to admit him or acknowledge him, and the pivotal moment passed.

Many years later, Tierney made an effort to explain his understanding of the significance of what he claimed he had personally witnessed: «Apology is a very important thing in Japan. … It was the rudest, crudest, most uncalled for thing I have ever witnessed in my life.»[2] Whether true or not—issues which might have been addressed were allowed to remain open, and unanticipated consequences have unfolded across the decades since then.[4][5]

History[edit]

1950s[edit]

- 1957: Prime Minister Kishi Nobusuke said to the people of Burma: «We view with deep regret the vexation we caused to the people of Burma in the war just passed. In a desire to atone, if only partially, for the pain suffered, Japan is prepared to meet fully and with goodwill its obligations for war reparations. The Japan of today is not the Japan of the past, but, as its Constitution indicates, is a peace-loving nation.»[6]

- 1957: Prime Minister Kishi Nobusuke said to the people of Australia: «It is my official duty, and my personal desire, to express to you and through you to the people of Australia, our heartfelt sorrow for what occurred in the war.»[7]

1960s[edit]

- June 22, 1965: Minister of Foreign Affairs Shiina Etsusaburo said to the people of South Korea: «In our two countries’ long history there have been unfortunate times, it is truly regrettable and we are deeply remorseful» (Signing of the Treaty on Basic Relations between Japan and South Korea).

1970s[edit]

- September 29, 1972: Prime Minister Kakuei Tanaka said to the people of the People’s Republic of China: «The Japanese side is keenly conscious of the responsibility for the serious damage that Japan caused in the past to the Chinese people through war, and deeply reproaches itself. Further, the Japanese side reaffirms its position that it intends to realize the normalization of relations between the two countries from the stand of fully understanding ‘the three principles for the restoration of relations’ put forward by the Government of the People’s Republic of China. The Chinese side expresses its welcome for this» (Joint Communique of the Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China).[8]

1980s[edit]

- August 24, 1982: Prime Minister Zenkō Suzuki said: «I am painfully aware of Japan’s responsibility for inflicting serious damages [on Asian nations] during the past war.» «We need to recognize that there are criticisms that condemn [Japan’s occupation] as invasion» (Press Conference on the textbook controversy).[9]

- August 26, 1982: Chief Cabinet Secretary Kiichi Miyazawa said to the people of the Republic of Korea: «1. The Japanese Government and the Japanese people are deeply aware of the fact that acts by our country in the past caused tremendous suffering and damage to the peoples of Asian countries, including the Republic of Korea (ROK) and China, and have followed the path of a pacifist state with remorse and determination that such acts must never be repeated. Japan has recognized, in the Japan-ROK Joint Communique, of 1965, that the ‘past relations are regrettable, and Japan feels deep remorse,’ and in the Japan-China Joint Communique, that Japan is ‘keenly conscious of the responsibility for the serious damage that Japan caused in the past to the Chinese people through war and deeply reproaches itself.’ These statements confirm Japan’s remorse and determination which I stated above and this recognition has not changed at all to this day. 2. This spirit in the Japan-ROK Joint Communique, and the Japan-China Joint Communique, naturally should also be respected in Japan’s school education and textbook authorization.

- September 6, 1984: Emperor Hirohito said to President Chun Doo Hwan: «It is indeed regrettable that there was an unfortunate past between us for a period in this century and I believe that it should not be repeated again.» (Meeting with President Chun Doo Hwan.)[10]

- September 7, 1984: Prime Minister Yasuhiro Nakasone said: «There was a period in this century when Japan brought to bear great sufferings upon your country and its people. I would like to state here that the government and people of Japan feel deep regret for this error.»[11]

- October 23, 1985: Prime Minister Yasuhiro Nakasone, in a speech to the United Nations, said: «On June 6, 1945, when the UN Charter was signed in San Francisco, Japan was still fighting a senseless war with 40 nations. Since the end of the war, Japan has profoundly regretted the unleashing of rampant ultra-nationalism and militarism and the war that brought great devastation to the people of many countries around the world and to our country as well» (Speech to the United Nations).

- 1989: Prime Minister Takeshita Noboru, in a speech in the Japanese Diet, said: «As we have made clear previously at repeated opportunities, the Japanese government and the Japanese people are deeply conscious of the fact that the actions of our country in the past caused suffering and loss to many people in neighboring countries. Starting from our regret and resolve not to repeat such things a second time, we have followed a course as a «Peace Nation» since then. This awareness and regret should be emphasized especially in the relationship between our countries and the Korean Peninsula, our nearest neighbors both geographically and historically. At this opportunity, as we face a new situation in the Korean Peninsula, again, to all peoples of the globe, concerning the relationship of the past, we want to express our deep regret and sorrow» (Speech in the Japanese Diet).

1990s[edit]

- April 18, 1990: Minister of Foreign Affairs Taro Nakayama said to the people of South Korea: «Japan is deeply sorry for the tragedy in which these (Korean) people were moved to Sakhalin not of their own free will but by the design of the Japanese government and had to remain there after the conclusion of the war» (188th National Diet Session Lower House Committee of Foreign Affairs).[12]

- May 24, 1990: Emperor Akihito, in a meeting with South Korean President Roh Tae Woo, said: «Reflecting upon the suffering that your people underwent during this unfortunate period, which was brought about by our nation, I cannot but feel the deepest remorse» (Meeting with President Roh Tae Woo).[13]

- May 25, 1990: Prime Minister Toshiki Kaifu, in a meeting with President Roh Tae Woo, said: «I would like to take the opportunity here to humbly reflect upon how the people of the Korean Peninsula went through unbearable pain and sorrow as a result of our country’s actions during a certain period in the past and to express that we are sorry» (Summit meeting with President Roh Tae Woo in Japan).[14]

- January 1, 1992: Prime Minister Kiichi Miyazawa, in a press conference, said: «Concerning the comfort women, I apologize from the bottom of my heart and feel remorse for those people who suffered indescribable hardships».

- January 16, 1992: Prime Minister Kiichi Miyazawa, in a speech at dinner with President Roh Tae Woo, said: «We the Japanese people, first and foremost, have to bear in our mind the fact that your people experienced unbearable suffering and sorrow during a certain period in the past because of our nation’s act, and never forget the feeling of remorse. I, as a prime minister, would like to once again express heartfelt remorse and apology to the people of your nation».[15]

- January 17, 1992: Prime Minister Kiichi Miyazawa, at a policy speech on a visit to South Korea, said: «What we should not forget about the relationship between our nation and your nation is a fact that there was a certain period in the thousands of years of our company when we were the victimizer and you were the victim. I would like to once again express heartfelt remorse and apology for the unbearable suffering and sorrow that you experienced during this period because of our nation’s act.» Recently the issue of the so-called ‘wartime comfort women’ is being brought up. I think that incidents like this are seriously heartbreaking, and I am truly sorry».[16]

- July 6, 1992. Chief Cabinet Secretary Koichi Kato said: «The Government again would like to express its sincere apology and remorse to all those who have suffered indescribable hardship as so-called ‘wartime comfort women,’ irrespective of their nationality or place of birth. With profound remorse and determination that such a mistake must never be repeated, Japan will maintain its stance as a pacifist nation and will endeavor to build up new future-oriented relations with the Republic of Korea and with other countries and regions in Asia. As I listen to many people, I feel truly grieved for this issue. By listening to the opinions of people from various directions, I would like to consider sincerely in what way we can express our feelings to those who suffered such hardship» (Statement by Chief Cabinet Secretary Koichi Kato on the Issue of the so-called «Wartime Comfort Women» from the Korean Peninsula).[17]

- August 4, 1993: Chief Cabinet Secretary Yōhei Kōno said: «Undeniably, this was an act, with the involvement of the military authorities of the day, that severely injured the honor and dignity of many women. The Government of Japan would like to take this opportunity once again to extend its sincere apologies and remorse to all those, irrespective of place of origin, who suffered immeasurable pain and incurable physical and psychological wounds as comfort women» (Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue of «comfort women»),[18]

- August 11, 1993: Prime Minister Morihiro Hosokawa, at the first press conference after his inauguration, said: «I myself believe it was a war of aggression, a war that was wrong».[19]

- August 23, 1993: Prime Minister Morihiro Hosokawa said in a speech at the 127th National Diet Session: «After 48 years from then, our nation has become one of nations that enjoy prosperity and peace. We must not forget that it is founded on the ultimate sacrifices in the last war, and a product of the achievements of the people of the previous generations. We would like to take this opportunity to clearly express our remorse for the past and a new determination to the world. Firstly at this occasion, we would like to express our deep remorse and apology for the fact that invasion and colonial rule by our nation in the past brought to bear great sufferings and sorrow upon many people» .[20]

- September 24, 1993: Prime Minister Morihiro Hosokawa said, at the 128th National Diet Session: «I used the expression war of aggression and act of aggression to express honestly my recognition which is the same as the one that the act of our nation in the past brought to bear unbearable sufferings and sorrow upon many people, and to express once again deep remorse and apology».[21]

- August 31, 1994: Prime Minister Tomiichi Murayama said in a speech: «Japan’s actions in a certain period of the past not only claimed numerous victims here in Japan but also left the peoples of neighboring Asia and elsewhere with scars that are painful even today. I am thus taking this opportunity to state my belief, based on my profound remorse for these acts of aggression, colonial rule, and the like that caused such unbearable suffering and sorrow for so many people, that Japan’s future path should be one of making every effort to build world peace in line with my no-war commitment. It is imperative for us Japanese to look squarely to our history with the peoples of neighboring Asia and elsewhere. Only with a solid basis of mutual understanding and confidence that can be built through overcoming the pain on both sides, can we and the peoples of neighboring countries together clear up the future of Asia-Pacific…. On the issue of wartime ‘comfort women,’ which seriously stained the honor and dignity of many women, I would like to take this opportunity once again to express my profound and sincere remorse and apologies. With regard to this issue as well, I believe that one way of demonstrating such feelings of apologies and remorse is to work to further promote mutual understanding with the countries and areas concerned as well as to face squarely to the past and ensure that it is rightly conveyed to future generations. This initiative, in this sense, has been drawn up consistent with such belief» (Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the «Peace, Friendship, and Exchange Initiative»).[22]

- June 9, 1995: House of Representatives, National Diet of Japan passed a resolution stating: «On the occasion of the 50th anniversary of the end of World War II, this House offers its sincere condolences to those who fell in action and victims of wars and similar actions all over the world. Solemnly reflecting upon many instances of colonial rule and acts of aggression in the modern history of the world, and recognizing that Japan carried out those acts in the past, inflicting pain and suffering upon the peoples of other countries, especially in Asia, the Members of this House express a sense of deep remorse» (Resolution to renew the determination for peace on the basis of lessons learned from history).[23]

- July 1995: Prime Minister Tomiichi Murayama said in a statement: «The problem of the so-called wartime comfort women is one such scar, which, with the involvement of the Japanese military forces of the time, seriously stained the honor and dignity of many women. This is entirely inexcusable. I offer my profound apology to all those who, as wartime comfort women, suffered emotional and physical wounds that can never be closed» (Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the occasion of the establishment of the «Asian Women’s Fund»).[24]

- August 15, 1995: Prime Minister Tomiichi Murayama said in a statement: «During a certain period in the not-too-distant past, Japan, through its colonial rule and aggression, caused tremendous damage and suffering to the people of many countries, particularly those of Asia. In the hope that no such mistake will be made in the future, I regard, in a spirit of humanity, these irrefutable facts of history, and express here once again my feelings of deep remorse and state my heartfelt apology» (Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama ‘On the occasion of the 50th anniversary of the war’s end’).[25]

- June 23, 1996: Prime Minister Ryutaro Hashimoto said in a press conference: «Hashimoto mentioned the aspects of Japan’s colonial rule of the Korean Peninsula such as the forced Japanization of Korean people’s name and commented «It is beyond imagination how this injured the hearts of Korean people». Hashimoto also touched on the issue of Korean comfort women and said «Nothing injured the honor and dignity of women more than this and I would like to extend words of deep remorse and the heartfelt apology» (Joint press conference at a summit meeting with President Kim Young Sam in South Korea).[26]

- October 8, 1996: Emperor Akihito said in a speech at a dinner with the South Korean president, Kim Dae Jung: «There was a period when our nation brought to bear great sufferings upon the people of the Korean Peninsula.» «The deep sorrow that I feel over this will never be forgotten».[27]

- January 13, 1998: Press Secretary published: «Statement by Prime Minister Ryutaro Hashimoto on World War II prisoners of war. Q: At the meeting last night with Prime Minister Blair, did Prime Minister Hashimoto really apologize for the prisoners of war. Spokesman Hashimoto: The important thing is that the Prime Minister of Japan expressed feelings of deep remorse and stated heartfelt apologies to the people who suffered in World War II directly to the Prime Minister of the United Kingdom. This was the second meeting between Prime Minister Hashimoto and Prime Minister Blair and we considered the meeting very important, especially this year. Making use of this opportunity, Prime Minister Hashimoto expressed his remorse and apology on behalf of the Government of Japan; this is very important. Prime Minister Blair fully understands the importance of the statement made by Prime Minister Hashimoto on this issue. His press opportunities after the talks objectively reflect what the two gentlemen talked about» (Press Conference by the Press Secretary).[28] In a follow-up interview, spokesman Tanaka for Prime Minister Hashimoto clarified that «Our sense of apology and our sense of remorse was addressed to all the countries which have gone through the experiences of the last world war.»[29]

- July 15, 1998: Prime Minister Ryutaro Hashimoto, in a letter to the Netherlands Prime Minister Willem Kok: «The Government of Japan, painfully aware of its moral responsibility concerning the issue of so-called «wartime comfort women,» has been sincerely addressing this issue in close cooperation with the Asian Women’s Fund which implements the projects to express the national atonement on this issue. Recognizing that the issue of comfort women, with the involvement of the Japanese military authorities at that time, was a grave affront to the honor and dignity of large numbers of women, I would like to convey to Your Excellency my most sincere apologies and remorse to all the women who underwent immeasurable and painful experiences and suffered incurable physical and psychological wounds as comfort women… By the Statement of the Prime Minister in 1995, the Government of Japan renewed the feelings of deep remorse and the heartfelt apology for tremendous damage and suffering caused by Japan to the people of many countries including the Netherlands during a certain period in the past. My cabinet has not modified this position at all, and I myself laid a wreath to the Indisch Monument with these feelings on the occasion of my visit to the Netherlands in June last year» (The contents of the letter of the then Japanese Prime Minister Ryutaro Hashimoto sent to ).[30]

- October 8, 1998: Prime Minister Keizō Obuchi said in a declaration: «Looking back on the relations between Japan and the Republic of Korea during this century, Prime Minister Obuchi regarded in a spirit of humility the fact of history that Japan caused, during a certain period in the past, tremendous damage and suffering to the people of the Republic of Korea through its colonial rule, and expressed his deep remorse and heartfelt apology for this fact. President Kim accepted with sincerity this statement of Prime Minister Obuchi’s recognition of history and expressed his appreciation for it. He also expressed his view that the present calls upon both countries to overcome their unfortunate history and to build a future-oriented relationship based on reconciliation as well as good-neighborly and friendly cooperation» (Japan-South Korea Joint Declaration A New Japan-South Korea Partnership towards the Twenty-first Century).[31]

- November 26, 1998: Prime Minister Keizō Obuchi said in a declaration: «Both sides believe that squarely facing the past and correctly understanding history are the important foundation for further developing relations between Japan and China. The Japanese side observes the 1972 Joint Communique of the Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China and the August 15, 1995, Statement by former Prime Minister Tomiichi Murayama. The Japanese side is keenly conscious of the responsibility for the serious distress and damage that Japan caused to the Chinese people through its aggression against China during a certain period in the past and expressed deep remorse for this. The Chinese side hopes that the Japanese side will learn lessons from history and adhere to the path of peace and development. Based on this, both sides will develop long-standing relations of friendship» (Japan-China Joint Declaration On Building a Partnership of Friendship and Cooperation for Peace and Development).[32]

2000s[edit]

- August 10, 2000: Consul-General of Japan in Hong Kong Itaru Umezu said: «In fact, Japan has clearly and repeatedly expressed its sincere remorse and apologies, and has dealt sincerely with reparation issues. These apologies were irrefutably expressed, in particular in Prime Minister Tomiichi Murayama’s official statement in 1995, which was based on a cabinet decision and which has subsequently been upheld by successive prime ministers, including Prime Minister Yoshirō Mori. Mr. Murayama said that Japan ‘through its colonial rule and aggression, caused tremendous damage and suffering to the people of many countries, particularly to those of Asian nations. In the hope that no such mistake be made in the future, I regard, in a spirit of humility, these irrefutable facts of history, and express here once again my feelings of deep remorse and state my heartfelt apology’» (Japan Has Faced Its Past. Far Eastern Economic Review, August 10, 2000).[33]

- August 30, 2000: Minister for Foreign Affairs Yōhei Kōno said in an address during his visit to the People’s Republic of China: «I believe that Japan’s perception of history was clearly set out in the Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama issued, following a Cabinet Decision, on the fiftieth anniversary of the end of World War II. As a member of the Cabinet, I participated in the drafting of that Statement. The spirit contained therein has been carried forth by successive administrations and is now the common view of a large number of Japanese people» (Address by Minister for Foreign Affairs Yōhei Kōno During His Visit to the People’s Republic of China).[34]

- April 3, 2001: Chief Cabinet Secretary Yasuo Fukuda said: «Japan humbly accepts that for a period in the not too distant past, it caused tremendous damage and suffering to the people of many countries, particularly to those of Asian nations, through its colonial rule and aggression, and expresses its deep remorse and heartfelt apology for this. Such recognition has been succeeded by subsequent Cabinets and there is no change regarding this point in the present Cabinet» (Comments by the Chief Cabinet Secretary, Yasuo Fukuda on the history textbooks to be used in junior high schools from 2002).[35]

- September 8, 2001: Minister for Foreign Affairs Makiko Tanaka said in a speech: «We have never forgotten that Japan caused tremendous damage and suffering to the people of many countries during the last war. Many lost their precious lives and many were wounded. The war has left an incurable scar on many people, including former prisoners of war. Facing these facts of history in a spirit of humility, I reaffirm today our feelings of deep remorse and heartfelt apology expressed in the Prime Minister Murayama’s statement of 1995» (Speech by Minister for Foreign Affairs Makiko Tanaka at the Ceremony in Commemoration of 50th anniversary of the Signing of the San Francisco Peace Treaty).[36]

- October 15, 2001: Prime Minister Junichiro Koizumi said: «During the talks, President Kim highly appreciated the words of Prime Minister Koizumi at Sodaemun Independence Park, in which he expressed remorse and apology for Japan’s colonial domination» (Japanese prime minister visits South Korea).[37]

- 2001: Prime Minister Junichiro Koizumi (Also signed by all the prime ministers since 1995, including Ryutaro Hashimoto, Keizō Obuchi, Yoshirō Mori) said in a letter: «As Prime Minister of Japan, I thus extend anew my most sincere apologies and remorse to all the women who underwent immeasurable and painful experiences and suffered incurable physical and psychological wounds as comfort women. We must not evade the weight of the past, nor should we evade our responsibilities for the future. I believe that our country, painfully aware of its moral responsibilities, with feelings of apology and remorse, should face up squarely to its past history and accurately convey it to future generations» (Letter from Prime Minister Junichiro Koizumi to the former comfort women).[38]

- September 17, 2002: Prime Minister Junichiro Koizumi said: «The Japanese side regards, in a spirit of humility, the facts of history that Japan caused tremendous damage and suffering to the people of Korea through its colonial rule in the past, and expressed deep remorse and heartfelt apology» (Japan-DPRK Pyongyang Declaration).[39]

- August 15, 2003: Prime Minister Junichiro Koizumi said: «During the war, Japan caused tremendous damage and suffering to the people of many countries, particularly to those of Asian nations. On behalf of the people of Japan, I hereby renew my feelings of profound remorse as I express my sincere mourning to the victims» (Address by Prime Minister Junichiro Koizumi at the 58th Memorial Ceremony for the War Dead).[40]

- April 22, 2005: Prime Minister Junichiro Koizumi said: «Japan squarely faces these facts of history in a spirit of humility. And with feelings of deep remorse and heartfelt apology always engraved in mind, Japan has resolutely maintained, consistently since the end of World War II, never turning into a military power but an economic power, its principle of resolving all matters by peaceful means, without recourse to using of force. Japan once again states its resolve to contribute to the peace and prosperity of the world in the future as well, prizing the relationship of trust it enjoys with the nations of the world.» (Address by the Prime Minister of Japan at the Asia-African Summit 2005).[41]

- August 15, 2005: Prime Minister Junichiro Koizumi said: «In the past, Japan, through its colonial rule and aggression, caused tremendous damage and suffering to the people of many countries, particularly to those of Asian nations. Sincerely facing these facts of history, I once again express my feelings of deep remorse and heartfelt apology and also express the feelings of mourning for all victims, both at home and abroad, in the war. I am determined not to allow the lessons of that horrible war to erode, and to contribute to the peace and prosperity of the world without ever again waging a war.»[42]

- March 1, 2007: Prime Minister Shinzō Abe stated in a newspaper article that there was no evidence that the Japanese government had kept sex slaves, even though the Japanese government had already admitted the use of brothels in 1993. On March 27, the Japanese parliament issued an official apology.[43] This was regarding the surviving comfort women who had demanded an apology from the Japanese government for being used as sex slaves.

- May 9, 2009: The Japanese government, through its ambassador in the U.S., apologized to former American prisoners of war who suffered in the Bataan Death March.[44]

2010s[edit]

- February 11, 2010: Foreign Minister Katsuya Okada said: «I believe what happened 100 years ago deprived Koreans of their country and national pride. I can understand the feelings of the people who lost their country and had their pride wounded,» Okada said during a joint news conference with South Korean Foreign Minister Yu Myung-hwan. (This was a statement marking the 100th anniversary of Japan’s colonial annexation of Korea, and not in reference to Japan’s war acts in particular.)[45]

- August 10, 2010: Prime Minister Naoto Kan expressed «deep regret over the suffering inflicted» during the Empire of Japan’s colonial rule over Korea. Japan’s Kyodo News also reported that Cabinet members endorsed the statement. In addition, Kan said that Japan will hand over precious cultural artifacts that South Korea has been demanding. Among them were records of an ancient Korean royal dynasty.[46]

- September 13, 2010: Foreign Minister Katsuya Okada apologized to a group of six former American soldiers who during World War II were held as prisoners of war by the Japanese, including 90-year-old Lester Tenney, a survivor of the Bataan Death March in 1942. The six and their families and the families of two deceased soldiers were invited to visit Japan at the expense of the Japanese government in a program that will see more American former prisoners of war and former prisoners of war from other countries visit Japan in the future.[47]