Систематической погрешностью называется составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно меняющаяся при повторных измерениях одной и той же величины. При этом предполагается, что систематические погрешности представляют собой определенную функцию неслучайных факторов, состав которых зависит от физических, конструкционных и технологических особенностей средств измерений, условий их применения, а также индивидуальных качеств наблюдателя. Сложные детерминированные закономерности, которым подчиняются систематические погрешности, определяются либо при создании средств измерений и комплектации измерительной аппаратуры, либо непосредственно при подготовке измерительного эксперимента и в процессе его проведения. Совершенствование методов измерения, использование высококачественных материалом, прогрессивная технология — все это позволяет на практике устранить систематические погрешности настолько, что при обработке результатов наблюдений с их наличием зачастую не приходится считаться.

Систематические погрешности принято классифицировать в зависимости от причин их возникновения и по характеру их проявления при измерениях.

В зависимости от причин возникновения рассматриваются четыре вида систематических погрешностей.

1. Погрешности метода, или теоретические погрешности, проистекающие от ошибочности или недостаточной разработки принятой теории метода измерений в целом или от допущенных упрощений при проведении измерений.

Погрешности метода возникают также при экстраполяции свойства, измеренного на ограниченной части некоторого объекта, на весь объект, если последний не обладает однородностью измеряемого свойства. Так, считая диаметр цилиндрического вала равным результату, полученному при измерении в одном сечении и в одном направлении, мы допускаем систематическую погрешность, полностью определяемую отклонениями формы исследуемого вала. При определении плотности вещества по измерениям массы и объема некоторой пробы возникает систематическая погрешность, если проба содержала некоторое количество примесей, а результат измерения принимается за характеристику данного вещества -вообще.

К погрешностям метода следует отнести также те погрешности, которые возникают вследствие влияния измерительной аппаратуры на измеряемые свойства объекта. Подобные явления возникают, например, при измерении длин, когда измерительное усилие используемых приборов достаточно велико, при регистрации быстропротекаюших процессов недостаточно быстродействующей аппаратурой, при измерениях температур жидкостными или газовыми термометрами и т.д.

2. Инструментальные погрешности, зависящие от погрешностей применяемых средств измерений.. Среди инструментальных погрешностей в отдельную группу выделяются погрешности схемы, не связанные с неточностью изготовления средств измерения и обязанные своим происхождением самой структурной схеме средств измерений. Исследование инструментальных погрешностей является предметом специальной дисциплины — теории точности измерительных устройств.

3. Погрешности, обусловленные неправильной установкой и взаимным расположением средств измерения, являющихся частью единого комплекса, несогласованностью их характеристик, влиянием внешних температурных, гравитационных, радиационных и других полей, нестабильностью источников питания, несогласованностью входных и выходных параметров электрических цепей приборов и т.д.

4. Личные погрешности, обусловленные индивидуальными особенностями наблюдателя. Такого рода погрешности вызываются, например, запаздыванием или опережением при регистрации сигнала, неправильным отсчетом десятых долей деления шкалы, асимметрией, возникающей при установке штриха посередине между двумя рисками.

По характеру своего поведения в процессе измерения систематические погрешности подразделяются на постоянные и переменные.

Постоянные систематические погрешности возникают, например, при неправильной установке начала отсчета, неправильной градуировке и юстировке средств измерения и остаются постоянными при всех повторных наблюдениях. Поэтому, если уж они возникли, их очень трудно обнаружить в результатах наблюдений.

Среди переменных систематических погрешностей принято выделять прогрессивные и периодические.

Прогрессивная погрешность возникает, например, при взвешивании, когда одно из коромысел весов находится ближе к источнику тепла, чем другое, поэтому быстрее нагревается и

удлиняется. Это приводит к систематическому сдвигу начала отсчета и к монотонному изменению показаний весов.

Периодическая погрешность присуща измерительным приборам с круговой шкалой, если ось вращения указателя не совпадает с осью шкалы.

Все остальные виды систематических погрешностей принято называть погрешностями, изменяющимися по сложному закону.

В тех случаях, когда при создании средств измерений, необходимых для данной измерительной установки, не удается устранить влияние систематических погрешностей, приходится специально организовывать измерительный процесс и осуществлять математическую обработку результатов. Методы борьбы с систематическими погрешностями заключаются в их обнаружении и последующем исключении путем полной или частичной компенсации. Основные трудности, часто непреодолимые, состоят именно в обнаружении систематических погрешностей, поэтому иногда приходится довольствоваться приближенным их анализом.

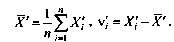

Способы обнаружения систематических погрешностей. Результаты наблюдений, полученные при наличии систематических погрешностей, будем называть неисправленными и в отличие от исправленных снабжать штрихами их обозначения (например, Х1, Х2 и т.д.). Вычисленные в этих условиях средние арифметические значения и отклонения от результатов наблюдений будем также называть неисправленными и ставить штрихи у символов этих величин. Таким образом,

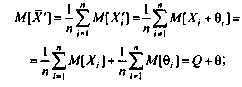

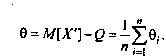

Поскольку неисправленные результаты наблюдений включают в себя систематические погрешности, сумму которых для каждого /-го наблюдения будем обозначать через 8., то их математическое ожидание не совпадает с истинным значением измеряемой величины и отличается от него на некоторую величину 0, называемую систематической погрешностью неисправленного среднего арифметического. Действительно,

Если систематические погрешности постоянны, т.е. 0/ = 0, /=1,2, …, п, то неисправленные отклонения могут быть непосредственно использованы для оценки рассеивания ряда наблюдений. В противном случае необходимо предварительно исправить отдельные результаты измерений, введя в них так называемые поправки, равные систематическим погрешностям по величине и обратные им по знаку:

q = -Oi.

Таким образом, для нахождения исправленного среднего арифметического и оценки его рассеивания относительно истинного значения измеряемой величины необходимо обнаружить систематические погрешности и исключить их путем введения поправок или соответствующей каждому конкретному случаю организации самого измерения. Остановимся подробнее на некоторых способах обнаружения систематических погрешностей.

Постоянные систематические погрешности не влияют на значения случайных отклонений результатов наблюдений от средних арифметических, поэтому никакая математическая обработка результатов наблюдений не может привести к их обнаружению. Анализ таких погрешностей возможен только на основании некоторых априорных знаний об этих погрешностях, получаемых, например, при поверке средств измерений. Измеряемая величина при поверке обычно воспроизводится образцовой мерой, действительное значение которой известно. Поэтому разность между средним арифметическим результатов наблюдения и значением меры с точностью, определяемой погрешностью аттестации меры и случайными погрешностями измерения, равна искомой систематической погрешности.

Одним из наиболее действенных способов обнаружения систематических погрешностей в ряде результатов наблюдений является построение графика последовательности неисправленных значений случайных отклонений результатов наблюдений от средних арифметических.

Рассматриваемый способ обнаружения постоянных систематических погрешностей можно сформулировать следующим образом: если неисправленные отклонения результатов наблюдений резко изменяются при изменении условий наблюдений, то данные результаты содержат постоянную систематическую погрешность, зависящую от условий наблюдений.

Систематические погрешности являются детерминированными величинами, поэтому в принципе всегда могут быть вычислены и исключены из результатов измерений. После исключения систематических погрешностей получаем исправленные средние арифметические и исправленные отклонения результатов наблюдении, которые позволяют оценить степень рассеивания результатов.

Для исправления результатов наблюдений их складывают с поправками, равными систематическим погрешностям по величине и обратными им по знаку. Поправку определяют экспериментально при поверке приборов или в результате специальных исследований, обыкновенно с некоторой ограниченной точностью.

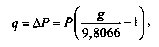

Поправки могут задаваться также в виде формул, по которым они вычисляются для каждого конкретного случая. Например, при измерениях и поверках с помощью образцовых манометров следует вводить поправки к их показаниям на местное значение ускорения свободного падения

где Р — измеряемое давление.

Введением поправки устраняется влияние только одной вполне определенной систематической погрешности, поэтому в результаты измерения зачастую приходится вводить очень большое число поправок. При этом вследствие ограниченной точности определения поправок накапливаются случайные погрешности и дисперсия результата измерения увеличивается.

Систематическая погрешность, остающаяся после введения поправок на ее наиболее существенные составляющие включает в себя ряд элементарных составляющих, называемых неисключенными остатками систематической погрешности. К их числу относятся погрешности:

• определения поправок;

• зависящие от точности измерения влияющих величин, входящих в формулы для определения поправок;

• связанные с колебаниями влияющих величин (температуры окружающей среды, напряжения питания и т.д.).

Перечисленные погрешности малы, и поправки на них не вводятся.

Систематической погрешностью называется составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно меняющаяся при повторных измерениях одной и той же величины. При этом предполагается, что систематические погрешности представляют собой определенную функцию неслучайных факторов, состав которых зависит от физических, конструкционных и технологических особенностей средств измерений, условий их применения, а также индивидуальных качеств наблюдателя. Сложные детерминированные закономерности, которым подчиняются систематические погрешности, определяются либо при создании средств измерений и комплектации измерительной аппаратуры, либо непосредственно при подготовке измерительного эксперимента и в процессе его проведения. Совершенствование методов измерения, использование высококачественных материалом, прогрессивная технология — все это позволяет на практике устранить систематические погрешности настолько, что при обработке результатов наблюдений с их наличием зачастую не приходится считаться.

Систематические погрешности принято классифицировать в зависимости от причин их возникновения и по характеру их проявления при измерениях.

В зависимости от причин возникновения рассматриваются четыре вида систематических погрешностей.

1. Погрешности метода, или теоретические погрешности, проистекающие от ошибочности или недостаточной разработки принятой теории метода измерений в целом или от допущенных упрощений при проведении измерений.

Погрешности метода возникают также при экстраполяции свойства, измеренного на ограниченной части некоторого объекта, на весь объект, если последний не обладает однородностью измеряемого свойства. Так, считая диаметр цилиндрического вала равным результату, полученному при измерении в одном сечении и в одном направлении, мы допускаем систематическую погрешность, полностью определяемую отклонениями формы исследуемого вала. При определении плотности вещества по измерениям массы и объема некоторой пробы возникает систематическая погрешность, если проба содержала некоторое количество примесей, а результат измерения принимается за характеристику данного вещества -вообще.

К погрешностям метода следует отнести также те погрешности, которые возникают вследствие влияния измерительной аппаратуры на измеряемые свойства объекта. Подобные явления возникают, например, при измерении длин, когда измерительное усилие используемых приборов достаточно велико, при регистрации быстропротекаюших процессов недостаточно быстродействующей аппаратурой, при измерениях температур жидкостными или газовыми термометрами и т.д.

2. Инструментальные погрешности, зависящие от погрешностей применяемых средств измерений.. Среди инструментальных погрешностей в отдельную группу выделяются погрешности схемы, не связанные с неточностью изготовления средств измерения и обязанные своим происхождением самой структурной схеме средств измерений. Исследование инструментальных погрешностей является предметом специальной дисциплины — теории точности измерительных устройств.

3. Погрешности, обусловленные неправильной установкой и взаимным расположением средств измерения, являющихся частью единого комплекса, несогласованностью их характеристик, влиянием внешних температурных, гравитационных, радиационных и других полей, нестабильностью источников питания, несогласованностью входных и выходных параметров электрических цепей приборов и т.д.

4. Личные погрешности, обусловленные индивидуальными особенностями наблюдателя. Такого рода погрешности вызываются, например, запаздыванием или опережением при регистрации сигнала, неправильным отсчетом десятых долей деления шкалы, асимметрией, возникающей при установке штриха посередине между двумя рисками.

По характеру своего поведения в процессе измерения систематические погрешности подразделяются на постоянные и переменные.

Постоянные систематические погрешности возникают, например, при неправильной установке начала отсчета, неправильной градуировке и юстировке средств измерения и остаются постоянными при всех повторных наблюдениях. Поэтому, если уж они возникли, их очень трудно обнаружить в результатах наблюдений.

Среди переменных систематических погрешностей принято выделять прогрессивные и периодические.

Прогрессивная погрешность возникает, например, при взвешивании, когда одно из коромысел весов находится ближе к источнику тепла, чем другое, поэтому быстрее нагревается и

удлиняется. Это приводит к систематическому сдвигу начала отсчета и к монотонному изменению показаний весов.

Периодическая погрешность присуща измерительным приборам с круговой шкалой, если ось вращения указателя не совпадает с осью шкалы.

Все остальные виды систематических погрешностей принято называть погрешностями, изменяющимися по сложному закону.

В тех случаях, когда при создании средств измерений, необходимых для данной измерительной установки, не удается устранить влияние систематических погрешностей, приходится специально организовывать измерительный процесс и осуществлять математическую обработку результатов. Методы борьбы с систематическими погрешностями заключаются в их обнаружении и последующем исключении путем полной или частичной компенсации. Основные трудности, часто непреодолимые, состоят именно в обнаружении систематических погрешностей, поэтому иногда приходится довольствоваться приближенным их анализом.

Способы обнаружения систематических погрешностей. Результаты наблюдений, полученные при наличии систематических погрешностей, будем называть неисправленными и в отличие от исправленных снабжать штрихами их обозначения (например, Х1, Х2 и т.д.). Вычисленные в этих условиях средние арифметические значения и отклонения от результатов наблюдений будем также называть неисправленными и ставить штрихи у символов этих величин. Таким образом,

Поскольку неисправленные результаты наблюдений включают в себя систематические погрешности, сумму которых для каждого /-го наблюдения будем обозначать через 8., то их математическое ожидание не совпадает с истинным значением измеряемой величины и отличается от него на некоторую величину 0, называемую систематической погрешностью неисправленного среднего арифметического. Действительно,

Если систематические погрешности постоянны, т.е. 0/ = 0, /=1,2, …, п, то неисправленные отклонения могут быть непосредственно использованы для оценки рассеивания ряда наблюдений. В противном случае необходимо предварительно исправить отдельные результаты измерений, введя в них так называемые поправки, равные систематическим погрешностям по величине и обратные им по знаку:

q = -Oi.

Таким образом, для нахождения исправленного среднего арифметического и оценки его рассеивания относительно истинного значения измеряемой величины необходимо обнаружить систематические погрешности и исключить их путем введения поправок или соответствующей каждому конкретному случаю организации самого измерения. Остановимся подробнее на некоторых способах обнаружения систематических погрешностей.

Постоянные систематические погрешности не влияют на значения случайных отклонений результатов наблюдений от средних арифметических, поэтому никакая математическая обработка результатов наблюдений не может привести к их обнаружению. Анализ таких погрешностей возможен только на основании некоторых априорных знаний об этих погрешностях, получаемых, например, при поверке средств измерений. Измеряемая величина при поверке обычно воспроизводится образцовой мерой, действительное значение которой известно. Поэтому разность между средним арифметическим результатов наблюдения и значением меры с точностью, определяемой погрешностью аттестации меры и случайными погрешностями измерения, равна искомой систематической погрешности.

Одним из наиболее действенных способов обнаружения систематических погрешностей в ряде результатов наблюдений является построение графика последовательности неисправленных значений случайных отклонений результатов наблюдений от средних арифметических.

Рассматриваемый способ обнаружения постоянных систематических погрешностей можно сформулировать следующим образом: если неисправленные отклонения результатов наблюдений резко изменяются при изменении условий наблюдений, то данные результаты содержат постоянную систематическую погрешность, зависящую от условий наблюдений.

Систематические погрешности являются детерминированными величинами, поэтому в принципе всегда могут быть вычислены и исключены из результатов измерений. После исключения систематических погрешностей получаем исправленные средние арифметические и исправленные отклонения результатов наблюдении, которые позволяют оценить степень рассеивания результатов.

Для исправления результатов наблюдений их складывают с поправками, равными систематическим погрешностям по величине и обратными им по знаку. Поправку определяют экспериментально при поверке приборов или в результате специальных исследований, обыкновенно с некоторой ограниченной точностью.

Поправки могут задаваться также в виде формул, по которым они вычисляются для каждого конкретного случая. Например, при измерениях и поверках с помощью образцовых манометров следует вводить поправки к их показаниям на местное значение ускорения свободного падения

где Р — измеряемое давление.

Введением поправки устраняется влияние только одной вполне определенной систематической погрешности, поэтому в результаты измерения зачастую приходится вводить очень большое число поправок. При этом вследствие ограниченной точности определения поправок накапливаются случайные погрешности и дисперсия результата измерения увеличивается.

Систематическая погрешность, остающаяся после введения поправок на ее наиболее существенные составляющие включает в себя ряд элементарных составляющих, называемых неисключенными остатками систематической погрешности. К их числу относятся погрешности:

• определения поправок;

• зависящие от точности измерения влияющих величин, входящих в формулы для определения поправок;

• связанные с колебаниями влияющих величин (температуры окружающей среды, напряжения питания и т.д.).

Перечисленные погрешности малы, и поправки на них не вводятся.

Свойства физического объекта (явления, процесса) определяются набором

количественных характеристик — физических величин.

Как правило, результат измерения представляет

собой число, задающее отношение измеряемой величины к некоторому эталону.

Сравнение с эталоном может быть как

прямым (проводится непосредственно

экспериментатором), так и косвенным (проводится с помощью некоторого

прибора, которому экспериментатор доверяет).

Полученные таким образом величины имеют размерность, определяемую выбором эталона.

Замечание. Результатом измерения может также служить количество отсчётов некоторого

события, логическое утверждение (да/нет) или даже качественная оценка

(сильно/слабо/умеренно). Мы ограничимся наиболее типичным для физики случаем,

когда результат измерения может быть представлен в виде числа или набора чисел.

Взаимосвязь между различными физическими величинами может быть описана

физическими законами, представляющими собой идеализированную

модель действительности. Конечной целью любого физического

эксперимента (в том числе и учебного) является проверка адекватности или

уточнение параметров таких моделей.

1.1 Результат измерения

Рассмотрим простейший пример: измерение длины стержня

с помощью линейки. Линейка проградуирована производителем с помощью

некоторого эталона длины — таким образом, сравнивая длину

стержня с ценой деления линейки, мы выполняем косвенное сравнение с

общепринятым стандартным эталоном.

Допустим, мы приложили линейку к стержню и увидели на шкале некоторый результат

x=xизм. Можно ли утверждать, что xизм — это длина

стержня?

Во-первых, значение x не может быть задано точно, хотя бы

потому, что оно обязательно округлено до некоторой значащей

цифры: если линейка «обычная», то у неё

есть цена деления; а если линейка, к примеру, «лазерная»

— у неё высвечивается конечное число значащих цифр

на дисплее.

Во-вторых, мы никак не можем быть уверенны, что длина стержня на

самом деле такова хотя бы с точностью до ошибки округления. Действительно,

мы могли приложить линейку не вполне ровно; сама линейка могла быть

изготовлена не вполне точно; стержень может быть не идеально цилиндрическим

и т.п.

И, наконец, если пытаться хотя бы гипотетически переходить к бесконечной

точности измерения, теряет смысл само понятие «длины стержня». Ведь

на масштабах атомов у стержня нет чётких границ, а значит говорить о его

геометрических размерах в таком случае крайне затруднительно!

Итак, из нашего примера видно, что никакое физическое измерение не может быть

произведено абсолютно точно, то есть

у любого измерения есть погрешность.

Замечание. Также используют эквивалентный термин ошибка измерения

(от англ. error). Подчеркнём, что смысл этого термина отличается от

общеупотребительного бытового: если физик говорит «в измерении есть ошибка»,

— это не означает, что оно неправильно и его надо переделать.

Имеется ввиду лишь, что это измерение неточно, то есть имеет

погрешность.

Количественно погрешность можно было бы определить как разность между

измеренным и «истинным» значением длины стержня:

δx=xизм-xист. Однако на практике такое определение

использовать нельзя: во-первых, из-за неизбежного наличия

погрешностей «истинное» значение измерить невозможно, и во-вторых, само

«истинное» значение может отличаться в разных измерениях (например, стержень

неровный или изогнутый, его торцы дрожат из-за тепловых флуктуаций и т.д.).

Поэтому говорят обычно об оценке погрешности.

Об измеренной величине также часто говорят как об оценке, подчеркивая,

что эта величина не точна и зависит не только от физических свойств

исследуемого объекта, но и от процедуры измерения.

Замечание.

Термин оценка имеет и более формальное значение. Оценкой называют результат процедуры получения значения параметра или параметров физической модели, а также иногда саму процедуру. Теория оценок является подразделом математической статистики. Некоторые ее положения изложены в главе 3, но для более серьезного понимания следует обратиться к [5].

Для оценки значения физической величины корректно использовать

не просто некоторое фиксированное число xизм, а интервал (или

диапазон) значений, в пределах которого может лежать её

«истинное» значение. В простейшем случае этот интервал

может быть записан как

где δx — абсолютная величина погрешности.

Эта запись означает, что исследуемая величина лежит в интервале

x∈(xизм-δx;xизм+δx)

с некоторой достаточно большой долей вероятности (более подробно о

вероятностном содержании интервалов см. п. 2.2).

Для наглядной оценки точности измерения удобно также использовать

относительную величину погрешности:

Она показывает, насколько погрешность мала по сравнению с

самой измеряемой величиной (её также можно выразить в процентах:

ε=δxx⋅100%).

Пример. Штангенциркуль —

прибор для измерения длин с ценой деления 0,1мм. Пусть

диаметр некоторой проволоки равен 0,37 мм. Считая, что абсолютная

ошибка составляет половину цены деления прибора, результат измерения

можно будет записать как d=0,40±0,05мм (или

d=(40±5)⋅10-5м).

Относительная погрешность составляет ε≈13%, то

есть точность измерения весьма посредственная — поскольку

размер объекта близок к пределу точности прибора.

О необходимости оценки погрешностей.

Измерим длины двух стержней x1 и x2 и сравним результаты.

Можно ли сказать, что стержни одинаковы или различны?

Казалось бы,

достаточно проверить, справедливо ли x1=x2. Но никакие

два результата измерения не равны друг другу с абсолютной точностью! Таким

образом, без указания погрешности измерения ответ на этот вопрос дать

невозможно.

С другой стороны, если погрешность δx известна, то можно

утверждать, что если измеренные длины одинаковы

в пределах погрешности опыта, если |x2-x1|<δx

(и различны в противоположном случае).

Итак, без знания погрешностей невозможно сравнить между собой никакие

два измерения, и, следовательно, невозможно сделать никаких

значимых выводов по результатам эксперимента: ни о наличии зависимостей

между величинами, ни о практической применимости какой-либо теории,

и т. п. В связи с этим задача правильной оценки погрешностей является крайне

важной, поскольку существенное занижение или завышение значения погрешности

(по сравнению с реальной точностью измерений) ведёт к неправильным выводам.

В физическом эксперименте (в том числе лабораторном практикуме) оценка

погрешностей должна проводиться всегда

(даже когда составители задания забыли упомянуть об этом).

1.2 Многократные измерения

Проведём серию из n одинаковых (однотипных) измерений одной

и той же физической величины (например, многократно приложим линейку к стержню) и получим

ряд значений

Что можно сказать о данном наборе чисел и о длине стержня?

И можно ли увеличивая число измерений улучшить конечный результат?

Если цена деления самой линейки достаточно мала, то как нетрудно убедиться

на практике, величины {xi} почти наверняка окажутся

различными. Причиной тому могут быть

самые разные обстоятельства, например: у нас недостаточно остроты

зрения и точности рук, чтобы каждый раз прикладывать линейку одинаково;

стенки стержня могут быть слегка неровными; у стержня может и не быть

определённой длины, например, если в нём возбуждены звуковые волны,

из-за чего его торцы колеблются, и т. д.

В такой ситуации результат измерения интерпретируется как

случайная величина, описываемая некоторым вероятностным законом

(распределением).

Подробнее о случайных величинах и методах работы с ними см. гл. 2.

По набору результатов 𝐱 можно вычислить их среднее арифметическое:

| ⟨x⟩=x1+x2+…+xnn≡1n∑i=1nxi. | (1.1) |

Это значение, вычисленное по результатам конечного числа n измерений,

принято называть выборочным средним. Здесь и далее для обозначения

выборочных средних будем использовать угловые скобки.

Кроме среднего представляет интерес и то, насколько сильно варьируются

результаты от опыта к опыту. Определим отклонение каждого измерения от среднего как

Разброс данных относительно среднего принято характеризовать

среднеквадратичным отклонением:

| s=Δx12+Δx22+…+Δxn2n=1n∑i=1nΔxi2 | (1.2) |

или кратко

Значение среднего квадрата отклонения s2 называют

выборочной дисперсией.

Будем увеличивать число измерений n (n→∞). Если объект измерения и методика

достаточно стабильны, то отклонения от среднего Δxi будут, во-первых,

относительно малы, а во-вторых, положительные и отрицательные отклонения будут

встречаться примерно одинаково часто. Тогда при вычислении (1.1)

почти все отклонения Δxi скомпенсируются и можно ожидать,

что выборочное среднее при n≫1 будет стремиться к некоторому пределу:

Тогда предельное значение x¯ можно отождествить с «истинным» средним

для исследуемой величины.

Предельную величину среднеквадратичного отклонения при n→∞

обозначим как

Замечание. В общем случае указанные пределы могут и не существовать. Например, если измеряемый параметр

меняется во времени или в результате самого измерения, либо испытывает слишком большие

случайные скачки и т. п. Такие ситуации требуют особого рассмотрения и мы на них не

останавливаемся.

Замечание. Если n мало (n<10), для оценки среднеквадратичного отклонения

математическая статистика рекомендует вместо формулы (1.3) использовать

исправленную формулу (подробнее см. п. 5.2):

sn-12=1n-1∑i=1nΔxi2,

(1.4)

где произведена замена n→n-1. Величину sn-1

часто называют стандартным отклонением.

Итак, можно по крайней мере надеяться на то, что результаты небольшого числа

измерений имеют не слишком большой разброс, так что величина ⟨x⟩

может быть использована как приближенное значение (оценка) истинного значения

⟨x⟩≈x¯,

а увеличение числа измерений позволит уточнить результат.

Многие случайные величины подчиняются так называемому нормальному закону

распределения (подробнее см. Главу 2). Для таких величин

могут быть строго доказаны следующие свойства:

- •

при многократном повторении эксперимента бо́льшая часть измерений

(∼68%) попадает в интервал x¯-σ<x<x¯+σ

(см. п. 2.2). - •

выборочное среднее значение ⟨x⟩ оказывается с большей

вероятностью ближе к истинному значению x¯, чем каждое из измерений

{xi} в отдельности. При этом ошибка вычисления среднего

убывает пропорционально корню из числа опытов n

(см. п. 2.4).

Упражнение. Показать, что

s2=⟨x2⟩-⟨x⟩2.

(1.5)

то есть дисперсия равна разности среднего значения квадрата

⟨x2⟩=1n∑i=1nxi2

и квадрата среднего ⟨x⟩2=(1n∑i=1nxi)2.

1.3 Классификация погрешностей

Чтобы лучше разобраться в том, нужно ли многократно повторять измерения,

и в каком случае это позволит улучшить результаты опыта,

проанализируем источники и виды погрешностей.

В первую очередь, многократные измерения позволяют проверить

воспроизводимость результатов: повторные измерения в одинаковых

условиях, должны давать близкие результаты. В противном случае

исследование будет существенно затруднено, если вообще возможно.

Таким образом, многократные измерения необходимы для того,

чтобы убедиться как в надёжности методики, так и в существовании измеряемой

величины как таковой.

При любых измерениях возможны грубые ошибки — промахи

(англ. miss). Это «ошибки» в стандартном

понимании этого слова — возникающие по вине экспериментатора

или в силу других непредвиденных обстоятельств (например, из-за сбоя

аппаратуры). Промахов, конечно, нужно избегать, а результаты таких

измерений должны быть по возможности исключены из рассмотрения.

Как понять, является ли «аномальный» результат промахом? Вопрос этот весьма

непрост. В литературе существуют статистические

критерии отбора промахов, которыми мы, однако, настоятельно не рекомендуем

пользоваться (по крайней мере, без серьезного понимания последствий

такого отбора). Отбрасывание аномальных данных может, во-первых, привести

к тенденциозному искажению результата исследований, а во-вторых, так

можно упустить открытие неизвестного эффекта. Поэтому при научных

исследованиях необходимо максимально тщательно проанализировать причину

каждого промаха, в частности, многократно повторив эксперимент. Лишь

только если факт и причина промаха установлены вполне достоверно,

соответствующий результат можно отбросить.

Замечание. Часто причины аномальных отклонений невозможно установить на этапе

обработки данных, поскольку часть информации о проведении измерений к этому моменту

утеряна. Единственным способ борьбы с этим — это максимально подробное описание всего

процесса измерений в лабораторном журнале. Подробнее об этом

см. п. 4.1.1.

При многократном повторении измерении одной и той же физической величины

погрешности могут иметь систематический либо случайный

характер. Назовём погрешность систематической, если она повторяется

от опыта к опыту, сохраняя свой знак и величину, либо закономерно

меняется в процессе измерений. Случайные (или статистические)

погрешности меняются хаотично при повторении измерений как по величине,

так и по знаку, и в изменениях не прослеживается какой-либо закономерности.

Кроме того, удобно разделять погрешности по их происхождению. Можно

выделить

- •

инструментальные (или приборные) погрешности,

связанные с несовершенством конструкции (неточности, допущенные при

изготовлении или вследствие старения), ошибками калибровки или ненормативными

условиями эксплуатации измерительных приборов; - •

методические погрешности, связанные с несовершенством

теоретической модели явления (использование приближенных формул и

моделей явления) или с несовершенством методики измерения (например,

влиянием взаимодействия прибора и объекта измерения на результат измерения); - •

естественные погрешности, связанные со случайным

характером

измеряемой физической величины — они являются не столько

«ошибками» измерения, сколько характеризуют

природу изучаемого объекта или явления.

Замечание. Разделение погрешностей на систематические и случайные

не является однозначным и зависит от постановки опыта. Например, производя

измерения не одним, а несколькими однотипными приборами, мы переводим

систематическую приборную ошибку, связанную с неточностью шкалы и

калибровки, в случайную. Разделение по происхождению также условно,

поскольку любой прибор подвержен воздействию «естественных»

случайных и систематических ошибок (шумы и наводки, тряска, атмосферные

условия и т. п.), а в основе работы прибора всегда лежит некоторое

физическое явление, описываемое не вполне совершенной теорией.

1.3.1 Случайные погрешности

Случайный характер присущ большому количеству различных физических

явлений, и в той или иной степени проявляется в работе всех без исключения

приборов. Случайные погрешности обнаруживаются просто при многократном

повторении опыта — в виде хаотичных изменений (флуктуаций)

значений {xi}.

Если случайные отклонения от среднего в большую или меньшую стороны

примерно равновероятны, можно рассчитывать, что при вычислении среднего

арифметического (1.1) эти отклонения скомпенсируются,

и погрешность результирующего значения ⟨x⟩ будем меньше,

чем погрешность отдельного измерения.

Случайные погрешности бывают связаны, например,

- •

с особенностями используемых приборов: техническими

недостатками

(люфт в механических приспособлениях, сухое трение в креплении стрелки

прибора), с естественными (тепловой и дробовой шумы в электрических

цепях, тепловые флуктуации и колебания измерительных устройств из-за

хаотического движения молекул, космическое излучение) или техногенными

факторами (тряска, электромагнитные помехи и наводки); - •

с особенностями и несовершенством методики измерения (ошибка

при отсчёте по шкале, ошибка времени реакции при измерениях с секундомером); - •

с несовершенством объекта измерений (неровная поверхность,

неоднородность состава); - •

со случайным характером исследуемого явления (радиоактивный

распад, броуновское движение).

Остановимся несколько подробнее на двух последних случаях. Они отличаются

тем, что случайный разброс данных в них порождён непосредственно объектом

измерения. Если при этом приборные погрешности малы, то «ошибка»

эксперимента возникает лишь в тот момент, когда мы по своей

воле совершаем замену ряда измеренных значений на некоторое среднее

{xi}→⟨x⟩. Разброс данных при этом

характеризует не точность измерения, а сам исследуемый объект или

явление. Однако с математической точки зрения приборные и

«естественные»

погрешности неразличимы — глядя на одни только

экспериментальные данные невозможно выяснить, что именно явилось причиной

их флуктуаций: сам объект исследования или иные, внешние причины.

Таким образом, для исследования естественных случайных процессов необходимо

сперва отдельно исследовать и оценить случайные инструментальные погрешности

и убедиться, что они достаточно малы.

1.3.2 Систематические погрешности

Систематические погрешности, в отличие от случайных, невозможно обнаружить,

исключить или уменьшить просто многократным повторением измерений.

Они могут быть обусловлены, во-первых, неправильной работой приборов

(инструментальная погрешность), например, сдвигом нуля отсчёта

по шкале, деформацией шкалы, неправильной калибровкой, искажениями

из-за не нормативных условий эксплуатации, искажениями из-за износа

или деформации деталей прибора, изменением параметров прибора во времени

из-за нагрева и т.п. Во-вторых, их причиной может быть ошибка в интерпретации

результатов (методическая погрешность), например, из-за использования

слишком идеализированной физической модели явления, которая не учитывает

некоторые значимые факторы (так, при взвешивании тел малой плотности

в атмосфере необходимо учитывать силу Архимеда; при измерениях в электрических

цепях может быть необходим учет неидеальности амперметров и вольтметров

и т. д.).

Систематические погрешности условно можно разделить на следующие категории.

- 1.

Известные погрешности, которые могут быть достаточно точно вычислены

или измерены. При необходимости они могут быть учтены непосредственно:

внесением поправок в расчётные формулы или в результаты измерений.

Если они малы, их можно отбросить, чтобы упростить вычисления. - 2.

Погрешности известной природы, конкретная величина которых неизвестна,

но максимальное значение вносимой ошибки может быть оценено теоретически

или экспериментально. Такие погрешности неизбежно присутствуют в любом

опыте, и задача экспериментатора — свести их к минимуму,

совершенствуя методики измерения и выбирая более совершенные приборы.Чтобы оценить величину систематических погрешностей опыта, необходимо

учесть паспортную точность приборов (производитель, как правило, гарантирует,

что погрешность прибора не превосходит некоторой величины), проанализировать

особенности методики измерения, и по возможности, провести контрольные

опыты. - 3.

Погрешности известной природы, оценка величины которых по каким-либо

причинам затруднена (например, сопротивление контактов при подключении

электронных приборов). Такие погрешности должны быть обязательно исключены

посредством модификации методики измерения или замены приборов. - 4.

Наконец, нельзя забывать о возможности существования ошибок, о

которых мы не подозреваем, но которые могут существенно искажать результаты

измерений. Такие погрешности самые опасные, а исключить их можно только

многократной независимой проверкой измерений, разными методами

и в разных условиях.

В учебном практикуме учёт систематических погрешностей ограничивается,

как правило, паспортными погрешностями приборов и теоретическими поправками

к упрощенной модели исследуемого явления.

Точный учет систематической ошибки возможен только при учете специфики конкретного эксперимента. Особенное внимание надо обратить на зависимость (корреляцию) систематических смещений при повторных измерениях. Одна и та же погрешность в разных случаях может быть интерпретирована и как случайная, и как систематическая.

Пример.

Калибровка электромагнита производится при помощи внесения в него датчика Холла или другого измерителя магнитного потока. При последовательных измерениях с разными токами (и соотственно полями в зазоре) калибровку можно учитыать двумя различными способами:

•

Измерить значение поля для разных токов, построить линейную калибровочную кривую и потом использовать значения, восстановленные по этой кривой для вычисления поля по току, используемому в измерениях.

•

Для каждого измерения проводить допольнительное измерения поля и вообще не испльзовать значения тока.

В первом случае погрешность полученного значения будет меньше, поскльку при проведении прямой, отдельные отклонения усреднятся. При этом погрешность измерения поля будет носить систематический харрактер и при обработке данных ее надо будет учитывать в последний момент. Во втором случае погрешность будет носить статистический (случайный) харрактер и ее надо будет добавить к погрешности каждой измеряемой точки. При этом сама погрешность будет больше. Выбор той или иной методики зависит от конретной ситуации. При большом количестве измерений, второй способ более надежный, поскольку статистическая ошибка при усреднении уменьшается пропорционально корню из количества измерений. Кроме того, такой способ повзоляет избежать методической ошибки, связанной с тем, что зависимость поля от тока не является линейной.

Пример.

Рассмотрим измерение напряжения по стрелочному вольтметру. В показаниях прибора будет присутствовать три типа погрешности:

1.

Статистическая погрешность, связанная с дрожанием стрелки и ошибкой визуального наблюдения, примерно равная половине цены деления.

2.

Систематическая погрешность, связанная с неправильной установкой нуля.

3.

Систематическая погрешность, связанная с неправильным коэффициентом пропорциональности между напряжением и отклонением стрелки. Как правило приборы сконструированы таким образом, чтобы максимальное значение этой погрешности было так же равно половине цены деления (хотя это и не гарантируется).

Неотъемлемой частью любого измерения является погрешность измерений. С развитием приборостроения и методик измерений человечество стремиться снизить влияние данного явления на конечный результат измерений. Предлагаю более детально разобраться в вопросе, что же это такое погрешность измерений.

Погрешность измерения – это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. Погрешность измерений представляет собой сумму погрешностей, каждая из которых имеет свою причину.

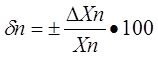

По форме числового выражения погрешности измерений подразделяются на абсолютные и относительные

Абсолютная погрешность – это погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины. Она определяется выражением.

(1.2), где X — результат измерения; Х0 — истинное значение этой величины.

Поскольку истинное значение измеряемой величины остается неизвестным, на практике пользуются лишь приближенной оценкой абсолютной погрешности измерения, определяемой выражением

(1.3), где Хд — действительное значение этой измеряемой величины, которое с погрешностью ее определения принимают за истинное значение.

Относительная погрешность – это отношение абсолютной погрешности измерения к действительному значению измеряемой величины:

По закономерности появления погрешности измерения подразделяются на систематические, прогрессирующие, и случайные.

Систематическая погрешность – это погрешность измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющейся при повторных измерениях одной и той же величины.

Прогрессирующая погрешность – это непредсказуемая погрешность, медленно меняющаяся во времени.

Систематические и прогрессирующие погрешности средств измерений вызываются:

- первые — погрешностью градуировки шкалы или ее небольшим сдвигом;

- вторые — старением элементов средства измерения.

Систематическая погрешность остается постоянной или закономерно изменяющейся при многократных измерениях одной и той же величины. Особенность систематической погрешности состоит в том, что она может быть полностью устранена введением поправок. Особенностью прогрессирующих погрешностей является то, что они могут быть скорректированы только в данный момент времени. Они требуют непрерывной коррекции.

Случайная погрешность – это погрешность измерения изменяется случайным образом. При повторных измерениях одной и той же величины. Случайные погрешности можно обнаружить только при многократных измерениях. В отличии от систематических погрешностей случайные нельзя устранить из результатов измерений.

По происхождению различают инструментальные и методические погрешности средств измерений.

Инструментальные погрешности — это погрешности, вызываемые особенностями свойств средств измерений. Они возникают вследствие недостаточно высокого качества элементов средств измерений. К данным погрешностям можно отнести изготовление и сборку элементов средств измерений; погрешности из-за трения в механизме прибора, недостаточной жесткости его элементов и деталей и др. Подчеркнем, что инструментальная погрешность индивидуальна для каждого средства измерений.

Методическая погрешность — это погрешность средства измерения, возникающая из-за несовершенства метода измерения, неточности соотношения, используемого для оценки измеряемой величины.

Погрешности средств измерений.

Абсолютная погрешность меры – это разность между номинальным ее значением и истинным (действительным) значением воспроизводимой ею величины:

(1.5), где Xн – номинальное значение меры; Хд – действительное значение меры

Абсолютная погрешность измерительного прибора – это разность между показанием прибора и истинным (действительным) значением измеряемой величины:

(1.6), где Xп – показания прибора; Хд – действительное значение измеряемой величины.

Относительная погрешность меры или измерительного прибора – это отношение абсолютной погрешности меры или измерительного прибора к истинному

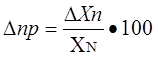

(действительному) значению воспроизводимой или измеряемой величины. Относительная погрешность меры или измерительного прибора может быть выражена в ( % ).

Приведенная погрешность измерительного прибора – отношение погрешности измерительного прибора к нормирующему значению. Нормирующие значение XN – это условно принятое значение, равное или верхнему пределу измерений, или диапазону измерений, или длине шкалы. Приведенная погрешность обычно выражается в ( % ).

Предел допускаемой погрешности средств измерений – наибольшая без учета знака погрешность средства измерений, при которой оно может быть признано и допущено к применению. Данное определение применяют к основной и дополнительной погрешности, а также к вариации показаний. Поскольку свойства средств измерений зависят от внешних условий, их погрешности также зависят от этих условий, поэтому погрешности средств измерений принято делить на основные и дополнительные.

Основная – это погрешность средства измерений, используемого в нормальных условиях, которые обычно определены в нормативно-технических документах на данное средство измерений.

Дополнительная – это изменение погрешности средства измерений вследствии отклонения влияющих величин от нормальных значений.

Погрешности средств измерений подразделяются также на статические и динамические.

Статическая – это погрешность средства измерений, используемого для измерения постоянной величины. Если измеряемая величина является функцией времени, то вследствие инерционности средств измерений возникает составляющая общей погрешности, называется динамической погрешностью средств измерений.

Также существуют систематические и случайные погрешности средств измерений они аналогичны с такими же погрешностями измерений.

Факторы влияющие на погрешность измерений.

Погрешности возникают по разным причинам: это могут быть ошибки экспериментатора или ошибки из-за применения прибора не по назначению и т.д. Существует ряд понятий которые определяют факторы влияющие на погрешность измерений

Вариация показаний прибора – это наибольшая разность показаний полученных при прямом и обратном ходе при одном и том же действительном значении измеряемой величины и неизменных внешних условиях.

Класс точности прибора – это обобщенная характеристика средств измерений (прибора), определяемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами средств измерений, влияющих на точность, значение которой устанавливаются на отдельные виды средств измерений.

Классы точности прибора устанавливают при выпуске, градуируя его по образцовому прибору в нормальных условиях.

Прецизионность — показывает, как точно или отчетливо можно произвести отсчет. Она определяется, тем насколько близки друг к другу результаты двух идентичных измерений.

Разрешение прибора — это наименьшее изменение измеряемого значения, на которое прибор будет реагировать.

Диапазон прибора — определяется минимальным и максимальным значением входного сигнала, для которого он предназначен.

Полоса пропускания прибора — это разность между минимальной и максимальной частотой, для которых он предназначен.

Чувствительность прибора — определяется, как отношение выходного сигнала или показания прибора к входному сигналу или измеряемой величине.

Шумы — любой сигнал не несущий полезной информации.

Систематические

погрешности не изменяются при увеличении

числа измерений, поскольку согласно

определению остаются постоянными или

изменяются по определенному закону в

процессе измерения. Систематические

погрешности могут быть выявлены на

основе теоретических оценок результатов,

путем сопоставления результатов,

полученных разными методами, на разных

приборах. Имеются возможности определить

систематические погрешности путем

тщательного исследования средства или

метода измерений путем построения

зависимости результатов от какого-либо

изменяющегося параметра, например

времени, климатических условий,

электромагнитных полей, напряжения

питания и т.д. В ряде случаев необходимо

выполнить большой объем исследовательской

работы для того, чтобы выявить условия,

создающие систематические погрешности

и, соответственно, представить либо

график, либо таблицу поправок, либо

определить аналитическую зависимость

систематической погрешности от

какого-либо параметра.

На

результат измерения влияют несколько

факторов, каждый из которых вызывает

свою систематическую погрешность. В

этом случае выявление аналитического

вида погрешности значительно усложняется,

приходится проводить трудоемкие

тщательные исследования, которые иногда

оканчиваются неудачей. Тем не менее,

необнаруженная систематическая

погрешность опаснее случайной, т.к.

последняя может быть минимизирована

соответствующей методикой измерения,

а систематическая невыявленная

погрешность исказит результат

непредсказуемо.

Особую

категорию систематических погрешностей

составляют измеренные с недостаточной

точностью фундаментальные и физические

константы, используемые в процессе

измерения. То же самое относится к

неточностям в стандартных справочных

данных, или к недостаточно точной

аттестации стандартных образцов.

Появление более точных справочных

данных требует пересчета результатов

всех измерений с их использованием, или

переградуировки шкал приборов. Например,

получение более точных данных о давлении

насыщающих паров индивидуальных веществ

может привести к необходимости

переградуировки термометров, манометров,

приборов для измерения концентраций и

т. д.

Уточнения

постоянной

Авогадро приводят к переградуировке

шкал всех приборов в физико-химических

измерениях. Новые исследования свойств

воды могут изменить результаты измерения

огромного числа приборов, т. к. на этих

постоянных строится температурная

шкала, шкала плотности, шкала вязкости.

Рассмотрим

группы систематических погрешностей,

отличающихся одна от другой причиной

возникновения. В основном различают

следующие группы:

-

Инструментальные

погрешности, связанные с несовершенством

конструкции прибора, неправильностью

технологии его изготовления. -

Погрешности

внешних влияний. Особенно часто в

измерительной практике приходится

сталкиваться с влиянием климатических

условий — температуры, давления,

влажности. Кроме того, весьма

распространенным источником такого

рода погрешностей является влияние

внешних электромагнитных полей и

изменения в напряжении сети питания

измерительных приборов. -

Погрешности

метода измерения. Этот вид погрешности

может быть связан как с неточностью

знания свойства объекта измерения, так

и с одинаковым влиянием разных факторов

на датчик измерительного прибора. Сюда

же можно отнести погрешности

пробоподготовки в определении состава

веществ и материалов. -

Субъективные

погрешности, связанные либо с недостаточным

вниманием, либо с невысокой квалификацией

персонала, обслуживающего прибор.

Особенно большое значение этот вид

погрешности имеет при пользовании

приборами с визуальным отсчетом. Большая

часть промахов также может быть связана

с субъективными погрешностями.

Инструментальная

погрешность

Инструментальная

погрешность — это составляющая погрешности,

зависящая от погрешности (класса

точности) средства измерения. Такие

погрешности могут быть выявлены либо

теоретически на основании механического,

электрического, теплового, оптического

расчета конструкции прибора, либо

опытным путем на основе контроля его

показаний по образцовым мерам, по

стандартным образцам, а также

компарированием показаний прибора с

аналогичными измерениями на других

приборах.

Инструментальные

погрешности, присущие конструкции

прибора, могут быть легко выявлены из

рассмотрения кинематической, электрической

или оптической схемы. Например, взвешивание

на весах с коромыслом обязательно

содержит погрешность, связанную с

неравенством длин коромысла от точек

подвеса чашек до средней точки опоры

коромысла. В электрических измерениях

на переменном токе обязательно будут

погрешности от сдвига фаз, который

появляется в любой электрической цепи.

В оптических приборах наиболее частыми

источниками систематической погрешности

являются аберрации оптических систем

и явления параллакса. Общим источником

погрешностей в большинстве приборов

является трение и связанные с ним наличие

люфтов, мертвого хода, свободного хода,

проскальзывания.

Способы

устранения или учета инструментальных

погрешностей достаточно хорошо известны

для каждого типа прибора. В метрологии

процедуры аттестации или испытаний

часто включают в себя исследования

инструментальных погрешностей. В ряде

случаев инструментальную погрешность

можно учесть и устранить за счет методики

измерений. Например, неравноплечесть

весов можно установить, поменяв местами

объект и гири. Аналогичные приемы

существуют практически во всех видах

измерения.

Инструментальные

погрешности, часто связанные с

несовершенством технологии изготовления

измерительного прибора. Особенно это

касается серийных приборов, выпускаемых

большими партиями. При сборке может

иметь место отличие в сигналах с датчиков,

отличие в установке шкал. Подвижные

части приборов могут собираться с разным

натягом, механические детали могут

иметь разные значения допусков и посадок

даже в пределах установленной нормы. В

оптических приборах огромное значение

имеет качество сборки или юстировка

оптической измерительной системы.

Современные оптические приборы могут

иметь десятки и сотни сборочных единиц,

а допуски при сборке составляют дол и

длины волны оптического излучения (λ =

0,4 — 0,7 мкм).

Методы

выявления таких погрешностей чаще всего

состоят в индивидуальной градуировке

измерительного прибора по образцовым

мерам или по образцовым приборам. В

современных приборах коррекция показаний

может быть выполнена не только

переградуировкой шкалы, но и коррекцией

электрического сигнала или компьютерной

обработкой результата. Естественно,

что во всех случаях коррекции должно

предшествовать исследование показаний

прибора.

Инструментальные

погрешности, связанные с износом или

старением средства измерения, имеют

определенные характерные особенности.

Процесс износа, как правило, проявляется

в погрешностях измерения постепенно.

Изменяются зазоры в сопрягаемых деталях,

соприкасающиеся поверхности покрываются

коррозией, изменяются упругости пружин

и т. д. Изменяется масса гирь, уменьшаются

размеры образцовых мер, изменяются

электрические и физико-химические

свойства узлов и деталей приборов, и

все это приводит к изменению показаний

приборов. Старение приборов — это, как

правило, следствие изменений структуры

материалов, из которых сделан прибор.

Изменяются не только механические

характеристики, но и электрические,

оптические, физико-химические. Стареют

металлы и сплавы, изменяя исходную

намагниченность, стареет оптика,

приобретая дополнительное светорассеяние

или центры окраски, стареют датчики

состава веществ. Последнее хорошо

известно тем, кто профессионально

работал с химреактивами, которые могут

сорбировать воду, реагировать с окружающей

средой и с примесями. Использование

химических веществ в измерительной

технике всегда необходимо с учетом

срока годности реактива.

Устранение

погрешностей приборов от старения или

износа, как правило, проводится по

результатам поверки, когда устанавливается

погрешность по истечении какого-либо

длительного времени хранения или

эксплуатации. В ряде случаев достаточно

почистить прибор, но иногда требуется

ремонт или перекалибровка шкалы.

Например, при появлении систематических

погрешностей во взвешивании на весах

удается вернуть им работоспособность

обычным техническим обслуживанием —

регулировкой и смазкой. При более

серьезном старении приходится

переполировывать трущиеся детали или

заменять сопрягаемые детали.

Особенно

важно выявить систематическую погрешность

у приборов, предназначенных для поверки

средств измерений — у образцовых приборов.

Как правило, на образцовых приборах

выполняется меньший объем работы, чем

на рабочих приборах, и по этой причине

систематический временной «уход»

показаний может не так наглядно

проявляться. Вместе с тем невыявленная

в образцовых приборах погрешность

передается другим приборам, которые по

данному образцовому прибору поверяются.

С

целью уменьшения влияния процессов

старения на измерительную технику в

ряде случаев прибегают к искусственному

старению наиболее ответственных узлов.

У оптических приборов — рефрактометров,

интерферометров, гониометров — старение

проявляется часто в том, что несущие

конструкции «ведет», т. е. они изменяют

форму, особенно в тех местах, где есть

сварка или обработка металла резанием.

Для того чтобы свести к минимуму влияние

такого старения, готовые узлы выдерживаются

какое-то время в жестких климатических

условиях или в специальных камерах, где

процесс старения можно ускорить, изменив

температуру, давление или влажность.

Отдельное

место в инструментальных погрешностях

занимает неправильная установка и

исходная регулировка средства измерения.

Многие приборы имеют встроенные указатели

уровня. Это значит, что перед измерением

нужно отгоризонтировать прибор. Причем,

такие требования предъявляются не

только к средствам измерений высокой

точности, но и к рутинным приборам

массового использования. Например,

неправильно установленные весы будут

систематически «обвешивать» покупателя,

на гониометре невозможно работать без

тщательного горизонтирования отсчетного

устройства. В приборах для измерения

магнитного поля весьма существенным

может оказаться ориентация его

относительно силовых линий поля Земли.

Озонометры нужно очень тщательно

ориентировать по Солнцу. Многие приборы

требуют установки по уровню или по

отвесу. Если двухплечие весы не установлены

горизонтально, нарушаются соотношения

длин между коромыслами. Если маятниковые

механизмы или грузопоршневые манометры

установлены не по отвесу, то показания

таких приборов будут сильно отличаться

от истинных.

Погрешности,

возникающие вследствие внешних влияний

Под

категорией

погрешностей,

возникающих вследствие внешних влияний,

обычно понимают изменение показаний

приборов под воздействием температуры,

влажности и давления. Тем не менее, это

лишь часть причин, приводящих к появлению

систематических погрешностей. Сюда же

следует отнести влияние вибраций,

постоянных и переменных ускорений,

влияние электромагнитного поля и

различных излучений: рентгеновского,

ультрафиолетового, ионизирующих

излучений, гамма-излучения. По мере

развития техники и науки появилась

возможность и необходимость проводить

измерения в нестандартных условиях,

например в Космосе или внутри подводной

лодки. Специфичность условий измерения

может доходить до высших категорий,

если ставить задачу измерения погодных

условий на Марсе или на Венере. Такие

же особенности могут иметь место в

реальных жизненно важных для нас

ситуациях. Если речь идет о контроле

параметров ядерного реактора, то условия,

в которых работает измерительный прибор,

могут значительно отличаться от

стандартных.

Влияние

температуры

— наиболее распространенный источник

погрешности при измерениях. Поскольку

от температуры зависит длина тел,

сопротивление проводников, объем

определенного количества газа, давление

насыщенного пара индивидуальных веществ,

то сигналы со всех видов датчиков, где

используются упомянутые физические

явления, будут изменяться с изменением

температуры. Существенно, что сигнал

сдатчика не только зависит от абсолютного

значения температуры, но от градиента

температуры в том месте, где расположен

датчик. Еще одна из причин появления

«температурной» систематической

погрешности — это изменение температуры

в процессе измерения. Указанные причины

существенны при косвенных измерениях,

т. е. в тех случаях, когда нет

необходимости измерять температуру

как физическую величину. Тем не менее

в собственно температурных измерениях

необходимо тщательно исследовать

показания приборов в различных

температурных интервалах. Например,

результаты измерения теплоемкости,

теплопроводности, теплотворной

способности топлива могут сильно

искажаться от различного рода температурных

воздействий.

Учитывая

большое влияние температуры на физические

свойства материалов и, соответственно,

на показания приборов, особое внимание

следует обращать на температурные

условия в тех комнатах, лабораториях и

зданиях, где проводятся градуировочнные

или поверочные работы. Здесь необходимо

тщательно следить за отсутствием

тепловых потоков, градиентов температуры,

однородностью температуры окружающей

среды и измерительного прибора. Для

того чтобы избежать влияния этих факторов

на измерения, приборы длительное время

выдерживают в термостатированном

помещении, прежде чем начинать какие-либо

работы. Для особо точных измерений

иногда используют дистанционные

манипуляторы, чтобы исключить тепловые

помехи, создаваемые операторами.

Для

большинства приборов при испытаниях

на право серийного выпуска программа

испытаний обязательно содержит

исследование показаний прибора (одного

или нескольких образцов) в зависимости

от температуры.

Влияние

магнитных или электрических полей

сказывается не только на средствах

измерения электромагнитных величин. В

зависимости от принципа действия прибора

наведенная ЭДС или токи Фуко могут

исказить показания любого датчика,

выходным сигналом которого служит

напряжение, ток, сопротивление или

электрическая емкость. Таких приборов

существует великое множество, особенно

в тех случаях, когда приборы имеют

цифровой выход. Аналогово-цифровые

преобразователи иногда начинают

регистрировать сигналы радиочастотных

или еще каких-либо электрических полей.

Очень часто электромагнитные помехи

попадают в прибор по сети питания.

Выяснить причины появления таких ложных

сигналов, научиться вводить поправки

в измерения при наличии электромагнитных

помех — это одна из важных проблем

метрологии и измерительной техники.

Особенно

важен рассматриваемый фактор появления

систематических погрешностей в больших

городах, где хорошо поставлена связь,

телевидение, радиовещание и т.п. Уровень

электромагнитного излучения бывает

настолько высоким, что, например, вблизи

мощного телецентра может загореться

низковольтная лампочка, если ее соединить

с проволочным контуром без источника

питания. Тот же эффект можно наблюдать

в зоне действия радиолокаторов вблизи

какого-либо аэропорта. О том, что этот

фактор может существенно влиять на

показания измерительных приборов,

свидетельствует тот факт, что буквально

за последние несколько лет появились

возможности уверенной радиотелефонной

связи, а также уверенного приема

спутникового телевидения. Это означает,

что уровень сигнала в окружающем нас

пространстве достаточно высок и легко

регистрируется соответствующей техникой.

Этот же сигнал будет накладываться на

сигналы, поступающие с датчиков

измерительных приборов.

Еще

один интересный случай появления

систематических погрешностей при

измерениях связан с измерительными

приборами на кораблях. Много лет назад

опытными мореплавателями было установлено,

что если корабль идет долгое время

курсом «норд» или «зюйд» некоторые

приборы начинают показывать неверные

результаты, т. е. приобретают какую-то

систематическую погрешность. Причина

этого была выяснена довольно точно:

корабль намагничивается от магнитного

поля Земли и при дальнейшем изменении

курса сохраняет остаточную намагниченность.

В наше время это хорошо исследованный

эффект. Во время мировой войны суда

специально размагничивали, чтобы

избежать срабатывания магнитных мин.

Сейчас в ряде стран, в том числе и у нас,

созданы корабли науки, которые либо

делаются из немагнитных материалов,

либо персонал тщательно следит за

намагниченностью корпуса. Такие суда

осуществляют дальнюю и космическую

связь, занимаются экологическими

измерениями, исследуют озоновый слой

Земли, исследуют прохождения радиоволн

и выполняют еще целый ряд необходимых

функций.

Влияние

второго климатического фактора — давления

— распространяется на несколько более

узкий круг измерений, чем температура,

но существует целый ряд очень важных

видов измерения, где данные об атмосферном

или внешнем давлении практически

определяют уровень точности измерений.

Так же, как в предыдущем случае, имеет

смысл отдельно рассматривать собственно

показания датчиков в других видах

измерения. Многие типы манометров по

сути своей являются дифференциальными,

т. е. измеряют разность давлений между

двумя различными точками какой-либо

системы. В этом случае любая погрешность

определения абсолютной величины давления

в той точке, относительно которой

измеряется давление, аддитивно

накладывается на результат измерения.

Влияние

давления на сигналы датчиков очень

существенны в рефрактометрии — измерении

показателя преломления — воздуха и

газов. Это относится собственно к

измерениям рефракции, а также к измерениям

с использованием соответствующих

датчиков, например при измерении

концентрации газов и газовых смесей.

От изменения давления меняется не только

показатель преломления газа, но и другие

характеристики, такие как диэлектрическая

постоянная. Соответственно, может

измениться сигнал с любого емкостного

датчика.

В

измерении массы информация о давлении

весьма существенна в связи с тем, что

при точных измерениях массы основной

вклад в систематическую погрешность

дает архимедова сила, выталкивающая

гирю. Силы Архимеда зависят от плотности

среды (плотности воздуха) и, следовательно,

непосредственно зависят от давления,

поскольку число молекул газа в единице

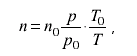

объема

где

n0

— постоянная, называемая числом Лошмита;

р — давление; Т — температура; a p0

и T0

— нормальные значения давления и

температуры.

В

метрологических справочниках всегда

можно найти данные о поправках, которые

необходимо ввести при взвешивании для

учета

силы

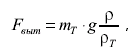

Архимеда. Нетрудно показать, что

выталкивающая сила, действующая на

гирю, выражается формулой

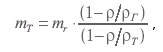

где

ρ — плотность воздуха; ρT

— плотность материала взвешиваемого

тела; mT

— масса тела. Масса взвешиваемого тела

будет равна:

где

ρГ

— плотность материала гири. Если плотность

воздуха считать много меньшей плотности

материалов тела и гири, то массу

взвешиваемого тела можно выразить через

действительную массу гири плюс некоторая

поправка на силу Архимеда

(3.10)

Из

приведенныхформул следует, что при

взвешивании гирями из материала большой

плотности систематическая погрешность

от силы Архимеда меньше, чем при

взвешивании гирями из легкого материала.

В табл. 3.1 представлены поправки на силы

Архимеда, которые необходимо учитывать

при взвешивании для тела массой 100 г.

Таблица

3.1

Поправки

на силы Архимеда, которые нужно делать

при

взвешивании гирями для тела массой 100

г.

|

Плотность |

0,5 |

1 |

1,5 |

2 |

4 |

6 |

8 |

|

Поправка |

230 |

100 |

70 |

50 |

15 |

6 |

0,7 |

Отдельно

следует рассматривать систематические

погрешности при измерении давления в

условиях вакуума. Здесь наиболее

существенным источником погрешностей

является селективность процесса

откачивания воздуха насосами с различными

принципами действия. Этот вопрос очень

сложен с точки зрения анализа физической

сущности процесса вакуумирования.

Насосы ротационные, сорбционные,

магниторазрядные, турбо-молекулярные

создают совершенно разный состав

остаточных газов. В итоге в каждом

отдельном случае при оценке погрешностей

измерения

вакуума

нужно анализировать совместные искажения,

вносимые в состав остаточного газа

насосом, и искажения, вносимые тем или

иным датчиком давления. В ряде случаев

для прояснения картины недостаточна

даже дополнительная калибровка, т. к.

создать достаточно точно ту среду по

составу, в которой будет работать датчик,

очень трудно.

Проблема

создания вакуума и измерения давления

остаточного вакуума является одной из

ключевых проблем современной техники

и науки. Уверенно можно утверждать, что

уровень вакуумной техники определяет

уровень многих технологий, например

технологии изготовления микросхем и

микросборок.

То

же самое относится к наукоемким видам

измерения —

масс-спектометрии

или ЯМР спектометрии. Все метрологические

категории этих видов измерения напрямую

зависят от того, насколько «чистый»

вакуум удается создать и с какой точностью

удается этот вакуум измерить.

Третий

климатический фактор, вносящий

систематические погрешности во многие

измерения, — это влажность, т. е. содержание

молекул воды в том или ином месте

расположения измерительного прибора.

При оценке такой погрешности можно

рассматривать гигрометрию как вид

измерения, т. е. возможные систематические

погрешности в измерении влагосодержания

(абсолютная влажность) и Благосостояния

(относительная влажность). Можно также

оценивать погрешность как следствие

влияния влаги на показания других типов

приборов. Например, наличие влаги

изменяет проводимость или емкость

электрических элементов датчиков. Влага

ухудшает изоляционные свойства

материалов, вызывая токи утечки. Влага

изменяет структуру многих химических

соединений, трансформируясь из свободной

влаги в кристаллизационную и обратно.

С

учетом этого становится очевидным

всеобъемлющий характер учета влажности

при оценке систематических погрешностей.

На

эти трудности накладываются еще

неоднозначности в выражении измеряемых

в гигрометрии величин и единиц. По одной

из версий исходным моментом в гигрометрии

является упругость насыщенного водяного

пара при фиксированной температуре. В

этом случае любое уточнение термодинамических

свойств воды должно привести к пересчету

всех результатов измерений. По другой

версии исходным моментом в

гигрометрии

должно являться число молекул воды в

единице объема. Эти измерения наиболее

точно выполняются радиочастотными

методами, возможности которых и определяют

погрешности гигрометрии.

Вся

проблема влияния влажности на

систематические погрешности в измерениях

обозначена во многих странах и

международных организациях как одна

из наиболее существенных. По этой причине

влияние влажности на показания любого

прибора являются обязательным элементом

любых испытаний и исследований на

предмет выявления систематической

погрешности.

Погрешности

метода измерения или теоретические

погрешности

Любое

измерение имеет предел точности. Какой

бы мы не создали измерительный инструмент,

всегда будут существовать рамки возможной

точности, превзойти которые созданием

совершенных измерительных устройств

невозможно. Всегда при измерениях идут

на допущения, отклонения от идеальных

ситуаций, от функциональных зависимостей,

ограничивая трудоемкость процесса на

основании принципа достаточности

точности измерения для решения

практической задачи. Такие допущения

приходится делать во всех видах измерений.

В

механических измерениях на практике

постоянно присутствующей систематической

погрешностью является сила Архимеда,

по разному действующая на взвешиваемый

предмет и на гири. Учет

силы

Архимеда делается только при взвешивании

на высшем уровне точности при аттестации

мер высшего разряда. Во всех практических

измерениях массы такие поправки не

делаются, ограничивая тем самым точность

определения массы.

В

электрических измерениях постоянным

источником систематической погрешности

являются собственные сопротивления

приборов, собственная распределенная

емкость и индуктивность проводников.

При использовании законов для цепей

постоянного и переменного тока как

правило собственные электрические

параметры не учитываются. Не учитываются

в большинстве случаев и возможные

термоЭДС в цепи или образования

гальванических пар. Можно свести эти

погрешности к минимуму тщательным

исследованием цепей, но в реальных

случаях стремятся работать в таких

ситуациях, когда влияние перечисленных

причин ничтожно в сравнении с необходимой

и достаточной точностью измерений.

Измерения

физико-химических величин в каждой

конкретной задаче имеет определенные

систематические погрешности, специфические