II. Логические ошибки.

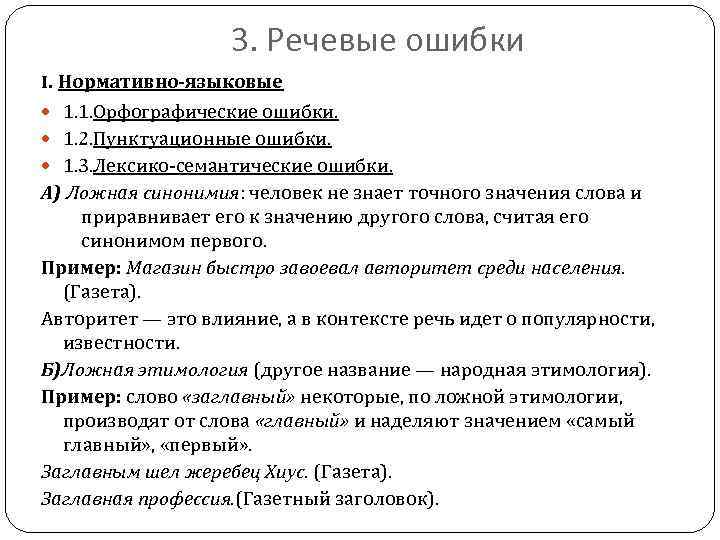

III. Речевые ошибки:

А.

Опечатки;

Б.

Нормативные ошибки:

1.

Нормативно-языковые ошибки:

1)

Орфографические ошибки;

2)

Пунктуационные ошибки;

3)

Лексико-семантические ошибки;

4)

Грамматические ошибки:

а)

морфологические ошибки,

б)

синтаксические ошибки;

5)

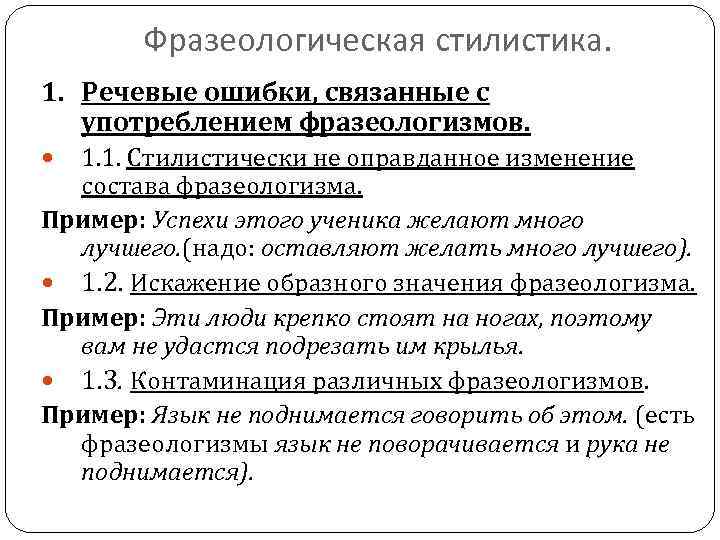

Фразеологические ошибки:

а)

внутренняя деформация фразеологизмов,

б)

контаминация фразеологизмов;

2.

Нормативно-стилевые ошибки:

1)

Внутристилевые ошибки;

2)

Межстилевые ошибки:

а)

разговорное в книжном,

б)

книжное в разговорном;

3.

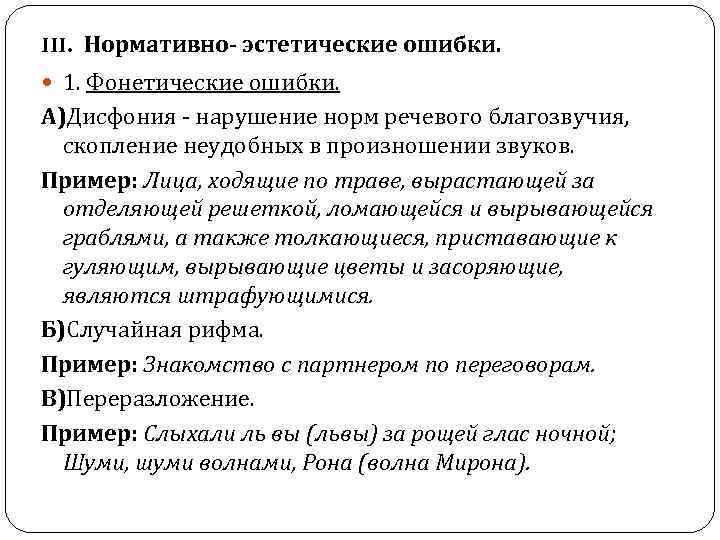

Нормативно-эстетические ошибки:

1)

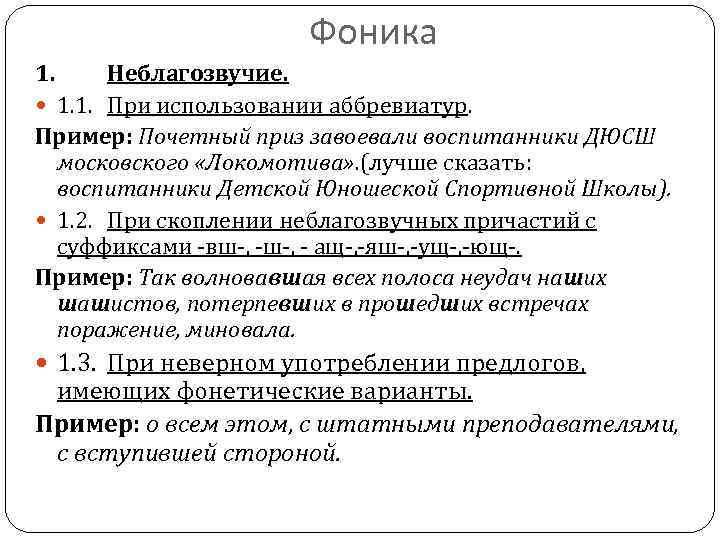

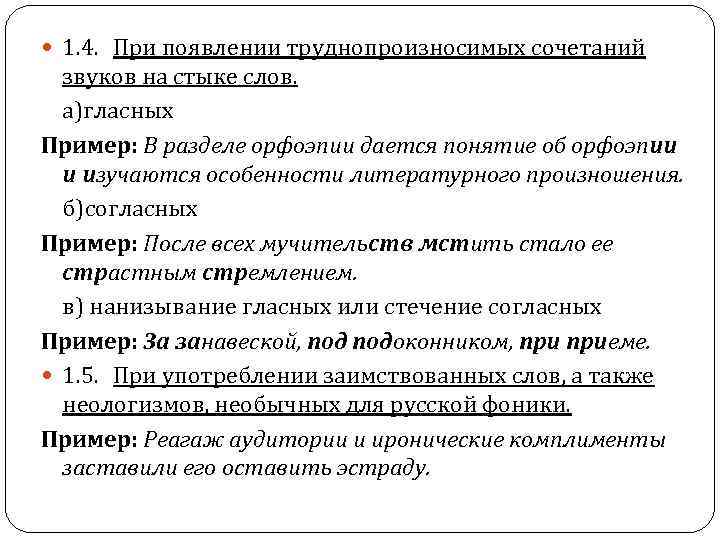

Фонетические ошибки:

а)

дисфония (неблагозвучие) [Скопление

неудобных в произношении звуков],

б)

случайная рифма,

в)

переразложение;

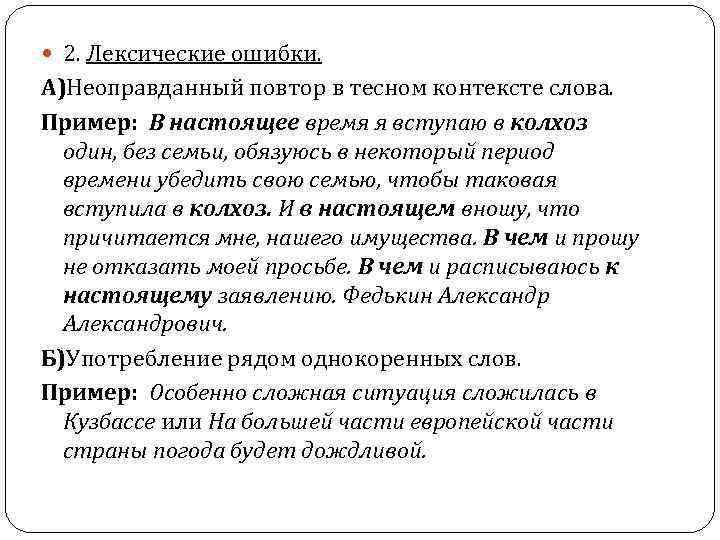

2)

Лексические ошибки:

а)

неоправданный повтор слова в тесном

контексте,

б)

употребление рядом однокоренных слов;

(4.)

Стилистические ошибки и недочёты.

62.

Лексические

ошибки

возникают по двум причинам:

а)

из-за незнания значения слова,

б)

из-за небрежного употребления.

Но

в любом случае они создают некую

логическую неувязку, часто комического

свойства. Небрежность, приблизительность

словоупотребления – широко распространённое

явление в газете.

Стилистическая

ошибка (недочёт)

– и

вид речевых ошибок, состоящих в

употреблении слов, словосочетаний,

конструкций, которые не соответствуют

стилю данного текста, нарушают требование

коммуникативной целесообразности

высказывания.

Стилистическая

ошибка возникает вследствие выбора

слова, не соответствующего по своей

дополнительной (функциональной или

экспрессивной) окраске условиям и

задачам речи.

Нарушение

стилевого единства текста ослабляет

его выразительность. Напр., лексика

терминологического характера, а также

конструкции и обороты, свойственные

научному или официально-деловому стилю,

отяжеляют ткань художественного описания

или разговорного повествования и лишают

речь яркости:

—

Болконский

храбро сражался на войне, согласно

желанию

отца.

—

Или отец своему ребенку:

Пожалуйста, можешь гулять, но поставь

в известность

меня и маму.

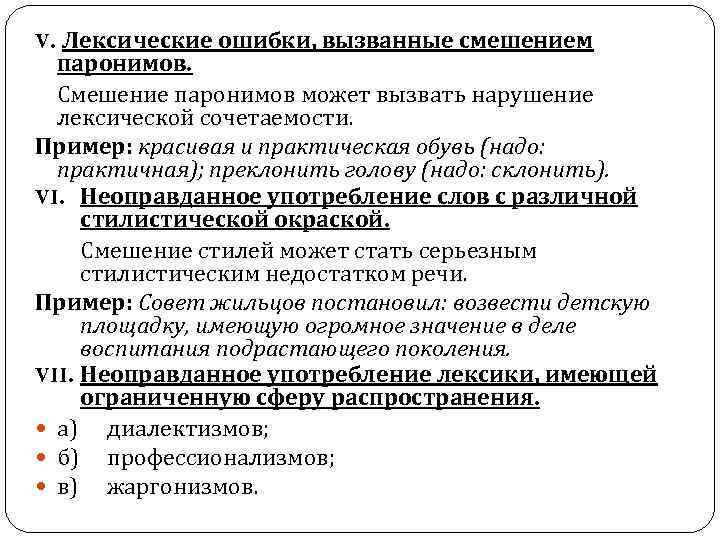

Различают

1)

лексико-стилистические

ошибки,

напр.,

неоправданное

употребление

—

диалектизмов,

—

архаизмов,

—

жаргонизмов,

—

вульгаризмов,

—

канцеляризмов

(Попечитель

богоугодных заведений подмазывается

к Хлестакову; Девочка, ты по какому

вопросу плачешь?),

2)

морфолого-стилистические,

проявляющиеся, напр., в неоправданном

использовании слов с уменьшительно-ласкательными

и другими оценочными суффиксами и

приставками в официально-деловом и

научном тексте (На

стенках колбы появляются капелюшечки

воды);

3)

синтаксико-стилистические

ошибки,

напр., неоправданное употребление

предложений с причастными оборотами в

разговорной речи (Человек,

назвавший этот факт, казавшийся большим

знатоком вопроса…),

и

4)

логико-стилистические

ошибки.

Известна

и другая классификация стилистических

ошибок:

1)

стилистические недочеты, связанные со

слабым

овладением ресурсами русского языка:

—

немотивированное повторение в узком

контексте одного и того же слова или

однокоренных слов,

—

плеоназмы и тавтология,

—

штампы,

—

слова-паразиты,

—

нелитературная лексика;

2)

стилистические ошибки, обнаруживающие

недостаточно

развитое языково-стилистическое чутье:

—

погоня за красивостью,

—

смешение разностильной лексики,

—

неблагозвучие;

3)

ошибки, связанные с нарушением

норм функциональных стилей:

—

злоупотребление канцеляризмами,

—

специальными терминами

в

тексте ненаучного характера.

Последнюю

группу составляют ошибки, заключающиеся

в нарушении стилистических требований,

связанных с широким контекстом, в отличие

от указанных выше стилистических

недочетов (обычно узкоконтекстных).

Стилистическая

ошибка – одна из разновидностей речевых

ошибок.

Стилистические

ошибки, не

связанные с нарушением грамматических

норм,

могут квалифицироваться не как ошибки

в строгом значении этого слова, а как

недочеты (отсюда условный характер

термина «стилистическая ошибка»).

Залог

успешной работы по предупреждению

подобных ошибок – в точной квалификации

ошибки и верном определении ее

лингвистического механизма. Работа по

предупреждению и исправлению стилевых

смешений направлена на развитие языкового

чутья, воспитание речевого вкуса. При

этом не следует забывать,

—

что «большинство эффектов литературной

речи основано на тонкой игре стилями»

(Л.В. Щерба),

—

что совмещение разностилевой лексики

служит иногда стилистическим приемом,

напр., создания комического, иронического

эффекта

(Ксендз!

Перестаньте

трепаться! – строго сказал великий

комбинатор. – Я сам творил чудеса. Не

далее как четыре года назад мне пришлось

в одном городишке несколько дней побыть

Иисусом Христом. И все было в порядке.

Я даже накормил пятью хлебами несколько

тысяч верующих. Накормить-то я их

накормил, но какая была давка. – И.

Ильф, Е. Петров).

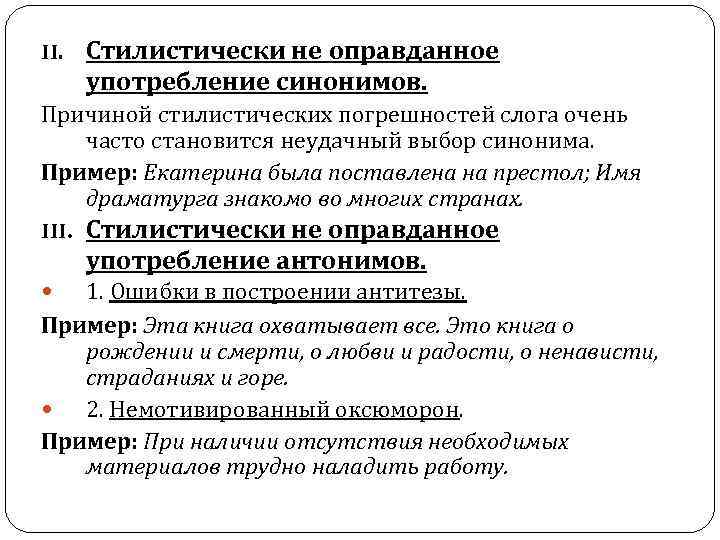

Типология

стилистических ошибок

на

лексико-фразеологическом уровне

-

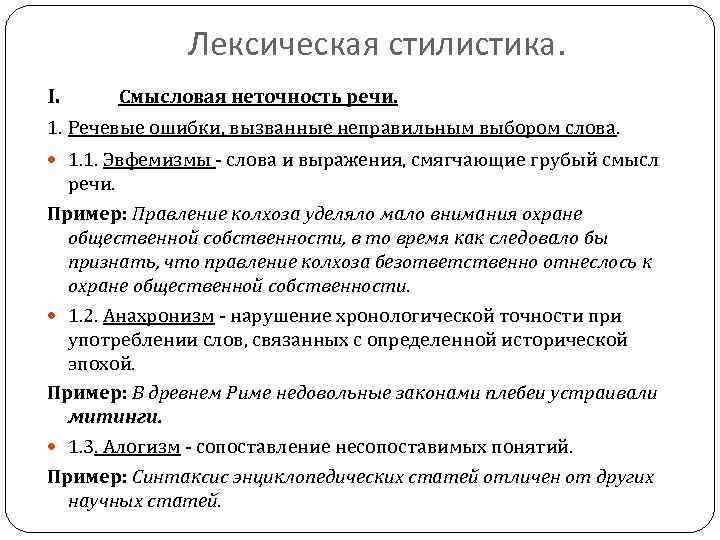

Логические

ошибки:

-

алогизм,

-

подмена

понятия, -

абсурдность

высказывания.

-

Лексические

ошибки:

-

неправильный

выбор слова, -

нарушение

лексической сочетаемости, -

анахронизм,

-

антифразис,

-

неуместный

оксюморон, -

неточный

выбор синонимов, -

неправильное

построение антонимической пары, -

двусмысленность

высказывания из-за употребления

многозначного слова (омонима, омофона,

омографа), смешение паронимов, -

парономазия,

-

неуместный

каламбур, -

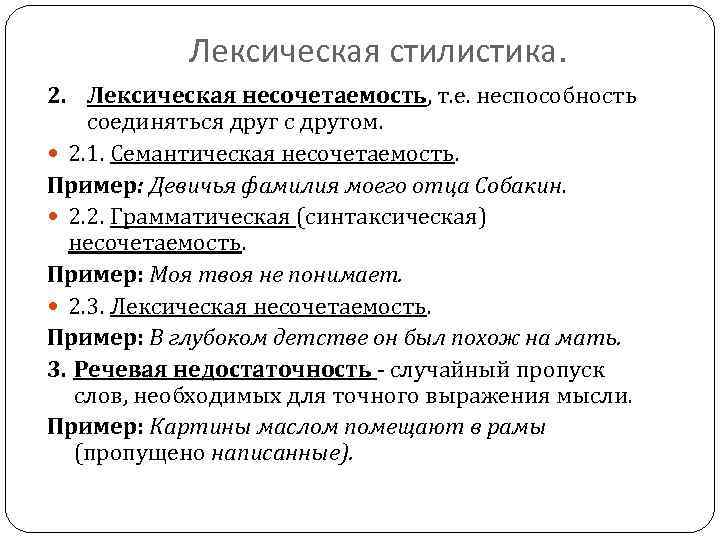

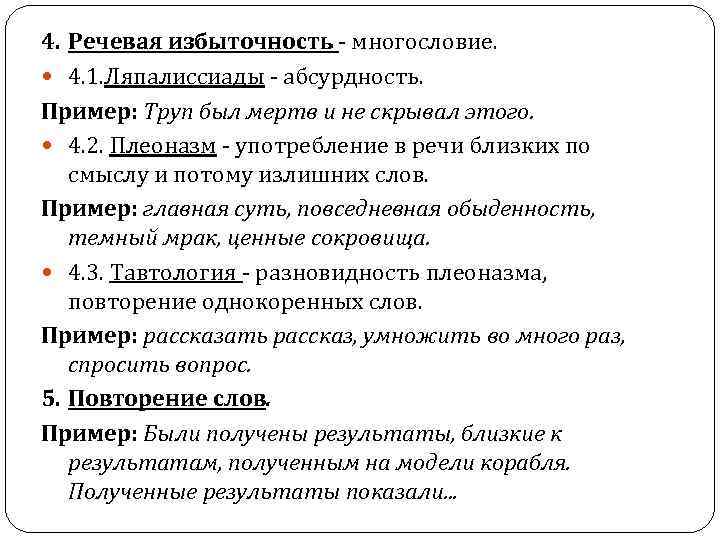

речевая

избыточность: а) плеоназм, б) тавтология, -

речевая

недостаточность, -

неуместное

употребление высокого слова, -

неуместное

употребление сниженного слова, -

неоправданное

употребление разностильной лексики, -

канцеляризм,

-

неоправданное

употребление иноязычного слова, -

неоправданное

употребление просторечного слова, -

неоправданное

употребление окказионализма, -

неоправданное

употребление архаизма, -

неоправданное

употребление диалектизма, -

неоправданное

употребление термина, -

псевдонаучность

высказывания.

-

Ошибки

при употреблении лексических образных

средств:

1)

неудачная метафоризация,

2)

неуместное использование тропа,

3)

нарушение закона эстетического

соответствия сближаемых в тропе понятий,

4)

реализация метафоры,

5)

разрушение единства образной системы.

-

Фразеологические

ошибки:

1)

неоправданное расширение состава

фразеологизма,

2)

неоправданное сужение состава

фразеологизма,

3)

контаминация двух фразеологизмов,

4)

разрушение образного значения

фразеологизма,

5)

употребление фразеологизма без учёта

семантики.

63.

Стилистическая

ошибка (недочёт)

– и

вид речевых ошибок, состоящих в

употреблении слов, словосочетаний,

конструкций, которые не соответствуют

стилю данного текста, нарушают требование

коммуникативной целесообразности

высказывания.

Стилистическая

ошибка возникает вследствие выбора

слова, не соответствующего по своей

дополнительной (функциональной или

экспрессивной) окраске условиям и

задачам речи.

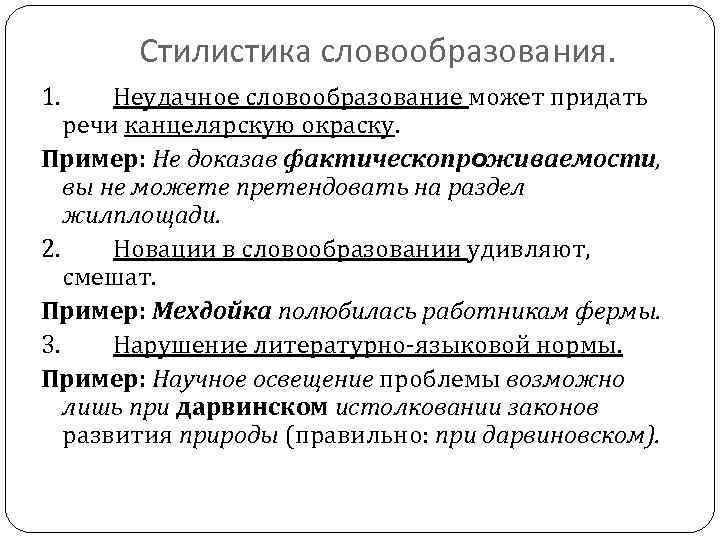

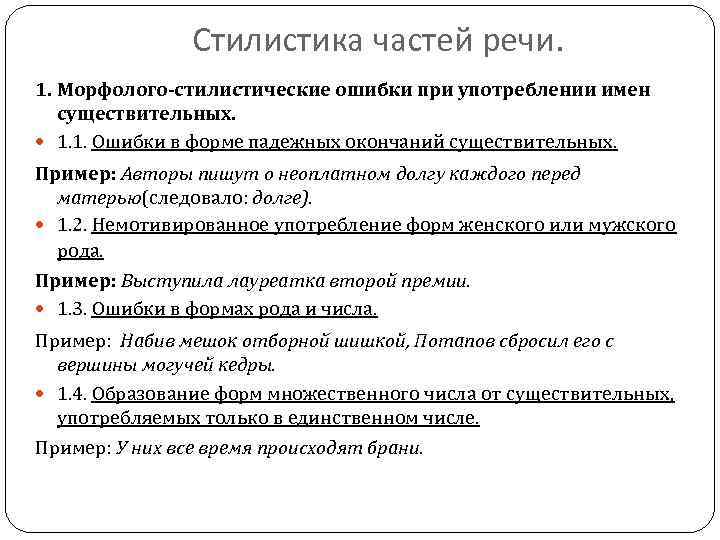

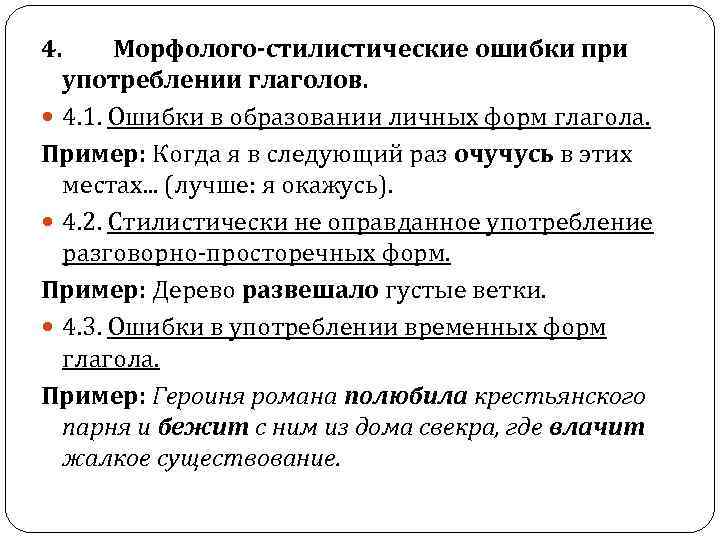

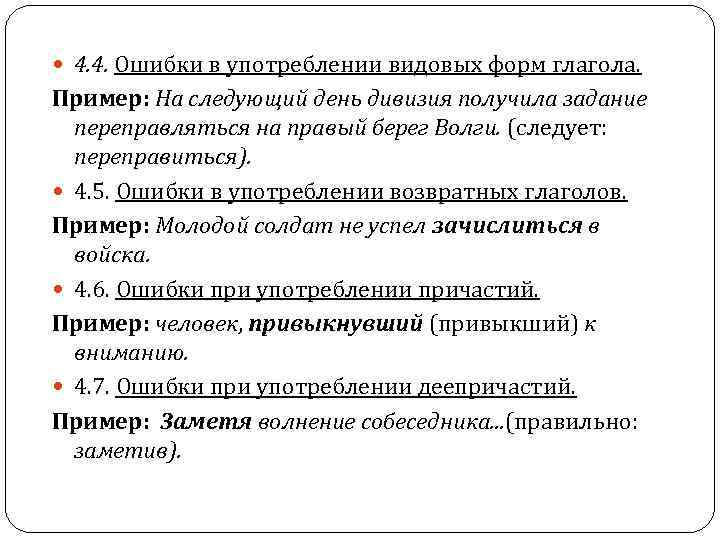

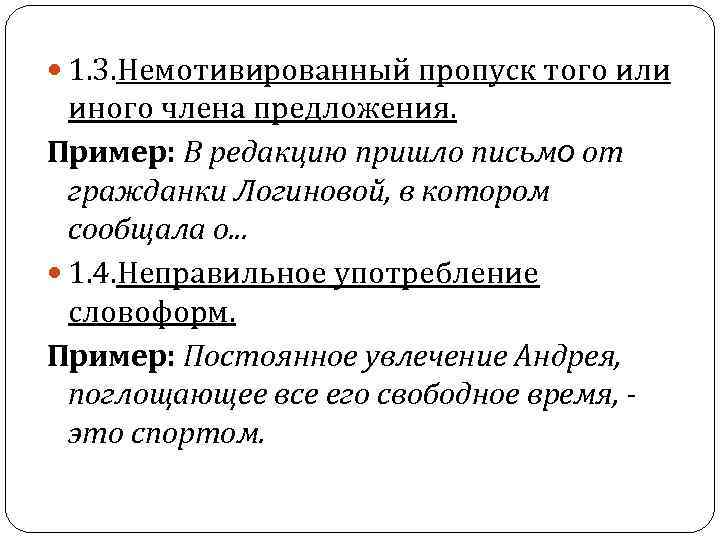

-

Типология

стилистических ошибок

на

морфолого-синтаксическом уровне:

-

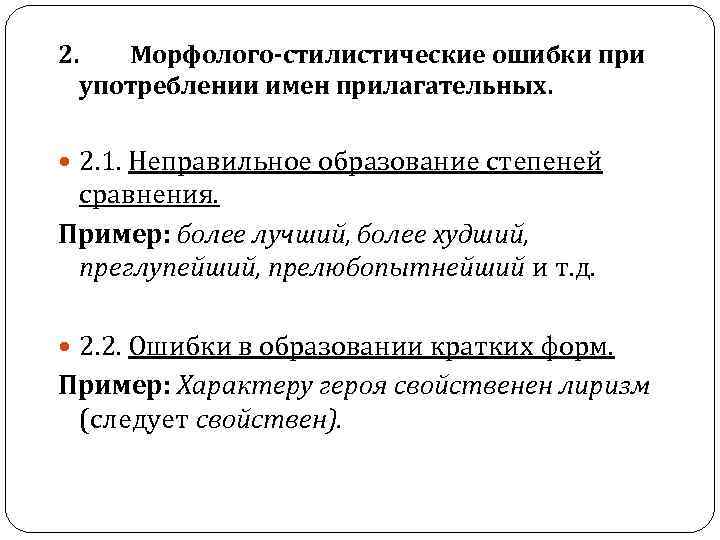

Морфолого-стилистические

ошибки:

-

неоправданное

употребление разговорного окончания

имени существительного; -

ошибка

при выборе формы рода существительного; -

ошибка

при выборе формы числа существительного; -

отказ

от склонения мужской фамилии; -

плеонастическое

сочетание при образовании степени

сравнения имени прилагательного; -

ошибка

в образовании краткой формы прилагательного; -

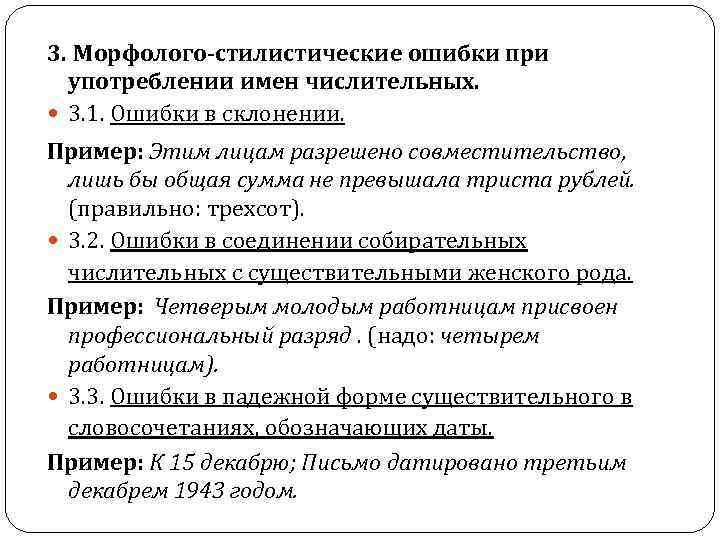

неоправданное

употребление собирательного числительного; -

неправильное

склонение числительного; -

неправильный

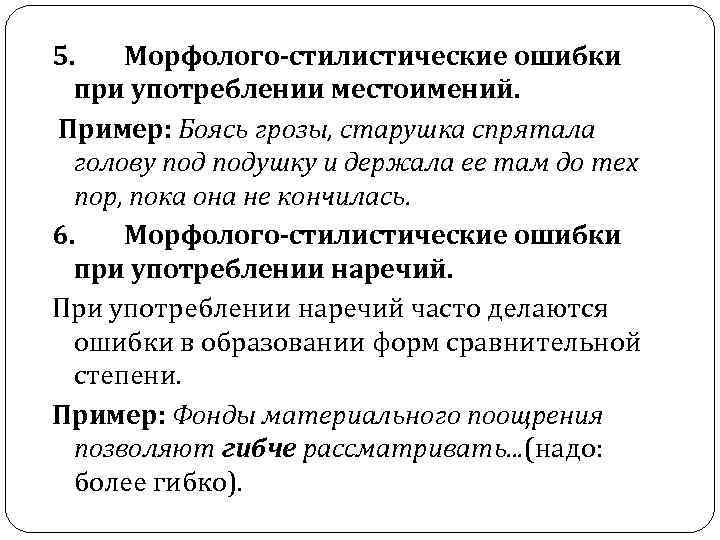

выбор грамматической формы местоимения; -

искажение

смысла при употреблении местоимения; -

употребление

местоимения при отсутствии существительного,

которое замещается местоимением; -

неправильный

выбор временной формы глагола; -

разнобой

временных форм глагола; -

разнобой

видовых форм глагола; -

разнобой

видо-временных форм глагола; -

смешение

субъектно-объектных отношений в

результате употребления возвратного

глагола; -

неправильное

образование глагольной формы; -

употребление

действительного причастия в значении

страдательного; -

неправильное

образование причастия; -

неправильное

образование деепричастия.

64.

Стилистическая

ошибка (недочёт)

– и

вид речевых ошибок, состоящих в

употреблении слов, словосочетаний,

конструкций, которые не соответствуют

стилю данного текста, нарушают требование

коммуникативной целесообразности

высказывания.

Стилистическая

ошибка возникает вследствие выбора

слова, не соответствующего по своей

дополнительной (функциональной или

экспрессивной) окраске условиям и

задачам речи.

-

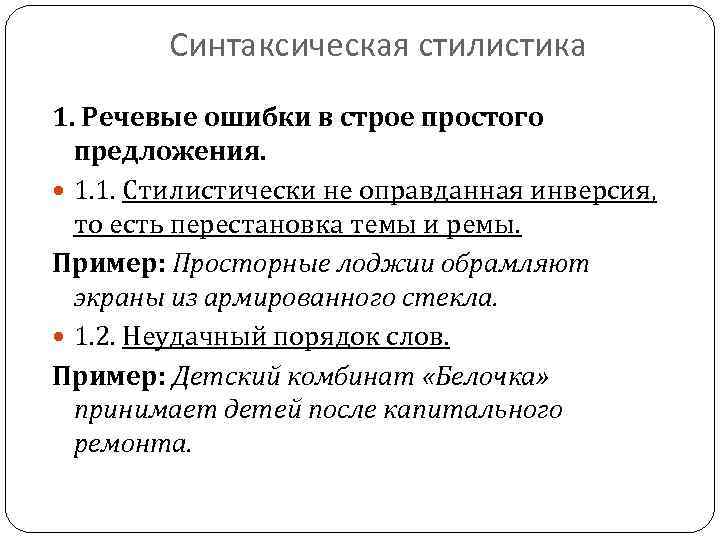

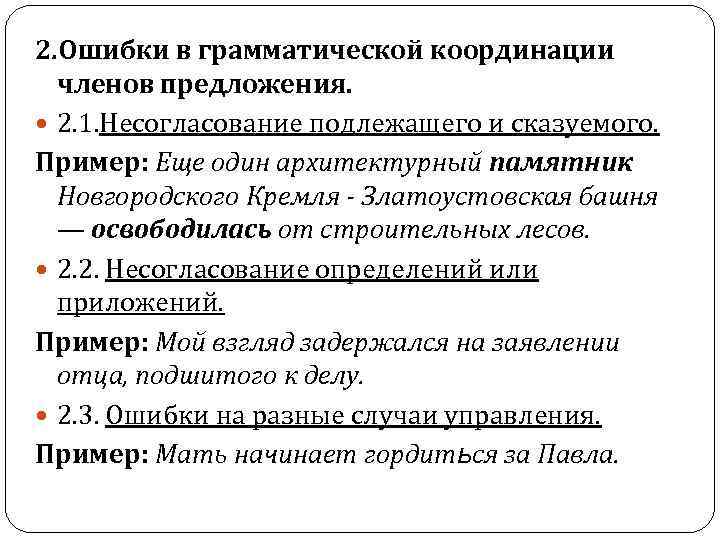

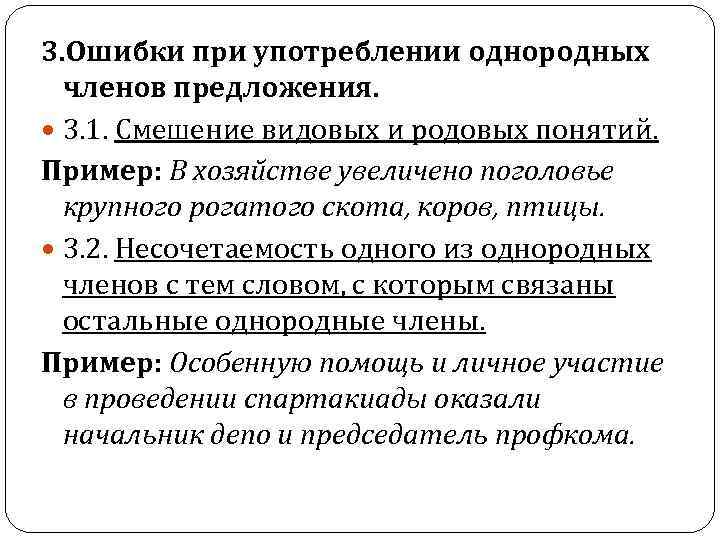

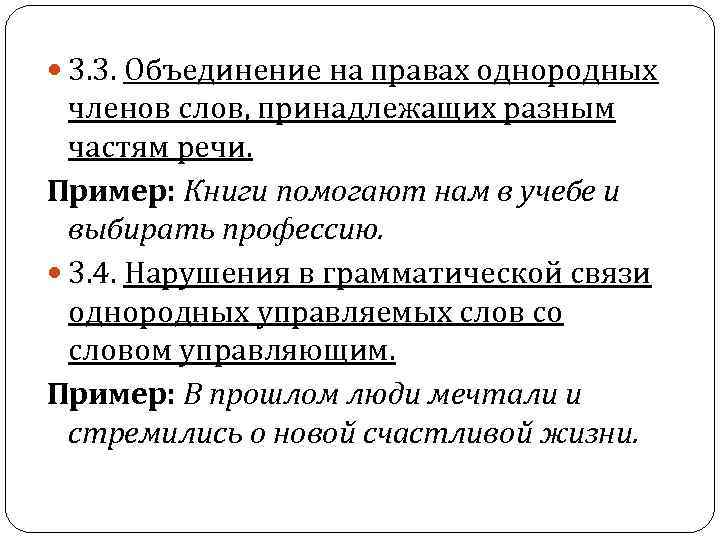

Стилистические

ошибки в синтаксических конструкциях:

1)

смещение синтаксической конструкции;

2)

ошибка в управлении;

3)

ошибка в согласовании;

4)

ошибка в построении однородных членов

предложения;

5)

неразличение прямой и косвенной речи;

6)

незавершённость предложения;

7)

нелогичность в построении сложного

синтаксического целого;

неоправданная инверсия;

9)

разнотипное выражение однородных

членов предложения при рубрикации;

10)

тяжеловесность, громоздкость синтаксической

структуры.

65.

Логические ошибки

Логические

ошибки, по

определению Д. Э. Розенталя, — это

неразличение «близких в каком-либо

отношении обозначаемых понятий. Нередко

пишущий или говорящий не различает

сферы деятельности, причину и следствие,

часть и целое, смежные явления, родовидовые,

видовые и другие отношения»..

Закон

тождества заключается

в том, что каждая мысль текста при

повторении должна иметь определенное,

устойчивое содержание.

Предмет нашего рассуждения не должен

меняться

произвольно в ходе его, понятия –

подменяться и смешиваться.

По

данным отдела ЗАГС, за последние годы

в районе увеличилось число разводов.

Причем расторгают браки молодые семьи..

В чем же секрет семейного счастья?

В

данном примере обнаруживается нарушение

первого закона логики – закона тождества,

возникает одна из грубейших ошибок –

многотемье. В результате понятие

тема развод плавно

сливается с понятием темой семейное

счастье.

Закон

противоречия состоит

в том, что не могут быть одновременно

истинны два противоположных

суждения об одном и том же предмете,

взятых в одном и том же отношении в одно

и то же время.

С

изменением статуса компании она стала

филиалом ВГТРК – изменилась

и ее информационная политика.

Однако неизменной

остается информационная деятельность

компании.

Нарушение

закона противоречия. Не может информационная

деятельность остаться неизменной при

изменении информационной политики.

Закон

исключенного третьего гласит:

из двух противоположных суждений об

одном и том же предмете, взятых одновременно

в одном и том же отношении, одно непременно

истинно.

«Пенсия у меня хорошая, но маленькая»,

ведь известно, что когда о пенсии говорят

«хорошая», имеют в виду именно ее

достаточный для жизни размер.

«ломаная

метафора» — Радость

жизни так и светится в его глазах, и

понять невозможно, сколько же ему минуло

лет.

логический

скачок — На

уроке присутствовали библиотекарь, а

также Александра Петровна Чиркова и

Ираида Афанасьевна Владыкина.

повествовательный

алогизм — …Если

вы не

успели или

забыли продлить подписку… времени

осталось совсем немного.

подмена

понятия — Это

явление (подключение

к Интернету – Н.

Р.) внесло

новое содержание в учебный процесс.Подмена

понятия. Содержание учебного процесса

определено учебной программой, и изменить

его подключение к Интернету не может.

Оно может инициировать новые формы

получения знаний, подготовки к занятиям

и пр.

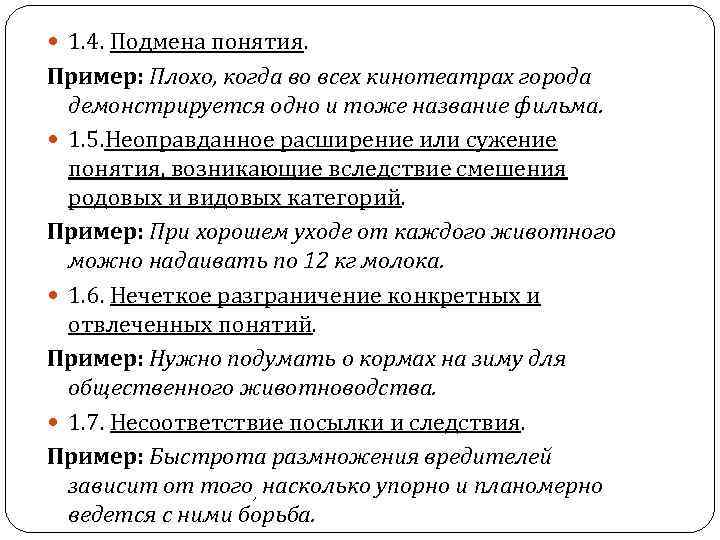

расширение/cужение

понятия; несоответствие посылки и

следствия — При

хорошем уходе от каждого животного можно

надаивать по 12 л молока.

66.

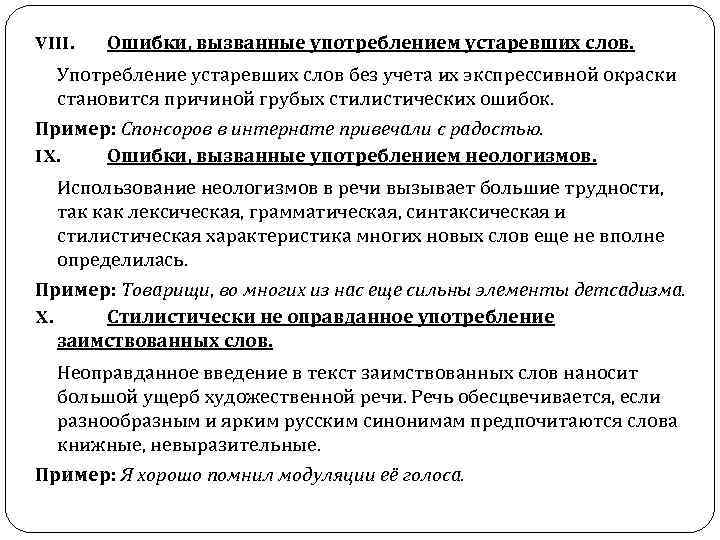

Нормативно-стилевые

и эстетич ошибки.

Рус

яз многослоен, состоит из пяти

функциональных стилей. Внутреннее

единство, системность каждого стиля

поддерживается стилевыми нормами.

Стилевая

норма – это

совокупность речевых средств,

преимущественно употребляющихся в

данном функциональном стиле. Если

бы не было стилевых норм, не было бы и

разделения языка на функциональные

стили. Нарушение

стилевой нормы порождает нормативно-стилевую,

или просто стилевую ошибку. Не

стилистическую!

В

печатной продукции, с которой имеет

дело литературный редактор,

нормативно-стилевые ошибки, в отличие

от нормативно-языковых,

встречаются очень редко. Нормативно-стилевые

ошибки могут быть двух типов, которые,

не имеют названий. Назовем

их внутристилевыми и межстилевыми.

Внутристилевая ошибка – нарушение

какой-либо стилевой нормы, не приводящее

к стилевому смешению. Это

важно вычленить, ибо подобную неграмотность

на уровне стиля можно рассматривать и

как нормативно-языковую ошибку, искажающую

речевой фрагмент, характерный именно

для данного стиля, а не для всего

литературного языка. Таким

образом, внутристилевые ошибки – невладение конкретным

функциональным стилем, неумение писать

этим стилем. Особенно остро эта проблема

стоит в научно-популярном стиле – в

научно-популярных журналах, статьи в

которые пишут специалисты, владеющие

научным стилем, но слабо знакомые с

инструментарием научной популяризации.

Межстилевая

ошибка — ошибки, основанные

на нарушении межстилевых границ,

на проникновении элементов одного

функционального стиля в систему другого

стиля. Пример: На

первых моделях городских автобусов

«Икарус», которые поставляла в СССР

Венгрия, над дверями были краткие

таблички: «Осторожно! Вовнутрь

открывается». Во-первых,

«вовнутрь» – просторечное

слово, а стиль объявления официально-деловой.

Надо: «Осторожно! Открывается внутрь».

Этот тип ошибки можно назвать – разговорное в

книжном.

Нормативно-эстетич

ошибки: Фонетические: Дисфония – нарушение

норм речевого благозвучия, скопление

неудобных в произношении звуков;

Случайная

рифма-

в прозе почти всегда комична, особенно

в устной форме, где она звучит. Эта ошибка

имеет массовый характер и говорит о

том, что пишущий, как правило, не слышит

того, что пишет.

Переразложение — Звуковое переразложение

слова или словосочетания часто приводят

к двусмысленности: сосна – со

сна, подарку – под

арку.

Лексические:

Нарушение норм эстетики речи на уровне

лексики – это неоправданный

повтор в тесном контексте слова или

употребление рядом однокоренных слов.

Типичные

нормативно-стилевые ошибки, приёмы их

анализ и устранения.

1. Внутрестилевые

ошибки.

2. Межстилевые ошибки.

Стилистические

ошибки встречаются реже, чем другие,

так как в каждом стиле работают

профессионалы. Внутрестилевые — это

нарушение стилевой нормы, не приводящей

к стилевому смещению, это невладение

стилем. Рассказ Л.Толстого «Рубка леса».

В этом рассказе Толстой отошел от

художественного стиля и попробовал

использовать в художественных целях

стиль деловой, требующий точного

словоупотребления, часто дробного

синтаксиса и соответствующей графики.

Оказалось, что деловым стилем писатель

владеет плохо. Поэтому он наделал

элементарных ошибок.

На основе

развёртывания «добиться ещё больше

развёртывания» ( невладение

официально-деловым стилем).

В

публицистическом тексте внутристилистические

ошибки свойственны начинающим авторам.

В

научном стиле внутрестилевые ошибки

встречаются в учебниках, где пишут

научно- популярные статьи.

Межстилевые

ошибки- проникновении элементов одного

функционального стиля в систему другого

стиля ( книжное в разговорном , разговорное

в книжном).

Пример: Осторожно, открывается

вовнутрь! (слово «вовнутрь» просторечное,

а стиль сообщения — официально-деловой).

А должно быть- Осторожно, открывается

внутрь!

Газетная речь охотно принимает

разговорно-просторечную лексику,

выполняющую экспрессивную функцию.

«Вне конкуренции на мировом рынке 2

крутых российских товара — водка и

автомат Калашникова». Иногда в газете

используются даже диалектизмы, но газета

не должна ими злоупотреблять.

Противоположный

тип ошибки – книжное в разговорном –

впервые подробно описан К. Чуковским в

книге «Живой как жизнь» под названием

канцелярит, от которого нет смысла

отказываться. Чуковский образовал этот

термин по модели: дифтерит, бронхит,

гастрит и т.д., то есть – это канцелярская

болезнь языка. И из всех стилевых ошибок

канцелярит – самый распространенный

класс. Начнем с простого примера из

книги Чуковского. Муж спрашивает жену

на прогулке: «Тебя не лимитирует плащ?»

Слово «лимитировать» – специальное и

стилистически закрепленное слово. Оно

употребляется в научном и деловом

стилях, а в устной разговорной речи в

интимной обстановке звучит комично.

Это стилевая ошибка, канцелярит.

«Большое

место занимают в работе вопросы контроля

за рациональным использованием техники».

Подчеркнутое можно вычеркнуть.

ПРИМЕРЫ канцелярита:

Это вытеснение

глагола, то есть движения, действия

причастием, деепричастием, существительным

(особенно отглагольным) а значит –

застойность, неподвижность. И из всех

глагольных форм пристрастие к

инфинитиву.

Это нагромождение

существительных в косвенных падежах,

чаще всего длинные цепи существительных

в одном и том же падеже – родительном,

так что уже нельзя понять, что к чему

относится и о чем идет речь.

Это –

обилие иностранных слов там, где их

вполне можно заменить русскими

словами.

Это – вытеснение активных

оборотов пассивными, почти всегда более

тяжелыми, громоздкими.

Это – тяжелый,

путаный строй фразы, невразумительность.

Это бесчисленные придаточные обороты,

особенно тяжеловесные и неестественные

в разговорной речи.

Это серость,

однообразие, стертость, штамп. Убогий,

скудный словарь – слова сухие, казенные…

Всегда, без всякой причины и нужды

предпочитают длинное слово короткому,

официальное или книжное – разговорному,

сложное – простому, штамп – живому

образу. Короче говоря, канцелярит – это

мертвечина»[.

Это написано в эпоху

канцелярита. Закончилась эпоха КПСС,

закончилась и эпоха канцелярита в языке.

Особенно это заметно на газетной речи,

которая в советское время душилась

канцелярскими оборотами.

Необходимо

различать намеренное смешение стилей,

они являются авторской вольностью,

например- Собака системы Пудель

(Зощенко),дело о влетении и разбитии

окна воронами (Писарев).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Задание

6

Лексические

нормы русского языка

ЕГЭ

2021

100

баллов

Лексические нормы

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила использования и сочетания слов в речи.

Употребление слова в речи всегда определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или процессе.

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы

- его лексическое значение было реализовано уместно и правильно,

- слово правильно выражало наше отношение к тому, о чём мы говорим, то есть было выразительным.

В соответствии с этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и выразительность.

Точность речи

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии смысловой стороны речи реальной действительности, в умении находить правильные слова для выражения мыслей.

Употребление слова в речи определяется особенностями его лексического значения, а также зависит от контекста. Неправильно выбранное слово может исказить смысл сообщения, создать возможность двоякого толкования либо придать нежелательную стилистическую окраску.

Границы лексической сочетаемости

У лексической сочетаемости есть свои границы. Например, слово крепкий имеет следующие значения (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. – М.: Русский язык, 1996):

1.Такой, который трудно сломать, разбить (крепкая ткань, веревка).

2. Сильный духом, непоколебимый (крепкий духом старик).

3. Здоровый, сильный (крепкий организм).

4. Надежный (крепкая дружба, любовь).

5. Достигающий сильной степени (крепкий мороз, ветер).

6. Насыщенный, сильнодействующий, резкий (крепкий чай, табак).

7. Разг. Зажиточный (крепкий хозяин).

Рассмотрим четвертое и пятое значения слова: дружба, любовь – это обозначения чувств, так же как и ненависть, зависть. Но выражение крепкая ненависть противоречит требованию лексической сочетаемости.

Мороз, ветер – это погодно-климатические условия, как и жара, влажность. Но невозможно сочетание крепкая жара.

Задание 6

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем все моря и океаны.

Ответ: ___________________________.

СУТЬ, -и,

СУТЬ, -и,

1). Самое главное и существенное в чём-н., сущность. Войти в с. дела. Вникнуть в с. вопроса. Самую с. узнал.

2) Обычно употр. как связка в составе именного сказуемого при подлежащем со знач. множественности: есть , является, представляет собой. Теория и практика с. альфа и омега познания.

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка

Речевые нарушения

лексических норм

в аспекте точности и выразительности

|

Вид ошибки |

Лексическая ошибка |

Лексическая норма |

|

1.Употребление слова в несвойственном ему значении. |

Данко засмеялся, упал навзничь и умер. |

Данко засмеялся, упал ничком и умер |

|

2. Нарушение лексической сочетаемости слова. |

Японские поезда отличаются сильной скоростью. |

Японские поезда отличаются высокой скоростью. |

|

3. Смешение паронимов. |

Следователь представил суду улики, доказывающие вину Петрова. |

Следователь предоставил суду улики, доказывающие вину Петрова. |

|

4.Употребление многозначных слов или омонимов, приводящее к двусмысленности высказывания. |

Больной, снимите голову и запишитесь к травматологу. |

Больной, сделайте рентгеновский снимок головы и запишитесь к травмвтологу. |

|

Вид ошибки |

Лексическая ошибка |

Лексическая норма |

|

5. Пропуск необходимого слова, приводящий к искажению мысли. |

В кабинете литературы на стенах висели русские писатели и поэты. |

В кабинете литературы на стенах висели ПОРТРЕТЫ русских писателей и поэтов. |

|

6. Неуместное повторение одних и тех же либо однокоренных слов (тавтология). |

У Пушкина в Михайловском была огромная библиотека книг. |

У Пушкина в Михайловском была огромная библиотека. |

|

7. Неуместное употребление диалектной, просторечной лексики. |

На Плюшкине было какое-то замызганное шмотьё. |

На Плюшкине была какая-то грязная одежда. |

|

8. Смешение лексики разных исторических эпох. |

После окончания лицея Пушкин был принят на работу в Коллегию иностранных дел. |

После окончания лицея Пушкин был принят на службу в Коллегию иностранных дел |

|

Вид ошибки |

Лексическая ошибка |

Лексическая норма |

|

9. Нарушения, связанные с употреблением фразеологических оборотов |

Любовь сыграла большое значение в судьбе героя. |

Любовь сыграла большую роль в судьбе героя. |

|

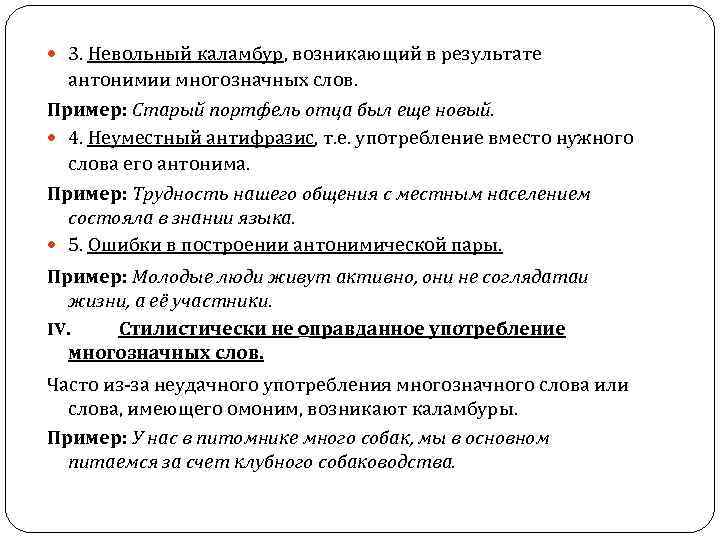

10. Неудачный выбор одного из синонимов. |

После смерти Петра I Екатерина была поставлена на престол. |

После смерти Петра I Екатерина была возведена на престол. |

|

11. Употребление лишнего слова (речевая избыточность — плеоназм). |

Кадровое агентство предложило Анне свободную вакансию медицинской сестры. |

Кадровое агентство предложило Анне вакансию медицинской сестры. |

|

12. Двусмысленность высказывания при неудачном использовании местоимений. |

Бабушке пришла телеграмма, и вскоре она уехала в город. |

Пришла телеграмма бабушке, и вскоре она уехала в город. |

Примеры нарушения лексических норм

|

Лексическая ошибка |

Лексическая норма |

|

1. За истекший период времени нами были проведены осушительные работы (плеоназм) |

1. За истекший период нами были проведены осушительные работы |

|

2. Выступление юного гимнаста было весьма техническим (смешение паронимов) |

2. Выступление юного гимнаста было весьма техничным |

|

3. Необходимо увеличить уровень благосостояния наших ветеранов (неуместное употребление слова увеличить без учёта его лексического значения и без учёта его лексической сочетаемости: уровень благосостояния может быть высоким или низким; его можно повысить, но не увеличить) |

3. Необходимо повысить уровень благосостояния наших ветеранов |

Примеры нарушения лексических норм

|

Неправильно |

Правильно |

|

Эти функции поручаются классному руководителю |

Эти функции возлагаются на классного руководителя |

|

Он одел пальто и вышел на улицу |

Он надел пальто и вышел на улицу |

|

Необходимо повысить подготовку специалистов |

Необходимо улучшить подготовку специалистов |

|

Бoльшая половина группы занимается в спортивных секциях |

Более половины группы занимается в спортивных секциях |

Плеоназм

Плеоназм – речевое излишество, употребление слов, ненужных со смысловой точки зрения. Чтобы избежать подобных ошибок, необходимо сделать следующее:

- слово заменить однокоренным: монументальный памятник – монумент;

- убрать лишнее слово из словосочетания: главная суть – суть, ценные сокровища – сокровища;

- убрать слово из текста: Операция – это способ, которым выполняется действие – Операция – способ выполнения действия; Построение модели в соответствии с известными правилами – Построение модели по правилам.

Тавтология

Тавтология – употребление однокоренных слов в границах одного предложения: рассказать рассказ, спросить вопрос.

Способами исправления тавтологий являются:

- замена одно из слов синонимом: Проливной ливень не прекращался целый день – Проливной дождь не прекращался целый день;

- удаление одного из слов: Наряду с этими признаками имеется и ряд других – Наряду с этими признаками имеются и другие.

Смешение паронимов

Нарушение лексических норм часто связано с тем, что говорящие или пишущие путают слова, близкие по звучанию, но различные по значению. Такие слова называются паронимами: адресант (отправитель) — адресат (получатель); эмигрант (выезжающий из страны) — иммигрант (въезжающий).

Смешение паронимов часто приводит к искажению смысла: Густые заросли кустарника чередовались с вечными дубовыми рощами и березовыми лесочками (вместо вековыми).

Смешение паронимов также свидетельствует о недостаточной речевой культуре говорящего: Он одел свитер (вместо надел).

Устраните случаи плеоназма в данных предложениях.

- Мою автобиографию я уже изложил во вступительной статье.

- Больной был немедленно госпитализирован в больницу.

- Первая премьера этого балета состоялась в Риге.

- Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты.

- Эта традиция возродилась вновь в нашей стране.

- Нам нужно взаимно помогать друг другу.

- На празднике ветеранам вручили памятные сувениры и ценные подарки.

- На Доске почета – фото участников войны и старейших ветеранов нашего предприятия.

- На экзамене на подготовку к ответу дается не более получаса времени.

- Бывает и так, что в ответ на критику вы получаете обратный бумеранг.

Ответы

1. Автобиографию я уже изложил во вступительной статье. 2. Больной был немедленно госпитализирован. 3. Премьера этого балета состоялась в Риге. 4. Все герои произведения имеют индивидуальные черты. 5. Эта традиция возродилась в нашей стране. 6. Нам нужно помогать друг другу. 6. На празднике ветеранам вручили сувениры и ценные подарки. 7. На Доске почета – фото участников войны и ветеранов нашего предприятия. 8. На экзамене на подготовку к ответу дается не более получаса. 9. Бывает и так, что в ответ на критику вы получаете бумеранг.

Исправьте лексические ошибки в предложениях.

1. Ты меня крупно обидела. 2. Он рассказал нам о своих планах на будущее. 3. Владельцам вишневого сада грозит разорительство. 4. Все ученики хорошо усвоили теорему Пифагора. 5. Однажды в отпуске со мной случился такой случай. 6. Катерина заранее предчувствовала свою гибель. 7. Она служила при дворе служанкой. 8. Я потерял ключ и вынужден был заказать муляж, чтобы попасть в квартиру. 9. Количество посетителей дискотеки непрерывно прогрессирует. 10. Ярко, выразительно изображены в «Капитанской дочке» образы главных героев. 11. Уровень инфляции в последнее время значительно улучшился. 12. Чацкий, нетерпеливый к чужим недостаткам, сам, как мне кажется, человек далеко не идеальный. 13. Базаров пускается в пространственные рассуждения о трудностях крестьянской жизни. 14. Только три дня в нашем магазине предлагаются грандиозные скидки, и вы можете купить товар по самой дешевой стоимости. 15. При этом он испытал нетерпимую душевную боль. 16. Перед ним встали две дилеммы – пойти учиться в консерваторию или в университет. 17. Решения, принятые собранием акционеров, признаны незаконными, поскольку, как было установлено впоследствии, не было форума. 18. Как и человек, дельфин не способен все время находиться под водой и поднимается, чтобы вздохнуть немного воздуха.

ОТВЕТЫ

1. Ты меня очень обидела. 2. Он рассказал нам о своих планах. 3. Владельцам вишневого сада грозит разорение. 4. Все ученики хорошо усвоили теорему Пифагора. 5. Однажды в отпуске со мной произошёл такой случай. 6. Катерина предчувствовала свою гибель. 7. Она при дворе была служанкой. 8. Я потерял ключ и вынужден был заказать дубликат (копию), чтобы попасть в квартиру.9. Количество посетителей дискотеки непрерывно растёт. 10. Ярко, выразительно изображены в «Капитанской дочке» образы главных героев. 11. Уровень инфляции в последнее время значительно снизился. 12. Чацкий, нетерпимый к чужим недостаткам, сам, как мне кажется, человек далеко не идеальный. 13. Базаров пускается в пространные рассуждения о трудностях крестьянской жизни. 14. Только три дня в нашем магазине предлагаются грандиозные скидки, и вы можете купить товар по самой дешевой цене. 15. При этом он испытал нестерпимую душевную боль. 16. Перед ним встала дилемма – пойти учиться в консерваторию или в университет. 17. Решения, принятые собранием акционеров, признаны незаконными, поскольку, как было установлено впоследствии, не было кворума. 18. Как и человек, дельфин не способен все время находиться под водой и поднимается, чтобы вдохнуть немного воздуха.

Проверяем себя

Упражнение 1.

1) очень великолепный;

2) наружная внешность;

3) практичная одежда;

4) первый лидер;

5) прислать лично мне;

6) закончить университет;

7) враждебный вид;

взрывчатый характер;

9) соединить воедино;

10) дипломант конкурса;

11) дружеский ужин;

12) глинистая почва;

13) болотистая растительность;

14) гарантийный талон;

15) прогрессировать вперед;

16) подскочить вверх;

18) военная оккупация;

19) одевать ребенка;

20) сытный завтрак;

21) вернуться к своим пенатам;

22) демобилизовать в армию;

23) непоправимый двоечник;

24) прейскурант цен;

25) экспонаты выставки;

26) взаимно друг к другу,

26) букинистическая книга;

27) памятный сувенир;

28) частная собственность.

Укажите словосочетания, в которых нарушены нормы

лексической сочетаемости. Исправьте речевые ошибки.

Проверьте себя

- Найдите ошибки, возникшие в результате неточного выбора синонимов.

- 1. Дипломатичный – дипломатический (ответ, поступок, работник, корпус, речь, выступление, протокол, неприкосновенность). 2. Эффективность – эффектность (освещения, оформления, речи, движений, двигателя, метода, способа, внедрения, капиталовложений). 3. Основать – обосновать (теорию, вывод, решение, доказательство, претензию). 4. Представить – предоставить (конспект, кредит, материалы, слово, возможность, отчет, доказательства, в распоряжение). 5. Желанный – желательный (приезд, результат, миг, час, подход, направление, взгляд, улыбка, голос).

1. Будем надеяться, что новая мебель в аудиториях будет служить долговечно. 2. На теплом песке этого дикого тихоокеанского побережья мои босые ступни оставляли глубокие отпечатки, которые тут же стирали набежавшие волны. 3. Вы спрашиваете, почему так рухнул интерес детей к чтению. 4. Поинтересуйтесь у старших, которые совсем не соприкасаются с книгой.

Определите разницу в лексических значениях паронимов. Составьте словосочетания, соединив паронимы с подходящими по смыслу словами из скобок.

Проверьте себя

Укажите слова, употребленные ошибочно в результате смешения паронимов. Исправьте предложения.

1. Он не любил работать и вел праздничный образ жизни. 2. На собрании станичников царствовала разноголосица. 3. Ей явно не хватает доброты и терпеливости к чужому мнению. 4. Татьяна любила вставать с зарницей. 5. Нас перевели работать в отсталую бригаду. 6. В автомастерской водитель попросил вправить вмятину на борту машины. 7. За торт можно оплатить в первой кассе. 8. Обувь фирмы «Экко» одета на всех ведущих нашей телекомпании. 9. В заключение слово для доклада представили директору завода. 10. Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 11. Многие люди принимают желательное за действительное. 12. Маяковский стоял у источников новой жизни.

Исправьте предложения, объясните тип речевой ошибки

1 вариант

1. Два единственных вопроса тревожили жителей города: вода и тепло.

2. Школьный стадион прислонился к старому парку.

3. В зале ожидания находилось много командировочных.

4. Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным.

2 вариант

1. Проливной ливень заставил нас спрятаться под навес.

2. Данный вопрос не играет существенного значения в решении задачи.

3. Наши воины свершили много геройских подвигов.

4. Эта выставка обогатит ваш кругозор.

Словесная избыточность. Словесная недостаточность

Укажите, какие из словосочетаний закрепились в языке и стали допустимыми, а какие воспринимаются как избыточные и не соответствуют языковой норме.

- 1. Информационное сообщение, вечерняя серенада, травматическое повреждение, хронометраж времени, экспонаты выставки, народный фольклор, свободная вакансия, прейскурант цен, для проформы, саммит на высшем уровне.

- 2. Автобиография жизни, монументальный памятник, мизерные мелочи, габаритные размеры, ведущий лидер, внутренний интерьер, демобилизация из армии, открываются вовнутрь.

- 3. Необычный феномен, реальная действительность, период времени, огромная махина, прогрессировать вперед, странный парадокс, временной цейтнот, у здания главпочтамта.

Задание 6

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

- Людей, приезжающих на отдых в эту страну, никогда не мучает ностальгия по Родине.

- Отсутствие сознательной дисциплины остается единственной ахиллесовой пятой этого спортсмена.

- К сожалению, с каждым годом увеличивается количество пациентов на приеме у аллерголога, для которых апрель месяц ассоциируется с насморком, красными и отекшими глазами, тоннами носовых платков.

- Партия Демона для Дмитрия Хворостовского станет первой премьерой, хотя он уже пел отдельные арии из оперы Рубинштейна.

- В 1969 году Тур Хейердал отправился на лодке под названием «Ра» в плавание через Атлантический океан, однако из-за того что плавсредство было сделано из камыша, оно быстро размокло, в результате чего членам экспедиции пришлось возвратиться назад.

- В центре поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» ― образ молодого юноши‑горца, поставленного жизнью в необычные условия.

- Вывести толпу людей из панического состояния можно лишь целенаправленными, категорическими командами лидеров и указанием на реальные возможности выхода из возникшей критической ситуации.

- Острова Аль-Ахавейн в Египте, представляющие собой две подводные скалы, уходящие в морскую глубокую бездну, привлекают любителей подводных погружений красотой фауны и флоры.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

По Родине |

единственной |

месяц |

первой |

назад |

молодого |

людей |

глубокую |

Удачи на экзамене!

Статья на тему: «ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ»

(об ошибках в речи при употреблении слов).

Сведения об авторе: Гуц Татьяна Николаевна

Место работы: г. Москва, Центр патологии речи и нейрореабилитации

Контакты: t.guts@mail.ru

1

Слово — важнейшая единица языка. Слова называют предме ты, признаки, действия, различные отношения, признаки признаков и каждое из них имеет свой определенный смысл, значение, которое называется лексическим значением слова. Словарный состав языка называется лексикой, а раздел языко знания, занимающийся изучением словарного состава языка, — лексикологией. Чтобы избежать ошибок в употреблении слов, необходимо знать и понимать все значения слов, точно и правильно использовать их в речи. Точность словоупотребления состоит в соблюдении лексических норм русского литературного языка. Лексика русского языка представлена в разнообразных словарях. В зависимо сти от типа и назначения бывают словари энциклопедические и филологические (толковые, орфографические, словари синонимов, ударения и произношения, словари иностранных слов, этимоло гические, словообразовательные и др.).

Слова — строительный материал языка. В русском языке их тысячи, но каждому в речи свое место. Неумелое употребление слов затрудняет понимание сказанного или создает бессмыслицу. Чаще в речи встречаются ошибки в употреблении слов в несвой ственном им значении, искажение формы слов, употребление нели тературных слов. Кроме того, встречаются случаи неверного употреб ления приставок, предлогов и другие ошибки.

В этой связи одной из важных задач для всех общеобразовательных учреждений является задача (1)формирования и поднятия культурного уровня учащихся, развитие их мышления, познавательных способностей. Развитие же мыслительных способностей тесно связано с развитием речи. (2) В борьбе за грамотность и культуру речи необходима междисциплинарная связь на всех уроках и во внеурочное время (работа с родителями). (3) Всем преподавателям, особенно, негуманитарных предметов, необходимо иметь соответствующую подготовку и располагать нужными пособиями.

2

Разберем несколько примеров. Можно услышать: «Обратно дождь идет». Но как дождь может идти обратно? Снизу вверх? Конечно же, имеется в виду, что дождь идет опять, снова. Значит, так и надо говорить: «Снова дождь идет» или «Опять дождь идет».

Нередко можно услышать: «оплатить за проезд», «оплатить за работу» и т. д. В чем тут ошибка? Следует различать: уплатить за что? — оплатить что? В пос леднем сочетании предлог за неуместен. Значит, правильно говорить: оплатить проезд, оплатить работу, но: уплатить за проезд, уплатить за работу. В автобусе, троллейбусе, трамвае можно услышать: «Вы выла зите?», «Вы слазите?», «Вы сходите?», «Вы выходите?». Вылазить и слазить — слова просторечные, нелитературные и употребляются все реже. А вот «Вы сходите?» и «Вы выходите?» рас пространены широко. Какое из них правильное? Во время поездки пассажиры находятся внутри салона, а не на салоне; из салона можно выходить, а не «сходить». Сравните: стоять на крыльце — сходить с крыльца, находиться в комнате — выходить из комнаты и т. д. Итак, правильный вариант: Вы выходите?

В устной речи широко употребляется выражение «разбирать кровать». При этом имеется в виду разбирать не собственно кро вать по винтикам, а постель. Она же может быть постлана и на диване, и на кушетке, и на софе и т. д. Ведь очевидно, что в определенных случаях кровать приходится и разбирать (например, при переезде). Таким образом, когда, готовясь ко сну, говорят «разбери кро вать», то следует понимать: «приготовь постель». Такое выражение и является правильным.

Нередко можно услышать: «играть значение». Ошибкой является то, что в приведенном выражении вместо глагола иметь употреблен глагол играть. Играть означает исполнять, участвовать в игре или представлять на сцене: играть на скрипке, играть в шахматы, играть роль в пьесе. С последним значением (играть роль в пьесе) и связано выражение играть роль. Отсюда ясно, что значение нельзя ни исполнять, ни играть. Нужно говорить играть роль, но: иметь значение.

Следует различать также близкие по значению слова вполне — всецело, педагог — преподаватель и др. Вполне — это совершенно, полностью (вполне удовлетвори тельно). Всецело означает полностью, целиком (всецело поглощен работой). А все-таки педагог и преподаватель? Разве это не одно и то же? Ока зывается, нет: по объему понятий между этими словами есть раз личие. Педагог — человек, занимающийся преподавательской или воспитательной работой (настоящий педагог, наставник). Употребляя это слово, не уточняют, что именно педагог преподает или кого воспи тывает. Преподаватель же — это работник средней или высшей школы, преподающий какой-нибудь предмет (преподаватель физи ки). Педагог — профессия, род занятий, либо сущность человека (по профессии он физик, а в жизни – педагог; а преподаватель — кон кретная специальность педагога.

В устной, да и в письменной речи нередко смешивают слова сегодняшний и нынешний, считая, что они обозначают одно и то же. На самом деле это не так. Как видно из состава самого слова сегодняшний (от сегодня), прямое его значение — относящийся к этому, текущему дню. Поэтому можно говорить сегодняшний случай, но нельзя — «сегодняшний год». Слово нынешний — разговорное, обозначает более широкое понятие, чем сегодняшний, — относящийся к этому году, настоящий (ны нешний день, месяц, год, лето). Таким образом, можно говорить: сегодняшний вечер, нынешний вечер, но: нынешний год.

Нередко мы слышим: «благодаря пожару». Можно ли так гово рить?

Предлог благодаря значит по причине, вследствие, он образован от глагола благодарить. Как можно благодарить за пожар? Другое дело, когда речь идет о предотвращении пожара, о хорошей погоде. Предлог благодаря уместен только тогда, когда речь идет о причинах, вызывающих положительные результаты: Благодаря бдительности машиниста, крушение было предотвращено; благодаря помощи.. . Употребляя предлог благодаря, надо помнить, что он требует после себя слово в дательном падеже: благодаря кому-чему? — благодаря врачам, благодаря выдержке.

В речи нередко смешиваются слова прибыть — приехать, раз бить — сломать, смочь — суметь. Говорят, например: «поезд прие хал», «сломать вазу», «не сумел прийти». Чтобы не допускать оши бок в употреблении таких пар слов, нужно различать оттенки их значений.

Прибыть — значит, прийти, приехать (прибыть к месту назна чения). Приехать — прибыть, передвигаясь на чем-нибудь (прие хать на пароходе). Транспортное средство может только прибыть или прийти, а человек — и прийти, и приехать, и прибыть. Итак, надо говорить: гости приехали, но: поезд (автобус, пароход, само лет) прибыл (пришел); сержант Иванов прибыл в часть..

Разбить (от бить) — это (ударять). Сломать (с силой разде лить на куски, отделять части чего-нибудь). Поэтому следует гово рить: разбить вазу, но: сломать игрушку.

Смочь — глагол совершенного вида, образованный от глагола несовершенного вида мочь (быть в состоянии, иметь возможность делать что-нибудь): смочь победить неприятеля. Суметь (от уметь — значит, обладать умением делать что-нибудь, следовательно, суметь принять го стей. Итак, правильно: не смог прийти, но: не сумел объяснить.

Нередко можно услышать: «кварталы домов», «проспекты до мов», «улицы домов», «поселки зданий». В чем же ошибки? Квартал — это часть города, ограниченная пересекающимися улицами, а улица — два ряда домов с проездом между ними. Ясно, что ни кварталов, ни улиц без домов не бывает. Так зачем же при словах квартал и улица употреблять слова дом и здание? Ска занное относится также к словам поселок и проспект.

В устной и письменной речи можно встретить выражение: «уде шевить стоимость ремонта». Допустимо ли сочетание слов удеше вить и стоимость? Удешевить — сделать дешевле, понизить в цене (удешевить товары). Понятие стоимости в слове удешевить уже содержится, значит, его не надо повторять. Итак, «удешевить стоимость» нельзя, ее можно уменьшить или увеличить. Поэтому правильно говорить: удешевить ремонт или умень шить стоимость ремонта.

Иногда смешиваются слова захламленность и хлам; например, говорят: «очистить территорию от захламленности». Правильно ли это выражение? Захламленность — существительное отвлеченное, оно обознача ет состояние или признак — запущенность, загрязненность, засорен ность. А как можно «очистить» территорию от признака? Признак можно установить, определить и т. д., но нельзя от него ничего «очис тить». Другое дело хлам — негодные, старые вещи, т. е. предметы конкретные, осязаемые. От них можно очистить территорию или помещение. Поэтому так и надо говорить: очистить от хлама, мусора.

Простые русские слова вперед и раньше всем понятны, ошибки в их употреблении вроде бы невозможны. Между тем можно услы шать: «вперед сделай». В чем тут ошибка? Вперед — это в направлении перед собой (в противоположность слову назад). В приведенном примере слово вперед употреблено неправильно, вместо слова сначала, которое означает прежде, вна чале, раньше чего-нибудь (в противоположность словам потом, затем): сначала подумай, потом отвечай. Итак, вперед можно идти, двигать, а сначала, раньше подумать, сделать что-нибудь, сначала сделай.

В речевой практике слова доля, часть и половина иногда смеши ваются. Можно услышать: «львиная часть», «большая половина». Правильно ли это? Основное значение слова доля — это часть чего-нибудь. Но части, доли могут быть и большие, и меньшие. Львиная доля — боль шая и лучшая часть чего-нибудь. Выражение это, взятое из басни Эзопа, стало фразеологизмом, т. е. словосочетанием, значение которого не складывается из значений каждого слова в отдельности, поэтому замена слова доля словом часть в данном случае невозмож на. Следовательно, нельзя говорить «львиная часть», а надо говорить «львиная доля». Половина — это одна из двух равных частей чего-нибудь цело го. Уже из определения видно, что одна половина не может быть ни больше другой, ни меньше. Поэтому выражения «большая половина», «меньшая половина» неверны по смыслу и, значит, неграмотны. Итак, надо говорить: львиная доля, большая часть, меньшая часть, половина.

В речи некоторых людей слова подарок и сувенир употребляются как синонимы, одно вместо другого. Иногда даже слово сувенир употребляют в сочетании со словом памятный («памятный сувенир»). Правильно ли это? Подарок — это вещь, которую дарят, подарили (эта книга — подарок брата). Сувенир — это тоже подарок (художественное изделие, вещь), но не всякий, а только такой, который связан с воспоминаниями о посещении страны, города и т. п. (подарок на память). Таким образом, выражение «памятный сувенир» неверно, так как понятие память уже заложено в значении слова сувенир или памятный подарок.

Нередко говорят: «холодный кипяток». Совместимы ли эти слова? Кипяток — это кипящая или только что вскипевшая вода. Поэтому кипяток не может быть холодным. Если же имеется в виду холодная кипяченая вода, то так и надо говорить: холодная кипя ченая вода.

В устной и письменной речи можно встретить выражения «при нять меры», «предпринять меры», «предпринять шаги». Какое из них правильно? Предпринять — это начать делать что-нибудь, приступить к чему-нибудь (предпринять исследование). Одно из значений слова принять — совершить, осуществить (то, что выражено следующим существительным (принять участие). В первом случае речь идет только о начале действия, а во втором — о самом действии. Зная значение слов мера и шаг, нетрудно установить, в каком значении и с каким глаголом эти слова надо употреблять. Одно из значений слова мера — средство для осуществления чего—нибудь, мероприятие. Отсюда выражение принять меры, т. е. произвести действие, а не только начать его. Слово шаг в переносном значении означает начало какой-нибудь деятельности, начать что-нибудь, сделать почин в чем-нибудь. Значит, надо говорить и писать: пред принять шаги, но: принять меры.

В речи говорящих грамотных людей, в том числе выступающих публично, имена числительные иногда не склоняются. Можно услышать: «от тысяча двести до три тысячи восемьсот тонн», «около семьдесят процентов плана», «довольны восемьдесят пятью тракторами» и т. п. Трудно слушать такого оратора, да и не всегда сразу понятен смысл. Числи тельные простые и сложные надо склонять: от тысячи двухсот до трех тысяч восьмисот тонн, около семидесяти процентов плана, довольны восьмьюдесятью пятью тракторами и т. д.

Нередко слова значительный и значимый употребляют одно вместо другого. Говорят: «значимые произведения», «значимые результаты». Верно ли это? Чтобы правильно употреблять слова значимый и значительный, нужно учитывать различия в их значениях. Значительный — боль шой по размерам, силе; имеющий большое значение, важный; очень выразительный, наполненный каким-нибудь значением (зна чительное событие, значительный взгляд). Значимый—выражаю щий что-нибудь, имеющий какое-нибудь значение без указания на размеры и качество (значимые части слова). Итак, правильно гово рить: значимый жест, но: значительные произведения, результаты.

К тому же типу ошибок относится смешение слов мысленный и мыслимый. Мысленный — это воображаемый, существующий в мыслях, не высказанный (мысленный образ, мысленное обращение к кому-нибудь). Мыслимый — возможный, могущий случиться (мыслимое ли дело?). Правильно сказать: мысленное пожелание, напевать мысленно, но: мыслимое дело, это немыслимо.

Есть различие и между словами нетерпимый и нестерпимый. Нетерпимый — недопустимый, такой, с которым нельзя мирить ся, а нестерпимый — невыносимый, действующий очень сильно, так, что нельзя терпеть. Поэтому надо говорить: нетерпимая грубость, но: нестерпимая боль.

Нередко можно услышать: «в большинстве он был прав», «в боль шинстве это были люди закаленные». В чем тут ошибка? В русском литературном языке есть словосочетания в большин стве своем, в большинстве случаев. В приведенных выражениях слова случай и свой опущены. В этом и состоит ошибка. Нужно говорить: в большинстве случаев он был прав, в большинстве своем это были люди закаленные.

К этому же типу ошибок относятся выражения, имеющие в своем составе сочетание в результате. Говорят и пишут: «В результате все препятствия были преодолены».Употребление слова в результате в таком усеченном виде не отвечает строгой литературной норме. Оно требует после себя дополнения: в результате чего? — в результате усилий и т. д. Потому нужно правиль но оформить предложение, например, так: «В результате упорных усилий все препятствия были преодолены».

Можно встретить выражения: «рекомендательная литература», «рекомендованная литература». Какое из них правильное? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить значения приведенных слов. Рекомендательный — содержащий рекомендации, т. е. отзыв, предложение, аттестацию, характеристику (рекомендательное пись мо). Рекомендованный — имеющий благоприятный, положительный отзыв, рекомендации к использованию (рекомендованная книга). Различие между этими словами незначительное, уло вить его нелегко. Из сказанного можно сделать вывод, что надо говорить и писать: рекомендованная или рекомендуемая литера тура, но: рекомендательный список литературы.

В русском литературном языке есть родственные слова подпись и роспись. В речи некоторых людей они смешиваются. Например, го ворят: «поставить свою роспись», «роспись получателя». Это не правильно. Подпись (под- + писать)—это надпись под чем-нибудь; соб ственноручно написанная фамилия. У слова же роспись другое зна чение: живопись на стенах, потолках, предметах быта и т. п.. Таким образом, когда речь идет о документе (ведомости, заявлении и пр.), то надо употреблять слово подпись.

Нередко в речи смешиваются и слова дистанция и инстанция. Причиной смешения, как это обычно бывает, является незнание значений слов. Дистанция — это расстояние, промежуток между чем-нибудь, участок на путях сообщения, а также участок, где проходят спор тивные соревнования. Инстанция — ступень в системе, в строении подчиненных друг другу органов (в организации учреждений) (промежуточная инстанция, высшая инстанция). Как видим, между этими словами есть существенные различия. Надо говорить: пройти дистанцию, обратиться к начальнику дистанции пути, но: обращать ся по всем инстанциям.

Говорят «пошить платье» и «сшить платье». Как правильно? Сшить — изготовить, скрепляя нитью края выкроенной ткани, кожи (сшить платье, сапоги). Пошить — слово просторечное, упо требляется в значении сшить (пошить пальто). Поэтому правиль нее говорить: сшить платье.

Можно услышать выражения: «места для командировочных», «гостиница занята командировочными». Правильные ли они? Между словами командированный и командировочный есть различие. Командированный — это тот, кто выполняет служебное поручение, связанное с выездом куда-нибудь, а командировочный — относящийся к командировке. Например, человек, получивший командировку, — командированный, а документ о командировке — командировочное удостоверение. Правильно говорить: места для коман дированных, гостиница занята командированными, он командирован ный, прибыли командированные, но: командировочные деньги, ко мандировочный срок, командировочное предписание.

В устной речи встречаются слова «заузить брюки» и «сузить брюки». Какое из них является правильным? Различие между этими словами в том, что в одном из них есть приставка за-, а в другом — с-. Поэтому, чтобы ответить на интересующий нас вопрос, нужно выяснить, что обозначают эти приставки. Одно из значений приставки за — доведение

действия до излишества, до крайней степени, указание на то, чтс действие направлено из центра предмета: замести (убрать к сто ронке), забросить (бросить далеко) и т. д. Приставка с- обозначает движение с разных сторон к одной точке; связать, созвать. В дан ном случае речь идет о том, чтобы, действуя с боков, сделать брюки более узкими, т. е. сузить. Слово сузить и является литературным. Приведенный пример неверного употребления при ставки за- не единичен. Нередко можно услышать: «завсегда» (вместо всегда), «зазря» (вместо зря), «задаром» (вместо даром) «задешево» (вместо дешево), «заполучить» (вместо получить) «заснять» (вместо снять или сфотографировать) и др.

Иногда приходится слышать: «ощущать себя плохо», «заиметь машину». Какие тут ошибки? Занять означает заполнить собой какое-нибудь пространство промежуток времени. Применительно к спорту можно сказать занять первое место, т. е. заполнить соответствующее место на пьедестале, вписать полученные результаты в турнирную таблицу: «Звание чемпиона завоевывают…».Ощущать — это распознавать путем ощущения (ощущать тепло, ощущать чувство жажды, радости). «Ощущать себя» нельзя. Нужно говорить: «чувствовать себя». Глагол «заиметь»? Слова «заиметь» в литературном русском языке нет. Когда же все-таки его употребляют, то имеют в виду получить, приобрести, купить. Надо говорить: получить квартиру, приобрести гарнитур, купить автомашину.

В устной речи встречается выражение «он надсмехается». Так говорить нельзя, так как слова «над смехаться» в литературном языке нет, есть слово насмехаться(смех)- подвергать кого-нибудь насмешкам, издеваться.

Слова «извиняйте» и «извиняюсь», «из вините». Как правильно? «Извиняйте» — слово нелитературное, в речи культурного чело века оно неуместно. Не нужно употреблять и слово «извиняюсь», так как получается, что говорящий извиняет себя сам, в то время как он должен попросить, чтобы извинили его. Надо говорить: извините.

В речи часто можно встретить формы и «чулков» и «чулок», «носок», «носков». Как правильно? Существительные мужского рода с основой на твердый согласный (стол, город, рассказ) в родительном падеже множественного числа имеют, как правило, окончание -ов: столов, городов, рассказов и т. п. Однако у некоторых существительных в родительном падеже множественного числа окончание бывает нуле вое. Такие существительные надо запомнить: (несколько) башкир, татар, грузин (но: киргизов, таджиков, монголов); (пара) ботинок, чулок (но: носков); (отряд) партизан, солдат, гусар, драгун; (не сколько) ампер (но: килограммов, граммов).

В русском литературном языке есть слова представить и предо ставить. Они близки по составу, однако различаются по значению.

Представить — это доставить, предъявить, сообщить, познако мить с кем-нибудь, вообразить, изобразить, показать. Предо ставить имеет другие значения: отдать в распоряжение, пользование, дать право, возможность что-нибудь сделать (предоставить квартиру, предоставить слово). Употреблять эти слова надо с учетом их значеий.

Не всегда учитываются различия в значениях слов гордый и горделивый. Говорят: «горделивое чувство», «гордая осанка». Такое употребление слов ошибочно. Гордый — исполненный чувства собственного достоинства, со знающий свое превосходство, испытывающий чувство удовлетворения (гордый человек, горд успехами своего завода). Горделивый — выражающий собственное превосходство и достоинство, надменный (горделивая осанка). Значит, правильно говорить: гордое чувство, но горделивая осанка.

Нередко говорят: «напишите свою автобиографию». Можно ли так сказать? Автобиография — это уже описание своей жизни (от греческих слов autos — «сам», bios — «жизнь» и grapho — «пишу»). В этом слове элемент «сам» уже есть. Значит, надо говорить рассказать (написать) автобиографию или свою биографию.

К аналогичному типу ошибок относятся и выражения «большая масса народа» и «период времени». Масса — это множество, большое количество чего-нибудь (разговорное). Следовательно, понятие «большого» в слове масса уже есть. Значит, слово большая в приведенном примере излишне. По той же причине нельзя говорить «очень огромный», «огромная махина».

Употребление лишних слов — явление распространенное. Например, «соединить воедино», «два рубля денег» и т. п. Слова воедино и деньги в приведенных выражениях тоже никакой информации не содержат, так как соединить и означает слить воедино, а рублями не измеряют ни длину пути, ни рост человека, ни вес багажа, рубль — денежная единица. Выражение «при наличии отсутствия». Такое выражение встречается не только в сатирических произведениях. Противоречивость приведенного утверждения станет очевидной, если учесть, что наличие — это присутствие, существование. А как может предмет одновременно и присутствовать и отсутствовать? Отсюда и каламбуры: «Что лучше: отсутствие присутствия или присутствие отсутствия?», «При наличии отсутствия или при отсутствии наличия?..». Можно сказать: при наличии кворума, при отсутствии кворума. Это значит, что необходимое количество людей либо есть, либо его нет. Эта же норма относится и к выражению «в силу слабости». Лучше сказать: из-за слабости.

Иногда в учреждениях службы быта (в магазинах, парикмахер ских, фотоателье и т. п.) можно прочитать: «прейскурант цен». Грамотно ли это? Прейскурант — это справочник цен на товары. Слово прей скурант произошло от немецкого Preis — «цена» и kurant — «теку щий» и уже имеет в своем составе элемент «цена»; повторять его из лишне. Итак, нужно говорить и писать: прейскурант или указатель цен. В речи людей нередко встречаются различные канцеляризмы, штампы: «спросить по вопросу», «по части времени», «в части посевной» и т. п. Речь, засоренная подобными штампами, воспринимается с трудом, да и слушать ее неприятно. Неоправданного, излишнего употребления слов вопрос, дело, часть следует избегать. Например, можно сказать: выяснить вопрос, за дать вопрос; о внедрении, о посевной и т. д.

В лингвистике есть понятие «тавтология» — повторение сказан ного другими словами, не вносящее ничего нового. В качестве при мера можно привести встречающиеся в устной письменной речи выражения «я лично», «я сам лично», «мне лично», «проводил само лично». Лично значит сам, своей особой. Повторение я здесь излишне. Нужно говорить просто я (без лично, сам и самолично). Без излиш него усиления надо употреблять и слова лично и сам (без я, меня): удостовериться лично, лично причастен, проверить лично, лично доложить, проверил сам и т. п.

Можно встретить выражение «промахнулся мимо». Оно тавто логично, так как промахнуться и значит не попасть в цель, дать промах. Сказать «промахнуться мимо» — это как бы дважды употре бить слово мимо. Надо говорить: промахнуться.

В устной и письменной речи можно встретить выражения: «зря пропадать» и «пропадать напрасно». Правильны ли они? Глагол пропасть многозначный. Главное его значение исчезнуть неизвестно куда. В данном примере этот глагол использован совер шенно в другом значении — пройти бесполезно, безрезультатно. В несовершенном виде глагол пропадать можно встретить в разго ворной речи (Где наша не пропадала!) Так как значение бесполезности, безрезультатности заложено в глаголе, то слова зря и напрасно в приведенных словосочетаниях лишние.

Можно услышать: «между ними две большие разницы». Можно ли так говорить? Разница — несходство, различие в чем-нибудь (разница в характерах). Как видим, разница — это несходство между двумя предметами, явлениями и т. д. Сравнивая их, можно установить различие между ними, выявить разницу. Двух, трех и т. д. разниц не бывает. Может быть, поэтому у существительного разница нет множественного числа. Итак, надо говорить: между ними большая разница.

Послушайте диалог и определите, что в нем неверно: «— Я в Москву электричкой ездию. — А с Москвы?» «Ездию» — странная форма глагола ездить. В русском языке форма 1-го лица глаголов обра зуется по-разному: то с чередованием звуков, то без них. Например: читать — читаю, покупать — покупаю (без чередований); бродить — брожу, водить — вожу, ходить — хожу (с чередованием звуков

д — ж). Окончание в 1-м лице единственного числа (у). Поэтому: ездить — езжу. Окончания ( -ию) у русских глаголов не бывает.

К этому же типу ошибок относится и «ехай» вместо поезжай «с Москвы». Предлог (с) с существительным в родительном падеже обозначает место, от которого отделяется что-нибудь (с горы). Предлог же из с существительным в родительном падеже обозна чает направление действия откуда-нибудь, место, откуда исходит что-нибудь (из комнаты). Поэтому правильно надо говорить: из Москвы.

В устной и письменной речи употребляют выражения «начало занятий — с первого сентября», «собрание начинается с 18 часов». Здесь тоже допускаются ошибки в употреблении предлогов. Предлог (с) многозначный. Одно из его значений — употребление при обозначении предмета, явления, действия, события, от которого начинается что-нибудь (полюбил книги с детства; зачислен на рабо ту с 15 октября). Заметим, что предлог с есть как в вопросе, так и в ответе (с каких пор? — с детства; с какого времени? — с 15 октяб ря). В выражении «начало занятий…» понятие «начала» уже выра жено, так что предлог с в нем лишний. Теперь ясно, что этот предлог неуместен и в выражении «собрание начинается с 18 часов». Вместо него здесь необходим предлог в: со словом час он образует сочета ние, которое отвечает на вопрос в какое время? — в 18 часов. Итак, правильно: начало занятий — первого сентября, собрание начинается в 18 часов.

В наш бурный век каких только терминов не приходится запо минать, в том числе иноязычных. В то же время в речевой прак тике еще нередки случаи искажения самых обиходных и простых слов родного языка. Например: «я поброюсь», «как хотишь», «а мы не хочем…», «ты позв/о/нишь мне» и т.д. Глаголы хотеть, бриться часто встречаются в речи людей; их написание и произношение надо знать: бреюсь, побреем(ся) и т. д.; хочешь, но: хотим, хотите, хотят… И еще: не «бегишь», а бежишь, бежим, бежите (повелительное наклонение — беги, бегите); не «дадишь», а дашь; не «стригетесь», а стрижетесь и т. д.

Что или чего? Приведенные формы местоимений нередко в речи смешиваются. Говорят: «Что ты от меня хочешь?» В чем тут ошиб ка? После глагола хотеть дополнение должно стоять в родительном падеже, т. е. отвечать на вопрос ч е г о? Например, глагол сказать требует дополнения в винительном падеже, ответа на вопрос что? Поэтому надо говорить: Чего ты от меня хочешь? но: Что ты хочешь сказать?

Обоих и обеих. В речи эти собирательные числительные тоже нередко смешиваются. Можно услышать «на обеих пальцах», «с обоих сторон», «обоим работницам» и т. п. Как правильно? Чтобы не допустить ошибок в употреблении числительного оба, обе, нужно помнить, что их написание зависит от рода определяе мого слова: в мужском и среднем роде в косвенных падежах упо требляется форма оба (обоих, обоим, обоих, обоими, обоих) сотруд ника, а в женском —обе (обеих, обеим, обеих, обеими, обеих) ра ботницы. Итак, нужно говорить: на обоих пальцах, но: с обеих сторон, обеими работницами.

В русском языке есть притяжательные местоимения мой, твой, его, ее, наш, ваш, их. Местоимение их означает принадлежащий им (их успехи). Встречающаяся в речи форма «ихний» является нелитературной, просторечной, как и формы «евонный», «ейный», «по-ихнему» и т. п. Употреблять эти формы не следует.

В устной и письменной речи встречаются слова внутрь и во внутрь. Например, в автобусах, троллейбусах, трамваях по сей день можно прочитать «дверь открывается внутрь» и «дверь открывается во внутрь». Есть ли различие в значениях этих слов? Внутрь значит «в середину». Наречие внутрь состоит из пристав ки в-, указывающей направление действия, и корня -нутрь (от нутро) — внутренность. Как видим, и характер, и объект действия уже выражены. Приставка во- имеет то же значение, что и в- и употребляется перед й, о и некоторыми сочетаниями согласных (войти, вообразить, вогнуть). Поэтому в данном случае приставка во- употреблена неправильно. Слова «вовнутрь» в литературном языке нет, а есть слово внутрь. Его и надо употреблять в устной и письменной речи.

3

Язык – явление живое, его нормы не являются неизменными. То, что в прошлом было общепринятым и считалось правильным, сегодня подвергается пересмотру, а завтра может быть заменено. Изменения, происходящие в языке, не могут не отражаться и на произношении, словоупотреблении, построении предложений и т.д. Изменение языковых норм – процесс сложный и длительный. Нормы речи устанавливаются не отдельными лицами. В основе речевой культуры лежат, с одной стороны, законы языка; а, с другой стороны,- традиции, вырабатываемые в процессе языкового общения. Подводя итог сказанному, хочу выделить главную мысль статьи: нужно стремиться к красивой и правильной речи. Только грамотная речь — лицо, культура нации. Если люди начнут задумываться над лексическим значением слов (прежде, чем их употреблять в контексте, в разговоре друг с другом), то мы будем чаще слышать вокруг красивую, понятную, правильную речь. Работа по повышению культуры речи должна проводиться во всех учебных заведениях в едином речевом режиме. Здесь необходима кропотливая, постоянная, заинтересованная работа преподавателей всех дисциплин, в том числе и негуманитарных. К сожалению требования единого речевого режима, можно смело сказать, во всех учебных заведениях на сегодняшний день (в отличие от 80 годов двадцатого века) вообще не выполняются. Преподаватели разных дисциплин на уроках обращают внимание на знание учащимися фактического материала и совсем не ведется работа по развитию и совершенствованию их речевых навыков. Следствием этого является низкий уровень культуры речи учащихся.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Вступление:

Слово – значимая единица языка.

Цели и задачи данной работы (мыслительные способности и развитие речи).

- Об ошибках при употреблении слов:

Слова – строительный материал языка.

Употребление слов в несвойственном им значении.

Искажение формы слов.

Тавтология в речи.

Употребление нелитературных слов.

Неверное употребление приставок.

Неверное употребление предлогов.

- Заключение:

Язык – явление живое.

Правильная речь – культура нации.

Единый речевой режим во всех общеобразовательных учебных заведениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1968г.

Аверьянова А.П. Как образуются слова. М., 1966г.

Горбачевич К.С.Нормы современного русского литературного языка. 2-е изд. М., 1981г.

Ильинская И.С. О богатстве русского языка. М., 1964г.

Максимов В.И. Точность и выразительность слова. Л. 1968г.

Приступа Г.Н. Развитие речи учащихся. М., 1985г.

Розенталь Д.Э. Культура речи. 3-е изд. М.,1964г.

Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? Справочное пособие по произношению, ударению и словоупотреблению. М., 1983г.

Тимофеев Б.Н. Правильно ли мы говорим? Л., 1963г.

Язовицкий Е.В. Говорите правильно. Л., 1969г.

Новиков Л.А. Искусство слова. М., 1982г.

Наречия внутрь и вовнутрь являются синонимами. Но существуют различия между этими синонимами.

Наречие внутрь — стилистически нейтральное слово, а вовнутрь — просторечное слово, которое по сравнению с первым

не обладает никакими дополнительными свойствами — ни смысловыми, ни экспрессивными.

Поэтому употребление просторечного вовнутрь может быть оправданным в художественной литературе или в очерках,

зарисовках (в печатных публикациях) лишь при определенных художественных задачах, как то: создание речевой характеристики героя произведения, стилизации речи и т.п..

В других случаях замена литературного наречия внутрь просторечным вовнутрь считается даже недопустимым.

Так что правильно сказать все-таки: «Двери открываются внутрь«.

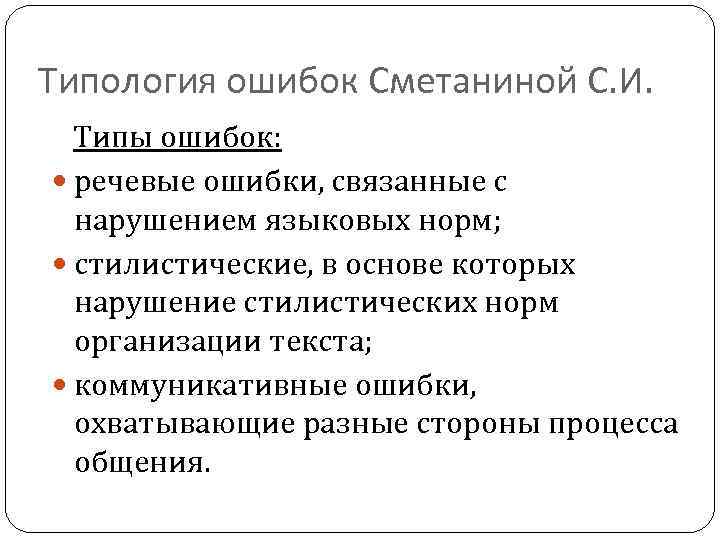

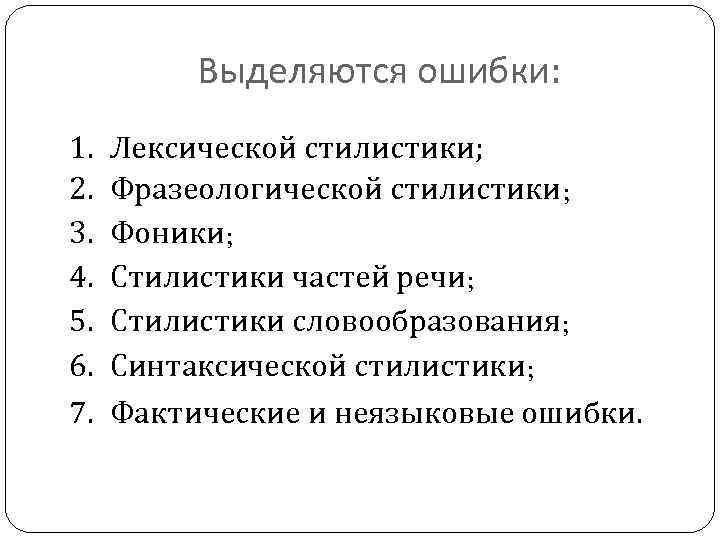

Типология ошибок

Типология ошибок Сметаниной С. И. Типы ошибок: речевые ошибки, связанные с нарушением языковых норм; стилистические, в основе которых нарушение стилистических норм организации текста; коммуникативные ошибки, охватывающие разные стороны процесса общения.

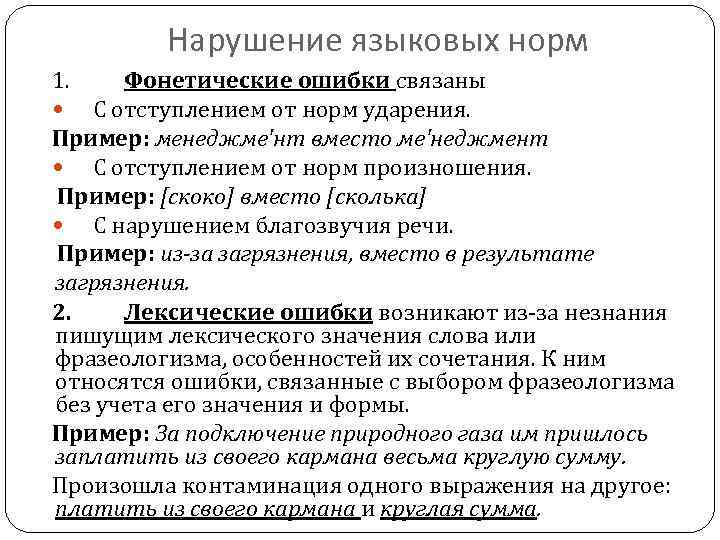

Нарушение языковых норм 1. Фонетические ошибки связаны С отступлением от норм ударения. Пример: менеджме’нт вместо ме’неджмент С отступлением от норм произношения. Пример: [скоко] вместо [сколька] С нарушением благозвучия речи. Пример: из-за загрязнения, вместо в результате загрязнения. 2. Лексические ошибки возникают из-за незнания пишущим лексического значения слова или фразеологизма, особенностей их сочетания. К ним относятся ошибки, связанные с выбором фразеологизма без учета его значения и формы. Пример: За подключение природного газа им пришлось заплатить из своего кармана весьма круглую сумму. Произошла контаминация одного выражения на другое: платить из своего кармана и круглая сумма.

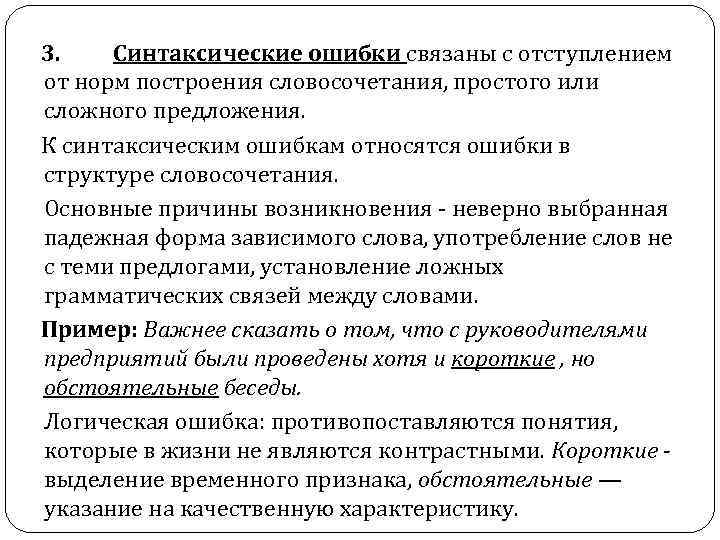

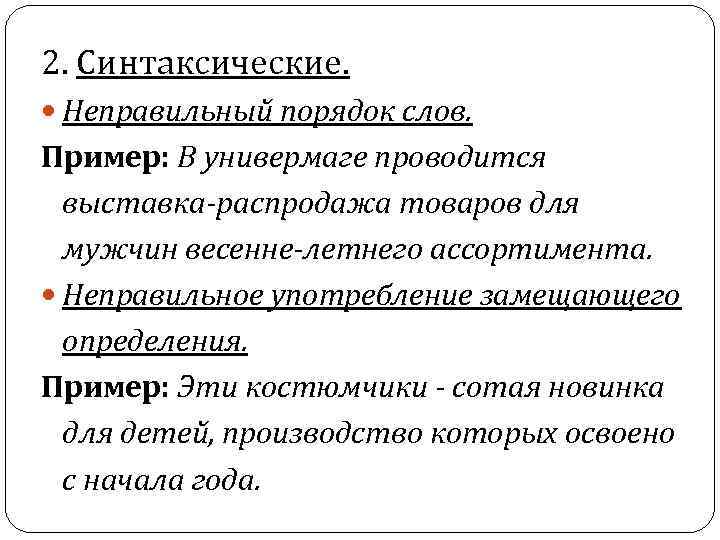

3. Синтаксические ошибки связаны с отступлением от норм построения словосочетания, простого или сложного предложения. К синтаксическим ошибкам относятся ошибки в структуре словосочетания. Основные причины возникновения — неверно выбранная падежная форма зависимого слова, употребление слов не с теми предлогами, установление ложных грамматических связей между словами. Пример: Важнее сказать о том, что с руководителями предприятий были проведены хотя и короткие , но обстоятельные беседы. Логическая ошибка: противопоставляются понятия, которые в жизни не являются контрастными. Короткие выделение временного признака, обстоятельные — указание на качественную характеристику.

Нарушение стилистических норм 1. Ошибки, связанные с традицией включать в газетный текст клише официально-деловой речи. Пример: Он делал на правительстве доклад. Неоправданное использование в речи журналиста профессионального канцелярского жаргона. В официальной речи он нужен для компрессии текста. Результатом такой компрессии становится соединение слов, которые в полном высказывании синтаксически не связаны друг с другом.

2. Плеоназм и тавтология. Пример плеоназма: И это где-то примерно уже половина всех заказов на текущий год. Пример тавтологии: В послании утверждается, что газета все перепутала, Степашин, дескать, ничего не одобрял и соответственно с Кириенко не расходился. А местная милиция, мол, действовала неправильно, и посланная на место комиссия наведет шорох на месте. Однокоренные слова трижды повторяются в одном предложении. 3. Речевая недостаточность связана с немотивированным пропуском слов и может привести как к нарушению грамматической сочетаемости слов, так и к неясности высказывания. Пример: я заявляю протест и неуважение.

Нарушение коммуникативной нормы 1. Ошибки, возникающие в результате некорректного представления в медиа- тексте реального лица. Пример: Мэрский любимец скульптор 3. Церетели почему-то вился в основном в кругу С. Степашина. Использование разговорной и просторечной лексики, жаргонизма. 2. Ошибки, возникающие в результате некорректного представления факта. Пример: Промышленность развалена. Армия способна мочить только внутри страны. Использование жаргонного слова для названия действий регулярной армии — проявление пренебрежительного отношения к традиционным установлениям в обществе. Кроме того, значение этого слова не «перекрывает» функции армии и представляет ситуацию в искаженном, примитивном виде.

3. Ошибки, возникающие в результате некорректного использования культурем (знаков культуры). Пример: Говорухину ничего другого не осталось, как превратиться в пламенного защитника униженных и оскорбленных, пророка пустых кастрюль и страстного борца с социальной несправедливостью. Имеется в виду прецедентная ситуация — бунт чилийских домохозяек, стучащих перед президентским дворцом в пустые кастрюли. То есть слово пророк должно быть включено в более широкий контекст: пророка бунта пустых кастрюль.

Типология ошибок Беззубова А. Н.

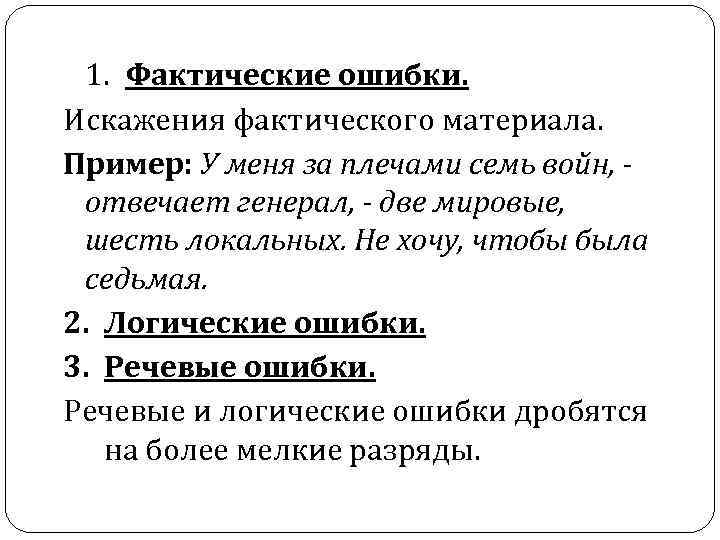

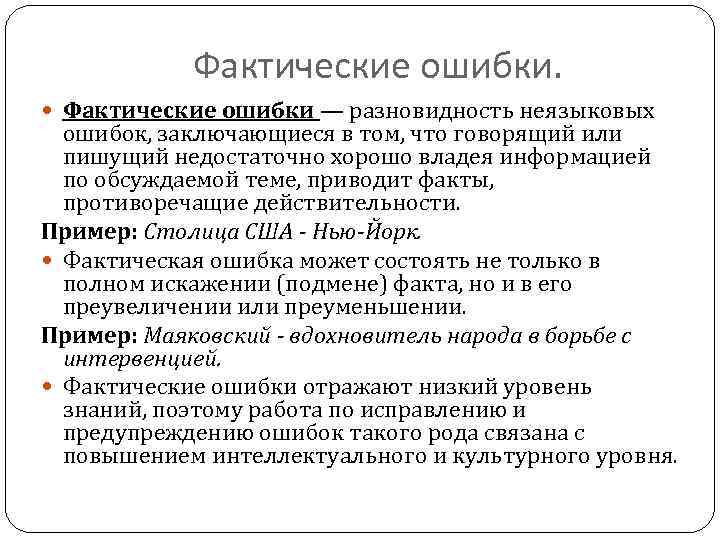

1. Фактические ошибки. Искажения фактического материала. Пример: У меня за плечами семь войн, отвечает генерал, — две мировые, шесть локальных. Не хочу, чтобы была седьмая. 2. Логические ошибки. 3. Речевые ошибки. Речевые и логические ошибки дробятся на более мелкие разряды.

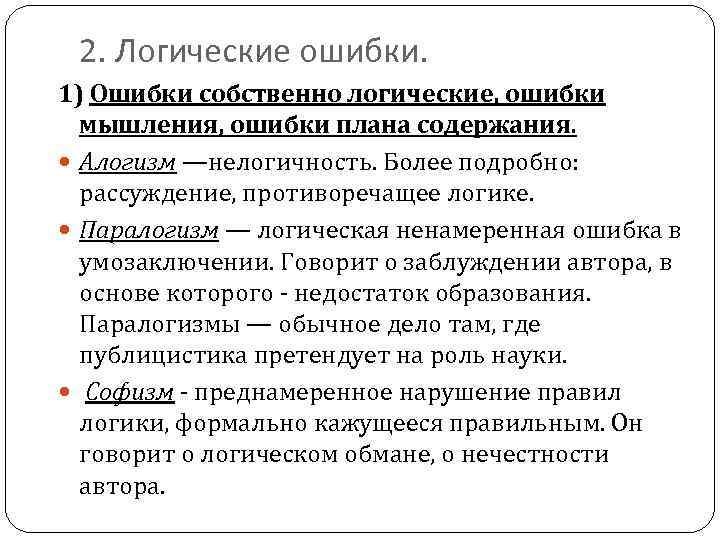

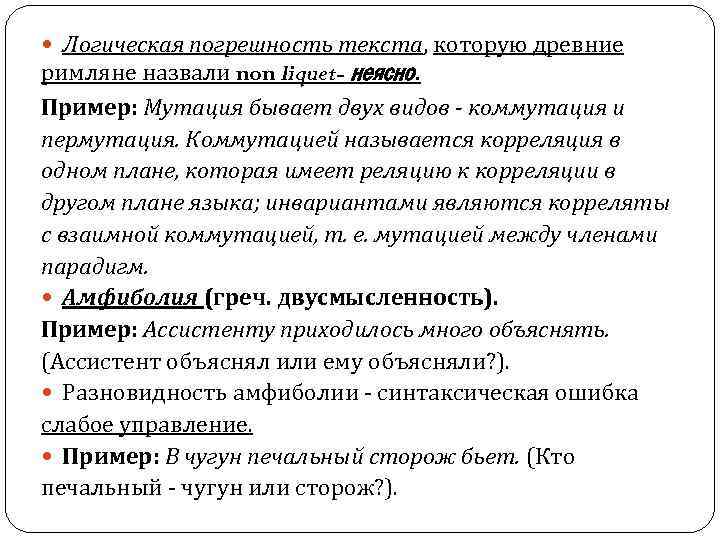

2. Логические ошибки. 1) Ошибки собственно логические, ошибки мышления, ошибки плана содержания. Алогизм —нелогичность. Более подробно: рассуждение, противоречащее логике. Паралогизм — логическая ненамеренная ошибка в умозаключении. Говорит о заблуждении автора, в основе которого — недостаток образования. Паралогизмы — обычное дело там, где публицистика претендует на роль науки. Софизм — преднамеренное нарушение правил логики, формально кажущееся правильным. Он говорит о логическом обмане, о нечестности автора.

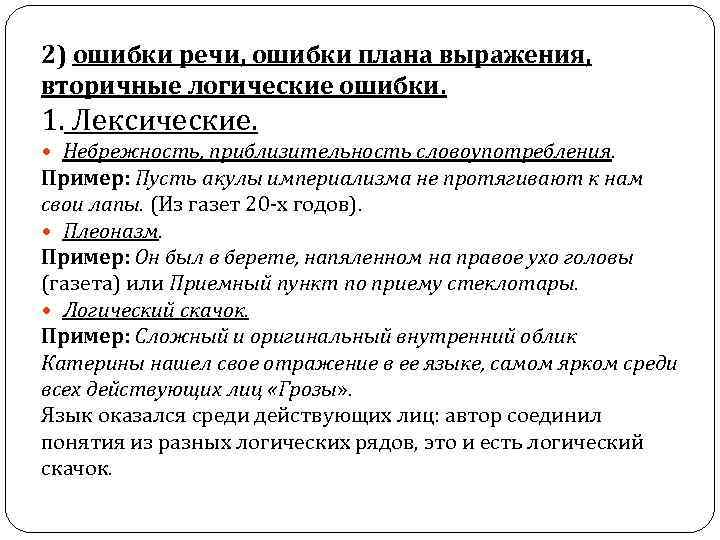

2) ошибки речи, ошибки плана выражения, вторичные логические ошибки. 1. Лексические. Небрежность, приблизительность словоупотребления. Пример: Пусть акулы империализма не протягивают к нам свои лапы. (Из газет 20 -х годов). Плеоназм. Пример: Он был в берете, напяленном на правое ухо головы (газета) или Приемный пункт по приему стеклотары. Логический скачок. Пример: Сложный и оригинальный внутренний облик Катерины нашел свое отражение в ее языке, самом ярком среди всех действующих лиц «Грозы» . Язык оказался среди действующих лиц: автор соединил понятия из разных логических рядов, это и есть логический скачок.

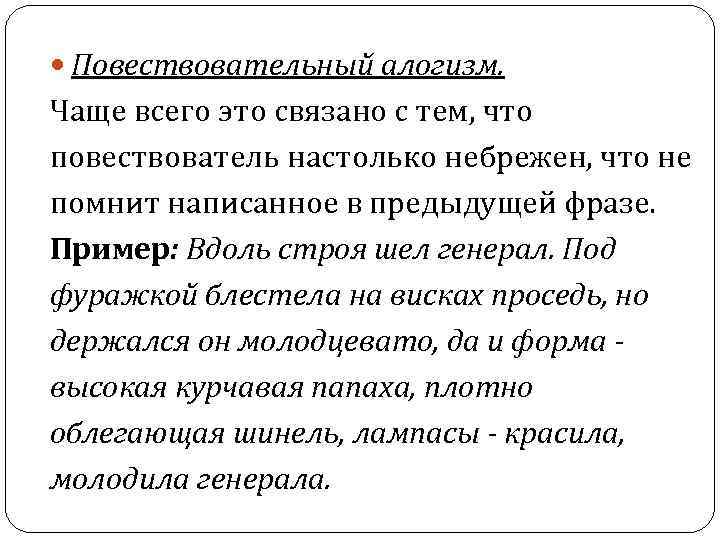

Повествовательный алогизм. Чаще всего это связано с тем, что повествователь настолько небрежен, что не помнит написанное в предыдущей фразе. Пример: Вдоль строя шел генерал. Под фуражкой блестела на висках проседь, но держался он молодцевато, да и форма высокая курчавая папаха, плотно облегающая шинель, лампасы — красила, молодила генерала.