Читальный зал

Исследования и монографии

О словарях, «содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации»

Варианты русского литературного произношения

Динамика сюжетов в русской литературе XIX века

Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа

К истокам Руси

О языке Древней Руси

Не говори шершавым языком

Доклад МИД России «Русский язык в мире» (2003 год)

Конкурсные публикации

Типология ошибок

Если сгруппировать собранные здесь дефектные высказывания по лингвистическим основаниям, сведя в единый блок однотипные ошибки, мы получим два десятка их разновидностей, среди которых статистически преобладающими оказываются стилистические, грамматические (управление, согласование, неправильное формообразование), лексические и акцентологические, т.е. погрешности в ударении. Единичными фактами представлены нарушения, связанные с грамматическим родом аббревиатур (одно ЦК вместо один ЦК, сама МВФ вместо сам МВФ, НАТО — оно вместо она и под.; с образованием сравнительной степени прилагательных и краткой формы (слабже, более слабее, более скромнее, более хуже, более подробнее, прежен вместо прежний); с пропуском слова во фразе (внести Черномырдина вместо внести кандидатуру Черномырдина; порывы ветра достигали пятнадцать—двадцать метров в секунду вместо достигали скорости; фильм “Армагеддон” состоится вместо просмотр или премьера фильма; итог нашего круга вопросов вместо итог рассмотрения; кого имел Президент вместо имел в виду Президент и др.); с логическим противоречием в высказывании, порожденным скрытым психическим конфликтом, или с контаминацией нескольких словосочетаний (я впервые еще раз увидела; температура не будет очень холодной; Гайдар сказал, что я глазам своим не поверил; интернационалистическая группа преступников, в составе которой два таджика, грузин, чеченец, украинец и москвич).

В дальнейшем комментарий будет касаться перечисленных выше наиболее частых типов ошибок, но прежде мы хотели бы выделить две группы специфических нарушений правильности и чистоты русской речи, которые, помимо частоты их встречаемости и лингвистических оснований появления, характеризуются дополнительными социопсихологическими свойствами, требующими отдельного рассмотрения.

Итак, первая из двух групп ошибок объединяет слова и конструкции, которые мы назвали прецизионными. Термин, несколько его переосмыслив, мы взяли из теории перевода, где прецизионными называют языковые единицы, которые требуют особо высокой точности при передаче их на других языках. Это, как правило, имена собственные, числовые величины и какие-то вновь возникающие наименования, не получившие еще однозначных эквивалентов в других языках. Все они требуют точного знания. В применении же к языковым ошибкам, которые нарушают точность русской речи, в объем понятия “прецизионные” мы включаем слова и конструкции, которые служат камнем преткновения в овладении нормами литературной речи. В них постоянно совершаются в речевой практике отклонения от правил, столь же постоянно и настойчиво отмечаемые специалистами по культуре речи, искоренить которые в узусе не удается в течение длительного времени. Этого типа ошибки и служат своего рода лакмусовой бумажкой, культурно-речевым тестом для говорящих, определяющим степень владения ими культурой русской речи. Девизом группы так понимаемых прецизионных слов и форм должен стать призыв:

“Это надо выучить и знать!” В их число входят ошибки всех уровней языкового строя — грамматические, лексические, орфоэпические. Начнем с лексических ошибок. Это недопустимость употребления:

— бесприставочной формы “ложить”;

— глагола “одеть” [на себя] вместо “надеть”: надо одевать другую обувь — Е. Додолев;

— могу джинсы одеть — В. Третьяк;

— ничего не могу одеть — А. Пугачева;

— он на себя одел — Глэм;

— оденем часы, одевайте наушники, одену очки и т.п. Надо сказать, что эта ошибка имеет вековую историю, и большинство совершающих ее сегодня в практике спонтанной речи теоретически знают, что по отношению к себе следует употребить глагол “надеть”, поскольку настойчивые рекомендации лингвистов по этому поводу всем известны. Такой внутренний конфликт между распространенным узусом и знанием приводит иногда к обратному эффекту с каламбурным смыслом: “на мне было столько надето. т.е. не надето, а надежд” (вместо одежд);

— предпринять меры вместо принять меры, но предпринять шаги или действия;

— озвучить в значении “назвать, сообщить, произнести вслух”:

кандидатуры, которые озвучены (Н. Рыжков); озвучил информацию о том, что (О. Ситнова); сообщение озвучил (Н. Петкова); озвучил точку зрения (М. Дементьева); и, наконец, двойная ошибка — озвучил о том, что (Г. Зюганов). Глагол озвучить в литературном русском языке имеет значение “записать звуковое сопровождение (фильма) отдельно от съемки”. Его использование в указанном выше смысле (“произнести”) является грубым нарушением нормы, искажающим законы сочетаемости слов и эстетически оскорбляющим слух носителя русского языка, но в этом ошибочном употреблении он так полюбился некоторым политикам и журналистам, что стал принадлежностью, своеобразным знаком политико-публицистического “жаргона”.

Видимо, политический “жаргон” мог бы стать предметом отдельного изучения. Входящие в него слова и словоформы выполняют особую социопсихологическую роль, служа для использующих их приметой принадлежности к одному кругу тесно взаимодействующих (взаимодействующих не только кооперативно, но и находящихся на разных позициях в этом взаимодействии) и понимающих друг друга людей. Такой приметой, например, оказывается слово с неправильным ударением “намерЕния” (Ю. Маслюков, Г. Кулик, Ю. Лужков, Г. Явлинский). Аналогично в свое время в кругу лиц, близких к И. В. Сталину, получило распространение произношение слова “лавирУет”, которое должно было подчеркнуть, что тот, про кого это говорят, не всегда твердо следует генеральной линии партии. К числу единиц политического жаргона нашего времени я бы отнес также ошибочное ударение в форме “прИнять”, несостоявшуюся, к счастью, тенденцию произносить “нАчать”, употребление глаголов “проголосовать кого” вместо “проголосовать за кого (проголосовать Степашина) и “внести кого (Черномырдина)” вместо “внести кандидатуру Черномырдина”;

слово “подвижки” и конструкцию “о том, что” (об этой последней — ниже);

— довлеть: это слово в искаженном смысле “оказывать нажим, давить” часто отмечается специалистами как культурно-речевая ошибка, но тем не менее продолжает встречаться у лиц, склонных к некоторой манерности и вычурности речи (“. Иванишевич довлеет на француза. ” — С. Ческидов). В литературно правильном употреблении довлеть означает “быть самодостаточным, удовлетворять”.

К числу лексических ошибок, свидетельствующих о незнании формы или значения иностранных слов, можно отнести такие употребления, как:

— . последнее высказывание является кредом. ” вместо кредо (С. Белошапкина);

— “Ждите экспансии креативных людей” (М. Марголис);

— дебюторы этого банка . (А. Князева), где в основе ошибки — паронимическое сближение слов дебит и дебют;

— “основной темой митинга стали противоречия между протестантами” (Е. Глазунова), где последнее слово во фразе является авторским новообразованием из словосочетания прилагательного с существительным ПРОТЕСТ-ующие + демонстр-АНТЫ. Но при этом говорящая не почувствовала, что созданный ею путем стяжения двух слов в одно окказионализм совпал с уже существующим в языке словом с совершенно другим значением, что породило трудности в восприятии высказывания слушателями;

— неправильное произношение слов “инциндент” (О. Маяцкая) и “компроментировать” (Д. Муратов, Н. Петкова) с лишним звуком “н” в корне.

В сфере грамматики мы обнаруживаем застарелые, в течение многих лет неискореняемые ошибки:

— в падежном управлении: согласно многолетних наблюдений (А. Лебедь), согласно законов (В. Комиссаров, Г. Селезнев), где употреблена форма родительного падежа вместо дательного (правильно — согласно законам); оплачивать за услуги (Ю. Лужков) вместо оплачивать услуги или платить за услуги;

— в образовании словоформ: рекламой чулков (“МК”) вместо рекламой чулок (но носков); сколько время вы отводите (В. Комиссаров) вм. сколько времени;

— в согласовании: обоих кафедр, обоих сторон (газета “Дружба”, М. Леонтьев) вместо обеих; из семидесяти дел двое приняты к рассмотрению вместо два дела, но двое людей.

Наибольшее число ошибок на согласование дают составные числительные, которые правильно изменять по падежам, согласуя формы составляющих их частей, не умеют многие журналисты, Политики и государственные чиновники: к восемьсот пятидесятилетию Москвы (А. Кротова) вместо восьмисотпятидесятилетию ; во всех четырехсот семидесяти томах этого дела (Н. Николаев) вместо четырехстах семидесяти ; проголосовало триста семьдесят депутатов при шестьдесят три против (А. Андреев) вместо при шестидесяти трех, и т.п. в высказываниях В. Синельникова, С. Миронова, П. Лобкова, Е. Новосельской, в текстах “МК”. В качестве одного из объяснений большинства ошибок в образовании падежных форм сложных числительных нужно иметь в виду следующее обстоятельство. Говорящий хочет, чтобы называемое им число было в точности, без искажений воспринято слушающим. Устная же речь протекает в разных условиях и зачастую встречается с помехами — посторонними шумами, отвлечением внимания самого слушающего, возможными произносительными дефектами говорящего, неполадками в технических средствах связи. Чтобы на пути передачи числовой информации свести воздействие помех к минимуму, говорящий, учитывая интересы адресата речи, проговаривает числительные как неизменяемые слова. Это обстоятельство, естественно, не оправдывает ошибку, но как-то помогает понять ее возможные причины (Напомним, что в языке профессиональных военных во избежание искажений запрещается склонять названия населенных пунктов и числительные, передающие цифровые обозначения.).

Из области синтаксиса к группе прецизионных ошибок я отношу рассмотренный выше запретный деепричастный оборот (“глядя в окно, у меня слетела шляпа”) и конструкцию “о том, что”. Можно “говорить о том, что”, можно “рассказать” или “услышать”, но далеко не все глаголы передачи и получения информации допускают такое управление. Распространение в публичной “о том, что” на все большее число “информационных” глаголов, став приметой политико-публицистического жаргона, превращается теперь в массовую тенденцию, которая оказывает давление на литературную норму, а по отношению к использующим эту конструкцию является свидетельством недостаточно строгого отношения к собственной речи. Недопустимыми следует считать такие выражения: обсуждали о том, что (Б. Березовский); утверждают о том, что (А. Анкудинов); поняли/было понято о том, что (С. Сорокина, А. Крупенин, В. Токменев); в тот период времени, о котором вы указываете (В. Путин); означает о том, что (М. Задорнов); не верите о том, что (А. Лукьянов); ожидал о том, что (В. Илюхин); допущена ошибка о том, что (П. Гусев), озвучили о том, что (Г. Зюганов); говоря о том, о чем заметил (Е. Киселев).

Наконец, последнюю разновидность некодифицированных выражений в этой группе составляют ошибки в ударении. Вообще акцентологические ошибки,

зафиксированные в рассматриваемом материале, весьма разнообразны, однако к прецизионным я отношу те из них, которые обнаруживаются в небольшой группе слов, но повторяются постоянно и с которыми специалисты по культуре речи борются десятилетиями. Эти слова в правильном произношении (договОр, квартАл, срЕдства, намЕрения, языковОй, принЯть, начАть) надо просто заучить тем, кто грешит этими ошибками, добавив в этот список группу причастий, произносимых часто с неправильным ударением на корне -нес- и корне -вед-, тогда как нормативное их звучание требует постановки ударения на суффиксе (проведЁнный, нанесЁнный) или на окончании (приведенЫ, возведенО, внесенА и т. п.). Слово “начАть” имеет сложную акцентологическую парадигму с подвижным ударением в разных его формах, и хотя неправильная исходная форма “нАчать” стала притчей во языцех и породила множество анекдотов, ошибка, изгнанная в дверь, влетает в окна других его словоформ: пожар начАлся (А. Медведев) — вместо нАчался или началсЯ; нАчавшихся переговоров (А. Степаненко) — вместо начАвшихся; нАчала увлекаться (В. Вульф) — вместо началА и т.п.

Хотя отмеченных в нашем материале прецизионных ошибок суммарно не больше 10%, они наиболее остро режут слух носителя языка. Любое из перечисленных в этом разделе слов и выражений можно использовать для проверки речевой грамотности говорящих: “как вы произнесете слово “средство” во множественном числе?” В целом эти прецизионные слова нужно знать, выучить раз и навсегда.

Контаминация слов и форм

Вторая группа нарушений правильности и точности речи объединяет явления иной, чем рассмотренная выше, природы и является одной из самых многочисленных, составляя около 20% всего массива. Этот тип ошибок связан уже не со статичным знанием или незнанием правил и конкретных слов, а определяется динамикой языковой компетенции говорящего, его способностью к контролю и развитию своей речи. Иными словами, природа таких ошибок уже не только лингвистическая, но и психологическая. В языковую компетенцию, помимо знаний и опыта, входят способность к рефлексии по поводу формы произносимого текста и способность к самооценке сказанного. В условиях дефицита эфирного времени телеведущий или интервьюируемый политик, формулируя мысль, стремится выразить ее предельно кратко, но это тот случай, когда “сестра таланта” оказывается ему не родной и близкой, а далекой, сводной: “я не буду лить много слов”, — говорит А. Асмолов. Это высказывание является результатом сокращения, сжатия примерно такого нормативного и нормального текста: “я не буду лить воду и говорить много слов”.

Подобные факты, порождаемые стремлением говорящего совместить, “слить в единое слово” смысл развернутого, многословного выражения, получили в лингвистике специальное наименование — универбация. Тенденция к универбации имеет свои плюсы, отвечая принципу “экономии усилий” — одному из фундаментальных законов развития языка и речевой практики. Сравним: мы говорим “разрядка” вместо “разрядка международной напряженности” или “филфак” вместо “филологический факультет” и др. Но положительный эффект может превратиться в свою противоположность, и универбация приводит к искажению правильной русской речи в ситуациях, когда у говорящего при формулировании им мысли имеют место “соперничающие планы преартикуляции”, или “конфликтные речевые интенции”, как выражаются психоаналитики.

В лингвистическом плане это явление квалифицируется как контаминация, т.е. пересечение и наложение друг на друга двух одинаково возможных, правильных способов описания события или факта, например, во фразе “с окончанием футбольного матча количество звонящих должно активизироваться” (В. Ильинский). В конфликт речевых намерений вступают идея активизации зрителей, звонящих в студию, и, как следствие, идея роста числа звонков. Правильная конструкция выглядела бы примерно так: “С окончанием футбольного матча зрители должны активизироваться и количество звонков увеличится” или фразу “Есть у нас тут один миллионер в долларах” (В. Комиссаров) следовало бы трансформировать в правильную “Есть у нас тут один богатый человек, состояние которого исчисляется в миллионах долларов”. Сравним также “какие доходы вы зарабатываете?” (В. Матвиенко) — вопрос, в котором скрыты две части: какие у вас доходы + сколько вы зарабатываете?

Конкурирующие намерения говорящего проявляются чаще всего в смешении и наложении друг на друга таких единиц языка, которые обладают повышенной выразительностью:

— двух устойчивых сочетаний или фразеологизмов: жизнь поставила перед Татьяной неразрешимый тупик — В. Комиссаров (из “поставила неразрешимый вопрос” + “поставила Татьяну в тупик”); говорят, что вы нашли общий язык в племени людоедов — Е. Киселев (из “найти общий язык с племенем” + “найти понимание в племени”); я считал необходимым довести до мнения Президента. — Г. Явлинский (из “довести до сведения Президента” + “чтобы узнать его мнение”);

— двух синонимов или синонимических выражений, требующих разного глагольного управления: люди становятся из врагов в оппонентов — Д. Якушкин (из “становятся оппонентами” + “превращаются в оппонентов”); “я бы не назвал, что это криминальный район — И. Иванов (из “не назвал этот район криминальным” + “не сказал, что это криминальный район”); “мы хотим обратить внимание общества к этой проблеме” — Г. Явлинский (из “обратить внимание на” + “привлечь внимание к”); “эта номинация занимает большое и важное значение” — И. Верник (из “занимать важное место” + “иметь важное значение”); сравним два выражения: “речь-то еще идет и в том, что” (В. Комиссаров) и “вопрос идет только об одном. ” (В. Геращенко). В обоих высказываниях допущена ошибка, вызванная контаминацией синонимических оборотов “речь идет о” и “вопрос (заключается) в том, что”;

— двух однокоренных и близких по смыслу слов: “а вам не возникает обидно, что так произошло?” — А. Максимов (из “у вас не возникает обида” + “вам не (становится) обидно); “и мы как-то к этому свыклись” — В. Илюхин (из “к этому привыкли” + “с этим свыклись”); “обязанности свои они справляют” — М. Дейч (из “отправлять обязанности” + “справляться с обязанностями”).

Приведенные образцы ошибок показывают, что при отсутствии контроля за своей речью говорящий может обратить богатейшие средства образности, силы, экспрессивности и точности русского языка — фразеологизмы, тропы, синонимы, оттенки семантики слов, словообразовательные возможности — во зло, в орудие его искажения и разрушения, порождая нелепые сочетания типа “власть пойдут на это” (В. Илюхин), “контрабанда наркотиками” (В. Глускер), “не последнее слово будут играть” (А. Венедиктов), “уволить в отставку” (Е. Киселев), “тебе не имеет значения” (В. Крюк), “помахать мускулами” (В. Густов), “вселить надежду кому-то” (В. Комиссаров), “продуктов здесь дают впроголодь” (А. Поборцев) и др. Чемпионом по контами-национным ошибкам оказался В. Комиссаров: в нашем собрании из 80 ошибок этого типа 13 принадлежат ему.

Ошибки в грамматике

Ошибки, связанные с образованием форм слова (склонение и спряжение), с неправильным соединением слов во фразе (сочетаемость) и построением целых предложений (синтаксис), хотя и менее бросаются в глаза по сравнению с рассмотренными выше двумя типами нарушений нормы, но создают те же помехи на пути передачи информации слушателям и столь же отрицательно характеризуют говорящих.

Наибольшее число грамматических ошибок приходится на именные и глагольные словосочетания, т.е. на предложно-падежное и глагольное управление. Соблюдение предписаний языковой системы и кодифицированных правил построения словосочетаний требует использования вполне определенных падежных форм: если употреблен глагол “являться”, то он должен соединять слово в именительном падеже со словом в творительном — “что/кто является чем/кем”; если говорящий использует слово “дотронуться”, то в сочетание с ним должно войти существительное с предлогом “до”, а глагол “говорить” можно соединить с именным дополнением либо в винительном — “говорить что”, либо в предложном — “говорить о чем”, но никак не “говорить за что”, поэтому впечатление неряшливости речи и неточности объяснений оставляют у слушателя фразы:

— “критерий оценки деятельности наших подразделений является раскрываемость преступлений” (В. Колесников);

— “стоит только дотронуться к балансу двух властей” (М. Баглай);

— “и у нас действительно будет ответственность тех, кто за это говорит” (О. Сысуев).

Причиной такого рода ошибок может, конечно, быть и психологический конфликт двух соперничающих речевых намерений: сравним, например, фразу “обвинить их можно было лишь за употребление наркотиков” (М. Стрелец), где в противоречие вступает пара словосочетаний “обвинить в чем-то” и “наказать за что-то”, а итогом конфликта становится несоответствующее норме управление “обвинить за”, однако главной причиной все-таки является невнимание к своей речи, к плану построения фразы (а такой план есть у любого говорящего всегда) и отсутствие контроля за его реализацией: говорящий не слышит себя, его языковое сознание не чувствует той самой “ответственности”, о которой он говорит. Эта причина поддается устранению. Научиться себя слышать, а значит, испытывать ответственность и уважать интересы слушателей в состоянии каждый грамотный (а наши языковые авторитеты “все учились понемногу”) носитель русского языка. Надо только этого хотеть.

Такая психологическая установка избавит говорящего от появления в его речи странных для русского уха, а подчас уродливых сочетаний, способных вызвать улыбку на “румяных устах” внимающих ему слушателей:

— “ко мне вдруг пришла такая мысль. ” (Ю. Меньшова), как будто “мысль”, как маленькая девочка, прибежала босиком по траве и схватила за руку;

— “я еще не в курсе об этой информации” (Ю. Скуратов);

— “об этом заявила глава налоговой службы Георгий Босс” (А. Дадыко). Мы можем сказать “врач пришла”, да и “глава”, конечно, “могла” заявить, если бы она была не Георгием Боссом, а женщиной.

Из-за нарушений в согласовании особенно страдают сложные предложения, которые в устной речи не должны быть слишком длинными, так как оперативная память человека не может удержать под контролем синтаксические связи большой глубины. Так, в предложении “и даже самая сильная женщина, к которой я себя причисляю, хочется быть слабой и ранимой” (А. Смехова) нарушены связи между всеми тремя фрагментами, на которые оно разбито. Аналогичную ошибку видим во фразе “хотя в качестве примера приведу визит боливийской делегации, в ходе которой мы с удивлением узнали, что” (А. Разбаш), где придаточное предложение согласуется не со словом, к которому оно относится, а со словом “делегация”, в результате чего получается искаженное сочетание “визит, в ходе которой. ”. Еще один образчик согласования во фразе того же автора: “Большой театр отправил его на пенсию, где он больше не танцевал” — без комментариев.

Ошибки в образовании словоформ менее частотны, но не менее курьезны:

— “измазовав все грязью, мы теперь уже сами заблуждаемся, где правда, а где ложь” (С. Дубинин) — вместо “измазав”;

— “Евгений Максимович говорил с господином Гор” (В. Яковлев) вместо “с господином Гором”, так как мужские фамилии в русском языке склоняются;

— “отмечу из наиболее последнего” (Г. Боос) — прилагательное “последний” не имеет степеней сравнения;

— “есть озабоченности, на которые мы не всегда адекватно отвечаем” (Ю. Маслюков) — слово “озабоченность” не имеет формы множественного числа в нормативном языке так же, как слово “поддержка” (ср. “без финансовых поддержек нам нельзя существовать” — И. Лиспа), хотя в профессиональном языке балета и могут, вероятно, существовать различные виды “поддержек”. Следует заметить, впрочем, что распространившиеся случаи образования множественного числа от слов, которые ранее во множественном не употреблялись, могут свидетельствовать об определенной тенденции в самой языковой системе, которая таким образом реализует один из резервов своего развития.

Некорректное употребление предлогов тоже приводит к курьезным сочетаниям: “а я свою подпись из-под этого документа не уберу” (В. Семаго), “натовская авиация продолжает по ошибке бомбить албанцев, для которых (вместо ради которых — Ю.К.) и была начата военная кампания” (Б. Андреева); “мы уже сегодня получаем предложения с наших областей” (Г. Селезнев) — вместо из наших областей и т.п.

Но есть более сложные случаи, когда за внешним, находящимся на поверхности отступлением от культурно-речевой нормы скрывается подсознательное стремление говорящего поменять местами субъект и объект действия, замаскировав “действователя” и представив событие как протекающее совершенно объективно, независимо от активного его участника. Ср., например: “важнейшим политическим событием недели должно было стать обсуждение в комитетах Госдумы бюджета, оно отложилось, но тем не менее работа предстоит тяжелая” (В. Рыжков). Языковая ошибка здесь заключается в том, что образована пассивная форма от глагола “отложить”, который такой формы не имеет. Так, от активной конструкции “рабочие строили дом” можно образовать пассив — “дом строился рабочими”, но с глаголом “отложить” точно такая же трансформация невозможна, и конструкцию “депутаты (мы) отложили обсуждение” можно преобразовать в пассивную, только использовав страдательное причастие, — “обсуждение было отложено депутатами (нами)”. Сочетание же “обсуждение отложилось” воспринимается как двусмысленное, поскольку совпадает по форме с сочетанием “событие отложилось (в памяти)”. Психологическое же содержание такого словоупотребления, такой бессубъектной формулировки — “обсуждение отложилось” — в том, что она не предполагает, попросту снимает вопросы “кто отложил и почему?”

Такое приводящее иногда к ошибкам стремление замаскировать, убрать с авансцены, отодвинуть на задний план субъекта действия свойственно в большей мере языку политики, чем другим жанрам публичной речи: “надо продолжить переговоры, которыми мы были достигнуты определенные результаты” (И. Сергеев). Знаменательна в этой фразе оговорка “мы”, которая, полностью разрушая грамматическую структуру фразы, осталась в ней от “другого плана артикуляции”: сказать, что “мы достигли результатов” вроде бы нескромно, да и не вполне соответствует действительности. Но и очищенная от этой оговорки фраза, смысл которой в том, что “результаты достигнуты переговорами”, содержит грамматическую ошибку в управлении, так как “результаты достигаются в переговорах”, а не “переговорами”. Спрятан от слушателя субъект действия и во фразе “время не располагает такой возможностью”, где реальным действующим лицом является “мы”: это “мы не располагаем возможностью из-за того, что время не позволяет нам ее использовать”, но столь критически оценивать самих себя неразумно, и поэтому роль грамматического субъекта передается “времени”, которое течет объективно и с которого взятки гладки, а “мы” здесь как будто и ни при чем.

Замысловатая игра в “субъекты-объекты” может принимать и иную направленность, при которой субъект, наоборот, выдвигается на первый план, субъекту приписываются качества объекта. Так, во фразе А. Крупенина “я был красноречив, аргументирован” это “я” вбирает в себя не только оценку самого “себя” (красноречив), но и характеристику собственной речи: ведь аргументированной была речь говорящего, а не он сам; в результате возникает и грамматическая, и логическая ошибка. Ср. также: “Виктор Степанович, у вас хорошие человеческие качества, не сгорайте их в думском горниле. ” (Н. Харитонов). Призыв “не сгорать” может быть адресован здесь только Виктору Степановичу, но автор обращает его к “хорошим человеческим качествам”, заменяя переходный глагол “сжигать” его непереходным конверсивом “сгорать” и порождая нелепое высказывание.

Некорректный выбор слова вкупе с синтаксическими нарушениями приводит не только к ошибкам, вызывающим смех, но и создает двусмысленные высказывания, которые не всегда поддаются расшифровке слушающими. “Многократная ситуация усугубляется тем. ”, — говорит Ю. Буш, и понять, имеет ли он в виду “ситуацию”, которая многократно повторялась, или ситуацию, которая многократно “усугубляется”, — затруднительно. Сюда же относится совершенно загадочная мысль В. Жириновского “национальный момент не выдерживает никто. ” и амбивалентная фраза Б. Березовского “с теми людьми, кому вопросы зависят. ”, за синтаксической ошибкой в которой скрываются два понимания: то ли это “люди, от кого” вопросы (их решения) зависят, то ли, напротив, это “люди, для кого” вопросы (и их решения) зависят. Классическим образцом двусмыслицы может служить высказывание Н. Харитонова: “Примаков обратился с просьбой не заниматься импичментом Президента, так как в данной ситуации это прослабит наше государство”. Аналогичный эффект вызывает фраза В. Илюхина: “. ОРТ обязано было выплачивать Президенту причитающие ему дивидЭнды. ”, где, помимо неправильного произношения последнего слова, слушатель сталкивается с “причитающими дивидендами”, т.е. дивидендами, которые “причитают”, занимаются “причитаниями”, очевидно, заодно с теми “финансами”, что “поют романсы”.

Стилистические шероховатости, неточности, прямые отступления от стилевых литературных норм составляют в нашей летописи ошибок от 20% до 25% всех зафиксированных в ней случаев. На первый взгляд может показаться, что ошибки в стилистике являются не столь лингвистически грубыми, как грамматические или лексические. Более того, поскольку они представляют собой лишь несоответствие функционально-жанровой ориентации речи и не затрагивают непосредственно системных закономерностей языка, их следует относить скорее к нарушениям канонов общения, чем к собственно языковым неправильностям. Недаром же при оценке школьных сочинений они не приравниваются к грамматическим ошибкам, тем не менее на слушателей они оказывают такое же отрицательное воздействие, как и другие рассмотренные нами типы ошибок. Дело в том, что стилистика охватывает эстетические и этические качества речи, а они-то напрямую характеризуют говорящего. Ставшая банальной, но от этого не переставшая быть истинной мысль “стиль — это человек” вполне отвечает нашей позиции в оценке стилистической неряшливости, которая оставляет такое же впечатление, как грязь под ногтями у собеседника.

Разновидности стилистических дефектов в нашем материале не слишком многочисленны, и половина всех отмеченных случаев приходится на две из них — обсцентную лексику, т.е. то, что раньше Называлось “нецензурной бранью”, и досадные повторы в близком соседстве во фразе слов одного и того же корня. Ясно, что две эти группы представляют собой крайние точки на шкале грубостей стилистических нарушений. Если повторы типа:

“Президент обратился с радиообращением”, “вопреки сложившейся ситуации, которая сложилась сейчас”, “маленький исторический экскурс в историю Анастасии”, “я слышал по слухам”, “значение выделения денег МВФ России не имеет значения”, “они высказали свою готовность в том, что они готовы. ”, “он заявил любопытное заявление”, “спросить вопрос”, “при ближайшем рассмотрении налицо просматривается кризис. ”, “мы гонимся в погоне за этим счастьем”, “нужно вкладывать деньги в те отрасли, которые быстро отдадут отдачу”, “сейчас Кремль активно ведет активную борьбу” — способны вызвать легкую досаду у слушателей, свидетельствуя лишь о недостаточном внимании говорящего к своей речи, то нецензурные выражения (хотя в отсутствие цензуры такое их обозначение звучит несколько странно) в радио- и телеэфире, как и в печатном тексте, в газете, отзывались гулким эхом в многомиллионной аудитории, производят эффект пощечины, которую тебе нанесли рукой, испачканной в чем-то неприятно липком.

Повторы затрагивают эстетическое чувство слушателя. Лингво-психологическийй механизм их возникновения имеет бессознательную основу: в как правило, одна из повторяемых единиц оказывается двусловной и обладает признаками устойчивого оборота, который используется говорящим как единое, цельное образование, как отдельное слово; сравним: иметь значение, высказать готовность, активная борьба, исторический экскурс, при ближайшем рассмотрении, по слухам, погоня за счастьем и т.п., поэтому говорящий не всегда сам слышит допущенный им повтор. Обсцентизмы же и просто “крепкие словечки” вставляются в публичную речь сознательно и выполняют роль запрещенного общественным договором оружия, направленного против реальных и потенциальных оппонентов говорящего и разрушающего этические и эстетические ожидания слушателей. Таким образом, как стилистическую ошибку мы можем квалифицировать только повтор, тогда как публичное использование фекально-генитального лексикона следовало бы отнести к аморальным деяниям.

Среди других отклонений от стилистических норм литературного языка наиболее заметным является использование разного рода жаргонизмов, в их числе:

— канцелярско-бюрократические обороты и слова: “он делал на правительстве доклад. ” (С. Колосова); “по Николаю Сванидзе красные аналитики решили отработать более конкретно. ” (Е. Карамьян); “. обсуждались вопросы по траншам. ” (Е. Примаков); “невозможно делать привилегии в точке зрения быстроты рассмотрения дел” (М. Баглай);

— лексика молодежного и профессиональных жаргонов: “но первый же звонок этим лохам развеял мечты” (И. Бармина);

“тех, кто жаждал шоу с переодеванием, ждал облом” (А. Вильчинская); “скажи, Юла, а сама ли ты пишешь музыку и текстА?” (Спенсер);

— лексика криминального мира. Довольно широкое в последнее время ее распространение можно было бы понять, учитывая актуальность соответствующей тематики в нашем обществе. Но беда в том, что эта лексика вырвалась за рамки обсуждения вопросов преступности и стала употребляться (что, впрочем, весьма знаменательно) в языке политики: “незачем, что называется, друг друга мочить. ” (А. Шохин), “в вечернем эфире грозненской телекомпании “Кавказ” Шамиль Басаев опять наехал на Аслана Масхадова” (С. Минаев); “инвесторы, держатели ГКО не хотят иметь дело с людьми, которые их обули и кинули” (А. Шохин); “в борьбе с космополитами парламентарии готовы замочить отечественную полиграфию” (Н. Шипицына).

Нарушение жанрово-стилевого колорита публичной речи вкраплением в нее просторечных элементов иногда осуществляется целенаправленно и бывает продиктовано желанием, особенно у деятелей искусства, подчеркнуть свою близость к “простому народу”, свою “демократичность”: “сымите шелковый галстук и им отдайте, на кой им галстук?” (П. Мамонов); “возьмите это себе в голову. ” (С. Супонев). Но чаще к их использованию располагает сама обстановка непринужденной беседы перед телевизионной камерой: “нету линии. ” (С. Сорокина);

“это сёдня слилось воедино: нельзя выполнить ни экономических, ни политических обязательств” (А. Лебедь), “это вопрос, связанный вчистую с регионами” (А. Прохорова); “почему тогда этот вопрос не подымается?” (С. Сорокина).

Причиной появления дефектных высказываний может стать не только включение в речь стилистически сниженных элементов, т.е. жаргонизмов и просторечия, но и ошибочное, часто совершенно не нужное и порожденное лишь “неврозом своеобразия”, желанием “говорить красиво”, употребление “высокой” — книжной и поэтической — лексики или “модных” иностранных слов: “я понимаю, что даже самых выспренних благих намерений недостаточно. ” (И. Родионов). Слово “выспренний” означает “высокопарный, напыщенный” и никак не согласуется по смыслу с содержанием этой фразы; или “по всей вероятности, труд этих двух людей возымеет столь же далекие последствия, как и ставшее знаменитым деяние Моники Левински” (Д. Гусев), где слово “возыметь” оказывается явно не на своем месте, поскольку возыметь можно намерение или желание, но ни в коем случае не последствия. Сравним также высказывание: “на имидже НДР очень много отрицательных моментов” (К. Титов), где и слово “имидж” употреблено не в точном своем значении, и “отрицательные моменты” сильно отдают бессмысленным канцеляритом.

“Не те слова и не в том месте” — обычная ошибка в спонтанной речи, и она отличается от оговорки, которая представляет интерес прежде всего для психоаналитиков, тем, что не связана с какими-то глубинными процессами в бессознательном, а основана на простом поверхностном смешении слов, имеющих что-то общее в звучании, в морфологическом составе, в семантике или в синтаксической позиции. Другое отличие этого типа ошибок от оговорок заключается в том, что оговорка, как правило, фиксируется вниманием самого говорящего, и он поправляет сам себя. Лексическая же ошибка в собственной речи говорящим не замечается и не исправляется, поскольку возникает она из-за незнания точного значения или формы употребленного слова: ему кажется, что в его речи все правильно.

На слушающего такого рода неточности производят всего лишь впечатление не очень гладкой, может быть, чуть-чуть “корявой” речи, но все же настораживают его, вынуждая с большей долей критики относиться к содержанию речи и личности говорящего.

Классическим источником лексических ошибок является паронимия, т.е. наличие в языке таких пар слов, которые имеют некоторое сходство и в звучании, и в содержании, но различия в их семантике все же настолько велики, что употребление одного вместо другого искажает смысл всего высказывания. Так, когда И. Шабдурасулов говорит: “Я добьюсь возможности объективистски объяснять происходящее”, — слушатели, конечно, поймут, что он вовсе не имел в виду, что, “объясняя происходящее”, он будет создавать видимость, что исходит при этом из объективных предпосылок и оценок реальной ситуации, хотя на самом деле он будет руководствоваться какими-то другими соображениями. Именно такими особенностями отличаются друг от друга пары слов объективный и объективистский, объективность и объективизм, объективно и объективистски, где каждое первое слово в паре несет положительный смысл и выражает идею непредвзятости во мнении и оценке и точного соответствия существующему положению дел, тогда как вторые члены этих пар передают значение, в котором лишь акцентируется претензия на объективность, на отсутствие субъективной заинтересованности и на внешнее следование принципам непредвзятости.

Паронимия аналогичным образом подводит Г. Зюганова, который во фразе “Мы надеялись получить ответ на эти опасности” употребляет последнее слово вместо однокоренного, но существенно отличающегося от него по смыслу паронима — опасения.

Вообще путаница в употреблении однокоренных слов, — и не являющихся собственно паронимами — приводит к построению ломаных, “неопрятных” фраз, смысл которых хотя и доходит до слушателя, но оставляет не лучшее впечатление о говорящем:

— “Тем больше у вас шансов выиграть наш приз, который составляет из себя майку с логотипом “Радио-7”. (О .Счастливцев) — вм. представляет.

— “Не кажется ли вам, что эти законы во власти выливаются на обществе?” (А. Разбаш). В этом высказывании слушатель угадывает глухой отзвук поговорки: “Отольются кошке мышкины слезки”, но при этом ошибочное управление глагола (предложный падеж вм. винительного) заставляет искать замену этому глаголу, и слушатель может найти ее в слове сказываются.

— “Вы бы расталкивались друг от друга как одноименные заряды”. (Ю.Меньшова) — вм. отталкивались. Конечно, приставка рас- обладает большим образным потенциалом, чем от-, в живописании расхождения в разные стороны двух элементов (в данном случае — двух людей), но глагол с такой приставкой приходит в противоречие со всей структурой фразы.

Стремление в коротком выражении создать некий образ, который был бы способен усилить воздействие высказывания, .вполне естественная установка говорящего. Но на этом пути нельзя забывать о так называемой лексической сочетаемости, по законам которой далеко не всякое грамматически безошибочное словосочетание окажется правильным и в содержательном отношении. Ср., “Там было недоразумение, которое вылилось, к сожалению, к такому ужасному финалу” (П. Крашенинников). “Недоразумение” может “вылиться” во что-то, и подобное словосочетание реализует стертый образ “недоразумения” как чего-то жидкого, текучего. Но оно не может вылиться к финалу, к финалу оно может привести. Подобное неудобство переживает слушатель, воспринимая следующие фразы:

— “ . выдающегося русского художника, кисть которого передала все те места, где побывал Тургенев”, где образное словосочетание передала места звучит несколько странно, если не двусмысленно.

— “Это продиктовано желанием оседлать некоторые настроения в обществе”, — говорит А. Шохин. Выражение, безусловно, яркое, оно так и просится быть воплощенным в газетной карикатуре. Только вот как изобразить оседланное настроение?

Иногда лексический дискомфорт возникает у слушателя из-за того, что говорящий, желая избежать определенности, использует слова, опустошенные семантически, слова очень общего, почти абстрактного смысла, из которых слушателю трудно извлечь конкретное содержание и которые в составе предложения, развивающего вполне определенную тему, выглядят чужеродными: ср.:

— “Здесь был председатель Газпрома. Он вел здесь контакты по этому поводу” (Е. Примаков). Если в этом высказывании слова контакты и повод считать словами обобщенно-абстрактного смысла, приближающиеся к местоименным, то из составляющих его 11 слов б оказываются словами местоименными. Сочетание же вел контакты, помимо лексической неправильности, несет налет политжаргона.

— “Я думаю, вы все-таки обозначите праздник (8 Марта. — Ю.К.), хотя до него осталось несколько дней” (П. Горелов, обращаясь к Ю. Лужкову). Что имел в виду корреспондент, употребив слово обозначите, слушатель, конечно, понимает (т.е. упомянете, скажете о), но понимает также, что сочетание обозначить праздник — типичный канцеляризм, отчетливо обнажающий формально-бюрократическое отношение говорящего к предмету разговора.

Завершая раздел, посвященный лексике, приведу еще несколько примеров того, как из-за неправильного выбора слова “ломается” вся фраза.

— “Наш музей выполняет все те особенности, что и другие музеи” (Л. Чумаченко), вм. имеет особенности или выполняет функции.

— “Психозы не надо вешать людям” (Е. Строев) — вм. приписывать людям.

— “За эти годы обо мне такой образ создали — человека, который детьми закусывает” (Е. Наздратенко) — вм. ошибочного обо мне образ следовало бы, возможно, миф.

— “Все остальные выставили глубокое сомнение, что он справится” (Г. Зюганов) — вм. выставили сомнение следовало бы выразили или высказали сомнение.

— “Давайте повесим такой риторический вопрос к правительству” (А. Разбаш) — вм. повесить вопрос следовало поставить вопрос, и тогда уже не к правительству, а перед правительством.

— “М. Хлебникова является красивым исключением из правила, которое только что было перечислено Алексеем Кортневым” (В. Пельш) — одно правило, конечно, должно быть сформулировано или прочитано, но не перечислено.

— “Эта дезинформация льется сегодня по всем потокам” (Г. Селезнев) — фраза, родившаяся, видимо, из сложной “игры” потоков и каналов, т.е. в исправленном варианте это могло бы выглядеть так: Эта дезинформация потоком льется сегодня по всем каналам.

2.6. Ошибки в ударении

Русское ударение в его сложившемся к нынешнему времени виде унаследовало закономерности разных исторических эпох, причем часть из этих закономерностей восходит к праславянскому периоду. Опираясь на современную акцентологию, или учение о русском ударении, можно было бы подвести соответствующее правило под каждую из зафиксированных в нашей летописи акцентологических ошибок. Но это как раз та ситуация, когда изучение и знание правил — из-за их сложности — не облегчит положение говорящего. Поэтому в данном случае проще указать на ошибку и привести правильный вариант, который следует запомнить, чтобы ошибка не повторилась.

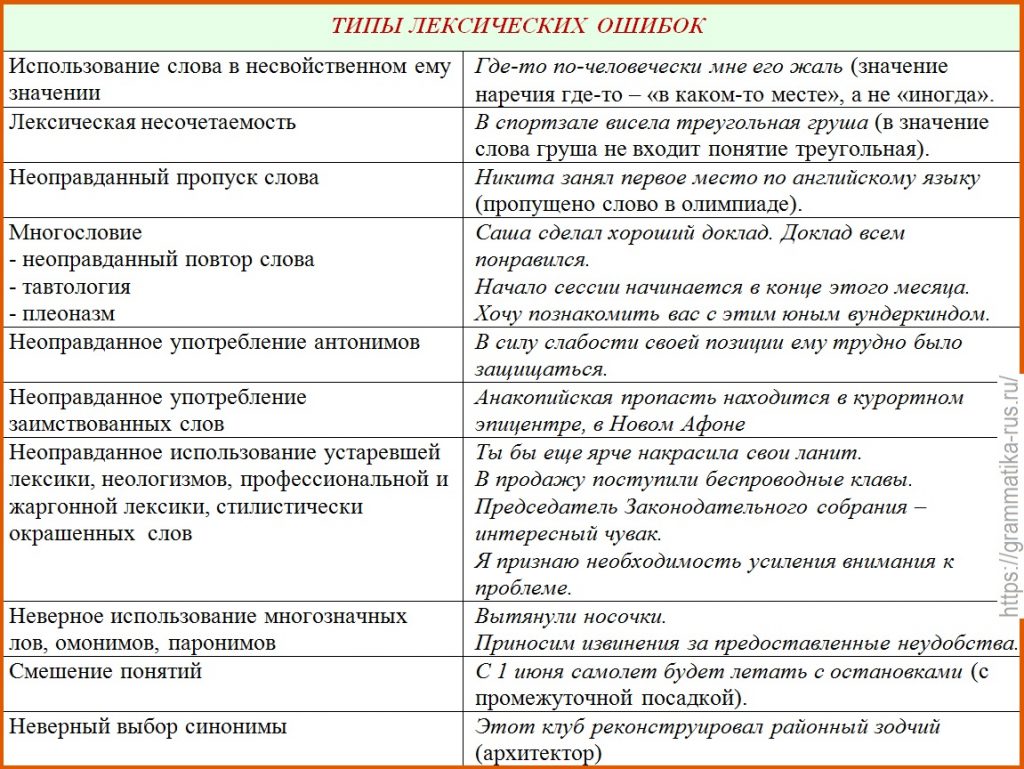

Типы лексических ошибок

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК

Лексическая несочетаемость В спортзале висела треугольная груша (в значение слова груша не входит понятие треугольная).

Неоправданный пропуск слова Никита занял первое место по английскому языку (пропущено слово в олимпиаде).

Многословие

— неоправданный повтор слова Саша сделал хороший доклад. Доклад всем понравился.

— тавтология Начало сессии начинается в конце этого месяца.

— плеоназм Хочу познакомить вас с этим юным вундеркиндом.

Неоправданное употребление антонимов В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.

Неоправданное употребление заимствованных слов Анакопийская пропасть находится в курортном эпицентре, в Новом Афоне

Неоправданное использование устаревшей лексики, неологизмов, профессиональной и жаргонной лексики, стилистически окрашенных слов Ты бы еще ярче накрасила свои ланит.

В продажу поступили беспроводные клавы.

Председатель Законодательного собрания – интересный чувак.

Я признаю необходимость усиления внимания к проблеме.

Неверное использование многозначных лов, омонимов, паронимов Вытянули носочки.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Смешение понятий С 1 июня самолет будет летать с остановками (с промежуточной посадкой).

Неверный выбор синонимы Этот клуб реконструировал районный зодчий (архитектор)

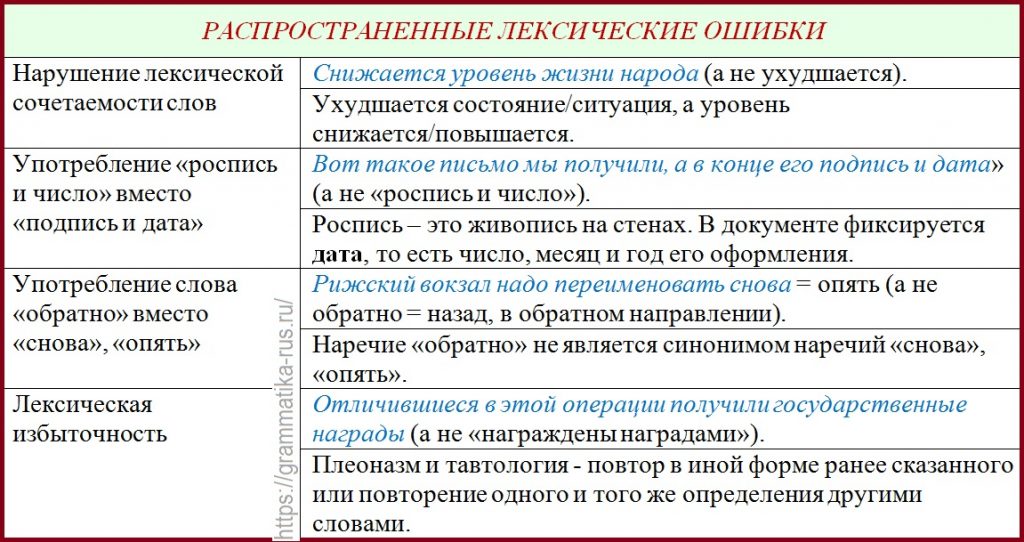

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Нарушение лексической сочетаемости слов: Снижается уровень жизни народа (а не ухудшается). Ухудшается состояние/ситуация, а уровень снижается/повышается.

Употребление «роспись и число» вместо «подпись и дата»: Вот такое письмо мы получили, а в конце его подпись и дата» (а не «роспись и число»). Роспись – это живопись на стенах. В документе фиксируется дата, то есть число, месяц и год его оформления.

Употребление слова «обратно» вместо «снова», «опять»: Рижский вокзал надо переименовать снова = опять (а не обратно = назад, в обратном направлении). Наречие «обратно» не является синонимом наречий «снова», «опять».

Лексическая избыточность: Отличившиеся в этой операции получили государственные награды (а не «награждены наградами»). Плеоназм и тавтология — повтор в иной форме ранее сказанного или повторение одного и того же определения другими словами.

Кроме нарушения лексической совместимости, к распространенным лексическим ошибкам относится

— смешение паронимов (роспись — подпись),

— использование слова в несвойственном ему значении («обратно» вместо «опять», «снова»)

— лексическая избыточность тавтология, плеоназм

— употребление слова иной стилевой окраски

— смешение лексики разных исторических эпох.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Ошибки, связанные с употреблением паронимов

Тест на тему Ошибки тавтология и плеоназм

Тест на тему Ошибки при использовании фразеологизмов

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

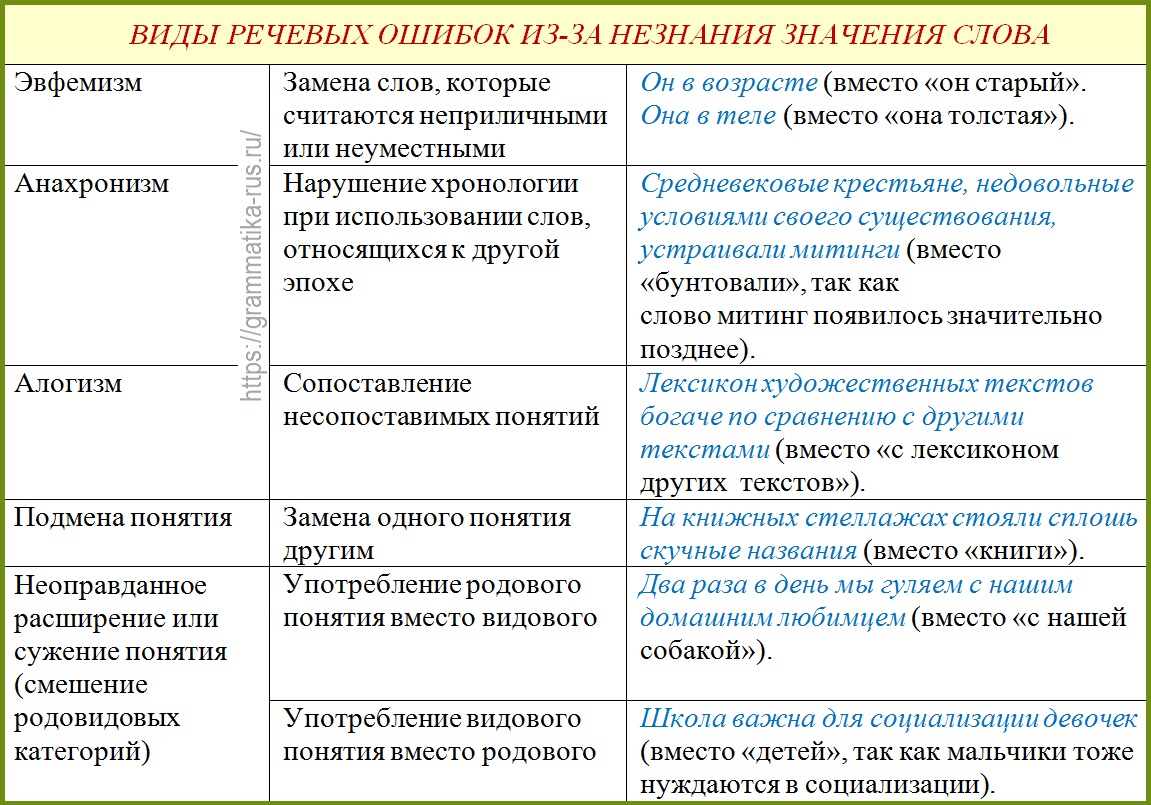

Типы и виды речевых ошибок в русском языке: примеры и исправления

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂

источники:

http://grammatika-rus.ru/tipy-leksicheskih-oshibok/

http://kakgovorit.ru/rechevye-oshibki

Как правильно пишется словосочетание «везде и всюду»

- Как правильно пишется слово «везде»

- Как правильно пишется слово «всюду»

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать

Карту слов. Я отлично

умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: трясённый — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «везде»

Ассоциации к слову «всюду»

Синонимы к словосочетанию «везде и всюду»

Предложения со словосочетанием «везде и всюду»

- Можно подумать, он не знал, что именно купцы испокон веков и были везде и всюду главными разбойниками.

- Из-за той умопомрачительной скорости, с которой он думает, говорит и действует, из-за его стремления успеть везде и всюду может сложиться впечатление, что он – человек несобранный, легкомысленный и невнимательный.

- Она проникает везде и всюду, поэтому… поэтому меня следует отстранить от руководства операцией, – хлопнул он себя по лбу.

- (все предложения)

Цитаты из русской классики со словосочетанием «везде и всюду»

- — Это доказательство вовсе не из катехизиса, а, напротив — доказательство истории, — поддержал его Неведомов. — Существование везде и всюду религии есть такой же факт, как вот этот дом, эти деревья, эти облака, — и от него никакому философу отвертеться нельзя.

- Таким образом кончилось мое фаворитство; впрочем, мне позволено было ходить везде и всюду, сколько мне было угодно.

- Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!

- (все

цитаты из русской классики)

Значение слова «везде»

-

ВЕЗДЕ́, нареч. Во всех местах или во всех сферах, областях; всюду, повсюду. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова ВЕЗДЕ

Афоризмы русских писателей со словом «везде»

- Где б я ни странствовал, везде припоминаю

Мои душистые леса. - Плывя, я возглашу единый клич:»Россия!»

Горя, я пропою:»Люблю тебя — везде!» - Будь все тихо и чинно, будь везде комплименты и вежливости, тогда какой простор для бессовестности, шарлатанства, невежества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!

- (все афоризмы русских писателей)

Отправить комментарий

Дополнительно

Смотрите также

ВЕЗДЕ́, нареч. Во всех местах или во всех сферах, областях; всюду, повсюду.

Все значения слова «везде»

ВСЮ́ДУ, нареч. Везде, повсеместно.

Все значения слова «всюду»

-

Можно подумать, он не знал, что именно купцы испокон веков и были везде и всюду главными разбойниками.

-

Из-за той умопомрачительной скорости, с которой он думает, говорит и действует, из-за его стремления успеть везде и всюду может сложиться впечатление, что он – человек несобранный, легкомысленный и невнимательный.

-

Она проникает везде и всюду, поэтому… поэтому меня следует отстранить от руководства операцией, – хлопнул он себя по лбу.

- (все предложения)

- всюду

- кругом

- везде

- повсюду

- во все концы

- (ещё синонимы…)

- вездеход

- где

- микробы

- навсегда

- бактерии

- (ещё ассоциации…)

- вездеход

- (ещё ассоциации…)

- Разбор по составу слова «везде»

- Разбор по составу слова «всюду»

- Как правильно пишется слово «везде»

- Как правильно пишется слово «всюду»

В статье рассмотрены частые лексические ошибки в текстах на сайтах и указано несколько полезных ресурсов, которые помогут от них избавиться. Однако какими бы ни были сервисы проверок, они не могут мыслить как живой человек. Наш небольшой тест определит, насколько хорошо вы помните правила лексики русского языка.

- Примеры распространённых лексических ошибок

- Нарушение лексической сочетаемости слов

- Ошибки в похожих словах

- Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

- Ошибки из-за невнимательности

- Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

- Словари сочетаемости

- 1. Gufo

- 2. КартаСлов.ру

- 3. Грамота.ру

- Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

- 4. Орфограммка

- 5. Текст.ру

- 6. LanguageTool

- 7. Тургенев

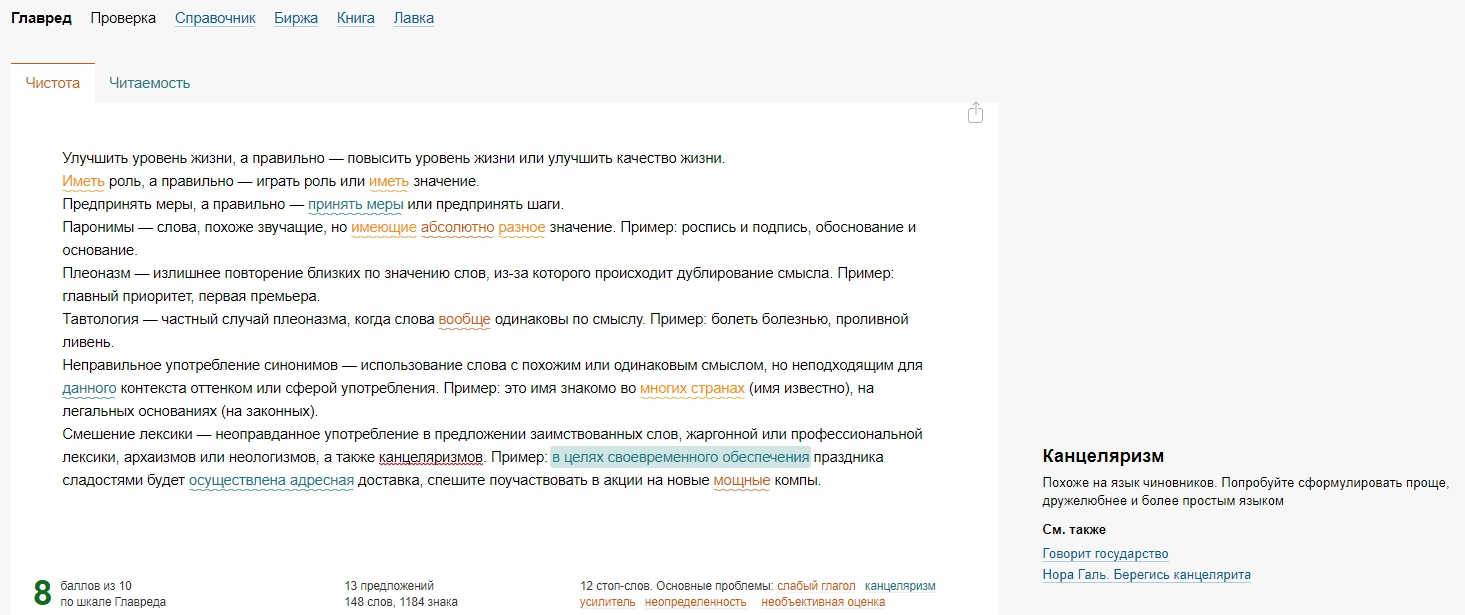

- 8. Главред

- Небольшой тест

- Выводы

Лексическая ошибка — это нарушение норм употребления слов, когда слова в предложении не согласуются по смыслу, стилистике или происхождению. Чаще всего такие ошибки связаны с неразграничением паронимов (например, представить/предоставить должность), синонимов (мне было печально/грустно) и близких по значению слов (обратно/снова прочитать книгу).

В среднем лексикон человека составляет 6000 слов. Причины их неправильного употребления часто кроются в отсутствии конкретного слова в активном словарном запасе автора или банальной невнимательности. Сегодня мы рассмотрим на примерах распространённые лексические ошибки в текстах на сайтах и приведём парочку полезных ресурсов. А в конце статьи желающие смогут пройти небольшую тестовую проверку на знание правил написания некоторых слов русского языка.

Примеры распространённых лексических ошибок

На изображении ниже представлены основные виды лексических речевых ошибок в русском языке и их типичные примеры.

Теперь разберём детальнее самые популярные из них.

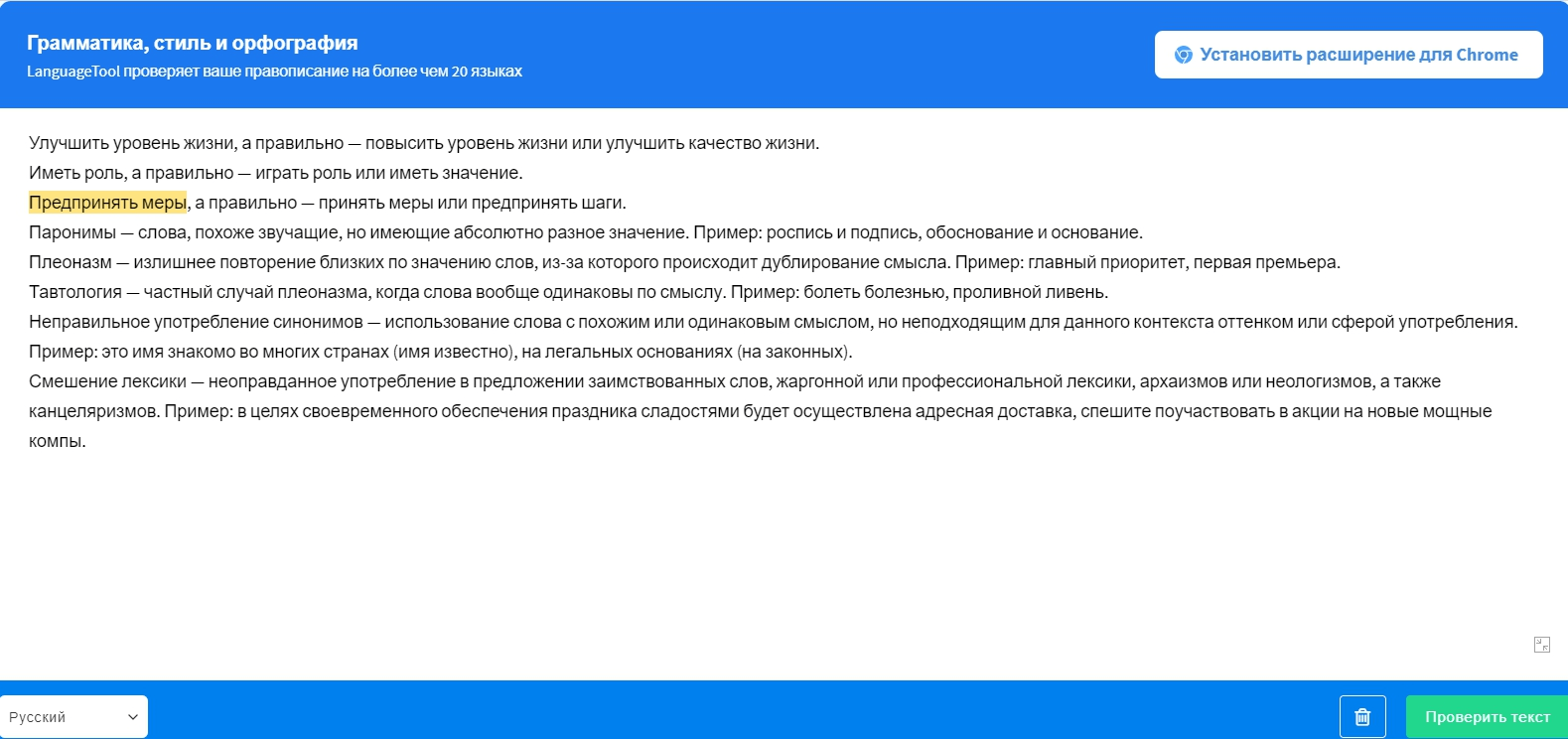

Нарушение лексической сочетаемости слов

Русский язык богат на слова и словосочетания со схожими значениями, в которых легко запутаться. Употребление одного компонента в составе другой фразы и приводит к речевым ошибкам, связанным с нарушением лексической сочетаемости слов.

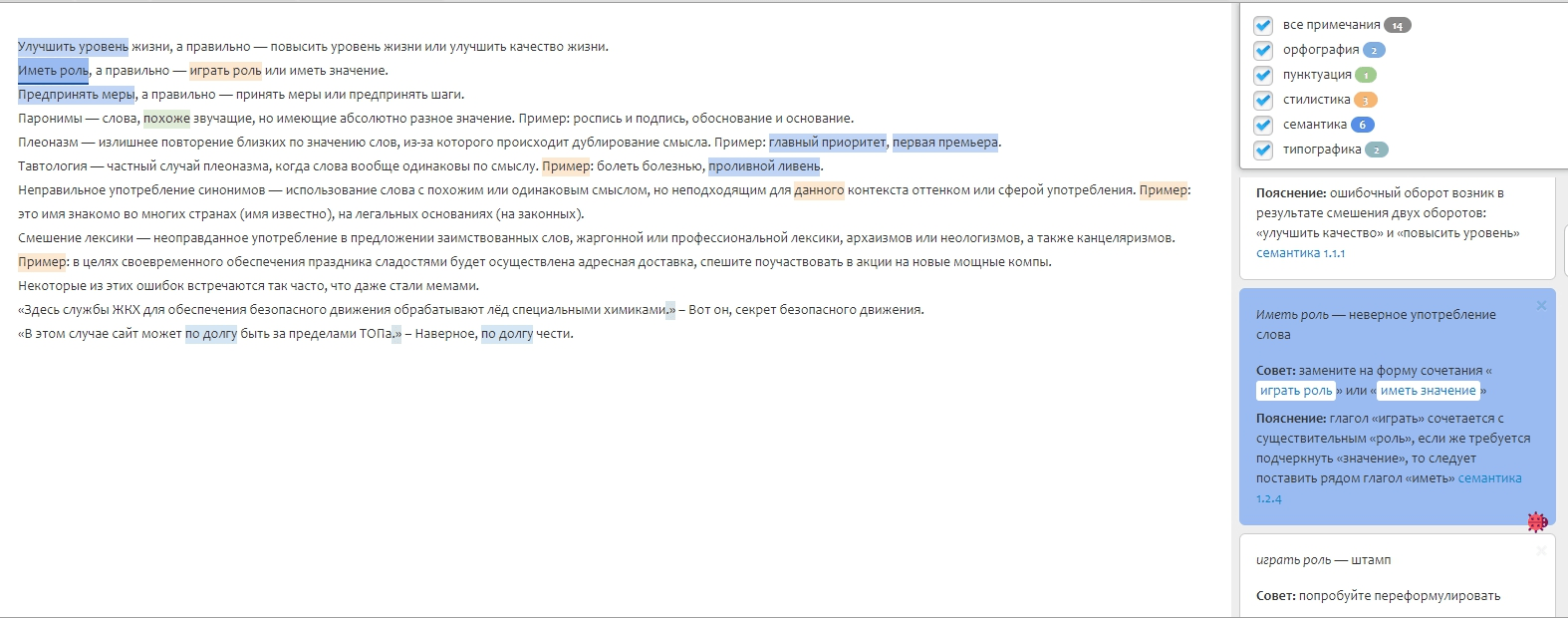

Типичным примером таких ошибок являются фразы:

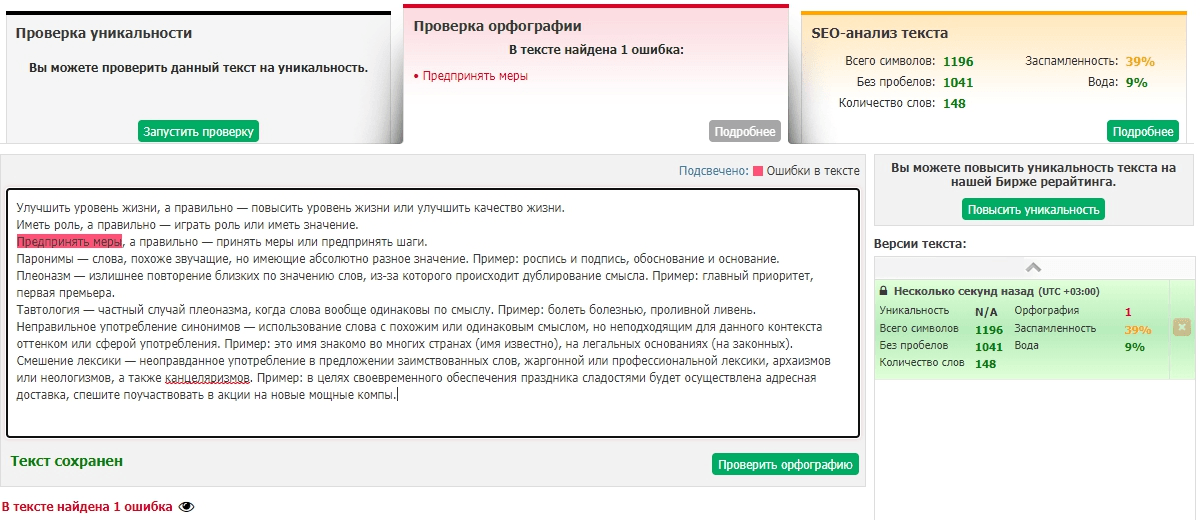

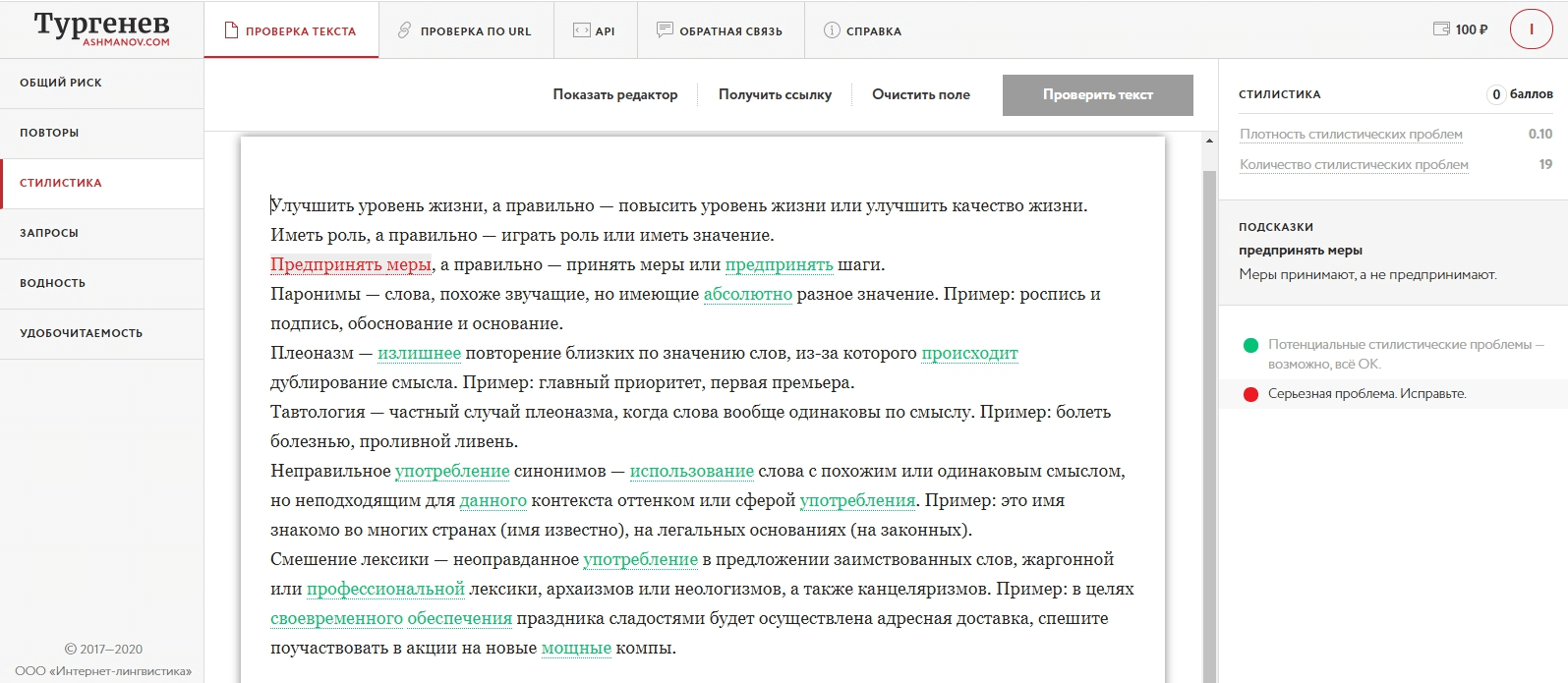

- Улучшить уровень жизни, а правильно — повысить уровень жизни или улучшить качество жизни.

- Иметь роль, а правильно — играть роль или иметь значение.

- Предпринять меры, а правильно — принять меры или предпринять шаги.

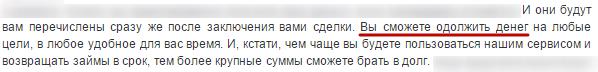

Что касается практики, то часто на сайтах интернет-магазинов можно встретить словосочетания, значение которых противоречит общей логике повествования. Приведём несколько примеров:

- Слово «прейскурант» уже содержит понятие стоимости услуг, слово «цен» лишнее.

- Глагол «одолжить» обозначает «дать в долг», а не «занять».

- Цены могут быть низкими или высокими, товары – дорогими или дешёвыми.

- «Изобрести» – это открыть то, чего не было ранее. Употреблять это слово следует лишь для обозначения чего-либо нового.

Ошибки в похожих словах

Один из самых частых типов лексических речевых ошибок — неправильное употребление похожих по смыслу или звучанию слов. Среди них встречаются:

- Паронимы — слова, похоже звучащие, но имеющие абсолютно разное значение. Пример: роспись и подпись, обоснование и основание.

- Плеоназм — избыточное повторение близких по значению слов, из-за которого происходит дублирование смысла. Пример: главный приоритет, первая премьера.

- Тавтология — частный случай плеоназма, когда слова вообще одинаковы по смыслу. Пример: болеть болезнью, проливной ливень.

- Неправильное употребление синонимов — использование слова с похожим или одинаковым смыслом, но неподходящим для данного контекста оттенком или сферой употребления. Пример: это имя знакомо во многих странах (имя известно), на легальных основаниях (на законных).

- Смешение лексики — неоправданное употребление в предложении заимствованных слов, жаргонной или профессиональной лексики, архаизмов или неологизмов, а также канцеляризмов. Пример: в целях своевременного обеспечения праздника сладостями будет осуществлена адресная доставка, спешите поучаствовать в акции на новые мощные компы.

Некоторые из этих нарушений встречаются так часто, что даже стали мемами.

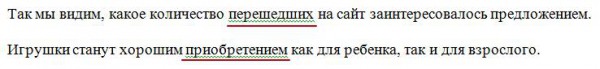

- Одна из самых распространённых пар – слова «одеть» и «надеть».

Не запутаться помогает поговорка «Надевают одежду, одевают Надежду»: одевать правильно кого-то, а надевать – что-то.

Неправильно:

Правильно:

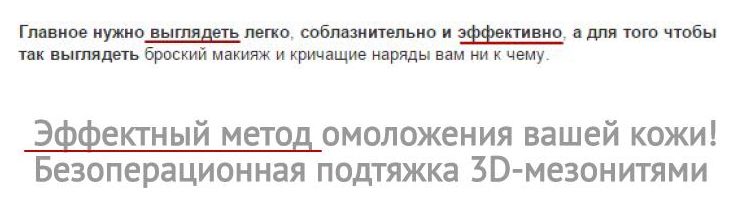

- Неправильное употребление также часто встречается в паре «эффектный/эффективный».

«Эффектный» – производящий впечатление, а «эффективный» – приводящий к нужному результату.

Неправильно:

Правильно:

Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

Лексические единицы, отображающие отношение слов друг к другу, называют гиперонимами (обозначают более общее родовое понятие) и гипонимами (когда говорят о более частном понятии). Например, гиперонимом по отношению к слову «стол» будет «мебель», к слову «роза» – «цветок».

С точки зрения логики, это предложение построено неправильно, т. к. туфли – это и есть обувь.

Ошибки из-за невнимательности

Часто авторы попросту не перечитывают написанное, и в результате получается нелепица. Вот два забавных примера:

- «Здесь службы ЖКХ для обеспечения безопасного движения обрабатывают лёд специальными химиками» – Вот он, секрет безопасного движения.

- «В этом случае сайт может по долгу быть за пределами ТОПа» – Наверное, по долгу чести.

Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

Приведённые сервисы не новы – они лишь популярнее других ресурсов, используемых нами. Ниже вкратце расскажем почему.

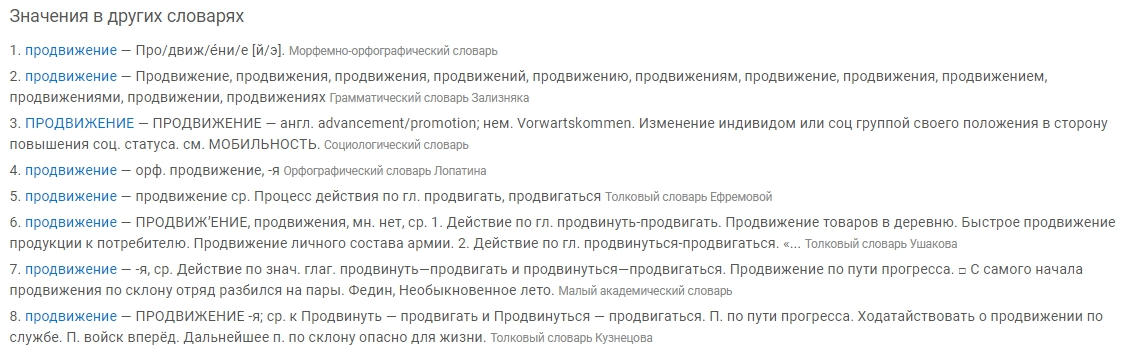

Словари сочетаемости

По словарям обычно проверяется сочетаемость слов и подбираются более подходящие синонимы.

1. Gufo

Gufo.me — на этом ресурсе можно быстро найти любой словарь, в том числе и словарь синонимов.

Основное достоинство – выбрав, например, слово в том же словаре синонимов, ресурс сразу покажет это слово и в других словарях:

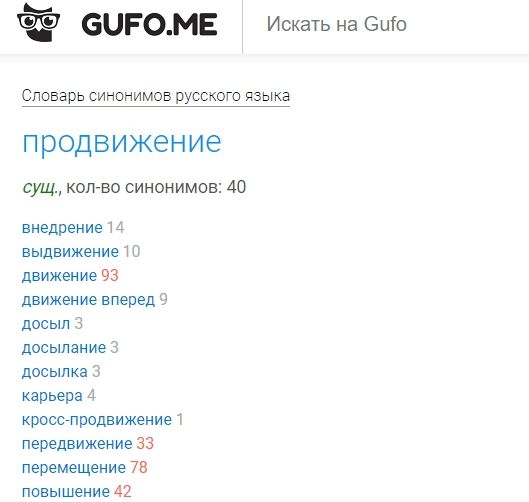

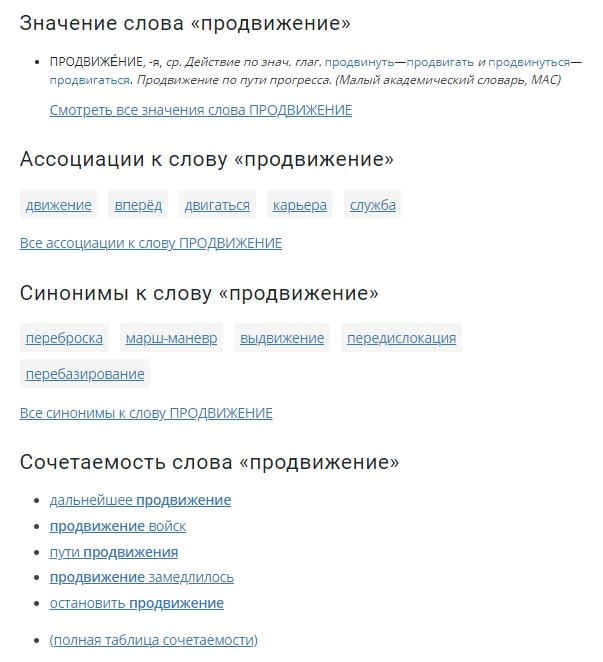

2. КартаСлов.ру

Kartaslov.ru — онлайн-словарь связей слов и выражений, в том числе есть ассоциации, синонимы и лексическая сочетаемость слов русского языка. В нём удобно проверять устойчивые фразы.

Сервис, кроме традиционных источников информации в виде словарей, использует алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект. Есть достаточно обширная база контекстов употребления слов.

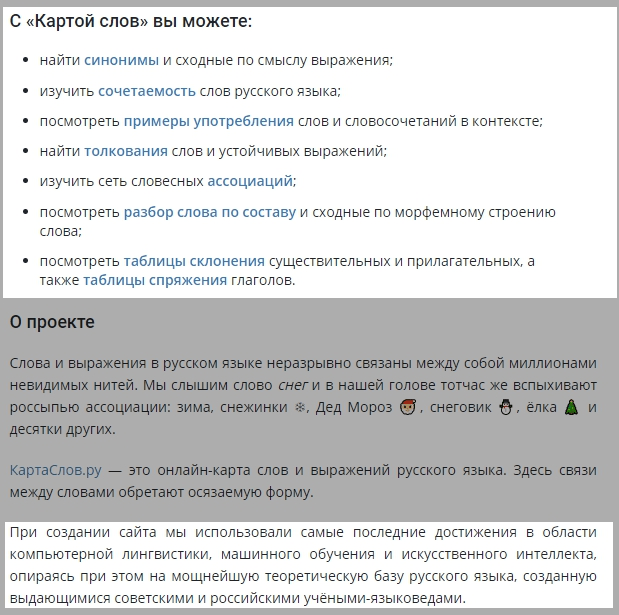

3. Грамота.ру

Gramota.ru — главный интернет-просветитель по русскому языку.

Наряду с официальными учебными пособиями, здесь есть ответы на тысячи вопросов от «справочной службы русского языка», а также задания для тренировки грамотности.

Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

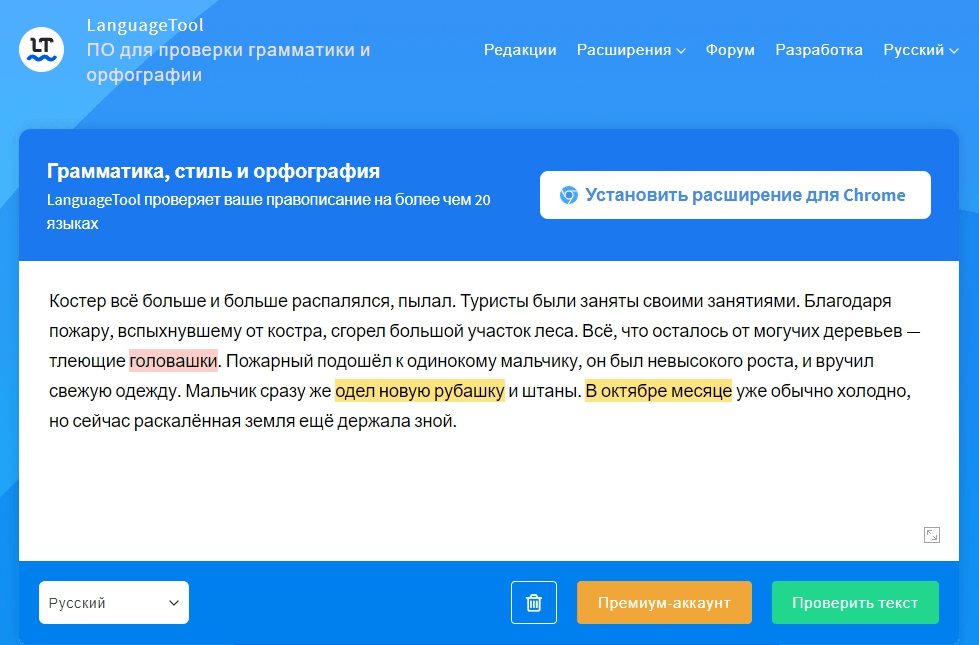

Далее перечислим непосредственно программы, с помощью которых можно найти лексические ошибки в готовом тексте. Для этого протестируем их на примерах, упомянутых выше, а также специально составленном с лексическими ошибками проверочном тексте:

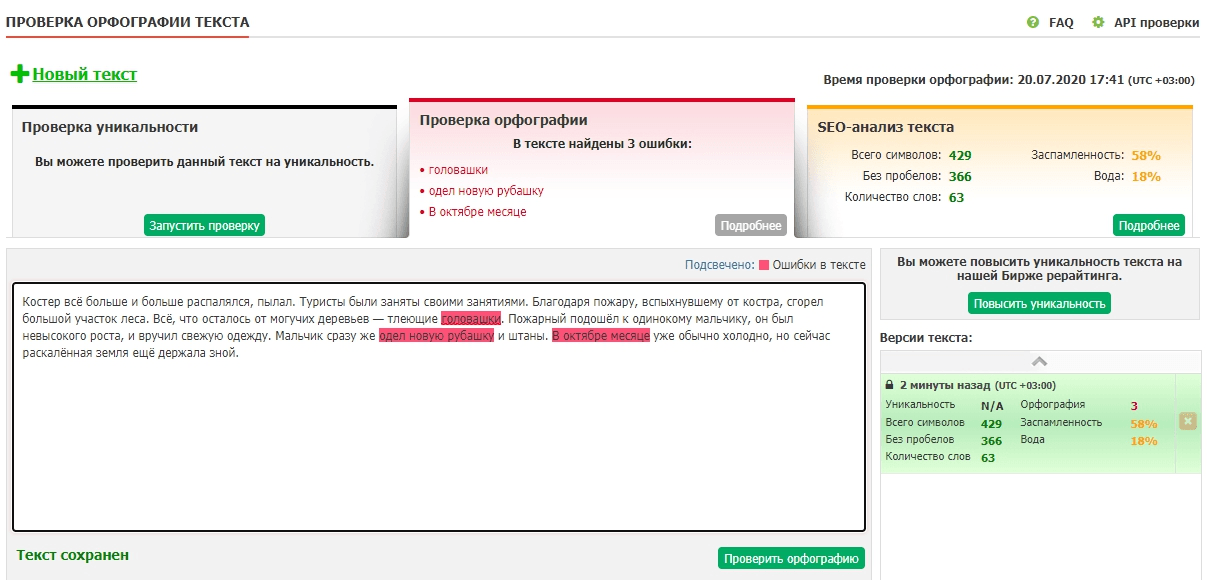

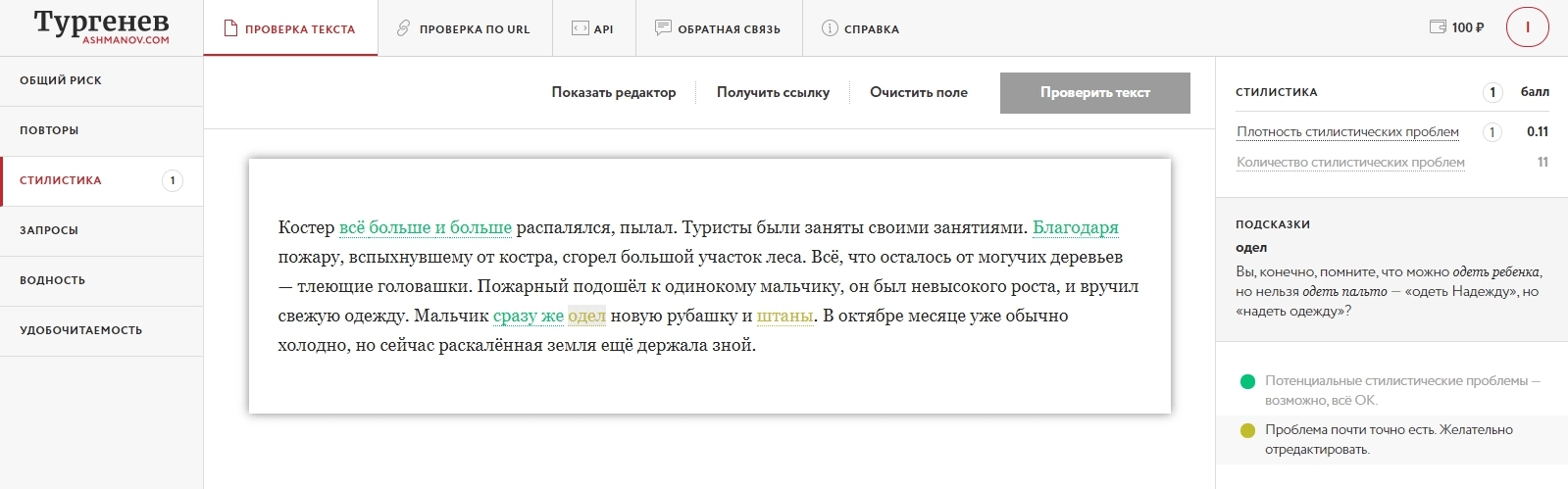

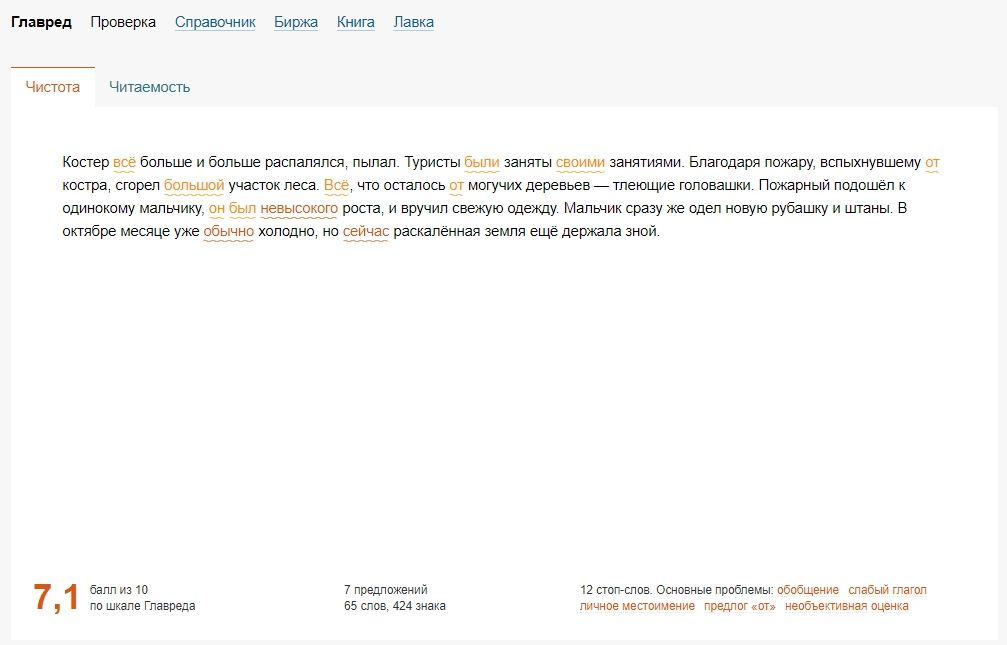

Костёр всё больше и больше распалялся, пылал. Туристы были заняты своими занятиями. Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса. Всё, что осталось от могучих деревьев — тлеющие головашки. Пожарный подошёл к одинокому мальчику, он был невысокого роста, и вручил свежую одежду. Мальчик сразу же одел новую рубашку и штаны. В октябре месяце уже обычно холодно, но сейчас раскалённая земля ещё держала зной.

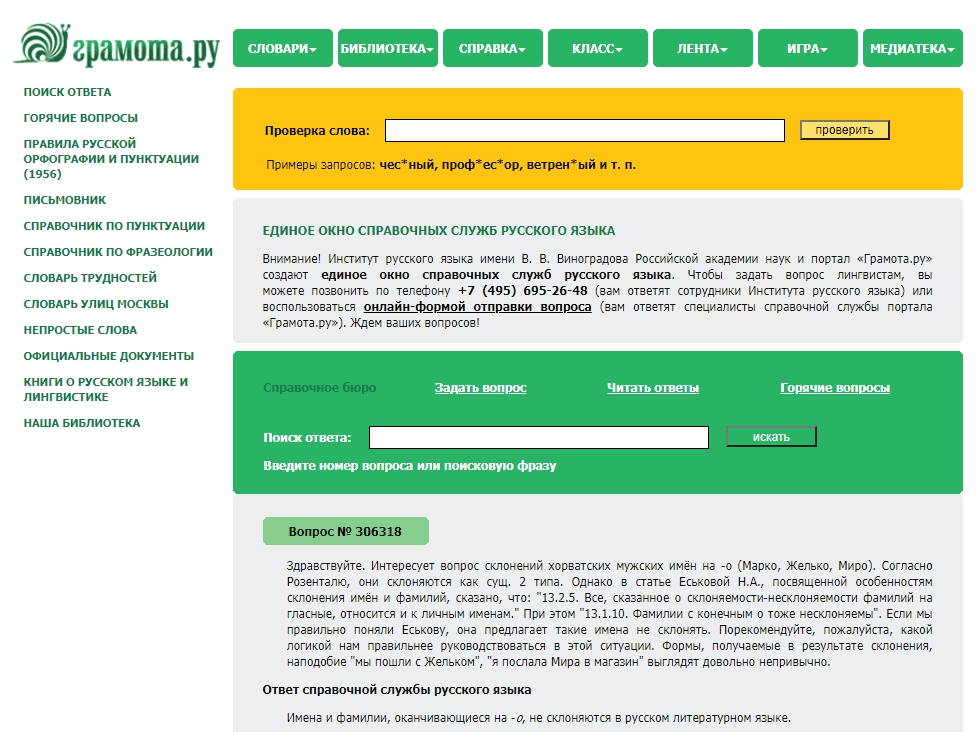

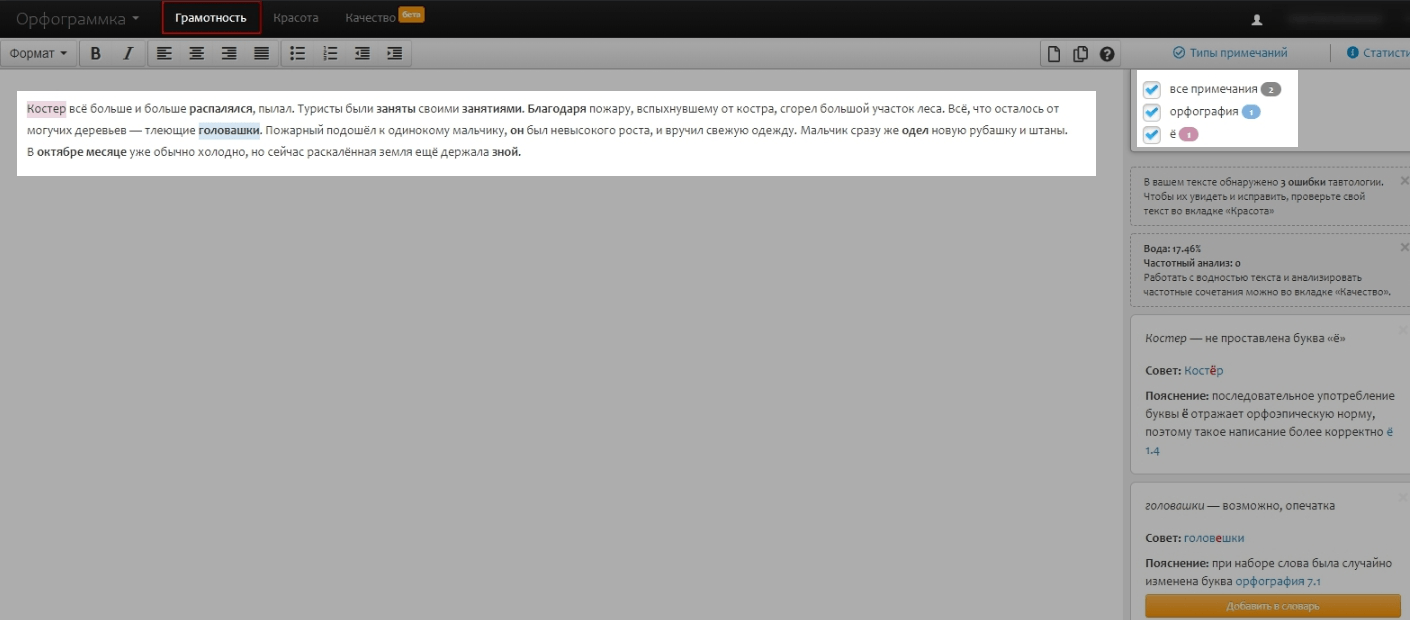

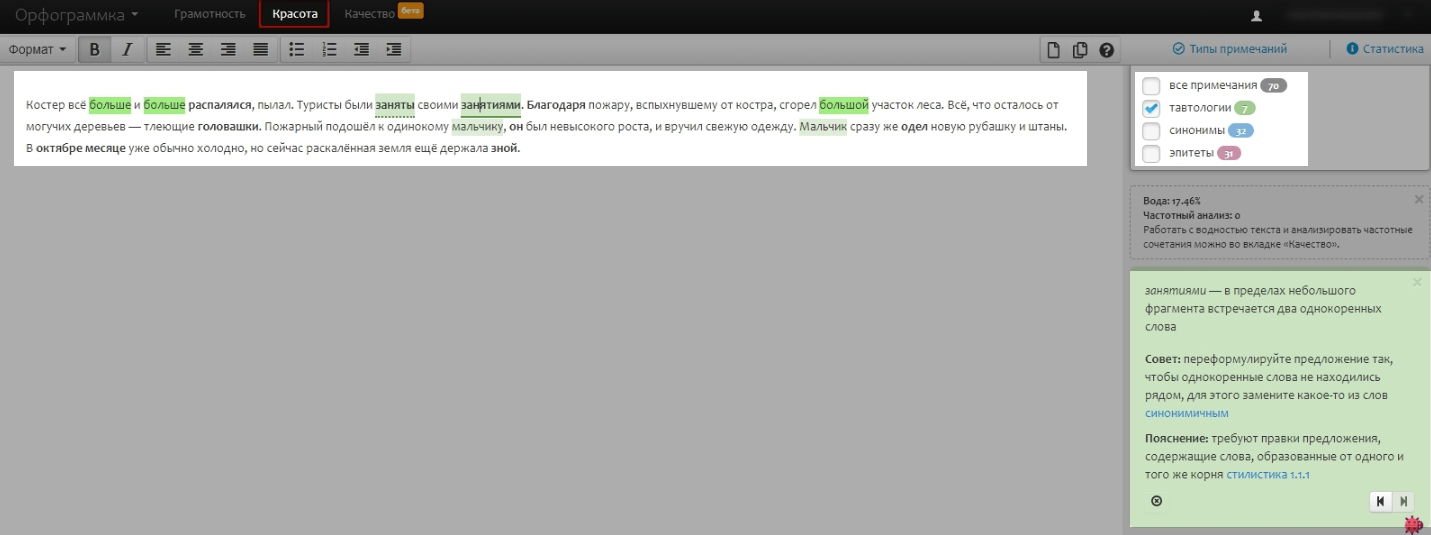

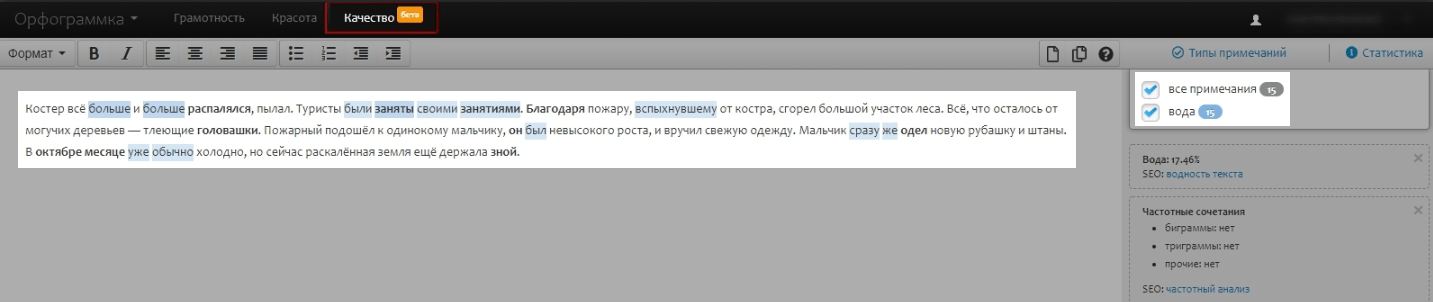

4. Орфограммка

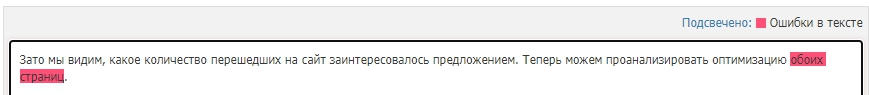

Orfogrammka.ru — по нашему опыту, лучший онлайн-сервис для исправления ошибок в тексте (особенно лексических), так как он находит больше всего несоответствий и даёт подробные пояснения к каждому из них.

Сервис платный, минимальный пакет — 100 рублей за 100 000 знаков.

Он экономит много времени редакторам и имеет широкий функционал для проверки текста по многим направлениям:

- Грамотность — для исправления всех видов ошибок.

- Красота — для подбора благозвучных слов, синонимов и эпитетов. На этой вкладке устраняется тавтология, так что можно считать её наиболее подходящей для проверки лексики.

- Качество — оценивает SEO-параметры: воду, частотные и неестественные сочетания.

В нашем хитром тексте Орфограммка нашла только 2 лексические ошибки из 9, но при проверке примеров, которые мы упоминали выше, сервис обнаружил 7 ошибок — в целом он неплохо умеет с ними справляться.

5. Текст.ру

Text.ru — условно-бесплатный сервис для онлайн-проверки, придёт на помощь не только в лексике. Позволяет найти орфографические, пунктуационные и некоторые лексические ошибки в предложениях.

В проверочном тексте найдено 3 из 9 — что уже лучше, но всё-таки сервис заточен на орфографию. В других предложениях text.ru нашёл только одно нарушение.

Зато иногда Word ошибается в пунктуации:

А Advego – в согласовании числительного и существительного:

У text.ru таких грехов нет.

В целом для проверки лексики его применять можно, но с осторожностью. Мы его чаще всего используем, когда нужно узнать уникальность текста.

6. LanguageTool

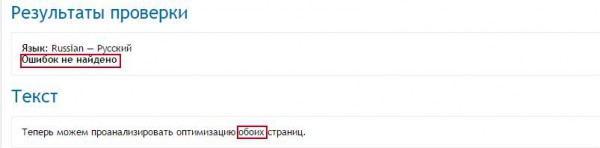

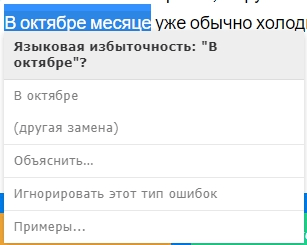

Languagetool.org — многоязыковой бесплатный онлайн-сервис для исправления грамматики, орфографии и речевых ошибок в тексте. Есть расширение для Chrome, которое позволяет находить ошибки в текстах прямо на сайте.

Данный сервис определил 3 из 9 лексических ошибок в первом примере, а во втором — лишь одну. Результат такой же, как у text.ru.

Но LanguageTool удобен тем, что к каждому выделению есть комментарии, примеры, а также возможность настройки под себя.

7. Тургенев

Turgenev.ashmanov.com — сервис, известный SEO-специалистам, так как умеет проверять текст на «Баден-Баден» (хотя если страница всё же просела, то нет более верного способа, чем проверка вручную).

Но Тургенев также неплохо показывает стилистические ошибки в предложениях, тем более что вкладка «стилистика» бесплатна.

В нашем проверочном тексте Тургенев распознал 2 нарушения лексических норм из 9, а в других примерах предложений тоже 2 (одна из которых канцеляризм).

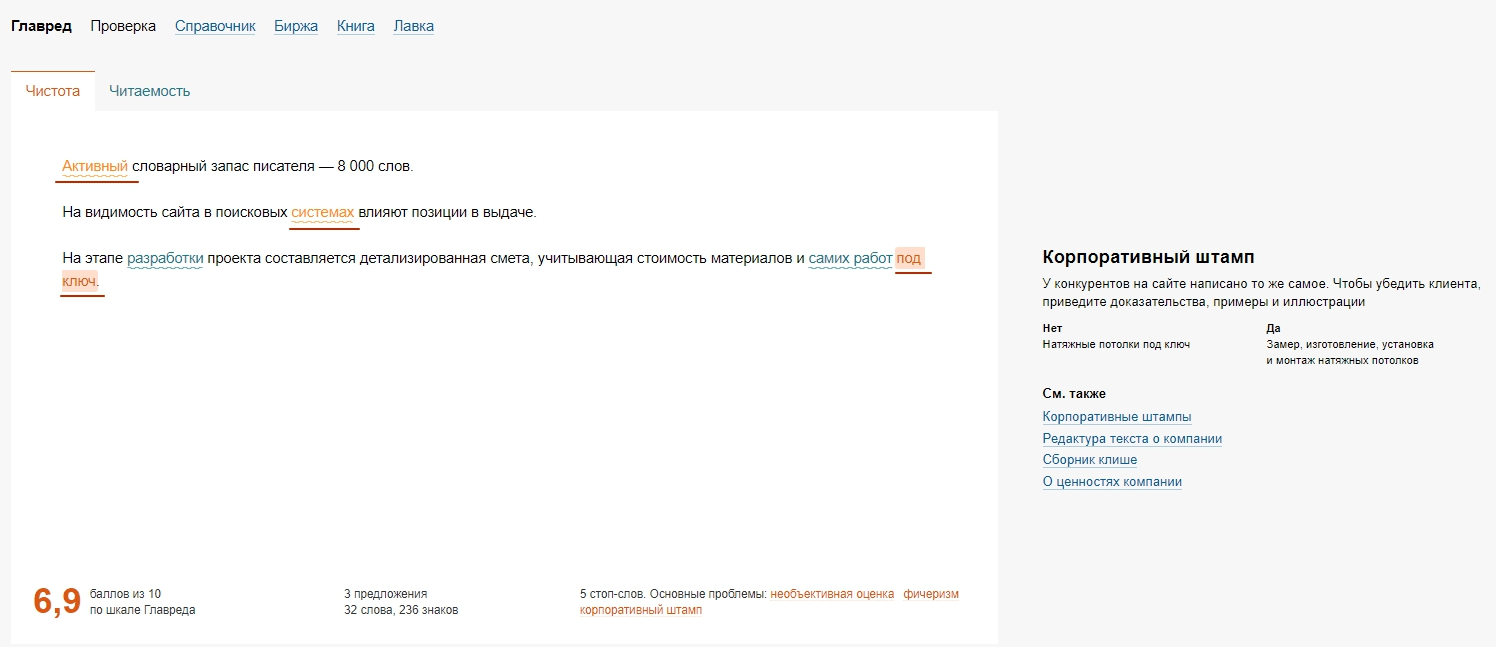

8. Главред

Glvrd.ru — очень полезный ресурс, помогает избавить текст от водянистых конструкций и стилистических ошибок.

Однако будьте осторожны – порой он не распознаёт термины и ругается на ключевые слова (а они в некоторых нишах обязательны).

Он вовсе не распознал лексические ошибки в проверочном тексте.

А в примерах предложений заметил только канцеляризм.

Хотя Главред больше подходит для улучшения читаемости и красоты текста, чем для поиска конкретных ошибок, его всё ещё полезно использовать для чистки лексики от лишних конструкций.

Небольшой тест

Наша маленькая тестовая проверка поможет узнать, насколько хорошо вы помните нормы русского языка.

Выводы

Используя онлайн-сервисы, помните о том, что каким бы ни был ресурс – это алгоритм, который не всегда правильно оценивает контекст и не может мыслить так, как мыслит человек. Вычитку текстов на сайтах лучше доверить живым людям.

Приведённые выше сервисы помогут вам с лексикой текстов на сайте – по ним можно узнать значение конкретного слова, проверить текст на «воду» и т. п.

Еще по теме:

- Как составить ТЗ копирайтеру, чтобы статья попала в ТОП без ссылок?

- 20 ошибок невнимательных, или Текст под прицелом филолога

- 7 мифов о копирайтерах

- Лето, тексты, вода: Как убрать из текста «воду» и чем ее заменить

- Частые ошибки пунктуации

Вопрос о том, как готовить качественные статьи, приносящие позиции и поисковый трафик, уже давно волнует контент-проекты и коммерческие сайты с инфоразделами. Случаи, когда статьи по…

Продолжим тему о текстах на сайтах, но в этот раз рассмотрим их с точки зрения филолога. Мы собрали самые распространенные ошибки, которые могут повлиять на…

Интернет-портал Psychologies.ru характеризует стереотип как «относительно устойчивый и упрощённый образ социальной группы, человека, события или явления». И ведь да, такова человеческая природа — всё упрощать…

Мы часто говорим, что текст не должен содержать «воду», но не разбираем этот вопрос подробно. В этой статье на примерах конкретной тематики рассмотрим, что такое…

Расставленные невпопад знаки препинания в текстах могут испортить общее впечатление о сайте. Для тех, кто стремится писать грамотнее, мы собрали частые пунктуационные ошибки на сайтах и…

Есть вопросы?

Задайте их прямо сейчас, и мы ответим в течение 8 рабочих часов.

-

-

roza_2_roza wrote in

pishu_pravilno

January 22 2005, 15:16

- Лингвистика

- Cancel

Вот такой вопрос возник.

Слова “везде” и “всюду” являются ли полными синонимами? Я, например, не сумел придумать выражения, когда одно из них невозможно было бы заменить другим. С другой стороны, например фраза “ Я искал везде и всюду” подразумевает что это все-таки разные слова. Проясните, кто знает.

ЛИТЕРАТУРНОЕ

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА

XXXV.

ВЫБОР СЛОВА, УСТОЙЧИВОГО СОЧЕТАНИЯ

§139. Общие

принципы выбора слова

§140. Смысловые ошибки

§141. Стилистические ошибки

§142. Употребление заимствованных

слов

§143. Интернационализмы и «ложные

друзья переводчика»

§144. Выбор устойчивого

словосочетания

§145.

Стилистические и семантические приемы в лексике и фразеологии

§139. Общие принципы выбора слова

1. Важнейшим

условием нормативности речи является

правильный выбор слов. Выбор слова зависит прежде

всего от его значения, поскольку в значении отражена связь между обозначаемым

(действительность) и обозначающим (слово). Знание

значения слова –

необходимое условие его правильного употребления. Например, слова зритель, посетитель, слушатель совпадают

в значении публика, но

различаются целью, ради которой публика собирается: зритель – на зрелищные представления;

посетитель – на выставку и в

общественные места (библиотека); слушатель

– на концерт, лекцию.

Примечание. Значения слов даются в

толковых словарях. Для различения слов и их значений используются также словари

синонимов, омонимов, антонимов, паронимов (см. приложение в конце книги).

2. Важным

фактором, регулирующим употребление слова (у многозначных слов – его конкретного значения), является

его стилистическая соотнесенность – указание на коммуникативную ситуацию, к которой прикреплено

употребление слова:

1)

большая часть лексики лишена стилистической окраски,

эти слова можно употребить в любой ситуации, но не они определяют характер

самой ситуации. Такие слова называют нейтральными, например: день, ночь, голос, дорога, книга; начать, иметь, читать;

красный, большой, веселый; семь, двадцать; медленно, правильно; я, ты, они; а,

и, чтобы; не, бы; к, в, из-под и мн. др.

Но

есть и иные слова. Несмотря на то, что их в языке и конкретном тексте всегда

значительно меньше, чем нейтральных, именно они определяют характер

коммуникативной ситуации –

соотнесенности ее с тем или иным функциональным стилем;

2)

с подчеркнуто официальным характером

отношений субъекта речи (говорящего, автора) и адресата и значимостью

высказывания связаны книжные слова,

например: возложить (ср. с

нейтральным положить), интерпретация (ср. с нейтральным объяснение, раскрытие смысла), кардинальный (ср. с нейтральным основной, главный). Среди

этих слов выделяются термины – слова, прикрепленные к официальному

общению специалистов в какой-либо области знания, например: мутация (биология), консолидация (финансы), дифракция (физика), возгонка (химия), парадигма (лингвистика);

3)

с подчеркнуто неофициальным

характером отношений между субъектом речи и адресатом связаны разговорные, разговорно-просторечные и

просторечные слова, например: пятак

(ср. с нейтральным пять копеек), глазастый (ср. с нейтральным зоркий), огрызаться

(ср. с нейтральным дерзить в ответ),

напряженка

(ср. с нейтральным напряженное состояние),

камчатка (ср. с нейтральным последняя парта), психушка (ср. с нейтральным психиатрическая больница). Среди них выделяются профессионализмы

– слова, прикрепленные к сфере

неофициального общения людей одной профессии, например: баранка (в значении «рулевое колесо»), губа (в значении «гауптвахта»), окно

(в значении «перерыв в учебных занятиях»).

3. У

некоторых слов или их значений указание на коммуникативную ситуацию (или

стилевую принадлежность) осложнено дополнительным указанием на отношение говорящего к предмету речи. В этом случае говорят об экспрессивности и оценочности слова. Ср.: вонь (неодобрительное) – запах (без оценки) –

аромат (одобрительное); сборище

(неодобрительное) – собрание

(без оценки) – форум (одобрительное, высокое); дележ (неодобрительное)

– раздел

(без оценки); мальчуган (ласкательное)

– мальчик

(без оценки); сонмище (ироническое)

– множество

(без оценки); приспешник (неодобрительное)

– помощник

(без оценки); зодчий (высокое)

– архитектор

(без оценки).

При

выборе слова должны быть учтены все три его составляющие:

1)

что́ обозначает слово (его значение);

2)

для какой коммуникативной ситуации оно предназначено

(его стилевая принадлежность);

3)

выражает ли оно отношение к высказываемому

и каково это отношение (его экспрессивность, оценочность).

Игнорирование

хотя бы одной из этих составляющих приводит к ошибкам в выборе слов.

в начало

§140. Смысловые ошибки

Нарушение

лексической сочетаемости вызывается смысловыми ошибками двух типов –

логическими и лингвистическими.

1. Логические ошибки связаны с

неразличением близких в каком-либо отношении обозначаемых понятий. Нередко пишущий

или говорящий не различает сферы деятельности, причину и следствие, часть и

целое, смежные явления, родо-видовые, видовые и другие

отношения. Чтобы не создавалась ситуация: имел в виду одно, а сказал другое,

необходимо выверить по словарю значения всех сомнительных слов, вступающих в

предложении в сочинительные или подчинительные отношения. Так, в предложении Жители

приморского города стали свидетелями большого театрализованного представления

обнаруживаем ошибку в словосочетании свидетелями

представления. Слово свидетель имеет значение «очевидец»; так называют человека,

оказавшегося на месте какого-либо происшествия. Это слово связано со сферой

судебно-правовой деятельности. В сфере театрально-концертной деятельности, о

которой здесь идет речь, используется слово зритель.

Данная ошибка связана с неразличением сфер деятельности.

Ошибочное

сочетание подорожали цены связано

с неразличением смежных понятий цены

и товары: товары дорожают, а цены растут. Аналогичные ошибки в

предложениях: Комиссия решит эту затянувшуюся

проблему; Он поднял

тост за дружбу; Сессия приняла решение, направленное на улучшение

отмеченных недостатков; Вызывает

опасение своевременный пуск комбината; В

парке заложено 52 дерева; В результате эпидемии чумы люди покинули город.

Все ошибки объясняются

неразличением смежных явлений: затягивается

не проблема, а ее решение; поднимают не

тост, а бокал; улучшают не

недостатки, а работу; опасаются не

того, что комбинат будет пущен, а того, что в намеченный срок он не будет

пущен; закладывают не деревья, а парк;

люди покидают город не в результате, а по причине

чумы. Возможные исправления в этих случаях: … ускорит

затянувшееся решение проблемы; … произнес тост;

…на искоренение недостатков; …что в намеченный срок комбинат не будет

пущен; …посажено 52 дерева; в результате чумы город опустел.

2. Лингвистические

ошибки связаны с неразличением обозначающих

слов, находящихся в каких-либо смысловых отношениях. Это главным образом

синонимы и паронимы:

1)

неразличение

синонимов, близких или совпадающих по значению слов, приводит к ошибкам

в употреблении:

а)

слова роль

и функция в значении «работа, круг деятельности» синонимичны, но

генетически они связаны с разными обозначаемыми: роль

– со

сферой театра и кино, а функция – с логикой.

Отсюда и установившаяся лексическая сочетаемость: роль играется

(играют), а функция выполняется

(выполняют); в значении мера влияния, степень участия слово роль синонимично слову значение в смысле важность. Но сочетаемость

у них разная: играет роль, но имеет значение;

б)

слова храбрый

и смелый – синонимы, но храбрый

связано с внешним проявлением называемого качества,

а смелый – как с

внешним, так и внутренним, поэтому мысль,

решение, идея могут быть только

смелыми, но не храбрыми;

в)

совпадающие в значении «вещественное доказательство

какого-л. успеха» слова трофей и приз

имеют разную лексическую сочетаемость:

трофей захватывают, приз

получают, завоевывают; в примере: В

соревновании за почетный трофей приняло участие десять команд

следует исправить: за почетный

приз;

г)

слова небоскреб

и высотка (высотное здание)

синонимичны, но небоскреб соотносится с США, а высотка – с нашей страной;

словосочетание высотные здания Нью-Йорка

является лингвистической ошибкой; аналогично

следует различать хату (юг России и Украина) и избу (север

России); вотчину (XI–XVII вв.), поместье (XV– начало

XVIII в.) и имение

(с XVIII века) и т.п.;

2)

неразличение

паронимов (частично совпадающих по звучанию слов) также ведет к ошибкам

в употреблении; большая часть паронимов –

это однокоренные слова, отличающиеся

суффиксами или префиксами и, как следствие, оттенками значения, а также

стилистической окраской. Ср.:

а)

упростить

– опростить: общий корень и общее значение «сделать более простым», но второму глаголу присущ дополнительный смысл

«сделать более простым, чем следует»;

б)

проступок

(провинность) – поступок (действие, совершенное кем-л.);

в)

виновен

(совершивший преступление) – виноват

(провинившийся в чём-л., нарушивший правила морали,

вежливости и т.п.);

г)

вычесть и

высчитать в значении «удержать какую-л. сумму из денег, предназначенных к выдаче»

различаются стилевой принадлежностью: второму глаголу присущ разговорный

оттенок;

д)

уплатить