Философия и психология во многом связаны друг с другом, в том числе потому, что оба они так или иначе обращаются к миру мысли и идей.

Один из этих пунктов союза между обеими дисциплинами находится в связи с логические и аргументативные ошибки, Понятия, используемые для обозначения обоснованности (или ее отсутствия) выводов, сделанных в ходе диалога или дебатов. Давайте посмотрим более подробно, что они из себя представляют и каковы основные типы ошибок.

Какие ошибки?

Ошибка — это причина, по которой, несмотря на то, что она похожа на действительный аргумент, она не .

Следовательно, это неправильная линия рассуждений, и выводы, возникающие в результате их, не могут быть приняты. Независимо от того, является ли вывод, сделанный ошибкой, верным или нет (это может быть случайно), процесс, с помощью которого он был достигнут, является дефектным, поскольку он нарушает по крайней мере одно логическое правило.

Ошибки и психология

В истории психологии почти всегда существовала тенденция переоценивать нашу способность рационально мыслить, подчиняясь логическим правилам и демонстрируя согласованность в наших действиях и спорах.

За исключением определенных психологических течений, таких как психоаналитический, основанный Зигмундом Фрейдом, предполагалось, что здоровый взрослый человек действует в соответствии с рядом мотивов и рассуждений, которые могут быть легко выражены и которые обычно находятся в пределах рамки рациональности. Случаи, когда кто-то вел себя нерационально, были истолкованы как признак слабости или как пример, в котором человек не знает, как определить истинные причины, которые мотивируют его действия.

Это было в последние десятилетия, когда s Мы начали понимать, что иррациональное поведение находится в центре нашей жизни. эта рациональность является исключением, а не наоборот. Однако существует реальность, которая уже дает нам подсказку о том, насколько далеко мы движемся под воздействием эмоций или импульсов, которые не очень рациональны или вовсе не таковы. Этот факт заключается в том, что нам пришлось разработать своего рода каталог ошибок, чтобы попытаться, чтобы они имели небольшой вес в нашей повседневной жизни.

Мир заблуждений относится больше к миру философии и эпистемологии, чем к миру психологии, но хотя философия изучает ошибки сами по себе, из психологии можно исследовать способ их использования. Тот факт, что ложные аргументы присутствуют в дискурсах людей и организаций, дает нам представление о том, каким образом мышление, стоящее за ними, более или менее связано с парадигмой рациональности.

Основные типы ошибок

Список ошибок очень длинный, и могут быть некоторые из них, которые еще не были обнаружены, потому что они существуют в очень меньшинстве или плохо изученных культурах. Тем не менее, есть некоторые более распространенные, чем другие, поэтому знать основные типы ошибок может служить ориентиром для выявления нарушений по ходу рассуждений где они

Ниже вы можете увидеть подборку самых известных заблуждений. Поскольку не существует единого способа их классификации для создания системы типов ошибок, в этом случае они классифицируются в соответствии с их членством на две категории, которые относительно легко понять: неформальные и формальные.

1. Неформальные заблуждения

Неформальные ошибки — это те, в которых ошибка рассуждения связана с содержанием помещения. , В этом типе ошибки то, что выражено в посылках, не позволяет прийти к заключению, которое было достигнуто, независимо от того, верны ли посылки или нет.

То есть обращается к иррациональным представлениям о функционировании мира, чтобы создать ощущение, что сказанное является правдой.

1.1. Ошибка и невежество

В заблуждении ad ignorantiam пытаются принять как должное правдивость идеи за простой факт, что она не может быть доказана как ложная .

Знаменитый мем «Летающего спагетти-монстра» основан на этом типе заблуждения: поскольку нельзя показать, что не существует невидимой сущности, образованной из спагетти и фрикадельок, которая также является создателем мира и его обитателей, она должна быть реальной.

1.2. Falacia ad verecundiam

Ошибка ad verecundiam, или ошибка власти, связывает правдивость предложения с авторитетом человека, защищающего его, как если бы это обеспечивало абсолютную гарантию .

Например, часто утверждают, что теории Зигмунда Фрейда о психических процессах верны, потому что его автор был неврологом.

1.3. Аргумент и следствие

В этом типе заблуждения предполагается показать, что обоснованность или иное представление идеи зависит от того, является ли то, что может быть выведено из нее, желательным или нежелательным .

Например, аргумент ad consquentiam будет заключаться в том, что вероятность того, что армия совершит государственный переворот в стране, очень мала, потому что противоположный сценарий будет серьезным ударом по гражданству.

1.4. Скорейшее обобщение

Эта ошибка является обобщением, не основанным на достаточных данных .

Классический пример можно найти в стереотипах о жителях определенных стран, что может привести к ошибочному мнению, например, что если кто-то шотландец, его следует характеризовать своей скупостью.

1,5. Ошибка соломенного человека

В этом заблуждении идеи противника не подвергаются критике, а карикатурному и манипулируемому образу этих .

Пример можно найти в аргументации, критикующей политическую партию за националистическую позицию, характеризующую ее как нечто очень близкое к тому, что было у гитлеровской партии.

1.6. Post hoc ergo propter hoc

Это тип заблуждения, при котором предполагается, что если одно явление происходит за другим, оно вызвано им, в отсутствие дополнительных доказательств того, что это так .

Например, можно попытаться утверждать, что внезапный рост цен на акции организации произошел потому, что начало сезона большой игры уже достиг Бадахос.

1.7. Ошибочность объявления

Посредством этой ошибки опровергается достоверность определенных идей или выводов, подчеркивая отрицательные характеристики (более или менее искаженные и преувеличенные) тех, кто их защищает, вместо того, чтобы критиковать саму идею или рассуждения, которые привели к ней.

Пример этой ошибки мы могли бы найти в случае, когда кто-то презирает идеи мыслителя, утверждая, что это не заботится о его личном имидже.

Тем не менее, мы должны знать, как отличить этот тип facacia от законных аргументов относится к характеристикам человека в частности. Например, обращение к нехватке университетских исследований человека, который говорит о продвинутых понятиях квантовой физики, может считаться обоснованным аргументом, поскольку предоставленная информация относится к теме диалога.

2. Формальные заблуждения

Формальные заблуждения не в том, что содержание предпосылки не позволяет прийти к заключению, которое было достигнуто, а в том, что отношение между предпосылками делает вывод недействительным .

Вот почему его неудачи зависят не от содержания, а от того, каким образом связаны предпосылки, и они не являются ложными, потому что мы внесли неуместные и ненужные идеи в наши рассуждения, а потому что нет никакой согласованности в аргументах, которые мы используем.

Формальная ошибка может быть обнаружена путем замены всех элементов помещения символами и проверки соответствия рассуждений логическим правилам.

2.1. Отказ от предшественника

Этот тип ошибки основан на условном типе «если я сделаю подарок, это будет мой друг» и когда в первом элементе отказано, неверно делается вывод, что во втором элементе также отказано: «если я не сделаю ему подарок, он не будет моим другом».

2.2. Подтверждение последующего

В этом типе ошибка также является частью условного, но в этом случае второй элемент утверждается и выводится неправильно что предшественник правдив:

«Если я одобряю, я откупорил шампанское».

«Я откупорил шампанское, поэтому я одобряю».

2,3. Средний срок не распределен

В этой ошибке средний термин силлогизма, который связывает два предложения и не появляется в заключении. , не распространяется на все элементы набора в помещениях.

пример:

«Весь французский — европейский».

«Некоторые русские — европейцы».

«Поэтому, некоторые русские — французы».

Библиографические ссылки:

- Кларк Дж., Кларк Т. (2005). Вздор! Полевое руководство скептика по выявлению ошибок в мышлении (на английском) Брисбен: Изящные Книги.

- Comesaña, J.M. (2001). Неформальная логика, заблуждения и философские аргументы, Буэнос-Айрес: Эудеба.

- Уолтон Д. (1992). Место эмоций в споре (на английском) Пресса государственного университета Пенсильвании.

Стратегия и тактика (свободный стрим 10.12.2018) (May 2023).

ТЕМА

№28. Логические ошибки и парадоксы

План

Введение

Проблема

совершения логических ошибок в речи

очень актуальна в наше время. Многие

люди делают логические ошибки в своей

речи. Одни —

вследствие незнания законов логики,

другие просто пренебрегают этими

законами. Но логичность речи – это очень

важное коммуникативное качество, которым

нельзя пренебрегать. Именно от него

зависит правильное понимание предложения

или даже содержание всего текста, а

также смысл высказывания.

Очень

важно строить свою речь последовательно

и не противоречиво, соблюдать законы

логики. Ещё Аристотель предостерегал

нас от логических ошибок в речи. Он

утверждал: «Речь должна отвечать законам

логики». Иначе вас могут понять не

правильно или даже не понять совсем. А

логическая речь предупреждает искажение

вашей мысли в ходе речи, а также облегчает

незатрудненное понимание каждого вашего

предложения и текста в целом.

В

языке так же встречаются неустранимые

противоречия, которые невозможно

разрешить, просто исправив допущенную

ошибку. Такие противоречия называются

парадоксами. Размышление над парадоксами

является, без сомнения, одним из лучших

испытаний логических способностей и

одним из наиболее эффективных средств

их тренировки.

Цель

данной контрольной работы —

исследовать логические ошибки и

парадоксы. Для достижения цели необходимо

решить следующие задачи:

-

раскрыть

понятие логической ошибки и её виды.

Содержательные и формальные ошибки.

Софизмы и паралогизмы; -

определить,

что такое парадокс; -

выполнить

упражнения.

1. Понятие логической ошибки и её виды. Содержательные и формальные ошибки. Софизмы и паралогизмы.

Логические

ошибки – ошибки в умозаключениях,

рассуждениях, определениях понятий,

доказательствах и опровержениях,

вызванные нарушением законов и искажением

форм мышления. Логические ошибки

изучались уже Аристотелем в сочинении

«Опровержение софистических аргументов».

На этой основе в традиционной логике,

начиная с трудов схоластов, было

разработано подробное описание логических

ошибок. В соответствии с выделяемыми в

традиционной логике частями доказательства

логические ошибки были подразделены

на:

-

Ошибки

в посылках, то есть в основаниях

доказательства:

-

ложное

основание, или основное заблуждение,

когда доказываемый тезис пытаются

вывести из ложных посылок (аргументов); -

предвосхищение

основания, или недоказанное основание,

когда доказываемый тезис пытаются

вывести из таких посылок, которые может

и не ложны, но которые еще сами нуждаются

в том, чтобы доказать их истинность; -

порочный

круг, или

круг в доказательстве, когда тезис

выводится из посылок, а посылки в

свою очередь выводятся из тезиса, так

что получается круг, который не

доказывает ни тезиса, ни посылок.

2) Ошибки

в отношении тезиса, то есть мысли, которую

следует доказать:

-

подмена

тезиса,

или отступление от тезиса, когда, начав

доказывать один тезис, через некоторое

время в ходе этого же доказательства

начинают доказывать уже другой тезис,

часто сходный с начальным тезисом

только внешне; -

чрезмерное

доказательство, или

кто чрезмерно доказывает,

тот ничего не доказывает, когда

доказывается слишком много, так что

из данных посылок следует не только

доказываемый тезис, но и какое-нибудь

ложное положение.

3) Ошибки

в аргументации, то есть в форме

умозаключения, рассуждения:

-

тезис

не вытекает, не следует из посылок,

когда в подтверждение

тезиса

выставляются аргументы, сами по себе

верные, но которые не являются достаточным

основанием для тезиса и поэтому не

доказывают выдвинутого тезиса. -

аргументация

к тому, кто выдвинул тезис, или

аргументация

к человеку,

когда вместо обоснования истинности

или ложности тезиса с помощью объективных

аргументов пытаются все свести к

положительной или

отрицательной

характеристике личности человека,

утверждение которого поддерживается

или оспаривается. -

аргументация

к тем, кто слушает спор, или аргументация

к

публике,

когда вместо обоснования истинности

или ложности выдвинутого тезиса с

помощью

объективных аргументов

пытаются все свести к воздействию на

чувства людей и тем самым не дать

слушателям спокойно составить объективное

мнение о предмете, подлежащем обсуждению. -

поспешное

обобщение, когда некоторое свойство,

обнаруженное только у небольшой части

предметов данного класса, переносят

на все предметы класса только на том

основании, что не встречалось предметов,

у которых нет этого свойства. -

смешение

причинной связи с простой последовательностью

во времени, когда рассуждают по ошибочному

правилу: «после этого, значит по причине

этого» -

учетверение

терминов, когда в силлогизме появляется

четвертый термин, в который вкладывается

разное содержание и который поэтому

не может связать крайние термины

силлогизма в заключении.

Другой

важной классификацией логических ошибок

является их деление на содержательные

и формальные. Логические

ошибки, связанные с неверным представлением

о действительном положении дел, называются

содержательными. Содержательная ошибка

может быть результатом заблуждения, то

есть несоответствующего, одностороннего,

но непреднамеренного, отражения предметов

и явлений в сознании человека, или

продуктов лжи, дезинформации как

целенаправленного действия.

Пример

содержательной ошибки:

Все

страны являются федерациями.

Беларусь

является страной .

Следовательно,

Беларусь является федерацией.

Ошибка

называется формальной, если связь между

высказываниями в рассуждениях не

соответствует логическим законам.

Пример формальной ошибки:

Некоторые

страны являются федерациями.

Беларусь

является страной.

Следовательно,

Беларусь является федерацией.

Аристотель,

который обратил внимание на логические

ошибки, выявил два их вида: паралогизмы

и софизмы. Паралогизмами называются

непреднамеренные логические ошибки,

допускаемые людьми вследствие их низкой

культуры мышления и незнания ими правил

логики.Ошибка

в таком рассуждении состоит не в том,

что его содержание будет истинным или

ложным, а в том, что форма вывода не

соответствует правилам логики. Своей

непреднамеренностью паралогизм

отличается от софизма —

логической ошибки, совершаемой намеренно.

Пример

паралогизма:

Мой

пиджак сшит из материи.

Материя

вечна.

Следовательно,

мой пиджак вечен.

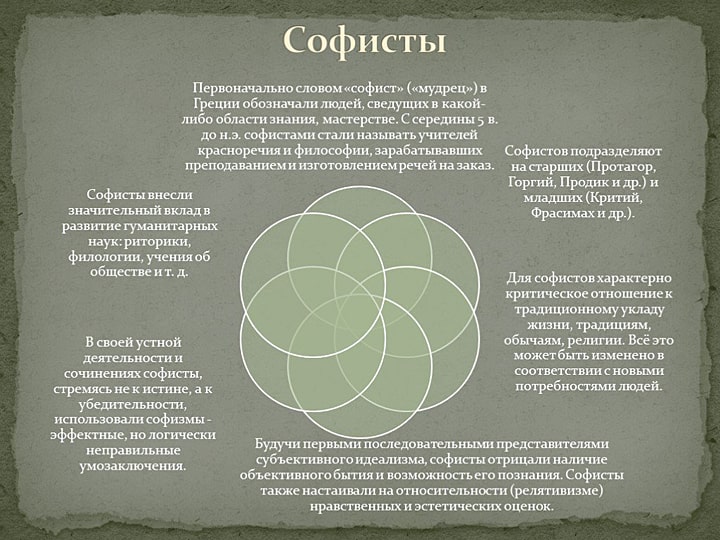

Coфизмы

( от греческого sophisma

–

уловка, вымысел, головоломка) —

это

преднамеренно неправильно построенные

рассуждения, в основе которых лежат

логические ошибки, допускаемые с целью

ввести кого—нибудь

в заблуждение или поставить в неловкое

положение. Софизмы известны с древности.

Пример

софизма:

Сидящий

встал.

Кто

встал, тот стоит.

Следовательно,

сидящий стоит.

Учение

традиционной логики о логических ошибках

охватывает все основные виды логических

дефектов в содержательных рассуждениях

людей. Средства современной формальной

логики позволяют лишь уточнить

характеристику многих из них. Источником

ошибок в мышлении являются различные

причины психологического, языкового,

логико-гносеологического и иного

характера. Появлению логических ошибок

способствует прежде всего то, что многие

логически неправильные рассуждения

внешне похожи на правильные. Немаловажную

роль играет также и то, что в обычных

рассуждениях не все их шаги – суждения

и умозаключения, в них входящие, – обычно

бывают выраженными в явной форме.

Сокращенный характер рассуждений часто

маскирует неявно подразумеваемые в нем

ложные посылки или неправильные

логические приемы. Важным источником

логических ошибок является недостаточная

логическая культура, сбивчивость

мышления, нечеткое понимание того, что

дано и что требуется доказать в ходе

рассуждения, неясность применяемых в

нем понятий и суждений. Сбивчивость

мышления бывает тесно связана с логическим

несовершенством языковых средств,

применяемых при формулировке тех или

иных суждений и выводов. Источником

логических ошибок может быть также

эмоциональная неуравновешенность или

возбужденность. Питательной средой для

логических ошибок, особенно для ошибки

ложного основания, являются те или иные

предрассудки и суеверия, предвзятые

мнения и ложные теории.

В

борьбе с логическими ошибками немаловажное

значение имеет использование средств

логики. Эти средства дают должный

результат в тех областях, где фактический

материал позволяет осуществить

предписываемое формальной логикой

уточнение формы рассуждений, выявление

опущенных звеньев доказательств,

развернутое словесное выражение выводов,

четкое определение понятий. В этих

областях применение логики является

эффективным средством устранения

сбивчивости, непоследовательности и

бездоказательности мышления.

Соседние файлы в предмете Логика

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Козаченко Иван Яковлевич

Ошибка: понятие, свойство, виды

Статья посвящена определению понятия «ошибка», ее свойств и видов. Автор указывает, что при взаимодействии материальных объектов (субстанций) между собой ошибки быть не может при условии, что все происходящее есть творение исключительно природное, материальное. Ошибка появляется лишь только там и только тогда, где и когда в те или иные процессы включается осознанная человеческая деятельность. В статье детально раскрыты свойства ошибки, дана классификация ошибок.

Ключевые слова: ошибка, свойства ошибки, виды ошибок, классификация ошибок.

Error: concept, property, types

The article is devoted to the definition of the concept «error», its properties and types. The author points out that in the interaction of material objects (substances) between themselves there can be no error, provided that everything that happens is a creature exclusively natural, material. The error appears only there and only when where conscious human activity is involved in certain processes. The article describes in detail the properties of the error, gives the classification of errors.

Key words: error, error properties, types of errors, error classification.

Слово, термин, понятие, явление, процесс, акт человеческого поступка -этими и многими другими символами можно обозначить ошибку, которой присущи самые неожиданные содержательные конструкции, формы проявления и функциональные векторы.

Однако ошибка как фактор реальной действительности, как событие относительно автономного характера может существовать лишь при наличии определенного набора свойств, отсутствие хотя бы одного из которых исключает ее присутствие.

В связи с этим не все отклоняющееся от какой-либо заданной правильной координаты есть по своей сути ошибка. Например, чтобы сохранить закономерный временной ритм развития Вселенной, отклоняющийся отрезок времени по Гринвичу ежегодно подвергается принудительной коррекции путем соответствующего перевода стрелки часов на тысячную долю секунды.

Вселенская ошибка, порожденная человеком, и ошибка конкретного незначительного факта, совершенная им же, в чем бы и как бы они себя не проявили, есть попытка (нередко роковая) принудить материальную основу бытия других людей и природу развиваться в рамках созданной им заведомо для него субъективно порочной матрицы.

Таким образом, напрашивается вопрос: что есть ошибка? Есть ли это неизбежная и независимая от человека форма реакции материи (объективных факторов) не только на закономерный (поступательный) ход разви-

тия природы, но и на возникающие спонтанно разрушительные (возможно, и созидательные посредством разрушения чего-то устаревшего на данный период времени) катаклизмы последней? Либо ошибка есть неизбежно заложенная в процесс познания материи (объективных обстоятельств) форма реакции природы на попытку человека не только раскрыть ее потаенные свойства, но и скорректировать их по своему образу и подобию?

Можно допустить, что ошибка есть неизбежный неспрогнозированный результат оценки человеком (субъективные факторы) тех или иных обстоятельств (в том числе и результатов своих действий), которые он, добросовестно заблуждаясь, предполагал исключительно правомерными или негативными, однако которые таковыми не оказались.

Но все же, что если ошибка есть вообще нечто иное?!

Безошибочность природы

Если где-то в глубине бескрайнего времени, в недрах безначального мирового пространства появление человека было стратегической задачей Создателя всего сущего на нашей Планете, то нельзя ли признать своеобразными глобальными ошибками Всемирный потоп, разрушительные извержения вулканов, землетрясения и другие подобные смертоносные катаклизмы, неоднократно ставившие человечество на грань его полного исчезновения.

Имеются свидетельства, в частности, академика С. Капицы, что в эпоху длительностью 1,6 млн лет — от палеолита до наших дней -произошло не менее десяти оледенений, из-

13

менений уровня мирового океана до сотни метров, соединений и разъединений материков. И тем не менее человек, гонимый всеми этими ужасами, благодаря своему умению накапливать опыт выживания в экстремальных условиях, дешифровать и использовать информацию об окружающей его, в том числе опасной, природной среде занимал все новые и новые земли, размножался с все нарастающей скоростью [1].

Природная стихия с присущим ей буйством грозила и грозит человеку физическим исчезновением и одновременно дарила и дарит ему возможность жить и развиваться.

Так чего же здесь больше — ошибочного или предопределенного? Нет ли в этом кажущемся природном противоречии определенного рода закономерности, которая, как до предела сжатая мощная пружина, раскручиваясь, неизбежно заставляет развиваться в пространстве и времени те или иные явления, создающие в своей совокупности сложное, бесконечное и непрерывное движение предметной субстанции Планеты.

Можно высказать предположение, что предметная субстанция планеты Земля, в каком бы она не была состоянии, в каком бы направлении не двигались ее составляющие, всегда безошибочна. Ей присущи упорядоченность и закономерность. Все ее макро- и микрообъекты находятся в постоянном и непрерывном движении в заданном им ритме и в намеченной им траектории.

Возможно, именно поэтому планета Земля успешно (что доказано многими миллиардами лет ее существования) выполняет свои основные внутренние и внешние функции.

Мне могут возразить: а как же хаос? Осмелюсь заметить, хаос присущ не самой природе, а процессу ее постижения. Хаос, из которого Создатель образовал порядок, заявляет о себе там и тогда, где и когда кто-то пытается обнаружить в окружающей его материальной (физической) действительности четкую геометрию ее структуры и строгую логику ее содержания и развития.

До появления человека вопрос о хаосе, как и о порядке, по известным причинам не возникал, а природа задолго до этого уже существовала и развивалась по своему четкому сценарию. Хаос уступает место порядку по мере раскрытия человеком очередной тайны Вселенной и всего того, что с ней связано. Действительно, чем больше человек постигает тайны природы, тем больше он убеждается в том, что вселенское пространство только кажется хаотичным,

на самом же деле всем правит мир и порядок. Космос, порядок — родной хаосу, как упругие волны моря — родные грудам океанских валов [2, с. 4].

Очевидно, что человек, даже с масштабным кругозором, не может охватить сознанием и толику какого-либо замкнутого природного (как, впрочем, и социального) цикла. Ведь он (цикл) может существовать мгновение, а может длиться сотнями, миллионами лет. Чтобы охватить большое, нужно быть самому великим. Как сказал российский поэт С. Есенин, «Большое видится на расстоянье» [3, с. 120].

Мир настолько хаотичен, насколько он не познан человеком. К слову, человек — само по себе существо исключительно хаотичное. Не зря же древние мыслители говорили: «Познай себя!».

Возможно, в большом человеку не уловить невооруженным глазом какую-либо мизерную частицу. Однако в бесконечно малом с помощью современнейшей техники и своего абстрактного мышления он способен обнаружить закономерный ход развития объектов планетарного или межгалактического масштаба.

Пределы мира, рамки которого очерчивают два компонента мироздания — материальный и идеальный, сужают наше мыслительное пространство до двух логических фигур.

С одной стороны, обо всем сущем можно судить как об объективном начале, так как оно есть материальная природа (Эмпедокл, например, считал, что в основе мира лежат четыре элемента: вода, воздух, земля, огонь).

С другой стороны, все сущее есть субъективное начало (одни, как Демокрит, считают, что это пустота, другие — сознание, дух, идеальное). Каждая из этих логических моделей имеет право на свое относительно автономное существование.

Выбор же той или иной модели и придание ей статуса основы зависят от темперамента исследователя, его вкуса, научного интереса. Ясно одно, исключительно в природной материи и во взаимодействии лишь материальных объектов (субстанций) между собой ошибки не может быть, если все происходящее есть творение исключительно природное, материальное.

Ошибка появляется лишь только там и только тогда, где и когда в те или иные, в частности природные, процессы включается осознанная человеческая деятельность.

Так, разрушительное извержение вулкана Везувия было творением исключительно природным, и потому исключительно безошибоч-

14

ным, более того, закономерным, а в тех тектонических и иных условиях 79 г. н. э., в каких в то время находился Везувий, явлением неизбежным. Природу и законы природы не выбирают, они являют себя человеку как данность, раскрывая по мере возможности свои свойства.

Свойства ошибки

Свойство первое — императивное. Природа, как материальное начало, сама по себе безошибочна, так как она творит саму себя по законам природы, а не по велению сознания, воли и действий человека.

Немало природных катаклизмов, известных человеку не только на основе событий прошлых времен, но и нередко на его собственном горьком опыте, завершаются колоссальными по своей разрушительности трагическими последствиями.

При этом важно подчеркнуть, что масштабы этих последствий не в малой степени зависят от сознательной деятельности человека.

Можно ли было избежать столь жестокого и непоправимого удара природы при извержении вулкана Везувий? Очевидно, да, если бы люди, наученные горьким опытом своих (и не только) предков, не строили свои жилища в опасной для их жизней природной зоне либо имели необходимую систему оповещения населения о надвигающейся беде и были готовы к эффективной эвакуации всех без исключения граждан, а не только их элитарной части.

А лучше было бы, если бы все перечисленные и иные условия были в реальной действительности. Очевидно, внешняя привлекательность местоположения населенных пунктов и «безобидное» состояние вулкана на протяжении многих тысячелетий снизили порог ощущения человеком опасности, за что многие люди, утратив бдительность и чувство опасности, поплатились своими жизнями.

Свойство второе — универсальное. Ошибка есть творение исключительно сознательной (физической и/или духовной) деятельности человека. Основа подобной ошибки носит устойчивый характер, так как размеренный и благодушный природный ритм как бы убаюкивает обыденную (житейскую) бдительность человека, нередко формируя у него сомнение в необходимости волноваться, «быть на чеку», чтобы находиться хотя бы на шаг впереди роковых событий.

Человек, как и все человечество, не раз на себе испытывал удары природной судьбы, однако далеко не все подобные удары служат напоминанием ему о том, что «на одни и те же грабли нельзя наступать дважды».

Парадоксальным следует признать тот факт, что нередко ошибка человека влечет за собой последствия крупномасштабного характера; разрушительная сила такой ошибки кратно перекрывает самые жуткие природные катаклизмы.

К разряду подобных ошибок следует отнести, например, аварию на Чернобыльской атомной электростанции или на оборонном заводе «Маяк».

Создание высокотехнологичного, многофункционального и сверхточного оборудования, позволяющего совершать дерзкие попытки поиска ответов на вопросы, лежащие в плоскости экстремальных участков земли, недр, океанов и морей, космоса, межпланетного пространства, требуют от человека исключительной аккуратности в исполнении соответствующих манипуляций с указанным оборудованием.

В месте, где царит порядок микро- и макрообразований, созданных самой природой, появление ошибки может парализовать нормальное функционирование этих образований либо их полное уничтожение.

Возможно, в этих и других подобных ситуациях природа восстает против попытки человека подчинить ее себе, заставить служить ему, беспрекословно выполнять его капризы и позволять безответственно проводить разрушительные эксперименты в любой из сфер бытия человека.

Катастрофы техногенного и природного характера, сопровождаемые неблагоприятной экологической обстановкой, способствуют распространению опасных для жизни болезней.

Общение человека с атомом обернулось для него не только прорывом в области целого ряда наук и прикладных технологий («мирный атом»), но и серией разрушительных аварий с многочисленными человеческими жертвами, происходящими, прежде всего, на объектах атомной промышленности.

Хронология событий, лежащих в основе превращения одного состояния природы в другое, следовала, как можно предполагать, от неживой к живой природе, а от нее к живой природе, частично содержащей зачатки сознания, и, наконец, к природе, наделенной разумом.

На этом сложном, мучительном и бесконечно длительном пути преобразований природы, как утверждают многие ученые самых различных сфер научных направлений, труд способствовал формированию социальной матрицы человека.

Однако труд не только был предметом социальной селекции на пути от животного к чело-

15

веку, но и способствовал наделению его разумом. А это могло произойти лишь при условии, что человек от труда в форме примитивных физических телодвижений (что присуще, прежде всего, животному) перешел к осознанной и целесообразной деятельности.

Продукт сознания и только он, внесенный в человеческое поведение, позволяет отличать творение человеческого разума от результата инстинктивных действий животного. В противном случае неразличимым был бы, например, слом дерева, поваленного слоном во время его буйства в природной среде, и слом дерева, совершенный человеком осознанно с помощью даже самого примитивного самодельного топора.

К. Маркс высказал гениальную мысль о том, в чем он видел различие между трудом человека и трудом животного. «Паук, — заметил он, -совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т.е. идеально» [4, с. 189].

Бессмысленно опровергать данное мнение К. Маркса либо подвергать его сомнению. Однако следует обратить внимание на то, что самая плохая (если такое возможно) пчела не только постройкой своих восковых ячеек, но и «непредвиденными ею» результатами своего труда посрамляет (может посрамить) некоторых архитектурных асов, для которых расстояние от великолепной архитектурной задумки до роковой ошибки при ее реализации не такое уж и большое.

Свойство третье — взаимодействующее. Можно заключить, что ошибка не возникает сама по себе, она есть результат взаимодействия человека с природой (материей) либо человека с себе подобными существами.

Нередко можно услышать сентенцию о том, что нет такого общества, которое бы исключало неравенство людей: деление на бедных и богатых изначально предопределено законами социального общежития людей.

Трудно в таком случае дать ответ на вопрос, чего здесь больше — лицемерного лукавства или исключительного цинизма.

Ясно только одно — кому-то указанное неравенство выгодно, а потому и бьются за него не на жизнь, а на смерть различного рода идеологи, политики, демагоги и чиновники само-

го различного масштаба и значения, которые рады по первому сигналу организовать мягкую подстилку под любой, даже самый губительный для себя «социальный проект».

Как справедливое неравенство понимается неравенство природное, если не брать во внимание различного рода неравенств, порожденных биологическими отклонениями (врожденными пороками).

В определенных рамках признается допустимым неравенство и социальное, вызванное, например, возрастом, физической и интеллектуальной деятельностью, климатическими особенностями проживания людей и т.д.

Социальное неравенство людей как результат чьей-то злой воли всегда и без каких-либо оговорок признается (должно признаваться) несправедливым, а потому и опасным. Именно на почве социальной несправедливости массовая бедность неизбежно воспринимается как норма. На ее фоне происходит вынужденная коммерциализация самых массовых и самых чувствительных сфер жизнедеятельности людей: образования и медицины.

Высокий уровень прецедентности, жестокости и организованности преступности — это удел несправедливого социального неравенства. Безжалостное обесценивание накопления граждан, неоправданное повышение цен на товары и услуги, процветание пьянства, токсикомании и наркомании среди молодежи — все это следствие несправедливого социального неравенства.

Ни для кого не секрет, что резкое расслоение людей на постыдно для общества бедных, с одной стороны, и неоправданно богатых — с другой, порождает цинизм в высших слоях общества, пошлость в средних и дикость — в низших [5, с. 84].

Одним словом, перечисленные проявления социального неравенства по своей природной сути есть неравенство несправедливое, а его, в свою очередь, можно представить как самую разрушительную социальную роковую ошибку человечества и любой человеческой общности.

Безнравственная суть роковой социальной ошибки проявляется в том, что она (ошибка) пронизана духом безнравственного паразитизма. Паразитизма грубого, гнусного и разлагающего, так как при любом его проявлении меньшинство без зазрения совести «жирует» за счет большинства среднего и беднейшего населения.

В этом и находит свое проявление цинизм высших (элитарных) слоев общества, так как теневая, а нередко и легальная экономика используется олигархическими кланами для

16

обслуживания их собственных личных интересов. Последнее, помимо угрожающих размеров бедности и нищеты, разрушает старые добрые идеалы.

Между неоправданно богатыми людьми и беднейшими представителями социального разложения, как между молотом и наковальней, находится так называемый средний класс (чаще всего называемый «средним или малым бизнесом»). Его положение не такое уж безоблачное, как может показаться.

Именно этот сектор социального бытия служит при наличии несправедливого социального неравенства мощным подспорьем, непрерывно питающим беспредельную алчность и без того неоправданно богатых людей. Это с одной стороны.

С другой же стороны, средний, разоряющийся слой населения в связи с неблагоприятными социально-экономическими условиями жизнедеятельности служит печальным поставщиком беднейших социальных слоев, тем самым поднимая и без того высокий порог нищенского существования обездоленных людей.

Дозированный предпринимательский потенциал среднего звена населения, экономические рамки которого жестко регулируются олигархическими кланами, неизбежно низводит его (потенциал) к состоянию пошлого и безнравственного торга с криминальными структурами, умело направляющими финансовые потоки среднего класса в теневой сектор олигархической экономики.

На Востоке говорят, скорость каравана определяется скоростью самого слабого верблюда. Перефразируя приведенную сентенцию, можно заметить, что богатство страны определяется не количеством миллиардеров в стране, так как не они заполняют «закрома Родины» финансовыми потоками и не они преумножают отечественную экономику, а фактическим числом представителей «среднего бизнеса» и беднейшего населения страны.

Люди, лишенные нормальных условий жизни, прежде всего материального характера, вынуждены поступать не по законам чести, а по велению инстинктов, неизбежно опускаются на уровень основных инстинктов выживания, что может свидетельствовать лишь о том, что на первые позиции в жизни бедного человека выступают дикие нравы силы и жестокости.

В этих условиях лицемерно стремление миллиардеров убедить всех, кроме себя, естественно, что они выступают единственным гарантом материального благосостояния и имущественной стабильности сограждан.

На самом же деле «не по Евклиду мы живем». Это у него, мудрого старца, все заключалось в простом постулате: если ты какую-то длину уменьшил на какое-то число, то остаток длины, независимо от ее протяженности в пространстве, на это же число обязательно уменьшается. У наших финансовых воротил все наоборот: сколько они не отрезают от народного пирога, он, как феникс из пепла, каждый раз предстает в своих первоначальных размерах.

Восстановление «пирожной» геометрии происходит не по мановению волшебной палочки, а за счет чаще всего непопулярных способов изъятия у людей нередко того, что им самим необходимо для нормальной жизни.

Бездонная неиссякаемость «народного достояния» — это основная экономическая ошибка нашего имущественного (и не только) бытия.

Финансовые аппетиты отечественных миллионеров и миллиардеров не знают разумно допустимых границ, а это уже патология, и ее лечение нужно проводить в стационарных учреждениях, на фасаде которых была бы к месту словесная мольба: «С мира по нитке и олигарху смирительная рубаха».

Свойство четвертое — материальное. Ошибка обретает определенный смысл лишь при наличии наступления тех или иных негативных последствий материального характера.

Перечисленные свойства ошибки не исчерпывают всего ее содержательного богатства. Однако именно они определяют специфику ошибки, ее сущности, масштабности и значения, а это, в свою очередь, позволяет заметить, что многоликость ошибки отражает ее многогранную природу и практическую неисчерпаемость.

Мозаичное выявление свойств (признаков) ошибки позволяет создать цельное полотно определения этого понятия. Ошибка — это негативный, фактически наступивший результат сознательного (физического и/или интеллектуального) взаимодействия человека с природой (материей) либо с себе подобными существами, наступление которого, по его расчетам, было невозможным.

Все мыслимые ошибки, вне зависимости от сферы человеческой жизнедеятельности и многообразия, могут подлежать классификации по вертикали и горизонтали.

«Вертикаль» ошибок образуют масштабность формата взаимодействия человека (человечества) с чем-то или с кем-то и объем разрушительности последствий этого взаимодействия.

17

По данному критерию можно выделить ошибки: межгалактические, межпланетные, космические, планетарные, техногенные катаклизмы, наступление которых может оказаться не столь уж и невозможным, учитывая то упрямство, с которым человек (человечество) стремится проникнуть в суть всего того, что его окружает.

Неисчислимые по количеству и разнообразию виды ошибок дает их деление по «горизонтали». Нас интересует ограниченная классификационная группа ошибок, к которым следует отнести: врачебные ошибки, судебные ошибки, бизнес-ошибки, профессиональные ошибки в адвокатской и нотариальной деятельности.

Врачебная ошибка — это негативный, фактически наступивший результат сознательного (физического и/или интеллектуального) взаимодействия врача с пациентом в рамках его лечения либо проведения с ним врачебного эксперимента, наступление которого, по расчетам лечащего или проводящего эксперимент, было невозможным.

Судебная ошибка — это негативный, фактически наступивший результат сознательного интеллектуального взаимодействия судьи с лицами, участвующими в деле, в рамках рассматриваемого им гражданского дела или с

1. Покровский В. Прощание с юностью человечества // Экспресс. 2003. Октябрь. С. 30-32.

2. Блок А. О назначении поэта // Александр Блок. Лирика. Театр. М., 1982.

3. Есенин С. Письмо к женщине // Стихотворения. Поэмы. Мурманск, 1969.

4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

5. Падни Д. Льюис Керролл и его мир. М., 1982.

участниками уголовного судопроизводства в рамках рассматриваемого им уголовного дела, наступление которого, по расчетам судьи, было невозможным.

Бизнес-ошибка — это негативный, фактически наступивший результат сознательного интеллектуального взаимодействия бизнесмена с деловыми партнерами, наступление которого, по его расчетам, было невозможным.

Профессиональная ошибка в адвокатской деятельности — это негативный, фактически наступивший результат сознательного профессионального взаимодействия адвоката со своим клиентом (своими клиентами), наступление которого, по его расчетам, было невозможным.

Профессиональная ошибка в нотариальной деятельности — это негативный, фактический наступивший результат сознательного профессионального взаимодействия нотариуса со своим клиентом (своими клиентами), наступление которого, по его расчетам, было невозможным.

Не исключено мнение о том, что представленный на Ваш суд фрагмент моих рассуждений относительно понятия и специфики ошибки страдает определенными авторскими недоговоренностями. Это вполне объяснимо, поскольку самая простая ошибка сама по себе есть нагромождение догадок и предположений.

1. Pokrovsky V. Farewell to the youth of mankind // Express. 2003. October. P. 30-32.

2. Block A. On the appointment of the poet // Alexander Blok. Lyrics. Theater. Moscow, 1982.

3. Yesenin S. Letter to the woman // Poems. Murmansk, 1969.

4. Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 23.

5. Padney D. Lewis Carroll and his world. Moscow, 1982.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Козаченко Иван Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического университета; e-mail: uglaw@yandex.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

I.Ya. Kozachenko, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Head of the Chair of Criminal Law of the Ural State Law University; e-mail: uglaw@yandex.ru

18

Пространство и время: философский анализ. Логические ошибки: причины возникновения, основные виды логических ошибок

Министерство образования и науки Украины

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по Философии

Пространство и время. Философский анализ. Логические ошибки: причины возникновения, основные виды логических ошибок

Выполнила: студентка 2 курса

Группы ЭМСЗ-34Б

Москаленко Ольга Николаевна

Харьков 2015

Содержание

Введение

. Пространство и время

.1 Пространство и время в мифологии

.2 Субстанциальная и реляционная концепции

. Логические ошибки

2.1 Логика как часть философии

2.2 Причины логических ошибок

2.3 Основные виды логических ошибок

Введение

Как только мы осознаем себя частью материального мира, перед нами неизбежно возникает вопрос о пространстве и времени. Ведь именно они являются первыми атрибутами материи. Говоря словами Канта, «все что существует, существует где-то и когда-то». Конечно же, в современной жизни в движении за «хлебом и зрелищами» мы не думаем о границах или бесконечности того пространства, в котором существуем, или о вечности и начале времен. Большинство из нас априори мыслят, что наш мир объемен и при этом безграничен, что наше время «течет» или «бежит» и никогда не вернется назад, а более глубокое понимание пространства и времени для повседневной жизни, по большому счету, не существенно. Однако, в силу своей принципиальной значимости для человека понятия пространства и времени с самого начала зарождения философии оказываются в числе ее самых ключевых проблем. Это относится и к современной философии.

Человеку свойственно не ограничиваться сугубо житейскими интересами — в нас природой заложено стремление к познанию. А так как Я (материя), пространство и время, на мой взгляд, это своеобразный базис жизни человека, то я выбрала для своей работы именно этот вопрос.

1. Пространство и время

1.1 Пространство и время в мифологии

Тот факт, что пространство является важнейшим атрибутом бытия ни у кого не вызывает сомнений. Мы живем в нем, понимаем свою зависимость от его размеров, границ, объемов, мы измеряем эти размеры, мы преодолеваем границы и заполняем объем, мы существуем в пространстве и сосуществуем с ним. И еще в архаическом сознании человека это уже породило своеобразные представления о нем. В мифологии пространство одухотворено и разнородно. Это не хаос и не пустота. Оно всегда заполнено и является упорядочиванием мира, тогда как хаос олицетворяет собой отсутствие пространства. Именно такое представление мы видим во многих «мифах творения» из разных мировых культур и религий, как западных, так и восточных. Они описывают процесс постепенного оформления хаоса из бесформенного состояния в пространство, как нечто оформленное, которое потом заполняется различными сущностями: богами, растениями, животными и так далее. Мифологическое пространство не просто рождается, оно разворачивается по спирали по отношению к определенному «мировому центру», формируясь и организовываясь особым образом в целостную систему объектов и процессов. Стоит отметить, что и в современном языке слово пространство имеет созвучное толкование. Например, в толковом словаре Кузнецова, где пространство — это «неограниченная протяжённость во всех измерениях, направлениях… Место, способное вместить что-либо».

Основная характеристика мифологического пространства — его разнородность и прерывность, то есть его качественная разъединенность. Именно прерывность пространства формировало в сознании человека культурную значимость места, в котором он может оказаться. Центр пространства — это всегда место особо ценное, сакральное. Внутри географического пространства оно ритуально обозначалось знаками, например камнем, храмом или крестом. Периферия же — это зона опасности, которую в мифах должны были преодолеть герои. Иногда это даже место вне пространства, в неком хаосе. Победа над этим местом и злыми силами имело своеобразное значение освоения пространства. Примером могут служить мифы о подвигах древнегреческого героя Геракла, в частности миф о двенадцатом подвиге. В нем повествуется о победе Геракла над великим титан <#»justify»>2. Логические ошибки

2.1 Логика как часть философии

В ходе рассмотрения вопроса о пространстве и времени, оказалось, что наши представления о них больше заимствованные. Многие из нас мыслят эти феномены так, как нам об этом рассказали, затем эти образы обросли представлениями из личного опыта, дополнились элементами из современных научных открытий. Это не ошибка нашего мышления, это наследие культуры, воспитания, традиций. Человек — существо мыслящее, мы вполне можем исследовать самостоятельно те области знаний, которые нам нужны или интересны. И здесь уже актуальным становится вопрос об ошибках нашего мышления. Наука о правильном мышлении — это логика. Основная задача этого раздела философии — определить, как путем правильных рассуждений прийти к выводу из предпосылок и получить истинное знание о предмете размышления и его соотношениях с другими предметами и явлениями. Если мы говорим о том, как мы думаем, то, как правило, мы говорим, что стараемся делать это логично.

Наиболее обстоятельно проблемы логики были рассмотрены и разработаны в древней Греции. Логические вопросы рассматривали такие философы, как Парменид и Зенон (представители элейской философской школы), Гераклид, софисты Протагор, Горгий и другие, Демокрит и Аристотель. Деятельность этих философов прямо или косвенно затрагивала вопросы логики. Идеи представителей элейского направления и приверженцев логики Гераклида вступали в конфликт в силу их противоположности. Элейская школа проповедовала метафизические теории, то есть способ изучения явлений, при котором они рассматриваются отдельно друг от друга и в неизменном состоянии. Философия Гераклида придерживалась идей диалектики, согласно которой явления изучаются в развитии и взаимодействии. Софисты рассматривали логику не как науку, позволяющую установить истину, а как средство достижения победы в споре. Для этого они сознательно нарушали законы логики.

Демокрит, принадлежавший к материалистической философской школе, выступил против софистов. Он разработал и закрепил в своем трактате «О логике» («Каноны») первую систему логики, в которой, рассматривая суждения, выделил субъект и предикат. Демокрит считается одним из основателей индуктивной логики, поскольку его трактат основывается на эмпирических началах.

Проблемами логики занимались также Сократ и Платон. В учении Сократа главным считался метод, который позволял получить истину, а также содержалась идея, что познание любого предмета становится возможным, лишь если свести его к общему понятию и на этой основе судить об этом понятии. Для достижения истины Сократ предлагал ученикам дать определение какому-либо явлению, особенности или характерной черте, присущей окружающему миру или человеку. Затем, если такое определение оказывалось, по его мнению, недостаточно полным или правильным, он, применяя примеры из жизни, указывал на ошибки, допущенные собеседником, а затем изменял и дополнял его. Достижением знания Сократ считал нахождение закономерностей и определение понятия для ряда вещей. В процессе достижения знания учитывались общие черты предметов и различия между ними.

Древнегреческий философ Платон был учеником Сократа и разрабатывал теории познания и логики, опираясь на идеи учителя. Используя свои теории, Платон сначала получал новые понятия, а затем старался разбить их на виды и систематизировать. Он развивал теорию суждения, выделил два правила деления понятий, а также отделил отношение различия от отношения противоположности.

Логика стоиков — это система знаний, разработанных приверженцами мегаро-стоической школы, стоиками Зеноном и Хризиппом и мегариками Диодором, Стилпоном, Филоном и Евбулидом. В результате деятельности этой школы современная логика получила анализ логических понятий отрицания, конъюнкции, дизъюнкции и импликации. Задачей логики они видели избавление от заблуждений и создание возможности правильно судить о вещах. Логика должна изучать не только словесные знаки, но и мысли, выражающиеся в них. Выходя за рамки формальной логики, представители мегаро-стоической школы делили логику на диалектику и риторику.

Как мы видим, многие философы Древней Греции работали над вопросами логики, но основателем ее считается Аристотель. Именно Аристотель оформил знания о логике в четкую систему и обнаружил, что знания, откуда бы они ни были получены, всегда имеют языковое выражение. Отсюда он делал вывод, что научные знания есть последовательность высказываний, объединенных логическими связями и выводимых одно из другого. Логику Аристотеля называют формальной или традиционной. Она включает такие разделы, как понятие, суждение, законы правильного мышления, умозаключения, аргументация и гипотеза. Важным достижением Аристотеля является то, что он впервые сформулировал законы правильного мышления: закон тождества, закон непротиворечия и закон исключенного третьего, а также стал изучать человеческое мышление с целью вывести его логические формы. Эти законы были сформулированы в важнейшем сочинении Аристотеля «Метафизика». Аристотель создал теорию силлогизма, рассмотрел теорию определения и деления понятий и теорию доказательства. Главными трудами в этой области являются трактаты «Первая аналитика» и «Вторая аналитика», которые впоследствии наряду с другими работами были объединены в «Органон» — метод, средство или орудие познания действительности.

В этом труде содержится мнение о том, что законы логики неразрывно связаны с окружающим миром и с человеком и не могут существовать в отрыве от них. Истинным Аристотель считал утверждение, если оно соответствует положению окружающего мира, то есть отображает реальное состояние вещей. Ложными, таким образом, считались суждения, которые используются не для отображения объективной реальности, а для сознательного или случайного изменения этой реальности, то есть «подминании» явлений окружающего мира под необходимый ответ. Иными словами, ложно то, что нарушает существующие связи между вещами или создает новые, существующие только на словах.

Средневековая логика является, по большей части, трактовкой и анализом античных философских теорий. В этот период в основном изучались вопросы модальной логики, теория логического следования, теория семантических парадоксов, а также проводился анализ выделяющих и исключающих суждений. Вопросами логики в арабском мире занимались такие ученые, как аль-Фараби, которого считают основателем сирийской логики и Ибн-Сина (Авиценна). Аль-Фараби являлся идейным последователем Аристотеля. Логика аль-Фараби направлена на изучение научного мышления и рассматривает вопросы истинности, опираясь на концепцию истинности, разработанную Аристотелем. Структура его (аль-Фараби) логики состоит из двух частей, одна рассматривает представления и понятия, а другая изучает теорию суждений, выводов и доказательств. Особое внимание аль-Фараби уделял вопросам теории познания и грамматики. Трактовку работ Аристотеля продолжил Ибн-Сина. Он пользовался переводами и комментариями античных работ, созданных аль-Фараби. Авиценна изучал аристотелевскую силлогистику, прослеживал зависимости и связи между категорическими и условными суждениями, а также выражение импликации через дизъюнкцию и отрицание. Свои идеи ученый изложил в учебнике «Логика».

Одним из ученых, работающих в эпоху Возрождения, был Френсис Бэкон, родоначальник английского материализма. Он внес значительный вклад в разработку материалистического логического подхода. Его главным достижением считается работа «Новый Органон», которая была призвана заменить собой «Органон» Аристотеля. В работе Ф. Бэкона рассматриваются вопросы индукции, методы определения причинной связи между предметами и явлениями (сходства и различия сопутствующих изменений, остатков и объединенный метод сходства и различия).

Вопросами логики в эпоху Возрождения занимался и французский философ Рене Декарт. Он сформулировал четыре правила правильного подхода к научным исследованиям. Им была создана научная работа «Логика, или искусство мыслить», главной мыслью которой было освобождение логики Аристотеля от изменений, внесенных средневековыми учеными.

.2 Причины логических ошибок

Как видно, на протяжении многих сотен лет логика, как и философия в целом, развивалась, дополнялась, трансформировалась и делилась на различные направления. Современная логика стала частью математики, юриспруденции, политики, экономики, журналистики и так далее.

Как мы сказали, основная задача логики — определить, как путем правильных рассуждений прийти к выводу из предпосылок и получить истинное знание о предмете размышления и его соотношениях с другими предметами и явлениями. Иными словами, в ходе рассуждений не должно быть логических ошибок. Вопросу о логических ошибках Аристотель посвятил специальное сочинение «О софистических опровержениях». Он считал, что «ложные умозаключения бывают двоякого рода: одни из них формально правильны, но исходят из ложных посылок, другие же формально неправильны». То есть, в первом случае мы делаем правильные выводы, но исходим из изначально неверных посылок, а в другом — при верных исходных данных мы делаем неправильные умозаключения. С точки зрения формальной логики оба случая равносильны, и тот и другой в равной степени является логической ошибкой.

Существует много дефектов логических размышлений. Для начала, ошибки логики можно разделить на две основных группы: преднамеренные и ненамеренные. Ненамеренные логические ошибки в умозаключениях обозначаются термином паралогизм. Паралогизмы случаются по разным причинам, о них чуть позже, главное — ошибки этой группы на момент возникновения не осознаются. Преднамеренные нарушения правил логики — это рассуждения, в которых сознательно допущена логическая ошибка и отношения между мыслями при этом устанавливаются так, чтобы эту ошибку трудно было заметить. С помощью таких рассуждений обосновывается истинность заведомо ложных утверждений. При этом неправильному рассуждению так тонко придается видимость правильного, что различие между ними становится незаметным. Эти сложные логические построения называются софизмами. Целью использования таких логических уловок было удачное ведение дискуссии. Философы-софисты Древней Греции специально занимались составлением софизмов и обучали этому своих учеников.

В чем же причины логических ошибок? Основных причин можно выделить три:

) Нарушение законов логики, иными словами ошибки самого содержания наших мысленных построений. Это ведет к возникновению первичных логических ошибок. Например: «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Нарушен закон тождества, нет перехода от одной темы к другой, и уже не понятно что хотел сказать автор. Или другой пример: «Трио бандуристов: Петров и Васечкин». Здесь мы видим нарушение закона противоречия.

) Недостаток образования. Недостаток ведет к неправильному выражению размышлений (в том числе лексическим и синтаксическим ошибкам речи). По этим причинам, как правило, появляются вторичные логические ошибки. Многим известная фраза: «Казнить нельзя помиловать». Из-за синтаксической ошибки речи, мы так и не знаем казнить или помиловать. Как следствие, появление вторичных дефектов логики. К неясности излагаемого можно прийти и с другой стороны. В учебном пособии Беззубова А.Н. «Введение в литературное редактирование» приведен чудный пример: …Из учебника по общему языкознанию: «Мутация бывает двух видов — коммутация и пермутация. Коммутацией называется корреляция в одном плане, которая имеет реляцию к корреляции в другом плане языка; инвариантами являются корреляты с взаимной коммутацией, т.е. мутацией между членами парадигм. Пермутацией называется реляция и сдвиг в цепи, которые имеют соответствие в другом плане языка; вариантами являются корреляты с взаимной субституцией, т.е. отсутствием мутации между членами парадигмы, но наличием ее в цепи». Нет сомнений, что автор владеет глубоким пониманием преподаваемого материала, но сложность изложения, его ультранаучность, приводит к обратному результату — к непониманию.

) Психические нарушения. Они также приводят к логическим ошибкам, но являются предметом изучения других дисциплин. Поэтому в рамках данной работы, мы можем условно обозначить эту причину как частный случай нарушения законов логики.

.3 Основные виды логических ошибок

Рассмотрим основные логические ошибки, причина которых есть нарушение законов логики.

Самая распространенная логическая ошибка — ложное обобщение (Fallacia fictae universalitatis). Когда вы слышите «все американцы…», «все евреи…», «все мужики…» и так далее, будьте уверены — это ложное обобщение. Заключается оно в том, что мы допускаем суждение обо всем классе предметов или явлений на основании вывода о нескольких представителях данного класса. Например: «Кошки — животные. Собаки — животные. Следовательно, собаки — разновидность кошек».

Вторая часто встречающаяся логическая ошибка — ошибка мнимого следования (Non sequitur, дословно «не следует»). Эту ошибку совершают, когда на основании некой мысли, пусть даже правильной, приходят к убеждению, которое никак не следует из нее. Покажем на примере: «Египтяне построили самые известные пирамиды, они — лучшие строители в истории». Действительно, египетские пирамиды самые известные, но из этого не следует, что египтяне были лучшими строителями в истории.

Ложная дилемма — ошибка в рассуждениях, заключающаяся в упущении иных возможностей, кроме некоторых двух рассматриваемых. «Все или ничего», «Кто не с нами — тот против нас», «Либо да, либо нет». Это все примеры ложной дилеммы. Подобные выражения сужают пространство нашего выбора, не дают видеть альтернативы, так как изображают два решения как единственно возможные и исключают промежуточные варианты.

Следующая ошибка — предвосхищение основания (Petitio principii). Суть ее в том, что некоторое утверждение доказывается с использованием (явным или неявным) другого утверждения, которое само еще нуждается в доказательстве. Этот прием часто используется, например, в политике в таком виде: «Мы не можем не вмешаться, там проживает много наших соотечественников». Причина возникновения Petitio principii — нарушение «закона достаточного основания».

Отступление от тезиса (ignoratio elenchi) или подмена тезиса — ошибка вследствие нарушения «закона тождества». Когда мы отмечаем, что доказывается не то утверждение, которое необходимо доказать, а другое, внешне на него похожее или как-то с ним связанное, это и есть подмена тезиса. Эта уловка весьма часто встречается нам в жизни: политика, реклама, наше повседневное общение. Частный случай — это ложный аргумент,

«После этого, значит по причине этого» (Post hoc, ergo propter hoc) Нередко простую последовательность событий во времени рассматривают в качестве событий, связанных между собой причинной связью. В таком случае мы имеем дело с рассуждениями, строящимися по принципу Post hoc, ergo propter hoc. Возможно, это самая древняя логическая ошибка, которую совершает человек. Вера в талисманы, обереги, амулеты берет начало именно в Post hoc, ergo propter hoc. «Черная кошка перебежала вам утром дорогу, поэтому на работе вы опрокинули кофе на важные документы» — ошибка «после этого, значит по причине этого».

Аргумент к человеку (Аrgumentum ad hominem) — суждение об истинности утверждения ставится в зависимость от суждения о личных качествах человека (субъективируется). Например, обсуждение конкретных действий человека или его решений незаметно подменяется обсуждением его личных качеств. Так часто происходит, когда в рассуждение вмешиваются эмоции. «Я не доделал работу? А вы на себя смотрели?» — ошибка «Аргумент к человеку». Разновидностью этой ошибки можно считать «логическую диверсию». Выглядит она так: «Вы говорите, что в столице жить трудно, а почему же вы сами из нее не уезжаете?». Также заметен переход к личности.

Аргумент к народу (Аrgumentum ad populum) состоит в том, что вместо обоснования тезиса взывают к эмоциям людей, пытаются вызывать у них симпатию или антипатию к предмету разговора и таким путем заставить поверить в истинность выдвинутого тезиса или в ложность опровергаемого положения. Например: «Оппонент пытается играть на ваших чувствах, а я забочусь о ваших действительных нуждах». Еще пара классических примеров: «Все так делают!» и «Ты что, умнее других?».

«Палочный аргумент» (Argumentum ad Baculum) Эта логическая ошибка заключается в подмене рациональных доводов угрозами. Когда работодатель намекает вам, что существует немало желающих получить ваше место, и вместе с тем предлагает потрудиться сверхурочно — это Argumentum ad Baculum.

Порочный круг (Circulus vitiosus). Приведение в качестве доказательства того, что еще само нуждается в доказательстве. Например: «Бог- это любовь. Любовь — это Бог» Или другой пример — разговор пассажира с машинистом:

Потому что стоим.

Почему стоим?

Потому что не едем.

Аргумент к скромности (Argumentum ad verecundiam) или аргумент к авторитету — ссылка на авторитетную личность вместо обоснования конкретного тезиса: «Как говорил Сократ …» или «Еще моя прабабушка говорила, что …» пространство время логический ошибка

Мы перечислили основные логические ошибки, причиной которых было нарушение законов логики, то есть это были ошибки содержания. Теперь выделим логические ошибки, основанные на словесном выражении.

Омонимия заключается в том, что одно и то же слово может иметь два или более двух разных значений, при этом слова совпадают как в написании, так и в звучании. Например: «Читаем про себя». Не ясно, «про себя» это как или о ком?

Амфиболия заключается в том, что некоторая речевая конструкция употребляется в двух (или более двух) различных смыслах. Приведенный выше пример «Казнить нельзя помиловать» является классической амфиболией. В зависимости от того сделана пауза перед словом «казнить» или после него и будет меняться смысл предложения.

Оксюморон (Неправильное соединение слов) — сочетание несочетаемого, противоречащая себе фраза. Например: сжатый кулак, толпа людей, звонкая тишина.

Неправильное разделение слов состоит в разъединении в словесном выражении того, что логически разъединять нельзя. Аристотель приводит следующий пример этой ошибки: из того, что пять есть два (чётное число) плюс три (нечётное число), делается софистическое заключение, что пять есть чётное и нечётное число.

Неправильное произношение порождает ошибку, если при этом изменяется смысл слова. Например:

Что это?

Мастерская.

И что там делают?

Чертят.

Чертя́́́т или че́ртят? Решайте сами.

Несомненно, процесс мышления у каждого из нас индивидуален и зависит от многих факторов: интеллектуального развития, психического и эмоционального состояния, от наших желаний и целей. Случается, что логические ошибки, встречающиеся в нашей жизни, вызывают улыбку: «Брось, а то уронишь»; «Чай не пил — какая сила? Чай попил — совсем ослаб», «Бумага израсходована на обертку покупателя. Прошу списать председателя на сумму 17 рублей».

Однако очень многие ошибки логики сегодня допускаются с определенными целями. С их помощью наше мышление незаметно для нас становится управляемым политиками, экономистами, СМИ, соцсетями. Как часто это приводит к неверным действиям, нежелательным событиям?

Думаю, философия — тот доступный нам инструмент, с помощью которого мы можем заполнять пробелы в нашей картине мира и правильно оценивать происходящее вокруг. Она не просто помогает ответить нам на вопросы о пространстве, времени, материи, она учит нас мыслить и мыслить правильно.

Литература

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. — 608 с.

. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени. Истоки, эволюция, перспектива., М.: Наука, 1982, — 224 с.

. Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени, пер. с англ. М., 1969

5. Мухин А.С. «Категории «пространство» и «время» в философии античности, средних веков и возрождения» Журнал «Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена <http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena>» Выпуск № 37, том 14, 2007

. Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. М.: Прогресс, 1969, 590 с.

. Молчанов В. И.Феномен пространства и происхождение времени. Академический проект, 2015

. Лосев А.Ф. Античная философия истории.- М.; Наука, 1977.

. Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. — Париж, 1934.

. Асмус В.Ф. Учение логики о доказательстве и опровержении. М., 1954

. Уемов А.И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. М., 1958.

Содержание

- Что такое Логическая Ошибка

- Нарушение закона тождества

- Нарушение закона исключенного третьего

- Логические ошибки мышления

- Логика Галилея

- Софизмы

- Разные числа

- Женщина – не человек

- Знаешь то, чего не знаешь

- Лекарство

- Вор

- Как разоблачать софизмы

- Паралогизмы

- Логические парадоксы

- Парадокс лжеца

- Парадокс деревенского парикмахера

- Протагор и Эватл

- Как избегать логических ошибок

Логические ошибки – это то, что встречается у каждого из нас. В данной статье мы рассмотрим примеры логических ошибок, которые, так или иначе, встречаются в нашей повседневной жизни.

Основы логики мы рассматривали отдельно. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и узнать 4 главных закона логики. Также обратите внимание на когнитивные искажения, или распространенные ошибки мышления. Очень интересно!

Но сейчас мы будем говорить только о логических ошибках.

Подмена тезиса – это логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что начав доказывать некоторый тезис, постепенно в ходе доказательства переходят к доказательству другого положения, сходного с тезисом, но имеющего совершенно иное значение.

Другая популярная логическая ошибка – «предвосхищение основания». Она заключается в том, что в качестве аргументов используются недоказанные, как правило, произвольно взятые положения: ссылаются на слухи, на ходячие мнения, высказанные кем-то предположения или даже на собственный вымысел, выдавая их за аргументы, якобы обосновывающие тезис.

В действительности же доброкачественность таких доводов лишь предвосхищается, но не устанавливается с несомненностью. Обычно подобные лже-аргументы сопровождаются фразами: «Как абсолютно всем известно…», «Кто же будет спорить с тем, что…», «Само собой разумеется, что…», «Каждому известно, что…», дабы рассеять возможные сомнения у простого слушателя.

Что такое Логическая Ошибка

Логическая ошибка – в логике, философии и прочих науках, изучающих познание, ошибка, связанная с нарушением логической правильности умозаключений.

Ошибочность обусловлена каким-либо логическим недочётом в доказательстве, что делает доказательство неверным в целом.

Если человеку, который смотрит на уходящие вдаль рельсы железной дороги, кажется, что они сходятся на горизонте в одной точке, то он ошибается. Ошибается тот, кому кажется, что падение одного зерна на землю не производит ни малейшего шума, что пушинка не имеет веса и т. д.

Можно ли назвать эти ошибки логическими? Нет. Они связаны с обманом зрения, слуха и т. д., это ошибки чувственного восприятия.

Логические же ошибки относятся к мыслям. Причем не к мыслям как таковым, а к тому, как связывается одна мысль с другой, к отношениям между различными мыслями.

Нарушение закона тождества

В нашей повседневной жизни часто приходится наблюдать нарушение одного из главных законов логики – закона тождества. Взять, например, такой разговор.

– Можно мне взять твои книги?

– Возьми.

– А я не хочу их брать.

– Тогда не бери.

– Он запретил мне брать свои книги.

Здесь в выражении «не бери» смешиваются два разных суждения: «не бери» в смысле «можешь не брать» и «не бери» в смысле «нельзя брать», в результате чего нарушается закон тождества и неизбежно возникает недоразумение.

Часто самые незначительные изменения во фразе, например, перенос ударения, могут совершенно изменить ее логический смысл.

Вспомним недоразумение, которое возникло в связи с высказыванием Исаака Ньютона: «Гипотез не сочиняю». Многих удивляло, что Ньютон (см. интересные факты о Ньютоне), несмотря на это заявление, сам выдвигал много гипотез.

В действительности же оснований для удивления нет, и те, кто усматривает здесь противоречие, просто нарушают закон тождества. В приведенном высказывании Ньютона нужно поставить логическое ударение на слове «сочиняю», и тогда оно будет иметь смысл: «Гипотез не сочиняю, но выдвигаю их на основе фактов».

Некоторые истолковали, его иначе и, поставив логическое ударение на слове «гипотез», вложили в это высказывание совсем иной смысл: «Гипотез не выдвигаю, то есть, не создаю их вообще». На основе этого был сделан вывод, что Ньютон – противник всяких гипотез.

Нарушение закона исключенного третьего

Также нередко встречаются логические ошибки, связанные с нарушением закона исключенного третьего. Приведем классический пример.

В одной бане, вывешено объявление следующего содержания:

В камеру хранения принимаются:

- верхняя одежда,

- головные уборы,

- обувь,

- деньги и ценные вещи.

Не принимаются на хранение:

- огнестрельное и холодное оружие,

- горючие вещества,

- продукты,

- молотки и ножи.

В баню приходит гражданин, который хочет сдать вместе с одеждой связку книг. Гардеробщица отказывается брать книги, мотивируя тем, что их нет в списке вещей, принимающихся на хранение. Гражданин настаивает, ссылаясь на то, что и в списке предметов, не принимающихся на хранение, книги не указаны.

На основании указанного объявления суждение «книги принимаются» отрицается так же, как и суждение «книги не принимаются».

Логические ошибки мышления

В рассмотренных примерах противоречие возникает между двумя разными суждениями. Но законы мышления могут быть нарушены и внутри одного суждения.

Это бывает в тех случаях, когда из одного суждения вытекает другое, ему противоречащее. Например, древнегреческие софисты выдвинули утверждение «истинных суждений не существует».

Это утверждение опроверг Аристотель следующим образом.

Утверждение «истинных суждений не существует» является суждением. Если все суждения неистинны, то неистинно также и это суждение, то есть неистинно, что истинных суждений нет. А это значит, что истинные суждения существуют.

Такого же рода внутренне противоречивое суждение высказывает Пигасов в романе Тургенева «Рудин».

– Прекрасно! – промолвил Рудин, – стало быть, по-вашему, убеждений нет?

– Нет – и не существует.

– Это ваше убеждение?

– Да.

– Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай.

Логика Галилея

В истории науки были случаи, когда казавшиеся безусловно истинными суждения опровергались впоследствии путем обнаружения их внутренней логической несостоятельности.

Так, по вопросу о падении тел в физике в свое время считалась общепризнанной точка зрения, согласно которой скорость падающих тел тем больше, чем больше вес тела. Эту точку зрения опроверг Галилео Галилей, найдя в ней логическую ошибку. Сделал он это при помощи следующего рассуждения.

Пусть большой камень падает с какой-то определенной скоростью. Тогда другой камень, поменьше, будет падать с меньшей скоростью.

Теперь предположим, что мы сложили эти камни. С какой скоростью будет падать новый камень, вес которого равен весу двух первых?

- С одной стороны, эта скорость должна быть меньше скорости первого камня, поскольку мы присоединили к нему камень, падающий с меньшей скоростью, и этим самым уменьшили скорость падения первого камня.

- С другой стороны, вес камня, получившегося от сложения двух камней, больше веса каждого из них, поэтому и скорость его падения должна быть больше скорости каждого отдельного камня.

- Получается противоречие: скорость двойного камня одновременно и меньше и больше скоростей каждого из двух первых камней, что противоречит закону исключенного третьего.

Чтобы устранить это противоречие, говорит Галилей, нужно сделать допущение, что все тела падают с одинаковым ускорением.

Таким образом, по неправильности суждений можно судить об их неистинности. Если два или более утверждения противоречат друг другу, то это значит, что в них заключена какая-то ложь.

К слову сказать, это обстоятельство используется на суде для уличения преступника. Запутавшись в противоречивых показаниях, преступник бывает вынужден сознаться в своем преступлении.

Софизмы

Если законы логики нарушаются умышленно, то мы имеем дело с софизмами (от греч. sophisma – «измышление, хитрость»), которые представляют собой внешне правильные доказательства ложных мыслей.

Приведем несколько популярных софизмов.

Разные числа

Числа 3 и 4 – это два разных числа, 3 и 4 – это 7, следовательно, 7 – это два разных числа.

В данном внешне правильном и убедительном рассуждении смешиваются или отождествляются различные, нетождественные вещи: простое перечисление чисел (первая часть рассуждения) и математическая операция сложения (вторая часть рассуждения); между первым и вторым нельзя поставить знак равенства, т. е. налицо нарушение закона тождества.

Женщина – не человек

Или вот еще один пример софизма, где ловко прячется простая логическая ошибка.

Любой мужчина – человек. Женщина не мужчина. Следовательно, женщина – не человек.

Знаешь то, чего не знаешь

– Знаешь ли ты, о чём я хочу тебя спросить?

– Нет.

– Знаешь ли ты, что добродетель есть добро?

– Знаю.

– Об этом я и хотел тебя спросить. А ты, выходит, не знаешь то, что знаешь.

Лекарство

Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем лучше. Значит, лекарств нужно принимать как можно больше.

Вор

Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего.

Как разоблачать софизмы

Для разоблачения софизма необходимо найти в рассуждении два объекта, которые умышленно и незаметно отождествляются.

При этом стоит заметить, что сделать это далеко не всегда просто. Именно поэтому так важно развивать логическое мышление.

Паралогизмы