Библиотека

Речевые ошибки: что это такое и как с ними бороться

Даже взрослые люди зачастую допускают речевые ошибки. Бороться с ними не просто, потому что на конкретные правила чаще всего опереться невозможно, а «чувство языка» развито не у всех. Легче всего речевые ошибки не исправлять, а предупреждать. Это статья для родителей школьников, но полезна она будет всем, кто не может похвастаться абсолютной грамотностью.

Что такое «речевые ошибки» и какими они бывают?

Дети — созидатели по натуре, там, где взрослый задумается, какое употребить слово, ребёнок в творческом порыве придумает новое, к нему добавит приставку и суффикс и даже не заметит. Богатый русский язык даёт ребёнку огромный простор для творчества, а неочевидность некоторых правил позволяет педагогам собирать забавные коллекции ошибок. «Конятина», «надприсесть», «заобидеть» — эти милые слова — реальные примеры речевых ошибок, механизм возникновения которых в объяснении не нуждается, а вот о том, что с ними делать, мы поговорим дальше. Кстати, какие именно ошибки называют речевыми?

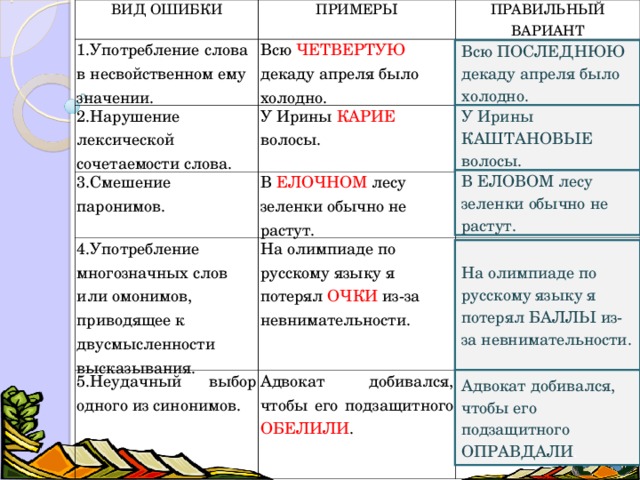

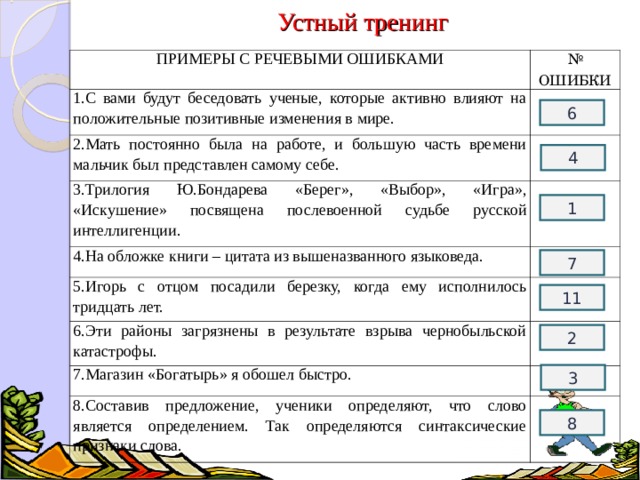

Существует множество классификаций, но мы остановимся на той, которая считается наиболее понятной, а именно на классификации, предложенной Фоменко. Виды ошибок в русском языке:

произносительные ошибки (орфоэпия);

лексические (нарушены лексические нормы);

К речевым ошибкам относятся только те, что появляются в устной речи, так что рассмотрим мы сегодня:

Ниже мы разберём каждый из пунктов и расскажем, как с такими типичными ошибками бороться и как их предупреждать.

Произносительные ошибки

«Колокол звонИт и телефон звонИт» — мнемоническая фраза, помогающая запомнить правильное ударение.

Орфоэпические ошибки — это ошибки в произношении слов и постановке ударения. Орфоэпия для речи устной так же важна, как орфография для речи письменной. Самые распространенные орфоэпические ошибки у младших школьников случаются в следующих словах:

Совет: медленно проговаривайте с ребёнком слова и не ругайте его, если он вернётся к привычному, неправильному произношению. Избавление от устоявшегося в голове шаблона — дело не быстрое.

Сюда же относятся все виды акцентологическиех ошибок, то есть ошибкок в ударении. Дети зачастую руководствуются интуицией, расставляя ударения, а в русском языке, в отличие от, к примеру, итальянского, где существуют чёткие правила, ударение свободное и не всегда с ним легко определиться. Чаще всего ошибки в ударениях делают в этих словах:

Совет: определиться с правильным ударением ребёнку помогут мнемонические «запоминалки». Можно найти в интернете готовые или придумать свои. А дальше поправлять, объяснять, повторять. В этом случае принцип «Повторение — мать учения» работает на двести процентов.

Лексические ошибки

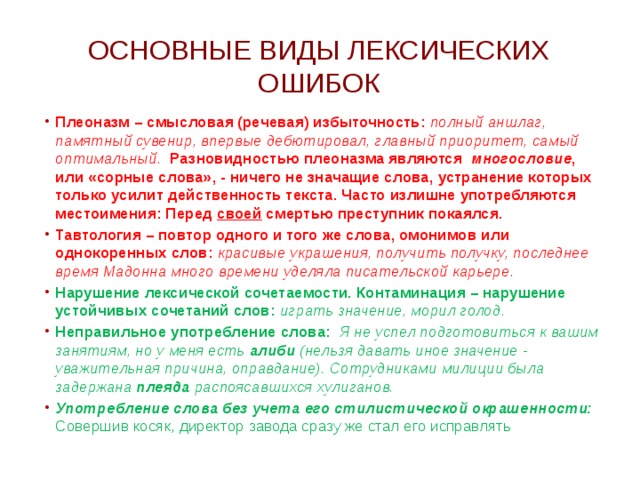

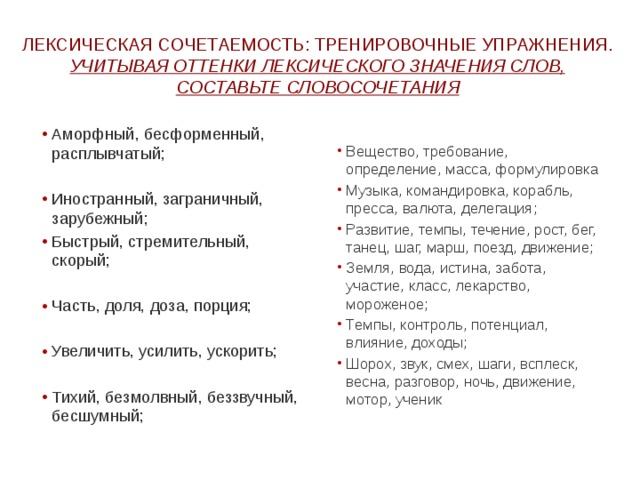

Лексические ошибки — это нарушения лексической нормы, чаще всего использование слов в неправильных значениях, неверное смысловое согласование или искажение морфемной формы.

Использование слова в неверном значении. Это самая распространенная лексическая ошибка, бывает она трёх видов.

Смешение слов, близких по значению: «Будем бороться до последнего издыхания».

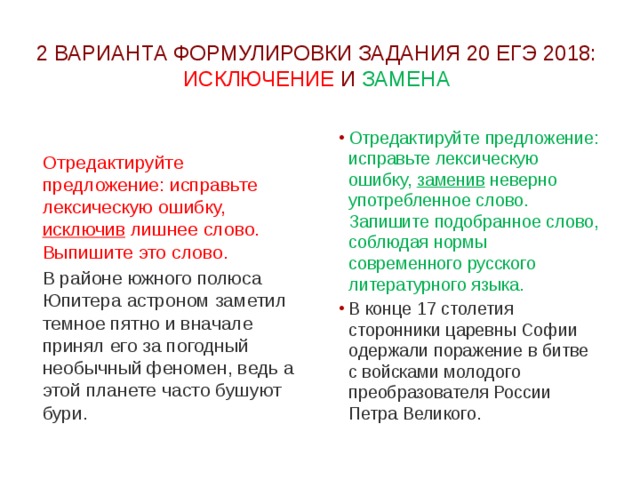

Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, корнет – кларнет, идейка – индейка, поступать – наступать.

Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда.

Словосочинительство. Дети легко придумывают новые слова по аналогии с уже известными. Получается креативно, но неправильно. Примеры типичных ошибок: осетинец, подлючество, подгорцы, коровятина.

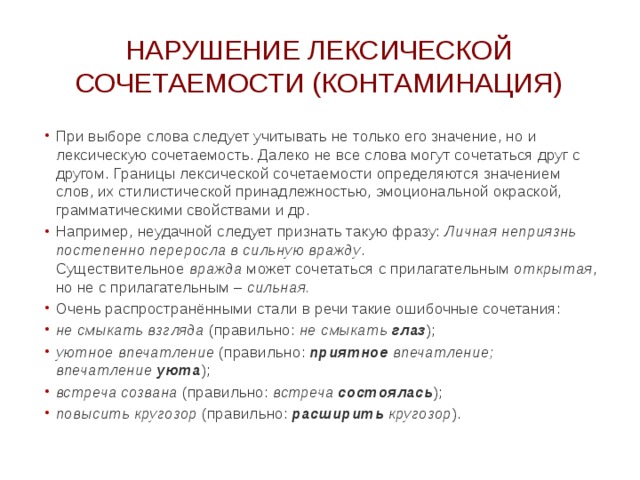

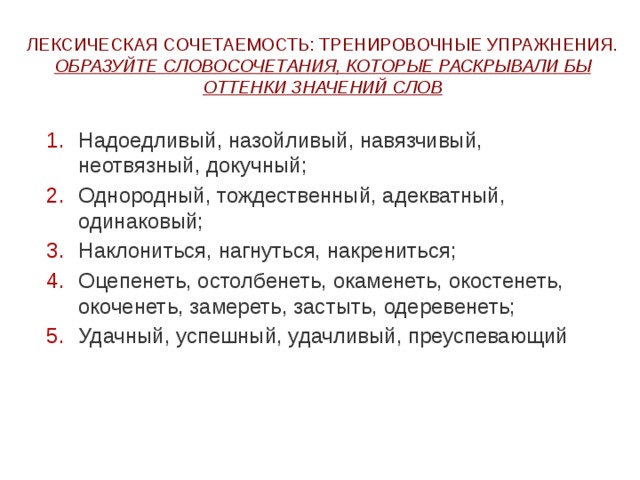

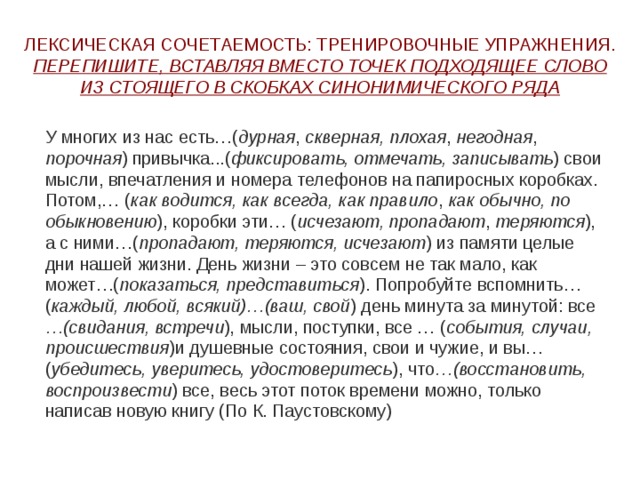

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование — это взаимное сочетание смыслов слов.

К примеру, нельзя сказать: «Яркие серые стены», так как слово «яркие» противоречит слову «серые». «Мальчик бежал, прогуливаясь», — лексическая ошибка, невозможно «прогуливаться» (неторопливо, праздно гулять) и «бежать» одновременно.

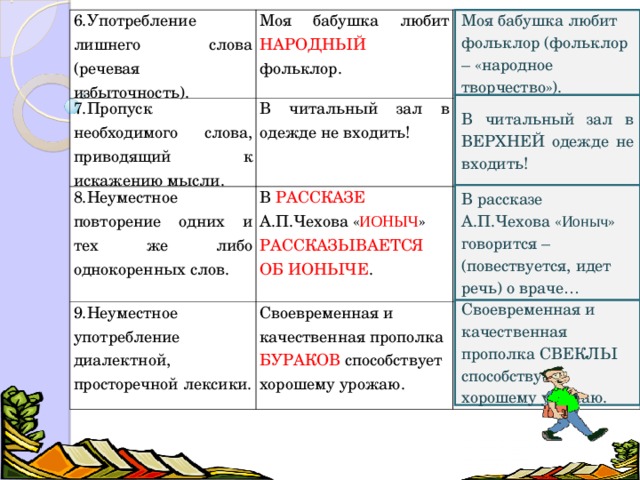

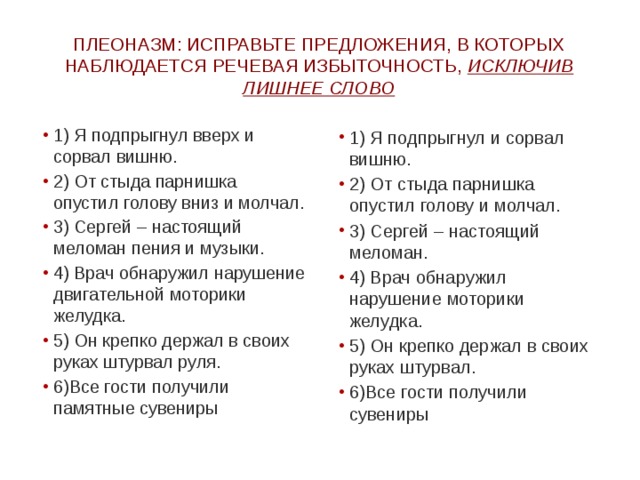

К лексическим ошибкам относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – «дублирование смысла», словосочетание, в котором значение одного слова целиком входит в значение другого. Примеры: «молодой юноша», «аристократический принц», «ночная полночь», «огромный гигант».

Тавтология – словосочетание, части которого имеют один корень: «задали задание», «организаторская организация», «тёмная темнота».

Совет: расскажите ребёнку про «масло масляное» и поиграйте с ним в игру, где ему надо будет самому специально составлять плеоназмы и тавтологии. Вы можете поискать их в окружающей жизни (поверьте «бесплатные подарки» и «бизнес-ланчи для бизнесменов» только этого и ждут) или любым другим способом сконцентрировать на них внимание ребёнка.

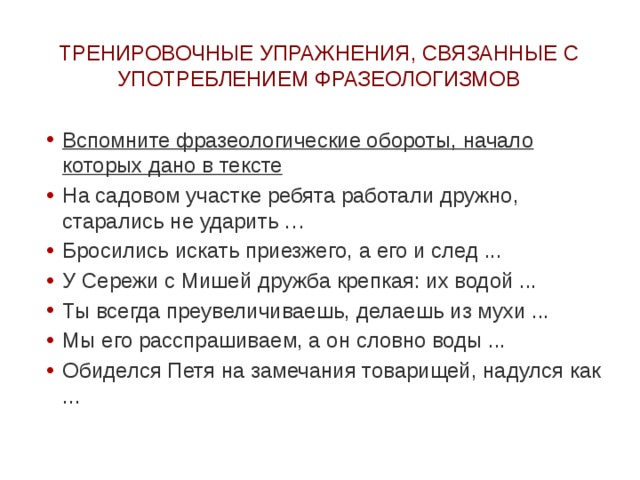

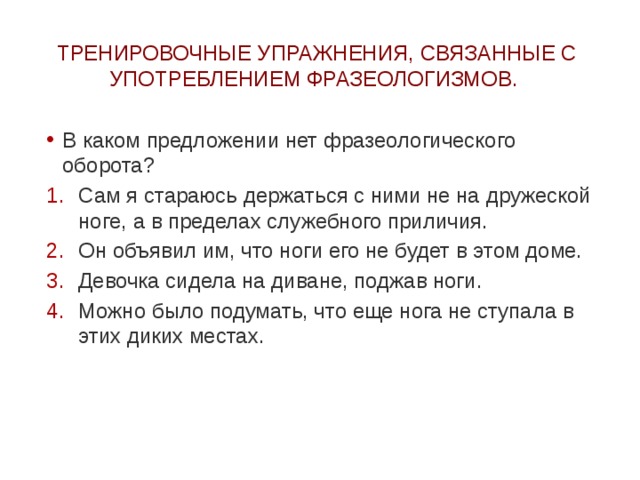

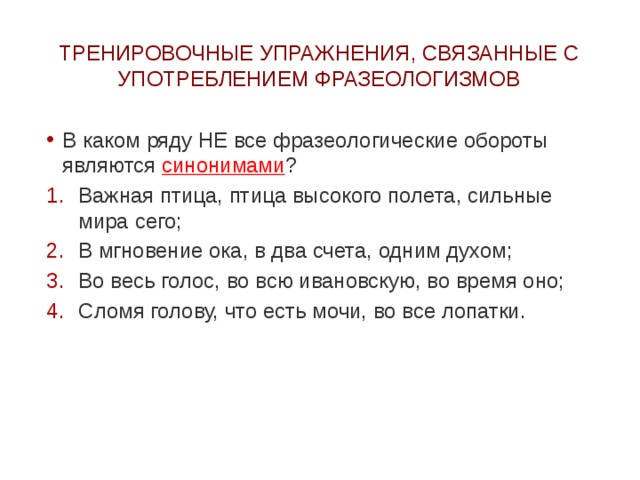

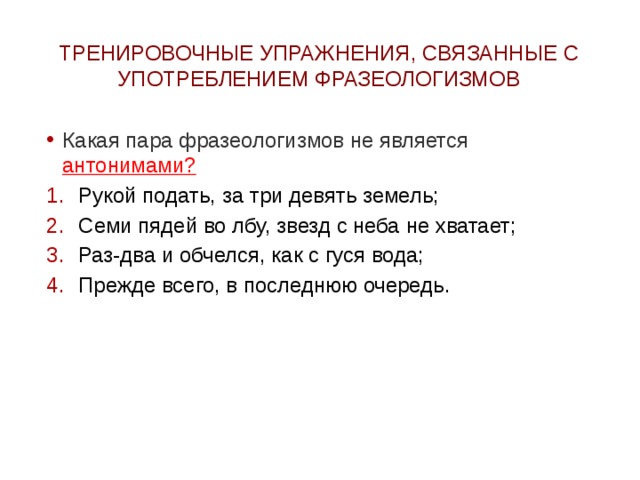

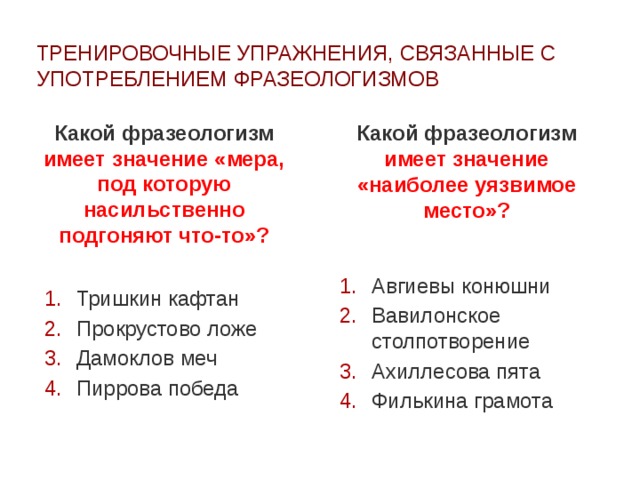

Фразеологические

Фразеологизм, он же идиома — это устойчивое выражение, смысл которого не определяется смыслом отдельных слов, входящих в его состав. Часто эти выражения архаичные, к примеру, «За семь вёрст ходить, киселя хлебать», детям с ними справиться сложно. Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко предложил такую типологию:

изменение основы фразеологизма: «С корабля на бар» вместо «С корабля на бал»;

усечение фразеологизма: «Не хочу метать бисер» (фразеологизм: «метать бисер перед свиньями»);

расширение фразеологизма: «Работать засучив свои рукава» (фразеологизм: работать засучив рукава);

искажение грамматической формы фразеологизма: «Голод не тётенька». Правильно: «голод не тётка»;

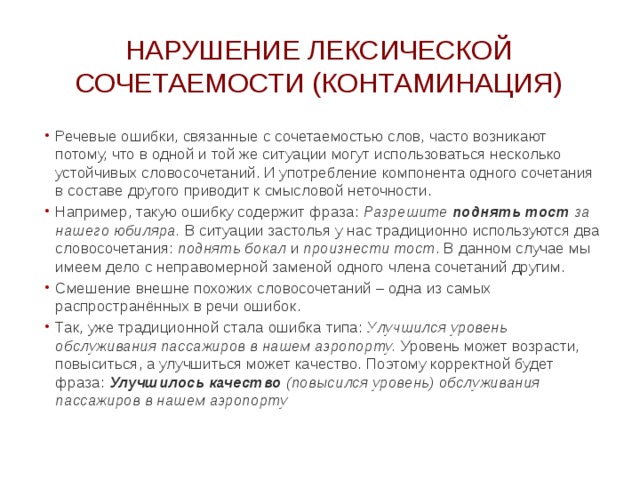

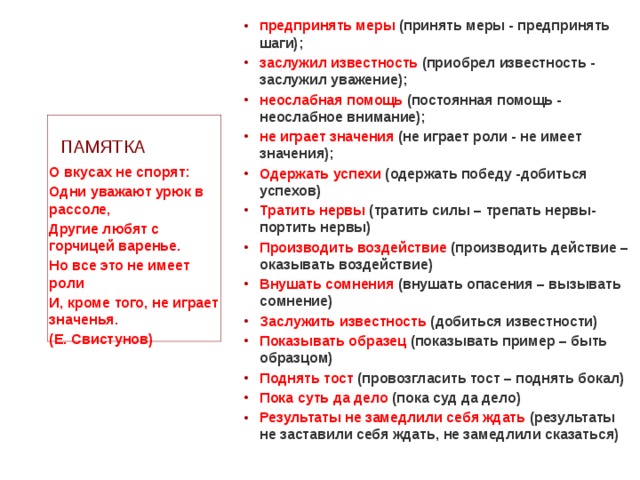

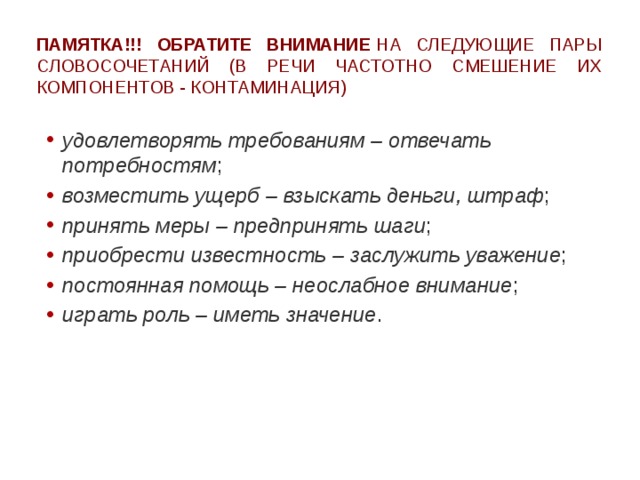

контаминация (объединение) фразеологизмов: «Он произвёл на собравшихся большое влияние» (объединение фразеологизмов «произвести впечатление» и «оказать влияние»);

сочетание плеоназма и фразеологизма: «Уязвимая Ахиллесова пята»;

употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Мы будем танцевать от корки до корки» (этот фразеологизм применяют к книгам, а не к танцам).

Совет: выясните вместе с ребёнком, откуда пришёл фразеологизм и что конкретно он означает, зачастую неправильное использование фразеологизмов — просто следствие непонимания.

Морфологические

Морфологические ошибки — это неверное образование формы слова при словоизменении. Когда к форме слова присоединяется не то окончание, которое нужно и т. п. Очень часто такие ошибки встречаются не только в речи школьников, но и у взрослых, солидных людей. Наиболее распространенными являются следующие виды.

Неверное окончание существительных множественного числа в родительном падеже. Не «картинков», а «картинок», не «петлей», а «петель».

Неправильное образование множественного числа существительных, обозначающих детёнышей животных, например: козлёнки, ослёнки, лошадята.

Ошибочное употребление несклоняемых имён существительных. «Он пришёл в пальте» вместо: «Он пришёл в пальто».

Неверное образование сравнительной степени прилагательного: лучшее, резчее, сладчее.

Совет: искореняются такие ошибки медленно и только многократным, терпеливым повторением. Объяснить ребёнку, почему множественное число родительного падежа от «носок» — «носков», а от «чулок» — не «чулков», а тоже «чулок» довольно сложно. Здесь как со «словарными» словами — только выучить.

Стилистические

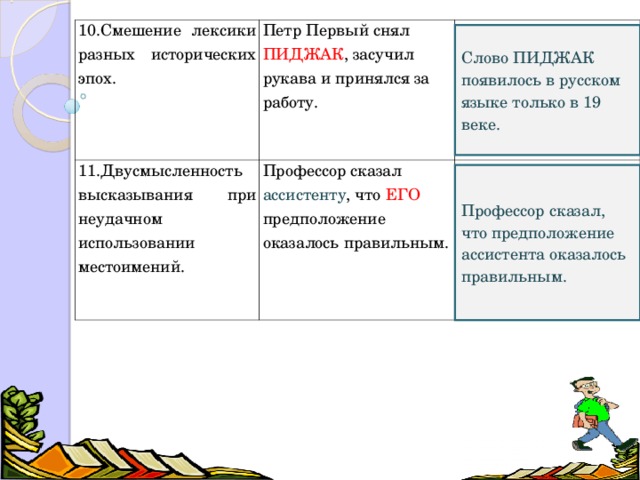

Стилистические ошибки — это большой пласт ошибок, к которым часто относят и морфологические, и лексические, и синтаксические. Это ошибки, связанные с употреблением слов, грамматических форм, синтаксических конструкций без учёта их стилистической окраски.

Употребление слова без учёта эмоционально-экспрессивной или оценочной окраски: «Он вознёсся на лифте». Правильно: «Он поднялся на лифте». Слово «вознёсся» слишком торжественное для описания бытовой ситуации.

Употребление просторечных и диалектных слов и словосочетаний: «поклал», «ходют», «ездиют».

Неудачный порядок слов в предложении: «Бежит мальчик весело по лесу». Лучше: «Мальчик весело бежит по лесу». Когда ребёнок овладеет нормами языка, он сможет использовать порядок слов в предложении для усиления выразительности текста, но сначала нужно усвоить норму.

Повторы слов. Выше мы упоминали плеоназмы и тавтологию, к стилистическим ошибкам они тоже относятся.

Совет: если ребёнок не любит читать, то больше читайте ему вслух. Стилистические ошибки часто — следствие слабого чувства языка. Книги с этим помогут. Обращайте внимание ребёнка на то, что персонажи из разных слоёв общества говорят по-разному, на стилистические приёмы и смысл слов.

Как бороться с речевыми ошибкам

Речевые ошибки не так хорошо поддаются проработке в классе, как пунктуационные или орфографические, поскольку они очень индивидуальны. Если один ребёнок в классе говорит «поколодник» вместо «подоконник», то педагог не может сконцентрироваться на искоренении этой ошибки, оставив остальных детей без внимания. А сам ребёнок проработать речевые ошибки не сможет, потому что чётких правил, таких как в орфографии, в речи почти нет, а «чувство языка», которое помогает взрослым, у него пока развито слабо. Поэтому часто разбираться с речевыми ошибками приходится родителям. Как помочь ребёнку избавиться от речевых ошибок?

Читайте

Америку мы не откроем и первый совет будет классическим: больше читать. Читающие дети пассивно усваивают нормы языка, даже не понимая этого. Правила употребления слов и конструкций просто оседают в головах, пока юный читатель следит за сюжетом. Если ребёнок не любит читать, то организуйте семейные чтения вслух или читайте на ночь. Не бойтесь знакомить ребёнка с авторами, которых не причисляют к «детским». Тютчев, Пришвин, Чехов, Гумилёв подходят для семейного чтения. Да, они вызовут у ребёнка массу вопросов и это прекрасно, потому что наш следующий пункт…

Обсуждайте

Прочитанное, увиденное, осознанное — всё нуждается в обсуждении. Не поправляйте ребёнка, когда он увлечённо вам что-то рассказывает, не обрывайте его мысль, но, когда он закончит, обязательно мягко обратите внимание на проскользнувшие ошибки. Да и сами ошибки обсуждайте. Почему это слово уместно, а это нет, почему так можно говорить, а так нет. Акцентируйте внимание ребёнка на красоте речи и ее выразительности, но постарайтесь не превращать замечания в лекции.

Ребёнок — зеркало. Он копирует мимику родителей, их реакции и манеру говорить. Проанализируйте собственную речь, избавьтесь от просторечных слов и выражений и подайте ребёнку хороший пример. Результаты не заставят себя ждать.

Идите от противного

Если ребёнок никак не может справиться с какой-то ошибкой…начните ошибаться сами и попросите ребёнка вас поправлять. Дети очень любят чувствовать себя умнее взрослых, и это вам на руку. Сконцентрировавшись на том, чтобы подловить вас, ребёнок сам избавится от ошибки.

Пресловутое «чувство языка» действительно существует, и развить его помогают регулярные занятия. Педагог в классе ограничен временем урока и количеством учеников, но современные онлайн-платформы позволяют получить отличный результат за 15-20 минут занятий в день. Платформа iSmart разработана профессиональными педагогами, на ней более тысячи упражнений, отвечающих школьной программе. Заниматься ребёнок может самостоятельно, так как все задания озвучены, а первые результаты станут заметны уже через две недели занятий.

Заучивание стихов тренирует мозг так же, как изучение иностранного языка, расширяет словарный запас и учит ребёнка нормам литературного языка. Вот тут мы рассказывали, как быстро выучить стихотворение с ребёнком.

Речевые ошибки встречаются практически у всех детей, потому что сначала малыш осваивает язык, а уже потом узнаёт о грамматических нормах, и вам может потребоваться немало терпения, чтобы исправить ситуацию. Плохая новость: быстрого результата, скорее всего, не будет. Хорошая новость: ваши усилия даром не пропадут, грамотная речь останется с ребёнком навсегда.

Современные дети сталкиваются с задачей выучить тексты из школьной программы или пересказать содержимое учебника ежедневно. При этом объём нагрузки иногда даже не позволяет подготовиться заблаговременно. К сожалению, выучить любой текст за минуту почти невозможно, но существует множество вспомогательных техник, которые позволяют ребёнку и его родителям тратить минимум сил и получать отличный результат. В этой статье от iSmart вы узнаете, как быстро запомнить текст, заданный в школе.

Как мы учимся мыслить? Как ребёнок приобретает навыки восприятия и анализа окружающей действительности? Что происходит в детском мозге по мере развития когнитивных способностей и как дети и взрослые могут усилить когнитивный потенциал развития? Простыми словами о сложном в этой статье.

Голосование продлится с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Из 25 тысяч соискателей Международной премии #МЫВМЕСТЕ в финал вышли 300, и образовательная платформа iSmart среди них.

Развитая логика — важное качество, которое пригодится в жизни в любом возрасте и позволит не попадать под чужое влияние, грамотно вести спор, видеть перспективные варианты развития событий. Вот почему необходимо изучать логику.

По данным Всемирной организации аутизма, за последние 10 лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. Детский аутизм считается тяжёлым нарушением психического развития. Существует несколько вариантов аутистических расстройств. В последнее время их все стали объединять под общей аббревиатурой РАС.

Головная боль родителей: зачем нужны ВПР и как к ним готовиться Многие родители произносят аббревиатуру ВПР почти с придыханием и делают тревожные глаза. Что их так в этом пугает? Объясняем, Всероссийские проверочные работы (ВПР) — стандартизированный мониторинг, который проводится во всех регионах России для оценки знаний школьников. Делимся опытом, как подготовиться к ВПР.

Как часто ребёнок слышит от взрослых фразу «Не спорь со мной»? А ведь умение спорить — это важный навык, который не раз и не два пригодится во взрослой жизни. Если дискуссия — это поиск общей истины, то полемика — умение красиво настоять на своём. Что такое полемика, как научиться искусству спора и зачем это нужно, читайте в нашей статье.

«И зачем нужны изложения?» — часто этот вопрос задают не только дети, но и взрослые. Зачем нужны изложения, как получать по ним пятёрки и каким должно быть идеальное изложение, читайте в этой статье.

Наверняка вы слышали мнение, что детей к школе готовить не следует. Довод в этом случае всегда один: «Зачем тогда нужна школа? Пусть там и учат». Ещё говорят, что детям, которые до первого класса научились читать, писать и считать, в школе скучно. Но есть у этой медали и обратная сторона. Поговорим о том, что такое подготовка к первому классу.

Давайте сначала разберемся: а зачем мы все нещадно мучаемся? Казалось бы, что может быть проще: отменить «домашку», да и дело с концом. И не придется больше детям и родителям тратить по 2-3 часа каждый день на домашнее задание. Но не все так просто.

У школьника «хромает» грамотность? Собрали эффективные методы, с помощью которых можно устранить пробел в знаниях. Как научиться писать без ошибок? Этот вопрос задают себе родители многих школьников, когда те приносят домой тетрадки с грамматическими ошибками. Начнем работу над их исправлением! Задумались, как помочь своим детям освоить азы грамматики? Просто следуйте нашим советам.

Почему дети не любят математику? Потому что она сложная. Не так просто научить ребенка математике, разобраться, как решать уравнения или переводить дроби в десятичные. Отрабатывая математические навыки, ребенку приходится решать сложные задачи. А если учесть, что только он поймет одну тему, за ней появляется другая не менее сложная, то становится ясно, почему дети не понимают математику. Что делать?

Как можно научить ребенка английскому языку? Есть несколько способов, с помощью которых его освоение будет не в тягость, а в радость. Читайте их в нашей подборке.

Когда-то давно у моей племянницы были большие проблемы с неравенствами. Казалось бы, простейшая тема: «17 > 5», «7 #образование

Даже взрослые люди зачастую допускают речевые ошибки. Бороться с ними не просто, потому что на конкретные правила чаще всего опереться невозможно, а «чувство языка» развито не у всех. Легче всего речевые ошибки не исправлять, а предупреждать. Это статья для родителей школьников, но полезна она будет всем, кто не может похвастаться абсолютной грамотностью.

«Тьютор» — этот запрос в «Яндексе» вводят 60-90 тысяч раз в месяц. Кто такие тьюторы, чем они занимаются и какова их роль в отечественном образовании, рассказываем в этой статье.

Нас окружает необъятное количество информации, поэтому жизненно важно уметь отличать достоверные данные от лживых, задавать правильные вопросы и отделять зёрна истины от плевел. Подчас с трудом справляемся мы сами, взрослые и умные люди, а нашим детям этот навык жизненно необходим. Что такое критическое мышление, как оно поможет в будущем, зачем оно нужно и как научить ребёнка мыслить критически, рассказываем в этой статье.

В 1907 году доктору Марии Монтессори было поручено ухаживать за группой детей с особенностями развития в римском районе Сан-Лоренцо. Одна из первых женщин-врачей Италии, она с детства отличалась развитой наблюдательностью, склонностью к системному мышлению и высокой эмпатией. Окружив детей заботой, она постаралась сделать среду благоприятной для развития познавательных навыков, и результаты превзошли все ожидания. Именно в римских трущобах был сформирован основной принцип системы Монтессори: «Ребёнок может учиться сам, взрослому необходимо создать среду побуждающую инициативу ребёнка к обучению».

Близится новый учебный год, а это значит, что бессонные ночи над тетрадями и учебниками впереди не только у школьников и их родителей, но и у учителей. Учительский труд – это часы подготовки, сами уроки, проверка тетрадей и многое другое. Как упростить хотя бы часть работы учителя? На помощь приходит образовательная онлайн-платформа iSmart – отличный инструмент для учителей начальной школы. В статье узнаете, как педагоги могут использовать iSmart в своей работе, чем интересна и полезна платформа и почему педагоги с удовольствием используют её возможности.

«У двух шофёров есть брат Андрей, а у Андрея братьев нет. Как же это так?» Сможете найти ответ на эту задачу? А ваш ребёнок сумеет её решить? Давайте разберёмся, зачем решать задачки на логику.

учебно-исследовательская работа «Речевые ошибки односельчан»

Цель данной работы — собрать и проанализировать конкретные речевые материалы с точки зрения литературной нормы

Предметом исследования является устная речь односельчан.

Задачи исследования:

— узнать, что такое литературная норма

-познакомиться с классификацией речевых ошибок;

Основными методами исследования в данной работе явились методы наблюдения и сравнительного анализа.

Выдвинем гипотезу: на речь односельчан влияет окружающая языковая среда.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| речевые ошибки односельчан | 322.76 КБ |

Предварительный просмотр:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Липовка

Конференция «Шаг в будущее»

Речевые ошибки односельчан

ученица 8 класса

МОУ СОШ с.Липовка

Калиниченко Нина Александровна,

1999 года рождения,

Шувалова Елена Владимировна

- Вступление 3-4 стр.

- Основная часть

а) Что такое литературная норма 5 стр.

б) Виды речевых ошибок

— Грамматические ошибки 6 стр.

— Стилистические ошибки 7 стр.

— Лексические ошибки 8-9 стр.

— Орфоэпические ошибки 10 стр.

в) Речевые ошибки односельчан 11-16 стр.

3. Заключение 18- 19 стр.

4. Список литературы 20 стр.

Человек не может прожить без общения, поэтому одной из главных задач перед ним стоит – научиться грамотно говорить, ведь всегда ценилась правильная литературная речь.

Культура речи является одним из компонентов общей культуры человека. Если вы в своей речи используете слова отвали (отойди), рожа (человек), железный (надёжный), произносите Агент, хлопкОвый, позвОнишь, употребляете формы слов ихний, ехай, путью, вас вряд ли можно считать человеком грамотным, культурным.

В связи с этим мы решили посвятить работу культуре речи, в частности обратим свое внимание на то, как мы говорим.

Актуальность работы в том, что каждый человек должен уметь говорить и писать правильно, поскольку это дает возможность устанавливать и поддерживать добрые отношения с другими людьми: в семье, в школе, на работе, в общественной жизни, помогая добиться успеха, в самых разнообразных сферах. Само по себе бессильное, слово становится мощным инструментом, если оно сказано умело, искренне и вовремя.

Чтобы общение было успешным, недостаточно просто хорошо знать язык, его грамматику и словарь. Надо научиться пользоваться своей речью с тем, чтобы суметь заинтересовать собеседника.

Цель данной работы — собрать и проанализировать конкретные речевые материалы с точки зрения литературной нормы

Предметом исследования является устная речь односельчан.

— узнать, что такое литературная норма

-познакомиться с классификацией речевых ошибок;

Основными методами исследования в данной работе явились методы наблюдения и сравнительного анализа.

Выдвинем гипотезу : на речь односельчан влияет окружающая языковая среда.

Что такое литературная норма?

В основе культуры речи лежит её соответствие нормам русского языка. Нормы зафиксированы в словарях, пособиях по русскому языку. Нормы, как и сам язык, подвергаются изменению, развитию в связи с развитием общества, одна норма приходит на смену другой. В какой — то период, когда старые нормы ещё не изжили себя, а новые не стали обязательными, они сосуществуют параллельно, создавая тем самым варианты языковых единиц. Например, в современном русском языке вариантами являются нормы произношения творог и творог, нормы употребления орфография и правописание

Литературная норма — исторически обусловленная совокупность общеупотребительных языковых средств, а также правила их отбора и использования, признаваемые обществом наиболее пригодными в конкретный исторический период.

Норма охватывает всю структуру языка, поэтому различают нормы орфоэпические (произносительные), лексические, грамматические (морфологические, словообразовательные, синтаксические), стилистические.

Если мы не соблюдаем литературные нормы, возникают речевые ошибки. Под речевыми ошибками при этом следует понимать любые случаи отклонения от действующих языковых норм.

Виды речевых ошибок.

Грамматические ошибки связаны с нарушением правил изменения и образования слов, их связи в предложении. Грамматические ошибки можно разделить на словообразовательные, морфологические, синтаксические. Словообразовательные ошибки связаны с образованием слов, морфологические – с употреблением различных частей речи (существительных, прилагательных, деепричастий, глаголов, местоимений, числительных), синтаксические – с употреблением причастных и деепричастных оборотов, с взаимосвязью подлежащего и сказуемого, построением предложений.

Наибольшее число грамматических ошибок приходится на именные и глагольные словосочетания, т.е. на предложно-падежное и глагольное управление. Соблюдение предписаний языковой системы и кодифицированных правил построения словосочетаний требует использования вполне определенных падежных форм: если употреблен глагол «являться», то он должен соединять слово в именительном падеже со словом в творительном – «что/кто является чем/кем»; если говорящий использует слово «дотронуться», то в сочетание с ним должно войти существительное с предлогом «до», а глагол «говорить» можно соединить с именным дополнением либо в винительном – «говорить что», либо в предложном – «говорить о чем», но никак не «говорить за что», поэтому впечатление неряшливости речи и неточности объяснений оставляют у слушателя фразы.

Некорректное употребление предлогов тоже приводит к курьезным сочетаниям: «а я свою подпись из-под этого документа не уберу»

К стилистическим ошибкам относятся использование слов-паразитов, клише ; использование в тексте слов разных стилей (парни созерцали драку, подзадоривая дерущихся).

Особенно засоряют речь слова-паразиты значит, так сказать, понимаете, как говорится, вот, ну, так, вообще, честно говоря, как бы, скажем и т. п. Не востребованные смыслом и структурой высказывания, они делают речь безграмотной, неуверенной и многословной.

Речевые штампы , используемые в синтаксических конструкциях, обедняют речь, лишают её выразительности и простоты. Являясь избитыми выражениями, часто повторяющимися в разговорной речи, штампы утрачивают первоначальную образность, выразительность и экспрессивную окрашенность и постепенно развивают признаки слов и выражений с выхолощенной семантикой. Например: «У тебя какой-то кулацкий уклон, дед», — сказал однажды Юрка в сердцах. Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно: «Вставай, проклятый заклейменный. » (В. Шукшин)

К речевым штампам примыкают клише — готовые обороты, которые, в отличие от штампов, не утрачивают своей семантики в контексте. Однако их частое использование в несвойственных им стилистических функциях и типах речи сообщает всему высказыванию субъективизм и искусственный характер. Например: Речь свою повёл Егорша, когда выпили: «Как говорится, молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт. » (Ф. Абрамов)

Классическим источником стилистических ошибок является паронимия , т.е. наличие в языке таких пар слов, которые имеют некоторое сходство и в звучании, и в содержании, но различия в их семантике все же настолько велики, что употребление одного вместо другого искажает смысл всего высказывания.

«Мы надеялись получить ответ на эти опасности» употребляет последнее слово вместо однокоренного, но существенно отличающегося от него по смыслу паронима – опасения.

Плеоназм – употребление лишнего слова: главная суть, предчувствовать заранее, памятный сувенир, в мае месяце, мне лично, празднично приодеться, хороший достаток, лидировать первым, большая масса, огромный массив, период времени, промышленная индустрия, коллеги по профессии, в период летнего сезона, сатирическая карикатура, тихо прошептать, впервые знакомиться, отступить назад, громко грянуло, в конечном итоге, прейскурант цен, специфические особенности, перспективы на будущее, патриот своей родины, точно такой же, трудоустройство на работу.

Тавтология – употребление рядом однокоренных слов: соединить воедино, характерная черта характера, в рассказе рассказывается, растут растения.

Неоправданный повтор : Назад поехали поездом. Ехать поездом быстрее, чем автобусом. Но когда приехали домой, то оказалось, что все устали.

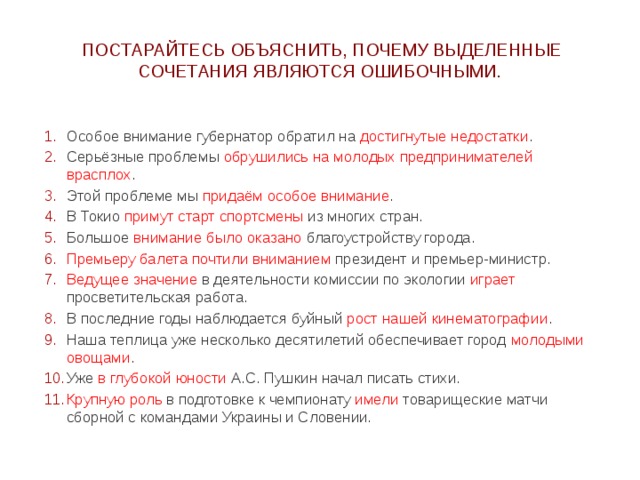

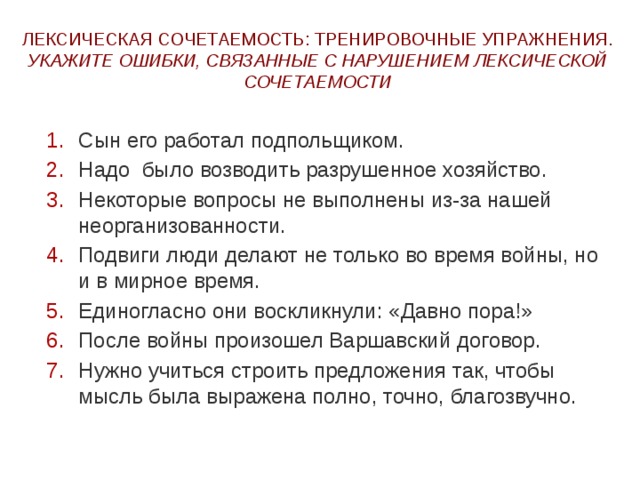

Нарушение лексической сочетаемости : одержать первенство (правильно: одержать победу, завоевать первенство), быть в поле внимания (правильно: быть в поле зрения, быть в центре внимания), благодаря пожару (правильно: из-за пожара), реклама имеет большое влияние ( правильно: оказывает влияние), играть значение (правильно: играть роль, иметь значение), предпринять меры (правильно: предпринять шаги, принять меры).

Употребление слова в несвойственном ему значении : Наш класс обратно станет победителем (вместо снова; обратно имеет значение «в направлении, противоположном движению»).

Лексическая неполнота высказывания : Герои боролись (за что? с кем?) и создавали новую жизнь.

Неправильное употребление фразеологических оборотов : взять себе львиную часть (вместо львиную долю); приподнять занавес над этой историей (вместо приподнять завесу); пока суть да дело (вместо пока суд да дело); внушать сомнения (вместо вызывать сомнения); качество изделий желает много лучшего (вместо оставляет желать лучшего)

Ударение — это выделение одного из слогов слова различными фонетическими средствами в разных языках мира: силой произнесения, повышением тона, долготой гласного. Ударный слог выделяется большей силой произнесения, нежели безударные слоги, поэтому ударение в русском языке силовое (или динамическое): ле-тать, стра-да, бе-лый.

В русском языке ударение может падать на разные слоги слова: на первый (се-рый), второй (сбе-жать), третий (та-ра-кан), четвёртый (рас-про-стра-нён-ный), пятый (рас-про-стра-не-ны). Такое ударение называется свободным (разноместным).

Русское ударение в его сложившемся к нынешнему времени виде унаследовало закономерности разных исторических эпох, причем часть из этих закономерностей восходит к праславянскому периоду. Поэтому в данном случае проще указать на ошибку и привести правильный вариант, который следует запомнить, чтобы ошибка не повторилась: предпрИнять меры правильно: предпринЯть;

Речевые ошибки односельчан.

Человек – существо социальное, он не может прожить без общения. Огромную роль в общении играет слово. Слово — важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Именно слово отражает все изменения, происходящие в жизни общества. Оно не только называет предмет или явление, но и выполняет эмоционально-экспрессивную функцию.

Выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке. К сожалению, речевые ошибки встречаются сейчас повсеместно, не исключением является и наше село. Мы внимательно слушали одноклассников, знакомых, родителей, учителей и выписали распространенные речевые ошибки жителей нашего села. Большое количество ошибок связано с произношением слов.

Вот некоторые примеры: дом дОсуга, посмотреть катАлог, заключить дОговор, провести рефлексИю, купить жАлюзи, в этом квАртале, вкусные тортЫ, открыть форзАц. Все эти ошибки возникли из-за неправильной постановки ударения в словах. Нужно говорить: досУг, каталОг, договОр, рефлЕксия, жалюзИ, квартАл, тОрты, фОрзац.

Слышим мы и такое: мне на уроке ску[Ч]но. Данное произношение слова является нарушением речевой нормы. Сочетание ЧН в этом слове требует произносительной нормы ШН, т.е. ску[ш]но.

Иногда приходится слышать следующие фразы:

— Завтра я поеду в Маркос .

— Можно мне поехать с вами?

Согласитесь, что нужно говорить: «Поеду в Маркс», ответ должен быть — либо лаконичное «да», либо «поехали».

Часто речевые ошибки слышим в магазине:

— Мне килограмм сосисЕк

— Пять килограмм помидор , пожалуйста.

— Два килограмма яблоков .

Перед нами распространенные примеры нарушения грамматических норм .

Большинство ошибок допускают одноклассники, когда они отвечают на уроках:

— Косвенных падежов у существительных – 5.

— Более сильнее были в начале войны войска Гитлера.

— Мы были удивлены ихней работой.

— К триста пятьдесят пять прибавить семьдесят.

— Красивая тюль висит в кабинете.

— Иханная семья жила дружно.

— У нас в классе есть один армян.

— Читая произведение, мне понравился главный герой.

— Я так соскучился по вам!

Если внимательно рассмотреть эти примеры, то среди них можно выделить следующие грамматические ошибки :

- Словообразовательные: Маркос, сосисек, один армян. Правильно : Маркс, сосисок, один армянин.

- Морфологические, появляющиеся при образовании форм различных частей речи: ехай, пять килограмм помидор, яблоков, падежов, более сильнее, ихней, к триста пятьдесят пять. Правильно : езжай, пять килограммов помидоров, более сильный, их, к тремстам пятидесяти пяти

- Синтаксические: скучаю по вам. Ехавший автобус в школу привез учеников из Бобово. Правильно : скучаю по вас (местоимение 1 лица требует предложного падежа). Автобус, ехавший в школу, привез учеников из Бобово (нарушение употребления причастного оборота).

Допускаются у нас и лексические ошибки , прежде всего — это повторы слов :

— Лев Толстой – писатель 19 века. Толстой создал в Ясной поляне школу для крестьянских детей. Толстой был участником Крымской войны. Правильно: Лев Толстой – писатель 19 века. Он создал в Ясной поляне школу для крестьянских детей. Лев Николаевич был участником Крымской войны.

Тавтология (использование слов с одним и тем же корнем):

— В своем произведении писатель написал свое отношение к войне.

— Строители построили новое здание.

— В произведении писатель отразил свое отношение к войне.

— Строители возвели новое здание.

Плеоназм (использование лишнего слова):

— Пожилая старушка попросила перевести ее через мост.

— Снежная метель была вчера всю ночь.

— Пожилая женщина попросила перевести ее через мост.

— Метель была вчера всю ночь.

Нарушение законов сочетания слов:

— Кислород играет большое значение в жизни человека.

— Кислород имеет большое значение в жизни человека.

Стилистические ошибки также встречаются в речи одноклассников:

— Пацаны дружно водрузились на скамейке.

— Значит, заказал себе новую шинель.

— Акакий Акакиевич как бы главный герой произведения «Шинель».

— Грамматическая э-э-э основа предложения — это э-э-э подлежащее и сказуемое

Одна из причин появления стилистических ошибок в речи – использование слов-паразитов (э-э-э, как бы, значит). Вторая причина: использование разностилевых слов ( пацаны – относится к разговорному стилю, водрузили – к публицистическому).

Почему же мы часто говорим неправильно? В начале работы мы выдвинули гипотезу: на речь односельчан влияет окружающая языковая среда. Думаем, что гипотеза наша подтвердилась: несмотря на то, что нам говорят в школе, мы все-таки больше слышим те словоформы, которые используют у нас дома, на улице.

Мы думаем, что сказывается влияние языковой среды, в которой живет человек, также оказывают влияние средства массовой информации, Интернет, где мы видим массу ошибок не только орфографических, но и речевых. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Ответ прост: надо учить русский язык, обращаться за помощью к словарям.

Проделав работу, мы достигли своей цели: собрали распространенные речевые ошибки жителей села Липовка, проанализировали их, попытались выявить причину появления ошибок. Пришли к выводу, что в устной речи односельчан преобладают грамматические ошибки, связанные с употреблением морфологических форм, словообразованием, построением словосочетаний и предложений. На втором месте находятся орфоэпические ошибки, зависящие от произношения слов. На третьем месте у нас преобладают лексические ошибки, причина их появления – использование лишних слов, нарушение лексической сочетаемости. Стилистические ошибки также имеют место в нашей речи, в основном они представлены употреблением слов-паразитов, таких как значит, как бы .

На что же следует обращать внимание, чтобы наша речь была грамотной? Прежде всего, нужно знать, как правильно произносится слово, соблюдать орфоэпические нормы. Обязательно нужно помнить о лексической сочетаемости слов, стилистической стороне нашей речи. Избегать повторов, помнить о богатстве нашего языка, использовать синонимы. Остерегаться тавтологии и плеоназмов. Знать грамматические нормы (словообразовательные, морфологические, синтаксические). Лишь соблюдая эти правила, мы перестанем говорить «шершавым» языком.

Во время работы, проведенной нами, мы выполнили задачи:

— узнали, что такое литературная норма

-познакомились с классификацией речевых ошибок

Данная работа нам пригодится для подготовки к экзаменам, для развития своей языковой культуры.

Читальный зал

Исследования и монографии

О словарях, «содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации»

Варианты русского литературного произношения

Динамика сюжетов в русской литературе XIX века

Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа

К истокам Руси

О языке Древней Руси

Не говори шершавым языком

Доклад МИД России «Русский язык в мире» (2003 год)

Конкурсные публикации

Типология ошибок

Если сгруппировать собранные здесь дефектные высказывания по лингвистическим основаниям, сведя в единый блок однотипные ошибки, мы получим два десятка их разновидностей, среди которых статистически преобладающими оказываются стилистические, грамматические (управление, согласование, неправильное формообразование), лексические и акцентологические, т.е. погрешности в ударении. Единичными фактами представлены нарушения, связанные с грамматическим родом аббревиатур (одно ЦК вместо один ЦК, сама МВФ вместо сам МВФ, НАТО — оно вместо она и под.; с образованием сравнительной степени прилагательных и краткой формы (слабже, более слабее, более скромнее, более хуже, более подробнее, прежен вместо прежний); с пропуском слова во фразе (внести Черномырдина вместо внести кандидатуру Черномырдина; порывы ветра достигали пятнадцать—двадцать метров в секунду вместо достигали скорости; фильм “Армагеддон” состоится вместо просмотр или премьера фильма; итог нашего круга вопросов вместо итог рассмотрения; кого имел Президент вместо имел в виду Президент и др.); с логическим противоречием в высказывании, порожденным скрытым психическим конфликтом, или с контаминацией нескольких словосочетаний (я впервые еще раз увидела; температура не будет очень холодной; Гайдар сказал, что я глазам своим не поверил; интернационалистическая группа преступников, в составе которой два таджика, грузин, чеченец, украинец и москвич).

В дальнейшем комментарий будет касаться перечисленных выше наиболее частых типов ошибок, но прежде мы хотели бы выделить две группы специфических нарушений правильности и чистоты русской речи, которые, помимо частоты их встречаемости и лингвистических оснований появления, характеризуются дополнительными социопсихологическими свойствами, требующими отдельного рассмотрения.

Итак, первая из двух групп ошибок объединяет слова и конструкции, которые мы назвали прецизионными. Термин, несколько его переосмыслив, мы взяли из теории перевода, где прецизионными называют языковые единицы, которые требуют особо высокой точности при передаче их на других языках. Это, как правило, имена собственные, числовые величины и какие-то вновь возникающие наименования, не получившие еще однозначных эквивалентов в других языках. Все они требуют точного знания. В применении же к языковым ошибкам, которые нарушают точность русской речи, в объем понятия “прецизионные” мы включаем слова и конструкции, которые служат камнем преткновения в овладении нормами литературной речи. В них постоянно совершаются в речевой практике отклонения от правил, столь же постоянно и настойчиво отмечаемые специалистами по культуре речи, искоренить которые в узусе не удается в течение длительного времени. Этого типа ошибки и служат своего рода лакмусовой бумажкой, культурно-речевым тестом для говорящих, определяющим степень владения ими культурой русской речи. Девизом группы так понимаемых прецизионных слов и форм должен стать призыв:

“Это надо выучить и знать!” В их число входят ошибки всех уровней языкового строя — грамматические, лексические, орфоэпические. Начнем с лексических ошибок. Это недопустимость употребления:

— бесприставочной формы “ложить”;

— глагола “одеть” [на себя] вместо “надеть”: надо одевать другую обувь — Е. Додолев;

— могу джинсы одеть — В. Третьяк;

— ничего не могу одеть — А. Пугачева;

— он на себя одел — Глэм;

— оденем часы, одевайте наушники, одену очки и т.п. Надо сказать, что эта ошибка имеет вековую историю, и большинство совершающих ее сегодня в практике спонтанной речи теоретически знают, что по отношению к себе следует употребить глагол “надеть”, поскольку настойчивые рекомендации лингвистов по этому поводу всем известны. Такой внутренний конфликт между распространенным узусом и знанием приводит иногда к обратному эффекту с каламбурным смыслом: “на мне было столько надето. т.е. не надето, а надежд” (вместо одежд);

— предпринять меры вместо принять меры, но предпринять шаги или действия;

— озвучить в значении “назвать, сообщить, произнести вслух”:

кандидатуры, которые озвучены (Н. Рыжков); озвучил информацию о том, что (О. Ситнова); сообщение озвучил (Н. Петкова); озвучил точку зрения (М. Дементьева); и, наконец, двойная ошибка — озвучил о том, что (Г. Зюганов). Глагол озвучить в литературном русском языке имеет значение “записать звуковое сопровождение (фильма) отдельно от съемки”. Его использование в указанном выше смысле (“произнести”) является грубым нарушением нормы, искажающим законы сочетаемости слов и эстетически оскорбляющим слух носителя русского языка, но в этом ошибочном употреблении он так полюбился некоторым политикам и журналистам, что стал принадлежностью, своеобразным знаком политико-публицистического “жаргона”.

Видимо, политический “жаргон” мог бы стать предметом отдельного изучения. Входящие в него слова и словоформы выполняют особую социопсихологическую роль, служа для использующих их приметой принадлежности к одному кругу тесно взаимодействующих (взаимодействующих не только кооперативно, но и находящихся на разных позициях в этом взаимодействии) и понимающих друг друга людей. Такой приметой, например, оказывается слово с неправильным ударением “намерЕния” (Ю. Маслюков, Г. Кулик, Ю. Лужков, Г. Явлинский). Аналогично в свое время в кругу лиц, близких к И. В. Сталину, получило распространение произношение слова “лавирУет”, которое должно было подчеркнуть, что тот, про кого это говорят, не всегда твердо следует генеральной линии партии. К числу единиц политического жаргона нашего времени я бы отнес также ошибочное ударение в форме “прИнять”, несостоявшуюся, к счастью, тенденцию произносить “нАчать”, употребление глаголов “проголосовать кого” вместо “проголосовать за кого (проголосовать Степашина) и “внести кого (Черномырдина)” вместо “внести кандидатуру Черномырдина”;

слово “подвижки” и конструкцию “о том, что” (об этой последней — ниже);

— довлеть: это слово в искаженном смысле “оказывать нажим, давить” часто отмечается специалистами как культурно-речевая ошибка, но тем не менее продолжает встречаться у лиц, склонных к некоторой манерности и вычурности речи (“. Иванишевич довлеет на француза. ” — С. Ческидов). В литературно правильном употреблении довлеть означает “быть самодостаточным, удовлетворять”.

К числу лексических ошибок, свидетельствующих о незнании формы или значения иностранных слов, можно отнести такие употребления, как:

— . последнее высказывание является кредом. ” вместо кредо (С. Белошапкина);

— “Ждите экспансии креативных людей” (М. Марголис);

— дебюторы этого банка . (А. Князева), где в основе ошибки — паронимическое сближение слов дебит и дебют;

— “основной темой митинга стали противоречия между протестантами” (Е. Глазунова), где последнее слово во фразе является авторским новообразованием из словосочетания прилагательного с существительным ПРОТЕСТ-ующие + демонстр-АНТЫ. Но при этом говорящая не почувствовала, что созданный ею путем стяжения двух слов в одно окказионализм совпал с уже существующим в языке словом с совершенно другим значением, что породило трудности в восприятии высказывания слушателями;

— неправильное произношение слов “инциндент” (О. Маяцкая) и “компроментировать” (Д. Муратов, Н. Петкова) с лишним звуком “н” в корне.

В сфере грамматики мы обнаруживаем застарелые, в течение многих лет неискореняемые ошибки:

— в падежном управлении: согласно многолетних наблюдений (А. Лебедь), согласно законов (В. Комиссаров, Г. Селезнев), где употреблена форма родительного падежа вместо дательного (правильно — согласно законам); оплачивать за услуги (Ю. Лужков) вместо оплачивать услуги или платить за услуги;

— в образовании словоформ: рекламой чулков (“МК”) вместо рекламой чулок (но носков); сколько время вы отводите (В. Комиссаров) вм. сколько времени;

— в согласовании: обоих кафедр, обоих сторон (газета “Дружба”, М. Леонтьев) вместо обеих; из семидесяти дел двое приняты к рассмотрению вместо два дела, но двое людей.

Наибольшее число ошибок на согласование дают составные числительные, которые правильно изменять по падежам, согласуя формы составляющих их частей, не умеют многие журналисты, Политики и государственные чиновники: к восемьсот пятидесятилетию Москвы (А. Кротова) вместо восьмисотпятидесятилетию ; во всех четырехсот семидесяти томах этого дела (Н. Николаев) вместо четырехстах семидесяти ; проголосовало триста семьдесят депутатов при шестьдесят три против (А. Андреев) вместо при шестидесяти трех, и т.п. в высказываниях В. Синельникова, С. Миронова, П. Лобкова, Е. Новосельской, в текстах “МК”. В качестве одного из объяснений большинства ошибок в образовании падежных форм сложных числительных нужно иметь в виду следующее обстоятельство. Говорящий хочет, чтобы называемое им число было в точности, без искажений воспринято слушающим. Устная же речь протекает в разных условиях и зачастую встречается с помехами — посторонними шумами, отвлечением внимания самого слушающего, возможными произносительными дефектами говорящего, неполадками в технических средствах связи. Чтобы на пути передачи числовой информации свести воздействие помех к минимуму, говорящий, учитывая интересы адресата речи, проговаривает числительные как неизменяемые слова. Это обстоятельство, естественно, не оправдывает ошибку, но как-то помогает понять ее возможные причины (Напомним, что в языке профессиональных военных во избежание искажений запрещается склонять названия населенных пунктов и числительные, передающие цифровые обозначения.).

Из области синтаксиса к группе прецизионных ошибок я отношу рассмотренный выше запретный деепричастный оборот (“глядя в окно, у меня слетела шляпа”) и конструкцию “о том, что”. Можно “говорить о том, что”, можно “рассказать” или “услышать”, но далеко не все глаголы передачи и получения информации допускают такое управление. Распространение в публичной “о том, что” на все большее число “информационных” глаголов, став приметой политико-публицистического жаргона, превращается теперь в массовую тенденцию, которая оказывает давление на литературную норму, а по отношению к использующим эту конструкцию является свидетельством недостаточно строгого отношения к собственной речи. Недопустимыми следует считать такие выражения: обсуждали о том, что (Б. Березовский); утверждают о том, что (А. Анкудинов); поняли/было понято о том, что (С. Сорокина, А. Крупенин, В. Токменев); в тот период времени, о котором вы указываете (В. Путин); означает о том, что (М. Задорнов); не верите о том, что (А. Лукьянов); ожидал о том, что (В. Илюхин); допущена ошибка о том, что (П. Гусев), озвучили о том, что (Г. Зюганов); говоря о том, о чем заметил (Е. Киселев).

Наконец, последнюю разновидность некодифицированных выражений в этой группе составляют ошибки в ударении. Вообще акцентологические ошибки,

зафиксированные в рассматриваемом материале, весьма разнообразны, однако к прецизионным я отношу те из них, которые обнаруживаются в небольшой группе слов, но повторяются постоянно и с которыми специалисты по культуре речи борются десятилетиями. Эти слова в правильном произношении (договОр, квартАл, срЕдства, намЕрения, языковОй, принЯть, начАть) надо просто заучить тем, кто грешит этими ошибками, добавив в этот список группу причастий, произносимых часто с неправильным ударением на корне -нес- и корне -вед-, тогда как нормативное их звучание требует постановки ударения на суффиксе (проведЁнный, нанесЁнный) или на окончании (приведенЫ, возведенО, внесенА и т. п.). Слово “начАть” имеет сложную акцентологическую парадигму с подвижным ударением в разных его формах, и хотя неправильная исходная форма “нАчать” стала притчей во языцех и породила множество анекдотов, ошибка, изгнанная в дверь, влетает в окна других его словоформ: пожар начАлся (А. Медведев) — вместо нАчался или началсЯ; нАчавшихся переговоров (А. Степаненко) — вместо начАвшихся; нАчала увлекаться (В. Вульф) — вместо началА и т.п.

Хотя отмеченных в нашем материале прецизионных ошибок суммарно не больше 10%, они наиболее остро режут слух носителя языка. Любое из перечисленных в этом разделе слов и выражений можно использовать для проверки речевой грамотности говорящих: “как вы произнесете слово “средство” во множественном числе?” В целом эти прецизионные слова нужно знать, выучить раз и навсегда.

Контаминация слов и форм

Вторая группа нарушений правильности и точности речи объединяет явления иной, чем рассмотренная выше, природы и является одной из самых многочисленных, составляя около 20% всего массива. Этот тип ошибок связан уже не со статичным знанием или незнанием правил и конкретных слов, а определяется динамикой языковой компетенции говорящего, его способностью к контролю и развитию своей речи. Иными словами, природа таких ошибок уже не только лингвистическая, но и психологическая. В языковую компетенцию, помимо знаний и опыта, входят способность к рефлексии по поводу формы произносимого текста и способность к самооценке сказанного. В условиях дефицита эфирного времени телеведущий или интервьюируемый политик, формулируя мысль, стремится выразить ее предельно кратко, но это тот случай, когда “сестра таланта” оказывается ему не родной и близкой, а далекой, сводной: “я не буду лить много слов”, — говорит А. Асмолов. Это высказывание является результатом сокращения, сжатия примерно такого нормативного и нормального текста: “я не буду лить воду и говорить много слов”.

Подобные факты, порождаемые стремлением говорящего совместить, “слить в единое слово” смысл развернутого, многословного выражения, получили в лингвистике специальное наименование — универбация. Тенденция к универбации имеет свои плюсы, отвечая принципу “экономии усилий” — одному из фундаментальных законов развития языка и речевой практики. Сравним: мы говорим “разрядка” вместо “разрядка международной напряженности” или “филфак” вместо “филологический факультет” и др. Но положительный эффект может превратиться в свою противоположность, и универбация приводит к искажению правильной русской речи в ситуациях, когда у говорящего при формулировании им мысли имеют место “соперничающие планы преартикуляции”, или “конфликтные речевые интенции”, как выражаются психоаналитики.

В лингвистическом плане это явление квалифицируется как контаминация, т.е. пересечение и наложение друг на друга двух одинаково возможных, правильных способов описания события или факта, например, во фразе “с окончанием футбольного матча количество звонящих должно активизироваться” (В. Ильинский). В конфликт речевых намерений вступают идея активизации зрителей, звонящих в студию, и, как следствие, идея роста числа звонков. Правильная конструкция выглядела бы примерно так: “С окончанием футбольного матча зрители должны активизироваться и количество звонков увеличится” или фразу “Есть у нас тут один миллионер в долларах” (В. Комиссаров) следовало бы трансформировать в правильную “Есть у нас тут один богатый человек, состояние которого исчисляется в миллионах долларов”. Сравним также “какие доходы вы зарабатываете?” (В. Матвиенко) — вопрос, в котором скрыты две части: какие у вас доходы + сколько вы зарабатываете?

Конкурирующие намерения говорящего проявляются чаще всего в смешении и наложении друг на друга таких единиц языка, которые обладают повышенной выразительностью:

— двух устойчивых сочетаний или фразеологизмов: жизнь поставила перед Татьяной неразрешимый тупик — В. Комиссаров (из “поставила неразрешимый вопрос” + “поставила Татьяну в тупик”); говорят, что вы нашли общий язык в племени людоедов — Е. Киселев (из “найти общий язык с племенем” + “найти понимание в племени”); я считал необходимым довести до мнения Президента. — Г. Явлинский (из “довести до сведения Президента” + “чтобы узнать его мнение”);

— двух синонимов или синонимических выражений, требующих разного глагольного управления: люди становятся из врагов в оппонентов — Д. Якушкин (из “становятся оппонентами” + “превращаются в оппонентов”); “я бы не назвал, что это криминальный район — И. Иванов (из “не назвал этот район криминальным” + “не сказал, что это криминальный район”); “мы хотим обратить внимание общества к этой проблеме” — Г. Явлинский (из “обратить внимание на” + “привлечь внимание к”); “эта номинация занимает большое и важное значение” — И. Верник (из “занимать важное место” + “иметь важное значение”); сравним два выражения: “речь-то еще идет и в том, что” (В. Комиссаров) и “вопрос идет только об одном. ” (В. Геращенко). В обоих высказываниях допущена ошибка, вызванная контаминацией синонимических оборотов “речь идет о” и “вопрос (заключается) в том, что”;

— двух однокоренных и близких по смыслу слов: “а вам не возникает обидно, что так произошло?” — А. Максимов (из “у вас не возникает обида” + “вам не (становится) обидно); “и мы как-то к этому свыклись” — В. Илюхин (из “к этому привыкли” + “с этим свыклись”); “обязанности свои они справляют” — М. Дейч (из “отправлять обязанности” + “справляться с обязанностями”).

Приведенные образцы ошибок показывают, что при отсутствии контроля за своей речью говорящий может обратить богатейшие средства образности, силы, экспрессивности и точности русского языка — фразеологизмы, тропы, синонимы, оттенки семантики слов, словообразовательные возможности — во зло, в орудие его искажения и разрушения, порождая нелепые сочетания типа “власть пойдут на это” (В. Илюхин), “контрабанда наркотиками” (В. Глускер), “не последнее слово будут играть” (А. Венедиктов), “уволить в отставку” (Е. Киселев), “тебе не имеет значения” (В. Крюк), “помахать мускулами” (В. Густов), “вселить надежду кому-то” (В. Комиссаров), “продуктов здесь дают впроголодь” (А. Поборцев) и др. Чемпионом по контами-национным ошибкам оказался В. Комиссаров: в нашем собрании из 80 ошибок этого типа 13 принадлежат ему.

Ошибки в грамматике

Ошибки, связанные с образованием форм слова (склонение и спряжение), с неправильным соединением слов во фразе (сочетаемость) и построением целых предложений (синтаксис), хотя и менее бросаются в глаза по сравнению с рассмотренными выше двумя типами нарушений нормы, но создают те же помехи на пути передачи информации слушателям и столь же отрицательно характеризуют говорящих.

Наибольшее число грамматических ошибок приходится на именные и глагольные словосочетания, т.е. на предложно-падежное и глагольное управление. Соблюдение предписаний языковой системы и кодифицированных правил построения словосочетаний требует использования вполне определенных падежных форм: если употреблен глагол “являться”, то он должен соединять слово в именительном падеже со словом в творительном — “что/кто является чем/кем”; если говорящий использует слово “дотронуться”, то в сочетание с ним должно войти существительное с предлогом “до”, а глагол “говорить” можно соединить с именным дополнением либо в винительном — “говорить что”, либо в предложном — “говорить о чем”, но никак не “говорить за что”, поэтому впечатление неряшливости речи и неточности объяснений оставляют у слушателя фразы:

— “критерий оценки деятельности наших подразделений является раскрываемость преступлений” (В. Колесников);

— “стоит только дотронуться к балансу двух властей” (М. Баглай);

— “и у нас действительно будет ответственность тех, кто за это говорит” (О. Сысуев).

Причиной такого рода ошибок может, конечно, быть и психологический конфликт двух соперничающих речевых намерений: сравним, например, фразу “обвинить их можно было лишь за употребление наркотиков” (М. Стрелец), где в противоречие вступает пара словосочетаний “обвинить в чем-то” и “наказать за что-то”, а итогом конфликта становится несоответствующее норме управление “обвинить за”, однако главной причиной все-таки является невнимание к своей речи, к плану построения фразы (а такой план есть у любого говорящего всегда) и отсутствие контроля за его реализацией: говорящий не слышит себя, его языковое сознание не чувствует той самой “ответственности”, о которой он говорит. Эта причина поддается устранению. Научиться себя слышать, а значит, испытывать ответственность и уважать интересы слушателей в состоянии каждый грамотный (а наши языковые авторитеты “все учились понемногу”) носитель русского языка. Надо только этого хотеть.

Такая психологическая установка избавит говорящего от появления в его речи странных для русского уха, а подчас уродливых сочетаний, способных вызвать улыбку на “румяных устах” внимающих ему слушателей:

— “ко мне вдруг пришла такая мысль. ” (Ю. Меньшова), как будто “мысль”, как маленькая девочка, прибежала босиком по траве и схватила за руку;

— “я еще не в курсе об этой информации” (Ю. Скуратов);

— “об этом заявила глава налоговой службы Георгий Босс” (А. Дадыко). Мы можем сказать “врач пришла”, да и “глава”, конечно, “могла” заявить, если бы она была не Георгием Боссом, а женщиной.

Из-за нарушений в согласовании особенно страдают сложные предложения, которые в устной речи не должны быть слишком длинными, так как оперативная память человека не может удержать под контролем синтаксические связи большой глубины. Так, в предложении “и даже самая сильная женщина, к которой я себя причисляю, хочется быть слабой и ранимой” (А. Смехова) нарушены связи между всеми тремя фрагментами, на которые оно разбито. Аналогичную ошибку видим во фразе “хотя в качестве примера приведу визит боливийской делегации, в ходе которой мы с удивлением узнали, что” (А. Разбаш), где придаточное предложение согласуется не со словом, к которому оно относится, а со словом “делегация”, в результате чего получается искаженное сочетание “визит, в ходе которой. ”. Еще один образчик согласования во фразе того же автора: “Большой театр отправил его на пенсию, где он больше не танцевал” — без комментариев.

Ошибки в образовании словоформ менее частотны, но не менее курьезны:

— “измазовав все грязью, мы теперь уже сами заблуждаемся, где правда, а где ложь” (С. Дубинин) — вместо “измазав”;

— “Евгений Максимович говорил с господином Гор” (В. Яковлев) вместо “с господином Гором”, так как мужские фамилии в русском языке склоняются;

— “отмечу из наиболее последнего” (Г. Боос) — прилагательное “последний” не имеет степеней сравнения;

— “есть озабоченности, на которые мы не всегда адекватно отвечаем” (Ю. Маслюков) — слово “озабоченность” не имеет формы множественного числа в нормативном языке так же, как слово “поддержка” (ср. “без финансовых поддержек нам нельзя существовать” — И. Лиспа), хотя в профессиональном языке балета и могут, вероятно, существовать различные виды “поддержек”. Следует заметить, впрочем, что распространившиеся случаи образования множественного числа от слов, которые ранее во множественном не употреблялись, могут свидетельствовать об определенной тенденции в самой языковой системе, которая таким образом реализует один из резервов своего развития.

Некорректное употребление предлогов тоже приводит к курьезным сочетаниям: “а я свою подпись из-под этого документа не уберу” (В. Семаго), “натовская авиация продолжает по ошибке бомбить албанцев, для которых (вместо ради которых — Ю.К.) и была начата военная кампания” (Б. Андреева); “мы уже сегодня получаем предложения с наших областей” (Г. Селезнев) — вместо из наших областей и т.п.

Но есть более сложные случаи, когда за внешним, находящимся на поверхности отступлением от культурно-речевой нормы скрывается подсознательное стремление говорящего поменять местами субъект и объект действия, замаскировав “действователя” и представив событие как протекающее совершенно объективно, независимо от активного его участника. Ср., например: “важнейшим политическим событием недели должно было стать обсуждение в комитетах Госдумы бюджета, оно отложилось, но тем не менее работа предстоит тяжелая” (В. Рыжков). Языковая ошибка здесь заключается в том, что образована пассивная форма от глагола “отложить”, который такой формы не имеет. Так, от активной конструкции “рабочие строили дом” можно образовать пассив — “дом строился рабочими”, но с глаголом “отложить” точно такая же трансформация невозможна, и конструкцию “депутаты (мы) отложили обсуждение” можно преобразовать в пассивную, только использовав страдательное причастие, — “обсуждение было отложено депутатами (нами)”. Сочетание же “обсуждение отложилось” воспринимается как двусмысленное, поскольку совпадает по форме с сочетанием “событие отложилось (в памяти)”. Психологическое же содержание такого словоупотребления, такой бессубъектной формулировки — “обсуждение отложилось” — в том, что она не предполагает, попросту снимает вопросы “кто отложил и почему?”

Такое приводящее иногда к ошибкам стремление замаскировать, убрать с авансцены, отодвинуть на задний план субъекта действия свойственно в большей мере языку политики, чем другим жанрам публичной речи: “надо продолжить переговоры, которыми мы были достигнуты определенные результаты” (И. Сергеев). Знаменательна в этой фразе оговорка “мы”, которая, полностью разрушая грамматическую структуру фразы, осталась в ней от “другого плана артикуляции”: сказать, что “мы достигли результатов” вроде бы нескромно, да и не вполне соответствует действительности. Но и очищенная от этой оговорки фраза, смысл которой в том, что “результаты достигнуты переговорами”, содержит грамматическую ошибку в управлении, так как “результаты достигаются в переговорах”, а не “переговорами”. Спрятан от слушателя субъект действия и во фразе “время не располагает такой возможностью”, где реальным действующим лицом является “мы”: это “мы не располагаем возможностью из-за того, что время не позволяет нам ее использовать”, но столь критически оценивать самих себя неразумно, и поэтому роль грамматического субъекта передается “времени”, которое течет объективно и с которого взятки гладки, а “мы” здесь как будто и ни при чем.

Замысловатая игра в “субъекты-объекты” может принимать и иную направленность, при которой субъект, наоборот, выдвигается на первый план, субъекту приписываются качества объекта. Так, во фразе А. Крупенина “я был красноречив, аргументирован” это “я” вбирает в себя не только оценку самого “себя” (красноречив), но и характеристику собственной речи: ведь аргументированной была речь говорящего, а не он сам; в результате возникает и грамматическая, и логическая ошибка. Ср. также: “Виктор Степанович, у вас хорошие человеческие качества, не сгорайте их в думском горниле. ” (Н. Харитонов). Призыв “не сгорать” может быть адресован здесь только Виктору Степановичу, но автор обращает его к “хорошим человеческим качествам”, заменяя переходный глагол “сжигать” его непереходным конверсивом “сгорать” и порождая нелепое высказывание.

Некорректный выбор слова вкупе с синтаксическими нарушениями приводит не только к ошибкам, вызывающим смех, но и создает двусмысленные высказывания, которые не всегда поддаются расшифровке слушающими. “Многократная ситуация усугубляется тем. ”, — говорит Ю. Буш, и понять, имеет ли он в виду “ситуацию”, которая многократно повторялась, или ситуацию, которая многократно “усугубляется”, — затруднительно. Сюда же относится совершенно загадочная мысль В. Жириновского “национальный момент не выдерживает никто. ” и амбивалентная фраза Б. Березовского “с теми людьми, кому вопросы зависят. ”, за синтаксической ошибкой в которой скрываются два понимания: то ли это “люди, от кого” вопросы (их решения) зависят, то ли, напротив, это “люди, для кого” вопросы (и их решения) зависят. Классическим образцом двусмыслицы может служить высказывание Н. Харитонова: “Примаков обратился с просьбой не заниматься импичментом Президента, так как в данной ситуации это прослабит наше государство”. Аналогичный эффект вызывает фраза В. Илюхина: “. ОРТ обязано было выплачивать Президенту причитающие ему дивидЭнды. ”, где, помимо неправильного произношения последнего слова, слушатель сталкивается с “причитающими дивидендами”, т.е. дивидендами, которые “причитают”, занимаются “причитаниями”, очевидно, заодно с теми “финансами”, что “поют романсы”.

Стилистические шероховатости, неточности, прямые отступления от стилевых литературных норм составляют в нашей летописи ошибок от 20% до 25% всех зафиксированных в ней случаев. На первый взгляд может показаться, что ошибки в стилистике являются не столь лингвистически грубыми, как грамматические или лексические. Более того, поскольку они представляют собой лишь несоответствие функционально-жанровой ориентации речи и не затрагивают непосредственно системных закономерностей языка, их следует относить скорее к нарушениям канонов общения, чем к собственно языковым неправильностям. Недаром же при оценке школьных сочинений они не приравниваются к грамматическим ошибкам, тем не менее на слушателей они оказывают такое же отрицательное воздействие, как и другие рассмотренные нами типы ошибок. Дело в том, что стилистика охватывает эстетические и этические качества речи, а они-то напрямую характеризуют говорящего. Ставшая банальной, но от этого не переставшая быть истинной мысль “стиль — это человек” вполне отвечает нашей позиции в оценке стилистической неряшливости, которая оставляет такое же впечатление, как грязь под ногтями у собеседника.

Разновидности стилистических дефектов в нашем материале не слишком многочисленны, и половина всех отмеченных случаев приходится на две из них — обсцентную лексику, т.е. то, что раньше Называлось “нецензурной бранью”, и досадные повторы в близком соседстве во фразе слов одного и того же корня. Ясно, что две эти группы представляют собой крайние точки на шкале грубостей стилистических нарушений. Если повторы типа:

“Президент обратился с радиообращением”, “вопреки сложившейся ситуации, которая сложилась сейчас”, “маленький исторический экскурс в историю Анастасии”, “я слышал по слухам”, “значение выделения денег МВФ России не имеет значения”, “они высказали свою готовность в том, что они готовы. ”, “он заявил любопытное заявление”, “спросить вопрос”, “при ближайшем рассмотрении налицо просматривается кризис. ”, “мы гонимся в погоне за этим счастьем”, “нужно вкладывать деньги в те отрасли, которые быстро отдадут отдачу”, “сейчас Кремль активно ведет активную борьбу” — способны вызвать легкую досаду у слушателей, свидетельствуя лишь о недостаточном внимании говорящего к своей речи, то нецензурные выражения (хотя в отсутствие цензуры такое их обозначение звучит несколько странно) в радио- и телеэфире, как и в печатном тексте, в газете, отзывались гулким эхом в многомиллионной аудитории, производят эффект пощечины, которую тебе нанесли рукой, испачканной в чем-то неприятно липком.

Повторы затрагивают эстетическое чувство слушателя. Лингво-психологическийй механизм их возникновения имеет бессознательную основу: в как правило, одна из повторяемых единиц оказывается двусловной и обладает признаками устойчивого оборота, который используется говорящим как единое, цельное образование, как отдельное слово; сравним: иметь значение, высказать готовность, активная борьба, исторический экскурс, при ближайшем рассмотрении, по слухам, погоня за счастьем и т.п., поэтому говорящий не всегда сам слышит допущенный им повтор. Обсцентизмы же и просто “крепкие словечки” вставляются в публичную речь сознательно и выполняют роль запрещенного общественным договором оружия, направленного против реальных и потенциальных оппонентов говорящего и разрушающего этические и эстетические ожидания слушателей. Таким образом, как стилистическую ошибку мы можем квалифицировать только повтор, тогда как публичное использование фекально-генитального лексикона следовало бы отнести к аморальным деяниям.

Среди других отклонений от стилистических норм литературного языка наиболее заметным является использование разного рода жаргонизмов, в их числе:

— канцелярско-бюрократические обороты и слова: “он делал на правительстве доклад. ” (С. Колосова); “по Николаю Сванидзе красные аналитики решили отработать более конкретно. ” (Е. Карамьян); “. обсуждались вопросы по траншам. ” (Е. Примаков); “невозможно делать привилегии в точке зрения быстроты рассмотрения дел” (М. Баглай);

— лексика молодежного и профессиональных жаргонов: “но первый же звонок этим лохам развеял мечты” (И. Бармина);

“тех, кто жаждал шоу с переодеванием, ждал облом” (А. Вильчинская); “скажи, Юла, а сама ли ты пишешь музыку и текстА?” (Спенсер);

— лексика криминального мира. Довольно широкое в последнее время ее распространение можно было бы понять, учитывая актуальность соответствующей тематики в нашем обществе. Но беда в том, что эта лексика вырвалась за рамки обсуждения вопросов преступности и стала употребляться (что, впрочем, весьма знаменательно) в языке политики: “незачем, что называется, друг друга мочить. ” (А. Шохин), “в вечернем эфире грозненской телекомпании “Кавказ” Шамиль Басаев опять наехал на Аслана Масхадова” (С. Минаев); “инвесторы, держатели ГКО не хотят иметь дело с людьми, которые их обули и кинули” (А. Шохин); “в борьбе с космополитами парламентарии готовы замочить отечественную полиграфию” (Н. Шипицына).

Нарушение жанрово-стилевого колорита публичной речи вкраплением в нее просторечных элементов иногда осуществляется целенаправленно и бывает продиктовано желанием, особенно у деятелей искусства, подчеркнуть свою близость к “простому народу”, свою “демократичность”: “сымите шелковый галстук и им отдайте, на кой им галстук?” (П. Мамонов); “возьмите это себе в голову. ” (С. Супонев). Но чаще к их использованию располагает сама обстановка непринужденной беседы перед телевизионной камерой: “нету линии. ” (С. Сорокина);

“это сёдня слилось воедино: нельзя выполнить ни экономических, ни политических обязательств” (А. Лебедь), “это вопрос, связанный вчистую с регионами” (А. Прохорова); “почему тогда этот вопрос не подымается?” (С. Сорокина).

Причиной появления дефектных высказываний может стать не только включение в речь стилистически сниженных элементов, т.е. жаргонизмов и просторечия, но и ошибочное, часто совершенно не нужное и порожденное лишь “неврозом своеобразия”, желанием “говорить красиво”, употребление “высокой” — книжной и поэтической — лексики или “модных” иностранных слов: “я понимаю, что даже самых выспренних благих намерений недостаточно. ” (И. Родионов). Слово “выспренний” означает “высокопарный, напыщенный” и никак не согласуется по смыслу с содержанием этой фразы; или “по всей вероятности, труд этих двух людей возымеет столь же далекие последствия, как и ставшее знаменитым деяние Моники Левински” (Д. Гусев), где слово “возыметь” оказывается явно не на своем месте, поскольку возыметь можно намерение или желание, но ни в коем случае не последствия. Сравним также высказывание: “на имидже НДР очень много отрицательных моментов” (К. Титов), где и слово “имидж” употреблено не в точном своем значении, и “отрицательные моменты” сильно отдают бессмысленным канцеляритом.

“Не те слова и не в том месте” — обычная ошибка в спонтанной речи, и она отличается от оговорки, которая представляет интерес прежде всего для психоаналитиков, тем, что не связана с какими-то глубинными процессами в бессознательном, а основана на простом поверхностном смешении слов, имеющих что-то общее в звучании, в морфологическом составе, в семантике или в синтаксической позиции. Другое отличие этого типа ошибок от оговорок заключается в том, что оговорка, как правило, фиксируется вниманием самого говорящего, и он поправляет сам себя. Лексическая же ошибка в собственной речи говорящим не замечается и не исправляется, поскольку возникает она из-за незнания точного значения или формы употребленного слова: ему кажется, что в его речи все правильно.

На слушающего такого рода неточности производят всего лишь впечатление не очень гладкой, может быть, чуть-чуть “корявой” речи, но все же настораживают его, вынуждая с большей долей критики относиться к содержанию речи и личности говорящего.

Классическим источником лексических ошибок является паронимия, т.е. наличие в языке таких пар слов, которые имеют некоторое сходство и в звучании, и в содержании, но различия в их семантике все же настолько велики, что употребление одного вместо другого искажает смысл всего высказывания. Так, когда И. Шабдурасулов говорит: “Я добьюсь возможности объективистски объяснять происходящее”, — слушатели, конечно, поймут, что он вовсе не имел в виду, что, “объясняя происходящее”, он будет создавать видимость, что исходит при этом из объективных предпосылок и оценок реальной ситуации, хотя на самом деле он будет руководствоваться какими-то другими соображениями. Именно такими особенностями отличаются друг от друга пары слов объективный и объективистский, объективность и объективизм, объективно и объективистски, где каждое первое слово в паре несет положительный смысл и выражает идею непредвзятости во мнении и оценке и точного соответствия существующему положению дел, тогда как вторые члены этих пар передают значение, в котором лишь акцентируется претензия на объективность, на отсутствие субъективной заинтересованности и на внешнее следование принципам непредвзятости.

Паронимия аналогичным образом подводит Г. Зюганова, который во фразе “Мы надеялись получить ответ на эти опасности” употребляет последнее слово вместо однокоренного, но существенно отличающегося от него по смыслу паронима — опасения.

Вообще путаница в употреблении однокоренных слов, — и не являющихся собственно паронимами — приводит к построению ломаных, “неопрятных” фраз, смысл которых хотя и доходит до слушателя, но оставляет не лучшее впечатление о говорящем:

— “Тем больше у вас шансов выиграть наш приз, который составляет из себя майку с логотипом “Радио-7”. (О .Счастливцев) — вм. представляет.

— “Не кажется ли вам, что эти законы во власти выливаются на обществе?” (А. Разбаш). В этом высказывании слушатель угадывает глухой отзвук поговорки: “Отольются кошке мышкины слезки”, но при этом ошибочное управление глагола (предложный падеж вм. винительного) заставляет искать замену этому глаголу, и слушатель может найти ее в слове сказываются.

— “Вы бы расталкивались друг от друга как одноименные заряды”. (Ю.Меньшова) — вм. отталкивались. Конечно, приставка рас- обладает большим образным потенциалом, чем от-, в живописании расхождения в разные стороны двух элементов (в данном случае — двух людей), но глагол с такой приставкой приходит в противоречие со всей структурой фразы.

Стремление в коротком выражении создать некий образ, который был бы способен усилить воздействие высказывания, .вполне естественная установка говорящего. Но на этом пути нельзя забывать о так называемой лексической сочетаемости, по законам которой далеко не всякое грамматически безошибочное словосочетание окажется правильным и в содержательном отношении. Ср., “Там было недоразумение, которое вылилось, к сожалению, к такому ужасному финалу” (П. Крашенинников). “Недоразумение” может “вылиться” во что-то, и подобное словосочетание реализует стертый образ “недоразумения” как чего-то жидкого, текучего. Но оно не может вылиться к финалу, к финалу оно может привести. Подобное неудобство переживает слушатель, воспринимая следующие фразы:

— “ . выдающегося русского художника, кисть которого передала все те места, где побывал Тургенев”, где образное словосочетание передала места звучит несколько странно, если не двусмысленно.

— “Это продиктовано желанием оседлать некоторые настроения в обществе”, — говорит А. Шохин. Выражение, безусловно, яркое, оно так и просится быть воплощенным в газетной карикатуре. Только вот как изобразить оседланное настроение?

Иногда лексический дискомфорт возникает у слушателя из-за того, что говорящий, желая избежать определенности, использует слова, опустошенные семантически, слова очень общего, почти абстрактного смысла, из которых слушателю трудно извлечь конкретное содержание и которые в составе предложения, развивающего вполне определенную тему, выглядят чужеродными: ср.:

— “Здесь был председатель Газпрома. Он вел здесь контакты по этому поводу” (Е. Примаков). Если в этом высказывании слова контакты и повод считать словами обобщенно-абстрактного смысла, приближающиеся к местоименным, то из составляющих его 11 слов б оказываются словами местоименными. Сочетание же вел контакты, помимо лексической неправильности, несет налет политжаргона.

— “Я думаю, вы все-таки обозначите праздник (8 Марта. — Ю.К.), хотя до него осталось несколько дней” (П. Горелов, обращаясь к Ю. Лужкову). Что имел в виду корреспондент, употребив слово обозначите, слушатель, конечно, понимает (т.е. упомянете, скажете о), но понимает также, что сочетание обозначить праздник — типичный канцеляризм, отчетливо обнажающий формально-бюрократическое отношение говорящего к предмету разговора.

Завершая раздел, посвященный лексике, приведу еще несколько примеров того, как из-за неправильного выбора слова “ломается” вся фраза.

— “Наш музей выполняет все те особенности, что и другие музеи” (Л. Чумаченко), вм. имеет особенности или выполняет функции.

— “Психозы не надо вешать людям” (Е. Строев) — вм. приписывать людям.

— “За эти годы обо мне такой образ создали — человека, который детьми закусывает” (Е. Наздратенко) — вм. ошибочного обо мне образ следовало бы, возможно, миф.

— “Все остальные выставили глубокое сомнение, что он справится” (Г. Зюганов) — вм. выставили сомнение следовало бы выразили или высказали сомнение.

— “Давайте повесим такой риторический вопрос к правительству” (А. Разбаш) — вм. повесить вопрос следовало поставить вопрос, и тогда уже не к правительству, а перед правительством.

— “М. Хлебникова является красивым исключением из правила, которое только что было перечислено Алексеем Кортневым” (В. Пельш) — одно правило, конечно, должно быть сформулировано или прочитано, но не перечислено.

— “Эта дезинформация льется сегодня по всем потокам” (Г. Селезнев) — фраза, родившаяся, видимо, из сложной “игры” потоков и каналов, т.е. в исправленном варианте это могло бы выглядеть так: Эта дезинформация потоком льется сегодня по всем каналам.

2.6. Ошибки в ударении

Русское ударение в его сложившемся к нынешнему времени виде унаследовало закономерности разных исторических эпох, причем часть из этих закономерностей восходит к праславянскому периоду. Опираясь на современную акцентологию, или учение о русском ударении, можно было бы подвести соответствующее правило под каждую из зафиксированных в нашей летописи акцентологических ошибок. Но это как раз та ситуация, когда изучение и знание правил — из-за их сложности — не облегчит положение говорящего. Поэтому в данном случае проще указать на ошибку и привести правильный вариант, который следует запомнить, чтобы ошибка не повторилась.

источники:

http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/04/15/uchebno-issledovatelskaya-rabota-rechevye-oshibki-odnoselchan

http://gramota.ru/biblio/research/rubric_370/rubric_388/

Лексические нормы

русского языка

По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности.

Константин Георгиевич Паустовский – писатель

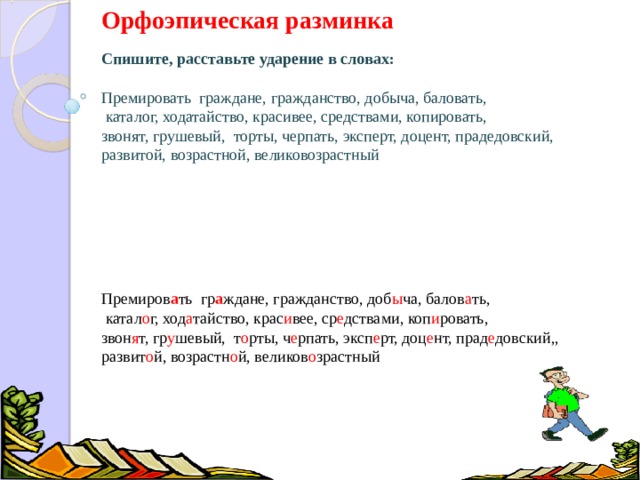

Орфоэпическая разминка

Спишите, расставьте ударение в словах:

Премировать граждане, гражданство, добыча, баловать,

каталог, ходатайство, красивее, средствами, копировать,

звонят, грушевый, торты, черпать, эксперт, доцент, прадедовский, развитой, возрастной, великовозрастный

Премиров а ть гр а ждане, гражданство, доб ы ча, балов а ть,

катал о г, ход а тайство, крас и вее, ср е дствами, коп и ровать,

звон я т, гр у шевый, т о рты, ч е рпать, эксп е рт, доц е нт, прад е довский,, развит о й, возрастн о й, великов о зрастный

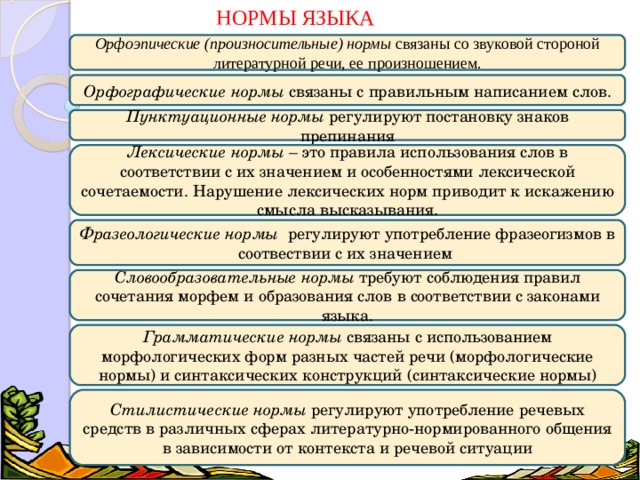

НОРМЫ ЯЗЫКА

Орфоэпические (произносительные) нормы связаны со звуковой стороной литературной речи, ее произношением.